Автор: Анфимов А.М.

Теги: история история российского государства крестьянское движение издательство наука

Год: 1980

Текст

Л.М.АНФИМОВ

КРЕСТЬЯНСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЙ

РОССИИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СССР

А.М. АНФИМОВ

КРЕСТЬЯНСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЙ

РОССИИ

1881-1904

С 44286

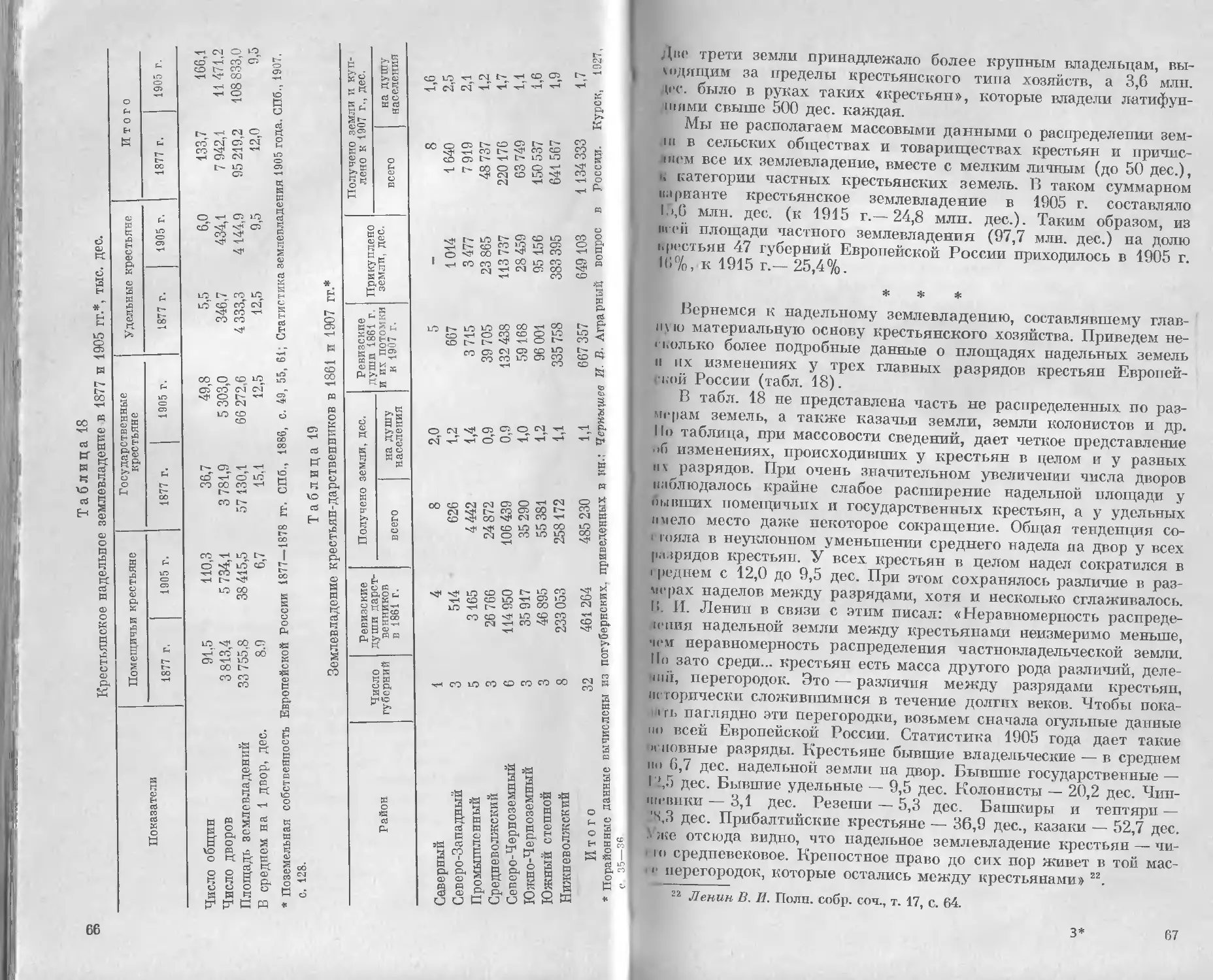

43

И ЯХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА, 1980

В монографии исследуются важнейшие стороны хозяй-

ственно-экономической жизни крестьянства, раскрыты связи

его с помещичьим землевладением и с аграрной политикой

правительства. Впервые изучено поземельное устройство раз-

ных категорий крестьян, затянувшееся до первой русской рево-

люции. Рассмотрено землевладение крестьян, отличие его от

помещичьего но размерам и составу угодий, показана неизбеж-

ность борьбы малоземельного крестьянства за ликвидацию по-

мещичьего землевладения.

Работа написана на широком круге источников, как опуб-

ликованных, так и впервые введенных в научный оборот.

Ответственный редактор

член-корреспондент АН БССР

К. И. ШАБУНЯ

««ластив

С.»0£«®те“а

га. -

А ллэмточ —80. 0505020000 © Издательство «Наука», 1980 г.

ВВЕДЕНИЕ

Одна из важнейших научных проблем, стоящих перед совет-

скими историками,— исследование закономерностей, обусловив-

ших вызревание буржуазно-демократической революции и

быстрое перерастание ее в социалистическую. Действенность

совокупности этих закономерностей нельзя понять без глубокого

изучения процесса развития аграрных отношений — едва ли не

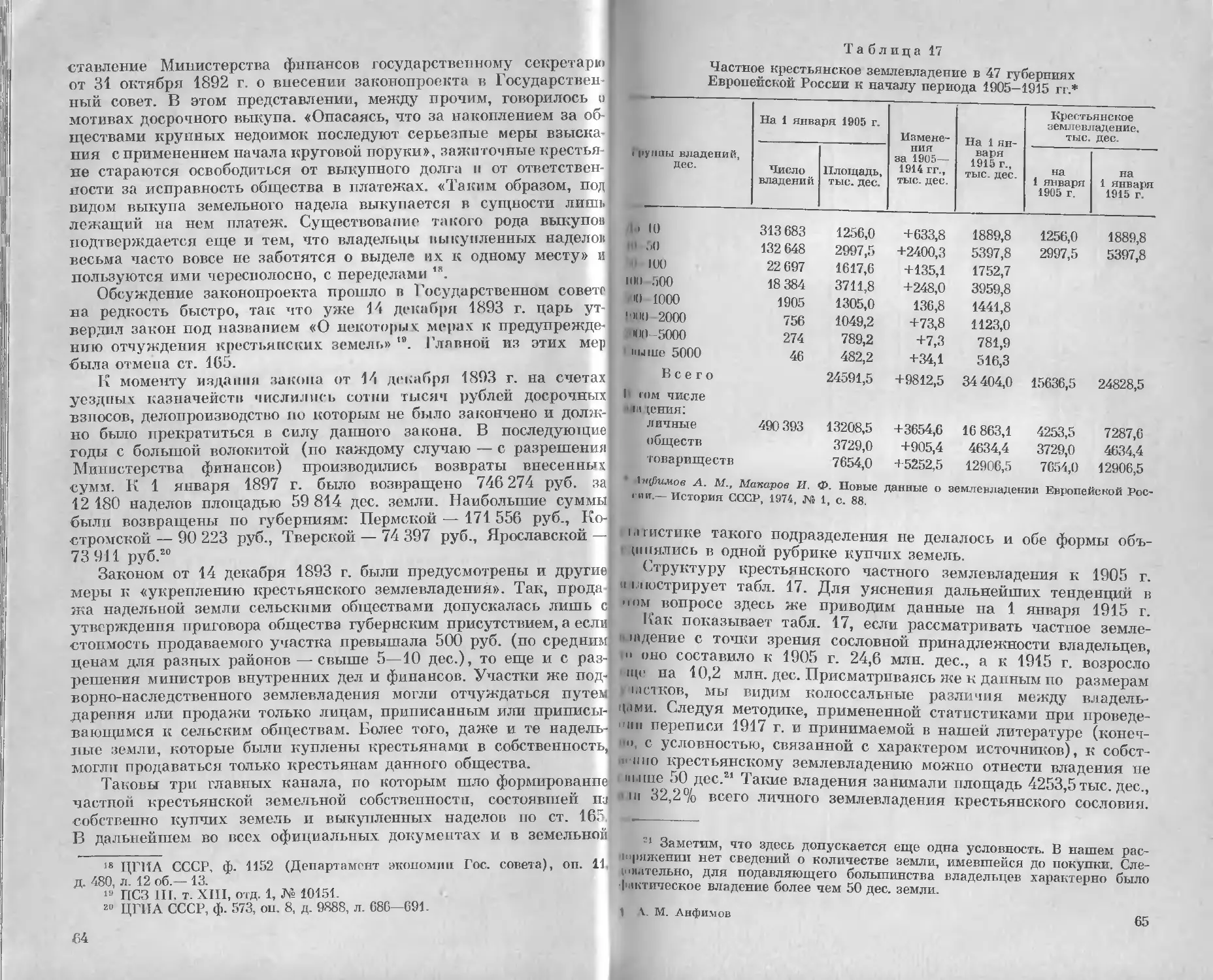

самого трудного объекта в сфере научных исканий историков-

аграрников изучаемого периода. Несмотря на бесспорные успехи

пескольких поколений советских историков-аграрников в изуче-

нии российской дореволюционной деревни в разных аспектах ее

сложной истории, к настоящему времени неясных вопросов едва

ли осталось меньше, если не стало больше.

Напомним некоторые нерешенные или являющиеся пока пред-

метом споров и дискуссий проблемы. Не подведен еще оконча-

тельный итог дискуссии, доставшейся нам в наследство от 20-х

1одов,— о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве

России: «прусском» и «американском». Не приходится считать

решенным вопрос о степени развития товарно-капиталистических

форм производства у разных категорий хозяйств. Оказался

предметом спора вопрос о товарном характере хозяйств, прода-

ющих не излишки производства, а необходимый продукт. Воз-

никло разное понимание характера отработочной системы веде-

ния помещичьего хозяйства, что требует более глубокого изуче-

ния разных видов отработок по районам, и формы зависимости

крестьян от соседних землевладельцев. Важное значение имеет

изучение вопроса о степени классового расслоения крестьянства

по разным районам страны.

Мы назвали в об!цей форме лишь самые основные проблемы

дискуссионного характера. Но и этот перечень показывает насто-

ятельную необходимость дальнейших усилий историков в изуче-

нии аграрных отношений в России, в первую очередь истории

российского крестьянства.

Условиям жизни и борьбы российского крестьянства большое

внимание уделяли основоположники научного коммунизма

К. Маркс и Ф. Энгельс. Их работы имели и будут иметь непре-

ходящее значение для ученых, в том числе для историков россий-

ской деревни, к которой К. Маркс и Ф. Энгельс проявляли

большой интерес, предугадывая ее развитие в условиях капи-

тализма *.

* Из историографических трудов по праву можно выделить ряд работ

Р. П. Конюшей, в частности монографию «Карл Маркс и революционная

Россия» (М., 1975).

3

В. И. Ленин, твердо отстаивая учение своих великих пред-

шественников в борьбе против всех явных и маскирующихся

врагов марксизма, создал непревзойденные труды по аграрным

проблемам русской истории.

Как известно, аграрный вопрос, развитие аграрного капита-

лизма, занял большое место уже в первых работах В. И. Ленина

и особенно в ew классическом труде «Развитие капитализма в

России» г, положения которого, выработанные на богатейшем

материале, остаются главными руководящими основами в рабо-

тах всех историков. Трудно переоценить значение работ, напи-

санных В. И. Лепиным в ходе и после первой русской револю-

ции, когда значение аграрно-крестьянского вопроса выявилось в

революционных действиях масс, в позициях партий, представляв-

ших крестьянство, в его коренных требованиях. Это прежде

всего «Аграрная программа социал-демократии в первой русской

революции 1905—1907 годов» 2 3 и «Аграрный вопрос в России к

концу XIX века», а также многие работы, написанные по поводу

юбилейных дат «великой реформы», памяти Л. Н. Толстого,

нового аграрпого курса царизма, в связи с меньшевистско-лик-

видаторскими взглядами на буржуазную перестройку деревни,

переселепиями, голодовками и т. д. Все эти работы раскрывают

с разных сторон сущность аграрного вопроса в России в конце

XIX - начале XX в.4 5 6

Труды В. И. Ленина дают историкам-аграрникам надежней-

шую методологическую основу и целый арсенал ценнейших мето-

дических средств для дальнейшего успешного изучения аграрных

отношений в России.

На основе ленинской методологии советские историки уже в

20-х годах создали ряд работ по истории российского крестьян-

ства и развития капитализма в сельском хозяйстве °.

Несмотря на то что эти работы имели в основном не столько

исторический, сколько социологический характер, они сыграли

большую роль в преодолении все еще сильного в то время

влияния враждебных марксизму течений. Авторы, принадлежав-

шие к этим течениям, пользовались тем, что занимали посты в

руководящих органах ведомств финансов и земледелия Это —

откровенные представители буржуазной экономической науки

(Б. Д. Бруцкус, А. И. Литошенко, Н. Д. Кондратьев и др.)

2 Ленин В. И Поли. собр. соч., т. 3.

3 Ленин В. И. Полл. собр. соч., т. 16.

4 Ленинские труды по аграрному вопросу и по истории российского

крестьянства пореформенной эпохи подробно рассмотрены нами в работе

«В. И. Ленин о российском крестьянстве» (В. И. Лепин о социальной струк-

туре и политическом строе капиталистической России. М., 1970).

5 Дубровский С. М. Столыпинская аграрная реформа. М., 1927; Гай-

стер А. Сельское хозяйство капиталистической России (от реформы 1861 г.

до революции 1905 г.). М., 1928; Шестаков А. В. Капитализация сельского

хозяйства России (от реформы 1861 г. до войпы 1914 г.). М., 1924, и др.

и не менее опасного защитой индивидуального, по сути дела

кулацкого хозяйства — мелкобуржуазного «организационно-про-

изцодственного направления», противопоставлявшего себя «соци-

ально-экономическому направлению», т. е. марксистско-ленинско-

му, и представлявшие крестьянский двор как самодовлеющую

жоиомическую ячейку, не связанную со всем строем обществен-

ного хозяйства. Эти свои представления, бывшие неправильными

уже по отношению к дореволюционному крестьянству, они пере-

носили и на советскую деревню, где шло уже осуществление

ленинского кооперативного плана (Н. II. Макаров, А. В. Чаянов,

II. И. Челинцев).

В условиях острейшей политической борьбы работы истори-

ков-коммунистов оказали большую помощь Коммунистической

партии в мобилизации масс на социалистическую перестройку

деревни, в подготовке коллективизации сельского хозяйства.

Нельзя при этом не отметить, что обращение сразу к обоб-

щающим трудам обусловило их неизбежные несовершенства.

Во первых, далеко не все источники могли находиться в распо-

ряжении историков, особенно ведомственные, которыми широко

пользовались работавшие в ведомствах упомянутые экономисты.

Во вторых, и это главное, ленинское научно-теоретическое насле-

дие было еще далеко не достаточно освоено. На очередь вставала

необходимость создания работ, специально посвященных теоре-

1пческим и методическим вопросам в трудах В. И. Ленина.

Но к этому делу историки и экономисты приступили значительно

позднее °. Интенсивная разработка этой проблематики впослед-

< |ции стала постоянной задачей историков. Особенно следует

отметить цикл сборников, изданных к 100-летию со дня рожде-

ния В. И. Ленина 7.

На основе глубокого творческого освоения ленинского насле-

И1И историческая наука одерживала все большие успехи. Самой

кликой развития науки была подсказана задача накопления

исследований пока по частным вопросам общей проблемы или

по отдельным регионам страны. Стали появляться работы по

разным губерниям и экономическим районам.

Своеобразный «накопительный» период продолжается, но он,

при всей необходимости этого накопления, не составляет этапа.

Новый этап начался с появлением нового цикла обобщающих

।РУДОВ.

Первым и самым значительным произведением, где в широком

плане освещается ленинская теория аграрно-крестьянского воп-

6 Библиография таких работ обширна, назовем, например: Пашков А. И.

Жопомические работы В. И. Ленина 90-х годов. М„ 1960; Яцунекий В. К.

Приемы научного исследования в работах В. И. Ленина по социально-эко-

номической истории.— История СССР, 1960, № 2, и др.

7 В. И. Ленин и историческая наука. М., 1968; В. И. Ленин о социальной

структуре и политическом строе капиталистической России; В. И. Ленин о

борьбе классов и партий в России. М., 1970, и др.

4

5

роса в России, выработка Лениным стратегии и тактики проле-иы воспроизведенные в книге планы земельных владений

т армата в отношении крестьянства, борьба Ленина и партий! 'которых сельских обществ.

большевиков за ее претворение в жизнь, обобщается опыт борьбы П. Н. Першиным разработаны многочисленные экономические

Коммунистической партии за коренные преобразования аграрногоноказатели, на основе которых им составлена схема порайонной

строя страны на всех этапах, включая период развитого социа-горговой специализации сельского хозяйства для периода

лизма, явился двухтомный труд С. П. Трапезникова, первое из-1901— 1916 гг.10

дание которого вышло в свет в 1967 г. Теперь мы располагаем На новый, более высокий уровень поднялось изучение аграр-

вторым изданием, в котором автор еще более углубил анализпой истории страны с началом широкого применения методов

проблемы. математической статистики и электронно-вычислительной техни-

В связи с задачами нашей работы мы обращаемся, естествен-г и в исторических исследованиях, что дало возможность неиз-

по, к той части исследования С. П. Трапезникова8, которая меримо шире включать в процесс исследования многочисленные

посвящена ленинским аграрным программам в трех русских ре-с гатистические источники, чем это было возможно прежде,

волюциях, и особенно — к части первой, где на основе трудовв традиционными арифметическими и описательными приемами,

В. И. Ленина и обширного конкретно-исторического материале применявшимися исследователями-одиночками. Начало нового

показана неотвратимость приближавшихся коренных революци-.напа связано с энергичной работой в этой области В. А. Усти-

онных преобразований, неизбежность слома существовавшейпона, И. Д. Ковальченко, Л. В. Милова, Ю. Ю. Кахка и др.

общественно-экономической системы, включая строй аграрных Применительно к рассматриваемому нами периоду наиболь-

отношений. шее значение имеют работы И. Д. Ковальченко и Л. В. Милова,

Глубоко проанализировав сущность теории марксизма-лени особенно их большой совместный труд по изучению процесса

низма в области аграрного вопроса, автор показывает, что изу формирования всероссийского рынка11. Вторая часть этой моно-

чение его может быть успешным лишь в том случае, если в. рафии, написанная И. Д. Ковальченко,— крупный вклад в изу-

диалектической связи исследуются все основные элементы аграр-чение аграрной истории страны.

ной проблемы, как это делали основоположники марксизма- Не подлежит сомнению тот факт, что общий характер аграр-

ленипизма, а именно: 1) вопрос о земле; 2) вопрос об основных пого строя определялся объективно историческими закономерно-

производителях, трудящихся на земле — крестьянах; 3) вопрос, i ими. А последние суть закономерности господствовавшего в

агрикультуры; 4) вопрос социальных взаимоотношений крестьян-, гране капиталистического строя. В связи с этим представляется

ства с другими классами, промышленности с сельским хозяйст-уместным указать на ошибочность высказанного нами в 1959 г.

вом, деревни с городом. Это впервые так кратко и концентриро-к'.шса о повсеместном преобладании полукрепостпических отно-

ванио выраженное положение является чрезвычайно важным погний в российской деревне.

методологическом отношении для любого исследования аграрных Господство капиталистического уклада, пронизывавшего все

отношений. Сам автор показал в своей работе пример глубокого норы экономической жизни деревни и преобразовывавшего на

проникновения в сложность связей указанных сторон проблемы, . ной лад даже самые отсталые формы деревенского быта, вполне

раскрыв их в динамике на протяжении целого века отечествен-доказывается всем материалом, представленным в предлагаемой

ной истории. читателю работе. При этом, конечно, не упускаются из виду и

Большую обобщающую работу, явившуюся плодом многолет-феодально-крепостнические депрессоры, мешавшие более быстро-

него труда по изучению истории сельского хозяйства и кресты му развитию капиталистических форм развития крестьянского

янства дореволюционного и советского периодов, опубликовал хозяйства. Но конечно, не эти депрессоры определяли поступа-

П. Н. Першин9. Первый том его труда посвящен периоду от нигьное движение общества, которое всем ходом развития шло

реформы 1861 г. до победы Октябрьской революции. Отметим, не только к буржуазной, но и к социалистической революции,

что автор начинает с таких сторон жизни деревни, которым Достаточно сказать, что в ходе хозяйственной эволюции в дерев-

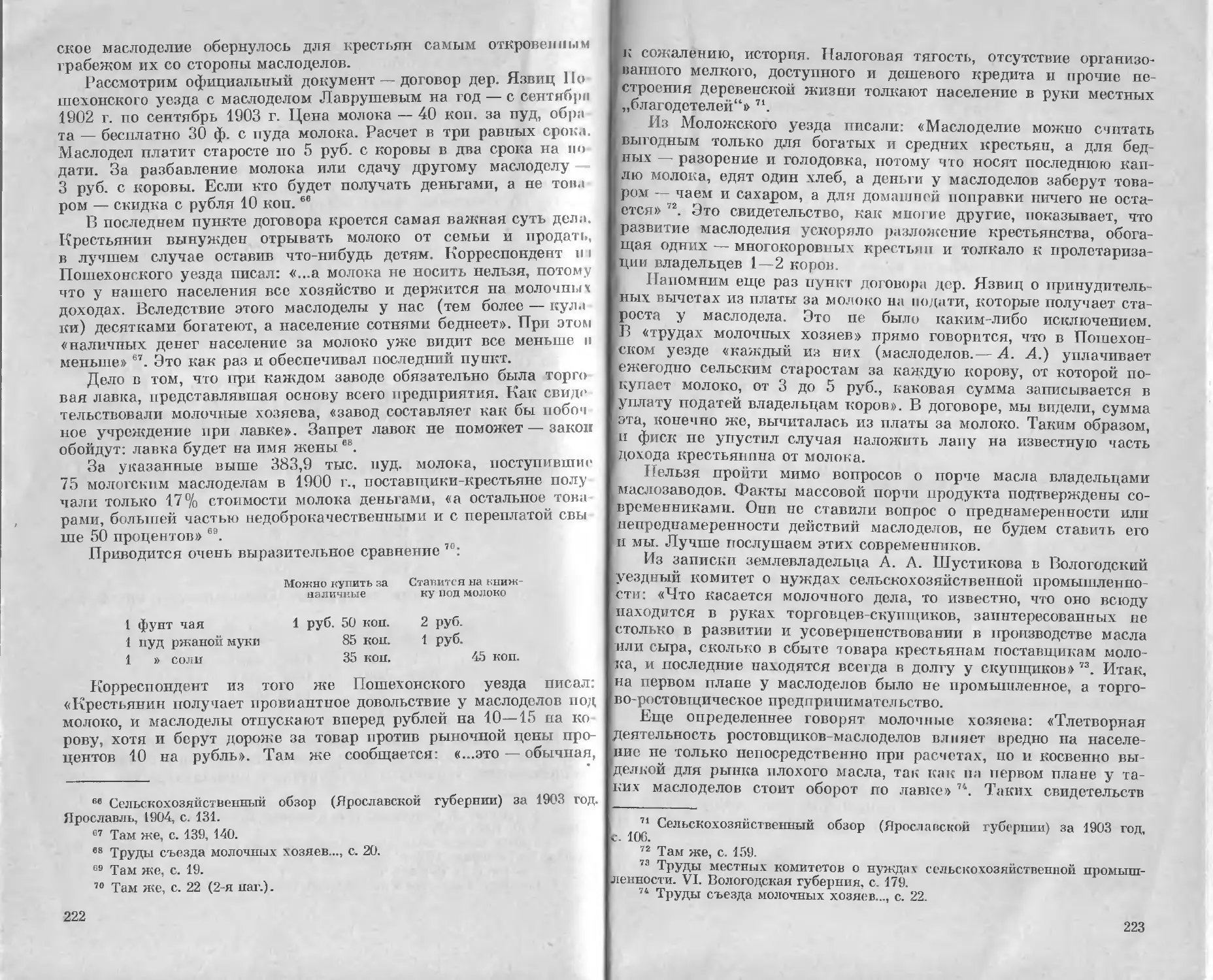

иередко уделяется недостаточное внимание. В частности, автор не сложился многочисленный слой крестьян, который стал в

подробно разобрал условия размежевания помещичьих и кресть конце концов надежнейшим союзником рабочего класса в борьбе

янских земель, позволявшие помещикам эксплуатировать кресть-за социалистическую революцию.

ян полукрепостнически-кабальными методами. Очень выразитель В вопросе о ведущем положении крестьянского хозяйства в

.1'льскохозяйственном производстве мы решительно поддержива-

8 Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. М., 1974. -

Т. 1 ’° Там же, с. 88—96.

9 Першин П. Н. Аграрная революция в России. Историко-экономическое и Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок,

исследование: В 2-х кн. Кн. 1. От реформы к революции. М., 1966. XVIII — начало XX в.: Опыт количественного анализа. М., 1974.

6 7

ем И. Д. Ковальченко: три четверти товарной продукции, кото Источниками данной работы явились самые разнообразные

рые давало это хозяйство на хлебный рынок накануне первоймагериалы, как опубликованные, так и архивные. Характером

мировой войны, говорят сами за себя. Такой же поддержкирзботы определяется опора автора на центральные архивы,

заслуживает его доказательство, что «американский» путь бур-||<-|'очпиковедческий анализ используемых материалов автор

жуазной аграрной эволюции был не простой исторической по ( Ч „тает целесообразным дать не отдельным очерком, а в каждом

тенцией, могущей быть или не быть, а социально-экономической, |учае использования источника.

реальностью. Появление этой книги было бы невозможно без большой по-

В числе работ, посвященных Европейской России в целом.м()щИ и поддержки многих ученых Института истории СССР

важное место занимает капитальное исследование А. С. Пифон/ \ „адемии наук СССР. Особую признательность за советы и дру-

това о зерновом производстве за большой период — с 1851 пс вескую критику автор выражает И. Д. Ковальченко, П. Г. Рынд-

1900 г., выполненное главным образом на основе материалог „„„скому, Б. Г. Литваку, Д. И. Будаеву, М. С. Симоновой,

ежегодной статистики урожаев *2. <; д. Берлину, А. М. Соловьевой.

В связи с поставленными в данной работе задачами нами Автор приносит глубокую благода| шость М. С. Супрун И

учтено все то ценное, что накоплено исторической наукой. Болы) Е. Черкасовой за большую работу, которую они провели по

шую помощь оказали автору работы многих историков, внесших||,|уЧНо-технической подготовке книги к печати,

большой вклад в изучение аграрной истории различных регио

нов нашей страны и некоторых общих вопросов, относящихся к

исследуемой проблеме12 13. Мы с благодарностью также отмечаем

предоставленную возможность привести в работе ценные мате-

риалы, опубликованные в статьях «Ежегодников по аграрной

истории Восточной Европы» и сборников «Материалы по истории

сельского хозяйства и крестьянства СССР» (статьи Д. И. Будае-

ва, А. В. Полонского, Л. П. Мулявичуса, В. II. Пронина,

С. Л. Берлина, А. Г. Каревской, М. И. Козина, В. Н. Тюрина,

В. И. Канатова и др.).

Предлагаемая вниманию читателя книга является частью

исследования темы «Крестьянство Европейской России в конце

XIX — начале XX века». Эта часть включает в себя вопросы,

ограниченные пределами крестьянского землевладения и хозяйст-

ва. Все вопросы, связанные с промысловой деятельностью кресть-

ян, налогами и повинностями и с экономикой крестьянского

хозяйства, в целом явятся предметом отдельного исследования.

Там же будет рассмотрено крестьянское движение в период,

предшествовавший революцип 1905—1907 гг.

12 Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине

XIX в.: По материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России.

М., 1974.

13 Дудкоу Д. А. Аб развщи каштал1зму у Беларуси у другой палове

XIX начатку XX стагуддзя. Мшск, 1932; Саладков И. И. Социально-эконо-

мическое положение Белоруссии до Великой Октябрьской социалистической

революции (конец XIX — начало XX в.). Минск, 1957; Шабу ня К. И. Аграр-

ный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905—

1907 гг. Минск, 1962; Очерки по экономической истории Украинской ССР.

Киев, 1968. Т. I—II; Фирстов И. И. Мордовия в годы первой русской рево-

люции. Саранск, 1955; Смыков Ю. И. Крестьяне Среднего Поволжья в борь-

бе за землю и волю. 60—90-е годы XIX в. Казань, 1973; Гросул Я. С., Бу-

док И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1861—1905 гг.).

Кишинев, 1972; Хлыстов И. П. Дон в эпоху капитализма. Ростов-на-Дону,

1962; Будаев Д. И. Смоленская деревня в конце XIX — начале XX в. К во-

просу о темпах, уровне и степени развития аграрного капитализма. Смо-

ленск, 1972, и др.

8

Глава 1

КРАТКАЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

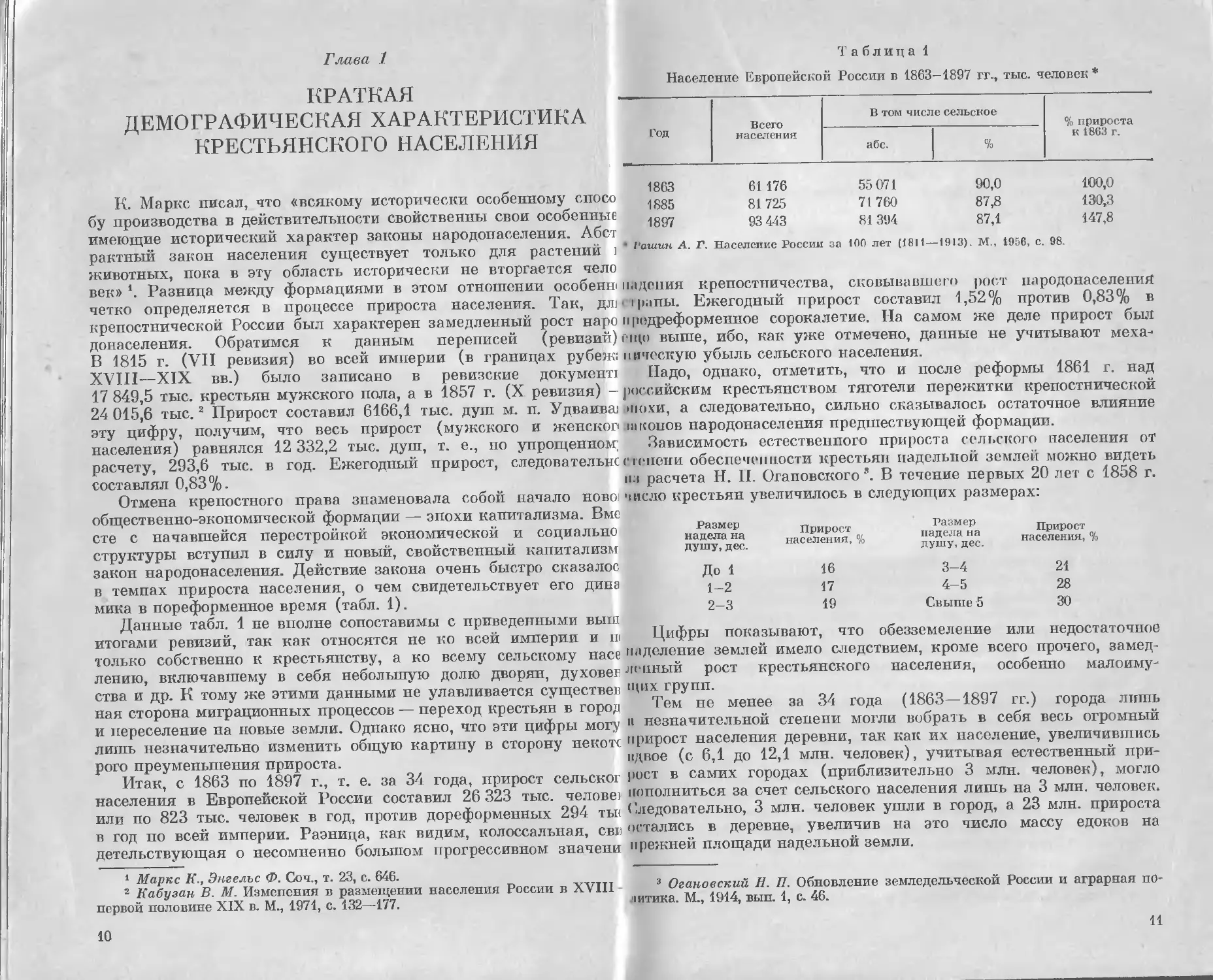

Таблица 1

Население Европейской России в 1863—1897 гг., тыс. человек *

Год Всего населения В том числе сельское % прироста к 1863 г.

абс. %

1863 61 176 55 071 90,0 100,0

1885 81 725 71 760 87,8 130,3

1897 93 443 81 394 87,1 147,8

1'ашин А. Г. Население России за 100 лет (1811—1913). М., 1956, с. 98.

падения крепостничества, сковывавшего рост народонаселения

Ежегодный прирост составил 1,52% против 0,83% в

К. Маркс писал, что «всякому исторически особенному спосо

бу производства в действительности свойственны свои особенные

имеющие исторический характер законы народонаселения. Лбст

рактпый закон населения существует только для растений 1

животных, пока в эту область исторически не вторгается чело

век» *. Разница между формациями в этом отношении особенн

четко определяется в процессе прироста населения. Так, дт грапы.

крепостнической России был характерен замедленный рост наро п родреформенное сорокалетие. На самом же деле прирост был

донаселения. Обратимся к данным переписей (ревизий) ещо выше, ибо, как уже отмечено, данные не учитывают меха-

13 1815 г. (VII ревизия) во всей империи (в границах рубеж; иическую убыль сельского населения.

XVIII—XIX вв.) было записано в ревизские документ! Надо, однако, отметить, что и после реформы 1861 г. над

17 849,5 тыс. крестьян мужского пола, а в 1857 г. (X ревизия) - российским крестьянством тяготели пережитки крепостнической

24 015,6 тыс.2 Прирост составил 6166,1 тыс. душ м. п. Удваива! >похи, а следовательно, сильно сказывалось остаточное влияние

эту цифру, получим, что весь прирост (мужского и женскоп шконов народонаселения предшествующей формации,

населения) равнялся 12 332,2 тыс. душ, т. е., по упрощенном; Зависимость естественного прироста сельского населения от

расчету, 293,6 тыс. в год. Ежегодный прирост, следовательнссгспепи обеспеченности крестьян падельпой землей можно видеть

составлял 0,83%- ||;‘ расчета Н. II. ОгаповскогоВ течение первых 20 лет с 1858 г.

Отмена крепостного права знаменовала собой начало ново число крестьян увеличилось в следующих размерах:

общественно-экономической формации — эпохи капитализма. Вмс

сте с начавшейся перестройкой экономической и социально

структуры вступил в силу и новый, свойственный капитализм

закон народонаселения. Действие закона очень быстро сказалос

в темпах прироста населения, о чем свидетельствует его

мика в пореформенное время (табл. 1).

Данные табл. 1 не вполне сопоставимы с приведенными

итогами ревизий, так как относятся не ко всей империи

только собственно к крестьянству, а ко всему сельскому

лению, включавшему в себя небольшую долю дворян, духовен

ства и др. К тому же этими данными не улавливается существен

пая сторона миграционных процессов — переход крестьян в город

и переселение на новые земли. Однако ясно, что эти цифры могу

лишь незначительно изменить общую картину в сторону некотс

рого преуменьшения прироста.

Итак, с 1863 по 1897 г., т. е. за 34 года, прирост сельског

населения в Европейской России составил 26 323 тыс. человет

или по 823 тыс. человек в год, против дореформенных 294 тьк

в год по всей империи. Разница, как видим, колоссальная, ста остались в деревне, увеличив на это число массу едоков на

детельствующая о несомненно большом прогрессивном значени прежней площади надельной земли.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 646.

2 Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII

первой половине XIX в. М., 1971, с. 132—177.

ДИН 8

Размер

надела на

душу, дес.

До 1

1-2

2-3

Прирост

населения, %

16

17

19

Цифры показывают, что

Размер

надела на

душу, дес.

3-4

4-5

Свыше 5

Прирост

населения, %

21

28

30

ВЫШ

и п

пасе наделение землей имело следствием, кроме всего прочего, замед-

ленный рост крестьянского населения, особенно малоиму-

щих групп.

Тем не менее за 34 года (1863—1897 гг.) города лить

и незначительной степени могли вобрать в себя весь огромный

прирост населения деревни, так как их население, увеличившись

вдвое (с 6,1 до 12,1 млн. человек), учитывая естественный при-

рост в самих городах (приблизительно 3 млн. человек), могло

пополниться за счет сельского населения лишь на 3 млн. человек.

Следовательно, 3 млн. человек ушли в город, а 23 млн. прироста

ооезземеление

или недостаточное

3 Огановский Н. П. Обновление земледельческой России и аграрная по-

1итика. М., 1914, вып. 1, с. 46.

10

11

Характерной для крепостнической эпохи чертой была иммо-

бильность крестьянского населения, лишь постепенно и в огра-

ниченных пределах расшатываемая отходом на внеземледельче-

ские заработки, переходом в растущие капиталистические города,

побегами крестьян от крепостнического гнета на более свободные

окраины.

Падение крепостного права и последовавшее за ним быстрое

развитие капитализма подорвали извечную неподвижность кре-

стьянской массы, заменив ее интенсивной мобильностью.

Между тем царизм в интересах обеспечения помещиков де-

шевыми рабочими руками и контингентом кабальных арендато-

ров ставил преграды свободному передвижению населения.

Прежде всего было сильно затруднено увольнение из сельско-

го общества. Ст. 130 Общего Положения о крестьянах, вышед-

ших из крепостной зависимости, ставила следующие условия

для выхода из общества: 1) сдача надельной земли и отказ

навсегда от участия в мирском наделе; 2) отсутствие обязатель-

ства по рекрутской повинности; 3) отсутствие недоимок по ка-

зенным, земским и мирским платежам; 4) отсутствие известных

волостному правлению частных долгов; 5) согласие родителей;

6) согласие сельского общества; 7) наличие приемного пригово-

ра того сельского или городского общества, куда переходит.

Совершенно очевидно, что по этим правилам лишь весьма

немногие крестьяне могли разорвать путы, связывавшие их с

деревней, и уйти в город.

«При крепостном праве,— писал В. И. Ленин в брошюре

«К деревенской бедноте» (1903 г.),— крестьянин не смел никуда

отлучиться из деревни без разрешения барина. Теперь крестья-

нин свободен идти, куда хочет, если его отпускает мир, если у

него нет недоимок, если ему дадут паспорт, если губернатор

или исправник не запретит переселяться. Значит, полной свободы

идти, куда хочешь, полпой свободы передвижения, у крестьянина

ц сейчас пет, крестьянин остается ещо полукрепостпым... Пол-

ной свободы уйти из мира, полной свободы распорядиться как

угодно своей землей крестьянин и теперь ле имеет... Крестьянин

до сих пор не освобожден от телесного наказания» ‘.

В силу перечисленных условий крестьянину, вынужденному

искать заработок на стороне, приходилось, оставаясь приписан-

ным к своему сельскому обществу и неся все наложенные на

пего повинности, уходить из деревни по временным паспортам

и отпускным билетам, всякий раз возобновляя их по истечении

срока действия. При этом, сколько бы и где бы он пи работал

на стороне, он оставался в крестьянском сословии, всюду числил-

ся и писался крестьянином такого-то села, волости, уезда, гу-

бернии. Это объясняет, почему население городов составляли в

значительной доле сельские сословия.

« Денин В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 133—134.

12

Таблица 2

Сословный состав городского населения России в 1858 и 1897 гг.

Группы сословий Численность населения, тыс.

1858 г. % 1897 г. %

Городские сословия (почетные । раждане, купцы и мещане) 3052 55 7859 47

Кольские сословия (крестьяне, гавани и «инородцы») 1131 20 7145 43

Дворяне и духовенство 383 7 1215 7

Прочие (военные, разночинцы « т.Д.) 1018 18 610 3

Итого 5584 100 16829 100

* Баварский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI—начало XX в.). М., 1973,

<•_ 114. На 1858 г.— без Сибири, Кавказа и Северного Казахстана, на 1897 г.— по

всей России. Как указывает автор, «несопоставимость не искажает картину»

[там же, с. 113).

Рассмотрим в связи с этим данные, характеризующие изме-

нения сословной структуры городов между 1858 и 1897 гг., вы-

явленные известным специалистом по исторической демографии

России Я. Е. Водарским (табл. 2).

Как показывает табл. 2, за пореформенное сорокалетие в

< груктуре городского населения произошли гигантские измене-

ния, отражающие глубочайшие сдвиги в социальной стратигра-

фии России. После реформы 1861 г. до конца века население

городов увеличилось почти в 3 раза за счет всех групп сословий,

кроме «прочих», численность которых сократилась даже абсолют-

но, что пока трудно объяснимо. Особенно примечательно то, что

численность сельских сословий в городах выросла в 6,3 раза,

а их доля поднялась с 20 до 43% всего городского населения.

Но указанным приростом городского населения не исчерпы-

ваются каналы, по которым развивавшийся капитализм привле-

кал рабочую силу из деревни. Городской статус в России имели

губернские, уездные и немногочисленные «заштатные» города,

независимо от степени развития в них промышленно-торговой

деятельности. Развитие капитализма вызвало к жизни новые или

вдохнуло жизнь в старые поселения, которые по численности

людей и по развитию в них промышленности и торговли не

только не уступали многим городам, но даже и далеко превос-

ходили их, хотя статуса города не имели. Речь идет о много-

численных промышленных и «кустарных» селах, большинство

из которых быстро развились в пореформенную эпоху.

«Кроме городов,— писал В. И. Ленин,— значение индустри-

альных центров имеют, во-1-х, пригороды, которые не всегда

считаются вместе с городами и которые охватывают все боль-

13

ший и больший район окрестностей большого города; но-2-х,

фабричные местечки и села. Таких индустриальны\ цеп i рои осо-

бенно много в промышленных губерниях, в которых процент

городского населения чрезвычайно низок» 5 6 7 *. В. II. Лепиным

была составлена таблица, показывающая размещение важнейших

фабрично-заводских центров в Европейской России па 1879 и

1890 гг. ° Из 103 таких центров только 36 были с правами

города, остальные 67 числились как посады, местечки, поселки

и села.

Это показывает, как капитализм преодолевал препятствия,

поставленные на его пути пережитками крепостничества: если

мужик не может свободно уйти из деревни, то «фабрика идет к

мужику» ’. Оценивая значение этого явления, В. И. Ленин

писал, что «фабричная промышленность имеет, по-видимому,

тенденцию с особенной быстротой распространяться вне горо-

дов; — создавать новые фабричные центры и быстрее толкать их

вперед, чем городские; — забираться в глубь деревенских захо-

лустий, оторванных, казалось бы, от мира крупных капиталисти-

ческих предприятий. Это в высшей степени важное обстоятель-

ство показывает нам... с какой быстротой крупная машинная

индустрия преобразует общественно-экономические отношения.

То, что прежде складывалось веками, осуществляется теперь в

какой-нибудь десяток лет» ®.

Действительно, фабрики, основывавшиеся в сельских районах,

быстро стягивали к себе местное население, прежде всего ремес-

ленное, а затем и земледельческое. По данным о фабричных

селениях Центрального района видно, что большинство рабочих

текстильных фабрик были приписаны к селениям своего уезда

и своей губернии. Исключение составляли рабочие крупнейших

центров текстильной промышленности, таких, как Орехово-Зуево,

Глухово, Озеры, где спрос на рабочую силу превышал предло-

жение со стороны местного населения 9.

По приведенным В. И. Лениным данным в упомянутой таб-

лице размещения крупных промышленных центров можно срав-

нить темпы развития городов и промышленных сел (табл. 3).

Как показывает табл. 3, рабочее население в промышленных

селах увеличивалось вдвое быстрее, чем в городах, обогнав

последние не только в темпах, но и по абсолютному приросту.

Главным потребителем рабочей силы стала промышленность

селений, не имевших правового статуса города. Следовательно,

из числа сельского (крестьянского) населения мы можем только

за счет промышленных сел исключить около 200 тыс. человек

5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 567.

6 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 605—609 (прил. III).

7 Там же, с. 524.

• Там же, с. 523.

Водарский Я. Е. Промышленные селения центральной России в пе-

рш1 ' генезиса и развития капитализма. М., 1972, с. 201.

14

Таблица 3

Гост числа рабочих в городах и промышленных селах с 1879 по 1890 г.

11 ромышленные центры 1879 г. 1890 г. Увеличение к 1890 г.

абс. %

Города 220 868 263 520 42 652 19,3

Села 134 909 187 724 52 815 39,1

Итого 355 777 451 244 95 467 26,8

рабочих, а с семьями — около 1 млн. человек, в дополнение к

.’1 млн. уже переселившихся в города.

Трудности свободного перехода в ряды кадрового рабочего

класса в силу рассмотренных выше условий вызвали к жизни

такую специфическую форму привлечения рабочей силы разви-

вавшимся промышленным и земледельческим капитализмом, как

временный отход крестьян на сторонние заработки. В. И. Ленин,

тщательно изучив вопрос о передвижении отходников, установил,

: го отходничество в России приняло поистине громадные разме-

ры: «число отхожих рабочих, по всей вероятности, превышает

6 млн. чел.» 10 11 12.

Капитализм, таким образом, основательно расшатал вековеч-

ные устои патриархальной и неподвижной деревни, выгнав из

нее миллионы людей на поиски хлеба насущного, которым их уже

не обеспечивало исконное земледельческое хозяйство. «Подобно

отвлечению населения в города, неземледельческий отход пред-

ставляет из себя явление прогрессивное. Он вырывает население

из заброшенных, отсталых, забытых историей захолустий и втя-

гивает его в водоворот современной общественной жизни» ".

Капитализм вызвал к жизни массовые переселения населения.

«Если прежде самые условия производства обусловливали при-

крепление массы земледельцев к их месту жительства, то обра-

зование различных форм и различных районов торгового и

капиталистического земледелия не могло не создать перекочева-

ния громадных масс населения по всей стране; а без подвижности

населения... немыслимо развитие его сознательности и самодея-

тельности» ’2. Необходимая капитализму мобильность населения

приняла в пореформенной России широкий размах.

Всеобщая перепись населения, проведенная в 1897 г., дала,

между прочим, материал о местах рождения зарегистрированных

ею лиц. Н. П. Огановским была проведена обработка этого мате-

риала, давшая чрезвычайно интересные результаты.

Переписью было зарегистрировано 12 022 тыс. человек из

числа родившихся в Европейской России, живущих не на местах

своего рождения. Можно сомневаться, стоило ли исключать из

10 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 573.

11 Там же, с. 576.

12 Там же, с. 313—314.

15

числа перемещенных тех, кого перепись застала пе на месте

рождения, но в пределах своего уезда или губернии. Н. П. Ога-

новский исходил, очевидно, из предположения о их временной

отлучке, хотя таких временных набралось 2653 тыс. человек.

Но и за их исключением оказалось 9369 тыс. человек, родивших-

ся вне пределов той губернии, где их застала перепись, что со-

ставляло более одной десятой (10,6%) всех родившихся в Евро-

пейской России. А так как перепись производилась зимой, когда

временный отход почти замирал, то, очевидно, указанная цифра

в 9,4 млн. человек включает в массе своей «постоянных» пере-

селенцев 13.

По подсчетам Н. П. Огановского, из числа родившихся в

Европейской России (9369 тыс.) оказалось вне своей губернии,

но в пределах Европейской России 6617,8 тыс. человек. Процесс

массового передвижения населения захватил все районы, в раз-

ной, конечно, степени. Наиболее интенсивным он был в Централь-

но-земледельческом и Московско-промышленном районах (более

чем по миллиону душ), за которыми следовали районы: Средне-

волжский^ (723,7 тыс.), Литовско-Белорусский (702,8 тыс.),

Юго-Западный (506,7 тыс.) и Левобережная Украина (505,5 тыс.)

Главными районами привлечения населения в пределах Евро-

пейской России были Южная Украина (почти полтора миллиона

душ), Московско-промышленный район (миллион с лишним)

и Приозерный с г. Петербургом (без малого миллион душ).

В семи из двенадцати районов преобладало стягивание населе-

ния из губерний своего же района. Так, в Московско-промыш-

ленном районе из 1014,7 тыс. переместившихся сюда лиц 463,2 тыс.

составляли уроженцы губерний этого же района. В Литовско-

Белорусском районе соответственно из 514,5 тыс. человек

242 тыс. были из того же района. В этом сказывалась прежде

всего тяга местного населения в ближайшие промышленные

центры. Однако и другие районы занимали подчас видное место

в пополнении населения некоторых районов. Так, в том же

Московско-промышленном районе 305 тыс. человек были урожен-

цами Центрально-земледельческого района. Примечательно и дру-

гое. В пяти из двенадцати районов население пополнялось преиму-

щественно пришельцами из других районов. Так, в Приозерном

районе более 2/5 (402 тыс. из 981,8 тыс. человек) составляли

пришельцы Московско-промышленного района. В Новороссийском

районе в числе переселившихся над местными преобладали

уроженцы центрально-земледельческих и северо-украинских

губерний, в Юго-восточном районе — выходцы из средневолжских

местностей. В последних двух случаях явно сказывался процесс

переселения на новые земли из малоземельных, перенаселенных

и наиболее задавленных помещичьим гнетом районов. Имел

немалое значение и рост промышленности на Юге России.

18 Огановский Н. П. Укав, соч., с. 51. Опечатки (3), не отмеченные в из-

дании, определены пересчетом таблицы и-иедраплены нами.

16

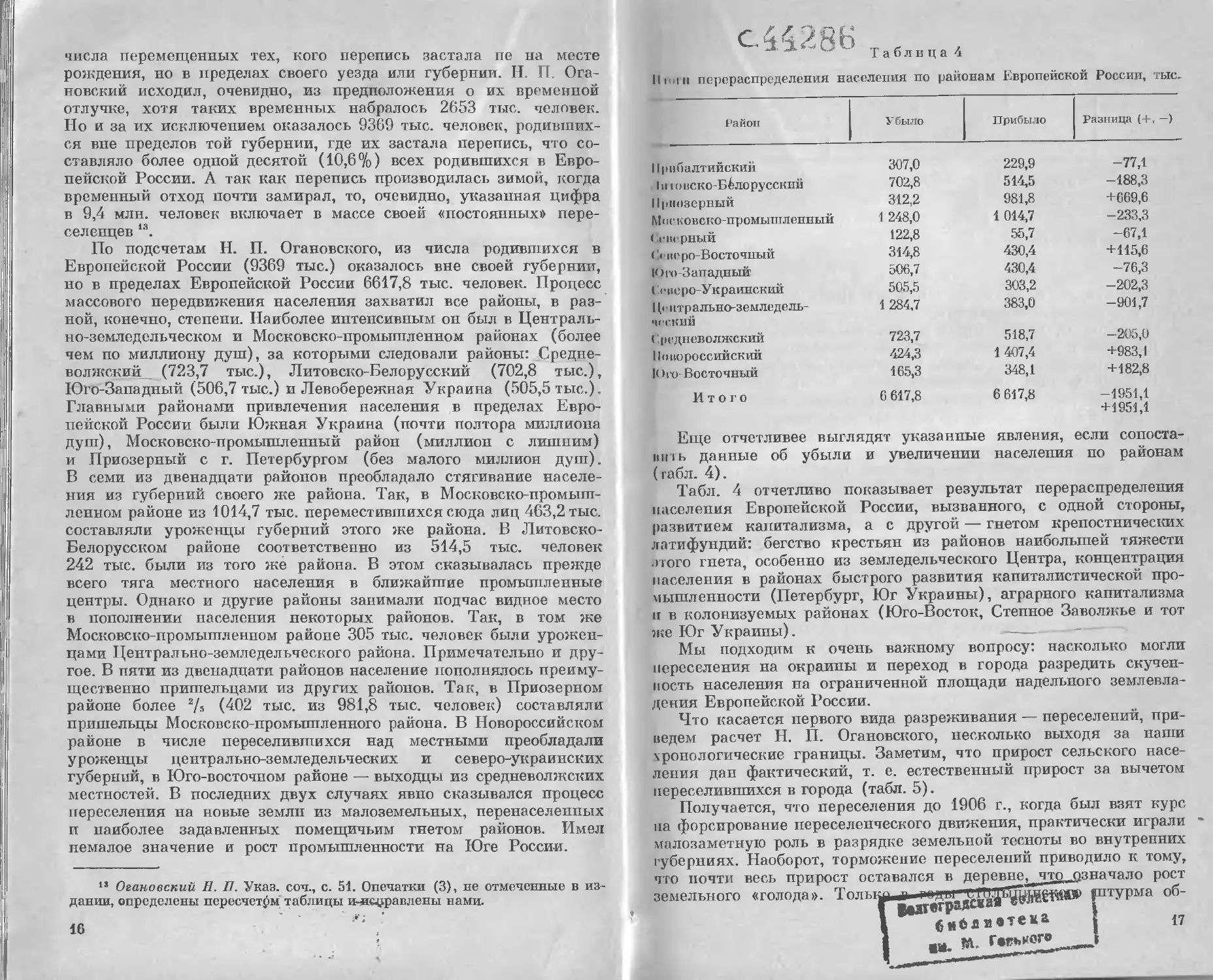

С44286

Таблица 4

II пип перераспределения населения по районам Европейской России, тыс.

Район Убыло Прибыло Разница (+, —)

Прибалтийский 307,0 229,9 -77,1

1 и । овско-Бблорусскнй 702,8 514,5 -188,3

Приозерный 312,2 981,8 +669,6

Московско-промышленный 1 248,0 1 014,7 -233,3

< еп< рный 122,8 55,7 -67,1

• < перо-Восточный 314,8 430,4 +115,6

Юп>-3ападный 506,7 430,4 -76,3

( сверо-Украинский 505,5 303,2 -202,3

Ц« ।[трально-земледель- ческий 1 284,7 383,0 -901,7

< редневолжский 723,7 518,7 -205,0

11 о но российский 424,3 1 407,4 +983,1

К Рх)Восточный 165,3 348,1 +182,8

Итого 6 617,8 6 617,8 -1951,1 +1951,1

Еще отчетливее выглядят указанные явления, если сопоста-

вить данные об убыли и увеличении населения по районам

(табл. 4).

Табл. 4 отчетливо показывает результат перераспределения

населения Европейской России, вызванного, с одной стороны,

развитием капитализма, а с другой — гнетом крепостнических

латифундий: бегство крестьян из районов наибольшей тяжести

итого гнета, особенно из земледельческого Центра, концентрация

населения в районах быстрого развития капиталистической про-

мышленности (Петербург, Юг Украины), аграрного капитализма

к в колонизуемых районах (Юго-Восток, Степное Заволжье и тот

же Юг Украины). ----

Мы подходим к очень важному вопросу: насколько могли

переселения на окраины и переход в города разредить скучен-

ность населения на ограниченной площади надельного землевла-

дения Европейской России.

Что касается первого вида разреживания — переселений, при-

ведем расчет Н. П. Огановского, несколько выходя за наши

хронологические границы. Заметим, что прирост сельского насе-

ления дан фактический, т. е. естественный прирост за вычетом

переселившихся в города (табл. 5).

Получается, что переселения до 1906 г., когда был взят курс

па форсирование переселенческого движения, практически играли

малозаметную роль в разрядке земельной тесноты во внутренних

губерниях. Наоборот, торможение переселений приводило к тому,

что почти весь прирост оставался в деревне, что означало рост

земельного «голода». 7’?лт т - г пды' L111Л i JO1 «птурма об-

4 1 В*аГ6мбли»тека ! 17

I де. М. ___»

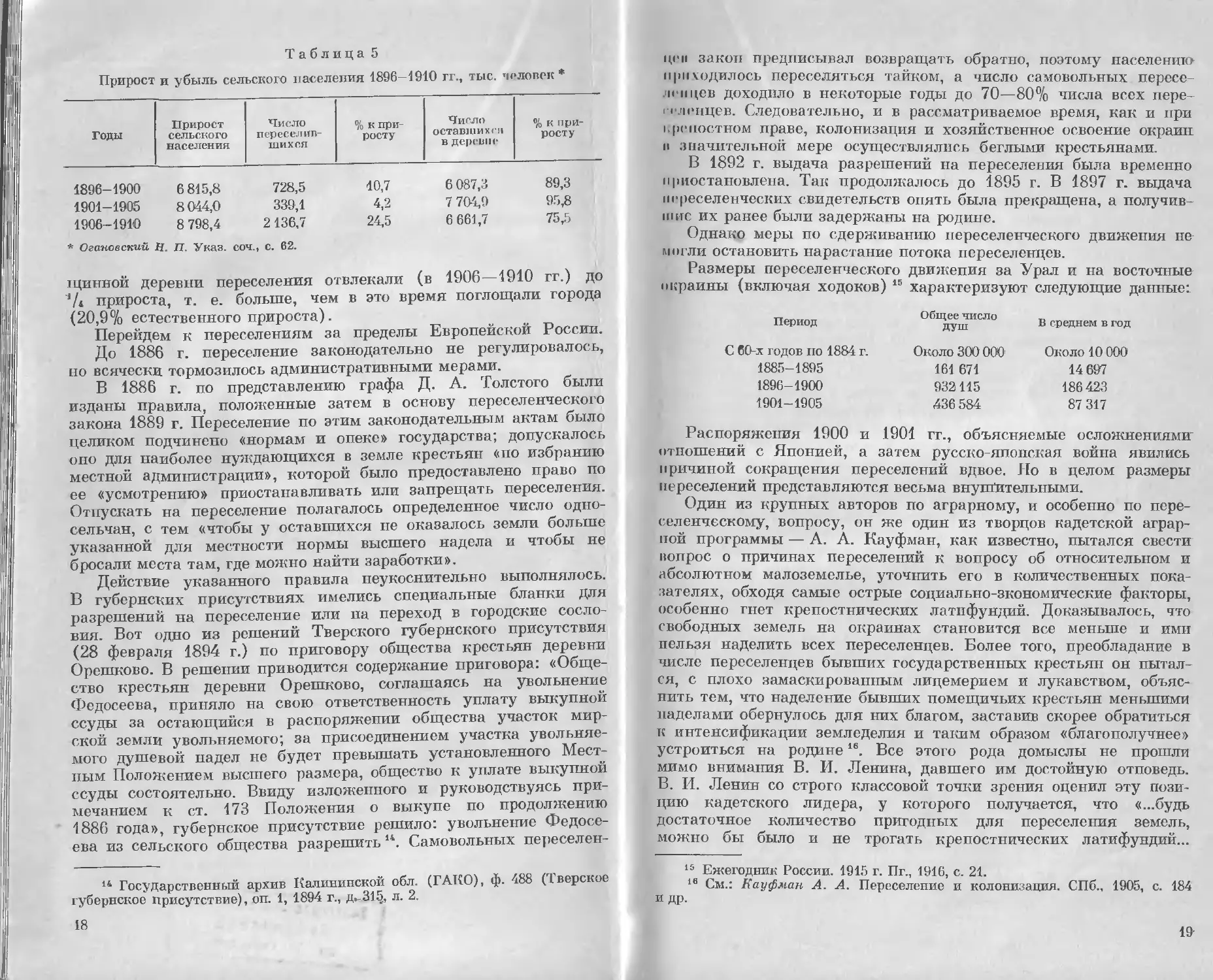

Таблица 5

Прирост и убыль сельского населения 1896—1910 гг., тыс. человек ♦

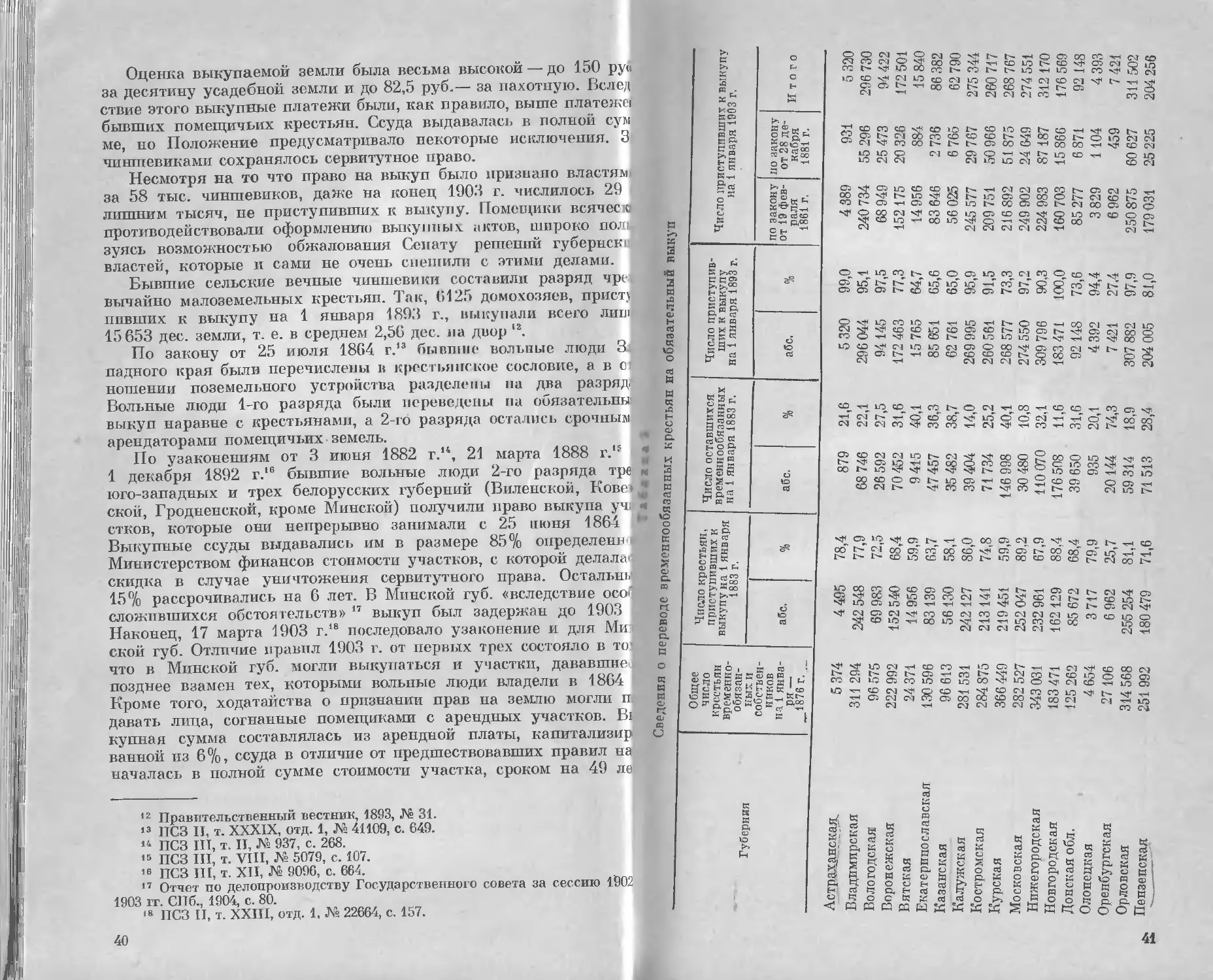

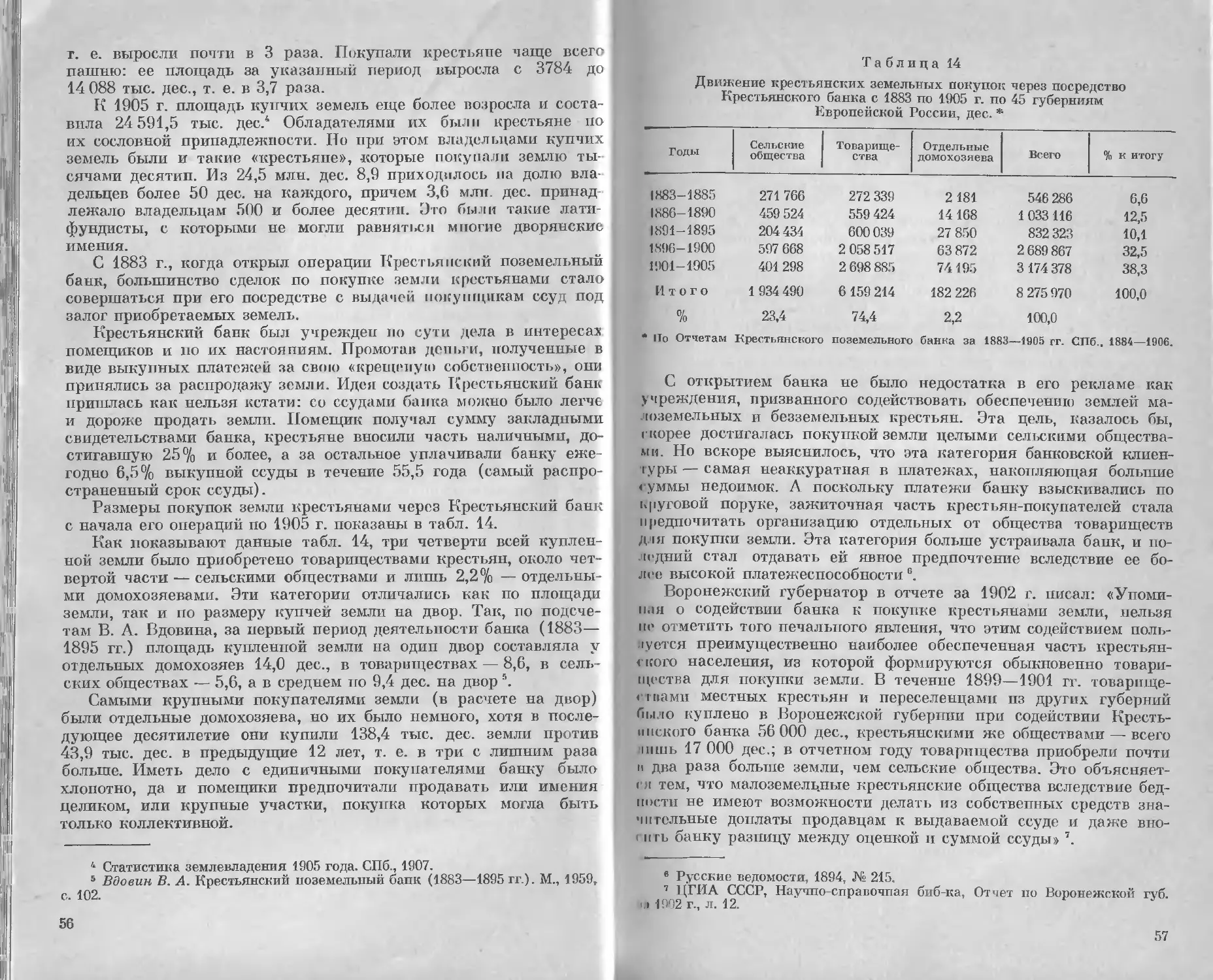

Годы Прирост сельского населения Число переселив- шихся % к при- росту Число оставшихся в деревне % к при- росту

1896-1900 6 815,8 728,5 10,7 6 087,3 89,3

1901-1905 8 044,0 339,1 4,2 7 704,9 95,8

1906-1910 8 798,4 2 136,7 24,5 6 661,7 75,5

* Огановский Ц. П. Указ, соч., с. 62.

щипной деревни переселения отвлекали (в 1906—1910 гг.) до

’/* прироста, т. е. больше, чем в это время поглощали города

(20,9% естественного прироста).

Перейдем к переселениям за пределы Европейской России.

До 1886 г. переселение законодательно не регулировалось,

но всячески тормозилось административными мерами.

В 1886 г. по представлению графа Д. А. Толстого были

изданы правила, положенные затем в основу переселенческого

закона 1889 г. Переселение по этим законодательным актам было

целиком подчинено «нормам и опеке» государства; допускалось

оно для наиболее нуждающихся в земле крестьян «по избранию

местной администрации», которой было предоставлено право по

ее «усмотрению» приостанавливать или запрещать переселения.

Отпускать на переселение полагалось определенное число одно-

сельчан, с тем «чтобы у оставшихся не оказалось земли больше

указанной для местности нормы высшего надела и чтобы не

бросали места там, где можно найти заработки».

Действие указанного правила неукоснительно выполнялось.

В губернских присутствиях имелись специальные бланки для

разрешений на переселение или па переход в городские сосло-

вия. Вот одцо из решений Тверского губернского присутствия

(28 февраля 1894 г.) по приговору общества крестьян деревни

Орешково. В решении приводится содержание приговора: «Обще-

ство крестьян деревни Орешково, соглашаясь на увольнение

Федосеева, приняло на свою ответственность уплату выкупной

ссуды за остающийся в распоряжении общества участок мир-

ской земли увольняемого; за присоединением участка увольняе-

мого душевой надел не будет превышать установленного Мест-

ным Положением высшего размера, общество к уплате выкупной

ссуды состоятельно. Ввиду изложенного и руководствуясь при-

мечанием к ст. 173 Положения о выкупе по продолжению

1886 года», губернское присутствие решило: увольнение Федосе-

ева из сельского общества разрешить 14. Самовольных переселен-

14 Государственный архив Калининской обл. (ГАКО), ф. 488 (Тверское

губернское присутствие), on. 1, 1894 г., д-315, л. 2.

18

цеп закон предписывал возвращать обратно, поэтому населенша

приходилось переселяться тайком, а число самовольных пересе-

л.... доходило в некоторые годы до 70—80% числа всех пере-

« лепцев. Следовательно, и в рассматриваемое время, как и при

крепостном праве, колонизация и хозяйственное освоение окраин

и значительной мере осуществлялись беглыми крестьянами.

В 1892 г. выдача разрешений на переселения была временно

приостановлена. Так продолжалось до 1895 г. В 1897 г. выдача

переселенческих свидетельств опять была прекращена, а получив-

шие их ранее были задержаны на родине.

Однако меры по сдерживанию переселенческого движения не

могли остановить нарастание потока переселенцев.

Размеры переселенческого движения за Урал и на восточные

окраины (включая ходоков) 15 характеризуют следующие данные:

Период

С 60-х годов по 1884 г.

1885-1895

1896-1900

1901-1905

Общее число

ДУШ

Около 300 000

161 671

932 115

<436 584

В среднем в год

Около 10 000

14 697

186 423

87 317

Распоряжения 1900 и 1901 гг., объясняемые осложнениями

отношений с Японией, а затем русско-японская война явились

причиной сокращения переселений вдвое. Но в целом размеры

переселений представляются весьма внушительными.

Один из крупных авторов по аграрному, и особенно по пере-

селенческому, вопросу, он же один из творцов кадетской аграр-

ной программы — А. А. Кауфман, как известно, пытался свести;

вопрос о причинах переселений к вопросу об относительном и

абсолютном малоземелье, уточнить его в количественных пока-

зателях, обходя самые острые социально-экономические факторы,

особенно гнет крепостнических латифундий. Доказывалось, что

свободных земель на окраинах становится все меньше и ими

нельзя наделить всех переселенцев. Более того, преобладание в

числе переселенцев бывших государственных крестьян он пытал-

ся, с плохо замаскированным лицемерием и лукавством, объяс-

нить тем, что наделение бывших помещичьих крестьян меньшими

наделами обернулось для них благом, заставив скорее обратиться

к интенсификации земледелия и таким образом «благополучнее»

устроиться на родине16. Все этого рода домыслы не прошли

мимо внимания В. И. Ленина, давшего им достойную отповедь.

В. И. Ленин со строго классовой точки зрения оценил эту пози-

цию кадетского лидера, у которого получается, что «...будь

достаточное количество пригодных для переселения земель,

можно бы было и не трогать крепостнических латифундий...

15 Ежегодник России. 1915 г. Пг., 1916, с. 21.

16 См.: Кауфман А. А. Переселение и колонизация. СПб., 1905, с. 184

и др.

19

Не потому надо уничтожить крепостнические латифундии, что

они означают крепостническую эксплуатацию миллионов местно-

го населения, кабалу его и задержку в развитии производитель-

ных сил, а потому, что нельзя сейчас сплавить миллионы семей

куда-нибудь в Сибирь и Туркестан, пе па крепостнически клас-

совый характер русских латифундий переносится центр тяжести,

а на возможность примирения классов, удовлетворения мужика

без обиды помещика, одним словом, на возможность пресловуто-

го «социального мира» ”.

Советские историки не обошли вниманием переселенческий

вопрос1S. Но в представлении некоторых исследователей дело

обыкновенно обстояло так, что крестьяне, неизбежно разоряемые

развивающимся капитализмом, искали спасения от этого разо-

рения на новых, далеко еще не освоенных землях. Так, автор

превосходной работы о переселении за Урал Л. Ф. Скляров дал

однозначное решение вопроса о причинах переселений. «Пере-

селенческое движение,— писал Л. Ф. Скляров,— в пореформен-

ный период... в первую очередь было обусловлено капиталисти-

ческим развитием земледелия. Мобилизация земельной собствен-

ности, предпринимательская аренда земли, капитализация поме-

щичьего хозяйства, интенсификация земледелия и связанное с

пей вытеснение ручного труда — все эти порожденные капитализ-

мом процессы разоряли мелкое и среднее крестьянское хозяйство,

приводили к образованию избыточного сельского населения» 17 18 19 20.

Другой специалист по переселенческому движению —

В. А. Степынин также утверждал, что главная причина возник-

новения переселений — это выталкивание определенных слоев

крестьянства на низшие социальные лестницы в центральной

части Европейской России как результат аграрного капитализ-

ма го. Все зто неоспоримо. Но в приведенных выше высказыва-

ниях отсутствует очень важный фактор, толкавший крестьян

на переселения, а именно гнет полукрепостнических форм

эксплуатации.

Обратимся вначале к причинам бегства крестьян в города,

как характеризовал зти причины В. И. Ленин. «В России стало

уже всеобщим фактом,— писал Ленин,— то характерное для всех

капиталистических стран явление, что положение рабочих в про-

мышленности лучше положения рабочих в земледелии (ибо в зем-

леделии к давлению капитализма прибавляется давление докапи-

талистических форм эксплуатации). Поэтому от земледелия и бе-

гут к промышленности, тогда как из промышленных губерний не

17 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 226.

18 Степынин В. А. Колонизация Енисейской губернии в эпоху капита-

лизма. Красноярск, 1962; Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство за

Уралом. Красноярск, 1962; Кабузан В. М. Как заселялся Дальний Восток.

XVII — начало XX в. Хабаровск, 1976; Тихонов Б. В. Переселения в России

во второй половине XIX в. М., 1978, и др.

19 Скляров Л. Ф. Указ, соч., с. 112.

20 Степынин В. А. Ука >. соч., с. 63 и др.

20

iолько нет течения к земледелию (переселений, например, из

них вовсе нет), но замечается даже отношение сверху вниз к

'серым» сельским рабочим»

Итак, опустившиеся в своем хозяйственном положении до

ровня пролетариев, но одновременно поднявшиеся в своем со-

циально-политическом значении крестьяне, как потенциальные

представители восходящего класса, бежали в города, в промыш-

ленность, на транспорт и т. д. не только из-за капиталистического

развития земледелия, но и вследствие гнета докапиталистических

форм эксплуатации.

Говоря о переселениях крестьян, которые еще питали надеж-

ды основать новое хозяйство на новых землях, В. И. Ленин пи-

сал, что «крестьяне массами бегут из местностей с наиболее

патриархальными хозяйственными отношениями, с наиболее со-

хранившимися отработками и примитивными формами промыш-

ленности, в местности, отличающиеся полным разложением «ус-

тоев» zz. Но уже отмечались и первые признаки того, что и из

районов высокого развития земледельческого капитализма начи-

налось бегство на более свободные земли. Об этом говорит, в ча-

< гности, факт ухода большого числа жителей Екатеринославской

губ. (47,5 тыс. человек) на Кубань. В дальнейшем, когда Кубань

была переполнена «иногородними», крестьяне Екатеринославской

губ., а отчасти и соседних с ней губерний устремились за Урал.

В этой связи представляет определенный интерес официальное

объяснение причин данного явления во «всеподданнейшем» от-

чете екатеринославского губернатора за 1900 г.: «Причины тако-

го усиленного стремления в восточные окраины заключаются не

столько в случайных неурожаях последних лет, сколько в недо-

статочности земельных наделов, из года в год все более ощущае-

мой. Ввиду естественного прироста населения первоначальный

трехдесятинный надел на душу во многих обществах обратился в

однодесятинный, а то и меньше. Оставшиеся же еще у помещи-

ков имения если и отдаются в аренду крестьянам, то за такую

высокую плату (до 15 и даже 25 руб. за десятину в год), при

которой хозяйство немыслимо, даже при том условии, что свою

собственную работу земледелец ни во что не считает» гз.

Итак, мы видим здесь уже сильное воздействие капитализма

на миграционные процессы. Земля как объект хозяйства занята,

помещичьи земли пошли в распродажу, а на оставшихся непро-

данными настолько поднялась земельная рента, что выплата ее

даже среднему крестьянину становилась непосильной. Между тем

в Сибири, как показал В. Г. Тюкавкин, случаи аренды были пока

еще редкими, да и налоги не носили характера ренты-налога, по

крайней мере для средних и зажиточных крестьян, оставляя им

21 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 267.

22 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 590 (прим.).

23 ЦГИА СССР, ф. 1233, on. 1, д. 1, л. 91.

21

Таблица 6

Сельское население Европейской России в 1883 и 1900 гг. (душ обоего пола)

Район Число губер- ний 1883 г * 1900 г. ♦* % К 1883 г.

Цептрально-земледельческий 6 11 241003 12 426 697 110,5

С роднево лжский 6 9 332 938 11068196 118,6

Пижневолжский 3 3 936 939 4 381 871 111,3

Южный степной 5 6086 406 9 577 817 167,4

Юго-западный 3 6 152 109 9 328 544 151,6

Северо-Украинский 3 5 949 579 7 196 464 104,2

П ромышлепный 6 7 221 808 7 937 845 109,8

Белорусский 4 4 542 063 6 584 350 145,0

Литовский 3 3457 742 4 366 360 126,3

П риба лггийский 3 1 796 722 1 844 956 102,7

Приозерный 3 2 560 414 3 182 528 124,3

Северный 2 1419 478 1 690 052 119,1

Приуральский 2 5 156 833 6 113 215 118,5

Итого по Европейской 50 69 159 403 86 129 781 125,7

России

В том числе:

Черноземная полоса 26 42 698 974 53 979 588 126,4

Нечерноземная по- 24 26 460 429 32 150 193 121,5

лоса

* Свод сведений по сельскому хозяйству России к концу XIX в. Спб., 1903, вып. 2,

с. 8—9.

** Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комиссии по исследованию

вопроса о движении с 1861 по 1900 г. благосостояния сельского населения сред-

неземледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской

России (далее: Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комис-

сии...). СПб., 1903, ч. 1, с. 14—16.

Примечание. Районы представлены в той группировке губерний, какой она

дана в «Своде сведений...». Изменены лишь названия некоторых районов в со-

ответствии с современным словоупотреблением.

известный доход от земледелия24. Другое дело прибывавшая в

Сибирь беднота, которой не на что было обзавестись хозяйством,

что вызывало нарастающие волны обратного движения пересе-

ленцев.

Подводя итог краткому очерку о переселении крестьян в кон-

це XIX в., следует еще раз подчеркнуть тот факт, что пересе-

ления вызывались как пережитками крепостничества, так и раз-

24 Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня в конце XIX — начале XX в. Но-

восибирск, 1966.

22

пишем капитализма вглубь и вширь, причем влияние второго

фактора имело нарастающий характер. Мы оставляем за предела-

ми рассмотрения массовые переселения в годы столыпинской ре-

формы, когда политику запрещения и сдерживания переселений

। менила политика форсирования их, чтобы сбыть в Сибирь по-

больше беспокойных элементов деревни.

Рассмотрев вопрос о поглощении населения городами и коло-

низуемыми окраинами, мы можем обратиться к фактическому

приросту сельского населения за рассматриваемое время. В на-

шем распоряжении имеются сопоставимые данные Центрального

< гатистического комитета МВД на 1883 г. и так называемой

Комиссии центра на 1900 г. Эти данные представлены в

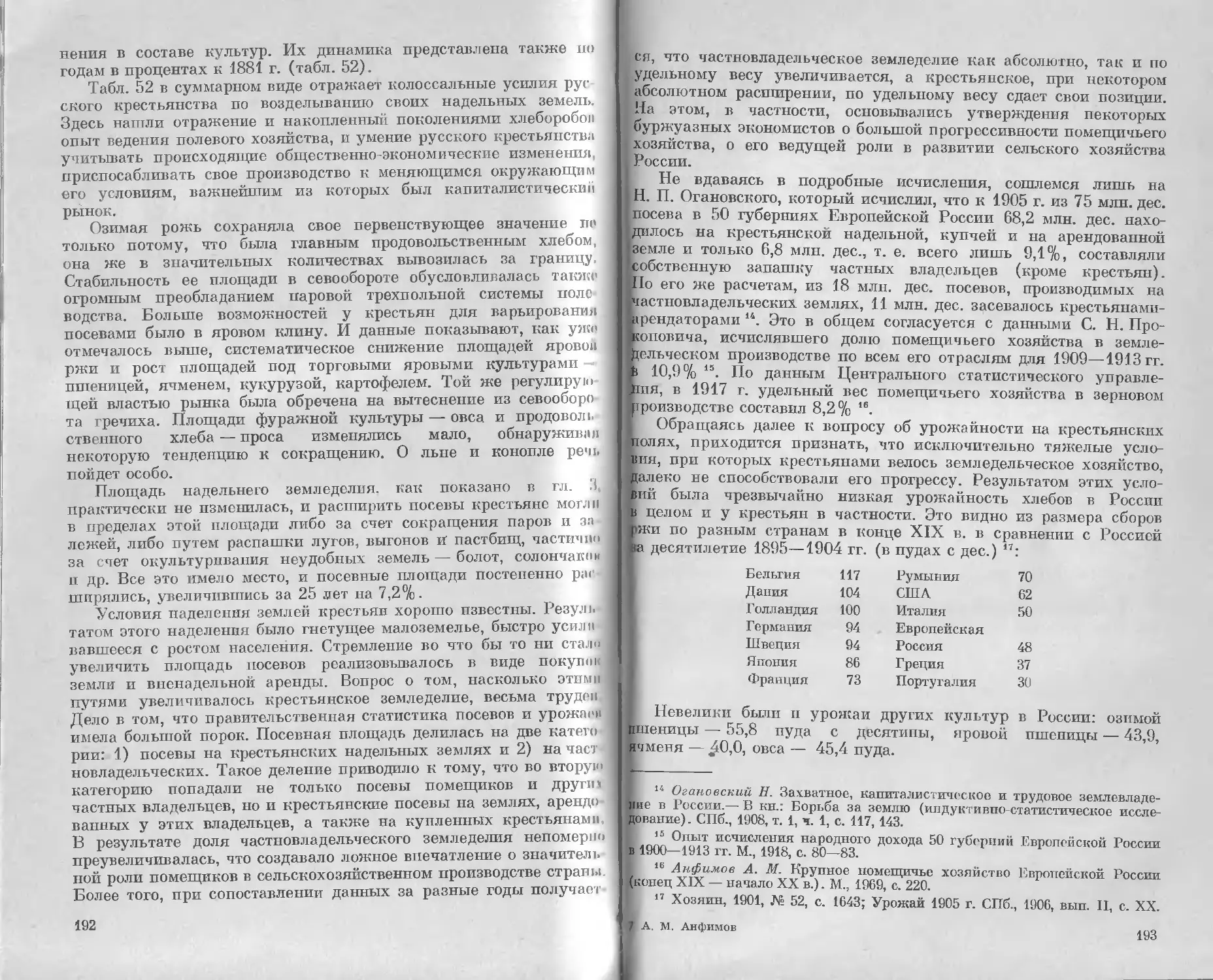

габл. 6.

Как показывает таблица, сельское население Европейской Рос-

сии к 1900 г. возросло на четверть по сравнению с 1883 г. т. е.

ia 17 лет, и составило 86,1 млн. человек. При этом надо учесть,

что в это число вошло, как показано выше, около 1 млн. чело-

век населения промышленных и «кустарных» селений, не имев-

ших статуса города. Черноземная полоса дала заметно больший

прирост, чем нечерноземная. По районам картина оказалась до-

вольно пестрой. Более чем наполовину возросло население двух

украинских районов — Южного степного и Юго-Западного, что

прежде всего было связано с продолжавшимся еще движением на

юг переселенцев из малоземельных районов, особенно из Северо-

украинского и Центрально-земледельческого. Из этих же районов

больше всего семей переселилось за Урал или бежало в города.

В результате в первом из них население увеличилось лишь на

4,2%, во втором — на 10,5%. Наоборот, в западных губерниях

переселения были традиционно малы. Так, в Литовском районе

оказался средний для Европейской России процент прироста,

а в Белорусском — даже более высокий. Наиболее низкий был

прирост в Прибалтийском районе — всего 2,7%.

В связи с изложенным следует вкратце остановиться на хо-

рошо известном явлении в социально-экономической жизни стра-

ны — аграрном перенаселении.

Размеры этого перенаселения трудно поддаются сколько-ни-

будь точному определению. «Комиссия центра», сделавшая по-

пытку рассчитать перенасыщенность деревни рабочей силой, при-

няла единый для всей Европейской России показатель потребно-

сти в рабочих руках — один работник примерно на 4,5 дес.

посева в период уборки хлебов. Этот слишком обобщенный по-

казатель не учитывает разницы во времени уборки различных

хлебов, разной трудоемкости отдельных культур и т. д. Самое

же важное состоит в том, что при этом способе расчета прини-

мается во внимание период наибольшей загрузки рабочего. В дру-

гие периоды, особенно зимой, занятость крестьян и сельскохозяй-

ственных рабочих была намного ниже. Следовательно, расчет

«Комиссии центра» дает преуменьшенные размеры аграрного пе-

ренаселения в европейской части. Тем не менее и в данном его

23

виде этот расчет дает поистине потрясающую картину (на

1901 г.) 2°:

Сельское население, тыс. человек 86 129,8

Общая площадь под посевами хлебов, тыс. дес. 67 457,9

Требуется рабочих во время уборки хлебов, тыс. 15 076,8

человек

Наличное число местных работников обоего пола 41 724,8

Занято в местной неземледельческой промышленности

(фабрики, заводы, кустарные промыслы и пр.) 6 609,2

Избыток рабочей силы в деревне 23 038,8

Итак, из 45 млн. наличных работников только 15 млн. могла

эффективно, с полной нагрузкой использоваться в местном сель-

скохозяйственном производстве, да и то только в самую страдную

пору. Еще 6,6 млн. человек, или 14,8%, находили заработок в

местной неземледельческой промышленности. Остальные 23 млп.,

т. е. более половины (51,5%) всех наличных работников, оста-

вались лишними людьми в деревне. При этом надо учитывать,

что вся эта огромная масса людей, прикованных к своим наделам,

распределялась по территории страны неравномерно, переполняя

главным образом внутренние губернии Европейской России, в то

время как некоторые окраины и промышленные районы не толь-

ко не испытывали избытка местного населения, но и привлекали

массу пришлых рабочих. Из указанных 23 млн. «лишних людей»

на долю Среднеземледельческого района приходилось 4,1 млп.

и Северо-Западного — 3,0 млн. человек 26.

При демографической характеристике крестьянства в указан-

ное время нельзя обойти вниманием такое естественное явление,

как семейные разделы. Как известно, в период законодательных

контрреформ даже семейные разделы в деревне стали предметом

государственной политики. До 1886 г. законом предусматривалось,

что разделы должны производиться только по письменным при-

говорам сельских обществ, принимаемых простым большинством

голосов. Но зто законодательное требование практически либо

вовсе не соблюдалось, либо выполнялось для проформы. С 1861

по 1882 г. в 46 губерниях Европейской России разделились

2 371 248 крестьянских семейств, из них сельскими сходами было

разрешено 303 149 разделов, т. е. всего лишь 12,8%.

Министр внутренних дел Д. А. Толстой счел, что, как указы-

вается в отчете Государственного совета, «дозволения на разделы

давались сельскими сходамп весьма осторожно и что, таким об-

разом, надежда на сдерживающую по отношению к разделам

деятельность сходов была вполне основательна»27. Причину,

мешавшую развитию этой якобы полезной тенденции сходов,

Толстой нашел в несовершенстве закона и предложил новый, ко-

торый устанавливал, что согласие на раздел должно принимать-

” Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г Комиссии...,

ч. 1, г 16, 249.

2,1 Там же. СПб., 1903, ч. III, с. 234.

21 Отчет по Государственному совету за 1886 год СПб., 1888, с. 345, 346

24

Таблица 7

Число совершившихся семейных разделов по разным губерниям

с 1897 по 1899 г. *

Губерния Разделы совершившиеся Всего разделов

с разрешения обществ без разрешения обществ

1897 ГОД

Архангельская 285 236 521

Астраханская 341 67 408

Вологодская 1 115 296 1411

Пензенская 1033 470 1503

Харьковская 157 148 305

1898 год

Архангельская 283 215 498

Астраханская 481 80 561

Витебская 237 239 476

Вологодская 1 133 367 1 500

Пензенская 1199 397 1596

Харьковская 187 27 214

Ярославская 1107 219 1326

1899 год

А рх а нге льска я 349 244 593

Устраханская 576 78 654

Витебская 221 224 445

Вологодская 1256 398 1 654

Пензенская 1 144 621 1765

Итого 11 104 4 326 15 430

* ЦГИА СССР, ф 1291, оп. 42, л. 23 (О семейных разделах, 1898—1902 гг.),

л. 13—158.

(я двумя третями голосов сельского схода. Этот порядок был ус-

тановлен как для общинных, так и для подворных селений.

Насколько неэффективным оказался закон о семейных разде-

лах, можно видеть из данных табл. 7. В губерниях, из которых

Земскому отделу удалось получить сведения, почти одна треть

(28,0%) всех разделов совершалась явочным порядком, без раз-

решения сельских сходов. И сами сельские общества очень редко

прибегали к запрещениям разделов, считая пх, очевидно, факти-

чески бесполезными. Так, в Ярославской губ. в 1897 г. из 980 при-

говоров в 942 случаях сходы согласились на раздел и лишь 38 семь-

ям было отказано в разделе. Да и власти не могли широко

пользоваться правом отмены приговоров о разделе, понимая всю

эфемерность такого рода акций. Из числа упомянутых 942 при-

говоров уездные съезды отменили всего 71 приговор, в том числе

25 по жалобам сторон и 46— «в порядке надзора» 28. В Вологод-

ской губ. в том же 1897 году из 1149 рассмотренных сходами за-

28 ЦГИА СССР, ф. 1291, оп. 42, д. 23, л. 16, 27.

25

явлений только по 34 последовали отказы, в том числе в 17 слу-

чаях за несогласием родителей, в 15 случаях — по недостатку

имущества и в 2 — за неисправностью отбывания повинностей.

Уездные съезды отменили всего лишь 55 приговоров о разделе,

из них по жалобам сторон — 24, «в порядке надзора»— 3129.

В 1898 г. в той же Вологодской губ. из 1377 приговоров отказы по-

следовали всего лишь в 44 случаях, из них за несогласием роди-

телей — 26, по недостатку имущества— 12 и за неисправным от-

быванием повинностей — 6. В 30 случаях сходы разрешили раз-

делы даже без согласия родителей30 31. В 1899 г. в Ярославской

губ. из 1104 приговоров о разделе только 154 было взято на раз-

решение уездных съездов, причем решения об отказах последова-

ли по 65 приговорам (22 — по жалобам сторон и 43 — «в порядке

надзора») ”. По Пензенской губ. в нашем распоряжении имеются

данные о разделах за ряд лет32:

Год Разрешенные Самовольные Всего

1891 408 1378 1786

1892 514 1062 1576

1893 623 912 1535

1894 875 597 1 472

1895 1 122 617 1739

1896 1 193 500 1693

Итого за 6 лет 4 735 5 066 9 801

Как видим, самовольные разделы в Пензенской губ. даже пре-

обладали над разрешенными, составив за шестилетие 51,7% всех

разделов.

Характерно, что сельские сходы все шире пользовались пра-

вом на разрешение разделов, и все менее имели возможность их

запрещать. А потому все меньшее число делившихся семей вы-

нуждены были идти на самовольные разделы.

Власти пытались применять разного рода кары к самовольно

разделившимся. Так, Пензенское губернское присутствие сопро-

водило приведенные сведения сообщением о том, что «в несколь-

ких уездах Пензенской губернии члены семейств самовольно раз-

делившихся привлекаются к ответственности и подвергаются адми-

нистративным взысканиям, а в некоторых случаях принимаются

меры к соединению самовольно разделившихся в одну семью» 33.

Однако тут же губернское присутствие отмечало, что «эта мера,

лишенная, как показал опыт, всякого практического значения,

не оправдывается и действующим законом, а потому вовсе не

должна иметь применения» 34. В Пензенском уезде «самовольно-

29 Там же, л. 27.

30 Там же, л. 82.

31 Там же, л. 162.

32 Там же, л. 22.

33 Там же, л. 22 об.

34 Там же, л. 23 об.

26

pii । 1елппшиеся члены семейств понуждались к соединению вновь

и и дну семью, при этом административные взыскания на само-

IU- и но разделившихся совершенно противозаконно налагались

11 ке сельскими старостами»35. Применялись и другие произ-

Ц1ГП11ЫС меры: признание за одну семью при отбывании воин-

' вон повинности и за одну платежную единицу, с ответствен-

но! и.к> друг за друга в платежах36 37.

I Неполезность закона о семейных разделах признавалась боль-

шинством представителей местных властей и общественных дея-

II' н'й. Вологодское губернское совещание по пересмотру законо-

i.iгельства о крестьянах сообщало в МВД по вопросу о разделах,

•ио «закон 1886 г. не оказал полезного влияния». Вятское и Ka-

in нс кое совещания указывали па то, что «закон не устранил раз-

V'.iioh, а только создал формальные затруднения». Тамбовское же

। опещание прямо говорило, что указанным законом «цель не до-

...нута, ибо всякий закон, идущий вразрез с требованиями

а.и.ши, всегда будет так или иначе обходим». Смоленское губерн-

। ми> по крестьянским делам присутствие даже обязало волостные

< уды подвергать самовольно делящихся уголовным взысканиям,

но само признало, что из этого ничего не вышло ”.

В цитируемом издании приводятся и данные о числе семейных

l>.iзделов. За 22 пореформенных года, с 1861 по 1882 г., в 46 гу-

берниях разделилось 2 371 248 хозяйств, в последующие 80-е годы

целились приблизительно по 150 тыс. семей ежегодно38.

Закон о семейных разделах сыграл обратную роль: он вносил

раздражение в крестьянскую массу и, не имея практического

качения, усиливал в деревне ненависть к существующему строю

насилия и угнетения.

Демографическая характеристика крестьянского населения,

очевидно, была бы неполной, если не коснуться и такой его сто-

роны, как образование и грамотность. Едва ли есть нужда в

данном случае касаться достаточно выясненной в нашей литера-

iype целенаправленной политики царского правительства против

просвещения трудового народа.

Тем не менее развивающийся капитализм все более требовал

। рамотных работников. Именно с этим связано распространение

просвещения не только в городе, но и в деревне, особенно путем

расширения сети земских школ. Но масштабы этого явления, как

у видим ниже, были весьма ограниченны.

Росту образования в среде крестьянства способствовало вовле-

чение крестьян в сферу капиталистического хозяйства в самых

разнообразных видах, в том числе в виде отхода на постоянные

пли временные заработки. Любопытны в этом отношении данные

35 Там же, л. 24.

36 Там же, л. 23.

37 Вопросы, возникающие по предмету улучшения быта крестьян. Из-

влечение из данных, представленных губернскими совещаниями Министер-

ству внутренних дел / Сост. Ф. Г. Тернером. СПб., 1902, с. 23.

33 Там же.

27

по Владимирской губ. (обследование 1897—1899 гг., волости

сгруппированы в районы по проценту населения, уходящего на

заработки) 39:

Район % уходящих на заработки учащихся в началь- ных школах на 100 жителей % учащихся девочек

I 7,1 2,9 20,7

II 10,2 3,5 21,5

III 12,4 4,0 26,7

IV 14,5 4,7 27,4

Приведенные данные могут служить еще одним основатель-

ным подтверждением правильности ленинского положения о про-

грессивном значении крестьянского отхода, что, как известно, от-

рицали либеральные народники, смыкаясь в этом с помещиками,

стремившимися удержать дешевые рабочие руки. Цифры ясно по-

казывают, что с увеличением отхода крестьян на заработки за-

метно растет тяга к обучению своих детей, увеличивается доля

учащихся на 100 жителей и, хотя не в той же мере, растет про-

цент обучающихся грамоте девочек. «Хотя со стороны законода-

теля постоянно говорится о пользе грамотности, но по бедности

населения многие дети остаются дома по необходимости» 40 41 42. Один

корреспондент сообщил, что крестьяне обучать своих детей «же-

лают, но осуществить это желание мешают большинству недоста-

ток средств и домашние занятия» **.

«Крестьяне сами сознают, что мальчику надо учиться, так как

грамотному везде легче стало, но здешнее население по бедно-

сти своей многих детей оставляет без обучения, заставляя ра-

ботать» 4Z.

Из приведенных здесь сообщений, как и из множества других

опубликованных в «Сборнике», совершенно очевидно, что даже

той явно недостаточной школьной сетью многие крестьянские

дети не могли воспользоваться из-за бедности своих семей и не-

обходимости вступать в число работников в раннем школьном

возрасте. Часто поступившие в школу дети вынуждены были по-

кидать ее задолго до окончания срока обучения (двухклассного

в церковно-приходских и трехклассного в земских школах). По

итогам упомянутого обследования выяснено, что «15% мальчиков

и 30% девочек оставляют школу в первый же год» 43 44.

Статистический сборник по народному образованию во Вла-

димирской губ. выявляет причины досрочного ухода учеников

как из церковно-приходских школ, так и из земских. Мы огра-

ничимся здесь приведением процентных данных только по зем-

39 Сборник статистических и справочных сведений по народному обра-

зованию Владимирской губернии. Владимир-на-Клязьме, 1900, вып. 3, с. 7, 8.

40 Там же, с. 13.

41 Там же, с. 15.

42 Там же, с. 16.

43 Там же, с. 112.

44 Там же, с. 114.

28

< кнм школам, так как принципиальной разницы в этом отноше-

нии между обеими типами училищ не обнаруживается44:

Причины ухода учеников из земских школ Мальчики Девочки

Вследствие домашних работ и отдачи в заработки 64,7 69,3

Отдаленность училища 7,5 4,5

Неимение одежды и обуви 8,7 7,1

Болезнь своя 6,7 4,7

Болезнь и смерть родителей 3,7 5,8

Разине причины 8,7 8,6

Итого 100,0 100,0

Итак, резюмировали свои данные земские обследователи,

< 3,4% мальчиков и 76,4% девочек из земских школ выбыли по

причине бедности и домашних и промысловых занятий» 45. Эти

• чшые служат еще одним обвинением тому общественному

। рою, который обрекал народ на темноту и нищету.

В результате такого положения, по словам обследователей,

начальная школа совсем не дает образования даже в том скром-

ном объеме, какой определяется ее полным курсом. Из всех про-

ш< риих народную школу учеников едва ли более 30% получают

ни шое образование в начальной школе, а остальные 70% остав-

..... школу наполовину с знаниями первого года и наполовину

шаниями второго года» 46.

Но посмотрим, что могли вынести из начальной школы те,

। <>му посчастливилось окончить ее полный курс. Этих счастлив-

чиков было весьма немного. «Даже окончившие курс (земской

школы) учатся только от 3 до 3,5 лет, а они составляют только

11 '/о всех учащихся...» 47 «На все предметы русского языка —

псине, грамматику и письменные упражнения — назначается

учебного времени, 3/8 — на закон божий и церковнославян-

.... чтение и */, на остальные предметы: арифметику и чи-

нчшсание» 48. Таким образом, даже в школах, подчиненных

Министерству народного просвещения, не говоря уже о церковно-

нрикодских, подчиненных Синоду, почти половину учебного вре-

м< пн занимало внедрение в сознание учеников религиозного мп-

роиоззрения. При этом следует учитывать, что наряду с предан-

ными своему благородному делу, имевшими знания и навыки

v штилями в народной школе было много учителей, не соответст-

вии.шших своей высокой миссии. В церковно-приходских школах

Владимирской губ. половина учителей не имела ни педагогпче-

< ни церковного образования.

45 Там же, с. 114.

‘° Там же, с. 111.

47 Там же, с. 96.

48 Там же, с. 115.

29

Тем не менее количество грамотных в деревне росло, хотя п

крайне медленно. Например, в Глазовском уезде Вятской губ.

дворов с грамотными и полуграмотными в 1891 г. было 24,5%,

в 1896 г,-25,5%, в 1901 г,-35,1% 49.

Рост грамотности виден и в росте числа грамотных рекрутов,

например, по Владимирской губ.50 51:

Годы % грамотных рекрутов

1879-1880 42,4

1881-1884 46,9

1886-1890 53,4

1891-1895 62,9

В первой половине 80-х годов грамотных насчитывалось по

21 губернии 10,8% 5|, в 1897 г. (по 50 губерниям) — 17,4% 52.

Данные здесь не прямо сопоставимы. Но поскольку предста-

вительность 21 губернии достаточно велика, можно с полным ос-

нованием отметить рост грамотности между началом 80-х годов

п 1897 г. более чем в полтора раза, хотя общий уровень грамот-

ности в деревне и к моменту всеобщей переписи населения, го-

воря современными терминами, таил в себе большие резервы

для дальнейшего роста.

Но на повышение грамотности и уровня сознания крестьян

сильно стала влиять другая школа — школа самой жизни. Все

более сказывалось на деревне влияние рабочего класса, передо-

вой интеллигенции. Усилившееся проникновение в деревню книг

н газет повышало тягу крестьян к самообразованию. Кроме офи-

циальных изданий «для сельского чтения», чаще стали появлять-

ся книги и брошюры, затрагивавшие самые больные вопросы

крестьянской жизни. Их зачитывали с риском за свою безопас-

ность «грамотеи» в крестьянских избах. Проникала и художест-

венная литература. Более просвещенными и сознательными воз-

вращались домой из города отходники, передовые взгляды несли

в деревню навещавшие родные места городские рабочие. Дохо-

дили в деревню и получали отклик сведения о революционных

выступлениях рабочих.

* * *

К сожалению, мы не располагаем данными о национальном

составе собственно сельского населения, что должно бы, естест-

венно, интересовать нас в плане настоящей работы. Но, учиты-

вая, что сельские жители составляли 80% всего населения Рос-

сии, мы можем с полным основанием воспользоваться данными о

49 Сборник материалов по оценке земель Вятской губернии. Т. XI. Гла-

зовский уезд. Вып. 2. Основные таблицы. Вятка, 1908, с. 175, 177.

50 Там же, с. 41.

51 Рашин А. Г. Население России :ia 100 лег, с. 291, 293.

52 Там же, с. 293.

30

Hirn населении. Показатели табл. 8 не совпадают с хронологиче-

скими рамками нашей работы,— факт, с которым приходится счп-

I П1.СЯ по состоянию источников. Да и они не вполне сопостави-

мы. Автора расчетов за 1867 г. интересовал будущий националь-

ный состав имперских вооруженных сил, а поэтому он брал во

пнпмание только мужское население. Мы же соотношение муж-

ского и женского населения каждой национальности по перепи-

। и 1897 г. экстраполировали на 1867 г. и таким путем вычисли-

III количество жителей обоего пола. Приблизительность такого

приема очевидна, но из анализа национального состава вытекает,

’no прегрешения против строгих норм демографической статисти-

ки не могли быть значительными по отношению к основным, ко-

ренным, наиболее многочисленным группам населения. В табли-

цу не включены группы иностранного происхождения, о которых

известно, что в селах они не проживали. Не включены также в

га блицу народности, образовавшие свои национальные массивы

hi пределами Европейской России с небольшими вкраплениями

и составе 50 рассматриваемых губерний, ибо такое включение не

соответствовало бы задаче выяснения численности и динамики

крестьянского населения.

И наконец. Данные текущих расчетов статистических органов

на 1867 г. не могут считаться вполне сравнимыми с более точ-

ными результатами всеобщей переписи 1897 г. Но при всех этих

оговорках мы не считаем, что данные о национальном составе

населения Европейской России и его изменении не могут иметь

определенного научного значения.

Подробный анализ таблицы исключается хотя бы потому, что

он увел бы нас в область исследования сложнейших демографи-

ческих процессов, резко интенсифицировавшихся с наступлением

повой, капиталистической эпохи, и отличавшихся вследствие

сложности этнической структуры и динамичности социально-эко-

номических процессов такой турбулентностью, что эта область

сама по себе представляет специфическую проблему. Над ней

сейчас успешно работает В. М. Кабузан, так что нам остается

подождать итогов этой работы. Здесь же вкратце остановимся на

самых общих наблюдениях.

Не имея полных итогов, мы можем, однако, составить себе

мнение о происшедших сдвигах в национальном составе корен-

ного населения Европейской России, а следовательно, и кресть-

янского. Исчисление удельного веса той пли иной национально-

с in в общей массе населения, понятно, не имеет смысла ввиду

пыборочности данных. Остановимся на количественных измене-

ниях наиболее многочисленных национальностей.

За 30 лет русские дали прирост на 38,2%, украинцы — на 44,2

п белоруссы — на 65,6%. Разница, как видим, весьма существен-

ная. Но в действительности она такой быть не могла. Напомним,

что идет речь о приросте лишь в пределах Европейской России.

Таблица не фиксирует той части прироста, которая приходится

па долю переселившихся за пределы Европейской России, на ок-

31

Таблица 8

Население Европейской России по национальностям в 1867 и 1897 гг. (душ обоего пола) *

1867 г. 1897 г.

Мужское Всего населения Мужское Женское Всего населения % К 1867 г.

Русские 16 919 703 7 084144 35 125 303 14 161 204 23 393 881 10 210 627 25 164840 10 204 239 48 558 721 20 414 866 138,2 144,2

Украинцы 1 744 300 3 516 509 2 889153 2 934230 5 823 383 165,6