Текст

АКАДЕМИЛ НАУК СССР

институт истории

институт Славяноведения

и балканистики

<^*

ПАМЯТНИКИ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ

ИСТОРИИ

НАРОДОВ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ

и восточной

ЕВРОПЫ

·**

СОВЕТЫ И РАССКАЗЫ

КЕКАВМЕНА

СОЧИНЕНИЕ

ВИЗАНТИЙСКОГО

ПОЛКОВОДЦА

XI ВЕКА

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА,

ВВЕДЕНИЕ, ПЕРЕВОД

И КОММЕНТАРИЙ

Г.Г.Литаврина

ИЗДАТЕЛЬСТВО -НАУКА

Г&АВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва · 1072

9(И)1

С56

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ:

академик С. Д. Сказкип (главный редактор),

член-коррэспондент АН СССР Я. Н. Третьяков,

доктор исторических наук В. Д. Королю/с

(зам. главного редактора),

доктор исторических наук С. А. Никитину

доктор исторических наук 3. В. Удальцова,

кандидат исторических наук К- А. Осипова

Ответственный редактор

М. Я· сюзюмов

CECAUMENI

CONSILIA ET NARRAT10NES

Novam editionem praeparavit,

in rossicam invertit, praefatione

commentariisque instruxit

G« G. LITAVR1N

Mosqua, 1972

7 3-4

119-69

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

МАТЕРИ МОЕЙ

ПОСВЯЩАЮ

ВВЕДЕНИЕ

Памятник, о котором ниже пойдет речь, является в

полном смысле уникальным. Во-первых, он дошел до нас в

единственной рукописи — не сохранилось не только ни

одного'другого списка или его фрагмента, но нет даже упоминания об

этом сочинение в византийской литературе конца XI — XV вв.

Во-вторых, ни один известный науке документ, включая акты

и .жития святых, ие освещает с такой -полнотой и так

всесторонне .Ж1из/нь 'византийской провинции XI столетия, как труд

Кекавмена. В-третьих, нет ни одного памятника византийской

литературы, начиная с 330 г. и кончая 1453 г., который бы так

же глубоко, как сочинение Кекавмена, вводил читателя во

внутренний м'ир византийца той жохи. «Советы и рассказы»

— своего рода исповедь: ставя перед собой дидактические

цели, автор невольно раскрывает свое отношение к различным

сторонам византийской действительности того времени.

Государство, служба, войны, восстания, хозяйство, религия,

частная жизнь и семейные отношения, проблемы морали и

нравственности — все привлекает внимание Кекавмена, и на все

у него есть определенный взгляд, подкрепленный примерами

из житейской практики.

Кекавмен жил, строил свою карьеру и формировался как

личность в эпоху безвременья, тяжкого перепутья в

византийской истории. 3ia все предшествующие семь веков, истекшие

от основания Константинополя, политический климат в стране

не был столь изменчив и тревожен, как в полустолетие от

смерти Василия II Болгаробойца (1025 г.) до (воцарения

Алексей I Комнина (1081 г.). На памяти нашего автора за 50

лет сменилось 11 императоров, семь из которых были

свергнуты с престола или были вынуждены отречься от него.

Такого не бывало даже в беспокойное седьмое столетие и в период

иконоборчества.

5

Почти полвека правил суровый Болгаробойца, сумевший

подчинить своей жестокой воле непокорных. Еще

могущественная 'в начале царствова-ния этого яшперагора аппозиция

постепенно угасла к концу его правления. Слабые вспышки

недовольства подавлялись незамедлительно и неумолимо.

Нараставшие от десятилетия к десятилетию внешнеполитические

удачи Василия II удовлетворяли большинство

господствующего класса. Трудно было в обстановке триумфальных

успехов .виваятийюкаго оружия создать атмосферу, удобную

для .переворота, (подготовить почву «к шеремене ^политического

курса.

Положение изменилось после смерти Болгаробойца. Те

процессы, которые подспудно протекали в недрах

византийской экономики и общественной жизни уже при этом василев-

се, получили относительно больший простор. Василий II в

своих усилиях удержать старый порядок — сохранить ополчение,

упрочить господство чиновной олигархии и расширить

территорию империи — подорвал материальные и людские ресурсы

империи. Огромные средства, награбленные в захваченных

странах, не компенсировали сил народа, затраченных на

завоевания, — эти средства осели в подвалах казначейства.

Оппозиция снова подняла голову.

Уже два ближайших преемника Василия II оказались в

растерянности перед богатым наследством, оставленным им

грозным предшественником. Свободное крестьянство слабет

ло, оно все хуже справлялось с отбыванием налоговой

повинности. Поступления податей в казну — основной источник

благосостояния империи — сокращались. Непосредственно

сменивший на престоле Василия II его брат Константин VIII

(1025—1028) вступил (на шуть резкого увеличения податного

гнета, который ускорял разорение основной массы подданных,

усиливал расслоение среди свободных тружеников деревни.

Менялось соотношение разных статей государственных

расходов, росла или снижалась доля той или иной группировки

господствующего (класса, «получаемая из доходов казиы, -ню

оставался в целом неизменным в течение полувека после

Константина VIII курс на увеличение налогового гнета. С ростом

феодализации и развитием финансового иммунитета сокращался

контингент налогоплательщиков, ухудшалось их материальное

положение. Масса разорившихся и потерявших землю и

орудия труда крестьян бродила по империи. Одни из них оседали

в феодальных поместьях, другие составляли артели наемных

работников, переходивших из провинции в провинцию, третьи

вступали в качестве наемников в регулярную армию.

Остальные устремлялись в столицу — Константинополь или в

провинциальные города, где зачастую не находили ни посто-

6

янной работы, ни пропитания и пополняли ряды люмпен-

пролетариата.

В столице царили мелочная правительственная

регламентация и контроль над деятельностью ремесленных и торговых

корпораций. Некогда этот надзор сопровождался массовыми

и выгодными заказами государства ремесленникам столицы

для удовлетворения нужд двора, армии, флота. В новых

условиях, с оскудением казны, с ростом вотчинного ремесла,

а также провинциальных городов, (Правительственные заказы

к общем объеме ремесленного производства резко упали. Но

не ослабел контроль, сопровождавшийся ростом податей и

пошлин, взимаемых с ремесленников и торговцев. Из

стимула производства регламентация стала его оковами. Однако

даже в эти хиреющие столичные ремесленные и торговые

коллегии почти невозможно было проникнуть чужаку: доступ в

них был возможен лишь при выполнении непосильных для

подавляющего большинства материальных условий. Занятие же

ремеслом или торговлей вне коллегии способно было

обеспечить лишь нищенский уровень существования: нецеховая

деятельность в столице не пользовалась никакими правами и

привилегиями, а нередко и прямо преследовалась.

Несколько иной была ситуация в провинциальных

городах. Удаленные от верховного надзора столичной бюрократии,

города провинций вместе с ростом товарности вотчинного

хозяйства, коммутацией натуральных »налогов в денежные и

цритоком из деревни дешевой рабочей силы ©стушили в XI в. в

полосу медленного хозяйственного подьема. Но и здесь этот

подъем сдерживался государственной политикой.

Правительство лишило города какой бы то ни было политической

самостоятельности и экономических привилегий. В торговле с

самой столицей 'империи »провинциальные тор-ловцы находились

в худшем положении, чем иноземные. Все большее значение

и влияние в городах приобретали местные земельные

магнаты, имевшие там, как правило, свои резиденции, а нередко и

должность правителя города или всей области. Государство

увеличивало подати и пошлины, (взимаемые © городах,

облагая ими все виды трудовой деятельности населения. Оно

систематически лишало торгово-промышленную верхушку

провинций большей части тех накоплений, которые были

необходимы для дальнейшего развития производства.

Вместе с разорением свободных крестьян-ополченцев

(стратиотов) быстро клонилось к упадку и фемное войско/ Все

меньше членов общины способно было лично отбывать

военную службу. Все хуже были снаряжены и вооружены те, кто

ее еще отбывал. Ополченцы превращались в простых

плательщиков податей, их военные повинности фискализировались.

7

Роман III Аргир (1028—1034) продолжал ориентироваться

на фемное войско, созывая многочисленные ополчения и

закрывая глаза на их низкую боеспособность. Константин IX

Мономах (1042—1055) пошел на полную ликвидацию фемного

войска в некоторых провинциях. Место народного ополчения

постепенно начинают занимать наемное войско из

профессионалов-воинов (иноземцев и византийцев), войска «союзных

племен и народов (печенегов, узов, армян, грузин) и частные

дружины феодалов и вельмож. Но ни союзные войска, ни

частные отряды, окружавшие военачальников во время

походов, так ή .не (стали ядрам византийской армии.

Главенствующую роль ω 'ней все «чаще играли 'наемники, 'составлявшие

постоянные регулярные .тапмы — гвардейские мобильные

отряды, расквартированные в столице и в провинциях. Фемное

войско еще сохранилось, однако обычно оно использ^залось

лишь в .данной провинции или поблизости от ее границ, когда

враг грозил непосредственно той территории, где жили

рекруты.

Перенос центра тяжести на наемное войско,

находившееся на полном обеспечении государства, вел к чрезвычайному

росту расходов на военные нужды, усугубленному грозной

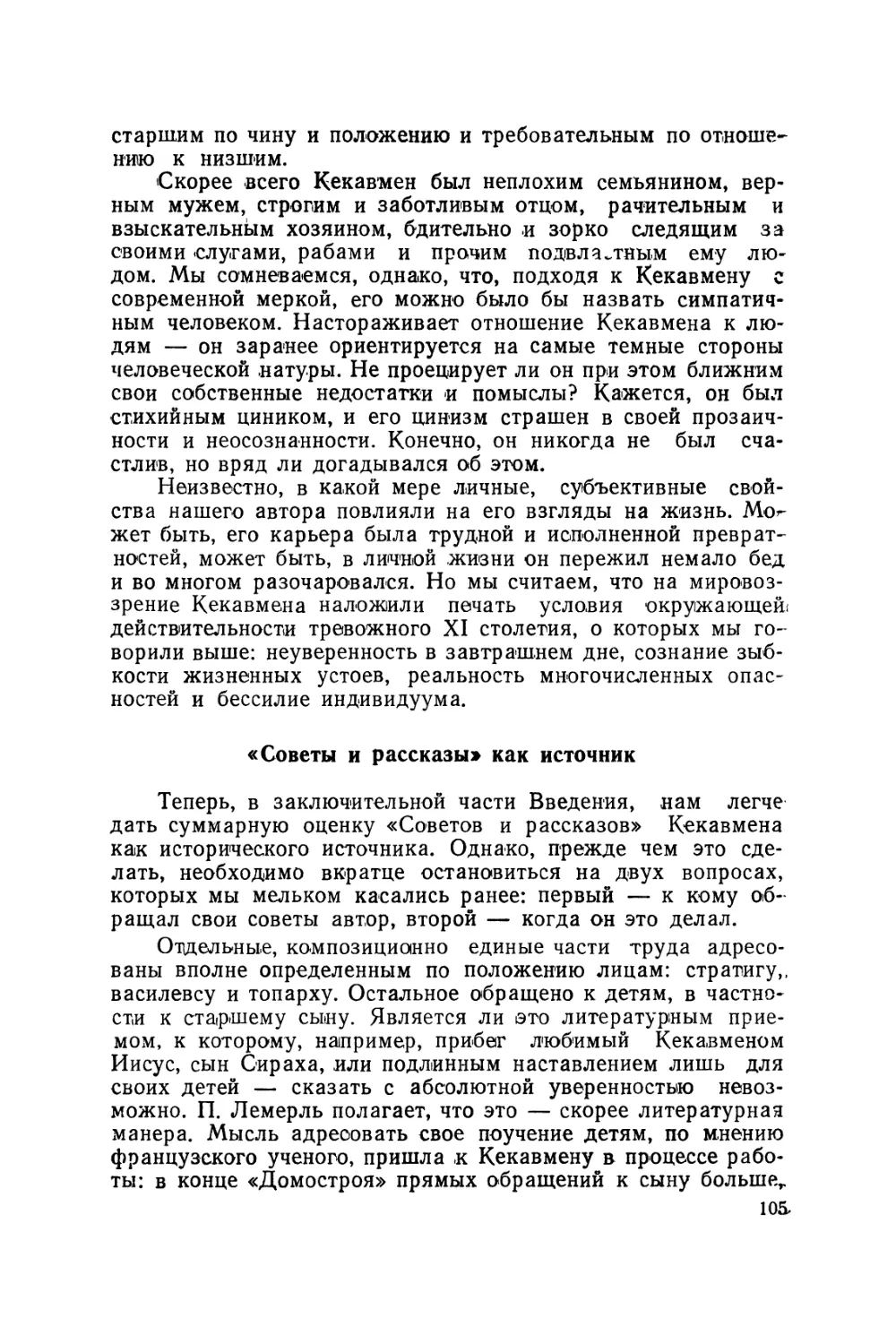

внешней опасностью. В 40—80-х годах XI столетия на

империю обрушились почти одновременно три могущественных

врага: печенеги — с севера, норманны — с запада и

турки-сельджуки — с востока. Задачи обороны границ империи

превышали ее экономические ресурсы. Казна таяла, иссякали источники

доходов, а потребности в расходах возрастали. Узел тяжелых

противоречий затягивался все туже.

Коррупция поразила не только администрацию

провинций, но и секреты (ведомства) столицы. Громоздкий,

разветвленный, все менее действенно контролируемый из центра и все

скупее оплачиваемый бюрократический аппарат стал бичом

для подданных. Процветал откуп налогов, на который

правительство охотно шло в надежде добиться увеличения

поступлений (в казну. Собранные деньги расхищались на месте и в

центре, едва половина взысканных с обнищавшего населения

средств достигала подвалов казначейства.

И деревня, и город были в XI столетии ареной широких

социальных движений угнетенных. Острие классовой борьбы

производительного населения империи было обращено в этот

период против господства столичной бюрократии —

требование снижения налогов и повинностей было лозунгом всех

крупных восстаний и в сельской местности и в городах.

Разрозненные и стихийные народные движения (порой охватывали

огромные территории страны и были упорными, длительными;

иногда же они носили узколо-кальный и скоротечный xapaiK-

8

тер — особенно в городах: в Навпакте, Никополе, Диррахии,

Адрианополе, Лариссе, Дристре, Софии, Месемврии, Антио-

хии, Хандаке, Херсоне и, наконец, в самом Константинополе.

Особенно широкими и грозными народные движения

были на окраинах Византийского государства, где жило негре-

ческое населние, (подвластное империи, — славяне, итал'ийцы,

армяне, грузины. Официальное право здесь соблюдалось

хуже всего, произвол чиновничества не знал границ,

принуждение осуществлялось ,в крайне грубых формах. Антиналоговые

и антифеодальные движения сливались в этих цровинщиях с

народно-освободительной борьбой.

На фоне этих основных социально-экономических

процессов исторического развития империи в XI столетии все более

разгорался завязавшийся еще в X в. конфликт, ставший

стержнем политической жизни страны: упорная борьба за власть

двух главных группировок господствующего класса —

столичной »чиновной знати и военной провинциальной аристократии.

Экономическое могущество феодальной аристократии

провинций усиливалось год от года. Она возглавляла

феодальные дружины и держала в повиновении массы

угнетенного населения. Выросшая в недрах фем и игравшая в них в

течение всего X в. главную роль .военная аристократия

обеспечивала внешнюю безопасность государства. Однако не ей

принадлежала ведущая роль в управлении страной. Средства

государственного казначейства — основной источник

денежных богатств—находились в руках столичного чиеов'ничеств'а,

которое во главе со своим ставленником — «василевсом ро-

меев»—уделяло (часть доходов, раздавало поместья, земли и

привилегии, титулы и ^ины только своим верным

приспешникам. Поднявшая мятежи (Варды Склира и Варды Фоки) в

последней четверти Xib.военная аристократия была

разгромлена Василием II и отброшена .к'исходиьим шозиц'ижм. О'на была

вынуждена удовлетвориться тем местом, которое занимала в

военной системе фем. Но в середине XI в. фемы переживали

кризис, посты фемных стратигов и ипостратигов теряли

привлекательность — росло влияние гражданских чинов

провинций; судьи захватывали у стратигов все большие сферы

местной компетенции, а высшие военные лосты в регулярном

войске стали вверяться представителям столичной знати.

Сохраняя ключи к господству в стране, чиновная бюрократия,

кроме того, пошла по пути создания крупных феодальных

поместий. Она и в этой области выступила как могущественный

конкурент (провинциальных магнатов. Чиновная знать фео-

дализировалась в борьбе эа землю и зависимое население.

Провинциальные феодалы в борьбе с чиновной бюрократией,

9

напротив, жаждали высших чиновных постов и

безраздельного господства в центральном аппарате.

С 40-х годов XI в. открылась новая серия почти

непрерывных мятежей военной аристократии против центрального

правительства, которые еще более подорвали силы страны.

Могущество военных было велико, но их лагерь ослабляли

взаимные распри и соперничество. Чиновная бюрократия же

выступала против них, как правило, сомкнутым строем.

Сохранение за собой раз занятых постов было для

чиновничества, от крупного до мелкого, делом оамого существования.

Раскинутый густой сетью по стране, связанный круговой порукой,

дифференцированный и централизованный бюрократический

аппарат оказывал -стойкое и упорное сопротивление,

располагая средствами государственного казначейства. Дважды во

время жизни Кекавмена, в 1057 и 1068 it., военная

аристократия овладевала престолом, однако в конце концов терпела

поражение. Оба раза чиновная бюрократия, обладавшая

многовековым опытом господства, сумела сохранить и старый

государственный аппарат и ключевые посты в нем.

Воцарившись и воочию увидев с высоты трона сложное сплетение

бесчисленных приводных ремней власти, император-полководец

спешил в ужасе к копромиссу с искушенной в делах

управления бюрократией. Попытки реформ разбивались о

сопротивление чиновного аппарата. Реформаторы-полководцы

ограничивались полумерами и тем самым губили себя: один (Исаак I

Комнин) после двух лет правления был вынужден отречься от

престола в пользу своих давних врагов (представителей

столичного чиновничества), другой (Рамаи IV Диоген) был

свергнут через три года и уничтожен с изощренной

жестокостью.

В 70-х годах XI столетия, когда Кекавмен взялся за

перо, провинциальная военная аристократия собирала силы для

нового, решающего наступления в борьбе за власть, в которой

она вскоре и одержала окончательную победу (1081 г.).

Обстановка в империи в целом благоприятствовала ее планам.

Кризис к этому времени захватил все сферы общественной

жизни страны. Методы господства чиновной бюрократии

исчерпали себя. Полвека относительного порядка,

установленного твердой рукой Василия II, отнюдь не оказались залогом

процветания, хотя этот василевс и наполнил до краев казну

и на одну треть -расширил территорию Византии. Болгаробой-

ца надломил силы народа в бесконечных войнах, а его

преемники-эпигоны окончательно подорвали их в течение

следующего полустолетия безудержным произволом и непосильным

налоговым гнетом. Власть переходила из рук в руки,

императоров топили в ванне, ослепляли, доводили до отчаяния ин-

10

тригами, предавали на поле боя. Бразды правления

захватила тесная группа олигархов. Она благоволила высшему

государственному совету — синклиту, но вершила делами

единолично. Император, в сущности, стал игрушкой в ее руках.

Чем сильнее было сопротивление политическому курсу

олигархии, тем более упорно она настаивала на старых формах

своей политики. Какие-либо серьезные перемены

ассоциировались в ее представлении с угрозой утраты власти и

приносимых ею благ. Старая система, обеспечивавшая в течение

веков возможность безраздельного господства, казалась

единственно надежной, единственно приемлемой.

Шпионаж за недовольными расцвел пышным цветом.

Всеобщая подозрительность и недоверие стали привычной

атмосферой не только во дворце или в провинциальном претории,

но и в кругу друзей, на городской сходке, в лоне семьи.

Произвол, репрессии, мятежи, вторжения врагов делали

иллюзорным благополучие -как простых смертных, так нередко и

видных провинциальных магнатов. Условия безграничного

-деспотизма породили сознание ничтожности и бессилия

личности. Эгоизм как прямое выражение чувства

самосохранения стал нормой, крайняя осторожность — естественной

мерой самозащиты.

Такова в целом обстановка, в которой формировались

мышление, взгляды, душевный склад и характер нашего

автора.

Рукопись

История рукописи, содержащей сочинение Кекавмена,

известна, к сожалению, лишь в самых общих чертах. Еще В. Г.

Васильевский обратил внимание на надпись на верхнем поле

л. 6—ttov 'Ιβήρων («от ивиров»)—и пришел к вьгваду, что

рукопись попала в Москву из Ивирского (Грузинского)

монастыря на Афоне (Васильевский, Советы и рассказы, —

ЖМН;П, ч. 216, август 1881, ютр. 352 — 353). До последнего

времени все сведения о происхождении рукописи этим, в

сущности, и ограничивались (см. например: Lemerle, Prolego-

menes,CTp.9; Извори, XIV,стр. 12,1прим. 1). Лишь © 1967 г.

советский палеограф и кодиколог Б. Л. Фонкич установил

некоторые новые факты, касающиеся судьбы рукописи, и

высказал ряд оригинальных гипотез1. С любезного разрешения

ι Весной 1967 г. Б. Л. Фонкич сделал доклад «О рукописи «Стратеги-

кона» Кекавмена», который недавно был опубликован. См. «Византийский

временник», т. XXXI, 1971, стр. 108—120.

11

автора мы воспользовались результатами проделанной им

работы еще до публикации доклада.

Рукопись была куплена на Афоне в Ивирском монастыре

известным русским' деятелем. Арсением; Сухановым, в 1654 гм.

привезена в Москву и передана в Синодальную (Патриар-

шью) библиотеку, составляющую ныне часть Рукописного1

отдела Государственного исторического музея2. На Афон

рукопись попала, видимо, непосредственно из Трапезунда, где

она и была написана. Доказательством этого являются лл.

250 об. и 251, на которых в формулах обращения к

высокопоставленным светским вг духовным лицам дважды упомянут

«святой наш повелитель и василевс Великокомнин»(too αγίου·

ημών αύ<9·έντου καί βασιλέως μεγαλοκομνηνου), т. е. император

Трапезундской империи из династии Великих Комнинов. По

мнению Б. Л. Фонкича, трапезундское происхождение

рукописи подтверждается также тем, что по своим

палеографическим особенностям она чрезгычайно близка к рукописи Мопа-

censis 525, написанной в 1361 г. и имеющей точно

установленное место написания—Трапезунд (Фонкич, О рукописи

»Стратегикона», стр. 118).

До того как рукопись была привезенана Афон, в мужской

монастырь, она, по всей вероятности, принадлежала какое-то *

время женщине. На л. 101, на верхнем'поле, имеется четко

написанная пустыми «черными чернилами шомета: μοισίΗτη κε'*καΙ

συνχωρισον τήν δουλήν σου καί ραχατοΟ, которую с небольшими

исправлениями мы читаем так: μ(ν)ήο$"ητι Κύριε καί συγχώρισον

τήν δουλήν σου καί £αχατου. (При этом ν, видимо, пропущено в

слове μοισ$·ιτη — μνήσθηη, а ραχατου можно рассматривать как

повелительное наклонение отложительного глагола среднего

залога ^αχατουμαι—«покоить», «упокоить», образованного от

существительного το ραχά-α—-«покой», «отдых»). Надпись, таким

образом, гласит: «Господи, помяни и прости рабу твою и

упокой»3.

Итак, рукопись, в которой сохранилось сочинение Кекав-

мена, имеет, по всей вероятности, трапезундское

происхождение. Протограф же ее попал на южный берег Черного моря,

возможно, непосредственно из Фессалии, из Лариссы, родово-

2 Г. Цанкоза-Петкова ошибается, полагал, что рукопись хранится в

Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (Извори, XIV, стр. 12,

прим. Ϊ).

3 На л. 132, также на верхнем поле, есть другая помета, написанная

блеклыми черными чернилами, менее четко, с большим количеством

сокращений и как будто другой рукой: RuQis, Ίηοοϋ Χρίστε, ό Θεός ημών

έλέηοον καϊ οώοον [την ψνχ)ν] μον, т. е. «Господи, Иисусе Христе, бог-

наш, помилуй и спаси [душу] мою».

12

го гнезда или места' службы автора. Был ли это автограф,

непосредственный список с него или один из списков списка —

сказать трудно. На этот счет наши наблюдения не совпадают

с 'выводами Б. Л. Фоекича, о чем шы скажем ниже.

Описания различных частей -рукописи на (Протяжении

XIX — начала XX в. делались неоднократно, но они не

касаются той части кодекса,которая заключает сочинение Ке-

кавмена, и мы оставляем их в стороне. Существует также

четыре описания и всего кодекса, одно из которых — наиболее

полное и точное, сделанное специалистом, Б. Л. Фонкичем, —

ьышло в настоящее время из печати. (Мы не считаем

поэтому необходимым приводить здесь еще одно описание, ибо

смогли бы к нему прибавить очень немного. Ограничимся

самыми необходимыми, на наш взгляд, замечаниями о рукописи,

сосредоточив внимание на той ее части, которая нас

непосредственно интересует.

Поступивший в Синодальную библиотеку кодекс

получил (первоначально № 140, (поставленный на л. 1. Хр. Ф. Маг-

теи сделавший первое полное описание кодекса, пометил

его номерам 285 (М a 11 h a e i, Accurata loodicum... notitia,

стр. 186—187). Архимандрит Савва; составивший каталог

рукописей Патриаршей библиотеки по алфавитному

принципу, не дал, в сущности, полного описания рукописи как

единого целого, ограничившись краткими замечаниями по

отдельным ее частям. Однако новый номер 298, под которым

Савва поместил наш кодекс в своем указателе, рукопись

удержала и ныне в своем хранилище (Архим. Савва,

Указатель, стр. 42, 92, 115, 122, 128 и др.). В. Г. Васильевский,

подаривший науке «Советы и рассказы» К-окавмана, не

-просто повторил описание Маттеи — он сделал ряд ценных

поправок, отметил ошибки, неточности и пропуски в описании

своего предшественника (Васильевский, Советы и

рассказы... — ЖМНП, ч. 216, август 1881, стр. 351—357).

Последнее (из изданных) описание принадлежит архимандриту

Владимиру, который пометил рукопись номером 436.

Однако описание Владимира является повторением описания

Маттеи и даже не учитывает поправок и уточнений В. Г.

Васильевского (Архим. Владимир, Систематическое

описание, стр. 662, 663). Под номером 436 рукопись ныне и

фигурирует в исторической литературе. Поэтому и мы принимаем

ниже этот номер, хотя он и противоречит номеру хранения.

Рукопись № 436 представляет собою, как установил

Б. Л. Фонкич, конволют, состоящий из двух частей,

сплетенных в один фолиант, может быть спустя некоторое время

после написания. Во всяком случае, Арсений Суханов купил

13

в середине XVII в. книгу, уже в том. ее составе,.в каком она«

дошла до нас. Конволют заключен, в кожаный переплет

XVIII в., сменивший старый переплет. Доказательством того,,

что какое-то время до объединения обе части, существовали,

раздельно как две независимые рукописи, являются слегка

загрязненные последний лист (350 об.) первой части и

первый лист (351) второй части конволюта (Фонкич, О

рукописи «Стратегикона», стр. 109).

Согласно нумерации,, произведенной< уже после

переплетения обеих рукописей в один конволют, в кодексе

содержится 577 листов. Это точно соответствует реальному количест

ву листов, несмотря на то что порядок (нумерации

неоднократно нарушен: № 285 и №.286 повторены дважды,

пропущены №№ 414, 476, 484 и дважды, повторен № 493.

В рукописи прослеживается рука пяти писцов. Но тремя1

из них написаны лишь отдельные фрагменты: первым — лл.

1—5; «вторым — лл. 58—58 об.; третьим — лл. 492—493 об. В-

основном же первая часть конволюта написана одним

писцом, вторая — также одним писцом. Оба главных писца

работали одновременно и, видимо, общались друг с другом, так.

как писец второй части канволюта. помог писцу первой части

переписать л. 314 (Фонкич, Q рукописи «Стратегикона»..

стр. 118, прИхМ. 26). Весь фолиант к тому же написан на

одинаковой бумаге, лишенной водяных знаков.

Исследователи, имевшие дело непосредственно с нашей

рукописью, датировали ее временем- от XIII до XV в.

Большинство склонялось при этом к XV в. Б. Л. Фонкич,

основываясь на почерке и особенностях бумаги, отнес время

написания рукописи к XIV в. (Фонкич, О рукописи

«Стратегикона», стр. 109). Как известно, однако, датировка рукописей

по почерку остается до сих пор весьма субъективной, а наша

рукопись не содержит каких-либо других твердых опор для.

точной датировки. На л. 229-имеется помета о; падении

Константинополя, захваченного крестоносцами в апреле 1204 г.

(о ней (речь ниже и -в Приложении №3). Эта дата

представляет terminusipost quem .написания рукописи. Указание на

Великих ΚοΜΗΉΉΌιΒ на лл.250 об. и 251, о котором было выше

упомянуто, дает нам terminus; ante, quem — сентябрь 1461 г.,.

время захвата Трапезунда турками и прекращения династии

Великих Комнинов. Следовательно, было бы осторожнее

датировать рукопись периодом между апрелем 1204 г. и

сентябрем 1461 г.

Первая часть конволюта, естественно, интересует нас

прежде всего. О ней мы и будем далее вести речь.

Отказываясь от описания рукописи, мы считаем, однако, необходиг-

14

мым дать читателю представление о конвое, которым

окружено сочинение Кекавмена. Первая часть, конкошюта

содержит (в порядке расположения) заметки о праздничных днях

греческой церкви, роман Александра Псевдо-Каллисфенаоб

Александре Македонском, сентенции и изречения разных

философов »в »их ^беседах с Александрам Македонским, заметку

Руфа Эфесского о пользовании рутой, стратегические

фрагменты и сочинения государя Никифора4, («Стратегикон» Ке-

кавмена5, эпиграммы и басни философа Синтипы, басни-

Эзопа, формулы обращения к высокопоставленным светским

и духовным лицам, обличение агарянина Варфоломеем Эдес-

ским, разные сочинения о ереси армян, диалог Кирилла

Александрийского с Несторием, литургические руководства, вы-

де;рж-ку из жития Арефы, -слово о франках и прочих

латинянах и еще несколько мелких сочинений и нх фрагментов.

Всего в первой части конволюта заключено более двадцати

разных трудоз (или их обрывков), самым крупным из

которых является шестой по порядку — сочинение Кекавмена.

Этот раздел рукописи № 436 состоит из шести частей:

1. Оглавление — пинак—Πίναξ ακριβής τοο παρόντος στρατηγικοί

(«Точное оглавление настоящего страгегикона») — лл. 136

об. — 139 об.; 2. Пролог «Стратегикона» — лл. 139 об. —

140; 3. Помета о состоянии протографа нашей рукописи —

л. 140; 4. Текст сочинения Кекавмена — лл. 140—213, 217—

229; 5. Выписки из других сочинений и их конспекты,

сделанные, видимо, самим Кекавменом, — лл. 213—217; 6.

Заметка о взятии Константинополя латинянами в апреле

1204 от.—л. 229.

Сочинение Кекавмена носит явные следы вмешательства

посторонней, неавторской руки. Из перечисленных выше

шести частей автору (принадлежат части, помеченные №4 и

№ 5, причем лятая часть связана с его именем лишь

косвенно (см. подробно Приложение № 5). О том, что пролог,

помета о состоянии протографа и заметка о взятии

Константинополя 'не принадлежат inepy автора, очевидно из »их

содержания. То, 1ЧГГ0 ВЫ1ПИСКИ ИЗ Других СОЧИНеНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

(КОПИЯМИ или изложениями соответствующих трудов,

связанных с именами Иоанна Дамаскина и Иосифа Флавия, дока-

4 Это сочинение издано по данной рукописи Ю. А. Кулаковским (Ку-

лаковский, Стратегика императора Никифора).

5 Слева Nescio cujus οτρατν,γικόν multis partibus mutilum («He

знаю, чей стратегикон, поврежденный во многих местах») являются не

пометой в рукописи, как полагает Г. Цанкова-Петкова (Извори, XIV, стр.

12, прим. 1), а цитатой из описания Маттеи (М а 11 h ае i, Accurata codi-

cum... notitia, стр. 186).

15

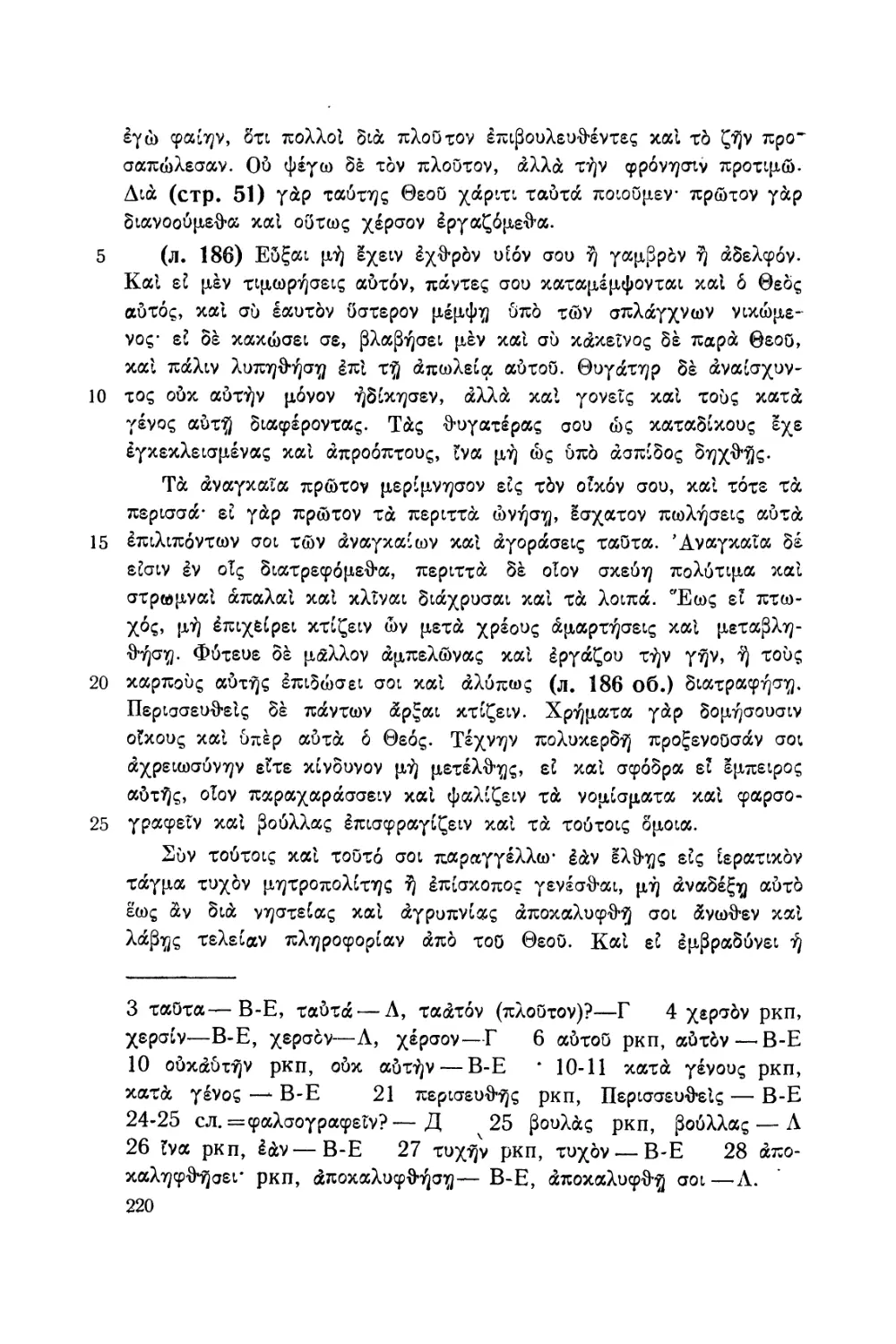

Л. 136 об. Начало пинака

Л. 139 об. Конец пинака

2 Зак. № 631

зано уже первыми издателями. Что же касается пинака, т:>

вопрос о том, мог ли он принадлежать автору, тесно связан

с проблемой деления текста на параграфы и происхожленля

заголовков к ним. Поскольку мьг считаем, что заголовки не

принадлежали автору (см. ниже), постольку и пинак должен

быть признан элементом, привнесенным в рукопись.

В целях удобства изложения начинаем наши замечания

о тексте сочинения Кекавмена ё снпогъзы, что мы имеем

дело с восемью элементами, представляющими собой

позднейшие наслоения на труд Кекавмена и не имеющими отношения,

к автору. К пяти частям, названным выше (пинак, пролог,

помета о состоянии протографа, выписки из чужих

произведений и заметка о падении Константинополя), добавим еще

три: заглавие всего сочинения («Стратегшшн»), заголовки к

параграфам и -их нумерацию (впрочем, заглавия в рукописи,

как таксового, нет, (но оно содержится ib нинаке ή (прологе).

Начнем с выписок из других сочинений. Мы считаем, что

хронологически этот посторонний труду Кекавмена элемент

был приобщен к нему ранее, чем остальные семь элементов.

Б. Л. Фонкич делает остроумную догадку, что эта операция

была произведена еще на стадии автографа: подключение

выписок к тексту сочинения Кекавмена стало возможно лишь

потому, что они были также написаны рукой Кекавмена и

приняты неким редактором за часть единого сочинения

(Фонкич, О рукописи «Стратегикона», стр. 116). Во всяком

случае, приобщение выписок к труду Кекавмена произошло

до деления текста на параграфы, до введения заголовков к

ним и их нумерации, так как заголовки, содержащиеся

внутри выписок, имеют тот же характер, что и заголовки пара-

графов рукописи; к тому же они включены в общую

нумерацию всех заголовков труда Кекавмена.

Вторым этапом «редакторской» обработки текста была

его разбивка на параграфы и снабжение каждого из -них

заголовком. Мы поддерживаем вывод П. Лемерля, что эти

заголовки — результат позднейшей работы над рукописью

писцов или читателей, а не плод занятий самого автора (Ье-

merle, Prolegomenes..., стр.11—12). Заголовки по своему

духу не соответствуют в подавляющем большинстве случаев

содержанию текста и свидетельствуют о том, что их

составитель отнесся к этому делу чрезвычайно поверхностно. Как

бы ни был неопытен Кекавмен на литературном поприще,

во всех разделах своего многопланового и многосоюжетного

произведения он всюду четко проводит свою мысль.

Заголовки же к параграфам (как и разбивка текста на параграфы)

сделаны в зависимости от самых случайных признаков и ча-

18

ще всего представляют собой цитату ,из текста или

переложение начальной фразы озаглавливаемого отрывка, не отра*

жая ни его главной идеи, ни самого сюжета.

Известно, что обыкновение давать заголовки

сочинениям или их отельным частям по первой фразе было широк;?

«распространено в средневековой литературе, так что

отмеченная выше особенность заголовков к параграфам труда

Кекавмена, казалось бы, ничего не доказывает. Но дело в

том, что при делении текста «Советов и рассказов» на

параграфы зачастую единый сюжет, выражающий определенную

мысль, поясненную несколькими примерами, раздроблен на

ряд никак не связанных между собой отрывков, каждый из

которых имеет свой заголовок: один из таких заголовков

отражает главную идею автора, второй — является начальной

фразой первого примера к этой -идее, третий—передает суть

второго итржмера (юм., например, заголовки №№ 11—13,15,16>

19—21 и т. д.). Некоторые вполне самостоятельные разделы

не помечены заголовками и находятся внутри параграфов»

заголовки которых не имеют к этим разделам никакого

отношения (№ 29); другие сюжеты, напротив, разбиты на

множество мелких частей, даже сентенций, каждой из которых

дано заглавие (см. №№ 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 169, 170>

238, 239). Нередко при чтении текста с учетом заголовков

главная мысль автора теряется и за новый сюжет

принимается то, что является простым развитием предшествующего

сюжета. Естественные связи текста оказываются

нарушенными, и содержание можно понять лишь в том случае, если

не обращать внимания на заголовки (см. №№35,36,41,42).

Ряд заголовков не соответствует содержанию

озаглавливаемых фрагментов даже по формальным признакам (№№ 105,

131, 145).

Б. Л. Фонкич, оставляя в стороне аргументацию П. Ле-

мерля, считает тем не менее неоомненным, что разбивка

текста на параграфы и заголовки к ним принадлежат

самому Кекавмену (Фонкич, О рукописи «Стратегикона», стр.

11;5). |Глав<ный аргумент советского кодиколога в защиту этой

точки зрения — название § 140: Ηαραγγελία προς τους παΐδάς

μου — «Увещание к детям моим». Однако упоминание

местоимения μου («моим») не представля тся нам столь

несокрушимым доводом, перед которым должны отступить все

изложенные выше наблюдения. В пинаке этот заголовок (под

№141) читается несколько и(н а че— Παραγγελία προς τους παΐ-.

δάς σου — «Увещание к детям твоим». Можно полагать

что к моменту составления пинака последнее слово

заголовка более /старого шнека «рукописи, чем наш, уже читалось

1»

с трудом: это могло быть не только σου («твоим»), а не μου

(«моим»), но и (χ,όζόό или του («его»).

Итак, как бы ни был неопытен Кекавмен (на эту

неопытность ссылается Б. Л. Фонкич), он, по нашему мнению, не

мог, уснащая текст заголовками, противоречить самому

себе, 'произвольно дробить свой труд на части, невзирая на

логику изложения и собственные дидактические цели. Наш

автор был достаточно трезв и рассудителен, он прекрасно

знал, что хотел сказать, и излагал овои мысли, несмотря на

недостаток образования, довольно последовательно и логично.

Несомненно, что первоначально заголовка к параграфам

находились вне текста самого сочинения. Они были

маргинальными пометами писца или читателя, который,

размышляя над записками Кекавмена, признал их ценность и решил

«облегчить» чтение для других, поставив против текста на

полях свои заголовки. Доказательство этого мы видим в том,

что множество заголовков в тексте рукописи вписаны

непосредственно в середину фразы; разрывая ее на два

бессвязных отрывка (см. №№ 2, 8, 21, 35, 38, 91, 99, 181, 184, 224,

237). На каком-то (видимо, довольно позднем) этапе истории

труда Кекавмена эти заголовки были перенесены с полей в

текст и выделены киноварью. Осмелимся утверждать, что

эту операцию внесения заголовков в текст осуществил не

писец рукописи № 436. Свидетельство тому — заголовок,

который следует пометить № 186. Дело в том, что заголовок,

соответствующий этому номэру (παραγγελω προς, τους παίδ'),

в рукописи №436 вплетен в ткань текста не как заголовок

и написан не киноварью, а темными чернилами, как и прочий

текст. Этот заголовок был уже «потерян», как таковой, в

протографе нашего писца, который, по верному заключению

Б. Л. Фонкича, рабски его копировал (Фонкич, О

рукописи «Стратегикона», стр. 113). Если бы наш писец вносил

заголовки с полей в текст, он не мог бы вписать его

темными чернилами и потерять при нумерации, которая

производилась после того, как были сделаны заголовки, а не

одновременно с ними (см. ниже). Производящий нумерацию в

рукописи № 436 ориентировался на красный цвет

киноварных заголовков текста и пропустил № 186 именно потому,

что этот заголовок был внесен в текст не красными, а

темными чернилами. Писец нашел протограф уже в этом

состоянии и тщательно его скопировал. Следовательно,

нумерация имела изъяны уже в протографе, но некогда (вероят«

но, в протопротографе) была верной, ибо за пропущенным

№ 186 идет№ 187 (а не № 186!) очередного (киноварного

заголовка. Сопоставление этого факта с тем, что не сам автор вно-

20

сил заголовки в текст с полей, дает нам решающий аргумент

против выдвигаемой Б. Л. Фонкичем гипотезы, согласно

которой писец рукописи № 436 имел дело с автографом Ке-

кавмена.

Переходим к прологу, который, по нашему

предположению, представляет собой хронологически третий элемент,

привнесенный в авторский текст в процессе его позднейшей

обработки. Пролог был написан, несомненно, ранее пометы

о состоянии протографа и до составления пинака, так какой

упомянут и в помете и в пинаке. Б. Л. Фонкич полагаемого

пролог был присоединен впереди к автографу Кекавмена —

в полнОхМ соответствии со своей гипотезой, что протограф4 и

был автографом. По его мнению, автором пролога являлся

один из потомков Кекавмена (Фонкич, О рукописи «Стра-

тегикона», стр. 116). Был ли, однако, пролог присоединен

к автографу, .или -же он 'был написавн одновременно с

изготовлением нового списка сочинения Кекавмена, сказать

невозможно — для обоснования как первого, так и второго

предположения »мы не обнаружили в рукописи никаких

данных. Мы не считаем возможным развивать здесь на этот счет

какие-либо гипотезы, ибо пролог сохранился не полностью—

недостает какой-то его части, как указано в помете о

состоянии протографа.

Что же касается предположения П. Лемерля (L е m е г 1 е.,

Prolegomenes..., стр. 9), поддержанного Б. Л. Фовкичем

■ ('Фон'Кич, О .рукописи «Стратегикона», стр. 113), что пролог

мог принадлежать перу потомка Кекавмена, то мы считаем

эту догадку маловероятной. Мы полагаем, что между

написанием самого сочинения и составлением пролога к нему

прошло не менее 100—130 лет, т. е. пролог был написан не

ранее второй половины XII — начала XIII в. Как явствует

из сочинения Кекавмена, его род был знатен (см. ниже).

Представители этого рода занимали видное положение в

империи уже в середине X в. Сам автор помнил своих

предков до третьего или даже четвертого колена, действовавших

более ста лет назад сравнительно со временем написания

труда (70-е годы XI в.). Вполне законно допустить, что у

детей и у внуков (Кекавмена память не бьь,а более

«короткой». Располагая «Советами и рассказами», они должны

были помнить о своем предке, отважившемся взяться за перо,

по .крайней мере не менее смутно, чем помнил наш автор о

своих предках. Из пролога же следует, что имя Кекавмена

забыто окончательно, семейный архив его находится в чужих

руках и «Советы и рассказы» читаются как труд анонимный.

Самый тон пролога («Некий разумный из благородных...»)

21

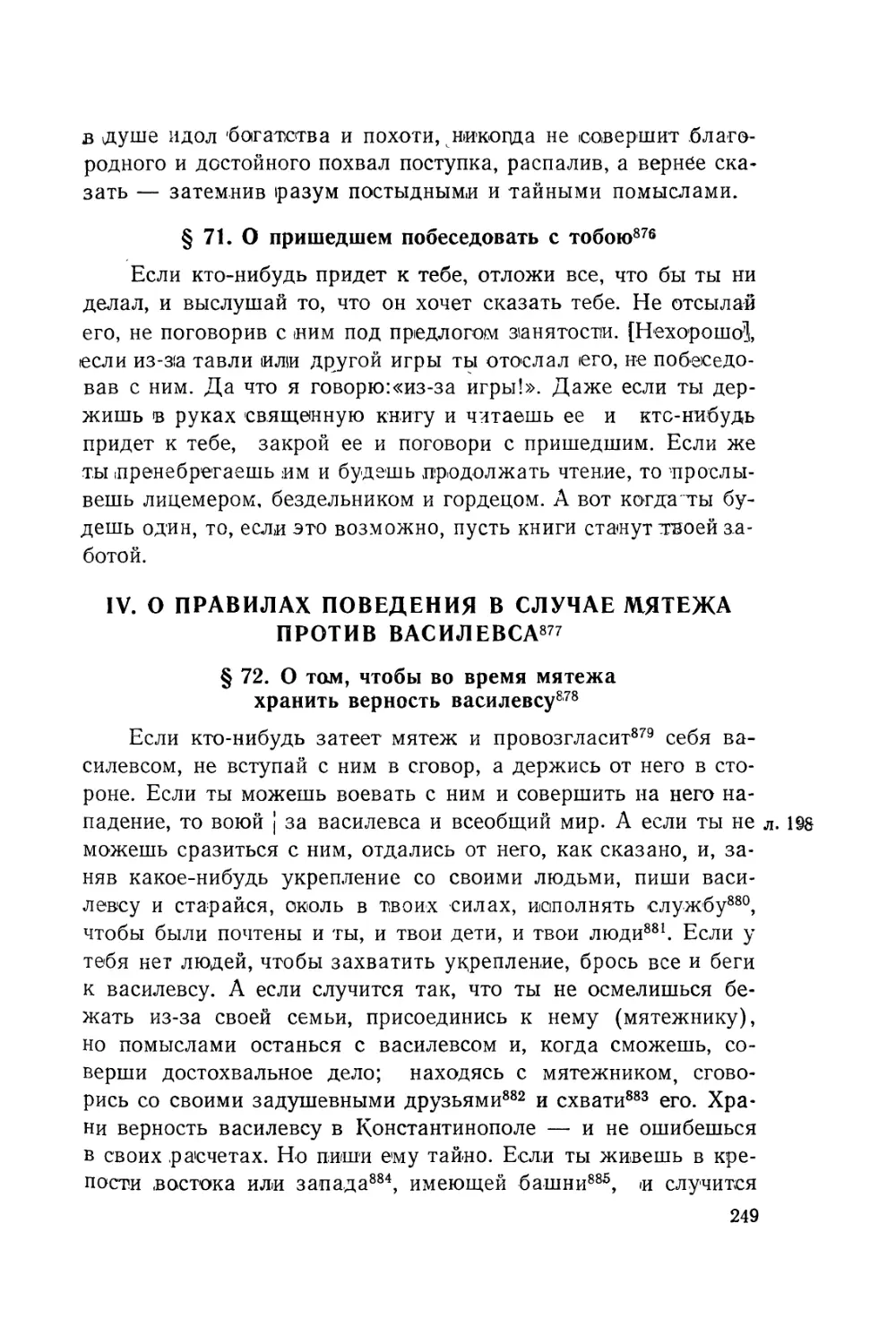

Л. 140. Конец пролога

Л- 193 об. Заголовок № 140

исключает всякую возможность предположения, что он со^

ставлен потомком автора. Это — чужой роду Кекавменов

человек, не имеющий <к нему никакого отношения и не

знающий ни имени автора, ни его происхождения. Потомок же

не преминул бы подчеркнуть свою причастность к автору,

как это делает Кекавмен на всем протяжении труда даже

по отношению к сватам, не говоря уже о прямых предках.

Расхищение семейного архива Кекавменов могло быть

результатом какой-то катастрофы, коснувшейся и места

поселения Кекавменов (Фессалии?) и самого рода Кекавменов.

Возможно, эта катастрофа связана с завоеванием в 1204 г»

европейских владений империй крестоносцами, когда

потомки автора могли либо погибнуть, лнбо бежать из своего

рядового гнезда. 1204 г. мог бы в таком случае быть terminus

post quem и составления пролога и самого малоазийскога

(трапезундского) этапа истории труда Кекавмена. Однака

это — только гипотеза.

Автор пролога был, по всей вероятности, военным

человеком, так как он преимущественно обратил внимание

именно на те части сочинения Кекавмена, в которых излагаются

военные сюжеты, хотя труд начинался и кончался отнюдь

не им.и. Составителю пролога к тому же принадлежит и

определение сочинения Кекавмена как военного трактата-стра-

тегикона («Пролог стратегико.на»). Название всего труда

Кекавмена представляет, таким образом, четвертый элемент,

внесенный в сочинение неавторской рукой. Согласно

заявлению самого Кекавмена (юм. стр. 156), он не считал гавое

(произведение впол.не соответствующим тому хорошо знакомому

ему жанру византийской литературы, 'который .носил

название стратегиконов. Кроме того, военные сюжеты занимают

по объему менее трети всего труда Кекавмена. По нашему

убеждению, автор-полководец не мог дать общего заголовка

«Стратеги'кон» произведению, более двух третей которого

посвящено сугубо гражданским и житейским сюжетам6.

6 Б. Л. Фонкич полагает, однако, что название «Стратегикон» могла

принадлежать самому автору. Он ссылается при этом на предположение

А. П. Каждана, не является ли оно указанием на просто, «по-солдатски»

написанное сочинение, поскольку Пселл не раз употребляет наречие

οτρατψ/ικ'ς («по-солдатски») в качестве синонима наречия άιν"·

ώς—^просто» (Ρ sei los, MB. V, стр. 437.7; Ρ sei los, SM. II, стр. 31 j. 3—4;

Лита в ρ и н, Каждан, По поводу книги П. Лемерля, стр. 280, прим. 11).

Мы полагаем, что для обоснования этой гипотезы необходимы примеры

подобного же употребления и слова oigcwr/txor Гораздо важнее, на наш

взгляд, для выяснения проблемы, с автографом ли имел дело писец

рукописи № 436, решить вопрос — откуда идут многочисленные ошибки нашей

24

Хронологически пятым посторонним элементом,

привнесенным в рукопись чужой рукой, можно считать, видимо»

нумерацию заголовков текста рукописи. Эта нумерация была

осуществлена значительное время спустя после того, как

были сделаны сами заголовки. Скорее всего, она

производилась тогда, когда заголовки перекочевали с полей в текст

рукописи и были выделены киноварью. Помимо параграфа

№ 186 доказательством этого служит параграф № 1. С

момента оснащения текста заголовками прошел какой-то

отрезок времени, в течение которого рукопись" успела сильно

пострадать. Начало ее подверглось порче и исчезло.

Нумерующий заголовки не нашел в рукописи заголовка к началу

сохранившегося текста труда Кекавмена. Поэтому он поставил

№ 1 против первых строк сочинения нашего автора —

заголовок исчез вместе с первым листом или первыми листами

рукописи (это обстоятельство, кстати говоря, доказывает, чго

текст заголовков не принадлежал перу писца рукописи

№ 436, — в противном случае мы имели бы заголовок и для

параграфа № 1). Наконец, последний аргумент в пользу

того, что нумерация заголовков и само их внесение в текст

были хронологически разновременными: нумерующий

заголовки пропустил .некоторые из них — он не пронумеровал

заголовок, стоящий между № 146 и № 147, как и два заголовка

после № 147.

Наблюдения, сделанные нами над нумерацией

заголовков текста (подробнее о них см. Приложение Лг2 1),

представляются нам чрезвычайно важными для установления

первоначального, авторского состава исследуемого нами

сочинения. Избавляя читателя от подробностей анализа

нумерации заголовков текста, сообщим здесь наши главные

выводы. Первый: в период между нумерацией заголовков текста

и составлением списка рукописи № 436 было потеряно около

полутора десятка параграфов сочинения Кекавмена. Утрата

рукописи: от оригинала или от переписчиков труда Кекавмена. К

сожалению, достаточно точно ответить на него, имея всего один список,

невозможно. Однако важно наблюдение Маттеи, что писец первой части

конволюта более небре кен и менее грамотен, чем писец второ ι а ти (iM a 11 h а е ь

Accurata codicum·.. notitia, стр. 186—· 187). Мы просмотрели текст

первой части и признали вывод Маттеи совершенно верным. Видимо,

ошибки в этой части (а значит, и в труде Кекавмена) следует приписывать не

столько авторам, сколько писцу либо нашей рукописи, либо ее

протографа. Образцы орфографии рукописи в той части, где заключен труд

Кекавмена, приведены В. Г. Васильевским (Васильевский, Советы и

рассказы..., ЖМНП, ч. 216, август 1881, стр. 357).

25

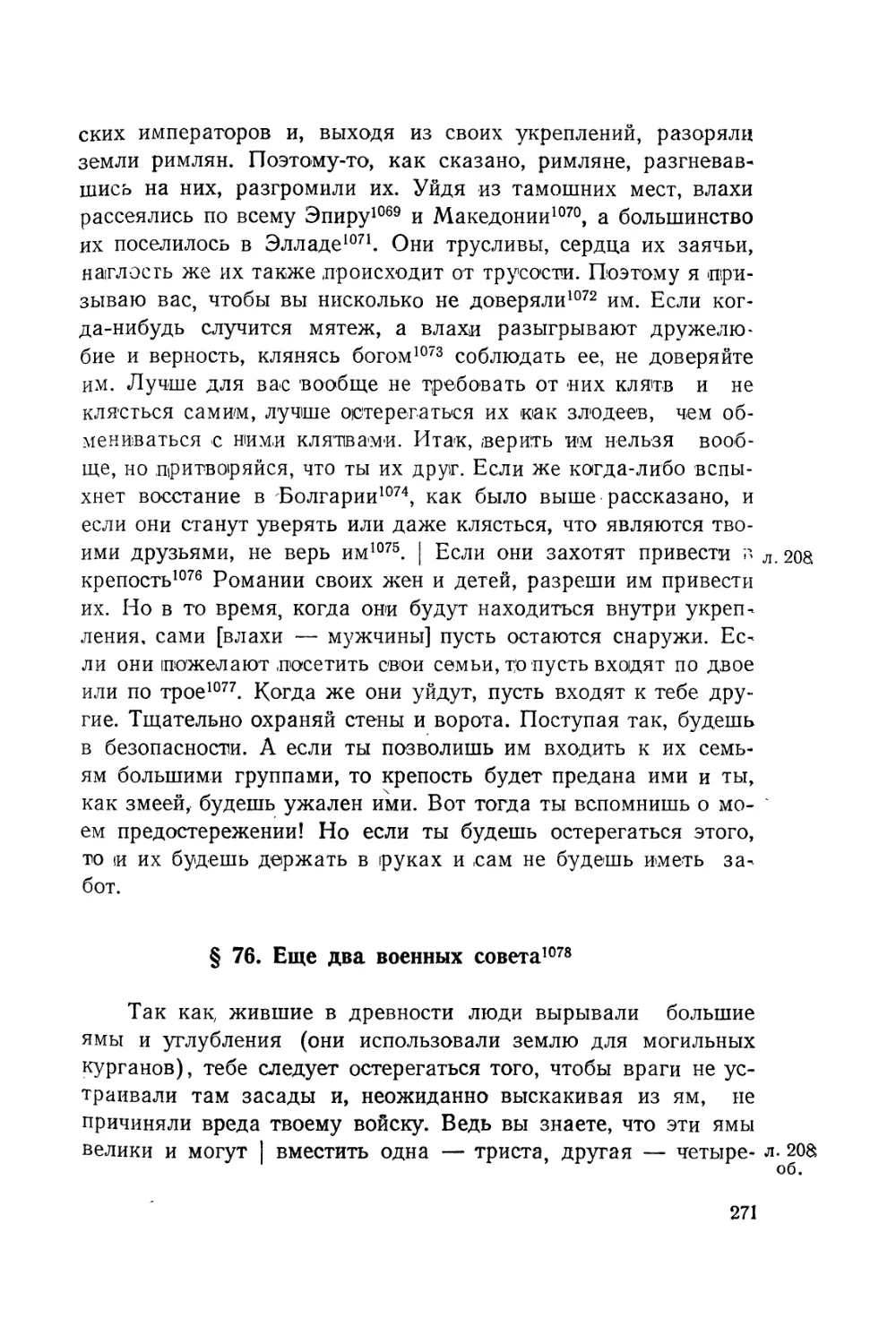

Л. 209. Начало «Советов топарху>

Л. 217. Конец выписок из «Иудейской войны»

эта приходится на ту часть, которой мы.' в переводе дали

название «Домострой».

Второй вывод касается лакуны в нумерации между

№ 192 и № 218. Рассматривая вопрос о композиции

сочинения Кекавмена, П. Лемерль задержал* свое внимание на этой

лакуне. Не хватает 25 номеров (193—217). Лакуна

приходится не на внутреннюю часть какого-либо связанного

единством сюжетной линии раздела, а на грань между двумя

разделами: § 192 завершает раздел о частной жизни, а § 218

открывает раздел «Советы топарху». После § 192 в сочинении

Кекавмена юодаржатся лишь два камлоаицианно единых

раздела: «Советы императору» и «Советы топарху». Но

оказывается, что число параграфов в разделе «Советы

императору» (25) точно соответствует числу номеров, пропущенных

между заголовками № 192 и № 218. Поэтому французский

ученый высказал предположение, что первоначально

«Советы императору» занимали то место, которое ныне

приходится на лакуну в нумерации, т. е. они предшествовали

«Советам топарху» (Lern er le, Prolegomenes..., стр. 16).

На совпадение чисел номеров лакуны и параграфов

раздела «Советы императору» обратили внимание уже первые

издатели, но воздержались от каких-либо выводов (С ее,

Strat., стр. 9—10). Б. Л. Фонкич считает,-что текст между

§ 192 и § 218 потерян, а отмеченное совладение —

случайность. В противном случае, при сохранении порядка номеров

параграфов «Советов императору» как заключительных, мы

не можем объяснить происхождение лакуны в нумерации

(Фо.нкич, О рукописи '«Стратегикона», стр. 116, прим. 23).

Иными словами, поскольку §§ 190—192 явно заключают

раздел о частной жизни, а § 218 открывает новый раздел

(«Советы топарху»), следовало бы допустить, приняв мнение Б. Л.

Фонкича, что в сочинении Кекавмена потерян по крайней

мере один особый раздел, состоявший из 25 параграфов.

Однако более вероятна догадка П. Ламерля, ибо

происхождение лакуны в нумерации, вопреки млению Б. Л.

Фонкича, можно объяснить. Мы полагаем, что на стадии, когда

протограф или протопротограф нашей рукописи еще не был

переплетен, а нумерация заголовков текста в нем уже была

сделана, кто-то взял из рукописи один ее раздел —«Советы

императору». Этот раздел не был 'возвращен владельцу

рукописи и помещен на свое место. Владелец, пом.ня, что часть

сочинения утрачена, переписал или изъял недостающий

раздел из другой рукописи, где заголовки не имели нумерации.

Восстановленный таким образом раздел он положил не на

прежнее место, а в конец сочинения. Затем либо тот же вла-

28

.делец, либо кто-нибудь из читателей, видя, что все

предыдущие .параграфы пронумерованы, а в последнем разделе их

.нумерация отсутствует, устранил этот «недостаток» и

продолжил нумерацию, отправляясь от последнего

пронумерованного параграфа (234) и добавив еще 25 номеров

параграфов «Советов императору». Так этот раздел стал

заключительным, тогда как ранее, /скорее .всего в автографа,

труд Кекавмена заканчивался «Советами топарху», за

которыми следовали авторские конспекты и выписки из других

сочинений. Данная гипотеза помогает понять также, почему

эти, не имеющие -к труду Кекавмена прямого отношения

фрагменты попали внутрь авторского текста.

Следующим, шестым по нашему счету, посторонним

элементом в труде Кекавмена ,является его пинак. Разумеется,

мы не считаем доказанным, что 'в хронологически

последовательном ряду обработки «Советов и рассказов» пинак

занимал именно это, шестое, место, ιηό полагаем все-таки, что

юн был одним из последних элементов, внесенных в

исследуемый нами памятник чужой рукой. После составления пинака

были 'произведены, ιπο нашему мнению, лишь две

интерполяции подобного рода: сделаны помета о состоянии

протографа и заметка о событиях 1204 г. Пинак сохранился ле

полностью. Помета же об этом умалчивает. Следовательно,

либо пинака вообще не было, когда производилась помета,

либо, что вероятнее, пинак находился в это время в исправном

•состоянии. К последнему выводу склоняется и Б. Л. Фонкич

(Фонкич, О (рукописи «'Стратегикона», стр. 114).

Составитель пинака совершенно не обращает внимания на

нумерацию' параграфов текста либо потому, что она была

путаной уже в то время (мы предпочли эту гипотезу), либо

потому, что этой нумерации еще не было в момент составления

пинака7. Составитель пинака пометил заголовок пролога —

№ 1 («Пролог стратегикона»), тогда как в тексте № 1

верно отнесен к началу самого текста труда Кекавмена. Во

всяком случае, пинак составлялся не с протографа рукописи

№ 436, так как его составитель заметил и не пропустил

потерянный в протографе (см. выше) заголовок текста № 186

7 Последнее предположение мы считаем менее вероятным. Оно

противоречит изложенной выше гипотезе, согласно которой «Советы

императору» попали в конец рукописи, имевшей уже пронумерованные заголовки,

а пинак явно составлялся после перемещения «Советов императору» в

конец сочинения. Пинак совершенно не учитывает лакуну после № 192, он

ддет перечень заголовков «Советов топарху» и не содержит перечня

заголовков «Советов императору».

29

(в пинаке он имеет № 177), который вписан в текст темными-

чернилами и выпал из нумерации.

Составитель пинака ориентировался на заголовки текста

и в подавляющем большинстве случаев переписал их без

изменений. Подробное сравнение заголовков пинака и

заголовков текста мы произвели в Приложении № 1, к которому

и отсылаем читателя. Сообщим здесь л.ишь два главных

вывода: 1. Пинак составлялся тогда, когда протограф нашей

рукописи в целом уже имел тот вид, в котором он сохранен

рукописью № 436; 2. Пинак, видимо, неоднократно

переписывали, прежде чем он попал на глаза нашему писцу, и

список пинака рукописи № 436 не является списком с его

автографа8.

Пинак не охватывает 34-х параграфов текста — о.н

обрывается на № 190, соответствующем № 224 заголовков

текста. Мы согласны с Б. Л. Фонкичем, что конец пинака был

потерян на одном из последних этапов истории протографа

рукописи № 436 (Фонкич, О рукописи «Стрвтегикона»,.

стр.114, 117).

Помета о состоянии протографа рукописи (либо прото-

дротографа) .представляет собой, по нашему мнению,

(предпоследний, седьмой посторонний элемент. Если пинак

составлялся тогда, когда часть пролога и начало текста уже были

утрачены, то помета была сделана еще в то время, когда

пинак находился в исправном состоянии. Наличие этой

пометы может служить еще одним, дополнитетьным, аргументом

в пользу того, что писец нашей рукописи имел дело отнюдь

не с автографом Кекавмена. В самом деле. Помета

помещена, между прологом и текстом. В ней указано, что часть

пролога и начало текста утрачены. Спрашивается, где мог

вписать помету ее автор, если бы он имел дело с автографом,

начинающимся ex abrupto? Скорее он имел .возможность

вписать ее в текст рукописи л.ишь одновременно с

изготовлением нового ее списка. Должно отпасть и

предположение, что это сделал писец рукописи № 436, так как в

подобном случае, как правильно заметил Б. Л. Фонкич (Фонкич,

О рукописи «Стратегикона», стр. 114), огн вписал б*-т помету

не следом за прологом, а за последним« строками не

сохранившегося полностью пинака.

Наконец, последним, восьмым, посторонним элементом,

интерполированным в труд Кекаъмена, следует считать за-

8 Ж. Иригуан полагает, что пинак мог быть взят из другого списка

рукописи сочинения Кекавмена, чем текст нашей рукописи (Irigoin, Рец.-

на кн.: Lemerle, Prolegomenes..., стр. 581).

30

метку о падении Константинополя в апреле 1204 г. Эта

заметка была сделана, по нашему мнению, уже после того, как

«Советы императору» были перемещены в конец рукописи.

Она, безусловно, написана в пору, когда труд Кекавмена

существовал как отдельная книга, не включенная в состав ка-

хош-Л'Ибо сборника. В противном случае не было бы места

для внесения этой заметки: заметки, подобные той, о которой

идет речь, делались обычно в конце рукописей, на

оставшемся свободным от текста месте. По нашему мнению, она была

сделана тогда, когда уже далеко не каждый из

современников мог воспроизвести по памяти точную дату падения

столицы империи.

Итак, ;мы 'предполагаем такую хронологическую

'последовательность привнесения 'в .сочинение Кекавмена посторонних

элементов: (приобщение ΐκ тексту выписок и «конспектов чужих

сочинений — разбивка текста на параграфы и снабжение ήχ

зоголовками — пролог и заглавие всего труда — нумерация

заголовков текста — отинак—-помета о состоянии

протографа—заметка о «падении Константинополя в 1204 ir. Разумеется,

мы не считаем эту (последовательность доказанной. В

значительной части юна остается и, вероятно, останется

гипотетической, -пока ,мы 'располагаем единственной рукапксъю

сочинения Кекатаена. Мы полагаем, наконец, 'что (вмешательство в

такст труда нашего автора (было осуществлено отнюдь не од-

ним-Д'вумя л'ицам'и, а по крайней мере трем я-четырьмя.

Приведем, наконец, еще один аргумент в пользу того,

что писец нашей рукописи переписывал не автограф. В тех

случаях, когда этот писец встречал слово или целые строки,

смысл которых он не понял или которые вообще не мог

прочесть (неясный почерк, .кляк-бы, порча текста и г. п.), он

оставлял пустым соответствующее по размеру место, надеясь,

видимо, когда-нибудь восполнить эти пробелы. Но восемь

случаев явных лакун, как это следует из содержания, писец

никак не отмечает. Можно, конечно, допустить, что это

простые изъяны переписки человека, выполняющего свою работу

механически, не вникая в смысл переписываемого текста. Но

возможно ли, чтобы с нашим писцом это произошло восемь

раз? Писец чрезвычайно аккуратен и педантичен при

фиксации если не правописания, то всех прочих особенностей

своего протографа. Случаи повторного переписывания строк,

строки или даже отдельного слова очень редки — их всего

три (на лл. 154, 165 и 206). Нам представляется поэтому

естественным предположение, что и в местах неотмеченных

лакун писец в основном неповинен, точно скопировав свой

протограф, в котором уже содержались эти невыявленные

31

лакуны. Если же это так, то протограф не был автографом:

в восьми случаях текст бессмыслен, что вряд ли не заметил

бы сам автор труда.

Все ведет нас, таким образом, к заключению, что писец

рукописи № 436 имел дело не с автографом, а со списком с

него или с одним из списков списка, который либо сам

сильно пострадал, либо был переписан с сильно пострадавшей

рукописи. Список сочинения Кекавмена, которым мы

располагаем, является, согласно нашему выводу, не вторым, а по

крайней мере третьим или даже четвертым этапом его

рукописной традиции.

Дадим ее гипотетический архетип, обозначив буквой А

автограф, В — протограф нашего писца, С — рукопись

№ 436, X — рукопись, из которой были заимствованы

потерянные «Советы императору», и η—число последовательных

воспроизведений рукшшси сочинения от А до В:

1

; \

i s

! ч

ч

I /

; /

Вп /

! /

I /

с

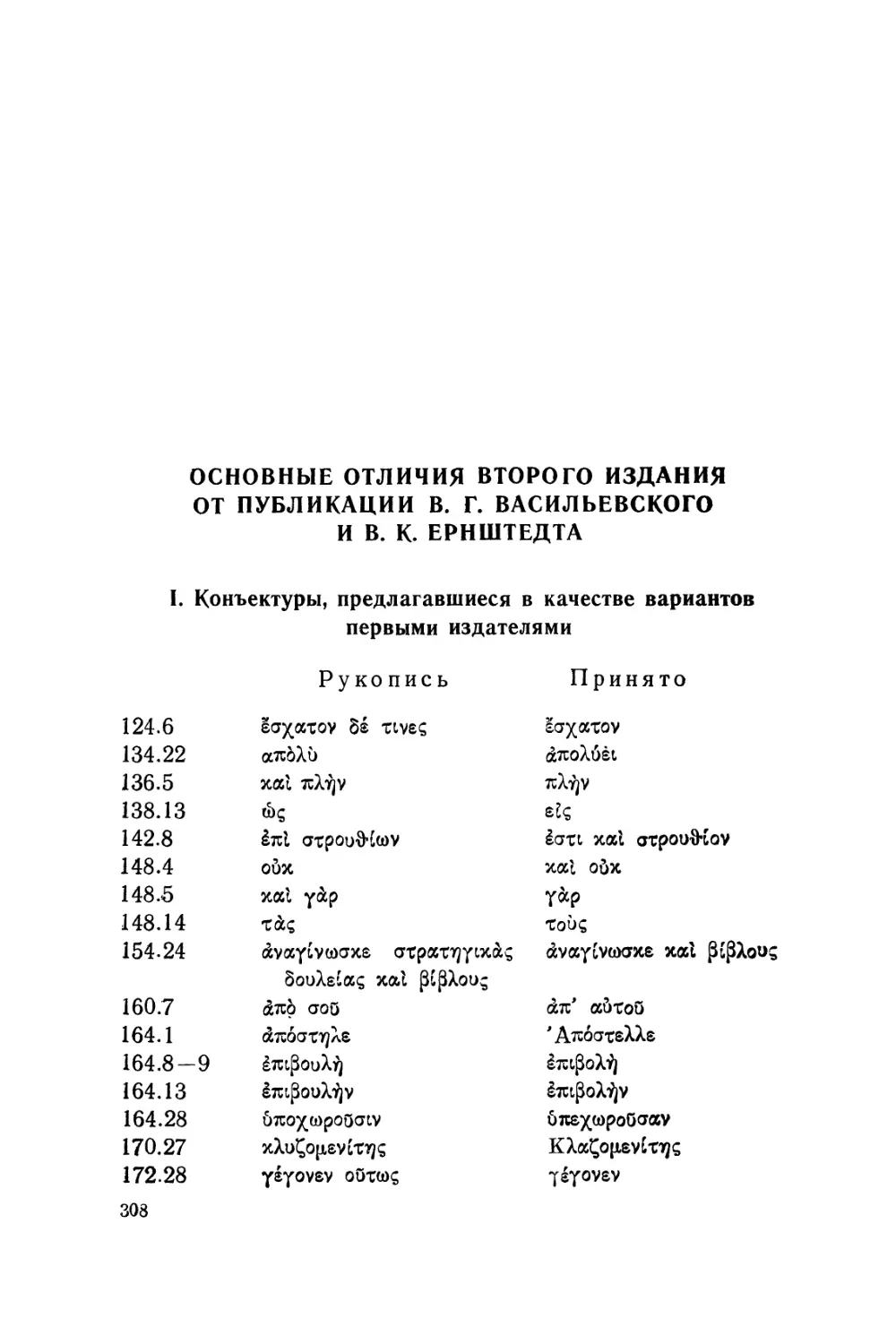

Наше издание греческого текста отличается от издания

Васильевского — Ернштедта тем, что в основу его

положены иные принципы публикации, чем те, которые были

избраны первыми издателями. Они ставили своей задачей издать

рукопись с максимально точной передачей всех ее

композиционных особенностей и состава. Они допустили лишь одно

отступление от этого принципа: пинак, которым открывается

рукопись, они поместили перед «Советами императору», ибо

заголовки этого раздела не »вошли в пинак и »первые 'издатели

считали данный раздел сочинением другого автора.

Мы в своем издании следуем принципам,

разработанным в основном П. Лемерлем, которые предполагают

публикацию подлинного труда Кекавмена, освобожденного о г

всех позднейших и посторонних наслоений, — в максимально

возможном приближении к тому виду, в каком этот труд

вышел из-под пера автора·

32

Что касается редакции самого текста сочинения Кекаъ-

мена, то в этом отношении наше издание является в

значительной мере переизданием публикации Васильевского —

Ернштедта. Эти русские ученые проделали, безусловно,

основную работу по прочтению и выправлению текста

памятника, которую они выполнили с большой тщательностью.

Надежды на какие-либо существенные поправки при новом

прочтении рукописи, которые неоднократно высказывались

в историографии, по большей части оказались

неосновательными. Мало того, подавляющее количество конъектур,

предложенных различными исследователями после издания

1896 г., предусматривались как возможные уже

Васильевским—Ернштедтом. Они лишь не решились внести их в текст,

а поместили -в '»подстрочных примечаниях; 62 из них мы шр-и-

ляли, а 5 отвергли.

Кроме того, мы ввели в текст еще 65 конъектур: 22

конъектуры, предложенные П. Лемерлем и сотрудниками его

семинара (менее половины всех, предусматривавшихся

этими учеными поправок), одна конъектура Дж. Баклер, одна —

А. Грегуара, одна — Ж. Гуйара, одна — И. Дуйчева и 39

наших кснъектур. Все остальные многочисленные поправки,

колда-либо [предлагавшиеся разными исследователями,

приведены нами iß (подстрочных щримечаниях или оговорены в

комментарии.

Все элементы рукописи, которые, по нашему мнению, не

принадлежат автору «Советов и рассказов», вынесены в

приложения. Это: пинак, пролог, помета о состоянии

протографа, заголовки к параграфам текста, выписки из чужих

сочинений, заметка о падении Константинополя в 1204 г.

Заголовки пинака и заголовки текста помещены в Приложении

№ 1 параллельно — для удобства сравнения.

Разбивка текста на параграфы, как она дана в

рукописи, нами, за редкими исключениями, устранена. Нами

произведено новое деление на параграфы, отмеченное в

греческом оригинале лишь абзацами, а в переводе — особыми

заголовками. Число наших параграфов почти в три раза

меньше, чем число параграфов рукописи. В комментарии мы,

однако, точно указываем место каждого устраненного

заголовка, которое он занимал в рукописи. Там же мы оговариваем

и случаи -сохранения нами заголовка, как и случаи его

видоизменения или полной замены. «Советы императору»

перенесены из конца рукописи на место—перед «Советами тапарху».

Бесчисленные для нашей рукописи явления итацизма

отмечены нами в подстрочных примечаниях лишь тогда, когда

возможно иное толкование написанного с итацизмами слова.

3 Зак. № 631

33

Так же мы поступали и с примерами неверной постановки

ударения. Взаимная замена облеченного, острого и тупого

ударений нами не оговаривается, как в основном она не

оговаривалась и первыми издателями. Случаи переноса

ударений <на другие -слоги или постановки двух или нескольких

ударений в одном слове нами, как правило, отмечены.

Скрытые цитаты в тексте указаны в комментарии. Все

особенности рукописи (лакуны, кляксы, поправки, повторы

и т. л.), не оговоренные в комментарии, отмечены в

подстрочных примечаниях.

Что касается пунктуации (чрезвычайно обильной и

беспорядочной в рукописи), то она в основном осталась такой,

какой была в первом издании. Правда, нами приняты

некоторые современные правила издания текстов, которые

коснулись и пунктуации. Так, слова после точки и

вопросительного знака мы всюду воспроизвели с прописной буквы; прямую

речь заключили з кавычки, слова, ее ожрызающие, мы

также воспроизвели с заглавной буквы; перед прямой речью,

после слов, вводящих в нее, ставим колон; перед знаками

препинания тупое ударение на последнем слоге заменено на

острое. Все случаи других, более серьезных (смысловых) ine-

ремен в пунктуации оговорены в комментарии.

В тексте мы указываем в отличие от первого

издания начало не только каждого листа «ректо», но и «верео».

Здесь же помещаем указания и на страницы первого

издания.

При переводе ,труда Кекавмена мы стремились к переда·

че не столько языковых ,и стилистических особенностей

текста, сколько его смысла. При этом мы ввели в перевод

гораздо больше синонимов, чем их содержится в оригинале:

язык Кекавмена отнюдь не изыскан, он значительно беднее,

чем язык его знаменитых современников (Пселла, Атталиа-

та, Скилицы). Наш автор не принадлежал к числу опытных

литераторов. Его поучение — это не тщательно продуманное,

логически стройное и последовательное изложение для

чтения, а разговор с каким-то действительным или

воображаемым собеседником, когда некоторые недомолвки,

неожиданные отступления, мнимая непоследовательность и т. п. могут

быть восполнены средствами живого общения — мимикой,

жестом, взглядом. Поэтому непосредственные логические

связи между двумя соседними фразами у Кекавмена

нередко кажутся нарушенными. Однако они угадываются, как

правило, в подтексте. Мы вынуждены были в таких случаях

вводить в. перевод слова, которых нет в оригинале, но

которые необходимы для понимания смысла соответствующего

34

пассажа. Эти слова в переводе заключены в квадратные

скобки.

Чтобы облегчить пользование переводом, мы разделили

текст сочинения Кекавмена .на шесть разделов, что в целом

соответствует шести .крупным темам, о которых размышляет

наш автор. В тех же целях произведено деление текста на

параграфы внутри каждого раздела при сохранении их об*

щей нумерации для всего произведения. Разбивая текст на

параграфы, мы исходили из смысла и внутренней логики

труда Кекавмена, не выделяя отдельные композиционно

завершенные рассказы в особые параграфы, поскольку в

данном произведении эти эпизоды не имеют самостоятельного

значения: автор приводит их лишь в качестве иллюстраций н

.своим сентенциям.

В некоторых местах деление текста на параграфы,

произведенное нами, является уже в какой-то мере и

интерпретацией текста, о чем мы хотели бы предупредить читателя.

Краткая история изучения памятника

Труд Кекавмена оставался неизвестным науке до начала

80-х годов прошлого столетия. В 1881 г. крупнейший русский

византинист В. Г. Васильевский, обнаруживший этот

памятник в составе фолианта № 436 Синодальной библиотеки,

издал отдельные, преимущественно истор'ико-шдана'ватшыные,

фрагменты. Всего Васильевский перевел на русский язык

частично или полностью 90 параграфов из 220 (по реальному

счету — см. Приложение № 1), издав одновременно (также

частично или полностью) греческий текст около 35

параграфов. Свой перевод Васильевский снабдил подробным

комментарием, который отчасти не утратил своего значения до

сих пор (Васильевский, Советы и рассказы...,—ЖМНП,

ч. 215, июнь 1881, стр. 242—299; ч. 216, июль 1881, стр. 102—

171; ч. 216, август 1881, стр. 316—357).

В 1896 г. совместно с крупнейшим эллинистом-классиком

В. К. Ернштедтом В. Г. Васильевский издал пэлностью сочи-

.нение Кекавмена. При этом текст ранее опубликованных

фрагментов был пересмотрен и во многих случаях исправлен

(Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris De officiis regiis

libellus). Главные еыводы перЕЫх издателей, касающиеся

памятника, сводились к следующему. Они полагали, что в

рукописи содержится два памятника: один, под названием

«Стратегикон», исследователи считали трудом Кекавмена а

относили время его написания к царствованию Михаила VII

Дуки (1071'—1078), другой, озаглавленный ими «Записка о

35

царских обязанностях неизвестного автора»,, датировали

началом царствования Алексея I Комнина (1081 —1118) и

приписывали его предположительно упоминаемому в первом

сочинении родственнику Кекавмена Никулице Дельфину (Сесм

Strat, стр. 7—9).

С тех пор прошло более семидесяти лет. Труд

Кекавмена породил значительную литературу, которую мы лишены

возможности полностью привести во введении (она по

большей части рассмотрена в комментарии). Данные

опубликованного памятника неоднократно привлекались разными

учеными конца XIX — первой трети XX в. Однако после

исследования Васильевского специальную работу этому

памятнику посвятил за это время лишь В. Вальденберг, который

рассмотрел вопрос о мировоззрении автора, отраженном в

«Советах императору»; автором их Вальденберг считал Ни-

кулицу Дельфира (Valdenberg, Nikoulitza).

Должное взимание сочинению Кекавмена было оказана

лишь в 30-х годах нашего столетия. Английская

исследовательница Дж. Баклер получила в 1935 г. микрофильм

рукописи и приступила к работе над ней. Она поставила и по-

своему решила два главных вопроса, связанных с

сочинением Кекавмена: кто был автором труда и сколько

сочинений опубликовали Васильевский — Ернштедт, одно или два

совершенно самостоятельных, принадлежащих перу разных

авторов., Баклер пришла к выводу, что мы имеем дело с

двумя сочинениями одного и того же автора, подкрепив свое

заключение тщательным текстологическим анализом. Этим

автором, по ее мнению, был известный в 30—50-х годах XI в.

византийский полководец Катакалон КекаЕМэн (Buckler,

Authorship...; ее же, Can Cecaumenos be the Author; ее же,

Writings9).

Баклер выяснила также ряд вероятных и

предполагаемых,источников сведений автора (см. об этом ниже) и

поставила вопрос о необходимости критического переиздания

памятника, взяв на себя эту задачу. К 1952 г. работа, видимо,

была близка к завершению: о ее публикации в IV томе

Corpus Bruxellense уже было объявлено, когда

исследовательница умерла. Судьба ее архива нам неизвестна.

9 Впрочем, возможность авторства Катакалона Кекавмена была

рассмотрена уже Васильевским и признана нереальной. Первым мысль о

единстве авторства памятника высказал рецензент публикации

Васильевского — Ернштедта немецкий ученый К. Нейман (Neumann, рец. на

кн.: «Cecaumeni Strategicon», стр. 1044), а в 1926 г. ее повторил Н. Йорга

(Jarga, Medaillons·.., стр; 278,;прим. 1):

36

По сути дела, одновременно с Дж. Баклер к изучению

нашего памятника обратился и румынский ученый Н. Бэнес-

ку. Между ним и Баклер разгорелась полемика по вопросу

о принадлежности документа перу Катакалона Кекавмена.

В ходе этой дискуссии Бэнеску удалось сильно подорвать, а

частью и опровергнуть гипотезу об авторстве Катакалона

Кекавмена и вместе «с тем «подкрепить иовыми аргументами

вывод о единстве авторства всех частей памятника (Bänes-

cu, Α propos de Kekaumenos; его же, Parere noua...; его же,

Dampolis ou Diakene?).

В 40-х годах трудом Кекавмена занялся венгерский

историк М. Дьони (Gyoni, L'oeuvre...). Он подверг памятник

разностороннему анализу, поставив вопросы об авторе и.его

генеалогии, об авторстве разных частей сочинения, об

источниках сведений автора и достоверности некоторых его

данных (известия о влахах). После основательной работы Дьони

вывод о том, что весь памятник, исключая интерполяции,

принадлежит одному автору, прочно утвердился в науке.

Венгерскому ученому принадлежит и установленный им

terminus post quem написания памятника — 2 августа 1075 f.

(день смерти патриарха Иоанна Ксифилина, упомянутого

Кекавменом как умершего).

Интерес к сочинению Кекавмена стал нарастать в 50-х

годах. Внимание на него было обращено одновременно в

Болгарии, в СССР и во Франции. Ценнейшие сведения,

сообщаемые Кекавменом, были использованы

историками-марксистами для воссоздания истории социально-экономических

отношений и классовой борьбы на Балканах в XI в. (Цанк о-

ва-Леткова, Югозападните български земи...; ее же, За

атрарните отношения...; Литазрин, Восстание...; его же,

Болгария и Византия...). В конце 50-х годов профессор

Сорбонны П. Лемерль возглавил семинар по изучению труда

Кекавмена.

В результате исследований Лемерля вышла его

»монография «Предисловие к новому критическому изданию

«Советов ή рассказов» Кекавмена» (Lerne г le, Prolegome-

nes...). Французский византинист осуществил скрупулезный

текстологический и источниковедческий анализ памятника. Не

римея в своем распоряжении ни рукописи* ни фотокопии с нее,

он тем не .менее сделал множество ценнейших наблюдений над

текстом.

•П. Лемерль предложил свыше 50 конъектур в тексту

издания Васильевского — Ернштедта; правда, .более

половины их 1представл;яют собой варианты, 'предусматривавшиеся

уже «первыми издателями, о чем мы (говорили выше.

37

Французский ученый пришел к заключению, что мы

имеем дело не с двумя сочинениями, а с одним, принадлежащим

пору одного автора. Он одобрил и вывод своих

предшественников, что автором труда не мог быть Катакалон Кекавмен.

Чрезвычайную ценность представляют примечания П.

Лемерля к 26 эпизодам, изложенным в памятнике, а также его

Замечания об институтах византийского общества XI

столетия, в той или иной мере освещенных в произведении

Кекавмена.

Однако некоторые общие заключения П. Лемерля

вызвали дискуссию, в которой приняли участие советские

историки. Возражения вызвал вывод Лемерля, что общество,

которое предстает перед нами' в изображении Кекавмена, не

имеет никаких феодальных черт. Это заключение

французского византиниста тесно связано с его общей концепцией

исторического развития Византийской империи: по мнению

Лемерля, общественный строй Византии представлял собою

простое, лишенное коренных перемен развитие порядков

Позднеримской империи. Кроме того, Лемерль не дал

социальной оценки взглядов Кекавмена, определив его

мировоззрение как мировоззрение «среднего византийца».

Мы в своей статье (Литавр ин, Был ли Кекавмен

феодалом?) и б рецензии (Литавр и я, К ажд а н, По «поводу

книги П. Лемерля...) выступили против этих выводов

французского ученого и пытались показать, что автор нашего

памятника принадлежал к классу византийских феодалов,

мировоззрение которых он выражает, и что многие стороны

действительности, получившей отражение в труде

Кекавмена, не могут найти объяснения вне категорий феодального

общества.

Откликнувшиеся на этот спор ученые заняли разные

позиции. Румынский (исследователь Э. Франчес полагал, что в

данном вон} осе ошибается П. Лемерль (Frances, рец. на кн.:

Ρ, Lemerle, Prolegomeries...); австрийский историк Э. Шиль-

бах считает, что к труду Кекавмена неприложима ни «фео-

далистская», ни «антифеодалистская» концепция и можно

говорить лишь об отдельных чертах того и другого порядка,

«которые нашли отражение в сочинении нашего авто; a (Schil-

bach, рец. на кн.: «Византийские очерки», стр. 448); по мнению

японского исследователя Кин-ичи Ватанабе, для более

полного раскрытия истории прошлого важны оба аспекта (К i

πιο hi Wat an a be, Problemes..., I, стр. 38; стр. 24). Caop этот,

однако, выходит далеко за рамки проблем, связанных

непосредственно с сочинением Кекавмена, он еще не

закончен и не может быть изложен здесь во всех подробностях.

38

В последние два десятилетия появилось также

несколько работ, поднимающих как частные вопросы

источниковедческого порядка в связи с сочинением Кекавмена (см. статьи

А. Грегуара и И. Дуйчева), так и некоторые более общие

проблемы, касающиеся происхождения и особенностей

памятника. Греческий ученый И. Караяннопулос высказался в

поддержку отвергнутого в науке вывода Дж. Баклер о

возможности авторства Катахалона Кекавмена (Karayanno-

pul os, Zur Frage der Autorschaft...). Советские арменисты P. Μ.

Бартикян (Bartikian, La genealogie...) и Κ· Η. Юзбашян

(Юзбашян, Греческая надпись) пытались уточнить вопрос

об армянской генеалогии автора. В результате вновь завяза-

лая дискуссия, в которой пр.иняли участие ιΠ. Лемерль и мы

(см. об этом прим. 394).

Вопрос об источниковедческой базе труда Кекавмена

снова после Дж. Баклер и М. Дьони поставил Я. Ферлуга,

пришедший к выводу о достоверности и чрезвычайной

ценности известий нашего автора (Ферлуга, Кекавмен...).

В заключение нашего беглого обзо(ра литературы о

сочинении Кекавмена следует сказать также о том, что

одновременно предпринимались и переводы этого памятника на

разные языки, сделавшие его более доступным широкому

кругу 'читателей. В 1956 г. западногер майский византинист

Г. Г. Бек издал с небольшим введением и кратким

комментарием полный перевод памятника на немецкий язык (Beck,

Vademecum...). В 1966 г. некоторые эксцерпты из труда

Кекавмена с обстоятельным и интересным комментарием

были изданы Я. Ферлугой в переводе на сербский язык

(Византийки извори, III). В следующем году преимущественно те

же фрагменты, относящиеся к истории южных славян и

влахов, были опубликованы с кратким комментарием Г. Цанко-

вой-Петковой в переводе на болгарский язык (Извори, XIV).

В болгарском переводе параллельно перепечатан и греческий

текст соответствующих пассажей по изданию

Васильевского—Ернштедта. Серьезная работа над текстом нашего

памятника ведется в настоящее время и учеными Румынии.

Состояние историографии10, ^освященной «Со1вета1М

^рассказам» Кекавмена, в настоящее время гаково, что

нетрудно (предвидеть еще более оживленный обмен мнениями вокруг

этого -памятника после :выхода в свет данного издания.

Источники, использованные Кекавменом

Вопреки заявлению самого Кекавмена, что он

невежествен и не получил 1П1ра(в(Ильного (Гуманитарного образоза-

10 По не зависящим от нас причинам она учтена до 1958 г.

39

.ния (стр. 272), его труд свидетельствует о нем как о весьма

начитанном для своего времени человеке. Осведомленность

Кекавмена касалась преимущественно военного дела,

истории и религии. Прямые ссылки на прочитанные Кекавменом

военные трактаты (стратегиконы) «древних авторов»

достаточно многочисленны в интересующем нас памятнике.

Конечно, нужно было быть довольно сведущим в

военно-стратегических сочинениях, чтобы решительно заявлять, как это

делает наш автор, что многое из написанного им не

содержится ΉΗ >в одном другом стратегиконе (сир. 156).

Чтение исторических сочинений Кекавмен считает

необходимым и наиболее полезным видом чтения для стратига

(стр. 154). Наш автор и обнаруживает (неоднократно свою

эрудицию в этой области знания, упоминая не только факты

недавнего прошлого, до и события глубокой давности.

Перечисляя великих полководцев древности, Кекавмен

замечает, что о них, как и о многих других, не названных им,