Текст

Н. н. ГУРТОВОЙ, Б. с. МАТВЕЕВ, Ф.Я. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗООТОМИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ

ЗЕМНОВОДНЫЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Под редакцией

Б. С. Матвеева и Н. Н. Гуртового

Допущено

Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособии для студентов биологических специальностей университетов

МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1978

ББК 28 693 33

Г 95

Кафедра зоологии позвоночных животных Ленинградского универси тета (зав кафедрой проф А С Мальчевский); проф А Г Банни ков (зав кафедрой зоологии Московской ветеринарной академии)

Гурковой Н Н , Матвеев Б С , Дзержинский Ф Я.

Г 95 Практическая зоотомия позвоночных = Земноводные, пресмыкающиеся Учеб пособие для биол специально стей ун тов /Под ред Б С Матвеева и Н Н Гуртово го —М Высш школа, 1978 —407 с , ил , библиогр

21008—307

001(01)—78 65-'

ББК 28 693 33

59

© Издательство «Высшая шкота», 1978

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга — вторая часть пособия «Прак тическая зоотомия позвоночных» — посвящена описанию анатомического строения земноводных и пресмыкающихся Пособие написано в соответствии с программой курса «Зоология» для университетов, утвержденной Минвузом

Главная цель, которая была поставлена при создании настоящего руководства, — практическая помощь студен там при выполнении ими заданий анатомической части большого практикума по зоологии позвоночных

Книга написана с учетом личного опыта авторов, преподающих большой практикум, а также при участии со трудников лаборатории морфологии кафедры зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ

Учитывая возможности использования в качестве изучаемых объектов различных представителей того или иного класса (в зависимости от зоны расположения ву за), авторы включили в практикум описание нескольких видов животных

Анатомия хвостатых амфибий рассмотрена на приме ре аксолотля В качестве объектов для изучения бесхво стых использованы озерная и травяная лягушки

По рептилиям приведено большое разнообразие объ ектов соответственно значительному разнообразию мор фологической организации представителей этого класса Более подробно излагается анатомия характерных пред ставителей — ящерицы, змеи и черепахи При описании черепа в качестве дополнительного материала рассматриваются крокодилы и гаттерия

Разделы книги написаны проф Б С Матвеевым — характеристики класса и отрядов земноводных, вскрытие, скелет, центральная нервная система и органы чувств бесхвостых амфибий, Ф Я Дзержинским— вся мус кулатура, Н Н Гуртовым— остальные разделы книги Б С Матвеевым, кроме того, были первоначально отредактированы все главы, посвященные земноводным и вскрытию рептилий

Большинство рисунков в книге оригинальные, сделан ные или самими авторами, или по их эскизам Рисунки пп рирпрпг прптипий ПК1Т1ПЛНРНЫ С ЗоЛОТЭПеВЫМ

Авторы приносят глубокую благодарность всем лн цам, помогавшим при составлении данного пособия, и в первую очередь проф Я Я Рогинскому и сотрудникам кафедры зоологии позвоночных МГУ Г И Гончаровой, Н В Хмелевской и Т И Гринцевичене, принимавших самое деятельное участие в подготовке рукописи к печати

Н Н Гуртовой, Ф Я Дзержинский

НАДКЛАСС НАЗЕМНЫЕ, ИЛИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ, ПОЗВОНОЧНЫЕ-TETRAPODA, S QUADRUPEDA

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, ИЛИ АМФИБИИ—AMPHIBIA

Общая характеристика класса

Земноводные—самый древний класс наземных позвоночных (Tetrapoda) Их предками были кистеперые рыбы Земноводными они называются не только потому, что многие виды во взрослом состоянии регулярно меняют среду обитания (суша —вода), но и потому, что, как правило, они размножаются в воде Их личинки — настоящие водные животные и дышат жабрами Однако, относясь к первичноводным позвоночным, амфибии обладают целым рядом черт сухопутных животных Например, как наземные позвоночные они имеют пятипалые парные конечности, легкие, служащие для дыхания кислородом воздуха, внутренние ноздри — хоаны, сообщающие органы обоняния с ротовой полостью, сложный звукопроводящий аппарат для восприятия звуковых колебаний из воздуш ной среды, головной мозг имеет крупные полушария переднего моз га с крышей из нервной ткани — архипаллиумом

Как и у наземных позвоночных, имеется два круга кровообра щения и два предсердия, но кровообращение остается смешанным благодаря тому, что имеется один неразделенный желудочек, от которого отходит общий кровеносный сосуд—артериальный конус Почки, как и у рыб, мезонефрические Кожа амфибий играет существенную роль в дыхании, компенсируя недостаточное развитие легких Поэтому кожа тонкая голая с крупными слизистыми мешковидными железами и богато снабжается кровеносными сосудами В скелете сохраняется много хряща В черепе жаберный скелет ре дуцирован и превращен в подъязычные хрящи Первичная верхняя челюсть срослась с черепом (череп аутостилический)

Современные амфибии — самый малочисленный класс наземных позвоночных (1900 видов), включающий только три отряда хвостатые— (Urodela, s Caudata), бесхвостые (Anura, s Ecaudata) и безногие (Apoda, s Gymnophiona) Большинство других отрядов земноводных вымерло Только представители отряда хвостатых амфибий— тритоны, саламандры (всего 150 видов)—сохранили типичную форму древних наземных позвоночных Широко распростра

ненный отряд бесхвостовых амфибий — лягушки, жабы и др (всего 1700 видов) —имеет сильно измененное строение благодаря при способлению к прыгающему образу жизни Тропические безногие червяги (50 видов) также утеряли типичные черты строения, так как приспособились к подземному роющему образу жизни

Современные земноводные являются остаточными группами, представители которых сильно изменились по сравнению с первыми наземными позвоночными Появление земноводных произошло в самом конце девона, а расцвет этой группы, правда, никогда не отличавшейся обилием видов, приходится на верхний каменноугольный и пермский периоды Как и современные виды, вымершие земноводные были распространены в прибрежной полосе пресноводных водоемов Хотя непосредственные предки земноводных неизвестны, несомненно, что родоначальной группой для них явились кистеперые рыбы, среди которых наиболее близкой к земноводным формой нужно считать Eusthenopteron (сем Rhizodontidae) из Osteole-pidae

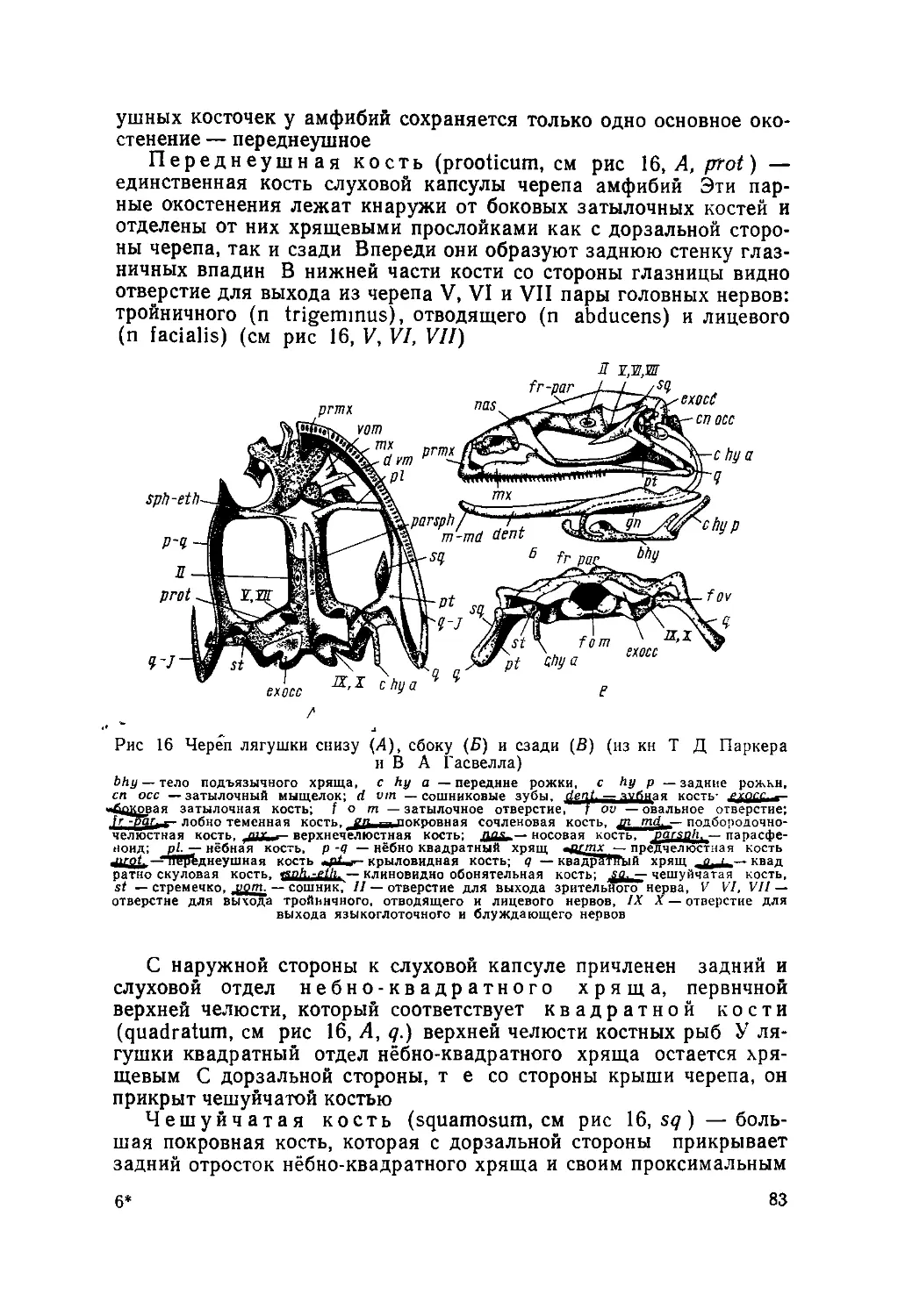

Рис 1 Родословное древо амфибий (по Основам палеонтологии)

/—6 — подкласс Apsldospondyli, 1—4 — надот ряд Labyrinthodontia /—3 —отряд Tetnnospon dyli / — Ichthyostegalia 2 — Rhachltomi, 3 — Stercospondyli. 4 — отряд Plesiopoda 5—6 — надотряд Salientia, 5 — отряд Proanura 6 — отряд Anura. 7-/2 — подкласс Lepospondyli 7 —отряд Microsa uria 8 — отряд Urodela 9 — отряд Apoda 10 — отряд Lisorophia // — от ряд Nectridia, /2 —отряд Aistopoda 13 — подкласс Batrachosauria

Учитывая вымершие формы, класс амфибий можно разделить на три подкласса Apsidospondyli, Lepospondyli, Batrachosauria (рис 1) Современные амфибии относятся к двум различным подклассам Anura являются представителями подкласса Apsidospondyli и вместе с вымершим отрядом Proanura объединяются в надотряд Salientia Другой надотряд этого подкласса — Labyrinthodontia включает в себя только ископаемые формы, среди которых наи

больший интерес представляют ихтиостеги По многим чертам своего строения ихтиостеги сходны с кистеперыми рыбами, но в то же время имеют ряд черт, указывающих на их специализацию, что не позволяет видеть в них прямых предковых форм всех амфибий Urodela и Apoda вместе с четырьмя вымершими отрядами объединяются в подкласс Lepospondyli (см рис 1) Несколько особняком стоит подкласс Batrachosauria, имеющий ряд общих черт с примитивными рептилиями

Из современных форм (как указывалось выше) хвостатые амфибии более близки к предковым формам земноводных, поэтому в качестве представителя класса амфибий наиболее правильно рассматривать тритона, саламандру или аксолотля В то же время лягушка с давних пор была классическим объектом для анатомических, физиологических, эмбриологических и целого ряда других исследований Исходя из этого на большом практикуме рекомендуется изучать строение двух представителей одного — из хвостатых амфибий (тритона или аксолотля) и другого —из бесхвостых (лягушку)

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ АМФИБИИ - ANURA, S ECAUDATA

Общая характеристика отряда

Бесхвостые амфибии — лягушки и жабы — широко распространены по земному шару Они населяют пресноводные водоемы суши Их нет только в северных широтах, где водоемы промерзают Благодаря приспособлению к прыгающему передвижению по земле и активному плаванию в воде при помощи задних конечностей, хвое товой отдел у них редуцирован Строение передних и задних конечностей и их поясов значительно изменено в связи с приспособлением к прыганью Скелет костный, но сохраняет много хряща

Современные жабы и лягушки вместе с вымершими формами со ставляют надотряд прыгающих амфибий Salientia и вместе с иско паемыми лабиринтодонтными стегоцефалами объединяются в под класс дугопозвоночных, или апсидоспондильных, амфибий —Apsi dospondyli Современные бесхвостые делятся на пять подотрядов Род лягушки Rana принадлежит к семейству лягушек — Ranidae, которые вместе с семейством тропических узкоротых лягушек — Brevicipitidae и семейством древесных, или веслоногих, лягушек — Polypedatidae составляют подотряд лягушкообразных — Diplasio-

Представители бесхвостых амфибий — бурые

и зеленые лягушки рода Rana

Семейство лягушек Ranidae разделяется на 6 подсемейств На стоящие лягушки подсемейства Raninae из них самые многочисленные Род лягушек Rana самый обширный Представители этого рода широко распространены по земному шару, их насчитывают бо

лее 200 видов В Советском Союзе наиболее широко представлены бурые лягушки, которые большую часть года проводят на суше, но, как правило, зимуют в водоемах и живут в воде в период икромета ния К бурым лягушкам относятся травяная лягушка — Rana tern-poraria и остромордая лягушка Rana arvalis, очень сходная с тра вяной, но более сухопутная, самцы которой в брачный период приобретают ярко голубую окраску Зеленые лягушки более тесно свя заны с водой В европейской части РСФСР широко распространены прудовая лягушка —Rana esculenta и один из самых крупных видов среди наших земноводных — озерная лягушка — Rana ridibun-da По берегам рек озерная лягушка заходит даже в полупустыни и пустыни

Все лягушки питаются животной пищей, уничтожая большое количество насекомых, размножаются они в воде путем икромета ния при наружном оплодотворении Их личинки ведут водный образ жизни и дышат жабрами, затем наступает метаморфоз и выход на сушу

Для практических занятий по зоологии обычно используют травяных лягушек — Rana temporaria или остромордых лягушек Rana arvalis, иногда анатомируют крупных озерных лягушек — Rana ridibunda, которые очень удобны для изучения нервной системы и скелета

Рекомендуется следующий порядок работы на большом практикуме по зоологии В качестве первого объекта берут лягушек, на них как на более крупных животных легче разобраться в деталях строения внутренних органов, а также нервной системы и органов чувств Сначала предлагается разобраться во внешних признаках и только после этого приступить к вскрытию При вскрытии знакомятся с общей топографией внутренних органов, а затем последовательно изучают строение пищеварительной, дыхательной, мочеполовой и эндокринной систем и, наконец, кровеносной

При изучении кровеносной системы рекомендуется следующий порядок Внешнее строение сердца надо разобрать сразу же после вскрытия при знакомстве с общей топографией, пока сердце продолжает сокращаться Венозную систему лучше препарировать иа фиксированном материале, так как на свежеубитой лягушке тонкостенные вены легко разрываются, и кровь из них вытекает

При изучении кровеносной системы лягушки очень желательно познакомить студентов с одной из методик анатомических исследований— инъекцией кровеносной системы Лягушка — наиболее удобный объект для знакомства с этой методикой Заполнение артериальной системы практически любой инъекционной массой проходит без особых затруднений и удается с первого раза даже тем, кто эту операцию проводит впервые Даже простой метод инъекции, не отнимающий много времени, позволяет также четко выделить очень мелкие артериальные сосуды, что обеспечивает полное изучение этой системы Кроме того, при заполнении артерий инъек ционной массой кровь вытесняется в венозные сосуды и они становятся контрастными Это дает возможность подробнее изучить ве

нозную систему без дополнительной ее инъекции, которая не всегда удается и требует значительного опыта

Если инъекция проводится не с целью изготовления специальных препаратов, а только для изучения кровеносной системы, то в качестве инъекционной массы в первую очередь можно рекомендовать 5—10% ный окрашенный раствор желатины1 Очень жидкие растворы желатины проходят через капилляры, и масса может заполнить отдельные венозные сосуды, что не всегда желательно

При изучении кровеносной системы по инъецированным препаратам, если инъекция не проводится на особых экземплярах, приходится несколько изменить ход работы После проведения вскрытия сразу же производят наполнение артериальной системы, выжидают некоторое время, чтобы масса могла загустеть по крайней мере в тонких артериальных сосудах, и только потом приступают к ознакомлению с общей топографией внутренних органов, поскольку повреждение даже тонких сосудов может привести к вытеканию массы, что значительно ухудшит качество инъекции

Инъекцию артериальной системы можно провести несколькими способами, одни из них более простые, другие более сложные и требуют много времени

Наиболее простой и быстрый метод — введение инъекционной массы через желудочек сердца При нем инъекция может быть произведена одним человеком После вскрытия лягушки, ко торое должно быть проведено особенно тщательно и без повреждения кровеносных сосудов, желудочек сердца освобождается от покрывающих его пленок, и игла, соединенная с наполненным инъекционной массой шприцем, вводится в полость желудочка путем прокола его толстой мышечной стенки Вводить иглу лучше через вершину желудочка, последняя захватывается большим пинцетом и между его ножками вводится игла После введения иглы пинцет можно убрать и легким надавливанием на поршень шприца ввести массу в желудочек Масса тут же начинает заполнять крупные, отходящие от сердца артериальные стволы Никаких лигатур при этом способе не накладывается Толстые стенки желудочка плотно охватывают иглу и препятствуют вытеканию массы через прокол Сжимаясь, стенки достаточно плотно закрывают отверстие и после извлечения иглы При этом методе хорошо заполняются крупные артериальные стволы Недостатком метода является то, что при создании большого давления в желудочке инъекционная масса через атрио-вентрикулярные клапаны попадает в предсердия и оттуда в венозную систему Такой обратный ток инъекционной массы обычно не позволяет ей проникнуть в мелкие артериальные сосуды

При втором способе инъекции артериальной системы она наливается значительно полней, но этот способ требует некоторого опы та и может быть проведен только с ассистентом. После проведения вскрытия от соединительнотканных пленок освобождают не только

1 Подробно об инъекции см раздел «Методика» в первой книге «Практическая зоотомия позвоночных», 1976 г

9

желудочек, но и артериальный конус, так чтобы под него можно было подвести лигатуру Последние две операции нужно проводить очень осторожно, так как тонкие стенки конуса легко повреждаются Лигатуру (желательно тонкую шелковую нитку) лучше проводить под конусом не при помощи иглы, а при помощи пинцета, проведя его ножки под конусом и затем захватив ими конец нити Нитку предварительно смачивают, тогда она легче скользит по стейке конуса На лигатуре заготавливается узел, но не затягивается окончательно. После этого один из инъецирующих вводит иглу шприца в желудочек и через него в артериальный конус Этот прием требует некоторого навыка При введении иглы в артериальный конус приходится применять некоторое усилие, но при этом важно не проколоть ее острым концом стенку конуса После введения иглы ассистент затягивает на ней лигатуру, и затем плавным нажатием на поршень вводится инъекционная масса При введении массы через артериальный конус нуэкно учитывать, что проникновение ее в мелкие сосуды требует некоторого времени, поэтому массу вводят небольшими порциями, выжидая, пока спадутся расширяющиеся от давления крупные артериальные стволы После окончания инъекции, которое можно определить по заполнению тонких сосудов в брыжейках и в плавательной перепонке на задних конечностях, инъецирующий вынимает иглу, а ассистент одновременно затягивает лигатуру

Последний, наиболее сложный метод инъекции применяется прежде всего в тех случаях, когда она производится массами, вызывающими быстрое свертывание крови, что препятствует хорошему наполнению системы из-за закупорки мелких сосудов сгустками крови В этом случае необходима промывка кровеносной системы Для этого после вскрытия ножницами срезается вершина желудочка, и тупая игла вводится через отверстие в артериальный конус. В качестве промывной жидкости, которой заполняется шприц до введения иглы, применяется 1%-ный водный раствор щавелевокислого калия, в который перед употреблением добавляют несколько капель амилнитрита При промывке, как и вообще при инъекции, нужно следить, чтобы в кровеносную систему не попали пузырьки воздуха, который тщательно удаляется после заполнения шприца жидкостью

Кровеносная система промывается до тех пор, пока не побледнеет печень После этого вынимают иглу, набирают в шприц инъекционную массу, снова вводят иглу в артериальный конус и затягивают на ней заранее приготовленную лигатуру Заполняют артериальную систему, как было описано выше Применяя тонкую резиновую трубку, соединяющую шприц с иглой, можно не вынимать иглу, а отсоединять шприц от резиновой трубки В этом случае лигатуру можно затянуть сразу после введения иглы

При некотором опыте можно провести и инъекцию венозной системы Однако следует помнить, что масса должна вводиться по ходу тока крови, поэтому лучше всего ее вводить через венозный сосуд, лежащий на бедре в глубине между мышцами.

ю

Вскрытие лягушки

Внешний осмотр

форма тела Тело лягушки короткое и толстое Голова неясно отделена от туловища, хвоста нет и клоакальное отверстие открывается на заднем конце тела Передние конечности короткие и подвернуты внутрь, так что локтевой сустав обращен наружу Животное сидит на седалищном бугре, поджав задние конечности и приподняв переднюю часть туловища и голову на передних конечностях Задние конечности очень длинные, что является приспособлением к прыганию

Кожа голая, слизистая, благодаря наличию большого количества мешковидных желез, глубоко погруженных в кориум Кожа прикреплена к телу плотно лишь в некоторых местах на голове и туловище Таким местом на спине являются продольные спинно-боковые складки, идущие от уха назад В остальных местах кожа легко приподнимается, так как под ней располагаются лимфати* ческие синусы — полости, заполненные лимфой Кожа лягушки имеет пеструю окраску благодаря большому числу пигментных клеток-хроматофоров различного цвета зеленого, желтого, голубого, розового и коричневого разных оттенков (меланофоров, ксантофоров, лейкофоров) Кроме того, на коже встречается бугристость в виде утолщений эпидермиса

При микроскопическом изучении строения кожи лягушки видно, что наружный эпидермальный слой имеет многослойное строение, но по сравнению с соединительнотканным волокнистым слоем (кориумом) он тонкий Характерные для кожных покровов земноводных большие мешковидные слизистые железы, будучи эпидермального происхождения, глубоко погружены в кориум до самого его основания Кожные железы лягушек имеют форму больших мешков, выстланных крупными железистыми клетками, выделяющими секрет во внутреннюю полость Снаружи мешковидные железы покрыты тонким слоем гладких мускульных волокон, активным сокращением которых секрет выделяется через наружное отверстие в эпидермисе на поверхность кожи Существуют два типа мешковидных желез слизистые с жидким секретом и зернистые — ядовитые железы Эпидермис кожи бесхвостых амфибий отличается от слизистого эпидермиса рыб тем, что в нем отсутствуют одноклеточные железы Только у некоторых хвостатых амфибий сохраняются зернистые белковые клетки, являющиеся остатками белковых одноклеточных желез, свойственных водным позвоночным У жаб и других земноводных, ведущих наземный образ жизни, на поверхности эпидермиса развивается роговой слой Кориум характеризуется сложной волокнистой структурой с разделением на поверхностный рыхлый и глубокий компактный слои Он пронизан богатой сетью кровеносных сосудов, выполняющих важную дыхательную функцию, так как они подходят к самому эпидермису и проникают в него

И

Голова (caput) большая, приплюснутая в дорзовентральном направлении, она имеет треугольную форму, острием направлена вперед, а широким основанием — к туловищу, в которое переходит без заметного шейного перехвата

Рот (stoma) громадный, щелевидный, помещается на переднем конце морды и своими задними концами заходит далеко назад за слуховую область У самцов некоторых видов лягушек по углам рта находятся выпячивающиеся голосовые мешки, служащие резонаторами. Ротовая полость будет описана ниже

Ноздри (naris)1 — наружные носовые отверстия, расположены на переднем конце морды на середине расстояния от конца рыла до глаз Они снабжейы небольшими кожными клапанами, закрывающимися изнутри при проталкивании воздуха из ротовой полости в легкое. (Внутренние ноздри — хоаны, открываются в крыше ротовой полости; они будут описаны ниже.)

Глаза (oculus) очень крупные и подвижные Они имеют ярко-желтую радужную оболочку и овальный зрачок. Сверху и снизу" глаза окаймлены веками Верхнее веко (palpebra superior) имеет вид толстой кожистой неподвижной складки, окаймляющей глаз сверху. Нижнее веко (palpebra inferior)—также кожистая складка, окаймляющая глаз снизу, непосредственно связана с подвижной прозрачной кожистой складкой, закрывающей глаз,— мигательной перепонкой (membrana nictitans) в виде пленки, надвигающейся на него снизу вверх

Барабанная перепонка (membrana tympani) помещается позади глаза между ним и задним углом рта. Она представляет собой участок кожи, натянутый на твердое кольцо и закрывающий наружное отверстие среднего уха

Спино-боковые складки — железистые выпуклые валики, образованные подспиниыми кожными железами (glandula subdorsalis). Они начинаются на голове почти от заднего края глаза и далее переходят на туловище.

Передние конечности короткие, подвернуты внутрь.Они имеют четыре пальца, не связанные плавательной перепонкой, соответствующие 1, 2, 3 и 4-му пальцам пятипалой конечности, т. е пятого пальца нет Внутренний палец у самцов имеет мозолистое утолщение, особенно развитое в брачный период и служащее во время спаривания для удержания самки

Передняя конечность причленеиа к плечевому поясу, соединенному на брюшной стороне с грудиной, которая легко прощупывается под кожей Лопаточный отдел плечевого пояса простирается на спинную сторону и свободно оканчивается, не соединяясь с позвоночником Сама передняя конечность состоит из трех отделов: плеча (brachium), предплечья (antebrachium) и кисти (та-nus)

Задняя конечность в результате приспособления к пры-ганию гораздо длиннее передней. Она снабжена пятью пальцами,

1 Латинские названия для более лучшего нх запоминания даются в именительном падеже единственного числа

12

соединенными плавательной перепонкой, и состоит из трех отделов бедра (femur), голени (crus) и стопы (pes). Последний отдел удлинен, причем помимо пяточного сочленения, направленного назад, обращает внимание внутриплюсневое (интертарзальное) сочленение, возникшее вследствие обособления характерного пяточного отдела, образованного удлиненными костями При основании пальцев на нижней стороне ступни находятся утолщения эпидермиса, размеры которых играют большую роль в систематике

Тазовый пояс образует горб на спине лягушки в месте, где он прикрепляется к позвоночнику. От позвоночника легко прощупать парные тазовые кости, идущие назад и соединяющиеся вместе по средней линии, где они образуют седалищный бугор

Клоакальное отверстие расположено у лягушки почти на спинной стороне под задним концом хвостовой косточки В клоаку открываются отверстия задней кишки, мочевого пузыря, мочеточников, а у самок — и яйцеводы

Общая топография внутренних органов

Умерщвленную лягушку прикрепляют булавками за лапки к доске или ко дну ванночки брюхом кверху. Приподнимают пинцетом левой рукой кожу на брюхе и ножницами делают отверстие в коже Затем кожу разрезают по средней линии брюха вперед до подбородка и назад возможно дальше В области плечевого йояса делают поперечные разрезы кожи, отворачивают ее в стороны и прикалывают булавками Обращают внимание на подкожные лимфатические полости и разветвления кровеносных сосудов в коже Находят проходящую по средней линии вентральной стенки брюшной полости брюшную вену Отступя от нее вправо или влево, делают небольшой разрез в задней стенке полости Вставив в образовавшееся отверстие ножницы, проводят разрез вперед вплоть до заднего края плечевого пояса При этом нужно не повредить брюшную вену и внутренние органы, особенно лежащую в передней части полости печень Такой же разрез проводят с другой стороны от брюшной вены Оттянув образовавшийся лоскут вверх, находят место, где брюшная вена покидает стенку тела и входит в печень Впереди от этого места соединяют продольные разрезы поперечным разрезом и после этого делают разрез по средней линии плечевого пояса, стараясь не повредить лежащего под ним сердца Осторожно отворачивают в стороны стенки тела и разрезанные края плечевого пояса, стараясь не порвать брюшной вены и вен, идущих от передних конечностей Подрезают мыщцы, соединяющие плечевой пояс с брюшной стенкой тела Рассматривают расположение внутренних органов брюшной полости, не нарушая их естественного положения, а лишь отворачивая их в стороны

Перикардиальная, околосердечная, сумка (pericardium, рис. 2, pre ) с лежащим в ней сердцем располагается впереди других органов в ложе, образованном вырезкой в переднем

15

крае печени Стенки перикардия тонкие, прозрачные, они одевают сердце со всех сторон вплоть до выхода из желудочка артериального ствола Пинцетом левой рукой захватывают тонкую наружную стенку перикардиальной сумки и вскрывают ее ножницами как можно осторожнее, чтобы не поранить сердце и не выпустить кровь. Рассматривают строение перикардиальной сумки Сердце одето со всех сторон двумя прозрачными пленками наружным парие-

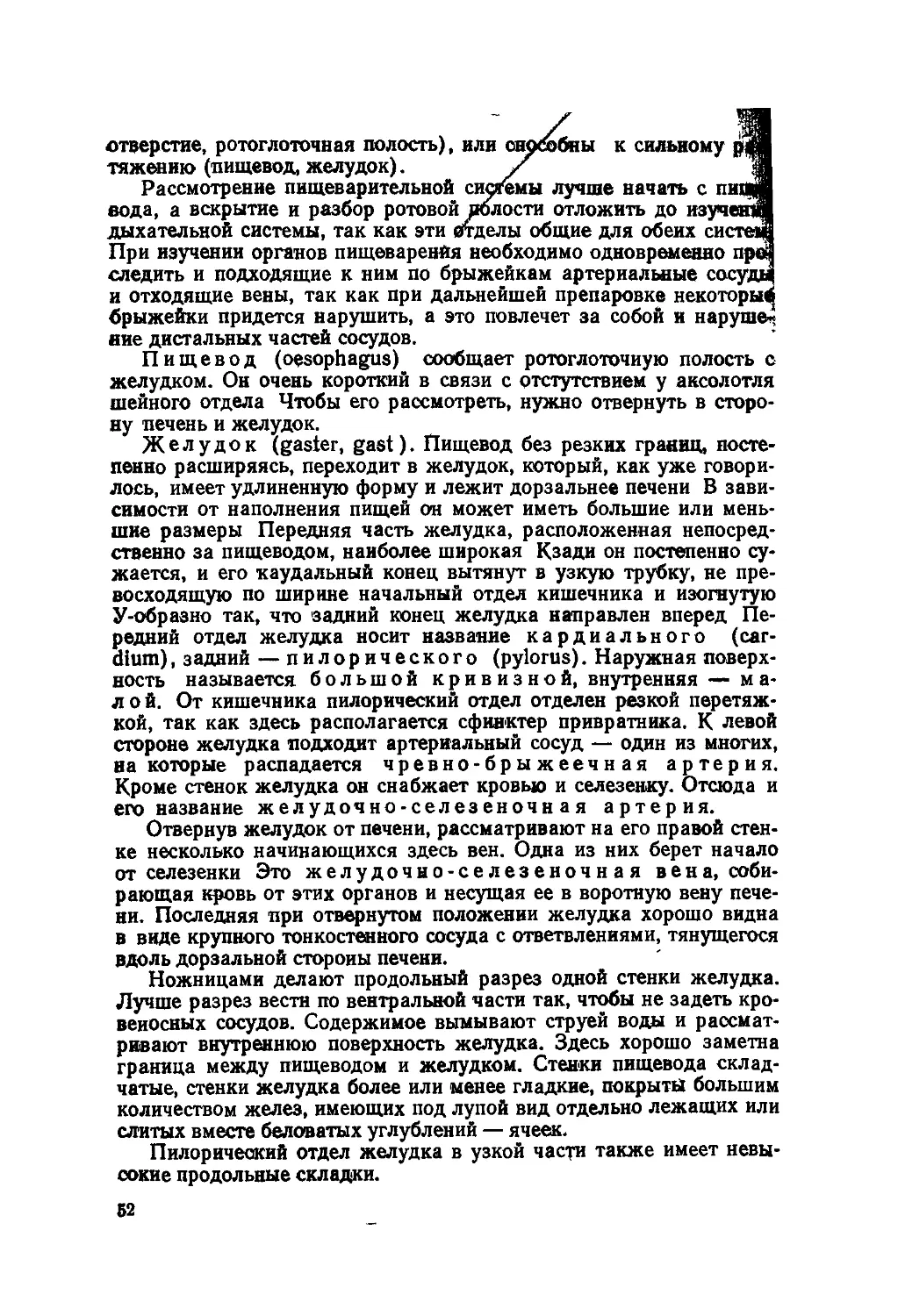

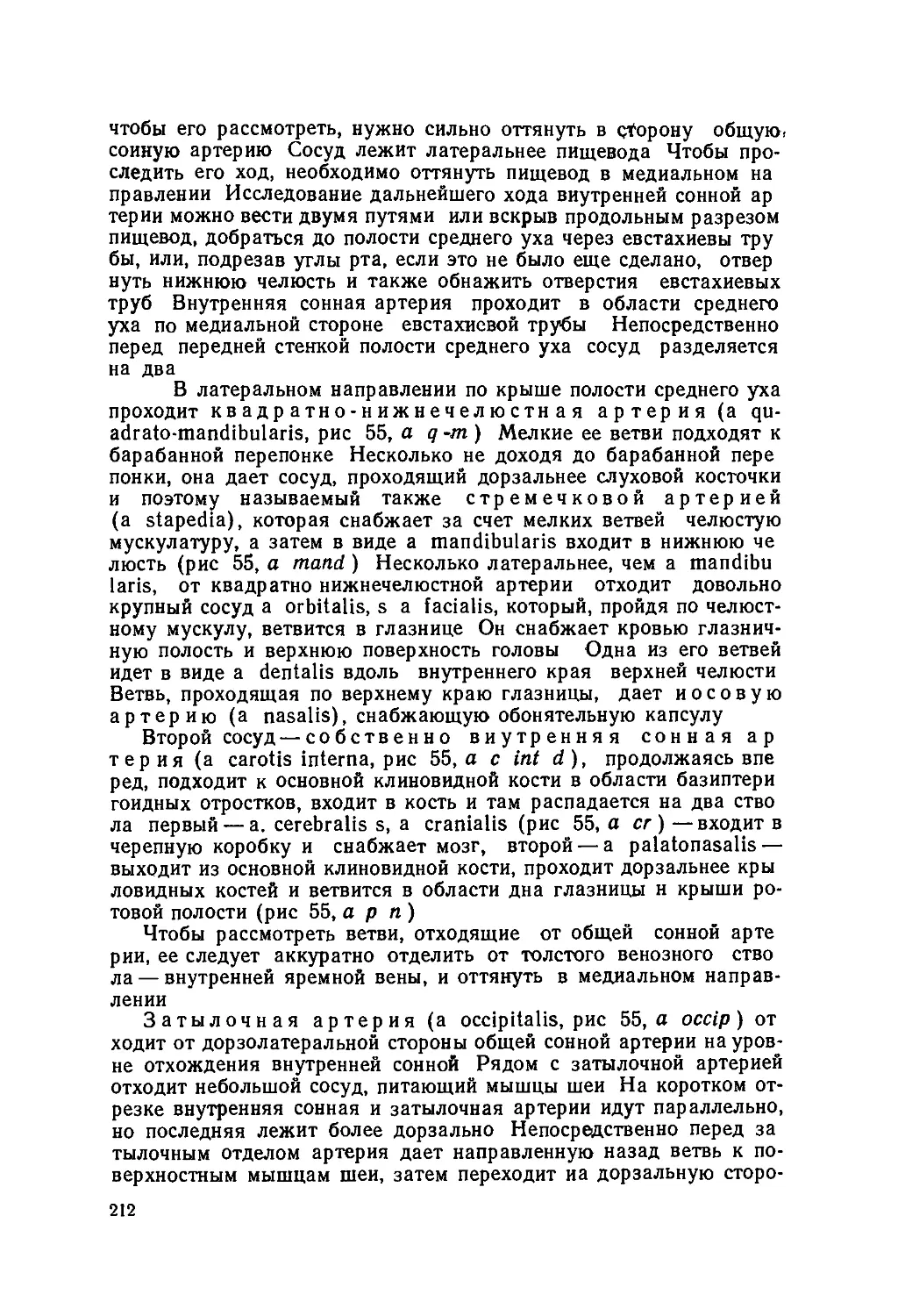

Рис 2 Внутренние органы самкн лягушки Rana tetnporaria a car сотт — левая общая сонная артерия, ао d — спинная аорта, a. put cut — кожно-легочная артерия; аге ао — левая дуга аорты; с ad — жировое тело, cl — клоака; duod. — двенадцатиперстная кишка; gl ad — надпочечник, f ovd — брюшное отверстие яйцевода, gest — желудок; h — печень, И — тонкая кишка, I — селезенка; smx — подчелюстная мышца, прикрывающая подъязычный скелет; ov — правый яичник, ovd — яйцевод, рпег — , поджелудочная железа; pre. — околосердечная сумка, перекардиум; pul — легкое, г — правая почка с надпочечником (светлая нолсска); ret —прямая кишка; иг —мочеточник; иг' — отверстие мочеточника в клоаку; ut — маточный отдел яйцевода; ut'— маточные сосочки; v cav р — задняя полая вена, ces. f — желчный пузырь на средней лопасти печени, v h — печеночная вена, ves иг — мочевой пузырь, ves иг' — отверстие мочевого пузыря в клоаку

S

14

тальным листком (перикардием) и внутренним висцеральным листком (эпикардием), покрывающим сердце снаружи, между которыми находится перикардиальная полость На спинной стороне оба листка срастаются так, что сердце оказывается подвешенным на мезентерии в полости перикардиальной сумки Со стороны печени перикардий подстилается стенкой неумом (pleuroperitoneum) al car.

у a car. ех

а. саг. соттп

брюшины — плевроперито-

а. car. i

arc ao

a pul. cut.

v. pul.

spt. air.

ains.

vsp. atr.d

* con a

ysem

tr. can tn sist.

tn pul. cut

y. air.-ventn ventre

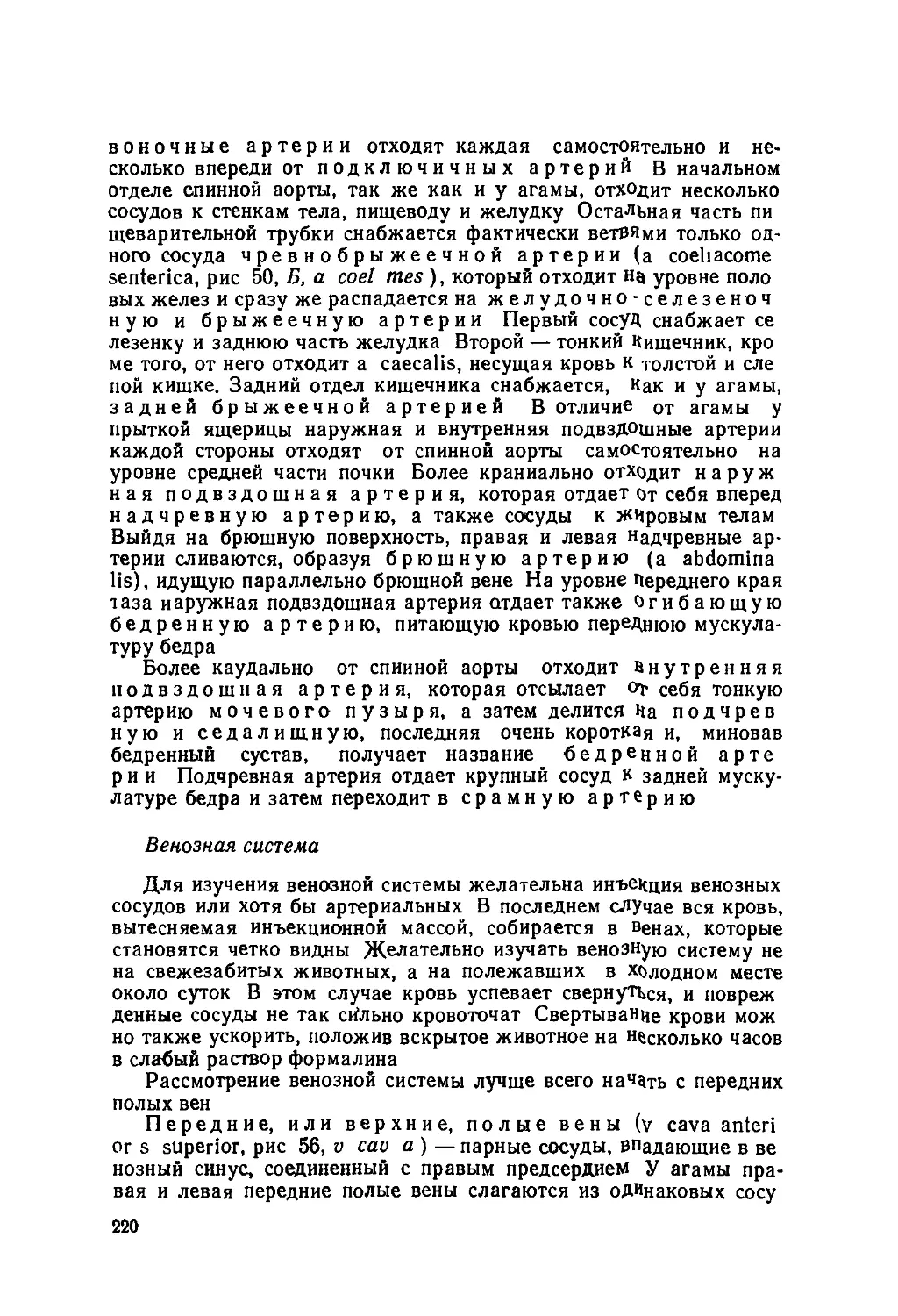

Рис 3 Сердце лягушки Rana temporaria со вскрытыми полостями, с вентральной стороны (нз кн Дж Паркер и В Гасвелл)

a car comm — общая сонная артерия; a car ех — наружная сонная артерия, a car I — внутренняя сонная артерия, a pul, cut — кожно легочная артерия, аге ао —дуга аорты, at г. d — правое предсердие, atr s — левое предсердие, соп а — артериальный конус gl. саг —сонная железа; о s v — отверстие между венозным синусом н предсердием, spt atr — перегородка между предсердиями; tr саг — сонный ствол аорты; tr pul, cut. —> легочно кожный ствол аорты; tr. sisi. — системный ствол аорты; v atr.-ventr — атрио-вентрикулярный клапан; v sem — полулунный клапан; v sp — спиральный клапан; ventr — желудочек сердца; v pul — отверстие легочной вены

Сердце (сог, рис. 3) у лягушки трехкамерное. Рассматривают его внешнее строение и порядок сокращения На вентральной стороне лежит толстостенный желудочек (ventriculus cordis, ventr ) розового цвета Он имеет коническую форму и вершиной направлен назад От правой стороны желудочка отходит изогнутая трубка, также сокращающаяся, она соответствует артериальному конусу сердца рыб (conus arteriosus, con а.). Расширенное основание этой трубки носит название луковицы сердца (bulbus cordis), а непарная часть артериального ствола называется аортным стволом (truncus arteriosus). Далее он делится на правый и левый аортные стволы, образованные срастанием трех дуг

15

аорты. По сторонам артериального конуса, дальше к спине, рас лагаются парные темно-красные тонкостенные предсердц (atrium). Борозда, отделяющая желудочек от предсердия, назы вается венечной бороздой (sulcus coronarius). Лево предсердие (atrium sinistrum, atr s), значительно меньше получает артериальную кровь из легочных вен, правое пред сер дне (atrium dextrum, atr. d), большее, соединяется на спинной стороне с задним отделом сердца — венозным синусом, нли венозной пазухой (sinus venosus) Венозный синус располагается на спинной стороне; чтобы его увидеть, надо отвернуть сердце в сторону Он имеет форму тонкостенного мешка, в который впадают передние и задняя полые вены

Рассматривают порядок сокращения сердца Сначала сокращается самый задний отдел сердца — венозный синус, затем сокращаются оба предсердия и перегоняют кровь в желудочек После этого с вершины начинает сокращаться желудочек, и волна сокращения переходит на артериальный конус

Легкие (см рис. 2, pul.) лежат по бокам околосердечной сумки, в глубине плевроперитонеальной полости Они имеют форму простых мешков с ячеистыми стенками и открываются в глубине под сердцем в гортанно-трахеальную полость (см. «Дыхательная система»).

Печень (см рис. 2, h) занимает центральную часть полости тела. Впереди она непосредственно прилежит к околосердечной сумке, образуя выемку, в которой помещается сердце. Остальные края печени выпуклые и соответствуют внешним границам полости тела. В печени легко различимы три лопастн две боковые и центральная Между центральной и правой долями печени расположены желчный пузырь (см. рис 2, ves f) голубовато-зеленого цвета, а также впадение брюшной вены, идущей по средней линии брюшной стенки тела Краями лопасти печени прикрывают пищеварительные органы

Пищеварительная трубка (см рис 2) занимает своими петлями заднюю часть брюшной полости тела На левой стороне' помещается желудок (gast) — наиболее расширенная часть пищеварительной трубки Постепенно суживаясь книзу, желудок загибается в медиальном направлении пилорическим отделом и переходит в двенадцатиперстную кишку (duod), которая поднимается до нижнего края печени и, загибаясь на правую сторону, переходит в тонкую кишку Между двенадцатиперстной кишкой и желудком в брыжейке лежит поджелудочная железа (рпсг.) — железистый орган розового цвета с длинными лопастями. Тонкая кишка (И) образует в правой части полости тела несколько петель, идет назад и переходит в расширенную нр я м у ю кишку (ret.), впадающую сзади в глубине полости тела в клоаку.

Мочевой пузырь (см. рис 2, ve s иг.)—прозрачный двулопастный мешок, располагается в нижней части брюшной полости и лежит на брюшной стороне прямой кишки; он является мешковидным выростом клоаки.

16

Отодвигают осторожно в стороны пищеварительные органы и рассматривают органы, расположенные в полости тела на спинной стороне

Селезенка (Пеп, см рис 2 и 5, I) — округлое темно-красное тело, лежащее в брыжейке прямой кишки позади желудка. Это центральный лимфоидный орган, где происходит образование лей* коцитов и лимфоцитов.

Почки (см. рис. 2, г) — парные красно-коричневые лопастные органы, расположенные на спинной стороне полости тела, по бокам позвоночника Они тесно прилегают к спине и прикрыты брюшиной. Из почек выходят толстые выносящие вены почек, которые сливаются вместе в непарный венозный ствол — заднюю полую вену.

Половые органы лежат около почек, также на дорзальной стороне полости тела У самцов над почками располагаются ярко-желтые дольчатые жировые тела с длинными пальцевидными выростами Под ними лежат семенники — небольшие округлые органы Величина этих органов варьирует в зависимости от времени года

У самок громадные дольчатые яичники (см. рис. 2, оо.) с темными икринками заполняют боковые участки полости тела. Над ними так же, как и у самцов, помещаются жировые тела (С ad.). >

Яйцеводы (ovd), очень длинные извитые белые трубки, начинаются воронками у пищевода и лежат в глубине по бокам от яичников.

Брыжейка (mesenterium). Все внутренние органы прикреплены к дорзальной стенке тела соединительнотканными брыжейками, в которых разветвляются кровеносные сосуды: артерии и вены, снабжающие органы. Отворачивая в стороны органы, рассматривают брыжейки

Брыжейки пищеварительных органов Дорзальные брыжейки подвешивают пищеварительную трубку в двух местах От позвоночника к пищеводу и желудку отходит сплошная брыжейка (mesogaster). Тонкие кийжи и прямая кишка прикреплены к дорзальной стенке сложной брыжейкой (mesenterium), соединяющей все петли кишок. В этом мезентерии разветвляется сложная сеть артерий и вен, снабжающих кровью пищеварительную систему От вентральной стенки желудка и двенадцатиперстной кишки к печени идет вентральная брыжейка — малый сальник (ligamen-tum hepato-gastro-duodenale, s omentum minus) В нем располагается поджелудочная железа От печени, а также от брюшной вены идут отдельные мезентериальные спайки к брюшной стенке тела

Брыжейки половых органов. Половые органы также подвешены в полости тела на мезентериях У самца брыжейка семенника носит название mesorchium, у самки брыжейка яичника называется mesovarium Выводные протоки половых желез также прикреплены к стенке тела на мезентериях.

2—2619

17

Пищеварительная система

Пищеварительная система начинается ротовым отверстием и' состоит из нескольких отделов, выполняющих разные функции

Передняя кишка состоит из ротовой, или, вернее, ротоглоточной, полости, пищевода и желудка Последний выполняет функцию умерщвления добычи, размельчения и начала переваривания

Средняя кишка включает двенадцатиперстную кишку и тонкие кишки В них происходит переваривание пищи при помощи пищеварительных ферментов, выделяемых из печени, поджелудочной железы и других желез В тонких кишках происходит всасывание переваренной пищи.

Задняя кишка состоит, как правило, из двух отделов — толстой и прямой кишок, из которых у лягушки четко выражена только последняя В ней происходит всасывание воды и накопление непереваренных остатков пищи. Прямая кишка открывается в клоаку, через которую каловые массы удаляются наружу

Следует разобраться в строении пищеварительной системы в последовательном порядке, начиная от ротовой полости

Ротовая, или ротоглоточная, полость (cavum oris) выполняет функцию захватывания пищи и проталкивания ее в пищеварительный тракт У амфибий ротоглоточная полость выполняет также другую важную функцию она участвует в акте дыхания при газообмене крови через разветвления кровеносных сосудов в слизистой оболочке ротовой полости, кроме того, совершая дыхательные движения путем вертикальных перемещений дна, ротовая полость всасывает воздух через носовые ходы и проталкивает его в легкие.

Оттягивают нижнюю челюсть и подрезают скальпелем в углах ротовой щели челюстную мускулатуру, открывают рот и рассматривают ротовую полость Края ее образованы верхнечелюстными и нижнечелюстными костями Ротовая полость не отграничена от глотки и образует единую ротоглоточную полость, которая непосредственно переходит в пищевод Рассматривают органы ротовой полости

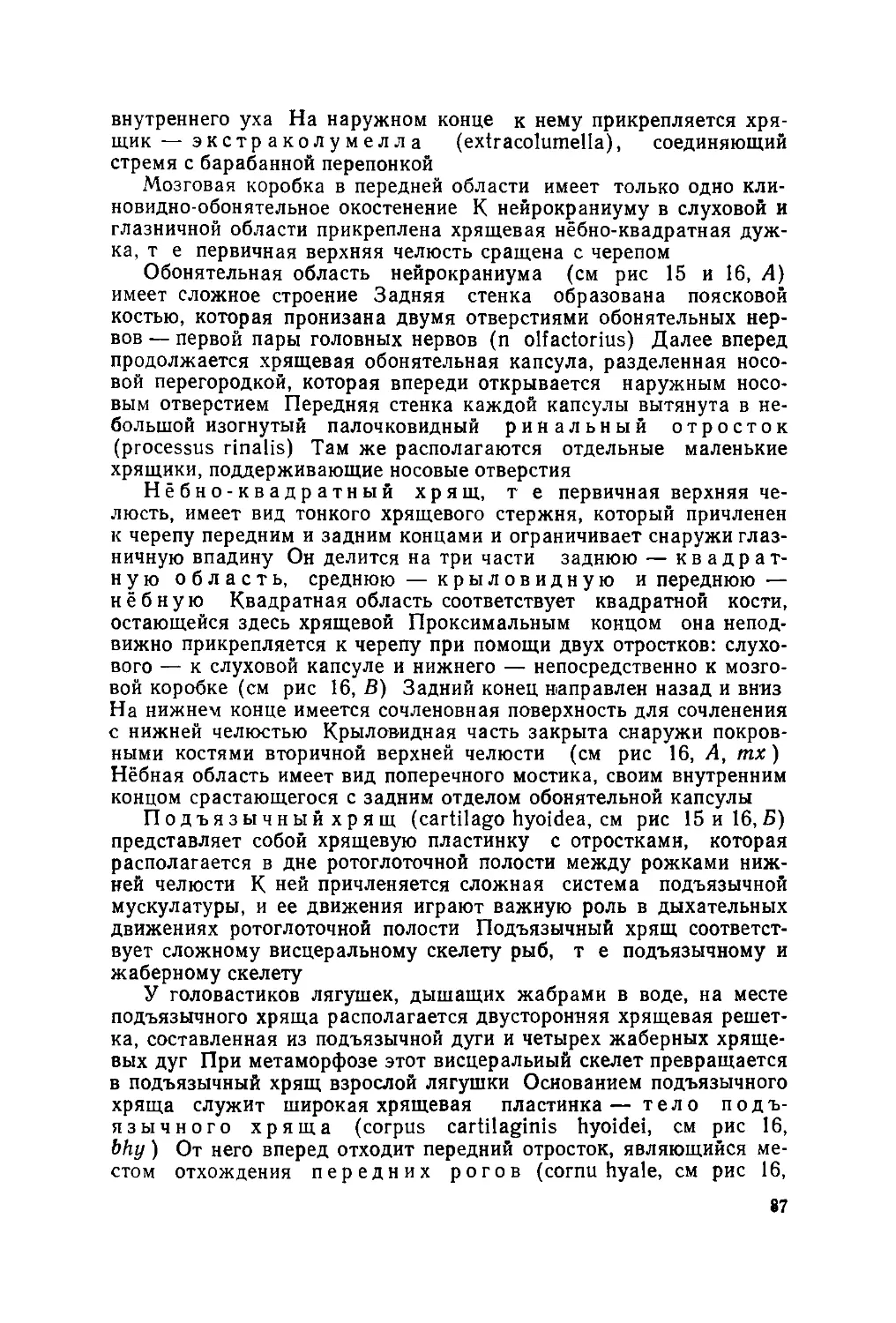

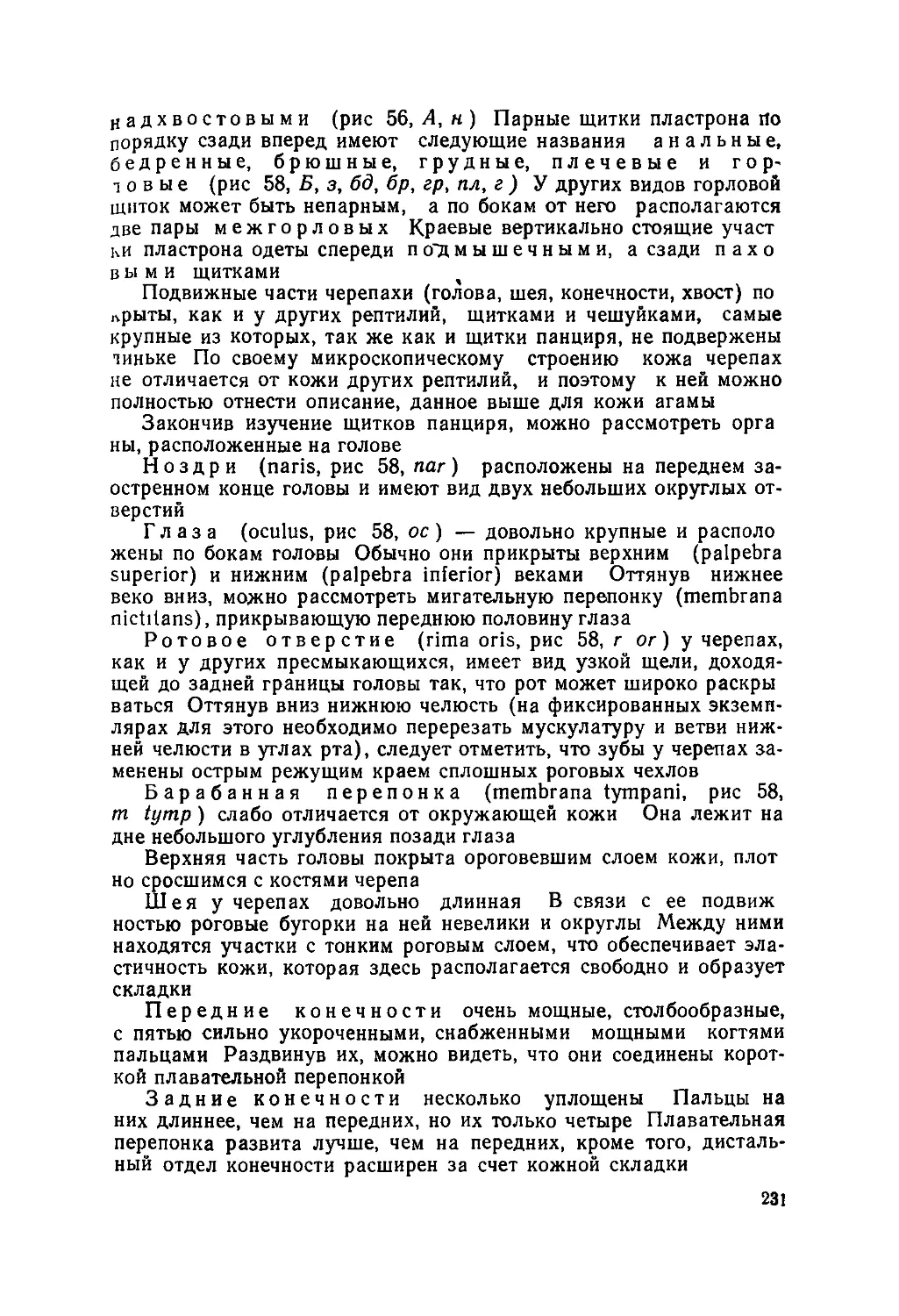

Зубы (dens) у лягушек очень мелкие и сидят только на верхней челюсти в один ряд (до 50 штук) Они окаймлены с наружной стороны кожной складкой, а с внутренней — слизистой оболочкой На нижней челюсти зубов нет Край нижней челюсти при смыкании рта входит в верхнюю челюсть — в желобок, называемый краевой бороздкой (fissura labialis, рис. 4, f lb) Зубы, кроме того, сидят на нёбе на сошниковых костях (см рис 4, dens и.) по 5—10 с каждой стороны У жаб зубов нет

Хоаны (choana, см рис. 4, ch ) —внутренние ноздри, расположены на нёбе по бокам кнаружи от сошниковых зубов. Далее назад в ротовой полости видны парные возвышения (см рис 109, ог6.), образованные дном глазных яблок Глазные мышцы оттягивают глаза вниз, и таким образом они помогают проталкивать пищу в пищевод.

18

Евстахиевы трубы (tuba Eustachii, см рис 4, t. Eust) — широкие отверстия в 1д>ыше ротовой полости позади возвышений глазных яблок Каждая евстахиева труба ведет в полость среднего уха своей стороны, поэтому через нее вндньг эта полость, барабанная перепонка и слуховая косточка Кнаружи от евстахиевых труб лежат перерезанные жевательные мышцы

Рис 4 Крыша (Л) и дно (Б) ротовой полости лягушки Rana temporaria (из ки П В Терентьева)

ch — хоаны, dens v — сошниковые зубы, f lb — краевая бороздка, fov — подгортанная борозда; gl — гортанная щель, gl int тх — выводные протоки межчелюстной железы (искусственно показаны видимыми), Ing — язык, т ad. md — жевательный мускул, md.—нижняя челюсть orb — дно глазницы, pl lb — верхцегубная складка, pl р/. — нёбная складка, sac voc — отверстие голосового мешка; t Eust — евстахиева труба

Язык (lingua, см рис 4, Ing) спереди прикреплен ко дну ротовой полости, а назад свешивается свободно, вследствие чего при ловле добычи выбрасывается вперед На загнутом назад переднем конце язык имеет выемку, которая окружает возвышение гортани. Занимает всю переднюю часть нижней стороны ротовой полости

Гортанная щель (glottis, см рис 4,gl) помещается на дне ротовой полости позади языка Она расположена продольно и окаймлена твердыми мясистыми валиками, которые поддерживаются гортанными хрящами (подробнее см «Органы дыхания»)

Голосовые мешки (saccus vocalis) имеются только у самцов Их отверстия видны на дне ротовой полости, по бокам языка, недалеко от углов рта (см рис 4, sac voc ) У травяной лягушки голосовые мешки лежат под кожей. У зеленых лягушек они легко растягиваются воздухом до размеров больших пузырей Голосовые мешки служат резонаторами звуков, производимых голосовыми перепонками, расположенными в глоточной щели

Пищевод (oesophagus, рис. 5, oes) — короткая трубка между гортанной щелью и желудком, от которого он отграничивается' резкой перетяжкой Стеики пищевода выделяют пепсин, который начинает действовать лишь после активирования его соляной кислотой в желудке

Желудок (gaster), как указано выше, занимает левую часть полости тела Дойдя до заднего конца полости тела, он загибается

2*

19

d.v.

. ch.

QOS.

pncr.

gast c.

v. cav. p

a ep yes.

a gast

a pncr.

pncr.

a.mes.p

ves tin

a ves an

m rt abd

a pncr ve$.f.

ah h

ю cocl mes

a pncr gast. pyl a. co el. duod.

a mesa

a ret.

Рис 5 Органы пищеварения и ветви спинной аорты лягушки Rana temporaria (из ки П В Терентьева)

о, сое! — чревная артерия, a east — ветви желудочной артернн; a coel. mes ~ чревно*

20

ка правую сторону и переходит в двенадцатиперстную кишку, от которой отграничивается ясно выраженным пилорическим клапаном. <• По форме это изогнутый ковнутри мешок, расширяющийся впереди и суживающийся кзади. Передний отдел носит название кардиального отдела (cardium, см рис. 5, gast. с.), задний, изогнутый, называется пилорическим отделом или привратником (pylorus, см рис. 5, gast pyl).

На брюшной стороне желудка только что убитой лягушки хорошо видны разветвления кровеносных сосудов, его снабжающих: тонкие пигментированные без крови ветви желудочной артерии и толстые наполненные кровью желудочные ветви воротной вены печени*.

Вскрывают ножницами вдоль брюшную стенку желудка и рассматривают строение его внутренних стенок. В переднем, кардиальном, отделе имеются большие высокие складки.слизистой оболочки, в пилорическом отделе оии маленькие Железы желудка выделяют соляную кислоту и слизь. Здесь происходит и химическая, и механическая переработка пищи Пилорический клапан представляет мускульную перетяжку перед началом двенадцатиперстной кишки.

Двенадцатиперстная кишка (duodenum, см. рис. 2, 5, duod.)t передний отдел средней кишки, начинается от желудка и поднимается вперед и вкось на правую сторону, где поворачивает назад ^Двенадцатиперстная кишка связана мезентериями с двумя важнейшими пищеварительными железами — печенью и поджелудочной железой

Печень (hepar, см рис 2, 5, h ) состоит из трех лопастей и занимает переднюю часть полости тела, примыкая непосредственно к перикардиальной полости Печень является пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, органом фильтрации крови (через воротную систему) и местом отложения гликогена. Общее описание печени и ее расчленеииед»-три лопасти дано при общей топографии Как было указано выше, форма печени с внешней стороны выпукла соответственно форме брюшной полости тела в переднем конце, а внутренняя поверхность лопастей и их расположение определяются соотношениями с другими органами пищеварительной системы.

Желчный пузырь (vesica fellea, см. рис 2, 5, ves. f) помещается между правой и центральной лопастями печени и имеет форму округлого пузырька синевато-зеленого цвета В него впадает проток желчного пузыря (ductus cysticus), который составляется из~мелких печеночных протоков (ductus hepaticus), идущих тоненькими веточками от отдельных лопастей печени. Все эти протоки да

брыжеечная артерия; а ер ves — надкишечно-пуэырная артерия, a f. — артерия желч кого пузыря, a h. — печеночная артерия; a turn — поясничные артерии, а. I. — селезеночная артерия; а mes а — передняя брыжеечная артерия; a, mes. р — задняя брыжеечная артерия; а рпсг — артерия поджелудочной железы, a. ves. иг. — артерия мочевого пузыря, сл — хоаны, a. rd —артерия прямой кишки; duod. — двенадцатиперстная кишка; a. v — сошниковые зубы; gast с — кардиальный отдел желудка, gast. pyl — пилорический отдел ^елудка; gl — гортанная щель, Л. — печень; d — тонкая кишка; I. — селезенка т. rt. abd — прямой мускул живота, ces — пищевод; рпсг — поджелудочная железа, ret—прямая киш-ка v cav р — задняя полая вена, ves. f — желчный пузырь, ves иг — мочевой пузйрь

21

лее объединяются в общий желчный проток (ductus choledochus), который идет по брыжейке вместе с передней долей поджелудо ной железы вниз и впадает в двенадцатиперстную кишку прибли зительно посредине восходящего колена

Поджелудочная железа (pancreas, см рис 2, 5, рпсг.) железистый орган жироподобного вида, имеет неправильную фор му с длинными лопастями Она располагается в петле, образова! ной желудком и двенадцатиперстной кишкой, на вогнутой сторог желудка в мезентерии, идущем к печени Передняя лопасть поджелудочной железы срастается со средней долей печени около желчного пузыря, направляется назад вместе с общим желчным протоком вплоть до его впадения и далее переходит в заднюю долю, которая доходит до пилорического отдела желудка. Кроме того, имеется и внутренняя доля, направленная по мезентерию внутрь и вперед к кардиальному отдел.у желудка Секрет поджелудочной железы вместе с желчью собирается в общий желчный проток (ductus choledochus) Поджелудочная железа выделяет трипсин, амилазу и липазу

Тонкая кишка (ileum, см рис 2, 5, И) идет от двенадцатиперстной кишки назад, образуя петли В задней части полости тела тонкая кишка переходит в широкую прямую кишку Обе кишки прикреплены к спинной стороне полости большой складчатой брыжейкой (iriesenterium), пронизанной густой сетью кровеносных сосудов, приносящих кровь к кишечнику Длина тонкой кишки у разных зидов лягушек разная у Rana temporaria тонкая кишка очень коротка, она образует две петли, и ее длина в растянутом виде не превышает длины туловища у R ridibunda тонкая кишка несколько длиннее, она также образует две петли, но в растянутом виде несколько меньше двойной длины туловища; у R esculenta тонкая кишка самая длинная; на брыжейке она образует целый клубок петелек (около 5), в растянутом виде ее длина доходит до трех длин туловища

Прямая кишка (rectum, см рис 2, ret) располагается в задней части полости тела и четко отличается от тонкого кишечника своей толщиной Прямая кишка снабжается кровью от особой задней брыжеечной артерии (a mesenterica posterior, см рис 5, a mes р ) Сзади прямая кишка впадает в клоаку Последняя будет рассмотрена при описании мочеполовой системы

Органы дыхания

Дыхание амфибий, как первого класса наземных позвоночных — Tetrapoda, характеризуется переходом на дыхание кислородом воздуха при помощи легких Однако это легочное дыхание еще очень несовершенное, и поэтому у земноводных имеется ряд важных дополнительных способов дыхания

У некоторых хвостатых амфибий, ведущих водный образ жизни, сохраняется жаберное дыхание, и хотя имеются остатки 1—2 жаберных щелей, жабры наружные, имеющие вид больших выростов 22

на жаберных дугах, снабженных ветвистыми жаберными лепестками (см описание наружных жабр у аксолотля) Все бесхвостые амфибии в личиночном состоянии тоже имеют жаберное дыхание. Так, головастики, живущие в воде, дышат наружными и внутренними жабрами

У всех земноводных имеется и другая важная дыхательная система— кожное дыхание, представленное мощной системой разветвленных в коже кровеносных сосудов, где происходит газообмен Во время зимовки, когда амфибии не дышат легкими, кожное дыхание остается единственной системой, осуществляющей газообмен в крови

Открывают лягушке рот и рассматривают лежащие в ротовой полости органы, связанные с дыхательной системой, если они не были достаточно подробно изучены при рассмотрении ротовой полости

Хоаны (choana, см рис 4, ch) — парные отверстия, лежащие в передней части ротовой полости и связывающие ее с внешней средой через обонятельные органы Спереди и сзади они ограничены хрящами обонятельной области черепа, медиально разграничены костным сошником с сидящими на нем зубами

Гортанная щель (glottis, см рис. 4, gl) рассмотрена при описании ротовой полости Она помещается на дне ротовой полости между задними костными рожками подъязычного хряща. Края гортанной щели поддерживаются парными черпаловидными хрящами (cartilago arytaenoidea), а позади них располагается кольцевидный, или перстневидный, хрящ (cartilago cricoidea) Для того чтобы точно рассмотреть форму этих хрящей, необходимо очень тщательно очистить их от слизистой оболочки и окружающей ткани. Эту операцию нужно вести под бинокулярным микроскопом Для удобства препаровки желательно вычленить всю гортанно-трахейную камеру вместе с легкими При этой операции легко повредить кровеносные сосуды, поэтому ее лучше провести в самый последний момент, после того как будут изучены все внутренние органы С гортанным хрящом связано несколько специальных гортанных мышц сжимателей (sphincter) и расширителей (dilatator) гортанной щели. Гортанная щель ведет в гортанно-трахейную камеру, в которую открываются справа и слева легкие. Входное отверстие этой полости называется голосовой щелью, по краям которой натянуты голосовые связки

Легкие (pulmo, см. рис 2, pul) у лягушек — тонкостенные, прозрачные, легко спадающиеся мешки Чтобы их рассмотреть, стеклянную трубку х оттянутым концом, как у пипетки, вставляют в гортанную щель и надувают ртом легкие до их полного наполнения воздухом Легочные мешки можно не завязывать, так как сфинктеры гортанной щели препятствуют обратному выходу воздуха

Легкие лежат по бокам перикардиальной сумки, на спинной стороне полости тела С наружной стороны они покрыты пленкой брюшины, носящей название плевры Надутые легкие розового цве-

23

та из-за большого количества кровеносных сосудов, разветвленный на их поверхности. Кровеносные сосуды лежат в сети перегородок! которые вдаются внутрь и создают впечатление пенистой структу? ры легкого Если засушить легкое лягушки и разрезать его, то вид** ио, что в центральную полость от стенок внутрь вдается сложна^ сеть выростов, видимых с внешней стороны в виде системы ячей а верхней части легкого

У тритонов, а также у головастиков лягушек легкие имеют строение простого удлиненного мешка, заднйми концами прости-1 рающегося назад почти до конца полости тела При плавании а? воде легкие у амфибий играют роль плавательного пузыря рыбу' т е гидростатического аппарата У жаб легкие более дифференцированы, чем у лягушек, в связи с их более наземным образом жизни Перегородки у жаб сильно развиты и создают впечатление ячеистой структуры всего легкого

Процесс дыхания. Акт дыхания лягушки, как и других амфибий, отличается от спдсоба дыхания амниот, поэтому его прослеживают на живой лягушке

Лягушка совершает дыхательные движения ротоглоточной полости двух типов: мелкие колебательные движения дна ротоглоточной полости при закрытой гортанной щели и более сильные с наполнением воздухом легких. При частых движениях ротоглоточной полости газообмен происходит при помощи кровеносных капилляров слизистой оболочки ротовой полости без участия легких При сильном сокращении мускулатуры, растягивающей ротоглоточную полость, в ротовую полость вбирается воздух через носовые отвер=. стия при закрытой гортанной щели Затем гортанная щель открывается, а ноздри закрываются и из легких воздух выталкивается сокращением брюшиой мускулатуры После этого смешанный воздух, заключенный в ротовой полости, при закрытых клапанах ноздрей вталкивается глоточной мускулатурой из ротоглоточной полости в легкие Выдох происходит при открывании клапанов в ноздрях за счет эластичности стенок легких

Помимо этого своеобразного для земноводных акта дыхании воздухом необходимо отметить большую роль в газообмене кожного дыхания, полностью замещающего акт дыхания воздухом при зимней спячке в воде Значение кожного дыхания становится ясным при изучении особенностей кровообращения

Железы внутренней секреции

Рассматривают железы внутренней секреции глоточной области.

Щитовидная железа (gl thyreoidea) у лягушек парная. Расположен^ сбоку от заднего, костного рожка подъязычного аппарата, кнаружи от язычной вены (v. lingualis) и наружной сонной артерии (a carotis externa), щитовидные железы имеют маленьких железистых органов яйцевидной формы. Выделяемый щитовидной железой гормон тироксин имеет большое регулирую-

5 fl

J fl

24

щее влияние иа процесс обмена веществ, повышая его интенсивность

Зобная железа (thymus) — маленькие парные овальные железистые органы, лежащие впереди щитовидной железы ко внутри от язычной артерии и вены. Они примыкают с брюшиой стороны к задним отросткам подъязычного хряща (processus alaris), несколько впереди и выше задних рожек. Функция зобной железы— выделение гормона, регулирующего рост. Поэтому зобиая железа сильнее развита у молодых животных

Мочеполовая система

Половые органы и выделительная система у лягушки помещаются на спиииой стороне полости тела Для их рассмотрения следует отодвинуть в сторону пищеварительную трубку или совсем удалить ее, если есть возможность для изучения кровеносной системы иметь другую лягушку. Как было указано выше (с 17), половые органы и их протоки подвешены к спинной стенке брюшной полости на мезентериях (у самца mesorchium, у самки mesovarium) и окружены со всех сторон выстилкой брюшины Почки расположены вне полости тела, и потому брюшииа покрывает их лишь с внутренней стороны Для того чтобы рассмотреть строение почек, надо пинцетом снять пленку брюшины, одевающую их со стороны полости тела

Мочеполовая система самца (рис 6)

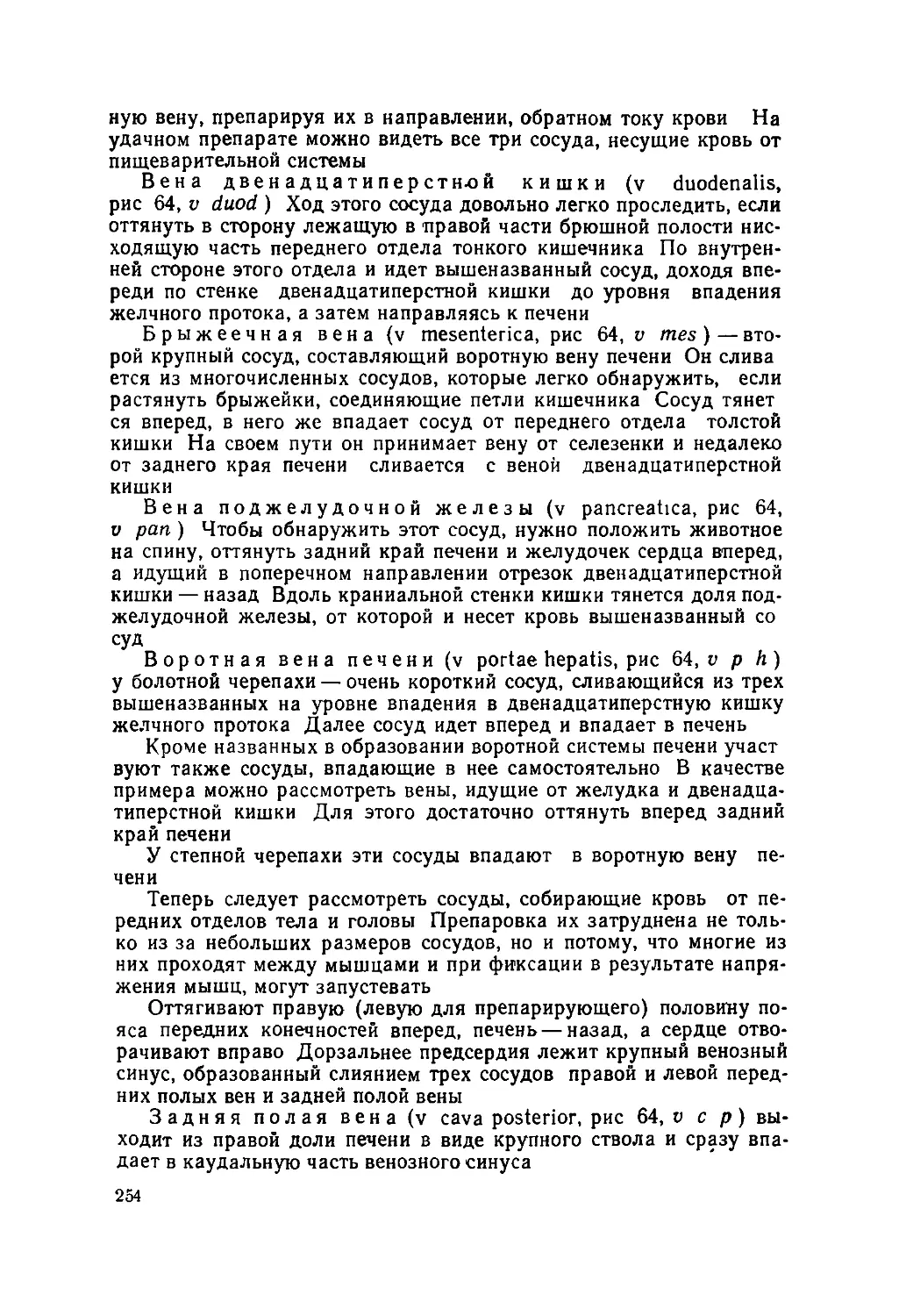

Семенники (testis, test) — сравнительно небольшие оваль

ные тела с очень мелкими, едва заметными дольками — подвешены у внутреннего края почек на прозрачной мезентериальной пленке (mesorchium) У Rana esculenta они бледно-желтые, у R tempo* raria — темные Величина семенников, их форма и окраска варьи

руют по временам года в зависимости от степени зрелости

Жировые тела (corpus adiposum, с ad.) — характерный для амфибий орган, связанный с половой системой как запас питательного материала, расходуемого в брачный период Жировые тела

помещаются непосредственно над семенником и у лягушек имеют форму букета ярко-желтых или оранжевых языков, расходящихся в разные стороны от места их прикрепления

Семявыносящие канальцы (vas efferens, v eff.) идут в брыжейке семенника и направляются к внутреннему краю почки, где они впадают в общий краевой канал Отходящие от краевого канала мелкие канальцы идут в глубь ткани почки, где объединяются с мочевыми канальцами в общий выводной канал — семямоче-точник (см ниже). На препарате канальцы, идущие в толще почки, не видны, поэтому удается рассмотреть только семявыносящие канальцы и семямочеточник

Почки (геп, г.) — два продольных*, плоских, темно-красных органа—лежат в задней части полости тела, прилегая к уростилю

(хвостовой косточке) Их передние концы доходят до 7—8-го позз вонка. Поверхность их богато пронизана кровеносными сосудами — разветвлениями воротной вены почки (v portae renal is). Внутренний край почек неровный — это так называемые ворота почек, куда входят и откуда выходят кровеносные сосуды, снабжающие почки почечные артерии — ветви спинной аорты и выносящие вены почек — целая сеть венозных сосудов, образующих по выходе из почек по средней линии тела ствол задней полой вены

Рис 6 Мочеполовые органы и их артерии самца лягушки Rana tempora-ria (из кн П. В Терентьева)

а с ad — артерия жирово го тела, a coel. tnes —общая внутренностная арте рия; a И. сот — общая подвздошная артерия, о. mes р — задняя брыжеечная артерия, a obt. — запирательная артерия; a ret. р — задняя артерия прямой кишки а геп — почечные артерии, a sp —половая артерия, a ves — артерия мочевого пузыря, с аа — жировое тело; d иг sp — сем я мочеточник; gl sren — надпочечник; г — почка, ret. — прямая кишка и ее сфинктер, test —семенник, v eff — семявыносящие канальцы, ties sem —семенной пузырек, ves иг — мочевой пузырь

Надпочечники (glandula suprarenalis, gl sren)—железы внутренней секреции, лежат по середине почек, на нх вентральной поверхности, в виде продольного тяжа желтого цвета К их ме

диальному краю прилегают выносящие почечные вены, в которые они выделяют адреналин — гормон, регулирующий кровяное давление, Надпочечные тела амфибий соответствуют соединившимся вместе надпочечным и межпочечным органам рыб

Семямочеточник (ductus uro-spermaticus, рнс 6, d ur~sp —общий выводной канал для семени и мочи — располагается по наружному краю почки н соответствует эмбриональному вольфову каналу Он составляется из отдельных тонких прозрачных

26

мочевых канальцев, выходящих из почки по латеральному краю и объединяющихся с семенными канальцами в общий семямочеточ-ник По выходе из почки он тянется в каудальном направлении и впадает в клоаку на ее дорзальной стороне

Семенные пузырьки (vesicula seminalis, ves sem) —пузыревидные расширения семямочеточников позади почек перед впадением в клоаку Они особенно ясно развиты в брачный период и служат резервуаром для хранения сперматозоидов

Мюллеров канал (ductus Miilleri) — остаток эмбрионального мюллерова протока (яйцевода самок) — сохраняется иногда у самцов в виде тонкого белого утолщения, идущего от семенного пузырька вверх параллельно почке и доходящего вперед до области сердца

Мочевой пузырь (vesica urinaria, ves иг) помещается в самом заднем конце полости тела Это тонкостенный мешок, постепенно расширяющийся и раздваивающийся на конце. Основание момевого пузыря уходит вглубь и открывается в клоаку на ее вентральной стороне против отверстия мочеточников Таким образом мочевой пузырь в отличие от такового рыб не связан с мочеточниками и наполняется мочой благодаря стеканию ее через клоаку

Клоака (cloaca) Отверстие клоаки помещается на спинной стороне лягушки, позади задней ноги, под хвостовой косточкой. Для того чтобы рассмотреть клоаку, ее надо вскрыть Для этого делают продольный разрез прямой кишки, продолжив его и на клоаку Разрез нужно вести по вентральной стенке, несколько отступя от средней линии, чтобы не задеть отверстие мочевого пузыря На месте впадения прямой кишкн в клоаку имеется круговая складка На дорзальной стороне в клоаку впадают семямочеточники находят их отверстия или проводят в них щетинки через семенные пузырьки, вскрыв их На брюшной стороне прямо против мочеточников находится место впадения мочевого пузыря.

М&чеполовая система самки (см рис 2)

У самки половые органы не связаны с органами выделения Рассматривают сначала половую систему, а затем выделительную

Яичники (ovarium, ov.), очень крупные парные органы, заполняют дорзальную половину полости тела и имеют характерную Для них структуру с темными крупными икринками

Так же, как и семенники, яичники прикреплены к внутреннему краю почки на брыжейке (mesovarium) и оттуда расходятся в стороны крупными лопастями, располагающимися веерообразно Каждая лопасть имеет гроздевидное строение Она покрыта тонкой прозрачной оболочкой и состоит из грозди яйцеклеток самой различной величины. Цвет и величина яичника очень различны в зависимости от времени года и вида лягушек

Яйцеклетки Маленький кусочек яичника помещают на предметное стекло и, сильно придавив покровным стеклом так, чтобы раздавить зрелые темнопигментированные икринки, рассматри-

27

вают под микроскопом с малым увеличением прозрачные незрелые яйцеклетки. Они округлые, с тонкой оболочкой, беловатой зерннЯ стой протоплазмой, с большим количеством желточных зерен В се4 реднне ясно видно полупрозрачное округлое ядро I

Яйцеводы (oviductus, ovd) не связаны с яичником, они за4 нимают самую латеральную часть полости тела н имеют вид белыхЗ чрезвычайно извитых каналов Яйцевод, типичный мюллеров каналу состоит из трех отделов. Передний отдел (pars recta) неизвй^ той, доходит до самого переднего конца полости тела, где около пищевода открывается воронкой (f ovd) в полость тела.» Средний (pars convolute) извитой отдел — большая часть яйцевода, прикреплен на брыжейке к дорзальной стенке полости тела. Задний отдел носит название маточного (pars uterina, ut) и представляет собой расширенный, нензвитой канал с более толстыми стенками, открывающийся задним концом в клоаку

Жировые тела (corpus adiposum, с ad) у самок лежат в переднем крае брыжейки и имеют сходное строение с таковыми самцов

Почки (геп, г.) имеют такое же строение, как и у самцов

Мочеточник (ureter, иг) у самок представляет собой типичный вольфов каиал, служащий только для выведения мочн и впадающий в клоаку позади яйцевода. Точно так же, как и у самцов,, сн образуется в результате слияния отдельных мочевых канальцев.

Мочевой пузырь (см. выше, у самца)

Клоака (см. выше, у самца)

Половые отверстия маток у самок также открываются в клоаку ца дорзальной стороне, несколько впереди от отверстий мочеточников на двух часто сильно пигментированных возвышениях, так называемых маточных сосочках (ut) Ниже них на вскрытой клоаке (см рис 2) видны парные отверстия мочеточников (иг), а на вентральной стороне клоаки помещается отверстие мочевого пузыря (ves иг*.) в виде продольной щели

Кровеносная система

Кровеносная система лягушек обладает типичными признаками кровообращения наземных позвоночных, дышащих воздухом* 1 Имеются два круга кровообращения большой через капилляры всего тела н малый, легочный, где артерии приносят к легким венозную кровь, а легочные вены несут к сердцу окисленную кровь; 2. В сердце кровь смешанная, а не венозная, как у рыб и круглоротых, благодаря впадению в сердце легочных вей, приносящих окисленную кровь. Артериальную кровь в сердце приносят и кожные вены. 3. Имеются парные дуги аорты, которые у головастиков и некоторых хвостатых амфибий снабжают кровью жабры Однако так называемое трехкамерное сердце с разделенным перегородкой предсердием сохраняет, как и у рыб, задний отдел — венозный сн- < иус, куда впадают веиы тела, н передний отдел — артериальный Ч $ 28

конус с клапанами Оба эти отдела у высших позвоночных сливаются первый — с предсердием, второй — с желудочком

Изучать кровеносную систему желательно на отдельном экземпляре, а не на том, на котором проводилось вскрытие. Как уже указывалось, следует провести инъекцию артериальной системы, а изучение лучше начинать с венозной системы. Поэтому описание кровеносной системы дается не в порядке кровообращения — от сердца по артериальной и венозной системе (как,в учебниках), а соответственно последовательности в препаровке кровеносной системы^ Сначала описывается венозная система, так как тонкостенные вены легко рвутся В венозной системе последовательно разбираются сосуды от передней части тела, составляющие передние полые вены; затем легочные вены и вены пищеварительной системы, образующие воротную вену печени; после этого веиы туловища, составляю

щие заднюю полую вену и воротную вену почек, и только в конце разбирается строение самого сердца

Кровеносная* система лягушки удобна для изучения, так как состоит из довольно крупных сосудов, расположенных так, что их рассмотрение не требует сложной препаровки При правильно про

веденном вскрытии сосуды остаются целыми, не перерезанными, и их удобно препарировать У только что убитой лягушки все вены оказываются наполненными ярко окрашенной темной кровью и хорошо видны, так как обладают большим диаметром н тонкими стенками Артериальная же система состоит из тонких, но толстостенных сосудов, почти полностью лишенных крови и поэтому бесцветных При рассмотрении артерий на свежем объекте помогает-

то, что артерии покрыты черными пигментными клетками, и по* этому признаку их не трудно отличать Однако для изучения артериальной системы лучше пользоваться инъекцией. Венозную же систему рассматривают прямо на свежем объекте либо на фиксированном, так как инъекция вен очень трудна и требует сложных технических навыков. Полезно также после общего осмотра веноз-

ной системы на свежей лягушке зафиксировать вскрытую лягушку в 70°-ном спирте с тем, чтобы уже на другой день препарировать

отдельные сосуды Во время препарирования вен на свежей лягушке надо быть очень осторожным, так как легко поранить их тон-

кие стенки, залить объект кровью и выпустить кровь из вен, после*

чего их рассмотрение становится очень трудным

Кровеносная система бесхвостых амфибий по сравнению с рыбами уже настолько изменена, что не дает достаточно ясной кар-

тины преобразования кровообращения от водных к наземным позвоночным В этом отношении гораздо больший интерес представляет изучение кровеносной системы хвостатых амфибий Наиболее удобным объектом является аксолотль или тритон. Если же нет возможности иметь этих животных для вскрытия, следует рассмотреть готовые препараты

Общее описание сердца было дано при описании общей топографии внутренних органов. Детальное же изучение строения

29

сердца требует закрытия, и его необходимо отложить до окончания рассмотрения сосудистой системы иа свежеубитой или зафиксированной в спирте лягушке

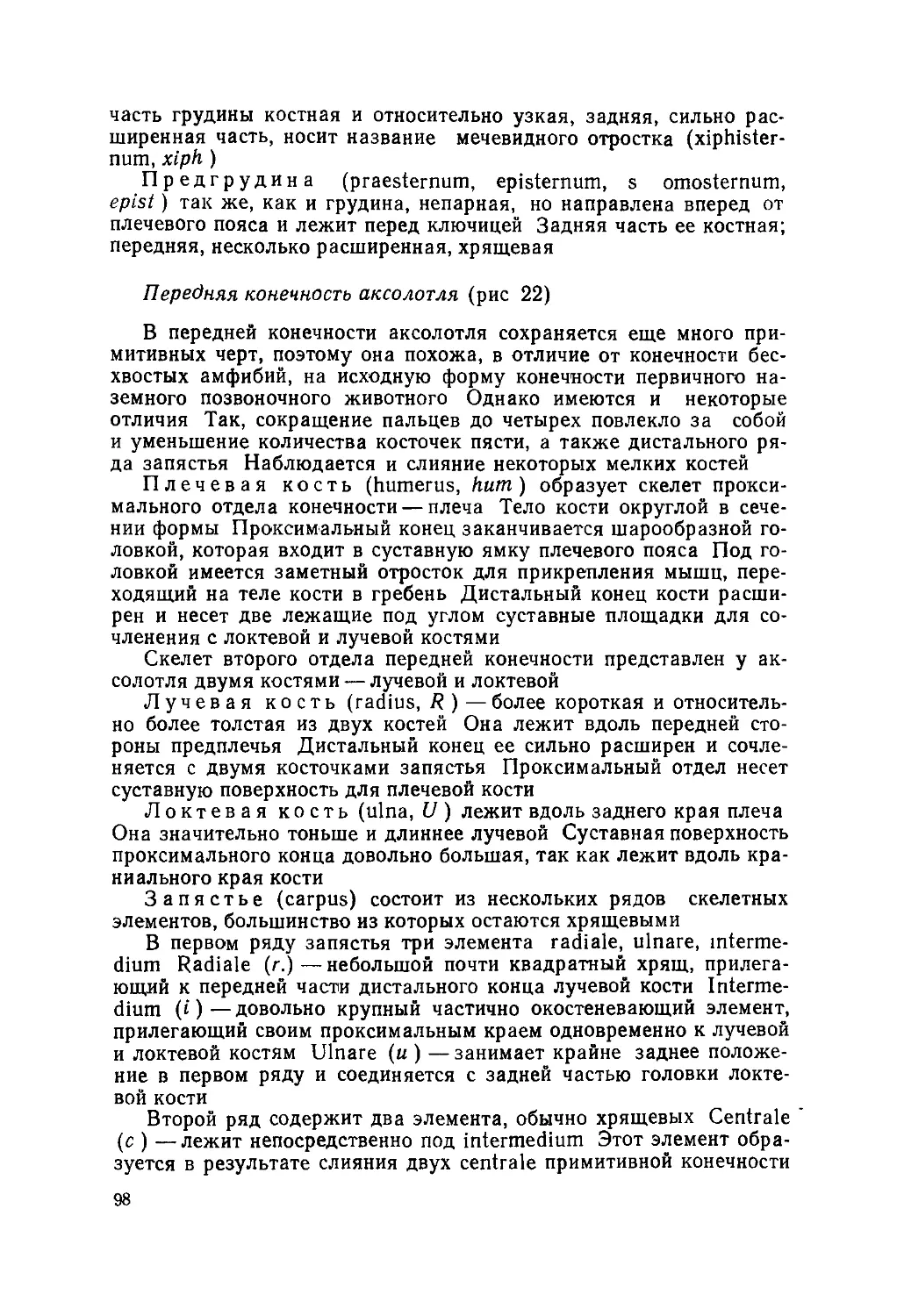

Венозная система (рис 7)

Для изучения венозной системы вскрывают лягушку так же, как для общей топографии внутренностей, те 1) взрезают кожу по медиальной линии брюха до подбородка и оттягивают ее в стороны; 2) вскрывают полость тела, не поранив брюшной вены на медиальной линии брюха; 3) перерезают грудину по средней линии крепкими ножницами и отворачивают в стороны пояса конечностей, -следя за тем, чтобы не порвать подключичные вены, идущие к под-

Рис 7 Схема венозной системы лягушки Rana temporaria Вид с брюшной стороны (из кн П В Терентьева) Л — печень (частично удалена), mt — кишечная трубка (отрезок), ov — яичник; pul — легкое, v aba. — брюшная вена; v ап — безымянная вена; v Ъ с — вена луковицы сердца, о Ьг — плечеиая вена; v cav a d — правая передняя полая вена, v cav р —задняя полая вена

v cut п — большая кожная вена

v d Im — спнино поясничная вена v fem — бедренная вена; v А — печеночная вена; v и с —общая подвздошная вена, и И. ех —подвздошная наружная вена; v il tr —поперечная подвздошная иена, v isch —седалищная вена; v j ех — наружная яремная вена; v i 1 — внутренняя яремная вена, v ovd — вена яйцевода, v pelv —тазовая вена, v. р h — воротная вена печени,7 и pul — легочная вена; v г rev —выносящие вены почек, v set — подключичная вена, v ssc — подлопаточная вена

мышечной области; 4) осторожно пинцетом, иголочками и тонкими шожиицами снимают околосердечную сумку с сердца; 5) очищают также переднюю стейку брюшины, одевающую печень спереди и идущую к боковым стенкам тела, для того чтобы можно было отодвинуть сердце и печень в сторону; 6) отчленяют от внутренней стенки плечевого пояса задние концы грудинно-подъязычных мышц

30

(fn sterno-hyoideus), чтобы видеть сосуды, отходящие от сердца* вперед

Взяв пинцетом сердце за вершину желудочка, отворачивают его вперед и в сторону и рассматривают главные венозные стволы,. вПадающие в сердце Венозный синус, располагающийся на дорзальной стороне сердца, принимает в себя три русла крови:

1) заднюю полую вену (v cava posterior, v cav р.),вли-ваюшуюся в венозный синус сзади и снизу Это мощный непарный? венозный ствол, который начинается выносящими венами почек, (v renalis revehens, v г rev ), принимает кровь от внутренних стенок тела и мочеполовых органов, объединяется с мощными печеночными венами (v hepatica, v h.) и впадает в венозный синус;

2) правую переднюю полую вену (v cava anterior dextra, v cav a d)t впадающую в венозный синус над правым предсердием и собирающую венозную кровь от головы и передних, конечностей и артериальную от кожи;

3) левую переднюю полую вену (v cava anterior sinistra) — такой же сосуд с левой стороны

Сердце и печень отодвигают в правую или левую сторону, чтобы увидеть венозные сосуды, составляющие переднюю полую вену, они видны, если несколько раздвинуть в стороны иголочкой окружающие их сосуды и нервы При этом кроме темно-красных вен,, налитых кровью, видны следующие органы, их окружающие в глубине дорзальнее сердца — пищевод,'справа от него — темное, спавшееся легкое; впереди желудочка — артериальный конус с отходящими от него вправо и влево корнями артериальных дуг, между* сосудами — белые тяжи трех ветвей головных нервов, выходящих из глубины от затылочной части черепа Две из них заворачивают вперед по стенке глоточной полости наружная ветвь n. hypoglos-sus (XII) — к подъязычной мускулатуре, более глубокая, которая’ проходит под m. genio-hyoideus, язычная ветвь — n glosso-pharyn-geus (IX) Между ними идет внутренностная ветвь n vagus (ramus intestinalis, n X), она идет назад к сердцу и желудку, перекрещиваясь с подъязычным нервом В глубине же на спинной стороне, рядом с кровеносными сосудами, снабжающими переднюю конечность, виден белый крупный нерв плечевого сплетения (plexus brachialis)

Передняя полая вена (v cava anterior) Каждая из двух передних полых вен (правая и левая) составлена тремя крупными, сосудами наружной яремной веной, безымянной веной и подключичной Следует рассмотреть эти сосуды.

Наружная яремная вена (v jugularis externa, v / ex) несет кровь co дна глоточной полости Она идет по вентральной стенке латеральнее от грудинно-подъязычной мышцы между вышеописанными нервами и впадает в переднюю полую вену около того места, где общий артериальный ствол делится на артериальные Дуги Впереди она составляется из язычной вены (v. lingualis) и внутренней нижнечелюстной (v mandibularis interna)

ЗЬ

Безымянная вена (v anonyma, v. an ) впадает в передн полую вену прямо кнаружи от наружной яремной вены Она гается из двух сосудов: внутренней яремной и подлопаточной ве Внутренняя яремная вен a (v jugularis interna, v j i), передняя кардинальная вена (v cardinalis anteri выносит кровь из черепа, собирая ее от мозга, пересекает круп трапециевидную мышцу (m. trapezius, s cucullaris) с вентраль стороны и объединяется здесь с подлопаточной веной Под паточная вена (v subscapularis, v ssc ) несет кровь от мус латуры и кожи передней конечности с ее дорзальной стороны, выходит из конечности рядом с подключичной артерией н сое' яяется с внутренней яремной веной в безымянную вену

Подключичная вена (v subclavia, v scl) собирает кр из передней конечности и от кожи, впадает в переднюю полую в снизу прямо против места впадения наружной яремной вены и сет смешанную кровь — венозную от передней конечности н ар фиальную из кожи Она возникает в подмышечной области в зультате слияния двух сосудов плечевой вены (v brachial v. br.), несущей венозную кровь и проходящей по внутренней с фоне передней конечности, и большой кожной вены (v tanea magna, v ct. m), несущей артериальную кровь Место сл ния прикрыто брюшной порцией грудной мышцы. Большая кожи вена начинается на дорзальной стороне головы, затем идет наз вдоль спины н, сделав характерную петлю, подходит по боков стенке тела к подмышечной области

Оттягивают легкие и сердце и отворачивают их вперед, что фассмотреть легочную вену

Легочная вена (v pulmonalis, v pul) идет по меднальн стенке легкого и собирает окисленную кровь из капилляров легц го Вены обоих легких объединяются вместе на спинной сторо сердца в глубине над венозным синусом и впадают общим ствол (v. pulmonalis communis) в левое предсердие около перегородк

Воротная система печени состоит из двух сосудов,п ходящих в брыжейках пищеварительной системы: 1) собствен воротной вены печени (v portae hepatis, v p Л),приннма дцей кровь от пищеварительной трубки; 2) брюшной вен (v abdominalis, v. abd), принимающей кровь из задних конеч стей Кровь из капилляров печени собирают печеночные вен (v hepatica, v h ), которые впадают в заднюю полую вену

Разворачивая петли пищеварительной трубки и соединяю их мезентерии, рассматривают эти сосуды

Собственно воротная вена печени (v portae hepat* ~v. р. ft.) начинается сзади веточками от прямой кишки (v haem rhoidalis), к ним присоединяются веточки от тонких кишок, и щих по мезентерию (v intestinalis), веточка от селезенки (v lien lis), двенадцатиперстной кишки (v duodenalis), три веточки желудка (v gastrica) Все эти сосуды объединяются в общий ств идущий вдоль поджелудочной железы и впадающий в левую до

32

деченн, несколько отступя вправо (при рассмотрении с брюха} от желчного пузыря

Брюшная вена (v abdonnnahs, v. abd) начинается в глубине тазовой области парными ветвями от бедренных вен — тазовыми венами (см ниже); на •брюшной стенке тела эти ветви сливаются общий ствол, идущий по средней линии, принимая веточки от мочевого пузыря и брюшных мышц. Затем вена отделяется от стенки тела и через вентральный мезентерий тремя ветвями впадает в

каждую долю печени, получая еще спереди веточку от сердца (v. bulbi cordis, v b с). В печени обе вены, составляющие воротную систему печени, распадаются на систему капилляров, в которых происходит фильтрация крови для выделения желчи и отложения запасных питательных веществ в виде гликогена.

Печеночные вены (см. рис. 7, о. h ) — два коротких, широких венозных ствола — начинаются капиллярами из каждой лопас-

ти печени и впадают в заднюю полую вену.

Воротная вена почек (v. portae renalis, v, p г.) у рыб составляется венами, идущими из хвостового отдела, которые, подходя к полости тела, разделяются на две приносящие вены почек. Такое же состояние сохраняется у тритонов и других хвостатых амфибий У лягушек, как бесхвостых амфибий, в связи с редукцией хвоста н кровеносных сосудов, его снабжающих, воротная вена почек составляется венами, несущими кровь от задних конечностей.

Отвернув в сторону все внутренние органы, отпрепаровывают сосуды, составляющие воротную вену почек Препарируя внешнюю стенку задней лапки, находят бедренную вену (v. femoralis, v fem). Идя по ней в глубь таза, очищают от мезентериальных пленок наружную подвздошную вену (v. iliaca externa), седалищную (v ischiadica) и общую подвздошную (v. iliaca communis) вены. Они проходят среди белых тяжей задних спинномозговых нервов. Рядом с венами лежат подвздошные артерии. Рассматривают вены.

Бедренная вена (v. femoralis, о. fem) идет в глубине между мышцами по наружной стороне бедра и песет кровь от задней конечности. Входя в полость тела, оиа распадается на два сосуда: тазовую н наружную подвздошную вены.

Тазовые вены (v. pelvica, о. pelv.) выходят из глубины полости тела на брюшную стенку, где, сливаясь вместе, образуют описанную выше брюшную вену

Наружная подвздошная вена (v. iliaca externa, см. рнс 7, v. й. ех) — короткий ствол, продолжение бедренной вены, несущая венозную кровь от задних конечностей в глубь полости тела, где она принимает в себя седалищную вену и образует общую подвздошную вену.

Седалищная в-ена (v. ischiadica, v. isch.) идет в глубине полости тела со спинной стороны задней конечности и впадает в общую подвздошную вену. Ее видно между белыми нервами, если оттянуть наружную подвздошную вену.

3-2619

33

' Общая подвздошная вена (v. iliaca communis, v it. d объединяет все перечисленные сосуды и является приносящей м ной почки. Она идет по наружному краю почки рядом с мочеточн! ком, разветвляется в ткани почки на мелкие сосуды приносяща вен почек (v renalis advehens), составляя воротную систему почта От наружных стенок тела в переднем отделе почки в нее впадаю! спинно-поясничные вены (v dorso-lumbalis, v d Im) В заднем же отделе почки у самок, также с наружной стороны, в общую подвздошную вену впадает несколько вен (v oviducalis, v ovd идущих от яйцеводов в мезентерий, их подвешивающий

Задняя полая вена (v. cava posterior, v cav p.) начинает ся несколькими выносящими венами почек (v renalis revehens v r rev.) из правой и левой почек Выносящие вены почек идут от почек к медиальной линии и соединяются в непарный сосуд — зад нюю полую вену В нее впадают 1) вены половые (v. genita lis), 2) вены жировых тел (v adipoea) и 3) печеночные вены (v hepatica). Таким образом получается мощный венозный ствол, лежащий на спинной стороне полости тела под позвоночником. Задняя полая вена впадает в венозный синус сзади

Задние кардинальные вены (v cardinalis posterior, илн s v azygos), основные венозные сосуды туловища рыб, у лягушек отсутствуют Однако у жерлянки ВотЫпа ЬотЫпа при выходе из почек, после того как выносящие вены почек объединяются в заднюю полую вену, по бокам от нее отходят две параллельно идущие вены, несущие кровь к сердцу Эти вены называются задними кардинальными венами Они соответствуют одноименным венам рыб и впадают в передние полые вены

У хвостатых амфибий также еще сохраняются помимо задней полой вены кардинальные вены У тритона выносящие вены почек сливаются в общий ствол, выше разветвляющийся на три сосуда: средний — заднюю полую вену (v cava posterior), которая впадает прямо в венозный синус, и правую и левую задние кардинальные вены (v cardinalis posterior), лежащие по сторонам от полой вены и вместе с яремными венами впадающие в протоки Кювье (ductus Cuvieri)

Артериальная система

Артериальную систему можно рассмотреть и без инъекции сосудов на свежеубитой или фиксированной лягушке Артериальные сосуды при препарировании лягушки выделяются тем, что артерии более узки, чем вены, но имеют более толстые стенки, почему препарировать их легче, чем вены

Рассматривают последовательно все артериальные сосуды, начиная с отхождения их от сердца.

Артериальный конус переходит в луковицу аорты (bulbus аог-tae), границей между ними служит (см рис. 3) свободный конец продольного клапана Луковица аорты дает две ветви, правую и 34

поделенные внутри на три отдельных канала: передний — Л ный (tr саг), средний — системный (tr syst) и задний — кожно-С°гочный (tr pul -cut) Эти три канала продолжаются в три самодеятельные артериальные дуги первая дуга образует общую сонную артерию, вторая представляет собой дугу аорты, третья является кожно-легочной артерией

Общая сонная артерия (a. carotis communis, см рис 2, 3 a car сотт) снабжает артериальной кровью голову Сразу же после выделения в самостоятельный ствол она распадается на две сонные артерии а) наружную сонную артерию (a carotis externa, см рис 3, 8, a car ех), снабжающую подъязычную мускулатуру, глотку и язык, она идет вперед по вентральной стенке глотки, рядом с грудинно-подъязычной мышцей (m sterno-hyoide-us) и наружной яремной веной (v jugularis externa), б) внутреннюю сонную артерию (a carotis interna, см рис 3, 8,

a car i), поворачивающую внутрь; она проходит между каменисто-подъязычными мышцами (m petro-hyoideus) и разветвляется на ряд ветвей, питающих глаз (a ophthalmica), нёбо (a. palatina), а далее входит в череп, где питает мозг (a carotis cerebralis) На месте ответвления от общей сонной артерии внутренняя сонная артерия дает расширение, называемое сонной железой (glan-dula carotis, см рис 3, gl. car), — производное наджаберного тельца первой жаберной дуги

Вторая дуга аорты, правая и левая (arcus aortae dexter et arcus aortae sinister, см рис 8, arc ао), образует основные системные стволы— дуги аорты, которые огибают с обеих сторон пищевод и сливаются друг с другом в единый артериальный ствол — спинную аорту (aorta dorsalis) От системных стволов (дуг аорты) до слияния их в спинную аорту отходит несколько со

судов

Пищеводная артерия (a. oesophagea) отходит к пищеводу от дуги аорты примерно в месте ее поворота назад Этот сосуд обычно виден только на инъецированном объекте

Затылочно-позвоночная артерия (a occipito-verte-' bralis, см рис 8, а ос vert) отходит чуть каудальнее места поворота дуги аорты, около тела второго позвонка и дает две ветви вперед и назад затылочную и позвоночную артерии

Затылочная ветка (a occipitalis, см рис. 8, а ос,) идет вперед в голову к челюстной мускулатуре и коже головы

Позвоночная ветка (a vertebralis, см рис 8, a, vert) идет назад вдоль позвоночника, отделяя от себя ветки посегментно к стенкам тела и внутренним органам

Подключичная артерия (a subclavia, см рис 8, a set) отходит несколько сзади позвоночной и идет в переднюю конечность рядом с нервами плечевого сплетения. Подключичная артерия отсылает ряд веток: грудные (a thoracalis) верхние и нижние — к грудной мышце; подключично-коракоидную — к плечевому поясу; °на под названием плечевой артерии (a. brachialis) продолжается в переднюю конечность.

3*

35

a. a mx.md

a.pul a set

a car &r.

a culm.

arc ao

ao d.

aabd—

ao d

a il com

aurog a ep -

a mesp

aoph.

aoc a car. i gi car. arc ao. a oc vert -a.scl * a. vert.

a ep ves

- a isch.

a. fem

a coel

a. coel mes.

a mes. a.

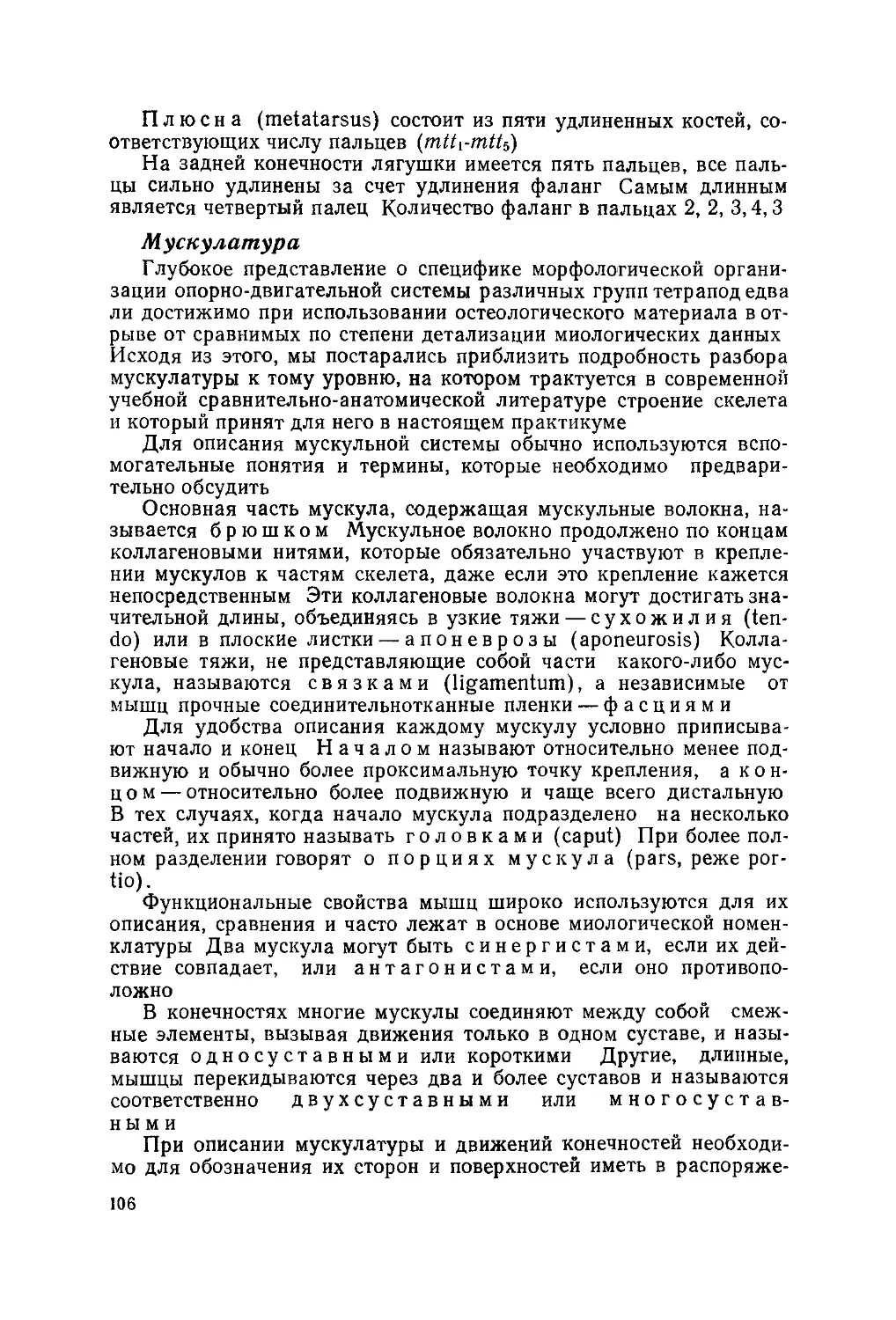

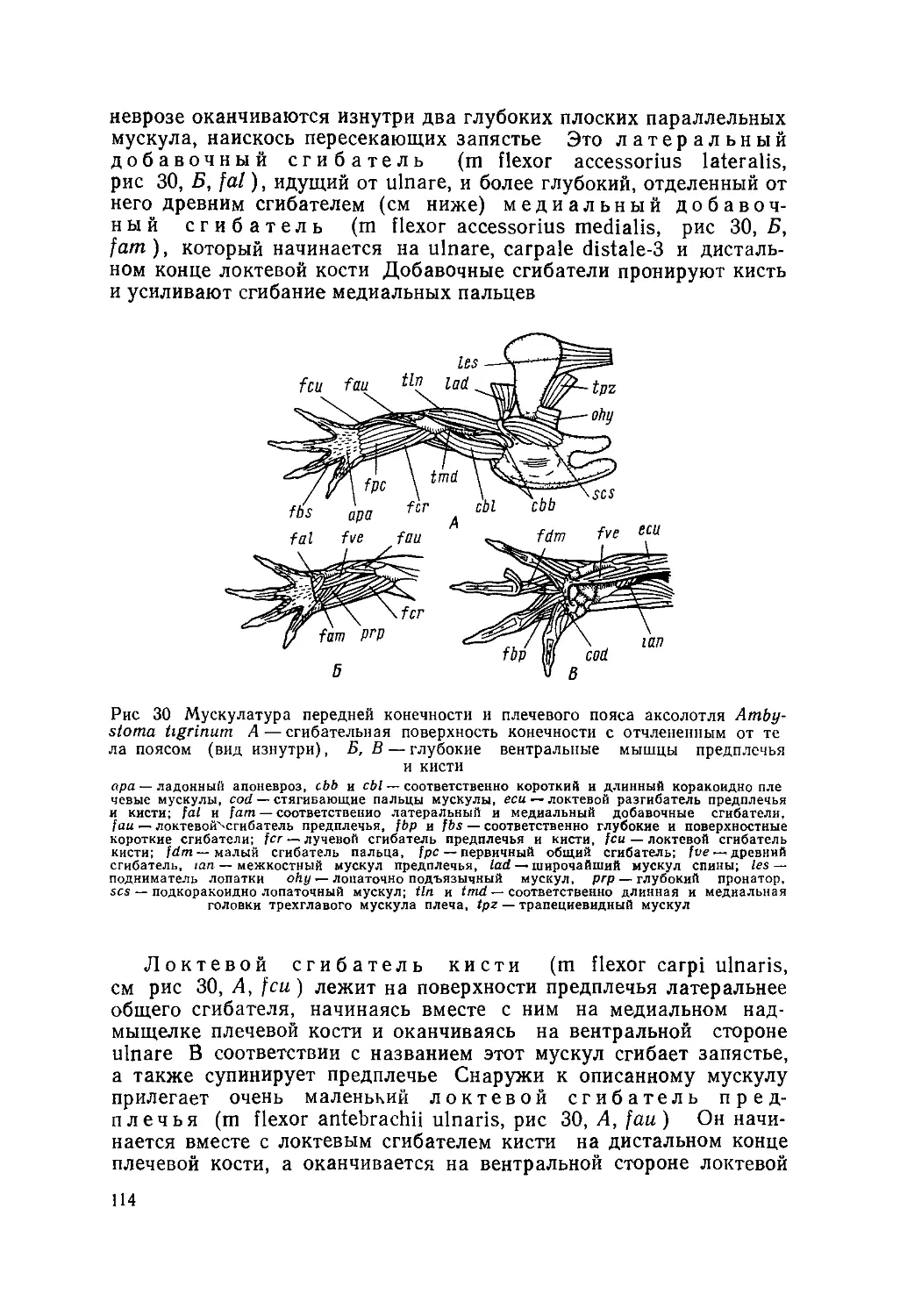

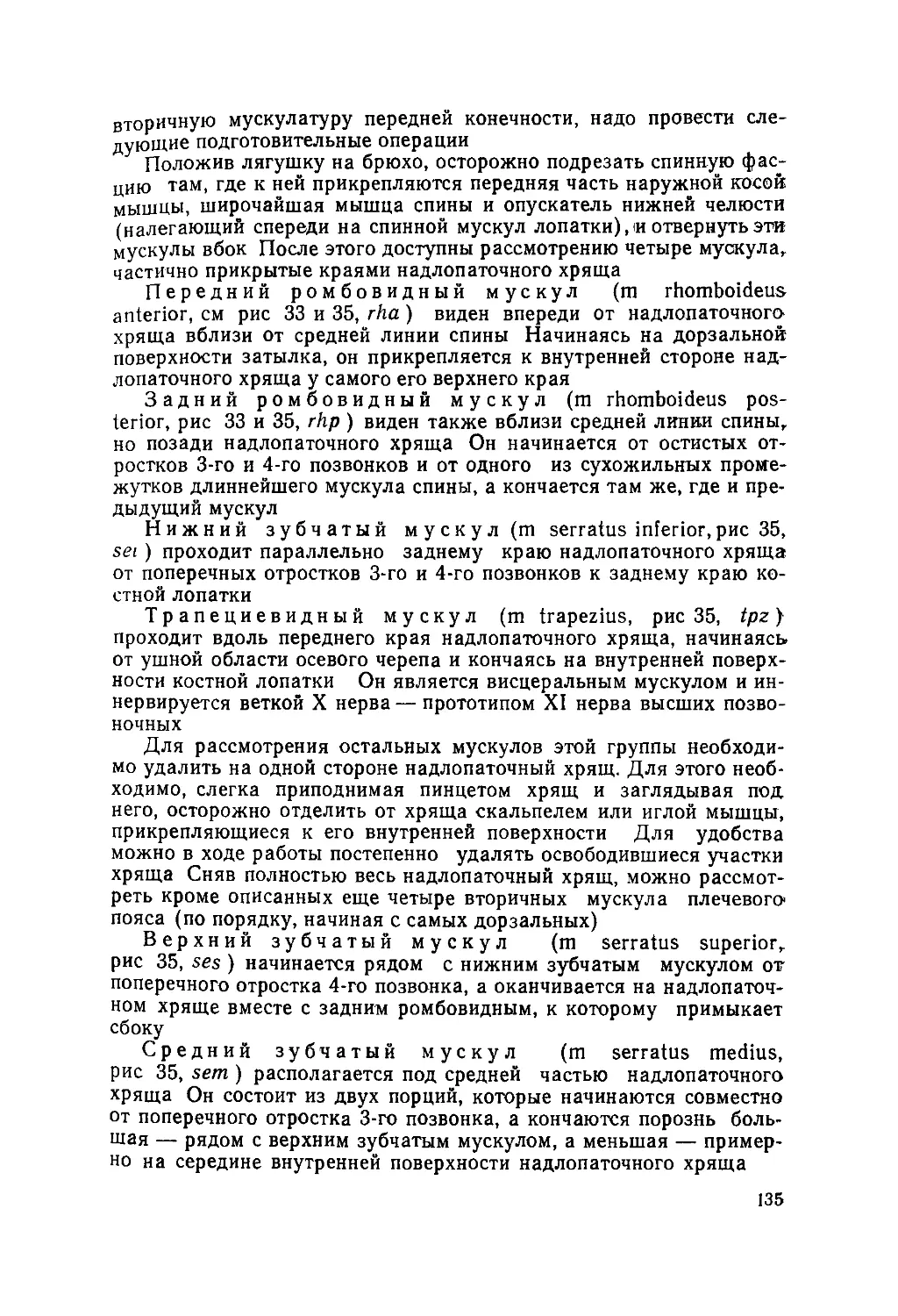

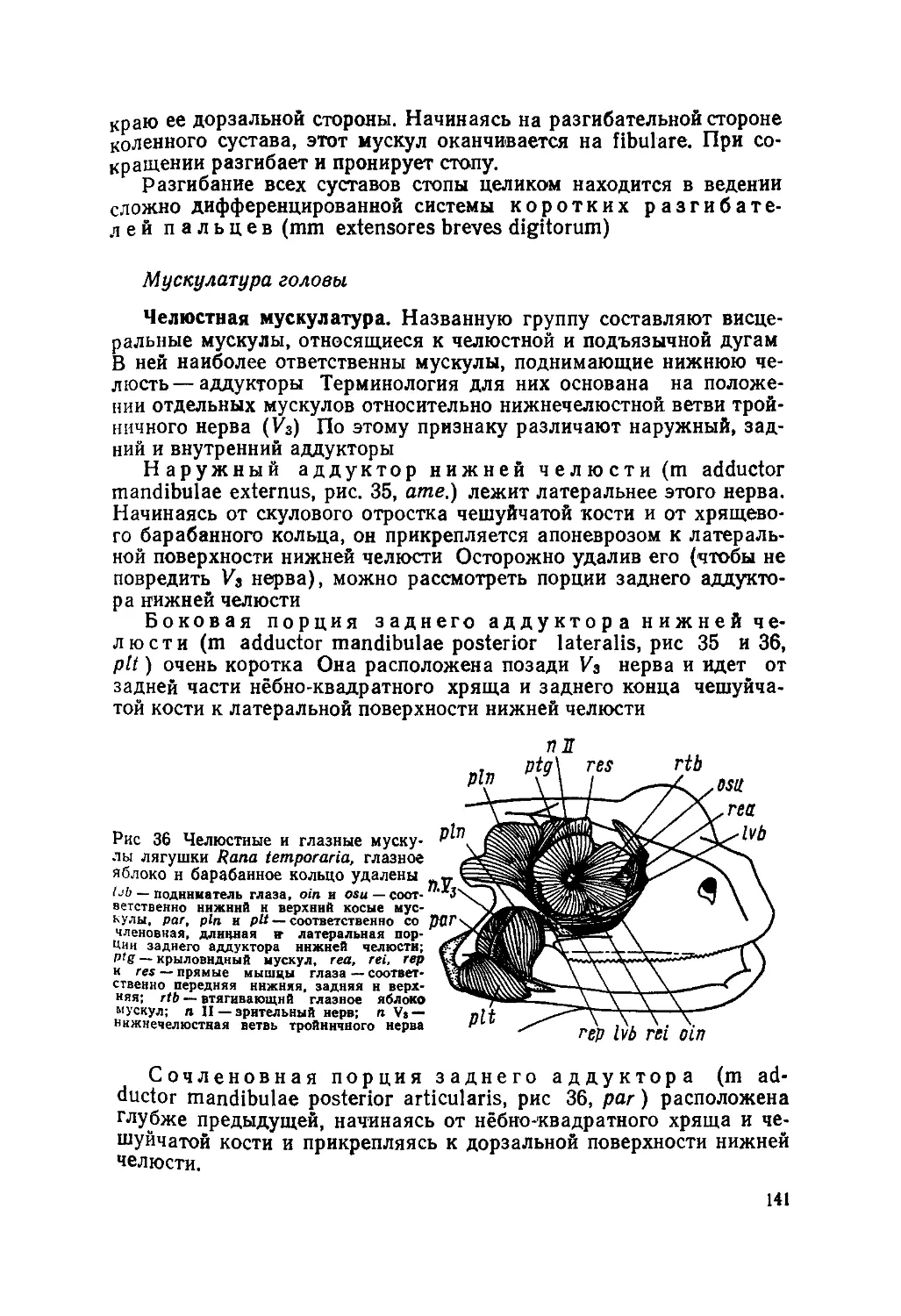

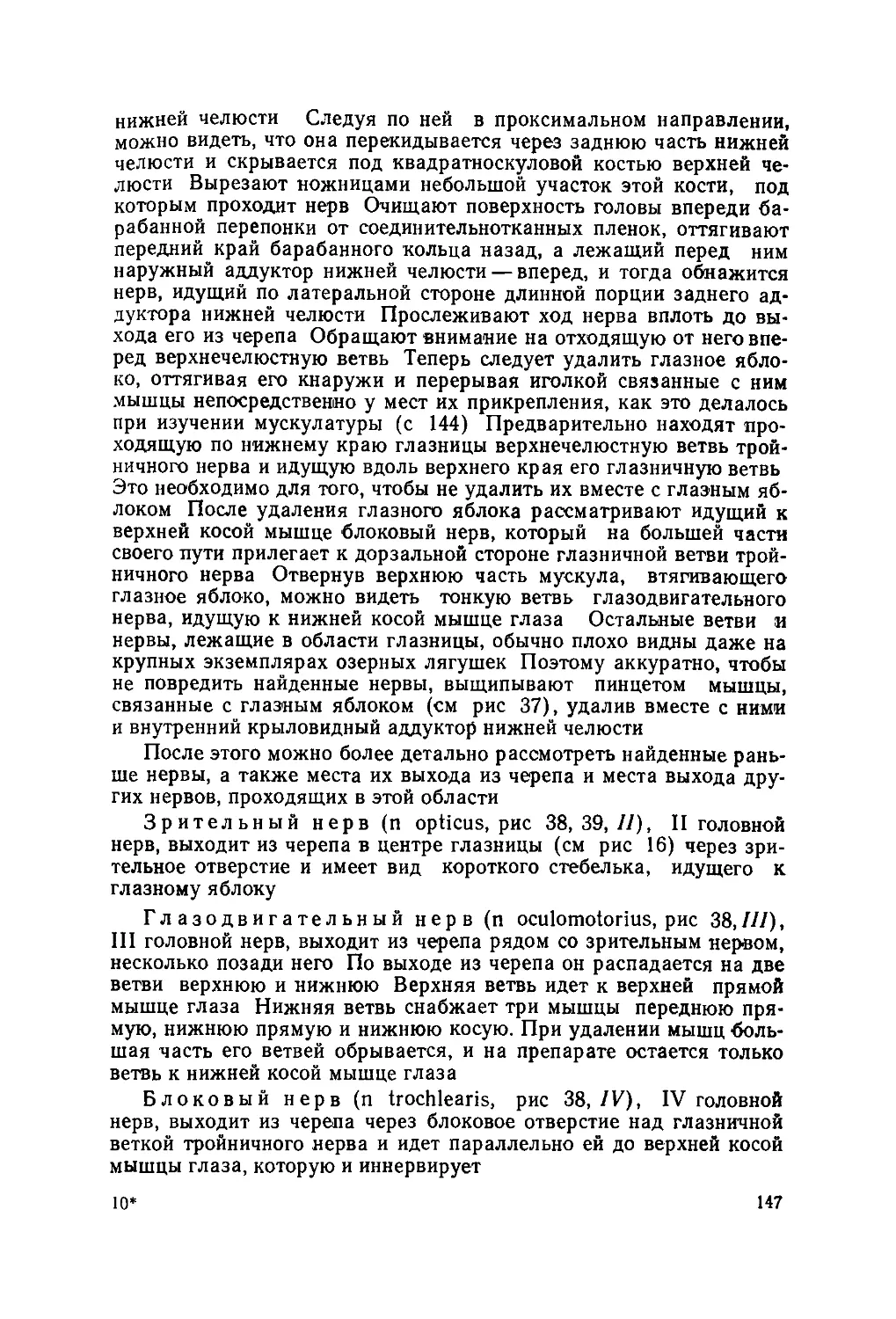

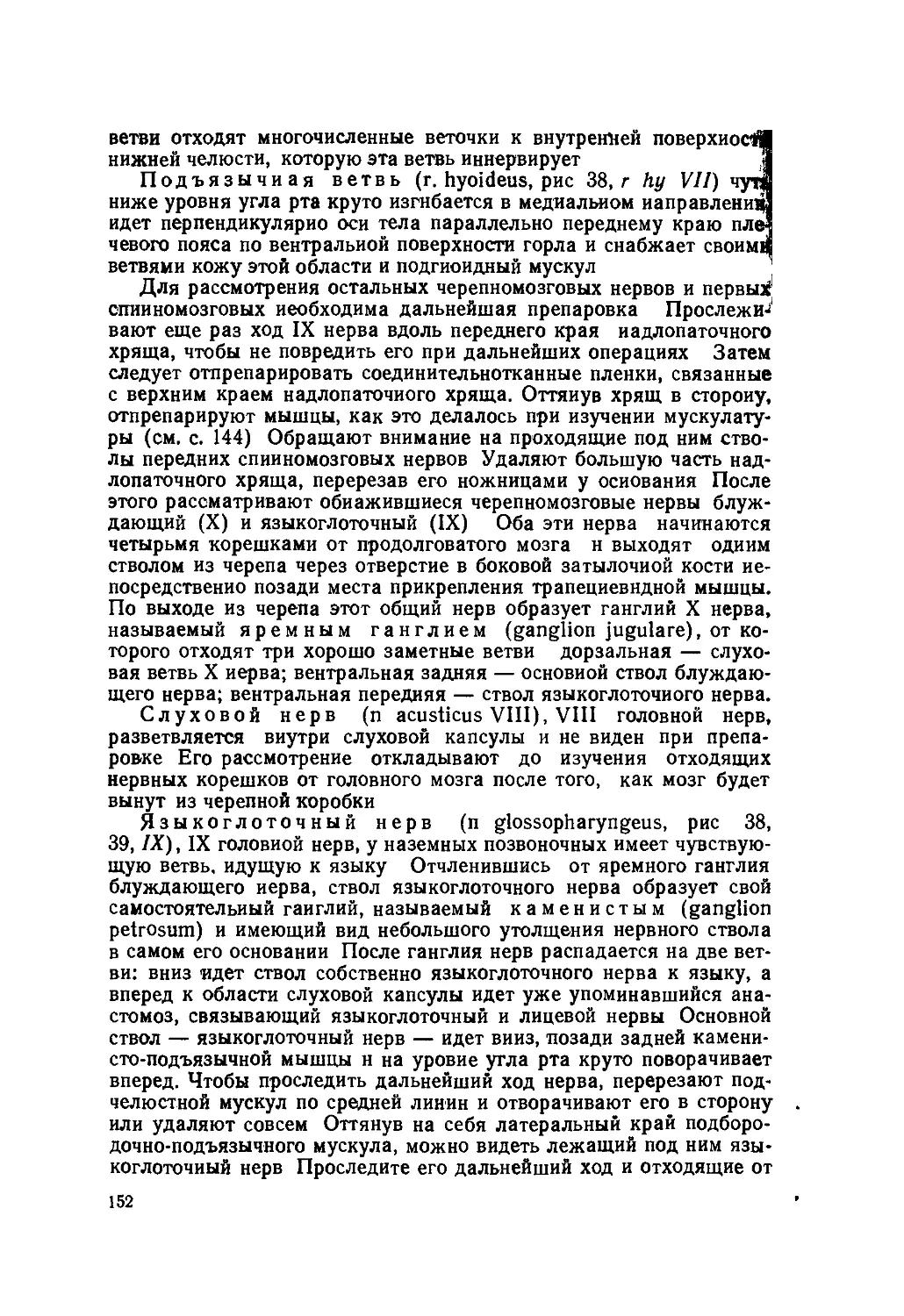

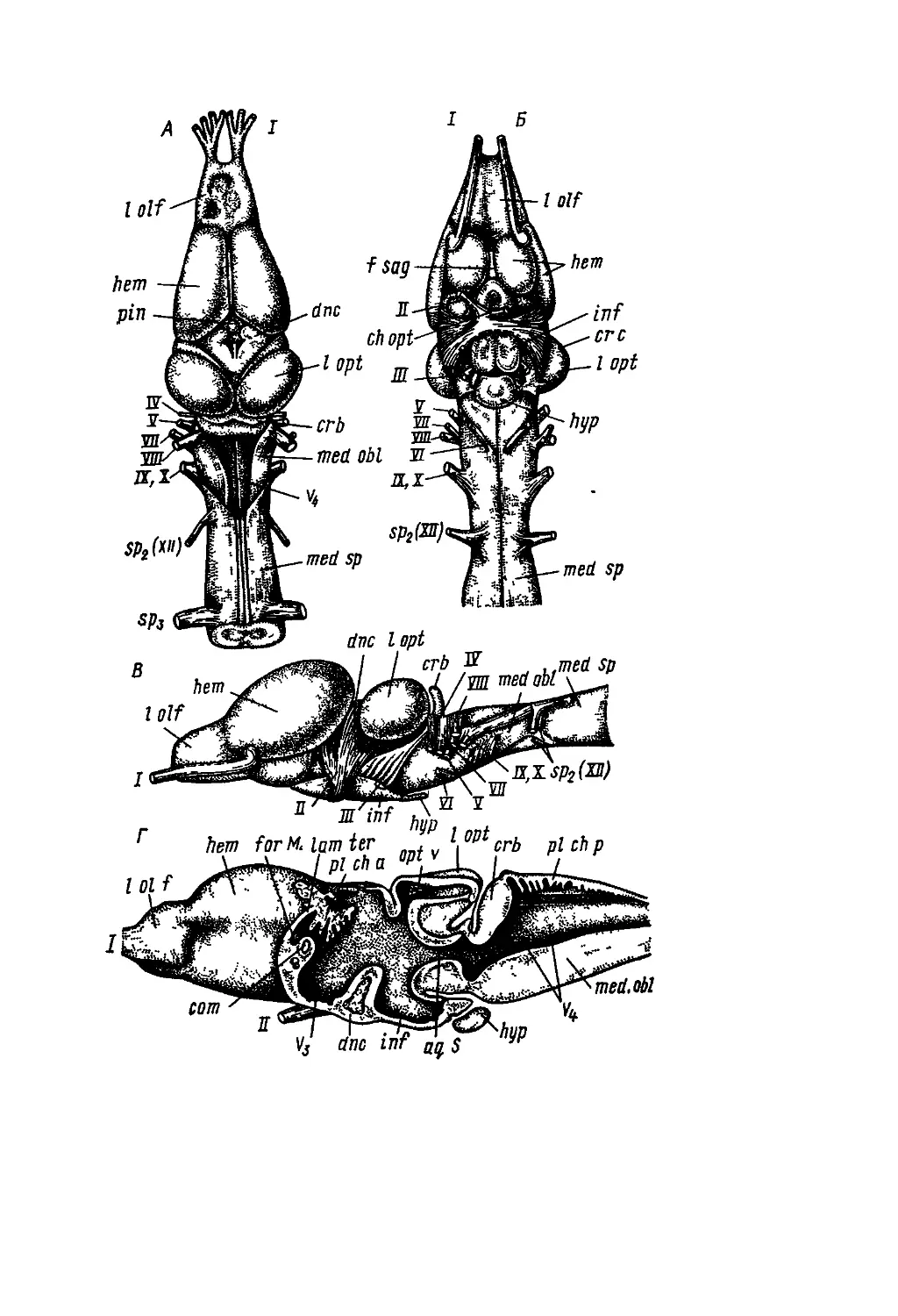

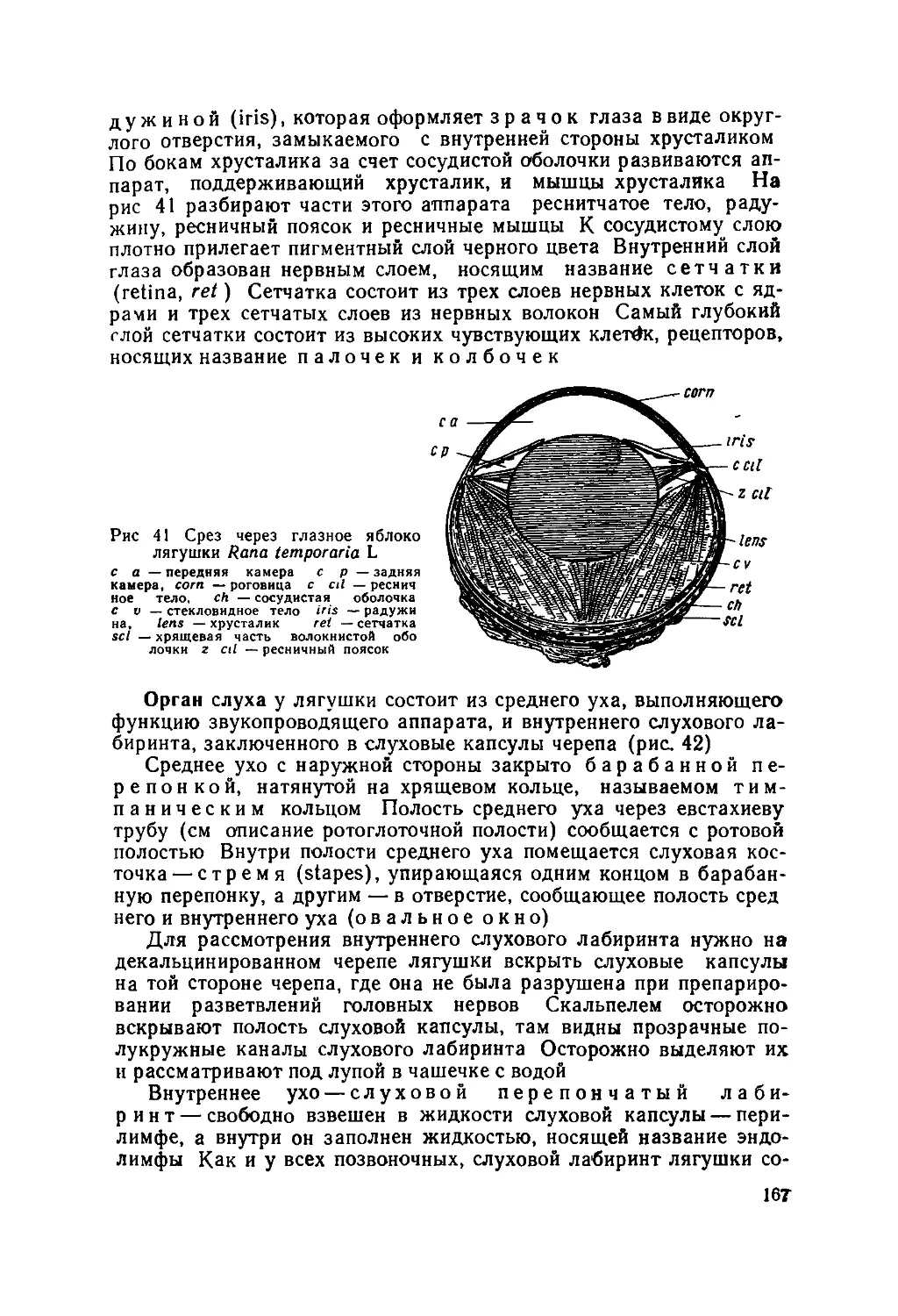

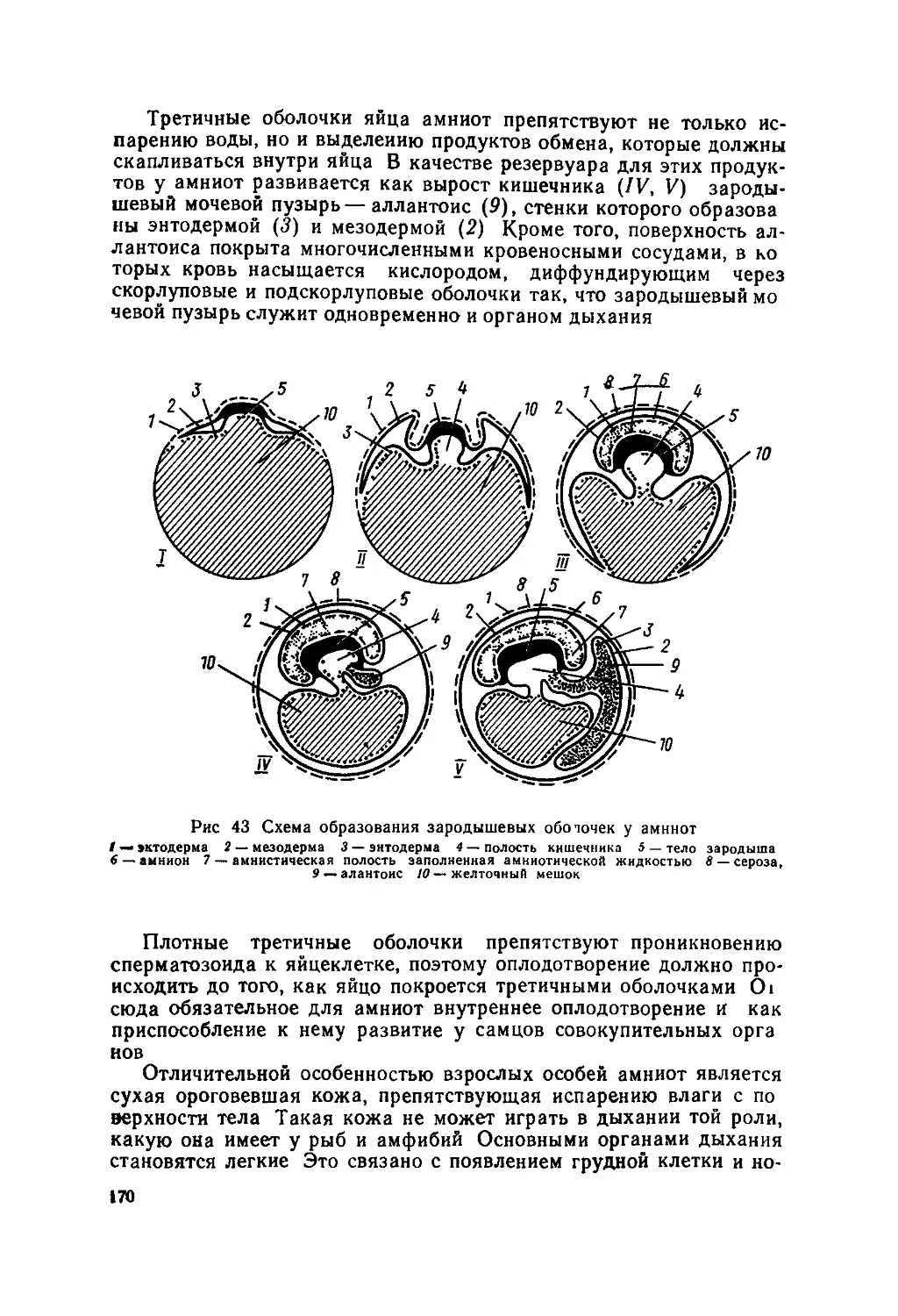

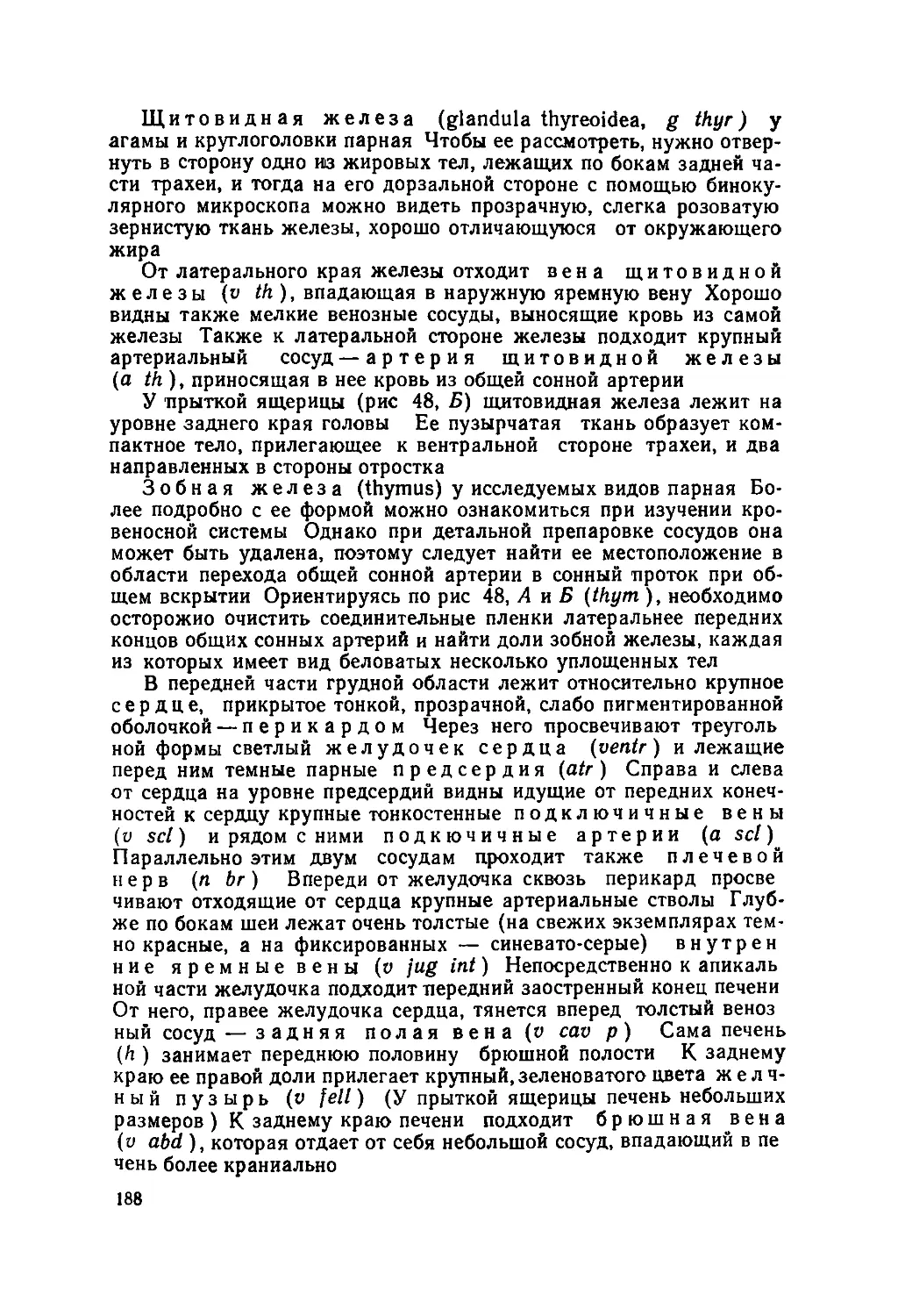

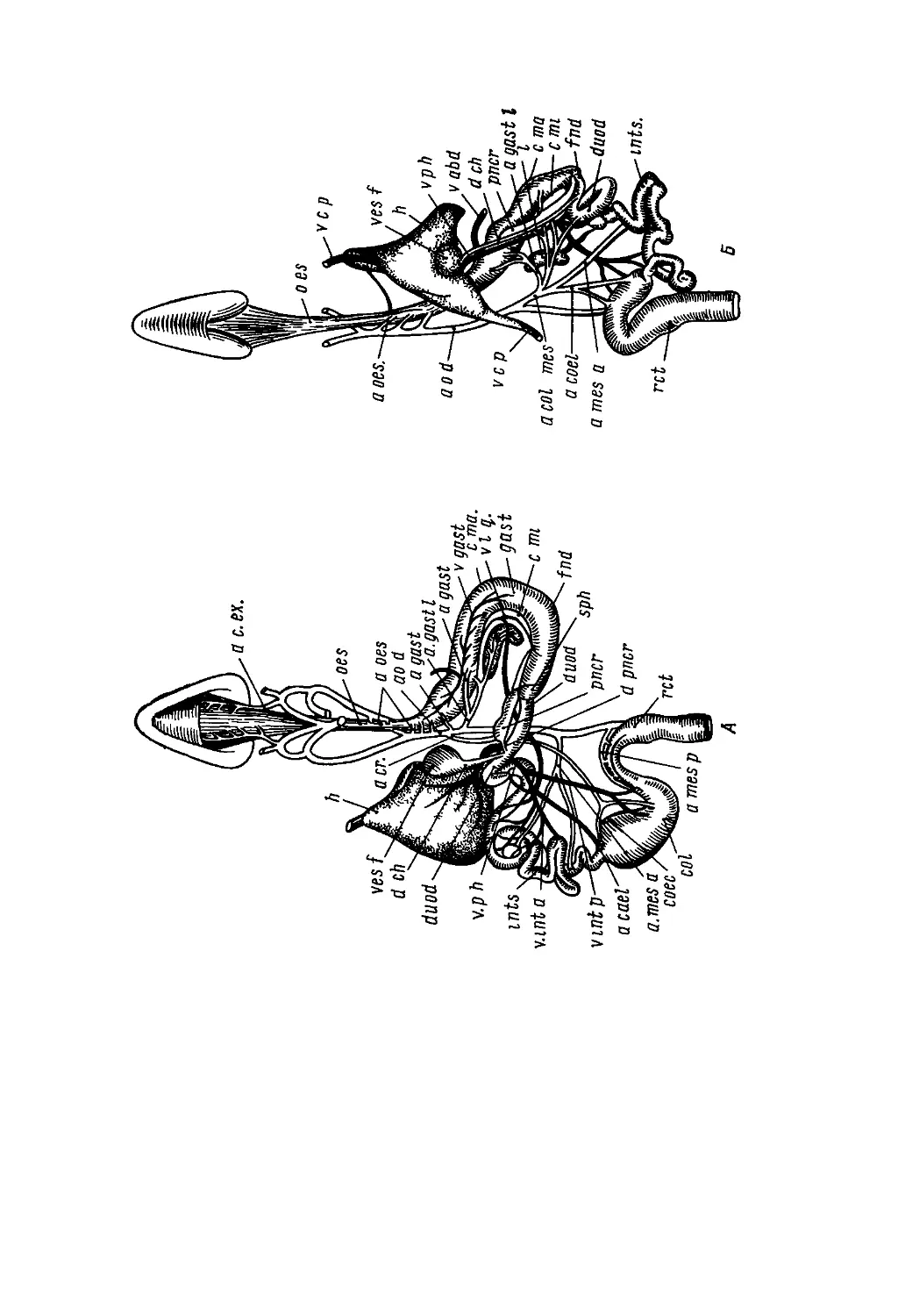

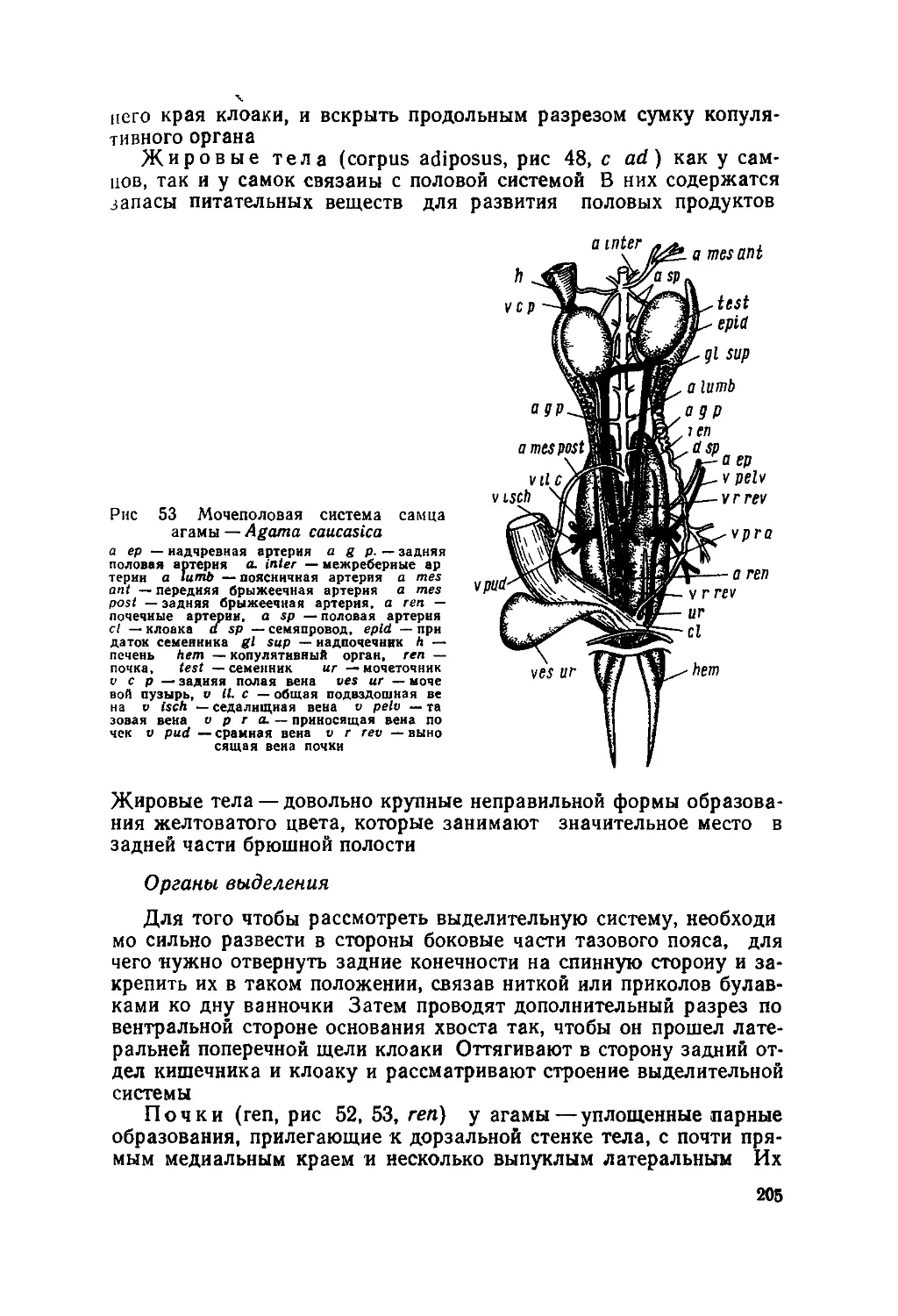

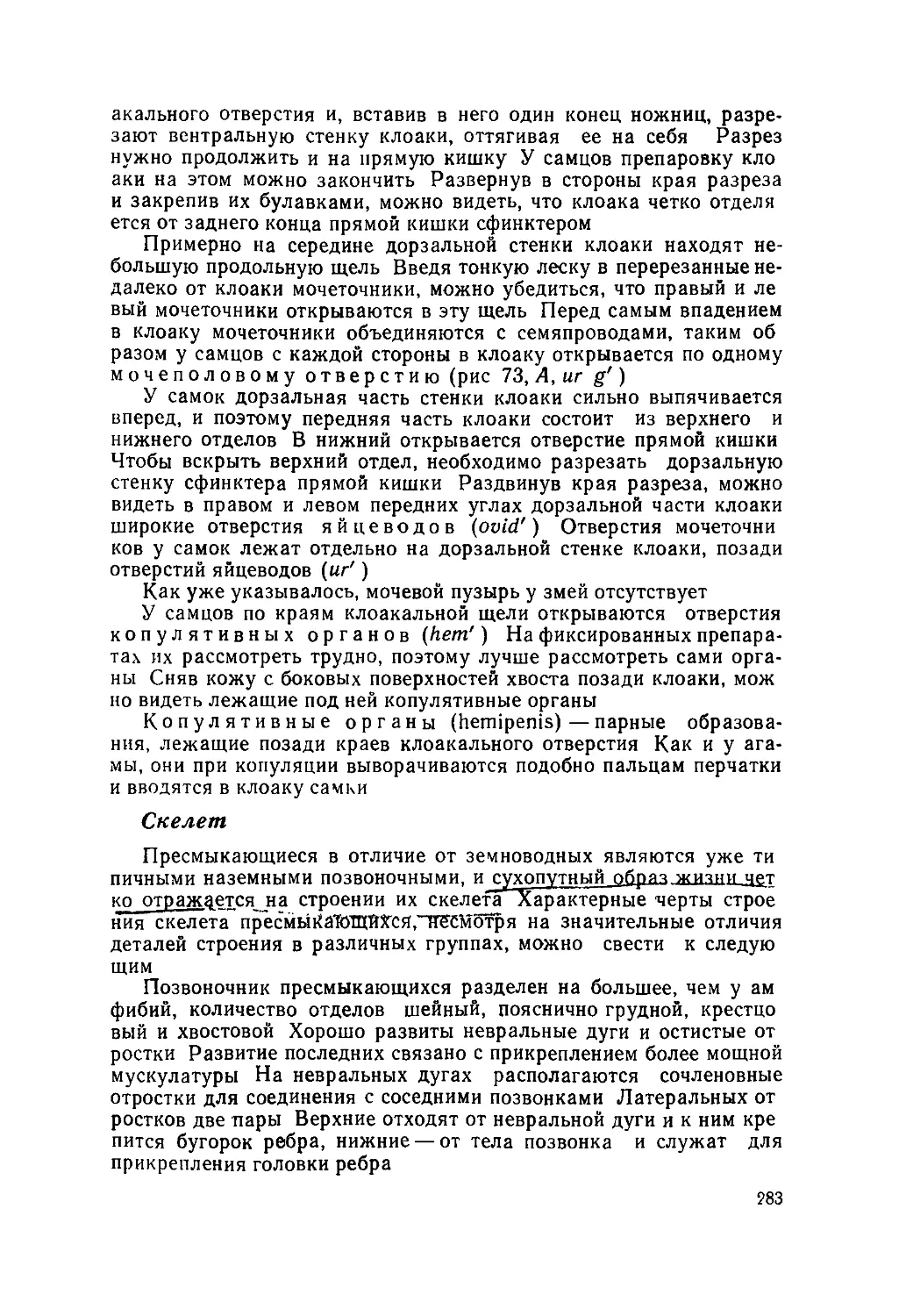

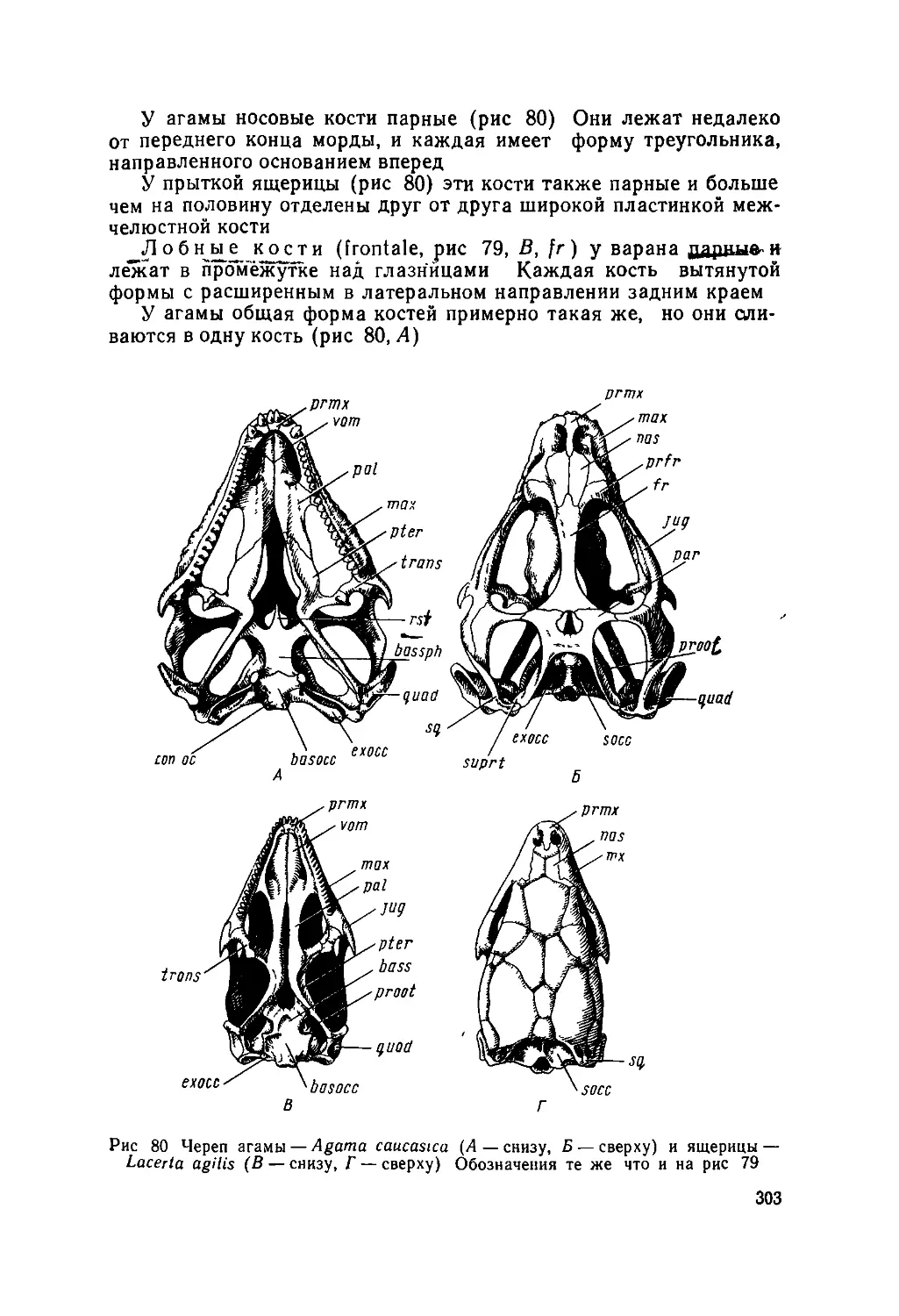

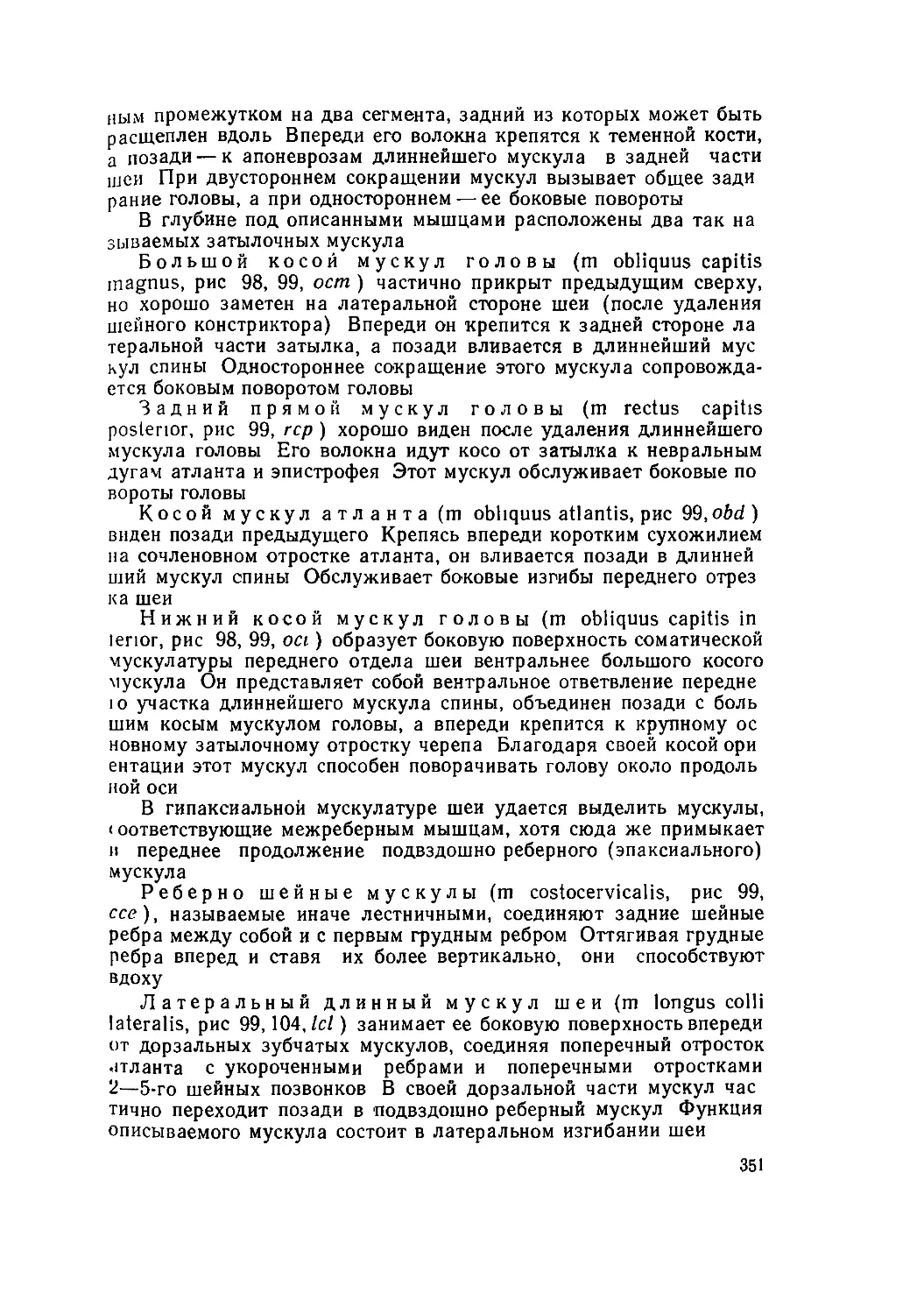

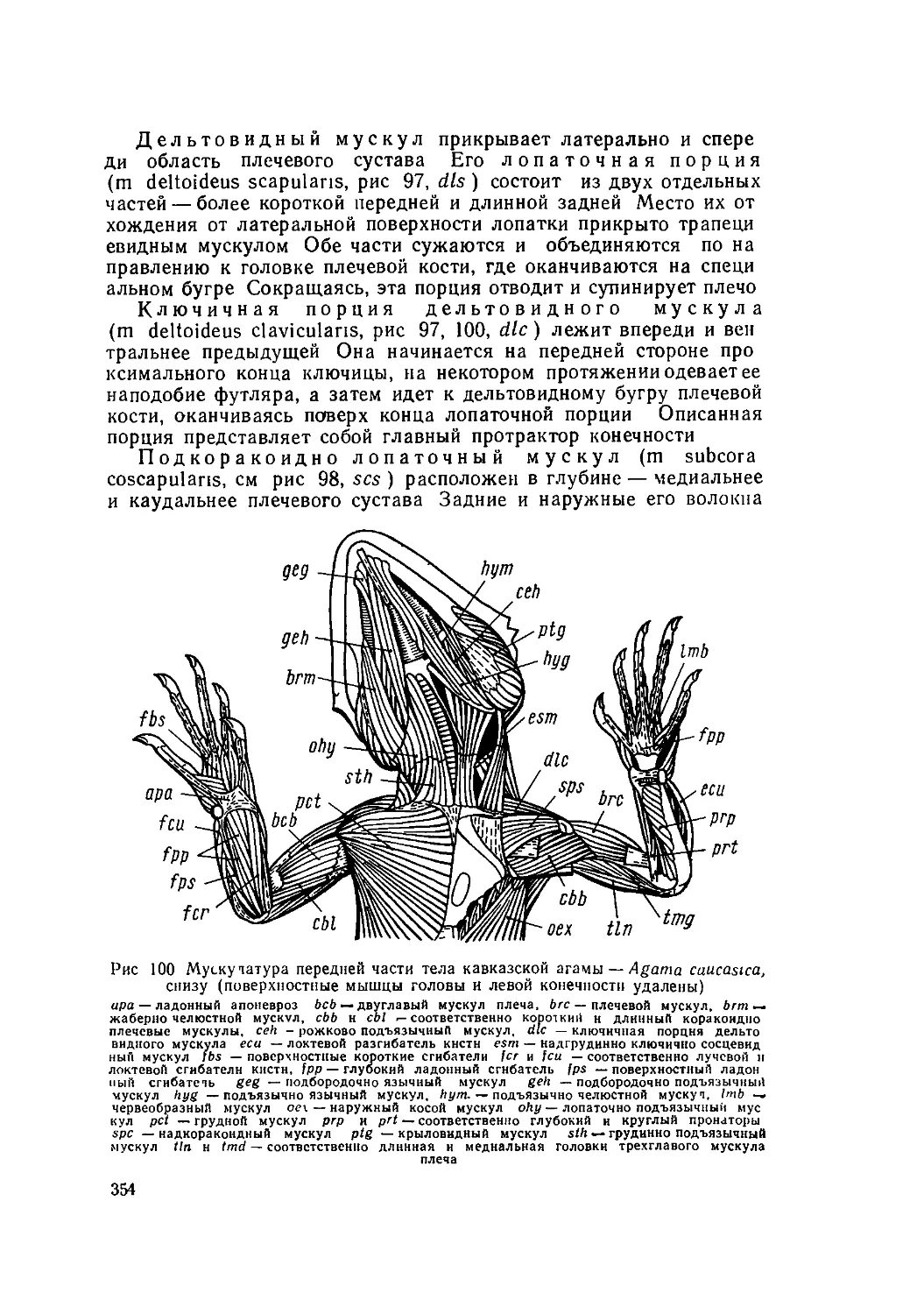

Рис. 8 Схема артериальной системы лягушки Rana temper aria (из кн П В Терентьева)