Теги: философия журнал вопросы философии

Год: 1949

Текст

ВОПРОСЫ

ФИЛОСОФИИ

1

1949

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

ВОПРОСЫ

ФИЛОСОФИИ

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В ГОД

1(6)

1949

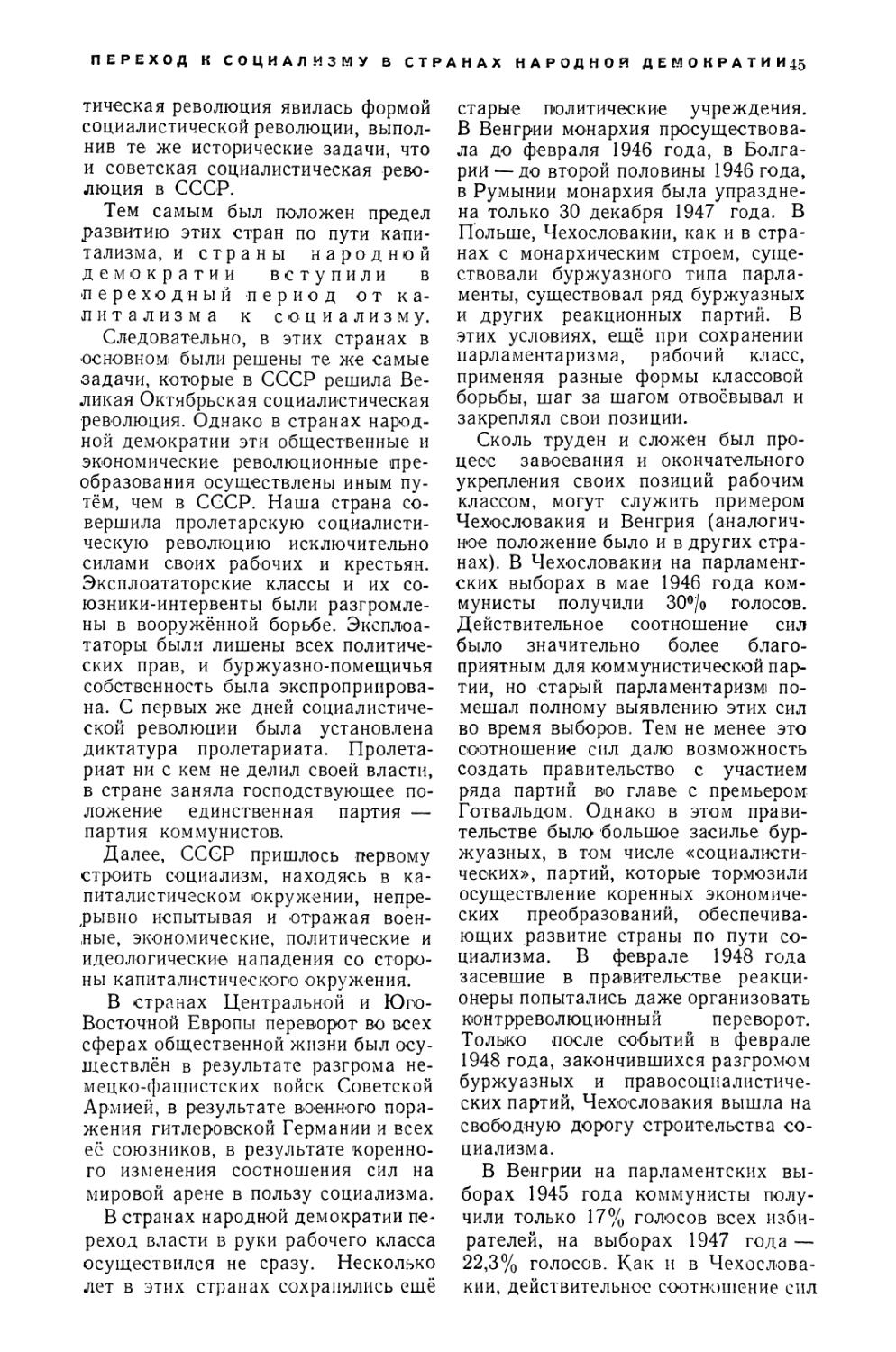

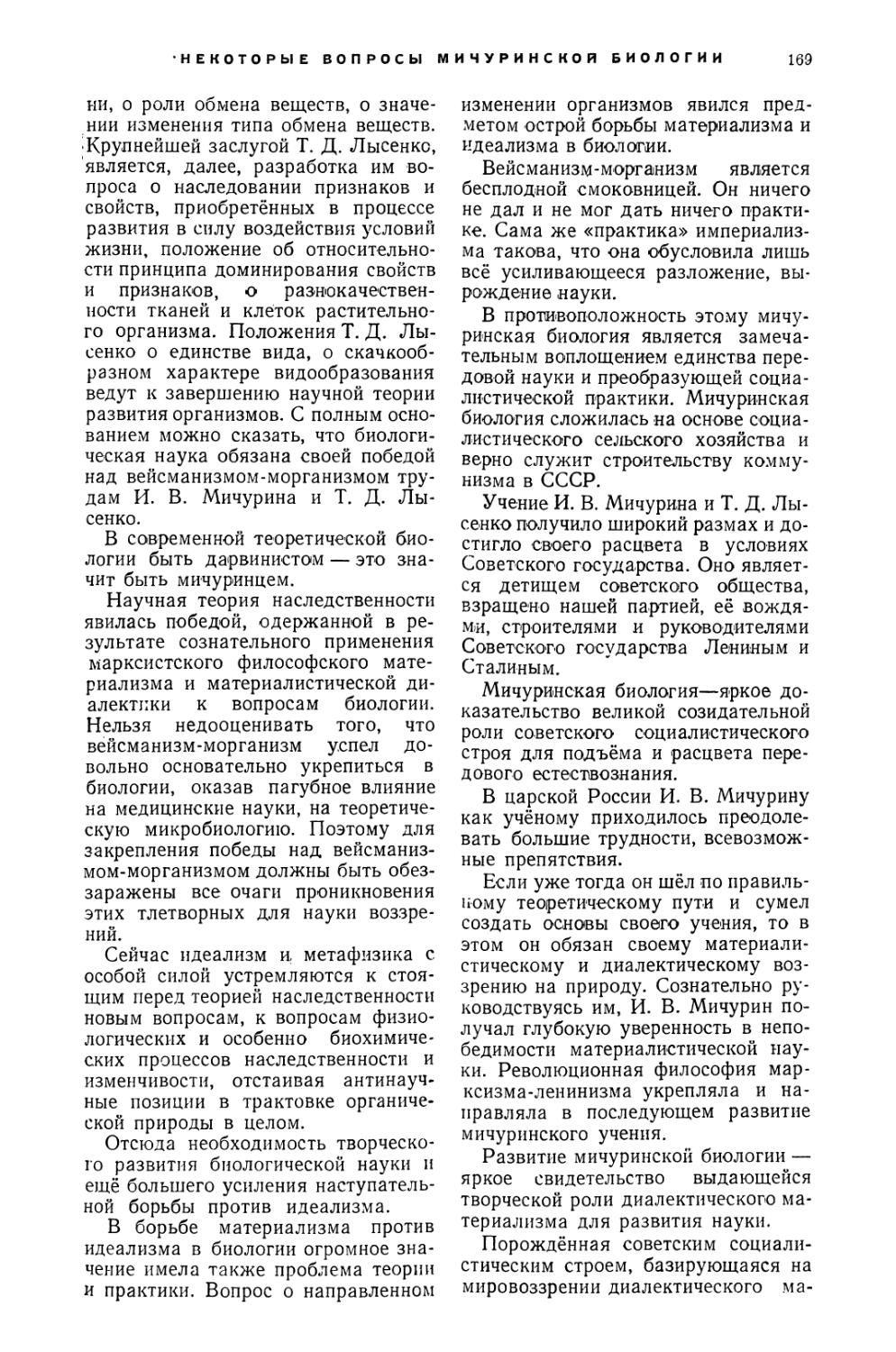

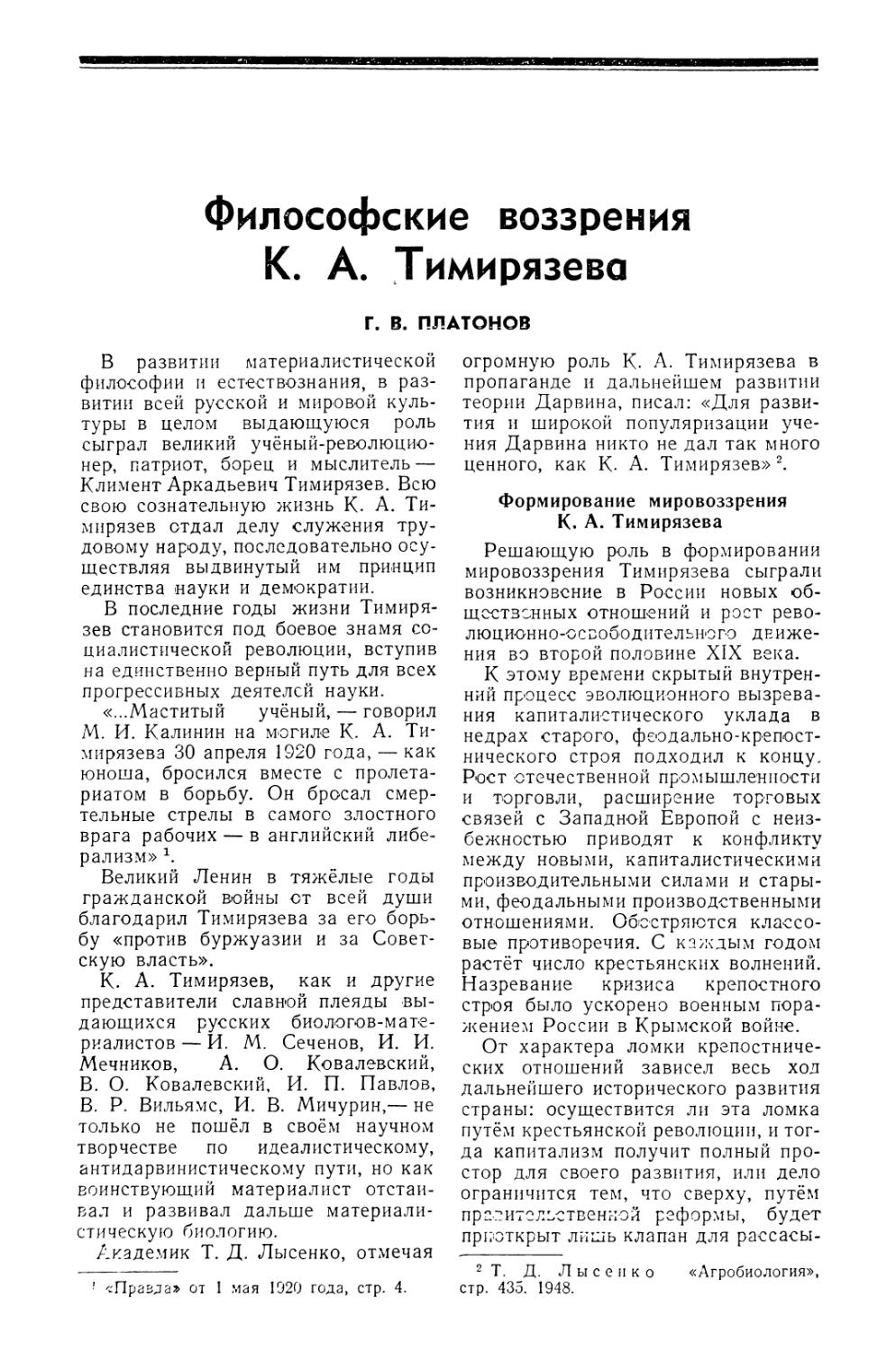

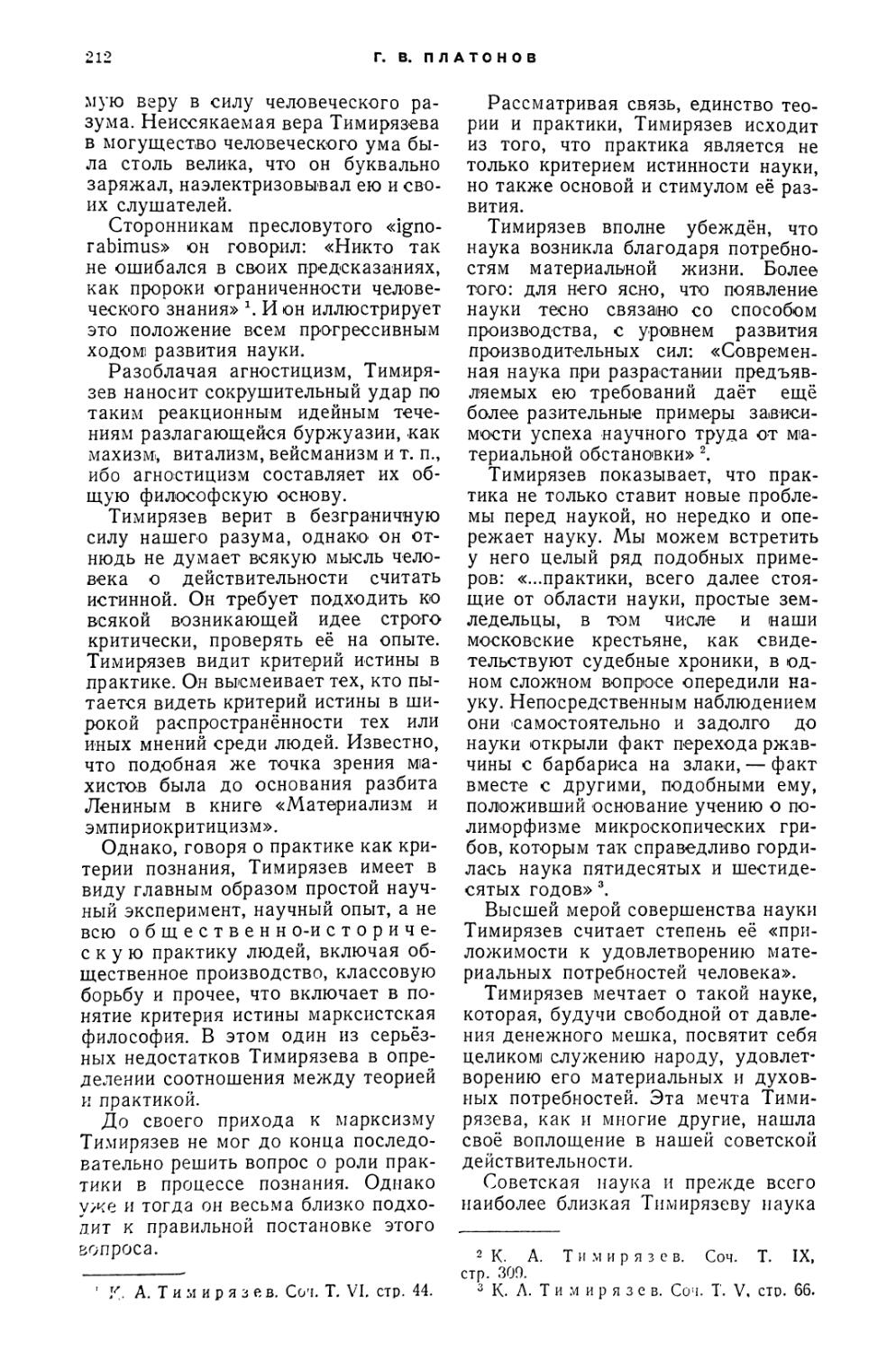

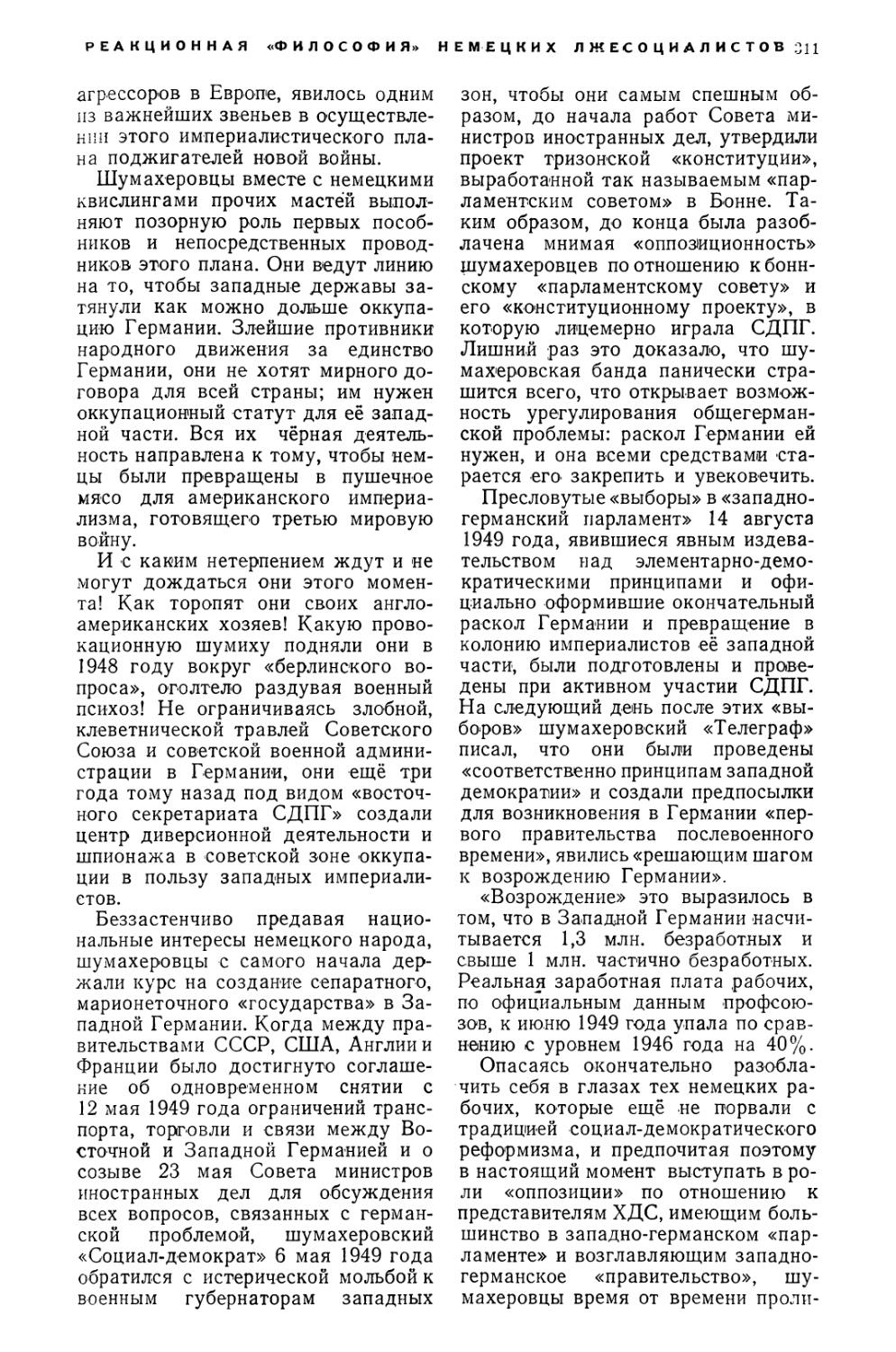

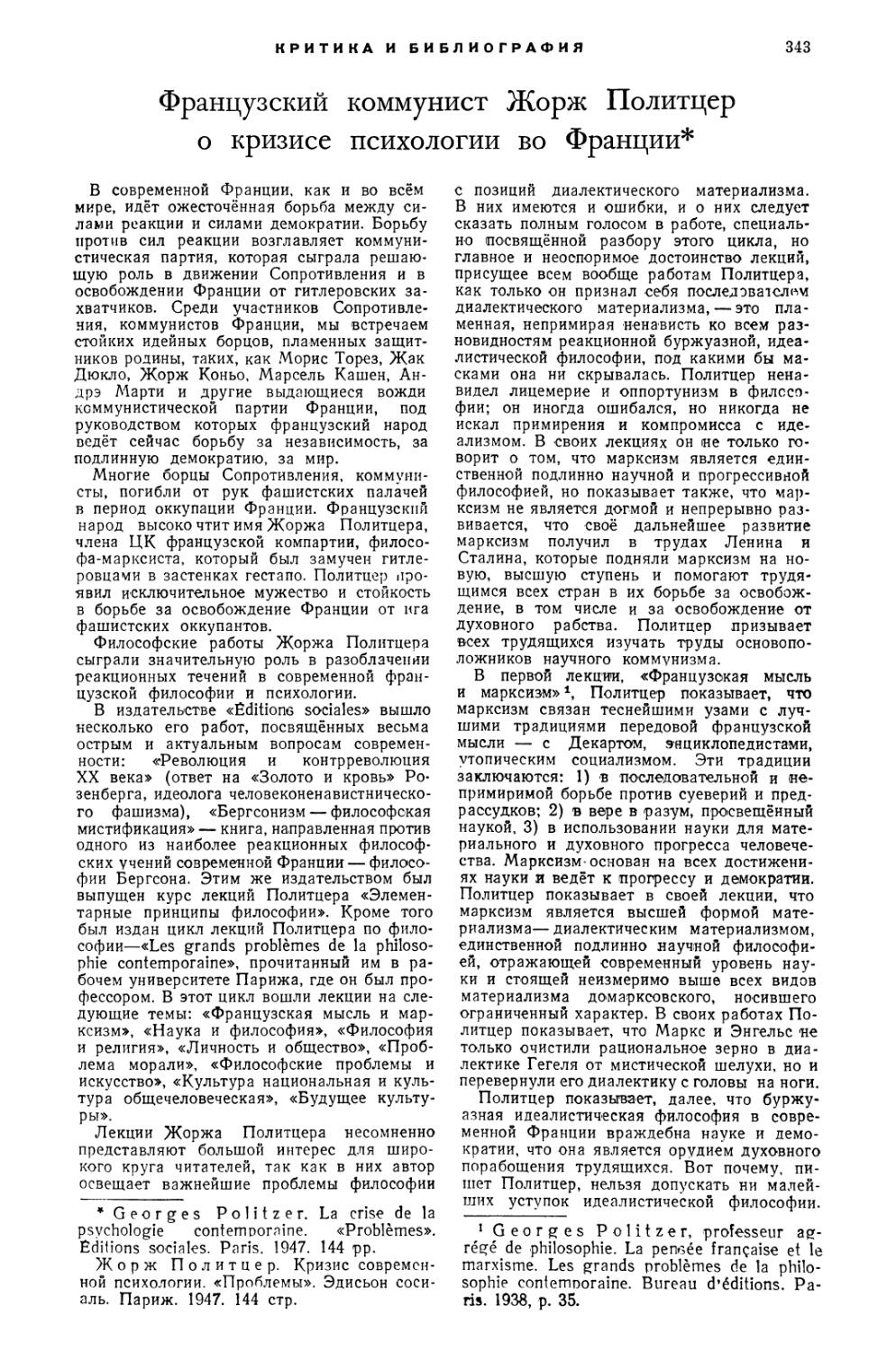

Георгий Михайлович

ДИМИТРОВ

(1882— 1949).

Георгий Михайлович

Димитров

2 июля после длительной и тяжёлой болезни скончался Георгий

Михайлович Димитров — Председатель Совета Министров Народной

республики Болгарии, Генеральный Секретарь Центрального Комитета

Болгарской Коммунистической партии, выдающийся деятель междуна¬

родного рабочего движения, вождь болгарского народа, верный друг Со¬

ветского Союза.

Георгий Михайлович Димитров родился 18 июня 1882 года в г. Ра¬

домире, в пролетарской революционной семье. Ещё 15-летним юношей

Г. М. Димитров, работая наборщиком в типографии, вступает в рево¬

люционное движение и принимает активное участие в деятельности

старейшего болгарского профсоюза печатников.

С 1902 года Г. М. Димитров — член болгарской рабочей социал-

демократической партии. Он ведёт активную борьбу против ревизионизм,

ма на стороне революционно-марксистского крыла «тесняков», возглав¬

лявшегося Дмитрием Благоевым.

Самоотверженная революционная борьба Г. М. Димитрова сниска¬

ла ему горячую любовь революционных рабочих Болгарии, избравших,

его в 1905 году секретарём Союза революционных профобъединений

Болгарии. На этом посту он остаётся бессменно вплоть до 1923 года,,

когда это объединение было разогнано фашистами.

Возглавляя борьбу болгарского пролетариата, Г. М. Димитров про¬

являет бесстрашие и стойкость в революционных боях, неоднократно,

подвергается арестам и преследованиям. В сентябрьском вооружённом

восстании 1923 года в Болгарии Г. М. Димитров возглавляет Главный

Революционный Комитет, показывает пример революционной неустра¬

шимости, непоколебимой стойкости и верности делу рабочего класса..

За руководство вооружённым восстанием фашистский суд заочно вы¬

носит Г. М. Димитрову в 1923 году смертный приговор. В 1926 году

после организованного фашистами провокационного процесса против

руководства компартии Г. М. Димитров был вновь заочно присуждён к

смертной казни.

Вынужденный в 1923 году эмигрировать из Болгарии за границу,

Г. М. Димитров ведёт жизнь профессионального революционера. Он

активно работает в Исполнительном Комитете Коммунистического Ин¬

тернационала.

В 1933 году Г. М. Димитров был арестован в Берлине за револю¬

ционную деятельность. В дни лейпцигского процесса Георгий Димитров

стал знаменосцем борьбы против фашизма и империалистической вой¬

ны. Его героическое поведение на суде, гневные слова, которые он бро¬

сал в лицо фашистам, разоблачая их гнусную провокацию, в связи с

поджогом рейхстага, — сорвали маску с лица фашистских провокаторов

и подняли на борьбу с фашизмом новые миллионы трудящихся во всём

мире.

В 1935 году Георгий Димитров избирается Генеральным Секрета¬

рём Исполкома Коммунистического Интернационала. Он ведёт упорную

борьбу за создание и упрочение единого пролетарского и народного

фронта для отпора фашизму, против войны, которую готовили фашист¬

ские заправилы Германии, Японии и Италии. Он неутомимо призывал

массы трудящихся всех стран сплотиться вокруг коммунистических пар¬

тий для того, чтобы преградить путь фашистским агрессорам.

Г. М. Димитров проделал большую работу в рядах международно¬

го коммунистического движения по выковыванию руководящих кадров

компартий, верных великому учению марксизма-ленинизма, принципам

пролетарского интернационализма, делу защиты интересов народных

масс своих стран.

Во время второй мировой войны Г. М. Димитров призывал комму¬

нистов возглавить национально-освободительное антифашистское движе¬

ние и вёл неустанную работу по организации всех патриотических сил

Для разгрома фашистских захватчиков. Он руководил борьбой Болгар¬

ской рабочей партии (коммунистов) и всех болгарских патриотов, под¬

нявшихся с оружием в руках против немецко-фашистских оккупантов.

За свои выдающиеся заслуги в борьбе против фашизма Г. М. Ди¬

митров в 1945 году был награждён Президиумом Верховного Совета

СССР орденом Ленина.

После разгрома фашистской Германии Г. М. Димитров руководит

строительством новой народно-демократической республики Болгарии,

закладывает основы вечной дружбы между болгарским народом и

народами Советского Союза.

Неутомимо работая над укреплением единого антиимпериалистиче¬

ского лагеря и сплочением всех демократических сил, Г. М. Димитров

беспощадно разоблачал измену националистической клики Тито делу

социализма и единого антиимпериалистического фронта.

В лице Г. М. Димитрова трудящиеся всего мира потеряли пламен¬

ного борца, отдавшего всю свою героическую жизнь беззаветному слу¬

жению делу рабочего класса, делу коммунизма. Смерть Г. М. Димитро¬

ва является тяжёлой утратой для всего международного рабочего и

коммунистического движения, для всех борцов за прочный мир и на¬

родную демократию. Своей самоотверженной борьбой в рядах рабочего

движения, своей безграничной верностью великому учению Ленина —

Сталина Г. М. Димитров снискал горячую любовь трудящихся всего

мира.

Жизнь Георгия Михайловича Димитрова — верного соратника

Ленина и Сталина, стойкого революционера и антифашистского трибу¬

на будет служить вдохновляющим примером для всех борцов за дело

мира и демократии, за коммунизм.

Прощай, наш дорогой друг и боевой товарищ!

А. АНДРЕЕВ

Г. МАЛЕНКОВ

A. МИКОЯН

B. МОЛОТОВ

П. ПОНОМАРЕНКО

Г. ПОПОВ

П. ПОСПЕЛОВ

И. СТАЛИН

М.СУСЛОВ

Н. ХРУЩЕВ

Н. ШВЕРНИК

М. ШКИРЯТОВН. БУЛГАНИН

К. ВОРОШИЛОВ

Л. КАГАНОВИЧ

А. КОСЫГИН

За боевой философский журнал

По страницам журнала «Вопросы философии»

Недавно вышел в свет журнал «Вопросы философии» № 3 (5). Этот

номер во многих отношениях отличается от ранее вышедших. Темы

статей стали более разнообразными и актуальными. Улучшилось содержа¬

ние публикуемых материалов.

В передовой статье подвергнуты критике ошибки, допущенные в

прошлом редакцией журнала. Передовая отмечает, что журнал неудов¬

летворительно выполнял поставленные перед ним задачи и допустил ряд

грубых ошибок. Редакция и прежний главный редактор журнала

т. Б. Кедров заняли неправильные позиции по некоторым важнейшим

вопросам философии и естествознания, опубликовав ошибочные статьи

3. Каменского «К вопросу о традиции в русской материалистической фи¬

лософии XVIII—XIX веков», И. Шмальгаузена «Представления о целом

в современной биологии», М. Маркова «О природе физического знания»,

Б. Кедрова «Критические заметки» и другие.

«Появление в журнале ряда порочных статей,— говорится в передо¬

вой статье,— стало возможным потому, что... члены редакционной колле¬

гии не сделали для себя всех выводов из философской дискуссии и кри¬

тики книги Г. Ф. Александрова, нарушили ленинский принцип партийно¬

сти философии» («Вопросы философии» № 3 (5), стр. 12).

Передовая статья журнала, в основе своей правильная, имеет,

однако, серьёзный недостаток: она не даёт глубокого анализа положения

дел на философском фронте в период после философской дискуссии.

В статье не освещена работа Института философии Академии наук СССР

и научных учреждений в союзных республиках, не показано, как выпол¬

няются задачи, поставленные ЦК ВКП(б) перед работниками философ¬

ского фронта.

В журнале опубликовано несколько материалов на важные теорети¬

ческие темы. Такова, например, статья «Ленин и Сталин о государствен¬

ной форме диктатуры пролетариата». Автор статьи Д. Чесноков изложил

основные теоретические положения Ленина и Сталина о диктатуре про¬

летариата, о социалистическом государстве и показал огромное значение

этих положений в современных условиях. Вопросы марксистско-ленин¬

ской теории автор связывает с современными задачами международного

коммунистического движения. При этом он характеризует значение тео¬

ретических положений Ленина и Сталина о диктатуре пролетариата для

борьбы коммунистических и рабочих партий стран народной демократии,

ставших на путь строительства социализма.

Одному из важнейших вопросов марксистско-ленинской теории по¬

священа статья Ф. Константинова «Развитие исторического материализма

Лениным и Сталиным». Большое место в ней уделено вопросам историче¬

ского материализма, разработанным в труде товарища Сталина «О диа¬

лектическом и историческом материализме». Правильная в целом статья

8

ЗА боевой философский журнал

не лишена, однако, некоторых пробелов. Автор недостаточно показал

связь революционной теории с революционной практикой. Неглубоко

освешена борьба большевиков против международного оппортунизма.

Говоря о критике Лениным и Сталиным оппортунистических взглядов

Каутского, Адлера, Бернштейна и других ренегатов марксизма, автор не

показывает значения ленинско-сталинских трудов в борьбе против совре¬

менных врагов марксизма-ленинизма.

Представляют интерес опубликованные в журнале статьи П. Белова

о диалектическо-материалистической основе учения И. В. Мичурина и

А. Максимова о марксистском философском материализме и современной

физике. В этих статьях философские вопросы рассматриваются не отвле¬

чённо, а в связи с боевыми задачами современной биологии и физики.

Значительное место отведено в журнале статьям, направленным про¬

тив буржуазной идеологии («Фальсификаторы науки», «Социология» атом¬

ной бомбы», «Маразм англо-американской этики», «О реакционной роли

идеализма в физике», «Новая личина немецкой буржуазной реакции»,

«Буржуазные психологи США в борьбе за ликвидацию сознания» и др.).

К сожалению, почти все эти статьи недостаточно глубоко раскрывают

реакционную сущность буржуазной идеологии, слабо выполняют задачу

решительного и боевого наступления на реакционную и буржуазную

идеологию.

Редакция журнала правильно поступила, опубликовав в номере ито¬

говые материалы об ошибочно начатой ранее дискуссии о природе физи¬

ческого знания, подвергнув критике грубые ошибки статьи т. Маркова

и его сторонников. Менее удачным является подведение итогов обсужде¬

ния нового проекта программы по эстетике. Редакция, неизвестно для

какой цели, воспроизводит в опубликованных материалах неправильные,

немарксистские утверждения И. Ильина и некоторых других, принимав¬

ших участие в обсуждении программы. Надо заметить, что и сама поста¬

новка на обсуждение недоработанного, страдающего большими пороками

проекта программы по эстетике была преждевременной и непродуманной.

В третьем номере журнала «Вопросы философии» опубликована

статья Г. Александрова «Космополитизм—идеология империалистической

буржуазии». В передовой статье журнала редакция правильно критикует

статью того же автора «Возникновение марксизма — великий революци¬

онный переворот в философии», опубликованную в № 1 журнала за

1948 год. Редакция справедливо отмечает, что в этой своей статье т. Алек¬

сандров ещё не освободился полностью от бесстрастной, «академической»

манеры изложения, свойственной его раскритикованной книге «История

западноевропейской философии». Те же недостатки характерны и для

статьи т. Александрова, опубликованной в № 3 журнала.

В статье «Космополитизм — идеология империалистической бур¬

жуазии» чрезмерно много места уделяется разной дряни, вроде мертво¬

рождённых писаний реакционных буржуазных профессоров Милюкова,

Яшенко, Гершензона,— писаний, от которых за версту несёт трупным

смрадом. Но уж коль скоро эти имена упомянуты — в чём, собственно,

не было никакой необходимости,— то следовало дать острую марксист¬

скую критику их тлетворных идей. Но тщетно будет читатель искать такую

критику враждебных теорий.

Автор так же бесстрастно, объективистски повествует о космополити¬

ческих взглядах современных англо-американских социологов Карра, Бек¬

кера, Ласки, Рёсселя, Комптона, Кульбертсона и других. Сделав в статье

ЗА БОЕВОЯ ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ

9

ударение именно на том, чтобы переложить высказывания буржуазных,

социологов, т. Александров слабо критикует их и не противопоставляет

их враждебным измышлениям нашу партийную марксистско-ленинскую

точку зрения, не показывает могучих, неодолимых сил, которые во всём

мире ведут борьбу против растленной буржуазной идеологии.

Журнал опубликовал статью М. Иовчука «О самостоятельности рус¬

ской материалистической философии, её традициях и их преемственности»;

Эта статья является ответом на выступления в журнале «Вопросы фило¬

софии» 3. Каменского и М. Селектора, которые были разоблачены как

космополиты и неправильные статьи которых раскритикованы партийной

печатью. М. Иовчук в общем правильно критикует статьи Каменского и

Селектора, но сам в то же время делает ошибки. Он признаёт, что в

одной из своих прежних статей он допустил нечёткую формулировку,

которая приводит к выводу о том, что ленинизм основывается на двух

базах: на марксизме и русской материалистической философии. В рас¬

сматриваемой статье автор осуждает эту свою ошибочную установку и

пытается поправить ошибку. Но он тут же в сущности вновь повторяет

свою старую ошибку, заявляя, что «теоретический материал, унаследо¬

ванный русскими марксистами от русских революционных демократов-

материалистов, послужил Ленину и Сталину дополнительным источником

(подчёркнуто нами.— Ред.) для дальнейшего развития марксистского,

мировоззрения...» (стр. 215).

Таким образом, М. Иовчук заменил здесь «две базы»... «двумя

источниками».

Ошибочным является утверждение М. Иовчука о том, что классики

русской философии имеют приоритет в соединении материализма с диа¬

лектикой (ст.р. 205). Известно, что эта задача была решена Марксом и

Энгельсом, создавшими революционную философию — диалектический

материализм. К тому же нельзя не отметить весьма нескромного тона

статьи М. Иовчука, когда он пишет о себе и своих статьях.

В третьем номере журнала напечатана статья Ц. Степаняна «Разви¬

тие Лениным и Сталиным марксистского учения о двух фазах комму¬

низма». Нет необходимости говорить, как важна и актуальна затронутая

в статье тема. Но автор поспешил, опубликовав недоработанную статью,

содержащую ошибки и неправильные, путаные формулировки.

«При смене одного классового общества другим,— пишет т. Степа-

нян, — происходит лишь замена одной формы экоплоатации другой»

(стр. 69). Автор проявил тут недопустимую небрежность, не указав, что

речь идёт о классово-антагонистических обществах. Иначе его формули¬

ровка принимает всеобщий характер, включая и социалистическое об¬

щество, в котором ещё имеются классовые различия, но ликвидированы

эксплоататорские классы и уничтожена эксплоатация.

Автор статьи совершает и другую ошибку: он неправильно освещает

вопрос о переходном периоде в СССР, не выясняет коренного отличия

возникновения социалистического способа производства от возникновения

капиталистического способа производства.

Журнал публикует статью А. Логинова «О переходной форме произ¬

водственных отношений». Автор статьи ставит своей целью разъяснить во¬

прос о переходной форме производственных отношений. Однако эта задача

в статье не только не решена, но даже и неправильно понята автором.

Вопреки марксистско-ленинскому положению о смене способов про¬

изводства в истории общества, т. Логинов утверждает, что будто бы, на-

10

ЗА БОЕВОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ

чиная от периода разложения первобытного строя и включая переходный

период от капитализма к социализму, остаётся незыблемым и неизменным

«способ производства мелких собственников», который и является пере¬

ходным типом производственных отношений.

«В древнем мире,—пишет А. Логинов,— мелкие свободные собствен¬

ники превращались в рабов, в начале средних веков — в крепостных, а

позднее — в наёмных рабочих капиталистического общества. В новой же

исторической обстановке, в условиях социалистического способа произ¬

водства, мелкие собственники превратились в работников коллективного,

общественного хозяйства» (стр. 94).

Ошибочность утверждений т. Логинова состоит в том, что он рас¬

сматривает фигуру мелкого собственника метафизически, как величину

всегда себе равную, в отрыве от сложившегося способа производства,

изолированно от конкретной социально-экономической формы общества.

Автор статьи всё время говорит о свободном, самостоятельном мелком

собственнике. Но ведь такого свободного мелкого собственника в эксплоа-

таторском обществе нет и не может быть.

Статья т. Логинова приводит к неправильным политическим выво¬

дам, ибо она идеализирует мелкого собственника, рассматривает мелкое

хозяйство как жизнеспособное, устойчивое. Известно, что марксистско-

ленинская наука давно разоблачила реакционный характер теории устой¬

чивости мелкого хозяйства, нанесла этой теории смертельный удар.

* * *

Несмотря на серьёзные недостатки, надо признать, что третий номер

«Вопросов философии» свидетельствует о некотором улучшении журнала.

Недостатки и ошибки в отдельных статьях рецензируемого номера жур¬

нала могли бы быть в своё время замечены и устранены, если бы все чле¬

ны редколлегии журнала принимали активное участие в выпуске жур¬

нала, если бы редколлегия на деле выполняла свою ответственную обя¬

занность коллективного руководителя работой журнала. Необходимо,

чтобы редакционная коллегия журнала «Вопросы философии» более

последовательно проводила в жизнь принцип большевистской партийно¬

сти в философии, руководствуясь указаниями партии, данными на фило¬

софской дискуссии и в решениях ЦК ВКП(б) по идеологическим во¬

просам.

(«Правда» от 7 сентября 1949 года.)

Коренным образом улучшить работу

Института философии

На большом подъёме находится Советская страна, успешно осуще¬

ствляющая постепенный переход к коммунизму. Этот подъём характерен

для всех сторон жизни советского общества: бурно развиваются социа¬

листическая промышленность, социалистическое земледелие, транспорт;

повышается жизненный уровень советских людей; расцветает советская

многонациональная культура.

Большевистская партия, её Центральный Комитет, лично товарищ

Сталин подняли на небывалую высоту марксистско-ленинскую теорию и

её значение. Направляющее и руководящее влияние партии, товарища

Сталина, влияние идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина сказы¬

вается во всех областях идеологической жизни народов Советского

Союза.

За последние годы ЦК ВКП(б) принял исторические решения по

идеологическим вопросам, провёл философскую дискуссию по книге

Г. Ф. Александрова, совещание деятелей музыки. Под направляющим

влиянием партии и лично товарища Сталина в августе 1948 года была

проведена сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени

Ленина. Решения и указания партии поднимают марксистско-ленинскую

теорию, советскую идеологию на новую, более высокую ступень, мобили¬

зуют работников идеологического фронта на творческое развитие теории

марксизма-ленинизма, всех отраслей советской науки, литературы, искус¬

ства, нацеливают их на развёрнутое наступление против растленной идео¬

логии реакционной буржуазии. Решающую роль в развитии марксизма-

ленинизма и в воспитании кадров советской интеллигенции играют выхо¬

дящие в свет тома Сочинений И. В. Сталина и 4-го издания Сочинений

В. И. Ленина.

Под руководством партии развёрнуто мощное наступление на реак¬

ционную идеологию империалистической буржуазии. Советская обще¬

ственность, советская печать раскрывают органическую связь реакцион¬

ной идеологии с реакционной политикой, срывают маски с поджигателей

войны и их идеологических оруженосцев, врагов демократических свобод,

независимости народов, врагов социализма. Огромное историческое зна¬

чение имеют выступления великого Сталина, разоблачающие поджигате¬

лей войны, и ноты советского правительства югославскому правитель¬

ству, перебежавшему из лагеря социализма в лагерь империалистической

реакции и установившему в Югославии фашистско-гестаповский режим.

Эти выступления, обогащая теорию марксизма-ленинизма, учат тому,

как надо разоблачать империалистическую политику и империалистиче¬

скую идеологию, как надо вести борьбу с ними.

Намечая и осуществляя меры по дальнейшему подъёму идеологиче¬

ской работы в стране, большевистская партия, её Центральный Комитет,

лично товарищ Сталин оказывают исключительное внимание и помощь

философскому участку идеологического фронта, советским философам.

Решения партии по идеологическим вопросам, указание ЦК ВКП(б) на

12

ПЕРЕДОВАЯ

недостатки и ошибки в освещении истории немецкой философии конца

XVIII и начала XIX века, а также философская дискуссия, проведённая

ЦК ВКП(б) по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской

философии», дают советским философам развёрнутую программу работ.

Партия вооружила советских философов всем необходимым для творче¬

ской разработки марксистской философии, последовательного осуществле¬

ния партийности философии, непримиримой борьбы с буржуазной идеоло¬

гией. Был создан философский журнал, призванный объединить советских

философов на основе программы работы, сформулированной партией.

В передовой предыдущего номера редакция отметила, что журнал

неудовлетворительно выполнял поставленные перед ним задачи и допустил

ряд грубых ошибок. Редакция журнала «Вопросы философии» ста¬

рается исправить эти ошибки и улучшить содержание журнала. Орган

Центрального Комитета ВКП(б) газета «Правда» от 7 сентября сего

года в редакционной статье «За боевой философский журнал» отметила

некоторое улучшение журнала, но при этом указала и на серьёзные

недостатки 3(5) номера, содержащиеся в отдельных его статьях.

«Правда» потребовала активизации деятельности всех членов редакци¬

онной коллегии, чтобы редколлегия на деле выполняла свою ответствен¬

ную обязанность коллективного руководителя работой журнала. «Необ¬

ходимо, чтобы редакционная коллегия журнала «Вопросы философии»,—

пишет «Правда», — более последовательно проводила в жизнь принцип

большевистской партийности в философии, руководствуясь указаниями

партии, данными на философской дискуссии и в решениях ЦК ВКП(б)

по идеологическим вопросам».

Оценивая передовую 3(5) номера журнала «Вопросы философии»

как в основе правильную, «Правда» отметила серьёзный недостаток

статьи, состоящий в том, что «она не даёт глубокого анализа положе¬

ния дел на философском фронте в период после философской дискуссии».

Редакция журнала «Вопросы философии» признаёт указания «Прав¬

ды» совершенно правильными и принимает их к неуклонному руковод¬

ству и исполнению.

Огромный идейный подъём, развернувшийся в стране, предельно

чёткая программа работы, выдвинутая партией перед советскими фи¬

лософами, и повседневная помошь партии в осуществлении этой про¬

граммы привели к известному оживлению философской работы.

Колоссально возрос интерес к теоретическим, философским вопро¬

сам в кругах советской интеллигенции. Широко развернулась пропаганда

философских знаний через высшие учебные заведения, сеть партийного

просвещения, в частности, через вечерние университеты марксизма-

ленинизма, Всесоюзное общество по распространению политических

и научных знаний. Повысился идейно-теоретический уровень лекций по

философии — лекции стали политически более острыми. Советские фи¬

лософы активно борются с проявлениями космополитизма, помогают пар¬

тии воспитывать трудящихся в духе животворного советского патрио¬

тизма. Сделаны первые шаги в разработке истории общественной и фи¬

лософской мысли народов СССР. Перестроена тематика научно-иссле¬

довательских работ в основных философских учреждениях страны. За

последние два года около двухсот молодых философов защитили канди¬

датские и докторские диссертации в подавляющем большинстве на акту¬

альные темы.

Однако, несмотря на некоторые успехи в работе советских филосо¬

П БРЕДОВАЯ

13

фов, всё ещё не преодолено отставание философского участка идеологи¬

ческого фронта, особенно нетерпимое в условиях громадного идейного

подъёма, развернувшегося в стране. Развитие философской мысли, как

и до философской дискуссии, всё ещё происходит помимо профессионалов-

философов; ни одна из актуальных проблем философии, поставленных

на философской дискуссии и выдвинутых жизнью, не получила своего

разрешения в опубликованных в печати философских работах. В цен¬

тральных и местных газетах и журналах мало печаталось статей на

философские темы. В ряде книг и статей, вышедших после философской

дискуссии, содержатся ошибки объективистского, националистического,

космополитического и идеалистического порядка.

Серьёзное отставание философского участка идеологического фронта

объясняется тем, что до сих пор полностью не преодолены субъективные

причины этого отставания, выявленные на философской дискуссии и в ре¬

шениях ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам. По-настоящему неуясне-

ны ещё некоторыми руководящими работниками философского фронта ос¬

новы марксизма-ленинизма, до конца не преодолены ими остатки влияния

буржуазной идеологии. Большевистская критика и самокритика в ряде

важнейших философских учреждений развита всё ещё недостаточно.

Не решена поставленная перед центральными философскими учрежде¬

ниями страны задача объединения советских философов в единую, ор¬

ганизованно действующую силу. Серьёзной причиной медленного развёр¬

тывания работы в области философской марксистско-ленинской науки

является то обстоятельство, что ряд квалифицированных и опытных

философских работников в течение ряда лет не дали стране ни одной книги

на современные актуальные темы. Некоторые философы старшего поко¬

ления невнимательно относятся к молодёжи, не оказывают ей нужной

помощи и поддержки. Внимание и усилия работников философского

фронта не сконцентрированы на важнейших задачах, поставленных перед

философами, а распылены на многие, подчас второстепенные проблемы.

Всё ещё даёт себя чувствовать оторванность ряда философов от прак¬

тики коммунистического строительства в СССР. Недостаточно обобщает¬

ся опыт борьбы за социализм в странах народной демократии. Слабо

изучаются закономерности классовой борьбы в капиталистических и ко¬

лониальных странах.

Эти недостатки, не преодолённые советскими философами, с осо¬

бой силой сказываются на работе важнейшего философского учреждения

страны — Института философии Академии наук СССР. Предполагая

в специальной статье проанализировать работу философских учреждений

союзных республик и философских факультетов университетов, редакция

-считает необходимым прежде всего остановиться на анализе работы

Института философии АН СССР.

На философской дискуссии 1947 года работа Института философии

подверглась резкой и заслуженной критике. Со времени философской

дискуссйи прошло более двух лет — срок, достаточный для того, чтобы,

руководствуясь указаниями партии, коренным образом перестроить ра¬

боту Института, набрать большевистские темпы в работе и дать стране

'нужные философские книги.

В Институте была пересмотрена тематика научно-исследовательской

работы в сторону её актуализации, развернулась и подходит к концу

подготовка учебников по историческому материализму, логике и книги по

диалектическому материализму. Сотрудники Института работают над

14

ПЕРЕДОВАЯ

подготовкой монографий о советском социалистическом государстве,

об уничтожении противоположности между умственным и физическим

трудом, о социализме и коммунизме; заканчивается работа над кни¬

гой «Ленин и естествознание». Институт подготовил к печати ряд книг

на актуальные темы: сборник статей о советском патриотизме, работу

о ликвидации эксплоататорских классов и преодолении классовых раз¬

личий в СССР, книги «Марксизм-ленинизм о роли личности в истории»,

«Сотрудничество наций в СССР», «Очерки по истории борьбы за мате¬

риализм в русском естествознании», «Очерк диалектического материа¬

лизма», «О советском социалистическом обществе», исследования о миро¬

воззрении А. И. Герцена, К. А. Тимирязева, И. В. Мичурина, о фило¬

софском значении учения И. П. Павлова. Некоторые из этих книг уже

вышли из печати.

После философской дискуссии в Институте создана аспирантура,

в которой имеется 120 человек аспирантов и 30 докторантов. Большин¬

ство аспирантов работает над актуальными темами.

Однако в целом Институт философии всё ещё неудовлетворительно

выполняет задачи, поставленные перед ним партией. Дирекция Институ¬

та ещё не сделала для себя всех выводов из решений партии по иде¬

ологическим вопросам и уроков философской дискуссии, не использо¬

вала подъём, наметившийся после философской дискуссии среди фило¬

софских кадров, и повседневную помощь партии для коренного улучше¬

ния работы Института философии. План научно-исследовательской ра¬

боты не был выполнен в 1948 году и по некоторым важным разделам

не будет выполнен и в 1949 году. Недопустимо затянулась подготовка

серьёзных монографий по актуальным проблемам марксистско-ленинской

философии. Некоторые книги, изданные Институтом философии, страда¬

ют серьёзными недостатками. Духом объективизма проникнута книга

проф. М. П. Баскина «Англо-американская социология на службе им¬

периализма». Публикуемая в настоящем номере рецензия на сборник

«Великий русский мыслитель В. Г. Белинский» отмечает серьёзные недо¬

статки в работах М. Т. Иовчука и 3. В. Смирновой.

Не освободился полностью от «академической», бесстрастной манеры

изложения, объективизма тов. Г. Ф. Александров, который по¬

вторяет пороки и ошибки своей книги, раскритикованные на философ¬

ской дискуссии. В опубликованной в № 3(5) журнала «Вопросы фило¬

софии» статье «Космополитизм — идеология империалистической бур¬

жуазии» тов. Александров вместо глубокой, наступательной критики кос¬

мополитизма дал объективистское изложение враждебных космополи¬

тических воззрений, растворил политическую сущность космополитизма

в абстрактных, «академических» рассуждениях. Редакция журнала «Во¬

просы философии», правильно критикуя объективизм академика Але¬

ксандрова в передовой журнала № 3(5), нарушила принципиальность,

допустив опубликование его статьи в этом же номере журнала.

В самый разгар борьбы с вейсманизмом-морганизмом Институт фи¬

лософии и его сектор философии естествознания остались в стороне

от борьбы материализма с идеализмом в естествознании, не оказали

поддержки диалектико-материалистическому мичуринскому направлению

в биологии. Сектор философии естествознания не 'возглавил борьбу за

материализм в вопросах физики. __

Как и до философской дискуссии, Институт всё ещё не является

учреждением общесоюзного значения, так как связь Института с пери¬

ферийными философами совершенно недостаточна.

ПЕРЕДОВАЯ

15

Изменение тематики научно-исследовательской работы Института в

большинстве случаев не сопровождалось коренным изменением содер¬

жания работы сотрудников Института. В решении Центральною Коми¬

тета ВКП(б) о работе Института экономики АН СССР указывалось на

оторванность Института от жизни. Это указание целиком должно быть

отнесено и к Институту философии. Решения и деятельность большевист¬

ской партии, жизнь советского народа слабо изучаются в Институте. Ещё

хуже обстоит дело с изучением опыта борьбы за социализм в странах

народной демократии и с изучением закономерностей классовой борьбы

в капиталистических странах, а также в колониях и зависимых странах.

Всё ещё преобладает книжный, «цитатный» подход к решению актуаль¬

ных вопросов.

Советская общественность не удовлетворена работой Института, и

это нашло своё отражение в резкой критике, которой подвергся Инсти¬

тут философии на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами мар¬

ксизма-ленинизма и философии, особенно на философской секции этою

совещания. Участники совещания справедливо отмечали, что до сих пор

не преодолена оторванность Института от преподавательских кадров

высших учебных заведений, указывали на слабую связь Института фи¬

лософии с другими институтами Академии наук, научно-исследователь¬

скими учреждениями Союза и союзных республик, с работниками ли¬

тературы и искусства.

Методологические вопросы, связанные с деятельностью историков,

экономистов, правоведов, не поднимаются Институтом философии, ре¬

шение этих вопросов проходит мимо Института.

Слабая связь Института с периферийными работниками в области

философии и философскими учреждениями не может не сказываться

отрицательно на работе этих учреждений. Институты философии на

Украине, в Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Армении, занимаясь пре¬

имущественно историей философской мысли, совершенно недостаточное

внимание уделяют актуальным вопросам марксистско-ленинской фило¬

софии, предоставляя эти вопросы в «монопольное ведение» Института

философии Академии наук Союза ССР. Такое фактически сложившееся

разграничение неправильно и вредно. Не ослабляя работы над историей

общественной и философской мысли своей республики, философские уч¬

реждения союзных республик могут и должны вместе с Институтом

философии АН СССР разрабатывать актуальные вопросы марксистско-

ленинской философии. Институт философии Академии наук СССР дол¬

жен взять на себя инициативу по координации планов исследовательской

работы институтов союзных республик.

В университетских городах Советского Союза, не говоря уже о Мос¬

кве и Ленинграде, работают многочисленные кадры советских филосо¬

фов. Они представляют собой внушительную силу. Но им надо оказать

помощь, их нужно объединить. Для того чтобы решить эту задачу,

Институт философии должен немедленно перестроить работу, последова¬

тельно и непримиримо разоблачать объективизм, решительно бороться с

малейшими отступлениями от марксизма-ленинизма, тесно связаться с

жизнью, набрать большевистские темпы в работе.

Перестройка работы Института философии немыслима без ,ради-

кального изменения стиля всей работы Института. Сейчас часто заседает

дирекция, даются поручения, выносятся многочисленные решения, кото¬

рые не всегда опираются на точный учёт кадров и возможностей работ¬

ников, в силу чего многие проекты так же легко погибли, как легко

16

ПЕРЕДОВАЯ

они родились на свет. Так бесславно умерла идея издания популярной

библиотеки по марксистской философии, уже два года ведутся разгово¬

ры и выносятся решения об издании философского словаря. Такой метод

руководства распыляет внимание работников, мешает концентрации их

усилий на выполнении основных тем. Но даже и тогда, когда выносятся

правильные, хорошие постановления, они не подкрепляются деловой ра¬

ботой по их реализации. Дело не только в том, чтобы распределить

поручения и установить сроки выполнения. Главное состоит в том, чтобы

осуществлять идейное руководство исследовательской работой, систе¬

матически контролировать выполнение работы и её идейное содержание.

'Между тем, обсуждение подготовленных работ на заседаниях

дирекции носит формальный характер, а на Учёном совете проводится

очень редко. Необходимо покончить с таким нетерпимым положением и

сочетать борьбу за своевременное выполнение работ, соответственно пла¬

ну, с борьбой за их высокоидейное содержание.

Характерным примером неуменья организовать работу по-деловому

служит деятельность авторского коллектива, работающего над созда¬

нием труда по истории философии, непосредственно руководимого

тов. Александровым. Авторским коллективом был разработан обстоятель¬

ный проспект, имеющий известные достоинства: стремление провести

принцип борьбы материализма с идеализмом через всю книгу, довольно

обстоятельный показ развития русской философии, перенесение центра

тяжести на изложение истории развития марксистско-ленинской филосо¬

фии. Однако редакция находит нужным указать на неправильную ор¬

ганизацию работы по созданию книги «История философии». Проспект

слишком перегружен. С самого начала работа над книгой недопусти¬

мо затянулась, фактически полным ходом она развернулась лишь весной

1949 года, тогда как перед авторским коллективом стояла задача соз¬

дать книгу по истории философии в год — полтора.

В Институте ещё слабо развёрнута подлинно творческая, смелая, боль¬

шевистская критика и самокритика. Большевистская партия учит совет¬

ских людей смелой, принципиальной критике, критике, невзирая на лица.

Коллектив работников Института философии может работать по-боево-

му, если правильно организовать и использовать его силы. Критика

и самокритика поможет воспитать в духе большевистской партийности

и политически закалить аспирантов и всех работников Института, спло¬

тить коллектив на принципиальных основах и обеспечить подъём работы

Института' в целом.

Научные сотрудники Института философии обязаны повседневно

повышать свои знания в области марксизма-ленинизма, изучать и обоб¬

щать опыт коммунистического строительства в нашей стране, осуществля¬

емого под руководством большевистской партии. Нужные партии и народу

книги по актуальным вопросам современности нельзя создавать каби¬

нетным путём, в отрыве от жизни, от практики коммунистического строи¬

тельства. Сейчас большая группа сотрудников Института разрабатывает

вопрос о закономерностях постепенного перехода от социализма к ком¬

мунизму. Не приходится и говорить, насколько это актуальная и важ¬

ная проблема. Но для того, чтобы справиться с разработкой этой проб¬

лемы, необходимо внимательно изучить работы Ленина и Сталина по

этому вопросу, решения партии и правительства, относящиеся к этой

области, обобщить опыт рабочих, крестьян и интеллигенции, строящих

иоммунизм в нашей стране. Это огромная работа, требующая коллек¬

тивных усилий со стороны философов, тесного сотрудничества с науч-

П БРЕДОВАЯ

17

ными работниками смежных специальностей — особенно с экономистами,

историками, правоведами, с работниками партийного и государственного

аппарата. Изучение закономерностей перехода от социализма к комму¬

низму требует повернуться к жизни и не только в отношении выбора

актуальной темы, но и всем содержанием работы, направленным на

обобщение опыта борьбы за коммунизм. В этом теперь главное. Этого

требуют от советских философов партия и советская общественность.

От советских философов, от работников Института философии тре¬

буется последовательное проведение принципа партийности философии,

решительная борьба с проявлениями объективизма, катедер-социализма.

Долг советских философов — быть в первых рядах борцов с врагами

коммунизма, активно помогать большевистской партии в развёртывании

идеологического наступления на лагерь империалистической реакции.

Сейчас, как никогда, требуется от философов большевистская страст¬

ность, политическая зоркость и острота, непримиримость к врагам пар¬

тии и народа. Философские воззрения, давно разгромленные и похоро¬

ненные, не должны привлекать большого внимания. С особой остротой

должны критиковаться взгляды и идеи, ныне используемые врагами

марксизма-ленинизма. Советские философы должны со всей силой обру¬

шиваться на современных врагов марксизма, разоблачать и беспощадно

громить растленную и гнусную буржуазную идеологию. Грубую ошибку

и прямой переход на позиции объективизма допускают товарищи, кото¬

рые становятся на путь пересказа инсинуаций и клеветы, распространя¬

емых идеологами и политиками лагеря империалистической реакции, пе¬

ресказа, сдобренного, правда, отдельными репликами, призванными

выражать возмущение этой наглой клеветой, вместо того, чтобы подверг¬

нуть уничтожающей критике воззрения и действия врагов социализма

и демократии. Указания партийной печати, прежде всего газет

«Правда» и «Культура и жизнь», нацеливают нас на глубокую, сокру¬

шительную критику современной империалистической идеологии и поли¬

тики. Непревзойдённым образцом должны служить для нас выступления

товарища Сталина и его критика врагов марксистско-ленинской теории,

врагов коммунизма.

Большие и ответственные задачи поставила партия перед советскими

философами. В осуществлении этих задач огромная ответственность ло¬

жится на Институт философии. Он должен занимать одно из ведущих

мест в системе институтов Академии наук, возглавлять борьбу за ма¬

териализм в общественных науках и в естествознании, поддерживать

в них всё передовое, новаторское и критиковать всё отсталое и реакцион¬

ное. Насколько важна эта задача, свидетельствуют хотя бы такие фак¬

ты: в Почвенном институте Академии наук антидокучаевцы не сложили

оружия. Институт права отстаёт от жизни, не осуществляет глубокой раз¬

работки теории социалистического государства и права. В Институте

литературы Академии наук всё ещё не вытравлена веселовшина.

Институт философии должен тесно связаться с философским акти¬

вом, в частности с работниками периферии, смело бороться за

решение методологических задач, возникающих во всех областях науки,

осуществлять тесное сотрудничество с работниками науки и искусства.

Необходимо укрепить сектор философии естествознания подготовлен¬

ными кадрами. Сектор должен усилить связь с Институтами физики,

химии, биологии Академии наук, должё’н ^|ать ._иастоящим центром

разработки актуальных вопросов философий- 'естествознания. Особо

' о • ■ ' 1 1

2. «Вопросы философии» № * .Mt,*

18

ПЕРЕДОВАЯ

важное значение для коренного улучшения работы Института имеет

пополнение Института новыми, молодыми работниками и привле¬

чение широкого круга философов Москвы и периферии к активному

участию в работе Института. Необходимо смело ставить и решать

современные жгучие проблемы, выдвигаемые ходом строительства ком¬

мунизма в СССР. Необходимо давать марксистское освещение законо¬

мерностей классовой борьбы в капиталистических странах и развития

освободительного движения народов угнетённых и зависимых стран.

Надо изучать и обобщать опыт социалистического строительства в стра¬

нах народной демократии.

Институт философии должен организовать работу по созданию мо¬

нографий о закономерностях советского социалистического общества.

Институт философии обязан довести до конца работу над книгой по

истории философии в соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) и лично

товарища Сталина, создать марксистские учебники по диалектическому

материализму, историческому материализму, логике. Необходимо по¬

следовательно осуществлять принцип партийности философии, сплотить

коллектив и, опираясь на его опыт и знания, решать стоящие перед

Институтом задачи.

Институт философии может и должен занять ведущую роль в раз¬

решении больших задач, поставленных партией перед советскими фило¬

софами. Этого ждут от него советские философы, советская обществен¬

ность.

Острейшее оружие ленинизма

М. Д. КАММЛРИ

Советская печать и печать брат¬

ских коммунистических партий ши¬

роко отметила двадцатипятилетие

со дня выхода гениального произ¬

ведения И. В. Сталина «Об основах

ленинизма». Работа эта возникла из

лекций, читанных И. В. Сталиным в

Коммунистическом университете

имени Свердлова в начале апреля

1924 года. Лекции, прочитанные

вскоре после смерти В. И. Ленина,

И. В. Сталин посвятил молодым

коммунистам, вступившим в партию

по ленинскому призыву.

Это произведение приобрело сразу

международное значение как острей¬

шее оружие ленинизма. Чтобы

понять значение этого труда, нужно

прежде всего вспомнить историче¬

скую обстановку в момент его появ¬

ления-.

Период после смерти В. И. Ленина

был одним из труднейших в исто¬

рии коммунистической партии, со¬

ветского государства и всего меж¬

дународного коммунистического

движения. Достаточно напомнить о

сложных экономических и полити¬

ческих задачах, стоявших перед мо¬

лодой Республикой советов, о

стремлении троцкистов и прочих

врагов рабочего класса использо¬

вать трудности восстановительного

периода, болезнь и смерть

В* И Ленина и подорвать изнутри

боевой штаб пролетариата, его

крепость — партию большевиков, —

заменить ленинский курс партии на

строительство социализма «курсом»

на капитуляцию социализма перед

капитализмом, «курсом» на превра¬

щение нашей Родины в придаток

«мирового» капиталистического хо¬

зяйства, в колонию империализ¬

ма.

Труд И. В. Сталина «Об основах

ленинизма» был создан в период,

когда наметились только первые

успехи в деле восстановления про¬

мышленности и сельского хозяй¬

ства, разрушенных в результате

первой мировой войны, а затем во

время интервенции и гражданской

войны. Это были первые годы новой

экономической политики, рассчитан¬

ной на борьбу между социалистиче¬

скими и капиталистическими элемен¬

тами и обеспечение победы первых

над вторыми, на вытеснение и ликви¬

дацию капиталистических элементов,

на построение социализма. Это бы¬

ла первая фаза в развитии советско¬

го государства, перед которым сразу

после победы социалистической ре¬

волюции встали три главные задачи:

«а) сломить сопротивление сверг¬

нутых и экспроприированных рево¬

люцией помещиков и капиталистов,

ликвидировать все и всякие их по¬

пытки к восстановлению власти ка¬

питала;

б) организовать строительство в

духе сплочения всех трудящихся

вокруг пролетариата и повести эту

работу в направлении, подготовля¬

ющем ликвидацию, уничтожение

классов;

в) вооружить революцию, орга¬

низовать армию революции для

борьбы с внешними врагами, для

борьбы с империализмом» \

Необходимо было сплотить тру¬

дящихся вокруг пролетариата и

направить их на строительство со¬

циализма. Партии предстояло осу¬

ществить задачи социалистической

индустриализации, перевести мил¬

лионы крестьян на путь социали¬

стического развития сельского хо¬

зяйства, подготовить условия для

коллективизации сельского хозяй-

' Сталин «Вопросы ленинизма»,

стр. 27. 11-е изд.

20

М. Д. КАММАРИ

ства и ликвидации на её основе

кулачества как последнего эксплоа-

гаторского класса. Необходимо бы¬

ло разоблачить разных оппортуни¬

стов, социал-шовинистов партий

II Интернационала, троцкистов, зи-

новьевцев, бухаринцев и прочих вра¬

гов народа как прямых агентов меж¬

дународного империализма и пол¬

ностью разгромить их контрреволю¬

ционные теории и теорийки. Ренега¬

ты социализма (Каутский, О. Бауэр,

троцкисты и другие) всячески пыта¬

лись извратить и оболгать ленинизм,

представить его продуктом россий¬

ской «отсталости», национальной и

крестьянской ограниченности, непри¬

годным якобы в качестве революци¬

онной теории и тактики для других,

более «передовых», капиталистически

развитых стран. Таким путём эти

предатели надеялись идейно разору¬

жить рабочий класс.

Великое историческое значение

труда И. В. Сталина «Об основах

ленинизма» заключается прежде

всего в том, что он нанёс сокруши¬

тельный удар по всем этим «теори¬

ям» и «планам».

В труде «Об основах ленинизма»

И. В. Сталин теоретически обосно¬

вал путь, по которому должна идти

партия большевиков, следуя ленин¬

ским заветам. Товарищ Сталин по¬

казал, что ленинизм является бое¬

вой программой коммунистических

партий всех стран мира.

В сталинском труде учение Ленина

обобщено и развито под углом зре¬

ния задач новой исторической эпо¬

хи, обосновано и подтверждено

великим опытом социалистической

революции и диктатуры пролетариа¬

та в СССР. Этот труд И. В. Сталина

стал незаменимым оружием партии

в её борьбе за ленинизм со всеми

ею врагами.

И. В. Сталин дал в этом труде

классическое определение лениниз¬

ма как марксизма эпохи империа¬

лизма и пролетарской революции,

как теории и тактики социалисти¬

ческой революции и диктатуры про¬

летариата. Это определение под¬

чёркивает органическую связь

ленинизма с учением Маркса, по¬

казывает. что ленинизм есть твоо-

ческий марксизм. Оно разоблачило

и отмело враждебные ленинизму

меньшевистские социал-демократи¬

ческие «теории» Каутского,

О. Бауэра и троцкистских двуруш¬

ников, которые всячески стремились

умалить значение ленинизма, прини¬

зить его в глазах масс и таким путём

разоружить идейно рабочий класс.

Труд И. В. Сталина нанёс врагам

ленинизма сокрушительный удар,

неопровержимо доказав, что лени¬

низм есть теория и тактика социа¬

листической революции и диктату¬

ры пролетариата, что ленинизм

имеет величайшее междуна¬

родное значение, что ленинизм

есть высшее достижение русской и

мировой культуры.

И. В. Сталин показал, что лени¬

низм есть не только применение

марксизма к своеобразной обста¬

новке России, хотя Ленин действи¬

тельно применил марксизм к Рос¬

сии и применил его гениально; «ле¬

нинизм, — учит И. В. Сталин, —

есть явление интернациональное,

имеющее корни во всём междуна¬

родном развитии, а не только рус¬

ское» г.

Ленинизм является обобщением

революционного опыта всех стран,

революционной теорией и такти¬

кой международного пролетариата.

Ленин говорил о международном

значении советской власти как го¬

сударственной формы диктатуры

пролетариата, о международном

значении основ большевистской

теории и тактики, о том, что эта

теория и тактика годятся как об¬

разец для пролетариев всех стран.

Исходя из определения лениниз¬

ма как интернационального уче¬

ния международного пролетариата,

И. В. Сталин дал гениальное, глу¬

боко научное объяснение того,

почему именно Россия явилась ро¬

диной ленинизма, родиной теории

и тактики международной проле¬

тарской революции и диктатуры

1 И. Сталин «Вопросы ленинизма»,

стр. 1.

ОСТРЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ ЛЕНИНИЗМА

21

пролетариата. Россия была узловым

пунктом противоречий империализ¬

ма, говорит товарищ Сталин, по¬

этому она и стала родиной между¬

народной пролетарской революции.

И. В. Сталин показал, что бур¬

жуазно-демократическая революция

в России в силу исторической необ¬

ходимости должна была перерасти

в социалистическую, принять сразу

международный характер, стать

очагом, базой международной про¬

летарской революции, потрясти са¬

мые основы мирового империализ¬

ма.

Русские коммунисты не могли

ограничиться в своей работе узко

национальными рамками русской

революции, ибо вся обстановка

внутренняя (глубокий революцион¬

ный кризис) и внешняя (империа¬

листическая война) побуждала к

тому, чтобы выйти за национальные

рамки, перенести борьбу на между¬

народную арену, вскрыть все язвы

империализма, доказать неизбеж¬

ность краха капитализма, разбить

оппортунизм и социал-шовинизм,

свергнуть капитализм в своей стра¬

не и выковать для пролетариата

новые виды оружия, развить тео¬

рию и тактику пролетарской рево¬

люции для того,, чтобы облегчить

рабочим других стран свержение

капитализма.

Вот ^почему коренные вопросы

русской революции явились корен¬

ными вопросами международной ре¬

волюции. Вот почему Россия стала

родиной ленинизма, родиной новой,

законченной теории и тактики со¬

циалистической революции, а вождь

русских коммунистов В. И. Ленин —

её творцом и вождём международ¬

ного пролетариата.

Эти положения И. В. Сталина

преисполнены величайшей гордости

за нашу Родину, за революционней¬

ший в мире русский рабочий класс,

за революционное крестьянство Рос¬

сии, за весь советский народ, совер¬

шивший величайшую в истории ре¬

волюцию. И в течение последую¬

щих лет, как и в настоящее время,

наша Родина и наш советский народ

с честью и гордостью высоко несут

знамя ленинизма, знамя социалисти¬

ческой революции, служа светлым

маяком, указывающим народам путь

к освобождению, путь к социализму,

являясь несокрушимой базой, опло¬

том, крепостью коммунизма.

Товарищ Сталин вскрыл действи¬

тельные исторические корни лени¬

низма и тем самым нанёс сокруши¬

тельный удар по идеологии безрод¬

ных космополитов, извращавших

марксизм-ленинизм, отрицавших его

связь с лучшими революционно-

демократическими национальными

традициями.

Труд И. В. Сталина нанёс сокру¬

шительный удар троцкистам и троц¬

кистскому охвостью, выступавше¬

му с гнусной клеветой на ленинизм,

на русское революционное движе¬

ние, на русский народ. Решающее

значение имеет труд И. В. Сталина

и для разгрома правых оппортуни¬

стов всех мастей, проповедывавших

теорию «мирного врастания» капи¬

тализма в социализм.

Товарищ Сталин разоблачил этих

двурушников как злейших врагов

нашей Родины, как агентов импе¬

риалистической реакции.

Россия — родина ленинизма, лени¬

низм — высшее достижение русской

и мировой культуры, воплощающий

в себе «русский революционный

размах» (Сталин), все лучшие

революционные традиции русскою

народа и передовой русской куль¬

туры. Марксизм-ленинизм как ору¬

жие международного революцион¬

ного пролетариата, как интернацио¬

нальное учение, обобщающее рево¬

люционный опыт всех стран,

сохраняя свои основные принципы,

в то же время воспринимает и раз¬

вивает лучшие революционные тра¬

диции народов, учитывает своеоб¬

разие развития наций, особые ус¬

ловия борьбы пролетариата за со¬

циализм в каждой отдельной стране.

Ленин и Сталин всегда подчёрки¬

вают, что в марксизме нет ничего

догматического, сектантского, ото¬

рванного от коренных жизненных

интересов пролетариата и трудя¬

щихся всех стран и народов. В этом

сила и жизненность марксизма-

ленинизма.

«Исследовать, изучить, отыскать,

угадать, схватить национально-осо-

22

М. Д. КАММАРИ

бенное, национально-специфическое

в конкретных подходах каж¬

дой страны к разрешению единой

интернациональной задачи, к побе¬

де над оппортунизмом и левым док¬

тринёрством внутри рабочего дви¬

жения, к свержению буржуазии, к

учреждению советской республики

и пролетарской диктатуры — вот в

чём главная задача переживаемого

всеми передовыми (и не только пе¬

редовыми) странами исторического

момента» \

В лекциях «Об основах лениниз¬

ма» И. В. Сталин дал замечательную

характеристику метода ленинизма,

его революционно-критического ду¬

ха, его преобразующей революцион¬

ной силы, его творческой сущно¬

сти.

И. В. Сталин первый из мар-

ксистов-ленинцев показал, что ме¬

тод ленинизма является не про¬

стым воспроизведением

революционного метода Маркса,

его материалистической диалекти¬

ки, а дальнейшим развитием и

конкретизацией этого ме¬

тода. Сталинская характеристика

даёт новое понимание метода лени¬

низма, особо подчёркивает органи¬

ческую связь теории и практики, фи¬

лософии и политики, науки и рево¬

люционной партийной работы.

Теоретики II Интернационала ре¬

визовали коренные философские

основы марксизма, его диалектиче¬

ский метод, его революционную

душу, заменяя революционную диа¬

лектику Маркса вульгарной, ре¬

формистской теорией «эволюции»,

плавного развития без скачков, про¬

тиворечий, классовой борьбы и ре¬

волюций. Диалектику Маркса они

заменяли софистикой и эклектикой,

цельную, стройную теорию

Маркса — обрывками теорий, ото¬

рванных от живой, революцион¬

ной борьбы, превращённых в

мёртвые схемы и догмы. Если

Э. Бернштейн, О. Бауэр, К. Реннер,

Ф. Адлер выступали более или менее

открыто с ревизией марксизма, его

философских основ, теории и такти¬

ки классовой борьбы и диктатуры

1 В. И. Ленин. Соч. Т. XXV, стр. 229.

пролетариата, то другие — Плеха¬

нов, Мартов, Каутский,— выступая

под флагом ортодоксии, на деле пре¬

вращали марксизм творческий в

«марксизм цитатный», догматиче¬

ский и схоластический. Так извра¬

щали философскую основу марксиз¬

ма и самую сущность марксистско¬

го метода решения вопросов рево¬

люционной теории и практики

теоретики II Интернационала.

Ленин и Сталин подвергли унич¬

тожающей критике схемы и догмы

II Интернационала, не оставив от

них буквально камня на камне.

Приверженцы этих догм утверж¬

дали, что пролетариат не может, не

должен брать власть, пока он не

станет большинством в стране и по¬

ка он (в условиях капиталистиче¬

ского гнёта и эксплоатации!) не

создаст достаточного количества

административных и культурных

кадров.

Антимарксистской догмой являет¬

ся контрреволюционная троцкист¬

ская «теория» о невозможности

победы и построения социализма в

одной стране. «Теоретической»

основой этих догм является фальси¬

фикация ревизионистами революци¬

онного мётода марксизма, схола¬

стический, «цитатный марксизм».

Маркс и Энгельс говорили о невоз¬

можности победы социализма в

одной стране в период восходя¬

щего, домонополистического ка¬

питализма и были правы. А «ци¬

татные марксисты», как попугаи,

продолжают повторять эти положе¬

ния в эпоху империализма,

т. е. умирающего, загниваю¬

щего капитализма, когда, в силу

закона неравномерности экономиче¬

ского и политического развития ка¬

питализма, победа социализма в

одной стране становится возможной,

а одновременная победа социализма

во всех странах — невозможной.

Практика построения социализма в

СССР давно разбила вдребезги эти

догмы. Цель всех ренегатов мар¬

ксизма, провозглашающих подобные

«теории», — удержать пролетариат

от революции, спасти капитализм от

гибели. И с каждым днём, прибли¬

жающим капитализм и его апологе¬

тов к гибели, реакционный харак-

ОСТРЕЙШЕЕ оружие ленинизма

23

тер этих догм становится всё более

очевидным.

Современные правые социалисты

пошли гораздо дальше в защите им¬

периализма, отказавшись даже ог

внешнего, формального, словесного

признания марксизма, пропаганди¬

руя цинично и нагло под флагом

«социализма» и «демократии» реак¬

ционнейшие идеи фидеизма, расиз¬

ма, национализма, космополитизма,

восхваляя планы англо-американ¬

ских империалистов и поджигателей

новой разбойничьей войны против

СССР и стран народной демокра¬

тии. Правые социалисты твердят ра¬

бочим, что им нет нужды разбивать

буржуазный государственный аппа¬

рат, а надо врастать в него, что им

не нужно вести революционную

борьбу с буржуазией и свергать её,

ибо это «разозлит» буржуазию и

приведёт её снова к фашизму; пра¬

вые социалисты обещают построить

социализм при помощи «плана Мар¬

шалла» и американских империали¬

стов, не ломая буржуазных поряд¬

ков, не уничтожая буржуазного го¬

сударства и власти капитала! Но

ход исторического развития беспо¬

щадно разоблачает все лживые из¬

мышления и софизмы этих лакеев и

цепных псов империализма. Прак¬

тика СССР, а теперь и стран народ¬

ной демократии показывает, что

единственный способ навсегда изба¬

виться от опасности фашизма, войн,

кризисов и безработицы, лучший и

единственно верный способ завоева¬

ния власти, подлинной демократии

и социализма есть именно русский,

советский, большевистский способ.

Революционная практика — луч¬

ший и решающий аргумент для

опровержения всех лживых измыш¬

лений и софизмов апологетов импе¬

риалистической реакции.

Метод ленинизма, указывает

И. В. Сталин, родился и выковался

в беспощадной борьбе с оппортуниз¬

мом II Интернационала. Поэтому

требования метода ленинизма сво¬

дятся: «во-первых, к проверке

теоретических догм II Интернацио¬

нала в огне революционной борьбы

масс, в огне живой практики, т. е.

к восстановлению нарушенного

единства между теорией и практи¬

кой, к ликвидации разрыва между

ними, ибо только так можно создать

действительно пролетарскую партию,

вооружённую революционной тео¬

рией.

Во-вторых, к проверке поли¬

тики партий II Интернационала не

по их лозунгам и резолюциям (кото¬

рым нельзя верить), а по их делам,

по их действиям, ибо только так

можно завоевать и заслужить дове¬

рие пролетарских масс.

В-третьих, к перестройке

всей партийной работы на новый ре¬

волюционный лад в духе воспита¬

ния и подготовки масс к революци¬

онной борьбе, ибо только так мож¬

но подготовить массы к пролетар¬

ской революции.

В-четвёртых, к самокритике

пролетарских партий, к обучению и

воспитанию их на собственных

ошибках, ибо только так можно вос¬

питать действительные кадры и дей¬

ствительных лидеров партии.

Таковы основа и сущность мето¬

да ленинизма» *.

И. В. Сталин определил политиче¬

ские требования метода ленинизма,

являющегося развитием и конкрети¬

зацией метода Маркса в применении

его к вопросам революционной борь¬

бы и практической партийной работы

в условиях новой исторической эпо¬

хи. Основные черты этого метода

познания и революционного дей¬

ствия И. В. Сталин охарактеризовал

ещё в 1906 году в своей работе

«Анархизм или социализм?». Этот

метод получил своё дальнейшее раз¬

витие во всех трудах И. В. Сталина

и особенно в его труде «О диалек¬

тическом и историческом материа¬

лизме». Здесь со всей конкретно¬

стью показано, какие выводы сле¬

дуют для практической деятельно¬

сти партии пролетариата из основ¬

ных положений диалектического ма¬

териализма.

Единство теории и практики яв¬

ляется путеводной звездой в дея¬

тельности партии пролетариата, учит

И. В. Сталин, разоблачая самую

1 И. Сталин «Вопросы ленинизма»,

стр. 9.

М. Д. КАММАРИ

зловредную черту и «традицию» пар¬

тий II Интернационала — разрыв

между теорией и практикой, словом

и делом. Свои антиреволюционные,

оппортунистические дела партии

II Интернационала прикрывали пыш¬

ными революционными лозунгами,

резолюциями и декларациями, на¬

пример: «война—войне», «равен¬

ство наций» (при сохранении импе¬

риализма, колониального гнёта и экс¬

плоатация), «самоопределение на¬

ций» (но без борьбы с империализ¬

мом — величайшим угнетателем на¬

ций). Отсюда шарлатанский метод

Каутского и К° судить о партиях не

по их делам, а по их словам и лозун¬

гам. Таков был метод и троцкистских

контрабандистов и фальсификаторов

истории партии. Таков метод и со¬

временных правых социалистов, этих

наёмных агентов англо-американ¬

ского империализма. Это мы видим

на примере контрреволюционной ге¬

стаповско-фашистской клики Тито в

Югославии, прикрывающей пышны¬

ми фразами о социализме контрре¬

волюционный сговор с империализ¬

мом и борьбу против СССР и стран

народной демократии.

«Разве не ясно,—говорит товарищ

Сталин, — что революционные ло¬

зунги и резолюции не стоят ни гро¬

ша, если они не подкрепляются де¬

лом?» 1. Отсюда требование метода

ленинизма «не довольствоваться

идеалистической или шарлатанской

фразой, а доискиваться клас¬

совой реальности» 2.

Единство теории и прак¬

тики — это важнейшая черта м е-

тода ленинизма и вместе с

тем всего стиля ленинизма

в партийной и государственной ра¬

боте. «Ленинизм, — указывает

Сталин, — есть теоретическая и

практическая школа, вырабатываю¬

щая особый тип партийного и госу¬

дарственного работника, создающая

особый, ленинский стиль в работе» 3.

Стиль ленинизма в партийной и

государственной работе представ-

1 И. Сталин «Вопросы ленинизма»,

стр. 12.

2 В. И. Ленин. Соч. Т. XXIII, стр. 377.

3 И. Стали ч ^Воппосы ленинизма»,

'■тр. 73.

ляет сочетание русского революци¬

онного размаха и большевистской

деловитости.

«Русский революционный размах

является противоядием против кос¬

ности, рутины, консерватизма, за¬

стоя мысли, рабского отношения к

дедовским традициям. Русский ре¬

волюционный размах — это та жи¬

вительная сила, которая будит

мысль, двигает вперёд, ломает про¬

шлое, даёт перспективу. Без него

невозможно никакое движение впе¬

рёд» 4.

Культивировать, воспитывать, раз¬

вивать ленинско-сталинский стиль

работы у всех наших кадров, у всех

советских людей — такова наша за¬

дача.

Русский революционный размах

непримирим с «узколобым практи¬

цизмом», «беспринципным деляче¬

ством», он требует революционных

перспектив во всей нашей повсе¬

дневной работе, иначе говоря, со¬

единения революционной теории и

практики, освещения практики рево¬

люционной теорией.

Ленинско-сталинский стиль тре¬

бует соединения революционного

размаха, ясных перспектив с боль¬

шевистской деловитостью в работе,

ибо ленинизм непримирим с «рево¬

люционным» пустозвонством, «поли¬

тической трескотнёй», «революцион¬

ной» маниловщиной; сочинитель¬

ством и прожектёрством. Он тре¬

бует большевистской деловитости,

которая не знает никаких преград и,

как неукротимая сила, сокрушает

своей настойчивостью все и всякие

препятствия, которая доводит всякое

начатое дело, будь это самое ма¬

ленькое дело, до конца, ибо без это¬

го немыслима серьёзная строитель¬

ная работа.

Эти черты ленинско-сталинского

стиля работы выражают природу

пролетарской социалистической ре¬

волюции, совершаемой простыми ра¬

бочими и крестьянами в интересах

этих простых, скромных людей, тво¬

рящих великое, всемирноисториче¬

ское дело без громких, пышных

фраз и без «красивых» речей, на

4 Т а м ж е, стр. 73—76.

острейшее оружие ленинизма

которые такие мастера краснобаи

буржуазного либерализма и мелко¬

буржуазной демократии.

Под руководством партии больше¬

виков ленинско-сталинским стилем

работы теперь успешно овладевает

весь советский народ. Наши пере¬

довые рабочие и колхозники, умею¬

щие учитывать секунды в рабо¬

те, применять в своей работе

достижения современной науки, мно¬

гомиллионные кадры советской ин¬

теллигенции, связывающие свою

теоретическую работу с запросами

практики, производства, жизни, ру¬

ководствующиеся политикой партии,

теорией марксизма-ленинизма, овла¬

девают на деле ленинско-сталин¬

ским стилем работы. В ленинско-

сталинском стиле работы находит

своё практическое выражение всё

мировоззрение научного ком¬

мунизма, его революционный

м е т о д.

Ленин говорил, что разрыв меж¬

ду теорией и практикой, наукой и

жизнью, словом и делом — это са¬

мая отвратительная черта буржуаз¬

ного мировоззрения, всей буржуаз¬

ной «цивилизации» и «культуры».

Марксистские мировоззрение и ме¬

тод, пролетарская социалистическая

культура, напротив, требуют тесней¬

шей, неразрывной связи, единства

теории и практики, философии и по¬

литики, науки и жизни, слова и де¬

ла. «Вот почему говорил Ленин, что

«революционная теория не есть

догма», что «она складывается окон¬

чательно лишь в тесной связи с

практикой действительно массового

и действительно революционного

движения» («Детская болезнь»), ибо

теория должна служить практике,

ибо «теория должна отвечать на

вопросы, выдвигаемые практикой»

(«Друзья народа»), ибо она должна

проверяться данными практики» *.

Вот почему И. В. Сталин постоян¬

но подчёркивает, что теория стано¬

вится беспредметной, схоластичной,

мёртвой, обветшалой догмой, «если

она не связывается с революционной

практикой, точно так же, как и

практика становится слепой, если

1 И. Сталин «Вопросы ленинизма»,

стр. 11.

она не освещает себе дорогу рево¬

люционной теорией» 2. «Стремление

практиков отмахнуться от теории, —

говорит товарищ Сталин, — противо¬

речит всему духу ленинизма и чре¬

вато большими опасностями для де¬

ла» з. Потеря «вкуса», интереса к

теории, к революционным перспек¬

тивам ведёт к крохоборчеству, бес¬

принципному делячеству, к прова¬

лам и прорывам в работе, к бур¬

жуазному перерождению самих ра¬

ботников. Сила теории и практики

в их единстве, «теория может пре¬

вратиться в величайшую силу рабо¬

чего движения, если она склады¬

вается в неразрывной связи с рево¬

люционной практикой, ибо она, и

только она, может дать движению

уверенность, силу ориентировки и

понимание внутренней связи окру¬

жающих событий, ибо она, и только

она, может помочь практике понять

не только то, как и куда двигаются

классы в настоящем, но и то, как

и куда должны двинуться они в бли¬

жайшем будущем» 4.

Диалектика требует историче¬

ского подхода ко всем обще¬

ственным явлениям, рассмотрения

их во взаимосвязи, изменении и раз¬

витии, в зависимости от условий,

места и времени, ориентации «не

на те слои общества, которые не

развиваются больше, хотя и пред¬

ставляют в настоящий момент пре¬

обладающую силу, а на те слои,

которые развиваются, имеют бу¬

дущность, хотя и не представляют

в настоящий момент преобладающей

силы»5.

Именно так подходят Ленин и

Сталин к оценке империализма, как

умирающего капитализма, к

оценке растущих сил пролетар¬

ской революции, сил социализма,

«ростков» коммунизма и ко всем

другим общественным явлениям: к

коммунистическим субботникам, ко

всем формам социалистического со¬

ревнования, к опытам Мичурина и

Циолковского, к борьбе советского

народа за великое преобразование

природы нашей Родины, к современ-

2 Т а м же, стр. 14.

3 Т а м же, стр. 13.

4 Т а м же, стр. 14.

5 Т а м же, стр. 540.

20

М. Д. КАММАРИ

ной борьбе демократических сил за

прочный мир, против поджигателей

войны.

Из положений диалектики выте¬

кает, что в политике следует

смотреть не назад, а вперёд,

быть революционером, а не

реформистом, не замазы¬

вать противоречий капита¬

лизма, «а вскрывать их и разматы¬

вать, не тушить классовую борьбу,

а доводить её до конца... проводить

непримиримую классовую пролетар¬

скую политику, а не реформистскую

политику гармонии интересов проле¬

тариата и буржуазии, а не согла¬

шательскую политику «врастания»

капитализма в социализм» *.

Из основ материалистической диа¬

лектики как учения о противоречиях,

о борьбе между старым и новым, на¬

рождающимся и отживающим, раз¬

вивающимся и отмирающим следует

требование ленинизма широко ис¬

пользовать критику и самокритику

как метод воспитания кадров партии,

метод укрепления и развития пар¬

тии, вести непримиримую борьбу с

оппортунизмом, со всеми враждебны¬

ми коммунизму реакционными идея¬

ми и течениями, со всеми уклонами

от коммунизма, со всеми ошибками

и недостатками в партийной и госу¬

дарственной работе. Такова законо¬

мерность развития революционной

пролетарской партии,такова чналек-

тическая закономерность развития

всего нашего советского общества.

Все труды В. И. Ленина и

И. В. Сталина, вся работа партии,

её борьба за коммунизм, вся исто¬

рия развития партии и советского го¬

сударства являются осуществлением

и развитием принципов революцион¬

ного мировоззрения и метода мар¬

ксизма. И, наоборот, развитие этих

принципов есть философское обобще¬

ние революционной практики и борь¬

бы партии Ленина — Сталина за

победу диктатуры пролетариата, за

•победу коммунизма.

Диалектический матери¬

ализм есть мировоззре¬

ние марксистск о-л е н и н-

ской партии, учит И. В. Сталин,

отстаивая и развивая принцип пар¬

тийности философии марксизма-

ленинизма.

В лекциях «Об основах ленинизма»

И. В. Сталин определил то новое,

что внёс Ленин в развитие филосо¬

фии марксизма, обобщивший до¬

стижения науки за период от смер¬

ти Энгельса до Ленина.

И. В. Сталин разоблачил клевет¬

нические «теории» меньшевиков

(Плеханова и др.) о «беззаботности»

Ленина в отношении теории, филосо¬

фии; он вооружил наши философ¬

ские кадры на борьбу с меныпеви-

ствующими идеалистами, противопо¬

ставлявшими «теоретика» Плеханова

«практику» Ленину, якобы следовав¬

шему в философии за Плехановым.

И. В. Сталин показал, что никто не

ценил так высоко революционной

теории,как именно Ленин, соединяв¬

ший теорию с революционной прак¬

тикой, ставивший её на службу этой

практике и подчёркивавший с особой

силой положение о том, что без ре¬

волюционной теории не может быть

революционного движения.

«Ленин больше, чем кто-либо дру¬

гой,— говорит И. В. Сталин,— пони¬

мал важное значение теории, особен¬

но для такой партии, как наша, вви¬

ду той роли передового борца меж¬

дународного пролетариата, которая

выпала на её долю, и ввиду той

сложности внутренней и междуна¬

родной обстановки, которая окру¬

жает её. Предугадывая эту особую

роль нашей партии ещё в 1902 г., он

считал нужным уже тогда напом¬

нить, что:

«Роль передового борца

может выполнить только

партия, руководимая пере¬

довой теорией».

Едва ли нужно доказывать, что

теперь, когда предсказание Ленина

о роли нашей партии уже претвори¬

лось в жизнь, это положение Ленина

приобретает особую силу и особое

значение» 2.

И. В. Сталин указал в своём тру¬

де, что наиболее ярким выражением

того высокого значения, которое

Ленин придавал теории, является тот

1 И. Сталин «Вопросы ленинизма»,

стр. 541.

2 Т а м же, стр. 14.

острейшее оружие ленинизма

27

факт, «что не кто иной, как Ленин,

взялся за выполнение серьёзнейшей

задачи обобщения по материалисти¬

ческой философии наиболее важного

из того, что дано наукой за период

от Энгельса до Ленина, и всесторон¬

ней критики антиматериалистических

течений среди марксистов. Энгельс

говорил, что «материализму прихо¬