Текст

Г.Прошин

Русский православный монастырь.

Легенда и быль

Г ПрОШИН

Москва

Издательство

политической

литературы

1985

86.37

П84

Прошин Г. Г.

П84 Черное воинство: (Русский православный

монастырь. Легенда и быль). — М.: Политиздат,

1985. -320 с, ил.

Книга заведующего отделом экспозиции

Государственного музея истории религии и атеизма,

кандидата философских наук Г. Г. Прошина на большом

историческом и специфическом церковном

материале раскрывает с позиций научного мировоззрения

социальную и идеологическую роль монастырей за

почти тысячелетнюю историю русского православия.

Автор показывает, как складывалась

монастырская система, как она служила целям

социального и духовного гнета, какие средства использовал

монастырь в проповеди религиозных идеалов и

ценностей, дает критический анализ легенд, связанных с

монастырями, хранимых религиозной традицией.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся

проблемами атеизма.

0400000000 - 089 - 2е _ й5 86.37

079(02) -85 293

© ПОЛИТИЗДАТ, 1985 г.

...Дочерна опаленный египетским солнцем

мужчина насыпает в корзину песок и, отойдя на несколько

шагов по раскаленному камню, высыпает его.

Возвращается, привычными движениями наполняет

корзину и тем же размеренным шагом относит ее. Одна

горка песка уменьшается, другая — растет. Иногда

мужчина передыхает, но и тогда не прячется в тень,

а упрямо стоит на яростном солнце. Его лохмотья

пропылены, руки потрескались, и раны на них

гноятся. Тщательно собрав последние песчинки,

пересыпав последнюю щепотку, он на минуту

останавливается у большой кучи, снова наполняет корзину

и начинает перетаскивать песок на прежнее место.

Лицо его непроницаемо, пересохшие губы чуть

заметно шевелятся, заученно повторяя молитву.

Мужчину зовут Пахомий. Дело происходит в

начале IV века. В те времена по берегам Нила и на

его островах возникают уединенные поселения

отшельников, решивших порвать с грешным

миром и провести свои дни в христианском

спасении души, в посте, труде и молитве ради

достижения царствия небесного. Это первые шаги

монашества. Пахомий, бывший римский воин, тоже

пришел спасаться от мира в одну из таких

уединенных обителей к суровому подвижнику Пале-

мону. Позднее он сам возглавит несколько

монастырей с жесточайшей казарменной

дисциплиной.

Занятие, за которым мы увидели Пахомия,

выглядит бессмысленным. Но не для монаха. Для

него смысл заключается в бессмысленности

самого труда: так старец-наставник Палемон проверял

выдержку Пахомия, вырабатывал у него высшую

монашескую добродетель — отречение от

собственной воли, абсолютное послушание. Позднее

церковь назовет это подвигом, а самого Пахомия —

великим. Пахомий — олицетворение иноческого

идеала, как он понимался русской православной

церковью. Мы еще к нему вернемся.

А сейчас автор хочет рассказать читателю

5

О ЧЕМ ЭТА КНИГА

История русского православного монастыря

насчитывает уже целое тысячелетие. В русской и

советской исторической литературе имеется немало

работ, в которых выявлен крепостнический характер

феодальных монастырей — земельных

собственников, торговцев и промышленников, их

эксплуататорская роль в эпоху капитализма,

контрреволюционная деятельность, особенно ярко выявившаяся

в период Октября.

В советском искусствознании и

литературоведении в целом раскрыта роль монастырей в

становлении и развитии национальной культуры.

Эта книга — не исторический очерк.

Монашеские обители издавна стали легкой и

верной мишенью для остроумных насмешек и гневной

сатиры, обличавшей иночество за расхождение

вольного образа жизни с принятыми на себя суровыми

обетами. Этот контраст был подчас очень резок и

полон внутреннего сарказма: те, кто публично

обличал пьянство и разврат, обжорство и тунеядство,

стремление к личному обогащению любыми

способами и прочие грехи мира, — сами вволю грешили.

Монах — ханжа и фарисей, монах — тунеядец и

бездельник — типичные образы не только русской,

но и мировой литературы, народного лубка,

фольклора.

Критика такого рода, бойкая, живая и

совершенно правильная, развенчивала и разоблачала

монашество, но она же способствовала его

своеобразному „очищению" от пороков. Не случайно самая

жестокая критика грехов звучала в „Словах" и

„Поучениях" церковных иерархов и той малой части

иночества, которая считала, что именно монастырь

должен дать миру пример истинно нравственной и

трудовой жизни, пыталась в стенах обители

осуществить некий мистический идеал „жития ангельска".

Обличали монашество и великие князья и цари,

такая критика дошла до нас и в императорских

указах. Она шла от тех, кто был наиболее заинтересован

в существовании монашеского сословия, в

поддержании его авторитета. Оставляя в стороне иноческие

идеалы, сосредоточиваясь лишь на тех, кто эти

идеалы нарушал, такая критика выводила из-под удара

религиозные идеалы и евангельскую нравственность,

6

объективно способствовала их оправданию,

повышала их жизнеспособность.

В прошлом остались монастыри-крепостники,

монастыри-эксплуататоры. В наши дни встает вопрос

о роли монастыря как религиозного,

идеологического института, ориентированного на пропаганду

религиозного мировоззрения, поскольку на

протяжении веков основной задачей монастыря была как

раз задача идеологического, воспитательного

порядка, задача формирования общественных идеалов

в духе христианской этики.

Монастырь был важнейшим средством

религиозной пропаганды, располагавшим для этого до

мелочей продуманной, отшлифованной системой

культового воздействия на человека. Она опиралась на

синтез искусств, на особенности человеческой психики,

учитывала и применяла различные формы

наглядности и эмоционального воздействия на личность,

учитывала жизненные интересы различных классов,

слоев и групп населения, — словом, была действенной

и активной.

Монастырь умел распространить свое влияние

далеко за пределы собственной ограды. Вот об этом

важно вспомнить в наши дни и лишь во вторую

очередь из-за тех шестнадцати монастырей, которые

продолжают действовать: автор прежде всего держал

в памяти монастыри, которые давно стали музеями,

архитектурно-художественными и историческими

заповедниками. Киев и Ярославль, Москва и Псков,

Новгород, Ростов и Устюг Великие, Кострома,

Нижний и Чернигов, а также Соловки^ Валаам

и Новый Афон, Кириллов и Манява, десятки

других, известных и замечательных не менее, чем

перечисленные. Автор помнил и о все растущем

интересе к историческому прошлому Родины,

духовному миру наших далеких предков,

создавших замечательные памятники зодчества и

живописи, древней литературы-книжности, тем корням

Отечества, „преданьям старины", которые дороги

каждому.

Миллионы туристов новыми паломниками

вступают в ворота древних обителей. Никакой рассказ

о прошлом, никакой искусствоведческий,

эстетический (а иногда эстетский) анализ не могут в

монастырских стенах заменить

конкретно-исторического, научного анализа.

7

Церковь прекрасно учитывает массовый интерес

к культуре прошлого и не упускает возможности

поставить его на службу себе, на проповедь

христианских идеалов. Монастырские комплексы и были

рассчитаны прежде всего на религиозное

воздействие, так что при недостатке научных интерпретаций

в монастырских стенах вновь могут оживать (и

оживают) православные легенды прошлого, а

подлинное понимание его заменяться апологетическим

отношением, той идеализацией старины и

патриархальщины, которые по сути своей чужды

современному миропониманию.

Автор пытался оценить деятельность и идеалы

православного монашества с позиций наших дней,

с позиций научных достижений современности

показать методы воздействия монастыря на верующих,

способы выработки религиозного мировоззрения

и противопоставить иноческой апологетике,

монастырским легендам историческую действительность.

Но современному читателю нужно объяснить

некоторые понятия, которые были знакомы нашим

дедам и прадедам, а сейчас почти совсем ушли из

жизни.

Начали мы книгу с Пахомия, с IV века. Мы

вспоминаем монашество столь далекой поры

потому, что в IV—VII веках вырабатывалось его

мировоззрение, основы организации, складывались

иноческие обеты, составлялись первые уставы.

Монастырем (слово идет от греческого — „место

уединения") называется группа совместно живущих

людей, объединившихся на основе религиозных

обетов и подчиняющихся особым правилам

поведения, уставу. Монастырь — это корпорация.

Монастырем называется и особым образом организованный

комплекс культовых, жилых и хозяйственных

построек — своеобразный монашеский городок,

обычно обнесенный стеною.

Первые монастыри собирали людей, отчаявшихся

в возможности справедливого жизненного

устройства, когда гнет античного рабства сменялся

феодальным и когда христианство в условиях этого

нового общества оказалось способным декларировать

земную справедливость и перенести ее торжество

в царствие небесное. Первые монашеские общины

пытались организовать земную жизнь в

соответствии с евангельскими идеалами справедливости,

8

выражали протест против системы феодального

гнета.

Вскоре монашество прочно вошло в состав

церковных организаций.

Монастыри существуют в православной и

католической церквах, в монофизитских направлениях

христианства — в СССР это армянская церковь, — а

также в буддизме и исламе. Общины буддистских

монахов начали возникать в V веке до нашей эры,

христианские — в IV веке нашей эры, исламские —

в IX—X веках. Протестантское христианство

(лютеране, баптисты, адвентисты и прочие) отрицает

институт монашества и монастырей не знает.

Монашество становится сплоченной силой со

сложившимися традициями и правилами, нормами

поведения и своим отношением к миру и человеку,

приобретает практический опыт духовного

воздействия на людей. Эта система стоит особняком

внутри церковной организации. Монашество — это

церковное войско, авангард, гвардия духовенства.

Кроме общецерковных у него собственные

религиозные авторитеты и учителя. Отцами церкви и

церковными писателями вырабатывается система

неприятия мира и система подвижничества в отказе

от его соблазнов.

На Русь монашество приходит в сложившемся

виде. И Пахомия вспомнили мы потому, что в

православии его чтят не только как пример

подвижничества, но и как основателя первых общежительных

монастырей, которые со временем стали

преобладающим типом монастырей русской православной

церкви.

Для того чтобы разобраться в православном

монашестве, которое пришло на Русь с введением

христианства, а корнями уходит в Римскую империю,

совершенно не требуется рассматривать жития сотен

святых — целые библиотеки трудов

основоположников монашества, разработавших иноческие нормы и

регламентировавших жизнь монастырей. Не нужны

здесь и огромные библиотеки из тысяч книг и

брошюр, лубочных книжечек и листков,

пропагандировавших монастыри с их чудотворными иконами,

прославлявших целительную силу чудотворящих

мощей и строгую, святую жизнь благочестивых

иноков. Любой более или менее крупный монастырь

вобрал в себя все, что характерно для остальных.

9

Различия, как правило, малосущественны. Зная

один монастырь, практически знаешь все, можно

отметить лишь частные отличия в направленности

религиозной деятельности, культе. Одни, например,

были ориентированы на миссионерство, другие —

замкнутые крепости аскетов, третьи — широко и

умело поставленные хозяйства с большими

торговыми оборотами, развитыми промыслами или

земледелием на сотнях десятин земли, где на

молитву и времени-то не оставалось, и все это —

монастырь.

Чаще всего перечисленные виды деятельности

сочетались в одном и том же монастыре, где кто-то

спасал душу непрерывной молитвой и постом, кто-

то погряз в обжорстве и безделье, кто-то

беспробудно пил, а большинство — пахари и ремесленники —

в тяжелом труде и жесткой дисциплине с лихвой

отрабатывали монастырю кров и пищу. Имея все

это в виду, автор сознательно ограничил количество

монастырей, на которых он останавливает внимание

читателя.

Православное духовенство делится на белое (оно

удовлетворяет постоянные религиозные

потребности своего прихода) и монашествующее,

принявшее на себя особые обеты, иночество (от слова

„иной", не такой, как все), а по цвету одежд —

черное.

Ко времени Великой Октябрьской

социалистической революции в стране существовало 1245

монастырей1. Еще 15 монастырей русской

православной церкви находились за рубежом (Греция,

Палестина, Китай и США). В числе 1245 обителей

собственно монастырей было 914, скитов —65,

монастырских подворий — 48, архиерейских домов — 84,

общин религиозных — 134. Количество монахов

составляло 33 044 человека, послушников — 73 391.

Монашество делится на три разряда по

принятым на себя обетам. Первый разряд —

послушник, он еще только готовится принять монашество

и может быть пострижен в рясофоры. Послушник

Следует иметь в виду, что по мирным соглашениям

1920-х гг. территория Советского государства не совпадала

с территорией России. Общее количество монастырей на

землях, отторгнутых от СССР,—91. В их числе:

монастырей — 59, скитов — 19, архиерейских домов —11,

религиозных общин — 2.

10

рясофорный — первая степень пострижения,

вторая степень — монах, принявший постриг. Высшая

степень пострижения — великий постриг, великая

схима.

Послушанием называется всякое монастырское

дело и всякая должность внутри монастыря. В

монастырях существуют и постоянные послушания —

должности: эконома (келаря), заведующего

монастырским хозяйством, ризничного, хранящего

богослужебные одежды и т. д. Келейник — обычно это

послушник — личная прислуга монаха. Келейник

настоятеля монастыря — монах, его доверенное

лицо.

Монах в сане дьякона называется иеродьяконом,

в сане священника — иеромонахом, а священник

в схиме — иеросхимонахом.

Обращение монахов друг к другу — „брат"

(монахинь — „сестра"). К старшим по возрасту, особо

благочестивым, к начальству монастыря — „отец",

„старец" (в женских монастырях — „мать",

„старица"). К игумену или игуменье — „отец игумен",

„мать игуменья". Рядовой монах —„чернец", „инок",

монахиня — „черница" („черничка"), „инокиня".

В XVIII веке монастыри делят на штатные

(получающие государственное содержание) и нештатные

(заштатные). Штатные, в свою очередь, разделялись

на три класса по количеству штатных монахов,

разрешенных в каждом классе, и по жалованью,

которое они получали. Нештатные могли иметь любое

число монахов и послушников, но должны были

содержать себя за счет так называемых безгрешных

доходов от различных промыслов, сдачи в аренду

монастырских земель и т. п., преимущественно же

от культовых святынь. Понятно, что заштатные

монастыри были гораздо более беззастенчивыми

в выборе средств для накопления богатств,

которые в церковной терминологии назывались

„стяжаниями".

Монастыри подчинялись архиерею своей епархии

(епископу, архиепископу или митрополиту).

Границы епархий почти всегда (а в синодальный период

(1721—1917 гг.) — всегда) совпадали с границами

административного деления государства, частью

которого церковь являлась. Это обеспечивало

единство действий власти административной и

духовной.

11

Вне классов и штатов стояли четыре мужских

монастыря-лавры1: Киево-Печерская, Троице-Сергиева,

Александро-Невская и Почаевская. Особняком

стояли и ставропигиальные (крестовоздвиженские) —

по особому чину их основания патриархом. Дело,

конечно, не в традиционном и почетном праве

патриарха на основание собственного монастыря, а в

исключительном праве главы церкви на доходы со

ставропигий. Этих монастырей было семь, и все они

были очень богатыми. Ставропигиями и лаврами

фактически распоряжался особый наместник

патриарха. Так, в% синодальный период архимандритом

Александро-Невской лавры считался петербургский

митрополит, имевший в лавре наместника в сане

игумена.

В зависимости от ранга монастыри управлялись

архимандритами (первый класс) или игуменами

(второй и третий классы). Настоятель монастыря

второго класса мог добиться более почетного сана

архимандрита, но законодательство Синода,

разрешая иногда этот титул, штатное содержание

оставляло прежним, игуменским.

Существовали монастыри приписные,

подчиненные более крупному монастырю. Изредка это

делалось, чтобы поддержать бедный монастырь,

но чаще наоборот. Приписной отдавал

монастырю-метрополии часть своих доходов. К лаврам

с этой целью было приписано по нескольку

монастырей.

Особый тип самостоятельного монастыря —

пустынь. Когда-то так называли монастырь,

основанный на отшибе от людей, в лесу и т. д., но к XX веку

название сохранилось лишь традиционно. Почти все

пустыни — монастыри мужские.

Скит — обычно небольшой филиал крупного

монастыря. Располагался он, как правило,

поблизости, иногда в нескольких десятках шагов, от

основного. В скитах поселялись схимники,

отшельники — монахи, принявшие на себя обеты более

строгие, чем остальная братия, иногда и монахи,

отправленные „за штат" (после 60 лет или по

болезни).

1 Лавра — название греческое. Это особо выделенные по

значимости, древности, обилию святынь монастыри, руко-

водившиввкультовой деятельностью больших регионов. Они

автономны и подчинены Синоду (патриарху).

12

Наконец, к числу монастырей принято относить

монастырские подворья и архиерейские дома. И то

и другое правильно лишь формально. Подворье —

это своеобразное хозяйственное представительство

монастыря в каком-либо городе. Обычно это склад

товаров, контора и пр. Представительствовали один-

два монаха. Не всякое подворье имело свой храм.

Подворью присущи и более тонкие,

„дипломатические" функции в „высших сферах". Из 48

монастырских подворий, официально

существовавших в предреволюционный период, 25 находились

в Петербурге, а из остальных большая часть —

в Москве.

Архиерейские дома — административные центры

епархиальной власти, и к монастырям их можно

отнести по тому формальному признаку, что

управляющий епархией архиерей относился к

монашествующему духовенству.

Достаточно спорно включать в число монастырей

и религиозные общины (все они женские, в 1917 г.

было лишь три мужских). Правда, в XIX — начале

XX века распространенным путем (хотя были и

другие) основания монастыря было создание

сначала общины или богадельни, подобных монастырю:

с обязательностью молитв и общежития сестер,

обязательностью труда и т. п. Но все же общины

не в полной мере руководствовались монастырским

уставом. Правила некоторых общин назначали их на

дела „благотворения, милосердия, питания сирот"

и т. д. Не было в них и монашеского пострига.

Наконец, далеко не все общины преобразовывались в

монастыри. Одни распадались, другие становились

общественно полезными учреждениями. Например,

Крестовоздвиженская община создана в 1854 году

русскими женщинами с единственной целью —

подготовить сестер милосердия для осажденного

Севастополя. Патриотическое дело сразу попало в руки

замечательного русского хирурга Н. И. Пирогова,

обученные им сестры доблестно проявили себя на

театре военных действий. Общину так и называли

„Пироговской". Не без вмешательства ученого она

не перешла в духовное ведомство, а влилась в

русский Красный Крест. Как медицинское учреждение

существовала в Петербурге Георгиевская община.

Она тоже не стала монастырем, а превратилась

в крупную больницу. Примеры можно умножить.

13

Понятно разделение монастырей на мужские и

женские. Существовало также деление их на

общежительные (киновиальные) и особножительные

(идиоритмы). Киновия — тип мужского афонского

монастыря, где вся братия выполняет какое-либо

одно общее послушание, где категорически

запрещена какая-либо личная собственность, а все

необходимое выдается монастырем. Таких строгих

монастырей к XX веку было всего четыре. Игумены

общежительных монастырей избирались братией

(„черный собор") и обычно из своей среды.

Послушники прдва голоса не имели. Дисциплина была

жесткой, и при необходимости „добродетель"

укрепляли крутыми мерами.

В необщежительных монастырях из общих

доходов монах получал только жилье и уставное

питание. Форменную одежду он приобретал за свой

счет. В этих условиях монахи писали иконы, пекли

просфоры, резали крестики, изготовляли разные

сувениры и т. д. В храме стояла так называемая

братская кружка. Пожертвования из нее делились

между братией или шли на общие расходы по

улучшению быта монашествующих. Были у братии и

так называемые „поручные" (прямо в руки) доходы,

например плата за молебен или за то, что имя

богомольца помянут на очередном богослужении. В

женских монастырях эти возможности меньше —

женщине не дозволено священство. В основном

промышляли там шитьем и рукоделием. Монастырские

работы славились тщательностью исполнения и

добротностью.

Львиную долю личного дохода в особножитель-

ных монастырях давала плата за требы — службу

литургий, панихид и т. д., особенно прибыльной

была торговля сувенирами обители.

Так, в общих чертах, выглядела структура

монастырей русской православной церкви.

Г71А

ВА

1

СИРОТСКИЕ ВЛАДЕНИЯ

Сорок самых важных архиереев и настоятелей

главнейших монастырей сидели в напряженном

ожидании. Из многих, кто съехался на церковный собор

1580 года, именно этим сорока царь указал быть

до общего, соборного заседания. Что это, честь

или?..

Они хорошо знали и жестокость царя, и большую

начитанность его в священном писании, знание

преданий церкви. Страшным намеком тревожило

собранных иереев это их число — сорок. Случайно ли?

Царь Иван был не только жесток, он был умен, по-

жестокому остроумен, умел и любил придать

привычной символике трагический и кровавый смысл.

Ровно сорок было севастийских мучеников за веру,

чтимых православной церковью. Все они были, по

церковным преданиям, утоплены. Сподобиться

мученических венцов, „иже во Севастии",

присутствующие не желали. И мысль эту гнали от себя.

Царь начал стремительно, без предисловий. Речь

его была импровизацией, страстной и короткой, но,

как всегда бывало у Грозного, импровизацией,

хорошо подготовленной. За каждым словом стояло

характерное явление церковной действительности,

ряд фактов типичных и неопровержимых. Сила

обвинений и гнев царя нарастали с каждой фразой.

„Дворянство и народ, — начал он, — вопиет к нам

со своими жалобами, что вы для поддержания своей

иерархии присвоили себе все сокровища страны,

торгуете всякого рода товарами, налагаете и берете

мыта с проезжих всякого звания людей. Пользуясь

привилегиями, вы не платите нашему престолу ни

пошлин, ни военных издержек; застращали робкую

совесть благороднейшего, лучшего и полезнейшего

класса наших подданных и захватили себе в

собственность третью часть, как оказывается, городов,

посадов и деревень нашего государства вашею

хитростью, волшебством и знахарством. Вы покупаете

и продаете души нашего народа. Вы ведете жизнь

самую праздную, утопаете в удовольствиях и

наслаждениях, дозволяете себе ужасные грехи,

вымогательства, взяточничество и непомерные росты.

Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими

грехами: грабительством, обжорством,

праздностью, содомским грехом. Вы хуже, гораздо хуже

19

скотов. Ваши молитвы не могут быть полезны ни

мне, ни моему народу!.."

Прервем здесь речь Грозного. Чем больше

распалялся царь, тем больше успокаивались собранные

им иерархи. Пусть гневен, пусть грозен, да кому же

не известно, что все сказанное им справедливо, что

в массе своей монашество как нельзя лучше

соответствует словам царя? А раз так, то какой смысл

искать виновного среди присутствующих? Кто

лично может отвечать за систему в целом? Она веками

складывалась так и никоим образом не могла

сложиться иначе?

Иноческие стяжания

С XI века, с самого своего возникновения, первые

православные монастыри упорно приобретают и

накапливают богатства. И Киево-Печерский,

получивший позднее название лавры, и монастыри Волыни

и Ростовской земли, Господина Великого

Новгорода и Владимира — все они в XI—XIII веках

основывались обычно в городах и получали княжеские

и боярские пожертвования, вклады и содержание

„на помин души". Вклады были разные. Это могли

быть „села с челядью" и церковная утварь, „злато и

сребро", просто привоз в монастырь кормов и хлеба.

В монастыри — „всякое даяние есть благо" —

отдавали часть военной добычи, даже государственные

права на сбор разных торговых пошлин и налогов

с населения. Особенно большими были вклады „на

постриг", обеспечивавшие безбедное житие инока

из княжеской дружины или боярина, их

домочадцев, чаще всего вдов, а то и члена княжеской семьи,

природного Рюриковича, по разным причинам и не

всегда по своей воле затворявших за собою

монастырские ворота. Так или иначе, но монастыри, при

всех исторических превратностях их судеб, за почти

уже тысячелетнюю историю их существования на

Руси упорно росли численно и настойчиво

округляли свои владения.

Оценивая монастыри феодальной эпохи,

церковный историк в начале нашего века пишет: „Трудно

было благочестивому человеку примирить

обеспеченность инока и его нестяжательность, увлечение

хозяйственными делами и отречение от мира, обет

20

послушания и ненасытное стремление к власти .

Для благочестивого человека это, наверное,

действительно нелегко, но иноки таких затруднений

обычно не испытывали. Монастырское имущество,

говорят они, — это имущество, пожертвованное

богу, божье достояние, а мы, сироты нашего

небесного отца, лишь храним его на земле. Если же и

умножаем различными способами, то „не стяжаем

корыстолюбиво благ земных", а как истинные

слуги божьи возделываем христову ниву.

Евангельское „не собирайте себе сокровища на земле..."

относится не к нам, не к монахам, а как раз к вам,

благочестивым мирянам.

Такая проповедь действовала. Особенно если

произносил ее инок в заплатанном подряснике, „в

рубище", монах, с искренней верой принявший на себя

тяжелые обеты, истощенный постом и молитвой.

Действовало и то, что собственность

общежительного монастыря выглядит коллективной. Точнее,

общей и ничьей, как бы действительно отданной

богу.

Знак равенства между благочестием монастыря

и его богатством ставил еще основатель Киево-Пе-

черской лавры преподобный Феодосии. В своем

завещании он утверждал, что если и после его смерти

в монастыре „начнет прибывати", то это есть знак

его личной и всего монастыря угодности богу.

(Заметим, что мысль эта не вполне выдерживает

критику с точки зрения православия, где „угодность богу"

скорее проявляется в жизненных испытаниях

человека, его страданиях и терпении. Однако именно

эти слова Феодосия, донесенные до нас „Повестью

временных лет", повторяются монашеством и

поныне.)

Особенно велики в период феодальной Руси

пожертвования государевы, а точнее, государственные.

Некоторые просто громадны и поражают не столько

щедростью дарителя (у него были возможности для

этого, свой расчет, не только благочестивый, но и

очень трезвый — экономический и социальный),

сколько огромностью и обилием Русской земли.

Несколько примеров. Инок Симон основывает

монастырь на речке Кичменге, притоке Сухоны,

невдалеке от торгового города Тотьмы, и получает от

„тишайшего и боголюбивого" Алексея Михайловича

территорию на 10 верст в округе от новой обители.

21

По современному счету, получается не менее 35

тысяч гектаров. Но это если исходить из казенной

версты в 500 саженей, а до Петра I счет велся иначе.

В версте было и по 700 и по 1000 саженей. (Правда,

и сажени до XVIII века были несколько меньшими.)

Однако все это — пустой счет. Важнее другое:

кто же считал там, в бескрайних лесах на Сухоне, —

монастырские это версты или нет? Игумен получил

столько земли, сколько хотел закрепить в руках

обители.

Важская пустынь получает в 1559 году округу

радиусом в 5 верст, а несколькими годами раньше

некий игумен Федор, где-то там же, на Вологодчине,

получил земель вокруг обители на 12 верст.

XVI—XVII века — время широкого

хозяйственного наступления на леса и земли Севера, освоения

огромных пространств, богатых пушниной и рыбой,

железной рудой, зверем и птицей, лесом и солью,

наконец, здесь — пути морские, единственная тогда

для Русского государства возможность выхода

в Европу.

За несколько десятилетий до этих громадных

пожертвований землей на Севере наделяли меньше.

Так, в конце XV века Павел Обнорский для своего

монастыря получил всего-навсего около 3 тысяч

гектаров, по современному счету. Монастыри

ценили не собственно землю и пространства никем не

меренных верст, а землю населенную, обработанную,

районы, экономически перспективные. Примерно

в то же время Корнилий Комельский получает от

великого князя Василия жалованную грамоту,

закрепостившую за монастырем первые три десятка

деревень. Житие Корнилия рассказывает, что он

поначалу отказывался, просил лишь небольшой

участок у самого монастыря, чтобы братия могла

кормиться „от поту лица своего".

Здесь интереснее всего не факт пожертвования

или „нестяжательная" попытка отказа от дара, а то,

что князь, отец Грозного, искренне удивлен тем,

что у монастыря нет собственных сел и земель. Ему

это непонятно: „Попроси у меня, я дам..." — он явно

считает такое положение дел ненормальным.

Правда, следует уточнить: кому придется ни сел, ни

деревень, ни даже пустошей государство отнюдь не

давало. Корнилий в молодости служил при московском

дворе и был хорошо известен князю Василию.

22

Монастырь этой

эпохи — феодал, такой же,

какими были князья и

бояре. Дело не в земле,

а в ее населении, в „селах

с челядью", которые, по

тогдашним понятиям,

были, как писал В. О.

Ключевский, „необходимой

хозяйственной

принадлежностью частного

землевладения светского и

церковного, крупного и

мелкого"1. Так велось

испокон веков: за

столетия до описываемых

событий митрополит

Климент с гневом писал, как

монастыри

„присоединяют дом к дому, и села

к селам, изгоев и

соседей, и борти, и пожни,

и поля, и пустоши...".

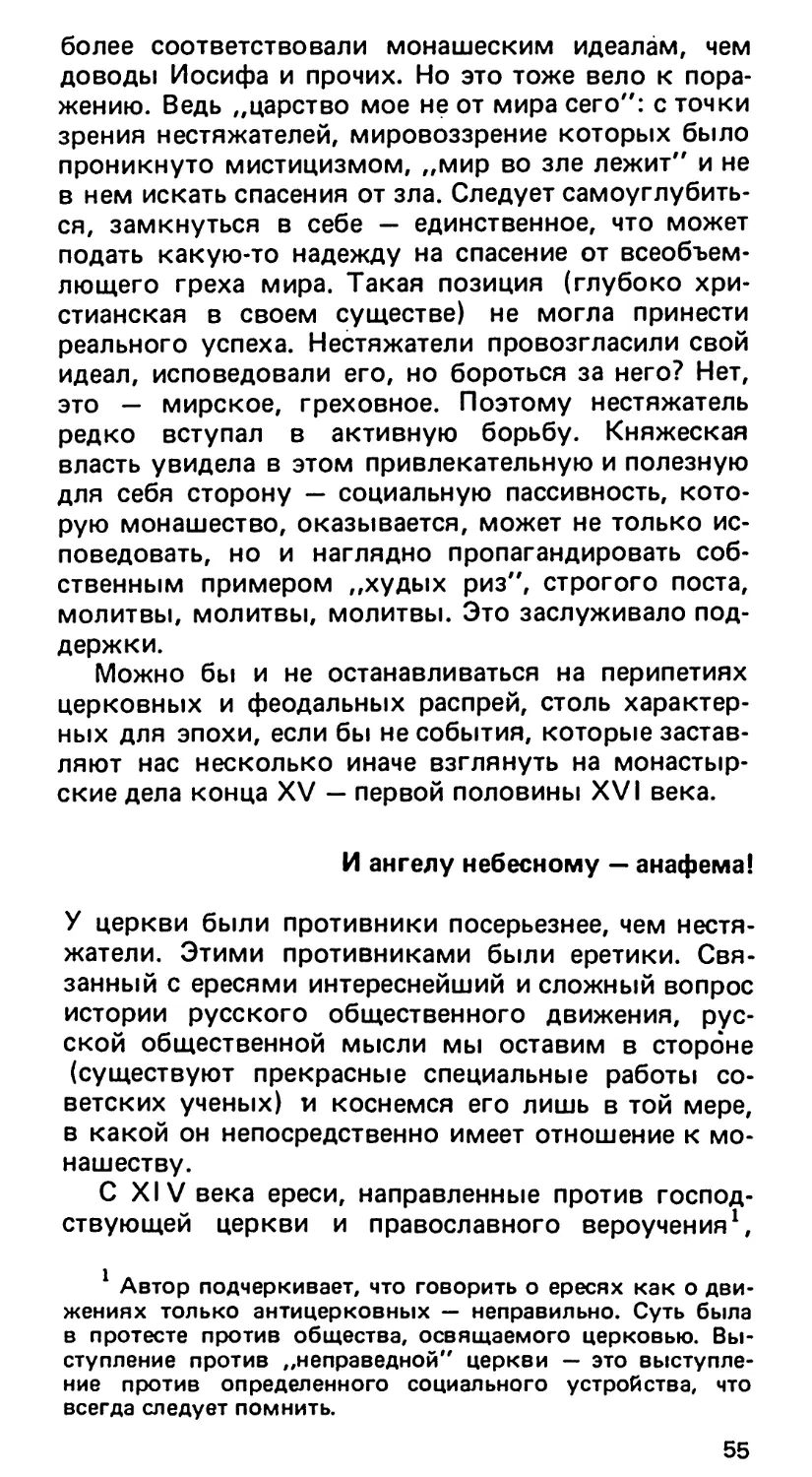

С монастырем

иногда обходятся, как с

вотчиной. Преподобный Фе-

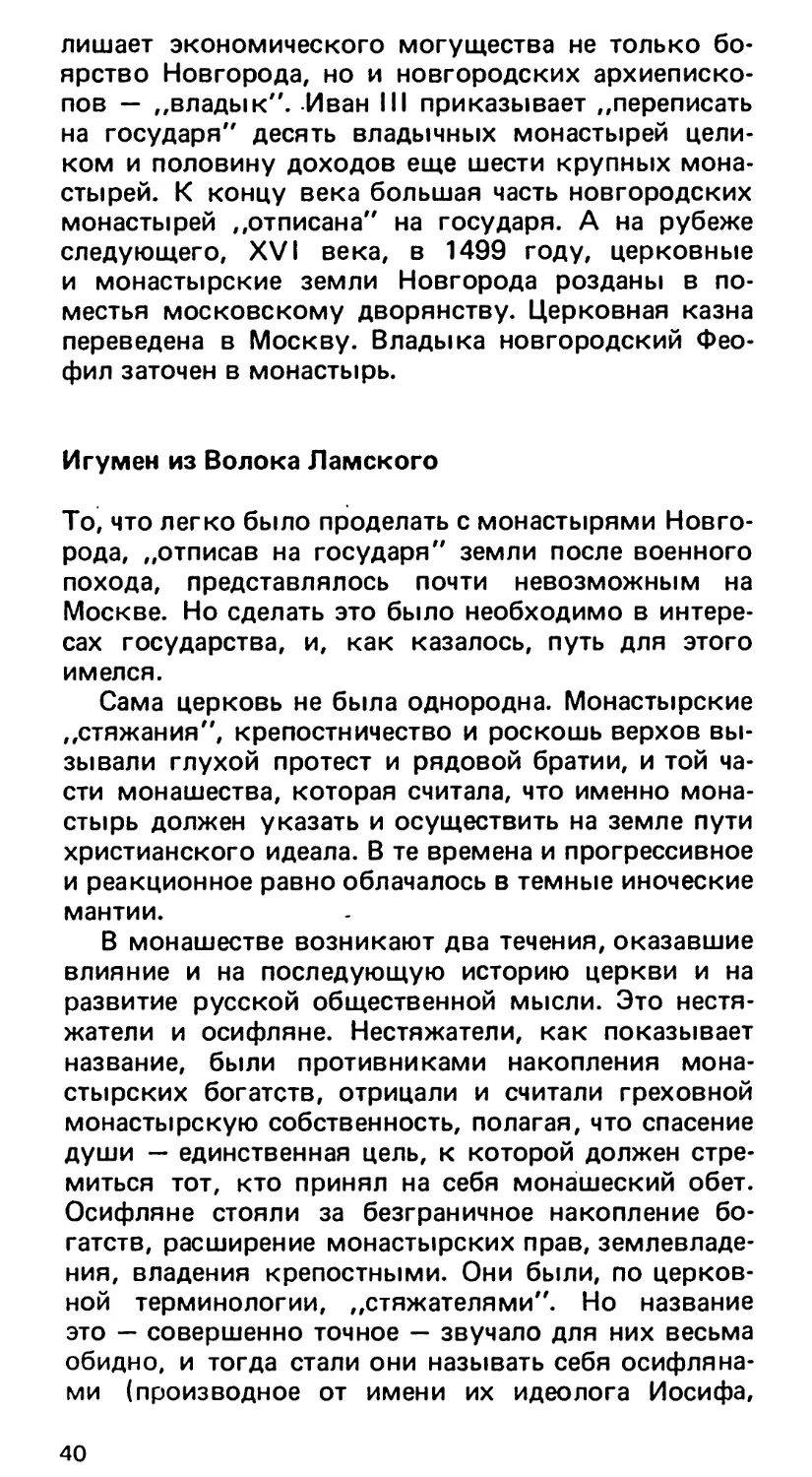

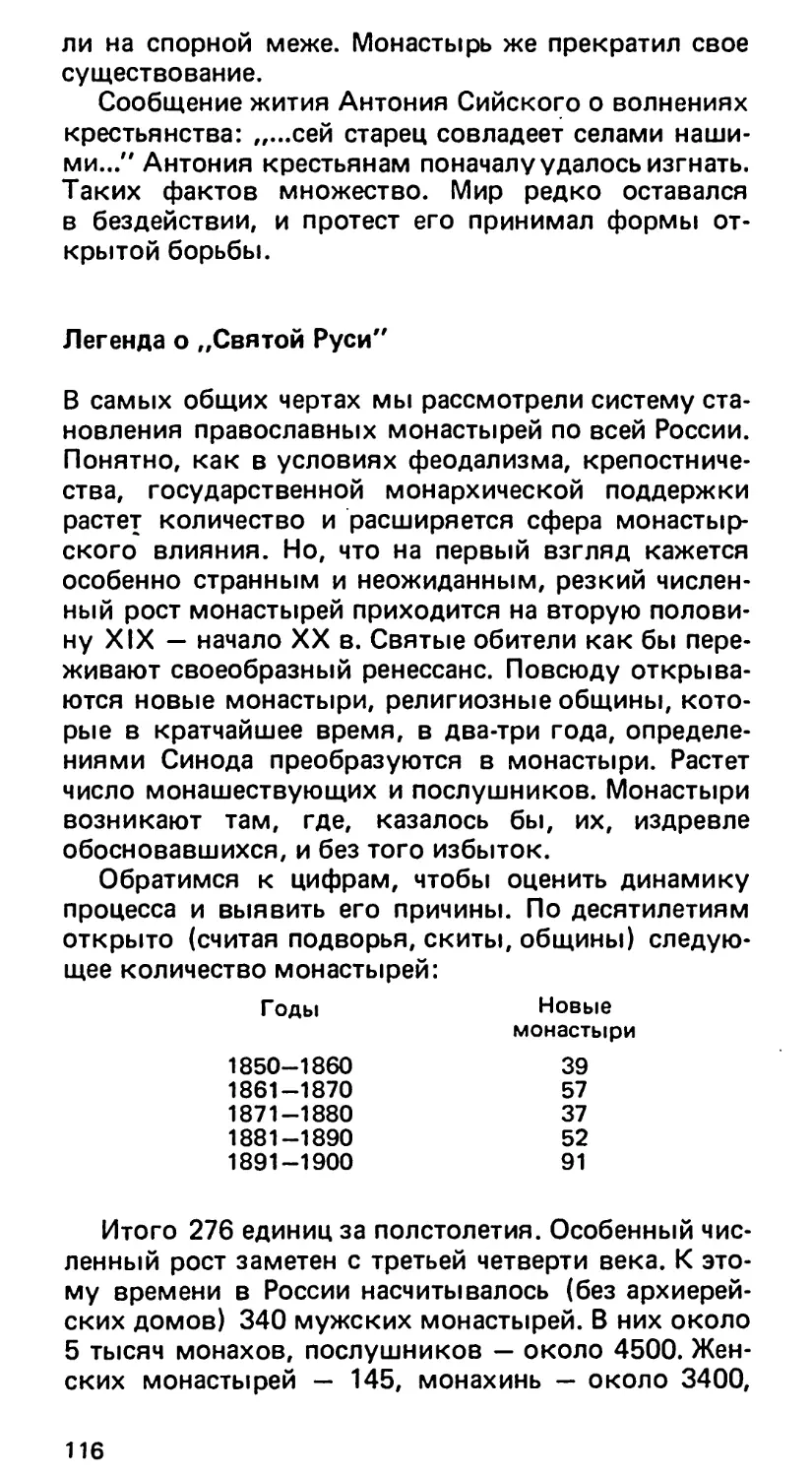

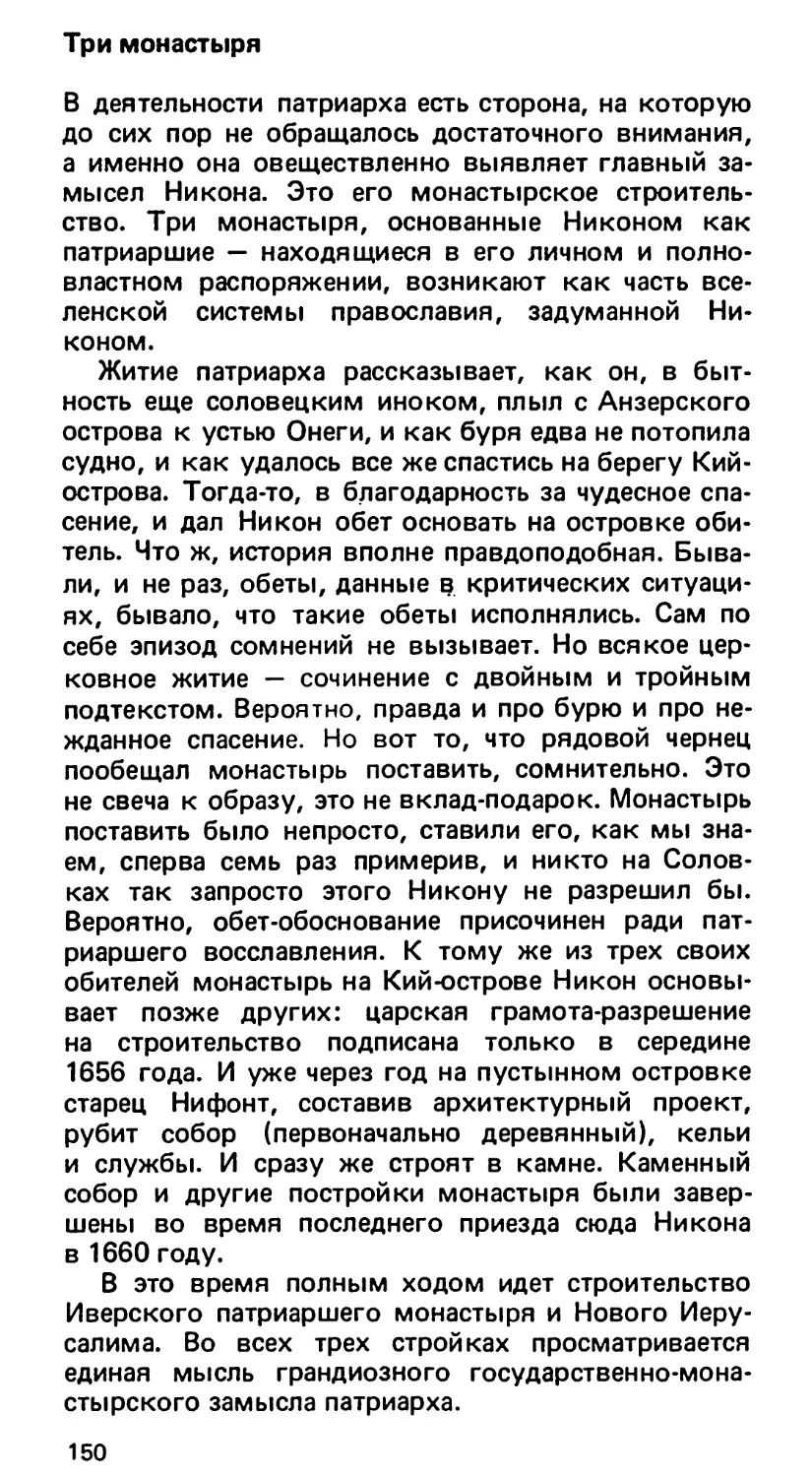

Великий князь московский

Василий III жалует грамоту

на земельные владения

новому монастырю.

Обличительные „Послания"

и „ Слова " древних

проповедников полны указаний на

корыстолюбие монахов:, Яюбим злато

и берем имение, любим

храмы светлы и домы украшены".

Миниатюра XVII в.

одосий Тотемский (из

бояр Сумориных), поставив монастырь по грамоте

Ивана IV, в своем завещании до мелочей

перечисляет владения монастыря, его имущество и

оставляет „все" иноку Ионе. Новый настоятель

приходился Феодосию родным дядей... В монашество

порой шли целыми боярскими семьями. Порядок

конечно же полностью феодальный, и при всех

поучениях о „божьем достоянии" игумен-феодал был

уверен, что и в ангельском образе может

распоряжаться монастырем, как собственностью, даже

передавать „сиротское владение" по наследству.

Это понятно. Многие монастыри существовали на

средства светских феодалов, уходивших в старцы-

настоятели основанных ими обителей. При этом

большинство уходило не „от мира греха и

соблазна" — и вовсе не для того, чтобы за крепкими

стенами вести изобильную, сытную и ленивую жизнь

Ключевский В. О. Соч. М., 1956, т. 1, с. 275.

23

(хотя были и такие тоже), — нет, князь, боярин,

прежний дружинник, воевода или воин, сын

боярский не уходили в монастырь, а шли в него, шли,

чтобы подминать под монастырь земли и торги,

промыслы и пашни, кабалили крестьян за святой

обителью, все дальше и дальше простирали

властные боярские руки, ставшие, правда, руками

монашескими, но от этого лишь приобретшие особую

цепкость. Расширяли пределы владычества своего

монастыря, заботились только о себе, а результатом

было развитие и расширение всей системы

феодального хозяйства, укрепление государства.

В конце XIV века звенигородский князь Юрий

(брат тогдашнего великого князя Василия I, сын

Дмитрия Донского) решил основать монастырь

в своем уделе. Игумена он, как это тогда водилось,

выбрал в Троице-Сергиевой лавре — инока Савву

и, сыскав вместе с ним подходящее место близ

Звенигорода, „на Стороже", основал будущий Саввин-

Сторожевский монастырь. Было это в 1398 году.

Годом позже на средства князя развернулось

большое строительство: ограда, кельи, хозяйственные

постройки. Срубили временную церковь и

одновременно заложили каменный собор, который

закончили пять лет спустя. И тогда, в 1404 году, князь

вручил игумену грамоту, по которой несколько сел

Звенигородского и Рузского уездов с окрестными

деревнями, прудами и всем, что „исстари к этим

селам прилежало", перешло в вечную собственность

Саввина монастыря. Монастырь, говорилось в

грамоте, может и впредь неограниченно покупать и

получать „на помин" земли в княжестве. Население

этих земель будет освобождено от дани в пользу

князя, от сборов за торги и за клеймение товаров,

от повинности на поставку князю подвод, от

обязанности косить траву на княжеских землях в

сенокосную пору, от повинностей по укреплению и

строительству княжеских городов и т. д. и т. д.-

Подробно описаны полученные монастырем

рыбные ловли по рекам Иневе и Наре до Москвы-реки.

Рыболовецкая княжья артель Ондрея Телицына

отныне должна поставлять улов на братские трапезы,

а заодно монастырю отдана и вся деревня, в

которой „оный Ондрей живет". Княжье право на

„пятно" — сбор пошлин с продажи товаров — мыт

отныне шел лично „игумену в монастыре".

24

Мы опускаем многие подробности грамоты.

По ним все равно не увидеть полной картины того,

что получила Саввина обитель. В княжеском

документе просто не перечислены все

многочисленные и многообразные повинности тогдашних

россиян. Князь „отказывает в обитель" все поборы

и обязанности, „которые упомнил" и перечислил,

и, верно наскучив длинным перечнем, передает

монастырю „иные которые пошлины, которых не

упомнил".

Важным правом средневековых монастырей был

их юридический иммунитет. „А случится суд

городским людям или волостным с монастырскими

людьми, — гласит текст царского указа, — то прав ли

будет или виноват монастырский человек,

наместники мои и тиуны в монастырского человека не

вступаются, ни в правого, ни в виноватого, а ведает

игумен в правде и в вине своего человека сам". Так

монастырь становился своеобразным государством

внутри государства и права монастырского

начальства оказывались в чем-то даже большими, чем

права светской власти: тяжбу, спор монастырских

людей с мирскими решал только церковный суд.

Мудрено ли, что, как правило, и судил он в свою

пользу?

Нужно ли говорить, что никакие повинности с

населения не снимались, что все тяготы оставались

прежними, с тою лишь разницей, что шло все это

в монастыри? Понятно, что монастырь Саввин

„менее чем в восемь лет выдвинулся из дремучего леса

в благолепном виде и сияющими главами и

крестами, которые издали были заметны

путешественнику".

Пожалования и привилегии получал почти

каждый монастырь. Многие хранили десятки, а такие,

как, например, Троице-Сергиева лавра, сотни

жалованных грамот.

Но при всем богатстве и размахе строительства,

при безраздельном господстве религиозной

идеологии авторитет монашества падал. Слишком много

закладных на землю, долговых расписок скопилось

в монастырских сундуках-укладках, слишком

алчны были помыслы молящихся за мир. В глазах не

тихий свет благостной доброты — огонек жадности:

стяжатели бога не боятся. Только темные ризы

вместо заморских сукон и ярких бархатов отличали

25

владетелей церковных от светских феодалов. Но

издавна известно: платье монахом не делает...

С развитием всего народного хозяйства, рынка,

товарно-денежных отношений и с укреплением

собственной экономической базы монастыри начали

сдавать земли в аренду, получая доход натурой или

деньгами, и, наоборот, ссужали деньги,

предварительно обеспечив себя закладной на какое-либо

имущество. Чаще всего опять-таки на села и земли,

которые не так-то легко было получить обратно

их прежнему владельцу... Давали монастыри ссуды

под проценты, вели торговлю, организовывали свои

или прибирали к рукам чужие промыслы, —

словом, с кипучей энергией занимались делами

мирскими.

Такой была власть средневекового монастыря,

так скапливались монастырские богатства. Но в

некоторых отношениях это иноческое государство

в государстве было зависимо от власти более, чем

феодальное княжество. Не от светской, „мирской",

а от церковной власти. Монастырь был в ведении

того архиерея, в епархии которого он находился.

Конечно, в феодальном праве все было не столь

прямолинейным, зависимости существовали разные,

и порой очень запутанные, но, так или иначе, над

монастырем стояла церковная власть, которой он

был подчинен административно и дисциплинарно и

был обязан отдавать ей часть своих доходов. В

конечном счете все богатства практически оставались

в церкви и даже в руках монашества, ибо высшая

церковная власть — всегда из черного духовенства.

Кирилло-Белозерский монастырь „казну дает

в рост", настоятель Чердынского монастыря

монастырскую землю „воровством распродал",

начальствующие Пермского Вознесенского — „забогатели,

а скопили крадучи...". Поток жалоб-челобитных,

идущих чаще всего от рядовой братии, нескончаем.

Он растет от века к веку, и едва ли не самое

большое их количество приходится на XVI век. Били

челом митрополитам и воеводам, патриарху и

самому царю. Инок Вассиан (в миру князь Василий

Патрикеев) хорошо знал это: „Мы, войдя в

монастырь, не перестаем всячески приобретать себе

чужие села и имения, то бесстыдно выпрашивая

у вельмож лестью, то подкупая; вместо того, чтобы

безмолвствовать и питаться своими рукоделиями,

26

беспрестанно разъезжаем по городам и заглядываем

в руки богатых, лаская их всячески и угождая,

чтобы как-нибудь получить от них село, деревнишку

или деньги, или какую-нибудь животину..." Речь Вас-

сиана образна, но при зтом протокольно точна,

полна примеров „неправедных", то есть превышающих

установленные, поборов с крестьян. Это прежде

всего отдача денег в рост, но не просто под проценты

с выданной ссуды, а под проценты сложные, когда

„лихва на лихву нарастает". Вассиан указывает на

конфискацию крестьянской земли и имущества:

„прогоняют с зем/ш", „доводят до конечного

разорения", „забыв сйой обет, уже в седой старости

поднимаются из своих обителей и толкаются в

мирских судилищах, судясь со своими соседями о

границах земель и сел". Все это подлинная правда

эпохи. Она, как мы увидим далее, не случайно

вырвалась из уст опального князя, насильственно

постриженного в монахи.

Гневные стрелы его обличений направлены в

кого-то конкретного. В кого? Можно лишь гадать.

Со временем реальную жизнь иночества церковь

превратила в благостное житие. Это годилось для

потомков: современники такого жития не признали

бы. Эпоха полна документов-обличений, жалоб,

челобитных, из которых видно, кто в мире

монастыря был действительно сиротой.

Монастыри в XVI веке обличают и

монашествующие, и церковные верхи, и сам царь. Не

монашеской жизни искали вы, бросает Иван IV пострижен-

никам Кирилло-Белозерского монастыря, князю

Шереметеву и другим монахам из бояр, вы и

постриг приняли „из боярства", из спеси, из

властолюбия. Какие уж тут монахи: „Шереметев в келье

сидит, что царь", а за монастырем у него „двор на

дворе", да амбары, а там „запасы годовые всякие".

При основателе монастыря такого „устава" не было,

упрекает Грозный. И дальше иронизирует: „Над

Воротынским вы целую церковь поставили, а над

Кириллом-чудотворцем нет такой, он за церковью

этой похоронен"... Сарказм царя усиливается: даже

на Страшном суде, полагает он, придется

предпочесть Шереметева и Воротынского Кириллу:

Воротынского — за роскошную церковь, а Шереметева —

за „новый устав" монастыря, который „их

Кириллова крепче".

27

Впрочем, у Ивана IV отношения с

монашествующими были сложные. Он то гневно уличал их в

„неиноческом" быте, в стяжаниях безмерных, то сам

надевал скуфью и подрясник, сетуя на свое царство

и свое царствование, на грехи мира и свои великие

прегрешения, страстно молился, то вновь

„перебирал людишек" жесточайшими казнями.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

Шестой лик ангельский

После смерти, утверждает православие, праведный

монах становится ангелом. В иерархии загробного

мира насчитывается девять ангельских ликов.

Монахи — это шестой лик, лик Господств. „Праведные

цари, князья" и т.д. стоят гораздо ниже иноков —

они всего третий лик.

В силу этих представлений, примерно с середины

XIII и по конец XVII века русские князья, а затем

и цари почти обязательно принимали схиму. Постриг

совершался при самой кончине. Живые князья не

спешили отречься от мира и до последних минут,

в надежде, что бог, может быть, и еще потерпит на

земле грешника, ангельского лика не принимали. Да

и расчет подсказывал, что позднее пострижение

сводит на нет возможность согрешить в новом

иноческом образе. Так перед престолом всевышнего

оказывалась ангельски чистая душа новопострижен-

ного инока. Случалось, что монашеским платьем

накрывали уже бездыханное тело. Так, покрыли

схимой Василия III, в последнее мгновение

нареченного Варлаамом, иноком Троице-Сергиевой

обители.

Монастыри (а для московских князей — Троице-

Сергиев в первую очередь) стремились таким

обрядом повысить свою значимость, а что касается не

политических уже, а чисто мирских стяжаний, то

щедрые даяния на помин душ новопреставленных

иноков разумелись само собой, оговаривались в

духовных грамотах, и монастырь получал их сполна.

Судьба вдов здесь почти не знала исключений:

постриг в самое короткое время. Конечно, тогда или

создавался специальный монастырь или же из

существующих выбирался такой, где был обеспечен

28

привычный уровень жизненных благ, где невольную

инокиню „всяким покоем покоили до исхода

души"... Традиция же уходила корнями даже не

в юридические нормы Византии, принесенные

монашеством и приспособленные к условиям

феодализма на Руси, а в седую дохристианскую старину,

когда на могиле повелителя убивали его жен, коней

и рабов.

Постриг в монахи как способ надежного

устранения политического противника был по достоинству

оценен еще в период удельной раздробленности

древнерусского государства. Примеров тому

множество. Князь Роман Мстиславович, „буй Романе",

упомянутый в „Слове о полку Игореве", в усобной

борьбе сумел разом постричь своего тестя (а тот

был великим князем Киевским), тещу и жену.

Известный по Печерскому Патерику преподобный

Святоша Давыдович, князь, тоже вряд ли ушел бы в

иноки по своей воле. Братья, правда, позднее

настойчиво пытались вернуть его „в мир" — иночество еще

не набрало силу, и князья, с детства воспитанные

в походах, князья-воины, с понятным

пренебрежением относились к черному воинству в рясах. Но

Святоша остался в монахах. И, вероятно, по-своему

был прав. Братья его сложили головы в удельной

борьбе, Святоша же возделывал, небольшой садик

в стенах монастыря, собрал неплохую библиотеку

и умер своей смертью.

Иван IV постригал бояр, противившихся его

власти, целыми семействами рассылал по дальним

монастырям и так вычеркивал их не только из

политической жизни государства — опальные недолго

выдерживали условия строгого затвора монастырей.

В средневековом прошлом трудно различить, где

власть церковная, а где — светская. В религиозном

сознании княжеский шлем или шапка Мономаха и

клобук высокого церковного иерарха порою

неразличимы. Феодальная церковь и феодальное

государство имели единую суть. Это сведения

общеизвестные, но в сложной мозаике фактов прошлого ряд,

казалось бы, частных и не очень значимых фактов

складывается в довольно впечатляющую картину

церковно-монархического единства.

Иван IV не собирался умирать, но всерьез

подумывал принять постриг в Кирилло-Белозерском

монастыре. Монахом он не стал, но и намерение его

29

вряд ли возможно объяснить только изломанной

психикой царя. Хотя было и это. Кровавые

расправы, казни Грозного приводили его к суровому и,

подчеркнем, искреннему покаянию так же, как это

покаяние подталкивало к новым расправам над

„людишками", над „холопами". Это вещи,

сочетаемые легко и прочно. Главное в другом — в его

самодержавии, которое в XVI веке становилось

вполне безраздельным, и если Иван еще оправдывал

его причинами „земными" — правом наследования

и т. д., — то для него это уже и власть от бога,

которая „превыше священства".

Отсюда и внешний облик опричнины.

Предоставим слово В. О. Ключевскому: „...царь устроил

дикую пародию монастыря, подобрал три сотни самых

отъявленных опричников, которые составили

братию, сам принял звание игумена, а князя Аф.

Вяземского облек в сан келаря, покрыл этих штатных

разбойников монашескими скуфейками, черными

рясами, сочинил для них общежительный устав,

сам с царевичами по утрам лазил на колокольню

звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе

и клал такие земные поклоны, что со лба его не

сходили кровоподтеки. После обедни за трапезой,

когда веселая братия объедалась и опивалась, царь за

аналоем читал поучения отцов церкви о посте и

воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда

любил говорить о законе, дремал или шел в

застенок присутствовать при пытке..."

Не от этих ли пыток непонятный гнев Ивана IV

на гробницу Воротынского в Кирилловом

монастыре? Князя пытали, жгли на угольях, а царь

знаменитым посохом своим подгребал

рассыпавшиеся головни. Воротынского сослали на постриг,

но он умер по дороге. Умер от пытки. Понятно,

что опальные бояре соорудили над ним

роскошную усыпальницу. Стены ее расписаны на сюжеты

страшных мучений Апокалипсиса. Иноки-бояре

(или бояре-иноки?) умели воткнуть терновый шип,

хоть и в царский венец, хоть и самому Грозному.

Конечно же „дикая пародия монастыря".

Идеализируя церковное прошлое, современные церковные

историки осуждают Грозного, выдвигают на первый

план фигуру митрополита Филиппа, осуждавшего

жестокости царя, ходатайствовавшего за опальных

бояр. „Только молчи, одно тебе говорю, молчи,

30

отец святой! — гневно возразил ему Иван в

Успенском соборе, — ближние мои встали на меня,

какое тебе дело до царских советов?!" Филипп

был изгнан, заключен в Тверской Отрочь

монастырь и вскоре задушен там Малютой Скуратовым.

Все это так, но можно ли забыть, что

митрополит Филипп — боярин Колычев, идейный глава

боярской оппозиции... И другое: случайно ли в борьбе

с реакционным боярством, в жестокости этой

борьбы Иван IV. оформляет опричнину в некий

„дикий монастырь", подобие военно-монашеского

ордена? Именно монастырь как организационная

форма оказывается наиболее подходящим для

создания опричных отрядов, пусть как „пародия",

но все же организация эта носила религиозный,

монастырский характер.

Несколько странных и страшных фигур

возникает в начале XVII „бунташного" века. На престоле

оказывается самозванец, бывший инок Чудова

монастыря Гришка Отрепьев. Он начал свою

головокружительную и скверную карьеру в Чудовом,

где для самого патриарха сочинял каноны святым,

после того как спасаясь от виселицы, ибо „заворо-

вался", вынужден был принять где-то постриг.

Затем бывший „Юшка" бежал и из Чудова, принял

у поляков католичество, а кончил, как и следовало,

позорной смертью. „Известный всем и знаемый вор,

чернец, бывший сын боярский, по реклу Отрепьев..."

был убит, тело его сожгли, пепел смешали с

порохом и, оборотив дуло пушки на запад, выпалили

пепел туда, откуда самозванец явился.

Стал править боярский царь Василий Шуйский.

Его власть кончилась в том же Чудове, где начинал

свою карьеру юный негодяй Гришка. Свергнутый

царь пострига не хотел. Он сопротивлялся с силою,

неожиданной в сухоньком и подслеповатом

старичке, яростно рвался. Князья втроем еле его

удерживали около аналоя. Обетов Василий, разумеется,

не давал. Слова отречения от мира произносил за

него князь Тюфякин. Патриарх Гермоген не признал

было этого пострижения, заметив, что монахом

следует считать Тюфякина, но этим замечанием дело

и кончилось — в дальний монастырь сослали

Шуйского и накрепко заперли в тесной келье.

Вместо Михаила Романова престол, по всем

расчетам, должен был занять его отец, но Федора

31

Романова постригли заранее. В перипетиях

Смутного времени Федор становится иноком Филаретом,

и не без помощи Лжедмитрия-Гришки

Филарет-Федор возведен в митрополиты. При втором

самозванце Филарет становится патриархом.

Фактически он и царствовал, а не венчанный на престол

его сын. Крутой и властный, Филарет не считался

с Михаилом, и этот период монархии оказался тем

временем, когда светская и духовная иерархии

слились воедино: патриарх Филарет до самой

смерти своей именовался „вторым великим

государем", а на деле являлся первым.

Нужно ли говорить, что и в таких поворотах

судеб жен тех, кто волею или неволею

становились иноками, тоже постригали. Здесь монастырь

использовали при всякой нужде в устранении „от

мирского". Грозный расторг свой четвертый брак

насильственным пострижением жены Анны, в

монашестве скончалась и Мария, седьмая жена

царя, что по вопиющей „беззаконности" брака

было лишь весьма одобрено церковью. Жена Петра I

пострижена по его приказу, монастырь устранил

от дел государства и его сестру, правительницу

Софью...

В Ивановском монастыре в условиях

комфортабельного, но совершенно строгого затвора

таинственно содержалась безвестная инокиня Досифея.

Кто она — доподлинно неизвестно, но все факты

сводятся к тому, что Досифея — дочь Елизаветы

Петровны. Монастырь устранил возможную

претендентку на престол. Петербургский двор имел такие

тайны и умел их хранить. В монахини уходили и

представительницы последних Романовых. В конце

прошлого — начале нынешнего века из этого тайны

не делали: наоборот, подчеркивали благочестие

царствующего дома, демонстрировали союз церкви

и самодержавия, а монастыри пропагандировали

такой „отказ от мира".

В дворянской империи XVIII века сочетание

церковности и государственности приобретает и далеко

не православные формы. Петр III указал было

петербургскому „первенствующему архиерею"

Дмитрию Сеченову обрить бороды духовенству и

заменить форменную одежду, взяв за образец немецких

пасторов. Дмитрий не рискнул приступить к

выполнению указа. Петра вскоре свергли, но эпизод этот,

32

имеющий вид какого-то исторического анекдота,

более серьезен, чем кажется. Речь шла о том, что

средневековый институт церкви должен был

приспособиться к потребностям нового

господствующего класса, служить ему в соответствии с задачами

времени. Задача эта была поставлена монархией

через несколько лет, и духовенство выполнило ее

на совесть — интересы церкви и государства отнюдь

не расходились, формы церковного служения

дворянской империи сохранялись прежними, как,

собственно, сохранилось и существо этого союза

феодальных сил.

Несколько позже Павел I принимает гроссмей-

стерство над католическим монашеским орденом.

Иоанниты, резиденция которых была на Мальте,

нуждались в покровительстве в связи с грозными

событиями Великой французской революции, а

Павел, включившись в европейскую политику,

вступает в войну с революционной Францией. Ры-

цари-иоанниты обосновываются в Петербурге,

получают значительные средства, воронцовский

дворец, где появляется мальтийская капелла иоанни-

тов, в Гатчине строится „рыцарский замок",

Приорат, нечто вроде монастыря, для нескольких

прибывших с Мальты иоаннитов. Кроме политических

расчетов Павла, разумеется, занимала и игра в

рыцари, как его отца — игра в солдатики. Но в эту игру

Павел втянул и петербургского митрополита,

пожаловав православному иерарху звание кавалера

ордена и, что хуже, заставив носить на мантии знак

еретического ордена — белый мальтийский крест,

составленный из четырех наконечников стрел.

Знаки ордена раздавались Павлом широко, в армии

многие офицеры стали кавалерами ордена

иоаннитов, появился и солдатский знак ордена —

латунный крестик. В числе первых кавалеров был и

А. В. Суворов. Впрочем, орден разваливался, его

европейские владения секуляризировались

правительствами. Мальта была захвачена англичанами...

Со смертью Павла мальтийский крест был убран из

государственного герба, куда его включил первый

и последний русский гроссмейстер ордена.

Пожалованные ордену имения вернули в казну, и только

в игрушечном гатчинском замке доживали век

престарелые рыцари ордена, за восемь веков до того

обосновавшегося в Иерусалиме...

3 Г. Прошин

33

Долгое время жили темные рассказы о том, что

Александр I не умер в Таганроге, а ушел в

отшельники и жил в Сибири под именем старца Федора

Кузьмича. Какой-то чтимый религиозными

фанатиками Кузьмич действительно существовал, но

к Александру легенда отношения не имеет. Мы

вспоминаем ее только потому, что само

возникновение такой легенды — еще один штрих, рисующий

нам политическое и бытовое единение, союз

„земной и небесной иерархий". Не случайно и шестой

ангельский лик называется „Господства".

Гневное послание Ивана в монастырь осталось

только памятником публицистики, свидетельством

быта и нравов феодальных обителей. „Оргвыводов"

на сей раз не последовало: царь махнул рукой:

„Что я им, отец духовный? или начальник? Как себе

хотят, так и живут!.."

Резкой критике церковные стяжания

подверглись на церковном соборе 1551 года. Сборник

постановлений его — Стоглав способствовал

значительному укреплению церковной организации. В

частности, в „Царских вопросах и соборных ответах"

собор всерьез высказался по монастырской проблеме.

В монахи, констатирует Стоглав, „стригутся ради

покоя телесного, чтобы всегда бражничать и ездить

по селам для прохлады (то есть для удовольствия,

развлечений и забав. — Г. П.). Чернецы и черницы

по миру волочатся и живут в миру, не зная, что

такое монастырь. Старец поставит в лесу келью,

или церковь срубит, да идет по миру с иконой,

просить на сооружение, а у царя земли и руги просит...

архимандриты и игумены добиваются сана

деньгами, лишь бы получить власть; службы же

церковной не знают и покоят себя в келье с гостями; да

племянников своих содержат в монастыре и

удовлетворяют их всем монастырским, а монастыри

опустошают и вкладчиков изгоняют, так что братия

обеднела, страдает голодом и жаждою и томится

всякими нуждами; потому что богатство все

перешло к властям, а они его истощили вместе со

своими родственниками".

Кое-что в этом тексте знакомо по

многочисленным документам эпохи: „племянники", стремление

к власти... Факты прямого мошенничества, когда

34

собирали средства на

несуществующую обитель,

проходят едва ли не через

всю историю церкви.

Явление было массовым.

Один из самозваных

игуменов дошел до самого

Ивана IV... „Старец на

монастырь просит у меня, —

заметил на соборе царь, —

а что соберет — пропьет".

Трудно представить себе,

в какую изощренную

форму вылился гнев

Грозного, как окончил дни

незадачливый старец, но

одним сборщиком

милостыни наверняка стало

меньше...

Если задуматься над

строками Стоглава,

станет очевидным, что

собор обличал не монастыри

и монашество, а, как

говорится, отдельных его

недостойных

представителей. Государство

нуждалось в монастырях, и то,

что в распоряжении царя

и собора было множество

неприглядных фактов,

свидетельствовавших

едва ли не против всей

массы монашества, не

казалось существенным ни

правительству, ни

церковной власти, ни самому

монашеству. Иночество

пытались „исправить"

дисциплинарно и вроде бы

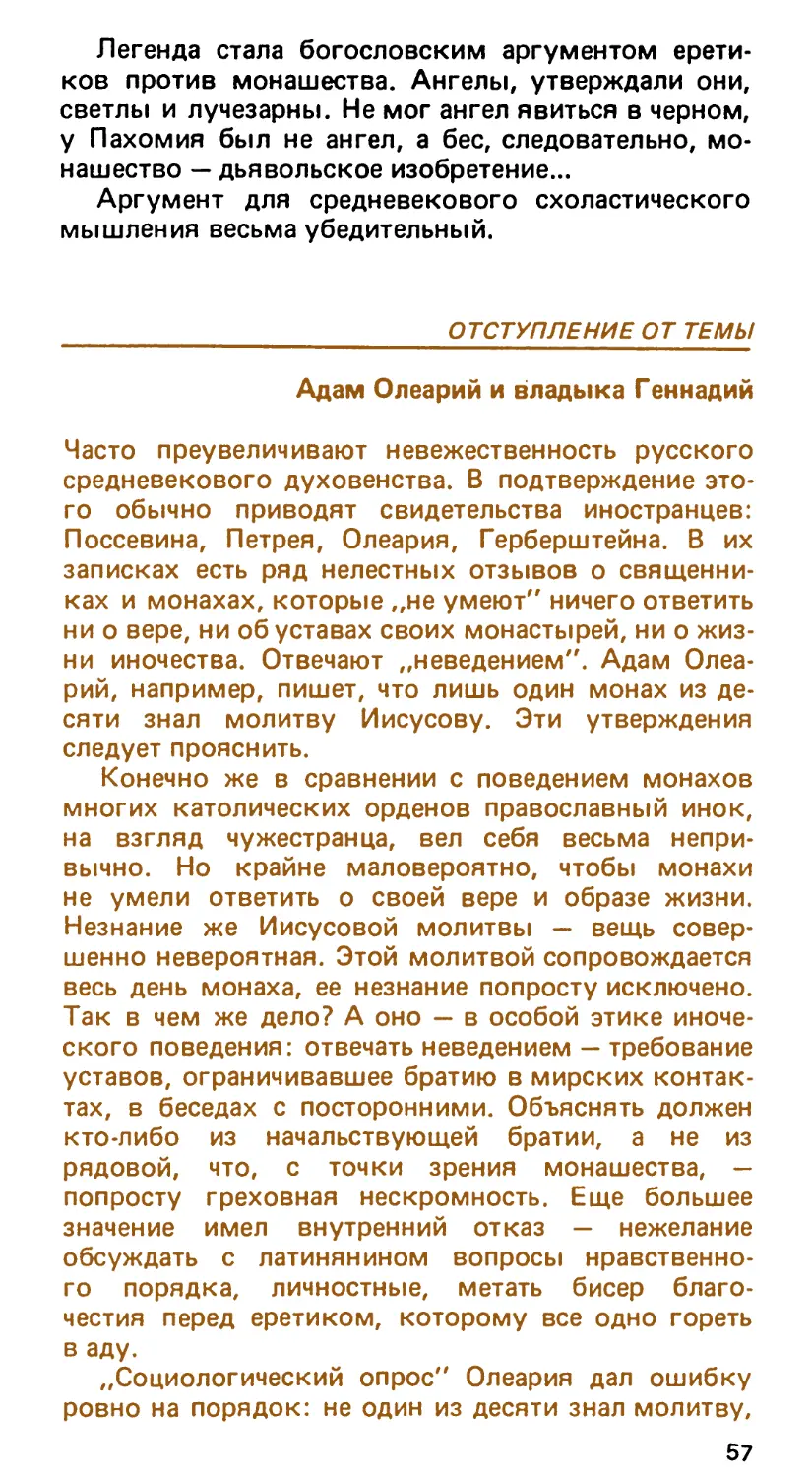

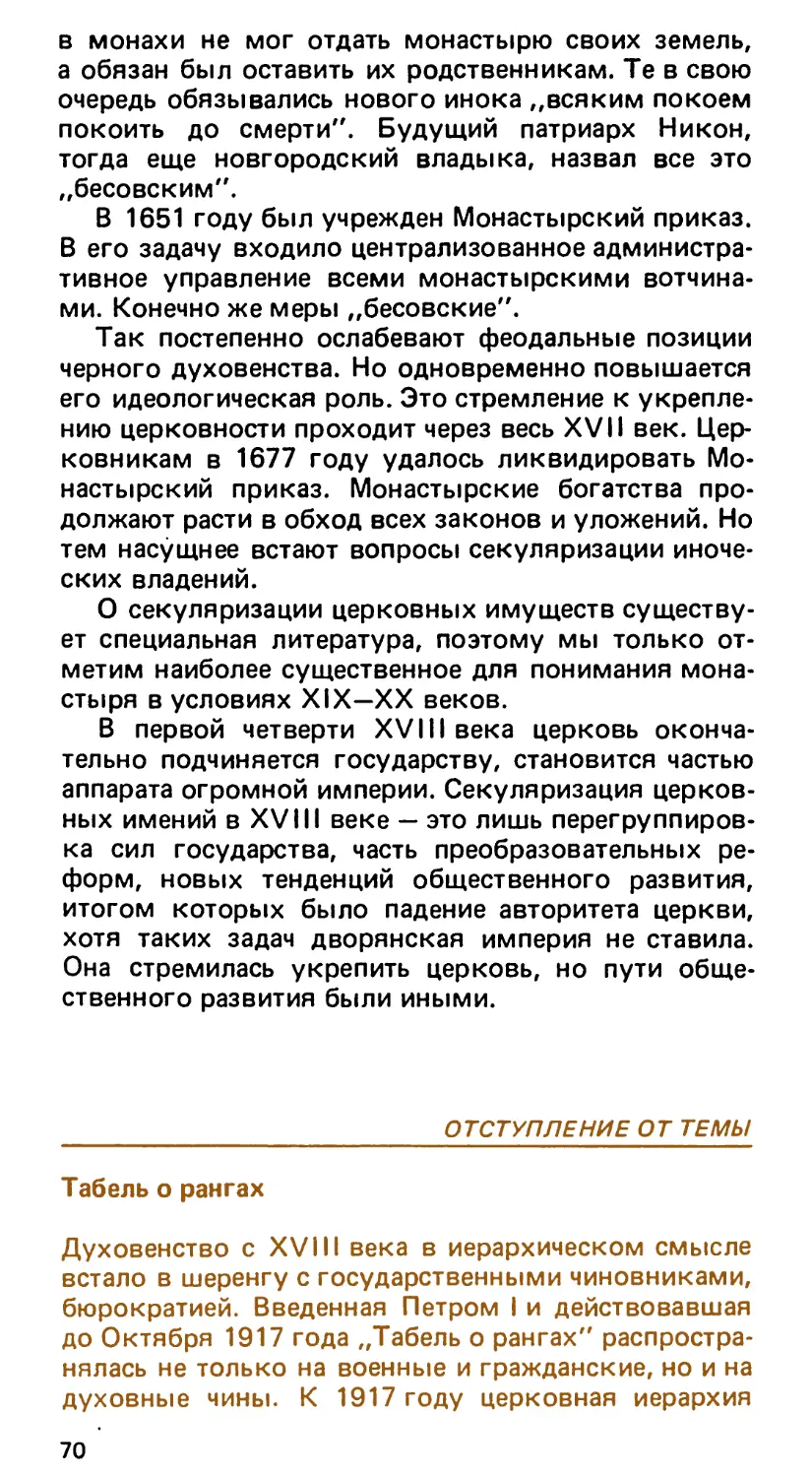

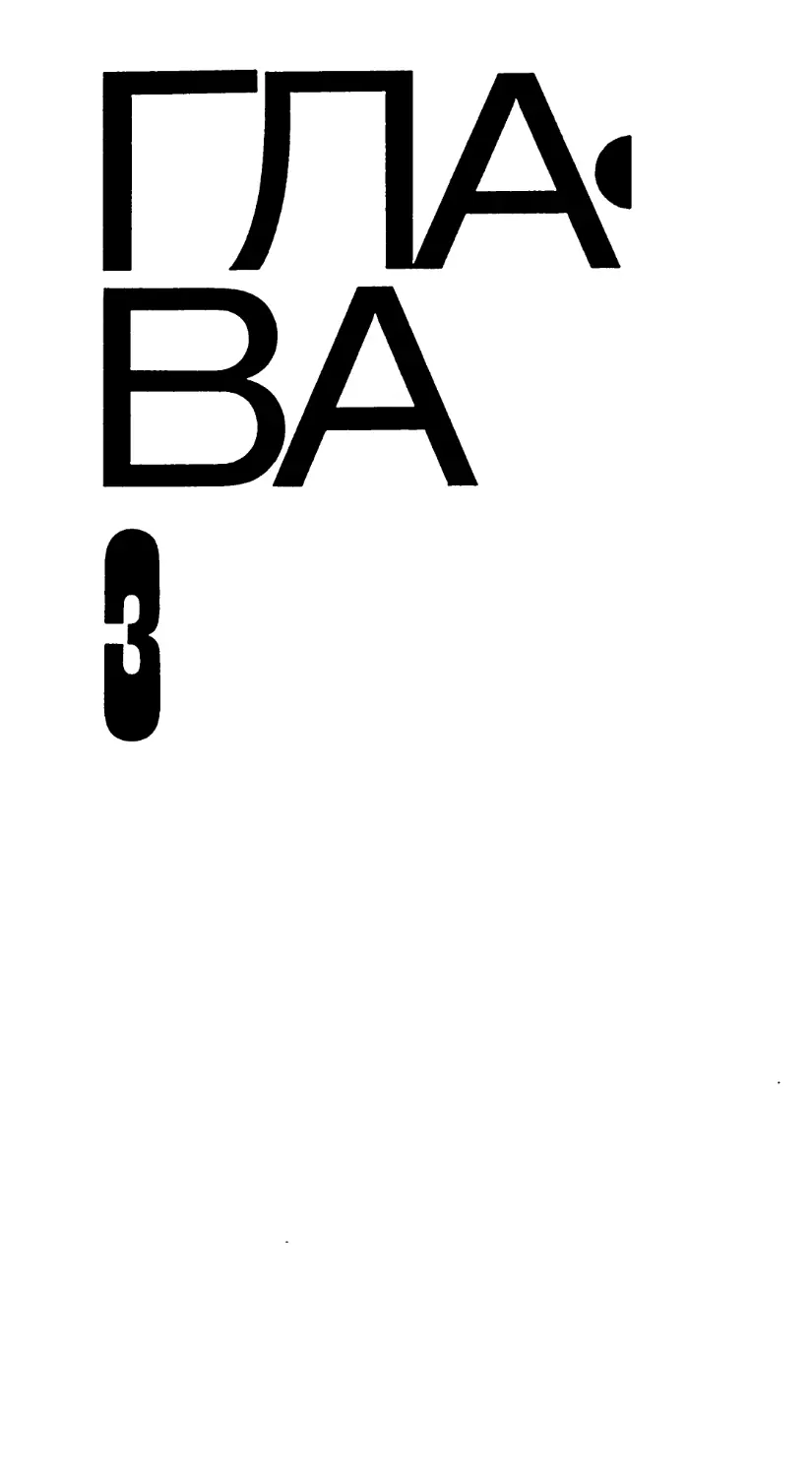

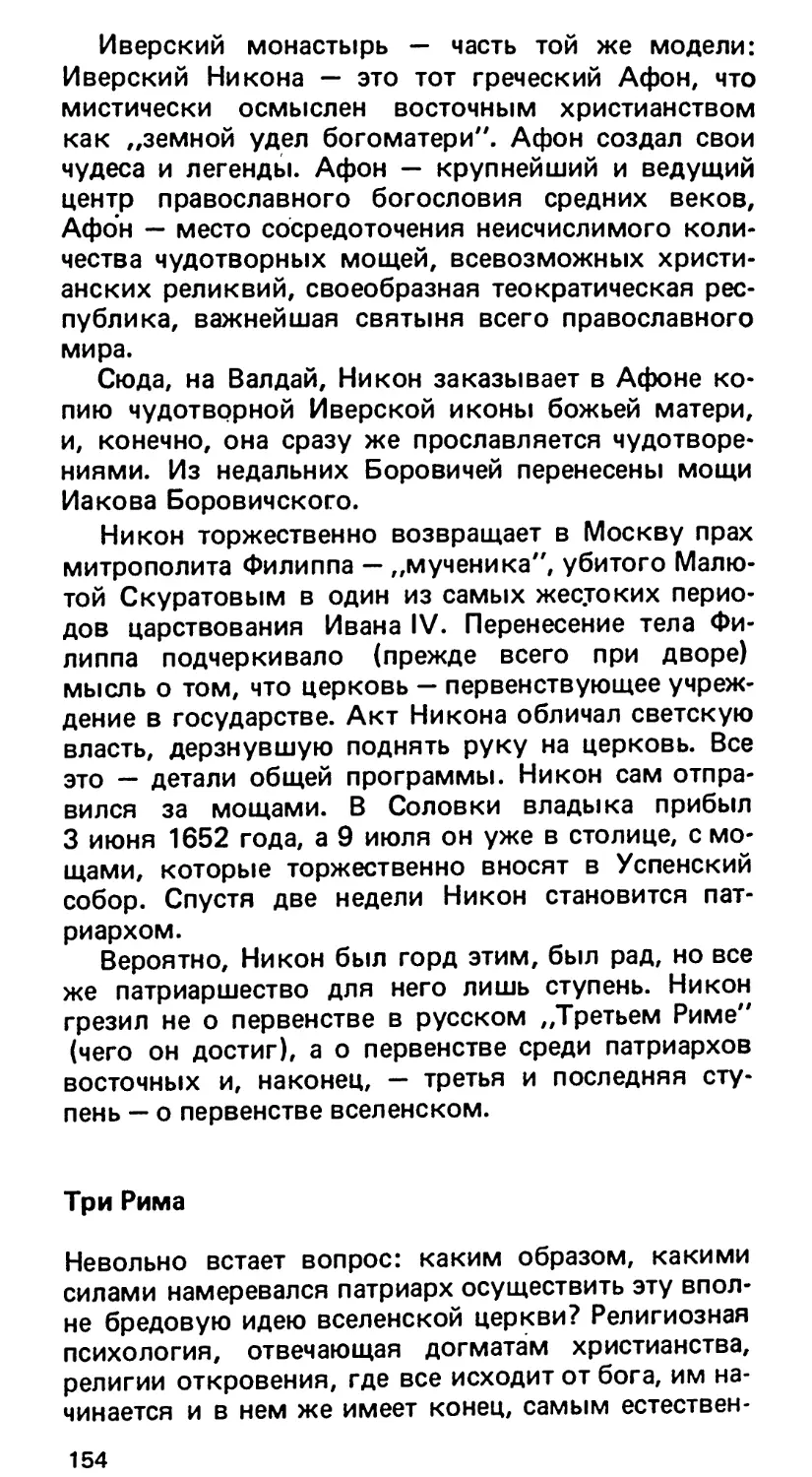

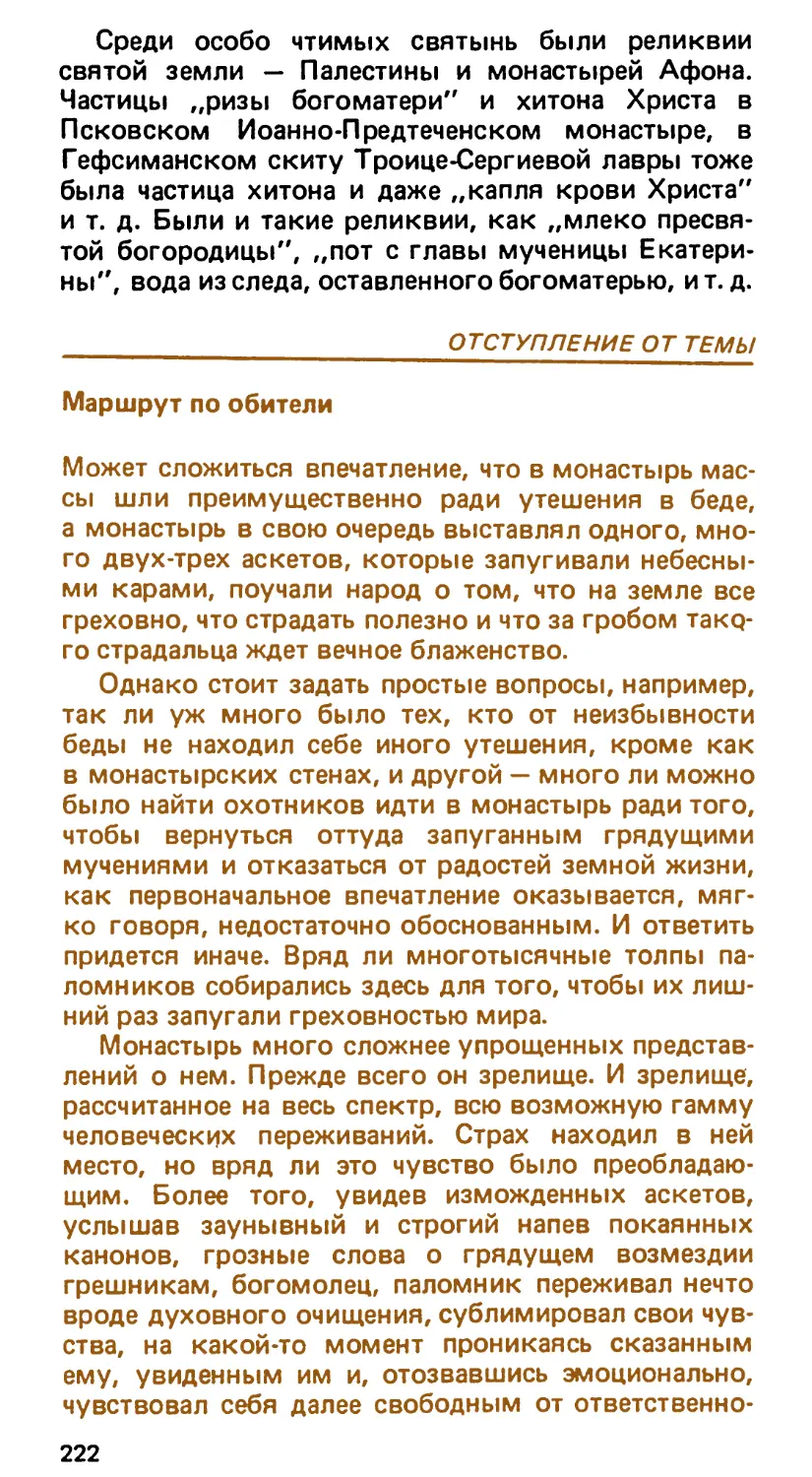

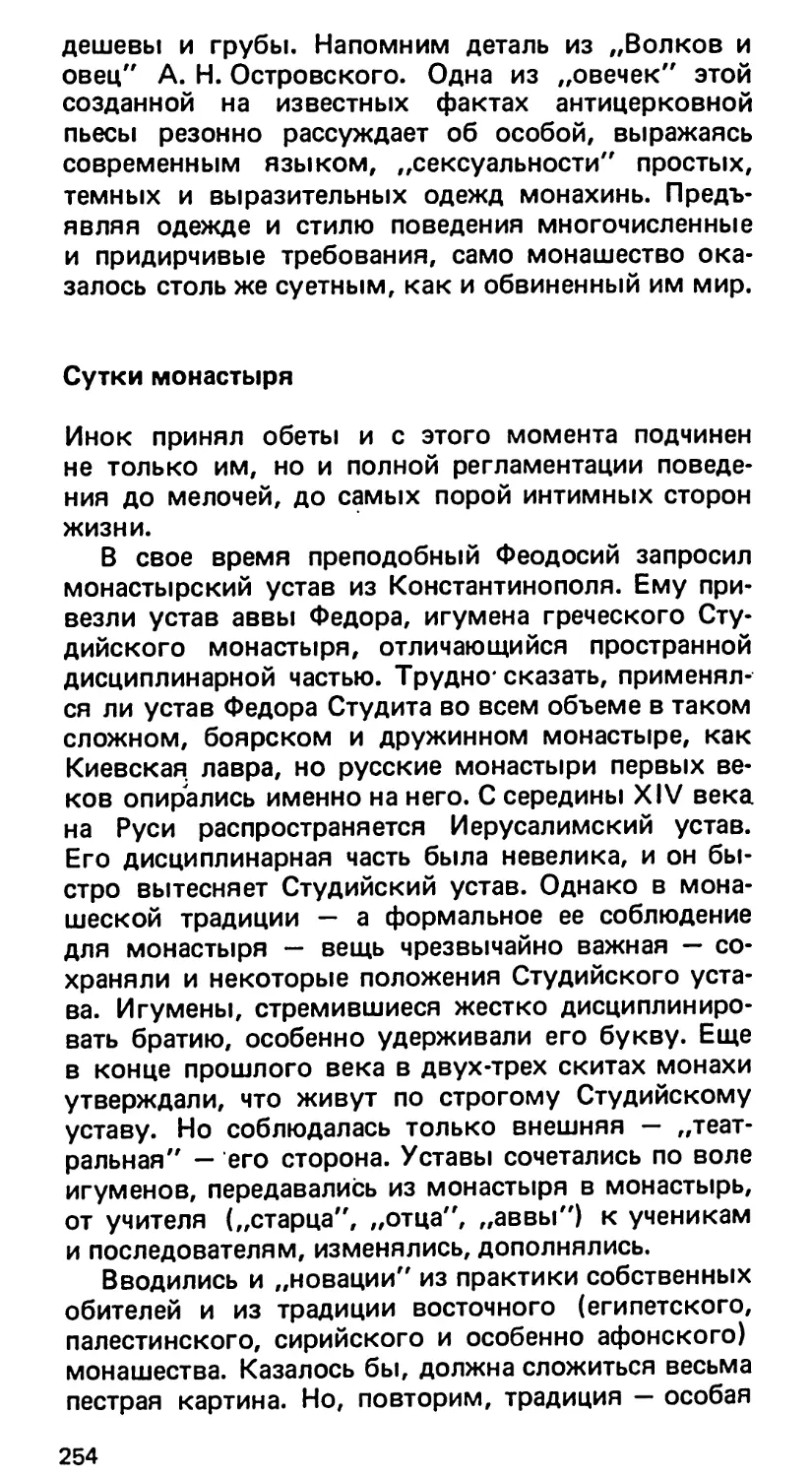

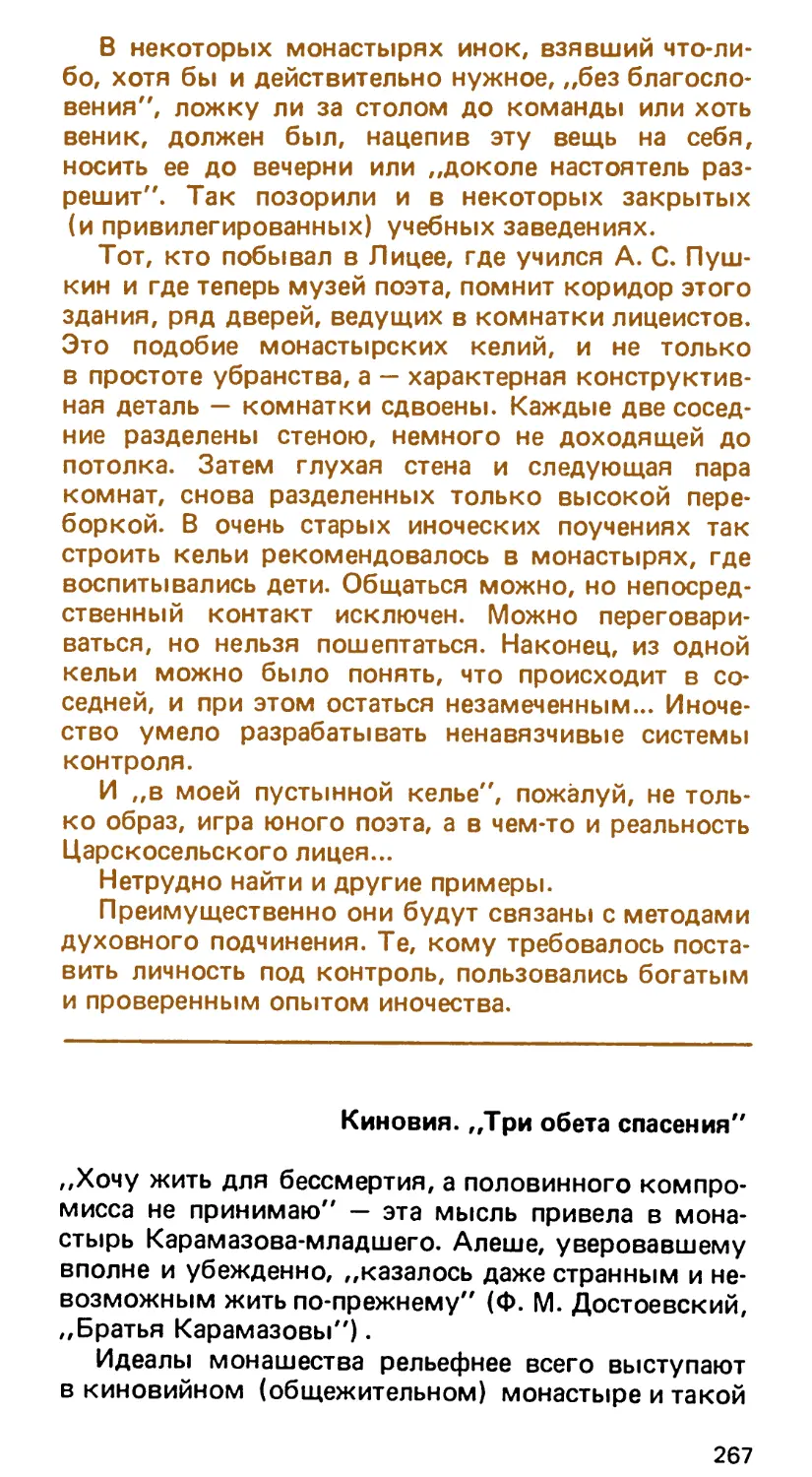

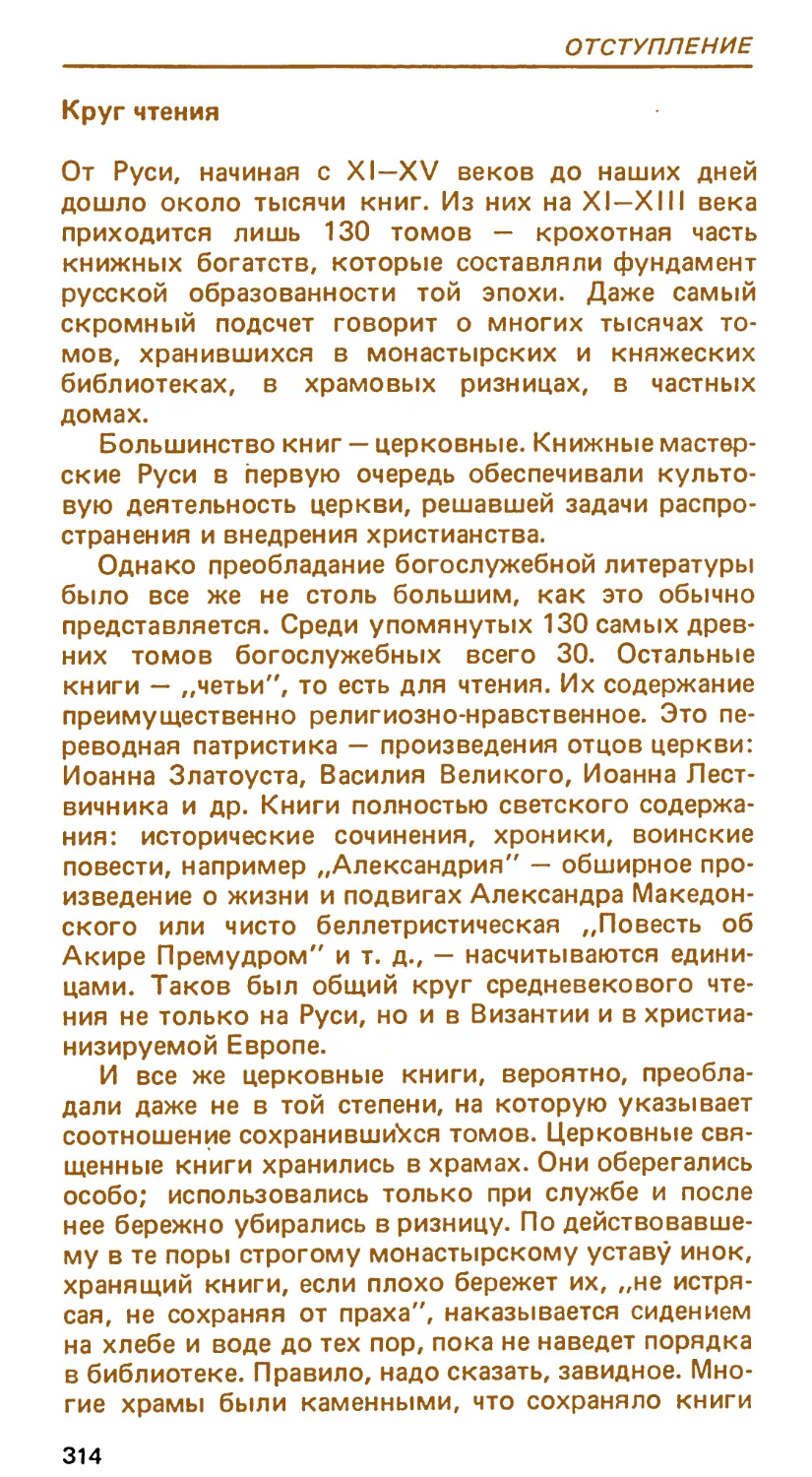

Средневековая живопись

на всегда звала к молитве.

Она выполняла и роль

злободневной публицистики.

Сюжет этого иконного

по внешним признакам

изображения, строго говоря,

не иконописный.

Здесь не на что молиться:

Христос стоит в нищенских

одеждах, а монахи — те, что

имение „скопили крадучи ", —

не пускают его и на порог

своего „забогатевшего"

монастыря.

Картина уникальна,

она показывает, что

древнерусское искусство

было острейшим орудием

борьбы общественных сил

(в данном случае нестяжателей

против осифлян),

а единичность подобных

иконных сюжетов —

свидетельство того, что они

нещадно уничтожались.

не понимали или не

хотели понять, что монастыри сложились в

единственно возможную систему и что система эта — вредная.

Государство, однако, уже опасалось монашества

как той силы, которая вместе с боярством

становилась тормозом общественного развития, противилась

35

прежде всего его политике централизации. Но

монастырь был и насущно необходим феодальной

системе в целом: он обеспечивал ее церковное

идеологическое руководство, воспитывал, массой

монашествующих обеспечивал всю ту широкую

деятельность монастырей, которая ставила целью

оправдание и защиту существующих социальных

отношений, удержание в покорности народных масс,

деятельность, в которой равно нуждались и

феодальное государство и феодальная церковь.

То, что политика эта — взаимное укрепление

рабства духовного и социального, идейно

подкрепляемое ссылками на церковные авторитеты прошлого и

настоящего, преследованием всякого инакомыслия

и другими весьма решительными мерами, ведет

в тупик, замедляет не только общественное, но и

экономическое развитие государства, — этого

феодальная система не могла, да и не хотела видеть.

Обращение к духовным авторитетам прошлого

казалось надежным спасением от необходимости

отвечать на запросы дня.

Контроль культуры, общественной и личной

жизни, религиозные идеалы, внедряемые церковью,

казались надежными, во всяком случае, они

освящались авторитетом святых отцов. Все это не за

страх, а за совесть обеспечивалось церковью, прежде

всего монашеством, специфическими средствами

монастырей. Зная это, иноки не слишком опасались

за свою привольную жизнь и, внешне соглашаясь

с обвинениями, в который уже раз обещали

„исправиться".

Этого иноческого приволья хватило еще на века

русской истории, но какими же трудными, политыми

потом и кровью народа были ее страницы, какими

народными тяготами оплачены были и сила

государства, и его богатство, и роскошь святых обителей,

и величественная красота монастырских ансамблей!

Позднее церковь создаст елейную картину

прошлого: благочестивые жертвователи на храмы,

заботившиеся о спасении своей души и пекущиеся

о подвластных им селянах. Благочестивые селяне

старательно гнут спину в монастырском храме или

на монастырской пашне. Завершает картину фигура

инока, благочестивого уже до полной святости...

Правда истории была так же далека от этой

идиллии, как иконный святой от своего прототипа.

36

Иногда говорят, что современная церковь в

проповеди религиозных идеалов спекулирует на

фактах прошлого. Спекулировать на фактах трудно.

Даже вовсе нельзя на них спекулировать. Церковь

делает это не на фактах, а на религиозной их

интерпретации, на освещении их тусклым и

неверным светом церковной лампады. Религиозная

идиллия прошлого — одна из живучих церковных

легенд.

Светские и церковные феодалы совместно

противостояли народу, но сам правящий класс делился

на группы, ожесточенно боровшиеся между собой.

В XVI—XVII веках централизованное государство

начинает все больше и больше опираться на новую

социально-политическую силу — дворянство,

противопоставляя его старому удельному боярству.

Дворяне поначалу своей земли не имели. Они

получали поместья от государства. Так, в 1550-е годы

вокруг Москвы разом была „испомещена" тысяча

семей „детей боярских". Эта „избранная тысяча",

впоследствии записанная в особую „Тысячную

книгу", и составила основу московских дворянских

родов. Эта тысяча прежде всего нуждалась в земле.

И эта тысяча, как и многие другие тысячи позднее,

получила и землю и крестьян на ней.

Но дворянину поместье давалось не за молитвы и

не за помин души. Он обязывался снаряжать

определенное количество ратников, вообще нести службу

государеву. С прекращением службы все полагалось

возвратить в казну. Однако поместья быстро

становились наследственными. В дворянских семьях

подрастали недоросли, которых определяли в

государеву службу, и поместье переходило от отца к сыну.

Если род прекращался без сыновей, вставал вопрос,

чем обеспечить вдову, — поместье также

становилось наследственным.

Чем больше власть опирается на дворянство, чем

больше дворянским становится государство, тем

больше нужно земель для „испомещения" этого

нового сословия, больше крестьян, которых прочнее

нужно привязать к этой земле: закрепостить.

Свободных земель в государстве не так уж много. И

особенно дороги рабочие руки. И то и другое, как

мы знаем, изобильно имели монастыри. Так

интересы набирающего силу дворянства столкнулись

впрямую, лоб в лоб, с интересами монастырей.

37

Новгородские дворяне, например, пишут

патриарху в Москву, что захваченные ими в ходе военных

действий в Литве пленники, которых они по

обычаям того времени превратили в крепостных, сбегают

от них на строительство Иверского монастыря.

Получить „своих" пленников обратно дворяне не

могут: монастырь немедленно постригает беглецов

в монахи. Власть оказывается бессильной —

юридическое право у церкви, а монахов в мир не

возвращают.

Когда монастыри нуждались в рабочей силе, они

умели действовать не только грубым насилием. „За

монастырь" крепостили себя и вольные. В

превратностях военных лихолетий монастырь надежно за-"

щищал своих подданных, в голодные годы кормил,

при падеже скотины давал коня или корову...

Бывали и другие льготы. Монастырь умел сделать жизнь

тех, в ком он нуждался, более легкой, чем

положение крепостных у светских феодалов. Это

относилось не только к братии, но и к послушникам-„труд-

никам" монастыря и к его крепостным.

„Братолюбия" здесь было мало — политику определял

трезвый расчет. Как только нужда в ослаблениях

повинностей проходила, духовный феодал

превращался в крепостника не менее крутого, чем

светский.

Льготы иверских строителей и возмутили

новгородских воинственных дворян. Они пишут, что если

патриарх не решит дела в их пользу, то они пойдут

на обитель военным походом: „Иверских старцев

прирубим и монастырь весь разорим". Требование

аргументировано. Дворяне пишут, что они на

литовской границе, обороняя государство, „кровь свою

проливали, а старцы живут, никакую службу

государю не помогают".

Осознание бесполезности монашества, нарастая

из века в век, проходит через всю историю церкви.

Боярство тоже обратило свои взоры на

монастырские имущества. До сих пор мы говорили о боярах,

князьях как сословии, способствовавшем созданию

монастырской собственности. В Древней Руси

монастырь складывается как княжеский. У большинства

видных родов был свой монастырь. Он и родовая

усыпальница, и место, куда можно определить

некоторых членов семьи еще при жизни. Когда

дворянство начинает нуждаться в землях, его взор об-

38

ращается не только к монастырю, но и к изобильной

боярской вотчине. Родовая вотчинная старая знать

сталкивается со служилой поместной новой знатью.

Боярская верхушка в опасении за целость своих

уделов также приходит к выводу, что монастыри

распоряжаются слишком уж большими владениями.

И что владения эти отнюдь не соответствуют обетам

иночества. Обозначенная нами расстановка сил

конечно же только схема, в которую невозможно

уложить все разнообразие жизни, но в главном эта

схема верна. Интересы старого боярства, нового

дворянства и высшей администрации (те же бояре по

преимуществу) совпадали в одном — в том, что

следует раздать в поместья именно имущество,

принадлежащее самому богу.

На рубеже XVI века практически завершилось

начатое Калитой объединение русских княжеств.

Воссоединение громадных земель Господина

Великого Новгорода и его торговых путей с

Московской Русью превратило „Московию" в крупнейшую

европейскую державу. Маркс в „Секретной

дипломатии XVIII века" писал об изумлении Европы

внезапным становлением государства, которое

прежде едва замечали меж Литвой и татарами.

Московское великое княжество нуждалось теперь не

только в централизованном управлении, единстве „меры

и веса", но и в единстве идеологическом, единстве

„веры".

Именно на эту эпоху приходится строительство

храмов и монастырских ансамблей, прославивших

русское зодчество. Это замечательные соборы

Московского Кремля — сердца России: Успенский

(1475-1479 гг.), Благовещенский (1484-1489 гг.),

Архангельский (1505—1508 гг.). На Руси работают

итальянские мастера Фиораванти и Алевиз, творит

великий художник Дионисий...

Самодержавие ищет опору в древних легендах и

возводит царскую власть к наследству всемирной

Римской империи. Знаменитая шапка Мономаха

вместе с римско-константинопольским двуглавым

орлом бесславно скончавшейся Византии

становятся государственными знаками Москвы. Все это

санкционирует, укрепляет и утверждает церковь.

Взоры государства останавливаются на

церковных богатствах еще в середине XV века.

Присоединив к Москве Новгород, правительство Ивана III

39

лишает экономического могущества не только

боярство Новгорода, но и новгородских

архиепископов — „владык". Иван III приказывает „переписать

на государя" десять владычных монастырей

целиком и половину доходов еще шести крупных

монастырей. К концу века большая часть новгородских

монастырей „отписана" на государя. А на рубеже

следующего, XVI века, в 1499 году, церковные

и монастырские земли Новгорода розданы в

поместья московскому дворянству. Церковная казна

переведена в Москву. Владыка новгородский Фео-

фил заточен в монастырь.

Игумен из Волока Ламского

То, что легко было проделать с монастырями

Новгорода, „отписав на государя" земли после военного

похода, представлялось почти невозможным на

Москве. Но сделать это было необходимо в

интересах государства, и, как казалось, путь для этого

имелся.

Сама церковь не была однородна. Монастырские

„стяжания", крепостничество и роскошь верхов

вызывали глухой протест и рядовой братии, и той

части монашества, которая считала, что именно

монастырь должен указать и осуществить на земле пути

христианского идеала. В те времена и прогрессивное

и реакционное равно облачалось в темные иноческие

мантии.

В монашестве возникают два течения, оказавшие

влияние и на последующую историю церкви и на

развитие русской общественной мысли. Это

нестяжатели и осифляне. Нестяжатели, как показывает

название, были противниками накопления

монастырских богатств, отрицали и считали греховной

монастырскую собственность, полагая, что спасение

души — единственная цель, к которой должен

стремиться тот, кто принял на себя монашеский обет.

Осифляне стояли за безграничное накопление

богатств, расширение монастырских прав,

землевладения, владения крепостными. Они были, по

церковной терминологии, „стяжателями". Но название

это — совершенно точное — звучало для них весьма

обидно, и тогда стали они называть себя осифляна-

ми (производное от имени их идеолога Иосифа,

40

в старом произношении Осифа, игумена Волоцкого

монастыря).

Иосиф Волоцкий (в миру Иван Санин, ок. 1439—

1515 гг.) из богатых бояр, служивших удельным

князьям Волока на Ламе — Волоколамска, — яркая

фигура русской истории.

Боярин, видимо, не собирался делать духовную

карьеру, так как постриг принял в Боровском

монастыре по тем временам весьма поздно: ему было

около 30 лет. Там он монашествует почти 10 лет,

проходит все ступени послушания, упорно и

настойчиво готовит себя к высшей административной

деятельности. Заметим, что и его младший брат

Вассиан тоже пошел в монахи и сделал успешную

карьеру, — он, достигнув сана архимандрита очень

значимого столичного Симонова монастыря, затем

стал вторым лицом церковной иерархии с титулом

первого после митрополита архиерея: Василий III

поставил его на архиепископскую кафедру

Ярославля. Третий церковный деятель из той же семьи

и тоже Вассиан (Топорков), племянник двух

первых, сделал карьеру менее видную, но, пожалуй,

более зловещую. Вероятно, он при Иване IV

способствовал отстранению от дел Избранной рады.

Андрей Курбский знал, что „Васьян" Ивану Грозному

„шептал в ухо не держати мудрейшие рады при

себе". Этот „Васьян" стал игуменом подмосковного

Песношского монастыря. Он был жив еще во

времена опричнины.

Для полноты картины следует сказать, что и

родители Иосифа приняли постриг в Волоколамске,

в монастыре св. Власия. Можно, конечно,

предположить особое благочестие семейства Саниных, как

это и делается в житии Иосифа Волоцкого, но

вероятнее другое. В эту сложную пору волоколамский

князь Борис резко конфликтовал с братом своим

великим князем. Москва видела грядущее

поражение удела (хотя до этого было не близко,

самостоятельность Волоколамск утратил десятилетия

спустя). В Волоколамске тоже ясно ощущали мощь

Москвы и смутно — обреченность удельных

порядков. Санины осознали это отчетливо. Все же отойти

„под руку" великого князя они не рисковали:

силен, славен и богат был Борис, князь

Волоколамский. Отход виделся делом неверным и опасным.

Продвижение в церковной иерархии оставалось

41

надежным и спокойным путем для сохранения

привычного образа жизни, карьеры, прочно слитой

с почетом, властью и богатством.

Честолюбивый, способный и талантливый Иосиф

избирает этот путь. Он пришел в Боровский

монастырь (еще при жизни его основателя, „грозного

старца" св. Пафнутия) в 1469 г. Начал с самых

трудных послушаний: трудился в пекарне. Нужно

было вручную молоть зерно, замешивать тесто,

а хлеба монастырь пек много — и на братию, и на

работников, и на богомольцев, которых допускали

в монастырскую трапезную да еще давали ковригу

на дорогу. Иосиф исполнял все послушания

усердно, проявил себя хорошим организатором, а когда

Пафнутий поставил его руководить монастырским

хозяйством, распоряжался твердо и толково. Даже

позднее, уже игуменом, Иосиф, подавая пример

братии, продолжал выполнять трудные послушания.

Очень начитанный, он сверх того обладал

прекрасной памятью и, цитируя целыми страницами

богословские трактаты, редко сверялся с книгой,

держал текст „на край языка". Вдобавок имел вид

русского доброго молодца, охотно и как бы

играючи выполнял самую тяжелую работу.

Сильный телом и духом Иосиф по смерти

Пафнутия стал игуменом. Это было его желанием и

волей князя. Воротясь из Москвы после возведения

в сан, новый игумен сразу же дал братии

почувствовать свою руку. Иосиф решил ввести строгое

общежитие, суровую дисциплину, обязательный для всех

труд, потребовать полного выполнения обетов.

Таким монастырь Иосифа не знал. Иосиф тоже не знал

своего монастыря: „братия возроптала". Борьба

с бездельниками шла около года. Поддерживали

Иосифа всего четверо. Из них двое — его родные

братья: уже упоминавшийся Вассиан и младший —

Акакий. Сопротивление монахов росло, и стало

ясно, что игуменство не получилось. Иосиф

оставил в обители за себя одного из старцев, а сам

решил обойти те монастыри, о которых слышал,

что в них существуют и выполняются строгие

уставы. Он сам назначил себя в послушание старцу

Герасиму и вместе с ним отправился в путь. За год

они обошли девять монастырей. Иосиф вчитывался

в уставы, наблюдал за тем, как они

осуществляются, интересовался хозяйством и богослужением,

42

Троице-Сергиева лавра с самых первых лет своего существования

стала одним из центров объединительной политики московских

князей и монастырского строительства на Руси.

Только при жизни ее основателя преп. Сергия Радонежского им

и его учениками было основано 30 новых монастырей.

запоминал и сопоставлял, учился тому, как

монастырская власть организует дело, как и чем

добиваются игумены послушания братии. Особенно

понравилось Иосифу на Белозере в Кирилловом,