Автор: Судзуки Д.Т.

Теги: культура культурное строительство буддизм дзен культура японии востоковедение

ISBN: 5-901178-16-5

Год: 2004

Текст

H.t. еудзуки

ББК 71

С 89

Судзуки Д. Т.

Дзэн-буддизм в японской культуре.

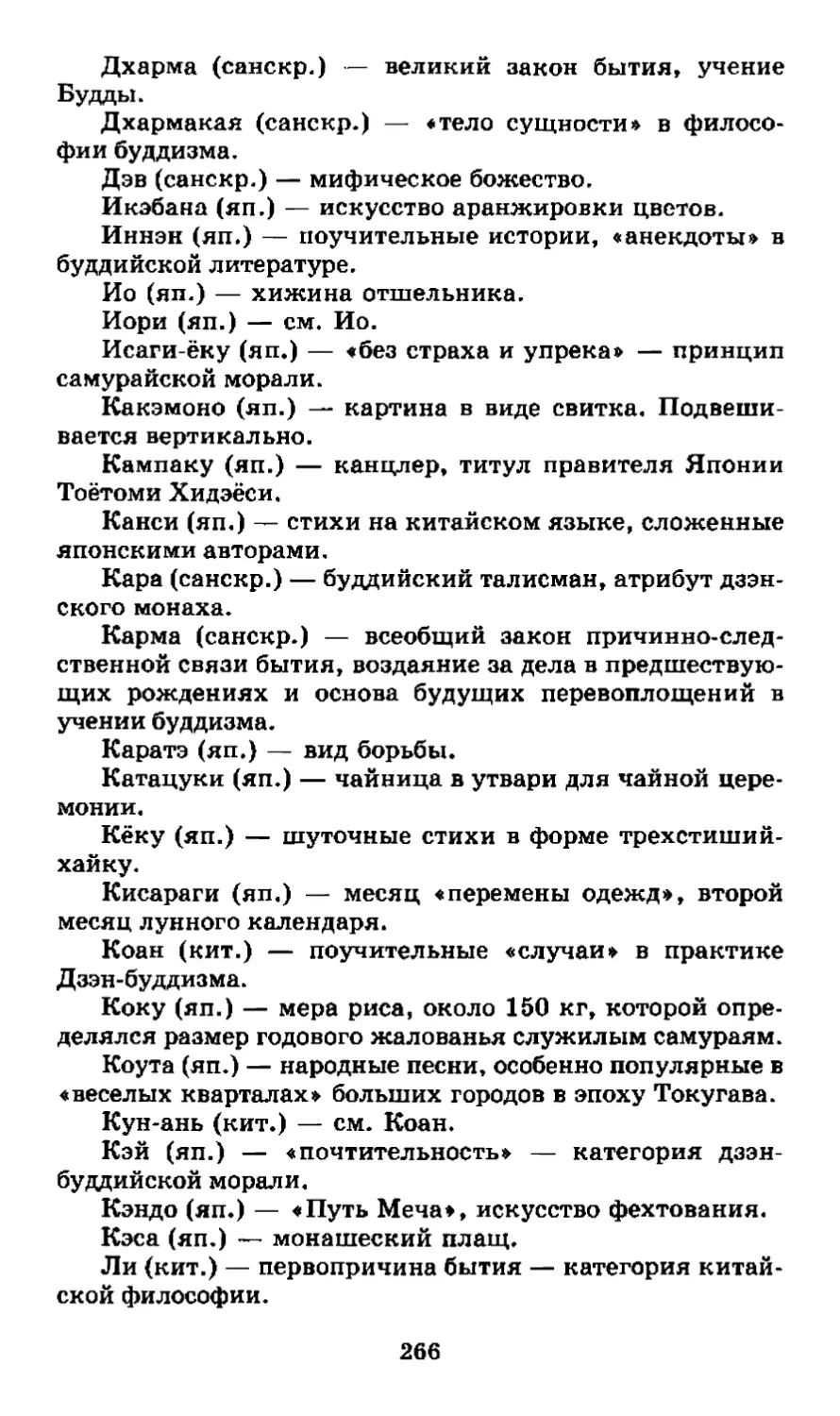

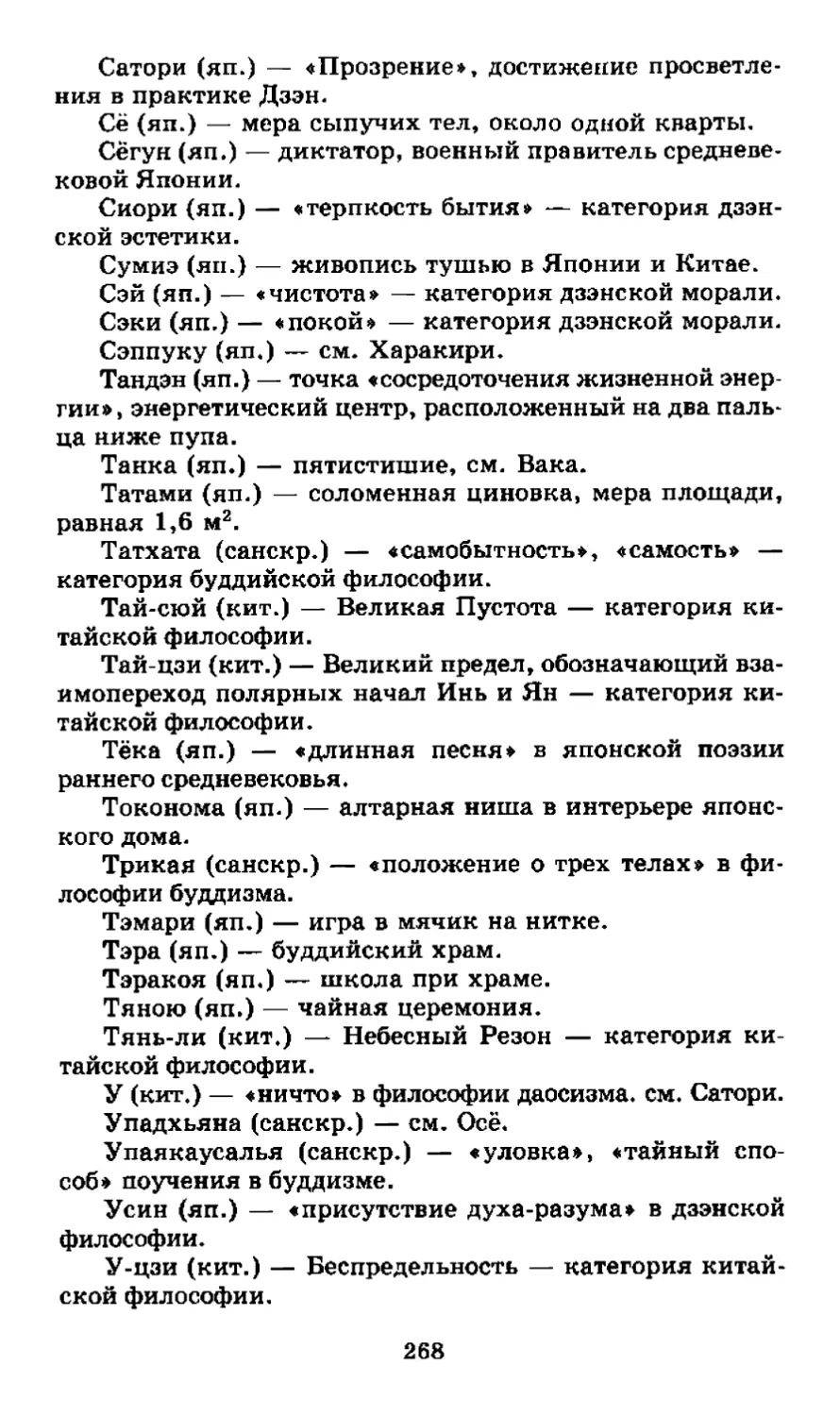

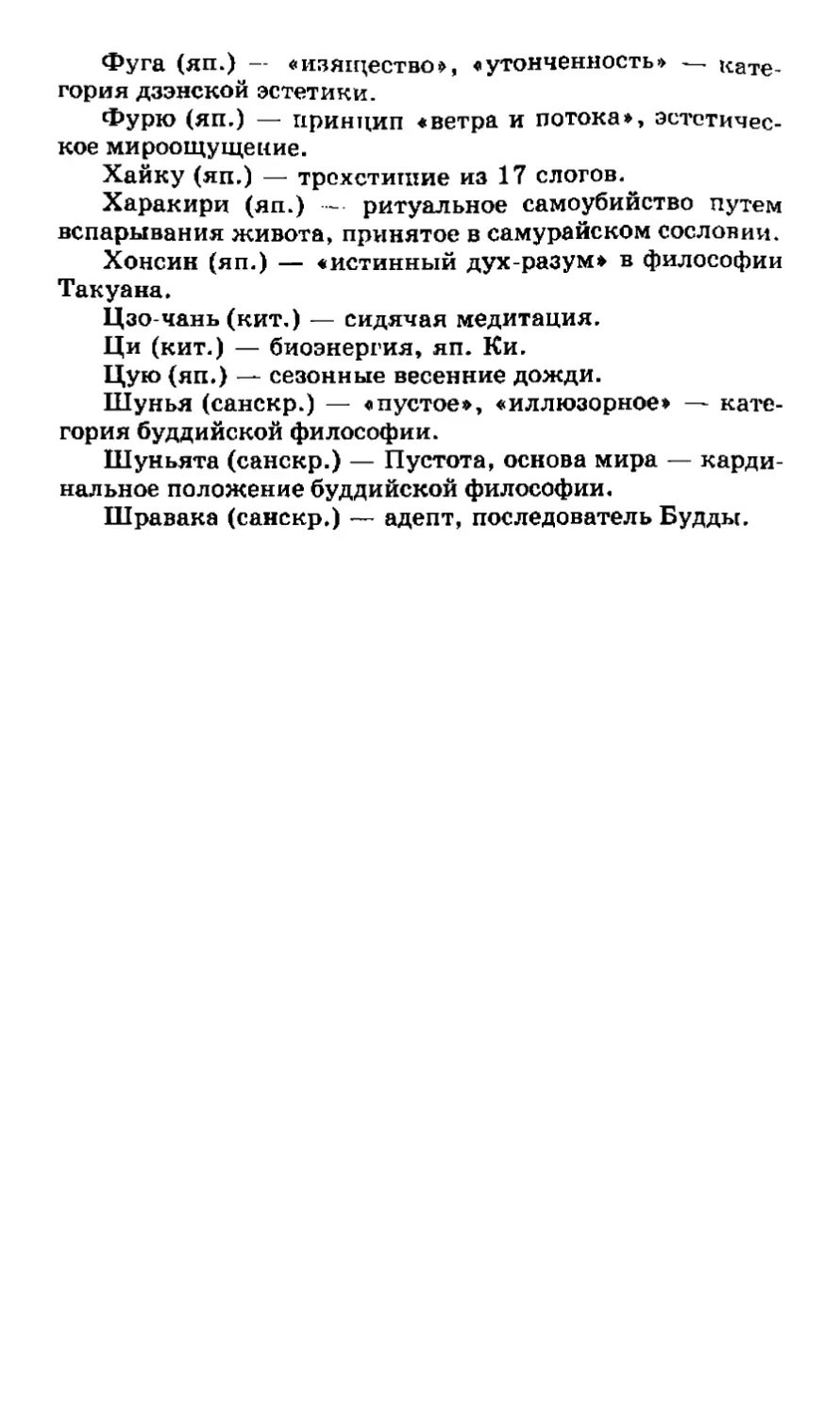

Репродукции картин Т. Сэссю, К. Хокусая, С. Уэмура,

А. Акидзуки, Р. Кавабата.

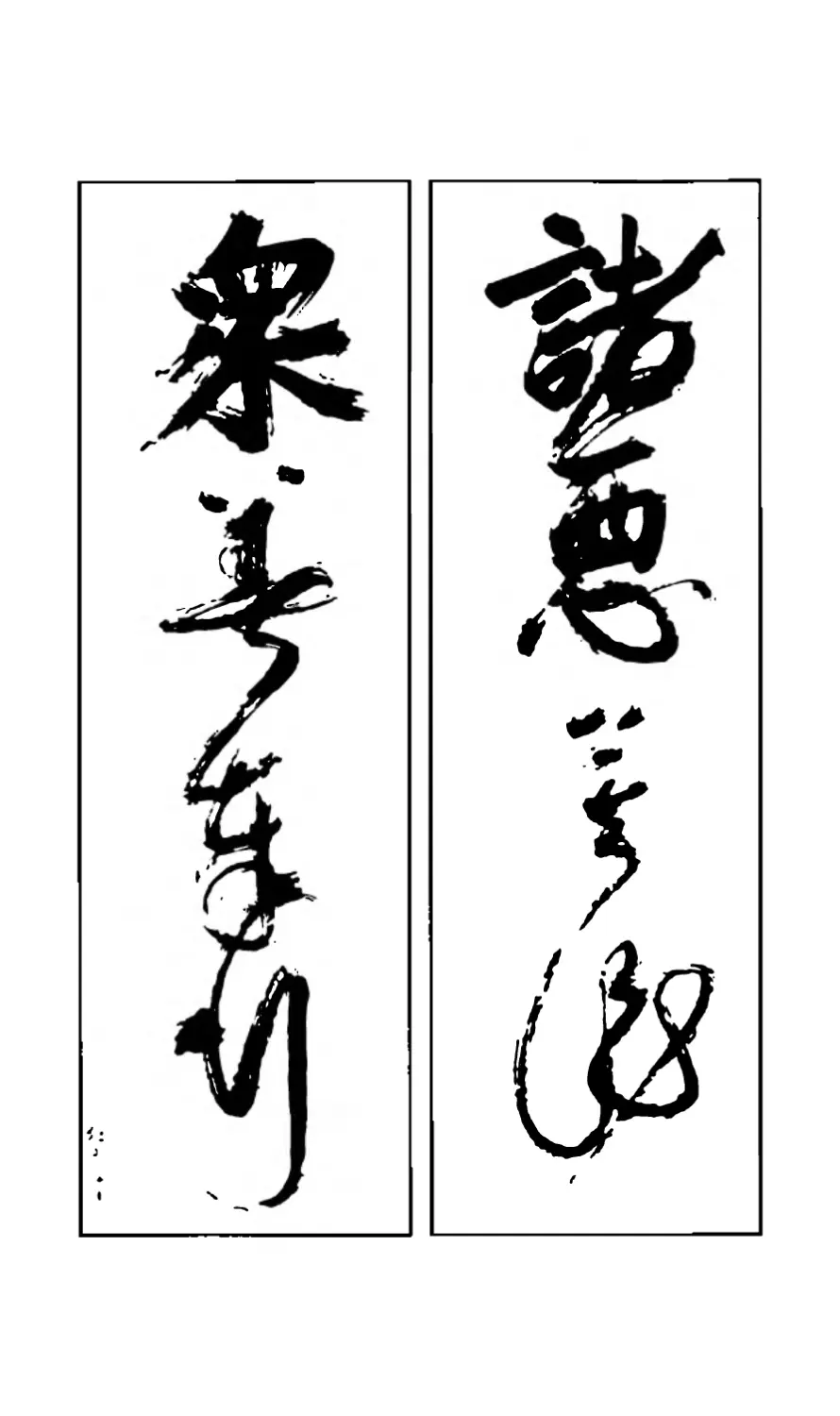

Каллиграфия С. Иккю.

СПб.: Издательство «ТРИАВА», 2004. — 272 с, цв. илл.

ISBN 5-901178-16-5

Трудно найти на книжном рынке Европы, Америки,

Азии и Австралии более известную книгу

просветительского жанра, которая выдержала бы за последние

полстолетия столько переизданий, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки,

прославленный будд о лог, культуролог и философ, вошел

в историю XX века как первооткрыватель Дзэн для

интеллигенции Запада, как вдумчивый исследователь дзэн-

ской литературы, живописи, икебаны, чайной церемонии.

Публикуемую работу отличает удивительное

проникновение в суть японской этики и эстетики. По сей день

эта книга остается откровением для каждого, кто ставит

перед собой цель приобщиться к основам

дальневосточной цивилизации.

ББК 71

Издательство «ТРИАЛА* выражает благодарность

Международной Ассоциации клубов КУНФУ «TPHADA» u лично

президенту Ассоциации Мастеру Андрею Логинову за помощь,

оказанную в издании книги.

Охраняется законом РФ об авторском праве.

Воспроизведение книги запрещается без письменного

разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона

будут преследоваться н судебном порядке.

© Издательство «TPMADA», 2004

© А, Долин, перевод с англ., 2004

©Издательство «TPHADA»,

художественное оформление, 2004

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Судзуки Дайсэцу... Личность, которая для меня

устойчиво ассоциируется с неким эфирным мостом

между Востоком и Западом. Мостом необходимым и

прочным, вместе с тем, усколъзающе тонким и

невостребованным в должной мере. Всю свою

интенсивную и глубоко насыщенную жизнь он был, прежде

всего, глашатаем и ярым приверженцем Дзэн, а затем

уже беспристрастным ученым и скрупулезным

исследователем. В трудах этого невозмутимого японца

восхищает градус накала, неистовость подачи материала,

восторженность от причастности к великим

традициям духа и безоговорочное стремление донести жгуче

чувствуемое откровение до всего человечества,

К сожалению, данная книга мэтра шла к

российскому читателю более полувека. Отрадно, что

благодаря общим усилиям это событие все же состоялось.

Сегодня предлагаемая Вам работа Судзуки Дайсэцу не

только не потеряла своей актуальности, напротив -

во многом приобрела пронзительную остроту

классики, которая всегда своевременна.

Откройте для себя красоту культуры Японии и

Вы убедитесь, что Россию разделяет с этой

таинственной страной всего лишь несколько взмахов весла

по неспокойным водам пролива.

Президент Международной

Ассоциации клубов КУНФУ «ТРИADA»

Мастер Андрей Логинов

А Долин

дух дзэн

«Никто не понимает Дзэн; никто не может его

объяснить; писать о нем книги — наглость и нахальство.

В сущности, и сам Дзэн, с одной стороны, являет собой

род дерзости, а с другой — квинтэссенцию скромности,

скромности природы». Эта парадоксальная тирада

(вполне в дзэнском духе) взята из пятого тома «Дзэн и

классики Дзэн», фундаментального сочинения замечательного

знатока дальневосточной культуры Реджинальда Блайса,

посвященного его идейному учителю и другу Дайсэцу Суд-

зуки. На самом деле, как можно объяснить

необъяснимое, высказать несказанное, передать словами и

понятиями непередаваемое? Ведь еще легендарный основатель

Учения Бодхидхарма изрек полторы тысячи лет тому назад:

Истина сокрыта вне письмен.

В знаках и словах не передать Закон.

К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,

чтоб, себя постигнув, Буддой стать.

Дзэн (кит. Чань, санскр. Дхьяна) отнюдь не

исчерпывается своим изначальным значением «самосозерцание»,

Будучи, как и многие другие великие учения древности,

одновременно религией и философией, этическим

каноном, Дзэн-буддизм с течением веков стал для миллионов

и миллионов обитателей Японии, Китая, Кореи,

Вьетнама и ряда других стран Востока тем, чего нам так

мучительно не хватает, к чему все мы тщетно стремимся,

одержимые бесчисленными страстями и соблазнами

нашего бурного времени, — искусством Жизни,

Безусловно, и христианство, и ислам, и иудаизм,

и буддизм в самых разнообразных своих ответвлениях

5

могут претендовать на ту же роль для стран иного

культурного ареала, а иногда, если дело касается даосизма

или синтоизма, даже конкурировать с Дзэн в Китае или

на Японских островах. И все же есть серьезная

первопричина, обусловившая небывалое распространение дзэнских

влияний в области поэзии и живописи, архитектуры и

садово-паркового дизайна, аранжировки цветов и чайной

церемонии, классического театра и воинских искусств.

Есть причина и для бурного всплеска интереса к Дзэн на

Западе в послевоенный период, за которым последовала

«дзэнская революция» американской молодежи. Есть

причина для неослабевающего потока фундаментальных

исследований Дзэн-буддизма, популярных очерков,

переводов и художественных произведений дзэнского толка,

которых в США, Европе и Японии насчитывается сотни

томов. Вот и наша страна с опозданием в сорок лет

подключается к общемировому процессу постижения

Бытия по Дзэн, чей секрет «загадке жизни равносилен».

Весьма условно можно сказать, что сверхзадача всех

мировых религий — в спасении души человеческой. Обретя

перспективу загробного существования в лучшем мире при

условии соблюдения некоторых вполне конкретных норм и

требований, смертный как бы получает реальный стимул к

самосовершенствованию, которым и занимается в рамках

своего вероисповедания доступными ему средствами.

Пуритане и мормоны, святые столпники и старцы в скитах,

благочестивые суфии и бродячие дервиши, породившие

инквизицию иезуиты и достигшие вершин самопознания

тибетские ламы стремились к одной цели — усердным

радением преодолеть оковы земного существования, очистить

«душу» и подготовить ее к вознесению в мир иной, в мир

Абсолюта, где царит Христос, Аллах, Иегова или Будда —

могущественный повелитель Вселенной. Именно эту цель и

отвергает Дзэн, провозглашая самоценность жизни земной

со всеми ее радостями и горестями, треволнениями и

заботами* Жить не во имя светлого грядущего, завтрашнего

рая, а во имя самой жизни, предаваться

самосовершенствованию не для того, чтобы уподобиться святому, шейху,

бодхисаттве, а лишь затем, чтобы упрочить собственное

положение на грешной земле и помочь людям — вот чему

учит Дзэн, вот чем привлекает он людей на разных

континентах, «Можно сказать, — утверждает в одном из своих

трудов Д. Т. Судзуки, — что Дзэн высвобождает различные

виды энергии, естественным и надлежащим образом зало-

6

женные в каждом из нас, но пребывающие обычно в

стесненном и извращенном состоянии, не находя адекватного

канала, выхода для деятельности».

Первая из «четырех благородных истин» буддизма

гласит, что жизнь есть страдание. В бесконечной череде

рождений и смертей, обретая все новые и новые

перевоплощения, человек живет в непрестанных тяготах и

муках, не в силах преодолеть порочный круг сансары*.

Подчиняясь закону всеобщей причинно-следственной связи,

карме, каждый несет на себе бремя грехов, совершенных

в прошлых перерождениях, и в текущей жизни

закладывает основы перерождений грядущих. Будда Шакьямуни

в своем Великом Законе, Дхарме, определил

альтернативу юдоли страданий, злосчастной сансаре, данной в удел

смертным. Это нирвана, царство Пустоты, обитель

покоя, изначальное Небытие, куда возвращается

праведник, отрешившись от иллюзорного земного мира, от

суетных пристрастий» Путь к освобождению человека от уз

сансары, согласно ортодоксальной доктрине буддизма,

лежит через отказ от всех естественных проявлений

человеческой натуры, умерщвление плоти, успокоение духа,

умиротворение интеллекта. Три «благородные истины»,

следующие из первой, поясняют, что страдание

проистекает из желаний; что прекращение страданий возможно

лишь посредством прекращения желаний; что достигнуть

прекращения желаний можно лишь путем монашеской

аскезы и углубленного самопознания.

Во всех своих разновидностях буддизм утверждает,

что наши беды являются плодом заблуждений,

невежества, неумения увидеть и осознать горизонты единого

мироздания- Путь спасения есть путь познания,

осознания себя во вселенной и вселенной в себе. Однако

различные направления и секты буддизма предлагают

различные методы познания, ведущие — во всех случаях, кроме

одного, то есть кроме дзэнского Прозрения — к

неизбывному блаженству нирваны. Преодоление мирских

страстей во имя достижения нирваны с самого момента

зарождения буддизма (VI-V вв, до н. э.) на много столетий

определило идеалы учения Хинаяны («Малой колесницы»),

воплотившиеся в образе святого подвижника, архата,

далекого от проблем нашей бренной юдоли.

Круг земных страстей и влечений» здесь и далее см.

Глоссарий.

7

Второе магистральное направление буддизма — Махая-

на («Большая колесница», влекущая человека к спасению),

зародилось в I—II вв. н, э. и несколькими столетиями позже

породило доктрину Дзэн, Характеризуя отличия Махаяны

от Хинаяны, выдающийся дзэнский мастер Хакуин (1686-

1769) писал: «Предположим, у нас так много золота, что

оно нуждается в охране. И вот сторож закрывает двери в

комнату, укрепляет их железной цепью, а сам садится

возле золота и караулит. Таким образом, никто

посторонний не сможет украсть его. Однако мы не можем сказать,

что его сохранность является заслугой владельца. Такова

и эгоцентрическая практика последователей Хинаяны,

которые взыскуют просветления только для самих себя.

Теперь представим себе, что человека попросили доставить

эти же золотые монеты в определенное место, для чего ему

потребуется миновать немало разбойничьих гнезд, где воры

и грабители кишат подобно пчелам или муравьям. Если

человек достаточно отважен, он заткнет за пояс меч,

подвернет полы одежды выше колен, подвесит на посох

узелок с золотом и бесстрашно доставит сокровище к месту

назначения, не раз вступая в схватки с злодеями« Тогда-

то, разумеется, его будут превозносить как мужа великой

доблести и отваги. Он будет подобен бодхисаттве, что

взыскует просветления для себя, но в то же время ведет

людей к спасению*.

Махаяна противопоставила типичному для раннего

буддизма идеалу архата принципиально иной образ

Просветленного, обладающий как божественными, так и

земными свойствами и отнюдь не чуждый простому

человеку. Бодхисаттвы (букв, «постигшие мудрость»), будучи

ипостасями Будды в прошлых и грядущих рождениях,

должны были направлять усилия не столько на личное,

сколько на «общественное*, оказывая покровительство

людям и ведя их по праведному пути, зачастую ценой

самопожертвования·

Приверженцы Махаяны, развив буддийскую

доктрину, выдвинули тезис о «трех телах Будды· — теле

Сущности (дхармакая), теле Блаженства (самбхогакая) и теле

Превращения (нирманакая). Будда, явленный в теле

Превращения как историческая личность Сиддхартха Гаута-

ма, представал в Этой системе эманацией тела

Блаженства (обитающего в буддийском раю), а оно в свою

очередь -— порождением тела Сущности, составляющего и

наполняющего все мироздание. Заметим, что и культ

8

бодхисаттв, а также многочисленных «добавочных» будд,

и положение о «трех телах» (трикая) впоследствии без

изменений вошли в доктрину Дзэн. На начальном же

этапе в Индии, а несколько позже в Китае, в Корее и в

централъноазиатском Кушанском царстве доминировали

две школы Махаяны — Мадхьямика («Учения о

Срединном пути») и Виджнянавада («Учение о сознании»),

иначе именуемая также Йогачара («Путь йоги»),

В основе теории первой школы лежало учение о

вселенской Пустоте (шунъята), тотальный онтологический

нигилизм. Наиболее полно тезис о Пустоте,

иллюзорности мира, априори заключающего в себе нирвану,

получили освещение в сочинениях философа Нагарджуны. Из

теории шуньяты вытекал весьма многообещающий

вывод: поскольку, с одной стороны, все в мире есть плод

нашего воображения, а с другой стороны — часть тела

Будды, в том числе и сам человек, то для достижения

нирваны человеку достаточно лишь осознать это

обстоятельство, ощутить себя буддой. Образ же нирваны может

открыться взору смертного и в окружающих его

картинах природы, о чем не раз напоминали в дальнейшем

дзэнские наставники и мастера.

Школа Йогачара, из которой, кстати, происходил и

легендарный основатель Дзэн-буддизма Бодхидхарма,

стояла на крайне идеалистических позициях, провозглашая

приоритет субъективного сознания над всяким опытом,

допуская при этом, правда, существование независимой

от человеческой мысли «таковости», «самобытности»

бытия (татхата), не поддающейся никаким

характеристикам и столь же всеохватной, всепроницающей, как

Великая Пустота. Для адептов Виджнянавады путь к

спасению лежал через духовное восхождение, через тот или

иной вид йоги. Ведущими философами школы были Асанга

и Васубандху, жившие в IV в.

Каноны Махаяны включают часть классического па-

лийского канона буддизма (на языке пали) и ряд

значительных сочинений на санскрите, которые впоследствии

были переведены на китайский и в таком виде пришли на

Японские острова. В частности, на санскрите были

написаны «Вайпулья сутры* («Развернутые сутры»), из

которых главными являются «Сутра Логоса благого закона»,

содержащая программные положения Махаяны, и

«Сутра Добродетели высшей мудрости». Однако существует и

великое множество других сочинений — буддийских сутр

9

и трактатов с обширнейшими комментариями,— которые

составляют неисчерпаемый кладезь знания для

приверженцев различных сект и школ Махаяны, в том числе,

разумеется, и секты Дзэн.

Мифическая родословная Чань (Дзэн) восходит к тем

временам, когда Шакьямуни различными средствами

пояснял ученикам высшую истину Дхармы. Однажды,

желая продемонстрировать в действии принцип передачи

знания от сердца к сердцу вне слов и письмен, Будда

безмолвно поднял перед собранием цветок. Из всех

присутствующих только старец Кашьяпа понял сокровенное

значение жеста и ответил Будде улыбкой. С Кашьяпы

начинается линия так называемых буддийских

патриархов, которых насчитывается до VI в. н. э. двадцать семь.

Двадцать восьмым буддийским патриархом и первым

патриархом, то есть создателем Дзэн, стал Бодхидхарма —

сын владетельного раджи из Южной Индии, вступивший

в молодости в секту Йогачара и прибывший в 520 г. в

Китай с группой сподвижников.

Принимая в целом доктрину Махаяны, Бодхидхарма

выступил с проповедью принципиально нового учения, в

котором отвергалось интеллектуальное суемудрие,

книжная ученость, вербальный способ передачи знания.

Утверждая, что интеллект лишь затемняет путь, ведущий к

просветлению, Бодхидхарма выдвинул на первый план

интуицию и непосредственный опыт. Согласно его теории,

мироздание представляет собой целостное Единство,

частью которого является человек. Однако интеллект

побуждает человека к дуалистическому восприятию

действительности. Мы разделяем хорошее и плохое, веселое и

грустное, дух и плоть, конечное и бесконечное, не сознавая, что

все едино и неразрывно связано в потоке кармического

времени и пространства. В избавлении от дуальности —

путь к спасению, к обретению свободы, к просветлению.

Просветление, дающее подвижнику качественно новое

мировосприятие, выступает конечной целью радения во

всех буддийских сектах и школах, но в китайском Чань

и японском Дзэн особо акцентируется спонтанная,

непроизвольная природа Прозрения (кит. у, яп. сатори),

достигнутого в результате интуитивного прорыва сквозь

тьму обыденного сознания. Наиболее естественным

способом достижения Прозрения служит сидячая медитация

— дза-дзэн (кит. цзо-чань), но есть немало других

способов, в том числе и включающих динамическую практику.

10

Преемники Бодхидхармы разработали вполне

конкретные методики для стимуляции спонтанного

Прозрения. Монахи в чаньских монастырях, а также

послушники и миряне, желавшие пройти соответствующий курс,

обучались у Мастера, который контролировал их

поведение, вкусы, занятия и пристрастия. Наиболее

популярным методом обучения были коаны (кит. кун-ань) —

«случаи», «анекдоты», то есть ситуативные парадигмы

из жизни выдающихся чаньских наставников,

собранные и систематизированные в ряде хрестоматий. Они

служили темами для размышления и прививали

приверженцам Дзэн способность нестандартной оценки

событий, отходящей от основ дискурсивной логики. При этом

допускалась совершенно неожиданная спонтанная

реакция в виде абсурдного на первый взгляд ответа или

выкрика, которые должны были продемонстрировать

дзэнское понимание Пустоты, Единства и Самобытности

всего сущего (см· Приложение). Многие поколения

учеников воспитывались на классических коанах, но со

временем возникали и новые, которые в свою очередь

канонизировались. Таким образом, секта, отвергавшая

ценность книжного знания, постепенно обрастала

пластами антологий, хрестоматий, комментариев,

биографических описаний, трактатов и эссе, составивших

огромное письменное наследие как в китайском, так и в

японском вариантах.

Не меньшей популярностью, чем коаны,

пользовались диалоги между учителем и учеником — мондо (кит-

вэнь-да), в которых неожиданные вопросы влекли за

собой не менее неожиданные ответы· Зачастую дзэнские

наставники давали ученику импульс к Прозрению при

помощи хорошей оплеухи или зуботычины· Некоторые

также использовали палку, сандалию или любой другой

предмет, подвернувшийся под руку-

Уже к началу VII в. Чань занял прочные позиции

среди прочих буддийских сект в Китае. Примерно в тот

же период произошло разделение секты на Северную ветвь,

пользовавшуюся покровительством императора, и

Южную, Первая выдвигала идею «постепенного» Прозрения,

вторая отстаивала тезис о Прозрении мгновенном и

непроизвольном, ведущем к состоянию просветленности (яп.

саммай, кит. саньмэй, санскр. самадхи). В дальнейшем в

чаньской традиции возобладало влияние Южной ветви,

основателем которой был Шестой патриарх Хуэй Нэн.

11

В эпоху Тан (618-907), когда все буддийские секты в

Поднебесной империи переживали пору небывалого

расцвета, наращивая свое могущество путем строительства

храмов и монастырей, секта Чань не слишком активно

участвовала в разделе сфер влияния и потому, возможно,

меньше пострадала в пору жестоких гонений на буддизм,

последовавших в 845 г. Из так называемых Пяти

направлений и семи школ Чань, возникших на протяжении

VII-XI вв., особого внимания заслуживает учение Линь-

цзи (ум. 867), прославившегося прежде всего

иконоборческими лозунгами. Отрицая ценность любого церковного

ритуала и внешней обрядности, считая, что

божественную сущность человек должен искать только в самом

себе, в собственной повседневной жизни, Линьцзи

выдвинул известную формулу: «Встретишь Будду — убей

Будду, встретишь патриарха — убей патриарха!» Как гласит

предание, однажды мастера Тан Цзя (738-824) в пути

застигла ночь, и он вынужден был искать приюта в

придорожном храме. Поскольку было холодно,

благочестивый богоискатель растопил костер деревянными

статуями Будды и так согревался до утра. Во главу угла

Линьцзи и его последователи ставили реалистический подход

к действительности и «здравый смысл», отвечая на

вопрос о сущности Чань вполне прозаично: «Когда

голоден — ем, когда хочу спать — сплю».

Со временем секта Чань все более активно

распространяла свое влияние не только на территории сунского

Китая, но и за его пределами, особенно в Корее и

Японии. Именно в Стране восходящего солнца учению Бод-

хидхармы суждено было обрести вторую родину.

Буддизм впервые проник в Японию в период

правления принца-регента Сётоку (574-622) в форме доктрины

секты Санрон (кит. Саньлун, «Три завета»),

представляющей собой одно из ответвлений Махаяны. В эпоху Нара

(710-794), наряду с Санрон, развивались также секты

Юисики («Единого сознания») и Хоссо («Сущности

Дхармы»), Позже они были вытеснены сектой Кэгон

(«Гирлянда цветов о). В IX в. широкое признание получили

секты Сингон и Тэндай (см. Комментарий). В конце XII в.

их дополнила секта Дзёдо («Чистая земля»), а в XIII в.,

наряду с прочими, утвердились секты Син и Нитирэн (см.

Комментарий)«

Что касается Дзэн, то сведения об этом учении, как

и о многих других буддийских школах, доходили в Япо-

12

нию уже с VII в., но триумфальное шествие Дзэн по

японской земле началось лишь в конце XII — первой

половине XIII в- Пионером внедрения Дзэн был Эйсай

(1141-1215). Начав религиозную деятельность в секте

эзотерического буддизма Тэндай на горе Хиэй, он

дважды побывал на обучении в Китае, откуда и вывез учение

Линьцзи (яп, Риндзай). После неудачной попытки

утвердиться в императорской столице Киото, Эйсай

перенес свои усилия в Камакуру, где нашел полное

понимание и поддержку военных правителей из рода Ходзё.

Созданная им школа Риндзай утверждала

необходимость коанов и признавала полезность динамической

практики Дзэн — будь то в сфере воинских искусств,

живописи или икебаны.

Догэн (1200-1253), основатель другой крупнейшей

дзэнской школы Сото, напротив, подчеркивал ценность

сидячей медитации (дза-дзэн) и пассивной рефлексии.

Однако сам процесс медитации он рассматривал как

творческое действо, направленное на усовершенствование

человеческой личности и осознание «сущности Будды».

Впрочем, сам Догэн, натура темпераментная, независимая и

обуреваемая земными страстями, был далек от идеала

«недеяния*. Влияние его незаурядной личности

сказалось на всем дальнейшем развитии Дзэн в Японии.

Все зрелое и позднее японское средневековье

отмечено неуклонным возрастанием роли Дзэн-буддизма

сначала в жизни самурайства, а затем и других городских

сословий — прежде всего купцов и ремесленников.

Сохраняя сугубо религиозный характер в стенах

многочисленных монастырей и храмов, Дзэн, в отличие от всех

остальных буддийских сект, подвергся тотальному

освобождению от церковных влияний и уже в XV-XVI вв.

превратился для широких народных масс во

всеобъемлющую жизненную философию (ars vitae). Признание

незаменимости личного опыта и собственных усилий на

пути самосовершенствования, примата интуиции и

спонтанности прозрения, пусть в упрощенном виде, вполне

устраивало приверженцев самых различных учений, а

дзэнская методика психической саморегуляции верой и

правдой служила всем профессиям — от монахов и

воинов до поэтов и мастеров чайной церемонии. Не

случайно владетельные феодалы-даймё и сами могущественные

сегуны, полновластные правители Японии, обращались

за наставлениями к дзэнским мастерам.

13

Декларируемое дзэнской доктриной единство

мироздания, органическая связь человека с природой, его

включенность в круговорот вселенских метаморфоз — все это

апеллировало к сознанию любого японца, не мыслящего

себя в отрыве от сезонной игры стихий. Может быть,

поэтому общие для всех направлений буддизма идеи

бренности мира, всеобщей сопричастности и сострадания всему

живому с необычайной яркостью проявились именно в

дзэнской литературе, дзэнском садово-парковом искусстве

и искусстве аранжировки цветов, в дзэнской чайной

церемонии. Конечно, в других буддийских сектах и в светских

школах были свои монохромные рисунки тушью сумиэ,

свои направления икэбаны, свои принципы устройства

«сухих» садов из камней и песка, но все они в большей или

меньшей степени были проникнуты духом Дзэн.

Вершинами дзэнской эстетики стали сложенные на китайском

языке стихи монахов Пяти гор (XIV-XV1 вв., см.

Комментарий), пьесы театра Но ёкёку и трактаты по театральному

искусству Дзэами (1363-1445), пейзажная живопись Сэс-

сю (1420-1506) и Кано Танъю (1602-1674), культ чая и

искусство аранжировки цветов, созданные Сэн Рикю

(1520-1591), хайку Басе (1644-1694), Бусона (1716-1783)

и Исса (1763-1827), вака Рёкана (1758-1831). Однако не

случайно Д. Т. Судзуки ставит в тот же ряд и

пятистишия Сайге, сложенные в XII в., еще до воцарения Дзэн на

Японских островах, — ведь для того, чтобы творить в

духе Дзэн, не обязательно знать доктрину Дзэн. Вот

почему современные исследователи нередко причисляют к

дзэнской традиции произведения, созданные совершенно в ином

религиозно-культурном ареале людьми, никогда не

знавшими о существовании Дзэн, — Шелли, Китсом, Вордс-

вортом, Рембрандтом, Пьеро Делла Франческа и многими

другими. Дзэн универсален, он заключает в себе

космическую реальность бытия и вечное одиночество человека во

Вселенной. Вопрос лишь в степени типологического

сходства того или иного произведения с базовыми принципами

дзэнской «теории отражения».

XX век стал веком Дзэн. Удивительная способность

этой философской системы адаптироваться к социально-

политическим условиям и этнографическим особенностям

разных стран привела к широчайшему распространению

дзэнских идей в западном мире на различных уровнях —

от коммун хиппи до психоаналитических трудов Эриха

Фромма и романов Германа Гессе, от создания дзэнского

14

монастыря в Калифорнии до открытия сотен кружков

икэбаны, дзэнской кулинарии, клубов и секций

фехтования кэн-до, каратэ, дзю-до, айки-до. Дзэн давно стал

неотъемлемой частью западной культуры. Его

триумфальное шествие было в основном подготовлено усилиями

выдающегося философа и неутомимого пропагандиста

Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870-1966).

Юность Судзуки совпала с эпохой величайших

преобразований в политической, экономической и культур-

ной жизни Японии после реставрации Мэйдзи (1868).

Человек новой формации, он получил великолепное

классическое образование. В его работах мы встретим

отсылки к палийским и санскритским текстам, к китайским

авторитетам и средневековым японским источникам, к

романам, повестям, стихам европейских и американских

писателей. Многие труды самого Судзуки, долгое время

жившего в Англии и читавшего лекции в британских

университетах, написаны на английском языке, как и

предлагаемая вашему вниманию книга «Дзэн-буддизм в

японской культуре» (полное название «Дзэн-буддизм и

его влияние на японскую культуру»), впервые

опубликованная в 1938 г.

Миссионерская деятельность Судзуки, приобщившего

людей Запада к религиозно-философскому наследию

Востока, началась в 1920-е г. и вылилась в создание многих

томов сочинений, которые с завидным постоянством

переиздаются вот уже более полувека и давно уже переведены

на большинство европейских языков. Здесь в первую

очередь следует упомянуть такие фундаментальные труды,

как «Очерки по Дзэн-буддизму*, (в 3 томах); «Учебник

Дзэн-буддизма» (антология дзэнских текстов);

«Подготовка дзэнского монаха*; «Жить по Дзэн*. Как отмечает

российский востоковед Н. В· Абаев, «успех интерпретатор-

ской и популяризаторской деятельности Судзуки был во

многом обусловлен тем, что ему удалось осуществить

перевод этого „эзотерического" языка на язык, в принципе,

доступный для любого „непосвященного" читателя

(причем без длительного вживания в реалии иной культуры и

эпохи) и дающий достаточно целостное представление об

основополагающих принципах теории и практики Дзэн-

буддизма*·

Идеи Дзэн, подхваченные и развитые западными

исследователями Э. Уоттсом, Э. Херригелем, Р. Блайсом и

многими другими, нашли мгновенный отклик в сердцах

15

философов и писателей по обе стороны Атлантики. Гессе,

Хаксли, Сэлинджер, Керуак, Гинзберг, Снайдер, Рекссрот —

вот далеко не полный список имен авторов, усвоивших

«дух Дзэн».

Как философия жизни, противопоставившая

самоценную личность постылому истэблишменту, Дзэн был взят

на вооружение битниками, хиппи, интеллектуальной

богемой, а также широкими кругами фрондирующей

западной интеллигенции. В то же время дзэнские методики

психотренинга прочно укоренились в медицинских

учреждениях Запада, в спорте и военном деле. В Японии, в

Киото, в крупнейшем дзэнском монастыре Дайтоку-дзи

был открыт специальный центр по подготовке западных

адептов. Принимать послушников из Америки и Европы

стали и другие дзэнские обители,

В нашей стране острый интерес к Дзэн-буддизму до

недавнего времени удовлетворялся лишь самиздатовски-

ми перепечатками да случайными журнальными

публикациями. Лишь в последние годы стали появляться

исследования и переводы, имеющие прямое отношение к

Дзэн, в основном в китайской его ипостаси. Нужен ли

нам Дзэн? Найдется ли место этому восточному учению

в нашей стране на крутом повороте истории? «Праздный

вопрос!» — сказал бы профессор Судзуки. Никто не

может испытывать нужду в Дзэн, Ведь Дзэн есть всюду, он

наполняет и пронизывает наше существование, а наша

задача — постараться постичь самих себя, слиться

воедино с окружающей нас природой и тем самым ощутить

дух Дзэн.

Глава первая

ПРВДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕГГКИ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДЗЭН

Само собой разумеется, что большинство японских и

зарубежных авторитетов, которые объективно и со

знанием дела пишут о морали японского народа, его духовной и

культурной жизни, сходятся в утверждении важности

влияния, оказанного Дзэн-буддизмом на формирование

японского национального характера· В соответствующих

главах данной работы приводятся высказывания на этот счет

двух заслуживающих всяческого уважения западных

авторов — сэра Чарльза Элиота и сэра Джорджа Сэнсома.

Первый зарекомендовал себя великолепным трудом

«Японский буддизм», второй — трехтомным изданием «История

Японии».

Я не вижу необходимости в специальных отсылках к

мнениям древних или современных японских писателей,

хорошо осведомленных о роли Дзэн в жизни нашего

народа. Считаю более уместным сказать несколько слов о

самом учении, поскольку, я полагаю, познания моих

читателей в этой области очень незначительны. Однако

выполнить подобную задачу нелегко, так как Дзэн вообще

чрезвычайно трудно объяснить людям неподготовленным,

не имеющим никакого представления о предмете ни из

книг, ни из устных проповедей: ведь считается, что Дзэн

выше всякой логики и не поддается словесному

определению, да к тому же учение никогда и не было изложено

доступным для массового читателя языком. Что же

касается тех, кто всерьез интересуется Дзэн, я рекомендую им

обратиться к другим моим сочинениям более

специального характера. В настоящей книге я даю лишь самое

общее представление о влиянии дзэнской философии на

характер японцев и культуру нации.

17

Дзэн — направление буддизма, получившее развитие

в Китае в ранний период эпохи Тан, а точнее — в VIII в.

В действительности же генеалогия Дзэн начинается с

первых десятилетий VI в, и связана с приходом из

Южной Индии в Китай великого Бодхидхармы. Учение Дзэн

есть не что иное, как учение буддизма Махаяны, и

провозглашает оно, разумеется, те же истины, что и

буддизм в целом· Однако Дзэн призывает к постижению

истинного духа самого Будды, отбрасывая все те

наслоения, что окружили изначальную доктрину за многие

века развития буддизма в Индии, Центральной Азии и в

самом Китае. Наслоения и напластования в различных

случаях могли быть ритуального или доктринального

характера, но иногда они обуславливались

национальной психологией.

Что же такое дух Будды? Что составляет основу

буддийского вероучения? Это прежде всего праджня и

каруна — понятия, обозначенные санскритскими

терминами. Праджня переводится как «трансцендентальная

мудрость», а каруна — как «любовь», «сочувствие»,

«сопереживание»· Праджня дает нам способность видеть

свойства вещей, лежащие за пределом их

феноменальной природы, и, таким образом, обретая праджню, мы

тем самым приходим к постижению глубинного

значения жизни и мироздания, расстаемся со всякими

заботами и переживаниями по поводу сугубо личных интересов

или страданий. В этом случае и каруна может следовать

своим путем: другими словами, любовь, не

обремененная своекорыстными устремлениями, будет

распространяться на все и вся.

В буддизме она простирается на существа

неодушевленные, ибо буддизм предполагает, что все живые

существа, неизбежно достигнут в конечном счете состояния

Будды, окруженного всеобщей любовью.

Предназначение Дзэн — пробудить праджню,

дремлющую в каждом из нас под многослойными покровами

невежества и кармы. Невежество и карма являются

следствием нашего безусловного подчинения интеллекту. Дзэн

восстает против такого положения. Если разум

обнаруживается прежде всего в логике и в словах, то Дзэн

отрицает логику и остается безмолвным, когда от него

требуют заявить о себе. Роль интеллекта может быть

оценена по заслугам лишь после того, как постигнута

суть познания, прибегая к своеобразной методике трени-

18

ровки духа и разума с целью пробуждения высшей

трансцендентальной мудрости — праджни.

Притча, рассказанная Госо Хоэном (У-Цзы Фа-Янь,

ум. в 1104 г.), одним из выдающихся мыслителей эпохи

Сун, будет весьма полезна для правильного понимания

дзэн-ской методики и духа Дзэн, о которых известно, что

они отвергают всякое учение, построенное на интеллекте,

логике и словесном поучении.

«Если меня спросят, что такое Дзэн, я скажу, что

это похоже на искусство воровства. Как-то раз сын

одного взломщика увидел, что отец его стареет, и

подумал: „Когда отец не сможет больше заниматься своим

делом, кто же будет кормить семью, если не я? Я

должен обучиться нашему ремеслу". Он поделился своими

соображениями с отцом, и тот одобрил его помыслы.

И вот как-то ночью отец подвел сына к большому дому,

сделал лаз в изгороди, затем проник в дом и, открыв

один из огромных сундуков, попросил сына забраться

внутрь, чтобы выбрать наряды получше и вытащить их.

Как только юноша выполнил указание, отец

незамедлительно опустил крышку сундука и повесил замок на

место. Выбравшись во двор, он стал громко стучать в

дверь и, убедившись, что хозяева проснулись,

преспокойно покинул дом через заранее подготовленный лаз.

Обитатели дома переполошились, зажгли свечи, но

обнаружили, что вор уже успел скрыться- Тем временем

сын, отсиживаясь в сундуке, размышлял о

жестокосердии отца. Он был страшно подавлен и обескуражен, как

вдруг его озарила блестящая мысль, и он начал

потихоньку скрестись в своем убежище. Хозяева, полагая,

что во всем виновата крыса, приказали служанке взять

свечку и обследовать сундук. Когда замок был наконец

снят и крышка поднята, незадачливый узник задул

свечу, оттолкнул служанку и пустился наутек♦ Слуги

бросились за ним в погоню. Приметив колодец у дороги,

беглец швырнул в него большой камень и помчался

дальше. Преследователи столпились вокруг колодца,

пытаясь рассмотреть в глубине тонущего вора. Между

тем находчивый молодой человек целым и невредимым

вернулся домой» Он разразился гневными обвинениями

и упреками, утверждая, что был на волосок от гибели,

но отец в ответ заметил: „Не стоит на меня обижаться,

сынок. Лучше расскажи, как тебе удалось улизнуть".

Услышав в подробностях обо всех ночных приключениях

19

сына, старый вор удовлетворенно вздохнул: „Вот теперь,

мой мальчик, ты воистину овладел нашим ремеслом"*-

Столь радикальный метод обучения искусству

воровства служит прекрасной иллюстрацией ко всей

методологической системе Дзэн-буддизма. Когда ученик просит

мастера преподать ему Дзэн, тот может просто ответить

пощечиной, добавив: «Дуралей несчастный!» Если

ученик обращается к наставнику с вопросом вроде: «Я

сомневаюсь в истине, которая, как говорят, должна

освободить нас от бремени страстей...» — мастер может

выставить молодца перед всей братией и громогласно объявить:

«Смотрите, о монахи, вот заблудший, что питает

сомнение!» Затем он может прогнать беднягу с глаз долой и

как ни в чем не бывало удалиться в свои покои. Дело

выглядит так, будто сомнения преступны или по крайней

мере грешно сомневаться в той области, где все доступно

свободному и непредвзятому наблюдению. Когда мастера

спрашивают, понимает ли он буддизм, ответом скорее

всего будет «нет». Если же спросить его, кто все-таки

понимает учение Будды, он укажет на столб,

подпирающий навес веранды«

Когда дзэнский мастер демонстрирует перлы логики,

он прибегает к силлогизмам типа: « Истинное ложно, а

ложное истинно», или: «Ты есть я, а я — ты». Факты

при таком обозначении игнорируются, ценности

выворачиваются наизнанку. Чтобы показать, насколько

расходится дзэнский дискурсивный метод с нашими

обыденными представлениями о вещах, я приведу в Приложении

несколько примеров из дзэнского «учебника»«

Японские мастера фехтования также используют дзэн-

скую методику тренажа. Однажды молодой самурай

пришел к наставнику, чтобы обучиться фехтованию на

мечах. Мастер, который жил отшельником в горной

хижине, согласился принять юношу в ученики. В обязанности

ученика входило собирать хворост, носить воду из

ближайшего ручья, колоть дрова, топить очаг, варить рис,

подметать комнаты и палисад — словом, вести все

домашнее хозяйство. Об уроках фехтования даже речи не

было. Через некоторое время молодой самурай начал

проявлять признаки недовольства: ведь он пришел учиться

владению мечом, а не служить мальчиком на побегушках

у престарелого чудака. И вот однажды он обратился к

мастеру с просьбой начать наконец обучение. Тот

согласился. В результате настырный молодой человек не мог

20

ни за что взяться спокойно — всюду его подстерегала

опасность. Стоило ему утром насыпать в котелок рис к

завтраку, как учитель, тихонько подкравшись сзади,

лупил его по спине палкой. Во время уборки на него опять

обрушивался удар в самом неожиданном месте, Дух его

не знал ни минуты отдохновения, так как бедняге

приходилось постоянно быть начеку. Прошли годы, прежде

чем он научился уклоняться от любого удара, откуда бы

этот удар ни был направлен. Однако мастер все еще был

недоволен учеником. Как-то раз молодой самурай застал

учителя у очага за жаркой овощей и решил

воспользоваться случаем, чтобы расквитаться за все обиды.

Схватив большую палку, он размахнулся и опустил ее на

голову учителя, который склонился в этот момент над

сковородкой, помешивая жаркое. Но палка лишь

звякнула о крышку сковородки, подставленную учителем.

Только тут открылось ученику глубинное таинство,

сокровенный смысл искусства фехтования, который доселе

был ему недоступен. Тогда впервые он смог оценить

беспримерную доброту мастера, явившего ему свою милость.

Подобные примеры иллюстрируют дзэнский метод

обучения, который сводится к личностному переживанию

истины, в чем бы она ни состояла, а не ограничивается

интеллектуальными рассуждениями и системным

теоретизированием. Последнее разъясняет в основном

технические детали и, соответственно, грешит

поверхностностью, то есть не ведет к пониманию главного.

Теоретические построения вполне уместны при игре в бейсбол,

сооружении заводов и крепостей, производстве

промышленных товаров или различных видов смертоносного

оружия, но не при создании произведений искусства или

освоении принципов искусства, являющегося

непосредственным выражением души человеческой. Не нужны они

также и при овладении искусством жизни, которая

должна быть верна сама себе, В сущности, все, что связано с

творчеством в его изначальном смысле, и впрямь

«непередаваемо», то есть находится за гранью дискурсивного

постижения· Отсюда и девиз учения Дзэн: «Не

полагаться на слова»*

В данном аспекте Дзэн противостоит всему, что

связано с научным анализом. Дзэн личностей, а наука безлич-

ностна. Все что безличностно — абстрактно, не

принимает в расчет варианты индивидуального опыта. Все

личностное принадлежит целиком индивидууму и должно быть

21

подкреплено персональным опытом. Наука представляет

собой систематизацию, а Дзэн есть нечто прямо

противоположное. Слова необходимы в науке, в философии, но в

Дзэн более всего ценится реальное. Если слова и бывают

нужны в Дзэн, то лишь в той же мере, как монеты для

торговли. Мы не можем надеть на себя монеты, чтобы

спастись от холода, не можем съесть их, чтобы утолить

голод и жажду. Монеты должны быть обращены в

настоящую шерсть, настоящую пищу, настоящую воду, чтобы

представлять реальную ценность для жизни. Мы то и

дело забываем эту простую истину и вечно стремимся

копить деньги.

Точно так же мы запоминаем слова, играем

понятиями, концепциями и мним себя мудрецами. Может быть,

мы и в самом деле «мудры», но мудрость такого рода не

оправдывает себя в столкновении с реальной жизнью.

Если бы она себя оправдывала, то давно уж пора было бы

наступить золотому веку.

Говоря условно, имеется три типа знания. Первый —

тот, что мы приобретаем из книг и бесед. Основная часть

того, что мы сами называем знанием, относится именно к

этому типу. Мы не можем увидеть все своими глазами —

вот почему в постижении мира мы должны полагаться на

карту, подготовленную для нас другими.

Второй тип знания — тот, что обычно именуется

научным. Это результат наблюдений и экспериментов,

анализа и размышлений. У него более прочная база, чем

у знания первого типа, так как здесь в известной степени

присутствуют результаты индивидуального опыта.

Третий тип знания — тот, что достигается

интуитивным путем. По мнению сторонников знания второго типа,

интуитивное постижение не имеет прочной опоры в

фактах и потому не заслуживает абсолютного доверия. Но,

по сути дела, так называемое научное знание вовсе не

является исчерпывающим и, следовательно, нуждается в

дальнейших коррективах, будучи ограничено своей узкой

сферой действия. Когда возникают чрезвычайные

обстоятельства, особенно личного свойства, для науки и

логики, возможно, просто не останется времени, чтобы

воспользоваться всем запасом знаний и расчета. Может быть,

не придется воспользоваться и теми знаниями, что

хранит память, ибо ум откажется воспроизвести

накопленное в прошлом. С другой стороны, интуитивное знание

создает основу всех видов веры, особенно религиозной, и

22

всякий раз наиболее успешно и эффективно срабатывает

в кризисной ситуации.

Дзэн стремится к третьему типу знания, которое

пронизывает наше бытие до самых сокровенных глубин или,

скорее, возникает из сокровенных глубин нашей натуры.

Я немного отклонился от темы, но уже по тому, как

учение Дзэн в целом относится к роли разума в плане

осознания духа буддизма, мы видим, что в лоне Дзэн

складываются определенные тенденции мыслительного и

чувственного восприятия мира, которые сводятся к

следующему.

* Сосредоточение на духе ведет к пренебрежению

формой.

♦Точнее, оно выявляет в любой форме присутствие

духа.

* Неполнота или несовершенство формы являются

более подходящими для передачи духа, поскольку всякое

внешнее совершенство может отвлечь внимание от

внутренней сути.

* Отрицание всякого формализма, ритуализма,

условности призвано явить дух во всей его наготе, одиночестве

обособленности.

* Такого рода отчуждение и обособление Абсолюта есть

проявление духа аскетизма, который велит отмести все

несущественное.

* Обособленность в переводе на язык обыденной

жизни есть не-привязанность.

* Когда обособленность в буддийском смысле слова

становится Абсолютом, она помещается во всем — от

жалких полевых злаков до высших форм жизни.

В дальнейшем я хочу более подробно остановиться на

роли Дзэн-буддизма в формировании японской культуры

и японского национального характера, рассмотреть его

проявления как в различных видах искусства, так и в

развитии самурайского кодекса чести Бусидо (Путь

воина), в пропаганде конфуцианской морали и

распространении всеобщего образования, в насаждении культа чая и

чайной церемонии» Вскользь будут затронуты и

некоторые другие вопросы.

Глава вторая

ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ

О ЯПОНСКОМ ИСКУССТВЕ

* * *

Приняв во внимание все вышеназванные

мировоззренческие предпосылки, заложенные в системе Дзэн, мы

можем перейти к рассмотрению реального вклада

Дзэн-буддизма в японскую культуру. Знаменательно, что все

прочие буддийские секты и школы ограничили сферу своего

влияния почти исключительно духовной жизнью

японской нации, между тем как Дзэн органично вошел во все

области культурной жизни народа.

В Китае дело обстояло несколько иначе. Дзэн там в

значительной мере сросся с даосскими верованиями и

культами, а также с эстетическим учением

конфуцианства, но культурную жизнь нации затронул все же не так

глубоко, как на Японских островах. (Может быть,

национальная психология стала причиной того, что японцы

восприняли Дзэн столь непосредственно и увлеченно,

сделав его неотъемлемой частью своего существования?)

Нельзя, однако, не упомянуть и то важное историческое

обстоятельство, что Дзэн в Китае дал стимул к развитию

философской мысли периода династии Сун и

способствовал становлению некоторых школ живописи. Работы

многих мастеров этих школ завозились в Японию, начиная с

эпохи Камакура, то есть с XIII в., когда дзэнские монахи

регулярно курсировали между двумя соседними

странами. Таким образом, произведения южносунской

живописи нашли ревностных поклонников на островах и

являются ныне национальным сокровищем Японии, между

тем как в Китае великолепные образцы живописи той

эпохи не сохранились.

Остановимся более подробно на одной характерной

черте японского искусства, которая тесно связана с миро-

24

воззренческой концепцией Дзэн и является, по сути,

производной от нее.

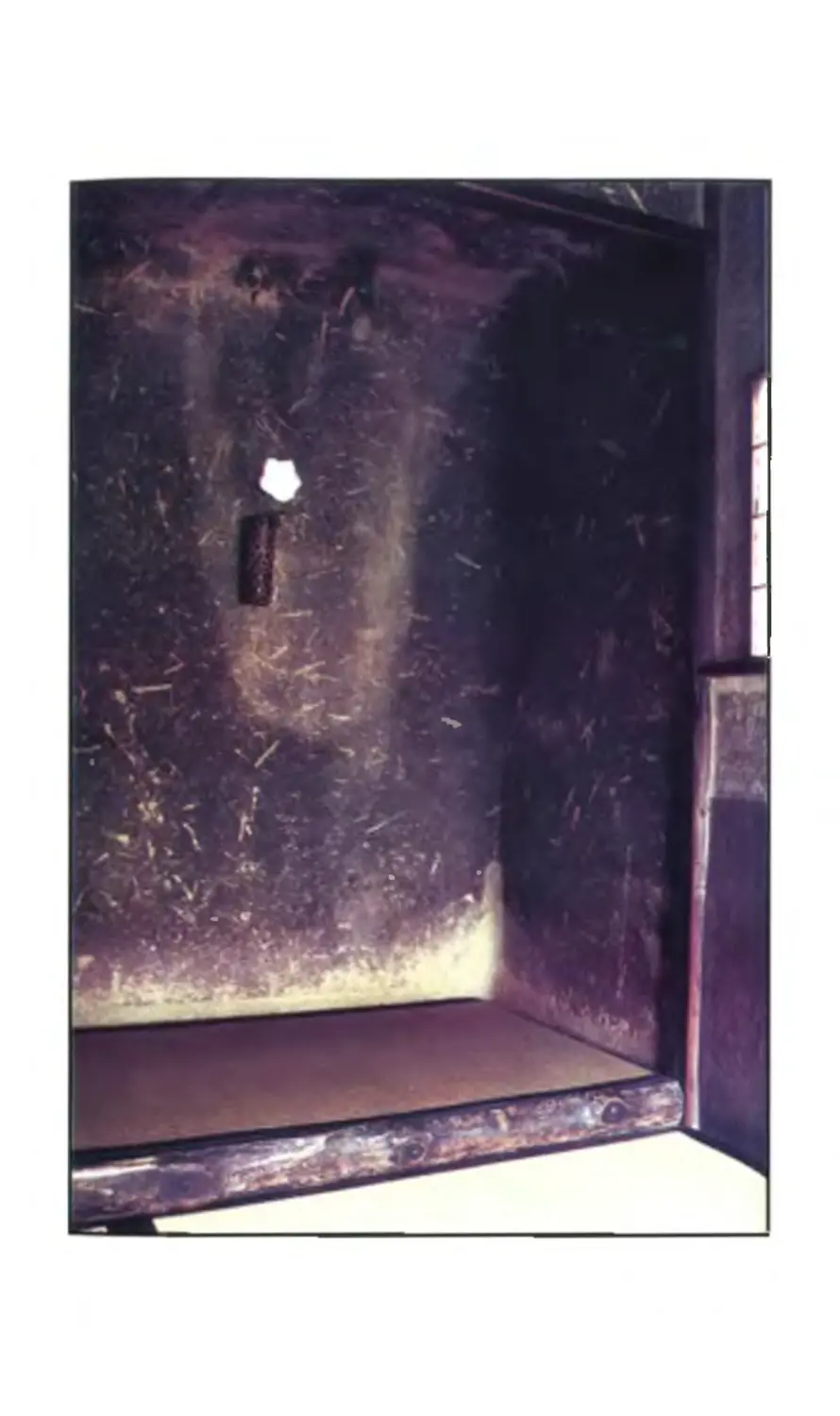

Среди отличительных особенностей японского

искусства заслуживает упоминания так называемый стиль *

одного угла», ведущий происхождение от творчества Байэ-

на (Ma Юань) — одного из величайших художников

империи Южная Сун. Стиль «одного угла» психологически

ассоциируется с «экономной кистью» японских

художников — традицией нанесения минимального числа линий

или мазков, призванных выявить форму на шелке или

бумаге. Оба стиля вполне соответствуют духу Дзэн·

Простой рыбачьей лодки на зыби вод довольно, чтобы

пробудить в душе зрителя ощущение бескрайнего морского

простора и в то же время вызвать чувство покоя и

умиротворения — дзэнское понимание одиночества. Судя по

всему, лодка беспомощно дрейфует. Эта примитивная

конструкция без всяких механических приспособлений для

стабильности, позволяющих бесстрашно мчаться по

взвихренным волнам, без хитроумных приборов, с которыми

можно не опасаться перемен погоды, — полная

противоположность современному крупнотоннажному лайнеру. Но

в самой ее беспомощности и заключается главное

достоинство рыбачьего челна, ибо здесь нам открывается вся

непостижимость высшего Абсолюта, окружающего ладью

и простирающегося на весь мир. Точно так же и

изображения одинокой птицы на засохшей ветви, в котором нет

ни одной лишней тени, ни одного лишнего штриха,

достаточно, чтобы передать печаль осенней поры, когда дни

становятся короче и природа понемногу сворачивает свой

роскошный свиток с картинами летнего цветения« Это

заставляет задуматься о внутренней жизни человека,

которая при пристальном наблюдении щедро являет взору

сокрытые в ней богатства.

Здесь перед нами воплощение трансцендентального

отчуждения посреди моря мирских метаморфоз, известное

в терминологии, характеризующей такое понятие

японской культуры, как ваби. Слово «ваби* буквально

означает «бедность» или, в негативном варианте,

«непринадлежность к элите, к высшему обществу своего времени».

Выть бедным — значит не зависеть от земных благ и

соблазнов (здоровья, могущества, репутации) и

одновременно ощущать в себе присутствие некоего высшего

начала, стоящего над временем, над общественным

положением. В этом суть ваби. Если попытаться перевести ваби

25

на язык повседневной жизни, это значит

довольствоваться убогой хижиной площадью в каких-нибудь два-три

татами, подобной бревенчатой избушке Торо; скудной

трапезой из овощей, собранных на соседнем поле;

прислушиваться к шуму ласкового весеннего дождя за

окном. Позже я попытаюсь более подробно рассказать о

ваби, а пока лишь замечу, что культ ваби прочно

утвердился в японском народе, являясь, по существу,

превознесением идеала бедности, — быть может, самый

подходящий из всех культов для такой бедной страны, как

наша* Несмотря на захлестнувшее Японию изобилие

западных предметов роскоши и бытового комфорта, в

людях осталось неискоренимое стремление к ваби, тоска по

ваби. Даже в интеллектуальной сфере ценится не столько

богатство идей, блестящий ум, игра мысли и умение

построить философскую систему, сколько способность

находить радостное успокоение в мистическом постижении

Природы. Для нас, по крайней мере для многих из нас,

важно прежде всего находить удовлетворение в том мире,

который мы видим вокруг себя.

Как бы мы ни были цивилизованны, в нас живет

врожденное тяготение к бесхитростной простоте, тесно

связанной с естественной жизнью на лоне природы. Отсюда и

летние лагеря, которые горожане устраивают в лесу, и

переходы через пустыни, и открытие новых путей» Все мы

порой хотим вернуться в лоно природы, услышать и

почувствовать ее пульс. Дух Дзэн, направленный на то,

чтобы ухватить лежащее под пластами условностей,

созданных человеком, помогает японцам не отрываться от

земли, всегда оставаться в дружбе с Природой и дорожить

ее незамутненной простотой. Учению Дзэн чужды

сложности, составляющие поверхностную сторону жизни. Сама

по себе жизнь достаточно незамысловата, но,

преломленная через призму интеллекта, она предстает перед

аналитическим умом как запутанный лабиринт. Вся мощь

современной науки оказалась бессильна разрешить тайны

жизни. И тем не менее, пристально всматриваясь в

жизненный поток, мы, вероятно, все же сумеем понять суть

жизни при всей видимой бесконечности ее сложностей и

хитросплетений. Очевидно, для народов Востока особенно

характерно умение постигать жизнь изнутри, а не

снаружи. Именно этому и учит Дзэн.

Там, где внимание сосредоточено исключительно на

духовности, проявляется некоторое небрежение формой.

26

Стиль «одного угла» и приемы «экономной кисти»

также помогают добиться отстраненности, отхода от

условных правил и регламентации. Там, где вы по привычке

ожидаете увидеть линию или заполненный контур или

простертое в воздухе крыло птицы, вы ничего не

находите, но уже сам по себе этот факт рождает в вас

неожиданное чувство удовлетворения. Несмотря на

отсутствие или явную нехватку каких-то деталей, вы не

воспринимаете это как дефект картины — и наоборот,

само ее несовершенство видится вам совершенством. По

всей вероятности, красота вовсе не нуждается в

совершенной форме. Вот почему большинство японских

художников воплощали красоту в форме несовершенства,

подчас даже уродства.

Когда красота несовершенства имеет налет старины,

отличается грубоватой упрощенностью, нам

открывается столь превозносимое японскими знатоками и

ценителями качество — саби. Главное не в самом духе старины

и примитивной упрощенности. Если произведение

искусства хотя бы слегка передает колорит определенной

исторической эпохи, в нем уже есть саби. Магия саби

заключается в лапидарной непритязательности, в

несовершенстве, присущем архаике, в кажущейся простоте и

бесхитростности исполнения и одновременно в богатстве

исторических ассоциаций (которых, впрочем, иногда

может и не быть). Наконец, саби содержит некие

необъяснимые черты, которые возводят данный предмет, каков

бы он ни был, в ранг художественного творения.

Считается, что перечисленные свойства обусловлены верным

пониманием смысла Дзэн·

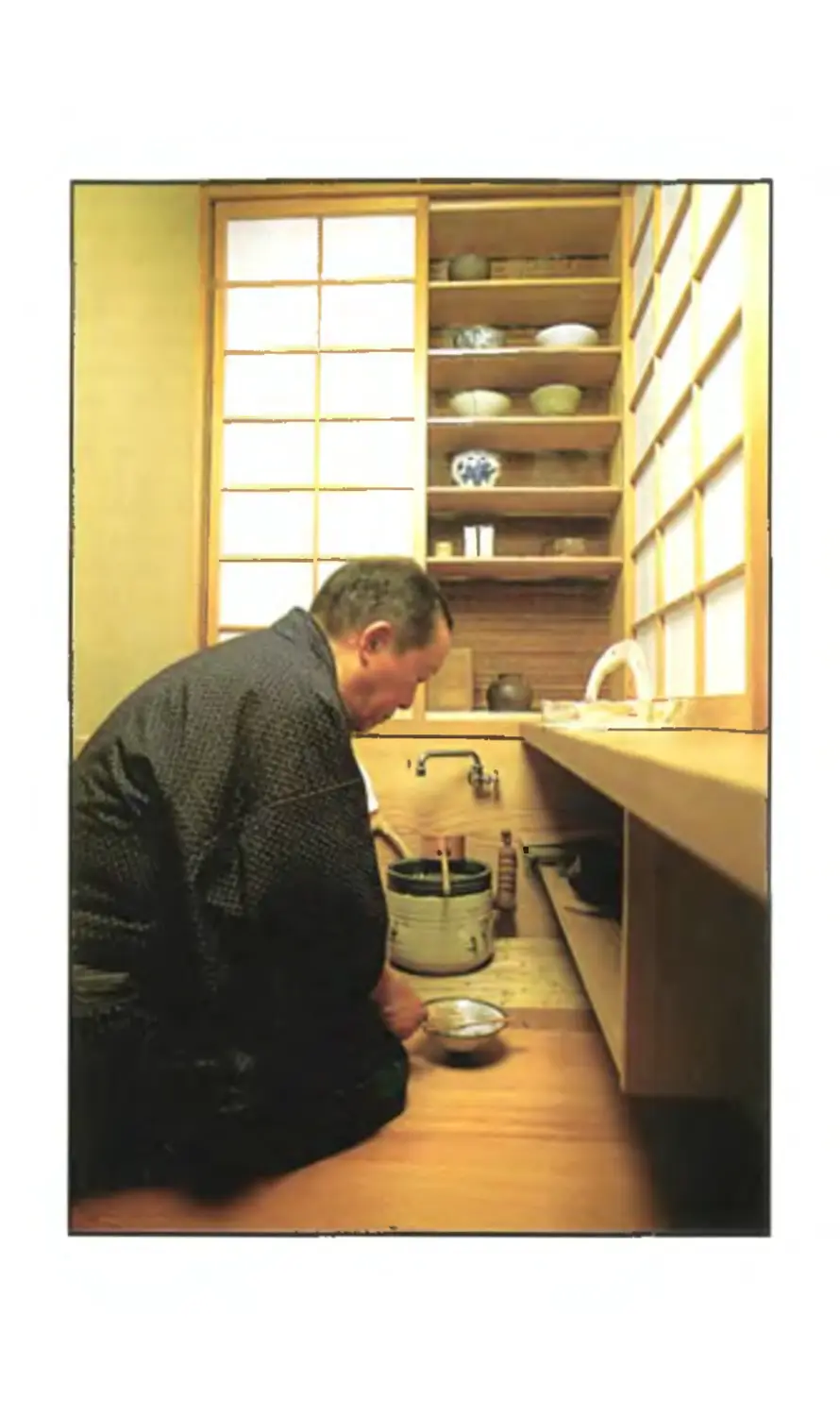

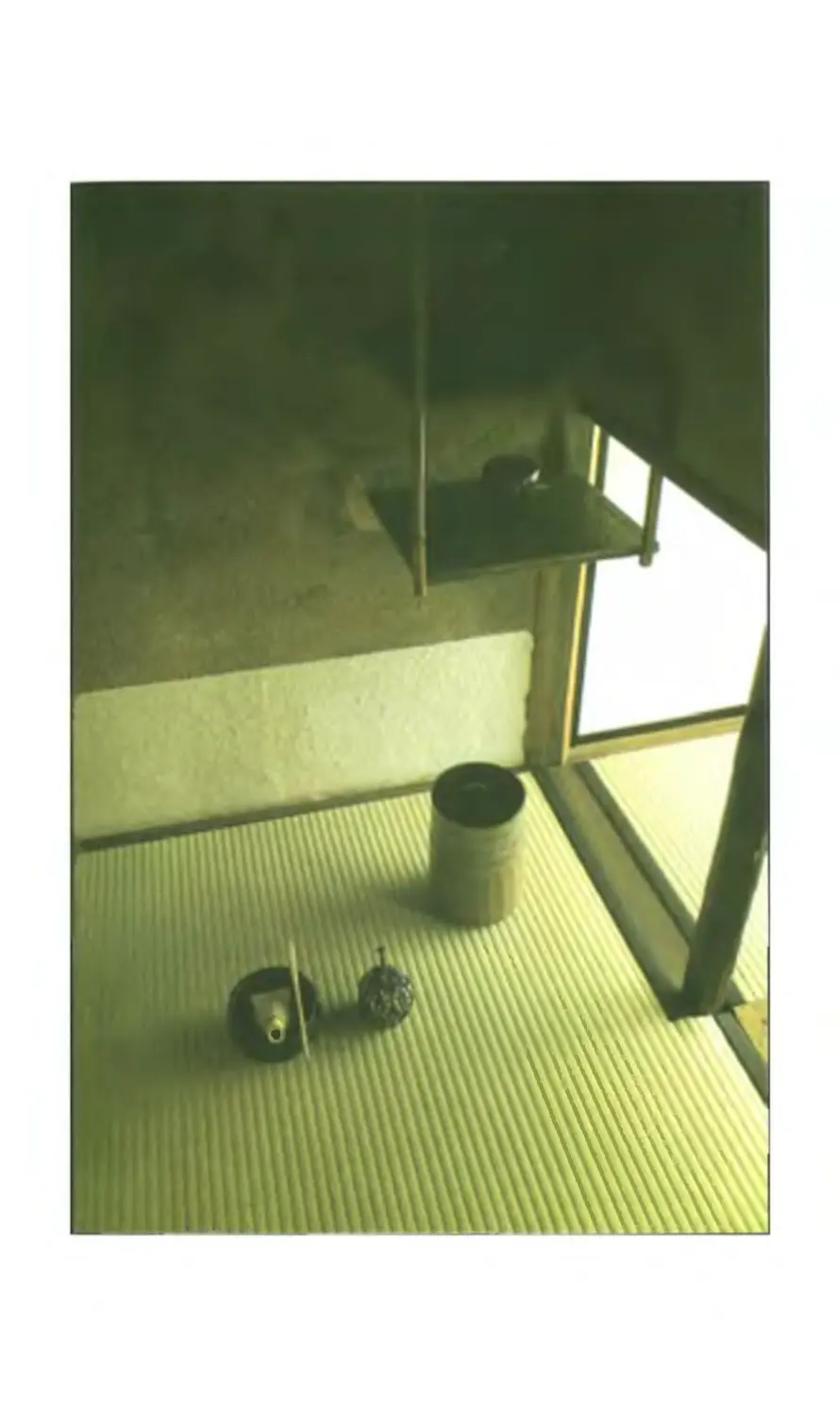

Утварь для чайной церемонии также проникнута

духом саби. Вот как определяет мастер чайной церемонии

входящее в категорию саби понятие одиночества:

На вечерней заре

забрел я в рыбачье селенье —

Но осенней порой

уж не видно ни вишен цветущих,

ни багрянолиственных кленов..»*

Фудзивара Садаиэ

Здесь и далее стихи в переводе А. Долина.

27

Одиночество, на самом деле, призывает к раздумью,

не оставляя места для наигранности, зрелищной

парадности. На общем фоне современной жизни все это может

выглядеть чем-то жалким, убогим и незначительным. Ни

вьющихся вымпелов, ни сверкающих фейерверков —

остаться одному посреди бесконечно разнообразных форм

жизни, вечно меняющихся цветов и оттенков — что

может быть здесь интересного?.. Возьмите какой-нибудь

рисунок тушью сумиэ с портретом Кандзана (Хань Шаня)

или Дзиттоку (Ши Дэ), повесьте его в европейской или

американской картинной галерее и посмотрите, как будут

реагировать зрители. Идея одиночества принадлежит

Востоку и может быть правильно воспринята только там,

где она была выпестована.

Идеей одиночества порождены образы рыбачьей

деревушки в осеннем сумраке и клочка первой зелени ранней

весной, прекрасно передающие дух саби и ваби. Ведь

такой клочок зелени, как говорится в танка Фудзивара

Иэтаки, служит иллюстрацией извечной воли к жизни,

преодолевающей холодное зимнее запустение:

Как хотелось бы мне

всем, кто ждет лишь цветения вишен,

Суть весны показать

в том клочке травы, что открылся

меж снегов в селении горном!..

Старый мастер чайной церемонии тяною цитирует

это пятистишие как пример воспроизведения саби —

определяющего принципа в японском культе чая. Пусть

всего лишь слабый намек на силу жизни запечатлен в

пятнышке зеленой травы, но имеющие глаза увидят в

нем весну, что пробивается из-под тягостного снежного

покрова. Конечно, можно сказать, что здесь все

строится на предположении, но все равно это сама жизнь, а не

какой-то незначительный ее признак. Ведь для

подлинного художника в клочке зеленой травы жизни ничуть

не меньше, чем в целом поле, покрытом зеленью и

цветами. Таково мистическое мироощущение художника.

Еще одна отличительная черта японского

искусства — асимметрия. Сама концепция, безусловно, ведет

начало от стиля «одного угла» Ma Юаня. Наиболее

убедительные и смелые образцы такого подхода

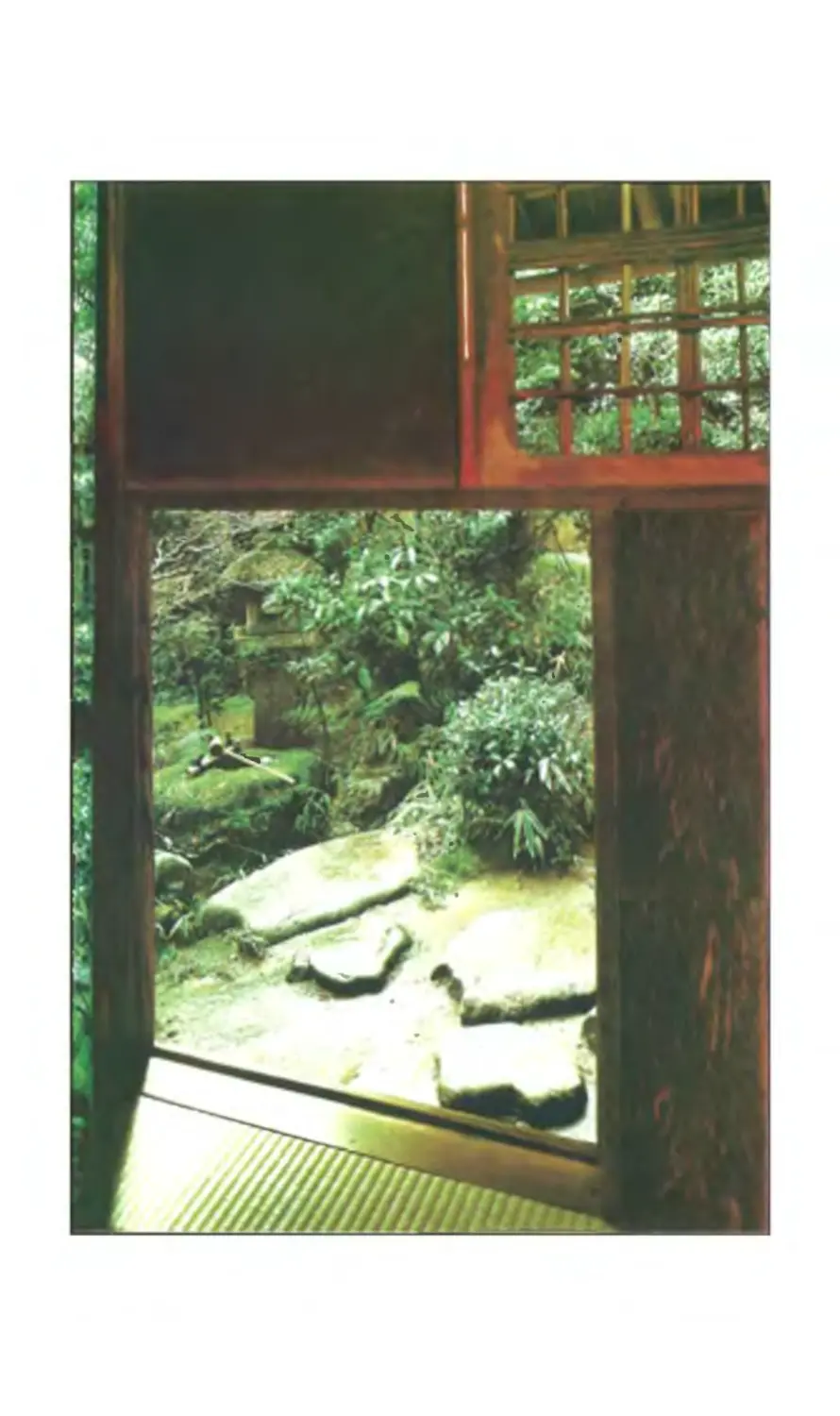

обнаруживаются в буддийской архитектуре. Главные

сооружения, такие как ворота с надвратной башней, Зал Дхар-

28

мы (Пути), зал Будды и другие, составляют как бы

одну прямую линию, второстепенные же по значимости

здания и служебные постройки, иногда тоже весьма

важные, не располагаются по обе стороны прямой

линии наподобие крыльев обычно они произвольно

разбросаны по территории храма и привязаны к

местности. Вы легко убедитесь в этом при посещении любого

горного буддийского храма — хотя бы храма Иэясу в

Никко. Напрашивается вывод, что асимметрия

свойственна всей японской архитектуре такого типа. Если

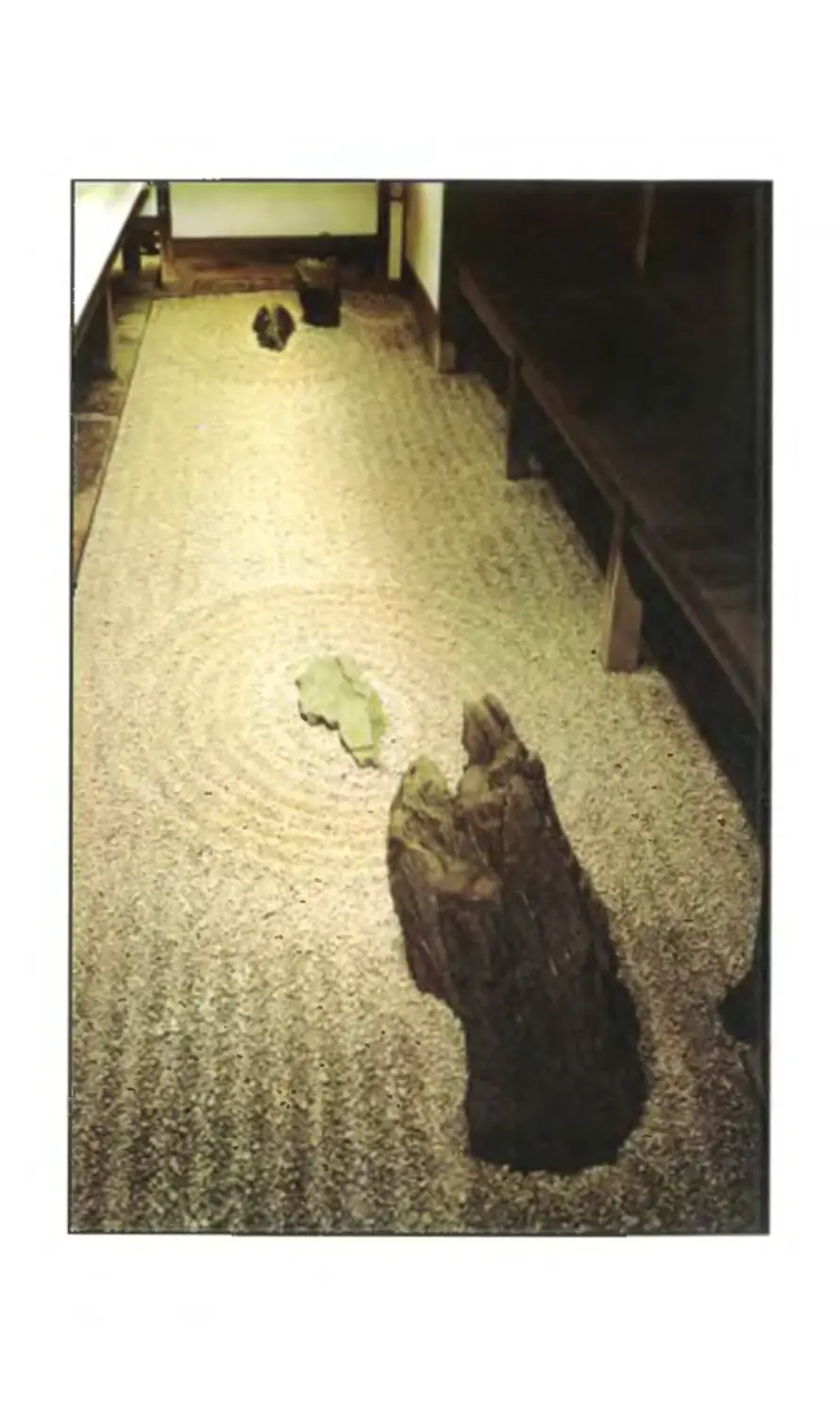

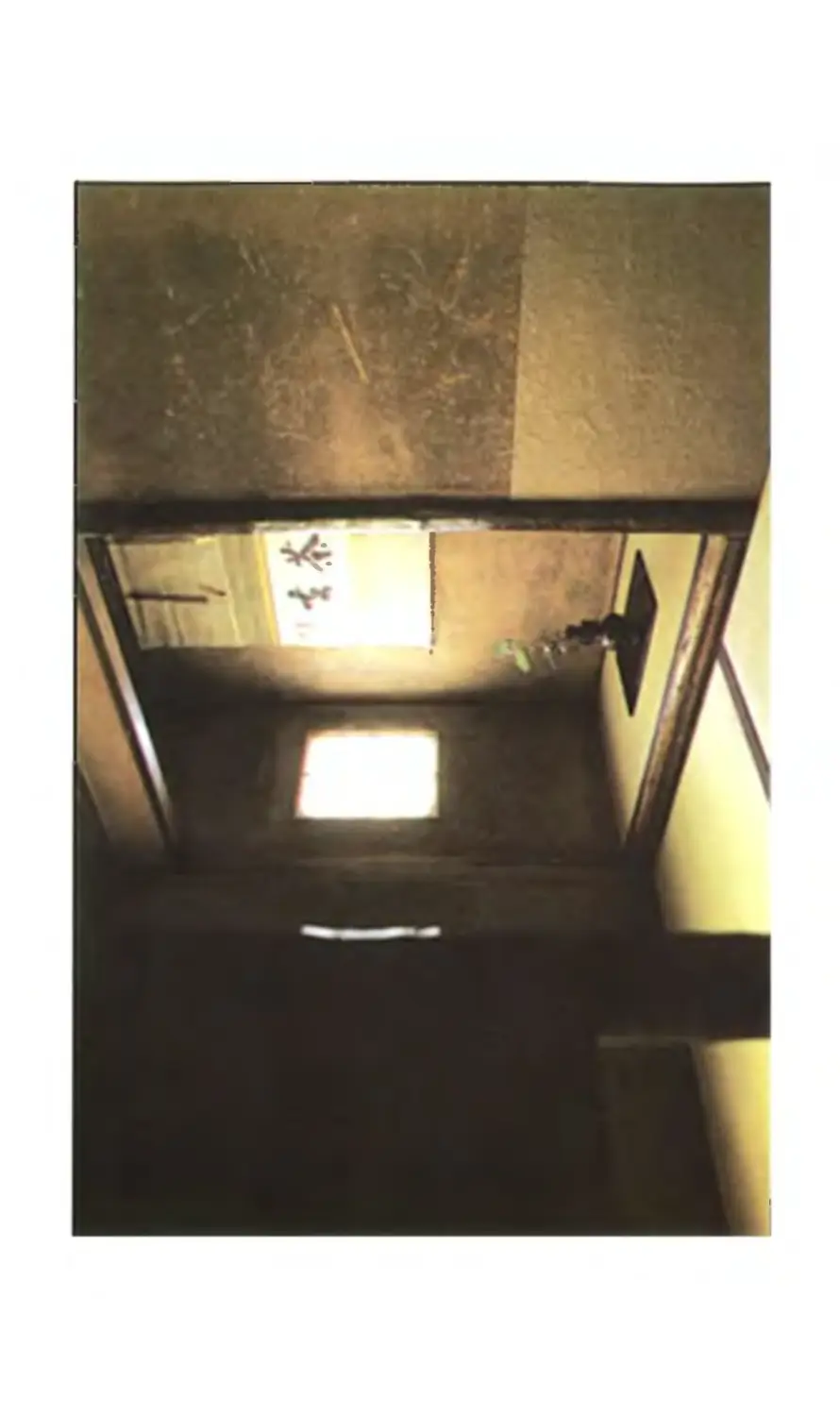

вы внимательно приглядитесь к планировке чайного

домика или чайной комнаты, то увидите, что в

конструкции потолка заложено по крайней мере три

различных стиля. Утварь для приготовления и сервировки

чая, расположение камней тропинки в саду и

декоративных валунов — все это также примеры асимметрии

или, если угодно, «несовершенства», присущего стилю

«одного угла*«

Некоторые отечественные идеологи пытаются

объяснить пристрастие японских художников к

асимметричным формам и нарушение условных законов

«геометрии» искусства особой теорией. Якобы то был способ

своеобразного морального тренажа по принципу

никогда не выставлять себя напоказ, держаться в тени, и

укоренившаяся в сознании привычка к

самоуничижению проявилась в искусстве в стремлении оставить

незаполненным основное пространство, весь центр.

Однако мне лично такая теория не кажется убедительной.

Разве не более приемлемым будет утверждение, что

художественный гений японского народа вдохновлялся

дзэнским мировоззрением, которое склонно

рассматривать все вещи как совершенные в самих себе и

воплощающие при этом природу всеобщности,

принадлежащую Единому?

Доктрина аскетического эстетизма не столь глубоко

проникла в сознание масс, как доктрина дзэнского

эстетизма. Импульсы, побуждающие к искусству, творчеству,

более естественны, органически присущи человеку, чем

моральные установки. Зов искусства проникает

непосредственно в человеческую душу. Мораль обладает функцией

регулирующей, а искусство — творческой. Первая

навязана обществом, второе же является непреодолимым

внутренним позывом. Дзэн неизбежно соотносится с

искусством, но не моралью: Дзэн может быть аморальным, но

29

немыслим Дзэн без искусства. Когда японские

художники создают несовершенные с точки зрения формы

произведения искусства, они, может быть, и сами готовы

приписать все свои побудительные мотивы установкам

морального аскетизма, но мы не должны слишком полагаться

на их суждения, как и на мнения критиков. В конце

концов наше самосознание — не самый надежный

оценочный критерий.

Как бы то ни было, асимметрия, бесспорно,

свойственна японскому искусству, вот почему легкостью и

изяществом отмечены работы японских мастеров.

Симметрия же придает произведениям искусства

торжественность, внушительность, что вполне соответствует

принципу логического формализма с его нагромождением

абстрактных идей· Японцев принято считать людьми

недостаточно интеллектуальными и не очень склонными к

философскому мышлению, поскольку их общая культура

не слишком насыщена интеллектуализмом. Это

критическое отношение со стороны европейцев, на мой взгляд,

во многом объясняется любовью японцев к асимметрии.

Интеллект стремится прежде всего к

сбалансированности, между тем как японцы, наоборот, тяготеют к разба-

лансированности.

Разбалансированность, асимметрия, стиль «одного

угла», бедность, упрощение, саби и ваби, одиночество,

обособленность и другие сходные идеи, составляющие

характерные особенности японского искусства и

культуры, — все они являются производными от главного, от

восприятия истины Дзэн, гласящей: «Одно есть Все, и

Все есть Одно»,

* * *

Учение Дзэн смогло стимулировать творческие

импульсы японской нации и придать специфическую

идейную окраску работам выдающихся мастеров благодаря

следующим факторам:

*дзэнские монастыри были хранилищами знаний и

искусств, по крайней мере на протяжении эпох Кама-

кура и Муромати;

* дзэнские монахи имели постоянные контакты с

культурами сопредельных стран;

* весь народ в целом, и особенно представители

аристократии, обращался к дзэнским монахам в поисках

вдохновения и творческих озарений;

30

* сами дзэнские монахи были художниками, поэтами,

учеными и мистиками;

* властители страны всячески поощряли монахов к

участию в разного рода коммерческих предприятиях с

целью ввоза зарубежных ремесленных изделий и

предметов искусства в Японию;

* аристократы, а также классы, обладавшие

политическим влиянием, оказывали покровительство дзэн-

ским храмам, и многие ревностно предавались

изучению мудрости Дзэн,

При таком положении вещей Дзэн-буддизм оказывал

сильнейшее воздействие не только непосредственно на

религиозную жизнь японцев, но и на всю культуру нации

в целом.

Секты Сингон, Тэндай, Дзёдо, а также Син и Нити-

рэн немало сделали для того, чтобы привить японцам

буддийское миросозерцание. В лоне иконографии этих

сект вызревали предпосылки для развития скульптуры,

живописи, архитектуры, художественного

текстильного промысла и работ по металлу. Однако философия

Тэндай слишком отвлеченна и насыщена

абстракциями, чтобы стать достоянием широких масс; культовый

ритуал Сингон чересчур сложен и изыскан, чтобы дать

людям истинно народную религию. Сингон и Тэндай

породили прекрасные картины, скульптуры, церковную

утварь. Из их числа наиболее почитаемые бесценные

национальные сокровища относятся к историческим

периодам Тэмпё, Нара и Хэйан, когда обе буддийские

секты переживали пору расцвета и играли важную роль

в жизни образованных классов общества« Секта Дзёдо

проповедовала учение о Чистой Земле, где восседает во

всем своем великолепии Будда Бесконечного сияния в

окружении сонма бодхисаттв. Эта доктрина

вдохновляла художников на создание великолепных образов

Будды Амиды, которые хранятся ныне в многочисленных

храмах.

Секты Нитирэн и Син суть творения японского ре*

лигиозного духа· Идеи секты Нитирэн не особенно

способствовали развитию художеств. Секта Син вообще

была в известном смысле иконоборческой и не оставила

в области литературы и искусства ничего

заслуживающего внимания, кроме разве что гимнов-васан да

писаний, принадлежащих в основном выдающемуся

подвижнику XV в, Рэннё.

31

Дзэн пришел в Японию позже, чем Сингон и Тэндай,

и был сразу же тепло встречен воинским сословием,

самураями. Может быть, в силу исторического недоразумения

Дзэн на японской почве противостоял

аристократическому духовенству. Придворная знать поначалу также

чуралась учения Дзэн и даже использовала свои политические

возможности для организации сил, оппозиционных

новой секте. Так, волею судеб, на заре своего существования

секта Дзэн в Японии оказалась вдалеке от столицы Киото

и вынуждена была искать покровительства рода Ходзе в

Камакура. Резиденция военных правителей феодальной

Японии, Камакура, стала также и центром Дзэн-буддизма,

Множество дзэнских монахов, приехав из Китая, оседали

в Камакура, где им была обеспечена поддержка и защита

со стороны Ходзё Токиэри и Ходзё Токимунэ, а также их

преемников и вассалов.

Китайские наставники Дзэн привозили с собой

различные произведения искусства, приглашали с

континента художников, да и сами японцы, регулярно

посещавшие Китай, становились носителями традиций Дзэн

в искусстве и литературе. Так попали в Японию

картины Моккэя (My Ци), Рёкая (Лян Кай), Байэна (Ma

Юань) и многие другие. Свитки с надписями,

принадлежащими кисти крупнейших дзэнских мастеров Китая,

также нашли прибежище в стенах японских

монастырей. Каллиграфия на Дальнем Востоке всегда являлась

таким же искусством, как и живопись тушью, получив

повсеместное распространение среди образованных

классов с незапамятных времен. Живопись, графика и

каллиграфия, проникнутые духом Дзэн, произвели

сильнейшее впечатление на деятелей культуры и искусства.

Приняв на вооружение Дзэн, мастера стремились

развивать традиции, в которых жил этот мужественный

несгибаемый дух. Мягкость, утонченность и изысканность,

которые можно было бы назвать почти

женственными, — весь дух, царивший в японском искусстве до

периода Камакура, уступил место мужественности,

нашедшей выражение прежде всего в скульптуре, а также

в каллиграфии. Почитаться стала типичная для

самураев Канто грубоватая воинственность, резко

контрастирующая с изнеженностью холеных киотоских

вельмож. Присущие истинному солдату качества с их

акцентом на мистицизм и отстраненность от мирской суеты

предполагали явную доминанту силы воли, и в этом

32

аспекте Дзэн полностью смыкался с моральным

кодексом Бус идо.

Наилучшее развитие учение Дзэн получило в стенах

монастырей, поскольку монастыри чаще всего

располагались в горах и их обитатели находились в самом тесном

соприкосновении с природой, будучи пристальными и

неравнодушными естествоиспытателями. Монахи

наблюдают жизнь растений, птиц и животных, созерцают реки,

утесы и прочие красоты природы, которые остаются

незамеченными для большинства горожан. Характерно, что

такого рода наблюдения отражают всю глубину их

философии, вернее, их интуиции. Это не просто интерес

натуралиста: монахи стремятся проникнуть в самую суть

увиденного. Какой бы пейзаж ни рисовали они с натуры, в

нем всегда можно почувствовать интуитивное озарение,

мягкое дыхание «духа гор».

Вся мощь интуиции, которую обретают дзэнские

мастера в упорном радении, призвана пробудить и обострить

художественные дарования, если, конечно, таковые

вообще заложены в субъекте. Интуиция, очевидно, сродни

тому внутреннему зову, что побуждает мастера творить

прекрасное, то есть через предметы безобразные и

несовершенные выражать свое понимание подлинного совер-

шенства. Дзэнские мастера могли быть не бог весть

какими философами, являясь при этом зачастую

великолепными художниками, и творчество у них стоит на первом

месте. К тому же они знают, как передать уникальное и

оригинальное. Одним из выдающихся носителей дзэнской

традиции был Myco Народный наставник (1275-1351),

живший в эпоху Северной и Южной династий. Он был

неподражаемым каллиграфом и замечательным мастером

садово-паркового дизайна» Во многих уголках Японии,

где ему довелось побывать, он оставил великолепные сады,

многие из которых, пережив века, в отличной

сохранности дошли до наших дней. Среди крупных дзэнских

художников XIV - XV столетий выделяются имена Те Дэн-

су (ум. в 1431 г.), Рэйсай (творил с 1435 г.), Дзёсэцу (ок.

1410 г.), Сюбун (творил в 1414-1465 гг.), Сэссю (1421-

1506) и др.

Джордж Детайт, автор монографии «Китайский

мистицизм и современная живопись», который, как мне

кажется, понимает дух дзэнского мистицизма, утверждает,

что, «когда китайский художник пишет картину,

главное для него — концентрация мысли, а также готовность

2 Зак. M30I

33

руки спонтанно следовать направляющей воле. Традиция

предписывает ему видеть или, скорее, чувствовать работу,

которую предстоит выполнить в целом, прежде чем он

возьмется за что-то конкретное. Если человек не обладает

ясностью мысли, он станет рабом внешних обстоятельств».

И далее: «Тот, кто умышленно медлит и водит кистью,

намереваясь написать картину, еще более теряет в

постижении искусства живописи. Это похоже на

автоматическое письмо. Рисуй бамбук десять лет, стань сам

бамбуком, затем, когда берешься за кисть, забудь все» что

знаешь о бамбуке. Владея безупречной техникой,

художник весь отдается порыву вдохновения».

Стать бамбуком, забыть во время рисования, что ты и

бамбук едины, — вот истинный Дзэн бамбука,

заключающийся в следовании «ритмичному движению духа»,

живущего в бамбуке, как и в самом художнике. Все, что

требуется теперь от творца, — обуздывать свой дух и

направлять его, действуя при этом совершенно

бессознательно, спонтанно« Задача нелегкая, и способность к ее

выполнению приобретается только путем многолетнего

духовного тренинга. На Востоке люди еще с

незапамятных времен зарождения цивилизации были приучены

вырабатывать в себе такие способности, если они хотели

добиться успеха в искусстве или религиозном

подвижничестве. Принцип этот был сформулирован в известном

девизе Дзэн-буддизма: «Одно во Всем, и Все в Одном».

Глубинное постижение кардинального принципа и

порождает творческий гений*

Здесь чрезвычайно важно уловить правильный смысл

девиза. Некоторые полагают, что в нем заключено кредо

пантеизма, и такое мнение разделяют даже некоторые

приверженцы Дзэн. Прискорбное заблуждение! Ведь

пантеизм абсолютно чужд как самому учению Дзэн, так и

идее верного осознания художником своей миссии.

Когда дзэнские мастера провозглашают: «Одно во Всем, и

Все в Одном », они вовсе не имеют в виду, что есть

конкретное Одно либо Все, что Одно находится в другом

и наоборот. Да, если Одно присутствует во Всем, можно

вообразить Дзэн учением пантеистическим. На самом же

деле имеется в виду совсем иное: Дзэн не признает ни

Одного, ни Всего в отрыве друг от друга. Изречение

«Одно во Всем, и Все в Одном» нужно понимать как

категорическое утверждение непреложного факта, не

пытаясь анализировать составляющие элементы. Мы

34

смотрим на луну и знаем, что видим луну, — этого уже

достаточно. Тот, кто пытается проанализировать свой

опыт и вывести некую теорию познания, не может

называться адептом Дзэн, Он перестанет быть таковым, как

только приступит к процедуре анализа. Дзэн поощряет

опыт, но отказывается подчиняться любой философской

системе.

Даже когда Дзэн допускает логические рассуждения,

он не впадает в пантеистическое истолкование мира.

Прежде всего, в Дзэн нет понятия «Одно». Если речь идет об

«Одном», как если бы такое понятие существовало, это

всего лишь вид уступки общепринятым обозначениям.

Для адептов Дзэн «Одно есть Все, и Все есть Одно».

Первое всегда равнозначно второму, и разделить их

невозможно. Все на свете пребывает в Пустоте (шуньяте)

или вне ее в своей «таковости», Самобытности (татхата).

Самобытность вещей по сути и есть Пустота: татхата

есть шуньята, а шуньята есть татхата.

Следующий парадоксальный диалог-мондо поможет

мне проиллюстрировать отношение Дзэн-буддизма к так

называемому пантеистическому восприятию Природы.

Некий монах спросил Тосу (Тоу-цзы), дзэнского

мастера эпохи Тан: «В моем понимании все звуки суть глас

Будды, Это верно?» Наставник ответил: «Верно», — «В

таком случае, учитель, — продолжал монах, — не могли

бы вы прекратить издавать звуки, в которых слышится

хлюпанье болотной грязи?» Наставник в ответ дал

ученику затрещину.

Тогда монах снова обратился к Тосу с вопросом: *

Правильно ли я понимаю указание Будды о том, что всякая

речь, как бы ни была она пуста, банальна или

оскорбительна, относится к высшей Истине?» — «Совершенно

правильно», — подтвердил наставник, — «В таком

случае, — продолжал монах, — могу я назвать вас ослом?»

Мастер снова ответил затрещиной.

Вероятно, приведенный диалог следует разъяснить

общедоступным языком. Считать каждый звук, каждый

шум, каждое изреченное слово за порождение единой

Реальности, то есть единого Бога, — это и есть

пантеистический подход, как мне думается. Ведь «Сам дает всему

жизнь и дыхание и все» (Деяния, 17:25), и еще

сказано: «Ибо им мы живем и движемся, и существуем»

(Деяния, 17:28), Если так, то и охрипшая глотка дзэнского

мастера воспроизводит лишь отголоски мелодичного потока

35

сладкоголосых речей, изливающихся из золотых уст

Будды. Если так, то и при уподоблении уважаемого мастера

ослу оскорбление должно рассматриваться не как

оскорбление, а как отражение частицы высшей истины· Все

формы и разновидности зла должны быть сочтены

воплощающими по-своему правду, добро и красоту, вносящими

свою лепту в усовершенствование Сущего. Выражаясь

более определенно, плохое есть хорошее, безобразное есть

прекрасное, ложь есть правда, несовершенное есть

совершенное и наоборот. Таково восприятие людей,

считающих, что божественная природа имманентно присуща

всему в мире» Дзэн же часто подвергался критике за

демонстрацию сходной тенденции миросозерцания на практике·

Однако Тосу выступил против такого интеллектуали-

стского толкования и потому ударил монаха. Последний,

по всей вероятности, ожидал, что наставник придет в

замешательство от его вопросов, которые логически

вытекали из первой посылки. Мастер же, как и все мастера

Дзэн, знал бесполезность любой попытки разубедить

монаха словом. Ведь словопрения ведут от сложности к

сложности, и так без конца. Очевидно, оставался один

действенный способ заставить такого, как этот упрямый

монах, осознать ложность его концептуальных

построений — просто ударить и дать на личном опыте

почувствовать смысл утверждения «Одно во Всем и Все в Одном».

Его следовало пробудить от зачарованного сна

логических рассуждений — отсюда и радикальная мера,

примененная мастером Тосу.

Сэттё (Сюэ Toy) приводит комментарий к этому мондо

в поэтических строках:

Сколь прискорбно, что многие внемлют соблазну

беззаботно играть с волнами прилива,

Ибо их ожидает неизбежная гибель —

всех поглотит безжалостная пучина.

О, когда бы от сна пробудились люди,

от бездумного тяжкого помраченья,

И узрели, что реки текут к истокам,

вспять стремятся, вздымаясь и разливаясь!..

Здесь нужен поворот, пробуждение, сдвиг сознания,

благодаря которому человек придет к пониманию истины

Дзэн, а истина эта — не за пределами сознания и не в

самом сознании, а в реальной жизни. Тосу

провозглашает истину так:

36

Монах: «Что есть Будда?»

Тосу: «Будда».

Монах: «Что есть Дао?*

Тосу: «Дао».

Монах: «Что есть Дзэн?»

Тосу: «Дзэн»*.

Мастер отвечает как попугай, он превращается в эхо.

В действительности же нет иного пути просветить

монаха, кроме утверждения: «Что есть, то и есть». Это

конечный результат опыта.

Возьмем еще один пример, разъясняющий суть

вопроса. Однажды монах пришел к Дзёсю (Чжао Чжоу),

прославленному танскому мастеру Чань (Дзэн), с вопросом:

«Сказано в Каноне, что Совершенный Путь не знает

трудностей и лишь не признает различения. Что же означает

не-различение? »

Дзёсю изрек: «Под небесами и на небесах я один

Благопочитаемый ».

«Здесь все же есть разграничение», — возразил монах.

«О ничтожество! Где ты видишь разграничение!» —

осадил его мастер*

Монах больше не проронил ни слова.

Под различением или разграничением дзэнские

мастера подразумевали стремление не принимать факты

как они есть, но, размышляя и анализируя, выводить

из них концепцию, чтобы затем, нагромождая все

новые и новые постулаты, окончательно предаться

пороку рационального суемудрия. Категорическое

заявление Дзёсю не допускает никаких экивоков, обсуждений

и споров» Мы должны принять все, как есть, и тем

удовольствоваться. Если мы почему-либо принять все

таким образом не можем, следует оставить Дзёсю в

покое и найти другой источник прозрения. Монах не

сумел понять Дзёсю сразу и потому заметил: «Здесь все

же есть разграничение». В действительности же

разграничение было допущено самим монахом, а отнюдь не