Автор: Иохин В.Я.

Теги: экономические науки в целом политическая экономия учебники и учебные пособия по основам экономической теории экономика

ISBN: 5-98118-068-4

Год: 2006

Текст

И153

i i '.BER

В. Я. Hoxun

Экономическая

теория

Допущено Министерством образования

Российской Федерации в качестве

учебного пособия для студентов вузов,

обучающихся по специальности «Финансы и кредит»

И 753

Российский государственный

торгово-экономический университет

ВЛ. WoXUH

Экономическая

теория

учебник

W7S9 £

Москва

ЭКОНОМИСТЪ

2006

УДК 330(075.8)

ББК65.01я73

И75

Рецензенты:

д-р экон, наук \Д. А. Черникой;

д-р экон, наук В. В. Куликов

Волгоградская областная

универсальная научная

библиотека им. М. Горького

Иохин В.Я.

И75 Экономическая теория: учебник / В.Я. Иохин. — М.: Эконо-

мисть, 2006. — 861 с.

ISBN 5-98118-068-4 (в пер.)

В учебнике изложены предмет и метод экономической теории, предпосылки

развития рыночных отношений. Раздел о природе стоимости, ценности и цены

отражает оригинальную авторскую концепцию. Рассмотрены микроэкономика,

национальная экономика и макроэкономическое равновесие, экономический

рост, НТП и духовное производство, государственное регулирование рыночной

экономики, переходность и самодвижение экономических систем в их этико-эко-

номическом единстве, мировая экономика. Учебник отличает четкая авторская

позиция.

УДК 330(075.8)

ББК 65.01Я73

В оформлении переплета использован фрагмент картины

Г. Мясоедова «Косцы» (1887)

ISBN 5-98118-068-4

© «Эконом истъ», 2004

© В.Я. Иохин, 2004

Посвящается светлой памяти моих родителей,

Марии Алексеевны и Якова Яковлевича

Предисловие

Эта книга по содержанию и структуре представляет собой попытку

автора в условиях переходного состояния нашей экономики, общества,

когда предпринимаются усилия «похоронить» одни догмы, заменив их

другими, дать интегрированную модель учебника по экономической

теории, политической экономии. В нем представлен синтез положи-

тельных сторон как марксовой теории и советской экономической

школы, так и западных течений экономической мысли. Именно ре-

зультатом такого синтеза, автор надеется, явился сплав научных идей в

области экономической теории, освобожденных от идеологических на-

слоений. Главная задача заключалась в том, чтобы увязать в единую

систему разнообразные концепции с тем, чтобы раскрыть то общее, что

их объединяет.

Конечно, есть опасение, что такое преподнесение материала, с

одной стороны, несколько усложняет его усвоение, а с другой — не-

сколько упрощает представление об экономическом знании, взятом в

целом. Однако несомненным его достоинством является то, что чита-

тель, столкнувшись с многовариантностью трактовок тех или иных

экономических процессов и явлений, оставляет за собой право разде-

лить ту или иную точку зрения. Более того, такое наполнение материала

только и способно провоцировать интерес и сомнения, которые явля-

ются действительно исходными импульсами любого творческого мыш-

ления, в данном случае экономического.

Наглядным свидетельством вышесказанного может служить третий

раздел учебника, посвященный основополагающим категориям ры-

ночных отношений — стоимости, ценности, цене. В нем, с одной сто-

роны, даются различные интерпретации содержания стоимости и цен-

ности, а с другой стороны, на уровне проявления их содержания в цене

раскрывается значительное сходство. Раскрывая содержание и формы,

сущность и явления одних и тех же экономических отношений в раз-

личных их интерпретациях, мы тем самым обогащаем представление

6

Предисловие

об экономических процессах. При этом у нас с самого начала не было

-стремления к упрощению как формы изложения материала, так и со-

держания курса экономической теории. Стремление было одно — быть

менее категоричными, ибо самое большое зло в образовательном про-

цессе — категоричность, которая если не закрывает, то значительно

прикрывает дверь в храм Истины. Главная забота заключалась в рас-

крытии содержательной стороны изложения проблем экономической

теории. Отданное большее предпочтение содержанию по сравнению с

формой не могло не придать научного характера стилю изложения

материала. Однако это не только открывает путь к более глубокому

проникновению в суть экономических процессов и явлений, но и с

самого начала образовательного процесса приучает обучающихся к

экономическому образу мышления.

Я благодарен профессорско-преподавательскому составу своей ка-

федры общей экономической теории за понимание, поддержку и по-

мощь в становлении данного курса экономической теории в Москов-

ском государственном университете коммерции, а также профессор-

ско-преподавательскому составу кафедры экономической теории РЭА

им. Г.В. Плеханова и лично заведующей этой кафедрой, д-ру экон,

наук, проф. Г.П. Журавлевой, принимавшим участие в обсуждении

предложенного учебника.

Хочу выразить благодарность также д-ру экон, наук, проф. В.П. Фе-

дорову за высказанные им замечания и советы по совершенствованию

содержания и структуры учебника.

Краткое оглавление

Предисловие

Раздел I. Введение в экономическую теорию

Раздел II. Основополагающие предпосылки формирования и развития рыночных отношений

Раздел III. Природа стоимости, ценности и цены

Раздел IV. Денежный рынок. Денежно-кредитные отношения

РазделУ Рынки ресурсов

Раздел VI. Предприятие в системе рыночных отношений

Раздел VII. Национальная экономика. Макроэкономическое равновесие

Раздел VIII. Экономический рост, научное производство

и циклическое развитие экономики

Раздел IX. Государство в системе рыночных отношений

Раздел X. Экономические системы и переходная экономика

Раздел XI. Мировая экономика

Оглавление

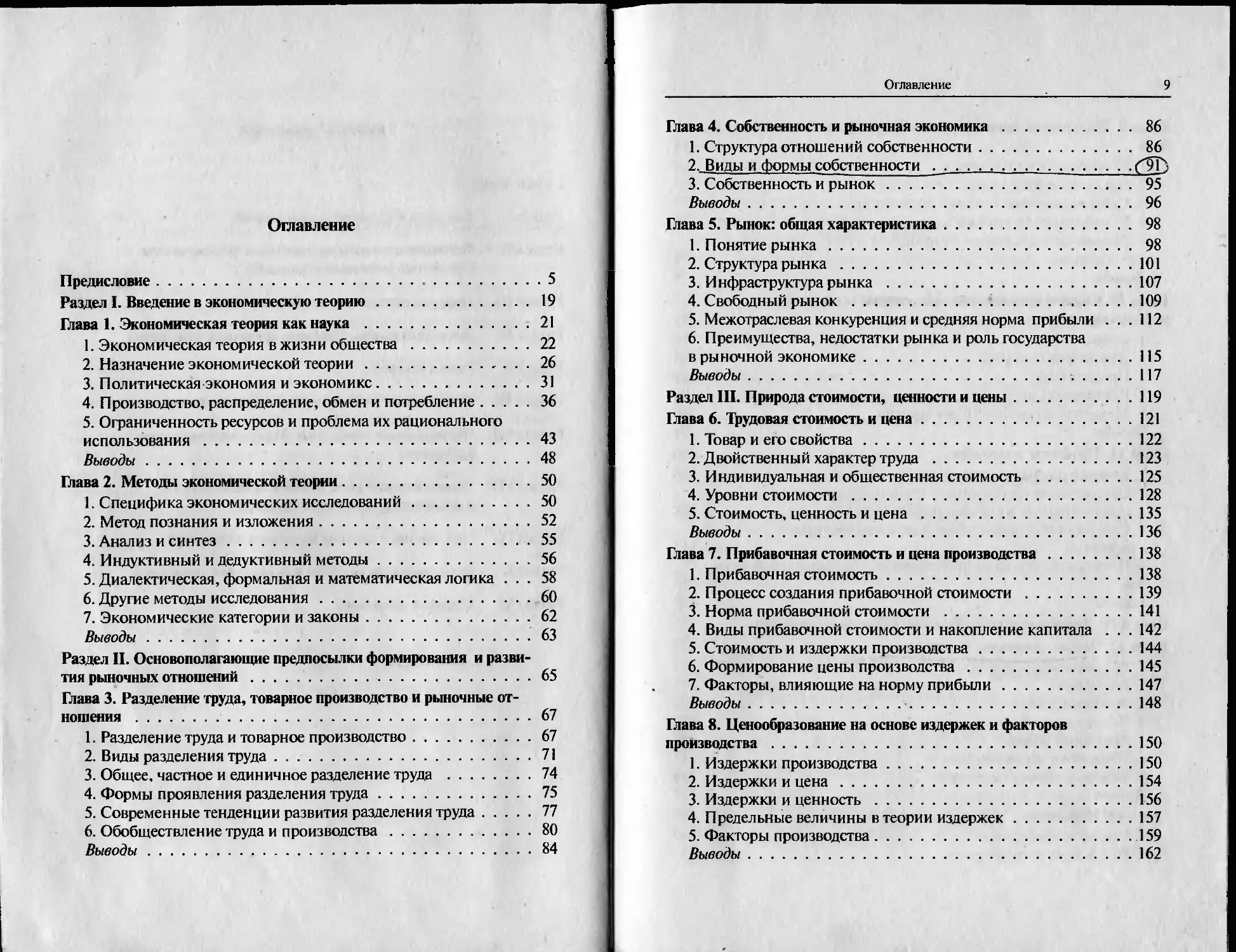

Предисловие..............................................5

Раздел I. Введение в экономическую теорию...............19

Глава 1. Экономическая теория как наука ................21

1. Экономическая теория в жизни общества.............22

2. Назначение экономической теории...................26

3. Политическая экономия и экономике.................31

4. Производство, распределение, обмен и потребление..36

5. Ограниченность ресурсов и проблема их рационального

использования........................................43

Выводы...............................................48

Глава 2. Методы экономической теории....................50

1. Специфика экономических исследований..............50

2. Метод познания и изложения........................52

3. Анализ и синтез...................................55

4. Индуктивный и дедуктивный методы..................56

5. Диалектическая, формальная и математическая логика ... 58

6. Другие методы исследования........................60

7. Экономические категории и законы..................62

Выводы...............................................63

Раздел II. Основополагающие предпосылки формирования и разви-

тия рыночных отношений..................................65

Глава 3. Разделение труда, товарное производство и рыночные от-

ношения ................................................67

1. Разделение труда и товарное производство..........67

2. Виды разделения труда.............................71

3. Общее, частное и единичное разделение труда ......74

4. Формы проявления разделения труда.................75

5. Современные тенденции развития разделения труда...77

6. Обобществление труда и производства...............80

Выводы...............................................84

Оглавление

9

Глава 4. Собственность и рыночная экономика..............86

1. Структура отношений собственности..................86

2. Виды и формы собственности........................

3. Собственность и рынок..............................95

Выводы................................................96

Глава 5. Рынок: общая характеристика.....................98

1. Понятие рынка......................................98

2. Структура рынка...................................101

3. Инфраструктура рынка..............................107

4. Свободный рынок...................................109

5. Межотраслевая конкуренция и средняя норма прибыли ... 112

6. Преимущества, недостатки рынка и роль государства

в рыночной экономике.................................115

Выводы............................................. 117

Раздел III. Природа стоимости, ценности и цены..........119

Глава 6. Трудовая стоимость и цена......................121

1. Товар и его свойства..............................122

2. Двойственный характер труда.......................123

3. Индивидуальная и общественная стоимость ..........125

4. Уровни стоимости..................................128

5. Стоимость, ценность и цена .......................135

Выводы...............................................136

Глава 7. Прибавочная стоимость и цена производства......138

1. Прибавочная стоимость.............................138

2. Процесс создания прибавочной стоимости............139

3. Норма прибавочной стоимости ......................141

4. Виды прибавочной стоимости и накопление капитала . . . 142

5. Стоимость и издержки производства.................144

6. Формирование цены производства....................145

7. Факторы, влияющие на норму прибыли................147

Выводы..............................................148

Глава 8. Ценообразование на основе издержек и факторов

производства............................................150

1. Издержки производства.............................150

2. Издержки и цена...................................154

3. Издержки и ценность...............................156

4. Предельные величины в теории издержек.............157

5. Факторы производства..............................159

Выводы...............................................162

10

Оглавление

Глава 9. Полезность, ценность, цена. Теория потребительского вы-

бора ................................................. 164

1. Потребность и полезность........................ 164

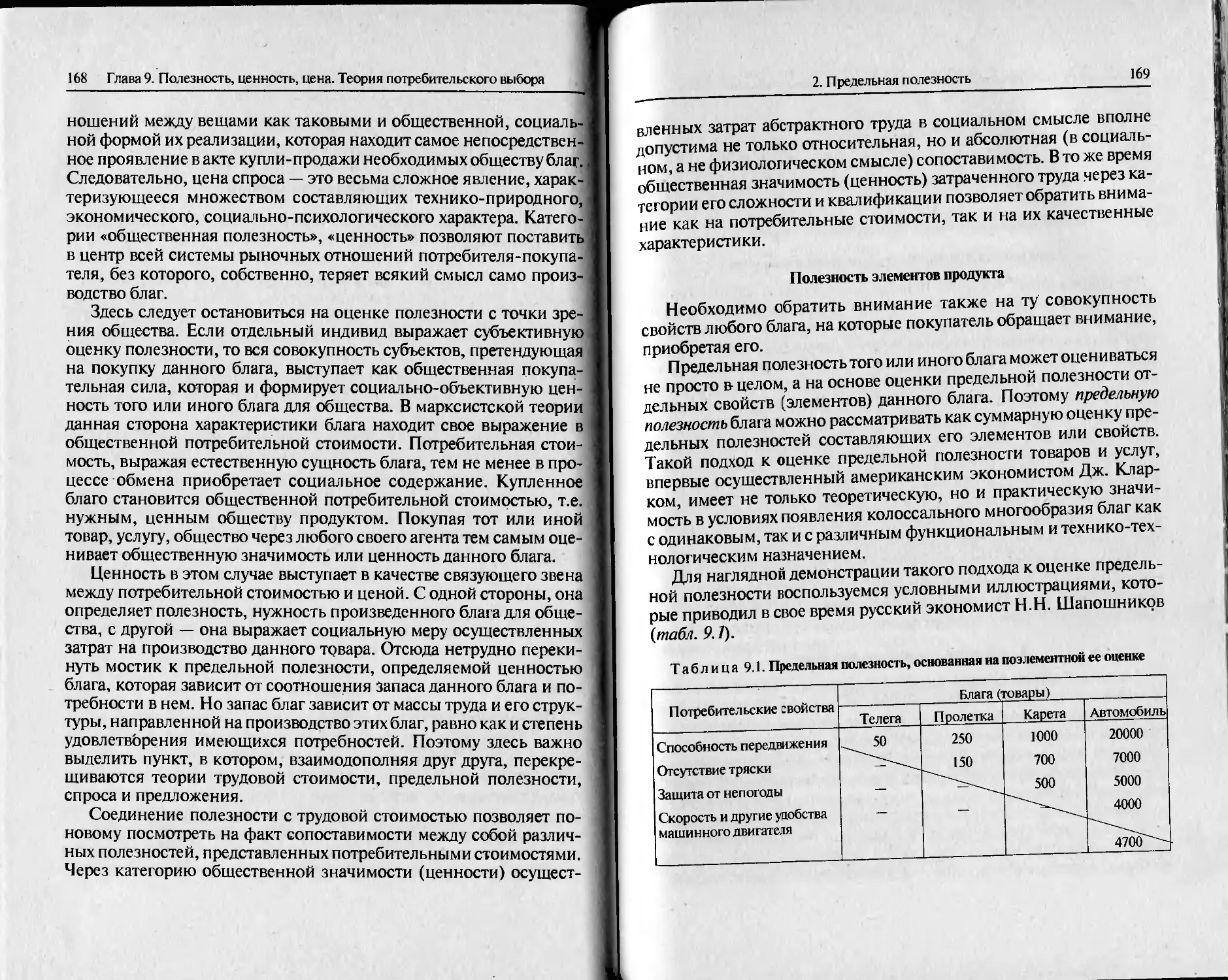

2. Предельная полезность........................... 167

3. Субстанция цены в теории полезности............. 171

4. Принцип предпочтения............................ 171

5. Равновесное состояние потребителя и сопутствующие

ему эффекты ...................................... 175

Выводы............................................. 179

Глава 10. Спрос и предложение. Механизмы установления

равновесных цен....................................... 181

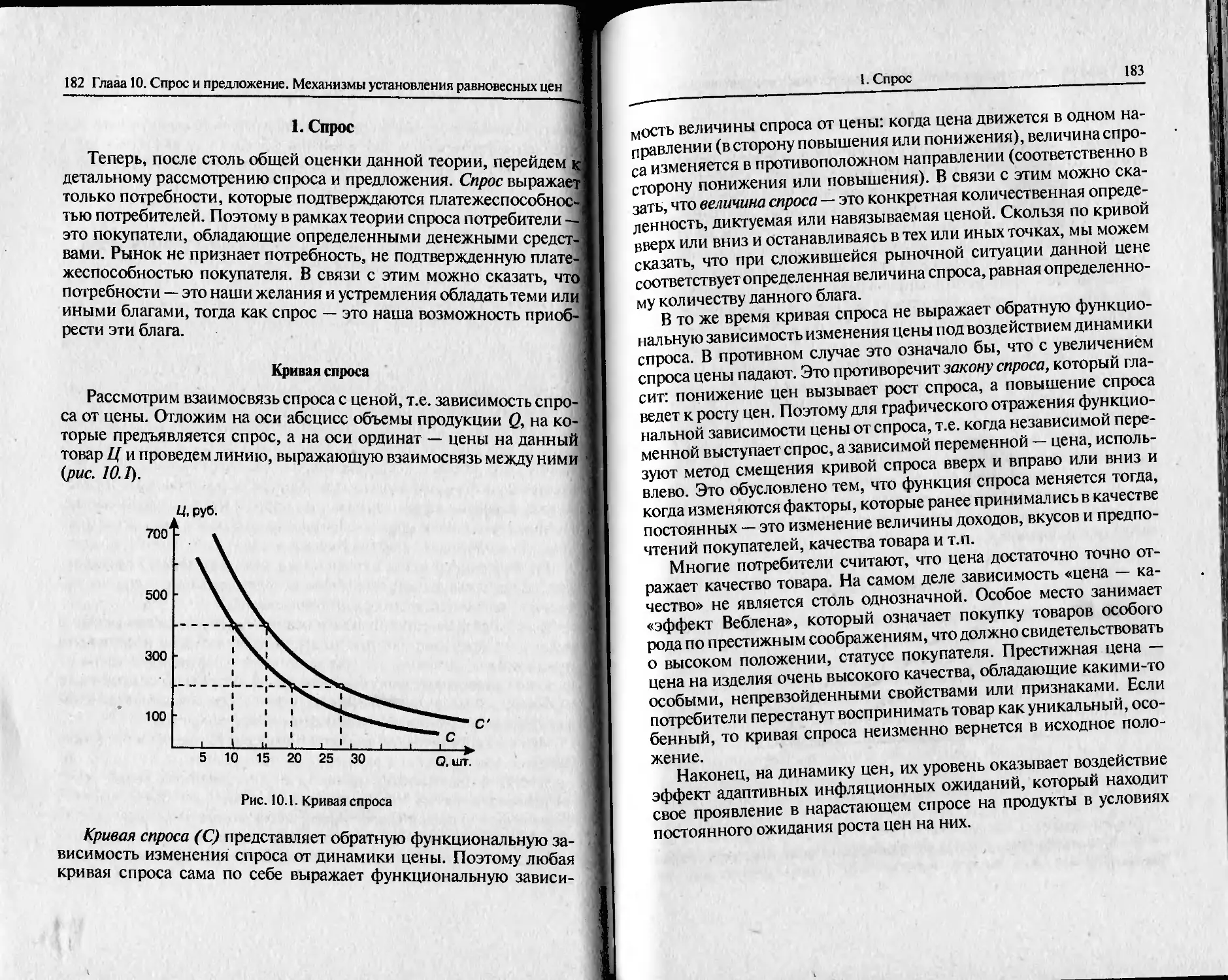

1. Спрос........................................... 182

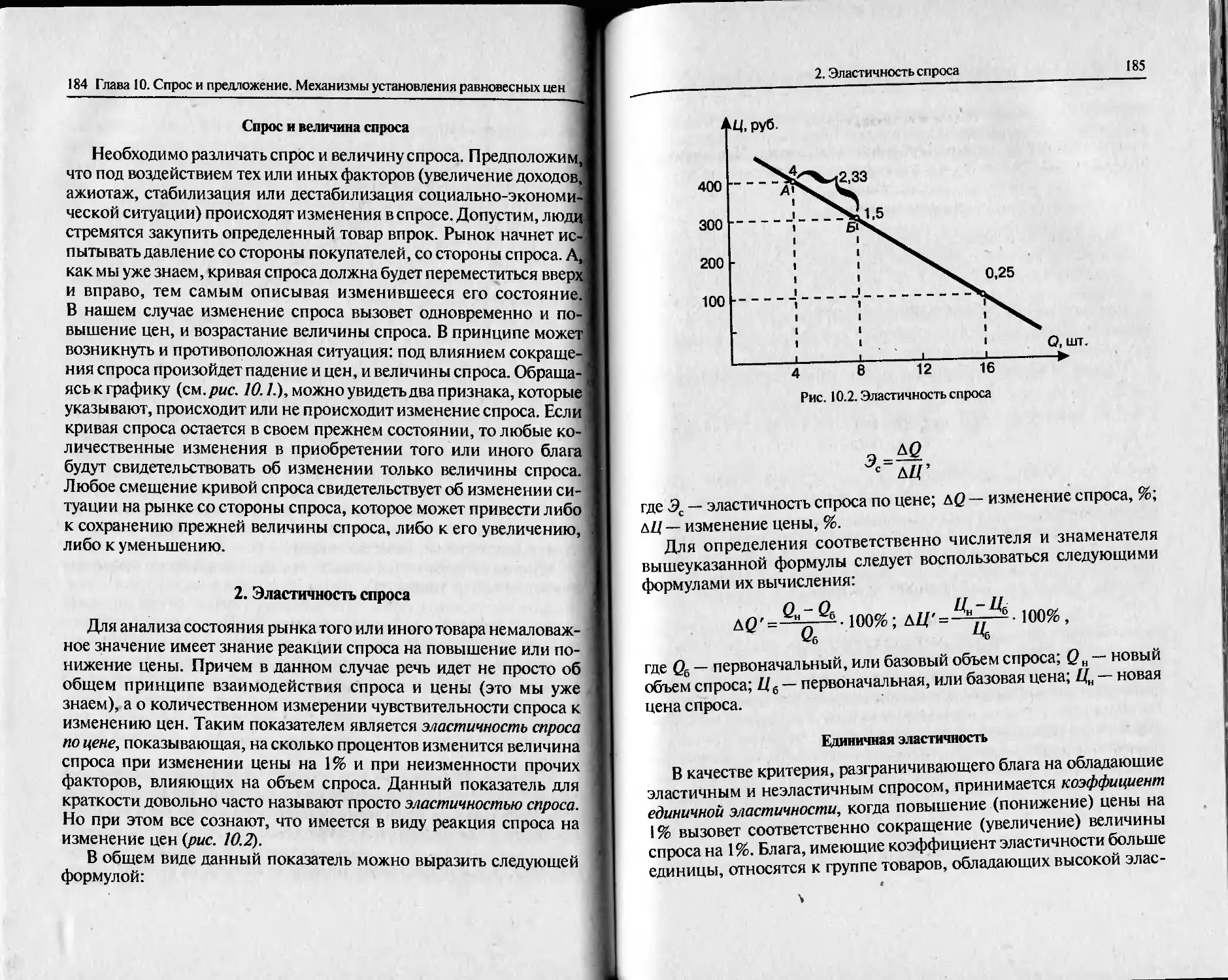

2. Эластичность спроса............................. 184

3. Предложение..................................... 190

4. Равновесная цена................................ 196

5. Механизмы рыночного равновесия...................200

Выводы..............................................204

Diaea 11. Проблемы стоимости.......................... 206

1. Видовое разграничение концепций................. 206

2. Общественно необходимые затраты труда

и действительные издержки производства..............208

3. Содержание стоимости и пределы стоимостных

отношений ......................................... 213

4. Полезность, факторы производства и распределения дохо-

дов .............................................. 218

Выводы..............................................220

Раздел IV. Денежный рынок. Денежно-кредитные отношения ... 221

Глава 12. Деньги. Денежное хозяйство...................223

1. Возникновение денег............................. 223

2. Виды денег.......................................225

3. Функции денег................................... 229

4. Денежная система........................... . . . 232

5. Денежный рынок...................................233

6. Измерение денежной массы.........................237

7. Факторы спроса на деньги........................ 239

Выводы............................................ 247

Глава 13. Инфляция.................................... 248

1. Открытая инфляция ......................'........249

2. Подавленная инфляция.............................251

Оглавление

11

3. Инфляция как следствие денежно-кредитной

экспансии..........................................254

4. Измерение инфляции..............................255

5. Классификация типов инфляции....................259

6. Причины инфляции................................261

7. Последствия инфляции............................266

Выводы.............................................269

Глава 14. Банковская система и денежное обращение.....270

1. Структура банковской системы ...................270

2. Специализированные банки и кредитные учреждения . . . 272

3. Банк: основы функционирования...................275

4. Банки и инфляция............................... 283

Выводы........................................... 291

Раздел V. Рынки ресурсов..............................293

Глава 15. Наемный труд. Рынок труда...................295

1. Наемный труд....................................295

2. Заработная плата................................298

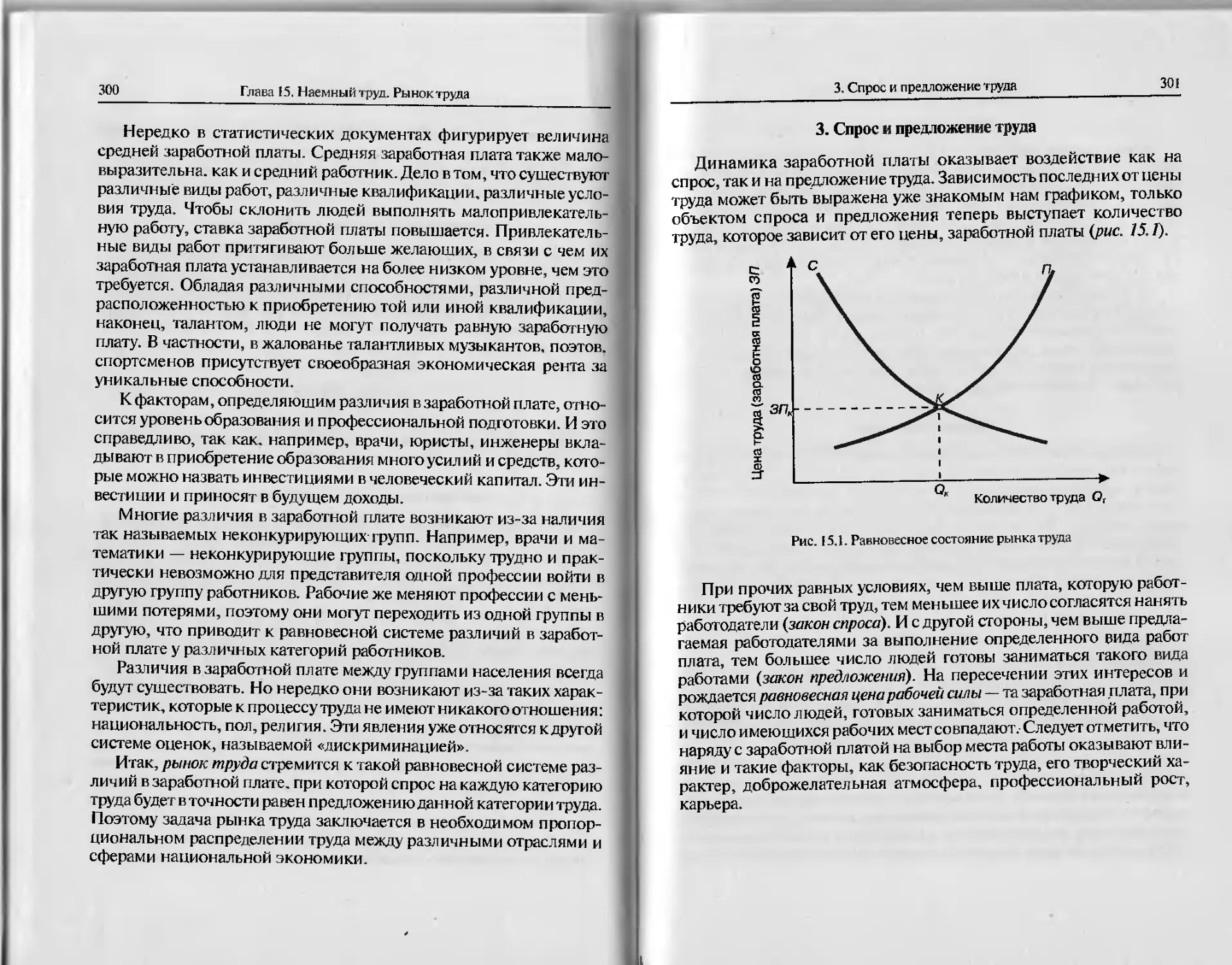

3. Спрос и предложение труда.......................301

4. Занятость и безработица.........................306

5. Модели занятости................................310

6. Безработица, заработная плата и инфляция........313

7. Виды безработицы и формы их проявления..........318

Выводы.............................................323

Глава 16. Рынок капитала..............................325

1. Понятие «капитал»...............................325

2. Реальный капитал ...............................327

3. Оборот капитала ................................329

4. Ссудный капитал.................................332

5. Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг..........336

6. Функционирование рынка капитала.................345

Выводы.............................................. . 354

Глава 17. Рынок земли............................... 356

1. Специфика земельных отношений...................356

2. Спрос и предложение земли.......................360

3. Виды рент.......................................362

4. Взаимосвязь абсолютной и дифференциальной ренты . . . 366

5. Государственная собственность и рента...........369

6. Рентные отношения в России .....................371

Выводы.............................................373

12

Оглавление

Раздел VI. Предприятие в системе рыночных отношений....375

Глава 18. Предприятие: общая характеристика и организационные

формы ................................................. 377

1. Понятие «предприятие»............................ 377

2. Организационные формы предприятий................ 380

3. Системы организации труда на предприятии.........384

4. Объединение предприятий ......................... 386

Выводы.............................................. 390

Глава 19. Издержки производства и прибыль предприятия..392

1. Издержки производства: внешние и внутренние...... 392,

2. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном

периодах............................................ 395

3. Средние и предельные издержки.................... 398

4. Издержки производства и законы производительности . . 401

5. Излишек товаропроизводителя.......................405

6. Издержки в долгосрочном периоде ..................406

Выводы...............................................408

Глава 20. Предприятие в условиях чистой конкуренции.....409

1. Рыночные структуры................................409

2. Особенности рынка чистой конкуренции .............409

3. Максимизация прибыли на основе сопоставления

валовых показателей..................................412

4. Минимизация убытков по критерию «валовой доход —

общие издержки».................................... 416

5. Максимизация прибыли на основе предельных

величин .............................................418

6. Минимизация убытков по критерию предельных

величин .............................................422

7. Предельные издержки и предложение.................424

8. Долгосрочное равновесие в условиях чистой конкуренции 428

Выводы...............................................432

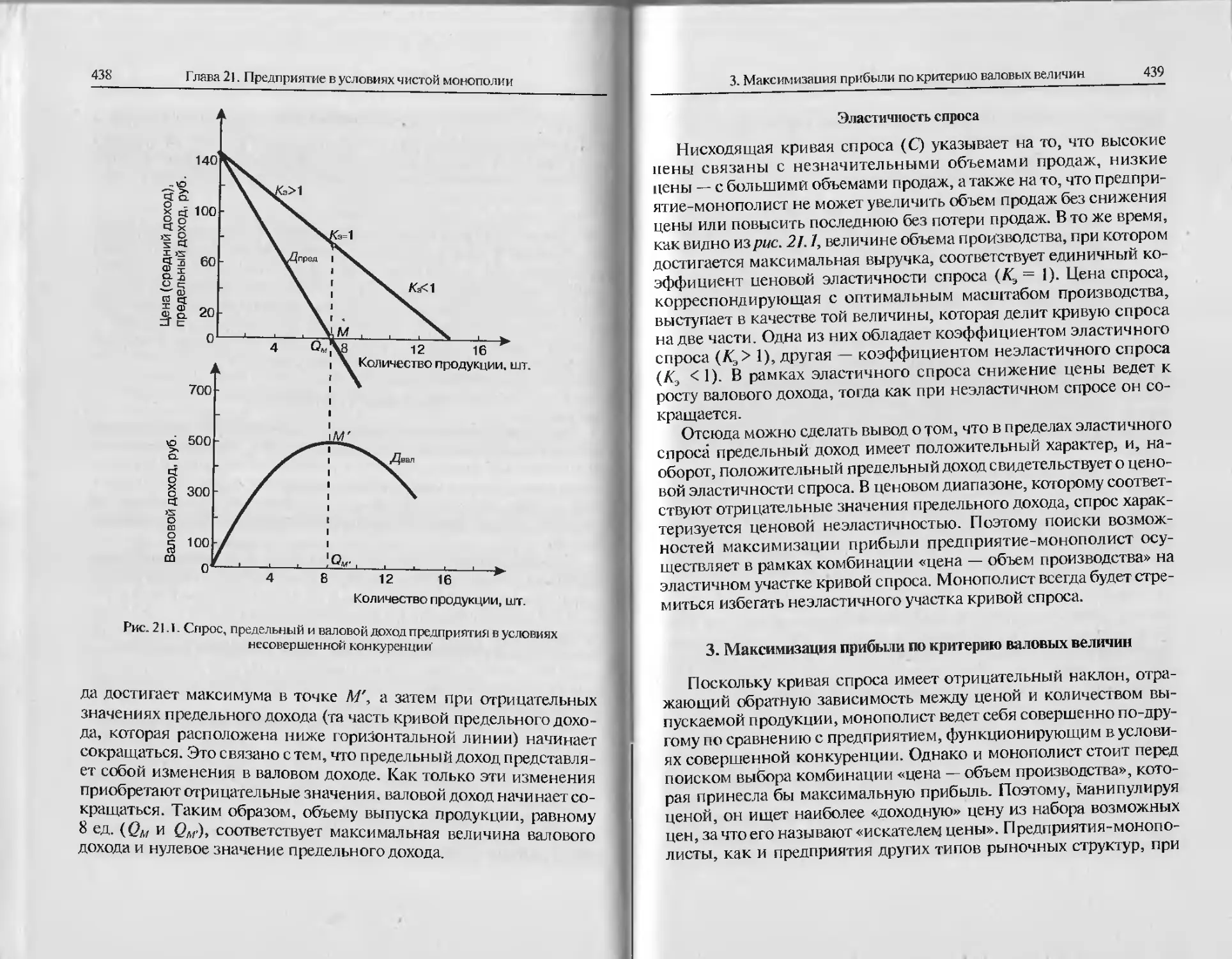

Глава 21. Предприятие в условиях чистой монополии.......434

1. Особенности рынка чистой монополии................434

2. Предельный, средний и валовой доход...............436

3. Максимизация прибыли по критерию валовых

величин..............................................439

4. Максимизация прибыли по критерию «предельный

доход — предельные издержки».........................441

Оглавление

13

5. Минимизация убытков по критерию предельных

величин .......................................... 443

6. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде.....444

7. Ценовая дискриминация...........................447

8. Функционирование рынка в условиях чистой

монополии ........................................ 448

9. Регулирование монополии.........................450

Выводы.............................................452

Глава 22. Предприятия в условиях монополистической

конкуренции и олигополии ............................. 454

1. От конкуренции к монополизации..................454

2. Особенности монополистической конкуренции.......455

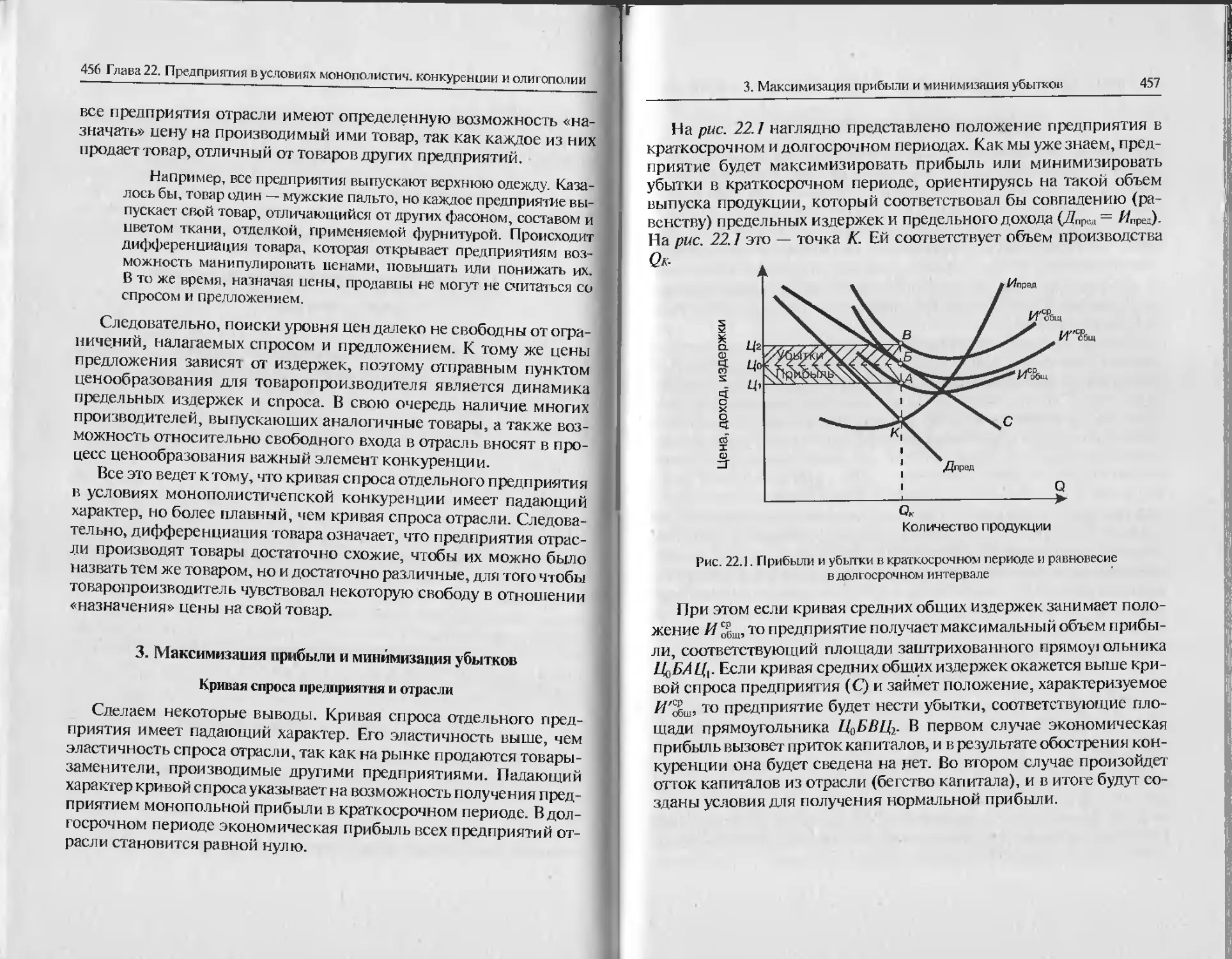

3. Максимизация прибыли и минимизация убытков.......456

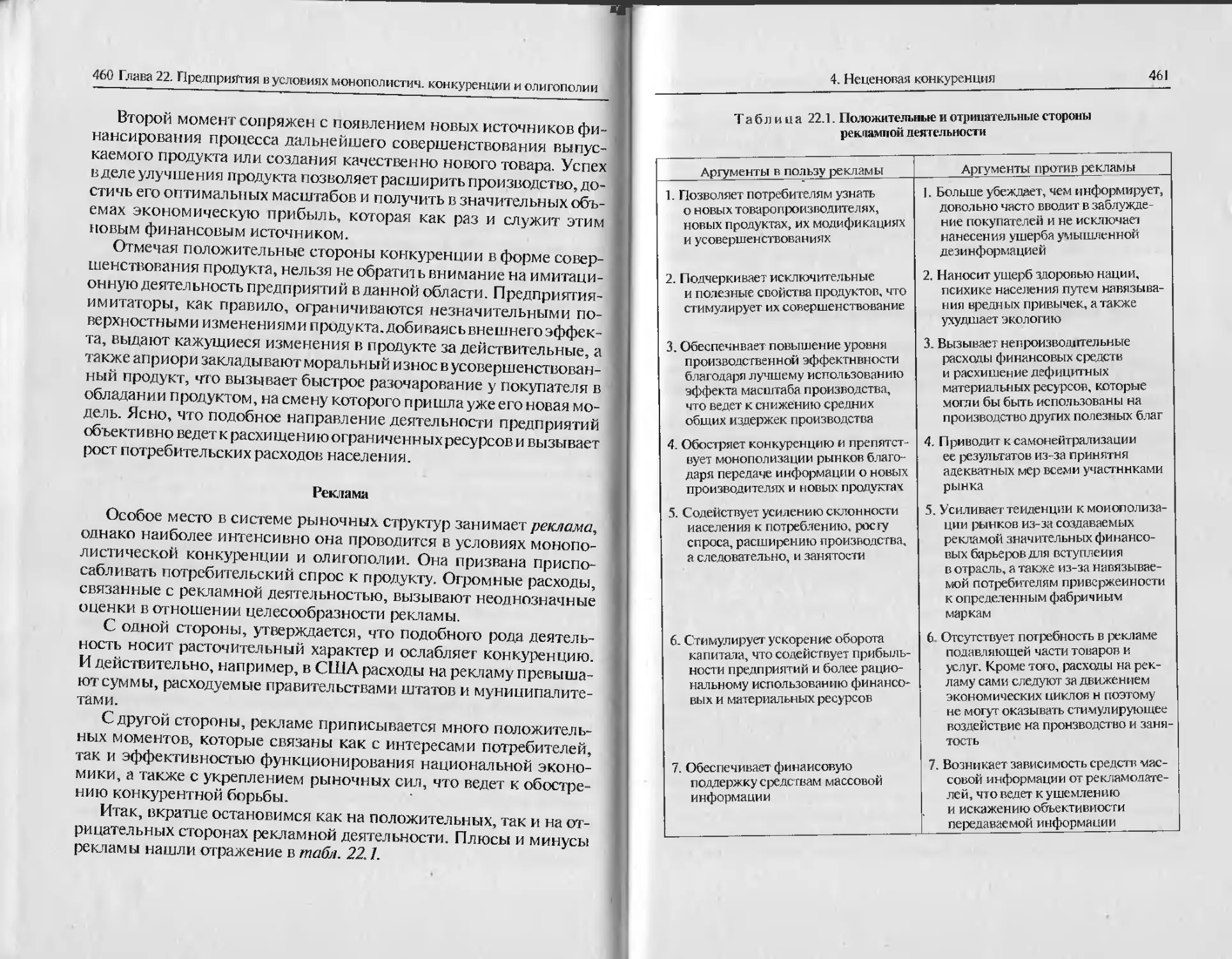

4. Неценовая конкуренция.......................... 458

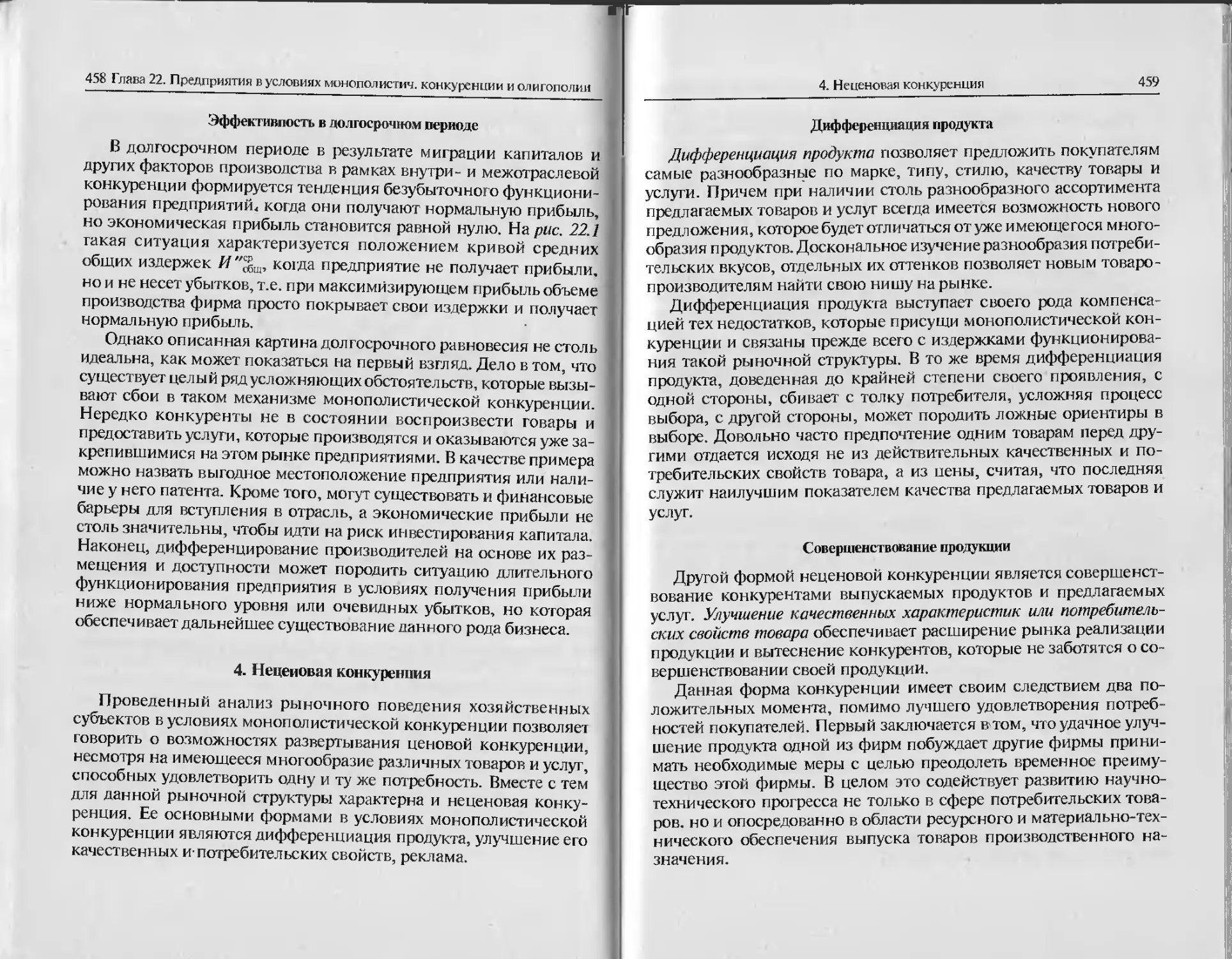

5. Неэффективность монополистической конкуренции .... 462

6. Особенности олигополистического рынка...........464

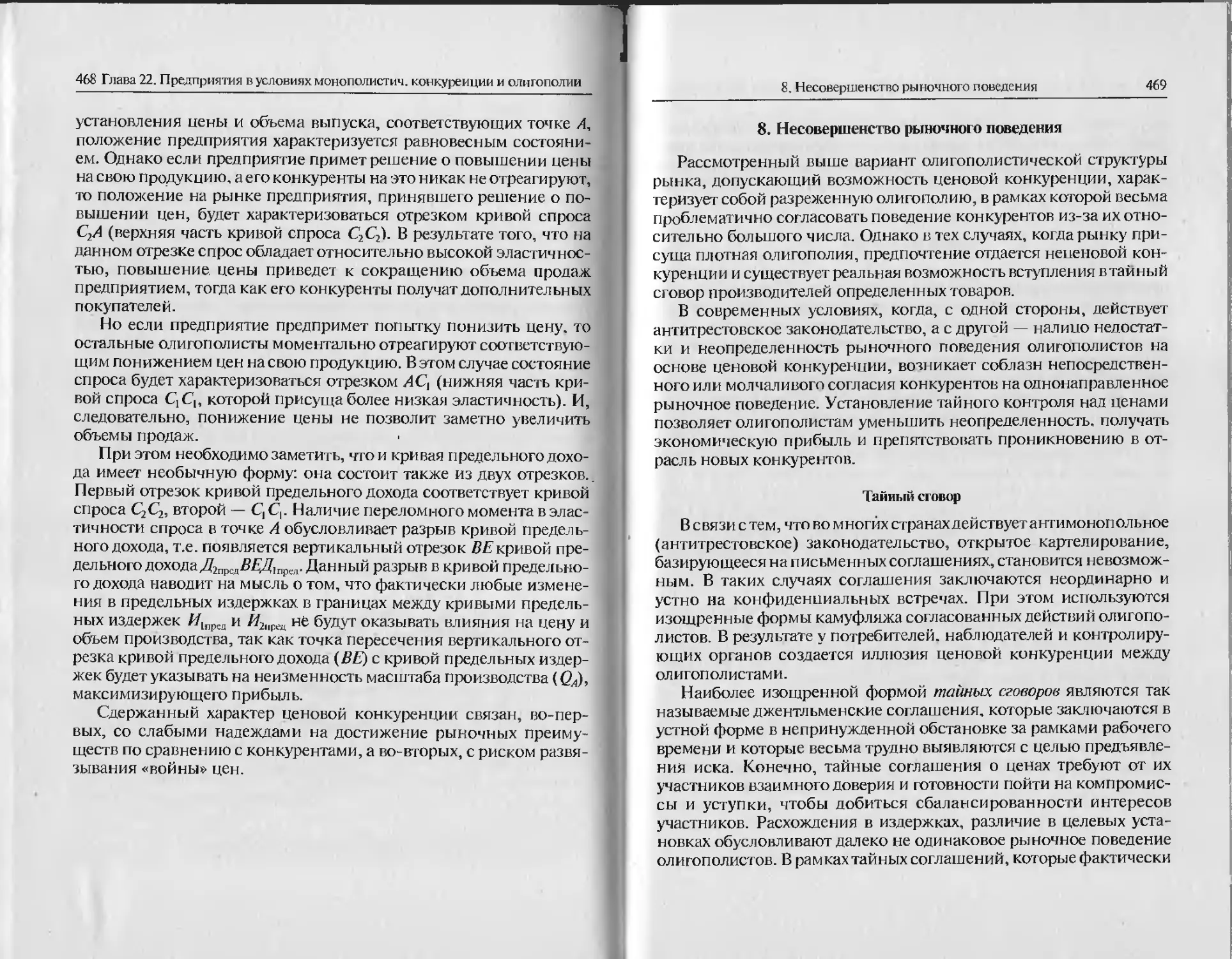

7. Ценовая конкуренция.............................466

8. Несовершенство рыночного поведения .............469

9. Общая оценка олигополистических структур.... . . . 471

Выводы.............................................473

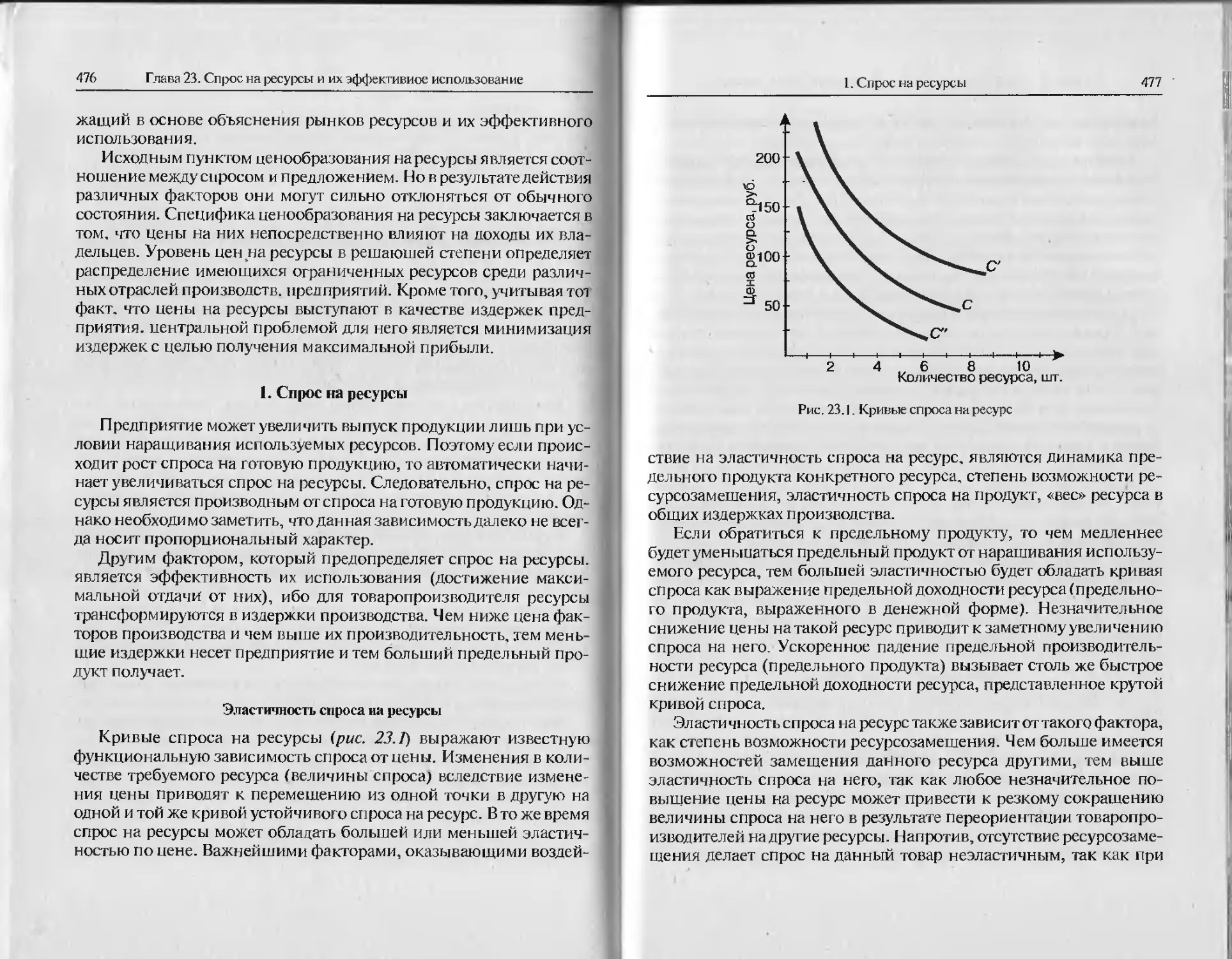

Глава 23. Спрос на ресурсы и их эффективное использование . . . .475

1. Спрос на ресурсы................................476

2. Предельная доходность и предельные издержки

ресурса............................................480

3. Оптимизация издержек при двух переменных факторах . . 483

Выводы.............................................490

Раздел VII. Национальная экономика. Макроэкономическое

равновесие.............................................493

Глава 24. Национальная экономика и общественный продукт .... 495

1. Методологические аспекты макроэкономических

показателей....................................... 495

2. Структура валового внутреннего продукта.........497

3. Методы исчисления ВВП...........................502

4. Доходы и их классификация.......................509

5. Национальное богатство..........................512

Выводы.............................................515

Глава 25. Макроэкономическое равновесие, основанное

на приоритете сферы производства . . . . ..............516

1. Марксова схема процесса воспроизводства.... .... 517

14

Оглавление

2. Простое производство.......................... 519

3. Расширенное воспроизводство................... 522

4. Особенности современного воспроизводства...... 526

5. Межотраслевой баланс.......................... 528

Выводы . 530

Слава 26. Совокупный спрос и совокупное предложение. 531

1. Национальный рынок............................ 531

2. Совокупный спрос.............................. 533

3. Совокупное предложение........................ 537

4. Равновесие: реальный объем производства и уровень

цен ............................................. 542

Выводы ................................. 545

Слава 27. Макроэкономическое равновесие, основанное

на приоритете сферы обращения....................... 547

1. Классическая модель макроэкономического равно-

весия ........................................... 547

2. Кейнсианская трактовка общего равновесия.......552

Выводы........................................... 569

Раздел VIII. Экономический рост, научное производство

и циклическое развитие экономики.................... 571

Глава 28. Экономический рост........................ 573

1. Типы и показатели экономического роста.........573

2. Факторы экономического роста.................. 575

3. Классическая Модель экономического роста...... 580

4. Кейнсианская модель экономического роста.......590

5. Экономический рост и структура общественного

производства..................................... 594

Выводы . 597

Глава 29. Научно-технический прогресс и научное

производство........................................ 599

1. Технический, научно-технический прогресс и научно-

техническая революция............................ 599

2. Научное производство и его продукт.............602

3. Технологические способы производства...........608

Выводы .................................. 612

Глава 30. Цикличность экономического развития........614

1. Причины цикличности и типы циклов .............614

2. Фазы промышленного цикла...................... 616

Оглавление

15

3. Виды кризисов ..................................620

4. Особенности экономических циклов................621

5. Антициклическое регулирование...................623

6. Специфика экономического кризиса 90-х гг. в России . . . 626

7. Большие циклы...................................627

Выводы............................................ 630

Раздел IX. Государство в системе рыночных отношений..633

Глава 31. Финансовая система.........................635

1. Государственный бюджет и внебюджетные фонды.....635

2. Бюджетный дефицит и государственный долг........638

3. Сущность налогов и их функции...................643

4. Принципы налогообложения и классификация

налогов .......................................... 648

Выводы.............................................652

Глава 32. Финансовая политика .......................654

1. Дискреционная финансовая политика...............655

2. Политика встроенных стабилизаторов............ 661

3. Кейнсианская и классическая концепции налоговой по-

литики ............................................664

4. Финансовая политика в России....................668

Выводы .................................. 670

Глава 33. Благосостояние и социальная политика 1.....671

1. Благосостояние: экономический и этический аспекты.

Причины неравенства ...............................671

2. Доходы: их виды и показатели распределения......676

3. Уровень и качество жизни .......................680

4. Социальная политика.............................685

Выводы.............................................687

Глава 34. Государственное регулирование национальной

экономики............................................689

1. Финансовое регулирование........................689

2. Регулирование ценообразования...................697

3. Регулирование накопления капитала и его инвестирова-

ния ...............................................699

4. Регулирование трудовых отношений................702

5. Социальное регулирование........................705

6. Антициклическое регулирование...................710

Выводы .................................. 712

16

Оглавление

Раздел X. Экономические системы и переходная экономика . ... 715

Diaea 35. Экономическая система и механизм ее

самодвижения........................................... 717

1. Теоретические подходы к трактовке экономической сис-

темы ............................................... 717

2. Противоречие на уровне производительных сил...... 721

3. Структура отношений обособления и обобществления

производства........................................ 724

4. Противоречия на уровне отношений обобществления и

собственности ...................................... 728

5. Механизм самодвижения экономической системы ..... 733

Выводы.............................................. 738

Глава 36. Этика и экономика............................ 740

1. Взаимосвязь этики и экономики.................... 740

2. Новые тенденции в социально-экономическом развитии . . 745

3. Этика русского народа как конституирующей

государство нации................................... 751

4. Реалии социально-экономического развития России

в 90-х гг. ........................................ 757

Выводы.............................................. 763

Глава 37. Переходная экономика: общие принципы

и российская действительность.......................... 765

1. Содержание переходности.......................... 765

2. Командная экономика: минусы и плюсы...............771

3. Основные черты переходности...................... 776

4. Социальная ориентация переходности................780

5. Преобразование отношений собственности............784

Выводы.............................................. 789

Глава 38. Трансформационные направления переходной

экономики России. ..................................... 791

1. Планирование как основа переходности............. 791

2. Реструктуризация народнохозяйственного комплекса . . . 795

3. Активизация инвестиционной деятельности...........801

4. Интеграция стран — членов СНГ ................... 805

Выводы.............................................. 806

Раздел XI. Мировая экономика .......................... 807

Глава 39. Международное разделение труда, мировой рынок, миро-

вое хозяйство.......................................... 809

Ш59

Оглавление 17

1. Мировой рынок и мировое хозяйство...............809

2. Сравнительные преимущества международного разделе-

ния труда..........................................812

3. Мировая торговля ...............................819

4. Международные корпорации........................827

Выводы.............................................829

Глава 40. Движение факторов производства и интеграция..831

1. Миграция капитала...............................831

2. Международное движение трудовых ресурсов........839

3. Экономическая интеграция........................843

Выводы.............................................847

Глава 41. Валютные отношения в мировой экономике.......849

1. Валютная система................................849

2. Валютные курсы ................................ 852

3. Валютный рынок..................................854

Выводы.............................................860

Волгоградская областная

универсальная научная

библиотека им. М. Горького

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ

В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Содержание раздела I

Глава 1. Экономическая теория как наука

1. Экономическая теория в жизни общества

2. Назначение экономической теории

3. Политическая экономия и экономике

4. Производство, распределение, обмен и потребление

5. Ограниченность ресурсов и проблема их рационального

использования

Глава 2. Методы экономической теории

1. Специфика экономических исследований

2. Метод познания и изложения

3. Анализ и синтез

4. Индуктивный и дедуктивный методы

5. Диалектическая, формальная и математическая логика

6. Другие методы исследования

7. Экономические категории и законы

Раздел I. Введение в экономическую теорию

Глава 1. Экономическая теория как наука

Развитие экономической науки происходило по мере того, как

люди сталкивались с теми или иными хозяйственными проблема-

ми и пытались их разрешить. История ее развития является одно-

временно историей развития отношений труда и собственности,

разделения и обобществления труда, развития отношений обмена

и в целом рыночных отношений. Знакомство со всем многообра-

зием концепций экономической теории является абсолютно необ-

ходимым условием формирования полного экономического зна-

ния. Однако подробно они рассматриваются в курсе истории эко-

номических учений.

В современной экономической науке существует ряд направле-

ний, развивающихся на общем фундаменте. Ключевое различие

между ними состоит в оценке государственного вмешательства в

экономическую жизнь: его масштабов и форм, преимущественного

использования бюджетной (директивной) или денежно-кредит-

ной, индикативной политики. Амплитуда колебаний здесь доста-

точно широка: от неолиберализма, считающего, что услуги госу-

дарства есть прямой вычет из валового дохода, что они к тому же

блокируют работу рыночных сил, до признания необходимым в

большой степени огосударствления, призванного решать пробле-

мы безработицы и других бедствий.

Сложный путь экономическая наука прошла в XX в. Он был

ознаменован процессами дифференциации и интеграции эконо-

мического знания, появлением нетрадиционных его отраслей. Ряд

новых направлений и школ оформился в самостоятельные теории.

Несмотря на различия в понимании многих явлений и процессов,

для всех них свойствен функциональный характер, т.е. связанность

с разработкой принципов совершенствования экономического ме-

ханизма.

22

Глава 1. Экономическая теория как наука

1. Экономическая теория в жизни общества

В экономической теории важное место отводится определению

собственно предмета исследования. При этом необходимо под-

черкнуть, что в этом вопросе отсутствует единство взглядов, стал-

киваются порой диаметрально противоположные точки зрения.

И дело здесь не только и не столько в принадлежности того или

иного ученого к той или иной экономической школе, сколько в

стремлении одних к определенным ограничениям, а других — к

всеохватности исследования общественных отношений.

Остановимся на наиболее важных концептуальных подходах к

оценке места и роли экономической теории в системе обществен-

ных наук.

Экономическая теория и материальное благосостояние

Прежде всего обратим внимание на традиционно сложившийся

подход к определению экономической науки. Суть его сводится к

тому, что экономическая теория призвана заниматься изучением

причин материального благосостояния. При этом слова «матери-

альный» и «экономический» используются как синонимы. Можно

сказать: все, что связано с развитием материального производства

и обменом продуктами, должно быть отнесено к предмету эконо-

мической теории, остальное же должно остаться за ее рамками. Но

так ли это? Возьмем заработную плату столяра и музыканта. Труд

первого вызывает рост материального благосостояния, труд второ-

го — нет. Но труд и того, и другого получает оценку в виде заработ-

ной платы и вступает в кругооборот обмена. Теория заработной

платы применима к обоим случаям. Концепция заработной платы,

игнорирующая суммы, которые выплачиваются за нематериаль-

ные услуги, не позволяет создать общую теорию процесса форми-

рования богатства. Она разорвала бы единство процесса обмена.

Труд и плотника, и музыканта является объектом спроса, потому

что он обладает ценностью для экономических субъектов.

Понятия «экономический» и «неэкономический» в таком слу-

чае могут быть (или должны быть) истолкованы как «ведущий к

материальному благосостоянию» и как «ведущий к нематериально-

му благосостоянию». Согласимся, что чем больше ресурсов обще-

ство выделит для достижения материальных целей, тем богаче

будет нация. Но совершенно очевидно, что, решая задачу достиже-

ния материального благополучия, общество всегда сталкивается с

1. Экономическая теория в жизни общества

23

проблемой распределения ограниченных ресурсов между «эконо-

мическим» и «неэкономическим» их использованием. Если вывес-

ти за рамки экономического исследования «нематериальное про-

изводство», то одна из основных проблем теории производства —

проблема выбора — окажется вне рамок экономического анализа.

Кроме того, ограничение интереса экономической науки толь-

ко материальными благами противоречит реальной практике. Уже

в настоящее время в развитой части мира производством вещест-

венных благ занято менее половины всех работающих на рынок, а

сфера услуг по своему выпуску в стоимостном выражении превос-

ходит производство товаров. С наибольшей силой недостаток «ма-

териального» подхода проявляется в отношении научного произ-

водства, результатом которого являются идеи, принципы, модели.

Наряду с наукой в формировании развитой рабочей силы, носите-

лем которой является человек, участвуют образование, медицина и

культура. Поэтому экономическая теория не может ограничивать-

ся лишь сферой материального производства, а охватывает всю

систему социально-экономических отношений, сопряженных с

созданием ценностей, которые могут принимать или не принимать

товарную форму.

Экономическая теория и рыночная система

В других случаях предметом экономической теории объявляется

рыночный сектор, где можно прямо или косвенно применить де-

нежную шкалу измерения. Однако существует масса процессов и

явлений социальной и экономической жизни, трудно или вообще

не поддающихся стоимостной оценке, но которые предопределяют

возможности достижения материального и нематериального бла-

гополучия. В качестве примера достаточно назвать фундаменталь-

ные исследования в любой отрасли знания, где весьма проблема-

тично сопоставление затрат и результатов.

Экономическая теория и система конкурирующих целей

Наиболее общим является определение, согласно которому

экономическая теория занимается распределением ограниченных

средств для удовлетворения конкурирующих целей. Однако такая

трактовка настолько широка, что позволяет включить в себя и по-

литические, и социальные, и творческие процессы. В связи со столь

расширительным определением предмета экономических исследо-

24

Глава 1. Экономическая теория как наука

ваний сторонники данной точки зрения обычно его сопровождают

оговорками с целью исключить из него подавляющую часть внеры-

ночных отношений.

В то же время такой подход обладает четырьмя важными для

исследования отправными моментами: наличием различных

целей; ограниченностью имеющихся средств и времени; возмож-

ностью их использования для достижения альтернативных целей;

наконец, ранжированием целей во времени. Причем каждое из

этих положений само по себе не представляет интереса для эконо-

мического анализа, ибо является необходимым, но недостаточным

условием для его проведения.

Если я обладаю достаточными временем и средствами для до-

стижения, например, двух каких-то целей, то мое поведение теряет

значение в экономическом смысле. Точно также ограниченность

ресурсов не является достаточным основанием для экономичес-

кого анализа. Они должны иметь вариантность использования.

Если, например, определены одинаково важные две цели, но име-

ется всего лишь одно средство, то положение может быть охарак-

теризовано поведением буриданова осла, бесконечно выбирающе-

го между двумя равно привлекательными охапками сена. Поэтому

цели также должны быть ранжированы по степени важности,

чтобы поведение неизбежно приобрело форму выбора.

Экономическая теория и экономический подход

< к социальным процессам

Рассмотренные выше трактовки экономической науки опреде-

ляют менее узкие или более широкие границы ее предмета, остав-

ляя соответственно большее или меньшее поле деятельности для

других отраслей обществознания (социологии, истории, культуро-

логии, политологии). Однако существует и другой критерий опре-

деления направлений экономических исследований: не предмет

экономической науки, а экономический подход к социальным

процессам и явлениям. При этом экономический подход характе-

ризуется уникальностью мощи научного аппарата исследования,

что позволяет ему интегрировать оценку множества разнообразных

форм человеческого поведения.

В качестве первого положения используется принцип максима-

лизации функции полезности или богатства любым субъектом (се-

мьей, предприятием, правительством). Причем предполагается,

что цены и другие инструменты рынка позволяют регулировать

1. Экономическая теория в жизни общества

25

распределение недостаточных ресурсов в обществе, ограничивая

тем самым устремления участников и координируя их действия,

что позволяет в рамках экономического подхода выполнять боль-

шую часть функций, которыми наделяются социальные структуры.

Речь идет о том, что любое специальное явление может быть иссле-

довано с помощью метода максимизации функции полезности.

Второе положение предполагает стабильность предпочтений,

но по отношению не к рыночным товарам и услугам, а к таким

фундаментальным аспектам жизни людей, как здоровье, престиж,

чувственные наслаждения, доброжелательность или зависть. Ста-

бильность предпочтений обеспечивает надежную основу для оцен-

ки поведения в случае изменения тех или иных условий.

К тому же экономический подход позволяет игнорировать кон-

цептуальные разграничения между важными и маловажными ре-

шениями (например, выбор между жизнью и смертью или выбор

той или иной марки любого малозначимого товара), ибо в том и

другом случае сохраняется единый методологический подход к

оценке выбора. В этом смысле экономическому подходу приписы-

вается всеобъемлющий характер, обеспечивающий возможность

его применения к любому человеческому поведению. Поэтому

можно сказать, что экономическая теория — это наука об опреде-

ленном типе социального поведения. Такая оценка экономической

теории как главенствующей в системе общественных наук весьма

близка к марксовой экономической концепции, которая представ-

ляет собой способ определения поведения не только на рынке, но

и в области политики, брака, семьи и других форм внерыночного

поведения. В этом контексте можно вспомнить и известное ленин-

ское положение о том, что политика представляет собой концент-

рированное выражение экономики.

Сторонники расширительной трактовки значимости экономи-

ческой теории, несмотря на то, что не всегда удается проникнуть с

помощью экономического подхода в сущность различных форм

человеческого поведения и объяснить их (например, раскрытие

факторов, определяющих возникновение войны), настаивают на

том, что здесь пробелы сопряжены скорее с недостаточной настой-

чивостью предпринимавшихся до сих пор усилий, чем с ограничен-

ностью возможностей использования экономического подхода.

При этом указывается на несерьезность объяснения, например,

возникновения войн ссылками на безумцев или на глупость и не-

вежество лиц, которые якобы руководят политикой. Еще в более

26

Глава 1. Экономическая теория как наука

резкой форме подвергается критике социальная ответственность

бизнеса, на установки которого будто бы влияет публичное обсуж-

дение тех или иных социальных вопросов, тогда как в действитель-

ности вся эта словесная шелуха необходима лишь для прикрытия

максимизации прибыли.

Таким образом, согласно данной точке зрения, экономический

подход обеспечивает унифицированный способ раскрытия любого

человеческого поведения, хотя многие его формы пока не получили

должного объяснения. В то же время экономический подход дол-

жен учитывать и неэкономические переменные, а также использо-

вать приемы анализа других дисциплин с целью более полного рас-

крытия человеческого поведения. В заключение описания такого

взгляда на экономическую теорию необходимо подчеркнуть, что

она якобы пронизывает все социальные науки точно так, как пос-

ледние пронизывают ее саму. Экономическая теория, оперируя та-

кими универсальными по своему применению категориями, как

ограниченность ресурсов, издержки, выбор, максимизирующее

поведение, предпочтения, получила возможность проникать на

«чужие территории». В таком качестве экономическая теория пред-

стает как поистине универсальная грамматика общественных наук.

Особое положение экономической теории и ее проникновение

вдругие социальные зоны обусловлено тем, что значительная часть

рыночной системы подвержена действиям, совокупность которых

образует «механизм» регулирования процессов на основе тех или

иных законов и закономерностей. Это позволяет представить ис-

ходные системные процессы в высокоформализованном и даже ак-

сиоматическом виде. Системный характер экономики действи-

тельно создает обособленную область анализа. Надо заметить, что

ни одна другая социальная наука не открыла квазирегулируемую

внутреннюю структуру, которая хотя бы сколько-нибудь напоми-

нала экономическую.

2. Назначение экономической теории

Однако было бы большой натяжкой полагать, что можно ожи-

дать от экономических прогнозов той точности предсказания, ко-

торую обеспечивают естественные науки. И тем не менее при нор-

мальном течении общественных явлений раскрытые экономичес-

кой теорией закономерности, сколь бы грубы или малоподвижны

они ни были, позволяют предсказывать будущее с известной сте-

2. Назначение экономической теории

27

пенью достоверности. Но необходимо отдавать себе отчет, что эко-

номическая теория имеет дело с социальными объектами, с людь-

ми, а поведение последних, как известно, определяется широчай-

шей гаммой факторов: от «эмоционально неуравновешенных» до

«рационально-расчетливых». Именно в критические моменты, ко-

торые столь трудно или вообще не прогнозируемы, экономическое

и социальное поведение становится непредсказуемым, что при-

водит к самым неожиданным, а порой и парадоксальным резуль-

татам.

В этом отношении гейзенберговский принцип неопределеннос-

ти (согласно которому изучаемые феномены невозможно наблю-

дать в «естественном» состоянии, потому что само наблюдение из-

меняет сами эти феномены) применительно к экономической, со-

циальной областям исследования приобретает значение гипертро-

фированного принципа неопределенности не только потому, что

изменчиво и труднопредсказуемо поведение индивидов, социаль-

ных групп и классов, но и потому, что сами экономисты, политики,

философы, социологи являются не только исследователями, но и

участниками социальных процессов. Это не может не влиять на

«объективность» их наблюдений и выводов. Здесь тоже могут нахо-

дить свое проявление реальные экономические и другие интересы,

принципы предпочтения и максимизации выгоды.

«Чистая» экономика

Наконец, в заключение той части нашего изложения, которая

относится к определению места и роли экономической теории в

системе обществознания, необходимо отразить еще одну весьма

важную позицию. Согласно этой точке зрения, экономическая тео-

рия в современных господствующих формах представляется как

неисторичная, асоциальная и аполитичная наука. И как бы ни ка-

залась в этих своих формах привлекательной и нейтральной, она

выполняет определенную идеологическую функцию, направлен-

ную на поддержание сложившегося и эволюционизирующего со-

циального порядка.

Назначение этой идеологии заключается в том, чтобы обеспе-

чить моральную уверенность в незыблемости политического и со-

циального порядка, приемлемого как для господствующих, так и

для подчиненных элементов социальной системы. Такой подход

позволяет рассматривать капитализм как вечную систему с непре-

рывно эволюционизирующим общественным порядком. Однако

28

Глава 1. Экономическая теория как наука

такой взгляд на общество не учитывает то реальное место в его

жизни, которое занимают такие человеческие интересы, как жажда

власти, господства, славы, борьба за престиж, о которых рыночная

система ничего не может нам поведать.

Отсюда вытекает потребность в таких общественных науках, как

политология и социология, вкупе с которыми экономическая

наука только и может дать общее представление о социальной при-

роде той или иной общественной системы. Речь идет о том, чтобы

экономическая наука признала взаимопереплетение экономичес-

кой системы и социального порядка и неизбежность искажений,

возникающих при любых попытках описать в отрыве друг от друга

социальные, политические и экономические процессы, атакже что

она является не только аналитической, но и идеологической дис-

циплиной.

В связи с этим экономическая наука не может быть признана в

качестве универсальной общественной науки, хотя наработанные

ею методы исследования представляют несомненную ценность для

всех социальных дисциплин. Безусловно, экономической науке

принадлежит важная роль во внесении определенного порядка в

хаос социальных процессов, но ее слово не является окончатель-

ным. Если посмотреть на историю человечества с позиции обеспе-

чения людьми роста своего благосостояния, то можно заметить, что

в течение тысячелетий они накапливали опыт и знания в области

отбора необходимых форм и методов решения этой сложной зада-

чи. В результате складывалась сложная система отношений между

людьми и их поведением, направленная на создание условий для

выживания и прогресса человечества. Такая система называется

экономикой. Экономика — это та сфера деятельности людей, кото-

рая позволяет им обеспечивать материальные условия и духовные

блага для жизни. Ресурсы, добываемые из природной среды, трудо-

вые ресурсы и потребности, формируемые общественной систе-

мой, предопределяют качественные и количественные характерис-

тики производимого продукта.

Позитивная и нормативная экономика

Предназначение экономической теории заключается в том,

чтобы, во-первых, описать и объяснить процессы производства и

обращения; во-вторых, обеспечить должное экономическое пове-

дение хозяйственных субъектов. В обоихслучаях мы сначала имеем

2. Назначение экономической теории

29

дело с позитивной экономикой, а затем — с нормативной. Пози-

тивная экономика описывает факты, условия, отношения в сфере

экономики, взаимосвязи между ними, наиболее существенные

процессы хозяйственной деятельности и их взаимодействие с дру-

гими экономическими и социальными процессами. Одним сло-

вом, позитивная экономика занимается раскрытием содержатель-

ной стороны явлений и процессов хозяйственной жизни общества,

т.е. раскрытием экономических законов и закономерностей.

Нормативная экономика охватывает моральные и стоимостные

оценки экономических явлений и процессов, руководствуясь зна-

нием позитивной экономики. Скажем, каков допустимый уровень

инфляции или нормы процента? Следует ли через системы налого-

обложения перераспределять доходы в пользу бедных слоев обще-

ства? Какими темпами должны расти или сокращаться расходы на

оборону? Ответы на эти вопросы диктуются политическим выбо-

ром. В заключение можно сказать, что позитивная экономика за-

нимается познанием и действием экономических законов, тогда

как нормативная экономика — их использованием.

Экономика, природа, общество

Экономическая система позволяет трансформировать природ-

ные ресурсы в пригодные для потребления обществом блага. Отсю-

да следует, что экономика служит связующим звеном прежде всего

между природой и человеком. Общественная система, хотя и выде-

лилась из природной системы и может рассматриваться обособлен-

но от последней, тем не менее базируется на восприятии человеком

законов природы. В этом смысле она может рассматриваться как

часть природной системы. Собственно, и сам человек — частица

природы.

В то же время экономика — часть общественной системы, ибо,

с одной стороны, она функционирует в соответствии с объектив-

ными потребностями, формируемыми обществом, а с другой —

создает материальные и духовные блага, необходимые для разви-

тия цивилизации. Беспрерывно возобновляющийся процесс про-

изводства как форма реализации трудовой деятельности должен

рассматриваться и как процесс воспроизводства физического су-

ществования индивидов, и как определенный способ их жизне-

деятельности.

Экономическая деятельность позволила человеку совершить

качественный скачок в своем развитии, вырвавшись из жесткой

30

Глава 1. Экономическая теория как наука

зависимости от окружающей среды. На первый взгляд, все дело

здесь в том, что прогрессируют наука и техника. Это так, но это

далеко не все. Сам прогресс науки и техники происходит в общест-

венных масштабах лишь в меру действия экономических механиз-

мов. Экономические механизмы — это способы и формы взаимо-

действия людей при решении задач роста своего благосостояния.

Экономика и этика

Экономика образует каркас цивилизации, поскольку на ней ба-

зируются все остальные институты человеческого общества: наука,

культура, государство со своими многочисленными функциями.

Все это человечество может позволить себе только потому, что в

экономике имеются требуемые материальные и нематериальные

условия. Вряд ли люди занимались бы такими возвышенными ви-

дами деятельности, как наука и искусство, если бы экономика не

давала возможности удовлетворить основные потребности челове-

ка. Однако нельзя забывать о том, что культура, духовность — не

только неотъемлемые атрибуты бытия человека, но и непременные

предпосылки и составляющие его благосостояния. Последнее яв-

ляется не только экономической, но и этической категорией.

В этом находит свое проявление единство экономики и этики.

Исследование социально-экономических систем хозяйства при

игнорировании этико-культурных ценностей, придающих нацио-

нальный колорит и специфику моделям жизнедеятельности обще-

ства, не выдерживает критики. Поэтому экономическая мысль

XX в. пришла к выводу о необходимости включать в большей или

меньшей степени этическую составляющую в социально-экономи-

ческий анализ, ибо без нее невозможно понять конкретные про-

цессы, происходящие в рамках национальных экономик, тем более

если ограничиваться абстрактными общетеоретическими моделя-

ми развития. На взаимосвязь этики и экономики существуют раз-

личные воззрения: предопределенность этики экономикой, пер-

вичность этики по отношению к экономике; непреходящая значи-

мость этико-культурных ценностей в развитии экономики, обще-

ства, цивилизации; консерватизм этико-культурных ценностей,

обуславливающий их отставание от изменений в области техноло-

гий производства и экономики.

Несмотря на имеющиеся глубокие научные исследования в

этой области, учебная экономическая литература продолжает иг-

3. Политическая экономия и экономике

31

норировать данный аспект экономической теории. В предлагае-

мом учебнике рассматривается этико-экономический аспект

трансформации российского общества, тем более что исконно рус-

ская общественная мысль с самого своего зарождения стремилась

к полному конкретному знанию — «живознанию», объединяюще-

му в себе духовность и материальность, силу духа и силу интел-

лекта.

3. Политическая экономия и экономике

Не вдаваясь в детализацию различных экономических школ и

направлений в рамках экономической теории, остановимся на двух

ее концептуальных полюсах. Это — политическая экономия и эко-

номике. Первая представляет собой мировоззренческую фунда-

ментальную экономическую науку, пытающуюся выявить причин-

но-следственные связи и взаимодействия реальной экономичес-

кой действительности в единстве ее качественных и количествен-

ных характеристик как материальной основы жизнедеятельности

человеческого социума с его социально-этическими составляю-

щими.

В Экономиксе все внимание концентрируется не на выявлении

сущностных, содержательных моментов экономических явлений и

процессов, а на их описании и приятии как данности, которая не

требует никаких углубленных исследований. Все, напротив, упро-

щается, чтобы можно было применять более изощренные матема-

тические методы исследований. Упрощается и человеческое пове-

дение, и его мотивация. Все сводится к единственному мотиву —

потребительскому поведению, в котором якобы находят свое выра-

жение все жизненные цели человека. Однако это далеко не так.

Здесь утрачиваются связи экономического и социального, эконо-

мического и этического, экономического и экологического. А ра-

финированная экономическая эффективность полностью игнори-

рует экологическую, социально-психологическую, духовно-интел-

лектуальную составляющие.

В настоящее время экономике с его не причинно-следственны-

ми, а функциональными связями между переменными занимает

господствующее положение в западной системе экономического

образования, что привело к возрастанию роли формально-матема-

тической аксиоматики, в которой не находит отражения воспроиз-

водящееся в природной среде человеческое общество. Однако надо

32

Глава 1. Экономическая теория как наука

3. Политическая экономия и экономике

33

признать, что выдвижение на первый план Экономикса было обу-

словлено тем, что классическая политическая экономия в свое

время не смогла решить важные теоретические задачи, тогда как

экономике предложил свое, в значительной степени прагматичес-

кое видение предмета исследования и добился определенных ре-

зультатов.

В итоге политическая экономия оказалась оттесненной на зад-

ний план и стала как бы историей экономической мысли. Это при-

вело к тому, что перестали заниматься разрешением проблем стои-

мости, взаимосвязей стоимости, ценности и цены, а увлечение фе-

номено-событийной интерпретацией предмета экономической

теории — к выхолащиванию ее мировоззренческого философско-

го, социологического и исторического содержания.

В рамках Экономикса центральными фигурами являются потре-

бители и изготовители с их суждениями и оценками в отношении

рыночных благ, с их рациональным поведением. Однако поведение

этих агентов рынка, как мы увидим, объективно предопределено

как доходами, так и ценами. Это ставит под сомнение исходные

принципы Экономикса. Мало того, рыночные цены как равнодей-

ствующие спроса и предложения несут в себе исключительно эко-

номическую составляющую и игнорируют информацию о нанесен-

ном ущербе природе, об истощении ресурсов, о социально-эконо-

мической значимости образования, здравоохранения, культуры

как непременных атрибутах жизнедеятельности любого человека и

общества в целом, обеспечения нормальных условий для процесса

общественного воспроизводства. В связи с этим возникает необхо-

димость учета неэкономического аспекта и экологического факто-

ра в жизнедеятельности общества. Это означает возврат к тради-

ции, духовно-нравственным принципам хозяйствования, эконо-

мической этике.

Центральной проблемой экономической теории становится

переосмысление значимости материально-технических и товарно-

денежных факторов в хозяйственной жизни общества и переориен-

тация экономического мышления на человека, который занимает

в ней центральное место. Следовательно, речь должна идти о соци-

ологизации экономической теории во всех аспектах жизнедеятель-

ности и жизнеобеспечения человека в будущем, о «низвержении с

пьедестала» «экономического человека» и восстановлении естест-

венного человека, который, как считал Ф. Хайек, не вписывается в

«расширенный порядок». Очевидно, неестественному порядку не-

обходим и неестественный человек, каким и является экономичес-

кий человек. Поэтому наступлению рынка как неестественного по-

рядка с неестественным человеком не может не противостоять ес-

тественный человек и порядок. Против экономического человека,

космополитического, бездуховного экономизированного монстра,

восстает естественный человек с его традиционной компонентой

высшей ценности — идентификацией со своим народом, Родиной,

Отечеством. Это противоборство общественного и эгоцентричес-

кого начал.

Не следует представлять экономике как чисто экономическую

всеобщую, вселенскую науку, ибо она политически и идеологичес-

ки сориентирована на ценности западной цивилизации с ее «золо-

тым миллиардом», стремящейся к устранению конкурентов и уста-

новлению своего монопольного положения в мире. Поэтому, толь-

ко сохраняя традиции, этико-культурные ценности народа, прежде

всего русского, его силу духа, Россия при осуществлении экономи-

ческих преобразований сможет абсорбировать то, что идет от Запа-

да ценного, и развиваться на собственной основе. Это указывает на

необходимость принятия Экономикса не как базовой основы соци-

ально-экономического мышления, а всего лишь как одной из его

нестержневых составляющих.

Ссылки на то, что теоретическая экономика — наука всеобщая,

единая, мировая, малоубедительны. Действительно, ей присущи

важные общие черты, но единство не исключает многообразия.

Социальная наука имеет дело с многочисленными этносами, соци-

умами, в рамках которых только и находит свое конкретное бытие

любая общественная наука, в том числе и экономическая. После

К. Маркса, М. Вебера, Т. Веблена, А. Тойнби нельзя говорить об

экономике вне социологии, этики, духовно-культурных, нацио-

нально-религиозных ценностей. Более того, это стержень нашей

отечественной русской философской и экономической мысли.

В призывах осторожнее подходить к вопросу о реанимировании

русских национально-культурных и религиозных ценностей содер-

жится скрытая попытка оставить без внимания русский этнос с его

этикой, не зацикленной только на русский народ, а ориентирован-

ной на всеобщее, всечеловеческое бытие и признающей право на

самобытность других этносов.

Национально-государственная идея — это специфика и органи-

ческая составляющая социально-экономического развития Рос-

сии. Мало того, государство всегда было и является частью эконо-

34

Глава 1. Экономическая теория как наука

мической системы. Тем более оно не может быть внешней по отно-

шению к экономике силой в условиях кризиса потребительского

общества, угрозы экологического коллапса и необходимости пере-

ориентации развития социально-экономических систем с приори-

тетности принципов материальности и экономизма на приоритет-

ность принципов духовности и социологизации экономики.

Навязываемое положение — рынок всегда прав — в лучшем слу-

чае ошибочно, в худшем — преступно. Трактовка роли государства

как «сонного пастуха», не дающего разбежаться стаду, или «ночно-

го сторожа» — это всего лишь либерально-теоретическая робинзо-

нада, которой никогда не было на практике, тем более ее нет в

современном мире. По оценкам экспертов, в настоящее время от

50 до 75% всех цен или определяется, или принципиально регули-

руется государством, примерно половина общественных продуктов

стран распределяется и перераспределяется через государственные

каналы. К тому же государство выступает как крупнейший хозяй-

ственный субъект в рамках отношений собственности, на основе

которых оно осуществляет непосредственно и присвоение, и вла-

дение, и распоряжение.

Признание несостоятельности ориентации на «потребитель-

ское общество» как модель, игнорирующую экологию, необходи-

мость формирования и развития социального и человеческого ка-

питала, все больший учет и ориентация на духовные ценности, мо-

ральные стимулы в активизации трудовой и хозяйственной дея-

тельности обусловливают настоятельную потребность поиска

новой парадигмы развития экономической теории. Однако этот

поиск, очевидно, не может сводиться к охаиванию Экономикса и

его низвержению. Он должен занять свою нишу в системе эконо-

мической науки, которая не может не вернуться в поисках подходов

при разработке новой парадигмы к мировоззренческо-философ-

ским истокам классической политической экономии. Учитывая

переходность состояния экономической теории, задача учебной

литературы состоит в освещении различных теоретических подхо-

дов к раскрытию содержания и сущности экономических процес-

сов и явлений. В данном учебнике предпринята попытка дать сим-

биозное, «гибридное» представление об экономической действи-

тельности, в котором нашли отражение в большей степени не раз-

личия, а сходство, единство различных концепций.

Некоторые экономисты бравируют своей приверженностью за-

океанскому увлечению безмерной формализацией и использова-

3. Политическая экономия и экономике

35

нием математического аппарата в экономической науке, что пре-

вращает их в ее самодовлеющую составляющую, тогда как матема-

тика всегда будет играть в экономической науке подчиненную роль

хотя бы потому, что ей неподвластны качественные аспекты соци-

ально-экономических отношений, равно как и многообразное их

количественное проявление.

В условиях вооружения экономической теории математическим

аппаратом отчетливо проявляется в ней тенденция экономическо-

го империализма с его материализмом, экономизмом, узостью па-

радигмальных координат из-за слабой включенности в экономи-

ческую систему социокультурного, этического, национального,

экологического начал. Необходимо осознать, что предметом эко-

номической теории не могут быть чисто экономические процессы,

абстрагированные от социальных отношений, этико-духовного

бытия людей, нации, государства в целом. Отсюда необходимо сде-

лать следующие выводы.

Во-первых, человека следует рассматривать в целостном

единстве, в котором экономическая составляющая всего лишь час-

тица целого, постоянно взаимодействующая с другими составляю-

щими, и прежде всего с этикой его жизнедеятельности как основой

аксеологии (ценностной системы).

Во-вторых, народы, нации, обладая национальными тради-

циями, особыми духовно-нравственными ориентирами, руковод-

ствуются в своей экономической жизни собственной этикой хозяй-

ствования. Отсюда вытекает все многообразие моделей социально-

экономического развития отдельных стран. Именно особенность в

этике каждого народа придает национальный колорит его эконо-

мике, несмотря на казалось бы общие принципы функционирова-

ния рыночного хозяйства.

В-третьих, нельзя отрицать и общие экономические прин-

ципы функционирования рыночной экономики, которые состав-

ляют, можно сказать, становой хребет любой экономической

науки, любого народного хозяйства. Однако и эти принципы не

могут носить внеисторический характер, быть абсолютными исти-

нами. Их относительность предопределяется самим ходом соци-

ально-экономического прогресса, его этапностью, связанной с

уровнем развития производительных сил и производственных от-

ношений. Отсюда и проистекает многообразие концепций, точек

зрения на одни и те же социально-экономические процессы и яв-

ления. Кроме того, это многообразие обусловлено и различными

подходами к выявлению характера экономических отношений, к

2*

36

Глава 1. Экономическая теория как наука

оценке их результативности с точки зрения индивида, социальных

групп, классов, общества в целом.

В-четвертых, недопустимо, опираясь на общеэкономичес-

кие принципы функционирования общественного производства,

навязывать модель, адаптированную к определенным социально-

экономическим условиям и этико-духовным ценностям одной или

нескольких наций, другим народам, у которых этические нормы,

духовные ценности и ориентиры совершенно иного рода. Отсюда

неприятие остальным мировым сообществом навязываемой Запа-

дом его системы социально-экономических отношений и ценнос-

тей. Все попытки поделить мир на «цивилизованные» и «нециви-

лизованные» страны, народы лишь свидетельствуют либо о дрему-

чести и убогой духовности их инициаторов, либо о стремлении

навязать миру в качестве единственной цивилизации — западную.

Однако последняя — всего лишь одна из человеческих цивилиза-

ций и не более, к тому же не самая совершенная и, можно сказать,

малоперспективная ввиду утраты традиционализма.

Все это потребовало перехода от концепции «нулевого эконо-

мического поста» к концепции «устойчивого развития», которая,

однако, не должна стать ширмой для установления монопольного

господства западной цивилизации, ее финансового капитала.

Требованиям традиционализма соответствует и осуществляе-

мая экспертами ООН разработка такого социально-экономическо-

го показателя, как индекс человеческого развития, наиболее полно

отражающий состояние социально-экономического развития со-

поставляемых стран по сравнению с доходом ВВП (ВНП) на душу

населения. Последний показатель отражает декаданс «потреби-

тельского общества» с его теоретической основой — Экономиксом.

4. Производство, распределение, обмен и потребление

Конечно, нужды человека разнообразны, но все же фундамен-

том даже самых возвышенных человеческих потребностей являют-

ся основные материальные потребности, и удовлетворять их при-

звана и способна только экономика. В то же время прогресс в эко-

номике в немалой степени определяется тем, каких успехов люди

достигли в других областях своей деятельности.

Люди организуют производство тех или иных благ с целью удов-

летворения своих потребностей. Рассмотрим процесс производст-

ва с точки зрения основополагающих его элементов.

4. Производство, распределение, обмен и потребление

37

Рабочая сила и труд

Центральной фигурой влюбом производстве, какой бы характер

оно ни носило, является человек с его накопленным опытом и зна-

ниями в области трудовой деятельности. Последняя характеризует-

ся взаимодействием рабочей силы, которой обладает человек, с ма-

териальными факторами производства. Рабочая сила — это сово-

купность физических, интеллектуальных и духовных способностей

человека, которые он использует в каждом процессе труда.

Труд представляет собой сознательную и целесообразную дея-

тельность человека, направленную на преобразование природных

или созданных им ранее предметов для получения тех или иных

благ с целью удовлетворения своих потребностей. Именно труд

выступает решающим источником богатства и благосостояния

любой нации. Как подчеркивал английский экономист В. Петти,

«труд — отец богатства, земля — его мать». Под землей здесь следу-

ет понимать всю совокупность природно-климатических условий

производственной деятельности.

Средства производства и их элементы

В процессе труда человек, с одной стороны, воздействует на

определенные материальные или нематериальные объекты, а с дру-

гой — для такого воздействия он использует определенные средст-

ва труда. То, на что направлен труд человека и что затем превраща-

ется в продукт его деятельности, называется предметом труда

(сырье, материалы, полуфабрикаты, узлы, детали). То, с помощью

чего человек воздействует на предмет труда, называется средствами

труда.

Средства труда, с помощью которых человек непосредственно

оказывает воздействие на предмет труда, называются орудиями

труда (инструменты, машины, оборудование). Средства труда, ко-

торые создают нормальные условия для процесса труда, но непо-

средственно не принимают участия в нем, называются пассивными

средствами труда (здания, сооружения, дороги, каналы, коммуни-

кации).

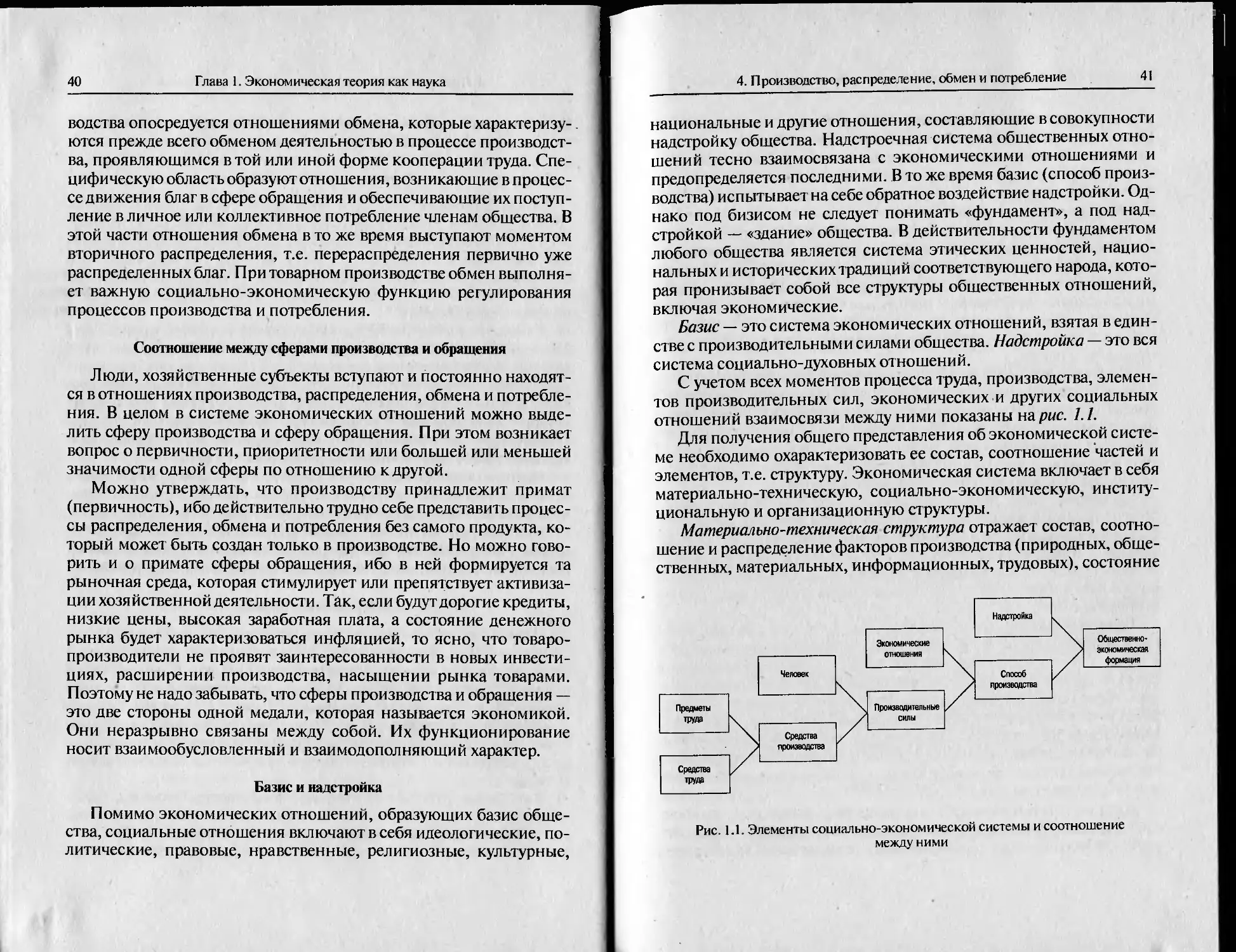

Производительные силы

В совокупности средства труда и предметы труда образуют сред-

ства производства, или материально-вещественные ресурсы. Сред-

38

Глава 1. Экономическая теория как наука

ства производства, взятые во взаимодействии с людьми, управляю-

щими ими, составляют производительные силы общества.

При этом несомненно главной и определяющей производительной

силой является человек, так как только от него зависит, какие сред-

ства труда и технологии создаются, насколько экономно исполь-

зуются предметы труда (сырье, материалы) и насколько эффек-

тивно организованы трудовая деятельность и управление произ-

водством в целом. В условиях научно-технической революции роль

человеческого фактора неизмеримо повышается не только в ре-

зультате возросшей силы его воздействия на производство и ок-

ружающий мир, природу, но и в силу необходимости осознания

той колоссальной ответственности, которую современные люди

несут за свою деятельность перед грядущими поколениями, перед

самой жизнью на Земле. Тенденции научно-технического и соци-

ально-экономического прогресса ставят человечество перед необ-

ходимостью перехода к новому образу мышления, новой системе

ценностей, в основе которой превалируют не материальные, а ду-

ховные начала, не индивидуальные, а коллективные и обществен-

ные устремления и интересы. Только одухотворенное знание как

сплав силы духа с силой интеллекта открывает путь к прогрессу

человечества.

Таким образом, можно заключить, что производство представ-

ляет собой взаимодействие средств производства и людей, или че-

ловеческого и материально-вещественных факторов производства

с целью получения необходимых благ.

Средства производства и предметы потребления

Вся совокупность производимых продуктов и услуг распадается

на две крупные группы в зависимости от характера их потребления.

Блага, которые предназначены для использования (потребления)

непосредственно в процессе производства, являются средствами

производства, или благами производственного назначения. Блага, ис-

пользуемые для удовлетворения потребностей самих людей и обес-

печивающие условия для их воспроизводства, относятся к предме-

там потребления, или благам непроизводственного назначения.

В то же время многие блага могут выступать в качестве и средств

производств, и предметов потребления. Например, сахар, исполь-

зуемый для удовлетворения личного потребления, является благом

непроизводственного назначения (предметом потребления), но

если он направляется в пищевую промышленность для получения

4. Производство, распределение, обмен и потребление

39

кондитерских изделий и выступает в качестве сырья, то относится

к благам производственного назначения (средствам производства).

Производство и потребление

Мы уже уяснили, что люди производят любые блага с единст-

венной целью — удовлетворить свои личные потребности, потреб-

ности производства или общества в целом. В то же время потребле-

ние выступает и условием производства: если нет потребности в

соответствующих благах, то теряет смысл и само их производство.

В этом проявляется наглядная диалектическая взаимосвязь произ-

водства и потребления.

Однако потребление не только является условием производст-

ва, но и выступает в качестве своеобразного «производства». Так,

человек, потребляя те или иные блага, одновременно восстанавли-

вает и свою способность к труду, т.е. воспроизводит свою рабочую

силу. В этом смысле можно сказать, что потребление есть в то же

время и производство. Следовательно, можно заключить, что по-

требление — это конечная цель производства, его предпосылка и

условие, и собственно «производство» рабочей силы.

Равным образом можно утверждать, что и само производство

есть не что иное, как потребление. Дело в том, что в процессе про-

изводства того или иного продукта происходит потребление сырья,

материалов, энергии (они преобразуются в новый продукт),

машин, оборудования, зданий (они постепенно изнашиваются),

рабочей силы (происходит истощение человеческого организма).

Распределение и обмен

Производство и потребление не могут состояться без распреде-

ления и обмена. Распределение предполагает разделение опреде-

ленным образом произведенного продукта между людьми, соци-

альными группами общества. Однако оно включает в себя распре-

деление не только результатов производства — продуктов, благ, но

и материальных и трудовых ресурсов между различными сферами,

отраслями и видами экономической деятельности. В этом смысле

распределение выступает моментом производства и как бы предоп-

ределяет его.

В обменные отношения вступают самые разнообразные субъек-

ты, начиная с индивида и кончая обществом в лице государства,

получившие в свое распоряжение распределенные блага. В рыноч-

ной экономике решающая часть отношений потребления и произ-

40

Глава 1. Экономическая теория как наука

водства опосредуется отношениями обмена, которые характеризу-

ются прежде всего обменом деятельностью в процессе производст-

ва, проявляющимся в той или иной форме кооперации труда. Спе-

цифическую область образуют отношения, возникающие в процес-

се движения благ в сфере обращения и обеспечивающие их поступ-

ление в личное или коллективное потребление членам общества. В

этой части отношения обмена в то же время выступают моментом

вторичного распределения, т.е. перераспределения первично уже

распределенных благ. При товарном производстве обмен выполня-

ет важную социально-экономическую функцию регулирования

процессов производства и потребления.

Соотношение между сферами производства и обращения

Люди, хозяйственные субъекты вступают и постоянно находят-

ся в отношениях производства, распределения, обмена и потребле-

ния. В целом в системе экономических отношений можно выде-

лить сферу производства и сферу обращения. При этом возникает

вопрос о первичности, приоритетности или большей или меньшей

значимости одной сферы по отношению к другой.

Можно утверждать, что производству принадлежит примат

(первичность), ибо действительно трудно себе представить процес-

сы распределения, обмена и потребления без самого продукта, ко-

торый может быть создан только в производстве. Но можно гово-

рить и о примате сферы обращения, ибо в ней формируется та

рыночная среда, которая стимулирует или препятствует активиза-

ции хозяйственной деятельности. Так, если будут дорогие кредиты,

низкие цены, высокая заработная плата, а состояние денежного

рынка будет характеризоваться инфляцией, то ясно, что товаро-

производители не проявят заинтересованности в новых инвести-

циях, расширении производства, насыщении рынка товарами.

Поэтому не надо забывать, что сферы производства и обращения —

это две стороны одной медали, которая называется экономикой.

Они неразрывно связаны между собой. Их функционирование

носит взаимообусловленный и взаимодополняющий характер.

Базис и надстройка

Помимо экономических отношений, образующих базис обще-

ства, социальные отношения включают в себя идеологические, по-

литические, правовые, нравственные, религиозные, культурные,

4. Производство, распределение, обмен и потребление

41

национальные и другие отношения, составляющие в совокупности

надстройку общества. Надстроечная система общественных отно-

шений тесно взаимосвязана с экономическими отношениями и

предопределяется последними. В то же время базис (способ произ-

водства) испытывает на себе обратное воздействие надстройки. Од-

нако под бизисом не следует понимать «фундамент», а под над-

стройкой — «здание» общества. В действительности фундаментом

любого общества является система этических ценностей, нацио-

нальных и исторических традиций соот ветствующего народа, кото-

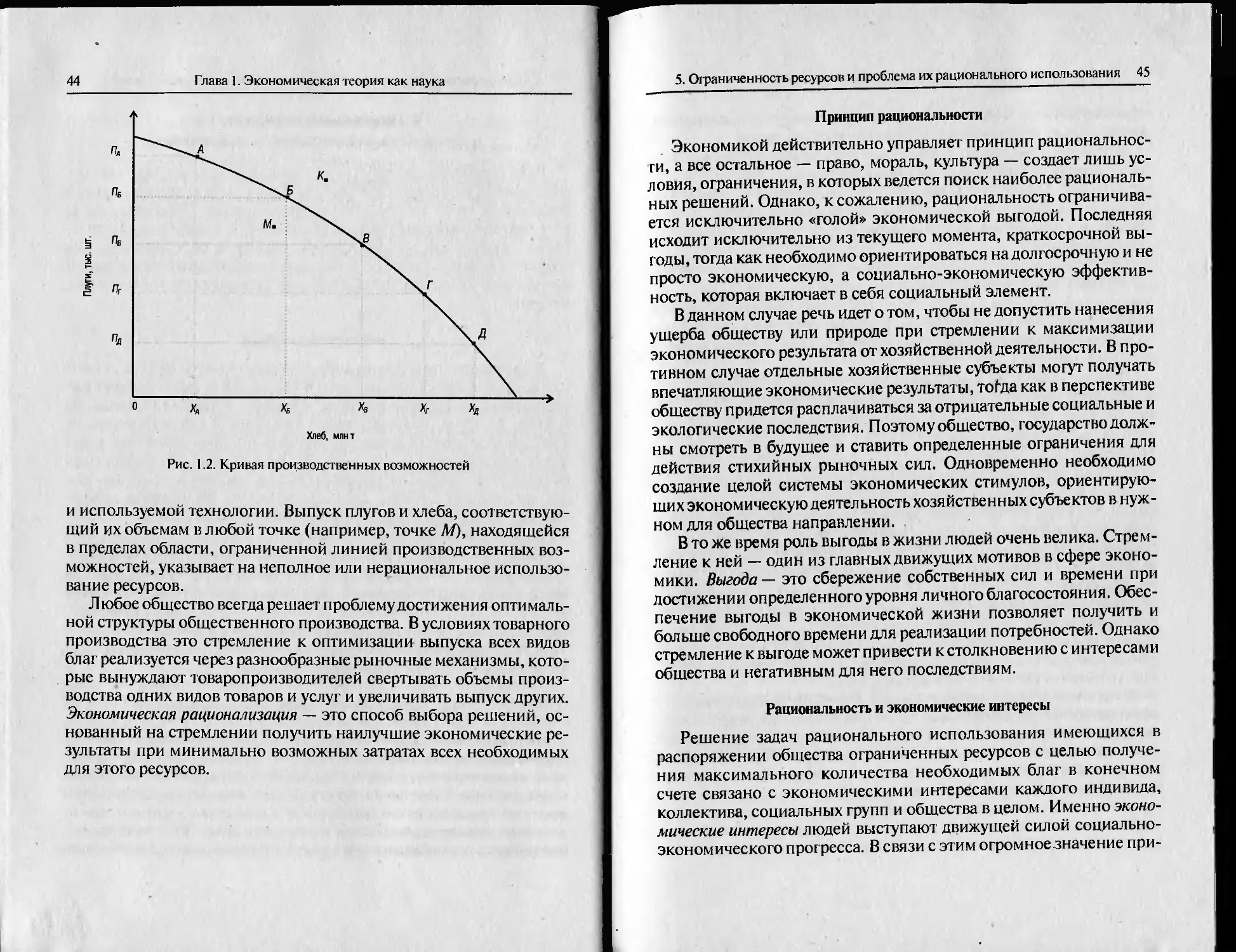

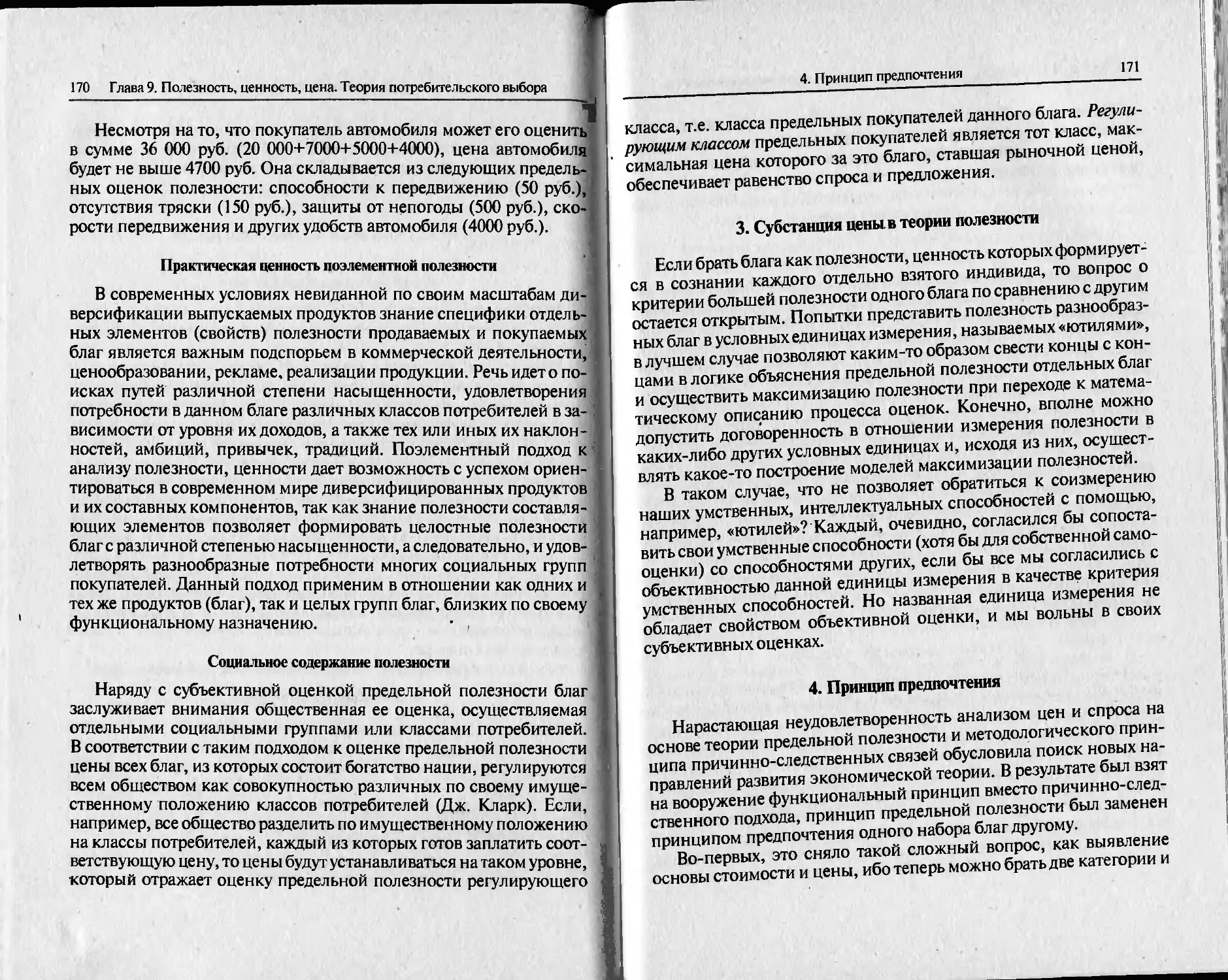

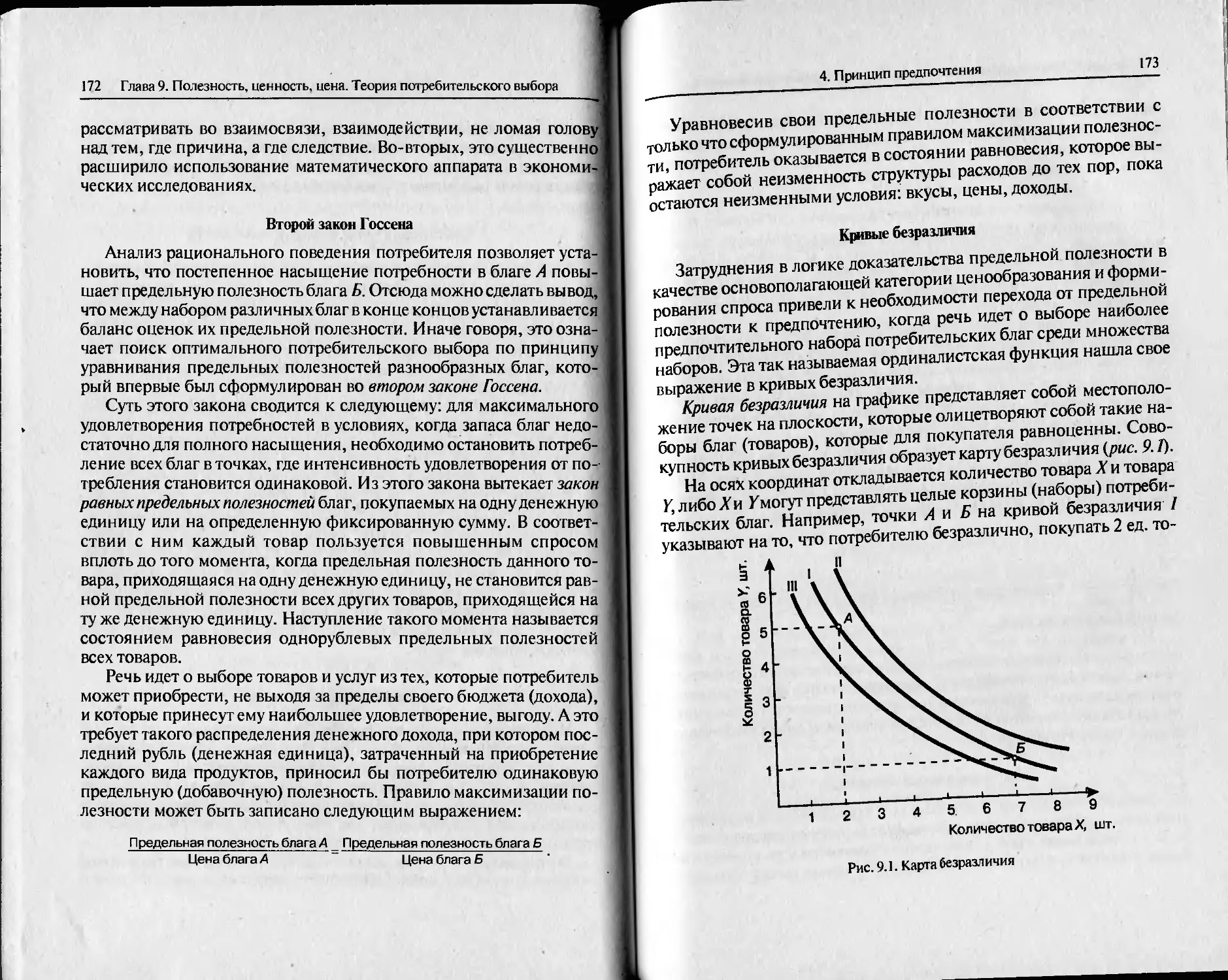

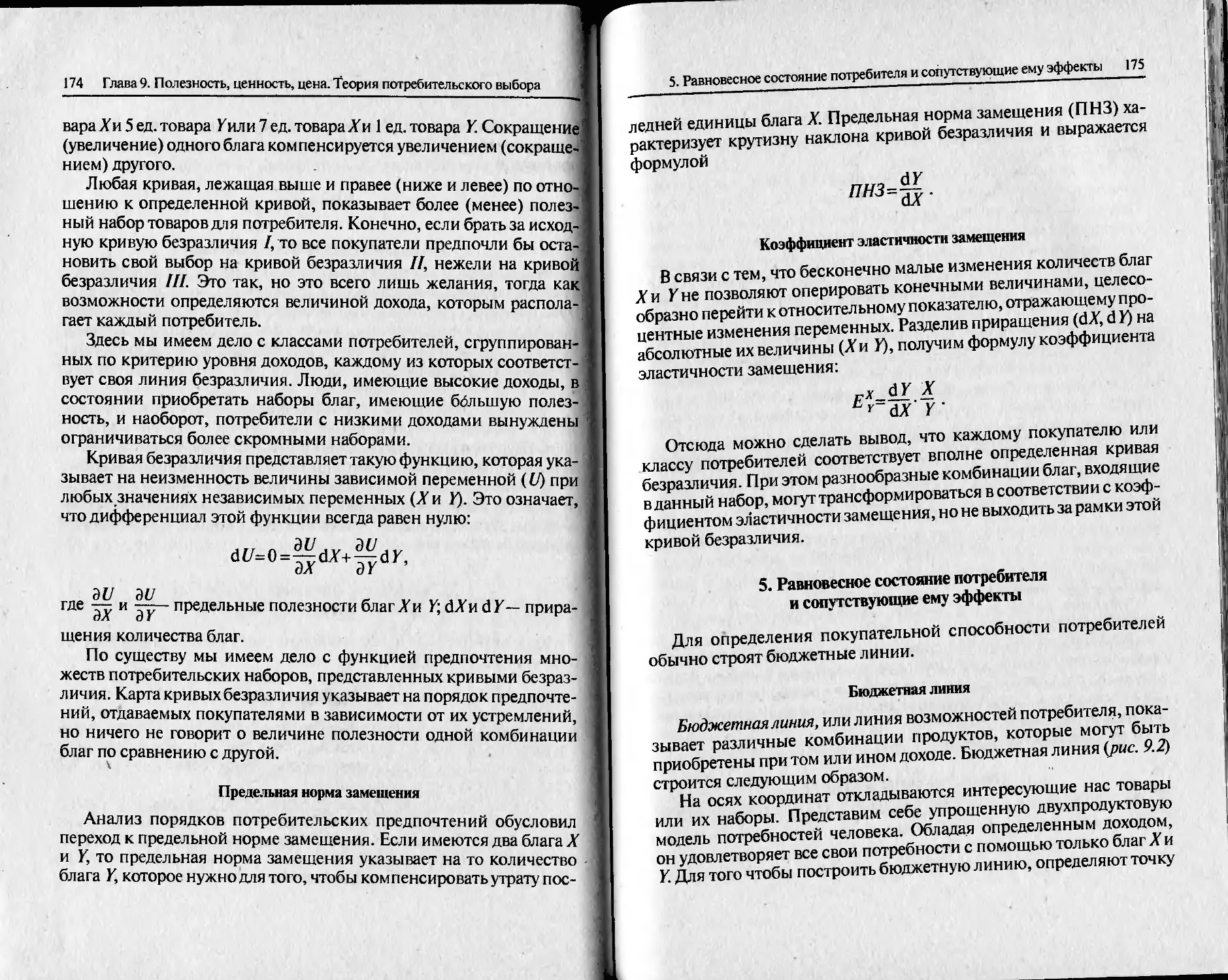

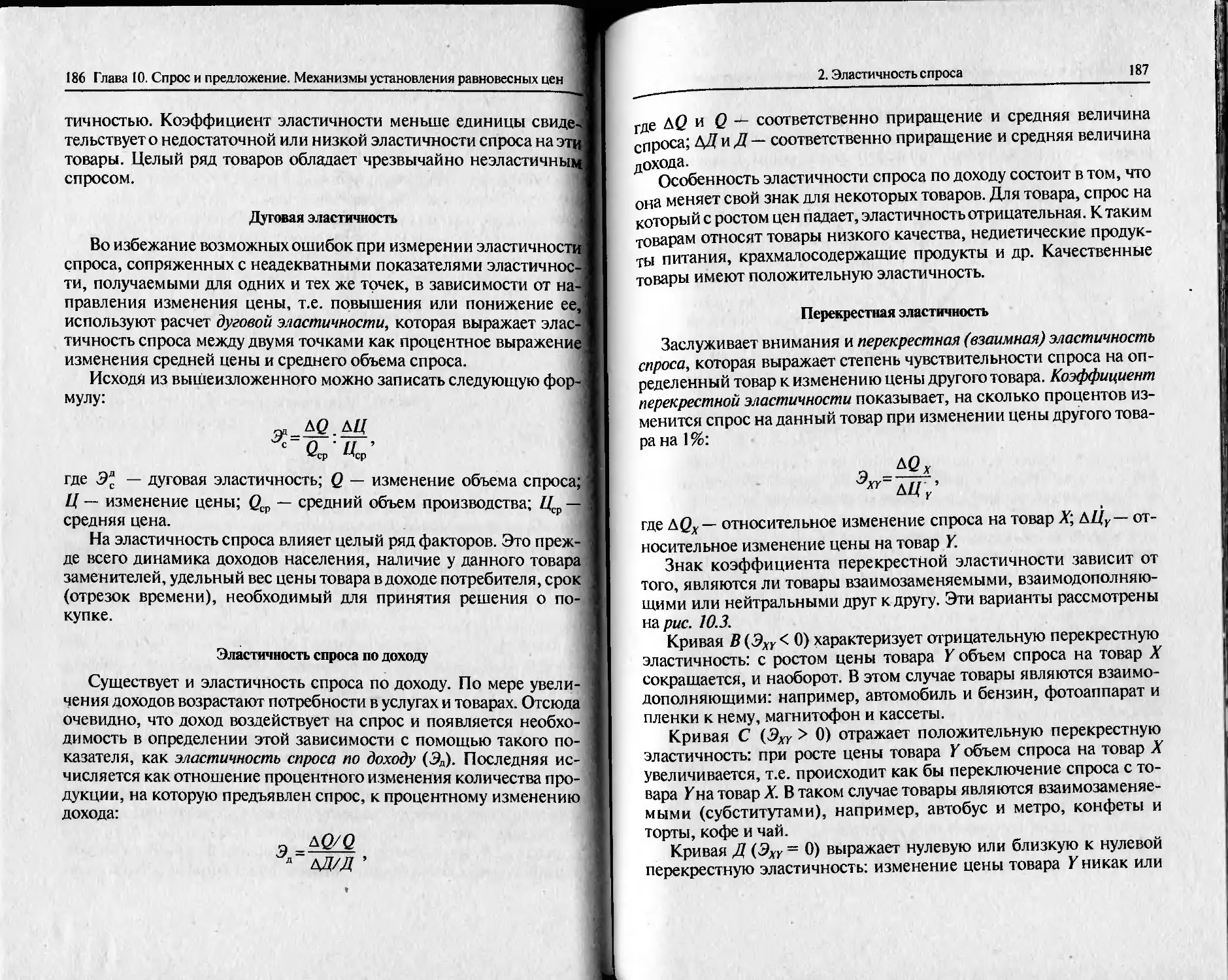

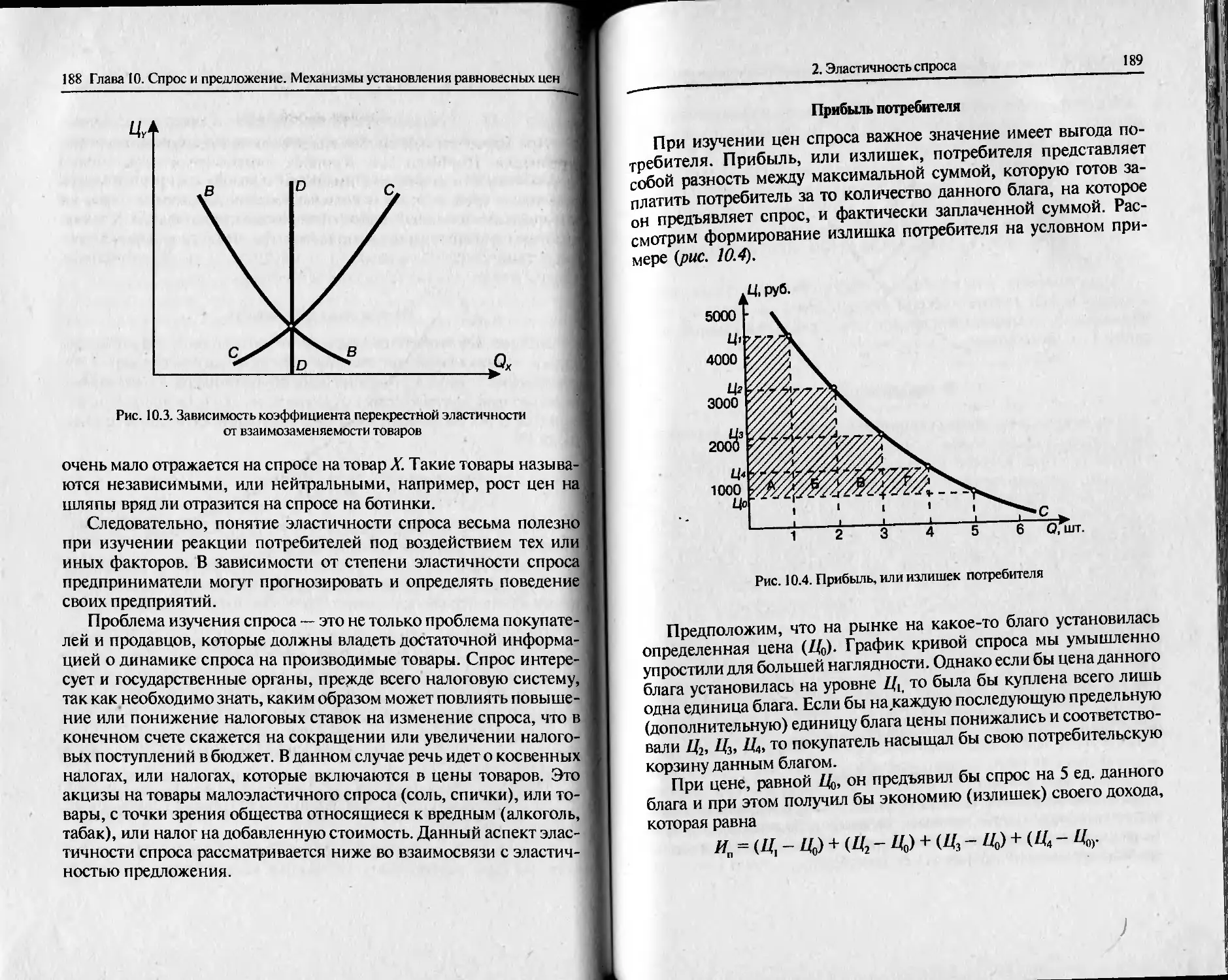

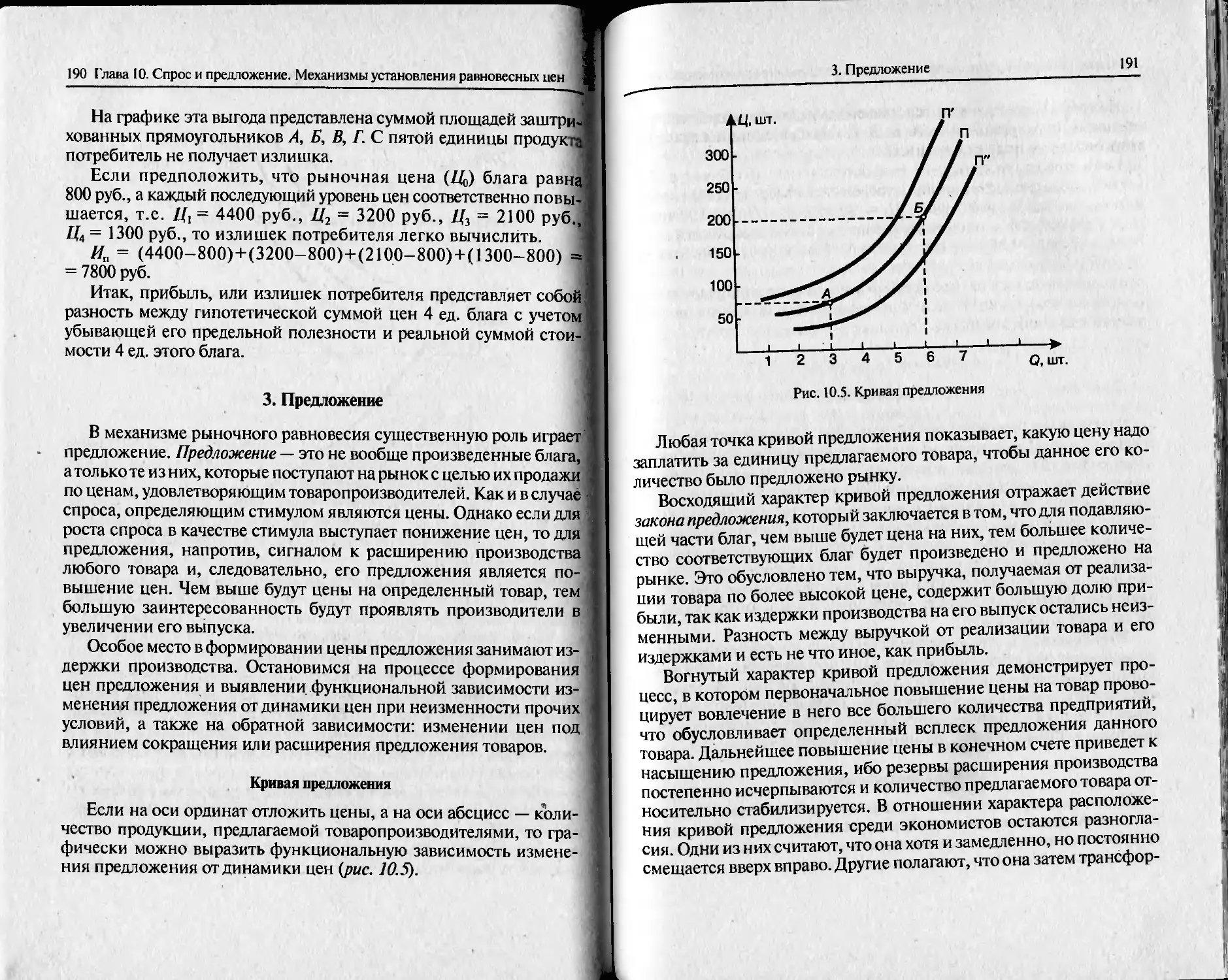

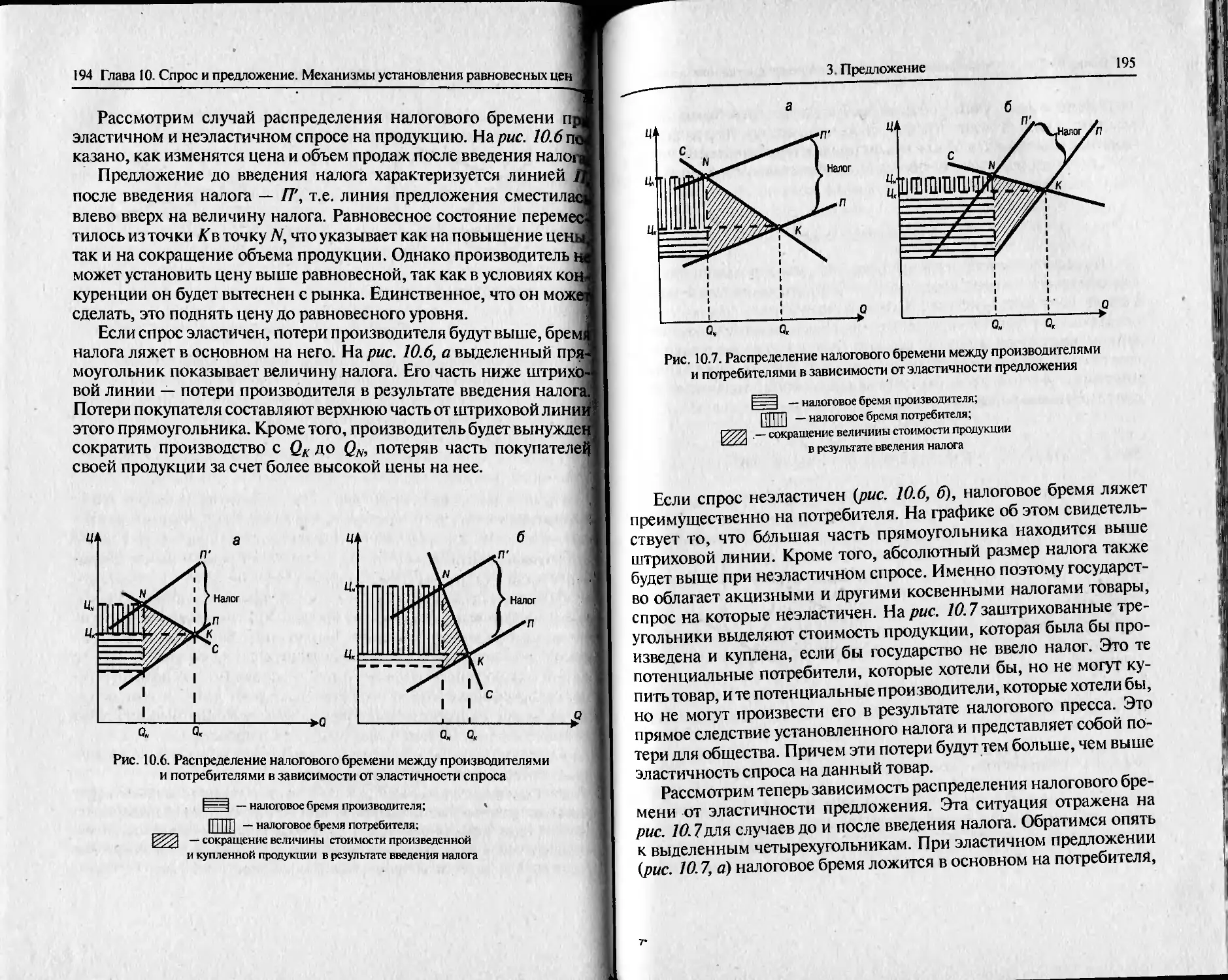

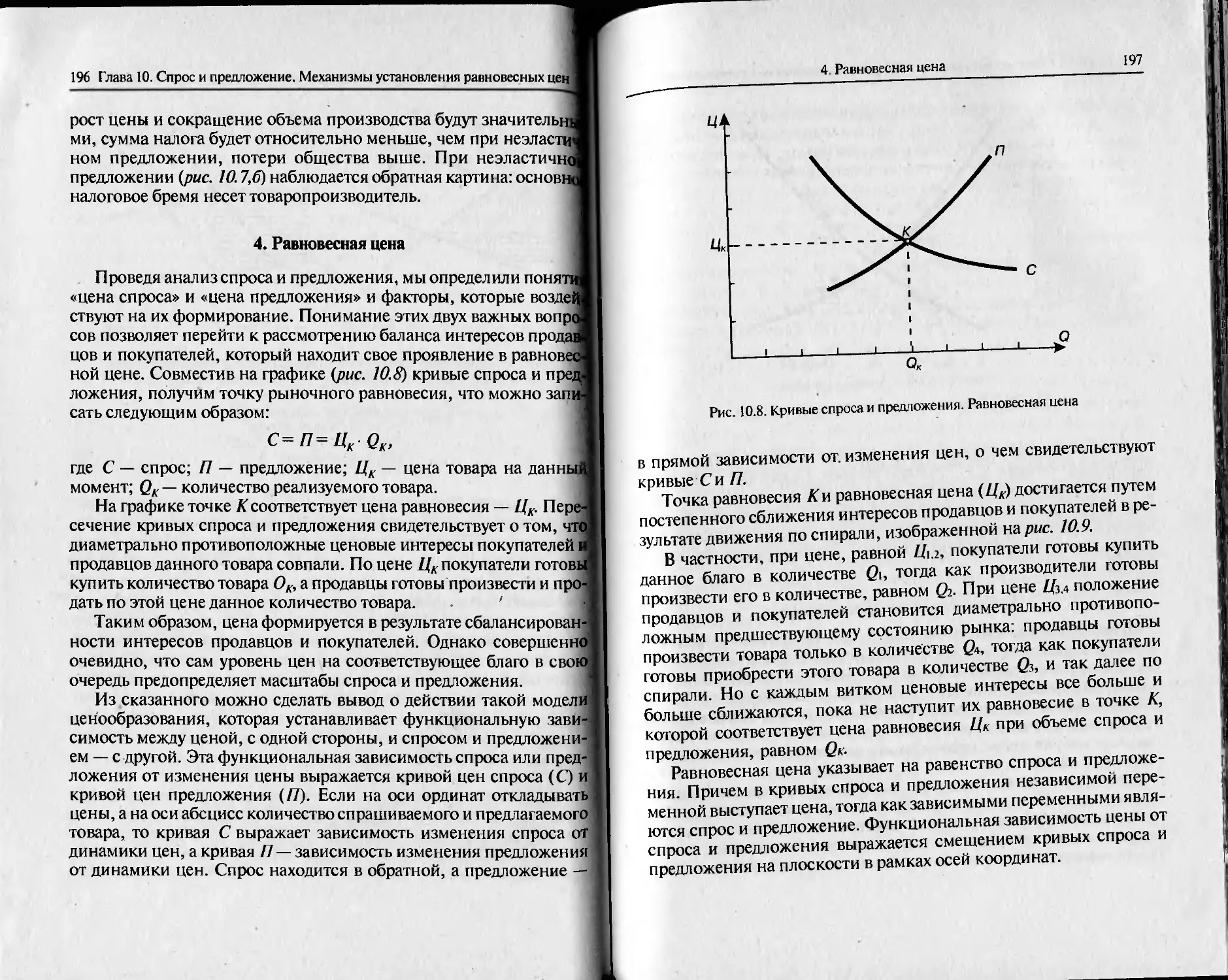

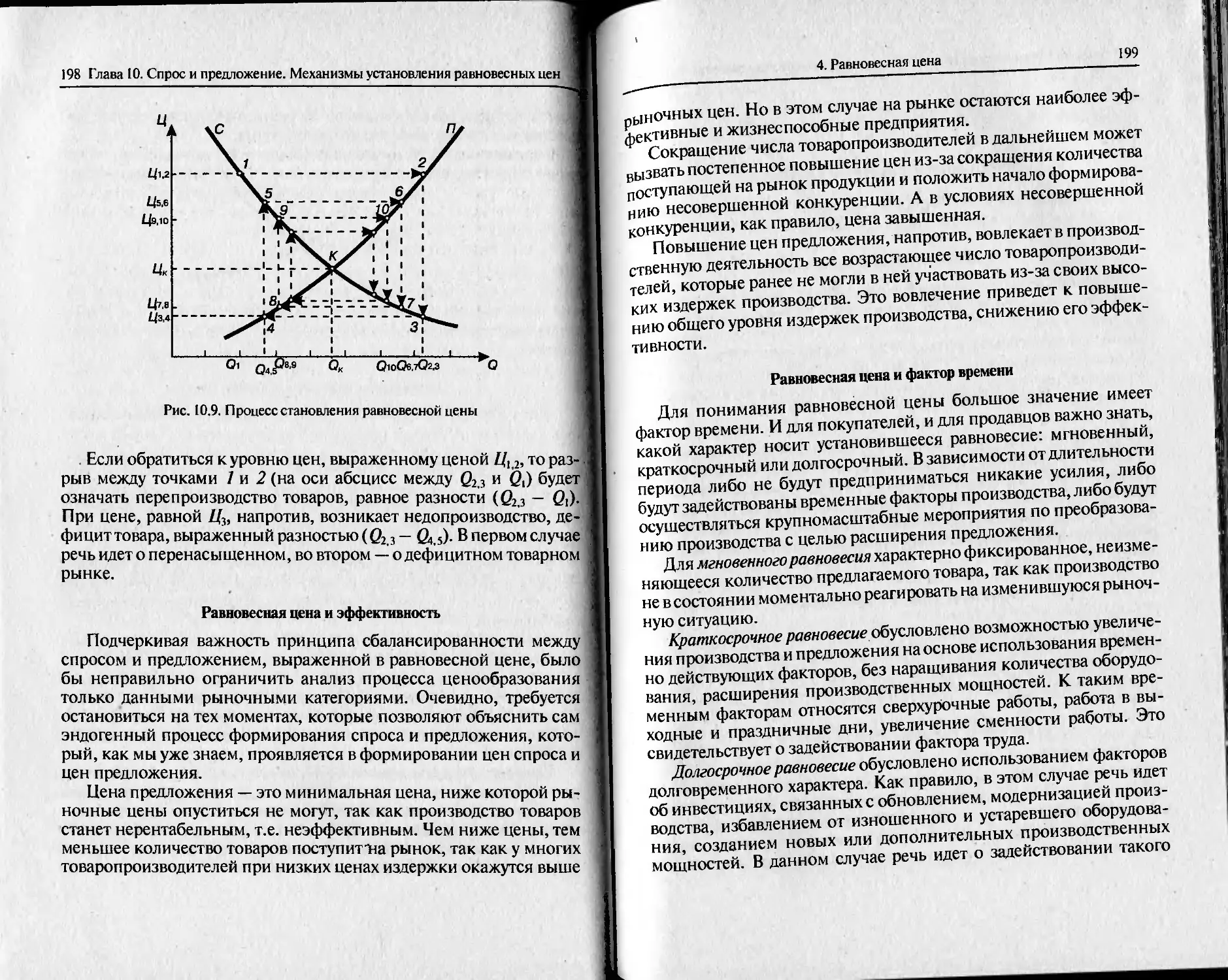

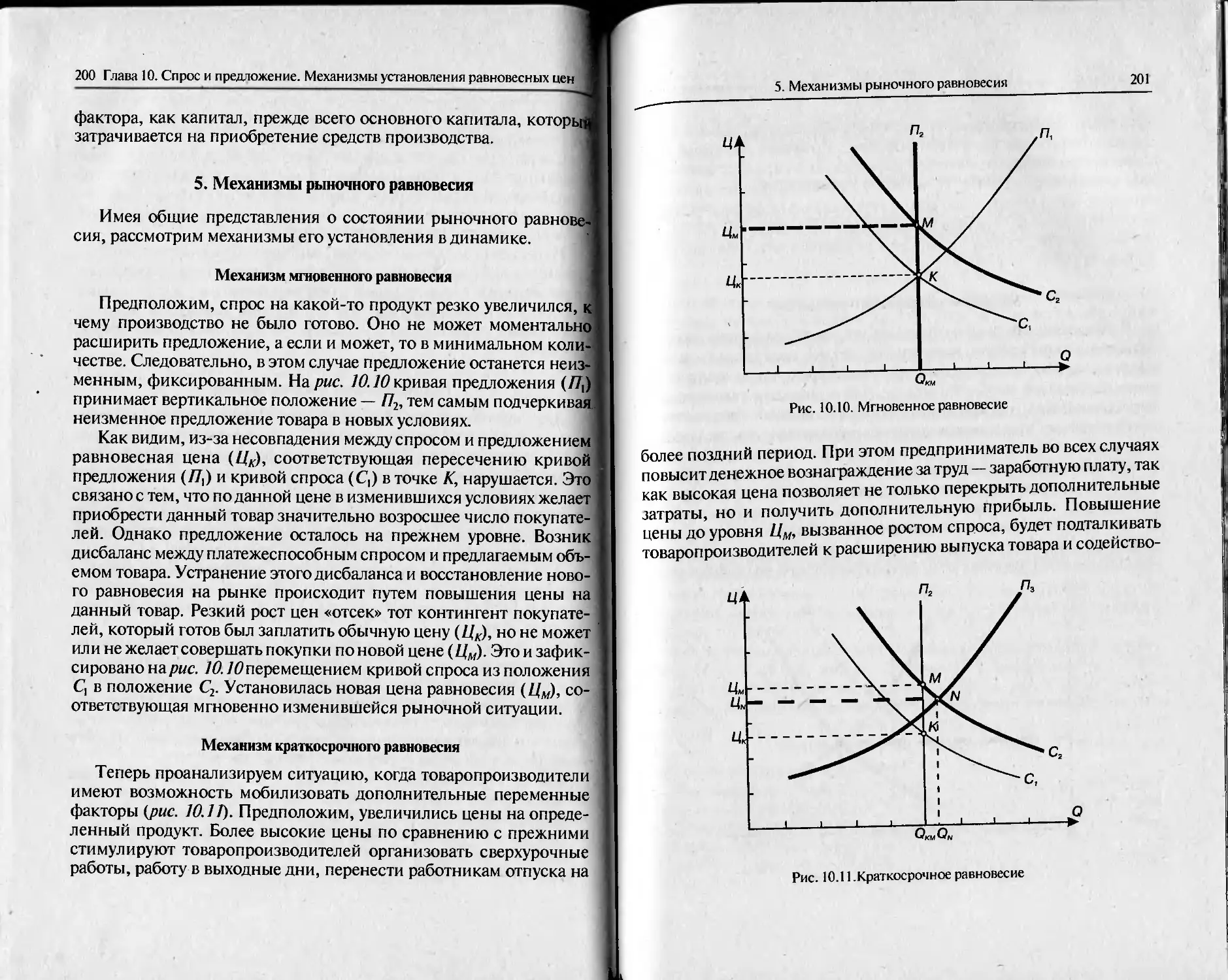

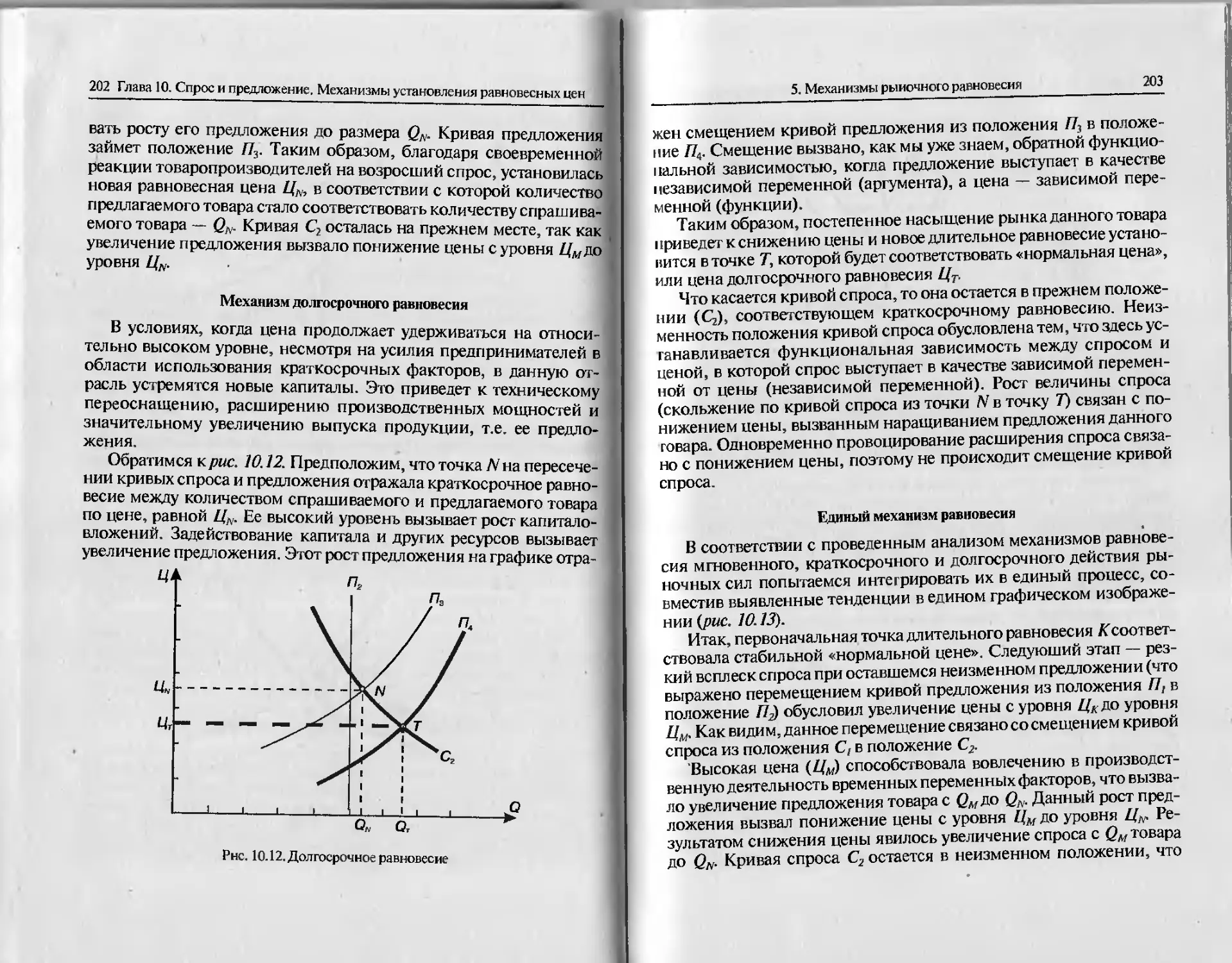

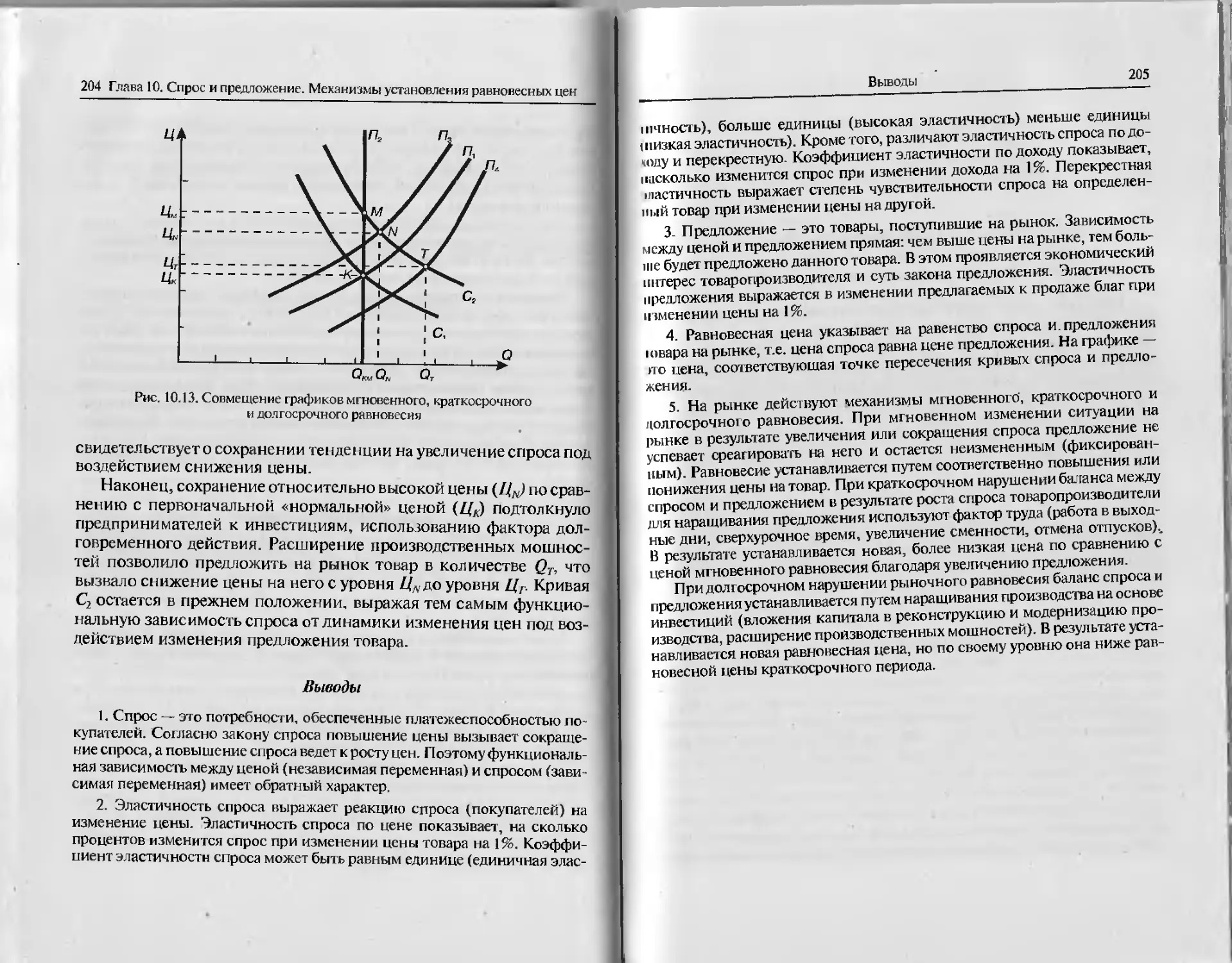

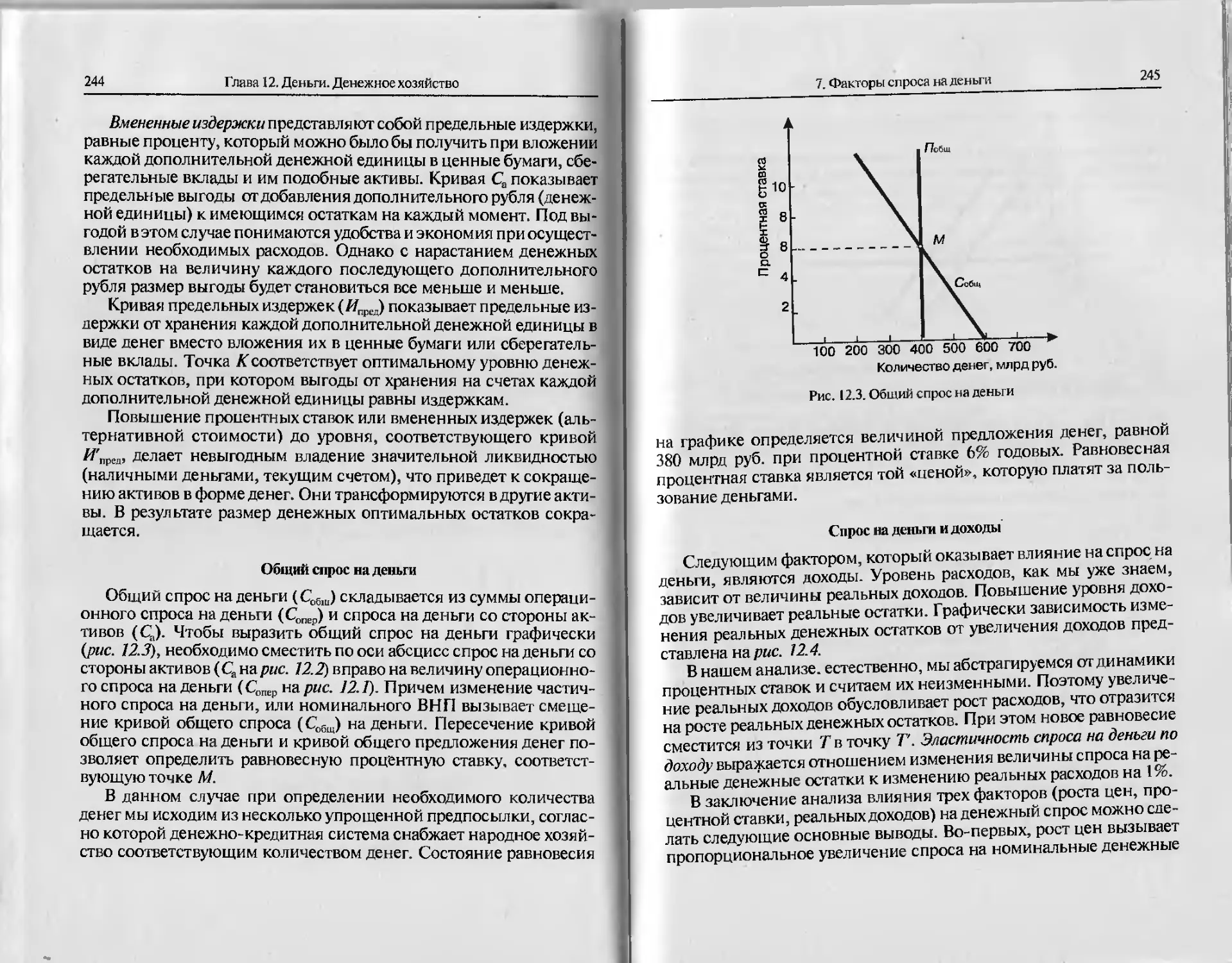

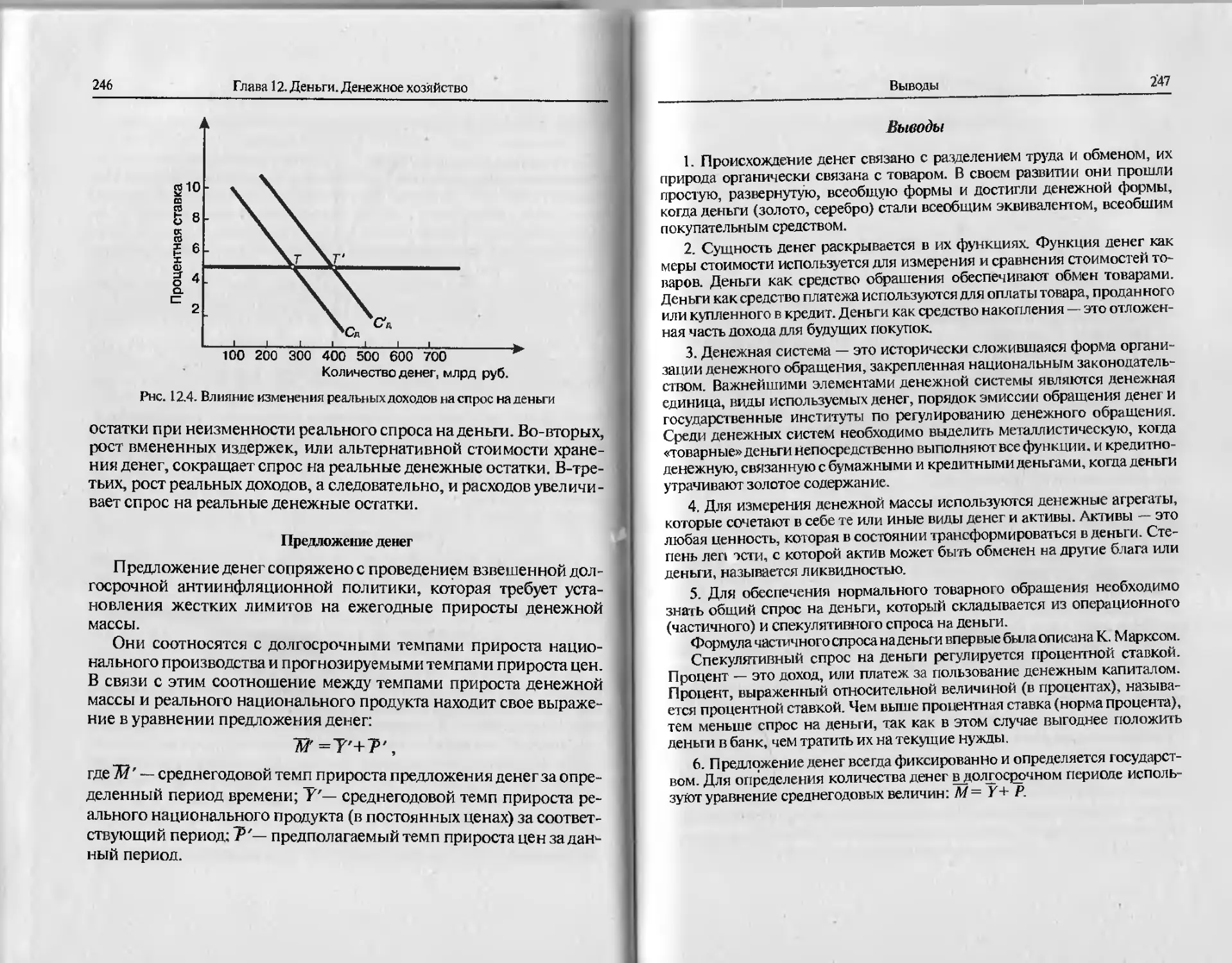

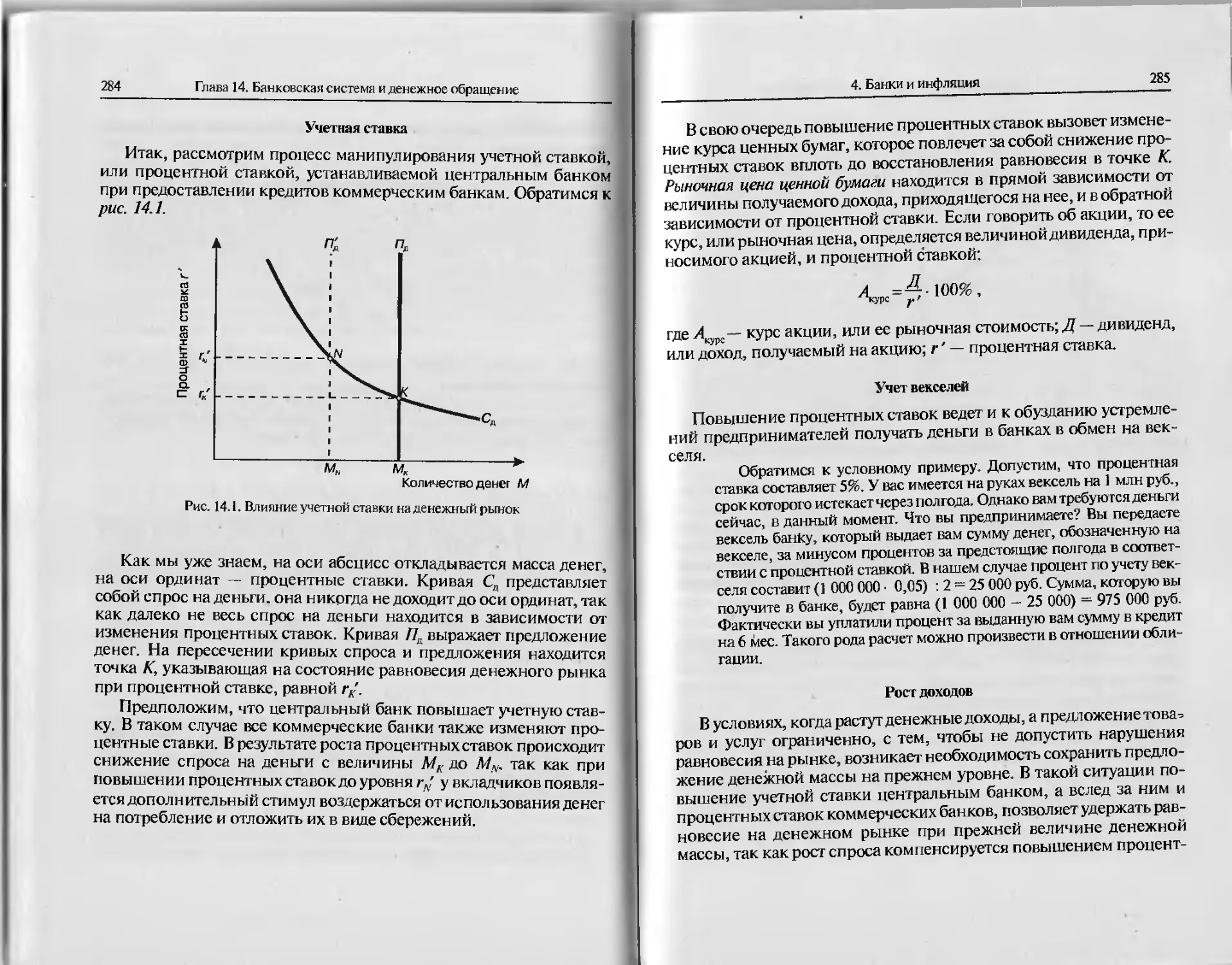

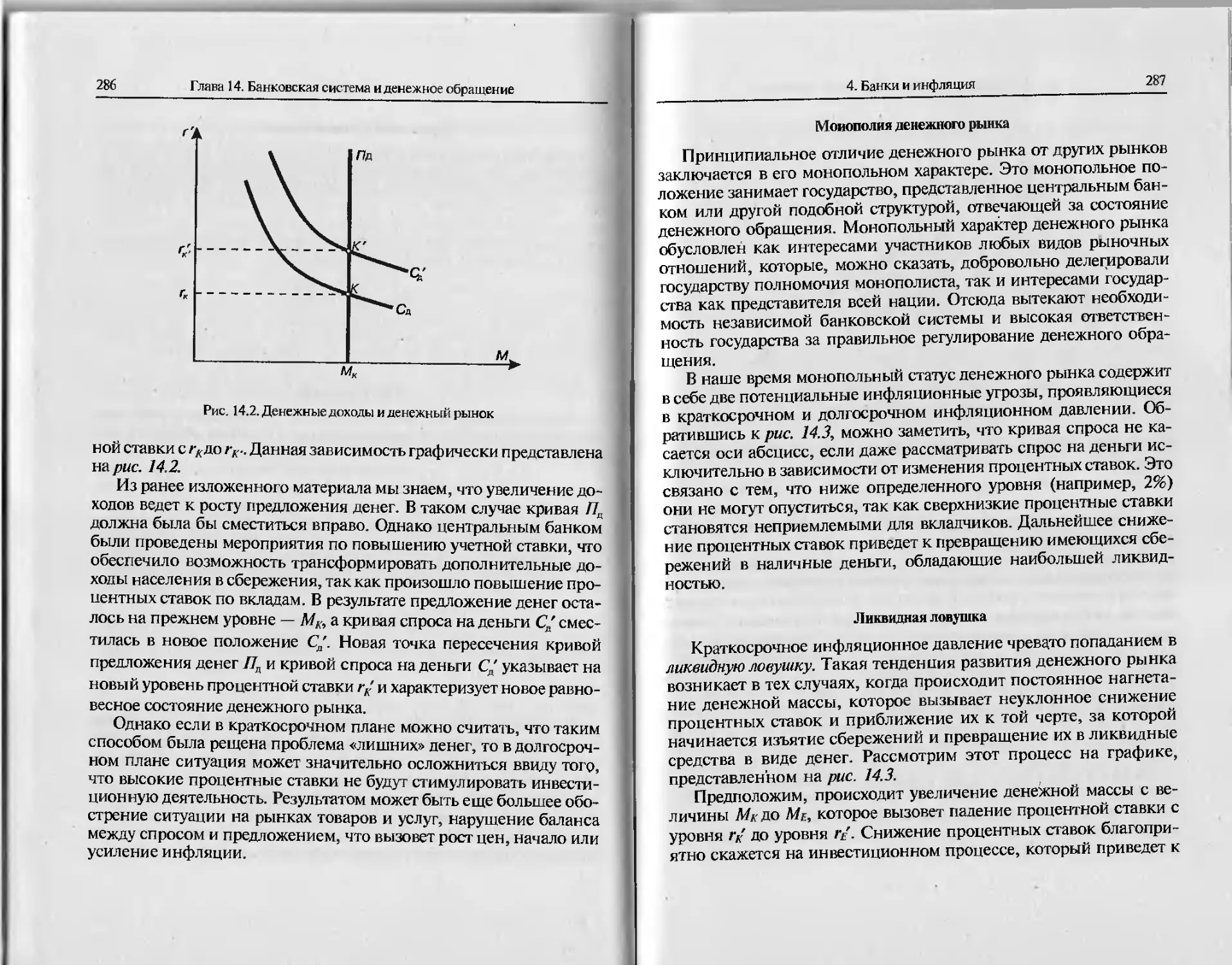

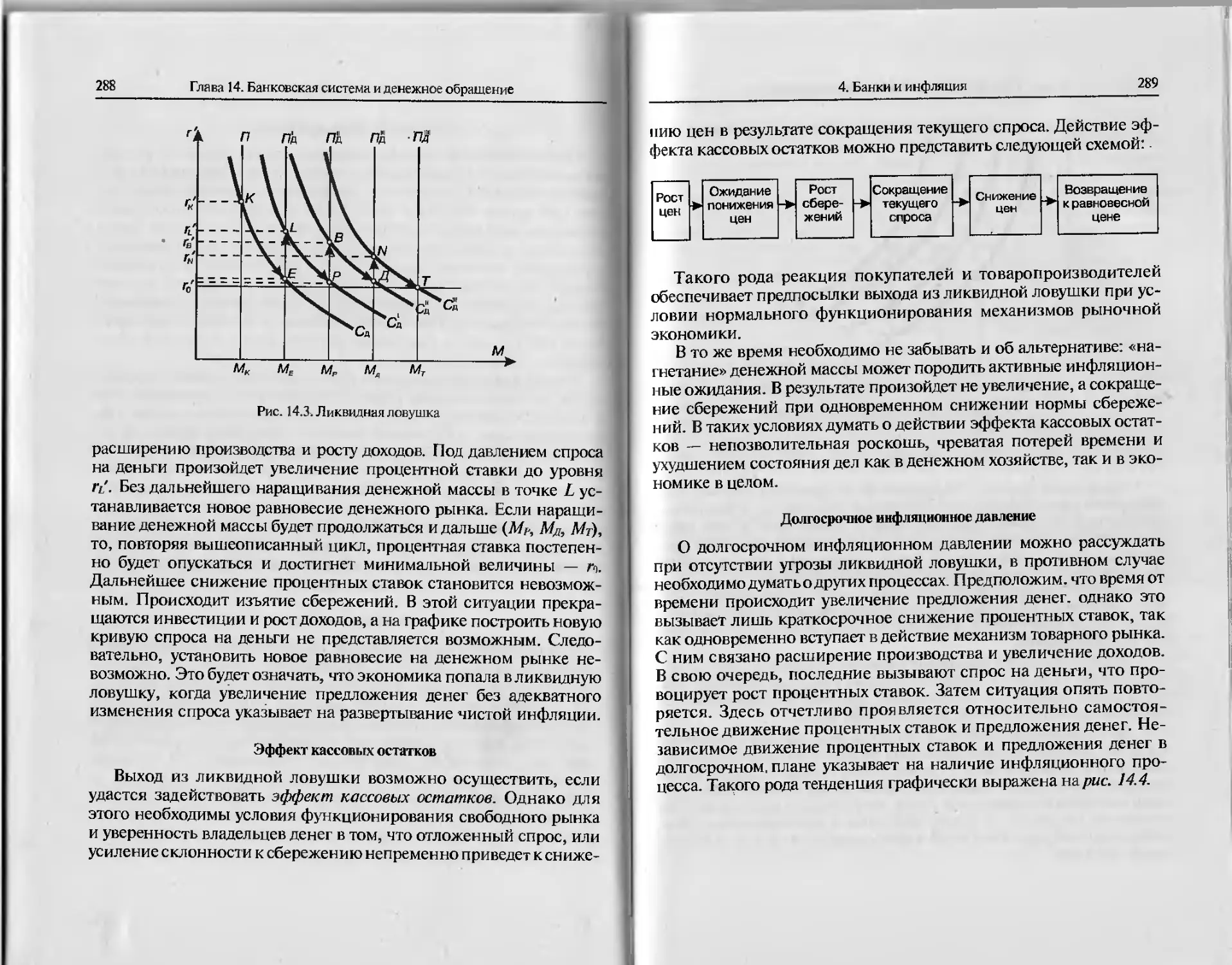

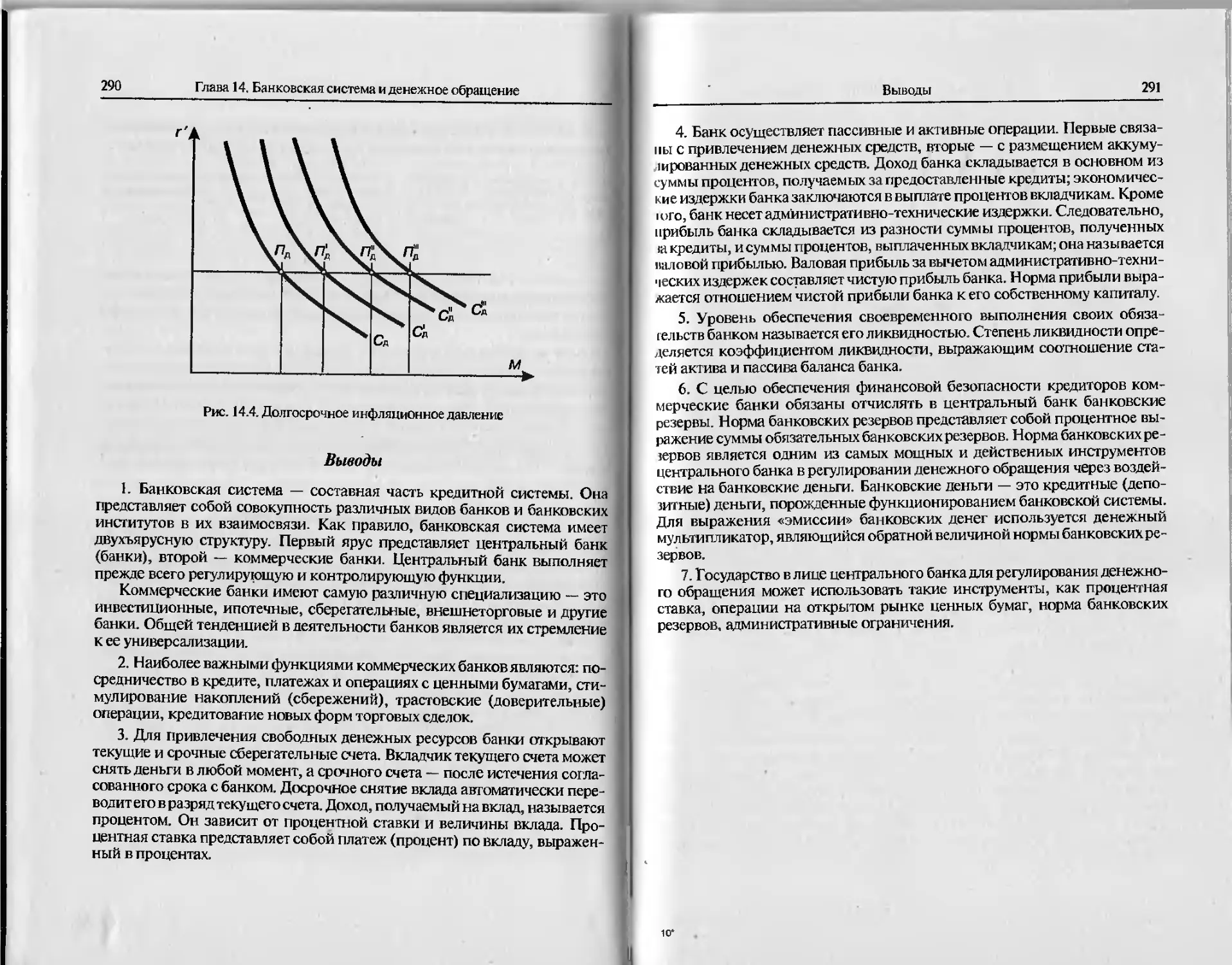

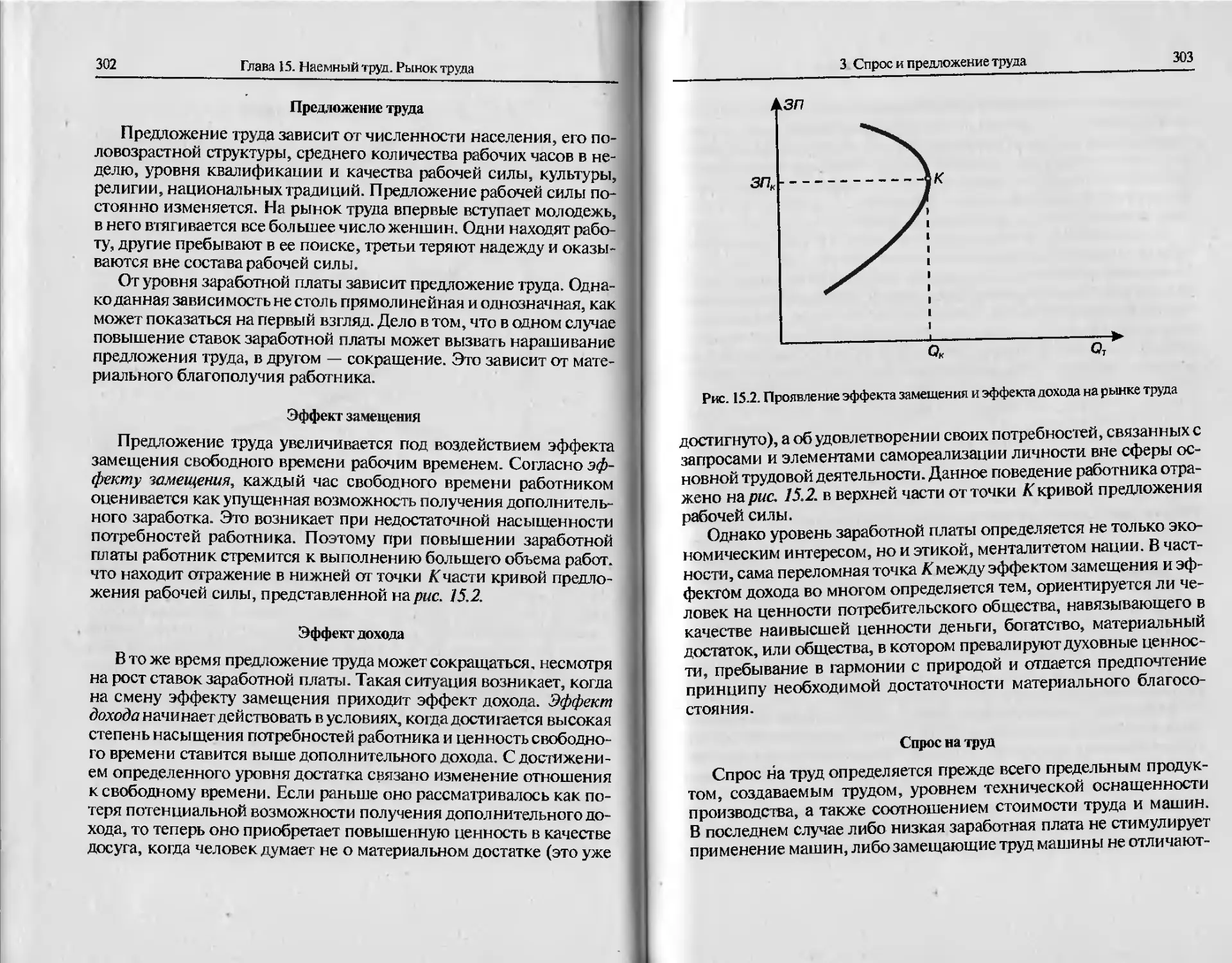

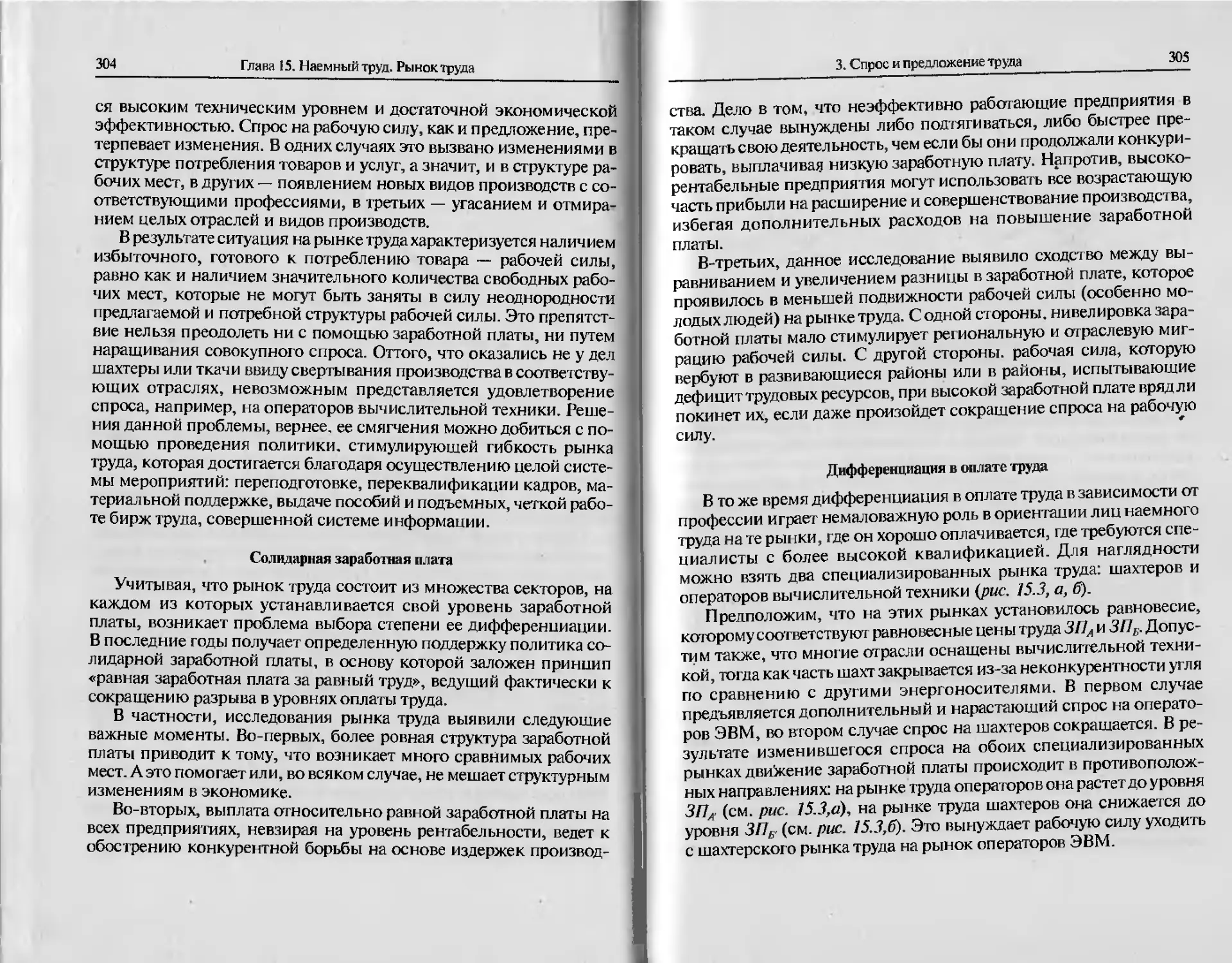

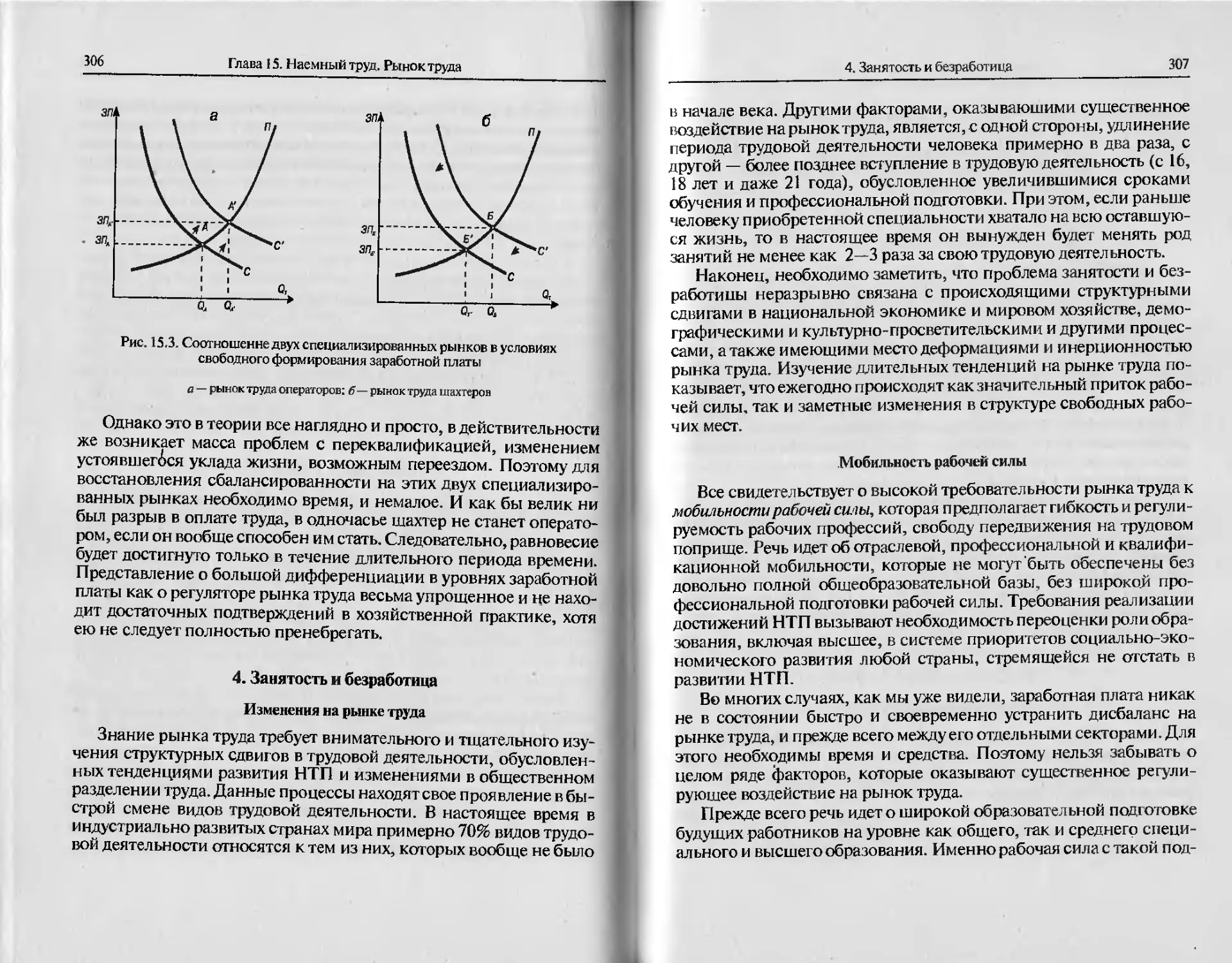

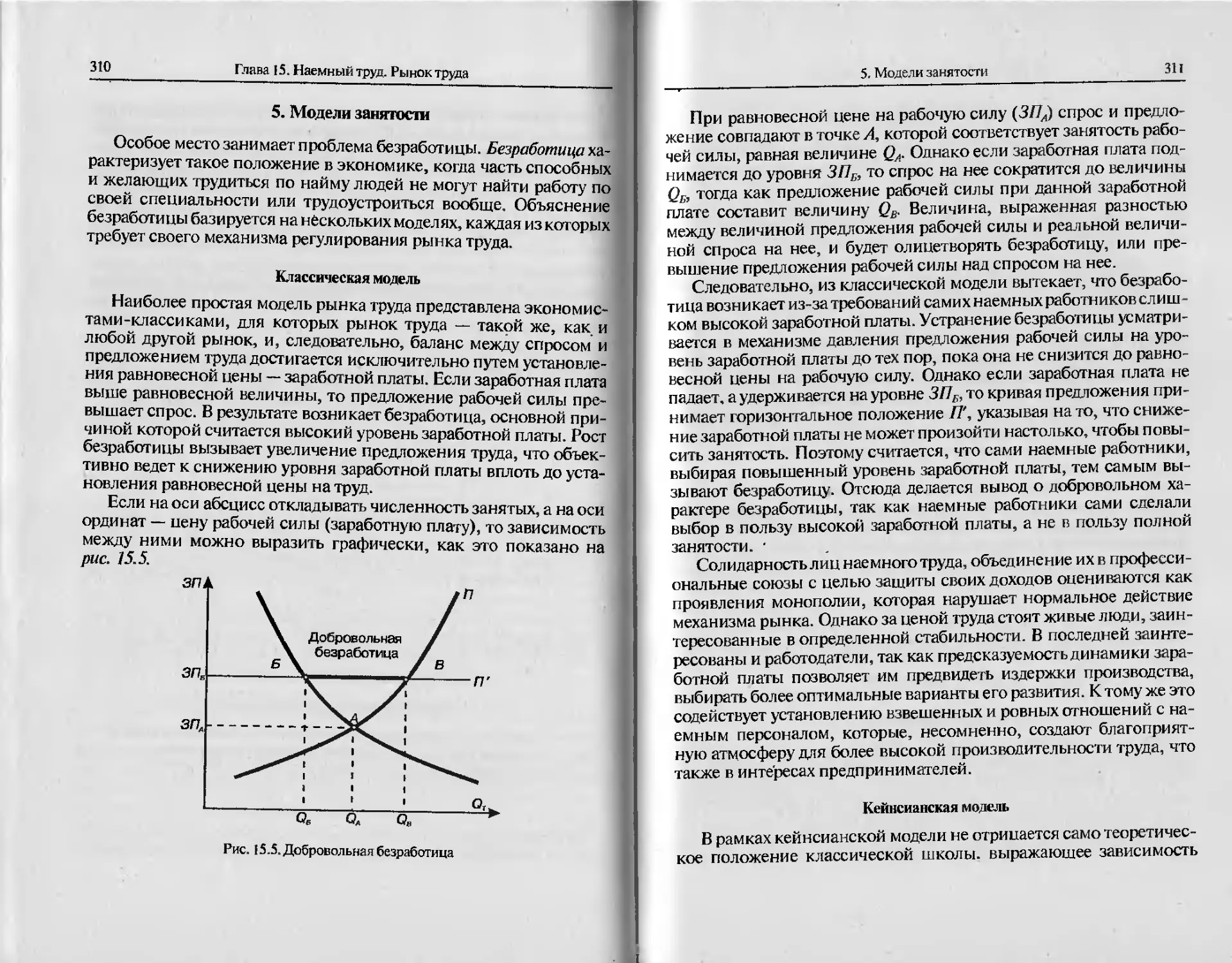

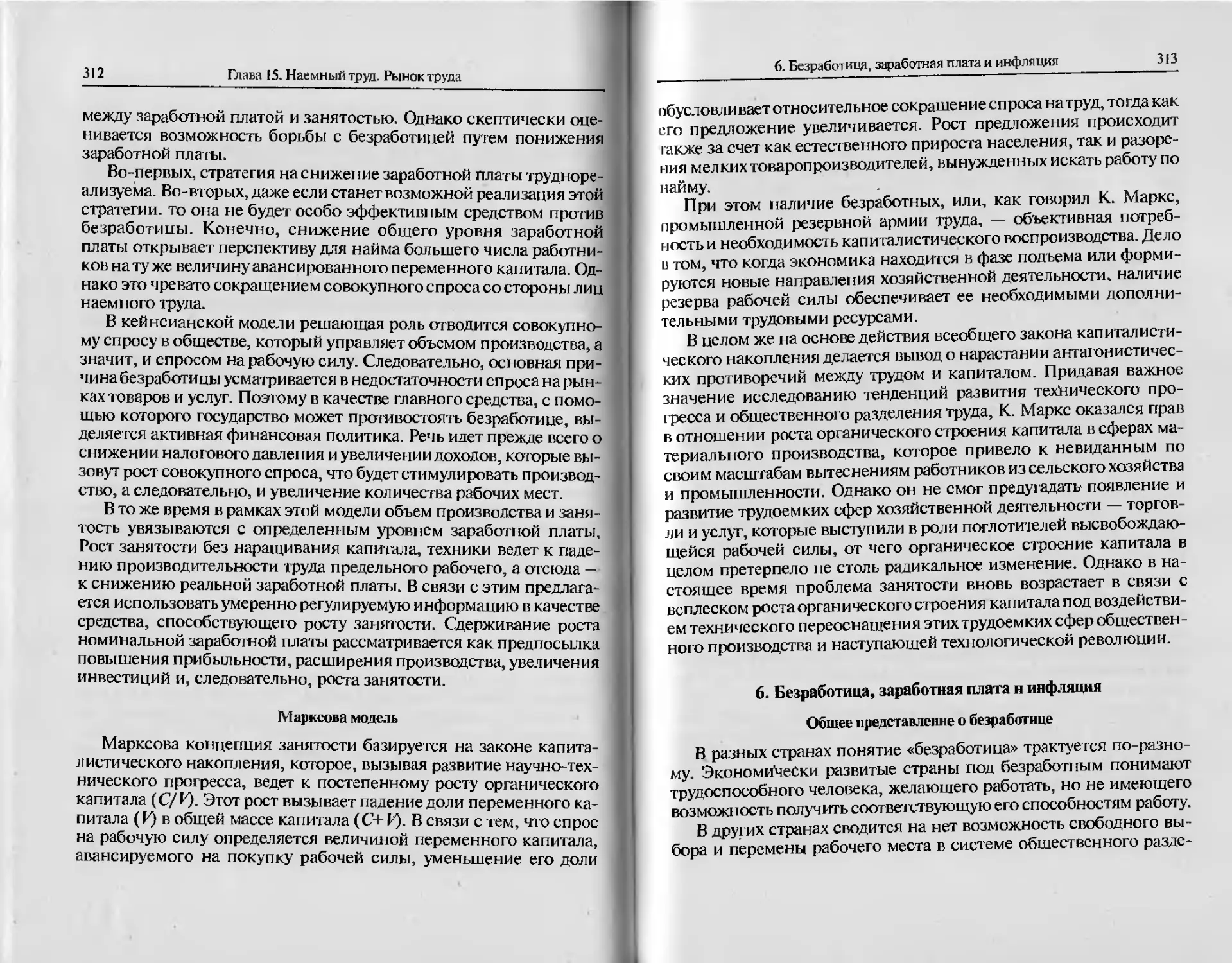

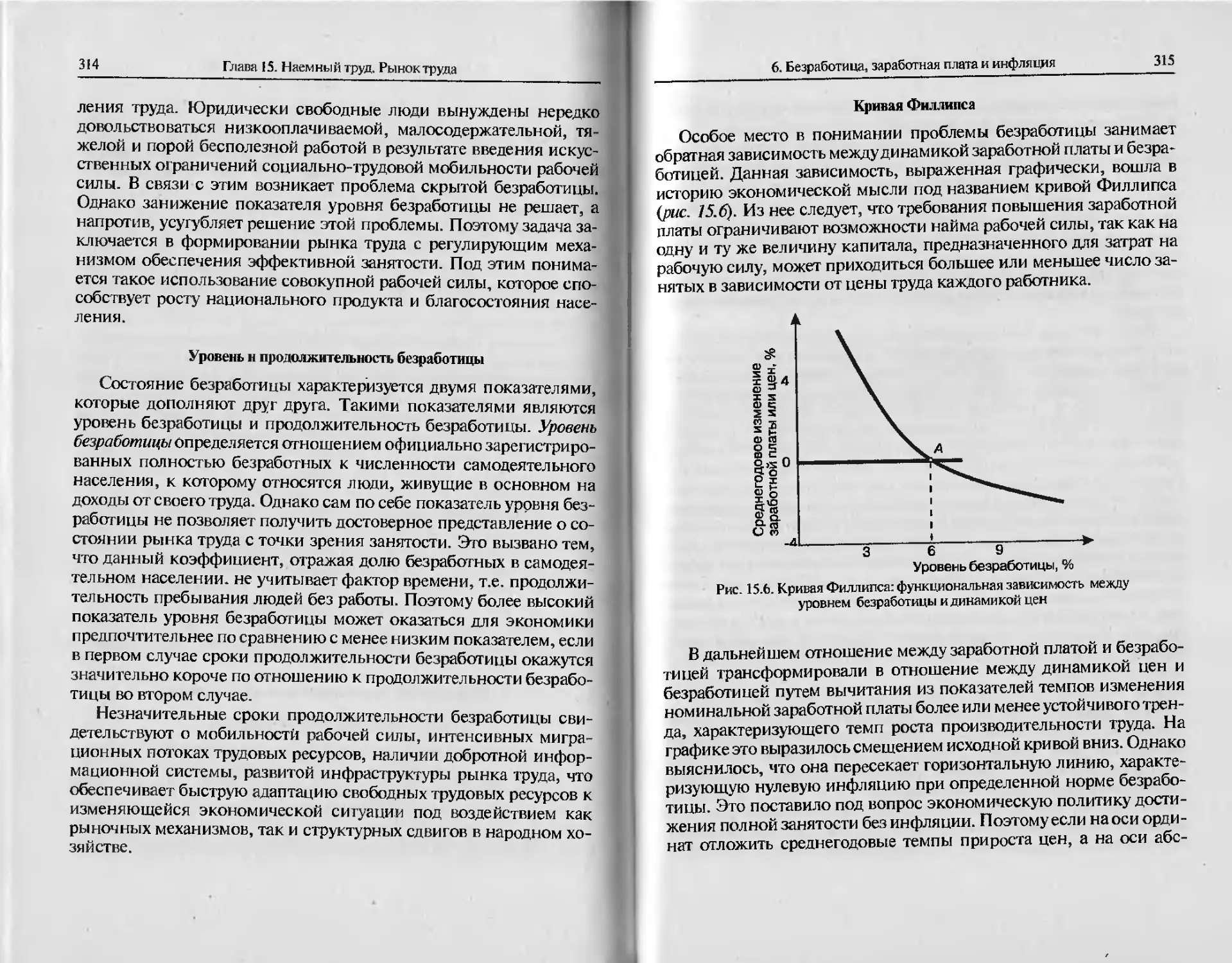

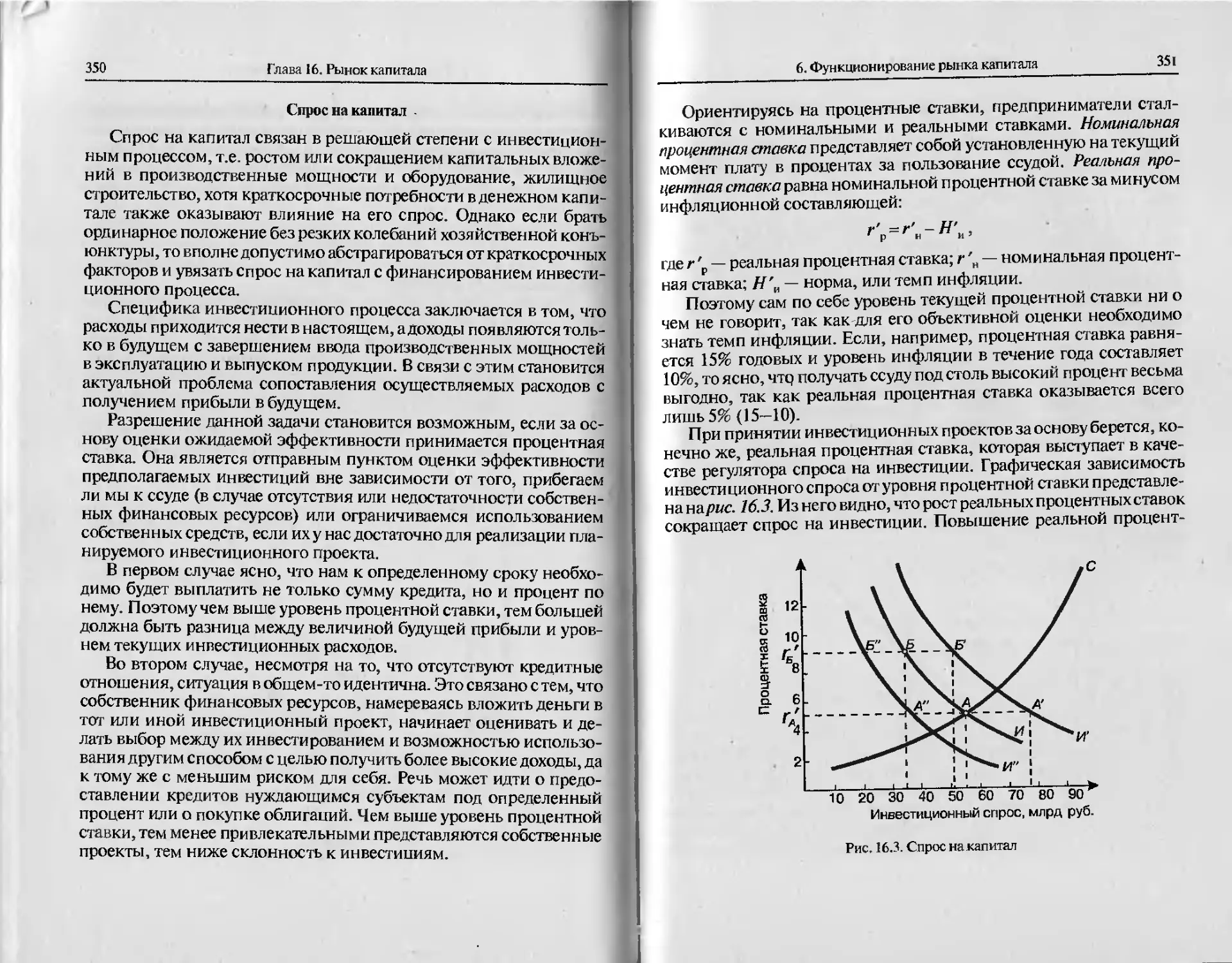

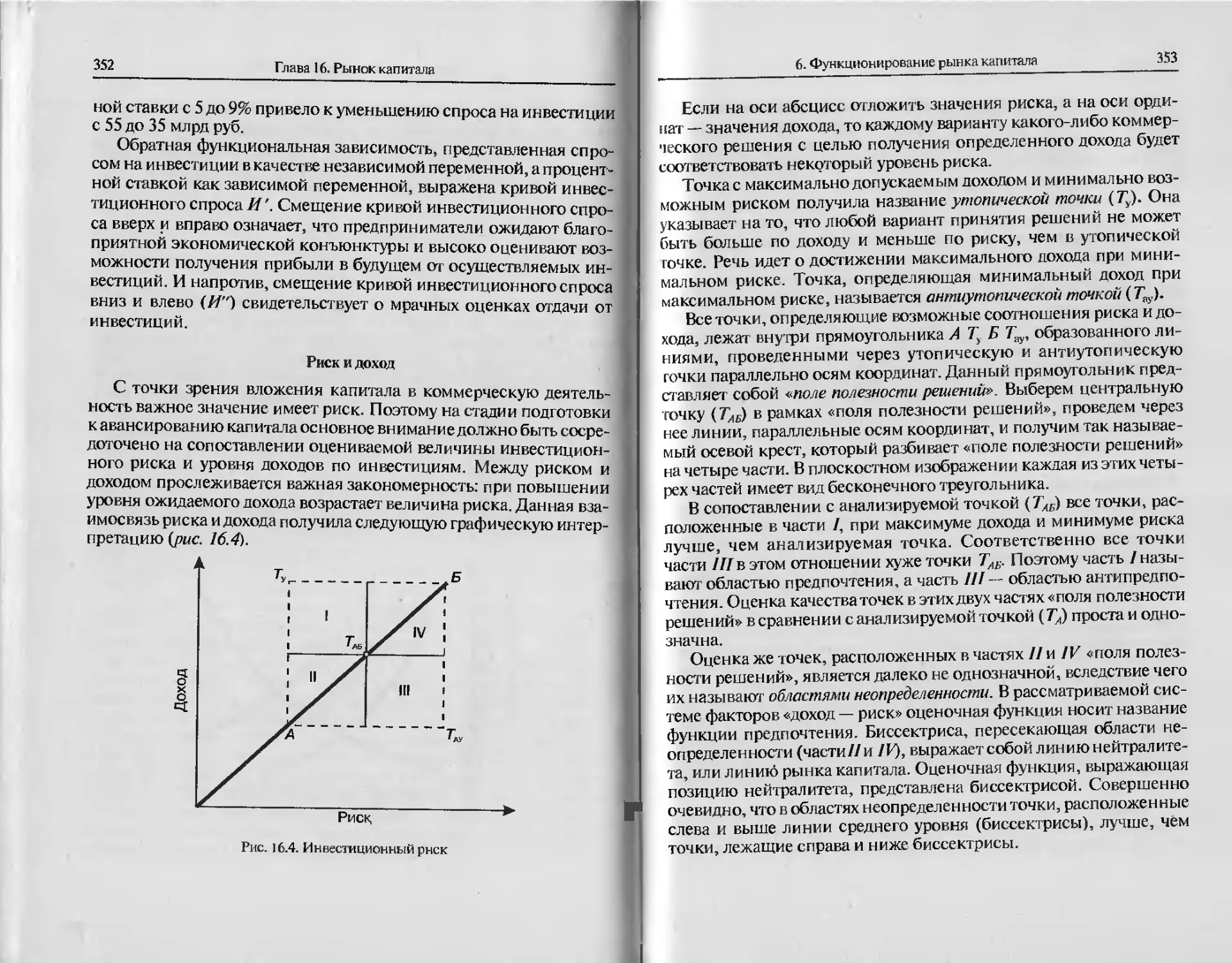

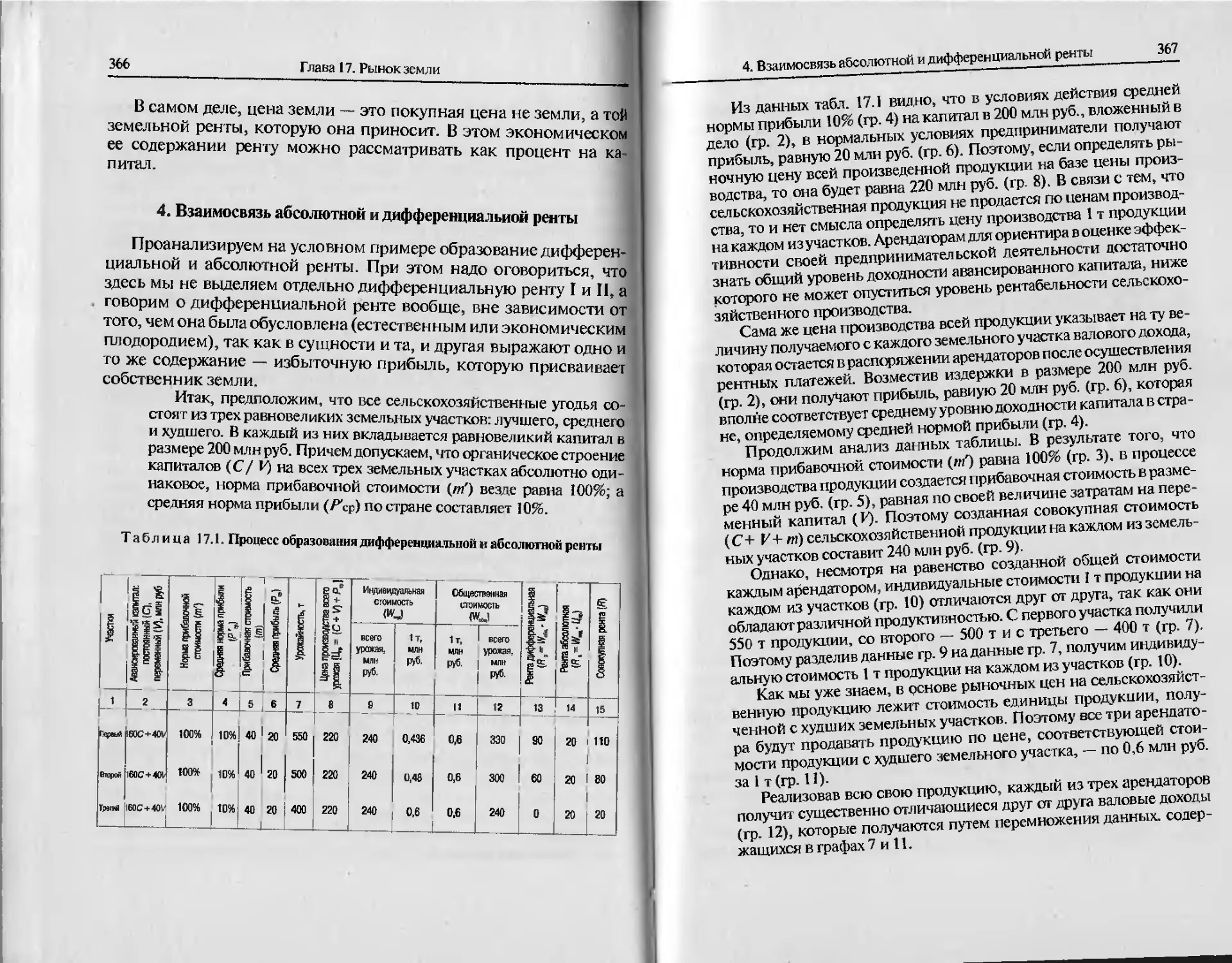

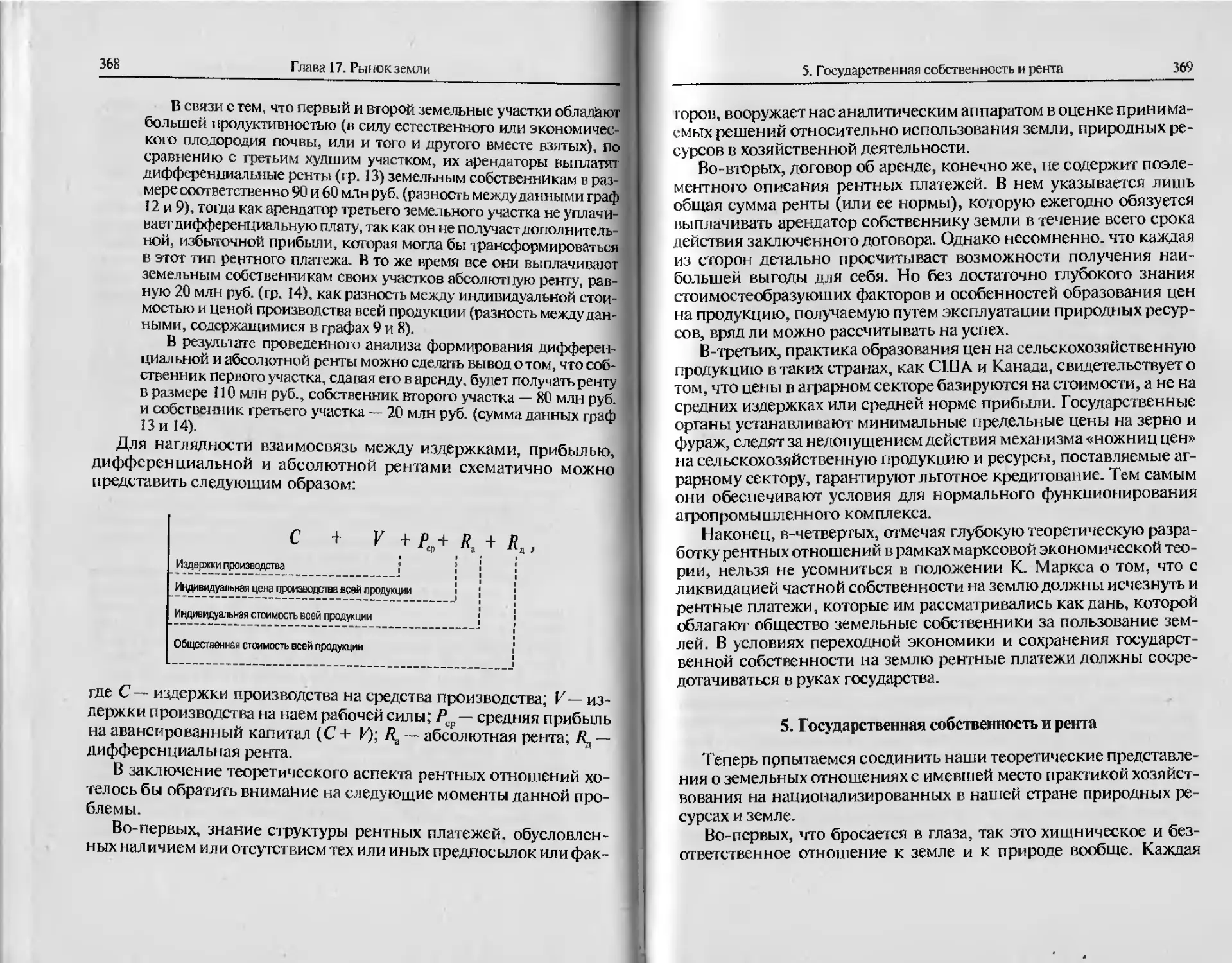

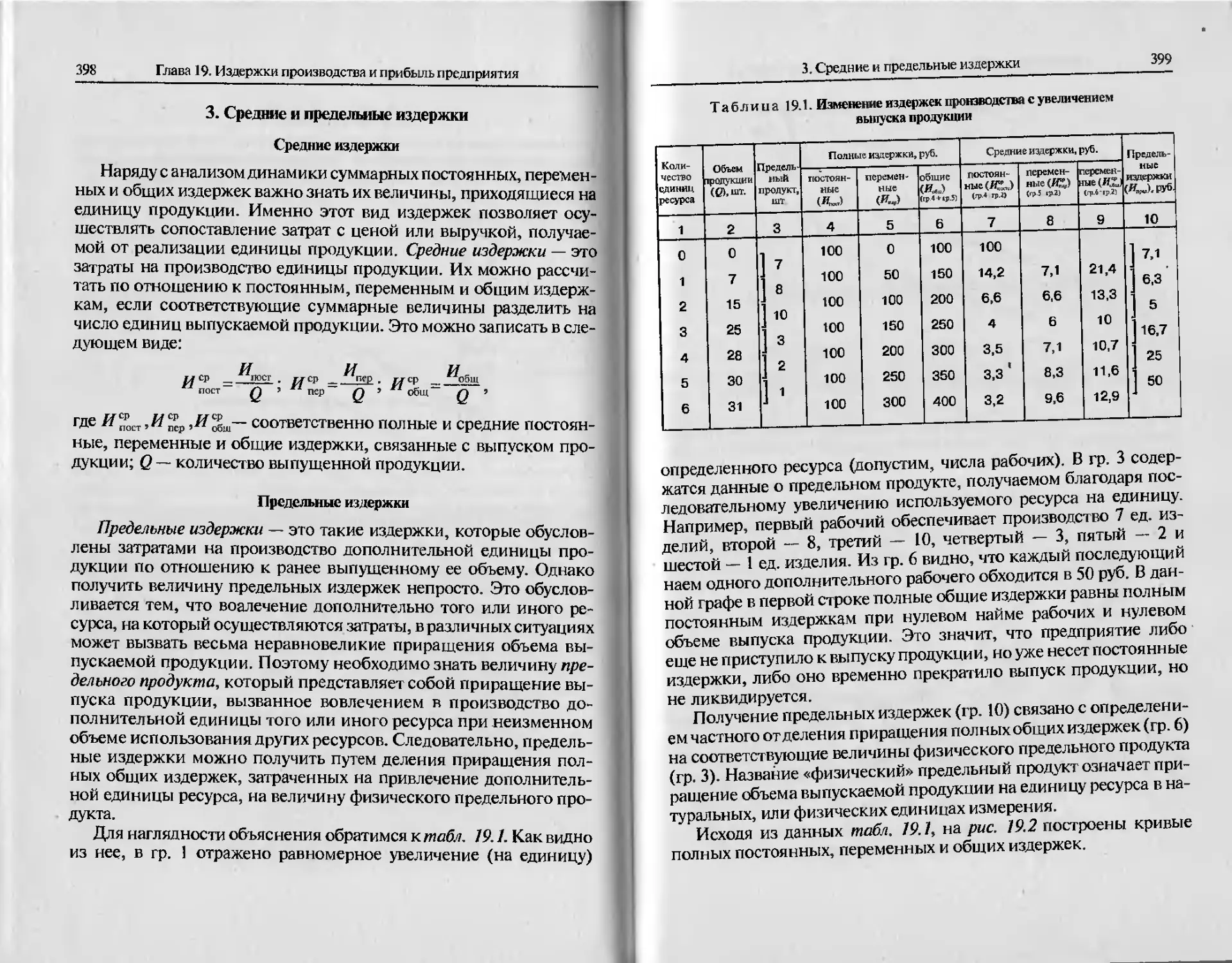

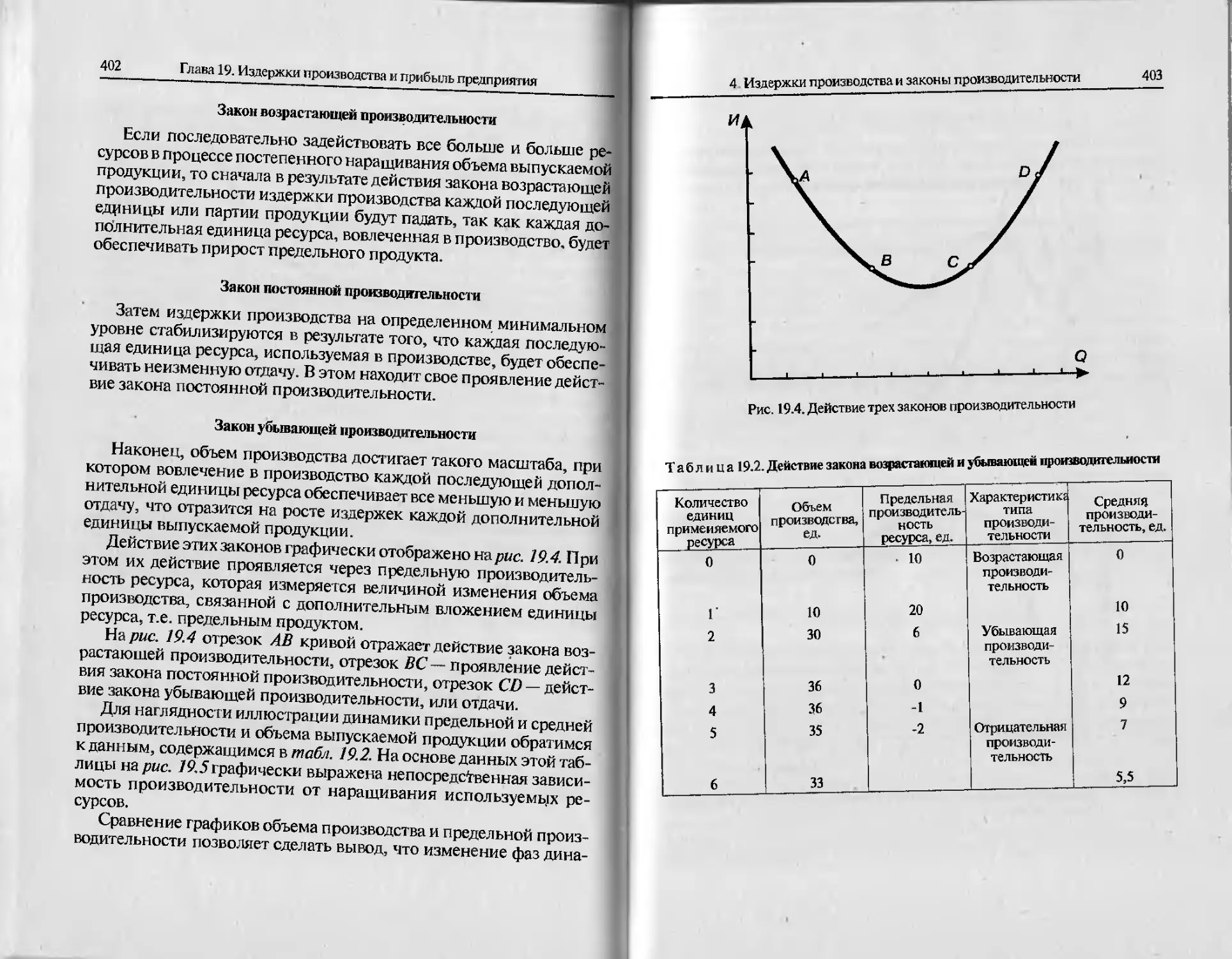

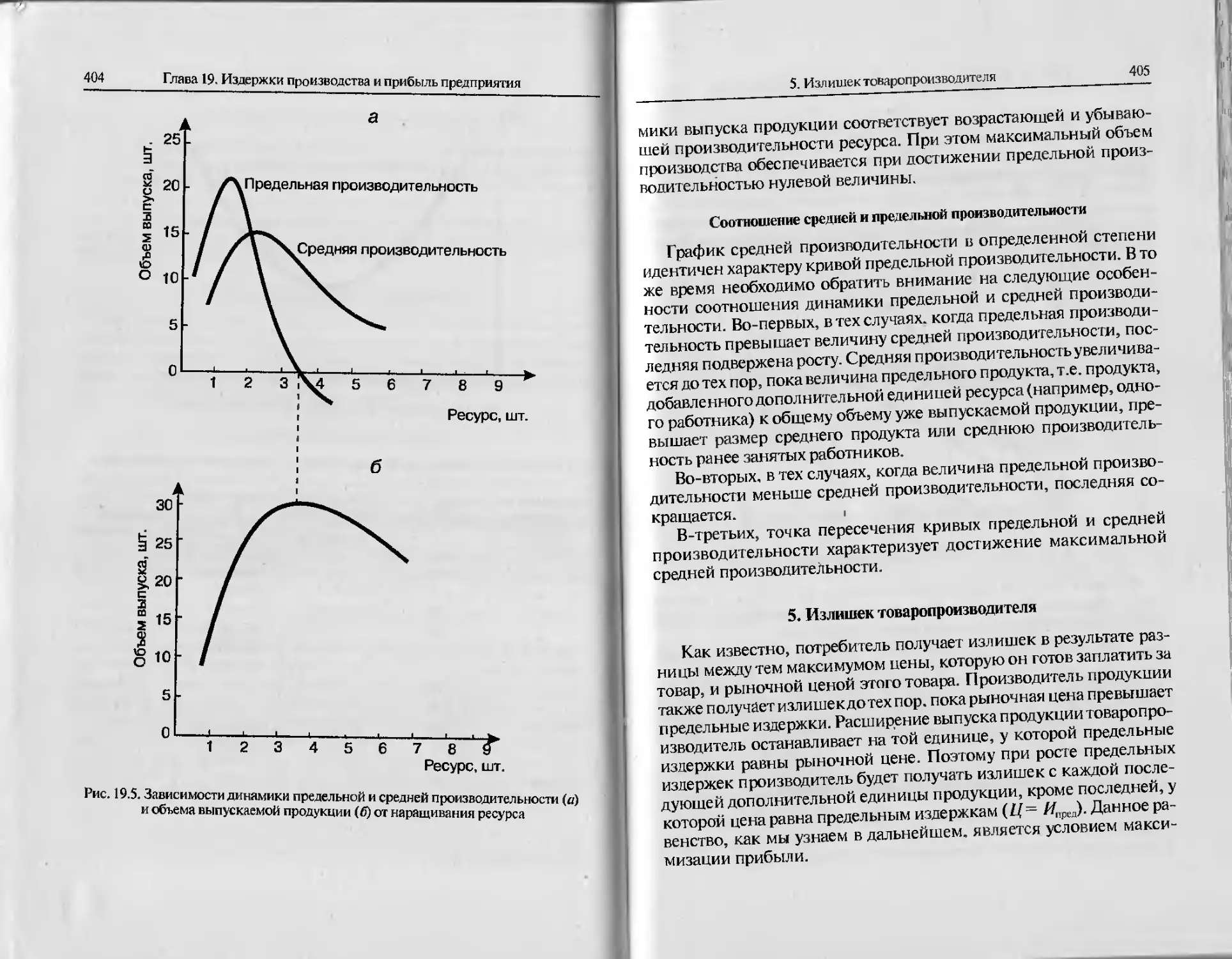

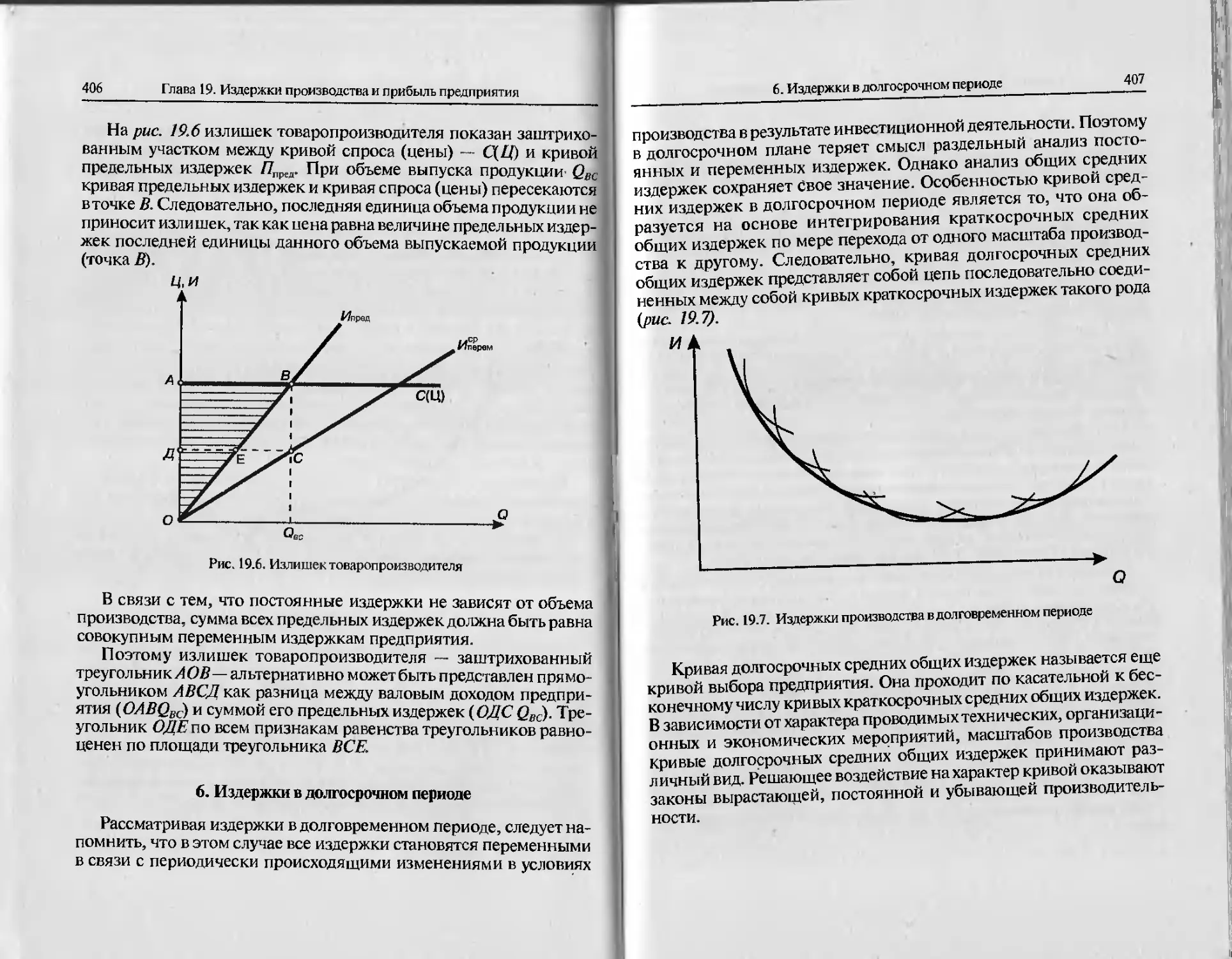

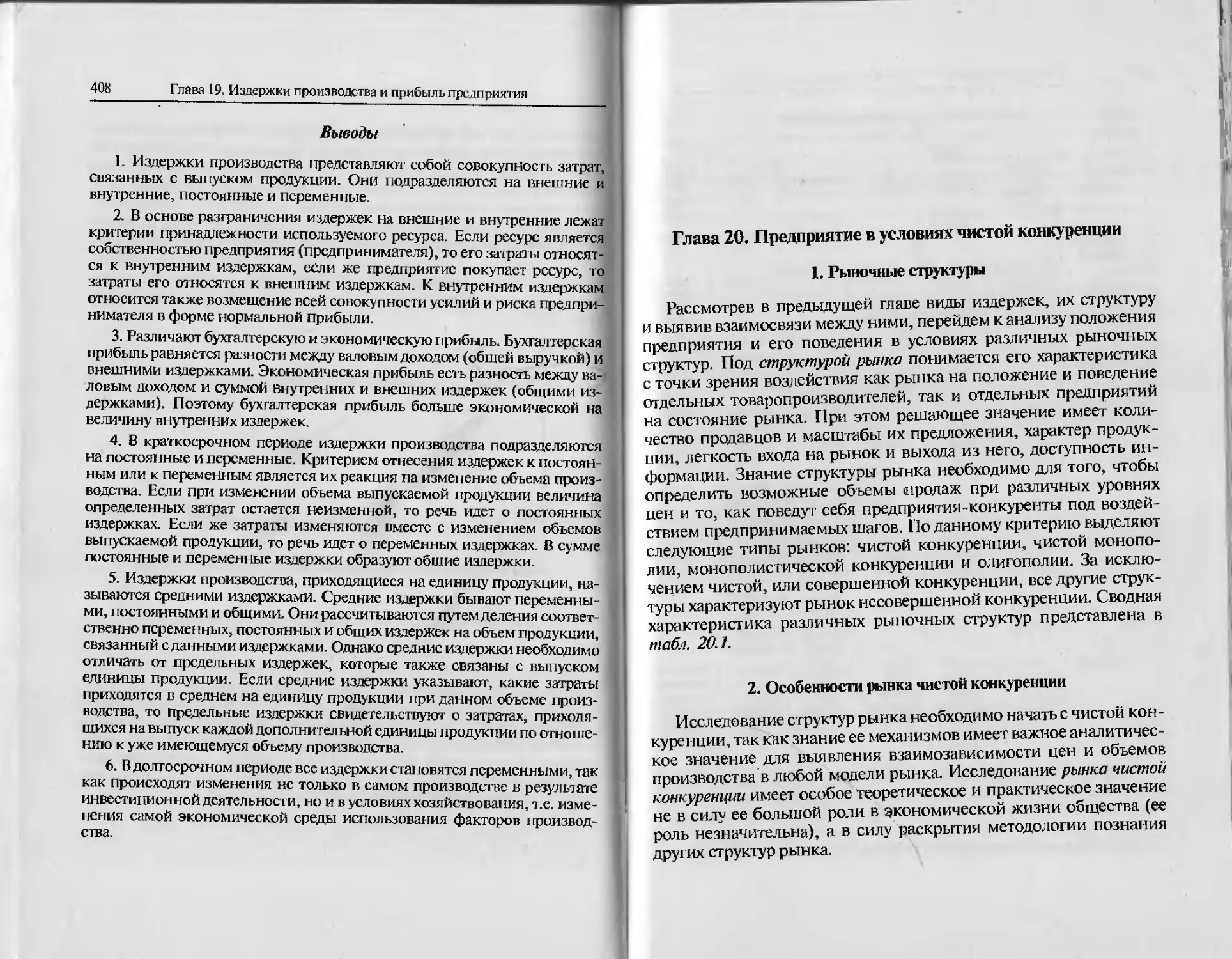

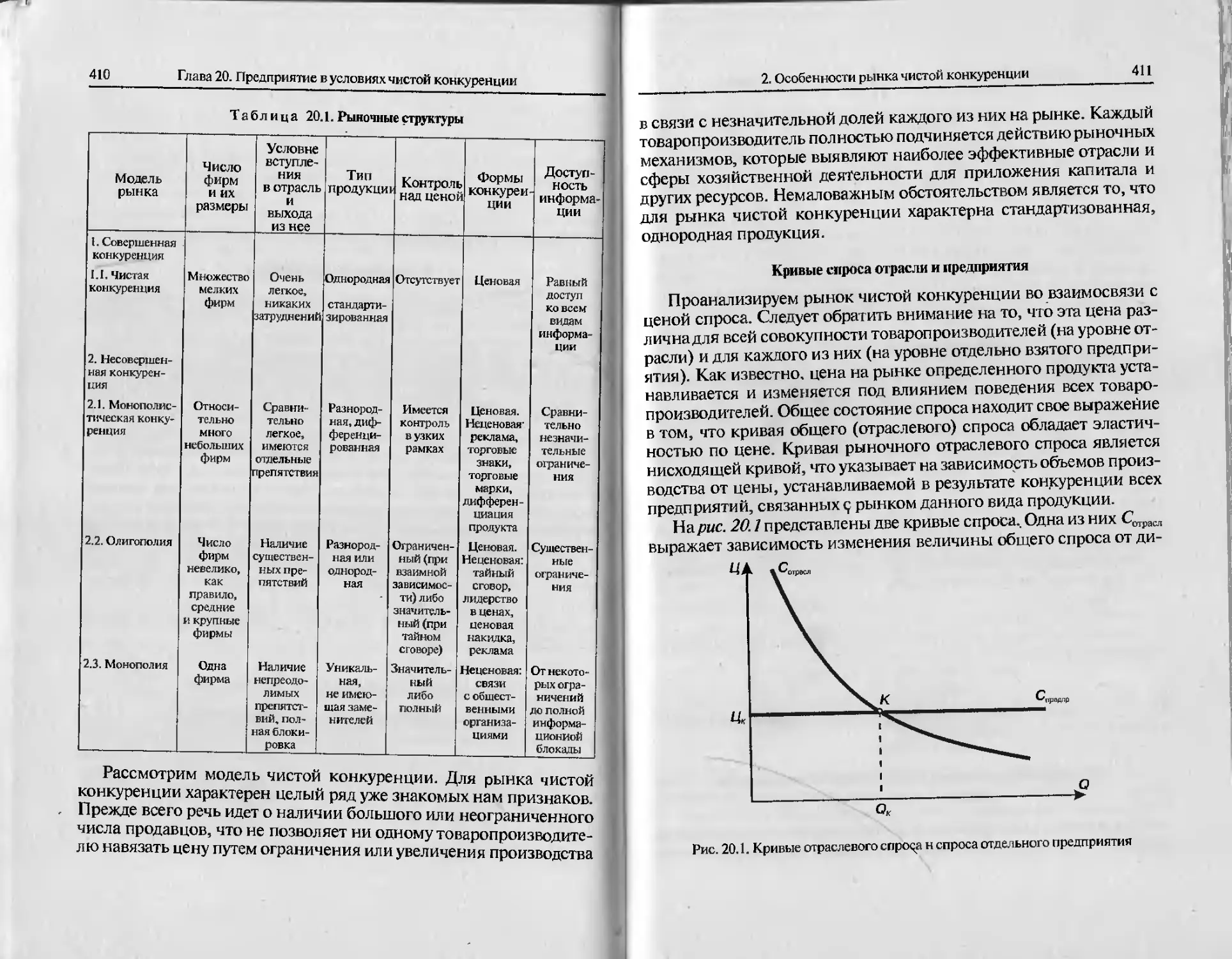

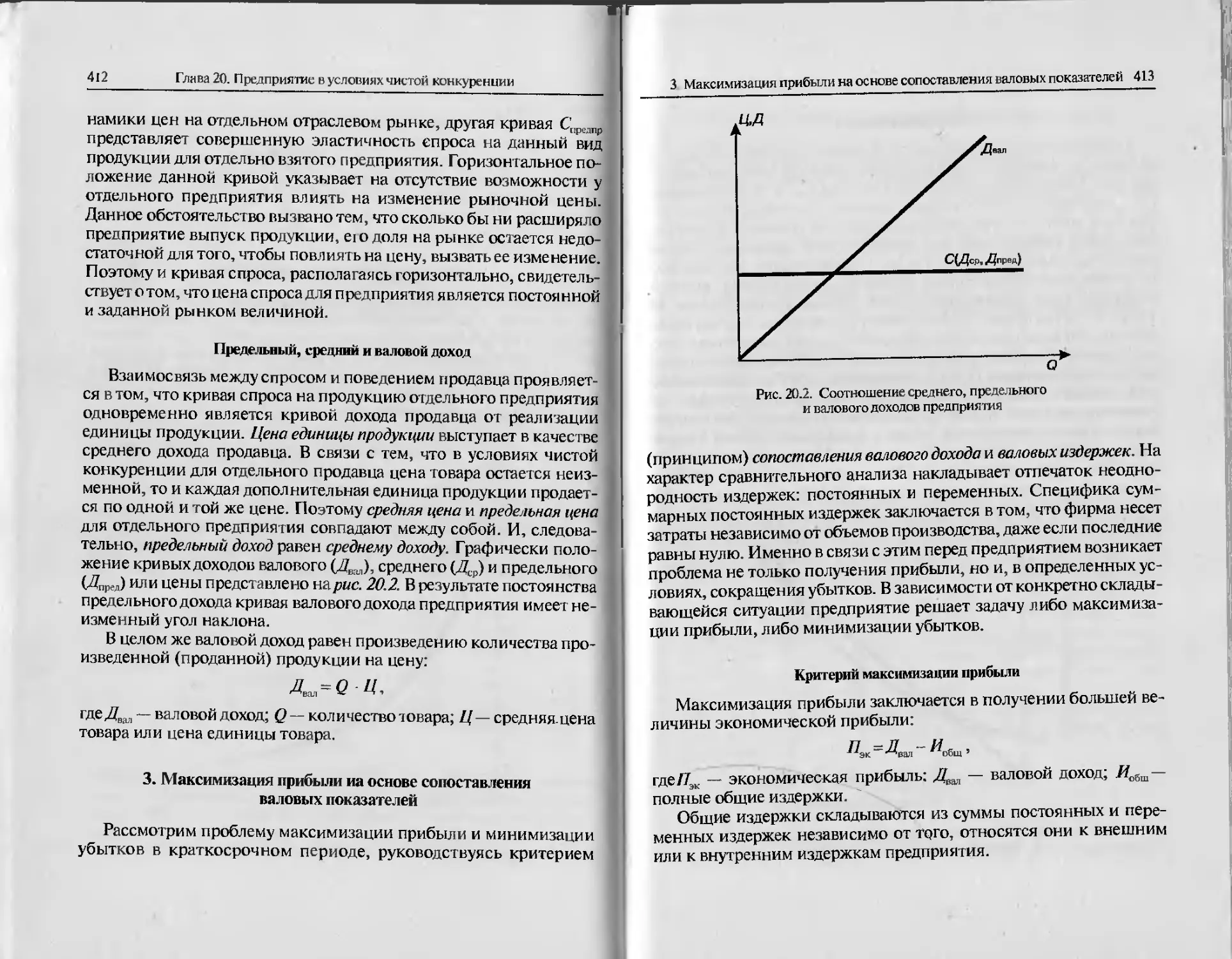

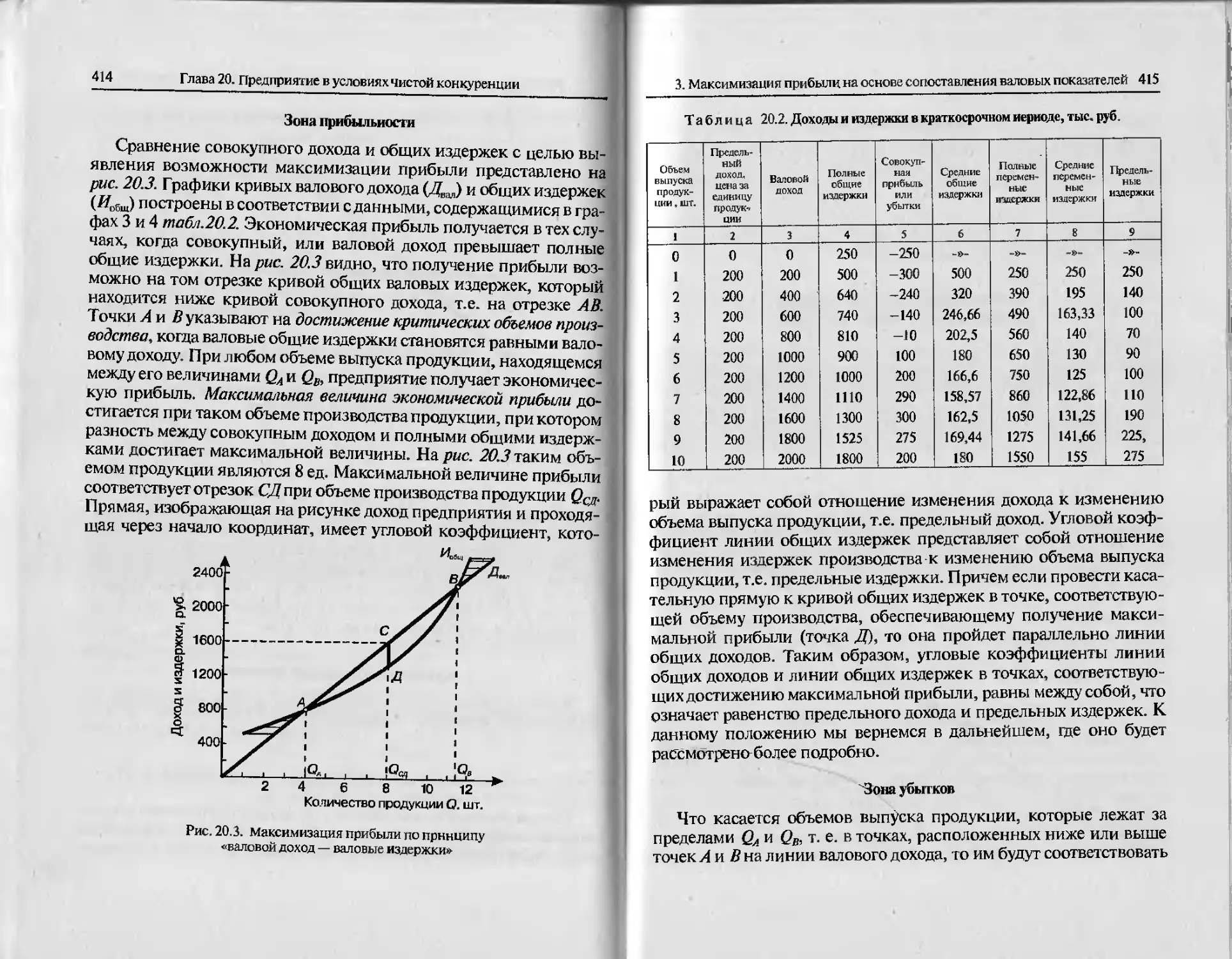

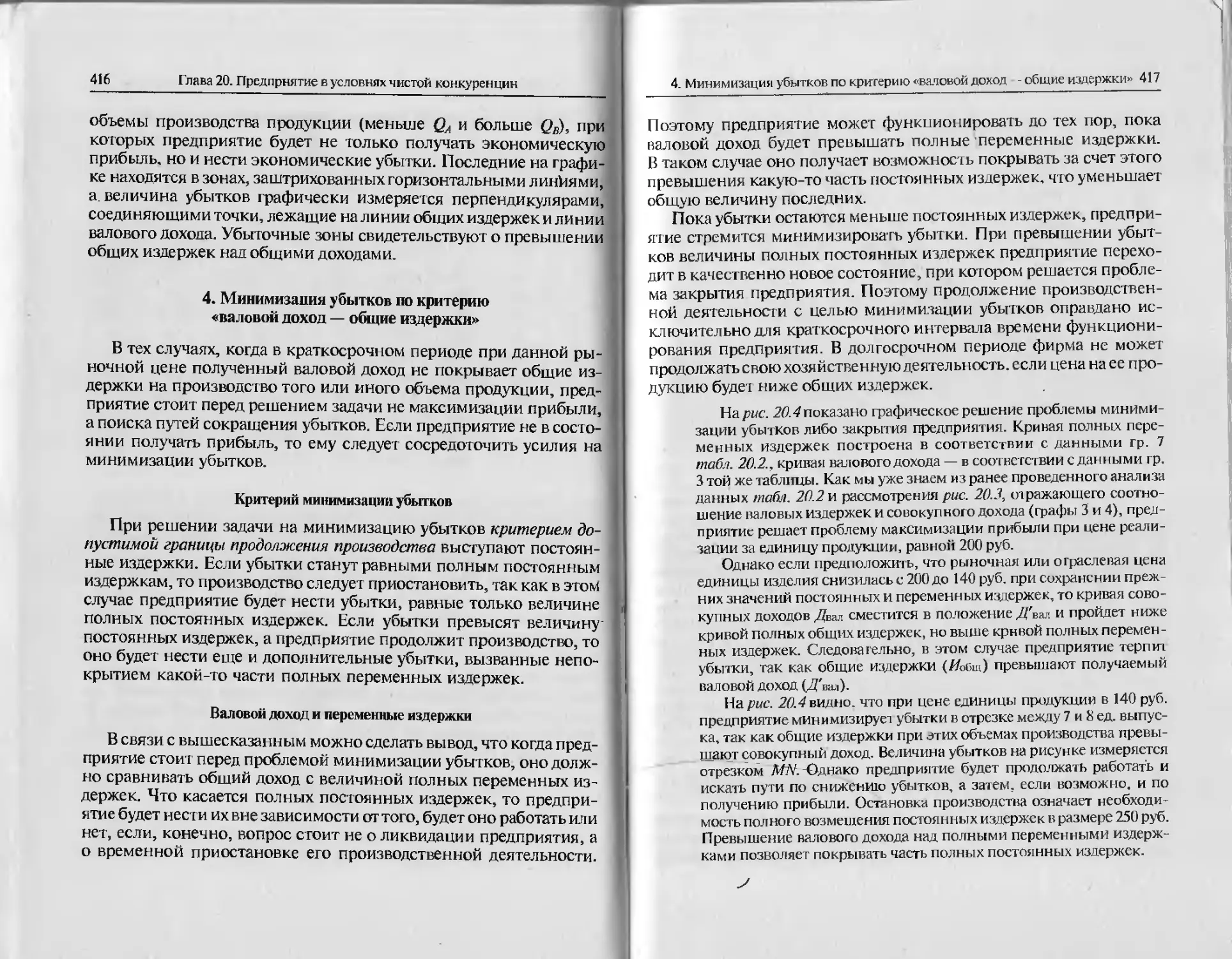

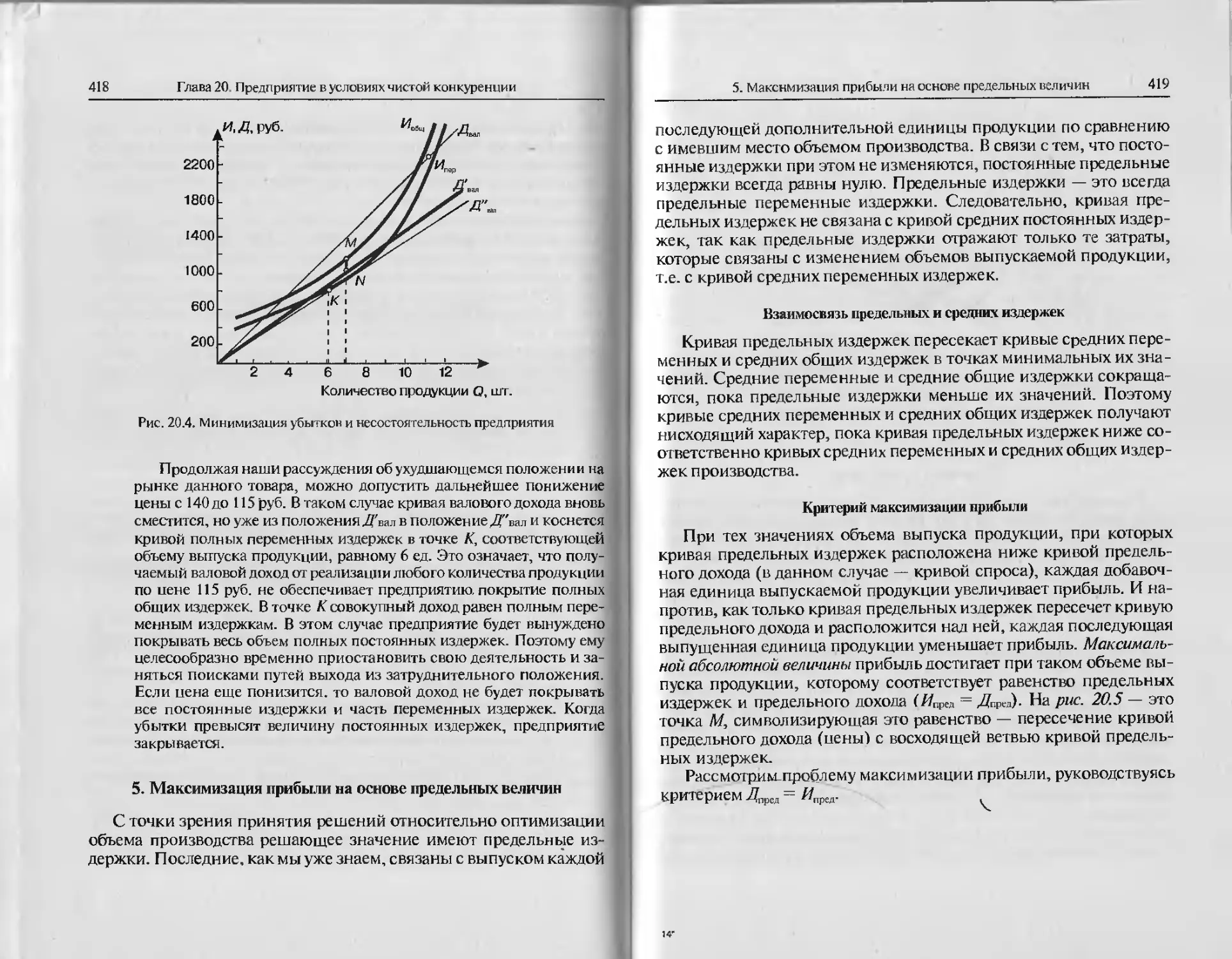

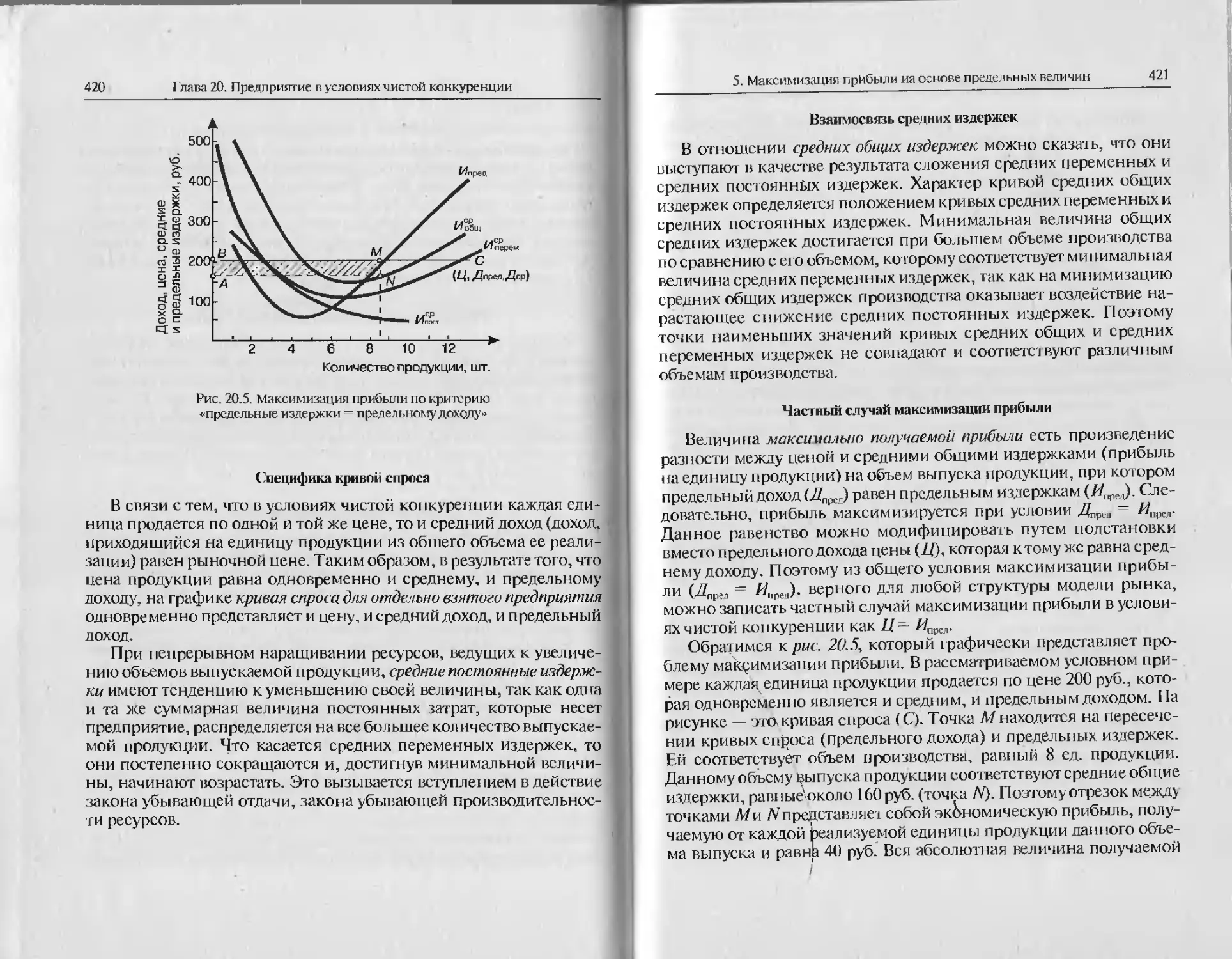

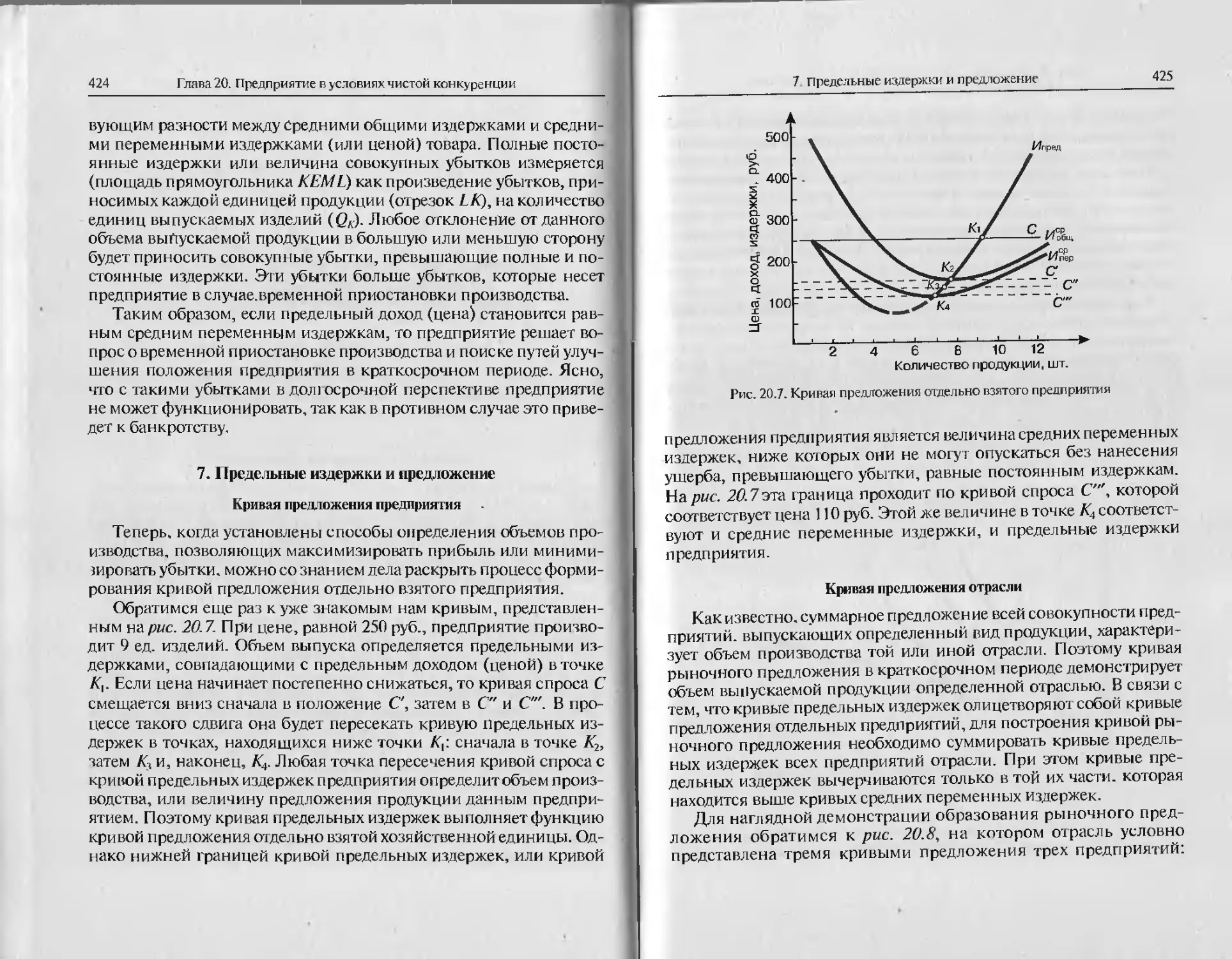

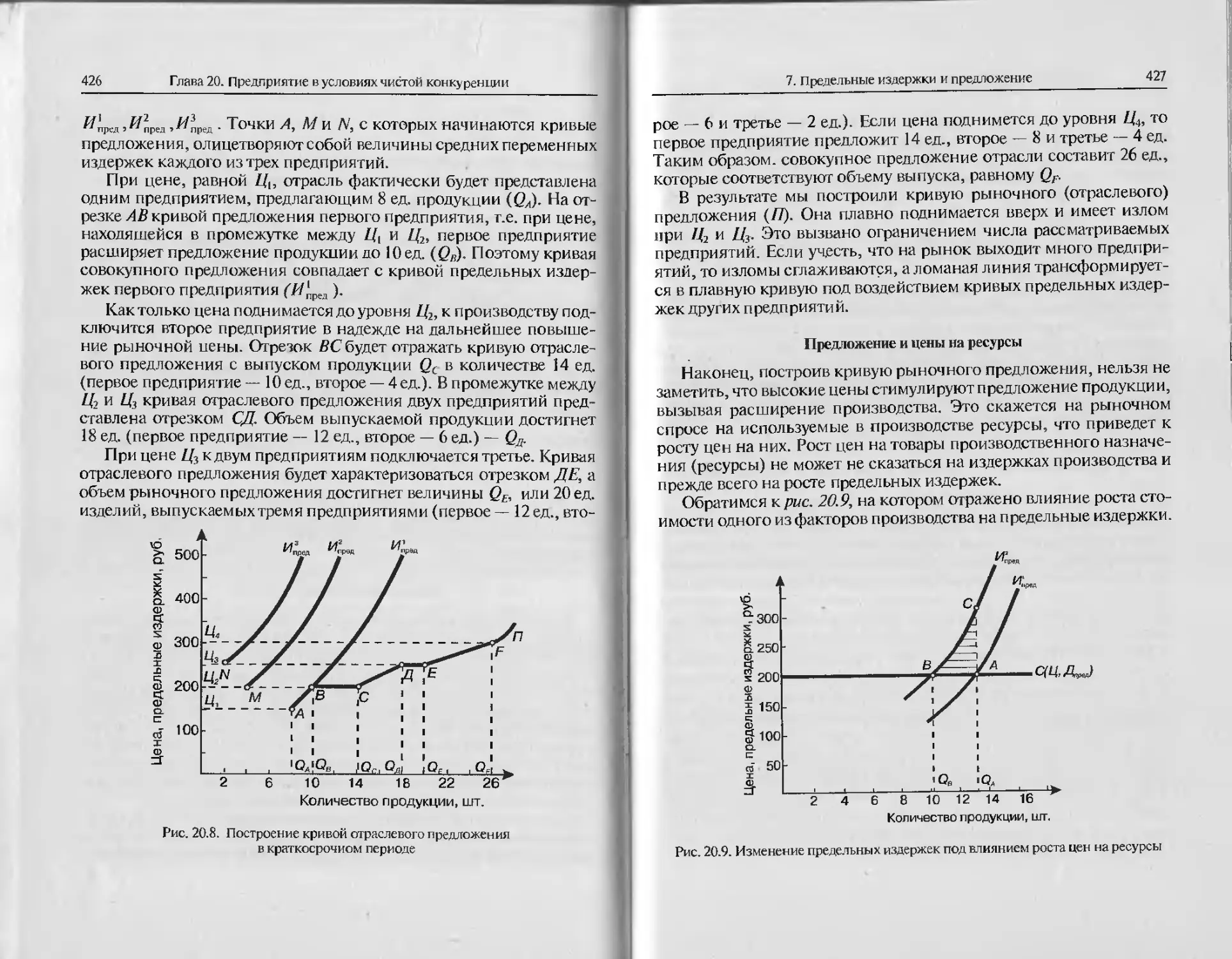

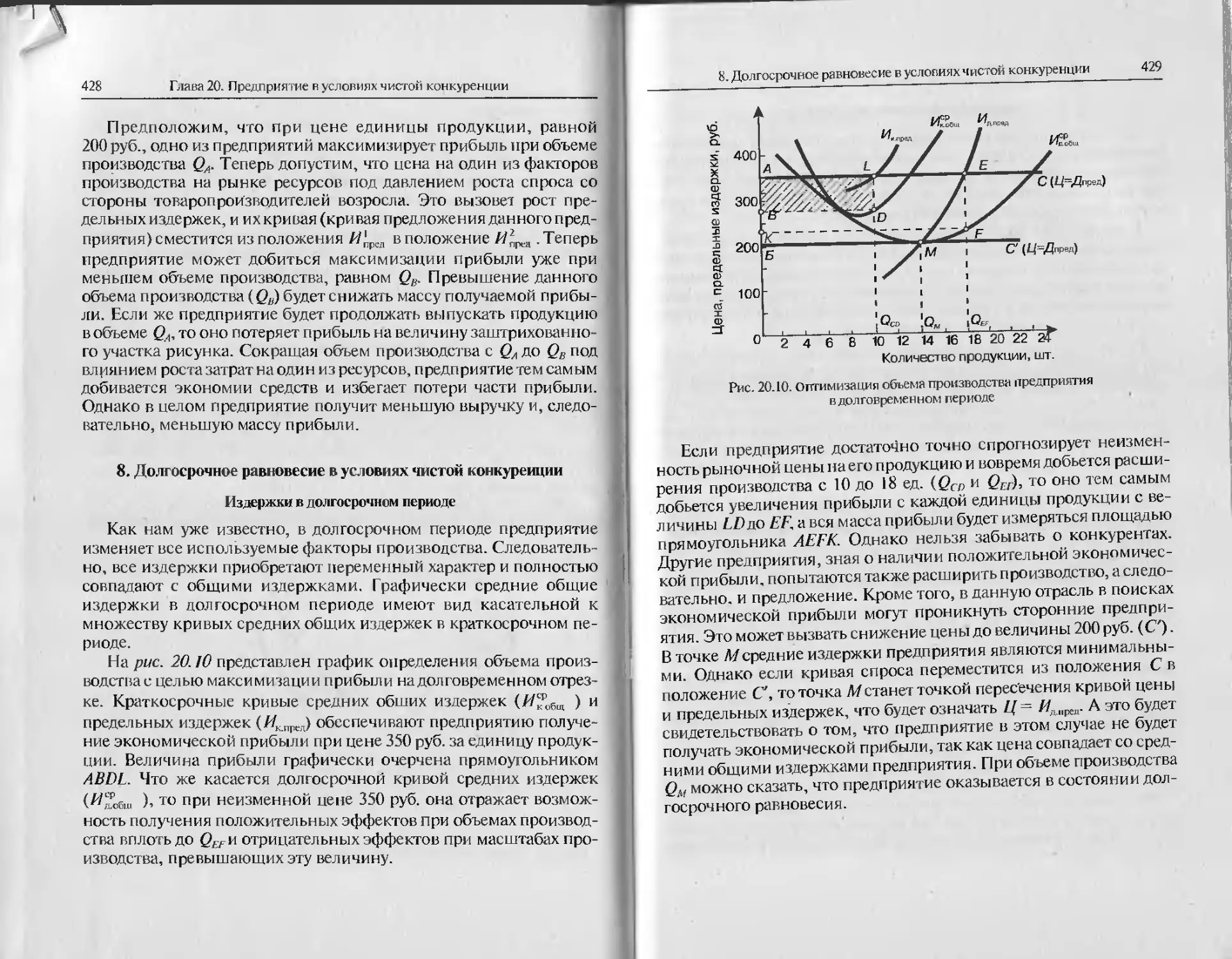

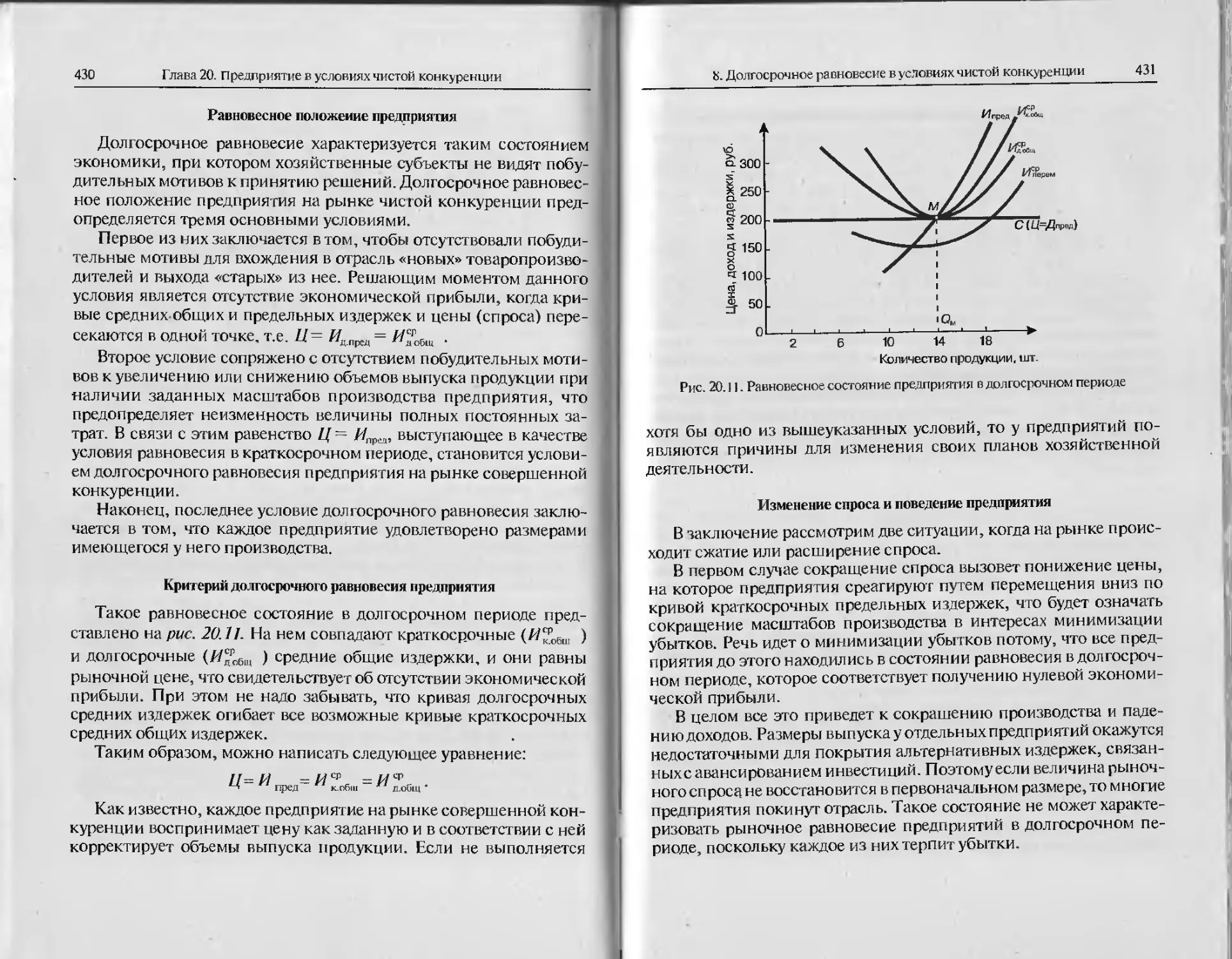

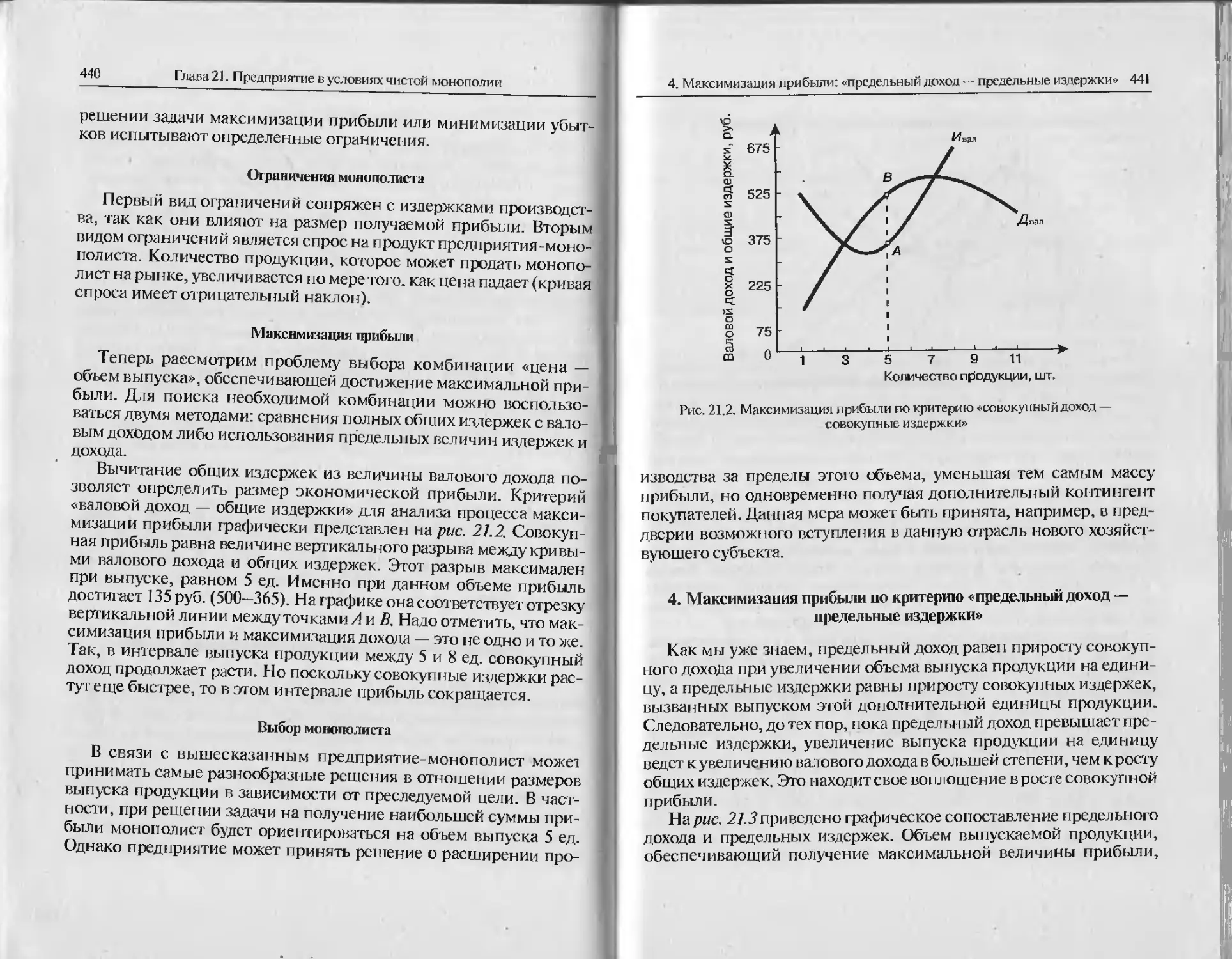

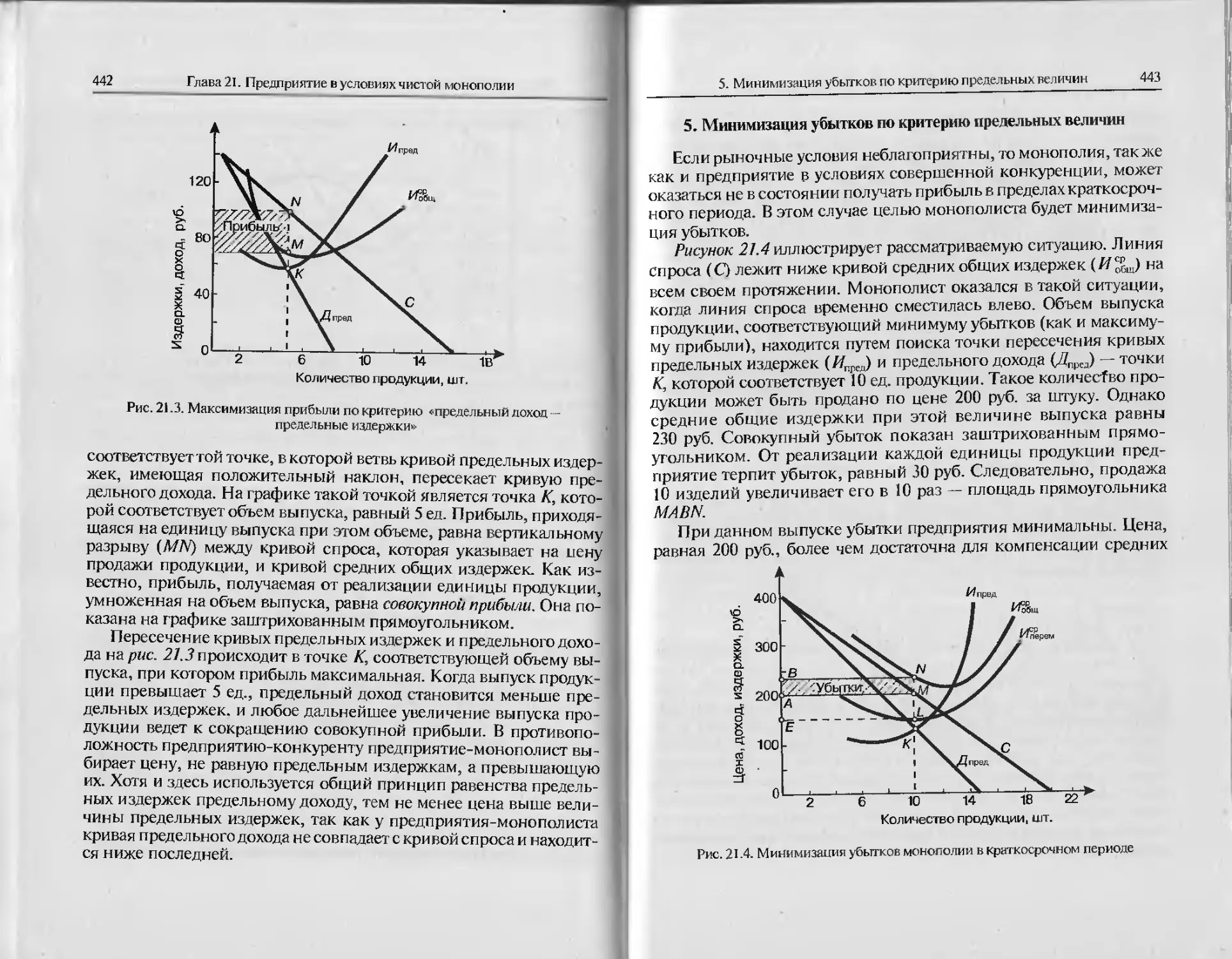

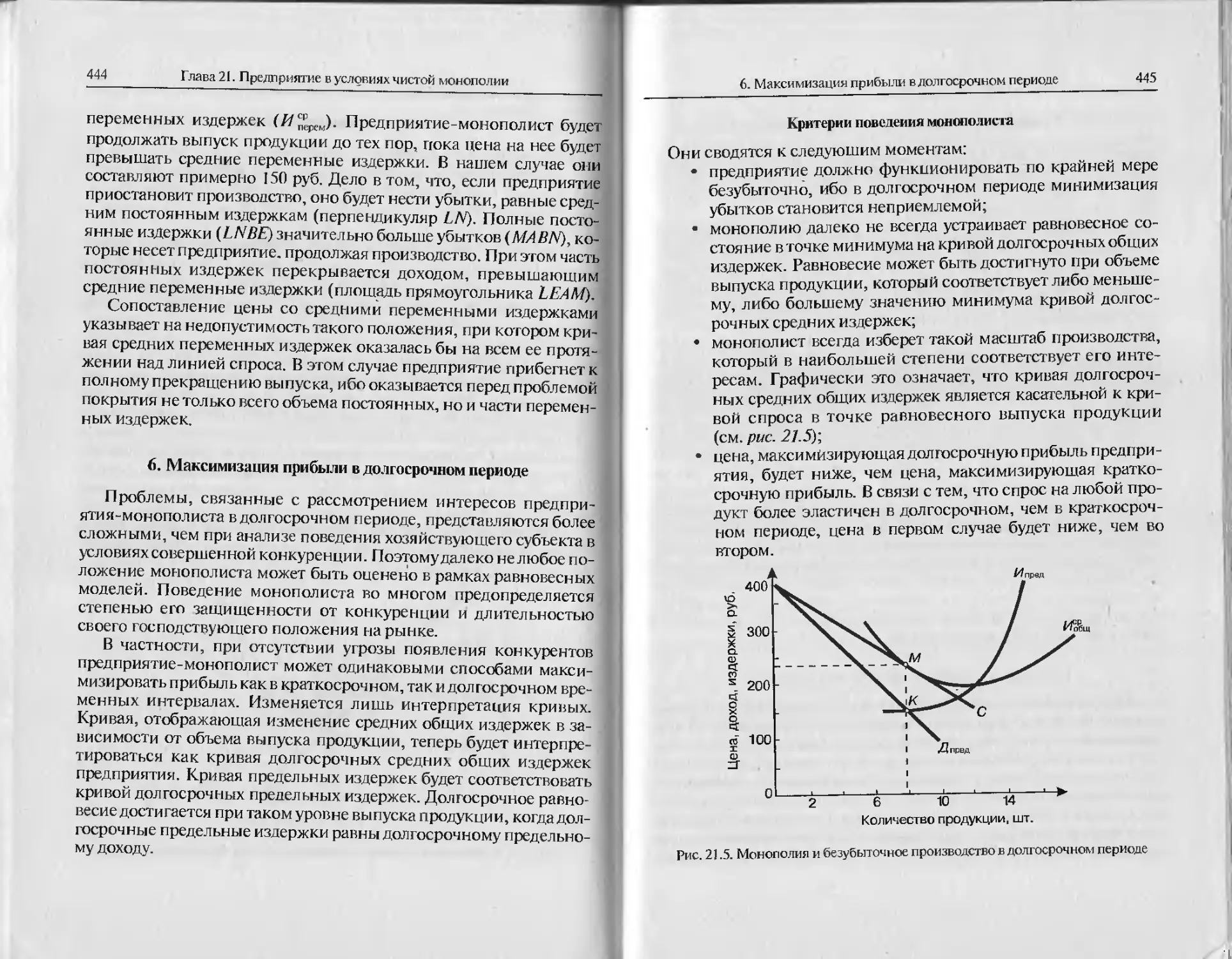

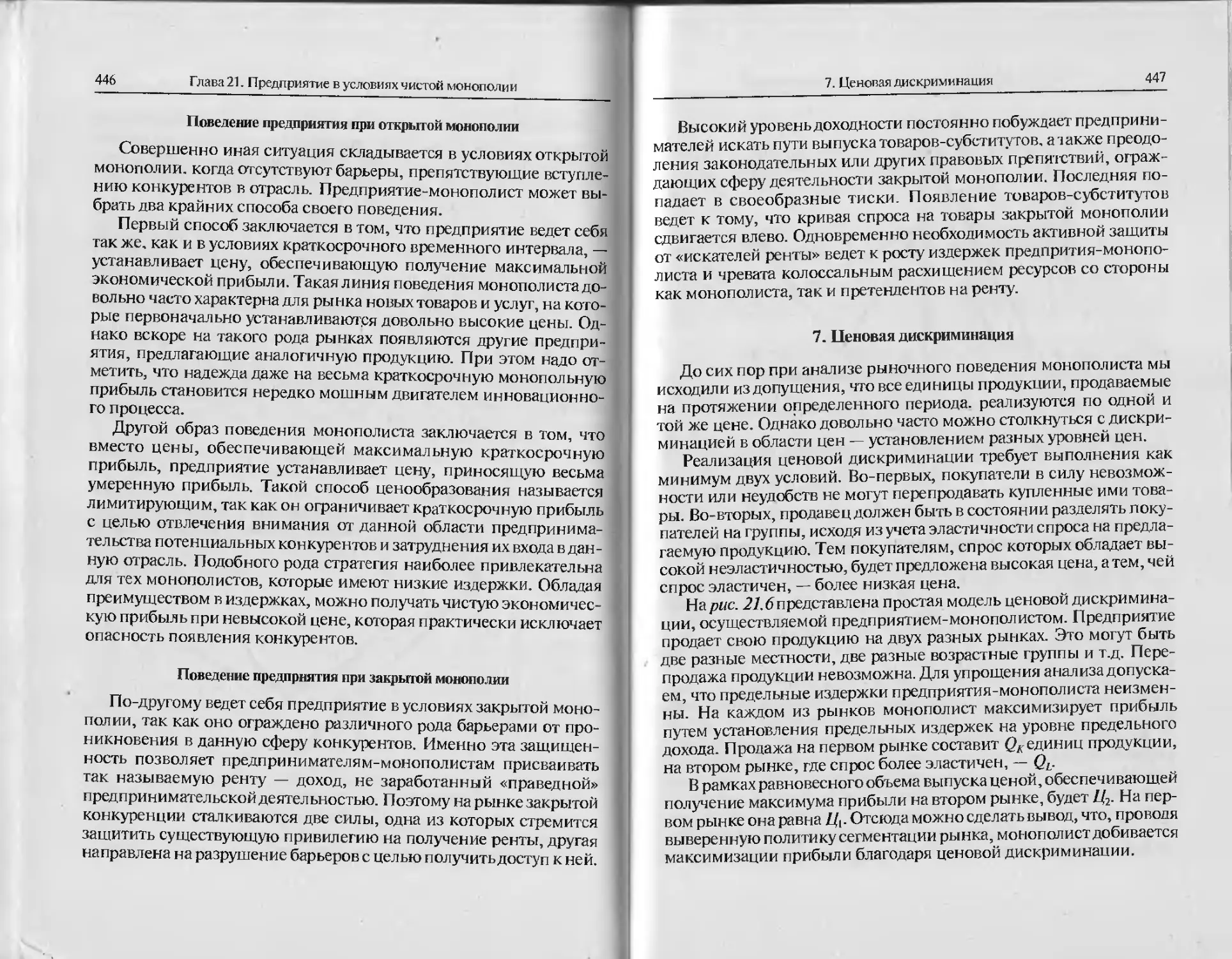

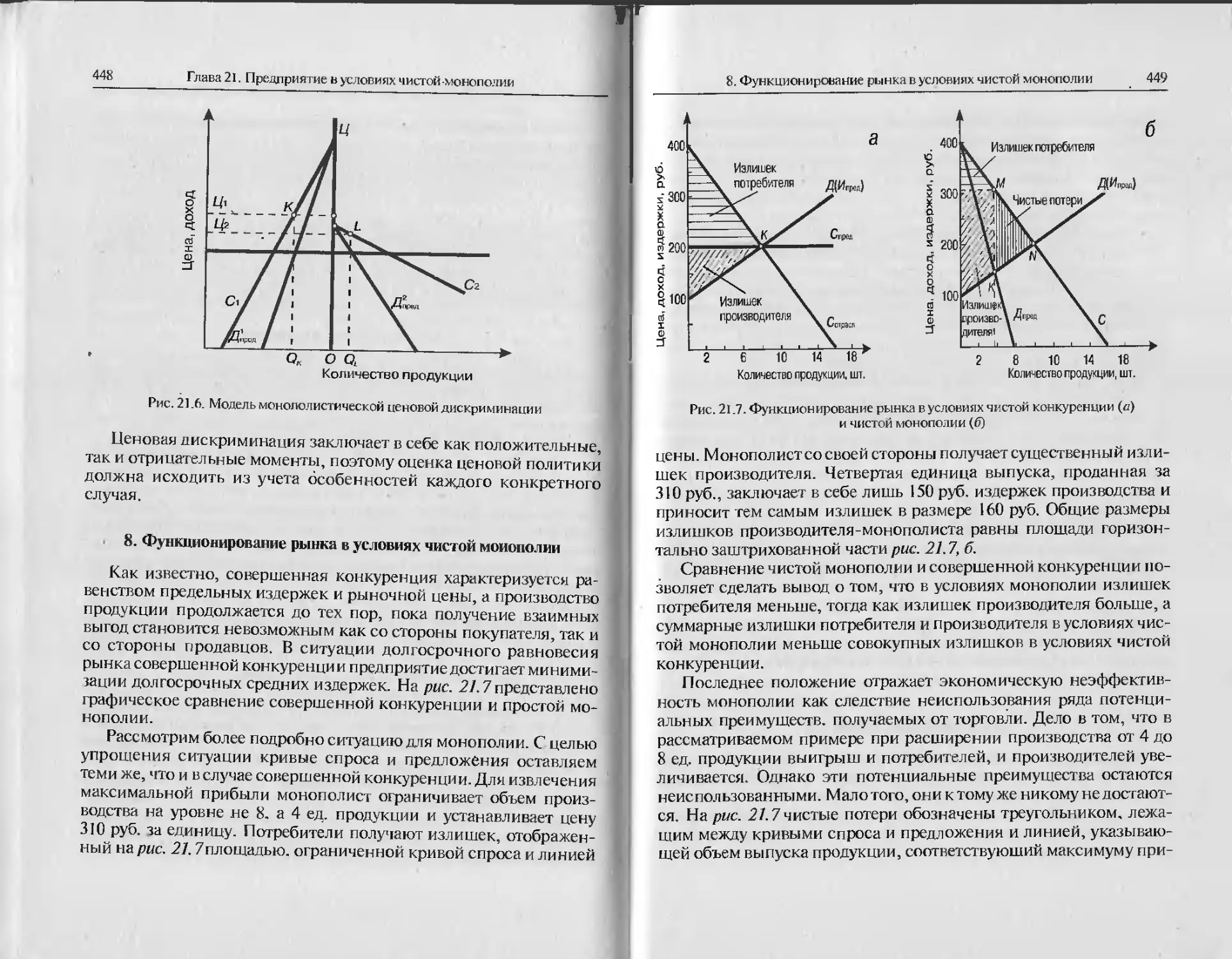

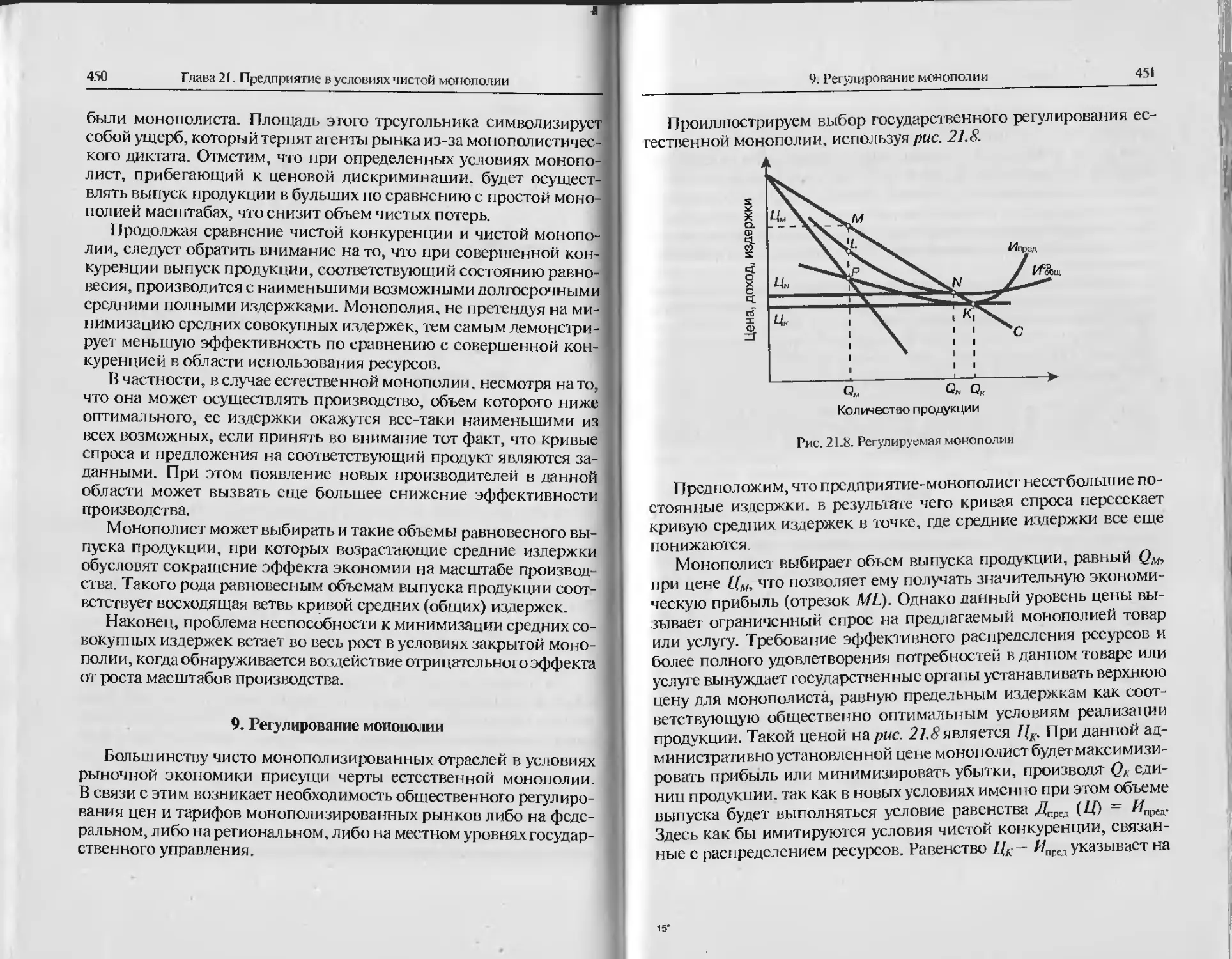

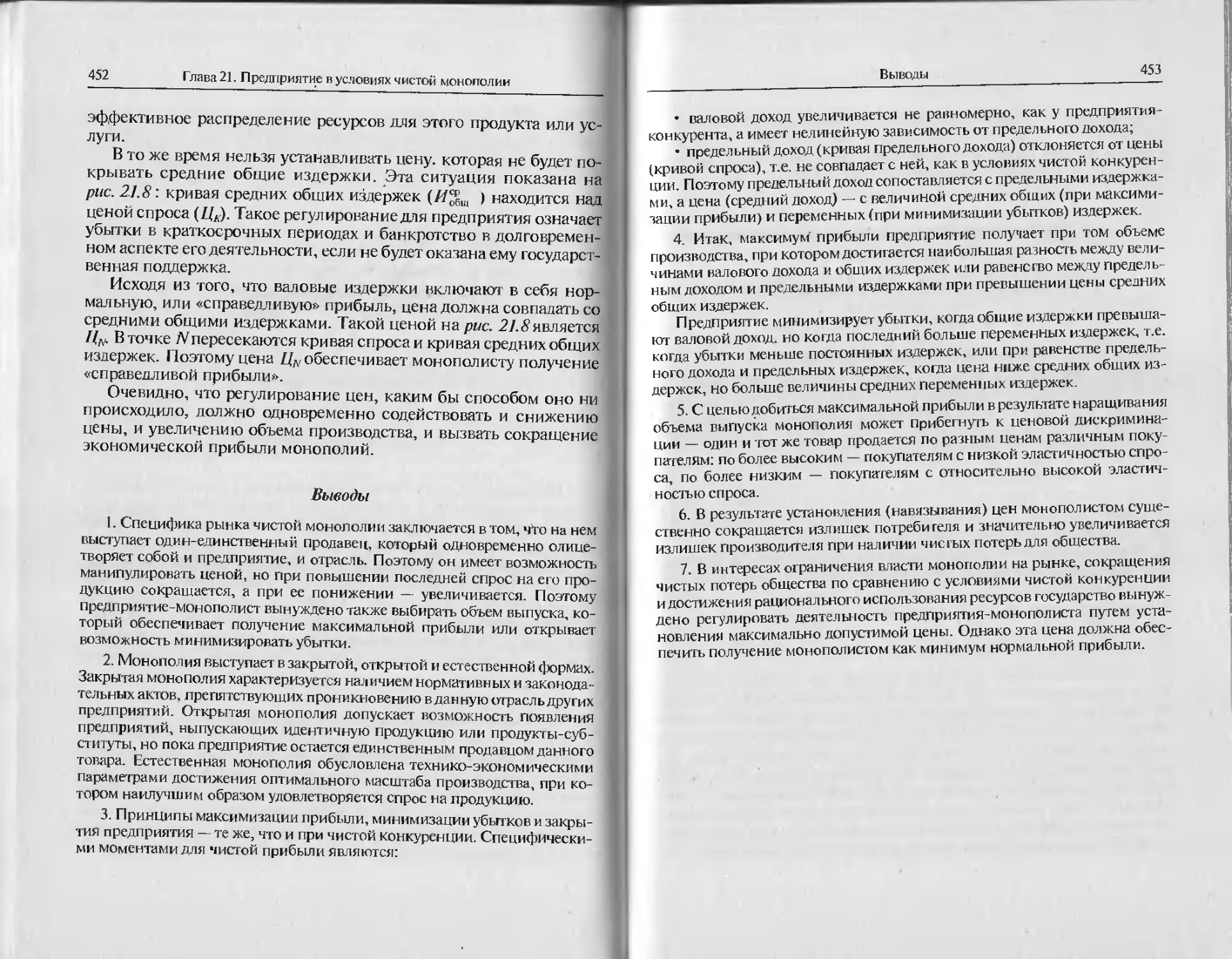

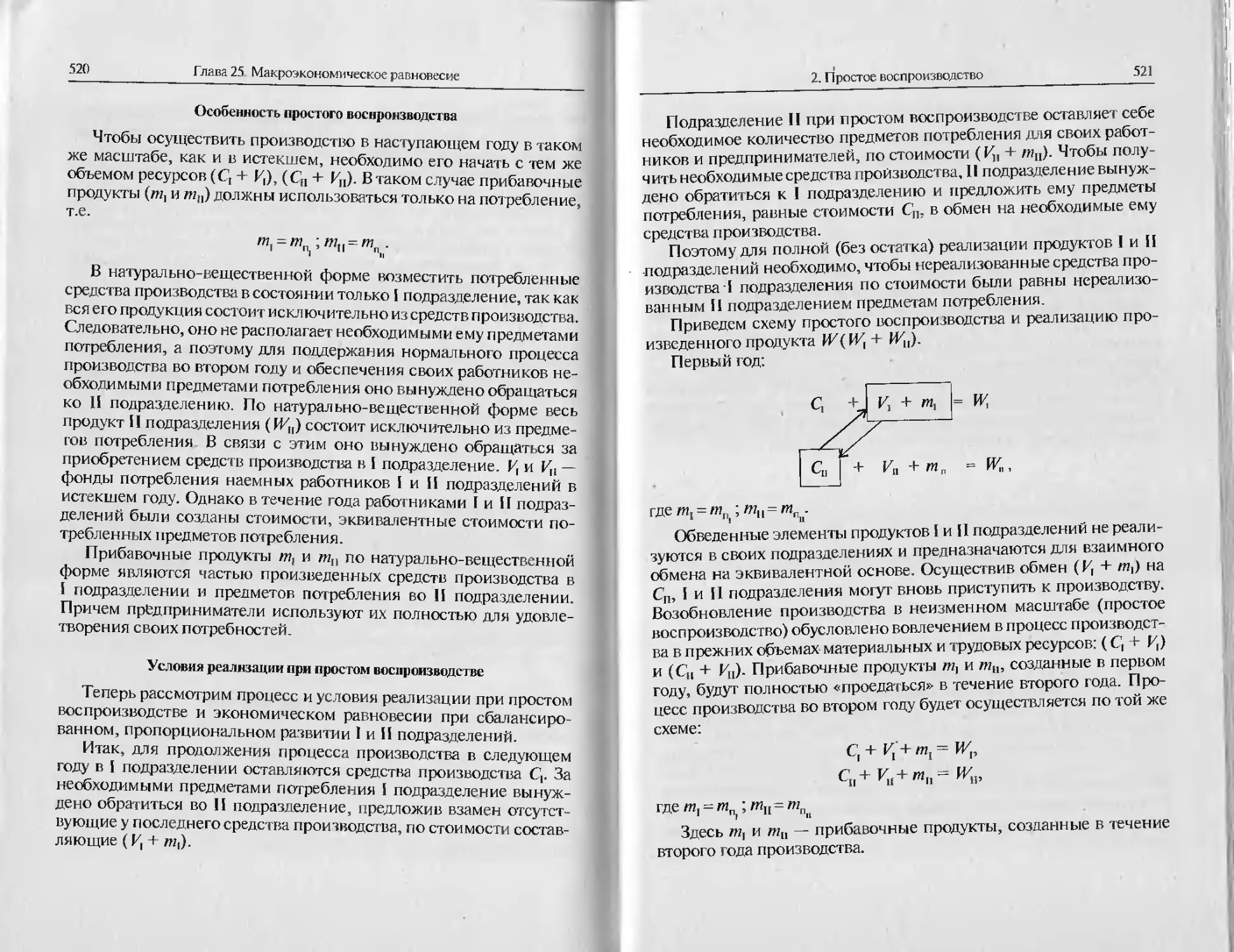

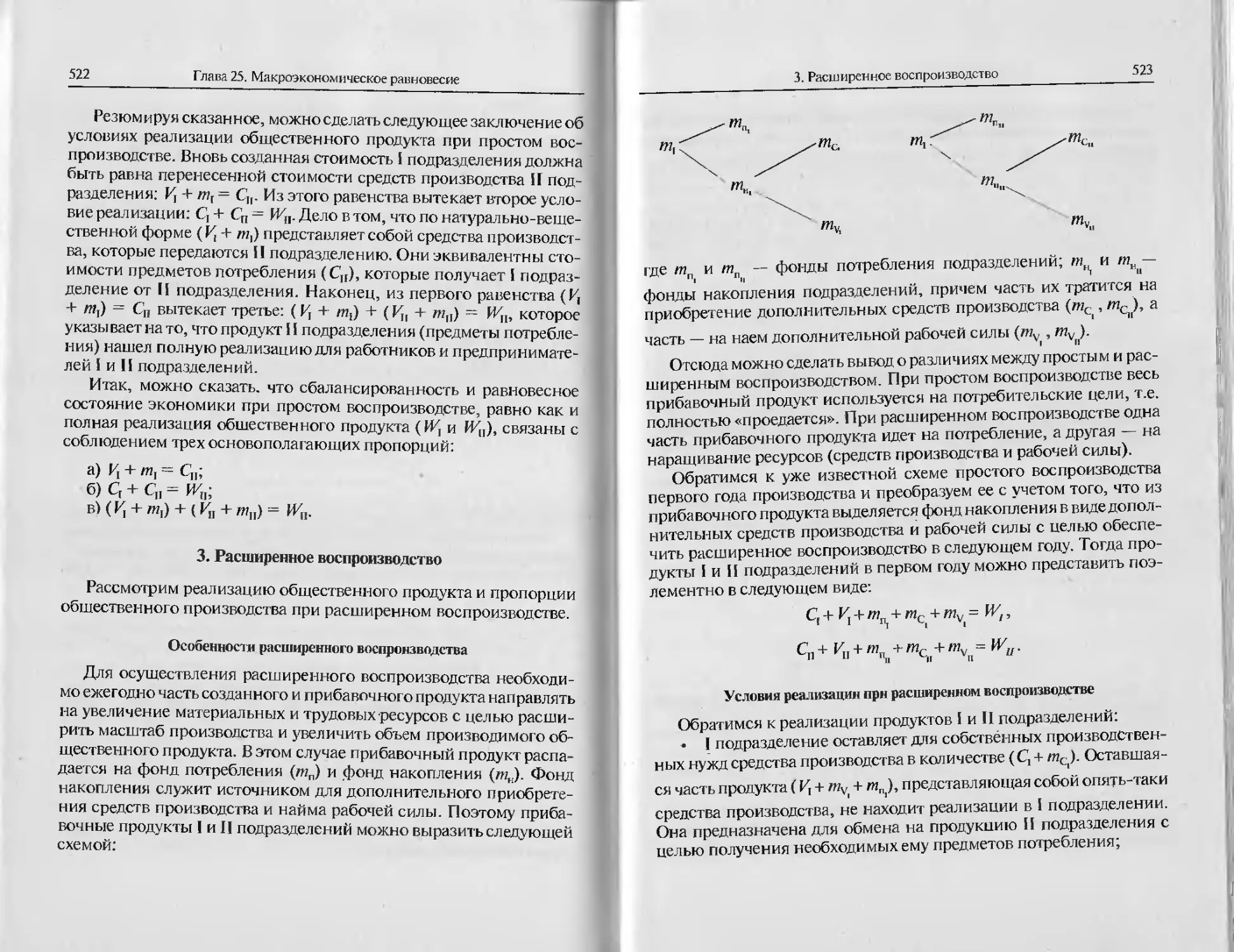

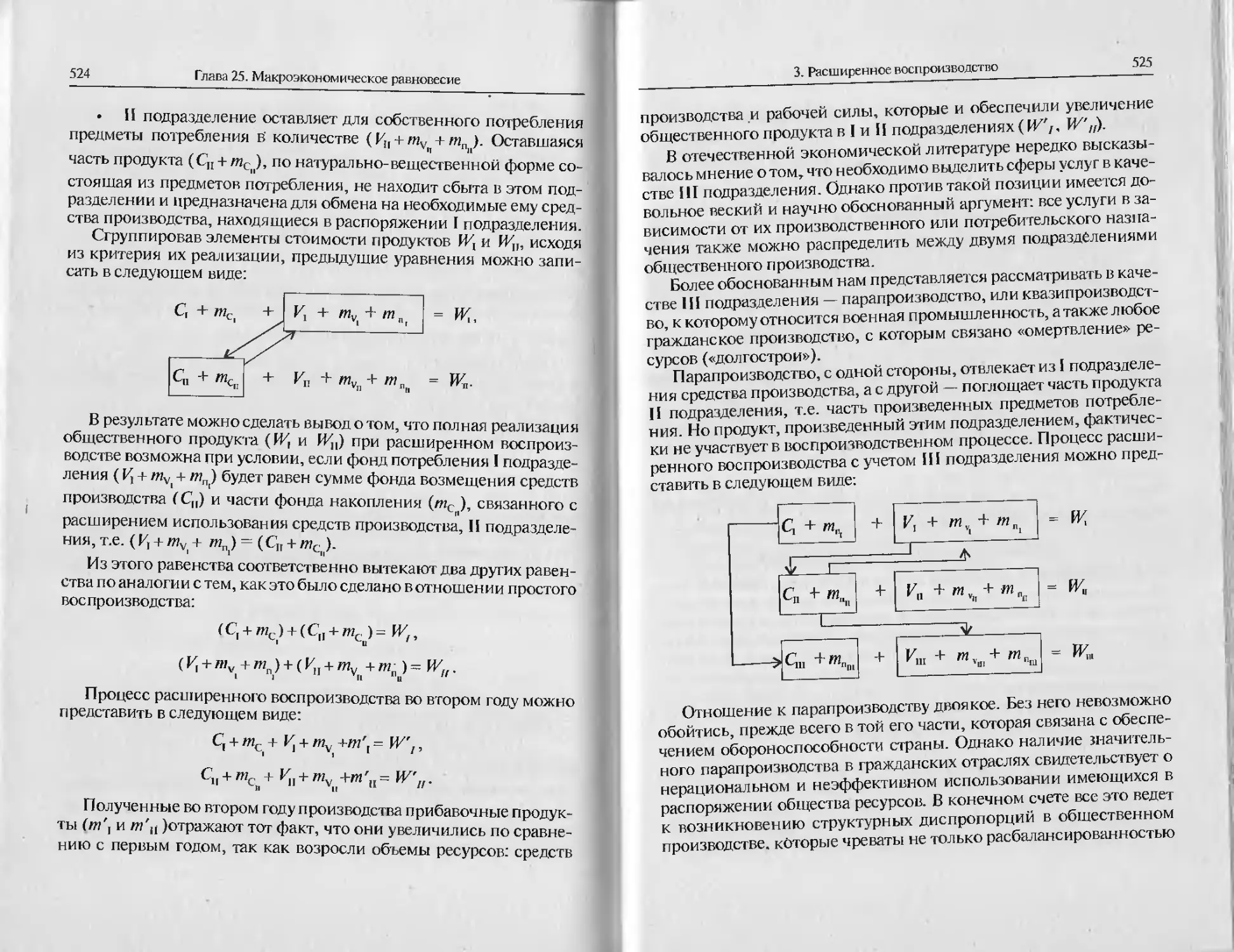

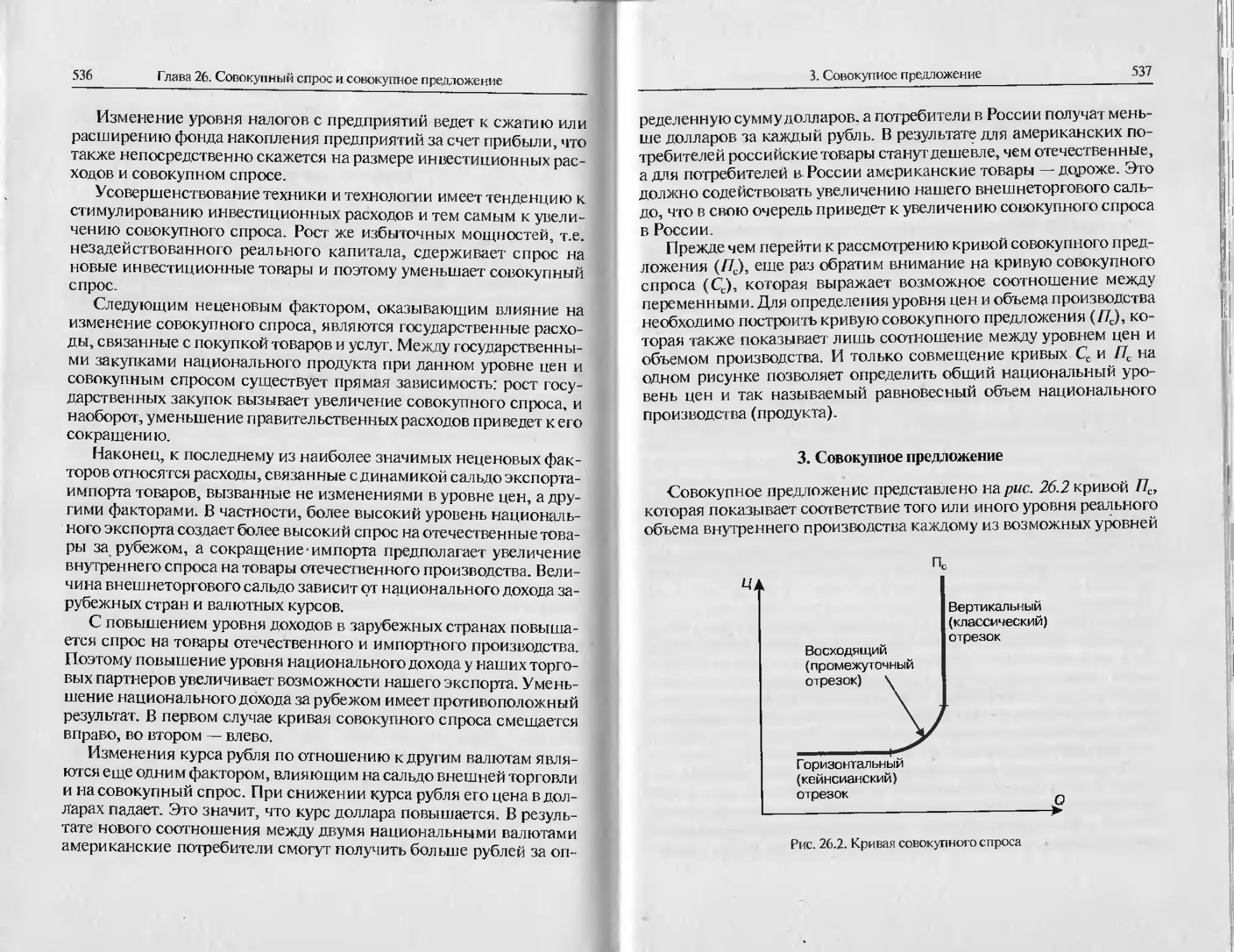

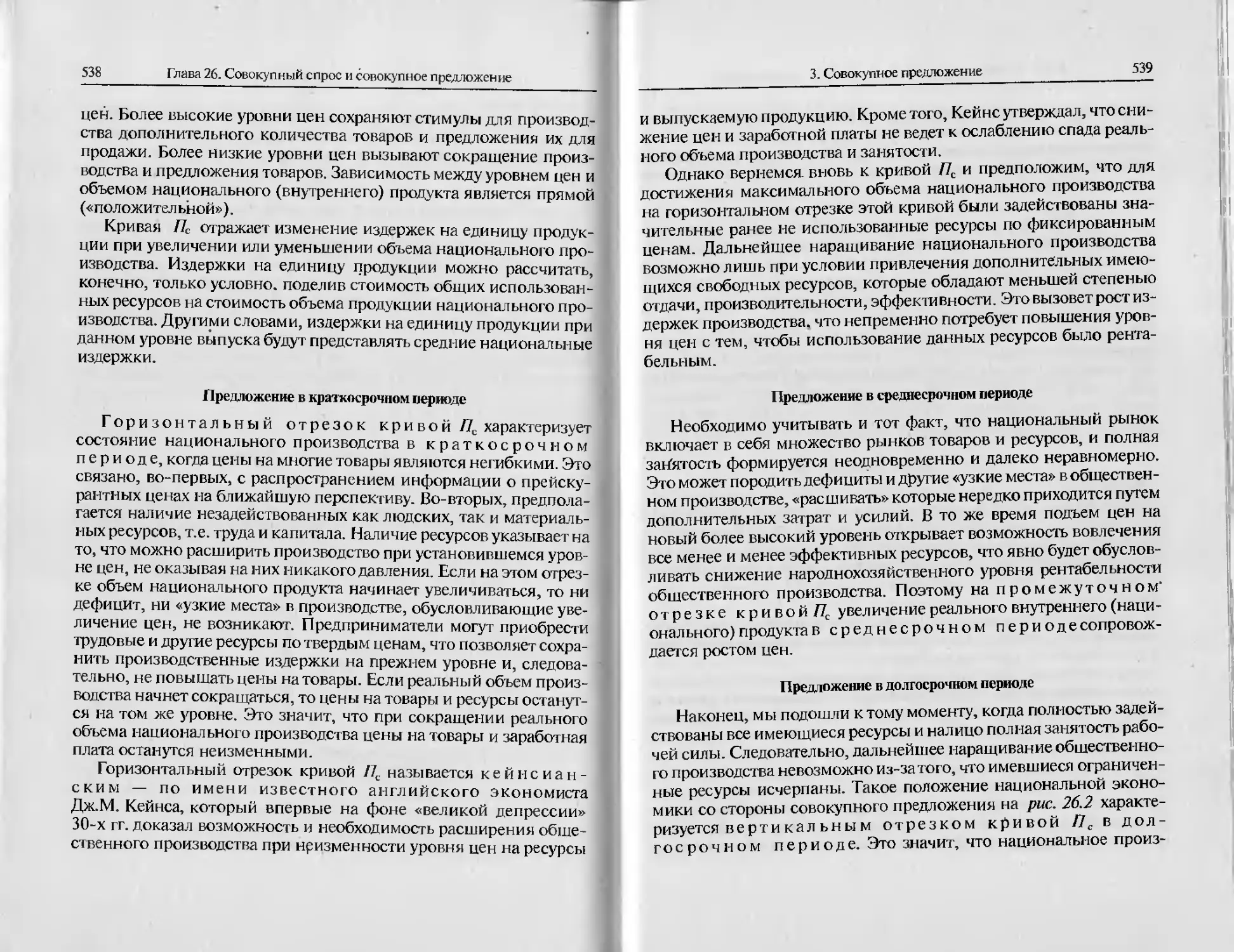

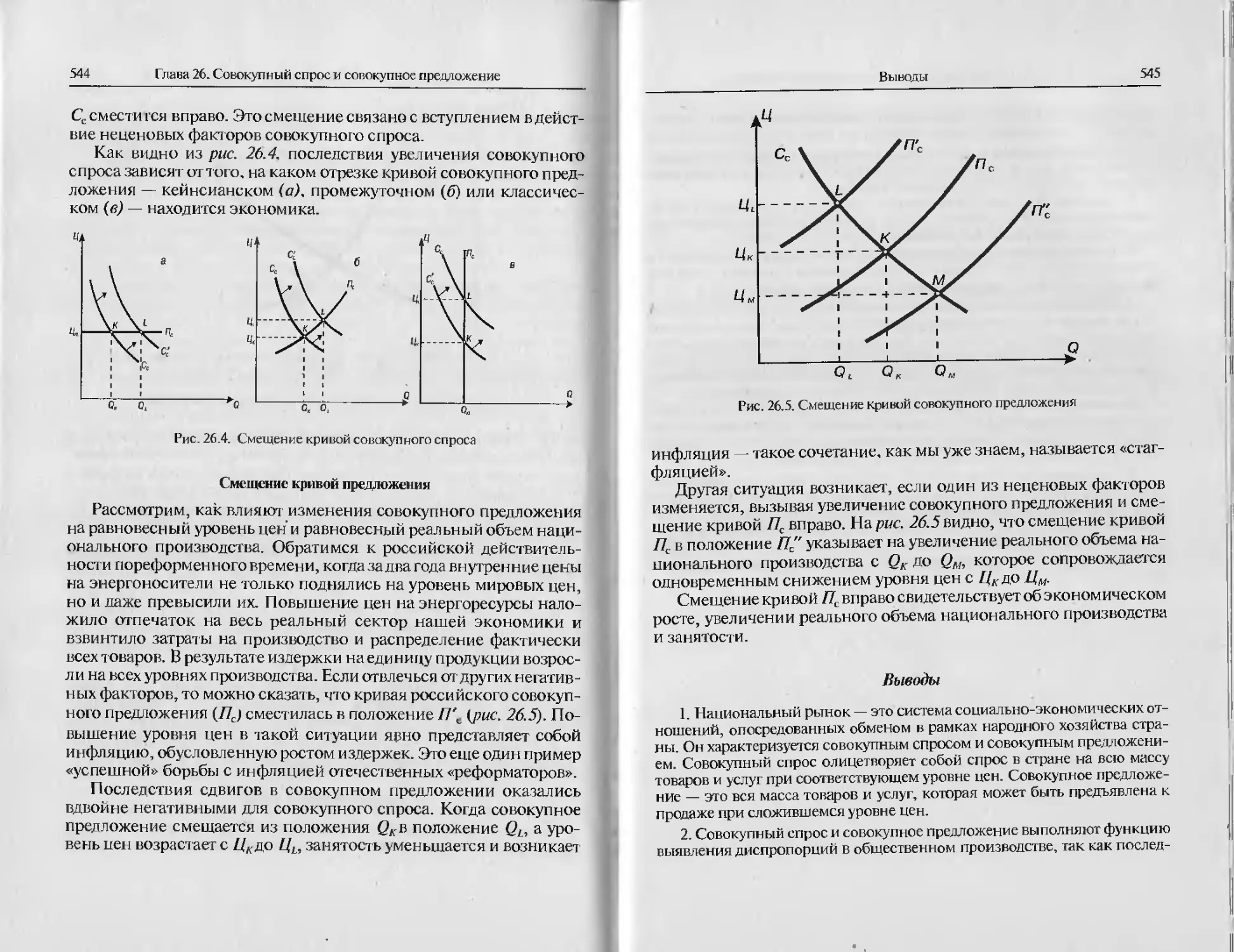

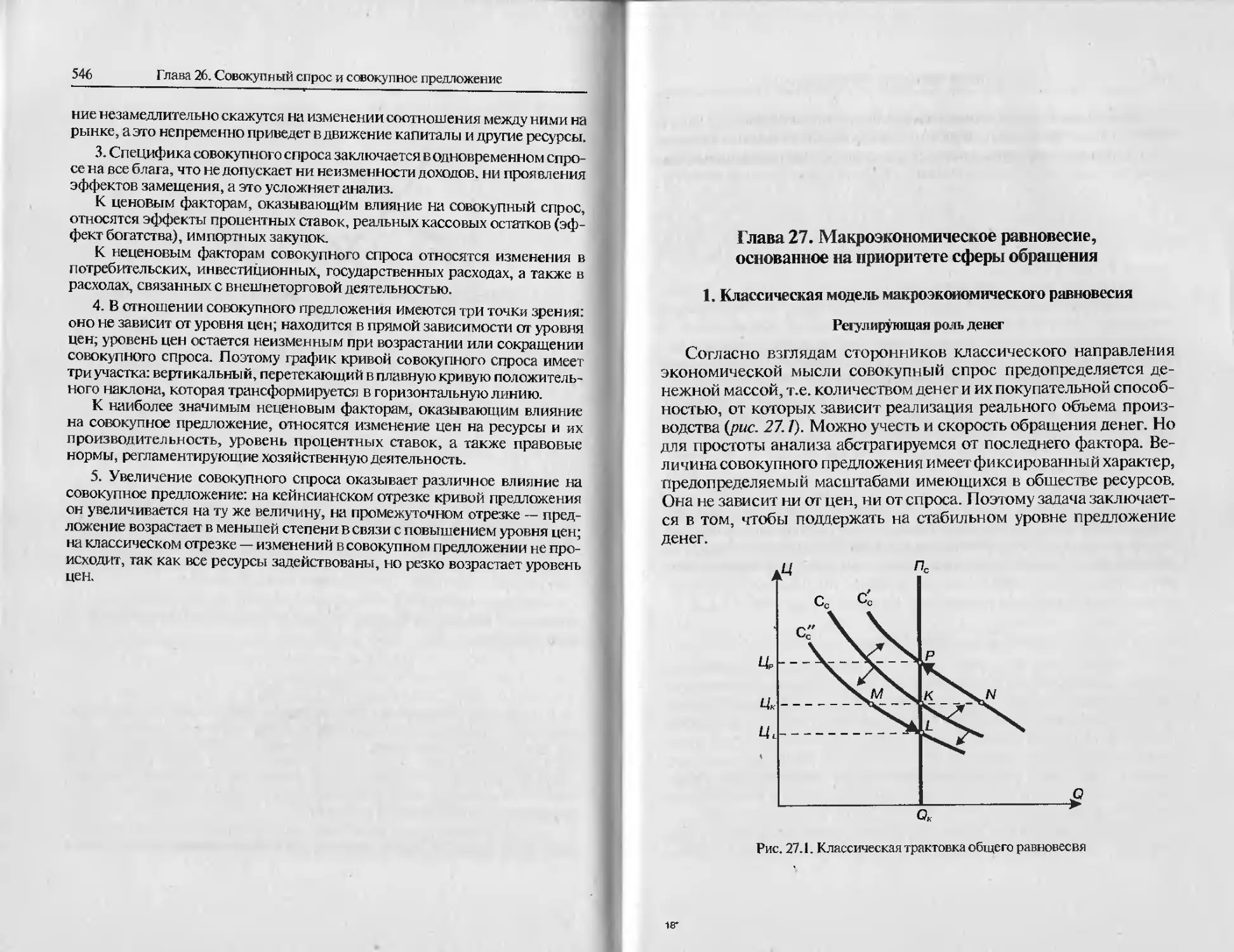

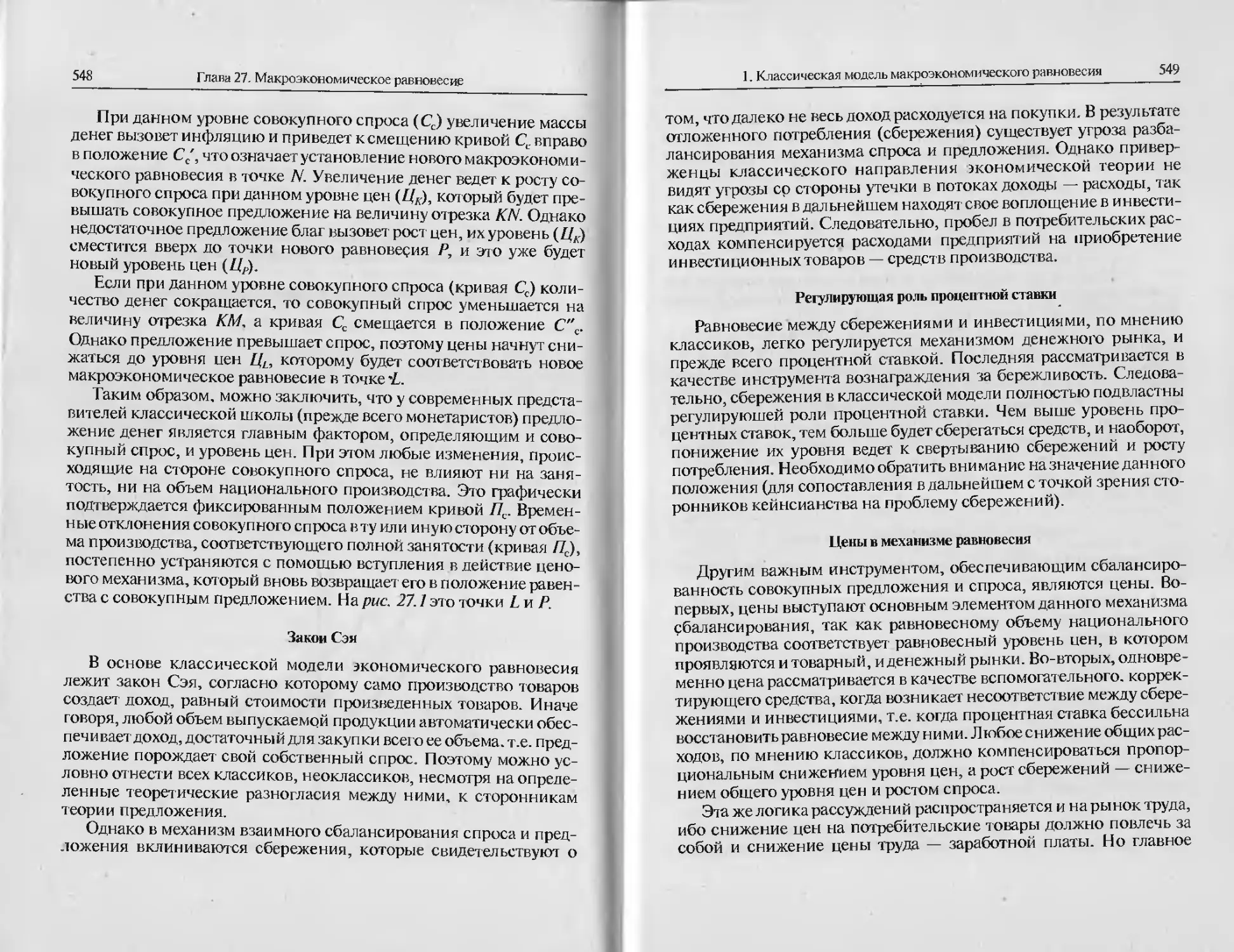

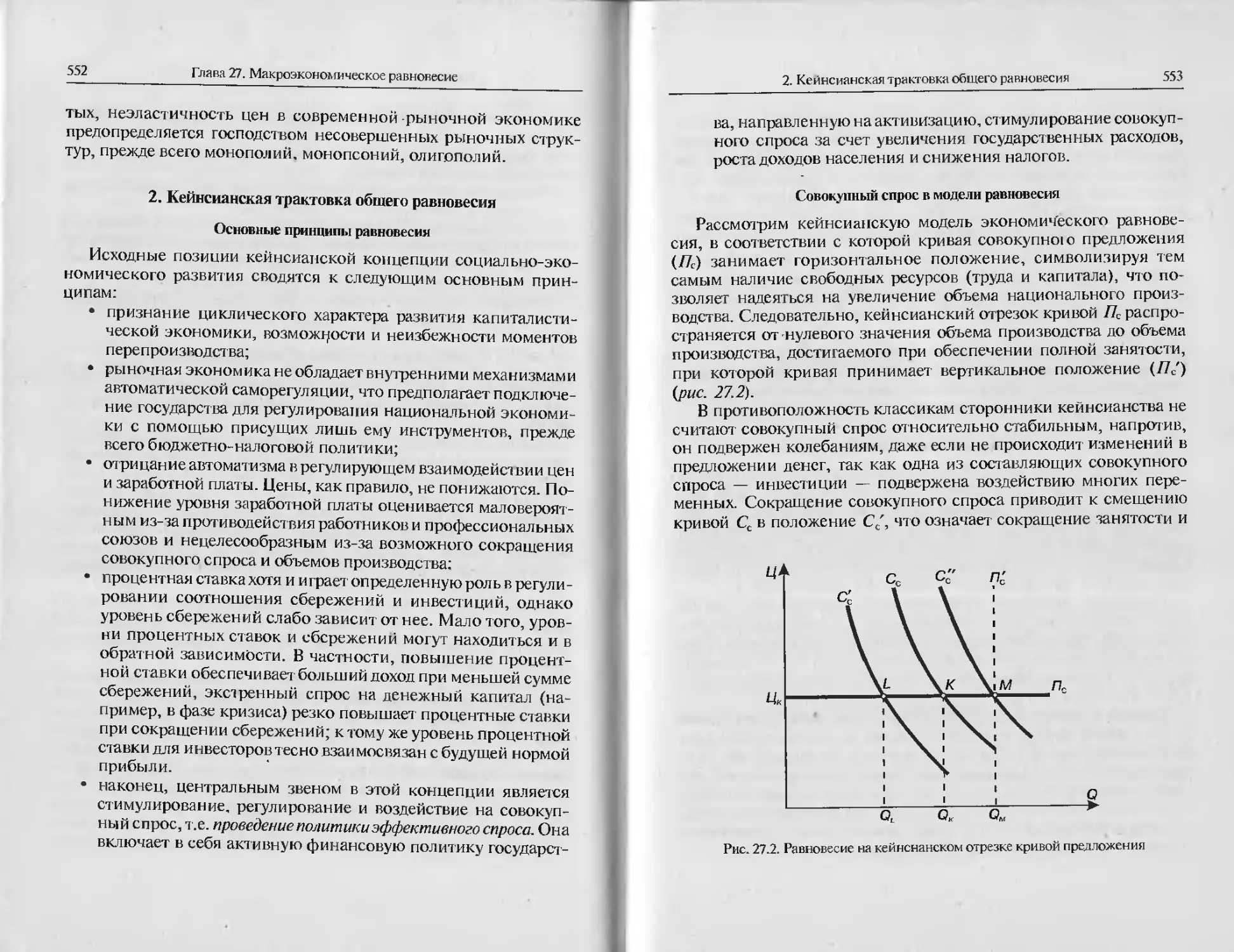

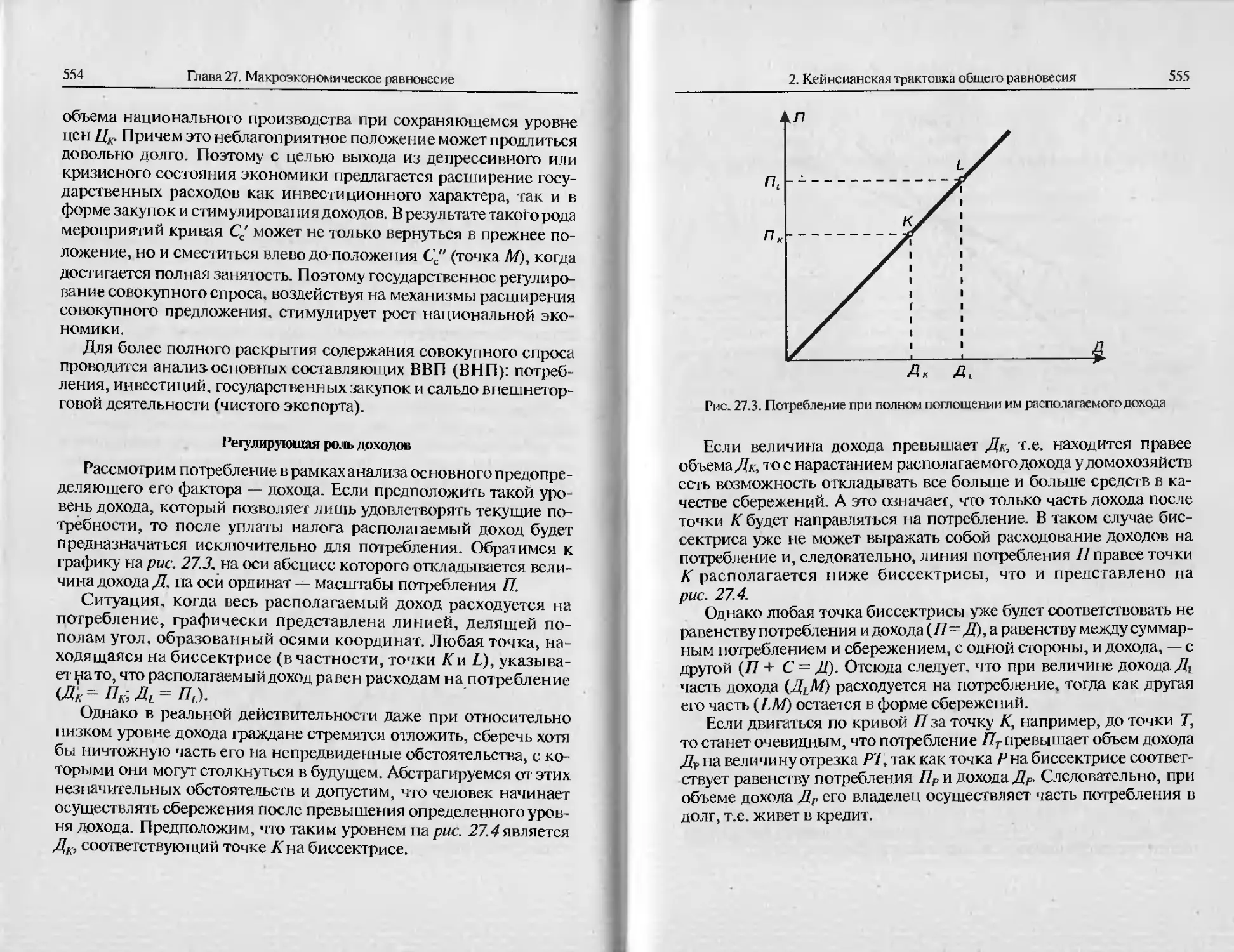

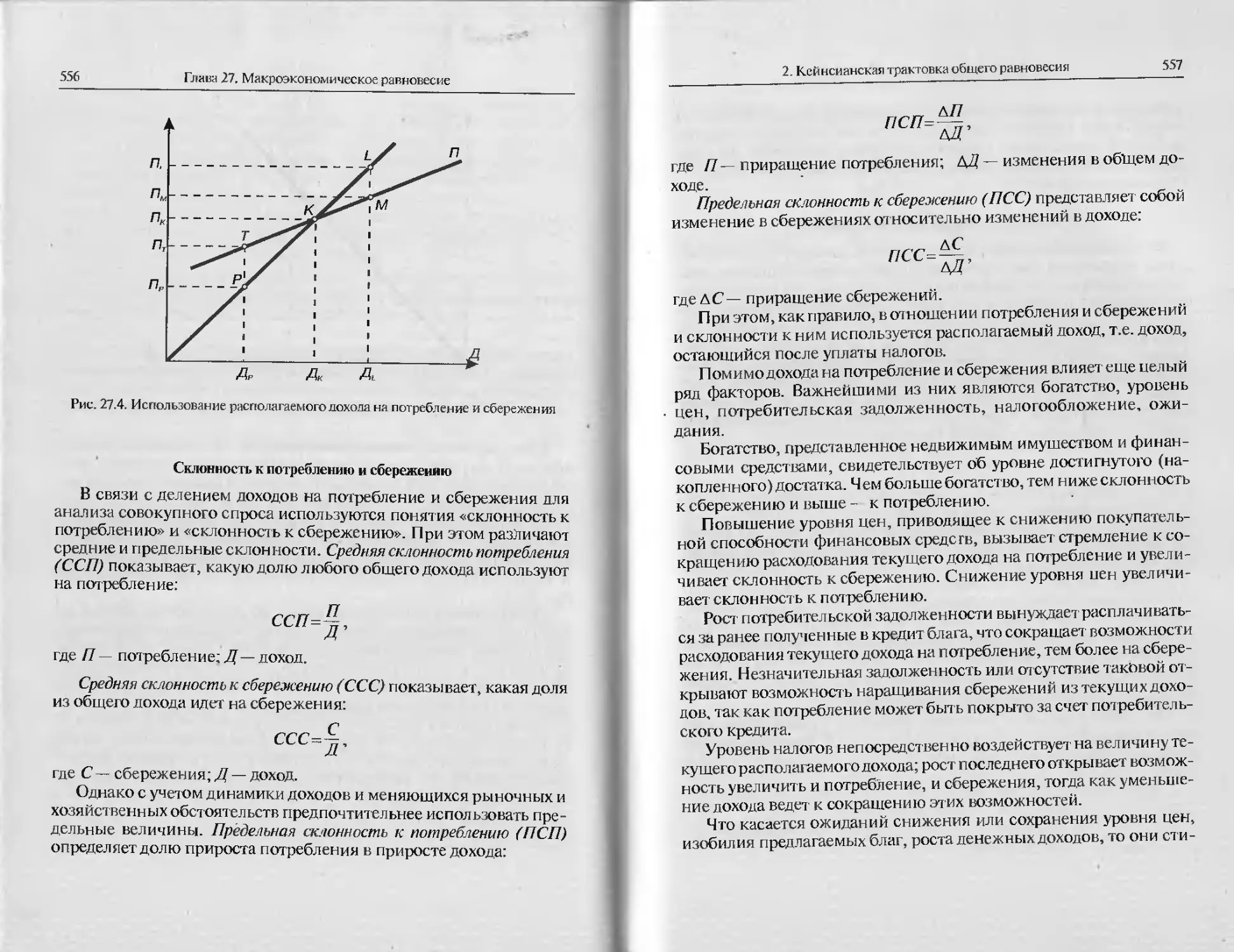

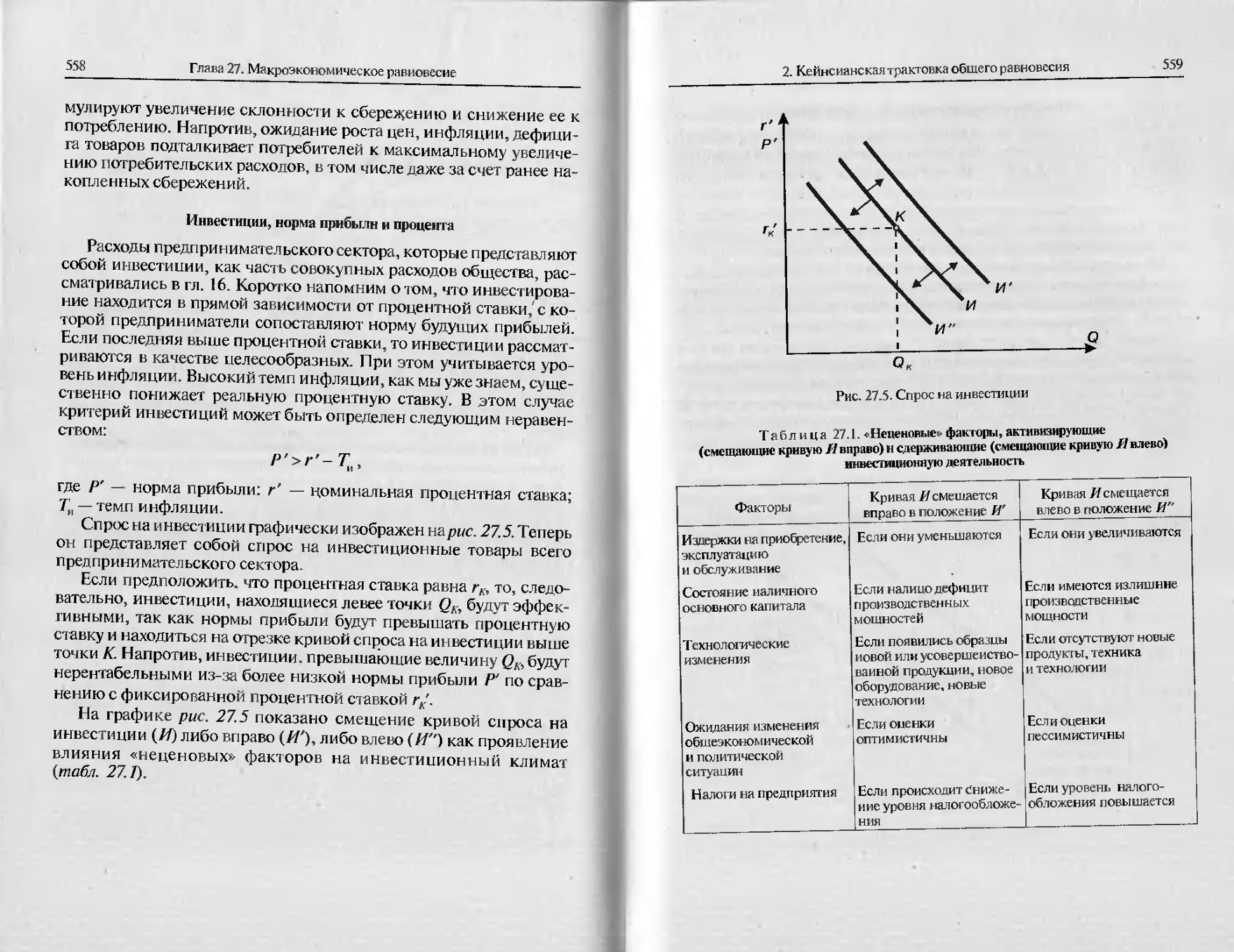

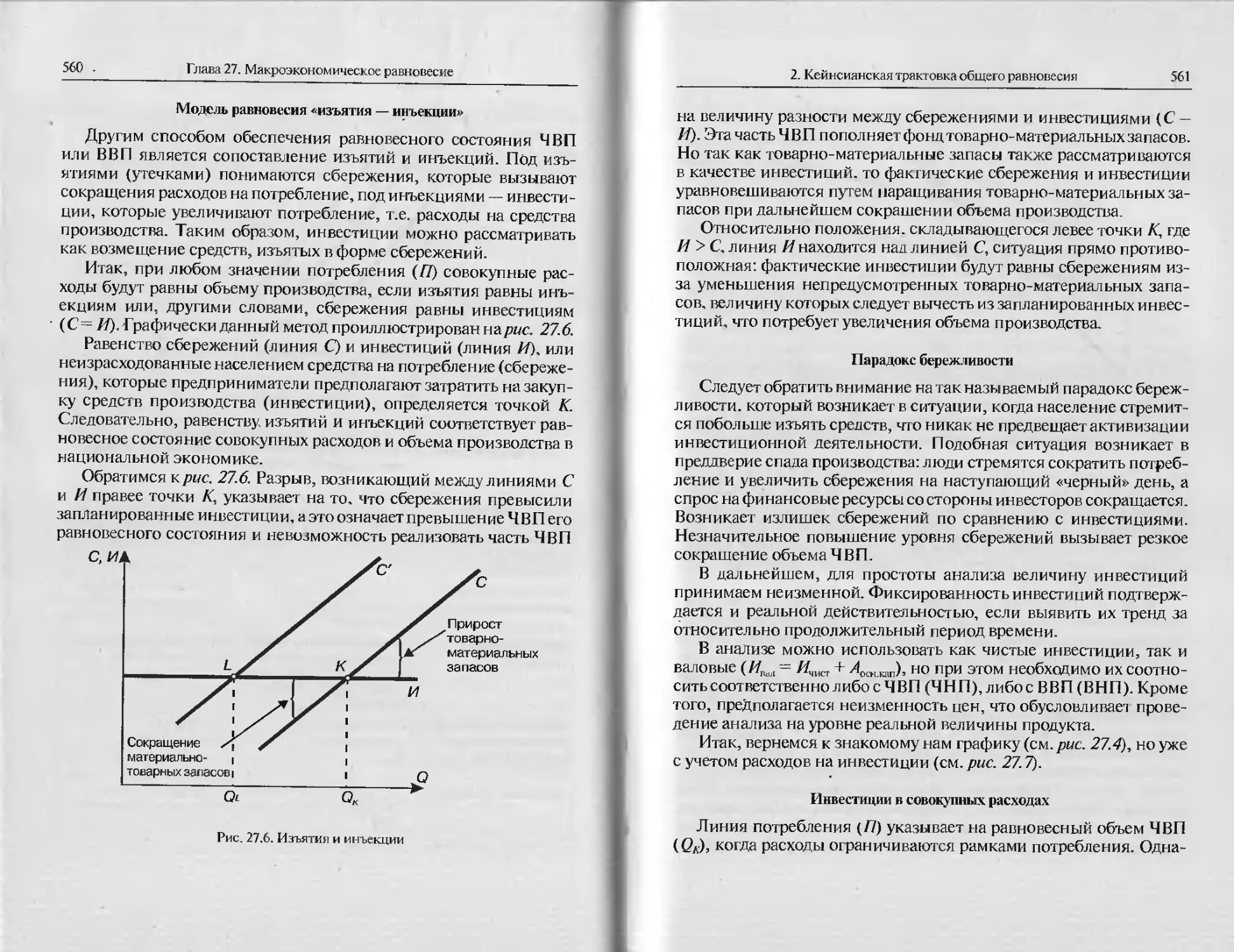

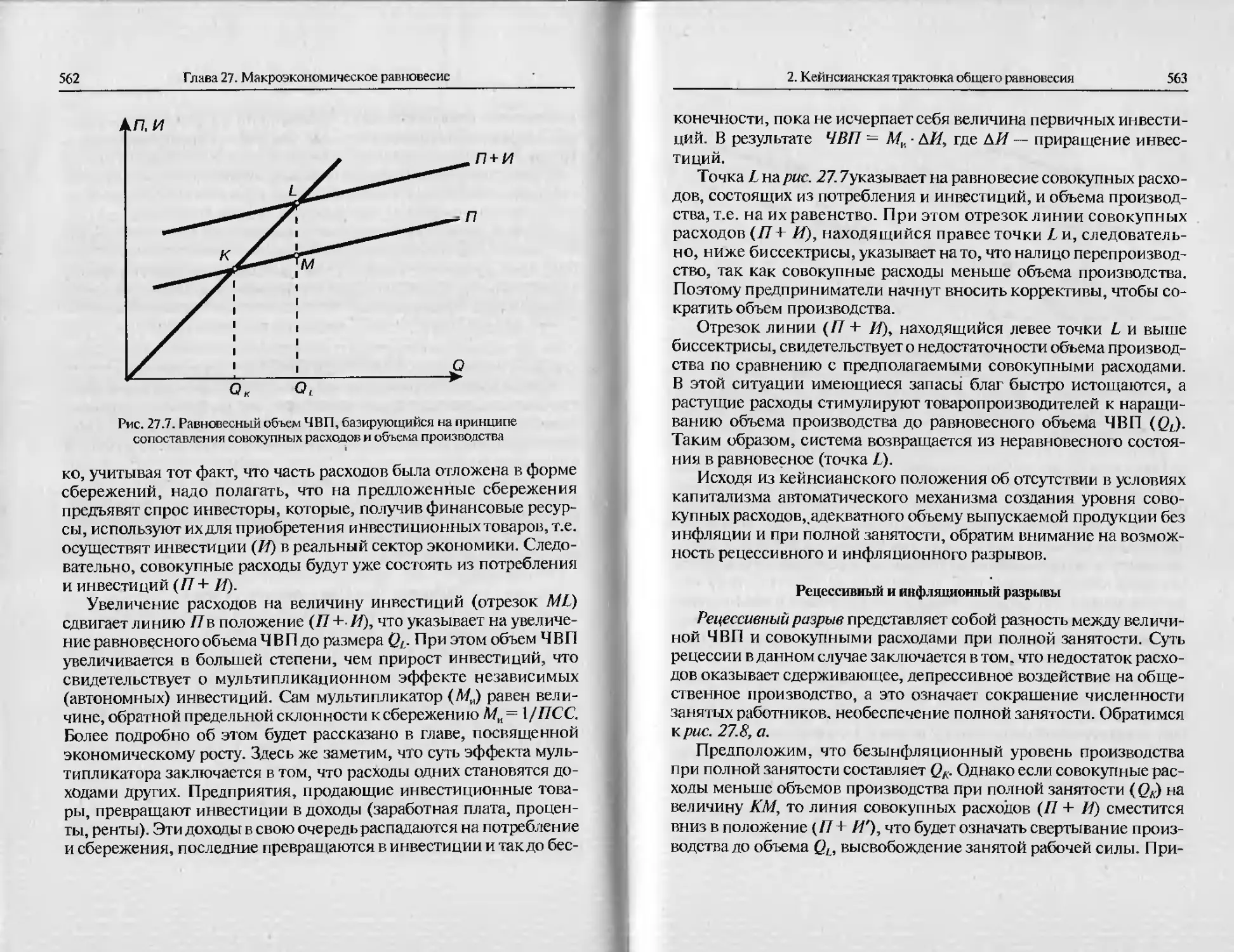

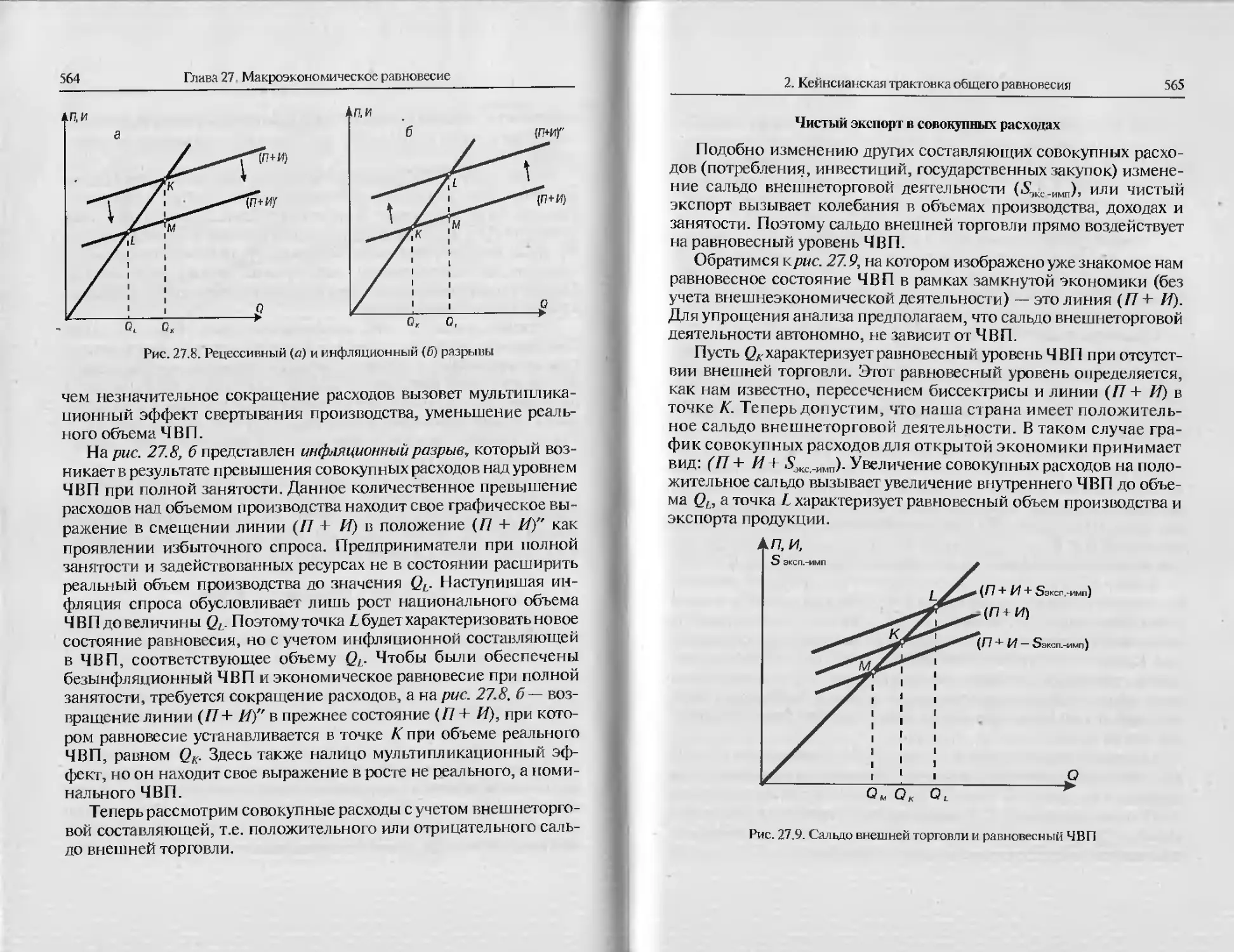

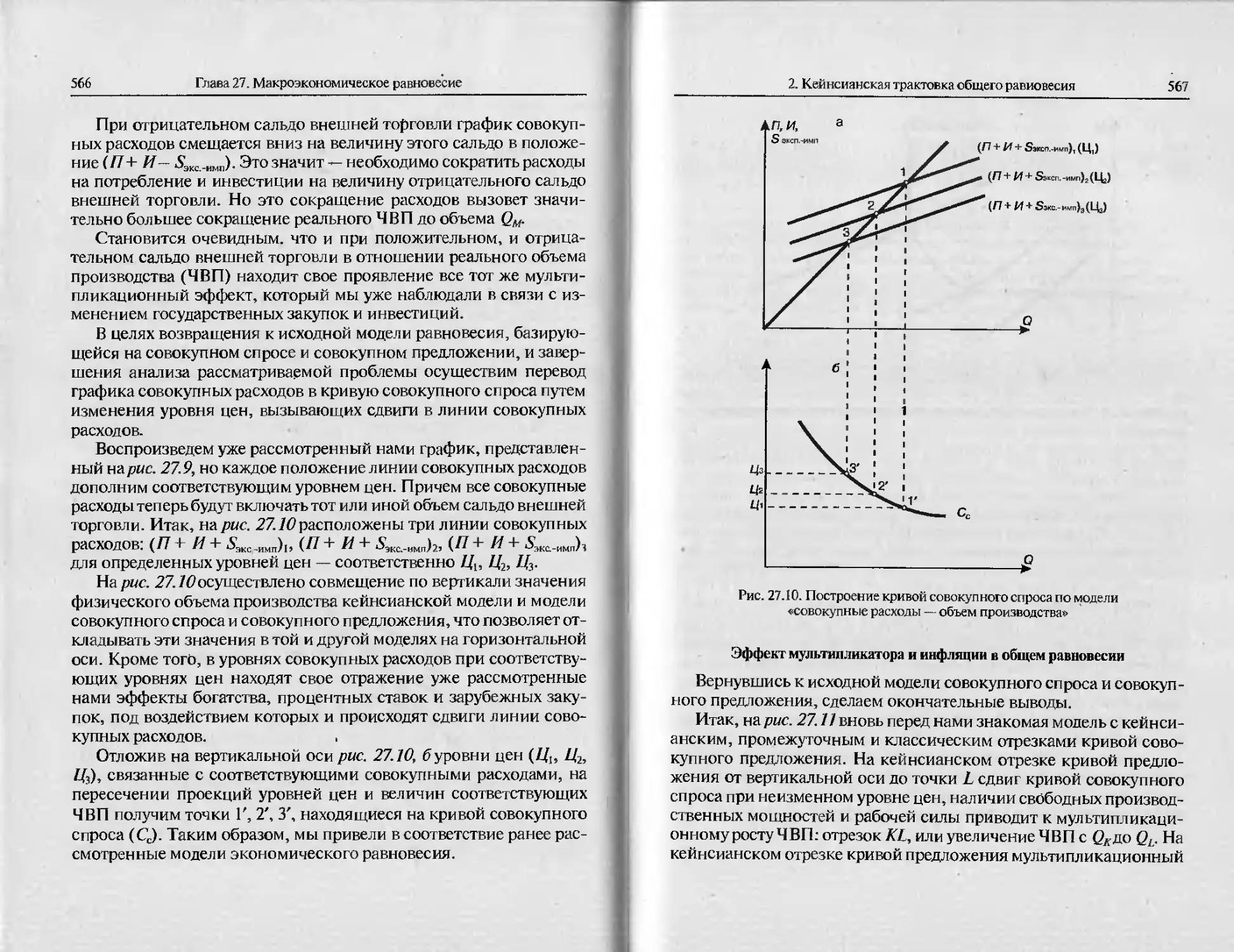

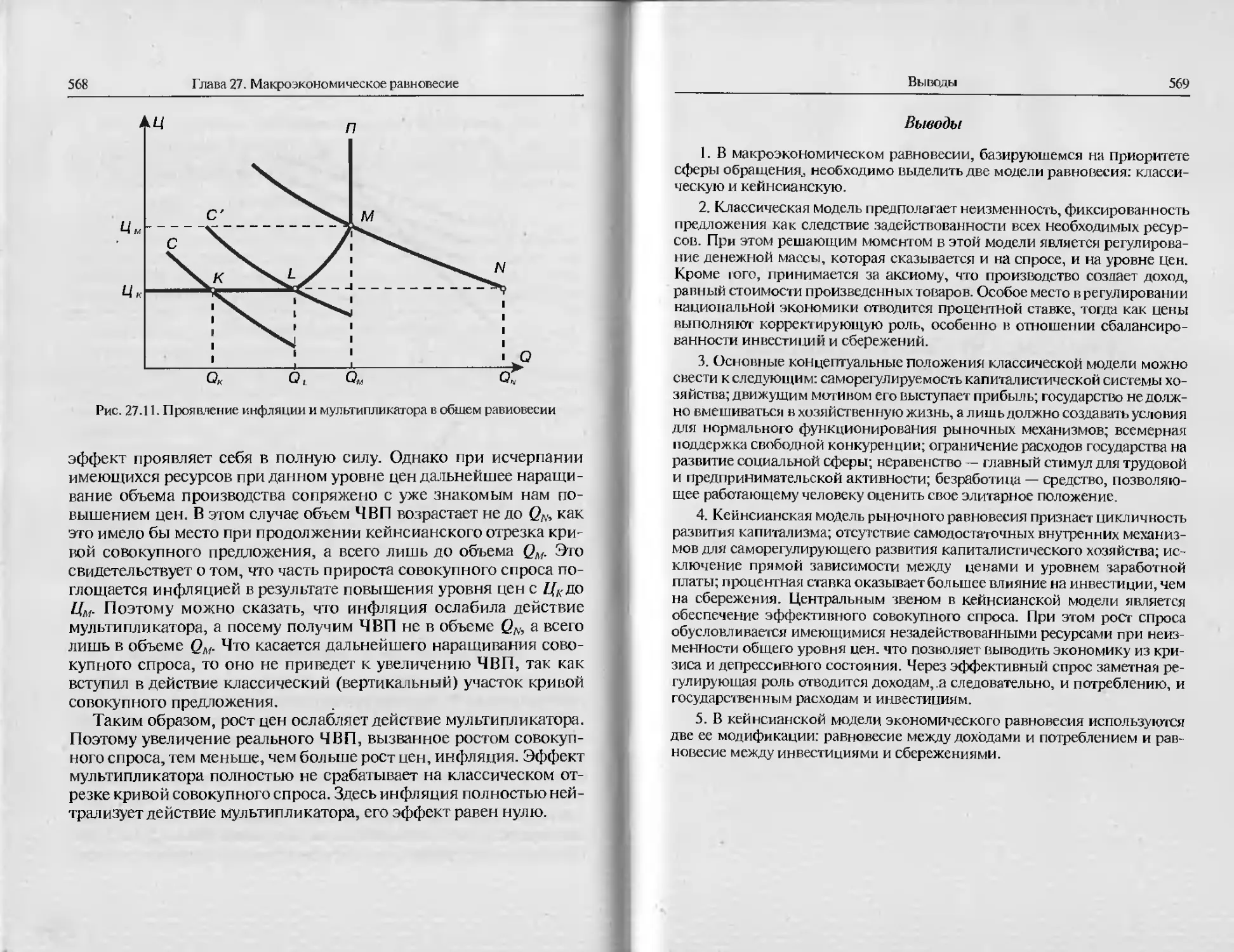

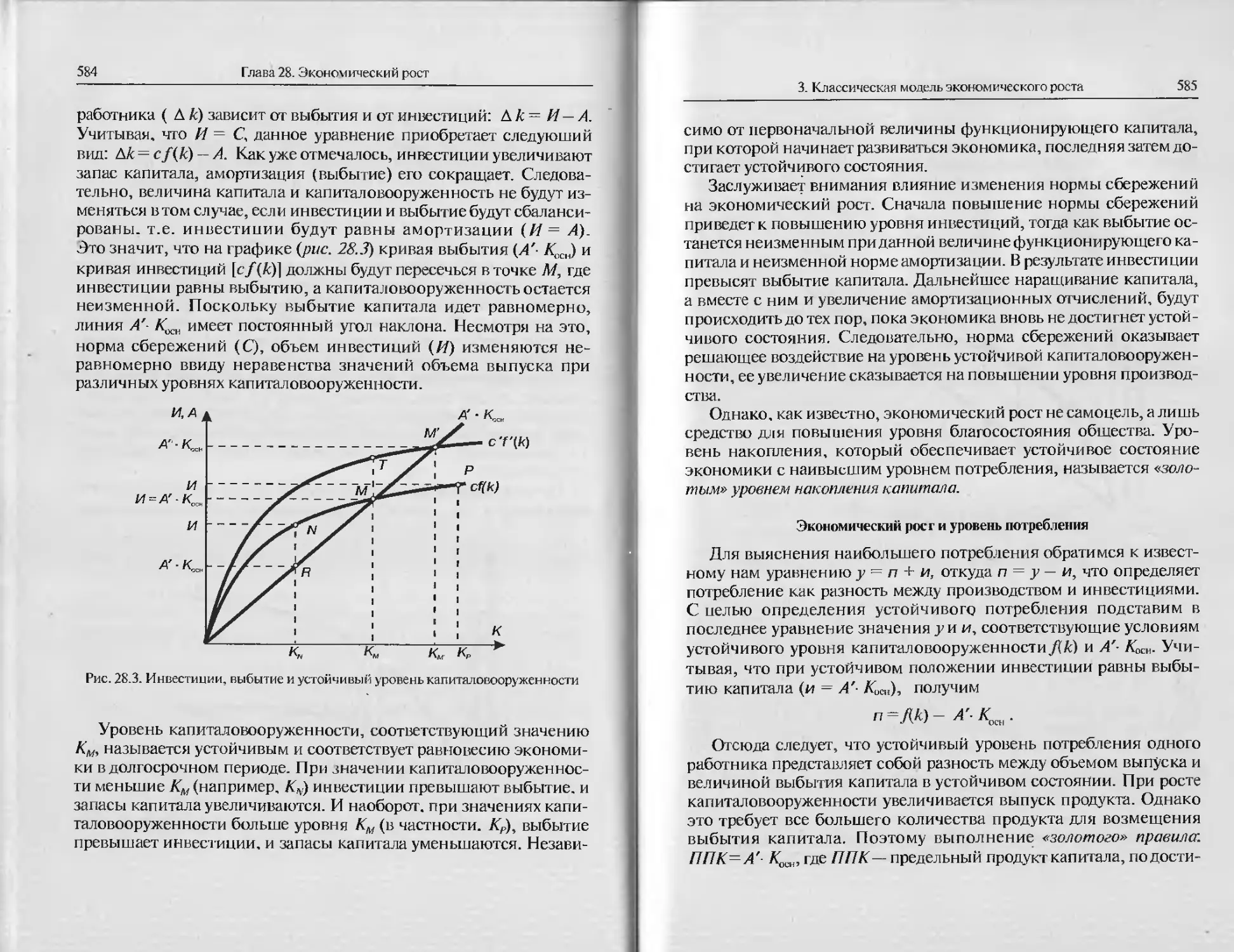

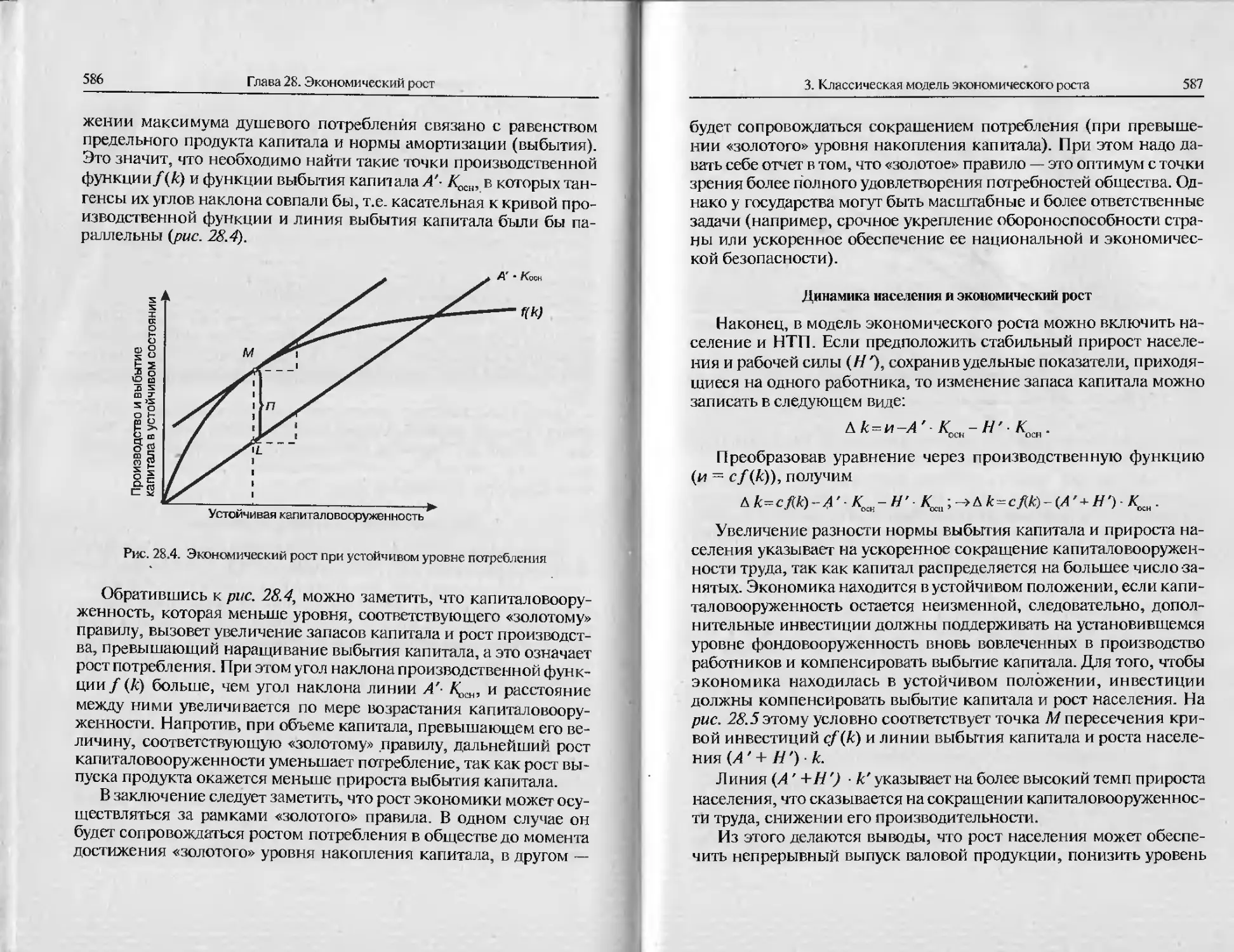

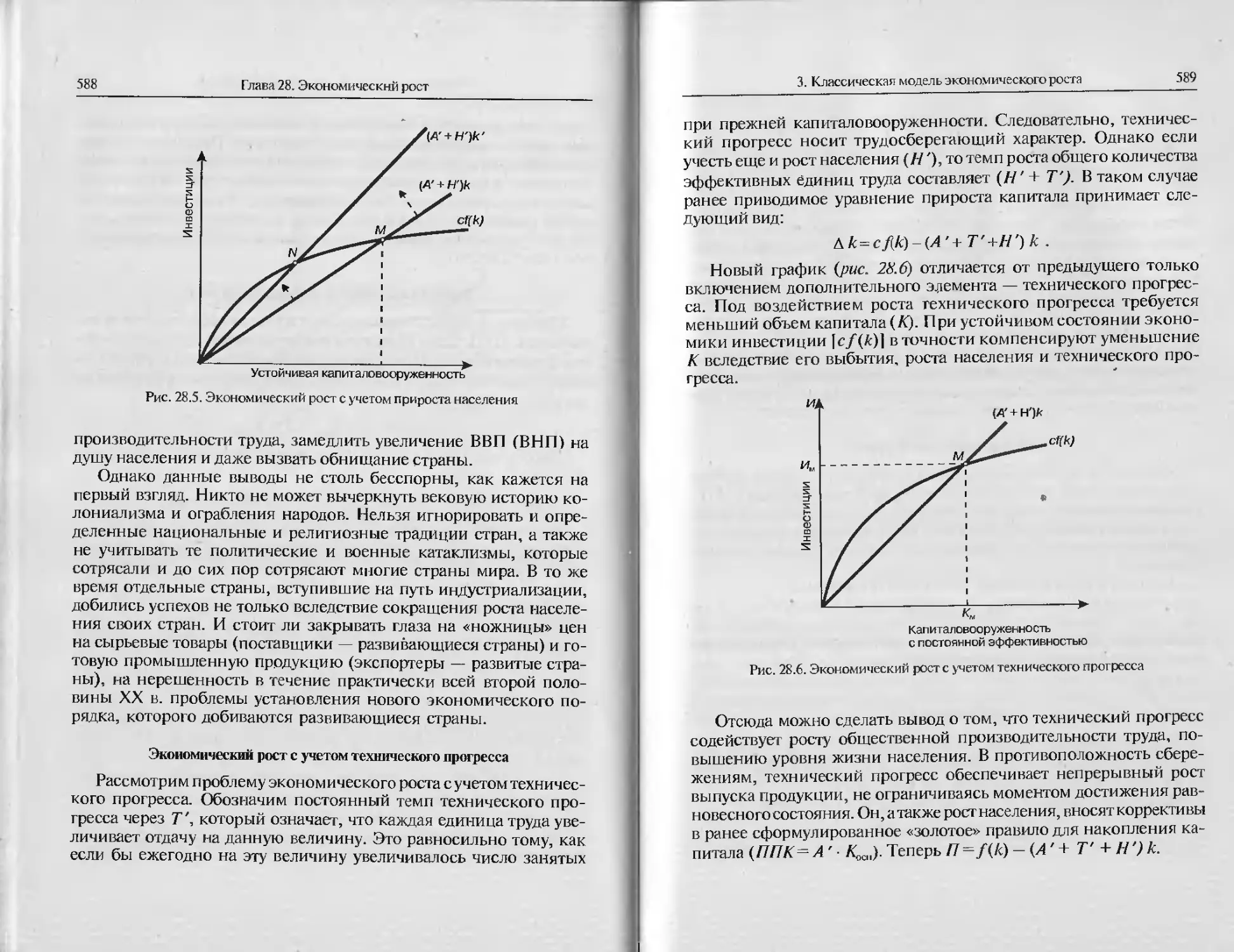

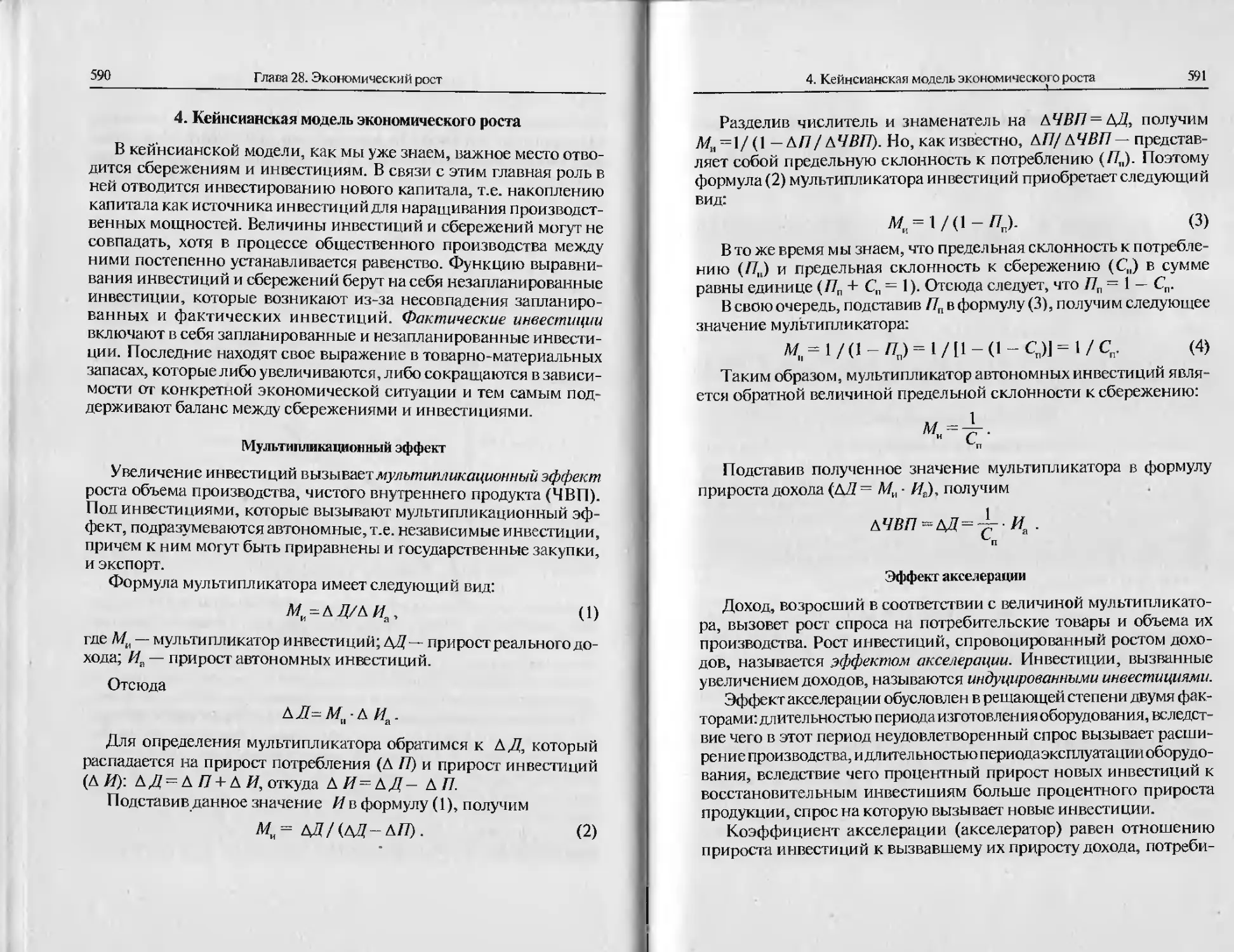

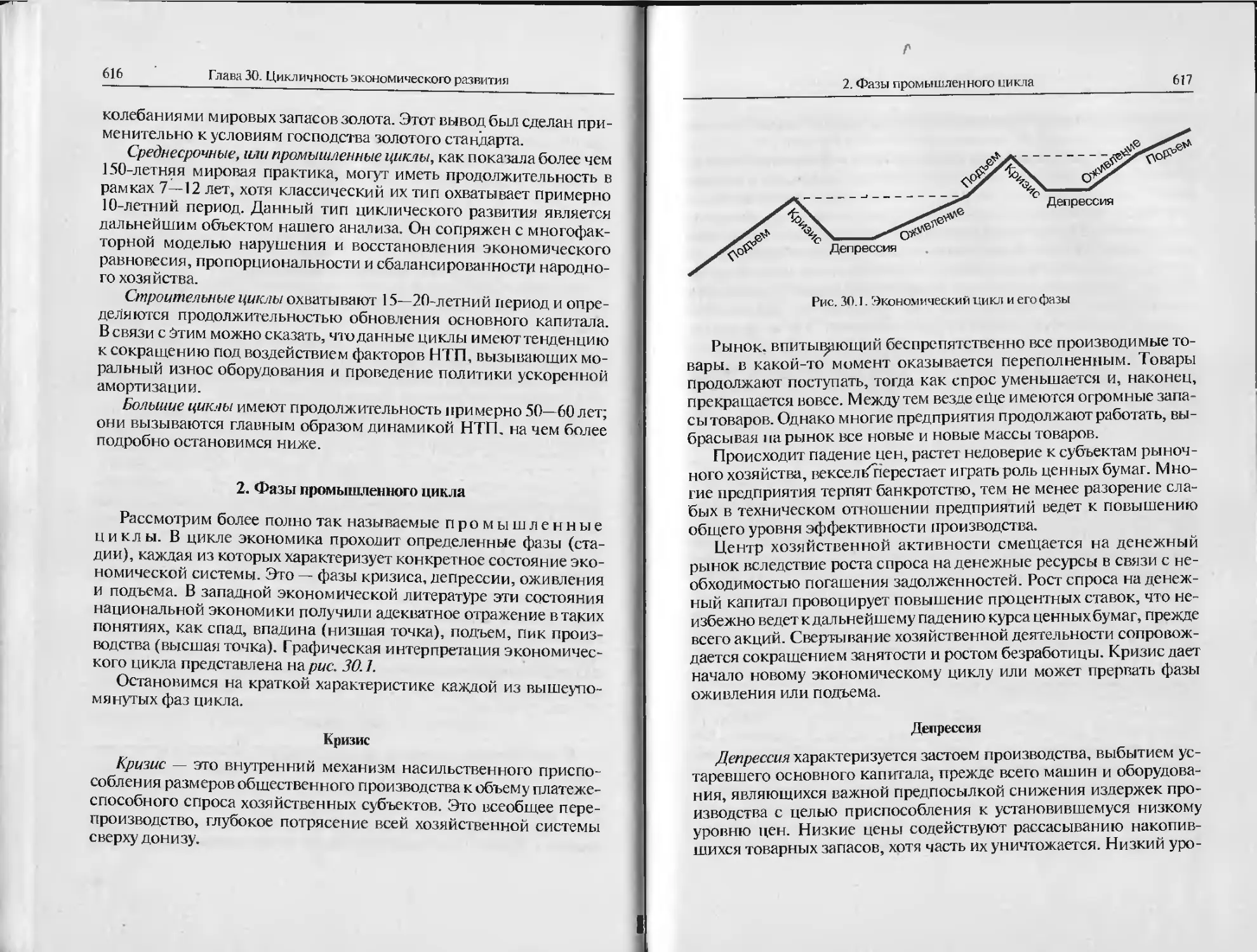

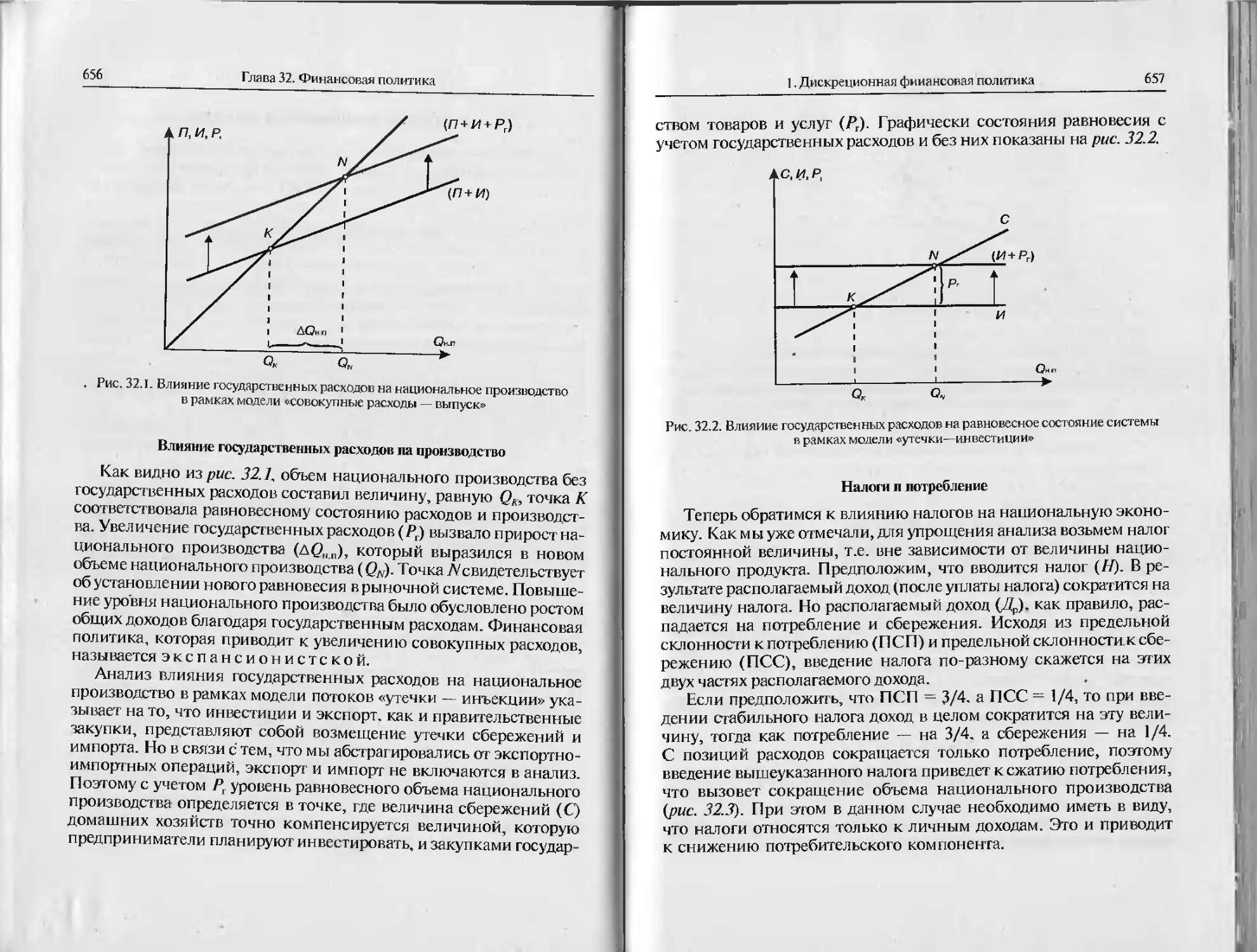

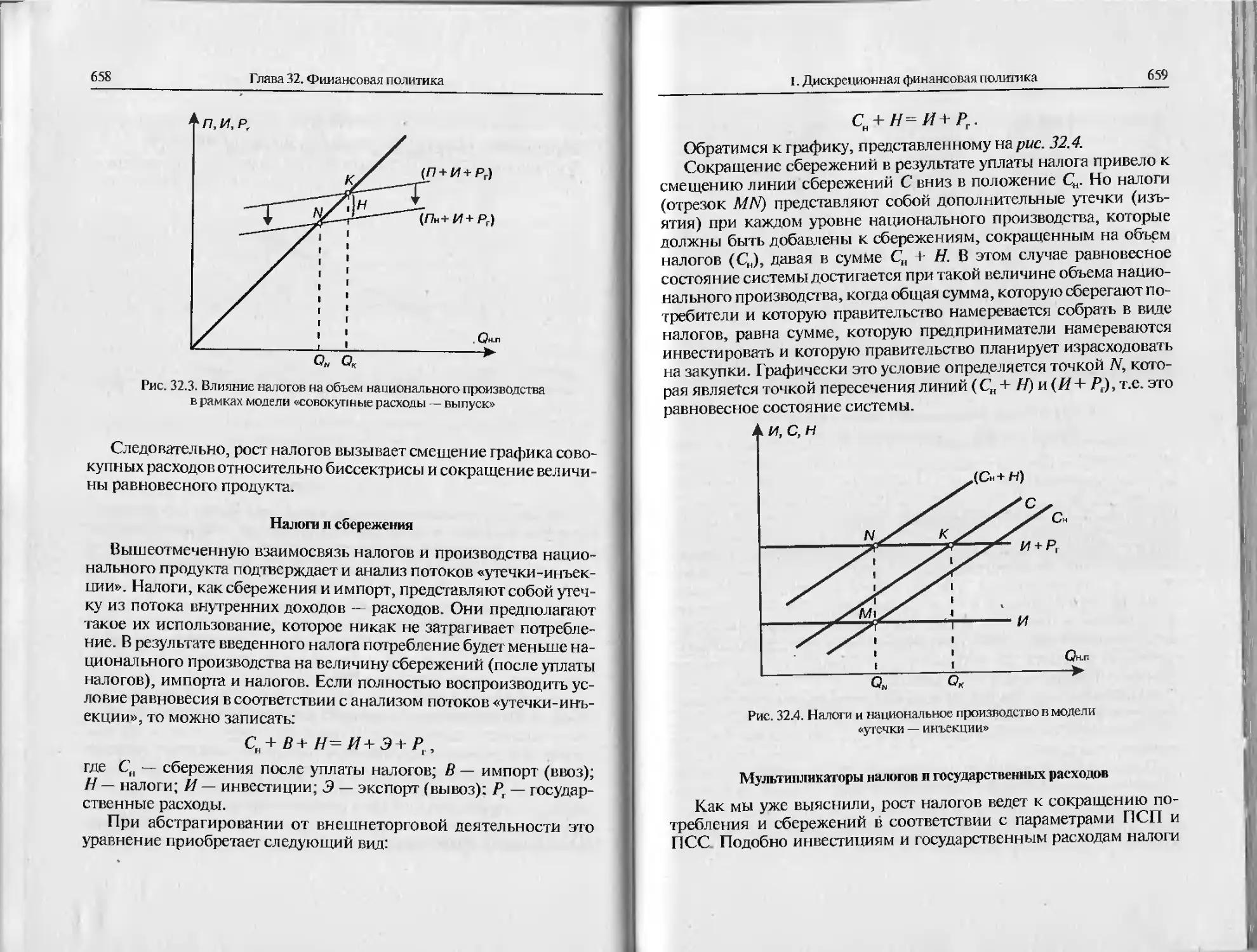

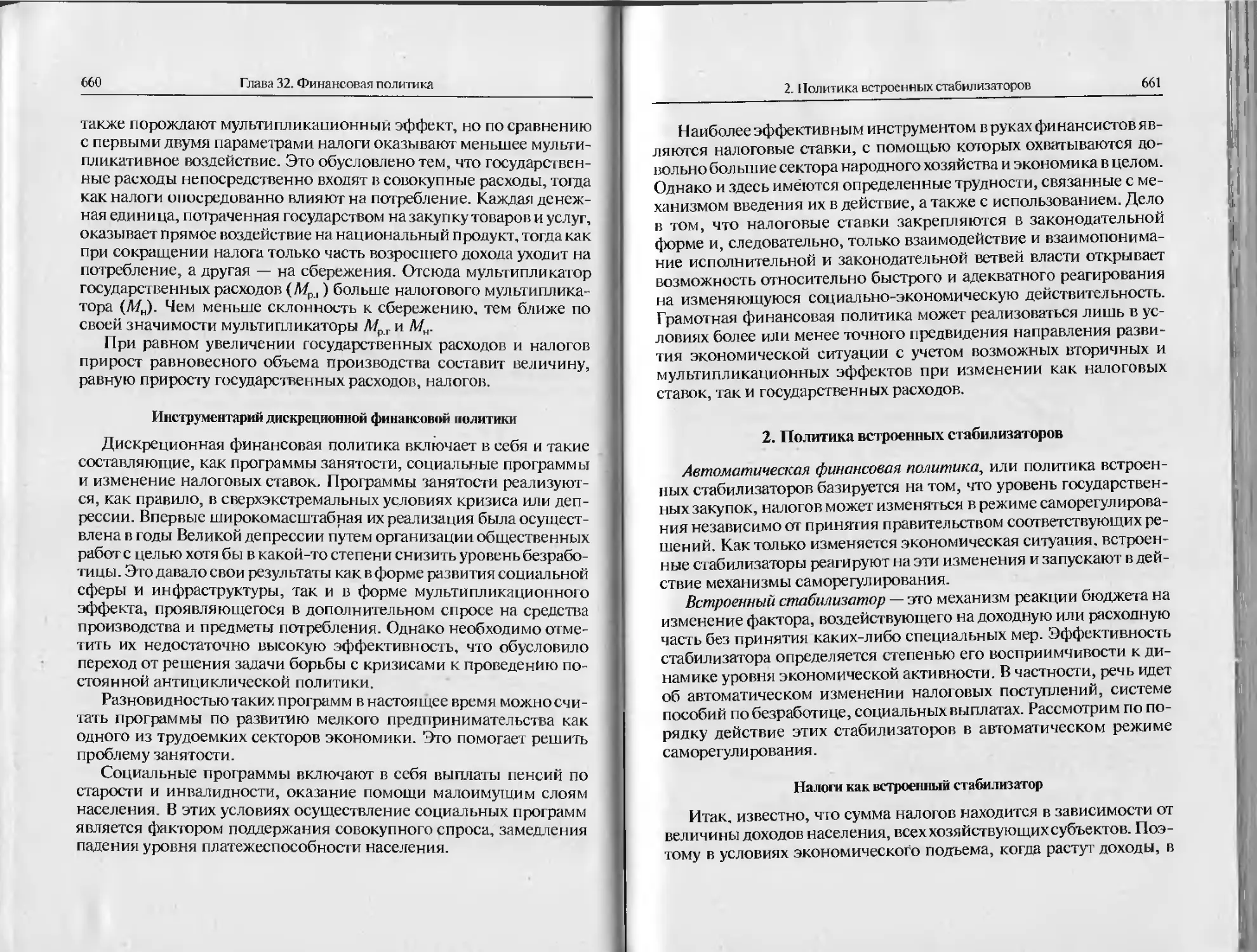

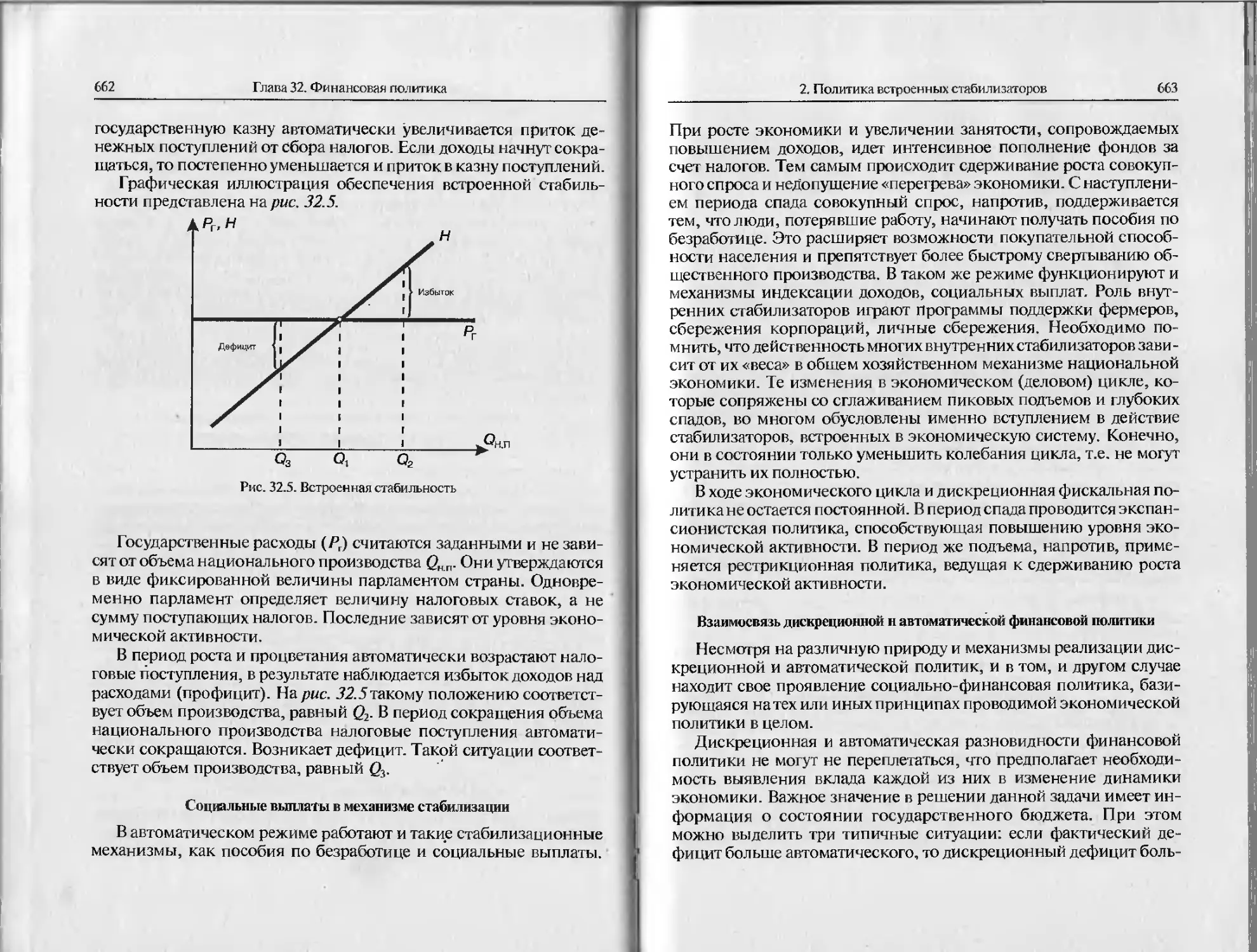

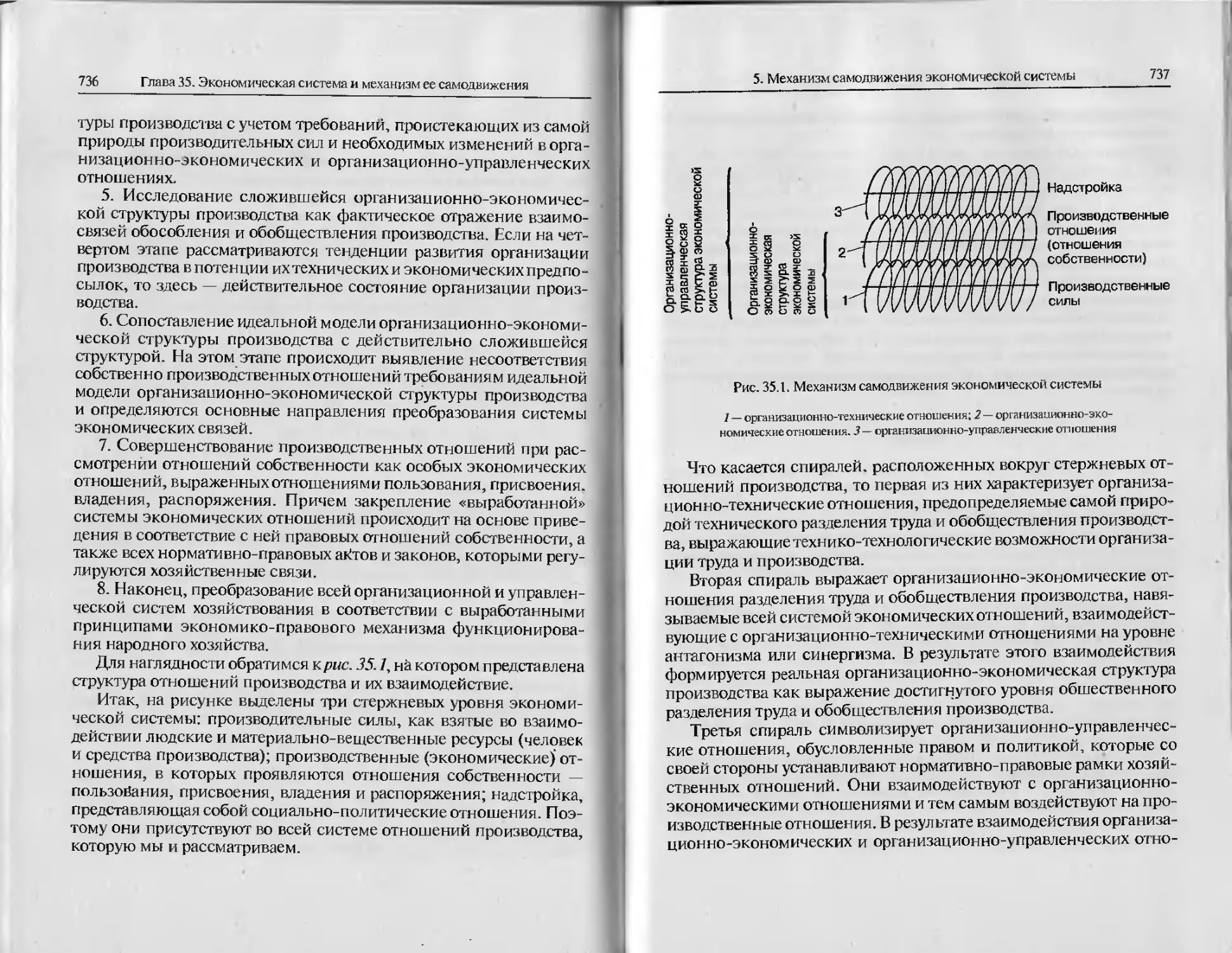

рая пронизывает собой все структуры общественных отношений,