Автор: Poljakova E.

Теги: philosophie kunst kunstgeschichte ethik russische literatur ästhetik deutsche klassische philosophie

ISBN: 978-3-11-031507-3

Текст

Ekaterina Poljakova

Differente Plausibilitäten

Monographien und Texte

zur Nietzsche-Forschung

Herausgegeben von

Günter Abel (Berlin) und Werner Stegmaier (Greifswald)

Begründet von

Mazzino Montinari, Wolfgang Müller-Lauter

und Heinz Wenzel

Band 63

Ekaterina Poljakova

Differente

Plausibilitäten

Kant und Nietzsche, Tolstoi und Dostojewski

über Vernunft, Moral und Kunst

ISBN 978-3-11-031507-3

e-ISBN 978-3-11-031519-6

ISSN 1862-1260

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Satz: jürgen ullrich typosatz, Nördlingen

Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen

♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier

Printed in Germany

www.degruyter.com

Dem Andenken

meines Vaters

Andrej Poljakov

gewidmet, der mich

als Erster für die Philosophie

begeistert hat

Vorwort

Dieses Buch umfasst eine leicht überarbeitete Version meiner Habilitationsschrift, die

ich 2011 bei der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald eingereicht habe. Dass mir als Russin die Habilitation in Deutschland und zumal

im Fach Philosophie gelang, habe ich mehreren günstigen Umständen zu verdanken.

Der wichtigste war, dass ich mich, als ich mein Habilitationsprojekt noch im Rahmen literaturwissenschaftlicher Studien anging, an Werner Stegmaier, den damaligen

Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie in

Greifswald, wandte und daraufhin von ihm eingeladen wurde, meine Studien dort im

Rahmen des Fachs Philosophie fortzuführen. In Greifswald durfte ich die Atmosphäre

eines Philosophierens erleben, die die große Tradition der deutschen Philosophie,

gekennzeichnet durch die Namen Kant und Hegel, aber auch Nietzsche und Luhmann, für mich neu lebendig werden ließ. Der anspruchsvolle und höchst produktive

Gedankenaustausch in einem Kreis von vorwiegend jungen Wissenschaftler(inne)n,

die dort aus aller Welt zusammenfanden, kam meinem eigenen philosophischen

Interesse so sehr entgegen, dass ich schließlich ohne Zögern und Bedauern die mir

vorgezeichnete Bahn einer wissenschaftlichen Karriere in Russland aufgab (ich bekleidete von 1998 bis 2003 eine Stelle an der Russischen Staatlichen Universität für

Geisteswissenschaften in Moskau und hielt Vorlesungen zur Literaturtheorie und

Poetik). Ich begab mich, lange nach meiner Promotion, noch einmal in die Schülerposition und erfuhr auf atemberaubende Weise die Tiefe und Breite der philosophischen Probleme. Auf die Jahre in Greifswald blicke ich nun, nachdem die Habilitationsschrift und die Habilitation abgeschlossen sind, mit Freude und Dankbarkeit

zurück.

Mein besonderer Dank gebührt daher Werner Stegmaier, meinem Lehrer in der

Philosophie. Aber auch ohne die erhebliche finanzielle Hilfe mehrerer Stiftungen

hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Ich möchte mich dafür v. a. bei der TrebuthStiftung im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft bedanken, die mich nicht

nur über mehrere Semester unterstützt, sondern auch einen erheblichen Beitrag zur

Publikation dieser Schrift geleistet hat. Ich bedanke mich ferner für die Förderung

durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und den DAAD, die mir mehrere Forschungsaufenthalte in Greifswald ermöglichten. Außerdem bin ich der Klassik Stiftung Weimar zu Dank verpflichtet, die einen meiner ersten Aufenthalte und so auch

den Anfang meiner Forschungsarbeit in Deutschland förderte, und dem Forschungsinstitut für Philosophie Hannover (FIPH), das mir ein halbjähriges Forschungsstipendium zuteil werden ließ, und besonders seinem damaligen Leiter Gerhard Kruip, von

dem ich ebenfalls viel gelernt habe. Ich möchte auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft meinen Dank aussprechen, für die ich zwei Jahre lang als Post-Doc im

Graduiertenkolleg „Kontaktzone Mare Balticum: Fremdheit und Integration im Ostseeraum“ tätig sein durfte. Herzlich danken möchte ich nicht zuletzt Willie Gerloff,

Elisa Neuschulz, Andreas Rupschus und Mathias Schlicht, die in mühsamer Klein-

VIII

Vorwort

arbeit mein Deutsch in diesem Buch vollends in Ordnung gebracht haben. Den

resultierenden Text verantworte ich gleichwohl in vollem Umfang selbst. Schließlich

hat die Ernst-Moritz-Arndt-Universität mir nun durch die Verleihung des Käthe-KluthStipendiums für habilitierte Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit eröffnet, mich für

weitere drei Jahre auf die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Laufbahn vorzubereiten. Dafür danke ich ihr noch einmal sehr herzlich.

Zuletzt noch eine persönliche Bemerkung. Alle vier Denker, von denen dieses

Buch handelt, stellten, seit ich philosophisch zu denken gelernt habe, eine besondere

Herausforderung für mich dar. Von den Schriften Tolstois und Dostojewskis wurde ich

zuvor schon in meiner Kindheit begleitet. In den Studienjahren an der Tartu Universität habe ich Nietzsche für mich entdeckt. Kant erschloss sich mir dann vor allem

in Greifswald. Je mehr ich mich in die Schriften dieser russischen und deutschen

Denker vertiefte, desto mehr wurde ich, immer aufs Neue, von ihnen überrascht und

irritiert. Es war kein rein „wissenschaftliches“ Interesse. Ich habe sie, wie Nietzsche es

von Philosophen forderte, auf mich persönlich wirken lassen, so dass sie in meiner

Lebensorientierung im Ganzen präsent blieben. In meiner kritischen Auseinandersetzung mit ihnen wurde ich jedoch nie wirklich fertig und werde es wohl niemals

werden. Das macht nicht immer Freude. Manche Probleme, die sie gestellt haben,

führen bis heute in immer neue Kontroversen und unlösbare Konflikte, bis in das von

Nietzsche so tief angesetzte und so hoch geschätzte Tragische hinein. Selbst Nietzsche, der den Anspruch, dem Tragischen treu zu bleiben, ausdrücklich an die Philosophen richtete, suchte noch nach Möglichkeiten, ihm wenigstens gelegentlich zu

entgehen. Die Niederschrift eigener Gedanken bietet eine solche Möglichkeit. Und

vielleicht ist dies die einzige Möglichkeit, die Philosophen offensteht. So bin ich

besonders dankbar, dass ich meine Auseinandersetzung mit vier der anspruchsvollsten Denker abschließen konnte und nun den Leser(inne)n vorlegen darf. Abgeschlossen ist sie, wie ich hoffe, nicht in dem Sinn, dass hier ein abstraktes Fazit vorliegt,

sondern weil sie im Gegenteil, wie ich hoffe, auch und gerade das Irritierende,

Lebendige bei jedem der genannten Denker zur Sprache bringt und das Nachfragen

bis an jene Grenzen führt, wo es keine endgültigen Antworten mehr gibt.

Greifswald, den 6. Juni 2013

Ekaterina Poljakova

Inhaltsverzeichnis

Vorwort VI

Siglen XI

Einleitung 1

Kapitel 1. Kants Vervollkommnung einer Moral aus Vernunft 27

1.1

Die Moral aus Vernunft: Paradoxien und Tautologien

der radikalen Kritik 38

1.2

Die moralische Urteilskraft zwischen dem

„radicalen Bösen in der menschlichen Natur“ und dem

„Heiligsten, was unter Menschen nur sein kann“ 47

1.3

„Ergänzungsstück“ der Moralität und das Ideal der Vollkommenheit 62

1.4

Das Schöne: Beispiel, Muster, Symbol 69

1.5

Zusammenfassung 84

Kapitel 2. Nietzsche: Kunst als Kritik einer Moral aus Vernunft 89

2.1

Nietzsches Aufklärung des kantischen Konzepts

einer Moral aus Vernunft 96

Die alte und die neue Aufklärung 96

Die große Errungenschaft 103

Das große Umsonst 109

Der große Zirkel: „Vermöge eines Vermögens“ 116

Die Metapher der Schifffahrt 125

2.2

Nietzsches Aufhebung der Moral 129

Die Frage nach dem Wert 129

Vom „Selbstmorde der Vernunft“ zur „Selbstaufhebung

der Moral“ 138

Der christliche Glaube und das intellektuelle Gewissen 146

Vornehmheit des Egoismus und Plausibilität

des Geschmacks 160

2.3

Von der Optik der Kunst zur Optik des Lebens 187

Die Moral aus Vernunft unter der Optik der Kunst 187

Künstler und Schauspieler unter der Optik des Lebens 209

2.4

Zusammenfassung 219

Kapitel 3. Tolstoi: Moral versus Kunst 225

3.1

Die Stimme der Vernunft aus der Not des Lebens 236

Der Sinn des Lebens 236

Die Natur der Vernunft 238

X

3.2

3.3

3.4

Inhaltsverzeichnis

Vernunftglaube aus dem Lebenstrieb 244

Das Unbegreifliche als Wohl der Vernunft 251

Das Gute in der Perspektive des Lebens 258

„Widerstehe nicht dem Bösen“ 258

Die Freiheit und der Endzweck des Lebens 273

Die wahre Religion versus Geschichten 281

Die gute Kunst 294

Das Gute und das Schöne 294

„Der Geist des Bösen und des Betrugs“: das Theater 301

Die Kunst im Dienste des Lebens: die Einigung der Menschheit 314

Zusammenfassung 322

Kapitel 4. Dostojewski: Schönheit versus Vernunft 329

4.1.

„Pro et contra“: Dialektik der Vernunft 339

Revolte gegen Gott und Natur 339

Das vernünftige Zusammenleben und die Logik der Willkür 352

4.2

Ohnmacht des Guten aus Vernunft 372

Das Böse der Unfreiheit 372

Schuld als Befreiung 386

4.3.

Die Schönheit als Erlösung der Welt 402

Die fantastische Wirklichkeit 404

Die Schönheit des Bösen 411

Die rettende Kunst 418

4.4

Zusammenfassung 428

Kapitel 5. Nietzsche als ‚russischer‘ Philosoph 437

5.1

Russische Kant- und Nietzsche-Rezeption (ein Überblick) 437

5.2

Nietzsches Entdeckung der Russen 456

5.3

Der „Typus des Erlösers“ in deutsch-russischen Reflexionen 465

5.4

Die „Bosheit“ der Russen 499

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 513

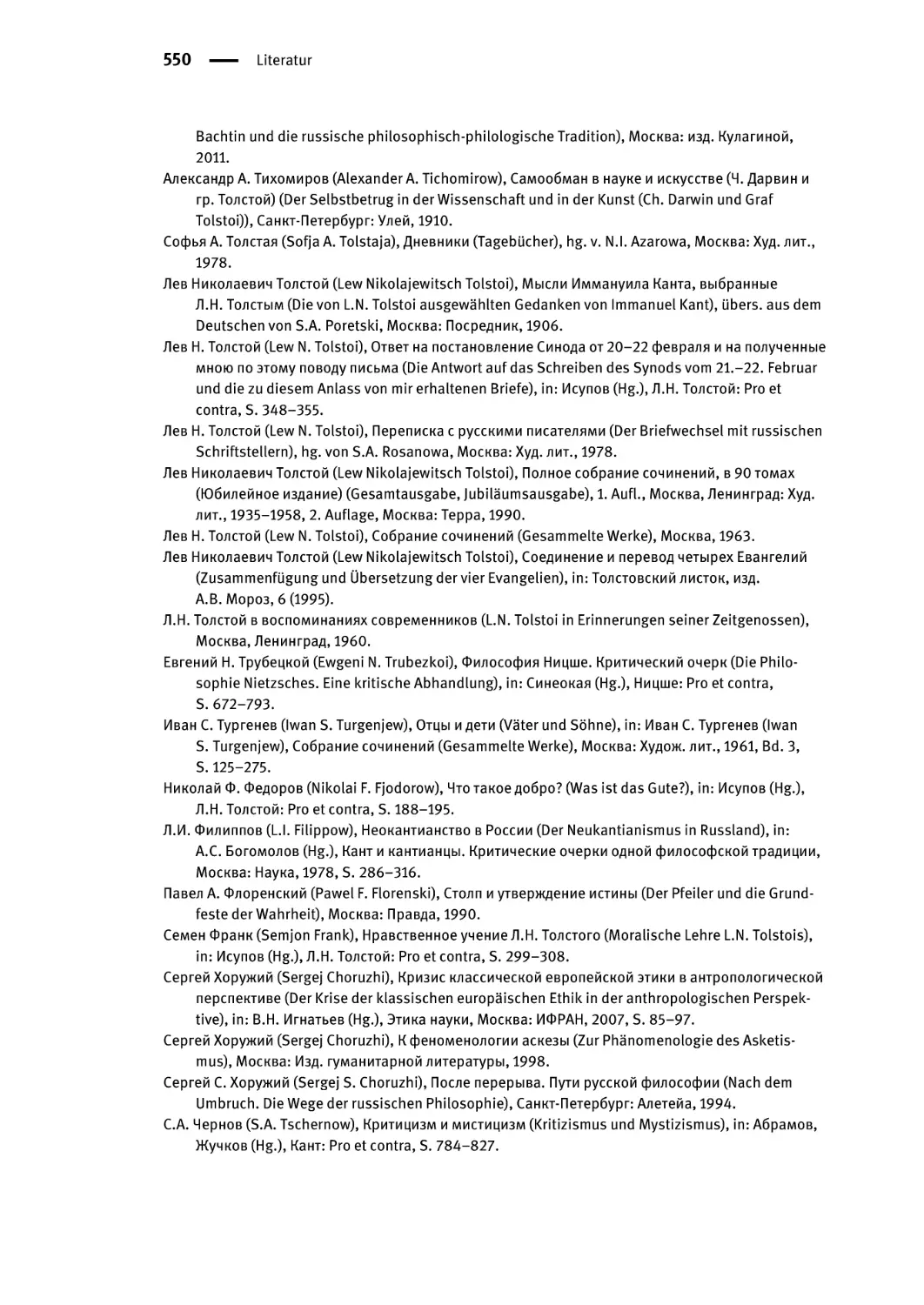

Literatur 523

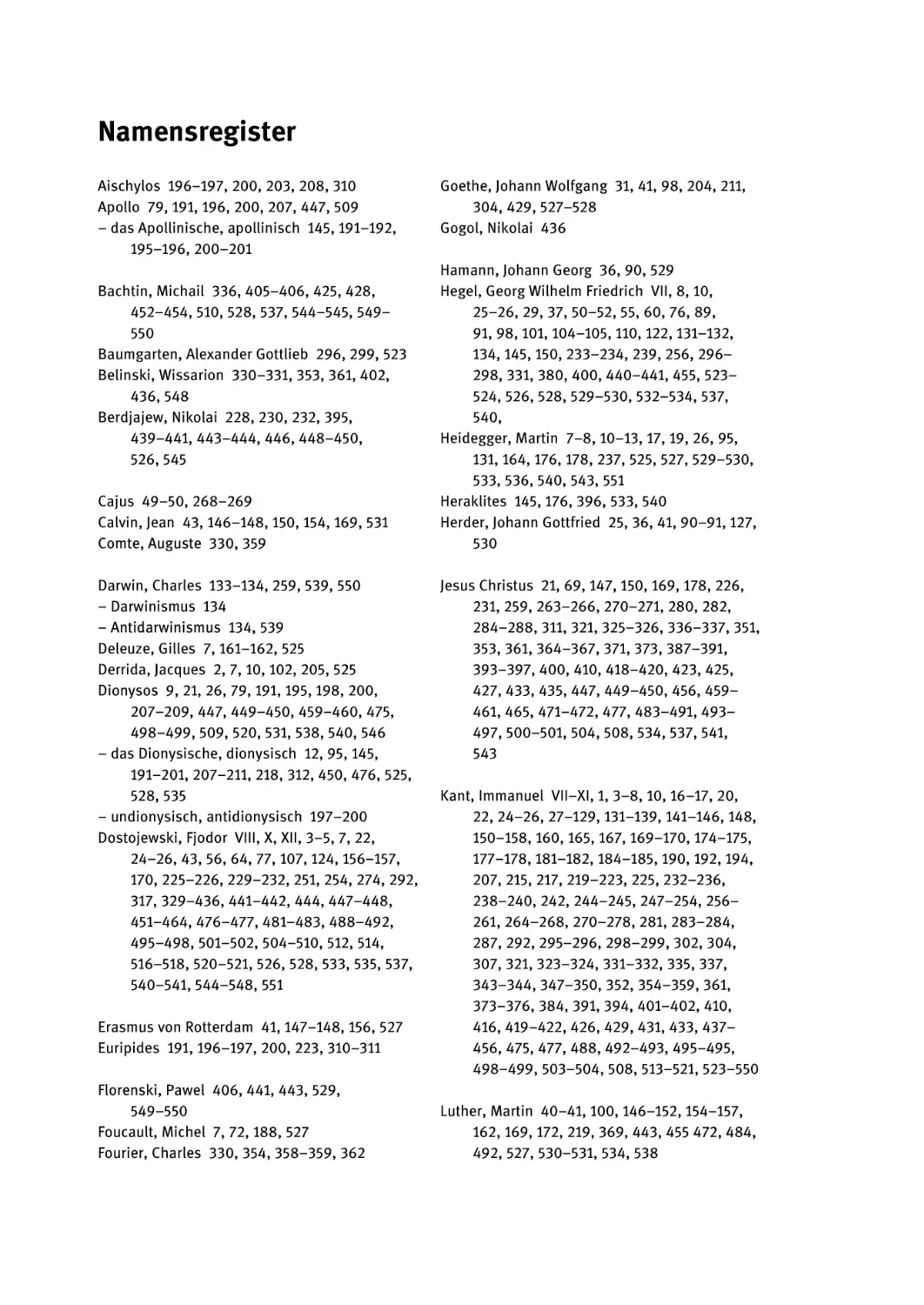

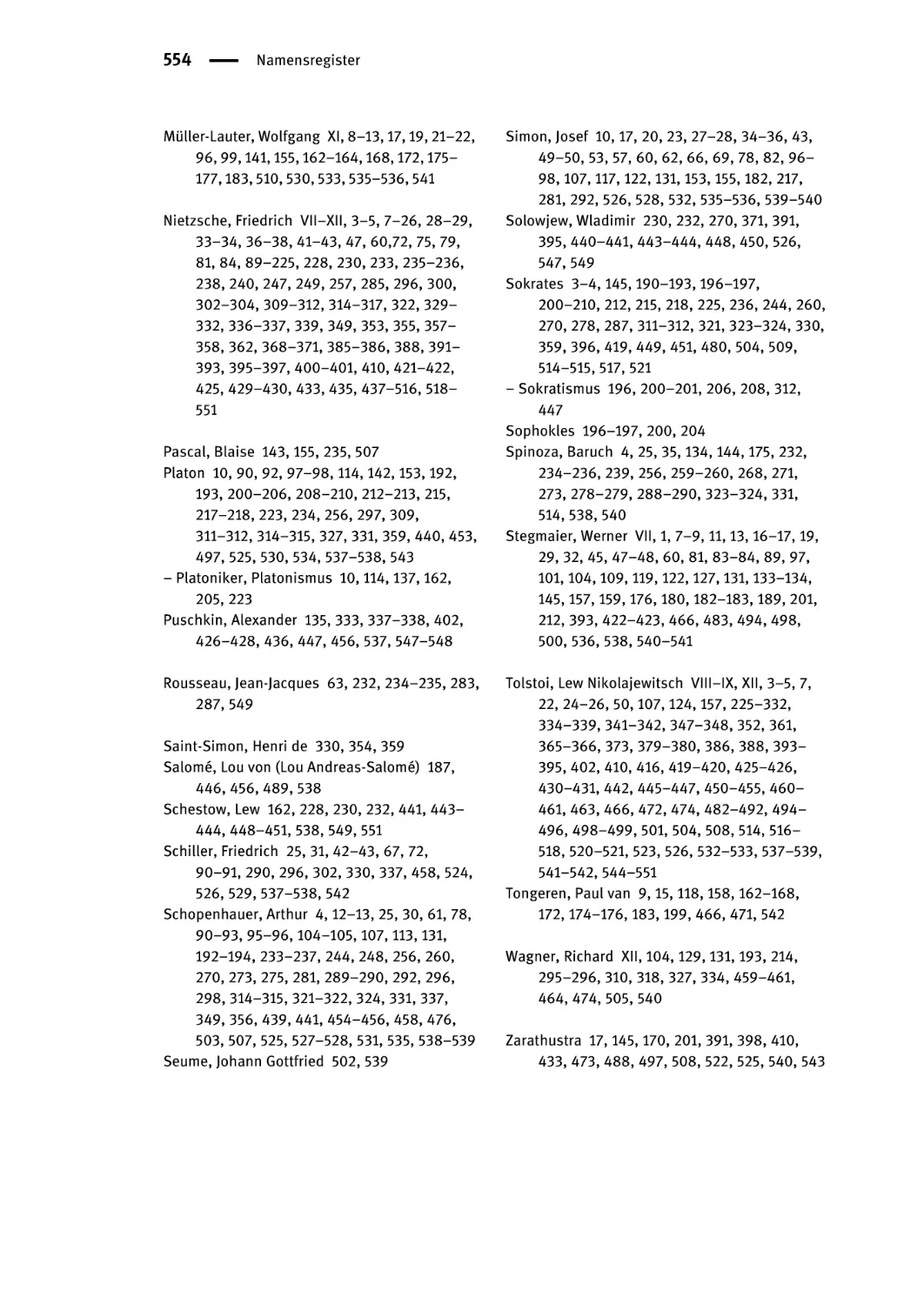

Namensregister 553

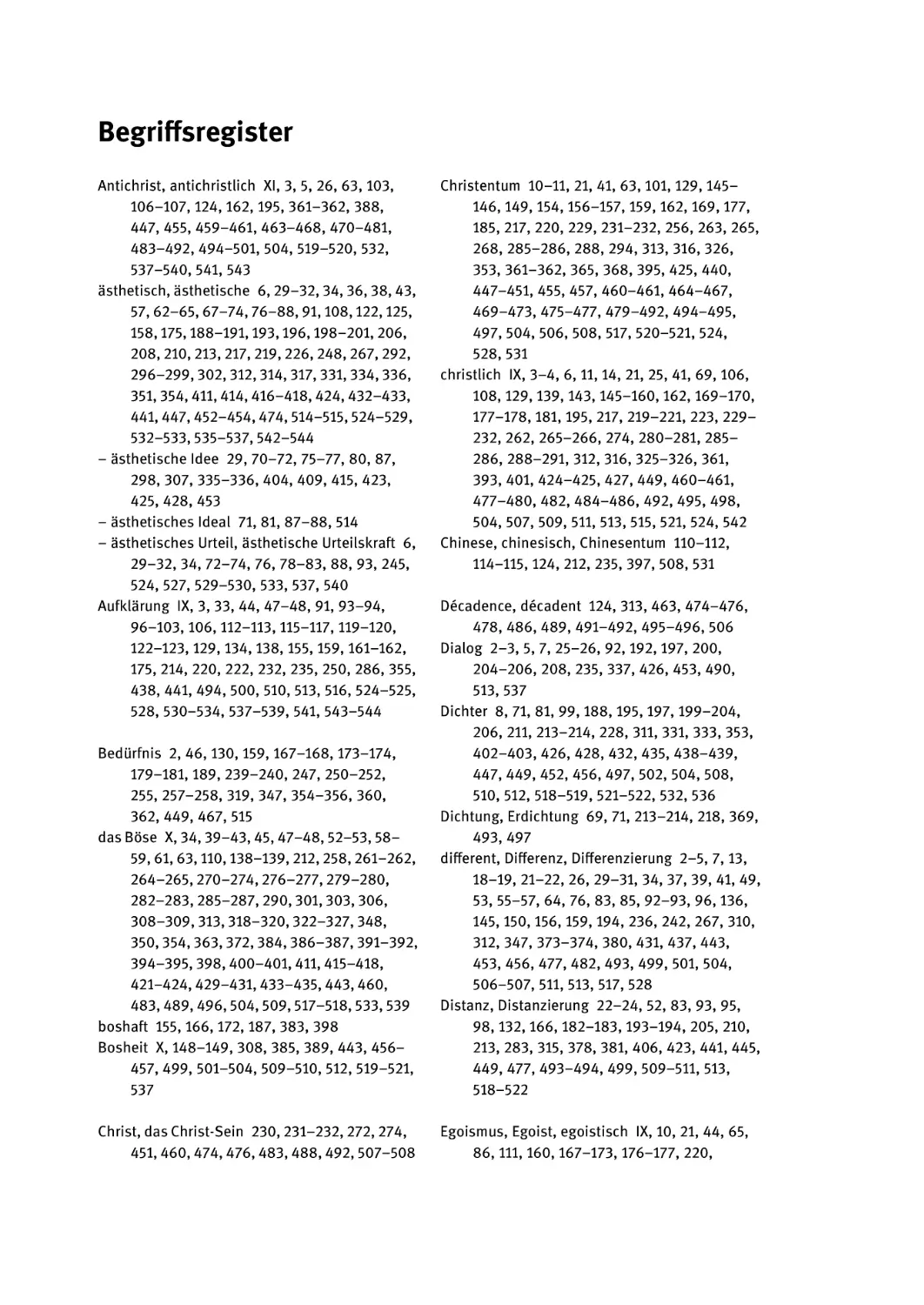

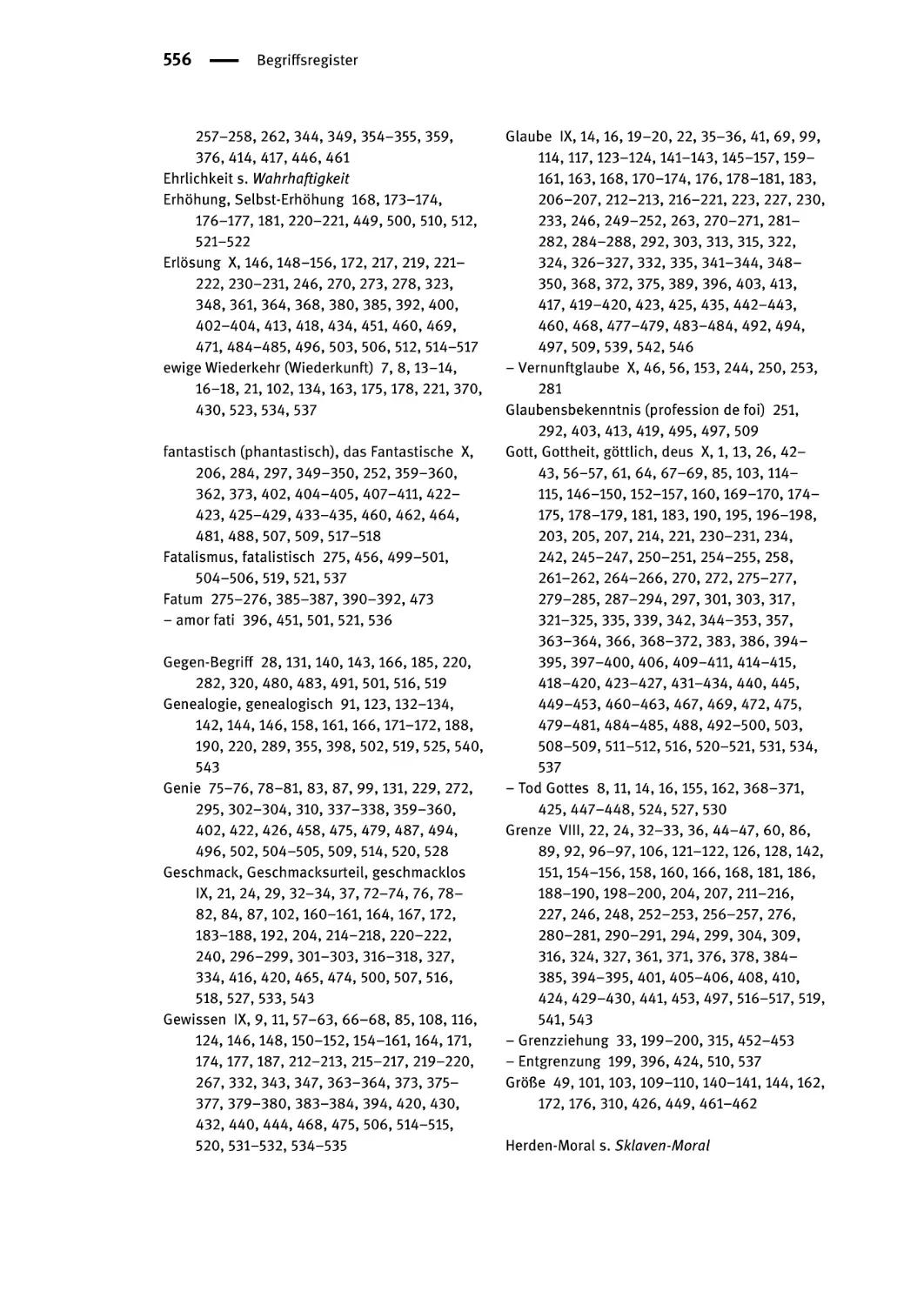

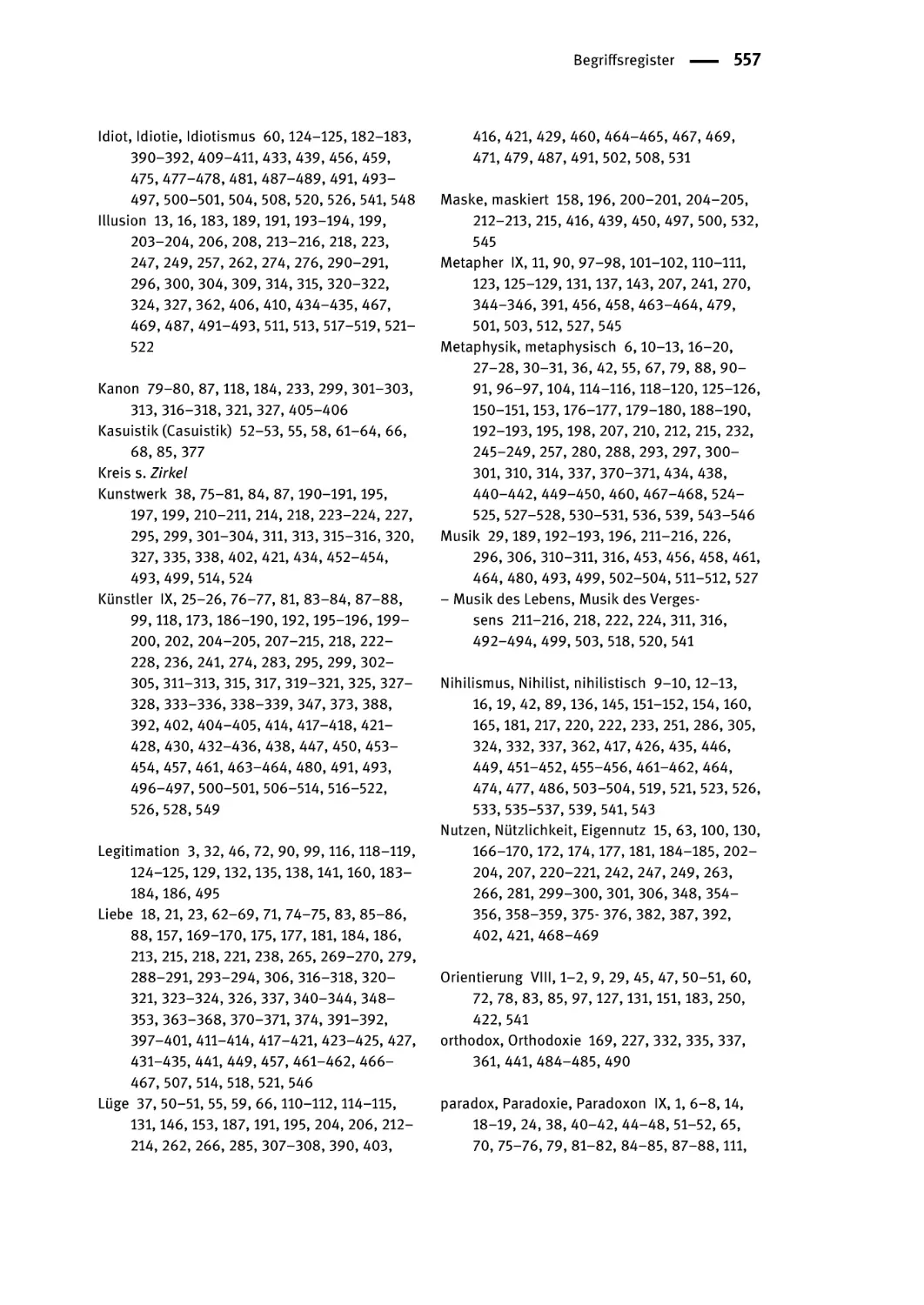

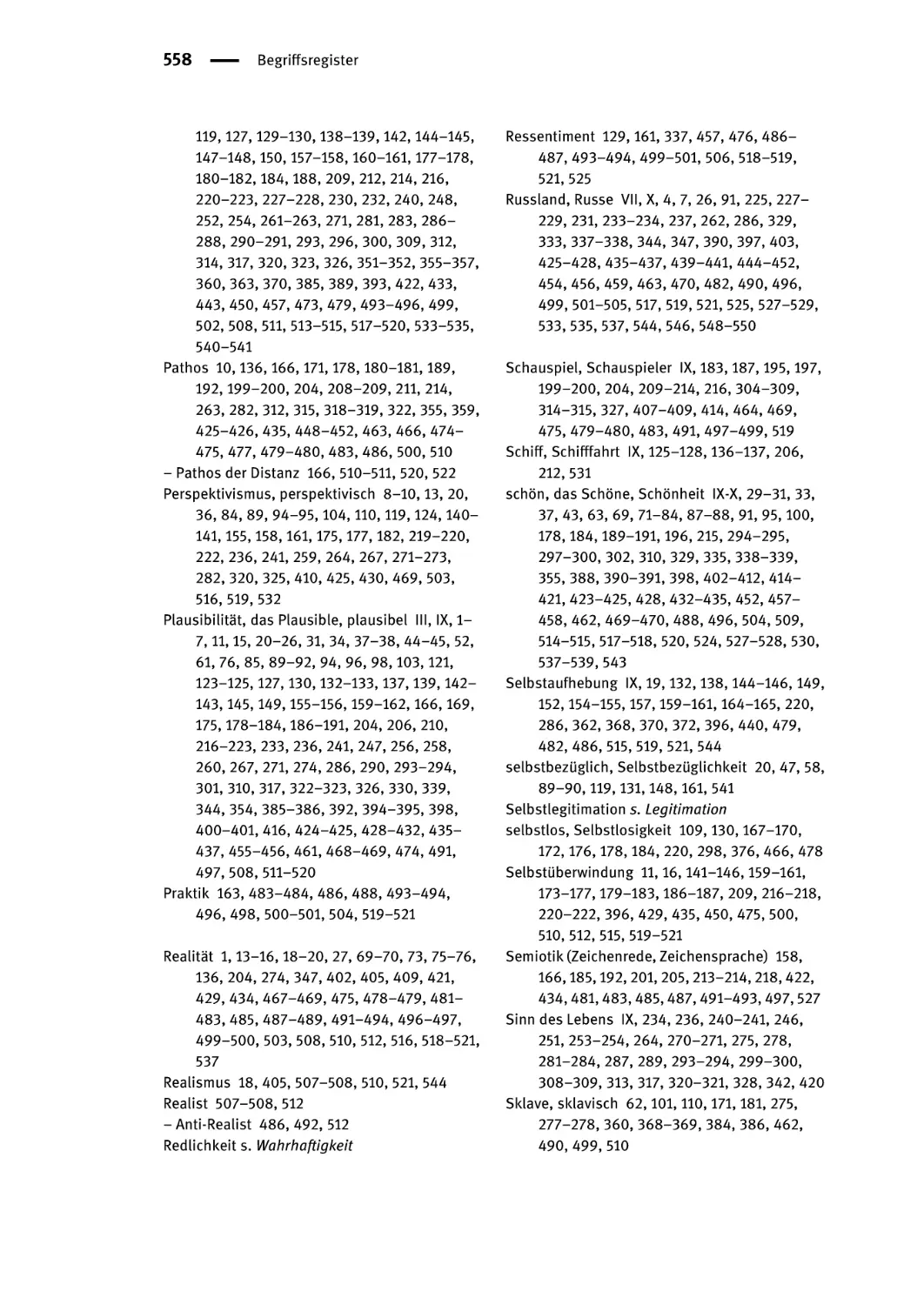

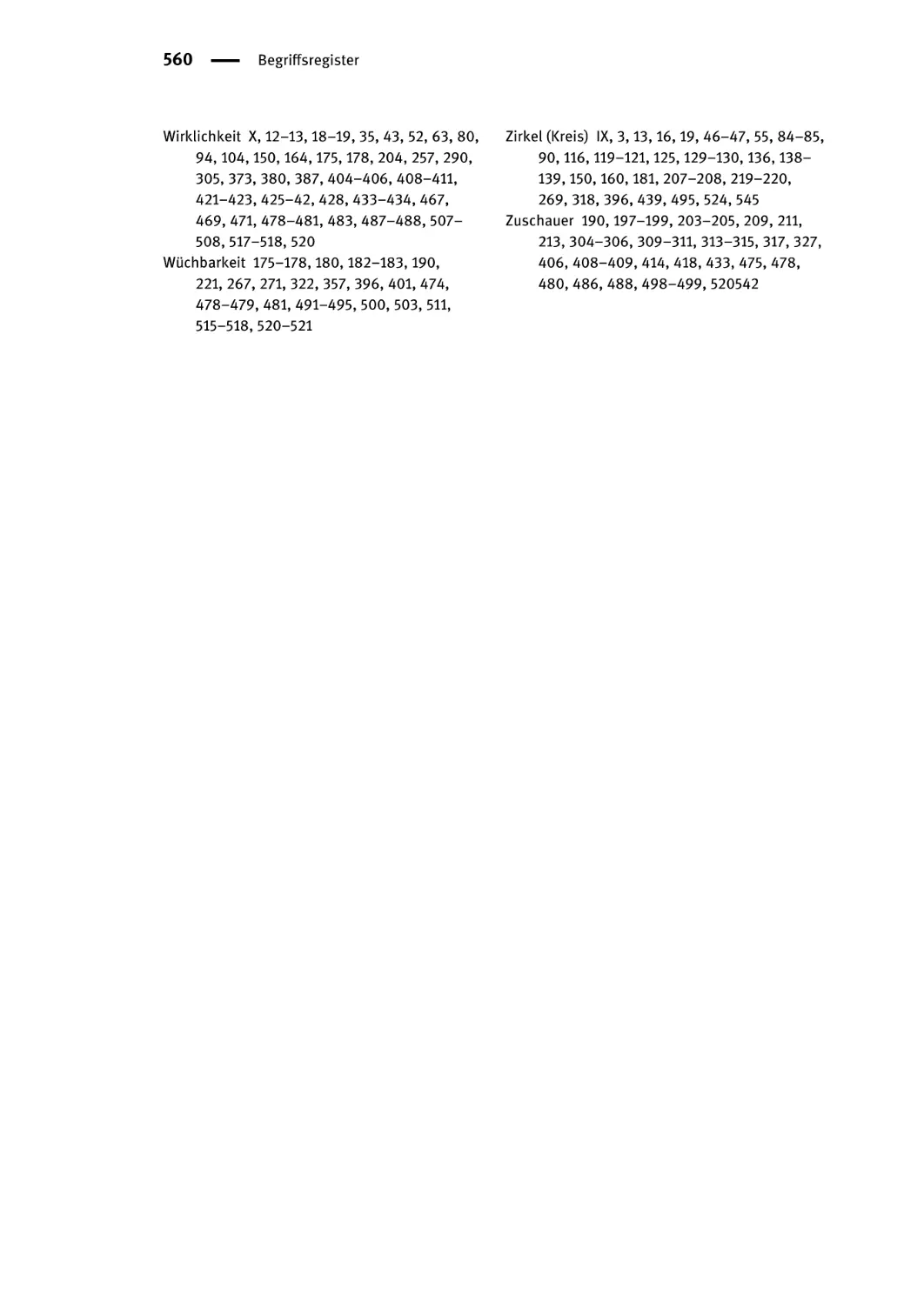

Begriffsregister 555

Siglen

Kants Werke, mit Ausnahme der Kritik der reinen Vernunft, werden nach der Ausgabe

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (AA, Berlin, 1900 ff.) zitiert

(Bandnummern und Seitenzahlen in Klammern). Die Kritik der reinen Vernunft wird

nach der ersten (A) und zweiten (B) Auflage (Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1781,

1787, 2003 (Hamburg: Meiner)) zitiert.

Die Abkürzungen der am meisten zitierten Werke Kants sind folgende:

KrV

Kritik der reinen Vernunft

KpV

Kritik der praktischen Vernunft

KU

Kritik der Urteilskraft

GMS

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

MS

Die Metaphysik der Sitten

RGV

Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft

AH

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht

Nietzsches Schriften werden mit Band- und Seitenangaben nach den folgenden Ausgaben zitiert:

KSA

Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli und

Mazzino Montinari, Berlin, New York, München: Walter de Gruyter,

dtv, 1980.

KGW

Werke: Kritische Gesamtausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino

Montinari, weitergeführt von Volker Gerhardt, Norbert Miller, Wolfgang Müller-Lauter, Karl Pestalozzi, Berlin, New York: Walter de

Gruyter, 1967 ff., Abteilung IX: Der handschriftliche Nachlaß ab Frühjahr 1885 in differenzierter Transkription nach Marie-Luise Haase,

Michael Kohlenbach, hg. v. Marie-Luise Haase, Martin Stingelin, in

Verbindung mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001 ff.

KGB

Kritische Gesamtausgabe Briefe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino

Montinari, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1975–2004.

Für die am meisten zitierten Werke Nietzsches werden folgende Abbreviaturen verwendet:

AC

Der Antichrist

EH

Ecce homo

EH Bücher

Warum ich so gute Bücher schreibe

EH klug

Warum ich so klug bin

EH Schicksal

Warum ich ein Schicksal bin

EH weise

Warum ich so weise bin

FW

Die fröhliche Wissenschaft

XII

GD

GM

GT

JGB

M

MA

NW

PHG

UB

VM

WA

WL

WS

Z

Siglen

Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt

Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift

Die Geburt der Tragödie

Jenseits von Gut und Böse

Morgenröthe

Menschliches, Allzumenschliches

Nietzsche contra Wagner

Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen

Unzeitgemässe Betrachtungen

Vermischte Meinungen und Sprüche

Der Fall Wagner

Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne

Der Wanderer und sein Schatten

Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen

Tolstoi und Dostojewski werden nach den entsprechenden deutschen Übersetzungen

zitiert. In den Fällen, in denen keine deutsche Übersetzung vorliegt, werden Tolstois

bzw. Dostojewskis Werke, Briefe, Tagebücher und der Nachlass in meiner Übersetzung nach den folgenden Standard-Ausgaben angegeben:

TGA:

Лев Николаевич Толстой, Полное собрание сочинений, в 90 томах (Юбилейное издание), (Gesamtausgabe, (Jubiläumsausgabe)),

Москва, Ленинград: Худ. лит., 1935–1958;

DGA:

Федор Михайлович Достоевский, Полное собрание сочинений,

в 30 томах, (Gesamtausgabe), Ленинград: Наука, 1972–1990.

Alle Hinweise stehen in Klammern (Band, Seite).

Einleitung

Das Wort „Plausibilität“ steht selten im Plural. In manchen Sprachen ist es überhaupt

unmöglich von „Plausibilitäten“ zu sprechen, z. B. in der russischen. Im Deutschen

spricht man von der Plausibilität einer These, wenn man ihr spontan zustimmt bzw.

wenn sie keiner weiteren Begründung bedarf. Das Plausible scheint dabei nur eine

sinnvolle Alternative zu haben – das Unplausible, das, von dem man auch nach

Begründungen nicht überzeugt ist. Wenn dies der Fall ist, nützen keine Gegenargumente. „Dies ist mir nicht plausibel“ fungiert selbst als letztes Argument: Man

entzieht einer These seine Zustimmung und weist auf eine Alternative hin, die sich

ihrerseits auf ihre Plausibilität beruft. Doch die Plausibilität einer These ist nicht ihre

Evidenz. Zuletzt ist der Begriff paradox. Denn vom Plausiblen spricht man, als ob es

selbstverständlich wäre, und dennoch ist Plausibilität, indem sie behauptet wird,

nicht mehr selbstverständlich. Ist etwas plausibel, braucht man es gerade nicht zu

behaupten. Man wird jedoch eventuell dazu genötigt – wenn es auf die Alternativen

ankommt, wenn man also mit verschiedenen „Plausibilitäten“ konfrontiert wird.

Der Begriff der Plausibilität wurde als philosophischer Begriff von Werner Stegmaier eingeführt.1 Philosophische Wörterbücher und Enzyklopädien führen ihn dagegen nicht als Stichwort. Auf diesen Mangel weist Stegmaier gerade hin. Plausibilitäten seien weder Evidenzen noch Prämissen.

Als selbstverständliche werden Plausibilitäten nicht artikuliert, nicht explizit gemacht. Sie werden fraglos vorausgesetzt. Werden sie erst artikuliert, werden sie damit Nachfragen ausgesetzt

und dadurch fraglich.2

Unter dem philosophischen Begriff der Plausibilität wird damit, im Unterschied zum

alltäglichen Sprachgebrauch, nicht bloß das Plausible einer These verstanden, sondern eine gewisse Annahme, ein Anhaltspunkt der Orientierung im Denken,3 eine

Grundgewissheit, die selbst als These formuliert werden könnte, wenn sie nicht schon

1 Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 14 ff. Hier wird u. a. auf die philosophische Vorgeschichte des Begriffs hingewiesen, v. a. auf den Ausdruck „Bewertungsstufen von Plausibilität“ bei

Peirce und seine indirekte Beschreibung bei Wittgenstein. S. Charles Sanders Peirce, Ein vernachlässigtes Argument für die Realität Gottes, S. 343 ff.; Ludwig Wittgenstein, Werkausgabe, Bd. 8, S. 137.

2 Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, S. 15.

3 Eine philosophische Explikation des Orientierungsbegriffs ist der eigentliche Gegenstand der Untersuchung von Stegmaier. Er wird als „ein Letzt- und Grundbegriff“ verstanden, der jedem Denken und

jeder Lebenstätigkeit überhaupt vorausgeht und sie ermöglicht. Denn indem er selbst keine Definition

braucht, wird er für Definitionen anderer Begriffe herangezogen (Werner Stegmaier, Philosophie der

Orientierung, S. XV f.). Das breite Spektrum des Sich-Orientierens und des Orientiert-Seins im Denken,

die Bedingungen und Strategien der Orientierung im Alltag, deren Ziel es ist, das Grundproblem der

Orientierung, die Ungewissheit, zu bewältigen, werden von Stegmaier in die Perspektive der Philosophiegeschichte gestellt und im Blick auf die aktuellen philosophischen Fragestellungen systematisch untersucht. Als wichtiger Anhaltspunkt für die philosophische Deutung des Begriffs wird Kants

2

Einleitung

als selbstverständlich vorausgesetzt wäre. Das Selbstverständliche in ihr ist aber

gerade der blinde Fleck der Argumentation, dessen Bedeutsamkeit von diesem Unausgesprochen-Lassen abhängig ist. Der Gegensatz zum philosophischen Begriff der

Plausibilität ist somit nicht das Unplausible, sondern das Thematisierte und Begründbare. Denn indem die These ausgesprochen bzw. begründet wird, wird auch die

Möglichkeit des Bezweifelns angedeutet. Die so verstandene Plausibilität kann nicht

bloß in den Plural gestellt werden, sondern erhält nur im Plural ihre Bedeutung – als

alternative Plausibilitäten, die gegeneinander ausgespielt und dennoch in ihren Kontroversen nicht aufgehoben werden können. Indem eine Plausibilität expliziert wird,

weist sie unvermeidlich auf Alternativen hin.

Auf eine Plausibilität kann man darum nur durch den Zusammenstoß verschiedener Positionen aufmerksam werden. Sie ist jedoch auch dann schwer einzusehen, da

ihre Plausibilität sich durch das Zusammenstoßen gerade verschiebt. Die Kontroversen zwischen den Plausibilitäten liegen niemals auf der Hand, sondern sind nur durch

feine Prozesse des „Zerstreuens“ und „Verschiebens“ der Unterscheidungen, u. a.

auch der Unterscheidung zwischen Plausiblem und Nicht-Plausiblem, wahrnehmbar.

Eine Untersuchung der Plausibilitäten strebt dementsprechend nicht die Destruktion

bzw. die Deplausibilisierung von Plausibilitäten (dafür fehlt eine übergreifende Perspektive) an, sondern ihre Dekonstruktion bzw. die Rekonstruktion der nicht-vorhersagbaren Folgen bestimmter Annahmen für den auf ihrer Grundlage entstandenen

Diskurs.4 Die so verstandene Dekonstruktion kann sich für eine systematische Untersuchung mehrerer Optionen des jeweiligen Problems gerade als besonders fruchtbar

erweisen.

Wie der Titel dieser Untersuchung besagt, wird hier von „Plausibilitäten“ die

Rede sein, und noch dazu von „differenten“ Plausibilitäten. Damit ist einerseits die

Pluralität unausgesprochener Annahmen angedeutet, deren Selbstverständlichkeit

von ihrer fraglosen Voraussetzung abhängt, andererseits aber auch die Schwierigkeit,

diese Pluralität aufzudecken. Sie zeigt sich erst in einem Dialog bzw. durch eine

Auseinandersetzung mehrerer Perspektiven, unter denen ein Problem, in unserem

Fall die Kritik einer Moral aus Vernunft, gesehen wird, und selbst dann öfters nur als

latente Ausdifferenzierung, deren sich die Beteiligten selbst nicht immer bewusst

sind. Denn der Fluchtpunkt ihres Denkens liegt in den Voraussetzungen, die für

dieses Denken selbst unsichtbar bleiben. Die philosophische Interpretation eines

solchen Dialogs kann sich daher nicht bloß mit der Feststellung der Übereinstimmung

bzw. mit der des Unterschieds der jeweiligen Positionen begnügen. Ihre Aufgabe ist

eine Rekonstruktion derjenigen Optionen, die im wirklichen Dialog, d. h. in einer

Schrift Was heißt: Sich im Denken orientiren? (1786) angesehen, in der die Orientierung im Denken als

primäres Bedürfnis der Vernunft, als Bedingung ihrer Selbsterhaltung gedeutet wurde.

4 Die Begriffe des „Zerstreuens“ (dissémination) und des „Verschiebens“ (déplacement) sowie der

Dekonstruktion sind hier im Sinn von Jacques Derrida zu verstehen. Vgl. Jacques Derrida, La dissémination; Jacques Derrida, Marges de la philosophie.

Einleitung

3

durch historisch-philologische Forschung nachgewiesenen Rezeptionsgeschichte,

eventuell nicht vollständig realisiert wurden. Ihr Ziel ist, die unauffälligen Differenzen

der Anhaltspunkte bzw. der unausgesprochenen grundlegenden Prämissen herauszuarbeiten, die für die Verschiedenheit der Positionen und ihre Auseinandersetzungen sorgt. Übereinstimmungen und Kontroversen in Argumentationen können irreführend sein, weil die ihnen innewohnenden Plausibilitäten different bzw. nicht

völlig unterschiedlich, aber auch nicht identisch sein können, insofern gerade über

sie nicht diskutiert wird.

Im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht der Dialog, der am Ende des

19. Jahrhunderts zwischen einigen der prominentesten deutschen und russischen

Denker über den kritischen Ansatz in der Moralphilosophie geführt wurde. Die Aufgabe der Selbstlegitimation der aufgeklärten Vernunft und die Kritik einer Moral, die

aus dieser Vernunft begründet wird, ist mit dem Namen verbunden, der gleichzeitig

einen Wendepunkt in der abendländischen Philosophie kennzeichnet – dem Immanuel Kants. Denn die Moral wurde bei Kant nicht bloß aus Vernunft, sondern durch

die Kritik des ganzen Vermögens der Vernunft legitimiert und vervollkommnet. Kants

kritischer Ansatz beanspruchte damit (ohne den Begriff selbst zu verwenden) über

alle Plausibilitäten des Denkens aufzuklären. Nur der kritische Weg bleibe der Philosophie überhaupt noch offen (KrV B 884). An diesem ungeheuren Anspruch der

Kritik, am Ansatz der Moral aus Vernunft, wurde gleichwohl deutlich, dass auch sie

gegen gewisse Prämissen blind bleiben musste. Sie nötigte zur weiteren Kritik – an

der Plausibilität ihrer Plausibilitäten.

Als größter Entdecker der Plausibilitäten, nicht nur der Kants, sondern über Kant

hinaus der Plausibilitäten des christlich-abendländischen Denkens, ging Friedrich

Nietzsche in die Philosophiegeschichte ein. Er nannte sie Vorurteile, betonte aber,

dass er, im Unterschied zum alten aufklärerischen Ansatz, der gegen unmündige

Meinungen und den Aberglauben gerichtet war und sie mit dem Licht der Vernunft

bekämpfte, sich mit den „Vorurtheilen der Philosophen“ (JGB 1, KSA 5, S. 15) konfrontieren musste. Er behauptete, dabei in mehreren Hinsichten der Erste zu sein und

das Auge für die Probleme zu haben, denen sich anzunähern noch niemand gewagt

habe, z. B. habe noch niemand vor ihm den Wert des Willens zur Wahrheit als Problem angesehen. Seine Kritik an der Moral aus Vernunft präsentierte er als die

radikalste Kritik überhaupt, die den Begriff der Philosophie verändern sollte.

Mit seiner Aufgabe der Umwertung der Werte des christlichen Abendlandes stieß

Nietzsche auf jenes Denken, das einerseits aus der Sicht der sokratisch-kantischen

Philosophie als befremdend anders, irritierend-irrational angesehen wurde, aber

andererseits aus der Sicht seiner Kritik an der Moral aus Vernunft gerade als Ausweg

aus dem Zirkel der Selbstlegitimation, als neuer Anfang verstanden werden konnte –

auf die russische Moralphilosophie. Er ließ sich von den russischen Autoren faszinieren. Die Begeisterung über die Seelenverwandtschaft mit ihnen übte bekanntlich

einen erheblichen Einfluss auf sein späteres Denken aus, was besonders im Antichristen zu spüren ist. Als Leser Tolstois und Dostojewskis war Nietzsche allerdings

4

Einleitung

nicht bloß ein begeisterter Rezipient ihrer Ideen. Er war auch derjenige, der sie bis zu

einem Punkt uminterpretierte, an dem sie eine neue Bedeutung erhielten – die Bedeutung von Alternativen zum sokratisch-kantischen Denken. Besonders bei seiner Dostojewski-Lektüre ist diese Umdeutung bemerkenswert, denn die auffallenden Gemeinsamkeiten zwischen beiden weisen zugleich auch stets auf Differenzen zwischen

ihnen hin.

Auch in der russischen Philosophie ist Nietzsches Faszination und Umdeutung

nicht unbemerkt geblieben. Seine Kritik der Moral hat zwar ebenfalls Begeisterung

ausgelöst, doch wurde er seinerseits vor dem Hintergrund der Philosophie Tolstois

und Dostojewskis, der zwei unumstritten größten moralischen, aber auch philosophischen Autoritäten Russlands um die Jahrhundertwende, rezipiert. Er wurde bald als

eine von vielen Stimmen in Dostojewskis pluralistisch gespaltener, polyphoner Welt,

bald als eigentlicher Gegner von Tolstois christlichem Rationalismus, bald als Erneuerer der mystischen Religiosität gedeutet. Tolstoi selbst, der sich als Nachfolger Kants

verstand, aber auch von Schopenhauer und noch viel stärker von Spinoza beeinflusst

wurde, schätzte Nietzsche wenig und hielt ihn für einen bösen Wahnsinnigen, bis zu

dem Moment, in dem er auf einen (durch dreifache Übersetzung ziemlich verzerrten)

Auszug aus Nietzsches Nachlass stieß, in welchem dieser Tolstois eigenen Traktat

Was ist mein Glaube? wiedergab. Erst später wurde Tolstoi klar, dass es sich kaum um

eine zufällige Übereinstimmung, sondern höchstwahrscheinlich um das Ergebnis der

Rezeption handelte. Den Erinnerungen seines Freundes und Nachfolgers Makowitski

zufolge fragte er einmal, ob Nietzsche ihn gelesen hatte, denn er glaubte, seine

eigenen Formulierungen in der Publikation wiederzuerkennen (TGA 42, S. 622). Der

Zweifel war allerdings mehr als angemessen, denn seine Gedankengänge, zwar zum

Teil erkennbar, erfuhren bei Nietzsche eine solche Umwandlung, dass sie jetzt befremdend, wenn nicht gar anstößig auf ihren Urheber wirkten. Aber eben so verhielt

es sich auch mit Tolstois eigener Interpretation Kants, seiner Deutung einer Moral aus

Vernunft, seiner „christlichen“ Lehre. In seinen letzten Schlussfolgerungen strebte

Tolstoi eine Übereinstimmung mit den Denkern an, die ihm in ihren Prämissen gerade

fremd bleiben mussten. Mit Nietzsche dagegen – obwohl die Divergenzen auf der

Hand lagen – kam es unerwartet zu gelegentlichen Übereinstimmungen der unausgesprochenen Anhaltspunkte.

Solche Widerspiegelungen und Umdeutungen bieten gerade kostbares Material

für die Untersuchung der jeweiligen Plausibilitäten. Dank ihnen werden die Spielräume sichtbar, in denen das Denken sich bewegt, indem es mal zur Übereinstimmung,

mal zu scharfen Kontroversen kommen kann, v. a. aber zu einem produktiven Ideenaustausch, zu einem „Gipfelgespräch“ der prominentesten europäischen Denker.

Durch die Rekonstruktion dieser deutsch-russischen Reflexionen zwischen Kant,

Nietzsche, Tolstoi und Dostojewski sollen nicht nur deren eigene Plausibilitäten ans

Licht kommen, sondern auch die Optionen der Moralkritik sollen gezeigt werden –

einer Moralkritik, die sich als neuer Anfang in der Moralphilosophie versteht und

neue Anhaltspunkte für die Philosophie sucht.

Einleitung

5

Die Aufgabe, die sich dieses Buch stellt, ist darum v. a. als systematisch-philosophische zu verstehen. Es handelt sich, das sei betont, nicht um einen „realen“,

sondern um einen rekonstruierten Dialog. Denn Dostojewski las höchstwahrscheinlich weder Kant noch Nietzsche. Nichtsdestoweniger ist denjenigen Forschern Recht

zu geben, die ihn als Opponenten und Gesprächspartner beider betrachten. Auch

Nietzsches Kenntnisse der beiden russischen Schriftsteller waren nicht vollständig, so

wie sich Tolstois Nietzsche-Lektüre auf Also sprach Zarathustra, den Antichrist und

einige Seiten seiner Nachlassnotate beschränkte. Das Ausmaß der Bekanntschaft

Nietzsches mit Kant ist bis heute eine umstrittene Frage. Die entsprechenden philologisch-historischen Probleme werden in den jeweiligen Kapiteln berücksichtigt. Der

systematischen Untersuchung wird aber in der Reihenfolge, in welcher die Probleme

angegangen werden, der Vorrang gegeben. Das heißt, dass der jeweilige moralkritische Ansatz zuerst auf seine Plausibilitäten hin untersucht und erst im zweiten Schritt

die jeweilige Rezeption dargestellt wird. Das Fortschreiten von einer systematischen

zu einer historisch-philologischen Fragestellung kann für die Untersuchung der Rezeption ungewöhnlich scheinen und bedarf einer vorläufigen Begründung, die, wie

ich hoffe, durch den Gang der Untersuchung bekräftigt wird. Mein methodisches

Postulat lautet: Vor dem Hintergrund einer systematischen Rekonstruktion der philosophischen Auseinandersetzung zwischen großen Denkern kann der historischen

Frage nach der Rezeption viel produktiver und mit größerem philosophischem Gewinn nachgegangen werden. Und das nicht nur, weil es in diesem Bereich unlösbare

Fragen gibt und auch eine historisch bewiesene Bekanntschaft noch keine tiefe

Rezeption bedeutet, sondern auch und vor allem, weil nur eine systematische Auseinandersetzung die in Frage stehenden Plausibilitäten auffinden und die grundlegenden philosophisch-kulturellen Differenzen als Ausgangspunkte der jeweiligen

Rezeption darstellen kann. Nietzsches Lektüre bspw. zeigt, was er tatsächlich von den

russischen Autoren las. Aber nur die philosophisch-systematische Analyse kann

zeigen, was bei der Lektüre wichtig bzw. unwichtig war, und was er dabei höchstwahrscheinlich übersehen hat. Auch nachgewiesene Übereinstimmungen in der Rezeption können sich bei näherer Betrachtung als Missverständnisse herausstellen.

Darum scheint es folgerichtig, zuerst auf die wichtigsten Voraussetzungen des Dialogs

systematisch einzugehen, um danach die historisch-philologische Frage in Betracht

zu ziehen und sie für die systematische Untersuchung der Plausibilitäten wiederum

fruchtbar zu machen.

Der Ansatz dieses Buches ist darüber hinaus grundsätzlich von demjenigen zu

unterscheiden, dem manche Forschungsarbeiten folgen, die die Widersprüche, Inkonsequenzen und Mängel der untersuchten Texte herausarbeiten. Dies wäre keine

Untersuchung der Plausibilitäten im hier gemeinten Sinne. Schon deshalb nicht, weil

es sich oft nicht um die Voraussetzungen, sondern um Schlussfolgerungen und noch

öfter um die von dem jeweiligen Autor deutlich ausgesprochenen Unterscheidungen

handelt. Vielmehr stellen die Untersuchungen dieser Art Versuche dar, das jeweilige

Denken einer bestimmten (größtenteils als fortschrittlich angesehenen) Perspektive

6

Einleitung

zuzuordnen, die den Aufgaben, die sich jenes Denken setzte, umso weniger gerecht

werden kann.5 Die Untersuchung der Plausibilitäten hütet sich daher vor Widersprüchlichkeits-Annahmen und bemüht sich darum, scheinbare Widersprüche als

aus dem ursprünglichen Ansatz bzw. als aus unausgesprochenen Voraussetzungen

folgende Schwierigkeiten und gewollte Paradoxien zu interpretieren. Dies ist eine

methodische Annahme, keine These, die begründet werden könnte. Sie scheint allerdings ein produktiverer Ansatz zu sein. Denn mit der Annahme der Widersprüchlichkeit übersieht man öfters gerade die Schwierigkeiten, mit denen sich der jeweilige

Denker auseinandersetzte. Auch Paradoxien dürfen nicht als Mangel bzw. als zu

vermeidende und auszugleichende Widersprüche betrachtet werden.6 Sie gelten vielmehr als Anhaltspunkte der Untersuchung, inwiefern die Plausibilitäten die Leitunterscheidungen bestimmen und für die Beweglichkeit der letzteren sorgen.7 Die so

verstandenen Plausibilitäten einer Philosophie sind aus der Perspektive anderer

5 Ein anschauliches Beispiel für eine solche Herangehensweise stellt die Untersuchung von Ernst

Topitsch, Die Voraussetzungen der Transzendentalphilosophie. Kant in weltanschauungsanalytischer

Beleuchtung, dar. Diese durchaus anregende Untersuchung handelt zwar auch von den „unausgesprochenen Voraussetzungen“, dennoch werden mit letzteren gerade Schwierigkeiten und „mannigfache

Widersprüche“ gemeint (S. 215). Am Ende stellt sich heraus, dass der proklamierte Mangel an kritischem Geist bei Kant in den bestimmten Schlussfolgerungen besteht, die weltanschaulich zu sehr in

der antik-christlichen Metaphysik verwurzelt sind, was der Autor gerade missbilligt und als überholt

ansieht. Aus diesem Grund beurteilt er Kants Transzendentalphilosophie als gescheitert – eine

Schlussfolgerung, zu der man nur gelangen kann, wenn man Kant bestimmte Ziele stillschweigend

unterstellt, die dieser aber womöglich gar nicht verfolgte. Vgl. die These, dass Kants „transzendentalidealistische Erkenntnislehre schon im Ansatz gescheitert“ sei (S. 213 ff.). „Ein fatales Ergebnis“, so

Topitsch (S. 220), wobei allerdings zu fragen wäre, ob eine „kathartische[ ] Weltüberwindung“ (S. 215)

tatsächlich zu Kants Aufgaben gezählt werden kann. Auch Untersuchungen, die auf den ‚Schlüssel‘

einer jeweiligen Philosophie hinweisen, z. B. das weiter nicht begründbare und dennoch unausbleibliche „Faktum der Vernunft“ in Kants Transzendentalphilosophie, sind einem anderen Ansatz der

Forschung verpflichtet als der meinige. Ihnen ist zwar Recht zu geben, insofern das Faktum als „Stein

der Weisen“ bzw. als tragendes Element der Philosophie Kants zu verstehen ist (Dieter Henrich, Der

Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft), dennoch handelt es sich dabei

um eine Annahme, die, wie in diesem Fall, von Kant selber ausgesprochen und als Grundvoraussetzung für seine Begründung der Moral aus Vernunft angesehen wurde.

6 Z. B. im Hinblick auf das Paradoxon des Allgemeingültigkeitsanspruchs ästhetischer Urteile, das uns

im Kant-Kapitel noch beschäftigen wird, bemühen sich mehrere Forscher, Kants Begründung desselben entweder zu bestätigen oder abzulehnen. So konstatieren etwa Jens Kulenkampff (Kants Logik des

ästhetischen Urteils) und Ferdinand Fellmann (Der Geltungsanspruch des ästhetischen Urteils. Zur Metapsychologie des ästhetischen Erfahrung,) das Scheitern, Andreas Heinrich Trebels (Einbildungskraft und

Spiel) und Ulrich Müller (Objektivität und Fiktionalität. Überlegungen zur Kritik der Urteilskraft) hingegen das Gelingen des Begründungsvorgangs. Diese und ähnliche Diskussionen sind zwar für mein

Anliegen von Bedeutung, jedoch nicht grundlegend. Die Untersuchung der Plausibilitäten betrachtet

solche Ausführungen über das Scheitern bzw. das Gelingen einer Argumentation als Folge einer in den

eigenen Plausibilitäten verharrenden Fragestellung.

7 Der Begriff der Paradoxie wird im Kant-Kapitel näher erörtert (s. bes. die Anm. 52). Zum philosophischen Umgang mit Paradoxien, die eine das Denken erweiternde Funktion haben, indem durch sie

Einleitung

7

Plausibilitäten bzw. anderer Traditionen, die sie gerade als nicht plausibel betrachten, am besten zu erkennen. So werden Kants Plausibilitäten durch Nietzsches Kritik,

aber auch durch die begeisterte Kant-Rezeption Tolstois und die Ablehnung kantischer Voraussetzungen bei Dostojewski sichtbar.

Es dürfte schon klar geworden sein, dass im Mittelpunkt dieser Untersuchung

differenter Plausibilitäten und der dadurch angestrebten philosophischen Interpretation des großen deutsch-russischen Dialogs über die Kritik einer Moral aus Vernunft

Nietzsche stehen soll, als derjenige, der die Plausibilitäten des Abendlandes mit

denen Russlands konfrontieren wollte. Während Kants Kritik der Erkenntnisansprüche der Vernunft deren Fundamente absichern sollte, zielte Nietzsches Kritik des

Willens zur Wahrheit gerade auf diese Fundamente, nicht um sie bloß zu destruieren,

sondern um sie als nicht-alternativlose Entscheidungen darzustellen. So versteht sich

die Untersuchung der Plausibilitäten des großen Dialogs zwischen Deutschland und

Russland vor allem als ein Beitrag zur Nietzsche-Forschung. Die Fokussierung auf

Nietzsches Denken soll eine Beschränkung des umfangreichen Materials ermöglichen

und begründen. Besonders Kant, aber auch Tolstoi und Dostojewski werden v. a. in

der Perspektive von Nietzsches Kritik der abendländischen Moral gelesen. Nietzsches

philosophischer Ansatz soll seinerseits aus der Perspektive seiner Auseinandersetzung mit Kant und den russischen Denkern neu beleuchtet werden.

Als Beitrag zur Nietzsche-Forschung muss diese Untersuchung gleich zu Beginn

zu deren grundlegenden Problemen Stellung nehmen. Seit Anfang der 70er Jahre,

als man in einem der ersten Bände der Nietzsche-Studien konstatierte, „daß die

Nietzsche-Forschung unter dem Eindruck von Werken steht, die ihren Ursprung in

den 30er Jahren haben“,8 hat sich die Situation wesentlich geändert. Gemeint waren

vor allem die großangelegten Nietzsche-Interpretationen von Karl Löwith, Karl Jaspers und Martin Heidegger.9 Nicht nur ihre Werke, auch die spätere Neuentdeckung

Nietzsches durch Michel Foucault, Gilles Deleuze und Jacques Derrida gehört heute

zum grundlegend verarbeiteten Erbe.10 Sie hat der Nietzsche-Forschung einen mächtigen Anstoß gegeben.11 Eine philosophische Interpretation darf heute nicht mehr

neue Spielräume entdeckt werden können, s. Werner Stegmaier, Nietzsches Begriffe, Paradoxien und

Antinomien.

8 Peter Köster, Die Problematik wissenschaftlicher Nietzsche-Forschung, S. 32.

9 Karl Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen; Karl Jaspers, Nietzsche.

Einführung in das Verständnis seines Philosophierens; Martin Heidegger, Nietzsches Lehre vom Willen

zur Macht als Erkenntnis.

10 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie; Jacques Derrida, L’Éperon: les styles de Nietzsche; Michel

Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire.

11 Man denke z. B. an die Veröffentlichung der großen Diskussionen in den Bänden 8 (1979) und 10/11

(1981/1982) der Nietzsche-Studien. Ein gewisses Fazit wurde schon am Ende der 70er Jahre gezogen.

S. Eugen Biser, Das Desiderat einer Nietzsche-Hermeneutik. Diese Publikation stellt eine der ersten

umfassenden methodischen Reflexionen über die Nietzsche-Forschung dar. Einerseits versuche man,

so Biser, einen zentralen Gesichtspunkt auf Nietzsches Philosophie zu gewinnen und so die „Spannun-

8

Einleitung

oberflächlichen Ideologisierungen bzw. Widerlegungen Nietzsches verfallen,12 v. a.

nicht dem Vorurteil, er sei bloß Dichter und kein ernsthafter Philosoph gewesen oder

seine Philosophie sei voller Widersprüche.13 Ebenso wenig kann sie sich Reduktionen

auf schlichte Formeln leisten. Nach Wolfgang Müller-Lauter14 und Friedrich Kaulbach15 sind Nietzsches berühmte Lehren des Willens zur Macht, des Übermenschen,

der ewigen Wiederkunft, des Todes Gottes entschieden perspektivisch zu deuten. Laut

Werner Stegmaier sind sie als „Anti-Lehren“ zu verstehen, die auf die Unmöglichkeit

der Verallgemeinerung, auf die Unvereinbarkeit der Perspektiven hinweisen und,

werden sie als positive Lehrsätze formuliert, paradox werden müssen.16 Die skrupulöse philologische Arbeit, die von Giorgio Colli und Mazzino Montinari angefangen und

von Marie-Luise Haase und ihrer Arbeitsgruppe weitergeführt wird, mündete in der

heute für jeden Nietzsche-Forscher unerlässlichen Edition des so lange umstrittenen

Nachlasses Nietzsches. Die neunte Abteilung der Kritischen Gesamtausgabe, die eine

topographische Wiedergabe der Notizhefte Nietzsches darstellt, lässt u. a. keine Möglichkeit mehr, vom Willen zur Macht als Nietzsches Hauptwerk zu sprechen.17 Die

gen und Brüche“ in seiner „Ideenlandschaft“ auszugleichen, andererseits will man die „‚Logik‘ seiner

Widersprüche und Zielsetzungen“ rekonstruieren (S. 36 f.).

12 Die in den 30er Jahren erfolgte Ideologisierung Nietzsches und deren Aufnahme in der desavouierenden Kritik z. B. bei Georg Lukács (vgl. Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des

deutschen Irrationalismus von Schelling bis Hitler) wurde zu einem erheblichen Hindernis für eine

ernsthafte philosophische Auseinandersetzung, das nur schwer zu überwinden war. Auch Thomas

Mann hat mit seiner berühmten Rede (1947), wenn auch auf viel raffiniertere Weise, zur vereinfachten

Deutung Nietzsches beigetragen, indem er von Nietzsches Irrtümern, z. B. der Diskreditierung aller

Mitgefühle, sprach. Vgl. Thomas Mann, Nietzsche Philosophie im Lichte unserer Erfahrung. Zur Geschichte der De-Ideologisierung Nietzsches s. z. B. Karl Pestalozzi, Nietzsches Wiederkunft.

13 Vgl. z. B. die These Löwiths, man könne bei Nietzsche „im einzelnen finden, was immer man finden

will“, weil er kein System entwickelte, sondern in Aphorismen schrieb, die voller Widersprüche sind

(Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, S. 210). Allerdings sprach Löwith auch von dem „Abgrund“, der

Nietzsche von seinen letzten Verkündern trennt“ (S. 218).

14 Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche. Zur Bedeutung Müller-Lauters für die Nietzsche-Forschung s.

Werner Stegmaier, Wolfgang Müller-Lauters Nietzsche-Interpretation.

15 Friedrich Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie; Friedrich Kaulbach, Autarkie

der perspektivischen Vernunft bei Kant und Nietzsche.

16 S. dazu Werner Stegmaier, Nietzsches Lehren, Nietzsches Zeichen; auch Werner Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, S. 15 ff.

17 Vgl. Heideggers berühmte These, Nietzsches eigentliche Philosophie sei als „Nachlaß“ zurückgeblieben (Martin Heidegger, Nietzsche, Bd. 1, S. 17). Zur dramatischen Geschichte der Entstehung und

Rezeption dieses durch eine Kompilation entstandenen ‚Hauptwerks‘ Nietzsches s. Wolfgang MüllerLauter, „Der Wille zur Macht“ als Buch der ‚Krisis‘ philosophischer Nietzsche-Interpretation. Aber auch

als die Verfälschung von Nietzsches ‚Hauptwerk‘ entdeckt wurde, konnten Nietzsche-Forscher nicht

gleich darauf verzichten, es als Quelle ihrer Interpretationen zu verwenden. So stand Müller-Lauter

noch keine wissenschaftlich zuverlässige Publikation von Nietzsches Nachlass zur Verfügung (vgl.

seine Darstellung des Problems: Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht, bes.

S. 4 f.). Wir sind deswegen heute im Vorteil.

Einleitung

9

Lexika, wie z. B. das Nietzsche-Wörterbuch,18 geben Forschern überreiches Material

für kontextuelle Interpretationen. Zahlreich sind auch die international bedeutsamen

Zeitschriften und Jahrbücher, die die neuesten Ergebnisse der Nietzsche-Forschung

zur Verfügung stellen. Wir sind heute in der Situation, die Müller-Lauter zu Beginn

der 80er Jahre als vielversprechend eingeschätzt hat, in der „nicht wenige Vorurteile

entfallen“ sind und einem „tiefer dringende[n] Verstehen“ nichts mehr im Wege steht.

Die Fehldeutungen wie der Missbrauch gehören zwar, so Müller-Lauter bei der Eröffnung der Tagung „Aufnahme und Auseinandersetzung. Friedrich Nietzsche im

20. Jahrhundert“, auch unwiderruflich in die Geschichte der Nietzsche-Rezeption.19

Doch gerade diese außerordentlich „bewegte Wirkungsgeschichte“ Nietzsches kann

nun als Zeichen einer unvergleichbaren Offenheit seiner Philosophie interpretiert

werden.20

Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass die Geschichte der Nietzsche-Rezeption kaum zufällig eine höchst dramatische gewesen ist, dass sie nicht bloß politische, sondern auch und v. a. philosophische Kontroversen ihrer Zeit widerspiegelte.

Denn Nietzsches Name steht für eine Krise, die möglicherweise auch das Ende der

Philosophie, zumindest wie man sie bisher verstand, markiert.21 Er selber betonte

mehrmals: Da er gerade der Erste sei, der manche Fragen zu stellen wagt, wird sein

Name in der Zukunft in Zusammenhang mit der „tiefste[n] Gewissens-Collision“ (EH

Schicksal 1, KSA 6, S. 365) gebracht – mit der Krise des Lebens, die aus der Philosophie hervor- und doch weit über sie hinausgeht.22 Sie ist als Krise aller Orientierungs- und Denkmuster, als nihilistischer Umbruch der Moderne zu verstehen, die

u. a. von den russischen Denkern als verhängnisvoll und hoffnungsreich zugleich

angesehen wurde. Gerade als Krisenfigur wurde Nietzsche jedoch philosophisch

aufgenommen, indem man sich bemühte (und mit Erfolg), seine Philosophie als

neuen Anfang zu interpretieren. Sie wurde als Philosophie des Perspektivismus

bezeichnet, d. h. als Philosophie, die alle absoluten Ansprüche der Erkenntnis und

der Moral zurückweist und deshalb an der Schwelle zu modernen Umorientierun-

18 Paul van Tongeren, Gerd Schank, Herman Siemens u. Nietzsche Research Group (Nijmegen) (Hg.),

Nietzsche-Wörterbuch.

19 Wolfgang Müller-Lauter, Begrüßung der Tagungsteilnehmer, S. 3 f.

20 Vgl. die methodologischen Überlegungen zum aktuellen Umgang mit Nietzsches Texten in: Werner

Stegmaier, Nach Montinari. Zur Nietzsche-Philologie.

21 Die Rezeptionsgeschichte zeigt, dass man sich, wie unterschiedlich die Perspektiven auch sein

mögen, ob man in Nietzsche bloß ein Syndrom oder einen großen Zerstörer sehen wollte oder in ihm

einen scharfen Diagnostiker und sogar einen Erlöser sieht, über diesen Punkt einig ist. Vgl. dazu

Günter Figal, Nietzsche. Eine philosophische Einführung, S. 33 ff., Günter Figal, Nietzsches Philosophie

der Interpretation, S. 1 f.

22 Zur Interpretation von Nietzsches Selbsteinschätzungen u. a. als Krisenfigur s. Hans Gerald Hödl,

Der letzte Jünger des Philosophen Dionysos. Studien zur systematischen Bedeutung von Nietzsches Selbstthematisierung im Kontext seiner Religionskritik.

10

Einleitung

gen im Leben der Gesellschaft und im Selbstverständnis des einzelnen Menschen

steht.23

Aber auch in der aktuellen Nietzsche-Forschung tauchen Schwierigkeiten auf. Als

Nietzsche-Forscher wird man heute mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Es ist

nicht mehr die Ideologisierung, sondern das Risiko besteht darin, Nietzsche auf einen

Vorläufer der Moderne und dann wiederum auf einen Ideologen einer auf die subjektivistisch-relativierende Toleranz umgestellten Weltanschauung zu reduzieren und

ihn schließlich so zu verharmlosen. Wie Jürgen Habermas schon früher bemerkte, hat

Nietzsche den Stachel des Anstößigen verloren, er hat aufgehört, uns eine Verlegenheit, eine Irritation zu sein.24 Nietzsches Pathos gegen die Herden-Moral, gegen die

absoluten Ansprüche der jeweiligen Weltauslegung und gegen das Christentum sowie

sein Plädoyer für den Egoismus eines souveränen Individuums sehen heute schon

nicht mehr so revolutionär, zumindest nicht so radikal aus wie zu seiner Zeit.25 Dazu

kommen mehrere Versuche, Nietzsche nicht nur als Fortsetzer der Tradition, als Vollender der abendländischen Metaphysik zu betrachten,26 sondern auch als Verfechter

23 Vgl. Friedrich Kaulbach, Philosophie des Perspektivismus, Teil 1:Wahrheit und Perspektive bei Kant,

Hegel, Nietzsche. S. auch z. B. Gerd-Günther Grau, Kritik des absoluten Anspruchs: Nietzsche – Kierkegaard – Kant.

24 Habermas wies dabei mit Recht auf die Gefahr hin, Nietzsches Philosophie bloß als „Projektionswand der eigenen Philosophie“ zu nutzen (Jürgen Habermas, Nachwort, in: Nietzsche, Erkenntnistheoretische Schriften, S. 238). Vgl. die Einschätzung der späteren Situation bei Simon: „Man betrachtet

Nietzsche zunehmend als einen Philosophen wie andere Philosophen auch. Ist er dies aber? Er wollte

es gewiß nicht sein.“ (Josef Simon, Das neue Nietzsche-Bild, S. 1)

25 Es fehlt auch nicht an Versuchen, ihre Radikalität auch zu seiner Zeit in Frage zu stellen. Vgl. in

diesem Sinn: Volker Gerhardt, Sensation und Existenz, bes. S. 104 f.

26 Dies war bekanntlich Heideggers Position. Nietzsche sei „der zügelloseste Platoniker in der Geschichte der abendländischen Metaphysik“; sein Wertgedanke sei „der späteste und zugleich schwächlichste Nachkömmling des agathon“ (Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief

über den „Humanismus“, S. 37). Zu Heideggers Nietzsche-Rezeption s. Wolfgang Müller-Lauter, Das

Willenswesen und der Übermensch. Neben Müller-Lauter ist Walter Kaufmann zu den Kritikern von

Heideggers Interpretation von Nietzsche als Vollender der Metaphysik zu rechnen (Walter Kaufmann,

Nietzsche; Walter Kaufmann, Nietzsche als der erste große Psychologe). Am schärfsten hat Kaufmann

dieses Problem in einer an seinen Vortrag anschließenden Diskussion (polemisch gegen Jörg Salaquarda) formuliert: „Aber die Frage ist vor allem, ob Nietzsche eine Endfigur ist, die noch immer das

gemacht hat, was die Philosophen von jeher, von Plato angefangen, gemacht haben, oder ob Nietzsche

ein neuer Anfang ist, den Heidegger nicht gesehen hat, so daß Heidegger, wenn man historisch denkt,

selbst noch in einer vornietzscheschen Position stecken geblieben und keinesfalls zu einer nachnietzscheschen vorgedrungen ist.“ (Walter Kaufmann, Nietzsche als der erste große Psychologe. Die Diskussion, S. 286). Später wird das Problem immer wieder aufgenommen, indem z. B. Jacques Derrida

offenlegt, dass er an Nietzsche über Heidegger hinaus anknüpfen will (vgl. Jacques Derrida, Positionen

bes. S. 43 f.). Gianni Vattimo spricht von einer in „vielen europäischen Philosophien“ stattfindenden

„Hin- und Herbewegung zwischen Heidegger und Nietzsche“ (Gianni Vattimo, Heideggers Nihilismus:

Nietzsche als Interpret Heideggers, S. 143). Zur Auswirkung der Nietzsche-Heidegger-Auseinandersetzung auf das postmodernistische Denken s. Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche und Heidegger als

nihilistische Denker. Zu Gianni Vattimos ‚postmodernistischer‘ Deutung. Zur aktuellen Einschätzung von

Einleitung

11

der christlich gefärbten Humanität bzw. der durch die stetige Selbstüberwindung

angestrebten Selbstverwirklichung des Menschen.27 Diese Verharmlosung wird nicht

nur Nietzsche, sondern offensichtlich auch einem unvoreingenommenen Leser nicht

gerecht. Denn auch heute behalten Nietzsches Texte ihre faszinierend-irritierende

Kraft. Auch heute provozieren sie noch, trotz aller Entschärfungen durch die wissenschaftliche und editorische Arbeit, eine Polemik, die ohne ernsthafte Auseinandersetzung zur bloßen Desavouierung werden kann. Eine philosophische Interpretation

von Nietzsches Werk muss darum weiterhin, so scheint es mir, die Fragen nach der

Begründung und Tragweite der moralischen Forderungen, nach dem Verhältnis zwischen allgemein anerkannten Normen und dem Gewissen des Einzelnen, nach den

Kriterien der Unterscheidung, der Wertschätzungen und der moralischen Ansprüche

eindringlich neu stellen.

Eine Stellungnahme zu den alten Kontroversen der Nietzsche-Forschung, wie die

Reduktionismus- bzw. Relativismus-28 oder Metaphysik- bzw. Ontologie-Debatte,29

scheint für diese Untersuchung dagegen entbehrlich zu sein. Viele der auch heute

noch entstehenden Schwierigkeiten der Nietzsche-Forschung lassen sich m. E. vermeiden, wenn Nietzsches Radikalität im Einklang mit seiner eigenen Intention als

primär moralkritisches Anliegen betrachtet wird, d. h. wenn die Frage nach dem Wert

in den Vordergrund rückt.30 Nietzsches breiter Begriff der Moral, deren Kritik von ihm

Heideggers systematischer Nietzsche-Interpretation und deren Auswirkung s. Werner Stegmaier, Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche, S. 527 f.; Werner Stegmaier, Wolfgang Müller-Lauters Nietzsche-Interpretation, S. 478 ff.

27 Diese These wird in mehreren historisch groß angelegten Nietzsche-Interpretationen vertreten, von

Karl Jaspers bis Volker Gerhardt. Vgl. Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum; Volker Gerhardt,

Vom Willen zur Macht.. U. a. wird dabei die These untermauert, Nietzsche bleibe bloß innerhalb einer

philosophischen Tradition, „die ihn auch dort noch bestimmt, wo er von ihr loszukommen glaubt“

(Gerhardt, Vom Willen zur Macht, S. 223). Nietzsches kritischer Ansatz wird damit als weniger radikal

angesehen als ihm selbst gerecht wäre. Zu dieser Frage kehren wir im zweiten Kapitel zurück, in dem

Nietzsches Plausibilitäten und u. a. sein Umgang mit dem christlichen Ideal untersucht werden.

28 Der Relativismus wurde schon von Hans Vaihinger als philosophischer Gewinn von Nietzsches

Philosophie hervorgehoben: „Nietzsche ist Relativist, er ist Anti-Absolutist“ (Hans Vaihinger, Nietzsche

als Philosoph, S. 74). Der Relativismus, der als erkenntnistheoretisches Prinzip verstanden wird, gibt

allerdings vermehrt Anlass zur Kritik an Nietzsche. S. zum Thema Jörn Albrecht, Nietzsche und das

„Sprachliche Relativitätsprinzip“. Der Reduktionismus-Vorwurf hängt mit dem des Relativismus eng

zusammen. Vgl. Rainer Thurnher, Sprache und Welt bei Friedrich Nietzsche, bes. S. 55.

29 Vgl. z. B. neben der Heidegger-Diskussion die Polemik von Sarah Kofman gegen Jean Granier.

Wenn Granier in seiner systematischen Untersuchung, im Gegensatz zu Heidegger, Nietzsches Denken

als nichtmetaphysische Ontologie darzustellen versuchte (Jean Granier, Le problemè de la vérité dans

la philosophie de Nietzsche), so bemüht sich Kofman auch dieser Art der Ontologisierung zu entgehen,

indem sie Nietzsches Kritik an der Metaphysik von seiner Deutung der Metapher her als Berechtigung

mehrerer Perspektiven interpretiert (Sarah Kofman, Nietzsche et la métaphore, bes. S. 176 ff., 205 ff.).

30 Mit dieser Einstellung Nietzsches wird Heideggers Vorwurf der Subjektivität als „nur noch der in

Wertschätzungen des Willens zur Macht gesetzte Gesichtspunkt“ (Martin Heidegger, Nietzsches Wort

‚Gott ist tot‘, S. 241) vorweggenommen und ihm gewissermaßen Recht gegeben. Nach Nietzsche wäre

12

Einleitung

als Voraussetzung jeder philosophischen Fragestellung dargestellt wird, ist als sein

„radikale[r] Verzicht auf die Metaphysik“ zu verstehen, der „Immoralismus“ als „vollständige[r] Verzicht auf Metaphysik“.31 Die Frage nach der Wahrheit ist als moralische

Frage der Frage nach dem Wert zuzuordnen. Es soll hier vorweggenommen und darf

im Laufe der Untersuchung niemals außer Acht gelassen werden, dass Nietzsches

Auseinandersetzung mit der abendländischen Moral aus Vernunft von ihm ausdrücklich als seine moralische Aufgabe präsentiert wurde, nicht etwa als eine Aufdeckung

eines ‚gewissen‘ Sachverhaltes bzw. als Verteidigung der ‚Wirklichkeit‘ des Lebens

gegen seine Gegner, wenn auch manche dem Kontext entrissene Aussagen und Notate

Nietzsches dies nahezulegen scheinen. Auch als „Erkennender“ bleibt Nietzsche im

Spannungsfeld der moralischen Fragen, er bleibt Erforscher und „Errater“ der moralischen Urteile, deren Macht, so seine tiefste Intuition, niemals zu unterschätzen ist,

besonders dann nicht, wenn man glaubt, man habe sich von ihnen frei gemacht bzw.

man bewege sich auf einer ganz anderen Schiene der Philosophie.32

Wie die wegweisenden Nietzsche-Interpretationen deutlich herausstellten, weist

die Rede vom „Charakter des Daseins“ bei Nietzsche immer auf die Pluralität von

Lebensperspektiven hin. So ist z. B. der Wille zur Macht laut Müller-Lauter zu verstehen – als Pluralität der Willen, die miteinander konkurrieren und nur vorübergehend die Oberhand über die jeweils anderen gewinnen können. Dennoch, gerade

wenn wir diesem Pluralitäts-Gedanken treu bleiben wollen, dürfte der Perspektivis-

jener Versuch, von dieser Art „Subjektivität“ loszukommen und nicht von „einem bloßen ‚Wert‘“ des

Seins sprechen zu wollen (vgl. Martin Heidegger, Überwindung der Metaphysik, S. 77), wiederum der

Ausdruck eines moralischen Willens, der gegenüber eigenen moralischen Intentionen blind bleibt.

Taurecks Einwand gegen Heideggers Nietzsche-Kritik, Nietzsche habe das Sein im Dionysischen „jenseits wertender Subjektivität“ gedacht (Bernhard Taureck, Macht, und nicht Gewalt, S. 35), kann daher

nicht, genauso wenig wie den Einwänden Heideggers, zugestimmt werden. Auch als „Wesen der

Triebe“, als „Einheit von Entstehen und Vergehen“ (S. 51) kann die Macht m. E. nicht zum nietzscheschen Ersatz des Seins-Gedankens umgedeutet werden, auch Triebe sind nicht „einfach“ (vgl.

S. 50) und können nicht als Art dionysischer arché interpretiert werden. Der nichtmetaphysische

Charakter des Dionysischen wird u. a. in Kapitel 2 ausgeführt.

31 So äußerte sich Müller-Lauter in der Diskussion zum Vortrag von Georges Goedert: Müller-Lauter,

Nietzsche und Schopenhauer. Die Diskussion, S. 22.

32 Deshalb scheinen alle Versuche, Nietzsches Philosophie nur unter dem Blinkwinkel der Erkenntnisproblematik zu betrachten, unbefriedigend zu sein. Vgl. z. B. Jochen Kirchhoff, Zum Problem der

Erkenntnis bei Nietzsche. Weil er Nietzsches Kritik der abendländischen Philosophie auf die Frage nach

der Erkenntnis reduziert und von seiner Kritik der abendländischen Moral abkoppelt, kommt Kirchhoff

zu dem Schluss, der von Nietzsche behauptete „Wirklichkeitsgrund“ widerspreche den Tatsachen der

Physik (S. 23 f.). Er widerspricht aber auch Nietzsches Kritik an der Erkenntnis als grundsätzlich moralischem Anliegen, das für sich die absolute Wahrheit beansprucht. Vgl. auch Mihailo Djurićs Vorwürfe,

Nietzsche habe es unterlassen, „das Verhältnis zwischen Spekulation und Erfahrung näher zu erwägen“, und wiederum in diesem Zusammenhang die Behauptung, „Nietzsches Bruch mit der metaphysischen Tradition [sei] nicht radikal genug“ gewesen (Mihailo Djurić, Das nihilistische Gedankenexperiment, S. 172).

Einleitung

13

mus selbst nicht als ‚wahrer‘ Charakter des Lebens bezeichnet werden. Die These,

dass es keine Wahrheit des Geschehens im Sinne der alten Metaphysik gibt, muss

selbst als Wahrheit fragwürdig bleiben, so wie die Ausdrücke „Wirklichkeit des

Werdens“, „Realität“ und „neue Wahrheit“, die sich fast ausschließlich mit Stellen

aus Der Wille zur Macht bekräftigen lassen.33 Wie mehrere Untersuchungen zu Nietzsche zeigen, kann man dieser Gefahr auch mit Hilfe der feinsten Differenzierungen

nicht entgehen, man spricht immer wieder vom ‚Wirklichen‘ bzw. von Verleugnung

der ‚Realität‘ bei den von Nietzsche kritisierten Denkern. Wenn es aber keine objektiven Kriterien für die Interpretationen geben kann, so kann die Entscheidung zugunsten der „Interpretativität als solche[r]“34 nicht objektiv begründet werden, und damit

kann die Unterscheidung von Interpretation und Faktizität, die ja als Unterscheidung

gerade für neue Interpretationen sorgt, nicht einfach getilgt werden.35 Wenn dieses

Interpretationsprinzip ernst zu nehmen ist, kann auch das Postulat keine absolute

Wahrheit für sich beanspruchen, demzufolge es „[d]ie Eine objektive Welt und

die interpretationsfreie bzw. schema-unabhängige Betrachtungsweise“ nicht geben

„kann“.36 Als Grundthese ist sie der Annahme verpflichtet, dass, wenn der Sinn des

Daseins oder Gott oder ein Zweck sich als ungewiss erwiesen haben, sie damit schon

widerlegt seien.37 Ein konsequenter Perspektivismus sollte dagegen auch diese Aussage relativieren.38 Die Faktizität des Werdens und die Pluralität der Perspektiven

33 Vgl. Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze, S. 101, 108 f. Zwar sah MüllerLauter die Gefahr und verfiel keinesfalls in eine naive Umkehrung, sondern bemühte sich gerade

darum, das Nicht-Metaphysische in Nietzsches Willen-zur-Macht-Pluralismus zu entdecken. Doch

konnte auch er die Rede von dem ‚Wirklichen‘ nicht völlig vermeiden, unter dem er das „Gegeneinander der Willen zur Macht“ verstand. Er stützte diese These dennoch vorwiegend mit Zitaten aus

Nietzsches Nachlass. Das Problematische der These, alles Werden sei Interpretation, wurde von ihm in

seiner kritischen Analyse der Position Vattimos thematisiert. Vgl. Müller-Lauter, Nietzsche und Heidegger als nihilistische Denker, S. 68.

34 Günter Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 456.

35 Vgl. Günter Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘. Steigerung der Macht und ewige Wiederkehr.

Diskussion, S. 406 f. Bezeichnenderweise macht Abel diese Unterscheidung selbst, indem er darauf

besteht, bei der Lehre der ewigen Wiederkehr handle es sich nicht bloß um einen Gedanken, sondern

um den „Geschehenscharakter der Willen-zur-Macht-Vollzüge.“ Wie Stegmaier überzeugend zeigt,

geht in Abels Begriff der totalen Interpretation die Differenz von Interpretieren und zu Interpretierendem gerade verloren (Werner Stegmaier, Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche, S. 313).

36 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 447. Vgl. auch: „[…]

bei einer Vielfalt von Perspektiven und Interpretationen [kann] keine die ‚wahre‘ sein“ (S. 322).

37 Vgl. bei Nietzsche das Lob von „Schopenhauer’s Stellung“, „daß die Zerstörung einer Illusion noch

keine Wahrheit ergiebt, sondern ein S t ü c k U n g e w i s s h e i t m e h r , eine Erweiterung unseres ‚leeren

Raums‘, einen Zuwachs unserer ‚Oede‘ – “ (Nachlass, Mai–Juli 1885, 35[47], KSA 11, S. 533).

38 So betont Abel, dass „Mythos und Mystik“ immer „eine einheitliche und eigentliche Welt“ behaupteten, die „mit Hilfe derjenigen denkerischen Möglichkeiten, mit denen der Mensch ausgestattet ist,

nicht erreichbar ist“. Der Wiederkunfts-Gedanke dagegen solle nicht die Wahrheit, sondern eine „neue

Auslegung der Wirklichkeit“ „im Sinne des geschehens-logischen Interpretations-Zirkels“ auf den

Höhepunkt bringen (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr,

14

Einleitung

können als ‚Wahrheit‘ und ‚Realität‘ nur noch postuliert werden, ebenso wie die

„einzige Realität“ einer dynamischen Willen-zur-Macht-Organisation, die als Nietzsches „neue Auslegung des Daseins“ dessen Grundcharakter entspräche.39

Nietzsche dagegen, indem er vom Werden sprach, vermied kaum zufällig eine

solche Art des Postulierens. Seine Formeln wie „die Welt ist der Wille zur Macht“ oder

„Gott ist tot“ sind gerade Ausdruck dieser Vorsicht und der gezielten Beschränkung

des Aussagens. Der proklamierte „Tod Gottes“ kann bspw. gerade nicht als Stellungnahme zum alten Dilemma des Daseins/Nichtdaseins Gottes verstanden werden,

sondern impliziert eine offene Überlegung zu bestimmten (nicht alternativlosen)

historischen Prozessen, nämlich dem des Untergangs des christlichen Glaubens –

dem Prozess, der seinerseits nicht frei von Kontroversen verläuft und nicht ohne

paradoxe Folgen bleibt, z. B. einen neuen Gottesglauben40 und sogar eine Wiederbelebung des Christlichen. Man könnte dabei immer noch fragen, bei wem dieser

Untergang festzustellen ist, und wer tatsächlich die Kraft hat, das Ereignis des

„Loskette[ns]“ von „allen Sonnen“ auszuhalten (FW 125, KSA 3, S. 481).

Die so vielfach umstrittene Wille-zur-Macht-These wird in Jenseits von Gut und

Böse (d. h. in einem von Nietzsche selbst für Leser bestimmten Werk) mit einer Frage

eingeführt:

Gesetzt, dass nichts Anderes als real ‚gegeben‘ ist als unsre Welt der Begierden und Leidenschaften, dass wir zu keiner anderen ‚Realität‘ hinab oder hinauf können als gerade zur Realität unsrer

Triebe […] – denn Denken ist nur ein Verhalten dieser Triebe zu einander —: ist es nicht erlaubt, den Versuch zu machen und die Frage zu fragen, ob dies Gegeben nicht a u s r e i c h t , um

aus Seines-Gleichen auch die sogenannte mechanistische (oder ‚materielle‘) Welt zu verstehen?

(JGB 36, KSA 5, S. 54)

Und so wird diese Überlegung abgeschlossen:

Die Welt von innen gesehen, die Welt auf ihren ‚intelligiblen Charakter‘ hin bestimmt und

bezeichnet — sie wäre eben ‚Wille zur Macht‘ und nichts ausserdem. (JGB 36, KSA 5, S. 55)

S. 323). Doch als wie produktiv und überzeugend seine Nietzsche-Auslegung sich auch erwiesen hat,

scheint sie von dem Anspruch auf eine erkenntnistheoretische Wahrheit doch nicht ganz frei zu sein,

v. a. nicht von der Herabwürdigung des Ungewissen, soweit sie bestreitet, es könne etwas geben, was

„denkerischen Möglichkeiten“ nicht zugänglich ist. Ob bestritten oder behauptet, ist dies ein Anspruch, über die „wirkliche Welt“ etwas zu sagen bzw. eine neue, wenn auch bloß negative Gewissheit

zu behaupten (vgl. das Kapitel „Destruktion der ‚wahren‘ und Selbstfindung der wirklichen Welt“,

S. 324–345).

39 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 4. Vgl. auch bei

Figal: „Nietzsches Philosophie der Interpretation ist eine Auslegung dieser, auch für sie selbst geltenden Faktizität“ (Figal, Nietzsches Philosophie der Interpretation, S. 9); und noch stärker bei Jörg

Salaquarda, der von der „fiktive[n] Instanz“ und dem „faktische[n] Leben“ spricht: Jörg Salaquarda,

Fröhliche Wissenschaft zwischen „Freigeisterei“ und neuer „Lehre“.

40 Vgl. Johann Figl, ‚Tod Gottes‘ und die Möglichkeit ‚neuer Götter‘.

Einleitung

15

Der Gedanke der intelligiblen Welt, der in jedem Denken, das den Anspruch auf

Erkenntnis erhebt, mitgedacht wird, führe zur Annahme des „Willens zur Macht“ als

einzige „Realität“ (beide Ausdrücke setzt Nietzsche in Anführungszeichen). Aber auch

umgekehrt, wenn es sich als bloßes Spiel der Begierden und Leidenschaften, als

zufälliges Ergebnis der Auseinandersetzung mehrerer Triebe verstünde, würde das

Wille-zur-Macht-Prinzip dadurch nur noch bestätigt werden. Diese Schlussfolgerung

ist keine Behauptung, nicht einmal eine Auslegung, sondern eine bloße Konsequenz

der Rede von der „Realität“, von dem „Gegebenen“, von dem „Willen“. So muss „die

Welt von innen gesehen“ werden, wenn man die durch diese Begriffe angedeuteten

Leitunterscheidungen (das Intelligible / das Materielle, der Wille / die mechanistische

Welt) konsequent durchdenkt und sie wiederum auf sie selbst anwendet. Mehr lässt

sich nicht behaupten.41

Das ist eine der wichtigsten Ausführungen zum Willen zur Macht, die im veröffentlichten Werk vorkommt. An diesem Beispiel zeigt sich deutlich Nietzsches

Strategie in der Kritik an absoluten Ansprüchen der Erkenntnis. Die alten Plausibilitäten (der intelligible Grund der Welt) werden nicht geleugnet, sondern bis zu ihren

äußersten Konsequenzen geführt. Wenn wir von dem Willen überhaupt sprechen

wollen, so wäre die Welt selbst als Wille zur Macht zu verstehen. Wir müssen dies aber

nicht, denn es ist wohl möglich, dass es überhaupt keinen Willen gibt.42 Die Plausibilität des Willens ist jetzt als Grundannahme zu verstehen, aber gerade deshalb ist sie

keine Plausibilität mehr, denn sie wurde thematisiert und als solche eingesehen, d. h.:

sie wurde als eine Entscheidung in der Situation der prinzipiellen ontologisch-existenziellen Ungewissheit aufgezeigt. Für diese Entscheidung sprechen keine Gründe, die

als ‚wirklich‘ angegeben werden können, auch nicht der pragmatische Nutzen, denn

um dies zu behaupten, müsste man der ‚Realität‘ schon auf irgendeine Weise näher

kommen. Die Vor- und Nachteile einer Entscheidung zugunsten einer bestimmten

Weltauslegung lassen sich nach Nietzsche gerade nicht kalkulieren. Eine solche Entscheidung kann sich, wenn überhaupt, nur noch auf die Kriterien berufen, die grundsätzlich moralischer Art sind. In der Situation der prinzipiellen Ungewissheit über den

Grundcharakter des Daseins können persönliche Entscheidungen nicht weiter begründet werden, sie können sich selbst nur als „gut“ auslegen, als das Wertvolle

41 Auf die Rolle des hypothetischen Satzanfangs („Gesetzt, dass…“, „Vorausgesetzt, dass…“) besonders in Jenseits von Gut und Böse u. a. im Unterschied zu den entsprechenden Nachlassnotaten hat van

Tongeren hingewiesen: „At the moment when Nietzsche established his thoughts in written form, he

felt the need to make their hypothetical, provisional, and perspectival nature explicit.“ (Paul J.M. van

Tongeren, Reinterpreting Modern Culture, S. 130) Man kommt darum als Nietzsche-Forscher nicht

umhin, sich auf Nietzsches Nachlass zu berufen, dennoch sollte man sich immer klar machen, ob es

sich um Nachlassnotate oder aber um ein von Nietzsche selbst für die Veröffentlichung bestimmtes

Werk handelt.

42 Vgl. in einer Nachlassnotiz: „E x o t e r i s c h – e s o t e r i s c h 1. – alles ist Wille gegen Willen 2. Es

gibt gar keinen Willen“ (Nachlass, Sommer 1886–Herbst 1887, 5[9], KSA 12, S. 187).

16

Einleitung

schlechthin. Nur in diesem Zusammenhang lässt sich die viel zitierte Aussage Nietzsches sinnvoll verstehen:

Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist – und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden? – nun, um so besser. – (JGB 22, KSA 5, S. 37)

Dies ist kein literarisch eleganter Schluss, mit dem eigene Inkonsequenz zugegeben

wird, um einen Gegenvorwurf zu verhindern, sondern ein Hinweis darauf, in welchem

Modus des Fürwahrhaltens seine Weltauslegung zu verstehen ist: im Modus des

praktischen Glaubens, der sich allerdings (im Unterschied zu dem kantischen Glauben) selber niemals gewiss sein kann.43

Nicht nur der „Tod Gottes“ und „der Wille zur Macht“, auch Nietzsches berühmte

Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen als „post-nihilistische Daseinsinterpretation“, als „Übernahme der Geschehens-Notwendigkeit“, als „Triumph über eben

diese Beschaffenheit der Welt“44 ist v. a. einem moralischen Anliegen verpflichtet. Sie

ist, wie am Ende des berühmten Lenzer-Heide-Entwurfs deutlich wird, als Probe der

eigenen Kräfte zu verstehen,45 und bleibt immer noch, wie in Jenseits von Gut und Böse

über die Aufgabe der Selbstüberwindung der Moral gesagt wird, „als lebendige[r]

Probirstein[ ] der Seele“ einem Philosophen „vorbehalten“ (JGB 32, KSA 5, S. 51). Als

„Weltformel“ musste die Wiederkunftslehre dagegen für Nietzsche höchst fraglich

bleiben. Denn sie fügte in sich alle alten metaphysischen Begriffe zusammen: „Alles“,

„ewig“, „Wiederkehr“, „das Gleiche“.46 Insofern muss nicht nur den Forschern Recht

gegeben werden, die auf die theoretisch-wissenschaftliche Unbeweisbarkeit von Nietz-

43 Dem Problem der allumfassenden Interpretation bei Nietzsche, u. a. anhand der oben zitierten

Stelle, ist die Untersuchung Johann Figls gewidmet, wobei die Frage nach der Möglichkeit, eine

‚richtige‘ Interpretation zu behaupten, in den Vordergrund rückt. Wie Figl mit Recht bemerkt, kann

„der Ausdruck ‚falsch‘“ aus der „Gegenposition zu jeder nicht-interpretativen Weltsicht“ „nur eine

relative Bedeutung“ haben, „insofern dadurch die Möglichkeit einer ‚richtigen‘ Interpretation abgewiesen wird“ (Johann Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich Nietzsches universale

Theorie der Auslegung im späten Nachlaß, S. 199 f.). „Das ‚Verstehen‘ wird in seiner Zirkelstruktur

erkannt, und zugleich die Annahme einer rein im Bewusstsein sich vollziehenden Erkenntnis als

Illusion aufgedeckt“. Dennoch darf die „Illusion“ hier nicht wiederum im Gegensatz zur „Realität“

stehen. „Solche kritische Desillusionierung kann auf der Basis der Überzeugung erfolgen, dass eben

die Wirkung das faktisch Vorgängige ist.“ (S. 184 f.) Nietzsches Aufdeckung der Illusionen einer

metaphysischen Weltauslegung verspreche somit überhaupt keine Sicherheiten für ihren Gegenentwurf, sondern richte eine Interpretation gegen die andere. Was hier interpretiert und ‚erkannt‘ werden

soll (beide Termini nun bloß als Synonyme verstanden), ist nicht die ‚Realität‘, sondern die Wirksamkeit der Weltinterpretationen und ihre für sie eventuell nicht vorhersagbaren Folgen.

44 Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 455, vgl. auch

S. 303, 345.

45 Vgl. dessen Schluss: „Wie dächte ein solcher Mensch an die ewige Wiederkunft? –“ (Nachlass,

Sommer 1886–Herbst 1887, 5[71], KSA 12, S. 217).

46 Vgl. Werner Stegmaier, Nietzsches Lehren, Nietzsches Zeichen, S. 67.

Einleitung

17

sches „abgründliche[m] Gedanke[n]“ (EH weise 3, KSA 6, S. 268) hinweisen, sondern

auch denen, die behaupten, seine erkenntnistheoretischen Explikationen verfehlten

gerade seinen philosophischen Sinn.47 Diese Lehre Zarathustras, wie auch die des

„Übermenschen“,48 kann jedoch sehr wohl auch jenseits der metaphysischen Ansprüche der Erkenntnis sinnvoll gedeutet werden – als Weltauslegung, die aus moralischen

Gründen vorzuziehen ist. Denn weder Notwendigkeit noch Sinnlosigkeit bzw. Ziellosigkeit des Werdens49 können gewiss sein, und deshalb kann ihre Bejahung nur aus

einer bestimmten moralischen Perspektive, z. B. als Triumph „jenseits des Rache-

47 Man darf, Abel zufolge, Nietzsches Wiederkunfts-Gedanken nicht bloß als wissenschaftliche

Theorie vertreten (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr,

S. 256 ff.). Ein Zurückführen auf moralische Fragestellungen wird von Abel dennoch als „schwerwiegende Verkürzung“ des Wiederkunfts-Gedankens dargestellt. Vgl. dazu seine Polemik gegen diese Art

der Argumentation bei Müller-Lauter, Bernd Magnus (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur

Macht und die ewige Wiederkehr, S. 194 f.; auch Abel, Nietzsche contra ‚Selbsterhaltung‘). Bezeichnenderweise muss sich Abel bei dieser Auseinandersetzung auf die berühmte Aussage Heideggers (den er

sonst kritisiert) berufen, Nietzsches eigentliche Philosophie befinde sich im Nachlass (Abel, Nietzsche.

Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 194 f.). Obwohl Abel weit davon entfernt

ist, den Wiederkunftsgedanken als einen kosmologisch bzw. wissenschaftlich nachweisbaren bzw.

ontologischen „im alten Sinne“ zu präsentieren, ist er am Ende genötigt, ihn zugleich erkenntnistheoretisch zu deuten, mit dem Vorbehalt, er sei wesentlich eine Interpretation und kein Mythos, keine

Lösung des Geheimnisses der Welt. Mir scheint dennoch, dass auch seine erkenntnistheoretischen

Explikationen (der Wiederkunfts-Gedanke sei „sinn- und interpretations-logischer Natur“ (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 248)), soweit sie das „nur“ Ethische

überschreiten bzw. mehr als ein „bloß“ moralisches Kriterium für das existentielle In-der-Welt-Sein

liefern wollen, seinen Sinn verfehlen. Denn auch als eine „die Urgeschichte“ symbolisierende Lehre

der Endlichkeit (die letztere „als Ineinander von Faktizität und Interpretation“ verstanden) bleibt sie

eine Art Mythos, wenn er auch keine „über-zeitliche […] Struktur von Welt und Sinn“ tradiert (Abel,

Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 322) und sich auf die Negation

dieser Struktur beschränkt: „Der Beobachter ist im Wiederkunfts-Gedanken systematisch ausgeschlossen“ (Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, S. 304). Gerade als

Interpretation, die über die Welt belehren soll, ist der Wiederkunfts-Gedanke nicht haltbar und soll

unhaltbar bleiben.

48 Dieser wichtige Punkt, dass die berühmtesten ‚Lehren‘ Nietzsches nicht direkt, sondern von seinem

Zarathustra bzw. seinen Tieren oder dem Teufel oder seinem Schatten ausgesprochen werden, wird

öfters übersehen. Betont wird er z. B. bei Simon (Simon, Das neue Nietzsche-Bild, S. 7). Vgl. auch

Werner Stegmaier, Nietzsche. Also sprach Zarathustra.

49 Nietzsches Argument „Hätte die Welt ein Ziel, so müsste es erreicht sein“ (Frühjahr–Herbst 1881, 11

[292], KSA 9, S. 553; Juni–Juli 1885, 36[15], KSA 11, S. 556) kann nur unter der Bedingung eines

dogmatischen Verständnisses der ewigen Wiederkehr überzeugen. (Es fehlt allerdings nicht an solchen

Versuchen in der Forschungsliteratur. Vgl. z. B. Dirk L. Couprie, „Hätte die Welt ein Ziel, […] so wäre es

[…] mit allem Werden längst zu Ende“. Nietzsche gerate mit seinem Versuch, „einen metaphysischen

Satz zu beweisen“, in eine Aporie, die schon von Kant beschrieben wurde (S. 117)). Man darf nicht

vergessen, dass eine Argumentation wie diese nur in Nietzsches Nachlass vorkommt. An einer Stelle

fügt Nietzsche eine Überschrift hinzu: „M e t a p h y s i c a“ (Nachlass, August–September 1885, 42[3],

KSA 11, S. 692).

18

Einleitung

Syndroms“,50 nicht aber als Bejahung der ‚Wirklichkeit‘ bezeichnet werden. Wobei

immer noch zu fragen wäre, warum dieses Rache-Syndrom überwunden werden soll

bzw. welche moralischen Kriterien bei dieser Bewertung im Spiel sind. Doch eins ist

klar: Als Verleitung zu einer besseren als der bisher erreichten Erkenntnis der Wirklichkeit können Nietzsches ‚Lehren‘, wie nuanciert deren Interpretation auch angelegt

werden mag, sich nicht über ein moralisches Anliegen hinaus behaupten.51

Als eine Art von Erkenntnistheorie kann Nietzsches Philosophie, in welcher

Auslegung auch immer, sich m. E. tatsächlich nicht gegen den alten Vorwurf des

performativen Selbstwiderspruchs verteidigen.52 Denn, es sei noch einmal betont,

auch wenn sie auf dem interpretativen Charakter allen Geschehens, auf der unvereinbaren Pluralität der Lebensperspektiven, auf der Flüssigkeit des Gegebenen besteht, wäre diese Philosophie nur noch eine Art Metaphysik des Werdens, die beteuert: Es gibt nichts, was bleibt; die Veränderung ist die einzige Realität; dem Zeitfluss

kann sich nichts entziehen. Man könnte immer noch fragen: Was spricht eigentlich

dafür? Und: Kann man hier überhaupt noch von Erkenntnis sprechen?53 Wenn „unser