Автор: Штрайт К.

Теги: период второй мировой войны (1939 -1945 гг) история вторая мировая война историческая литература

ISBN: 978-5-93165-147-7

Год: 2009

Текст

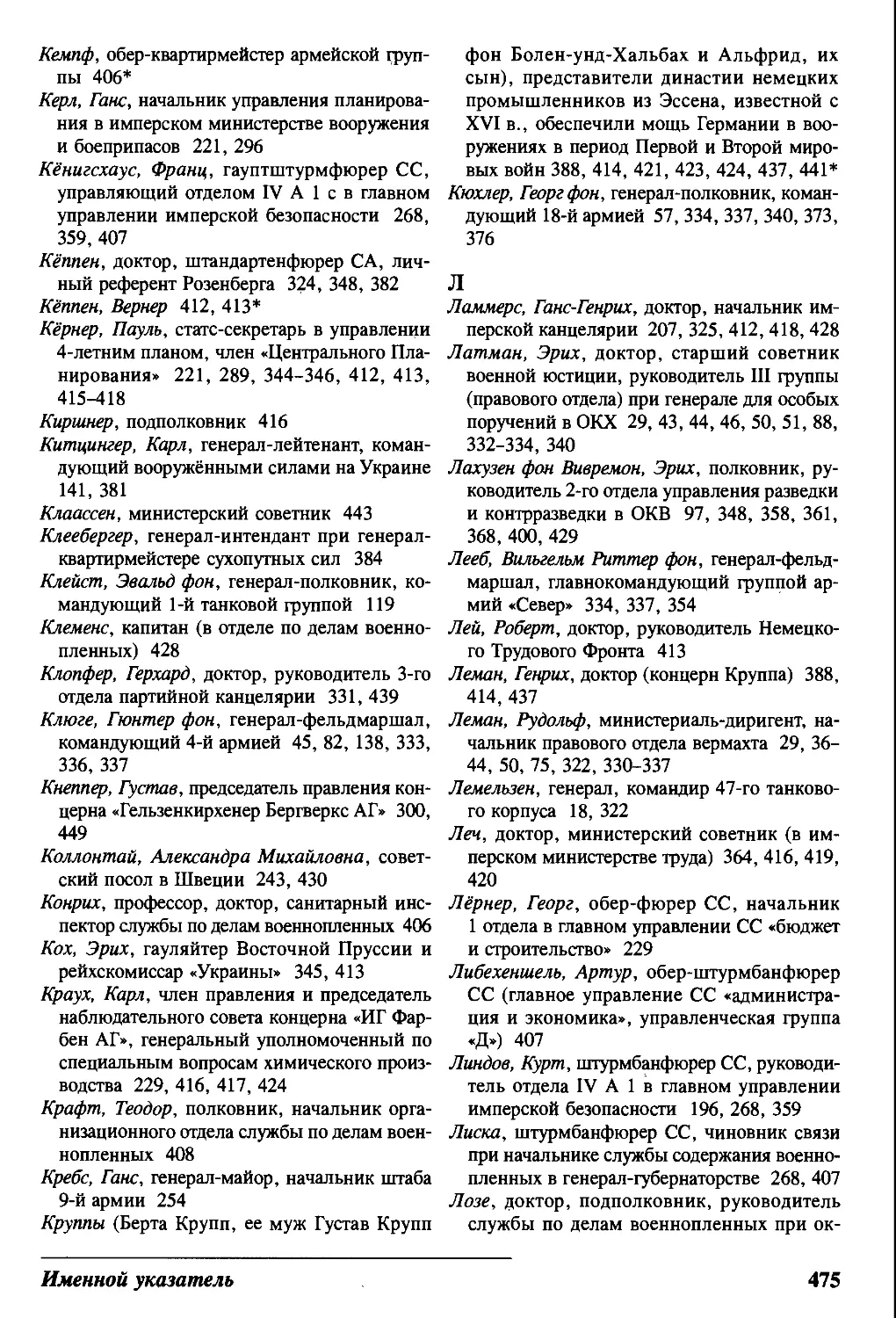

Кристиан Штрайт

1111« ■ Ц[ им

Вермахт и советские военнопленные в 1941-1945 гг.

РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Кристиан Штрайт

ЙИП И К ■■

Вермахт и советские военнопленные в 1941-1945 гг.

Москва • РУССКАЯ ПАНОРАМА • 2009

ББК 63.3(0)62 Ш93

Серия «ВЕСЬ МИР»

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Christian Streit. KEINE KAMERADEN. Die Wehrmacht und die söwje- tishen Kriegsgefangenen. 1941-1945. - Neuausg. - Bonn, Dietz, 1997.

Перевод с немецкого и дополнения к комментариям И.Дьяконова', предисловие, редактура перевода, дополнения И.Настенко

Штрайт Кристиан

Ш93 «ОНИ НАМ НЕ ТОВАРИЩИ...»: Вермахт и советские военнопленные в 1941-1945 гг. / Пер. с нем. И.Дьяконова, предисл. и ред. И.Настенко. - М.: АНО «Русское историческое общество»-НП ИД «Русская панорама», 2009. - 480 с. (Серия «Весь мир»).

ISBN 978-5-93165-147-7

Это исследование профессора Гейдельбергского университета является самой цитируемой книгой по проблеме советских военнопленных в Германии в 1941-1945 гг. Вызвавшая после первого издания неприятие и ожесточенные дискуссии как среди советских военных историков, так и с немецкой стороны, ныне эта книга считается «хрестоматийной» и «классической». Оценки общего количества советских военнопленных и числа погибших в немецком плену, которые приводит профессор Штрайт, ныне считаются наиболее объективными и продолжают оставаться свидетельством преступной деятельности фашистского режима. В полном объеме на русском языке публикуется впервые. Издание снабжено научным аппаратом.

ББК 60.3(0)62

ISBN 978-5-93165-147-7 © Штрайт К., 1997-2009

© Дьяконов И., перевод с немецкого, 2009

© Настенко И., предисловие, редактура, дополнения, 2009

© АНО «Русское историческое общество», 2009

© НП ИД «Русская панорама», 2009

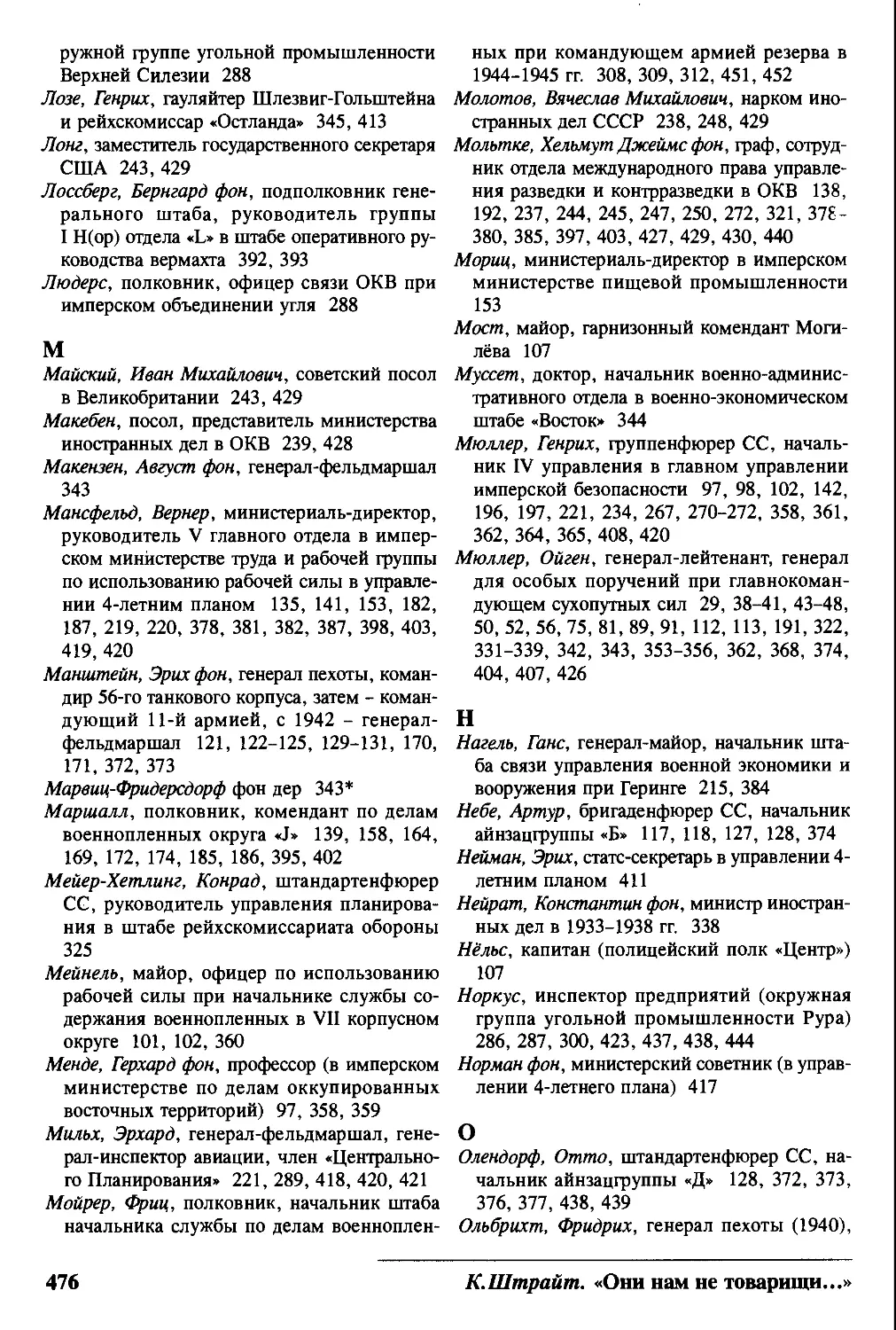

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора 5

I. Введение 7

Постановка проблемы 9

Выводы 11

Источники и литература 14

Современное состояние проблемы 17

П. Значение национал-социалистских военных целей для политики уничтожения в войне против Советского Союза 24

III. Вовлечение вермахта в национал-социалистскую политику уничтожения . 28

1. Порядок действий айнзацгрупп СС 31

2. Ограничение военного судопроизводства 33

3. Приказ о комиссарах 45

4. «Директивы о поведении войск в России» 51

5. Причины вовлечения вермахта в политику уничтожения 51

6. Значение этого комплекса приказов 61

IV. Планирование использования завоёванных земель 64

1. Военно-экономический штаб «Восток» .j 64

2. Ведомство Розенберга 67

3. ОКВиОКХ 68

V. Организационные приготовления по обращению с военнопленными согласно плану «Барбаросса» 70

1. Приготовления в ОКВ 71

а) Отдел по делам военнопленных в общем управлении ОКВ 71

б) Проникновение национал-социалистской идеологии в ведомство по делам военнопленных до 1941 года 71

в) Организационные приготовления 74

2. Планирование в ОКХ и в высшем войсковом командовании 80

3. Значение победных ожиданий немецкого руководства 83

VI. «Уничтожение мировоззрения» 87

1. Выполнение приказа о комиссарах 88

2. Расширение акций по «уничтожению противника» 92

3. Массовые расстрелы советских пленных подразделениями вермахта 111

4. Обращение с военнопленными еврейской национальности 114

5. Взаимодействие вермахта и айнзацгрупп СС 115

6. Последствия сотрудничества ; 131

VII . Массовая смертность советских военнопленных в 1941-1942 гг. 135

1. Процесс массовой смертности 137

а) Прифронтовая зона 137

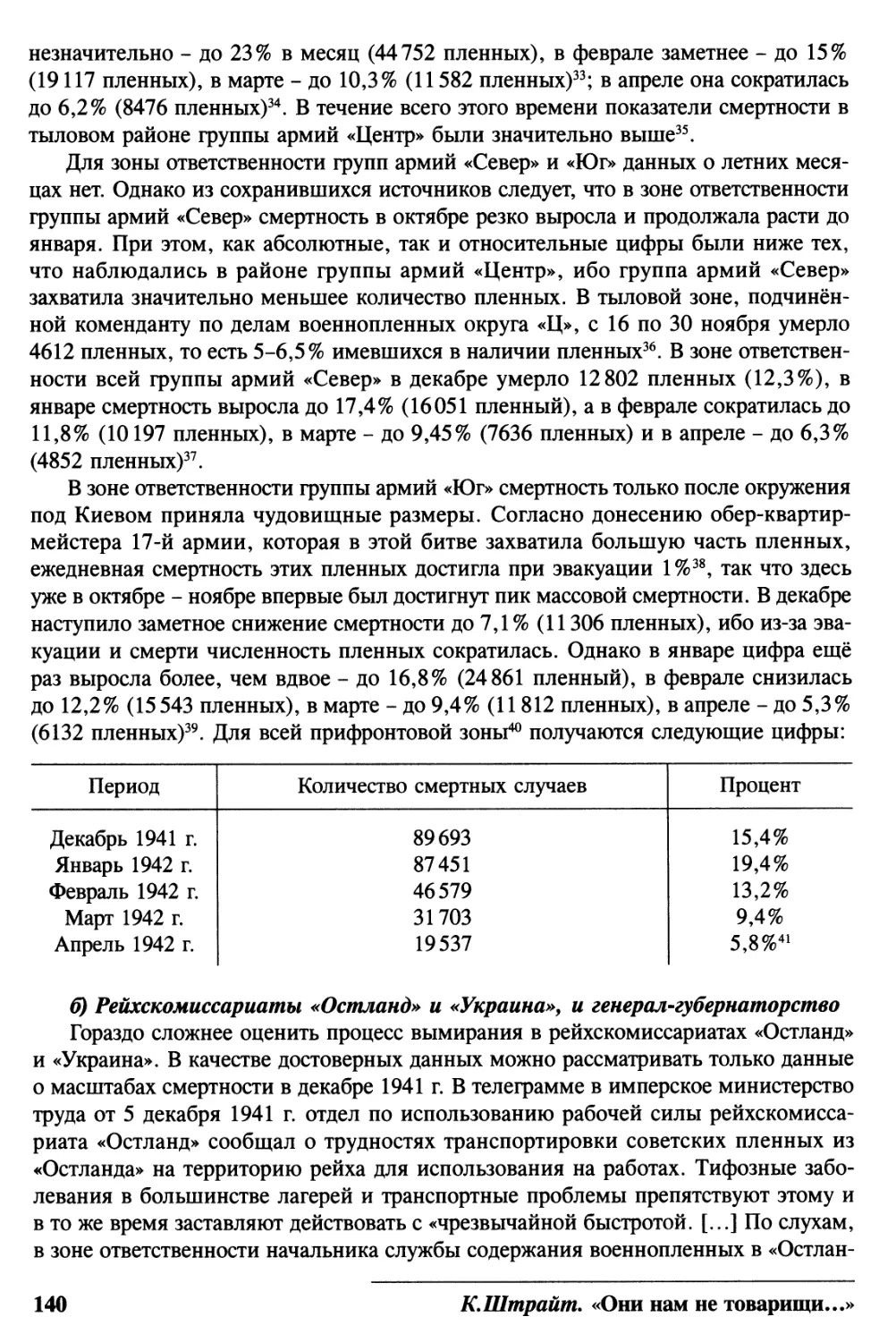

б) Рейхскомиссариаты «Остланд» и «Украина», и генерал-губернаторство ..140

в) Территория рейха 142

2. Причины массовой смертности 144

а) Питание .. 144

б) Эвакуация 171

в) Размещение 181

г) Сыпной тиф 187

3. Другие факторы 190

а) Приказ об обращении с пленными и позиция вермахта относительно пленных 190

б) Обращение с ранеными пленными 193

4. «Умысел или необходимость?» 198

VIIL Решение об использовании советских военнопленных в качестве рабочей силы иа территории рейха 201

1. Запрет на использование пленных в июле 1941 г. 203

а) Внутриполитические причины 203

б) Планы национал-социалистского руководства по использованию пленных 206

в) Позиция немецких промышленников 208

г) Смягчение запрета под давлением необходимости 210

2. Решение об использовании труда советских военнопленных 212

а) Процесс принятия решения 212

б) Значение этого решения 218

3. Последствия 219

а) Последствия для управления использованием рабочей силы 219

б) Ответная реакция на «борьбу с противником» 221

в) Развитие процесса использования труда пленных до весны 1942 г. 222

IX. Советские военнопленные в лагерях СС 228

X. Попытки добиться обращения с советскими военнопленными согласно нормам международного права 236

XI. Использование труда советских военнопленных в 1942-1945 годах 251

1. Использование рабочей силы в прифронтовой зоне 252

2. Развитие смертности в 1942-1943 годах 257

3. Питание советских военнопленных в 1942-1945 годах 263

4. Последовательное «уничтожение противника» 267

5. Попытки добиться повышения производительности труда пленных 274

а) Открытие службы по делам военнопленных для влияний со стороны партии и экономики 275

б) Усилия министерства вооружения 280

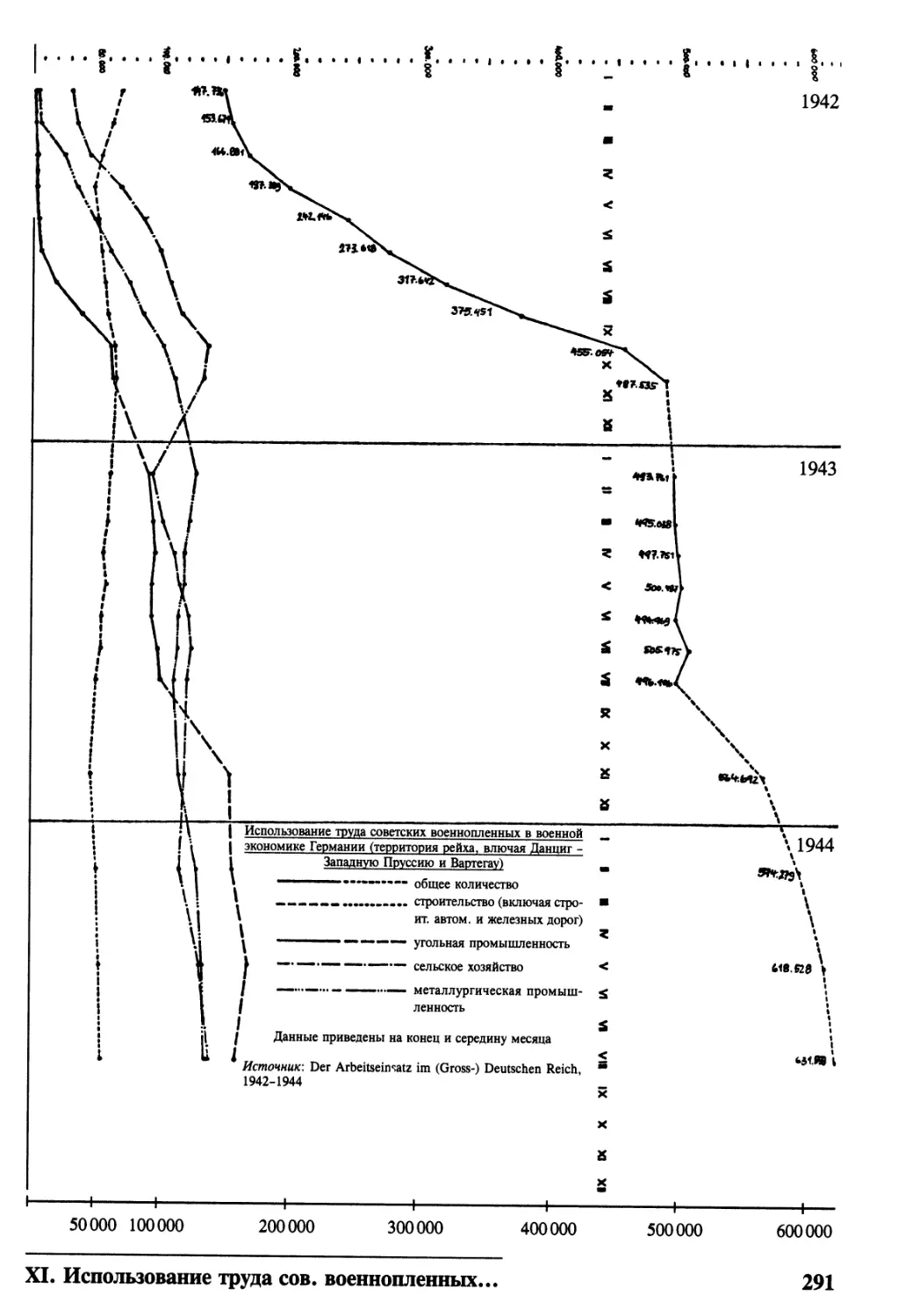

6. Советские военнопленные в угольной промышленности 283

а) Угольная промышленность и её усилия по повышению производительности труда: «продуктивное питание» 283

б) Связанные с этим структурные изменения в ведомстве по делам военнопленных 288

в) Процесс использования советских военнопленных в горной промышленности в 1942-1945 годах 289

г) Усилия имперского объединения угля по снижению расходов на советских военнопленных 297

7. Развитие процесса использования советских военнопленных в других отраслях экономики 302

XII. Судьба советских военнопленных на последнем этапе войны 306

1. Передача службы по делам военнопленных Гиммлеру 306

2. Судьба советских военнопленных в последние месяцы войны 309

XIII. Решения относительно судьбы советских военнопленных в связи с национал-социалистской политикой 313

Примечания 319

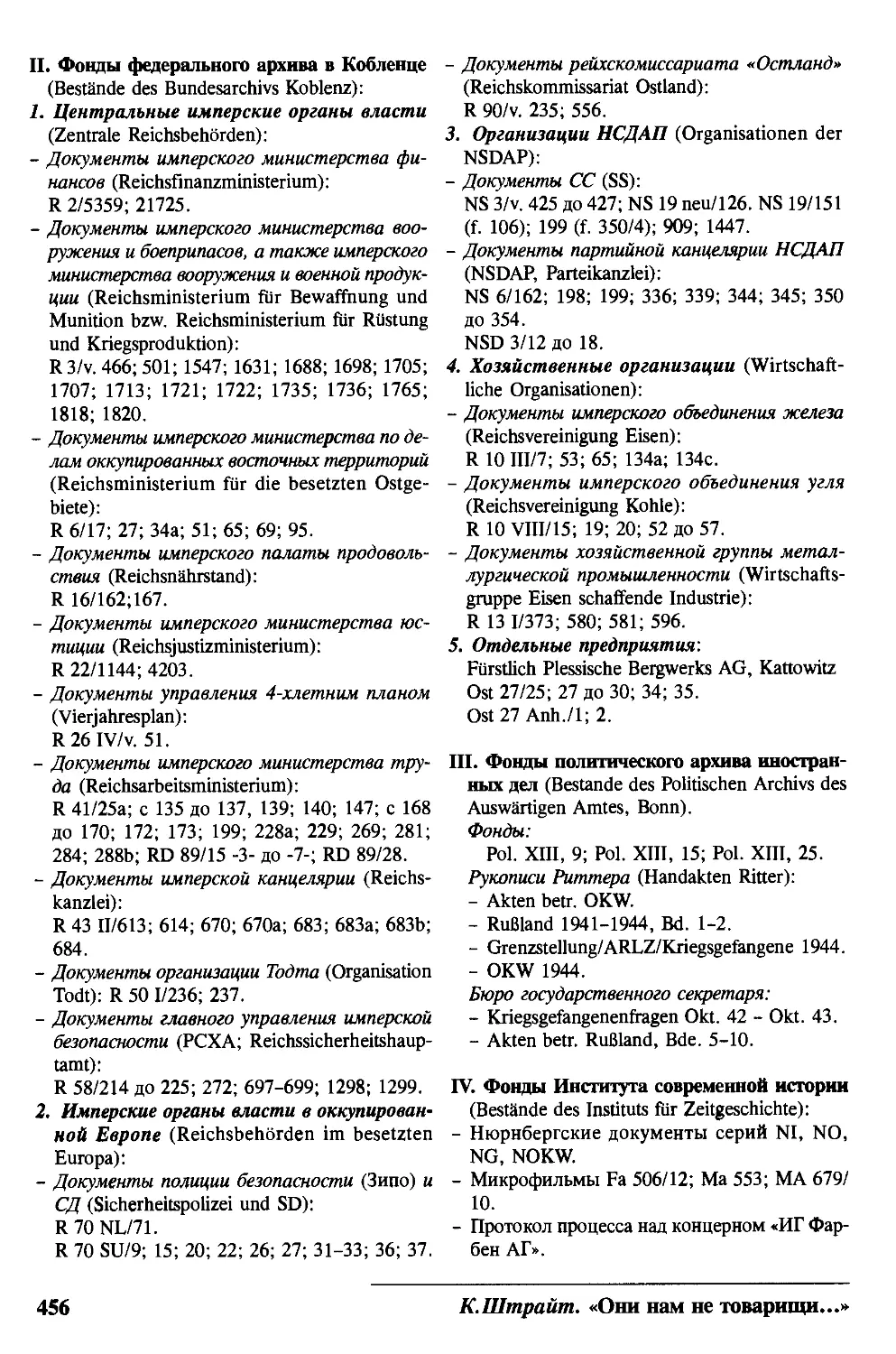

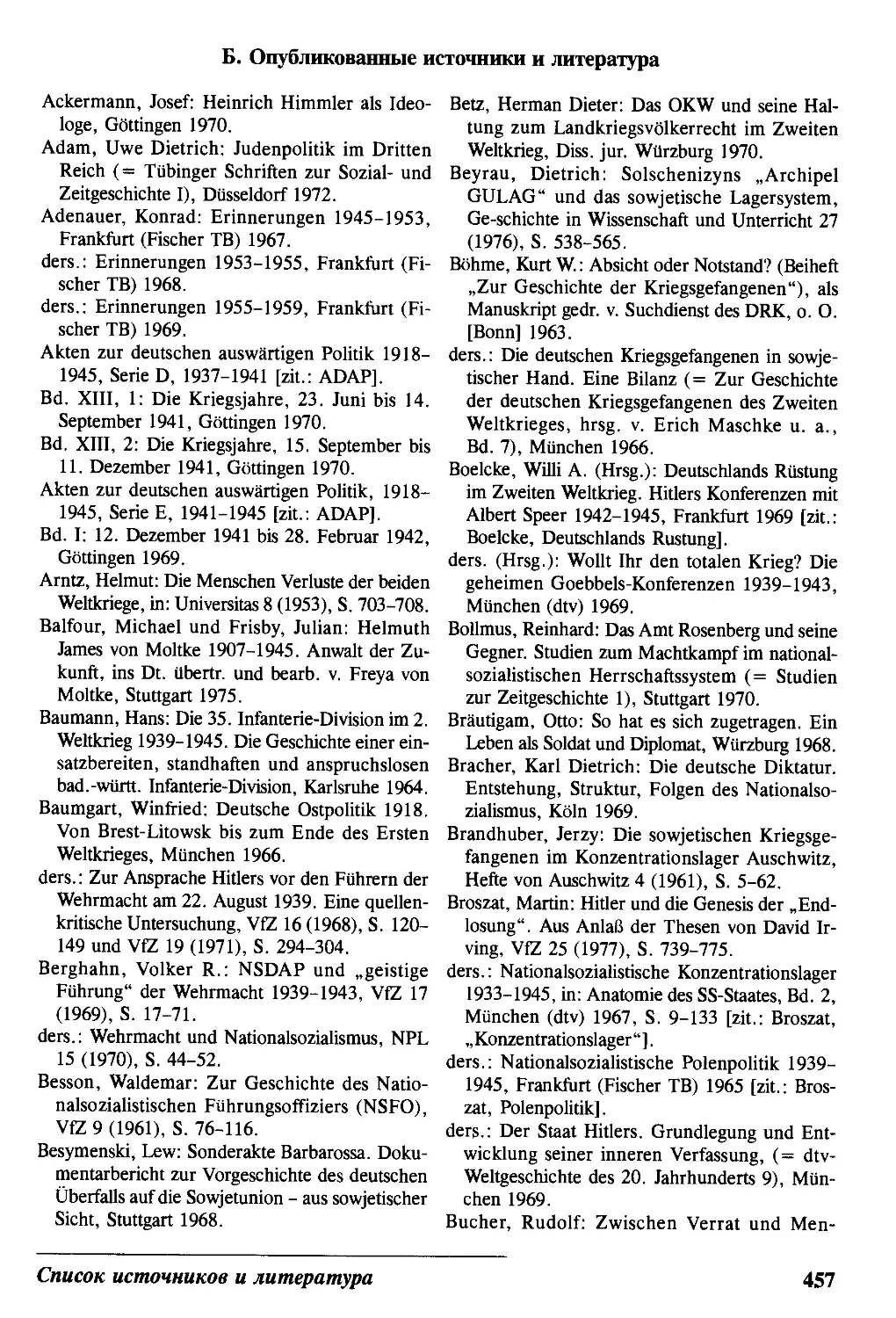

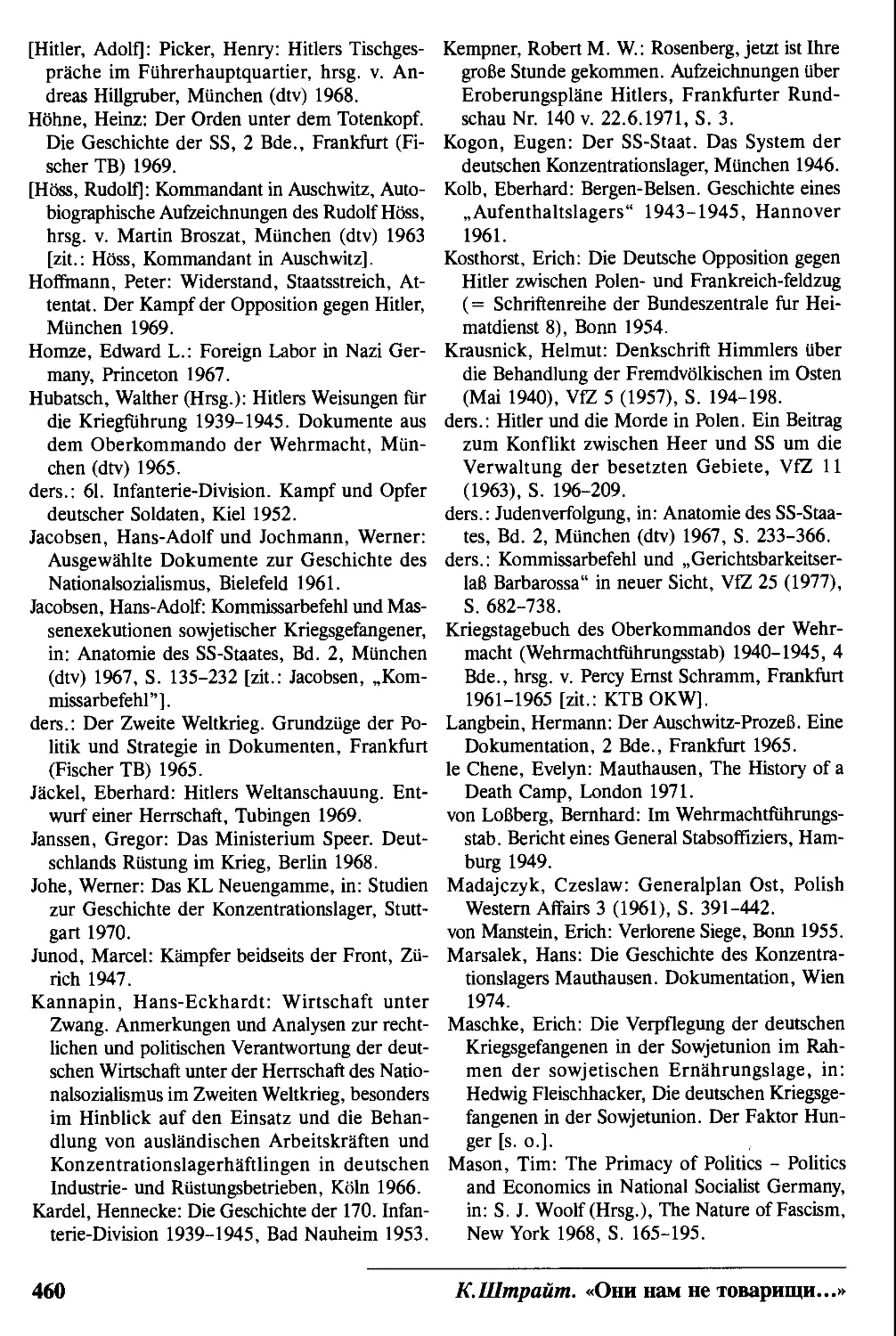

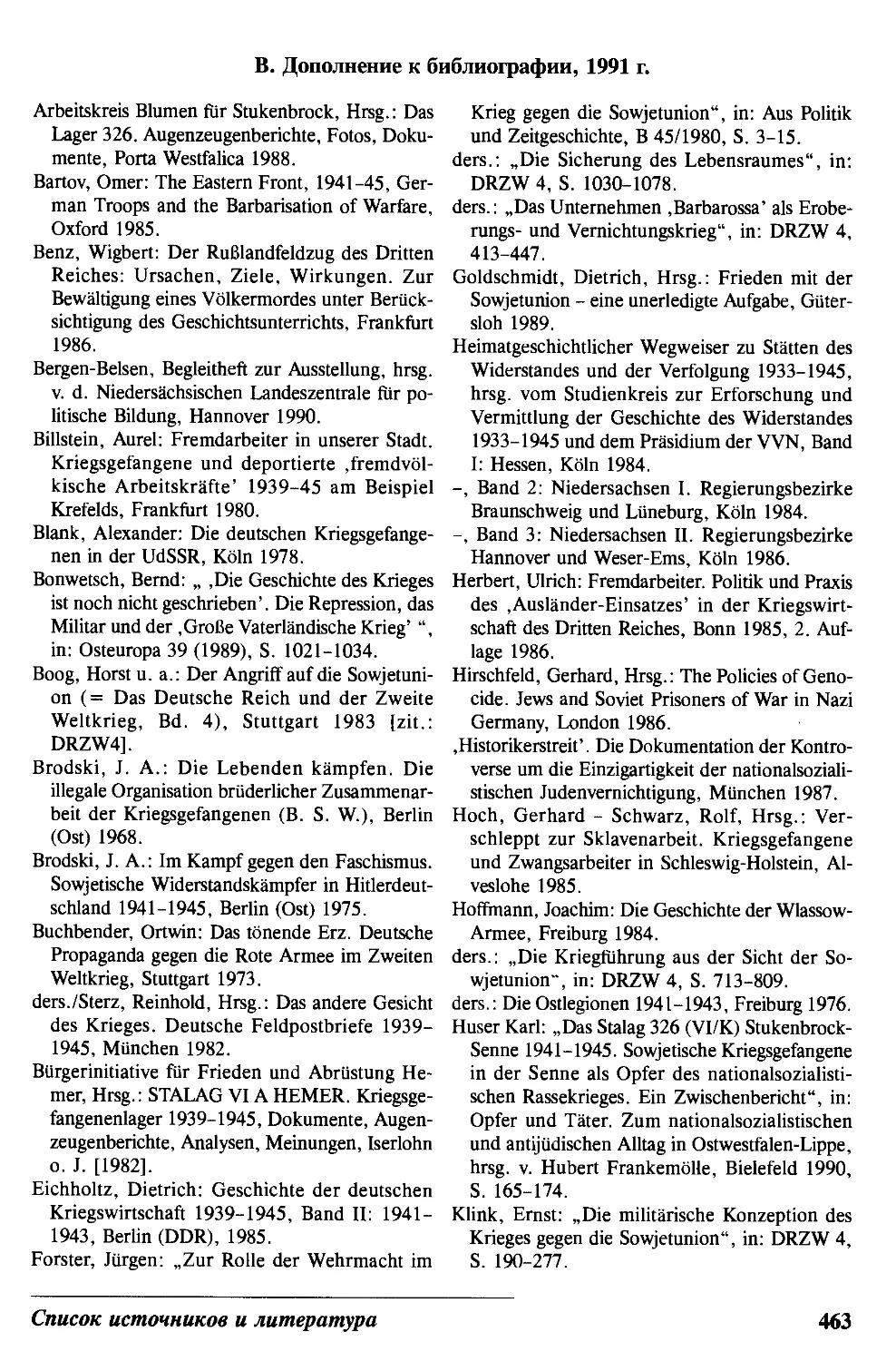

Список источников и литературы 454

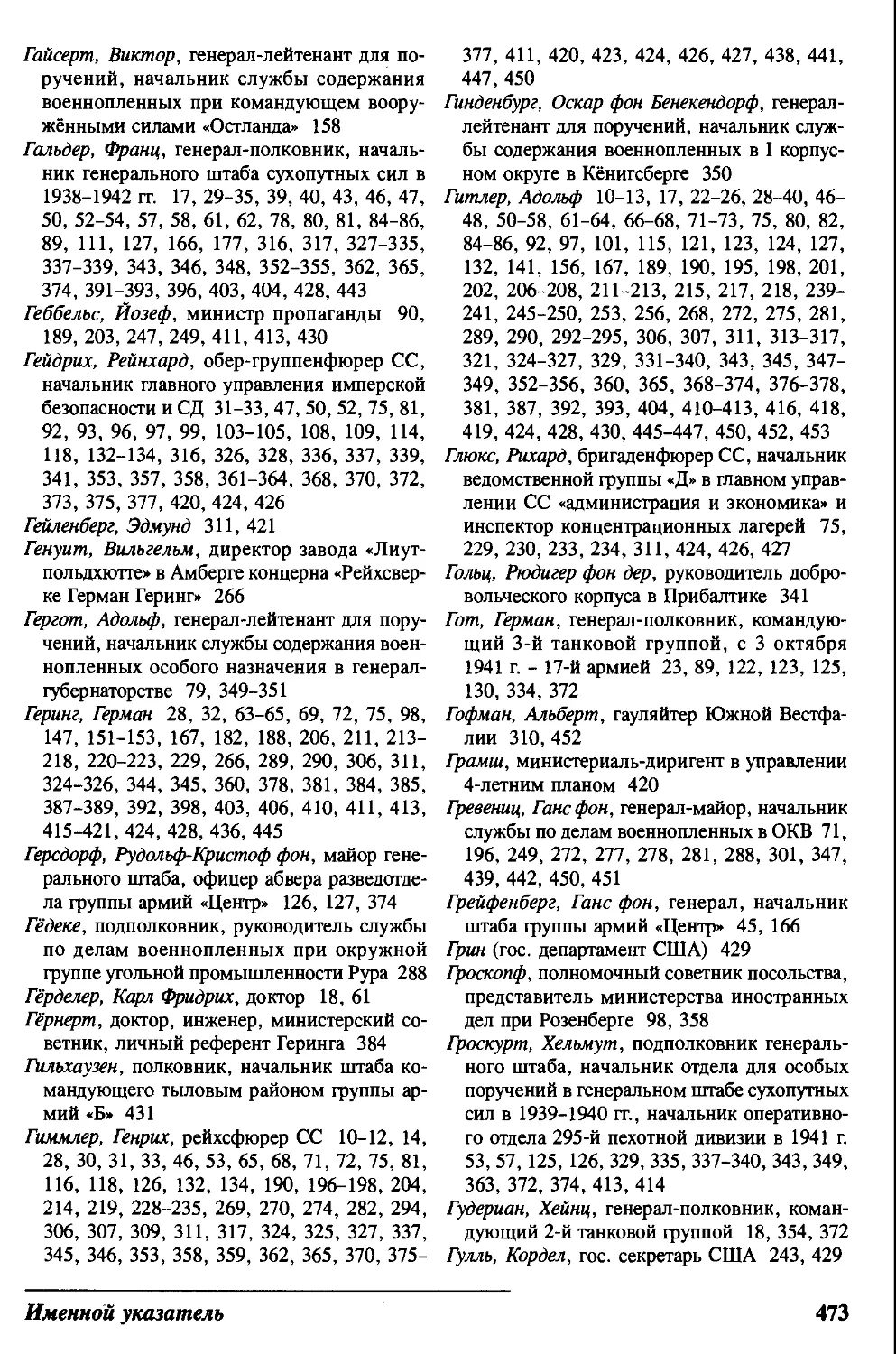

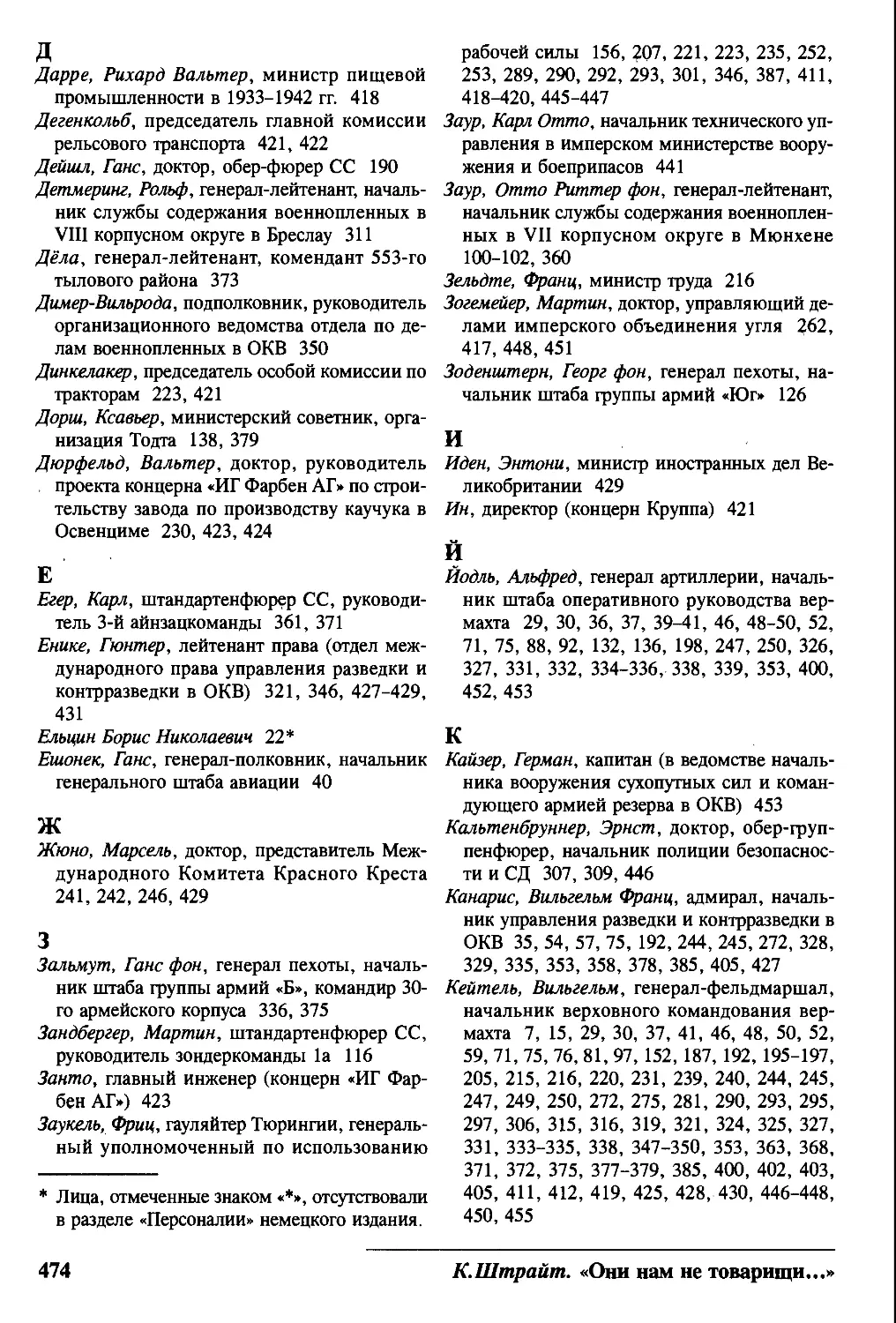

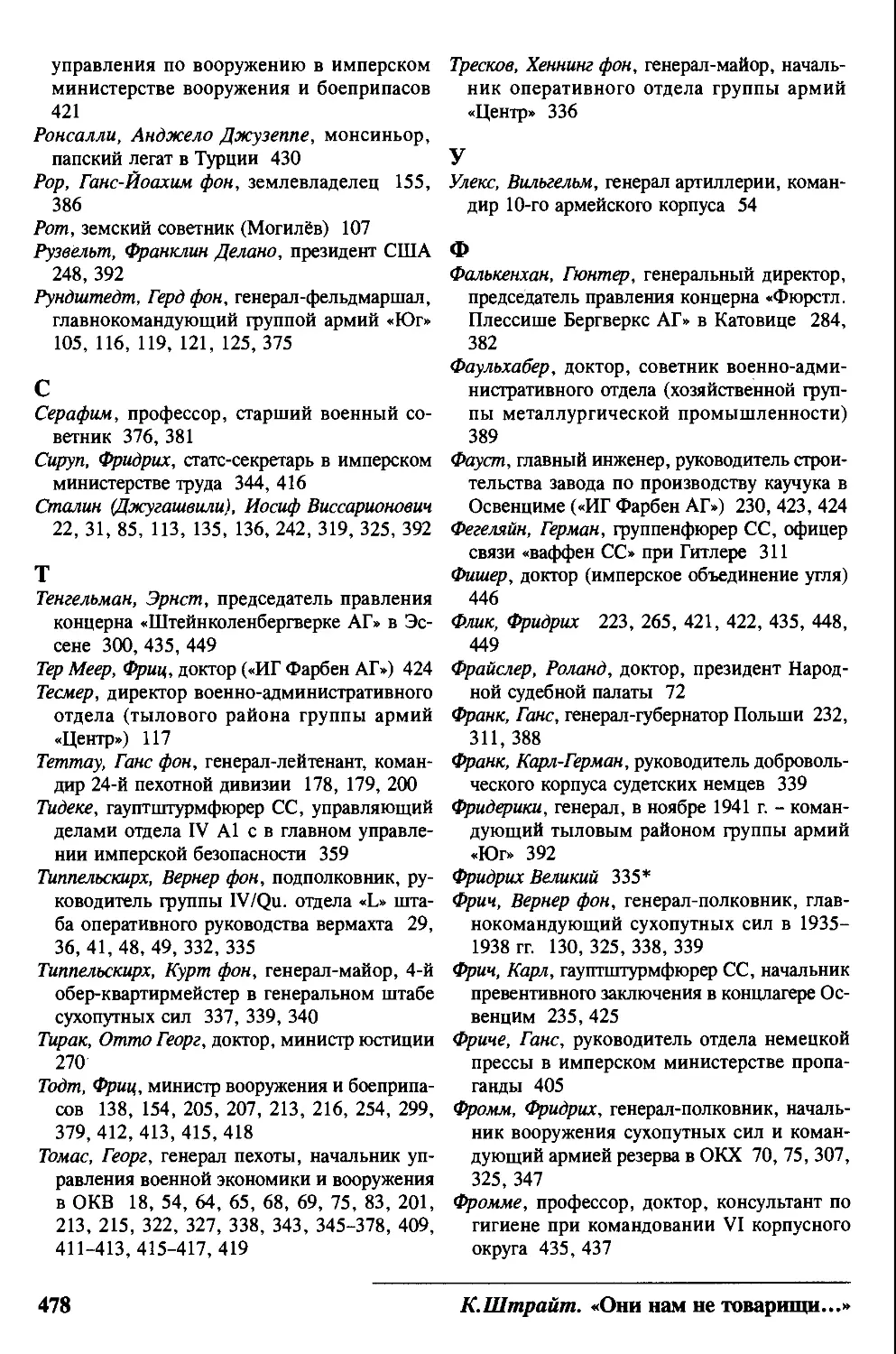

Именной указатель (Персоналии) 471

От редактора

Это исследование профессора Гейдельбергского университета является самой цитируемой книгой по проблеме советских военнопленных. Книга неоднократно издавалась в Германии и только впервые в полном объеме будет издана в России. Она - о судьбе более 5,7 млн. советских военнопленных, оказавшихся в течение 1941-1945 гг. в лагерях и на принудительных работах в Германии. Книга - результат многолетней кропотливой работы автора; при ее подготовке были использованы тысячи документов, сохранившихся в немецких архивах. Уже после первого издания (1978 г.) она вызвала неприятие и ожесточенные дискуссии как среди советских, так и среди немецких военных историков.

Понятно, что с советской стороны потери в виде огромного числа взятых в плен военнослужащих свидетельствовали об ошибках военного руководства. Можно вспомнить сталинское: «У нас пленных нет, это - предатели!», а также об отказе инициативе Международного комитета Красного Креста об оказании гуманитарной помощи советским военнопленным и узникам концлагерей. Поэтому цифры потерь в виде захваченных в плен занижались. Большинство советских военнопленных - 3,3 млн. чел. (около 60%!) - погибло от голода, плохого содержания и непосильного труда... Ну а тех, кому посчастливилось вернуться после окончания войны, ждали проверочно-фильтрационные лагеря, унижения и несправедливые приговоры, и для очень многих это обернулось ограничением в правах. Факт нахождения в немецком плену в биографии советского гражданина становился для него несмываемым пятном, влекшим подозрения в предательстве и шпионаже. Трагедия советских военнопленных обернулась болью для каждой шестой советской семьи. До сих пор не произошла настоящая реабилитация для лиц, прошедших после немецких лагерей сталинские лагеря...

На Западе любая попытка рассказать о военных преступлениях Германии рассматривается как пропагандистский прием. Проигранная «горячая» война против большевизма и Советского Союза плавно перешла в «холодную войну» против того же большевизма и восточной «империи зла». И если, например, руководство ФРГ «покаялось» перед еврейским народом за холокост, то ничего подобного не произошло по поводу массового уничтожения советских военнопленных и мирного населения на оккупированных восточных территориях. Однако прошлое нацистской Германии было настолько преступным, позорным и проигранным, что не позволяло сделать из него фундамент для идеологии новой, возрожденной Германии, а потому делались попытки свалить все на голову Гитлера, нацистской верхушки и аппарата СС, а также «обелить» славный вермахт, герочески сражавшийся на фронтах и якобы неповинный в преступлениях фашизма. А что же происходило на самом деле? На совещании командующих и начальников штабов армий Восточного фронта А.Гитлер заявил: «Они нам не товарищи... Речь идет о борьбе на уничтожение».

Этими словами рыцарское отношение по отношению к военнопленным, зафиксированное в уставе вермахта, или проявление гуманизма к ним же, в соответствии с международными конвенциями, отменялись. Это послужило необсуждаемым принципом к бесчеловечному отношению к советским военнопленным. Другим, было отношение немцев к пленным из других государств, например, из 1547 тыс. французских военнопленных (с лета 1940 г.) умерли или погибли 40 тысяч (2,6%). Проводилась последовательная политика по уничтожению миллионов советских военнопленных, а также мирного населения на оккупированных территориях.

Почему везде фигурируют столь большие цифры советских военнопленных? Как признают нынешние эксперты, Советская армия войну встретила неподготовленной. Повсеместно не хватало опытных командиров (последствия репрессий 1937-38 гг. и многочисленных предвоенных «чисток»). Многие части были не только неудокомплёктованы личным составом, но элементарно не имели даже недельного запаса боеприпасов. Неравномерное отступление приводило к попаданию не только отдельных частей, но и целых соединений в окружение (в так называемые «котлы»). При необеспеченности ресурсами, отказе (или невозможности) Верховным главнокомандованием принятия необходимых мер по их вызволению - все это вело к неминуемуму уничтожению или захвату в плен огромного числа советских воинов. Так например, по свидетельству профессора В.А.Храброва (участвовашего в подготовке настоящего издания), его отец - Храбров Александр Серафимович - в свое время отказался «от брони» (была такая отмазка от передовой на оборонных предприятиях) и ушел добровольцем на фронт. Его дивизия (в числе еще 28 подобных) попала в знаменитый и страшный «вяземский котел». Маршал Г.К.Жуков писал впоследствии: «Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии...». Вяземская операция обошлась советской стране в более миллиона погибших и «пропавших без вести», а также взятых в двух «котлах» (под Брянском и Ельней) 600 тыс. пленных. Неустрашимый и дерзкий Александр Храбров «пропал без вести» - долгие годы его семья оставалась в неведении, считать ли его погибшим или ждать из плена (он так и не вернулся). И этот случай не был исключением - в течение Отечественной войны почти в каждой советской семье был или погибший (а во многих и не один!), или один из членов семьи оказался в плену (больше половины из них также погибло, а уцелевшие сполна хлебнули горечь последовавших репрессий и сталинских лагерей)...

Многие годы исследования о судьбе советских военнопленных в фашистской Германии были закрытыми (как в СССР, так и в Германии). После конца холодной войны с изменением ситуации в мире историки получили доступ в архивы, а также возможность встречаться с зарубежными коллегами и обсуждать результаты. Более двадцати лет профессору Кристиану Штрайту приходилось переносить огульные поношения и несправедливую критику. Ныне эта книга считается «хрестоматийной» и «классической». Оценки общего количества советских военнопленных и числа погибших в немецком плену, которые приводит профессор Штрайт, сейчас считаются наиболее объективными и продолжают оставаться свидетельством преступной деятельности фашистского режима.

«Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и никогда не будет товарищем. Речь идёт о борьбе на уничтожение...».

Отрывок из речи Гитлера 30 марта 1941 г. перед командующими и начальниками штабов Восточного фронта

I. ВВЕДЕНИЕ

В начале марта 1942 г. начальник верховного командования вермахта1 генерал-

фельдмаршал Вильгельм Кейтель получил докладную записку об обращении с со¬

ветскими военнопленными, в которой значилось:

Судьба советских военнопленных в Германии... является трагедией величайшего масштаба. Из 3,6 млн. военнопленных полную работоспособность на сегодня сохранили всего несколько сотен тысяч. Значительная часть из них погибла от голода и ненастья. Тысячи умерли от сыпного тифа. Само собой разумеется, что обеспечение питанием такой массы военнопленных наталкивается на определённые трудности. Однако [...] смертности и потерь в таких масштабах вполне можно было бы избежать. Так, например, согласно имеющимся сообщениям, в самом Советском Союзе местное население было вполне согласно давать военнопленным продукты питания. Некоторые рассудительные коменданты лагерей с успехом шли по этому пути. Однако в подавляющем большинстве случаев коменданты лагерей запрещали гражданскому населению снабжать военнопленных Продовольствием, предпочитая обрекать их на голодную смерть. Даже по пути в лагерь гражданскому населению было запрещено давать военнопленным продукты питания. Во многих случаях, когда военнопленные во время перехода не могли больше идти вместе со всеми из-за голода и истощения, их расстреливали на глазах у перепуганных мирных жителей, а трупы оставляли лежать. Во многих лагерях вообще не заботились

о жилье для военнопленных. И в дождь, и в снег они лежали под открытым небом. Им не давали даже средств, чтобы вырыть себе землянки или норы. Планомерная дезинсекция военнопленных в лагерях и самих лагерей, очевидно, не проводилась. Слышны были высказывания, вроде: «Чем больше этих пленных умрёт,

тем лучше для нас». [...] Следовало бы, наконец, упомянуть ещё и о расстрелах военнопленных, которые проводились отчасти по идеологическим соображениям и не доступны никакому политическому пониманиюВ * * * * 13.

I. Введение

7

Когда война через 3 года завершилась, народы Советского Союза и Германии понесли величайшие потери. В то время, как Германия потеряла примерно 3,2 млн. солдат (из них более 1 млн. в советском плену2) и около 3,6 млн. гражданского населения, народы Советского Союза оплакали более 20 млн. убитых3. По имеющимся ныне данным, около 7 млн. из них были жертвами среди мирного населения, которые погибли от голода и эпидемий, в ходе жестокой партизанской борьбы на оккупированных территориях, в качестве жертв геноцида евреев, на принудительных работах и в ходе боевых действий. Около 10 млн. солдат погибли или умерли от ран. Кроме тех 2-х млн. военнопленных, которые уже были мертвы к тому времени, как была составлена приведённая выше докладная записка, до конца войны умерло ещё 1,3 млн. человек; таким образом, в немецком плену погибло около 3,3 млн. человек советских военнопленных при их общей численности в 5,7 млн. (57,8%)4.

В сравнении с судьбой русских военнопленных во время Первой мировой войны настоятельно возникает вопрос о причинах этой крайне высокой смертности. Тогда в немецком плену оказалось 1434500 русских5. Смертность русских военнопленных в целом соответствовала средней смертности пленных под надзором западно- и среднеевропейских властей (5,4%), но была, правда, выше, чем смертность других пленных в руках немцев (3,5%)6.

Когда в 1978 г. вышел первый тираж этой книги, - работа над ней началась в 1969 г., - судьба советских военнопленных, равно как и самые худшие аспекты войны на Востоке в целом, была почти совсем неизвестна немецкой общественности7. Интерес к этой теме возник у меня не в последнюю очередь из сознания, что здесь речь идёт о значительно замалчиваемой и неприкасаемой главе немецкой истории8. Процесс замалчивания начался в основном уже во время войны. Воспоминания о немецком вторжении 1941 г., а также применяемых тогда методах ведения войны и оккупационной политике у большинства солдат, как и вообще в общественном сознании, сменились воспоминаниями об ожесточённой, кровавой оборонительной борьбе против превосходящих сил Красной Армии: наступательная и завоевательная война преобразовалась в войну оборонительную. В памяти немцев преобладают главным образом три следующих аспекта: убийства и насилия, которые советские войска совершали, вступив в земли Восточной Германии; диктуемая сталинскими принципами политика Советского Союза в его оккупационной зоне; и, пожалуй, наиболее упорно, судьба немецких военнопленных в Советском Союзе.

Представления, сложившиеся тогда о Советском Союзе, сохранялись, пусть и в смягчённом варианте, в широких кругах общественности вплоть до 80-х годов. Только в настоящее время фундаментальные перемены в советско-русской политике со времени вступления в должность Горбачёва способствовали смягчению устойчивого образа врага. Тогда как в период непосредственно после войны советская экспансия и «холодная война» давали возможность видеть в СССР врага в непрерывной последовательности. А это требовало убеждения в том, что война на Востоке была оправдана и даже необходима, и что только из-за крайностей, которые совершались вопреки воли вермахта и с которыми он боролся, а также из-за преступлений СС она была извращена. Национал-социалистский антибольшевизм сумел таким образом, убрав свою антисемитскую составляющую, плавно перерасти 8

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...

в антибольшевизм холодной войны. В остром противостоянии обеих сторон и в особой ситуации национального разделения критические исследования войны на Востоке воспринимались как ущемление собственного положения, как попытка «гадить в собственное гнездо». Значительная часть общественности и немалое число политиков судило о советской политике в духе доктрин догматического антибольшевизма. В качестве её движущих сил рассматривались, с одной стороны - цели мировой революции, а с другой - экспансионистские устремления в традициях царского империализма9. Напротив, потребность обрести в СССР залог безопасности, - признанный с 20-х годов аспект в немецкой внешней политике, - более не учитывался. Не ставился вопрос о том, насколько сильно на советскую политику наложил отпечаток печальный опыт немецкого вторжения 1941 г., которое поставило на грань уничтожения не только советское государство, но и само советское население.

Всё это неизбежно должно было привести к ошибочным оценкам и суждениям, а потому оценить исторические основания отношений обоих народов возможно было только больше узнав о судьбе друг друга. Настоящая работа намерена содействовать выяснению факторов, которые до сих пор ещё - и после распада СССР - оказывают влияние на чувства той и другой стороны. Судьба советских военнопленных, ещё сильнее, чем обращение с гражданским населением на оккупированных немцами территориях, явилась одной из главных причин ожесточённого сопротивления, которое встретили немцы вскоре после своего вторжения10. Было бы неверно полагать, что сегодня об этом забыли в странах СНГ. Однако предпосылкой к примирению является память о том, что было11.

Постановка проблемы

В этой работе описана судьба советских военнопленных в 1941-1945 гг. Два аспекта проблемы не были рассмотрены из-за недостаточного количества имеющихся источников, а именно: судьба пленных, которые в качестве «добровольных помощников» служили на стороне немцев в «земляческих соединениях» и частях СС12, и движение сопротивления среди советских пленных13.

Первый раздел (гл. 2-5) посвящён подготовке нападения на Советский Союз. После анализа целей войны (гл. 2) в 3-й главе подробно рассказывается о возникновении комплекса «преступных приказов», которыми руководствовался вермахт при проведении политики уничтожения. На Нюрнбергском процессе обвиняемые военные заявляли, что массовая смертность советских военнопленных была следствием непредумышленной и неотвратимой необходимости. Далее следовало выяснить, какие существовали планы в экономической сфере, особенно в сфере снабжения, и насколько были учтены потребности советского населения, а также потребности ожидаемых военнопленных (гл. 4). Далее следовало установить, какие организационные приготовления были проведены по эвакуации, размещению и снабжению (гл. 4).

Второй раздел (гл. 6-8) охватывает временные рамки с июня 1941 по весну 1942 гг. В 6-й главе были исследованы последствия «преступных приказов». При этом следовало установить, насколько широко исполнялся «приказ о комиссарах». В действительности ещё более худшим, чем этот приказ, было принятое в июле I. Введение

9

1941 г. решение, согласно которому отдельные группы военнопленных в подчинённых ОКВ лагерях должны были быть «отобраны» айнзацкомандами СС для уничтожения. В связи с этим следовало выяснить - как это решение осуществлялось, какие имело последствия и какие факторы способствовали перенесению этой практики в зону ответственности ОКХ13а. Наконец, следовало выяснить вопрос - какие последствия имел «приказ о военном судопроизводстве» и как взаимодействовали соединения сухопутных сил и айнзацгруппы СС136. В 7-й главе сначала описан процесс массовой смертности советских пленных между июнем 1941 г. и весной 1942 г. С целью выяснения более конкретных причин следует анализ таких факторов, как питание, эвакуация и размещение. 8-я глава посвящена использованию труда пленных. В связи с этим возникает вопрос, почему Гитлер поначалу запрещал использование их труда на территории рейха, каковы были планы национал-социалистского руководства относительно пленных, почему в последующем, а именно, в конце октября 1941 г., первоначальный запрет был отменён и какое значение это решение имело для порядка обращения с пленными.

Третий раздел включает в себя две главы. В 9-й главе были исследованы «рабочие лагеря СС для военнопленных», которые были созданы осенью 1941 г. и занимали тогда важное место в планах Гиммлера по развитию подчинённых собственно СС промышленных предприятий. В 10-й главе была предпринята попытка изобразить порядок обращения с пленными той и другой стороной с точки зрения Гаагской конвенции о ведении сухопутной войны 1907 г. и Женевской конвенции о военнопленных 1929 г. При этом следовало выяснить, как немецкое руководство, с самого начала отказавшееся от соответствующего международному праву ведения войны, реагировало на предложения о посредничестве Международного Комитета Красного Креста и нейтральных государств, а также на предложение СССР соблюдать Гаагскую конвенцию о ведении сухопутной войны, и почему национал-социалистское руководство, руководство вермахта, а позже и само советское правительство неизменно давали отрицательный ответ на все инициативы.

В четвёртом разделе (гл. 11-12) описана судьба пленных с весны 1942 г. и до конца войны. Большое место при этом уделено изложению процесса использования труда пленных (гл. 11). В связи с этим возникает вопрос - насколько вызванная массовой смертностью нехватка рабочей силы повлияла на процесс обращения с пленными и какие причины имела под собой столь высокая смертность. Далее следовало установить, как было снято противоречие между требованием как можно большего количества рабочей силы, с одной стороны, и стремлением помешать всякому коммунистическому влиянию на немецких рабочих, с другой. Следующий параграф рассказывает о попытках поднять производительность труда пленных. При этом следовало выяснить - в какой мере приобретали значение различные концепции - использование принуждения, с одной стороны, и материальное стимулирование, с другой, и кем они были представлены. В связи с этим возникает вопрос - какое влияние на положение военнопленных оказывали партия и экономика и какие это имело последствия.

Состояние источников не позволяет рассказать об использовании пленных во всех отраслях экономики. Только по угольной промышленности, - причём только по важнейшему её сектору, - мы располагаем достаточным количеством источни10

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...;

ков. При этом возникла необходимость исследовать явления, которые должны были иметь своим следствием принципиально различные изменения в общем положении военнопленных. Так, следовало выяснить значение «продуктивного питания», то есть питания, соответствующего производительности труда, параллельно с рассмотрением процесса развития смертности. Далее следовало выяснить вопрос - как проведённые в угольной промышленности структурные изменения отразились на положении военнопленных и какое значение для военнопленных имели усилия имперского объединения угля по сокращению расходов.

12-я глава рассказывает о судьбе советских военнопленных на заключительном этапе войны. Служба по делам военнопленных осенью 1944 г. была передана в ведение Гиммлера. Поскольку он по свидетельству ответственных военных ещё в 1942 г. настаивал на передаче ему этих полномочий, то нужно исследовать процесс возникновения этого решения. Далее следовало выяснить - привело ли это развитие к тем страшным последствиям, которых заставляла опасаться участь пленных в собственно лагерях СС. И, наконец, в связи с этим возникает вопрос - как развивалась судьба пленных в последние месяцы войны.

Выводы

Поначалу я исходил из широко представленного тогда мнения, что «преступные приказы» Гитлера были навязаны оппозиционно настроенному военному командованию и практически не исполнялись войсками на практике. Это мнение, однако, оказалось неверным. Ни арестованное за прежние национал-социалистские взгляды руководство вермахта, ни консервативное руководство сухопутных сил не играли при разработке этого комплекса приказов той пассивно-оборонительной роли, о которой они заявляли в 1945 г. «Приказ о комиссарах» исполнялся с гораздо большим рвением, чем это было бы допустимо. Жертвами «отборов», проводившихся айнзацкомандами, пали не только все пленные еврейской национальности, но и все те, которые считались потенциальными противниками. Анализ взаимодействия между вермахтом и айнзацгруппами СС показал, что войска в процессе сотрудничества на всех уровнях решительно выходили за рамки согласованных между ОКХ и главным управлением имперской безопасности (PCXА) мер.

Приготовлений к приёму военнопленных почти совсем не было сделано. ОКБ и ОКХ разделяли требование политического руководства выделять для размещения и содержания советских пленных как можно меньше материальных средств. Снабжение пленных при осознании последствий было полностью подчинено цели путём использования продовольственных ресурсов Востока улучшить снабжение немецкого населения. Вопрос о движущих силах этой политики следует оставить открытым, ибо ответить на него можно только в самой тесной связи с проблемой военнопленных. Политика в отношении советских пленных образует, как мне кажется, чрезвычайно важный шаг в процессе вовлечения вермахта в политику уничтожения. При этом действительные причины этого процесса будут ясны только при освещении общего процесса вовлечения вермахта в эту политику в 1941 г. Первым этапом в данном процессе стало согласие руководства сухопутных сил на использование в прифронтовой зоне айнзацгрупп СС в гораздо большей степени, чем во время польской кампании. Следующим этапом были «приказ о военном судопроизводI. Введение

11

стве», «приказ о комиссарах» и прочие, основанные на них приказы. Именно на этом этапе процесса решающую роль сыграли внутриполитические соображения - боязнь нового нарастания революционных настроений среди немецкого населения под влиянием голода и коммунистической агитации. Этот фактор стал решающим как для «отборов» «политически нежелательных» пленных, так и для политики голода в отношении пленных. При анализе процесса отнюдь не видно той слепой и не терпящей возражений покорности воле Гитлера, на которую постоянно ссылались участники после войны. Напротив, здесь также заметна та, уже многократно упоминаемая в исследовании картина борьбы противоборствующих властных элит в национал-социалистском государстве14 (имеются в виду: руководство вермахта, руководство сухопутных сил и отдельные группировки в партии и СС), которые путём принятия идей Гитлера и благодаря собственным инициативам рассчитывали занять ведущее положение в непосредственном будущем национал-социалистского государства.

После блестящих побед на первом этапе войны армия стала фактором силы, с которым даже Гитлер вынужден был считаться. По меньшей мере часть руководства сухопутных сил, начиная с 1938 года рассчитывала на участие в принятии решений, а руководство сухопутных сил в целом решило не допустить дальнейшего снижения своей роли в национал-социалистском государстве. В связи с этим оно должно было попытаться утвердить свою позицию в борьбе с другими конкурентами - с Гиммлером, а также с «политическими солдатами» в ОКВ. Цена за это - участие в политике уничтожения - казалась приемлемой, ибо речь шла лишь о кратком «пути по грязи». И без того устранение большевизма было той целью, которая сильнее всего связывала консервативное руководство сухопутных сил с национал-социалистским руководством. Эти расчёты базировались на безусловной вере в победу, которую руководство сухопутных сил разделяло наравне с руководством партии и вермахта. Крах немецкого наступления под Москвой в конце ноября 1941 г. означал крушение этих расчётов, а равно и крушение стратегии молниеносной войны немецкого руководства.

Для политики в отношении советских пленных это крушение имело двойное значение. Теперь внутри руководства сухопутных сил приобрели вес усилия выстраивать своё поведение не по идеологическим, а по политическим соображениям. Эти усилия не имели решительного успеха не в последнюю очередь потому, что были лишены последовательности. Для пленных же важнее было то, что из-за краха концепции молниеносной войны возникла необходимость приобретения для немецкой военной экономики достаточного количества рабочей силы. Это, а отнюдь не гуманные соображения стало причиной того, что во время пика массовой смертности им попытались сохранить жизнь. Это решение, однако, не означало радикального поворота. Внутриполитические расчёты стабилизировать систему, переложив тяготы войны с немецкого населения на плечи покорённых народов, имели такое же решающее значение, как и идеологические догмы. Для пленных это означало, что их рационы хоть и приблизятся к необходимому для жизни минимуму, но никак не сравняются полностью с рационами для немецкого населения. Кроме того, уверенность в победе вела к тому, что руководство сухопутных сил так же мало, как и политическое руководство, а также руководство вермахта было 12

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...»

заинтересовано в том, чтобы прийти с СССР к казавшемуся поначалу возможным соглашению по вопросу об условиях соответствующего международным нормам ведения войны.

Гораздо более негативным следствием этой политики было то, что из-за казавшихся временными мер армия оказалась нерасторжимо связана с политикой уничтожения. Сверх того, уступки руководства вермахта и сухопутных сил окончательно устранили те существенные препятствия, которые всё ещё стояли на пути конечного результата политики уничтожения - геноцида евреев. «Окончательное решение» этого вопроса несомненно являлось конечной целью национал-социалистского руководства. Однако как его следует решать и решать ли, на рубеже 1940-1941 гг. было ещё неясно. В соответствии с этим Гитлер ещё в марте 1941 г. формулировал сравнительно ограниченные цели. Сотрудничество с руководством сухопутных сил при проведении «преступных приказов» и тесное взаимодействие между войсками и айнзацкомандами с первых дней вторжения показали Гитлеру, что достижение конечных целей уже перешло в сферу возможного15. То, что процесс вовлечения в войну на уничтожение стал протекать таким образом и иметь такие последствия, явно не входило в расчёты руководства сухопутных сил. Предполагалось, что частичной интеграцией можно будет чётко управлять и что благодаря общим ценностным нормам можно быть уверенными в армии и генеральном штабе. Однако группового согласия такого рода больше не существовало, ибо в широких кругах армии давно уже преобладали национал-социалистские убеждения. В сотрудничестве с айнзацгруппами и в обращении с советскими военнопленными «падение престижа армии» (генерал-полковник Людвиг Бек) проявилось особенно явно.

Для судьбы советских военнопленных в период с весны 1942 г. до конца войны исследование показало следующее: смертность вследствие неизменных принципов в сфере питания оставалась крайне высокой и опять выросла к концу войны. Этому не в последнюю очередь способствовали условия труда и содержание на многих предприятиях. Важную роль при этом играло также «продуктивное питание», которое, по крайней мере в горной и тяжёлой промышленности, применялось как инструмент чистого насилия.

РСХА лишь с большой неохотой отказалось от ликвидации всякого потенциального противника. Превентивные меры безопасности должны были уступить место использованию труда военнопленных. Следствием этого было то, что при малейших признаках политической деятельности она тем более сурово наказывалась. Для пленных еврейской национальности сохранялись массовые казни.

Особая идеологическая опасность, которую немецкое руководство приписывало советским пленным, рано привела к стремлению партийной канцелярии держать под строгим контролем обращение с ними. Против этого с самого начала выступил начальник общего управления ОКВ, генерал-лейтенант Герман Рейнеке, которому была подчинена служба по делам военнопленных. Задолго до того, как в декабре 1943 г. под его руководством был создан Штаб национал-социалистского руководства, НСДАП смогла на всех уровнях обеспечить институционально закреплённые возможности контроля и влияния на службу по делам военнопленных. Они постоянно позволяли партии проводить любые ужесточения в порядке обращения со всеми военнопленными.

I. Введение

13

Параллельно с этим усилия руководителей экономики также были направлены на то, чтобы урезать полномочия военных ведомств, которые часто в «бюрократической форме» препятствовали интересам промышленности, и «выжать из пленных как можно больше пользы». При поддержке ОКБ, партийной канцелярии и министерства вооружения Шпеера в горной промышленности возникла во многом характерная для национал-социалистской экономики двойная организация во главе с «руководителями службы по делам военнопленных». Эти «руководители» оплачивались горной промышленностью, но осуществляли верховные функции в службе по делам военнопленных. В перспективе вермахт тем самым был низведён до уровня всего лишь охранного ведомства. Тем самым всё в большей степени ставилось под вопрос соблюдение военных международно-правовых соглашений и в отношении несоветских военнопленных. Обращение с советскими пленными создало негативный прецедент, который в значительной мере ухудшил и обращение с другими пленными.

Использование труда советских пленных в гражданской сфере было выгодно, если предприниматель рассчитывал «извлекать из пленных прибыль». Особенно это касалось угольной промышленности, где имперскому объединению угля удалось довести расценки за работу советских военнопленных ниже того уровня, которого добивался Гиммлер для заключённых концлагерей. Целью усилий имперского объединения угля при этом было не только снижение в перспективе расходов горной промышленности, но и снятие социальной напряжённости в этой сфере производства. Это соответствовало долгосрочным целям немецкого руководства путём создания поселений на Востоке, колониальной эксплуатации и созданию слоя рабов разрешить возникшие в результате индустриализации Германии социальные конфликты.

Относительно последствий перехода ведомства по делам военнопленных в руки Гиммлера осенью 1944 г. возможны лишь осторожные высказывания. Положение военнопленных, - в том числе и советских, - существенно не ухудшилось. Срастание с личным составом СС произошло лишь на верхнем уровне. Это не привело к изменению целей руководства СС ещё и потому, что хаотическое развитие последних месяцев войны более не допускало радикальных изменений.

Источники и литература

Проблема источников представлена в настоящей работе принципиально иначе, чем в изданной Эрихом Машке «Истории немецких военнопленных периода Второй мировой войны»16. В то время, как там советские документы почти полностью отсутствовали и коллективная судьба была реконструирована на основании тысяч индивидуальных высказываний, здесь дело обстоит с точностью до наоборот. Были использованы неопубликованные источники военного происхождения, а также источники из различных имперских ведомств, из сферы НСДАП, СС и частных хозяйств17. Существенным недостатком является неполнота дошедших до нас источников. В то время как для 1941 г. источниковая база достаточно высока, уже для 1942 г. количество источников резко сокращается. Для последних месяцев войны существует всего несколько разрозненных документов. Из документации занимавшихся военнопленными ведомств сохранились лишь несколько документальных 14

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...»

отрывков. Не сохранились документы службы по делам военнопленных (с 1942 г.: начальник службы по делам военнопленных) в общем управлении ОКВ18. То же касается и документов начальников служб содержания военнопленных в корпусных округах19. Это означает, что важнейшие процессы внутри общего управления ОКВ и отдела по делам военнопленных по прежнему остаются неосвещёнными. Отдел по делам военнопленных, а также начальник службы по делам военнопленных не имели решающих полномочий при решении важнейших вопросов. Это право сохранил за собой генерал Рейнеке; в каком объёме он тогда учитывал указания начальника верховного командования вермахта фельдмаршала Кейтеля неясно, ибо из руководства ОКВ документы также сохранились лишь фрагментарно20.

Пробелы, которые возникли из-за отсутствия документов общего управления и отдела по делам военнопленных, частично восполняются тем, что почти все наиболее значимые распоряжения этих ведомств содержатся в других фондах. К тому же различного происхождения приказы отдела по делам военнопленных были соединены в военном архиве в один фонд21. В дополнение к ним особое значение имеют фонды имперского министерства труда22. Кроме того доступны важнейшие приказы о порядке обращения с военнопленными в тайных инструкциях партийной канцелярии к гауляйтерам и крайсляйтерам, которые также весьма показательны для процесса сотрудничества между партийной канцелярией и общим управлением23. Далее очень важный материал по «борьбе с противником» содержится в сохранившихся фондах РСХА24. Особый интерес при этом вызывают составленные на основании ежедневных отчётов айнзацгрупп «Донесения о событиях СССР», а также «Информационная газета начальника полиции безопасности и СД». Последняя является также чрезвычайно интересным источником по развитию органов власти на захваченных восточных территориях и по планам на будущее национал- социалистского руководства и немецкой экономики.

Для освещения судьбы советских военнопленных в зоне ответственности сухопутных сил в распоряжении имеется большое количество источников. Не сохранились, правда, документы входившего в состав ОКХ ведомства - отдела генерал- квартирмейстера. Точно так же отсутствуют документы главнокомандующего сухопутными силами и его генерала для особых поручений, которые могли бы дать дальнейшие разъяснения о происхождении «преступных приказов». Здесь следует также искать специальные распоряжения при этих адресатах. Документы отдельных армий содержат богатый материал о периоде планирования, а также о судьбе пленных в прифронтовой зоне. Большинство документов относится к 1941 г., хотя для некоторых армий необходимый материал имеется вплоть до лета 1944 г. Для судьбы советских военнопленных наряду с этими большое значение имеют также документы командующего тыловым районом сухопутных сил и комендантов тыловых районов отдельных армий. Для положения пленных в зоне ответственности ОКВ наряду с уже названными фондами существует ещё один важный источник: документы командующего войсками и командующего корпусным округом в генерал-губернаторстве25. Документы из фондов командующих войсками «Остланда» и «Украины» полностью отсутствуют.

Статистические данные о численности пленных содержатся в различных фондах. Донесения генерал-квартирмейстера сухопутных сил, дающие чёткие сведения I. Введение

15

о смертности зимой 1941-1942 гг., находятся в фондах отдела иностранных армий «Восток» ОКХ и имперского министерства труда. Наряду с ними весьма значимы также донесения, которые отдел по делам военнопленных ежемесячно предоставлял Международному Комитету Красного Креста в Женеве, но которые, однако, позволяют сделать лишь ограниченные выводы26.

Для описания использования труда советских военнопленных наряду с уже упомянутыми фондами имперского министерства труда обильный материал дают также документы управления военной экономики и вооружения в ОКВ и инспекций и команд по вооружению27. Ценные источники содержат также богатые фонды имперского министерства вооружения и боеприпасов, а также имперского министерства вооружения и военной продукции28. Об использовании труда военнопленных в военной экономике имеются исчерпывающие документы имперского объединения угля, а также верхнесилезской горной промышленности. Менее достоверны сохранившиеся фонды имперского объединения железа и хозяйственной группы металлургической промышленности29. Наряду с этими источниками были использованы фонды имперской канцелярии, имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий, имперского министерства юстиции, управления 4-хлетним планом, продовольствия, «организации Тодта» и главного управления СС «администрация и экономика»30.

В дополнение к этим оригинальным актам были привлечены неопубликованные Нюрнбергские документы из военного архива и института истории. Были использованы также протоколы Нюрнбергского процесса и мемуары. Признания участников событий оказалось возможным использовать лишь в очень незначительной степени31. Ибо большинство ответственных лиц или уже умерло, или не было найдено, а потому можно было опросить лишь очень немногих свидетелей32.

В западногерманских исследованиях никогда не ставилось под сомнение, что война на Востоке в значительной степени имела идеологическую направленность. Эрнст Нольте был одним из первых немецких историков, кто чётко охарактеризовал эту войну, как «самую чудовищную завоевательную, поработительскую войну на уничтожение, какую только знает современная история»33. «Элементарное значение этого факта для характера дальнейшего процесса и катастрофического для Германии исхода» войны не нашло, как утверждал в 1965 г. Андреас Хильгрубер, своего отражения ни в исторических монографиях, ни в сознании широкой общественности34. В описаниях войны отдельные её аспекты предполагалось замалчивать или настойчиво утверждать, что ведение войны вермахтом ничем не отличалось от прочих военных кампаний. Геноцид евреев проводился якобы без всякого участия вермахта «далеко за линией фронта». Преступные приказы, в том числе приказ о комиссарах, войсками, как правило, не исполнялись. В бесчисленных историях дивизий настойчиво внушалась мысль: вермахт не принимал никакого участия в национал-социалистских преступлениях. Принципиально иная оценка роли вермахта в национал-социалистском государстве впервые была дана только в работе Манфреда Мессершмидта и Клауса-Юргена Мюллера в 1969 г.3’

Исследования, посвящённые судьбе советских военнопленных, вплоть до 1978 г. появлялись лишь в очень малом количестве36. Не было соответствующих исследований и у советской стороны. Официальная «История Великой Отечест16

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...

венной войны Советского Союза» посвятила судьбе советских военнопленных всего лишь несколько строк. Говорилось, правда, о «больших потерях», но одновременно подчёркивалось, что «западные фальсификаторы истории» «безмерно преувеличивают» поражения Красной Армии. Для оказавшихся в плену солдат Красной Армии не были названы цифры, а только упомянуто, что «десятки тысяч ... погибли в фашистских лагерях»37.

Подводя итоги, можно сказать, что вплоть до 1980 г. немецкая общественность фактически не имела возможности получить более менее объективную информацию о характере этой войны. Это имело тем большее значение, что серьёзные исследования фактически не доходили до широкой публики. Преобладали популярные издания, которые следовали духу национал-социалистской пропаганды «превентивной войны»38.

Современное состояние проблемы

Постепенно картина войны на Востоке в исторических сочинениях существенно изменилась. От устоявшихся стереотипов, в которых преобладали идеологические догмы, с конца 70-х годов перешли к критическому пересмотру. Для общего освещения войны были уже созданы обширные статьи39. Исследования подтвердили результаты моей работы, которая вышла первым тиражом в 1978 г. Тезис о том, что вермахт в значительной мере взаимодействовал с айнзацгруппами СС, был подтверждён в 1981 г. исследованием Хельмута Краусника и Ганса-Генриха Вильгельма40. После дальнейших исследований, проведённых Омером Бартовым, Юргеном Фёрстером, Арно Й. Майером, Манфредом Мессершмидтом, Ральфом Огорреком, Тео Й. Шульте и другими, этот тезис получил всеобщее признание41. «Акции отбора», которые проводились айнзацкомандами в лагерях для военнопленных и жертвами которых пало шестизначное число военнопленных, получили дальнейшее освещение в исследованиях Альфреда Штрайма и Рейнхарда Отто42.

Утверждение, что военное командование активно содействовало разработке «преступных приказов» и выполняло «приказ о комиссарах», натолкнулось на сопротивление со стороны, прежде всего, бывших офицеров. Эрнст Клинк пытался отстаивать старый тезис о том, что главнокомандующий сухопутными силами фон Браухич якобы смягчил и «приказ о военном судопроизводстве», и «приказ о комиссарах» дополнительными приказами43. Однако Клинк упустил из виду, что смягчающие дополнения фон Браухича были фактически отменены как официальной их интерпретацией со стороны его генерала для особых поручений перед представителями армий Восточного фронта, так и последующим приказом самого фон Браухича от 25 июля 1941 г.44 Юрген Фёрстер справедливо утверждает в том же томе, что дополнения эти не означали никакого существенного ограничения, напротив, руководство сухопутных сил соглашалось в нём с Гитлером в том, что на Востоке следует принимать решительные меры как против действительного, так и против предполагаемого противника. Новым при этом явилось доказательство того, что ответственность за это в первую очередь лежит на начальнике генерального штаба сухопутных сил, генерал-полковнике Гальдере, а не на Браухиче45. Выполнение «приказа о комиссарах» было поставлено под сомнение прежде всего ссылкой на дюжину клятвенных заверений, данных командующим и офицерами I. Введение 17

3 165

генерального штаба в 1945 г. союзному трибуналу46. Однако эти заверения весьма сомнительны, ибо сохранившиеся документы показывают явную недостоверность большинства их47. Я сам расцениваю соответствующее заявление начальника оперативного отдела47’ 17-й танковой дивизии, как «суровое» тому подтверждение: так, он заявлял, что хоть «приказ о комиссарах» и был отдан 47-му танковому корпусу 2-й танковой группой генерал-полковника Гудериана, но командующий корпусом генерал Лемельзен якобы запретил его выполнять. Однако найденный между тем приказ Лемельзена убедительно доказывает, что генерал, напротив, настойчиво выступал за то, чтобы пленных, несмотря на отданный ранее приказ, «постоянно» расстреливали; одновременно он ужесточил «приказ о комиссарах»: «Бесспорно относящихся к этой категории людей следует отводить в сторону и расстреливать исключительно по приказу офицера»48. Этот приказ весьма характерен. Он показывает, как крайний антибольшевизм, который уже в 1933 г. был сильнейшим связующим звеном между консерватизмом и национал-социализмом, частично втянул в политику уничтожения и тех солдат, которые чувствовали свою приверженность традиционным солдатским ценностям. Итак, ныне следует считать доказанным, что этот приказ летом и осенью 1941 г. выполнялся в большинстве дивизий. Об этом свидетельствует не только обилие имеющихся сведений о его выполнении49. Ещё более явным доказательством являются отчаянные попытки командующих фронтами добиться отмены этого приказа уже после того, как о расстрелах стало известно в Красной Армии, которая в июле 1941 г., казалось, вот-вот будет разбита, и привело к отчаянному сопротивлению50. Невыполнение приказа было возможно только там, где ответственные лица могли быть уверены в том, что фанатичные товарищи не донесут на них за это, то есть в небольшом кругу полкового штаба.

Рольф-Дитер Мюллер в ряде очень интересных статей существенно расширил наши знания о разработке и изменении политики эксплуатации на Востоке. Он отстаивает тезис о том, что консервативно-ориентированная часть немецкого генералитета, - имеется в виду начальник управления военной экономики и вооружения в ОКВ генерал Томас, в 1939 г. близкий к оппозиционному кружку Гёрделера и Хасселя, - внесла весьма существенный вклад в разработку и ужесточение политики эксплуатации и истребления, и что командующие фронтами также принимали участие в этой политике51.

Как и следовало ожидать, подсчитанное мною число жертв, - около 3,3 миллиона человек52, - также вызвало возражения. Вопреки этому, Альфред Штрайм оценивает число жертв «минимум в 2530000 человек». Его расчёты основаны в первую очередь на смете отдела по делам военнопленных в ОКВ за 1 мая 1944 г.; за основу он взял общее число пленных в 5200000 человек53. В то время как Штрайм разъясняет методику своих расчётов, Йоахим Гофман, оценивая число жертв «примерно в 2 млн. человек» при общей численности пленных в «5245882», не даёт никаких пояснений этой цифры; он говорит лишь о «неизвестных оригинальных документах и прочих данных», никак их не обосновывая54. Ни Штрайм, ни Гофман не поясняют, почему взятое мною из доклада отдела иностранных армий «Восток» при ОКХ общее число пленных в 5734528 человек (на февраль 1945 г.) не соответствует истине. Однако документы ещё раз подтверждают истин18

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...

ность этой цифры. Так, начальник службы по делам военнопленных оценивал общее количество советских военнопленных в декабре 1944 г. в 5,6 млн. человек55..

С советской стороны вплоть до недавнего времени также называлось заниженное количество жертв. Комиссия военных историков во главе с генерал-полковником Г.Ф. Кривошеевым56 оценивает число погибших советских военнопленных в 1283300 человек. Расчёты, правда, не выдерживают более детальной проверки. Если исходить из немецких данных, то бездоказательный тезис о том, будто погибло 673000 пленных - абсурдное утверждение ввиду точности, с которой фиксировалась в немецких документах смерть миллионов пленных. Комиссия просто постулирует, что использованные в немецких исследованиях общие цифры - 5,7 или 5,2 млн. человек - были якобы чистой пропагандой. При подсчёте не были использованы ни немецкие документы, ни результаты немецких исследований. Цифры комиссии неточны также и по другой причине. Термин «военнопленные» применялся только к солдатам Красной Армии. Члены специальных дружин из гражданских учреждений, народное ополчение, рабочие батальоны, милиция и пр. исключались из этой категории как мобилизованные, которые оказались в плену до включения их в состав войск. Однако именно эти категории составляли в 1941 г. значительную часть пленных. Невозможно понять, почему те, кого немецкая сторона рассматривала как военнопленных, были проигнорированы при подсчёте общего количества жертв. Я, как и прежде, не вижу никаких оснований отказываться от своих расчётов. В целом же я считаю, что даже более низкая цифра, - как полагают, около 2,5 млн., - ничуть не преуменьшает чудовищность случившегося. У нас до сих пор часто ведутся многочисленные дебаты о том, что лучше, мол, пересчитывать немецкие, а не чужие потери, и что следует говорить о неучастии вермахта в войне на уничтожение57.

В исследовании судьбы советских военнопленных с 1978 г. были Достигнуты значительные успехи. Это стало возможным благодаря обилию краеведческих работ, для которых были найдены новые источники и свидетельства очевидцев. Важную роль при этом сыграл исторический конкурс Кёрберского фонда, проведенный в 1982-1983 гг., из которого вышел ряд заслуживающих внимания работ по данной теме58. Драгоценную помощь в освоении ставшей, между тем, весьма объёмной литературы, оказал составленный Йоргом Остерло исследовательский обзор с библиографией59.

Между тем появились также монографии о нескольких крупных лагерях на территории рейха. Жизнь и смерть пленных в одном из крупнейших лагерей, а именно, в стационарном лагере 356/VI К Зенне-Штукенброке, подробнейшим образом исследована в объёмной работе Карла Хюзера и Рейнхарда Отто60. Наряду с лагерем Зенне-Штукенброк решающую роль в использовании труда советских пленных в горной промышленности играл стационарный лагерь VI А Хемер. Изданное Гансом-Германом Штопзаком и Эберхардом Томасом исследование существенно расширяет наши знания об этом лагере. При этом бросается в глаза прежде всего то, что в этом лагере, где во время массовой смертности 1941-1942 гг. погибло сравнительно мало пленных, большая смертность началась только в 1943 г. Так, до марта 1943 г. было зарегистрировано всего около 3000 умерших. Но затем, до конца войны, здесь умерло ещё 20000 пленных61. При освобождении в апреле 1945 г.

I. Введение 19

3*

816 пленных были настолько истощены, что умерли в последующие затем недели. Здесь со всей отчётливостью проявились последствия безжалостной эксплуатации советских пленных в горной промышленности. О характере этой эксплуатации, а также об отношениях между пленными и немецкими горняками подробно и обстоятельно повествует Хайнц Вайшер в исследовании об использовании советских пленных на рудниках Саксонии в Хеессене (Хамм)62.

Состояние источников о стационарных лагерях VI В Верзен и VI С Батхорст оставляет желать лучшего. Но и здесь возможно описание в общих чертах. Число жертв здесь оценивается от 14250 до 26250 человек. Согласно докладу канадской дивизии, которая освобождала эти лагеря, там ежедневно умирало от 20 до 40 пленных. С начала 1945 г. погибло более 2500 пленных, - преимущественно пленные, которых невозможно было использовать в горной промышленности63. Подобным же образом, в госпитале стационарного лагеря 326/VI К в течение 3-х недель до освобождения умерло 3500 пленных, преимущественно в тубдиспансере - лишнее доказательство того, в какой мере последствия лишений и эксплуатации ещё раз вызвали рост смертности на заключительном этапе64.

В Люнебургской пустоши возле нынешнего военного полигона Берген-Хоне летом 1941 г. возник комплекс 3-х «русских лагерей»: стационарный лагерь 311 / XI С Берген-Бельзен, стационарный лагерь 321 / XI D Фаллингбостель-Эрбке и стационарный лагерь 310 / X D Витцендорф. Там осенью 1941 г. сначала под открытым небом, а затем в землянках влачили существование более 100000 пленных, из которых уже к февралю 1942 г. умерло 44000. В целом количество жертв оценивается: для Берген-Бельзена - от 30000 до 50000, для Эрбке - не менее 30000 и для Витцендорфа - 16000 человек65. При лагере Берген-Бельзен существовал также госпиталь, в который выдворялись прежде всего «не подлежащие выздоровлению пленные». Только там в период с весны 1942 по 1945 гг. умерло 12000 пленных66.

Вернер Боргзен и Клаус Фолланд написали объёмную монографию о стационарном лагере X В Зандбостель, которая повествует также о пленных других национальностей и о размещении эвакуированных в 1945 г. заключённых концлагерей. Несмотря на то, что об отношениях в лагере имелось очень много свидетельств очевидцев, - в том числе итальянских и французских пленных, - число жертв может быть установлено только с очень большой долей вероятности, - от 18800 до 46300 погибших67. Герхард Кох и Рольф Шварц издали весьма информативное исследование о лагерях для пленных и лиц, работавших по принуждению в Шлезвиг-Гольштейне68. Йорг Остерло только что окончил монографию о стационарном лагере 304 / IV Н Цайтхайн; её значение велико уже потому, что до сих пор не существовало ни одной надёжной работы о лагерях на территории бывшей ГДР69. Об отношениях, сложившихся в комплексе стационарных лагерей 318 / 344 / VIII В / VIII F в Ламсдорфе, предпринято исследование в центральном музее военнопленных в Ламбиновиче - Ополье70.

В заключение следует обратить внимание ещё на ряд аспектов данной работы. Первые разъяснения о судьбе советских военнопленных-женщин дают две статьи в сборнике о концлагере Равенсбрюк71. Появилось несколько новых указаний о судьбе раненых пленных. Биографический очерк о генерале Рейнеке, который несёт главную ответственность за обращение с военнопленными, лишний раз дока20

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...»

зывает, что он играл решающую роль в проведении национал-социалистских целей в вермахте72.

Следует также упомянуть, что в 1995 г. стремящаяся к объективности выставка в доме истории ознакомила широкую общественность с судьбой советских пленных в Германии и немецких пленных в Советском Союзе73.

В то время, как факт ужасающей массовой смертности в «русских лагерях» поздним летом 1941 г. безусловно подтверждается на основании имеющихся документов и свидетельств очевидцев, источники, которые позволили бы более менее точно подсчитать количество жертв, отсутствуют. По прежнему приходится ссылаться на оценки непосредственно послевоенного времени, надёжность которых, правда, можно проверить на основании сохранившихся документов и показаний очевидцев. Надежда на то, что со временем могут быть получены более точные данные, представляется нереальной. Даже если в русских архивах и найдётся лагерная картотека, - это кажется вероятным для стационарных лагерей Зенне и Хемер, - полноты картины ожидать не приходится. Так, например, из того факта, что в Зенне уже в июле 1941 г. были зарегистрированы пленные, нельзя делать вывод, что были зарегистрированы все пленные и каждый случай смерти74. Бросается в глаза, что все относящиеся к этому лагерю реестры, насколько они вообще фиксировали случаи смерти, прекратили это делать осенью 1941 г., то есть после начала массовой смертности и за 4 месяца до того, как имперское министерство внутренних дел в марте 1942 г. потребовало от ОКВ прекратить регистрацию по причине того, что списки якобы «переполнены» из-за массовой смертности и что в большинстве случаев «личности умерших советских военнопленных всё равно неизвестны»75. Цель ОКВ - с самого начала помешать тому, чтобы массовая смертность была отображена в документах76 - должна была быть известна комендантам лагерей. При этом не вызывает сомнения ни то, что они на совещаниях комендантов получали дополнительно устные инструкции, ни то, что коменданты с самого начала считали регистрацию немощных и больных пленных лишним трудом, тем более, что стационарные лагеря были укомплектованы личным составом в очень малом объёме.

Захватывающие дух перемены в Советском Союзе и сменивших его государствах позволяют ныне, начиная с 1987 г., сказать гораздо больше о судьбе советских пленных после их возвращения на родину в 1945 г.77 Уже во время войны миллионы красноармейцев, которые оказались в плену, были заклеймены как предатели. Согласно сталинскому «Приказу № 270» даже семьи «командиров и политруков», которые попали в плен, подлежали аресту, а семьи простых солдат следовало «лишить ... государственной поддержки». После возвращения на родину пленные проверялись в «фильтрационных лагерях», причём большой процент их был приговорён к длительному заключению. Большинство их было амнистировано только после XX съезда партии в 1956 г. Однако запланированная тогда полная реабилитация военнопленных так и не состоялась. Бывшие пленные и в дальнейшем подвергались дискриминации; пребывание в плену считалось позорным пятном, которое скрывали как можно лучше. В литературе плен также представлялся, как судьба, которую можно оправдать только в исключительных случаях78. Так что не стоит удивляться тому, что когда книга «Они нам не товарищи» была переведена в 1978 г., I. Введение

21

то есть сразу после своего выхода в свет, её перевод тут же был помечен грифом «Совершенно секретно» и спрятан под замок79. Как и другие закрытые темы, - «репрессии» 1936-1938 гг., пакт Сталина-Гитлера, катастрофу 1941 г., потери Красной Армии - эту тему также следовало обходить в исторических сочинениях.

Во время горбачёвской политики гласности и перестройки советские историки опять взялись за критические статьи хрущёвского времени. Проблема военнопленных теперь открыто обсуждалась. Как широко известно, повод к этому дала статья в правительственной газете «Известия» в августе 1987 г.: доброе имя всех, бывших в немецком плену, опять должно быть восстановлено по закону80. Эта идея натолкнулась на ожесточённое сопротивление прежде всего в руководстве Красной Армии. Газета вооружённых сил «Красная звезда» в январе 1988 г. подтвердила, что сдача в плен означает «позор, бесчестье и гибель». Когда вскоре и министерство обороны разрешило обсуждение запретной темы81, - «Военно-исторический журнал» издал в 1992-1994 гг. в 15 выпусках отрывки из книги «Они нам не товарищи», - то это означало дальнейшую отсрочку реабилитации. Только в декабре 1994 г., почти 50 лет спустя после окончания войны, президент Ельцин издал указ «О восстановлении законных прав [российских граждан -] бывших [советских военнослужащих и гражданских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период]». Однако уравнение в правах с ветеранами и ныне остаётся неполным. В параде к 50-летию Победы 9 мая 1995 г. бывшие военнопленные не имели права участвовать82. Тот факт, что и спустя 2 года после ельцинского указа он надлежащим образом не исполнен, указывает на то, в какой мере полная реабилитация сомнительна и в настоящее время.

Участие вермахта в национал-социалистских преступлениях не вызывает сегодня у профессиональных историков ни тени сомнения. Дискуссии, вызванные по поводу организованной Гамбургским институтом выставки для социальных исследований «Преступления вермахта», показывают, правда, что часть общественности не приняла к сведению или не захотела принять результаты исследований. Высказанные при этом упрёки и возражения были направлены также и против этой книги.

Наиболее часто приводится аргумент, что прошлое якобы было измерено на основании ценностей и представлений настоящего. Что в отношении Советского Союза Германия не была связана никакими нормами международного права, ибо тот не признал ни Гаагской конвенции о ведении сухопутной войны 1907 г., ни Женевской конвенции о военнопленных 1929 г. Однако этот аргумент не убедителен. Участники сопротивления уже в 1941 г. критиковали эту политику как преступную. Основные нормы международного права, как, например, принцип человечного обхождения с военнопленными, были тогда прекрасно известны. Руководство вермахта знало, что Советский Союз, хоть и не признал Женевской конвенции о военнопленных, но ратифицировал Женевскую конвенцию о раненых 1929 г. и что Германия была связана общими принципами международного права ведения войны83. Однако уже в начале 1941 г. она совершенно сознательно решила игнорировать в войне на Востоке нормы международного права.

Особенно критиков возмущает, что вермахт в связи с этим выглядит как преступная организация. Но как иначе можно назвать организацию, которая, - приве22

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...:

дём лишь некоторые примеры, - требовала от своих подчинённых расстреливать безоружных пленных в соответствии с «приказом о комиссарах», объявила применение оружия по отношению к военнопленным «вполне законным», организацию, которая прямо призывала к убийству гражданских лиц согласно приказу о военном судопроизводстве, заявляла, что войска в борьбе против партизан вправе и обязаны «применять любые средства без ограничения даже против женщин и детей, если это будет способствовать успеху», и которая приказывала войскам оказывать содействие в истреблении евреев?84 Утверждать это - вовсе не значит говорить, - как это умышленно пытаются представить критики, - будто все солдаты были преступниками. Не вызывает сомнения, что в вооружённых силах на Восточном фронте существовали сотни тысяч солдат, которые заботились о том, чтобы сохранить свою человечность. Об этом сохранились документальные свидетельства, об этом можно также вычитать из приказов, в которых военачальники весьма сурово критиковали это явление, - когда, например, главнокомандующий сухопутными силами в июле 1941 г. сокрушался, что не везде «с надлежащей суровостью» поступают в отношении гражданского населения, или когда такие командующие армиями, как фельдмаршал фон Рейхенау и генерал-полковник Гот выступали против «мягкости и сочувствия по отношению к населению», или когда считали необходимым средствами пропаганды добиваться в вермахте большего «понимания» в отношении политики голода, направленной против пленных85. Решающим, однако, остаётся тот факт, что таких солдат, как правило, не могло быть слишком много из-за угрозы доносов. Следует исходить из того, что, как правило, таких случаев почти не было. Омер Бартов в своём исследовании, посвящённом трём дивизиям, указал, что треть офицеров, которых он смог идентифицировать, были членами партии86. Общественное мнение и решения определялись теми, кто всякое стремление к человечности расценивал, как «распускание соплей». При всей необходимости учитывать каждый отдельный случай следует констатировать, что вермахт, как институт, был поставлен своим руководством на службу преступной политике и что военное командование на всех уровнях, как правило, проводило эту политику.

Этим утверждением, как гласит следующий упрёк критиков, под сомнение ставится честь вермахта. Но хорошо было бы вспомнить о том, что думали по этому поводу участники сопротивления, для которых понятие «честь» не было пустым звуком. 8 апреля 1941 г., за два месяца до нападения на Советский Союз, Ульрих фон Хассель обсуждал с генерал-полковником Людвигом фон Беком проект приказа о военном судопроизводстве, о котором они были проинформированы. Их вывод был однозначен: «Подчиняясь этому приказу Гитлера, [главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал фон] Браухич жертвует честью немецкой армии»87.

II. ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКИХ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛИТИКИ УНИЧТОЖЕНИЯ В ВОЙНЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Обращение с советскими военнопленными с самого начала в гораздо большей степени, чем обращение с другими военнопленными было обусловлено ключевыми принципами национал-социалистской идеологии; в этой связи несомненны чёткие параллели с уничтожением европейских евреев. Признаком этого, наряду с уже упоминавшимися массовыми расстрелами, является тот факт, что технически совершенное массовое убийство газом «Циклон В» в концлагере Освенцим осенью 1941 г. было впервые «опробовано» на 900 советских военнопленных1. Тесная связь судьбы советских военнопленных с определённой сферой национал-социалистской идеологии требует вначале краткого упоминания о национал-социалистских военных целях; это необходимо также потому, что знакомство с источниками очень быстро покажет, что руководство вермахта и сухопутных сил во время подготовительного этапа выступали против идеологических требований национал-социалистского руководства.

Только в последние годы была выяснена целостность мировоззрения Гитлера, - впрочем, ещё требующая понимания, - и удивительно последовательное осуществление разработанных им в середине 20-х гг. целей2. Однако признание существования у Гитлера подобной программы не позволяет нам придти к ошибочному заключению, будто Гитлер в силу неординарности своей личности и в силу тоталитарного режима силой добивался осуществления этих проектов - вопреки сопротивлению немецкой правящей элиты. Если в последующем речь пойдёт о «целях Гитлера» и о «войне Гитлера», то всегда с оговоркой, что имеются в виду его замыслы, но не осуществление их на практике. Описание процесса реализации его планов весной 1941 г. покажет, в какой значительной степени эти планы были приняты, - если и не разделялись полностью, - руководством вермахта и сухопутных сил.

В планах Гитлера, направленных на достижение мирового господства, - их, правда, не следует понимать, как сверхрациональный план, ибо они представляли собой лишь грубо начертанные цели, - заметны 3 этапа3:

1. Достижение за счёт отказа от заморских колоний союза с Англией, что позволит поработить континентальную Европу, включая Советский Союз, и тем самым создать базу для установления немецкого мирового господства;

2. Перенос действий за океан и связанный с этим конфликт с США, что превращает противостояние в борьбу за мировое господство;

3. Достижение обусловленного расовым превосходством мирового господства4.

24

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...»

При этом Гитлер рассматривал первый этап как свою центральную задачу; для её осуществления он наметил в ноябре 1937 г. период с 1943 по 1945 гг.5

Его расчёты создать стратегические предпосылки для достижения этой цели путём ряда изолированных «молниеносных кампаний» были сорваны, когда Англия и Франция в ответ на нападение Германии на Польшу в сентябре 1939 г. вопреки его ожиданиям объявили ему войну, а Англия отказалась идти на уступки даже после капитуляции Франции6. Гитлер ответил на это принятием в декабре 1940 г. «импровизированного плана войны», который во изменение первоначальной концепции предусматривал немедленную войну против Советского Союза. Это было не только попыткой сокрушить «континентальный меч» Англии и тем самым заставить её пойти на уступки, но и одновременно решением начать «настоящую войну», к которой Гитлер стремился ещё с 20-х годов7. Это решение одновременно означало переход от политики «расчётов на мировое господство» к политике «расистских догм». Цель и средства должны были стать единым целым8.

Тот факт, что война на Востоке не только имела важное значение для ведения войны в целом, но и была одновременно той «настоящей войной», к которой с 20-х годов стремилось национал-социалистское руководство, означает, что для способа ведения войны большое значение имели долгосрочные целевые установки. В этих целях сливались воедино следующие четыре задачи9:

1. Уничтожение «еврейско-большевистской» правящей элиты Советского Союза, в том числе восточноевропейских евреев, как «биологического корня» «еврейского большевизма»;

2. Порабощение славянских народов [и их частичное уничтожение]10;

3. Создание посредством немецких переселенцев германизированной колониальной империи на лучшей части территории Советского Союза11;

4. Создание в континентальной Европе самодостаточного «великого пространства» под немецким господством, как надёжной базы для дальнейшей борьбы с оставшимися противниками - англосаксонскими морскими державами.

Наряду с реализацией этих целей, которые, - за исключением первой, - по сути следовало решать только после поражения Советского Союза и которые первоначально рассматривались лишь как глобальные требования, национал-социалистское руководство и руководство вермахта ожидали от завоевания Советского Союза осуществления прежде всего конкретных насущных задач, считавшихся необходимыми для дальнейшего ведения мировой войны.

После признания того, что концепция нескольких изолированных молниеносных кампаний для достижения главной цели - завоевания «жизненного пространства на Востоке» - потерпела крах из-за сопротивления Англии, перед всем немецким руководством вновь замаячил призрак «второй голодной блокады» и «нового поражения отечества»12. Да и сама концепция «молниеносной войны» была в сущности разработана только потому, что этим средством рассчитывали избежать угрозы «тотальной войны», иметь возможность «вести войну, не слишком обременяя гражданское население и не ставя таким образом под удар существование режима, который отнюдь не считал своё положение достаточно прочным»13. Крах концепции «молниеносной войны» неминуемо должен был повлечь за собой эти тяготы. Поэтому у немецкого руководства была надежда путём быстрой победы над Советским

II. Значение нац.-соц. военных целей... 25

2 165

Союзом и колониальной эксплуатации завоёванных территорий одним ударом радикально улучшить сырьевую и продовольственную базу Германии - решающий довод в пользу войны на Востоке. Из застольных бесед Гитлера становится ясно, какие страшно преувеличенные ожидания он возлагал на продовольственный потенциал Украины, с одной стороны, и насколько большое значение придавал обеспечению «морального духа» немецкого населения путём приобретения продовольственных и жизненных стандартов мирного времени, с другой14. С эксплуатацией завоёванных территорий на Востоке должно было осуществиться, - по крайней мере частично, словно в предвосхищение долгосрочной цели войны, - «образование самодостаточного, неуязвимого для блокады великого пространства». Не случайно осенью 1941 г. Гитлер впервые употребил в своих «застольных беседах» термин «укрепление Европа»15.

Точно так же уже во время кампании следовало обратить внимание на первую из 4-х конечных целей: уничтожение «еврейского большевизма». При этом следует констатировать, что эта цель была радикализирована ещё во время подготовительной фазы16.

Осуществление этих целей привело к расстрелам сотен тысяч евреев и коммунистов, гражданского населения и военнопленных не только айнзацгруппами СС, но и подразделениями вермахта. Кроме того, в связи со следующей целью - частичным уничтожением советского населения - изначально предусматривалась направленная на уничтожение славянского населения «борьба против партизан», - ещё до того, как возникло само партизанское движение17. Наконец, политика ограбления явилась важнейшей причиной голодной смерти миллионов советских военнопленных и гражданских лиц.

Уже говорилось об опасности переоценки восточных планов национал-социалистского руководства и тем самым целеустремлённости его действий. Изучение долгосрочных планов Гитлера и их, - в ретроспективе! - последующего жёсткого выполнения не должно привести к поспешному выводу, будто «тоталитарная система» национал-социализма после унификации всех общественных и государственных институтов в «монолитно структурированное» и «макиавеллистски сверхрациональное» властное образование якобы принудила их к осуществлению планов Гитлера, применяя террористические методы18. При этом следовало бы отметить, что в национал-социалистских планах достижения целей войны речь идёт о чём угодно, только не о систематически продуманных планах с ясно сформулированными приоритетами. Анализ планов Гитлера показывает, что они были перенасыщены очень грубыми целевыми установками, с одной стороны, и причудливо детализированными картинами будущего, с другой19. Конкретных планов осуществления этих фантазий не существовало20: вопрос о связи между желаемой картиной и реальностью оставался открытым. Так как национал-социалистскому руководству не удалось ни полностью склонить на свою сторону традиционную правящую элиту, - прежде всего руководство вермахта и сухопутных сил, а также министерскую бюрократию, - ни заменить её собственной национал-социалистской элитой, национал-социалистская верхушка при реализации этих целей была вынуждена рассчитывать на добровольное сотрудничество традиционных элит. «Реализация» 26

К.Штрайт. «Они нам не товарищи...»

означала при этом не только фактическое выполнение планов, но и необходимое при этом планирование выполнения.

Интеграция старых элит при этом стала возможной благодаря тому, что глобальная цель представляла собой лишь грубый набросок, который мог быть заполнен их собственными целями и что участие в планировании и проведении этих планов, казалось, служило гарантией осуществления этих целей. Для национал- социалистского руководства это означало, что всегда существовала возможность того, что традиционные правящие элиты, придя на определённом этапе к выводу о несовместимости их собственных целей с целями национал-социализма, могли заявить о разрыве сотрудничества.

На этом фоне возникает вопрос - считало ли национал-социалистское руководство возможным в первые месяцы 1941 г. добиться уничтожения большевизма и еврейства в той мере, в какой это имело место летом 1941 г. Я хотел бы выдвинуть тезис - ниже он будет соответствующим образом обоснован - что это не могло быть случайным21.

2*

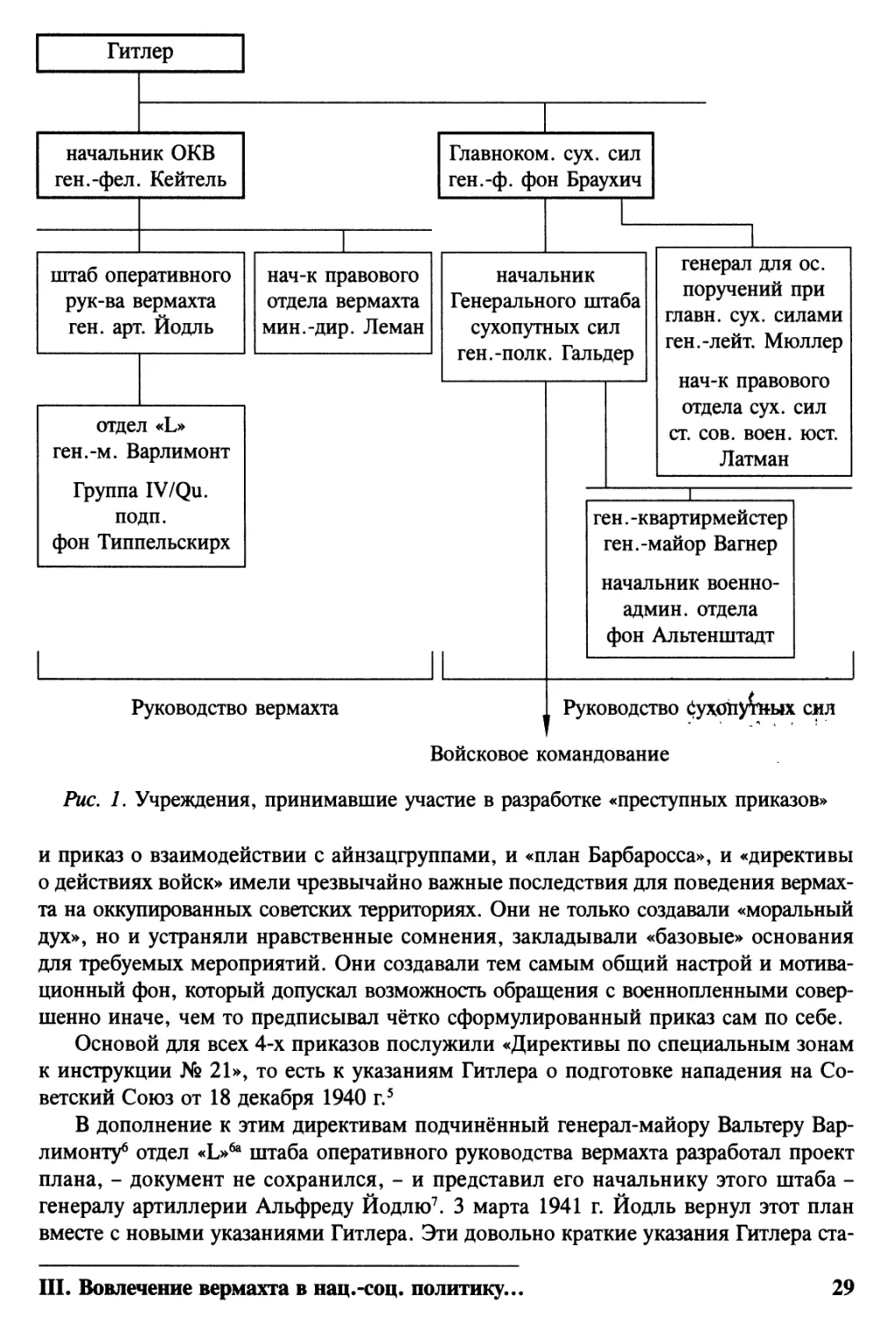

III. ВОВЛЕЧЕНИЕ BEPMAXTAB НАЦИОНАЛ- СОЦИАЛИСТСКУЮ ПОЛИТИКУ УНИЧТОЖЕНИЯ

Первым документальным подтверждением последующих приказов об уничтожении людей является высказывание Геринга, отмеченное начальником управления военной экономики и вооружения в ОКВ, генералом Томасом 26 февраля 1941 г.: При оккупации Советского Союза «первым делом следует как можно быстрее покончить с большевистскими вождями»1. То, что уже в это время в национал-социалистских верхах исключалось ведение этой войны в соответствие с международным военным правом не только по отношению к коммунистическим деятелям, следует из того, что Гиммлер уже тогда планировал использовать по крайней мере часть ожидавшихся советских военнопленных для работ в 10 концернах по изготовлению красок, которые должны были войти в промышленный комплекс в Освенциме2.

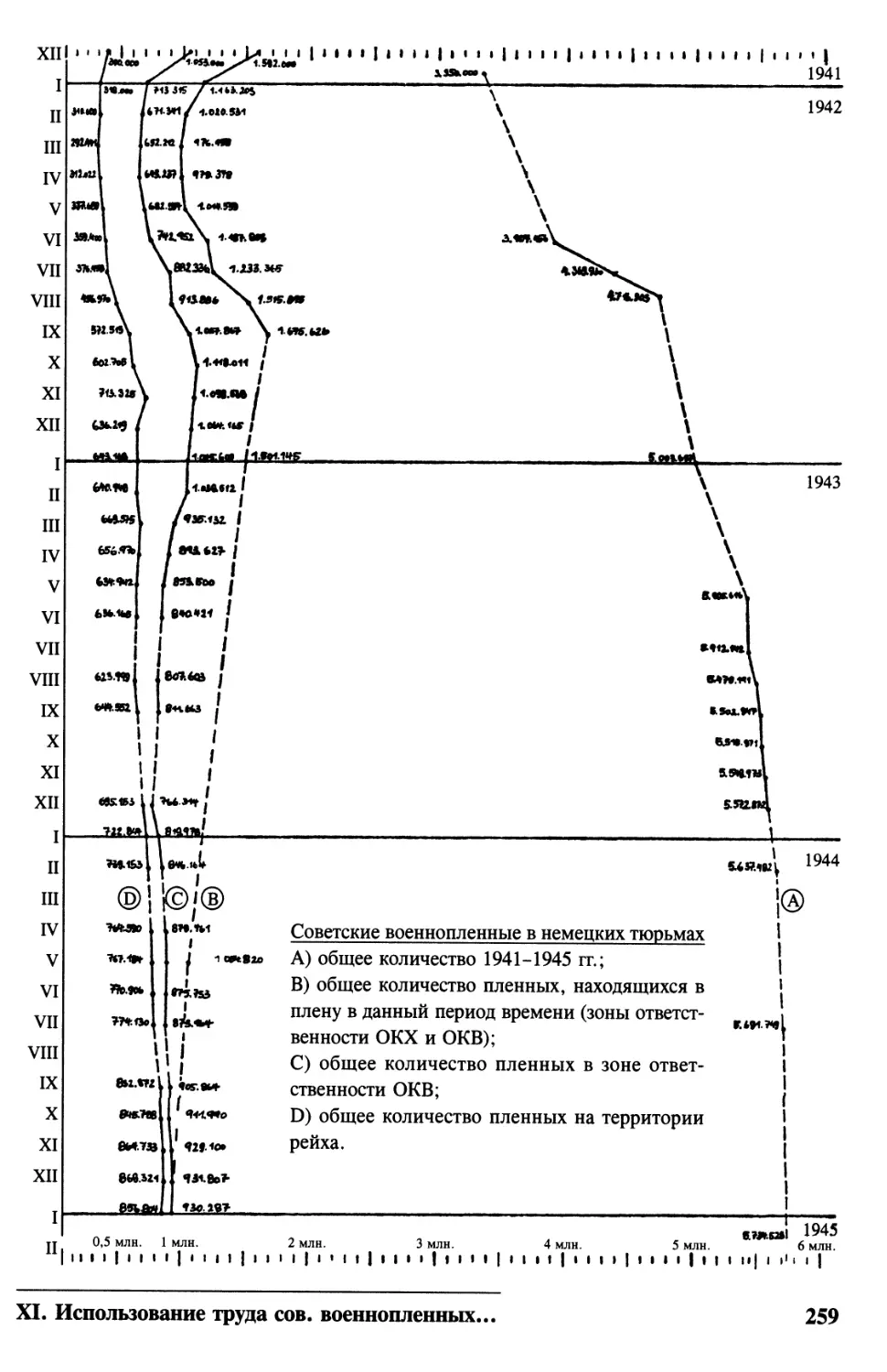

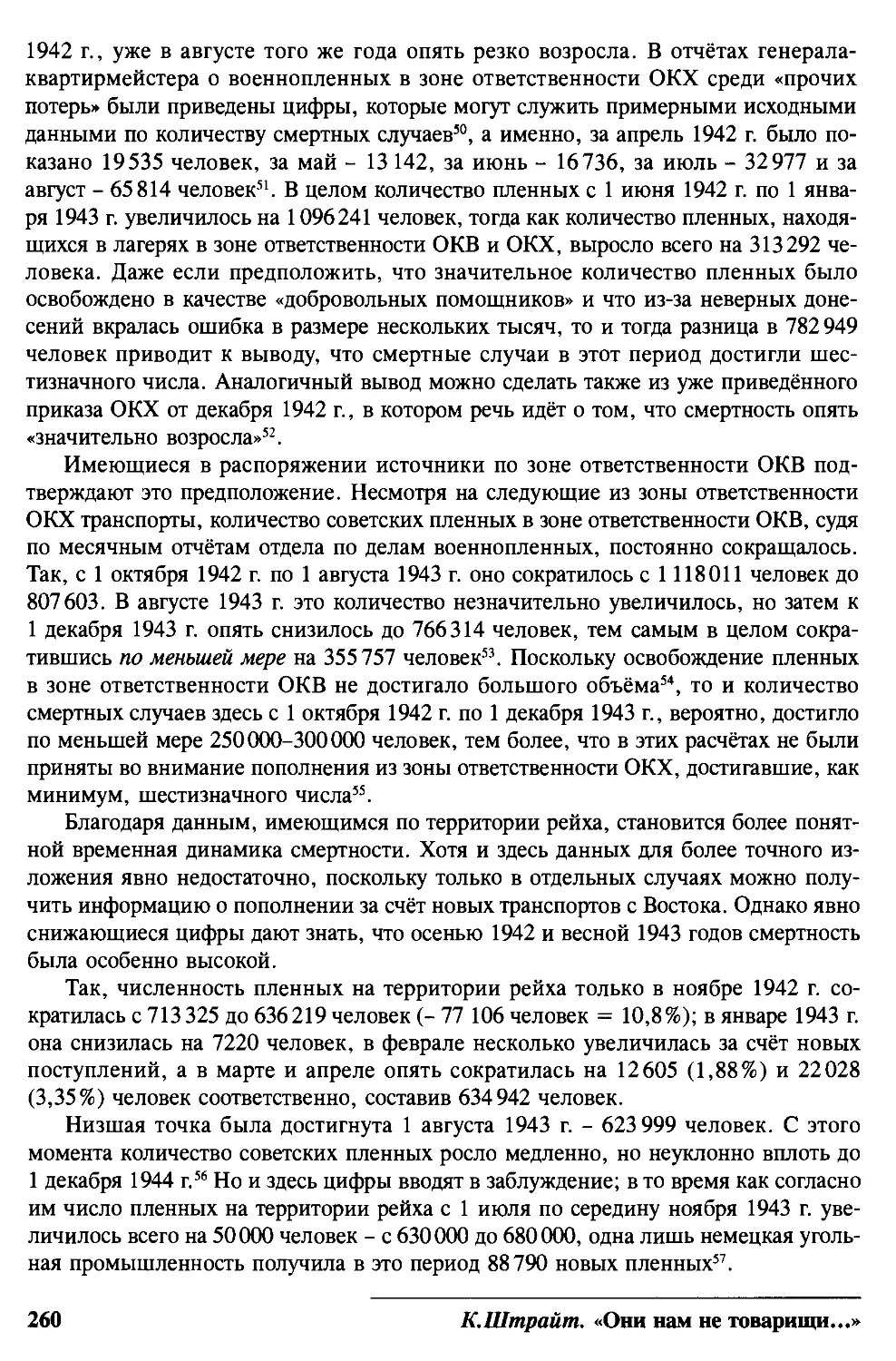

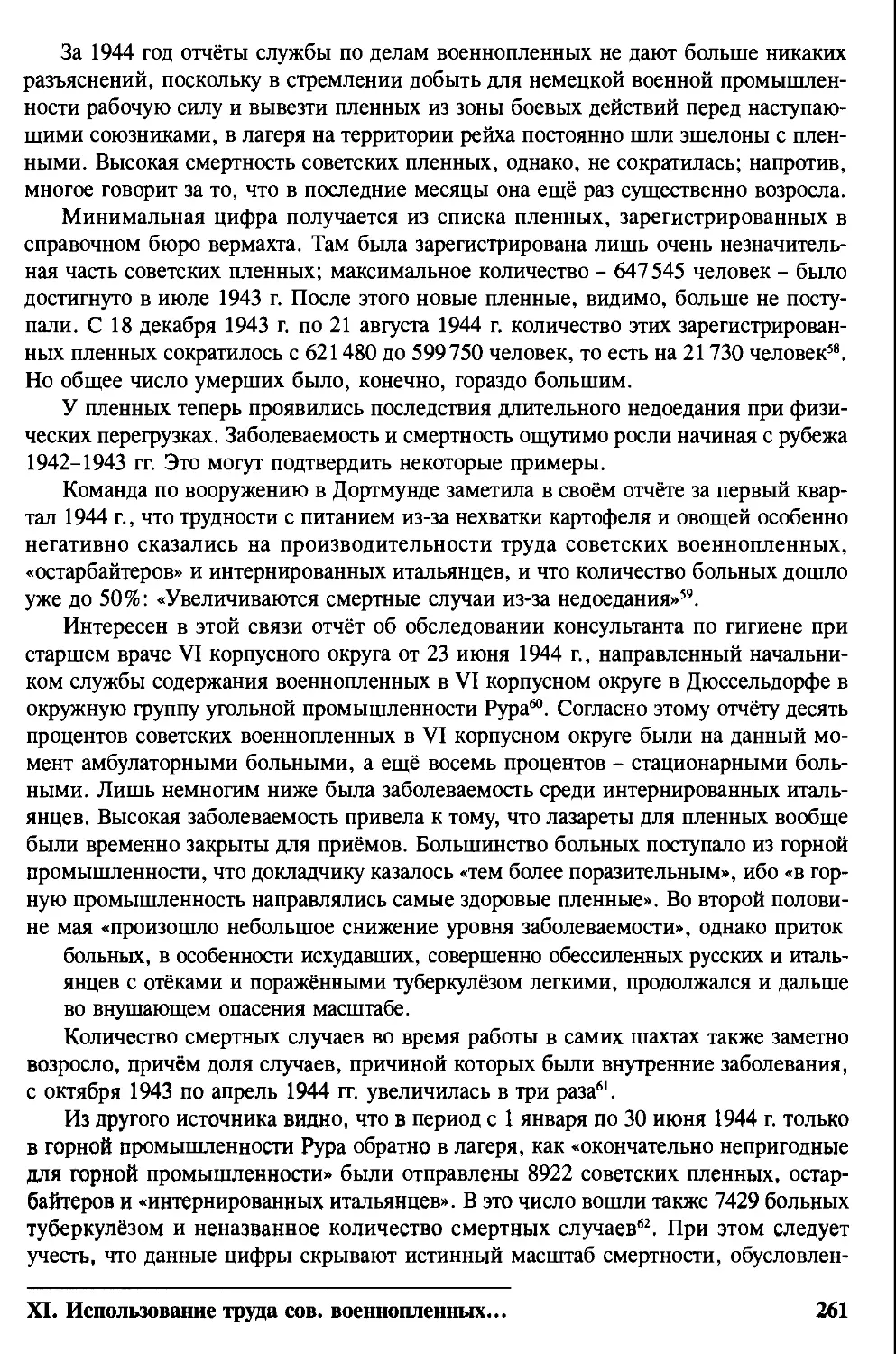

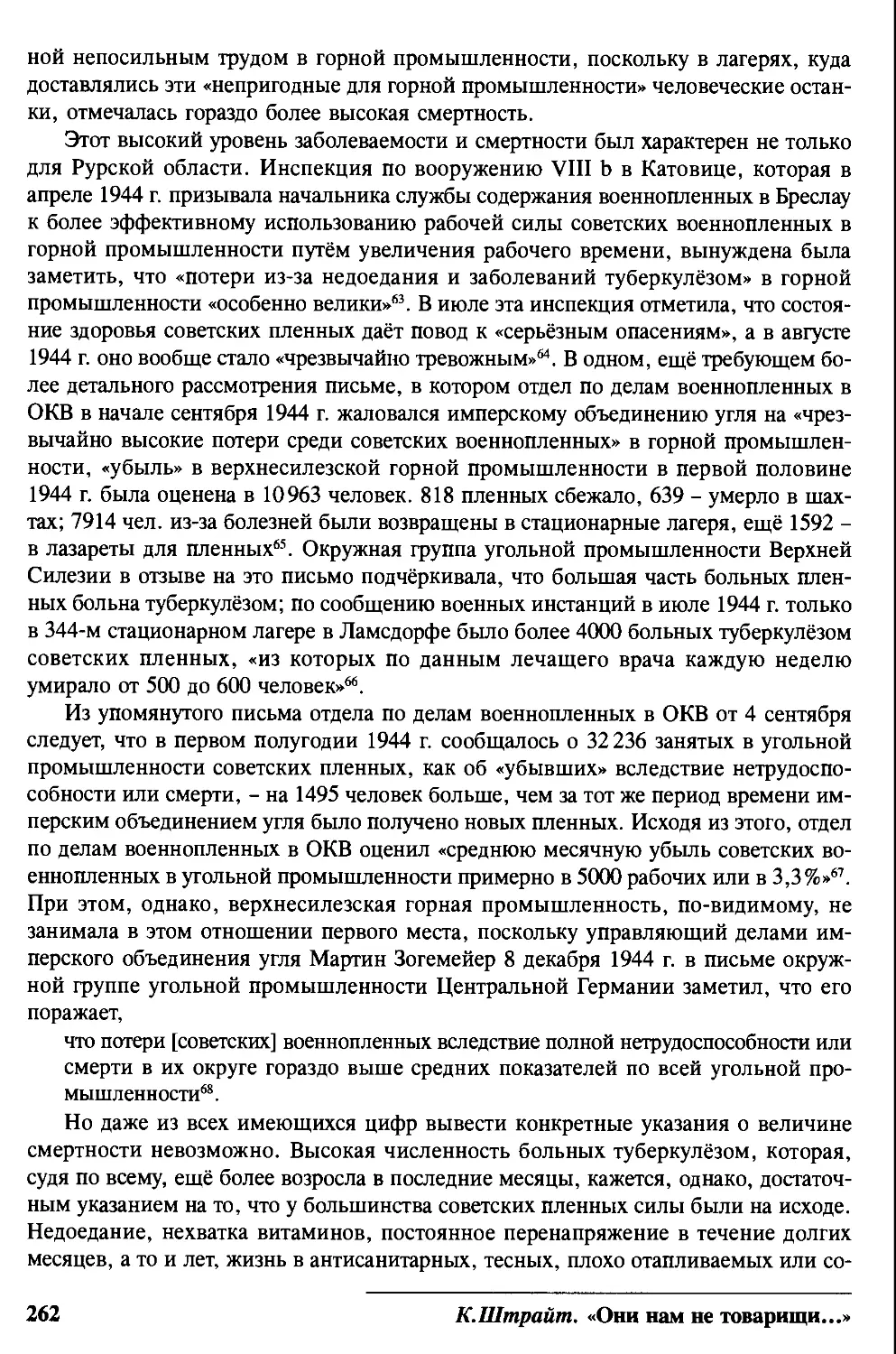

Планирование военных операций против Советского Союза шло с конца июня 1940 г. Это кажется тем более удивительным, что планы по осуществлению главной цели - «уничтожению еврейства и большевизма» были составлены всего лишь за несколько месяцев до начала вторжения. Это, однако, поясняет лишь принципиальную позицию Гитлера корректировать свои цели только постепенно и, прежде чем выдвинуть следующее, более радикальное требование, удостовериться - готовы ли традиционные элиты к сотрудничеству. Используемую при этом тактику, - всякий раз идти до тех пор, пока не появится сопротивление, проверять это сопротивление на прочность и, в случае чего, путём кажущегося компромисса изображать уступку, а затем, при первой же возможности двигаться дальше в прежнем направлении, - Ульрих фон Хассель назвал «методом пробных шаров»3.