Текст

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ирина Рейфман

РИТУАЛИЗОВАННАЯ

АГРЕССИЯ

Научное приложение. Вып. XXXII

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ирина Рейфман

РИТУАЛИЗОВАННАЯ

АГРЕССИЯ

Дуэль в русской культуре

и литературе

Авторизованный перевод с английского

Е.А» Белоусовой

Новое литературное обозрение

Москва

2002

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. XXXII

Художник серии Н. Пескова

Рейфман Ирина

Рнтуализованная агрессия: Дуэль в русской культуре и

литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 336 с.

Исследование профессора кафедры славянских языков и литератур

Колумбийского университета Ирины Рейфман посвящено дуэли в

русской культуре и литературе. Автор книги объясняет устойчивый

престиж дуэли в русском культурном сознании ее способностью охранять

автономию личности в государстве, где отсутствовали надежные

гарантии личной неприкосновенности. Литературная традиция

способствовала сохранению высокого статуса дуэли в XX веке, что позволило

писателям советского периода использовать дуэльные нарративы как

для регистрации пренебрежения к правам личности со стороны

тоталитарного государства, так и для скрытого протеста против этого

пренебрежения.

ISBN 5-86793-165-Х

О И. Рейфман. 2002

О Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2002

Памяти моих родителей,

Веры Дмитриевны

и Владимира Ивановича

Автор выражает благодарность

университетским семинарам

при Колумбийском университете

за оказание поддержки

в переводе английского варианта

этой книги на русский язык.

Материалы этой работы были представлены

в виде доклада

на университетском семинаре

по славянской истории и культуре.

ВВЕДЕНИЕ:

Мифология русской дуэли

и сложность сбора фактов

В памяти русской культуры хранится привлекательный образ

русского дуэлянта — благородного рыцаря и человека чести. Он

элегантно бросает обидчику вызов в ответ на столь же

элегантное оскорбление, на месте дуэли он ведет себя мужественно и

великодушно, а по ее окончании проявляет стойкость перед

лицом возможного наказания — если, конечно, остается в

живых. Он не может жить обесчещенным и никогда не

нарушает кодекса чести. Русские и по сей день гордятся этим

образом. Восхищение дуэлянтами былых времен можно встретить

и в серьезной литературе, и в бульварном чтиве. Более того,

оно превалирует и в трудах признанных историков культуры: в

биографии декабриста Михаила Лунина, написанной Натаном

Эйдельманом, в работах Ю.М. Лотмана, посвященных русским

дуэлям, в «романе в документах» Я А Гордина «Право на

поединок» и в многочисленных статьях и книге А.В. Вострикова

по семиотике русской дуэли1.

Как будто в подтверждение неустанного восхищения,

которое русские испытывают к дуэлянтам минувших времен, в

1992 году был воздвигнут памятник на месте дуэли между

декабристом Константином Черновым и адъютантом Александра I

Владимиром Новосильцевым, в ходе которой соперники

получили смертельные ранения. Надпись на памятнике гласит:

«10 сентября 1825 года на этом месте состоялась дуэль члена

Северного тайного общества К.П. Чернова с В.Д.

Новосильцевым. Секундантом К.П. Чернова был К.Ф. Рылеев.

Похороны К.П. Чернова вылились в первую массовую демонстрацию,

организованную членами Северного тайного общества —

декабристами»2. Оставляя пока в стороне политическое значение,

которое надпись приписывает этой дуэли, хочется обратить

внимание на тот факт, что более чем через 165 лет после события,

в год, когда Россия находилась на грани социального и

экономического хаоса, нашлись люди, которым оно было

настолько небезразлично, что они собрали и силы, и средства для

того, чтобы увековечить поединок, который даже многим

современникам казался бессмысленно жестоким.

В глазах носителей русской культуры феномен дуэли

давно перестал быть фактом исключительно дворянской жизни и

8 //. Рейфман. Ритуализованная агрессия

приобрел статус героического поведения, типичного для

русского национального характера вообще. Заключительный

абзац книги С.Л. Абрамович о последней дуэли Пушкина

демонстрирует, какую высокую моральную ценность приписывают

русские дуэлям: «И вот уже полтора столетия Россия

оглядывается на Пушкина, ибо он дал ей тот эталон

художественности и нравственности, с которым теперь соизмеряются все

достижения русской культуры. И самая жизнь поэта, и даже его

смерть, превращаясь в национальную легенду, становятся в

глазах потомков образцом высокой нравственной нормы,

мерилом чести и человеческого достоинства»3.

Идеальный образ дуэлянта — безупречного офицера и

дворянина, уверенного в себе, великодушного и безукоризненно

честного, — относится по преимуществу к первой трети XIX

века. Он соседствует в русской культурной памяти с образами

дуэлянтов более поздней эпохи — циничного карьериста,

перед угрозой дуэли без колебаний доносящего в полицию; и

разночинца, хотя и образованного и преданного идеалам, но не

обученного хорошим манерам и незнакомого с кодексом

чести4. Возникает, однако, вопрос: насколько справедлива такая

«регрессивная» история русской дуэли? Более того,

существовал ли когда-либо тот пресловутый идеальный дуэлянт? Был ли

в действительности Золотой век русской дуэли — время, когда

каждый дворянин был связан неписаным, но повсеместно

чтимым кодексом чести? И если был, то насколько типичным было

такое поведение?

Можно пытаться искать ответа на этот вопрос в

художественной литературе, современной дуэльной традиции: в

конце концов, многие русские писатели не только описывали

поединки, но и были носителями живой дуэльной традиции.

Невозможно при этом не заметить большого количества

«нерегулярных» литературных дуэлей — то есть дуэлей, которые, так

или иначе, отклонялись от предполагаемой нормы дуэльного

поведения. Персонажи-дуэлянты всех эпох, включая Золотой

век русской дуэли, в подавляющем большинстве своем

серьезно нарушают дуэльный кодекс, и подчас не столь уж

безобидно. Онегин прибывает на место дуэли с опозданием и

привозит с собой в качестве секунданта слугу вместо собрата-

дворянина. Сильвио прерывает дуэль из каприза, а потом,

много лет спустя, появляется в доме своего противника,

требуя своего выстрела. Он не приводит с собой никаких

секундантов и готов стрелять в присутствии женщины, жены

противника. Печорин и Грушницкий оба играют не по правилам. Столь

Введение: мифология русской дуэли...

9

же далеки от совершенства и менее известные герои-дуэлянты.

Главный герой повести Бестужева-Марли некого «Страшное

гадание», которому пригрозили пощечиной, убивает на месте

своего обидчика, не давая ему шанса защититься. В другой его

повести, «Фрегат Надежда», второстепенный герой пытается

убедить противника стреляться понарошку. Много позднее к

подобному же соглашению приходят герои «Поединка»

Куприна; более того, один из них затем нарушает заключенный

договор и убивает противника. Безупречных же дуэлянтов

сравнительно мало: Лучков и Кистер в «Бретере» Тургенева, Пьер

Безухов и Долохов в «Войне и мире», фон Корен и Лаевский в

чеховской «Дуэли»5.

Приверженца кодекса чести также может шокировать и

высокий уровень физической агрессии во взаимоотношениях

русских литературных дуэлянтов. Чаще всего дуэль

провоцируется пощечиной. Примеров много — от «Выстрела» Пушкина до

«Поединка» Куприна. Более того, нередко такая пощечина

представляет собой не ритуальный жест, а сокрушительный

удар, причиняющий настоящие физические повреждения.

Хороший пример такой пощечины — мощный удар в лицо,

нанесенный Ставрогину Шатовым. Сходным образом у Арцы-

башева Санин разбивает в кровь лицо соблазнителя своей

сестры, а у Куприна удар кулаком по лицу, нанесенный

Николаевым Ромашову, приводит к рукопашной схватке, в ходе

которой противники, катаясь по полу, «рвали, комкали и

тискали друг друга» [Куприн, IV: 192].

Оставляя в стороне очевидный нарративный интерес

«нерегулярной» литературной дуэли, стоит задаться вопросом,

насколько адекватно русская литература изображала современные

ей дуэльные нравы. Отклонялись ли литературные дуэли,

исполненные физической агрессии, от принятого в жизни

поведения? А.В. Востриков полагает, что пренебрежение дуэльным

кодексом в русской литературе отражало реальные

эксперименты бретеров, наиболее рьяных дуэлянтов того времени, с

принятыми нормами дуэльного поведения: «Итак, норма в русском

понятии чести основывается не на законе, а традиции. Границы

нормы подвижны, нарушение их неизбежно и необходимо для

поддержания динамизма действующей структуры. Пограничье

становится сферой особого поведенческого стереотипа —

бретёрского»6 . Мой материал в целом согласуется с

предположением А.В. Вострикова. Возникает, однако, вопрос о самой

норме. Что было нормой дуэли в России? Чтобы приступить к

ответу на этот вопрос, мы должны обратиться к истории

русской дуэли.

1 О И. Рейфман. Ритуддизованная агрессии

К сожалению, история русской дуэли не написана. В

работах, упомянутых выше, предлагаются отдельные картинки из

прошлого русской дуэли, а не исчерпывающие исторические

отчеты. Хотя эти исследования богаты историческим

материалом, ни одно из них не предлагает четкой исторической

картины дуэли в России. По сути, эти работы даже и не ставят

целью сбор и систематизацию исторических данных: их скорее

интересует ритуал дуэли, ее семиотика и символика, то есть

теория русской дуэли, а не ее практика. Единственная работа,

ставящая своей целью проследить эволюцию русской дуэли,

«Право на поединок» Я.А. Гордина, находится под обаянием

мифа о Золотом веке русской дуэли и потому не может служить

вполне надежным источником исторических сведений о ней.

Впрочем, ни в одной из названных работ не анализируется

и даже не регистрируется идеализация русскими дуэлянтов

прошлого. Авторы как будто не замечают анахронического

характера пристрастия русских к идее дуэли — и это неудивительно,

поскольку зачастую они и сами его вполне разделяют. В

результате исследователи русской дуэли не осознают, что

часто исследуют плод коллективного воображения, а не

исторические факты и что их работы фактически увековечивают

идеализированный образ русской дуэли в памяти культуры,

придавая ему научную легитимность.

Следует, однако, признать, что отсутствие

исчерпывающего исторического исследования русской дуэли имеет и

уважительные причины, как специфически русские, так и

относящиеся к культурному феномену дуэли в целом. Проблемы

возникают с самого начала: исследователю дуэли, как и

любому историку, необходимо собрать достаточно полные и

достоверные данные. Тут, однако, обнаруживается множество

препятствий, превращающих поиск надежной информации в

неблагодарный, а порой и тщетный труд. Как отмечает

историк французской дуэли Ф. Биллакуа, полная картина все

время ускользает: «Если и есть какая-либо статистика, то она, если

можно так выразиться, импрессионистична»7. Основная

причина отсутствия надежных данных— особый юридический и

культурный^ статус дуэли.

Как средство урегулирования личных конфликтов дуэль

чести никогда не имела юридического признания. Статус ее

колебался между внеположенностью закону (как во Франции

до официального запрета дуэли Генрихом FV в 1602 г.),

полузаконностью (как в России после мая 1894 г., когда

Александр III негласно разрешил дуэль в армии) и незаконностью

(как было во всех странах» знавших дуэль, на протяжении ббль-

Введение: мифология русской дуэли...

11

шей части ее истории). Однако даже в те периоды, когда

дуэль была запрещена, антидуэльные законы редко применялись

последовательно: в то время как некоторые дуэлянты

преследовались, многие другие полностью избегали какого-либо

наказания. Более того, осужденных часто прощали, сразу или по

прохождении некоторого времени, или же наказывали

нестрого. Такое избирательное и произвольное судопроизводство

привело к тому, что архивные собрания судебных документов

отражают историю дуэли тоже избирательно. В России дело

дополнительно осложнялось отсутствием четкого разделения

функций судебных властей: дуэли офицеров расследовались

военными учреждениями, для штатских же эта процедура не была

четко установлена. До 1787 года не существовало законов о

дуэлях штатских лиц, а когда они появились, то во многом

дублировали военные установления. Кроме того, штатские

дуэлянты часто попадали под военное следствие и наказывались

военными судами. Наконец, отсутствие в России четкого

разграничения между судебной и административной властью

существенно усиливало произвольный характер судебного

преследования русских дуэлянтов, вследствие чего архивные данные

оказались еще менее репрезентативными.

Тем не менее угроза судебного преследования всегда

существовала, и, поскольку невозможно было предсказать действия

властей, письменное обсуждение конкретных дуэлей всегда

было делом небезопасным — особенно в России, где на

протяжении всей истории дуэли сохранялась возможность

перлюстрации частной переписки властями. Беспокойство по этому

поводу делало современников более осмотрительными, а их

письменные свидетельства — менее надежными: стремясь

защитить и выгородить дуэлянтов, они, обсуждая дуэли, нередко

искажали факты. Зачастую трудно собрать достоверные

сведения даже о самых знаменитых русских дуэлях, о таких, в

которых участвовали видные люди своего времени и о которых

упоминают многие современники — но упоминают уклончиво и

вскользь. О других же, вероятно, не упоминают вовсе. В

результате трудно даже приблизительно оценить число дуэлей,

которые не были зафиксированы ни в каких документах своего

времени.

Пресса, если и сообщала о дуэлях, отдавала предпочтение

сенсационным случаям. Однако и эти отрывочные сообщения

не охватывают всей истории дуэли, поскольку независимая

пресса появляется достаточно поздно и, таким образом,

начинает регулярно сообщать о дуэлях только тогда, когда их число

начинает сходить на нет. В русской прессе сколько-нибудь

12 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия

регулярные сообщения о дуэлях появляются только в последней

трети XIX века. Период наибольшей распространенности

дуэли в России (начало XIX в.), как и ее наименее

документированный начальный период (XVIII в.), не охвачен прессой

вовсе. Более того, в течение значительных периодов времени

(особенно при Николае I) даже само упоминание о дуэли в

печати было запрещено. Русские газеты сообщили о дуэли

Пушкина с Дантесом только через полтора месяца после его

смерти, когда наконец было опубликовано официальное

сообщение о депортации Дантеса за «убийство камер-юнкера

Пушкина»8. Жуковский опубликовал в «Современнике» свое

знаменитое «Письмо Сергею Львовичу» без прямого упоминания

причины смерти поэта. Причина смерти Лермонтова также

долгое время не называлась в печати9.

Еще одним препятствием к сбору данных о дуэлях является

то, 4to они часто вызывались конфликтами личного

характера. Даже самые ревностные критики дуэли признавали, что

если она и имеет смысл, то именно для разрешения

конфликтов, которые затруднительно разбирать публично.

Действительно, как только дуэль в Европе перестала быть публичной и ушла

из-под контроля монарха, она стала частным делом двух

индивидуумов. В этом качестве дуэль все чаще служила для

разрешения споров, считавшихся неподходящими для суда или

других форм публичного рассмотрения. Очевидный (но,

разумеется, не единственный) пример тому — дуэль в защиту

чести женщины. Частный и даже интимный характер такого

конфликта вынуждал современников быть скрытными не только во

время дуэли, но часто и в позднейших свидетельствах о ней.

Вследствие перечисленных обстоятельств историк,

изучающий дуэль, вынужден полагаться на то, что современники

дуэлянтов пожелали оставить потомкам, а именно на неполную

официальную документацию и на письменные свидетельства,

которые о многом умалчивают, часто неточны и всегда

предвзяты. Возникающая в результате картина является скорее

моментальным снимком официальных и частных мнений о той или

иной дуэли, чем историческим отчетом. Эта картина

построена больше на суждениях, чем на фактах, и яипяется скорее

субъективной, чем объективной. Самое же главное — она

неполна.

Более того, вследствие глубоко символической природы

дуэли в круг обсуждаемых в связи с дуэлями вопросов

неизбежно входили и другие культурные темы. В России в сферу

проблематики дуэли включилось несколько важных вопросов.

Прежде всего дуэль отражала попытки русских определить для

Введение: мифология русской дуэли...

13

себя идею личности и личных прав10. Она также отражала их

недоверие к закону и судебной системе, особенно к их

эффективности в защите личных прав индивидуума. Кроме того, в

первой четверти XIX века дуэль приобрела отчетливый

политический оттенок, став средством выражения оппозиционного

отношения к режиму. Наконец, дуэли отразили и социальные

конфликты — сначала внутридворянские, между

приближенными к трону богатыми и могущественными фамилиями и

свободомыслящим независимым средним дворянством; позднее —

между двумя группами образованных русских, дворянством и

разночинцами. Все эти контексты создают дополнительные

трудности для составления истории дуэли.

Итак, сложность поиска фактов, ненадежность источников

и широкий спектр культурных проблем, осложняющих

проблематику дуэли, заставляют сделать вывод о принципиальной

невозможности статистически корректного и непротиворечивого

исторического отчета о дуэли11. Собрав сведения о множестве

дуэлей за период с начала XVIII века по настоящее время, я не

могу быть уверенной в полноте своих данных. Я также не могу

предложить содержательной статистики или надежных

разделений по категориям. Причины дуэлей, частота использования

разных видов оружия, число смертельных исходов и ранений,

преобладающие условия (расстояния, число выстрелов и т.д.) —

на все эти вопросы моя книга не дает точного ответа. В этом

смысле мой отчет о дуэльных поединках в России не является

более полным, чем отчеты моих предшественников. Тем не

менее я надеюсь, что мне удалось прийти к более трезвому

взгляду на имеющиеся данные и предложить читателю картину,

в большей степени приближенную к реальности.

Мои данные позволяют предположить, что реальность

дуэльных поединков в России была менее привлекательной, чем

обычно принято считать. Нередко соперники дуэлянты

уклонялись от дуэлей, игнорировали оскорбления и намеренно

проговаривались о предстоящих стычках, надеясь таким образом

избежать поединка. Это относится как к Золотому веку русской

дуэли, так и к позднейшим периодам. В биографиях офицеров

Кавалергардского полка, изданных С.А. Панчулидзевым,

можно найти множество примеров поведения, которое

позволительно квалифицировать как бесчестное. Я приведу один пример,

демонстрирующий, что такое повеление, хоть и вызывало

недовольство товарищей, тем не менее не всегда бесповоротно

осуждалось ими. Это — инцидент между П.В. Шереметевым,

знакомым Пушкина, в то время офицером полка, и его

безымянным сослуживцем. Панчулидзев сообщает: «П.В. Шереме-

14 И. Рейфман. Ритуализованная агрессии

тев, например, не выносил * , дурного от последнего он не

видел, но всегда уверял, что не выносит его "противной

морды"; и вечно при всяком удобном случае придирался, заводил

ссоры и делал неприятности. Раз, после таких придирок со

стороны Шереметева, он же вызвал *** на дуэль, который, не

приняв вызова, сообщил об этом некоторым офицерам, а

последние стали просить Бобоедова "уговорить Шереметева

прекратить эту историю". Бобоедову удалось уговорить

Шереметева. "Ну, так пусть же он просит у меня извинения в присутствии

офицеров", — объявил Шереметев. *** решился извиниться, и

все офицеры собрались в дежурной комнате».

После того как соперник извинился, Шереметев

продолжал осыпать его оскорблениями: «Шереметев слушал,

развалившись на диване. "На, целуй мою руку", — произнес он,

важно протягивая ее для поцелуя. *** ничего не ответил и

оставил это без последствий. «Ну, разве не ?— говаривал

Шереметев Бобоедову. — Плюй ему в рожу, — он только

оботрется»12. Несмотря на очевидную бесчестность поведения ***,

биограф не упоминает, чтобы он подвергся какому-либо

наказанию со стороны товарищей. В то же время, несмотря на

порицание «горячего и вспыльчивого» нрава Шереметева,

рассказ сохраняет их очевидное восхищение поведением забияки.

Каждый из свидетелей инцидента, безусловно, понимает, что

Шереметев — бретёр и следует бретёрскому типу поведения,

стремясь спровоцировать дуэль с целью вынудить своего

противника следовать кодексу чести.

Приведенный пример, как мне кажется, показывает, что

бретёрство было не «экспериментированием» с кодексом

чести, как предполагает А.В. Востриков, а попыткой всерьез

провести его в жизнь. Поведение бретера, таким образом,

указывало на слабую позицию дуэли в России, на ее неполное

приятие и на дефицит представлений о point d Ъоппеиг в русском

коллективном сознании. Несмотря на проявленную

настойчивость, старания Шереметева не увенчались успехом, как в

конце концов потерпели неудачу и все совместные усилия,

прилагавшиеся русскими бретерами для поддержания правильного,

с их точки зрения, поведения дворянина в вопросах чести.

Для изучающего дуэль чести в России из всех нарушений

кодекса чести наиболее поразительным является терпимость

русских к применению грубой физической силы. Источники

постоянно описывают нанесение дворянами друг другу жестоких

побоев, которые не только часто остаются неотомщенными,

но и, по-видимому, не наносят особого бесчестья побитому.

Иногда кажется, что дуэль в России так и не вытеснила пол-

Введение: мифология русской дуэли... 1 5

ностью традицию жестоких драк, о которых часто и с

удивлением упоминают иностранцы в записках о России XVI и

XVII веков. Вероятно даже, что русская дуэль до какой-то

степени вобрала в себя эту «национальную традицию», так что

кулачные бои и удары по лицу стали неофициальной, но

неотъемлемой частью дуэльного ритуала.

Парадоксальным образом, применение грубой физической

силы в рамках русского дуэльного поведения не отменяет того

факта, что дуэль в России появилась и укоренилась как

средство защиты индивидуума от посягательств со стороны как

другого индивидуума, так и государства. Важнейшей функцией

дуэльного поединка в России была защита личной

неприкосновенности дворянина в самом прямом и точном смысле

слова: речь шла о праве не быть битым равными и старшими, а

также не подлежать принудительному телесному наказанию в

законном порядке. В свете вышесказанного и должны

пониматься попытки русских бретеров привить соотечественникам

представления о «правильной» дуэли чести: их основной целью

было добиться уважения к личному пространству дворянина и

его телесной неприкосновенности. Русская литература отражает

эту озабоченность темой личной физической

неприкосновенности. Поэтому, обращаясь к литературе, я буду уделять

особое внимание произведениям, в которых идет речь об этом

аспекте русского дуэльного поведения.

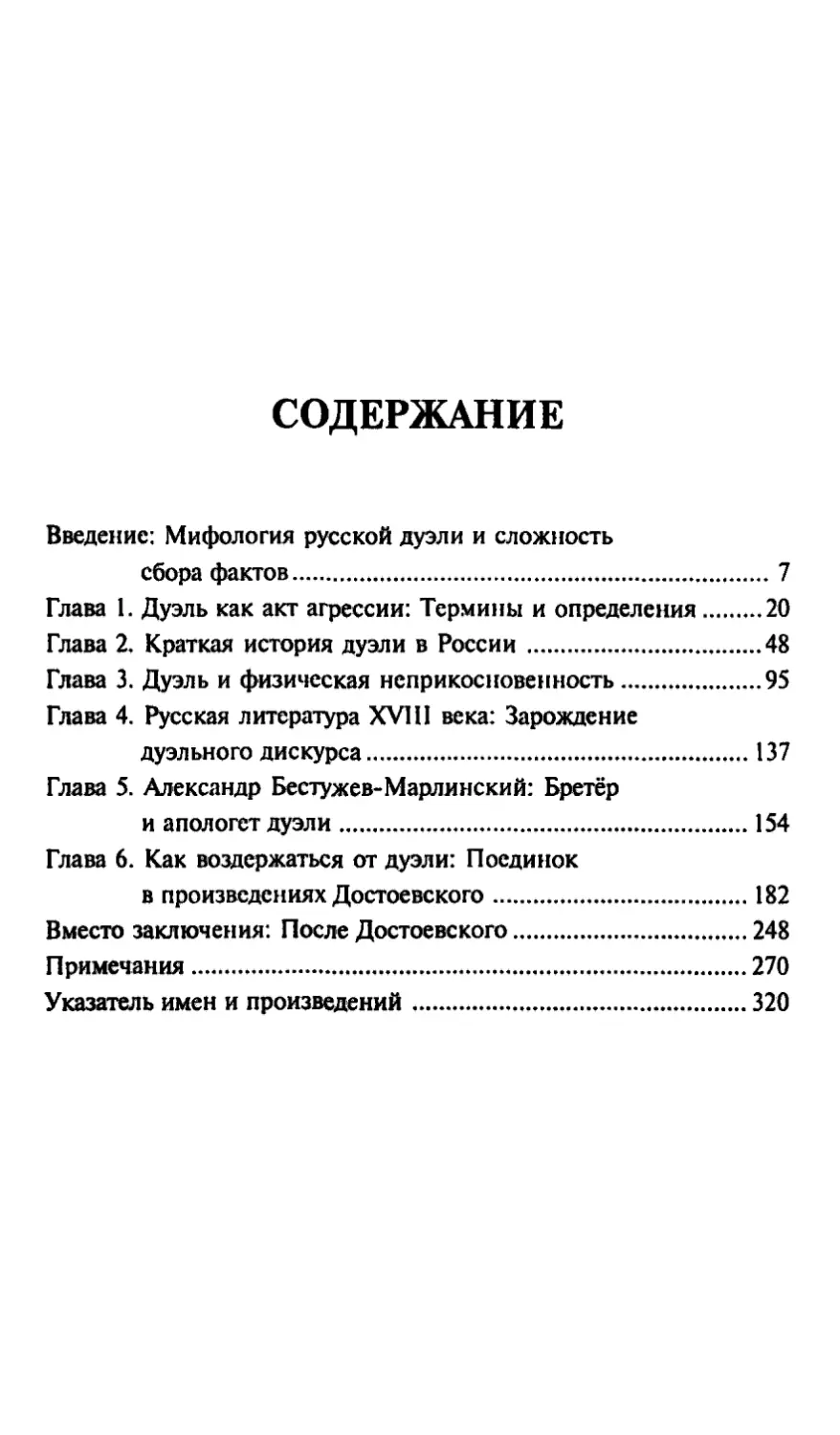

Моя книга состоит из двух частей: обзора проблематики

русской дуэли (главы 1—3) и литературного анализа (главы 4—6).

Глава 1 — семиотический очерк о дуэльном поведении вообще

и его русских особенностях. В этой главе я развиваю идеи своих

предшественников, особенно Ю.М. Лотману и А.В. Востри-

кову, в чьих работах большое внимание уделяется семиотике

дуэли. Мой вклад в обсуждение этой темы состоит в особом

акценте на изменчивости дуэльного поведения, которое часто

кажется столь жестким, и на открытости этого поведения для

интерпретаций. Даже при наличии общепринятого кодекса

дуэли значение дуэльного поведения всегда остается не вполне

определенным— не только для нас, но и для современников

описываемых событий. Эта особенность делает дуэль еще

более трудным объектом исторического исследования, но она же

делает ее удобной для различных символических заявлений —

в том числе, что особенно важно для русского контекста,

заявлений в поддержку личной независимости и физической

неприкосновенности.

В главе 2 предлагается обзор дуэльной традиции в России,

начиная с медленного и неохотного усвоения дуэльного пове-

16 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия

дения в XVIII веке и заканчивая почти полным исчезновением

дуэлей в ходе Первой мировой войны. Хорошо сознавая

импрессионистический характер моего обзора, я не претендую на

то, чтобы предложить всеобъемлющую историю дуэли в

России. Моя задача состоит в том, чтобы установить временные

рамки и контекст исследования и по возможности отмежеваться

от предвзятых мнений и культурных предрассудков.

В главе 3 в центре моего внимания — открытость грубой

физической силе, которая была свойственна русской дуэли на

протяжении более двухсот лет ее существования. Я пытаюсь

показать, что в принятии физической агрессии как нормы дуэльного

поведения парадоксальным образом выражалось стремление

высших классоаРоссии обеспечить свою физическую

неприкосновенность при отсутствии надежных юридических гарантий.

Не будучи в состоянии обеспечить себе полную личную

неприкосновенность, русские дуэлянты стремились подменить

иерархическую, и поэтому унизительную, жестокость телесного

наказания уравнительной жестокостью дуэли. При этом они

сталкивались с традицией, терпимой к тому, что вышестоящие

дают нижестоящим пинки и пощечины. Пытаясь разрушить эту

традицию, русские дуэлянты приспосабливали ее к дуэльному

обиходу. Включенные в ритуал дуэли и ставшие обоюдными,

такие жесты наказания, как пощечина или удар палкой,

теряли свою способность навязывать побитому иерархические

отношения и становились средством установления равенства между

соперниками. Популярность дуэли также отражала глубокую

тревогу дворян по поводу власти государства над их телом — то

есть возможности подвергать их телесному наказанию по суду

или в административном порядке. Дуэль стала энергичным —

хотя и в значительной степени символическим — протестом

против нарушения государством физической

неприкосновенности личности.

Вторая Половина моей книги посвящена анализу

изображения дуэлей в литературе13. В России художественная

литература оставалась основной областью для обсуждения темы

дуэли практически до конца XIX века. Литература рекомендовала

русским дуэль, обучала их правилам дуэЛьного поведения,

обсуждала ограниченность дуэли как средства разрешения

конфликтов, порицала ее жестокость, размышляла о

принудительном характере point d'honneur и о власти идеи чести над

личностью. К концу XIX века литература начала сетовать на

разложение «дуэльного сознания» и разрушение кодекса чести.

Что важнее всего, своим неусыпным вниманием к теме дуэли

литература способствовала созданию ее высокого статуса в рус-

Введение: мифология русской дуэли...

17

ской культуре и интерпретации ее как эффективного средства

зашиты личного пространства индивидуума и его телесной

неприкосновенности.

Физическое насилие над личностью (сначала речь шла о

дворянине, потом о любом образованном человеке, еще позже —

о человеке вообще) и его политические, социальные и

нравственные импликации всегда были центральной проблемой в

русских литературных трактовках дуэли. Начиная с «Жития

Федора Васильевича Ушакова» (1789) Радищева, пощечина или

оплеуха является устойчивым мотивом в дуэльных сюжетах.

Тема эта проникает даже в рациональный мир «новых людей»

Чернышевского, несмотря на то что они отрицают дуэль в

принципе и, будучи оскорбленными, прибегают к физическому

насилию, не сдерживаемому дуэльными условностями. Тем не

менее герои романа «Что делать?» озабочены мощной

социальной символикой этого жеста: «Мы не признаем, что

пощечина имеет в себе что-нибудь бесчестящее [говорит Кирсанов

Лопухову|, — это глупый предрассудок, вредный предрассудок,

больше ничего. Но имеешь ли право теперь подвергать

мужчину тому, чтобы он получил пощечину? ведь это было бы с

твоей стороны низким злодейством, ведь ты отнял бы спокойствие

жизни у человека. Понимаешь ли ты это, глупец? Понимаешь

ли ты, что, если я люблю этого человека, а ты требуешь, чтоб

я дал ему пощечину, которая, по-моему и по-твоему, вздор,

пустяки, — понимаешь ли, что, если ты требуешь этого, я

считаю тебя дураком и низким человеком, а если ты заставляешь

меня сделать это, я убью тебя или себя, смотря по тому, чья

жизнь менее нужна, — убью тебя или себя, а не сделаю этого?

Понимаешь ли это, глупец? Я говорю о мужчине и пощечине,

которая глупость, но которая пока отнимает спокойствие жизни

у мужчины. <...> Слышишь, я говорю, что у тебя бесчестные

мысли»14. При всей его невнятности, этот пассаж содержит все

наиболее важные концепты, характерные для русского

литературного дискурса о физическом насилии: бесчестье,

пощечину, самоубийство и убийство.

Особенно важно, что в приведенном фрагменте

признается способность пощечины обесчестить. Сходным образом

тургеневский Базаров, отрицая дуэль по теоретическим

соображениям, не может стерпеть даже мысли о пощечине. Вот его

размышления о вызове, полученном от Павла Кирсанова:

«Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних

лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего

доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной

этой мысли: вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда

I 8 И. Реифман. Ритуализовшшая агрессия

пришлось бы задушить его как котенка» |Тургенев, VIII: 349|.

Несмотря на свое очевидное презрение к кодексу чести, он

готов убить за удар по лицу.

Повышенное внимание русской литературы к

физическому насилию в контексте дуэльного поведения делает

необходимым уделить этой теме особое внимание в главах книги,

посвященных литературе. После краткого обзора появления дуэльной

темы в русской литературе XVIII — начала XIX века (глава 4)

я сосредоточусь на авторах, для которых тема физической

неприкосновенности особенно важна: это Бестужев-Марлинский

(глава 5) и Достоевский (глава 6). Бестужев не только создал

русский дуэльный дискурс, но в своих Ливонских повестях

впервые закрепил за дуэлью функцию защиты личного

пространства и телесной неприкосновенности. Его сочинения

повлияли на всех писателей, писавших о дуэли после него.

Достоевский в особенности развил многие идеи, впервые

высказанные Бестужевым. Центральной для него оказалась мысль

о способности дуэли охранять неприкосновенность человека.

В развитии этой идеи Достоевский пошел дальше Бестужева:

и в своих художественных произведениях, и в публицистике он

неоднократно высказывал мысль, что человек, не умеющий

постоять за свою телесную неприкосновенность, подозрителен

в нравственном отношении. Гоголевский Пирогов был для

Достоевского примером такого человека. Идеалом же

благородного поведения, эффективно предотвращающего посягательства

на личную неприкосновенность, являлись для него дуэлянты

декабристского поколения.

В заключительной главе я прослеживаю развитие дуэльной

темы в литературе конца XIX и XX веков, обращая особое

внимание на исключительную важность наследия Достоевского для

писателей этого времени. В своей трактовке дуэли

непосредственные преемники Достоевского — Лесков, Куприн, Арцы-

башев— не могли игнорировать тем, поставленных

Достоевским в центр дуэльного дискурса. Особенно это относится к теме

физической неприкосновенности и необходимости ее защиты.

Преемники Достоевского, даже споря с ним, продолжали

оглядываться на него.

Наследие Достоевского оказалось еще .более важным для

писателей послереволюционного времени. Идеалистически

утверждая право личности на физическую неприкосновенность и

указывая на аморальность отказа от этого права, Достоевский

дал критерий оценки нравственной деградации общества.

Отстаиваемая им позиция позволила сохранять идеал

целостности человеческого тела в эпоху, враждебную не только идеям

Введение: мифология русской дуэли...

19

физической неприкосновенности и личного пространства, но

и самому понятию личности. Достоевский приписал дуэлянтам

начала XIX века некое идеальное благородное повеление. Этот

идеал, при всем его утопическом характере, помог русским

сохранять чувство собственного достоинства в условиях, при

которых любой несимволический протест в защиту личности был

просто невозможен. При советском режиме почитание памяти

дуэлянтов прошлого, как исторических фигур, так и

литературных героев, стало средством сохранения чести нации.

Русские писатели XX века, подводя итоги сделанному их

предшественниками, видели физическую жестокость не

только как нравственный вопрос, но и как топос дуэльного

дискурса. Так, в 1930-е годы Даниил Хармс населяет свои

сценки персонажами, которые раздают друг другу пощечины,

топчут друг друга ногами и даже, в лучших традициях

Достоевского, откусывают друг другу уши. Несмотря на то что в этих

сценках автор не упоминает дуэли прямо, он наполняет их

косвенными отсылками к дуэльному дискурсу в литературе XIX

века. Контекст этих отсылок настолько не вяжется с идеей о

дуэли чести, что, если не бояться анахронизма, можно было бы

говорить о деконструкции дуэльного дискурса у Хармса. В

более близкий к нам период к такой деконструкции прибегает

Вячеслав Пьецух в рассказе «Я и дуэлянты». Хорошо понимая

металитературный характер своего произведения, Пьецух не

только привлекает внимание читателей к литературной

традиции, но также дает понять, что само написание произведения

о дуэли автоматически присваивает ему статус русского

писателя. Русская литература, таким образом, сохранила тему

дуэли не только как средство обсуждения вопросов физической

неприкосновенности и нравственной высоты, но и как

инструмент литературной игры.

ГЛАВА 1

Дуэль как акт агрессии:

Термины и определения

Отличительные особенности

Дуэль — тип агрессивного поведения, который на протяжении

нескольких веков сохранял высокий культурный статус. Как акт

насилия, санкционированный обществом, поединок

попадает в ту же категорию, что война и смертная казнь, однако

существенным образом отличается от них. Подобно войне,

дуэль рассматривалась как крайний выход — неприглядный и

жестокий, но иногда неизбежный. Подобно смертной казни,

дуэль была ритуализованным актом насилия, с которым

обществу по большей части приходилось мириться. Подобно войне

и смертной казни, дуэль предназначалась для наказания транс-

грессора и восстановления справедливости. Дуэль, однако,

была противостоянием не двух государств, как война, и не

личности и государства, как смертная казнь, а двух личностей.

Поэтому она в значительной степени находилась вне сферы

влияния государства. Служа прежде всего самоопределению

благородного сословия, дуэль служила и отдельным

личностям — сначала дворянам, а потом и представителям других

сословий — для утверждения их независимости от государства, а

более всего — для определения и защиты их личного

пространства. Выполняя эту последнюю функцию, дуэль

способствовала формированию понятия личности, что было особенно

актуально для обществ со слабым правовым сознанием и с плохо

развитой идеей прав индивидуума, таких, как, например,

Россия или Германия (характерно, что именно в этих странах

дуэль была фактически узаконена в конце XIX в. и

продолжала существовать значительную часть XX в.1).

Будучи актом, требующим от человека готовности

добровольно поставить свою жизнь под угрозу, дуэль имеет нечто

общее с самоубийством. Дуэль и самоубийство могли быть

культурно и психологически взаимозаменимы. Так, дуэль могла

служить суррогатом самоубийства для тех, кто почему-либо

скрывал свои суицидальные намерения. Для верующих, по

словам современного историка культуры, дуэль могла быть

«"вероятностной" (зависящей от случая), приблизительной

заменой самоубийства»2. С другой стороны, в основе дуэли могло

Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 2 1

лежать бессознательное желание смерти. Александр Блок

объяснял гибель Лермонтова на дуэли подсознательным

стремлением поэта к самоубийству: «[Л]иловые миры захлестнули и

Лермонтова, который бросился под пистолет своей волей...»3.

Такие интерпретации, конечно, остаются во многом

гипотетическими и часто больше говорят об интерпретаторе, чем о

дуэлянте. Тем не менее они привлекают внимание к области

конвергенции дуэли и самоубийства.

Еще важнее, однако, то, что в некоторых случаях

самоубийство, как и дуэль, могло способствовать восстановлению

поруганной чести. Такое замещение требовалось в тех случаях,

когда оскорбленная сторона не могла принудить обидчика к

дуэли. Конфликт с противником значительно более высокого

ранга, особенно с государем или с членом императорской

фамилии, мог толкнуть человека к самоубийству ради

спасения чести. В 1816 году в Варшаве пять польских офицеров

покончили с собой, протестуя против грубого обращения

великого князя Константина с их сослуживцами. Шестой офицер

потребовал у Константина удовлетворения и, будучи

арестованным, совершил попытку самоубийства. Константин как

будто согласился на дуэль и даже настаивал на ее совершении, но

офицер объявил себя удовлетворенным, и дуэль не состоялась4.

Другой мотивировкой самоубийства могла быть физическая

невозможность встречи с обидчиком. В начале 1820-х годов,

находясь на юге и не имея возможности добиться дуэли с

человеком, распространявшим о нем оскорбительные слухи,

Пушкин думал о самоубийстве.

Отказ обидчика принять вызов был наиболее частым

мотивом для восстанавливающего честь самоубийства. Хорошей

иллюстрацией может служить попытка самоубийства,

совершенная в Москве в 1875 году двадцатишестилетним морским

офицером в отставке. Он стрелял себе в голову, но остался жив.

На вопрос о мотивах он отвечал, что был смертельно

оскорблен неким человеком, который, однако, не принял вызова на

дуэль. Когда офицер понял, что самоубийство не удалось, он

попросил оказать ему медицинскую помощь, из чего ясно, что

он стремился не столько уйти из жизни, сколько смыть

нанесенное ему оскорбление. Обильно пролив свою кровь (он

стрелял в себя трижды, и, согласно газетным сообщениям, не

только голова его была в крови, но и «[п|остель была вся [в] крови,

на полу, кругом кровати и письменного стола стояли лужи

крови...»), он доказал этим серьезность своих намерений и

очистил свое имя5.

22 И. Рейфмап. Рытуализованная агрессия

«Санин» Арцыбашева предлагает литературный пример

самоубийства ради спасения чести: когда Санин отказывается

драться с офицером, которого он ударил по лицу, тот

совершает самоубийство. Более тонкий случай — попытка

самоубийства Вронского после примирения с Карениным у

постели больной Анны. Ощущая глубокую неловкость, Вронский

определенно видит случившееся в терминах кодекса чести: «Он

чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и

лишенным возможности смыть свое унижение». Выстрел в

сердце, хотя и не смертельный, восстанавливает его честь: «Он

этим поступком как будто смыл с себя стыд и унижение,

которые он прежде испытывал»6 (Толстой, VIII: 485—486; 507].

Идея самоубийства как средства восстановления чести

особенно релевантна для женщин, которым дуэль была фактически

запрещена. Разумеется, история знает поединки женщин.

В. Г. Кирнан, автор всестороннего исследования дуэли в Европе,

называет целый ряд разнополых и чисто женских дуэлей7. В

России Надежда Дурова, в своем военном мужском обличий,

собиралась вызвать польского офицера, неуважительно

говорившего о русских. Позднее она способствовала дуэли между

двумя своими сослуживцами и была секундантом одного из них8.

Ходасевич сообщает, что Мариэтта Шагинян вызвала его на

дуэль в 1907 году. В своем картеле, переданном через женщину-

секунданта, она обвинила Ходасевича в жестоком обращении со

своей первой женой, Мариной Рындиной: «Вы угнетаете М. и

бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю

рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может

встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян»9.

В то же время, как пишет Юта Фреферт, для женщины

дуэль была ролевой игрой, подчеркнуто неженским

поведением, вызовом^мужскому господству в сфере власти» и

«присвоением мужских символов»10. Этот тезис подтверждается

поведением самих женщин, которые в подобных случаях обычно

надевали мужскую одежду. Дурова вошла в мужскую роль

наиболее полно, вплоть до присвоения себе мужского имени.

Мариэтта Шагинян также заявила о своем праве на мужское

поведение, включая любовь к женщине. Женщины нередко

использовали такую ролевую игру для утверждения своей

независимости и состоятельности. Екатерина Великая

использовала эту стратегию, когда ее муж, будущий Петр III, выразил

недовольство ее поведением и обнажил было против нее

шпагу. Екатерина с готовностью приняла вызов, «Я спросила его,

что это значит, — пишет она в своих мемуарах, — не

рассчитывает ли он драться со мной; что тогда и мне нужна шпага». Сла-

Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 23

бохарактерный великий князь вложил шпагу в ножны и укорил

Екатерину в том, что она «стала ужасно зла»11. Своей

готовностью драться Екатерина продемонстрировала, что из них

двоих она в большей степени мужчина, поскольку способна

рисковать и действовать.

Попытки женщин драться по большей части

рассматривались как курьезные. Современник комически описывает

намерение княгини Дашковой заменить своего сына Павла на

предстоящей дуэли с офицером Преображенского полка Петром

Иевлевым в 1787 году: «Между тем узнала о сем княгиня

Катерина Романовна. Зная нрав сей штате-дамы, легко вы себе

вообразить можете положение ея, в кое она приведена была,

услышав происшествие сие. Находясь в отчаянии, написала она

к Александру Матвеевичу [Дмитриеву-Мамонову| письмо,

наполненное воплем, рыданием и мщением, изъяснив в оном,

между прочим, и то, что для спасения жизни сыновния не

пощадит она собственныя своея, и готова сама биться с

Иевлевым на шпагах |на| поединке»12. Рассматривая дуэль как

исключительно мужскую прерогативу, мужчины возмущались

попытками женщин вторгнуться в традиционно закрытую для

них сферу, видя в этом угрозу своей мужественности.

Ходасевич отказался принять вызов Шагинян из-за ее

принадлежности к женскому полу: «[Я| с барышнями не дерусь», — ответил

он секундантше13.

Общепризнанным эквивалентом дуэли для женщины было

самоубийство: в случае бесчестья женщина, подобно Лукреции,

должна была убить не обидчика, а себя. В.Г. Кирнан

поясняет: «Насильственное нарушение целомудрия было "хуже

смерти", и уважающая себя женщина должна была в этом случае

предпочесть самоубийство, так же как мужчина должен был

предпочесть бесчестью гибель на дуэли»14. Самоубийство

воспринималось как правильная реакция не только на потерю

девичьей чести, но и на оскорбление вообще. За дуэлью 1872 года

между Евгением Утиным и Александром Жоховым, на

которой Жохов погиб, последовали самоубийства двух женщин.

Одна из них покончила с собой, потому что ее имя было опо-.

рочено в ходе конфликта между дуэлянтами. Год спустя без

видимой причины убила себя и ее сестра. Вот как описаны

смерть этих женщин и их надгробный памятник в современной

событию журнальной статье: «Памятник — простой камень,

заказан псковским помещиком Семеном Егоровичем

Лавровым, для общей могилы погибших от самоубийства дочерей его:

Прасковьи Семеновны Гончаровой, не перенесшей смерти

любимого ею Жохова, убитого на дуэли господином Утиным, и

24 И. Рейфман. Ритуализаваииая агрессия

Александры Семеновны Лавровой, лишившей себя жизни вслед

за неудавшейся попыткой отомстить господину Утину за смерть

любимой сестры»15. Тот факт, что Александра сначала как

будто бы пыталась отомстить Утину, наводит на мысль о

попытке чего-то подобного дуэли. Она совершила самоубийство

только после того, как ее попытка не удалась. Ее пример, таким

образом, еще раз демонстрирует взаимодополнительные

отношения между дуэлью и самоубийством16.

Самоубийство в качестве ответа на непринятый вызов

следует отличать от другой разновидности дуэли, известной в

России как «американская дуэль». Это договор, согласно

которому один из противников, определяемый по жребию, кончает с

собой. Нашумевшая дуэль 1861 года между варшавским

военным генерал-губернатором А.Д. Герштенцвейгом и графом

К.К. Ламбертом, наместником Царства Польского, была

именно «американской дуэлью»17. Как пишет мемуарист, Герштен-

цвейг обвинил Ламберта в подстрекании польского движения за

независимость. Ламберт вызвал его. Дуэль между

высокопоставленными должностными лицами по такому поводу вызвала

бы сильное недовольство правительства, поэтому подчиненные

дуэлянтов пытались склонить их к примирению. После того как

все попытки провалились, кто-то заговорил об «американской

дуэли, называемой французами duel a la courte paille».

Мемуарист описывает вариант подобной процедуры: «[Посредник

подает противникам два конца носового платка, на одном из

которых завязывается узелок, и вытащивший таковой обязан

добровольно застрелиться. Посредником этим был генерал

Хрулев, и жребий пал на Герштенцвейга, который и вытащил

злосчастный узелок, приведший его к самоубийству». Хрулев,

однако, действовал неохотно, утверждая, что американская

дуэль более жестока, чем обычная, поскольку неизбежно ведет

к трагическому исходу: «Когда вы желаете окончить

происшедшее между вами столкновение американской дуэлью, я ничего

не могу возразить против этого, [...] но дуэль эта, по моему

мнению, слишком жестока, чужда всякой человечности и

христианства, она требует жизни одного из противников, тогда как

обыкновенная дуэль может окончиться менее трагически»18.

Действительно, в американской дуэли полностью

господствует судьба, и любого рода индивидуализованное поведение

оказывается невозможным. Американская дуэль не позволяет,

например, выстрелить в воздух или примириться после обмена

выстрелами. Не дает она и возможности сделать выбор между

мстительностью и великодушием. Этот недостаток свободы

уменьшает эффективность американской дуэли как средства

Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 25

утверждения прав личности, поскольку дуэль способна охранять

личное пространство только при условии потенциальной, а не

автоматической угрозы для жизни обидчика19.

Не менее важным я&1яется разграничение между убийством

на дуэли и убийством из мести. Границу между этими видами

актов насилия установить нелегко, и закон, особенно на

поздних стадиях истории дуэли, часто отказывался признавать это

различие — по крайней мере, на бумаге. В действительности,

однако, даже когда дуэлянтов судили как убийц, наказания для

них были более мягкими. Так, например, русский историк

права Н.С. Таганцев подчеркивает, что во Франции эпохи

империи «магистратура считала убийство на дуэли одним из

видов лишения жизни, хотя нельзя не прибавить, что

обыкновенно обвинение этого рода влекло за собой оправдательный

приговор присяжных»20. Подобным же образом, в Англии

конца XVIII — начала XIX века, несмотря на существующий закон,

трактующий дуэль со смертельным исходом как убийство, и

несмотря на общественное мнение, склонявшееся в пользу

строгого выполнения этого закона, присяжные регулярно

отказывались признавать дуэлянтов виновными в убийстве — за

исключением тех случаев, когда дуэль признавалась нечестной21.

Современники русской дуэльной традиции тоже часто

отказывались различать убийство на дуэли и просто убийство.

Так, М.А. Стахович, сообщая С.А. Толстой в письме от

13 февраля 1891 года о дуэли между двумя гвардейскими

офицерами, В.А. Вадбольским и неким Ломоносовым, в ходе

которой Вадбольский был убит, высказывает мнение, что это

было «убийство, как и всякое другое». Толстая, цитируя это

мнение, соглашается с ним в своем дневнике22. Сходным

образом, хотя и в более символическом смысле, интерпретирует

поведение Пушкина в конфликте с Дантесом Владимир

Соловьев. Он считает, что это было поведение убийцы, и

полагает, что поэт сам вызвал свою смерть своим упорным

стремлением убить Дантеса: «Следовательно, эта несчастная дуэль

произошла не в силу какой-нибудь внешней для Пушкина

необходимости, а единственно потому, что он решил покончить

с ненавистным врагом. <...> Когда секунданты подошли к

раненому, он поднялся и с гневными словами: "Attendez, je me

sens assez de force pour tirer mon coup!" — недрожащею рукою

выстрелил в своего противника и слегка ранил его. Это

крайнее душевное напряжение, этот отчаянный порыв страсти

окончательно сломил силы Пушкина и действительно решил его

земную участь. Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим

собственным выстрелом в Геккерна»2\

26 И. Рейфман. Ритуализованная агрессия

Подобное нежелание различать дуэль и убийство служило в

основном полемическим целям — критике дуэли. На самом деле

различие было очевидным как для самих дуэлянтов, так и для

их современников: в отличие от убийства дуэль была ритуали-

зованной процедурой, в которой шансы участников были

уравнены. Церемония дуэли также медиировала агрессию,

предупреждая импульсивное нападение на безоружного. Особенно

очевидным становилось отличие дуэли от убийства, когда грань

между ними действительно стиралась: например, когда

инициатор дуэли, не будучи в состоянии добиться принятия вызова

или попросту потеряв самообладание, пытался убить

соперника в обход дуэльного ритуала.

Один из таких случаев — история титулярного советника

Н.М. Павлова. В 1836 году он набросился с кинжалом на

коллежского советника А.Ф. Апрелева, выходившего из церкви

со своей невестой, и тяжело ранил его. Покуситель не

пытался бежать и отказался объяснять свои действия в ходе

расследования, отсылая полицию за объяснениями к Апрелеву.

Апрелев же утверждал, что ничего не знает о мотивах

Павлова, и тот был немедленно (в течение суток) приговорен за

попытку убийства, лишен дворянства и пожизненно сослан в

Сибирь на каторгу. Вскоре раскрылось, что несколькими

годами раньше Апрелев соблазнил сестру Павлова. От этого

романа родилось двое детей. Некоторое время Апрелев выражал

намерение жениться, но затем его карьера пошла в гору, и он

оставил Павлову, найдя себе богатую невесту. Павлов

потребовал, чтобы Апрелев либо женился на его сестре, либо

принял вызов на дуэль. Апрелев отказался и от первого, и от

второго. Тогда Павлов предупредил своего врага о том, что убьет

его, и, когда Апрелев пренебрег его предостережением,

совершил свое нападение, якобы сопроводив его следующими

словами: «Я здесь, г<осподин> Апрелев, я пришел сюда свести с

вами наши прежние счеты. Я предупреждал вас об этом и

сдержал свое обещание»24.

Павлов старательно инсценировал свое покушение так,

чтобы оно напоминало дуэль. Он многократно вызывал

своего противника. Он предупредил Апрелева о неминуемом

нападении, давая ему таким образом возможность защититься. Он

набросился на врага с кинжалом, так называемым

«благородным» оружием25. Нападая, он объявил о символическом

значении своих действий. Наконец, он отказался защищать себя

перед властями и, как было принято в делах чести, пытался

скрыть причину конфликта, чтобы защитить честь своей

сестры. Современники признали и оценили эти попытки Павлова

Глава I. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 27

оформить свое нападение как дуэль. Пушкин изменил свое

мнение о Павлове, получив полный отчет о происшествии от

своей жены: «То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня с

ним. Я рад, что он вызвал Апрелева. — У нас убийство может

быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэля и подвергается

одному наказанию — а не смертной казни» [Пушкин, XVI: 117].

Николай I, несмотря на свое общеизвестное неодобрительное

отношение к дуэлям, был также впечатлен и смягчил

наказание Павлова, заменив каторгу службой рядовым на Кавказе,

с возможностью выслуги. Апрелева же уволили со службы и

запретили ему проживать в Петербурге и Москве. Впрочем, оба

соперника погибли: Апрелев от ран, а Павлов от увечья,

случайно нанесенного ему во время ритуала разламывания шпаги

над его головой26.

Если Павлов сделал все, что было в его силах, чтобы

представить свое нападение на противника как дуэль, то

происшедшая в 1832 году ссора между лейтенантом Александром

Черновым и поэтом Александром Ардальоновичем Шишковым

началась как конфликт чести, а закончилась убийством, не

смягченным, как кажется, никакими символическими

жестами. Будущий славянофил Петр Киреевский описывает

событие в письме поэту Николаю Языкову: «В Твери случилось

недели две назад ужасное происшествие: зарезали молодого

Шишкова! Он поссорился на каком-то бале с одним Черновым,

Чернов оскорбил его, Шишков вызвал его на дуэль, он не

хотел идти, и, чтобы заставить его драться, Шишков дал ему

пощечину; тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел,

побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать

Шишкова у крыльца, а когда Шишков вышел, чтобы ехать,

он на него бросился и зарезал его»27. Аналогичное описание

происшествия дает и А.Я. Булгаков в своем письме от 3

октября 1832 года, ссылаясь при этом на М.Н. Загоскина: «В Твери

была ужасная история, рассказывал Загоскин. Офицер

Чернов, кажется, сказал что-то на бале о жене Шишкова,

племянника бывшего министра, тоже автора. Шишков дал

пощечину. Офицер выждал его на крыльце у разъезда и кинжалом

заколол, дав четыре раны, потом сам предался губернатору в

руки»28. Версии Киреевского и Булгакова несколько отличаются

от отчета следственной комиссии, в котором говорится, что

Чернов убил Шишкова, когда оба они, в сопровождении

нескольких свидетелей, направлялись на квартиру, где стоял

Чернов, предположительно намереваясь совершить там

примирение29. Нужно, однако, помнить, что, давая показания

официальным лицам, свидетели в целях самозащиты часто говорили

28 И. Рейфман. Ритуализаванная агрессия

о своих попытках примирить противников. Все три отчета

сходятся в главном: вместо того чтобы отомстить за бесчестье на

дуэли, Чернов предпочел убить обидчика. Ирония состоит в

том, что Александр Чернов был братом «образцового»

дуэлянта Константина Чернова, героя знаменитой дуэли 1825 года с

Владимиром Новосильцевым. Для тех современников, которые

не видели различий между убийством на дуэли и обычным

убийством, два Чернова слились в один образ мстительного

убийцы. Так, Сергей Львович Пушкин писал дочери: «Ужасное

событие только что произошло в Твери: молодой Шишков,

прелестный поэт, коему Александр некогда посвятил послание,

ударом кинжала был заколот на улице г-ном Черновым,

который уже убил на дуэли Новосильцева»30.

Дуэльный ритуал

Различие между обычной дуэлью, нападением Н.М.

Павлова и поведением Александра Чернова заключалось в степени

соблюдения ритуала дуэли. Чтобы называться дуэлью, действия

участников должны были следовать определенному сценарию.

Этот сценарий регулировал все стадии дуэли и предписывал

четкие роли ее участникам31. Главной целью ритуала было

обеспечение участникам равных шансов. Не менее важно было и

то, что ритуал разделял во времени ссору и поединок, тем

самым отделяя момент спонтанного гнева от того момента,

когда противники получали право на защиту своей поруганной

чести.

Для самого существования института дуэли необходимо

признание потенциальными дуэлянтами важности соблюдения

ритуала. Ранние русские дуэли напоминали обычные драки,

разгоравшиеся на месте, часто в отсутствие секундантов и

свидетелей. Довольно долго такие стычки преобладали не только

в среде провинциального дворянства и грубых армейских

офицеров, но также в столицах и в элитных военных частях.

Отличие поведения приверженца кодекса чести от поведения

забияки видно на примере уже упоминавшегося конфликта

между Дашковым и Иевлевым. По сообщению современника,

на одном из петербургских балов Иевлев упорно мешал

Дашкову танцевать. В конце концов Дашков вынужден был

применить силу: он «взял оного за плечи и с места сдвинул».

Иевлев оскорбился: «Тут Иевлев начал на князя Дашкова нападать

и язвительными словами требовать от него неукоснительной

сатисфакции, а сей ответствовал ему тако: "Вы знаете, что я живу

Глава I. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 29

в доме матери моей, следовательно, в ломе, в городе

довольно известном, а потому и сатисфакцию желаемую истребовать

от меня успеете, да оная и будет вам дана; прошу только

перестать теперь бесчинствовать здесь на бале". Князь Дашков,

сказав сие, всячески старался удалиться от Иевлева; но сей,

распален гневом, презирал просимую отсрочку и, несмотря на

многие повторенные князем Дашковым о сем просьбы,

преследовал его повсюду, ругал без малейшей пощады и грозил

ему мщением»32. Дашков, получивший образование за

границей и, по-видимому, убежденный в важности ритуала как

защиты от поспешных и легкомысленных вызовов, настаивал на

том, чтобы следовать правилам ведения дуэли, не превращая

ее в публичный скандал. Это ему удалось: его противник

вынужден был отсрочить дуэль и в конце концов принести

извинение.

Согласно Ф. Биллакуа, строгой приверженностью

ритуалу была отмечена французская дуэль на ее ранних стадиях.

Однако во второй половине XVII века, по мере упадка дуэли

во Франции, наибольшее распространение получила

спонтанная дуэль-стычка, rencontre: «Около 1600 года начинает

чувствоваться какое-то нетерпение среди дуэлянтов. Они все больше

и больше жертвовали формой, чтобы повернее достичь

содержания: убить или быть убитым»33. Обратный процесс

наблюдается в России, где дуэль устанавливалась посредством

постепенного принятия ритуала. На протяжении XVIII века почти

все поединки за честь в России представляли собой

дуэли-стычки (rencontres), но постепенно ритуал занял в русской дуэли

центральное место. В первой четверти XIX века он стал

предметом особой заботы, в результате чего некоторые дуэлянты

(бретеры) стали следовать правилам даже чересчур

педантично—в большой мере для того, чтобы укрепить в обществе

уважение к правилам ведения дуэли34. Бретёры проявляли

чрезмерную щепетильность в вопросах чести, дрались на дуэли при

малейшей провокации и принимали исключительные меры для

вынуждения не склонного драться противника принять вызов.

Как и их французские предшественники, они стремились

«достичь содержания: убить или быть убитым»; однако они

достигали своей цели не путем размывания формы, а настаивая на

крайне жестких условиях и на их неукоснительном исполнении.

Русские бретёры были, таким образом, не только забияками,

но и педантами дуэльного ритуала. Поскольку в практике

русских дуэлянтов всегда сохранялись не только спонтанные

дуэли-стычки, но и грубые потасовки и кулачные побоища,

педантичное бретёрское поведение уравновешивало ситуацию.

30 И. Рейфман. Ршпуализоватшя агрессия

Оно позволило дуэли оформиться в общественный институт,

а в дальнейшем предотвращало ее распал и переход в сферу

неконтролируемого агрессивного поведения.

С того момента, как дуэльный ритуал установлен,

преднамеренные отклонения от него приобретают символическое

значение. Они могут нести сообщение об отношении дуэлянта к

кодексу чести и дуэли как институту, отражать его видение

ситуации оскорбления, а также его восприятие статуса и

поведения противника. Так, например, нетипичное поведение

Иевлева могло зарекомендовать его как недостойного

дуэлянта, незнакомого с дуэльными установлениями. Однако если его

неправильное поведение было предумышленным, оно могло

объясняться сомнением в том, что Дашков, готов участвовать

&луэли. В этом случае действия Иевлева можно

интерпретировать как попытку добиться дуэли с высшим по социальному

положению противником, уклоняющимся от поединка.

Последнее не исключено: Дашков так громко настаивал на

следовании ритуалу, что в конце концов его конфликт с

Иевлевым стал известен императрице Екатерине II, которая запретила

им драться и повелела Иевлеву принести извинения.

Особенно значимым представляется поведение противников

во время самого поединка. Дуэлянт, в одностороннем

порядке нарушающий условия поединка в своих интересах, рискует,

что его сочтут за обыкновенного преступника и он понесет

позор и бесчестье. Напротив, ужесточение условий дуэли — в

одностороннем порядке (например, выстрел в воздух) или, по

взаимному соглашению, для обеих сторон (например, когда

противники соглашаются продолжать дуэль до «результата», т.е.

до тех пор, пока один из них не будет тяжело ранен или убит) —

может быть прочитано публикой как Нравственное,

философское, личное или даже политическое сообщение.

Так, например, в дуэли 1857 года между двумя офицерами

один отказался стрелять в своего противника, и это

великодушие едва не стоило ему жизни. Е.Д. Щепкина, жена актера

М.С. Щепкина, рассказывает следующее: «Прежде пришлось

стрелять Корсакову. Как взял пистолет, поднял, побледнел и

говорит: "Я не могу стрелять, ибо это наверное — убью", и

выстрелил вверх. А Козлов молодой прямо в него, в бок. Тот

и упал»35. Стреляя в Корсакова, Козлов никоим образом не

нарушил дуэльного кодекса: он только воспользовался своим

правом выстрела36. Поведение же Корсакова можно

рассматривать как не вполне правильное, поскольку выстрел в воздух,

сделанный первым из стреляющих, мог трактоваться как

призыв к противнику ответить тем же". Пуристы дуэльной тради-

Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 3 1

ции (Пушкин в дуэли с Кюхельбекером, Михаил Лунин в

знаменитой дуэли с Алексеем Орловым) позволяли себе стрелять

в воздух только после того, как их противник уже сделал

выстрел. Кроме того, отказ стрелять мог быть истолкован и как

оскорбление противника— интерпретация, особенно

вероятная в данном случае, поскольку Корсаков согласился на дуэль

очень неохотно, ссылаясь на плохую репутацию Козлова (как

пишет Щепкина, «один мерзавец, а другой хороший. Козлов

мерзавец, говорят, а Корсаков славный человек»1,4).

Стремление Козлова отомстить, таким образом, было в порядке вещей.

Однако Щепкина понимает нерегулярность поведения

Корсакова как знак его особой нравственной добродетели.

Такая двойственность, позволяющая различные

интерпретации, несмотря на четко определенный сценарий, —

неотъемлемая особенность дуэли. Как и в случае любой

семиотической системы, значение действий участников обнаруживается

только в контексте. Так, А.Ф. Бриген, интересуясь в письме

Кондратию Рылееву подробностями дуэли Константина Чернова

с Новосильцевым, не решается вынести окончательное

суждение до получения исчерпывающих сведений о случившемся:

«Несчастная кончина Новосильцева погрузила семейство тестя

моего в большую печаль, ибо он был в дружбе с братом жены

моей, который служит адъютантом у Сакена. По долгу

человечества скорбя душевно о сем происшествии, которое хотя по

обстоятельствам своим мне чуждо, но по связям родственным

очень мне близко, и зная притом, что весь ход дела сего вам

известен, прошу вас, почтеннейший друг, сообщить мне ваше

мнение об оном. Будучи извещен о сем происшествии чрез Пря-

жевского, который, участвуя в оном со стороны

Новосильцева, не может быть не пристрастен, да притом зная из других

случаев, что Пряжевский не однослов, а даже часто и

пустослов, я ему не доверяю, а буду ждать вашего заключения.

Новосильцев был человек весьма ограниченный, но добрый, он

умер с большой твердостью духа, мать его в отчаянии,

аристократический же род его, кажется, равнодушно перенес сей

удар, ибо оным его доходы не умалятся, о времена, о люди!»39

Но даже и тогда, когда все детали известны, остается

возможность различных интерпретаций, в зависимости от того, кто

«читает» «текст» дуэли. Знаменитые дуэли всегда становились

предметом дискуссий, вызывая у современников

противоположные мнения. Так, поединок Чернова с Новосильцевым

горячо обсуждался современниками, и мнения сильно

расходились. Исключительной особенностью этой дуэли было то,

что четыре брата и отец Константина Чернова единодушно

выразили готовность поддержать его. П.П. Каратыгин (вероятно,

3 2 И. Рейфман. Ритуализотнная агрессия

следуя рассказам своего отца, П.А. Каратыгина) приводит

слова, которые якобы произнес Чернов-старший, обращаясь

к своим сыновьям: «Если же вы все будете перебиты, то

стреляться буду я!» Для друзей Константина решение его отца

подчеркивало всю несправедливость, за которую Черновы

стремились отомстить, и демонстрировало их семейный героизм.

Рылеев «осыпал восторженными похвалами семейство

Чернова». Однако сам Каратыгин находит, что «[у|словия дуэли

были — нельзя даже сказать ужасные, но просто

бесчеловечные». Другой критик поведения Черновых, Н.И. Бахтин, так

объяснял свою позицию Рылееву: «Я бы согласился с вами,

если бы это была действительно дуэль, а не гнусная бойня, в

которой шансы противников далеко не были уравновешены и

пятеро шли на одного». Рылеев обвинил Бахтина в том, что

он «льнет к аристократии». В ответ Бахтин предложил ему

дуэль— настоящую, «один на один». Рылеев, однако,

принес письменные извинения40.

Нашумевшая дуэль 1823 года между П.Д. Киселевым и

И.Н. Мордвиновым, в ходе которой Мордвинов был убит, тоже

вызвала множество споров и разногласий. И.П. Липранди

приводит один такой спор, в котором участвовали сам Липранди,

Пушкин и его кишиневский сослуживец Н.С. Алексеев:

«Дуэль Киселева с Мордвиновым очень занимала его [Пушкина];

в продолжении нескольких и многих дней он ни о чем другом

не говорил, выпытывая мнения других: что на чьей стороне

более чести, кто оказал более самоотвержения и т.п.? Он

предпочитал поступок И.Н. Мордвинова как бригадного

командира, вызвавшего начальника главного штаба, фаворита

государя. Мнения были разделены. Я был за Киселева; <...>

Н.С. Алексеев разделял также мое мнение, но Пушкин

остался при своем...»41. Все участники этого спора хорошо

разбирались в дуэлях. Их разногласия, таким образом, отражают

разнообразие прочтений поведения дуэлянтов, а не недостаточное

понимание ими дуэльного ритуала.

Ритуальный характер дуэли во многом объясняет ту ее

особенность, которая так беспокоила приверженцев кодекса

чести всех поколений, а именно ее способность лишать

участников свободы воли. Как правило, ecjrti дуэльной процедуре было

уже положено начало, то дальше она развивалась сама по себе,

нередко вынуждая участников действовать вопреки своему

рассудку, религиозным и нравственным убеждениям и даже

первоначальным намерениям. Согласно всем источникам,

Алексей Орлов принял вызов Михаила Лунина очень неохотно. Тем

не менее он не мог отказаться, прибыл на место дуэли и в конце

концов стрелял в противника дважды, едва не убив его. Факти-

Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 33

чески, эта дуэль была полной победой формы над

содержанием, поскольку содержание в ней отсутствовало. Один

мемуарист указывает как повод отсутствие у Орлова дуэльного

опыта: «Кто-то из молодежи заметил шуткой Михаилу Сергеевичу,

что А.Ф. Орлов ни с кем еще не дрался на дуэли. Лунин

тотчас же предложил Орлову доставить ему случай испытать

новое для него ощущение. А[лексей] Федорович | был в числе

молодых офицеров, отличавшихся степенным поведением, и

дорожил мнением о нем начальства; но от вызова, хотя и

шутливой формой прикрытого, нельзя было отказаться»42. Другой

современник утверждает, что причиной вызова было то

обстоятельство, что Лунин «никогда не дрался с Алексеем

Федоровичем Орловым»43. Однако как ни ничтожен повод для

вызова, после того как он сделан, в права вступает особая логика

дуэли, которая отодвигает на второй план нравственные и

практические соображения, заставляя дуэлянта неукоснительно

следовать дуэльным правилам44.

Разумеется, русские дуэлянты иногда мирились, но эта

процедура была весьма щекотливой, и всегда существовала

возможность, что честь противников будет заподозрена. Так,

неблагосклонные комментарии вызвало примирение Пушкина с

С.Н. Старовым в 1822 году, происшедшее после двух обменов

выстрелами и произведенное так, что никто из противников не

должен был первым приносить извинений. Один из

мемуаристов сообщает, что «так называемая публика, всегда готовая к

превратным толкам, распустила с чего-то иные слухи: одни

утверждали, что Старое просил извинения, другие то же

самое взвалили на Пушкина, а были и такие храбрецы на

словах, постоянно готовые чужими руками жар загребать, которые

втихомолку твердили, что так дуэли не должны кончаться»45.

Пушкин вынужден был угрожать сплетникам дуэлью, защищая

честь своего противника.

Русская литература проявляла особый интерес к

способности дуэли лишать участников свободы воли. Бестужев-Марлин-

ский в «Романе в семи письмах» и в «Испытании», Пушкин в

«Евгении Онегине», Толстой в «Войне и мире», Чехов в

«Дуэли» — все пытаются проанализировать «автоматическое»

поведение дуэлянтов. Персонажи Толстого, например, даже

чувствуют во время дуэли между Пьером и Долоховым присутствие

безличной, но непреклонной силы: «Становилось страшно.

Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем

не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже

независимо от воли людей, и должно было совершиться»

[Толстой, V: 311.

2. Заказ №2522.

34 И. Рейфман. Ршпуализованная агрессия

Признавая тиранию кодекса чести, русские писатели

размышляли о том, можно ли ей сопротивляться и существуют ли

достойные способы отказа от дуэли. Западная литература

предлагала ответ, отражающий буржуазный рационалистический

взгляд: если будущие дуэлянты признают, что кодекс чести —

ложная система ценностей, основанная на предрассудках, то

они смогут начать действовать в соответствии со своими

истинными убеждениями. Наиболее естественным приверженцем

такого подхода представлялась женщина как существо, не

подлежащее воздействию извращенной логики дуэли. Письмо

Юлии д'Этанж к Сен-Пре, готовому сражаться за ее честь на

дуэли с милордом Эдуардом, представляет пример детальной

критики кодекса чести как «дикого предрассудка*, основанного

наложном понимании чести. Юлия призывает Сен-Пре

отвергнуть извращенную логику point d'honneur и отказаться от

дуэли. В другом письме она апеллирует к чувству

справедливости милорда Эдуарда. Посредничество Юлии позволяет Сен-Пре

и милорду Эдуарду увидеть истину, найти выход из конфликта

и примириться46.

Русских писателей, за редкими исключениями, не

удовлетворял путь, предложенный Руссо. Их персонажи — если,

конечно, они люди чести, — хотя зачастую и признают point

d'honneur несостоятельным, тем не менее не допускают и мысли

о том, что дело чести можно оставить неразрешенным. Они

соглашаются с Руссо в принципе, но совету его не следуют.

В результате русские литературные дуэлянты обычно

испытывают угрызения совести после дуэли, но редко позволяют

рассуждениям Руссо повлиять на их поведение до начала

поединка. Для них отказ от дуэли — это скорее способ морально

уничтожить противника, как это делает Арбенин с князем Звез-

дичем в лермонтовском «Маскараде»47. Исключениями

являются герои «Испытания» Бестужева-Марлинского, которые

экспериментируют с предложенным Руссо способом прекращения

дела чести, и «особенные люди» Достоевского— Мышкин и

Зосима48.

В западной литературной традиции женщина получает роль

миротворицы в деле чести прежде всего потому, что она не

подлежит кодексу чести. Несмотря на то что женщины занимали

существенное место в мужских конфликтах, их поведение

никак не определялось дуэльным ритуалом. Женщина являлась

объектом, а не субъектом дуэли: неверной супругой,

соблазненной дочерью или сестрой, изменившей возлюбленной.

Современники даже не помнят, как звали ту якобы

обесчещенную молодую женщину, из-за которой произошла дуэль Чер-

Глава /. Дуэль как акт агрессии: термины и определения 35

нова с Новосильцевым. В различных свидетельствах она

фигурирует то как Мария, то как Аграфена, то как Пахомовна

Чернова, а то и просто остается безымянной49. Бесчестье

Черновой носило абстрактный характер для всех участников

конфликта. В свидетельствах современников ничего не говорится

о том, что думала она о поведении Новосильцева и какое

впечатление произвели на нее поединок брата и гибель оставившего

ее жениха.

Даже в тех редких случаях, когда женщина брала на себя

активную роль, например, поощряя дуэль насмешкой над

уклоняющимся дуэлянтом, исправить ситуацию все же должен был

мужчина. В эпизоде 1811 года женщина высмеяла мужчину,

получившего пощечину, явно подталкивая его к дуэли: «Одна

из барынь, смеясь над Михайловым, сказала: "Je Pai vu et

entendu, se souflet a ete bien applique"». Активность женщины

здесь оттеняет пассивность Михайлова, уклонившегося от

дуэли даже после получения пощечины50.

Поскольку женщины рассматривались в дуэльном сценарии

как аутсайдеры, их взгляд на дуэль принципиально отличался от

мужского. В то время как некоторые женщины поддерживали

дуэль и разделяли идею чести со своими

современниками-мужчинами, другие отвергали ее как институт, заставляющий без

надобности страдать всех участников события, но не решающий

при этом изначальных проблем. В «Капитанской дочке» Маша

Миронова формулирует различие между мужским и женским

взглядом на дуэль: «Как мужчины странны! За одно слово, о

котором через неделю верно б они позабыли, они готовы

резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестию, и

благополучием тех, которые...» [Пушкин, VIII: 305]. Введение

женской точки зрения подрывало статус дуэли как

символической процедуры и разоблачало ее жестокую природу.

Влияние женской точки зрения очевидно в рассказе Н.Б.

Басаргина о дуэли Киселева с Мордвиновым. В его