Текст

ИСТОРИОГРАФИЯИ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕИСТОРИИ СТРАНАЗИИ И АФРИКИ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВАИСТОРИОГРАФИЯ

И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ИСТОРИИ СТРАН

АЗИИ И АФРИКИтI !здается с 1965 г. .Выпуск XIПод редакцией проф. Г. Я. СмолинаЛЕНИНГРАДнздлтЕльггии ;п:нпш рлдского университеташ

В сборнике (вып. IO выйдет d 1937 г.) публикуются крити-

MoCKHO обзоры зарубежной литературы и статьи по историографии

и источниковедению древней, средневековой, новой и новейшей

истории стран Ближнего и Дальнего Востока, написанные учеными

восточных факультетов Ленинградского и Дальневосточного уни¬

верситетов. а также научными сотрудниками Ленинградского от¬

деления Института востоковедения Ш СССР.Для историков и востоководоп широкого профиля, читателей,

интересуюцихся проблемами истории Востока.Редакционная коллегия: iIzie-Kop. AlI

СССР М.Н.Боголюбов (Ленингр. ун-т), доц. Л.Ь.Алек¬

сандров (Дальневосточный ун-т), проф. Л.А.Березный

(Ленингр. ун-т), доц. В.М.Серов (Дальневосточный

ун-т), проф. Г,Я,Смолин (Ленингр. ун-т), А.И.Гри¬

горьев (отв. секретарь, Ленингр..ун-т)Рецензент: д-р истор. наук К.И.Кычанов (JIO IIB

Aii СССР)Печатается по постановлению

Редакционно-иэдательокого схщета

Ленинградского университетаg Q50400000Q -145 (£\\ Издательство Ленинградского076(02) - 88 университета, *988

М.Г.АбрамзонАПОФЕОЗ АВГУСТА НА ВОСТОКЕ

И СТИЛИСТИКА ИМПЕРАТОРСКОГО ПОРТРЕТА

НА МОНЕТАХ ВОСТОЧНЫХ ЭМИССИЙВопрос о взаимоотношении между культом Августа и стилем

изображения в известной степени рассматривался ранее з трудахН.А.Машкина и 0.Я.Неверова,^ но сама проблема связи апофеоза

с монетным искусством принципата до сих пор не являлась пред¬

метом специального исследования. В ряде монографий С.Х.В. Са¬

зерленда были освещены отдельные стороны этой проблемы, каса¬

ющиеся отражения в монетных выпусках политики Юлиев-Клавдиев.В подавляющей массе литературы основное внимание при изучении

монет эпохи Августа уделялось вопросам метрологии и хроноло¬

гии, епиграфике и сюжету. Между тем материал, опубликованный

по теме настоящей работы, позволяет считать, что изучение мо¬

нетной пластики Августа представляет интерес не только с ис¬

торической, но прежде всего с художественной точки зрения. В

предлагаемой статье предпринята попытка выяснить связь между

сакрализацией Августа на Востоке и стилистикой портрета на мо¬

нетах восточной чеканки.Становление принципата требует создания нового искусства,

которое формировало бы общественное мнение и прославляло пра¬

вителя как воплощение ромоцентристской идеи. В искусстве воз¬

никает понятие "августовский стиль". Монеты, служившие сред-

стьом пропаганды, которой при Августе придавалось огромное

значение, утверждали "восстановленную республику” (RES FYB-Машкин Н.А. Принципат Августа. М.; Д., 1949.0.59(,5 Неверов О.Й. Портрет в римской глиптике X в. до

н.э. и его роль в формировании и утверждении идеологии прин¬

ципата: Автореф. канд. дис. JI., *§62.3

LICA RESTITYTA) - официальное наименование монархической фор¬

мы правления Августа.^ Портретные монеты Октавиана, выполняя

свою основную функцию как средства обращения, в то же время

по внзшнему виду и содержанию реверсовых изображений напоми¬

нают ротивные предметы, что характерно почти для всех памят¬

ников искусства, созданных в августовском стиле.Ранние портреты Августа выполнены в позднереспубликанс¬

кой манере, которую отличает формальность и сухость в испол¬

нении, и имеют много общего с портретами Лепила, Антония,

Юлия Цезарк (см. на рисунке № 2, iOh Портрет Августа монопо¬

лизирует арерс только в 13 г. до н.э. До этого года в качест¬

ве сюжета для аверса преобладали традиционные образы (головы

божеств, персонофикации), что объясняется невозможностью

мгновенной смены стиля и направлгния в искусстве, а также

стремлением самого принцепса продемонстрировать верность ре-

спубликанским традициям (№ i). Сами монетарии находились под

строгим императорским контролем (особенно это относилось к

восточным монетным дворам, например, александрийскому),опре¬

делявшим выбор сюжетов.^ Даже в самом Риме в 49 г. до н.э.

монетарий»Кв. Рустий предлагает монеты с образами FORTVNA

P1ELIX и VORTVNA VICTRIX; в Ib г. до н.э. выпускаются моне-

ты с изоОражениями Геракла, Феронии и т.д. (монетарии П.Пе-

троний Турпилиан, Л.Аквиллий Флор и М.Дурмий).^При этом следует обратить внимание на тот факт, что пор¬

трет Августа на монетах, предлагаемых группой последних мо-

нетариев,, выполнен также в позднереспубликанских традициях,

хотя ко времени их эмиссии выпускалось великое множество мо¬

нет с изображением Августа, решенным в блестящем августов¬

ском стиле. Таким образом, унификация принципа портретного^Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976. С.345.^Sutherland C.H.V. 1) The Emperor and the

coinage // Julio-Clavdian studies. London, 1976. P.32; 2)Coi

nnge of the Roman Imperial policy 31 B.C. - A.D. 60. London,1951. P.20-29.^Sutherland C.H.V. The senatorial gold and

silver coinage of 16 B.C. Innovation and inscription // Nu¬

mismatic Chroniole (HC). 6 ser. III. 1943* P.40-49.

(IМонеты восточных эмиссий.IS

изображения, изменение его характера требовали постепенного

подхода; появление подобных "республиканских вариантов” об¬

раза Августа в то время, когда новый принцип портрета импе¬

ратора в основном сложился (под влиянием культа), вряд ли

можно считать случайным. Осторожность, с которой создавался

новый изобразительный канон, присуща всей политике Августа.На Востоке более свободному и быстрому переходу к изо¬

бражениям императора-бога способствовала, в частности, тра¬

диционность обряда апофеоза умерших царей.^ Однако Август

почитался как божество еще при жизнь, а сам факт обожествле¬

ния принял форму выражения верноподданничества (посвящение

ему храмов и алтарей,^ помещение им среди изображений лавров

своих собственных портретов, почитаемых фламииами как божест¬

ва,^ отождествление его с Аполлоном, Юпитером и т.д.). Еще

в 29 г. до н.э. культ Августа сложился в Никомедии и Flepra-

ме, новое божество почитается почти по всей Малой Азии, дло-

феоз пришел в западные провинции из Египта, именно там Окта-

виан начал почитаться как сын бога Солнца и фараон.Г.Буас-

сье видит причину возникновения культа Августа не только в

традиционности явления апофеоза на Востоке, но и в "искупле¬

нии раболепства перед Антонием".^Рабовладельческое общество требовало идеологической ле¬

гитимации институтов государства и соотнесения их с обычая¬

ми, законом и искусством.^ Монеты Августа еще в период его

борьбы с Антонием служили известным пслитико-декларативным

целям, в том числе и пропаганде культоього института.Октаии-

ану удалось теснейшим образом связать социальную роль монетые:Геродиан. История императорской власти после

Марка // Вестн. древней истории. 4972. № 3. Кн.4* гл. 2.^Светоний Г.Т. Жизнь двенадцати цезарей. М.,

Божественный Август. 52.'’Тацит К. Анналы. Jl., 4969. 4. 40.*^ M а ш к и н Н.А. Указ. соч. С.492, 0б4-5и6.Буасье Г. Римская религия от Августа до Анто¬

нинов. М., 4914. С.42Ь.^ Богомолов А.С. Античная философии. М., 49b5.

С.22.6

с экономической: в результате проведенной им в 3!-27 гг. до

н.э. реформы монетная система приобретает достаточную стаби¬

льность, а оформлению самих монет придается облик великоле¬

пия августовского стиля. Монета Августа в условиях высокораз-

питой римской культуры была одновременно и знаком стоимости и

произведением прикладного искусства. Октавиан, учитывая обе

эти стороны монетного производства и выпуская на Востоке свои

монеты (одновременно с военной чеканкой Антония, предназначен¬

ной для платы легионерам, № 6), не случайно ставит на них ле¬

генду CAEa/oi DlVT P ILLlO 11, подчеркивая свое божест¬

венное происхождение. Вполне ествественно, что резчикам при¬

шлось потрудиться, чтобы создать образ императора, соответ¬

ствующий по споим художественным достоинствам такому почетно¬

му званию, как "сын божественного Илия Цезаря1’.По мнению Сазерленда, на монетах вначале появилось имя

слезал Divi р, сопровождающее героический образ Августа

(32-Г.) гг. до н.э.), а в 23 г. до н.э.* - имя IMP CAESAR яжпреа стический образ.Одчако уже в Зо г. до н.э. имя IMP

CAEiJAii Divi IVLI P сопровождает республиканский образ Окта-

оиана на галльских ауреусах.*^ Так задолго до актийской побе¬

ды монетами западных провинций был зафиксирован факт "божест¬

венности” Октавиана. Я если на Западе ранние образы Октаъиана

и Антония имеют общий стиль, то на Востоке с 32 г. до н.э. мо¬

нетное искусство Августа делает значительный шаг вперед.Моне¬

ты мнтония, который почитался на Востоке как Бахус, не отра¬

жают культ последнего и выглядят как продукт преи>^ущественно

утилитарный. Монетная пластика Августа представляет, на наш

взгляд, качественно новое в художественном отношении явление

и играет значительную роль в утверждении идеи обожествления

правителя, "которую так профанировал его противник".*4Одной из особенностей культа на Востоке было отождест-Sutherland C.H.V. The Бирегог ... Р*50.Sutherland C.H.V. Ootavlana gold and ellrer

coinage from 32 to 27 B.C. // Numlsrantlea e antiohita olassl-

che. "Quademl ticlneal". 1976. V. P. 144-149»^Mattingly H.f Sydenham B. The Roman

Imperial coinage. Vol.I* London, 1923* P.43*К о p e л и H М.С. Падение античного миросозерцания.

СПб., IJOi. С.25.7

вление Августа с Аполлоном, сыном которого Август считался по

вполне официальной версии. В 27 г. до н.э. он изображался в

виде Аполлона на монетах восточных провинций (№4). На голове

императора впервые появляется лавровый венок, приобретший са¬

кральное содержание. Если бы этот атрибут символизировал на¬

граду полководческому таланту Августа, он мог бы появиться в

иконографии принцепса еще в 29 г. до н.э., когда тот отпразд¬

новал в Риме актийский, далматский и александрийский триумфы.

На монетах же, посвященных этим событиям, Август изображен

без венка (№ 3).С получением императором почетных титулов к 42 г. до

н.э. образу "идеального правителя” уделяется все больше

внимания. Во 2 г. до н.э. ему преподносится новый титул -

Отец Отечества (PATER PATRIAE), немедленно включенный в

число титулов на монетах. Изображение становится изящней, ре¬

льефней; чертам лица придаетг-я спокойствие, величавость, бес¬

страстность божества. Официальность и холодность этого стиля

портрета значительно отличают образы императора от ранних,

выполненных в позднереспубликанских традициях (№5). Август

до самой смерти изображается молодым.Было бы ошибочно утверждать, что весь ряд монет Августа

состоит из шедевров; художественное качество портретного изо-фбражения "кочует*' от монеты к монете, подчиняясь общему худо¬

жественному стилю, развивающемуся в рамках нового изобрази¬

тельного канона. Основная масса I осточных портретов Августа,

выполненных в прекрасном идеализирующем стиле искусства его

эпохи, несомненно обладает высокими художественными достоин¬

ствами - изяществом и тщательностью обработки рельефа ( № 7,

8, 9). Естественно, и в эпоху Августа встречаются безвкусные

и даже уродливые монеты, но их относительно немного (напри¬

мер, среди тетрадрахм Антиохии и кистофоров других малоаэий-

ских городов*^).Великолепие августовского стиля объясняется

тем, что в "золотой век" Августа, в частности, очень высок

уровень развития скульптурного портрета, а монетная пластика''Светоний Г.Т. Указ. соч. Божественный Ав¬

густ. 70, 94.^ 3 о г р а ф А.Н. Античные моменты.Материалы и иссле¬

дования по археологии СССР.!MO. M. ;J1. т49Ы.TaCл.У)!I т!f 44,42.8

в основном развивается по тем же законам, что и скульптура,

как было отмечено ещё Р.Пулом и В.И.Петровым для греческих

монет. Ретрансляция элементов эллиниэма, с одноP стороны,

и усиление контроля за выбором сюжета и качеством исполнения,

с другой - привели к идеализированной подаче образа приниеп-

са в портретных монетах Пергама, Антиохии, Эфеса,Александрии.Портреты Августа выполнены в различных вариантах, но их

исполнение подчиняется единому художественному стилю. Термин

"стиль" достаточно сложен и многозначен. Г.Маттингли, описы¬

вая большое число стилей и выделяя среди них несколько восточ-

f ftных, употребляет этот термин скорее как топоним иконографии

и эпиграфики. Ho иконографические особенности восточного порт¬

рета Августа, предлагаемые Маттингли (вытянутая Jopwa глаз ,гре¬

ческий нос и т.д.), оказываются нехарактерными для многих

портретов императора на малоазийских монетах и для восточных

образцов остальных Юлиев-Клавдиев, выполненных в том же (кро¬

ме портретов Нерона) августовском стиле. При всей безуслов¬

ной значимости колоссального труда Наттингли для нумизмати¬

ки и искусствоведения характер Hausetf работы требует отдать

предпочтение использованию термина "стиль” с другим акцен¬

том, чем у ученого. Описанные им римский, лугцунумский, вос¬

точный и другие стили можно считать локальными вариантами

августовского стиля, распространившегося на искусство про-

винций и колоний Рима* Работу римского мастера всегда можно

отличить от работы провинциального, на что указывает сам

Маттингли,^ но стиль портрета римских и, например, эфесских

монет Августа остается одинаковым. Различная подача об¬

разов (более идеализированный восточный портрет) объясняем¬

ся спецификой регионов и функцией, которую выполняет портрет

Августа в данной области. Восточный портрет в иконографии

Октавиана всегда остается профильным и выполнен в римской^Poole R.S, Gree.br cQ.iae as illustration of Greakart // Ne. 1864; П e T p о в В.И. Что такое деньги? М.,€901. СЛ.^Mattingly H. Coins of Roman ISmpire In the

British Museum* Vol.1. London, 1965* P.CXXII.^ Ibid. Art.9

традиционной манере, как бы сильно не ощущалось в его испол¬

нении влияние греческого или восточного искусства. Специфиче¬

ские признаки (вытянутая форма глаз» оригинальность абриса

шеи и т.д.) в целом не изменяют традицию портрета.Портреты Августа выделяются в отдельную группу монетных

изображений, выполненных в августовском стиле. Легенды, их

сопровождение, очень немногословны, а на восточных монетах

они часто зовсе отсутствуют, что опять же приближает октави-

ановскио монеты (особенно кистофоры) к геммам, которые могут

иметь вотивное значение,^ или к анэпиграфшлм портретным мо¬

нетам восточных государств эллинистического мира, где точно

так же в круговой точечной или линейной рамке помещались изо¬

бражения головы божества или властителя, сакрализация которо¬

го состоялась при его жизни. Кроме того, если во время прав¬

ления последующих императоров на реверсах ряда монет Малой

Азии в числе почетных титулов города будет помещаться эпитетт.е. блюститель храма, посвященного принцепсу,

обожествленному при жизни или посмертно,^* то время правления

Августа на них воспроизводился не просто титул, сопутствующий

названию города* но и изображению алтаря или храма Ромы и Ав¬

густа (Кирена, Эфес, Пергам, № 9, II).После смерти Августа монеты с его изображениями

продолжают служить политике принципата 8 а его апофеоз

получил дальнейшее развитиеа что привело к серьезным

последствиям „ отразившимся во всех сферах римской

ни „ Эти перемены, вна:1але поддерживаемые императивнымпутем, были вызвекы очень серьезным отношением к культу само¬

го народа.^ При Тиберии монеты с портретами Августа, очевид¬

но, пользовались авторитетом культового предмета, о чем сви¬

детельствует Светоний.^ К группе этих монет мпжно отнести и

монеты, вышедшие в правление Августа и выпущенные Тиберием в

44-36 гг., на которых великолепно исполненный портрет Октавиа-

на, увенчанного лучевой короной, сопровождается легендойonНеверов О.Я. 1)Указ.сеч. С.22; 2) Геммы антич¬

ного мира. М.р 1983. С.87.^ 3 о г р а ф А.Н. Указ. соч. С.80. Табл. ХХТ. £ 2, И._L_ ^ T а ц и т К. 1)Указ.сочЛ.54;2)Иотория.Л. ,!959.1,73;36.Светоний Г.Т. Указ соч. Тиберий. 58.10'

DIVVS AVGVSTVS PATER (If 42). На <зерсе и портрет Тиберия,и

титул DTVOS ЛVGVSTVJ DIVI P еще более претенциозный,чем

титул Августа DIVI IVLI Р. Конечно, факт адекватности мо¬

неты Ботиву вовсе не предполагает исключения из обращения ог¬

ромной массы серебряных монет даже со священным портретом Бо¬

жественного Августа.Весь рассмотренный выше материал позволяет нам не согла¬

ситься с утверждением А.Н.Зографа, что императорские портреты

на монетах Римской империи осуществляют чисто государственную,OKа не религиозную функцию, в пользу чего говорят некоторые

фрагменты прооопографического материала T-TT вв, н.э., свиде¬

тельствующие о систематическом совмещении должности триумвира

по производству монеты с высшими жреческими должностями,^

обязывающем жреца цезарей следить за соблюдением веса монеты

и достойным изображением на ней правителя.Изображения Августа на монетах создали стереотип портрета

в монетной пластике Юлиев-Клавдиев (общий и для Востока и

для Рима).Итак, структура восточных образов императора проходит

ряд этапов: от реалистичных портретов Августа, исполненных в

позднереспубликанских традициях, к героическим образам 32-

29 гг. до н.э. и, наконец, к изображениям императора-бога; в

которых сильно ощущается влияние гречес 'огс и египетского ис¬

кусства. Восточный вариант портрета, выполненного б августов¬

ском стиле, сложился в рамках нового изобразительного канона

под действием культа Августа. Нумизматические источники рас¬

сматривались прежде всего как проявление прикладного искусст¬

ва массового потребления. Монетная пластика Августа не могла

не отражать, особенно в восточных портретах, общеполитичес¬

ких и культовых характеристик эпохи и стремлений принцепса.24 Sutherland C.K.V. 1) Coinage*.. Р.84;2) DIWS AVGVSTVS PATER // NC. 1. 1947. P.97-115.^ 3 о г p аф А.Н. Указ. соч. С.72.^ К н а б б е Г.С. Корнелий Тацит. М., *9di. С.4?;

Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. М.,1082. С.103.II

Л.А.БерезныйК ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА В КИТАЕ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Ж В.: IIPOEI1EMA В ИСТОРИОГРАФИИВ последние два десятилетия заметно продвинулось иэуче-

ние истории освободительной борьбы китайского народа. Ряд

важных вопросов исследован монографически. Появились и труды,

в которых помимо подробного изложения важнейших событий пред¬

приняты попытки представить картину революционного процесса

в целом.1 Сделано немало, хотя, разумеется, многие проблемы

нуждаются в дальнейшем изучении. Одна из наиболее важных, на

мой взгляд, - вопрос о характере революционного процесса. Вы¬

сказываются различные суждения, но вполне адекватное предста¬

вление о нем еще не сформулировано. Между тем очевидна необ¬

ходимость выработки такого представления для дальнейшего уг¬

лубленного изучения общественного развития Китая в XX в.Как известно, еще в 20-е годы революция в Китае была

охарактеризована как антиимпериалистическая и антифеодальная,

буржуазно-демократическая; вплоть до 60-х годов это определе¬

ние сохранялось применительно к революции 4925-1927 гг. и не¬

редко распространялось на весь революционный процесс. В на¬

стоящее время, пожалуй, все советские историки согласны в том,

что указанная оценка "определяла общее стратегическое направ¬

ление развития революционного процесса в стране".^ Представ¬

ляется, однако, что ретроспективно определение "общего стра-H ове йшая история Китая, 1917-1927 /Отв. ред.B.И.Глунин. 1983; Нове йшая история Китая. 1928-

1949 / Отв. ред.В.Н.Никифоров. М.. 1984; В книге Л.П.Делюси-

на и А.С.Костяевой (Революция 1926-1927 гг. в Китае: Пробле¬

мы и оценки. 1985) исторически и историографически рас¬

смотрены важнейшие проблемы революционного движения середины

20-х годов. Результаты исследования Синьхайской революции -

начальной стадии революционного процесса обобщены в кн."Но-

вая история Китая* /Отв. ред. СЛ.Тихвинский (М., 1972) и

монографии Г.В.Ефимова (Буржуазная революция 1911-1913 гг. в

Китае и Сунь Ятсен. М., 1§74;* Перечисленные труды снабжены

подробными библиографиями, что позволяет в данной статье ог¬

раничиться лишь некоторыми ссылками.^ Д е л ю с и н Jl. П., Костяева А.С. Указ.соч.C.51.12

тегимоского направления" революционного процесса, сформулиро-

ишюе ни одной из его ранних стадий* нуждается в сопоставле¬

нии с конкретной исторической практикой и уточнении в соотве¬

тствии с последней. Очевидна также необходимость дальнейс^го

изучения того, как в этой конкретной исторической практике

отдельные фалы революционного процесса соотносились с его об¬

щим характером, динамикой, изменениями в нем. Главное, конеч¬

но, но и дефинициях, а в адекватном уяснении сущности полуве¬

кового революционного процесса,Ho прежде чем перейти к рассмотрению этих проблем, необ¬

ходимо коснуться вопроса о хронологических рамках революцион¬

ного процесса. Представляется обоснованным подход А*В.Мелик-

сетома, подчеркивающего его единство в течение всей первой

по/1 они л ы XX м., включая Сииьхайскую революцию*^ Такой взгляд

может вызвать и возражения, поскольку как единое рассматрива¬

ются события, происходившие в разные исторические времена:

Синьхайскан революция - в новое, последующие периоды - в но¬

ной! е. Ho если признать (а это, на мой взгляд, трудно оспо¬

рить Jt что революционный процесс не остается неизменным и в

новейшее время (этот тезис, как будет показано ниже, предста¬

вляется автору данной статьи чрезвычайно важным), то поста¬

новка вопроса о единстне революционного процесса в первоP по¬

ловике 22 и. кажется вполне обоснованной: и хронологически, и

по своему содержанию революционные события новейшего времени

были во многом прямым продолжением революционного процесса,

начатого Синьхайской революцией и имевшего своей первоочеред¬

ной целью создание новой национальной государственности* Са¬

мо сооой разумеется, что Октябрь привел к качественным изме¬

нениям в ого развитии.Одна из объективных трудностей разработки рассматривае¬

мой проблемы заключается в том, что революционный процесс

(отвивался, как известно, отнюдь не по прямой; в разные пе¬

риоды менялись конкретные задачи революционного движения,^ M о л и к с с т о в Л, В. Историческое место нацио¬

нальной революции 4925-i927 гг. в Китае // Общество и госу-

длротио в Китае / Отв. ред. Л.П.Делюсин. М., 49Ы. СЛ64.

единство революционного процесса от Синьхайской революции до

Hofiorib! <‘.’М9 г. птмочаотся теперь и в исторической литерату¬

ре Kill’.

происходили перемены в составе движущих сил, социальной базе

и т«д. ^ Общепринят и обоснован вывод об антиимпериалистичес¬

ком содержании китайской революции, однако хорошо известно,

что не только и, может быть, не столько непосредственная бо¬

рьба против иностранных колонизаторов (с которой, конечно,

счязаны многие героические страницы освободительной борьбы

китайского народа), сколько противоборство внутренних сил. V- ("гражданские войны”) явилось основной (исключение составляет

национально-освободительная война против японских захватчиков)

формой развития революционного процесса. Разумеется, объек¬

тивно антиимпериалистическая направленность была свойственна

китайской революции на всех ее стадиях, однако столь же оче¬

видна необходимость различать объективную направленность от

конкретных целей революционной борьбы в тот или иной период.То же можно сказать и об антифеодальном острие революции.Что

же касается второй части сложившегося еще в середине 20-х го¬

дов определения - буркуазно-демократическая революция, указы¬

вающего на созидательные цели революционного процесса, то оно

представляется ь свете исторического опыта не вполне адекват¬

ным, поскольку создает впечатление, будто утверждение буржуа¬

зного общественного ст^оя било основной целью революционного

процесса на всем его протяжении. В дед-, ттггелы-юсти же, как

будет показано ниже, с определенного момента появилась аль¬

тернатива.Неадекватность традиционного определения характера рево¬

люционного процесса ощущается, видимо, многими исследователя¬

ми. В последнее время в обиход входит другое понятие - "демо¬

кратическая революция".^ Будучи очень общим, оно дает возмС'-

ность объединить основные перипетии китайской революции, а

главное подчеркнуть ,что последняя не являлась социалистической.Трудности соотнесения отдельных периодои революцион¬

ного процесса с его общими целями отчетливо появились и ста¬

тье В.п.Никифорова (Проблемы Дальнего Востока. 19Ы. № 3.

СЛ36-143).^ Cm. , в частности: Г л у н и н Bi,, Мел и к с е -

тов А.В. Коммунистической партии Китая - 65 лет // Пробле¬

мы Дальнего Востока, 1966. № 3. С.¢4-96.U

В таком контексте термин ’’демократическая революция", видимо,

небесполезен,^ однако не способствует выявлению динамики ре¬

волюционного процесса, отражающей в конечном счете коренные

изменения его формационной направленности.Рассмотренные определения фиксируют общие цели револю¬

ционного процесса в Китае - избавление от империалистического

угнетения и господства внутренней реакции, выход на путь соци¬

ального прогресса. В этом состояли основные задачи революции

во всех колониальных и зависимых странах. Ho в Китае, как^

впрочем, и в любой колониальной и зависимой стране, общие це¬

ли трансформировались в соответствии с конкретно-исторически¬

ми условиями, характерными именно для данного общества. Без

учета этого кардинального факта едва ли возможно адекватное

понимание характера революционного процесса. На рубеже XDC-

__ »IK вв* Китай вступал в эпоху буржуазного общественного пере¬

ворота.^ Для победы нового общественного строя необходимо бы¬

ло» как в свое время в независимых странах Европы, устранить

фео; шьную надстройку. Ho если в Европе первые буржуазные ре¬

волюции развертывались на основе серьезных изменений, уже со¬

вершившихся в базисе, в Китае, да и в других странах, находя¬

щихся под гнетом империалистов, подобного рода изменения были

практически невозможны без предварительного устранения старой

надстройки. История национально-освободительного движения в

разных странах Востока свидетельствует, что предпосылки

политической революции могут возникнуть и в тех слу¬

чаях, когда объективные условия, необходимые для пере¬

хода к новому общественному строю, еще не сложились.сВстречающееся в качестве синонимического, понятие "на¬

ционально-демократическая революция” применительно к револю¬

ционному процессу в Китае в 20-40-х годах в целом; оно все

оолее утверждается в литературе как определение „современных

процессов в некоторых странах, существенно отличных от рево¬

люционного процесса в Китае; ниже рассматривается возможность

использования этого понятия лишь для одной из стадий китайс¬

кой оеволюции.7Оставим пока в стороне вопрос о том, составлял ли ре¬

волюционный процесс в Китае, единый по своим деструктивным

целям, единую историческую эпоху буржуазного общественного

переворота.°Симония Н. А. Страны Востока: Пути развития. М.,

1975. С.22е-229 • ГС

Китайские деятели реформаторского движения конца XlX в,, еще

надеясь открыть дорогу прогрессу, сохраняя основы традицион¬

ной государственности, тем не менее предусматривали необходи¬

мость некоторого преобразования ееПервые же китайские ре¬

волюционеры при всей аморфности своих политических представ¬

лений осознали необходимость замены старой государственности

новой.В начале YK в. осуществление этой цели и объективно,

и в сознании передовых людей китайского общества стало обяза¬

тельным предварительным условием двчжения по пути прогресса,

ключом к модернизации Китая.Данный вывод принципиально важен для понимания характера

революционного процесса в Китае на всем его полувековом про¬

тяжении. Борьба за создание новой государственности оказалась

весьма затяжной и ожесточенной. Причины многообразны, но ис¬

ходной было противоречие между исторической необходимостью

сломать старую надстройку и незрелостью социальных сил, объ¬

ективно призванных осуществить эту задачу. К началу JjDC в. от¬

четливо выявились противодействие правящей клики каким-либо

переменам, ее неспособность противостоять иностранной колони¬

альной экспансии, принимавшей все более широкие масштабы и

грозившей расчленением страны. Указанное противоречие усугу¬

блялось тем, что верховная власть принадлежала династии заво¬

евателей; ее престиж, серьезно поколебленный известными по¬

трясениями середины XIX в., к началу Ж в. упал до критичес¬

кой точки; развивались центробежк^е тенденции, получившие

мощный импульс еще в период, когда в некоторых провинциях

ввиду неспособности цинского правительства справиться с на¬

родными выступлениями местные феодальные круги сами стали по¬

давлять их и обзавелись собственными вооруженными силами. В

результате этих и других причин, несмотря на незрелость ма¬

териальной и духовной основы для развертывания революционно¬

го процесса, в 1911 г. революция все-таки вспыхнула.QТихвинский С. Jh Движение за реформы в Китае

в конце XIX века. 2-е изд., доп. М., 1980.^Jm.: H икифороь В.Н. I) Первые китайские рево

люционеры. М., 19Ь0; 2) Китай в годы пробуждении Азии. М.,

1962.164

Принципиально важным для поию ания ситуации является тот

факт, что, неcmotjjh на натиск крупнейших империалистических

держав, Китай все же не превратился в колонию в строгом смыс-Л Л. в слова. Вот лишь некоторые общеизвестные аспекты: полити¬

ческая самостоятельность по крайней мере формально сохраня¬

лась; страна сравнительно поздно стала объектом колониальной

экспансии, а широкое внедрение колониализма началось в сущ¬

ности лишь в конце XlX в., носило анклавный характер и прак¬

тически мало затронуло обширную периферию; западная полити¬

ческая и духовная культура сравнительно поздно и медленно на¬

чала проникать в Китай, встречая при этом упорное противодей¬

ствие традиционной культуры, складывавшейся тысячелетиями к

пропитанной китаецентристскими представлениями» Деже передо¬

вая общественная мысль, воспринимая идеи, выработанные в раз¬

витых капиталистических странах, не отказывалась полностью от

традиционных представлений, а синтезировала их с заимствуемой

идеологиейМожно выделить и некоторые другие черты общест¬

венного развития Китая, обусловленные тем, что он не стал все

же колонией. Ho и отмеченного, на мой взгляд, достаточно для

заключения: колониализм в Китае не произвел той "социальной

революции", которую, по предвидению Маркса, производило зака¬

баление Индии Англией . А это означало, , что традици¬

онные и полутридиционные общественные структуры и в базисе и

в надстроечных формах обладали особой устойчивостью.Из всего сказанного следуют, по крайней мере, два вывода:I) в Китае, в отличие от национально-освободительных револю-

ций в колониях, где борьба за создание новой национальной го-тл-В последнее время а востоковедении подчеркивается не¬

обходимость учитывать различия в общественном развитии коло¬

ний и полуколоний и завис VtMbix стран (Симония Н.А. Во¬

просы формационного перехода в антагонистических обществах

Востока в современную эпоху // Народа Азии и Африки, 1983..¥2.

С*55-6б; Широков Г.К. Колонии и зависимые страны: Про¬

блемы исторического развития// Народы Азии и Африки. 1983.J3.

С» 3—9)•^ Применительно к концу XlX - началу XX в. этот процесс

исслепоэан Л.Н.Борох (Общественная мысль KviTafl и социализм:

Начало лл века. М., 1984).арке К. Бри т ан с ко ё~~влады не с тво в Индии /Маркс К,

и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.9. С.135-136.

сударственности требооала устранения политической оласти ино¬

странных колонизаторов, ликвидация старой надстройки означала

презде всего противоборство внутренних сил; 2) устранение

старой нстдстройки оказалось первоочередной целью революционно¬

го процесса.Первой попыткой решить эту задачу и стала СиньхаЙекая

революция. В нашей литературе давно уже утвердилось мнение

о том, что эта попытка окончилась неудачей, поскольку ни ан¬

тиимпериалистические, ни антифеодальные задачи революции не

были решены. Ho ведь это* как было отмечено, цели всей эпохг.

общественного переворота. Если же рассматривать события

1911-1913 гг. лишь как первую революционную "волну”, как са¬

мое начало эпохи общественного переворота (а такой подход

предпочтительнее), то вывод о неудаче оказывается не вполне

точным. Представляется достаточно обоснованной позитивнаяоценка итогов Синьхайской революции, предложенная А.В.Мелик-14сетовым.Однако масштабы победы оказались ограниченным/». Е<ша

выполнена лишь часть деструктивной задачи: династия Нин

свергнута, покончено с монархической формой государственно¬

го 'устройства вообще. Ho республиканский режим* как извест¬

ное очень скоро превратился в фикцию; основы традиционной го¬

сударственности в сущности не иыли поколеблены. Вот почему“!I е л и к с е т о в А.В. Исторические значение Синь-

хайской революции в Китае // Китай в..новое и_новейшее время:

История и историография. М., 1931. - Однако недостаточно,по

моему мнению, подкреплен фактами вывод о том, что "развал Ци-

нской империи... обернулся в первое послесиньхайское десяти¬

летие невиданным прежде подъемом производительных сил страны

и прежде всего бурным развитием капиталистического уклада,

сопровождавшимся соответствующими социальными изменениями*(с.112). Материалы исследования О.Е.Непомнина, на которые

ссылается А.В.Меликсетов (Н е п о м н и н О.Е. Начало "аг¬

рарного обновления" и "золотое время" в Китае // Революция

l9<d5-1927 гг. в Китае / Отв. ред. Л.П.Делюсин. Ni., 1978.С. 23-49)* свидетельствуют, на мой взгляд, лишь о том, что

некоторое ускорение капиталистического развития Китая_в 1915-

1918 гг. было обусловлено особой конъюнктурой’военных лет.'Видимо, это несоответствие и вызывает у некоторых

ученых скептическое отношение к ьыводу о том, что Синьхай-

скяя революция завершилась победой.18

■давно сложившееся определение ровол.оции 1911--1913 гг, как бур¬

жуазно И представляется слишком общим. Оно выражает направлен¬

ность революционного процесса в то время и более пригодно для

определения характера данного, первого, этапа революционного

процесса. Ho оно плохо согласуется с итогами революции - ведь

буржуазная государственность даже в своей основе так и ке бы¬

ла создана. Более точным, возможно, было бы определение Синь-

хайской революции как антипинскэй. антимонархической. В нача¬

ле Ж в. именно такие задами исторически назрели, и они были

решены.Ho основная первоочередная цель революционного процесса

оставалась нереализованной. Более того, к началу новейшего

BpeMeiiH получили дальнейшее развитие центробежные тенденции,

четко обозначался распад единой государственности, рост само¬

властия региональных милитаристских клик. Это чрезвычайно ос¬

ложнило революционный процесс. Новая государственность, спо¬

собная Ътать рычагом устранения колониального гнета и социаль¬

ного обновления, теперь не могла быть создана еще и без объ¬

единения страны. Именно эти цели становятся основным содержа¬

нием революционного процесса в 20 - 40-е годы. В советской

историографии утвердился теперь вывод: "Требования националь¬

ного единства и воссоздания сильной (надо бы добавить "каче¬

ственно новой". - Jl.Б.) китайской государственности делаются

осноьными требованиями китайского национально-освободительно¬

го движения, отражавшими первоочередные задачи китайской ре¬

волюции на данном этапе".^То были национальные цели. Объективно их достижение в

большей или меньшей степени соответствовало интересам почти

всех социальных слоев. Однако уже в ходе событий 19И-1913гг. '

проявилась одна из важнейших особенностей революционного про¬

цесса в Китае: борьба за решение национальных задач разверты¬

валась в остром противоборстве внутренних сил. Свержение ма¬

ньчжурской династии и установление юаньликаевской диктатуры

фактически произошли в ходе гражданской войны. А в 20 - 40-еi6H ове йшая история Китая, 1917-1927. С. 4^.£9

годы гражданские войны стали преимущественной формой борьбы

за осуществление национальных целей. Как и в колониях, рево¬

люционный процесс в Китае имел антиколониальную направлен¬

ность; прямые антиимпериалистические выступления составили,

как и?вестно, существенную часть освободительной борьбы. Од¬

нако главной (за исключением периода войны против японской

агрессии в 1937-1945 гг.) оказалась борьба против власти вну¬

тренней реакции, либо превращавшейся в прямое оружие колони¬

заторов, либо оказавшейся неспособной противостоять их экс¬

пансии и приступить к социальному обновлению.Эта особенность национального аспекта китайской револю¬

ции рассмотрена в специальной статье.^ Здесь же достаточно

указать на то, что в Китае-полуколонии, остававшейся формаль¬

но политически самостоятельным государством, национальный ас¬

пект революционного процесса заключал в себе глубокие соци¬

альные противоречия, обусловленные различиями в подходе к ре¬

шению основной национальной проблемы - какой должна быть вос¬

создаваемая государственность. Этот подход был также ссложней

различиями (или даже противоположностью) экономических инте¬

ресов социальных слоев, так или иначе причастных к борьбе за

достижение главной национальной цели. •Незрелость новых социальных сил, слабость их связей с

широкими массами населения обусловили особую роль в борьбе

против династии Цин революционных элементов в правительст¬

венных войсках и решающий характер военных действий уже в пе¬

риод Синьхайской революции. Последующий ро.ст милитаризма, не¬

обходимость устранения от власти региональных милитаристских

клик кай основной преграды воссозданию единой государствен¬

ности привели к тому, что вооруженная борьба стала главной

формой борьбы в революционном процессе в 20 - 40-х годах.^®17Березный Л. А. К вопросу о национальном и со¬

циальном аспектах китайской революции: Проблема в советской

историографии // Историография и источниковедение истории

стран Азии и Африки. Вып. д / Отв.ред. Г.Я.С&олин. Л.» 1987.XO I _Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в осовободите-

льной борьбе китайского народа. 20-40-е годы. М., 1983.20

Исторически? опыт показал - воссоздание китайской государст¬

венности возможно лишь военно-политическими средствами. Водо¬

разделом между противоборствующими силами стал ответ на воп¬

рос о том, какой должна быть эта государственность.Второй "волной” в революционном процессе явилась, как

известно, революция 1925-1927 гг. Вызревание новой революци¬

онной ситуации происходило в существенно изменившихся внут¬

ренних и международных условиях. "Золотое время", благопри¬

ятная конъюнктура, сложившаяся в период первой мировой вой¬

ны, способствовала некоторому росту капиталистического укла¬

да, дальнейшим сдвигам в социальной структуре общества. Эко¬

номически несколько окрепла и политически активизировалась

национальная буржуазия, продолжался процесс формирования

пролетариата. Однако это были скорее количественные социаль¬

но-экономические изменения, чем качественные. Объективная ма¬

териальная основа для новой революционной "волны" оставалась

недостаточной. Оставались еще слабыми новые социальные силы.Все е субъективные факторы революционного процесса развива¬

лись гораздо быстрее, хотя и неравномерно. Это было связано

и с более четким выявлением противоречий с иностранными коло¬

низаторами, и разгулом произвола милитаристов, усугублявшего

бедственное положение народных масс и существенно затрагивав¬

шего также интересы части эксплуататорских слоев, и некоторы¬

ми другими факторами. Огромную роль сыграло влияние победы

Октября. Советское государство с первых же своих шагов стало

надежным союзником китайского народа в его освободительной

борьбе. На арене политической борьбы начал проявлять актив¬

ность молодой китайский пролетариат, развернулись массовые ■

антиимпериалистические выступления, началось распространение

марксизма, становление коммунистического движения, с помощью

Коминтерна и КПК происходила реорганизация гоминьдана, прев¬

ращавшегося во влиятельную политическую силу; наконец, на юге

Китая, в провинции Гуандун,складывалась первая территориаль¬

ная база революции.Все эти перемены знаменовали собой развертывание нового

этапа революционного процесса. Он был, по моему мнению,21

кратковременным, длился около десятилетия и завершился вмес¬

те с революцией 1925-1927 гг.Этот этап отличался от предшествующего, сииьхайского, не

только социально-экономическими и социально-политическими пе¬

ременами в Китае, коренными изменениями в мире, интенсивное-«тью революционной активности масс и т.д. Накануне и в период

Синьхайской революции не было еще проблемы выбора путей об¬

щественного развития; и объективно, и в устремлениях большин¬

ства участников революции борьба шла за расчистку завалов па

пути развития капиталистического.^ Перемены внутри Китая и,

главное, в мире открыли возможность для теоретической поста¬

новки вопроса о направлении общественного развития. Ho именно

в теории. Попытки некоторых деятелей коммунистического движе¬

ния внести эту проблему в практику революционной борьбы носи¬

ли субъективистский, волюнтаристский характер и способствова¬

ли, как известно, поражению демократических сил. Хотя новая

революция развернулась уже в послеоктябрьский период, она по¬

ка оставалась еще в рамках эпохи буржуазного общественного

переворота - слишком слабы, незрелы были силы, являвшиеся

объективно потенциальными носителями иной альтернативы об¬

щественного развития; и хотя международные условия и изме¬

нились корённым образом,' благоприятствуя освободительной бо¬

рьбе китайского народа, внутренние и международные реакцион¬

ные силы, препятствовавшие социальному прогрессу, все еще об¬

ладали внушительным перевесом. П;едпосылки дальнейшего ка¬

чественного изменения содержания революционна го процесса еще

только складывались; само это изменение стало возможным лишь

после революции 1925-1927 гг.Это была революция национальная не только по своим целям,

но и по широте социальных слоев» так или иначе в нее вовле¬

ченных и представленных в едином фронте. Их объединяло стре¬

мление к воссозданию единой национальной государственности,* Надежды Сунь Ятсена на возможность в тогдашних усло¬

виях Китая миновать путь капитализма были расценены Лениным

”с точки зрения доктрины*' как "теория мелкобуржуазного ”со-

^anMcTall-PeaKUMOHepaft (Лени н В.И. Демократия и народ¬

ничество в Китае // Полн. собр. соч. Т.21 С.404).

но относительно ее характера с самого начала существовали ве¬

сьма серьезные разногласия. Спектр взглядов на проблему был

обширным и изучен, на моР нэгляд, еще недостаточно, В КПК рас¬

пространились левацкие тенденции, стремление выйти за рамки

буржуазного общественного перрворота, повести дело к созданию

рабоче-крестьянской государственности. На крайне же правом

фланге развернули большую активность сторонники воссоздания

единой государственности на прежней, традиционной, хотя сле¬

гка подновленной основе. Противоречия вокруг главной пробле¬

мы еще более осложнялись различиями социально-экономических

интересов. В общем, борьбу в едином фронте в 1925-1927 гг*

можно, вероятно, охарактеризовать как противоборство в рамках

буржуазно? по своему социальному содержанию революции двух

тенденций в решении национальных задач: демократической и

антидемократической, консервативной.^ Имеется в виду не

противоборство "буржуазной тенденции” и "революционной тен¬

денции” р упоминаемых в некоторых документах коммунистическо¬

го г тент тех лет.^ Возможность завоевания пролетариатом

гегемонии была в то время иллюзорной. Объективно же тогда

могла возникнуть только государственность буржуазная, что и

означало бы победу демократической тенденции революционного

процесса. Ее поражение обычно связывают в литературе прежде

всего с левачеством в КПК. Позиции правогоминьдановских кру¬

гов в этом вопросе уделяется меньше внимания. Между тем

стремление последних свести дело к воссоединению страны на

традиционной основе в не меньшей, если не з большей степени

способствовало развалу единого фронта. Ответ на вопрос о том,

какой быть новой государственности, особенно отчетливо вы¬

свечивает позицию различных политических сил, участвовавших

в национальной революции, Провозглашение в Гуанчжоу I июля

T925 г, на волне подъема массового антиимпериалистического20Подробнее см.: Б е р е з н ы й JU А. О борьбе демо-

кратрчоско? и антидемократической тенденции в китайской ре¬

волюции 1925-J927 гг. и 7-я научная конференция "Общество

и государство в Китае", 4,2. М., 4976.Коммунистический Интернационал и ки¬

тайская революция: Документы и материалы / Отв. ред. М.Л.Ти-

таронко. М., 1906. С. 74-75.23

движения в стране Национального правительства выражало собой

развертывание демократической тенденции; известные события20 марта 1926 г. были контрнаступлением сил, представлявших

тенденцию антидемократическую. Контрреволюционный переворот12 апреля ¢927 г. и образование гоминьдановского правитель¬

ства в Нанкине знаменовали собой победу антидемократической'

тенденции. На мой взгляд, историю гоминьдановского режима

нельзя начать с правительства в Гуанчжоу, зарождавшегося еще

при Сунь Ятсене; точкой отсчета является апрель 1927 г.Означало ли образование гоминьдановского режима победу

революции? В китаеведной литературе нет единомыслия в ответе

на этот вопрос. В конце 60-х - начале 70-х годов была прео¬

долена сднозначно негативная оценка гоминьдановского правле-OOния, в течение нескольких десятилетий господствовавшая в

нашей литературе. Теперь все согласны с тем, что после рево¬

люции 1925-1927 гг. в Китае произошли определенные позитивные

изменения. Продвинулось до некоторой степени объединение

страны; были частично упразднены отдельные положения неравно-

правных договоров; начал складываться госкапиталистический

сектор в экономике, что в известной степени способствовало

капиталистической эволюции общества. Однако масштабы, глуби¬

на этих изменений были ограниченными и не обеспечивали осу-

ществления даже самых первоочередных национальных целей. Го-

миньдановский режим декларировал стремление к их достижению,

предпринимал усилия в этом направлении, но, как показал ис¬

торический опыт, не слишком преуспел. Объединение страны и

создание качественно новой государственности так и не было

осуществлено. Даже авторы, склонные подчеркивать позитивные

элементы деятельности гоминьдановского режима, особенно в пе¬

риод первого, "нанкинского**, десятилетия, вынуждены констати¬

ровать ёг6~вырождёниё в~ военно-бюрократический режим,типоло-

гически сходный с императорской системой, традиционной ки-22Д е л ю с и н Jl.П. Аграрно-крестьянский вопрос в по¬

литике КИК (1921-1928). М.j 1972; Новейшая история

Китая, 1917-1970 / В.И.Глунин, А.М.Григорьев, К.В.Кукушкин,В.Е.Никифоров. М., 1972; Йеликсетоп А.В. Социально-

экономическая политика гоминьдана в Китае (1Э27-1Э4Э). М.,

1977.

2*зтайской деспотией. Правомерно ли в таком случае говорить о

победе реи*'люции в 1927 г.?О социальной природе гоминьдановского режима высказывает¬

ся различные суждения.^ Объективно это была, конечно, попыт¬

ка создать буржуазную государственность, но попытка, потерпе¬

вшая неудачу. Гоминьдановская власть выражала интересы основ¬

ных эксплуататорских слоев города и деревни - подавляла рево¬

люционное движение и вообще стремление трудящихся хоть как-то

улучшить свое положение, т.е. выполняла одну из основных фун¬

кций всякого эксплуататорского государства. Однако в осталь¬

ном экономические интересы буржуазии режимом попирались; не¬

малая часть ее доходов изымалась, нередко с помощью грубсго

произвола, для финансирования гражданской войны и обогащения

праьящей верхушки; несмотря на формальное восстановление та¬

моженной независимости, буржуазия не была защищена от конку¬

ренции иностранного капитала. Фактически бесправной остава¬

лась национальная буржуазия и в политическом отношении, Л1'Л1ь

очень небольшая ее часть в той или иной мере была привлечена

к управлению страной. С течением Бремени власть все больше

концентрировалась в руках военной и гражданской бюрократии,

обособлявшейся политически и устанавливавшей свой контроль

над важными рычагами экономики. Китай был одной из первых

стран Азии, где еще накануне и особенно во гремя второй миро¬

вой войны шел процесс формирования бюрократической буржуа-

зии, процесс, получивший в наши дни большое развитие в не¬

которых освободившихся странах.OOM е л и к с е т о в А.Б. Социально-экономическая по¬

литика гоминьдана в Китае. С.266, 26/ прим.17. Такую же в су¬

щности оценку гоминьдан о в скому реж1:му дает и О.Е,Непомнин(Ме-

ханизм классового сдвига ь Китае в Й09-1949 гг. // 17-я нау¬

чная конференция "Общество и государство а Китае”: Тез.докл.

Ч.З / Отв. ред. А.Н.Хохлов. М., 198о. СЛ1-16).^БерезныЙ Jl. А. О характеое гоминьдановскоР го¬

сударственности в период "нанкинского десятилетия" // Истори¬

ография и источниковедение истории стран Азии и Африки.

Вып.IX. Ji., 1986.*Меликсетов А.В.: I) йорократический капитал

в Китае. М., 1972 ; 2) Социально-экономическая 'политика "го¬

миньдана в Китае.

Как известно, в ряде современных развивающихся стран вла

ствутот реакционные авторитарные режимы, которые гтытштся (я в

некоторых случаях не без успеха) осуществить буржуазную мод ер

низациго общества путем так называемых революций сверху.^ В

связи с этим исследователи данного процесса напоминают, что

основоположники марксизма-ленинизма обращали внимание на

встречавшиеся в истории случаи, когда душители революции вы¬

ступают ее "душеприказчиками*1 и "приступают к осуществлению.,

программ* завещанной их противниками".^7 Такой подход, пред¬

ложенный для анализа гоминьдановского правления,*^ отчетливо

выявляет провал гоминьдановской "революции сверху".^ Победа

народной революции в ¢949 г. убедительно продемонстрировала

историческую обусловленность этого краха.Прозгл гоминьдановской попытки осуществить "революцию

сверху" был предопределен уже самим характером режима, тем,

что он так и не стал принципиально новой государственностью

и во многом воспроизводил (пусть нередко в иноГ форме) суть

традиционной надстройки. Крах гоминьдановских попыток продви-буржуазнуюсоциальнойприроде режима и конкретно-исторических особенностях положе¬

ния в стране. Контрреволюционный переворот ¢2 злреля 1927 г.

знаменовал собой победу тех реакционных правогоминьданоБских

кругов* для которых главным был захват'власти в стране. Гоми^Революционный процесс на иостоке:История

и современность / Отв. ред. Р.А.Ульяновский. М., 1982;В о с -

ток: Г^беж 80-х годов / Пред. ред. кол. анчд. Е. М. Примаков.

М., 1983; Эволюция восточных обществ: Синтез традици¬

онного и современного / Отв. ред. Л.И.Рейснер, Н.А. Симония.

М., 1984; Развивающиеся страны в современном ми¬

ре: Пути революционного процесса / Отв. ред. А.Е.Вовин, К.Л,

йайданик, Э.Е.Обминский. й., ¢986; Ким Г.Ф. От национа¬

льного освобождения к социальному. 2-е изд., испр. и доп. М.,19d6.po u Л е н и н В.И. Эра реформ // Полн. собр. соч. Т.7.

С. 313.28И е л и к с е т о D А.В. Бюрократический капитал в

Китае. С. 36.29Примечательноv что американский автор вынес эту оцен¬

ку в название своей монографии (East т_ п__ Ь._ЕThe abor¬

tive IonI CEina under fiatIonaliabs rule, 1927-1937*

Cambridge (Mass.), 1974)»ie

ньдановский режим стал центром протяжения всего наиболее кон¬

сервативного и реакционного в китайском обществе вплоть до

так называемых старых милитаристов, являвшихся объектом рево¬

люции 1925-1927 гг., а затем превратившихся в один из состав¬

ных элементов новой власти. Одновременно шел процесс устране¬

ния из гоминьдана всего мало-мальски демократического, про-

цоссивного. Во всех аспектах деятельности режима ощутимо

проявлялся традиционализм; пуповина, связывавшая гомикьданов-

скуто власть с традицгонными общественными структурами, тради¬

ционной идеологией и социальной психологией, так и не была

разорвана. Враждебность не только к трудящимся массам, но и

к средним слоям, произвол в отношении буржуазии лишили режим

той гибкости, которая свойственна отдельным современным воен¬

но-бюрократическим режимам, придает им до поры до времени из¬

вестную стабильность и позволяет добиться определенных успе¬

хов в осуществлении буржуазной модернизации общества. Смирив¬

шись мс социально-экономическим статус-кво в деревне и, сле¬

довательно, с господствующим положением деревенских верхов*»,

чанкайшистский гоминьдан оказался неспособным расширить свою

социальную базу в деревне".*^ Узость социальной базы, концен¬

трация основных усилий на стремлении военными средствами по¬

кончить с соперниками - региональными милитаристами и унич¬

тожить КПК лишили правительство возможности добиться заметных

успехов в осуществлении национальных целей. ГоминьдаяовскиР

режим так и не сумел стать "хозяином” процесса модернизацииобщества, развернуть буржуазную "социальную революцию". Го¬

ми ньдановс кое правление вело китайское общество в историчес¬

кий тупик. _ Итак, национальная революция 1925-1927 гг., вторая рево¬

люционная "волна*1 эпохи буржуазного общественного переворота,

начатой Синьхайской революцией, не привела к созданию новой

государственности, способной стать рычагом освобождения стра¬

ны от иностранных колонизаторов и приступить к коренной мо¬

дернизации общества. Можно, следовательно, сделать вывод:ОЛ° П и с а р е в А.А, Гоминьдан и аграрно-крестьянски?

вопрос в Китае в 20-30 годы Xa в. м., 1986. С.194.

борьба эа решение этой задачи продолжала составлять суть*

главное содержание революционного процесса и после 4927 г.Означает ли это» что характер революционного процесса

оставался неизменным? Для ответа на этот вопрос необходимо

выяснить, какие жо социально-политические силы стали носите¬

лем, субъектом этого процесса после революции !925-1927 гг.

Претензии гоминьдановского режима на такую роль, как мы ви¬

дели, были лишены оснований. Единственной как-то организо¬

ванной, действительно революционной силой оставалась КПК.

Военно-бюрократическая система власти, образовавшаяся после

победа гоминьдана, отсутствие национального единства тормози¬

ли экономическое, политическое и социальное развитие Китая,

создавали преграды на пути его модернизации, превращения в

то сильное и богатое государство, о котором мечтали поколе¬

ния китайских патриотов. Почва для национально-демократичес¬

кой революции в Китае сохранялась, и от. питала деятельность

китайских коммунистов5 создавая объективные предпосылки для

их роста, что доказывала антияпонская война и последовлвшая

эа ней народно-освободительная борьба в 1946-1949 гг., увен¬

чавшаяся победой КПК и провозглашением Китайской Народной

Республики? ^ Таким образом, цели революционного процесса

оставались прежними, а вот движущие силы изменились. В рево¬

люции 1925-1927 ггр сложилась (по удачному, на мой взгляд,

определению А.В.Меликсетова ) "широкая социально-политичес-

кая коалиция”, объединившая на время весьма разнородные по¬

литические силы, включая даке и часть традиционалистских. Ho

с образованием нового режима она перестала существовать, го¬

миньдан из участника революционного процесса превратился в

его противника. Революционный же процесс получил свое продол¬

жение в развернутом компартией Китае советском движении.Советское движение также стало в последние десятилетия

предметом пристального внимания китаеведов. Элу посвящены

специальные разделы в общих трудах; в монографии А.М.Григо-31 п —делюсин Л.П., Костяева А.С. Указ.соч.С.263.32M е л и к с е т о в А. В. Историческое место нацио¬

нальной революции 1925-1927 гг. б Китае // Общество и госу¬

дарство в Китае. М., 1931.

QQрьева исследовано становленг* советского движения.^ некото¬

рые его апекты рассматриваются в других работах. Однако

главные исследования, видимо, еще впереди. Характерно, что в

процитированном выше перечне основных стадий революционного

процесса после 1927 г. отсутствует упоминание о советском

движении. Это умолчание„ вероятно, обусловлено тем, что мно¬

гие проблемы его истории еще мало изучены, доступная источни-

кепая база сравнительно скудна. В литературе подчеркиваются

главным образом факты, свидетельствующие, что КПК, разверты¬

вая борьбу под лозунгом Советов, продолжала забегать вперед,пыталась, в сущности* "ускорить” переход к социалистической

революции. Позиция КПК в отношении потенциальных союзников в

борьбе за национальные цели долгое время оставалась сектант¬

ской, в деятельности КПК и создаваемых ею на революционных

базах органов власти распространились весьма серьезные нега¬

тивные тенденции,^ Все это так. Однако в общей оценке в на¬

шей лмтературе советского движения и его места в революцион¬

ном I роцессе нет, на мой взгляд, достаточной ясности. Необо-

снованы, по моему мнению, встречающиеся в литературе утверж¬

дения , будто, развернув советское движение, КПК отвернулась

от национальных целей и вновь обратилась к ним лишь в середи¬

не 30-х годов ввиду расширения японской агрессии. Вполне пра¬

вомерен вывод о "серьезном кризисе советского движения в Ки¬

тае" в 1934-1935 гг; можно, вероятно, говорить о его пора¬

жении' в том смысле, что большинство советских районов, соз¬

данных в ходе гражданской войны* сохранить не удалось. А вотГригорьев А.М. Революционное движение в Ки¬

тае в 1927-1931 гг. М.д 1980; Советские районы Ки¬

тая. Законодательство Китайской Советской Республики 1931-

1934 / Отв. ред. Л.М.Гудошников. М., 1977.Важные исследования, оставшиеся* х^сожаледию, .вЛоль-

шей.части неопублшованньми, вел С.А.Беляев_ЛБ_.е.л я е в С.А.

Низовые * орг&чы власти в совётских районах Китая в

1931-1934 гг.: Автореф. канд. дис. JI., 1982, Реферат содёрт

жат перечень шести небольших статей, которые автор успел

опубликовать).ПСCm. , в частности: П а н ц о в А.В. Из истории идей¬

ной борьбы в китайском революционном движении 20-40-х годов*'^Новейшая история Китая, 1928-1949. С.91. -

тезис - "советское движение и вооруженная борьба KiiK п де¬

ревне в 1935-1936 гг. оказались в тупике (курсив мой.-

Л.Б») вызывает сомнения. Он не вполне согласуется с общеизве¬

стными фактами , отмеченными и в цитируемо Г; книге. “Какое-то

ядро будоцих национально-революционных сил» необходимых для

отпора Японии, удалось сохранить, хотя из всех революционных

баз осталась одна - в Северной Шэньси, а значительная часть

войск так и не дошла до этой баэы'*.^ И совершенно очевидно,

что при всей немногочисленности сохранившихся вооруженных сил

КПК и ограниченности контролируемой ею к концу периода терри¬

тории, именно превращение КПК в ходе советского движения в

значительную военно-политическую силу послужило одним из важ¬

нейших факторов, побудивших гоминьдановское правительство со¬

гласиться на сотрудничество с КПК в отражении агрессии. Без

этого и, конечно, без преодоления Компартией Китая с помощью

Коминтерна сектантской линии образование единого фронта в

1937 г* оказалось бы невозможным.^ Огромную роль сыграла по¬

зиция Советского Союза, оказывавшего поддержку борьбе китай¬

ского народа против японской агрессии.Глубокая и всесторонняя оценка советского движения и его

места в истории китайской революции - дело будущего. Однако и

нынешнее состояние изученности проблемы позволяет, на мой

взгляд,сделать~^остаточно определенные выводы о значении это¬

го движения в борьбе за решение первоочередных задач револю¬

ционного процесса - объединение страны и создание принципи¬

ально новой государственности. Представляется несомненным,

что объективно в 1925-1927 гг. в случае успеха могла бы сфор¬

мироваться только буржуазная государственность. Хорошо изу¬

ченные и показанные в нашей литературе попытки КПК захватить

руководящую роль в революции и вывести ее за рамки буржуазно¬

го общественного переворота не соответствовали реальному со-^ Там же. СЛ06.38 Там же. С.120.аитияпснский фронт в Китае (1935-1943)Maa 1969: Титов А.С. Борьба за вДnrita^ iypuiri' о i\ I

1937 гг. 1981; Овчинн и к о’в Ю.М. Становление и

развитие единого национального фронта сопротивлении Японии ь

Китае. М., 19с35.30

отношению сил, носили левацкий характер и лишь способствовали

поражению демократических сил. Однако после 1927 г* в направ¬

ленности революционного процесса не могли не произойти важные

изменения. Гоминьдановский режим, как было отмечено, пытался

осуществить "революцию сверху". Говоря об условиях» способст¬

вующих таким "революциям", Ленин, в частности, указывал на си¬

туации, выражающие "нисходящую линию политического развития,

когда кризис миновал, буря пронеслась^и оставшиеся господами

положения приступают к осуществлению своей программы или (бы¬

вает и так) к осуществлению программы, завещанной их противни¬

ками".^ Ho потому-то гоминьдановская попытка "революция

сверху" и потерпела в конечном счете неудачу, что нанкинские

правители так и не стали господами положения, кризис, породив¬

ший революцию 1925-1927 гг., сохранялся, буря хотя и ослабела,

нп не утихла. Потому-то и стало возможным развертывание рево¬

люционного движения под лозунгом Советов, олицетворявшего со¬

бой продолжающийся революционный процесс»Как известно, после поражений демократических сил в ап¬

реле и июле 1927 г, в КПК возобладало ошибочное представление

о TOMe что революция продолжает идти на подъем, и это породи¬

ло в партии путчистские настроения. "Левачество" оставалось

широко распространенным в КПК и в последующие годы. Однако

все это не дает оснований считать, что советское движение бы¬

ло будто бы некоей исторической "ошибкой", плодом только су¬

бъективных устремлений руководства КПК.Контрреволюционный гоминьдановский режим, обрушивший же¬

сточайший террор на все прогрессивное в стране, не оставлял

КПК иного выбора, кроме как оказание вооруженного сопротив¬

ления.^* А специфика конкретно-исторической ситуации в Китае

в конце 20-х - начале 30-х годов открывала перед КПК возмож-^ Л е н и н В.И. Эра реформ // Поли, собр, соч. Т.7.

С. 313.^ "Когда говорят об авантюристичесгах действиях, о пут¬

чистских настроениях, господствовавших тогда в руководстве

партии, забывают то немаловажное обстоятельство*_что конкре¬

тная политическая обстановка, сложившаяся в стране во второй

половине 1927 г. с установлением гоминьдановского режима, ис-

ключала какую-либо возможность легальной деятельности ~ для

коммунистов ЧД е л ю с и н Л.П., К о с т я е в а А.С. Указ*

соч. С.215). QT

ности для борьбы не только за выживание, но и за создание

очагов своей власти на отдельных территориях. Китай знал и

прежде схожие попытки; последняя по времени - Тайпин тяньго.

Ho то были попытки, исторически обреченные. Советское дъиже-

ние развернулось в иную зпоху и, как подтвердила практика,об¬

ладало исторической перспективой - объективной возможностью

выхода китайского общества на путь некапиталистического раз¬

вития. Вопрос о такой перспективе был поставлен в ходе рево¬

люции 1925-1927 гг. Коминтерном и КПК. Ее реализация казалась

в то время делом близкого будущего. Само некапиталистическое

развитие необоснованно трактовалось как тождественное социа¬

листическому. Практика, однако, не подтвердила этого, а также

и вывода о том, что выход на путь некапиталистического разви¬

тия возможен только при сложившейся гегемонии пролетариата в

революционном движении. Исторический опыт Китая, да и не толь¬

ко Китая, показал, с одной стороны, что глубокая экономичес¬

кая и социально-политическая отсталость чрезвычайно затрудня¬

ет выход на путь некапиталистического развития, делает этот

процесс сложным и затяжным, а с другой - что при благоприят¬

ных внутренних и международных условиях этот процесс может

начаться и до того, как гегемония рабочего класса станет фак¬

том. Вместе с тем иллюзорность распространенных в КПК расче¬

тов на скорый переход к некапиталистическому развитию отнюдь

не отменяла обоснованность этой перспективы как стратегичес¬

кой цели революционного процесса, что также подтверждено ис¬

торическим опытом. Более того. Сохранившееся после революции

1925-1927 гг. кризисное состояние китайского общества, край¬

няя острота раздиравших его противоречий, слабость китайской

буржуазии, которую гомииьдановские реакционеры с самого нача¬

ла не допустили к участию в управлении страной, наконец, со¬

хранившаяся и при гсминьдановском режиме- раздробленность

страны, продолжавшаяся междоусобица, нередко принимавшая фор¬

му вооруженных столкновений, - все это позволило КПК не толь¬

ко выстоять, но к приступить к созданию своих вооруженных сил*и революционных баз с начатками революционной власти.Это были действия не вслепую. Основная стратегическая

цель била научно обоснованной. Ей соответствовали в общем \\

программные документы китайских Советов, ориентированные на

переход к некапиталистическому развитию.^ Конечно, теперь

это достаточно хорошо изучено - реальная действительность со¬

ветских районов была далека о? декларируемой программы. Поми¬

мо объективных трудностей, весьма отрицательно сказывались

незрелость КПК, далеко зашедшие в ее развитии негативные явле¬

ния. Революционное движение неизбежно должно был: пройти че¬

рез полосы не только успехов, но и неудач, поражений, Таким

поражением явилась утрата советских районов южнее Янцзы, Од¬

нако, как ни значительны были его масштабы, зарождение начат¬

ков новой государственности продолжалось. Сохранилось ядро

вооруженных сил КПК, укрепилась революционная база в Северной

Шэньси - очаг революционной зласти, контролируемой КПК. Про¬

должался этот процесс, претерпев, разумеется, весьма сущест¬

венные изменения, и в 1937-1945 гг, в период войны против

японских агрессоров; его завершением можно считать народно-

освободительную войну 1945-1949 гг. и образование КНР, Все

это и дас-г, на мой взгляд, достаточно оснований для вывода о

том, что после революции 1925-1927 гг. характер революционно¬

го процесса вновь существенно изменился.События -1911-1913 гг. и 1925-1927 гг, были двумя револю¬

ционными "волнами” эпохи буржуазного общественного переворо¬

та. Их результаты оказались весьма ограниченными; первоочере¬

дная цель революционного процесса так и ;»е Сына достигнута.КПК, развертывая борьбу под лозунгом Советов, предлагала

иную альтернативу общественного развития - некапиталистическую,

и последняя после двух десятилетий тяжелейшей борьбы стала ре¬

альностью.Необходимо избежать недоразумений в толковании этого зы-

вода. В докладе на научной конференции в Институте Дальнего

Востока в 1977 г., когда -дною впервые был сформулирован тезис

об изменениях в характере революционного проиесса после рево¬

люции 1925-1927 гг., допущены противоречивые определения, не¬

точности. Говорилось об этапе "непосредственной борьбы за не¬

капиталистическое развитие", о "тенденции, ведущей к некапи¬

талистическому развитию", возникновении "новой тенденции эб-^Советские районы Китая ...

ществекного развития".4^ Последнее утверждение не отражает

адекватно суть процесса» В действительности ни советские рай¬

оны V ни освобожденные районы 1937-1945 гг. непосредственно не

представляли собой, конечно, развития по некапиталистическомупути в точном смысле этого понятия. Речь идет о том, что со¬

ветское движение было лишь начальной стадией борьбы за выход

на этот путь. Опыт современных стран социалистической ориен¬

тации, рассматриваемый во многих работах востоковедов, послу¬

жил основанием для вывода: "Главным рычагом поворота на нека¬

питалистический путь является государство, социальная природа

которого должна отвечать интересам народных масс”.^ В Китае

советское движение конца 20-х - начала 30-х годов и было на¬

чалом борьбы за создание такой государственности, которая по¬

служила бы рычагом поворота к некапиталистическому развитию,

борьбы, продолжавшейся два десятилетия. Таким образом, имеет¬

ся в виду не привычное понятие перерастания буржуазно-демо-

кратической революции в социалистическую, а такая фаза рево¬

люционного процесса, в ходе которой лишь шла борьба за выход

б будущем на путь некапиталистического развития, подготавли¬

вающего переход к строительству социализма* Реализация этой

перспективы стала возможной лишь после, создания в масштабе

всего Китая революционной государственности, т„ев после по¬

беда 1949 г.43 Березный Л.Ae Q характере революционного про-цесса~в_Китае в 30-40-х годах // Вторая научная конференция

по проблемам истории Китая в новейшее время / Отв. за вып.

KoB.Кукушкин. М., 1977« 0.23-24«,^ В о л о б у е в П.В. К вопросу о выборе путей обще¬

ственного развития развивающимися странами Азии и Африки //

Народы Азии и Африки. 1986, If 3* С.3-16.^ Видимо , следует считать недоразумением замечание Ю.М.

Гарушянца о том ,что автор данной статьи в докладе на 17-й кон¬

ференции "Общество и государство в Китае" "слишком буквально

следует ленинскому тезису о перерастании буржуазно-демократи¬

ческой революции в социалистическую, что не оправдано в при¬

ложении к анализируемой конкретной ситуации Китая 20-30 годов*

(отчет о конференции см.: Народы Азии и Африки, 1906. № 6.С.125). Ho в тексте доклада 1см. 17-я научная конференция

"Общество и государство в Китае". Ч.З, / Отв. ред. А.НЛохлов

М., 1986. С.42-49) нет и намека на такого рода подход. Поста¬

новка вопроса об изменении характера революционного процесса34

Затяжной характер процесса и хорошо известные слабости

китайского пролетариата, возникновение очагов революционно?

власти лишь в отдельных сельских местностях, нестабильность

советских районов,широкое распространение в них различных не¬

гативных явлений порождают, пожалуй, правомерный вопрос:не

была ли сорьба эа выход Китая на путь некапиталистического ра

звития плодом лишь субъективных устремлений руководства КПК?

Существовали ли объективные основания для альтернативы гоминь

дановскому пути, которую выдвинула КПК? На мой взгляд, такал

объективная основа существовала. Она создавалась совокупным

действием разнообразных факторов. С одной стороны, обозначав¬

шаяся все явственнее несостоятельность гоминьданоаского режи¬

ма в осуществлении национальных задач, включая и наиболее ос¬

трую и неотложную - противостояние ширящейся японской агрес¬

сии, неспособность национальной буржуазии взять в свои руки

национальные судьбы, а с другой - наличие боевого, хотя идей¬

но и политически незрелого, революционного авангарда, прошед¬

шего уже школу значительных революционных боев и обладавшего^ • •по крайней мере общей научно обоснованной стратегической ори¬

ентацией. Само собой разумеется, что объективность некапита¬

листической перспективы в решающей степени обеспечивалась ме¬

ждународным фактором - существованием Советского государства

(а позднее - формированием мировой социппистической системы)*

его разнообразной помощью. Без этого фактора некапиталисти¬

ческая перспектива осталась бы утопией.Ho объективность нека¬

питалистической альтернативы не обеспечивала ее автоматичес¬

кой реализации. Незрелость материальных и духовных предпосы¬

лок для поворота общественного развития в таком направлении,

слабости субъективного фактора, наконец, острота международ¬

ных отношений, развязиванге агрессивными силами второГ миро¬

вой войны обусловили затяжной характер борьбы эа выход Китая

на путь некапиталистического развития.Итак, после национальной резолюции 1925-1927 гг. контр¬

революционный гоминьдановский режим,являя собой во многом

традиционную государственность лишь в несколько обновленныхв Китае в конце 20-30-х годов методологически основана на ле¬

нинских идеях возможности некапиталистического развития от¬

сталых стран.35

формах, не слитком преуспел* да вследствие своей социальной

природы и не мог значительно прзуспеть в своих попытках сти¬

мулировать капиталистическую эволюцию и в конечном счете за¬

водил тачим образом китайское общество в тупик. КПК предло¬

жила некапиталистическую альтернативу и начала продолжавшую¬

ся болэе двух десятилетий борьбу за выход на этот путь. Вот

почему, на мой взгляд, 4927 год стал рубежом, после которого

развернулся следующий, третий этап единого революционного

процесса. Предшествующие два были временем борьбы за ускоре¬

ние капиталистической эволюции, ключом к которому должно бы¬

ло стать создание единой буржуазной государственности. Со¬

ветское движение знаменовало собой начало этапа борьбы за не¬

капиталистическую перспективу развития китайского общества,

хотя непосредственные задачи революционного процесса остава¬

лись общедемократическими. Борьба между гоминьданом и КПК за

власть в 1928-1949 гг* была, по крайней мере объективно, бо¬

рьбой за зыбор пути общественного развития.Предлагаемая постановка вопроса не должна вести, однако,

к выводу об однолинейности и непрерывной поступательности ре¬

волюционного процесса после 4927 г* Конкретно-историческоеI азвитие было, естественно, много сложнёёГ схемы. Важнейшим

фактором в 30-х годах стала интенсивно развертывавшаяся с

4934 г. агрессия милитаристской Японии. На первый план выдви¬

нулась задача сохранения национального суверенитета хотя бы в

том урезанном виде, в каком он существовал. Менялись позиции

различных политических сил и организаций, в том числе и глав¬

ных оппонентов - гоминьдана и КПК. Медленно - это подробно вы¬

яснено в нашей литературе - они переходили от гражданской вой¬

ны к сотрудничеству в борьбе против общего врага- Однако со¬

трудничество оказалось ограниченным и непрочным и постепенно

вновь сменялось противостоянием. В этот же период национально-

освободительной войны 1937-4945 гг. шли параллельные процессы

все большего вырождения гоминьдановской власти в военно-бюро¬

кратический режим и роста влияния КПК как национальной военно¬

политической силы, упрочения ее позиций в контролируемых рай¬

онах. КПК искала и находила тактические решения, способство¬

вавшие расширению ее социальной базы и укреплению в районах

ее контроля начатков новой государственности.^ Процесс этот

был противоречив р в КПК сохранялись и деже развивались и не¬

гативные тенденции, показанные в нашей литературе, И все же

1937-1945 гг. стали временем, когда был сделан еще один,пусть

достаточно скромный, шаг на пути создания новой государствен¬

ности, способной стать рычагом решения антиимпериалистических

и антифеодальных задач революционного процесса и начала соци¬

ального обновления, но уже в рамках некапиталистической перс¬

пективы. К концу второй мировой войны, исход которой привел к

общеиппостным коренным изменениям в мире и не только открыл

перед освобождающимися странами Востока пути независимого раз¬

вития, но и расширил возможности выбора пути,в Китае уже "сло¬

жились два государственных образования: официальное гомкньда-

повское гфавительство... и освобожденные районы, управлявшие-

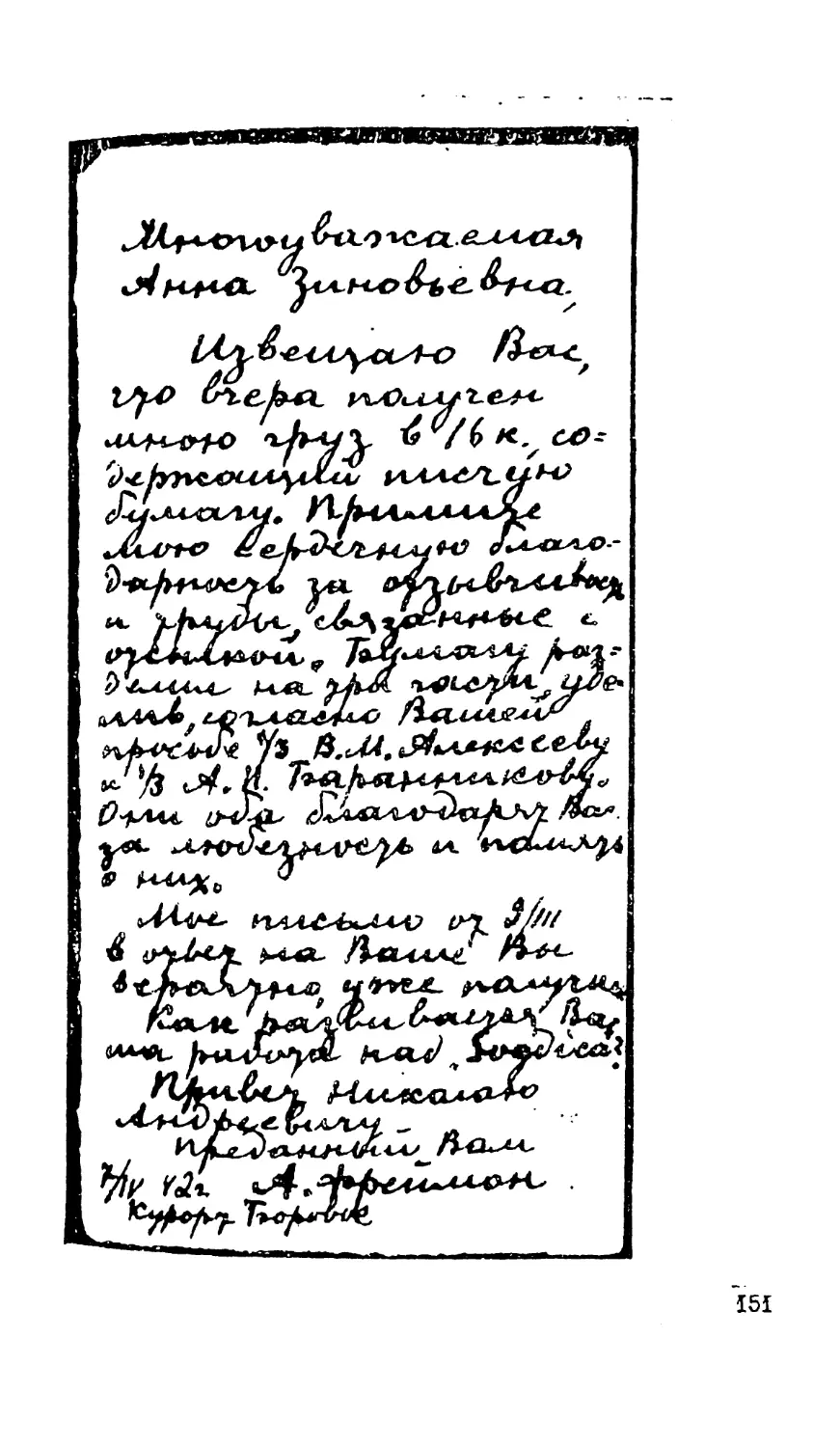

ся фактически независимыми от Чунцина правительствами во гла-