Текст

ФА НА

СС

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

НОВАЯ СЕРИЯ, № ИЗ

ФАУНА СССР

НАСЕКОМЫЕ ДВУКРЫЛЫЕ

Том VII, вып. 2

Н. Г. ОЛСУФЬЕВ

СЛЕПНИ

Семейство TABANIDAE

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ленинград 1977

УДК 595.772 : о7в.89

Слепни (сем. Tabanidae). Олсуфьев Н. Г. В серии: Фауна" СССР.

Насекомые двукрылые. Т. VII, вып. 2. 1977. Изд-во «Наука», Ленингр.

отд., Л. 1—435.

В книге на современном уровне обобщены данные по изучению слепней

в СССР, их строению, филогении, классификации, изменчивости,

географическому распространению, биологии, вредоносному значению, в том

числе как переносчиков ряда инфекционных болезней, методам

изучения и способам борьбы. Кратко освещена история изучения слепней

в нашей стране. В специальной части представлены определительные

таблицы и описания 195 видов взрослых насекомых фауны СССР и

сопредельных стран. Илл. — 358, табл. — 7, библ. — 510 назв.

Главный редактор

директор Зоологического института АН СССР

О. А. Скарлато

Редакционная коллегия:

И. М. Громов, О. Л. Крыжановский, И. М. Лихарев, А. А. Стрелков

(редактор тома), А. А. Штакелъберг

21008-550 „ ,, „„ 7„ © Издательство «Наука», 1977

Ф055(02)-77Б3-17-23-76

ПРЕДИСЛОВИЕ

Слепни представляют собой кровососущих насекомых. Они имеют крупное

экономическое значение как вредители животноводства и в особенности как переносчики

ряда инфекционных болезней, в том числе" опасных для человека. Интерес к изучению

слепней и разработке мер борьбы с ними демонстрируется возрастающим числом

публикаций как у нас в стране, так и за рубежом. Важным стимулом для этих

исследований могут служить монографические руководства, обобщающие основные итоги

изучения слепней. В 1937 г. в серии «Фауна СССР» Академии наук СССР была

опубликована наша монография по слепням СССР. В соответствии с общим планом издания

монография имела преимущественно фаунистическую направленность. Эта книга стала

библиографической редкостью и необходимость издания новой монографии ощущается

давно. В послевоенные годы были опубликованы региональные монографии по

слепням — В. В. Шевченко (1961) по Казахстану, Н. А. Виоловича (1968) по Сибири,

А. С. Лутты (1970) по Карелии, Р. В. Гребенюк и П. А. Чирова (1971) по Киргизии,

Г. В. Бошко (1973) по Украине, Р. Г. Соболевой (1974) по югу Приморского края,

М. Кадыровой (1975) по Узбекистану и др. Эти публикации оказались весьма

полезными для развития краевых исследований.

В предлагаемой вниманию читателя книге на современном уровне обобщены

доступные данные по изучению слепней СССР. В «Введении» представлены впервые

разделы по истории изучения слепней в СССР, филогении и классификации, а также по

борьбе с слепнями. Географическое распространение слепней рассмотрено широко,

впервые дается типология ареалов, показаны на ландшафтной основе количественные

аспекты фауны слепней СССР, дано зоогеографическое деление Палеарктики, а также

высказаны соображения о палеогенезе фауны слепней этой области. Разделы по

биологии и вредоносности слепней написаны с учетом зарубежной литературы. При

составлении специальной части мы учли обширные коллекции Зоологического института

Академии наук СССР, затем обработали коллекции Зоологического музея Московского

государственного университета, использовали собственные многочисленные сборы

и поступления от других лиц из разных мест СССР. Учтены по возможности все

доступные нам публикации. Данные о видовом составе слепней изложены на основе

современной таксономии и номенклатуры, подвергшихся некоторым изменениям в связи

с прогрессом надвидовои систематики и уточнением видовых названий в результате

изучения типовых экземпляров в коллекциях музеев Европы. В сравнении с

монографией 1937 г. в текст книги включены вновь 38 видов слепней и 32 подвида, всего 70

таксонов, что по видам составляет пополнение на 25% , а по подвидам — более чем в 5 раз.

Широкое применение внутривидовой таксономии, осуществленное нами за последние

годы, открывает перспективы в оценке направлений и темпов эволюции отдельных

таксонов применительно к определенным ландшафтам. Это отвечает современному

уровню биосистематики, характеризующемуся широким внедрением политипической

концепции вида (Майр, 1947; Майр и др., 1956). Далее нами уточнены сведения о

географическом распространении видов фауны СССР, причем по многим видам впервые

даны картограммы ареалов. Пересмотрены и уточнены описания видов. Строение тер-

миналий учтено в случаях, когда имеется необходимость в уточнении на этой основе

отдельных таксонов. Для видов, описанных нами до 1963 г., указаны голотипы и место

их хранения — Зоологический институт Академии наук СССР в Ленинграде.

Публикация этих данных при новоописаниях обязательна по современному Международному

кодексу Зоологической номенклатуры. Ранее мы этого правила не придерживались,

хотя типовые экземпляры были в коллекции обозначены соответствующими

этикетками. Рисунки деталей строения слепней, картосхемы и фотографии, как правило,

выполнены автором, тотальные рисунки сделаны (ныне покойным) И. В. Григорьевым;

для заимствованных фотографий или рисунков указаны их авторы. При использовании

для определения рисунков деталей строения слепней, в том числе терминалий, следует

иметь в виду, что рисунки сделаны с типичных экземпляров и не учитывают

изменчивости, весьма значительной у слепней.

В нашей работе над коллекциями в Зоологическом институте АН СССР и над

рукописью мы получали неизменную помощь и советы от проф. А. А. Штакельберга.

1*

4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ценное содействие нам оказано проф. К. Я. Груниным. Благодаря любезности А. Н. Же-

лоховцева и Л. В. Зиминой мы имели регулярный доступ к коллекциям Зоологического

музея Московского государственного университета. Существенную помощь в коллек-

цирнном материале мы получили от проф. К. В. Скуфьина (Воронеж), проф. В. В.

Шевченко (Алма-Ата), д-ра Н. А. Виоловича (Новосибирск), д-ра А. С. Лутты

(Петрозаводск) и др. Интересные коллекции для сравнительного изучения, а также

необходимую литературу нам прислали Моуха и Хвала (Moucha и Chvala, Чехословакия),

Леклерк (Leclercq, Бельгия), Филип (Philip, США), Пикьюмен (Pechuman, США),

МакАлпин (McAlpin) и Тескей (Teskey) (Канада). Ценные рекомендации мы получили

от редактора издания проф. А. А. Стрелкова. При оформлении рукописи большая

техническая помощь нам оказана В. Г. Дуденковой и И. С. Мещеряковой. В процессе

подготовки данного тома большая часть иллюстраций была перерисована

художником Б. А. Гирстуном.

Всем перечисленным лицам мы рады выразить свою глубокую признательность.

Мы будем также благодарны всем лицам, которые пришлют свои замечания и

предложения по поводу публикуемой монографии.

Н. Г. Олсуфьев

член-корреспондент АМН СССР

доктор биологических наук,

профессор.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ*

Сем. ТАВА NIDAE

1. Подсем. PANGONIINAE

1. Триба Р a n g о n i i n.i

1. Род Pangonius Latr.

Стр.

1. P. pyritosus Lw 127

2. Род Stonemyia Bren.

1. S. tigris Big 129

*2. S. caucasica Krob 129

II. Подсем. CHRYSOPSINAE

2. Триба Chrysopsini

3. Род Silvius Mg.

1. Подрод Silvius s. str.

1. S. (s. str.) vituli P 131

2. S. (s. str.) latifrons Ols 133

2. Подрод Nemorius Rond.

3. S. (N.) vitripennis Mg 135

4. S. (N.) caucasicus Ols 137

S. (TV) с molitor Bog. et Sam . . , 138

5. S. (N.) irritahs Ric '■. '138

3. Подрод Нeterosilvius Ols.

6. S. (H.) zaitzevi Ols ...... 138

4. Род Chrysops Mg.

1. Подрод Chrysops s. str.

1. Ch. (s. str.) japonicus Wied 145

2. Ch. (s. str.) sepulcralis F 145

3. Ch. (s. str.) nigripes Ztt 147

4. Ch. (s. str.) divaricatus Lw , . . . 148

5. Ch. (s. str.) anthrax Ols 150

6. Ch. (s. str.) makerovi PL 151

7. Ch. (s. str.) caecutiens L. ' 152

Ch. (s. str.) c. ludens Lw . . . 154

* Здесь и в тексте звездочкой помечены виды (6), не найденные в СССР, но

распространенные в смежных странах и с большой долей вероятности могущие быть

обнаруженными у нас.

6

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

8. Ch. (s. str.) pictus Mg 154

9. Ch. (s. str.) turanlcus 01s 156

10. Ch. (s. str.) validus Lw 157

11. Ch. (s. str.) rehctus Mg 158

12. Ch. (s. str.) angaricus Ols 161

13. Cfe. (s. str.) parallelogrammus Zell >~ 162

14. СЛ. (s. str.) concavus Lw 163

15. Ch. (s. Str.) suavis Lw 165

Cft. (s. str.) s. sakhalinensis PI 166

16. Ch. (s. str.) ricardoae PI 166

Ch. (s. str.) r. volgensis Ols 168

Cfe. (s. str.) r. jakutensis Ols 168

17. СЛ. (s. str.) dissectus Lw 169

18. Ch. (s. str.) та/ipes Mg. .'.'.' 170

2. Подрод Heterochrysops Krob.

19. Ch. (H.) sejunctus Szil. 173

20. Ch. (H.) italicus Mg 174

21. Ch. (H.) flavipes Mg 175

Ch. (H.) f. punctifer Lw. ......' .:' 177

22. Ch. (H.) vaderwulpi Krob. 178

23. Ch. (H.) mlokosiewiczi Big. . 179

24. Ch. (H.) oxianus Pi , . 180

3. Подрод Petersenichrysops M. et Chv.

25. Ch. (P.) buxtoni Aust. . ! 182

Ch. (P.) b. armeniensis Ols

4. Подрод Turanochrysops Stack.

26. Ch. (T.) stackelbergi Ols. . ; 183

27. Ch. (T.) hyalipennis Stack 183

III. Подсем. TABANINAE

3. Триба Diachlorini

5. Род Dasyrhamphis End.

1. D. umbrinus Mg 185

6. Род Philipomyla Ols.

*1. Ph. graeca F 187

2. Ph. aprica Mg 188

3. Ph. rohdendorfi Ols ' 189

7. Род Nanorhynchus Ols.

1. N. crassinervis Villen '. 190

4. Триба Tabanini

8. Род Tabanus L.

1. T. bifarius Lw 202

T. b. tarjukini Haus . 203

T. b. kurensis Djaf 203

2. T. lunatus F 203

3. T. bactrianus Ols 204

4. T: talyshi Ols 205

5. T. quatuornotatus Mg 206

T. q. araxis Ols 207

6. T. caucasius Krob 208

7. T. glaucopis Mg . 208

8.>Г. uccipiter Szil. '. 210

9t7\ subsdbuletorum Ols. 211

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 7

10. Т. sabuletorum Lw. 212

Т. s. gerkei Br 214

*11. T. stackelbergiellus Ols. . . 214

12. T. mistshenkoi Ols 215

13. T. freyi Szil . . . . 216

14. T. ansarii Abbas.-L. 216

T. a. badhysi Ols. et Shevtsh 216

15. T. ziraini Ols 217

16. T. filipjevi Ols 219

17. T. brunneocallosus Ols. . 220

18. T. leleani Aust 221

T. I. turkestanicus Ols 223

19. T. unifasciatus Lw ....;.. 223

20. T. smirnovi Ols 224

21. T. cordiger Mg 225

22. T. golovi Ols ' 226

T. g. mediaasiaticus Ols 228

23. T. fumidus Aust 228

24. T. kinoshitai Kono et Так 229

25. Т. rupium Br 230

26. T. maculicornis Ztt 230

27. T. geminus Szil '..... 232

28. T. raiki Br 233

T. m. colchidicus Ols ....... 235

T. m. australis Haus 235

29. T. indrae Haus. 235

T. i. vappa Bog. et Sam 236

T. i. montivagus Ols ........'. 237

30. T. infestus Bog. et Sam ....:.' 237

31. T. armeniacus- Krob . . . ; 238

32. T. regularis Jaeim .....";.. 238

33. T. bromius L > 239

T. b. flavofemoratus Strobl ■':'•': . . . 241

34. T. hissaricus Bar 242

35. T. semenovi Ols 242

36. T. laetetinctus Beck. . 243

T. 1. sordes Bog. et Sam 245

37. T. hauseri Ols 245

38. T. tergestinus Egg. . 246

39. T. armenicus Szil 248

40. T. argenteomaculatus Krob. 248

41. T. montiasiaticus Ols 249

42. T. schiva M. et Chv ." 251

43. T. shelkovnikovi Param 251

44. T. prometheus Szil 252

45. T. semiargenteus Ols 254

46. T. olsufjevi Haus 254

47. T. anthrax Ols - 255

48. T. subparadoxus Ols 25e

49. T. swiridowi Portsch 257

50. T. perelegans Ols 258

51. T. sudeticus Zell 259

T. s. verralli Oldr 261

52. T. portschinskii Ols . 261

53. T. spodopterus Mg 262

54. T. tinctus Wlk 263

55. T. bovinus L 265

56. T. pleskei Krob 267

57. T. sapporoenus Shir. 268

58. T. chrysurus Lw. 269

59. T. buddha Portsch. ■. 271

60. T. spectabilis Lw 272

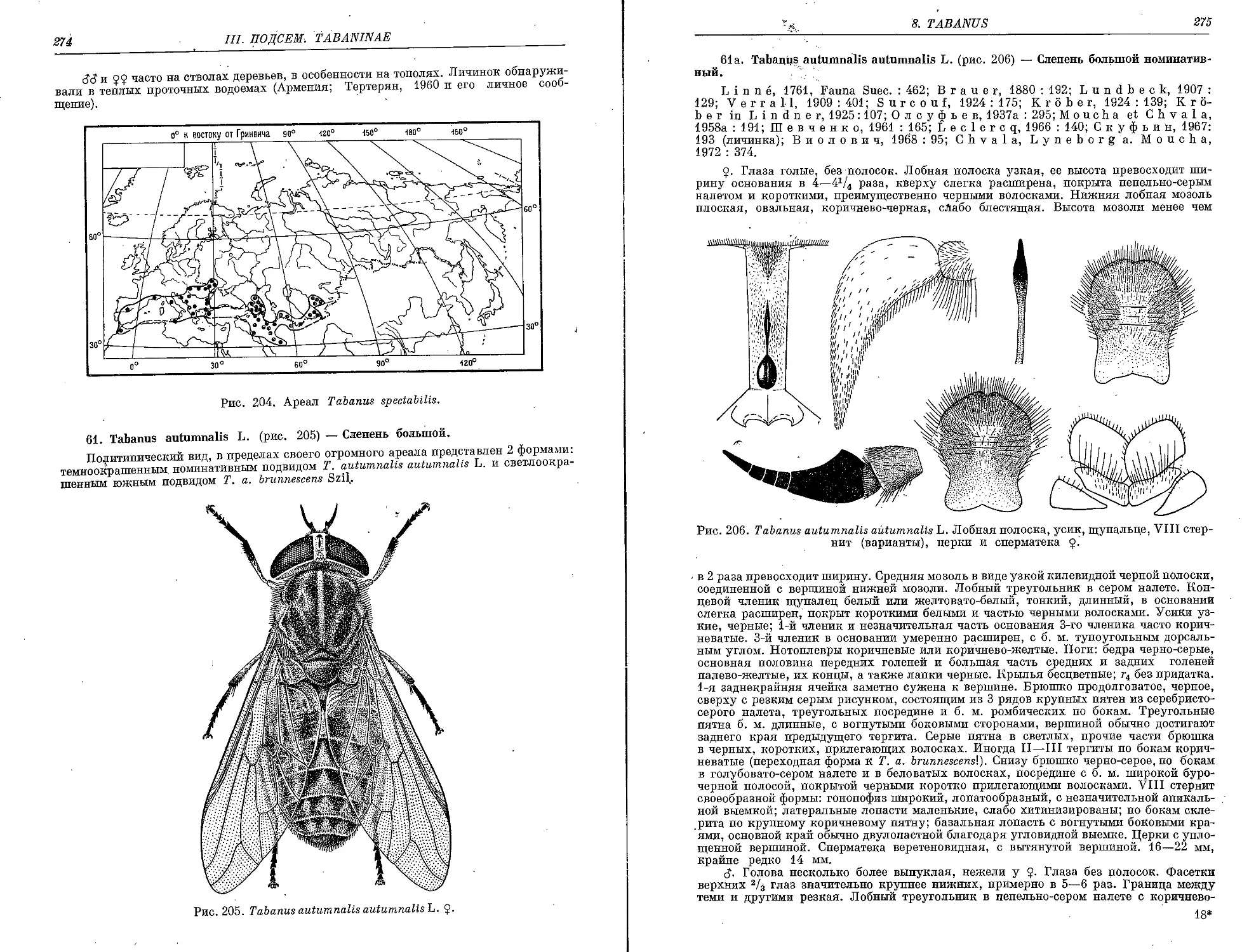

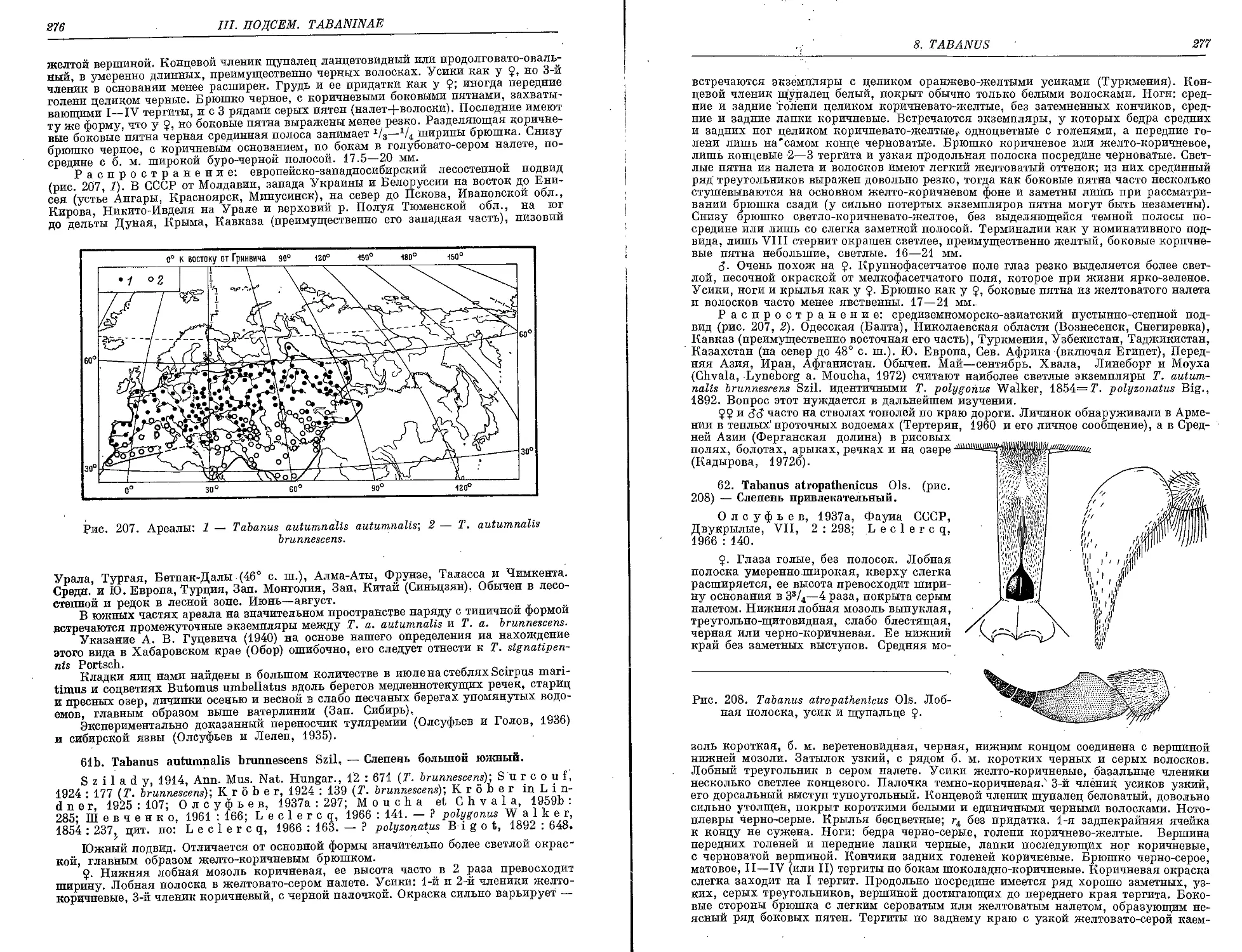

61. T. autumnalis L 274

T. a. brunnescens Szil 276

62. T. atropathenicus Ols 277

63. T. signatipennis Portsch 278

64. T. trigeminus Coq 279

65. T. amaenus Wlk 280

T. a. griseinus Phil 281

8

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

9. Род Atylotus О. S.

I. Подрод Atylotus s. str.

1. A. (s. str.) latistriatUs Br 284

2. A. (s. str.) fulvus Mg 285

4. (s. str.) /. aureus Haus 287

3. A. (s. str.) chodukini Ols 287

4. 4. (s. str.) loewianus Villen 288

5. A. (s. str.) horvathi Szil 289

6. A. (s. str.) miser Szil 290

7. A. (s. str.) pallitarsis Ols 291

8. 4. (s. str.) rustlcus L 293

9. A. (s. str.) proditor Bog. et Sam 294

10. A. (s. str.) quadrifarius Lw 295

11. A. (s. str.) flavoguttatus Szil 297

12. 4. (s. str.) pulchellus Lw 299

4. (s. str.) p. karybenthinus Szil 301

2. Подрод Surcoufiella Bequ.

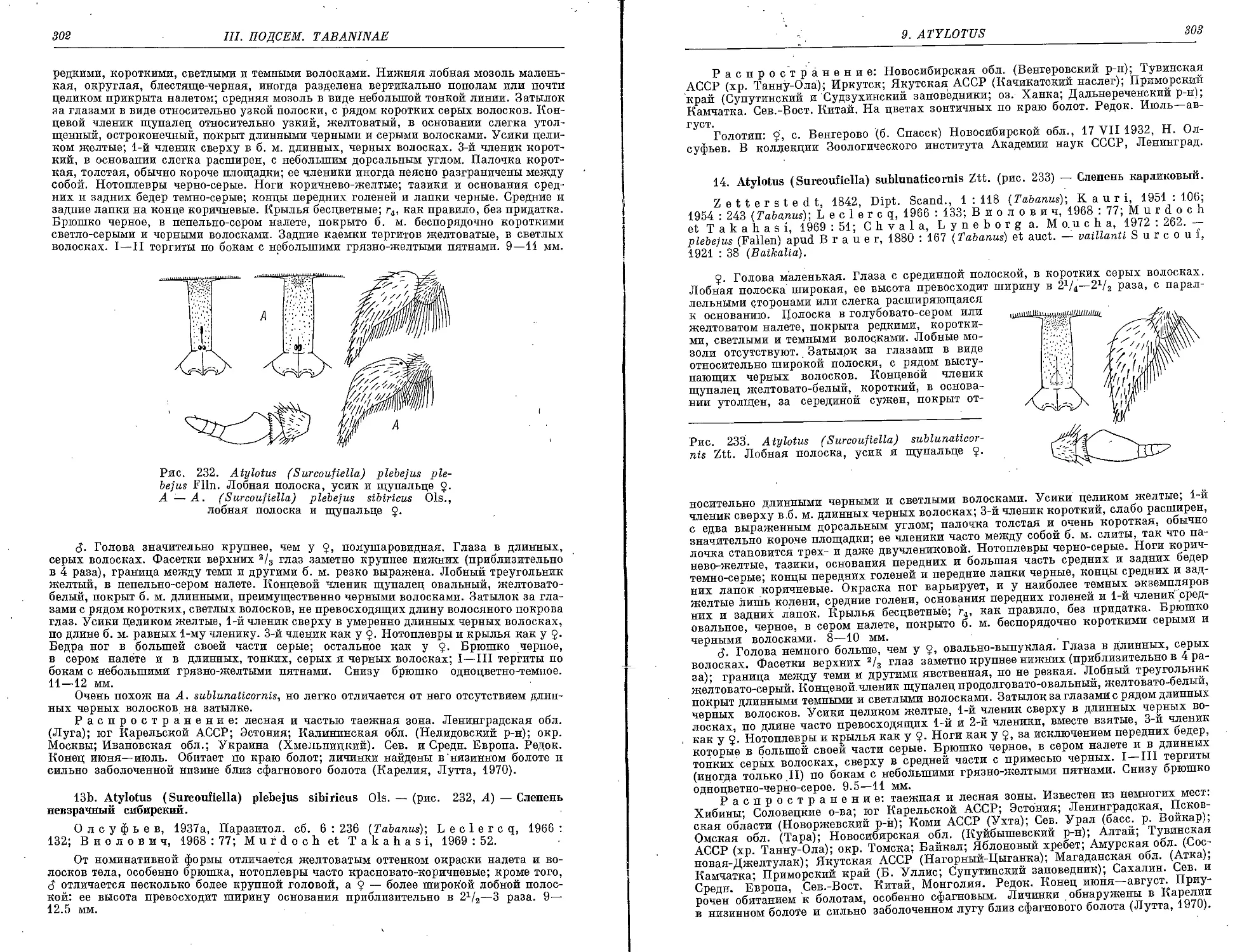

13. A. (S.) plebejus Flln 301

A. (S.) p. sibiricus Ols 302

14. A. (S.) sublunaticornis Ztt 303

10. Род Therioplectes Zell.

1. Th. tricolor Zell. 305

Th. t. luminosus Ols ч 305

Th. t. pallidicauda Ols 306

2. Th. tunicatus Szil 306

3. Th. carabaghensis Portsch ' 307

Th. с orientalis Ols 308

4. Th. albicauda Ols 308

II. Род Hybomitra End.

1. Подрод Mauchaemyia Ols.

1. ff. (M.) caucasi Szil ....:.. 310

2. Подрод Hybomitra S; str.

2. ff. (s. str.) kaurii Chv. et Lyn 318

3. ff. (s. Str.) sexfasciata Hine 320

4. ff. (s. str.) stenopselapha Ols . 322

5. ff. (s. str.) olsoi Takah 323

6. ff. (s. str.) altaica Ols 324

7. ff. (s. str.) lapponica Wahlbg 325

8. ff. (s. str.) astuta O. S 327

9. ff. ,(s. str.) brevis Lw 329

10. ff. (s. str.) ussuriensis Ols 330

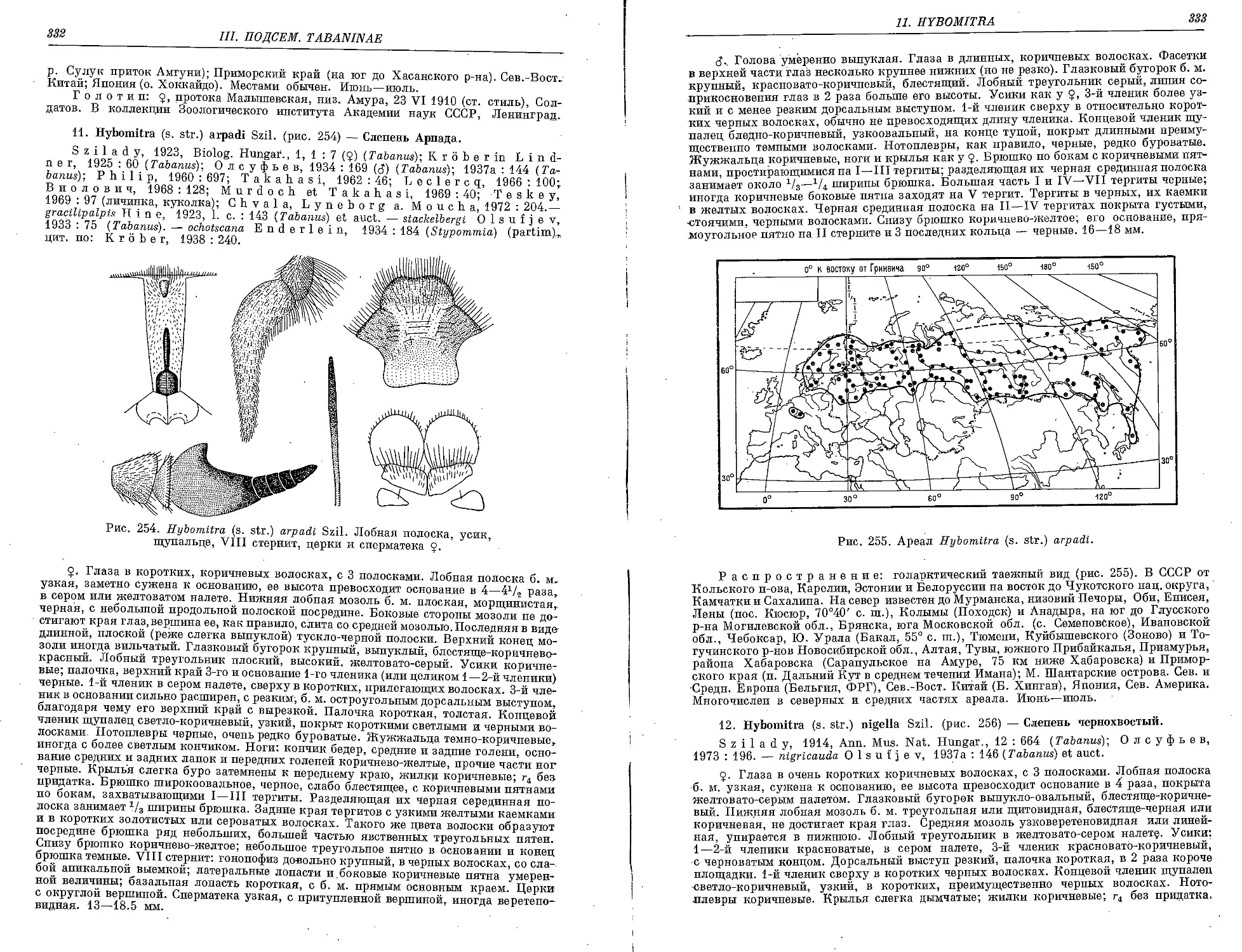

11. ff. (s. str.) arpadi Szil 332

12. ff. (s. str.) nigella Szil 333

13. ff. (s. str.) pavlovskii Ols • • 334

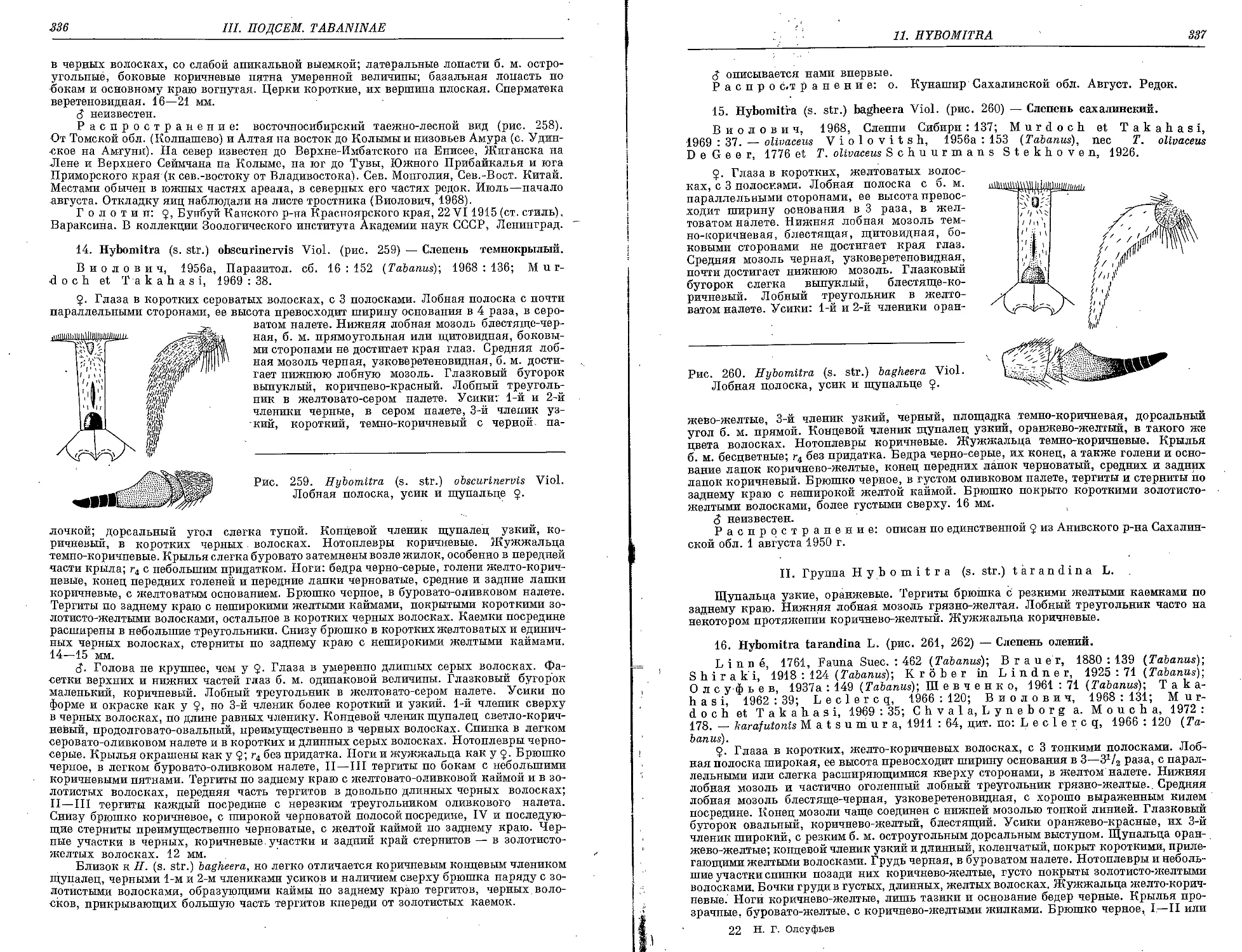

14. ff. (s. str.) obscurinervis Viol. 336

15. ff. (s. str.) bagheera Viol 337

16. ff. (s. str.) tarandina L 337

17. ff. (s. str.) tarandinoides Ols 339

18. #. (s. str.) aequetincta Beck 341

19. ff. (s. str.) stigmoptera Ols 343

20. Я. (s. str.) tatarica Portsch 344

21. ff. (s. str.) shevtshenkoi Ols 345

22. ff. (s. str.) zonata Szil 346

23. ff. (s. str.) astur Erichs 34?

24. Я. (s. str.) auripila Mg '. • . 349

*25. ff. (s. str.) aterrima Mg 350

*26. ff. (s. str.) micarcs Mg 350

27. ff. (s. str.) popovi Ols. . , 351

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 9

28. H. (s. str.) /wide Flln 352

29. H. (s. str.) nitidifrons Szil 354

ff. (s. str.) n. confiformis Chv. et M 355

30. H. (s. str.) sareptana Szil 356

31. ff. (s. str.) tschuensis Ols 358

32. ff. (s. str.) adachii Takag 359

33. ff. (s. str.) distinguenda Verr 360

ff (s. str.) d. contigua Ols 363

34. ff. (s. str.) ciureai Seg 363

35. ff. (s. str.) ukrainica Ols 365

36. ff. (s. str.) muehlfeldi Br 366

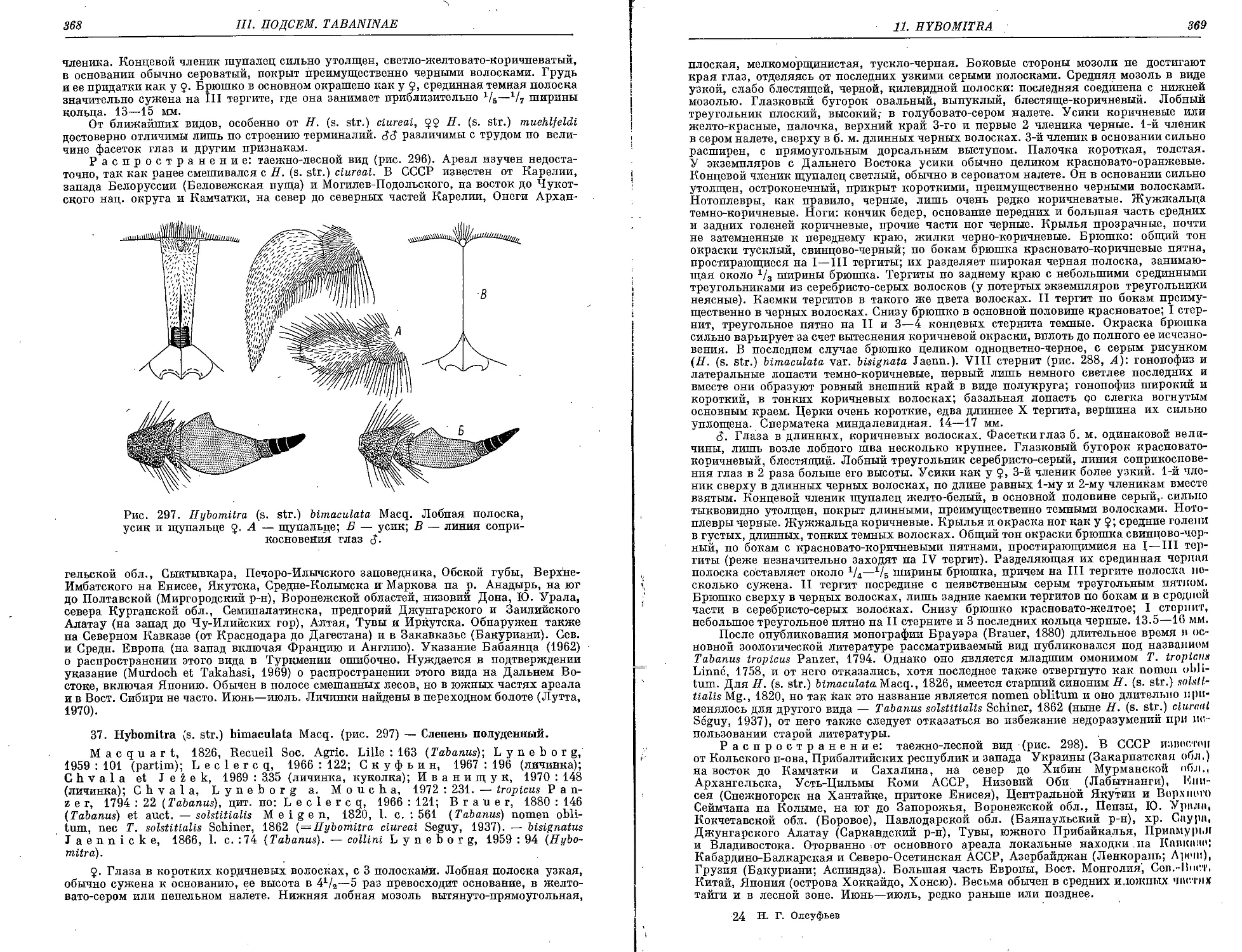

37. ff. (s. str.) bimaculata Macq. . . . ' 368

38. ff. (s. str.) caucasica Enderl 370

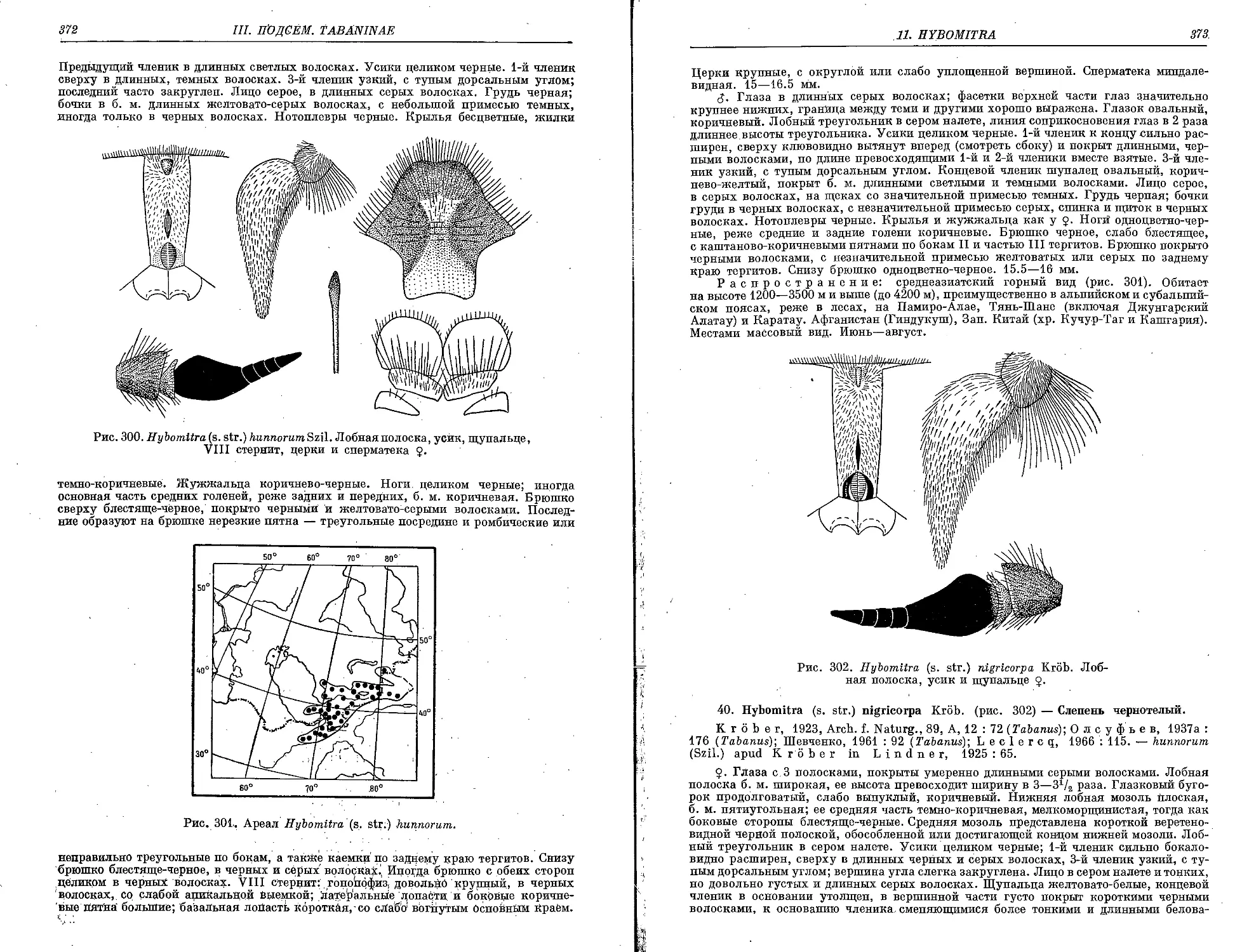

39. ff. (s. str.) hunnorum Szil 371

40. ff. (s. str.) nigricorpa Krob 373

41. ff. (s. str.) sogdiana Ols 374

42. ff. (s. str.) semipollinosa Ols 375

43. ff. (s. str.) shnitnikovi Ols 377

44. ff. (s. str.) turkestana Szil 378

45. ff. (s. str.) nigricornis Ztt 379

46. ff. (s. str.) lundbecki Lyn 381

ff. (s. str.) I. sibiriensis Ols 383

47. ff. (s. str.) montana Mg. 384

ff. (s. str.) m. morgani Sure 386

H. (s. str.) m. reinigiana End 387

ff. (s. str.) m. karatschafensis Skuf. 387

48. ff. (s. str.) expollicata Pand 387

H. (s. str.) e. orientalis Ols 389

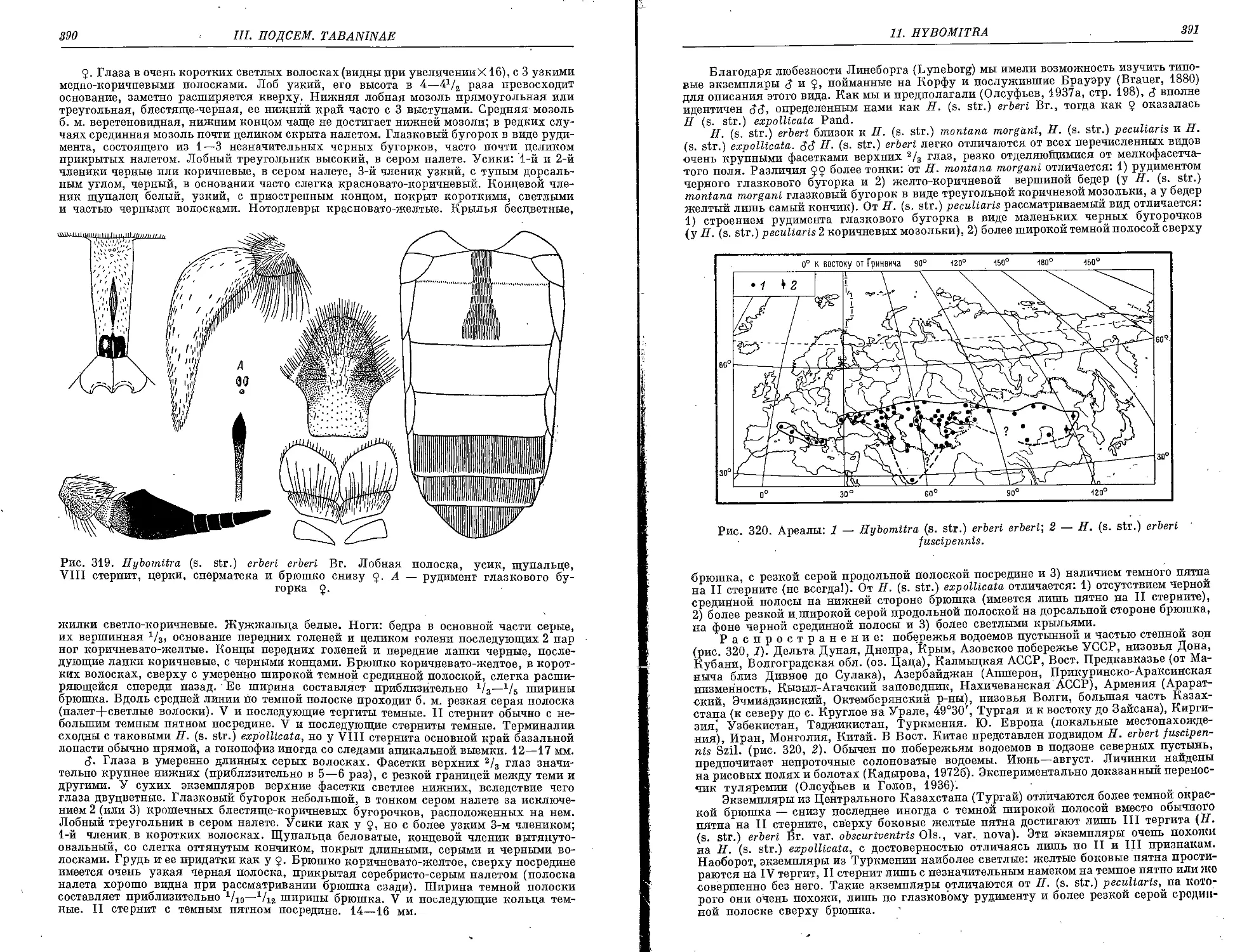

49. ff. (s. str.) erberi Br 389

50. H. (s. str.) peculiaris Szil 392

51. ff. (s. str.) turanica Ols. 393

3. Подрод Sipala End.

52. H. (S.) acuminata Lw 394

5. Триба Haematopotini

12. Род Heptatoma Mg.

1. ff. pellucens F 396

ff. p. orientalis Ols. . 399

13. Род Haematopota Mg.

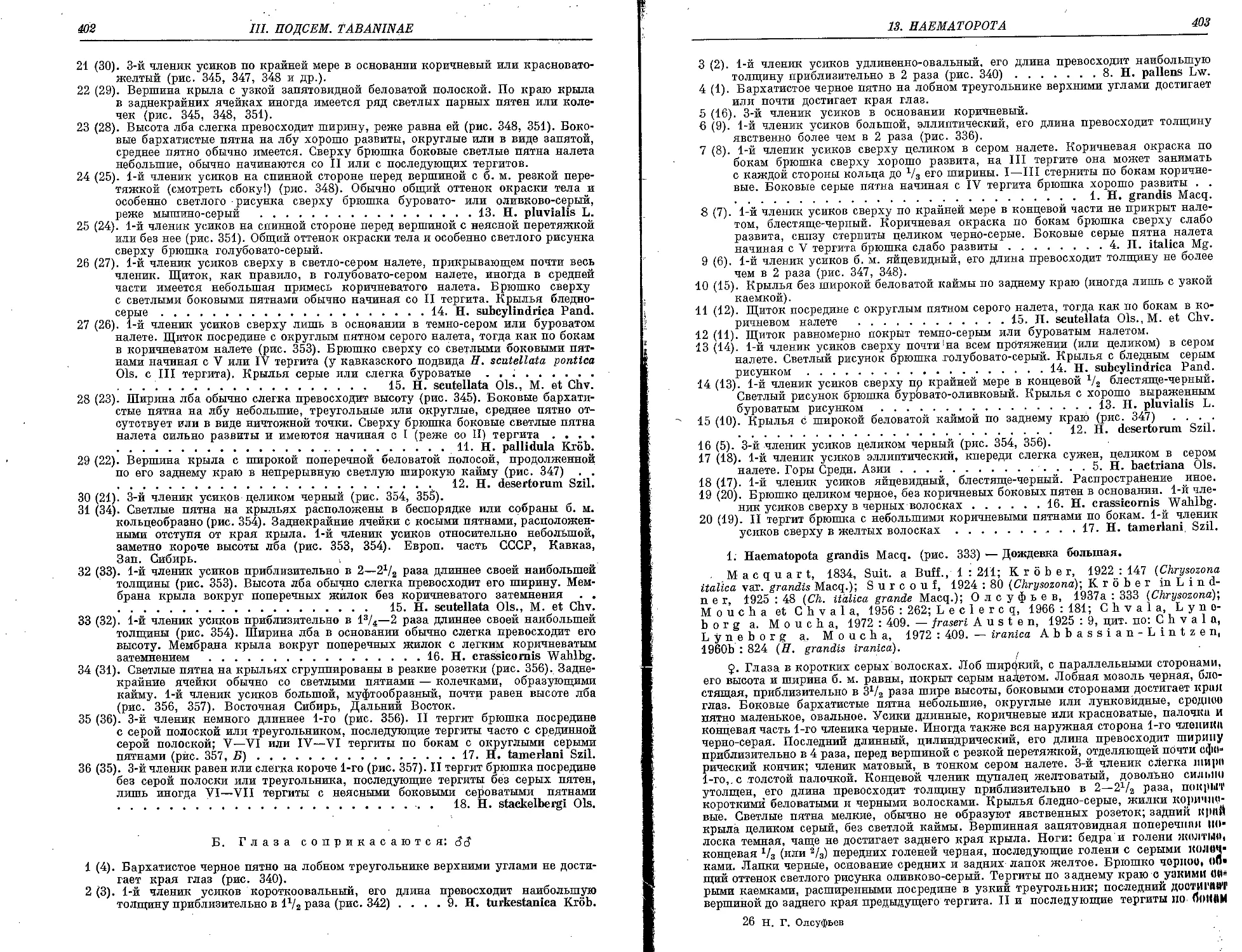

1. ff. grandis Macq. .,. . . 403

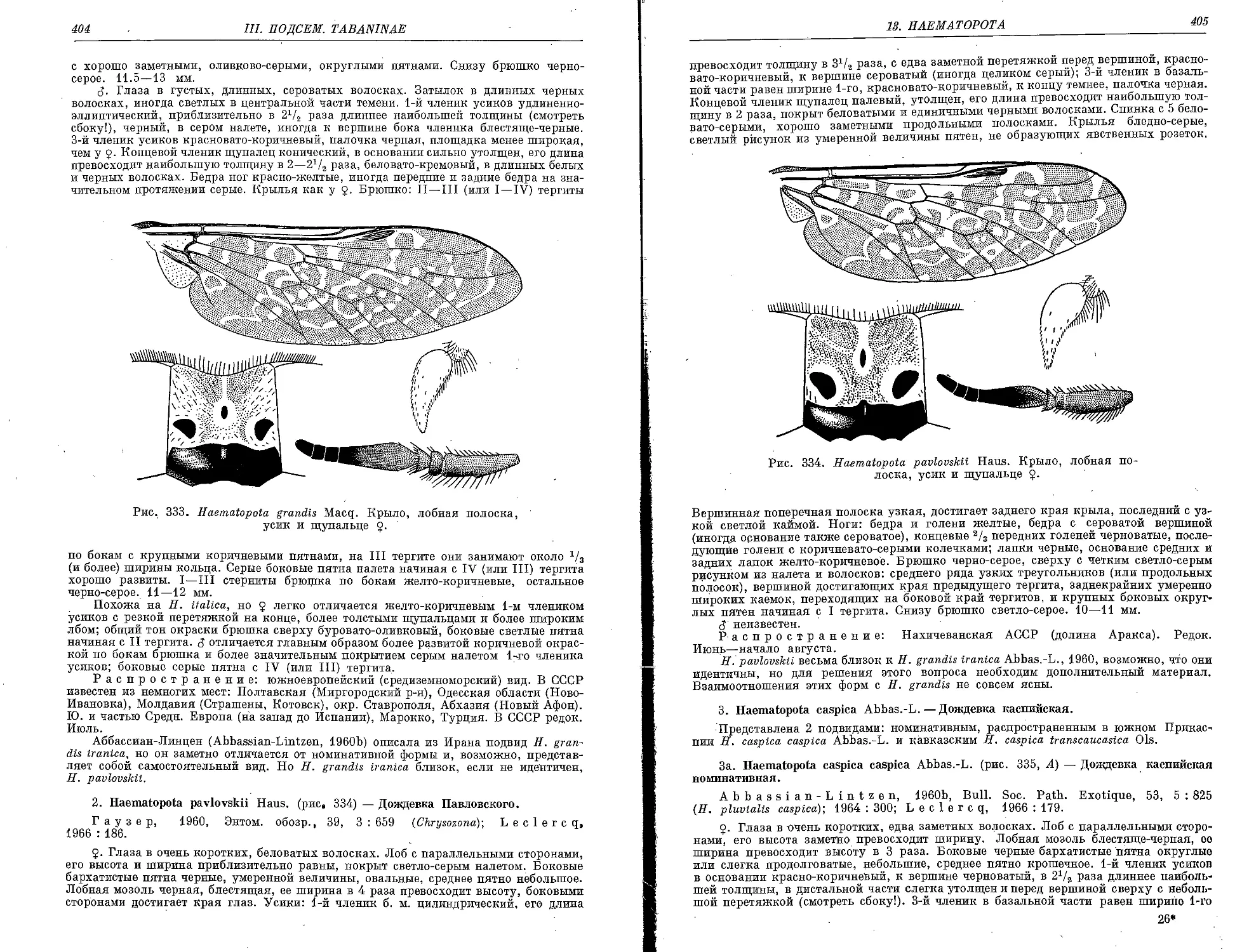

2. ff. pavlovskii Haus ^. . . 404

3. ff. caspica Abbas:-L 405

ff. с transcaucasica Ols 406

4. ff. гЫгса Mg 406

5. ff. bactriana Ols 408

6. ff. longeantennata Ols 409

* 7. ff. caenofrons Krob 410

8. ff. pollens Lw 411

9. ff. turkestanica Krob. . , 412

ff. f. orientalis Ols 414

10. ff. koryoensis Shir 414

11. ff. pallidula Krob 415

12. ff. desertorum Szil 416

13. ff. pluvialis L 417

ff. p. tristis Big. . .^ 419

ff. p. io//s Ols 420

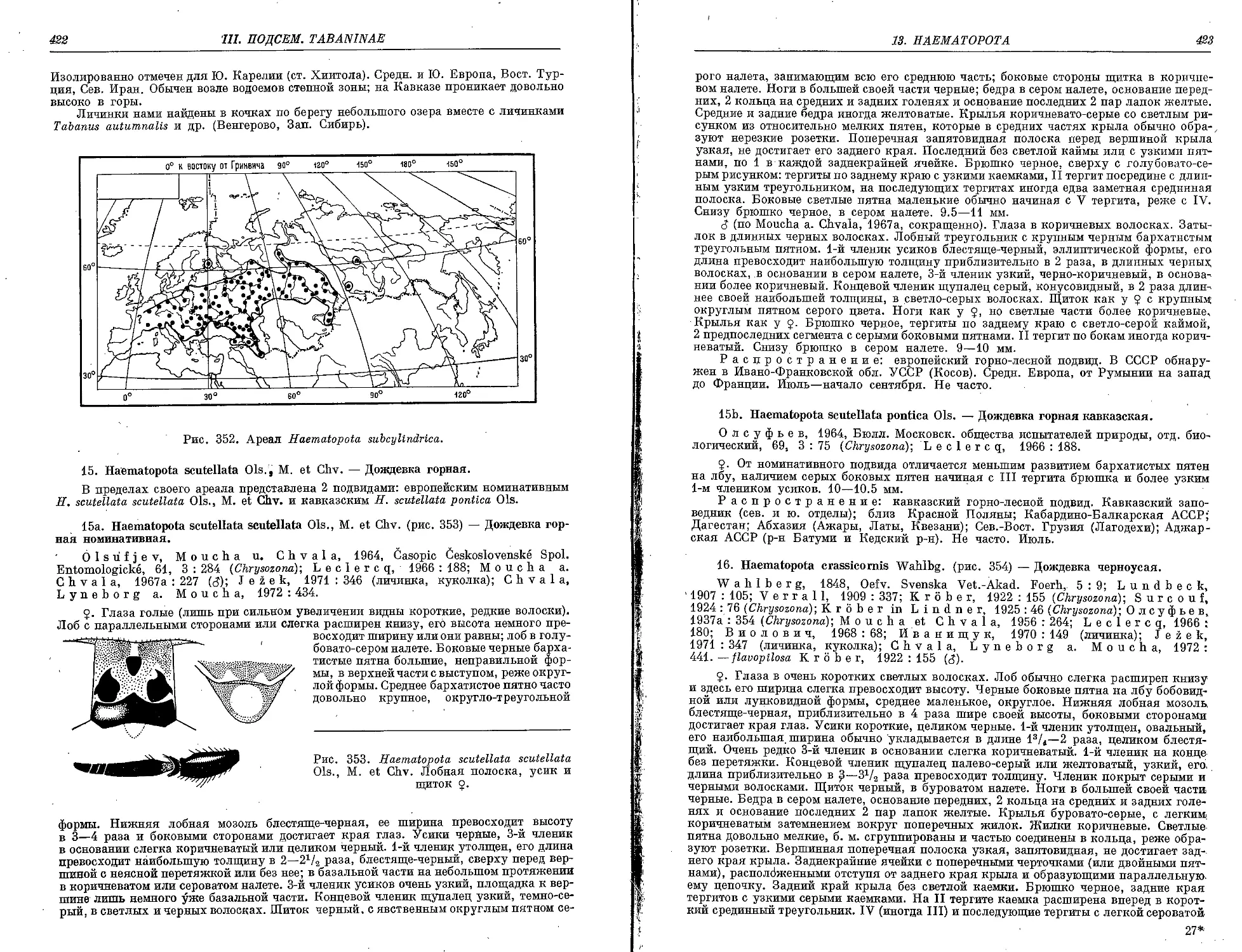

14. ff. subcylindrica Pand ' 420

15. ff. scutellata Ols., M. et Chv 422

ff. s. pontica Ols 423

16. ff. crassicornis Wahlbg 423

17. ff. tamerlani Szil 425

18. ff. stackelbergi Ols 427

I. ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛЕПНЕЙ В СССР

Исторический очерк целесообразно поделить на два периода: дореволюционный и

советский, поскольку они отличаются по направленности и объему исследований.

Мы ограничиваемся по возможности кратким изложением вопроса, опуская детали.

Первые указания на слепней нашей страны мы находим в известном труде

академика Палласа «Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches» (1771—1776),

упомянувшего найденные им 4 вида: Tabanus tarandinus, Т. bovinus, Т. occidentalis

и Т. (Chrysops) caecutiens. Отдельные виды слепней были затем отмечены в списках

насекомых, опубликованных Цедерхельмом (Cederhielm, 1798) для Ингрии (примерно

территория б. Петербургской губ.), Двигубским (1802) для б. Московской губ., Гум-

мелем (Hummel, 1821—1829) для б. Петербургской губ., Эверсманном (Eversmann,

1834) для территории между Волгой и Уралом, Гиммерталем (Gimmerthal, 1847) для

различных мест России и т. д.

В 1842 г. австрийский энтомолог Целлер (Zeller) описал из «Южной России»

(очевидно, с Кавказа) эффектного Therioplectes tricolor. Это первое описание нового вида из

состава нашей фауны и одновременно первое «иностранное вмешательство». Ново-

описания видов слепней с территории нашей страны мы затем встречаем в публикациях

Эрихсона, Лёва, Биго, Фрея, Силади и Крёбера (Erichson, 1851; Loew, 1858a,

1858b, 1871; Bigot, 1880, 1892; Frey, 1915; Szilady, 1914-1926; Krober, 1920—1928).

Публикации двух последних авторов, относящиеся к 1917—1928 гг., основываются

на коллекционных материалах, поступивших в зарубежные музеи еще из

дореволюционной России, поэтому мы их рассматриваем в исследованиях дореволюционного

периода. Всего иностранными авторами описаны 37 видов * слепней фауны России.

В отечественной литературе первое новоописание мы встречаем в публикации

В. Мочульского (1859), но его постигла неудача: описанный им Chrysops bipunctatus

оказался синонимом Ch. dissectus Lw. Далее отметим новоописания в работах И. А. Пор-

чинского (1881—1892) и Ф. Плеске (1910а, 19106). BGero в дореволюционное время

отечественными авторами было описано 8 новых видов фауны России. Это более чем

скромная цифра в сравнении с многочисленными новоописаниями зарубежных авторов.

Для дореволюционного периода заслуживают еще упоминания следующие

фаунистические публикации по двукрылым, содержащие данные и о слепнях (но без ново-

описаний): Р. Остен-Сакена (1858) для окрестностей Петербурга, Б. Федченко (1892)

для б. Московской губ., И. А. Порчинского (1901) для б. Воронежской губ., В. Ярошев-

ского (1876) для окрестностей Харькова и др. Ряд фаунистических указаний для

разных мест России содержится в известной монографии Брауэра (Brauer, 1880) по пале-

арктическим Tabanus, в публикации Беккера (Becker, 1900) по фауне севера Сибири и

Фрея (Frey, 1911) —по фауне Финляндии, Карелии и Кольского п-ова.

Дореволюционная биологическая литература по слепням ограничивается

публикацией И. А. Порчинским в 1899 г. (и затем многократно переиздававшейся) небольшой,

но интересно составленной монографии. В ней наряду с данными о биологии слепней

и их вредоносности содержатся некоторые оригинальные рекомендации автора по

истреблению этих насекомых («лужи смерти», клеевые щиты). О слепнях как

переносчиках сибирской язвы имеются интересные эпизоотологические наблюдения в работе

В. Нагорского (1902). Строение ротового аппарата самки слепня было описано в

небольшой работе Ф. Штейнгеля (1897).

Для послереволюционного периода (и частью нескольких предшествующих ему

лет) отмечу прежде всего серию систематико-фаунистических работ А. А. Штакельберга.

Этим выдающимся советским диптерологом опубликованы в разное время (1916—1926)

* Из этой цифры, так же как из нижесообщаемых данных о количестве видов, вновь

описанных отечественными авторами, мы исключаем виды, отошедшие затем в

синонимы, сведенные в подвиды, ошибочно указанные для нашей территории и т. д.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛЕПНЕЙ

11

списки двукрылых, включавшие слепней, по б. б. Петроградской, Новгородской,

Черниговской губ., Армении и Средней Азии, в том числе описаны (1926b) 1 новый подрод

и вид Chrysops. Этот же автор положил начало отечественным определителям по

двукрылым, и для европейской части СССР в разное время их было издано три. А. А. Шта-

кельберг сыграл выдающуюся роль в создании коллекции двукрылых, в том числе

слепней, в Зоологическом институте Академии наук СССР. Эта коллекция,

включающая голотипы многих видов, является эталоном для фаунистических работ,

проводимых у нас в стране.

В послереволюционное время слепни привлекают внимание многих исследователей,

что в значительной мере связано с важной экономической ролью слепней в медицине

и ветеринарии.

Для довоенного периода из фаунистических работ упомянем публикации Ю. М.

Колосова и Л. В. Попова (1932) по Уральской обл., С. Я. Парамонова (1925—1933) по

Молдавии и Армении (с описанием нового вида), А. Дегтярева (1928) по б. Ярославской

губ., К. П. Самко (1929) по б. Тобольскому округу, Д. Н. Засухина с соавт. (1930)

по юго-востоку РСФСР, Е. Н. Павловского, Д. И. Благовещенского и Н. И. Алфеева

(1935) по Кустанайскому р-ну Казахстана, Е. Ф. Киселевой (1937) по Томской обл.,

Д. И. Благовещенского (1937) по Казалинскому р-ну Казахстана, В. Ю. Фридолина

(1936) по Кольскому п-ову, А. В. Гуцевича (1937, 1940) по Дальнему Востоку и

Забайкалью, Н. Я. Харитоновой (1939) по Пермской обл., К. В. Скуфьина (1938) по

Карачаево-Черкесской АО и Е. Г. Гаузера (1939, 1941) по Азербайджану (с описанием

нового вида). А. В. Гуцевич по довоенным исследованиям в Чувашской АССР

опубликовал еще статью в 1943 г. Аналогично Е. Г. Гаузер по исследованиям 1938 и 1939 гг.

в Азербайджане опубликовал еще две фаунистические работы — в 1953 и I960 гг.,

включающие некоторые новоописания, из них новыми можно признать лишь два вида.

Упомянем, наконец, публикации Эндерлейна (Enderlein, 1925, 1933), содержащие

некоторые описания новых видов из СССР, но в большинстве эти виды оказались уже

известными ранее (Олсуфьев, 1973).

Наши фаунистические исследования довоенного периода (1934—1941) по слепням

относятся к Ленинградской обл., Уралу, Западной Сибири, Смоленской обл.,

Казахстану, дельте Волги, Таджикистану и Кавказу; некоторые работы включают

новоописания, всего 10 видов. В серии «Фауна СССР» в 1937 г. опубликована наша

монография по слепням, включающая 153 вида, найденных к тому времени на территории

СССР, в том числе 24 вида описано впервые и установлен один новый род.* Основу

монографии составили результаты обработки обширных коллекций по слепням

Зоологического института Академии наук СССР (Ленинград), а также наших

многочисленных сборов в разных местах СССР и поступлений от отдельных исследователей.

В довоенный период получили некоторое развитие и другие направления в

изучении слепней. Отметим публикации по биологии слепней и гонотрофическому циклу

(Олсуфьев, 19356, 1940а), по строению половых органов самцов (Смирнов, 1923) и по

строению личинок слепней (Олсуфьев, 19366; Гаузер, 1939). Изучались влияние

нападений слёгшей на удойность коров (Дегтярев, 1928), патогенное действие слюны слепней

на кожу человека (Павловский, Штейн, Олсуфьев, 1935), роль слепней как

переносчиков трипанозомоза верблюдов «су-ауру» (Драчинский, 1927; Арбузов, 1941),

сибирской язвы (Олсуфьев и Лелеп,1935), туляремии (Олсуфьев и Голов, 1936; Сомов с

соавт., 1939; Боженко, 1941.) и инфекционной анемии лошадей (Родионов, 1936).

В послевоенные годы изучение слепней в СССР привлекло к себе внимание еще

большего числа исследователей и продолжало успешно развиваться.

Из фундаментальных работ этого периода прежде всего отметим интересные

многопрофильные исследования К. В. Скуфьина (1949—1968) по слепням Воронежской обл.

Им были изучены фауна, распространение, сезонная и суточная активность взрослых

насекомых, экология отдельных видов, места их выплода, преимагинальные фазы

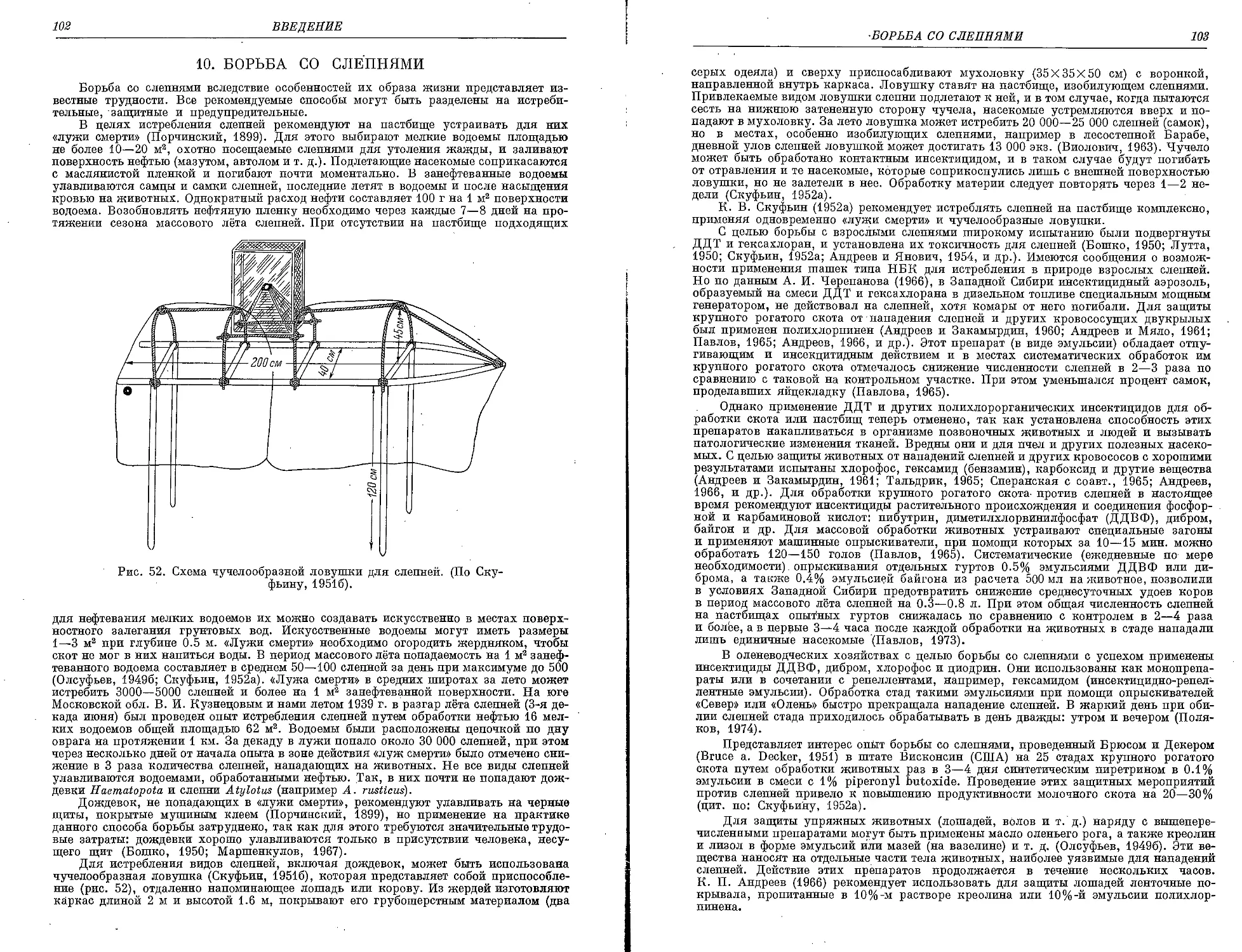

развития, некоторые способы борьбы и т. д. Для отлова слепней автором разработана и

с успехом испытана чучелообразная ловушка, использованная затем в исследованиях

других авторов.

Заслуживает внимания серия статей и монография В. В. Шевченко (1953—1961) по

слепням Казахстана. Автором дана обстоятельная сводка по фауне, проделана большая

работа по изучению терминалий самок с целью видовой таксономии, выяснены

особенности географического распространения видов, обсуждены некоторые вопросы

генезиса фауны, отмечены особенности экологии слепней, места выплода, преимагинальные

фазы развития, паразиты и враги, вредоносное значение и т. д.

Далее отметим публикации Н. А. Виоловича (1956а) по слепням Сахалинской обл.

(с описанием двух новых видов) и его же (1965—1968) по Тувинской АССР и Западной

Сибири. Итоги этих работ, вместе с другими материалами и указаниями литературы,

обобщены автором (1968) в монографии по слепням Сибири. В ней представлены дан-

* В приведенные цифры не включены виды, сведенные позднее в подвиды,

синонимы или неправильно указанные для территории СССР.

12 ВВЕДЕНИЕ

ные по фауне, географическому распространению, сезонному ходу численности,

строению отдельных видов, включая терминалии самок, некоторым сторонам экологии,

вредоносности, а также высказаны отдельные соображения о палеогенезе бореальной

фауны Сибири.

Серия работ по слепням Карельской АССР и некоторых районов Средней Азии

выполнена А. С. Луттой (1950—1970), причем по слепням Карелии автором

опубликована отдельная монография. Изучались видовой состав слепней, географическое

распространение, сезонная и суточная активность, места выплода и обитания, биология

взрослых слепней, включая гонотрофический цикл, преимагинальные фазы развития,

паразиты слепней, меры борьбы и т. д.

Разнообразие направлений в изучении слепней должно быть также отмечено

в многочисленных исследованиях Р. Г. Петровой (Соболевой), начатые в Астраханской

и Московской областях (1955—1956) и продолженные в Приморском крае (1962—1974).

Эти исследования включают данные по фауне, распространению, строению отдельных

видов, сезонной и суточной активности, биологии взрослых слепней, включая

гонотрофический цикл, преимагинальные фазы развития, вредоносное действие на

животных и способы истребления.

Отметим, наконец, серию работ Г. В. Бошко (1950—1968) по слепням Украины,

завершившуюся опубликованием монографии (1973).

Наши публикации послевоенного периода (1949—1972) содержат описания

новых 1 рода, 2 подродов и 12 видов слепней фауны СССР, затем результаты изучения

терминалии самок некоторых видов Hybomitra, данные по фауне слепней Московской,

Волгоградской, Новосибирской областей, Алтайского края, Центрального и

Восточного Казахстана, горного Крыма и Западного Кавказа, некоторые биологические

наблюдения, в том числе по местам обитания личинок, вопросы палеогенеза отдельных

видов, а также результаты испытания некоторых отпугивающих веществ.

Значительное число преимущественно фаунистических исследований выполнено

в послевоенный период в разных местах Советского Союза. Не претендуя на полноту

обзора, отметим следующие, по нашему мнению, наиболее существенные публикации:

О. Н. Сазоновой (1949) и В. В. Попова (1962) по Тюменской обл., М..И. Волковой (1950)

по Татарской и Чувашской АССР, А. В. Богачева и Н. Г. Самедова (1948, 1949) (с

описанием трех новых видов) и Ш. М. Джафарова (1959, 1960) по Азербайджану,

Г. В. Бошко (1950—1968) по Украине и Молдавии, Ю. Г. Митрофановой (1951, 1955)

по Пермской обл., А. А. Штакельберга (1951, 1954) по Таджикистану и Ленинградской

обл., К. С. Сахибзадаева (1955—1958) по Северному Прикаспию, А. Г. Маевского (1956,

1960) по Белоруссии, X. Ремма (1959) по Эстонии, И. Г. Бей-Биенко (1957—1970)

по Белоруссии и Среднему Енисею, В. И. Алифанова (1955) и К. С. Растегаевой (1956—

1962) пд Омской обл., Е. В. Кучерова (1959—1965) по Башкирской АССР, X. А. Ай-

басова и М. С. Шакирзяновой (1958, 1960) по Джунгарскому Алатау и юго-западному

Алтаю, И. М. Олигера (1960, 1967) по Чувашской АССР, Т. Г. Мельниковой (1965) и

Ш. Баратова (1962—;1966) по Таджикистану (с описанием нового вида), Ф. Г.

Булановой (1963, 1967) по Удмуртской АССР, У. С. Куандыковой (1966, 1968) по бассейну

р. Или, В. А. Синелыцикова (1962, 1970) по Павлодарской обл. и Молдавской ССР,

П. А. Чирова (1968а,) Р. В. Гребешок и П. А. Чирова (1971) по Киргизской ССР,

А. Ф. Кателиной и Ю. А. Мясникова (1965) по Тульской обл., 3. М. Маршенкулова

(1967) по Кабардино-Балкарской АССР, В. А. Полякова (1965, 1.967, 1974) по

Таймыру и Магаданской обл., Д. Чарыкулиева (1967) по Туркмении, М. Кадыровой

и Э. И. Ган (1967) по Узбекистану, Т. Т. Васюковой(1967, 1968, 1972) поСреднему При-

ангарыо, Иркутской обл. и Якутской АССР, Ю. И.Запекиной-Дулькейт (1969) по

заповеднику «Столбы» Красноярского края, Ш. Исмаилова (1970) по Дагестану, Л. Н. Гур-

генидзе (1970, 1971, 1972а, 19726) по Грузии, П. П. Иваншцука (1973) по

Ивановской обл. и др.

Как общий итог фаунистических работ представляет интерес отметить, что за

советский период отечественными исследователями было описано 56 новых видов слепней*

фауны СССР и установлены 2 новых рода. Число известных видов доведено до 189.

По биологии слепней и преимагинальвым фазам развития, кроме уже упомянутых

выше, отметим исследования Н. А. Т.амариной (1951, 1956), Т. С. Чуписа (1954),

О. Ф. Колесовой (1966, 1968), П. П. Иванищука (1973), по гонотрсфическому циклу —

Р. В. Колычевой и Н.К. Паенко (1964), Н. К. Паенко (1966, 1968), Р. П. Павловой

(1965, 1972), И. Г. Бей-Биенко (1967), по сравнительной морфологии терминалии

самок — А. А. Штакельберга и А. Е. Тертеряна (1953) и самцов — А. Е. Тертеряна

(1972), по поведению слепней около животных и методам учета — К. А. Бреева (1948,

1950), А. А. Потапова (1961, 1964), А. Е. Тертеряна (1954) и др.

Вредоносное действие слепней на животных, а также вопросы защиты от нападений

этих насекомых изучали К. П. Андреев (1956 — 1966), К. С. Растегаева (1958),

И. Н. Гладенко и В. А. Фортушный (1952), С. Д. Павлов (1965), Н. Л. Симбирцев (1965 ,

* В эту цифру не включен 1 новый вид, описываемый в данной монографии.

СТРОЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕКОМОГО

13

А. И. Черепанов (1966), Г. И. Янович (1958), Г. Н. В0лик(1966), В. А. Поляков (1967,

1974) и др.

Наконец, слепней как переносчиков инфекционных болезней изучали: П. С. Ива-

нова-Гобзем (1945) при трипанозомозе верблюдов, П. Д. Шатько (1952) при

эмфизематозном карбункуле, Г. В. Бошко (1963а) при туляремии, В. Н. Ягодинский (1962)

при клещевом энцефалите, О. Ф. Гробов (1961) при анаплазмозе крупного рогатого

скота, С. А. Аманжулов с соавт. (1965) при Ку-риккетсиозе, А. К. Анищенко и

П. В. Орехов (1967) при чуме свиней, А. Н. Алексеев с соавт. (1969) при листериозе

и т. д.

По слепням защищены 6 докторских и около 30 кандидатских диссертаций; только

в советский период опубликованы 10 монографий и свыше 500 статей.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА

Представители семейства Tabanidae на русском языке называются слепнями.

Это название закрепилось в научной литературе в целом за всем семейством и, кроме

того, специально применяется в отношении видов рода Tabanus и близких к нему

родов. Название «слепни» в корне противоречит их зрительным способностям, которые

у них прекрасно развиты. И. А. Порчинский (1915). объяснял его происхождение тем,

что во время сосания крови на животном насекомые теряют осторожность, становясь

как бы «слепыми», и могут быть в это время легко пойманы.

Слепней часто ошибочно смешивают с оводами, от которых первые легко отличаются

уже при поверхностном осмотре своими большими, обычно ярко окрашенными

глазами и наличием колющего хоботка. .

Семейство Tabanidae относят к подотряду короткоусых прямошовных двукрылых

{Diptera Brachycera Orthorrapha). Б. Б. Родендорф (1964) в недавно разработанной им

классификации включил большую часть этого подотряда в установленный им инфраот-

ряд Asilomorpha. Последний объединяет пять надсемейств, в том числе Tabanidea,

куда относится семейство Tabanidae.

Слепни представляют собой по большей части коренастых, средних или крупных

размеров мух, с поделенным на несколько сегментов (до 8) 3-м члеником усиков,

характерным жилкованием крыла (5 заднекрайних ячеек), развитыми закрыловыми

чешуйками (squamae), отсутствием на теле крепких щетинок и наличием между

коготками лапок хорошо развитого эмподия, т. е. срединной присоски, равновеликой

боковым присоскам-пульвиллам. По Б. Б. Родендорфу, надсемейство Tabanidea

объединяет 5 семейств: Tabanidae, Rhagionidae ( = Leptidae), Acanthomeridae (=Panto-

phthalmidae), Coenomyiidae (=Xylophagidae, Erinnidae) и Nemestrinidae. К этому

перечню надо добавить семейство Pelecorhynchidae. Последнее наиболее близко к

Tabanidae и сравнительно недавно выделено из его состава (Mackerras a. Fuller, 1942).

От всех перечисленных семейств Tabanidae отличаются хорошо развитыми

закрыловыми чешуйками. Rhagionidae дополнительно отличаются от слепней строением

3-го членика усиков, концевая часть которого щетинковидная и не поделена на колечки.

Coenomyiidae дополнительно отличаются от слепней наличием шипов на щитке или

жилкованием крыла: жилка гь упирается в вершину крыла, тогда как у Tabanidae

она впадает в косту позади вершины.

Наибольшие отличия можно отметить у Nemestrinidae: у них 3-й членик усиков

имеет щетинковидный конец, а жилки в вершинной половине расположены б. м.

параллельно заднему краю крыла и вливаются в косту впереди от его вершины.

Биологически Tabanidae выделяются среди других семейств надсемейства

Tabanidea тем, что самки большинства видов питаются кровью животпых. Слепни обладают

для этой цели сложно устроенными в виде хоботка ротовыми органами

колюще-режущего типа, посредством которых насекомые прокалывают кожу животных.

Указанная биологическая особенность Tabanidae, однако, не проводит резкой

грани между этим семейством и другими Tabanidea. Например, ряд представителей

сем. Coenomyiidae и Rhagionidae являются во взрослой фазе хищниками — нападают

на мелких насекомых; кроме того, известны некоторые Rhagionidae, которые питаются

кровью млекопитающих. С другой стороны, все самцы Tabanidae растительноядны,

известны также немногие виды слепней, самки которых не сосут кровь позвоночных.

3. СТРОЕНИЕ СЛЕПНЕЙ

ВЗРОСЛОЕ НАСЕКОМОЕ

Внешнее строение

Слепни имеют коренастое тело, относительно короткие ноги, более или менее"

прижатую к груди голову, широкое брюшко и хорошо развитые крылья (рис. 1). Облик

большинства видов свидетельствует об их первоклассных летательных способностях.

U / ВВЕДЕНИЕ

У самок это в известной мере связано с необходимостью разыскивания и преследования

быстро двигающихся животных, у самцов — преследования самок. Для этого же,

очевидно, им нужны хорошо развитые глаза. '

Половой диморфизм у слепней выражен весьма резко. Он присущ

многим двукрылым, но у слепней он усиливается различием в биологии самцов и

кровососущих самок.

Тело слепня обычно несколько сжато дорсовентрально. Хитиновые покровы

сравнительно тонкие, за исключением грудного отдела и передней части головы, где хитин

несколько утолщен. Опушение тела обычно умеренное. Оно сильнее развито

у бореальных и высокогорных форм и слабее у южных, особенно пустынных видов.

В окраске тела слепней преобладают блеклые тона — бурые, серые, желтые.

Бореальные и особенно горные формы обычно имеют темную окраску, наоборот,

южные и особенно пустыппыс виды характеризуются светлой окраской. Но темная, иногда

Рис. 1. Строение § слепня (схема), г — голова; у — усики; гр — грудной отдел

(спинка); нт — нотоплевра; щ — щиток; к — крыло; ж — жужжальце;. их,

и2) мз — передняя, средняя и задняя нога; бр — брюшко (1—7 его сегменты).

угольно-черная, окраска имеется у южных форм слепней, например, почти у всех

видов Dasyrhamphis, некоторых Pangonius и Haematopota фауны Средиземноморской

подобласти, не связанных обитанием с горами.

Следует учитывать, что у старых музейных экземпляров может произойти

выцветание хитина — черный цвет сменяется на коричневый и даже буро-желтый.

Выцветание наблюдается у мозолей на лбу и на лице, а также ног, особенно бедер, крыльев

и т. д.

В общей массе слепни довольно крупные мухи, в среднем от 10 до 20 мм дл. В

нашей фауне наиболее крупным является Tabanus chrysurus, достигающий 30 мм дл.,

и самой мелкой — дождевка Haematopota koryoensis, наименьшие размеры тела

которой 6 мм. Оба вида распространены на Дальнем Востоке.

Голова (рис. 2) большая, поперечная, спереди выпуклая, равная в ширину груди

или шире ее. У самцов чаще голова бывает крупнее, нежели у самок, и в таком случае

она имеет форму полушария. Сложные фасетчатые глаза занимают по

бокам большую часть головы, при жизни красиво и ярко окрашены в различные цвета

с металлическим оттенком: зеленый, коричневый, пурпурный, синий и т. д. Часто на

глазах располагаются более темные пятна или поперечные полоски, число и

расположение которых имеют известное таксономическое значение. У сухих экземпляров

раскраска глаз и полоски исчезают, глаза становятся тускло-черными. Но окраска может

быть восстановлена путем размачивания во влажной камере. У видов рода Atylotus

глаза бледной окраски — желтоватые, сероватые или зеленоватые, у сухих

экземпляров она обычно темнеет лишь немного.

Фасетки глаз у самок б. м. одинаковой величины, тогда как у самцов часто

фасетки верхних частей глаз значительно крупнее нижних, с резкой границей между

теми и другими. На юге преобладают виды с резким делением глаз на крупные и

мелкие фасетки, наоборот, в бореальном климате или в высокогорных областях .чаще

встречаются виды с слабо различающимися по величине фасетками. У некоторых ви-

СТРОЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕКОМОГО Ц

дов слепней глаза бывают совершенно голые, тогда как у других покрыты короткими,

густыми волосками. Для того чтобы лучше выявить этот признак, необходимо глаза

слепня рассматривать в лупу сбоку против света. Волоски сидят между фасетками

перпендикулярно к поверхности глаза. Опушение на глазах сильнее развито у самцов,

нежели у самок. Помимо сложных глаз, у многих слепней (Chrysops, Silvius, Pangonius)

на темени имеются простые глазки (ocelli) в количестве трех; эти глазки

обычно расположены треугольно на плоском возвышении или бугорке. У других

слепней (Hybomitra) глазки редуцированы и заменены небольшим глазков ым

бугорком. Наконец, у ряда видов слепней (Haematopota, Tabanus и др.) темя лишено

каких-либо образований. У самок сложные фасетчатые глаза разделены лобной

л г/1 см

Рис. 2. Голова спереди § Hybomitra. г —

сложный фасетчатый глаз; гл — глазковый бугорок;

л — лобная полоска; см — средняя лобная

мозоль; нм — нижняя лобная мозоль; лтп —

лобный треугольник; у — усиковая ямка (усики

удалены); к — наличник; щ — щека; х —

хоботок; щп — щупальце (концевой членик).

полоской, или лбом, тогда как у самцов глаза соприкасаются; по этому признаку

' самцы легко отличаются от самок. Лобная полоска самки покрыта матовым налетом и

обычно несет отграниченные участки б. м. выпуклого и блестящего хитина —

лобные мозоли. В нижней части лба расположена нижняя лобная

мозоль, над ней часто бывает развита средняя лобная мозоль. У

различных видов слепней форма, окраска мозолей весьма разнообразны, что имеет важное

значение для видовой таксономии. Задняя сторона головы, включая узкую полоску .

позади глаз, носит название затылка. Верхний край затылка, называемый также

затылочной полоской, иногда бывает снабжен рядом длинных волосков, выступающих

над поверхностью глаз.

Усики (рис. 3) прикрепляются спереди к центральной части головы и имеют

вид двух торчащих вперед рожков. Они сближены основаниями, расположены обычно

на плоскости, в месте прикрепления каждого усика имеется небольшая, уплощенная .

усиковая ямка. Верхний край усиковых ямок обычно узкий, но у некоторых

Tabanus, реже Hybomitra, сильно расширен, составляя более трети высоты лобного

треугольника. Длина усиков различна, чаще они короче передне-задней ширины головы, ,

но известны виды, например Heptatoma, с более длинными усиками. Усики явственно

поделены на 3 членика. 3-й (т. е. концевой) членик усиков в свою очередь поделен на .

несколько сегментов, или колец, причем базальный сегмент обычно бывает

наиболее развит и носит наименование площадки, тогда как меньшие концевые

сегменты в совокупности образуют палочку (рис. 3, п). Строение усиков имеет ;

большое значение для надродовых и родовых группировок (рис. 53),. Так у Pangonii-

16

ВВЕДЕНИЕ

пае, например, 3-й членик поделен на 8 сегментов, постепенно уменьшающихся к концу.

Подобное строение несомненно нужно считать наиболее древним. У Chrysopsinae' и

Tabanint 3-й членик усиков состоит из 5 сегментов: 1-й членик в виде хорошо развитой

площадки, тогда как 4 концевых сегмента образуют палочку. Площадка образовалась

в результате слияния первых четырех сегментов. У Tabanus площадка в основании

обычно сильно дорсовентрально расширена и несет на верхней стороне

дорсальный угол; иногда угол настолько резкий, что он имеет вид выступа или острого

зубца. У Haematopota укороченная площадка срослась с вытянувшимся I сегментом

палочки, так что палочка стала трехчлениковой; границу этого срастания можно

обнаружить у многих видов благодаря наличию в чтом месте волосков, но особенно

хорошо она заметна у И. desertorum. Наиболее уклоняющиеся усики у Heptatoma: они шну-

ровидные, их 3-й членик поделен на 4 сегмента настолько резко, что усики легко могут

быть приняты за шестичлениковые.

Усики у слепней имеют довольно разнообразную окраску, используемую для

видовых различий. У самок усики всегда несколько более развиты, нежели у самцов.

Но у самцов волоеки на 1-м и 2-м члениках, особенно сверху, обычно бывают несколько

длиннее.

Рис. 3. Усик Tabanus. 1—3-й членики усика;

п — палочка; д — дорсальный угол (или

выступ).

Над местом прикрепления усиков расположен лобный треугольник.

У самок последний имеет форму трапеции и вершиной граничит с основанием лобной

полоски. Лежащая ниже места причленения усиков часть головы носит название

лица. Последнее состоит из слегка выпуклой средней части —.наличника и

резко отграниченных от него глубокими бороздками щек. Обычно у слепней лицо

покрыто матовым налетом и волосками, но у некоторых видов (Chrysops, Silrius, Pango-

reius)-Ha лице имеются хорошо'развитые участки выпуклого и блестящего хитина —

лицевые мозоли (рис. 70). У немногих видов налет может совершенно

отсутствовать, и в таком случае лицо целиком блестящее, как бы покрыто лаком.

Снизу к голове причленяются хорошо заметные ротовые органы, имеющие

вид массивного хоботка (см. стр. 21). Обычно длина хоботка не превышает высоту

головы, но у слепней Pangoniinae последний часто сильно развит и бывает равен

половине длины тела (рис. 56) и более. В основании к хоботку прилегают

нижнечелюстные щупальца, по одному с каждой стороны. Последние состоят

из двух члеников, причем у самцов концевой членик короткий, конусовидный,

яйцевидный или шарообразный, .тогда как у самюгон вытянут и заострен на конце.

Грудь широкая и массивная, с большим треугольным щитком позади. Как

и у всех двукрылых, она состоит из неясно разграниченных между собой трех колец:

передне-, средне- и заднегруди, из коих среднегрудь развита наиболее сильно. На

спинной стороне в передних углах бороздкой отграничены плечи. Кроме того, кпереди от

места прикрепления крыльев расположены хорошо заметные нотоплевры, по

одной с каждой стороны, представляющие собой треугольные образования на боках

спинки. От внутренних углов нотоплевр к центру спинки направляется с каждой

стороны по бороздке, исчезающей возле середины.

Боковые стороны груди (плевры) состоят из отдельных склеритов, из них наиболее

крупный носит название мезоплевры. По бокам передне- и заднегруди

расположены хорошо заметные, крупные стигмы.

Грудной отдел обычно покрыт налетом и б. м. густыми и тонкими волосками;

в таксономии некоторую роль играет их окраска, тогда как число и расположение не

имеют существенного значения.

К боковым сторонам среднегруди причленены крылья в числе 1 пары. У слепней

крылья широкие, с обильным, но б. м. однообразным в пределах семейства жилкованием

(рис. 4). Последнее хорошо удается рассмотреть в лупу при небольших увеличениях.

Различают следующие жилки: обходящую наружный край крыла костальную

жилку (е), затем субкостальную (sc), 4радиальных (гх, г2+3, г4, гь), 3

медиальных (ту— т3), 2кубитальных (сиу—си2) и 1 анальную (are). Между

СТРОЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕКОМОГО 17

5-й радиальной (4-й по счету) и 1-й медиальной имеется короткая поперечная жилка,

носящая наименование радиомедиальной (гт). Кроме того, третья по счету

радиальная жилка (г4) в месте изгиба часто имеет небольшую, направленную в сторону

основания крыла придаточную жилку, или сокращенно — придаток г4.

Последний встречается независимо в самых различных группах слепней. В одних

случаях он постоянен и используется для диагностики, в других изменчив, и бывают

Рис. 4. Крыло Atylotus. Жилки: с — костальная, sc— субкостальная,

г — радиальные, т — медиальные, гт — радиомедиальная, си — ку-

битальные, an — анальная, ар — придаток г4. Ячейки: С — костальная,

S — субкостальная, R — радиальные, Р — заднекрайние, D — дискои-

дальная, В — базальные (Вг передняя и В2 задняя базальная ячейка),

А — анальная.

случаи, когда у одной и той же особи на одном крыле придаток г, имеется, на другом

отсутствует.

Перечисленные жилки ограничивают на крыле следующие ячейки:

костальную (С), субкостальную (Sc), 3 р а диальных (R±—R3), 2 б а з а л ь-

н ы х (передняя и задняя базальные ячейки) (Вх—В2), дискоидальную (D),

5 заднекрайних (Рг—Р5) и анальную (А).

В основании костальной жилки расположен небольшой отдельный склерит —

6 азикоста (рис. 5), опушение которой имеет важное значение для надродовой

Рис. 5. Основание крыла Philipomyia rohdendorfi (слева) и Tabanus su-

deticus (справа), т—тегула; б — базикоста; к—основание костальной

жилки.

таксономии (Philip, 1941). У Pangoniinae и Chrysopsinae базикоста голая (имеются

лишь микротрихии, видимые при сильном увеличении), у Tabanini и Haematopotini

она покрыта короткими волосками (щетинками), такими же, как основание (рукоятка)

костальной жилки. Крепление крыла к груди осуществляется при помощи небольшого

склерита — т е г у л ы.

В основании крыла снизу имеется хорошо заметное крылышко (alula) и пара

закрыловых пластинок, или чешуек (squamae). Последние хорошо

развиты.

У различных видов слепней крылья могут быть бесцветные или с темными

перевязями, пятнами или сетчатым рисунком (мраморные). Отличается способ складывания

крыльев, когда муха сидит спокойно. У Chrysopsinae крылья расставлены довольно

широко в стороны, но поверхность их находится в горизонтальной плоскости. У Та-

ЬапЩ крылья менее расставлены и поверхность располагается несколько наклонно.

У Haematopotini крылья складываются кровлеобразно вдоль, тела.

2 Н. Г. Олсуфьев

18

ВВЕДЕНИЕ

, Позади основания крыльев на груди расположены жужжальца, рудименты

задней пары крыльев. Жужжальца состоят из узкого, короткого стебелька и

булавовидной головки и окрашены в белый, желтый или черно-коричневый цвет.

Снизу к груди причленяются ноги (рис. 6). Последние умеренной длины,

покрыты волосками, без грубых щетинок. Каждая нога состоит из следующих частей,

считая от основания: тазик (утолщенный членик, соединяющий ногу с грудью),

затем в е р т л у г (маленький, плохо заметный членик), бедро, голень и пяти-

члениковая лапка. На конце последнего членика лапки имеется пара крепких к о-

г о т к о в и под ними три хорошо развитые б. м. равновеликие присоски: боковые —

пульвиллы и между ними —эмподий. У SS некоторых видов Hybomltra

(например, в группе Н. kaurii) на передних лапках внутренний коготок и

соответствующая ему пульвилла значительно укорочены (рис. 238). Иногда передние лапки на

дорсальной стороне несут длинные щетинки (Я. mi-

cans и др.) (рис. 266).

Обычно голени средней пары ног на самом конце

бывают снабжены парой сидящих рядом крупных

щетинок или шипов — так называемых шпор. Эти

же шпоры у ряда видов слепней имеются и на задних

голенях. Этот признак требует внимательного

рассмотрения и весьма существен, так как

характеризует подсемейства Pangoniinae и Chrysopsinae.

Брюшко широкое, сжато сверху вниз, его ба-

зальная или основная часть состоит из 7 пар

видимых полуколец: верхних тергитов и

нижних ■— стернитов. Впередилежащие

полукольца налегают своим задним краем на последующие.

Они соединены между собой интерсегментальной

перепонкой, которая способна растягиваться при

насыщении самки слепня кровью. На границе

полуколец, на интерсегментальной перепонке расположены

брюшные стигмы, по одной с каждой стороны

кольца (при наружном осмотре стигмы не видны).

У самцов брюшко на конце имеет коническую

форму, у самок — округлую. Терминальная или

концевая часть брюшка (сокращенно —

терминалии) обычно втянута в VII сегмент, она образована

4 концевыми сегментами (VIII—XI),

функционально модифицированными в дистальные части

Рис. 6. Задняя нога Chrysops. б.— бедро; г —

голень; л — лапка; к — коготок; п — пульвилла;

э — эмподий; ш — шпоры.

половых органов и анальные придатки. Описание их представлено ниже. Окраска

брюшка, играющая большую роль при определении ряда видов, состоит обычно

из темного (черного) фона, с более светлыми краспо-жслтыми боковыми

пятнами, в той или иной мере вытесняющими темную окраску. Рисунок дополняется

налетом и коротким волосяным покровом, образующим в комбинации каймы, ряды

различной формы пятен и т. д. Брюшко у самцов обычно окрашено темнее, чем у самок.

Окраска брюшка в одних группах довольно постоянна, например у Chrysops, в

других группах, например у Tabanus, она изменчива, причем у видов с широким

распространением южные популяции окрашены значительно светлее, чем северные (или

горные).

Терминалии брюшка составляют его концевую часть, у самок они обычно не видны,

у самца они часто выступают наружу. Строение терминалии слепней используют для

видовой и надвидовой таксономии (Collin, 1940; Штакельберг и Тертерян, 1953; Macker-

ras, 1954; Шевченко, 1960, 1961; Олсуфьев, 19626; Тертерян, 1972). В этом случае

обозначение «терминалии», принятое за рубежом, правильнее, чем «гениталии», поскольку

для диагностики учитывают также анальные придатки.

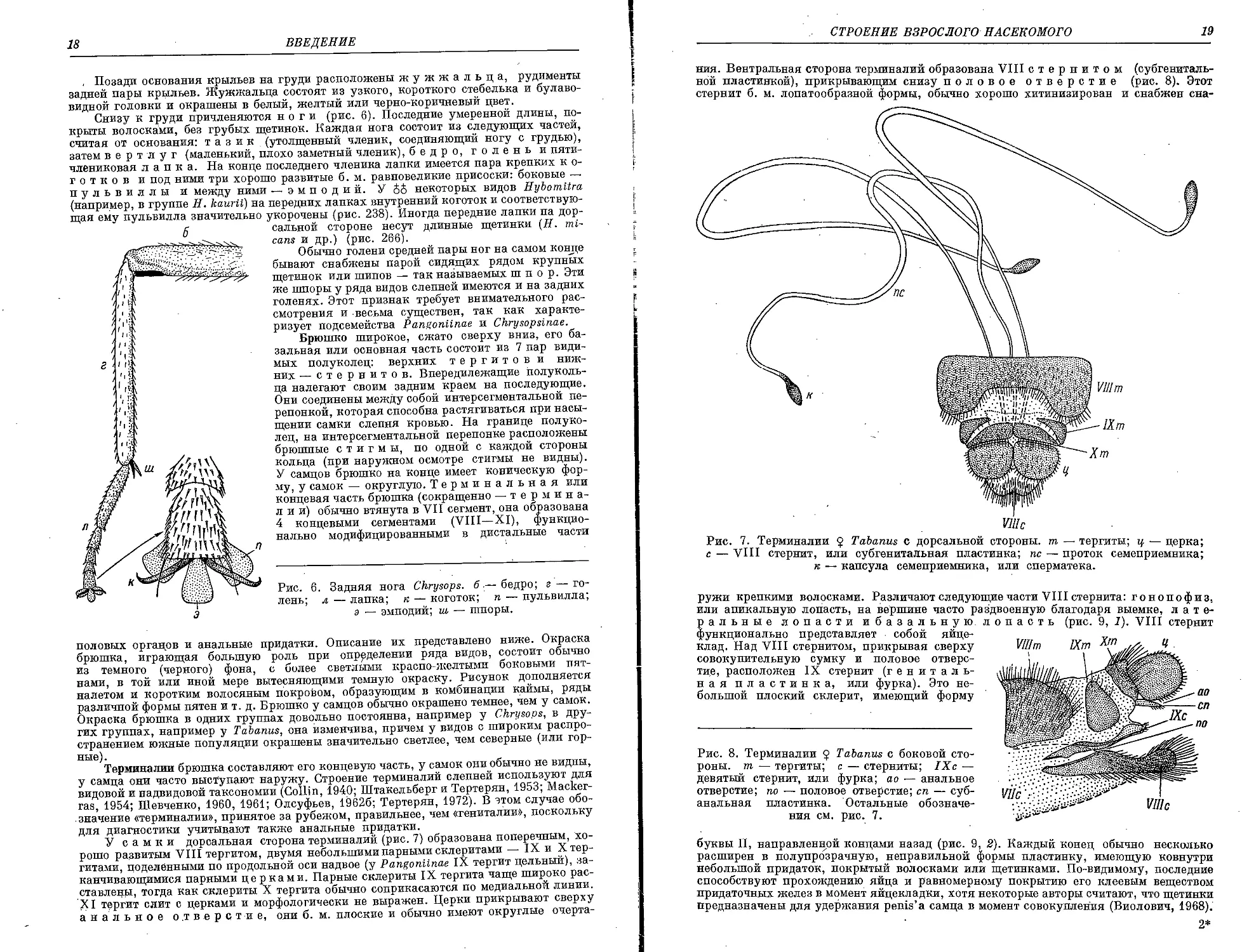

У самки дорсальная сторона терминалии (рис. 7) образована поперечным,

хорошо развитым VIII тергитом, двумя небольшими парными склеритами — IX и Хтер-

гитами, поделенными по продольной оси надвое (у Pangoniinae IX тергит цельный),

заканчивающимися парными церками. Парные склериты IX тергита чаще широко

расставлены, тогда как склериты X тергита обычно соприкасаются по медиальной линии.

XI тергит слит с церками и морфологически не выражен. Церки прикрывают сверху

анальное о .т в е р с т и е, они б. м. плоские и обычно имеют округлые очерта-

СТРОЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕКОМОГО 19

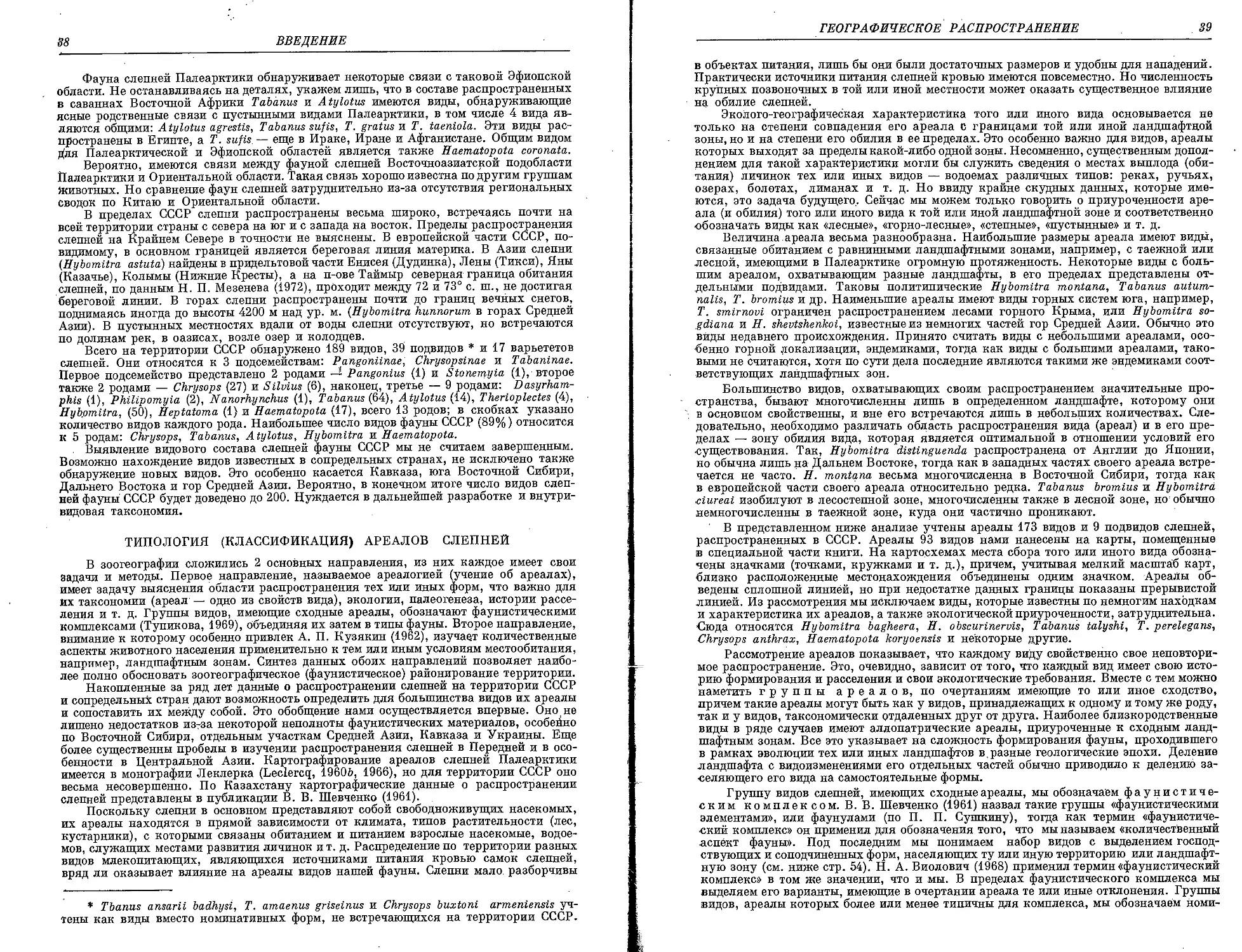

ния. Вентральная сторона терминалии образована VIII стернитом (субгениталь-

ной пластинкой), прикрывающим снизу половое отверстие (рис. 8). Этот

стернит б. м. лопатообразной формы, обычно хорошо хитинизирован и снабжен сна-

VJlIc

Рис. 7. Терминалии § Tabanus с дорсальной стороны, m — тергиты; ц — церка;

с — VIII стернит, или субгенитальная пластинка; пс — проток семеприемника;

к — капсула семеприемника, или сперматека.

ружи крепкими волосками. Различают следующие части VIII стернита: гонопофиз,

или апикальную лопасть, на вершине часто раздвоенную благодаря выемке,

латеральные лопасти ибазальную. лопасть (рис. 9, 1). VIII стернит

функционально представляет собой

яйцеклад. Над VIII стернитом, прикрывая сверху

совокупительную сумку и половое

отверстие, расположен IX стернит (г е н и т а л ь-

ная пластинка, или фурка). Это

небольшой плоский склерит, имеющий форму

Рис. 8. Терминалии § Tabanus с боковой

стороны, m — тергиты; с — стерниты; 1Хс —

девятый стернит, или фурка; ао — анальное

отверстие; по — половое отверстие; сп —

субанальная пластинка. Остальные

обозначения см. рис. 7.

буквы П, направленной концами назад (рис. 9, 2). Каждый конец обычно несколько

расширен в полупрозрачную, неправильной формы пластинку, имеющую ковнутри

небольшой придаток, покрытый волосками или щетинками. По-видимому, последние

способствуют прохождению яйца и равномерному покрытию его клеевым веществом

придаточных желез в момент яйцекладки, хотя некоторые авторы считают, что щетинки

предназначены для удержания penis'a самца в момент совокупления (Виолович, 1968).

2*

SO ВВЕДЕНИЕ

Последнее объяснение сомнительно, если учесть, что у самца имеется значительно

более эффективное приспособление — гоностили для фиксации гоноподита в момент

спаривания.

VIIIc

1 2 3

Рис. 9. Детали строения терминалий $ Tabanus. 1 — VIII стернит (субгени-

тальная пластинка) с внешней стороны: г — гонопофиз, бл — базальная,

лл — латеральная лопасть; 2 — генитальные придатки: 1Хс — IX стернит

(фурка), прилегающий изнутри к VIII стерниту, м — муфта, пс — проток

семеприемника; 3 — анальные придатки (с вентральной стороны).

Остальные обозначения см. рис. 7—8.

В базальной части IX стернита с его дорсальной стороны прикреплены 3 с е м е-

приемника, ав апикальной части — 2 клеевых железы. Все 3

семеприемника одинаковы по величине и каждый из них представляет собой длинную,

Рис. 10. Терминалий 6 Tabanus с дорсальной

стороны, тп — тергиты; с — IX стернит, или

гоноподит; ц — церка; са — субанальная

пластинка; IX-{-Хт — эпандрий.

тонкую, согнутую пополам полупрозрачную трубку — семепроток,

оканчивающуюся на свободном конце продолговатой хитинизированной капсулой — сперма-

т е к о й. В базальной части семепроток снабжен хитинизированной муфтой

{рис. 9, 2). Обычно семеприемники располагаются в пределах VI и VII колец брюшка,

но, у некоторых видов (например, Philip omyia} они очень длинные и, их согнутая часть

Рис. 11. Терминалий в Tabanus Рис. 12. Терминалий в Tabanus, вид сбоку,

с вентральной стороны. Обозначения Обозначения см. рис. 10.

см. рис. 10.

Рис. 13. IX стернит (гоноподит) в Tabanus Рис. 14. Ротовые органы (in situ)

с дорсальной стороны (анальный сегмент уда- § Hybomitra. вг — верхняя губа;

лен), гк — гонококсит; гс — гоностиль; ф — нг — нижняя губа; щ — щупальце,

фаллус; пщ — придаточные щетинки; э — концевой членик; н — наличник,

чехол фаллуса, или эдеагус; ск — семеизвер-

гательный канал.

22 ВВЕДЕНИЕ

(петля) достигает II—III кольца. Над концевой частью IX стернита расположена

субанальная пластинка (X+XI стерниты), образованная двумя небольшими,

треугольной формы, слабо хитинизированными склеритами, соединенными в паре по

медиальной линии (рис. 9, 3).

Для видовой таксономии используют главным образом строение VIII стернита

и церок, для надвидовой систематики, помимо VIII стернита, важное значение Имеет

строение IX тергита, семеприемников и т. д.

У самца терминалии образованы теми же склеритами, что и у самки, но они

имеют несколько иную форму (рис. 10, 11, 12). VIII тергит представлен более узкой,

поперечной, изогнутой пластинкой. IX и X тергиты, так же как у самки, обычно

поделены по продольной оси пополам, но склериты IX тергита присоединены к таковым X

тергита, иногда граница между ними не выражена. Оба склерита вместе носят

название эпандрия. У Pangoniinae IX и X тергиты в виде цельной хорошо развитой

пластинки. Церки примерно как у самки.

На вентральной стороне терминалии расположен хорошо развитый трапециевидный

VIII стернит, за ним следует гоноподит (рис. 13). Последний представляет собой

видоизмененный IX стернит и сильно хитинизирован. От базальной хорошо развитой

части стернита по бокам отходят два каудально направленных пальцевидных выроста,

носящих наименование гонококситов или вальв. Последние целиком

срослись с стернитом. Каждый гонококсит на конце вооружен коротким, подвижным г о н о-

стилем или 2-м члеником вальв. Эти членики в паре представляют собой

щипцы, и их назначение защемлять конец брюшка самки в момент спаривания. В

средней части гоноподита дорсально расположен ф а л л у с, или penis, он хитинизирован

и имеет форму короткого кинжала. По бокам фаллуса, несколько дорсально, причле-

нена пара длинных, перекрещивающихся концами, крепких придаточных щетинок.

Фаллус и его придатки прикрыты особым хитиновым чехлом (эдеагусом),

образованным парой соединенных между собой боковых пластинок. Этот чехол имеет

форму конуса. Над гоноподитом расположена продолговатая субанальная

пластинка (X+XI стерниты), образованная парой соединенных по медиальной

линии удлиненных склеритов.

Строение терминалии самцов используют главным образом в надродовой

таксономии.

Строение ротовых органов слепня

Ротовые органы (рис. 14) слепня колюще-лижущего типа, причленены к нижней

стороне головы и имеют вид хоботка. Они слагаются из массивной, мягкой, темно-

окрашенной нижней губы, в жолоб которой вложен крепкий, хитиновый ко-

нч вч вг п иг еч . нч

Рис. 15. Ротовые органы в расчлененном виде § Tabanus. вг — верхняя губа+надгло-

точник; п — подглоточник; вч — верхняя челюсть; нч — нижняя челюсть; щ —

щупальце, концевой членик; нг — нижняя губа.

люще-режущий аппарат. Нижняя губа на свободном конце разделяется на две

широких лопасти (labellae), которые с внутренней стороны изборождены желобками,

лежащими параллельно друг другу. Колюще-режущий аппарат состоит (рис. 15) из

СТРОЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕКОМОГО 23

шести тонких, стилетообразных, коричневоокрашенных пластинок, образующих

сосальце: желобчатой верхней губы — сросшейся с надглоточником и

прикрепленной основанием к наличнику, затем пары саблевидных или ножевидных верхних

Рис. 16. Внутренние органы § Tabanus. х — хоботок; еж — слюнные

железы; п — пищевод; а — зоб; пж — преджелудок; ж — желудок; м —

мальпигиевы сосуды; к — кишка; р .— ректум.

челюстей, пары тонких, в поперечном сечении трехгранных нижних

челюстей, снабженных двучленистыми нижнечелюстными

щупальцами, и узкого пятигранного языка или подглоточника. Последний на

всем протяжении пронизан слюнным протоком. Вершинная треть внутрен-

84

ВВЕДЕНИЕ

него края верхних челюстей, шиловидные концы нижних челюстей и кончик верхней

губы тонко зазубрены назад (рассматривать под микроскопом).

Рис. 17. Внутренние половые органы § Tabanus. я — яичник;

яв — яйцевод; с — семеприемник; кж — клеевая железа.

Колюще-режущий аппарат служит для прокалывания кожи животных и сосания

крови, тогда как нижней губой слепень подлизывает различные сладкие соки или

утоляет жажду.

У самцов верхние челюсти редуцированы,

что находится в связи с особенностями их

питания только растительными соками.

Внутреннее строение слепня

В общий чертах внутренняя анатомия

слепней имеет много общего с прочими

двукрылыми. Пищеварительный тракт (рис. 16)

начинается ротовымотверстием,

лежащим между основаниями надглоточника и

подглоточника. Ротовое отверстие переходит

в короткую глотку, окруженную сложной

системой мышц, насасывающих и

перегоняющих у самки кровь через следующий за ней

короткий пищеводвжелудок. В месте

соединения желудка с пищеводом в

последний открывается зоб, имеющий вид тонкой

трубки, на свободном конце расширенной в

двойной резервуар. Зоб служит резервуаром

для воды и сладкой растительной пищи,

откуда жидкость поступает затем в желудок.

Последний довольно длинный, состоит из двух

отделов: преджелудка и собственно ж е-

Рис. 18. Внутренние половые органы <J

Tabanus. с — семенник; ж — придаточная

железа; ск — семеизвергательный канал; ф —

фаллус; 1Хс — гоноподит.

л у д к а. Преджелудок имеет форму длинной трубки с рыхлыми стенками,

расширенной на переднем конце в два плоских крыла. Желудок представляет собой объемистый

мешок, растягивающийся от поступающей в него крови в несколько раз. В желудке

имеется очень тонкая перитрофическая мембрана, которая у самки отделяет

поступающую кровь от стенки желудка. Желудок на заднем конце переходит в з а д н ю ю

кишку; на их границе впадают 4мальпигиевых сосуда, соединенных

концами попарно. Задняя кишка переходит затем в короткую и расширенную

прямую кишку, снабженную шестью ректальными железами.

Анальное отверстие открывается на заднем конце брюшка и расположено

непосредственно над половым, они разделяются субанальной пластинкой.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ

25

В груди вентрально расположены парные слюнные железы, имеющие вид

прозрачных б. м. прямых трубок; через короткий общий слюнной проток

железы открываются в гипофаринк. (подглоточник). У самцов слюнные железы сильно

редуцированы и имеют вид очень тонких трубок.

В полости тела дорсально расположен сердечный сосуд,

представляющий собой тонкую, желтоватоокрашенную трубку. Задним концом сосуд прикреплен

на уровне границы VI и VII тергитов, тогда как его передний конец открывается в

голове; Центральная нервная система представлена крупным г о-

ловоглоточным ганглием, расположенным в. голове, и идущей от него

нервной цепочкой из шести сильно сближенных узлов. Цепочка лежит

вентрально в грудной полости и частью в первых двух брюшных кольцах; от нервной

цепочки во все стороны расходятся многочисленные нервные нити. В грудной полости

расположены мощные летательные мышцы, занимающие большую часть

ее объема.

Трахейная система представлена продольными трахейными

стволами, от которых отходят более мелкие боковые трахеи, пронизывающие всю

полость тела. Особенно густо оплетены трахеями желудок и половые органы самки.

В передней части брюшка лежит пара крупных воздушных мешков.

Внутренние органы, в особенности находящиеся в брюшной полости (кишечник,

мальпигиевы сосуды, половые органы), оплетены тонким слоем жирового тела,

строение которого слегка напоминает кружева.

Внутренние половые органы самки (рис. 17) обычного для

двукрылых строения. Бросаются в глаза довольно крупные, овальной формы

яичники, состоящие из множества яйцевых трубок с включенными в них яйцевыми

клетками. От яичников отходят короткие яйцепроводы, сливающиеся затем

в общий широкий яйцевод. Последний оканчивается половым

отверстием. В дистальную часть яйцевода, образованную IX стернитом, открываются

три семеприемника и несколько ниже — пара клеевых желез.

Последние сильно развиты, имеют вид малопрозрачных изогнутых трубок. Их окраска

варьирует от белых до желтых и коричневых цветов в зависимости от видовой

принадлежности.

Внутренние половые органы самца устроены сравнительно

просто (рис. 18). От продолговатых семенников отходят довольно тонкие

относящие протоки, которые далее впадают в небольшой резервуар. Этот резервуар

двойной, он выстлан довольно крупными клетками железистого характера и соответствует

придаточным железам прочих двукрылых. От резервуара отходит короткий парный

семеизвергательный канал, который далее сливается в один общий,

более узкий проток, открывающийся наружу на конце фаллуса.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ

Яйцо. Яйца откладываются слепнями в компактные кучки — в виде

пирамидки или округлой бляшки на листья и стебли различных растений (рис. 19). Обычно

кладки состоят из трех-четырех слоев склеенных между собой яиц, расположенных

один над другим (рис. 20), но у некоторых видов кладки бывают однослойными

(некоторые Chrysops, Hybomitra, Haematopota). Количество яиц в среднем 500—600, но

может доходить до 1000. Яйцо слепня длинное, узкое, цилиндрическое или слегка

суженное к переднему концу. На переднем конце сверху, на заднем снизу яйцо слегка

косо срезано и тупо закруглено. Размеры яйца зависят от вида, но для средней величины

слепней из рода Tabanus длина.составляет 1.8—2 мм, толщина 0.3—0.4 мм. Оболочка

яйца гладкая, бесструктурная, блестящая. Окраска колеблется в зависимости от

вида от буро-серых до угольно-черных цветов; только что отложенные яйца молочно-

белого цвета, но вскоре затем темнеют, принимая нормальную окраску. У некоторых

Tabanus яйца остаются белыми.

Личинка. Тело личинки (рис. 21) узко веретеновидное, с заостренными обоими

концами, в поперечном сечении круглое или слегка дорсовентрально сжатое, состоит

из 12 явственно разделенных сегментов и головы. Размеры личинок колеблются в

зависимости от возраста и вида слепня. У средней величины Tabanus только что

вылупившаяся личинка имеет длину 2.5—2.7 мм, при толщине 0.4—0.5 мм, тогда как

взрослая личинка достигает длины 25—30 мм, при толщине 4—5 мм. У крупных Tabanus

взрослые личинки достигают длины до 48 мм.

Окраска тела, личинки белая, бледно-зеленая, бурая или розово-коричневая,

часто имеются более темные поперечные кольцевые полосы или пятна, образующие

рисунок. У живой личинки сквозь кутикулу ясно просвечивают темный головной

скелет, оплетающее внутренние органы жировое тело, а с дорсальной стороны —

центральные трахейные стволы.

Тело покрыто упругой кутикулой, поделенной на голые и волосистые

участки; последние покрыты мелкими, густо расположенными волосками и опоясывают

26

ВВЕДЕНИЕ

сегменты тела. Голые участки обычно имеют продольно исчерченную (гофрированную)

поверхность, придающую кутикуле большую упругость. На границе брюшных

сегментов, по их переднему краю, расположены валикообразные утолщения и довольно

крупные, мягкие бородавчатые выступы, служащие для передвижения личинок.

Эти бугорки и утолщения покрыты короткими шипиками. На предпоследнем кольце

снизу у его основания расположено анальное отверстие, которое имеет

вид продолговатой щели с двумя полушаровидными утолщениями по бокам. Последнее

кольцо представляет собой узкую дыхательную трубку и несёт на конце

пару соединенных вместе стигм, расположенных в общей продольной щели. На

переднем конце тела, на границе I и II

колец, по бокам имеется еще пара

передних стигм, по одной с каждой стороны,

но эти стигмы очень сильно редуциро- ь '

Рис. 19. $$ Tabanus autumna- Рис. 20. Кладки яиц Hybomitra

lis, откладывающие яйца на на растениях,

растения.

Голова (рис. 22) личинки вытянута в трубку и сильно хитинизирована. На ее

переднем конце располагается ротовой аппарат, который состоит из

следующих частей: крючковатой, сильно сжатой с боков верхней губы, пары тонких,

изогнутых и сильно заостренных верхних челюстей, пары более широких

и менее хитинизированных нижних челюстейи раздвоенной на конце

нижней | г у б ы. По бокам головы возле основания нижних челюстей расположены

короткие усики, а ниже их более длинные двучлениковые

нижнечелюстные щупальца. Между основанием усиков и верхней губой имеется с каждой

стороны головы площадка, покрытая густо сидящими шипиками или щетинками.

В основании нижней губы имеется пара одночлениковых нижнегубных щ у п а-

л е ц. По бокам головной трубки в ее передней трети расположены простые

г л а з а в виде черных точек. Голова личинки очень подвижна и может поворачиваться

по продольной оси на 90° в ту или иную сторону, а также целиком втягиваться в

последующие кольца тела.

В спокойном состоянии ротовые органы (челюсти) у личинки втянуты в головной

конец, а обе площадки с щетинками ввернуты в особые складки кожи (рис. 22, А).

При нападении личинка резким движением выбрасывает челюсти вперед и вниз;

последние описывают полукруг и вонзаются в тело намеченной жертвы (рис. 22, В). При этом

челюсти издают характерный треск. Правая и левая пара челюстей могут выбрасываться

каждая порознь или совместно. Одновременно с челюстями выворачиваются наружу

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ 87

площадки с щетинками, которые в вывернутом состоянии, вместе с челюстями,

образуют своеобразный якорь, посредством которого личинка сцепляется с телом своей

жертвы. У крупных личинок (например, Tabanus bovinus) сила удара челюстей такова,

что может причинить достаточно' болезненное ощущение коже ладони.

Личинки различных видов отличаются по величине, окраске тела, строению

головы, форме дыхательной трубки, размерам и числу бугорков на теле и т. д. Следует,

однако, иметь в виду, что систематика личинок слабо разработана, и поэтому наиболее

надежным для определения пока является выведение из них взрослой фазы.

Внутреннее строение личинок в основном следующее (рис.23): на переднем конце

головы, между верхней и нижней губой расположено ротовое отверстие,

которое ведет через хитинизированную г л о т к у в довольно длинный и тонкий п и-

щ е в о д. За пищеводом следует муфтообразный преджелудок,

представляющий собой сложно устроенный п и л о-

рический клапан. Далее следует

длинный желудок, поделенный пополам

перетяжкой в виде узкой трубки. Желудок

на заднем конце переходит в т о н к у ю

к и ш к у, на их границе впадают 4 м а л ь-

пигиевых сосуда. Последние

имеют вид длинных, извитых, тонких

трубок, окрашенных в желтовато-коричневый

цвет. Тонкая кишка переходит в более

широкую и довольно длинную прямую

кишку, заканчивающуюся анальным

отверстием.

В передней части тела расположены

очень длинные слюнные железы.

Они лежат по бокам желудка и имеют вид

полупрозрачных, извитых трубок,

согнутых пополам. Слюнные железы на

переднем конце переходят в длинные, тонкие

слюнные протоки, которые затем

сливаются в общий проток, открывающийся

в ротовую полость на нижней губе.

Органы пищеварения личинок слепня

на всем протяжении от заднего конца

пищевода до анальной части тела заключены

в особый длинный мешок, стенки которого

состоят из тонкого слоя жирового тела

кружевного строения. Над мешком с

внутренними органами дорсально расположены

центральные трахейные

с т в о л ы в количестве двух, которые у

многих личинок (Tabanus, Hybomitra и др.)

сильно расширены и играют роль гидро- р 21 Вполне развитые ЛИЧИНки Га-

статического приспособления, позволяю- Ьапш bovinus.

щего личинкам плавать на поверхности

воды. От центральных трахейных стволов

отходят боковые ветви, которые направляются в сторону кожно-мускульной оболочки и

к внутренним органам. На заднем конце оба трахейных ствола сложены вместе и

открываются наружу в общей щели. Между центральными трахейными стволами

расположен сердечный сосуд, представляющий собой длинную полупрозрачную

трубку. Последняя задним концом прикреплена к спинной стороне на границе X и

XI сегментов, а передним концом к головоглоточному ганглию.

Центральная нервная система представлена общим нервным узлом, состоящим

из гоповоглоточного ганглия и плотно слитых с ним последующих ганглиев нервной

цепочки. Центральный нервный узел лежит сразу же позади головной капсулы,

окружая кольцом пищевод. От центрального нервного узла отходят тонкие нервные

нити.

Из особенностей строения личинок Tabanidae упомянем орган Грабера

и хордотональные органы. Первый представляет собой, по-видимому,

статический орган. Он микроскопических размеров, расположен между центральными

трахейными стволами в пределах XI сегмента и имеет вид маленькой, полупрозрачной

груши с темными округлыми включениями в середине (рис. 24).

Хордотональные органы, похожие на таковые у Corethra, расположены латерально

на каждом сегменте вблизи кожной поверхности и присоединены к трахее; эти органы

компенсируют отсутствие специального тимпанального аппарата.

Куколка. Куколка слепня (рис. 25) напоминает до некоторой степени куколку

бабочки (pupa obtecta). Она цилиндрическая, длинная, слегка выгнута со спинной

28 ВВЕДЕНИЕ

стороны. Голова у большинства видов нашей фауны без шипов и резких выступов;

сверху на темени расположены 1—2 пары небольших бугорков, снабженных

волосками. Исключение составляют куколки Pangonius, у которых голова с резкими

выступами,— шипами. На лбу в верхней части имеются два двойных поперечных

округлых выступа; по сторонам лежат короткие конусовидные усики. Грудной

отделе хорошо намеченными крыловыми зачатками и ногами. На спинной стороне возле

заднего края головы помещается пара крупных грудных стигм; последние

Рис. 22. Голова личинки Tabanus. A — ротовые

органы во втянутом положении; Б — то же, ротовые

органы вывернуты наружу при нападении, вг —

верхняя губа; вч — верхняя челюсть; нч — нижняя

челюсть; нг — нижняя губа; у — усики; щ —

нижнечелюстные щупальца; нщ — нижнегубные щупальца;

п — площадка с щетинками; г — глаз.

имеют вид ушков. Брюшко состоит из 8 сегментов. Каждое кольцо брюшка, кроме

первого и последнего, возле заднего края снабжено густым рядом щетинок или

волосков, образующих вокруг кольца непрерывный круг. По бокам, на каждом

сегменте, кроме последнего, расположены хорошо заметные брюшные стигмы.

Последний сегмент короткий, на конце снабжен 6 крупными отростками, образующими

характерную розетку. Форма и расположение этих отростков различны у разных видов,

и поэтому строение розетки имеет большое-систематическое значение. Строение

последнего сегмента куколки несколько различается у самцов и самок. Куколка вначале

желтовато-белая или зеленоватая, но затем в последующие дни принимает более

темную окраску. Последняя варьирует в зависимости от вида, причем преобладают

коричневые, бурые или грязно-зеленые тона. К концу куколочного периода сквозь

хитиновую оболочку куколки начинают просвечивать пигментирующиеся части тела слепня

И прежде всего — глаза.

Рис. 23. Внутренние органы личинки Tabanus. г —

голова; еж — слюнные железы; и — нервный узел;

п — пищевод; пж — преджелудок; ж — желудок; м —

мальпигиевы сосуды; к — кишка; р — ректум; о —

анальное отверстие.

30

ВВЕДЕНИЕ

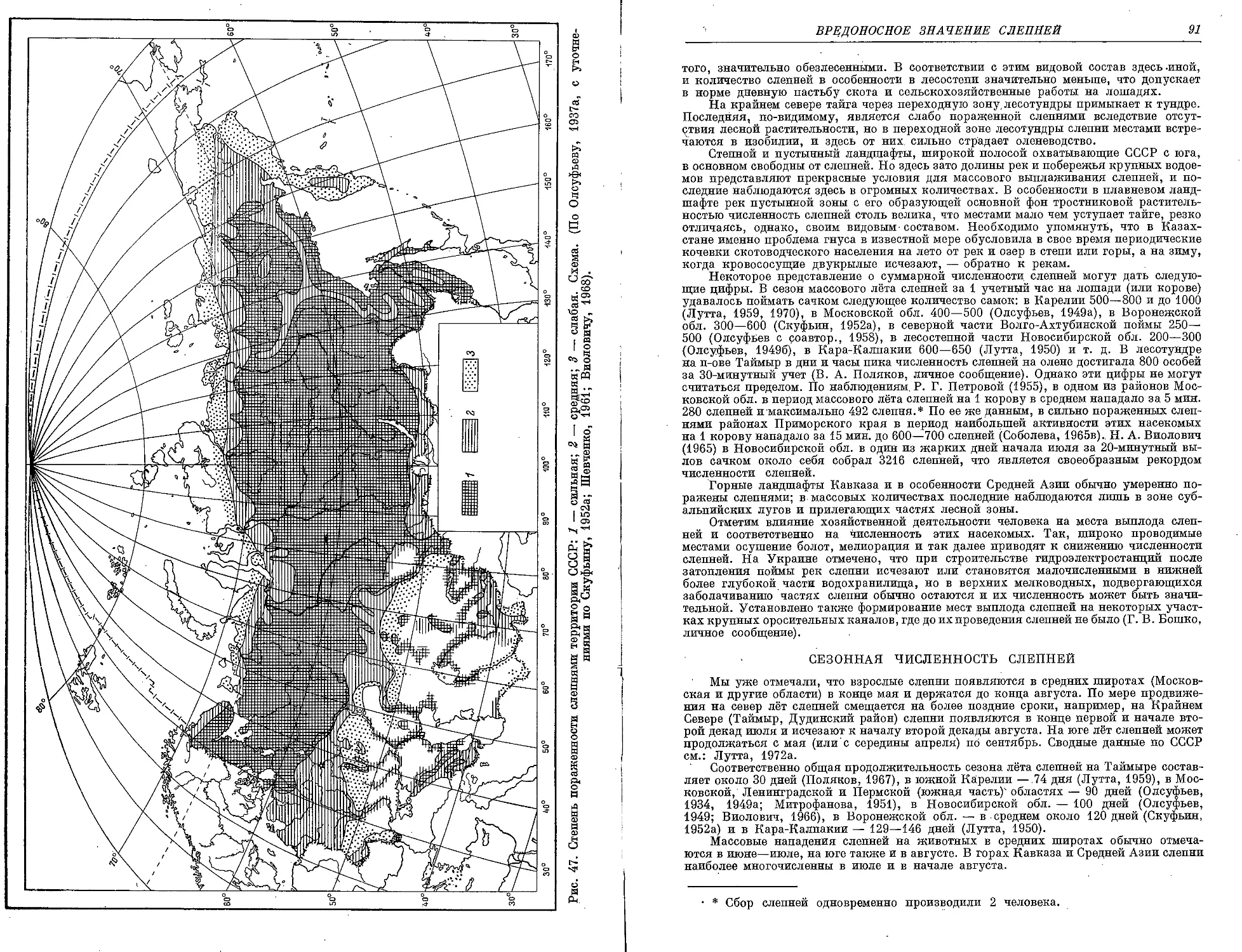

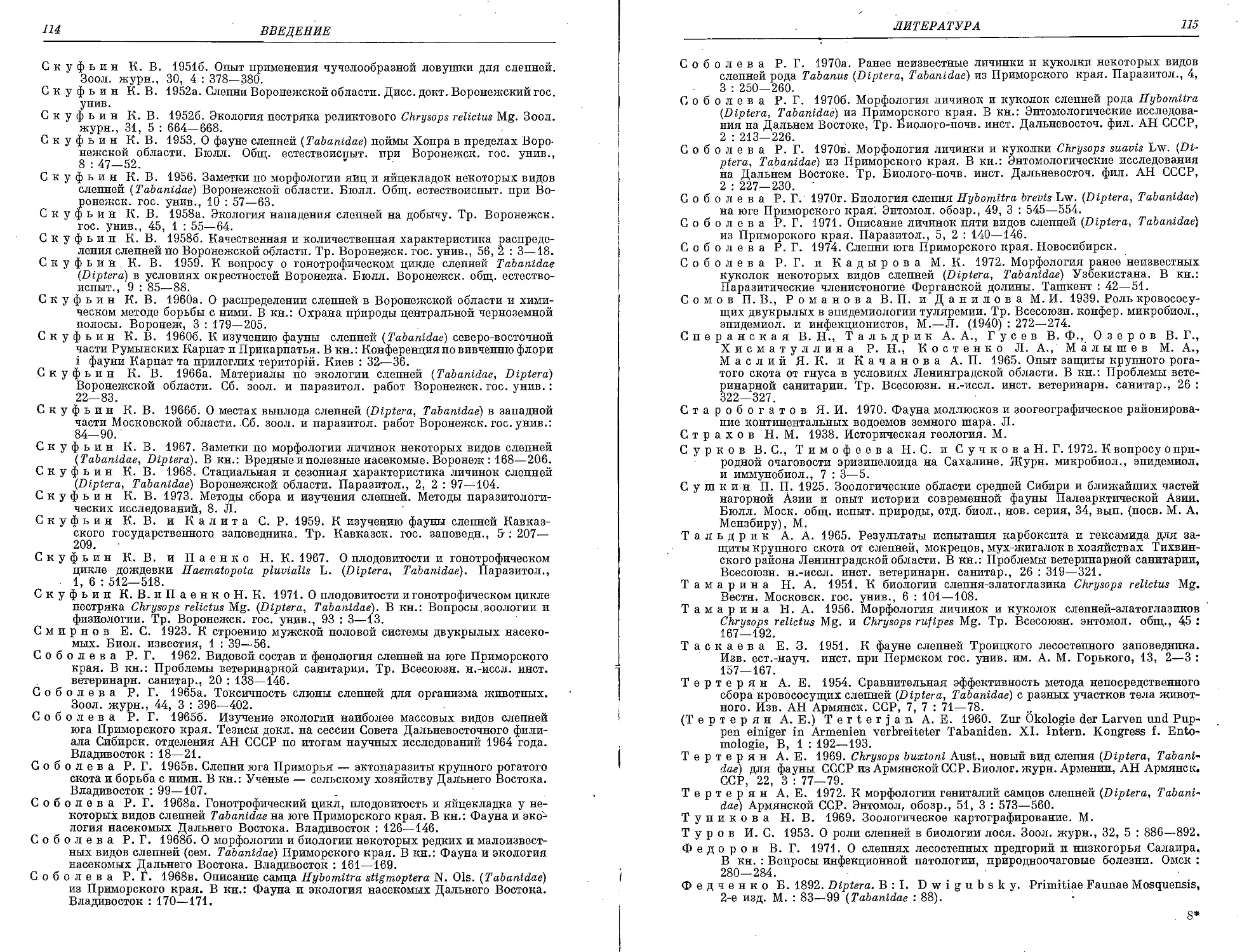

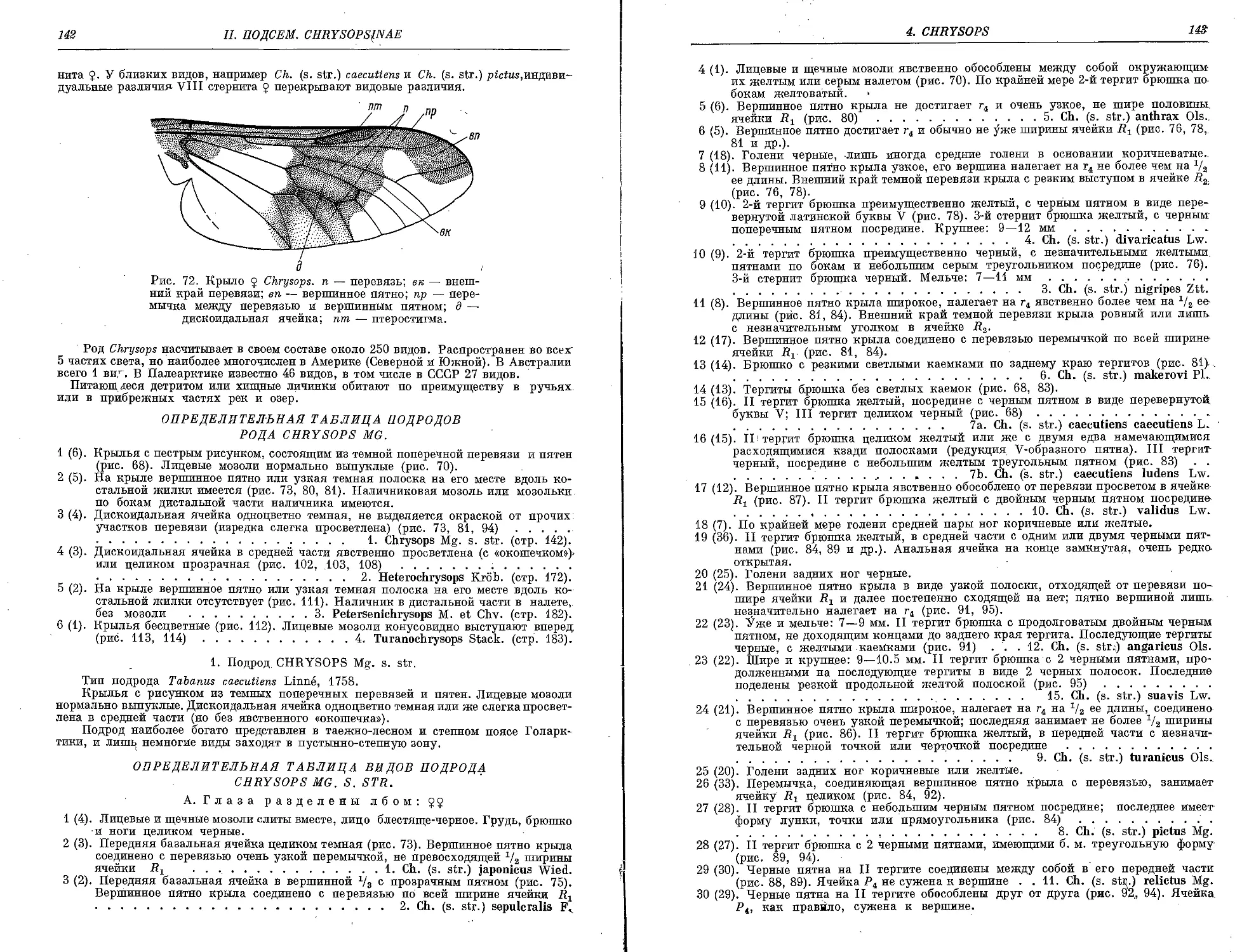

4. ФИЛОГЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Немногочисленные ископаемые Tabanidae известны лишь из третичных отттожр

представителей близкородственных

слепням семейств позволили автору

высказать предположение о

происхождении слепней.

Первые представители надсемей-

ства Tabanidea* появляются в фауне

средней юры Каратау. Здесь

обнаружены виды ископаемых семейств

Eostmtiomyiidae, Rhagionempididae и

дожившего до современной эпохи

семейства Rhagionidae. По мнению

Б. Б. Родендорфа, Eostratiomyildae

дали начало семейству Tabanidae

и близкому к нему семейству

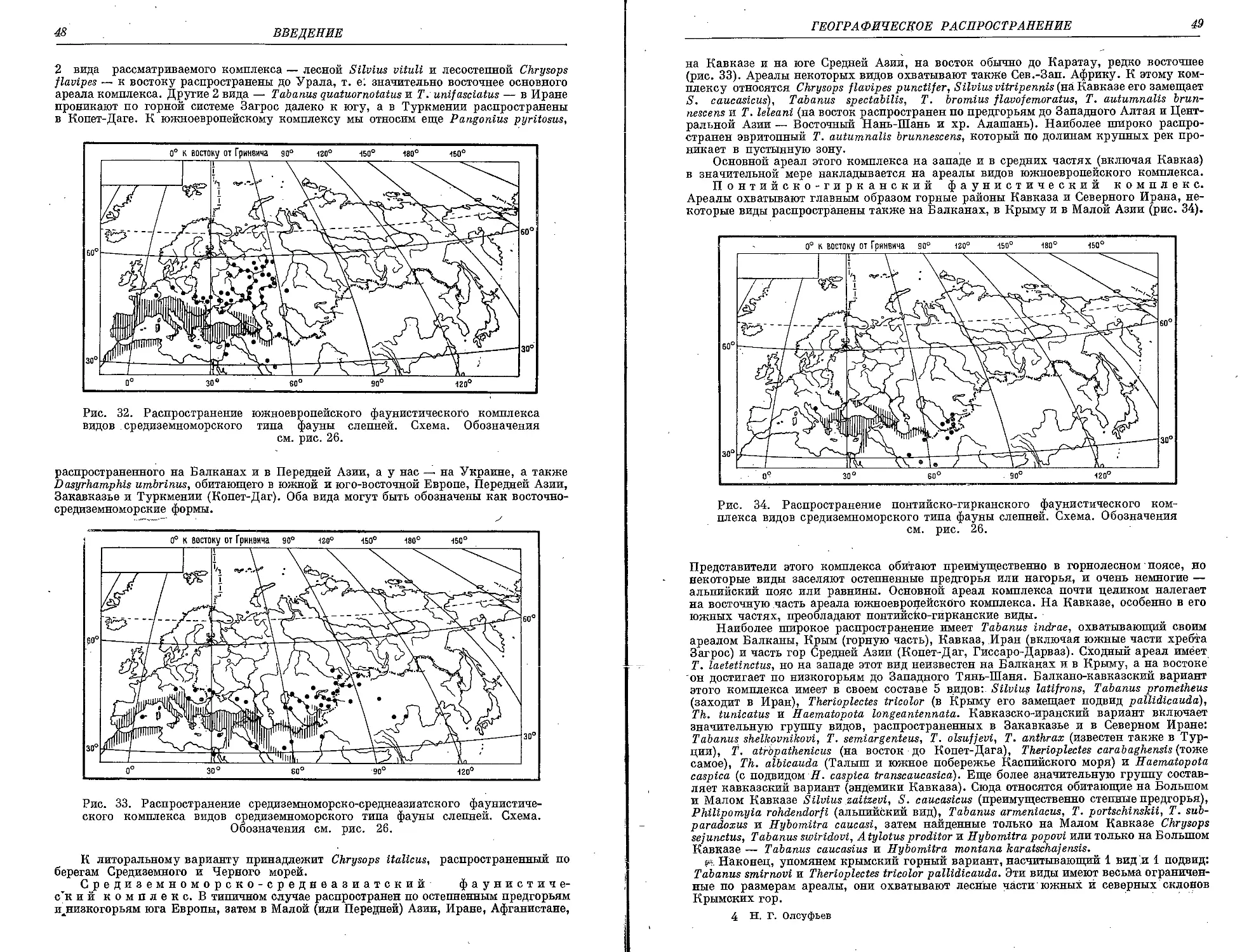

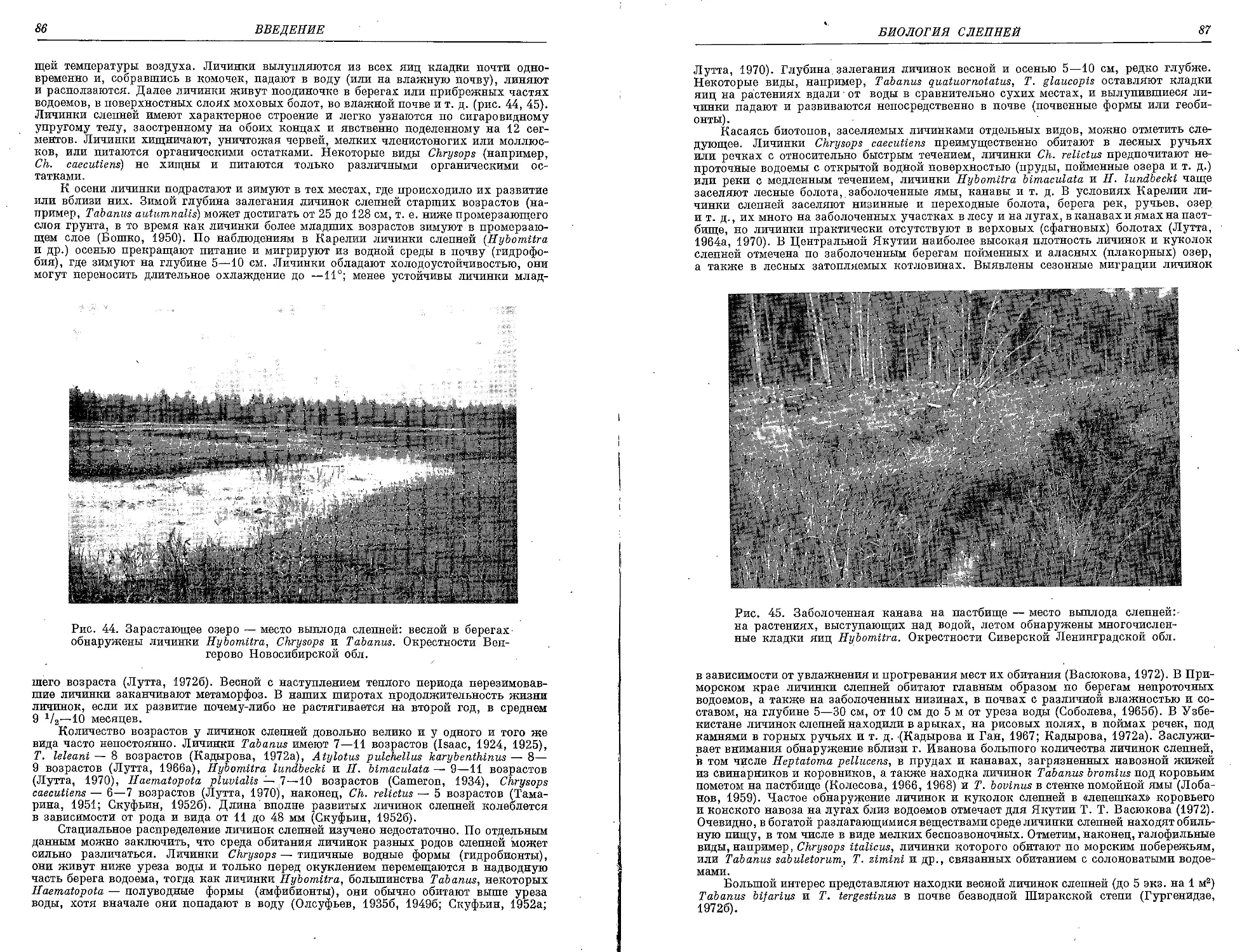

Acanthomeridae. К надсемейству