Текст

Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

Российской Федерации

Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»

Издательство

«Российская политическая энциклопедия»

Международное историко-просветительское,

благотворительное и правозащитное

общество «Мемориал»

Институт научной информации

по общественным наукам ран

Отсканировано

в январе 2013 года

специально для эл. библиотеки

паблика «Бєрзєфцєг»

(«Крестовый перевал»).

Скангонд єрцыд

2013 азы январы

сєрмагондєй паблик «Бєрзєфцєг»-ы

чиныгдонєн.

http://vk.com/barzafcag

Редакционный совет серии:

Й. Баберовски (Jorg Baberowski),

Л. Виола (Lynn Viola),

А. Грациози (Andrea Graziosi),

A. А. Дроздов,

Э. Каррер Д'Анкосс (Helene Carrere D'Encausse),

B. П. Лукин,

C. В. Мироненко,

Ю. С. Пивоваров,

А. Б. Рогинский,

Р. Сервис (Robert Service),

Л. Самуэльсон (Lennart Samuelson),

А. К. Сорокин,

Ш. Фицпатрик (Sheila Fitzpatrick),

О. В. Хлевнюк

ВАЙНАХИ

И ИМПЕРСКАЯ ВЛАСТЬ:

проблема Чечни и Ингушетии

во внутренней политике россии и ссср

(начало xix - середина xx в.)

Москва

2011

УДК94D7)@82.1)

ББК 63.3B)

В12

This research and publication of the volume are part of a «Project of scientific research

of national relevance», funded by the Italian Ministero per I'Universita e la Ricerca

Scientifica on the basis of D. M. n. 444 SAUS Uff. VIII, 3 November 2000, directed by

Pr. Antonello Biagini (Universita degli Studi La Sapienza, Roma) and by Pr. Francesco

Benvenuti (Universita degli Studi di Bologna).

Издание книги осуществлено при финансовой поддержке фонда «Дом наук о

человеке» (Fondation Maison des Sciences de PHomme, Paris) и Центра изучения

российского, кавказского и центрально-европейского пространств (CERCEC EHESS/

CNRS, Paris).

Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней

В12 политике России и СССР (начало XIX — середина XX в.) / авт. коллектив:

В. А. Козлов (рук.), Ф. Бенвенути, М. Е. Козлова, П. М. Полян, В. И.

Шеремет; сост. и авт. коммент.: И. А. Зюзина (отв. сост.), В. А. Козлов, М. Е.

Козлова (ч. V-VI), Н. Л. Поболь (ч. II-IV), П. М. Полян (ч. II-IV), Т. В. Царевская-

Дякина, В. И. Шеремет (ч. I). — М.: Российская политическая энциклопедия

(РОССПЭН) ; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. — 1094 с.:

карты. — (История сталинизма. Документы).

ISBN 978-5-8243-1443-4

Книга посвящена проблеме Чечни и Ингушетии во внутренней политике

Российской империи и СССР. Сложные взаимоотношения вайнахов и

российского государства рассмотрены в контексте важнейших событий

отечественной и мировой истории XIX-XX вв. Результаты своих многолетних

исследований авторы дополнили фундаментальной публикацией архивных

документов, большая часть которых была ранее недоступна историкам.

УДК94D7)@82.1)

ББК 63.3B)

ISBN 978-5-8243-1443-4 © Бенвенути Ф., Козлов В. А., Козлова М. Е.,

Полян П. М., Шеремет В. И., статьи, 2011

© Зюзина И. А., Козлов В. А., Козлова М. Е.,

Поболь Н. Л., Полян П. М., Царевская-

Дякина Т. В., Шеремет В. И., составители,

авторы комментариев, 2011

© Зюзина И. А., указатели, 2011

© Цуциев А., карты, 2011

© Государственный архив Российской

Федерации, документы, 2011

© Российская политическая энциклопедия, 2011

От авторов

Путь этой книги к читателю был долгим. Законченная еще в 2001 г., она

долго искала своего издателя. Издательства то принимали ее в работу, то по

различным причинам эту работу приостанавливали. Однажды нас даже

попросили до выхода книги в свет «согласовать вопрос»... в администрации

президента РФ. Давным-давно потеряв навыки подобных согласований, мы

тем не менее понимали причины издательских тревог. Конфликт,

достойный того, чтобы рассмотреть его «без гнева и пристрастия», то уходивший на

периферию политического процесса, то превращавшийся в одну из его

доминант, слишком долго существовал в пространстве противоборствующих

мифов — О конфликтных, чуть ли не от природы, вайнахах и о российской

имперской власти, якобы обреченной вечно нести в себе ген тотального

насилия. Такого рода политическим мифам, носителями которых является,

к сожалению, значительное число людей, авторы пытались

противопоставить максимально объективное рассмотрение взаимоотношений «центра»

и крупнейшего этноса Северного Кавказа, взятых в контексте важнейших

событий мировой истории XIX — первой половины XX в. Именно поэтому

мы решили не ограничиваться только изложением результатов наших

многолетних исследований, но и дать читателям возможность самостоятельно

ознакомиться с важнейшими документами, на основании которых эти

результаты были получены.

В. А. Козлов, М. Е. Козлова, П. М. Полян, В. И. Шеремет

Предисловие

Наша книга написана в довольно необычном формате. Она сочетает в

себе свойства коллективной монографии и академического собрания

архивных документов по истории российской (советской) государственной

политики в отношении Чечни и Ингушетии. Авторы стремились представить

современному читателю объективную картину взаимоотношений вайнахов

(чеченцев и ингушей) с российской властью на протяжении длительного

исторического периода. Мы уверены, что объективность не означает отказа

от оценок и выводов, а напротив, предполагает их. Другое дело, что в

академической науке, в отличие от обыденного сознания, оценочные суждения

могут и должны относиться не к «поведению», «характеру» или

«врожденным свойствам» субъектов отношений, а к самим отношениям, их

выстроенное™, целесообразности, «политической корректности» и юридической

обоснованности.

Очевидно, что объективный анализ отношений вайнахов и российского

(советского) государства в XIX-XX вв. предполагает понимание

потребностей, интересов, ценностей, мифов и взаимных заблуждений сторон. При

этом сам по себе конфликт, понимаемый как противостояние сторон при

несовместимой разнице целей (Ч. Дарендорф), авторы не считают ни

аномалией, ни социальной болезнью. Это естественная форма исторического

процесса, органическое общественное состояние, обладающее очевидным

конструктивным потенциалом, но способное при определенных условиях

перерастать (или не перерастать) в открытое (или скрытое), активное (или

пассивное) столкновение или противодействие — вплоть до войны и

террора. Вслед за Л. Коузером мы исходим из того, что конфликт в принципе

способен оказывать на социум положительное воздействие, выявляя и

фиксируя различие потребностей и интересов и заставляя искать компромиссы.

Поиск подобных компромиссов — дело политиков. В случае же

политических провалов конфликт неизбежно вступает в насильственную фазу, он не

разрешается, а подавляется, ситуация оценивается в терминах «победа или

смерть», «мы или они», основным «миротворцем» выступают полицейские

силы и/или армия, с одной стороны, и этнические вооруженные

группировки, с другой. Формируются новые субъекты конфликта, в принципе не

способные на компромисс.

Если исключить из рассмотрения, как заведомо неприемлемые, такие

политические модели, которые предполагают уничтожение/исчезновение

одной из противоборствующих сторон (в этнополитических конфликтах это

означает геноцид или ассимиляцию), то разрешение конфликта возможно

только при обоюдном глубоком пересмотре заявленных целей и

доминирующих культурно-ценностных систем, на которых эти цели основаны. При

этом политические решения, даже радикальные, могут способствовать или

препятствовать подобному пересмотру, но по сути своей он не может быть

не чем иным, как длительным культурным взаимодействием. Стать лидером

такого процесса больше шансов у того, кто заведомо сильнее, но только в том

Предисловие

7

случае, если его modus vivendi достаточно привлекателен для уступающей/

отступающей стороны, и он может не только предложить/навязать

лидерство и дополнительные возможности и ресурсы, но и продемонстрировать

способность изменяться и адаптироваться к новой реальности. (В каком-то

смысле разрешение конфликта «Россия — Запад» в конце и после холодной

войны представляло собой частичное воплощение этой общей схемы.)

Редакторы и составители книги надеются, что знакомство с

публикуемыми историческими документами станет для людей, наделенных властью,

влиянием и просто здравым смыслом, своеобразным сеансом социального

психоанализа. Эти материалы помогают высветить темные закоулки

исторической памяти народов, найти «точки совместимости»,

«рационализировать» конфликт, перевести его историческую подоплеку из сферы

коллективного подсознательного в область понимания и прагматики. Авторы

отдают себе отчет в том, что накал страстей вокруг российской политики

в Чечне (как в самой России, так и за ее пределами), равно как и вокруг

стратегии и тактики сепаратистских группировок, накопившийся ворох

обид и предубеждений, отягощенных кровью и жертвами военных

кампаний и террористическими актами, не самый лучший психологический фон

для беспристрастных размышлений над старыми документами. Поэтому

история отношений чеченцев с российской и советской властью, отнюдь

не тождественная истории вайнахов в России, в силу своей политической

остроты и актуальности требует даже от историков, «просто»

публикующих документы, не только профессиональной археографической работы,

но и концептуального освоения информации, предлагаемой вниманию

российских и чеченских элит — ученых, политиков, бюрократов, военных,

интеллигенции.

Этими соображениями объясняются несколько необычные для

традиционной археографии архитектоника и структура тома. Редакторы и

составители отказались от обычной в таких публикациях общей вводной статьи и

сочли необходимым существенно расширить аналитическую часть книги.

Вступительные статьи открывают каждую из шести структурных частей

(разделов) сборника. Эти статьи призваны, во-первых, дать общее представление

об историческом периоде и его изученности в историографии, во-вторых,

заполнить информационные лакуны, которые неизбежно возникают при

подготовке тематической публикации с такими обширными хронологическими

рамками, в-третьих, представляют собой авторское видение и понимание

событий, отраженных в публикуемых документах. В аналитических статьях,

так же как и в научных комментариях, была использована значительная часть

выявленных, но не вошедших в данное издание источников.

Книга построена по хронологическому принципу.

Первая часть: «Под царскою рукою...». Российская империя и Чечня в

XIX — начале XX в.

Вторая часть: Вайнахи в эпоху российского междувластия. 1917-1922 гг.

Третья часть: Советизация по-вайнахски. 1922-1941 гг.

Четвертая часть: Операция «Чечевица»: немцы на Кавказе и депортация

вайнахов в марте 1944 г.

8

Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

Пятая часть: Патерналистская утопия и этническая реальность: чеченцы

и ингуши в сталинской ссылке. 1944-1953 гг.

Шестая часть: Синдром возвращения. 1953 — первая половина 1960-х гг.

Необходимо сделать несколько пояснений о хронологических рамках

издания. Самый ранний из включенных в сборник архивных документов

датирован 1831 г. Однако публикуемые материалы ретроспективно

освещают и более ранний период, включая деятельность имама Мансура

(конец XVIII в.). Завершается издание документами конца 1950-х — начала

1960-х гг. XX в., когда после возвращения чеченцев и ингушей из ссылки

начался относительно долгий, в каком-то смысле беспрецедентно долгий,

спокойный период в их взаимоотношениях с центральной властью. Это

время отличалось постепенным «вписыванием» вайнахов в структуры

советского (российского) социума. Однако для полноценной

характеристики данного процесса редакторы и составители сборника не располагали

необходимым и достаточным количеством документов, хоть сколько-нибудь

сопоставимых по информационной ценности с материалами

предшествующих периодов. Именно поэтому (к огромному сожалению авторов)

сборник заканчивается на переломе 1950-1960-х гг. Остается надеяться,

что досадная лакуна — феномен мирной советской Чечни 1960-х — первой

половины 1980-х гг. — будет заполнена по мере рассекречивания архивных

документов.

Данная публикация своеобразна, но не уникальна. Исторические

документы, посвященные таким значимым периодам в истории кавказских

народов, и в первую очередь чеченского этноса, как Кавказская война, имамат

Шамиля, послевоенное устройство Кавказа, издавались и ранее. Отметим

как наиболее значимое издание документов «Акты, собранные Кавказской

археографической комиссией» (в 12-ти томахI. Издание охватывает

период с 1799 г. до 1862 г., хотя в первых томах были помещены материалы о

взаимоотношениях Российского государства с кавказскими народами в

более раннее время. «Акты» содержат документы, извлеченные из архивов

наместничества Кавказского, и структурированы по хронологическому и

территориальному признаку. Однако отбор материалов для публикации был

проведен почти исключительно с точки зрения военной истории. По оценке

Н. И. Покровского, подавляющее большинство документов этого издания

относится к истории боевых действий в период Кавказской войны. Правда,

каждый том включает так называемую «гражданскую часть», но так как весь

Северо-Восточный Кавказ находился под управлением военных властей, то

в гражданской части «Актов» документы по Чечне и Дагестану, за

единичным исключением, не встречаются".

Среди фундаментальных научных изданий следует назвать также

«Кавказский сборник», особенно 32-й том, содержащий материалы по истории

I Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК). СПб.,

1876-1885. Т. VII-XII.

II См.: Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. С. 61-64.

Предисловие

9

Кавказской войны в 1831-1841 гг.1 Ситуация на Кавказе в начале XX в. нашла

свое отражение в опубликованных всеподданнейших отчетах на высочайшее

имя графа Воронцова-Дашкова". Из публикаций, осуществленных в советское

время, интерес представляют «Материалы по истории Дагестана и Чечни»111,

тем более что помещенные в сборнике материалы содержат значительное

количество документов по социально-экономической истории и истории

внутренних взаимоотношений народностей этого региона в 1800-1839 гг.

Особняком стоит издание АН СССР «Шамиль — ставленник

султанской Турции и английских колонизаторов»™, содержащее в соответствии с

политическим моментом подборку документов, отражающих «роль Англии

и Турции в организации среди горцев движения мюридизма и пропаганды

"священной войны" против России; агрессивный и реакционный характер

мюридизма, диктатуры имамата и его режима», а самого Шамиля

представляющее «махровым поборником султанской Турции и ее захватнической

политики на Кавказе»у. Более поздний сборник документов «Движение горцев

Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. XIX b.»vi, как и ряд других изданий,

подготовленных после воссоздания Чечено-Ингушской АССР, содержит

диаметрально противоположную подборку архивных документов, акцентируя

внимание на национально-освободительной борьбе Шамиля с российским

самодержавием.

Публикации документов, освещающих историю чеченского и ингушского

народов в XX в., можно условно разделить на несколько групп. Первая — это

публикации материалов о революционной деятельности вайнахов и участии

в борьбе с Добровольческой армией в годы гражданской войныУП.

Наибольший интерес в этом плане представляют материалы сборника «Борьба за

Советскую власть в Чечено-Ингушетии A917-1920)», в котором впервые,

наряду с документами революционного и партийного характера, были опуб-

1 Кавказский сборник, издаваемый с Высочайшего соизволения по указанию

Государя Великого князя Михаила Николаевича в бытность Его Императорского

высочества главнакомандующим Кавказской армией. Тифлис, 1876-1912 г. Т. 1-32.

11 Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем графа Воронцова-

Дашкова. СПб., 1907; Всеподданнейший отчет за 8 лет управления Кавказом

генерала-адъютанта Воронцова-Дашкова. СПб., 1913.

III Материалы по истории Дагестана и Чечни. ИИ АН СССР, ИИЯИЛ при СНК

ДАССР. Махачкала, 1940.

IV Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Сб.

документальных материалов. Тбилиси, 1953.

v Там же. С. VIII.

VI Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. XIX в. Махачкала,

1959.

vn Ленин и Чечено-Ингушетия. Сб. документов и материалов. Грозный, 1982;

Борьба за Советскую власть в Чечено-Ингушетии A917-1920 гг.). Грозный, 1958;

В борьбе за власть Советов. Воспоминания участников революционных боев в

Чечено-Ингушетии A917-1920 гг.). Грозный, 1970.

10 Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

ликованы сводки и донесения штабов Терско-Дагестанской группы дени-

кинских войск, переписка белогвардейских правительств, отдельные

выдержки из «контрреволюционных» газет.

Подготовленная в 70-80-е гг. XX в. серия документальных изданий по

истории индустриализации, коллективизации и культурного строительства

в Чечено-Ингушской АССР имела совершенно определенную

идеологическую направленность и копировала аналогичные издания по истории других

регионов1. Созданные по раз и навсегда определенному клише, эти сборники

документов не отражали реального политического положения и отношения

вайнахов к советизации их общества.

Другая многочисленная группа публикаций по истории вайнахов

посвящена истории депортации чеченцев и ингушей в конце Великой

Отечественной войны. Событийная сторона депортации нашла свое отражение в

массе публикаций, в первую очередь в периодической печати, фактически

захлестнувшей исследователей в первой половине 90-х гг. прошлого века".

Следует отметить весьма некорректное отношение публикаторов к

попавшим в их руки источникам: нередко не указывались ни автор, ни адресат

документа, ни легенда. Иногда даже текст обрывался на середине

предложения. Впоследствии были подготовлены более серьезные издания

официальных документов, отражающие ход депортации, обустройство

репрессированного народа на новом месте, а также подборки воспоминания самих

вайнахов о депортации и ссылке111.

В общей массе документов по истории чеченского народа, введенных в

научный оборот, в том числе и отражающих попытки советского строя

«абсорбировать», хотя бы внешне, горские народы Северного Кавказа,

выделяются журнальные публикации материалов Российского государственного

военного архива™. В целом эти достаточно однотипные по форме документы

I История индустриализации Северного Кавказа. A926-1932 гг.) Документы и

материалы. Грозный, 1971; История индустриализации Северного Кавказа. A933-

1941 гг.). Документы и материалы. Грозный, 1973; Коллективизация сельского

хозяйства на Северном Кавказе. A927-1937 гг.). Краснодар, 1972; Культурное

строительство в Чечено-Ингушетии A920 — июнь 1941 г.) Сб. документов и материалов.

Грозный, 1979; От вековой отсталости — к социализму. Осуществление ленинской

национальной политики в Чечено-Ингушетии A917-1941 гг.). Грозный, 1977.

II Подробную библиографию см.: Полян Я. М. Не по своей воле. История и

география принудительных миграций в СССР. М., 2001. С. 274-294.

III Иосиф Сталин — Л. Берия: «Согласно Вашему указанию...» М., 1995;

Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Документы, факты, комментарии.

М., 1994; Северный Кавказ: границы, конфликты, беженцы. Ростов-на-Дону, 1997;

Депортации народов СССР A930-1950 гг.). М., 1992. Ч. I. Документальные

источники Центрального Государственного архива Октябрьской Революции, высших

органов государственной власти и органов государственного управления (ЦГАОР)

СССР. Материалы к сер.: Народы и культуры. Вып. XII; Сталинские депортации.

1928-1953. Документы / Сост. Н. Л. Поболь, П. М. Полян. М., 2005.

IV «Чечня: вооруженная борьба в 20-30-е годы» / Сост. Баранова И. // Военно-

исторический архив. 1999. Вып. 8; «Чечня: вооруженная борьба в 20-е — 30-е годы» /

Предисловие

11

(в основном донесения и сообщения о проведенных войсковых операциях)

отражают реальную картину жизни ваинахских народов, и в первую очередь

населения Нагорной Чечни, постоянное, в течение более чем двух

десятилетий, противостояние советской власти.

Фактически нигде ранее не были опубликованы документы, отражающие

такие значительные периоды жизни вайнахов, как пребывание на поселении

и возвращение на родину1.

В настоящее издание включены 168 документов. Подавляющее

большинство выявлено в 18-ти фондах Государственного архива Российской

Федерации и публикуется впервые. Семь документов — сводки и донесения частей

ОГПУ, Красной армии и внутренних войск НКВД СССР, сохранившиеся

в фондах Российского государственного военного архива, были

опубликованы ранее в периодической печати. Кроме того, составители сочли

полезным перепечатать четыре коротких ранее изданных статьи А. Авторханова,

посвященных малоизученным событиям в истории чеченского народа. Все

эти статьи уже давно стали библиографической редкостью" и абсолютному

большинству читателей недоступны.

Для подготовки первой части сборника («Под царскою рукою...») были

использованы материалы фондов государственных учреждений Российской

империи. Это в первую очередь фонд III отделения Собственной Его

Императорского Величества Канцелярии (Ф. 109) и фонд Департамента полиции

Министерства внутренних дел (Ф. 102). В основном это донесения,

доклады, докладные записки на имя руководителя организации. Значительное

число документов было выявлено в фондах личного происхождения —

аналитические и исторические обзоры, «донесения на Высочайшее имя» и др.,

сохранившиеся в фондах семьи Романовых — фонд императора Николая I

(Ф. 672), императора Александра II (Ф. 678), императора Александра III

(Ф. 677) и императора Николая II (Ф. 601). В сборник также вошли

документы из личного фонда М. Б. Лобанова-Ростовского — адъютанта

наместника на Кавказе М. С. Воронцова, члена Комиссии по обозрению

магометанских народов Кавказа (Ф. 792).

Прошедшее в первой половине 1990-х гг. массовое рассекречивание

документов советского периода значительно расширило источниковую базу

по истории государственной политики, национальных отношений и

этнических конфликтов на Северном Кавказе в XX в. В первую очередь

составители сборника и авторы статей использовали нормативно-правовую

документацию фондов Совета народных комиссаров СССР (Ф. Р-5446),

Сост. Елисеева Н. // Военно-исторический архив. М., 1998. Вып. 2; «Для выселения

чеченцев и ингушей направить части НКВД» / Сост. В. П. Сидоренко //

Исторический архив. 2000. № 3; «Бандиты стремились... сохранить фашистский порядок» /

Сост. В. Б. Вепринцев, И. А. Мочалина // Военно-исторический журнал. 1996. № 5.

1 Исключение составляет публикация «Перерастут от национальной розни до

национальной резни»: возвращение чеченцев и ингушей на Кавказ / Сост. Э.

Завадская, Т. Царевская-Дякина, О. Эдельман // Источник. 1996. № 6.

" Авторханов А. К основным вопросам истории чеченского народа. Грозный, 1930.

12

Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

Центрального исполнительного комитета СССР (Ф. Р-3316),

Всероссийского центрального исполнительного комитета (Ф. Р-1235), Верховного

Совета СССР (Ф. Р-7523), Совета министров РСФСР (Ф. А-259) и

Верховного Совета РСФСР (Ф. А-385). Наряду с постановлениями и протоколами,

в сборник включены результаты обследований, проводившихся этими

органами в Чечне, и переписка с государственными учреждениями и

организациями северокавказского региона.

Среди документов первых лет советской власти особое место занимают

материалы фондов белогвардейского движения — Политической

канцелярии Особого совещания при Главнокомандующем вооруженными силами

на юге России (Ф. Р-446) и Судебно-следственной комиссии при штабе

Главнокомандующего вооруженными силами на юге России (Ф. Р-447).

Освещение тех же исторических событий на Кавказе с позиций

большевиков нашло свое отражение в ряде документов из фонда Наркомата по делам

национальностей (Ф. Р-1318).

В томе широко использованы документы органов охраны государственной

безопасности и правопорядка, судебно-следственных органов. Это в первую

очередь документы Наркомата — Министерства внутренних дел (Ф. Р-9401)

и подведомственных ему главных управлений: Главного управления по

борьбе с бандитизмом (Ф. Р-9478) и 4-го специального отдела МВД СССР,

руководившего спецпоселениями на территории страны (Ф. Р-9479), а также

материалы Секретариата НКВД (МВД) СССР, в частности так называемые

«особые папки» (Ф. Р-9401. Оп. 2), представляющие собой копии

информационно-аналитических материалов, направлявшихся НКВД (МВД) СССР

в адрес высших должностных лиц (И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. М.

Маленкова, Н. С. Хрущева). Важным источником информации о конкретных

уголовных делах, возникших в связи с теми или иными конфликтными

ситуациями, были материалы Прокуратуры СССР (Ф. Р-8131).

В начале 1990-х гг. начался процесс освоения и региональных архивов,

в которых нередко содержатся документы той степени подробности и

детальности, какую не часто встретишь в материалах центральных архивов.

В данном сборнике использованы материалы Государственных архивов

Республики Дагестан и Ставропольского края.

Документы в разделах расположены в хронологической

последовательности. В некоторых случаях, с целью сохранения логичности изложения

событий, документы, созданные позднее, расположены не по времени их

создания, а по хронологии событий, отраженных в них. Такими в первом

разделе являются очерки А. Авторханова о движении шейха Мансура,

восстании под предводительством Бейбулата Таймиева и др., а в четвертом

разделе — документ Прокуратуры СССР A957) о расстреле чеченского

населения войсками НКВД в 1943 г. и справка начальника У МВД Грозненской

области Дементьева A956) об экономическом и политическом состоянии

Чечено-Ингушетии в 1937-1941 гг.

В этих же целях в издании использован прием объединения отдельных

документов в тематические группы с общим заголовком, указывающим на

Предисловие

13

тему или событие, объединяющее эти документы. В подавляющем

большинстве это еще и документы одного вида (донесения, телеграммы, докладные

записки). Например, в первом разделе публикуется комплекс донесений

генерал-майора Корпуса жандармов Калужской губернии в III Отделение

Собственной Е. И. В. Канцелярии о пребывании Шамиля и его семьи на

поселении в Калуге в 1860-1868 гг. Во втором разделе тематическую группу

составляют политические сводки начальника штаба Добровольческой армии

об отношении к армии и в целом ко всем событиям на Кавказе вайнахского

населения. В публикуемых сводках, составлявшихся каждые полмесяца,

содержится информация о положении на Кавказе с марта по ноябрь 1919 г.

Тематические группы имеются также в третьем, четвертом и шестом разделах.

Археографическая подготовка документов произведена в соответствии с

«Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

Основная масса документов публикуется полностью. В извлечениях

представлены только документы, которые, наряду с необходимыми

сведениями, содержат повторяющуюся или не относящуюся к теме сборника

информацию. Если документ публикуется в извлечении, то заголовок его

начинается словом «Из», а каждая опущенная часть документа отмечается

отточием и оговаривается в текстуальных примечаниях.

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными

правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности

документов сохраняются. Орфографические ошибки, опечатки и т. п., не

имеющие смыслового значения, исправлены в тексте без оговорок. Пропущенные

в тексте документов и восстановленные составителем слова и части слов

заключены в квадратные скобки. В случаях, если невозможно восстановить

пропуск в тексте, эти места отмечены отточием и оговорены в примечаниях.

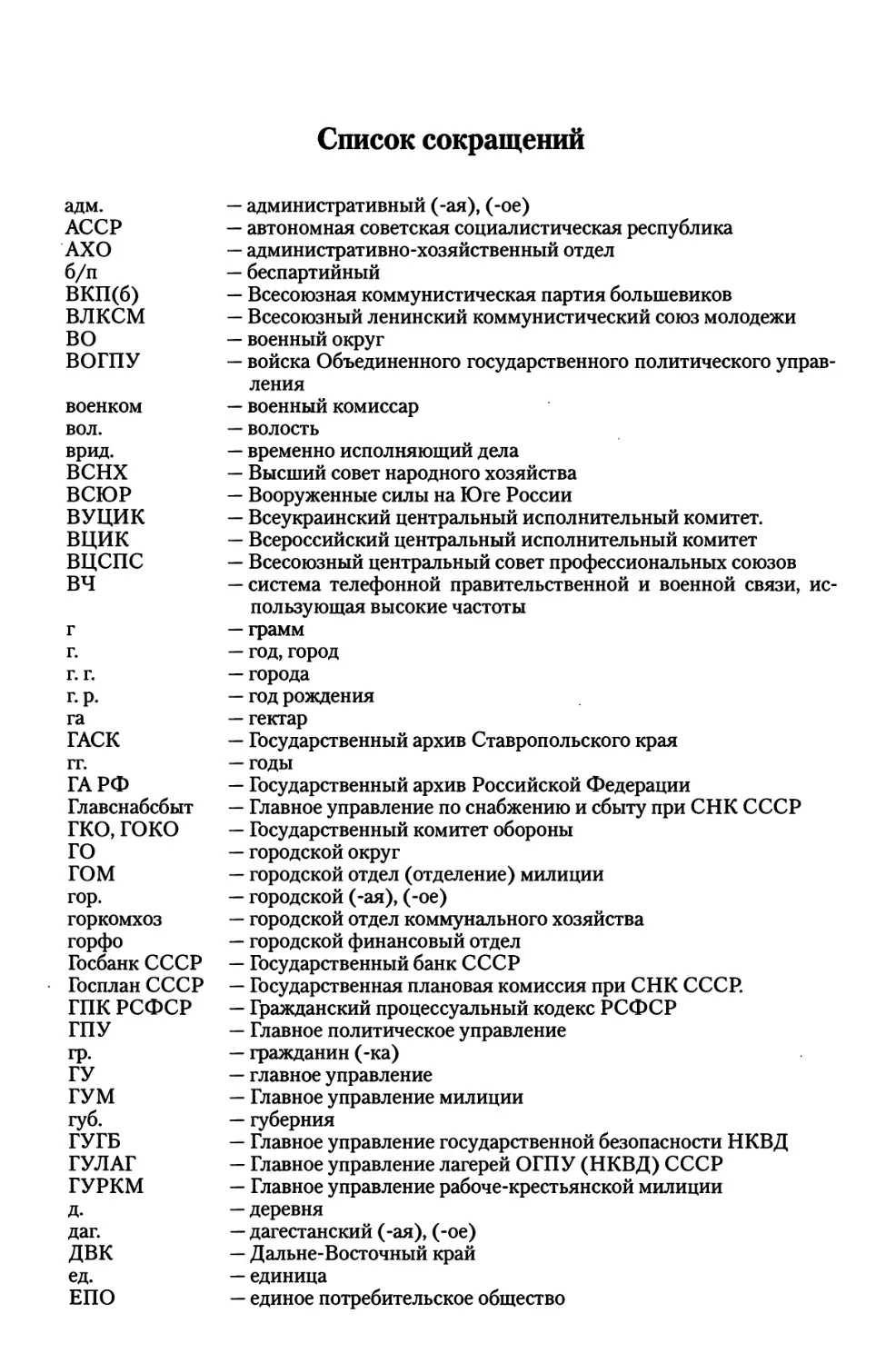

Редко встречающиеся сокращения раскрыты без оговорок. Основная масса

сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке сокращений. Тексты

телеграмм воспроизводятся с восполнением недостающих союзов и предлогов.

Непонятные места текста, не поддающиеся восстановлению или

исправлению, оставлялись без изменений с оговоркой в текстуальных примечаниях:

«Так в документе», подчеркивания и выделения прописными буквами

сохранены в тех случаях, когда они несут особую смысловую нагрузку.

Начало и конец объемных зачеркнутых или подчеркнутых в процессе

работы над документом частей текста отмечены знаком * и оговорены в

текстуальных примечаниях.

Также в текстуальных примечаниях указываются расхождения в

цифровых данных, перекрестные отсылки на публикуемые документы,

примечания самого документа, отсутствие или местонахождение упоминаемых в

тексте документальных приложений, расположение помет.

В большинстве случаев документам даны авторские заголовки.

Собственные заголовки документов сохранены только при публикации

постановлений Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР, постановлений

СНК СССР и Совета министров РСФСР и приказов НКВД СССР. В

заголовках использовались общепринятые аббревиатуры. Делопроизводствен-

14

Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

ные отметки и количество отпечатанных экземпляров при публикации

документов не сохранялись. Место создания документа, если оно достоверно

установлено, указывалось в нижнем левом углу заголовка. При отсутствии

даты на документе она устанавливается составителем, что вместе со

способом установления датировки оговаривается в подстрочном примечании.

Пометы-грифы «Секретно» и «Совершенно секретно»

воспроизводятся в правом углу перед текстом документа, а их сокращения раскрываются

полностью без оговорок.

Подписи под документами сохраняются. В случае невозможности

прочтения подписи в текстуальном примечании дается оговорка «Подпись

неразборчива».

Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой

указываются архив, литера и номер фонда, описи, дела и листов, а также

подлинность или копийность документа. Способ воспроизведения по умолчанию

машинописный, все остальные способы воспроизведения оговариваются в

обязательном порядке.

Ранее опубликованные документы приведены в соответствии с текстом

издания без дополнительной археографической обработки. В тексте

документов сохранены географические названия, принятые на момент создания

документов.

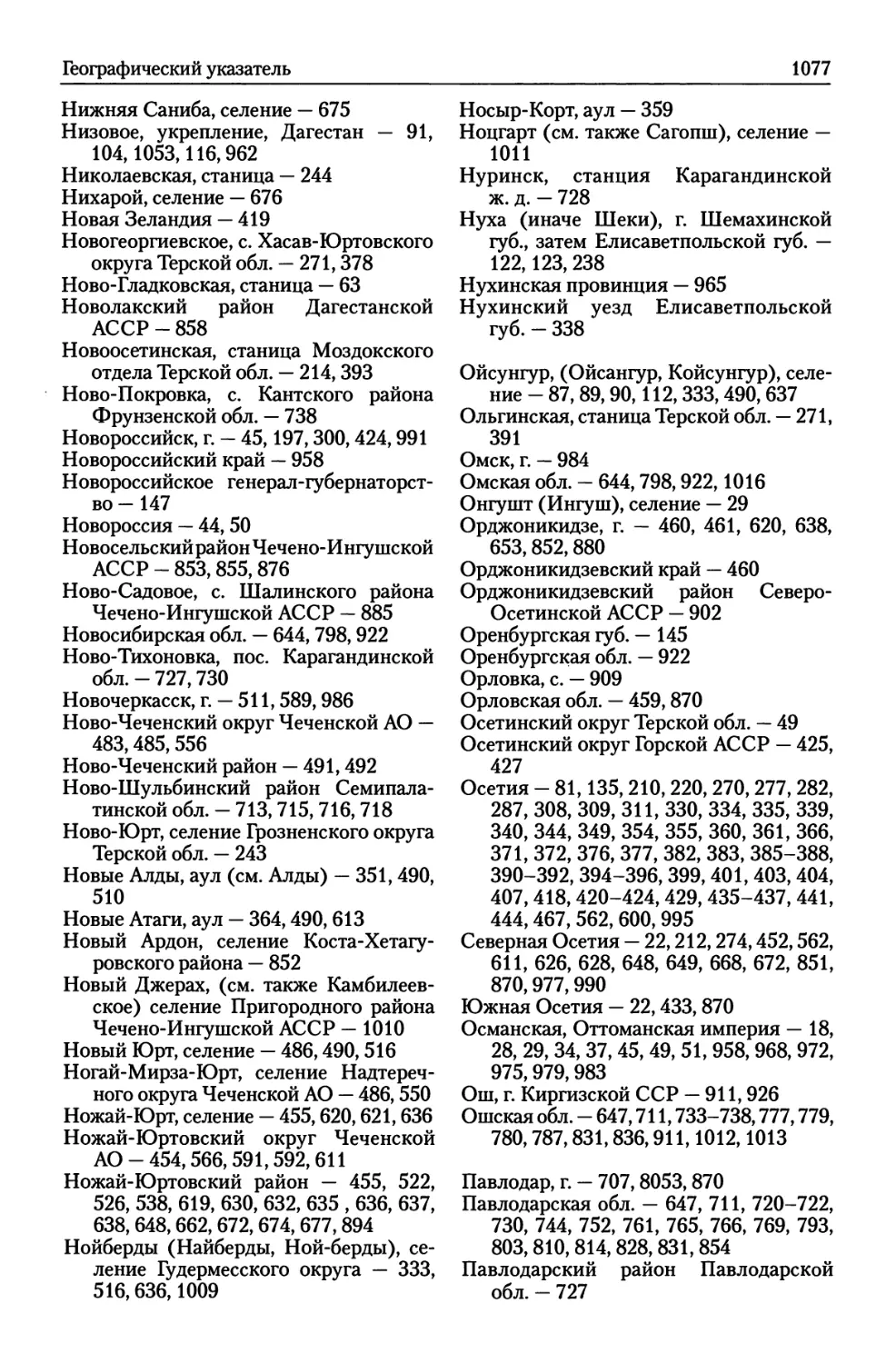

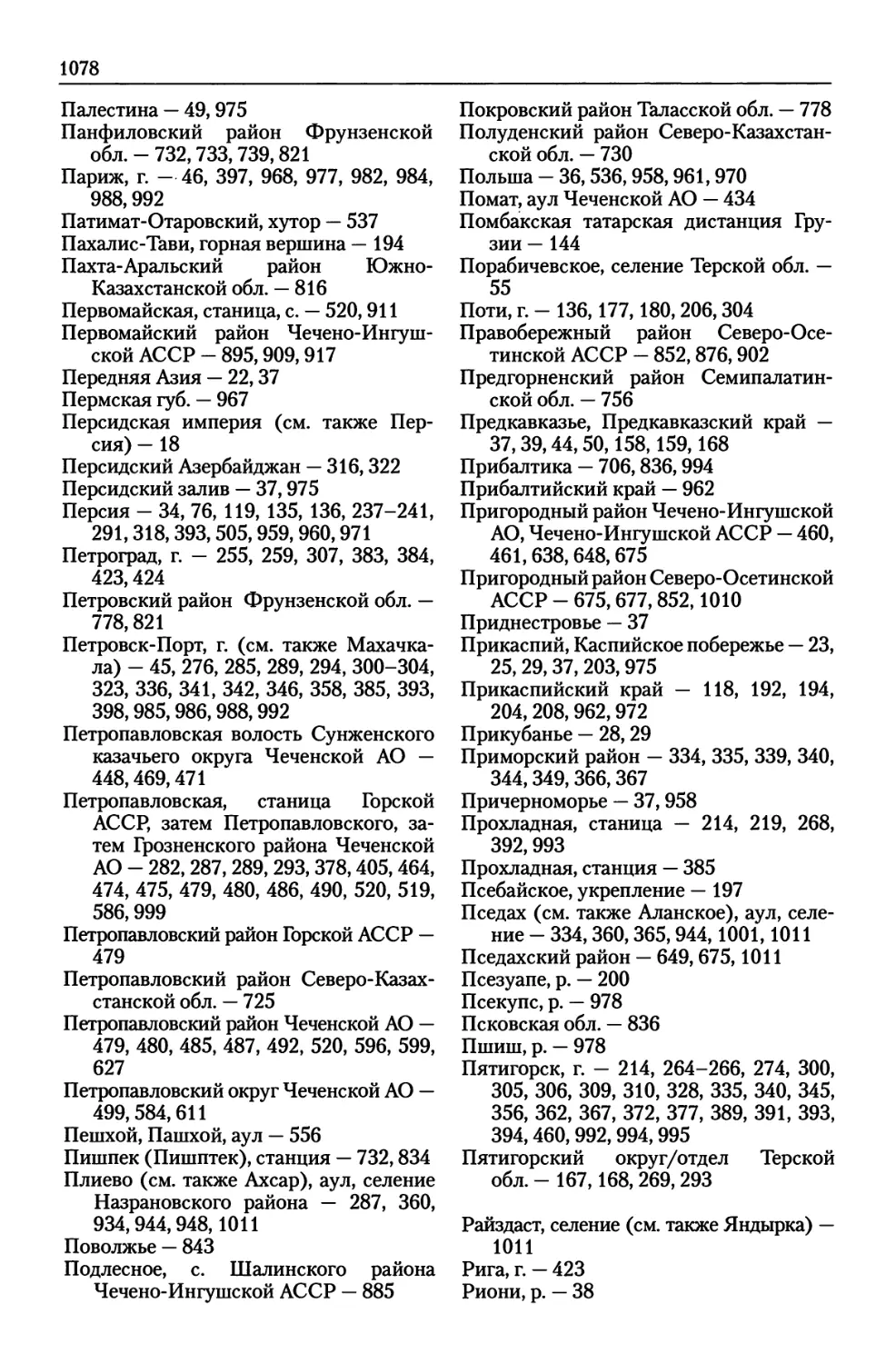

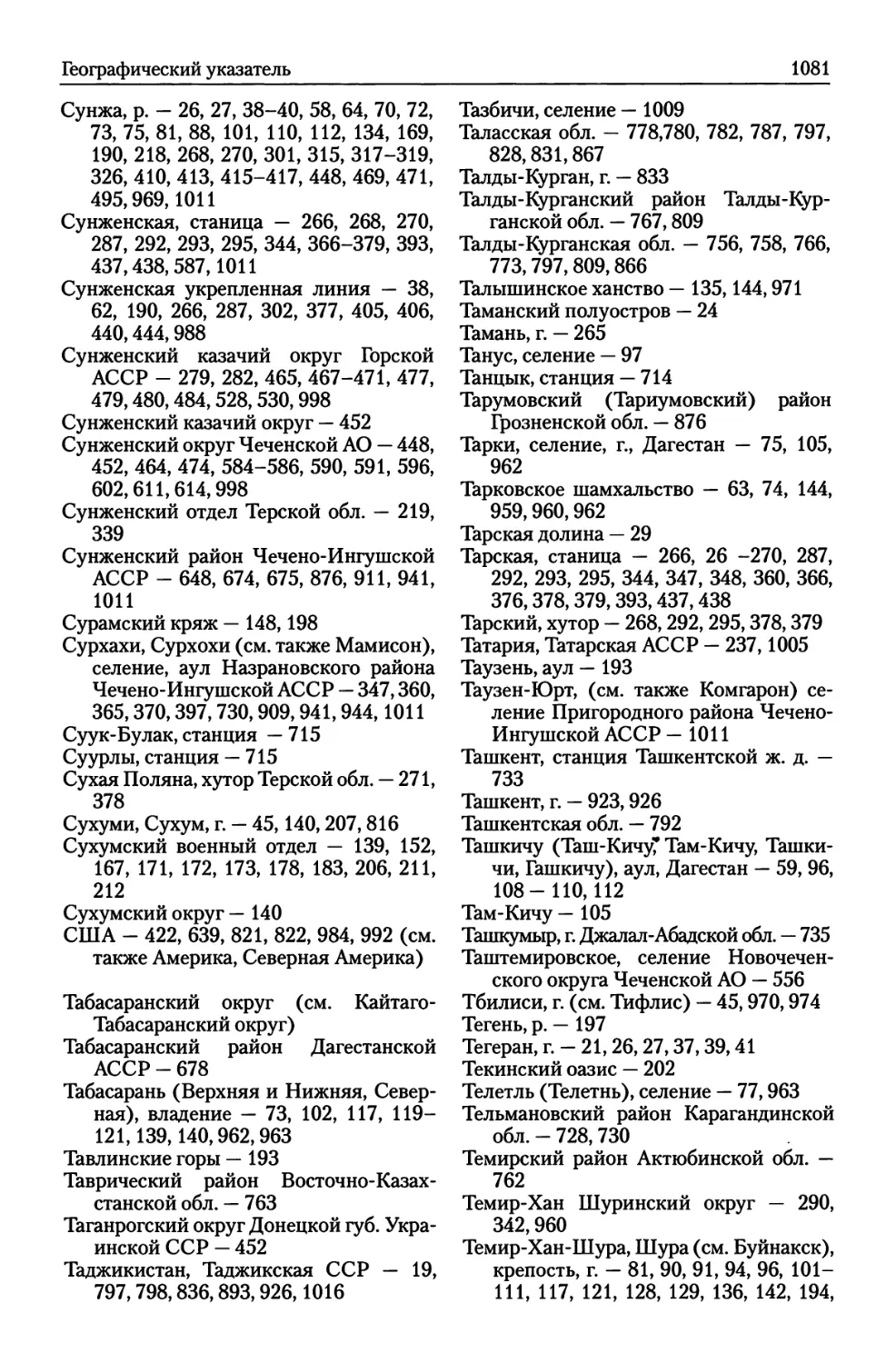

Сборник документов снабжен следующим научно-справочным

аппаратом: предисловием, аналитическими статьями, помещенными в начале

каждого раздела издания, текстуальными примечаниями, комментариями,

списком сокращений, перечнем опубликованных источников, глухим именным

указателем, географическим указателем, оглавлением.

Текстуальные примечания расположены под строкой и

пронумерованы римскими цифрами. Научные комментарии, в состав которых вошли и

именные комментарии, отмечены арабскими цифрами и помещены в конце

книги.

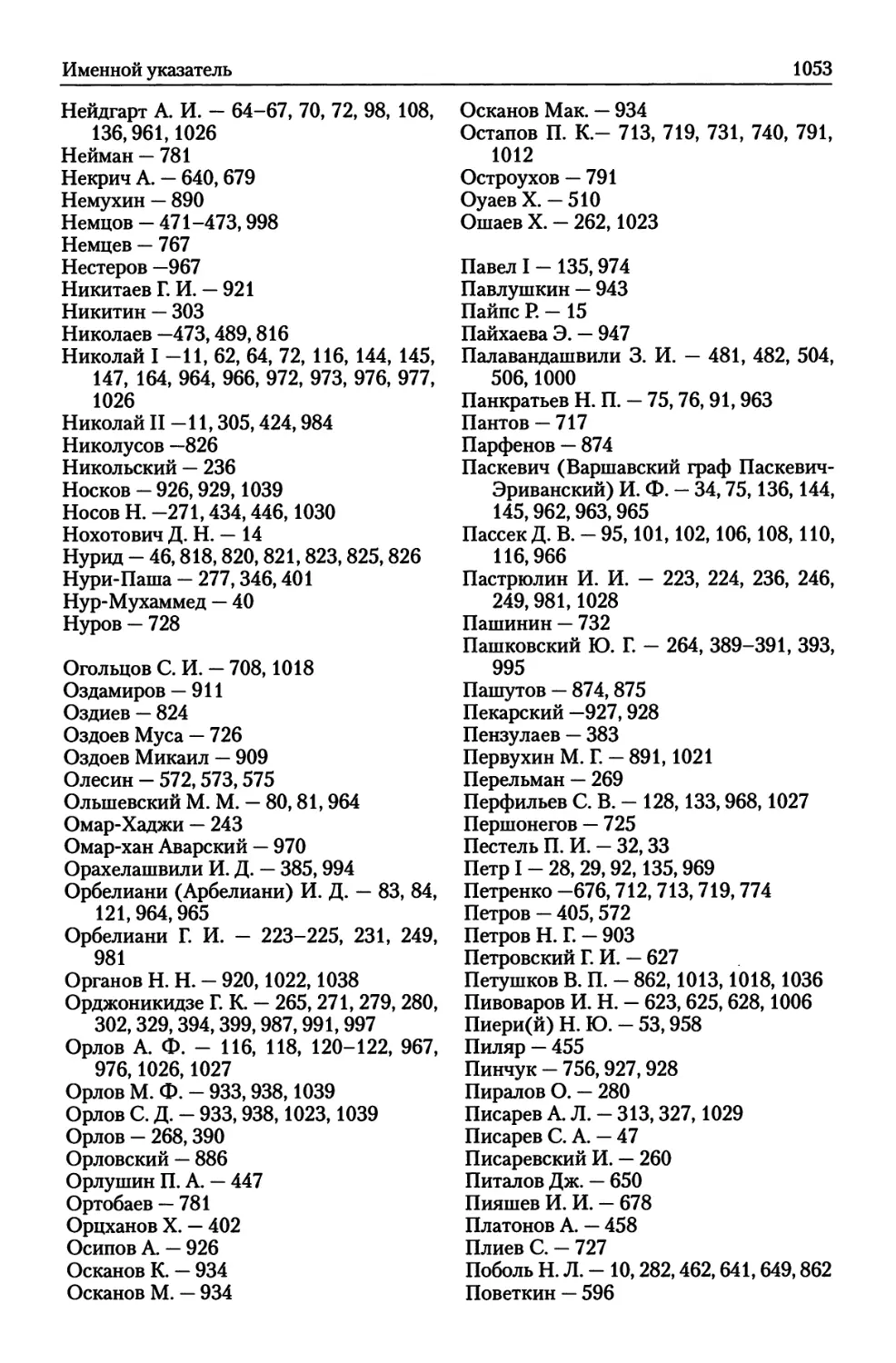

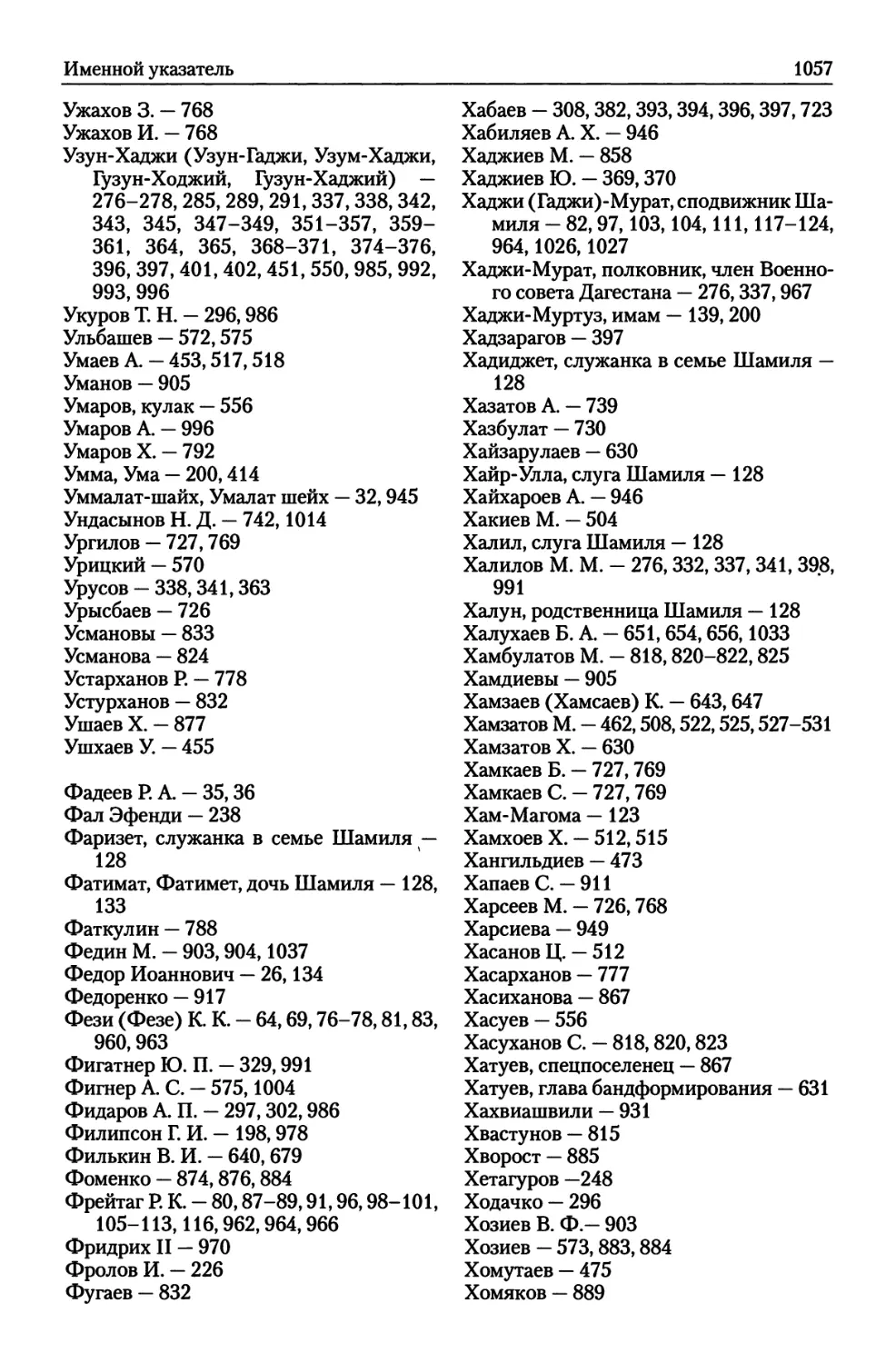

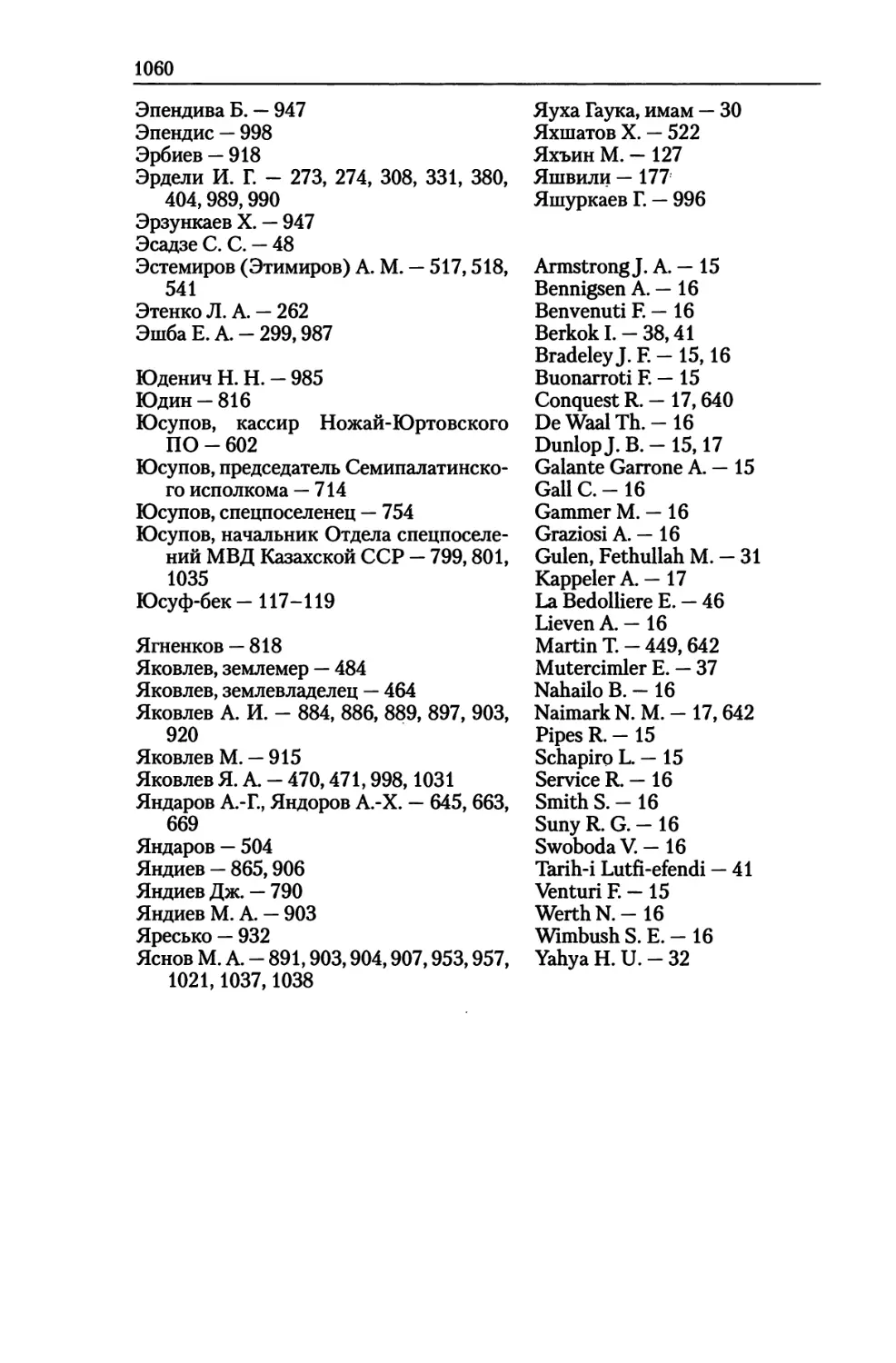

В именной указатель внесены имена всех лиц, упоминающихся в текстах

статей и документов.

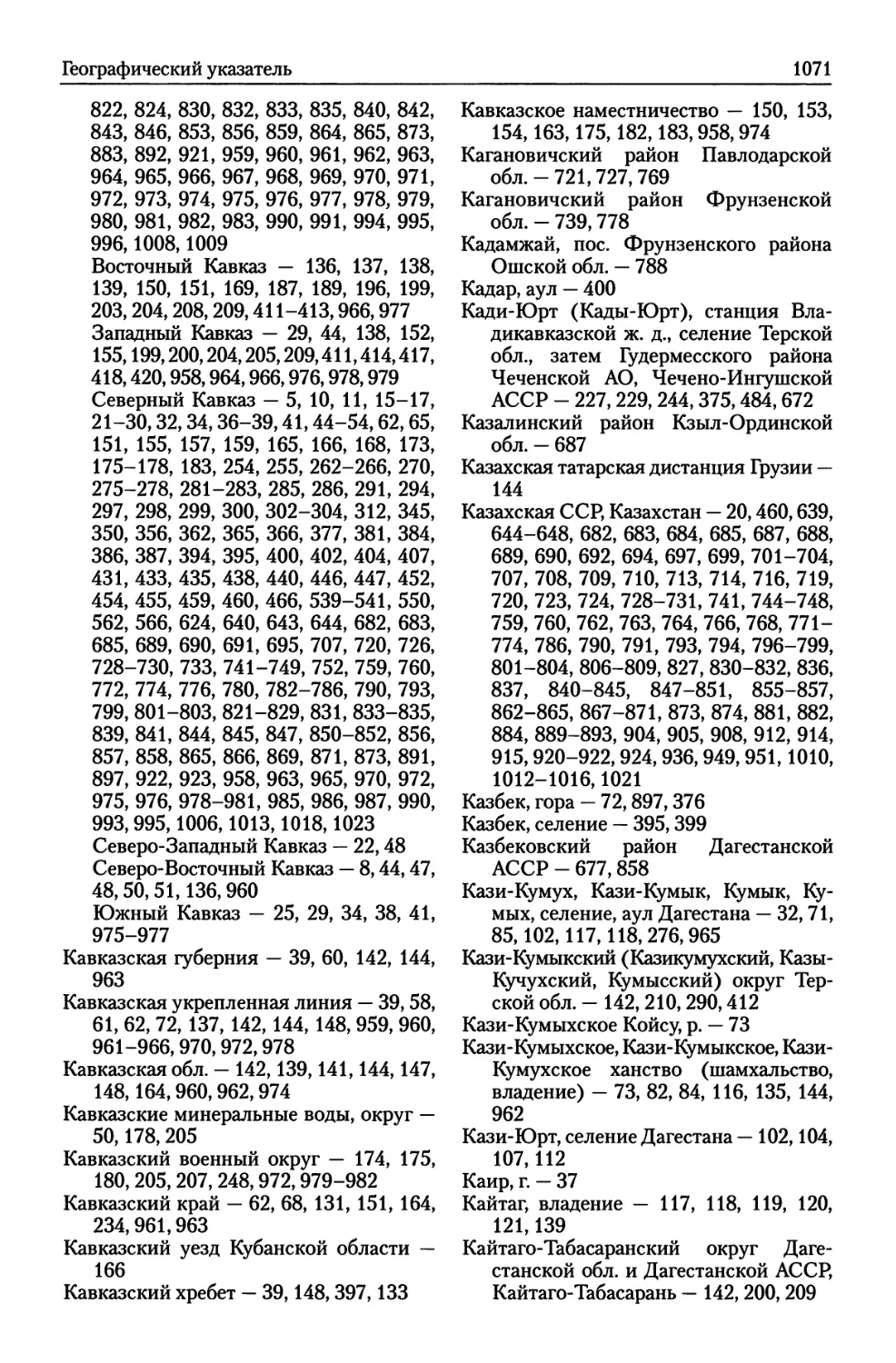

Географические наименования даются в соответствии с их написанием

и административно-территориальной принадлежностью на период их

упоминания в документах.

Именной и географический указатели, а также список сокращений

подготовлены И. А. Зюзиной при участии Т. В. Царевской-Дякиной.

Важную роль в нашей работе сыграли замечания и комментарии

покойного Джабраила Гакаева, который первым рецензировал рукопись этой

книги. Приносим искреннюю благодарность сотрудникам архивов Д. Н. Нохо-

тович и А. И. Кокурину (ГА РФ), а также Н. Елисеевой (РГВА), Ш. Мудуеву

(Махачкала), В. Белозерову и В. Бельтрану (Ставрополь) за разнообразную

помощь при подготовке этой книги.

Ф. БЕНВЕНУТИ

(профессор университета Болоньи)

РОССИЯ, ЗАПАД И ЧЕЧНЯ

Образованная Европа узнала о чеченцах в XIX в. Литературные

произведения Лермонтова, Пушкина и Толстого о Кавказской войне создали в

сознании европейцев романтический образ этих живописных и диких горцев.

В те легендарные времена шейха Мансура, прославившегося борьбой с

российской экспансией на Северный Кавказ, считали на Западе чуть ли не

итальянским авантюристом, принявшим ислам. Но более важно, что в 1786 г.

будущий европейский революционер Филиппо Буонаротти назвал

Мансура автором программы религиозных и социальных реформ, вдохновленных

идеями Просвещения1. А в прославленном имаме Шамиле, лидере Чечни и

Дагестана в войне с Россией, ставшем национальным символом ряда

народов Северного Кавказа, романтическая европейская интеллигенция увидела

сходство с такими героями национально-освободительных движений, как

алжирец Абд-эль-Кадер и даже итальянец Джузеппе Гарибальди".

Потом о Чечне почти забыли. Лишь после доклада Н. С. Хрущева на

XX съезде КПСС наиболее информированная и политизированная часть

западной общественности узнала о трагедии чеченцев, которые вместе с

другими малыми народами Северного Кавказа были названы жертвами

сталинских репрессий. Но это указание на участь чеченцев терялось в кошмаре

прочих сталинских преступлений, перечислявшихся после 1956 г. в

обширной западноевропейской и американской литературе по истории СССР111.

1 См. очерк Ф. Вентури (F. Venturi in E Buonarroti. La riforma delFAlcorano /

A cura di A. Galante Garrone e E Venturi. Palermo, 1992).

"BradeleyJ. F. The Russian Conquest of the Caucasus. New York, 1908; Seely R.

Russo-Chechen Conflict. 1800-2000. London; Portland, 2001.

luSchapiro L. A History of the Communist Party of the Soviet Union. London, 1960.

Эта книга не только является примером достаточно стандартного (неприязненного)

подхода к истории Советского Союза, долгое время характерного для влиятельной

западной историографии, но и свидетельствует о недостаточном внимании, которое эта

историография уделяла интересующей нас теме. Недооценка чеченского/кавказского

вопроса является составной частью более общей проблемы — неспособности «старой»

западной историографии к национальному «измерению» внутренней политики СССР

и его государственной структуры. Исключениями из этого общего правила были

работы А. Г. Авторханова (Народоубийство в СССР: Убийство чеченского народа. Мюнхен,

1952; Империя Кремля: Советский тип колониализма. Garmisch-Partenkirchen, 1989),

Р. Пайпса (Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Cambridge (Mass.); London, 1954)

(к сожалению, доведенная автором только до 1924 г.); Дж. А. Армстронга

(Armstrong J. A. Ukrainian Nationalism. New York, 1955) и Дж. Б. Данлопа (DunlopJ. В.

The Faces of Contemporary Russian Nationalism. New York, 1983). Более подробное

описание депортаций народов Северного Кавказа в конце Второй мировой войны

16

Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

Мировая известность вернулась к Чечне в результате двух войн,

развернувшихся на ее территории — в 1994-1996 гг. и осенью 1999 г. В боевые

действия были вовлечены две российские армии, воевавшие против множества

локальных вооруженных формирований, начинавших играть в 1995-1996 гг.

роль национально-освободительной армии. Первая война произвела на

западное общественное мнение особое впечатление. Из-за тогдашней

российской военной тактики, весьма безжалостной, безнадежно ошибочной и

в конечном счете безрезультатной, эта война сопровождалась большим

количеством жертв среди мирного населения (как чеченцев, так и русских).

Российская Федерация понесла в итоге нечто очень похожее на военное

поражение, и это — вторая причина повышенного внимания западной

общественности к новой Кавказской войне. Российские и международные

агентства, как политико-дипломатические, так и неправительственные,

пристально следили за боевыми действиями. Ход войны детально освещали

западные средства массовой информации. Драматические чеченские события

1990-х гг. дали достаточно пищи для размышлений как о правах человека в

новой России, особенно на Северном Кавказе, так и для анализа возможных

дестабилизирующих геополитических последствий войны в Чечне на

обстановку в Евразии.

Энергичные западные журналисты, писавшие хронику военных действий

в основном с колокольни чеченских националистов, впоследствии подробно

запечатлели свой специфический опыт1. Многие авторы подобных

публикаций стремились дать читателю представление и об исторической

подоплеке северокавказской драмы. В своих попытках они опирались на более

или менее достоверные научные знания, накопленные западной наукой на

протяжении XX в.11 Как оказалось, западная историография Чечни отнюдь

было дано Р. А. Медведевым в самиздатовской книге «К суду историй», которая

после перевода на английский язык (Medvedev R. Let History Judge: the Origins and

Consequences of Stalinism, London; Basingstoke, 1971) органично вписалась в

основной поток западной исторической литературы.

Ситуация принципиально изменилась в начале 1990-х гг. См.: Nahailo В., Swobo-

da V. Soviet Disunion. A History of the Nationalities Problem in the USSR. London,

1990; Werth N. Histoire de l'Union sovietique. De PEmpire russe a la Communaute des

Etats independants. Paris, 1992; Suny R. G. The Soviet Experiment. Russia, the USSR

and the Successor States. Oxford, 1998; Service R. A History of Twentieth-Century

Russia. Cambridge (Mass.), 1998; Graziosi A. Dai Balcani agli Urali. LEuropa orientale

nella storia contemporanea. Roma, 1999; Benvenuti R Storia della Russia contemporanea,

1853-1996. Bari, 1999.

1 Gall C, De Waal Th. Chechnya. A small Victorious War. London, 1997; Lieven A.

Chechnya. Tombstone of Russian Power. New Haven; London, 1998; Smith S. Allah's

Mountains. London; New York, 2001.

11 BradeleyJ. F. Op. cit.; Bennigsen A., Wimbush S. E. Moslems of the Soviet Empire.

London, 1985; The North Caucasus Barrier: the Russian Advance towards the Muslim

World. London, 1992 (в особенности очерк А. Авторханова и М. Гаммера (Avtorkha-

novA., Gammer M. Muslim Resistance to the Czar: Shamil and the Conquest of Chechnya

Россия, Запад и Чечня

17

не была исчерпывающей, если не сказать больше. Подробные и

основательные описания войн и восстаний XVIII-XIX ст. соседствовали с

относительно правдоподобными и относительно краткими реконструкциями истории

чеченцев при советской власти1. Эти работы представляли собой главным

образом историю имперских, большевистских и сталинских преследований

чеченцев и других национальностей бывшей российской империи.

Хронологически западные исследования заканчивались, как правило, историей

массовых депортаций с Кавказа чеченцев, ингушей и некоторых других

соседних с ними народов. Немало внимания уделялось исламскому фактору,

который постоянно поддерживал чеченское сопротивление — от

распространения мюридизма до ваххабизма.

Даже принимая во внимание трудности доступа западных историков к

имперским и советским архивам вплоть до конца 1980-х — начала 1990-х гг.,

следует отметить отсутствие оригинальных работ, освещающих другие

аспекты чечено-российских отношений, или попыток углубленного

исследования чеченского общества (сообщества), его политической, экономической,

культурной и особенно религиозной эволюции под постоянным воздействием

российского (советского) государства. Практически ничего не знаем мы и об

истории чеченской диаспоры. Чеченцы живут не только в российских

столицах — Москве и Санкт-Петербурге, но и в районах восточнее Урала, а также

на Среднем Востоке, куда тысячи чеченцев (вместе с другими народами

Северного Кавказа, например черкесами) были вытеснены царскими войсками

после поражения имама Шамиля". Очевидно, что только адекватный

исторический анализ развития чеченского общества может дать нам

инструментальное знание, позволяющее объяснить коллективное поведение чеченцев после

включения Чечни в состав Российской империи, когда в чеченское

сообщество начали проникать социальные и экономические институты, отличные от

традиционных. Экономический бум последних двух десятилетий XIX в.,

бурный рост нефтяной промышленности на территории Чечни сопровождались

развитием Грозного как современного города и столицы региона,

возникновением местного предпринимательского класса и интеллигенции. Следует все

же заметить, что даже в советский период с промышленным производством и

массовыми городскими профессиями было связано не больше трети местного

населения. Большинство продолжало заниматься сельским хозяйством, ку-

and Dagestan. London, 1994). Наши представления о долговременных факторах

присутствия Российской империи на Кавказе существенно расширила работа Андреаса

Каппелера (Kappeler Л. Russland als Vielvolkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall.

Munchen, 1992, пер. на фр. см.: Kappeler Л. La Russie, empire multiethnique, Institut

d'etudes slaves. Paris. 1994).

I Nekrich A. The Punished Peoples: the Deportation and Fate of Soviet Minorities

at the end of the Second World War. New York, 1978; Conquest R. The Nation Killers:

the Soviet Deportation of Nationalities. London; Basingstoke, 1970; DunlopJ. B. Russia

Confronts Chechnya. Cambridge (UK), 1998. См. также: Naimark N. Fires of Hatred.

Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe. Cambridge (Mass.), 2001.

II DunlopJ. B. Op. cit. P. 29,85.

18 Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

старными промыслами и мелкой торговлей. Исследователям еще предстоит

разобраться в том, как и до какой степени эти особенности социальной и

экономической структуры (необычной для СССР, особенно после Второй

мировой войны) повлияли как на формирование тенденции к интеграции в

советский контекст, так и на противодействие этой интеграции. Подобный

анализ может быть продолжен вплоть до времени, последовавшего за

распадом СССР, чтобы понять глубинные процессы, благодаря которым круг

возможных решений чеченского национального кризиса был предельно сужен

активностью локальных политических группировок и

традиционалистскими пережитками в массовом сознании чеченцев.

Авторы и составители этой книги представляют читателю не только

результаты своих исследований, но и корпус неизвестных и малоизвестных

документов по истории взаимоотношений Чечни и Российского государства

в Новое и Новейшее время, хранящихся в Государственном архиве

Российской Федерации. Документы относятся к истории присоединения Чечни к

Российской империи, включения чеченцев в ткань великого евразийского

государства. По мере приближения к современности этот процесс

приобретал все более драматический и трагический характер. Политические

проекты российского государства в отношении Чечни часто оказывались адской

смесью из наиболее спорных идей социального прогресса, возникших в

европейской общественной мысли XIX в., с одной стороны, и радикальных

версий традиционного деспотизма, бюрократизма, великодержавности и

имперского экспансионизма, с другой. Документы, собранные в этом томе,

так же как и комментарии к ним, не только содержат дополнительные (или

более убедительные) факты и аргументы, подтверждающие уже известное

историкам, но и предлагают существенное расширение сферы анализа

проблем, долгое время находившихся на периферии исторической науки.

Причины растущего интереса мирового научного сообщества к истории

Чечни, какими бы эмбриональными ни казались нам современные знания

об этом предмете, в принципе несложно определить. История Чечни с

конца XVIII в. (по меньшей мере) является частью истории колониализма и

европейской экспансии в мире. Она важна для изучения закономерностей

развития великих континентальных империй — России, Австро-Венгрии

Габсбургов и Оттоманской империи, не имевших явно выраженных границ

между метрополиями и новыми территориями. Плодородные равнины

северной Чечни были с конца XVII ст. предметом конфликта между местным

населением и казаками, ставшими проводниками православия и российской

государственности на всем протяжении южных и восточных границ

молодой империи. В течение десятилетий, прошедших после начала XVIII в.,

политическая устойчивость и неохотное согласие местных элит с русским

военным присутствием в стратегических точках Кавказа, включая крепости,

построенные на подступах к горной части Чечни, стали необходимой

предпосылкой русского доминирования в Грузии, Дагестане и на западном

побережье Каспийского моря — в районах, открытых для военного

вмешательства Оттоманской, Персидской, а позднее и Британской империй.

Россия, Запад и Чечня

19

История Чечни — частный случай в истории сопротивления народов

колонизации со стороны великих держав и модернизации европейского типа.

Эта многовековая борьба (последнее восстание имело место вскоре после

немецкого вторжения в СССР) была не только продолжительной по

времени, но и исключительно глубокой по своему воздействию на население.

После выхода из череды кавказских войн в начале 1860-х гг. влиятельные

группы чеченского общества утвердились в мысли о приемлемости вооруженной

борьбы как средства полной или частичной ревизии результатов завоеваний

или получения надежных гарантий сохранения или восстановления

традиционных форм жизни своего этноса. Частично это было продуктом

религиозного пыла, всегда тлеющего в Чечне, а время от времени вспыхивающего

в форме джихада. Даже под пятой особенно жесткого режима управления,

созданного при советской власти, большая часть чеченского общества

стремилась (и часто получала искомое) к увековечению своего традиционного

образа жизни под камуфляжем «советизации».

В свое время Шамиль столкнулся с серьезными трудностями, пытаясь

распространить среди чеченцев нормы шариата взамен обычного права —

адата. В литературе высказываются даже предположения, что

сопротивление чеченских кланов навязыванию шариата как единственной нормы

жизни было в числе причин, по которым сопротивление чеченцев русской

армии во время Кавказской войны в конце концов несколько пошло на

убыль. Религия, безусловно, сыграла выдающуюся роль в чеченской

истории. И в этом чеченская проблема тесно связана с родственным

историческим феноменом — мусульманским возрождением последних десятилетий

XX — начала XXI в., равно как и с периодически накатывающими на мир

волнами исламского сопротивления и терроризма. Но эта проблема имеет

и вполне самостоятельные значение и смысл. Не только и не столько

«исламский фактор» (сам по себе) способен объяснить природу длительного и

упорного сопротивления чеченцев России и ее экспансии. Не меньшее (по

крайней мере) значение имело постоянное и глубокое пренебрежение как

царской, так и советской власти — к чеченцам. Страдания и унижения,

экономическая отсталость консервировали у каждого чеченца самоощущение

воина, с незапамятных времен находящегося в состоянии перманентной

войны, сплавляя «антирусскость» с традиционными («архаичными»)

моральными ценностями и нравами (чеченская «свобода»), исламским

сознанием и повышенной национальной чувствительностью.

В противоположность большинству случаев успешного строительства

новых государств на территории бывшего СССР (за исключением еще,

может быть, Таджикистана) формирование устойчивого государственного

образования в Чечне долгое время было заблокировано обстоятельствами,

которые можно считать только косвенным последствием военного

противостояния России. Дело еще и в исторически сложившейся диспропорции

между национальным самосознанием, этнической чувствительностью и

продолжительной борьбой за независимость, с одной стороны, и

способностью этноса подкрепить свои ожидания и надежды организацией прочного

20 Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии...

и органичного гражданского общества и стабильных государственных

институтов, с другой. Не исключено, что традиционная социальная структура

и общественный уклад чеченцев поддерживали себя только благодаря тому,

что Чечня упорно сопротивлялась своему включению в российскую

(советскую) политическую и социальную систему При том, что традиционные

социальные и культурные формы являлись эффективной основой чеченского

сопротивления, они в то же время препятствовали развитию легитимной и

прочной чеченской государственности.

В заключение следует сказать, что далекие события — сталинская

депортация чеченцев и ингушей в Казахстан и Центральную Азию в 1944 г. —

оказались трагически созвучны критическим событиям мировой истории

конца XX — начала XXI в. С одной стороны, этот эпизод жестокого и

грубого национального и социального управления привлекает наше внимание к

истории советской национальной политики, ее основополагающим формам

и разнообразным воплощениям в зависимости от времени и места. С

другой стороны, встает вопрос об особенностях чечено-ингушской депортации,

о месте, которое она занимает в ряду многочисленных этнических чисток,

насильственных депортаций, переселений и геноцида, заливавших кровью

Европу и Евразию, начиная с конца XIX в. и вплоть до недавней войны в

Югославии.

Часть I. XIX — начало XX в.

LI

В. И. ШЕРЕМЕТ

«Под царскою рукою...»

Российская империя и Чечня в XIX — начале XX в.

Краткие замечания об истории вайнахов и их отношениях

с Русским государством до начала XIX в.

Пристальное — на документальном и аналитическом уровне — внимание

общественности к проблемам истории Чечни во многом связано с тем, что

«мятежный этнос», герой нашей публикации, на протяжении столетий то

исчезал с геополитической карты мира, окутанный облаками своих

величавых гор, то появлялся вновь. Чаще всего его появления на общем

историческом полотне: Кавказ, Ближний Восток, Юг России — сопровождались

громом сражений и суетой политических хитросплетений.

Историки XIX-XX вв. плотно укрывали «неудобную» конфигурацию

отношений «мятежного этноса» и российских властных структур.

Независимо от того, был ли это царский имперский Петербург или большевистская

Москва. Понадобится работа двух или трех поколений историков, чтобы

ввести в научный оборот тщательно сопоставленные и выверенные

документальные источники, которые позволят скорректировать ряд расхожих,

но шатких мнений.

Источниковая база истории вайнахских сообществ либо крайне

ограничена из-за отсутствия устойчивой письменной традиции, либо содержит

противоречивые материалы, в лучшем случае исходящие даже не из среды

соседних этносов, которые шли по своему пути развития и, разумеется,

имели собственный взгляд на события в среде чеченцев и ингушей. Архивы

Турции и Ирана, по сути, недоступны в разделах, касающихся политики

Стамбула и Тегерана на Северном Кавказе в XVIII — начале XX в. Документы

российских архивов только в последнее время стали обретать ожидаемую

полноту и корректность, без изъятий и подчисток, чем в равной мере

грешили фондообразующие учреждения царской и советской России1.

Известно, что на территории Чечни, Ингушетии, Дагестана

многочисленные поселения людей существовали, по археологическим данным, уже

более 30 тыс. лет назад. Вся горная часть нынешней Чечни и Ингушетии

была освоена человеком. К началу I тысячелетия до н. э. местное население

1 Документальная история образования многонационального государства

Российского. М, 1998. Книга первая. Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX веках.

22 Часть I. XIX - начало XX в.

овладело культурой не только бронзы, но и железа. Этапы хозяйственного

развития в регионе вполне соответствовали общим цивилизационным

процессам на Кавказе и в Передней Азии.

Несколько сложнее обстоит дело с антропологическим и языковым

типом племен — обитателей умопомрачительных по красоте и трудности для

передвижения перемежающихся горных и равнинных земель от р. Кубань

до Дагестана. Принято считать установленным автохтонность чеченцев,

ингушей, аккинцев (Республика Дагестан) и кистинцев (Республика Грузия),

а также родственных им бацбийцев (Республика Грузия). Вместе они (общий

этноним — вайнахи) составили союзы вайнахских племен1. В языковом

отношении вайнахи принадлежат к особой кавказской языковой семье,

отличающейся от всех языковых систем древних и последующих цивилизаций.

Постепенно наиболее распространенный среди нахской (вайнахской)

языковой группы чеченский язык разделился на ряд говоров и диалектов.

Это нашло отражение в тексте ряда публикуемых ниже документов. Когда в

тексте упоминаются, например, шатойцы, аккинцы (ауховцы) и т. д., то речь

идет в первую очередь о диалектах: чеченском плоскостном (равнинном),

чеберлоевском, майскинском, аккинском, мялхстинском, а также

нескольких говорах: шаройском, шатойском, Надтеречном, ичкерийском и др. За

исключением аккинцев (ауховцев), носители этих диалектов и говоров

проживали и живут на территории Чечни и дали названия соответствующим

«обществам» (сообществам).

Обращаясь к седой древности Северного Кавказа, отметим, что географы

и историки Древней Греции и Рима оставили нам ряд любопытных

наблюдений за тем, как формировался особый уклад жизни и мировосприятия

племен Северного Кавказа, оказавшихся в центре, говоря современными

терминами, цивилизационной контактной зоны Центральная Азия — Европа.

ВIX-VIII вв. до н. э. на Северный Кавказ вторглись киммерийцы, а затем

из Азии — скифы. К эпохе Великого переселения народов на большей части

Северо-Западного Кавказа проживали упоминающиеся в публикуемых

документах предки адыгов — адыгейцев, черкесов и кабардинцев, будущих

военных соперников и союзников чеченцев. На северо-востоке обосновались

ираноязычные племена сарматов и аланов. Под давлением новых

пришельцев из Азии — гуннов (IV в. н. э.) аланы отошли в районы Северной и

Южной Осетии.

Еще три-четыре столетия потребовалось, чтобы аборигены Северного

Кавказа разбились на обособленно развивавшиеся группы: на западе —

адыгов, на востоке — чеченцев, ингушей и народов Дагестана. Между ними

оказалось ираноязычное осетинское население.

В VII в. н. э. вайнахские племена, часть дагестанских и осетины вошли в

Хазарский каганат. Огромное государство простиралось в низовьях Волги,

1 См.: Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М.,

1973; Чеченцы: История и современность / Сост. и общ. ред. Ю. А. Айдаев. М., 1996.

С. 139-150,185-209 (далее - Чеченцы).

I.I. «Под царскою рукою...». Российская империя и Чечня в XIX — начале XX в. 23

занимало северо-западную часть Прикаспия, Северный Дагестан. Один из

административных центров Хазарии находился на территории Чечни.

Именно вайнахи в VIII в. содействовали отражению походов войск

Арабского халифата из Дагестана на плоскостную и в нагорную Чечню.

Ослабленный борьбой со славянами каганат пал, но изменилась и ситуация в

землях вайнахов.

Сравнительная изолированность чеченцев и ингушей суровыми

горными хребтами, перманентная борьба за самостоятельность на уровне

племени, клана (тейпа) формировали определенные социокультурные константы

вайнахов. Это — вошедшая в генотип привязанность к «малой родине»,

неколебимая уверенность в приоритетах тейповой социальной организации,

позднее — столь же полная уверенность в своей миссии среди народов,

принявших ислам1.

Термин тейп (тайп) употребляется в ряде приводимых ниже документов.

Сложилась оценка тейпа как патриархальной экзогамной группы людей,

объединенных общим предком. Члены тейпа веками пользовались

одинаковыми личными правами, были связаны кровным родством по отцовской

линии. Хозяйственную основу тейпов составляли примитивные и

замедленно развивавшиеся (после Великого переселения народов и этнических

подвижек IV-IX вв.) производственные отношения".

Отсутствие у вайнахов сложившейся государственности при наличии

более многочисленных воинственных и быстро (по историческим меркам)

менявшихся — как в этническом, так и в конфессиональном плане —

соседей (аланы, гунны, адыги, грузины и т. д.) сильно повлияло на устойчивость

тейповой организации. Синдром постоянной внешней угрозы и вторжения

врага на «малую родину» придавал внешние (и не только) стимулы

соблюдению боевого равенства, беззаветной защите интересов семьи, рода.

В освещаемый в нашем разделе период с относительной точностью

можно было насчитать до ста тридцати тейпов. Характерно, что в XIX в. каждый

чеченец, претендовавший на принадлежность к коренным тейпам Чечни,

был обязан, не сбиваясь, назвать не менее двенадцати своих прямых предков

по мужской линии, желательно с указанием мест их захоронения. Последнее

вполне объясняет особое отношение чеченцев к нерушимости мест вечного

покоя предков.

Старейшины и вожди (условно говоря) чеченских тейпов формально

соблюдали принципы тейповой демократичности, что выражалось в их личном

труде и показном аскетизме. С приходом ислама вожди часто совмещали

авторитет знатоков обычного права — адата и исламского права — шариата

(как правило, только основ).

I См.: Дегоев В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. С. 15-22;

Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX веках. Документальная история образования

многонационального государства Российского / Ред. Г. Л. Бондаревский, Г. Н. Колбай.

М., 1999. С. 12-14 (далее — Россия и Северный Кавказ).

II См.: Чеченцы. С. 185-190; Мамакаев М. Чеченский тайп в период его

разложения. Грозный, 1973. С. 15-28.

24

Часть I. XIX — начало XX в.

В ряде публикуемых документов можно проследить эволюцию тейповой

организации чеченского общества конца XVIII — начала XIX в.

Важно отметить, что на протяжении тысячелетней истории тейпов их

экономической основой были скотоводство, земледелие и охота. Столь же

важной частью жизни, ее внеэкономической объединяющей силой было

военное дело.

Когда не существовало прямой внешней угрозы, родовые старейшины

укрепляли свою личную и наследственную власть за счет набегов:

захватывали пленных (они становились домашними рабами, объектами обмена),

угоняли скот, подвергали разграблению многочисленные, но не столь

воинственные, оказавшиеся в данный момент ослабленными тейпы.

Обычное право чеченских и ингушских «обществ» (т. е. объединений

нескольких кланов или тейпов) поощряло такую практику как некую форму

«патроната» «сильных» (воинственных) тейпов над «слабыми». Наряду с

кровничеством, черты подобного патроната сохранялись вплоть до

прошлого, XX в. Искусственная реанимация или отголоски этого обычая относятся,

как правило, к периодам обострения социальной напряженности в

чеченских и ингушских социумах.

Письменные источники сопредельных народов (Грузии, Армении и др.)

с эпохи Средневековья (XIV-XVII вв.) отмечают как специфику чеченских

тейпов обычай байтал ваккхар (раскулачивание, лишение большей части

имущества и влияния). Он применялся к членам тейпа, склонным к

авторитаризму и феодально-аристократическим поползновениям в быту — в духе

южно-кавказских, турецких или иранских пашей, беев, мурз и т. д.

Исключения делались для особых случаев и особых личностей, о чем говорят

приводимые в сборнике документы о шейхе Мансуре, имаме Шамиле и др.

По-видимому, первые устойчивые контакты восточных славян с

дагестанскими и вайнахскими воинскими отрядами относятся к 40-60-м гг. X в.,

когда славянские дружины в походах против Хазарского каганата,

претендовавшего на часть Древнерусского государства, сражались совместно с

аланами, лезгинами и их соседями — вайнахами. Воссоединение Таманского

полуострова (с городом-крепостью Тмутаракань) с основной частью Древней

Руси повлекло за собой подчинение древнерусским князьям части земель

адыгов, в будущем (XVII-XIX вв.) военных союзников чеченцев. Однако и

Тмутаракань стала неоспоримым (даже для некоторых жестко антимосков-

ски настроенных современных чеченских идеологов) фактором процессов

культурного и торгового обмена, которые развивались в регионе.

В VI в., т. е. почти на два века раньше проникновения ислама, на

Северном Кавказе начало распространяться христианство. Потомки аланов —

осетины исповедуют христианство с X в. Множество бережно хранившихся до

трагических событий 1990-х гг. памятников христианской культуры было

сосредоточено в Ингушетии, в Ассинской котловине, которая известна в

мире как очаг средневекового христианства вайнахских племен1.

1 Россия и Северный Кавказ. С. 15.

LI. «Под царскою рукою...». Российская империя и Чечня в XIX — начале XX в. 25

Огромный урон дальнейшему сближению народов Чечни, Ингушетии и

Дагестана нанесли вторжения монголо-татарских орд в XIII в. и войск шаха

Тимура в конце XIV — начале XV в.1

Знаменитый своим сопротивлением царским войскам чеченский город

Кумух (см. док. № 10) восемь раз был взят, разрушен золотоордынскими

войсками и вновь возрождался как оплот сопротивления.

В конце 90-х гг. XIV в. первую «комплексную» экспедицию в Горную

Чечню предпринял «великий хромец», создатель мощной центральноази-

атской державы шах Тимур (Тамерлан). Вырубая леса, уничтожая все

живое, его войска проложили дороги смерти к потаенным горным святыням

вайнахов и осквернили память предков. Завоевания тимуровских воинов в

землях чеченцев были недолгими, но сокрушительными по экономическим

и социально-психологическим последствиям.

Установка уцелевших горных тейпов, что «всякий чужак — враг, убей его

или заставь работать на себя», и хозяйственный застой все больше

отодвигали ингушей и чеченцев от общего цивилизационного пути народов

Северного и Южного Кавказа.

В XVI-XVII вв. чеченцы и ингуши, ослабленные тремя столетиями

непрерывного противостояния тюрко-монгольскому нашествию, так и не

обрели ни национально-племенного единства, ни основ

государственности. Продолжалась борьба за выживание, за то, чтобы не быть под властью

«сильных» правителей. Таковыми для них являлись кабардинские феодалы,

державшие Дарьяльский проход «на замке» от чеченцев, стремившихся

попасть к родственным тейпам кистинцев в Грузии. Правители Дагестана

(например, шамхалы Казикумухские, неоднократно упоминаемые в

документах, и аварские ханы) при каждом удобном случае брали «под свою руку»

воинственных и верных вайнахов.

Эти обстоятельства в определенной мере объясняют настороженность

или, в лучшем случае, враждебную отстраненность, с которой чеченцы и

ингуши встречали в XVI-XVII вв. «славянское», российское возвращение на

Северный Кавказ.

Присоединение к России Казанского ханства A552), затем

Астраханского A556) и разгром масштабного крымско-турецкого похода A569) через

Астрахань и Дагестан на Иран принципиально изменили расстановку сил на

Северном Кавказе. По инициативе черкесских, в том числе адыгских и

кабардинских, князей в 1550-х гг. устанавливается суверенитет московского

государя над землями Северного Кавказа. Для чеченцев и ингушей это означало,

что теперь Крымское ханство (всегда видевшее в вайнахах потенциальных

союзников Стамбула и Бахчисарая в борьбе за влияние в Прикаспии и на

Северном Кавказе, в нескончаемой череде войн с Ираном и Россией) утратило

возможность оказывать на них прямое или косвенное давление.

1 Гасанов М. Р. История Дагестана с древности до конца XVIII в. Махачкала,

1997. С. 83-85; Роль России в исторических судьбах народов Чечено-Ингушетии

(XIII - начало XX в.) / Сост. Ш. Б. Ахмадов. Грозный, 1983. С. 6-11.

26

Часть I. XIX — начало XX в.

Присоединение к Русскому государству Большой Ногайской орды и

Большой Кабарды A556-1558), строительство русской крепости «Терский

городок» в устье р. Сунжи, на Нижнем Тереке, т. е. севернее г. Гудермеса, на

территории современной Чечни, несмотря на ряд осложнений в ходе

борьбы Москвы со Стамбулом и Тегераном, фактически означали, что к

началу XVII в. плоскостная Северная Чечня и часть Ингушетии, подвластные

кабардинским правителям, вошли в состав России. Это был замедленный

(из-за ряда внутренних причин и особенно из-за турецко-иранского

соперничества за влияние в регионе), но объективный в своей динамике процесс.

Во-первых, он носил добровольный характер для фактических правителей

этих земель — кабардинских князей. Во-вторых, был установлен хотя бы

относительный барьер межплеменным распрям, набегам и работорговле в этой

части Северного Кавказа.

Первое документально зафиксированное посольство в Москву A588-

1589) от чеченских и ингушских тейпов, подвластных Ших-мурзе Окоцко-

му1, било челом «государю царю и великому князю (Федору Иоанновичу. —

В. Ш.), чтобы государь [...] Шиха князя [...] пожаловал и держал под своею

царскою рукою; а он государю рад служити и со государевыми воеводами с

терскими на всякого государева недруга стоять хочет, и где государь велит

ему идти на свою государеву службу, и он готов на государеву службу, да и

сына своего хочет ко государю послати в службу»11.

Заинтересованность в сотрудничестве проявляли обе стороны — и царь

Федор Иоаннович, и посланцы вайнахских земель. Для российской

стороны особенное значение имели уверения в том, что «Шевкальской князь, и

Черкасские князи, и Горские, и Окутцкие, и Оварский царь [...] и все

тамошние государи около Хвалимского (Каспийского. — В. Ш.) моря все государю

царю и великому князю добили челом и учинилися все под государя нашего

под царскою рукою»111. Это было сообщено весной 1589 г. послу Рудольфа II,

императора Священной Римской империи, среди основных пунктов русской

политики в отношениях с Ираном, странами Кавказа и Средней Азии.

В Москве, принимая посланцев с Северного Кавказа, очень надеялись,

чтобы «и ты б, Ших-мурза, з братьею с своею, и с племянники, и з детьми,

и со всеми своими людьми нам служил и был под нашею царскою рукою

[...], и х Турскому, и х Крымскому и к иным нашим недругам не приставал...

А будет которые недруги, турская рать и крымская или иной который недруг

пойдет к нашему Терскому городу, и ты б, Ших-мурза, сам з братьею своею

[...] все за город за Терский стояли с нашими воеводами вместе заодин. А мы

к тебе вперед учнем свое царское жалованье держати великое»™.

Межклановые столкновения физически сгубили, вероятно, самого

перспективного единого лидера среди чеченцев-аккинцев (ауховцев) — упо-

1 Ших-мурза Окоцкий — Ушаромов.

II Цит. по: Россия и Северный Кавказ. С. 200; Ахмадов Я, 3. Первое вайнахское

посольство в Москву A588-1589 гг.) // Роль России в исторических судьбах. С. 18-30.

III Цит. по: Россия и Северный Кавказ. С. 204.

1УЦит. по: Там же. С. 206.

LI. «Под царскою рукою...». Российская империя и Чечня в XIX — начале XX в. 27

мянутого в документах Шиху Окоцкого (Ушаромова). В среде чеченцев-

аккинцев наступает тяжелый разброд на несколько десятилетий. Русские

войска пытались (к сожалению, неловко и неудачно) умиротворить

чеченские распри, поддерживая сторонников Ших-мурзы Окоцкого. Полыхали

аулы между реками Сулак и Акташ. В борьбу вмешались кумыкские

владыки. В середине 1650-х гг., в ходе русско-иранского конфликта, дагестанские

правители, играя на конфликтах тейпового уровня, столь же безуспешно

попытались закрепиться на плодородных и стратегически важных берегах

рек Аксай и Сулак. Чеченцы воевали со всеми и против всех — за свободу

родных земель.

Все же часть чеченцев-аккинцев, бывших «под рукою Шиха-мурзы

Окоцкого» и из числа «давших слово» далекому русскому царю, ушли под защиту

«Терского городка». В XVII-XVIII вв. они переселились, активно

включившись в торгово-политическую жизнь кавказско-каспийского юга России1.

Неоднократные упоминания об их деятельности в XIX в. читатель найдет в

приводимых в сборнике документах.

Итак, отчасти завоеваниями, а больше — дипломатически мирным,

договорным путем Северная Чечня вошла в состав России.

В течение всего XVII в. и первой трети XVIII в. на этих землях

происходило постепенное приближение русских казаков к селениям чеченских и

ингушских тейпов. Опубликованные документы русских архивов и

исследования современных чеченских авторов дают основание полагать, что русские

современники (политики и военные) в XVII — начале XVIII в. отмечали как

наиболее устойчивые, «сильные» следующие «общества» (союзы тейпов):

Шибутское общество (в верховьях р. Аргун), Окоцкое, или же Окохское, в

других материалах — Ауховское (в Северном и Северо-Западном

Дагестане), и Мичкисское (собственно горное общество)". К исходу XVII в. аулы

Шибутского общества вплотную сблизились с поселениями казаков на

правом берегу Терека, в холмистой местности («гребенская земля») между

р. Сунжей и Тереком. «Вольные» (не на государевой службе) казачьи

поселения на Тереке появились в 1578-1579 гг.

В 1586-1588 гг. Москва, опасаясь вторжения турецких войск в район

Северного Кавказа через Каспий, фактически признала в переписке с

Тегераном наличие в регионе казачьих отрядов, присланных из Астрахани.

Документы подтверждают, что этот терский отряд (более 1500 человек), одно

время вообще лишенный, по дипломатическим соображениям, какой-либо

официальной поддержки Москвы, взял под свою опеку и покровительство

все тот же чеченский правитель Ших-мурза Окоцкий111.

Вблизи «Терского городка» обустраивались предприимчивые ауховцы

(в другой транскрипции — окочане). На равнине, иначе — на плоскости,

I Чеченцы. С. 198-199.

II Чеченцы. С. 198-201; документы см.: Россия и Северный Кавказ. С. 32,197-245.

III Потто В, А. Два века Терского казачества. Владикавказ, 1912. Т. 1. С. 37;

Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных частей. Справочная книжка

Императорской главной квартиры. Репринт, изд. М., 1990. С. 171-204.

28

Часть I. XIX — начало XX в.

шел интенсивный мирный хозяйственный обмен земледельческим

опытом казаков и чеченцев. Отличие состояло в том, что гребенское казачество

было свободным и служилым, а переселившиеся с лесистых гор на

плоскость чеченские тейпы при прямой поддержке русских властей попадали

в зависимость либо от кабардинских (на плоскости), либо от дагестанских

(на северо-востоке Чечни) правителей. При этом фактически царское

правительство поощряло косвенное управление лично свободными чеченцами

через прошедших проверку царской службой кабардинских и дагестанских

князей, шамхалов, ханов и т. д. Кроме того, всячески поощрялось активное

вовлечение чеченцев в устоявшиеся и близкие к администрации региона

исламские общины (джамаатыI.

С конца XVII в. Крымское ханство серьезно вовлекалось в

бесконечные столкновения с Россией и в поиски партнеров в Центральной и Юго-

Восточной Европе. В итоге его давление на Предгорный Кавказ и Прикубанье

постепенно ослабевало, пока не опустилось до уровня опустошительных

набегов крымчаков на Кабарду и эпизодических контактов на религиозной

(исламской) основе. Это обстоятельство использовала Османская империя, как

бы возвратившая под руку султана-халифа право покровительствовать и

защищать исламские земли Северного Кавказа без крымского посредничества.

Турки-османы руководствовались в этом регионе двумя

обстоятельствами. Под ударами России к исходу XVIII в. фактически исчезли

«посредники» между Стамбулом и суннитами Северного Кавказа — крымские ханы.

Чингизиды по крови, они мнили себя наследниками Золотой Орды, в том

числе всех ее кавказских и южнорусских земель. Русско-турецкая война

1735-1739 гг. была последней, когда крымский хан Каплан-Гирей еще

пытался совершить масштабный поход на Кабарду и Дагестан. Стамбул не

оказал ему реальной помощи.

Кабардинские войска (достоверно известно, что в них входили

ингушские формирования; предположительно — один-два чеченских отряда)

перекрыли тогда туркам и крымчакам дороги на Кизляр и Астрахань.

Мирный договор 1739 г. между Россией и Турцией предусматривал

выведение российских войск из Большой и Малой Кабарды, ставшей

нейтральной зоной между Россией и Османской империей.

Однако аулы равнин и предгорий Северного Кавказа уже привыкли к

русскому военному присутствию как фактору сдерживания набегов персов

(иранцев), крымчаков и турок. Этот вынужденный со стороны России акт

они расценили как полный отказ от покровительства, скрепленного

совместно пролитой кровью.

Кстати, столь же прямолинейно негативно на Северном Кавказе был в

свое время воспринят поход Петра I против Ирана A722), а позже — вывод

русских войск из Дербента, Баку и Дагестана A735). Ведь после тягот войны

и военного присутствия русских войск Москва оставила своих кавказских

сторонников один на один с агрессивными притязаниями иранских шахов.

1 О проникновении ислама в вайнахские сообщества см.: Ислам на территории

бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. М, 1998. Вып. 1. С. 105—

108 (далее — Ислам); Шамиль: Иллюстрированная энциклопедия. М., 1997. С. 29-50.

LI. «Под царскою рукою...». Российская империя и Чечня в XIX — начале XX в. 29

Заметим здесь, что нынешний этноним «чеченцы» (самоназвание «нохчий»)

сложился от названия селения Чечен, где солдаты Петра I столкнулись с

воинственными горцами. Тогда же, в 1720-е гг., по селению Онгушт (Ингуш) в

Тарской долине получили свое название ингуши (самоназвание «г'алг'ай»).

В 1740-х гг. Иран и Турция не раз пытались (особенно Надир-шах в

1742 г.) покорить горцев или поставить их под свой прямой контроль. Все

происки оканчивались неудачами.

Не раз чеченцы решительно восставали и против «своих», т. е.

кабардинских, правителей. Дважды, в 1754 и 1774 гг., на помощь кабардинским

князьям были присланы русские войска. Восстания чеченцев были подавлены.

Это не способствовало мирным взаимоотношениям между чеченскими

аулами и казачьими станицами и селениями, ставшими частью гигантских

поместий тех горских князей, что служили русским властям.

С середины XVIII в. Северный Кавказ выдвигается на первый план в

дальних стратегических планах Петербурга. Цель состояла в том, чтобы

сначала укрепиться на берегах Черного моря. Затем через государства Южного

Кавказа, искавшие покровительства России, можно было выйти к наиболее

уязвимым районам Восточной Анатолии в Османской империи и к

западным районам (включая Прикаспий) державы персидских шахов.

Одновременно шло широкое торгово-экономическое и экономическое

обследование и изучение Кавказа и его обитателей. С 1735 г. неоднократно

упоминаемый в документах г. Кизляр оброс мощными укреплениями и стал

своего рода экономической столицей Северного Кавказа. Моздок A763),

Ставрополь A777) и Владикавказ A784) существуют и поныне, но в то

время они воспринимались местным населением как враждебные опорные

пункты военной границы. Отдельные поощрительные меры со стороны

царских властей (например, с 1765 г. кумыки, кабардинцы, чеченцы и ингуши

не платили пошлин с торгового оборота местными изделиями в Кизляре)

осуществлялись, но слабо и бессистемно. Зато быстро росли внушительные

укрепления Кизляр-Моздокской линии от Терека до Дона.

Международно-правовая неопределенность всего Западного и

Северного Кавказа была в известной степени устранена русско-турецким Кючук-

Кайнарджийским мирным договором 1774 г. и двумя актами 1783 г.,

зафиксировавшими включение Крыма в состав России и переход Восточной