Автор: Баландин Р.К.

Теги: социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей философия социология

ISBN: 5-94538-117-9

Год: 2004

Текст

ТАИНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

1

й

-h

1

в 1

-ВСЕМИРНОГО

ПОТОПА

/3tqyod)tui Qirnmini 1

■

^пихкяпл

Х>

^RCHR-NO8

Мигам ijannll^ ^n»i.

gttnrnatu

jaUuidclirs

[

hr

s Hi^Muc

РУДОЛЬФ БАЛАНДИН

irn-r ; -:>t lt — .Sri'kli*imwxsrntr.!'i Г:

Ж

cat: |

.оавярйхя

o I

ТАЙНЫ ВЕКОВ

Тайны

ВСЕМИРНОГО

ПОТОПА

РУДОЛЬФ БАЛАНДИН

Таины

ВСЕМИРНОГО

ПОТОПА

МОСКВА

«ВЕЧЕ»

ББК 88.5

Б 20

Вниманию оптовых покупателей!

Книги различных жанров можно приобрести по адресу:

129348, Москва, ул. Красной сосны, 24,

издательство «Вече».

Телефоны: 188-88-02, 188-16-50, 182-40-74;

т/факс: 188-89-59, 188-00-73.

E-mail: veche@veche.ru

http://www.veche.ru

С лучшими книгами издательства «Вече»

можно познакомиться на сайте

www.100top.ru

ISBN 5-94538-117-9

© Баландин Р.К., 2004.

© Вече, 2004.

Введение

ЛЕГЕНДЫ И НАУКА

Принято считать, что развитие познания идет прямолиней¬

но и прогрессивно. Сначала возникли фантастические домыслы

и легенды, затем религиозные учения, постепенно переходящие

в философские системы. Наконец, за дело взялись ученые. Опи¬

раясь на факты, они открывали законы природы, создавали те¬

ории. В дальнейшем постоянно усовершенствовалась научная

картина мира. А теперь, когда в основном все постигнуто и раз¬

ложено по научным полочкам, остается лишь уточнять детали с

помощью изощренных экспериментов.

Такая точка зрения на прогресс познания не более чем схе¬

ма. Она весьма поверхностно отражает реальность. В действи¬

тельности с древнейших времен люди придумывали самые раз¬

личные идеи, из которых одни впоследствии становились попу¬

лярными, общепринятыми, а другие отвергались и порой забы¬

вались надолго. Нередко мудрые идеи отбрасывались, а считаг

лись авторитетными и верными очень сомнительные концеп¬

ции (так продолжается и поныне).

Например, гелиоцентрическая система мироздания была выд¬

винута еще в античности, примерно 2500 лет назад. Но под вли¬

янием религиозных догм она была отвергнута и пребывала в

забвении целых два тысячелетия. Ее научно обосновал Копер¬

ник в XVI веке, но и после этого она не сразу была принята.

Кстати сказать, эта система не дает верного представления о

мироздании. Еще за столетие до Коперника епископ Николай

Кузанский, возрождая мудрую идею античности, отметил: центр

мира везде, окружность — нигде.

Это хрестоматийный пример того, как сложно складывается

судьба идей. Число примеров можно значительно увеличить, но

6

Р. К. БАЛАНДИН

это далеко увело бы нас от основной темы. Примем к сведению

главное: во все времена люди высказывали множество самых

разных идей о мире и о себе. Из этого кладезя мудрости (и

глупости тоже!) можно выбрать, как говорится, все что душе

угодно.

Некоторые давние идеи — о сотворении мира и человека, о

всемирном потопе — вошли в религиозные тексты, преврати¬

лись в догмы. В них люди стали верить. А вера, как известно,

чувство мощное; она способна подавить доводы рассудка, пре¬

небречь ими.

В отличие от религии, наука требует не только идей, но и

убедительных доказательств, основанных на фактах. Поэтому

если религий может быть несколько, то наука одна. Хотя это

вовсе не означает, будто в науке господствует единомыслие.

Мнений ученые высказывают множество, но обоснованных тео¬

рий значительно меньше. Потому что теория требует опреде¬

ленной культуры научного мышления, опирается на четкую си¬

стему доказательств. А главное, она не должна противоречить

твердо установленным фактам.

В далеком прошлом таких фактов было слишком мало; сис¬

тему доказательств еще не изобрели. Поэтому тогда были осо¬

бенно популярны легенды и мифы, в которых незнание мира,

расцвеченное воображением, обретало поэтическую форму. Че¬

ловеку открывалось бесконечное многообразие природных яв¬

лений и одновременно бездна собственной души. Два мира —

внутренний и внешний — еще не были раздроблены на части в

соответствии с объектами и методами различных наук, появив¬

шихся много позже.

Это своеобразное единство «реальность—фантазия» отраже¬

но в мифах и легендах древности. Единство настолько цельное,

что выделить в чистом виде каждое из двух слагаемых — пред¬

приятие необычайно сложное, а порой и безнадежное.

Легенды интересуют нас с разных точек зрения. Они поэтич¬

ны. Одно уж это оправдывает интерес к ним, немало людей по

традиции считают некоторые предания священными, верят им

безоговорочно, находя в них источник сильных чувств, надежд

и утешения (как дети — в сказках).

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

7

Легенды представляют прекрасный материал для тех, кого

интересуют древняя история человечества, сравнительная ха¬

рактеристика племен и народов, эволюция психики человека,

начало литературы и т.д. Исследователям современного челове¬

чества тоже полезно знать былые переживания людей, сохраня¬

ющиеся порой в виде предрассудков, моральных принципов,

религиозных догм. Они заметно влияют на жизнь общества и

часто вступают в противоречия с новыми идеями и требования¬

ми нового уклада жизни, определяемыми социальным и техни¬

ческим прогрессом.

Сравнительно скромное место уготовано легендам в науках,

не связанных непосредственно с изучением человека. Однако

некоторые предания до сих пор интересуют естествоиспытате¬

лей, в первую очередь это относится к прямым и косвенным

свидетельствам катастрофических явлений: бурь, наводнений,

извержений вулканов, землетрясений и т.п. Подобные сведе¬

ния, закодированные в форме легенд, мифов, поверий, после

соответствующей расшифровки могут превратиться в ценный

фактический материал.

В чем же главная особенность научных фактов?

Под фактом принято понимать нечто доказанное, очевид¬

ное, проверенное опытом, подтвержденное экспериментами.

Факт признается единственным судьей научной истины. Науч¬

ный метод основан на точных наблюдениях, свободных от пред¬

взятого подхода. С помощью фактов наука имеет возможность

приближаться к объективному знанию, независимому от воли,

желания и причуд того или иного человека. Фантастическому

миру легенд чужды подобные ограничения.

Факт подобен кирпичу, который может лежать в стене жило¬

го дома, храма Василия Блаженного, в полу погреба или в груде

обломков. Его ценность прямо пропорциональна ценности того,

чьей частью он является, и, конечно, важности занимаемого им

места. «...При отсутствии стремления связать их, — писал более

ста лет назад геолог Д. Пэдж, — собирание фактов становится

делом- не много более полезным, чем собирание мусора, само же

исследование становится сбивчивым и скучным, если не согрето

надеждой, что будет наконец внесен закон и порядок».

8

Р. К. БАЛАНДИН

Когда разрозненных сведений слишком много, организовать

их в стройную научную теорию, где определено точное место

каждому факту, — дело необычайно сложное. Поэтому первым

научным обобщением служит гипотеза.

«При гипотезе принимается во внимание какой-нибудь один

или несколько важных признаков явления и на основании толь¬

ко их строится представление о явлении, без внимания к дру¬

гим его сторонам. Научная гипотеза всегда выходит за пределы

фактов, послуживших основой для ее построения, и потому —

для необходимой прочности — она неизбежно должна связы¬

ваться по возможности со всеми господствующими теоретичес¬

кими построениями о природе, им не противоречить» (В.И. Вер¬

надский).

Гипотеза, безупречно обоснованная логически и не проти¬

воречащая фактам, становится научной теорией, законом. С ее

помощью можно предугадывать новые факты и давать прогнозы

природных явлений, извлекать практическую пользу из науч¬

ных идей.

Весь мир науки, включающий и факты, и гипотезы, и тео¬

рии, является составной частью мировоззрения людей, фило¬

софских обобщений, во многом определяя духовную жизнь об¬

щества, а в сфере материальной помогает нам разумно исполь¬

зовать и преобразовывать окружающую среду.

В свете науки все предметы и явления выглядят, быть мо¬

жет, не так красочно, как в легендах, однако они обретают чет¬

кость, объемность и соответствие с реальностью. И даже такие

причудливые создания человеческой фантазии, как мифы и сказ¬

ки о всемирном потопе, могут служить для ученого источником

новых, подчас неожиданных фактов и гипотез.

Идея всемирной катастрофы (потопа) уходит корнями в глу¬

бокий пласт древней истории человечества. Прослеживая ее,

замечаешь, как многочисленные предания разных народов, словно

разветвленная сеть корней, смыкаются воедино в догматах наи¬

более популярных религий мира. Отсюда они, приобретая но¬

вую форму, преображаются в первые геологические гипотезы,

наивность которых находится в прямой зависимости от предше¬

ствующих легенд.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

9

Перевод легенд и преданий на язык науки сопряжен с нема¬

лыми трудностями. Они вызваны своеобразным «импрессиониз¬

мом» донаучного мышления, отражающего не сам факт, не само

явление природы, а впечатление от него, фантастические обра¬

зы, мысли и ассоциации, вызванные им в душе человека; вос¬

становить по таким свидетельствам реальное событие не легче,

чем угадать предмет по его отражению в неспокойной воде.

Научные методы исследований вдохнули новую жизнь в эти,

казалось, уже бесплодные идеи. Появилось множество побегов,

и богатый урожай фактов и проблем явился наградой ученым.

Огромные успехи наук XX века породили новый феномен:

веру в науку. Возникло немало теорий, а то и гипотез, которые

благодаря шумной и броской популяризации приобрели исключи¬

тельный авторитет. Стали создаваться своеобразные научные

мифы. К ним относятся (высказываю свое мнение) гипотезы"

Большого взрыва Вселенной, глобальной тектоники плит, вы¬

мирания динозавров от падения на Землю астероида, прогрес¬

сивной эволюции путем естественного отбора, происхождения

живого из неживого, возраста Земли порядка 4,5 миллиардоле-

тий, существования кварков...

Дело не в том, что подобные научные гипотезы и теории

плохо обоснованы. Напротив, многим из них посвящены объе¬

мистые книги и солидные статьи. Обоснования существуют, но

есть и не менее серьезные доводы против. Однако об этих со¬

мнениях и опровержениях слишком часто умалчивают. В ре¬

зультате научные идеи становятся подобием окаменелостей или

религиозных догм.

Тем самым ставятся жесткие пределы научным исканиям и

дерзаниям. Мол, «твори, выдумывай, пробуй»... но только в рам¬

ках дозволенных ученым сообществом концепций. Неслучайно

за последние десятилетия не было совершено ни одного выдаю¬

щегося, революционного, великого научного открытия.

Человек разумный вольно или невольно протестует против

подобных ущемлений умственной свободы (в частности тех, ко¬

торые предполагают жесткие правила науки). Вот и стали появ¬

ляться в немалом количестве «нетрадиционные» ученые, выд¬

вигающие свои, подчас очень сомнительные гипотезы. Им при¬

10

Р. К. БАЛАНДИН

дают наукоподобие: используют цитаты авторитетных мыслите¬

лей, множество ссылок на те или другие труды, научную терми¬

нологию.

Научные мифы представляют собой возрождение легенд на

современном более или менее научном уровне. Энтузиасты уме¬

ло подбирают значительное количество сведений, подтвержда¬

ющих полюбившуюся им концепцию. При этом не обращают

внимания ни на качество и достоверность этих сведений, ни на

факты, которые опровергают данную гипотезу.

Таким образом, свобода творчества переходит в произвол.

Доверчивый читатель, не обладая должными знаниями, прини¬

мает подобные выдумки и домыслы за чистую правду.

Нередко складывается прискорбная ситуация. Автор, желая

завлечь и развлечь читателя, приноравливается к нему, старает¬

ся ему всячески угодить, ошеломить неожиданными мыслями,

которые на поверку оказываются выдумками и домыслами, да¬

лекими от реальности.

Вот и с мифом о всемирном потопе произошло нечто подоб¬

ное. После того как два-три столетия ученые всерьез и многосто¬

ронне исследовали природные, естественные основания этой ле¬

генды, в конце XX века обнаружился сильный противоток этому

научному течению. Появились желающие отбросить все, что было

до этого наработано профессиональными исследователями, и вновь

вернуться к уровню понимания донаучному, когда не делалось

серьезных различий между фактом и выдумкой, а религиозные

мифы считались истиной в последней инстанции.

Должен сразу сказать: мы постараемся выяснить правду о

легендарном потопе. При этом не будем обращать внимания на

новомодные веяния и пожелания части публики получить изыс¬

канное интеллектуальное блюдо, красиво оформленное, пусть

даже приготовленное из отходов умственного труда.

А зачем нам надо выяснять правду о всемирном потопе? Ка¬

кая от этого польза? Какой смысл анализировать легенду, воз¬

раст которой более трех тысячелетий? Или это просто занима¬

тельное умственное упражнение?

Отчасти — да. Разве не интересно выяснить, что скрывается

под фантастическим покровом всемирно известного мифа?

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

11

Но дело конечно же не только в этом. Мы постоянно слы¬

шим о происходящих в наше время катастрофических наводне¬

ниях. Нам часто демонстрируют на телеэкранах последствия буй¬

ства природных стихий. Изучая прошлое, можно лучше понять

закономерности или даже ритмы (если они есть) таких явлений.

В наше время солидные научные организации высказывают

опасения, что человечеству в недалеком будущем угрожает не¬

что подобное всемирному потопу. Так ли это? Или так создает¬

ся очередной научный миф?

А вдруг грянет всемирный потоп? Возможно ли такое? На

этот вопрос мы постараемся найти убедительный ответ.

Высказывают порой мнение, будто по планете действитель¬

но прокатилась чудовищная волна всемирного потопа, и в этой

глобальной катастрофе погибли около десяти тысячелетий на¬

зад некогда великие цивилизации. Что ж, и эту достаточно стран¬

ную гипотезу нам придется обсудить.

Океан времени выносит в настоящее из далекого прошлого

мудрые мысли и замечательные идеи. Откуда они взялись? Не¬

вольно начнешь подозревать существование некогда загадоч¬

ной Атлантиды, необычной Лемурии и еще каких-то неведо¬

мых культурных центров, от которых остались, увы, одни вос¬

поминания...

Глава 1

МИФОЛОГИЯ

Развитие мифа было задержано наукой,

и оно замирает под тяжестью мер и ве¬

сов, пропорций и моделей, даже почти

умерло уже. Оно рассекается ныне ана¬

томическим ножом ученых.

Э. Тейлор

«НАУЧНАЯ» ЛЕГЕНДА

Из легенд, представляющих интерес для естественных наук,

едва ли не первое место занимают легенды о всемирном потопе,

которым посвящали свои труды знаменитые геологи Бюффон,

Кювье, Лайель, Зюсс, Мушкетов, Обручев.

«Всемирный потоп представляет единственную обнимающую

Землю катастрофу, о которой рассказывает Библия и которая слу¬

чилась уже во времена существования человека... Миф основан

на действительном происшествии, на катастрофе в виде наводне¬

ний, которые происходили в разное время и в разной форме и

постигли большинство народов на Земле», — писал В.А. Обручев.

За последние десять тысячелетий если и были потопы, то

сравнительно недолгие, и они слабо сказались на современном

облике планеты. Мудрено отыскать близ поверхности Земли сви¬

детельства столь скоротечных процессов. Для познания их ле¬

генда о потопе приобретает определенную ценность. Освобож¬

дая предания от поэтических и религиозных облачений, можно

попытаться отыскать в них «рациональное зерно», столь при¬

влекательное для ученых.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

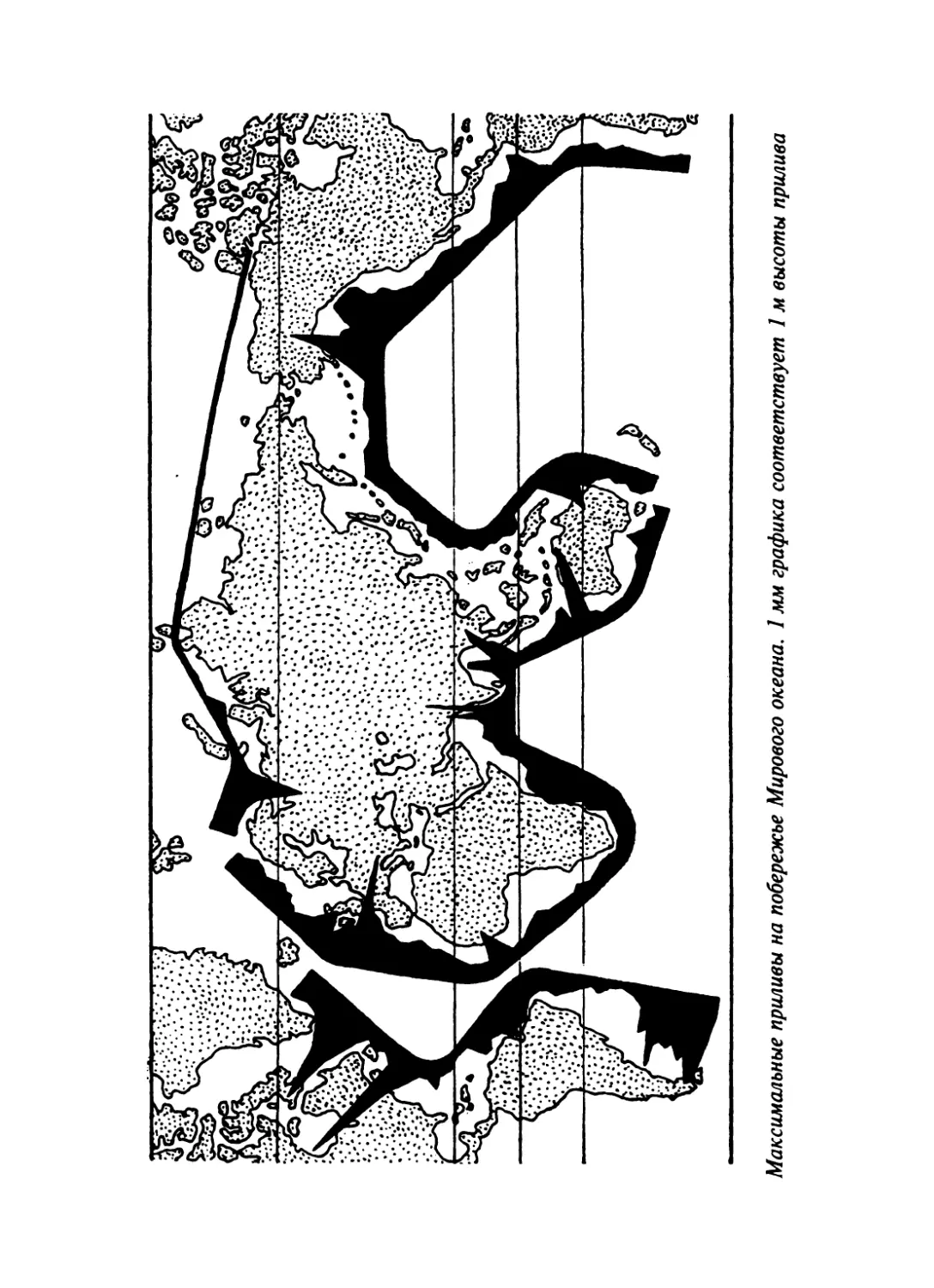

13

Исследовать легенды о всемирном потопе можно с различ¬

ных точек зрения:

I. Как одну из «вечных тем» эпоса различных народов (об¬

ласть фольклористики, истории литературы, этнографии и т.д.).

II. Как одну из наиболее древних гипотез, сыгравшую боль¬

шую роль в истории геологических наук.

III. Как составную часть большинства главнейших религий

мира.

IV. Как фактический материал: свидетельства очевидцев необы¬

чайной катастрофы (или катастроф), помогающие географам и гео¬

логам восстанавливать природные условия недавнего прошлого. Сей¬

час нас будут интересовать легенды именно с этой точки зрения.

Мы начнем анализ легенд о всемирном потопе с библейской

версии. Не потому, что она наиболее древняя, наиболее правдо¬

подобная, оригинальная или поэтичная. А потому, что она наи¬

более популярная, ей посвящено великое множество богословс¬

ких комментариев и атеистических произведений. Ее анализи¬

руют историки, этнографы, литературоведы, философы.

У идеи всемирного потопа есть несколько привлекательных,

на первый взгляд, качеств. Она имеет определенное научное

обоснование и позволяет объяснить одним махом целый ряд

фактов. Вот некоторые из них: существование почти везде на

суше мощных морских отложений; находки высоко в горах мор¬

ских раковин; перемещение в прошлом на большие расстояния

гигантских каменных глыб; вымирание огромного количества

видов животных и растений.

Хорошо известны катастрофические наводнения, происхо¬

дящие в разных районах земного шара. Почему бы не предполо¬

жить, что такого рода явления могли произойти одновременно,

как единый глобальный катаклизм?

Кроме всего прочего, идея всемирного потопа позволяет по¬

казать реальную гармонию научного познания и религиозного

предания. Наука, подтвердив истинность этого эпизода Ветхого

Завета (Торы, Корана), тем самым продемонстрирует подлин¬

ную боговдохновенность всех этих текстов, их происхождение

свыше как непререкаемых истин. Следовательно, будут взаимно

укреплены позиции и религии, и науки.

«Да будет свет!». Иллюстрация Г. Доре к Ветхому Завету.

Ссылка на Бога — простейшее объяснение всех мировых явлений,

включая всемирный потоп

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

15

Это особенно важно для тех ученых, которых огорчают лю¬

бые противоречия между наукой и религией. Тем более, если

такие ученые плохо представляют себе принципиальную разни¬

цу между двумя этими методами познания: основанном на фак¬

тах, наблюдениях, экспериментах, доказательствах (наука) или

на вере в авторитетные мнения, священные писания и преда¬

ния (религия).

Безусловно, научные теории далеко не всегда бесспорны.

Они — не критерий истины, а попытки ее постижения. Неред¬

ко эти теории уточняются, дополняются, а то и отвергаются

вовсе.

Но и некоторые религиозные предания нет никаких основа¬

ний считать истиной в последней инстанции. Служители куль¬

та обычно не желают этого признавать. Им важно заручиться

беспрекословным подчинением паствы, безоговорочным при¬

знанием истинным буквально всего, что включено в священные

писания. Они стараются представить дело так, словно не было

на этот счет многовековых споров самих богословов. В конце

концов утверждали канонические тексты не боги, а обыкновен¬

ные люди, пусть даже и возведенные в сан.

Попытки во что бы то ни стало толковать дословно любые

библейские тексты подвергались критике со стороны проница¬

тельных и просвещенных богословов. Более разумно и целесо¬

образно в спорных случаях признавать приоритет науки в воп¬

росах, касающихся естествознания. Тогда соответствующие ре¬

лигиозные тексты следует толковать аллегорически. Например,

предание о потопе можно рассматривать как символ гнева Бо¬

жия, который обрушивается на грешных людей...

Самое удивительное, что в таком подтексте предания о все¬

мирном потопе содержится большая доля истины! Это подтвер¬

ждают факты и соображения, о которых мы поговорим позже. В

этом смысле миф о потопе выглядит как удивительное прозре¬

ние древних.

Неслучайно легенда о потопе пользовалась одно время боль¬

шим авторитетом не только у религиозных деятелей, но и сре¬

ди философов, ученых. Ее привлекательность поясняет такой

пример.

16

Р. К. БАЛАНДИН

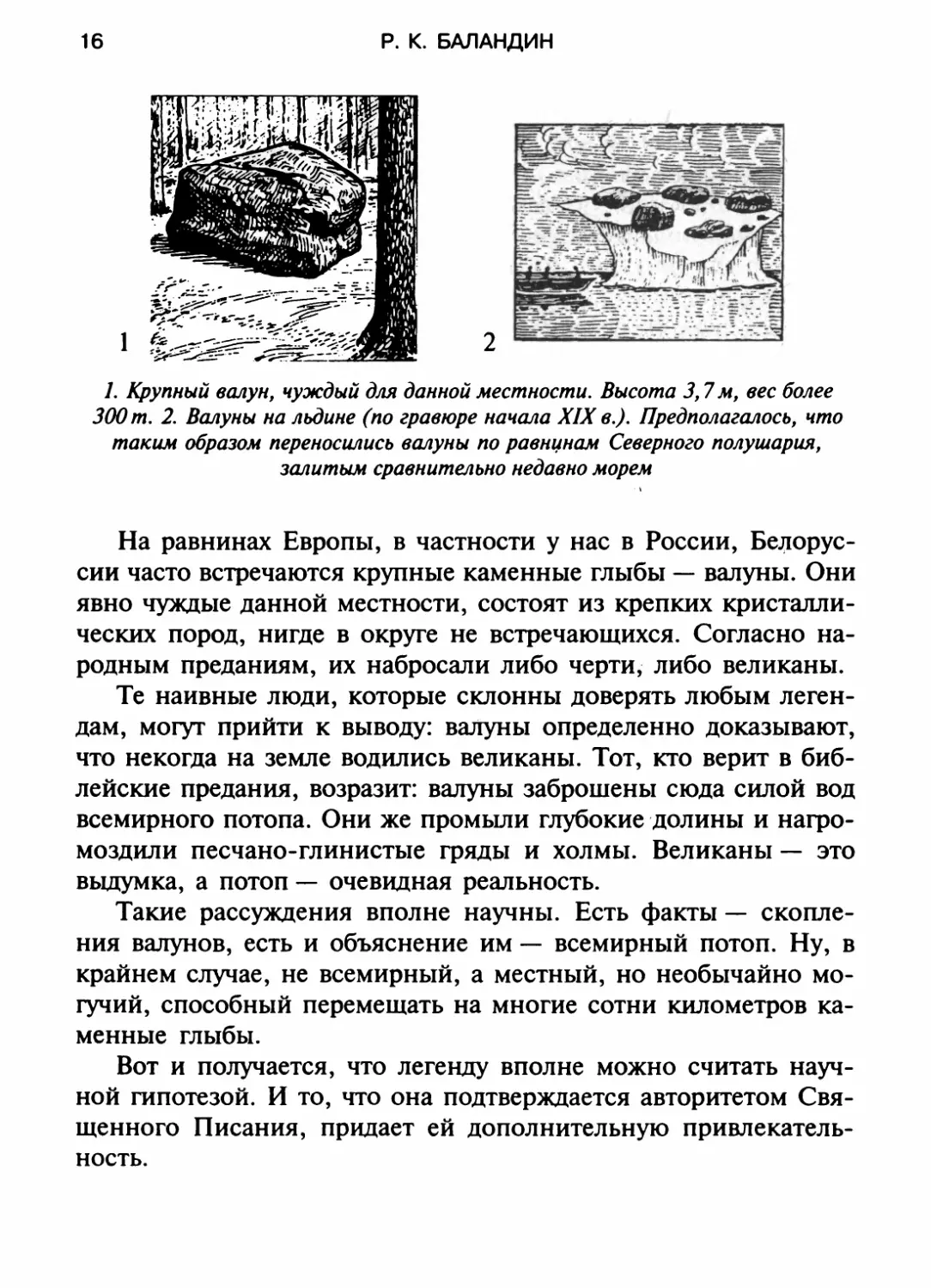

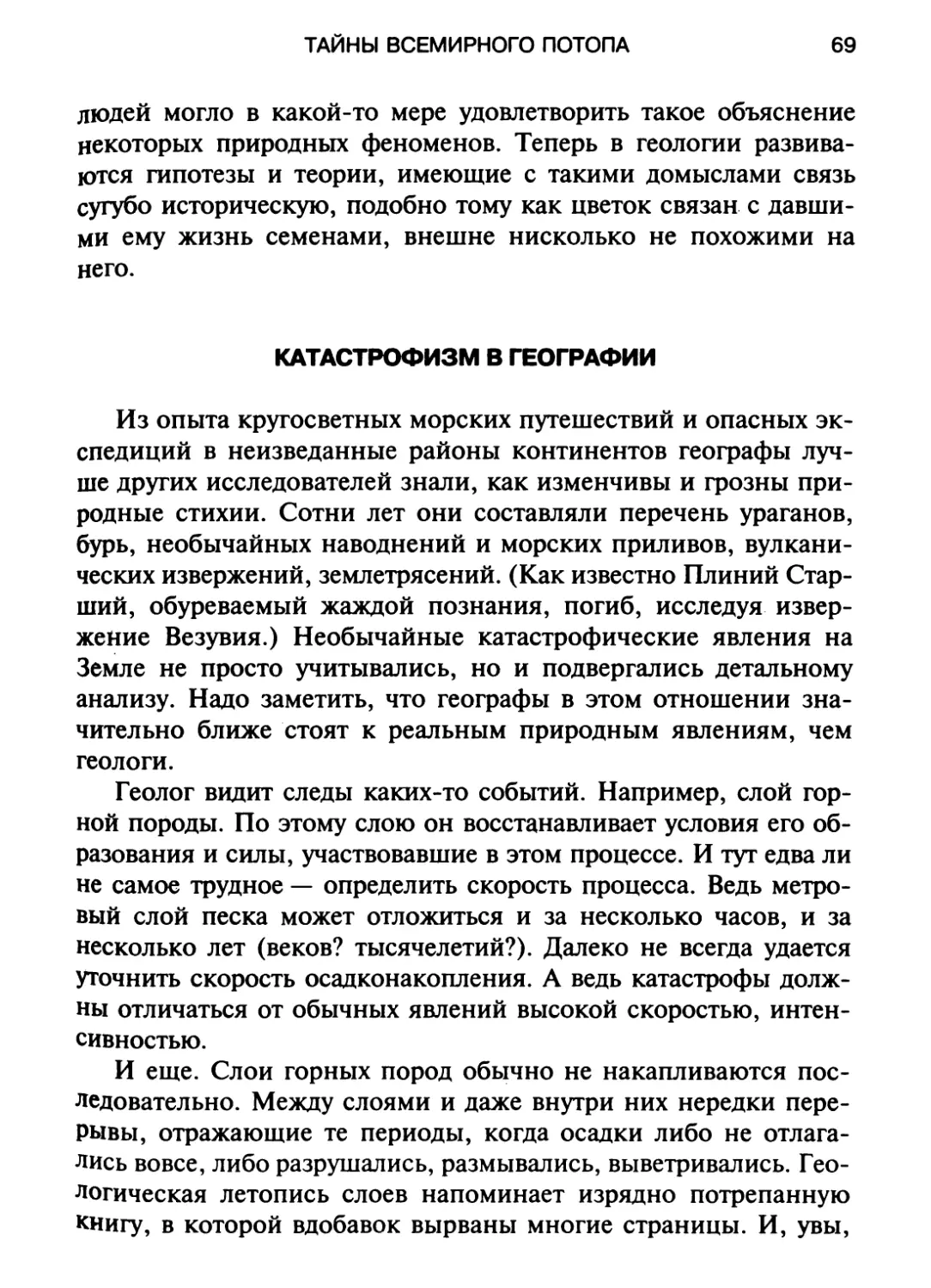

1. Крупный валун, чуждый для данной местности. Высота 3,7 м, вес более

300т. 2. Валуны на льдине (по гравюре начала XIX в.). Предполагалось, что

таким образом переносились валуны по равнцнам Северного полушария,

залитым сравнительно недавно морем

На равнинах Европы, в частности у нас в России, Белорус¬

сии часто встречаются крупные каменные глыбы — валуны. Они

явно чуждые данной местности, состоят из крепких кристалли¬

ческих пород, нигде в округе не встречающихся. Согласно на¬

родным преданиям, их набросали либо черти, либо великаны.

Те наивные люди, которые склонны доверять любым леген¬

дам, могут прийти к выводу: валуны определенно доказывают,

что некогда на земле водились великаны. Тот, кто верит в биб¬

лейские предания, возразит: валуны заброшены сюда силой вод

всемирного потопа. Они же промыли глубокие долины и нагро¬

моздили песчано-глинистые гряды и холмы. Великаны — это

выдумка, а потоп — очевидная реальность.

Такие рассуждения вполне научны. Есть факты — скопле¬

ния валунов, есть и объяснение им — всемирный потоп. Ну, в

крайнем случае, не всемирный, а местный, но необычайно мо¬

гучий, способный перемещать на многие сотни километров ка¬

менные глыбы.

Вот и получается, что легенду вполне можно считать науч¬

ной гипотезой. И то, что она подтверждается авторитетом Свя¬

щенного Писания, придает ей дополнительную привлекатель¬

ность.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

17

«ВЕРУЮ, ПОТОМУ ЧТО АБСУРДНО!»

В Библии четыре главы посвящены всемирному потопу. Вни¬

мательное прочтение выдержек из этих глав позволяет обнару¬

жить ряд противоречий текста и отметить места, явно вымыш¬

ленные.

«...И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, ко¬

торых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небес¬

ных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6).

«...Чрез семь дней я буду изливать дождь на землю сорок

дней и сорок ночей» (Быт. 7).

«...В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в сем¬

надцатый день [27] месяца, в сей день разверзлись все источни¬

ки великой бездны и окна небесные отворились; И лился на

землю дождь сорок дней и сорок ночей».

«...И продолжалось наводнение сорок дней [и сорок ночей],

и умножилась вода».

«...И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покры¬

лись все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнад¬

цать локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высо¬

кие] горы» (Быт. 7).

«...И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И

закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал

дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и

стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И ос¬

тановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день ме¬

сяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до деся¬

того месяца; в первый день десятого месяца показались верхи

гор» (Быт. 8).

Библейский рассказ о всемирном потопе вызывает недоуме¬

ние. Чтобы затопить нынешнюю сушу до вершин высочайших

гор, требуется в два-три раза больше воды, чем имеется сейчас в

гидросфере (во всемирном океане, в атмосфере и на континен¬

тах). Откуда бы взяться такой массе воды и куда она исчезла

после потопа? Если предположить, что вся суша внезапно по¬

грузилась под уровень океана, то и эту катастрофу нельзя объяс¬

нить ничем, кроме чуда.

Всемирный потоп. Рис. Г. Доре

Всемирный потоп. Рис. Г. Доре

20

Р. К. БАЛАНДИН

Между прочим, высочайшие вершины находятся не вблизи

древней Иудеи, и Арарат никак нельзя отнести к их числу. Мно¬

гие горы на Земле в полтора раза выше Арарата! Очевидно, гео¬

графические познания автора (или авторов) библейской леген¬

ды не были достаточно обширны.

Подобные соображения издавна приходили в голову не только

атеистам, но и христианам. В век французского Просвещения и

скептицизма, более двухсот лет назад, высказали свои сомнения

в правдивости библейского рассказа о потопе и обличитель цер¬

ковников Вольтер, и верующий католик, придворный хирург

Людовика XIV Жан Аструк.

Критика Вольтера была столь же безоговорочной, как и ут¬

верждения церковников. Вольтер начисто отвергал возможность

потопов. Однако требовалось объяснить, почему на склонах и

даже вершинах гор Франции, Италии, Испании встречаются ока¬

менелые раковины. Не это ли убедительно доказывает потоп?

Философ предложил свое объяснение: «В провинциях Ита¬

лии, Франции и других местах видели мелкие ракушки, проис¬

ходящие, как уверяют, из Сирийского моря. Я не хочу оспари¬

вать их происхождение, но нельзя ли вспомнить те бесчислен¬

ные толпы пилигримов и крестоносцев, которые несли в святую

землю свои деньги, а оттуда приносили эти раковины? Или пред¬

почтут верить, что море от Яфы и Сидона пришло затопить

Бургундию и Миланскую область?»

О гипотезе Вольтера не без иронии отозвался Ж. Бюффон:

«Почему к этому не добавили, что это обезьяны принесли рако¬

вины на вершины высоких гор, во все те места, где люди не

могут жить?»

Одним из первых подверг научному анализу Библию фран¬

цузский анатом и врач Жан Аструк. Он выяснил, что Библия

соединяет два рассказа о потопе. По одному из них продолжи¬

тельность потопа сто пятьдесят дней, а по другому — сорок дней.

Есть и другие противоречия двух вариантов. Следовательно, один

из них заведомо ложен (или оба). Не исключена возможность их

более древнего, чем Библия, происхождения.

По словам Гёте, придворный медик произвел хирургическую

операцию над Библией. «Вскрытие» показало, что эта книга вклю-

Ноев ковчег на Арарате. Рис. Г. Доре

22

Р. К. БАЛАНДИН

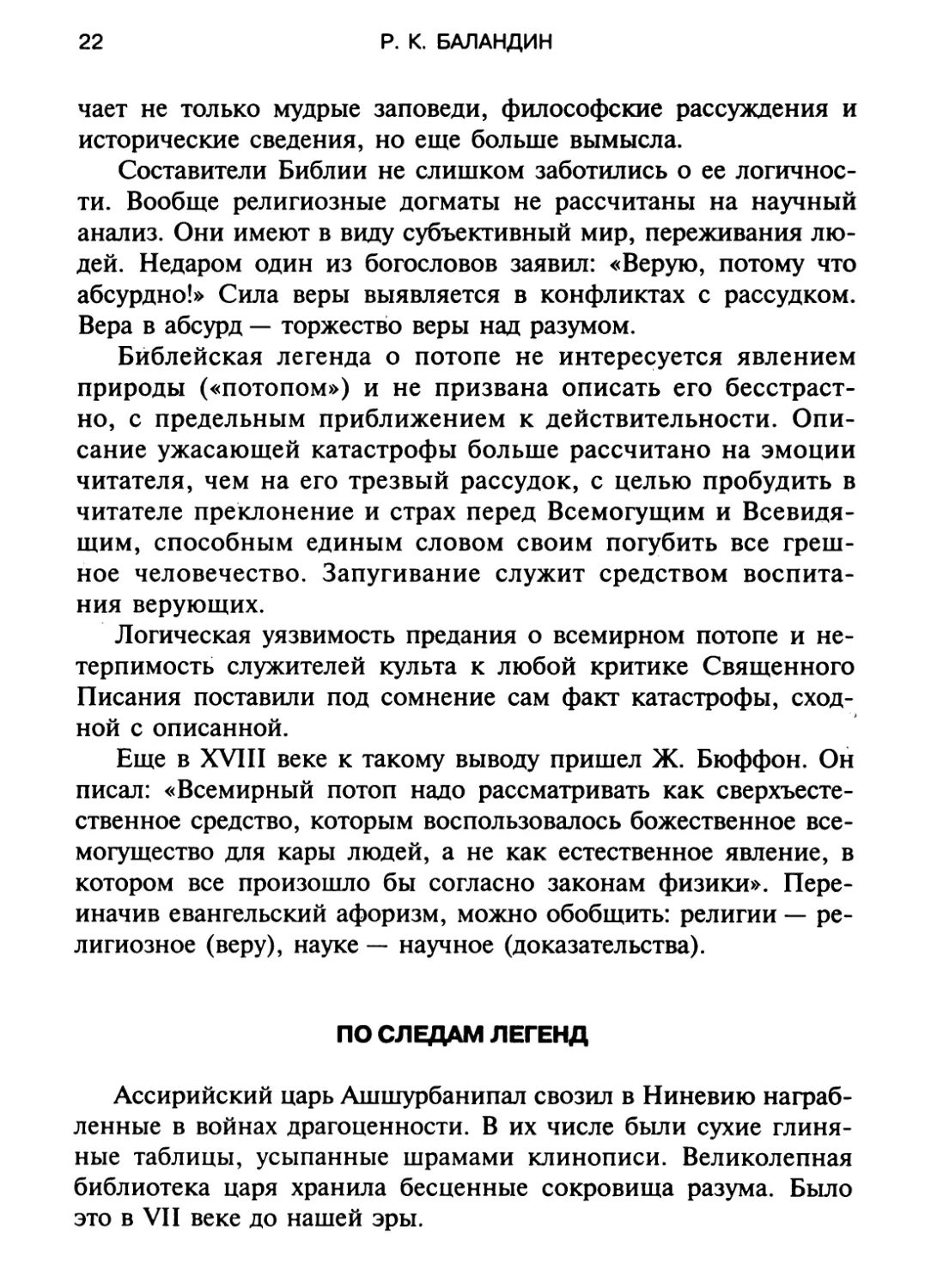

чает не только мудрые заповеди, философские рассуждения и

исторические сведения, но еще больше вымысла.

Составители Библии не слишком заботились о ее логичнос¬

ти. Вообще религиозные догматы не рассчитаны на научный

анализ. Они имеют в виду субъективный мир, переживания лю¬

дей. Недаром один из богословов заявил: «Верую, потому что

абсурдно!» Сила веры выявляется в конфликтах с рассудком.

Вера в абсурд — торжество веры над разумом.

Библейская легенда о потопе не интересуется явлением

природы («потопом») и не призвана описать его бесстраст¬

но, с предельным приближением к действительности. Опи¬

сание ужасающей катастрофы больше рассчитано на эмоции

читателя, чем на его трезвый рассудок, с целью пробудить в

читателе преклонение и страх перед Всемогущим и Всевидя¬

щим, способным единым словом своим погубить все греш¬

ное человечество. Запугивание служит средством воспита¬

ния верующих.

Логическая уязвимость предания о всемирном потопе и не¬

терпимость служителей культа к любой критике Священного

Писания поставили под сомнение сам факт катастрофы, сход¬

ной с описанной.

Еще в XVIII веке к такому выводу пришел Ж. Бюффон. Он

писал: «Всемирный потоп надо рассматривать как сверхъесте¬

ственное средство, которым воспользовалось божественное все¬

могущество для кары людей, а не как естественное явление, в

котором все произошло бы согласно законам физики». Пере¬

иначив евангельский афоризм, можно обобщить: религии — ре¬

лигиозное (веру), науке — научное (доказательства).

ПОСЛЕДАМ ЛЕГЕНД

Ассирийский царь Ашшурбанипал свозил в Ниневию награб¬

ленные в войнах драгоценности. В их числе были сухие глиня¬

ные таблицы, усыпанные шрамами клинописи. Великолепная

библиотека царя хранила бесценные сокровища разума. Было

это в VII веке до нашей эры.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

23

А позже полчища завоевателей осадили Ниневию, и в пожа¬

ре, охватившем город, сгорело здание библиотеки. Кому было

до нее дело? Воины рвались к драгоценностям, спрятанным в

кладовых дворца...

Прошло двадцать пять веков, на месте огромной столицы

ныне поля на пологих холмах, деревья, травы, песок. Погребе¬

ны в земле руины легендарной Ниневии, где царствовали и На¬

вуходоносор, и царица Савская.

Если верить Библии, повелел Бог пророку Ионе проповедо¬

вать в городе великом Ниневии. И пророк после пребывания во

чреве кита послушался гласа свыше и проповедовал в Ниневии,

говоря, что ей суждено погибнуть через сорок дней.

Поверили жители Ионе и оделись в рубище, ожидая Божьей

кары. Даже царь, вошедши с крестом, сел на пепле. И внял Бог

их раскаянию, и помиловал Ниневию. Обижен был этим лишь

Иона, пророчество которого не сбылось.

Надо добавить, что великий город Ниневия насчитывал «бо¬

лее ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой

руки от левой, и множество скота».

В 1841 году Азиатское общество Франции поручило Полю-

Эмилю Ботта найти Ниневию. И он отправился в Месопота¬

мию. Перед ним был пестрый хаос восточных городов и одно¬

образие пустынь, изнуряющая жара и могучие разливы рек. Жизнь

этой страны была как бы последним пластом истории, которая

сохранялась в виде слоев песка и пыли, бесчисленных курганов

и сокровищ, скрытых в недрах. Где тут Ниневия?

Нынешние постройки на Ближнем Востоке нередко воздви¬

гаются из обломков древних строений. Жалкие лачуги строятся

из остатков великолепных дворцов, из кирпичей с клеймом быв¬

шего «царя царей» и «властелина мира». Поэтому Ботта прежде

всего интересовался теми холмами, откуда местные жители до¬

бывали необычные камни, плиты, обломки.

В 1843 году при раскопках одного из холмов нынешнего Хар-

сабада Ботта обнаружил алебастровые плитки и каменных кры¬

латых быков с человеческими головами. Ученый сообщил в Па¬

риж о том, что Ниневия найдена.

24

Р. К. БАЛАНДИН

Через несколько лет точно такое же сообщение было полу¬

чено в Лондоне от Астона Генри Лэйярда. Его Ниневия находи¬

лась не там, где Ниневия Ботта, хотя и невдалеке от нее. Тут

тоже были крылатые быки с бородатыми мужскими головами и

царские дворцы.

Итак, две Ниневии? Нет! Ни одной. Оказалось, что Ботта

открыл город-дворец Дур-Шаррухин ассирийского царя Сарго¬

на II, жившего в VIII веке до нашей эры. А Лэйярд открыл столь

же древний город Калах.

Лэйярд оказался более удачливым археологом. Позже ему все-

таки удалось обнаружить в пустынной местности на левом бере¬

гу реки Тигр остатки Ниневии.

Начались раскопки. Руины царских дворцов и храмов, остат¬

ки садов, каналы и статуи — город постепенно обнажался. Не¬

мой и пустынный, мертвый город.

Д. Смит — первый читатель ассирийской

поэмы о Гильгамеше и всемирном потопе

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

25

Молчат гробницы, мумии и кости, —

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте

Звучат лишь Письмена!

И. Бунин

Через двадцать пять веков дошло к нам слово.

В 1854 году английский археолог Ормузд Рассам вошел в биб¬

лиотеку Ашшурбанипала. Точнее, вкопался в ее развалины. В

Лондон было отправлено тридцать тысяч глиняных табличек.

Изучал их сэр Генри Роулинсон, издавший четырехтомник об

ассирийской клинописи.

Над иллюстрациями к этому труду работал молодой гравер

на меди Джордж Смит. Увлекшись ассирийской клинописью,

Смит изучил ассирийский язык, всерьез занялся историей, стал

самостоятельно читать глиняные таблички и сделал первое свое

открытие: подтвердил документами библейские сведения о не¬

которых израильских и иудейских царях. Получив должность

хранителя Британского музея, Смит продолжил исследования.

Без устали он перебирал глиняные таблички, читал древнейшие

тексты и наконец...

Этой обломанной табличке суждено было прославить имя

Смита. Снова и снова вчитывался ученый в текст. В древней¬

шей поэме о жизни Гильгамеша, в одиннадцатой песне, сооб¬

щалось... о всемирном потопе!

«Ты, человек из Шуруппака, построй себе корабль, брось

свое имущество и спасай свою жизнь! Возьми с собой на ко¬

рабль немного семян всего живущего...»

Первое сообщение Смита было сенсационным. Одна из круп¬

нейших лондонских газет финансировала экспедицию Смита в

Ниневию на поиски недостающих текстов о потопе. И Смит

успешно выполнил это поручение. Часть недостающих табли¬

чек была найдена.

Сомнений не оставалось: известное библейское предание —

пересказ вавилонской легенды с измененными именами богов и

людей!

26

Р. К. БАЛАНДИН

Обломки глиняной таблички с поэмой о Гильгамеше

Вытеснив из долины Двуречья вавилонян, воинственные пле¬

мена иудеев не только стали обладателями плодородных зе¬

мель и богатых городов, но и переняли у своих предшествен¬

ников навыки в ремеслах, знания и некоторые легенды.

Конечно, не исключено, что и сами иудеи сложили некогда

легенду о потопе, а позднее переработали ее, используя вави¬

лонский вариант. Одно несомненно: совпадение двух легенд не

может быть случайным.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

27

ВАВИЛОНСКАЯ ВЕРСИЯ

И ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА ШУМЕРОВ

«Эпос о Гильгамеше» сообщает о катастрофе достаточно прав¬

доподобно и убедительно.

Мудрый Утнапиштим рассказывает Гильгамешу: боги реши¬

ли устроить потоп. О том, что потоп всемирный, в этой легенде

не сказано. Один из богов, Ниннигику-Эа, сообщает об этом

решении стенке тростниковой хижины, в которой жил Утна¬

пиштим. От стенки весть узнает и сам хозяин. (Можно предпо¬

ложить, что стенки хижины вздрагивали от очень слабых земле¬

трясений и сметливый вавилонянин принял это за предвестие

великого бедствия.)

Утнапиштим немедля призывает к себе людей на помощь.

Они строят судно, используя для этого даже бревна домов и

заборов. Утнапиштим щедро кормит и поит вином работников,

не жалеет труда и материалов на постройку большого корабля.

(Его размеры — шестьдесят метров в высоту и столько же в дли¬

ну, не то что фантастически огромный ковчег библейского Ноя.)

Утнапиштим подробно описывает строительство судна. За¬

тем перечисляет все, что решил взять с собой: деньги, домаш¬

ний скот, всех своих домочадцев.

Утнапиштим вошел на корабль. Корабельщик Пузур-Авмур-

ри засмолил все щели...

Едва занялось сияние утра,

С основания небес встала черная туча...

Что было светлым — во тьму обратилось,

Вся земля раскололась, как чаша.

Первый день бушует южный ветер.

Быстро налетел, затопляя горы,

Словно войной людей настигая...

Ходит ветер шесть дней, семь ночей,

Потопом буря покрывает землю.

При наступлении дня седьмого

Буря с потопом войну прекратили.

Успокоилось море, утих ураган — потоп прекратился.

28

Р. К. БАЛАНДИН

Корабль Утнапиштима пристал к горе Ницир (высота 330 мет¬

ров над уровнем моря).

Весь этот рассказ сходен с библейским даже в некоторых

деталях. Его значительная древность и относительная реалис¬

тичность изложения как будто позволяют сомневаться в том,

что составители Библии воспользовались этим древневавилонс¬

ким описанием, сделав упор на чудесное, божественное.

Но и вавилонскому варианту легенды суждено было пере¬

жить взлет и падение.

Первая половина XX века оказалась очень богатой для ис¬

следователей древней истории Двуречья. В частности, находка в

Абу-Габбе черепков глиняной плитки, датированной временем

правления царя Амлеизадуга, позволила отодвинуть истоки ва¬

вилонского мифа о потопе к началу второго тысячелетия до

нашей эры.

Все эти тексты написаны на семитических языках Вавило¬

нии, Ассирии, Иудеи. Однако еще до того, как полудикие семи¬

ты вторглись в пределы цветущего Двуречья, там обитали шуме¬

ры, создавшие высокоразвитую культуру.

О существовании Шумера ученые узнали поздно. Одна из

табличек Ниневийской библиотеки сообщала о «тайных шумер¬

ских документах». Ученые, привыкшие к сомнениям, не сразу

поверили, что речь идет о каком-то неведомом народе. Более

вероятным казалось, что это просто некая древняя тайнопись,

своеобразно засекреченные документы.

Шумерское изображение Утнапиштима в судне-ковчеге

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

29

Но когда удалось прочесть шумерские тексты, стало ясно,

что найдены остатки одной из древнейших цивилизаций мира.

Среди небогатых находок шумерской литературы имеются

древнейшие описания потопа. Текст шумерской легенды был, в

частности, опубликован в начале XIX века археологом Арно

Пёбелем. Речь там идет о жреце бога Энки — царе Зиусудра

(Зиудзудду), которого Энки предупредил о грядущем потопе,

сославшись на «решение и постановление собрания богов». Между

прочим, свое сообщение бог сделал не самому царю, а стене его

дома (помните вавилонский вариант?!).

Все бури с небывалой силой разбушевались одновременно.

И в тот же миг потоп залил главные святилища.

Семь дней и семь ночей

Потоп заливал землю,

Огромный корабль ветры носили по бурным водам.

Тогда вышел Уту, тот, кто дает свет небесам и земле...

Итак, в Двуречье родились три версии легенды о потопе:

шумерская (наиболее древняя), вавилонская, иудейская (биб¬

лейская). В двух первых ничего не говорится о всемирном мас¬

штабе катастрофы, да и все описание выглядит более или менее

правдоподобно. Библейский вариант наименее похож на описа¬

ние действительного природного явления.

Легенды Двуречья дают все основания предполагать, что в

этом районе некогда имел место потоп, истребивший множе¬

ство людей и, возможно, повлиявший на судьбу государств и

племен того времени.

ГЕОГРАФИЯ ЛЕГЕНД

Из долины Двуречья направимся на северо-запад, в Европу.

Легенда о потопе обосновалась здесь задолго до создания Библии.

Согласно мифам Древней Греции, потоп на людей ниспос¬

лал рассерженный на них грозный Зевс. Прометей предупредил

своего сына Девкалиона.

30

Р. К. БАЛАНДИН

Тот построил большой ящик, где укрылся от потопа вместе с

женой своей Пиррой. Зевс обрушил на землю ливень, раздвинул

горы, чтобы потоки беспрепятственно заливали сушу. Девкали-

он и Пирра через девять дней пристали к горе Парнас (по дру¬

гим вариантам — к Этне или к горе Отрис в Фессалии), высади¬

лись здесь и принесли жертву богу. Он смилостивился и по

просьбе Девкалиона стал обращать в людей камни, которые бро¬

сали Девкалион и Пирра.

Эта легенда, возможно, сложена во втором тысячелетии до

нашей эры. Если верить греческим историкам, потоп Девкалио¬

на был в 1550 году до нашей эры или, по другим данным, до

Троянской войны, то есть приблизительно в том же II тысяче¬

летии, точнее не позже этого времени.

Похоже, что создатели легенды не очень придерживались

сюжета, столь распространенного в Двуречье, или даже вообще

не знали шумерский или вавилонский вариант предания.

На севере Европы, в Скандинавии, и на острове Исландия

описание потопа можно найти в «Эдде» — старинном собрании

преданий:

Солнце черно, земли канули в море,

Звезды срываются вниз с вышины...

Знаю я, вижу, как снова возникнет,

Вновь зеленея, из моря земля.

Бьют водопады, орлы за добычей

Станут к водам на лету припадать.

Очень сложный, метафорический язык Эдды затрудняет ис¬

толкование мифов, однако приведенные отрывки достаточно

ясны, чтобы понять — речь идет о потопе. И если древнегречес¬

кая легенда имеет хотя бы отдаленное сходство с вавилонской,

то здесь этого утверждать никак нельзя, да и потоп-то морской.

В Восточной Европе нет как будто оригинальных сказаний о

всемирной катастрофе. Если они и были, то преобразились или

исчезли, не сумев противостоять библейской легенде.

Двигаясь далее на юго-восток (и в прошлое), встречаем упо¬

минание о всемирной катастрофе в древнеиранском религиоз-

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

31

ном памятнике «Авеста». В нем говорится о том, что главный

бог Ахурамазда предупредил одного из людей, Йиму, о предсто¬

ящей катастрофе, связанной с необычайными холодами. Йима

подготовил себе пещеру с максимальным комфортом и в ней,

близ заснеженных вершин, переждал бедствие. Говорят, с той

поры в пещере остался клад.

В Малой Азии, как, впрочем, и везде, где распространено

мусульманство, о потопе известно из Корана. Мухаммед, автор

Корана, жил сравнительно недавно, учение его имеет много за¬

имствований из более древних религий (в частности из христи¬

анства).

Вряд ли рассказ о потопе местного происхождения. Скорее

всего он взят из Библии: за грехи человеческие Аллах «открыл

небесные двери для воды, падающей ливнем, и вода небесная

соединилась с водой источников».

В Индии тоже встречаются упоминания о потопе. Сборник

гимнов «Шатопатха брахмана», датируемый приблизительно II—

I тысячелетиями до нашей эры, включает рассказ о святом Ману,

которого уберегла от потопа рыба в награду за собственное спа¬

сение. Лодка Ману доплыла до великих северных гор, где свя¬

той и ступил на землю. О гневе богов и причине потопа вообще

ничего не сказано. Однако рыба загодя предупредила Ману о

предстоящей катастрофе. Потоп погубил всех людей. Ману со¬

вершил жертвоприношение из масла, кислого молока, сыворот¬

ки и творога. Из этой смеси через год произошла женщина.

В отдельных районах Индии сохранились и другие описания

потопа, однако невозможно определить степень их оригиналь¬

ности. Упоминается о потопе (вне связи с гибелью людей) в

очень древних индийских законах Ману: «И когда Брама снова

пробуждался, он находил весь мир превращенным в однообраз¬

ный океан, вода покрывала собою всю землю и даже самые вы¬

сокие горы. И так бывало несколько раз». Здесь уже можно уло¬

вить древние представления о ритмичности потопов, их законо¬

мерной повторяемости (многократном превращении мира в од¬

нообразный океан).

Прежде чем продолжить путешествие, подведем промежу¬

точный итог.

32

Р. К. БАЛАНДИН

Древнейшие предания разных народов хранят описания по¬

топов не только сходные, заставляющие говорить о заимствова¬

ниях, но и самобытные. Вторые, пожалуй, преобладают.

Факт включения легенды о потопе в священные писания

разных религий указывает на большое значение, которое прида¬

вали ей составители религиозных сборников. Если бы у скази¬

телей была единственная цель— придумать пострашнее, запу¬

гать верующих грешников, то нетрудно было сочинить кое-что

более ужасное. Достаточно прочесть Апокалипсис или описа¬

ние ада (Вергилий, Данте), чтобы оценить умение древних пи¬

сать ярко и страшно, не прибегая к ссылкам на великий потоп.

Любопытно, что по соседству с Двуречьем, в Египте, лишь в

одном мифе «его величество жизнь, здоровье, сила» (так вели¬

чали бога Ра) повелел своей дочери Хатор поразить людей в

пустыне. Однако она действовала так беспощадно, что пришлось

приготовить семь тысяч кружек пива из ячменя и добавить туда

красный минерал «диди». Вылил «его величество варево на поля,

и дочь его, приняв пиво за кровь, стала пить его, опьянела и

успокоилась».

Эту легенду можно расшифровать так: после долгого зноя

(гнев лучезарного бога Ра) произошел долгожданный разлив

Нила, о чем и было сложено предание. Для сильного павод¬

ка характерно высокое содержание в воде минеральных час¬

тиц, ила, который может придать воде сходство с кровью.

Ничего похожего на всемирный потоп египтяне не пережи¬

вали.

В легендах дальневосточных стран тоже почти ничего не го¬

ворится о всемирных (или необычайно крупных) потопах. Воз¬

можно, тут сказалось своеобразие психологии народов, обитав¬

ших в тех краях. Да и наводнения (катастрофические разливы

рек или наступания моря) случаются в Китае, Японии слишком

часто, чтобы поразить воображение местных жителей.

В одной из китайских легенд говорится о драконе Кун-Куне,

который врезался головой в небесный свод, сломав его опоры.

Небосвод рухнул на землю, залив ее водой. Возможно, бесчин¬

ства дракона символизируют землетрясения, сопровождавшиеся

невиданными наводнениями.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

33

Японские предания относят родословную императорской се¬

мьи к допотопным временам. Якобы некогда японские острова

были залиты водой и постепенно поднимались из океанических

пучин. И конечно же сразу попадали под власть императора,

который таким «естественным» путем расширял свои владения,

начиная с острова Кюсю.

Американские мифы о потопе известны по рукописям,

вывезенным завоевателями — конкистадорами — из Мекси¬

ки. Одна из рукописей хранится в Мадридской библиотеке.

Привез ее Э. Кортес. По мнению некоторых ученых, в руко¬

писи есть упоминание о потопе, вызванном сильнейшими

землетрясениями и вулканическими извержениями. Правда,

такое толкование текста вызывает возражение у ряда специ¬

алистов.

Другой источник— записи сказаний низших жрецов майя

«Чилай Балам». В них говорится о пепле, камнях с неба и ог¬

ненном дожде, после которых нахлынули ужасные волны и небо

Всемирный потоп и вулканическое извержение — по рисункам из рукописи

майя. Слева вверху — дракон, изрыгающий воду

34

Р. К. БАЛАНДИН

рухнуло на землю, затопив ее. Возможно, здесь тоже имеются в

виду вулканизм и землетрясения или падение гигантского ме¬

теорита. Правда, существуют несколько рукописей «Чилам Ба¬

лам», и все они были созданы уже после завоевания Мексики

испанцами.

После падения империи майя была написана и книга «По-

поль-Вух», которая, как уверял ее автор, является копией более

древней священной рукописи. Там сказано: «Потоп был создан

Сердцем небес, был устроен великий потоп, который пал на

головы деревянных созданий. Лик земли потемнел, и начал па¬

дать черный дождь; ливень днем, и ливень ночью... Люди бежа¬

ли в отчаянии... Они пытали взобраться на крыши домов, кото¬

рые обрушивались и швыряли их на землю. Они пытались за¬

лезть на вершины деревьев, но деревья сбрасывали их, люди

искали спасения в пещерах и гротах, и они погребали людей.

Так была завершена гибель людей, обреченных на уничтоже¬

ние». Описанная катастрофа наводит на мысль о крупном зем¬

летрясении.

Великий потоп — рисунок из ацтекского

кодекса

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

35

И наконец, едва ли не самое интересное свидетельство о

потопе имеется в «Кодексе Риос», хранящемся в Ватиканской

библиотеке. По иронии судьбы католическое духовенство,

уничтожившее подлинные рукописи майя, сохранило их ред¬

кие копии.

В «Кодексе Риос» рассказано о сотворении мира и о гибели

первых людей. Остались дети, которых вскормило чудесное де¬

рево. Образовалась новая раса людей. Но через 4008 лет боги

обрушили на землю потоп. Уцелела одна пара, спрятавшаяся на

дереве.

После потопа возродилась другая раса. Но через 2010 лет нео¬

бычайный ураган уничтожил людей; оставшиеся в живых пре¬

вратились в обезьян, которых стали грызть ягуары. И вновь спас¬

лась лишь одна пара: скрылась среди камней. Через 4801 год

людей уничтожил великий пожар. Одна только пара спаслась,

уплыв на лодке в море.

В этом предании говорится о периодических (повторяемость

через 2—4—8 тысяч лет) катастрофах, одна из которых — потоп.

В некоторых культурах, с тех пор как проникли туда мисси¬

онеры, проповедники библейских легенд, местные предания

сильно исказились, приобретя «библейский акцент». Возникло

немало новых легенд, пересказывающих на разные лады миф о

«ноевом потопе». Однако сохранились и другие предания, в ко¬

торых нельзя усмотреть подобных заимствований.

Австралийцы считали, что огромная лягушка проглотила всю

воду. Высохли моря, а рыбы подпрыгивали на горячем песке

как на угольях. Решили животные: надо рассмешить лягушку.

Но на все их ужимки лягушка только пучила глаза и раздувала

щеки. Лишь вертлявый угорь достиг цели. Прыснула лягушка —

рот до ушей, слезы из глаз, вода изо рта. Начался потоп. Под¬

вернулся тут, к счастью, пеликан-рыболов и спас зверей.

На Таити верили, что некогда море залило весь остров. На

вершине горы О-Пихото спаслись лишь женщина с цыпленком,

собакой и кошкой да мужчина с поросенком. А когда через де¬

сять дней отступила вода, оставив на камнях рыбу и водоросли,

вдруг налетел ураган, вырывая с корнями деревья, и с неба по¬

сыпались камни. Людям пришлось скрываться в пещере.

36

Р. К. БАЛАНДИН

Бирманцы рассказывали о крабе, который, обидевшись на

коршуна, пробившего у него в черепе дырку, вздул моря и реки

до неба.

Все эти легенды возникли в одной, хотя и очень обширной

области земного шара. Однако трудно поверить, что они (и мно¬

гие другие, подобные им) пересказывают единственную версию.

Уж очень сильно различаются они между собой, имея лишь одно

общее качество — упоминание о великой катастрофе. То же можно

сказать о множестве легенд, распространенных у разных наро¬

дов Южной и Северной Америки.

На Огненной Земле упоминалось даже о двух потопах. Первый

из них поглотил горы, а убегавшие от него люди превратились в

тюленей и птиц. Во время второго потопа объединенное колдов¬

ство шаманов перебороло водную стихию — море отступило.

По словам эквадорцев, мать-крокодилиха, у которой индеец

убил детеныша, стала бить по воде хвостом и вздыбила волны

до небес. Не утонул лишь один человек, взобравшийся на вер¬

шину самого высокого дерева. Были тогда черны ночи и дни.

Человек бросал сверху плоды и, когда наконец не услышал всплес¬

ка, спустился на высыхающую землю.

Предки жителей Экваториальной Америки, судя по леген¬

дам, спаслись от потопа таким же образом. Но только они так

жалобно перекликались друг с другом, сидя на деревьях, что

сами не заметили, как превратились в лягушек.

Индейца Учиоля (Мексика) предупредила о потопе богиня

земли Никаве, по воле которой покидают растения мрак под¬

земного царства. Учиоль сделал ящик. Когда поднялся ветер,

«жгучий, как перец», и нахлынули воды, он спасся в ящике,

взяв с собой самое дорогое — зерно, огонь и собаку. Попугай и

птица макао пробили своими острыми клювами скалы, и вода

сошла, образовав пять морей.

А вот вариант канадских индейцев имеет свою особенность.

Была, мол, необычайно снежная зима. Один старик предуп¬

реждал о грозящей беде. Над ним смеялись. А весной началось

великое наводнение. Уцелел лишь предусмотрительный старик,

запасшийся лодкой. Утка вытащила для него из-под воды комо¬

чек тины. Из него выдул старик остров.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

37

От жителей Аляски, Чукотки и Камчатки можно было услы¬

шать о том, как вздулось море, покрытое льдинами, и затопило

сушу. Когда схлынули воды, остались лежать на вершинах и

склонах гор ледяные глыбы и морские раковины.

Итак, мы познакомились лишь с малой толикой сказаний о

великих катастрофах. Правда, из сохранившихся сказаний очень

много неоригинальных, заимствованных.

Выходит, если судить по распространенности легенд, потоп

действительно был всемирным.

Почти всемирным. О нем не говорится на огромных терри¬

ториях Центральной Азии. Очень редко встретишь упоминание

о потопе на Африканском материке. Не было о нем известно

аборигенам Центральной Австралии.

Неповсеместное распространение легенд о всемирном пото¬

пе доказывает, что во многих случаях они не заимствованы от¬

куда-то извне, а возникли самостоятельно. Иначе надо было бы

признать, что древние обитатели Дальнего Востока были связа¬

ны с греками теснее, чем с сибиряками, а аборигенам австра¬

лийского побережья были ближе древние американцы, чем род¬

ственные племена Центральной Австралии. Кажется невероят¬

ным, что географически разобщенные племена, языки которых

не сходны между собой, могли заимствовать друг у друга леген¬

ды, а племена, с родственными языками и живущие рядом, не

поделились при контактах сказаниями о потопе.

Если и не было всемирной катастрофы, то есть «всемирный

потоп» легенд о потопе, распространенных на всех континентах

у большинства племен и народов Земли.

«...Можно считать доказанным, — писал один из лучших зна¬

токов мифологии Джеймс Фрезер, — что сходство, несомненно

существующее между многими из этих легенд, отчасти зависит от

прямого заимствования одним народом от другого, а отчасти яв¬

ляется результатом сходственных, но вполне самостоятельных

наблюдений, сделанных в различных местах земного шара и от¬

носящихся к великим наводнениям или другим чрезвычайным

явлениям природы, вызывающим представление о потопе».

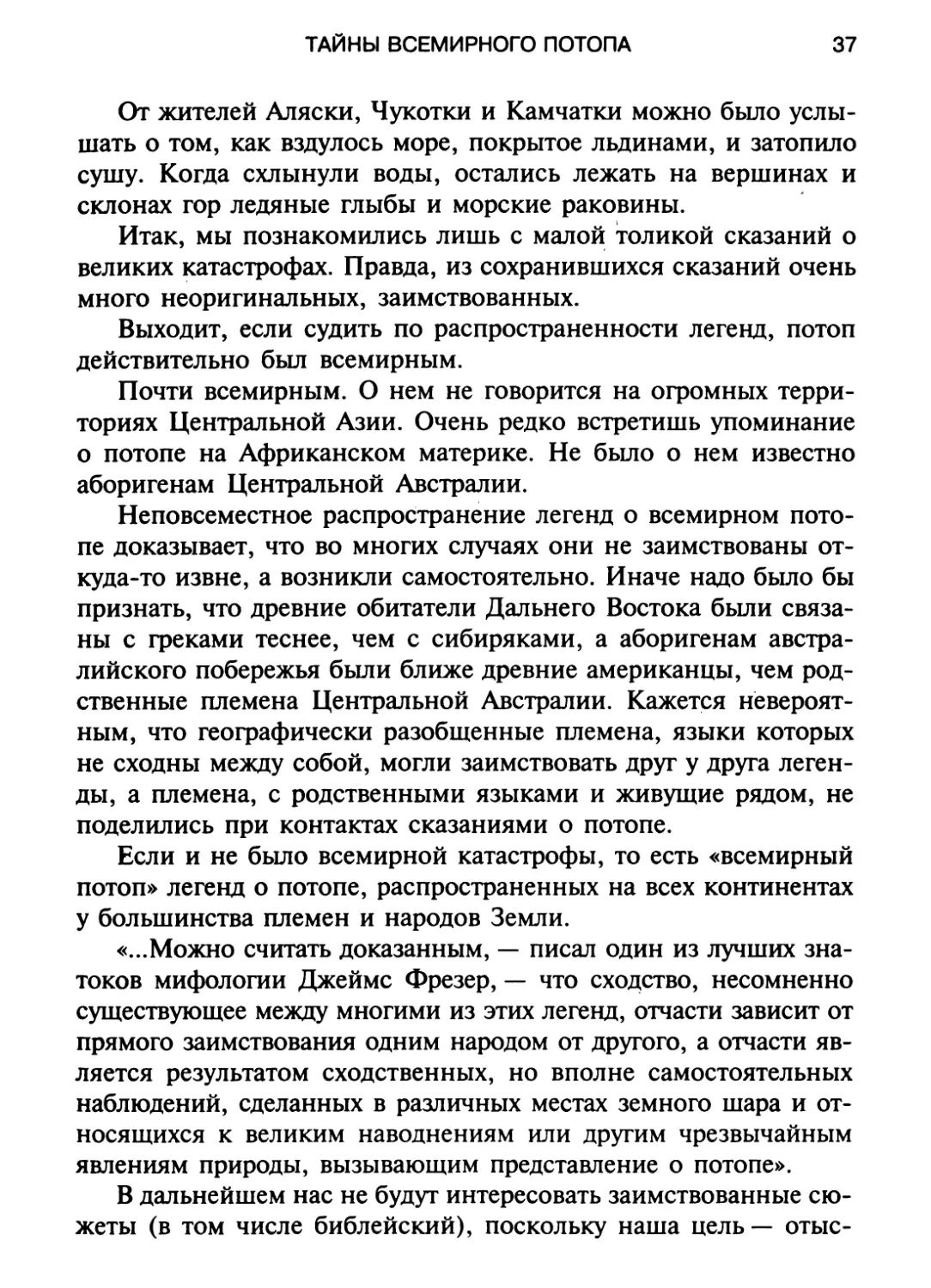

В дальнейшем нас не будут интересовать заимствованные сю¬

жеты (в том числе библейский), поскольку наша цель — отыс-

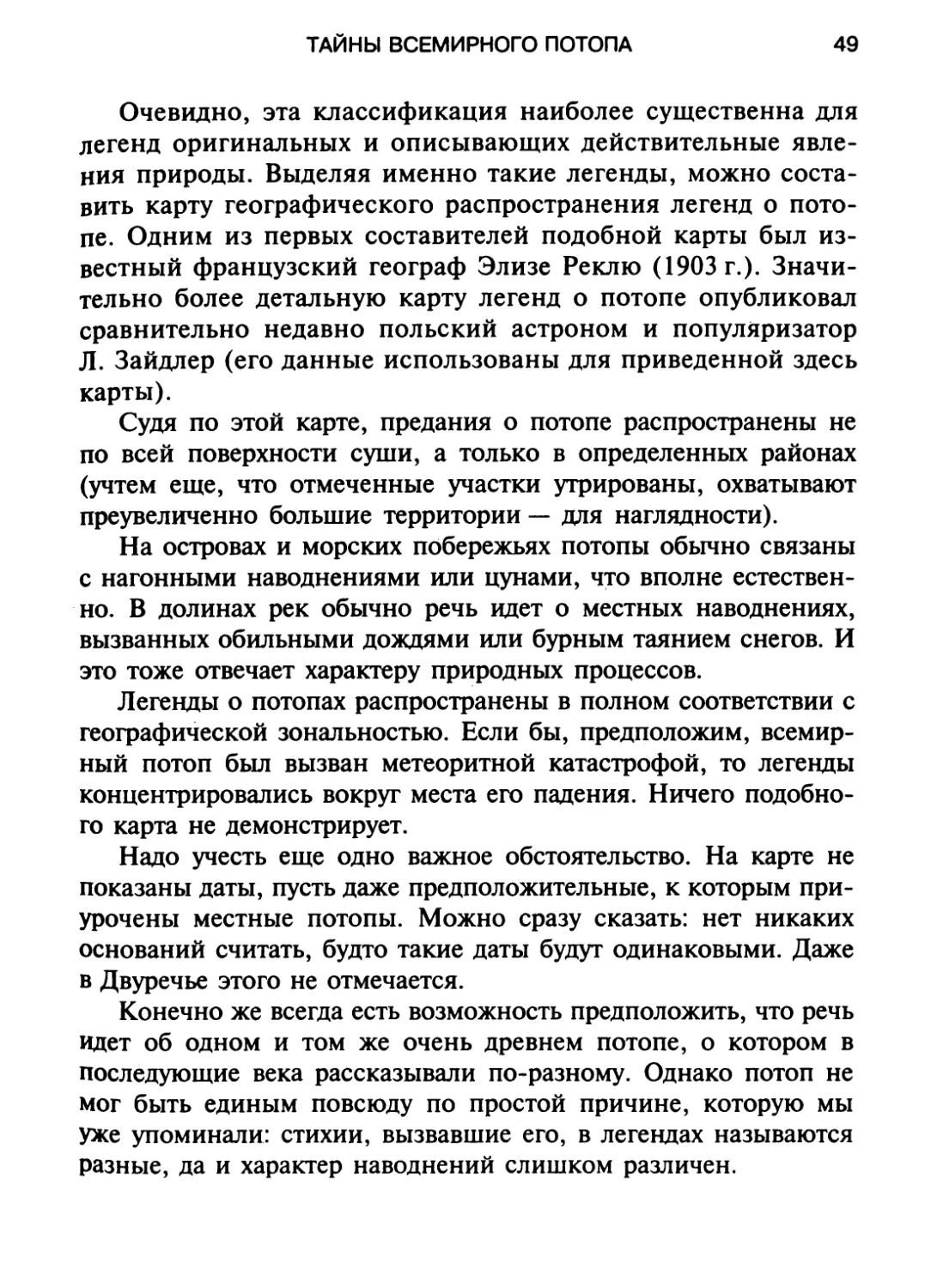

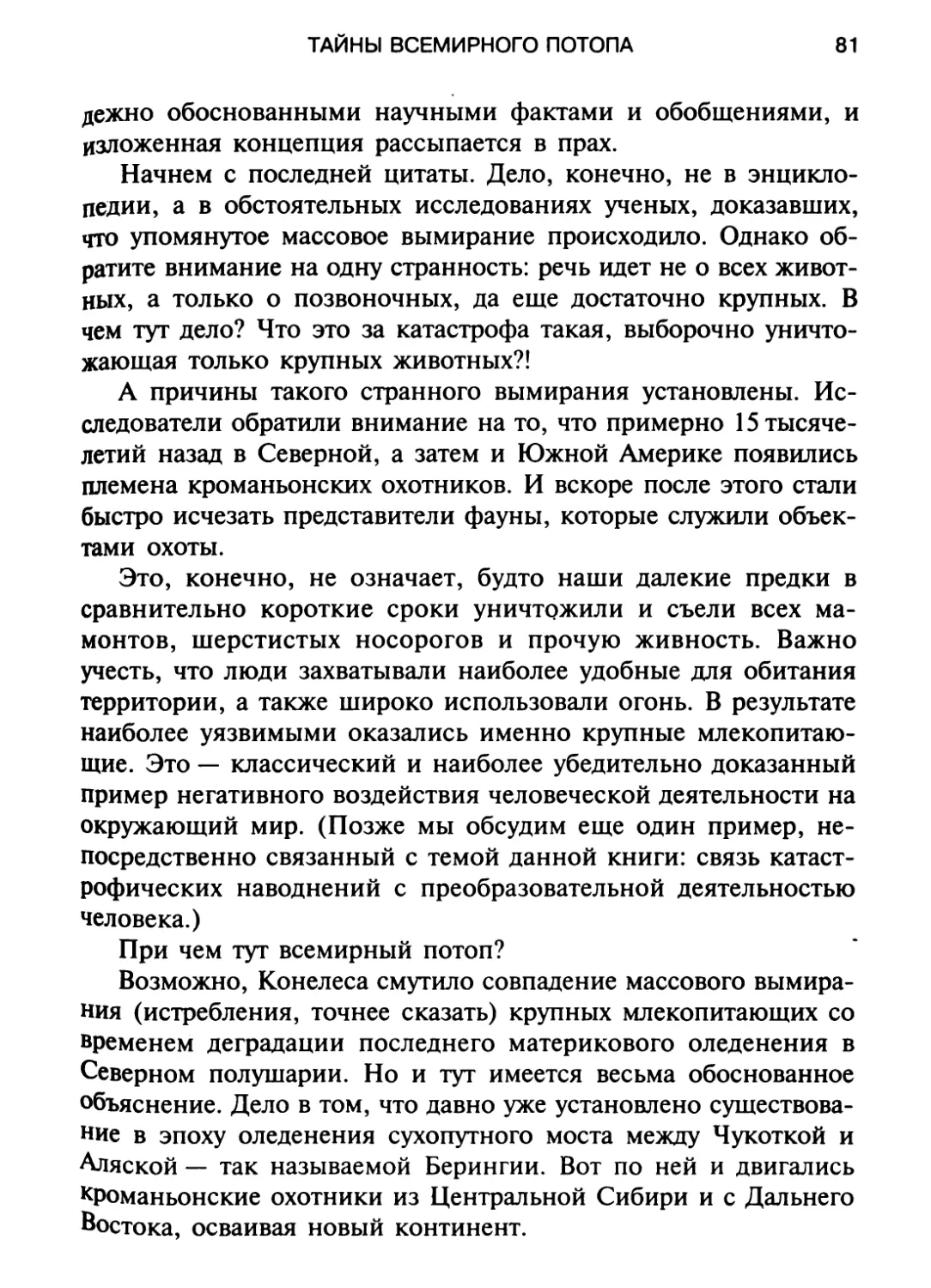

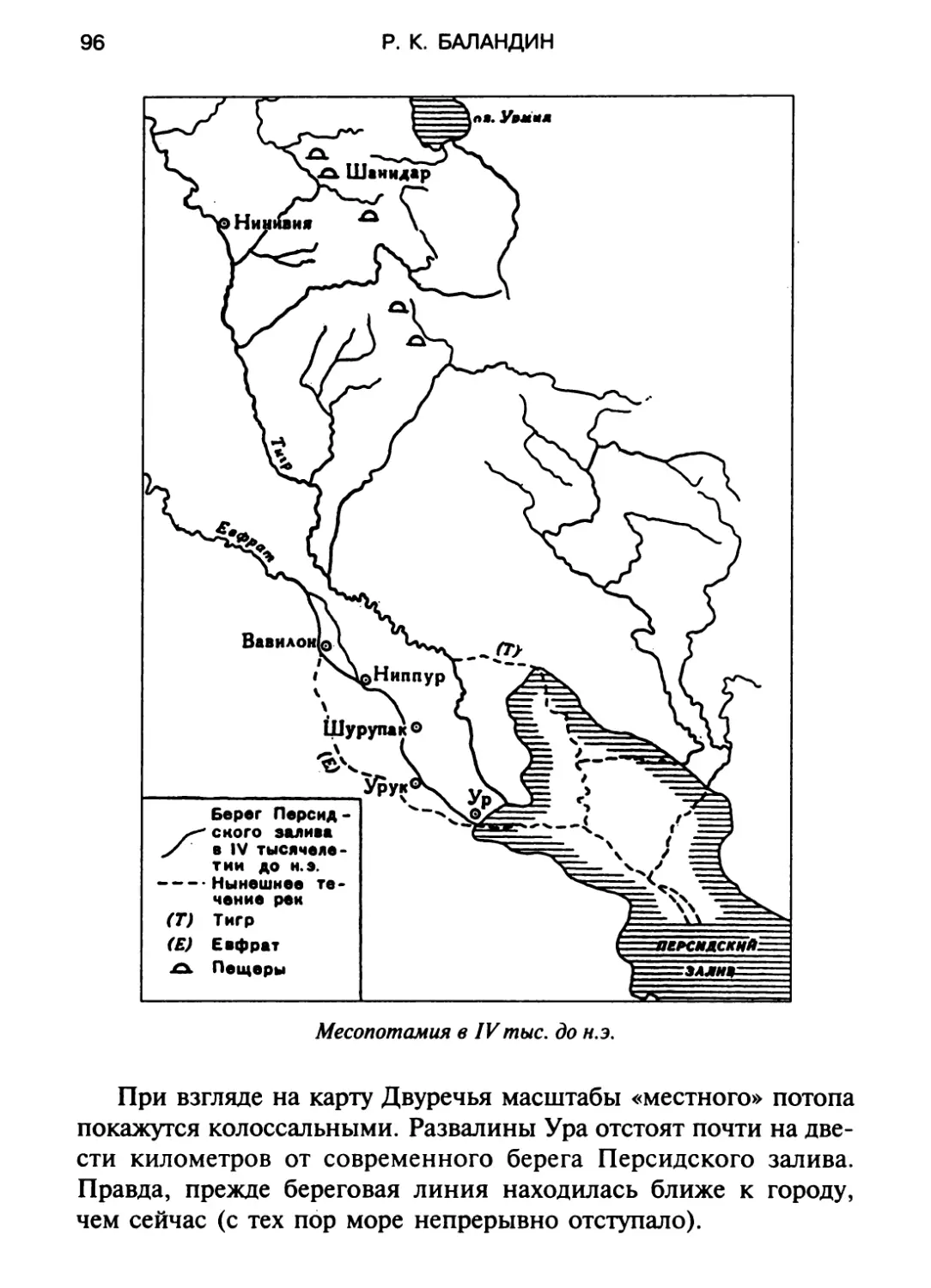

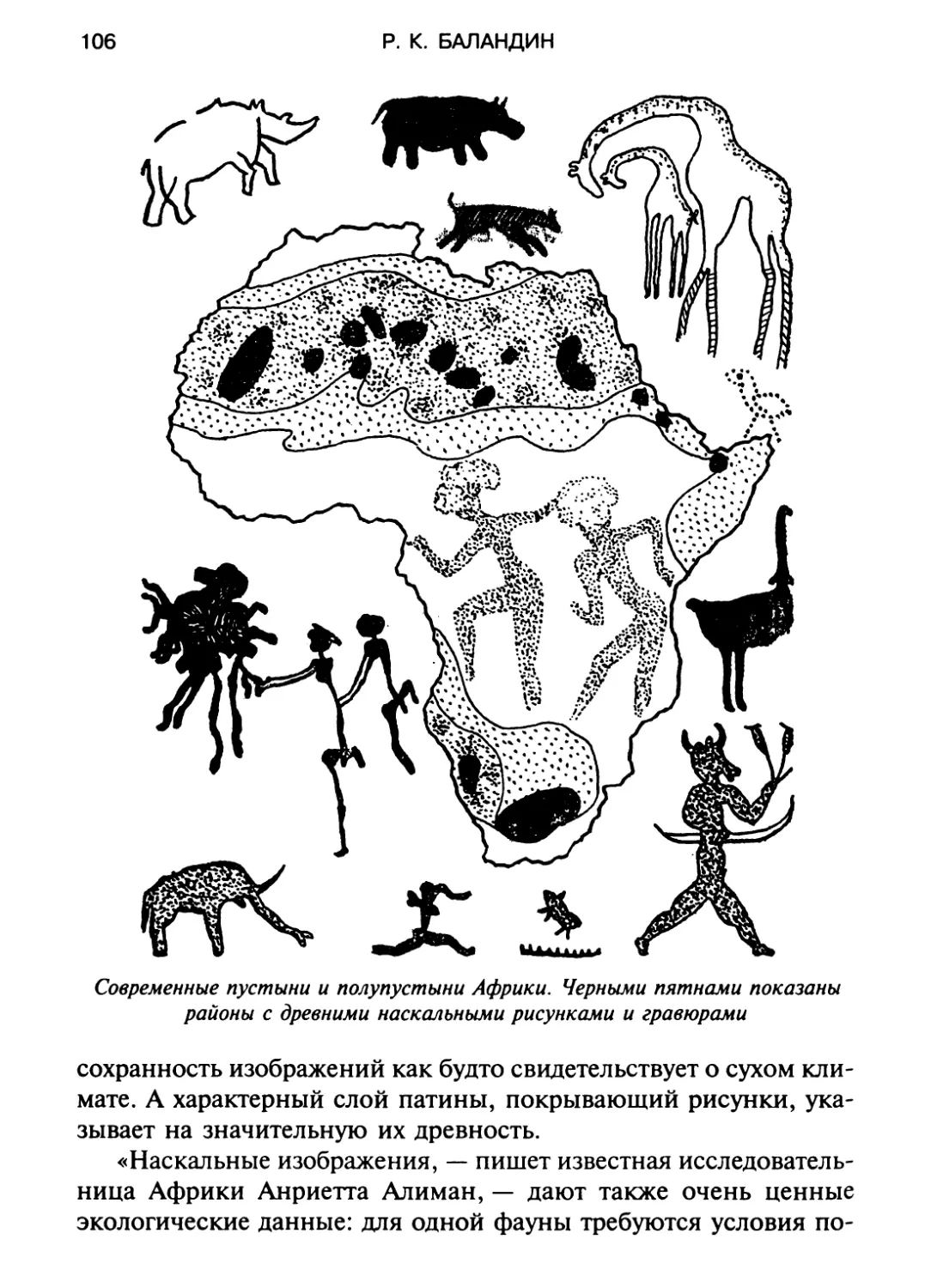

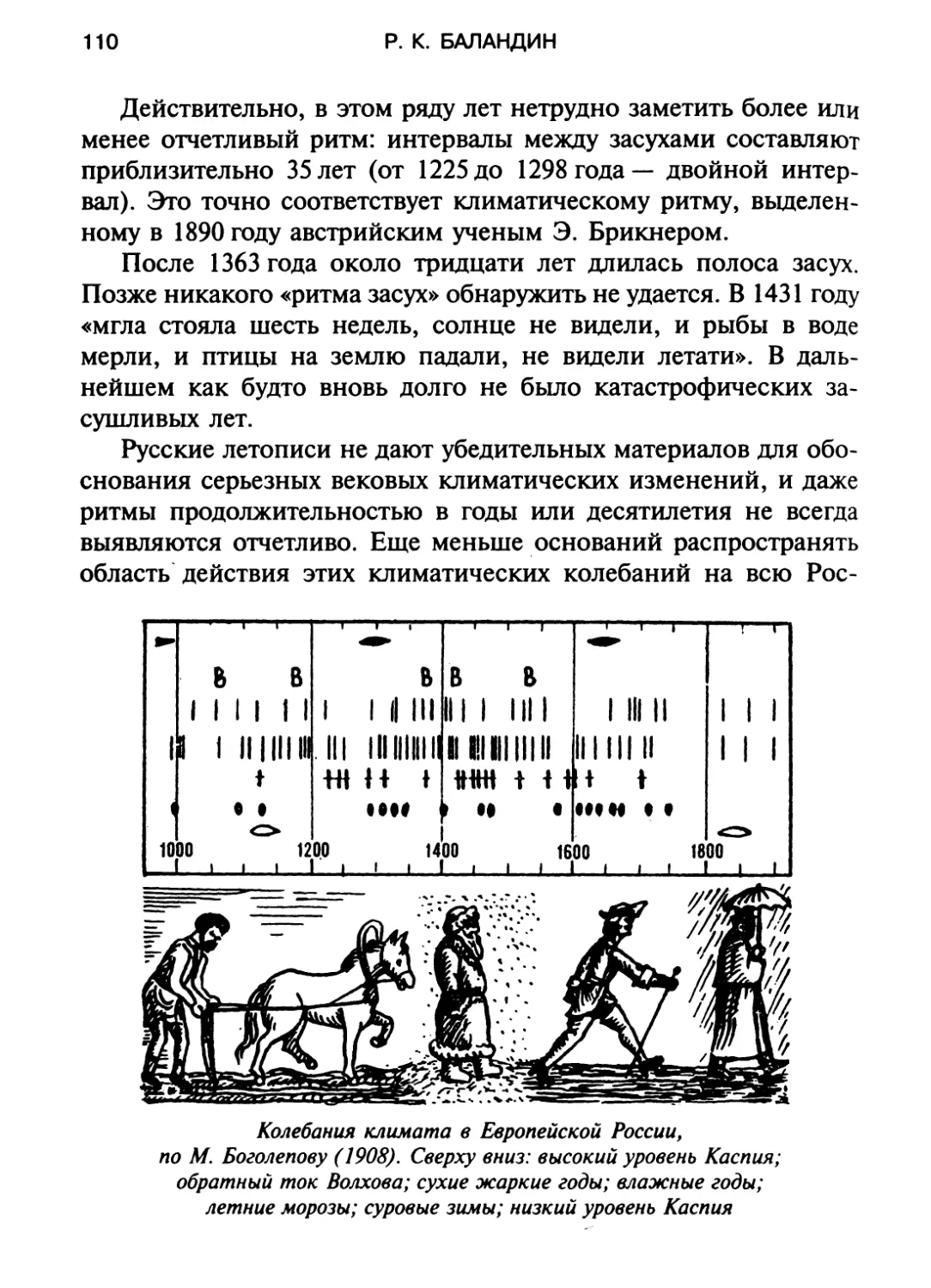

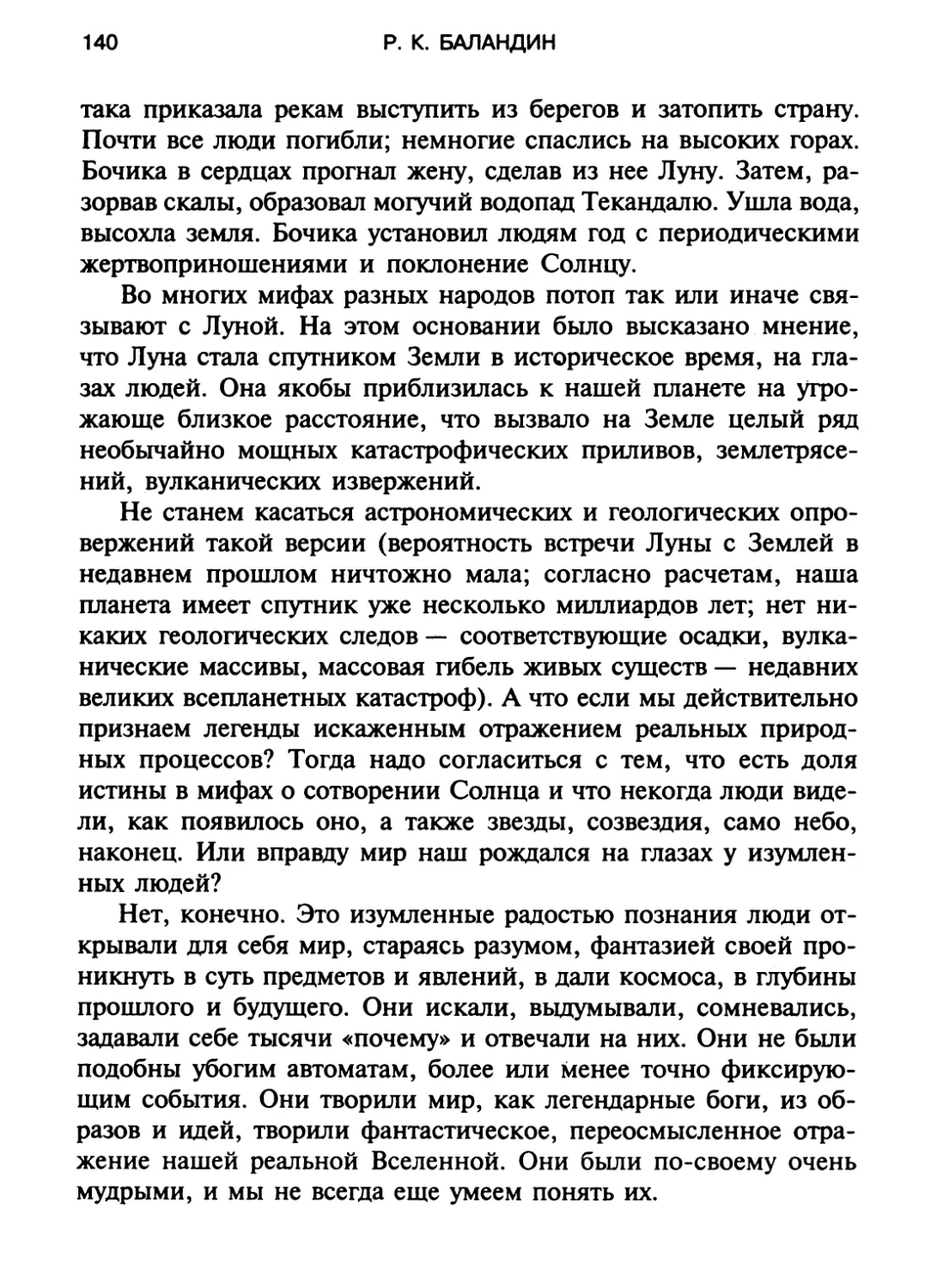

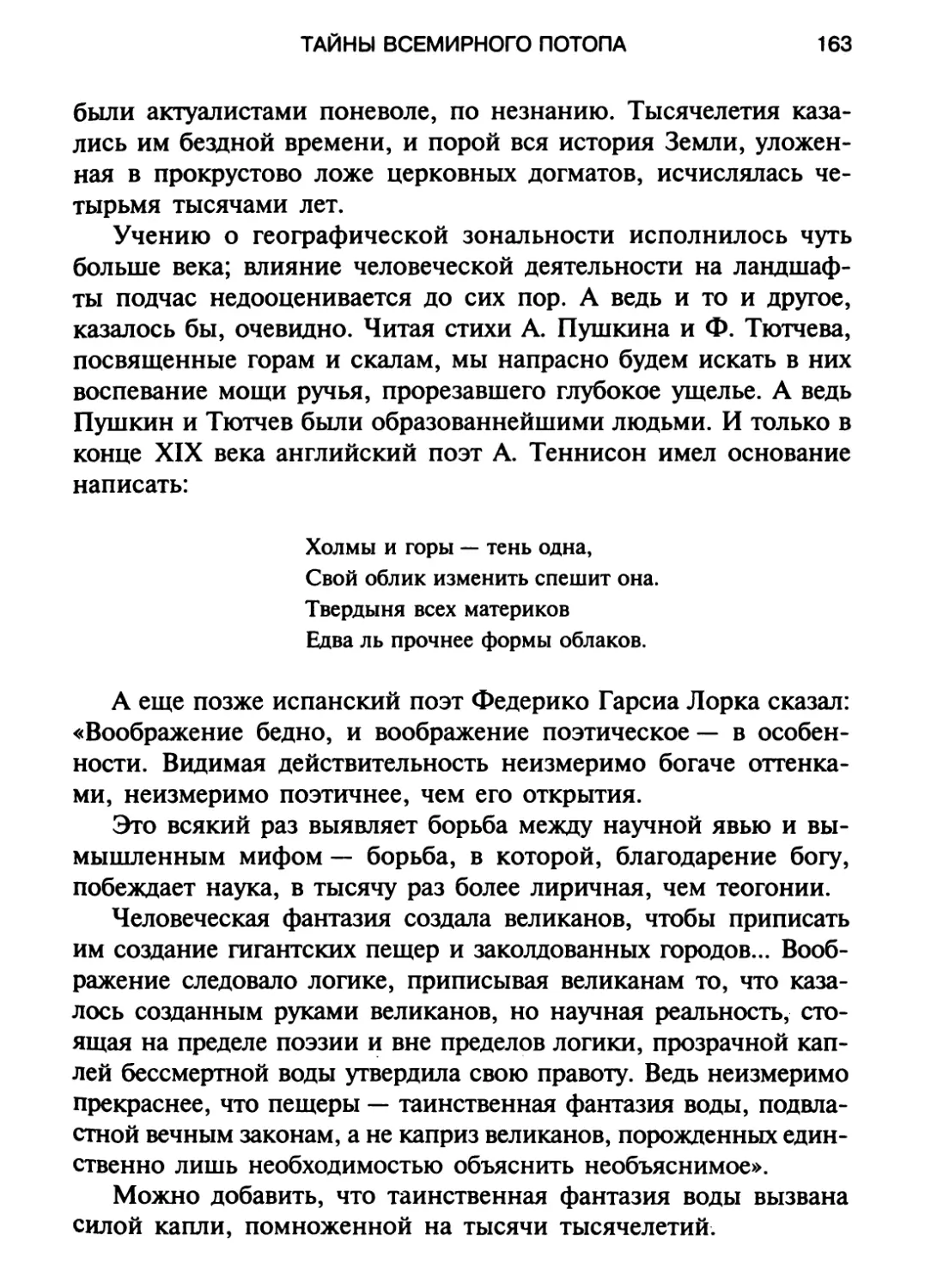

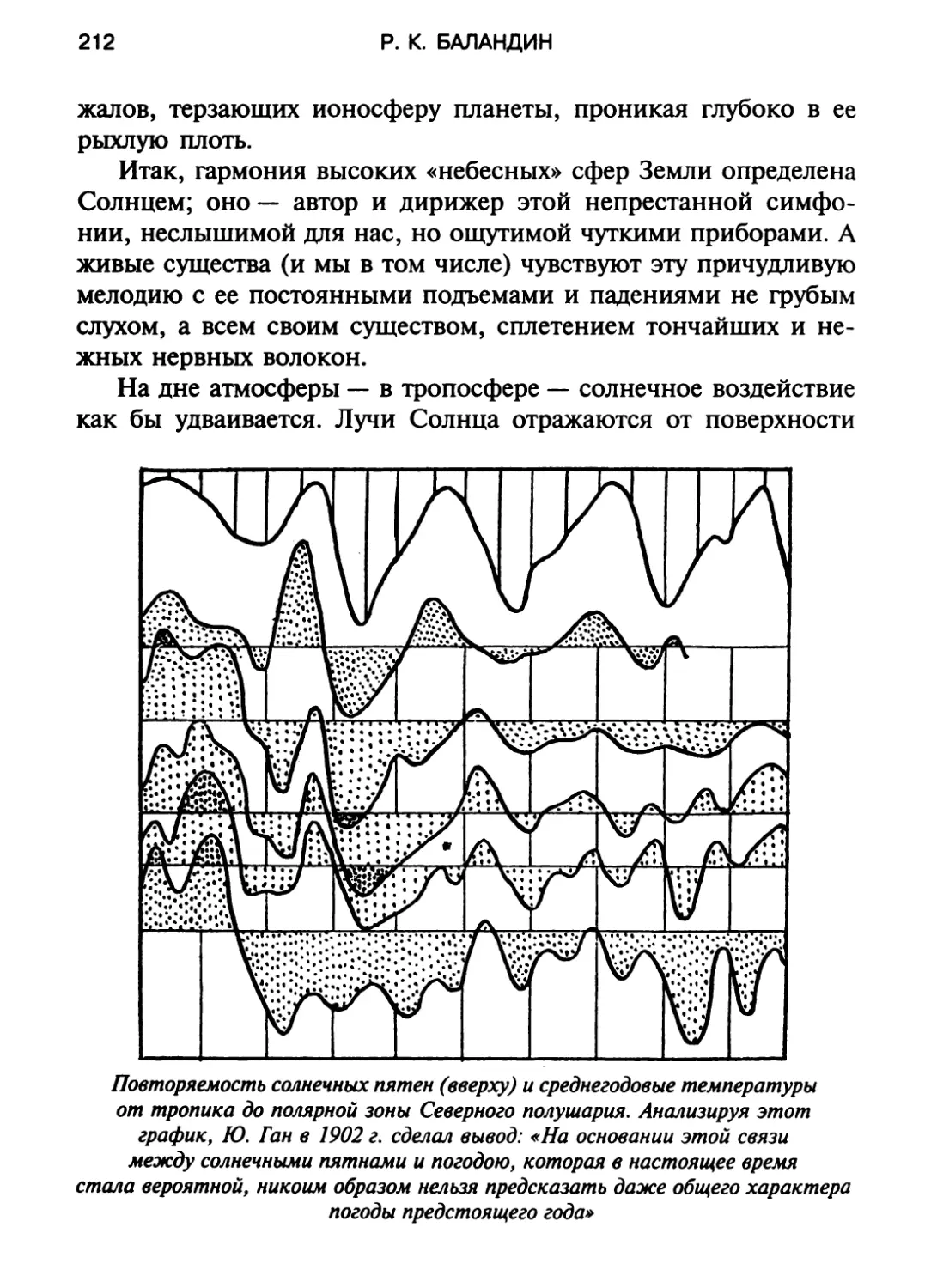

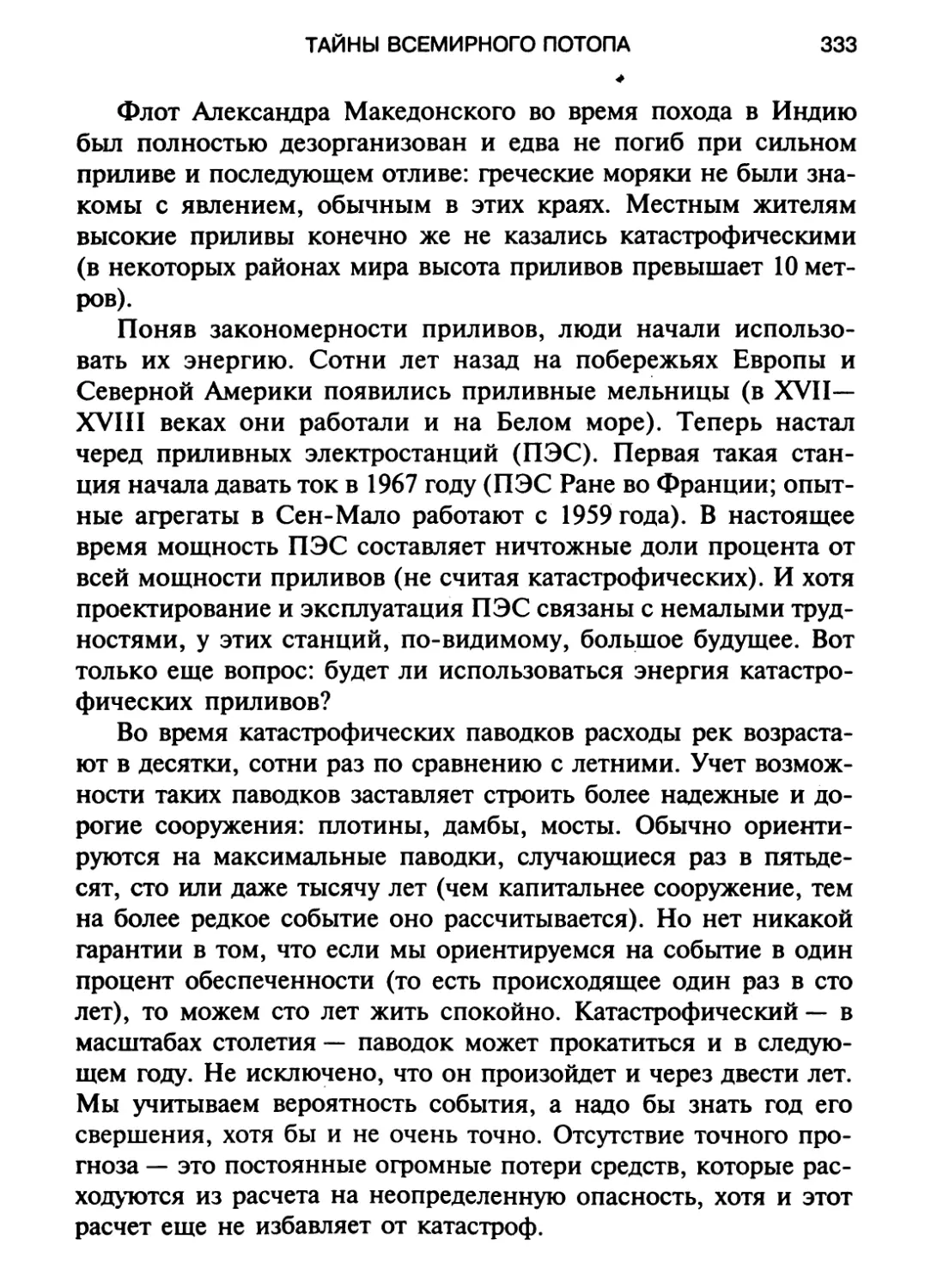

География легенд о потопе: ливневых (штриховка),

морских и речных (волны), связанных с вулканическими

извержениями и землетрясениями (конусы),

или с похолоданиями (снежинки).

В Северной Атлантике показана Атлантида (по Кирхеру, 1665).

Справа вверху — наскальные рисунки: чудовище (Сибирь)

и человек-гриб (Чукотка), подобия которого встречаются

в искусстве древних майя

40

Р. К. БАЛАНДИН

кать «естественный прообраз» всемирного потопа (если таковой

существовал).

Сходство целого ряда легенд, имеющих самостоятельное про¬

исхождение, еще не доказывает существование всемирной катас¬

трофы. Оно может указывать на подобие психики древних наро¬

дов и их фантазии. Эволюция психики людей, верований, «соци¬

ального сознания» прослеживается почти с такой же закономер¬

ностью, как основные соответствия в развитии орудий труда.

ПРОБЛЕМА МЕТОДА

Мы уже говорили о том, что за последние годы в нашей

стране стали необычайно популярны оккультные «науки»,

прежде всего астрология, а также магия, колдовство, хироман¬

тия, всякого рода суеверия. Неоднократно переиздавались «Тай¬

ная доктрина» и другие теософские сочинения Е.П. Блаватс¬

кой. На таком вспененном интеллектуальном пространстве «па¬

раллельных знаний» научная мысль стушевалась. А с ее от¬

ступлением в тень перестал главенствовать принцип убедитель¬

ных доказательств.

Широкую публику стали обильно потчевать сенсационными

сведениями с примесью чудес и тайн. Вроде бы научные дан¬

ные скучны, слишком обыденны. Как говорил поэт:

Тьмы низких истин нам дороже

Нас возвышающий обман.

Правда, Пушкин оговорился о низких истинах и возвышаю¬

щем обмане. А научные истины нас возвышают. Когда они вы¬

работаны трудами многих специалистов, то безусловно обога¬

щают наш интеллект и повышают умственный уровень. Надо

только прилагать усилия для понимания наук, а это совсем не

просто. Куда легче ухватить и проглотить подброшенную занят¬

ную или ошеломляющую мысль, не задумываясь о ее качестве,

соответствии фактам и логике.

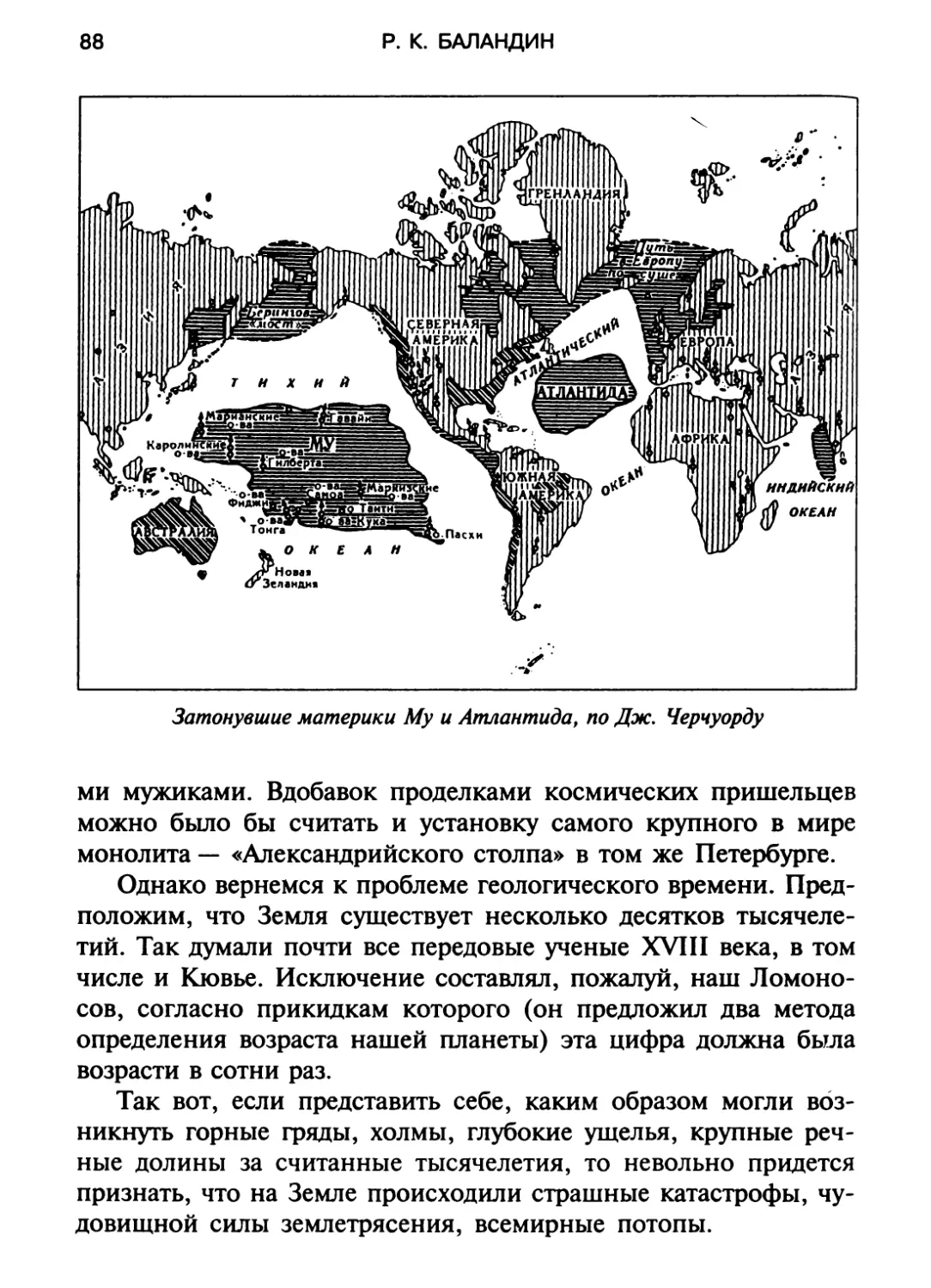

Вот, к примеру, доводы Блаватской в пользу идеи затонув¬

ших материков с необычайно высокой цивилизацией. Она ссы-

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

41

далась на то, что создавала свои сочинения под воздействием

духовных учителей и телепатических подсказчиков — мудрей¬

ших из мудрых махатм, нашедших себе приют в Гималайских

горах. Если поверить этому, то дальше уже не надо будет ос¬

мысливать и подвергать сомнению любые ее высказывания (среди

которых, отметим, есть и вполне разумные, но встречаются и

нелепые, явно ошибочные, фантастические). Тогда и всемир¬

ный потоп, погубивший легендарную Атлантиду, окажется впол¬

не реальным. А почему бы и нет?

При желании можно привести немало доказательств вернос¬

ти этой идеи. Особенно много их будет добыто из легенд и

мифов разных народов, можно даже сказать, исторических сви¬

детельств. Почему бы им не поверить?

Наконец, в подтверждение того, что всемирный потоп дей¬

ствительно был, можно привести большое количество вполне

научных фактов. Известно, например, что около 10—12 тысяче¬

летий назад закончилось последнее оледенение. Таяние вели¬

ких ледников повысило на десятки метров уровень Мирового

океана. Одновременно с его поверхности должно было испа¬

ряться больше воды, увеличивая количество выпадающих осад¬

ков.

Но разве невероятно другое, более грандиозное и глобально¬

катастрофическое явление: падение в океан крупного метеори¬

та? Гигантская волна прокатилась бы тогда по океанам и побе¬

режьям планеты, сметая все на своем пути.

Ученые полагают, что крупные метеориты, способные выз¬

вать подобный катаклизм, падают на Землю не так уж редко. Не

исключено, что нечто подобное произошло 10—12 тысячелетий

назад. В результате могли быть уничтожены многие виды жи¬

вотных и почти все человечество, а заодно и великолепная Ат¬

лантида.

Могло ли так быть в принципе? Да, могло бы. Даже есть

вероятность, как выражаются математики, отличная от нуля,

что такое падение произошло в Атлантическом океане.

Так же можно рассуждать и по поводу исчезнувших матери¬

ков Му и Лемурии. С ними тоже могло бы приключиться нечто

подобное.

42

Р. К. БАЛАНДИН

Есть еще один вариант причины всемирного потопа: захват

Землей в спутники Луны. До того, как обрести нынешнюю ста¬

бильную орбиту, это космическое тело должно было бы перио¬

дически вызывать, приближаясь к Земле, чудовищные прили¬

вы, а также землетрясения и вулканические извержения.

Но можно обойтись и без вмешательства космических фак¬

торов. Мы ведь до сих пор не знаем точно причин крупных

землетрясений и извержений вулканов. Не исключено, что они

вызываются вспышками внутренней активности нашей плане¬

ты. В периоды таких всепланетных конвульсий может происхо¬

дить смена полюсов, опускание в океанскую пучину крупных

островов или даже материков...

Короче говоря, при желании можно придумать причины все¬

мирного потопа (даже не привлекая для этого гипотезу косми¬

ческих пришельцев или воздействия на Землю неведомых могу¬

чих разумных сил Вселенной, о которых положительно отзы¬

вался К.Э. Циолковский в некоторых своих философских тру¬

дах). И эти причины будут не надуманными и фантастичными,

а основанными на более или менее твердо установленных фак¬

тах.

Таким методом обычно пользуются те, кто стремится во что

бы то ни стало доказать реальность всемирного потопа, а также

Атлантиды, космических пришельцев, снежного человека, не¬

ведомых озерных и морских чудищ, ясновидения, телепатии и

т.п. Метод прост: требуется подобрать факты и мнения под же¬

лательный ответ.

В подобных случаях надо сразу решить и автору, и читателю,

что они хотят: отыскать истину или что-то кому-то (или себе)

доказать, укрепить свою веру в чудесное явление.

Если кому-то хочется верить во всемирный потоп (при¬

шельцев, телепатов, астрологов и пр.,), то лучше, честнее

всего — верить безо всяких ухищрений, без наукоподобия и

самообмана. Мол, мне так нравится, так хочется, и не же¬

лаю слушать никаких доводов против. Я имею право верить в

чудо!

Да, это безусловно так. Только не следует делать следующий

шаг, выдавая свою веру за научную истину и вообще за что-то

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

43

имеющее прямое отношение к науке. Научный метод тут нт при

чем.

Возможно возражение: разве мы еще раньше не согласились,

что идея всемирного потопа подтверждается некоторыми науч¬

ными фактами? Но она не противоречит предположениям, ос¬

нованным на определенной вероятности «отличной от нуля».

Разве не так?

Да, все именно так. Однако научный принцип доказательств

требует не подбора отдельных фактов, а тщательного объектив¬

ного анализа всей их совокупности. При этом приоритет имеют

те сведения, которые опровергают данную гипотезу. Если есть

хотя бы одно веское убедительное опровержение, гипотезу сле¬

дует считать сомнительной. Надо постараться ответить, если

возможно, на это возражение, а не приводить все новые и но¬

вые доказательства. Одно опровержение перевешивает их.

Например, известны находки морских раковин в горах. Зна¬

чит, на этих высотах было когда-то море. Это вроде бы свиде¬

тельствует в пользу потопа. Однако если обратиться к дополни¬

тельным сведениям, выяснится, что возраст данных морских

осадков разный и исчисляется в миллионах лет. А накопились

они в понижении, залитом морем, которое некогда было на

месте современных гор.

Вот уж действительно чудо и загадка: на месте морской гла¬

ди вздыбились горы!

То же самое относится к валунам. Выяснилось, что на Рус¬

скую равнину они были перенесены из Скандинавии и Кольс¬

кого полуострова гигантскими ледниками. Разве это не удиви¬

тельно?

Ну а что касается анализа мифов, то тут и вовсе не найти

буквально ничего, сколько-нибудь убедительно свидетельствую¬

щего в пользу всемирного потопа.

Наивно предполагать, будто в те далекие времена, когда люди

знали только очень ограниченные регионы, могла идти речь о

всепланетной катастрофе. Люди имели в виду потоп, который

распространялся на известный им мир. Скажем, территория

Двуречья, долина Инда, остров Пасхи... Каким образом и кто

мог тогда знать, что происходит на всей планете?!

Ископаемые раковины

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

45

Версии, объясняющие всемирный потоп падением крупного

метеорита или какой-либо другой всеземной катастрофой, не вы¬

держивают никакой критики. Они противоречат «классическим»

описаниям характера потопа, которые приведены в шумерском и

вавилонском преданиях, а также, в более фантастическом виде, в

библейском мифе. В них же везде говорится о том, что сильные

ливни и морские наводнения происходили одновременно.

Правда, в мифе о Гильгамеше сказано, будто земля расколо¬

лась, как чаша. Уж не произошло ли это от метеоритного удара?

Нет, конечно. От подобных ударов на суше образуются кра¬

теры, не более того. К тому же предполагается ведь, что паде¬

ние произошло в океан...

Да и что там долго рассуждать. Надо обратить внимание на

даты всемирного потопа. Чаще всего ее называют (за последнюю

четверть века) в пределах от XII до IX тысячелетий до нашей

эры. Интервал весьма неопределенный. К тому же легендарный

потоп в Двуречье произошел никак не более пяти тысячелетий

назад.

И наконец, самое главное.

Мифы и священные предания о потопе могут звучать очень

убедительно. Можно даже допустить, что даты разных потопов

сводятся к какой-либо одной, древнейшей. Можно предполо¬

жить, будто упал не один крупный метеорит, а сразу несколько;

что произошло все сразу — цунами, циклоны, землетрясения,

извержения вулканов — целая палитра природных стихий...

Пускай все было бы так или еще как угодно. Только не надо

забывать о том, что кроме кабинетных выдумщиков было и есть

на земле множество квалифицированных исследователей: гео¬

графов, геоморфологов, геологов разных специальностей, а так¬

же археологов. Им не составило бы особого труда давным-давно

обнаружить, описать и сопоставить следы всемирного потопа,

тем более если произошел он не миллионы, а всего лишь тыся¬

чи лет назад.

На мой взгляд, этот довод наиболее убедителен. Судя по

всему, энтузиасты идеи всемирного потопа имеют весьма смут¬

ное представление о работе исследователей Земли. И даже не

просто смутное, а искаженное.

46

Р. К. БАЛАНДИН

Столь грандиозное глобальное природное явление должно

было бы оставить множество очевидных свидетельств, прежде

всего осадков, а также следов размыва и обрушений. Не заме¬

тить этого специалисты просто-напросто не могли бы ни при

каких условиях. Ведь эти люди ведут независимые исследования

практически во всех регионах, а затем публикуют, обсуждают и

обобщают результаты своих работ.

До тех пор пока таких работ было очень мало и охватывали

они ограниченные территории, гипотеза всемирного потопа была

правомерна. Но в дальнейшем, когда была охвачена вся поверх¬

ность суши, а детальность и точность исследований возросли,

ни о какой всеобщей оплошности ученых, проглядевших следы

глобальной катастрофы, не может быть и речи.

Всемирного потопа не было, потому что географы, геологи,

геоморфологи и археологи не нашли его следов. А такое всепла¬

нетное явление должно было оставить память о себе.

Значит ли это, что не следует принимать во внимание свиде¬

тельства наших далеких предков: мифы, легенды, предания? Нет,

не значит. Надо только научиться сначала верно толковать по¬

добные сведения. Они не всегда построены по принципу «что

вижу, о том и пою». У них обычно имеется неявный подтекст,

они отражают не научный, а поэтический взгляд на природу.

При этом нередко поэтическая форма скрывает религиозное со¬

держание.

Миф — это особый мир, в котором слиты воедино поэзия и

познание, религиозная вера и философские идеи, реальность и

фантазия. Мифология — это синтез духовной культуры своего

времени и данного этноса. Считать ее только некой «преднау-

кой», наивной попыткой описать исторические события и яв¬

ления природы — такой подход к мифам слишком упрощен и

схематичен.

Надо иметь в виду, что мифов очень много, они нередко

противоречивы, являются пересказами и обработками более ран¬

них или заимствованных преданий. При желании из такого мно¬

гообразия нетрудно извлечь именно то, что желательно.

В давние времена, наблюдая явления природы и рассказы¬

вая о них, люди давали волю своему поэтическому воображе¬

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

47

нию. И это обстоятельство сужало их кругозор. Да, именно су¬

жало, потому что, как сказал великий испанский поэт Федери¬

ко Гарсиа Лорка: «Воображение бедно, а воображение поэти¬

ческое — в особенности. Видимая действительность неизмери¬

мо богаче оттенками, неизмеримо поэтичнее, чем ее открытия.

Это всякий раз выявляет борьба между научной явью и вы¬

мышленным мифом, — борьба, в которой, благодарение богу,

побеждает наука, в тысячу раз более лиричная, чем теогония».

Ссылка на мнение поэта, обладавшего великолепной поэти¬

ческой фантазией и образностью мышления, должна звучать

наиболее убедительно. Тем более что он не ограничился общим

тезисом, а привел конкретный пример:

«Человеческая фантазия придумала великанов, чтобы при¬

писать им создание гигантских пещер или заколдованных горо¬

дов. Действительность показала, что эти гигантские пещеры со¬

зданы каплей воды. Чистой каплей воды, терпеливой и вечной.

В этом случае, как и во многих других, выигрывает действитель¬

ность. Насколько прекраснее инстинкт водяной капельки, чем

руки великана!

Реальная правда поэтичностью превосходит вымысел... Ведь

неизмеримо прекраснее, что пещеры — таинственная фантазия

воды, подвластной вечным законам, а не каприз великанов, по¬

рожденных единственно лишь необходимостью объяснить

необъяснимое».

Те, кто старается представить миф как слепок действитель¬

ности, лишают его поэтичности, не наделяя научной досто¬

верностью. Если нам приходится делать нечто подобное, ана¬

лизируя легенды о всемирном потопе, то лишь потому, что в

последующем предстоит обратиться к поэзии науки. А она от¬

крывает такие срезы реальности, которые недоступны вообра¬

жению, пусть даже наших гениальных далеких предков, сла¬

гавших мифы.

Подлинная поэзия раскрывает красоту известного, настоя¬

щая наука — это прорыв в неведомое, хуже всего, когда созда¬

ются сочинения, быть может занятные, но находящиеся по сти¬

лю и смыслу где-то между поэзией и наукой, а потому лишен¬

ные их достоинств. Мы постараемся по мере сил избегать этого,

48

Р. К. БАЛАНДИН

проводя научно-популярное исследование — предельно объек¬

тивное и приближенное к реальности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕГЕНД

Любая классификация напоминает гербарий. Это схема,

сухое подобие жизни. Высушенный лист не имеет и тысяч¬

ной доли достоинств живого. Однако в нем присутствует не¬

что такое (по крайней мере по форме), что позволяет лучше

понять и оценить его живое подобие. Не может быть речи о

художественной ценности классификаций. Укладывая леген¬

ды в прокрустово ложе схемы, мы лишаем их «живой сущнос¬

ти» и одновременно совершаем научный анализ. Первое оп¬

равдано вторым.

Исключая из рассмотрения художественный и моральный ас¬

пекты легенд о потопе, а также заимствования, можно предло¬

жить две классификации.

Во-первых, по объему описания. Одни легенды объясняют

ряд наблюдаемых природных феноменов (слоистость горных

пород, валуны на поверхности земли, образование гор и равнин

и т.д.). Другие — сообщают более или менее фантастично о дей¬

ствительном природном явлении.

В первой группе легенд можно усмотреть зачатки науч¬

ной философии, а во второй — научной эмпирики. Первая

группа может включать и оригинальные, и заимствованные

описания, служащие как бы темой для научно-философских

импровизаций. В легендах второй группы заимствованные

сюжеты не имеют интереса с точки зрения географии и гео¬

логии.

Во-вторых, по причине потопа. В одних легендах речь идет

о необычайных метеорологических и гидрологических явлениях

(ливень, ураган, снег, паводок), в других — о гигантском прили¬

ве моря. Некоторые легенды объединяют обе эти причины. И

наконец, ряд легендарных катастроф указывает на извержение

(взрыв?) вулканов, землетрясения и, возможно, падения круп¬

ных метеоритов.

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

49

Очевидно, эта классификация наиболее существенна для

легенд оригинальных и описывающих действительные явле¬

ния природы. Выделяя именно такие легенды, можно соста¬

вить карту географического распространения легенд о пото¬

пе. Одним из первых составителей подобной карты был из¬

вестный французский географ Элизе Реклю (1903 г.). Значи¬

тельно более детальную карту легенд о потопе опубликовал

сравнительно недавно польский астроном и популяризатор

Л. Зайдлер (его данные использованы для приведенной здесь

карты).

Судя по этой карте, предания о потопе распространены не

по всей поверхности суши, а только в определенных районах

(учтем еще, что отмеченные участки утрированы, охватывают

преувеличенно большие территории — для наглядности).

На островах и морских побережьях потопы обычно связаны

с нагонными наводнениями или цунами, что вполне естествен¬

но. В долинах рек обычно речь идет о местных наводнениях,

вызванных обильными дождями или бурным таянием снегов. И

это тоже отвечает характеру природных процессов.

Легенды о потопах распространены в полном соответствии с

географической зональностью. Если бы, предположим, всемир¬

ный потоп был вызван метеоритной катастрофой, то легенды

концентрировались вокруг места его падения. Ничего подобно¬

го карта не демонстрирует.

Надо учесть еще одно важное обстоятельство. На карте не

показаны даты, пусть даже предположительные, к которым при¬

урочены местные потопы. Можно сразу сказать: нет никаких

оснований считать, будто такие даты будут одинаковыми. Даже

в Двуречье этого не отмечается.

Конечно же всегда есть возможность предположить, что речь

идет об одном и том же очень древнем потопе, о котором в

последующие века рассказывали по-разному. Однако потоп не

мог быть единым повсюду по простой причине, которую мы

уже упоминали: стихии, вызвавшие его, в легендах называются

разные, да и характер наводнений слишком различен.

50

Р. К. БАЛАНДИН

НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОВ

Исследуя мифы о потопе как свидетельства реальных при¬

родных явлений, мы уподобляемся людям, которые переплав¬

ляют прекрасную золотую статуэтку, чтобы получить слиток.

Сохраняя «валюту», факт, теряем поэзию, этические размышле¬

ния наших предков. Явления внешнего мира — это семена, рас¬

цветающие в душах людей причудливыми, фантастическими

цветами...

И все-таки наш интерес к легендам вполне оправдан. Ведь

предания разных племен и народов приводят нас как будто к

достаточно обоснованному и очень важному выводу: в разное

время в разных районах Земли безусловно происходили мощные

катастрофы (неясно только — в одну эпоху или разновременно).

Правда, в тех случаях, когда подобные воззрения зиждились

на иллюзорной опоре веры, религии, предрассудков, дело не

обходилось без нелепостей. Нечего уж говорить о бесплодных

поисках ковчегов, источников обильнейших вод и следов пото¬

па, о попытках физического обоснования Божьей кары. Более

существенно: если некогда был ниспослан потоп, то какая га¬

рантия, что он не обрушится нам на головы завтра или в любой

другой день?

Чудесам закон не писан!

Вот почему вся Европа была повергнута в смятение пред¬

сказанием профессора математики из Тюбингена и астролога

Йогана Штофдера: свершится новый всемирный потоп! Ожи¬

дался потоп в феврале 1524 года, когда под знак Рыбы перехо¬

дили сразу три планеты. Такое объяснение казалось столь убе¬

дительным, что крестьяне перестали пахать и сеять, купцы —

запасать товары, ремесленники — трудиться в мастерских. Са¬

мые предприимчивые строили ковчеги или готовились уйти в

горы, запаслись провизией и одеждой, прибрежные поселения

опустели.

И верно, февраль в тот год выдался совершенно необычным:

совсем не выпало осадков. Люди вздохнули облегченно: Бог сме¬

нил гнев на милость. Пожалуй, более других потешался над не¬

удачливым пророком курфюрст Бранденбургский: он-то точно

ТАЙНЫ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

51

Мировая катастрофа, Апокалипсис. Гравюра А. Дюрера

знал, что бедняга Штофлер просто-напросто просчитался. Бо¬

лее верные, можно сказать, научно обоснованные данные пока¬

зывают, что потоп будет только в Пруссии, и ровно через пол¬

тора года.

Это были едва ли не первые попытки долгосрочных прогно¬

зов погоды. И они, как многие последующие, оказались оши¬

бочными. Между прочим, массовый психоз был вызван не столько

верой в библейскую легенду (ведь Бог-то зарекся устраивать но¬

вый потоп; да и как спасешься от кары Божьей?!), сколько до¬

верием к выводам «науки» астрологии.

52

Р. К. БАЛАНДИН

Самое удивительное, что в нашей стране в конце XX века

вновь возродилась вера... нет, не столько в христианское уче¬

ние, сколько в предсказания астрологов. Появилось множество

астрологических лжепророков, вещающих на радио и с экранов

телевизоров, помещающих свои нелепые рекомендации на стра¬

ницах газет и журналов.

Такой разгул суеверий наблюдался разве что только в конце

Средневековья, когда в европейских странах рушилось абсолют¬

ное господство христианской идеологии, наступало смутное время

народных волнений, восстаний, религиозных войн. По всей ве¬

роятности, нечто подобное произошло и у нас в связи с ниспро¬

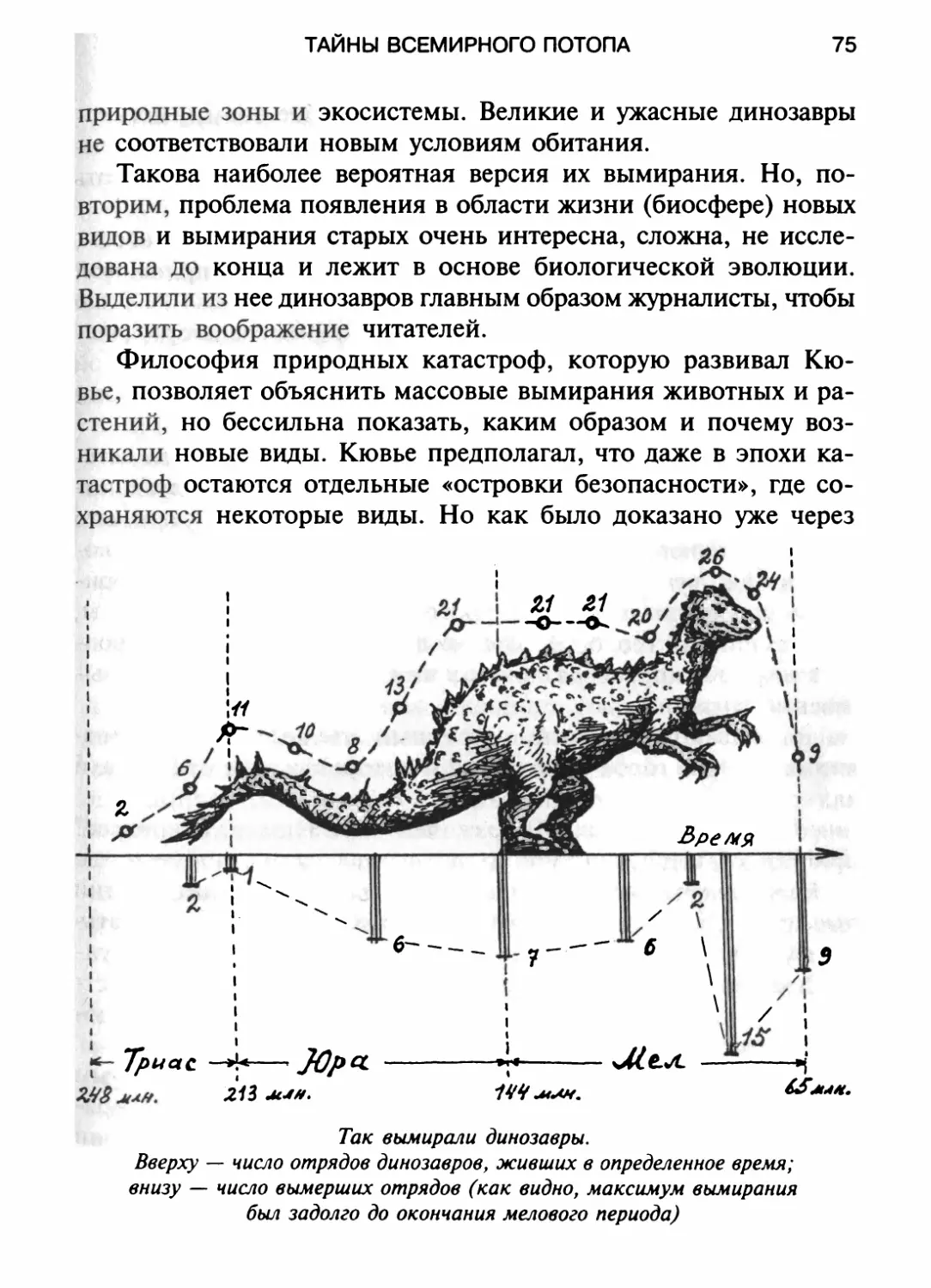

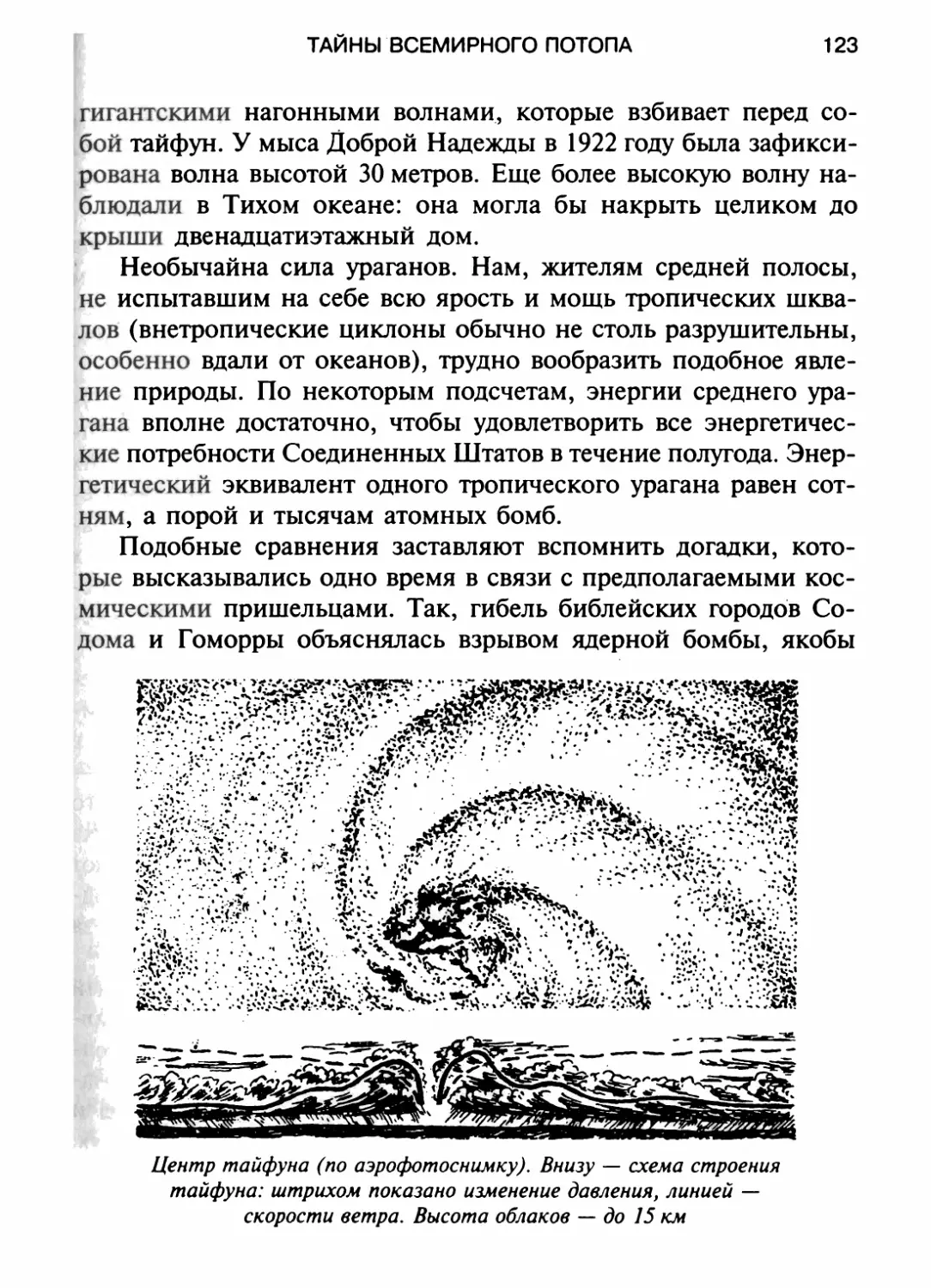

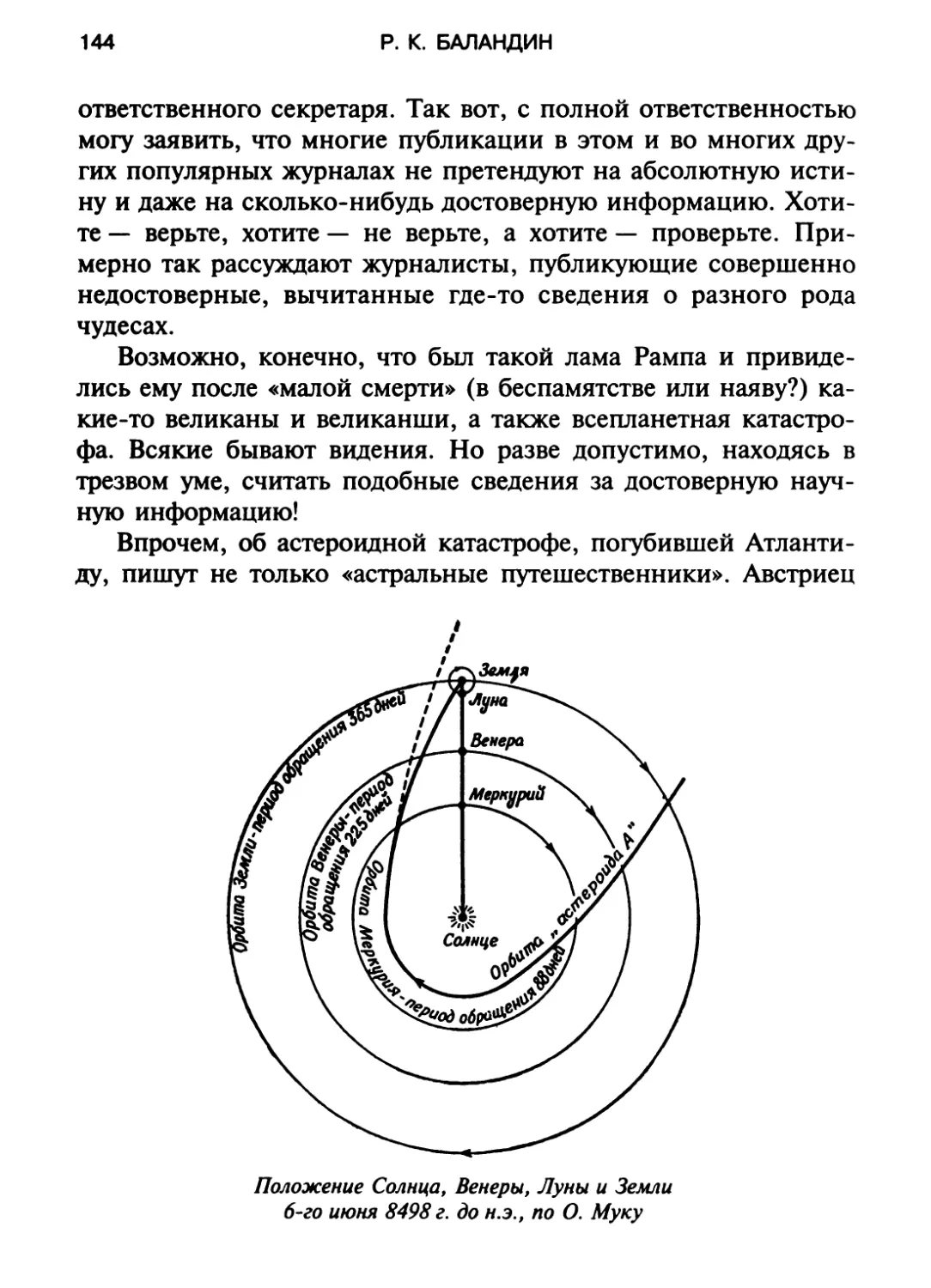

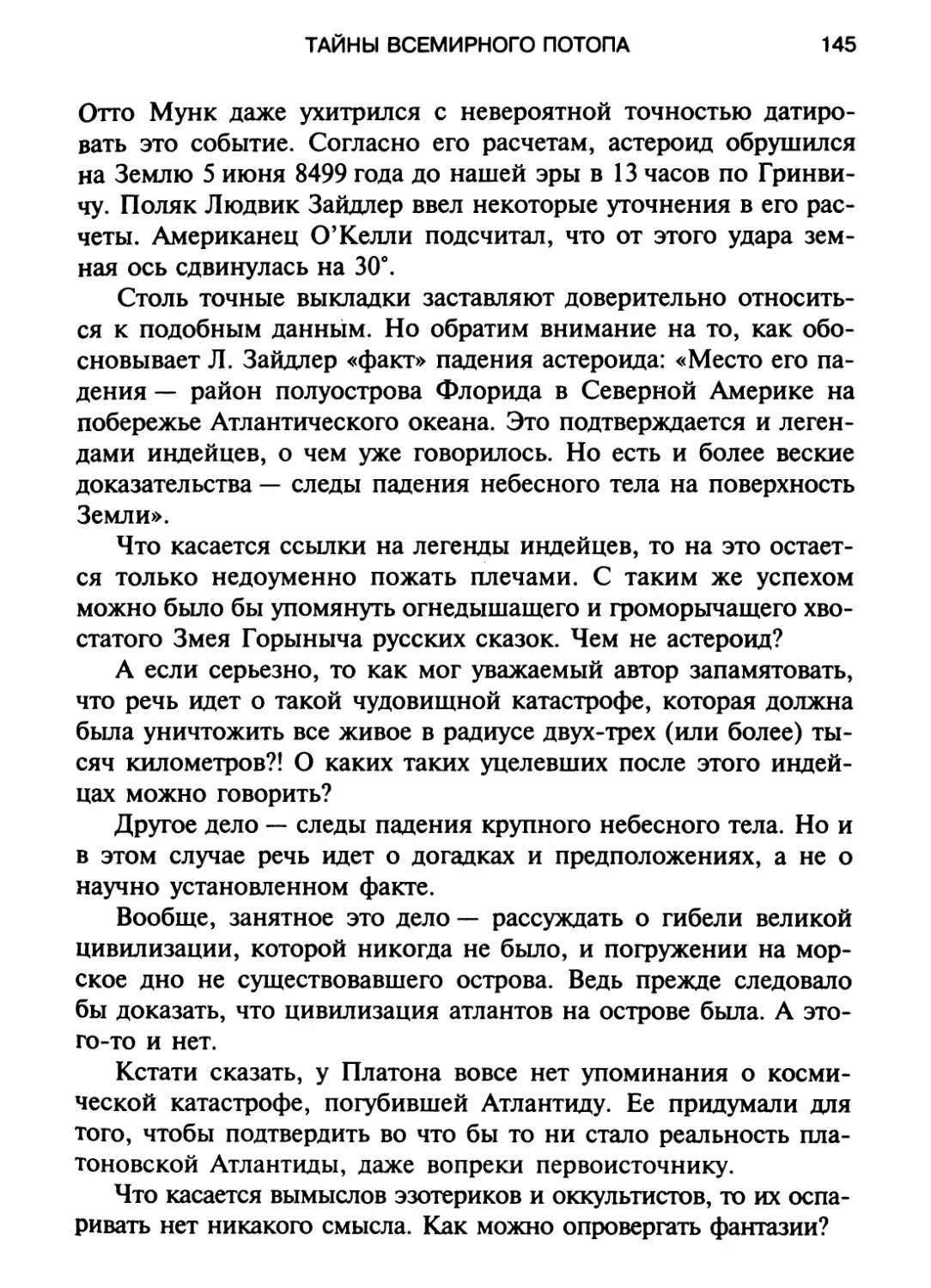

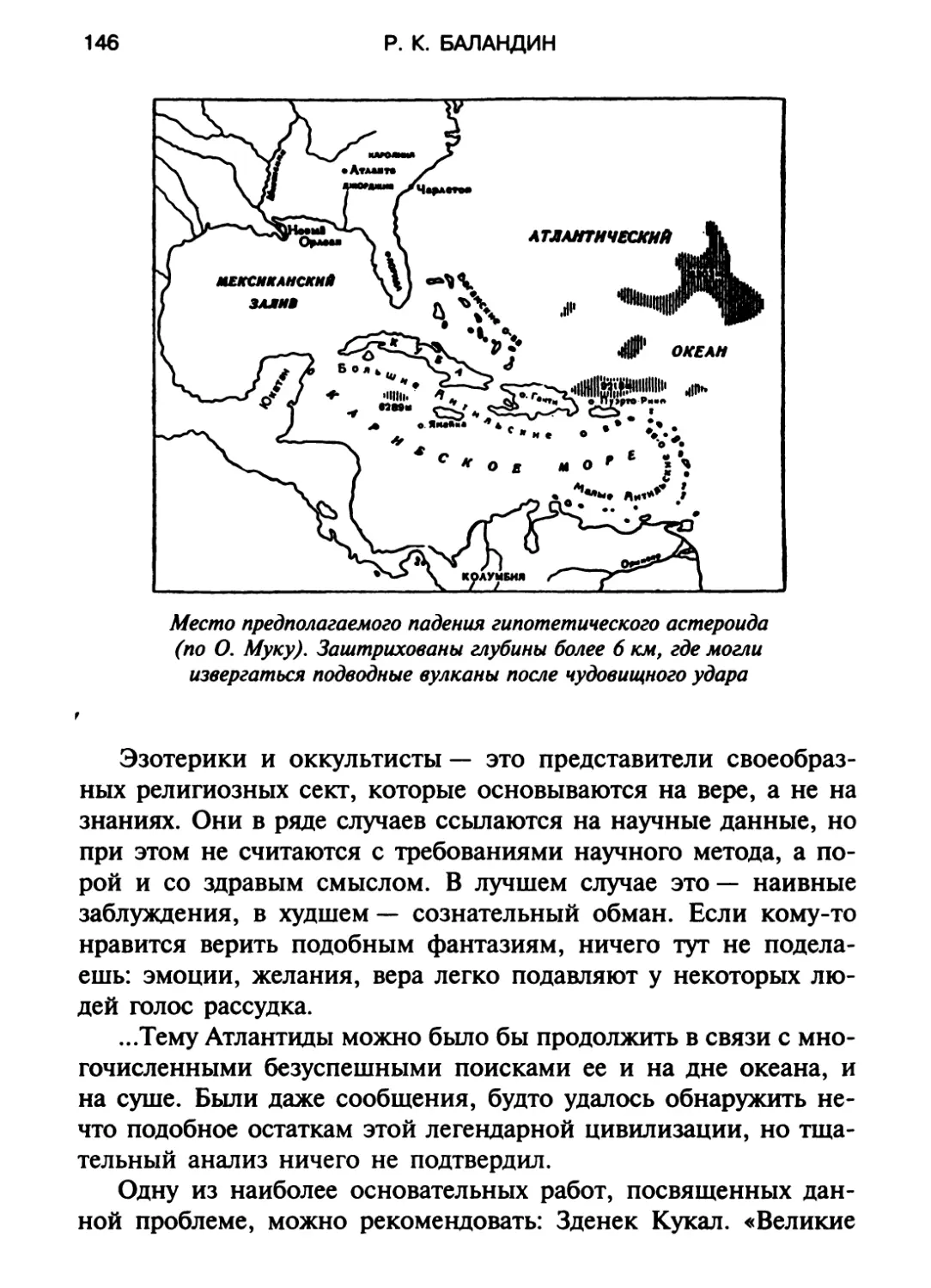

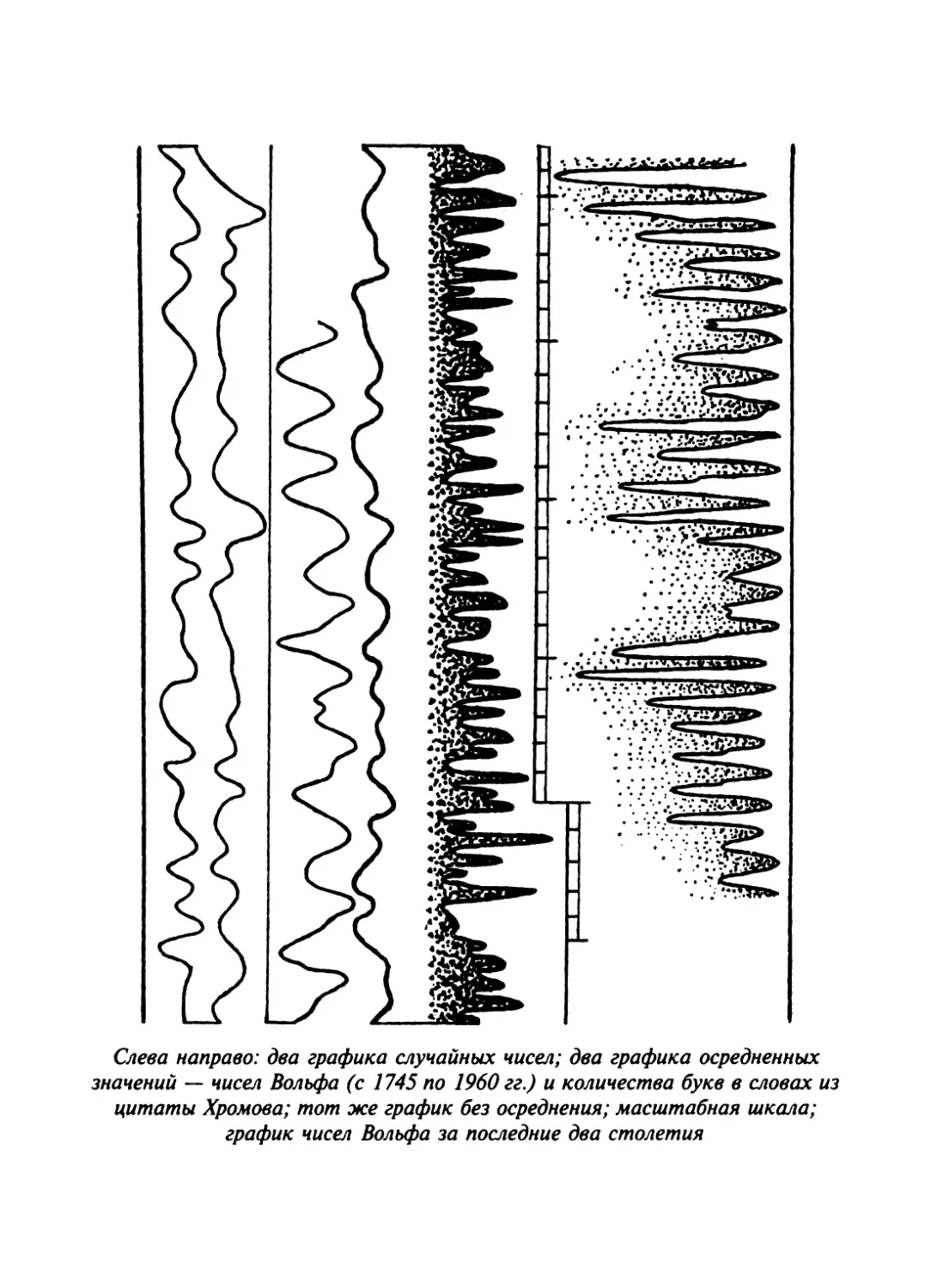

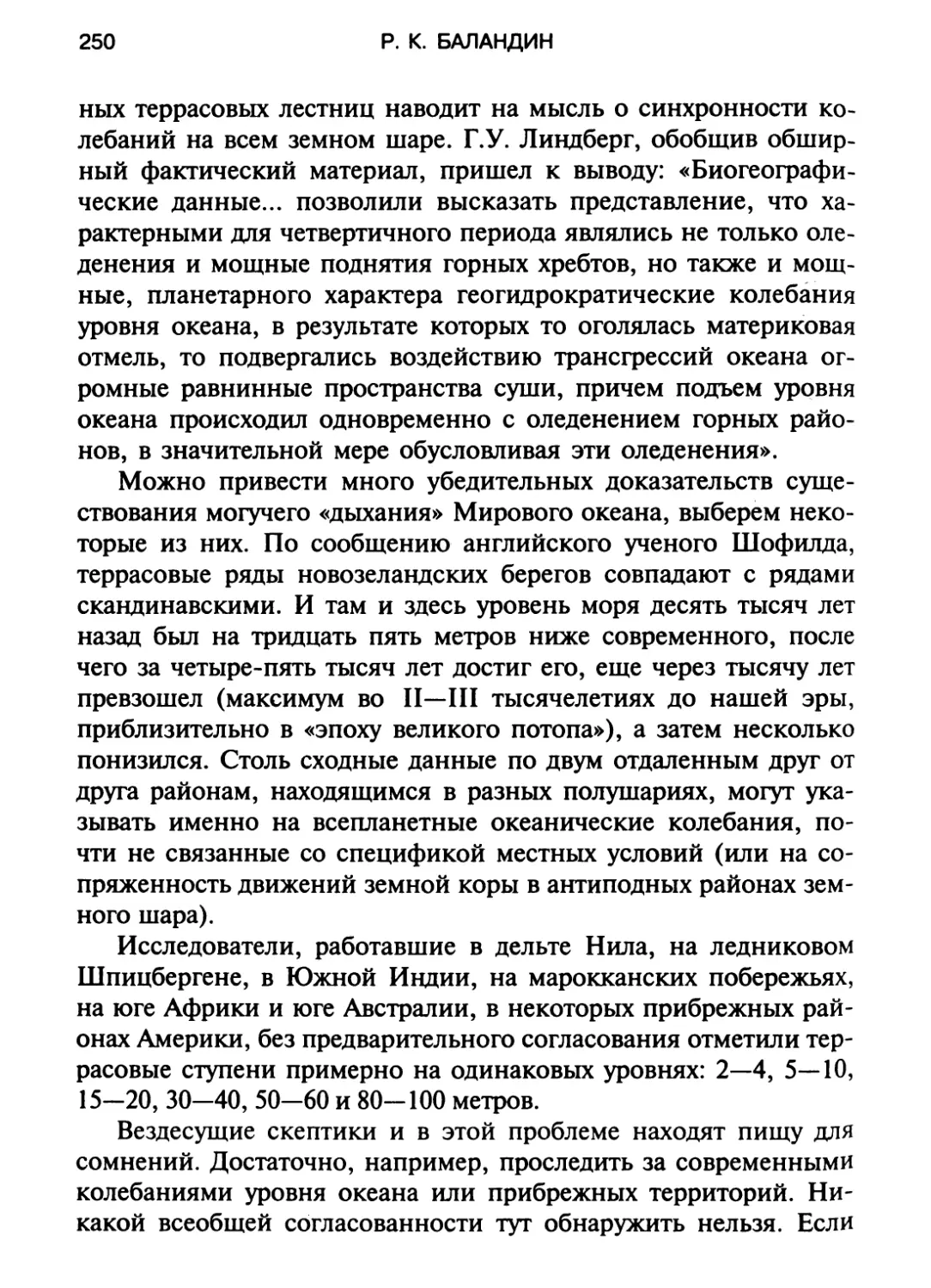

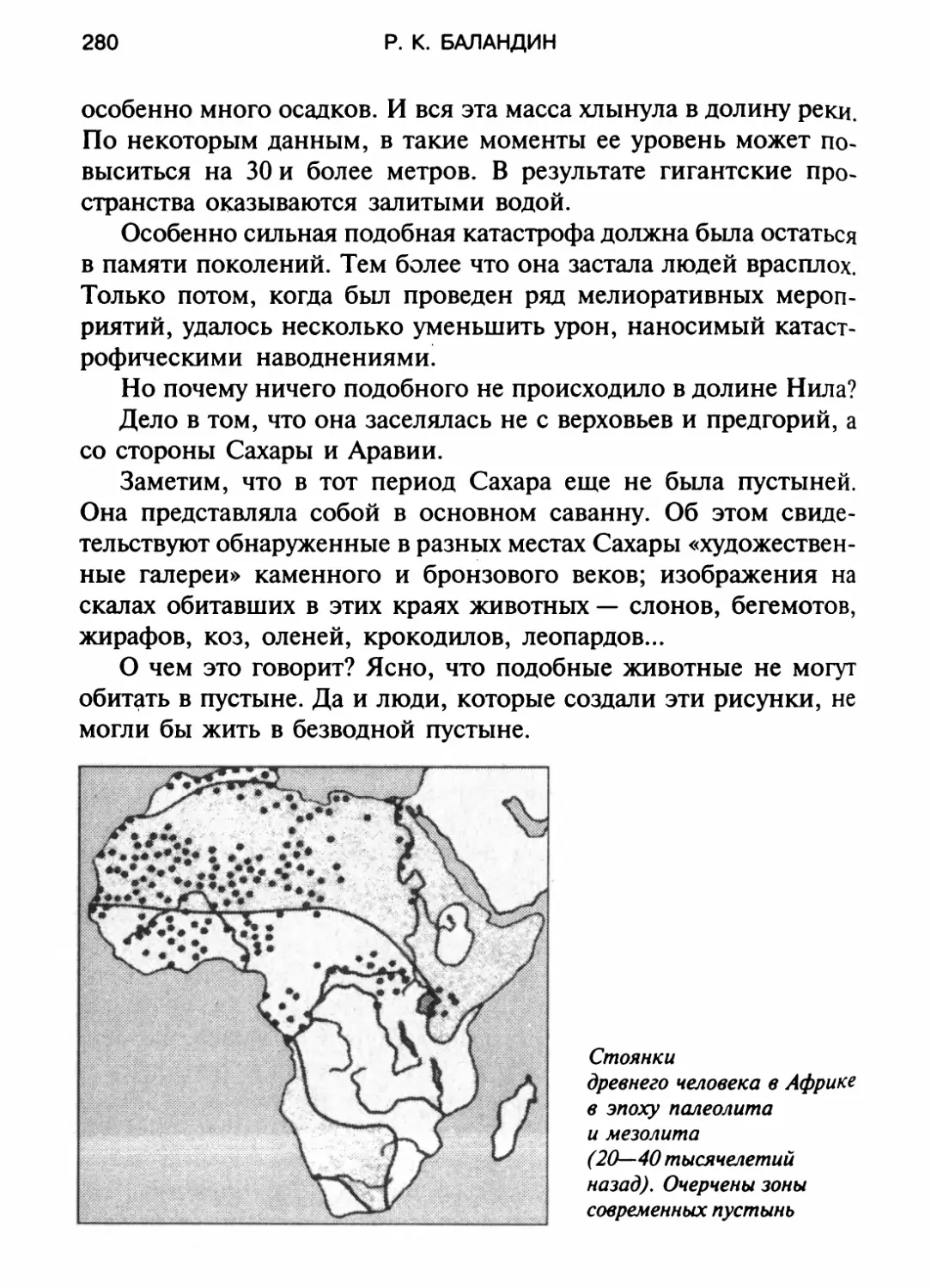

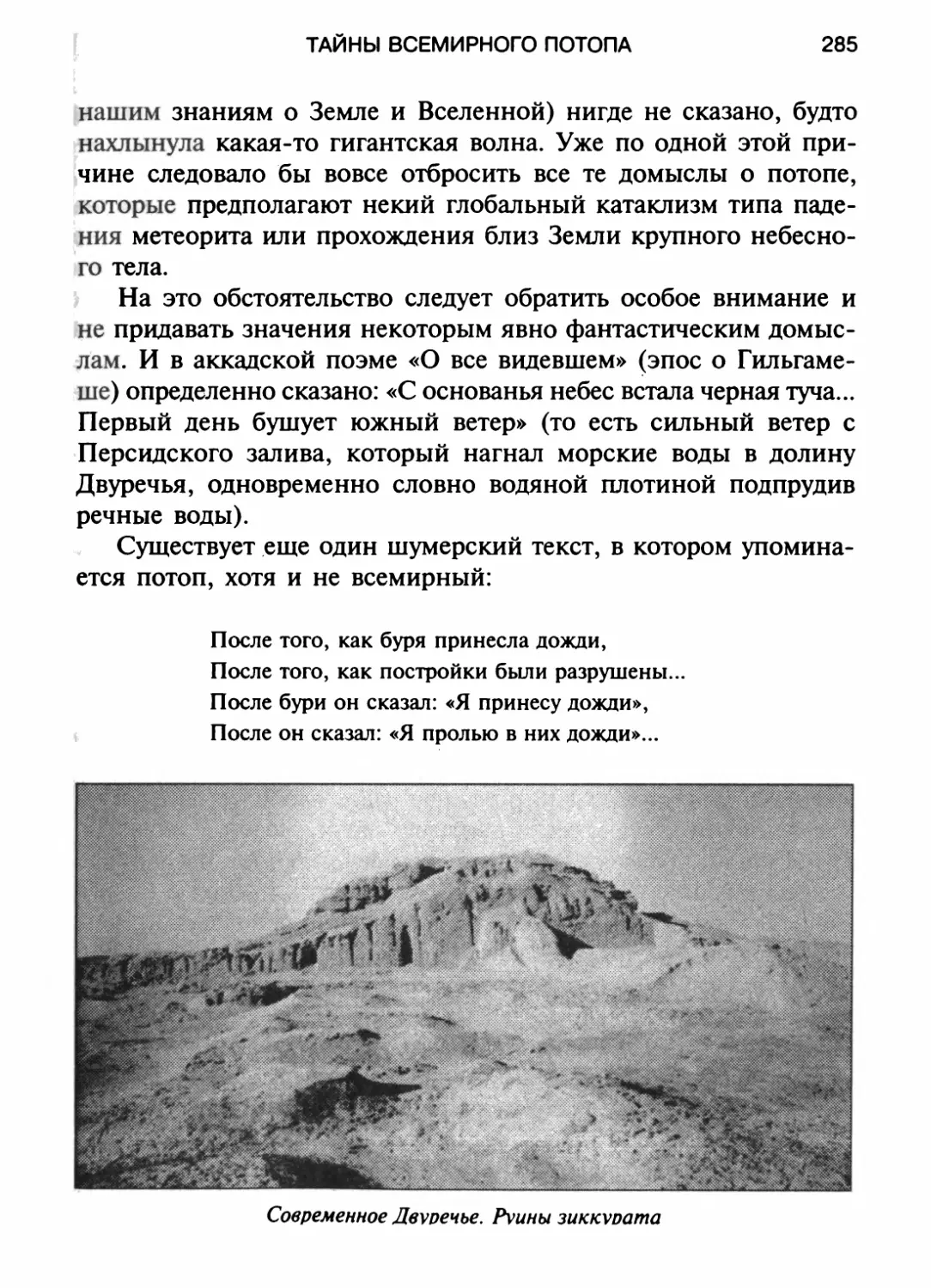

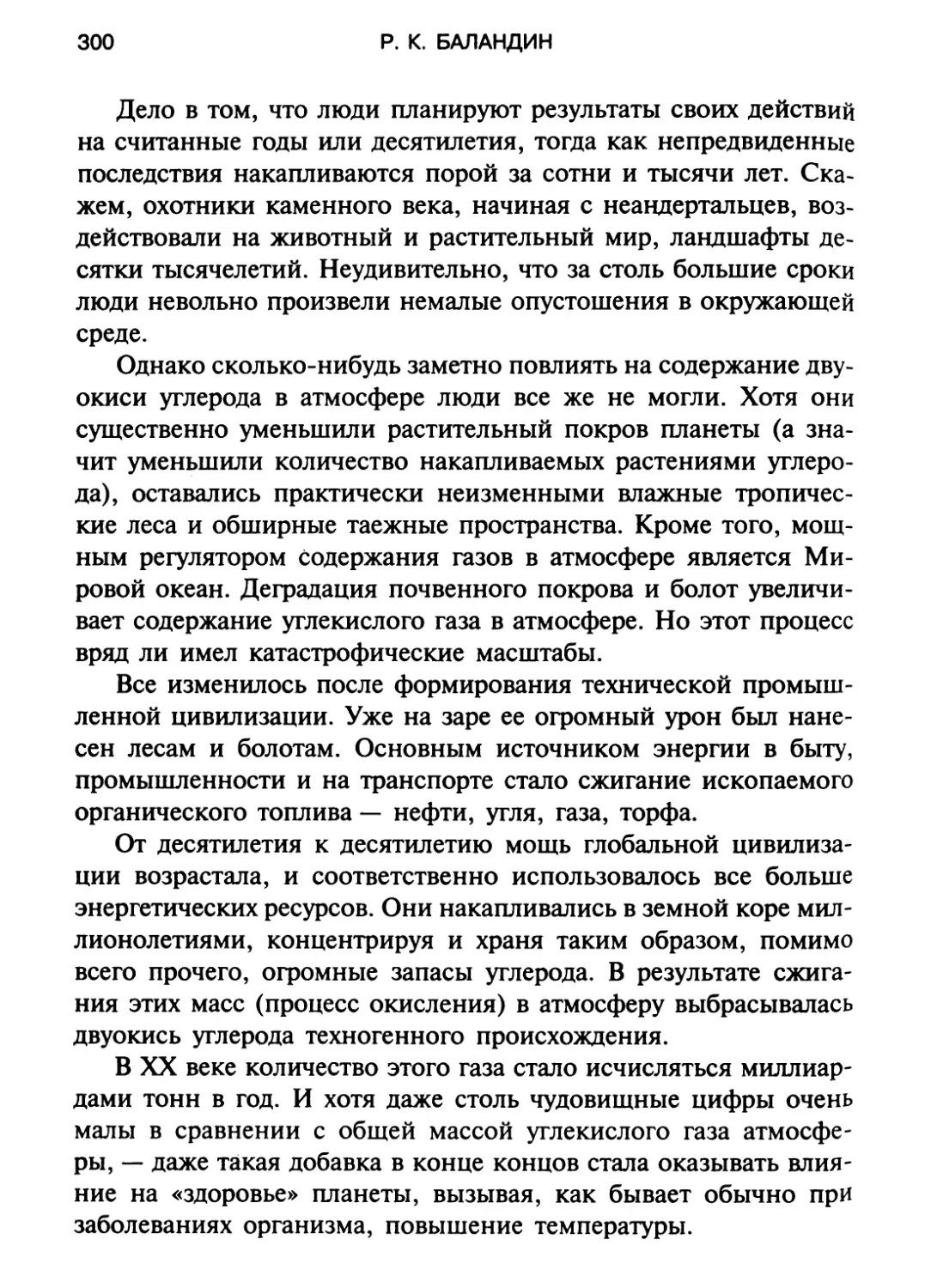

вержением официальной государственной идеологии, в основе