Автор: Марченко Т.В.

Теги: русская литература фольклор фольклорист история

ISBN: 978-5-91172-159-6

Год: 2017

Текст

Русская классическая литература

в мировом контексте

Т. В. Марченко

Русская литература

в зеркале Нобелевской премии

Т.В. Марченко

Русская литература

в зеркале Нобелевской премии

Москва

Азбуковник

2017

Т.В. Марченко

Русская литература в зеркале Нобелевской премии. - М.: Издательский центр

«Азбуковник», 2017. - 671 с.

ISBN 978-5-91172-159-6

Начав свою деятельность с отказа увенчать великого Л. Толстого, Шведская академия

отметила престижной наградой лишь нескольких русских писателей. Первым стал И. Бунин,

эмигрант и апатрид; затем разыгралась настоящая драма с трагическими коллизиями,

отразившая столкновение двух систем и противопоставившая Б. Пастернака и М. Шолохова.

Среди отвергнутых — гении и знаменитости (М. Горький, Н. Бердяев, В. Набоков), целая

плеяда писателей русского зарубежья (К. Бальмонт, Д. Мережковский, И. Шмелев, М. Алданов,

Б. Зайцев, П. Краснов) и несколько советских авторов (Л. Леонов, А. Ахматова, К.

Паустовский). Архив Шведской академии (Стокгольм) открывается после пятидесяти лет хранения

документов, среди которых — письма-номинации, экспертные обзоры и финальные

протоколы заседаний Нобелевского комитета. На этих материалах 1901-1966 гг. с привлечением

шведской периодики и основана монография, открывающая некоторые неизвестные

страницы русской литературы и ее рецепции на Западе.

ISBN 978-5-91172-159-6 © Марченко Т.М., 2017

© Издательский центр «Азбуковник», 2017

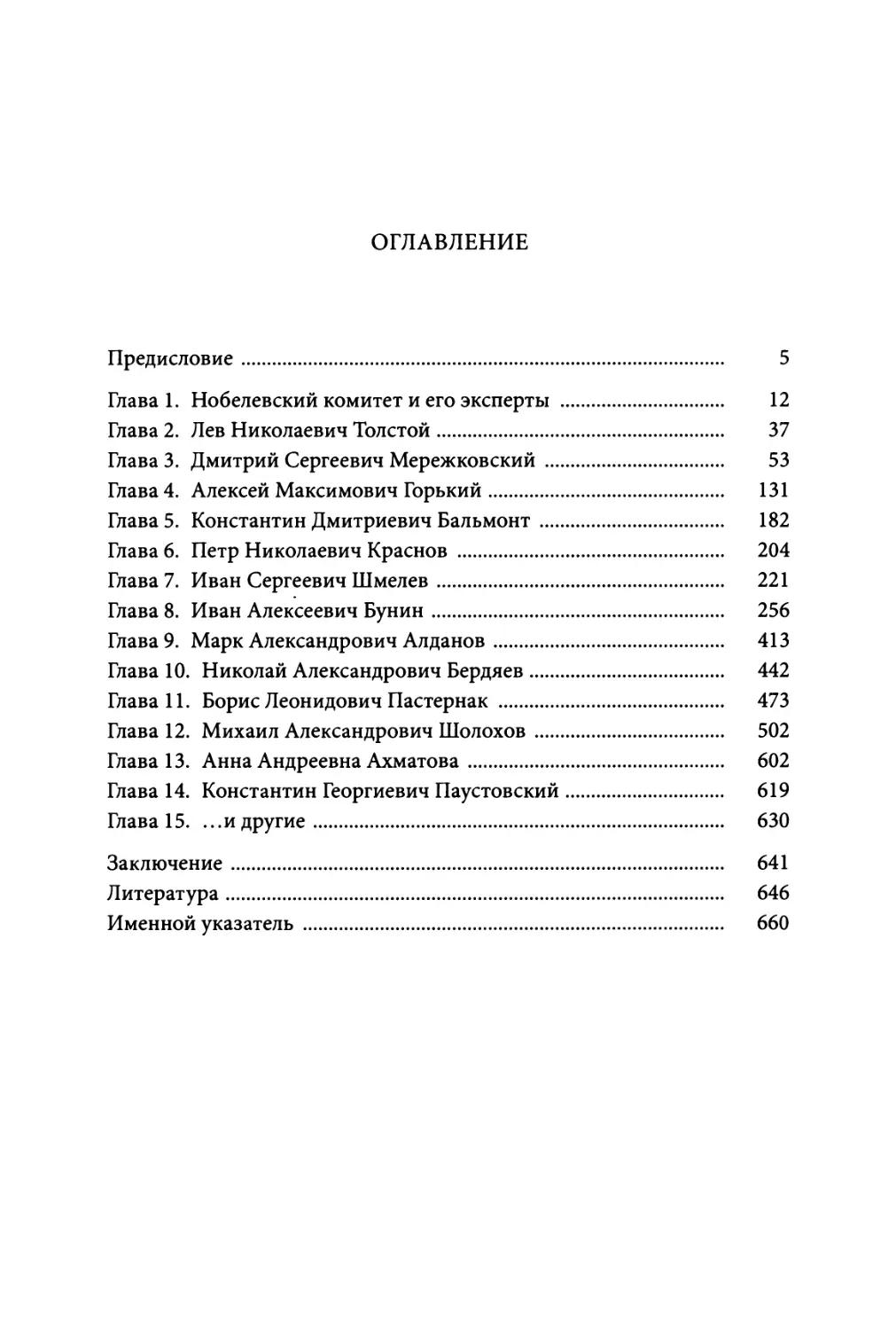

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

Глава 1. Нобелевский комитет и его эксперты 12

Глава 2. Лев Николаевич Толстой 37

Глава 3. Дмитрий Сергеевич Мережковский 53

Глава 4. Алексей Максимович Горький 131

Глава 5. Константин Дмитриевич Бальмонт 182

Глава 6. Петр Николаевич Краснов 204

Глава 7. Иван Сергеевич Шмелев 221

Глава 8. Иван Алексеевич Бунин 256

Глава 9. Марк Александрович Алданов 413

Глава 10. Николай Александрович Бердяев 442

Глава 11. Борис Леонидович Пастернак 473

Глава 12. Михаил Александрович Шолохов 502

Глава 13. Анна Андреевна Ахматова 602

Глава 14. Константин Георгиевич Паустовский 619

Глава 15. ...и другие 630

Заключение 641

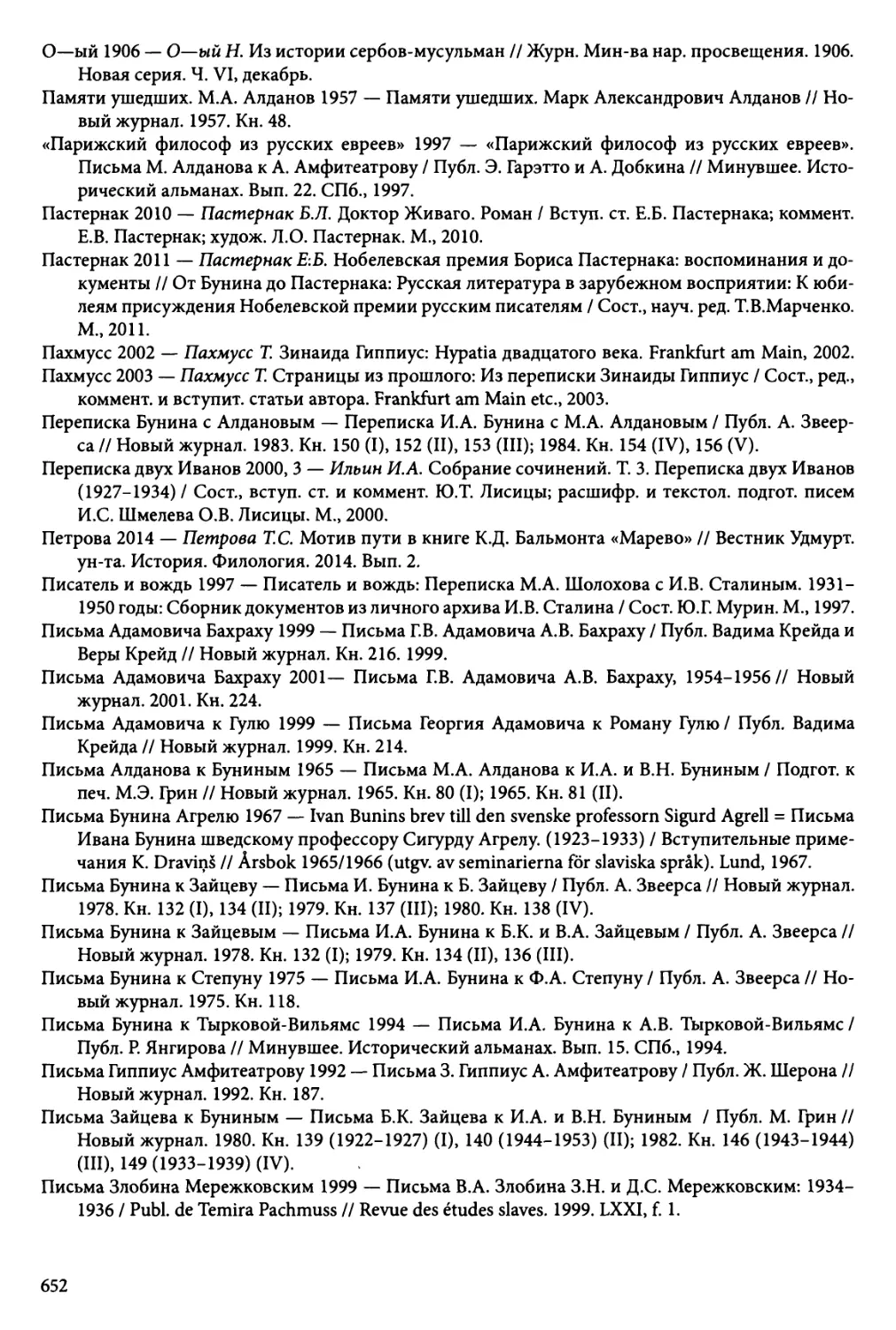

Литература 646

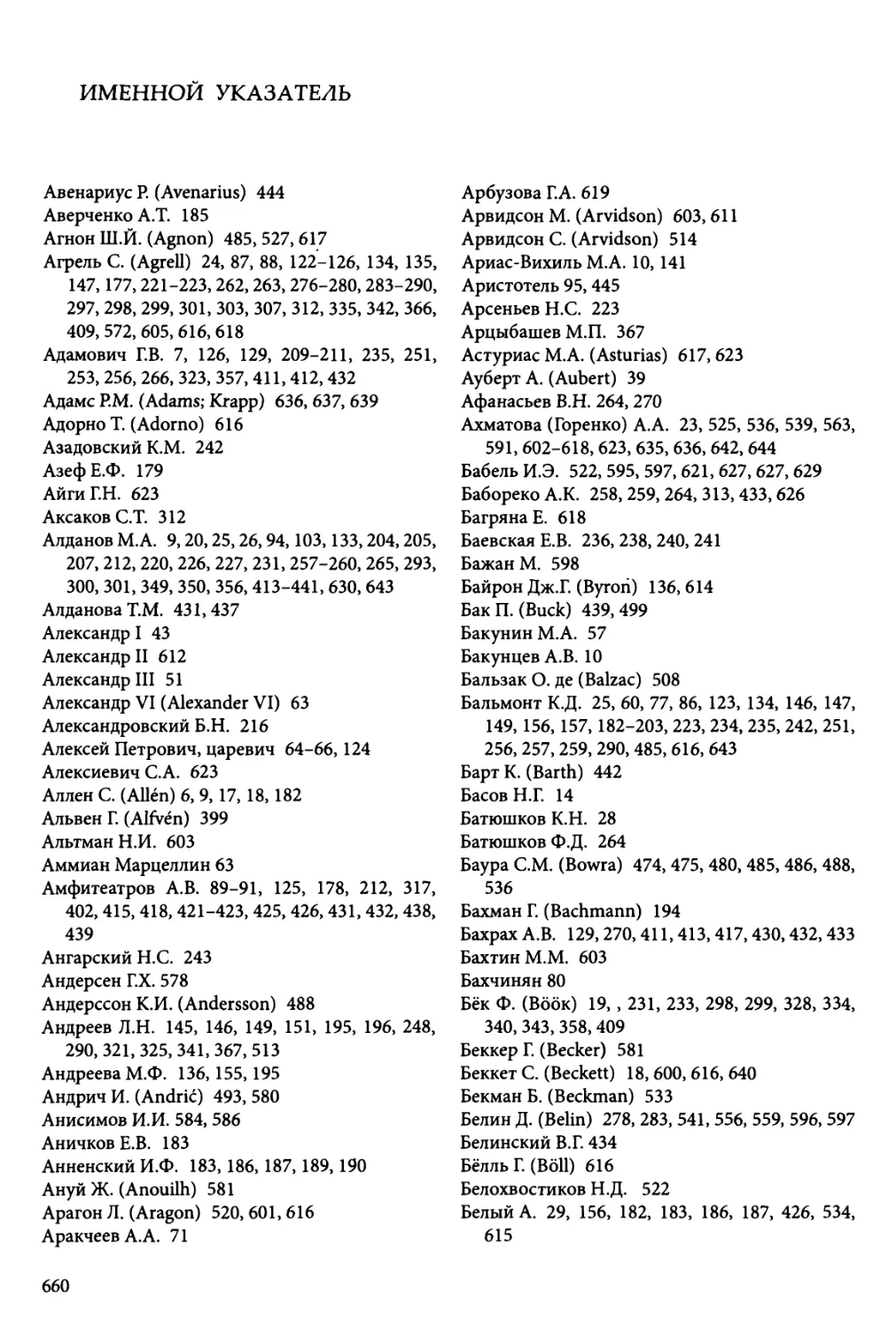

Именной указатель 660

Предисловие

Откликаясь на присуждение Нобелевской премии 1965 года, шведский

журналист Оке Янсон писал в статье «Академия сюрпризов», опубликованной в

одной из ведущих стокгольмских газет «Свенска дагбладет»: «Первым русским

писателем, удостоенным Нобелевской премии, был изгнанник из отечества

Иван Бунин. Другой <Борис Пастернак> достиг действительно большого

признания как поэт в родной стране, но, получив премию, был вынужден

отказаться от нее, выразив сильное разочарование строем и политической

несправедливостью. И вот, наконец, третий, Михаил Александрович Шолохов, облеченный

самым большим доверием властей предержащих и самый прославленный из

советских писателей» [Janzon 1965: 5].

Всего три русских писателя — нобелевских лауреата за период, который

можно проследить по архивным документам. И почти два десятка кандидатов

на премию от русской литературы за то же время. Избирательность, с какой

русские писатели в XX в. были номинированы на Нобелевскую премию, — не

говоря уже о том, как мало оказалось в России ее лауреатов, — разумеется, не

может дать ключа к верному и точному пониманию того живого,

многообразного организма, который носит название русской литературы и который

невероятно богаче всех премий и не может уместиться в прокрустово ложе

критических схем и литературоведческих построений. В то же время нобелевское

жюри, придерживающееся — во всяком случае, декларативно — объективности

в отборе и оценке литературных произведений, отражает в своих

предпочтениях и суждениях реальную картину восприятия Западом русских писателей.

Представляя этот «чужой» взгляд, отстраненный и «остраненный», мы никоим

образом не собираемся его абсолютизировать. Обращение к материалам,

раскрывающим восприятие и интерпретацию русской литературы иностранными

читателями, критиками, литературоведами на историческом отрезке от начала

до 60-х гг. XX в., позволяет, на наш взгляд, обнаружить не всегда заметные и

внятные русскому исследователю содержательные аспекты и формальные

парадигмы, важные для понимания особенностей развития русской литературы.

Дополняя материалы из архива Шведской академии мемуарно-критическим

наследием литературы русской эмиграции и публикациями в шведской периодике,

нам хотелось бы вычленить некоторые закономерности динамики русского

5

литературного процесса, указать на особенности прочтения русской

литературы зарубежным читателем и специалистом, попытаться выкристаллизовать

и проанализировать те критерии, которые легли в основу ее рецепции в

Западной Европе.

Феномен премии, если отвлечься от финансовой стороны, состоит в

изначальной установке на поиск произведения, принадлежащего к «мировым

ценностям», — высокая, но несколько наивная для гениального изобретателя и

удачливого биржевого игрока Альфреда Нобеля идея: его премия должна была

«служить во благо человечества»1. Жгучие проблемы «справедливости» или

«несправедливости» присуждения Нобелевской премии по литературе

(формулируемые, например, для первой трети ее векового существования как

«русская литература без Нобелевской премии, Нобелевская премия без Льва

Толстого»2) следует оставить публицистике. Отбор авторов и оценку их

произведений сквозь призму соответствия международной награде шведские академики

(ученые-гуманитарии и писатели) осуществляли на всем поле мировой

словесности XX века, отчего первостепенную важность приобретает вопрос о

характере ее рецепции. Однако русская литература не воспринималась как часть

общеевропейской литературы, а осмыслялась как неотъемлемый составной

элемент фундаментальной и неизменно животрепещущей проблемы «Россия и

Запад». Прочтение русской литературы нобелевским ареопагом и его

экспертами-славистами с точки зрения стереотипного подхода и одновременно его

преодоления отражено в архивных материалах Шведской академии, что

позволяет осуществить «обратное» прочтение и выявить особенности восприятия и

интерпретации комплекса «русский» (человек-народ-общество-менталитет) на

Западе на протяжении почти семи десятилетий XX века.

Помимо этой социокультурной задачи нобелевская тема позволяет

поставить некоторые собственно теоретико- и историко-литературные вопросы,

связанные как с феноменологией (русского) литературного процесса, так и

с проблемами стиля, жанра, образной структуры произведения. Зеркало

Нобелевской премии ни в коей мере нельзя назвать идеально соответствующим

истинной картине развития русской литературы. Однако оно позволяет

установить литературный канон, складывающийся в эстетике словесного

творчества в разные эпохи, определить соотношение идеологического и

мифологического в восприятии художественных текстов, наметить эволюцию

литературно-критической рецепции в исторической перспективе. Обсуждение

и выбор русского лауреата литературного «Нобеля» заставляет вновь

задуматься над вопросом о мировом значении русской литературы и/или ее провинциа-

лизации в XX веке.

1 Полный текст завещания А. Нобеля см. [Sohlman 1950; 1983]; с факсимильным

воспроизведением с необходимыми комментариями к его «литературной» части см. [Allen, Espmark 2001].

2 Формулировка И. Майер [Maier, Martjenko 2002: 173-174].

6

Об этом размышлял во второй половине 1930-х гг. Г.В. Адамович:

В истории русской литературы последних десятилетий есть один вопрос,

горький для нашего национального самолюбия, но настолько существенный, что

от него невозможно отделаться: как случилось, что мы от мировой роли опять

перешли на роль провинциальную? почему русская литература потеряла свое

всемирное значение? Многие, кажется, еще не отдают себе в этом отчета <...>.

Многие по инерции повторяют два волшебных имени: Толстой, Достоевский...

Но Толстой и Достоевский — это прошлое, и жить за их счет нельзя до

бесконечности. Настоящее же не то что бедно или убого, нет, но как-то захолустно,

несмотря на присутствие нескольких замечательных писателей. <...> И не в

том беда, что к русской литературе сейчас мало прислушиваются на Западе, —

это нас нисколько не должно бы смущать, — а в том, что в нашем собственном

ощущении провинциальность несомненна и заставляет даже скорей опасаться

иностранного внимания, чем искать его. <...> Русская литература как бы

потеряла свою гениальность, ей нечего сказать [Адамович 2002: 63-64].

Речь идет о литературе эмигрантской; до конца 1940-х гг. имена советских

писателей не появлялись в списке номинаций на Нобелевскую премию.

Характер ожиданий западного читателя, запечатленный в документах Нобелевского

комитета, и содержание русской литературы первой половины XX в. оказались

в очевидном противоречии, особенно обострившемся после раскола русской

литературы в 1917 году. Попытки осознания шведским премиальным

институтом и его экспертами-славистами феномена русской литературы в связи с

ее общественно-историческим развитием до и после революции дают

поистине бесценный материал по истории русского литературного зарубежья.

Но советская литература отражалась если не в нобелевском зеркале, то в

зеркале шведской периодики; ее переводили, читали, о ней спорили, ее авторам

прочили нобелевские лавры. Стереотипы восприятия собственной

национальной литературы, как правило, неизбежны; тем большую ценность

приобретают выводы и суждения носителей другого языка и культуры,

позволяющие разрушить многие штампы и откорректировать привычную ценностную

шкалу.

Имея в виду научные задачи предпринятого исследования, можно сказать о

заполнении малоизвестных страниц из истории русской литературы

минувшего века, о комментарии к тем мемуарам и письмам, в которых освещена или

лишь упомянута русская нобелевская сага, прежде всего связанная с именами

Бунина и Шолохова; некоторые привычные акценты оказываются расставлены

иначе. Узловые проблемы русской литературы XX века, взаимоотношения

традиции и новаторства получают особое освещение благодаря оригинальному

преломлению в зеркале Нобелевской премии.

Перипетии нобелевской закулисы томили неизвестностью не только

претендентов на знаменитую награду. Так, добрый знакомый Бунина, живший

в эмиграции в Финляндии потомок знаменитого географа В.П. Семенов-Тян-

7

Шанский в поздравительном письме 1933 г. не смог скрыть вполне законного

любопытства: «Очень было бы интересно узнать, как обсуждался вопрос о

присуждении Вам Нобелевской премии»3.

Время для раскрытия уже многих «нобелевских» тайн настало.

В основу настоящего исследования положены прежде всего материалы из

архива Шведской академии (Стокгольм) — института, присуждающего ежегодные

премии по литературе: письма-обращения в Нобелевский комитет академии с

выдвижением писателей на премию; ежегодные списки номинаций и ежегодные

протоколы финальных заседаний Нобелевского комитета с кратким

заключением по представленным кандидатам (иногда к общему протоколу прилагалось

«особое мнение» председателя комитета или кого-либо из его членов). По

крайней мере до конца 1960-х гг. (время, которым невольно ограничено наше

исследование) Нобелевский комитет заказывал «экспертизы» о творчестве

выдвинутых на премию писателей специалистам по национальным литературам.

В заключительных протоколах Нобелевского комитета, то пространных, то

весьма лаконичных, каждая писательская судьба поверяется на весьма

неточных весах неким литературным абсолютом эпохи, представления о котором у

членов Нобелевского комитета порой сильно различались; однако мнение

эксперта обычно имело первостепенное значение. Выносимый академиками

вердикт делает лауреата, безусловно, богатым и знаменитым; но к его подлинному

значению в истории мировой литературы нобелевскому жюри далеко не всегда

удается приблизиться.

Материалы архива Нобелевского комитета открываются каждый год по

истечении полувекового срока их хранения. Наша исследовательская работа с

архивными документами, связанными с историей выдвижения на премию

русских писателей (письма-номинации), их рассмотрением в обзорах

экспертов (sakkunings utlâtande — буквально «заключение знатока») по славянским

литературам и финальными решениями (протоколы заключительных

заседаний Нобелевского комитета), началась ровно два десятилетия назад.

Изначальный интерес вызвало присуждение награды Ивану Бунину (1933), первому

русскому лауреату Нобелевской премии по литературе и первому апатриду

из числа писателей — нобелевских лауреатов. Однако сразу выяснилось, что

богатые материалы архива дают возможность не только перелистать

некоторые страницы борьбы писателей-эмигрантов за престижную награду, но

3 РАЛ, MS. 1066/4975. Далее шифры цитируемых документов из этого архива обозначаются

в соответствии с каталогом: Heywood A.J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina, L.F. Zurov and

Ε Μ. Lopatina Collections. Ed. by R. Davies with the assistance of D. Riniker. Leeds, 2000, — где русская

аббревиатура означает название архива (РАЛ — Русский архив в Лидсе), а латинская с

комбинацией цифр после точки — соответственно коллекции Бунина (I.A. Bunin Collection, MS. 1066)

и Муромцевой-Буниной (V.N. Bunina Collection, MS. 1067); цифры после косой черты означают

номер единицы хранения.

8

и осмыслить историю русской литературы XX века через призму ее рецепции

западноевропейским сознанием. Еще шире и замечательнее: такое, по сути,

«маргинальное» событие в мировом историко-культурном процессе, как

ежегодное присуждение единственной международной премии по литературе,

неожиданно позволяет раскрыть разные стороны восприятия России на

Западе, особенности и даже истоки отношения к ее историческому пути и

духовным традициям.

Очерки экспертов-славистов по кандидатурам каждого номинированного

писателя, имеющие самостоятельную ценность с точки зрения рецепции

русской литературы, использованы нами в достаточно полном объеме. В ряде

разделов отзывы экспертов дополнены публикациями из шведской периодики

1930-х-1960-х гг. Поскольку главным «зеркалом» для русской литературы

XX века в аспекте присуждения Нобелевской премии служат материалы

архива Шведской академии, к русской дореволюционной, эмигрантской и

советской периодике мы прибегаем лишь изредка. То же касается и личных архивов

писателей. Впрочем, одно замечание здесь будет не лишним. Одним из

источников для нашей предыдущей монографии «Русские писатели и Нобелевская

премия. 1901-1955» [Марченко 2007] послужил архив И.А. и В.Н. Буниных,

хранящийся в университетской библиотеке г. Лидса (Великобритания). Однако

в возможности ознакомиться с рядом важных для нашего исследования

эпистолярных массивов, и в частности с письмами М.А. Алданова и И.С. Шмелева

И.А.Бунину, нам было отказано под предлогом подготовки этих материалов к

печати. С тех пор в рамках проекта «И.А. Бунин. Новые материалы» вышло три

тома, основанных на коллекциях указанного архива; тем не менее, кроме

недавней публикации [Двинятина 2017], никаких существенных материалов из

Русского архива, проливающих свет на Нобелевскую премию И.А. Бунина,

напечатано не было — в том числе и алдановских писем, бесценного источника по

литературе первой русской эмиграции.

За время нашего обращения к архиву Нобелевского комитета разрешение

на работу с материалами и их публикацию мы получали от нескольких

сменивших друг друга Постоянных секретарей Шведской академии: Стюре Аллена

(Allen; 1986-1999), Хораса Энгдаля (Engdahl; 1999-2009), Петера Энглунда

(Englund; 2009-2015) и Сары Даниус (Danius; с 1 июня 2015 г.). Почти все

единицы хранения были нам доступны в оригинале; последнее время, в связи с

возросшим интересом к архиву Шведской академии из-за перипетий с

присуждением премии советским писателям в 1950-1960-е гг., заведующая архивом

Мадлен Энгстрём Бруберг (Engström Broberg) предоставляет часть хранящихся

в нем документов в копиях.

Для работы с материалами архива Шведской академии автору трижды была

предоставлена стипендия Шведского института (Svenska institutet; 2003, 2005,

2008). Неоценима многолетняя поддержка немецкого Фонда им. Александра

фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung; 2003-2004, 2006, 2011, 2013,

9

2015); весь текст настоящей монографии набран на компьютерах, а архивные

материалы пересняты фотокамерой, которые были приобретены благодаря

щедрому дару этого фонда (2014). Отдельное спасибо за гостеприимство во

время Гумбольдтовской стипендии — профессору Института славистики Йен-

ского университета Андреа Майер-Фраатц. Наконец, обдумать концепцию

монографии, написать (собрав дополнительный материал из архива и

шведской периодики за три десятка лет) и издать ее позволил грант РГНФ (РФФИ)

№ 15-34-11035а (ц). На заключительном этапе работы автора еще раз

поддержали коллеги-слависты из Упсалы, где двадцать лет назад было написано наше

первое обращение в Шведскую академию с просьбой о доступе к архивным

источникам. 15 мая 2017 г. в Институте современных языков Упсальского

университета состоялась наша лекция о последних архивных разысканиях; за годы

дружеской и коллегиальной поддержки наша признательность профессору

Ингрид Майер бесконечна.

Двадцать лет исследование автора, связанное с выдвижением русских

писателей на Нобелевскую премию, вдохновляет и поддерживает Вадим Крысько,

скрупулезный и строгий редактор каждого выходящего из-под пера автора

текста; да и самой неизменно увлекательной темой автор обязан именно ему.

Его энциклопедические знания в историко-культурной и

литературно-языковой областях позволяли автору легко ориентироваться в именах и временах, его

стимулирующая и энергичная помощь бесценна.

На издание монографии «Русские писатели и Нобелевская премия»

откликнулось несколько зарубежных рецензентов, весьма лестно оценивших наши

разыскания: это К. Штайнке (К. Steinke; Informationsmittel (IFB): Digitales

Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft. 2007. H. 1 <swbplus.bsz-bw.de/bsz

264457390rez.htm>), В. Шлотт (W. Schiott; Die Welt der Slaven. 2008. H. 1. S. 188-

191), K. Kacnep (K.Kasper; Osteuropa. 2008. Jg. 58. Heft3. März. S. 163-165),

M. Дьюхерст (M. Dewherst; Slavonic and East European Review. 2010. Vol. 88. No. 3

(July). P. 542-544), которым мы — unbekannterweise — искренне признательны

за профессиональную поддержку. Автору приятно назвать имена коллег, с

готовностью делившихся своими знаниями в процессе подготовки книги,

и сердечно поблагодарить A.B. Бакунцева, М.В. Ефимова, Н.И. Герасимова,

М.А. Ариас-Вихиль, К. Дженсен.

С глубокой признательностью мы выписываем in memoriam имена тех,

кто помогал и поддерживал наше исследование на разных его стадиях, кто был

неизменно великодушен и благожелателен, но этой книги, увы, уже не увидит.

Это академик Г.М. Бонгард-Левин (1933-2008) и профессор emeritus

Упсальского университета Свен Густавссон (Sven Gustavsson; 1938-2013).

Несколько необходимых пояснений.

Для библиографических отсылок используются квадратные скобки

(полный список литературы приведен в конце монографии), для всех прочих

ю

нужд — угловые скобки: в них помещаются отсутствующие, но требующиеся

по смыслу слова, уточнения от автора, а также пропуски в цитатах,

обозначаемые отточиями.

В архиве Шведской академии нет шифров с указанием фондов и единиц

хранения, поэтому при цитировании нобелевских материалов указывается лишь

источник, откуда почерпнута цитата. Рабочий язык Нобелевского комитета —

шведский (списки номинаций, протоколы, экспертные отзывы), номинации

были написаны на главных иностранных языках — французском, английском,

немецком. Все иноязычные источники цитируются в нашем переводе на

русский язык.

Глава 1

Нобелевский комитет и его эксперты

Обязанности по выбору ежегодного лауреата Нобелевской премии в

области литературы возложены на Шведскую академию (Svenska akademien)1.

Шведская академия была основана королем Густавом III в 1786 г.; целью ее создания

и основным направлением деятельности было изучение шведского языка,

составление словарей и написание грамматики — схожие цели в отношении

русского языка преследовала Российская академия, созданная Екатериной II на три

года раньше — и тоже по образцу Французской. В отличие от Шведской

королевской академии наук (Kungliga vetenskapsakademien), Шведская академия

связана исключительно с гуманитарными сферами знаний. Волею короля состав

академии должен был ограничиваться числом восемнадцать, причем

тринадцать членов назвал он, а пять остальных академики должны были выбрать сами.

Замечательно, что век спустя именно на таком количественном соотношении

академики остановились, вырабатывая статус Нобелевского комитета: в него

входят пятеро из восемнадцати академиков. Уникальной особенностью

Шведской академии оказалось отсутствие приставки «королевская», столь обычной

в Королевстве Швеция.

Густав III позаботился и о том, чтобы обеспечить независимость Шведской

академии от правительства. Независимость деятельности академии и свобода

мысли ее членов зиждились с самого начала на собственных источниках дохода;

риксдаг (шведский парламент) не финансировал академию — и не мог

вмешиваться в ее дела. Членов Шведской академии не величают «бессмертными», как

во Французской академии, им не присуждают особых титулов или иных

отличий — это достаточно демократический институт. Среди шведских академиков,

которым принадлежит честь и ответственность быть членами Нобелевского

1 Работая над нашей первой книгой, посвященной Нобелевской премии, мы сочли

необходимым подробно рассказать о личности Альфреда Нобеля и о его завещании, о Шведской

академии и ее членах конца XIX в., которым пришлось разрабатывать процедуру присуждения

Нобелевской премии по литературе, учитывая возможные трудности и тонкости. За двадцать лет

главным источником информации стала Всемирная паутина; наша монография 2007 г. также

частично выложена в интернете (https://domrz.academia.edu/TatianaMarchenko/Monographs). В ней,

как и на множестве сайтов, в том числе и Шведской академии, можно почерпнуть сведения,

которые прежде приходилось собирать по крупицам в шведских и иноязычных изданиях. Тех

читателей, кто интересуется именами и подробностями, отсылаем к первой главе («Нобелевский

миф») нашей монографии [Марченко 2007].

12

комитета, есть писатели и ученые-гуманитарии, в основном литературоведы,

реже историки, но их известность, как правило, не выходит за пределы

отечества. Выдающийся смысл премии, учрежденной Альфредом Нобелем, состоял

не в том, что в ее основание лег невиданный дотоле капитал. Нобель впервые

предложил оценивать не просто деятельность гражданина на пользу

собственной страны, а творческий труд любого талантливого жителя Земли —

может быть, гения, великим достижениям которого обязано все человечество. Так

Шведская академия, решавшая сугубо национальные задачи, по воле Альфреда

Нобеля внезапно оказалась в центре внимания мировой общественности после

того, как с первого года XX в. ей пришлось взять на себя миссию по

присуждению ежегодной Нобелевской премии по литературе.

Согласно Уставу Нобелевского фонда, номинации должны поступить в

соответствующие Нобелевские комитеты не позднее 1 февраля. К сентябрю

члены Нобелевского комитета готовят заключение по каждой из кандидатур, и в

октябре-ноябре, после голосования, академики называют имя лауреата

Нобелевской премии по литературе. В течение года им вменяется в обязанность

чтение — прежде всего номинированных авторов (которых может быть и более

сотни, а разноплановые в жанровом отношении произведения не ограничены

объемом) и критической литературы о них. Выдвинутых на премию кандидатов

члены Нобелевского комитета постоянно обсуждают между собой, не делая

друг для друга тайны из своих предпочтений — в конце концов, выбор должен

оказаться как можно менее субъективным, — а также обсуждают с другими

академиками по четвергам на заседаниях Шведской академии. Прежде чем

будет сформулировано ее ежегодное решение, примерно до конца лета, члены

Нобелевского комитета должны максимально сузить число фаворитов. От

дискуссии к дискуссии — чаще это письменный обмен мнениями — становится

очевидным, творчество кого из кандидатов на Нобелевскую премию

обсуждалось чаще всего и кто, таким образом, имеет наиболее реальные шансы на ее

получение. Список из многих десятков кандидатур сужается до нескольких

(чаще трех) имен. В голосовании принимают участие все члены академии —

они могут это сделать и письменно, т. е. им необязательно присутствовать

лично, но в выборе лауреата они должны участвовать непременно. Лауреатом

становится писатель, за которого отдано не менее двух третей голосов.

Итак, каждый год в октябре-ноябре газеты всего мира публикуют

сообщение о выборе Шведской академией нобелевского лауреата. На церемонии

вручения Нобелевской премии, неизменно проходящей 10 декабря, в годовщину

смерти ее учредителя, Альфреда Нобеля, один из членов Шведской академии

представляет нового лауреата премии по литературе, который получает из рук

короля золотую медаль, диплом с кратким обоснованием присуждения премии

и денежный чек. Сведения о нобелевских лауреатах и мотивировки их

награждения публикуются в «Календаре Нобелевского фонда», выходящем раз в два

года; а ежегодники «Les prix Nobel» содержат речи нобелевских лауреатов,

13

их биографии и представление их на нобелевской церемонии2. Почти в

каждой стране выходят серии книг, включающие сочинения нобелевских лауреатов

по литературе; с начала 90-х гг. такие серийные издания стали печататься и

в России.

Невозможно проигнорировать тот факт, что за долгие десятилетия своего

существования Шведская академия не сумела наделить Нобелевский комитет

по литературе такими качественными признаками, как безупречный вкус и

верное понимание тенденций развития мировой литературы. Стоит упомянуть

о впечатлении, которое сложилось о Нобелевской премии по литературе у

советских физиков — лауреатов премии, приглашенных в 1975 г. на юбилейные

торжества в Стокгольм. Так, И.М. Франк не мог отделаться от ощущения, что

члены комитетов по естественным наукам относятся «к комитету по

литературе с некоторым юмором» [Блох 2001: 385]. А Н.Г. Басов заметил: «Там над

премиями за литературу язвят, подшучивают» [Там же: 387].

Полвека право номинации принадлежало, согласно выработанным

правилам, членам Шведской академии и сходных с нею по типу и целям Французской

и Испанской академий (т. е. «академикам изящной словесности»), членам

«гуманитарных секций других академий», а также членам таких гуманитарных

институтов и обществ, которые обладают тем же рангом, что и академии

«изящной словесности», и университетским профессорам эстетики, литературы и

истории. Со временем этот круг рекомендателей стал восприниматься как

слишком узкий, и в 1949 г. правительством были одобрены новые правила,

согласно которым выдвигать кандидатуры на Нобелевскую премию могут не

только члены различных академий и обществ, сходных со Шведской академией

по уставу и целям, но и профессора истории литературы и лингвистики

университетов и университетских колледжей, лауреаты Нобелевской премии по

литературе прежних лет и руководители писательских объединений,

представляющие литературу своих стран, а также национальные ΠΕΗ-клубы.

Случается, однако, всякое. Многолетний председатель Нобелевского комитета Андерс

Эстерлинг назвал «трагикомической» коллекцией нобелевского архива

«недействительные номинации», в частности, самовыдвижение на премию или

послания жен [Österling 19726: 89], а издавший нобелевские материалы секретарь

Шведской академии Бу Свенсен (Svensén) привел пример, когда одно лицо,

воспользовавшись реальным именем и псевдонимом, выступило сразу в обеих

ролях — кандидата на премию и выдвигающего на нее [Nobelpriset i litteratur,

I: XIX).

В 1902 г. при Шведской академии был образован Нобелевский институт,

который составили специалисты по национальным литературам, в чьи обязан-

2 В России эти материалы опубликованы в издании: Лекции и речи лауреатов Нобелевских

премий в русских переводах, 1901т-2002. СПб., 2003. Специально созданный издательский центр

«Нобелевские лекции на русском языке» осуществил в 2006 г. одноименный многотомный

проект.

14

ности входил обзор иностранной периодики, касающейся литературных

вопросов, и написание регулярных отчетов о текущем литературном процессе.

Как сказано в параграфе 1 инструкции, на сотрудников Нобелевского

института возложена подготовительная работа, необходимая для выбора нобелевского

лауреата. Для получения более полной и объективной информации о

выдвинутых на премию писателях Нобелевский комитет привлекает

квалифицированных экспертов по национальным литературам. Первую четверть века

экспертом Нобелевского комитета по славянским литературам был Альфред Йенсен,

а в 1923 г. его сменил Антон Карлгрен, занимавший этот пост следующую

четверть века. В 1950-е гг. к экспертизе подключили Нильса Оке Нильссона, а затем

стали приглашать и других шведских славистов.

Однако роль нобелевских экспертов, столь важная и незаменимая в первые

десятилетия присуждения премии, в настоящее время практически сошла на

нет: теперь обязанности по рецензированию творчества выдвинутых на

премию писателей перешли к работникам Нобелевской библиотеки при Шведской

академии, сотрудники которой готовят своего рода досье на номинированных

литераторов, учитывая многообразную и многоязычную критику; впрочем, от

привлечения специалистов по национальным литературам для консультаций

комитет не отказывается. Уже в первые годы XX в. одним шведским

математиком было подсчитано,, «что каждый год Академия может ожидать

поступления 19 тысяч разных книг для рассмотрения, простое хранение которых

потребовало бы 23 складских помещения и 292 работника, которые по три

месяца ежегодно занимались бы по семнадцать часов в день только их

складированием» [Österling 19726: 89]. Хотя это не более чем остроумная

гипербола, библиотека Шведской академии действительно богата своими фондами,

неуклонно пополняющимися.

Одна из главных трудностей, с которыми столкнулись академики, состояла

в необходимости верно истолковать пожелание А. Нобеля — удостаивать

премии автора, «который в течение истекшего года» «создаст в литературе <нечто>

выдающееся в идеальном (idealisk) направлении». Термин «литература» был

уточнен довольно легко: под ним академики согласились понимать не только

художественные произведения, но сочинения, написанные в любом жанре и

форме и имеющие несомненные художественные достоинства. Спорным

показался краткий период, но нарушить требование отмечать «произведение года»3

оказалось много проще, чем правильно истолковать гораздо более туманное

определение «идеальное направление». То, что «идеальный» отнюдь не

равнозначно понятию «идеалистический», великому Августу Стриндбергу было

очевидно уже в 1901 г. [Allen 1993: 20].

3 Эта часть формулировки завещания оказалась более чем актуальной при обсуждении

«Тихого Дона» М.А. Шолохова — через много лет после выхода эпопеи о донском казачестве — и

«Доктора Живаго» Б.Л. Пастернака, готовность увенчать которого была выражена немедленно

после выхода романа; итальянский язык перевода, а не русский оригинала, согласно Уставу,

никакого значения для выбора не имел.

15

Человек практичный и практический, Нобель задумывался о перспективах

развития человечества, трезво понимая, куда оно может зайти, и потому

полагался на тех писателей, которые могли бы указать людям верный путь —

«идеальное направление». «Альфред Нобель хотел хороших людей, академия

хотела хорошей литературы», — остроумно замечает современный шведский

коллега Нобеля, химик и научный директор нобелевской промышленной

корпорации «Ека» Нильс-Йоста Ваннерберг (Vannerberg). Профессор химии

пишет в статье «Нобелевская премия. Завещание короля динамита»:

Наверняка он <А. Нобель> думал не о литературе для воскресных школ. Тот

тип литературы, который он имел в виду, наверное, близок «Хижине дяди

Тома» <...>. Не так уж значительно в литературном отношении, но, вероятно,

именно то, что «в течение истекшего года» оказало бы влияние на человечество

«в идеальном направлении» (Svenska dagbladet, 10.12.1999. s. 2).

Однако задачи по исправлению человечества вовсе не входили в намерение

Нобеля. В чем же состояла его подлинная цель?

В одном из писем сам Нобель шутливо назвал себя «суперидеалистом,

этаким бесталанным Рюдбергом» [Schuck, Sohlman 1929:193]4. «Идеальная

направленность», о которой Нобель написал в своем завещании, долгое время играла

злую шутку с академиками — членами нобелевского жюри первых лет его

существования. Они прекрасно понимали значение мировых знаменитостей,

выдвинутых на премию, — и подчинялись букве завещания. Один из ныне

здравствующих членов Шведской академии Шелль Эспмарк в книге «Премия по

литературе», выпущенной к ее столетнему юбилею, опираясь на архивные

материалы, в том числе на неопубликованную переписку членов Нобелевского

комитета разных лет, пытается проследить феноменологию знаменитой

международной награды, в процессе присуждения которой ему самому приходилось

принимать участие [Espmark 2001]. Ш. Эспмарк подробно описывает «долгий

поиск точного смысла неясной формулировки завещания»: сколько сил было

затрачено на истолкование определения idealiskl

Эстетические воззрения, господствовавшие в начале XX в. среди наиболее

авторитетных шведских академиков, заставили принять версию

«идеалистического направления» в литературе — что, разумеется, к этому времени уже

звучало очевидным анахронизмом. Переформулировать сакраментальное

пожелание попытался А. Эстерлинг, предложивший толковать нобелевское

определение как синоним «позитивной и гуманистической тенденции» в

литературном произведении:

Человеческие ценности могут быть представлены столь разными способами и

в столь различных формах — косвенно или в споре, через иронию или сати-

4 Виктор Рюдберг (Rydberg; 1828-1895) — шведский писатель и историк культуры, поздний

романтик.

16

py, — что простой термин «идеалистический» стал совершенно косным

определением [Österling 1972a: 90].

Позже писатель А. Лундквист, продолжая эту мысль, прямо назвал

«идеальную направленность» гуманизмом, имея в виду, впрочем, не только собственно

литературную продукцию, но личность писателя в целом (Svenska dagbladet,

5.12.1993, s. 20)5. Наконец, Т. Сегерстедт, автор исследования «Шведская

академия и современность» (Т. Segerstedt. Svenska Akademien i sin samtid: En idéhistorisk

Studie. Del III. Stockholm, 1992), предлагает сравнить относящуюся к литературе

формулировку с пожеланиями в области естественных наук и считает, что

Нобель хотел вдохновить писателей на создание «живого и привлекательного»

идеала; тем самым, замечает Стюре Аллен, изобретатель динамита предстает

в образе «радикально-этического идеалиста» (Svenska dagbladet, 5.12.1993, s. 20).

С. Аллен первым обратил внимание на исправления в автографе завещания,

сделанные рукой Нобеля. «Я предпринял некоторые разыскания,

собственными более или менее невооруженными глазами приближаясь к первоначальному

написанию, — признается академик, — но оно расплывалось и вскоре

заставило меня обратиться к криминалистической экспертизе». С помощью некоторых

оптических методов пришедший на помощь академику криминалист сумел

прочесть первоначальное слово: idealirad (или idealerad). Такого слова нет в

шведском языке, что дало С. Аллену право сделать предположение об описке

Нобеля, который хотел написать слово idealiserad (причастие от глагола

idéalisera — «идеализировать») и пропустил слог, но не вставил его, а изменил конец

слова — и, тем самым, «основополагающий критерий» в присуждении

Нобелевской премии по литературе.

Сопоставляя словарные статьи и тексты конца XIX в., С. Аллен приходит к

выводу, что в словоупотреблении Нобеля (как, впрочем, и Стриндберга) idealisk

было относительным прилагательным, означавшим «имеющий отношение к

идеалу». Соединив филологические разыскания с историософскими

размышлениями, исследователь обнаруживает, что значение «имеющий в виду (целью)

идеал» прямо соотносится с главным критерием при присуждении

Нобелевской награды в области естественнонаучных знаний и борьбы за мир —

отмечать премией достижения, служащие на благо всего человечества (Svenska

dagbladet, 5.12.1993. S. 20).

По сложившемуся к концу минувшего века убеждению, «идеальная

направленность» предполагала не что иное, как «стремление к идеалу»6. И совершенно

5 Писателя и (см. ниже) автора исследования о Шведской академии процитировал в

газетной статье (Varför ändrade Nobel till «idealisk»?) С. Аллен. В несколько переработанном виде текст

этой статьи вошел в юбилейное издание, выпущенное двумя членами Шведской академии в год

столетнего юбилея Нобелевской премии [Allen, Espmark 2001: 7-10].

6 Allen S. Topping Shakespeare? Aspects of the Nobel Prize for Literature. Текст статьи размещен

на постоянно действующем интернет-сайте Нобелевской премии https://www.nobelprize.org/

nobel_prizes/themes/literature/sture/ (дата последнего обращения 3.11.2017).

17

прав Стюре Аллен, утверждая, что представление об идеале у меняющегося

человечества также изменяется, а потому

дело каждого нового поколения судить, насколько современная литература

ему соответствует. Совершенно невозможно, например, чтобы Нобель

воспринимал творчество Беккета так, как мы воспринимаем его сейчас. А с

нашего горизонта, быть может, улетучились бы имена некоторых первых лауреатов

Нобелевской премии (Svenska dagbladet, 5.12.1993, s. 20).

Все эти противоречивые размышления над буквой завещания и следование

регламенту, заложенному в Уставе, необходимо иметь в виду, изучая отражения

русской литературы XX века в нобелевском зеркале.

Закулисная деятельность Нобелевского комитета по литературе, которая

стороннему наблюдателю кажется исполненной жгучих тайн, за минувшее

столетие превратилась в хорошо отлаженный (методом проб и ошибок) рабочий

механизм, со своими секретами, конечно. В книге, посвященной русской

литературе, анализировать все просчеты — или удачные решения — Нобелевского

комитета не представляется уместным; разносторонний экскурс в историю

присуждения Нобелевской премии по литературе мы уже однажды совершили

и потому отсылаем читателя к главе третьей первой части нашей монографии

[Марченко 2007] «В поисках "идеальной литературы": за кулисами Нобелевской

премии».

От глаз стороннего наблюдателя скрыто многое, и прежде всего — тот

совершенно неповторимый отпечаток, который несет на себе каждая новая эпоха

столетней истории Нобелевского комитета по литературе. Возникнув на

рубеже веков, Нобелевская премия в начале своего существования определялась

эстетическими ценностями минувшего XIX столетия, ощутила на себе

жестокие кризисы, связанные с двумя мировыми войнами и с периодом холодной

войны, глобализацию и смену духовных ориентиров человечества в конце XX в.

Увы, как любая история, несправедлива и нобелевская. Кого-то на премию

выдвинуть не успели — Чехова не стало в 1904 г., Марка Твена в 1910, Пруста в

1922. Но внушителен и список тех, кто был выдвинут на Нобелевскую премию,

но не получил ее, будучи отвергнутым сразу или после многолетних

обсуждений (так, напрасно прождал премии Поль Валери, впервые номинированный в

1930 г., а в последний раз — в год своей кончины, в 1945). Все эти упущения —

хотя и запоздало — признаны нынешними академиками: в награждении Т.

Манна за «Будденброков» Ш. Эспмарк видит иронию судьбы, а «игнорирование»

Поля Валери называет «наиболее выразительным примером ограниченности

премиальной политики тех лет» [Espmark 2001: 76, 83]. По мнению Эспмарка,

критика решений Нобелевского комитета страдает, как правило, тем, что

рассматривает присуждение премии как деяние некоего целостного неизменного

18

органа, «не принимая во внимание непрерывного изменения в составе <Швед-

ской> академии и отказ от прежнего миросозерцания и вкусов, что влечет за

собой непрестанное обновление» [Espmark 2001: 8].

Шведская академия запоздало аккумулировала различные, порой

взаимоисключающие тенденции в развитии мировой литературы и пыталась, на

основе некоего общего литературного критерия — «канона», или, иными словами,

хрестоматийного образца — выбрать писателя наиболее значительного и

произведение наиболее показательное. Но как применить единый канон к

романистике Шолохова и Пастернака? Бунина и Солженицына? Это если речь заходит

о писателях, пишущих на одном языке; а если речь идет о многоголосии

мировой литературы? К тому же политическая подоплека литературной премии в

XX веке столь очевидна, что сейчас никто и не пытается указать время, когда

политика оказывала большее или меньшее давление на присуждение премии,

и нельзя не принимать в расчет соображения и страхи, продиктованные

политической конъюнктурой. Кроме того, Нобелевский комитет — это не раз

сменившийся за столетие состав из шведских академиков, известных в стране

гуманитариев, неординарных личностей со сформировавшимся крутом

жизненных и эстетических ценностей. За многими — как спорными, так и

бесспорными — решениями стояла борьба точек зрения разных членов комитета,

каждый из которых обладал влиянием внутри комитета и на академию в целом.

Национализм (шовинизм) 1910-х, гуманизм 1920-х как новое осмысление

«идеальной направленности», ориентация на «среднего читателя» в 1930-е гг. и

отказ от присуждения премии в первой половине 1940-х, во время мировой

бойни... Сменяются эстетические и аксиологические вехи в Нобелевском

комитете, но и сами писатели не сидят сложа руки, ожидая вестей из Стокгольма.

Они энергично организуют кампании в поддержку собственных кандидатур,

вовлекают в процесс номинаций известных людей, академиков, профессоров и

лауреатов, уже увенчанных нобелевскими лаврами. Среди энтузиастов, горячо

пекущихся о награждении представителя их родной словесности, русские

ценители художественного слова отнюдь не являются самыми активными. Так,

одной из наиболее уникальных по размаху кампаний по выдвижению на

Нобелевскую премию можно счесть, вероятно, поступившие в 1932 г. со всего мира

предложения в поддержку кандидатуры американского писателя Элтона

Синклера (который, однако, премии так и не получил): ошеломленные члены

Нобелевского комитета даже не смогли их толком подсчитать и называют

приблизительное число в 800 обращений [Nobelpriset i litteratur, I: XVIII]. Томас Манн, с

завидным упорством номинировавший в 1930-е гг. Германа Гессе, не раз

встречался с отдыхавшим в Альпах членом Нобелевского комитета Фредриком

Беком (Book), склоняя его в пользу выдвинутой им кандидатуры7.

7 В частных посланиях к «имеющему решающее влияние» Ф. Бёку идею выдвижения Гессе на

Нобелевскую премию Т. Манн, по его собственному признанию, «более или менее обстоятельно

19

Оглядка на происходящие в мире события неприкрыто сквозит в

обсуждении самых разных кандидатур: И. Бунина — в условиях растущего советского

влияния, Ф.Э. Силланпя — в момент обострения антишведских настроений в

Финляндии и назревающей советско-финской («зимней») войны, К. Чапека — в

годы захватнической политики гитлеровской Германии в отношении

Чехословакии, Б. Пастернака и М. Шолохова — в период холодной войны. Любопытен

также список писателей, ставших нобелевскими лауреатами в первые

послевоенные годы: чилийка Габриэла Мистраль получила премию осенью 1945 г.,

когда отгремели все победные салюты Второй мировой войны, но шведские

академики не решились сделать выбор в пользу какого-либо европейского или

американского писателя (например, стоявших в списке Поля Валери, Томаса

Элиота или Джона Стейнбека); зато вслед за ней лауреатами стали Герман Гессе

(житель Швейцарии, он покинул Германию еще до прихода к власти нацистов),

Андре Жид (Франция), Т. Элиот (Великобритания) и Уильям Фолкнер (США) —

налицо представители всех стран-победительниц. Разумеется, кроме СССР:

советские писатели впервые были номинированы именно в 1940-е гг. —

Пастернак в 1946 г., Шолохов в 1947 г., Л. Леонов в 1949 г. Выдвинутые на Нобелевскую

премию еще до войны и вновь оказавшиеся в списке кандидатов в

послевоенное время представители эмиграции М. Алданов и Н. Бердяев никаких шансов,

судя по безапелляционному отводу их кандидатур в заключениях Нобелевского

комитета тех лет, не имели.

Несколько послевоенных десятилетий отмечены совершенно новыми

веяниями в присуждении Нобелевской премии по литературе и поисками новых

критериев выбора лауреатов. Один из многолетних членов Нобелевского

комитета Ларе Юлленстен (Gyllensten) остроумно сформулировал мучительную

для академиков альтернативу выбора, неизменно отягощающую их работу:

«.. .кто лучше, Данте или Сервантес?» [Espmark 2001:132]. И как ни изменились

масштабы творческой личности и уровень литературы в целом, вопрос

остается неразрешимым: что лучше — присудить премию «первопроходцам» (как

называли шведские академики писателей-новаторов, подобных У. Фолкнеру) или

отметить наградой «неизвестных писателей», особенно из культурных

провинций (и здесь ряд лауреатов обогащается именами писателей из Африки и

Латинской Америки).

Некогда В.В. Кожинов полемически заострил проблему объективности в

присуждении премии по литературе, иронизируя над «несравненными

талантами и даже гениями», увенчанными нобелевскими лаврами, и уверяя, что

представления о «лишенном тенденциозности признании достижений в

области искусства слова» только умело «внедрены в массовое сознание, они вовсе не

соответствуют реальному положению вещей» [Кожинов 1997: 262].

Безжалостный критик приходит к неутешительному выводу, что невозможно «оправдать

развивал и обосновывал по меньшей мере трижды, нет, даже думаю: четырежды» [Briefwechsel

Hesse-Mann 1999: 115].

20

Нобелевскую премию как таковую», ибо ее получили по большей части не те,

«которых следовало удостоить» [Кожинов 1997: 267]. Для

уничижительного пера В.В. Кожинова члены Нобелевского комитета, да и вся академия в

целом — это всего-навсего «группа граждан», мнение которых никого не могло бы

заинтересовать, если бы не «величина денежного вознаграждения, во много раз

превышающего суммы, которые предоставляются иными — даже самыми

щедрыми — премиями» [Там же: 269].

Этот негативный стереотип, бытующий среди неосведомленных критиков

деятельности Нобелевского комитета, опровергается материалами

опубликованных «Заключений» [Nobelpriset i litteratur, I; II], наглядно демонстрирующих,

что академики в мучительном поиске ежегодного решения обсуждали вовсе

не фигуру, на которую, как выразился шведский критик Оскар Левертин (Le-

vertin; 1862-1906), «прольется золотой дождь» [Österling 1972: 95], а

значительных представителей современной словесной культуры разных стран. Стоит

посмотреть на выбор лауреата под иным углом зрения: что если дело не в

исключительной непригодности шведских академиков к литературному суду,

а в сложности, неоднозначности поставленной задачи, в столкновении мента-

литетов — скандинавского с иными европейскими, европоцентристского — с

азиатским и африканским; в конце концов, шведского и русского?..

Политическая конфронтация в мире и смена эстетических канонов на протяжении

столетия не раз лихорадили деятельность Нобелевского комитета, не последнюю

роль играли личные вкусы и личные привязанности. Не стоит огульно отметать

вклад шведских академиков в историю восприятия и интерпретации русской

литературы в западном сознании XX века.

Дискуссии о премии время от времени вспыхивают в стенах самой

Шведской академии и на страницах шведской печати, отражаются в эпистолярии

членов Нобелевского комитета. Но, ознакомившись с подробным изложением

разных точек зрения на премию и ее лауреатов, обнаруживаешь, что с каждым

десятилетием все более и более утверждается «прагматический принцип». Этот

принцип действует все чаще, когда поднимается вопрос о присуждении

премии малоизвестному и малочитаемому писателю, которого следует наградить

по ряду экстралитературных соображений. Так, в Швеции, где женщина

получает все больше прав только потому, что она — женщина, невозможно обойти

Нобелевской премией литераторов женского пола. Очень удобно прикрыться

«прагматическим принципом» и тогда, когда речь заходит о политических

факторах влияния на ежегодный выбор Шведской академии.

Доказывать, что Нобелевская премия политически не нейтральна, не

берется уже никто, и только в постсоветском массовом сознании сложилось

убеждение, что исключительно в связи с русскими писателями присуждение

премии приобретало скандальный политический оттенок. Впрочем, это и не

могло произойти иначе, ибо было обусловлено самим ходом истории в XX в. и

особенностями хитросплетений мировой политики. Шелль Эспмарк в главе

21

«Политическая честность» своего исследования прямо признает роль «тайной

политической подоплеки» [Espmark 2001: 173]. И такой ли уж тайной?

Описанные им случаи политизации «чисто литературной» премии действительно

чаще всего связаны с именами русских и советских писателей — от Толстого до

Бунина и Горького, от Пастернака и Шолохова до Солженицына. Однако

политика вмешивалась в обсуждение многих других кандидатур, и споры

разгорались не менее острые и до принятия решения, и после его оглашения —

настолько очевидной оказывалась политико-идеологическая составляющая. «Во

время холодной войны подобная точка зрения становится ведущим мотивом

при обсуждении» [Ibid.].

В этот период Нобелевская премия по литературе обретает откровенный

политический оттенок; лучше сказать, она явно, чуть не кричаще окрашена в

политические цвета. Если политику принято называть грязной, то и возню

вокруг премии в послевоенные годы острого противостояния двух социально-

экономических систем не назовешь кристально чистой. Ш. Эспмарк несколько

патетически подходит к постановке этого вопроса, формулируя его как

«политическую честность и свободу визави с политической властью» [Ibid.]. Но

мудрый автор погрешил бы против истины, если бы принялся доказывать

полную независимость Шведской академии от какого-либо политического

давления и оглядки на сильных мира сего. Эспмарк оперирует фактами, а они

свидетельствуют лишь о том, что вольно или невольно все публичные люди

оказываются фигурами в большой политической игре.

То, что в Советском Союзе присуждение Нобелевской премии по

литературе всегда воспринималось исключительно как политическая акция,

провоцировалось столь же идеологизированными выступлениями в противоположном

лагере. Благодаря опубликованным архивным материалам Шведской академии

начинает приоткрываться завеса над выдвижением, обсуждением и, наконец,

увенчанием Нобелевской премией советских писателей — над историей,

ставшей, увы, одним из эпизодов в истории холодной войны. Разумеется, и в книге

Эспмарка не упущен ни один скандал, окружающий выбор Нобелевского

комитета среди русских кандидатов, от нежелания увенчать премией Горького в

1928 г. до присуждения премии американскому гражданину И. Бродскому.

Имена Сталина, Хрущева и Громыко упоминаются на страницах этой главы почти

столь же часто, как и имена шведских академиков. Ш. Эспмарк, в частности,

опровергает заявление Н.С. Хрущева о его возможном влиянии на решение

Нобелевского комитета в пользу Шолохова. Расхожее представление о том, что

только советское правительство считало возможным и необходимым давить на

независимое литературное жюри, оказывается односторонним. Из книги

Ш. Эспмарка, например, читатель узнает, что кандидатура Эзры Паунда,

объявленного в Америке сумасшедшим (тоже отнюдь не оригинальное ноу-хау

советского руководства), обсуждалась Дагом Хаммаршёльдом «с его друзьями

в Государственном департаменте» [Ibid.: 184].

22

Но мир не был биполярным, американо- и советскоцентричным, как

видится чаще всего представителям сверхдержав. Мир разрывается целым

комплексом противоречий и сдерживается такой же огромной массой противовесов,

которые и определяют в конечном итоге политическую картину во всеобщем

масштабе. Впрочем, политические пристрастия каждый раз тонко

нюансированы в глазах шведских академиков: так, в 1971 г., хотя и припомнив Пабло

Неруде его «воспевание» сталинского режима, Нобелевский комитет все же

присудил ему премию за выдающиеся достижения в поэзии. Несколько лет спустя,

в 1979 г., связь с диктаторскими режимами Пиночета и Виделы стала причиной

отказа присудить премию Хорхе Борхесу по «этическим и человеческим»

соображениям [Espmark 2001: 201-202].

Другое дело — способны ли на самом деле сильные мира сего влиять на

выбор Шведской академии. Разумеется, Эспмарк всякий раз находит такой

аргумент, который перевешивает политическую подоплеку присуждения

премии, — «гуманизм Солженицына» или «независимая художественная мощь»

Пастернака и Бродского. Однако в случае с Солженицыным шведские

академики не отрицали того очевидного факта, о котором трубили газеты всего мира:

присуждение Нобелевской премии этому русскому писателю было, безусловно,

политической акцией [Ibid.: 175].

История Нобелевской премии самым тесным образом переплетается с

историей XX века. Нобелевская премия, может быть невольно, становится

откликом политических бурь, шумящих в обществе, в «мировом сообществе»; но

ведь, задумывая ее, Альфред Нобель имел в виду человечество, всегда

неспокойное и вечно неоднородное. В 1949 г. 350 «экспертов по литературе» не

усомнились в справедливости 2/3 присужденных премий [Ibid.: 218]. Раз в

десятилетие, собираясь на Нобелевские симпозиумы, выдающиеся литераторы и

заинтересованные критики подвергали осмыслению «нобелевские успехи и

просчеты» [Ibid.]. В 2001 — в год столетнего юбилея премии — пришла пора

Шведской академии и ее Нобелевскому комитету отчитаться за свои успехи и

просчеты.

Из русских писателей Ш. Эспмарком в ряду упущений упомянуты Осип

Мандельштам, Анна Ахматова, Владимир Набоков, Константин Паустовский.

Что касается первого, то он погиб раньше, чем его успели номинировать; а

«возражения» против Набокова, звучавшие среди членов Нобелевского комитета в

начале 70-х гг., «уже стихли» к 1978 г. [Ibid.: 238]. И не уйди писатель годом

позже из жизни, возможно, чести стать Нобелевским лауреатом он и дождался

бы — как Понтер Грасс, чья кандидатура также обсуждалась десятилетиями. Но

ни Набоков, ни Грэм Грин, ни перечисленные с ними в одном списке неизменно

отклоняемых кандидатур Андре Мальро или Альберто Моравиа так и не

дожили до перемены во мнениях шведских академиков.

Переломной вехой в современной истории Нобелевской премии стал 1967 г.,

когда один из регулярно проводимых Нобелевских симпозиумов был специаль-

23

но посвящен литературной Нобелевской премии и, отразив целый ряд

подлинных провалов и мнимых просчетов, выступил с рядом рекомендаций

Нобелевскому комитету. И прежде всего было выдвинуто требование не считаться

более с устаревшей формулировкой Нобеля об идеализме. На переломе 1980-

1990-х гг. «идеализм» (или «идеальное направление») перестает быть

непременным требованием для присуждения Нобелевской премии, а политика

нобелевского жюри становится более гибкой.

Но человечество все еще не утратило идеалы, а читатель — интереса к

единственной международной награде за литературные достижения.

Не только русскому — любому национальному сознанию, по достоинству

оценивающему родную словесность, невнимание к ее шедеврам в мире часто

представляется несправедливым. Если вспомнить все созданное в России на

рубеже XIX и XX вв. в прозе, поэзии, драматургии, философии, то вряд ли можно

оспорить утверждение, что русская литература имела все основания

рассчитывать на нобелевского лауреата уже в самом начале столетия. Однако впервые

престижная Нобелевская премия была присуждена русскому литератору лишь

после своего третьвекового существования, после неоднократного отказа дать

ее Льву Толстому, которого О. Левертин назвал «последним из пророков» [Хет-

со 1996: 6], — что, безусловно, сделало бы честь Нобелевскому комитету и

подняло бы уровень награды на неизмеримую высоту.

Начиная с 1920-х гг. «обойденность» русской литературы Нобелевской

премией ощущалась совершенно отчетливо. В 1931 г., обращаясь в Шведскую

академию, нобелевский лауреат Томас Манн не без укора писал: «Смею <...>

предположить, что комитету было бы угодно один раз присудить премию также и

русскому писателю» [Марченко 2007: 75]. За год до получения Буниным

высокой награды профессор славистики из Лунда Сигурд Агрель специально

обращал внимание своих соотечественников из Шведской академии на то, что ни

один из представителей русской литературы не был еще удостоен премии,

которая «предназначена для всех народов и установлена человеком, глубоко

благодарным России» [Там же].

Присуждение или неприсуждение Нобелевской премии, разумеется, не

может быть критерием оценки состояния русской литературы в XX веке: «...

поистине смехотворны попытки судить о литературе той или иной страны по

количеству полученных ее писателями премий, причем дело здесь отнюдь не в

русской литературе» [Кожинов 1997: 275]. Действительно, смысл Нобелевской

премии, как показало истекшее столетие, не в том, чтобы служить мерилом

художественных достоинств современной литературы. Нобель поставил своего

рода эксперимент надо всем человечеством, ежегодно привлекая его внимание

к литературным процессам в мире, к идейно-культурным настроениям в

шведской гуманитарной среде и к непрестанно меняющемуся пониманию высокой

24

миссии словесного творчества («идеальное направление»). Столетняя история

Нобелевской премии дает исключительно своеобразное представление о

трансформации литературных вкусов интеллектуальной элиты и о ее способности

оценить литературные шедевры других народов.

Неоспоримо, что присуждение Нобелевской премии представителям

русской словесности всякий раз приобретало политический оттенок. Среди

русских писателей, выдвинутых на Нобелевскую премию в межвоенные годы,

почти все— И.А. Бунин, Д.С. Мережковский, И.С. Шмелев, К.Д. Бальмонт,

П.Н. Краснов, М.А. Алданов, H.A. Бердяев — были эмигрантами, да и М.

Горький демонстративно покинул большевистскую Россию. Бунин стал первым в

истории Нобелевской премии лауреатом-апатридом, изгнанником из

отечества — «белоэмигрантом» в иной терминологии; этот прецедент и дал основания

искать политическую подоплеку в присуждении премии и надолго сделал ее

идеологически подозрительной в восприятии советских ортодоксов. Два

крупных скандала, связанных с награждением писателей из Советского Союза —

Б.Л. Пастернака [Пастернак 2011] и А.И. Солженицына [Солженицын 1975] —

в послесталинскую эпоху, не только усугубили негативное восприятие

Нобелевской премии всесильным агитпропом, но и обусловили отсутствие

необходимой информации о ней и породили разнообразные недостоверные слухи

(главным образом — о превалировании политического аспекта над чисто

литературным, кто бы эту премию в последние десятилетия ни получал).

* *

Нам представляется необходимым и справедливым предварить

документальный экскурс в историю присуждения Нобелевской премии русским

писателям краткой информацией об экспертах по национальным литературам,

выполняющих ответственную работу по рецензированию творчества

кандидатов на заветную премию. За неизвестными шведскими именами стояли

неординарные личности, определявшие интеллектуально-культурную парадигму

в своей стране и оказывавшие существенное влияние на ежегодный выбор

нобелевского лауреата.

Восприятие той или иной национальной литературы и понимание места в

ней разных ее представителей относится к наиболее острым вопросам,

касающимся присуждения Нобелевской премии. «Несмотря на явный запрет Нобеля

принимать в расчет национальные соображения, <...> их не удается избежать.

В особенности в первые годы (существования Нобелевской премии. — Т. М.)

стремились к тому, чтобы присуждение премии не производило впечатление

покровительства какой-либо избранной нации. <...> Комитет старался также

избежать того, чтобы присуждаемая Академией премия возбуждала вражду

между нациями» [Nobelpriset i litteratur, I: XXXV]. Однако избежать таких понятий,

как «провинциальные языки» или, напротив, «культурные языки», при обсу-

25

ждении кандидатур на единственную действительно международную награду

оказалось невозможным8.

Язык — основа литературы, ее материал — превращается в один из камней

преткновения в процессе присуждения международной награды, так как

поднимает вопрос о мировом уровне писателя или его локальном,

«периферийном» значении. Мнение, что национальная принадлежность автора влияет на

решение Нобелевского комитета, не может быть опровергнуто и самими

представителями Шведской академии. Отсутствие адекватных переводов, хотя бы

только на крупнейшие европейские языки, и необходимость полагаться на

мнение экспертов приводило к тому, что Нобелевский комитет десятилетиями

пренебрегал некоторыми национальными литературами. Б. Свенсен называет даже

два региона, разворачивавшие настоящие кампании в поддержку своих

кандидатур, — южные романские и славянские народы — и замечает назидательно,

подспудно оправдывая политику Нобелевского комитета, что «существует

разница в образе мыслей и в темпераменте разных народов» [Nobelpriset i litteratur,

I: XXXVII]. Но забывает упомянуть о вечных ценностях. За что же присуждают

Нобелевскую премию? За успех на мировой литературной бирже или за

неповторимую оригинальность таланта и исключительное словесное мастерство,

что далеко не всегда сопряжено с зашкаливающими тиражами и массовым

успехом?

Отказавшись с самого начала от гласного обсуждения вместе с широкой

общественностью кандидатур, номинированных на Нобелевскую премию по

литературе9, Шведская академия должна оберегать строгую секретность

работы Нобелевского комитета, чтобы избежать какого бы то ни было постороннего

воздействия на ежегодно совершаемый выбор и обвинений в предвзятости и

необъективности. Тем самым вся ответственность за принимаемое решение

падает на Шведскую академию в целом — вердикт, как известно, выносится всеми

восемнадцатью академиками, хотя лишь пятерым из них, членам Нобелевского

комитета, вменено в обязанность знакомиться с произведениями

номинированных авторов.

8 Хорошо понимая, какую роль для номинированного на премию писателя играют

переводы на главные европейские языки, Т. Манн дает Бунину — через Алданова — совет опубликовать

«Жизнь Арсеньева» «поскорее на одном из трех главных языков» и сделать это «не слишком

торгуясь, — по-видимому, это имеет большое значение» (цит. по изд.: [Письма Манна Бунину 2002:

376]). Одному из своих корреспондентов тот же Манн писал уверенно: «Если есть в книге суть

(hat ein Buch Substanz), то многое сохраняется даже в плохом переводе, можете быть спокойны»

(цит. по изд.: [Мотылева 1978: 9]). Однако Т. Манн — мастер повествовательной прозы — не

задумывался над тем, что суть может заключаться в самом выражении, чаще всего непереводимом,

как, например, в поэзии.

9 Подобное предложение исходило, в частности, от О. Левертина, который писал в 1899 г.:

«Каждая ошибка будет возложена <.. .> не только на Академию, но и на всю интеллигенцию

страны, и просто немыслимо, чтобы перед лицом таких перспектив обсуждаемое заведение не

чувствовало себя вдвойне обязанным ввести в свой состав подлинно творческих представителей

литературы своей страны, которые только и смогут позволить ему исполнить возложенные на

него обязанности» (цит. по [Nobel: The Man and his Prizes 1972: 84-85]).

26

Однако не будет большим преувеличением признать, что весьма многое

зависит от экспертов Нобелевского комитета по национальным литературам.

Представляемые ими обзоры о творчестве выдвинутых на премию писателей,

пишущих на языках, знатоками которых являются эксперты, должны

познакомить нобелевское жюри с биографией кандидата, с его местом в литературном

процессе своей страны, со своеобразием его творческой манеры, прежде всего

стиля, чаще всего утрачиваемого при переводе, с мировоззренческими

особенностями и с отражением его творчества в критике. Хотя критерии, по которым

присяжные эксперты по славянским литературам оценивали книги выдвинутых

на Нобелевскую премию писателей, зачастую далеки от объективности, в их

обзорах «отразился век» во всем сложном переплетении его идейных,

эстетических, национально-политических воззрений.

Если Альфред Йенсен, действительно компетентный специалист в области

русской литературы, состоявший в переписке со многими русскими

писателями Серебряного века, оставил по себе геростратову славу, доказывая в своем

отчете для Нобелевского комитета несоответствие творчества Льва Толстого

формулировке нобелевского завещания и, следовательно, невозможность

присудить ему премию, то при Антоне Карлгрене — и во многом благодаря его

стараниям — появился первый русский нобелевский лауреат по литературе, Иван

Бунин; он же написал первые весьма развернутые очерки творчества Б.

Пастернака и М. Шолохова10. К заслугам его преемника, Нильса Оке Нильссона,

относят увенчавшуюся Нобелевской премией поддержку Бориса Пастернака.

Эксперт Нобелевского комитета по славянским литературам с момента

создания Нобелевского института в 1900 г. и до своего ухода из жизни, Альфред

Антон Йенсен (Jensen; 1859-1921) был плодовитым писателем — на его счету

около тридцати книг — и переводчиком с разных славянских языков, в том

числе и с русского. Неутомимый путешественник, даже умерший вдали от Швеции,

в Вене, не доехав до цели своего последнего путешествия — Балкан, Йенсен

много писал в жанре путевых очерков, которые не остались рассеянными по

различным газетам, но издавались и в форме книг; так, его впечатления от

поездок по России и другим славянским странам отразились в книге «Славия.

Картины культурной жизни от Волги до Дуная»11. Эту книгу сам Йенсен считал

своим лучшим произведением; в ее русской части отразилась с «забавными

живописными подробностями» его жизнь в России, на Волге возле Казани, где

работал в пароходстве его дядя-инженер (см. [Frankby 1984: 100]). Последний

сборник путевых очерков «Славяне и мировая война» появился спустя два года

10 Особенности восприятия России (по книгам А. Йенсена, А. Карлгрена и иным шведским

публикациям 1920-1930-х гг.) стали предметом специального рассмотрения в работе: [Gerner

1996: 307-333].

11 Jensen A. Slavia. Kulturbilder frân Volga till Donau. Stockholm, 1897. Отдельные главы

называются, в частности, так: «Скучный Петербург и интересная Москва», «Русские женщины», «Из

русского преступного мира».

27

после рокового выстрела в Сараеве12. Сам Йенсен именовал себя «старым

славянофилом» [Frankby 1984: 99]. Им написаны все статьи о славянских

литературах и писателях славянских стран для второго издания «Скандинавской

энциклопедии» (Nordiskfamiljebok).

Из-под пера А. Йенсена вышло трехтомное исследование «История русской

культуры»13 и целый ряд книг и статей о русской литературе. Йенсен питал

явную слабость к фольклору и религиозным исканиям русских писателей и

мыслителей, особенно выделяя эти аспекты в своих работах; еще одной его

страстью был поиск культурных влияний, прежде всего отражение Швеции в

русской литературе. Так, в книге «Портреты русских писателей»14 творчество

К.Н. Батюшкова рассматривается исключительно с точки зрения

соприкосновения его биографии со Швецией (очень печального, надо напомнить,

соприкосновения: во время войны со Швецией 1809 года поэт был ранен в ногу и

навсегда остался хромым). И все же нельзя не признать продуктивности такого

подхода: скандинавский колорит некоторых стихотворений Батюшкова,

мрачные скалы и холодные воды, отраженные в русской поэзии, безусловно,

кажутся шведам привлекательными благодаря своей узнаваемости.

Необыкновенно разнообразной была переводческая деятельность Йенсена,

знакомившего шведских читателей со стихами и прозой, созданными на разных

славянских языках. С русского языка Йенсен перевел «Евгения Онегина»

(дважды, оба раза в стихах) и «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, «Демона» и

«Мцыри» Лермонтова, несколько повестей Гоголя (он не решился приняться за

«Мертвые души», хотя в книге «Портреты русских писателей» поэме уделена

целая глава и с явным удовольствием пересказаны некоторые сюжетные

перипетии), стихотворения в прозе Тургенева, некоторые очерки Герцена (под

общим названием «Европа и Россия»), «Дневник писателя» Достоевского,

стихотворения А.К. Толстого — и чеховскую «Каштанку». И только Льва Толстого

Йенсен не переводил никогда. «Злые перья хотели бы объяснить это тем, что

это слишком трудно и глубоко для Йенсена», — отмечает автор

биографического очерка о слависте [Frankby 1984: 102].

Согласно инструкции Нобелевского института Альфред Йенсен,

приглашенный Шведской академией как самый видный славист начала XX в., должен

был «рассматривать касающиеся премии вопросы, готовить отчеты о новых

литературных поступлениях из-за рубежа и осуществлять переводы иностранных

произведений» [Nobelpriset i litteratur, I: XXVI]. Кроме того, в ведении Йенсена

было пополнение фондов Нобелевской библиотеки литературой на славянских

языках.

12 Jensen Α. Slaverna och världskriget. Reseminnen och intryck frân Karpaterna tili Balkan. 1915-

1916. Stockholm, 1916.

13 Jensen A. Rysk kulturhistoria. D. 1-3. Stockholm, 1908.

14 Jensen A. Ryska skaldporträtt. Kultur- och litteraturhistoriska bilder frân 1700-talet Ryssland

fram till 1800-talet mitt. Stockholm, 1898.

28

Своей богатой коллекцией slavica и russica библиотека обязана в первую

очередь шведскому слависту Alfred Jensen <...>, который работал специалистом

Нобелевского института по славянским литературам со дня основания

института до своей смерти [Янгфельдт 1994: VIII].

Современный шведский славист весьма осторожно оценивает

многостороннюю деятельность Йенсена как эксперта Нобелевского комитета по

славянским литературам: «Обзоры русской литературы, сделанные Йенсеном,

свидетельствуют о его начитанности. Он обсуждает — часто осуждающе, но с

большой осведомленностью — современные течения в русской литературе»

[Там же: IX]. И далее Б. Янгфельдт замечает: «Несмотря на свое

недоброжелательное отношение к современной русской литературе, Енсен заботился о том,

чтобы Нобелевская библиотека приобретала произведения писателей этого

поколения» [Там же] (орфография оригинала). Ни символисты, ни

натуралисты не удовлетворяли консервативным вкусам шведского слависта, тогда как

«покупка книг, конечно, во многом зависела от вкусов Енсена. Так, например,

в собраниях библиотеки найдется много произведений забытого ныне

Николая Крашенинникова <...>, между тем как самые значительные книги Белого

были приобретены только после смерти Енсена» [Там же]15. Видимо, будь Йен-

сен долгожителем, подобно многим шведским академикам, русская литература

еще долго не была бы отмечена Нобелевской премией...

А между тем специалист со столь своеобразными вкусами должен был

писать подробные отчеты о творчестве представителей славянских литератур,

выдвинутых на Нобелевскую премию. Последних, впрочем, было не столь уж

много, и руководитель Нобелевского института историк Гаральд Йерне (Järne) даже

заметил в 1915 г., что работа доктора Йенсена слишком высоко оплачивается.

Задетый за живое эксперт отправил Г. Шюку (Schuck) послание, в котором

обиженно указал, что не считает годовое жалованье в 5 тысяч крон слишком

щедрой платой за его услуги не только рецензента, пишущего о немногих

номинированных писателях, но и переводчика и обозревателя огромного массива

литературы на многих языках (эпизод нашел отражение в экспертном отчете

А. Йенсена 1915 г. о творчестве Д.С. Мережковского).

Следует заметить, что в Нобелевский институт Йенсен поступил после

бурной журналистской карьеры; хотя он учил славянские языки во время

длительных путешествий в славянские страны и знал их очевидно хорошо, собственно

научной карьеры он не сделал — лишь в 1907 г. ему было присуждено звание

15 Попутно заметим, что подобный субъективизм в оценке русских авторов отличал не

только шведского литературоведа-слависта. Так, разбирая выпущенную в начале 1920-х гг. в

Германии «Историю русской литературы» Артура Лютера, родившегося и получившего образование

в России, Ф.А. Степун [1925: 482] поражается тому сопоставительному ряду, который

выстраивает немецкий историк литературы, а именно: «Бунин, Зайцев и Крашенинников».

Крашенинников H.A. (1878-1941) — прозаик, драматург, очеркист; русской критикой был принят весьма

прохладно, но произведения его были популярны, выдерживали переиздания, пьесы охотно

принимались к постановке.

29

почетного доктора Упсальского университета. Заниматься переводческой и

преподавательской деятельностью его отчасти вынуждала необходимость

изыскивать дополнительные средства к заработку в Нобелевском институте,

но гораздо важнее меркантильных соображений была принципиальная

позиция — стать культурным посредником между народами через перевод

художественной литературы. Выдающийся датский славист Адольф Стендер-Петерсен

не удержался от — увы, справедливой — критики даже в некрологе, указав, что

представления Йенсена, прежде всего о русских и польских авторах, бывали

«субъективными и упрощенными», им недоставало «исторической и

психологической перспективы» и широты, и потому плодовитый переводчик, эксперт-

славист «останавливался в недоумении перед такими сложными натурами, как

Гоголь или Толстой <...> Он не ввел нас в глубины русской психологии» [Frankby

1984: 106]. Однако, будучи едва ли не главным действующим лицом в скандале,

с которого началась история присуждения Нобелевской премии по

литературе, — многолетнем (1902-1906) отказе увенчать Льва Толстого,— А. Йенсен

приоткрыл если не глубины, то, во всяком случае, особенности восприятия

русской литературы европейским сознанием — «через "Домострой",

"обломовщину", Раскольникова» [Чернышева 2004: 237]16. Вместе с тем не стоит забывать,

что представитель одной из славянских литератур стал одним из первых

лауреатов Нобелевской премии: в 1905 г. ее получил поляк Генрик Сенкевич — ив

этом выборе Шведской академии А. Йенсен сыграл не последнюю роль17.

Йенсен неизменно горячо ратовал за польских и чешских писателей и оставил по

себе добрую память в западнославянской филологии18.

Знаменательный факт: смена эксперта-слависта в Нобелевском комитете

Шведской академии почти совпала по времени с Октябрьской революцией, со

сменой в России государственного строя, резким идеологическим

размежеванием среди творческой интеллигенции, массовой эмиграцией из страны,

разделением русской литературы на два потока — советскую литературу и