Автор: Вулф В.

Теги: художественная литература на английском языке история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран художественная литература литературные памятники

ISBN: 978-5-02-037542-0

Год: 2012

Текст

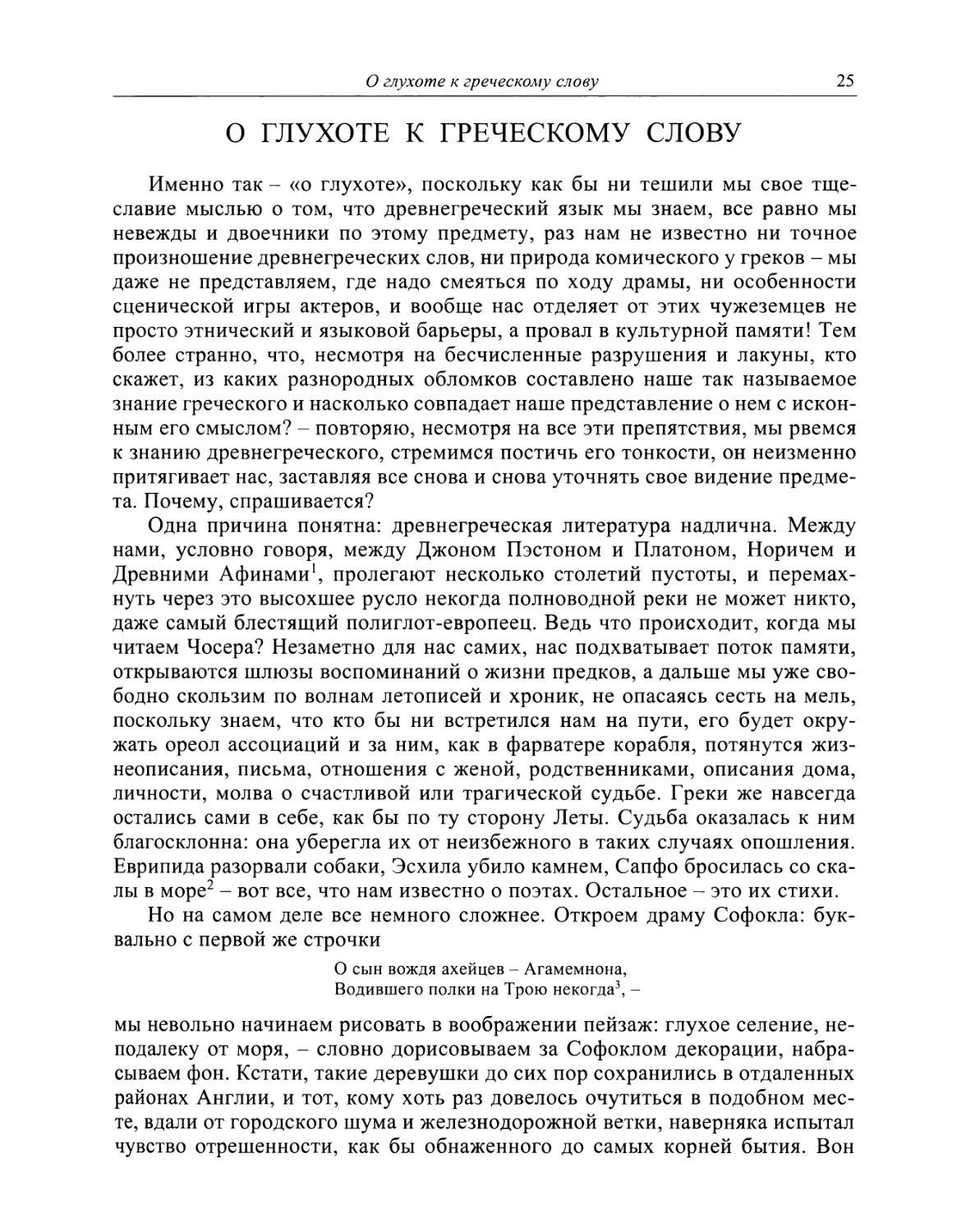

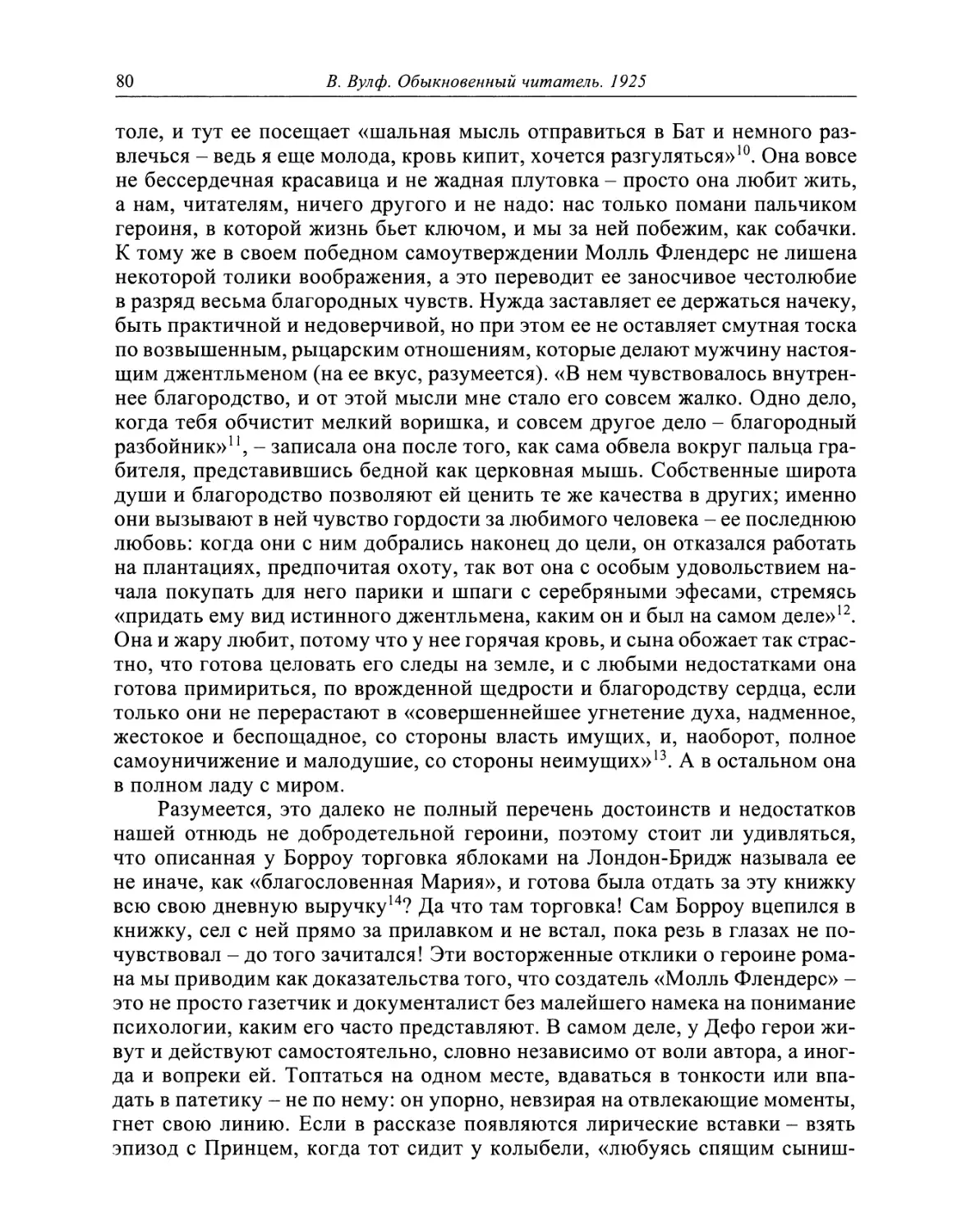

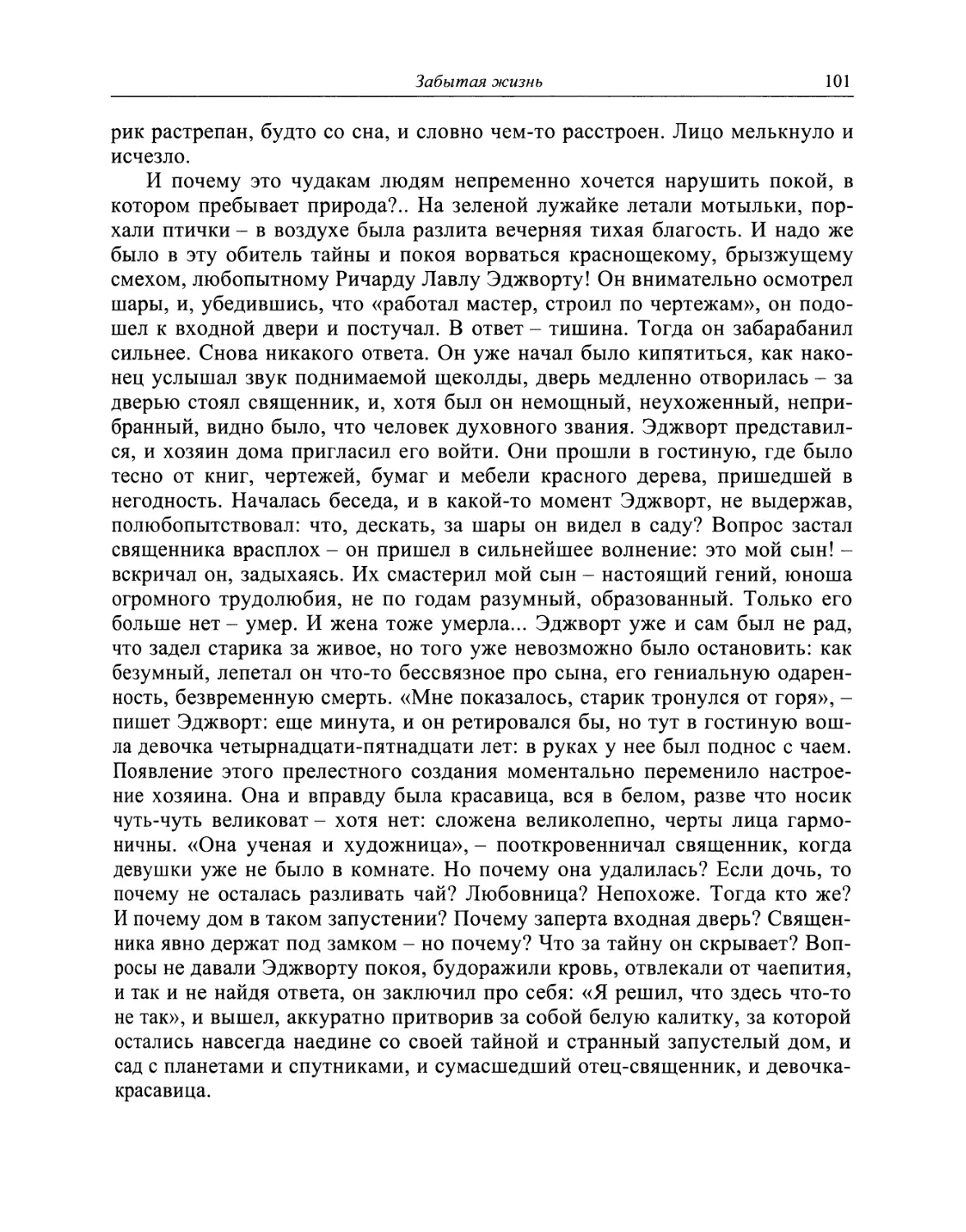

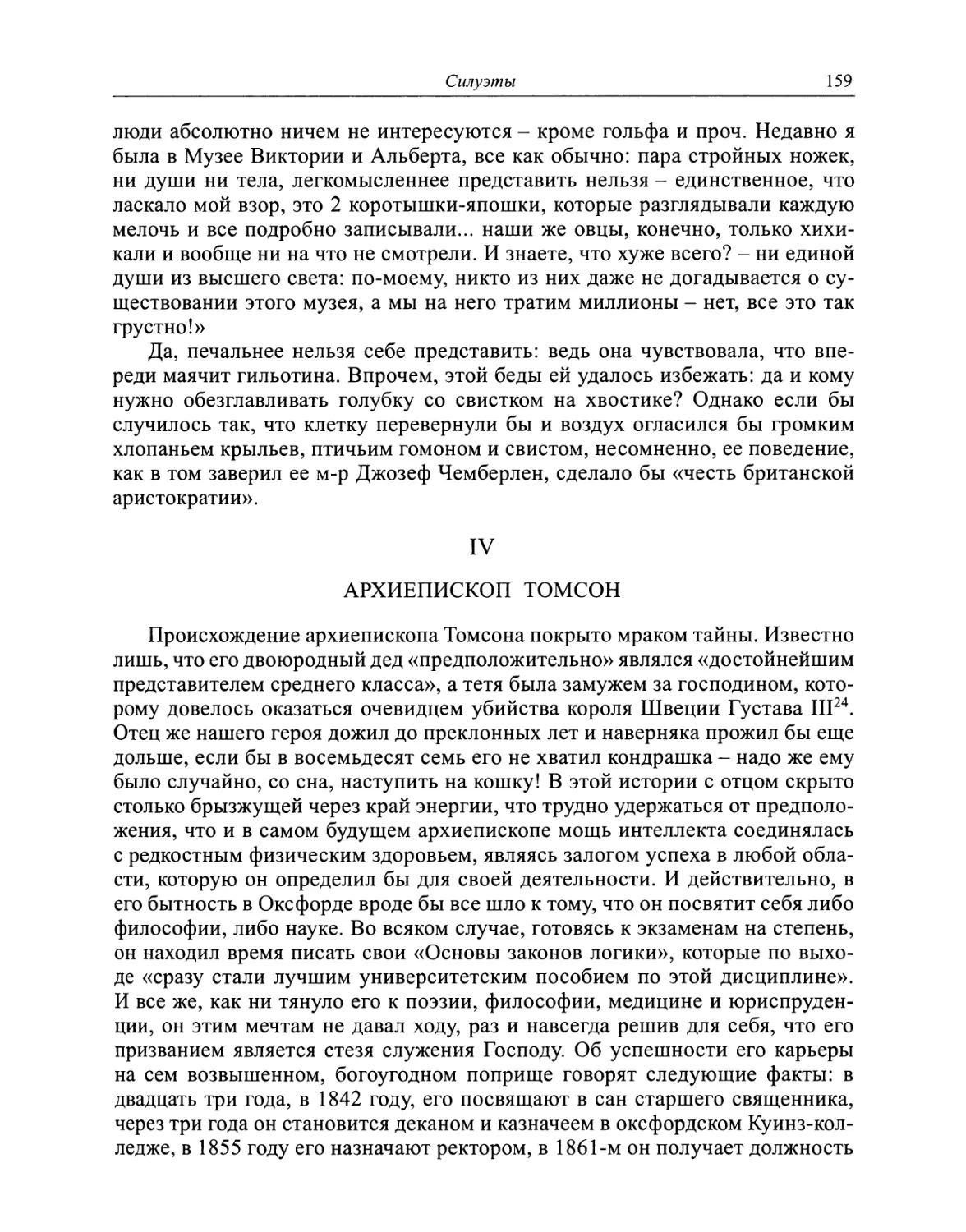

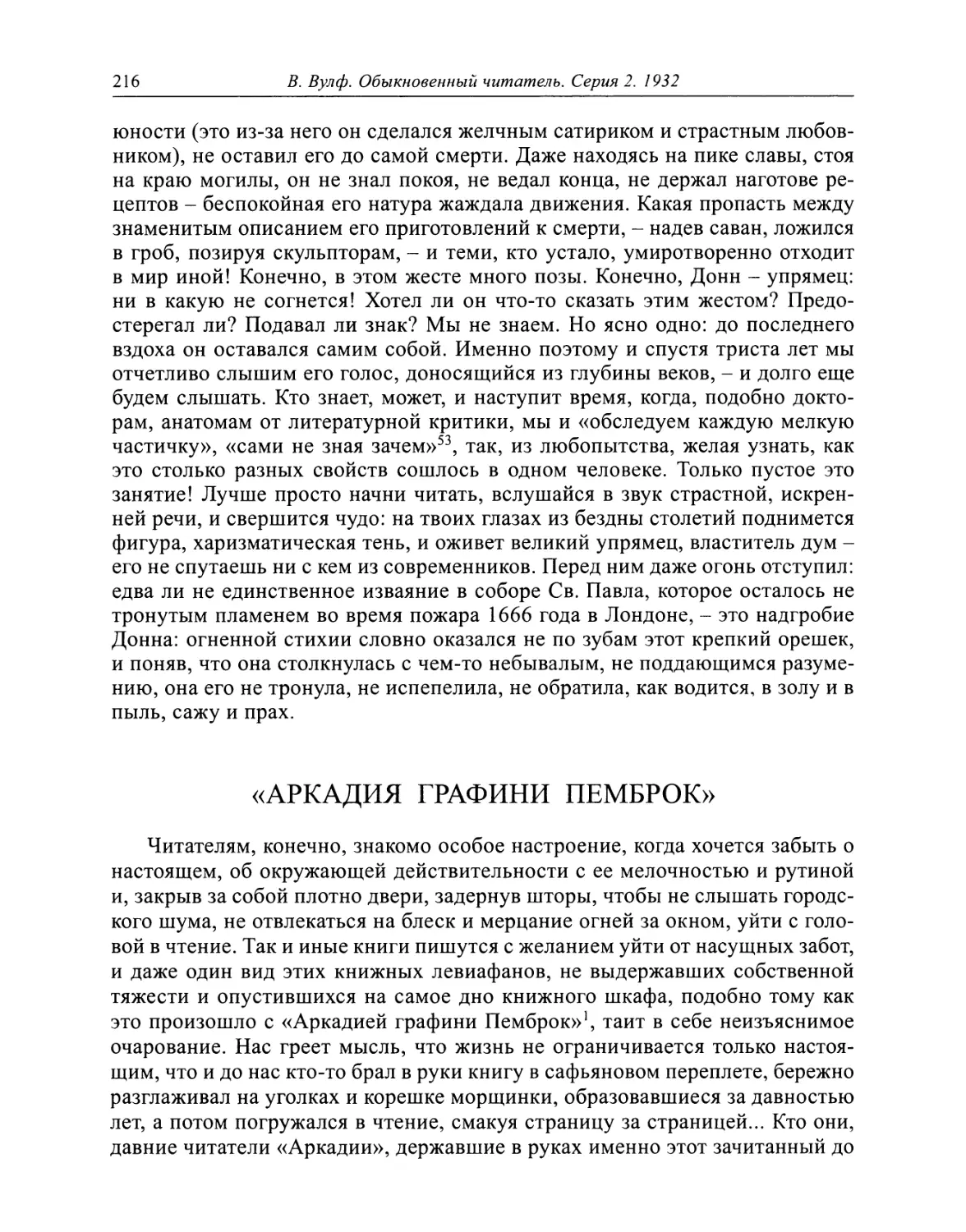

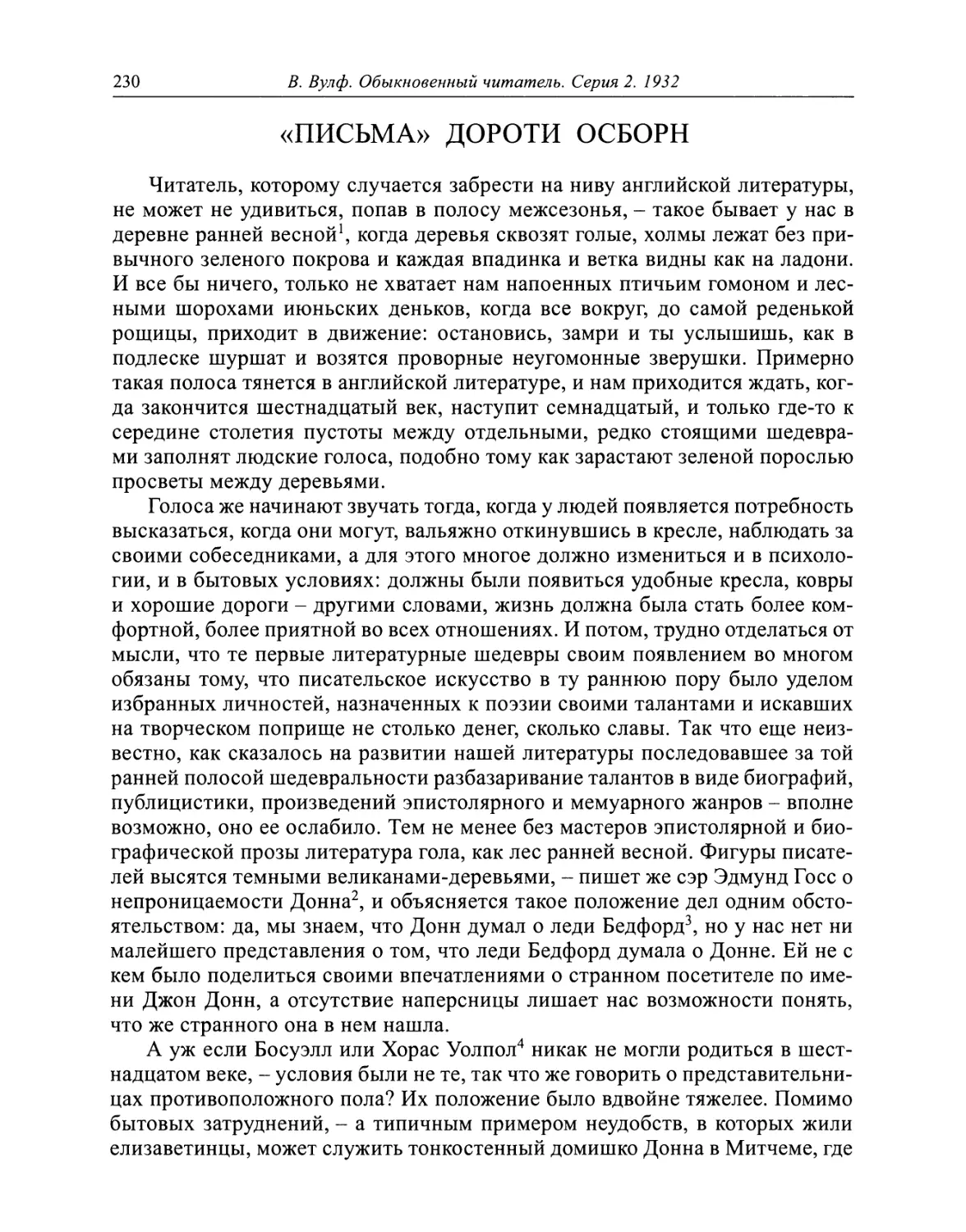

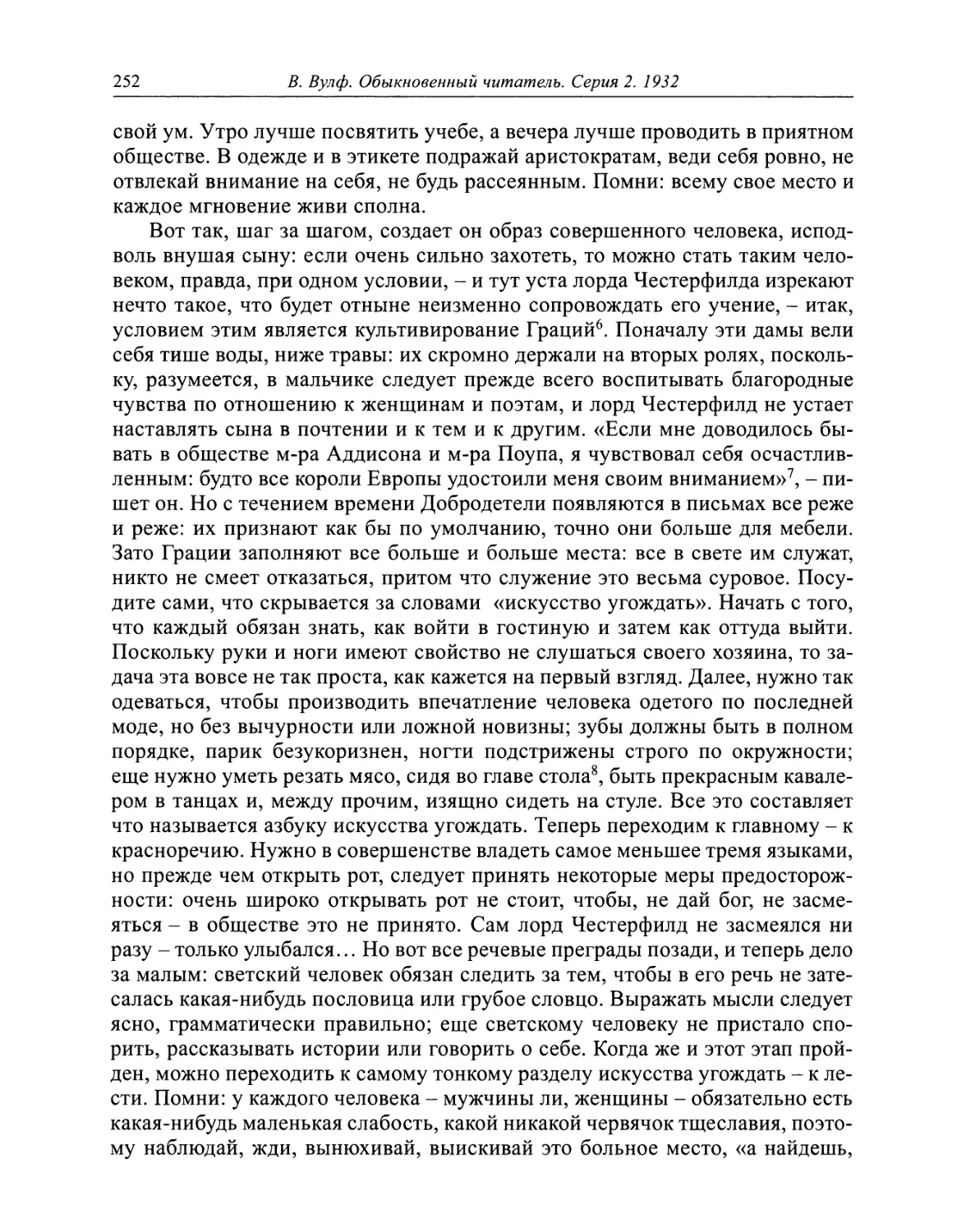

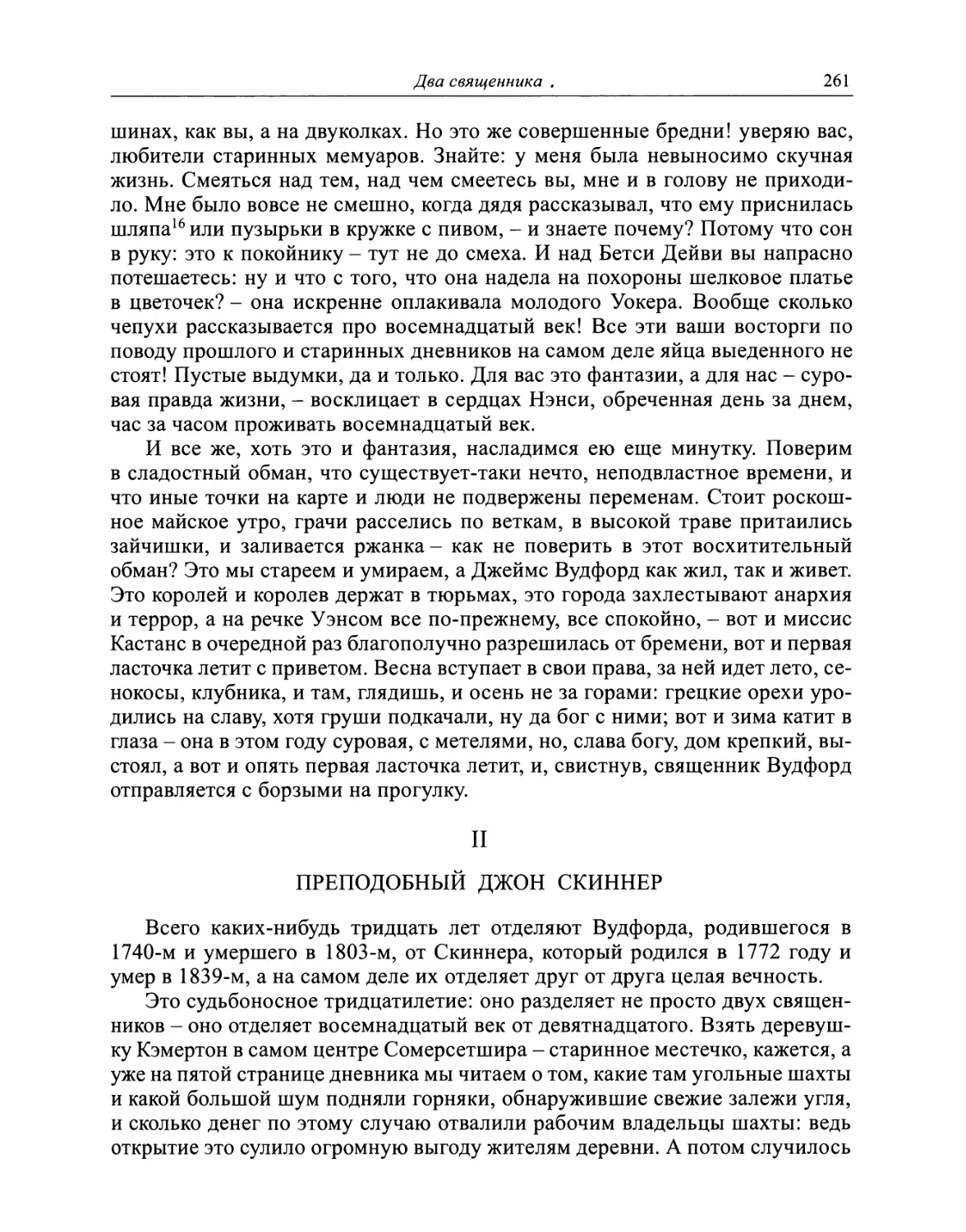

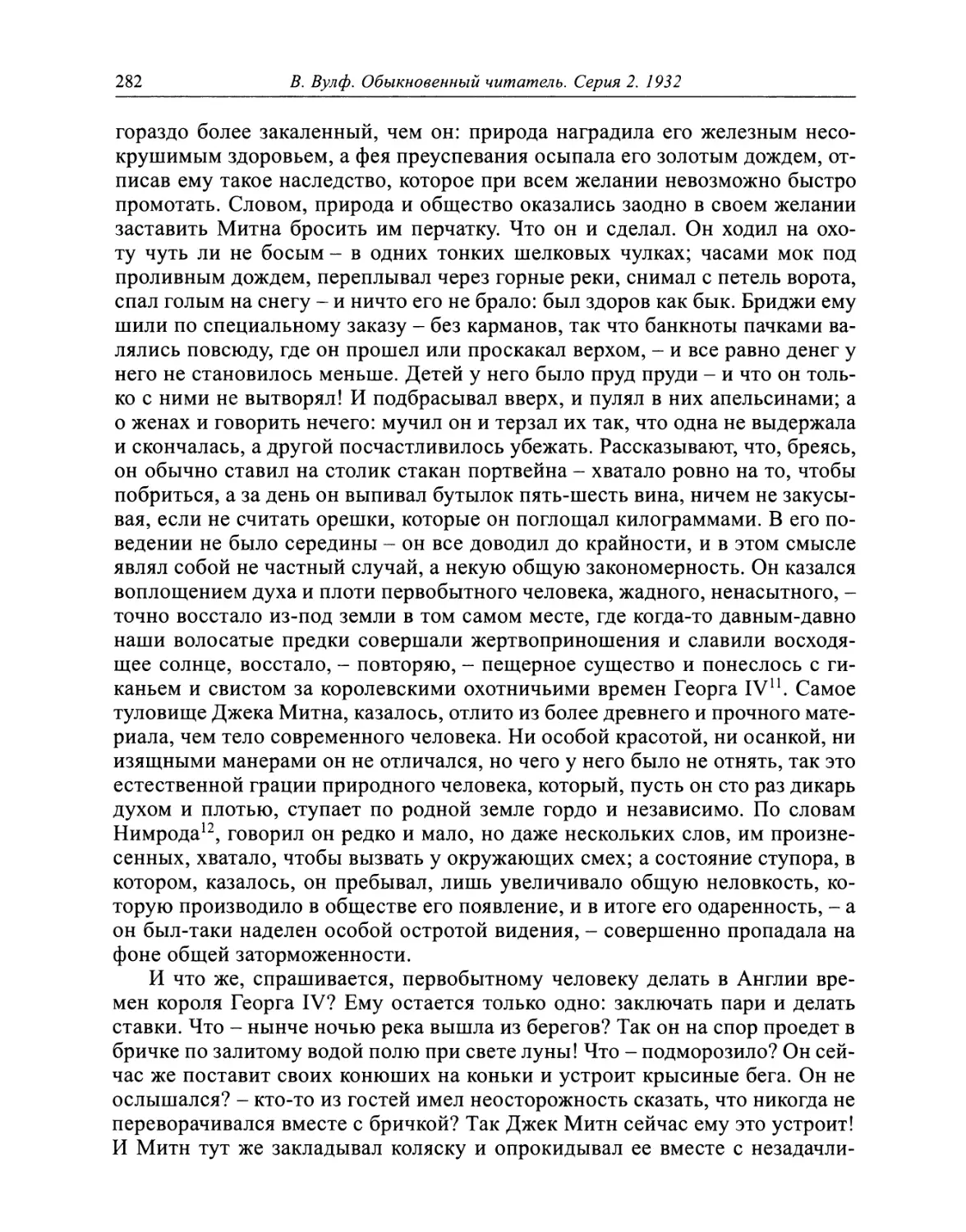

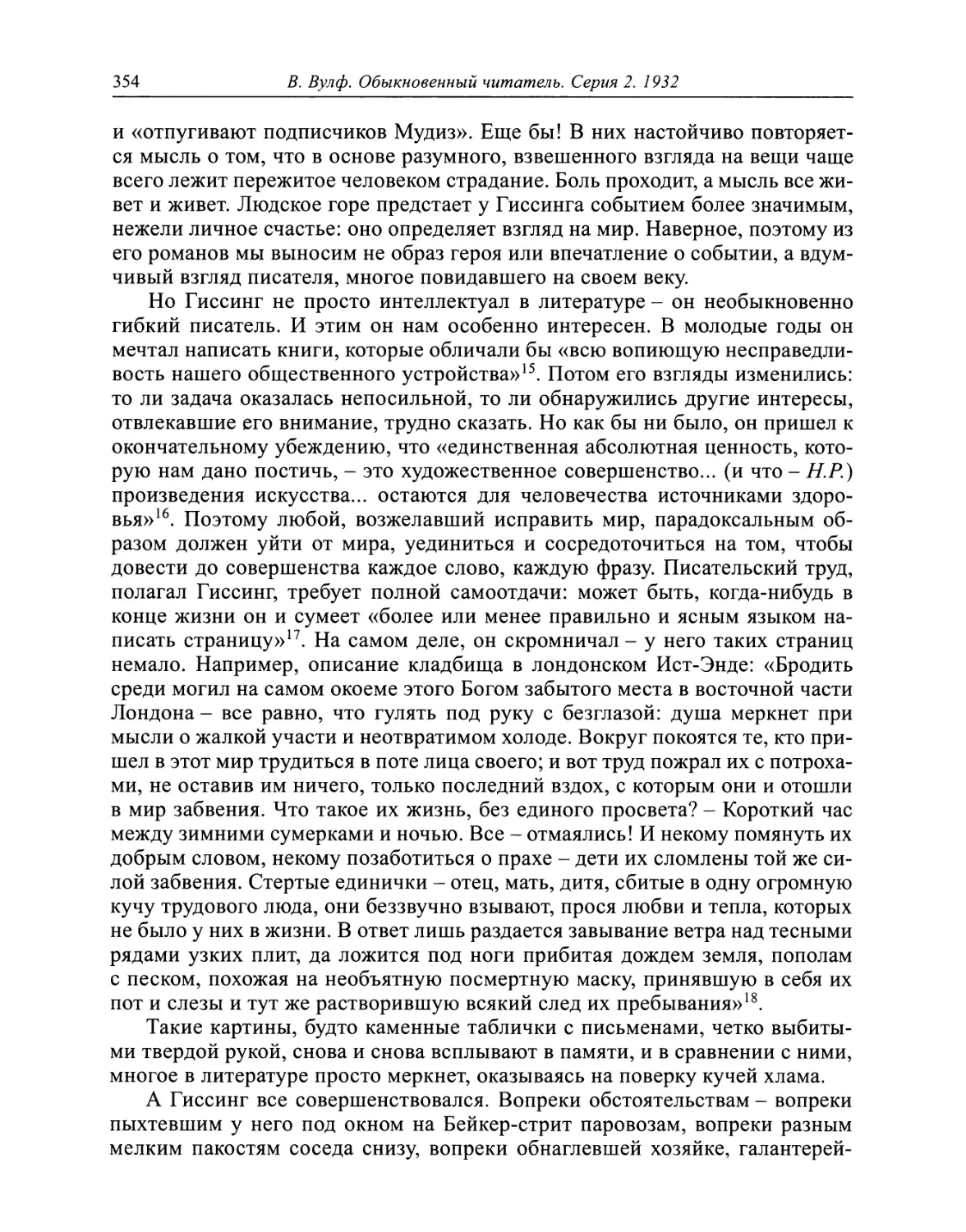

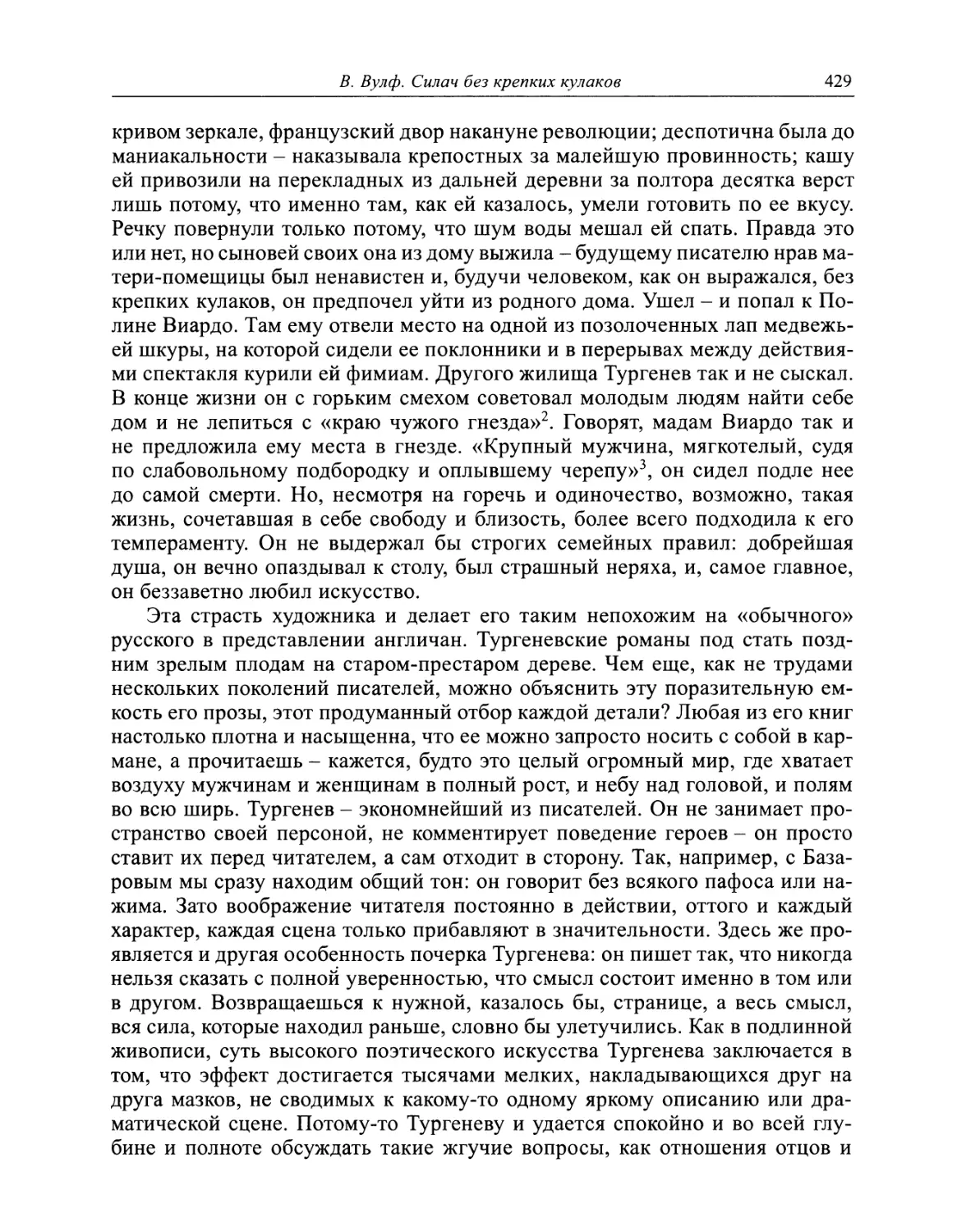

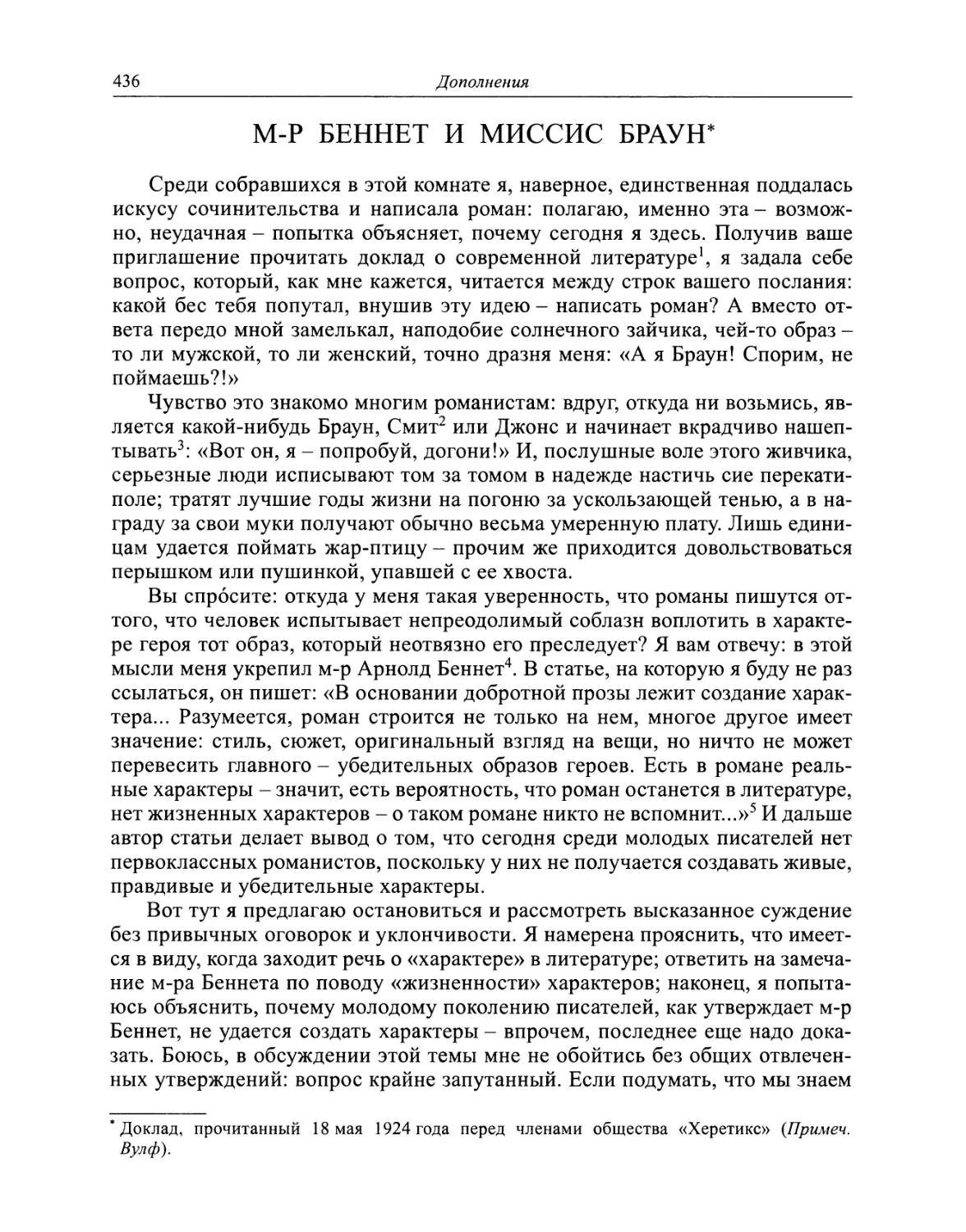

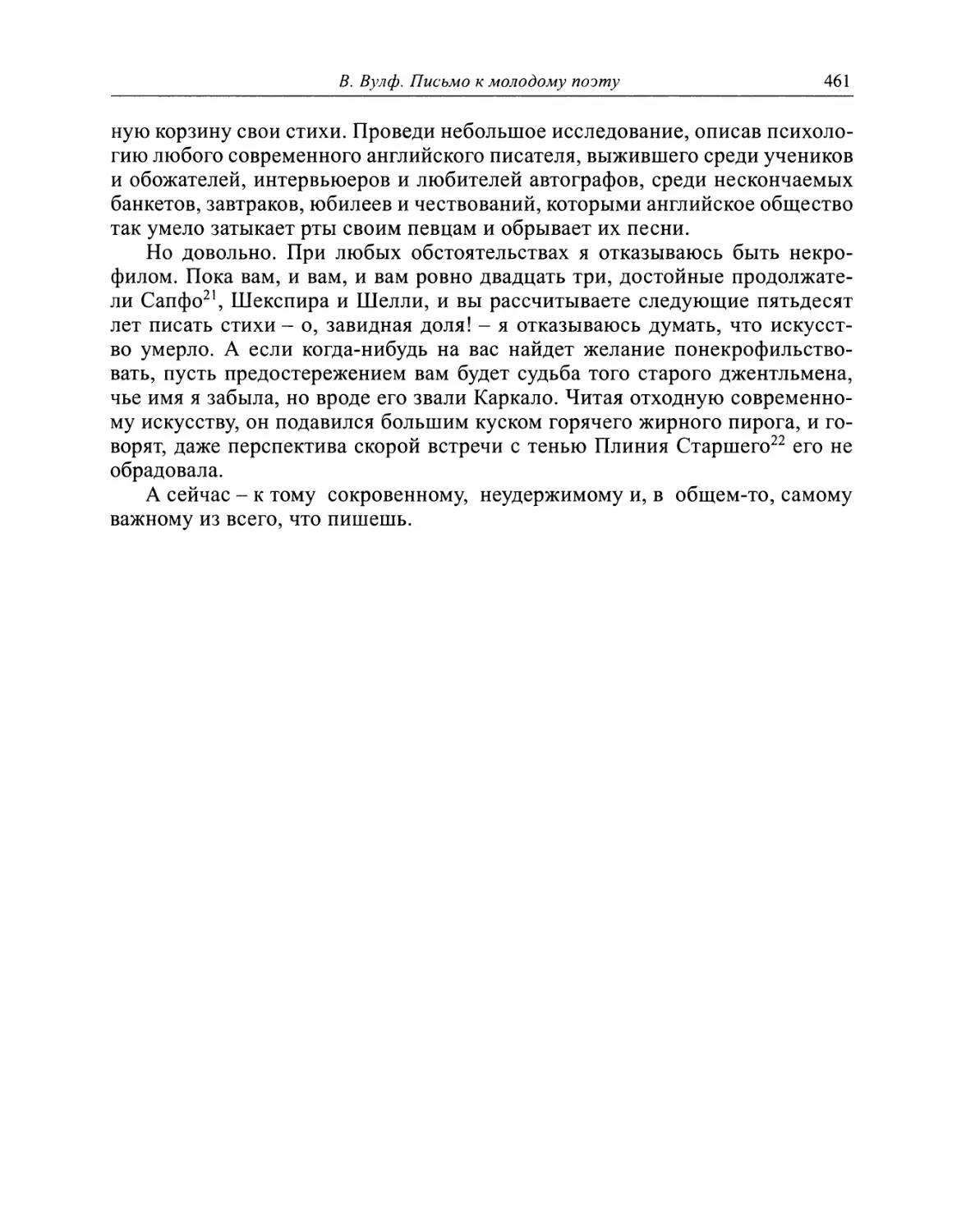

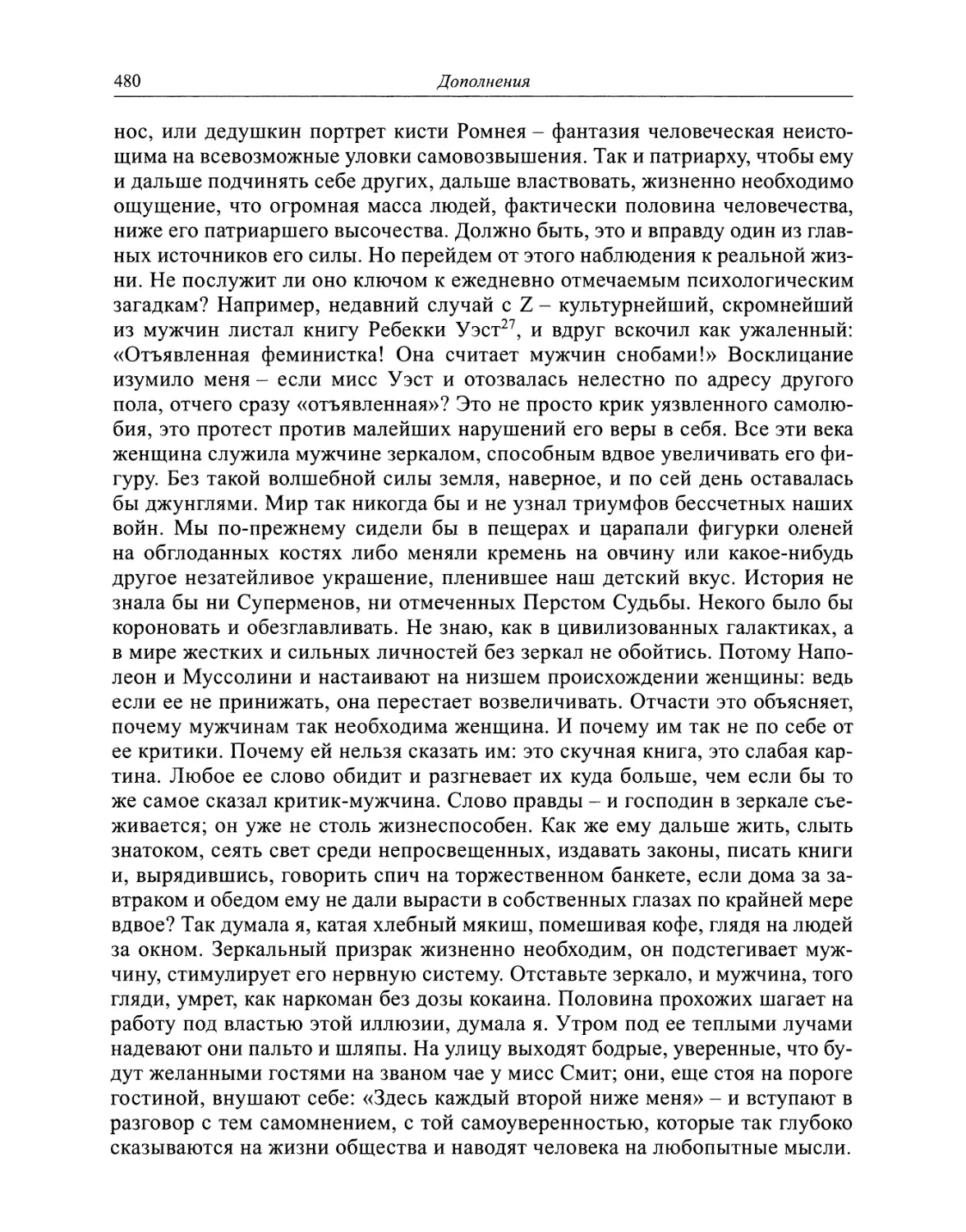

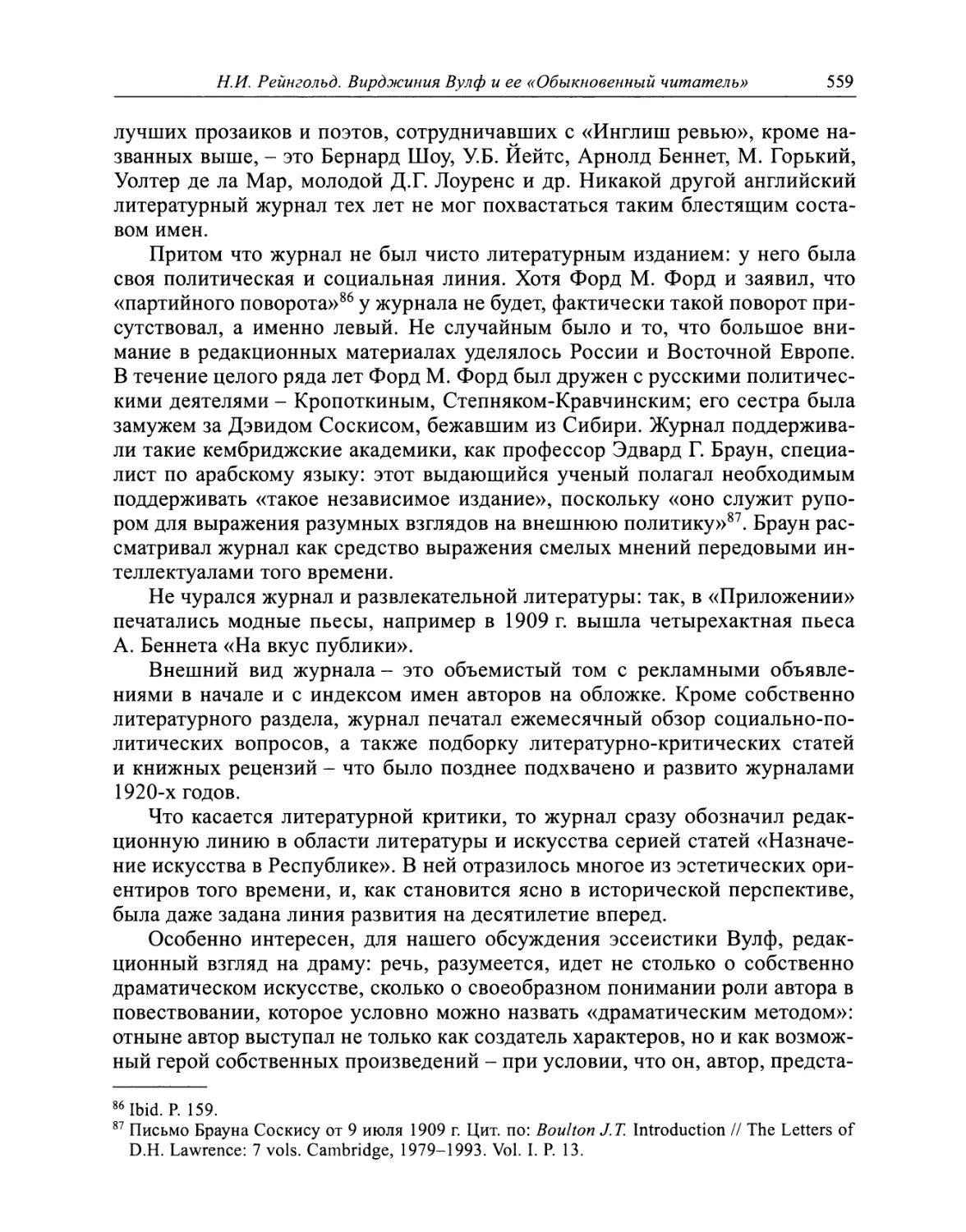

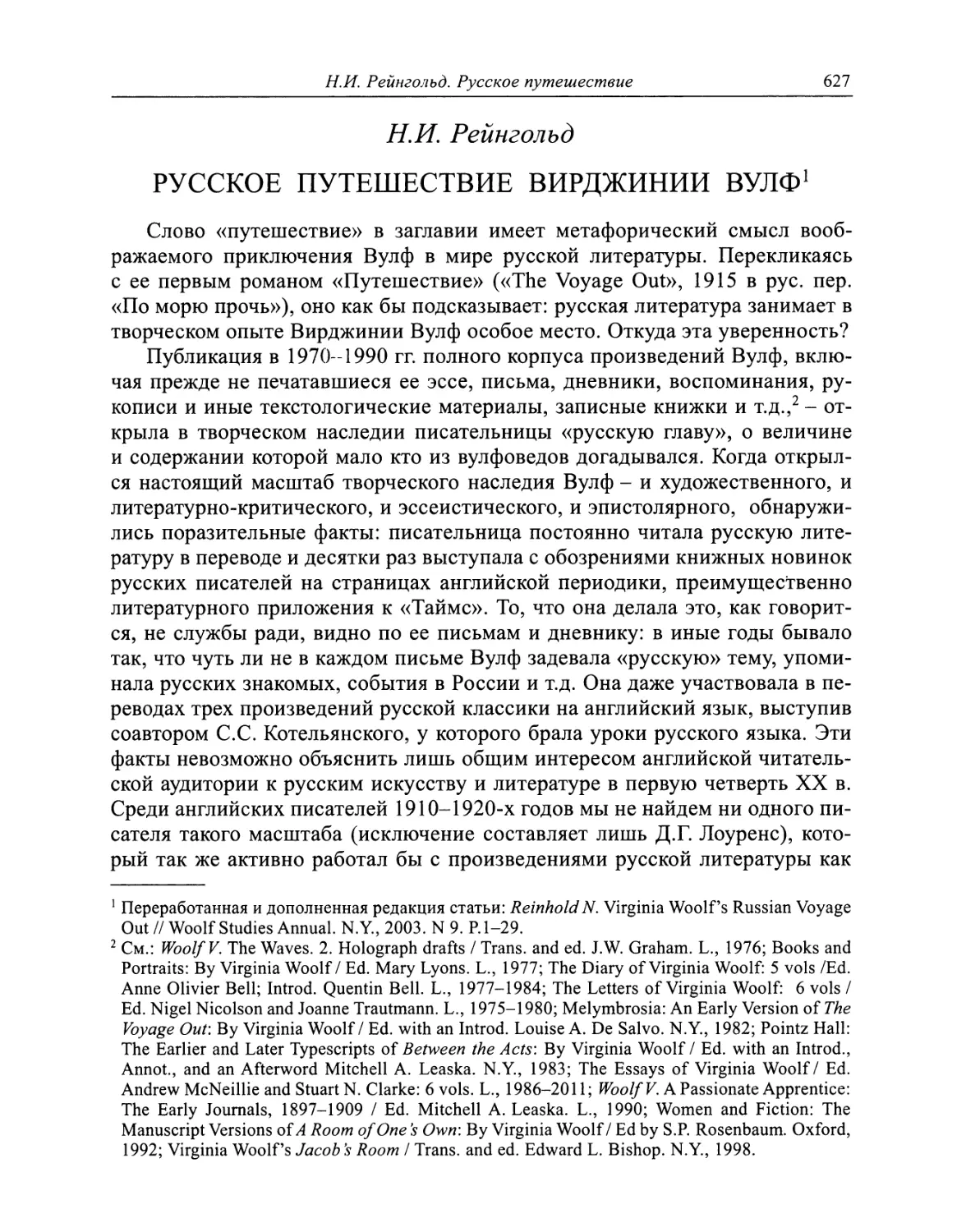

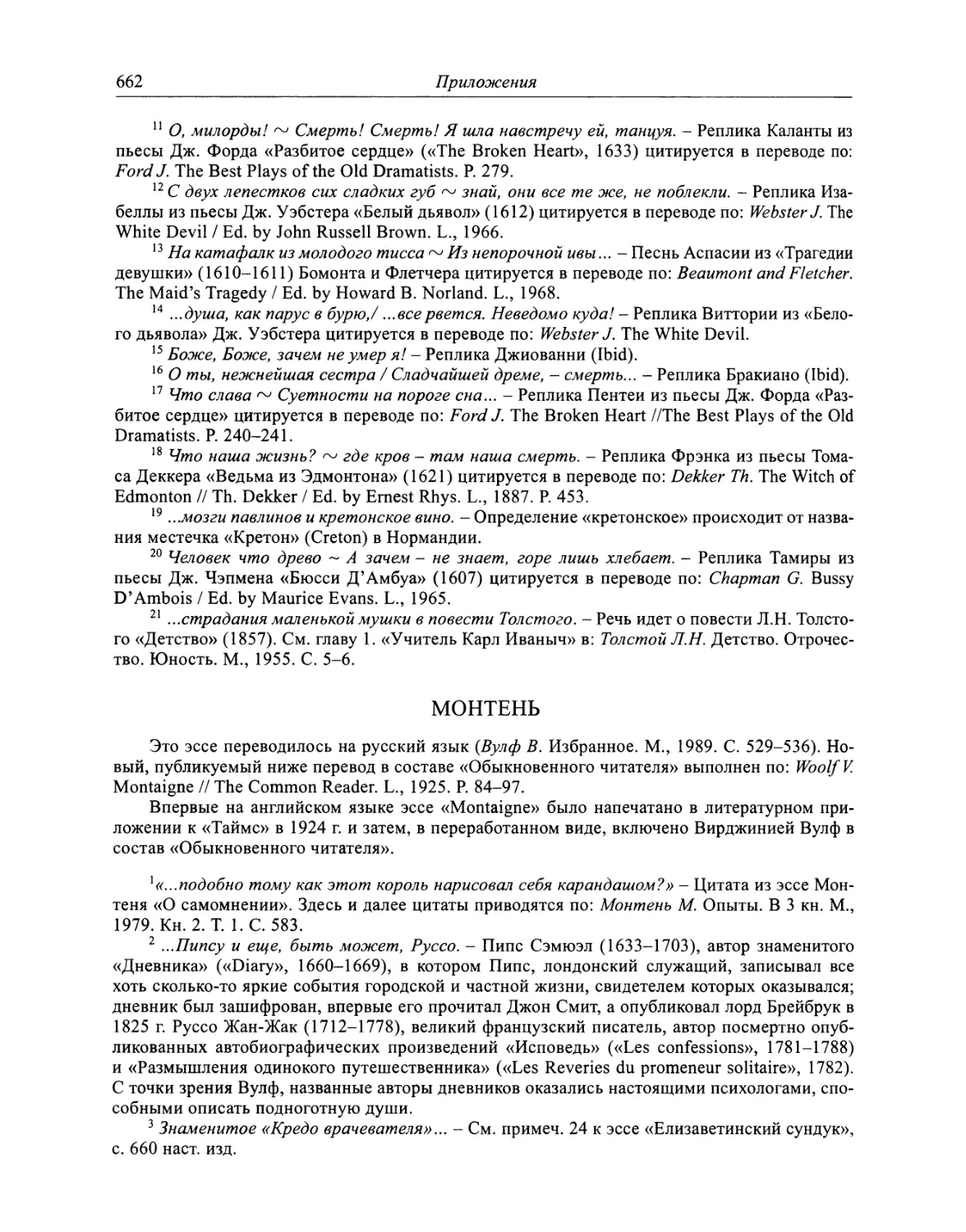

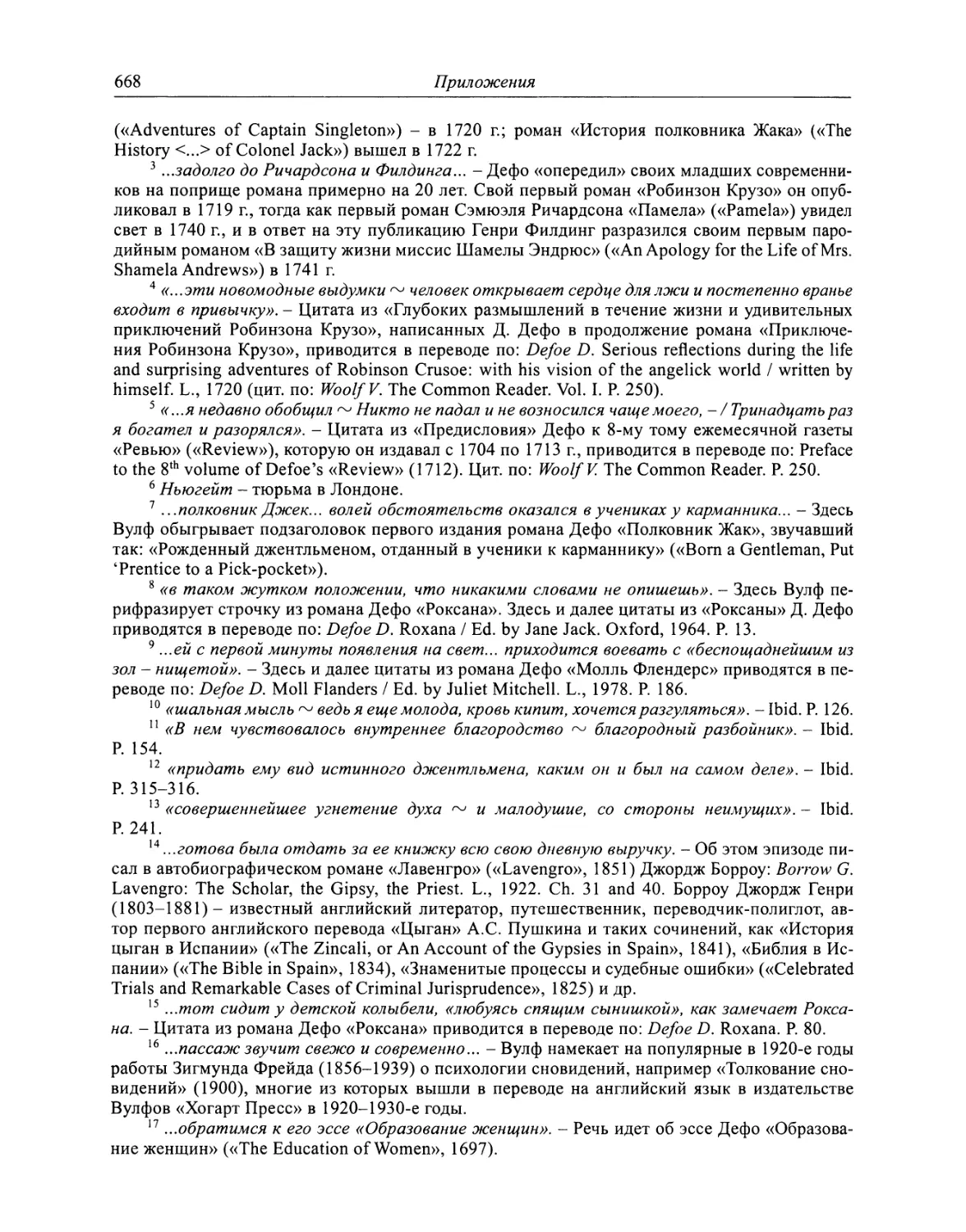

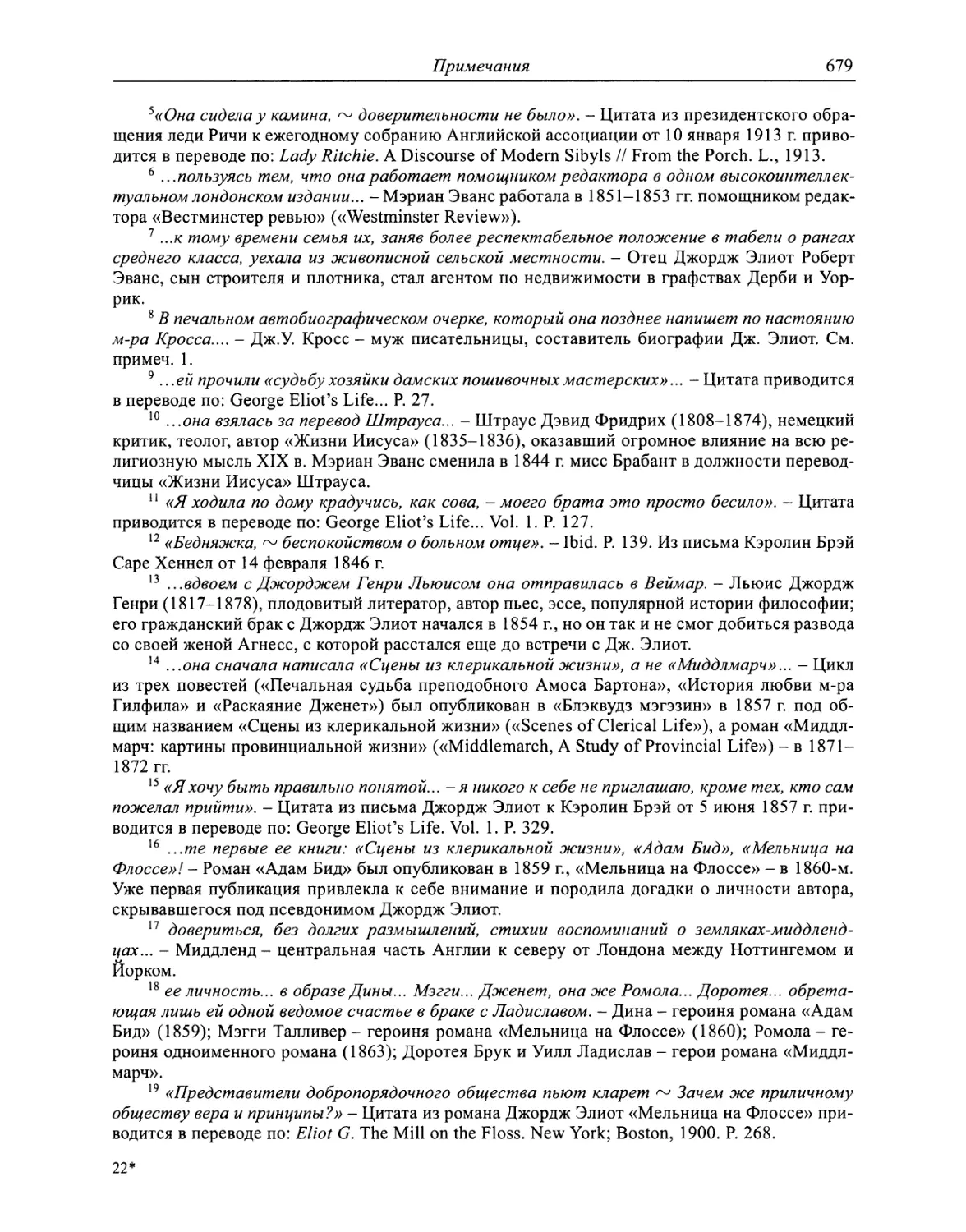

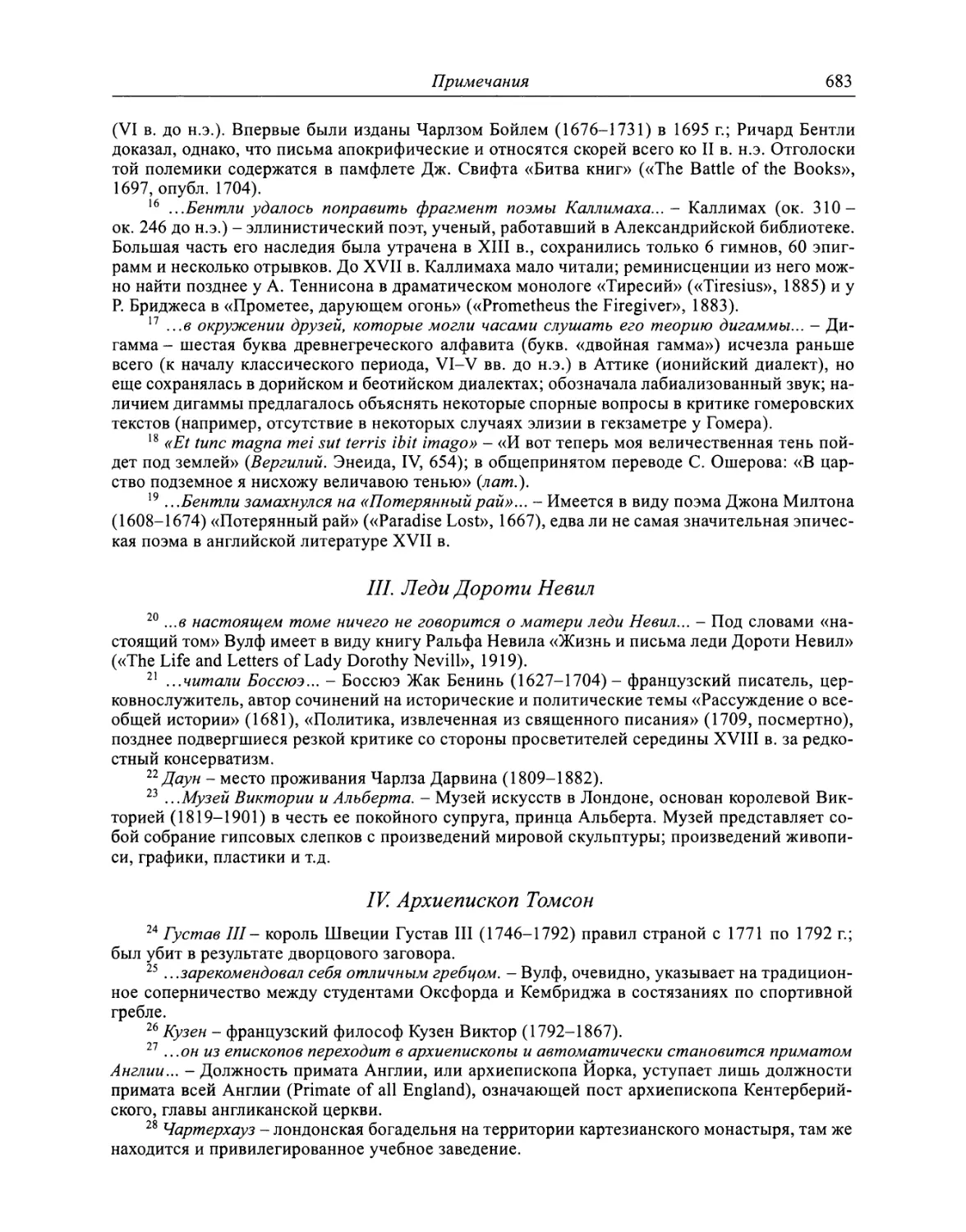

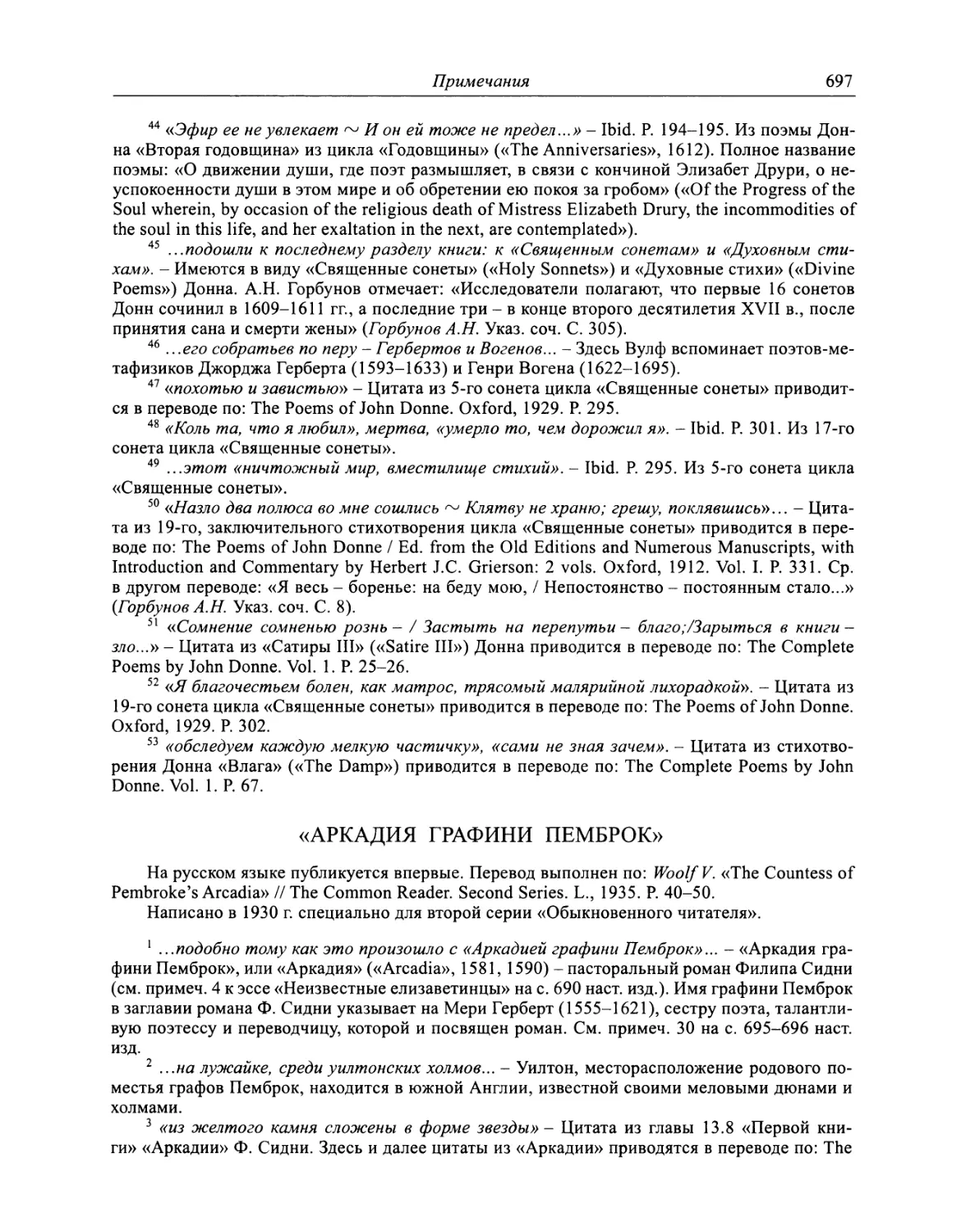

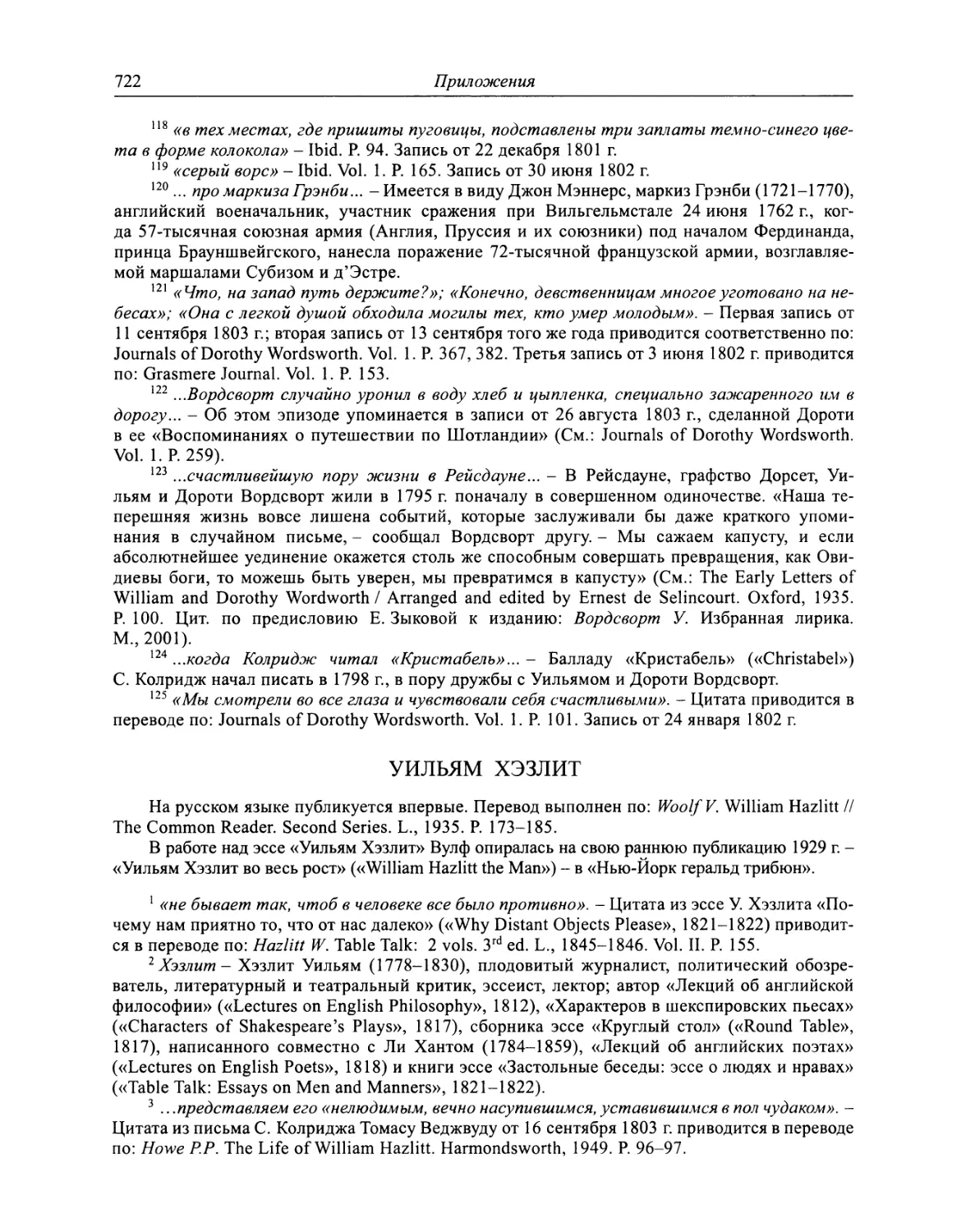

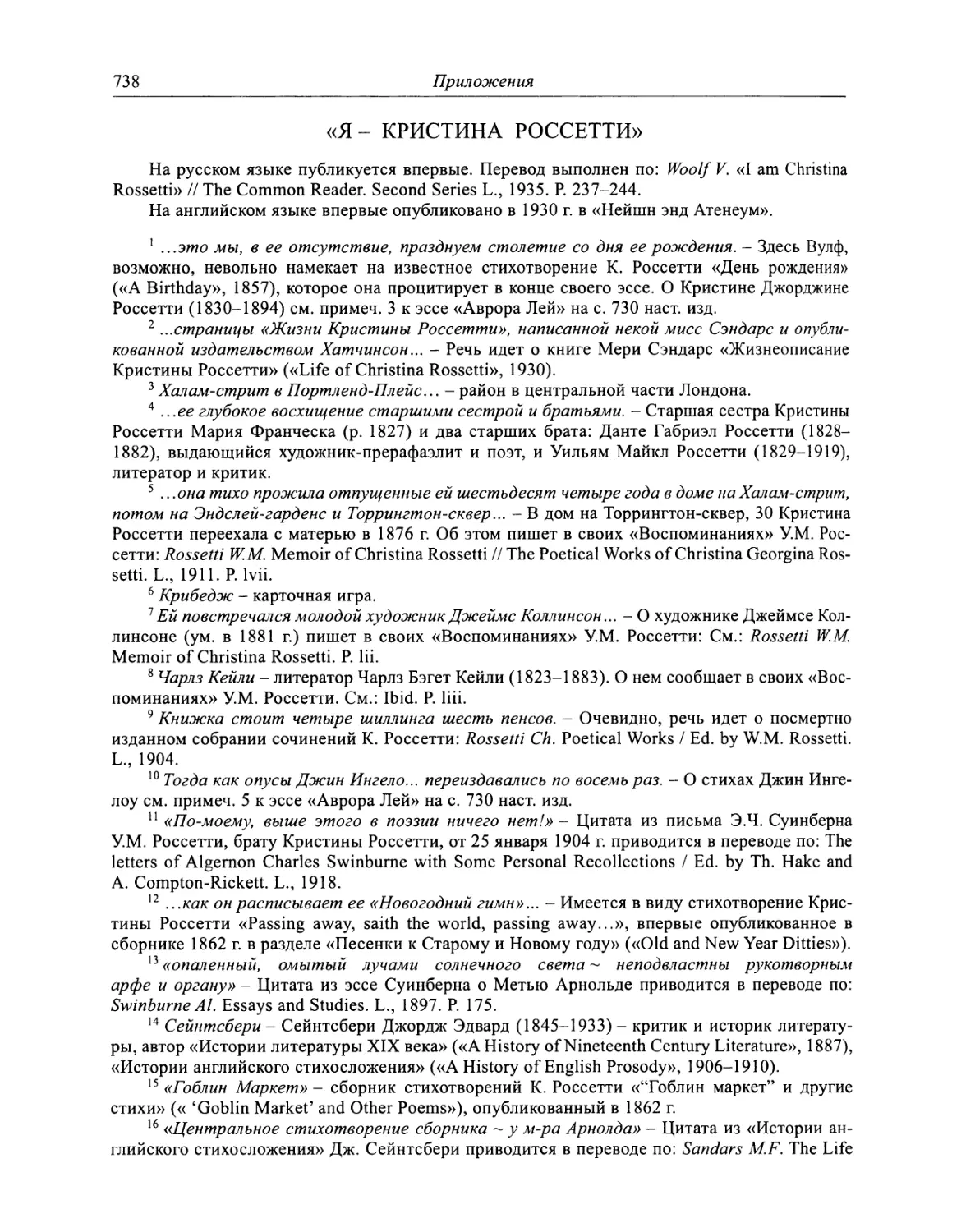

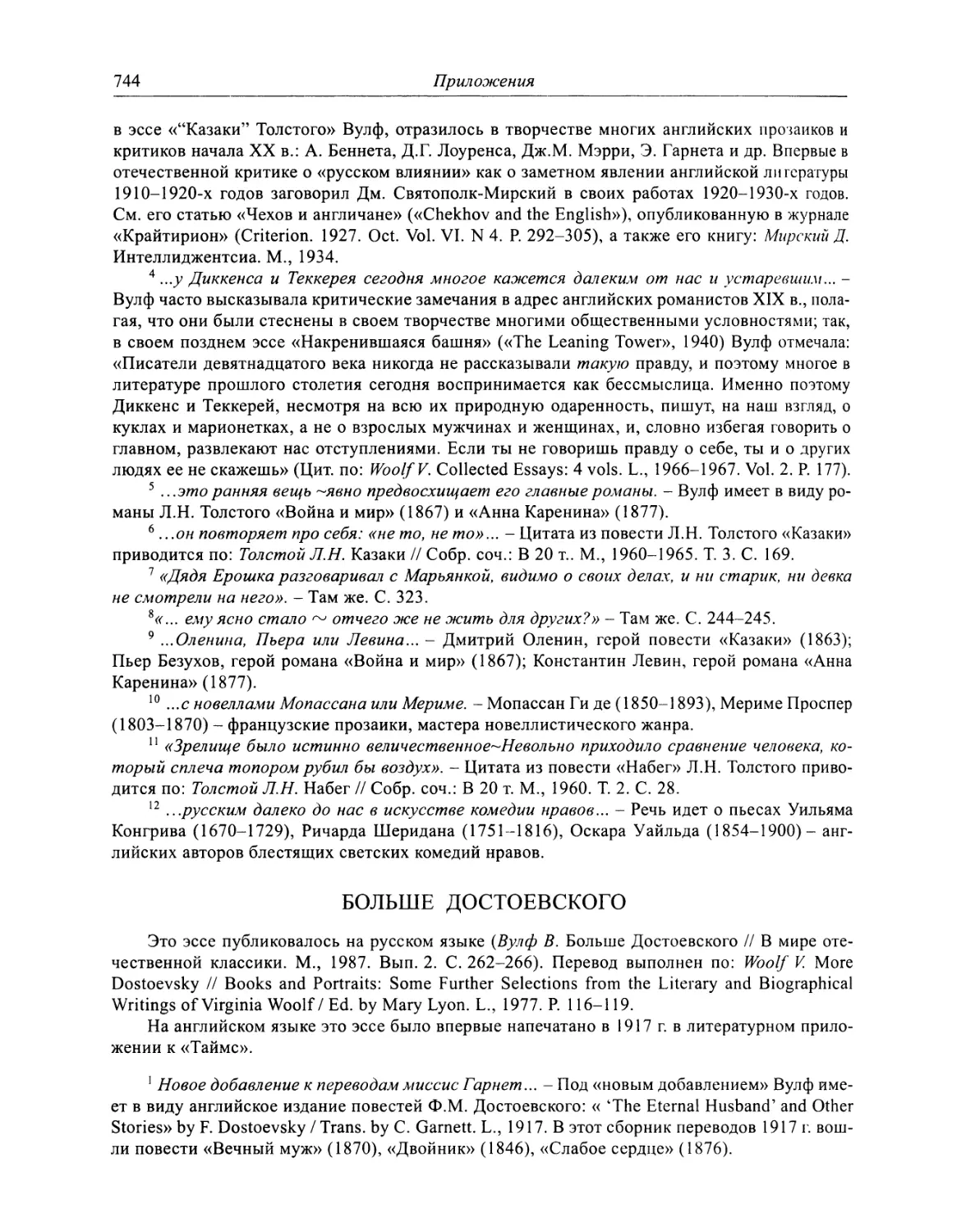

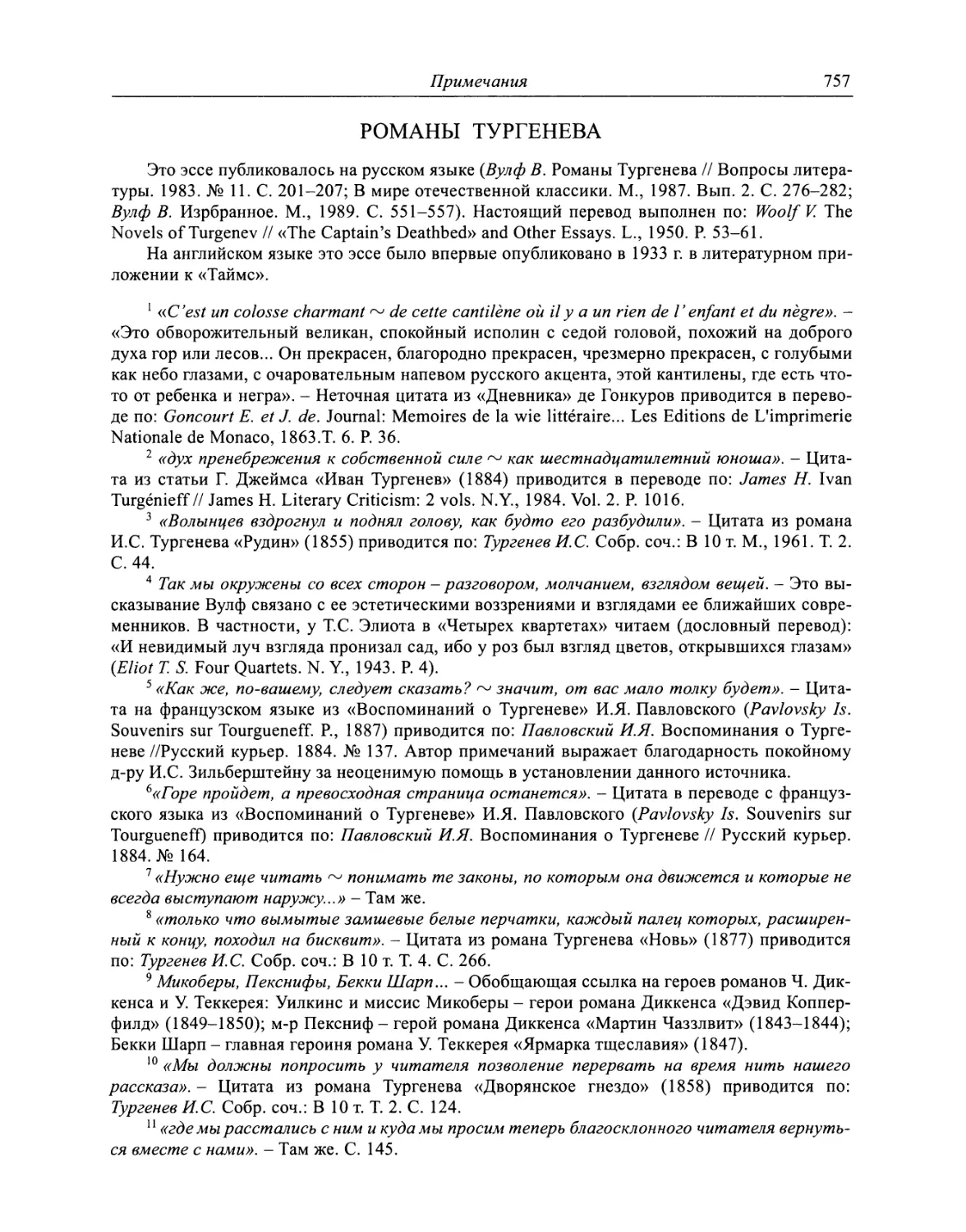

Вирджиния Вулф.

Фотография 1925 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Virginia

VF

• •

The Commm

tmdeï

Вирджиния

Вулф

ОомжкшияА

Шпамиь

Издание подготовила

Н.И. РЕЙНГОЛЬД

МОСКВА НАУКА 2012

УДК 821.111

ББК 83.3(4Англ)

В88

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

М.Л. Андреев, В.Е. Багно (заместитель председателя),

В.И. Васильев, А.Н. Горбунов, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,

Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), Н.Н. Казанский,

Н.В. Корниенко (заместитель председателя),

А.Б. Куделин (председатель), А.В. Лавров, И.В. Лукьянеи,

Ю.С. Осипов, М.А. Островский, И.Г. Птушкина, Ю.А. Рыжов,

И.М. Стеблин-Каменский, Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь),

А.К. Шапошников, СО. Шмидт

Ответственный редактор

А.Н. ГОРБУНОВ

Серия основана академиком

СИ. ВАВИЛОВЫМ

ISBN 978-5-02-037542-0 © Рейнгольд Н.И., составление, перевод, статьи,

примечания, 2012

О Российская академия наук и издательство «Наука»,

серия «Литературные памятники» (разработка,

оформление), 1948 (год основания), 2012

О Редакционно-издательское оформление.

Издательство «Наука», 2012

Обыкновенный

читатель

...Мне доставляет радость общаться с обыкновенным читателем,

ибо в конечном итоге это благодаря его здравому смыслу, его не

испорченному литературными пристрастиями вкусу, судят люди

о праве поэта на поэтические лавры: за ним последнее слово,

после того как умолкнет суд тонких ценителей художественности

и несгибаемых приверженцев науки.

Сэмюэл Джонсон. Жизнеописание Грея

1925

Литтону Стречи

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

У Сэмюэла Джонсона в его «Жизнеописании Грея»1 есть фраза,

достойная того, чтобы вынести ее на стену если не каждой домашней библиотеки -

это громко сказано, - то уж точно каждой комнаты, где тесно от книг и где

люди обычно проводят время за чтением. Вот эта фраза: «...мне

доставляет радость общаться с обыкновенным читателем, ибо в конечном итоге это

благодаря его здравому смыслу, его не испорченному литературными

пристрастиями вкусу, судят люди о праве поэта на поэтические лавры: за ним

последнее слово, после того как умолкнет суд тонких ценителей

художественности и несгибаемых приверженцев науки»2. В этом проницательном

наблюдении Джонсона скрыта точная характеристика природы читателя; к

тому же оно наделяет особым смыслом - как бы осеняет знаком

благоволения мэтра - невинное, хотя и весьма сомнительное времяпрепровождение:

ведь чтение книг, поглощая уйму времени, кажется, не оставляет никаких

вещественных следов.

Не путайте! - словно отделяя одно от другого, уточняет Джонсон:

обыкновенный читатель - это не критик и не ученый. Во-первых, он не так

хорошо образован, как они, а во-вторых, природа не одарила его теми

щедротами, какими осыпала при рождении этих счастливчиков. Читает он в свое

удовольствие, а не ради того чтобы поделиться знаниями или уличить

собратьев в неправильном суждении. Главное же, в отличие от критика и

ученого, читатель вечно стремится по наитию, неведомо из какого сора, сам для

себя создать нечто целостное: то соберет из обрывочных впечатлений

портрет, то набросает черты эпохи, то выведет целую теорию писательского

ремесла. Поглощенный чтением, он день за днем словно ткет полотно - пусть

оно не очень ладно скроено, местами лежит косо, кое-где просвечивает, как

рядно, зато занятие это каждый раз доставляет ему минутную радость от

того, что получается похоже: хочется полюбоваться, засмеяться, поспорить.

Да, он торопится, допускает неточности, он враг последовательности -

сегодня хватается за стихотворение, назавтра его увлекает какая-то старинная

диковинная форма, ему неважно, откуда они, с чем их едят, главное, они ему

в строку, складываются в единую картину. Ясно, что высокая критика здесь

и не ночевала. Однако если, как утверждает Джонсон, слово обыкновенного

читателя берут, тем не менее, в расчет при окончательном определении

поэтических достоинств, если, при всей внешней необязательности и ничтож-

8

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

ности, оно не только не тонет в общем хоре голосов, а, напротив, звучит

полновесно в заключительном аккорде ценителей литературы, то, согласитесь,

слово это, видимо, стоит подхватить, развить и записать.

пэстоны И ЧОСЕР*

Удивительно, но тридцатиметровая башня Кэстер-Касла по-прежнему

далеко видна окрест, а в стене старой крепости даже сохранился сводчатый

проем, через который когда-то выходили в открытое море баржи сэра

Джона Фэстолфа, отправляясь на каменоломни за строительным материалом для

будущего замка. Верх башни, правда, давно облюбовали галки, а от самой

постройки, занимавшей когда-то целых шесть акров земли, остались только

полуразрушенные зубчатые стены, местами иссеченные амбразурами, за

которыми, понятное дело, давно уже не прячутся лучники, а стенам крепости

давно не угрожает ничья артиллерия. Да что там артиллерия! Не видать и не

слыхать даже тех «семерых мужей священнического сана» и «семерых

бедняков», которым надлежало читать заупокойную по сэру Джону и его

предкам. Одни развалины кругом! Как и почему так получилось, предоставим

гадать и обсуждать любителям древности.

Впрочем, это не единственные развалины: неподалеку от старого

замка лежат руины Бромхольмского монастыря, где, как и следовало ожидать,

похоронен Джон Пэстон, благо его поместье находилось всего в

какой-нибудь миле отсюда, у моря, и в двадцати милях к северу от Норича. С моря

монастырь труднодоступен, а с суши и подавно - даже в наши дни

добраться до него не представляется возможным. Тем не менее поток паломников,

устремлявшихся в Бромхольм, не пересыхал: скольких жаждавших увидеть

собственными глазами маленький кусочек дерева - подлинную частицу

Креста! - перевидал на своем веку монастырь и скольким слепым раскрыл

глаза, а калек поставил на ноги - не перечесть! Острый взгляд иных

обретших зрение паломников подмечал не только священные реликвии, но и

вопиющее безобразие: на могиле Джона Пэстона в Бромхольмском монастыре

как не было, так и нет надгробного камня. По округе поползли слухи: дом

Пэстонов пошатнулся, эти сильные мира сего уже не столь могущественны,

как раньше, если не могут позволить себе такую малость, как положить

камень в изголовье Джона Пэстона-старшего. Вот и вдова его Маргарет

задерживает должок, еще бы, ведь у старшего сына сэра Джона на уме одни

женщины да рыцарские турниры, на которые он спускает отцовские денежки,

* «Семейная переписка Пэстонов». Под ред. д-ра Джеймса Гэрднера. В 4-х т. 1904 г. (Примеч.

Вулф).

Пэстоны и Чосер

9

а младший (кстати, тоже Джон), хоть и не лишен рачительности, думает

больше об охоте, чем об урожае.

Конечно, паломникам верить нельзя: разве можно доверять словам людей,

у которых впервые открылись глаза при виде кусочка Креста Господня? Тем не

менее пущенный ими слух восприняли с интересом: дело в том, что Пэстоны

не были потомственными баронами; соседи помнили, что они выскочили «из

грязи в князи», поговаривали, что еще не так давно Пэстоны были простыми

крестьянами. Во всяком случае, имелись живые свидетели того, как дед Джона

Клемент своими руками возделывал землю и как уже потом сын Клемента

Уильям1 стал судьей и землю эту купил, а сын Уильяма Джон женился на богатой

и знатной и прикупил еще земли, а впоследствии получил в наследство и новый

замок в Кэстере с прилегающими угодьями и в придачу все земли сэра Джона

Фэстолфа в Норфолке и Саффолке. Шептались даже, что Джон подделал

завещание тестя, потомственного рыцаря. Неудивительно, болтали злые языки, что

у него на могиле до сих пор нет креста.

Впрочем, мало ли о чем люди болтают, а если судить по семейному

архиву Пэстонов, по их письмам, в которых раскрывается личность старшего

сына Джона, сэра Джона Пэстона, если оценить его воспитание, окружение,

взаимоотношения с отцом, то мы увидим, какое это было непростое дело -

поставить надгробный памятник отцу, и почему сына постоянно что-то

отвлекало от его святой обязанности.

Представим на минуту, что мы вдруг очутились в Богом забытой дыре

на окраине Англии: сидим одни в промозглом каменном доме - ни телефона

тебе, ни ванной, без водопровода, без уютных кресел и привычных газет. Все,

что у нас есть, это несколько книг - тяжелых дорогих фолиантов, причем и

те добыты с большим трудом, - вот и все развлечения. В окна нового, еще

не обжитого дома виднеются кое-где обработанные участки земли, какие-то

лачуги, да еще море вдали, а вокруг, покуда хватит глаз, тянется необъятная

гать. По ней идет единственная дорога, но и она, по словам работника с

фермы, просела: ровно посередине образовалась ямища - впору карете

провалиться. А еще, говорят, в лесу видели полуголого Тома Топкрофта,

безумного кирпичника: видно, опять помешался и теперь его не поймать - грозится

порешить всякого, кто осмелится к нему подойти... И так все вечера: в трубе

завывает ветер, по комнатам гуляют сквозняки, а они сидят за ужином и

пугают друг друга страшными историями. С заходом солнца слуги запирают

все входы и выходы, начинаются долгие унылые сумерки, а потом эти

несчастные запуганные мужчины и женщины, вооружившись внутренне

против напастей, поджидающих их на каждом шагу, опускаются благочестиво

на колени и молятся.

Но в пятнадцатом веке этот безрадостный дикий пейзаж начал

понемногу оживляться, благодаря пробивавшейся там и сям новехонькой каменной

кладке. Представляете: среди песчаных дюн и вересковых пустошей,

безраздельно властвующих на побережье графства Норфолк, вырос, словно из-под

10

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

земли, огромный каменный дворец, похожий на современный отель для

отдыхающих на каком-нибудь модном курорте вроде Ярмута. Правда, ни

площади, ни коттеджей, которые можно снять на пару недель, ни даже причала в тех

местах в то далекое время не было и в помине, и все это белокаменное

великолепие при въезде в город предназначалось для одного-единственного

бездетного господина - сэра Джона Фэстолфа, участника битвы при Ажинкуре2

и обладателя громадного состояния. Военной славы он, однако, не снискал:

полководцы оставались глухи к его советам, за его спиной говорили

колкости, он же, не пропуская ни одного замечания в свой адрес, терпеливо сносил

обиды, и от сознания безысходности у него все сильнее разливалась желчь.

Он был уже не молод, ожесточен в душе, но, как и встарь, горяч, вспыльчив и

властолюбив. Где бы он ни находился, на поле брани или при дворе, им

владела одна лишь страсть: вернуться на родину в Кэстер, обосноваться на земле

предков, выстроить большой дом и зажить в свое удовольствие.

Когда в воздух поднялись строительные леса и закипела работа,

Пэстоны были еще совсем юными и с самых первых своих шагов слышали

от отца (а Джон Пэстон отвечал за участок стройки) про камень, про то, как

продвигается строительство, про баржи, которым давно пора вернуться с

грузом из Лондона, про двадцать шесть личных покоев, про зал и про

часовню, цокольные этажи, чертежи и плутов-работников. Потом, через

много лет, уже взрослыми, они собственными глазами увидят собранные в

замке сокровища: случится это в 1454 году, в год окончания строительства и

воцарения сэра Джона Фэстолфа в своем родовом поместье. Они увидят

и им врежутся в память ломящиеся от золотой и серебряной посуды

столы. До отказа набитые комоды - платьями из бархата и атласа,

парчовыми скатертями, плащами с капюшонами, накидками, бобровыми шапками,

кожаными и бархатными жилетами. Горы пуховых подушек в наволочках

из зеленого и алого шелка. Покои с расшитыми занавесями. Широкие

кровати, стены спален, увешанные гобеленами, изображающими осаду

крепостей, охоту, господ на рыбалке, лучников со стрелами, дам, перебирающих

пальчиками струны арф, играющих на пруду с уточками, и еще великана

«с медвежьей лапой в руке»3. Чем не плоды разумно прожитой жизни?

Истинная цель человечества в том и состоит, чтобы покупать землю,

застраивать ее роскошными домами, свозя туда золотую и серебряную утварь (ну и

что с того, что нужник устроен прямо в спальне?). Именно этому

изнуряющему душу занятию посвятили большую часть жизни г-н и г-жа Пэстоны.

Страстью к накопительству страдали абсолютно все, и ни на минуту нельзя

было быть уверенным в сохранности своей собственности: только дурак или

слепой мог полагать, что он в безопасности. Особенно большому риску

подвергались отдаленные части владений. Скажем, герцог Норфолк мог легко

позариться на дальнюю усадьбу, а герцогу Саффолку могла приглянуться та,

что поближе. Резон же всегда найдется: пустит кто-нибудь пустой слушок

про то, что Пэстоны - из крестьян, вот тебе и повод захватить в отсутствие

Пэстоны и Чосер

11

хозяина их дом и умыкнуть с трудом нажитое добро. А разве возможно,

чтобы владелец Пэстона и Маутби, Дрейтона и Грешема находился

одновременно в пяти-шести местах, особенно нынче, когда ему отошел Кэстер-Касл и

он вынужден безотлучно находиться в Лондоне, пытаясь получить от короля

признание законности его прав собственности? Добиться же аудиенции у Его

Высочества не просто: король-то, сказывают, чудит - то собственное дитя не

узнает, то пускается в бега; в стране, того гляди, вспыхнет гражданская война.

А если случатся беспорядки, Норфолк в стороне не останется: местные бароны

обязательно ввяжутся в драку, графство-то - одно из самых беспокойных. Уж

кто-кто, а госпожа Пэстон могла бы при желании рассказать своим детям,

какого страху натерпелась в молодости, когда в Грешем посреди ночи ворвалась

дикая толпа мужланов, вооруженных луками и стрелами, с пылающими

головнями, и стала крушить все подряд на своем пути, а потом забаррикадировала

комнату, в которой она сидела одна, ни жива ни мертва от страху. Хотя с

женщинами и не такое случается в жизни, так что на судьбу госпожа Пэстон не

жаловалась и героиней себя не считала. Она вообще не писала о себе: в

длинных подробных, выведенных старательной рукой письмах мужу, который, как

всегда, был в отъезде, о ней самой нет ни слова - все о хлопотах по хозяйству:

то овцы попортили сено, то подручные Хейдена и Тадденема не вышли на

работу; то прорвало плотину, то украли вола. И еще у них кончились запасы

патоки, и потом - ей действительно нужна материя на платье.

Обратим внимание: о себе госпожа Пэстон не рассказывает.

Можно легко представить, какую картину наблюдали чуть не каждый

день юные Пэстоны: их мать часами исписывает страницу за страницей или

диктует местному писарю длинные-предлинные письма; и им в голову не

приходит оторвать родительницу от серьезного важного занятия: еще бы,

это был бы великий грех! Откуда же взяться в материнских посланиях отцу

детскому лепету, стишкам, школьным словечкам? Их нет и в помине: ведь

ее так называемые письма - это на самом деле отчеты добросовестного

управляющего своему хозяину, а у отчетов одна цель - объяснить, спросить

совета, сообщить новости, рассказать, на что потрачены деньги. Вот

Маргарет и старается, объясняет: на прошлой неделе у них случились ограбление

и убийство, арендаторы задержали выплату ренты, так что Ричарду Калле

удалось собрать меньше денег, чем они рассчитывали и т.д. и т.п. За

нескончаемыми хлопотами у Маргарет все никак не доходили руки до главной

обязанности, вмененной мужем: составить опись нажитого ими добра. Это

только на словах хорошо советовать не утруждать себя мирскими заботами,

как, бывало, это делала старуха Агнесса, строго указывая сыну в письмах:

«Помните, все суета сует. Недаром ваш отец говорил: "В малых трудах

много покоя"4. Сей мир - это юдоль страданий, и, оставляя ее, мы берем с собой

лишь наши добрые или дурные поступки»5.

Мысль о смерти действовала отрезвляюще. Так, старик Фэстолф, когда

почувствовал, что конец близок, и понял, что с его богатством рая ему не

12

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

видать, как своих ушей, стал живо рисовать в своем воображении геенну

огненную, и от этой жуткой перспективы он срывался на крик, исступленно

приказывая душеприказчикам не скупиться и уплатить священникам на

много лет вперед, чтоб те поминали его в своих молитвах in perpetuum*, надеясь

хотя бы таким способом отдалить муки чистилища. Судья Уильям Пэстон

тоже умолял не отпускать монахов из Норича сразу после похорон, а

упросить их остаться и молиться за упокой его души «во веки». С душой шутить

нельзя - это не игрушка, она, как живое тело, способна корчиться в вечных

муках, и снедающий ее огонь так же свиреп, как и пламя, что жарит у тебя в

очаге. И покуда это так, да пребудут во веки веков монахи, и город Норич,

и городская часовня Божьей Матери. Что и говорить, тогдашние суждения о

жизни и смерти были на редкость здравыми и твердыми.

Вся жизнь была расчерчена наперед, и детей воспитывали

соответственно заведенному порядку: то есть их нещадно колотили, чтоб каждый отрок

знал свое место; им вбивали в голову, что главная цель в жизни состоит в

преумножении земельной собственности и послушании родителям. Во

исполнение этой задачи каждой матери надлежало трижды в день награждать

дочь колотушками, а если та осмеливалась ослушаться, ее больно щипали.

Так, железной рукой, воспитывала свою дочь Елизавету Агнесса Пэстон,

родовитая знатная дама- не чета Маргарет Пэстон: та, к сожалению, дала

слабину, по собственной доброте, и что получилось? - дочь влюбилась в

управляющего имением Ричарда Калле и матери ничего не оставалось, как

выгнать ее из дому, хоть он и честный малый. Противились неравному браку

прежде всего братья: им казалась невыносимой мысль, что их родная сестра

будет «торговать свечами и горчицей на Фрэмлингеме»6. Отец же с

сыновьями был на ножах, и мать постоянно оказывалась между двух огней: сыновья

ей были милее дочек, а закон обязывал ее во всем слушаться мужа, -

выступать в этих условиях хранительницей мира в семье было невероятно трудно.

Как только ни выкручивалась Маргарет, стараясь предотвратить очередную

семейную ссору, - не допустить, чтобы старший сын Джон задел отца и,

наоборот, не дать отцу обидеть грубым словом их первенца! Глава семейства

то и дело взрывался, называя Джона «трутнем»: «...пока пчелы трудятся,

собирая по капле нектар в полях, трутень ничегошеньки не делает, зато

полакомиться готовым медом куда как горазд»7. В ответ сын все больше наглел,

а найти на него управу родители не могли: не было такого закона.

Конец семейной ссоре положила скоропостижная смерть отца, Джона Пэ-

стона-старшего: он умер в Лондоне 22 мая 1466 года, и гроб с телом

покойного привезли в Бромхольм, чтобы предать монастырской земле. Катафалк

сопровождали двенадцать слуг: выбиваясь из последних сил, они тащились

всю дорогу от Лондона, без остановки, только успевая менять зажженные

факелы. В день похорон, как принято, раздали милостыню, отслужили за-

* На вечные времена {лат.).

Пэстоны и Чосер

13

упокойную мессу, панихиду; отзвонили колокола. Были устроены богатые

поминки: гостей обносили блюдами из птицы, баранины, свинины,

потчевали их яйцами, хлебом и сливками, эль и вино текли рекой, а свеч сожгли

столько, что в церкви пришлось выставить две оконные рамы, чтоб

выветрился запах свечной гари. Беднякам раздали черную ткань по случаю

траура, и на могиле зажгли лампаду. Но с надгробным памятником отцу Джон

Пэстон-младший, - наследник - почему-то не спешил.

Когда умер отец, ему только-только исполнилось двадцать четыре -

совсем молодой человек! Он всегда тяготился размеренной сельской жизнью,

находя ее рутинной, и еще подростком, возмечтав о карьере придворного, он

убежал из родительского дома, чем и навлек на себя гнев отца. Но что бы ни

говорили злые языки о крови Пэстонов, а новоиспеченный владелец Кэстер-

Касла молодой сэр Джон был истинным джентльменом: богатый

землевладелец, законный наследник, обладатель всех тех лакомых сокровищ,

которые по крохам собирали, копили долгие годы его трудолюбивые

рачительные предки, - он, в отличие от них, был гораздо больше поглощен

радостями жизни, нежели заботами о преумножении богатства; к тому же, наряду с

бережливостью, унаследованной от матери, он странным образом был весь

в отца какой-то неукротимой амбицией. При этом сэр Джон оставался

самим собой: натурой широкой, склонной к праздности и веселью. Женщины

были от него без ума, он обожал светское общество; турниры, придворные

интриги, пари - вот его стихия! А еще он частенько читал книги.

Естественно, после смерти отца жизнь пошла совсем другая. Правда, внешне мало

что изменилось: бразды правления по-прежнему были у Маргарет, и она,

как раньше управлялась со старшими детьми, так и продолжала

воспитывать младших. Мальчишек розгами засаживала за ученье, чтоб набирались

от учителей уму-разуму; девчонок, которые вечно влюблялись не в тех, в

кого надо, направляла на верный путь и выдавала замуж за кого следует.

Билась с арендаторами, чтоб те вовремя платили, поскольку уйму денег

съедала тяжба за собственность Фэстолфа, которая тянулась годами, и конца ей

было не видно. Как, впрочем, и военным действиям: распря между домами

Йорков и Ланкастеров то затухала, то вспыхивала с новой силой. В округе

было неспокойно: Норфолк был наводнен беднотой, которая только и ждала

случая, чтоб сорвать на ком-нибудь недовольство, - в общем, отдыхать было

некогда и Маргарет трудилась, не покладая рук; только если раньше она это

делала ради мужа, то теперь на первом месте был сын, и если раньше она во

всем советовалась с мужем, то теперь ее советчиком выступал духовник.

Но хотя внешне все вроде бы осталось по-старому, внутренне жизнь

преобразилась. Такое впечатление, что кокон отвердел и по инерции висит на

прежнем месте, но внутри него бьется новая жизнь, чувственная и пылкая.

Недаром письма сэра Джона своему младшему тезке, живущему в Кэстере,

пестрят шутками, светскими сплетнями, пополам с деловыми новостями, и

частенько старший брат, как более опытный и искушенный дамский угод-

14

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

ник, советует младшему, как тоньше повести себя в делах амурных. «При

матери скромничай, сколько тебе угодно, а с девицами особо скромничать

не надо, но и спешить тоже не след, и если не добился толку, не горюй.

И помни: я - твой лучший посредник, положись во всем на меня, где бы ты

с ней ни встретился - здесь, в Лондоне, или дома. Кстати, дома я надеюсь

быть самое позднее через одиннадцать дней»8. И дальше без перехода - про

сокола на охоте, про новую шляпу, про шелковое жабо для брата Джона, про

затянувшуюся тяжбу, и дальше по новому кругу, все напористей, все

бесшабашней: про то, как высоко пустил сокола, и про то, как «подмазывал»

судейских в земельной тяжбе Пэстонов...

На отцовской могиле давно уже погасла лампада, а сэр Джон все медлил,

все тянул с установкой надгробного памятника. И не то чтобы

беспричинно - нет, у него действительно было много дел: бесконечная тяжба,

служба при дворе, хозяйственные хлопоты, вызванные междоусобицей, все это

отвлекало и требовало немалых денежных средств. Но как бы ни пенял сэр

Джон на внешние обстоятельства, все равно главная причина крылась в нем

самом, в его любви к невинным утехам и прелестям лондонской жизни.

И разве не то же самое происходило с его сестрой Марджери, влюбившейся

в управляющего, и с Уолтером, который, учась в Итоне, увлекся сочинением

латинских стихов, и Джоном, что завел в Пэстоне соколиную охоту? Все они

жили в предвкушении радостей жизни. В отличие от старшего поколения,

они не были твердо уверены, в чем именно состоят права человека и долг его

перед Господом, какие ужасы уготованы грешникам после смерти и зачем

нужны надгробные камни. Перемена эта не могла укрыться от зоркого

взгляда Маргарет Пэстон, которая, на свое несчастье, пережила мужа и теперь

пыталась разобраться в причинах беспокойства, используя старое

проверенное средство - перо, которым она исписала немало страниц и исправила не

одну закавыку. Ее угнетала не тяжба (если понадобится, она

собственноручно станет защищать Кэстер, «хотя никогда не командовала солдатами»9), -

нет, ее пугала мысль о семье, с которой происходит что-то неладное с тех

пор, как не стало ее дорогого господина. Возможно, сын не достаточно

послушен Господу, выказывает слишком много гордыни, тратится на дорогие

подарки, а нищим на паперти не подает. Да мало ли какой грешок за ним

водится! Одно она знала твердо: сэр Джон тратит вдвое больше, чем его

отец, но и убытков терпит несравнимо больше; теперь они

расплачиваются с долгами чуть ли не землей, лесом и нажитым добром («как подумаю об

этом, так жить не хочется»10), а злые языки все клянут их за неуважение к

памяти Джона Пэстона. Конечно, семья давно могла бы поставить супругу

и отцу надгробный памятник, но все деньги, вырученные от продажи леса,

старинных кубков и гобеленов, уходят у сэра Джона на покупку всяких

новомодных глупостей - часов, безделушек или, того хуже, списков с

«Трактатов о рыцарстве», которые он заказывает какому-то лондонскому пройдохе

писарю. Вон их сколько скопилось в доме Пэстонов - целых одиннадцать

Пэстоны и Чосер

15

фолиантов, вместе со стихами Лидгейта11 и Чосера12: стоят в шкафу,

источая вокруг едва уловимый дух, абсолютно чуждый строгой атмосфере их

дома, - он, этот дух, как отрава, вселяется в мужчин, размягчает их волю,

делает их праздными, тщеславными, отвлекает от главного дела жизни -

преумножения семейного достатка, собственности, и вынуждает

легкомысленно относиться к священному долгу перед предками.

Сколько раз (сама видела!) сэр Джон засиживался за книгой среди бела

дня, вместо того чтобы ехать осматривать посевы или торговаться с

арендаторами. Бывало, усядется на жестком стуле возле окна и читает своего

Чосера - и дела ему нет, что в комнате уныло и пусто, что по дому гуляют

сквозняки и дым из трубы ест глаза: мысли его далеко, он замечтался,

неужели так опьяняюще действуют книги? Жизнь идет своим чередом -

грубая, безрадостная, однообразная, ничего не происходит. Трудишься денно и

нощно, а работе конца и края не видно: что дождю, барабанящему по крыше

за окном. А в стихах Лидгейта и Чосера все предстает свежим и выпуклым,

промытым, как стекло - тот же дождь, то же небо, поля, все, что когда-то

знал или видел: точно смотришь в зеркало и видишь, как молча, медленно,

завораживающе двигаются перед тобой фигуры. И не надо подолгу ждать

новостей из Лондона или напряженно вслушиваться в пересуды матери,

чтобы составить из обрывков фраз трагическую историю любви или сцену

ревности - вот он, готовый рассказ: лежит перед тобой на странице, как на

блюдечке. И потом он еще не раз, сидя за столом или скача верхом, вспомнит

какую-то сцену или фразу из прочитанного и поразится тому, насколько

точно выражает она его мысль или теперешнее состояние, и, словно

обожженный воспоминанием, он заспешит домой, отложив все дела, и схватится за

книгу, торопясь узнать, чем же все закончилось.

Удивительно, но нам и сегодня, когда читаем Чосера, не терпится узнать,

чем же закончится история. Чосер прежде всего великолепный рассказчик

каких мало, каких, увы, сегодня среди современных писателей просто нет.

У нас вообще все не так, как у предшественников: нас не занимает фабула;

даже если мы и рассказываем историю, на самом деле мы в нее не верим -

возможно, потому, что нас интересует другое и нам есть что сказать на эту

тему. Видимо, поэтому прирожденные рассказчики, такие как г-н Гарнет13,

сегодня почти перевелись и остались одни беллетристы, вроде г-на Мейс-

филда14. Это ведь особое искусство - искусство рассказчика: тут, кроме

страсти к фактам, нужно уметь так вести нить рассказа, чтобы ничего не

скомкать, не потерять главную линию. У читателя должно быть время

остановиться, оглядеться, подумать, и при этом ему не терпится узнать, что было

дальше. Чосеру, конечно, повезло с эпохой, и вдобавок у него перед

современными поэтами есть большое преимущество, которого им уже больше

никогда не видать: ему довелось жить в стране, не испорченной цивилизацией.

Только подумать: перед его взором расстилалась не тронутая, не искоре-

16

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

женная земля, сплошным зеленым ковром стелились травы, вставал стеной

лес - и только кое-где эту идиллию нарушали островки селений да замки в

строительных лесах. Ни тебе венца крыши над верхушками деревьев в

Кенте, ни дымящейся фабричной трубы на склоне. А ведь пейзаж, согласитесь,

играет в творчестве не последнюю роль: вспомним, как часто прибегают

поэты к картинам природы, создавая образ или передавая смену настроения, не

говоря уже о прямых пейзажных зарисовках в слове. Современный же поэт,

привыкший к урбанистическому пейзажу Бирмингема, Манчестера,

Лондона, воспринимает мир природы как чистейший родник нравственности,

тогда как город представляется ему вертепом. Это, конечно, иллюзия,

пустая фантазия - разве можно где-то спрятаться и проповедовать невинность

и добродетель? Уже у Вордсворта ощущается что-то болезненное в том,

с каким благоговейным трепетом относится он к Природе, а человеческим

общением пренебрегает15. Еще более явно этот сдвиг наблюдается у Тенни-

сона в его скрупулезных, почти научных зарисовках: кажется, поэт чуть ли

не с лупой в руке всматривается в малейшие изгибы лепестков роз и

бутоны лимонных деревьев - настолько предан он природе. А ведь мы говорим

о лучших мастерах, о великих художниках слова: природа для них - это не

ювелирный магазин, не антикварная лавка и не кунсткамера, где

выставлены экземпляры, к которым поэт обязан подобрать названия поизощренней,

позамысловатей. А что же говорить о менее талантливых? Им приходится

довольствоваться крохами: в их арсенале несколько плоских видов, сухое

птичье гнездо, горстка сморщенных каштанов, выписанных с дотошной

натуралистичностью. А что им еще остается, когда пейзаж безнадежно

испорчен, и вместо цветущего сада или луга их глазу открывается голая равнина и

отвесная скала? Нет больше перспективы.

Чосеру же природа рисовалась безмерной и настолько непокорной, что

он относился к ней даже с некоторой опаской. Бури и горные вершины его

не вдохновляли - как будто с ними были связаны тяжелые переживания и

он, по наитию избегая резких переходов, тянулся к светлому майскому дню,

когда природа улыбается и все вокруг расцветает. Живописать словом, как

умеют современные поэты, - это не про него, зато, если присмотреться

внимательней, ему нет равных в умении несколькими словами, без единого

эпитета создать ощущение воздуха, открытого пространства.

И травы мягче, и цветы душистей16, -

этим все сказано.

Суровая, неукротимая природа у Чосера отнюдь не служит

отражением внутреннего состояния человека - счастья или, наоборот, печали. Она

сама по себе; и, хотя порой ее простоватость раздражает, присутствие ее

ощущается на каждой странице: так она свежа, цельна и самодостаточна.

Впрочем, нас увлекают не только веселость и красочная пестрота

средневековой природы, но и прущая из земли жизнестойкость, бьющее через край

Пэстоны и Чосер

17

жизнелюбие чосеровских персонажей. Их в «Кентерберийских рассказах»

великое множество, но что интересно, сквозь все это разнообразие

пробивается один главный тип. Да, Чосер создал свой мир, он населил его юношами

и молодыми женщинами, сообразно собственному представлению о людях,

и, если вдруг одно из его созданий забредет случайно на шекспировскую

территорию, мы моментально определим его как чосеровский тип, а не

шекспировский. Скажем, решил Чосер описать молодую женщину и вот какой

она предстает под его пером:

Искусно сплоенное покрывало,

Высокий чистый лоб ей облекало.

Точеный нос, приветливые губки

И в рамке алой крохотные зубки,

Глаза прозрачны, серы, как стекло, -

Все взор в ней радовало и влекло17.

Дальше он начинает прорабатывать детали: она еще ребенок, девственница,

равнодушна к мужским ласкам:

В твоей я свите (знаешь хорошо ты)

Люблю свершать веселую охоту;

Меня влечет бродить в лесной чащобе,

А не детей вынашивать в утробе,

И не ищу я близости к мужчине18.

Поясняет:

Она, хотя умом не уступала

Самой Палладе, говорила мало.

Пустопорожних слов ее уста

На ветер не кидали никогда;

Нет, речь ее звучала благородно,

Проникнутая прелестью природной 19.

На самом деле, здесь приведен не один отрывок, а три разных, причем

взяты они из трех разных рассказов, и все равно, когда читаешь, трудно

отрешиться от мысли, что это части единого целого, разные описания одного

и того же персонажа, который, видимо, бессознательно всплывал в

воображении Чосера при мысли о молодой женщине: ведь недаром, стоит ей

только снова появиться в «Кентерберийских рассказах», пусть даже под другим

именем, как мы вспоминаем о ней как о старой знакомой. Такое возможно

лишь в том случае, если у поэта сложилось стойкое представление о

молодых женщинах и о том, в каком мире они живут, и куда идет этот мир,

и что он собой представляет, и о себе, о своем ремесле, о секретах своей

техники, - только так поэт оказывается волен лепить из материала все, что

ему вздумается. Чосеру и в голову не приходило приукрасить свою Гри-

зельду или вылепить ее иначе, чем он наблюдал ее в жизни. Нигде ничего

не смазано, во всем видна твердая рука мастера: ее образ никому ничего

не доказывает, она такая, какая есть, - и точка. Поэтому ее вспоминаешь

18

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

машинально, невзначай, как живого человека, и начинаешь мысленно

достраивать ее образ, наделять такими качествами, каких у нее, скорей всего,

и нет. Вот какова сила убеждения! Художественная убедительность- это

редчайший дар: из современных писателей по-настоящему убедителен один

Конрад, и то лишь в ранних своих вещах, а ведь умение убеждать - это

наиважнейший в искусстве закон: основа основ. Стоит только раз поверить в

героев Чосера, и у нас пропадает всякое желание что-то кому-то доказывать,

с чем-то бороться. Мы же знаем, что для Чосера есть добро, а что зло: так

зачем тратить слова? Пусть он лучше рассказывает дальше свою историю,

описывает рыцарей и сквайров, хороших жен и так себе, кухарок, моряков,

священников, а мы уж сами как-нибудь дорисуем пейзаж, придадим

паломникам жизненную достоверность, наделим их философией жизни и смерти и

превратим их веселое путешествие в Кентербери в паломничество к святым

местам и в богоискательство.

В те времена читателю было проще проникнуться доверием к Чосеру,

нежели нам сейчас, по той простой причине, что автору «Кентерберийских

рассказов» были не ведомы наши умолчание и фигуры речи. Он писал

откровенно, напрямую, свободно беря любую, нужную ему ноту в языке, и

его едва ли когда-то посещало разочарование, знакомое каждому

музыканту, когда он садится за расстроенный инструмент: он нажимает на клавишу,

а звука нет, берет еще - то же самое, тогда он ударяет сильнее и слышит

дребезжание, не в лад с остальной гармонией. У Чосера много

непристойного - пожалуй, в каждом рассказе наберется по нескольку строк, и оттого, чем

дальше читаешь, тем острее чувство, что стоишь голый на сквозняке, хотя

до этого всегда кутался. А поскольку определенная разновидность юмора

требует умения называть без всякого стеснения органы тела и обсуждать

их функции, то, согласитесь, с приходом благопристойности у литературы

словно атрофировалась одна из конечностей. Ей уже не под силу создать

батскую ткачиху20, кормилицу Джульетты21 и даже такое бледное подобие

этих двоих, как Молль Флендерс22. Непристойность у Стерна - это скорее

вынужденный камуфляж: он прикрывался ею из страха показаться

простоватым. Стерн каждым словом стремился доказать, что его конек - это

остроумие, а не юмор: он мастер тонкого намека, а не откровенных

скабрезностей. Свежий пример того же отношения к комическому - «Улисс»

Джойса23: трудно представить себе, что читатель этого романа будет хохотать от

удовольствия, как это случается с Чосером.

Но, видит бог, как вспомню я про это -

И осенью как будто снова лето.

Как в юности, все сердце обомрет,

И сладко мне, что был и мой черед,

Что жизнь свою недаром прожила я24.

Незабываемый голос чосеровской женушки так и поет у тебя в ушах.

Пэстоны и Чосер

19

Впрочем, удивительная свежесть «Кентерберийских рассказов», - а мы

по-прежнему веселимся от души, читая эту книгу, - объясняется еще одной

немаловажной подробностью. Притом что Чосер - поэт, ему и в голову не

приходило чураться прозы жизни. Кажется, какая поэзия в скотном дворе

или птичнике, загаженных навозом, усыпанных соломой, по которым

разгуливают петухи да курицы? Это не тема для поэзии! - восклицаем мы, видя, с

какой решительностью современные поэты изгоняют из своих стихов любое

упоминание о скотном дворе, если только, конечно, не переносят его в

Фессалию и не населяют мифологическими свиньями. А вот Чосер был другого

мнения: он обо всем говорил прямо -

Гуляли две свиньи у ней и хряк,

Две телки с матерью паслись на воле

И козочка, любимица всех, Молли25;

И так каждый раз:

Плетнем свой двор она огородила,

Плетень сухой канавой окружила26.

Его почему-то не смущали и не пугали «низкие» темы. Наоборот, он всегда

брал быка за рога, пристально вглядываясь в каждый предмет -

стариковский ли подбородок:

...Щетинистой своей щекой,

На рыбью чешую весьма похожей27;

или жилы на шее старика:

Все громче пел он, хрипло голося,

А шея ходуном ходила вся28.

Он всегда расскажет, во что одеты его герои, какая у каждого наружность,

кто что ест и пьет, словно поэзия только для того и существует, чтобы,

нимало себя не роняя, описывать события, происходившие не раньше не

позже, а именно во вторник 16 апреля 1387 года29. У него нет особого желания

углубляться в прошлое, в античность - в эпоху древних греков или римлян:

если он это и делает, то только если того требует сюжет. Он не любитель

рядиться в тогу патриция, скрываться под маской историка или привставать на

котурны всякий раз, когда в рассказе нужно употребить крепкое английское

словцо.

Так что хотя мы и говорим, что знаем, чем закончится путь паломников,

на самом деле, нам довольно трудно привести конкретные строки в

подтверждение своих слов. И это понятно: внимание Чосера было поглощено

дорогой, а не мечтами о лучшем будущем. Его вообще мало привлекало

философствование, а состязаться в мудрости с учеными и богословами он

отказывался, причем с какой-то забавной заносчивостью:

20

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

Пусть богослов на это даст ответ,

Одно я знаю: полон муки свет30.

Что жизнь? И почему к ней люди жадны?

Сегодня с милой, завтра в бездне хладной!

Один как перст схожу в могилу я...31

«Богиня, злой кумир,

Что вечным словом сковываешь мир

И на плите из твердого алмаза

Навек законы пишешь и указы,

Мы все, твоей подвластные короне, -

Толпа овец, толкущихся в загоне»32.

Вопросы не дают покоя, он не перестает их задавать, вот только с ответами

не торопится - для этого он слишком поэт! Он оставляет их открытыми, не

настаивая на каком-то сиюминутном решении, и поэтому для новых

поколений они звучат так же взыскующе, как когда-то для него самого. Наверное,

он и в жизни плохо вписывался в ряды какой-то определенной

политической группировки, и поэтому нам трудно решить, кто он по убеждениям -

демократ ли, аристократ... Мы знаем, что он был глубоко религиозен, но это

не мешало ему насмехаться над священниками. Блестящий дипломат и

придворный, он придерживался более чем свободных взглядов на нравственную

сторону взаимоотношений полов. Нищета вызывала у него сострадание, но

ему и в голову не приходило заняться решением вопроса о благосостоянии

бедняков. Так что мы не погрешим против истины, если скажем, что ни

единым словом Чосер не повлиял на принятие какого-либо закона или на

закладку камня в основание того или иного общественного института, и тем не

менее именно с Чосером мы набираемся нравственного опыта, жадно

впитывая каждое слово. Писатели бывают двух типов: проповедники и

миряне; первые берут тебя за руку и без проволочек подводят к разгадке тайны,

а вторые не так - они облекают свои взгляды в плоть и кровь, творя целый

мир, в котором добро перемешано со злом и у добра вовсе нет особых

привилегий. К первосвященникам относятся, например, Вордсворт, Колридж,

Шелли: у них что ни стихотворение, то заповедь - можно повесить над

кроватью и читать на сон грядущий еженощно; что ни слово - то изречение,

которое нужно постичь умом и сердцем и сохранить в душе как талисман

против невзгод. Разве можно забыть эти строки:

Прощай, уединенная душа...33

Когда ты молишься за них

За всех, и малых и больших...34 -

они как заклинание или девиз - моментально всплывают в памяти. Но у Чо-

сера все не так: он дает нам полную свободу действий и выбора - мы сами

решаем, что нам делать, с кем общаться. Его философия заключается в

описании взаимоотношений обыкновенных мужчин и женщин. Мы присутству-

Пэстоны и Чосер

21

ем на их застольях, пируем вместе с ними, наблюдаем, как они ведут себя в

постели, и постепенно все это складывается в общую картину, мы невольно

проникаемся их образом мысли и без всякого указания сверху постигаем

их нравственный кодекс. Трудно вообразить более убедительную

проповедь, чем эта: когда перед тобой как на ладони развернута мозаика людских

поступков и страстей и ты волен поступать, как хочешь - подойти ближе,

всмотреться в отдельную деталь, отвлечься, задуматься о своем, не опасаясь

грозного окрика из-за плеча. Это и есть свобода диалога, искусство романа,

а сей запретный плод, как хорошо известно родителям и сотрудникам

библиотек, будет посильнее поэзии.

Итак, мы дочитали книгу до конца, и - удивительное дело! - у нас уже

готов, без всяких усилий с нашей стороны, критический комментарий: он

составился само собой из наших замечаний, размышлений, отступлений,

сделанных по ходу чтения. Причем впечатление не исчерпывается чувством

удовольствия (признаться, очень сильным) от того, что мы побывали в

приятной компании и познакомились с интересными людьми. И знаете, почему?

Всю дорогу, пока мы шли иноходью по всамделишной первозданной

равнине, слушая прибаутки и песни попутчиков, нас не покидало чувство, что

окружающая нас обстановка - притом что она почти как настоящая,

реальная наша жизнь, - все-таки есть нечто другое. Это воображаемый мир, мир

поэзии. Здесь все чуть-чуть не так, как в действительности: все происходит

быстрей, энергичней и слаженней, чем в жизни или в романе; все звучит

чуть более приподнято, более возвышенно и ровно, как бывает в речитативе.

Мы еще только собираемся с мыслями, а строки нас опережают на какую-то

долю секунды, и получается - мы читаем собственные мысли, еще не

оформившиеся в слове, согласитесь, такое бывает только в поэзии. Иные строчки

западают в душу, и ты к ним возвращаешься, перечитываешь их, снова и

снова проникаясь магией слова, что будет еще долго освещать их, подобно

ореолу. И держится весь этот грандиозный мираж, с переходами,

мостиками, связками, благодаря главному мозговому центру - мастеру композиции,

архитектору замысла. Но что интересно, хотя во всем видна направляющая

рука Чосера, доказать присутствие демиурга невозможно: цитаты здесь

бессильны. Этим Чосер отличается от большинства поэтов: те обычно легко

обнаруживают себя яркой метафорой или резким переходом. Чосер же на

удивление ровен, не спешен, не речист. Кажется, процитируй шесть-семь

строк подряд и ты уловишь нерв его стиха - ан нет! Не получается.

Вы знаете: наряд презренный мой,

Сменили вы на пышный и богатый,

Когда невестой увели с собой.

Лишь наготу и верность к вам в палаты,

Мой господин, я принесла когда-то35.

Когда этот пассаж читаешь в составе целого, он производит незабываемое

впечатление: такой неподдельной красоты исполнены слова; а если вырезать

22

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

и процитировать его отдельно, все становится плоским и безликим. Что-то

такое умел делать со словом Чосер, от чего самые банальные вещи,

прописные истины, соединенные во фразе, начинают светиться, а стоит разъять

цепочку и блеск пропадает. Получается, что, читая Чосера, мы по-особому

наслаждаемся поэзией, поскольку поэтическое переживание неотделимо от

нашего эмоционального и жизненного опыта. Когда простые человеческие

радости - есть, пить, наслаждаться майским теплом, слышать, как квохчут

на птичьем дворе курицы, кукарекает петух; разговориться с местным

мельником, старухой-крестьянкой, вдыхать запах цветов, когда, повторяю, эти

привычные занятия поданы так, что они лучатся поэзией и при этом свежи,

прозрачны, как ясный майский день, - в таком искусстве, согласитесь, есть

особая поэтическая мера. От откровенности чосеровского языка, как от

родниковой воды, ломит зубы. Нагота этих форм, ничем не прикрытых фраз,

что плывут, мерно покачиваясь, друг за другом, подобно женщинам в легких

одеждах, сквозь которые угадываются очертания тел, пленяет безыскусной

красотой и статью:

...тотчас же в сени

Поставивши с водою котелок,

Она пред ним упала на колени36.

Так и Чосер: всю дорогу он хоронится за спинами наездников, сливаясь с

общим фоном, неотличимый от ослов, лисиц и прочей живности, исподтишка

подтрунивая над людским тщеславием и суетностью жизни, а под занавес,

убегая за удаляющейся кавалькадой, показывает нам нос - насмешник,

греховодник, интеллектуал, француз, как никто понимавший толк в здоровом

английской юморе.

...Но вернемся к сэру Джону: мы оставили его одного в холодной

комнате, где он сидит себе, замечтавшись над Чосером, не замечая гуляющих по

дому сквозняков и едкого дыма, напрочь забыв о сыновнем долге -

поставить отцу памятник. Впрочем, не будем преувеличивать усидчивость

нашего героя: он не из тех, кто способен уйти с головой в книгу или задуматься

о бренности жизни. Есть натуры двойственные, пограничные, находящиеся

как бы на разломе эпох, - они принадлежат одновременно и веку

минувшему, и веку нынешнему, и оттого маются, неприкаянные. Именно таков

сэр Джон: сегодня он ищет, где бы подешевле купить книги, назавтра он и

думать забыл о книгах и, бросив матери в письме «Ничего, подождут!»37,

уезжает во Францию. Даже в собственном доме он не знал тишины и покоя:

Маргарет, его матушка, вечно пересчитывала добро, составляла описи и

часами совещалась с пастором Глуазом. За ней всегда оставалось последнее

слово, а ее жизненная стойкость и мужество были столь неоспоримы, что

ради нее, полагал он, можно снести наглость местного попика и не

позволить перерасти в открытую ссору очередной словесной перепалке, когда они

Пэстоны и Чосер

23

бросали друг другу в запальчивости: «Что, гордость заела, сквайр?»; «Что,

отец, жаба душит?» Все эти обстоятельства, помноженные на жизненные

неурядицы и безволие, вынуждали его искать развлечений на стороне,

неделями откладывать приезд, тянуть с письмами и годами оттягивать установку

камня на отцовской могиле.

Так промчались целых двенадцать лет, и все эти годы могила Джона

Пэстона стояла без надгробия. Первым не снес позора настоятель Бром-

хольмской обители: он сообщил Пэстонам, что плащаница обветшала, ему

пришлось собственноручно ее латать. Но даже это не так сильно уязвило

самолюбие Маргарет, как весть о том, что по округе ползут слухи о

неблагочестивом поведении ее семейства и что соседи - не чета Пэстонам по

знатности и богатству, - щедро жертвуют монастырю на поновление храма,

тогда как память о ее муже до сих пор не увековечена. Такого позора

Маргарет снести не могла, и под ее давлением сэр Джон, наконец, отвлекся от

турниров, Чосера и Анны Холт, этой бесстыдницы, и вспомнил о куске

золототканой парчи, которым на похоронах был покрыт отцовский гроб, и

распорядился продать его и на вырученные деньги поставить памятник. Все эти

годы Маргарет свято берегла дорогой покров, она его надежно припрятала и

предусмотрительно потратила двадцать марок на штопку. Как ни жалко ей

было расставаться с вещью, но делать нечего: отослала сыну, строго наказав

ему довести дело до конца и употребить деньги по назначению. «Смотри, -

писала она, - продашь и спустишь деньги, клянусь, не будет тебе моей веры

до конца дней моих» .

Но судьба распорядилась иначе, и сэру Джону не удалось довести это

дело до конца, как и многое другое в жизни. В 1479 году он сгоряча

отправился в Лондон утрясать спор с герцогом Саффолком, несмотря на

тревожные вести о том, что в столице свирепствует чума; там, в Лондоне, он и

скончался - один, в дешевой гостинице, - и был похоронен в церкви

францисканского ордена Белых Монахов, Уайтфраерз. По свидетельствам

очевидцев, его до последней минуты осаждали враги и кредиторы. Все, что от

него осталось - это внебрачная дочь и изрядное по тем временам число книг.

Но памятника на могиле отца сэр Джон так и не поставил.

Впрочем, судьба одного несчастного не делает погоды в семейной

истории Пэстонов: в объемистом четырехтомном издании писем жизнь сэра

Джона - это капля в море. Как любое собрание писем, эпистолярное

наследие семьи Пэстонов как бы исподволь внушает нам мысль о том, что не

следует сокрушаться о судьбах отдельных ее представителей. Жизнь семьи не

заканчивается со смертью сэра Джона - она идет своим чередом. Так уж

заведено, что год за годом копится семейная хроника, слой за слоем

оседают в письмах тысячи, казалось бы, ничтожных подробностей - крупица за

крупицей, перетираются никому не интересные сплетни и слухи. А потом

ты вдруг видишь перед собой чудо: словно просеяв не одну тонну руды,

натыкаешься на золотой слиток; так, прочитав десятки скучнейших посла-

24

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

ний, вдруг отыскиваешь одно, а в нем, как в зеркале, сияет свежо и чисто

то давешнее утро: еще совсем рано и рядом с молодухами, занятыми

дойкой, шепчутся незнакомые мужчины. Или тот памятный вечер, когда на

паперти после службы жена Уорна прокляла во всеуслышание старую

Агнессу Пэстон: «Душу ее волокут черти в ад, и поделом ей!»39 А вот еще один

незабываемый штрих: осенью к сэру Джону пришла заплаканная Сесили

Дон с просьбой о теплой одежде: «Сэр, снизойдите и окажите милость: идет

зима, наступают холода, а мне нечем прикрыться, кроме того платья, что

дарит мне мой господин»40. Вот оно, время, встает из праха как живое, миг за

мигом.

Заметьте, речь не об эпистолярном мастерстве - его здесь нет и в

помине: разве стали бы Пэстоны браться за перо ради того, чтобы

выразить особое чувство радости или удовольствия, любви или близости? Все

это появится у англичан позднее, а пока, разве что в пылу гнева, острая

на язык Маргарет Пэстон может отвесить: «Здешнему человеку ничего не

стоит заживо сожрать соседа... Нам- корешки, другим- вершки...

Поспешишь- людей насмешишь: а по мне так лучше кость в горле»41.

Собственно, других поводов впасть в красноречие, кроме житейских невзгод, у

Маргарет нет. Сыновья - другое дело: те уже более гибко владеют пером:

им не чуждо чувство юмора, правда, шутят они по-прежнему плоско;

пробуют говорить намеками, хотя выходит у них это пока топорно;

пытаются разыграть сцену с разгневанным священником и, хотя это похоже на

деревенских кукольников, отрадно уже то, что они смело вводят одну-две

реплики, сказанные сгоряча святым отцом. А главное, Чосер в свою

бытность слышал именно такую речь - заземленную, без прикрас, больше

пригодную для рассказа, чем для стихов, не чуждую религиозной

высокопарности, привычную к площадному смеху и притом абсолютно глухую к

живому диалогу живых людей. Словом, из пэстоновских писем ясно,

почему Чосер написал «Кентерберийские рассказы», а не «Лира» или «Ромео

и Джульетту».

В общем, похоронили сэра Джона, и во главе семейства встал его брат,

Джон-младший, а письма как шли, так и идут. Жизнь в Пэстоне

продолжается, наперекор всему. Здесь все по-прежнему: все те же

неустроенность и неуют. Все та же привычка натягивать на грязные ноги тонкое

белье. Все так же гуляют по залам сквозняки. Все те же спальни пополам с

нужниками. Все так же над не обустроенной, не располосованной

землей дуют ветры. И все так же крепко стоит на шести акрах земли

каменный замок Кэстер. И все с той же неутомимостью топчут дороги

Норфолка трудолюбивые, простоватые на вид, рачительные Пэстоны. Всё

так же собирают, как пчелы, и несут в дом семейное добро, стремясь во

что бы то ни стало выжить и обустроить пока еще пустынные просторы

Англии.

О глухоте к греческому слову

25

О ГЛУХОТЕ К ГРЕЧЕСКОМУ СЛОВУ

Именно так - «о глухоте», поскольку как бы ни тешили мы свое

тщеславие мыслью о том, что древнегреческий язык мы знаем, все равно мы

невежды и двоечники по этому предмету, раз нам не известно ни точное

произношение древнегреческих слов, ни природа комического у греков - мы

даже не представляем, где надо смеяться по ходу драмы, ни особенности

сценической игры актеров, и вообще нас отделяет от этих чужеземцев не

просто этнический и языковой барьеры, а провал в культурной памяти! Тем

более странно, что, несмотря на бесчисленные разрушения и лакуны, кто

скажет, из каких разнородных обломков составлено наше так называемое

знание греческого и насколько совпадает наше представление о нем с

исконным его смыслом? - повторяю, несмотря на все эти препятствия, мы рвемся

к знанию древнегреческого, стремимся постичь его тонкости, он неизменно

притягивает нас, заставляя все снова и снова уточнять свое видение

предмета. Почему, спрашивается?

Одна причина понятна: древнегреческая литература надлична. Между

нами, условно говоря, между Джоном Пэстоном и Платоном, Норичем и

Древними Афинами1, пролегают несколько столетий пустоты, и

перемахнуть через это высохшее русло некогда полноводной реки не может никто,

даже самый блестящий полиглот-европеец. Ведь что происходит, когда мы

читаем Чосера? Незаметно для нас самих, нас подхватывает поток памяти,

открываются шлюзы воспоминаний о жизни предков, а дальше мы уже

свободно скользим по волнам летописей и хроник, не опасаясь сесть на мель,

поскольку знаем, что кто бы ни встретился нам на пути, его будет

окружать ореол ассоциаций и за ним, как в фарватере корабля, потянутся

жизнеописания, письма, отношения с женой, родственниками, описания дома,

личности, молва о счастливой или трагической судьбе. Греки же навсегда

остались сами в себе, как бы по ту сторону Леты. Судьба оказалась к ним

благосклонна: она уберегла их от неизбежного в таких случаях опошления.

Еврипида разорвали собаки, Эсхила убило камнем, Сапфо бросилась со

скалы в море2 - вот все, что нам известно о поэтах. Остальное - это их стихи.

Но на самом деле все немного сложнее. Откроем драму Софокла:

буквально с первой же строчки

О сын вождя ахейцев - Агамемнона,

Водившего полки на Трою некогда3, -

мы невольно начинаем рисовать в воображении пейзаж: глухое селение,

неподалеку от моря, - словно дорисовываем за Софоклом декорации,

набрасываем фон. Кстати, такие деревушки до сих пор сохранились в отдаленных

районах Англии, и тот, кому хоть раз довелось очутиться в подобном

месте, вдали от городского шума и железнодорожной ветки, наверняка испытал

чувство отрешенности, как бы обнаженного до самых корней бытия. Вон

26

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

там - дом батюшки, от него рукой подать до усадьбы, чуть поодаль ферма

с постройками: здесь каждый предмет имеет назначение - в церкви

молятся, в клубе встречаются, на поле играют в крикет. Жизнь предстает в

основных своих ипостасях: все заняты делом, все вместе трудятся на общее благо.

Среди местных выработался особый человеческий тип, сложились понятные

с полуслова взаимоотношения, здесь все знают друг про друга всё: и про

чудачества местного священника, и про своеволие помещиц, и про то, что

кузнец поссорился с молочником, и про то, кто из парней и девушек в кого

влюбился и кто с кем ходит парами...Жизнь в здешних местах как шла, так

и идет по проторенной колее, не нарушая привычного уклада; здесь что ни

холм или дерево, то легенда - и каждый старожил поведает тебе историю

края, расскажет о местных праздниках и забияках-соседях.

И все бы хорошо, да только климат не тот! Не вписывается Софокл в

здешний сырой туман, обложные дожди и северный смог. Вот если бы

четче обрисовать линию гор, вдохнуть красоту в каменистую почву,

приглушить изумрудные островки травы и леса, да еще представить, что солнце

днем стоит высоко - парит, безоблачно - и так месяц за месяцем, то,

конечно, жизнь сразу предстала бы в ином свете. Прежде всего нам пришлось

бы распахнуть двери дома и переместиться во двор, на улицу, а это, в свою

очередь, повлекло бы за собой привычку, известную всякому, кто бывал в

Италии - выносить сор из избы, обсуждать житейские вопросы, как умеют

только южане, не в гостиной, а на площади, и не шепотом, а во весь голос,

взахлеб, скороговоркой, пересыпая речь солеными шутками не в бровь, а

в глаз, что ни слово, то в яблочко, в общем, еще неизвестно, как бы нам

понравилась откровенная манера, ведь мы, северяне, люди медлительные,

сдержанные, привыкли к негромким полутонам, к созерцательности,

внутренней сосредоточенности.

Но этим древнегреческая литература нас и завораживает - своим

дразнящим, вольным, неукротимым духом, которому подвластна и тронная речь, и

болтовня кумушек. Что далеко ходить: в этой самой драме Софокла стоят у

ворот царицы и царевны и, как обыкновенные сельчанки, перебрасываются

словами, и так у них это задорно получается, с таким наслаждением смакуют

они слова, с таким победным азартом чеканят фразы, что страшно

делается - а вдруг попадешься им на язычок! Это тебе не безобидные шутки

наших добродушных почтальонов и весельчаков-таксистов. От насмешек

мужчин, караулящих на углу, скисает молоко: столько в них аттической соли!

Наша английская брутальность - это «цветочки» по сравнению с

жестокостью древнегреческой трагедии: вспомним, например, «Вакханок»4 -

прежде чем погубить Пенфея5, достойнейшего из достойных, боги выставляют

его на всеобщее посмешище. И происходит эта сцена с насмешницами не

где-нибудь, а на виду у всех, среди бела дня - под гудение шмелей,

жужжание пчел, когда ветер играет одеждами, и в женщин будто черт

вселился. За перебранкой напряженно следит многотысячная аудитория зрителей,

О глухоте к греческому слову

27

расположившихся на ступеньках амфитеатра, веером окружающего сцену:

благодатный летний полдень, солнце стоит высоко, воздух опьяняет. Здесь

от поэта ждут яркого, лапидарного пересказа с детства знакомой истории,

а не нового сюжета, за развитием которого читатель будет следить в

тишине кабинета или гостиной, истории, повторяю, настолько знакомой и

захватывающей, что семнадцатитысячная аудитория зрителей, как один человек,

разом обратится в зрение и слух и готова будет час за часом не двигаться с

места, следя за развитием действия, хотя в другой ситуации эти же самые

амазонки и атлеты не усидели бы на одном месте и десяти минут. Поэту не

обойтись без музыки и танцев, и он, естественно, остановит свой выбор на

какой-нибудь популярной легенде, известной в общих чертах каждому

греку, - что-то вроде наших «Тристана и Изольды», зная, что сюжет обеспечит

ему огромный потенциальный заряд зрительской симпатии, зато смысловые

акценты он волен будет расставить по-своему.

Как, например, поступает Софокл? Он берет известнейший сюжет об

Электре и полностью переделывает его под себя. И что в результате мы

видим - мы, современные читатели, при всей нашей зашоренности,

искаженном восприятии и т.д.? Что Софокл - это гений, да; что это гений, который

во всем идет до конца, да: если уж он выбрал сюжет, то на карту ставится

все - коль суждено провалиться, то с треском, с громом и молниями, а не

сидя в какой-нибудь заштатной луже. А если посчастливится завоевать у

зрителей успех, то, уж будьте уверены, он каждым словом проймет тебя до

печенок, душу вынет и обессмертит ее в мраморе. Его Электра стоит перед

нами спеленутая, будто кокон, кажется, ни рукой, ни ногой не пошевелить.

Но эта стесненность дорогого стоит: здесь малейшее движение подобно

разорвавшейся бомбе, и потому до поры до времени она будет стоять, как

солдат на посту, как кукла, связанная по рукам и ногам, без права на намек,

оговорку, реплику в сторону. И даже в минуту кульминации мы услышим от

нее только вскрик - крик горя, радости, ненависти:

oï 'у ri) rdXatv', oXtoXa Tfjô'èv rjpiéga

Tialoov, el oOéveiç, ôtnXrjv6.

Но этот плач Электры подобен крику раненой птицы, взмаху резца

скульптора: с ним трагедия обретает смысл, все лишнее отсекается. Из

английских писателей так выстраивать действие умеет только Джейн Остен -

разумеется, совсем на другом материале и совершенно по-своему.

Наступает кульминационный момент: « - С кем вы пойдете танцевать? - спросил

мистер Найтли. - С вами, - отвечала она» (Эмма7. - H.R), и мы понимаем,

что за этими словами, безыскусными, брошенными словно невзначай, стоит

напряженнейшая интрига всей книги. Читая Остен, мы тоже испытываем

чувство, будто ее герои стеснены в движениях, хотя, по сравнению с

Софоклом, стропы не так затянуты. Интересно, что Джейн Остен, автор скромных

28

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

бытописательских романов, выбрала сложнейший путь в искусстве: подобно

Софоклу, она пишет так, будто знает - один неверный шаг и все погибло.

Возвращаясь к Электре - трудно сказать, что именно придает ее

вскрикам такую мощь, глубину и боль. Возможно, нам их подсказывает интуиция:

мы уже успели узнать героиню, по отдельным намекам и репликам

изучили черточки ее характера, мы хорошо представляем, как она выглядит - по

ее же словам о том, что она совсем за собой не следит; мы чувствуем, как

она страдает, негодует, в ней все кипит и рвется наружу и при этом, как

признается она сама («Поверь, стыжусь я слов, во гневе сказанных»8), она

оскорблена и раздавлена своим униженным положением незамужней

дочери, оказавшейся невольной свидетельницей мерзкого предательства матери

и вынужденной позорить родную мать, бесчестить ее перед всем народом.

Опять же, мы посвящены в тайну Клитемнестры: она вовсе не закоренелая

преступница, иначе не проговорилась бы она: «ôstvdv тд tiktclv sariv», -

«нелегок труд родителей»9. Так что это еще вопрос, кого убивает Орест в

родном доме, подстегиваемый сестрой: «Повтори удар!»10, во всяком

случае, не жестокую, не искупившую грех преступницу. Другими словами,

перед нами не классические скульптуры и не гипсовые копии мужских и

женских торсов, а живые люди из плоти и крови, со всеми их человеческими

слабостями, какими их видели в лучах полуденного солнца

расположившиеся на склоне горы зрители.

Впрочем, если кто-то скажет, что мы испытываем потрясение от чувства

собственного тщеславия - как же! мы сумели прочувствовать героев

Софокла!, - позволю себе не согласиться. Стоило бы корпеть над анализом

«Электры», если у Пруста на шести страницах можно обнаружить больше

психологии, чем во всей Софокловой трагедии. Нет, нас потрясает в «Электре» и в

«Антигоне» что-то другое, стихия, куда более мощная, - героизм человека,

верность в ее чистом виде. Вот что заставляет нас снова и снова обращаться

к грекам, превозмогая всякого рода трудности: это человек в истинном его

смысле, твердый в своих поступках, постоянный в чувствах. Лишь

катаклизм способен явить его суть, но когда такое случается - смерть ли тому

виной, предательство или еще какая беда, тут уж Антигона, Аякс, Электра

не заставят себя ждать: они поступят именно так, как желали бы поступить

мы, случись с нами такое же горе, как всякий повел бы себя в подобных

обстоятельствах. Вот почему нам их легче понять и принять, чем персонажей

«Кентерберийских рассказов»: греки воплощают род человеческий, тогда

как герои Чосера представляют богатство его видов.

Что и говорить: эти представители рода человеческого - стоики цари,

преданные дочери, трагические царицы, бредущие через века одной и той же

царственной походкой, приподнимающие край хламиды одним и тем же

заученным жестом, в котором давно уже не осталось ничего искреннего, - на

самом деле они жуткие зануды, да и ведут себя, прямо скажем, самым

разлагающим образом: перечитайте пьесы Аддисона, Вольтера11 и иже с ними.

О глухоте к греческому слову

29

Всё так. Но лишь до того момента, пока они не обратятся к нам

по-древнегречески: с этой минуты все меняется до неузнаваемости. Уж на что,

кажется, Софокл скуп на слова, но их у него ровно столько, сколько требуется его

героям, чтоб заявить о себе громко, прямо, без пены. Недаром среди

ученых-классиков Софокл славится особой плотностью художественной речи:

иногда кажется - брось в море щепоть его несравненной аттической соли,

и ее хватит с избытком, чтобы окрасилась, фигурально выражаясь,

океанская толща «воды», которую по большей части являет собой

добропорядочная драматургия. В этом мире первопричин и первопоступков люди говорят

языком еще не обесценившихся чувств; здесь в первый раз поет соловушка,

чей отзвук мы будем напряженно ловить потом в английской поэзии, - поет

на женский лад12; здесь в первый раз играет на кифаре Орфей, укрощая

диких зверей и увлекая за собой в дорогу путников. Чисто, прозрачно звучат

голоса; кажется, ты видишь перед собой загорелых олимпийцев среди олив,

пронизанных солнцем, а вовсе не те бескровные тела, застывшие в изящных

позах на барельефах, украшающих безликий интерьер Британского музея.

И вдруг эта прекрасная солнечная картина, что стоит у тебя в глазах,

начинает плыть, дробиться, а потом и вовсе исчезает, будто сон: это Электра

закрывает вуалью лицо и, словно припомнив того соловушку, приказывает

нам забыть, молчать:

«Птица пугливая - Зевсова вестница!.. Ты мне богиней отныне пребудь, Ниобея-страдалица,

- Что там, во гробе каменном, - / Увы, увы, - все слезы льешь.. .»13

Электра умолкает с жалобой на устах, а мы пребываем в сомнении,

продолжая биться над неразрешимой загадкой поэзии и ее природы, мучаться

вопросом, почему ее слова, едва успев отзвучать, обретают чекан

бессмертия. Оттого ли, что написаны на древнегреческом и нам не дано узнать, как

в точности они звучат; оттого ли, что выражают отказ от естественных

источников радости, выражают безыскусно, надлично, никак не характеризуя

ни говорящего, ни пишущего? Как бы ни было, слова остаются, и, раз

сказанные, они пребудут вовеки.

И все же в пьесе, жанровый характер которой требует, чтобы актеры

вживе стояли на сцене, терпеливо ожидая выступления, и в момент действия

начинали двигаться и говорить, используя все богатство телодвижений и

мимики, повторяю, в драме поэтические пассажи и обобщения, подобные тем,

что позволяет себе Электра, чрезвычайно рискованны. Ведь именно поэтому

лучше читаются, а не смотрятся на сцене поздние пьесы Шекспира, в

которых преобладают поэтические монологи и сценическое действие сведено к

минимуму14, мы их лучше понимаем, если отвлекаемся от фигур живых

актеров, двигающихся на сцене и требующих зрительского внимания.

Впрочем, можно слегка ослабить жесткие путы сценических ограничений, если

найти, как высвободить, - не нарушая драматического действия, -

сопровождающий его поэтический комментарий, некий общий аккомпанемент.

30

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

Вот для чего нужен хор женщин или стариков, прямо не участвующих в

действии: вести голосовую партию, заполняя паузы пением, подобно птицам, чей

щебет нам слышен, едва стихнет ветер. Дело хора - комментировать,

подводить итоги, выражать точку зрения поэта или, наоборот, оспаривать ее и

предлагать другую. Без этого голоса не получается выстроить произведение,

где герои выступали бы от своего имени, а автор, его создавший, оставался

бы в тени, невидим. Единственное исключение - Шекспир: он вообще снял

хор (если, конечно, не считать таковым шутов и сумасшедших в его пьесах).

Но романистов, тем не менее, этот элемент драматургии заботит, иначе не

предлагали бы они дублеров вместо хора: Теккерей самого себя под видом

рассказчика, Филдинг - себя в роли Пролога, обращающегося к публике

перед началом спектакля. В общем, если хочешь понять смысл пьесы, хор

незаменим. Без этой подсказки состояние восторга, порой охватывающее героев

греческой драмы, их безумные и внешне бессвязные речи, житейская правда,

которую они высказывают к месту или не к месту, сказать трудно, наконец,

значение всей пьесы, все это без хора осталось бы для нас загадкой.

Впрочем, по большому счету так оно и есть: ведь чаще хоровую партию

приходится восстанавливать слово за словом, а поскольку там очень много

неясностей, реконструкция получается относительная. Похоже, у Софокла

хор больше используется для воспевания либо добродетели, либо красоты

места, где разворачивается действие, чем для обсуждения тем, прямо с

сюжетом не связанных. Видимо, поэтому его хор свободно переходит от одной

темы к другой: от белого Колона15 к соловью, потом к любви, что необорима

в битве. Его хоровые партии - нежные, воздушные, безмятежные - словно

сами собой вырастают из поворотов сюжета, незаметно для нас меняя

настроение. У Еврипида же все не так: события у него не самодостаточны,

скорее, они передают атмосферу сомнения, предчувствия, тревоги, и, что

интересно, партии хора вовсе не служат средством усиления или развития этих

чувств. Например, в «Вакханках» мы с первой же сцены погружаемся в мир

пограничных психологических состояний: когда человеческий ум, не

смущаясь, переиначивает факты, а знакомые привычные стороны жизни

выставляет в новом, далеко не бесспорном свете. Кто такой Вакх? Кто такие боги?

И в чем состоит долг человека перед богами? Какими правами располагает

человеческий рассудок? - на эти вопросы хор Еврипида молчит, а если

отвечает, то насмешливо или запутанно: кажется, Еврипид нарочно дурачит хор,

словно знает заранее, что жесткие рамки трагедии не способны вместить

всю глубину неразрешимых философских вопросов. Времени отпущено так

мало, а мне так много нужно сказать, что вы просто обязаны позволить мне

высказывать два положения подряд, одно за другим, без видимой связи, и не

ждать дальнейших разъяснений, иначе вам придется удовольствоваться не

трагедией, а голой схемой. Вот и все доводы. Потому-то Еврипида и можно

читать в тишине кабинета или комнаты и вовсе не обязательно

наслаждаться им, сидя на склоне горы на виду у всех и глядя вниз на сцену, тогда как с

О глухоте к греческому слову

31

Софоклом, и тем более с Эсхилом, такие шутки не пройдут. А объясняется

все просто: Еврипида можно разыграть про себя, в уме; он не чурается

злободневности; его популярность в большей степени, чем у других

древнегреческих драматургов, зависит от характера эпохи.

Выходит, у Софокла драматургия сосредоточена в самих фигурах

действующих лиц, а у Еврипида пьесу двигают и поэтические откровения, и

неразрешимые вопросы бытия. Эсхил же свои короткие драмы (в

«Агамемноне» 1663 строки, а в «Короле Лире» Шекспира - 2600) нагружает до предела,

и вот каким образом: фразу он, как ноту, тянет до последнего звука, потом

начиняет порохом, превращая в метафору, и пускает, как ракету, далеко-

далеко, после чего находит, поднимает и уносит со сцены - растерявшую

весь запал, перегоревшую, опустошенную. Другими словами, Эсхил требует

не столько знания древнегреческого, сколько понимания существа поэзии:

умения, не оглядываясь на слова, смело шагнуть в открытое пространство, -

собственно, того же требует Шекспир. Слова вообще ненадежная опора для

такой взрывоопасной штуки, как поэзия: их, как при запуске ракеты,

разбрасывает в разные стороны и потом приходится собирать по словечку, пытаясь

восстановить сверкающее чудо поэтического смысла, которое отдельными

словами ни за что не выразить. Пока следим за полетом мысли, понимаем с

ходу, без слов, а попытайся расшифровать, да еще своими словами, ничего

не получится. Настоящая поэзия всегда многомерна, значение ее не сводимо

к точному знанию. Взять, например, «Агамемнона» Эсхила:

o/ujuâTcov ô ' êv âxrjvicuç ëggei жао ' 'Aççoôira16.

Смысл этой фразы лежит у самой линии горизонта языка. Лишь в самые

вдохновенные или отчаянные мгновения нам дано проникать, потрясенно,

без слов, в сокровенный смысл изречений, подобных эсхиловскому: с

Достоевским (жаль, что его сковывает проза, а нас - перевод!), который один

умеет перемахнуть через все барьеры чувства и явить сокровенное, не

называя; и еще с Шекспиром, который мысль ловит на лету.

Эсхил, таким образом, работает со словом иначе, чем Софокл: если

последний вкладывает в уста своих героев то, что каждый мог бы сказать в

похожей ситуации, то Эсхил непостижимым образом обобщает и заостряет

смысл, сообщая слову действенную силу и поднимая его до символа. На

Еврипида, однако, Эсхил тоже не похож: тот расширяет камерное пространство

драмы за счет сочетания несочетаемого, так зеркала, поставленные в

неожиданных местах, увеличивают небольшую по объему комнату. Нет, у Эсхила

свой инструмент: он работает метафорой, разит ею направо и налево; смело,

стремительно, без остановки, успевая столько разного задеть на пути, что

пространство пьесы превращается в огромный симфонический оркестр, где

все гудит, аукается, отражается: ясно и мощно звучит главная тема, а ей

вторят десятки других, распадаясь, в свою очередь, на рукава и ручейки.

32

В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925

Как видим, никто из тогдашних драматургов не трудился над

оттачиванием смысла, над выпиливанием мельчайших деталей произведения, над

ювелирной обработкой слова, как это делает современный романист и, в

какой-то степени, каждый, кто занимается печатным словом: сцена этого

не требовала, зато требует процесс медленного, вдумчивого чтения и

перечитывания книги. В древнегреческой трагедии, созданной для театра,

каждая фраза должна была, как гром, поражать воображение и слух зрителей,

независимо от красоты ее художественного содержания и тех ассоциаций,

которые она потом уже, в финале, могла вызвать у публики. Словом, не

сумей Эсхил потрясти нас до глубины души обнаженным воплем в

«Агамемноне»:

ôxoxoxol лолоь ôâ. со iiokkov, со jtoXXov11',

поверьте, никакие стилистические изыски, редкие метафоры, тонкие

аллюзии и образы не спасли бы пьесу. Древнегреческие драматурги просто

обязаны были потрясать аудиторию: у них не было другого выбора.

Но не одни только лето и солнце знали давешние селения - приходило