Текст

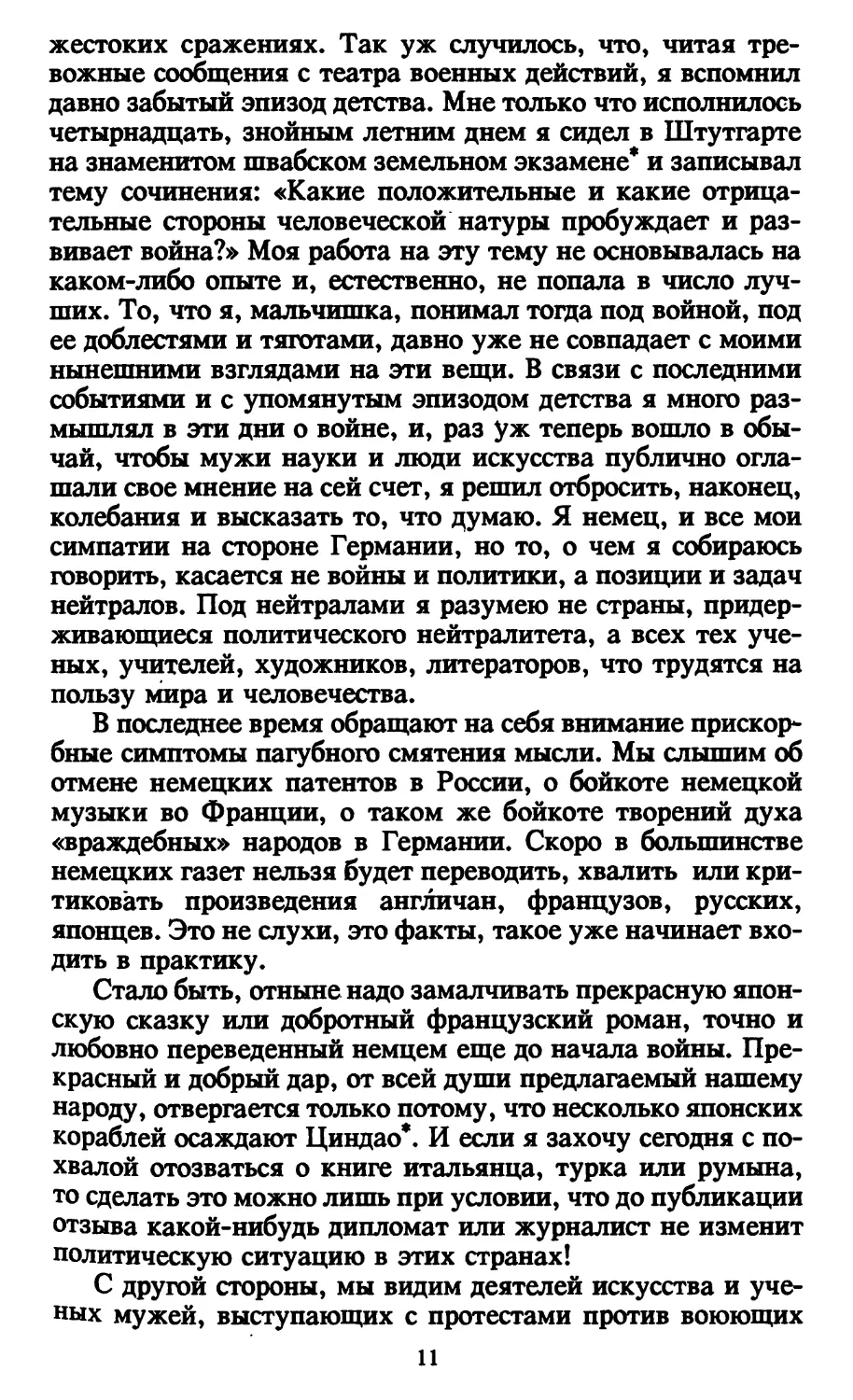

URBI ETORBl

HERMANN

GESAMMELTE WERKE

J.lJi

ГЕРМАН

/П

-Ч

-К

VJv^.

А

СОБРЛПИК СОЧИНЕПИП

в восьми томах

8

I крсвод с немецкого

И.'^ЛЛТЕ.’ШСКЛН ГРУППА ♦ПРОГРКССи—ЛИТКРЛ*

МОСКВА ГКО ♦лет*

ХАРЬКОВ *Фо;1ио*

1995

ББК 84.4Г

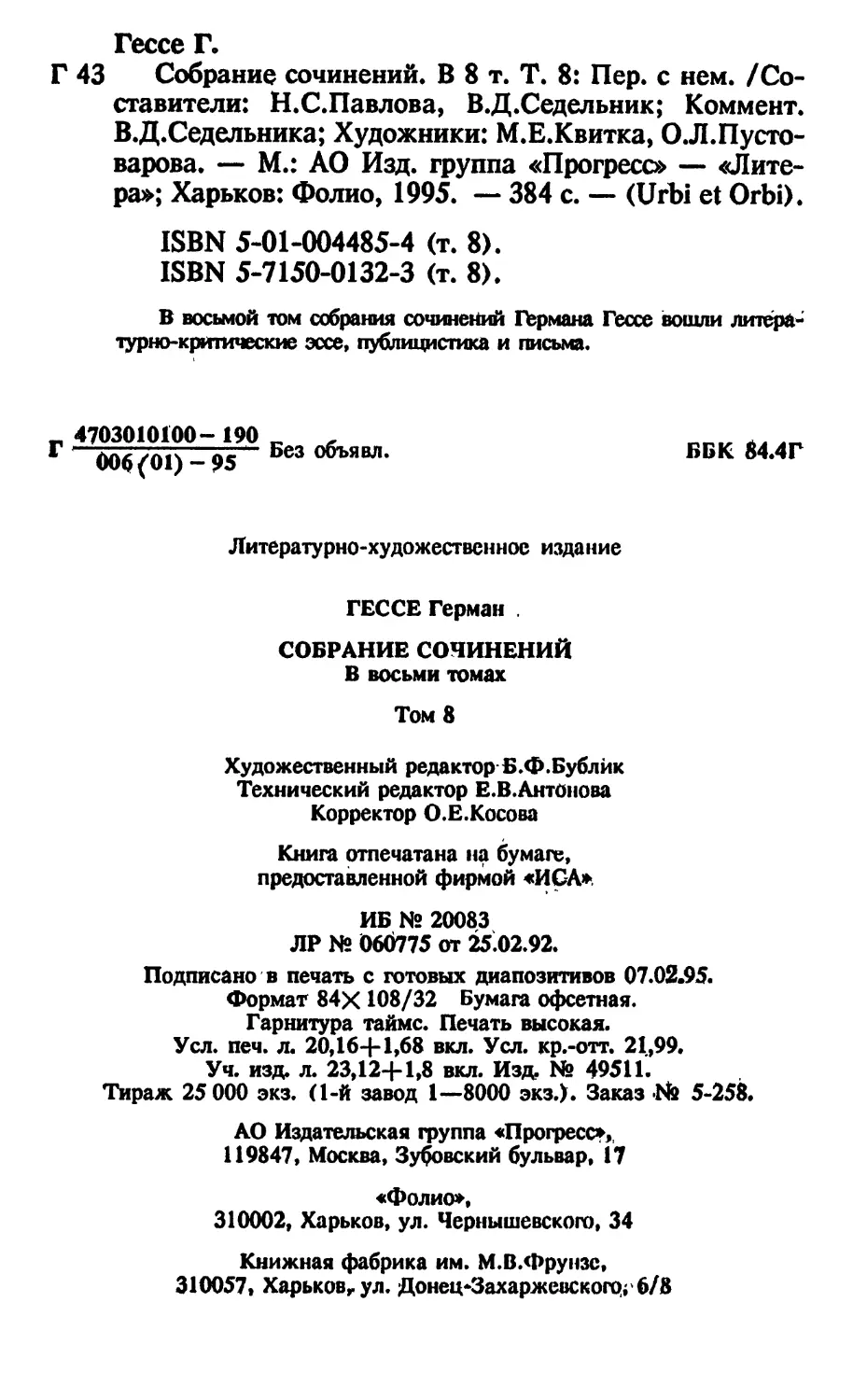

Г 43

Серия «Urbi et Orbi»

основана u 1994 тду

Сое Iавитоли

//. С. ПАВЛОВА. В. Д. СЕДЕЛЬНИК

Комментарии

В.ДСЕДЕЛЬПИКуХ

Художники

M.E.K1U1TKA, О.Л.ПУСТОВАРОВА

Редактор

Л.И.ПАВЛОВА

Коорд1^1наюр издапельской нро1раммы

«URHI 1*:т ORBI»

М.Е. ГОПОРИИСКИЙ

4703010!(И) - 190

006 (01 )-Ч5

Псз обьии,1.

ISBN 5-01-004485-4(т.8)

ISBN 5-01-003874-9

ISBN 5-7150-0132-3 (т.8)

ISBN 5-7150-0133-1

© Составление, коммст.фии перевод на рус¬

ский ujbiK, кроме пртивеяении. отмеченных

н содержании*, АО Мзда t с и,с кая группа

^Прогресс» — «Литера».

© Художестве иное оформление И.»л.И(. i.ctbo

<Фолио*,

© Марка серии <Urbi el ()rbi> 11.«л ис исгьо

^11ол>«рис«.

из ^РАЗМЫШЛЕНИЙ

*#;v '

:.Л

АШ «BETRACHTUNGEN»

СТАРИННАЯ МУЗЫКА

О

^ а окнами моего одинокого загородного дома упрямо

и безнадежно лил серый дождь, и мне не хотелось

снова надевать сапоги и проделывать далекий путь в город

по грязной дороге. Но я был один, а глаза у меня болели от

долгой работы, со всех сторон моего кабинета золотые ряды

книг невыносимо глядели на меня вопрошающе и повели¬

тельно, дети уже спали у себя, а слабый огонь в камине

погас. И я репшлся все же пойти, нашел билет на концерт,

надел сапоги, посадил собаку на цепь и в плаще отправился

в путь через грязь и слякоть.

Воздух был свежий и горьковатый, проселочная дорога

чернела между высокими кривыми дубами, причудливыми

извивами огибая соседние имения. В какой-то сторожке

мерцал свет. Залаяла собака, разъярилась, стала лаять все

истошнее и вдруг, захлебнувшись, замолкла. Из какого-то

дома из-за черных кустов доносилась игра на пианино. Нет

ничего прекраснее и томительнее, чем вот так вечером идти

одному по полю и слушать музыку из какого-то одинокого

дома: возникает видение чего-то хорошего и милого, род¬

ного дома и света лампы, вечерней торжественности в ти¬

хих комнатах, женских рук и старинной культуры жилья.

Но вот уже первый фонарь, тихий бледный с^рпост го¬

рода, и еще фонарь, и маячащие невдалеке островерхие

фронтоны предместья, а потом вдруг за углом стены в яр¬

ком свете дуговых ламп трамвайная станция, ожидающие

в длинных плащах, болтающие кондукторы в промокших

фуражках и с тускло мерцающими форменными пуговица¬

ми на влажных ку]ртках. Тарахтя подъехал вагон, светлый

и теплый, с широкими стеклами, под которым сверкали,

спрятавшись, синие молнии. Я вхожу, мы едем, из осве¬

щенной стеклянной коробки я вижу ночные улицы, широ¬

кие и пустынные, на углу то тут, то там встречаются жен¬

щины, ожидающие под зонтиком трамвая, а вот тут уже

улицы посветлее, пооживленней, и вдруг, за высоким мос¬

том, виден весь город в вечернем блеске окон и фонарей, а

под мостом низко и далеко долина реки с темными отсве¬

тами воды и белой пеной запруд.

Я схожу и иду через аркады узкой улицы к кафедраль¬

ному собору. На маленькой соборной площади свет одино¬

кого фонаря слабо и холодно сверкает на мокром булыжни¬

ке, на уступе ходят ходуном ветки каштанов, над красно¬

вато освещенным порталом исчезает в мокрой ночи уплы¬

вающее в бесконечную вышину острие готической башни.

Я немного жду под дождем, наконец бросаю сигару, вхожу

в стрельчатую арку. Люди во влажной одежде стоят плот¬

ной толпой, кассир сидит за своим светлым окошком, меня

просят предъявить билет, я вхожу в собор, держа в руке

шляпу, и от слабо освещенных гигантских сводов на меня

сразу веет полным ожидания священным воздухом. Ма¬

ленькие светильники посылают нерешительные лучи света

вверх по колоннам и рядам колонн, лучи эти теряются в

сером камне, а высоко вверху тепло и мягко растекаются

по выпуклостям. Несколько скамей густо заполнены, даль¬

ше неф и клирос почти пусты. Я пробираюсь на цыпоч¬

ках — и все равно мои шаги гулко звучат в тишине — че¬

рез большое торжественное пространство, на темном кли¬

росе стоят в ожидании старые, тяжелые деревянные скамьи

с резными спинками, я опускаю одно из сидений, деревян¬

ный звук глухо отдается в каменной вышине.

Довольный, я устраиваюсь в широком, глубоком кресле,

вынимаю программу, но в темноте читать нельзя. Я напря¬

гаю память, но не могу точно вспомнить: объявлена была

органная пьеса какого-то умершего французского мастера,

затем старинная итальянская соната для скрипки, неведомо

чья, может быть, Верачини*, или Нардини , или Тартини*,

а затем прелюдия и фуга Баха.

Еще две-три темных фигуры прокрадываются на клирос,

садятся далеко друг от друга, забираются в глубину старых

кресел. Кто-то роняет книгу, позади меня шепчутся два де¬

вичьих голоса. Теперь тишина, тишина. Вдали, на освещен¬

ном возвышении, между двумя круглыми лампами и перед

холодно поблескивающими высокими трубами органа, сто¬

ит человек, он делает знак, садится, шорох ожидания про¬

бегает по немногочисленной публике. Мне никого не хочет¬

ся видеть, откинувшись на спинку, я гляжу вверх, на сво¬

ды, и дышу молчаливым церковным воздухом. Я думаю:

как можно воскресенье за воскресеньем садиться в этих свя-

щенных П0К051Х вплотную друг к другу и слушать пропо¬

ведь, которая, как бы прекрасна и умна она ни была, все

равно должна прозвучать в этом храме трезво и разочаро¬

вывающе.

Наконец раздается высокий, сильный звук органа. Он

заполняет, нарастая, это огромное пространство, он сам

становится пространством, целиком обволакивает нас. Он

нарастает и дает себе роздых, а другие звуки сопровождают

его, и вдруг все они в торопливом бегстве падают, покоря¬

ются, боготворят, но и упрямятся и укрощенно коснеют в

гармоническом басе. И вот они молчат, пауза пролетает по

залам, как дуновение грозы. А теперь снова; мощные звуки

вздымаются в глубокой, в великолепной страсти, бурно на¬

бегают, высоко и самозабвенно в^рикивают свою жалобу

Eoiy, выкрикивают еще раз, пронзительней, громче — и

умолкают. И вновь поднимаются, вновь этот смелый и за¬

бытый мастер поднимает могучий свой голос к Богу, жалу¬

ется и призывает, мощно выплакивает свое горе бурными

вереницами звуков, и затихает, и погружается в свои мыс¬

ли, и славит Бога хоралом благоговения и достоинства,

смыкает золотые своды в высоком cjokipaxe, воздвигает ко¬

лонны и звучащие ряды колонн и возводит собор своего

преклонения, и собор этот высится и держится, он все еще

высится и держится и охватывает нас все^с, когда звуки уже

затихли.

Я думаю: какой все-таки жалко мелочной и скверной

живем мы жизнью! Кто из нас посмел бы выйти к Богу и

к судьбе, как этот мастер, с такими возгласами обвинения

и благодарности, с таким устремленным ввысь величием

объятого глубокими думами существа? Ах, надо жить ина¬

че, быть другими, больше под небом и под деревьями, боль¬

ше для с^я самих и ближе к тайнам красоты и величия.

Орган начинает снова, низко и тихо, длинный, негром¬

кий аккорд; а поверх него поднимается ввысь мелодия

скрипки, дивно размеренными ступенями, не очень жалу¬

ясь, не очень вопрошая, она поет и парит от тайного бла¬

женства и от полноты тайны, она прекрасна и легка, как

поступь красивой девушки. Мелодия повторяется, меняет¬

ся, изгибается, отыскивает родственные фигуры и сотни

тонких, игривых арабесок, текуне извивается на самых уз¬

ких тропинках и, свободная, очищеншя, возвращается

утихшим, просветленным чувством. Здесь нет величия,

здесь нет крика, нет ни глубины страдания, ни высокого

благоговения, здесь нет ничего, кроме красоты довольной,

9

радостной души. Ей нечего сказать нам, кроме того, что

мир прекрасен и исполнен божественного лада, гармонии,

а какую весть сльппим мы реже и какая нужнее нам, чем

эта, радостная!

Чувствуешь, не видя, что сейчас во всей огромной цер¬

кви много лиц улыбается, улыбается радостно и чисто, а

кое-кто находит эту старую немудреную музыку немного

наивной и устарелой и все-таки тоже улыбается и тоже

плывет в простом чистом потоке, отдаваться которому —

блаженство.

Это ощущается даже в паузах: шорохи, шепот, легкое

передвиженье на скамьях звучат радостно и весело, все ра¬

ды и освобожденно идут навстречу новому великолепию.

Размашисто и вольно входит в свой храм мастер Бах, с бла¬

годарностью славит Бога, поднимается, помолившись, и

старается порадоваться своей молитве и своему воскресно¬

му настроению по тексту церковной песни. Но едва начав

и найдя маленькую возможность, он углубляет свои гармо¬

нии, встраивает мелодии одну в другую, гармонии одну в

другую в бурной многоголосице, и подпирает, и поднимает,

и закругляет свое звуковое строение далеко за пределами

церкви в какое-то звездное здание, полное благородных,

совершенных систем, словно Бог ушел спать и оставил ему

свой жезл и мантию. Он бушует в густых тучах и открывает

опять свободные, ясные полосы света, он, ликуя, возносит

планеты и солнца, он безмятежно отдыхает в полдень и

вовремя наводит озноб прохладного вечера. И кончает он

великолепно и мощно, как заходящее солнце, и, умолкая,

оставляет мир полным души и блеска.

Тихо иду через высокий храм и через маленькую сон¬

ную площадь, тихо иду над рекой по высокому мосту и че¬

рез ряды фонарей — в город. Дождь перестал, за огромной

тучей, покрывшей всю местность, угадывается по немногим

разрывам свет луны и прекрасная ясность ночи. Город ис¬

чезает, и дубы у моей дороги шумят на мягком свежем вет¬

ру. И я медленно поднимаюсь по последнему склону и вхо¬

жу в свой спящий дом, в окна заглядывает вяз. Теперь мне

хочется спать и снова испытать жизнь и быть мячом, кото¬

рым она играет.

ДРУЗЬЯ, НЕ НАДО ЭТИХ ЗВУКОВ!

Народы вконец рассорились друг с другом, и каждый

день неисчислимое множество людей мучается и гибнет в

10

жестоких сражениях. Так уж случилось, что, читая тре¬

вожные сообщения с театра военных действий, я вспомнил

давно забытый эпизод детства. Мне только что исполнилось

четырнадцать, знойным летним днем я сидел в Штутгарте

на знаменитом швабском земельном экзамене* и записывал

тему сочинения: «Какие положительные и какие отрица¬

тельные стороны человеческой натуры пробуждает и раз¬

вивает война?» Моя работа на эту тему не основывалась на

каком-либо опыте и, естественно, не попала в число луч¬

ших. То, что я, мальчишка, понимал тогда под войной, под

ее доблестями и тяготами, давно уже не совпадает с моими

нынешними взглядами на эти вещи. В связи с последними

событиями и с упомянутым эпизодом детства я много раз¬

мышлял в эти дни о войне, и, раз уж теперь вошло в ^ы-

чай, чтобы мужи науки и люди искусства публично огла¬

шали свое мнение на сей счет, я решил отбросить, наконец,

колебания и высказать то, что думаю. Я немец, и все мои

симпатии на стороне Германии, но то, о чем я собираюсь

говорить, касается не войны и политики, а позиции и задач

нейтралов. Под нейтралами я разумею не страны, придер-

живаюпщеся политического нейтралитета, а всех тех уче¬

ных, учителей, художников, литераторов, что трудятся на

пользу мира и человечества.

В последнее время обращают на себя внимание прискор>

бные симптомы пагубного смятения мысли. Мы слышим об

отмене немецких патентов в России, о бойкоте немецкой

музыки во Франции, о таком же бойкоте творений духа

«враждебных» народов в Германии. Скоро в большинстве

немецких газет нельзя будет переводить, хвалить или кри¬

тиковать произведения англичан, французов, русских,

японцев. Это не слухи, это факты, такое уже начинает вхо¬

дить в практику.

Стало быть, отныне надо замалчивать прекрасную япон¬

скую сказку или добротный французский роман, точно и

лк^вно переведенный немцем еще до начала войны. Пре¬

красный и добрый дар, от всей души предлагаемый нашему

народу, отвергается только потому, что несколько японских

кораблей осаждают Циндао*. И если я захочу сегодня с по¬

хвалой отозваться о книге итальянца, турка или румына,

то сделать это можно лишь при условии, что до публикации

отзыва какой-нибудь дипломат или журналист не изменит

политическую ситуацию в этих странах!

С другой стороны, мы видим деятелей искусства и уче¬

ных мужей, выступающих с протестами против воюющих

11

держав. Как будто сейчас, коща пожар войны охватил весь

мир, печатное слово имеет хоть какую-нибудь цену. Как

будто художник или литератор, даже самый талантливый

и знаменитый, хоть что-нибудь понимает в военных делах.

Иные участвуют в великих событиях, перенося войну в

свои кабинеты и сочиняя за письменным столом кровожад¬

ные боевые гимны или статьи, пропитанные злобой и раз¬

дувающие ненависть между народами. Вот это, наверно, са¬

мое скверное. Любой солдат на фронте, каждодневно рис¬

кующий жизнью, имеет полное право на ожесточение, на

вспышки гнева и ненависти. Любой активный политик то¬

же. Но только не мы, люди иного склада, — поэты, худож¬

ники, журналисты. Пристало ли нам усугублять то, что и

без того, худо, к лицу ли нам умножать уродливое и достой¬

ное сожаления?

Выиграет что-нибудь Германия, запретив у себя распро¬

странение английских и французских книг? Станет ли мир

хоть чуточку лучше, если французский писатель начнет

осыпать противника площадной бранью и разжигать в вой¬

сках звериную ярость?

Все эти проявления ненависти — от нагло распростра¬

няемых «слухов» до подстрекательских статеек, от бойкота

«враждебного» искусства до хулы и поношений в адрес це¬

лых народов — основываются на скудоумии, на лености

мысли, которую Vлегко простить солдату на фронте, но ко¬

торая не к лицу рассудительному рабочему или труженику

на ниве искусства. Мой укор не относится к тем, для кого

мир и раньше не простирался дальше пограничных столбов.

Я веду здесь речь не о тех, у кого вызывает возмущение

любое доброе слово о французской живописи, кто впадает

в ярость от каждого иностранного выражения. Такие люди

и впредь будут делать то, что делали до сих пор. Но все

остальные, те, кто до недавнего времени сознательно или

неосознанно помогали возводить наднациональное здание

человеческой культуры, а теперь вдруг возжаждали пере¬

нести войну в сферу духа, — вот они творят непоправимое

и вступают на ложный путь. Они до тех пор служили людям

и верили в существование наднациональной идеи челове¬

чества, пока этой идее ничего не угрожало, пока думать и

действовать так было удобно и привычно. Теперь же, когда

приверженность величайшей из идей требует работы, со¬

пряжена с опасностью, становится вопросом вопросов, они

предают ее и затягивают мелодию, которая по душе &ль-

шинству.

12

Само собой, я ничего не имею против патриотических

чувств и любви к своему народу. В эту тяжкую годину меня

не будет среди тех, кто отрекается от своего отечества, и

мне не придет в голову отговаривать солдата от выполнения

своего долга. Раз уж дело дошло до стрельбы, пусть стре¬

ляют, Но не ради самой стрельбы, не ради уничтожения не¬

навистного врага, а чтобы как можно скорее взяться за бо¬

лее возвышенную и достойную работу! Сегодня каждый миг

гибнет многое из того, над чем всю жизнь трудились луч¬

шие из художников, ученых, путешественников, перевод¬

чиков, журналистов. Тут уж ничего не поделаешь. Но тот,

кто хотя бы один-единственный светлый час верил в идею

человечества, в интернациональную науку, в красоту ис¬

кусства, не ограниченного национальными рамками, а те¬

перь, испугавшись чудовищного напора ненависти, отрека¬

ется от прежней веры, а заодно и от лучшего в себе, тот

поступает безрассудно и совершает ошибку. Я думаю, среди

наших поэтов и литераторов вряд ли найдется хотя бы

один, чье собрание сочинений украсит когда-нибудь то, что

сказано и написано им сегодня под влиянием злобы дня. И

среди тех, кто заслуживает право называться писателем,

вряд ли встретится такой, кому патриотические песни Кер¬

нера* были бы больше по душе, чем стихотворения Гёте,

который столь странным образом держался в стороне от ос¬

вободительной войны своего народа.

Вот-вот, тут же воскликнут ура-патриоты, этот Гёте был

нам всегда подозрителен, он никогда не был патриотом, он

заразил немецкий дух тем мягкотелым, холодным интер¬

национализмом, которым мы уже давно болеем и который

изрядно ослабил наше германское самосознание.

В этом суть дела. Гёте никогда не был плохим патрио¬

том, хотя он и не сочинял в 1813 году национальных гим¬

нов. Любовь к человечеству он ставил выше любви к Гер¬

мании, а ведь он знал и любил ее, как никто другой. Гёте

был гражданином и патриотом в интернациональном мире

мысли, внутренней свободы, интеллектуальной совести, и

в лучшие свои мгновения он воспарял на такую высоту, от¬

куда судьбы народов виделись ему не в их обособленности,

а только в подчиненности мировому целому.

Такую позицию можно в сердцах обозвать холодным

интеллектуализмом, которому нечего делать в годину ис¬

пытаний, — и все же это та самая духовная сфера, в кото¬

рой обретались лучшие поэты и мыслители Германии. Се¬

годня самое время напомнить о духовности и призвать к

13

чувству справедливости и меры, к порядочности и челове¬

колюбию, в этой духовности заключенным. Неужели на¬

ступит время, когда немцу потребуется мужество, чтобы

сказать, что хорошая английская книга лучше плохой не¬

мецкой? Неужели дух воюющих сторон, которые сохраня¬

ют жизнь взятым в плен врагам, посрамит дух наших мыс¬

лителей, неспособных признать и оценить противника даже

тогда, когда тот проповедует миролюбие и творит добро?

Что принесет нам послевоенное время, которого мы уже те¬

перь слегка побаиваемся, время, когда путешествия и ду¬

ховный обмен между народами окажутся в полном запусте¬

нии? И кому, как не нам, предстоит работать над тем, что¬

бы все снова стало по-иному, чтобы люди снова йаучились

понимать и ценить друг друга, учиться друг у друга, кому,

как не нам, сидящим за письменными столами, в то время

как наши братья сражаются на фронте? Честь и слава тому,

кто проливает кровь и рискует жизнью на полях сражений

под взрывами гранат! Но перед теми, кто желает добра

своей отчизне и не утратил веры в грядущее, стоит иная

задача: сохранять мир, наводить мосты между народами,

искать пути взаимопонимания, а не потрясать оружием

(пером!) и не разрушать до основания фундамент будущего

обновления Европы.

В заключение несколько слов для тех, кто страдает от

войны и впадает в отчаяние, кому кажется, что она унич¬

тожает остатки культуры и человечности. Войны были всег¬

да, с тех пор как человечество помнит себя, и никогда не

было оснований считать, что с ними наконец покончено.

Если мы и думали иначе, то исключительно потому, что

привыкли к долгому миру. Войны будут до тех пор, пока

большинство людей не научится жить в гётевском царстве

духа. И все же устранение войны остается нашей благород¬

ной целью и важнейшей задачей западной христианской

цивилизации. Исследователь, ищупщй средство против за¬

разной болезни, не откажется от своей работы только по¬

тому, что его застала врасплох новая эпидемия. Мы тем

более не откажемся от нашего идеала и не перестанем бо¬

роться за «мир на земле» и за дружбу всех людей доброй

воли. Человеческая культура возникает из облагоражива¬

ния и одухотворения животных инстинктов, из чувства

стыда, из фантазии и стремления к знанию. Жизнь стоит

того, чтобы ее прожить, — в этом высший смысл и утеше¬

ние всякого искусства, несмотря на то что никому из вос¬

певавших ее не удалось избежать смерти. Пусть эта злопо¬

14

лучная война заставит нас глубже, чем когда бы то ни было,

почувствовать, что любовь выше ненависти, понимание вы¬

ше озлобленности, мир благороднее войны, А иначе какая

же еще от нее польза?

ПИСЬМО ОБЫВАТЕЛЮ

Город Ц,, господину М., 1915

Вы будете- удивлены, господин М., получив от меня

письмо, и удивитесь еще более, узнав, что написать его ме¬

ня побудило воспоминание о нашей последней встрече и на¬

шей беседе; ведь Вы, я думаю, давным-давно забыли и эту

встречу, и этот разговор. Со мной между тем случилось не¬

что противоположное, то есть поначалу я не придал ника¬

кого значения ни самому событию, ни прозвучавшим тогда

словам, я сразу все забыл, господин М., в том числе и ска¬

занное Вами, забыл, так сказать, уже в момент самого раз¬

говора и пошел дальше своей дорогой, не испытывая на сей

счет никаких заметных чувств. Однако позднее, еще вече¬

ром того же дня, наш небольшой глупый разговор вспом¬

нился мне вдруг снова; он застрял в мозгу этакой неприят¬

ной маленькой занозой, а там стал напоминать о себе все

чаще и чаще, все тревожней, все неприятнее. С тех пор

прошло несколько месяцев, почти целый год, и не меньше

двух-трех раз в каждый из этих месяцев я поневоле думал

о Вас, господин М., и перебирал в памяти тот разговор, и

продолжал с Вами долгий мысленный спор, спор, которого

Вы, скорей всего, не заслуживаете и который пересказы¬

вать Вам не стану.

Однако начнем с самого начала, ведь Вы-то наверняка

давно обо всем забыли! Итак, это было месяцев десять-

одиннадцать назад; я прибыл в Ваш город около полудня,

в руках у меня был желтый портфель и зонт, и мы встре¬

тились с Вами у трамвайной остановки на той стороне тон¬

неля. Мне надо было ехать в пригород, где жил мой друг.

Вы же, наверное, возвращались после своих неведомых мне

финансовых дел пообедать к себе домой, ибо, как мог я убе¬

диться тоща, у Вас был там, в прекраснейшей местности за

городской чертой, роскошный дом с большим садом.

Я поздоровался с Вами, поскольку вспомнил, что не¬

сколько раз видел Вас прежде. Я встречал Вас время от вре¬

мени на литературных чтениях, на концертах и тому подо¬

бных мероприятиях. Вы, если не ошибаюсь, входили также

15

в какую-то комиссию по литературе или искусству. Во вся¬

ком случае, нам уже не раз случалось друг с другом бесе¬

довать. Вы проявляли некоторый интерес ко мне, на меня

же произвели впечатление человека приятного, светского,

достаточно образованного, чтобы иметь представление об

искусстве, но все-таки слишком в большой степени дельца,

человека, слишком занятого деньгами, то есть ничем, что¬

бы быть свободным и дышать тем воздухом, в котором толь¬

ко и может естественно расцветать прекрасное. Мне каза¬

лось, Вы были не чужды прекрасному, но Вы знали его

лишь как знают рабыню, которую ценят и втайне предпо¬

читают. Иногда — так мне казалось — Вы ощущали тоску

по какой-то более просветленной жизни, по голосам из ми¬

ра, где нет ни денег, ни финансовых дел. Потому ведь и

заседали Вы в комиссиях по искусству и посещали литера¬

турные вечера, а в комнатах Вашего прекрасного дома на¬

верняка имелось несколько хороших картин.

Итак, я приветствовал Вас дружелюбно, с той невинной

радостью, какую испытываешь, повстречав человека, о ко¬

тором у тебя существуют лишь легкие, добродушные, при¬

ятные, необязательные воспоминания. Вы в том же тоне от¬

ветили мне, в улыбке Вашей была и небольшая радость уз¬

навания, и небольшой оттенок покровительственности, ко¬

торую проявляют едва ли не все богатые или влиятельные

люди по отношению к художникам и им подобным стран¬

ным существам и которая меня отнюдь не оп^алкивает. Воз¬

можности для беседы у нас не было, мы сидели не рядом,

и вагон трамвая в этот дневной час был переполнен.

Но затем Вы бошли на той же остановке, что и я, и напра¬

вились по той же самой ведущей в гору боковой улице, так

что нам еще пришлось подать друг другу руки и обменяться

несколькими словами. Вы дружелюбно поинтересовались,

что привело меня в Ц., и я ответил; я приехал сюда на одну

музыкальную постановку, которой должен был дирижиро¬

вать мой друг и о которой мы затем заговорили. С нами шел

еще третий господин, которого Вы мне также представили, и,

если я верно помню, именно этот третий перевел вяло теку¬

щий разговор (мы поднимались в гору и были все голодны) на

ту тему, которая с тех пор столь часто меня занимала. Он за¬

вел речь о моей новой книге и поинтересовался, не выйдет ли

она этой зимой, сопроводив все полушутливым замечанием о

материальных выгодах литературной работы, о гонорарах и

тиражах. Я с улыбкой постарался отпарировать, и это был

16

единственный момент во всем разговоре, который запомнил¬

ся мне совершенно точно.

Дело в том, что Вы вдруг оживились, и голос Ваш стал

громким и немного язвительным, когда Вы, взглянув на ме¬

ня с насмешливой улыбкой, воскликнули: «А что, вы, ху¬

дожники и поэты, тоже ничуть не отличаетесь от осталь¬

ных! Вы думаете лишь о деньгах да о заработке, ни о чем

больше!»

Так было дело. Я ничего не ответил, и, хотя странно

агрессивная невежливость Ваших глупых слов в первый миг

меня удивила, долго я на них не задерживался. При всем

том они неприятно меня задели, и я был рад, что Вы уже

добрались до своего дома. Я приподнял шляпу, пожелал

Вам всего доброго, но, испытывая все же неприятный оса¬

док, уже не подал Вам руки, почти тут же расстался и со

вторым своим спутником и небольшой остаток пути проде¬

лал один.

А там свидание с моим другом, его женой и детьми, обед,

разговоры и музыка заставили меня совершенно забыть

встречу с Вами, но вечером она вдруг опять вспомнилась.

Я испытывал чувство неудовольствия и беспокойства, даже

нечто вроде мерзкого чувства, будто я чем-то испачкался,

не давало покоя смутное ощупцение, будто меня сегодня ос¬

корбили, будто я был свидетелем чего-то недостойного и

сам при этом вел себя недостойно. И вдруг мне стало ясно,

что связано это с Вашими словами, господин М., Вашими

глупыми и грубыми словами обо мне и вообще о художни¬

ках.

Причем я скоро заметил, что мучило меня не мелкое

оскорбление, которое в Ваших словах можно было бы отне¬

сти к себе, а чувство раскаяния, нечистой совести. Я слы¬

шал, как человек, к которому я привык относиться доста¬

точно уважительно и всерьез, высказался грубо и гадко обо

всех художниках, а я при этом промолчал. Я упустил мо¬

мент, когда в душу этого человека все же могло бы проник¬

нуть серьезное слово, которое пусть на миг, но, может, сму¬

тило бы этого господина М. и заставило бы его внутренне

устыдиться или даже склониться перед миром, в котором

он увидел бы больше чистоты, нежели в собственном.

С тех пор, как уже было сказано, я не раз перебирал

эти слова в памяти. И все более получалось так, что досада

на Вашу персону, господин М., отступала на задний план,

а куда важней оказывалась досада на самого себя. Нетрудно

было раз и навсегда решить, что я с Вами просто больше не

17

стану знаться и подавать Вам руки, но это была мелочь.

Моей ошибки это не могло исправить, моей терпимости это

не извиняло. Я вспомнил: точно такое же чувство недоволь¬

ства собой, досады и стыда, как от мысли, что я молча при¬

нял Ваши дурацкие слова, я уже испытал однажды два-три

года назад. Мне вспомнилась история, которую я, казалось,

совсем забыл, но теперь, вместе с Вашей, она меня какое-то

время стала буквально мучить.

Вот что это была за история. Как-то, путешествуя по

морю, я, покуда наше судно в порту загружалось углем,

сошел на берег вместе с еш:е одним господином. Он уже бы¬

вал в этом экзотическом портовом городе и, взяв на себя

роль проводника, сумел за два-три часа показать мне там

все, что можно было найти по части кафешантанов, танцу¬

лек, увеселительных ресторанов и тому подобных развле¬

кательных заведений. Я же, едва оказавшись в первом из

них, испытал сильнейшее отвращение, мне казалось в вы¬

сшей степени неприятным, отвратительным и недостойным

не только это несимпатичное мне место, но и сам этот гос¬

подин, его подмигивания и смешки, я шел с ним рядом раз¬

драженный, озлобленный и просто не находил в себе муже¬

ства отделаться от своего спутника, вслух или молча выра¬

зить ему свое неодобрение и пойти прочь. Нет, этого просто

не получилось; его жирная, веселая, наивно грубая натура

просто взяла верх над моей, более слабой, я следовал за

ним, как за своим палачом, и сколь жестоко ни досадовал

на него и на самого себя, но речи его выслушивал молча.

Да, так было дело. Оскорбляло меня не то, что в мире

есть мерзость и свинство; на это я мог не обращать внима¬

ния, над этим я мог посмеяться. Но то, что эту сторону ми¬

ра, которую я презираю и отвергаю, я однажды принял спо¬

койно к сведению, так что могло показаться, будто я одоб¬

ряю и эти вещи, и своего провожатого, который их искал и

любил, — вот что осталось сидеть во мне занозой. И к этой-

то занозе добавилась другая — небольшое происшествие с

Вами, господин М.

Я пишу Вам это не для того, чтобы хоть как-то задним

числом оправдать себя, совсем напротив. Я пишу это вооб¬

ще не для Вас, а для себя, и пишу для того, чтобы признать

свою вину. В тот раз я не имел права без протеста выслу¬

шивать Ваши некрасивые слова о художниках. Ведь, мо¬

жет, у Вас на уме было совсем другое! Быть может. Вы,

богатый финансист, в душе изголодавшийся по искусству,

хотели, собственно, лишь поддразнить меня, лишь услы¬

18

шать мои оправдания, лишь спровоцировать меня на ответ,

который подтвердил бы для Вашего усомнившегося сердца

существование идеалов, наличие того самого более чистого

мира. А мое молчание поколебало, загасило и в Вас эту тай¬

ную надежду, это тайное желание верить, и чем дольше я,

расстроенный, шел с Вами молча, тем глубже позволял Ва¬

шей колеблющейся душе погрузиться в неверие, в тот глу¬

пый, дешевый скепсис, который более опасен и враждебен

искусству, жизни духовной, чем любой грех.

Если почти год спустя я делаю Вам такое признание, то

вовсе не для того, чтобы исправить невольно причиненное

Вам. У меня больше нет потребности говорить с Вами и по¬

давать Вам руку. Ах, как было бы легко возразить на Вашу

тогдашнюю глупость, безо всяких сантиментов, одними

фактами, цифрами и расчетами! Но и это теперь ни к чему.

Не Вас обвиняю я, тем более что уже и не придаю Вам осо¬

бого значения, а себя самого я считаю повинным в том, что

своим молчанием, а может, даже и слишком двусмыслен¬

ной улыбкой мог пробудить впечатление, будто я с Вами

согласен и разделяю Ваше мнение, которое на самом деле

я глубоко отвергаю и ненавижу.

Можете думать обо мне что угодно! Можете думать, что

я тогда был с Вами и вправду согласен! Можете, если угод¬

но, думать, что я всегда так считал и до сих пор считаю!

Относите меня к тем художникам, которых связывает с ис¬

кусством лишь случай да ремесло... Мне все равно, я легко

обойдусь и без Вашего уважения. Но ведь сейчас, господин

М., Вы, богатый человек. Вы, в своем доме, в своем краси¬

вом саду, больше уже не полагаете, что можно безнаказан¬

но совершать подобные маленькие убийства, как Вы сдела¬

ли это тогда своими словами! Я знаю. Вы уже давно чувст¬

вуете, что наказаны, я знаю, это наказание становится все

больше, все чувствительней, оно все сильней и сильней от¬

равляет Вам жизнь. И покуда Вы не попытаетесь восстано¬

вить в душе своей веру, покуда Вы заново и всерьез не об¬

думаете мысль о том, существует ли добро, до тех пор Ваша

душа будет болеть и страдать. У Вас всегда будет все, что

можно купить за деньги, но Вы будете обречены видеть, что

именно самого лучшего, самого желанного нигде и никогда

за деньги купить невозможно! Лучшее, прекраснейшее, же¬

ланнейшее в мире можно оплатить лишь собственной ду¬

шой, его нельзя купить, как никогда нельзя купить любви,

а тот, чья душа нечиста, неспособна к добру, неспособна по

крайней мере верить в добро — для того и самое лучшее,

19

самое благородное уже лишено чистоты, — более того, он

обречен навеки довольствоваться уменьшенным, испорчен¬

ным, омраченным образом мира, который создала его соб¬

ственная мысль себе же на муку и на убожество.

ПРИБЕЖИЩЕ

С давних пор одна заветная мечта сопутствовала моей

жизни. И даже не сопутствовала, она пустила во мне корни,

она питалась моими соками, как иногда «сопутствуют» нам

друзья и родственники, которых надо любить и почитать,

так что наш дом становится их домом и наша сила — их

силой.

Со стороны эта мечта могла показаться прекрасной и не

такой уж нескромной. Суть ее можно было определить од¬

ним словом: прибежище. В разные времена прибежиш;е это

рисовалось по-разному. То это был домишко на Фирваль-

штедтском озере, с весельной лодкой у берега. То хижина

дровосека в Альпах, с деревянной лежанкой для сна, в че¬

тырех часах ходьбы до ближайшего жилого дома. Иноща

это была пещера или небольшое нагромождение камней в

скалах Южного Тессина, близ светлой каштановой рощи,

на уровне самого высокого виноградника, с окошком и

дверью, но, может быть, и без них. Другой раз прибежищем

оказывался билет, позволявший занять маленькую каюту

на пароходе, где можно было в одиночестве совершить

трехмесячное путешествие. Иногда же оно имело вид и того

скромней — всего лишь какая-нибудь дыра в земле, ма¬

ленькая могила, худо-бедно выкопанная, с цветами навер¬

ху, с гробом или без гроба.

Но смысл и суть его оставались всегда неизменны. Будь то

домик в деревне или каюта на пароходе, хижина в горах или

сад в Тоскане, пещера в тессинских горах или дыра в кладби¬

щенской земле — смысл был все тот же: прибежище! Деви¬

зом этой мечты всеща оставался для меня стих швабского па¬

стора*, того самого милого болезненного чудака, что, уеди¬

нясь от мира в деревне и ни о чем не забоять, писал:

О мир, оставь, оставь меня в покое!

Мне это казалось пределом желаний: найти бы только

где-нибудь такую нору, такое прибежище, такой тайник,

надежный и тихий, еще бы с лесом и видом на море — и

20

ничего больше не надо, во всяком случае, никаких людей,

приносящих заботы и крадущих мысли, никаких писем, ни¬

каких телеграмм, никаких газет, никаких тебе коммивоя¬

жеров от культуры. Пусть будет там ручей или водопад,

пусть тихо горит там свет солнца на бурых соснах, пусть

порхают мотыльки или пасутся козы, откладывают яйца

ящерки или гнездятся чайки — неважно, главное сохра¬

нить свой душевный покой, свое уединение, свой сон и свою

мечту. Hhktq не вправе был войти в это прибежище, если

я его не позвал, никто не должен был даже знать о нем,

никто не мог ничего от меня хотеть, ни к чему меня при¬

нуждать. Я не значился бы там ни в одной адресной книге,

ни в одном налоговом списке.

Да, прелестна была моя мечта, мое видение, она звучала

скромно и сладостно, она могла ссылаться на образцы, на

знаменитых поэтов. И разве я не имел на нее права? Разве

для человека, который не искал власти, старался по воз¬

можности выполнять все, что от него требовал мир, был

просто поэтом и тихим бюргером, — разве могла для меня

существовать мечта более естественная и понятная, нежели

мечта о своем пристанище, о местечке на юге, об уголке

среди гор, о пещере, об укрытии, о норе, яме? Пусть заго¬

родный домишко или каюта на пароходе — претензия

чрезмерная, но о соломенной лежанке в хижине, о неболь¬

шой могильной яме без имени этого уж не скажешь никак.

Многие часы и многие годы лелеял я свою мечту, я воз¬

вращался к ней в часы прогулок и вр время работы в саду,

засыпая и пробуждаясь, в вагоне поезда и бессонными но¬

чами. Я выстраивал ее, я разрисовывал ее и расцвечивал,

я разыгрывал ее, как музыку, все более нежную, прелест¬

ную, восхитительную, я дописывал ее на лесных тенях,

угадывал в меканье коз, я вплетал в нее нити своей тоски

и вливал в нее свою любовь. Я нежно освещал мою милую,

я, как мать, гладил ее, я ласкал ее, как возлюбленный. Ес¬

ли вспомнить, то, право, не много нашлось бы вещей на

земле, а может, не нашлось бы и вовсе, во что я вложил

столько любви, столько заботы, столько тепла своей крови,

столько силы и страсти.

И как же порой светила она мне, как волновала и уте¬

шала, как проникновенно, сердечно звучала, как пылала

розовым светом, возлюбленная мечта моя! Какими она бы¬

ла пронизана нежнейшими золотыми нитями, какие про¬

никновенные тающие краски украшали ее продуманный

тысячекратно узор!

21

Шли годы, и порой, случалось, иные голоса захватывали

меня, вдруг долетали до меня призывы, касались меня про¬

зрения, которые наносили мечте ущерб, они оставляли мел¬

кие трещины на ее драгоценной разноцветной поверхности,

расстраивали в ней какую-то струну, увядший листок вдруг

становился заметен в ее кроне. Я поскорей старался заде¬

лать трещины, добавить новой любви, клял себя за то, что

позволил мечту замутить, добавлял в нее свежей питатель¬

ной крови! И вот она уже вновь была нетронута и прекрас¬

на. Скажу сразу, она и поныне способна после всех утрат

воспрянуть и заблистать, как прежде.

Но все чаще подступали ко мне мысли, несовместимые

с этим видением. Слово в беседе с друзьями, фраза в книге,

стих в Библии, строка у Гёте поневоле завладевали мной,

одиночество, уход друзей, утрата радостей говорили со

мной на грубом своем языке, боль стала вить во мне свои

гнезда. Все это были лишь возгласы, лишь предостереже¬

ния, на каждое в отдельности можно было и не обращать

внимания, но все вместе они вновь и вновь растравляли од¬

ну и ту же рану. И все было против моей мечты. Шекспир

над ней издевался, Кант опровергал ее. Будда ее отрицал.

Лишь боль то и дело возвращала меня к ней. Может быть,

она утихла бы и исчезла, если бы мне все-таки удалось об¬

рести вдруг свое убежище? Может быть, там, в пещере у

ручья на лоне природы, вдали от шума, вдали от суеты, я

вновь узнаю, что такое сон и чувство голода, улыбка и от¬

крытый взгляд, свободное дыхание и жажда деятельности?

Но и боль становилась сильней, продолжительней, она

была против моей мечты; в иные минуты я уже видел: грош

ей цена. «Прибежище» не исцелит меня, боль не отпустит

ни в лесу, ни в хижине, я нигде не обрету единения с миром

и мира с самим собой.

Все это совершалось медленно, тесные витки спирали

повторялись, и сотни раз желанное видение возвращалось,

ручей отрадно бежал по золотистой гальке, и озеро баюкало

задушевные цветные сны. Но и предостережения звучали

все явственней, а главное, все сильней становилась боль, и

часто Иов представлялся мне братом*.

И вот однажды в мой ум постучало новое понимание,

оно было еще хуже прежнего, еще отчетливей, враждебней,

грозней. Вот что дошло до меня: «Твоя заветная мечта была

не просто ложной, она была не просто ошибкой, не просто

милым ребячеством и мыльным пузырем. Она сожрала те¬

бя, она высосала твою кровь, она украла у тебя жизнь. Уде¬

22

лил ли ты когда-нибудь хоть половину такой же любви, как

ей, другу, женщине, ребенку, столько заботы, столько теп¬

ла, столько дней, ночей, часов вдохновения? Не страшно

ли тебе теперь? Не видишь ли ты теперь, кого ты вскормил,

кого носишь у своего сердца? А кому обязан ты своей уста¬

лостью и своей болью, своим старением, своей слабостью?

Ей, ей, все ей, твоей мечте, ей, змее, ей, кровопийце!»

Это понимание тоже победило не сразу, и, хоть оно си¬

дит во мне глубоко, ему и сейчас ведомы и сомнения, и

поражения. Но оно сохранилось.

И пришел еще один день — и поразил мою мечту в са¬

мое сердце.

Она подверглась последнему испытанию — ей дано бы¬

ло осуществиться. Нашлось прибежище, домик, маленький,

тихий, отдаленный, прекрасный, высоко в горах над юж¬

ным озером, прибежище, укрытие, гнездо покоя, колыбель

сновидений. Его можно было получить, оно было мне пред¬

ложено.

Вот тут-то мечта и попалась. Попалась на всей своей

лживости. Она попросту испугалась, когда ей дано было

осуществиться. Ей не хотелось осуществления, она струси¬

ла, она искала предлогов, она прибегала к отговоркам, она

возражала, она отшатывалась в ужасе.

Ах, иначе и быть не могло! Она так долго обманывала,

так долго сулила, слишком много сулила. Она все получала

и получала, теперь ей вдруг пришлось отдавать. А отдавать

оказалось нечегд. Ей захотелось ускользнуть, как мошен¬

нику, который назвал ложный адрес, и вот его привели ту¬

да, ще никто его не думает узнавать, где ему надо замол¬

кнуть, ще он разоблачен.

Это был смертельный удар.

Но вампиры способны перенести и смертельные удары,

они вдруг оживают опять, они снова тут, они хотят снова

жрать, снова питаться живой кровью. И эта мечта еще жи¬

ва, у нее есть свои лазейки, свои уловки. Только теперь я

знаю, что она мой враг.

Я знаю это с того самого дня, как ко мне пришло по¬

следнее понимание.

Как и всякое понимание, оно явилось в облике хорошо

знакомом, я его уже не раз встречал. Это было изречение,

случайно прочитанное мною в одной книге, старая фраза,

которую я давным-давно знал и помнил наизусть. Но те¬

перь оно звучало по-новому, оно звучало во мне.

Царство Божие внутри нас*.

23

я опять получил что-то, чему могу следовать, чем ру¬

ководствуюсь, чему отдаю свою кровь. Это не желание и не

мечта, это — цель.

Цель эта — снова прибежище. Но не пещера и не ко¬

рабль. Я ищу и жажду прибежища внутри самого себя, ищу

пространства или точки, куда не достигает мир, где я один

дома, оно надежней гор и пещер, надежней и укромней, чем

гроб и могильная яма. Вот моя цель. Туда ничто не может

проникнуть, ибо это слито со мной.

Пусть там могут быть бури и боль, пусть может там

литься кровь.

Я еще далек от этой цели, я пока лишь в самом начале пу¬

ти, но теперь это именно мой путь. А уже не просто мечта.

О глубокое прибежище! Ты недоступно никаким бурям,

тебя не опалит огонь, тебя не разрушит никакая война. Ма¬

ленькая каморка в глубине собственного существа, малень¬

кий гроб, маленькая колыбель, к тебе устремляюсь я.

ЯЗЫК

От несовершенства и скудости языка писатель страдает

более, чем от недостатка всего прочего. Иногда он просто

ненавидит язык, обЁиняет и проклинает его, а точнее — са¬

мого себя за то, что рожден для работы с этим жалким ору¬

дием. С завистью думает писатель о живописце, чей

язык — краски — понятен одинаково всем от Северного

полюса до Африки, или о музыканте, который пользуется

звуками, тоже говорящими на всех человеческих языках,

и которому послушны всякий раз столько новых, неповто¬

римых языков, тонко отличающихся друг от друга, — от

монотонной мелодии до многоголосого оркестра, от трубы

до кларнета, от скрипки до арфы.

Особенно глубоко и постоянно завидует писатель музы¬

канту за то, что он владеет своим языком безраздельно и

только для музицирования! А писатель вынужден исполь¬

зовать тот же язык, на котором и учат в школах, и заклю¬

чают торговые сделки, и строчат телеграммы, и выступают

в суде. Как же беден писатель: не имея для своего искусства

собственного средства, собственного жилища, собственного

сада, собственного окошечка, чтобы смотреть на луну, он

вынужден все делить с обыденной жизнью! Говоря «сердце»

и разумея трепетную живейшую суть в человеке, его со¬

кровеннейшие свойства и слабости, он невольно указывает

24

и просто на мускул. Говоря «сила», он вынужден сражаться

за употребление этого слова с инженером или электриком.

А когда он пишет «блаженство», то в образ, сим обозначен¬

ный, вкрадывается что-то теологическое. Писатель не мо¬

жет употребить ни слова, которое бы одновременно не зна¬

чило и что-то другое, на одном и том же дыхании не при¬

вносило бы чужих, мешающих, нежелательных представ¬

лений, в самом себе не содержало бы преткновений и не¬

ловкого смысла и само бы не гибло, зажатое стенами, о кои

биясь, оно угасает, так и не прозвучав до конца.

Писатель не может быть хитрецом, который, как гово¬

рится, больше дает, чем имеет. Он не в состоянии дать и

десятой и сотой доли того, что хотел бы, он рад, если понят

хотя бы вчуже, хотя бы примерно, мимоходом и кое-как,

хотя бы без грубых недоразумений относительно самого

важного. Большего писатель добивается редко. И повсюду,

ще его хвалят или поносят, где он пожинает успех или на¬

смешки, где его любят или отвергают, речь не собственно

о его мыслях и грезах, а лишь о сотой доле того, что сумело

пробиться через узкий канал языка и не более просторный

канал читательского восприятия.

Потому-то люди так страшно противятся — противятся

не на жизнь, а на смерть, — коща какой-то художник или

целая группа творческой молодежи, сотрясая мучительные

оковы принятых стилей, пытаются ввести в оборот новые

выражения и языки. Ведь для сограждан язык (всякий

язык, усвоенный ими с трудом, не только словесный) —

святыня. Для сограждан святыня все общее и коллективное,

все, что каждый разделяет со многими, по возможности —

со всеми, что не вынуждает думать об одиночестве, рожде¬

нии и смерти, о сокровеннейшем Я. Сограждане, как и пи¬

сатели, лелеют идеал всемирного языка. Но всемирный

язык сограждан отнюдь не таков, каким мечтается он пи¬

сателю, у них он не первобытная россыпь сокровищ, не бес¬

конечный оркестр, а упрощенный набор телеграфных зна¬

ков, экономяпщй силы, слова и бумагу и не мешающий за¬

рабатывать деньги. Ведь литература, музыка и тому подо¬

бное всеща мешают зарабатывать деньги!

Сограждане, разучив язык, считающийся у них языком

искусства, довольны и мнят, что теперь-то они понимают

искусство, теперь-то оно им доступно, а узнав, что язык, с

таким трудом изученный ими, годится лишь для незначи¬

тельной сферы искусства, приходят в негодование. Во вре¬

мена наших дедов жили прилежные и просвещенные люди,

25

которые в музыке, кроме Гайдна и Моцарта, добились по¬

нимания также Бетховена. И почувствовали, что «идут в

ногу со временем». Но, коща появились Шопен, Вагнер и

Лист, предложив им вновь овладевать еще одним языком,

еще раз по-революционному и по-молодому, радостно и без

предвзятостей воспринять нечто новое, они забрюзжали,

заговорили об упадке искусства и вырождении эпохи, в

коей им поневоле приходится жить. То, что случилось с те¬

ми несчастными, вновь происходит со многими тысячами.

Искусство порождает новые лики, новые языки, по-новому

учится говорить и выражать себя, оно сыто по горло вче¬

рашними и позавчерашними языками, оно жаждет не толь¬

ко речи, но также и танца, жаждет сломать все рамки,

сдвинуть шляпу набекрень и пойти зигзагом. И от этого со¬

граждане в ярости, им кажется, что это издевка над ними,

.что с корнем вырывают их ценности, и, разражаясь бранью,

они прячутся с головой под одеяло собственного образова¬

ния. А те сограждане, которые из-за малейшего ущемления

их достоинства немедленно бегут в суд, изощряются в ос¬

корблениях.

Но эта ярость и эта бесплодная суета не освобождают

сограждан, не разряжают и не очищают их нутра, никак не

гасят их внутреннего беспокойства и раздражения. А ху¬

дожник, у которого жаловаться на сограждан оснований не

меньше, выражает свой гнев, презрение, горечь, изыски¬

вая, создавая, разучивая новый язык. Он чувствует, что ру¬

гань тут не спасает, что оскорбляющий всегда не прав. И,

так как в нашу эпоху у художника нет иных идеалов, чем

собственная его личность, так как он не желает ничего ино¬

го, чем быть самим собой и выражать то, что приуготовлено

в нем природой, свою враждебность к согражданам он пре¬

творяет в наивозможно личное, наивозможно прекрасное,

наивозможно выразительное, но не выплескивая гнева с пе¬

ной у рта, а выбирая и строя, отливая и оттачивая справед¬

ливую форму для своего гнева — новую иронию, новый

гротеск, новый способ обратить неприятное и раздражаю¬

щее в приятное и прекрасное.

Как бесконечно много языков у природы и как беско¬

нечно много создано их людьми! Пара тысяч незамыслова¬

тых грамматик, смастеренных людьми за период между

санскритом и волапюком, — достижение сравнительно

скудное. Скудное потому, что эти грамматики довольству¬

ются лишь самым необходимым, а самым необходимым со¬

граждане считают между собою всегда только заработки,

26

выпечку хлеба и прочее. А это не способствует процвета¬

нию языков. Человеческий язык (я имею в виду граммати¬

ку) еще никогда не достигал той легкости, живости, блеска

и изящества, которые расточает кошка извивами своего

хвоста, а райская птичка серебряной россыпью своего сва¬

дебного наряда.

И все же человек, оставаясь собою и не стремясь подра¬

жать муравьям или пчелам, превзошел и райскую птичку,

и кошку, и других животных, и растения. Он выдумал язы¬

ки, бесконечно лучше передающие мысли и чувства, чем

немецкий, греческий или итальянский. Он словно по вол¬

шебству вызвал к жизни религии, архитектуру, живопись,

философию, создал музыку, чья игровая выразительность

и богатство красок превосходят всех райских птичек и ба¬

бочек. Я говорю — «итальянская живопись» и слышу тыся¬

чи изобильных смыслов, пение хоров, преисполненных на¬

божности и сладости, блаженное звучание разнообразных

инструментов, ощущаю прохладу мраморных храмов, вижу

склонившихся в жаркой молитве монахов и прекрасных ма¬

донн, величаво царящих среди мягких ландша4^в. Или я

думаю: «Шопен», — и ночь наполняется кроткими и ме¬

ланхоличными жемчужными звуками, в струнах одиноко

стенает тоска по отчизне: утонченнейшая, личнейшая

скорбь выражена в гармониях и диссонансах куда задушев¬

ней, бесконечно точней, достоверней, чем это возможно у

иного страдальца посредством всяких там терминов, цифр,

кривых или формул.

Кто считает всерьез, что «Вертер> и «Вильгельм Мей-

стер» написаны одним языком? Что Жан Поль говорил на

том же языке, что и наши школьные учителя? А они писа¬

тели! Им приходилось работать с языком, убогим и нищим

орудием, созданным совсем для другого.

Произнеси слово «Египет», и ты услышишь язык, мощ¬

ными, гулкими аккордами славящий Бога, язык, насыщен¬

ный предчувствием вечности и трепета перед бесконечно¬

стью: окаменелым взглядом неумолимо смотрят цари по¬

верх миллионов рабов, поверх всего и вся, но неизменно —

лишь в темные очи смерти; величественно, словно вырос¬

шие из земли, застыли священные животные; нежный аро¬

мат источают цветы лотоса в руках у танцовщиц. Вселен¬

ная, звездное небо, преисполненное бесчисленных ми¬

ров, — лишь одно это слово «Египет». Можно лечь на¬

взничь и целый месяц не думать более ни о чем. Но вдруг

тебе приходит в голову другое. Ты слышишь имя «Рену¬

27

ар» — и улыбаешься, видя, как весь мир составляется из

округлых живописных мазков, розовый, светлый и радост¬

ный. Говоришь «Шопенгауэр» — и тот же мир претворяет¬

ся в черты страдающего человека, который в бессонные но¬

чи создает из скорби своей божество и с горестным ликом

идет по длинной тернистой дороге, ведущей к бесконечно

тихому, неприметному и печальному раю. Или прозвучит

в тебе «Вальт и Вульт»*, и все вокруг, словно облако, по-

жанполевски пластично преобразится в немецкое обыва¬

тельское гнездо, где разделенная на двух братьев человече¬

ская душа как ни в чем не бывало живет и действует среди

кошмара, вызванного безумным завещанием и интригами

филистеров, этой неуемно копошащейся муравьиной ку¬

чей.

Обыватель склонен уподоблять фантаста сумасшедше¬

му. И чутье не обманывает обывателя: он немедленно обе¬

зумеет, если, подобно художнику, верующему, философу,

подпустит себя к бездне собственного нутра. Как бы мы ни

называли эту бездну, душой или бессознательным, именно

она источник всякого движенья нашей жизни. У обывателя

же между ним самим и его душой имеется страж — созна¬

ние, нравственность, институция безопасности; и для обы¬

вателя не существует ничего, что исходит из душевной без¬

дны его непосредственно, без визы охранительного учреж¬

дения. Художник же всёща доверяет душе, а не тому стра¬

жу, и, тайно минуя его, он туда и сюда курсирует через

границу между «сей» и «той» стороной, между сознатель¬

ным и бессознательным, словно он дома и здесь и там.

Находясь по сю сторону, в известной освещенной обла¬

сти, где проживает и обыватель, он чувствует себя неимо¬

верно угнетенным скудостью всех языков, и жизнь писате¬

ля кажется ему тоща тернистой. Но когда он на той сторо¬

не, в области души, то всякое дуновение волшебно стано¬

вится словом, и льется музыка звезд, и улыбаются горы, и

мир. Господень язык, совершенен, в нем под рукой все бук¬

вы и слова, все выразимо, все звучит и все искуплено.

О ДУШЕ

Взгляд желания нечист, он все видит в искаженном све¬

те. Только когда мы ничего не желаем, только коща наше

вглядывание становится чистым созерцанием, раскрывает¬

ся душа вещей, раскрывается красота. Когда я осматриваю

28

лес, который хочу купить, взять в аренду, вырубить, обре¬

менить закладной, в котором собираюсь охотиться, то вижу

не сам лес, а только его отношение к моим желаниям, пла¬

нам и заботам, к моему кошельку. Тогда он состоит из де¬

ревьев, молод ли он или стар, здоров или болен. Если же я

не связываю с ним никаких желаний, а просто «бездумно»

погружаю взгляд в его зеленую глубину, тогда лишь он ста¬

новится лесом, природой, растительностью, тогда лишь он

прекрасен.

Точно так же обстоит дело с людьми и их историями.

Человек, на которого я смотрю со страхом, с надеждой, с

вожделением, с намерениями или претензиями, не чело¬

век, а только тусклое отражение моего желания. Разгля¬

дывая его, я сознательно или неосознанно задаю себе

сплошь сужающие, извращающие существо дела вопросы:

доступен он или заносчив? Уважает ли меня? Можно ли у

него взять в долг? Разбирается ли он в искусстве? Тысяча

подобных вопросов возникает, когда мы смотрим на чело¬

века, к которому у нас дело, и считаемся знатоками людей

и психологии, если нам удается уловить в его внешности

и поведении -то, что соответствует нашим намерениям или

противоречит им. Но это убогая точка зрения, в такого ро¬

да психологии крестьянин, торговец вразнос или подполь¬

ный адвокат превосходит большинство политиков и уче¬

ных.

В тот момент, когда желание унимается и наступает че¬

ред созерцания, чистого лицезрения и самоотверженности,

все становится другим. Человек перестает быть полезным

или опасным, заинтересованным или скучным, добродуш¬

ным или жестоким, сильным или слабым. Он становится

природой, становится прекрасным и необычным, как вся¬

кий предмет, на который направлено чистое созерцание.

Ибо созерцание не исследование и не критика, а только лю¬

бовь. Оно — наивысшее и самое желанное состояние нашей

души: любовь без желания.

Когда мы достигаем этого состояния, будь то на минуты,

часы или дни (сохранить его навсегда было бы совершен¬

ным блаженством), тогда люди выглядят не так, как обыч¬

но. Они уже не зеркальные или искаженные отражения на¬

шего желания, они снова обретают свою естественность.

Прекрасное и уродливое, старость и юность, добро и зло,

открытость и замкнутость, твердость и мягкость уже не

противоположности, уже не мера оценки. Все прекрасны,

29

все своеобычны, никто больше не становится объектом пре¬

зрения, ненависти, непонимания.

И как с точки зрения чистого созерцания вся природа

есть изменчивая форма проявления вечно творящей, бес¬

смертной жизни, так и особая роль и задача человека за¬

ключается в том, чтобы иметь душу. Бессмысленно спо¬

рить, свойственна ли «душа» только человеку, или же она

живет также в животном, в растении! Конечно же, душа

есть повсюду, она повсюду возможна, повсюду подготовле¬

на, повсюду предвосхищаема и желанна. Как носителем и

выразителем движения для нас является не камень, а жи¬

вотное (хотя и в камне есть движение, жизнь, рост, распад,

колебания), так и душу мы ищем прежде всего в человеке.

Мы ищем ее там, где она очевиднее всего, где она страдает

и действует. И человек представляется нам уголком мира,

особой провинцией, актуальной задачей, суть которой в

том, чтобы совершенствовать душу, — как когда-то зада¬

чей человека было встать на ноги, сбросить с себя волося¬

ной покров, изобрести орудия труда, добыть огонь.

Следовательно, мир человека для нас — это мир обита¬

ния души. Как в горе и скале я вижу и люблю исполинские

силы тяжести, а в животном — подвижность и стремление

к свободе, так и в человеке (в котором все это тоже есть)

я вижу прежде всего ту форму и возможность выражения

жизни, которую мы называем «душой» и которая нам, лю¬

дям, представляется не одним из тысяч излучений жизни,

а излучением особенным, избранным, высокоразвитым, ко¬

нечной целью. Ибо все равно, считаем ли мы себя матери¬

алистами, идеалистами или еще кем-нибудь, мыслим ли мы

«душу» как нечто божественное или же как сгорающую ма¬

терию, — все мы тем не менее знаем и ценим ее; для каж¬

дого из нас одухотворенный человеческий взгляд, искусст¬

во, форма душевной организации есть наивысшая, самая

последняя и самая ценная ступень и волна всякой органи¬

ческой жизни.

Таким образом, человек становится для нас самым бла¬

городным, самым возвышенным и самым ценным объектом

созерцания. Не всякий способен естественно и свободно

разделять эту самоочевидную оценку — я знаю это по соб¬

ственному опыту. В молодые годы я поддерживал с ланд¬

шафтами и произведениями искусства более тесные и более

душевные отношения, нежели с людьми, более того, я го¬

дами мечтал написать такое произведение, в котором были

бы только воздух, земля, вода, деревья, горы и животные,

30

но не было бы людей. Я ввдел, что человек настолько от¬

клонился от траектории души, до такой степени оказался

во власти желаний, так жадно и необузданно устремился к

животным, обезьяньим, первобытным целям, оказался та¬

ким падким на всякую мишуру, что мной на некоторое вре¬

мя овладело недоброе заблуждение, будто человек — как

путь к душе — уже развращен и движется вспять, будто

этот источник должен найти себе выход из природы где-ни¬

будь в другом месте.

Когда наблюдаешь, как два обыкновенных нынешних

человека, которые только что случайно познакомились и,

собственно, не ждут друг от друга никаких материальных

выгод, — как эти двое ведут себя, то почти телесно ощу¬

щаешь, насколько плотно каждый человек окружен гнету¬

щей атмосферой, защитной оболочкой, охранительным сло-

•ем, сетью, сплетенной из сплошных отклонений от душев¬

ного ядра, из намерений, страхов и желаний, направленных

на ложные цели и отделяющих человека от всех других це¬

лей. Создается впечатление, что душе всеми силами не да¬

ют выразить себя, что всю ее считают нужным оградить вы¬

сокими заборами, заборами страха и стыда. Только любовь

без желания способна разорвать эту сеть. И отовсюду, где

она разорвана, смотрит на нас душа.

Я сижу в железнодорожном вагоне и наблюдаю, как два

молодых человека приветствуют друг друга, потому что

случай сделал их на два часа соседями. Приветствие их ка¬

жется бесконечно странным, почти трагедийным. Кажется,

будто эти два молодых человека приветствуют друг друга

из немыслимой дали, из холода, с пустынных ледяных по¬

люсов — я, естественно, имею в виду не малайцев или ки¬

тайцев, а современных европейцев, — кажется, будто каж¬

дый из них о!битает в крепости, сооруженной из гордости,

уязвленной гордости, из недоверия и холодности. Для

внешнего наблюдателя то, что они говорят, кажется совер¬

шенным вздором, застывшими иероглифами бездушного

мира, из которого мы постоянно вырастаем и рваные ледя¬

ные ошметки которого постоянно висят на нас. Редко, чрез¬

вычайно редко встречаются люди, чья душа выявляет себя

уже в обыденном разговоре. Они больше чем поэты, они

почти святые. Надо сказать, у «народа» тоже есть душа, у

малайца или негра она проявляется в приветствии в боль¬

шей мере, чем у среднего европейца. Но это не та душа,

которую мы ищем и которой жаждем, хотя и она мила и

близка нам. Душа первобытного человека, не знающего

31

еще ни отчуждения, ни тягот обезвоженного и механизи¬

рованного мира, — это коллективная, простая, детская ду¬

ша, прекрасная и приятная, но не она является нашей

целью. Оба юных европейца в железнодорожном вагоне

уже миновали эту стадию. В них мало или даже совсем нет

души, кажется, они целиком состоят из организованного

желания, из разума, намерения, плана. Они потеряли свою

душу в мире денег, машин, недоверия. Им надо снова об¬

рести ее, и они заболеют и будут мучиться, если не выпол¬

нят эту задачу. Но то, что они обретут, уже не будет утра¬

ченной детской душой, а чем-то значительно более тонким,

значительно более личным, значительно более свободным

и способным к ответственности. Не к детству, не к перво¬

бытному состоянию должны мы стремиться, а дальше, впе¬

ред, к личности, к ответственности, к свободе.

Здесь еще нет и намека на эти цели, на их предвосхи¬

щение. Оба молодых господина — не первобытные люди и

не святые. Они говорят на языке повседневной жизни, на

языке, который столь же мало подходит к устремлениям ду¬

ши, как и волосяной покров гориллы, от которого можно

избавиться только постепенно, после множества робких по¬

пыток.

Этот первобытный, грубый, запинающийся язык звучит

примерно так:

— Доброе утро, — говорит один.

— Здравствуйте, — отвечает другой.

— Вы позволите? — спрашивает первый.

— Пожалуйста, — говорит другой.

Этим сказано все, что должно быть сказано. Слова зна¬

чения не имеют, это чисто декоративные формулы прими¬

тивного человека, их цель и ценность точно такие же, как

и у кольца, которое негр вдевает себе в нос.

Однако тон, каким произносятся эти ритуальные слова,

крайне необычен. Это формулы вежливости. Но по тону

они странно обрывисты, резки, скупы, холодны, чтобы не

сказать злы. Для выяснения отношений нет ни малейшего

повода, наоборот, молодые люди даже в мыслях не держат

друг на друга зла. Но выражение лица и тон холодны, сдер¬

жанны, почти обидчивы. Блондин, произнося свое «пожа¬

луйста», с почти презрительным видом поднимает брови.

Чувства его не таковы. Он употребляет формулу, которая

сложилась за десятилетия бездушного общения между

людьми и служила им защитой. Он полагает, что должен

скрывать свой внутренний мир, свою душу; он не знает, что

32

расцветает она только тоща, коща обнажается и жертвует

собой. Он гордый человек, он личность, он уже не просто¬

душный дикарь. Но гордость его жалка и не}гверенна, ему

приходится окапываться, возводить вокруг себя захцитные

валы холодности. Эта гордость исчезла бы, появись на его

лице улыбка. Но вся эта холодность, весь этот недобрый,

нервный, заносчивый и в то же время неуверенный тон об¬

щения между «образованными» говорит о болезни, о неиз¬

бежной и потому безнадежной болезни души, которая уме¬

ет защищаться от насилия только с помощью таких знаков.

Как робка эта душа, к^к она слаба, какой юной и неприз¬

нанной чувствует она себя на земле! Как она прячет себя,

как боится всего!

Если бы один из молодых людей сделал то, к чему чув¬

ствовал желание, он протянул бы другому руку, погладил

его по плечу и сказал примерно следующее: «Господи, ну

и прекрасное же сегодня утро, все кругом так и золотится,

а у меня каникулы! Не правда ли, мой новый галстук что

надо? Слушай, у меня в чемодане яблоки, хочешь угощу?»

Заговори он так и в самом деле, другой ощутил бы не¬

обыкновенный прилив радости и растроганности, оп^утил

бы желание засмеяться и всхлипнуть. Ибо он почувствовал

бы совершенно точно, что с ним 'заговорила душа другого,

что дело здесь не в яблоках и не в галстуке, а исключитель¬

но в том, что произошел прорыв, что к свету пробилось не¬

что, что и должно быть, но что все мы скрываем, следуя

некоему соглашению, которое еще давит на нас, но гряду¬

щий крах которого мы все-таки уже ощущаем!

Он, стало быть, все это почувствует, но вида не покажет.

Он прибегнет к механическому защитному средству, упот¬

ребит бессмысленный оборот речи, один из тысячи наших

заменителей слов. Он немного помычит и скажет: «Да...

гм... очень хорошо», или что-нибудь в этом роде и, мотнув

головой, отведет в сторону взгляд, полный оскорбленного,

мучительного терпения. Он станет играть цепочкой от ча¬

сов, смотреть в окно и с помощью двадцати подобных же

иероглифов даст понять, что он ни в чем не признается и

ничего не выразит, кроме разве что некоторой жалости к

этому навязчивому господину.

Однако ничего такого не происходит. У брюнета в чемо¬

дане и впрямь есть яблоки, он и впрямь по-детски радуется

чудесному дню, своим каникулам, новому галстуку и жел¬

тым башмакам. Однако если бы блондин вдруг сказал:

«Скверные вещи происходят с валютой», брюнет не сделал

2 5-258 33

бы того, чего хотела его душа, он не воскликнул бы: «По¬

думаешь, какое нам дело до валюты, давайте будем весе-

литы:я!», а с озабоченным лицом и глубоким вздохом про¬

изнес бы: «Н-да, это ужасно!»

Странно видеть, как этим двум господам (как и всем

нам), по всей видимости, не составляет труда вести себя

так, творить над собой такое неслыханное насилие. Они мо¬

гут вздыхать, когда сердце их полно радости, могут притво¬

ряться холодными и равнодупшыми, когда душа их жаждет

участия.

Но понаблюдаем дальше. Где-то же должна таиться ду¬

ша, раз ее нет в словах, в выражении лица, в интонациях

голоса. И вот я вижу: блондин, думая, что за ним никто

не наблюдает, забывается, и когда он смотрит из окна на

зубчатую кромку далекого леса, взгляд его становится рас¬

кованным и непритворным, полным молодости, тоски и

наивной, горячей мечты. Парень и выглядит теперь по-

иному, кажется моложе, проще, наивнее, но прежде всего

красивее. Другой, тоже безупречный и неприступный гос¬

подин, встает и протягивает руку к чемодану в сетке над

головой. Он делает вид, будто хочет проверить, хорошо ли

лежит чемодан, не свалится ли он, но чемодан лежит хо¬

рошо и прочно и не нуждается в подобной заботе. Да мо¬

лодой человек и не'хочет вовсе его поправить, он хочет

только дотронуться до него, убедиться, что он на месте,

нежно к нему прикоснуться. Ибо в безупречно подобран¬

ном кожаном чемодане кроме яблок и белья есть еще что-

то очень важное, еще одна святыня, подарок для любимой,

оставшейся дома, такса из фарфора или кёльнский собор

из марципана, неважно что, во всяком случае нечто такое,

к чему молодой человек сейчас привязан, чем заняты его

мысли, что вызывает его любовь и обожание, что он пред¬

почел бы не выпускать из рук, гладить и восхищенно раз¬

глядывать.

Целый час, пока шел поезд, продолжалось наблюдение

за двумя молодыми людьми, более или менее образованны¬

ми, ничем не примечательными современными людьми.

Они произносили слова, обменивались приветствиями, об¬

менивались мнениями, утвердительно и отрицательно ки¬

вали головой, делали тысячи маленьких вещей, производи¬

ли действия, выполняли движения, и ни в чем этом не при¬

нимала участия их душа, ни в одном слове, ни в одном

взгляде, все было маской, все делалось механически, все,

за исключением рассеянного взгляда из окна в сторону си¬

34

невшего вдалеке леса и короткого, неловкого прикоснове¬

ния к чемодану.

И ты думаешь: о, робкие души! Вырветесь ли вы коща-

нибудь наружу? Быть может, в каком-нибудь дружески

прекрасном спасительном переживании, в единении с неве¬

стой, в борьбе за веру, в поступке й жертве; быть может,

во внезапном, отчаянно-поспешном порыве оскорбленного,

скрытного, угрюмого сердца, в диком обвинении, в преступ¬

лении, в ужасном злодеянии? И я и все мы — как пронесем

мы наши души через эту жизнь? Удастся ли нам помочь

им, впустим ли мы их в наши жесты, в наши слова? Поко¬

римся ли мы судьбе, последуем ли за толпой и за своей

инертностью, станем ли снова и снова запирать птичку в

клетке, снова и снова вдевать себе в нос кольцо?

И ты чувствуешь: повсюду, где вынуты кольца из носа

и сброшен обезьяний волосяной покров, трудится душа. Ес¬

ли бы ей не ставили препон, мы разговаривали бы между

собой, как персонажи Гёте, и каждое свое дыхание воспри¬

нимали бы как песнь. Бедная, прекрасная душа, там, ще

ты, там революция, там разрыв с отжившим, там новая

жизнь, там Бог. Душа — это любовь, это будущее, а все

прочее только вещь, только материал, только попытка по¬

мешать божественной силе в нас лепить новые формы и

разбивать их.

Вслед за этим приходят мысли: разве не живем мы в

эпоху, коща громко заявляет о себе новое, коща разруша¬

ются связи между людьми, коща в чудовищных масшта¬

бах творится насилие, коща свирепствует смерть, коща

вопиет отчаяние? Разве и за этими событиями не таится

душа?

Спроси свою душу! Спроси ее, вобравшую в себя буду¬

щее, олицетворяющую любовь! Не спрашивай свой рассу¬

док, не ищи ответа в мировой истории! Твоя душа не обви¬

нит тебя в том, что ты слишком мало интересовался поли¬

тикой, слишком мало трудился, ненавидел врагов и укреп¬

лял границы. Но, может быть, она пожалуется, что ты

слишком часто пугался ее запросов и спасался от них бег¬

ством, что у тебя никоща не было времени заняться ею,

твоим младшим и прекрасным чадом, поиграть с ней, вслу¬

шаться в ее песнь, что ты слишком часто продавал ее за

деньги и предавал ради выгоды. Так ведут себя миллионы,

и куда ни глянь, везде у людей нервные, измученные, злые

лица, у них находится время только для самых что ни на

есть бесполезных вещей, для биржи и для санатория, и это

2* 35

отвратительное состояние — всего лишь предостерегающая

боль, сигнал крови. Коща ты пренебрегаешь мной, говорит

тебе твоя душа, ты становишься нервным и враждебным

жизни, таковым ты останешься и от этого погибнешь, если

не повернешься ко мне с совершенно новой любовью и за¬

ботой. Болеют недугами времени и утрачивают способность

к счастью ни в коем случае не слабые, не никчемные. Бо¬

леют скорее добрые, несущие в себе семена будущего, те,

чья душалелаходит удовлетворения, те, кто только из ро¬

бости уходят от ^рьбы против ложного мироустройства и

кто, быть может, уже завтра отнесутся к этому со всей серь¬

езностью.

С этой точки зрения Европа напоминает спящего чело¬

века, который в кошмарном сне отчаянно размахивает ру¬

ками и наносит повреждения самому себе.

Тут ты вспоминаешь, как один профессор говорил тебе

нечто подобное — что мир болен материализмом и интел¬

лектуализмом. Он прав, но стать твоим целителем ему не

дано, так же как и своим собственным. Интеллект будет

говорить в нем и дальше, вплоть до самоуничтожения. Про¬

фессор погибнет.

Каким бы ни был ход вещей в мире, целителя и сорат¬

ника, будущее и новое начинание ты найдешь только в себе

самом, в своей бедной, измученной, податливой, неуничто¬

жимой душе. Ей чужды знания, оценки, программы. Ей

свойственны только побуждение, только будущее, только

чувство. Ей следовали великие'святые и проповедники, ге¬

рои и страстотерпцы, великие полководцы и завоеватели,

великие волшебники и художники, все те, чей путь начи¬

нался в повседневности, а заканчивался в блаженных вы¬

сях. У миллионеров другой путь, он заканчивается в сана¬

тории.

И муравьи ведут войны, и пчелы создают государства,

и хомяки копят добро. Твоя душа ищет другие пути, и если

ты принесешь ее в жертву, если добьешься успеха за ее

счет, тебе не улыбнется счастье. Ибо ощущать «счастье»

может только душа, а не рассудок, не брюхо, не голова или

кошелек.

Но к чему долго размышлять и говорить об этом, ведь

существует изречение, в котором все эти мысли давно до¬

думаны до конца и выражены. Оно сформулировано в ста¬

родавние времена и относится к тем немногим мудрым вы¬

сказываниям, которые не стареют, которые вечно новы:

36

«Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя са¬

мого погубить или повредить себе?»*

ГОСУДАРСТВЕННОМУ МИНИСТРУ

Сегодня вечером после дня напряженной работы я по¬

просил жену сыграть мне сонату Бетховена. Звуки этой му¬

зыки, ангельские голоса вновь позвали меня от дел и забот

вернуться в подлинный мир, в мир той единственной реаль¬

ности, что нам дана, что несет нам муки и радость, реаль¬

ности, в которой и ради которой мы все живем.

Потом я прочел несколько строк в той книге, где есть

Нагорная проповедь и где звучат возвышенные, древние,

насущнейшие для нас слова: «Не убий!»

Но не было почему-то покоя, я не мог ни отойти ко сну,

ни читать дальше. Тревога и страх полнили меня, я пытал¬

ся понять, выяснить, в чем тут причина, и вдруг вспомнил

несколько фраз из Вашей, господин министр, речи, кото¬

рую на днях прочел.

Речь Ваша была благопристойна, но ничего особенно но¬

вого, важного ияи способного будоражить мысль она не со¬

держала. Если выделить ее суть, в ней говорилось примерно

то же, что давно уже, как правило, говорят все правитель¬

ственные деятели: что хотя вообще-то нет для них ничего

более вожделенного, нежели мир, нежели новое единство и

плодотворная деятельность во имя будущего народов, что

хотя ни у кого нет желания наживаться или удовлетворять

страсть к убийству — тем не менее не наступил еще «миг

для переговоров», а посему пока надо храбро сражаться

дальше. Пожалуй, каждый министр каждой воюющей стра¬

ны мог бы произнести такую речь и, наверное, произнесет

ее — не завтра, так послезавтра.

И если речь эта не дает мне все же сегодня спать, хотя

подобные речи со столь же печальными выводами я читаю

уже не впервые, виной тому, теперь мне это совершенно

ясно, соната Бетховена, она да еще та старая книга, что я

читал потом, в которой звучат удивительные заповеди си¬

найские и светлые слова Спасителя.

Музыка Бетховена и слова Библии говорили мне об од¬

ном и том же, это были воды из одного источника — из

того единственного источника, откуда приходит к челове¬