Текст

Александр

Михайлов

Избранное

Историческая поэтика

и герменевтика

ИздательствоС.-Петербургского университета

2006

ББК87

M 69

Серия основана в 2004 г.

Главный редактор и автор проекта «Письмена времени»

СЯЛевит

Составители серии:

С.Я.Левит, ИА.Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В.Скворцов (председатель),! С.С.Аверинцев|, В.В.Бычков,

Г.Э.Великовская, И.Л.Галинская, АЛ.Гуревич, Л.Т.Мильская,

Ю.С.Пивоваров, Г.С.Померанц, Р.В.Светлов,

АК.Сорокин, П.В.Соснов

Составитель тома С.Ю.Хурумов

Ответственный редактор М.Я.Малхазова

Художник П.П.Ефремов

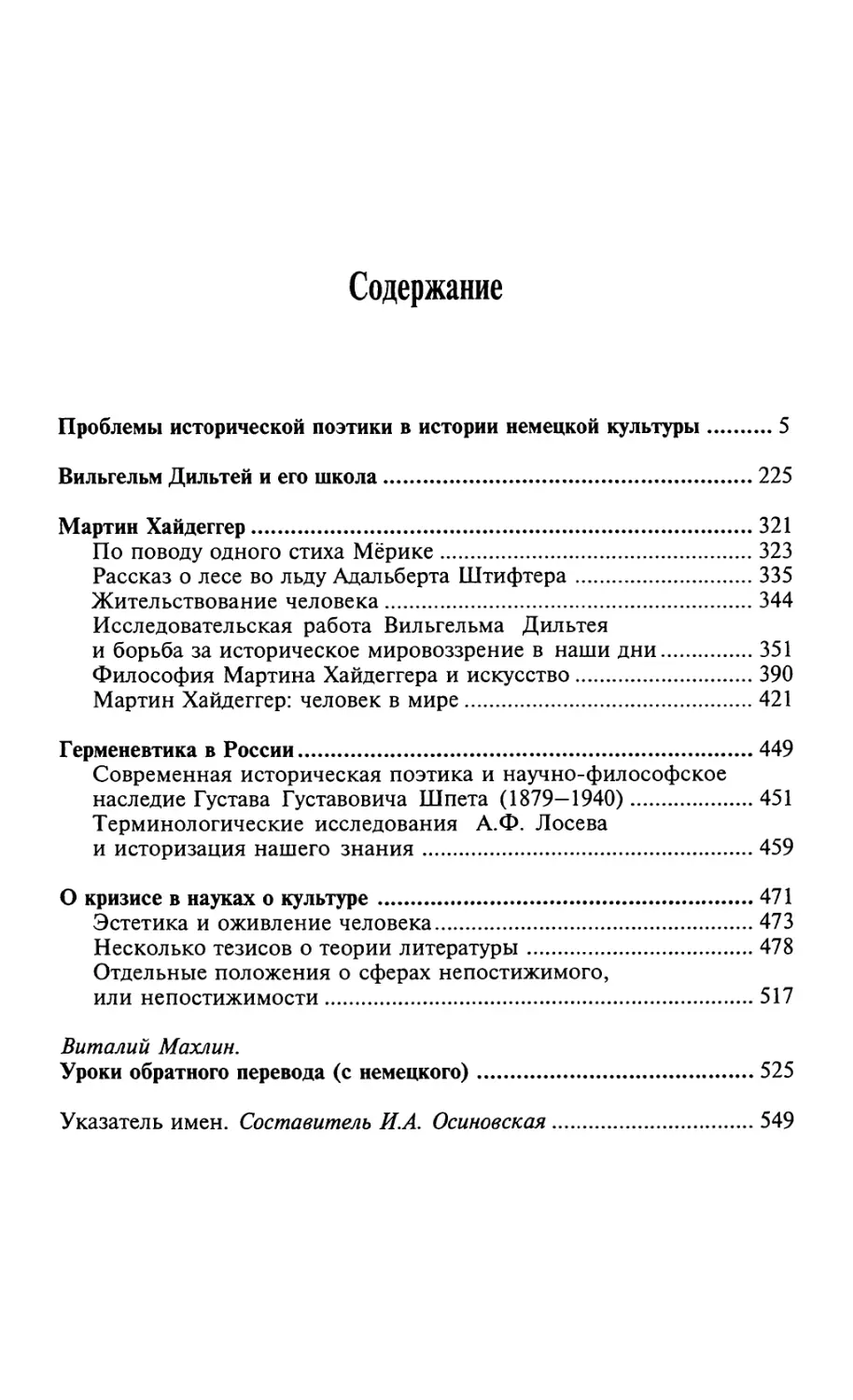

Михайлов A.B.

М69 Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. —СПб.:

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. —

560 с. (Серия «Письмена времени»)

ISBN 5-288-03807-4

Настоящее издание объединяет работы и переводы А.В.Михай-

лова, посвященные существенным взаимосвязям исторической

поэтики и герменевтики. История наук о культуре,

гуманитарных дисциплин в последние годы жизни привлекали его все

более пристальное внимание как самостоятельные формы

исследования. Помимо книги 1989 г. об исторической поэтике в

Германии, статей из книги «В.Дильтей и его школа», в настоящий

том включены работы о М.Хайдеггере, о герменевтике в

исследованиях Г.Г.Шпета и А.Ф.Лосева, а также перевод «кассельских

докладов» Мартина Хайдеггера о Дильтее. Первый раздел тома

посвящен исторической поэтике в Германии, второй —

Вильгельму Дильтею и его школе, третий — Мартину Хайдеггеру,

четвертый — герменевтике в работах русских философов, пятый —

кризису в современных работах о культуре.

© СЯЛевит, И.А.Осиновская,

составление серии, 2006

© H А. Михайлова, правообладатель,

2006

© Издательство Санкт-Петербургского

ISBN 5-288-03807-4 университета, 2006

Проблемы исторической поэтики

в истории немецкой культуры

Предисловие

Эта книга посвящена тем урокам, которые современная

историческая поэтика может извлечь из развития немецкого

литературоведения в XIX-XX вв. Развитие немецкой науки

рассматривается в связи с историей немецкой культуры — прежде всего

в ее внутреннем движении, в тех меняющихся внутренних

основаниях, которые выступают и как основания науки в процессе ее

самоосмысления.

В последнее время истории литературной науки уделяется у нас

больше внимания, чем прежде1. И все же трудов по истории

литературоведения у нас недостаточно, тем более переизданий

литературоведческого наследия. Разработка своей истории необходима науке для

того, чтобы уяснить и поверить свой путь, вспомнить и собрать все

ценное, что было создано ею. Однако сверх того, помимо этой

традиционной задачи, в наши дни намечается новая функция истории

литературоведения, связанная с осознанием историчности всякого

факта этой науки, с осознанием того, что любое относящееся к науке о

литературе знание включено в беспрерывный поток осмысления. Таким

образом, наука находится в движении относительно принципиально

движущегося материала. Вследствие этого истории науки как

носительнице и держательнице всей этой сложной динамики может быть

присуще фундаментальное значение, и у нее есть все шансы к тому,

чтобы из некоторого полуархивного приложения к собственно

творческим, продуктивным разделам науки о литературе сделаться в будущем

ее творческим центрам. Фактографическое изучение прошлого не

может не быть сопряжено при этом с всесторонним осмыслением всего

фактического2 и с анализом самого этого осмысления.

Обращение к прошлому науки под знаком такого совершающегося в

ней процесса не уводит литературоведение от назревших его проблем, но

по-настоящему подводит к ним. С этим процессом - его в целом

можно назвать процессом историзации всего знания - связана и та

авторитетность, какую в самые последние годы вновь завоевала идея

исторической поэтики, первоначально выдвинутая в конце прошлого века.

Перед исторической поэтикой стоят капитальные задачи. Самая

общая - сближение, опосредование и совмещение теоретического и

исторического знания о литературе, что требует преодоления давнего,

осознаваемого в наши дни как неоправданный и неплодотворный

раскол литературоведения на теорию (систематику) и историю. Конечно,

эта задача стоит перед наукой в мировых масштабах. Однако наука в

таких масштабах существует не абстрактно, но подразделяется на от-

7

дельные национальные школы, в которых развитие литературоведения

всегда совершалось чрезвычайно своеобразно, отражая в себе

глубочайшие предпосылки и закономерности национального сознания. Все это

сохраняется в науке и в ее современном состоянии3, и, если только

размежевание школ не приводит к внешнему и искусственному

затруднению общения, диалога между ними, отличия литературоведческих

школ служат положительным фактором развития науки, будучи

заданным ей способом бытия.

В этом отношении обращение к истории литературоведения в

Германии весьма полезно и поучительно: в нем долгое время

складывалась — но так и не сложилась (в оформленное целое) — идея

исторической поэтики, заготавливались для нее разнообразные материалы и

подходы. С одной стороны, это развитие негативно, безрезультатно, но,

с другой - оно же позитивно, так как сопровождалось типичным для

немецкой культуры крайним напряжением аналитической мысли,

доходившей на каждом этапе своего становления до возможных пределов

всего доступного для себя, нередко обнажавшее самое «дно», самую

основу своих предпосылок, допущений, гипотез. На фоне развития

немецкого литературоведения ярко вырисовывается все своеобразие пути

русской науки с ее достоинствами и упущениями. Поэтому книга о

судьбе исторической поэтики в Германии не может обойтись без

сопоставлений двух национальных школ литературоведения — русской и

немецкой; обращенная к материалу науки немецкой, книга рассматривает

его в интересах русской науки.

Несмотря на все несходства и расхождения, существующие между

русским и немецким литературоведением и только углубляющиеся по

мере того, как взгляд проникает в самые глубокие методологические их

предпосылки, возможно общее в конечном счете осознание

современных задач литературоведения. Такое общее тоже покоится на

фундаменте иных предпосылок и непременно поведет на деле к иным решениям

проблем, однако автор книги был счастлив встретиться с чрезвычайно

близким нашей науке (и весьма редким в немецком литературоведении)

осмыслением задач исторического литературоведения в книге Готфри-

да Виллемса, посвященной проблеме литературных жанров4. Начав с

разбора жанровых представлений Ф.Т. Фишера, продолжателя Гегеля,

Г. Виллемс вышел далеко за пределы этой частной темы, рассмотрев всю

проблему жанров по существу, так, как и должна мыслить ее

современная историческая поэтика. Настаивая на «историческом познании» в

противоположность «априорно-вневременным сущностным законам»

жанров5 (а проблема жанра стоит, как полагает Г. Виллемс, в центре

поэтики «literarische Theoriebildung»6), Г. Виллемс выступает и против

раскола литературоведения на «систематику» и «историю», вследствие

которого «предмет литературной теории состоит из внеисторически общего

и исторически особенного»7. Он приводит усложненные (в духе

немецкой традиции теоретической рефлексии), однако ясные, весомые и

доказательные соображения в пользу соединения «систематического» и

исторического подходов к любым предметам истории литературы.

Задача эта, все более явственно вырастающая перед

литературоведом, предопределила замысел и нашей книги.

8

Глава первая

К проблеме исторической поэтики

«Die Wahrheit ist eine solche Macht,

daß es auch im Falschen vorhanden ist,

und es nur einer richtigen Bemerkung

oder Hinsehens bedarf, um das Wahre an

dem Falschen selbst zu finden, oder

viebmehr zu sehen»9.

«Истина - это такая сила, что

она наличествует и в ложном, и

достаточно только правильно

посмотреть, чтобы обрести или, лучше

сказать, увидеть истинное даже в самом

ложном».

(Гегель).

I

Историческая поэтика, так, как понимаем мы ее сейчас, зародилась

в России.

В работе 1893 г. «Из введения в историческую поэтику» Александр

Николаевич Веселовский дал такое определение своего предмета - это

«эволюция поэтического сознания и его форм». К такой формуле

А.Н. Веселовский пришел, отвечая на вопрос о том, что такое история

литературы. Ответ получается таким: «История общественной мысли в

образно-поэтическом переживании и выражающих его формах.

История мысли более широкое понятие, литературы - ее частичное

проявление; ее обособление предполагает ясное понимание того, что такое

поэзия, что такое эволюция поэтического сознания и его форм, иначе

мы не стали бы говорить об истории»9.

В этом ответе нам важно зафиксировать движение мысли - оно

совершается от общего к частному и в сторону все большего уточнения

предмета. «История общественной мысли» скорее напомнит нам

предмет научных занятий А.Н. Пыпина: поэзия, литература исследуются

ученым в своем общественном звучании и значении наравне с

другими формами общественного сознания, другими его запечатлениями и

без особого умения и желания углубляться в тонкую специфику

художественного выражения и смысла. Общественная мысль - мысль

общества, и эта очевидная эквивалентность оставляет мысль в сфере

ясного сознания: мысль рождается обществом и выходит в него же, в его

борьбу. «История общественной мысли» у Веселовского несомненно

берется шире и тоньше — притом что много общих идейных и

методологических предпосылок связывало его с Пыпиным в рамках эпохи и

направления. Шире и тоньше — «общественное» здесь примерно тож-

9

дественно «общественно опосредованному», или «социально

опосредованному», причем, разумеется, социально опосредована и всякая ясная

общественная позиция (по Пыпину); однако «социально

опосредованное» подразумевало бы еще и свою самостоятельность, самоценность,

в пределах общественной детерминации. Соответственно расширяется

и «мысль»: у «общественного» отнимается тут его совсем короткая

замкнутость на обществе, а у «мысли» - ее чисто рефлективная ясность;

мысль начинает захватывать в себя «идею», идея через свою

целостность и принципиальность - представление и образ; поэзия мыслит

образами - эта известная Веселовскому формула (при всей ее

условности) выводит мысль совсем в иные горизонты10. А предмет истории

литературы заставляет задуматься уже о внутренних принципах самой

такой мысли — это принципы поэтического сознания; принципы, в свою

очередь, указывают на свои специфические, притом самостоятельные

и внутренне самоценные, формы выражения. От этого за историей

литературы встает «индуктивная поэтика», которую Веселовский называет

еще и «методикой истории литературы», т. е. такой дисциплиной,

которая должна направлять путь истории литературы: все это

необходимо «для выяснения сущности поэзии - из ее истории»11. Все

рассуждение начинается с истории и кончается историей: индуктивная

поэтика выясняет сменяющие друг друга принципы поэтического

сознания - она, как бы на другом этаже, прослеживает формы, в

которых запечатляется поэтическое сознание; в историческом движении

поэзии должна выявиться ее сущность. История — это первое и

главное измерение поэзии; общественная мысль, в которую поэзия

вливается, - другое. Поэзия — часть общественной мысли, но она выделяется

не механически выделяемая; такой она оставалась бы, если бы «мысль»

не выявила свою неоднородность. Сверх того, обособление поэзии

предполагает знание ее сущности (см. выше у Веселовского), а

сущность выводится лишь из прослеженной уже истории поэтического

сознания, так что, вероятнее всего, обособить поэзию наперед, ясной и

четкой линией, совершенно невозможно.

В самом определении предмета истории литературы у Веселовско-

го заключено внутреннее движение, которое привело его к

определению предмета индуктивной поэтики. Эту индуктивную (по методу,

который Веселовский стремился положить в основание своей науки)

поэтику он назвал исторической поэтикой.

Размышления об истории литературы и поэтике из работы 1893 г., в

свою очередь, входят как важнейшие в движение мысли Веселовского.

Во вступительной лекции 1870 г. Веселовский так определял предмет

истории литературы - «это история общественной мысли, насколько она

выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и

закреплена словом». Это очень широко понятая история литературы, и

внутри ее необходимо выделить основное — это поэзия, «тесная сфера»

литературы. Новый сравнительный метод, рассуждал Веселовский,

откроет и совершенно новую задачу истории литературы - «проследить,

каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы,

приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти

формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое преды-

10

дущее развитие»12. И здесь, как видим, взгляд идет от широкого к

узкому - всякого рода словесность входит в историю литературы, зато в этой

широкой области выделяется узкий и центральный круг теоретической

проблематики, связанной с историей. Эта проблематика понимается

Веселовским на основе некоторых относящихся к истории развития

литературы предположений, которые казались (тогда и позднее)

очевидными ему: в развитии литературы складываются определенные формы

выражения (назовем это так в самом общем виде), с которыми позднейшие

этапы, или стадии развития литературы не могут не считаться, но

которыми они обязаны воспользоваться. Именно поэтому такие формы суть

«формы необходимости»: новая эпоха, новое поколение, новый поэт,

быть может, - представим себе, - и хотели бы выразить свое

содержание, свои потребности адекватно и свободно, однако такой

возможности у них нет - «элемент свободы» может и вправе проявить себя лишь

в «формах необходимости», проникая их и, вероятно, как-то их

модифицируя. Для Веселовского в 1870 г. задача исследования таких, видимо,

бессчетно повторяющихся узлов в историческом развитии, где новое

обязано привиться к старому, устойчивому стволу, выступает как

задача сравнительного метода. По сути же дела он формулирует задачу -

«идеальную задачу» - исторической поэтики - в духе того, как понимал

он ее и в позднейшие годы. Такая задача формулируется и общо, и

глубоко - глубина не раскрывается пока, но подразумевается. И все же

задача понимается уже того, как понимается она спустя четверть века: с

одной стороны, сложнейший процесс прорастания старого новым и

необходимости свободы не сводится, например, к средствам, к формальной

стороне поэзии, но, с другой — он не достигает и принципиальных

оснований форм поэтического сознания, на какие указывал текст статьи

1893 г. Кроме того, понимание врастания нового в старое чрезмерно

зависит от естественнонаучных представлений эволюционизма XIX в.,

ведь именно эволюция живых форм так зависит от достигнутого уровня

эволюции, так прикована к эволюционному стволу и не могла бы вдруг

начаться ниоткуда, минуя ствол, - всякий новый вид может вырасти

только на нем, как ветка не растет прямо из корня. Это надо отметить

на будущее. Отметим и то, что в лекции 1870 г. Веселовский понимает

предмет истории литературы шире, а задачу исторической поэтики уже,

чем в статье 1893 г.

Если обратиться к юношеским, весьма зрелым научным отчетам

А.Н. Веселовского, то можно видеть, что там он понимает предмет

истории литературы еще шире. «Наука всеобщей литературной истории»

обнимает всю словесность, а под определение словесности подойдут

«история науки, поэзии, богословских вопросов, экономических систем и

философских построений: "почему бы приходилось исключить из истории

словесности хотя бы историю науки?"»13. Нельзя думать, что здесь

Веселовский недостаточно четко и недифференцированно мыслит себе

предмет истории литературы: нет, Веселовский исходит из потребности науки

в новом синтезе14, в том, что мы назвали бы комплексным подходом к

известному кругу исторических проблем, — поэтому в сознании

Веселовского встает образ такой истории культуры, такой Kulturgeschichte,

которая охватила бы в единстве — а не только в соположенности и раз-

11

нородности - весь круг своих вопросов. И Веселовскому представлялось

в те ранние годы (1862-1863), что такой историей культуры и должна

стать история всеобщей литературы15. Веселовский решительно

протестует против ограничения истории литературы эстетической сферой,

против положения Г. Штейнталя, согласно которому «история литературы

есть история лишь художественных форм в собственном смысле слова»16.

Напротив, история культуры, или, что то же самое, история всеобщей

литературы, должна строиться так, чтобы собственно исторические

проблемы, а также история быта оказывались внутри нее - не как введение

в суть дела, не как приложение к ней, но именно как необходимая

внутренняя сторона истории культуры17.

Веселовским движит ставшая ясной для него потребность в соопос-

редовании всех без исключения сторон культурной истории - вовсе не

ясны наперед ответ и не ясны, к примеру, закономерности,

приводящие эту историко-культурную целостность в единство, не слишком

очевидно, как объединит все это история литературы, но направление

взгляда вырисовывается для молодого ученого со всей отчетливостью.

Направление взгляда и превращает историю культуры в историю

именно словесности: все, «история истории, история философии,

литературы и т. д.»18, связывается в единстве слова — слова, в котором

Веселовский так или иначе признает единство творческого начала. Для

русской историко-культурной школы, как она сложилась во второй

половине XIX в., было характерно нечеткое различение

поэтически-творческого слова и всех прочих видов словесности — тогда, когда она

сосредоточивалась на мысли как таковой. И Веселовский как будто тоже

разделяет в начале 60-х годов такой подход — подход, нивелирующий

специфику поэтического 19. Однако мы, во-первых, имеем возможность

читать раннего Веселовского в свете позднейших его высказываний, а

тогда становится понятным, что за общей «словесностью» у него

начинают проступать общие «формы сознания», — характерные для

культурных эпох, этапов и т. п. Во-вторых, мы сейчас лучше, чем когда-либо,

должны осознавать условность вычленения поэтических форм

словесности из всех прочих — и граница «собственно» поэтического и всего

остального в каждую эпоху проходит по-своему, круг «поэтического»

очерчивается по-разному, и границы, здесь, если только они вообще

существуют, зыбки и неопределенны, и все формы словесного выражения

тесно соседствуют и проникают друг друга. Есть общее в том, как

каждая эпоха (или какое-то историко-культурное единство) мыслит себе

вообще слово, и такое осмысление слова вообще предшествует

поэтическому его применению и его определяет, - хотя есть такие эпохи, когда

принято теоретически противопоставлять поэтическое слово всем иным

формам слова. Так, риторическое осмысление слова, будучи общим,

регулирует поэтическое пользование словом (чтобы не сказать —

подчиняет его себе), и, напротив, в XIX в. - по причинам весьма

глубоким - различия разных типов слова (по-разному осмысленных «слов»)

стали представляться доминирующими, а сходства - второстепенными

и несущественными. А.Н. Веселовский же, по сути дела, настаивает на

общности слова - на историко-культурном значении общности слова,

но зато, как мы уже видели, в последующем развитии своей мысли ста-

12

вит в центр всей «словесности» поэтическое слово. Он, заметим себе,

поступает при этом не так, как Штейнталь или, скажем, доброе

большинство людей XIX в., которые принимают поэтическое, эстетическое

за данность, и только, — поступая так по инерции (ибо для них

обособленность поэтического стала самоочевидной). Он вычленяет поэтическое

слово в пределах всей словесности, в пределах историко-культурного

единства слова20.

Однако в формулировках А.Н. Веселовского акценты со временем

смещаются — общее предпосылается скорее имплицитно. На деле же,

практически, А.Н. Веселовский в своих работах был занят отнюдь не

только поэзией — наоборот, он был занят такими формами

словесности с соответствующими им типами слова, где разные применения

слова, где разные функции слова либо не дифференцированы, либо

теснейшим образом взаимосвязаны. И поэзия берется им в пределах всей

словесности, и исследование «форм поэтического сознания»

предполагает такую опосредованность поэзии «всей» словесностью.

Вот каковы масштабы раннего Веселовского. История литературы в

его понимании вбирает в себя общеисторическое и

историко-культурное содержание.

Теперь обратимся к позднему Веселовскому - времени, когда он и

был занят разработкой проблем исторической поэтики. И тут мы

видим, что движение мысли Веселовского на протяжении двух-трех

десятилетий принесло с собой не только достижения, но и утраты.

Отчасти это прагматически объяснимо - ученый ведь не мог

заниматься действительно «всем» и, объяснив свои принципы, должен был

сосредоточиться лишь на части встающих вопросов.

Но это только частичное объяснение. Фактически предмет

исторической поэтики сужается. Общий историко-культурный интерес,

конечно, не исчезает, но он переносится вовнутрь отдельного, в отдельные

нити всей проблематики, и Веселовский сосредоточивается на таком

отдельном, будь то эпитет, или психологический параллелизм, или

поэтика сюжетов. Соответственно он и задачу исторической поэтики

определяет узко: «Задача исторической поэтики, как она мне представляется, —

определить роль и границы предания в процессе личного творчества».

Несомненно, «роль и границы предания» - совсем не то, что «формы

сознания» в их эволюции: второе, и более широкое, подразумевает

изучение содержательных оснований, принципов поэтического мышления с

прослеживанием всех тех путей, на каких эти основания отражаются в

строе поэтических (и, как мы видели, не только поэтических)

произведений. А первое, и более узкое, резко переключает взгляд на

соотношения внутри творчества - формально-структурный момент стоит теперь

в центре, хотя его изучение, несомненно, предполагает у Веселовского

и изучение литературы во всей ее длительности, и выяснение оснований

творчества. И тем не менее определение дано так, как если бы от

вопроса, по существу, надо было переходить к чистым отношениям. Не

просто сужен круг проблем, а изменен ракурс.

Позднее определение исторической поэтики дано Веселовским не

случайно — у него своя предыстория в мысли Веселовского, а именно

оно восходит к тому суженному пониманию задач истории литературы,

13

которое, как мы могли видеть, всегда было у Веселовского наряду с

широким — и в динамической связи с ним. Ведь уже в 1870 г.

Веселовский говорил о формах необходимости в поэзии, проникаемых

элементом свободы, а в ранних отчетах более конкретно обрисована та самая

ситуация, которую в 1870 г. Веселовский передавал в несвойственных

ему метафизических терминах. Вот такова эта ситуация: есть «прогресс,

или органическое развитие» литературы — «тихое развитие из своих

собственных начал», и есть «масса новых начал и фактов», которые

вторгаются в это тихое развитие21. В позднем тексте «тихое развитие»

отождествлено с «преданием», «масса новых начал и фактов» - с

«личным творчеством», с его развитием, процессом. В перемене терминов

сказался, конечно, весь огромный историко-литературный труд,

проделанный Веселовским за три-четыре десятилетия, которые прошли со

времени его научной командировки на Запад. Однако этот

проделанный труд отложился в его сознании таким образом, что определение

исторической поэтики сузилось: оно стало даваться так, что в нем

подразумевался известный результат исследования, известный Vorgriff

исследователя, ставящего себе цели. Позднее определение исторической

поэтики дается Веселовским в соответствии с тем, как он ставит себе

цели и как он сам предполагает достигать их, и это прагматично и узко.

Ведь хотя Веселовский и давал определение, как ему «представлялось»,

но не для одного же себя.

Яснее становится, отчего и почему происходило у Веселовского

сужение предмета исторической поэтики, если принять во внимание те

представления, которые стояли у него за «ролью предания в процессе

личного творчества». Оказывается, что представления эти у него на

рубеже XIX—XX вв., несмотря на изменение терминологии и уточнения,

все те же, что и в начале 60-х годов. Каковы же эти представления?

«Прогресс, или органическое развитие» основан на «чисто

физиологической» подкладке, т. е., сказали бы мы, он осуществляется на

антропологической основе, - по мере развития эта подкладка, или основа,

отчуждается или формализуется, если пользоваться излюбленными

сейчас выражениями, она окосневает или, по Веселовскому, она

«формулируется в обычай и закон», — «дальнейшее развитие уже

совершается в формах этого закона и обычая»22. Формализовавшаяся основа все

снова и снова воспроизводит себя, как матрица, - так что при чтении

Веселовского, действительно, «на ум сразу приходят юнговские

архетипы», и это несмотря на то, что с теорией Юнга у Веселовского нет

ничего общего23. Отпечатывающаяся матрица воспроизводит себя все же

с некоторыми незначительными изменениями, отчего и развитие

становится «тихим».

Наконец, в «тихое развитие» — мы это знаем — врывается масса

новых начал, но и эти новые начала не отменяют старого, — «в какую бы

сторону ни окончилась борьба старого с новым, в результате всегда

будет сделка, не победа и не поражение» (как пересказывает Веселовский

ставшую известной ему в юности философию Гегеля): сделка, или

опосредование противоположностей, выражается, очевидно, в том, что

прежняя «матрица» не отменяется, но приобретает новую функцию и

новое положение в структуре, так что новое целое все же может выра-

14

жать и новое содержание, — но не прямо и непосредственно, а

сообразуясь с давним обычаем и законом. В поздней «Поэтике сюжетов» так

именно и говорится: формула «могла и измениться <...> в уровень с

новыми спросами, усложняясь, черпая матерьял для выражения этой

сложности в таких же формулах, переживших сходную с нею

метаморфозу. Новообразование в этой области часто является переживанием

старого, но в новых сочетаниях»24. Другими словами, новое может

выразиться даже и без всякой «новости», просто переструктурировав

старую матрицу.

Что новое содержание не может выражать себя прямо и

непосредственно — оно должно считаться с сложившимися традициями,

в частности с традициями жанра, - обычно никого не удивляет

(хотя на деле, практически, большая часть критиков и

литературоведов, говоря о произведениях современной литературы, исходит из

прямого соответствия нового, задуманного содержания и его

выражения, откладывая в сторону «инерцию формы», — соотношения с

традицией обыкновенно отыскиваются на содержательном уровне).

У Веселовского удивительно лишь то, что новое содержание может

выражать себя просто через переструктурирование заданных форм.

Однако самое удивительное у Веселовского — это то, что в начале

развития предполагается как раз обратное подобной формальности:

тут, в начале развития, содержание может выразиться как раз

совершенно непосредственно и естественно. Правда, в каких же формах

и было тут выражаться содержанию, если никаких форм еще нет?

Само содержание и рождает такие простейшие формы - они

служат, по Веселовскому, абсолютно адекватным его выражением.

Содержание же составляет психика25. Вот ситуация, близкая к

«началу» истории (т. е. определенной линии исторического развития),

«где человек теснее связан с природой и его развитие еще не

успело создать себе своих собственных, преданием освященных законов

в ее противоположности с законами чисто физиологической

жизни»26.

Начало развития — это здесь как бы антропологическая точка во

времени, когда сущность человека совпадает сама с собой.

Сущность же человека - это его психика. Теперь, если учесть, что

психологизм был основной чертой науки второй половины XIX в., что

представление о психологической естественности выражения

действовало в науке как аксиоматическая предпосылка, то станет ясно, что Ве-

селовский именно этот аксиоматический момент теоретически

осмысляет как лежащий в начале, как начало развития. Заметим, что другие

мыслители XIX в., перед которыми выступила эта задача

антропологической трактовки сущности человека, помещают человека

«естественного» (в этом смысле обретения им своей сущности) как раз в

современность. Веселовский же в одном отношении поступает подобно

Якобу Гримму, который относил элемент творчества в собственном,

исконном смысле - к праистории, к доисторическому состоянию

поэзии и языка (взаимосвязанных и собственно тождественных): общее

у них — то, что полнота смысла находит адекватное себе выражение

именно в начале развития.

15

Итак, согласно Веселовскому, психика человека получила когда-то

(в его, скажем так, «антропологический момент»

самотождественности) естественное выражение. Психика была естественна и примитивна

(изначальна), она-то и родила первоначальные схемы и формулы

поэзии. Поздний Веселовский писал в «Поэтике сюжетов», нисколько в

этом отношении не отличаясь от совсем раннего Веселовского: «<...>

предание, насколько оно касается элементов стиля и ритмики,

образности и схематизма простейших поэтических форм, служило когда-то

естественным выражением собирательной психики и соответствующих

ей бытовых условий на первых порах человеческого общежития27.

Одномерность этой психики и этих условий объясняет одномерность их

поэтического выражения у народностей, никогда не приходивших в

соприкосновение друг с другом»28. Заметим - тем более действие

происходит в «антропологический момент» совпадения человека с его

сущностью, что человеческая сущность самых разных народностей (при

всей своей примитивности) вполне совпадает!.. Теперь можно сколько

угодно возражать Веселовскому по существу: так, «в большинстве

случаев песни являются не стихийным самовыражением хотя бы и

«коллективного субъективизма»29 (как считал А.Н. Веселовский), а

целенаправленной деятельностью, опирающейся на веру в силу слова»30, и

конечно же, и в самой примитивной песне отражается вовсе не

«естественность» как таковая, не «коллективный субъективизм» как

таковой, а целое опосредованных культурных форм - действующее как

сложнейшая система ограничений, через которые и внутри которых

осуществлялся смысл песни. Это ведь знал и Веселовский! И все же

всякое начало исторического развития («начало всякой истории») он

берет со стороны естественности как таковой.

Зачатые в естественном состоянии формулы и схемы поэзии

сохраняются в культуре, но заполняются новым психологическим

содержанием («представлениями и ощущениями»31), — это новое

психологическое содержание (важно отметить!) не создает своих формул и схем, хотя

оно, очевидно, не столь одномерно, как первоначальная психика, а

потому заведомо перерастает «простейшие поэтические формы»,

созданные для ее выражения. Таким образом, перед нами чрезвычайно

характерное представление Веселовского; оно не столь логично, сколь пси-

хологистично (продиктовано ему «аксиомами» психологического,

психологизированного воззрения на мир). Поскольку же и в

психологизме есть своя логика, своя последовательность, то она — при

определенном повороте, какой придал Веселовский психологистическим

аксиомам, теоретически их истолковывая, - то она и порождает, она и

имплицирует веру исследователя в нечто скорее невероятное.

Последствия этого поворота для исторической поэтики

Веселовского были весьма значительны. Коль скоро - при всех модификациях и

нюансах - почти с самого начала, с того времени, как распалось

естественное соответствие друг другу одномерной психики и примитивных

формул и схем, в поэзии множится формальность, накапливаются

пережитки форм, то историческая поэтика и отсылается к изучению

поэтических средств, приемов и отношений. Правда, формулы и схемы

могут заполняться новым психологическим содержанием, могут обоб-

16

щаться, усложняться, но доступ к поэзии, литературе, к их анализу мы

получаем через форму, через ее жизнь, видоизменения, скрещения и

т. д. Форма выступает как носитель зашифрованного в ней (и уже

впоследствии непонятного) содержания, так что движение литературы

осуществляется как варьирование формы, как, в частном случае,

переструктурирование заданных элементов. Сдвиги внутри формализованных схем

и изменения их оказываются центральными для исторической поэтики,

отмеченными моментами: «<...> если, например, такие темы, как

Психея и Амур и Мелюзина, отражают старый запрет брака членов одного

и того же тотемистического союза32, то примирительный аккорд,

которым кончается Апулеева и сродные сказки, указывает, что эволюция

быта уже отменила когда-то живой обычай: оттуда изменение

сказочной схемы»33. Более общо, центральным для исторической поэтики

оказывается соотношение предания как всего массива передаваемых по

традиции, формализованных схем и отклонений от него; весь этот

массив глубоко заходит в эпоху личного творчества, и по природе своей он

таков, что не может отмереть. Историческая поэтика в таком

толковании должна, по существу, сосредоточиться на изучении предания, и

отсюда этнологически-фольклорный ракурс ее у Веселовского.

Даже переходя к «личному творчеству», историческая поэтика

остается в пределах предания - граница предания не конец ему, и вся

поэзия есть шифр естественности своих начал.

Позднее определение исторической поэтики34 следует разуметь не

так, что поэтика ограничивает предание в пределах личного творчества,

но так, что и в пределах личного творчества она изучает именно

продолжающуюся жизнь предания. Она демонстрирует, как проявляется

предание сквозь все создаваемое личным творчеством: коль скоро

«всякий поэт <...> вступает в область готового поэтического слова», то,

«чтоб определить степень его личного почина, мы должны проследить

наперед историю того, чем он орудует в своем творчестве <...>»35.

Итак, историческая поэтика зародилась в России - в трудах А.Н.

Веселовского36.

Для дальнейших судеб исторической поэтики оказалось весьма

существенным широкое и узкое понимание ее задач. У А.Н. Веселовского

эти «два» понимания были сопряжены друг с другом, но только так, что

«узкое» все время вычленялось из общего и «широкого»: так и

широчайшее в своих антропологических основаниях предание сужалось в

форму и в формальность, призывало к поэтико-технологическому

обследованию литературы, как только она вступает в полосу личного

творчества, при фрагментарности анализа, как только произведения

личного творчества перестают отвечать антропологически-целостной

логике предания.

Для эмпирически-индуктивной науки, вырастающей на базе

позитивистской методологии37, самое трудное и почти недоступное — это

так или иначе мыслить целое, целостность: осмысление целого

считается недозволенным забеганием вперед, пока целое не выведено

индуктивно, запрещенным Vorgriff на результат, итог, вывод, - между тем

никакое целое невозможно вывести, не предположив его заранее, как

цель, и отказ от осмысления его наперед ведет к нарушению диалекти-

17

ческой сопряженности в осмысляемой области - к нарушению

сопряженности целого и частей, «всего» и его составных, общего и

отдельного. И для А.Н. Веселовского было очень трудно двигаться внутри

материала, не оставляя общих идей, была трудна идея «слова» и

возникающего на его основе историко-культурного единства «словесности».

Как раз самые блестящие идеи историко-культурной широты,

требовавшие от науки столь же широкого «фронтального» охвата своей

проблематики, и не находили у него адекватной разработки, -

только редкостная эрудиция исследователя38 отчасти, во вторую очередь

создавала впечатление целостности материалов в результате их

сугубо обильного накопления.

Историческая поэтика А.Н. Веселовского как постепенно

воплощавшийся замысел и отражала определенные возможности мыслить

целое - присущие и А.Н. Веселовскому, и науке его времени. Так и

строилась внутренняя динамика исторической поэтики: она вызывала

сужение взгляда, обращающегося к конкретной работе, и заставляла

откладывать на будущее общую картину. Этой внутренней

сопряженности, которая сложилась в исторической поэтике А.Н. Веселовского, где

связывалось все - от историко-культурных проблем, поставленных на

почву слова, до поэтических средств и приемов, суждено было

распасться. А между тем общая, «широкая» сторона задуманной

исторической поэтики была обращена в будущее науки! В ней заложена, как цель

и задача, та проблематика, которая еще острее стоит и сейчас перед

наукой. Это проблематика современной истории культуры под знаком

слова, понятого во всей своей значимости для кулгтры.

Но все же непосредственная судьба всего наследия А.Н.

Веселовского состояла в том, что единство его сторон распадалось, что

более простые линии движения мысли подхватывались по отдельности и

развивались, замещая собой целое. Так, не без воздействия

односторонне понятых идей А.Н. Веселовского сложилась школа

технологического изучения литературного произведения, называвшегося

«формализмом» и дополнявшая А.Н. Веселовского методичным вниманием к

тому, что А.Н. Веселовский никогда не изучал, - к отдельному

произведению и его анализу39. Так сложилась узколингвистическая

трактовка «слова» — и тоже не без опоры на отдельные высказывания и

рабочие приемы А.Н. Веселовского. В научном споре с формализмом

стало, однако, складываться широкое историко-культурное понимание

слова у М.М. Бахтина, соответствующее философским обобщениям

«слова» в мировой культуре XX в. и вместе с тем отличающееся

направленностью на историко-литературный и поэтологический материал. Во

всяком случае, единство исторической поэтики на время распалось,

чтобы собираться постепенно, — и на совершенно новых основаниях,

чем у А.Н. Веселовского. То общее, что оставалось между новыми

синтезами исторической поэтики и наследием А.Н. Веселовского, и

могло прежде всего заключаться именно в освоении всех родственных

историко-культурных материалов, поставленных на почву слова, и в

движении в глубину - к принципам, или первопринципам поэтического

(вместе с тем общекультурного) сознания и к развитию и смене этих

принципов в истории.

18

Такой общий, целостный подход начал заявлять о себе уже в 1930-х

годах - в работах, весьма различных по материалу, методологическим

принципам. Таковы многие работы М.М. Бахтина40, такова работа

О.М. Фрейденберг по поэтике сюжета и жанра41. Необходимо

подчеркнуть, что все достижения связаны здесь именно с широким и

целостным освоением историко-литературного материала. Эта широта и

целостность тоже завещана А.Н. Веселовским.

Историческая поэтика как замысел наших дней не может

проходить мимо прозрений акад. А.Н. Веселовского42 и, осваивая,

обрабатывая конкретный материал литературы, должна постоянно

соразмеряться с общими, всеобъемлющими проблемами истории культуры в

целом.

Построение исторической поэтики развертывается, таким

образом, во взаимопроникновении литературной теории и истории

литературы - и притом непременно так, что этот процесс

взаимопроникновения и слияния теории и истории литературы выходит в широту

истории культуры и в ней, в ее развитии, в ее многообразных

материалах, черпает свою внутреннюю логику.

Таковы «рамки» исторической поэтики, и поскольку эти «рамки»

столь чрезвычайно широки, то лучше говорить о том наделенном

относительной внутренней самостоятельностью, самозаконностью

целом, в которое естественно входит историческая поэтика. Притом

это, очевидно, первое такое относительно самостоятельное целое со

своей внутренней логикой, в которое вписывается и историческая

поэтика, и, стало быть, теория и история литературы, приводимые к

некоторой принципиальности своих оснований. Если можно так

выразиться, история культуры - это первое такое целое, которое

историческая поэтика встречает на своем пути, когда отправляется на

поиски своих начал, своего логического обоснования.

О значении истории культуры в общей истории человечества

замечательно писал акад. Д.С. Лихачев: «История культуры резко

выделяется в общем историческом развитии человечества. Она составляет

особую, красную нить в свитой из множества нитей мировой истории»43.

И остается только согласиться с А.Я. Гуревичем, который так пишет

об истории культуры как задаче нашей современной науки: «Если

понятие «историческая поэтика» не вполне разработано и определено, то,

пожалуй, в еще большей степени это можно сказать о понятии

«история культуры». Привычная трактовка сводится <...> к пониманию ее

как суммы слагаемых: совокупность развития языка, философии,

искусства, литературы, обычаев, быта и дает якобы то, что называется

«историей культуры». Такое кумулятивное «понимание» <...> тормозит

развитие нашей науки в одном из узловых ее моментов. Ибо, по

моему глубочайшему убеждению, многие решающие проблемы

гуманитарного знания упираются именно в необходимость разработки истории и

теории культуры. История культуры вырастает в настоящее время в

комплексную дисциплину, в рамках которой происходит встреча и

взаимодействие, по существу, всех наук о человеке, от психологии до

демографии, от этнологии до литературоведения. Но это взаимодействие

невозможно понимать как простое объединение результатов обособ-

19

ленных отраслей знания - история культуры представляет собой базис

современных гуманитарных наук и вместе с тем их синтез»44.

Как ни будем понимать мы историческую поэтику, одно

необходимо сказать наперед — ее «место» задается историко-культурным

синтезом, с которым содержание исторической поэтики так или иначе

связано. Едва ли, правда, мы будем отождествлять историческую поэтику

и историю культуры, - так, как, в несколько иных терминах,

рассуждал молодой А.Н. Веселовский, - хотя для этого есть внушительные

основания, именно общность действующего во всей словесности (такой-

то эпохи) слова. Можно допустить, что изучение так понятого слова

непосредственно связывает историческую поэтику и историю

культуры, - однако после этого в истории культуры останется еще очень

много специального материала, который уже не будет прямо

относиться к ведению исторической поэтики.

Совершенно ясно, однако, и то, что историческая поэтика — как

задача современной науки — определяется внутренней потребностью

науки (и даже более того — самой же культуры!) во взаимоопосредовании

теоретического и исторического знания, в максимальном сближении

теоретических и исторических подходов к литературе. Если признать

такую внутреннюю потребность, то следует признать и другое: предмет

исторической поэтики устанавливается не «нами», т. е. не

литературоведами, устанавливается не частным мнением, взглядом, а должен быть

понят именно так, как того требует логическое развитие науки.

Другими словами, каждый литературовед вправе ставить перед собой

вполне конкретные, весьма частные задачи, но такой очерченный круг он

не должен отождествлять со всей исторической поэтикой — такой,

какой она вырисовывается перед нами в науке, в логике ее развития.

Всякий литературовед должен в этом смысле следить за собой — не урезал

ли он, безосновательно, круг науки, круг дисциплины, которая встает

перед ним и которую он стремится уяснить себе. А для определения

границ широкого понимания исторической поэтики — т. е. той, какой

вырисовывалась она исторически в науке о литературе, — действенны

некоторые очевидные координаты: это, во-первых, история культуры,

к которой имеет прямое отношение историческая поэтика; это,

во-вторых, слово, понятое как первопринцип «словесности» в целом и как

носитель поэтического сознания; это в-третьих, опосредование и

взаимопроникновение исторического и теоретического знания о

литературе, - о чем только что шла речь и что выступает как внутренний

императив современного литературоведения (и параллельно с ним —

других родственных исторических дисциплин).

Вот та широкая площадка, куда заведомо помещается современная

историческая наука (здесь мы, заметим, на своем этапе узнаем все те

проблемы, над которыми размышлял около ста лет назад акад. А.Н. Ве-

селовский). Нетрудно понять, что историческая поэтика в этих

пределах охватывает, в сущности, все содержание науки о литературе, но

только взятое в своем самом принципиальном содержании, начиная с

философского, однако, в свою очередь, подкрепляемого всей

весомостью своего историко-культурного разворота, осмысления слова и тому

подобных общих вещей и проблем. Охватывая все, историческая по-

20

этика в любом случае не выступает как одна из дисциплин науки о

литературе наряду с другими, например наряду с историей литературы

«как таковой», теорией стиха «как таковой», теорией литературных

стилей «как таковой» и т. д. Ведь коль скоро новая историческая поэтика

рождается из таких общих внутренних побуждений как потребность в

опосредовании теории и истории, такая потребность не может

останавливаться перед чем-то отдельным, не заходить в такую отдельную

область и давать ей существовать, как прежде. Именно поэтому, заметим,

общие тенденции, идущие в русле новой исторической поэтики, т. е.

в русле нового синтеза теории и истории, проявляются в наши дни в

каждой из отдельных литературоведческих дисциплин, — как только

исследователи от узкой, технологической, прикладной постановки

вопросов переходят к общей, принципиальной, к исторической

жизни своих предметов, как только они перестают думать, что эти их

предметы нечто только внутринаучное и подлежащее логической

разработке внутри себя (как, например, полагали многие

стиховеды-теоретики в 20 — 30-е годы, как, совсем с другой стороны, рассуждают

многие историки литературы, считающие своим долгом только

изложение фактов, хотя бы и в их связях и зависимостях). Разумеется, и

область литературоведческой методологии оказывается в пределах

исторической поэтики; правда, «с литературоведческой методологией

поэтику пока еще никто не путал»45, однако возможна ли отдельная от

теории и истории литературы (т. е. вообще от практики

литературоведческих исследований) дисциплина методологии?

Однако если историческая поэтика оказывается не отдельной

дисциплиной науки о литературе наряду с другими, то это не означает, что

она поглощает всех их, включает в свой состав и т. д. За пределами

исторической поэтики остается всякая фактография, например,

биографические исследования, не претендующие ни на какую теорию, но

скрупулезно выясняющие всякого рода даты. Никоим образом нельзя

думать о таких исследованиях как-то пренебрежительно - хорошо

известно, что они способны складываться в весьма солидный слой науки

о литературе, со своими специфическими тонкими приемами. Вообще

историческая поэтика - так, как она задумывается теперь в самой

науке и самой наукой, — отпускает от себя все то отдельное, что в

пределах литературоведения способно доказать свое право на отдельное,

обособленное существование. Но только это отдельное и обособленное

может существовать не как замкнутая или завершенная в себе

дисциплина (такими в глазах многих до сих пор остаются и теория и история

литературы «сами по себе»), а именно как отпущенный на волю, не

охваченный всей общей теорией остаток. Другими словами:

историческая поэтика - историческая поэтика как задуманная в самой науке,

подчеркнем это еще раз, — соотносится с существующими

литературоведческими дисциплинами не механически, а динамически. Она все их

подчиняет себе, но не охватывает целиком все их содержание; ее

границы проходят поперек существующего, исторически сложившегося

членения науки о литературе, и проходят они — не побоимся этого

слова — неопределенно. Главное в исторической поэтике как научной

дисциплине - это то, что она стягивает к себе, как к центру, существен-

21

ное содержание науки о литературе, подчиняя его принципам

поэтического сознания, формам историко-культурного слова. Историческая

поэтика действует динамически, все существенно стягивая к себе как

к центру. Поэтому не столь важно то, как - поперек сложившегося

состава науки о литературе - пролягут ее границы: сама историческая

поэтика как тенденция опосредования теории и истории есть критика

прежних границ, установившихся между литературоведческими

дисциплинами.

По этой же причине не таким болезненным кажется и другой

вопрос - о том, не подменяет ли так понятая историческая поэтика

теорию литературы, не тождественна ли она ей настолько, чтобы и не

было необходимости в введении нового наименования? Ведь подобно

тому, как историческая поэтика обретает свою логику в истории

культуры, этом смыслообразующем, или смыслопорождающем, слое всей

человеческой истории, так теория и история литературы обретает свою

логику, свое обоснование и оправдание в исторической поэтике — так,

как она вписана нами в свои координаты, так, как заняла она

положенное ей место. Если, как пишет И.К. Горский, в понимании и Веселов-

ского, и Шерера «историческая поэтика означала попросту теорию

литературы, основанную на принципах историзма»46, то мы вполне отдаем

себе отчет в том, что в этом «попросту» и заключена вся сложность

задачи, не решенной до сих пор. Пусть историческая поэтика будет

только попросту теорией литературы. Если после этого теории будет что

сказать, она докажет право на свое отдельное существование. Однако

в этом можно усомниться: что в теории не связано с историей, что в

ней — аисторично, внеисторично?47

Итак, если историческая поэтика - это всего лишь теория

литературы на исторической основе (если допустить это), то отсюда не

вытекает, в свою очередь, что она повторяет строение какой-либо

существующей теории литературы. Если принять, что историческая поэтика в

самой своей глубине ориентирована на формы поэтического сознания,

сменяющие друг друга (то, что А.Н. Веселовский называл

«эволюцией»), на слово, функционирующее историко-культурно и как бы

задающее модус всякому словесному творчеству эпохи, то дальше

исторической поэтике необходимо прослеживать от начала до конца весь путь

воплощения слова в творчестве, в тех формах, какие создает оно для

себя, все преломления слова в творчестве, все средства, через которые

оно в творчестве проходит. О такой задаче исторической поэтики

весьма удачно писал М.Б. Храпченко: «<...> предмет исторической

поэтики целесообразно охарактеризовать как исследование эволюции

способов и средств образного освоения мира, их социально-эстетического

функционирования, исследование судеб художественных открытий.

Историческая поэтика не может не включать в себя изучение

изменяющихся принципов литературного творчества, тех принципов, которые

на определенном этапе развития литературы выступают как

художественный метод»48. Здесь раскрывается содержание того определения,

какое давал А.Н. Веселовский (от него сохранилось как бы не

переведенное на современный язык науки слово «эволюция»); лишь

меняются местами самая общая и более подчиненная задачи исторической по-

22

этики. Однако M.Б. Храпченко делал тем больший, оправданный

акцент на общем, на принципах творчества- эти принципы «придают

единство, качество системности различным поэтическим средствам», а

игнорирование принципов «приводит анализ поэтических средств к

разобщенному, раздробленному их описанию - вне всякой творческой и

исторической перспективы»49. Все это совершенно справедливо.

Теперь, кажется, выясняется, чем и в каких пределах должна

заниматься историческая поэтика — в соответствии с тем, как (на

протяжении свыше ста лет) складываются ее тенденции в самой науке, а не

с тем, что может полагать о ней тот или другой ученый.

Очевидно то, что уже сама историческая поэтика (как нарастающая

в нашей науке и движущаяся к обобщениям тенденция) есть фактор

истории культуры, фактор историко-культурного смыслообразования,

или смыслопорождения. Вместе с тем у нее особая функция -

отражения, анализа, осмысления поэтического сознания, или, шире, слова в

историко-культурном смыслопорождении. Ясно, что историческая

поэтика относится ко всем тем уровням, на которых осмысляется слово,

а тогда не только всякая словесность (с поэзией в центре), но и теория

литературы, и ее история, и поэтика, наконец, и сама же историческая

поэтика как осмысление слова — все попадает в ведение исторической

поэтики, все должно быть подвергнуто ею анализу, все должно быть ею

осмыслено, все становится ее материалом. Простейшая и достаточно

условная схема это покажет.

ЛИТЕРАТУРА

(словесность, поэзия в их историческом развитии)

ОСМЫСЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

поэтика, теория литературы, история литературы

история поэтики, история истории

история теории литературы литературы

ИСТОРИЯ НАУКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

Самое простое, быть может, банальное, что можно сказать об

исторической поэтике, глядя на эту схему, - это то, что историческая

поэтика, по всей видимости, возникает тогда, когда творческое,

поэтическое слово уже не один раз в самой истории подверглось

опосредованию - исторически и теоретически. Историческая поэтика отражает

сильно разветвленное, разросшееся, опосредованное слово — слово,

которое накопило достаточно опыта для того, чтобы сами его

опосредования сложились в историю форм, в своего рода систему. Есть уже по

меньшей мере три уровня, на которых слово осмысляется, три формы

23

его существования, и каждый такой уровень, и каждая такая форма, в

свою очередь, демонстрируют определенное поэтическое сознание -

исследователь литературы являет его не менее показательно и

красноречиво, чем поэт и писатель, но только иными способами, чем они. У

исследователя литературы слово и уходит от себя, от своей

поэтически-творческой сущности, отражается и делается вторичным, а вместе

с тем и проявляется, проявляет свою сущность (но только с

неминуемыми искажениями, сопровождающими любой такой перевод в иное

состояние); это двойственный процесс, где исследователю

поэтического сознания легче подлавливать слово в его перекрестном освещении.

Уровни далеки друг от друга, они совсем иные, к тому же сама

история постоянно переводит слово в новые состояния, - и вследствие

всего этого уже на заре современной литературной науки, в самом

начале XIX в., у литературоведа-филолога, такого, как Якоб Гримм,

словно платоновская тяга к прообразу, возникает тяготение к

неискаженному изначальному поэтическому праслову, стремление раскопать его

среди исторических наслоений и так его обрести, — отблеск этого

тяготения обнаруживаем и у А.Н. Веселовского, с

генетически-эволюционным подкреплением такого подхода. Но разные уровни и близки

друг к другу, и можно думать, что поэтическое творчество, его

функционирование, его теоретическое осмысление гораздо ближе друг к

другу, чем обычно представляют себе, когда по инерции решительно

размежевывают непосредственность творчества и теорию. Творчество и

теория плавно переходят друг в друга, а нередко одно просто

заключается в другом или продолжается другим. Всякий творческий акт

вместе с тем уже акт своего осмысления, истолкования, а теория —

продолжение творчества другими средствами, как сказано — προ-явление

слова. Кроме того, слово поэтическое и слово научное в разные эпохи

по-разному, многоразлично, связаны явными и подспудными

нитями - так, еще в XVH-XVIII вв. связаны через риторику,

свидетельствующую именно об общности слова во всей словесности.

Сейчас же хотелось лишь показать, насколько расширяется и

насколько специфическим предстает в сравнении с традиционной

теорией литературы материал исторической поэтики, если формулировать ее

задачи так, как заставляет понимать и ставить их внутренняя тенденция

самой же науки. Круг вопросов и материал исторической поэтики

расширяется - в сравнении с теорией литературы - прежде всего

благодаря тому, что всякий носитель поэтического сознания, всякий его

документ в принципе оказываются в поле ее внимания. Сама теория

литературы становится таким документом. Так происходит тогда, когда

историческая поэтика направляет свое внимание на самое существо

дела, т. е. на выяснение принципов поэтического сознания, или

сознания слова. Когда же историческая поэтика начинает прослеживать

действие принципа в поэтическом творчестве, прежняя, современная

художественному явлению теория остается соосвещающим его,

оттеняющим, проявляющим моментом, как бы весьма компетентным

советником в нашем общении с прошлым, с его искусством, с его культурой.

Даже если историческая поэтика - это всего лишь теория литературы,

следующая принципу историзма, то теория литературы будет как исто-

24

рическая поэтика выглядеть совершенно иначе, нежели теория

литературы в привычном до сих пор виде50. Для новых книг, отражающих

современную тенденцию опосредования истории и теории литературы,

характерен учет как поэтических источников, так и старинных поэтик,

вообще поэтической теории, так как многие константы поэтического

мышления проявляются равным образом в творчестве и в теории или

одинаково участвуют в создании того и другого51.

Приведенная выше схема наглядно показывает, насколько мало

современная историческая поэтика соответствует по своему материалу и

задачам прежней поэтике, существовавшей на протяжении долгих

веков, - сколь бы разнообразными ни были, в сущности, типы

традиционной поэтики. О том, насколько четким и привлекательным по

своей известной конструктивности был сложившийся образ традиционной

поэтики, говорит тот факт, что даже В.М. Жирмунский в начале 20-х

годов стремится, формулируя задачи поэтики, сообразоваться с

прежней поэтикой: «Задачей общей, или теоретической поэтики

является систематическое изучение поэтических приемов, их сравнительное

описание и классификация»52. Между тем историческая поэтика уже

вследствие глубокого переосмысления самого предмета поэтики

резко расходится с традиционной поэтикой. «Поэтика» в составе

наименования «историческая поэтика» есть попросту нечто совсем иное,

чем «поэтика».

Однако традиционное понимание «поэтики» продолжает оказывать

давление на сознание исследователей и приводит к суженному

толкованию задач современной исторической поэтики. Так, исследователь,

показавший изменение предмета поэтики на протяжении XIX—XX вв.,

счел нужным, рассуждая о задачах будущей исторической поэтики,

повернуть ее вспять — к поэтике, понятой «как прикладная литературная

теория», а тогда получилось, что «поэтика должна стать нормативной»

и важнейшей ее задачей «станет рекомендация таких научно

обоснованных, выверенных обобщающих положений, опираясь на которые

литературная критика могла бы эффективнее, без нынешнего

субъективизма, с большим знанием дела и лучшим предвидением

перспектив развития влиять на практическую деятельность писателей»53.

Однако такое благое намерение или пожелание вступает в самое резкое

противоречие с современным литературным сознанием и даже с

литературным опытом наших дней. Ведь чтобы стать нормативной,

поэтика должна опираться на некоторую существующую в писательском

сознании внутреннюю меру правильного - неправильного,

подобающего - неподобающего и т. д.: «<...> только при условии, что она

отстаивает некоторую систему общеобязательных установок для данного

направления литературного развития, поэтика и может выполнять

свое назначение руководства в области текущей творческой

деятельности»54. Но если такой внутренней меры нет, то ее нельзя

выдумать - реальное взаимосогласие людей нельзя подменить

теоретическим постулатом; если, например, писательское сознание нацелено на

наивозможное многообразие творческих решений, то его нельзя

подчинить какой бы то ни было норме одним только теоретическим

усилием. Однако в конце концов писательское сознание, усматривающее

25

внутреннюю меру только в свободе от всякой поэтологической задан-

ности, по-своему отражает ту же самую ситуацию, что и историческая

поэтика, - это ситуация максимального накопления опыта,

историко-литературной умудренности. Все это — и в науке, и в творчестве -

связано с нашим современным способом относиться к истории, даже

с некоторым как бы аксиоматическим уровнем восприятия мира:

современное сознание очень часто даже готово как бы поступиться

«своим», чтобы затем вновь обрести это «свое» через все

многообразие исторически существовавших форм, - тогда как раньше, в

прежние эпохи развития культуры, интерес к истории, к прошлому, к

прежде существовавшим культурным, литературным, поэтическим и

любым иным формам по меньшей мере уравновешивался очень

четким и, на наш сегодняшний взгляд, быть может, чрезмерно узким

представлением о «своем», о том, что надо «мне», писателю, и о том,

что я считаю верным и правильным в творчестве (в отличие даже от

шедевров прошлого, которым «я», писатель, поэт, художник, могу

даже поклоняться).

Вся изведанная широта существовавшего в литературе, в

словесности в целом дает огромные преимущества историку культуры и

литературоведу, - однако это же самое приводит, как embarassement de

richesse, к известному (и очень острому!) кризису писательского

сознания. Тем не менее писательское сознание находится в ближайшем

родстве с сознанием теоретическим - при этом и то и другое

одинаково причастны к историко-культурным процессам наших дней, к

тому, что названо у нас историко-культурным смысл опорождением, и

к осмыслению этих процессов. Ситуация такова, что литературовед-

теоретик и писатель-практик пребывают в принципиальном согласии

между собой - еще до того, как они начали спорить, еще до того, как

они о чем-то договорились. Зато в абсолютно проигрышном

положении находится критик - такой критик, который вследствие

историко-культурного разделения труда очутился между теорией и

практикой, такой, однако, критик, который дожидается от теоретика

готовых результатов, чтобы, в свою очередь, разжевать их

писателю, - такой критик боится субъективности, единственного своего

«оружия», которое осталось у него в целости и сохранности; он

противопоставляет себя обеим сторонам, которые хотел бы связать, и

намерен что-то разъяснять людям, которые на основании своего

опыта давно уже убедились - как теоретик, так и писатель - в том,

что все уже было, что все возможно, что все допустимо, и которые

живут, окруженные изобилием литературных прецедентов. Ясно, что

в этой ситуации единственное лицо, которое еще вправе

предписывать какую-либо норму, — это не теоретик, а критик, если он

только продолжает уверенно стоять на своем; вот только он и мог бы

разработать нечто вроде нормативной поэтики. Человек же,

занимающийся теорией литературы и рассуждающий о возможностях и

задачах исторической поэтики, скорее представит себе наше время в

виде зеркала, поставленного на пути истории, — все эпохи

прошлого смотрятся в него, а теоретик обязан смотреть, что и как в нем

отражается, и должен разобраться во всем этом55.

26

II

Наука движется вперед не только через раскрытие новых фактов,

освоение ранее недоступных областей, создание новых методов, но - в

известные эпохи - не менее того через самокритику, через самопознание

своих начал, через анализ «аксиоматического уровня» научного

сознания.

Сказанное вполне относится к эстетике и к научной истории

культуры, как развивались они на протяжении двух последних столетий,

вполне относится и к многообразным, непрекращавшимся все это

время попыткам историко-теоретического синтеза в науке о литературе.

Чрезвычайно богатое, разветвленное движение немецкой теории в это

время дает возможность представить себе весь этот процесс внутренней

самокритики науки достаточно последовательно. Наука все это время

развивалась так, что она осваивала некоторые новые принципы

понимания, познания мира, благодаря этому существенно обогащалась, а

вместе с тем последовательно отказывалась от ряда наперед заданных,

как бы аксиоматических, автоматически действовавших положений,

которые долгое время считались совершенно естественными, а затем

признавались за необоснованные, за недопустимые Vor-Urteile, за

неоправданные предпосылки. Отказ от одного за другим таких

«предрассудков» происходит в науке достаточно редко и всякий раз означает в

ее истории довольно четкую и резкую цезуру - знаменует начало

нового этапа развития науки. Что нужно при этом прежде всего иметь в

виду, так это то, что этапы научной «самокритики» теснейшим образом

связаны с этапами осмысления человеческой личности, - в немецкой

культуре и эти этапы представлены наиболее полно и богато, их

логика выписана с наивозможной ясностью, а ведь осмысление

человеческой личности именно начиная с середины XVIII в. претерпевает

быстрые, решительные, существенные изменения.

«Аксиоматические» положения науки всякий раз взаимозависят от

того как понимается, как осмысляется человек. Теснота связи, степень

зависимости здесь совершенно очевидны - стоит только принять во

внимание, что XIX век может быть назван антропологическим веком,

что культура этого времени стремится осмыслить человека предельно

богато и полно, что она стремится понять человека как меру всех

вещей - в мире, в жизни, в обществе, в истории, стоит только принять,

далее, во внимание, что история культуры имеет дело не с каким-то

отвлеченным предметом, но именно с тем самым, чем занята культура

этого времени, - с человеком, с сущностью человека, с осмыслением ее.

Если это так, то становится тем более понятным, что любая историко-

культурная дисциплина в этот период - это наука о сущности человека,

причем такая, в которой и выражает свою сущность человек этого

времени, так, как он мыслит себя. Тогда ясно, что в такой науке человек

осмысляет и исчерпывает себя; поскольку же история культуры и всякая

относящаяся к целому истории культуры дисциплина должна все же

устанавливать историческую реальность прошедших эпох, то она не может

без конца удовлетворяться лишь тем, что внутри ее выражает себя все

одна и та же сущность человека, каким понимает он себя сейчас, скажем

27

в середине XIX в., не может удовлетворяться тем, что внутри ее сущность

такого человека встречается сама с собою и узнает в ней сама себя, и

поскольку это так, то именно в истории культуры, во всех ее

дисциплинах, и начинается осознание ограниченности антропологического образа

человека (как бы раз и навсегда «совпавшего с самим собою»),

начинается критика всего того, что в таком образе человека считалось

естественным и общечеловеческим, начинается преодоление такого образа

человека, подвергается сомнению вся его «аксиоматика». Сущность

человека исчерпывается и вы-черпывается! Только тогда, когда наука

теряет веру в то, что есть некая общечеловеческая естественность, что

человек во все времена — это одно и то же; а потому он всегда одинаково

чувствует и понимает вещи, - только тогда снимается одно из

важнейших препятствий, ограничений для исторического мышления, для

историзма, только тогда наука, история культуры получает возможность

более адекватно строить образ человека разных эпох, постигать особенный,

конкретный тип культуры, понимать разные языки культуры.

Вот почему науке необходимо было раз за разом отказываться от

своих «аксиоматических» положений, связанных с антропологической

трактовкой человека, — сбрасывать их словно пелену с глаз. Никак нельзя

считать, что этот процесс освобождения науки от «излишних»

предпосылок к нашему времени уже завершился, - можно сказать, что

сделано нечто существенное, однако при этом XIX век оставил в наследство

науке, прежде всего западной, весьма противоречивую ситуацию. Дело

в том, что XIX в. освоения принципов историзма был, как сказано, и

антропологическим веком, - одно было несомненно связано с другим,

в известной перспективе освоение истории как органического,

закономерного целого было взаимосвязано с освоением человека, личности во

всем ее реальном богатстве. Однако на деле одно перебивалось другим,

а именно конкретно-исторический подход к вещам и явлениям

перебивался принципом антропологической «естественности», когда

психологически трактовавшаяся сущность современного человека переносилась

на все исторические эпохи, признавалась общезначимой и

общечеловеческой. Выработанные немецкой наукой, философией, культурой

принципы историзма резко нарушаются в XIX в. этим психологизмом,

который решительно все ставит на почву «естественной» психологии,

«естественного» восприятия. Когда же такого рода «аксиомы» стали

подвергаться критике и отбрасываться, то как раз в западной, немецкой

науке о литературе это происходило весьма непоследовательно — в той

мере, в какой академическая наука, сложившаяся в своих формах,

стабилизировавшаяся, развивалась в некотором самодвижении, в

относительной методологической изоляции. Такой науке весьма свойственно

нести с собой груз полупреодоленных аксиом-предрассудков, а потому

неудивительно и в науке середины XX в. встречать все те же

психологические предпосылки, которые сужали кругозор ученого XIX в. и

мешали ему более адекватно и более целостно видеть и понимать культуру

прошлых эпох, попросту воспринимать ее как нечто целое - мыслить

как независимую от «нашего» восприятия, от «наших» современных

обычаев, привычек, способов постигать вещи. Можно сказать, что в

немецкой науке о литературе развивавшиеся (в ней, как и вообще в немец-

28

кой культуре) принципы историзма были серьезно нарушены этим

комплексом антропологического психологизма - последствия его не

преодолены и сейчас, не преодолены постольку, поскольку этот комплекс,

как бы смешавшись с историческими подходами, определил в XIX в. и

характер немецкой науки о литературе, и то, чем она по преимуществу

занималась, что предпочитала и чем пренебрегала.

В немецкой культуре как историзм, так и антропологизм были

одновременно заявлены И.Г. Гердером - мыслителем-провидцем, который

подхватывал импульсы живой культурной истории и, придав им на лету

первозданную внятность, передавал их, как тему, будущей историко-

культурной науке — далеко вперед. В 1777 г. Гердер писал:

«Художественный канон Поликлета ясен лишь на основе чувства и для чувства (aus

dem Gefühl und fürs Gefühl). Его дает пластическая форма»56. «Чувство»

здесь уже того, что понимаем под чувством мы теперь, и

проникновеннее: это прежде всего осязание, как бы чувство по преимуществу57, затем

же, как верно отметил Б. Швейцер, все — «от осязания до тончайших

движений души»58. «...Читать надо так, будто ты все видишь,

осязаешь...»59. Гердер говорит о греческом искусстве, однако как

высказывание о греческом искусстве его слова, как понимаем мы теперь, весьма

недостаточны - Гердер с самого начала вычитывает из канона

Поликлета логос — расчет и рационализацию художественного чувства, весь

процесс обобщения; по Гердеру, здесь, очевидно, царит

непосредственность - она создает пластическую форму, а пластическое произведение

означает собой канон, или правило искусства, просто равно ему. Тем

более полно выражает Гердер новые основания, на которых должен

утвердиться человек и его образ, — это сенсуалистические основания, и

они не вычитаны им из философии, но προ-явлены - на языке

философии - как тенденция самой жизни, как нарождающееся

самоосмысление человека, и высказаны не для одной только истории искусства, а

вообще для всей живой культуры. Гердер вычитывает и высказывает все

это в резчайшей оппозиции механически-рациональному истолкованию

человека. И воздействие гердеровского «прапереживания

пластического начала», как в духе Дильтея формулирует Б. Швейцер60, следует

искать не столько в художественной мысли и в истории искусства61,

сколько в самой жизни, в сплетении жизнеощущения и его

осмысления, когда, например, сначала у Ф. Шлегеля, затем спустя поколение

у младогерманцев вспыхивает идея «эмансипации плоти». Конечно, гер-

деровское «прапереживание» здесь огрубляется и, огрубляясь,

«эволюционирует», плотское опять разделяется с душевным, но это уже на

основе освоенности единства (психофизиологического единства) всего

человеческого. Историко-культурный замысел эпохи таков: человек должен

принадлежать самому себе, он должен быть о-своен самим собой, его

чувства - это не отвлеченные, философски расчисленные страсти, а

внутренняя, в конечном счете неуловимая и неописуемая конкретность,

«веяние», а не дефиниция, и т. д. Гердер вдохновенно проповедует все,

что требуется для того, чтобы укоренить человека внутри его души.

. Итак, человека надо было освоить - пересадить внутрь самой

личности. В этом была историческая потребность и необходимость.

Однако какие возмущения вносят подобные представления в осваиваемую

29

эпохой идею органического роста истории! Античность и

современность напрямик соединяются единством сенсуалистического

мироощущения, - однако именно такими бестрепетными средствами (вроде

того, что все сваливается в кучу) прокладывает себе путь новый

историзм. Он порой через нарочитое отождествление достигает

дифференциации и размежевания: на рубеже XVIII-XIX вв. немецкая культура в

большой своей части смотрит на Грецию как на идеал, который

надлежит восстановить, уподобив ему саму жизнь, - однако труды тех, кто

стремился к возобновлению античности, пошли на пользу

решительному различению античности и современности62.

А одновременно с этим переходом через узловой момент своего

отождествления-различения с античностью немецкой культуре необходимо

было расстаться и с гердеровским сенсуализмом, со всякими штюрмерс-

кими прокламациями его, со всем экспериментальным, что заключал в

себе этот сенсуализм: гегелевская Innerlichkeit,

внутренне-проникновенное начало человека, концентрируется в себе, как то и «положено» ей в

свете дальнейшего развития, дальнейшего осмысления сущности

человека. Так можно сказать, что начинающаяся история культуры сразу же

вынуждена была распрощаться с «аксиомой» сенсуализма как некоторой

чрезмерностью и излишеством. Однако дальнейшее развитие ведет к

новому парадоксу, как это обычно и бывает свойственно истории: чем

больше сущность человека сосредоточивается в его «внутреннем», теперь уже

безраздельно принадлежащем ему как его личное достояние и сокровище,

чем больше наука XIX в. начинает разбираться в этом внутреннем, тем у

же круг того, что способна понимать такая сконцентрировавшаяся