Текст

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1977

10

ИЗДАЕТСЯ С 1S48 ГОДА

И номере:

Конституция СССР о защите Отечества 3

Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической

революции 6

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

С. Арутюнян. Комсомол и Военно-Морской Флот 10

* * ♦

Вести с флотов .16

Говорит океан 20

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

С. Филонов. Морская операция 21

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

A. Злыднев. Назначенным курсом 26

Н. Карлош. Важное условие повышения эффективности идейно-воспитательной

работы 29

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

B. Алексеев. Командирские фарватеры 33

A. Богданов. В качестве планирования* — залог успеха 37

B. Макаров. Морской практике — неослабное внимание 40

М. Трифонов. Экзамены на капитанскую зрелость 43

B. Иванов. Первые шаги 45

C. Данилко. Штаб и боевая готовность 48

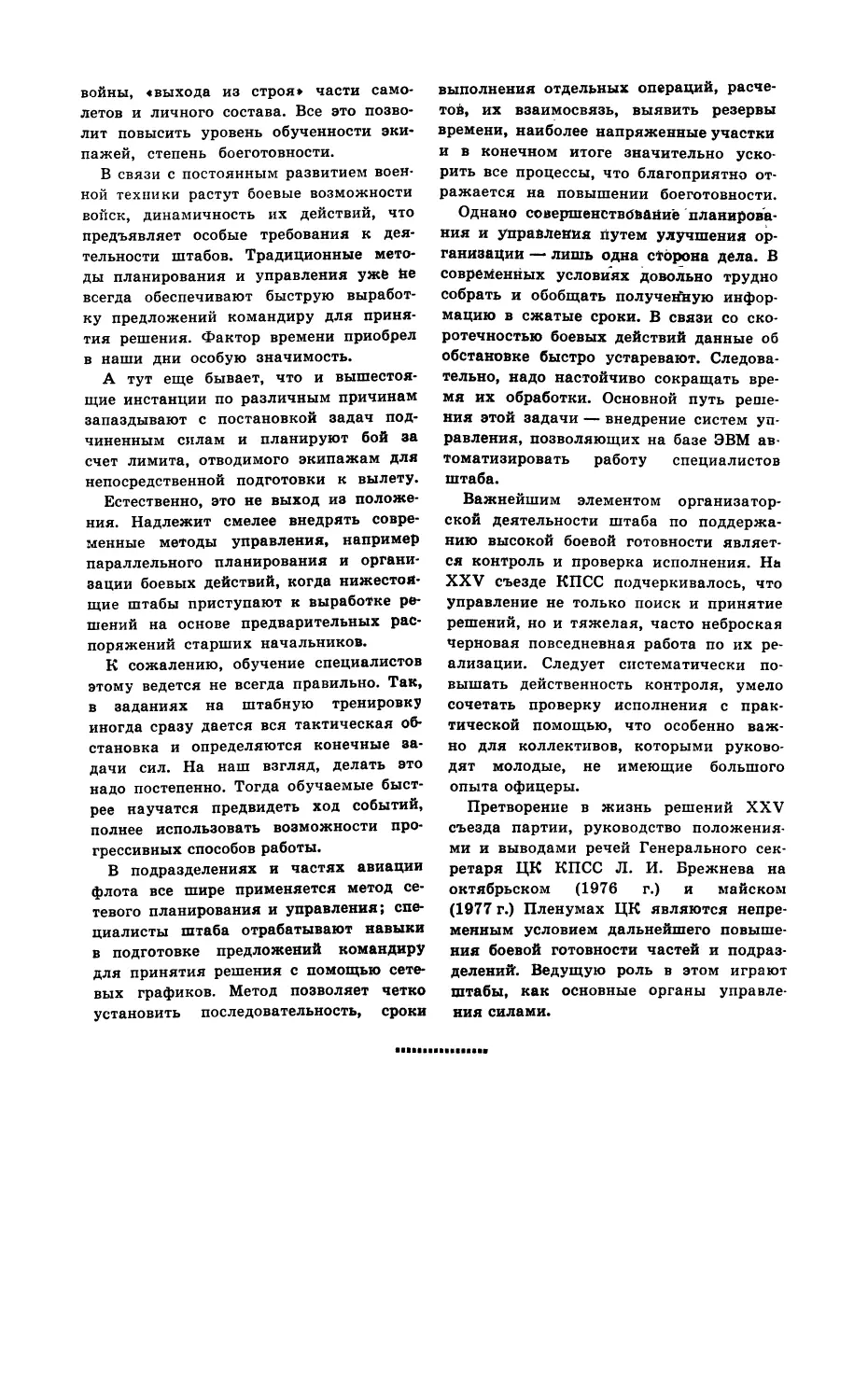

A. Розборский. Морально-боевые качества развивать постоянно 52

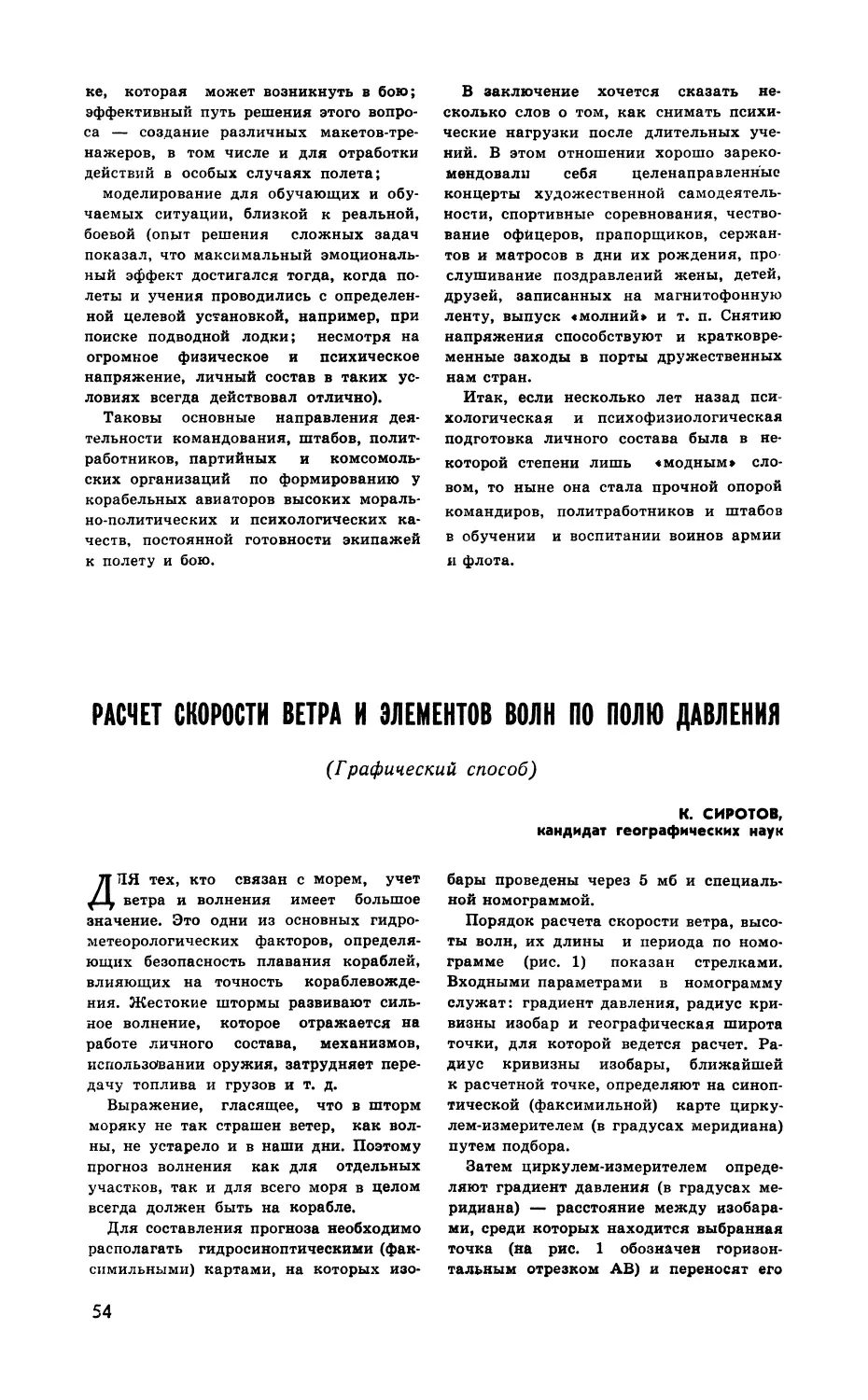

К. Сиротов. Расчет скорости ветра и элементов волн по полю давления . . . 51

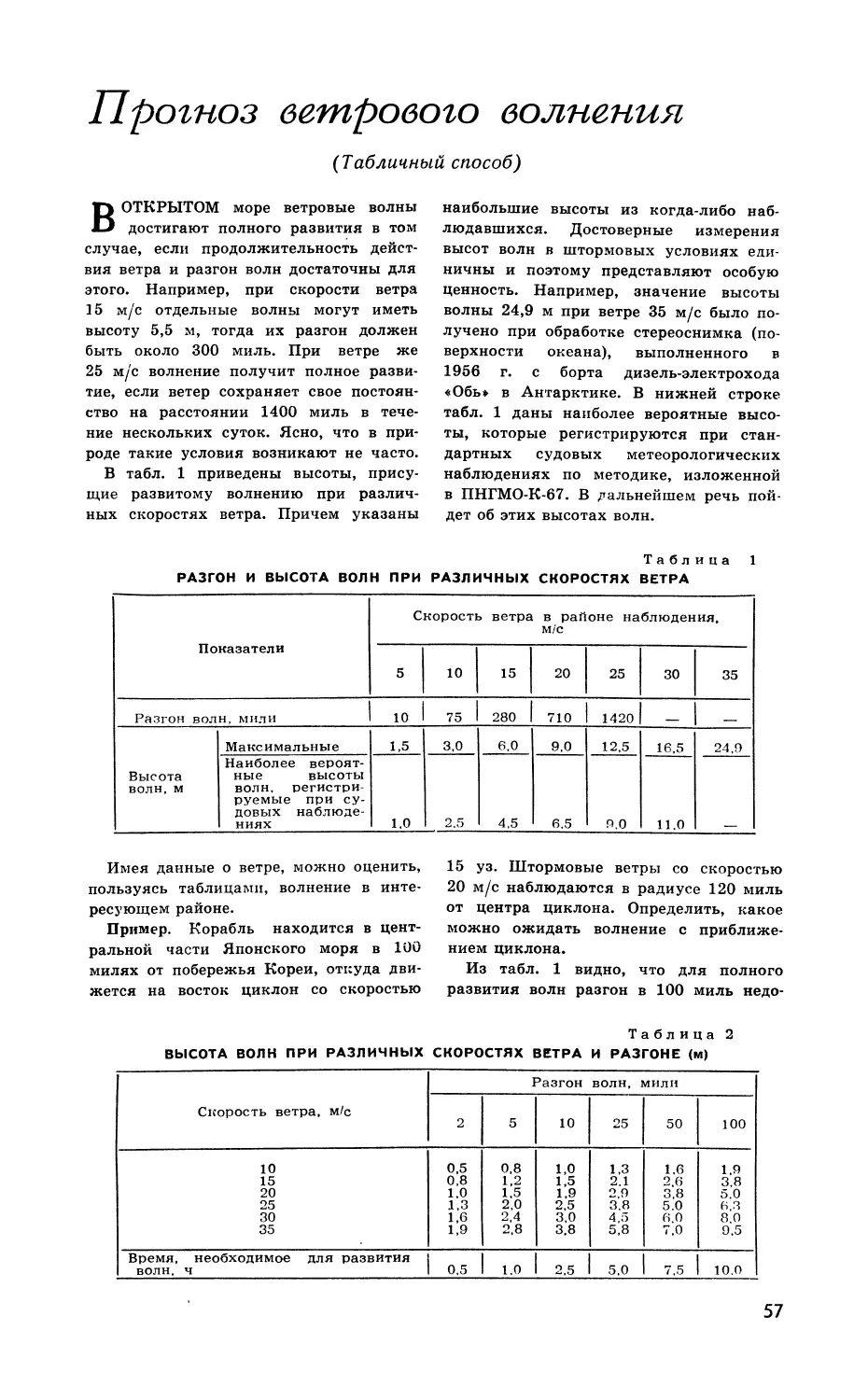

B. Саноцкий. Прогноз ветрового волнения 57

* * *

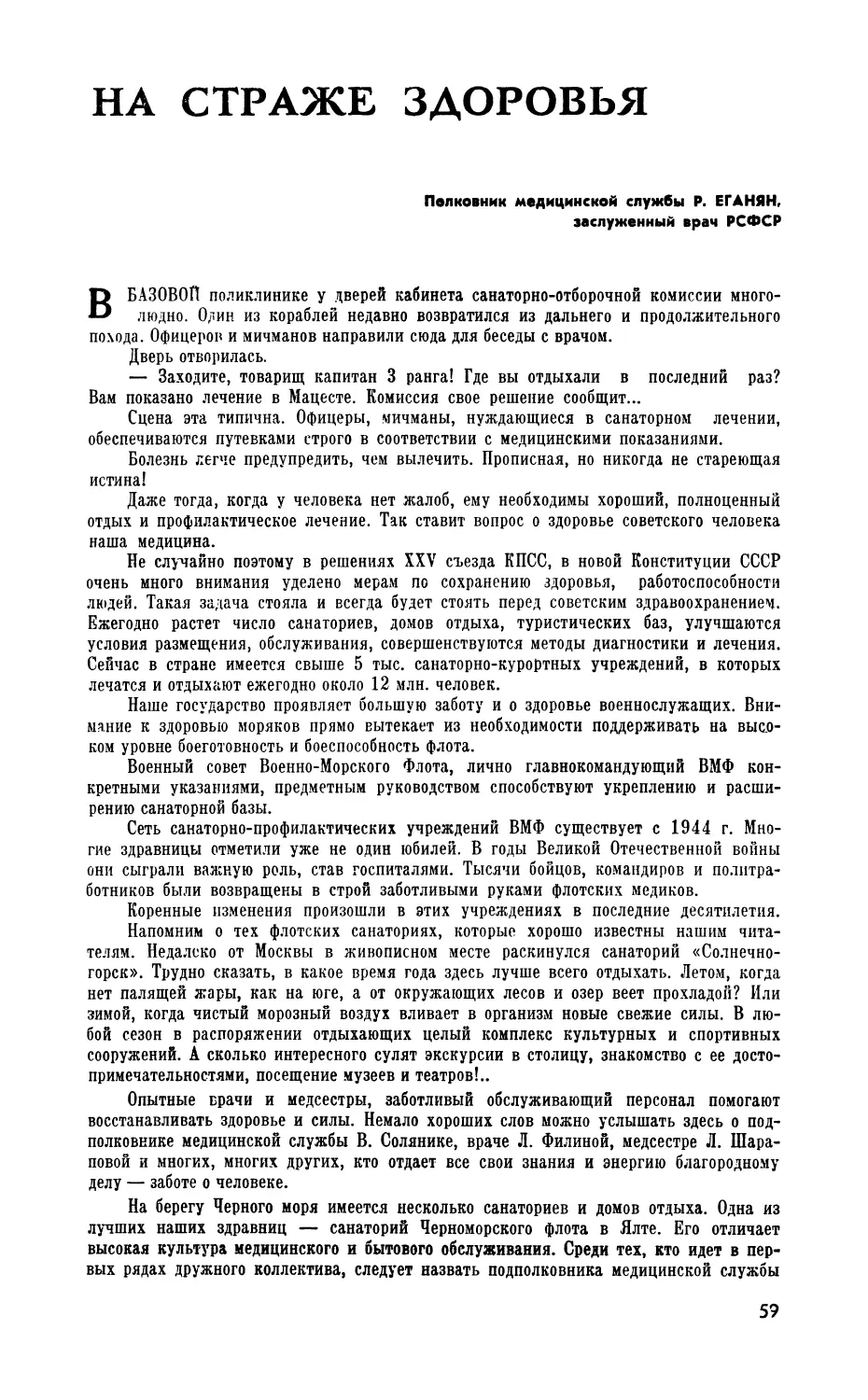

Р. Еганян. На страже здоровья 59

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА>

МОСКВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В. Багров. Накануне 63

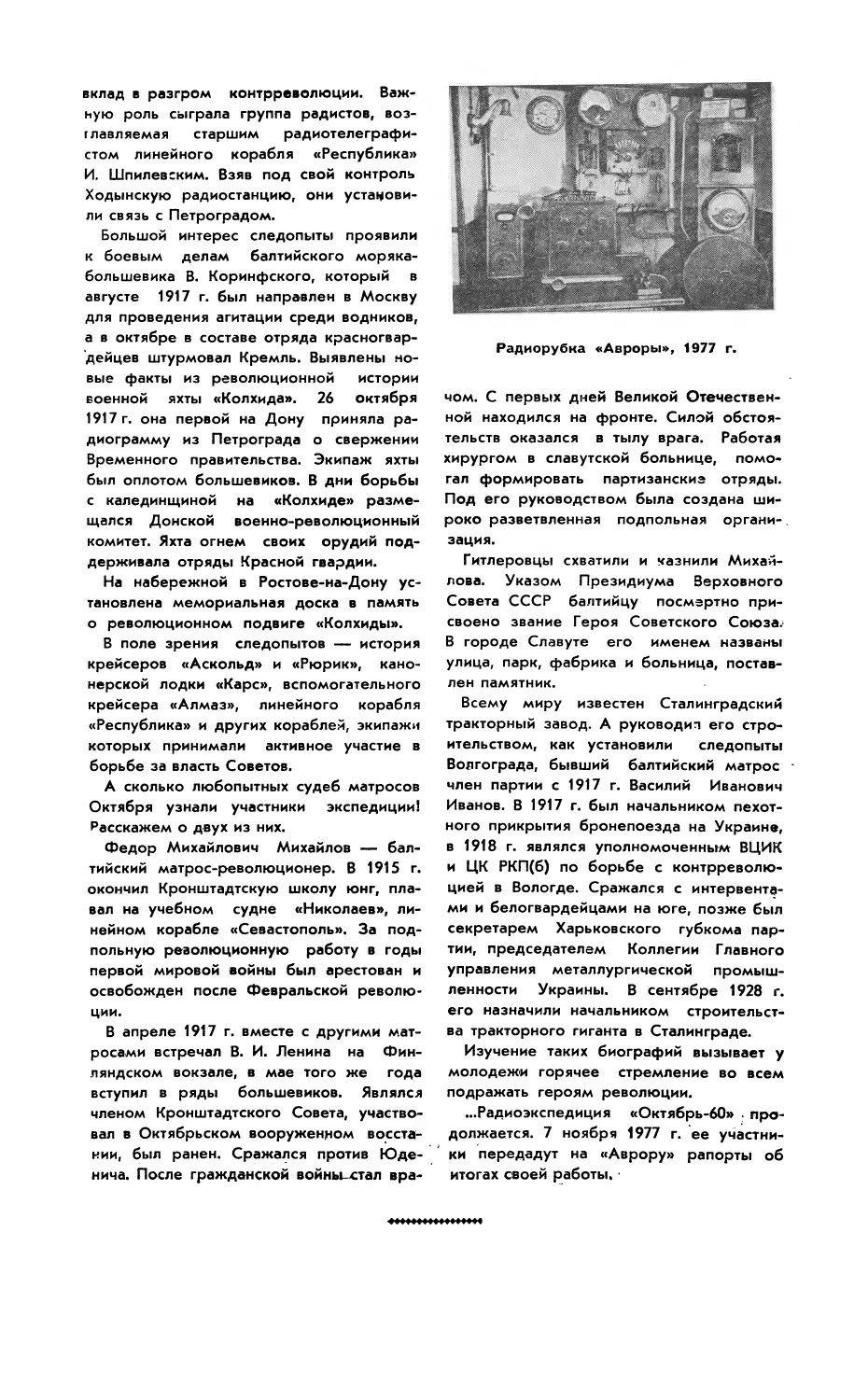

Б. Андреев. В эфире — «Аврора»! 66

О. Сазонова. Бесценные свидетели истории 68

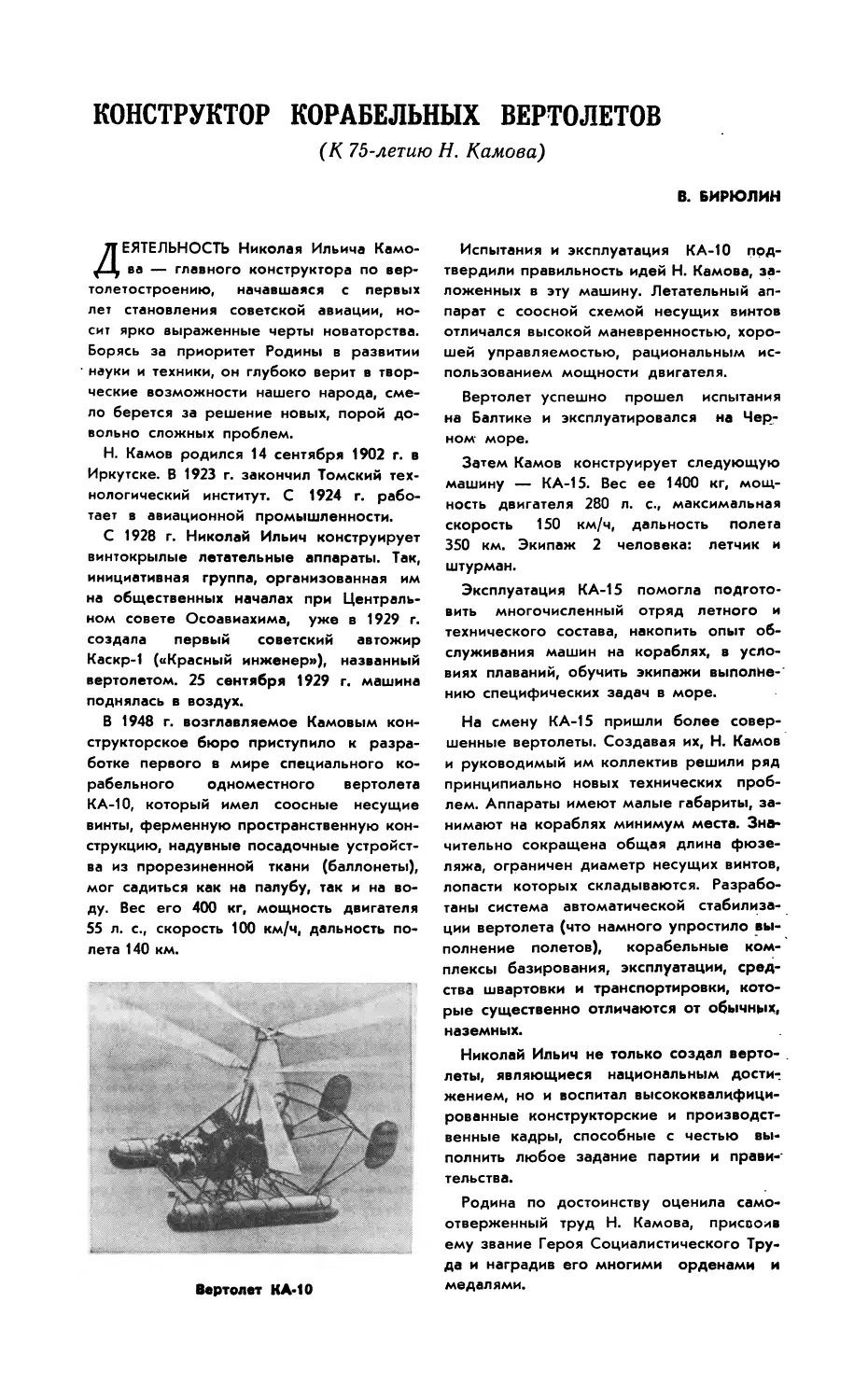

B. Бирюлин. Конструктор корабельных вертолетов 71

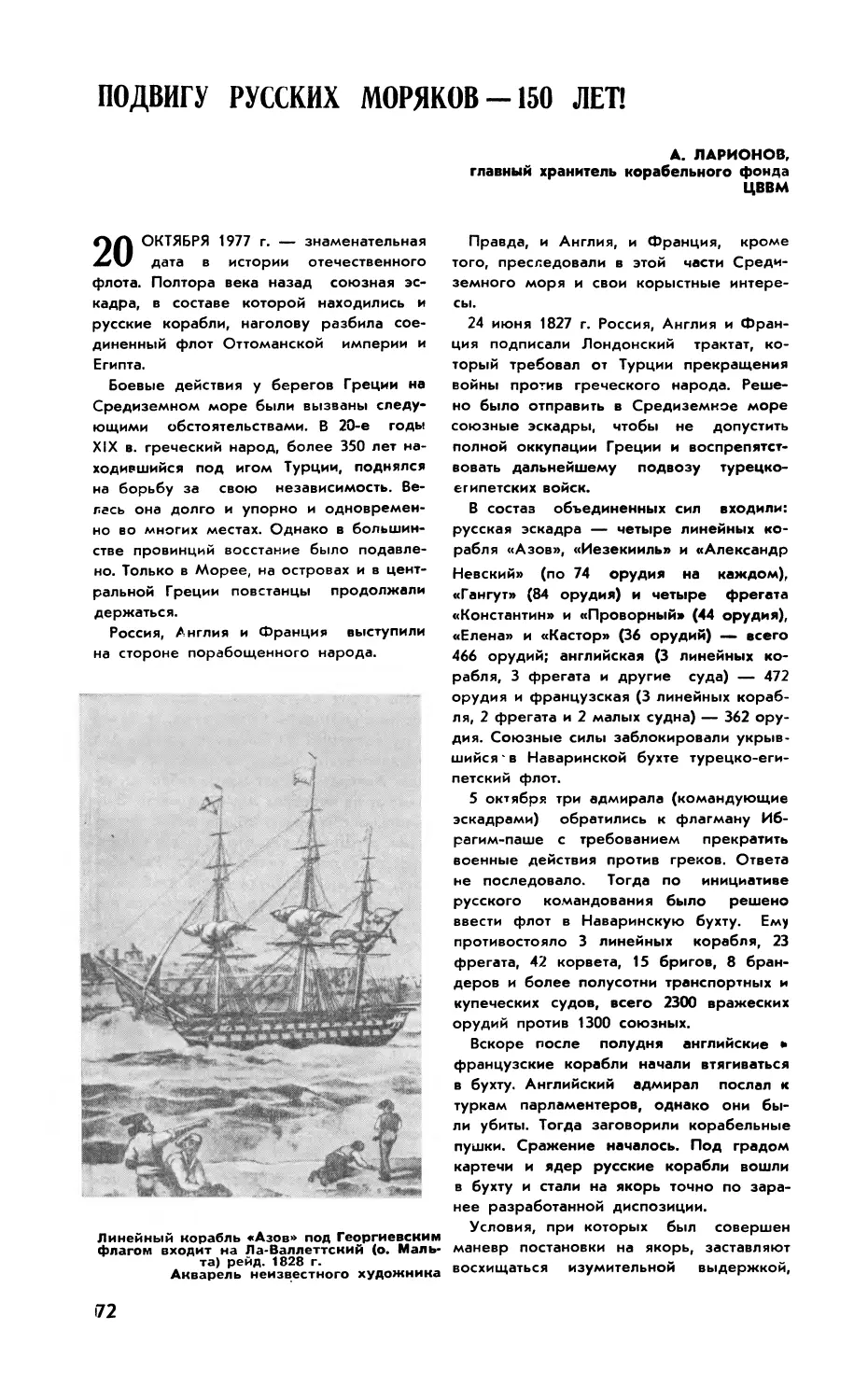

А. Ларионов. Подвигу русских моряков — 150 лет! 72

50 лет в строю 74

* * *

A. Широков. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход...» 75

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

C. Смирнов. Тренажер — своими силами 79

Ю. Филимонов, М. Каплан. Радиоуправляемые безэкипажные корабли ... 82

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

B. Грисенко. Средства РЭВ надводных кораблей 8 Г

М. Мишин. Эффективность катапультирования в авиации ВМС США .... 96

Зарубежная военно-морская хроника 98

Сообщения, факты 99

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Бабий, Г. Кондратенко. Теория игр и флот 102

Н. Махров. К вопросу об обосновании решения в условиях неопределенности . .104

Б. Никольский. «Ленин. Октябрь. Военные моряки» 107

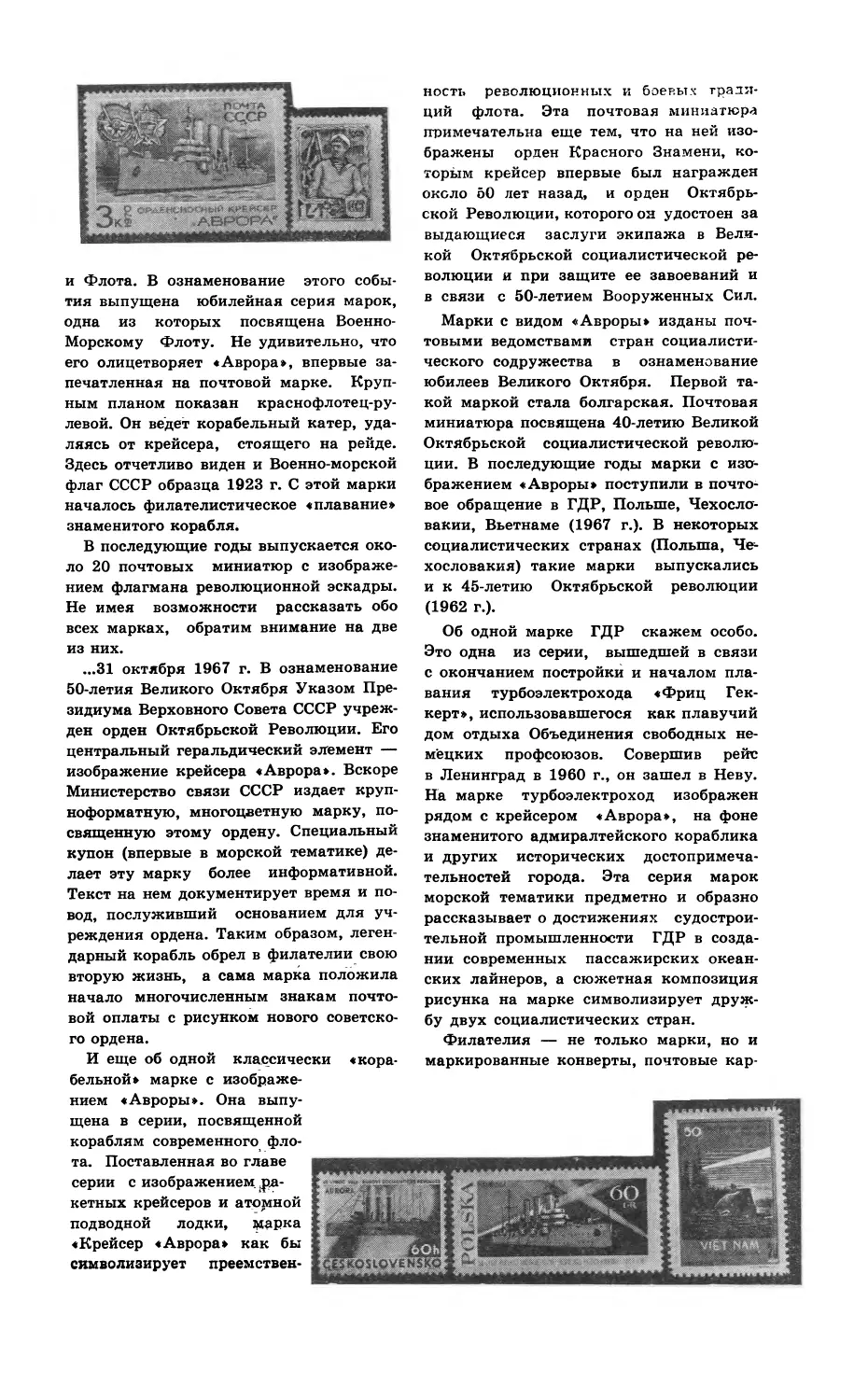

В. Орлов. Филателистическое плавание легендарного корабля 108

В. Кузин. Сказание о море Каспийском 111

* * *

Новые книги 112

Редакционная коллегия:

В. А. Дыгало (главный редактор), В. Я. Ачкасов, С. С. Бевз, Г. А.

Блинов (ответственный секретарь), Н. Я. Вишенский, В. Г. Германович

(зам. главного редактора), С. С. Ефремов, Р. А. Зубков, Ю. П. Ковель,

М. М. Крылов, С. Г. Мокроусов (зам. главного редактора), Я. Я. Петров,

В. Я. Соловьев, К А. Сталбо, Я. Я. Тынянкин, И. Ф. У сков, С. Я.

Филонов, Я. /С Хурс, Г. Я. Щедрин

Адрес редакции: 103175, Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Рукописи не возвращаются.

Г-92259 Сдано в набор 23.08.77 г. Подписано к печати 05. 10. 77 г.

Бумага 70Xl08Vi6—7 печ. л.—9,8 усл. п. л. + вклейка !Д п. л. Цена 40 коп. Зак. 4313

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1977.

В победе бессмертных идей коммунизма

Мы видим грядущее нашей страны,

И Красному знамени славной Отчизны

Мы будем всегда беззаветно верны!

КОНСТИТУЦИЯ СССР

О ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

В ТЯЖЕЛЫЕ для молодой Советской республики дни, когда мировой империализм

предпринял интервенцию, когда внутренняя контрреволюция развязала

гражданскую войну, партия под руководством и при непосредственном участии В. И. Ленина

приступила к работе над созданием первой Конституции'Республики Советов.

Принятие Конституции не только и не столько юридический акт, утверждающий

Основной Закон государства, но и важнейший политический документ, определяющий и

закрепляющий главные начала общественного и государственного устройства.

На основе глубокого научного анализа основных черт и тенденций

общественного развития В. И. Ленин разработал стройную систему взглядов на защиту

социалистического Отечества, создание и совершенствование военной организации

пролетарского государства, указал на руководящую и направляющую роль Коммунистической

партии в решении всех задач укрепления обороноспособности страны.

Первая Конституция РСФСР 1918 г. отразила победу социалистической

революции, закрепила диктатуру пролетариата, установила основные принципы организации

й деятельности государства нового типа, провозгласила в качестве главной задачи

построение социализма. Положения о защите нашей Родины были сформулированы в

статье 19:

«В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской

Революции Российская Социалистическая Федеративная Республика признает обязанностью

всех граждан Республики защиту социалистического отечества и устанавливает

всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках

предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возлагается

отправление иных военных обязанностей».

В кровопролитных боях рабочий класс и трудовое крестьянство отстояли свою

Родину. Разбиты интервенты, разгромлены белогвардейцы.

В 1922 г. на I съезде Советов советские республики объединились в одно

государство — Союз Советских Социалистических Республик. А 31 января 1924 г. II съезд

Советов СССР принял Конституцию СССР. В ее основу были положены ленинские

принципы добровольного союза равноправных народов. Конституция СССР 1924 г. ярко

продемонстрировала перед трудящимися всего мира образец создания

многонационального государства на основе пролетарского интернационализма и тесного сотрудничества

равноправных наций.

Обязанности граждан по защите Отечества были провозглашены в статьях 132 и

133 главы X:

«Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-

Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан СССР».

«Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.

Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба

военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое

тяжкое злодеяние».

В содержании статей отразился весь опыт борьбы партии и народа с

интервентами, белогвардейцами, саботажниками, шпионами и предателями всех мастей.

Конституция в эюй части нацеливала трудящихся на повышение революционной

бдительности, защиту завоеваний Октября.

Третья по счету Конституция была принята в 1936 г., когда в стране только

завершилось создание основ социализма. Молодым, совсем неокрепшим еще был

колхозный строй. Технический уровень народного хозяйства оставался далеким от уровня

наиболее развитых стран. Во многих областях жизни еще продолжало сказываться

наследие дореволюционных времен. Однако социалистические формы производства как

в промышленности, так и в сельском хозяйстве стали безраздельно господствующими.

Страна Советов по-прежнему была единственным государством диктатуры

пролетариата во враждебном капиталистическом окружении. В этих условиях потребовалась

высокая политическая бдительность, экономическая и военная готовность в любой

момент защитить Отечество.

Великая Отечественная война убедительно показала, что советскому народу есть

что защищать и есть чем защищать. Партия и народы братских свободных республик

были едины в тяжелые годы военных испытаний. Единым фронтом восстанавливалось

и народное хозяйство после победы.

Неузнаваемо изменилась экономика нашей страны за 40 лет после принятия

последней Конституции. «Теперь же, — говорил Л. И. Брежнев на майском (1977 г.)

Пленуме ЦК КПССС, — в Советском Союзе построено развитое, зрелое

социалистическое общество. Крупные, принципиальные перемены затронули все стороны

общественной жизни».

Сильно изменилось и международное положение Советского Союза. Покончено с

капиталистическим окружением нашей Родины. Социализм превратился в мировую

систему. Существенно ослаблены позиции капитализма. На месте бывших колоний

возникли десятки молодых, суверенных государств. Неизмеримо вырос международный

авторитет Страны Советов. В результате совершенно иной стала расстановка сил на

мировой арене. Появилась реальная возможность предотвратить новую мировую войну,

внедрить принципы мирного сосуществования в практику международных отношений

двух противоположных общественных систем.

Новая Конституция СССР, вынесенная майским Пленумом ЦК КПСС на

всенародное обсуждение, а ныне принятая на седьмой сессии Верховного Совета СССР,

воплощает и законодательно закрепляет великие достижения советского народа за шесть

десятилетий, определяет перспективу коммунистического строительства. В ней

«заложен огромный творческий потенциал. И его надо будет творчески использовать», —

говорил Л. И. Брежнев на Пленуме.

Основной Закон определяет и обязанности граждан, государственных учреждений,

общественных организаций в укреплении экономической мощи страны, в

строительстве коммунизма, в защите Отечества и всего социалистического содружества от

возможных посягательств агрессора.

Сейчас, когда существует и крепнет мир социализма, защита его завоеваний —

это многогранная, научно обоснованная политическая, экономическая, идеологическая

и собственно военная деятельность, проводимая объединенными усилиями

коммунистических и рабочих партий, народов и армий братских стран. Такая совместная

деятельность основана на незыблемых принципах социалистического интернационализма.

В новой Конституции защите социалистического Отечества посвящена отдельная

глава.

«Защита социалистического Отечества, — гласит статья 31, — относится к

важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского

народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооруженные

Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность.

Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать

социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей

немедленный отпор любому агрессору».

Далее, в статье 32, определяются задачи государства и общественных

организаций:

«Государство обеспечивает безопасность и обороноспособность страны, оснащает

Вооруженные Силы СССР всем необходимым.

Обязанности государственных органов, общественных организаций,

должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению ее

обороноспособности определяются законодательством Союза ССР».

Кровное детище народа наши Вооруженные Силы представляют собой единую

дружную семью, семью пламенных патриотов, воплощение социалистического ин-

тернационализма. Советский народ высоко ценит и любит свою армию и флот,

заботится об оснащении их всем необходимым.

Так, за последние годы Военно-Морской Флот пополнился кораблями новых

поколений, пришедшими на смену отслужившим свой срок. Его гордость составляют

подводные лодки, надводные корабли и самолеты, синтезировавшие в себе достижения

научно-технического прогресса. Полностью осваивать и своевременно вводить эту

технику в строй — первоочередная задача флотских коллективов, возглавляемых

опытными военачальниками и политработниками, партийных и комсомольских

организаций, которые соединяют воедино трудовую энергию и энтузиазм личного состава,

нацеливают его на быстрейшее выполнение этой задачи.

Изучая современную боевую технику и оружие, приобретая твердые навыки и

умение эффективно применить их в высокоманевренных и скоротечных боевых

действиях, на обширных океанских просторах, экипажи должны в полной мере

использовать богатый опыт дальних походов.

Образцово выполнить волю народа, оправдать высокое доверие в деле защиты

социалистического Отечества — таков ответ военных моряков на заботу партии и

правительства об укреплении морского могущества Советской Родины.

Дальнейшее укрепление флота, поддержание его высокой боевой готовности —

это ответ и тем воинствующим кругам империализма, которые продолжают

противодействовать разрядке напряженности в мире, форсируют гонку вооружений, ведут

приготовления к новой мировой войне, создают все новые и новые очаги военных

пожаров в различных районах мира.

Флот наших дней представляет грозную силу. Он располагает сейчас боевой

техникой и оружием, в полной мере отвечающими современным требованиям. Однако

основу его боевой мощи составляли и составляют прежде всего люди, в совершенстве

владеющие этой техникой и оружием, беспредельно преданные своей Родине,

Коммунистической партии. Поэтому настойчивое изучение военными моряками техники,

постоянный творческий поиск новых тактических приемов и способов боевого

использования кораблей, самолетов и их вооружения в самых разнообразных условиях

должны всегда находиться в центре внимания командиров и штабов, политорганов,

партийных и комсомольских организаций.

Из месяца в месяц на флотах растут ряды мастеров военного дела, классных

специалистов, отличных частей, кораблей и подразделений, повышается общественно-

политическая активность личного состава. Особенно она проявилась при обсуждении

проекта новой Конституции СССР.

Всенародность, активное участие широких масс трудящихся в этом важнейшем

политическом акте Советского государства — яркое проявление их глубочайшей

заинтересованности, их свободного волеизъявления. Об этом свидетельствовали потоки

писем (400 тыс.) в адрес Конституционной Комиссии, в местные органы, редакции

газет, журналов, на радио и телевидение с одобрением проекта, с предложениями по

его тексту. В стране прошло около 1,5 млн. собраний трудящихся, в которых

приняли участие 57 млн. человек. В республиках, краях, областях, городах и районах

состоялось более 4,5 тыс. пленумов партийных комитетов, свыше 450 тыс.

партийных собраний, на которых выступило более 3 млн. коммунистов.

Вместе со всем советским народом обсуждал проект новой Конституции и

личный состав Вооруженных Сил. В течение нескольких месяцев ежедневно на

страницах «Красной звезды», окружных и флотских газет публиковались их

письма-предложения с дополнением или уточнением содержания отдельных статей. Писали

генералы и адмиралы, офицеры, прапорщики и мичманы, военнослужащие срочной

службы. Эти письма были проникнуты заботой каждого о благосостоянии всех, об

укреплении и процветании нашей социалистической Отчизны. Ибо имя каждого автора —

советский человек, о котором Л. И. Брежнев тепло и проникновенно сказал на XXV

съезде КПСС: «И, наконец, важнейший итог прошедшего шестидесятилетия — это

советский человек. Человек, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в самых

тяжелых боях. Человек, который строил будущее, не жалея сил и идя на любые

жертвы. Человек, который, пройдя все испытания, сам неузнаваемо изменился,

соединил в себе идейную убежденность и огромную жизненную энергию, культуру,

знания и умение их применять».

ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ социалистическая революция — закономерное

следствие общественного развития. Она фокусирует многообразие упорной борьбы за

социальное освобождение не только пролетариата России, но и всего мира.

«Победа Октября, — указывается в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой

Октябрьской социалистической революции», — главное событие XX века, коренным

образом изменившее ход развития всего человечества» К Она полностью подтвердила

справедливость гениальных выводов В. И. Ленина о закономерностях классовой

борьбы, развивающих учение К. Маркса и Ф. Энгельса применительно к эпохе

перерастания капитализма в его высшую стадию — империализм. В марксистско-ленинской

революционной теории нашли свое воплощение важнейшие положения о неизбежности

гибели империализма и торжестве социализма; глубоко и всесторонне раскрылась

всемирно-освободительная миссия рабочего класса. Победа Октябрьской революции

убедительно продемонстрировала то положение, что только рабочий класс в состоянии

руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за двержение ига

капитала, создание нового общественного строя. Она наглядно показала, что победивший

пролетариат должен установить свою диктатуру, без которой немыслимы уничтожение

эксплуататорских классов, построение социализма и его вооруженная защита.

В победе Октября особенно ярко раскрылась историческая роль созданной В. И.

Лениным партии рабочего класса — партии нового типа, как вождя революции.

Всемирно-историческое значение победы Октября прежде всего в том, что в

Советской стране построено первое в мире развитое социалистическое общество. «Мы

создали новое общество, общество, подобного которому человечество еще не знало. Это —

общество бескризисной, постоянно растущей экономики, зрелых социалистических

отношений, подлинной свободы. Это — общество, где господствует научное

материалистическое мировоззрение. Это — общество твердой уверенности в будущем, светлых

коммунистических перспектив. Перед ним открыты безграничные просторы

дальнейшего всестороннего прогресса» 2, — говорил на XXV съезде партии Генеральный

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Несмотря ка то что за короткий исторический период Советское государство

дважды было вынуждено отражать агрессию мирового империализма, восстанавливать

разрушенное войной народное хозяйство, преодолевать экономическую блокаду, под

руководством КПСС оно создало мощнейшую современную социалистическую

промышленность. Национальный доход Страны Советов увеличился за 60 лет почти в 103 раза.

Ныне СССР производит одну пятую всей мировой промышленной продукции. В 1977 г.

объем промышленного производства по сравнению с 1917 г. возрастет в 225, а

производство средств производства — в 497 раз!

Поистине фантастичен скачок в производстве нашей страной ряда важнейших

видов промышленной продукции. Электроэнергии, например, в этом году в СССР

ежедневно вырабатывается в полтора раза больше, чем за весь 1917 год. За одну минуту

1 «Правда», 1977, 1 февраля.

2 Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат, 1976, с. 87.

Советская страна выплавляет почти 300 т стали, добывает более 1 тыс. т нефти, около

1,5 тыс. т угля, 650 тыс. куб. м газа.

Создано крупнейшее социалистическое сельскохозяйственное производство. Его

энерговооруженность в результате механизации за годы Советской власти повысилась

более чем в 36 раз. Валовая продукция сельского хозяйства в СССР увеличилась

почти в 4,5 раза.

Огромные успехи в росте материального производства достигнуты всеми

народами, населяющими СССР. По сравнению с 1913 г. промышленное производство в

Киргизии, например, возросло в 317 раз, в Армении — в 307 раз, в Молдавии — в 257

раз, в Казахстане — в 226 раз и т. д.

Важнейшим завоеванием социализма является неуклонное повышение

материального благосостояния советских людей. Реальные доходы рабочих промышленности и

строигельства против 1913 г. увеличились в 10 раз, а крестьян — в 14 раз. В

период Советской власти в стране построено жилья в 13 раз больше того, что составляло

весь городской жилищный фонд до 1917 г. В царской России почти три четверти

населения было неграмотным. В СССР же открыт широчайший доступ трудящихся к

знаниям, к богатствам духовной культуры.

Социализм создал невиданные возможности для развития науки, поставил ее на

службу народу. Количество научных работников в Стране Советов достигло почти

1,3 млн. человек, что в 108 раз больше, чем в царской России в 1913 г.

Приобрел новые черты социальный облик советского общества. Происходит

дальнейшее стирание классовых различий, укрепляется его социальная однородность. Союз

рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции при ведущей

роли рабочего класса стал прочной, нерушимой основой сложившейся в нашей стране

новой исторической общности людей — советского народа. Последовательная реализация

ленинских принципов национальной политики ведет к дальнейшему всестороннему

сближению всех народов нашей многонациональной Родины.

Главным итогом пройденного пути стал советский образ жизни. Для него

характерны подлинны!) коллективизм и товарищество, сплоченность, дружба всех наций и

народов страны. Носителем этого образа жизни является советский человек. Завоевав

свободу и отстояв ее в самых тяжких боях, указывалось на XXV съезде партии, он

неузнаваемо изменился сам, соединил в себе идейную убежденность и огромную

жизненную энергию, культуру, знания и умение их применять. Будучи горячим патриотом,

он был и всегда будет последовательным интернационалистом.

Победа Октября выдвинула Советскую страну на самый передовой рубеж

мирового развития. Исторические решения XXV съезда КПСС открывают новые

величественные перспективы дальнейшего процветания Родины.

Все эти величайшие достижения нашего народа за 60 лет нашли свое отражение

в новой Конституции Союза Советских Социалистических Республик, единодушно

одобренной советским народом.

Проложив путь к развитому социализму в стране, победа Октября в то же время

вызвала во всех уголках земного шара революционные процессы. В. И. Ленин говорил:

«Российская революция указала всему миру пути к социализму и показала буржуазии,

что близится конец ее торжества» 3.

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции, подчеркивал

В. И. Ленин, сказалось и продолжает сказываться в широком смысле слова, т. е. в

смысле революционизирующего воздействия на все страны мира, а также в узком смысле

слова, т. е. в неизбежности повторения в международном масштабе основных черт

Великой Октябрьской социалистической революции, ее важнейших закономерностей.

«...Русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их

неизбежного и недалекого будущего» 4, — говорил В. И. Ленин.

Яркое свидетельство международного влияния Великого Октября —

возникновение, становление и развитие мировой системы социализма. Ее успехи убедительно

говорят о том, что миру социализма принадлежит будущее.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, с. 30.

4 Там же, т. 41, с. 4.

Великий Октябрь оказал большое воздействие и на развитие других основных сил

мирового революционного процесса, прежде всего мирового рабочего движения. «В

современных условиях, — указывается в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине

Великой Октябрьской социалистической революции», — когда существенно углубился

общий кризис капитализма, обострились его непримиримые противоречия, все больший

размах приобретает борьба против эксплуатации, засилья монополий, за демократию и

социализм. В авангарде этой борьбы идет пролетариат» 5. Если в 1926—1946 гг.

число стачечниког. б капиталистических странах составило около 50 млн. человек, то в

1946—1960 гг. — 150 млн. человек, а в 1961—1973 гг. — уже 700 млн. человек.

Революционную борьбу рабочего класса, трудящихся масс против империалистов

возглавляет мировое коммунистическое движение. За послеоктябрьский период оно

многократно выросло и окрепло, усилило свое влияние на все общественные процессы. В

канун Октября в мире фактически действовала только одна партия коммунистов — это

партия большевиков. В ее рядах состояло 350 тыс. человек. Ныне же в мире

насчитывается 90 коммунистических и рабочих партий, а их общая численность превышает

§0 млн. человек.

Мировое коммунистическое движение стало мощным фактором современного

революционного развития мира. Его сила — в верности идеям марксизма-ленинизма,

Великой Октябрьской социалистической революции, творческом применении ее

закономерностей в борьбе за социальное освобождение трудящихся, дальнейшем упрочении

единства, неуклонном следовании принципам пролетарского интернационализма.

Встречая 60-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции,

коммунисты мира крепят свои боевые ряды. Воодушевленные великими идеями

Октября, они мобилизуют рабочий класс, всех трудящихся на новый революционный

натиск против всевластия капитала.

Неотъемлемая часть мирового революционного движения —

национально-освободительная борьба народов. Как указывал В. И. Ленин на II съезде Коммунистических

организаций народов Востока, «социалистическая революция не будет только и

главным образом борьбой революционных пролетариев в каждой стране против своей

буржуазии, — нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом колоний и стран,

всех зависимых стран против международного империализма» 6.

Под влиянием Октябрьской революции активизировалось

национально-освободительное движение народов. Оно привело к крушению мировой колониальной системы

империализма. Если в 1919 г. в колониальном и полуколониальном рабстве находилось

72% территории и 69,4% населения земного шара, то в 1974 г. соответственно —

3,3% и 0,9%. На повестку дня теперь поставлен вопрос о том, чтобы полностью

ликвидировать все остатки колониального и расистского гнета.

На развалинах мировой колониальной системы к середине 1976 г. появилось 112

развивающихся государств. Как отмечалось на XXV съезде КПСС, значительно

возросла их роль в решении важнейших проблем мирового развития. Народы этих стран

борются не только за свою национальную независимость, но и за социальные перемены

во внутренней жизни. В результате во многих из них происходят существенные сдвиги:

укрепляется государственный сектор в промышленности, ликвидируется феодальное

земледелие, устанавливается эффективный суверенитет над своими природными

ресурсами, формируются собственные кадры, крепнут демократические и революционные

силы, выступающие с последовательно антиимпериалистических позиций, стремящиеся

к коренным общественным преобразованиям. Особенно это заметно в странах

социалистической ориентации, на путь которой только в Африке встало более 10 государств.

Надежной опорой развивающихся стран в борьбе за свою национальную

независимость и социальный прогресс является родина Октября, мировое социалистическое

содружество. Советский Союз неуклонно следует указаниям В. И. Ленина, который

говорил: «Мы все усилия приложим, чтобы с монголами, персами, индийцами, египтянами

сблизиться и слиться... Мы постараемся оказать этим отсталым и угнетенным, более

чем мы, народам «бескорыстную культурную помощь»..., т. е. помочь им перейти к

употреблению машин, к облегчению труда, к демократии, к социализму» 7.

5 «Правда», 1977, 1 февраля.

• В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, с. 327.

7 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30. с. 120.

В современных условиях, как отмечалось на XXV съезде КПСС, связи

Советского Союза с освободившимися странами расширились и упрочились. Ла 25 лет (1950—

1975 гг.) наш внешнеторговый оборот со странами Азии, Африки л Латинской

Америки увеличился в 56 раз.

Помогая этим странам, Советское государство строго руководствуется ленинскими

принципами. Важнейшими из них являются: признание права каждого народа самому

избирать свой путь развития; поддержка в этих странах сил прогресса, демократии и

национальной независимости; бескорыстная помощь без всяких домогательств

концессий, политического господства, военных баз и других выгод.

Победа Октября изменила политическую карту мира. На мировой арене

происходит глубокая перестройка всей системы международных отношений. Непреходящее

значение в этом имеет миролюбивая внешняя политика Советского государства,

поддержанная братскими странами социалистическою содружества, прогрессивными силами на

земле. Борьба за реализацию выдвинутой КПСС Программы мира привела к тому, что

за последние годы удалось добиться позитивного поворота от «холодной войны» к

разрядке напряженности, к утверждению в практике международной жизни принципов

мирного сосуществования государств с различным общественным строем.

Это не означает «замораживания социально-политического статус-кво», как

пытаются утверждать псевдореволюционеры левацкого толка, не отменяет и не может

отменить или изменить законы классовой борьбы. Достигнутая благодаря мирному

сосуществованию разрядка международной напряженности создает благоприятные

условия для дальнейшего усиления мирового революционного процесса, неизбежно

ускоряет победу мировой социалистической революции.

Классовые враги не раз пытались уничтожить завоевания Октября силой оружия.

И сейчас в империалистическом мире реакционные силы продолжают вынашивать

новые военные планы, пытаются вернуть мир на позиции «холодной войны». Как

указывалось на XXV съезде КПСС, противники разрядки международной напряженности и

разоружения обладают еще немалыми ресурсами. Они действуют активно, в разных

формах и с разных направлений.

Одновременно реакционные круги организуют идеологические диверсии против

Советского Союза и других социалистических стран, клеветнические антисоветские,

антикоммунистические кампании, пытаются вмешиваться во внутренние дела

социалистических и другкч стран, всячески нагнетая антикоммунистическую истерию.

Буржуазная пропаганда особенно изощряется в связи с 60-летием Великого

Октября. Еще никогда не было таких яростных идеологических атак апологетов

империализма на завоевания Октября, как в настоящее время. Их цель — принизить значение

Великой Октябрьской социалистической революции, ослабить притягательную силу ее

идей, подорвать изнутри мир социализма, затормозить закономерное развитие мировой

истории. В этом буржуазным идеологам активно помогают правые и левые

оппортунисты, особенно пекинские антисоветчики и раскольники.

Однако никому не удастся умалить величие Красного Октября, остановить начатую

им могучую поступь истории. Идеи Октября, воплощенные в жизнь, превратились в

реальный социализм, в общество освобожденного труда, подлинной демократии,

действительной свободы личности, самых передовых науки и культуры.

Великий Октябрь исторически доказал, что только рожденная им

социалистическая организация экономической и духовной жизни открывает наиболее правильный

путь решения важнейших и неотложных общечеловеческих проблем современности.

С социализмом теперь связывают свои лучшие надежды все трудящиеся мира.

На страже исторических завоеваний Октября в едином строю с армиями братских

социалистических стран надежно стоят Советские Вооруженные Силы. Верные идеям

Великой Октябрьской социалистической революции, они находятся в постоянной

боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору, как этого

требует новая Конституция СССР — Конституция развитого социализма. И чем выше

уровень их боевой готовности, тем надежнее гарантия того, что никаким реакционным

силам империализма никогда не удастся повернуть колесо истории вспять, уничтожить

силой оружия идеи Октября. Они всегда будут гореть вечным огнем, зажигать все новые

и новые сердца людей в их священной борьбе за установление на всей планете самого

справедливого социалистического общества.

i CIQIU

шсьш кпсс-

*Ш1Ы

КОМСОМОЛ И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Секретарь ЦК ВЛКСМ С. АРУТЮНЯН

ХГС-ЛЕТИЕ шефства Ленинского комсомола над Военно-Морским Флотом юность

*J«J Страны Советов отмечает в знаменательное время, когда советский народ под

руководством Коммунистической партии вдохновенно трудится над воплощением в

жизнь решений XXV съезда КПСС, когда наша партия, революционный мир, все

прогрессивное человечество готовятся торжественно встретить славное 60-летие

Великого Октября.

Значительной вехой в жизни нашей страны явился майский (1977 г.) Пленум

ЦК КПСС. Всем сердцем восприняли юноши и девушки проект новой Конституции

СССР — важнейшего документа современной эпохи, в создании и разработке

которого принял непосредственное участие Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель

Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев.

Наследуя от старших поколений все лучшее, чем славен наш народ, молодежь

выступает активной силой в борьбе за расцвет Советского государства, за коммунизм.

Комсомольцы 70-х с честью несут героическую эстафету революционных, боевых и

трудовых подвигов, принятую из рук тех, кто штурмовал Зимний дворец и сражался на

фронтах гражданской войны, кто закладывал основы социализма в городе и деревне и

защищал эти завоевания в грозные годы Великой Отечественной, кто поднимал страну

из послевоенных руин, осваивал целину и бескрайние просторы Сибири, открывал

космические дали.

Сегодня лучшие черты молодых патриотов с особой силой проявляются в ударном

труде, отличной учебе, примерной воинской службе, активной общественной

деятельности. И как всегда, в авангарде советской молодежи идет Ленинский комсомол.

Только за последнее иремя по его инициативе родилось немало замечательных начинаний.

По призыву комсомольцев Московского автозавода имени Лихачева в стране

развернулось массовое патриотическое движение «Пятилетке эффективности и качества —

энтузиазм и творчество молодых!».

Горячую поддержку и повсеместное распространение получила инициатива

ленинградцев «60-летию Октября — 60 ударных недель!». Комитеты комсомола

организовали активна соревнование комсомольцев и молодежи за почетное право подписать

Рапорт Ленинского комсомола Центральному Комитету КПСС к 60-летию Октября.

Делом миллионов стал замечательный почин — ознаменовать юбилей Великого Октября

досрочным выполнением двух годовых планов десятой пятилетки.

Одним из наиболее ответственных участков в создании материально-технической

базы коммунизма являются Всесоюзные ударные комсомольские стройки. Сегодня их

125. Руками молодежи строятся объекты энергетики на Крайнем Севере, оросительные

каналы в степях Поволжья и Средней Азии, осваиваются богатейшие нефтяные и газо-

10

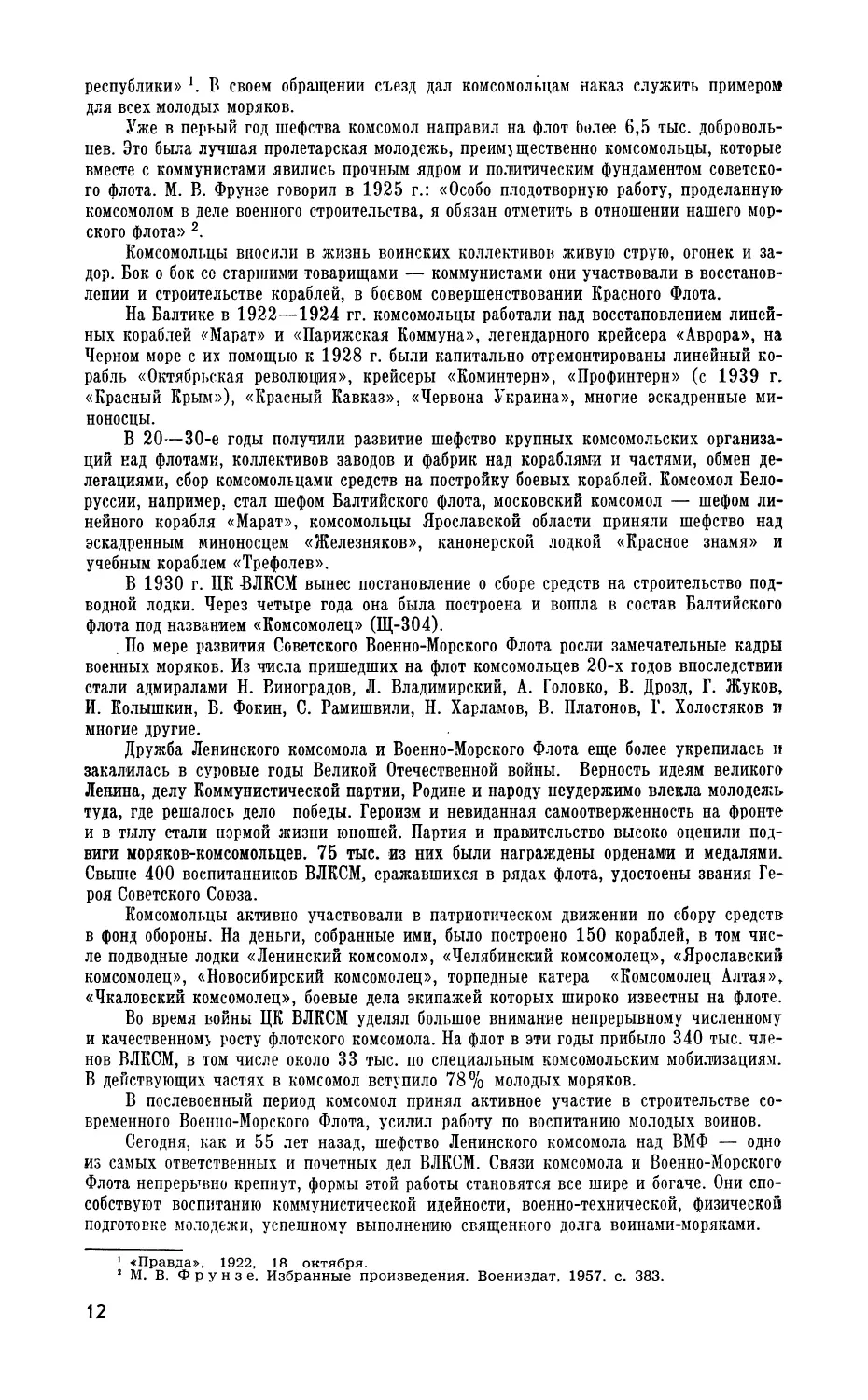

Секретарь ЦК ВЛКСМ С. Арутюнян и помощник начальника Главного

политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота по комсомольской

работе подполковник В. Сидорик среди комсомольских активистов

Краснознаменного Черноморского флота

вые месторождения Тюмени, новые районы Сибири, Дальнего Востока, строится БАМ,

вводятся корпуса автогиганта на Каме и завода «Атоммаш» в Волгодонске. Все

больший вклад вносят комсомольские организации в преобразование Нечерноземной зоны

РСФСР, в строительство ударных объектов Московской Олимпиады-80.

Претворяя в кизнь исторические решения XXV съезда КПСС, комсомол

добивается тесного единства идейно-политического, трудового, нравственного и

военно-патриотического воспитания молодежи. Наш молодой современник — это человек глубоких

'Идейных убеждений, беззаветно преданный делу партии. Его отличает высокий уровень

культуры и творческая активность. Комсомольские организации видят свою

первостепенную обязанность в том, чтобы и впредь неуклонно и последовательно воспитывать

молодежь в духе коммунистической идейности, советского патриотизма,

интернационализма, высокой организованности и дисциплинированности.

Исходя из конкретно-исторических условий, партия дает четкие направления

практической деятельности комсомола, указывает главные цели, ставит конкретные задачи,

которые он должен решать. Одной из них является подготовка молодежи к защите

Родины. Тот факт, что в новую Конституцию СССР впервые включена глава «Защита

социалистического Отечества», радует молодежь. Каждый комсомолец, каждый юноша

считает за честь служить в рядах армии и флота, воплощающих в себе черты своего

народа, имеющих славные боевые традиции.

Яркой страницей содружества ВЛКСМ и Вооруженных Сил СССР является

шефство Ленинского комсомола над Военно-Морским Флотом, решение о котором было

принято 16 октября 1922 г. на V Всероссийском съезде РКСМ. «...Учитывая ту

колоссальную роль, коюрую играет Красный Военный Флот в деле обороны подступов к

Советской республике, — говорилось в обращении V съезда РКСМ к морякам Красного

Флота, ко всей трудящейся молодежи РСФСР, — и считая необходимым взять на себя

основную работу в деле возрождения боевой мощи морских сил Советской России, V

Всероссийский съезд РКСМ постанпиттцет принять шефство над Красным Военным Флотом

11

республики» К В своем обращении съезд дал комсомольцам наказ служить примером

для всех молодых моряков.

Уже в первый год шефства комсомол направил на флот Ьолее 6,5 тыс.

добровольцев. Это была лучшая пролетарская молодежь, преимущественно комсомольцы, которые

вместе с коммунистами явились прочным ядром и политическим фундаментом

советского флота. М. В. Фрунзе говорил в 1925 г.: «Особо плодотворную работу, проделанную

комсомолом в деле военного строительства, я обязан отметить в отношении нашего

морского флота» 2.

Комсомольцы вносили в жизнь воинских коллективов живую струю, огонек и

задор. Бок о бок со старшими товарищами — коммунистами они участвовали в

восстановлении и строительстве кораблей, в боевом совершенствовании Красного Флота.

На Балтике в 1922—1924 гг. комсомольцы работали над восстановлением

линейных кораблей «Марат» и «Парижская Коммуна», легендарного крейсера «Аврора», на

Черном море с их помощью к 1928 г. были капитально отремонтированы линейный

корабль «Октябрьская революция», крейсеры «Коминтерн», «Профинтерн» (с 1939 г,

«Красный Крым»), «Красный Кавказ», «Червона Украина», многие эскадренные

миноносцы.

В 20—30-е годы получили развитие шефство крупных комсомольских

организаций над флотами, коллективов заводов и фабрик над кораблями и частями, обмен

делегациями, сбор комсомольцами средств на постройку боевых кораблей. Комсомол

Белоруссии, например, стал шефом Балтийского флота, московский комсомол — шефом

линейного корабля «Марат», комсомольцы Ярославской области приняли шефство над

эскадренным миноносцем «Железняков», канонерской лодкой «Красное знамя» и

учебным кораблем «Трефолев».

В 1930 г. ЦК БЛКСМ вынес постановление о сборе средств на строительство

подводной лодки. Через четыре года она была построена и вошла в состав Балтийского

флота под названием «Комсомолец» (Щ-304).

. По мере развития Советского Военно-Морского Флота росли замечательные кадры

военных моряков. Из числа пришедших на флот комсомольцев 20-х годов впоследствии

стали адмиралами Н. Виноградов, Л. Владимирский, А. Головко, В. Дрозд, Г. Жуков,

И. Колышкин, В. Фокин, С. Рамишвили, Н. Харламов, В. Платонов, Г. Холостяков и

многие другие.

Дружба Ленинского комсомола и Военно-Морского Флота еще более укрепилась и

закалилась в суровые годы Великой Отечественной войны. Верность идеям великого

Ленина, делу Коммунистической партии, Родине и народу неудержимо влекла молодежь

туда, где решалось дело победы. Героизм и невиданная самоотверженность на фронте

и в тылу стали нормой жизни юношей. Партия и правительство высоко оценили

подвиги моряков-комсомольцев. 75 тыс. из них были награждены орденами и медалями.

Свыше 400 воспитанников ВЛКСМ, сражавшихся в рядах флота, удостоены звания

Героя Советского Союза.

Комсомольцы активно участвовали в патриотическом движении по сбору средств

в фонд обороны. На деньги, собранные ими, было построено 150 кораблей, в том

числе подводные лодки «Ленинский комсомол», «Челябинский комсомолец», «Ярославский

комсомолец», «Новосибирский комсомолец», торпедные катера «Комсомолец Алтая»,

«Чкаловский комсомолец», боевые дела экипажей которых широко известны на флоте.

Во время ьойны ЦК ВЛКСМ уделял большое внимание непрерывному численному

и качественном} росту флотского комсомола. На флот в эти годы прибыло 340 тыс.

членов ВЛКСМ, в том числе около 33 тыс. по специальным комсомольским мобилизациям.

В действующих частях в комсомол вступило 78% молодых моряков.

В послевоенный период комсомол принял активное участие в строительстве

современного Военно-Морского Флота, усилил работу по воспитанию молодых воинов.

Сегодня, как и 55 лет назад, шефство Ленинского комсомола над ВМФ — одно

из самых ответственных и почетных дел ВЛКСМ. Связи комсомола и Военно-Морского

Флота непрерывно крепнут, формы этой работы становятся все шире и богаче. Они

способствуют воспитанию коммунистической идейности, военно-технической, физической

подготовке молодежи, успешному выполнению священного долга воинами-моряками.

1 «Правда», 1922, 18 октября.

2 М. В. Фрунзе. Избранные произведения. Воениздат, 1957, с. 383.

12

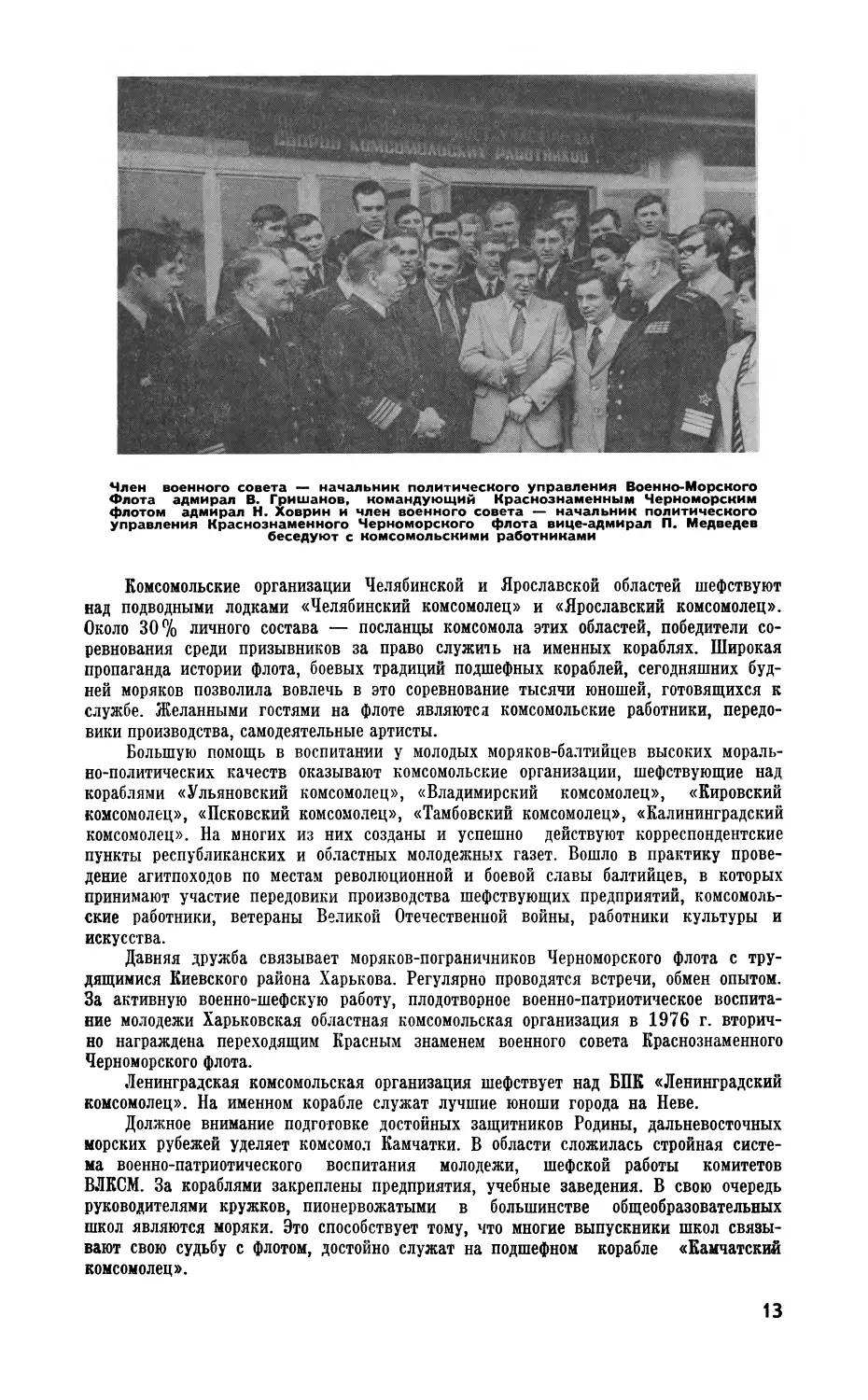

Член военного совета — начальник политического управления Военно-Морского

Флота адмирал В. Гришанов, командующий Краснознаменным Черноморским

флотом адмирал Н. Ховрин и член военного совета — начальник политического

управления Краснознаменного Черноморского флота вице-адмирал П. Медведев

беседуют с комсомольскими работниками

Комсомольские организации Челябинской и Ярославской областей шефствуют

над подводными лодками «Челябинский комсомолец» и «Ярославский комсомолец».

Около 30% личного состава — посланцы комсомола этих областей, победители

соревнования среди призывников за право служить на именных кораблях. Широкая

пропаганда истории флота, боевых традиций подшефных кораблей, сегодняшних

будней моряков позволила вовлечь в это соревнование тысячи юношей, готовящихся к

службе. Желанными гостями на флоте являются комсомольские работники,

передовики производства, самодеятельные артисты.

Большую помощь в воспитании у молодых моряков-балтийцев высоких

морально-политических качеств оказывают комсомольские организации, шефствующие над

кораблями «Ульяновский комсомолец», «Владимирский комсомолец», «Кировский

комсомолец», «Псковский комсомолец», «Тамбовский комсомолец», «Калининградский

комсомолец». На многих из них созданы и успешно действуют корреспондентские

пункты республиканских и областных молодежных газет. Вошло в практику

проведение агитпоходов по местам революционной и боевой славы балтийцев, в которых

принимают участие передовики производства шефствующих предприятий,

комсомольские работники, ветераны Великой Отечественной войны, работники культуры и

искусства.

Давняя дружба связывает моряков-пограничников Черноморского флота с

трудящимися Киевского района Харькова. Регулярно проводятся встречи, обмен опытом.

За активную военно-шефскую работу, плодотворное военно-патриотическое

воспитание молодежи Харьковская областная комсомольская организация в 1976 г.

вторично награждена переходящим Красным знаменем военного совета Краснознаменного

Черноморского флота.

Ленинградская комсомольская организация шефствует над ВПК «Ленинградский

комсомолец». На именном корабле служат лучшие юноши города на Неве.

Должное внимание подготовке достойных защитников Родины, дальневосточных

морских рубежей уделяет комсомол Камчатки. В области сложилась стройная

система военно-патриотического воспитания молодежи, шефской работы комитетов

ВЛКСМ. За кораблями закреплены предприятия, учебные заведения. В свою очередь

руководителями кружков, пионервожатыми в большинстве общеобразовательных

школ являются моряки. Это способствует тому, что многие выпускники школ

связывают свою судьбу с флотом, достойно служат на подшефном корабле «Камчатский

комсомолец».

13

Республиканские, краевые и областные комсомольские организации постоянно

поддерживают и укрепляют шефские связи с кораблями и частями. Придавая

большое значение совершенствованию этой работы, Секретариат ЦК ВЛКСМ 1 марта

1977 г. принял постановление «О дальнейшем развитии шефства комсомольских

организаций над кораблями и частями Военно-Морского Флота».

Комитетам комсомола поручено повысить качество подготовки молодежи к

службе в ВМФ, отбора ее на подшефные корабли и в военно-морские учебные заведения,

всемерно оказывать помощь комсомольским организациям флота в воспитании

молодых моряков, улучшать совместно с ними военно-патриотическую работу, пропаганду

боевых традиций ВМФ.

Незаменимой школой боевого и трудового мастерства, школой идейной и

физической закалки, дисциплинированности и организованности является служба в рядаз

Вооруженных Сил.

«Юноши приходяг в солдатскую семью, не имея жизненной школы, — говорил

на XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. — Но

возвращаются они из армии уже людьми, прошедшими школу выдержки и дисциплины,

получившими технические, профессиональные знания и политическую подготовку» 3.

Комсомольские организации флота — верные, надежные помощники

командиров, политорганов, партийных организаций в их большой, многогранной работе по

обучению моряков, формированию у них воли, мужества, стойкости. Они вносят

весомый вклад в выполнение планов боевой и политической подготовки, укрепление

воинской дисциплины и организованности, сплочение воинских коллективов,

добиваются создания в них атмосферы социалистического коллективизма, боевой дружбы

и товарищества.

ЦК ВЛКСМ отмечает плодотворную работу комсомольских организаций Военно-

Морского Флота по воспитанию молодежи. Тысячи воинов являются сегодня

отрядными вожатыми, помогают в организации и проведении походов, военно-спортивных

игр «Зарница» и «Орленок», руководят военно-патриотическими школами и

объединениями, техническими и спортивными кружками и секциями в учебных заведениях,

на предприятиях и в учреждениях. При активном участии флотской молодежи

построено немало военно-спортивных комплексов при общеобразовательных школах.

Наряду с этим необходимо отметить и то, что некоторые комсомольские

организации слабо занимаются шефской работой, не принимают участия в подготовке,

отборе и направлении призывников на подшефные корабли. Осенью прошлого года,

например, комсомол Хабаровского края, Москвы, Новосибирской, Ивановской,

Читинской, Тюменской, Херсонской областей, Бурятии, Грузии и Эстонии не послал на

подшефные корабли ни одного юноши.

Не может не беспокоить и то обстоятельство, что на подшефные корабли иногда

направляются юноши, не имеющие военно-морских технических специальностей.

Не все организации ВЛКСМ кораблей, носящих комсомольские наименования,

сумели добиться авангардной роли каждого моряка-комсомольца в выполнении

принятых социалистических обязательств, их примерности в службе и дисциплине. Мы

вправе предъявить сегодня серьезные требования к организациям ВЛКСМ таких

кораблей, как «Магаданский комсомолец», «Комсомолец Грузии», «Московский

комсомолец» и шефствующим над ними комсомольским организациям.

Нельзя мириться с фактами, когда шефская работа носит общий, развлекательный

характер и сводится лишь к обмену делегациями, совместным вечерам, концертам.

Например, комсомольские организации Эстонии уделяют определенное внимание во-

енно-патркотическому воспитанию молодежи, но, к сожалению, комитеты комсомола

республики еще не добились, чтобы за каждым кораблем были закреплены

конкретные шефы Таллин — морской город, но до сих пор не организовано

военно-патриотическое объединение юных моряков.

Не всегда еще шефствующие и подшефные комсомольские организации

принимают взаимные социалистические обязательства, а если и принимают, то не

систематически информируют друг друга о ходе их выполнения. Не везде имеются пере-

3 Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат. 1976, с. 75 — 76.

14

ходящие призы, вымпелы комитетов комсомола шефствующих организаций и

подшефных кораблей и частей для вручения победителям соревнования.

ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам, райкомам и

комитетам комсомола шефствующих организаций целесообразно совместно с политорга-

нами и комитетами ВЛКСМ кораблей и частей разрабатБ1вать совместные планы

шефской работы.

Для повышения роли и ответственности комитетов комсомола в отборе и

направлении призывников на подшефные корабли ЦК ВЛКСМ учредил единую

комсомольскую путевку. Она вручается самым достойным юношам в торжественной обстановке

по решению райкома или горкома ВЛКСМ после персонального обсуждения каждой

кандидатуры в первичной организации.

Особого внимания комитетов ВЛКСМ требует работа по направлению молодежи

в военно-морские учебные заведения. ЦК, ВЛКСМ определил, меры, которые

направлены на дальнейшее укрепление связей комсомольских организаций и военных

училищ, установил стипендии Ленинского комсомола для курсантов, добившихся

отличных результатов в учебе и дисциплине и активно участвующих в общественной

работе.

В целях дальнейшей мобилизации комсомольцев, воинов-моряков на успешное

решение задач боевой и политической подготовки, усиления коммунистического

воспитания, активизации социалистического соревнования Центральный Комитет

ВЛКСМ учредил переходящее Красное знамя для награждения лучшей комсомольской

организации корабля комсомольского наименования. Койитеты и бюро ВЛКСМ

кораблей должны активно включиться в борьбу за право быть удостоенными этой награды.

Выполняя ленинские заветы по защите нашей социалистической Родины,

комсомольские организации будут всемерно совершенствовать военно-патриотическое

воспитание молодежи, развивать шефство над Военно-Морским Флотом, вносить свой

вклад в укрепление оборонного могущества СССР.

НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ

На первой странице цветной вклейки ция старой армии в 1918 г», и многие

помещена репродукция с картины ху- другие,

дожника Г. Савицкого «Первые дни Ок- Один из вариантов картины «Первые

тября» (1949 г.). дни Октября» был написан еще в 1929 г.

Действительный член Академии худо- Однако автор дал более углубленную ее

жесте СССР, лауреат Государственной трактовку в новом произведении, создан-

премии, каёалер многих орденов, Геор- ном в 1949 г,

гий Константинович Савицкий (1887— На полотне изображен патруль тех

1949) являлся одним из основателей со- далеких и близких для нас дней. Рево-

ветской школы живописи. Большое вни- люционный порядок восторжествовал в

мание в своем творчестве он уделял исто- первые же часы вооруженного восста-

рико-революционной теме. Его кисти ния- Никаким антинародным или пре-

принадлежат такие полотна, как <Бой Ступным эл™™*™ ™ нарушить его.

Матрос, солдат, рабочий-красногвардеец

на Кудринской площади в 1917 г,», _в их руках спокойствие Петрограда.

«Всеобщая железнодорожная забастов- Картина колоритна, ярка, высокопатри-

ка в 1905 г.», «Стихийная демобилиза- отична.

15

веани с фАО/fioi

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Воины флота, как и все советские люди,

успешно выполняют социалистические

обязательства, взятые в честь 60-летия

Великого Октября. На кораблях и в частях

ширится движение за эффективное

использование оружия и техники,

перекрытие норм их приготовления, повышение

бдительности и боевой готовности, в

авангарде которого идут коммунисты.

Умело готовят самолеты к полету

специалисты 1-го класса старшие лейтенанты

технической' службы В. Ерушин и

В. Аниханов

Фото П. Александрова

...Подводный ракетоносец выполнял в

океане очередное учебно-боевое задание.

Прорываясь через противолодочный

рубеж, он п%>пал в исключительно тяжелое

положение. Но личный состав проявил в

трудный момент завидное самообладание.

Места на боевых постах заняли наиболее

подготовленные специалисты, по отсекам

разошлись »партийные активисты, среди

которых были В. Улько и М. Повх.

Коммунисты личным примером увлекали сое-

луживцев на решение всех задач, и экипаж

с честью вышел из поединка с

«противником».

* * *

Коллектив подводников, где служит

офицер В. Никулин, выступил

инициатором соревнования за звание лучшего

соединения флота. Моряки крепко держат

свое слово. Многие из них досрочно

выполнили взятые обязательства. Успешно

решены огневые и тактические задачи. В

коллективе 63% личного состава —

отличники боевой и политической подготовки,

38% моряков — мастера военного дела.

* * *

В авиачасти, где служит капитан А. Лог-

виненко, регулярно "проходят

конференции, посвященные освоению новых видов

полетов (в сложных метеоусловиях, при

минимуме погоды и т. п.).

Выступающие — наиболее опытные пилоты и

штурманы, рассказывают собравшимся о

тонкостях .выполнения тех или иных

элементов задания, показывают на действующих

стендах и макетах особенности'

функционирования агрегатов и узлов летательных

аппаратов. Тут же представлены данные

средств объективного контроля, которые

позволяют проследить за поведением

обучаемых при усложнении ситуации. На

конференциях авиаторы учатся

анализировать ошибки, предупреждать их,

правильно действовать в особых случаях

полета.

краснознаменный тихоокеанский флот

Активно изучают новую Конституцию

СССР воины атомной ракетной

подводной лодки — инициаторы

предоктябрьского социалистического соревнования в

ВМФ. Командир корабля капитан 1 ранга

А. Казаков, его заместитель по

политчасти, секретарь партийной организации и

другие офицеры помогли комсомольцам

провести тематические вечера «Пути

отцов — дороги сыновей» и «Самое

дорогое— Родина-мать», организовать беседы

об успехах советского народа в

выполнении планов десятой пятилетки и другие

мероприятия.

Всем сердцем одобряя Конституцию

СССР, экипаж стремится достойными

делами ответить на заботу партии о нашем

народе, безопасности страны.

Свидетельство тому — отлично выполненная

зачетная торпедная стрельба.

* * *

Вот уже два года сотрудники редакции

газеты «Боевая вахта» поддерживают

постоянные связи с экипажем подводной

лодки, где служит офицер Д. Герасимов.

Недавно корабль возвратился из

длительного плавания. Выездная редакция газеты

сразу же встретилась с подводниками за

«круглым столом». Разговор шел о

социалистическом соревновании в походе,

выполнении моряками предоктябрьских

обязательств.

Дела на корабле в юбилейном году

идут хорошо. Так, все члены экипажа —

классные специалисты, 68% из них —

отличники боевой и политической

подготовки. Растут ряды партийной организации.

Личный состав систематически повышает

боевое мастерство, борется за звание

лучшего в соединении коллектива.

* * *

Ракетный крейсер «Адмирал Фокин» —

лучший корабль в соединении. Высокую

оценку получил его экипаж в длительном

плавании. Например, ракетчики крейсера

на отлично выполнили в океане зачетную

Лидер социалистического соревнования в

честь 60-летия Великого Октября

гидроакустик подводной лодки мичман В. Сапич

Фото Л. Якутина

стрельбу. Немалая заслуга в этом

коммунистов офицеров Э. Качалкова и В. Козел,

мичманов В. Миронова и А. Сидоренко,

главных старшин Е. Бойко и Н. Писарен-

ко, старшины 1-й статьи Н. Кораблева и

старшины 2-й статьи В. Цибульского,

других членов передового коллектива.

* * *

Полностью справились с планом летно-

тактической подготовки авиаторы

отличной части, которой командует военный

летчик 1-го класса коммунист полковник

B. Макарцев. К примеру, полеты в

сложных метеоусловиях здесь освоили не

только опытные пилоты, такие, как

коммунисты подполковник А. Козырко, майор

C. Шимановский, но и недавние

выпускники училищ лейтенанты С. Митрофанов и

А. Ключников.

*♦♦♦»+*♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦

2 «Морской сборник»

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Как сообщает наш нештатный

корреспондент майор Л. Блескин, высоких

успехов в социалистическом соревновании

на флоте добились экипажи большого

противолодочного корабля «Скорый»,

подводного ракетоносца, на котором

служит офицер В. Павлов, а также личный

состав частей, где служат капитан Е. Кар-

пенов и старший лейтенант С, Гросс,

Правофланговые соревнования в честь

60-летия Великого Октября все огневые задачи

решают только на отлично.

сколько новых методик комплексного

изучения радиоаппаратуры и ускоренной

подготовки специалистов. Его опыт по

интенсификации учебного процесса

обобщен и используется на флоте.

* * *

Быстро идет становление молодых

пилотов в авиационной части, где служит

офицер Ю. Воробьев. Старшие товарищи

рассказывают им об особенностях

выполнения сложных полетных заданий,

подготовки техники, воспитания и обучения под-

С большим успехом в Драматическом театре ЧФ идет «Оптимистическая трагедия»

Вс. Вишневского. Сцена из спектакля. Слева направо: Вожак — заслуженный

артист УССР М. Седнев; Сиплый — заслуженный артист УССР В. Павловский;

Комиссар — артистка В. Попова; Алексей — заслуженный артист УССР С. Власенко

Фото Ю. Пахомова

Завоевав в 1976 г. переходящий приз

главнокомандующего ВМФ «За лучшую

постановку изобретательской работы»,

рационализаторы ЧФ не останавливаются на

достигнутом. Растут ряды новаторов. В

этом году ими внедрено более 2500

предложений, что дало значительный

экономический эффект. Особо хорошо идут дела

у рационализаторов крейсера

«Дзержинский» и БПК «Деятельный».

Офицер штаба капитан 3 ранга И.

Голиков разработал и внедрил в жизнь не-

чиненных, помогают войти в строй.

Многие прошлогодние выпускники училищ

уже стали передовыми офицерами,

классными специалистами. Например,

лейтенанты Е. Кузнецов, Г. Холопов, П. Рябинин.

* * *

Подразделение морской пехоты

капитана А. Отраковского вдвое перекрыло

нормативы решения учебно-боевых задач,

что обеспечивает внезапность

десантирования воинов на необорудованное

побережье. Все это достигнуто благодаря

упорным тренировкам на тренажере

«берег—палуба», созданном силами личного

состава.

18

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

В ответ на призыв партии ознаменовать

юбилей Октября новыми достижениями в

выполнении решений XXV съезда КПСС

балтийцы неустанно повышают

мастерство, множат ряды отличников боевой и

политической подготовки, мастеров

военный состав стартовой батареи, которой

командует офицер В. Пятенко, уничтожил

морскую цель на предельной дальности.

Командиры, политработники, партийные

и комсомольские организации кораблей и

частей флота строго оценивают

достигнуВсегда популярны на флоте соревнования по гребле на шестивесельных ялах

Фото А. Иванченко

ного дела. Пример в этом подают

передовые коллективы, в частности экипаж

подводной лодки «Ульяновский

комсомолец» и личный состав соединения, в

котором служит офицер Н. Стеценко.

* * *

Хорошо подготовились к состязаниям

на первенство ВМФ экипажи крейсера

«Октябрьская революция», больших

противолодочных кораблей «Сильный» и

«Славный», подводных лодок, где служат

лейтенант В. Морозов и мичман С. Чу-

ряев, отличного десантного корабля,

которым командует офицер А. Липский. Эти

коллективы решают свои задачи только

с высоким качеством.

Вновь порадовали мастерством и

призеры прошлогодних состязаний на

первенство ВМФ — береговые ракетчики. Так, лич-

тое, добиваются высокой

подготовленности каждого воина, развивают у них дух

здорового соперничества, что позволяет

успешно решать задачи учебного года.

* * *

Коммунисты и комсомольские

активисты части, где служит майор Н. Малыгин,

ведут активную работу по пропаганде и

разъяснению материалов октябрьского

(1977 г.) Пленума ЦК КПСС и

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета

СССР девятого созыва. Как только их

опубликовали в печати, в подразделениях

были проведены политические

информации. Состоялись беседы о Пленуме, читка

доклада Генерального секретаря ЦК

КПСС, Председателя Президиума

Верховного Совета СССР, Председателя

Конституционной Комиссии Л. И. Брежнева.

ГОВОРИТ ОКЕАН

:§: Комсомольские организации

многих кораблей постоянно заботятся о

дальнейшем совершенствовании боевого

мастерства моряков, повышении

эффективности учебы, укреплении воинской

дисциплины.

Например, хорошо работает

комсомольская организация сторожевого

корабля «Краснодарский комсомолец»

(командир — капитан-лейтенант В.

Козлов). В центре ее внимания — успешное

выполнение задач длительного

плавания, обязательств, взятых воинами в

честь 60-летия Великого Октября.

Ход юбилейной вахты регулярно

обсуждается на собраниях и заседаниях

бюро ВЛКСМ, организована помощь

отстающим, широко пропагандируется

опыт лучших специалистов. Основной

упор делается на рост показателей

боевой учебы, изыскание

неиспользованных резервов и возможностей для

перекрытия нормативов приведения оружия

и техники в боевую готовность,

формирования у моряков высоких морально-

боевых качеств.

Коммунисты корабля помогают

активу в индивидуальной работе с

молодежью, умело направляют деятельность

личного состава на достижение

намеченных рубежей каждого дня и этапа

похода.

:{: Экипаж большого десантного

корабля «Петр Ильичев», которым

командует капитан 2 ранга К. Лизунов, вот

уже несколько месяцев находится в

океане. На БДК образцовая организация

службы, строгий уставной порядок. Вся

жизнь и деятельность коллектива

проходит в соответствии с требованиями

действующих документов, в чем важную

роль играет политико-воспитательная

работа командира, других офицеров

корабля. Члены экипажа отличаются

высокой исполнительностью,

дисциплинированностью. Пример в этом подает

капитан 2 ранга К. Лизунов, который

много внимания уделяет методической

подготовке подчиненных, глубоко вникает

во все стороны учебного процесса. Так,

недавно он выступил перед офицерами с

докладом «О путях повышения

бдительности при несении дежурной и

вахтенной службы».

•§; Высокой политической

активностью отличается экипаж подводной

лодки, где служит офицер А. Ходюченко.

Здесь интенсивно проводится боевая

учеба, моряки успешно выполняют задачи

океанского плавания, настойчиво

совершенствуют воинское мастерство.

На корабле регулярно проходят сборы

отличников боевой и политической

подготовки, организуется обмен опытом,

различные конкурсы, другие

мероприятия. Так, на одном из семинаров,

который проводил офицер Ю. Березин, шел

обстоятельный разговор о работе

лучших специалистов, почетном звании

передовика соревнования, об оценке

достижения каждого моряка с учетом его

отношения к службе, общественной

жизни.

Коммунисты подводной лодки ведут с

воинами большую индивидуальную

работу, изучают их сильные и слабые

стороны, развивают качества, нужные для

победы в современном бою.

•£ Сторожевой корабль, где

командиром офицер А. Ширяев, получил задание

перейти из одного района океана в

другой. Экипаж быстро завершил планово-

предупредительные ремонтные работы,

подготовил все системы и механизмы к

длительной эксплуатации в сложных

условиях. Коммунисты рассказали

морякам об особенностях очередного

этапа плавания.

Несмотря на шторм, боевые расчеты

действовали на постах четко, уверенно,

бдительно несли ходовую вахту. Все

это обеспечило успешное выполнение

учебно-боевой задачи.

1ШШШШ1ШШ111

' 1/ОШО

tek г II

НШ0С

искусство

МОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Контр-адмирал С. ФИЛОНОВ

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ учит, что формы и способы вооруженной борьбы целиком

определяются состоянием материальной базы войны, которая в свою очередь

зависит от уровня развития производительных сил общества. «Вся организация и бое-

иой метод армий, а вместе с ними победы и поражения оказываются зависящими от

материальных, т. е. экономических, условий: от человеческого материала и от оружия,

следовательно — от качества и количества населения и от техники» *.

Операция как одна из форм использования сил в вооруженной борьбе на море

заявила о себе в начале XX столетия. Известно, что в конце XIX века — начале XX

века, развитие науки и техники, рост производительных сил в передовых

капиталистических странах привели к качественным изменениям в боевых составах

военно-морских флотов. Наряду с артиллерийскими кораблями появились миноносцы, основным

оружием которых была торпеда. Эффективным боевым средством стали мины, а для

борьбы с ними начали создаваться противоминные корабли. В первом десятилетии

нынешнего века развернулось строительство серийных подводных лодок, которые

через некоторое время выделились в самостоятельный род сил флота. В этот же период

в составе вооруженных сил появилась авиация. Увеличилась дальнобойность, точность

попадания морского оружия, повысились скорости хода, дальности плавания и

живучесть кораблей, совершенствовались средства наблюдения и связи.

Экономик?, развитых капиталистических стран позволила создавать и содержать

массовые флоты, включавшие в свой состав сотни боевых кораблей, относительно

быстро восполнять частичные потери в них для восстановления боеспособности сил.

Такая эволюция вооружений флотов обусловила поиск новых методов боевых

действий на море, так как прежние уже не соответствовали обновленной материальной

базе. Решающий бой, или так называемое «генеральное сражение», хотя идея его и

вынашивалась во многих морских штабах, уже не так влиял на исход кампаний, а тем

более на судьбу войны, как это было раньше. В войнах XX в. боевые действия на море

ведутся практически непрерывно, на больших пространствах с участием разнородных

сил и применегшем различных видов оружия. В них прослеживается определенная

взаимная увязка и зависимость, т. е. черты, свойственные операции. Так, в русско-

японскую войну 1904—1905 гг. происходили артиллерийские бои кораблей,

проводились атаки миноносцев, ставились мины, причем все эти действия нередко были

связаны между собой и направлены на уничтожение определенных группировок флота

противника б заданном районе. Поэтому правомерно считать, что характер этих боевых

событий выражал зарождение новой формы вооруженной борьбы на море — морской

операции.

Еще более рельефно и отчетливо ее черты прослеживаются в боевых действиях

на море в ходе первой мировой войны. Задачи уничтожения сил флота противника в

1 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1957, с. 160.

21

базах, нарушения его перевозок на океанских и морских коммуникациях, высадки

морских десантов и некоторые другие решались проведением не отдельных боев и

ударов, а их системой, связанной единством замысла и поставленной целью.

Обобщив опыт первой мировой и гражданской войн, наша военная мысль сделала

своевременный и правильный вывод о несоответствии сложившегося деления военного

и военно-морского искусства на стратегию и тактику глубоким качественным

изменениям в способах ведения вооруженной борьбы. Появилась новая, очень важная форма

использования сил в вооруженной борьбе — операция, без учета которой невозможны

научное осмысливание новых явлений войны, целеустремленная разработка вопросов

теории и практики подготовки и ведения боевых действий.

В 20—30-х годах деление советского военного и военно-морского искусства на

стратегию, оперативное искусство и тактику закрепляется путем разработки теории

каждой из этих категорий, изучения курса оперативного искусства в военных

академиях, отработки планирования и организации операций на учениях и маневрах. В

конце 30-х годов важнейшие положения военно-морского искусства ВМФ нашли

отражение в Наставлении по ведению морских операций, которым руководствовались наши

флоты в течение всей Великой Отечественной войны.

Формирование оперативного искусства, разработка теории и практики подготовки

и ведения операций явились крупным достижением советской военно-морской мысли.

В ВМС капиталистических стран оперативное искусство хотя и не выделяется

в отдельную составную часть, но объективно морские операции неоднократно

планировались и проводились во вторую мировую войну и в локальных войнах

послевоенного периода. Именно такой характер носили действия английского флота по

уничтожению немецких линкоров «Бисмарк» в Атлантике и «Шарнхорст» и «Гнейзенау»,

прорывавшихся из Бреста в Гельголандскую бухту; японского флота по уничтожению

американских кораблей в Пёрл-Харборе; немецкого флота по разгрому важных

конвоев союзников в Атлантике, в частности PQ-17 в Норвежском море; американо-

английского флота по высадке морских десантов в Сицилии и Нормандии;

американского флота по высадке десанта в Инчхоне и многие другие.

Однако буржуазное военно-морское искусство сегодня, как и сотни лет назад,

делится на стратегию и тактику, причем операцией считаются действия сил флота

любых масштабов — от тактических до стратегических.

На развитие оперативного искусства, как и на все формы вооруженной борьбы

наибольшее влияние оказывает состояние материальной базы. Чем больше

качественный и количественный скачок в развитии оружия и техники, тем значительнее

его воздействие на характер и способы ведения операций и вооруженной борьбы в

целом.

Так, в первую мировую войну массовое строительство и широкое применение в

боевых действиях на море подводных лодок внесло коренные изменения в характер и

способы ведения морских операций, особенно по нарушению и срыву перевозок на

океанских коммуникациях. Благодаря подводным лодкам более слабый по уровню того

времени флот получил возможность создать сильнейшую угрозу судоходству

противника не только в прибрежных районах, но и на обширных океанских просторах, нанести

такие потери, которые сказались бы на состоянии его экономики и потребовали

принятия неотложных мер по борьбе с подводными лодками и защите своих сообщений.

Крупные артиллерийские надводные корабли, составлявшие ядро ударных сил

флота, также стали уязвимы от ударов из-под воды. Военно-морские командования

вынуждены были в спешном порядке вырабатывать способы действий и изыскивать

технические возможности, снижающие опасность от атак подводных лодок противника.

Еще в большем масштабе проявилась роль подводных сил во вторую мировую войну.

Однако в ферме операции оии использовались редко, что было обусловлено

несовершенством средств связи, а значит, и сложностью управления и организации

взаимодействия.

Значительные изменения в характер и способы ведения морских операций

внесло участие авиации. Она явилась основной ударной силой при уничтожении

боевых кораблей в море и базах, грозным оружием в борьбе с подводными лодками,

главным средством разведки на морях и океанах.

Так, в 1941—1942 гг., проведя несколько успешных операций на Тихом океане

22

с использованием в основном авианосных соединений, японский флот создал

благоприятную обстановку для действий своих вооруженных сил на ТВД, захватил

стратегическую инициативу в борьбе и овладел большими территориями на островах и

Азиатском континенте.

Одной из особенностей операций с использованием палубной и береговой авиации

стало массированное ее применение как при действиях против кораблей, так и для

ударов по береговым объектам. Например, в налете на обнаруженный в Индийском

океане английский легкий авианосец «Гермес» в апреле 1942 г. участвовало 90

японских бомбардировщиков авианосной авиации. Через 20 мин после подхода первых

самолетов от многочисленных попаданий авиабомб корабль перевернулся и затонул.

В пример массированных действий по береговым объектам можно привести удар

авиации Балтийского флота 30 декабря 1944 г. по Либавскому порту, в котором

участвовало 172 самолета.

В ходе второй мировой войны морские операции все более и более принимали

подводно-воздушный характер, увеличивались их размах и результативность.

Существенно изменилось и содержание десантных действий. Как известно, исходя

из опыта Дарданелльской операции, проведенной в первую мировую войну,

буржуазные специалисты сделали вывод о невозможности успешной высадки с моря

оперативных десантов. Однако рост огневой мощи кораблей, увеличение их возможностей

по подавлению объектов противодесантной обороны (ПДО), широкое авиационное

обеспечение, а также массовое строительство и оснащение флотов десантно-высадоч-

ными средствами привели к тому, что практически все крупные десантные операции,

проводившиеся в ходе второй мировой войны, достигли успеха.

Этому, конечно, способствовали и новые формы действий, соответствующие

качественным изменениям сил и средств. Основным способом высадки первого эшелона

десантной операции стал способ «берег—берег». Появление его было обусловлено

применением большого числа кораблей специальной постройки, способных принимать

войска и тяжелую боевую технику на своем побережье, совершать с ними переход

морем и с ходу высаживать на необорудованный берег противника.

Так, в сицилийской десантной операции в 1943 г. способом «берег—берег» был

высажен первый эшелон американо-английского десанта из 8,5 пехотной дивизии на

900 больших и 1225 малых десантных судах. В нормандской операции в 1944 г. для

высадки десанта способом «берег—берег» было привлечено 283 больших десантных

судна, 835 десантных барж и 4012 десантных кораблей, что позволило к исходу

первого дня операции высадить на побережье противника 200 тыс. солдат и офицеров.

Много нового в проведение десантных действий внесено Советским ВМФ в

Великую Отечественную войну 2.

Таким образом, в период второй мировой войны морская операция окончательно

утвердилась как основная форма вооруженной борьбы на море, приобрела

свойственные ей особенности и отличия. Опыт войны был обобщен и проанализирован. На базе

его советским военным и военно-морским искусством детально развита теория

современного оперативного искусства, выработаны строгие принципы планирования и

организации операции, управления силами и организации их взаимодействия.

Под морской операцией стала пониматься совокупность согласованных и

взаимосвязанных по цели, месту и времени боевых действий сил флота, объединений и

соединений других видов вооруженных сил, проводимых на океанских и морских ТВД,

объединенных единым замыслом и планом и направленных на достижение

стратегической или оперативной цели в определенный срок.

Морская операция не единственно возможная форма оперативного применения сил

флота. Эти задачи могут решаться и систематическими действиями сил, т. е.

проведением в течение длительного оперативного периода отдельных боев и ударов. В такой

форме в основном использовало подводные лодки, действующие на коммуникациях,

немецкое командование. Аналогично применяли до 1942 г. свои корабли для защиты

судоходства англо-американцы.

Наши Северный, Балтийский и Черноморский флоты в течение всей Великой

Отечественной войны также использовали свои силы преимущественно в форме

систематических действий.

* См. «Морской сборник», 1975, № 9, с. 29—37 и № 11, с. 27—32; 1977. № 3, с. 22.

23

Морские операции проводились в тех случаях, когда было необходимо в

определенное, ограниченное время, в заданном районе решить крупную задачу, ведущую к

достижению оперативных или стратегических целей. Это требовало привлечения и

сосредоточения значительных по составу разнородных сил, тесного согласования их

действий, гибкого и устойчивого управления ими из единого центра. Например,

разгром конвоя PQ-17, следовавшего из Англии в Мурманск в 1942 г., немцы

осуществляли не путем систематических действий своих сил, а в форме морской операции, в

которой участвовали подводные лодки, крупные надводные корабли, в том числе

линкор «Тирпиц», а также авиация с аэродромов Норвегии.

Срыв эвакуации немцев из Севастополя в 1944 г. решался Черноморским флотом

также проведением разнородными силами флота морской операции, позволившей

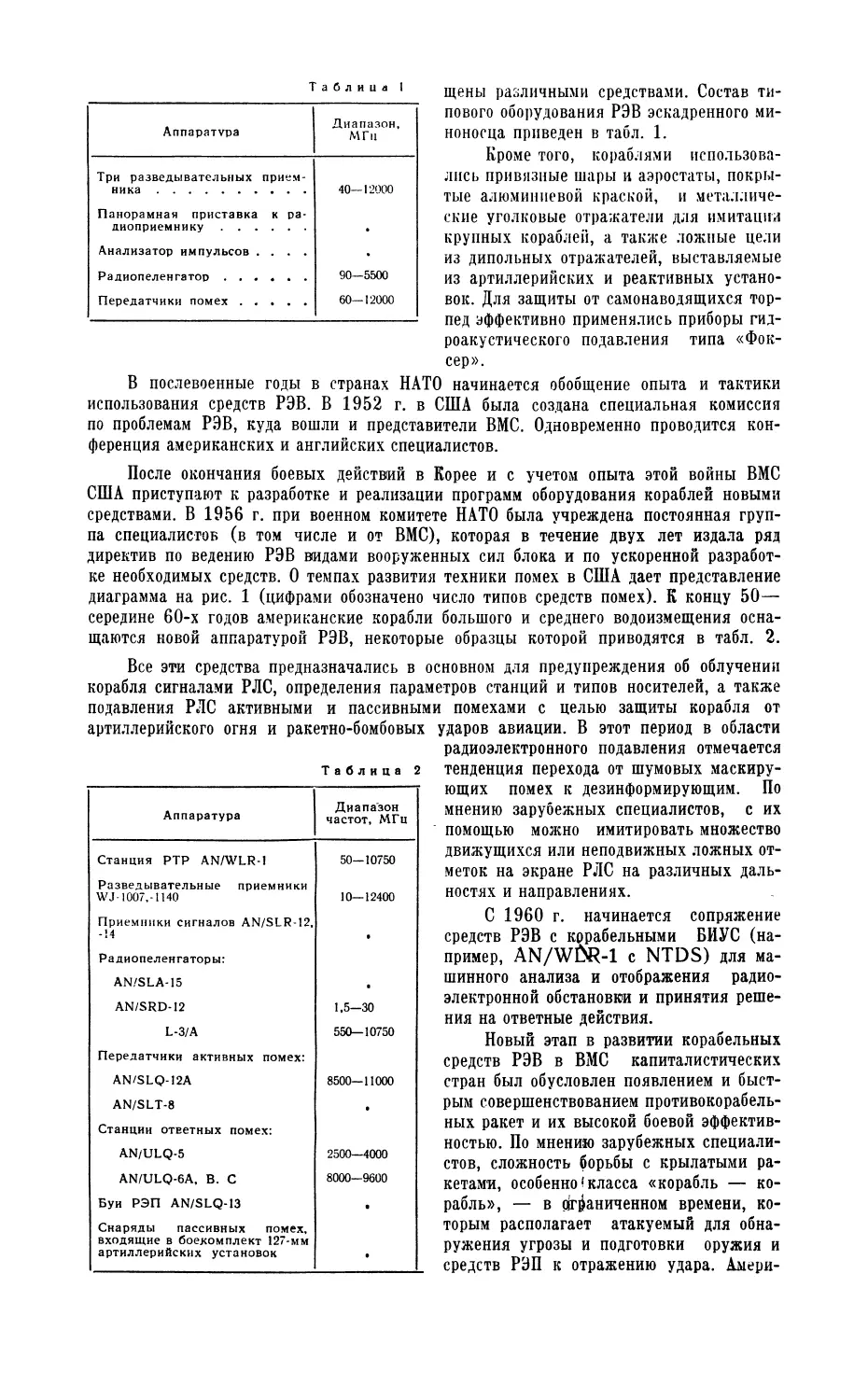

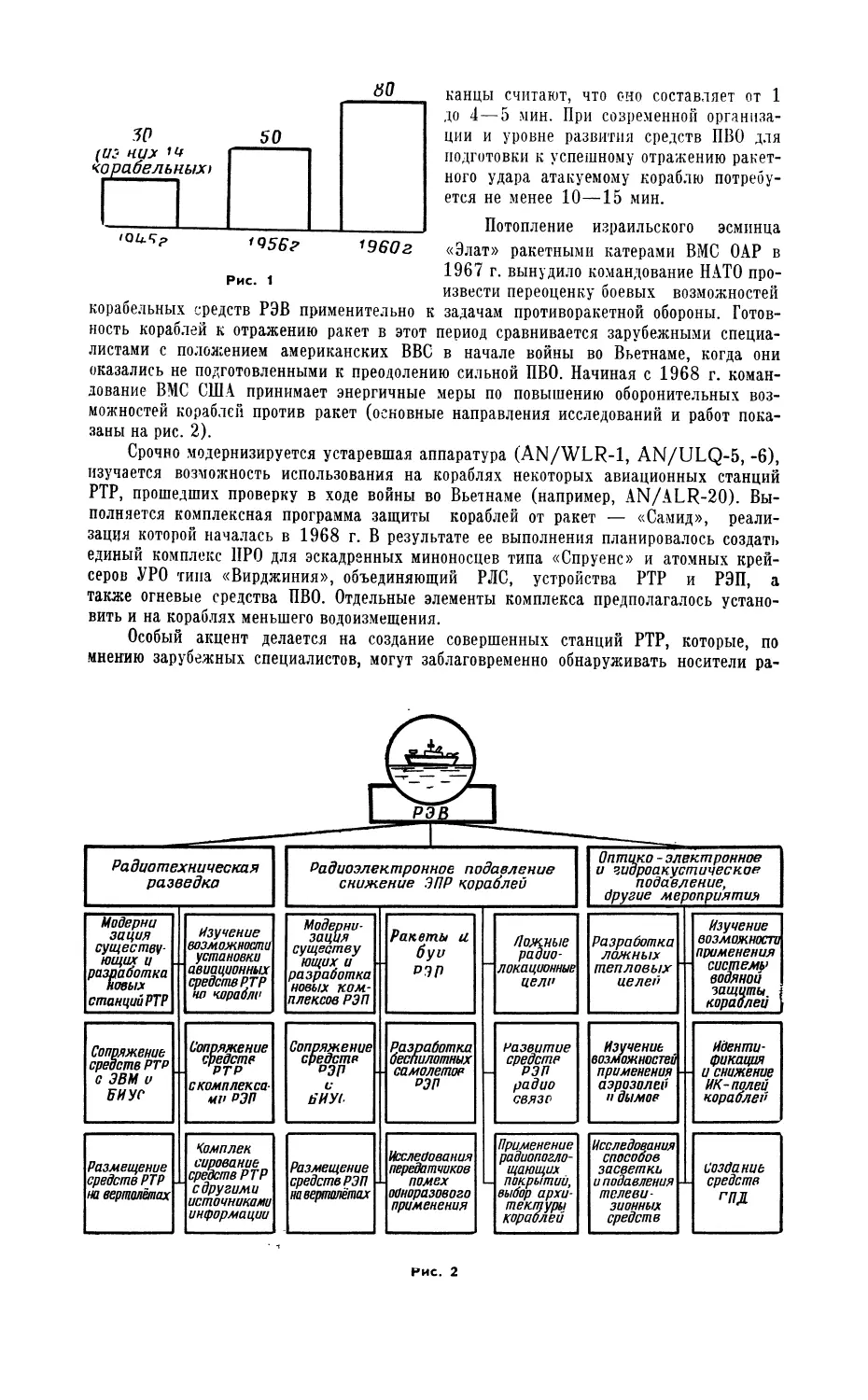

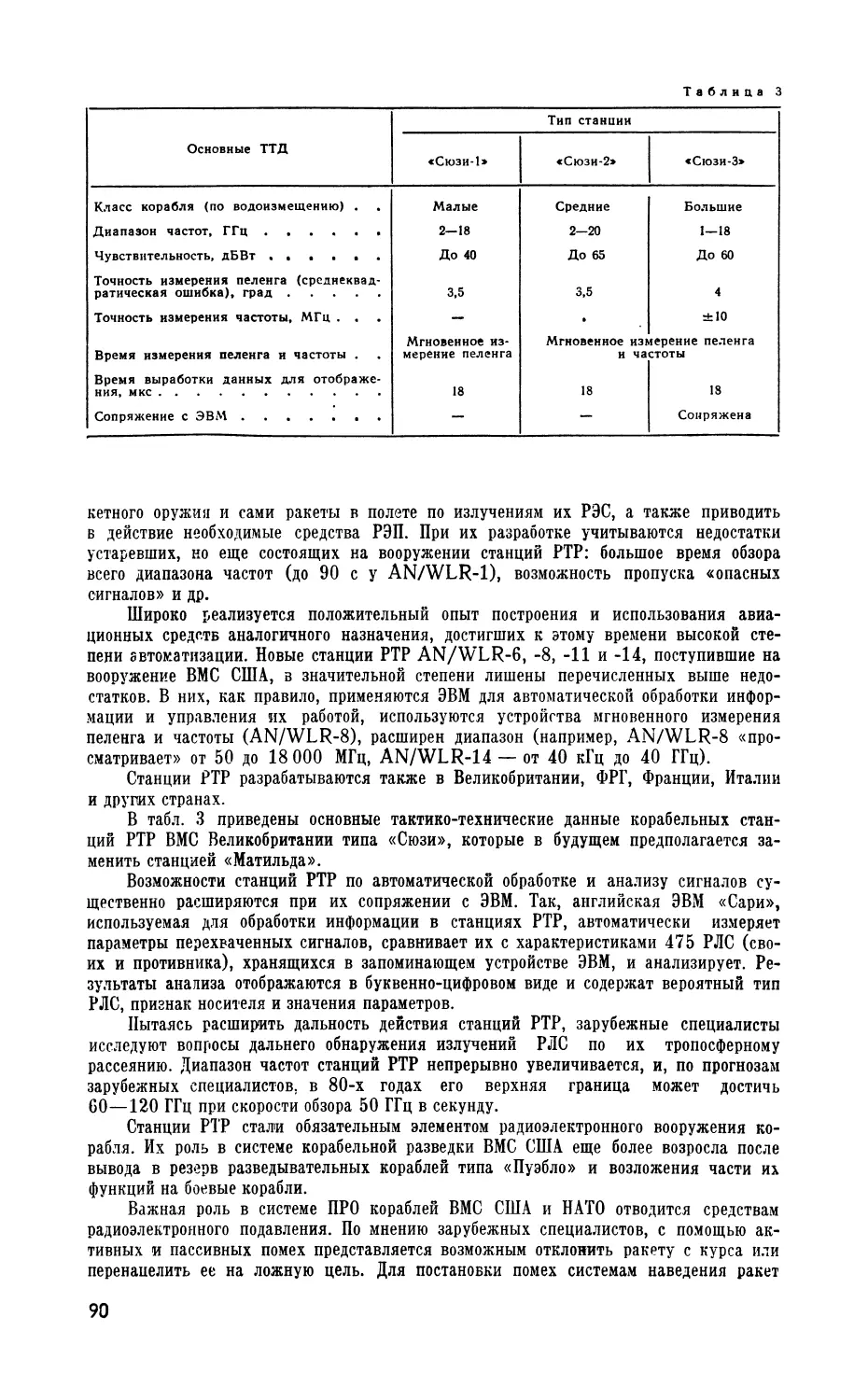

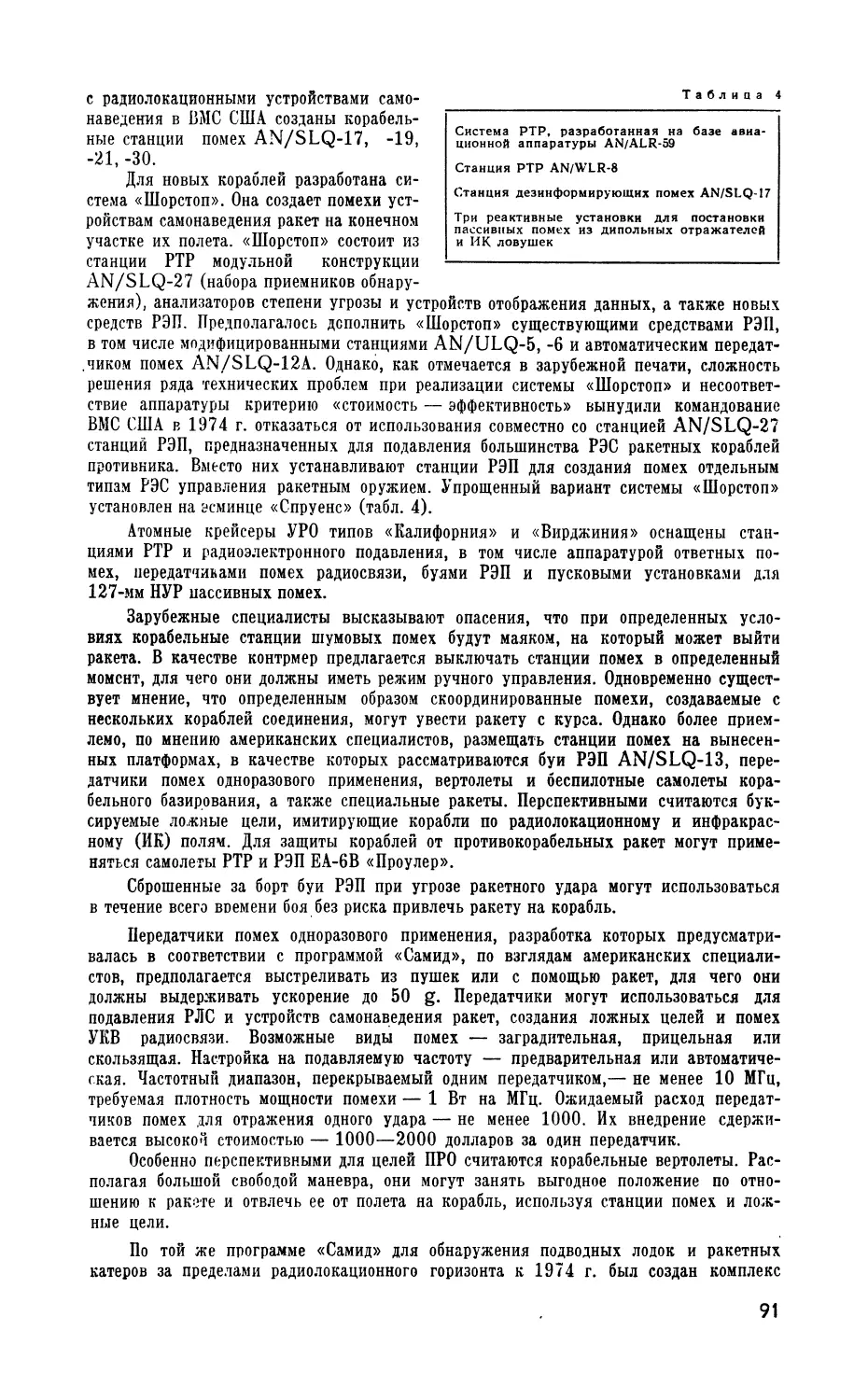

достичь важных оперативных результатов.