Автор: Ихсаноглу Э.

Теги: всеобщая история история история цивилизаций османская империя

ISBN: 5-02-018509-4

Год: 2006

Текст

ИСТОРИЯ

ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА,

ОБЩЕСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИИ

8

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИСЛАМСКОЙ ИСТОРИИ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

IRC1CA

1RCCA

ИСТОРИЯ

ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА,

ОБЩЕСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Том 1

Под редакцией

ЭКМЕЛЕДЦИНА ИХСАНОГЛУ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА «ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» РАН

МОСКВА 2006

УДК 94(560)

ББК 63.3(5 Туц)

И90

OSMANL1 DEVLETt VE MEDENIYET! TARIHt

Editor Ekmeleddin jhsonoglu

Ottoman State and its Civilization Series No: 4

History of the Ottoman Slate» Society and Civilization

Edited by Ekmeleddin ihsanoglu

Foreword by Halil Inalcik

ISBN vol. 1 92-9063-05 1-5

ISBN vol. 1+2 92-9063-053-t

Istanbul: JRC1CA, 2001

Yddiz Sarayi, Seyir

Barbanos Bui van, Be$ikta$

Tel.. (90212)259 1742

Fax: (902)2) 258 43 65

e-mail: ircjca@ircica.org

Перевод с турецкого В.Б. Феоновой

под редакцией М.С. Мейера

Составитель индекса к русскому изданию

Т.Е. Михайловэ-Могнльннцкая

История Османского государства, общества и цивилизации : В 2 т. / под ред.

И90 Э. Их сан оглу ; Исслед. центр исламской истории, искусства и культуры (IRCICA);

лер. В.Б. Феоновой под ред. М.С Мейера — М,: Вост, лит., 2006- , — ISBN 5-

02-0185)1-6

Т. 1: История Османского государства и общества. — 2006. — ХХХП+602 с.:

ил., карты. — ISBN 5-02-018509-4 (в пер,)

В двухтомнике отражен шестивековой период истории Османской империи, начиная с об-

разования Османского бейлика в 1299 г. и кончая провозглашением Турецкой Республики

в 1923 г. Этот проект является результатом сотрудничества турецких ученых, специализирую-

щихся в различных областях и периодах османской истории» под руководством Э. Ихсаноглу.

Впервые книга была опубликована в 1994 г. (т. 1) и 1998 г. (т. 2) на турецком языке, в 1999 г.

(т. 1-2) — на арабском, в 2001 г (т. I) и 2002 г. (т. 2) — на английском языке Исследователь-

ским центром исламской истории, искусства и культуры (IRCICA, Стамбул) и Организацией

Исламская конференция (О1С). В 2004 г. совместно с Orijentalni Institut избранные главы из

книги были изданы а г. Сараево на боснийском языке.

В первом томе рассказывается о политической истории Османского государства, органи-

зации нейтральной и провинциальной власти, структуре общества и административном уст-

ройстве империи. Дается подробное описание османской военной организации, судебно-

правовой системы и экономической жизни.

ББК 633(5 Туц)

ISBN 5-02-0185) 1-6

ISBN 5-02-018509-4

©IRCICA, 1994,2006

Список авторов первого тома

Проф.» д-р Экмеледдин ИХСАНОГЛУ

Проф., д-р Феридун ЭМЕДЖЕН

Проф.» д-р Кемаль БЕЙДИЛЛИ

Проф.» д-р Мехмет ИПШИРЛИ

Проф., д-р Ильбер ОРТАЙЛЫ

Проф., д-р Абдюлькадир ОЭДЖАН

Проф., д-р Мехмет Дкиф АЙДЫН

Проф., д-р Бахаеддин ЙЕДИЙЫЛДЫЗ

Профм д-р Мюбахат КЮТЮКОГЛУ

СОДЕРЖАНИЕ

Халит Эрек Предисловие.................................................. XI

Экмеледдин Ихсоноглу. Предисловие плавного редактора.................. XIII

Л/С. Мейер. От редактора русского издания............................... XV

Экмеяебдим Ихсаному.

История Османского государства и его культуры. Вступительная статья .. XVII

Основы правописания................................................... XXIV

Список сокращений ................................................... XXV

Список иллюстраций ................................................. XXVII

Список карт.......................................................... XXXI

Список схем и таблиц...,..............................................XXXII

ИСТОРИЯ

ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

И ОБЩЕСТВА

I

ОТ СОЗДАНИЯ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

ДО КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКОГО ДОГОВОРА

Феридун Змеджен

А. Возникновение и развитие Османского бейлнка .......................... 3

1. Анатолия в годы становления Османского бейлика........................ 3

2. Образование пограничного Османского бейлнка: Осман-бей и газават...... 5

3. Политическая обстановка в пограничной зоне;

Османы против туркменских бейлнков....................................... 7

4. Приход в Румелмю: завоевание и поселение............................. 8

5. Возникновение и распад первого централизованного государства .....- J 2

6. Период нового накопления сил...................................... 14

Б. Создание империи..................................................... 16

L Переход от султаната к империи....................................... 16

2. Период противодействия и внутренние проблемы......................... 19

3. От Чалдырана до Каира: состояние Восточного вопроса и халифат........ 24

В. Блистательная Порта.................................................. 27

I. Обретение статуса м1фовой державы: религиозная ответственность ...... 27

2. Увеличение мощи Османов иа Западе и Востоке ........................ 28

3. От господства иа Средиземном море к Индийскому океану ............. 31

4. Завоевание Кипра и от Лепанто до Житваторока: Вечное государство.... 33

Г. Ослабление силы Османов: начало упадка и новые поиски............... 36

1. Внутренние беспорядки, слабость правления и войны ................. 36

2. Луч надежды в безрадостной обстановке: реформы, пробы и неудачи .... 39

3. Поиск средств для военных успехов: династия КЕпрюлю ................ 40

П

Д. Конец «Османского мира»: упадок ................................... 43

). Отступление от Вены до Карловну; поражение.......................... 43

2. Восстановление сил после Карловна и подготовка к реваншу........... 45

3. Полупобеды на Западе, изнуряющие войны на Востоке.................. 47

4. Самый долгий период мира и конец эры «великого спокойствия»........ 49

п

ОТ КЮЧУ К-КАЙН АРДЖИ ЙСКОГО ДОГОВОРА

ДО РАСПАДА ИМПЕРИИ

Кемаль Бейдилли

А. Начало долгого конца: Кючук-Кяйиарджнйскмй мирный договор

и его последствия .................................................... 51

1. Преобразования в период правления Абдулхамида I .................... 52

2. Присоединение Крыма к России ...................................... 53

3. Турецко-русско-австрийская война................................... 54

Б, Осознание необходимости перемен: Низам-и ДжеЛид..................... 56

1. Реформы в годы правления Селима Ш .................................. 56

2. Османские войны и союзы с Фракцией, Россией и Англией.............. 59

3. Конец Низам-и Джедид‘. фиаско ..................................... 61

В. Новые преобразования и конец классического порядка.................. 62

I. Вступление на престол Махмуда 11: очередной переворот .............. 62

2. Мир с Англией и конец первого союза с Россией...................... 64

3. Восстания сербов ............................................ 64

4. Греческое восстание ............................................... 65

5. Наварии, русско-турецкая война и независимость Греции ............ 67

6. Египетский вопрос ................................................. 68

7. Реформы периода Махмуда И.......................................... 69

8. Разрешение Египетского вопроса и проблема проливов................. 72

9, Танзнмат и ферманы о реформах ..................................... 73

10. События в Дунайских княжествах. Проблема беженцев и Крымская война

(1853-1856)..................-......................................... 74

1 L После Крымской войны............................................... 76

Г* Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: распадающаяся империя

и Абдулхамид 11 .................................................... 82

1. Правление Абдулхамида и борьба против него.......................... 86

2. Армянский вопрос ..............................................,... 87

3. События иа Крите н греко-турецкая война 1897 г.................... 88

4. Македонский вопрос................................................. 89

5. Развитие арабских вилайетов........................................ 91

6. Конец правления Абдулхамида П...................................... 93

Д. Годы заката: Второй конституционный период,

Первая мировая война и перемирие....................................... 94

1. Второй конституционный период: распад империи .................... 94

2. Турецко-итальянская и Балканские войны: потеря последних земель в Африке

и на Балканах.......................................................... 96

3. Начало конца: Первая мировая война ................................. 98

4. Перемирие и мир: годы крушения.................................... 102

Ш

ш

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Мехмет Ипширгш

А. Дворец ................................................................... 107

I. Османский султан ......................................................... 107

а. Полномочия и ответственность....................................... 109

б. Доходы............................................................. 110

2. Организация дворца....................................................... 112

а. Дворец султана .................................................... 112

б. Дворец Тол капы ..................... .............................................. 112

Б. Организация центральной власти............................................. 119

I. Общие сведения об организации центральной власти ......................... 119

2. Диван-п Хумаюн ..........................*................................ 120

а. Дни собраний дивана ................................................ 122

б. Место собраний дивана ............................................. 123

в. Представление доклада султану.................................. 125

3. Члены Диван-и Хумаюм..................................................... 125

а. Садразам(великий везир)...............-............................ 125

б. Везиры............................................................ 130

в. Казаскеры..........................,............................... 133

г. Дефтердары ...................................................... 133

д Нишанджи ............................................................ 133

4. Должности в Диваи-и Хумаюн137

а. Реисулькуттаб..................................................... 137

б. Основные канцелярий................................................ 140

в. Вспомогательны еные канцелярии .......-............................ 142

г. Консультативные советы............................................. 144

5. От Ба&и Асафи к Баб-и Али (Баб-и Али перед Танзнмаггом) ................. 145

6. Османская бюрократия ................................................ 149

а. Секретарм-кя/пибы (кугнтаб, кетебе)................................ 149

б. Дефтеры и документы.............................................. 151

7. Османская дипломатия..................................................... 153

а. Исторический обзор ................................................ 155

6. Капитуляции и дипломатия ......................................... 159

в. Отношения с Россией............................................... 160

г, Фетва и дипломатия ................................................ 161

д. Органы, определяющие османскую дипломатию ...................... 163

е. Взгляды европейских дипломатов ................................... 164

ж. Послы............................................................. 165

з. Переводчики........................................................ 166

и. XVU1-XIX века .................................................... 166

8. Период перемен в организации Османского государства:

от Канун-и Кадим к Низам-и Дэгседид .......................................... 169

В. Организация власти вэялетах (провинциях).................................. 170

1. Провинциальная организация в общих чертах................................. 170

я. Органы местной власти.......................................... 174

б. Провинциальная знать ........................................... 174

IV

2. Эялет и его бейлербей ....................................................... 176

а. Управление эялетом .....................t............................... 176

б. Провинциальный диван (диван бейлербея) ................................. 177

в. Бейлербей............................................................... 177

3. Санджак и санджакбей .......................................................... 182

а. Доходы и расходы ....................................................... 184

б. Свита .................................................................. >84

4. Прочие должностные лица в провинции ........................................... 185

а. Мютесеялим...............................,.............................. 185

б. Мухассыл ............................................................................................................... 185

в. Аяны (нотабли)........................................................ 186

5. Тим ар пая система .......................................................... 187

Г. Организация ученого сословия (илъмие)...........................>............... 191

I. Деятельность илъмие.......,.................................................. 191

а. Определение и особенности .............................................. 191

б. Формирование ученого сообщества ....................................................... 195

в. Предоставление льгот улемам............................................. 199

г. Семьи илълше ................................................. 199

2. Система кандидатства (мюляземет)............................................... 200

а. Общая характеристика..............................................>..... 200

б. Практическое применение................................................. 200

в. Проблемы и меры по обновлению .......................................... 201

3. Система образования............................................................ 202

а. Образовательные учреждения и медресе.................................... 202

б. Преподавательский состав ......................................*___._____ 202

в. Экзамены для получения должности мударриса.............................. 203

4. Система судебно-административных округов....................................... 204

а. О рган и за ци я судебно-адм и н истрати ви ы х о круто в .............. 204

б. Назначение н смещение кадиев ........................................... 206

в. Мевлееиет ..........>................................. <............. 207

5. Улемы в бюрократическом аппарате............................................... 208

а. Казаскеры............................................................... 208

б. ШсЙхульислам......................~..................................... 210

в. Накиб-улъ-зшраф (глава наследников Пророка) ............................ 211

г. Н астав ни к (ходжа) султана............................................ 211

д. Главный врач (хекимбаши)................................>......>........ 212

е. Главный астролог (мюнеджимбоши) ........................................ 212

6. Упадок ученого сословия и принимавшиеся меры................................... 213

a. XVJ-XVII века .......................................................... 213

б. XVIT1-XX века........................................................... 214

ГУ

ПЕРИОД ТАНЗНМАТА

И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

УСТРОЙСТВО

Илъбер Ортайлы

А. Административная структура в период Танзнмата .................... 217

1- Бюрократия Танзнмата — бюрократия реформаторов.................... 221

2. Танзнмат и централизация финансов................................. 224

V

3. Центральное правительство (Баб-иАли)............................................ 228

4. Османские правители и дворец в XIX в............................................ 233

5. Централизация и управление в провинциях ........................................ 238

6. Османские муниципалитеты....................................................... 244

7, Средства централизованного управления и контроля ............................... 249

Б. Поздний Танзиматм второй конституционный период ................................. 252

1. Новая перестройка центрального правительства..................................... 254

V

ОСМАНСКАЯ ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Абдюлъкодир Озджан

Период основания. Первые вооруженные силы........................................... 263

А. Сухопутные силы.................................................................. 264

I. Войска центрального управления.................................................. 264

а. П с щне корпус а копы кулу..............~.............................. 264

Корпус аджеми ......................................................... 264

Корпус янычар........................................................ 273

Корпус оружейников (джебеджи) ......................................... 293

Корпус артиллеристов 294

Корпус перевозчиков орудий (топ арйбаджилары).......................... 297

Корпус бомбардиров (хумбараджи)........................................ 300

Корпус саперов (лягьсиДхт/) ........................................... 300

б. Конные части капыкупу (капыкулу сюварилери) ............................. 30]

2. Провинциальные войска (эялет аскерлерм) .......~................................ 303

а. Сафари-землевладельцы (топраклы сюеари) .........................,....... 303

б. Вспомогательные силы....................-................................ 306

Авангард (онДму)....................................................... 306

Части тыловых служб (гери хизмет биряиклери) ...........................308

Войска в крепостях..................................................... 308

3. Разлад в военной организации и последующие реформы ............................. 308

4. Низам-иДжедид (Обновленный порядок) ............................................ 309

5. Победоносное мусульманское воинство (Асакир-v Мансуре-и Мухаммедиё) ............ 310

6. Военные реформы после Танзимата............................................................................ 312

Б. Военно-морские силы.............................................................. 313

1. Военный флот Османов............ .................................................... 313

2. Судоверфи и их организация ..................................................... 314

3. Командующий флотом (капудам-маша) и его Эялет................................... 316

4, Судостроительные верфи......................................................... 317

5. Османские корабли .............................................................. 317

6. Упадок в организации военно-морских сил и попытки реформ........................ 318

В. Работа по созданию османских военно-воздушных сил ............................... 319

VI

ПРАВО В ОСМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Мехмет Акиф Айдын

Л. Общая характеристика османского права.......................................... 323

1. Шари аз скос (шери) н обычное (орфи) право в Османском государстве ............. 323

2. Обычное право и султанский закон (канун) .................................................................. 325

VI

3. Причины появления обычного права ................................ 328

4, Взаимодействие шариатского и обычного права....................... 330

5. Сферы шариатского и обычного права................................ 335

R Суды ............................................................... 335

1. Шариатские суды ................................................... 336

а. Структура и работа.......................................... 338

б. Служебные обязанности кадиев ............................... 338

Судебные обязанности...................................... 340

Проч ие обязан ности ..................................... 341

в. Помощники кадиев............................................ 341

Наибы..................................................... 341

Свидетели в суде (шухудю'ль-халь)...................... 341

Кассамы ......................-....................... ... 342

Се кретари су да (кя тибы)............................... 343

2. Диван-и Хумаюн ........................ ..........—........... 343

3. Диваны великого везира...._....................................... 344

4. Диваны казаскера ................................................. 344

5. Другие суды...............-....................................... 345

В. Официальные школы права ........................................... 346

Г- Фетва и отношения между фетвой и судебным решением (каза).......... 350

Д. Сборники законоположений н другие источники правовых знаний.......... 352

I. Книги пофикху ..................................................... 353

2. Сборники фетв.............-....................................... 354

3. Своды законов...................................................... 354

4. Протоколы шариатских судов (шерийе си&нсил дефтерлери)............ 355

Е. Немусульмане..................................................... 356

I. Зимми.............................................................. 357

2. Мюс темен ................................................. .... 362

Ж. Османское право после Танзимата ................................. 364

VII

ОСМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Бахаеддин Йедийылдыз

А. Структура общества................................................. 371

I. Османская концепция общества ...................................... 372

а. Правящий класс (асхерп)..................................... 374

Сарай хаякы (султанский двор) ............................ 374

Сейф и с (зхл-и орф) («Люди меча» — военное сословие).... 378

Ильине (религи оз но-ученое сословие) .................... 384

Калемие (ч ин о вн и ч ество)............................. 387

б. Класс управляемых: репйя (райя) .................... 389

2. Османское общество по признаку расселения ......................... 394

а. Горожане.................................................... 394

б> Сельское оседлое население.................................. 399

в. Кочевники (конар гёчерлер) ................................. 401

Б. Семья ............................................................. 402

В. Социальная мобильность.......................................... 403

Г. Повседневная жизнь ................................................ 406

Д. Перемены в структуре османского общества .......................... 414

VII

VIII

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Мюбахат Кютюкоглу

А. Финансы Османского государства.............................................. 423

t Действие финансовой системы................................................ 423

а.Дефтердар.............................................................. 423

б. Компоненты финансовой системы ...................................... 424

в. Бюджеты............................................................. 427

г. Казначейства ....................................................... 430

Период существования одного казначейства........................... 430

Период существования множества казначейств.................... ...» 432

Возвращение к единому казначейству: Малие хазинеси................. 435

2. Налоги................................................................... 435

а. Шариатские налоги ................................................... 435

Ушр (ашар — десятина) ............................................. 435

Хара&ж............................................................. 436

Джизья........................................................... 437

6. Налоги, выплачиваемые в пользу сипахи (Ранет рюсуму)................. 438

Сборы с мусульманских подданных.................................... 438

Сборы с немусульманских подданных........................4......... 439

Другие налоги ..................................................... 439

в. Чрезвычайные налоги (авариз} ........................................ 440

Классификация и виды чрезвычайных налогов.......................... 440

Виды чрезвычайных налогов по форме сбора .......................... 441

г. Традиционные налоги после провозглашения Танзимата ................... 442

Налог ап бжемаатын................................................. 442

Появление отдельных налогов на недвижимое имущество,

землю и доходы ............................................... 442

3. Источники дохода и их использование........................................ 443

а. Система тимаров..................................................... 443

б- Система мукатаа..................................................... 443

в. Система маликяне ..................................................... 444

4, Займы .................................................................... 445

а. Внутренние займы..................................................... 445

б. Внешние займы ....................................................... 446

Б. Драгоценные металлы, денежная и ценовая политика ........................... 448

1. Драгоценные металлы ..................................................... 448

2. Денежная политика........................................................ 450

а. Османские деньги.................................................... 450

б. Возобновление чекана и коррекция стоимости (тасхих) монет.... 452

в. Монетные дворы Османского государства............................... 454

г. Банки _............................................................. 455

3. Цены и контроль над ними.................................................... 456

а. Институт царх ....................................................................................................... 456

б. Институт контроля за рынком (ихтисаб)............................... 458

В. Торговля ............................................................... 459

L Внутренняя торговля ......................................................... 459

а. Виды торговли....................................................... 459

УШ

б. Место Стамбула во внутренней торговле ................................ 460

в, Влиятельные торговцы на внутреннем рынке ............................. 461

г. Некоторые запреты и ограничения ............*.....................,... 463

Принцип «закрытого» округа.......................................... 463

Система монополий (Ед-и вахид)...............................>................................ 463

2, Внешняя торговля ............................................................ 465

а. Торговые льготы (концессии) ........................................... 465

Ситуация до 1838 г.................................................. 465

Ситуация после 1838 г.............................................. 470

б. Некоторые запреты и ограничения ...................................... 471

в. Влиятельные лица во внешней торговле................................... 472

3. Таможни...................................................................... 473

а. Внутренние таможни .................................................... 473

Типы таможен........................................................474

Размеры таможенной пошлины ......................................... 475

б. Внешние таможенные сборы .............................................. 476

Размеры таможенной пошлины ..........*............................. 476

Таможенные тарифы .................................................. 476

Г. Транспортные коммуникации и почтовая служба ............................ 478

L Транспортные коммуникации ................................................... 478

а. Сухопутная связь....................................................... 478

Дороги и дорожное строительство .................................... 478

Железные дороги .................................................... 480

б. Морской транспорт...................................................... 482

Морские перевозки................................................... 482

Порты и пристани.................................................... 483

2. Почтово-телеграфная связь.................................................... 485

а. Организация почтовой службы ............................................ 485

Османская почтовая система.......................................... 485

Иностранные почтовые службы......................................... 487

б. Телеграфная сеть....................................................... 488

Д Промышленность............................................................... 489

L Организации ремесленников (зснафы) .......................................... 489

а. Возникновение организаций ............................................. 489

б. Руководители ремесленников ............................................ 490

в. Иерархия в эснофах..................................................... 491

г. Монополии эс мифов. Система гедикоб (лицензий) ........................ 492

д. Механизм внутреннего контроля в кенафах................................ 493

2. Тяжелая промышленность........................................................ 494

а. Султанские судоверфи (Терсане-и Амире) ......................................................... 494

Классический период................................................. 494

Перестройка судоверфей ............................................. 498

б. Султанский арсенал (Топхане-и Амире)................................... 499

История ...........~............................................... 499

Производство пушек ................................................. 499

Виды пушек* отливавшиеся в Топлине-и Амире ......................... 499

в. Султанский пороховой завод (Бируписане-и Амире) ....................... 500

История ............................................................ 500

Производство....................................................... 501

IX

3. Легкая промышленность................................................ 502

а. Ткачество.....................................................- 502

Шерстяные ткани ............................................ 502

Шелковые ткани ............................................. 504

Хлопчатобумажные ткани...................................... 506

б. Красильное дело................................................ 507

в. Дубильное дело ................................................ 508

п Шориое ремесло.................................................. 509

д. Производство золотых н серебряных нитей (симкешпих)............ 509

4, Промышленное развитие в XIX в................................*....... 510

а. Строительство фабрик .......................................... 510

б. Поощрение частной инициативы: выставки ........................ 513

Международные выставки...................................... 513

Всеобщая османская выставка (Серги-йе Умуми-йе Османи)...... 513

в. Комиссия по реформе промышленности.............................. 514

г Учреждение компаний ........................................... 515

Компания производителей золотых и серебряных нитей.......... 515

Компания дубильщиков........................................ 515

Компания шорников............................................ 516

Ком пани я текстиль щи ков.................................. 516

Компания литейщиков ...................................... 516

Компания металлистов ..........,............................ 517

Д. Открытие технических школ...................................... 517

Заключение........................................................... 518

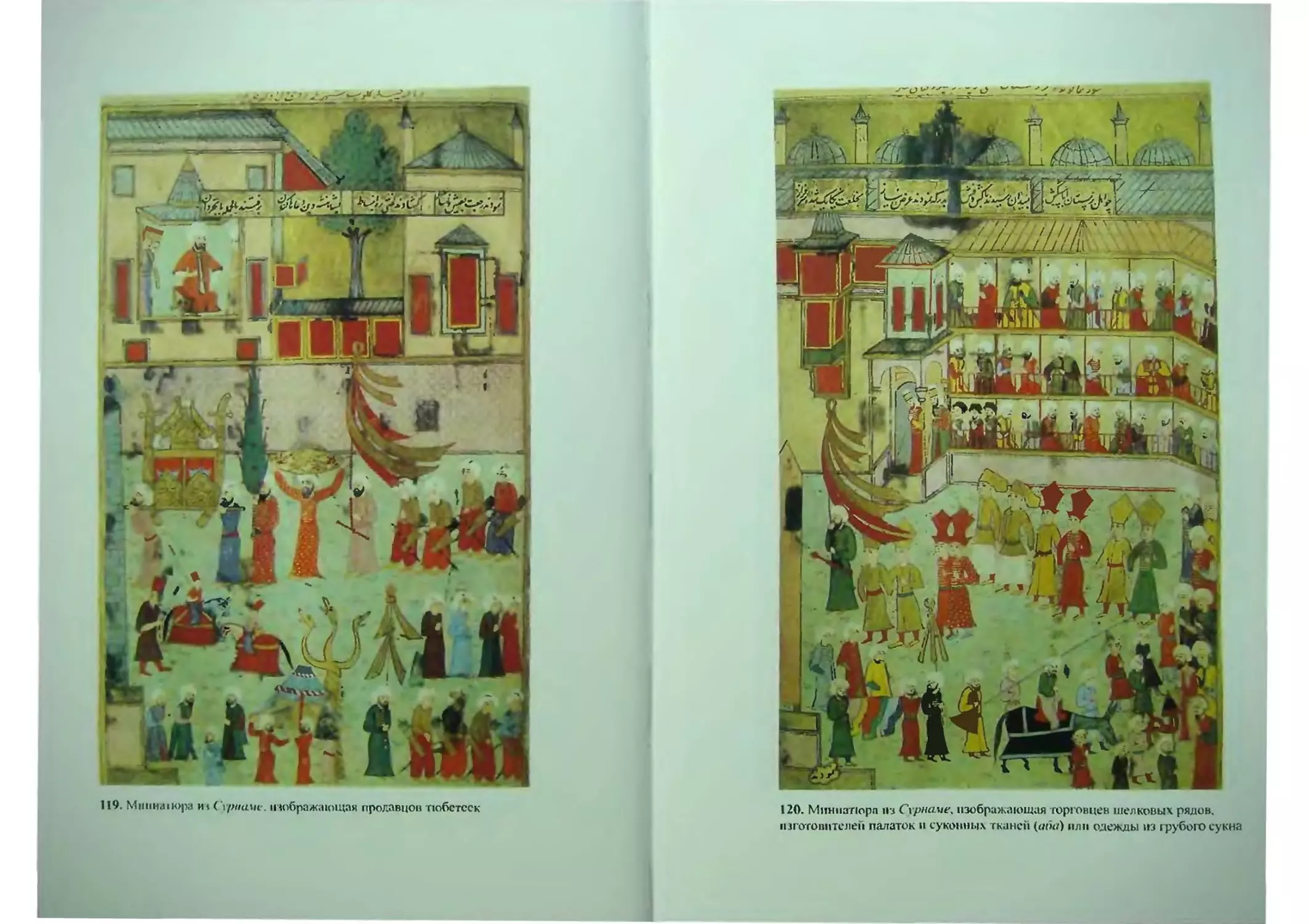

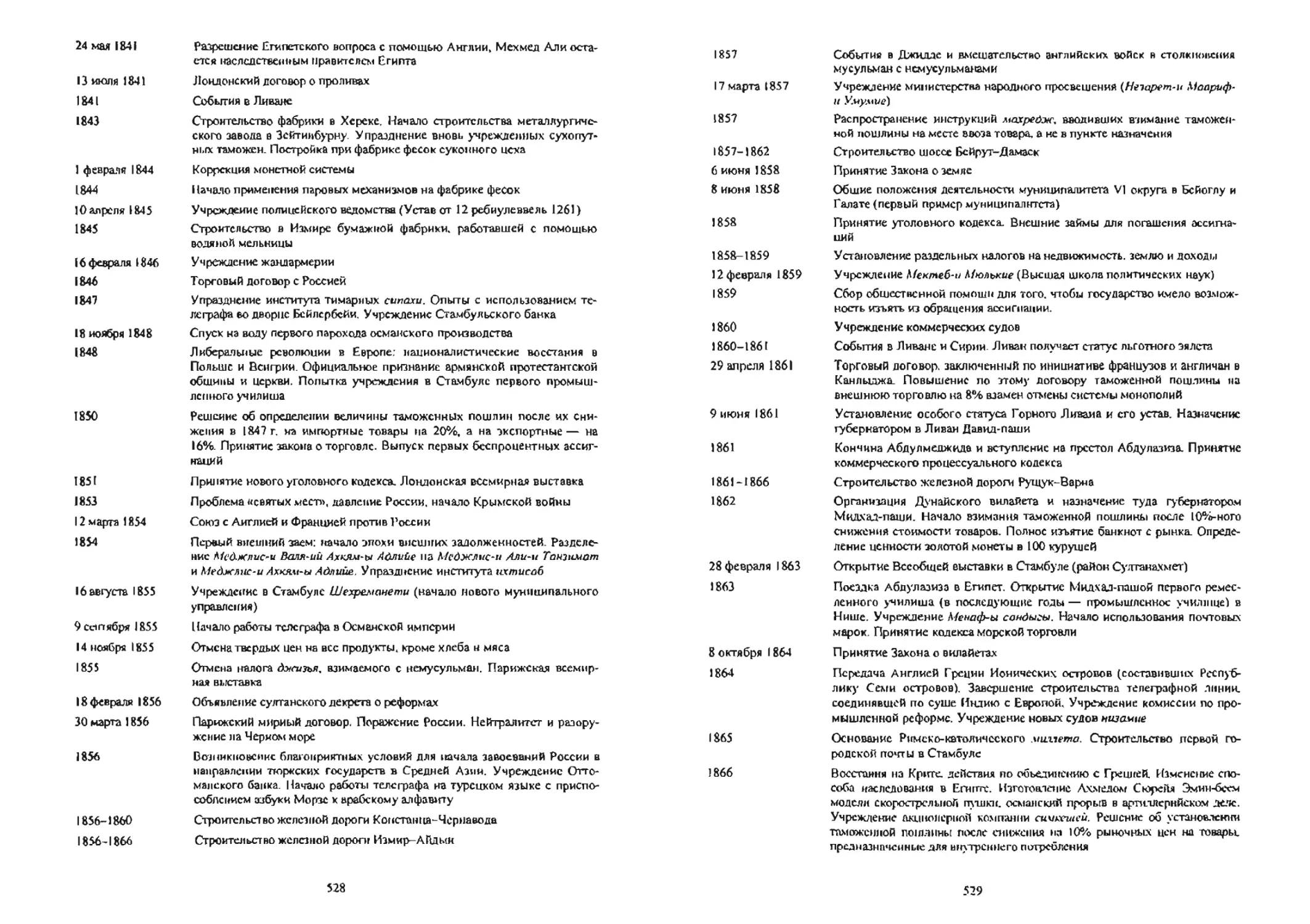

Хронология истории Османской империи.................................... 519

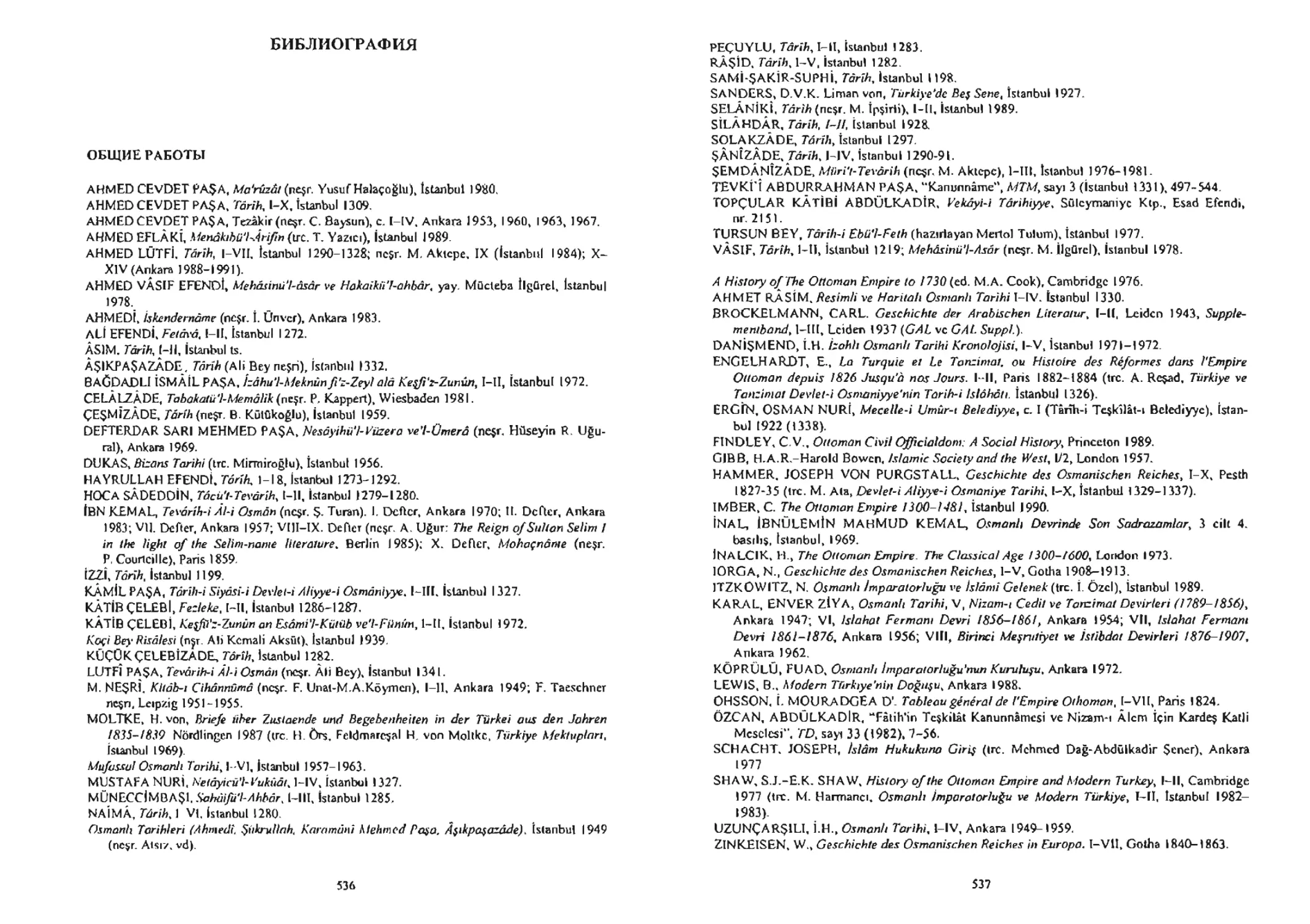

Библиография.................................................,........ 536

Индекс.................................................................. 562

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга задумывалась как справочное издание, дающее информацию о

многочисленных событиях, исторических периодах и территориях, объединен-

ных рамками истории Османской империи, которая охватывает шесть столетий,

начиная с образования Османской династии в 1 299 г. и кончая провозглашением

Турецкой Республики в 1923 г. Оригинальное издание было опубликовано Ис-

следовательским центром исламской истории, искусства и культуры (IRCICA,

Стамбул) и Организацией Исламская конференция (ОИК) на турецком языке.

Оно стало плодом сотрудничества историков, специализирующихся в различных

областях и занимающихся различными периодами османской истории. Этот про-

ект был задуман и реализован профессором, доктором Экмеледдином Ихсаноглу,

занимавшим пост Генерального директора Центра с момента его учреждения

в 1980 г. и до декабря 2004 г., когда он стал Генеральным секретарем Организа-

ции Исламская конференция. Данное издание вышло в двух томах на турецком

языке в 1994—1998 гт. С первых шагов проекта IRCICA планировал в дальнейшем

опубликовать работу на других языках мира, чтобы сделать ее доступной широ-

кой читательской аудитории- Вскоре Центр перевел эти два тома на арабский

и английский и опубликовал их на этих языках в течение 1999-2002 гг. Босний-

ское издание избранных глав вышло в 2004 г.

Настоящий полный перевод книги на русский язык представляет собой важ-

ный шаг в нашем проекте публикаций. Убежден, что это издание станет значи-

тельным вкладом в научное исследование данной темы. Содержащиеся в работе

статьи представляют читателю объективное изложение истории Османского пе-

риода, построенное на основе османских архивньгх документов, хроник и работ

современных специалистов в этой области.

С самого начала предполагалось, что книга станет серьезным справочником

для исследователя, основательным учебником для студента и источником цен-

ных сведений для любого читателя. Интерес, вызванный во всем мире публика-

цией книги на разных языках, и неослабевающий спрос на нее доказывают, что

эти цели достигнуты. Надеемся, что русское издание работы будет встречено

с таким же интересом. Более того, мы придавали русскому изданию особое зна-

чение, полагая, что это послужит дальнейшему прогрессу в научных исследова-

ниях тематики, интересной обеим странам. Шестивековая османская история

охватывает обширные области изыскания, которые — каждая по-своему — свя-

заны с историей земель и народов как внутри, так и вне Османской империи,

поддерживавших с ней отношения. В этой связи примечательно, что книга осве-

щает не только политический и административный аспекты, но и развитие куль-

туры, образования и науки в тех регионах и в течение тех периодов, что находят-

ся в рамках истории Османской империи.

Настоящее издание — результат сотрудничества нашего центра и научных

кругов России. Перевод книги на русский язык выполнила покойная Вера Фео-

XI

нова — авторитетнейшая переводчица с турецкого, которой мы очень призна-

тельны и память которой чтим. После ее кончины перевод был отредактирован и

завершен ее дочерью— Татьяной Михайловой. Редактор русского издания —

доктор исторических наук, профессор М-С- Мейер, директор Института стран

Азии и Африки при МГУ. Работать с этими прекрасными специалистами было

большим удовольствием, и мы благодарны им за успешное завершение проекта.

Надеюсь, что эта книга дойдет до широкой читательской аудитории в странах,

где распространен русский язык, и читателей всего мира через библиотеки, ис-

следовательские учреждения и учебные заведения.

Доктор Халит Эрен,

Генеральный директор IRC1CA

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Мне доставляет большое удовольствие предпослать эти слова русскому изда-

нию книги, посвященной Османской империи и выходящей спустя почти 10 лет

после появления первого тома оригинального турецкого издания. Замысел вы-

пустить обширную работу по истории Османской империи зародился в первые

годы деятельности Исследовательского центра исламской истории, искусства и

культуры (IRCICA). Его цель — предоставить ученому сообществу всеобъем-

лющее и серьезное справочное издание по данной теме. Со временем этот проект

вырос, воплотившись в целой серии книг, напечатанных на нескольких основных

языках планеты. Тот факт, что серия привлекла многочисленную и разнообраз-

ную читательскую аудиторию, доказывает, насколько насущной и своевременной

была ее публикация. Этого следовало ожидать, поскольку история Османской

империи представляет собой довольно длительный и чрезвычайно насыщенный

этап истории мусульманских народов и человечества в целом. Занимая важное

место среди современных ей мировых держав и охватывая на протяжении шести

столетий огромные территории, Османская империя являлась одним из главных

творцов и факторов мировой истории.

Едва ли не с первых дней своего существования Османская империя стала не

только влиятельной и непрерывно растущей политической силой, но и создате-

лем административной системы» способствующей интеграции разных народов

и культур. Османская история неразрывно связана с историей иных стран и на-

родов. Правильное понимание этой истории (при котором необходимо уделять

должное внимание ее специфическим особенностям и внутренней динамике, уч-

реждениям и традициям, ею выработанным) даст нам возможность осознать и

изложить эту общую историю объективно, отразив все ее аспекты, в том числе

и те, что актуальны по сей день.

Османская империя впитывала в себя элементы культуры подчиненных ею

народов, поддерживала многообразные связи с соседними странами и регионами.

Тем самым, она создавала динамичный социально-культурный симбиоз и рас-

пространяла его по собственным владениям и соседним — а порой и дальним —

землям. В течение позднего периода своей истории Османская империя во мно-

гом стала на путь модернизации, перенимая достижения мировой экономики,

науки и культуры, распространяя их по своей территории и за ее пределами. Та-

ким образом, османская история в целом представляет собой слагаемое межна-

циональных, межкультурных и меж религиозных процессов, протекавших на об-

ширной территории в несколько миллионов квадратных километров. Во многих

отношениях она была своеобразной реализацией государственной политики то-

лерантности по отношению к нациям и народам, входившим в состав этого госу-

дарства. Если учесть все это, становится понятно, что история Османской импе-

рии — это наследие, небезынтересное для современных народов Азии и Восточ-

ной Европы.

XIII

Кроме того» многие национальные группы, входящие ныне в состав Россий-

ской Федерации, имеют давние укоренившиеся связи с Османской империей.

Некоторые из них становились соседями Османской империи по мере того, как

она расширялась на восток и запад. Взаимодействие этих народов происходило в

различной географической и культурной среде, что сильно сказалось на развитии

их отношений и взаимовлияний.

Хочу выразить свою благодарность всем, кто приложил усилия, в результате

которых данная работа увидела свет. Учитывая важную роль русского среди ми-

ровых языков, полагаю, что предлагаемое издание нашей книги сделает историю

Османской империи доступной множеству новых читателей по всему миру.

Организация Исламская конференция придает большое значение развитию

личных контактов и диалога между мусульманскими народами, равно как и ра>

витию связей между мусульманами и немусульманами во всем мире. В рамках

культурного аспекта своей деятельности Организация Исламская конференция

подчеркивает важность исследований, способствующих лучшему знакомству

стран и народов друг с другом и создающих основы для культурного сближения.

В этом отношении объективные исследования и научные изыскания, проводимые

IRCICA, а также являющиеся их результатом публикации, подобные настоящей»

ценны и важны. Уверен, что данная книга внесет свой вклад в этот процесс и с

успехом выполнит свою задачу.

Профессор, доктор Экмеледдин Ихсаноглу,

Генеральный секретарь Организации Исламская конференция

ОТ РЕДАКТОРА РУССКОГО ИЗДАНИЯ

В своем предисловии к английскому переводу двухтомной «Истории Осман-

ского государства, общества и цивилизации», вышедшему в 200 ] г,, ее состави-

тель и автор профессор Э. Ихсаноглу обещал, что этот труд турецких ученых

будет доступен и русскому читателю.

К тому времени действительно были практически согласованы все организа-

ционные вопросы, связанные с подготовкой русского перевода. Необходимость

такого издания определялась прежде всего желанием предоставить отечествен-

ному читателю возможность получить достаточно полное и вполне адекватное

представление о современном уровне турецких исследований по Османской им-

перии. Уже опубликованные переводы отдельных, произвольно выбранных работ,

вышедших в Турции, не позволяли объективно оценивать состояние научных

исследований по истории Османской державы, ее Экономике, развитию духовной

жизни, уровню научных знаний и религиозных представлений. Не будем забы-

вать и того, что в течение долгих лет «холодной войны» наше знакомство с рабо-

тами ведущих турецких ученых оставалось весьма отрывочным и поверхностным,

а критика их взглядов с так называемых классовых позиций носила уничижи-

тельный характер. Между тем на протяжении последних пяти столетий история

России очень тесно переплеталась с историей Турции, оказывая большое, хотя

и разнонаправленное воздействие на жизнь как российского, так и османо-турец-

кого обществ. Строго научно оценивая достижения и неудачи нашего южного

соседа, мы можем и лучше понять перипетии своей собственной истории. Вот

почему мне и моим колле гам-тур кол огам представлялось целесообразным пред-

ложить российскому читателю перевод данного труда, хотя в ряде случаев ин-

терпретация событий и процессов турецкими авторами вряд ли может быть при-

нята отечественными учеными.

Выполнить русский перевод согласилась Вера Борисовна Феонова, одна из

самых опытных и умелых переводчиков произведений турецкой литературы. Эта

работа, как ни грустно говорить об этом, стала ее последним вкладом в развитие

русско-турецких культурных связей. Преодолевая недомогание, Вера Борисовна

довела работу до конца и перед самой кончиной передала мне дискеты с русским

текстом второго тома. Ее уход из жизни существенно задержал окончательную

подготовку русского издания. Всю последующую работу по редактированию пе-

ревода мне помогала выполнить дочь Веры Борисовны — Татьяна Михайлова-

Могильницкая, которой хотелось бы выразить самую искреннюю признатель-

ность за стойкость, терпение и готовность помногу раз вносить необходимую

правку в текст перевода.

Согласно договоренности с профессором Э. Ихсаноглу, подготовка русской

версии включала сличение перевода, выполненного Верой Борисовной Феоновой

по тексту турецкого издания, с его английской редакцией, поскольку в ходе пе-

ревода книги на английский язык были сделаны некоторые текстуальные по-

XV

правки. Они в большей мере касались второго тома» из которого был исключен

раздел по музыкальному наследию. Вместо него появилась написанная Лейлой

Саббах глава об интеллектуальной жизни арабского общества в османскую эпоху.

Поэтому размещение текста и оглавление в русской версии будет несколько от*

личаться от первоначальной турецкой редакции»

Хотя представления о содержании редакторской работы в России и Турции

существенно разнятся, в данном случае мы постарались в максимальной мере

сохранить в переводе авторский текст, даже в тех случаях, когда один и те же

явления в разных главах имели различную интерпретацию и даже периодизацию.

Редакторская правка ограничивалась в основном двумя аспектами. Первый из

них вытекал из того обстоятельства, что издание может иметь в России доста-

точно массовую аудиторию, незнакомую с арабским и персидским языками. За-

имствования из них делали османскую лексику трудно понимаемой даже для

просвещенного читателя. Поэтому было сочтено необходимым дать русский пе-

ревод названиям литературных и научных произведений, упоминаемых в тексте.

Возникшее из-за этого решения увеличение объема издания мы попытались ком-

пенсировать за счет сокращения некоторых повторов, причем только в тех случа-

ях, когда такая правка не искажает авторскую мысль. Например: даты жизни тех

или иных персонажей приводятся лишь при первом их упоминании в данном то-

ме н не повторяются в дальнейшем. Точно так же решено было поступить и с

переводами названий упоминаемых сочинений.

В заключение мне хотелось бы выразить благодарность заведующему кафед-

рой арабской филологии Института стран Азии и Африки МГУ профессору

Д.В. Фролову, сотрудникам кафедры тюркской филологии того же института,

профессору Э.А. Груниной и доценту И.В. Борол иной, взявшим на себя труд про-

верить точность перевода ряда терминов и названий литературных и научных

работ.

Доктор исторических наук.

профессор М. С. Мейер

ИСТОРИЯ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

И ЕГО КУЛЬТУРЫ

Вступительная статья

Поток сочинений, отражающих историю человечества, с приобретением нм

все большего опыта постоянно увеличивается. При этом все более разнообраз-

ными, в зависимости от преобладающих условий, характеризующих ту или иную

эпоху, становятся методы исследования. С учетом развития методологии истори-

ческих исследований и междисциплинарных направлений возрастает и значение

взаимоотношений между исследовательской практикой и реальной жизнью. Этот

процесс особенно ускорился в наше время благодаря тому, что гуманитарные

науки, выполняя важные задачи, имеют непосредственное отношение к теме гло-

бализации и одновременно с этим к усилению взаимозависимости между наро-

дами.

В то время как в конце XX в, политико-экономические преобразования при-

вели к появлению новых центров силы и трупп стран, вновь обретенная нацио-

нальная идентичность сделала более заметными культурные различия между на-

родами.

Ясно, что для установления гармоничных отношений в такой разнообразной

культурной среде необходимость взаимопонимания между народами с помощью

их лучшего знания друг о друге становится императивом. Труды по истории раз-

ных народов, стран и цивилизаций, где приводится достоверная, объективная

и всеобъемлющая информация, и способствуют достижению этой цели.

Ислам, мусульманские народы и их цивилизация занимают значительное ме-

сто в истории человечества. Возникновение ислама сблизило многие народы раз-

личного этнического, культурного и социального происхождения. Таким обра-

зом, благодаря общей для них религии ислама народы, расселенные на огромном

географическом пространстве, создали цивилизацию, которая внесла большой

вклад в развитие гуманизма, культуры, науки, философской мысли. Вот почему

так важно в наше время знать историю мусульманских наций и их цивилизации

в широкой перспективе, базирующейся на научных исследованиях и открытиях,

С тех пор как мне было доверено учреждение Исламского центра исследова-

ний истории, искусства и культуры (IRC1CA)— примерно 25 лет назад— одной

из главных задач для меня стала организация фундаментальных исследований по

истории мусульманских наций. Мысль об этом я лелеял еще со студенческой

скамьи, и, к счастью, это стало одной из целей Центра. Одна из его задач — про-

ведение исследований с тем, чтобы создавать объективные фундаментальные

труды по истории и культуре мусульманских народов и публиковать их с целью

исправления существующих ошибочных понятий и преодоления предубеждений.

Одной из основных целен IRCICA является создание серьезных трудов на тему

исламской истории учеными из соответствующих регионов, стран или наций,

и первым важным долгосрочным проектом, за осуществление которого взялся

XVII

Центр» стала «История мусульманских стран». Этот проект нацелен на издание

достоверных и объективных книг по истории разных нации с тем, чтобы они ста-

ли достоянием нынешнего и грядущих поколений. Проект 1RCICA «История му-

сульманских стран» состоит из целого ряда малых проектов, включающих исто-

рию народов и обществ, проживающих в Юго-Восточной и Южной Азии, Запад-

ной Африке, на Кавказе и Балканах. Центр проводил симпозиумы и конгрессы

по различным вопросам данной тематики. Затем в свет вышло несколько книг

(в основном на английском и французском языках), относящихся к упомянутым

регионам. Продолжаются исследования по истории Восточной Африки, Средней

Азии и Волжс ко-Уральске го региона.

Одной из важных составляющих этого проекта стало изучение истории тюр-

ков. Первой публикацией Центра стала изданная на английском языке в ! 989 г.

«Краткая история тюрко-мусульманских государств (за исключением государст-

ва Османов)». В этом однотомнике собрана почти десятивековая история тюрк-

ского мира и его культуры. Вслед за тем под названием «История Османского

государства и его культуры» силами турецких ученых была написана книга,

охватывающая всю османскую историю. Первый том ее на турецком языке вы-

шел в 1994 г., второй — в 1998 г. Арабский перевод был издан в 1999 г.

Османы называли свое государство Девлет-v Аяийе (Высокое государство);

в европейских источниках оно упоминается как Османская (или Турецкая) импе-

рия. Возникнув как пограничный бейлик в момент крайнего ослабления государ-

ства Сельджукидов, Османская империя постепенно превратилась в мировую

державу; благодаря традициям государственного управления, экономической

структуре, земельной системе и военной организации она сумела в XVI в. стать

одним из самых могущественных государств в мире. Блистательной Порте уда-

лось соединить в равном статусе «соседа, земляка» сообщества людей разных рас

и культур, с разными языками, религиями и предоставить им возможность века-

ми жить бок о бок в обстановке спокойствия и стабильности. Народы завоеван-

ных Османским государством стран насильно не исламизировались и не отуре-

чивались. Сегодня не будет ошибкой сказать, что империализм и языковая, куль-

турная и религиозная ассимиляция никогда не были политикой Османов.

Со временем тюркская природа Османского государства стала ощущаться как

внутри, так и за пределами его границ. Уже в начале XII в. мусульмане, жившие

на Балканах, а также в других районах, причем различного этнического проис-

хождения, стали складываться в некое подобие «турецких общин» — и это после

того, как османы ушли из этих мест. Известно, что у них даже возникла поговор-

ка: «Слава Богу, турки мы». Такое явное «о см ан о-тюркское» предпочтение воз-

никло благодаря историческому взаимодействию исламско-османских элемен-

тов. с одной стороны, Vi причислению себя к носителям турецкой культуры и

обычаев — с другой.

Тот факт, что и внутри и за пределами Османского государства османы рас-

сматривались как турки, а другие мусульмане тоже относили себя к туркам, во-

все не означает, что это государство по своей природе и структуре схоже с со-

временными национальными государствами. С этой точки зрения важно разли-

чать османо-турецкую общность, которая расцвела внутри османского «плавиль-

ного котла», и собственно турецкую — возникшую вместе с Турецкой Республи-

кой, основанной на современных представлениях о национальном государстве.

XV111

Организация Османского государства несла в себе специфические черты»

присущие ранее существовавшим тюрко-исламским государствам. Однако осма-

ны сильно изменили организационную структуру и функции Дворца, институтов

верховной власти, а также центральной и местной администрации. Следователь-

но, эти и нети туты приобрели новые, присущие только им черты, а историогра-

фия Османской империи отражала становление этих государственных и общест-

венных институтов.

Первыми отечественными историческими трудами, основанными на тюркско-

исламской идеологии, стали жития и сказания о газавате (священных войнах),

написанные в традиционной манере. Имя автора одной из таких книг — Якши

Факиха (ум. после 1413 г.)— одно из первых, сохранившихся в преданиях до

наших дней. Самый старый дошедший до нас текст по османской истории на ту-

рецком языке известен под названием Дестан-и Теварих-и Мупюк-и Ал-и Осман;

он был помещен в конце книги месневи Искенбернаме* написанной на староана-

толийском турецком языке поэтом Ахмеди (ум. в 815/1412-13 г.).

Официальная историография ведет свой отсчет со времени правления Мехме-

да II, когда появляется особый жанр исторического сочинения — шахниме.

Окончательно эта традиция, в некоторых чертах сходная с персидской, утверди-

лась при Сулеймане I и получила развитие в XVI-XVII вв. Она дала множество

прекрасных прозаических и поэтических сочинений, где описывается жизнь ос-

манских султанов, их военные походы, придворная жизнь. Один из наиболее из-

вестных авторов, работавших в этом жанре, — Сеййид Локман (ум. в 1601 г.).

Впоследствии Османы старались постоянно вести исторические записи. В кон-

це произведений, написанных о каком-то периоде времени или событиях, изло-

женных в различной, в том числе и поэтической форме, а также в приложениях

к описаниям неизменно ставились даты. Большинство произведений, согласно

традиции, преподносились в дар султану или государственным деятелям. Мы

видим, что государство придавало большое значение фиксации событий. Важ-

ным доказательством тому являются наличие института летописцев, созданного

в XVIII в. для записи событий (историки считают эти записи очень важными ис-

точниками), а также тот факт, что газета Таквим-и Векайм («Календарь собы-

тий»), которая по сути являлась для Османов официальной газетой, учрежденной

в 1831 г. под руководством историографа Эсад-эфенди, продолжала выходить

вплоть до последних дней существования Османского государства.

Очень важную работу в этот период, несомненно, проделал Джевдет-паша

(ум. в 1895 г.). Придерживаясь традиционных форм в построении материала, он в

своем труде использовал уже имеющиеся работы по политическим и админист-

ративным вопросам, архивные и даже частично западные источники, проведя

точный анализ с увязкой причин и следствий различных явлений. Его работа ста-

ла поворотным моментом в освещении османской истории. На протяжении не-

скольких веков труды, посвященные тем или иным аспектам османской истории,

появлялись и на Западе. Написанные с разными целями и содержащие разнооб-

разный справочный материал, они проливают свет на тот период времени, когда

были созданы. Среди них и путевые очерки, и отчеты дипломатических послан-

ников, служащие важным источником информации о жизни османского общест-

ва. Кроме того, среди множества работ по османской истории есть и те, что на-

писаны, так сказать, в духе всеобщей истории. Некоторые из них важны для нас

XIX

как источник» другие— с точки зрения подхода к той иди ином теме, третьи —

наличием справочного материала, которым пригодится для будущих исследова-

ний. В частности, хочется назвать в связи с этим трех авторов и их работы.

Первый среди них — австрийский востоковед Йозеф Фрайгерр фон Хаммер-

Пургшталь (1774-1856). в совершенстве владевший тремя восточными языка-

ми— арабским, персидским и турецким. Много лет Хаммер-Пургшталь прора-

ботал переводчиком в австрийском посольстве в Стамбуле. Два основных его

труда, написанных с привлечением западных и османских источников, отлича-

ются объективностью и научным подходом. Один из них называется «История

Османской империи» (1827-1832), другой— «Организационное и администра-

тивно-государственное устройство Османской империи» (1814-1816). На оба

этих источника часто ссылаются и в наши дни.

Второй автор— Мураджа д’Оссон (1740-1807), ученый и дипломат, чей труд

назван так: «Всеобщее обозрение Османской империи» (Париж, т. 1-2, 1787; т. 3,

1820; имеется также издание в 7 томах: Париж, 1788-1824). Некоторые разделы

этой работы, описывающие администрацию османского Дворца и правовую сис-

тему, служат добротным справочным материалом. Наконец, третий автор — Ни-

колас Морга. Его всеобщая история Османского государства, почти так и оза-

главленная: «История Османской империи» (Т. 1-5. Гота, 1908-1913), пользуется

широкой известностью среди ученых.

В начале XX в. было основано Общество османской истории (1909); его чле-

ны взялись за осуществление коллективных проектов и впервые, систематически

используя богатые архивные материалы, начали выпускать «Журнал Общества

османской истории» (Тарих-и Османи Энденумени меджлунсы— ТОЕМ). Это

периодическое издание открыло новую страницу в исторических исследованиях.

Статьями, опубликованными в ТОЕМ. ученые пользуются до сих пор. Впослед-

ствии общество стало заниматься турецкой историей и преобразовалось в Турец-

кое историческое общество. С 1930-х подов это общество» осуществляя проекты

своих членов и ведя активную издательскую деятельность, продемонстрировало

успешную работу в области исследования всей турецкой истории. Не столь ус-

пешной оказалась деятельность Турецкого исторического общества в освещении

результатов археологических раскопок и вновь обнаруженных находок, в науч-

ной публикации основных хроник османской истории, а также в систематическом

представлении научному миру архивных источников. Вместе с тем в последнее

десятилетие XX в. были предприняты попытки опубликовать некоторые из этих

хроник, и эти усилия были по достоинству оценены научным сообществом*

В XX в. в Турции появилось много ученых» которые занимались основными

проблемами турецкой истории и вели дискуссии по этим проблемам в контексте

мировой истории; это прежде всего Фуад Кёпрюлю, Омер Лютфю Баркан, Исма-

ил Хаккы Узунчаршылы, Халил Иналджик и Кемаль Карпат. В исследовании

истории Османской империи особое место занимает ныне покойный И.Х. Узун-

чаршылы. Его перу принадлежат фундаментальные исследования» рассматри-

вающие османскую историю с точки зрения военных и политических событий,

вместе с тем его труды очень важны исследователям, взявшимся за изучение ос-

манской истории. Мы с удовольствием отмечаем, что в последней четверти XX в.

возросло количество новых публикаций, касающихся Османской истории. Тема-

ми новых исследований являются: османское общество, устройство Османской

XX

империи, финансы, торговля, промышленность, проблемы социально-экономи-

ческой жизни. Наряду с этими исследованиями необходимо упомянуть работы

западных ученых Бернарда Льюиса и Стэнфорда Шоу, объективно исследующих

османскую историю, использующих архивные материалы Османской империи и

другие источники, а также ценные изыскания Робера Мантрапа, который вместе

с коллегами всесторонне рассмотрел османскую историю.

Мы с удовольствием отмечаем, что в начале XXI в. наряду с сочинениями

этих выдающихся ученых опубликовано множество иностранных исследований

на тему османской истории. В основном они посвящены политической истории,

организационной структуре, финансам, торговле, промышленности, социально-

экономической истории. В последние десятилетия заметно усиление интереса к

туркологии. И все же, несмотря на всю эту огромную литературу, существует

острая необходимость в написании широкомасштабной истории Османской

империи, которая существовала более 600 лет и включала в себя сообщества

людей, сильно различающихся по религии, языку, культуре и этнической

структуре. В наши дни имеется настоятельная потребность в фундаментальной

истории Османской империи, соответствующей научным принципам, опираю-

щейся на достоверные источники, где наряду с описанием и анализом полити-

ческих процессов будет уделено место социальному устройству, военным, на-

учным и административным организациям, где должную нишу займут эконо-

мические аспекты, состояние торговли и промышленности, научная и культур-

ная жизнь.

Ясно, что в наши дни проводить новые исследования на основе османских

и западных источников не под силу одному человеку. Стало быть, над созданием

исторического труда должен работать солидный коллектив, а не один человек

с ограниченными возможностями. С учетом этого к работе над задуманной кни-

гой был привлечен коллектив авторов, который наряду с архивными документа-

ми, трудами османских времен и исследованиями современных турецких исто-

риков использовал и западные источники. А потому данный труд ставит своей

целью предложить новую точку зрения на исследуемую тему в свете объективно-

го, опирающегося на достоверные сведения исследования.

В этом труде при перечислении событий различных периодов существования

султаната авторы не придерживались классического хронологического подхода

и хронологии, обозначенной летописцами. Темы разработаны в их единстве и

взаимосвязи, общее предпочтение отдано аналитическому подходу, стремлению

установить причинно-следственную связь между историческими событиями, хо-

тя в очень редких необходимых случаях уделено место и простому описанию

событий. Цель — не объяснять события, а. применяя аналитический подход, ис-

следовать главные элементы, составляющие османскую цивилизацию. Таким

образом, эта работа вылилась в фундаментальный труд научного характера, ко-

торый можно использовать при изучении политической истории, эволюции ад-

министративной системы и истории культуры Османской империи. Отдельные

разделы книги написаны известными специалистами, причем каждый из этих

разделов мог бы составить отдельную книгу.

На языке оригинала это издание вышло в свет в двух томах в 1994 и 1998 гг,

охватывая период от основания Османского бейлика до провозглашения Турец-

кой Республики. Первый том включает политическую историю, административ-

XXI

ную и военную организацию, правовую систему, экономику и финансы, а также

социальную структуру османского общества. В настоящем томе раздел «Осман-

ская военная организация» отличается от аналогичного в турецком и арабском

изданиях. Для издания на европейских языках автор — Абдюлькадир Озджан

переработал и расширил его. Тематика второго тома — вопросы религиозной

жизни, языка и литературы, истории искусства и архитектуры, философии, обра-

зования и науки. В переводе на арабский оба тома были изданы в 1999 г. Нако-

нец, на английском языке первый том вышел из печати в 2001 г.

Мы надеемся, что не за горами переводы книги и на другие языки, и в первую

Очередь на русский,

При подготовке данной книги были приложены усилия для обеспечения един-

ства языка и стиля в различных статьях и единства орфографии, что будет разъ-

яснено далее. В книге помешен различный иллюстративный материал: фотогра-

фии, миниатюры, карты, схемы.

В библиографии обозначены основные произведения, использованные при

написании книги. В разделе политической истории к событиям, относящимся к

всеобщей османской истории, сноски не даны; описание трудов по этой тематике

приводится в соответствующем разделе библиографии. В сносках же к этому

разделу указаны в основном последние работы и исследования, имеющие отно-

шение к теме. Труды в библиографии к тематическим разделам тщательно ото-

браны, там не повторяются общие труды, указанные в основных разделах.

При подготовке хронологии, приведенной в конце книги, мы не стали состав-

лять ее заново, а свели воедино хронологии, представленные авторами данного

тома Это дало возможность установить некоторые даты, имеющие значение с

разных точек зрения. События, происходившие в одном и том же году, упомяну-

ты в различных местах и разделах; в хронологии же они оказались сведенными

воедино в рамках темы. При указании дат приводятся месяц и день, если они из-

вестны.

Насколько мы знаем, труда такого рода до сего времени не было издано ни на

турецком, ни на иных языках. Поэтому мы надеемся, что эта работа, пусть час-

тично, но удовлетворит потребность в изучении османской истории, поможет

интересующимся данной темой и ученым в их будущих исследованиях.

В период от планирования до завершения работы над книгой множество лю-

дей приняли в ней участие, оказывая моральную поддержку, давая советы. Я бла-

годарю их всех, ио с особым удовольствием выражаю признательность Халилу

Иналджику, декану факультета современных исследований османской истории,

который высоко оценил турецкое издание и любезно согласился написать преди-

словие (такри?) английского издания книги. Приношу отдельную благодарность

Феридуну Эмсджену, Кемалю Бейдилли, Мехмету Ипширли, Ильберу Ортайлы,

Абдюлькадир)' Озджан у, Мехмету Аки фу Айдыну, Бахаеддину Йедийылдызу,

Мюбахат Кютюкоглу, Ахмеду Яшару Оджаку, Гюнаю Куту, Тургуту Куту, Ни-

метуллаху Хафызу, Орзану Окаю, Джинучену Танрыкоруру и Нури Юдже за их

помощь в определении формы и содержания книги, за их конструктивное уча-

стие в подготовке данного труда, за то, что они наилучшим образом написали

свои разделы, чем обеспечили успех проекта. Единство орфографии и формы

обеспечил Мустафа Откат карты для издания были подготовлены усилиями

Огуза Каллека.

ХХП

В осуществлен пи этого проекта большую помощь оказал заместитель Гене-

рального директора 1RCICA Хидает Явуз Нухоглу и персонал Центра. Я благода-

рю Семнрамис Чавушоглу за успешное выполнение обязанностей секретаря дан-

ного проекта» Нежата Сеферджиоглу и Абдуллаха Уйсала за помошь в составле-

нии указателя имен, Аджара Танлака за набор книги и дополнения, внесенные

в указатель имен, компьютерного оператора Ду игу Сеферджиоглу, фотографа

Зэйнелъ Севинч» а также персонал типографии «Йылдыз».

Экмеледдин Ихсаноелу

ОСНОВЫ ПРАВОПИСАНИЯ

Современная орфография турецкого языка еще не устоялась окончательно.

Поэтому были установлены некоторые принципы написания слов, чтобы придать

тексту определенный порядок, и этих принципов старались придерживаться.

Имена собственные. Собственными именами было принято считать: имена

людей, титулы в звания, употребляемые до или после имени; географические

названия; названия книг, журналов и статей; названия религии, их орденов и

школ; названия наций, рас, языков, диалектов, исторических событии; названия

обществ и структур; слова, указывающие направление света, употребляемые пе-

ред географическими названиями; названия стран и слова, определяющие адми-

нистративные структуры.

В написании имен собственных арабского и персидского происхождения за

основу взято произношение, принятое в турецком языке. Звонкие согласные [б],

[дж] и [д]. имеющиеся в конце собственных имен, сохранены, не обращены в

глухне [п], [ч] и [т] (например, Якуб-бей, Челеби Мехмед, Бехидж). В собствен-

ных именах европейцев сохранено оригинальное написание.

Для названий регионов, долин, морей, рек, представляющих собой словосоче-

тания, в которых определяемое слово стоит в начале, а определяющее — в конце,

принято слитное написание (например, Аджигёль, Ешилькёй, Кызыл ырмак, Ча-

наккале, Сарайбурну, Коджаэли). Названия, являющиеся словосочетаниями, где

определяемое слово стоит в конце, пишутся раздельно (река Сейхан, горы Тавр,

озеро Туз, остров Крит). Слова, стоящие перед географическими названиями и

обозначающие направление, пишутся с заглавной буквы (например. Северная

Африка. Верхний Евфрат, Восточное Средиземноморье, Юго-Восточная Анато-

лия).

В турецком языке в названиях книг, журналов и статей все знаменательные

слова пишутся с заглавной буквы, так же как и в названиях исторических собы-

тий, войн, договоров, обществ и структур.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AID АО ALIDTCFD Amme Idarcsi Dergisi (Журнал государственного управления) Archivum Ottoman)cum Ankara Universitesi Oil vc Tarih-Cografya Fakilltesi Dergisi (Журнал фа- культета языка, истории и географии Анкарского университета)

AOiFD Ankara Oniversitcsi ilahiyat FakOltesi Dergisi (Журнал богословского фа- культета Анкарского университета)

BOA Ba$bakanhk Osman h Ar$ivi (Османский архив канцелярии премьер-ми- нистра)

BSOAS BTTD Bulletin of the School of Oriental and African Studies Belgelerle Turk Tarihi Dergisi» Istanbul (Журнал турецкой истории в до- кументах, Стамбул)

C1EPO CM RS DIA Comile International deludes Pre-О tt отпал es et Ottomanes Cahiers du Monde Russe et Sovictique Tilrkiyc Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi (Исламская энциклопедия Ту- рецкого фонда религии)

El1 GDAAO The Encyclopaedia of Islam (New edition) GOney-Dogu Avrupa Ara$tirmalan Dergisi (Журнал исследований Юго- Восточной Европы)

GOR H.LI. Ed. Derg. Geschichte des Osmanischen Reiches Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakilltesi Dergisi (Журнал филологическо-

Ia IFM го факультета университета Хаджеттепе) Islam Ansiklopedisi (Исламская энциклопедия) Istanbul Oniversilcsi Iktisat Fakilltesi Mccmuasi (Журнал экономического факультета Стамбульского университета)

UTS IM$SA International Journal of Turkish Studies Istanbul Mufiiiliigii $егЧ Sicillcr Ar$ivi (Архив шариатских скджиллов

ISOD управления стамбульского муфтия) Istanbul San ay i Odasi Dergisi (Журнал Стамбульской промышленной па- латы)

Hi itlEFTBL Istanbul Universitesi (Стамбульский университет) Istanbul Universitesi Edebiyat Fakilltesi Tarih Boiiimu (Историческое отде- ление филологического факультета Стамбульского университета)

J ESHO MEJ MTM Journal of the Economic and Social History of the Orient Middle East Journal Mill) Tctebbular Mecmuasi» Istanbul (Журнал национальных исследова- ний» Стамбул)

MUB Mecellc-yi Urnvr-i Betediyye (Городской свод законов)

XXV

mOeftbl Marmara Oniversitesi Fen-Edcbiyat FakOllesi Tarih BSliimii (Историческое отделение факультета литературы и естественных наук университета Мармара)

OA odtO Osmanh Ara$trrmalan (Османские исследования [журнал]) Orta Dogu Tcknik Oniversitesi (Средневосточный технический универси- тет)

от PRE. FO SBFD Osmanh Tarihi (Османская история [33. Карал]) Private Records of the Foreign Office» Great Britain Ankara LIniversitesi Siyasal Bilgiler Fakuliesi Dergisi (Журнал факультета политических наук Дикарского университета)

S! TAD Ta To TD Stadia Islamica Tarih Ara$tirmalan Dergisi (Журнал исторических исследований) Tarih ve Toplum (История и общество [журнал]) Istanbul Oniversitesi Edebiyat FakOltesi Tarih Dergisi (Исторический жур- нал филологического факультета Стамбульского университета)

TDV TED Tiirkiye Diyanet Vakfi (Турецкий фонд религии) Istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakiiltesi Tarih Enstittlsfl Dergisi (Журнал Института истории филологического факультета Стамбульского уни- верситета)

TITHT TOrkiye Iktisadi Tarihi Hakkinda Tetkikler (Исследования по турецкой экономической истории [Д/. Belin])

TOEM Tanh-i Osmani Encumeni Mecrnuasj (Журнал Комиссии по истории Ос- манов)

ISM A ITEM Topkapi Sarayi Mdzesi Ar$ivi (Архив музея дворца Топкалы) Turk Tarihi Encilmeni Mecmuasi (Журнал Комиссии по турецкой исто- рии)

TTK TV WZKJM Ttirk Tarih Kurumu (Турецкое историческое общество) Tarih Vesikalan (Исторические документы) Wiener Zeitschrift fi)r der Kunde des Morgenlandes

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ1

1. Портрет султана Мехмеда Н Фатиха кисти Дж. Беллини (Лондон, Национальная гале-

рея)

2. Портрет султана Мехмеда 11 Фат и ха. Миниатюра Синап-бея (Библиотека музея дьориа

Топкалы, Н. 2153. л. 10а)

3. Гравюра европейского художника, изображающая осаду Константинополя султаном

Мехмедом II Фатихом. На гравюре надпись; «Осада Великим Турком, Ставка турец-

кого главнокомандующего» (Париж. Национальная библиотека)

4. Осада Родоса под командованием Месих-паши в 1480 г. Миниатюра европейского

художника (Париж, Национальная библиотека)

5. Восхождение на престол Баязцда [1. Миниатюра мастера Османа из Хюнернаме («Кни-

ги достижений») (Библиотека музея дворца Топкалы, Н. 1523, л. 178а)

6. Султан Джем

7. Город и крепость Алеппо. Миниатюра Мдгракчи Насуха из Беян-и Меназилъ-м Сефер-и

Иракейм («Описания стоянок во время иракского похода») (Библиоггекн Стамбульско-

го университета, Т 5964, л. 1056)

8. Гравюра с изображением Мекки из Деляил-и Хайрам («Сборника мусульманских мо-

литв»)

9. Гравюра с изображением Медины \\з Деляил-и Хайрам

10. Город и порт Александрия из Китаб-ы Бахрие («Книги морей») Пири Ренса

11. Восхождение на престол султана Селима 1 Явуза. Миниатюра Мехмеда Бурсеви из

Хюнернаме («Книги достижений») (Библиотека музея дворца Топкалы, Н, 1523,

л. 201а)

12. Восхождение на престол султана Сулеймана 1 Кану ни. Миниатюра Арифи из Сулей-

манмаме (Библиотека музея дворца Топкалы, Н, 1517, л. 18а)

13. Первая осада Вены (1529). Рисунок европейского художника

14. Барбаросса перед султаном Сулейманом 1 Каиуни. Миниатюра Арифи из Сулейман-

наме (Библиотека музея дворца Топкалы, Н. 1517,л, 360а)

15. Барбаросса Хайреддин-паша. Фрагмент картины европейского художника (Вена, Ху-

дожественно-исторический музей)

16. Передача венгерским королем короны Сулейману 1 Кану ни после завоевания Венгрии.

Миниатюра Арифи из Сулейманнаме

17, 18. Два изображения морского сражения при Лепанто, выполненные европейскими

художниками

19. Мурад ill. Миниатюра европейского художника (I Turchi, Codex Vindobonensis 8626)

20. Вид Багдада. Миниатюра Матракчи Насуха из Беян-и Меназилъ-и Сефер-и Иракейн

(Библиотека Стамбульского университета, Т 5964, л. 476)

21. Представление немецкого посла Фрайхерра фон Шварцснхорна юному султану Мех-

меду IV (1651). Картина европейского художника (Лихтенштейн, дворец в Вадуце)

22. Сражение, решившее исход второй осады Вены (12 сентября 1683 г.) (Вена, Город-

ской музей)

23. Мерзифонлу Кара Мустафа-паша (Вена, Городской музей)

1 В турецком издании имеется рад расхождений между списком иллюстраций и подписями к ил-

люстрациям в тексте. В настоящее к здание внесены уточнения.

XXVII

24. ПортретЙирмисекиза Челебн (Национальный музей дворцов Версаля)

25, 26. Абду л хамил 1 и дворцовые сановники во время султанской аудиенции. Рисунок из

книги Му раджи д’Оссона

27. Селим 1И — инициатор реформ Низам-н Джедид и основатель инженерного сухопут-

ного училища

28, Прием прусским королем Фридрихом Вильгельмом И посольства Ахмеда Азми-

эфенди, направленного в Берлин (февраль 1791)

29. Прием английским королем Георгом И] первого османского постоянного посла Юсу-

фа Агях-эфенди (1792)

30,31. Махмуд И в разных мундирах до и после военной реформы

32. Султан Абдулмсджид с главнокомандующими союзных армий, принимавших участие

в Крымской войне

33, 34, 35. Выдающиеся деятели периода Танзимвта: Мустафа Решид-паша (с одного из

европейских портретов). Алн-лаша и Фуад-паша

36. Крымская война. Польские казаки получают знамя от султана Абдулмеджида

37. Присяга султану Абдулмеджиду

38. Визит султана Абдулазиза к Наполеону Ill в Париж (1867)

39. Султан Абдулхамид И

40. Европейские границы Османского государства по Сан-Стефаискому и Берлинскому

договорам

4L Баб-и Али («Высокая Порта») в 1877 г. (из английского журнала)

42. Посещение мавзолея Эртогрула Гази (Фотоархив IRCICA)

43. Эпизод Балканской войны

44. Карта Турецкой Республики

45. Шествие султана иа пятничную молитву (Музей живописи и скульптуры, Стамбул)

46, Миниатюра из Хюнернаме, изображающая ворота Баб-и Хума юн и первый двор во

дворце Топкапы (Библиотека музея дворца Топкапы, Н. 1523, л. 156)

47. Подготовка сыновей султана к обряду обрезания. Миниатюра Левни из Сурнаме-и

Вехби («Описания празднеств по поводу обрезания султанских сыновей») (Библиоте-