Автор: Васильевский Р.С.

Теги: археология история искусство первобытное искусство

ISBN: 5-02-029369-5

Год: 1990

Текст

СЕМАНТИКА

ДРЕВНИХ

ОБРАЗОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ

ПЕРВОБЫТНОЕ

ИСКУССТВО

i

СЕМАНТИКА

ДРЕВНИХ

ОБРАЗОВ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Ответственный редактор

доктор исторических наук Р* С* Васильевский

НОВОСИБИРСК

«HJA У К А»

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1990

ББК 63.4

сзо

Рецензенты

кандидаты исторических наук Н. В. Полосъмак, М. if. Рижский

Утверждено к печати

Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР

Семантика древних образов. Первобытное искусство.— Ново-

СЗО сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990,— 160 с.

ISBN 5-02-029369-5.

Сборник посвящен исследованиям в области семантики первобытного ис¬

кусства. Анализируются образы древней космологии, мифологии, эпоса, отобра¬

женные в наскальных рисунках и мелкой пластике. Рассматривается семантика

орнамента на керамике и произведениях торевтики. Характеризуются значение

иконографического анализа и возможности интерпретации древних изображений.

Книга рассчитана на археологов, этнографов, искусствоведов.

0504000000—067

042(02)-90

125—1990 II полугодие

ББК 63.4

ISBN 5-02-029369-5

(6) Издательство «Наука», 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ

/

Актуальной задачей современной сибир¬

ской археологии является познание ду¬

ховных ценностей древнего и средневекового населения Северной Азии,

нашедших отражение в изобразительном, орнаментальном и прикладном

искусстве. Введение в научный оборот новых находок (предметов ис¬

кусства), их интерпретация, определение возраста и культурной при¬

надлежности, оценка возможностей их функционирования в сфере куль¬

туры и идеологии постоянно привлекают интерес и внимание сибирских

исследователей: петроглифистов, специалистов в области средневековой

торевтики, мелкой пластики. Разработка проблем древнего искусства

стала в последние десятилетия самостоятельным и активно развивающим¬

ся направлением сибиреведения. Большой вклад в изучение этих вопросов

внес основатель новосибирской археологической школы академик

А. П. Окладников. Над дальнейшим исследованием различных проблем

древнего искусства продолжают активно и успешно работать археологи

из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Кемерово, Якутска, Владивосто¬

ка и других городов нашей страны.

Основными вопросами археологического искусствоведения являются

определение композиционного построения наскальных рисунков, выде¬

ление отдельных сюжетов, оценка их возраста, культурной принадлеж¬

ности, смыслового содержания и функционального назначения в рамках

определенной культурной среды. Их решению посвящено несколько ста¬

тей настоящего сборника, в которых вводятся в научный оборот новые

наскальные рисунки из пещер Урала, из Карелии, Горного Алтая, Ха¬

касии. В них характеризуются образы на петроглифах эпохи палеолита,

5

энеолита, раннего железного века, прослеживается отражение сюжетов

героического эпоса древних скотоводов.

Другая важная тема, анализируемая в статьях,— орнаментика и

глиняная пластика. Орнамент служит важным этнодифференцирующим

признаком в культурах с эпохи неолита до раннего средневековья. Тем

важнее изучение закономерностей его распространения в памятниках на

территории Северной Азии. Внимание ученых и любителей древностей

привлекают антропоморфные личины из обожженной глины, запечатлев¬

шие мифологические персонажи народов, населявших в древности райо¬

ны Дальнего Востока. Эти сюжеты также нашли отражение в ряде ста¬

тей сборника.

Важным и малоизученным источником для изучения эстетических

и идеологических представлений средневековых кочевников Азии явля¬

ются произведения торевтики — украшения, декоративные элементы поя¬

са, сбруи, оружия, дорогая пиршественная посуда. Они служат важным

показателем этнокультурных связей, распространения художественных

образов и идеологических представлений из центров мировой цивилиза¬

ции по квчевому миру. В сборник включено несколько статей по пробле¬

мам торевтики средневековых кочевников Евразии.

Публикация данных материалов важна не только в научном отноше¬

нии. Их издание познакомит читателя, интересующегося историческим

прошлым Сибири, с достижениями древнего и средневекового населения

этого огромного региона в области духовной культуры, монументального

и мобильного искусства.

В. Т. ПЕТРИН, В. Я. ШИРОКОВ, С. Е. ЧАИРКИН

ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ

ВО 2-й СЕРПИЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

\

Открытие в 1980 г. палеолитических рос¬

писей в Игнатиевской пещере на Юж¬

ном Урале 1 позволило положительно ответить на вопрос, являются ли

пещеры этого региона самостоятельным центром позднепалеолитического

искусства. Поэтому наше внимание привлекли такие крупные подземные

полости, как 1- и 2-я Серпиевские пещеры, расположенные в непосред¬

ственной близости от Игнатиевской. При тщательном осмотре стен, не¬

смотря на очень сильную законченность их поверхности, авторами дан¬

ной статьи были найдены в двух местах фрагменты рисунков, нанесенных

красной охрой (ныне они обозначены как группы V и VIII)2.

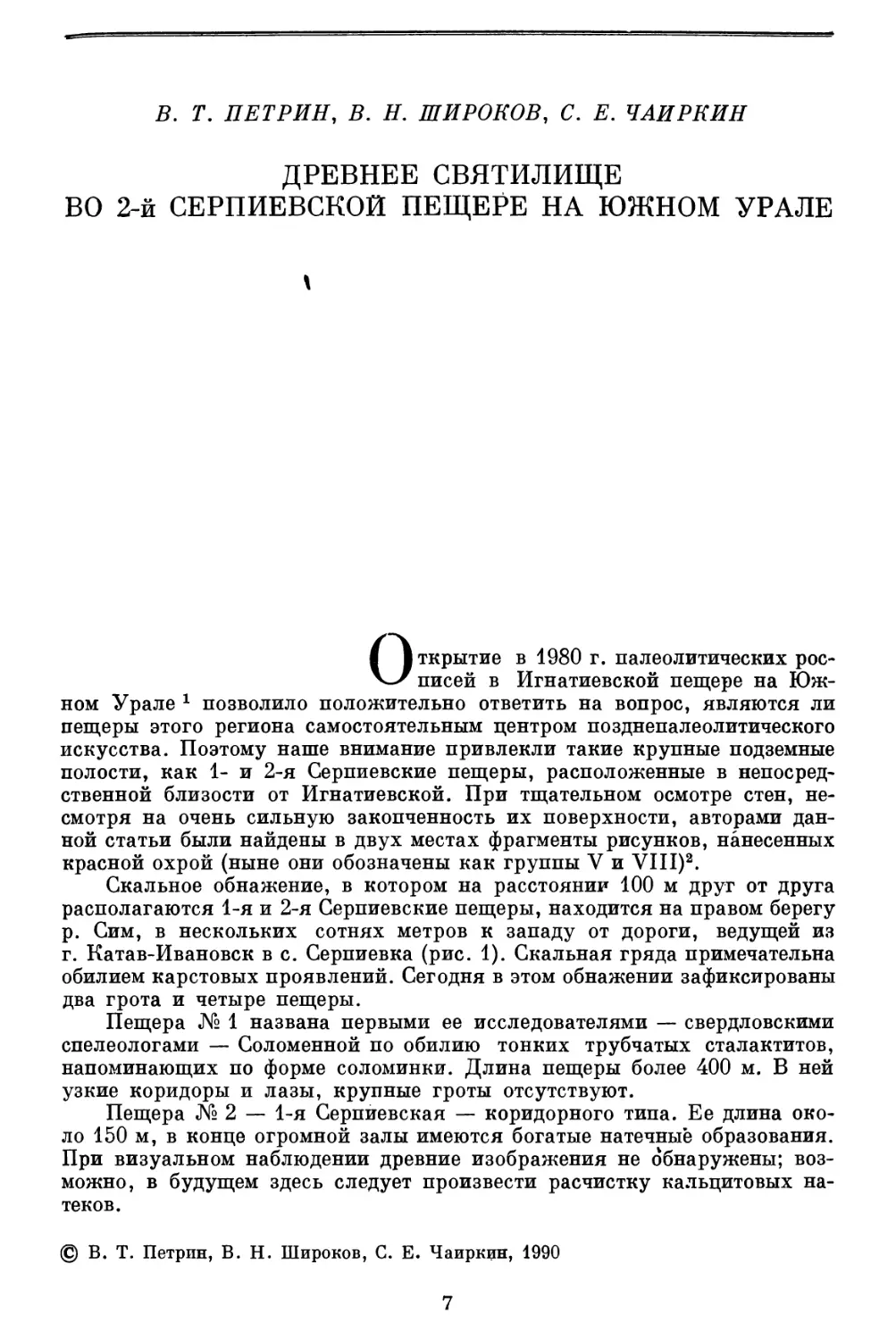

Скальное обнажение, в котором на расстоянии 100 м друг от друга

располагаются 1-я и 2-я Серпиевские пещеры, находится на правом берегу

р. Сим, в нескольких сотнях метров к западу от дороги, ведущей из

г. Катав-Ивановск в с. Серпиевка (рис. 1). Скальная гряда примечательна

обилием карстовых проявлений. Сегодня в этом обнажении зафиксированы

два грота и четыре пещеры.

Пещера № 1 названа первыми ее исследователями — свердловскими

спелеологами — Соломенной по обилию тонких трубчатых сталактитов,

напоминающих по форме соломинки. Длина пещеры более 400 м. В ней

узкие коридоры и лазы, крупные гроты отсутствуют.

Пещера № 2 — 1-я Серпиевская — коридорного типа. Ее длина око¬

ло 150 м, в конце огромной залы имеются богатые натечные образования.

При визуальном наблюдении древние изображения не обнаружены; воз¬

можно, в будущем здесь следует произвести расчистку кальцитовых на¬

теков.

© В. Т. Петрин, В. Н. Широков, С. Е. Чаиркин, 1990

7

Рис. 2. Карта расположения гротов и пещер в районе 2-й Сергиевской пещеры.

1 — скальный отвес; 2 — полевые дороги; з — гроты; 4 — пещеры. I — Соломенная; II — 1-я Сер-

пиевская; III — грот Серпиевский; IV — 2-я Серпиевская; V — грот Каменного кольца; VI —

Мокрая.

Пещера № 6 небольшая, с узким входом на уровне поймы; поскольку

пол ее постоянно залит водой, она носит название «Мокрая».

В начале 60-х гг. в гроте у Каменного кольца, в 40 м от 2-й Серпиев-

ской пещеры, производил археологические раскопки Ф. Н. Бадер. Им бы¬

ло вскрыто засыпанное охрой захоронение,.датированное неолитом. Здесь

же найдены 38 круглых плоских бусин из раковин беззубки и кремниевая

пластина 3. В процессе раскопок в слое желтого суглинка вместе с костя¬

ми позднеплейстоценовых животных обнаружено также 10 каменных из¬

делий. По этим находкам'памятник считался позднепалеолитическим4.

Разведочные шурфы, заложенные экспедицией О. Н. Бадера у входа во

2-ю Серпиевскую пещеру и в соседнем с ней обширном гроте, вскрыли

«наносы древнего желтого суглинка с известняковой щебенкой и разд¬

робленными костями животных»5.

Говоря об исследованиях, предшествовавших нашим, следует упо¬

мянуть изыскания В. А. Максимова. В однрй из пещер, находящихся

примерно в 0,5—0,6 км от 2-й Серпиевской пещеры, на правом берегу

вниз по течению р. Сим, на стене в 14 м от входа он обнаружил изображе¬

ние головы льва 6. Однако в ходе осмотра пещеры нами и И. Г. Смирно¬

вым установлено, что выступ на стене, напоминающий по форме голову

животного,— не что иное, как разрушившаяся раковина моллюска девон¬

ского периода.

8

Рис. 2. План и профиль 2-й Серпиевской пещеры.

1 — скала; 2 — крупные глыбы известняка; 3 — антропологические находки; 4 — скальный уступ*,

5 — раскоп; римскими цифрами обозначены -места сосредоточения групп рисунков*

Нами при проведении стационарных исследований осматривались

внутренние поверхности 1-й и 2-й Серпиевских пещер. Но рисунки при

этом не были найдены; возможно, из-за плохого освещения обследуемых

закопченных стен. В сентябре — октябре 1986 г. нами проведено стационар¬

ное обследование известных рисунков во 2-й Серпиевской пещере, велся

поиск новых. В пещере был заложен небольшой раскоп с целью выявления

культурного слоя, связанного с посещением внутренней части пещеры

людьми с ритуальными целями.

Серпиевская 2-я — типичная пещера коридорного типа, горизонталь¬

ная, разработана по трещине бокового отпора в массиве плотных, сильно

окремненных девонских известняков (рис. 2). Угол наклона пластов

скального обнажения, в котором находится полость, составляет 20°,

азимут простирания 340°. Вход расположен на высоте 4,5 м над уровнем

реки, имеет вид правильной симметричной арки высотой З’м и шириной

2,5 м. Пол пещеры плавно понижается от входа в глубину галереи и

в предпоследнем зале превышает уровень реки всего на 1—1,5 м. Общая

протяженность полости около 150 м. Входная часть пещеры длиной до

10 м имеет в сечении вид арки высотой 1,8—3 м. Стены и потолок здесь

ровные, с плавными очертаниями, натечных образований нет, сухо.

Извилистый коридор протяженностью 25—30 м, высотой 1,8—3,7 м и

шириной 1,8—4 м приводит в первый зал. Стены зала темно-серые, шеро¬

9

ховатые, сильно расчленены мелкими трещинами (особенно правая). Из

средней и дальней частей коридора влево уходят два широких прохода,

которые соединяются с первым залом (пол в левой части кольцовки выше

уровня пола в зале на 1,8 м). В левой части кольцовки влажно, с потолка

постоянно падают капли воды; основной, правый, коридор кольцовки

сухой. На стенах имеется небольшой налет мондмильха, кальцитовых

образований нет.

Размеры первого зала 10x9x6 м. Поверхность стен неровная, вся

в микротрещинках, кавернах и выступах, покрыта тонким налетом монд¬

мильха. В целом зал сухой, лишь в отдельных местах с потолка капала

вода. Пол ровный, на нем немногочисленные крупные обломки известняка

и мелкий щебень. В северо-восточном углу зала, у правой стены, начи¬

нается узкий, извилистый ход, который через 25 м соединяется с основ¬

ным коридором, образуя вторую кольцовку. Высота хода у его начала

1,5 м, в центральной части 2 м, в дальней части до 0,4—0,6 м. Три узкие

трещины соединяют его с основным коридором.

Последний является естественным продолжением первого зала, раз¬

работан по азимуту 315°, Т\ е. почти по простиранию пластов и почти

параллельно руслу реки. Коридор по форме в поперечном сечении не

изменяется, высота достигает 4—5 м. Стены неровные, в них много углуб¬

лений в виде ниш различного размера на всех высотных уровнях. По¬

верхность сильно трещиноватая, с кавернами и выступами, плотно покры¬

та мондмильхом и кальцитовой корочкой. Пол ровный, много мелкого

щебня, видны отдельные крупные глыбы, сухо. В самом конце коридор

расширяется до 6 м, образуя небольшой зал — второй. Здесь наблюдается

интенсивная капель.

Из второго зала коридор длиной около 10 м и высотой до 2,5 м ведет

в небольшой третий зал. Его высота в центральной части составляет

около 8 м. По стенам на высоте 1,5—2 м нависают громадные глыбы каль¬

цита. Поверхность стен сильно закопчена, на стенах множество надписей

посетителей. Пол ровный, незначительно понижается от южной стены

к северной. На поверхности крупные глыбы, возле южной стены мощные

натеки кальцита создают небольшие гуры.

Из этого зала два лаза недут в следующий, четвертый, зал. Осенью

1986 г., когда проводилось обследование, вода в проходе не позволяла

попасть в эту часть пещеры.

Первая группа рисунков находится в первом зале, на южной стене,

в 39,2 м от входа, в 2,6 м от обрыва левого хода. Стена здесь с небольшим

отрицательным наклоном, неровная, с многочисленными вертикальными

и диагональными трещинами, покрыта кальцитовой корочкой желтоватого

цвета. В 1,4—1,75 м над полом на площади 0,5 х 0,35 м фиксируются остат¬

ки красной краски.

Вторая группа расположена на южной стене, у выхода из. первого за¬

ла, в 11 м к северо-западу от первой группы рисунков. Стена с легким

отрицательным наклоном, неровная, покрыта трещинами, преимущест¬

венно горизонтальными, сильно закопчена. Красные рисунки нанесены

на желтоватой корочке, на высоте 1,3 м от пола, на площади 0,5х 0,25 м.

Краска очень бледная, с трудом просматривается на желтоватом фоне.

В верхней части видны три линии толщиной около 1 см с наклоном к запа¬

ду (вправо). В 0,15 м ниже верхнего края линий, возле ребра выступа, на¬

несена горизонтальная полоса; ниже фиксируются фрагменты древней

краски (рис. 3). В 0,9 м к западу на такой же высоте по желтоватой ко¬

рочке нанесены две линии. Одна из них вертикальная, длина 24,5 см,

толщиной около 1 см. Вторая линия с наклоном на запад (вправо), дли¬

ной 25,5 см, толщиной не более 1 см (рис. 4).

10

1

Юсм

.#f

:<Ф

V'**/

rttffi'

л

•;«ч.

У,'*'"*

ль;*-

: ;

Ж

Ш-

»■

«К-",.

. Л>л;

•..v#/ <'•; *: ;

. • *•.- •:;' 'к-

ДЙч

у#

•фйг.

■i5W •

/&

•••&£

,§Ь

if

^•лС5* •

#<#•

•л-V

Рис. 5. Изображения второй группы (левая часть).

11

о

L

Юсп

j

Рис. 4. Изображения второй группы (правая часть).

Третья группа рисунков обнаружена на высоте 0,5 м над полом на

южной стенке у узкого входа во вторую кольцовку. Рисунок светло-крас¬

ного цвета, нанесен по кальцитовому молочно-желтого оттенка натеку,

12

покрывающему плоскость с легким отрицательным наклоном. Длина

изображения 27 см, высота 12 см, сохранность плохая, особенно правой

части. Сохранившиеся линии напоминают контуры животного, обращен¬

ного головой влево от зрителя (к востоку). Изображение не копировалось.

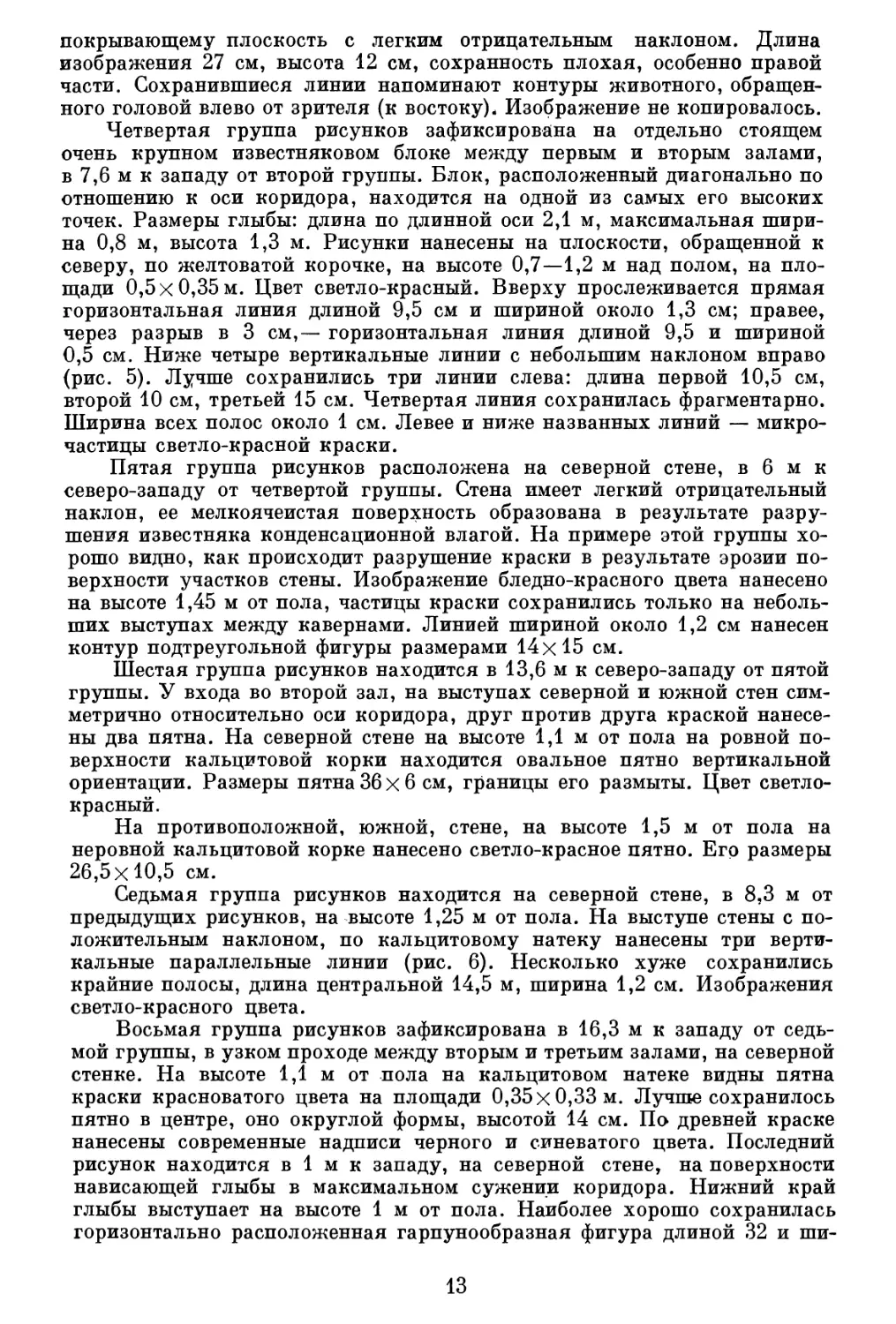

Четвертая группа рисунков зафиксирована на отдельно стоящем

очень крупном известняковом блоке между первым и вторым залами,

в 7,6 м к западу от второй группы. Блок, расположенный диагонально по

отношению к оси коридора, находится на одной из самых его высоких

точек. Размеры глыбы: длина по длинной оси 2,1 м, максимальная шири¬

на 0,8 м, высота 1,3 м. Рисунки нанесены на плоскости, обращенной к

северу, по желтоватой корочке, на высоте 0,7—1,2 м над полом, на пло¬

щади 0,5 х 0,35 м. Цвет светло-красный. Вверху прослеживается прямая

горизонтальная линия длиной 9,5 см и шириной около 1,3 см; правее,

через разрыв в 3 см,— горизонтальная линия длиной 9,5 и шириной

0,5 см. Ниже четыре вертикальные линии с небольшим наклоном вправо

(рис. 5). Лучше сохранились три линии слева: длина первой 10,5 см,

второй 10 см, третьей 15 см. Четвертая линия сохранилась фрагментарно.

Ширина всех полос около 1 см. Левее и ниже названных линий — микро¬

частицы светло-красной краски.

Пятая группа рисунков расположена на северной стене, в 6 м к

северо-западу от четвертой группы. Стена имеет легкий отрицательный

наклон, ее мелкоячеистая поверхность образована в результате разру¬

шения известняка конденсационной влагой. На примере этой группы хо¬

рошо видно, как происходит разрушение краски в результате эрозии по¬

верхности участков стены. Изображение бледно-красного цвета нанесено

на высоте 1,45 м от пола, частицы краски сохранились только на неболь¬

ших выступах между кавернами. Линией шириной около 1,2 см нанесен

контур подтреугольной фигуры размерами 14x15 см.

Шестая группа рисунков находится в 13,6 м к северо-западу от пятой

группы. У входа во второй зал, на выступах северной и южной стен сим¬

метрично относительно оси коридора, друг против друга краской нанесе¬

ны два пятна. На северной стене на высоте 1,1 м от пола на ровной по¬

верхности кальцитовой корки находится овальное пятно вертикальной

ориентации. Размеры пятна 36x6 см, границы его размыты. Цвет светло-

красный.

На противоположной, южной, стене, на высоте 1,5 м от пола на

неровной кальцитовой корке нанесено светло-красное пятно. Его размеры

26,5x10,5 см.

Седьмая группа рисунков находится на северной стене, в 8,3 м от

предыдущих рисунков, на высоте 1,25 м от пола. На выступе стены с по¬

ложительным наклоном, по кальцитовому натеку нанесены три верти¬

кальные параллельные линии (рис. 6). Несколько хуже сохранились

крайние полосы, длина центральной 14,5 м, ширина 1,2 см. Изображения

светло-красного цвета.

Восьмая группа рисунков зафиксирована в 16,3 м к западу от седь¬

мой группы, в узком проходе между вторым и третьим залами, на северной

стенке. На высоте 1,1 м от пола на кальцитовом натеке видны пятна

краски красноватого цвета на площади 0,35 х 0,33 м. Лучше сохранилось

пятно в центре, оно округлой формы, высотой 14 см. По древней краске

нанесены современные надписи черного и синеватого цвета. Последний

рисунок находится в 1 м к западу, на северной стене, на поверхности

нависающей глыбы в максимальном сужении коридора. Нижний край

глыбы выступает на высоте 1 м от пола. Наиболее хорошо сохранилась

горизонтально расположенная гарпунообразная фигура длиной 32 и ши-

13

0

1

Рис. 6. Изображения седьмой группы.

15

риной 3,2 см. Зубец обращен вверх, острие несколько опущено. Ниже

и выше под слоем копоти видны фрагменты краски (рис. 7).

Крайне плохая сохранность и почти полное отсутствие хорошо де¬

шифруемых рисунков затрудняют обсуждение изображений.

Укажем лишь на сходство групп линий с подобными, расположенны¬

ми совершенно изолированно композициями в Игнатиевской пещере.

Последние включают, как правило, определенное количество по-разному

ориентированных полос. Достаточно хорошо фиксируются определенные

одинаковые по числу повторы изображений, которые можно счи¬

тать ритмообразующими группами. Они наделены, вероятно, особым

смыслом.

В Игнатиевской пещере группы параллельных линий сочетаются

с другими изображениями, например лошади, зигзагообразного знака

(змеи?). Во французских пещерах также часто встречаются подобные

группы, включающие, кроме линий, изображения лошадей и других

животных. В некоторых случаях такие сюжеты являются ведущим моти¬

вом композиции всего святилища. Подобное сочетание, безусловно, не

случайно и представляет собой определенный изобразительный сюжет,

отражающий какую-то идею, может быть, шифр у населявших в поздне¬

неолитическую эпоху Европу охотников на крупную, преимущественно

стадную, дичь.

Рассматривая изображения как маркирующие знаки, обратимся к

изображениям шестой группы, в частности к двум красочным пятнам,

нанесенным друг против друга в узкой части основного коридора перед

вторым залом. Такими по функции можно считать отдельные изображе¬

ния в Игнатиевской пещере. Впервые предположение о том, что изображе¬

ния в пещерах были маркирующими знаками, высказал Анри Брейль 7.

Возможно, данные знаки вычленяют пространственные части подземных

галерей, позволяя правильно ориентироваться в них и вместе с тем,

вероятно, придавая разным отделам пещеры различный статус.

В ходе исследования пещерных святилищ, представляющих собой

сложные археологические объекты, проводились раскопки рыхлых отло¬

жений в глубине пещер, непосредственно под рисунками. Во 2-й Серпиев-

ской пещере в 46 м от входа, перпендикулярно осевой линии ее основного

коридора (см. рис. 2) был заложен раскоп размером 3x1 м. Раскоп,

ориентированный длинной стороной по линии юго-запад — северо-восток,

одной короткой стороной примыкал к южной стене пещеры. Выборка

рыхлых отложений велась по слоям, последовательность и мощность ко¬

торых были предварительно прослежены в небольшой зачистке обнажения

грунта рядом с раскопом. Весь грунт промывался на поверхности. Ни¬

каких изделий в раскопе (он доведен до глубины 40 см) не обнаружено.

Встречены лишь древесный уголь и кости животных.

Охарактеризуем слои в раскопе.

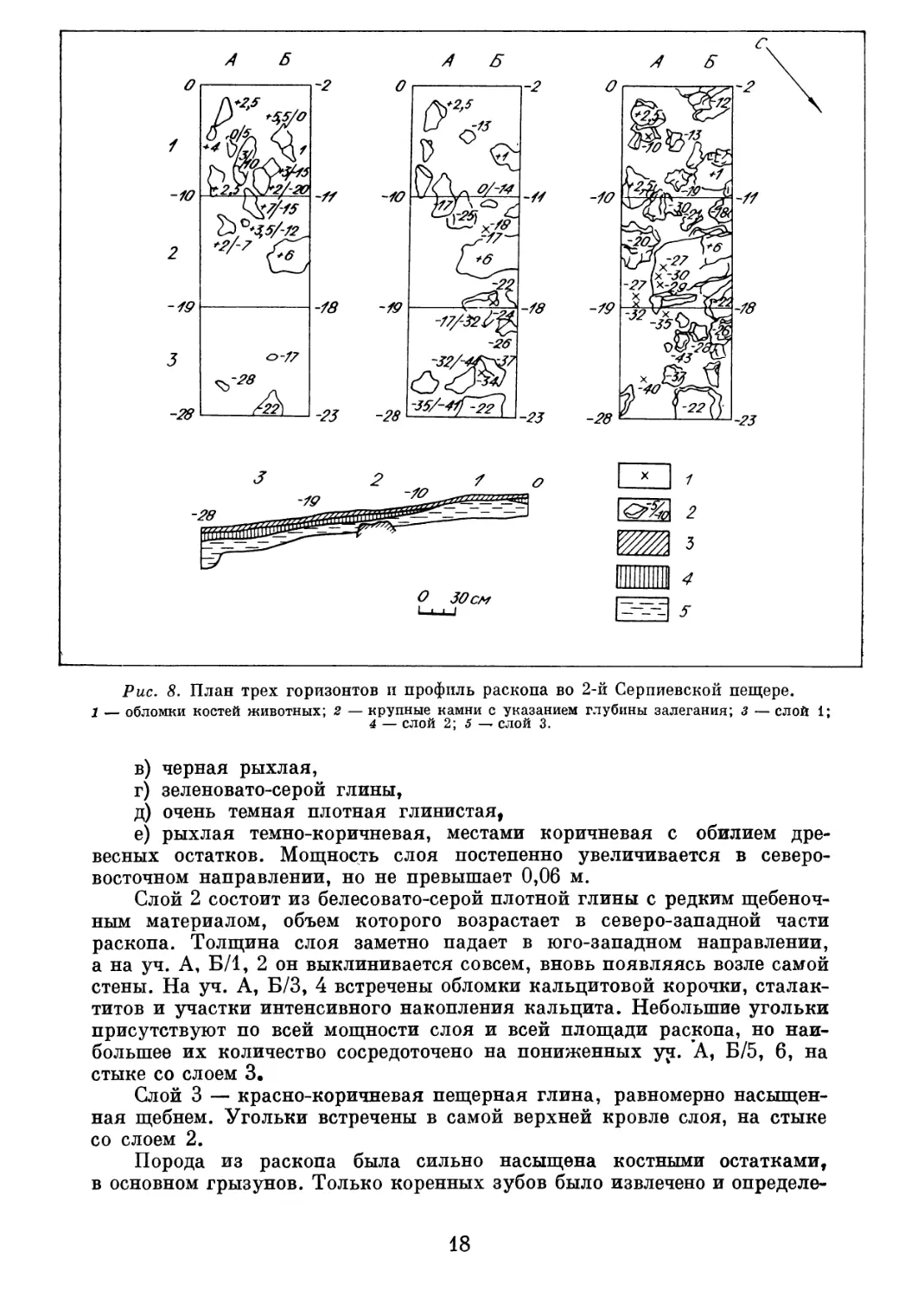

Слой 1 — рыхлый, легкий, сухой. В разных частях раскопа неодно¬

роден по структуре (рис. 8). На уч. А, Б/1, 2 сложен из следующих про¬

слоек:

а) черная сажистая прослойка мощностью до 0,005 ms

б) темно-коричневая, местами коричневая прослойка с обилием дре¬

весных остатков — трухи, бересты, угля. Мощность ее постепенно уве¬

личивается к северо-востоку, но не превышает .0,03—0,04 м.

На более низких участках, в непосредственной близости от главного

магистрального хода пещеры, слой 1 включает следующие прослойки:

а) черная сажистая,

б) зеленовато-серой глины,

16

2 Заказ Л« 87

17

Рис. 8. План трех горизонтов и профиль раскопа во 2-й Серпиевской пещере.

1 — обломки костей животных; 2 — крупные камни с указанием глубины залегания; 3 — слой 1;

4 — слой 2; 5 —- слой 3.

в) черная рыхлая,

г) зеленовато-серой глины,

д) очень темная плотная глинистая,

е) рыхлая темно-коричневая, местами коричневая с обилием дре¬

весных остатков. Мощность слоя постепенно увеличивается в северо-

восточном направлении, но не превышает 0,06 м.

Слой 2 состоит из белесовато-серой плотной глины с редким щебеноч¬

ным материалом, объем которого возрастает в северо-западной части

раскопа. Толщина слоя заметно падает в юго-западном направлении,

а на уч. А, Б/1, 2 он выклинивается совсем, вновь появляясь возле самой

стены. На уч. А, Б/3, 4 встречены обломки кальцитовой корочки, сталак¬

титов и участки интенсивного накопления кальцита. Небольшие угольки

присутствуют по всей мощности слоя и всей площади раскопа, но наи¬

большее их количество сосредоточено на пониженных у^. А, Б/5, 6, на

стыке со слоем 3,

Слой 3 — красно-коричневая пещерная глина, равномерно насыщен¬

ная щебнем. Угольки встречены в самой верхней кровле слоя, на стыке

со слоем 2.

Порода из раскопа была сильно насыщена костными остатками,

в основном грызунов. Только коренных зубов было извлечено и определе-

18

но около 4,5 тыс. Но заключению канд. Оиол. наук Н. 1. Смирнова и

П. А. Косинцева (Институт экологии растений и животных Уральского

отделения АН СССР), находки из различных слоев по видовому составу

и соотношению видов существенно не различаются. Фаунистические остат¬

ки относятся к верхнепалеолитическому комплексу. Примерно половина

из них — кости узкочерепной полевки, принадлежащей к виду, который

был основой пригляциальных фаун позднего плейстоцена Северной Евра¬

зии. Остатки степной пеструшки и полевки-экономки составляли 10—

15 %, копытного лемминга позднеплейстоценового вида — 5 %. Отмеча¬

ется присутствие немногочисленных остатков сибирского лемминга, серо¬

го хомячка, суслика, рыжих полевок, пищухи и зайца. Обнаружены

также остатки около 90 хищников (лиса и пещерный медведь, волк, пе¬

щерная гиена и мелкие куньи) и около 10 копытных (лошадь, шерстистый

носорог, северный олень, благородный олень и лось).

Материалы сборов из 2-й Серпиевской пещеры близки по составу

фауны и соотношению видов к аналогичным находкам верхних горизонтов

Игнатиевской пещеры и характеризуют заключительные этапы развития

верхнепалео^итического фаунистического комплекса в горах Южного

Урала. Во 2-й Серпиевской пещере обнаружены антропологические остат¬

ки. По определению канд. биол. наук Т. А. Чикишевой (Институт исто¬

рии, филологии и философии СО АН СССР), они принадлежат двум осо¬

бям — мужчине и женщине. Возраст мужчины в пределах 25—35 лет,

женщины — 18—20 лет. Все фрагменты посткраниального скелета муж¬

чины отрублены. Почти весь антропологический материал собран у входа

в пещеру. Лишь фрагмент лицевого отдела черепа найден несколько даль¬

ше входной части. По заключению Чикишевой Т. А., он, вероятно, при¬

надлежал женской особи. Возраст этих остатков, вероятно, моложе изоб¬

ражений в галерее. Отметим, что и антропологические находки из

Игнатиевской пещеры моложе росписей в ней.

Подведем итог сказанному о 2-й Серпиевской пещере. Рисунки, на¬

несенные в глубине пещеры, отражают непосредственное влияние палеоли¬

тической традиции. Вместе с тем возраст этих изображений пока остается

под вопросом, потому что нет данных абсолютной датировки памятника

(обнаруженные угли в слое с остатками позднеплейстоценовой фауны

пока не могут быть достоверно связаны по времени с настенными рисун¬

ками). Кроме того, здесь отсутствуют изображения плейстоценовых жи¬

вотных, по которым можно было бы датировать их эпохой палеолита.

Сегодня можно предложить по крайней мере три интерпретации 2-й Сер¬

пиевской пещеры. Первая — святилище относится к самому концу позд¬

него палеолита. Вторая — плейстоценовая пещера была местом, где про¬

ходил предварительный этап обряда, кульминация которого развивалась

в Игнатиевской пещере. Третья — пещера относится к послепалеолити-

ческому времени и фиксирует зарухание древнейшей традиции нанесения

изображений в подземных галереях.

Если принять два первых варианта, то живопись 2-й Серпиевской

пещеры должна датироваться эпохой позднего палеолита. Если считать

верным третий, то она относится ко времени мезолита.

Интересно сравнить два таких сложных археологических объекта,

как 2-я Серпиевская и Игнатиевская пещеры. Игнатиевская, конечно,

более выразительна по размерам, количеству рисунков. -Вместе с тем

между этими памятниками обнаруживается много общего. В обеих пеще¬

рах, в их глубинных частях, найдены сделанные красной охрой рисунки,

культурные остатки в местах, где культурный слой может быть определен

как «культурный слой посещений», поскольку люди здесь бывали, веро-

2*

19

ятно, с культовой, обрядовой целью. Очевидно, обе пещеры довольно дли¬

тельное время были святилищами и отражали одну культурную тради¬

цию. Кроме того, важно отметить наличие в обеих пещерах, в зоне входа,

антропологических остатков, безусловно напрямую никак не связанных

ни с рисунками, ни с культурным слоем, поскольку кости людей здесь

появились явно в гораздо более позднее время — в раннем железном веке

или даже позже. На такой возраст указывает плохая сохранность костей.

Но не исключено, что в Игнатиевской или во 2-й Серпиевской пещерах

будут найдены антропологические остатки палеолитического времени.

Обсуждение вопроса о возможной жесткой взаимосвязи между рисун¬

ками и более поздними антропологическими находками, на наш взгляд,

сейчас несколько преждевременно, нужно большее количество фактов.

Укажем лишь на то, что человеческие кости находили и во многих других

пещерах Урала. Возможно, 2-я Серпиевская пещера каким-то образом бы¬

ла связана с культом мертвых. На памятнике проведены исследования

лишь первоначального этапа, и все выводы носят пока предварительный

характер. Это затрудняет возможность сформулировать хотя бы прибли¬

зительно предположения о взаимоотношении во времени тех или иных

следов прошлой действительности. Имеются в виду культурные слои,

видимо, кратковременных остановок людей в гроте у Каменного кольца

и в гроте Серпиевской, древнее святилище с рисунками и культурным

слоем во 2-й Серпиевской пещере, а также погребение в гроте у Каменного

кольца и антропологические остатки во входной зале 2-й Серпиевской.

В заключение несколько слов о ближайшей перспективе дальнейших

поисков древней живописи в Серпиевских пещерах. На наш взгляд, наи¬

больший интерес в этом плане представляет 2-я Серпиевская пещера.

Возможно, под кальцитовыми натеками, обильно покрывающими стены

пещеры, можно ожидать открытия древних изображений. Очень интерес¬

ные результаты может дать исследование культурных остатков в рыхлых

отложениях на поверхности всей пещеры, особенно в глубине. Не исклю¬

чено, что рисунки могут быть обнаружены и в другой, 1-й Серпиевской

пещере, в самом большом ее, последнем, зале. Из мест сезонных стоянок

заслуживает внимания грот Серпиевский, он расположен между 1-й и 2-й

Серпиевскими пещерами. Определенный интерес представляет и неболь¬

шой навес в скальном обнажении в 0,4—0,5 км ниже по течению, рядом

с пещерой, где якобы был найден рисунок льва.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Окладников А. П., Петрин В. Т. Новая пещера на Урале с палеолитическими

росписями // Природа.— 1982.— № 1.— С. 70—75; Они же. Палеолитические рисунки

Игнатиевской пещеры на Южном Урале // Пластика и рисунки древних культур.—

Новосибирск, 1983.— С. 47—58.

2 Петрин В. Т. Отчет о поисках наскальных изображений по рекам Сим, Белая

и исследования в Игнатиевской, 2-й Серпиевской и Идриговской пещерах в пределах

Челябинской обл. и Башкирской АССР.— Препр.— Новосибирск, 1982.— С. 44—45.

3 Бадер О. Н. Неолитическое погребение в гроте у Каменного Кцльца на Урале

и его аналоги // Проблемы археологии Урала и Западной Сибири.— М., 1973.—

С. 104—109.

4 Бадер О. Н. Следы палеолита на территории Башкирии // Археология и этно¬

графия Башкирии.— Уфа, 1961.— Т. 1.— С. 14; Он же. Новые палеолитические место¬

нахождения в пещерах Урала // Там же.— Уфа, 1964.— Т. 2.— С. 28; Щербакова Т. И.

О современном состоянии изученности палеолита Йжного Урала // Источники и

источниковедение истории и культуры Башкирии.— Уфа, 1984.— С. 4.

5 Бадер О. II. Следы палеолита...— С. 15.

6 См.: Максимов В. Л. Симский карст.— Челябинск, 1966.

7 Laming Emperaire A. La signification de Г art rugestre paleolithique.— P.,

1962.— P. 92—93.

20

А. К. КОНОПАЦКИЙ

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

ЭПОХИ НЕОЛИТА НА НИЖНЕМ АМУРЕ

Своеобразное и во многом необычное ис¬

кусство эпохи неолита нижнего Амура

вызывало большой интерес у исследователей начиная с прошлого века.

Истории изучения наскальных рисунков и их месту в контексте древних

культур Приамурья посвящен целый ряд работ, в том числе и специаль¬

ные исследования А. П. Окладникова, впервые посетившего эти места

в 1935 г. и в дальнейшем занимавшегося изучением феномена амурского

неолита не одно десятилетие г. Наиболее характерной особенностью на¬

скальных рисунков нижнего Амура является наличие изображений ли¬

чин-масок.

Во второй половине 60-х гг. были найдены первые прямые аналоги

личинам петроглифов — изображения на известном сосуде из поселения

у с. Вознесеновки 2. Особую ценность представляла находка женской

скульптурки в одном из неолитических жилищ поселения Кондон3.

В 70-е гг. там же был найден фрагмент небольшого сосуда с рельефной

скульптурной личиной на венчике, близкой к череповидным личинам

Сакачи-Аляна. И хотя эта находка — из подъемного материала, по сти¬

лю, орнаменту на сосуде, составу теста ее можно датировать эпохой

неолита 4.

Фрагмент сосуда с остатками изображения личины, аналогичной

вознесеновской, был найден В. Е. Медведевым в 1980 г. на мысу Гася,

непосредственно под рисунками Сакачи-Аляна 5. Фрагмент небольшого

цилиндрического сосуда с рисунками, напоминающими личины, обнару¬

жил в с. Богородском В. Н. Копытько. В публикации сказано, что «эти

находки можно датировать эпохой металла»6. Собственно, этим перечнем

© А. К. Конопацкий, 1990

21

и ограничивается круг известных в керамике аналогов петроглифам Амура.

В то же время прямыми аналогами их можно назвать с достаточной сте¬

пенью осторожности и условности, поскольку при чисто внешнем сход¬

стве они выполнены в разных материале, манере и разной техникой.

Благодаря новым находкам мы можем говорить о том, что такие аналоги

есть и возможны их находки в будущем.

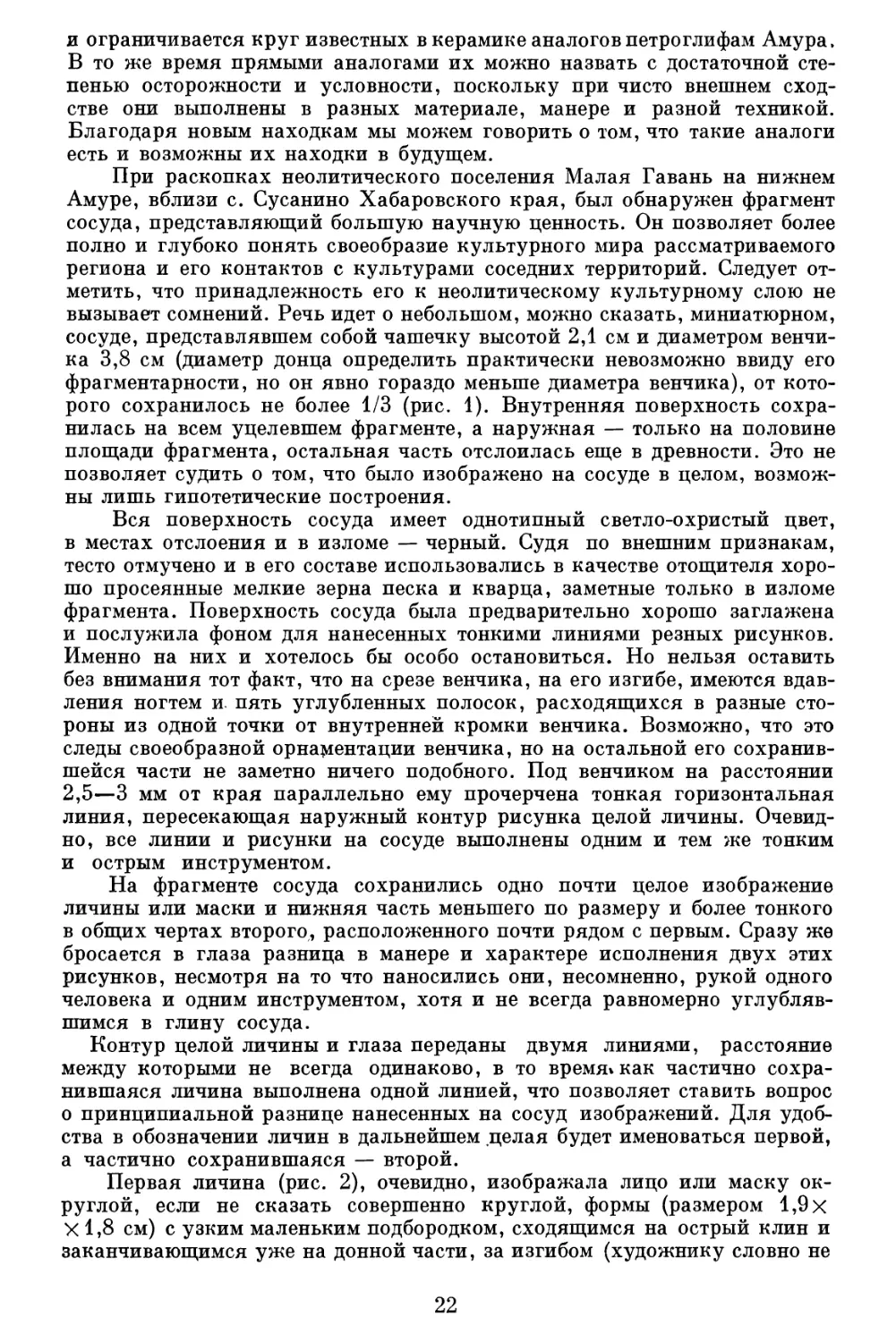

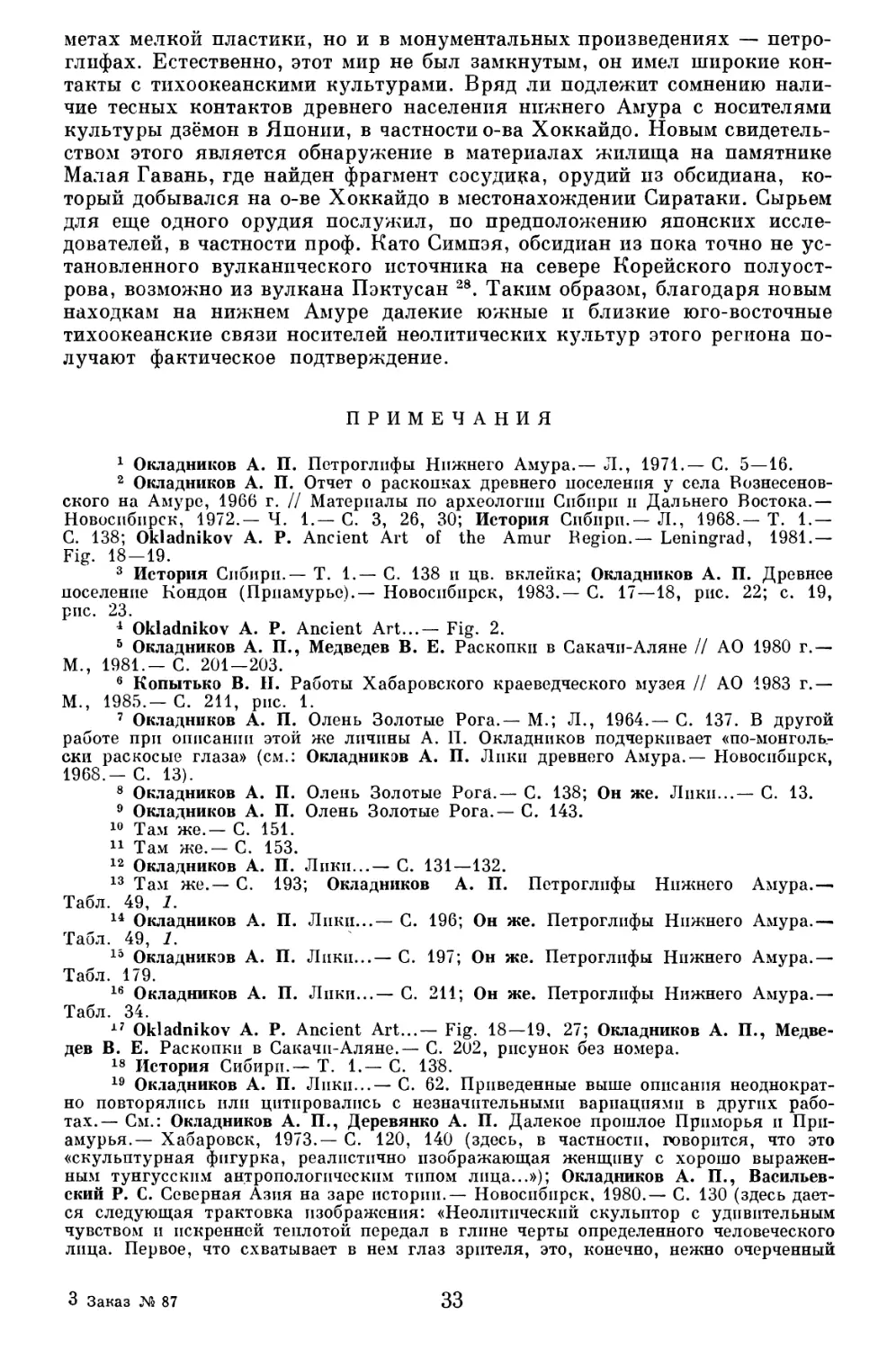

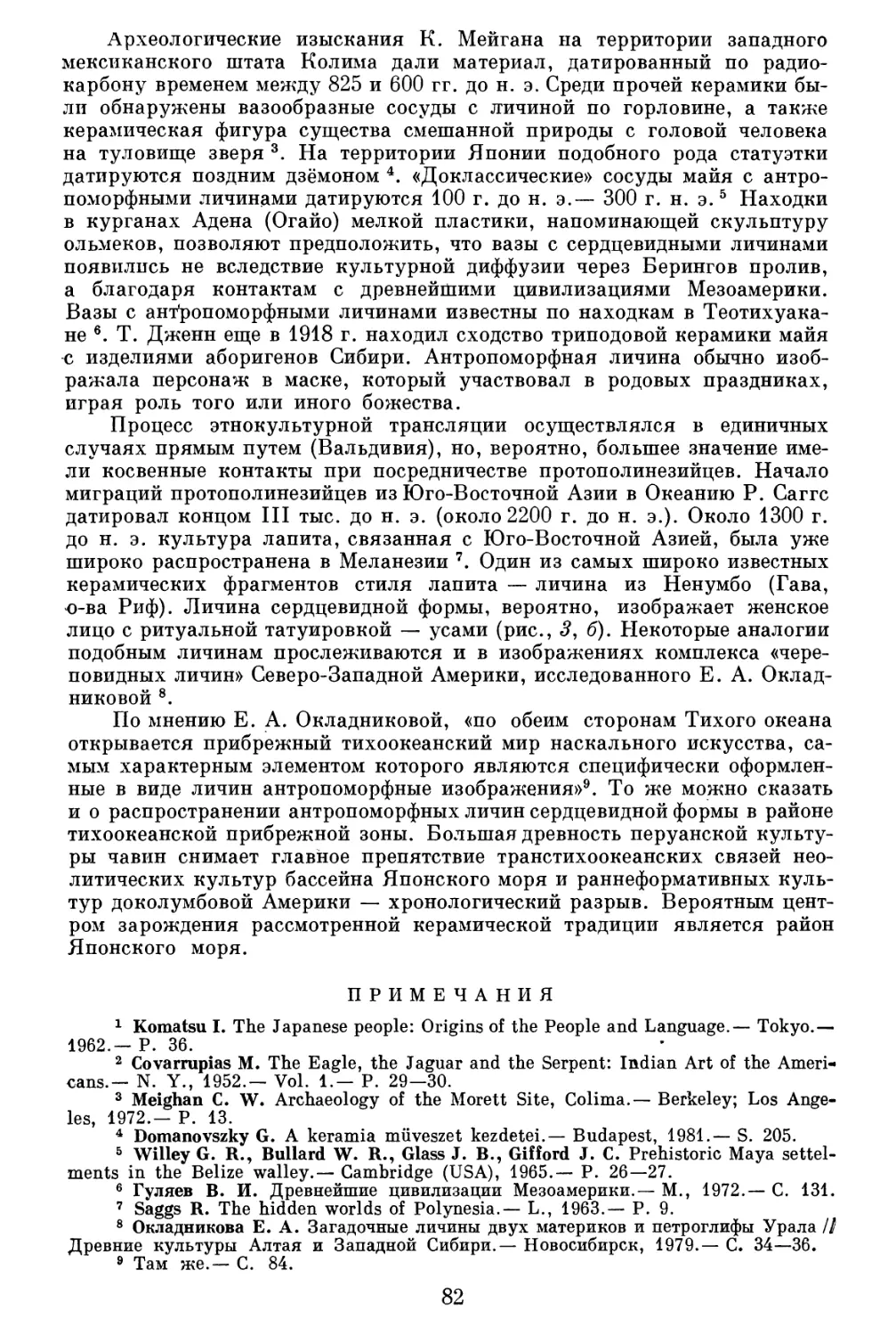

При раскопках неолитического поселения Малая Гавань на нижнем

Амуре, вблизи с. Сусанино Хабаровского края, был обнаружен фрагмент

сосуда, представляющий большую научную ценность. Он позволяет более

полно и глубоко понять своеобразие культурного мира рассматриваемого

региона и его контактов с культурами соседних территорий. Следует от¬

метить, что принадлежность его к неолитическому культурному слою не

вызывает сомнений. Речь идет о небольшом, можно сказать, миниатюрном,

сосуде, представлявшем собой чашечку высотой 2,1 см и диаметром венчи¬

ка 3,8 см (диаметр донца определить практически невозможно ввиду его

фрагментарности, но он явно гораздо меньше диаметра венчика), от кото¬

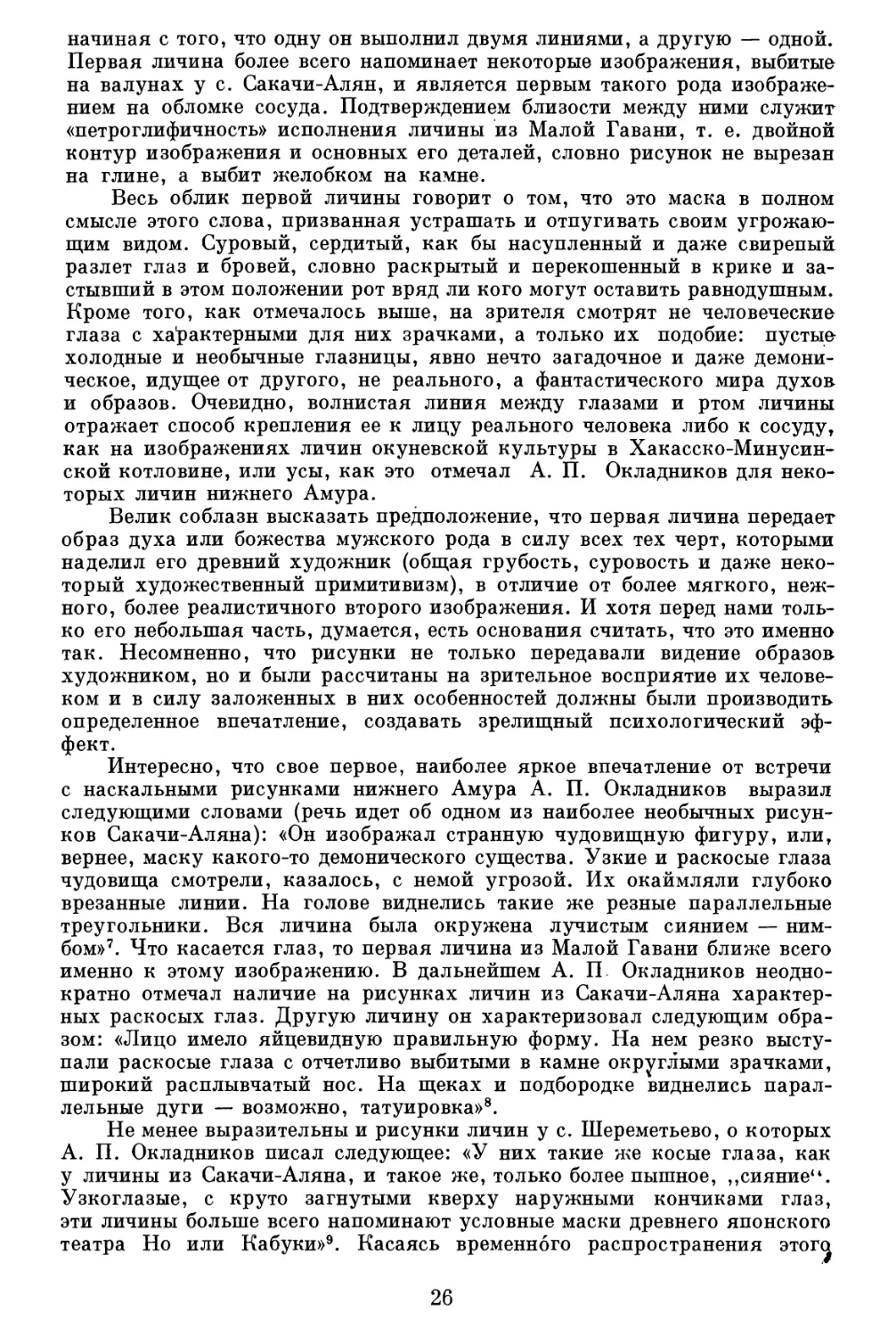

рого сохранилось не более 1/3 (рис. 1). Внутренняя поверхность сохра¬

нилась на всем уцелевшем фрагменте, а наружная — только на половине

площади фрагмента, остальная часть отслоилась еще в древности. Это не

позволяет судить о том, что было изображено на сосуде в целом, возмож¬

ны лишь гипотетические построения.

Вся поверхность сосуда имеет однотипный светло-охристый цвет,

в местах отслоения и в изломе — черный. Судя по внешним признакам,

тесто отмучено и в его составе использовались в качестве отощителя хоро¬

шо просеянные мелкие зерна песка и кварца, заметные только в изломе

фрагмента. Поверхность сосуда была предварительно хорошо заглажена

и послужила фоном для нанесенных тонкими линиями резных рисунков.

Именно на них и хотелось бы особо остановиться. Но нельзя оставить

без внимания тот факт, что на срезе венчика, на его изгибе, имеются вдав-

ления ногтем и. пять углубленных полосок, расходящихся в разные сто¬

роны из одной точки от внутренней кромки венчика. Возможно, что это

следы своеобразной орнаментации венчика, но на остальной его сохранив¬

шейся части не заметно ничего подобного. Под венчиком на расстоянии

2,5—3 мм от края параллельно ему прочерчена тонкая горизонтальная

линия, пересекающая наружный контур рисунка целой личины. Очевид¬

но, все линии и рисунки на сосуде выполнены одним и тем же тонким

и острым инструментом.

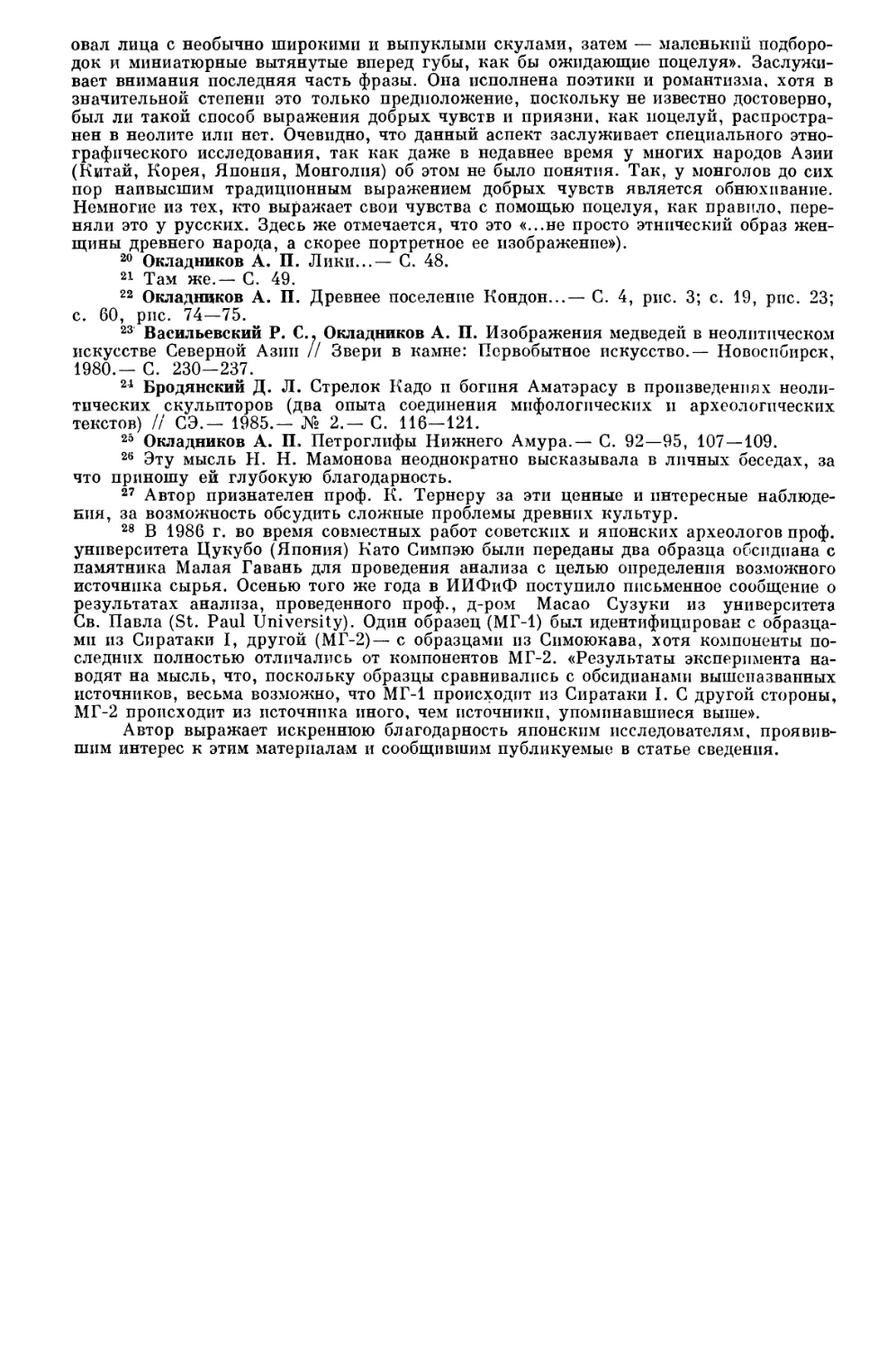

На фрагменте сосуда сохранились одно почти целое изображение

личины или маски и нижняя часть меньшего по размеру и более тонкого

в общих чертах второго, расположенного почти рядом с первым. Сразу же

бросается в глаза разница в манере и характере исполнения двух этих

рисунков, несмотря на то что наносились они, несомненно, рукой одного

человека и одним инструментом, хотя и не всегда равномерно углубляв¬

шимся в глину сосуда.

Контур целой личины и глаза переданы двумя линиями, расстояние

между которыми не всегда одинаково, в то время* как частично сохра¬

нившаяся личина выполнена одной линией, что позволяет ставить вопрос

о принципиальной разнице нанесенных на сосуд изображений. Для удоб¬

ства в обозначении личин в дальнейшем целая будет именоваться первой,

а частично сохранившаяся — второй.

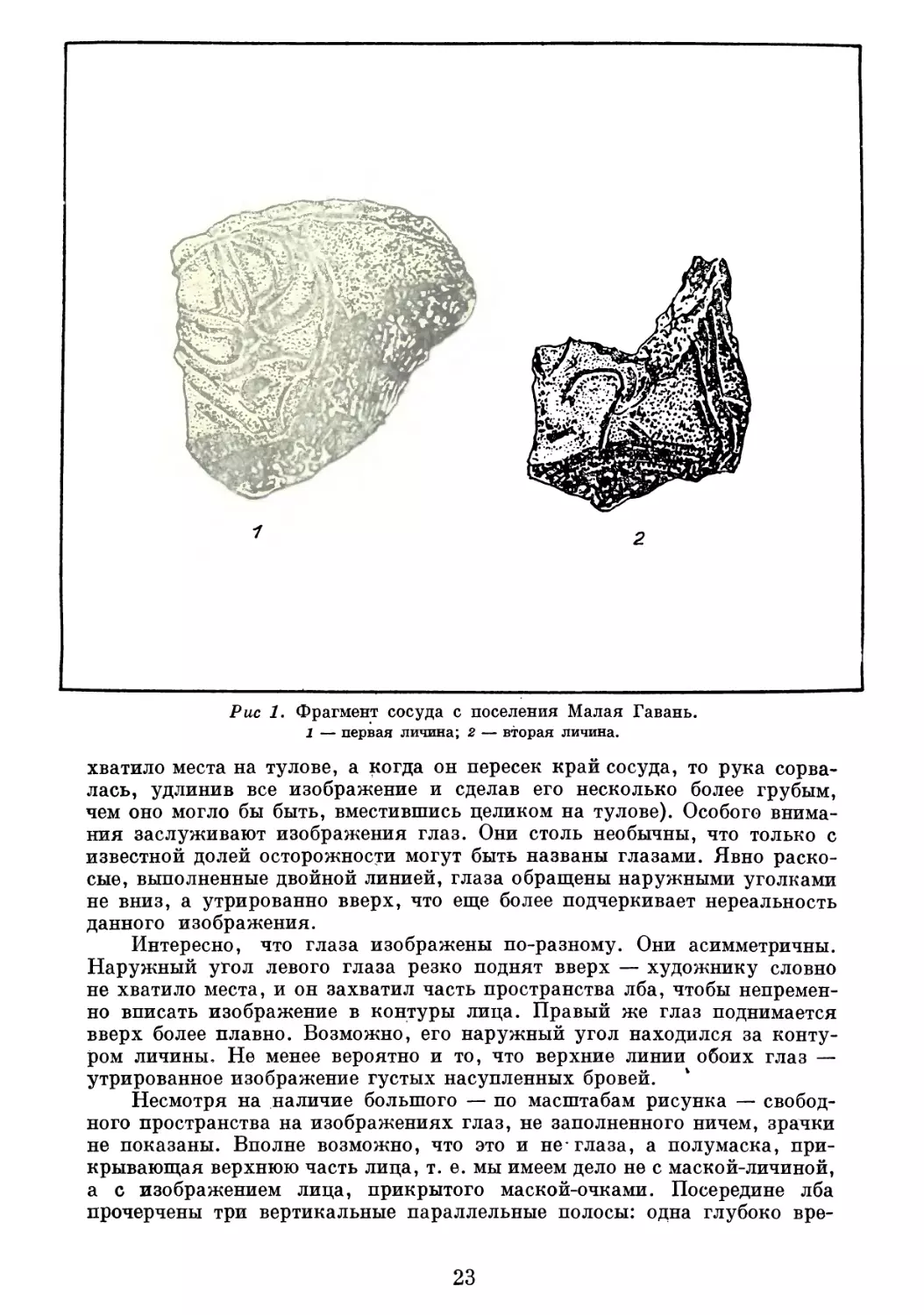

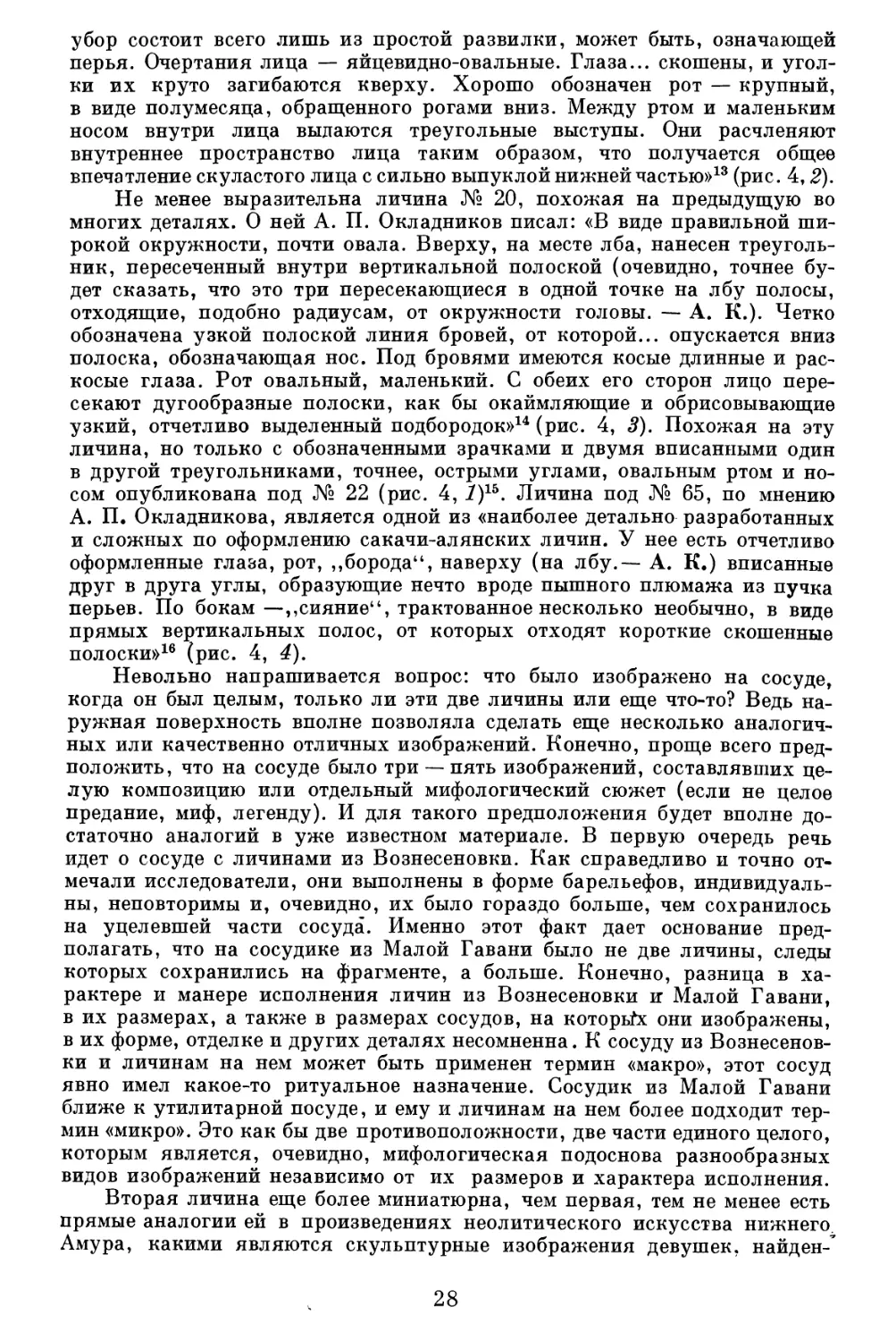

Первая личина (рис. 2), очевидно, изображала лицо или маску ок¬

руглой, если не сказать совершенно круглой, формы (размером 1,9 х

X 1,8 см) с узким маленьким подбородком, сходящимся на острый клин и

заканчивающимся уже на донной части, за изгибом (художнику словно не

22

Рис 1. Фрагмент сосуда с поселения Малая Гавань.

1 — первая личина; 2 — вторая личина.

хватило места на ту лове, а когда он пересек край сосуда, то рука сорва¬

лась, удлинив все изображение и сделав его несколько более грубым,

чем оно могло бы быть, вместившись целиком на тулове). Особого внима¬

ния заслуживают изображения глаз. Они столь необычны, что только с

известной долей осторожности могут быть названы глазами. Явно раско¬

сые, выполненные двойной линией, глаза обращены наружными уголками

не вниз, а утрированно вверх, что еще более подчеркивает нереальность

данного изображения.

Интересно, что глаза изображены по-разному. Они асимметричны.

Наружный угол левого глаза резко поднят вверх — художнику словно

не хватило места, и он захватил часть пространства лба, чтобы непремен¬

но вписать изображение в контуры лица. Правый же глаз поднимается

вверх более плавно. Возможно, его наружный угол находился за конту¬

ром личины, Не менее вероятно и то, что верхние линии обоих глаз —

утрированное изображение густых насупленных бровей.

Несмотря на наличие большого — по масштабам рисунка — свобод¬

ного пространства на изображениях глаз, не заполненного ничем, зрачки

не показаны. Вполне возможно, что это и не* глаза, а полумаска, при¬

крывающая верхнюю часть лица, т. е. мы имеем дело не с маской-личиной,

а с изображением лица, прикрытого маской-очками. Посередине лба

прочерчены три вертикальные параллельные полосы: одна глубоко вре-

23

Рис. 2. Первая личина.

занная в глину и две процарапанные только слегка, еле заметно. Ноздрей

и носа нет, между изображениями глаз и ртом прочерчена горизонтальная

волнистая линия. Рот представляет собой выдавленное в глине небольшое

углубление неправильной формы, дополненное сбоку короткими ломаны¬

ми линиями. В правой части личины с наружной стороны на уровне глаза

сохранилась тонкая линия, отходящая книзу,— очевидно, часть изобра¬

жения уха (проследить.остальную ее часть невозможно, поскольку дальше

поверхность сосуда отслоилась).

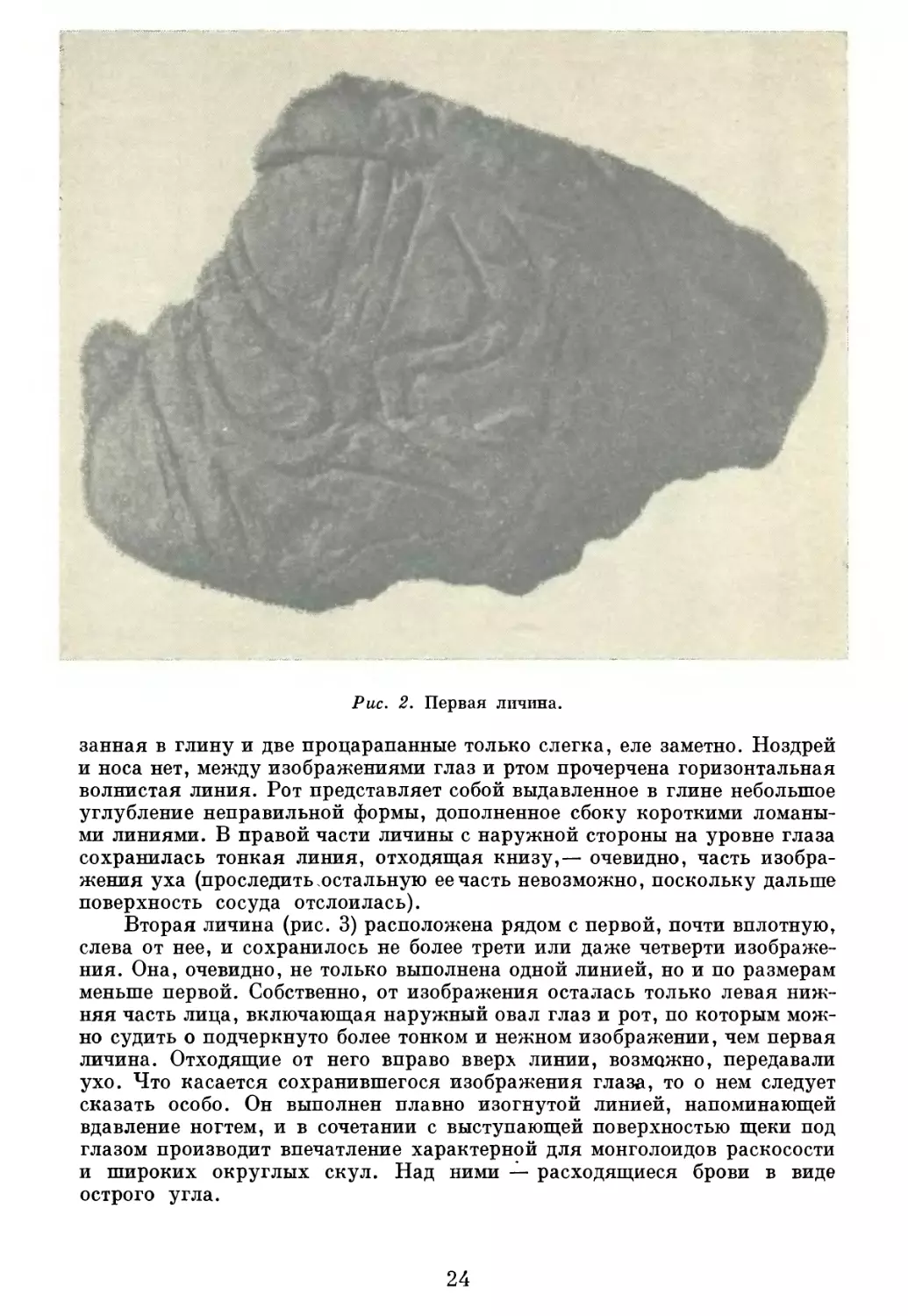

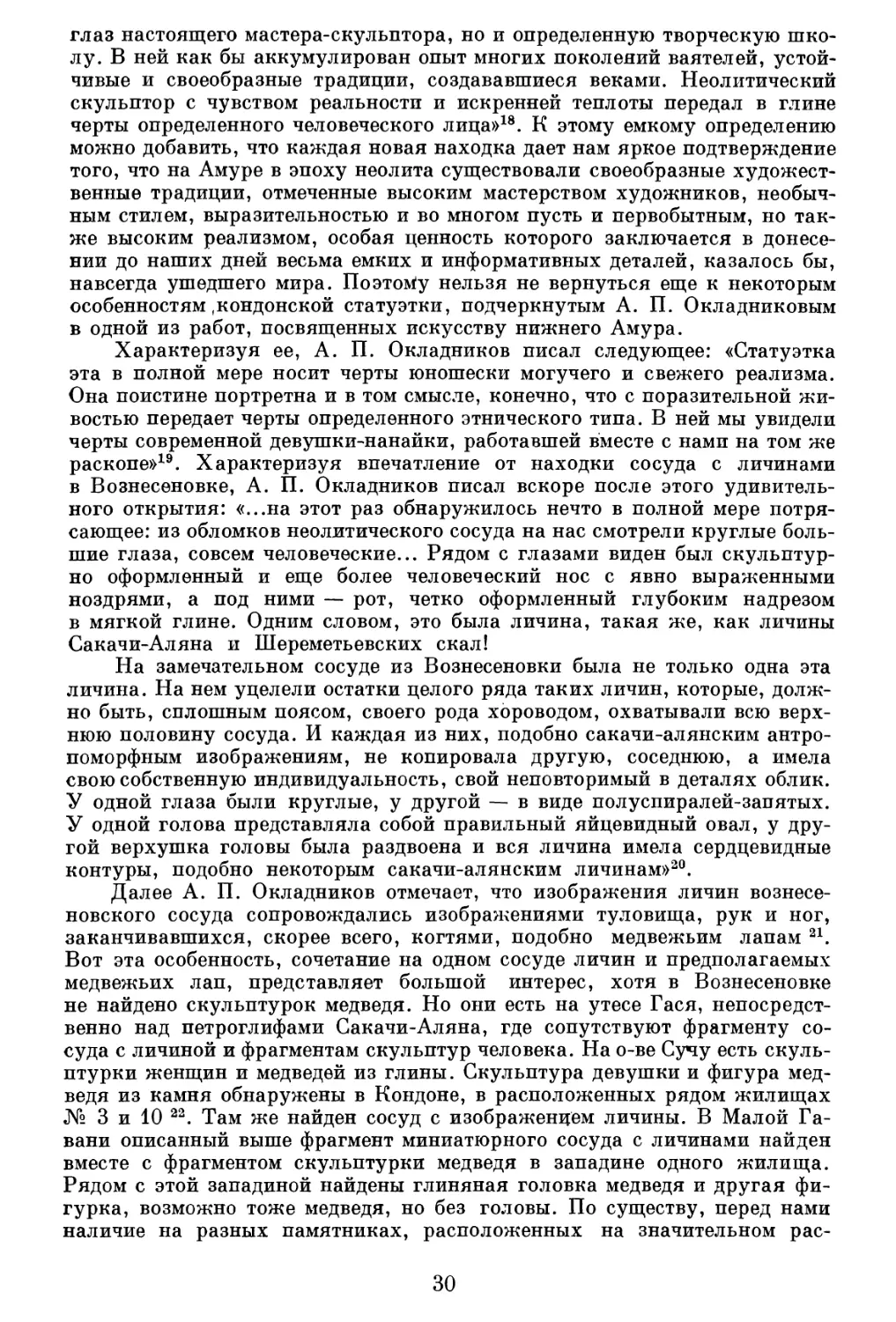

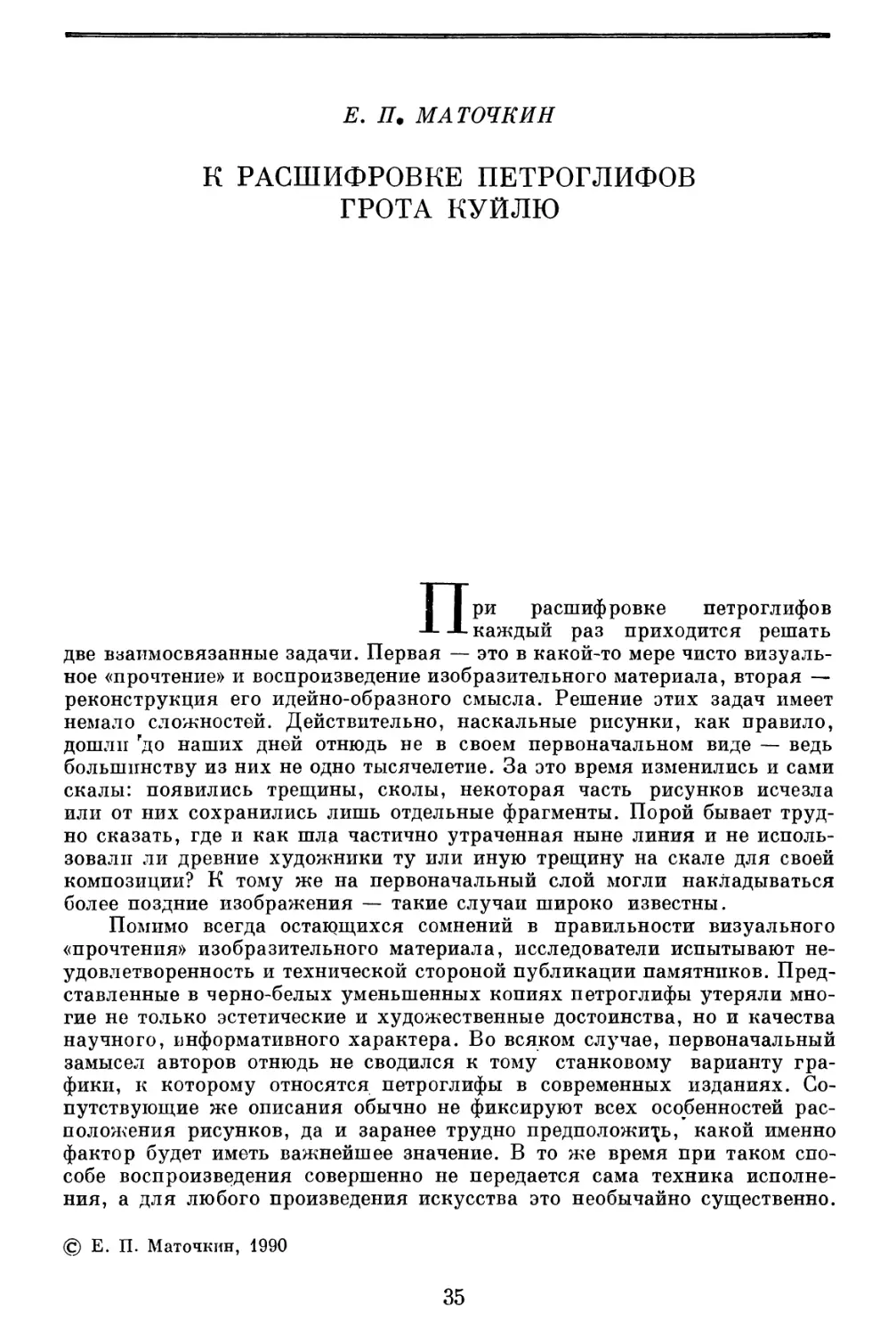

Вторая личина (рис. 3) расположена рядом с первой, почти вплотную,

слева от нее, и сохранилось не более трети или даже четверти изображе¬

ния. Она, очевидно, не только выполнена одной линией, но и по размерам

меньше первой. Собственно, от изображения осталась только левая ниж¬

няя часть лица, включающая наружный овал глаз и рот, по которым мож¬

но судить о подчеркнуто более тонком и нежном изображении, чем первая

личина. Отходящие от него вправо вверх линии, возможно, передавали

ухо. Что касается сохранившегося изображения глаза, то о нем следует

сказать особо. Он выполнен плавно изогнутой линией, напоминающей

вдавление ногтем, и в сочетании с выступающей поверхностью щеки под

глазом производит впечатление характерной для монголоидов раскосости

и широких округлых скул. Над ними — расходящиеся брови в виде

острого угла.

24

Рис. 3. Вторая личина.

Рот, узкий и маленький, показан глубоко вдавленной короткой слег¬

ка наклонной линией, как бы полураскрыт. Носа нет, но эффект его на¬

личия создается выступающей верхней губой.

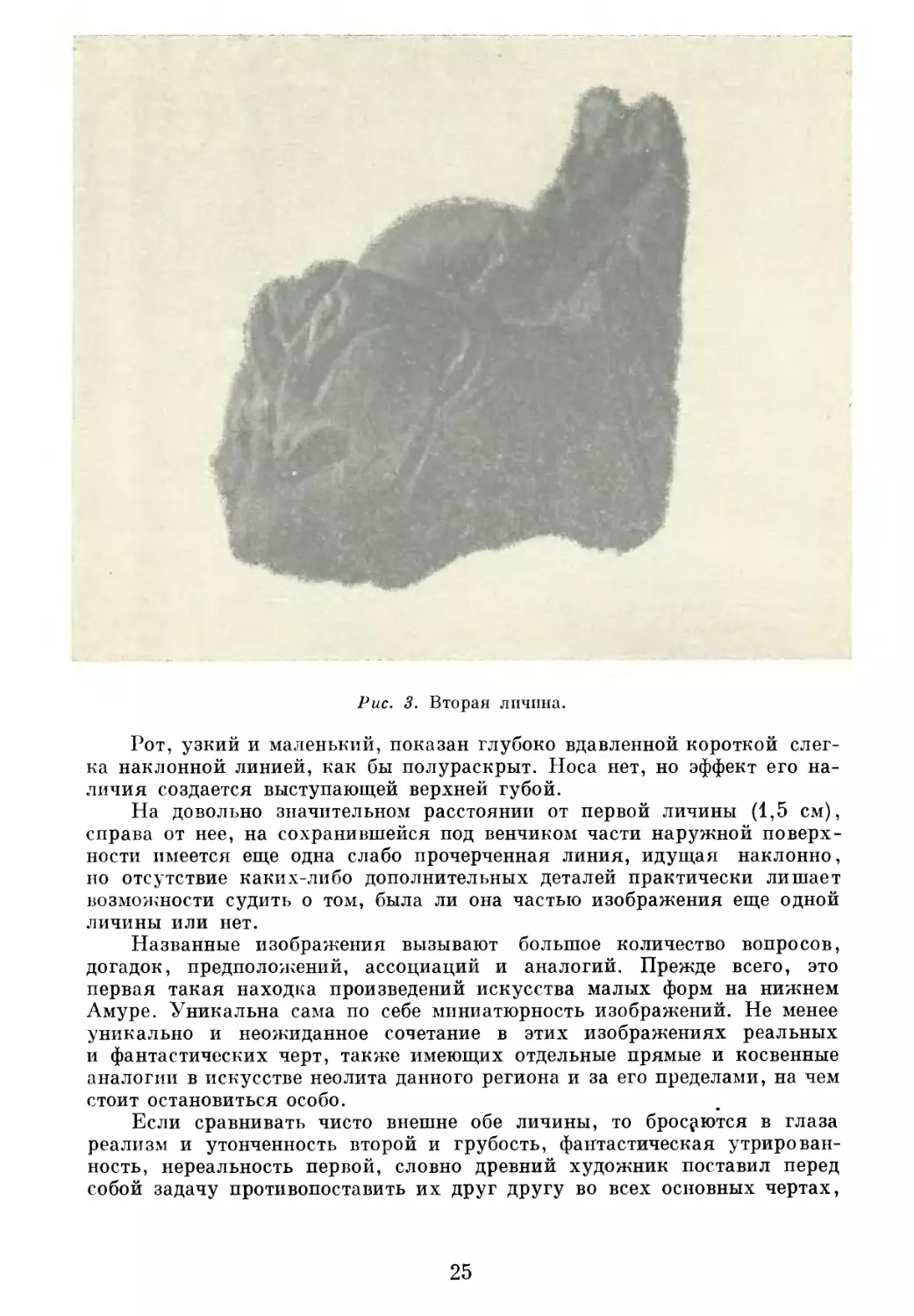

На довольно значительном расстоянии от первой личины (1,5 см),

справа от нее, на сохранившейся под венчиком части наружной поверх¬

ности имеется еще одна слабо прочерченная линия, идущая наклонно,

но отсутствие каких-либо дополнительных деталей практически лишает

возможности судить о том, была ли она частью изображения еще одной

личины или нет.

Названные изображения вызывают большое количество вопросов,

догадок, предположений, ассоциаций и аналогий. Прежде всего, это

первая такая находка произведений искусства малых форм на нижнем

Амуре. Уникальна сама по себе миниатюрность изображений. Не менее

уникально и неожиданное сочетание в этих изображениях реальных

и фантастических черт, также имеющих отдельные прямые и косвенные

аналогии в искусстве неолита данного региона и за его пределами, на чем

стоит остановиться особо.

Если сравнивать чисто внешне обе личины, то бросаются в глаза

реализм и утонченность второй и грубость, фантастическая утрирован-

ность, нереальность первой, словно древний художник поставил перед

собой задачу противопоставить их друг другу во всех основных чертах,

25

начиная с того, что одну он выполнил двумя линиями, а другую — одной.

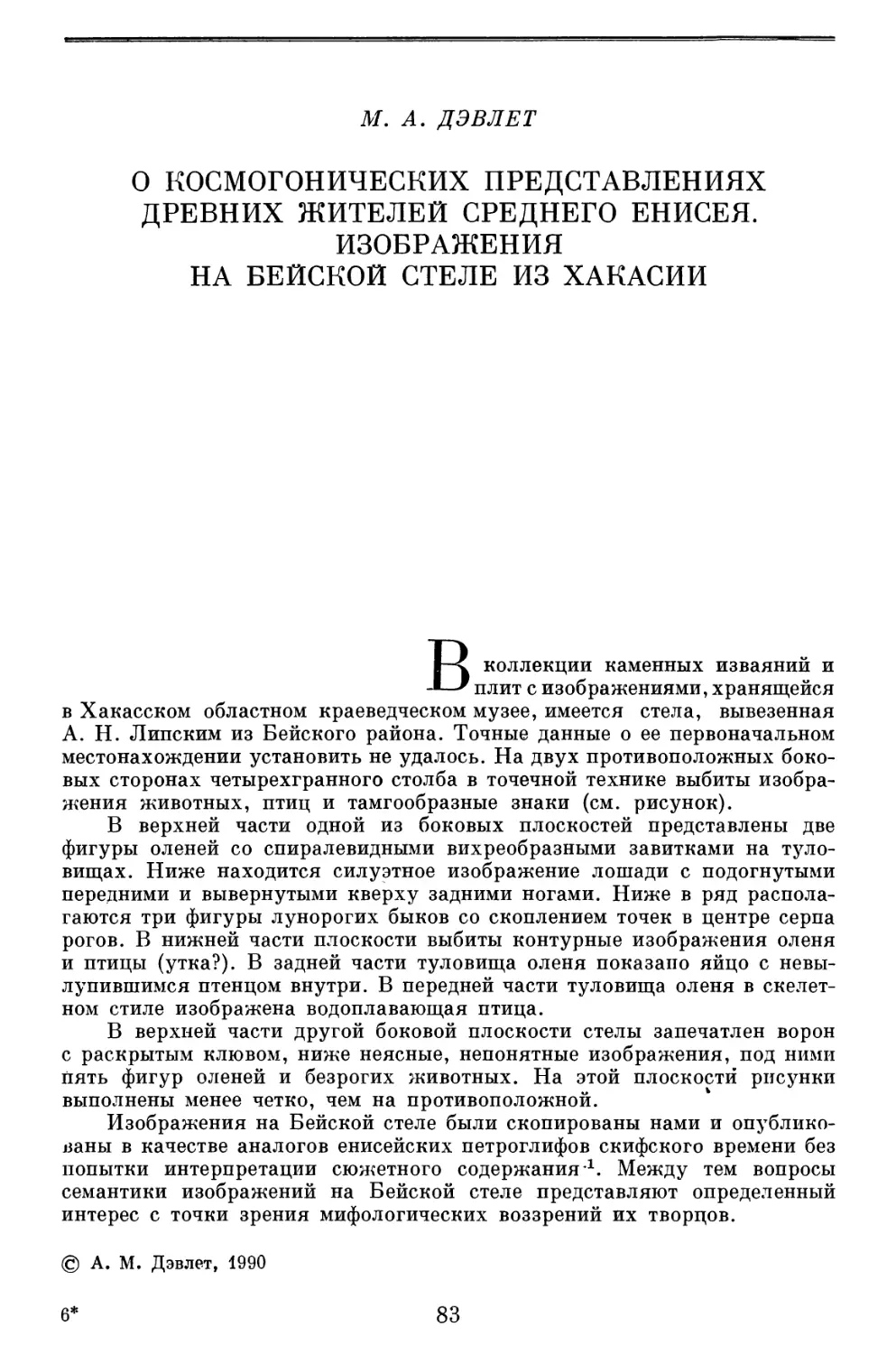

Первая личина более всего напоминает некоторые изображения, выбитые

на валунах у с. Сакачи-Алян, и является первым такого рода изображе¬

нием на обломке сосуда. Подтверждением близости между ними служит

«петроглифичность» исполнения личины из Малой Гавани, т. е. двойной

контур изображения и основных его деталей, словно рисунок не вырезан

на глине, а выбит желобком на камне.

Весь облик первой личины говорит о том, что это маска в полном

смысле этого слова, призванная устрашать и отпугивать своим угрожаю¬

щим видом. Суровый, сердитый, как бы насупленный и даже свирепый

разлет глаз и бровей, словно раскрытый и перекошенный в крике и за¬

стывший в этом положении рот вряд ли кого могут оставить равнодушным.

Кроме того, как отмечалось выше, на зрителя смотрят не человеческие

глаза с характерными для них зрачками, а только их подобие: пустые

холодные и необычные глазницы, явно нечто загадочное и даже демони¬

ческое, идущее от другого, не реального, а фантастического мира духов

и образов. Очевидно, волнистая линия между глазами и ртом личины

отражает способ крепления ее к лицу реального человека либо к сосуду,

как на изображениях личин окуневской культуры в Хакасско-Минусин¬

ской котловине, или усы, как это отмечал А. П. Окладников для неко¬

торых личин нижнего Амура.

Велик соблазн высказать предположение, что первая личина передает

образ духа или божества мужского рода в силу всех тех черт, которыми

наделил его древний художник (общая грубость, суровость и даже неко¬

торый художественный примитивизм), в отличие от более мягкого, неж¬

ного, более реалистичного второго изображения. И хотя перед нами толь¬

ко его небольшая часть, думается, есть основания считать, что это именно

так. Несомненно, что рисунки не только передавали видение образов

художником, но и были рассчитаны на зрительное восприятие их челове¬

ком и в силу заложенных в них особенностей должны были производить

определенное впечатление, создавать зрелищный психологический эф¬

фект.

Интересно, что свое первое, наиболее яркое впечатление от встречи

с наскальными рисунками нижнего Амура А. П. Окладников выразил

следующими словами (речь идет об одном из наиболее необычных рисун¬

ков Сакачи-Аляна): «Он изображал странную чудовищную фигуру, или,

вернее, маску какого-то демонического существа. Узкие и раскосые глаза

чудовища смотрели, казалось, с немой угрозой. Их окаймляли глубоко

врезанные линии. На голове виднелись такие же резные параллельные

треугольники. Вся личина была окружена лучистым сиянием — ним¬

бом»7. Что касается глаз, то первая личина из Малой Гавани ближе всего

именно к этому изображению. В дальнейшем А. П Окладников неодно¬

кратно отмечал наличие на рисунках личин из Сакачи-Аляна характер¬

ных раскосых глаз. Другую личину он характеризовал следующим обра¬

зом: «Лицо имело яйцевидную правильную форму. На нем резко высту¬

пали раскосые глаза с отчетливо выбитыми в камне округлыми зрачками,

широкий расплывчатый нос. На щеках и подбородке виднелись парал¬

лельные дуги — возможно, татуировка»8.

Не менее выразительны и рисунки личин у с. Шереметьево, о которых

А. П. Окладников писал следующее: «У них такие же косые глаза, как

у личины из Сакачи-Аляна, и такое же, только более пышное, ,,сияние“.

Узкоглазые, с круто загнутыми кверху наружными кончиками глаз,

эти личины больше всего напоминают условные маски древнего японского

театра Но или Кабуки»9. Касаясь временного распространения этого

26

необычного вида искусства, А. П. Окладников также отмечал, «что маски-

личины, этот наиболее характерный элемент наскальных рисунков бас¬

сейна Амура, продолжают жить в современной орнаментике нивхов, уль-

чей и нанайцев»10. Рассматривая вопрос о происхождении и возможных

контактах древнего искусства народов нижнего, Амура, А. П. Окладников

отмечал, что «некоторые из наиболее причудливых масок-личин на Шере¬

метьевских скалах и вблизи Сакачи-Аляна поразительно напоминают та¬

кие же личины и антропоморфные фигуры, выбитые на гранитных валу¬

нах в Океании. О южных связях всей этой богатой и яркой культуры

дальневосточного неолита, помимо земледелия, столь же отчетливо сви¬

детельствуют отголоски тропических мифов, уцелевших в амурском фоль¬

клоре до настоящего времени. Сюда относится, в частности, легенда о трех

солнцах и Великом Стрелке, который подстрелил два солнца. Трудно

представить, как могла такая легенда возникнуть на далеком Севере, где

солнце является другом человека. Должно быть, подобные легенды амур¬

ских племен возникли где-то на юге и затем распространились на далекий

Север еще в незапамятной седой старине каменного века. Все это не только

напоминает мир древнейших культур южных морей и побережья Азии

с их особенным земледелием, но вместе с тем, как это ни неожиданно на

первый взгляд, приводит и к одной из важнейших проблем всемирной

истории искусства: о закономерностях перехода от искусства палеолита

к искусству неолита»11.

Нельзя не отметить и такую важную деталь, общую для личины из

Малой Гавани и некоторых личин из Сакачи-Аляна и Шереметьево,

как наличие изображений на лбу личины. На рассматриваемом нами

изображении — три параллельные полосы, в петроглифах это «вписанные

друг в друга треугольники» или «плюмажи» из перьев над головой, говоря

словами А. П. Окладникова (пожалуй, треугольники точнее было бы наз¬

вать острыми углами), причем иногда число их также равно трем. Несло

ли количество этих линий, углов и треугольников какую-то смысловую

нагрузку, или это были просто элементы татуировки, сочетающиеся

с другими изображениями и деталями? Однозначный ответ вряд ли воз¬

можен, но сам по себе факт довольно интересен и заслуживает присталь¬

ного внимания. Вполне возможно, что наряду с чисто художественными,

декоративными чертами за ними могли стоять какие-то вполне конкретные

опознавательные и хорошо идентифицируемые символы или образы.

А. П. Окладников отмечал относительно изображений личин в Сакачи-

Аляне: «...первое и самое сильное впечатление, которое производят изоб¬

ражения,— именно впечатление маски, искусственного, поддельного ли¬

ца человека. Такое впечатление вызывается, во-первых, отсутствием туло¬

вища... Кроме того, само лицо дано в странном, искаженном виде, в

гротескной манере и резко схематизированном абстрактном виде, часто

в орнаментальной схеме, с фантастическими дополнениями. Конечно,

узоры внутри контура лица могут означать вполне реально существо¬

вавшую на нем татуировку, расписную или выполненную виной технике,

например, рубцами или прошитую волосом под кожей, а потому при¬

надлежащую конкретному лицу»12. Возможно, что именно к%числу таких

индивидуальных, личностных признаков, персонифицирующих данное

изображение конкретного духа или человека, хорошо знакомого древним,

но не известного нам, и относятся параллельные вертикальные полосы

на лбу первой личины на сосуде из Малой Гавани. Среди личин Сакачи-

^ляна некоторые имеют очень близкое сходство с рисунком из Малой

Гавани. Характеризуя одну из них (№ 10 по нумерации в первой публи¬

кации «Лики древнего Амура»), А. П. Окладников отмечал: «...ее головной

27

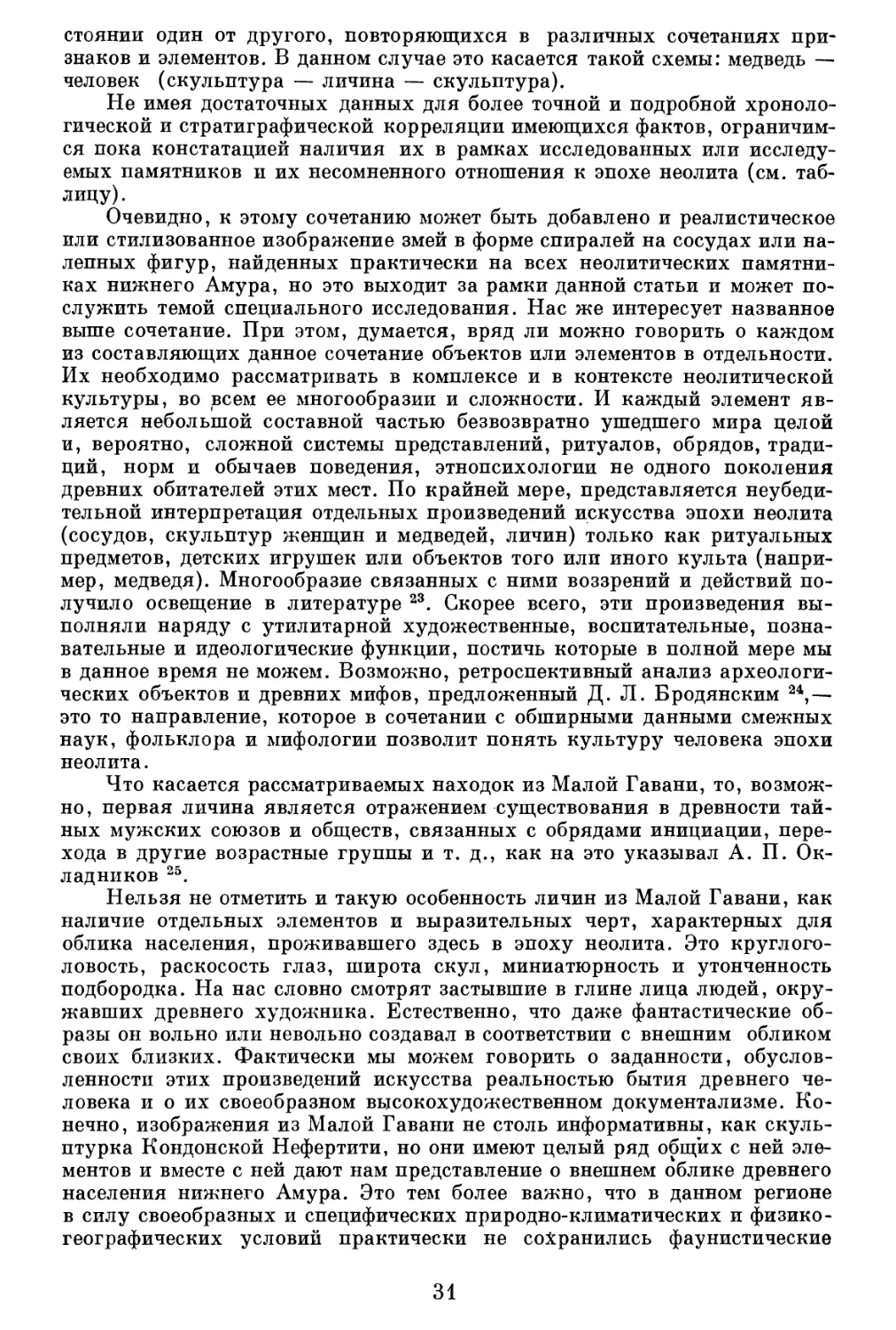

убор состоит всего лишь из простой развилки, может быть, означающей

перья. Очертания лица — яйцевидно-овальные. Глаза... скошены, и угол¬

ки их круто загибаются кверху. Хорошо обозначен рот — крупный,

в виде полумесяца, обращенного рогами вниз. Между ртом и маленьким

носом внутри лица выдаются треугольные выступы. Они расчленяют

внутреннее пространство лица таким образом, что получается общее

впечатление скуластого лица с сильно выпуклой нижней частью»13 (рис. 4,2).

Не менее выразительна личина № 20, похожая на предыдущую во

многих деталях. О ней А. П. Окладников писал: «В виде правильной ши¬

рокой окружности, почти овала. Вверху, на месте лба, нанесен треуголь¬

ник, пересеченный внутри вертикальной полоской (очевидно, точнее бу¬

дет сказать, что это три пересекающиеся в одной точке на лбу полосы,

отходящие, подобно радиусам, от окружности головы. — А. К.). Четко

обозначена узкой полоской линия бровей, от которой... опускается вниз

полоска, обозначающая нос. Под бровями имеются косые длинные и рас¬

косые глаза. Рот овальный, маленький. С обеих его сторон лицо пере¬

секают дугообразные полоски, как бы окаймляющие и обрисовывающие

узкий, отчетливо выделенный подбородок»14 (рис. 4, 3). Похожая на эту

личина, но только с обозначенными зрачками и двумя вписанными один

в другой треугольниками, точнее, острыми углами, овальным ртом и но¬

сом опубликована под № 22 (рис. 4, 2)15. Личина под № 65, по мнению

А. П. Окладникова, является одной из «наиболее детально разработанных

и сложных по оформлению сакачи-алянских личин. У нее есть отчетливо

оформленные глаза, рот, ,,борода44, наверху (на лбу.— А. К.) вписанные

друг в друга углы, образующие нечто вроде пышного плюмажа из пучка

перьев. По бокам—,,сияние44, трактованное несколько необычно, в виде

прямых вертикальных полос, от которых отходят короткие скошенные

полоски»16 (рис. 4, 4).

Невольно напрашивается вопрос: что было изображено на сосуде,

когда он был целым, только ли эти две личины или еще что-то? Ведь на¬

ружная поверхность вполне позволяла сделать еще несколько аналогич¬

ных или качественно отличных изображений. Конечно, проще всего пред¬

положить, что на сосуде было три — пять изображений, составлявших це¬

лую композицию или отдельный мифологический сюжет (если не целое

предание, миф, легенду). И для такого предположения будет вполне до¬

статочно аналогий в уже известном материале. В первую очередь речь

идет о сосуде с личинами из Вознесеновки. Как справедливо и точно от¬

мечали исследователи, они выполнены в форме барельефов, индивидуаль¬

ны, неповторимы и, очевидно, их было гораздо больше, чем сохранилось

на уцелевшей части сосуда. Именно этот факт дает основание пред¬

полагать, что на сосудике из Малой Гавани было не две личины, следы

которых сохранились на фрагменте, а больше. Конечно, разница в ха¬

рактере и манере исполнения личин из Вознесеновки и Малой Гавани,

в их размерах, а также в размерах сосудов, на которьйс они изображены,

в их форме, отделке и других деталях несомненна. К сосуду из Вознесенов¬

ки и личинам на нем может быть применен термин «макро», этот сосуд

явно имел какое-то ритуальное назначение. Сосудик из Малой Гавани

ближе к утилитарной посуде, и ему и личинам на нем более подходит тер¬

мин «микро». Это как бы две противоположности, две части единого целого,

которым является, очевидно, мифологическая подоснова разнообразных

видов изображений независимо от их размеров и характера исполнения.

Вторая личина еще более миниатюрна, чем первая, тем не менее есть

прямые аналогии ей в произведениях неолитического искусства нижнего

Амура, какими являются скульптурные изображения девушек, найден-’

28

Рис. 4. Личины Сакачи-Аляна, наиболее близкие к личине из Малой Гавани.

ные в поселениях вблизи Кондона и на о-ве Сучу. Это касается узких

раскосых, показанных длинными изогнутыми линиями глаз и миниатюр¬

ного прямого рта, значительная углубленность которого в сосуд создает

впечатление, что рот полураскрыт. Аналогичные изображения рта и у ли¬

чин на сосудах из Вознесеновки и Сакачи-Аляна 17. Конечно, фигурки

из поселения на о-ве Сучу выполнены в более примитивной или, может

быть, не в столь высокохудожественной технике, как фигурка из Кондона,

но в той же манере и в тех же традициях, своего рода канонических фор¬

мах, и географически этот памятник гораздо ближе к Малой Гавани, чем

Кондон.

Можно сказать, что второе изображение, к которому более подходит

понятие лица, чем личины, занимает как бы среднее, промежуточное по¬

ложение между штриховым, если его так можно назвать, рисунком

и скульптурным изображением. По сути дела, перед нами почти барельеф,

только миниатюрный, один из самых близких и прямых аналогов неповто¬

римой в своей красоте и оригинальности скульптуре, получившей назва¬

ние Кондонской Нефертити.

Здесь уместно вспомнить, очевидно, одно из первых описаний и ис¬

черпывающих характеристик кондонской скульптурки, в котором отме¬

чается: «Она обнаруживает не только опытную руку и наблюдательный

29

глаз настоящего мастера-скульптора, но и определенную творческую шко¬

лу. В ней как бы аккумулирован опыт многих поколений ваятелей, устой¬

чивые и своеобразные традиции, создававшиеся веками. Неолитический

скульптор с чувством реальности и искренней теплоты передал в глине

черты определенного человеческого лица»18. К этому емкому определению

можно добавить, что каждая новая находка дает нам яркое подтверждение

того, что на Амуре в эпоху неолита существовали своеобразные художест¬

венные традиции, отмеченные высоким мастерством художников, необыч¬

ным стилем, выразительностью и во многом пусть и первобытным, но так¬

же высоким реализмом, особая ценность которого заключается в донесе¬

нии до наших дней весьма емких и информативных деталей, казалось бы,

навсегда ушедшего мира. Поэтому нельзя не вернуться еще к некоторым

особенностям лондонской статуэтки, подчеркнутым А. П. Окладниковым

в одной из работ, посвященных искусству нижнего Амура.

Характеризуя ее, А. П. Окладников писал следующее: «Статуэтка

эта в полной мере носит черты юношески могучего и свежего реализма.

Она поистине портретна и в том смысле, конечно, что с поразительной жи¬

востью передает черты определенного этнического типа. В ней мы увидели

черты современной девушки-нанайки, работавшей вместе с нами на том же

раскопе»19. Характеризуя впечатление от находки сосуда с личинами

в Вознесеновке, А. П. Окладников писал вскоре после этого удивитель¬

ного открытия: «...на этот раз обнаружилось нечто в полной мере потря¬

сающее: из обломков неолитического сосуда на нас смотрели круглые боль¬

шие глаза, совсем человеческие... Рядом с глазами виден был скульптур¬

но оформленный и еще более человеческий нос с явно выраженными

ноздрями, а под ними — рот, четко оформленный глубоким надрезом

в мягкой глине. Одним словом, это была личина, такая же, как личины

Сакачи-Аляна и Шереметьевских скал!

На замечательном сосуде из Вознесеновки была не только одна эта

личина. На нем уцелели остатки целого ряда таких личин, которые, долж¬

но быть, сплошным поясом, своего рода хороводом, охватывали всю верх¬

нюю половину сосуда. И каждая из них, подобно сакачи-алянским антро¬

поморфным изображениям, не копировала другую, соседнюю, а имела

свою собственную индивидуальность, свой неповторимый в деталях облик.

У одной глаза были круглые, у другой — в виде полуспиралей-запятых.

У одной голова представляла собой правильный яйцевидный овал, у дру¬

гой верхушка головы была раздвоена и вся личина имела сердцевидные

контуры, подобно некоторым сакачи-алянским личинам»20.

Далее А. П. Окладников отмечает, что изображения личин вознесе-

новского сосуда сопровождались изображениями туловища, рук и ног,

заканчивавшихся, скорее всего, когтями, подобно медвежьим лапам 21.

Вот эта особенность, сочетание на одном сосуде личин и предполагаемых

медвежьих лап, представляет большой интерес, хотя в Вознесеновке

не найдено скульптурой медведя. Но они есть на утесе Гася, непосредст¬

венно над петроглифами Сакачи-Аляна, где сопутствуют фрагменту со¬

суда с личиной и фрагментам скульптур человека. На о-ве Сучу есть скуль-

птурки женщин и медведей из глины. Скульптура девушки и фигура мед¬

ведя из камня обнаружены в Кондоне, в расположенных рядом жилищах

№ 3 и 10 22. Там же найден сосуд с изображением личины. В Малой Га¬

вани описанный выше фрагмент миниатюрного сосуда с личинами найден

вместе с фрагментом скульптурки медведя в западине одного жилища.

Рядом с этой западиной найдены глиняная головка медведя и другая фи¬

гурка, возможно тоже медведя, но без головы. По существу, перед нами

наличие на разных памятниках, расположенных на значительном рас-

30

стоянии один от другого, повторяющихся в различных сочетаниях при¬

знаков и элементов. В данном случае это касается такой схемы: медведь —

человек (скульптура — личина — скульптура).

Не имея достаточных данных для более точной и подробной хроноло¬

гической и стратиграфической корреляции имеющихся фактов, ограничим¬

ся пока констатацией наличия их в рамках исследованных или исследу¬

емых памятников и их несомненного отношения к эпохе неолита (см. таб¬

лицу).

Очевидно, к этому сочетанию может быть добавлено и реалистическое

или стилизованное изображение змей в форме спиралей на сосудах или на-

лепных фигур, найденных практически на всех неолитических памятни¬

ках нижнего Амура, но это выходит за рамки данной статьи и может по¬

служить темой специального исследования. Нас же интересует названное

выше сочетание. При этом, думается, вряд ли можно говорить о каждом

из составляющих данное сочетание объектов или элементов в отдельности.

Их необходимо рассматривать в комплексе и в контексте неолитической

культуры, во всем ее многообразии и сложности. И каждый элемент яв¬

ляется небольшой составной частью безвозвратно ушедшего мира целой

и, вероятно, сложной системы представлений, ритуалов, обрядов, тради¬

ций, норм и обычаев поведения, этнопсихологии не одного поколения

древних обитателей этих мест. По крайней мере, представляется неубеди¬

тельной интерпретация отдельных произведений искусства эпохи неолита

(сосудов, скульптур женщин и медведей, личин) только как ритуальных

предметов, детских игрушек или объектов того или иного культа (напри¬

мер, медведя). Многообразие связанных с ними воззрений и действий по¬

лучило освещение в литературе 23. Скорее всего, эти произведения вы¬

полняли наряду с утилитарной художественные, воспитательные, позна¬

вательные и идеологические функции, постичь которые в полной мере мы

в данное время не можем. Возможно, ретроспективный анализ археологи¬

ческих объектов и древних мифов, предложенный Д. Л. Бродянским 24,—

это то направление, которое в сочетании с обширными данными смежных

наук, фольклора и мифологии позволит понять культуру человека эпохи

неолита.

Что касается рассматриваемых находок из Малой Гавани, то, возмож¬

но, первая личина является отражением существования в древности тай¬

ных мужских союзов и обществ, связанных с обрядами инициации, пере¬

хода в другие возрастные группы и т. д., как на это указывал А. П. Ок¬

ладников 25.

Нельзя не отметить и такую особенность личин из Малой Гавани, как

наличие отдельных элементов и выразительных черт, характерных для

облика населения, проживавшего здесь в эпоху неолита. Это круглого-

ловость, раскосость глаз, широта скул, миниатюрность и утонченность

подбородка. На нас словно смотрят застывшие в глине лица людей, окру¬

жавших древнего художника. Естественно, что даже фантастические об¬

разы он вольно или невольно создавал в соответствии с внешним обликом

своих близких. Фактически мы можем говорить о заданности, обуслов¬

ленности этих произведений искусства реальностью бытия древнего че¬

ловека и о их своеобразном высокохудожественном документализме. Ко¬

нечно, изображения из Малой Гавани не столь информативны, как скуль-

птурка Кондонской Нефертити, но они имеют целый ряд общих с ней эле¬

ментов и вместе с ней дают нам представление о внешнем облике древнего

населения нижнего Амура. Это тем более важно, что в данном регионе

в силу своеобразных и специфических природно-климатических и физико-

географических условий практически не сохранились фаунистические

31

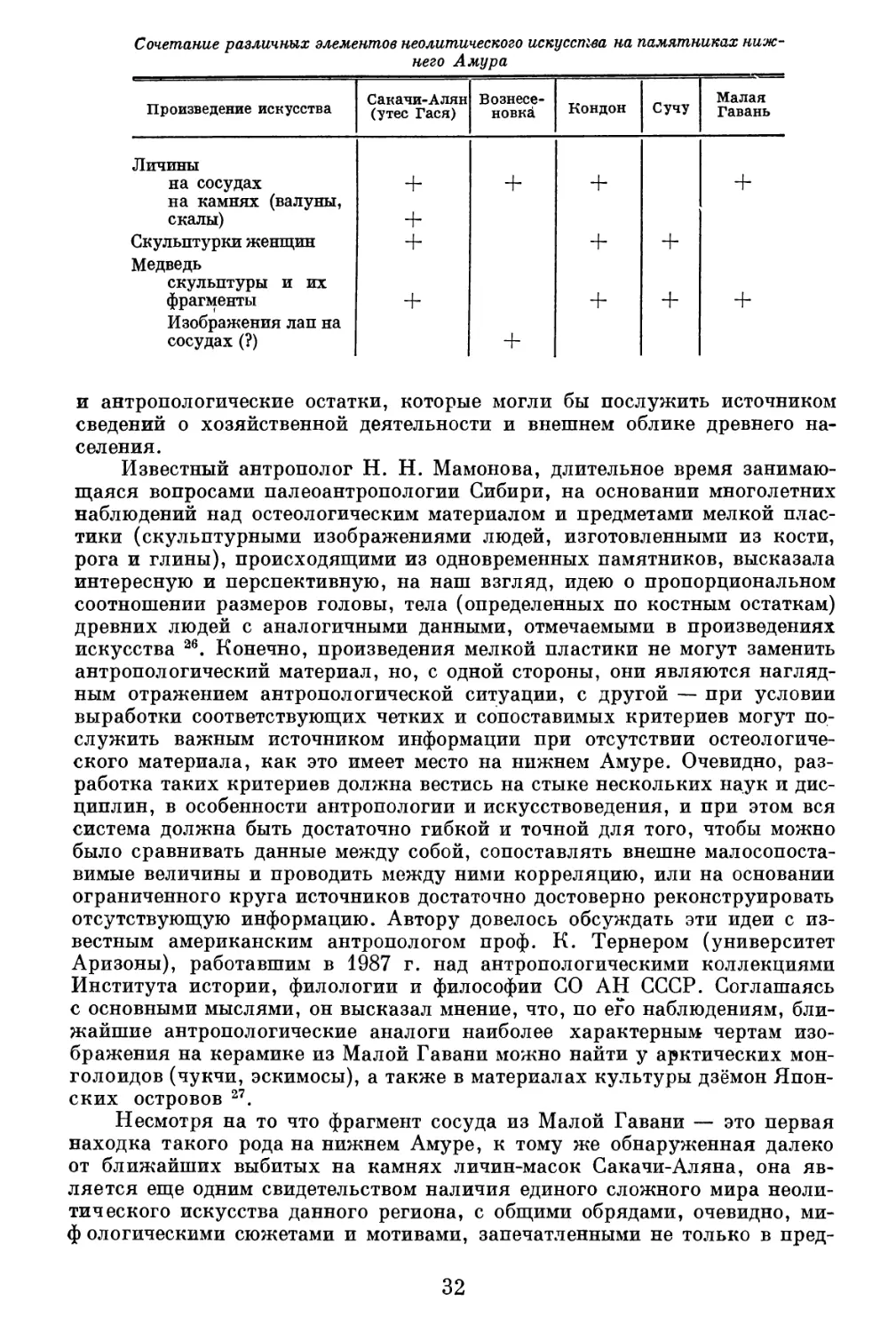

Сочетание различных элементов неолитического искусства на памятниках ниж¬

него Амура

Сакачи-Алян

Вознесе-

Кондон

Сучу

Малая

Произведение искусства

(утес Гася)

новка

Гавань

Личины

на сосудах

+

+

+

+

на камнях (валуны,

скалы)

+

Скульптурки женщин

Медведь

+

+

+

скульптуры и их

фрагменты

+

+

+

+

Изображения лап на

сосудах (?)

+

и антропологические остатки, которые могли бы послужить источником

сведений о хозяйственной деятельности и внешнем облике древнего на¬

селения.

Известный антрополог Н. Н. Мамонова, длительное время занимаю¬

щаяся вопросами палеоантропологии Сибири, на основании многолетних

наблюдений над остеологическим материалом и предметами мелкой плас¬

тики (скульптурными изображениями людей, изготовленными из кости,

рога и глины), происходящими из одновременных памятников, высказала

интересную и перспективную, на наш взгляд, идею о пропорциональном

соотношении размеров головы, тела (определенных по костным остаткам)

древних людей с аналогичными данными, отмечаемыми в произведениях

искусства 26. Конечно, произведения мелкой пластики не могут заменить

антропологический материал, но, с одной стороны, они являются нагляд¬

ным отражением антропологической ситуации, с другой — при условии

выработки соответствующих четких и сопоставимых критериев могут по¬

служить важным источником информации при отсутствии остеологиче¬

ского материала, как это имеет место на нижнем Амуре. Очевидно, раз¬

работка таких критериев должна вестись на стыке нескольких наук и дис¬

циплин, в особенности антропологии и искусствоведения, и при этом вся

система должна быть достаточно гибкой и точной для того, чтобы можно

было сравнивать данные между собой, сопоставлять внешне малосопоста¬

вимые величины и проводить между ними корреляцию, или на основании

ограниченного круга источников достаточно достоверно реконструировать

отсутствующую информацию. Автору довелось обсуждать эти идеи с из¬

вестным американским антропологом проф. К. Тернером (университет

Аризоны), работавшим в 1987 г. над антропологическими коллекциями

Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Соглашаясь

с основными мыслями, он высказал мнение, что, по его наблюдениям, бли¬

жайшие антропологические аналоги наиболее характерным чертам изо¬

бражения на керамике из Малой Гавани можно найти у арктических мон¬

голоидов (чукчи, эскимосы), а также в материалах культуры дзёмон Япон¬

ских островов 27.

Несмотря на то что фрагмент сосуда из Малой Гавани — это первая

находка такого рода на нижнем Амуре, к тому же обнаруженная далеко

от ближайших выбитых на камнях личин-масок Сакачи-Аляна, она яв¬

ляется еще одним свидетельством наличия единого сложного мира неоли¬

тического искусства данного региона, с общими обрядами, очевидно, ми-

ф ©логическими сюжетами и мотивами, запечатленными не только в пред¬

32

метах мелкой пластики, но и в монументальных произведениях — петро¬

глифах. Естественно, этот мир не был замкнутым, он имел широкие кон¬

такты с тихоокеанскими культурами. Вряд ли подлежит сомнению нали¬

чие тесных контактов древнего населения нижнего Амура с носителями

культуры дзёмон в Японии, в частности о-ва Хоккайдо. Новым свидетель¬

ством этого является обнаружение в материалах жилища на памятнике

Малая Гавань, где найден фрагмент сосудика, орудий пз обсидиана, ко¬

торый добывался на о-ве Хоккайдо в местонахождении Сиратаки. Сырьем

для еще одного орудия послужил, по предположению японских иссле¬

дователей, в частности проф. Като Симпэя, обсидиан из пока точно не ус¬

тановленного вулканического источника на севере Корейского полуост¬

рова, возможно из вулкана Пэктусан 28. Таким образом, благодаря новым

находкам на нижнем Амуре далекие южные и близкие юго-восточные

тихоокеанские связи носителей неолитических культур этого региона по¬

лучают фактическое подтверждение.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура.— Л., 1971.— С. 5—16.

2 Окладников А. П. Отчет о раскопках древнего поселения у села Вознесенов-

ского на Амуре, 1966 г. // Материалы по археологии Сибири и Дальнего Востока.—

Новосибирск, 1972.— Ч. 1.— С. 3, 26, 30; История Сибири.— Л., 1968.— Т. 1.—

С. 138; Okladnikov А. Р. Ancient Art of the Amur Region.— Leningrad, 1981.—

Fig. 18 — 19.

3 История Сибири. — T. 1.— С. 138 и цв. вклейка; Окладников А. П. Древнее

поселение Кондон (Приамурье).— Новосибирск, 1983.— С. 17—18, рис. 22; с. 19,

рис. 23.

4 Okladnikov А. Р. Ancient Art...— Fig. 2.

5 Окладников А. П., Медведев В. Е. Раскопки в Сакачи-Аляне // АО 1980 г.—

М., 1981.— С. 201—203.

6 Копытько В. II. Работы Хабаровского краеведческого музея // АО 1983 г.—

М., 1985.—С. 211, рис. 1.

7 Окладников А. П. Олень Золотые Рога.— М.; Л., 1964.— С. 137. В другой

работе при описании этой же личины А. П. Окладников подчеркивает «по-монголь¬

ски раскосые глаза» (см.: Окладникэв А. П. Лики древнего Амура.— Новосибирск,

1968.-С. 13).

8 Окладников А. П. Олень Золотые Рога.— С. 138; Он же. Лики...— С. 13.

9 Окладников А. П. Олень Золотые Рога.— С. 143.

10 Там же.— С. 151.

11 Там же.— С. 153.

12 Окладников А. П. Лики...— С. 131—132.

13 Там же.— С. 193; Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура.

Табл. 49, 2.

14 Окладников А. П. Лики...— С. 196; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.—

Табл. 49, 2.

15 Окладникэв А. П. Лики...— С. 197; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.—

Табл. 179.

16 Окладников А. П. Лики...— С. 211; Он же. Петроглифы Нижнего Амура.—

Табл. 34.

17 Okladnikov А. Р. Ancient Art...— Fig. 18—19, 27; Окладников А. П., Медве¬

дев В. Е. Раскопки в Сакачи-Аляне.— С. 202, рисунок без номера.

18 История Сибири.— Т. 1.— С. 138.

19 Окладников А. П. Лики...— С. 62. Приведенные выше описания неоднократ¬

но повторялись или цитировались с незначительными вариациями в других рабо¬

тах.— См.: Окладников А. П., Деревянко А. П. Далекое прошлое Приморья и При¬

амурья.— Хабаровск, 1973.— С. 120, 140 (здесь, в частности, говорится, что это

«скульптурная фигурка, реалистично изображающая женщину с хорошо выражен¬

ным тунгусским антропологическим типом лица...»); Окладников А. П., Васильев¬

ский Р. С. Северная Азия на заре истории.— Новосибирск, 1980.— С. 130 (здесь дает¬

ся следующая трактовка изображения: «Неолитический скульптор с удивительным

чувством и искренней теплотой передал в глине черты определенного человеческого

лица. Первое, что схватывает в нем глаз зрителя, это, конечно, нежно очерченный

3 Заказ № 87

33

овал лица с необычно широкими и выпуклыми скулами, затем — маленький подборо¬

док и миниатюрные вытянутые вперед губы, как бы ожидающие поцелуя». Заслужи¬

вает внимания последняя часть фразы. Она исполнена поэтики и романтизма, хотя в

значительной степени это только предположение, поскольку не известно достоверно,

был ли такой способ выражения добрых чувств и приязни, как поцелуй, распростра¬

нен в неолите или нет. Очевидно, что данный аспект заслуживает специального этно¬

графического исследования, так как даже в недавнее время у многих народов Азии

(Китай, Корея, Япония, Монголия) об этом не было понятия. Так, у монголов до сих

пор наивысшим традиционным выражением добрых чувств является обнюхивание.

Немногие из тех, кто выражает свои чувства с помощью поцелуя, как правило, пере¬

няли это у русских. Здесь же отмечается, что это «...не просто этнический образ жен¬

щины древнего народа, а скорее портретное ее изображение»).

20 Окладников А. П. Лики...— С. 48.

21 Там же.— С. 49.

22 Окладников А. П. Древнее поселение Кондон...— С. 4, рис. 3; с. 19, рис. 23;

с. 60, рис. 74—75.

23 Васильевский Р. С.. Окладников А. П. Изображения медведей в неолитическом

искусстве Северной Азии // Звери в камне: Первобытное искусство.— Новосибирск,

1980.— С. 230—237.

24 Бродянский Д. Л. Стрелок Кадо п богиня Аматэрасу в произведениях неоли¬

тических скульпторов (два опыта соединения мифологических и археологических

текстов) // СЭ.— 1985.— № 2.— С. 116—121.

25 Окладников A. IL Петроглифы Нижнего Амура.— С. 92—95, 107—109.

26 Эту мысль Н. Н. Мамонова неоднократно высказывала в личных беседах, за

что приношу ей глубокую благодарность.

27 Автор признателен проф. К. Тернеру за эти ценные и интересные наблюде¬

ния, за возможность обсудить сложные проблемы древних культур.

28 В 1986 г. во время совместных работ советских и японских археологов проф.

университета Цукубо (Япония) Като Симпэю были переданы два образца обсидиана с

памятника Малая Гавань для проведения анализа с целью определения возможного

источника сырья. Осенью того же года в ИИФиФ поступило письменное сообщение о

результатах анализа, проведенного проф., д-ром Macao Сузуки из университета

Св. Павла (St. Paul University). Один образец (МГ-1) был идентифицирован с образца¬

ми из Сиратаки I, другой (МГ-2)— с образцами из Симоюкава, хотя компоненты по¬

следних полностью отличались от компонентов МГ-2. «Результаты эксперимента на¬

водят на мысль, что, поскольку образцы сравнивались с обсидианами вышеназванных

источников, весьма возможно, что МГ-1 происходит из Сиратаки I. С другой стороны,

МГ-2 происходит из источника иного, чем источники, упоминавшиеся выше».

Автор выражает искреннюю благодарность японским исследователям, проявив¬

шим интерес к этим материалам и сообщившим публикуемые в статье сведения.

Е. П. МАТОЧКИН

К РАСШИФРОВКЕ ПЕТРОГЛИФОВ

ГРОТА КУЙЛЮ

При расшифровке петроглифов

каждый раз приходится решать

две взаимосвязанные задачи. Первая — это в какой-то мере чисто визуаль¬

ное «прочтение» и воспроизведение изобразительного материала, вторая —

реконструкция его идейно-образного смысла. Решение этих задач имеет

немало сложностей. Действительно, наскальные рисунки, как правило,

дошли гдо наших дней отнюдь не в своем первоначальном виде — ведь

большинству из них не одно тысячелетие. За это время изменились и сами

скалы: появились трещины, сколы, некоторая часть рисунков исчезла

или от них сохранились лишь отдельные фрагменты. Порой бывает труд¬

но сказать, где и как шла частично утраченная ныне линия и не исполь¬

зовали ли древние художники ту или иную трещину на скале для своей

композиции? К тому же на первоначальный слой могли накладываться

более поздние изображения — такие случаи широко известны.

Помимо всегда остающихся сомнений в правильности визуального

«прочтения» изобразительного материала, исследователи испытывают не¬

удовлетворенность и технической стороной публикации памятников. Пред¬

ставленные в черно-белых уменьшенных копиях петроглифы утеряли мно¬

гие не только эстетические и художественные достоинства, но и качества

научного, информативного характера. Во всяком случае, первоначальный

замысел авторов отнюдь не сводился к тому станковому варианту гра¬

фики, к которому относятся петроглифы в современных изданиях. Со¬

путствующие же описания обычно не фиксируют всех особенностей рас¬

положения рисунков, да и заранее трудно предположить, какой именно

фактор будет иметь важнейшее значение. В то же время при таком спо¬

собе воспроизведения совершенно не передается сама техника исполне¬

ния, а для любого произведения искусства это необычайно существенно.

© Е. П. Маточкин, 1990

35

Вторая задача — семантическая реконструкция образов петрогли¬

фов, интерпретация их сюжетов нередко вообще остается в силу своей

сложности за пределами изучения. Ее решение связано с развитием всех

современных наук как гуманитарного, так и естественно-научного про¬

филя. Все более расширяются представления о математических и астро¬

номических познаниях первобытного человека. Творчество древних но¬

сило синкретичный характер, в силу чего наскальные рисунки несут в себе

не только художественный, образный смысл, но и определенную естест¬

венно-научную информацию. И хотя это общеизвестно, все же раскрытию

такой информативности ранее не уделялось должного внимания. Иногда

считалось достаточным обнаружить лишь косвенную близость к тем или

иным этнографическим свидетельствам, отчего предложенные интерпре¬

тации подчас носили односторонний и поверхностный характер.

Наконец, рисунки обычно анализировались лишь с позиций тради¬

ционного искусствоведения. Между тем изобразительный канон, стиль,

композиционное построение, пропорции фигур, относительные размеры

отдельных деталей, техника выбивки — все это могло быть обусловлено

не только чисто художественными задачами, но и потребностью выразить

определенные естественно-научные (эмпирические) закономерности. Толь¬

ко в том случае, когда между формой и содержанием обнаруживается глу¬

бокая диалектическая взаимосвязь, когда образный и информативный

смысл находятся в непротиворечивом единстве, нерасчлененности,—

только в этом случае можно рассчитывать на серьезный, доказательный

уровень семантических реконструкций.

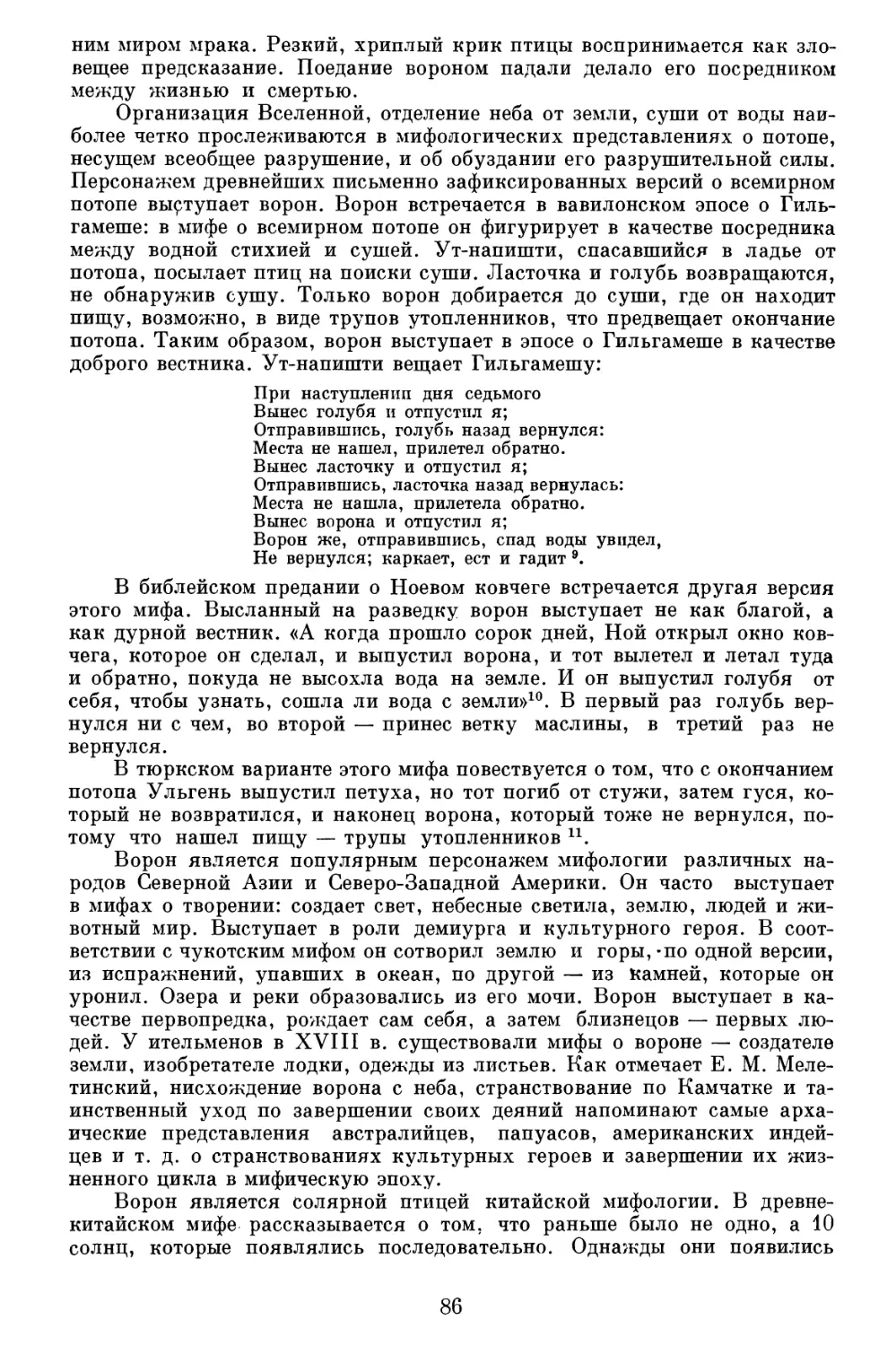

В данной статье с этих позиций будет рассмотрена алтарная компози¬

ция грота Куйлю *. Грот расположен на Алтае, в отрогах Катунского

хребта в долине р. Кочурлы — притока Катуни. Петроглифы распола¬

гаются поясом на скалах грота, а также на большом треугольной формы

камне в глубине ниши. Плоскость камня разделена естественными гори¬

зонтальными трещинами на три яруса, каждый из которых получил свое

завершенное композиционное и идейное решение. Это своего рода алтарь

святилища. Верхняя композиция треугольного камня наиболее древняя.

Ее создание, по-видимому, можно отнести к концу неолитического перио¬

да 2. Именно эта писаница и является предметом нашего исследования

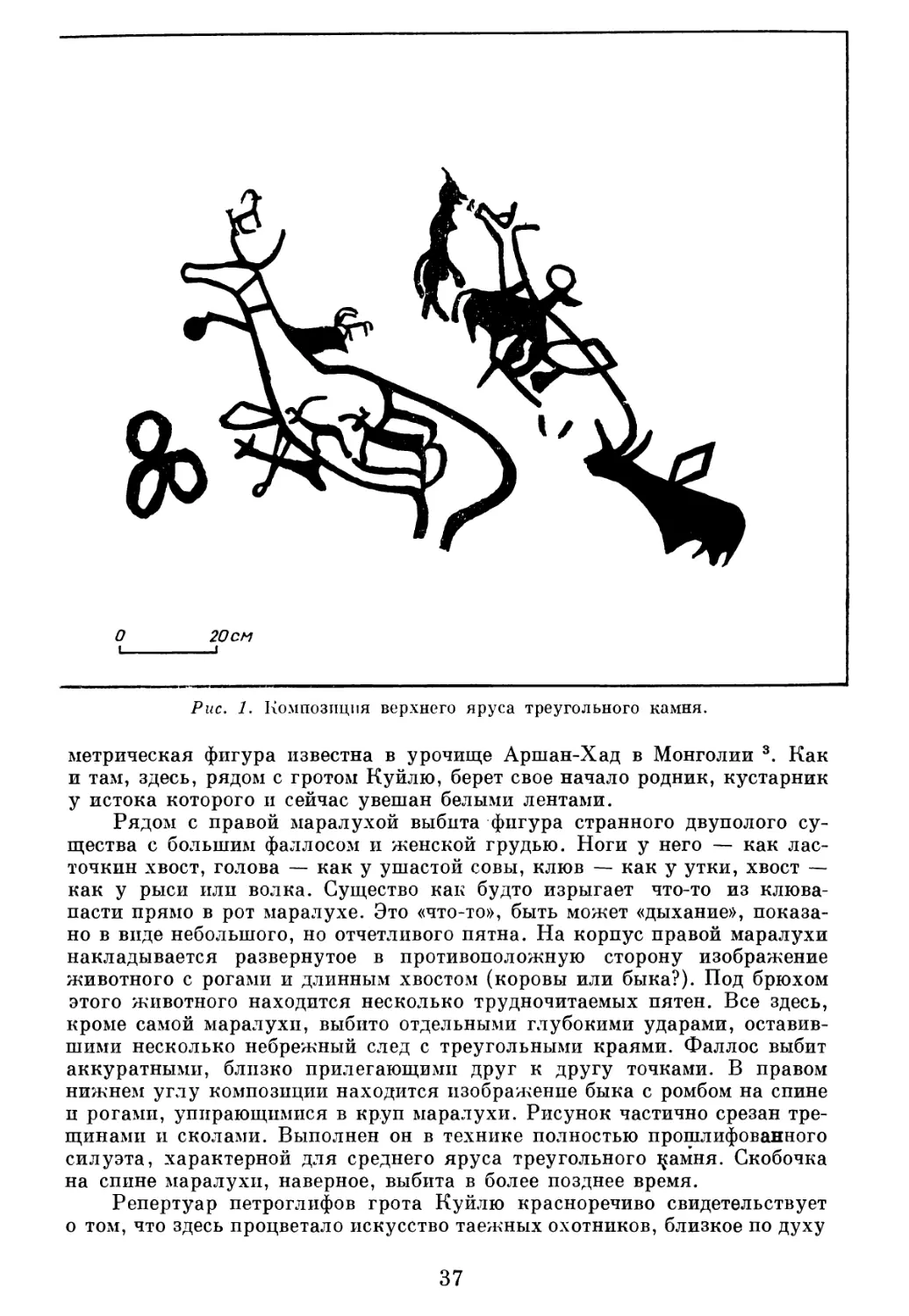

(рис. 1).

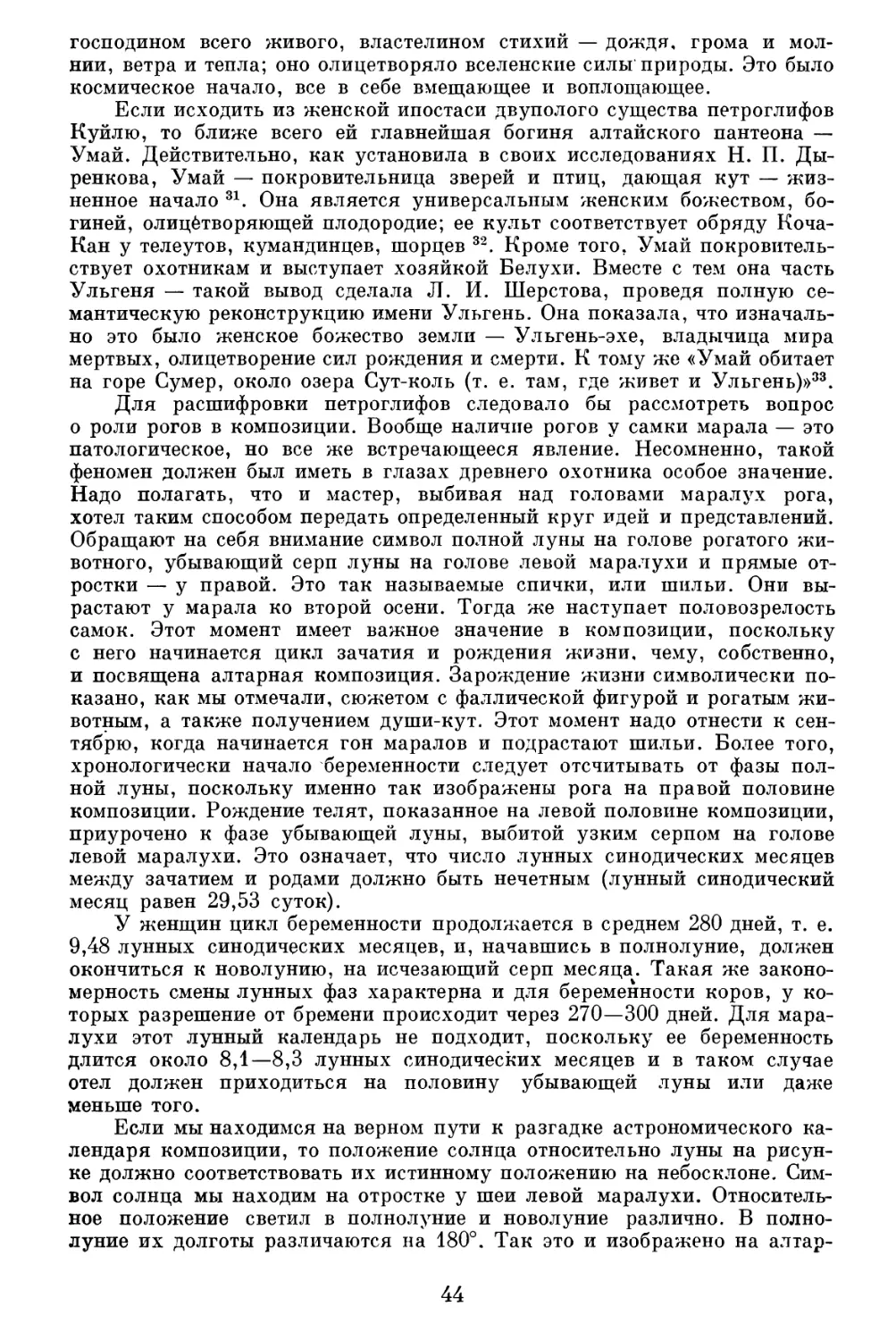

Основу алтарной композиции составляют две маралухи с необычайно

длинными шеями. Маралухи с большим совершенством вписаны в два

сектора треугольника, разделенные широкой трещиной. Левое животное

по размерам больше правого. Изображения даны в строго фронтальной

проекции, так что на каждом из них выбито всего по одной передней и по

одной задней ноге. Только одна нога, заканчивающаяся петлей, показана

полностью, все же остальные прерываются трещинами. Фигуры зверей

очерчены желобком шириной около 1 см. На шеях маралух — попереч¬

ные полоски, на головах — знаки-рога в виде серпа луны и спицы. Вокруг

левой большой маралухи — несколько геометрических знаковых фигур,

напоминающих флажок, кружок с отростком и треугольник. Внутри изо¬

бражения маралухи находится трудночнтаемый рисунок с двумя малень¬

кими оленятами. Внизу около ноги выбита фаллическая фигура с голов¬

кой зверя наподобие так называемых фигурных молотов. Два миниатюр¬

ных козлика сверху выбиты недавно; они имеют значительно более свет¬

лую, белесоватую окраску по сравнению с древним зеленым «загаром»

камня. Слева внизу на округлой грани камня изображена геометрическая

фигура, сохранившаяся частично. Мы усматриваем здесь три немного

сплюснутые окружности: одну вверху и две пониже. Аналогичная гео-

36

о

L.

20см

Рис. 1. Композиция верхнего яруса треугольного камня.

метрическая фигура известна в урочище Аршан-Хад в Монголии 3. Как

и там, здесь, рядом с гротом Куйлю, берет свое начало родник, кустарник

у истока которого и сейчас увешан белыми лентами.

Рядом с правой маралухой выбита фигура странного двуполого су¬

щества с большим фаллосом и женской грудью. Ноги у него — как лас¬

точкин хвост, голова — как у ушастой совы, клюв — как у утки, хвост —

как у рыси или волка. Существо как будто изрыгает что-то из клюва-

пасти прямо в рот марал ухе. Это «что-то», быть может «дыхание», показа¬

но в виде небольшого, но отчетливого пятна. На корпус правой маралухи

накладывается развернутое в противоположную сторону изображение

животного с рогами и длинным хвостом (коровы или быка?). Под брюхом

этого животного находится несколько трудночитаемых пятен. Все здесь,

кроме самой маралухи, выбито отдельными глубокими ударами, оставив¬

шими несколько небрежный след с треугольными краями. Фаллос выбит

аккуратными, близко прилегающими друг к другу точками. В правом

нижнем углу композиции находится изображение быка с ромбом на спине

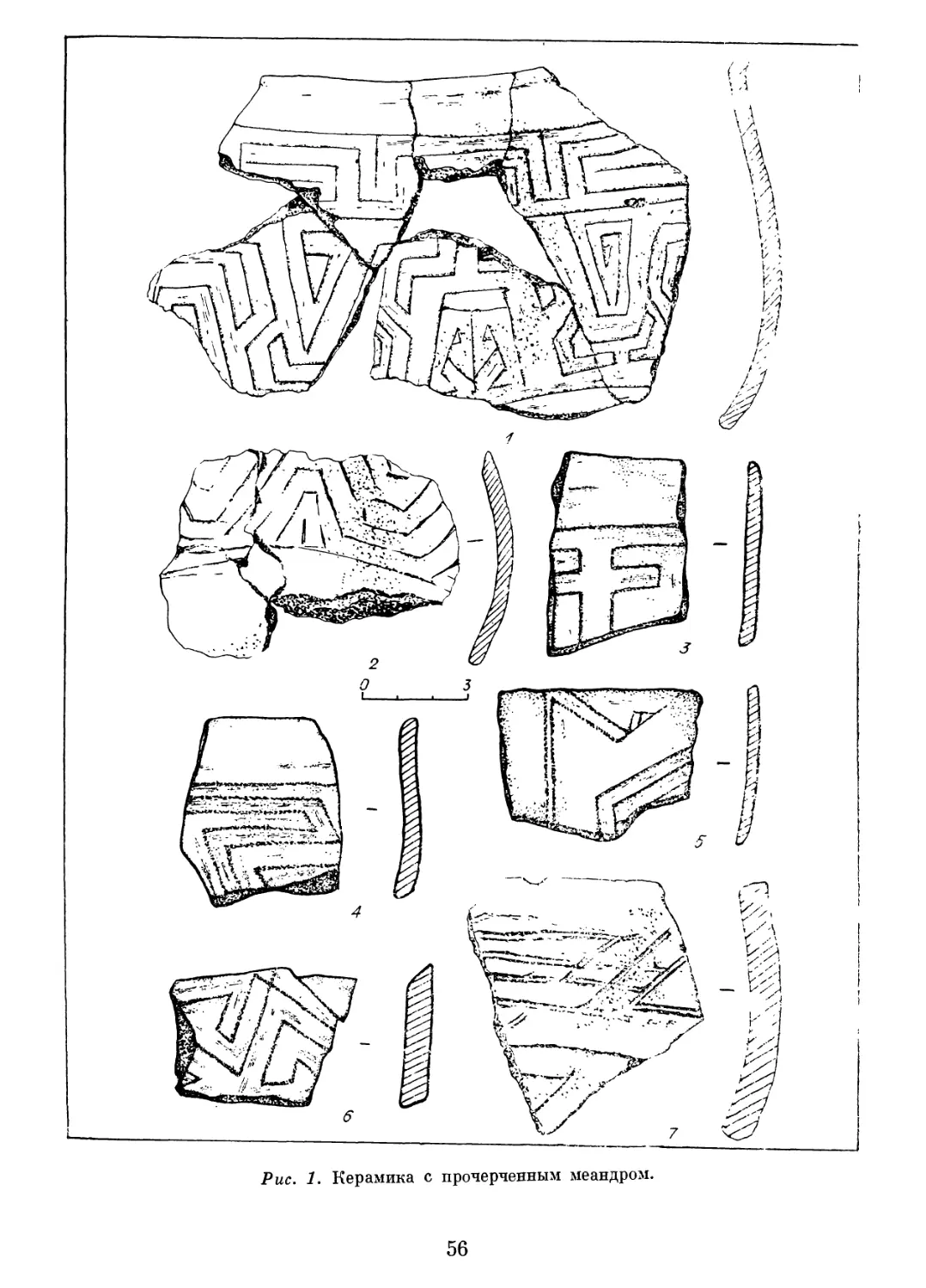

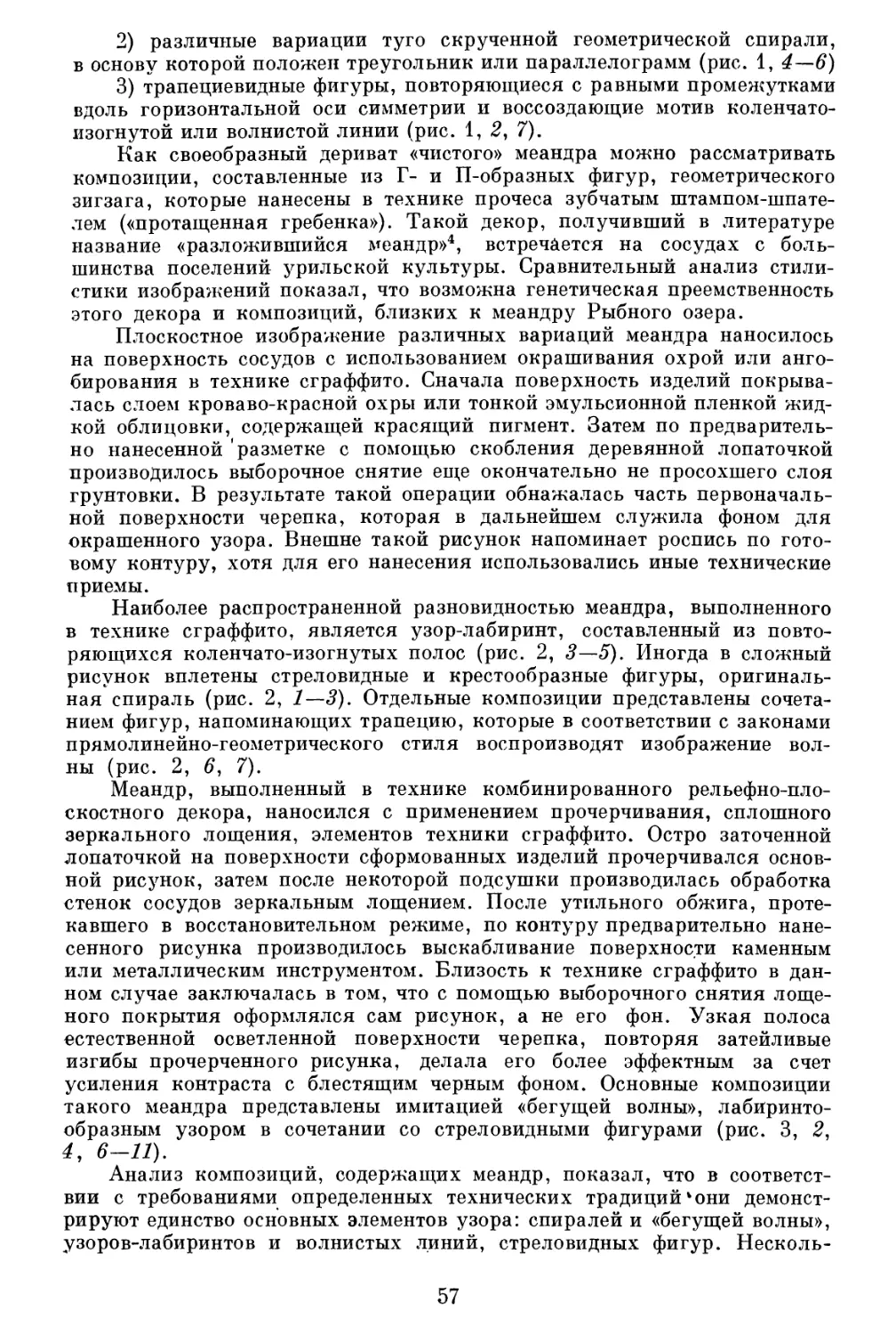

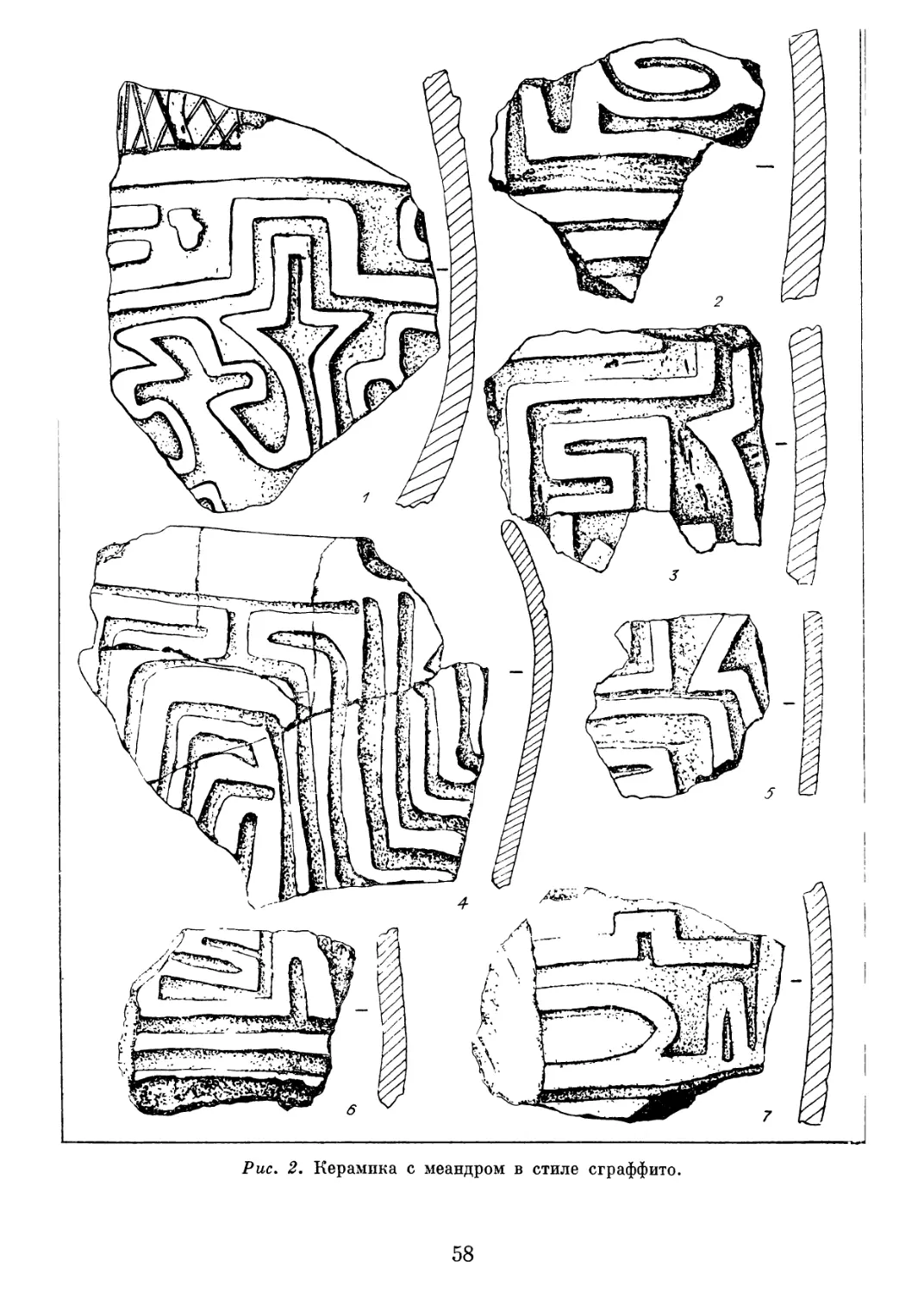

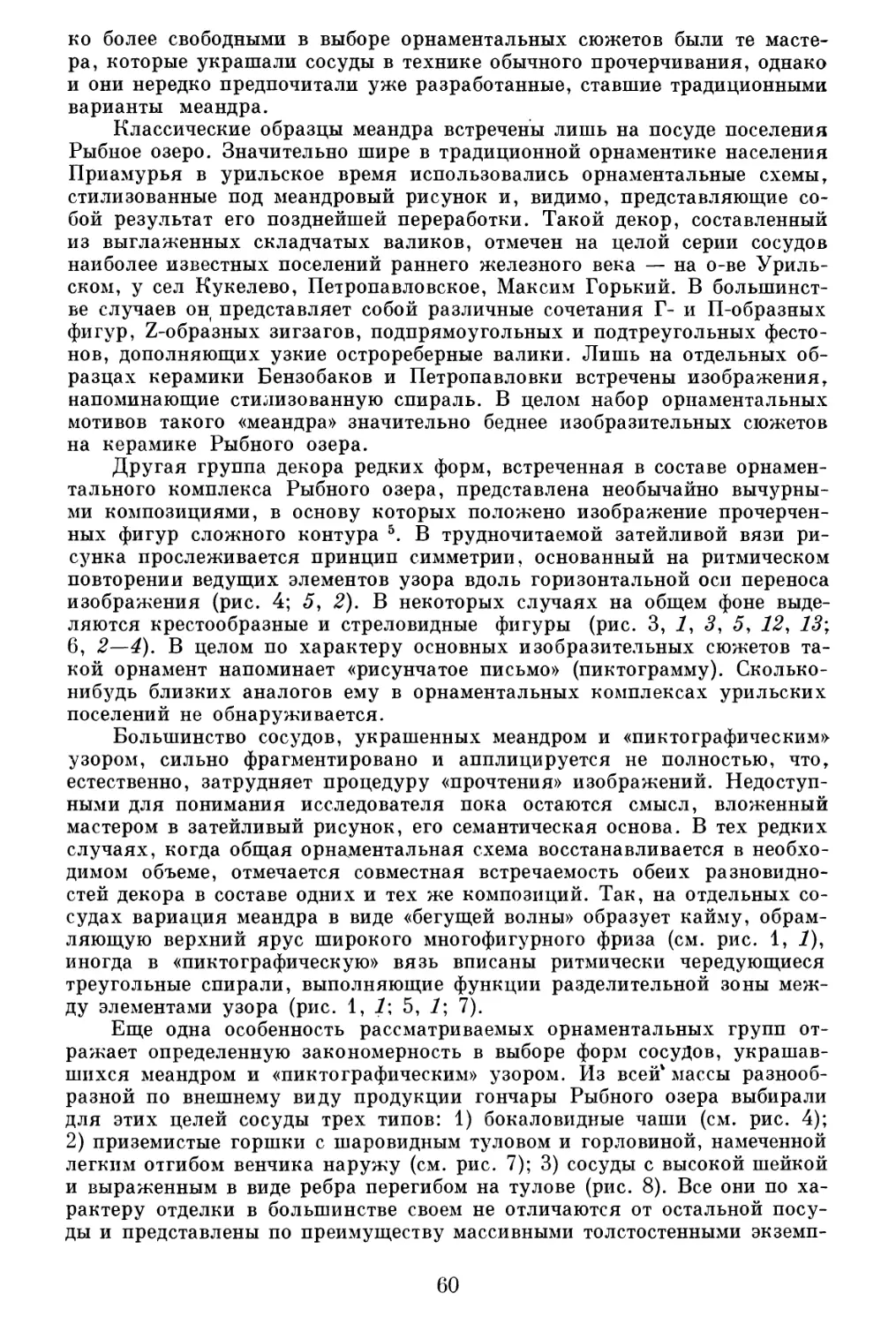

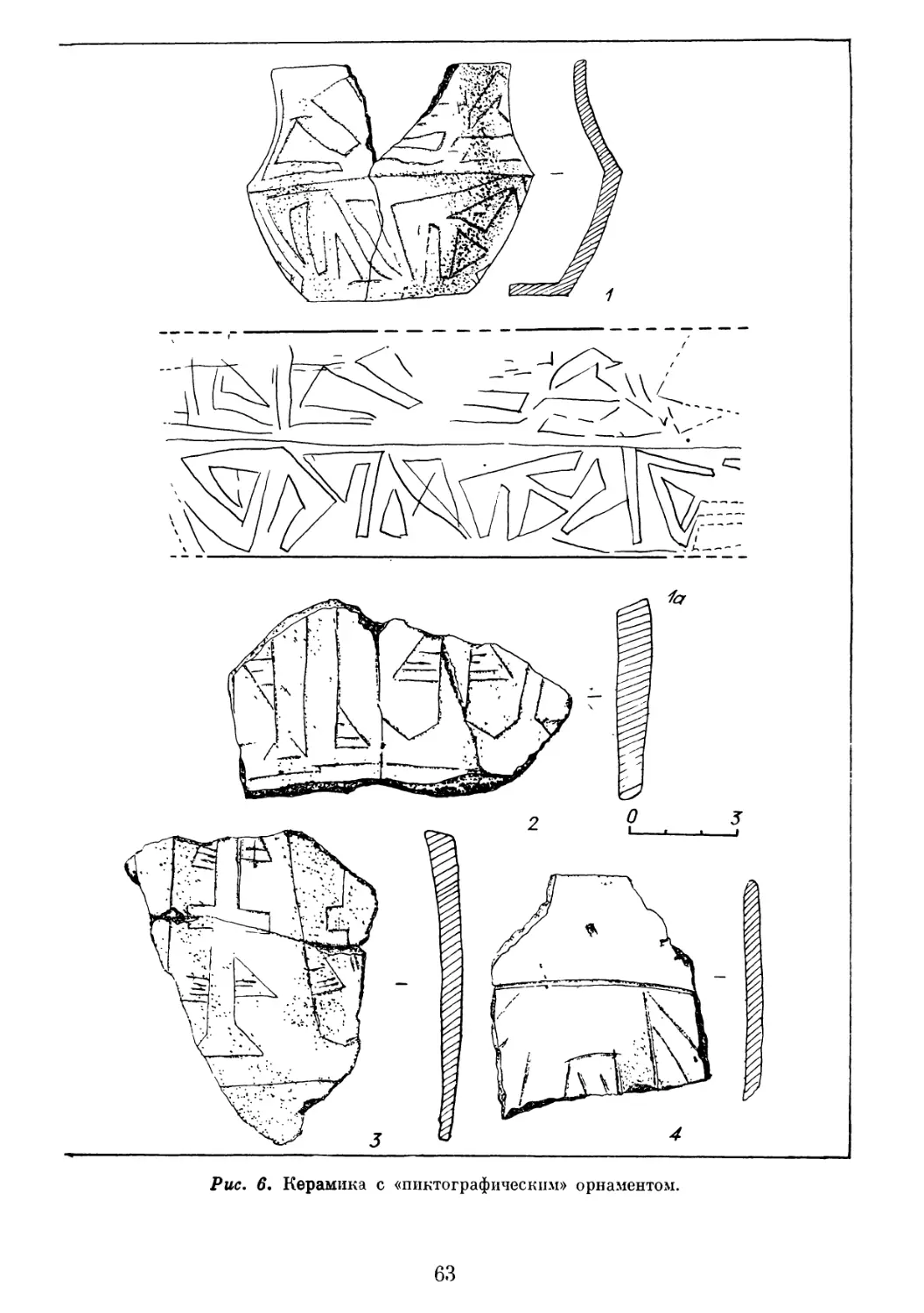

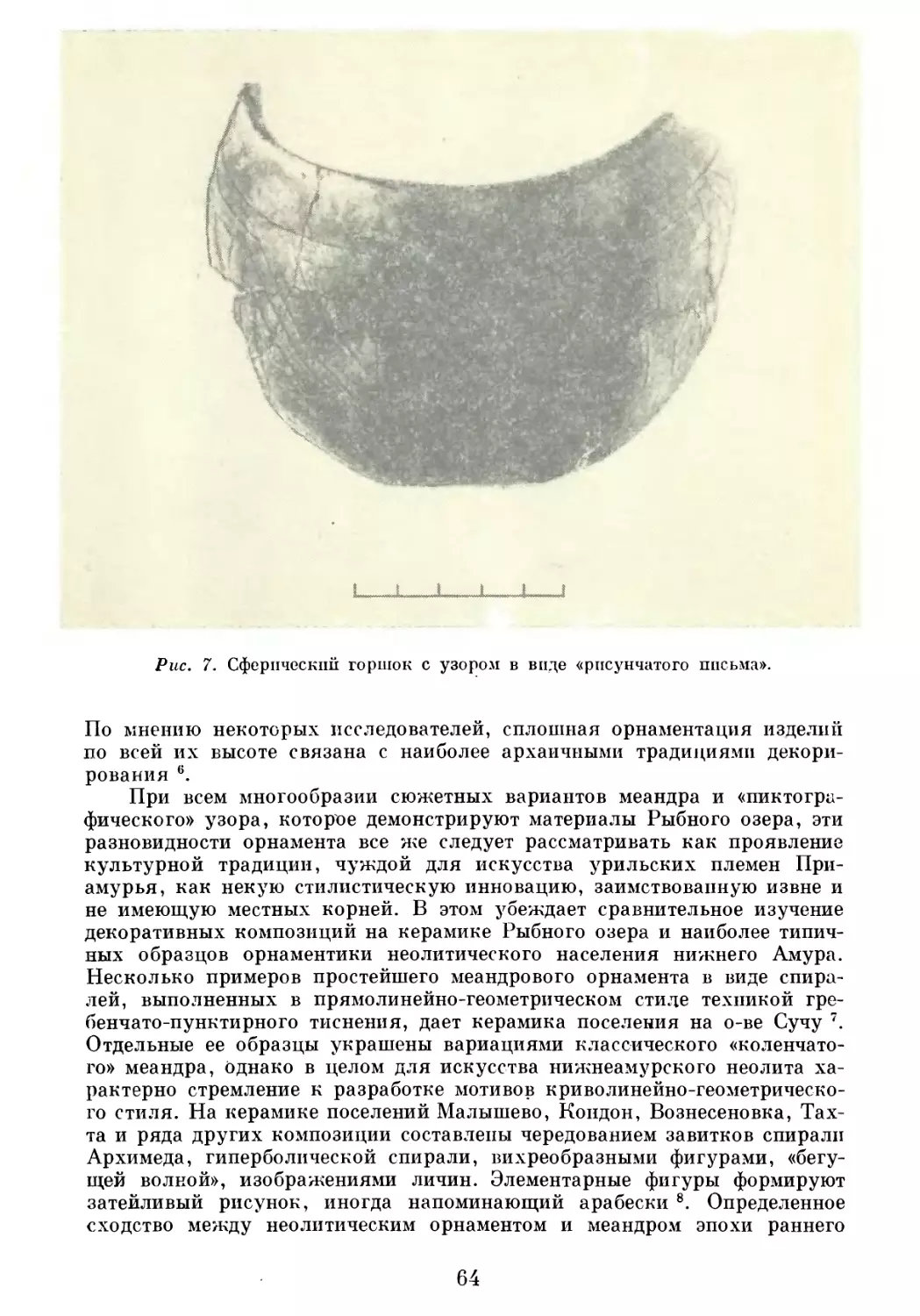

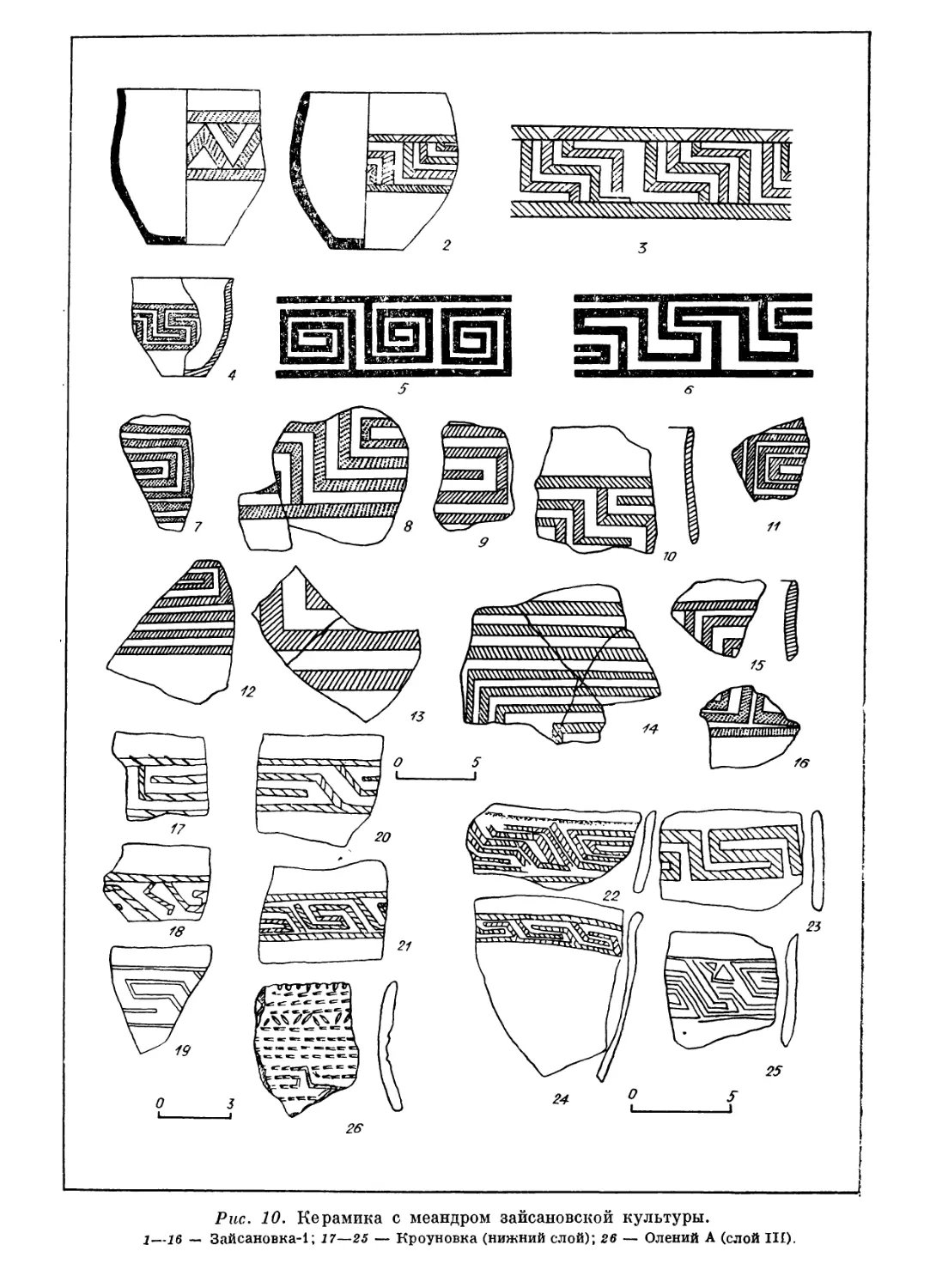

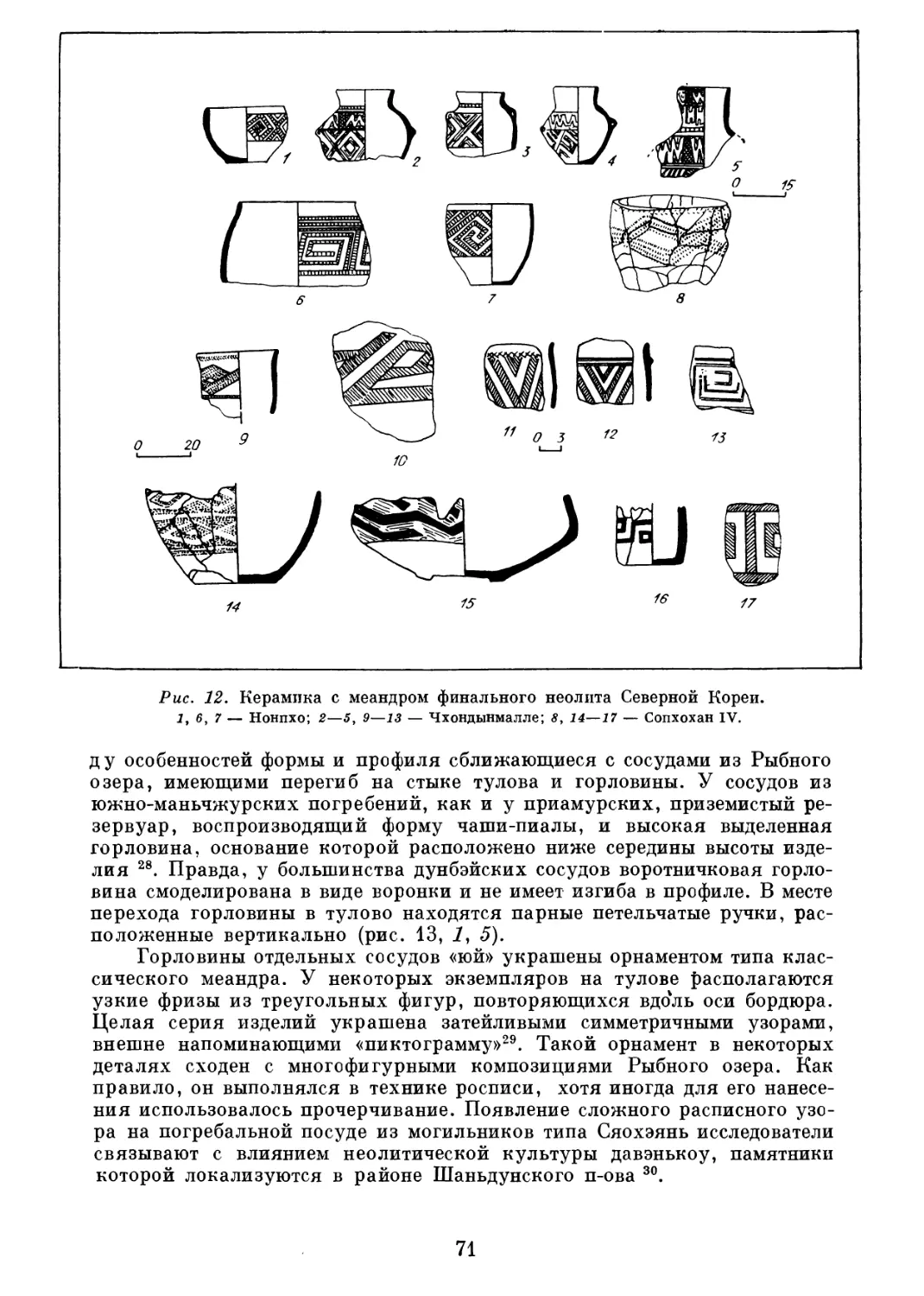

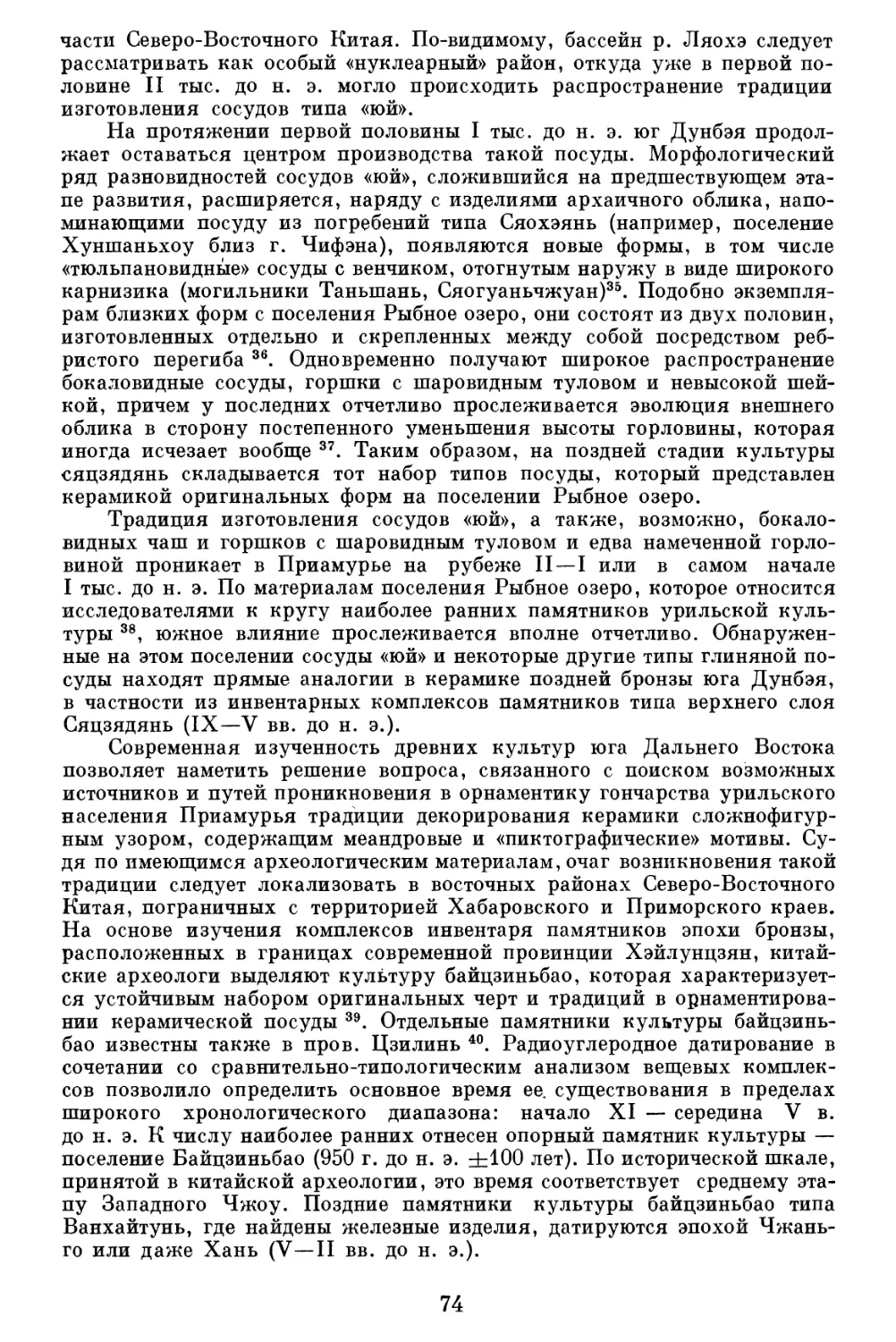

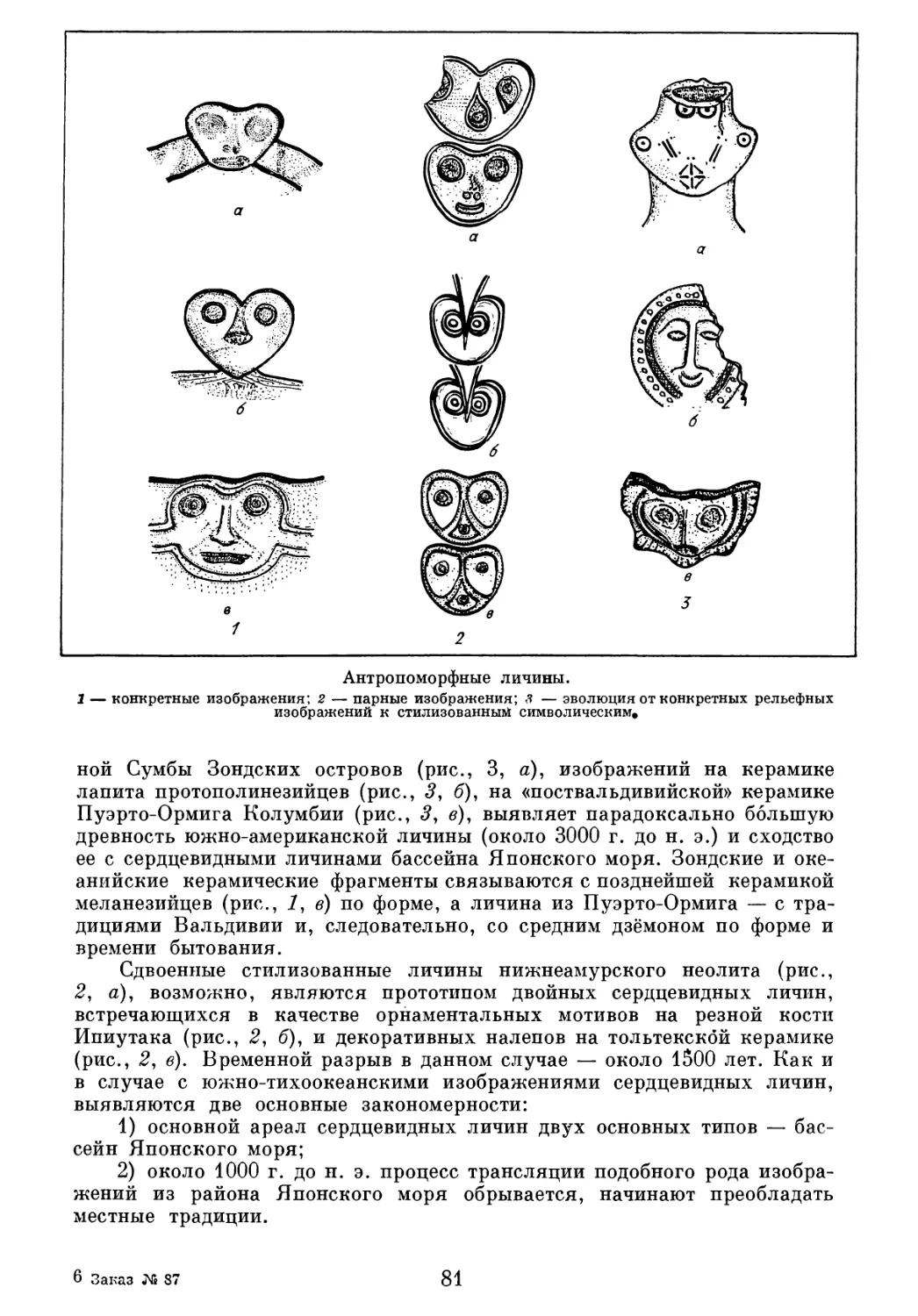

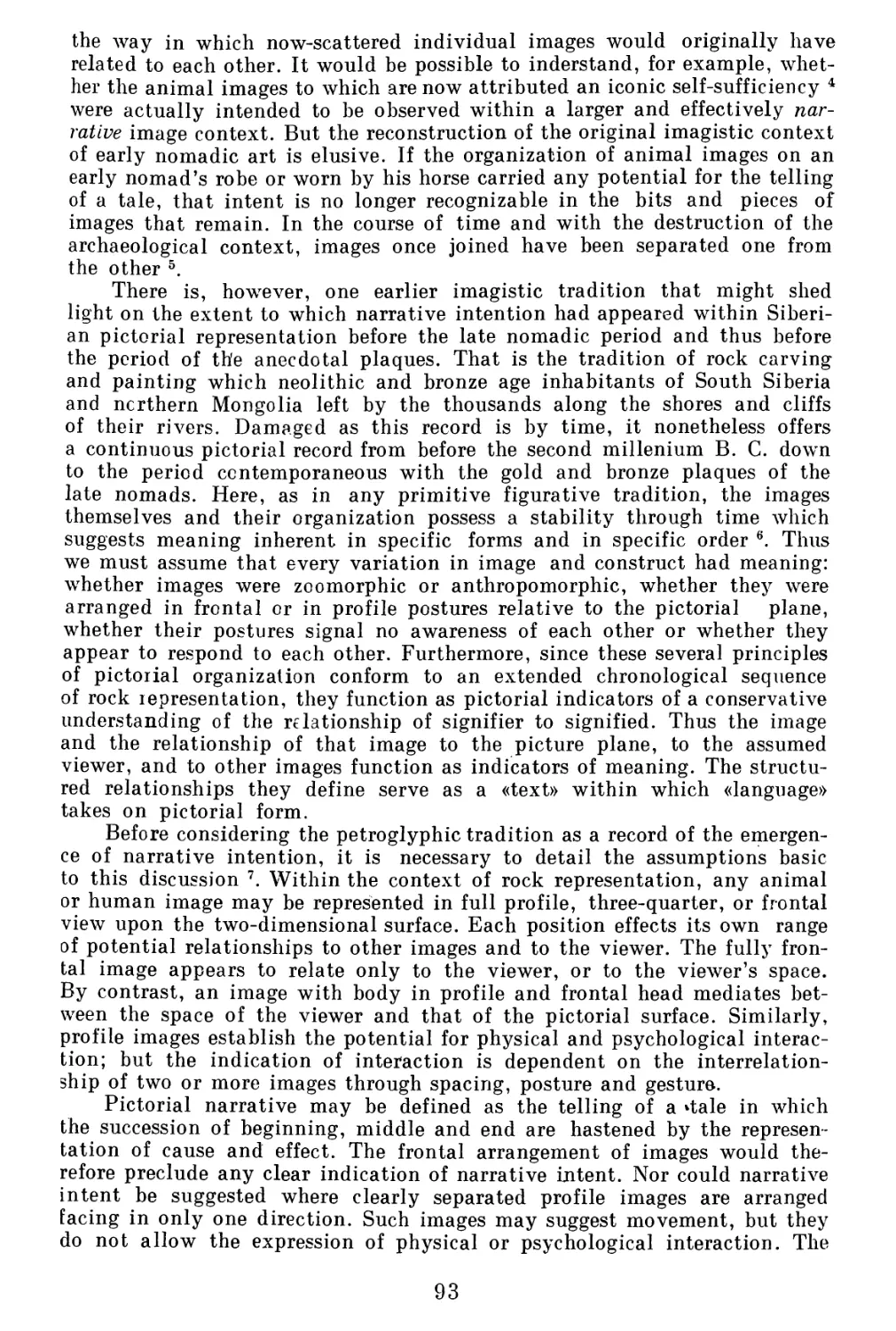

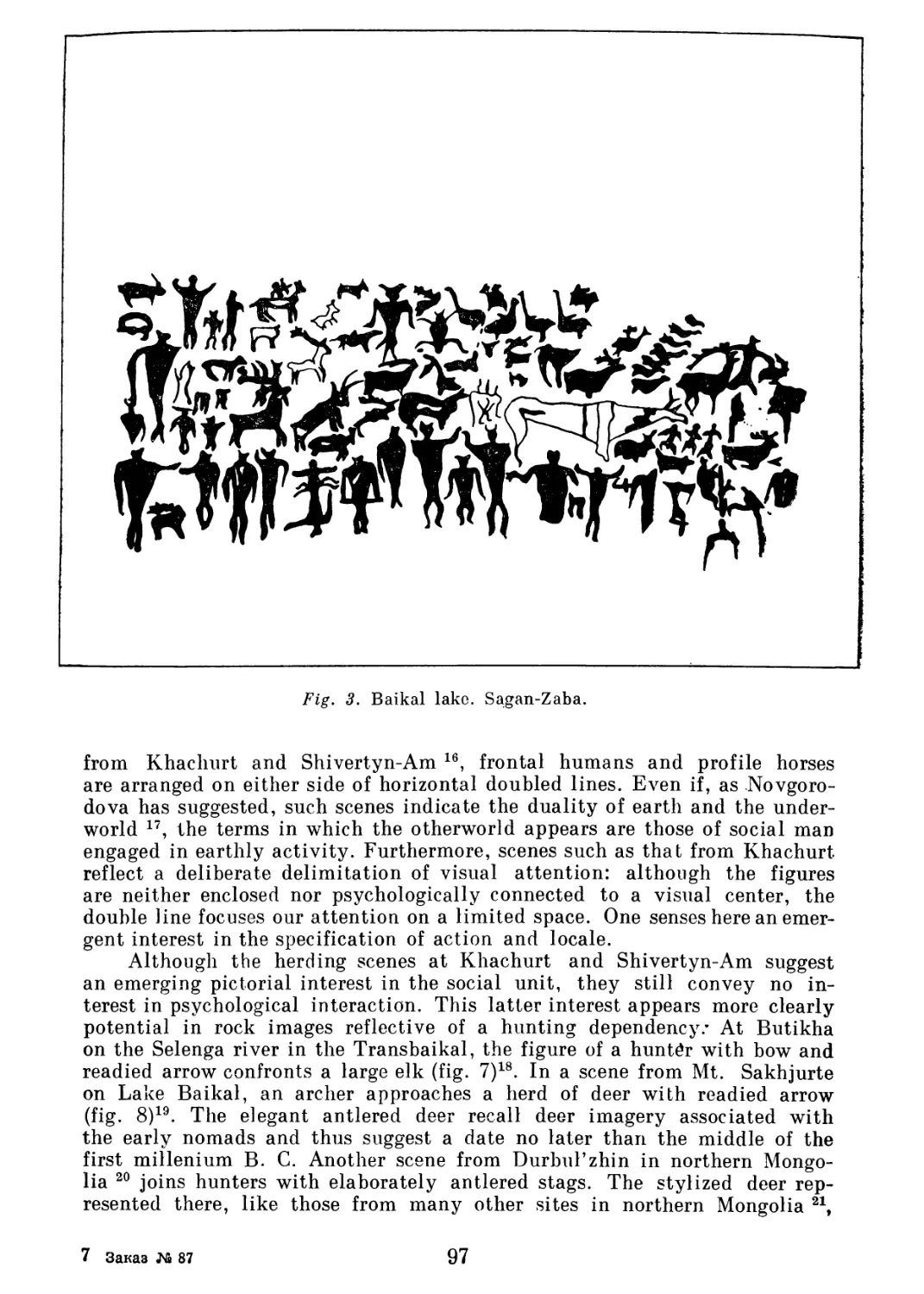

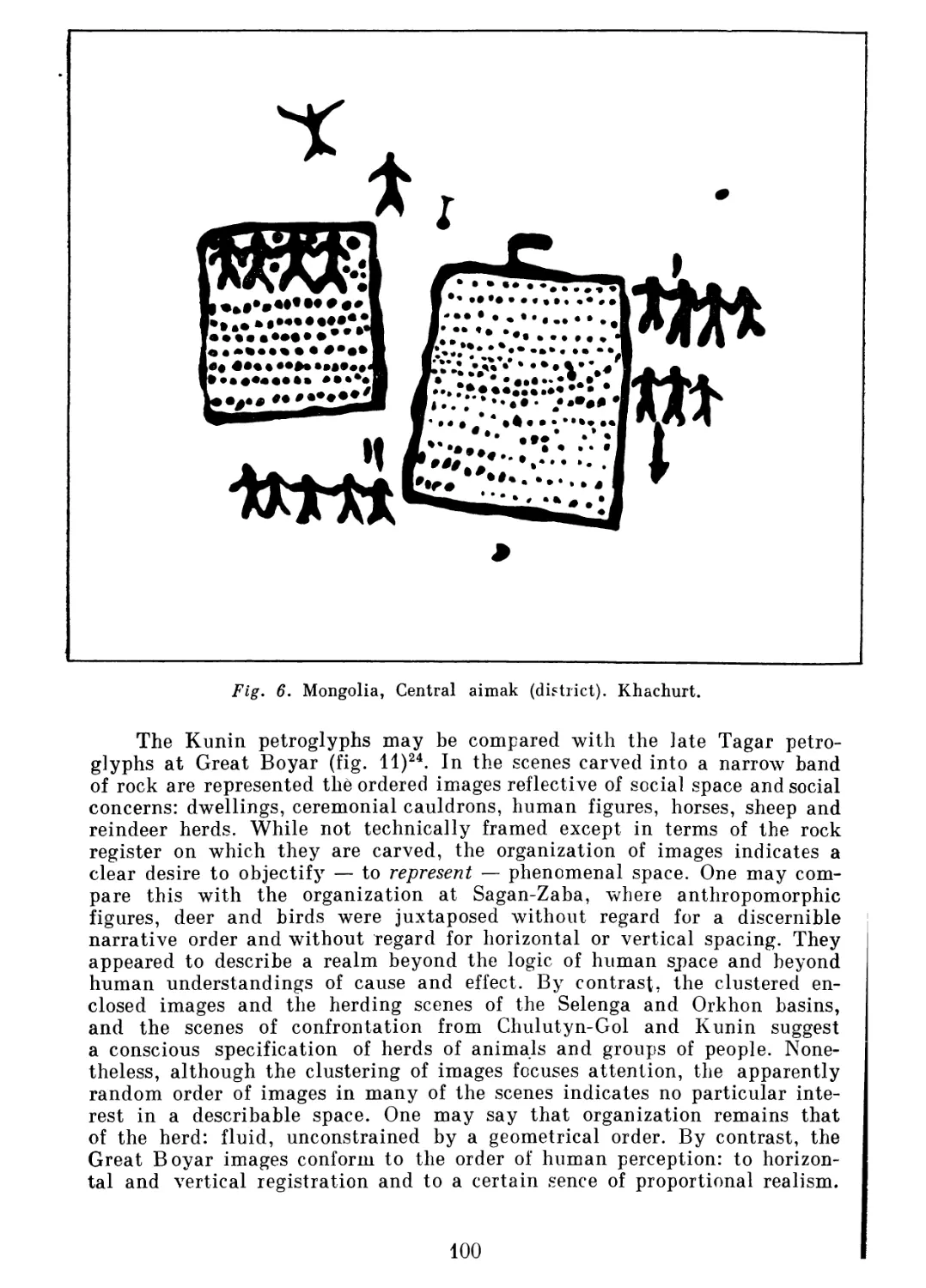

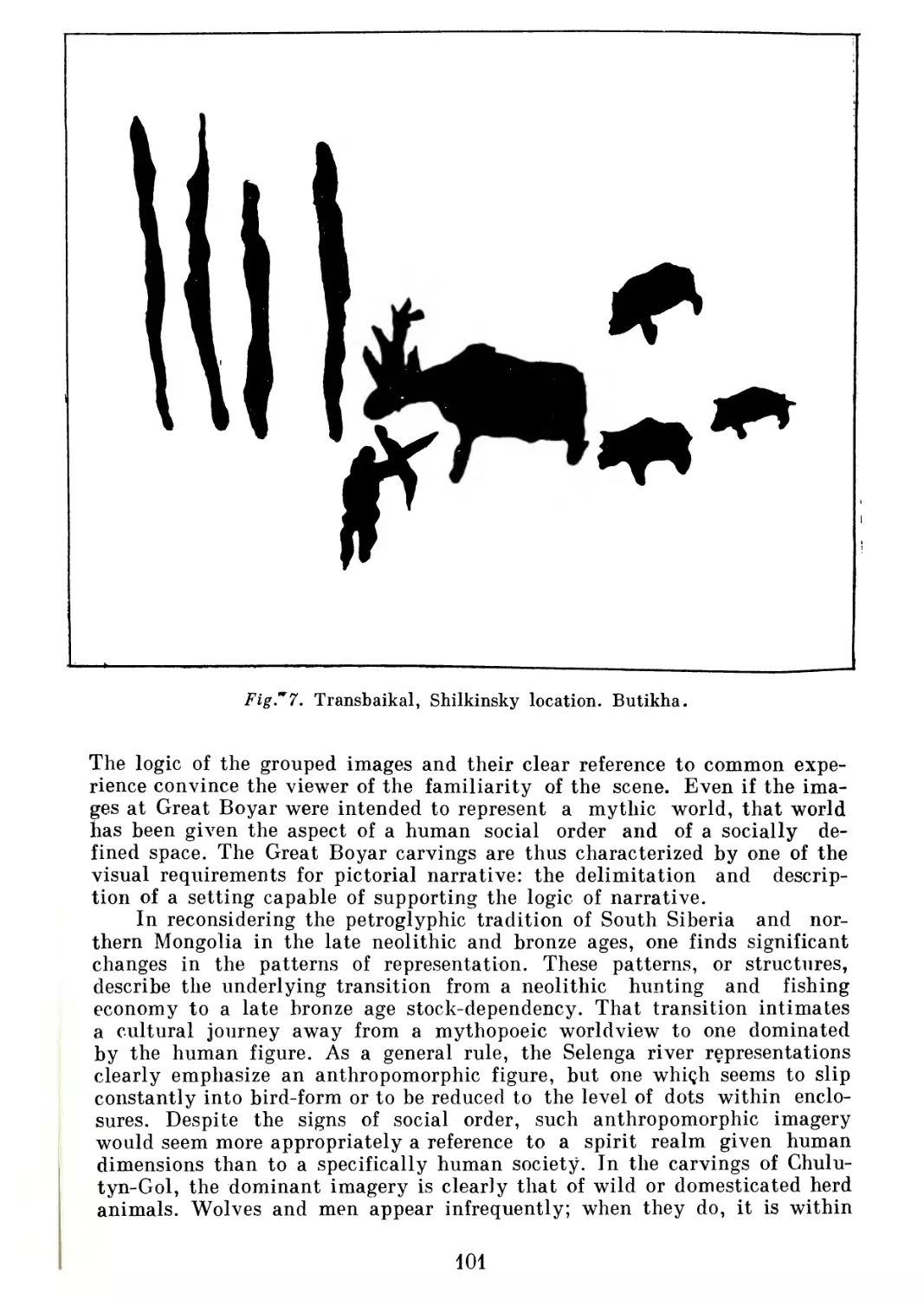

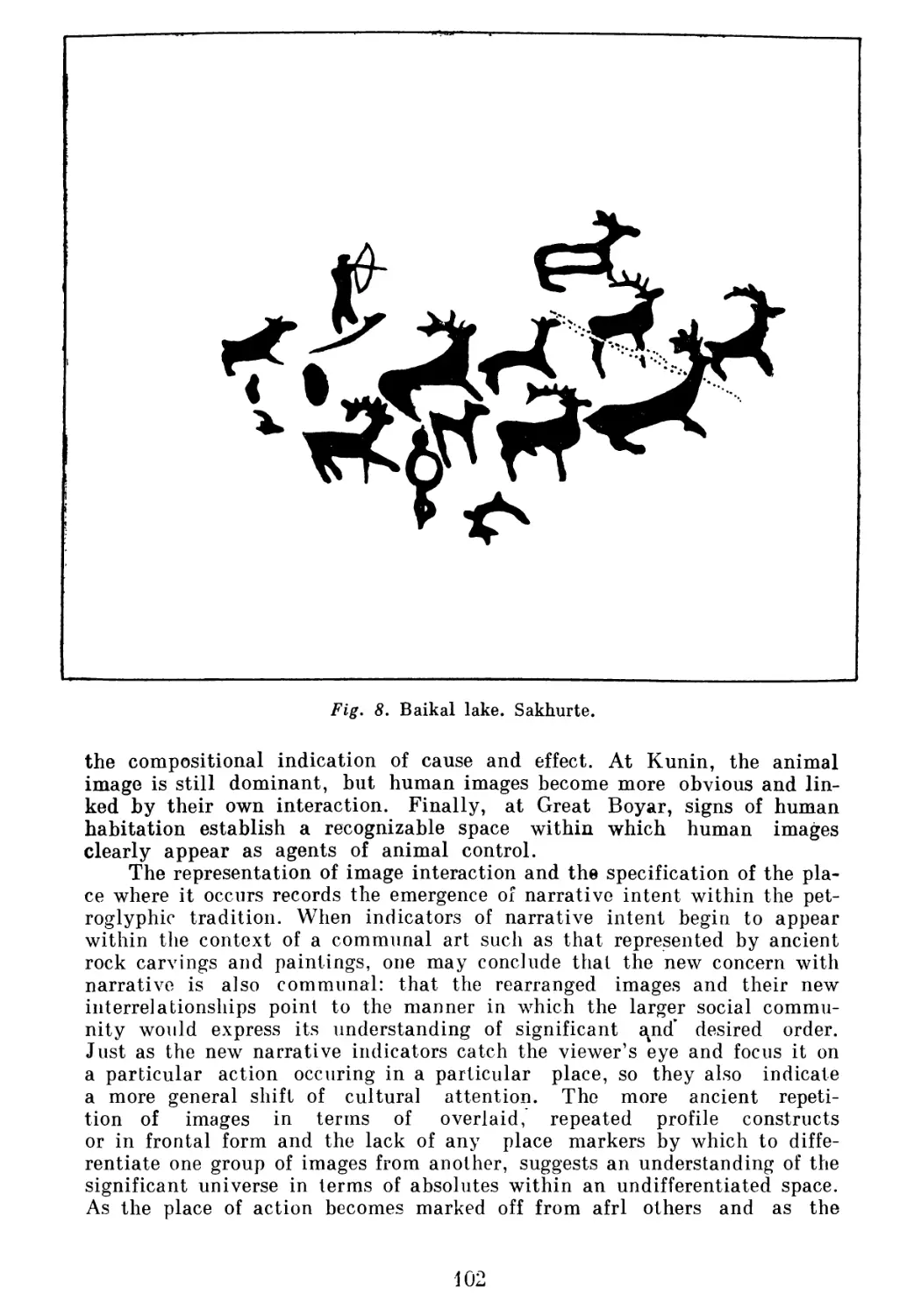

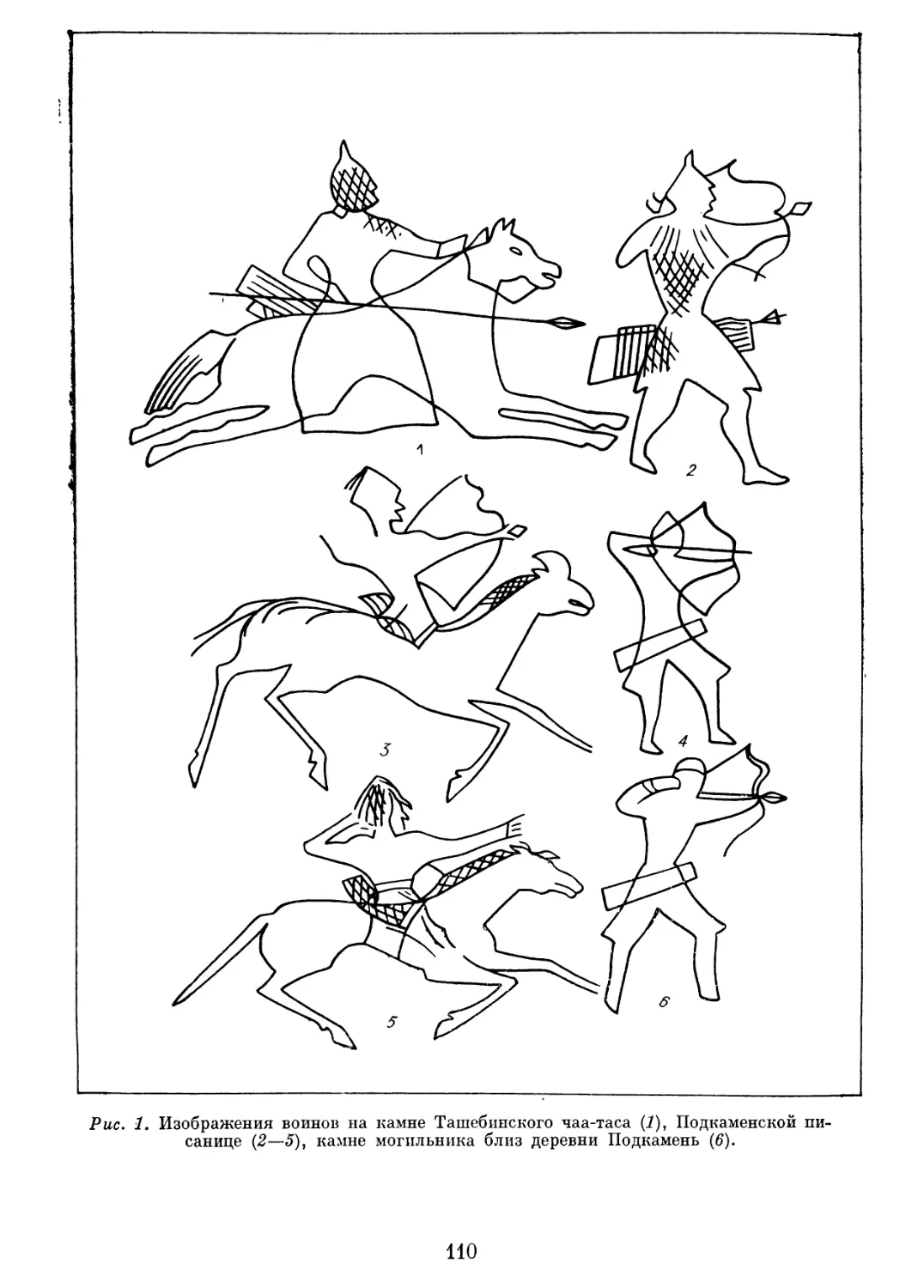

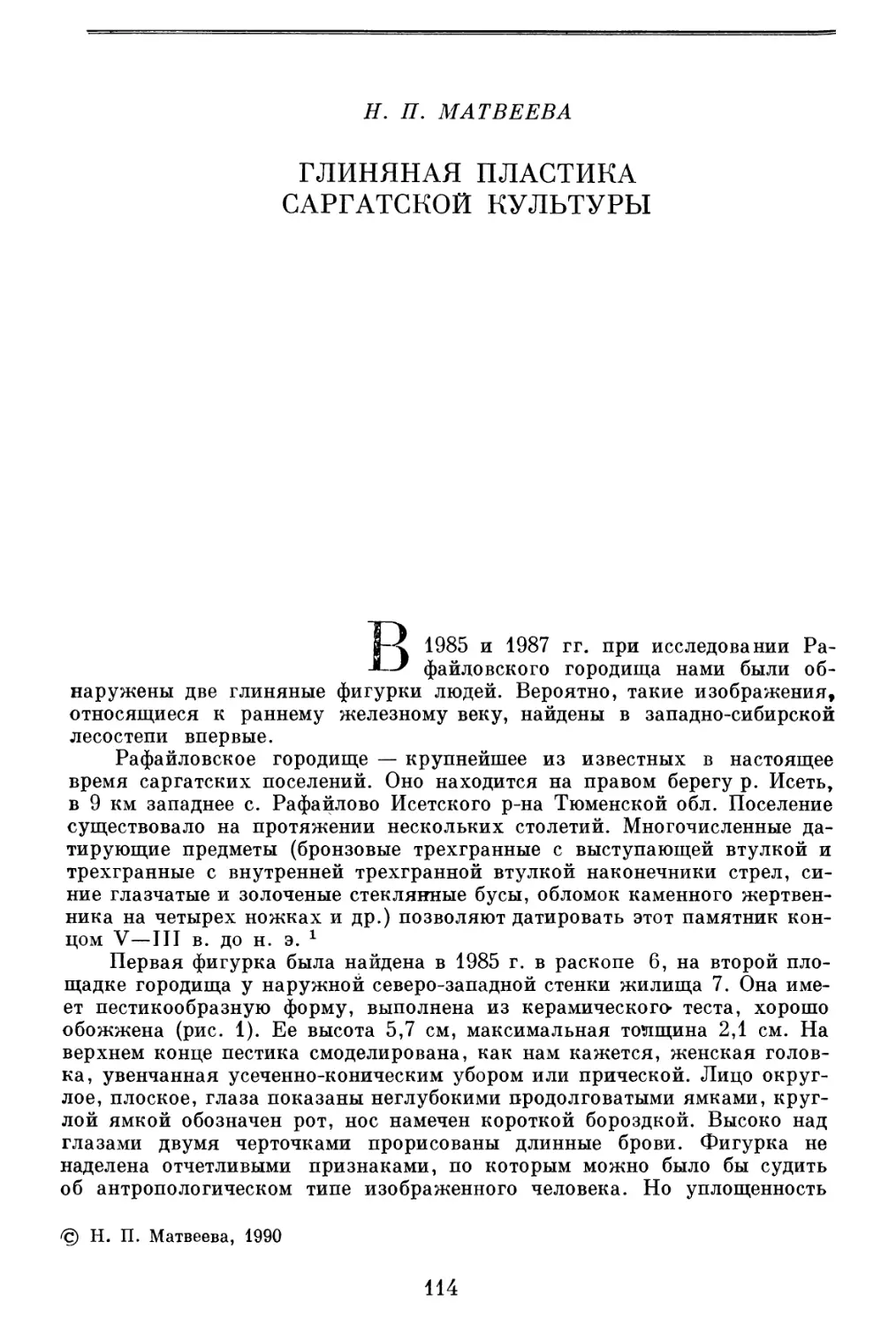

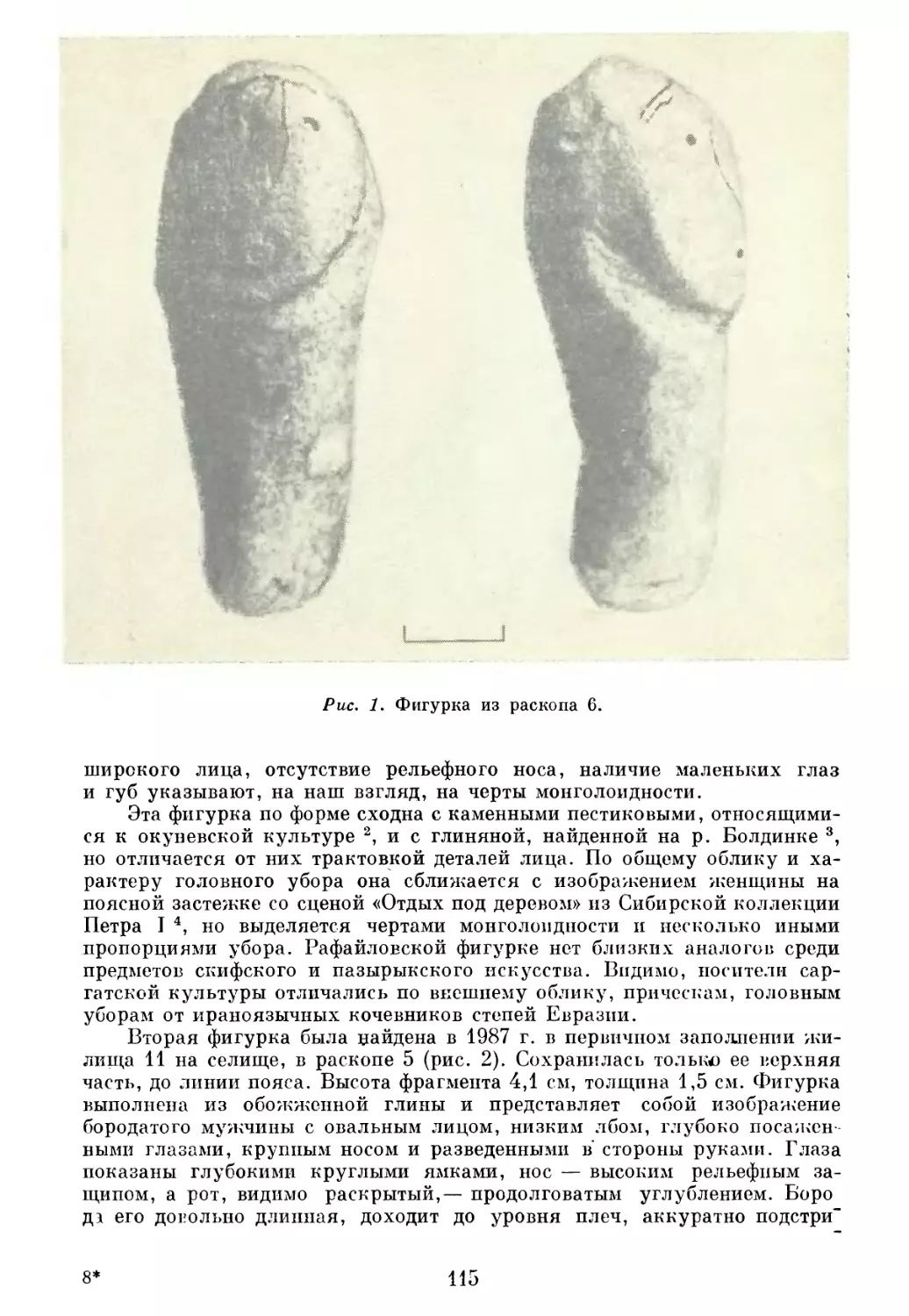

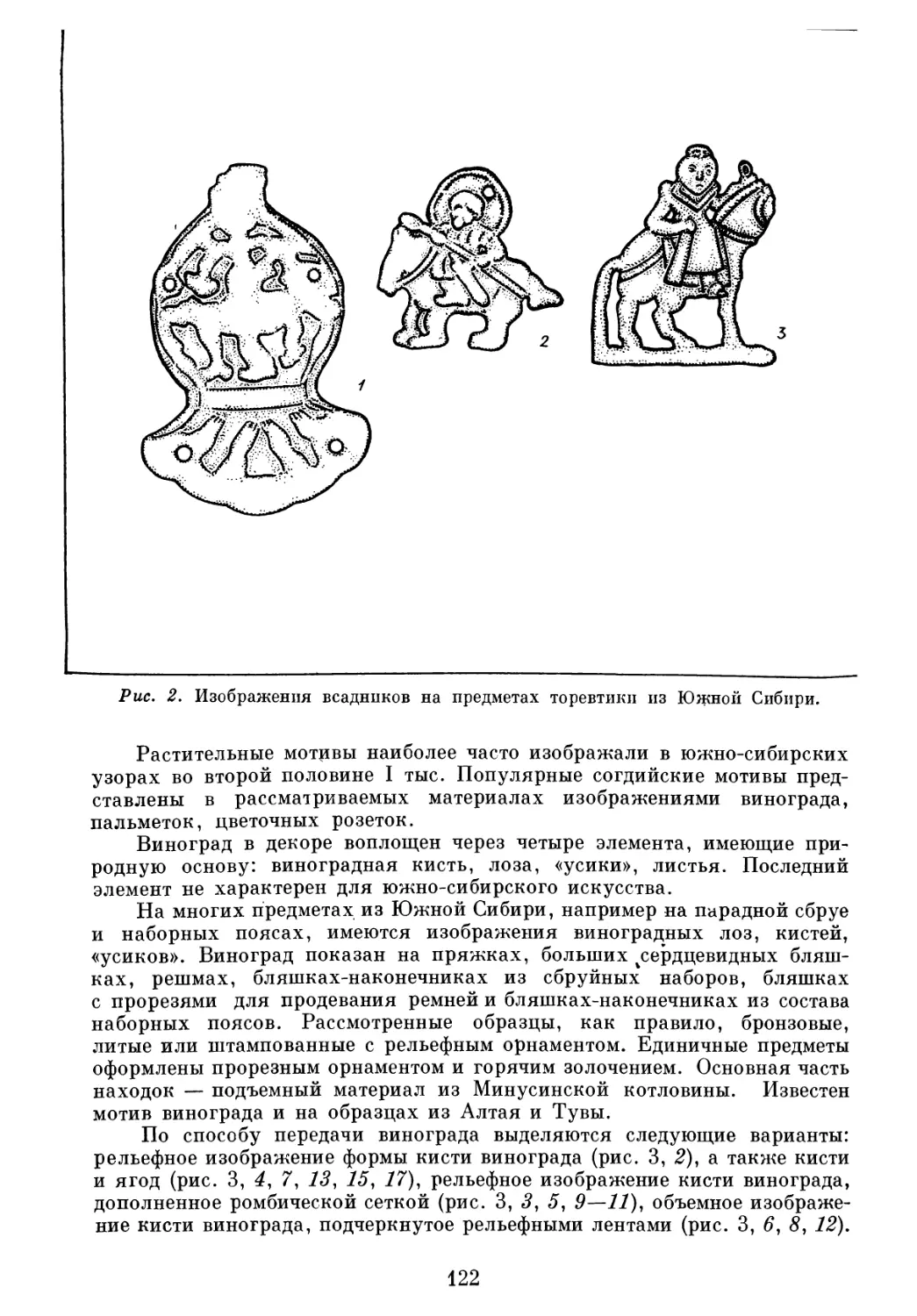

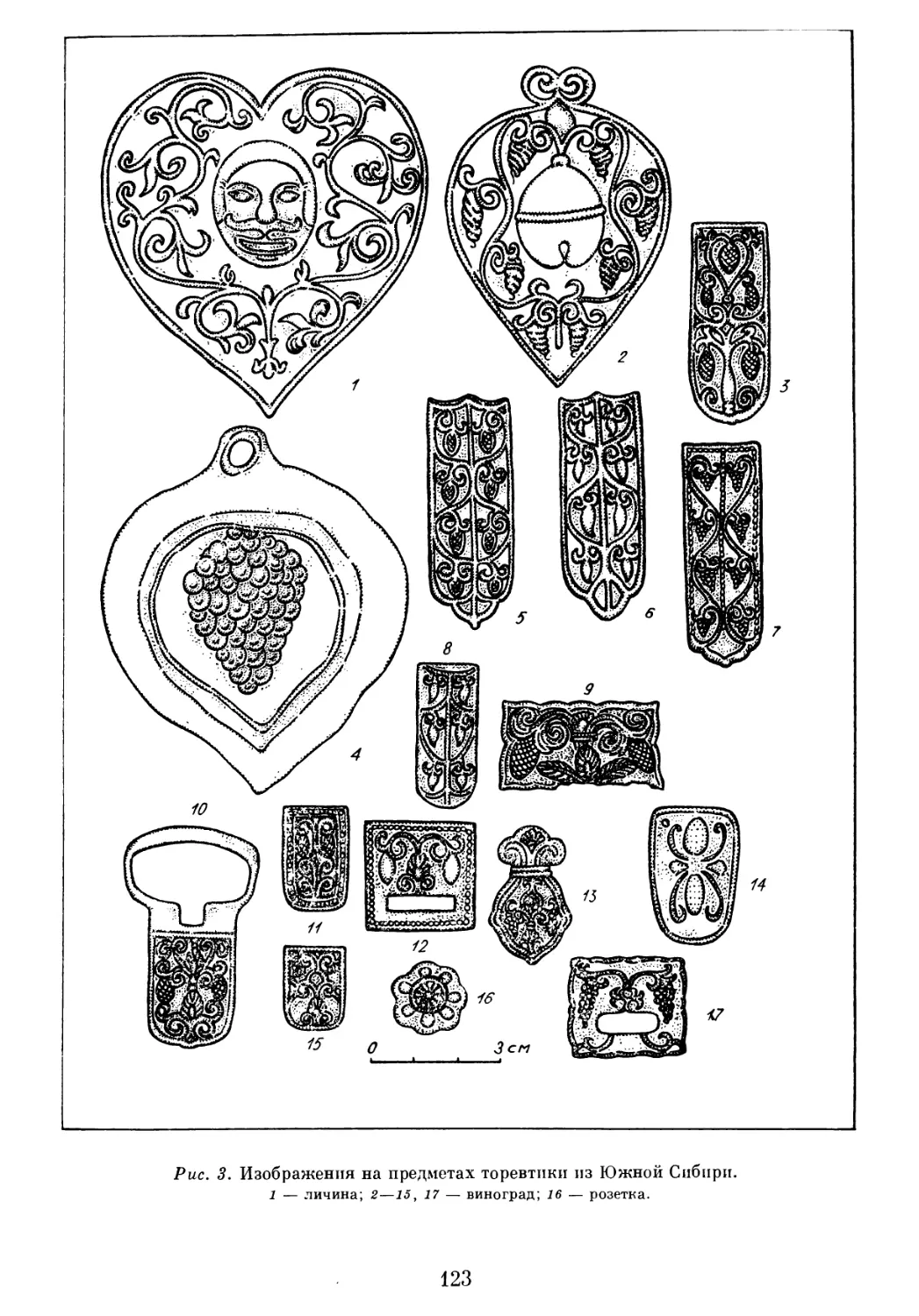

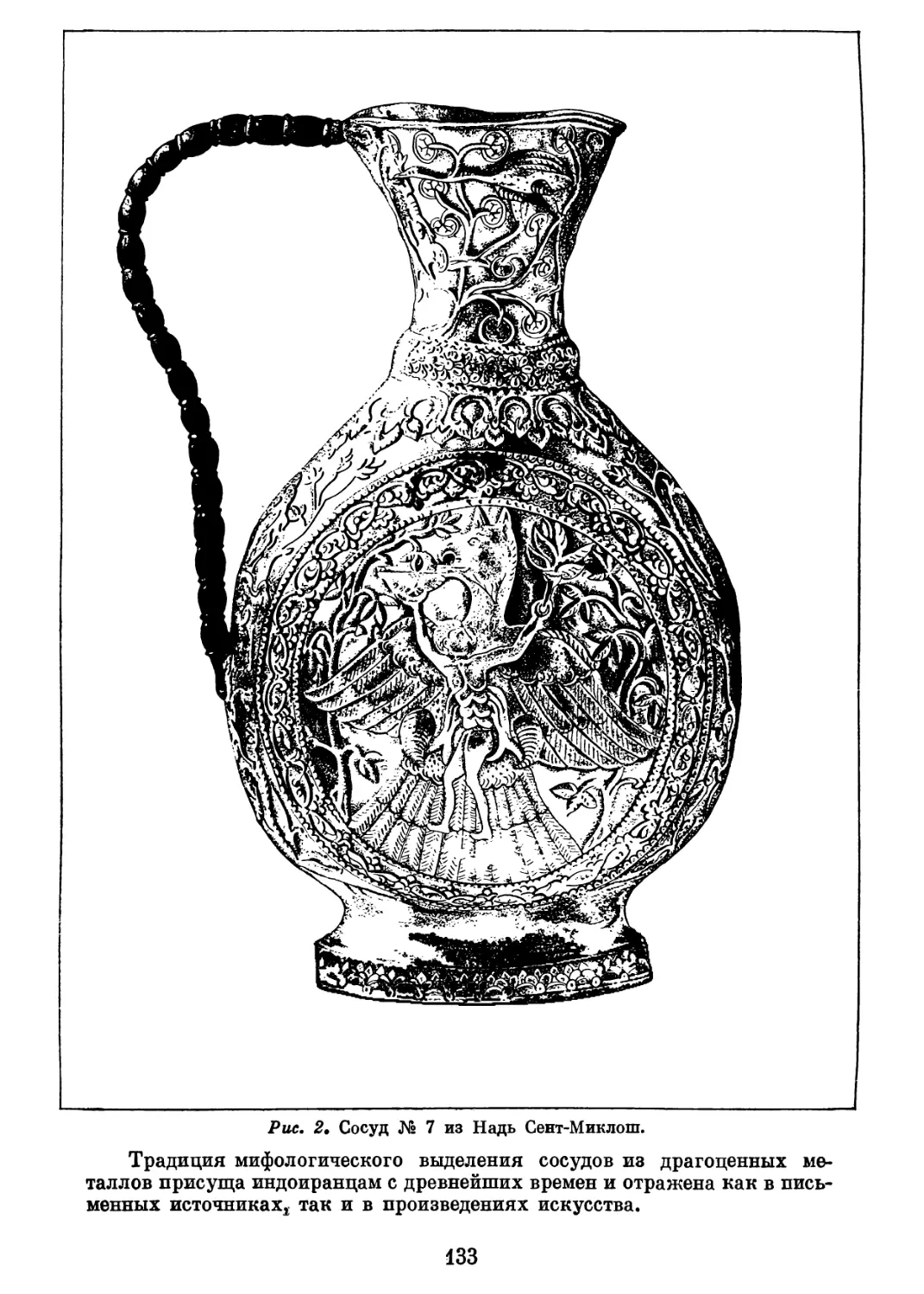

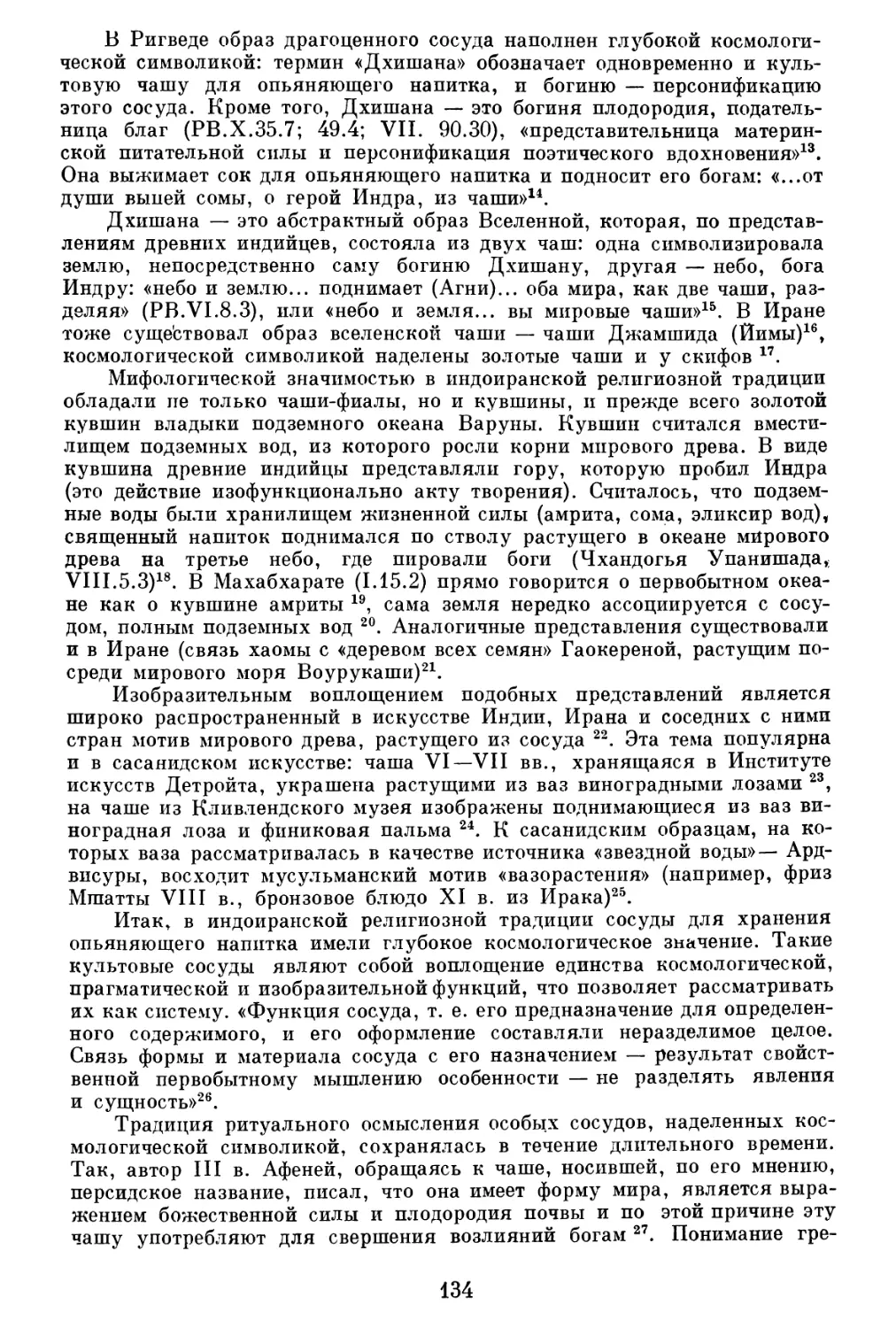

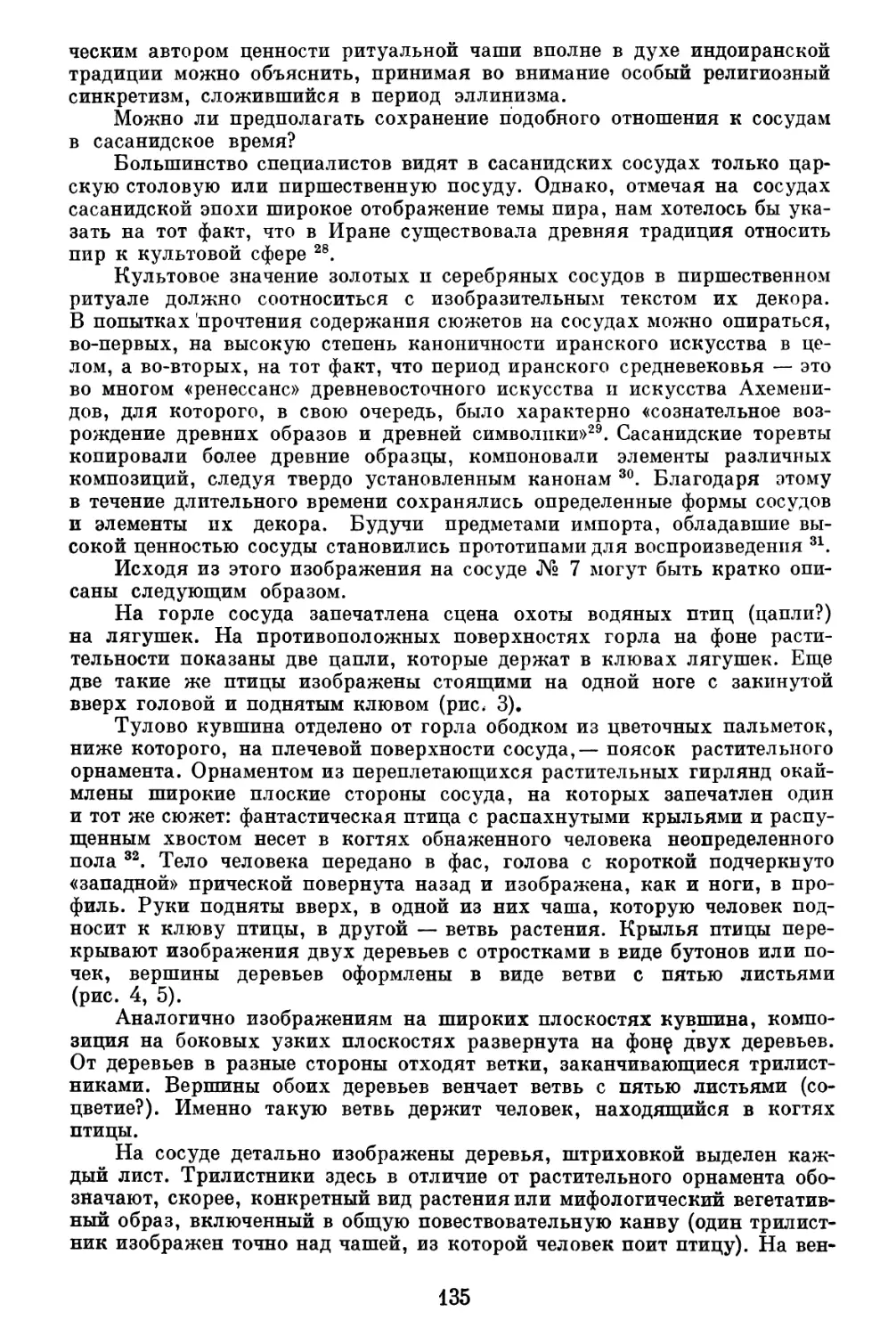

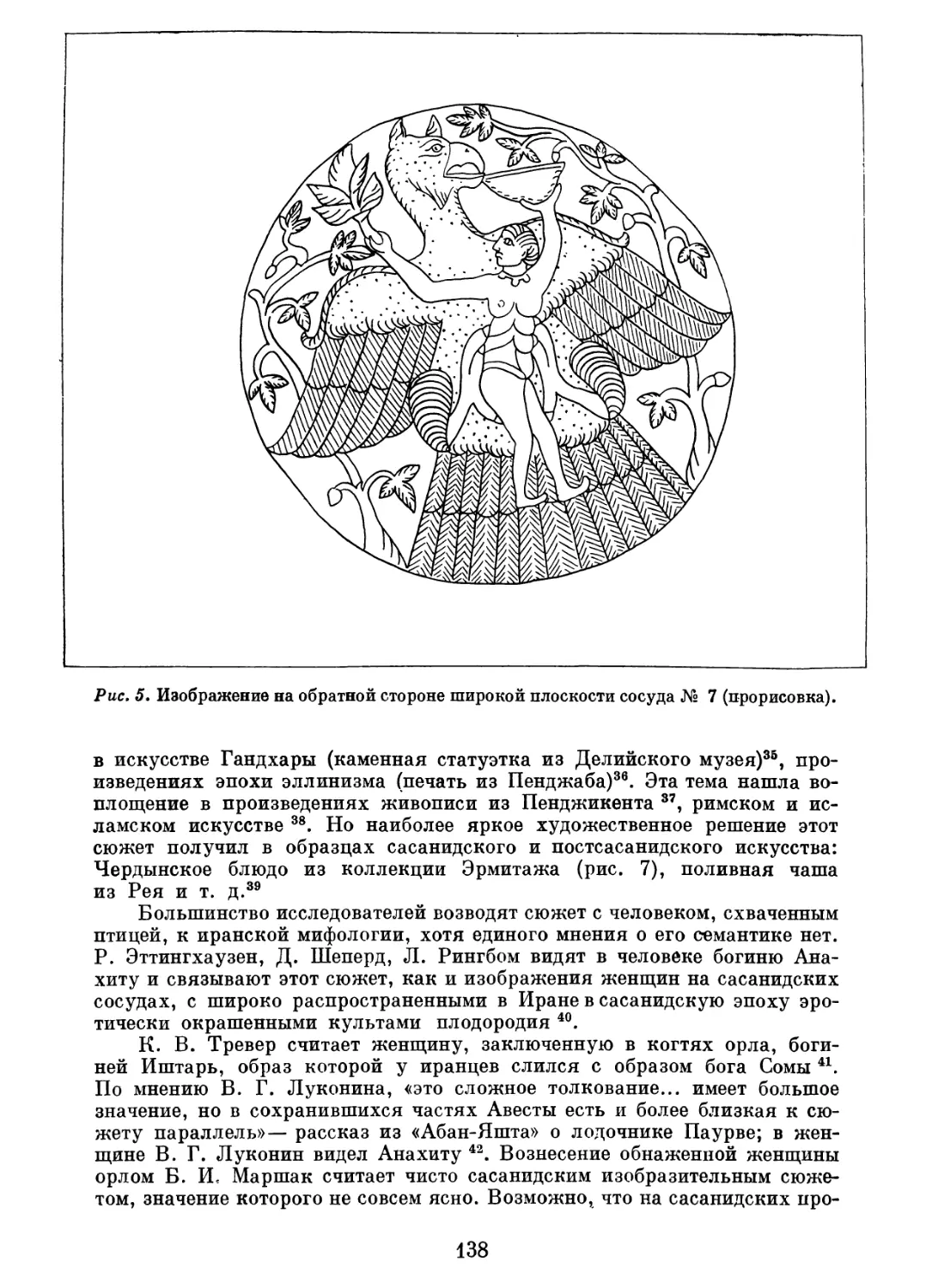

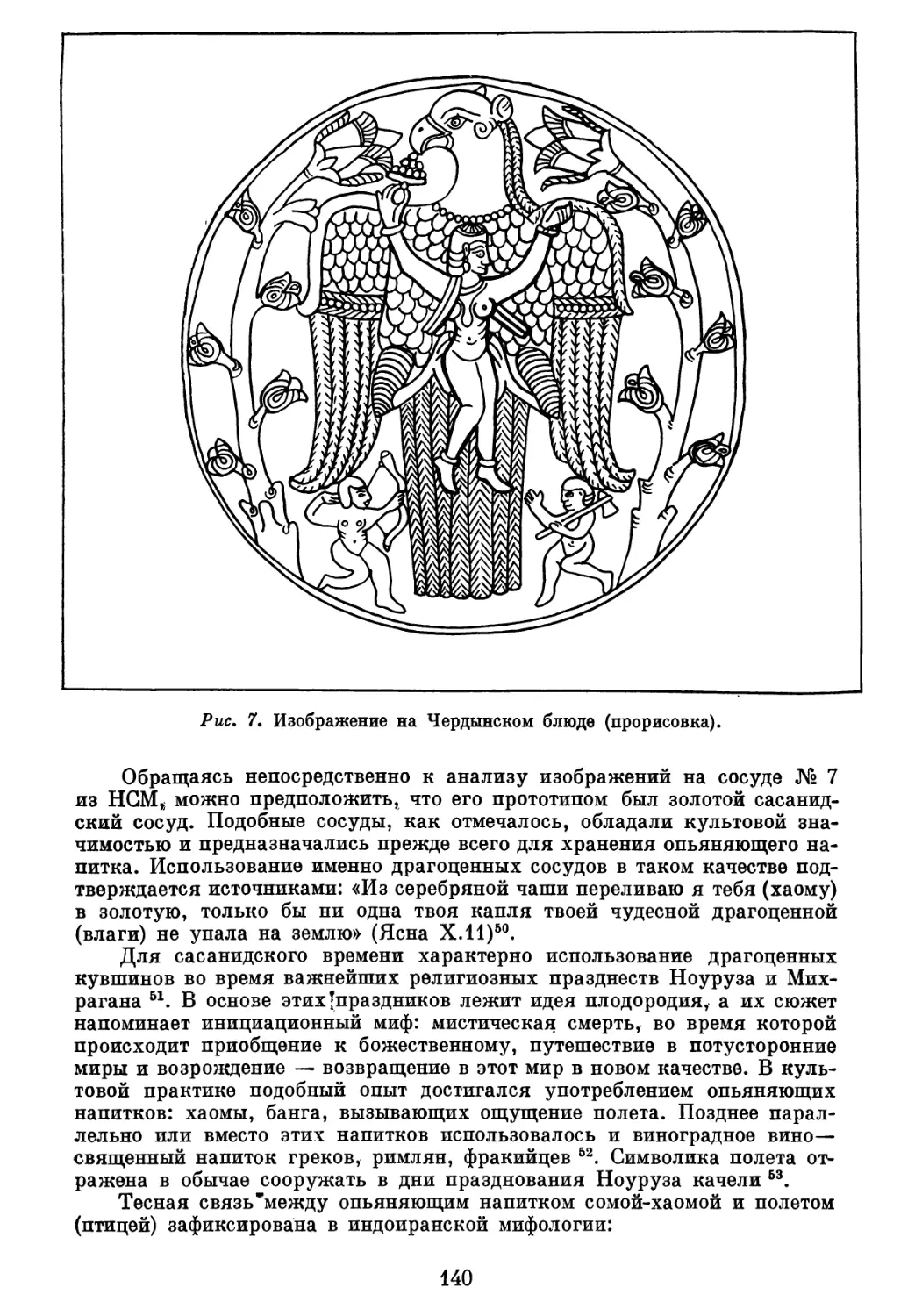

и рогами, упирающимися в круп маралухи. Рисунок частично срезан тре¬