Автор: Звегенцева В.А.

Теги: языкознание издательство иностранной литературы зарубежная лингвистика глоссематика

Год: 1960

Текст

НОВОЕ

В ЛИНГВИСТИКЕ

Выпуск 1

составление, редакция

и вступительные СТАТЬИ

В. А. ЗВЕГИНЦЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва · 1960

АННОТАЦИЯ

Настоящий сборник представляет собой первый выпуск

непериодической серии „Новое в лингвистике",

включающей наиболее значительные труды зарубежных

лингвистов по вопросам общего языкознания. Первый выпуск

содержит работы о методе глоттохронологии, гипотезе

Сепира — Уорфа и глоссематике.

Редакция литературы по вопросам филологии

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящей книгой Издательство иностранной

литературы начинает выпуск непериодической серии публикаций

под общим названием «Новое в лингвистике». Эта серия

имеет своей целью ознакомить советского читателя с наиболее

значительными явлениями зарубежной науки о языке,

получившими отражение только в статьях или же в

небольших по объему работах. Таким образом, каждый из

выпусков данной серии будет включать подборку статей или

небольших работ, расположенных по тематическому

признаку.

Создание такой серии диктуется теми соображениями,

что не все значительные научные явления получают

монографическое изложение и выходят за пределы

периодических изданий или всякого рода «Трудов», хотя сама по себе

их научная ценность может быть довольно высокой. Кроме

того, настоящая серия позволяет более мобильным и

быстрым образом давать советским языковедам интересующую

их информацию.

«Новое» в лингвистике — понятие условное. Оно может

относиться к только что вышедшей работе, но также и к

такой, которая была напечатана относительно давно, но

только в наши дни стала предметом острых дискуссий и

привлекла общее внимание. Понятие «новое» может

истолковываться и с точки зрения проблематики и интересов

советского языкознания. Все это следует учитывать при

ознакомлении с содержанием отдельных выпусков настоящей

серии.

Первый выпуск включает три раздела, посвященные

методу глоттохронологии, гипотезе Сепира — Уорфа и глос-

сематике. Все три раздела не связаны никакими

внутренними связями. Они представляют сведения из совершенно

5

различных областей науки о языке и характеризуют

различные направления лингвистического исследования. Но

каждый раздел построен по единой схеме: он начинается

вступительной статьей редактора, далее следует подборка

оригинальных работ и затем заключительная статья, дающая

авторитетное истолкование данной проблемы или данного

лингвистического направления с точки зрения

зарубежной науки о языке. В разделе, посвященном глоссематике,

после вступительной статьи редактора помещена статья

Э. Хаугена, которая помогает определить место данного

направления в ряду других лингвистических направлений

и выявить намечающиеся между ними связи. Как

представляется, указанное построение разделов выпуска дает

наилучшие возможности для всестороннего рассмотрения

излагаемых в каждом разделе вопросов.

Издательство ожидает от советских языковедов

рекомендаций относительно содержания последующих выпусков

серии «Новое в лингвистике».

МЕТОД

глоттохронологии

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ДАТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ

ГЛОТТОХРОНОЛОГИИ (ЛЕКСИКОСТАТИСТИКИ)

Вопросы датирования всегда занимали в историческом

языкознании значительное место. Однако, если

исключить те сравнительно редкие случаи, когда возникновение

того или иного языкового факта датируется

хронологически определенным памятником, из двух видов датировки —

абсолютной и относительной (она иногда именуется также

топологической) — историческое языкознание, как

правило, использует лишь последнюю. Такое предпочтение

относительной датировки, позволяющей установить только

историческую последовательность фактов языковой

эволюции, т. е. определить, какой из двух или нескольких

фактов произошел раньше и какой позже, не есть

намеренный и сознательный выбор лингвистов, но в значительной

мере обусловливается теми «объективными» недостатками

специальных методов, которые находятся в распоряжении

лингвистического исследования.

Сравнительно-исторический метод, исходящий из

предпосылки постепенной дифференциации первоначальной

единой языковой общности, позволяет, например, установить,

что общеславянский язык есть исторически более позднее

явление, чем общеиндоевропейский, или в лучшем случае

выявить историческую последовательность выделения

отдельных языковых групп из предполагаемого единства, но

этот метод не дает возможности дать хотя бы даже

приближенную абсолютную датировку подобных явлений. Точно

так же обстоит дело и в отношении отдельных фактов истории

языка, когда, например, ориентируясь на процессы первого

и второго передвижения согласных в германских языках,

можно установить последовательность лексических герман-

9

ских заимствований в славянских и финских языках или

латинских заимствований в германских языках, но

абсолютная датировка перехода каждого лексического

элемента в отдельности из одного языка в другой, как правило,

оказывается при этом не всегда возможной.

Еще большей относительностью обладают датировки,

полученные методами внутренней реконструкции или аре-

альной лингвистики (неолингвистики). Так, выработанные

М. Бартоли1 «нормы ареалов» фактически полностью

ориентированы на установление относительного

хронологического соотношения инноваций родственных языков. В

соответствии с его нормами языковые факты, распространенные

на большем ареале или на боковых (латеральных,

маргинальных) ареалах, старше фактов, распространенных на

меньшем ареале или на центральном ареале. Все эти ареаль-

ные нормы перекрываются изолированным ареалом,

который наименее подвержен воздействиям со стороны других

языков или диалектов и поэтому в наименьшей степени

захватывается новыми явлениями (инновациями). Больше

такой временной соотносительности ареальные нормы дать

не могут.

Разумеется, не следует представлять себе дело таким

образом, что историческое языкознание всегда

довольствовалось относительной датировкой и не стремилось связать его

с абсолютной. Однако такого рода попытки носят обычно

весьма приблизительный и условный характер, а самое

главное не основываются на определенном и

апробированном методе. Вместе с тем у всех этих попыток есть общее

свойство, которое заключается в стремлении выйти за

пределы собственно языковых явлений и связать их с «вне-

языковыми моделями» разного порядка — социальными,

идеологическими, культурными и пр., и установить в

этой связи определенные закономерности. К числу такого

рода попыток следует отнести стадиальную теорию акад.

Н. Я. Марра и близкую к ней гипотезу Л. Леви-Брюля о

соотношении языковых и социальных явлений2, работы

1 См. сборник его основных работ «Saggi ai linguistics spaziaie»,

Torino, 1945, а также статью G. B o n f a n t e, On reconstruction and

linguistic msthod, «Word», vol. I, 1945, vol. II, 1946.

2 L. Levy-Bruhl, Des rapports de la linguistique et de la

sociologie, Actes du 4-eme Congres international des linguistes, Copenhague,

1938.

10

А. Соммерфельта1 и Г. Хойера2, которые возникновение

отдельных языковых явлений ставят в связь с характером

и формами культуры, и особенно теорию хронологического

отношения культурных и языковых элементов Э. Сепира 3.

Совершенно на иных основах строится метод лексикоста-

тистики или глоттохронологии, предложенный для

установления абсолютной датировки американским

языковедом Моррисом Сводешем 4. Глоттохронология использует

технику точных наук и, в частности, имеет много общего

со способом датировки археологических находок

посредством определения в них содержания углерода. Хотя по

признанию самого М. Сводеша его метод находится еще в

процессе становления и нуждается в уточнении,

совершенствовании и основательной проверке, он уже достаточно широко

известен и даже включен в некоторые пособия по

лингвистике5. Более или менее определились и рабочие приемы

глоттохронологии, поэтому вполне своевременно

представить ее на рассмотрение советских языковедов, предварив

публикацию двух основных работ М. Сводеша (и критической

статьи Г. Хойера) некоторыми общими соображениями.

Метод глоттохронологии имеет ограниченное

применение и может использоваться только для определения

приближенной абсолютной датировки процессов

дифференциации родственных языков. Говоря кратко (с тем, чтобы не

пересказывать содержание статей М. Сводеша, приводимых

1 A. Sommerfelt, La langue et la societe, Oslo, 1938.

Противоположная точка зрения представлена в статье J.Kurilowicz,

La construction ergative et le developpement «stadial» du langage, «Annali

delia scuola normale superiore di Pisa», ser. II, vol. 18, 1949.

2 H. Hoijer, Linguistic and cultural changes, «Language», vol.

24, 1948.

8 E. Sapir, Time perspective in Aboriginal American culture:

A study in method, Selected writings, Berkeley and Los Angelos, 1949.

4 Помимо приводимых в настоящем сборнике статей, принципы

глоттохронологии затрагиваются еще в следующих работах М.

Своде ш а: «Diffusional cumulation and archaic reidue as historical

explanations» в «Southwestern journal of anthropology», vol. 7,1951; «Time depths

of American linguistic groupings» в «American anthropologist.», vol. 56,

1954; «Perspectives and problems of Amerindian comparative linguistics» в

«Word», vol. 10, 1954 См. также R. Lees, The basis of glottochrono-

logy, «Language», vol. 29, 1953 и др. Наиболее полное рассмотрение

метода глоттохронологии см. в работе D. Н. Hymes, Lexicostatis-

tics so far, «Current Anthropology», vol. I, № 1, 1960. Там же дана

библиография.

5 См., напр., Ch. Hockett, A course in modern linguistics, New

York, 1958.

11

ниже), метод глоттохронологии основывается на следующих

четырех предпосылках1:

1. Определенная часть словаря всех языков

относительно стабильна и образует основное лексическое ядро. В это

основное лексическое ядро входят местоимения,

числительные, наименования частей тела, географических явлений ипр.

2. Степень сохраняемости элементов основного

лексического ядра постоянна на протяжении всего времени. Так,

установив некоторое количество слов основного ядра, мы

можем быть уверены, что определенный процент этих слов

будет оставаться неизменным в равные периоды времени

(например, в первое, во второе и в третье тысячелетия).

3. Процент утраты слов основного ядра примерно

одинаков во всех языках (обратная зависимость).

4. Если известен фактический процент сохранившихся

генетически близких элементов основного лексического

ядра любой пары родственных языков, то можно вычислить

время, прошедшее с того момента, когда эти языки начали

процесс расхождения (дивергенции).

Как видно из этих предпосылок, метод

глоттохронологии тесно связан с выделением той лексической категории,

которая в советском языкознании получила наименование

основного словарного фонда, но для науки о языке является

далеко не новой. Несомненно, именно подобного рода

категорию имел, например, в виду еще Расмус Раск, когда

писал о «...наиболее существенных, материальных,

необходимых и первичных словах, составляющих (наряду с

грамматикой) основу языка»2. В советском языкознании об этой

лексической категории, которую в порядке «развития»

нашей науки о языке некоторые языковеды объявили

методологической, писал и до того, как она превратилась(правда, на

сравнительно короткий период) в методологическую

проблему, Л. П. Якубинский2 и В. И. Абаев4. Однако, несмотря

1 См. S. Gudschinsky, The ABC's of lexicostatistics, «Word»,

vol. 12, 1956.

2 P. Pаск, Исследования в.области древнесеверного языка, цит.

по «Хрестоматии по истории языкознания XIX и XX вв.», сост.

В А. Звегинцевым, Учпедгиз, 1956, стр. 38.

3 Л. П. Якубинский, Несколько замечаний о словарном

заимствовании, «Язык и литература», т. I, вып. 1—2, 1926.

4 В. И. Абаeв, Язык как идеология и язык как техника, «Язык

и мышление», вып. II, 1934; его ж е, О взаимоотношении иранского

и кавказского элемента в осетинском, сб. «Осетинский язык и фольклор»;

I, Изд. АН СССР, 1949.

12

на огромное количество работ, которые были посвящены у

нас проблеме основного словарного фонда, он так и остался

почти неуловимой категорией, а границы и критерии его

определения никак не удалось установить хоть с какой-

нибудь степенью точности.

Тем не менее богатый опыт работы советских языковедов

по определению слов основного словарного фонда,

несомненно, поможет им составить правильное суждение о методе

глоттохронологии М. Сводеша, наиболее слабым местом

которого также является составление списка слов основного

лексического ядра.

Критика предложенного М. Сводешем метода

направляется главным образом именно против принципов отбора

«опытного списка» слов основного ядра. Стремясь уточнить и

усовершенствовать избранный им метод, М. Сводеш

точно так же свои усилия направляет преимущественно в

сторону более четкого и лингвистически обоснованного

определения способов установления «опытного списка»,

одинаково пригодного для любого языка. В порядке уточнения

«опытного списка» он свел количество включаемых в него

слов с 200 до 100. Однако и этот уточненный и

уменьшенный «опытный список» представляется спорным во

многих отношениях, о чем подробно и, бесспорно, обоснованно

говорит Г. Хойер в своей статье, которая следует за

работами М. Сводеша в настоящем сборнике1. Нам

представляется необходимым сделать по этому наиболее

существенному для глоттохронологии поводу несколько

добавочных замечаний.

Когда М. Сводеш пытается составить «опытный список»,

пригодный для всех языков, и формулировать

универсальные правила его составления, он ставит перед собой

фактически невыполнимую задачу. В доказательство этого

утверждения можно сослаться на очевидную несовместимость

структурных моделей лексики разных языков с необозримым

многообразием культур, оказывающих прямое воздействие

на формирование указанных структурных моделей. Но самым

веским доказательством в пользу такого пессимистического

1 Несколько в другом направлении проводит свою критику Ch.

Hockett. См. его статью «Linguistic time-perspective and its

anthropological uses» в «International Journal of American Linguistics»,

vol. 19r 1953, p. 146—152. Ответ M. Сводеша на критические замечания

Ч. Хоккетта см. в «Comment on Hocketts critique», "International

Journal of American Linguistics», vol. 19, 1953, p. 152—153,

13

вывода является опыт работы самого М. Сводеша (и других

языковедов, применявших его метод к конкретным языкам)

над установлением элементов «опытного списка». М.

Сводешу во многом пришлось отказаться от собственно

лингвистических критериев его определения. В действительности

«опытный список» строится у него главным образом на

понятийных признаках, и именно поэтому об отдельных его

элементах можно говорить только как о понятийных,

а не как о лингвистических. И основная трудность в

использовании метода глоттохронологии возникает как раз тогда,

когда отдельные клетки понятийной системы, каковой

фактически и является «опытный список», заполняются

конкретными лексическими элементами определенных языков.

Во многих случаях эти лексические элементы не

укладываются в понятийную систему «опытного списка», и с тем,

чтобы его все-таки заполнить, приходится прибегать к

натяжкам, которые не могут не вызвать сомнений и возражений

со стороны лингвистов.

Начать с того, что лингвистам нередко приходится иметь

дело с языками, которые не обладают словами для

обозначения обобщенных явлений или процессов. В «списке»

М. Сводеша содержатся такие слова, как дерево, рука,

черный, белый, ходить, умирать и т. д. Но, например, по

свидетельству Эйре (описывающего одно из австралийских

племен), «у них нет родовых слов для обозначения дерева,

птицы, рыбы и пр. вообще; у них есть лишь видовые

термины, приложимые к каждой особой породе деревьев, рыб,

птиц и т. д.»1 Аналогичное свидетельство относительно

слова рука мы обнаруживаем у Грэя: «Австралийцы имеют

названия почти для каждой части человеческого тела. Так,

спросив, как по-туземному называется рука, один

иностранец услышал в ответ слово, обозначающее верхнюю часть

руки, затем слово, обозначающее предплечье, далее слово,

обозначающее правую руку, еще одно слово — левую руку

и т. д.»2 Можно подобрать подобные свидетельства почти

на каждый элемент «опытного списка». Все они указывают

не только на часто непреодолимые трудности, с которыми

приходится иметь дело при заполнении «списка», но дают

1 E. Eyre, «Journals of expeditions of discovery into Central

Australia», vol. II, London, 1846, p. 392—393.

2 G. Grey, «Journal of two expeditions of discovery in North-West

and Western Australia», vol. II, London, 1841, p. 209.

14

достаточно убедительный материал и для общего вывода.

А вывод состоит в том, что универсальный «список»,

пригодный для всех языков мира, составить невозможно. Он

неизбежно должен варьироваться для разных групп языков

или для разных культур (или, скорее, для того и другого,

вместе взятых).

К этому следует добавить, что поскольку модель

«опытного списка» составлена на английском языке, то это в свою

очередь накладывает определенный отпечаток и на отбор

иноязычных эквивалентов: они неминуемо будут

приближаться по своей понятийной сфере к английским словам,

составляющим «опытный список». Ведь большинство слов

основного лексического ядра, как и большинство наиболее

употребительных слов, полисемантичны. И хотя к ряду

элементов «опытного словаря», выраженного средствами

английского языка, М. Сводеш делает пометки, чтобы

уточнить их «значение» (а точнее говоря—понятийное

содержание), это не спасает положения. Несколько взятых наудачу

примеров ясно показывают, о чем идет речь. Так, английское

ashes может быть передано по-русски как зола или пепел,

англ. hear — как слышать и слушать, англ. animal —

как зверь и животное, англ. blow—как дуть и веять,

англ. child — как ребенок и дитя и пр. Даже если

попытаться максимально отграничиться от особенностей, связанных

с языковой природой элементов модели «опытного словаря»

(а характер полисемантизма английских слов и само их

лексическое значение определяются во многом собственно

лингвистическими факторами), и ориентироваться на их

чисто понятийное содержание (к чему, как указывалось

выше, и подводят нас выдвинутые М. Сводешем критерии),

то и в этом случае при переводе данных понятийных

элементов на лексические единицы других языков неизбежно

придется столкнуться с теми же самыми трудностями. Так,

понятие, определяемое в толковых словарях

описательно как «наличие представления или сведения о чем-

либо» (англ. know), может быть передано в русском языке

глаголами знать или ведать, а «словесное выражение своих

мыслей» (англ. say) можно обозначить русскими глаголами

говорить или сказать и т. д. Если обратиться к

альтернативе знать или ведать, то оба эти слова имеют разветвленную

систему генетически близкой лексики в ряде родственных

языков. Ср. ведать — лат. video, vidi, скр. veda, зенд. vaeda,

гот. wait «я знаю», арм. gitem «я знаю», др.-прусск. waidimai

15

«мы знаем», ирл. ro-fetar «я знаю» и пр.; знать — лат.

(g)notus, ирл. gnath, скр. janati «знает», зенд. zanaiti «знать»,

др.-перс, xsnasatiy «они знали бы» и пр.

Таким образом, и ведать и знать в соответствии с

правилами, установленными М. Сводешем, имеют одинаковое

право использоваться в качестве элементов «опытного списка»

в соответствующей паре языков. Однако судьба

этимологических соответствий глаголов ведать и знать в других

языках неодинакова, в частности, в случае с глаголом знать

эта форма уступила место иным основам. Таким образом,

получается, что вычисление коэффициента устойчивости

во многом зависит от случайности — от выбора того или

иного конкретного слова, одинаково правомерного с точки

зрения критериев М. Сводеша. Ведь следует учесть, что

с выбором, подобным вышеописанному, исследователю

придется сталкиваться не в единичных случаях; чуть ли не

каждый элемент «опытного списка» дает повод для такого рода

произвольности в установлении конкретных элементов

списка основной лексики для каждого языка в отдельности.

С тем чтобы максимально объективизировать методы

отбора лексики, очевидно, можно было бы обратиться к

помощи частотных подсчетов. Но в действительности они также

не способны дать удовлетворительное решение данной

проблемы, и хотя не буквально, а с позиций

приблизительности, на основе «чувства» языка мы всегда опираемся на

них. Частотные подсчеты в любом виде могут дать сведения

лишь о том, какое положение занимает данный лексический

элемент в определенный период развития языка. Будучи

слепы к этимологическим связям, они могут неправомерно

выдвинуть на передний план слова, которые недавно и,

возможно, временно заняли место в кругу основного

лексического ядра, и отбросить в качестве архаизмов на далекую

периферию слова, несомненно более подходящие. В этих

случаях, бесспорно, необходимо обращение к

историческому коррективу.

Но обращаясь к историческому коррективу, мы

неизбежно приходим к весьма серьезным выводам относительно

рабочих возможностей метода глоттохронологии.

Выясняется парадоксальное обстоятельство, что без достаточно

основательных данных, которые способна дать только хорошо

документированная история языка, пользование

глоттохронологией может привести к весьма спорным

результатам. При наличии же одной синхронической плоскости и

16

при выключении документально-исторического корректива

заполнение во что бы то ни стало строго ограниченного

числа понятийных клеток в «опытном списке» не может не

привести к известной произвольности, устранить которую

не способна частотность употребления слов.

На первый взгляд может показаться, что произвольность

отбора лексики основного ядра для каждого языка в

отдельности нейтрализуется правилом, в соответствии с которым

по возможности отбирается такая лексика, которая имеет

этимологические параллели в данной паре языков.

Отсутствие этимологических эквивалентов дает материал для

установления сохранившихся элементов основного лексического

ядра. Однако и это правило само по себе и опять-таки

без исторических свидетельств не спасает положения,

поскольку не учитывает такого весьма существенного

явления, как взаимное лексическое заимствование в данной паре

языков. А такого рода заимствование может иметь не

только весьма значительный объем, примером чему служит

проникновение немецкой лексики в датский язык, но

захватывать также и лексику основного лексического ядра,

свидетельством чего являются скандинавские лексические

заимствования в английском (а если выходить за пределы

близкородственных языков, то можно сослаться и на

пример французского лексического влияния на английский; так,

без обращения к истории англ. animal и франц. animale

могут истолковываться как образцовый случай

этимологически близкой исконной пары элементов списка).

Метод Сводеша не учитывает должным образом и

семантических явлений (в их собственно лингвистическом

истолковании). Как известно, от часто весьма значительных

семантических изменений не защищены никакие слова, в том

числе, как показывает историческая семасиология, и слова

основного лексического ядра. Эти семантические сдвиги

трудно уложить в какую-либо определенную закономерность,

если рассматривать их изолированно, вне истории

определенной лексико-семантической системы (опять история!),

и поэтому их весьма сложно учесть какой-нибудь

специальной оговоркой или особым правилом

глоттохронологического метода. Но поскольку они постоянно имеют место, то

с своей стороны не могут не оказать дезорганизующего

влияния на математически прямолинейные построения

глоттохронологии. Следует помнить, что, как указывалось выше,

«опытный список» фактически представляет универсальную

2 Заказ № 11 б

17

понятийную систему, заполнение отдельных клеток которой

лексическими единицами конкретных языков проводится

также в значительной мере на основе понятийных

признаков (или на основе «значения» слов; ведь очевидно, что

такую понятийную клетку нельзя заполнить словом,

значение которого не подходит под понятие, закрепленное

за данной клеткой). А так как обычно семантические сдвиги

в понятийном отношении переориентируют слова, то и

оказывается (как это, в частности, показывает пример со

словом deer, разбираемый М. Сводешем), что в «опытный

список» не попадают, вероятно, наиболее подходящие слова,

и при этом вовсе не потому, что они выпали из языка, а

только вследствие того, что они ушли в другие понятийные сферы,

может быть сами по себе весьма существенные (особенно

для данного периода развития народа — носителя

конкретного языка), но оказавшиеся за пределами совокупности

понятий «опытного списка».

Именно так и поступает М. Сводеш даже тогда, когда

(как в случае с deer) ему известно, что исконное слово

сохранилось в языке, но лишилось своего «первоначального»

значения. Этот пример не только еще раз подчеркивает

понятийную сущность метода М. Сводеша (слово-то осталось,

но оно переориентировалось на другое понятие), но и

показывает, как уточняющие правила и оговорки, вступая в

прямое противоречие с декларированным основным принципом

метода, разрушают его.

Совершенно очевидно, что подобного рода факторы

отнюдь не способствуют уточнению баланса утерянных и

сохранившихся элементов «опытного списка». А так как под

влиянием этих факторов демаркационная линия,

разделяющая лексические группы, может уклоняться в обе стороны, то

полученные в результате датировки также неизбежно

приобретают до известной степени произвольный характер.

Сам М. Сводеш отлично осознает опасность, грозящую его

методу со стороны такого рода факторов. Большую их часть

он объединяет в одну общую категорию, которая носит

у него название «дублетности». Но, признавая, что

«дублетность» вносит элемент случайности в лингвистическое

датирование, он пока бессилен преодолеть дезорганизующие

последствия ее влияния. Возможно, в данном случае есть

основания говорить уже об объективных недостатках

метода, устранить которые можно только посредством

изменения самих принципов, положенных в основу метода.

18

Следует отметить также, что разработанная М. Своде-

шем процедура датировки, как правило, применяется к

одной паре языков и притом близкородственных. Но как

следует поступать, если оказывается необходимым

датировать распад целых языковых групп, представленных ныне

значительным количеством языков, например славянские и

балтийские, славянские и германские и т. д.? Следует ли

выбирать по одному представителю от каждой группы

языков и сводить их в сопоставляемую пару (на основании

какого критерия выбирать такие языки?), или осуществлять отбор

элементов «опытного списка» из совокупности языков

каждой группы, или же проводить этот отбор по всей сумме

языков? Какого метода надо придерживаться, если оказывается

необходимым установить время дивергенции одной группы

языков от совокупности других (например, хеттских от

прочих индоевропейских языков), имея к тому же в виду, что

доступные рассмотрению материалы этих языков

располагаются в разных временных плоскостях? Именно подобного

рода хронологические данные в первую очередь интересуют

лингвистов, но их-то глоттохронология, видимо, и не

способна предоставить, поскольку ввиду своей сложности они

превосходят скромные возможности данного метода.

Наводит на размышления и факт использования М. Сво-

дешем в его опытных и контрольных исчислениях языка

одного автора (например, Плавта) как представителя

целого периода развития языка. В этом случае М. Сводеш

поступает согласно свободному выбору. Но иногда отождествление

языка автора с языком эпохи оказывается вынужденным.

Это имеет место, в частности, когда целый язык (как,

например, готский) представлен фактически единственным

памятником. При свободном и вынужденном использовании

авторского языка в качестве опорного для исследования

допускается очевидная натяжка. М. Сводеш полагает, что отобранные

им элементы «опытного списка» в силу своей универсальности

находятся вне воздействия со стороны факторов

индивидуального, стилистического, диалектного и прочего

характера. Опыт изучения подобных явлений говорит, однако, о

неправомерности такого допущения. Все они, конечно,

весьма способствуют созданию «дублетности», но М. Сводеш

совершенно неправомерно игнорирует их.

Можно упомянуть еще о некоторых негативных для

метода факторах, частично примыкающих к

предшествующим. Они связываются со структурными особенностями язы-

2*

19

ков. В одних случаях речь здесь идет о том, что нередко

слова (и притом обычно наиболее употребительные)

сливаются, образуя чаще всего из двух слов одно. Так, в

первоначальном варианте «опытного списка» фигурировало слово

not «нет, не». Но это слово в английском языке

представляет как раз пример такого слияния, поскольку оно

составлено из двух слов: na-wiht «никакая вещь». В других случаях

приходится сталкиваться с тем, что отдельные элементы,

функционирующие в «опытном списке» как самостоятельные,

в некоторых языках инкорпорируются другими словами,

выступая в этом случае только в качестве элементов

сложных слов. Ф. Боас приводит в своем «Руководстве по языкам

американских индейцев» достаточное количество примеров

подобного рода, и едва ли есть надобность повторять их

здесь. Однако важно вспомнить его слова о том, что

«демаркационная линия между тем, что мы обычно называем

двумя словами, в этом случае, строго говоря, исчезает»1.

Л. Леви-Брюль подтверждает этот вывод своим собранием

языкового материала. «Во многих языках

североамериканских индейцев,— пишет он,— нет отдельного слова для

глаза, руки или для других частей и органов тела: слова,

обозначающие эти предметы, встречаются всегда с

инкорпорированным или приставленным местоимением, обозначая

„мою руку", „твой глаз", „его ногу" и т.д. Если бы какой-

нибудь индеец нашел в полевом госпитале руку, упавшую

с операционного стола, он выразился бы приблизительно

так: „Я от такого-то нашел его руку"»2. М. Сводеш борется

с явлениями подобного рода двояким путем. Он или

приводит большое количество различных оговорок (слова

«опытного списка» не могут быть связаны с семантическими

особенностями языка и с культурой народа, должны быть

универсальными, легко распознаваемыми, не сложными, не

двусмысленными, не иметь синонимов или потенциальных

дублетов, не быть звукоподражательными, не обозначать

действия и т. д.), строго придерживаясь которых вообще не

оказалось бы возможным составить «списка» для подобных

языков, или же стремится свести свой «опытный список»

к такому минимуму, который исключил бы наличие подоб-

1 F. Boas, Handbook of American Indian languages, Washington,

1911.

2 Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, изд. «Атеист»,

1930, стр. 111.

20

ных случаев. Однако уже и приведенная из книги Леви-

Брюля цитата, содержащая в качестве примеров такие

(оставленные во втором варианте) слова, как рука и нога,

свидетельствует о тщетности попыток М. Сводеша.

Наконец, следует указать еще на одно обстоятельство,

уже другого рода, значительно сужающее возможности

применения метода глоттохронологии. Излагая принципы

метода, С. Гудщински пишет, что использование его

предполагает «отсутствие в процессах миграций, завоеваний

или других видов социальных контактов каких-либо

вмешательств, способствующих убыстрению или замедлению

дивергенции языков»1. Фактически в данном случае С.

Гудщински повторяет оговорки, которые делает сам М. Сво-

деш. Учет этих оговорок означает, что, во-первых, надо

опять-таки знать историю соответствующих языков, чтобы

быть уверенным, что подобные вмешательства не имели

места, а во-вторых, совершенно неосновательно представлять

себе дивергенцию языков как абсолютно прямолинейный

процесс, происходящий в историческом и географическом

вакууме и не допускающий возможности временных

контактов рассматриваемых языков, воздействия на них

субстратных явлений, наличия географических или политических

условий изоляции и т. д. Трудно себе представить хотя бы

один случай процесса дивергенции языков, который не

сопровождался бы специфическими для него условиями его

осуществления. Именно поэтому полное принятие данной

оговорки в большинстве случаев означает фактический

отказ от использования метода глоттохронологии. М. Сводеш,

правда, обещает в дальнейшем совершенствовании своего

метода устранить и данный недостаток, но пока нельзя не

учитывать этих ограничительных моментов.

В связи с этим уместно будет заметить, что

рассматриваемый недостаток метода глоттохронологии имеет более

глубокие корни. Он обусловлен общими особенностями

применения математических методов к исследованию явлений языка.

Если традиционное лингвистическое исследование в первую

очередь было направлено на вскрытие всей совокупности

специфических условий, в которых происходило становление

того или иного языкового явления, и на объяснение этими

специфическими условиями характерных особенностей са-

1 S. Gudschinsky, The ABC's of lexicostatistics, «Word»,

vol. 12, 1956, № 2, p. 178.

21

мого изучаемого явления, то математические методы,

наоборот, игнорируют подобные специфические условия и

особенности (а во многих случаях просто не способны их

учесть, как это слишком часто имеет место и в

глоттохронологии) и стремятся свести всю сложность и многообразие

лингвистических явлений к однозначным характеристикам

и универсальным построениям.

В адрес метода глоттохронологии можно сделать много

упреков, его применение сопровождается большим

количеством весьма существенных оговорок, и сам М. Сводеш

говорит о настоятельной необходимости устранения ряда

значительных его недостатков. Но вместе с тем не следует

закрывать глаза и на то обстоятельство, что эмпирические

испытания метода глоттохронологии на тех процессах

дивергенции языков, датировка которых допускает проверку

на основе исторических данных, дали в ряде случаев

удовлетворительные результаты. Именно эти факты и

заставляют отнестись со вниманием к методу глоттохронологии,

трезво оценивая его возможности и не закрывая глаза

на его многочисленные недостатки.

В. Звегинцев

Моррис Сводеш

ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКОЕ ДАТИРОВАНИЕ

ДОИСТОРИЧЕСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ,

(НА МАТЕРИАЛЕ племен эскимосов

И СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ)

Предыстория представляет собой длительный период

существования человеческого общества на ранних ступенях

его развития и продолжается до того времени, когда была

изобретена письменность, сделавшая возможной

регистрацию происходящих событий. В некоторых странах этот

период уступает место современной эпохе зафиксированной

истории уже шесть-восемь тысячелетий тому назад, в

других — лишь несколько последних столетий. Повсеместно

предыстория представляет собой некую огромную, темную

бездну, в которую стремится проникнуть наука. Наукой

были изысканы действительно эффективные средства для

освещения незафиксированного прошлого, куда входят

показания археологических находок, а также другие

свидетельства о географическом распространении факторов

материальной культуры в наиболее ранние из известных

периодов.

Очень многое зависит от тщательного анализа и

сопоставления научных данных, от правильного истолкования

сущности этих данных. В научном исследовании важно

сочетать свидетельства лингвистики и этнографии, а также

археологии, биологии и геологии. Наравне с этим

необходимы поиски новых средств к расширению наших знании и

более точной передаче наших выводов относительно

предыстории. В последнее время одной из наиболее замечательных

тенденций в области изучения предыстории было развитие

объективных методов, при помощи которых измеряется

1 M. Swadesh, Lexico-statistic dating of prehistoric ethnic

contacts, Proceedings of the American philosophical society, vol. 96,

1952, p. 452—463.

23

количество истекшего времени. Там, где раньше

использовались предположения и субъективные суждения,

сегодня мы уже можем относительно точно устанавливать

определенные даты в предыстории. Развитие упомянутых

методов тем более существенно, что их применение значительно

увеличивает возможность сопоставления отдельных

реконструируемых форм.

Несомненно, колоссальную ценность имело развитие

радиоуглеродного датирования1. Этот метод основывается

на открытии, сделанном У. Ф. Либби; оно заключается в

том, что во всяком животном и растительном организме

содержится определенный процент радиоактивного углерода—

нестойкого изотопа, который в результате

радиоактивного распада превращается в азот. В течение жизни

растения или животного радиоуглерод постоянно

поступает в организм из воздуха, причем процентное

соотношение между радиоактивным и стабильным изотопами

углерода сохраняется постоянным. После смерти

организма радиоуглерод постепенно распадается с постоянной

скоростью. Поскольку скорость распада постоянна,

появляется возможность установить путем измерения все

еще происходящего процесса распада радиоактивного

изотопа углерода, содержащегося в образце органического

происхождения, сколько времени прошло после смерти

организма. Следовательно, представляется возможным до

известной степени точно установить возраст любого

участка археологических раскопок, содержащего остатки

кости, дерева, травы или любого другого вещества

органического происхождения.

Лексикостатистическое датирование в отличие от

углеродного использует совершенно иной материал, но его

теоретический принцип одинаков. Исследования, проведенные в

течение последних нескольких лет автором настоящей

статьи и некоторыми другими учеными, показали, что во

всех языках та часть лексического запаса, которая

обозначает коренные, фундаментальные и вместе с тем

обыденные понятия, в противовес специальной, или так называемой

«культурной», части словаря изменяется с относительно

постоянной скоростью. Благодаря этому на основе процента

1 См. Frederick Johnson, Radiocarbon dating, «Mem. Soc.

Amer. Archaeol.», 8, 1951.

24

сохранившихся элементов в соответствующим образом

отобранном опытном словаре можно установить количество

истекшего времени. Где бы ни происходило разделение языкового

единства на две или несколько частей таким образом, что в

дальнейшем языковые изменения идут различными путями в

каждом из вновь образованных языков, процент одинаковых

слов, сохранившихся в обоих языках, показывает то

количество времени, которое прошло с момента их разделения.

Следовательно, где бы нам ни встретились два языка, которые,

как свидетельствует сравнительный лингвистический

анализ, являются конечным результатом дробления единого

языка в доисторическом прошлом, мы сможем определить,

когда произошло их разделение.

Прежде чем продолжить детальное описание данного

метода, рассмотрим в качестве иллюстрации один

конкретный пример.

Языки эскимосский и алеутский ни в коем случае не

представляют собой один и тот же язык. Эскимос не

понимает алеута, если он не выучил его язык, как и любой

другой иностранный язык, хотя, возможно, некоторые

сходства в структуре и случайные словарные совпадения

несколько облегчают ему изучение алеутского языка.

Приблизительно в том же положении оказывается и англичанин,

изучающий гаэльский или литовский язык. Ранее было уже

доказано, что эскимосский и алеутский языки являются

современными дивергентными формами прежде единого

языка1. Иными словами, сходство между алеутским и

эскимосским языками не является ни случайным, ни

полностью обусловленным диффузным влиянием одного языка на

другой. Характер совпадений между этими двумя языками

подтверждает вывод о том, что мы имеем ярко выраженные

черты ранее единого языка. Для того чтобы определить, в

какой момент древности языковое единство распалось, мы

применяем лексикостатистическое вычисление. Оно

основывается на вычислении процентного отношения сходных эле-

1 Два недавно опубликованных независимо друг от друга

исследования представляют конкретные доказательства этого родства:

Knut Bergslund, Kleinschmidt Centennial, IV: Aleut

demonstratives and the Aleut-Eskimo relationship, «Intern. Journ. Amer. Ling.»,

17, 1951, p. 167—179; Gordon Marsh and Morris Swadesh,

Kleinschmidt Centennial, V: Eskimo-Aleut correspondences, «Intern. Journ.

Amer. Ling.», 17, 1951, p. 209—216.

25

ментов в опытных словарях эскимосского и алеутского

языков, при этом обнаруживается, что прошло 2900 лет с

момента разделения этих в настоящее время различных

языков1. Подобное же изучение эскимосского языка

показывает, что его диалекты, начиная от полуострова Сьюард на

Аляске и до самой Гренландии, отпочковались один от

другого в течение сравнительно недавнего периода времени.

Этот период точно до сих пор не определен, но, очевидно,

это произошло на протяжении нескольких последних

столетий. Однако разница между данной группой диалектов и

диалектами, расположенными вокруг Юкона и около

восточного мыса в Сибири, свидетельствует о разных путях

развития рассматриваемых языков в течение тысячи лет2.

Используя эти и некоторые другие даты, которые могут

быть определены при сравнении других близкородственных

диалектов, можно многое узнать об основных путях

миграций и культурных влияний эскалеутов3 в доисторические

времена.

Лексикостатистические данные должны сопоставляться

со свидетельствами других наук, включая сюда данные

археологии, сравнительной этнологии и лингвистической

палеонтологии. Различные отрасли науки уточняют и

подтверждают друг друга и помогают вписывать

недостающие детали в общую картину истории.

Такого соотносительного изучения истории эскалеутов

пока еще не было предпринято, однако данные о

возрасте эскалеутов, установленные при помощи

лексикостатистического вычисления, были частично соотнесены с

данными археологии. Образчики углерода, добытые для

пробы Лафлином и Маршем в древнейших стойбищах

алеутов и подвергнутые лабораторному исследованию с точки

1 G. Marsh, M. Swadesh, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 17,

1951, p. 169.

Время, которое указывалось в этой статье (4000 лет), было неточно

вычислено на основе коэффициента сохраняемости, равного 85

процентам. Исправление, основанное на точном вычислении, при 81 проценте

± 2 процента, дает 2 900±400 лет. Каким путем была установлена

исправленная константа сохраняемости, объясняется ниже в

настоящей статье.

2 Вычислено на основании процента совпадений, который

приводится в статье Сводеша «Kleinschmidt Centennial», III: Unaaliq and

Proto-Eskimo, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 17, 1951, p. 66—70.

3 «Эскалеуты» — условное название для реконструируемого

единства эскимосов и алеутов: эск[имосы] + алеуты.— Прим. ред.

26

зрения их радиоактивности, показали, что их возраст равен

3000 лет1, и практически совпадает с полученными

независимо от этого данными лексикостатистики. Данные

лексикостатистики показывают, что предки эскимосов и алеутов

принадлежали к единому племени вплоть до начала

заселения островов.

Сведения о возрасте эскалеутов нужно сопоставить с

другими имеющимися сведениями, для того чтобы

сформулировать некоторые выводы о возможных путях

доисторических миграций эскимосов в Новый свет. Для этого

необходимо датирование некоторых лингвистических фактов,

относящихся к языкам, носители которых располагались

по обеим сторонам Берингова пролива, для этого

необходимо и соотнесение лингвистических фактов с фактами

географического распространения. Поскольку в данной области

сделано пока еще мало, значение получаемых фактов не

может быть всесторонне обсуждено.

Мы можем заметить, однако, что племя надин как будто

показывает период расхождения более краткий, чем у

эскалеутов2. Отсюда можно заключить, что эскалеуты

вступили на территорию Америки последними. Оба племени

сравнительно недавно появились в Новом свете, поэтому

логично искать племена, близкородственные им по языку,

скорее в Евразии, чем в Америке. Время миграции —

всего 3000 лет назад — оставляет надежду обнаружить

упомянутые родственные племена. Это подтвердило бы мысль о

родстве племен эскалеутов с урало-алтайскими и

индоевропейскими племенами, а племени надин — с

китайско-тибетскими3. Тщательное изучение вероятности этих предпо-

1 William Laughlin and Gordon Marsh, A new view of

the history of the Aleutians, «Arctic», 4, 1951, p. 75—88, особенно

91. Точная углеродная дата — 3,018±230 лет.

2М. Swadesh, Diffusional cumulation and archaic residue as

historic explanations, «Southwestern journ. anthropol.», 7, 1951, p. 1—21,

особенно p. 14. Процент соответствий в языке атабасков и тлингит

указывает на 2000 лет после разделения. Общий период для языков

надин, очевидно, несколько более продолжителен.

3 L. L. Hammerich, Can Eskimo be related to Indo-European?,

«Intern. Journ. Amer. Ling.», 17, 1951, p. 217—223; Robert Shafer,

Athapaskan and Sino-Tibetan, «Intern. Journ. Amer. Ling.», 18, 1952,

p. 12—19. Обе эти статьи обладают тем недостатком, что в них

рассматривается по одной ветви каждого племени, а не все племя в целом.

Несмотря на то, что получаемые результаты все же удовлетворительны,

было бы лучше рассматривать племя надин в целом, включая тлингит

и хейда, так же как и племя атабасков и племя эскалеутов, а не просто

27

ложений с помощью лексикостатистического метода, а

также с учетом данных, полученных другими отраслями науки,

в значительной мере разъяснило бы вопрос о

доисторическом расселении народов западного полушария.

Определение константы

Тот факт, что основная часть словаря изменяется с

постоянной скоростью, был открыт случайно, причем углеродное

датирование было особым стимулом, обусловившим это

открытие. Достижения в области радиоуглеродного

датирования четыре года назад навели автора на мысль заняться

изучением скорости изменения словаря. Начиная свои

исследования, автор надеялся определить только

приблизительный максимум скорости изменения. На вечерней

конференции антропологов фонда Викинга 12 марта 1948 г. автор

выступил с докладом на тему «Значение времени в языковом

расхождении», доказывая важность приблизительного

подсчета языковых изменений. Некоторые пункты тезисов

к этому докладу, размноженные на мимеографе фонда

Викинга, гласят следующее: «Если компаративисты не

занимались систематической разработкой при изучении

предыстории, то это объясняется, очевидно, тем, что они в

основном удовлетворялись неточными, относительными

хронологиями, пригодными лишь для их личных целей и не

имеющими отношения к другим аспектам истории культуры.

Однако существует базис для абсолютной хронологии,

безусловно приблизительной, но очень ценной в совокупности

с другими данными».

«Чем больше степень языковой дифференциации внутри

семьи, тем продолжительнее период времени, необходимый

для подобной дифференциации» (Сeпир, Временная

перспектива, стр. 76). Хотя скорость изменения и не постоянна,

но для нее, безусловно, должен существовать определенный

максимум. К тому же, очевидно, может быть установлена

средняя скорость, которая останется в силе в применении и к

продолжительным отрезкам времени. Все эти вопросы могут

быть изучены с помощью контрольного материала, имею-

эскимосов. В последнем случае есть все основания предполагать, что

будут обнаружены даже более тесные связи с урало-алтайскими

племенами, как это уже очень давно предполагал Расмус Раек (см. William

Thalbitzer, The Aleut language compared with Greenlandic,

«Intern. Journ. Amer. Ling.», 2, 1921—1923, p. 40—57, особенно p. 40).

28

щегося в таких языковых семьях, как индоевропейская,

семитская, китайско-тибетская, которые располагают

большим количеством исторических памятников,

насчитывающих до 6 тысяч лет. Таблицы зависимости между мерой и

датой расхождения, составленные таким путем, могут

применяться во многих случаях, где ощущается недостаток

исторического материала, но где, однако, общее

происхождение двух или нескольких языков было доказано

сравнительным языкознанием.

Индекс, показывающий меру расхождения в лексике

двух языков, должен основываться на списках слов (или

морфем), которые являются сравнительно нейтральными в

смысле их отношения к предметам материальной культуры

и могут избегнуть влияния, оказываемого на язык

быстрыми культурными сдвигами. Каждый такой индекс

обозначает минимальное время. Там, где два разных индекса

обозначают две различные ближайшие временные точки,

более отдаленная из них будет более правильной.

Хотя автор предполагал, что «скорость изменения

непостоянна», однако он считал, что у нее, бесспорно,

существует максимум. Это убеждение базировалось на том

хорошо известном факте, что языковые изменения

происходят крайне медленно даже тогда, когда мы полагаем,

что они произошли сравнительно быстро. С другой

стороны, распространенным мнением в лингвистике было то

мнение, что некоторые языки изменяются гораздо

медленнее, чем другие, якобы остающиеся без изменений в течение

тысячелетий. И лишь впоследствии, только после того как

были проведены фактические подсчеты скорости

изменения в предполагаемых медленно изменяющихся языках,

автор обнаружил ошибочность этого представления.

Производя свой первый опыт по изучению скорости изменений в

основной части словаря, автор рассчитывал найти какую

угодно меру изменения, но не представляющую собой

константу. При этих условиях первый небольшой

эксперимент, доложенный на конференции фонда Викинга,

состоял в том, что сравнивался процент совпадения в лексике

языков нутка и квакиутль с процентом словарных

совпадений в английском и немецком языках. В первой

паре, которая представляет собой языки американских

индейцев, входящих в племя вакашэн на Северо-Западном

побережье, было обнаружено 30 процентов родственных

элементов в опытных словарях, тогда как количество общих

29

элементов в английском и немецком языках достигает 59

процентов словаря1. Это доказывает, что языки, входившие

в группу вакашэн, имели больший период расхождения,

чем языки английский и немецкий. Поскольку мы знаем,

что период расхождения в последних языках равен более

чем 1100 г., мы можем получить приблизительное

представление о том, чему равен этот период в вакашэн.

Полученные таким путем сведения способствуют освещению

предыстории.

В течение 1949 г. автор с помощью фонда Филипса

американского философского общества, используя

превосходную коллекцию рукописей на языке сэлиш из собрания

Франца Боаса, предпринял объективную классификацию

языков этого разветвленного племени, основанную на

лексическом сходстве. Он пользовался опытным списком,

составленным из лексических единиц, обозначающих

коренные понятия, в основном продолжая уже начатую им работу.

Автор с целью составить таблицу соответствий и

расхождений избрал в качестве единицы измерения процент

сохранившихся слов в современном английском языке в

сравнении с древнеанглийским, который существовал 1000 лет

назад. Первоначально этот процент автор считал всего лишь

такой конкретной единицей измерения, которая будет

просто удобной при статистических вычислениях. Однако по

мере того как изучение продвигалось вперед, оказалось,

что результаты обнаруживают замечательную внутреннюю

связь. Например, бела-кула, один из языков сэлиш, дальше

других ушедший в своем развитии от первоначального

состояния, показывает очень низкий процент совпадения с

двадцатью пятью другими языками этой группы, именно

от 11до 23 процентов. Во всех тех случаях, где был

установлен высокий процент лексических соответствий, языки

обнаруживали очень большое сходство также и по структуре,

а территориально оказывались расположенными таким

образом, что можно с вероятностью предположить, что они

разошлись сравнительно недавно. Ни в одном из языков

этого разветвленного племени не было найдено соответствий,

которые подтвердили бы мысль о существовании

неизменяющихся или почти неизменяющихся языков. Напротив, все

1 В докладе на конференции автор приводил 31 и 65 процентов,

так как он базировался на опытных словарях и технике подсчета,

несколько отличающихся от теперешних.

30

говорит за то, что рассмотренные языки изменяли свой

словарный запас приблизительно с одинаковой скоростью.

Успех в изучении языков сэлишей подчеркнул

необходимость изучения языков, история которых известна.

После того как была опубликована работа «Внутренние

взаимоотношения сэлишей»1, автор данной статьи (хотя и не

сразу) наряду с некоторыми из его коллег предпринял ряд

аналогичных исследований. Постепенно, с накоплением

материала, выяснилось, что общеупотребительный,

повседневный словарный запас (слова того типа, которые

включены в опытный список) изменяется с приблизительно

постоянной скоростью. Были обнаружены некоторые недостатки

этого списка, но самое главное — была подтверждена

несомненная истинность константы скорости, которая может

быть установлена, несмотря на недостатки списка.

Исследователям пришлось столкнуться с некоторыми проблемами

методологического порядка, однако из них не осталось ни

одной нерешенной. Описанию этих проблем посвящены

последующие разделы настоящей статьи.

Чрезвычайно ценной для применения статистического

анализа в лексическом датировании является работа,

проделанная Робертом Б. Лизом (Чикагский университет)2.

Его исследования на математической основе подтвердили,

что константа скорости реально существует и что для

исключения возможности чисто случайных совпадений

количества исторически засвидетельствованных примеров вполне

достаточно. В настоящее время он работает над проблемами

вычисления систематической ошибки данного метода. В то

же время были проведены новые исследования по вопросам

предыстории, включая упомянутые работы по эскалеутам:

Джозефу X. Гринбергу и автору данной статьи благодаря

субсидии от Колумбийского университета удалось

применить настоящий метод к изучению различных языковых

семей Африки, Австралии и Америки, и они добились

блестящих результатов3. В ходе этих исследований были уста-

1 «Intern. Journ. Amer. Ling.», 16, 1950, p. 157—167.

2 См. Robert R. B. Lees, A method of dating with lexicon

statistics, p. 3 (мимеографическое издание доклада, сделанного в

Мичиганском институте языкознания, 1951).

3 Законченная в настоящее время работа Джозефа X. Гринберга

«Генетическая классификация языков Австралии» была зачитана на

ежегодном заседании Лингвистического общества Америки. См. Joseph

H. Greenberg, The genetic classification of Australian languages.

31

новлены новые возможности применения

лексикостатистики. Сюда относится способ установления различий между

архаичными формами и диффузными накоплениями1 и метод

выявления отдаленных генетических связей2.

Коэффициент сохраняемости

Из трех основных аспектов языка — звуков,

морфологической структуры и словаря — последний более всего

отвечает требованиям, которые предъявляет метод

статистического датирования. Слова легко заимствуются, однако

давно известно, что заимствование имеет место

преимущественно в «культурной» части словаря, в то время как

«внутренний» словарь оказывает сопротивление факторам,

способствующим его изменению. Не представляет трудности

составить список, состоящий приблизительно из 200

относительно стабильных лексических элементов,

обозначающих части тела, числительные, определенные явления

природы, элементарные, свойственные всем людям действия.

Можно дать простое, четко очерченное определение того,

что представляет собой языковое изменение: оно

представляет собой введение всякого нового элемента, взятого из

любого источника для того, чтобы этот элемент служил

обычным, повседневным выражением данного понятия.

Сравнивая два периода развития данного языка или два

языка, развившихся из одного и того же языка древности,

мы могли бы установить их родство, вычислив процент

родственных элементов от общего числа сравниваемых

лексических единиц. Коэффициент сохраняемости можно

вычислять в его отношении к определенному периоду времени,

например к тысячелетиям или к столетиям, для того чтобы

было легко сравнивать различные случаи друг с другом.

Первые два опыта подобного вычисления были проведены

автором на материале современного английского языка в

сравнении с древнеанглийским и современного испанского

в сравнении с латынью. Метод сравнения проиллюстрирован

здесь на ряде элементов списка.

1 Swadesh, Diffusional cumulation and archaic residue as

historical explanations, «Southwestern jour, anthropol.», 7,1951, p. 1—21.

2 Доложен в 1951 г. на заседании Лингвистического общества

Америки как «эксперимент в ранней компаративистике»; будет

опубликован в связи со статьей, посвященной племени Мозан, которая готовится

к изданию.

32

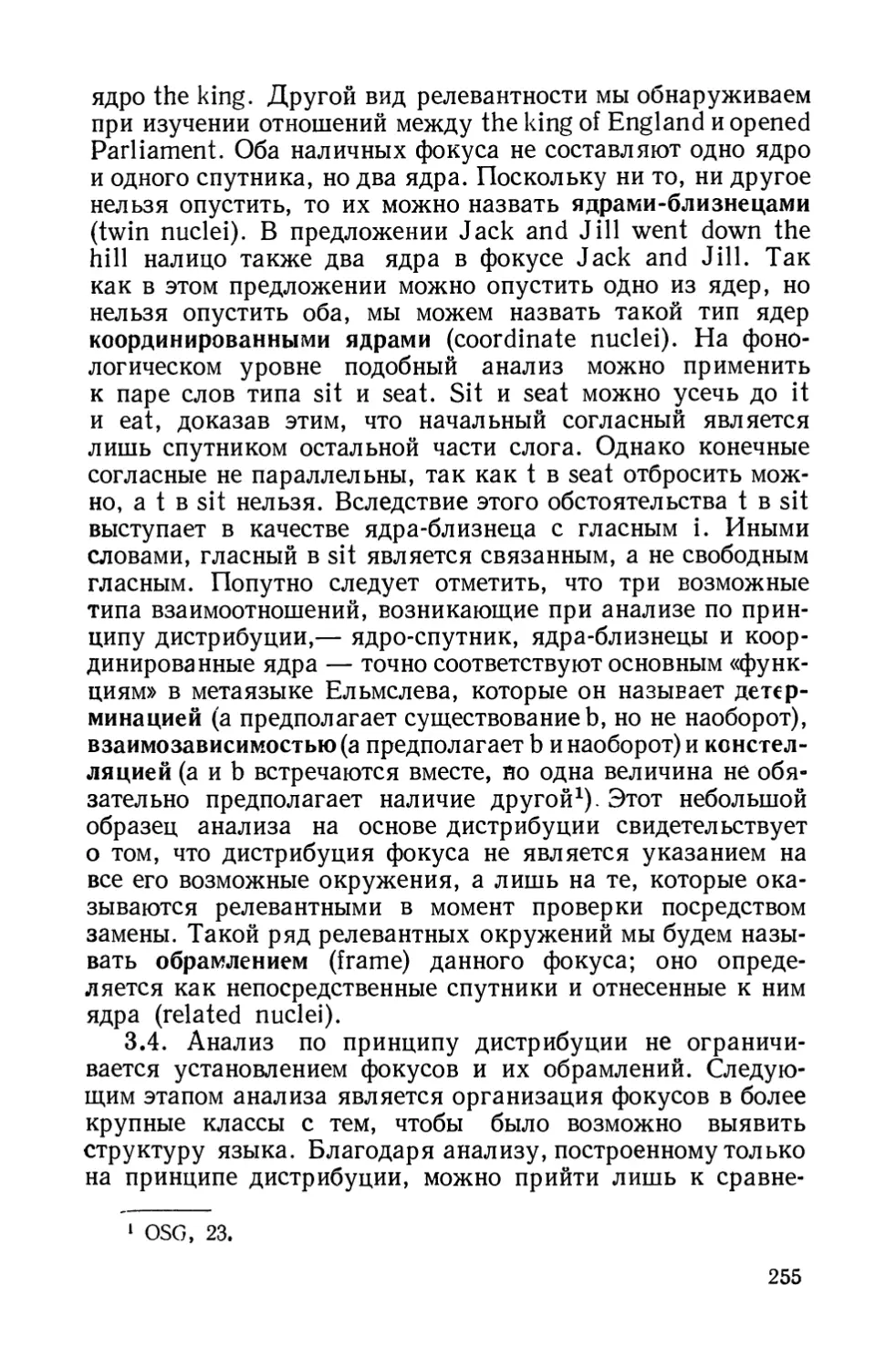

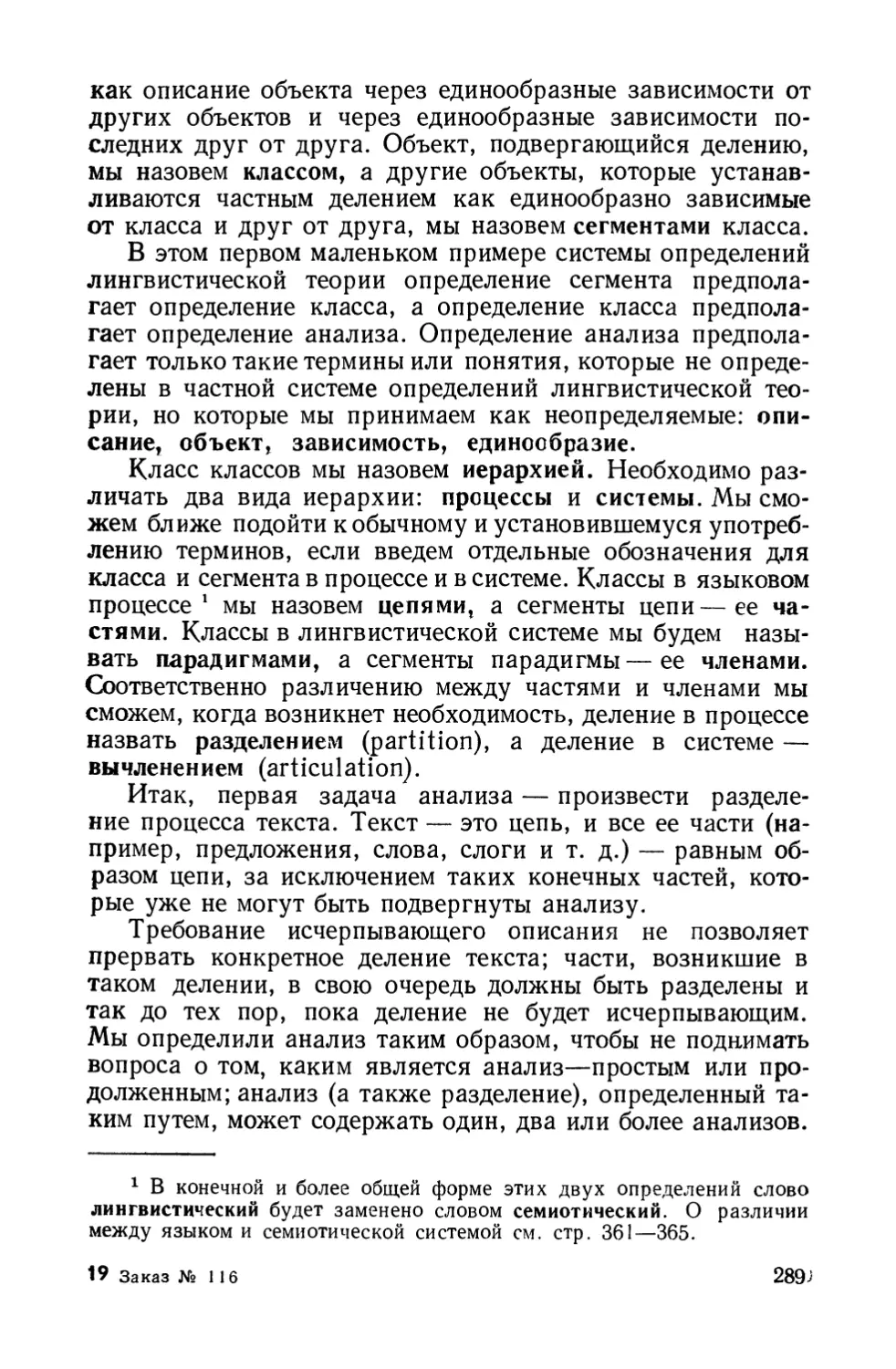

Элемент

«все»

«и»

«животное»

«зола»

«в»

«спина»

«плохой»

«кора»

«живот»

Древ-

не англ.

eall

and

deor

aesc

set

baec

fui

rind

belg

Совр.

англ.

all

and

animal

ashes

at

back

bad

bark

belly

Родств.

элем.

+

+

—

+

+

+

—

—

+

Латынь

omnes

et (que)

animal

ciais

in

dorsum

malus

cortex

venter

Испанский

todos

У

animal

cenizos

a

espaldo

malo

corteza

vientre

Родств.

элем.

+

+

+

— I

— L

+

+

+

Здесь строго соблюдается семантический принцип. Хотя

слово deer все еще употребляется в английском языке, оно

более не является общим словом, обозначающим «животное»,

а относится только к определенной категории животных;

новое же слово романского происхождения приняло на себя

его прежние функции. Точно так же совр. rind уже более не

обозначает «кору дерева», a bad скорее, чем foul, является

теперь общепринятым выражением, соответствующим

древнеанглийскому ful. Следовательно, эти случаи надо

отнести к области несоответствий. С другой стороны,

естественные фонетические изменения, например belg> belly, и

структурные модификации (употребление нового суффикса, как

в cenizos) не принимаются в расчет. После того как

подобный анализ был применен ко всему опытному списку,

обнаружилось, что совпадение между древнеанглийским и

новоанглийским составило 85 процентов, а между испанским

языком и латынью оно равно 70 процентам. Истекшее время

в первом случае составляет 1000 лет, во втором — 2000 лет.

Так, если после тысячи лет 85 процентов первоначального

словаря все еще функционирует, как и прежде, то в течение

второго тысячелетия тот же коэффициент сохраняемости

дал бы 85 процентов от оставшихся 85 процентов, которые

все еще сохранялись в начале этого второго периода.

Иными словами, 2000 лет при коэффициенте сохраняемости,

характерном для английского языка, составили бы 72

процента, т. е. немногим более того, что сохранилось в испанском

языке по истечении такого же периода времени.

Коэффициент сохраняемости в испанском языке равен менее чем

3 Заказ № 116

зз

84 процентам за 1000 лет. Следовательно, он практически

одинаков в обоих рассмотренных нами случаях.

Чтобы установить, всегда ли постоянен этот

коэффициент, необходимо рассмотреть ряд примеров, зная, что

словарный состав двух периодов одного и того же языка, а

также время, разделяющее эти два периода, известны. Целый

ряд языков пригоден для подобного анализа. Поскольку

интервалы во времени обычно не являются кратными друг

Другу, для удобства, чтобы свести все случаи к

стандартному периоду времени, например в тысячу лет, можно

пользоваться логарифмами; математически это можно

выразить следующей формулой:

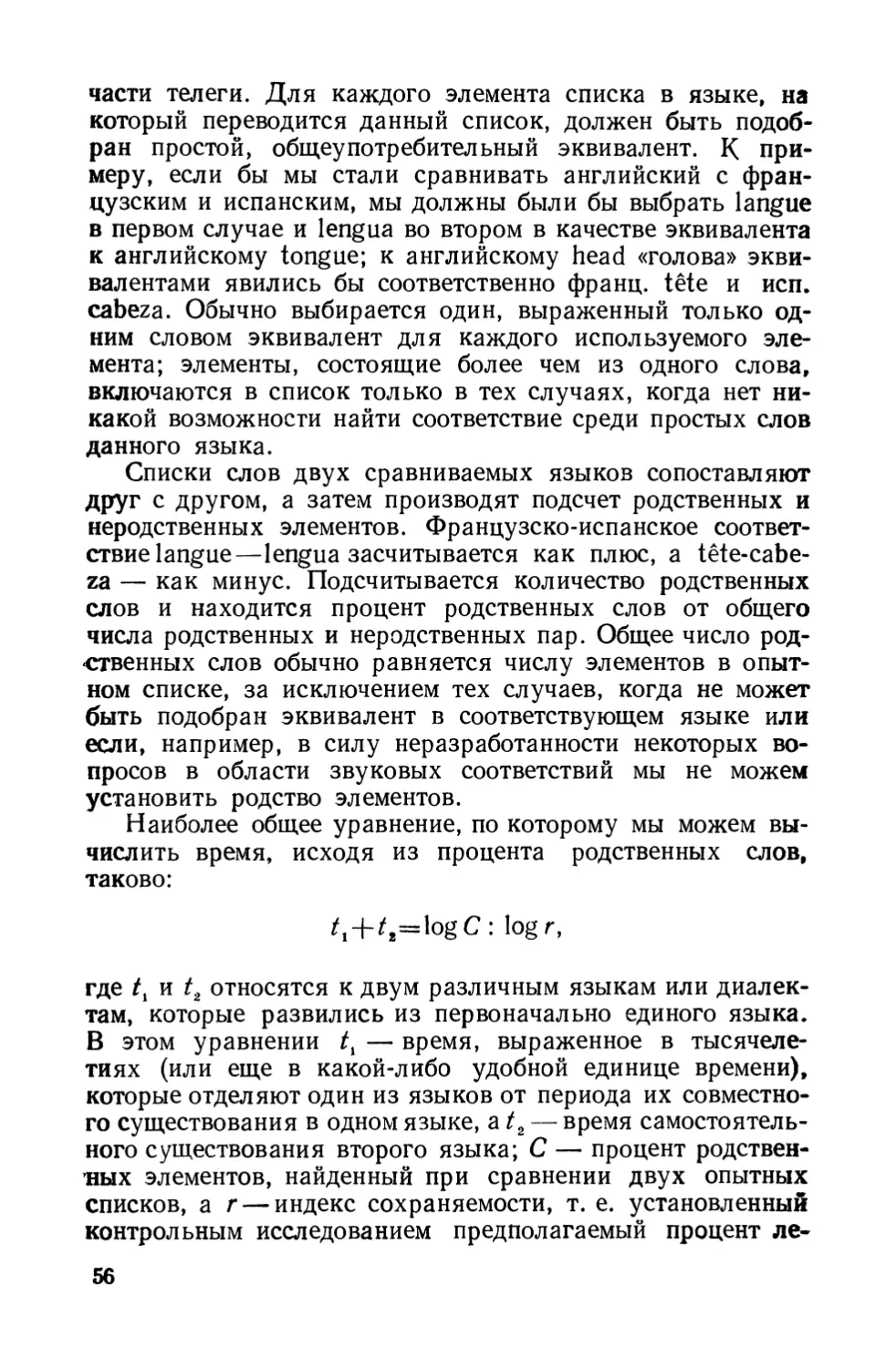

log r=log с : t,

т. е. логарифм коэффициента сохраняемости за 1000 лет в

процентах равен логарифму процента совпадений между

словарями, деленному на количество периодов времени.

Пробные подсчеты коэффициента сохраняемости были

произведены различными учеными со следующими

результатами 1: Проценты

на 1000 лет

Среднеегипетский (2100—1700 до н. э.) по сравнению

с коптским (300—500 н. э.) (Баер; вычислено

как 23 столетия)^ 76

Классич. латынь по сравнению с совр. румынским

(Е. Кросс) 77

Древневерхненемецкий (850 н. э.) по сравнению с совр.

немецким (Г. Дж. Мэткальф и Р. Д. Лиз) ... . 78

Классический китайский (950 н. э.) по сравнению с

совр. северокитайским (Фанг) 79

Латынь Плавта (200 до н. э.) по сравнению с

французским Мольера (1650 н. s.) (Д. А. Гриффин) . . 79

Доминика кариб (1650) по сравнению с совр. (Д.

Тейлор и М. Сводеш) 80

Классическая латынь (50 до н. э.) по сравнению с

португальским (Е. Кросс) 82

Койнэ по сравнению с совр. кипрским (Э. Хэмп) 83

Койнэ по сравнению с совр. языком Афин (Э. Хэмп) 84

Классическая латынь (50 до н. э.) по сравнению с

итальянским (Е. Кросс) 85

Древнеанглийский (950 н. э.) по сравнению с совр.

английским (М. Сводеш) 85

Латынь Плавта (200 до н. э.) по сравнению с

испанским (1600 н. э.) (Д. А. Гриффин) 85

1 См. Р. Д. Лиз, Цит. раб.

34

Необходимо детально исследовать, почему в различных

языках коэффициент сохраняемости неодинаков, хотя

колебание от 76 до 85 процентов и относительно невелико.

В целях изучения причин подобного колебания было бы

желательно произвести подсчет для значительно большего

числа случаев, но количество примеров, приведенных выше,

вполне достаточно для того, чтобы исключить возможность

чисто случайного совпадения коэффициентов.

Опытный словарь

Опытный список, примененный для изучения скорости

изменения, состоял из 215 единиц значения, выраженных

ради удобства словами английского языка. Если английское

слово звучало несколько двусмысленно или же его значение

было слишком широким, что затрудняло подбор

соответствующих ему слов в других языках, уточнялось, какое из

значений имеется в виду; уточнение приводится в скобках

рядом с соответствующим элементом списка. Особо

сложные пояснения вряд ли потребуются, поскольку в список

включаются преимущественно общеизвестные,

общеупотребительные, а не образные или узкоспециальные значения.

Список без 15 элементов, которые пока что

рекомендуется опустить, и еще без одного дополнительно опущенного

элемента выглядит следующим образом:

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

all

and

animal

ashes

at

back

bad

bark

because

belly

berry

big

bird

to bite

black

blood

— все (о

количестве)

— и (союз)

— животное

— зола

— в (предлог)

— спина

(человека)

— плохой

(вредный или

корбительный)

— кора

— потому что

— живот

— ягода

— большой

— птица

— кусать

— черный

— кровь

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34

35.

to blew

bone

breathe

to burn

child

cloud

cold

to corns

to count

to cut

day

to die

to dig

dirty

dog

to drink

dry

dull

dust

— дуть

— кость

— дыхание

— гореть

— ребенок (о

возрасте)

— облако

— холодный

— приходить

— считать

— резать

— день (а не

ночь)

— умирать

— копать

— грязный

— собака

— пить

— сухой

(вещество)

— тупой (нож)

— пыль

3*

35

36. ear

37. earth

38. to eat

39. egg

40. eye

41. to fall

42. far

43. fat

44. father

45. to fear

46. feather

47. few

48. to fight

49. fire

50. fish

51. five

52. to float

53. to flow

54. flower

55. to fly

56. fog

57. foot

58. four

59. to freeze

60. to give

61. good

62. grass

63. green

64. guts

65. hair

66. hand

67. he

68. head

69. to hear

70. heart

71. heavy

72. here

73. to hit

74. to hold

75. how

76. to hunt

77. husband

78. I

79. ice

80. if

81. in

82. to kill

83. to know

84. lake

УХО

- земля (почва)

¦ есть

(принимать пищу)

• яйцо

глаз

• падать

• далеко

жир (органич.

вещ-во)

отец

бояться

перо

мало

¦ сражаться

• огонь

рыба

пять

плыть

течь

цветок

летать

туман

¦ ступня

• четыре

замерзать

давать

хороший

трава

зеленый

кишки

волосы

• рука

- он

- голова

- слышать

- сердце

- тяжелый (по

весу)

- здесь

- ударить

- держать (в

руке)

- как

- охотиться

- муж (супруг)

- я

(местоимение)

- лед

- если

- в (предлог)

- убивать

- знать (факты)

- озеро

85. to laugh

86. leaf

87. left

88. leg

89. to lie

90. to live

91. liver

92. long

93. louse

94. man

95. many

96. meat

97. mother

98. mountain

99. mouth

100. name

101. narrow

102. near

103. neck

104. new

105. night

106. nose

107. not

108. old

109. one

110. other

111. person

112. to play

113. to pull

114. to push

115. to rain

116. red

117. right

118. right

119. river

120. road

121. root

122. rope

123. rotten

124. to rub

125. salt

126. sand

127. to say

128. to scratch

129. sea

130. to see

131. seed

132. to sew

133. sharp

134. short

135. to sing

— смеяться

— лист (дерева)

— левый

— нога

— лежать

— жить

— печень

— длинный

— вошь

— мужчина

— много

— мясо

— мать

— гора

— рот

— имя

— узкий

— близкий

— шея

— новый

— ночь

— нос

— не

— старый

— один

— Друюй

— лицо (человек)

— играть

— тянуть

— толкать

— идти (о дожде)

— красный

— верный

(точный)

— правый

— река

— дорога

— корень

— веревка

— гнилой

—- тереть

— соль

— песок

— сказать

— чесать (кожу

при зуде)

— море

— видеть

— семя (зерно)

— шить

— острый (как

нож)

— короткий

— петь

36

136. to sit

137. skin

138. sky

139. to sleep

140. small

141. to smell

142. smoke

143. smooth

144. snake

145. snow

146. some

147. to spit

148. to split

149. to squeeze

150. to stub

151. to stand

152. star

153. stick

154. stone

155. straight

156. to suck

157. sun

158. to swell

159. to swim

160. tail

161. that

162. there

163. they

164. thick

165. thin

166. to think

167. this

168. thou

169. three

170. to throw

— сидеть

— кожа (человека)

— небо

— спать

— небольшой

— нюхать

— дым

— гладкий

— змея

— снег

— несколько

— плевать

— расщеплять

— сжать

(сдавить)

— вонзать

— стоять

— звезда

— палка

— камень

— прямой

— сосать

— солнцу

— распухать

— плавать

— хвост

— тот

— там

— они

— толстый

— тонкий

— думать

— этот

— ты

— три

— бросать

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

to tie

tongue

tooth

tree

to turn

two

to vomit

to walk

warm

to wash

water

we

wet

what?

when?

where?

white

who?

wide

wife

wind

wing

to wipe

with

woman

woods

worm

ye

year

yellow

— завязывать

— язык

— зуб

— дерево

— поворачивать

(менять на -

правление)

— два

— рвать

(тошнить)

— ходить

(пешком)

— теплый

(погода)

— мыть

— вода

— мы

— мокрый

— что?

— когда?

— где?

— белый

— кто?

— широкий

— жена

(супруга)

— ветер

— крыло

— вытирать

— с (сопровожд.

— женщина

— леса

— червяк

— вы

— год

— желтый

Шестнадцать элементов, которые встречаются в

исследованиях, но не подходят для анализа ряда языковых!

групп, таковы: brother — брат, sister — сестра, six —

шесть, seven — семь, eight — восемь, nine — девять, ten —

десять, twenty — двадцать, hundred — сто, clothing —

одежда, to cook — варить, to dance — танцевать, to shoot —

стрелять, to speak — разговаривать, to work — работать,

to cry — кричать. Элемент to speak был заменен близким

синонимом или более устойчивым элементом to say «сказать»;

слово heavy «тяжелый» было добавлено для ровного счета,

чтобы получить 200.

Возможно, что и некоторые другие элементы списка

могут вызвать сомнения, но наиболее серьезные недостатки,

вероятно, все-таки заключены в тех 17 элементах, которые

37

здесь рекомендуется заменить или совсем исключить из

списка.

В настоящее время мы советуем продолжать

исследования, либо используя первоначальный список, либо слегка

его видоизменяя таким образом, чтобы новые результаты

можно было бы сравнивать с полученными прежде.

Сказанное в равной мере относится и к возможным добавлениям,

поскольку удлинение опытного списка потребовало бы

нового вычисления константы скорости.

Элементы, пригодные для опытного списка, должны быть

универсальными и не относиться к каким бы то ни было

областям «культуры», т. е. они должны обозначать

предметы, которые встречаются повсеместно и известны

каждому члену общества, а не только специалистам и ученым.

Более того, они должны обозначать легко распознаваемые

общие понятия, к которым нетрудно найти соответствия

среди простых слов в большинстве языков.

Конечно, было бы невозможно составить такой список,

который подходил бы ко всем без исключения языкам, и

поэтому можно ожидать, что иногда будут возникать

большие трудности. Однако их можно будет легко преодолеть, в

случае необходимости опуская элемент списка,

вызывающий сомнения. Правила, в соответствии с которыми

должен заполняться список в каждом языке, могут быть

сформулированы следующим образом:

а) Постарайтесь найти один простой эквивалент для

каждого элемента списка, игнорируя специальные и

связанные формы и опуская наименее употребительный из

двух эквивалентов.

б) Следует предпочесть одно слово словосочетанию, если

даже его значение шире, чем значение анализируемого

элемента.

в) Там, где невозможно подобрать эквивалент,

соответствующую форму лучше опустить.

Несомненно, можно было бы составить гораздо лучший

опытный список, чем приведенный выше, но, судя по опыту

автора в данной области, это сделать не так-то легко.

На первый взгляд некоторые понятия кажутся

подходящими, но из-за их структурных особенностей к ним

оказывается трудно подобрать соответствия; к таким понятиям

относятся, например, слова, обозначающие локальные

отношения: сзади, снизу, сверху и т. д. Многие из элементов,

которые, казалось бы, должны войти в список, в итоге ока-

38

зываются имеющими очень разветвленную систему

значений, например to work «работать». Поэтому надо полагать,

что только с помощью объективного метода проблема может

быть решена. Длинный список возможных элементов

необходимо испытать на многих языках, отобранных по

принципу их несходства, и для каждого элемента списка должно

быть выяснено, насколько легко к нему можно подобрать

соответствия в других языках. Годными следует считать

только те из них, к которым могут быть найдены четкие

эквиваленты в большинстве языков. Стабильность, или

устойчивость, элементов нуждается в объективной

проверке: необходимо отмечать, как часто встречаются данные

элементы и как долго сохраняются они в исторически

засвидетельствованных языках. Можно было бы составить

таблицу, фиксирующую устойчивость отдельных элементов

списка, и в дальнейшем использовать ее данные при

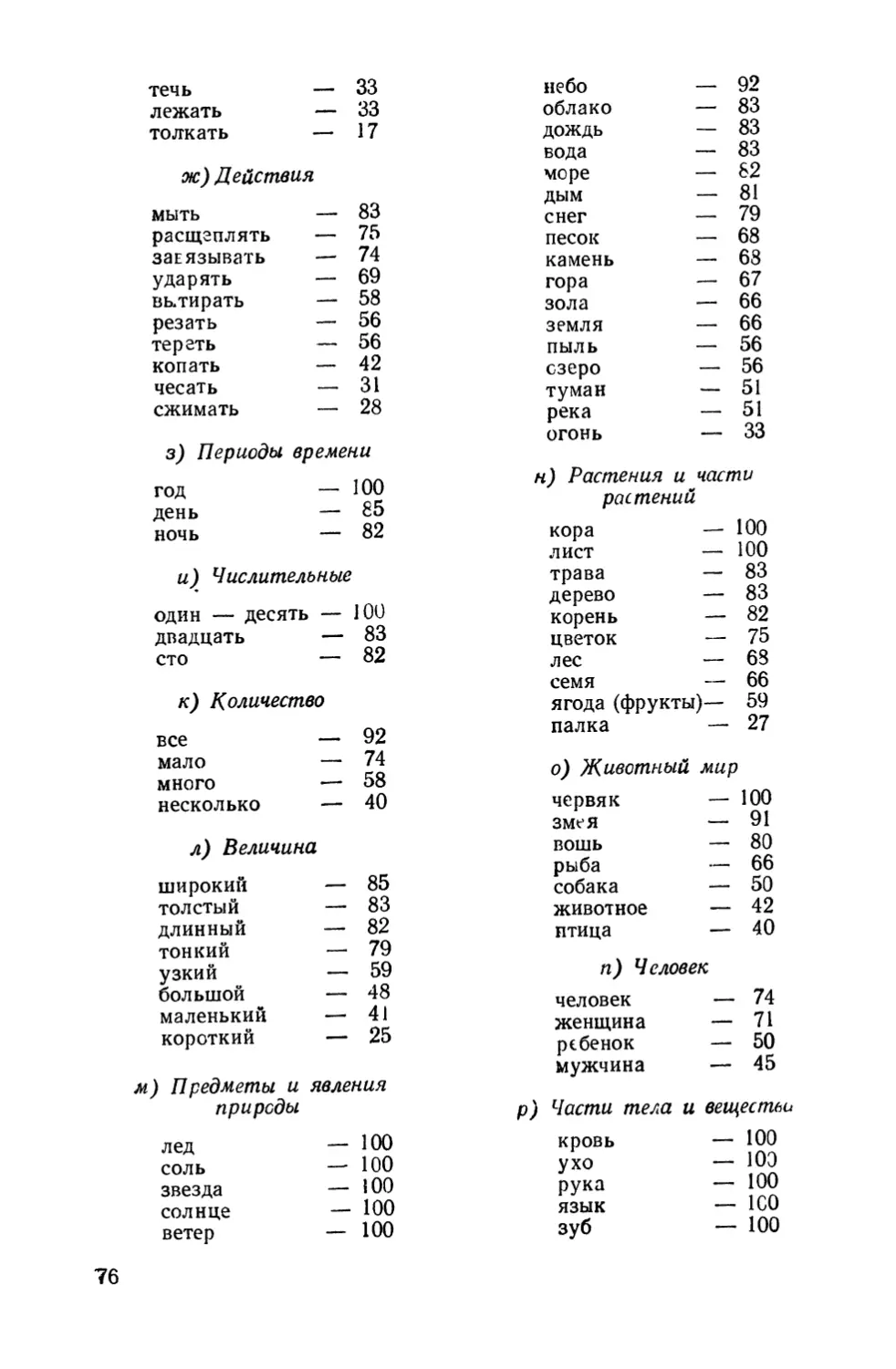

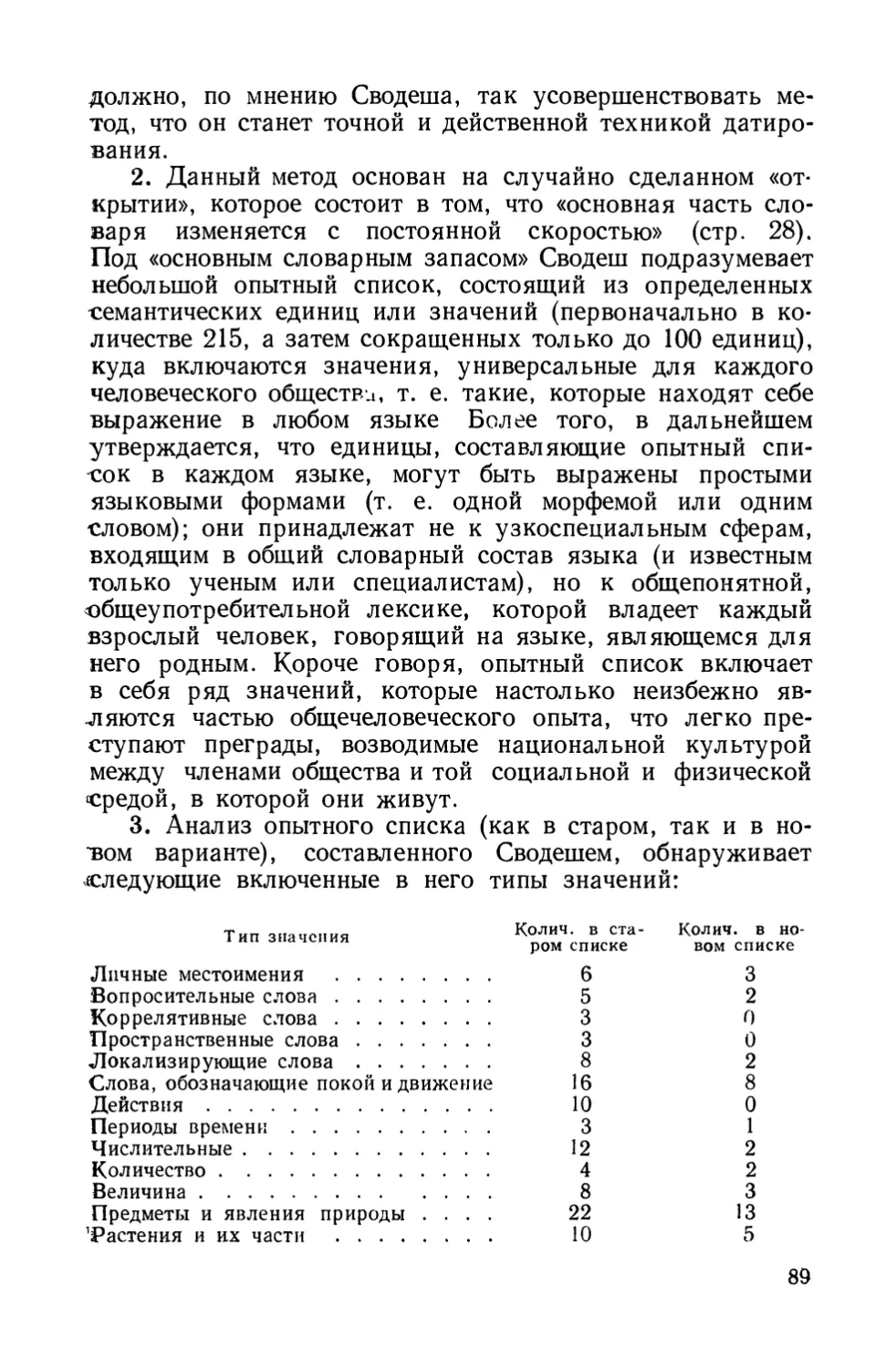

составлении нового, исправленного списка. Вероятно,