Автор: Степанова A.A.

Теги: сравнительно-исторические литературоведческие исследования литература стран европы история художественная литература

ISBN: 978-5-9906155-6-4

Год: 2015

Текст

А и и a

С in e i) а и о В a

«ЗАКАТ ЕВРОПЫ»

ОСВАЛЬДА

ШПЕНГЛЕРА

И ЛИТЕРАТУРНЫЙ

1920-1930-х г;

ГО

ш

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Анна Степанова

«ЗАКАТ ЕВРОПЫ»

ОСВАЛЬДА

ШПЕНГЛЕРА

И ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ПРОЦЕСС | П(Ш1Шюг1|Я

1920-1930-х гг. I фауспюйск01-,

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2015

УДК 82.091

ББК 83.3(4)

^ '" Рекомендовано к печати ученым советом

Днепропетровского национального унивеститета

имени Олеся Гончара (протокол № 12 от 26 апреля 2013 г.)

Научный консультант:

В. Д. Наривская, доктор филологических наук, профессор

(Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара)

Рецензенты:

Г. Н. Сиваченко, доктор филологических наук, профессор

(Институт литературы имени Т. Г. Шевченко HAH Украины)

A.A. Газизова, доктор филологических наук, профессор

(Московский педагогический государственный университет)

В. И. Липина, доктор филологических наук, профессор

(Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара)

Степанова A.A.

С 794 «Закат Европы» Освальда Шпенглера и литературный процесс

1920-1930-х гг.: поэтология фаустовской культуры. - СПб.: Алетейя,

2015. - 496 с.

ISBN 978-5-9906155-6-4

Монография посвящена исследованию актуальной современной научной

проблемы взаимодействия философии и художественной литературы. Впервые

рассматриваются сущность и роль знаковой работы XX века - «Закат Европы»

Освальда Шпенглера в становлении и развитии литературного процесса

1920-1930-х гг. Автор анализирует формы и способы художественно-эсте-

тического преломления концептов фаустовской культуры (закатность, фаус-

товский тип личности, город, идея вечного познания и преображения мира)

в поэтологии произведений западноевропейской, американской, русской

и украинской литератур. В монографии воссоздан образ фаустовской культуры

и своеобразие ее бытования в культурном и художественном сознании разных

эпох - от Возрождения до модернизма.

Издание рассчитано на филологов - научных работников, преподавателей

литературы, аспирантов, студентов, и широкий круг читателей, интересую-

щихся проблемами литературы XX века. В монографии представлены цитаты

из литературных произведений-оригиналов в классических переводах, что дает

возможность продемонстрировать стилистические тонкости художественных

оригинальных текстов и их интерпретаций и может быть полезным для студентов

романо-германского отделения и будущих переводчиков.

lli?lVi?7ni5|lNnStimiH6WII УДК 82091

III II III ББК 83.3(4)

9

© A.A. Степанова, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 20Ц

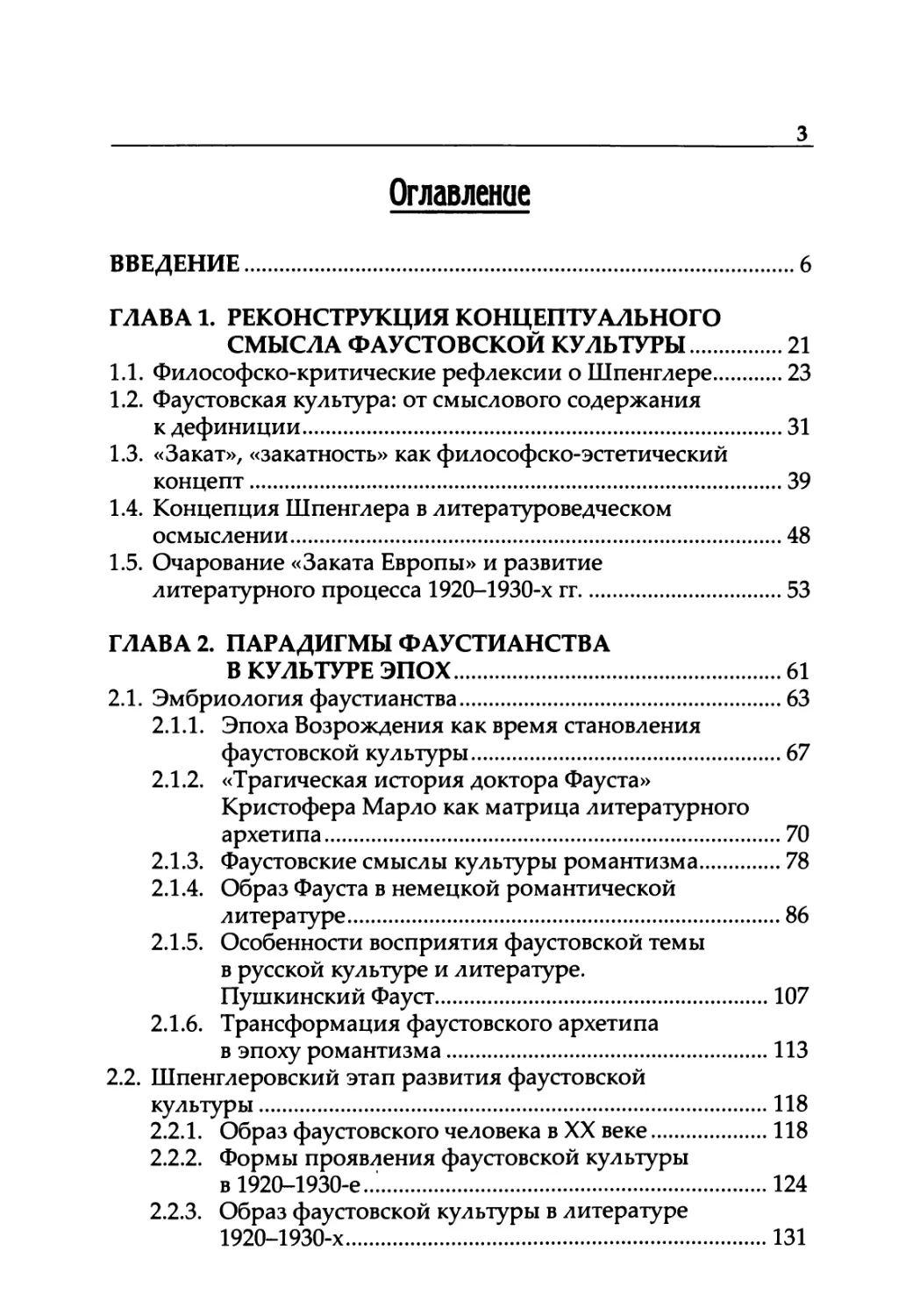

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО

СМЫСЛА ФАУСТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 21

1.1. Философско-критические рефлексии о Шпенглере 23

1.2. Фаустовская культура: от смыслового содержания

к дефиниции 31

1.3. «Закат», «закатность» как философско-эстетический

концепт 39

1.4. Концепция Шпенглера в литературоведческом

осмыслении 48

1.5. Очарование «Заката Европы» и развитие

литературного процесса 1920-1930-х гг 53

ГЛАВА 2. ПАРАДИГМЫ ФАУСТИАНСТВА

В КУЛЬТУРЕ ЭПОХ 61

2.1. Эмбриология фаустианства 63

2.1.1. Эпоха Возрождения как время становления

фаустовской культуры 67

2.1.2. «Трагическая история доктора Фауста»

Кристофера Марло как матрица литературного

архетипа 70

2.1.3. Фаустовские смыслы культуры романтизма 78

2.1.4. Образ Фауста в немецкой романтической

литературе 86

2.1.5. Особенности восприятия фаустовской темы

в русской культуре и литературе.

Пушкинский Фауст 107

2.1.6. Трансформация фаустовского архетипа

в эпоху романтизма 113

2.2. Шпенглеровский этап развития фаустовской

культуры 118

2.2.1. Образ фаустовского человека в XX веке 118

2.2.2. Формы проявления фаустовской культуры

в 1920-1930-е..- 124

2.2.3. Образ фаустовской культуры в литературе

1920-1930-х 131

4 ОГЛАВЛЕНИЕ

2.2.4. Метаморфозы фаустовского архетипа:

разрушение матрицы 140

2.3. Город как культурно-эстетический идеал

фаустианства 147

2.4. Город как культурное пространство фаустовского

человека, его типы и варианты 166

ГЛАВА 3. ФАУСТОВСКАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДА:

ПАМЯТЬ О ПЕРВОСМЫСЛАХ КУЛЬТУРЫ 198

3.1. Солнце как мифологема смерти в романах

И.С. Шмелева «Солнце мертвых»

и А. Камю «Посторонний» 198

3.2. Градостроительство как жизнетворчество:

образ города-сада у В. Маяковского и А. Довженко 210

3.3. Образ города-пещеры в одноименном романе

Марка Алданова 226

ГЛАВА 4. ЭНТЕЛЕХИЯ ФАУСТОВСКОГО ГОРОДА 239

4.1. Монтаж как гештальт-идея города-лабиринта

в романе Дж. Дос Пассоса «Манхэттен» 239

4.2. Город-праздник: культурный архетип

и его трансформация в романах Э. Хемингуэя «Фиеста»

и В. Каверина «Перед зеркалом» 255

4.3. Образы города-девы и девы-города в системе

эстетических координат фаустовского /

экзистенциального: романы В. Вулф

«Миссис Дэллоуэй» и А. Платонова

«Счастливая Москва» 265

ГЛАВА 5. СТРАСТИ ПО ФАУСТОВСКОМУ ТИПУ 288

5.1. Фаустовский лик человека-артиста в романе

Клауса Манна «Мефистофель. История

одной карьеры» 288

5.2. Завоеватель или маргинал-имморалист? Метаморфозы

аполлонического в романе Валерьяна Пидмогильного

«Город» 320

5.3. Революционер-преобразователь мира: фаустовское

сознание как массовое в романе Виктора Сержа

«Завоеванный город» 331

оглавление 5

ГЛАВА 6. ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ФАУСТОВСКОЙ

ИДЕИ ПОЗНАНИЯ 355

6.1. Абсолютная истина и вечное познание: расставание

с иллюзией в романе Марка Алданова «Пещера» 355

6.2. Ценность и цена познания: концепция фаустианства

в необарочной эстетике Германа Гессе 379

ГЛАВА 7. УТОПИЧЕСКИ-ФАУСТОВСКИИ СИНТЕЗ 411

7.1. Аполлоническое / дионисийское как фаустовская

антиномия в романе Евгения Замятина «Мы» 411

7.2. Конфликт аполлонического / дионисийского

как модус реализации фаустовской темы в романе

Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» 421

7.3. Деградация дионисийского в драме Л. Лунца

«Город правды» и романе Г. Уэллса «Люди как боги» 440

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 449

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 456

6

Введение

Вынесенная в заглавие научного издания тема-проблема

влияния фаустовской культуры на развитие литературы

вызвана к жизни потребностью современного гуманитарного

познания осмыслить многоэтапную насыщенность литератур-

ного XX века, найти скрытые (или проигнорированные) пружи-

ны его становления и развития. В сравнительно недалеком про-

шлом, примерно, лет тридцать тому назад, даже озвучить та-

кую тему не представлялось возможным по известной причине,

о которой скажем, перефразируя О. Мандельштама, - тогда еще

была идеология, и некому было жаловаться [1, с. 141]. К тому же

идеология, примноженная во многом предвзятым отношением к

работе Освальда Шпенглера «Закат Европы» («Der Untergang des

Abendlandes», т. 1 - 1918, т. 2 - 1922). Те метаморфозы, которые

происходили иногда с разного рода научными концепциями

(во все времена - от Сократа и Галилея до Эйнштейна), логиче-

скому осмыслению не поддаются. И в случае Шпенглера остро-

ты восприятия/невосприятия, противоречий, противодействия,

иронии, попыток вынести явно научную работу за пределы нау-

ки - хватило с лихвой на весь XX век.

Выход в свет «Заката Европы» вызвал невиданный доселе

ажиотаж, во многом обусловленный тем, что публикация гото-

вой уже к 1914 году работы состоялась только в 1918 г. - в год

окончания Первой мировой войны, кардинально изменившей

привычные устои и представления о мире. Чувство утраты при-

вычных ценностей, незыблемости довоенного мира выбило поч-

ву из-под ног европейской интеллигенции. В этой ситуации яв-

ление европейскому сознанию книги Шпенглера было как нель-

зя более своевременным. Исследователи сходятся в мысли о

том, что книга воспринималась бы иначе, если бы вышла на не-

сколько лет раньше или позже. Но в 1918 г. она четко опреде-

ВВЕДЕНИЕ

7

лила культурную и идейную ситуацию в Европе и дала беспо-

щадную оценку современному состоянию культуры. Именно

своевременность публикации «Заката Европы» способствовала

острой восприимчивости массовым сознанием книги, рассчи-

танной, в общем, на довольно узкий круг читателей. Современ-

ная философия акцентирует внимание на том, что «Закат Ев-

ропы» был прочитан аудиторией, «если и мало что смыслив-

шей в тонкостях контрапункта и теории групп, то самим строем

своего апокалиптического быта вполне подготовленной к тому,

чтобы музыкально, инстинктивно, физиологически различать на

слух тысячеголосую полифонию аварийных сигналов, причуд-

ливо переплетающихся с щемяще-ностальгическими adagio в

этой последней, может быть, книге европейского закала и разма-

ха. Менялось уже само качество публики, влетевшей вдруг из

столь ощутимой еще, столь размеренно-барской, «застойно»-

викторианской эпохи в черные дыры эсхатологических «стра-

хов и ужасов» [2, с. 8].

История культуры и литературы знает немало примеров,

когда фразы того или иного произведения входили в культур-

ный и повседневный обиход, становясь поговорками, афориз-

мами, идиомами. Но с кулыурфилософскими трактатами это

происходит крайне редко, и работа Шпенглера в этом смыс-

ле, скорее, исключение. Она не просто обогатила западноевро-

пейскую культурную риторику, но, по мнению исследователей,

предстала «набором ходячих идиом, исподволь формирующих

видение себя и мира носителями данной культуры. Первейшее

место среди них принадлежит, разумеется, обороту «Закат Ев-

ропы» - одному из вариантов перевода заглавия книги Шпен-

глера, который бытовал в русском культурном сознании наряду

с иной его интерпретацией - «Закат Запада». Само наличие та-

кой вариативности представляется значимым, поскольку указы-

вало на близость, а порой и совпадение в культурном сознании

понятий «европейского» и «западного». И тем не менее, именно

«Закат Европы» стал одним из самых «маркирующих» заглавий

века» [3, с. 52], которое трактовалось не только неоднозначно, но

и подчас несообразно.

Сенсационность книги, по сути, парадоксальная в силу сво-

ей ориентированности отнюдь не на массовое сознание, пред-

восхитила и ее парадоксальную судьбу. Популярность «Заката

Европы» способствовала острой дискуссии, развернувшейся как

8

введение

вокруг книги, так и вокруг самого автора - дотоле никому не из-

вестного учителя гимназии, и породила множество кривотолков

и мифов. Многие ученые отнеслись к творению Шпенглера с из-

рядной долей иронии, скепсиса и часто - агрессивности и яро-

сти, предрекая ему недолговечную судьбу. Обвинения в антина-

учности, дилетантизме, шарлатанстве, упреки в мании величия

посыпались со всех сторон. В критике, переходящей в брань,

Шпенглер был заклеймен выражениями, которые не имели ни-

чего общего с научной лексикой - «грошовый гипсовый Напо-

леон» (Курт Тухольски) [4, с. 225], «представитель паразитиче-

ской интеллигенции» (Дьердь Лукач) [5, с. 158] «брюзжащий ин-

теллектуал» (Гюнтер Грюндель) [6, с. 74] и т. п. На фоне этой не

всегда научной экспрессии, свидетельствовавшей, скорее, о рас-

терянности, нежели о понимании, такие определения, как «гла-

шатай гибели культуры», «пессимист», «мелодраматик заката»,

выглядели похвалой. Ирония Томаса Манна: «Только господин

Шпенглер понимает их (культуры - A.C.) все вместе и каждую в

отдельности и так рассказывает, так разливается о каждой куль-

туре, что это доставляет удовольствие» [7, с. 136] была, пожалуй,

самой мягкой оценкой сенсационного шедевра. «Невежествен-

ная заносчивость» (Герман Брох) [8, с. 44] самозванца раздража-

ла. Шпенглеру не могли простить дерзости мысли и демонстра-

тивного пренебрежения научными авторитетами, которых он,

по выражению Т. Адорно, «отчитал, как фельдфебель - ново-

бранца» [9, с. 53], выделив для себя в качестве интеллектуаль-

ного и эстетического ориентира лишь Гете, Ницше и Эдуарда

Мейера.

Параллельно сыпались обвинения в плагиате. Среди фило-

софов, у которых Шпенглер якобы «позаимствовал» свои идеи,

назывались Гердер, Гегель, Шеллинг, Бургхарт, Дильтей, Зом-

барт, Н. Данилевский, К. Леонтьев и др. Стремление уличить

Шпенглера в невежестве и плагиате, скурпулезность, с которой

критики выискивали схожие идеи в работах его предшествен-

ников, свидетельствовали о кризисе культурфилософской мыс-

ли, о ее бесплодности, тем самым подтверждая тезис Шпенгле-

ра об окостенении культуры в XX в. Процесс становления не-

классического типа мышления и неклассических форм культу-

ры начинался с разрушения устоявшихся границ научного зна-

ния. В этом также видится причина столь пристального внима-

ния к книге Шпенглера, о чем не раз упоминали исследователи.

введение

9

Консервативность классического рационального знания,

не готового принять новый тип мышления, вызвала лавину об-

винений Шпенглера в дилетантизме и отчаянную попытку вы-

теснить «Закат Европы» в маргиналии культурного сознания,

в произведения «второго», даже «третьего ряда». Но с книгой

происходили парадоксальные вещи: чем больше было нападок

со стороны «аккредитованной» (официальной) критики, тем

больше росла ее популярность у широкого читателя. «Закат Ев-

ропы» содержал тот кулыурфилософский заряд, который, бу-

дучи необходимым XX веку, всегда выводил сочинение Шпен-

глера в произведения «первого ряда» как наиболее отвечающее

запросам времени.

В этой связи весьма показательным видится факт, описан-

ный М. Шредером в своей книге «Споры о Шпенглере. Критика

его критиков» (1922). В ответ на скурпулезное выявление исто-

рических и хронологических несоответствий в работе Шпенгле-

ра журналист Р. Левинсон опубликовал статью, в которой вы-

ступил с резкой критикой немецких корифеев науки: «Боль-

шинство неспециалистов вовсе не стремится уяснить разли-

чия пятой и шестой династий (фараонов), а хочет узнать о боль-

ших культурно- и духовно-исторических взаимосвязях. Пока со-

лидная историческая наука ничего не может об этом сообщить,

публика будет обращаться, и это не самое плохое, к сомнитель-

ным аутсайдерам»* [10, с. 30]. К идеям Шпенглера прислуши-

валась не только широкая публика. Список тех, кто позитивно

оценил его работу и испытал на своем творчестве ее благотвор-

ное влияние, превалирует. Известно, что Г. Зиммель назвал ра-

боту «Закат Европы» «самой значительной по философии исто-

рии со времен Гегеля», восторженные отклики последовали от

Г. Гессе, издать книгу на испанском языке счел необходимым

X. Ортега-и-Гассет. Огромный интерес вызвала концепция фа-

устовской культуры и у русских философов - как событию неор-

динарному был посвящен сборник «Освальд Шпенглер и «За-

кат Европы», в который вошли работы Н. Бердяева, Ф. Степу-

на, С. Франка, Я. Букшпана. Ряд последователей Шпенглера,

прямо или косвенно развивавших его идеи, представлен име-

нами выдающихся философов XX века - Э. Гуссерля, П. Соро-

* Перевод А.И. Патрушева (См.: Патрушев А.И. Миры и мифы Осваль-

да Шпенглера // Новая и новейшая история. - 1996. - № 3. - С. 122-144).

10

введение

кина, А. Тойнби, Й. Хейзинги, М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти,

М. Фуко, Г. Башляра, Т. Адорно, Г. Маркузе и др.

Интерес к Шпенглеру был практически неиссякаем на про-

тяжении всего века. Его книга была востребована Европой, про-

рываясь через границы и предвзятость, оказывая влияние на

развитие культуры. Ее присутствие не только в европейской, но

и мировой культуре ощущалось, наполнялось смыслами и, во-

преки всему, обретало качества знакового явления.

В 1960-70 е гг. в советской науке ярлык «шпенглерианца»

считался ругательным, но негласный запрет на исследования

работ Шпенглера в СССР только подогревал интерес к этому

«последнему свидетелю европейской культуры». В этот пери-

од можно найти лишь несколько работ, посвященных Шпен-

глеру, из которых, на наш взгляд, особого внимания заслужи-

вает статья С. Аверинцева «"Морфология культуры" Освальда

Шпенглера» [11], в которой философ подробно останавливает-

ся на шпенглеровской методологии исследования культур. От-

клики на изложенную в «Закате Европы» культурфилософскую

концепцию находим также в работах А. Лосева и Ю. Давыдо-

ва. Но уже в трудах советских ученых ирония и скепсис в от-

ношении воззрений Шпенглера сочетаются с подлинно науч-

ным, вдумчивым осмыслением его работ. Критика Шпенглера

с позиций марксизма-ленинизма, как это ни странно, в очеред-

ной раз способствовала выходу «Заката Европы» в «первый ряд»

кулыурфилософских произведений, ибо сам выбор шпенгле-

ровской концепции в качестве сравнения с марксистской фило-

софией свидетельствовал далеко не о забвении, а, скорее, о том,

что подспудно значимость «Заката Европы» признавалась и со-

ветской официальной наукой.

Нет необходимости говорить о том, сколько раз сравнивали

эпохи рубежа XIX-XX и XX-XXI вв., но важно отметить, что од-

ним из значимых факторов в этом сравнении было обращение

к «Закату Европы». Сегодня эта книга вновь выходит в «первый

ряд», будучи востребованной как массовым, так и специально

подготовленным читателем, о чем свидетельствует множество

научных работ, написанных уже без иронии и скепсиса (за по-

следние двадцать лет количество отечественных и зарубежных

кулыурфилософских работ, посвященных исследованию кон-

цепции Шпенглера, исчисляется сотнями). Шпенглер - «бес-

смертная страница из красной книги фаустовской культуры: по-

введение

11

следний великий игрок и провокатор европейского «полнозву-

чъя», открыто приветствующий «других людей» и тайно призы-

вающий любить культуру, любить до слез, сквозь все препоны,

чинимые извне и изнутри» [2, с. 118] - вновь владеет умами со-

временников. Высказанная в «Закате Европы» мысль о всесилии

человеческого гения и одновременно о его бессилии перед судь-

бой истории и культуры сегодня так же актуальна, как и в нача-

ле XX в. Тогда влияние концепции Шпенглера на развитие куль-

туры и особенно литературы было чрезвычайно велико, и этот

момент, безусловно, заслуживает более пристального внима-

ния и осмысления. Между тем, несмотря на то, что шпенглеров-

ские идеи, и в частности, концепция фаустовской культуры, ак-

тивно осмысливаются философами, историками, культуролога-

ми и представителями иных областей гуманитарного знания, в

современном литературоведении системного изучения они до

сих пор не получили. В то же время литературоведческий под-

ход к исследованию феномена фаустовской культуры представ-

ляется значимым, поскольку, с одной стороны, усиливает влия-

ние концепции Шпенглера на культурное сознание XX в., с дру-

гой стороны - литература и наука о ней делают более вырази-

тельными концепты фаустовской культуры, наполняют их но-

выми смыслами. Актуальность работы Шпенглера для литера-

туроведения во многом усиливается и тем, что «Закат Европы»,

помимо новой кулыурфилософской концепции, дал новое ви-

дение литературы, обозначенное Шпенглером как синтез худо-

жественного и философского, предтечей которого немецкий фи-

лософ видел Достоевского, подчеркивая необходимость сохра-

нения и развития преемственности. На этот синтез как на одну

из ключевых особенностей литературы XX в. впоследствии ука-

жет А. Зверев, акцентируя стремительное вторжение в литера-

туру философских концепций: «философские штудии и худо-

жественное творчество составляют живое единство, так что фи-

лософия эстетизируется, а литература пропитывается концеп-

туальным мышлением» [12, с. 34].

Наконец, выявление взаимосвязи концепции Шпенглера

и модернистской литературы дает возможность нового про-

чтения культовых произведений 1920-1930-х гг., а именно с той

точки зрения, как, создавая художественно-эстетический об-

раз фаустовской культуры, литература приближала метафи-

зику Шпенглера к эмпирической реальности; как литература в

12

введение

своих сюжетах и темах, интуитивно или сознательно, осмысли-

вала проблемы фаустовской культуры и ее «закатные» тенден-

ции и, отталкиваясь от фаустовской культуры, воспринятой ею

как культура «закатная», предвосхищала и моделировала новые

пути развития культурного сознания и искусства, утверждала

новые этико-эстетические приоритеты, вскрывала изнанку дея-

ний человеческого научного и цивилизаторского гения.

В замысле нашей работы представляется важным рассмо-

треть вопрос о том, как «чувствовала» себя литература в культур-

но-эстетическом контексте фаустовской культуры? Можно ли

говорить о том, что ее (литературы) развитие шло параллель-

но развитию фаустовской культуры? Или это был единый путь

развития, и литература, подчиняясь влиянию, шла по ее сле-

дам? Или, наоборот, процессы, происходившие в литературе,

способствовали ее существованию и развитию «вопреки» фа-

устианским процессам? Наконец, можно ли рассматривать вза-

имоотношения литературы модернизма и фаустовской культу-

ры как один из интереснейших диалогов XX века, давший пло-

дотворные результаты?

Ответы на эти вопросы предполагают необходимость рас-

крыть смысл изложенной в «Закате Европы» концепции фа-

устовской культуры, выявить сущность фаустианства как куль-

турного феномена, осмыслить обозначенные Шпенглером пра-

символы фаустовской культуры как формы ее проявления (кон-

цепты). Исследованию этих проблем посвящена 1 глава моно-

графии, в которой внимание акцентируется на содержании об-

раза и характера фаустовской культуры в трактовке Шпенгле-

ром, выявлении сущности фаустовского духа и связанного с ним

комплекса представлений о закатности. Смысл явления закат-

ности раскрывается автором в двух аспектах - как мировоззрен-

ческой установки первой трети XX в., сформированной ожида-

нием гибели культуры, и закатности в свойственном Шпенглеру

ее философско-эстетическом понимании, берущем свое нача-

ло в «Философии жизни». В этой связи представляется важным

уяснить, как созданный Шпенглером философско-эстетический

образ фаустовской культуры получает свое осмысление и раз-

витие в литературе. Автор высказывает предположение, что по-

средством опыта художественной рефлексии литература соз-

дает художественно-эстетический образ фаустовской куль-

введение

13

туры, трансформируя ее ключевые концепты в универсалии

художественного сознания.

Взаимодействие фаустовской культуры и литературы, об-

ретающее форму диалога, берет свое начало в эпоху Возрож-

дения и периодически возобновляется в последующие момен-

ты наиболее активного проявления фаустианства, взаимообус-

ловленные актуализацией фаустовской темы в литературе. В

главе 2 рассматриваются основные периоды развития фаустов-

ской культуры (Возрождение, романтизм, 20-30-е гг. XX века) в

их взаимосвязи с этапами становления фаустовского архетипа в

литературе. Выявляется специфика взаимоотношений в разви-

тии фаустовского культурного сознания и типа героя в литера-

туре, который проходит две стадии формирования - от художе-

ственного образа до культурно-литературного архетипа. В этом

разделе работы отмечается, что в разные периоды активности

фаустовской культуры наблюдалось различное доминирование

ее концептов. В эпохи Возрождения и романтизма литература

акцентировала внимание на образе Фауста как художественно-

эстетическом воплощении шпенглеровского типа фаустовско-

го человека. В 1920-1930-е гг., когда диалог фаустовской куль-

туры и литературы достигает наибольшей глубины, сфера ху-

дожественной рефлексии проблем фаустианства расширяется,

охватывая все формы проявления фаустовской культуры. Фо-

кус художественно-эстетического видения литературы смеща-

ется, сосредоточивая внимание уже не столько на традицион-

ном образе Фауста, сколько на пространстве его бытия - горо-

де, образ которого в литературе выступает своеобразной при-

змой, сквозь которую осмысливаются проблемы фаустовской

культуры в целом, ее конфликты и противоречия. В этом фо-

кусе равно актуальными становятся образ фаустовского чело-

века в новых культурно-исторических условиях, проблемы веч-

ного познания, научно-технического прогресса, преображения

мира. Осмысливая проблемы и противоречия фаустианства,

литература, таким образом, создает целостный художественно-

эстетический образ фаустовской культуры как культуры закат-

ной, который, становясь художественной реальностью, пресу-

ществляет ее в феномен в его эмпирическом проявлении.

Закатный образ фаустовской культуры вырисовывается в

процессе художественного осмысления ключевых форм ее про-

14

ВВЕДЕНИЕ

явления, представленных в анализе литературных произведе-

ний 1920-1930-х гг.

В главах 3, 4 исследуется поэтика образа города как фа-

устовского пространства, являющая модернистскую интерпре-

тацию шпенглеровского тезиса о «совершенной форме мира».

Фаустовская модель города выстраивается поступательно - от

заданных в закатном преломлении античных архетипов, тра-

диционно сопряженных с восприятием города и получивших

воплощение в литературе в образах «города-солнца», «города-

сада», «города-пещеры», до обыгранных в эстетике модерниз-

ма образов-символов (образы «города-лабиринта», «города-

праздника», «города-девы» и «девы-города»), в осмыслении ко-

торых акцентируется проблема взаимоотношений и противо-

речий человека и города (глава 4). Актуализация в литературе

модернизма городской темы, специфика осмысления образа го-

рода как чужого, враждебного человеку пространства позволя-

ют говорить о разрушении литературой шпенглеровской экс-

пликации фаустовского города как «развитой из бесконечного

пространства совершенной формы мира».

«Деформация» совершенной формы мира, заданная эсте-

тикой модернизма, обусловливает и деформацию фаустовско-

го городского сознания, обозначенную в литературе через кри-

тическое осмысление героя фаустовского типа. Инварианты

последнего, проанализированные в главе 5, представляют со-

бой модификации образа фаустовского человека, выделенные

Шпенглером. Автор приходит к выводу о том, что в литерату-

ре утверждается тенденция к «снижению» высокого трагическо-

го смысла, который Шпенглер вкладывал в понятие «фаустов-

ский человек». Деградация героя фаустовского типа в литера-

туре связывается с происходящим в сознании героя процессом

подмены ценностей, влекущим за собой трансформацию обра-

за - от шпенглеровского бесприютного «непонятого художни-

ка» - до лицедея-комедианта, от всесильного завоевателя - до

маргинала, от облеченного высокой героической идеей массо-

вого сознания - до пещерного жителя.

В осмыслении идеи вечного познания (глава 6) акцент де-

лается на крушении иллюзий, связанных с восприятием науч-

ного знания как блага, разочарованием в результатах научно-

технического прогресса. В художественной системе произве-

дений на первый план выходит образ ученого как одна из раз-

введение

15

новидностей героя фаустовского типа, но с нетипичным для

фаустовского человека строем сознания: вместо веры в про-

гресс - сомнение в ценности познания, вместо стремления к аб-

солютному знанию - отказ от научной деятельности и добро-

вольная гибель, в которой угасание жизни ученого символизи-

рует угасание и самой познавательной идеи.

К своему закату подошла и великая идея преображения

мира, мечта о совершенном миропорядке. О назревшей по-

требности в переосмыслении этой идеи свидетельствует акту-

ализация в литературе модернизма жанра антиутопии (гла-

ва 7), особенность которого на последнем, рассмотренном нами,

этапе развития фаустовской культуры заключалась в том, что

в XX веке антиутопия не столько моделировала мрачное буду-

щее, сколько невольно отражала реальность настоящего - мо-

мент, когда многие проекты по переустройству мира уже были

осуществлены. В переосмыслении художественным сознанием

фаустовской идеи преображения мира акцент смещается на не-

избежное при этом насилие над человеком, что выводило на

первый план конфликт «природного» и «цивилизационного» в

человеческой натуре, рассмотренный в нашей работе как кон-

фликт аполлонического и дионисийского начал.

Безусловно, когда речь заходит о значимости фаустовской

культуры, о ее влиянии на литературы разных стран, независи-

мо от того, были они за «железным занавесом», как советская

литература, или были открыты для культурного и художествен-

ного диалога, как литературы Западной Европы и США - гра-

ницы в этом случае разрушались. Научная мысль витала в куль-

турном пространстве, проникая через любые границы. Изуче-

ние взаимодействия фаустовской культуры и литературы, из

которого прорисовывались смыслы и самой культуры, и лите-

ратуры, способствует формированию нового методологически-

компаративного взгляда на такой философско-литературный

синтез. Сама проблема фаустовской культуры в той форме, в

которой она существует, изначально содержит в себе компара-

тивные смыслы и, следовательно, предполагает необходимость

компаративного, а в некоторых моментах и междисциплинар-

ного подходов к ее исследованию.

В нашей работе исследование проблемы взаимоотноше-

ний фаустовской культуры и литературы осуществляется на не-

скольких методологических компаративных уровнях. Первый

16

ВВЕДЕНИЕ

уровень предполагает выявление генетических связей и взаи-

мовлияний культурфилософской концепции Шпенглера и ли-

тературы в их сравнительно-историческом аспекте (глава 2). Вто-

рой уровень выходит на исследование межлитературных связей

в осмыслении проблем фаустовской культуры. На этом уровне

актуализируется сравнительно-типологический аспект, пред-

полагающий выявление типологически общих форм проявле-

ния фаустовской культуры в литературах разных стран и общих

принципов их осмысления на уровне эстетики и поэтики - ис-

следование типологически общих образов, сюжетных линий и

мотивов, авторской рецепции и т. п. (разделы 4.1, 4.2, 5.1, 5.3,

глава 7). Третий уровень охватывает круг проблем, связанных с

особенностями адаптации западноевропейского культурного

архетипа в русском культурном пространстве. В частности, речь

идет о выявлении общих культурных предпосылок, обусловив-

ших возникновение понятия «русский Фауст» и своеобразии его

интерпретации русским художественным сознанием (раздел

2.1.5). Наконец, на четвертом уровне исследуются связи и вза-

имовлияния западноевропейской и американской литератур и

литературы «советской цивилизации» (термин М. Чудаковой),

представленной русской и украинской литературами (разделы

3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.2, главы 6, 7). Здесь внимание сосредоточено

на выявлении общих для них проблем фаустовской культуры,

схожести, а порой идентичности их восприятия и осмысления

в литературах, принадлежащих к разным идеологическим фор-

мациям. На этом уровне весьма существенным представляется

размышление о том, насколько приоритетным было осмысле-

ние явлений фаустовской культуры для западноевропейской и

американской литератур, и только ли для них была характер-

на актуальность этой проблемы? Или же подобная приоритет-

ность была свойственна и литературе «советской цивилизации»,

что представляется вполне возможным, поскольку, опасаясь за-

претов цензуры, в попытках скрыть, завуалировать главное в

произведении, советская литература достигала такой изобрета-

тельности и изысканности в своих поэтологических ходах, что,

действительно, могла конкурировать с более свободными лите-

ратурами Запада, которые обладали возможностью открытого

выражения любой идеи.

Обращение литератур разных идеологических формаций

к осмыслению одного и того же культурного феномена поз-

ВВЕДЕНИЕ

17

воляет говорить об общности проблем, актуальных как для

западноевропейско-американской, так и для советской литера-

тур. При всей своей «закрытости» советская литература вместе с

литературами Западной Европы и США составляла, как это ни

парадоксально, единое культурное пространство с характерной

для него общностью культурного развития.

В этом смысле выбранный нами период 1920-1930-х годов

является наиболее репрезентативным. Прежде всего, это была

одна из самых интересных страниц в развитии как зарубежной,

так и русской и украинской прозы XX века и, несмотря ни на

что, - один из самых интересных периодов развития советской

литературы, когда она еще не до конца стала советской, и ког-

да идеи, витавшие в пространстве 20-30-х, нельзя было отнести

ни к «ложным» советским, ни к «истинным» альтернативным в

силу того, что, несмотря на кажущуюся альтернативность «со-

ветскости», это было естественное развитие литературы.

Кроме того, для Европы, США и СССР это было бурное, на-

пряженное межвоенное двадцатилетие, в перипетиях которого

ключевые социальные, исторические проблемы и противоре-

чия выявились необыкновенно отчетливо, обнаружив односта-

диальность историко-культурного развития разных идеологи-

ческих систем. Первая мировая война (1914-1918), октябрьская

революция 1917 г. и создание СССР в 1922 г. обозначили пери-

од существенных социальных изменений в странах Европы и в

США, продуцируя американские «красные тридцатые»; социа-

листическую революцию в Германии и ее крушение; создание и

противостояние двух тоталитарных систем в СССР, Германии и

ее сателлитах, завершившееся Второй мировой войной; эконо-

мический подъем в Европе и США, коснувшийся, в том числе,

и СССР в форме НЭПа в 1920-х гг.; вызванную кризисом 1929 г.

«великую депрессию» в Европе и США и голод в СССР в 1930-х

гг.; Вторую мировую войну как общую трагедию, бурное разви-

тие науки и тотальную урбанизацию. Социально-исторические

и политические катаклизмы 20-30-х гг. - вехи фаустовского со-

стояния мира - прорисовали эпоху, которая, по выражению

А. Зверева, «выразила мертвенность бытия, лишившегося Бога,

и сочла объективность своего свидетельства о таком бытии са-

модостаточной» [12, с. 7].

Уникальной особенностью периода 1920-1930-х гг. и одно-

временно ярким выражением одностадиальности развития ста-

18

ВВЕДЕНИЕ

ло обращение литератур разных идеологических формаций к

проблемам фаустовской культуры. Этот фактор является наи-

более выразительным проявлением «целостности» литератур-

ного периода, которая, по мнению исследователей, предполага-

ет «не только внутреннее единство объекта, но и наличие в нем

специфической сущности, то есть <...> особого художественно-

го мировидения» [13, с. 45]. В этой связи отметим, что для бо-

лее глубокого постижения этого единого художественного ми-

ровидения мы привлекаем к анализу несколько литературных

произведений, создание которых хотя и выходит хронологиче-

ски за рамки указанного периода («Игра в бисер» Г. Гессе, «По-

сторонний» А. Камю, «Перед зеркалом» В. Каверина), но харак-

тер осмысленных в них проблем обнаруживает связь с пробле-

мами фаустовской культуры и с эстетикой «академического мо-

дернизма» (термин М. Германа) 1920-1930-х, тем самым, идейно

и генетически примыкая к этому периоду.

Выбор художественных произведений для анализа обуслов-

лен тремя аспектами. Во-первых, предпочтение отдавалось про-

изведениям, практически не исследованным с точки зрения

осмысления феномена фаустовской культуры и форм ее прояв-

ления в рамках концепции О. Шпенглера. Во-вторых, исследо-

вательский интерес вызвали те произведения, в которых наибо-

лее ярко обозначен переход концептов фаустовской культуры

в универсалии художественного сознания. Наконец, в-третьих,

особую группу представляют те произведения, в которых отсут-

ствует явная связь с фаустовской литературной традицией, но

тема заката фаустовской культуры осмыслена при этом доста-

точно глубоко. Хотя объектом компаративного исследования в

монографии являются литературные произведения стран За-

падной Европы (Германии, Франции, Великобритании), США,

России и Украины, все же акцент делается на западноевропей-

скую литературу, поскольку генетически образ фаустовской

культуры связан именно с ней.

Считаем необходимым сказать несколько слов об особен-

ностях непосредственной работы с художественными текста-

ми. В монографии анализируются литературные произведе-

ния, в оригинале созданные на английском, немецком, фран-

цузском языках. Руководствуясь общепринятым определени-

ем художественного перевода как особого вида литературно-

го творчества, мы посчитали нужным сопроводить процитиро-

ВВЕДЕНИЕ

19

ванные в работе фрагменты текста-оригинала уже существую-

щим классическим переводом, не приводя собственного вари-

анта перевода-подстрочника. М. Герман справедливо заметил,

что «знание языка - это лишь прихожая на пути в простран-

ство иной жизни, иных мыслей, тайных интеллектуальных и

эмоциональных кодов, понимания иного, бесконечно закрытого

мира. Даже умение думать по-французски не означает думать

как французы и понимать, как они думают» [13, с. 8]. К этому, на

наш взгляд, вплотную смогли приблизиться лишь те мастера,

чьи переводы по своей близости к оригиналу и художественной

ценности и по сей день считаются образцовыми. Для иллюстра-

ции произведений зарубежной литературы в нашей работе мы

выбрали именно их. Оригинальные художественные произведе-

ния английской, немецкой, французской, американской лите-

ратур представлены в переводах Бориса Пастернака, Норы Галь,

Соломона Апта, Ивана Кашкина, Веры Топер, Елены Суриц, Ва-

лентина Стенича, Анатолия Луначарского.

Автор выражает сердечную благодарность за помощь в соз-

дании монографии своим учителям - научному консультанту,

профессору кафедры зарубежной литературы Днепропетров-

ского национального университета имени Олеся Гончара Вален-

тине Даниловне Наривской, профессору кафедры зарубежной

литературы Московского государственного университета име-

ни М.В. Ломоносова Наталье Тиграновне Пахсарьян, профес-

сору кафедры русской литературы и журналистики XX-XXI ве-

ков Московского педагогического государственного университе-

та Амине Абдуллаевне Газизовой, профессору кафедры русской

литературы Института неофилологии Поморской академии в

Слупске (Польша) Галине Львовне Нефагиной, профессору ка-

федры теории литературы и компаративистики Киевского на-

ционального университета имени Т.Г. Шевченко Михаилу Кузь-

мичу Наенко, профессору, заведующей кафедрой языковой

подготовки Днепропетровской государственной медицинской

академии Татьяне Витальевне Филат, доктору филологических

наук Элеоноре Георгиевне Шестаковой, коллегам с кафедры за-

рубежной литературы ДНУ, чье творческое участие и ценные

замечания способствовали научному поиску и созданию книги.

Сердечная благодарность автора - ректору Днепропетровского

национального университета имени Олеся Гончара, профессору

20

введение

Николаю Викторовичу Полякову за предоставленную возмож-

ность работать над диссертацией в кругу коллег-представителей

филологической школы ДНУ. Автор очень признателен заведу-

ющей кафедрой английской филологии и перевода Днепропе-

тровского университета имени Альфреда Нобеля Наталье Вик-

торовне Зинуковой и всем своим коллегам по кафедре за по-

мощь и поддержку в процессе работы над монографией.

И, конечно же, искренняя благодарность всей моей семье за

любовь и поддержку моих научных начинаний.

21

Глава 1

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СМЫСЛА

ФАУСТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тезис о том, что книга О. Шпенглера «Закат Европы» явля-

ется своеобразной вехой в развитии отечественной и зару-

бежной философии и культурологии, давно приобрел в науч-

ном дискурсе статус «общего места». Значительный массив на-

учных и критических работ, посвященных исследованию «За-

ката Европы», уже сам по себе является свидетельством нео-

споримого влияния работы Шпенглера на развитие современ-

ной кулыурфилософской мысли. Как отметил Н. Фрай, «упа-

док, или старение Запада, в той же мере часть нашего мировос-

приятия сегодня, что и электрон с динозавром, и в этом смыс-

ле все мы шпенглеровцы» [1]. Скоро исполнится 100 лет со дня

выхода в свет первого тома «Заката Европы». За это время мно-

гие философы, культурологи обращались к проблеме судьбы

культуры, ее угасания («Цивилизация перед судом истории»

А. Дж. Тойнби (1948), «Шок будущего» Э. Тоффлера (1970), «Ко-

нец истории и последний человек» Ф. Фукуямы (1992) и др.). На-

верное, никто не мог тогда предположить, что не столько сама

работа, но в большей степени ее афористическое название ста-

нут своеобразным «геном сюжета» в философских размышле-

ниях столетия о судьбах культуры, с непременным акцентом

на ее угасании, упадке, крушении, близкой или более отдален-

ной гибели. «Горизонт ожидания» Шпенглера и его «Заката Ев-

ропы» становился все более явственным. Не только научное, но

и массовое, обыденное сознание оказалось в плену закатности.

Именно шпенглеровской модусностью измерялось все, что про-

исходило в культурном развитии - и малейшие колебания, и ве-

сомые противоречия, и взрывные потрясения, которые в оче-

редной раз пережило человечество на протяжении столетия.

Все происходящее вновь вызвало к жизни шпенглеровскую ри-

торику, и тень «Заката Европы» - прямая отсылка к Шпенгле-

РУ - отчетливо прослеживается в названиях современных куль-

тУРфилософских бестселлеров Кристофера Коукера «Сумерки

22

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

Запада» («Twilight«of the West») (1998) и Патрика Дж. Бьюкене-

на «Смерть Запада» («The Death of the West») (2002). Несмотря

на обилие кулыурфилософских концепций в современной на-

уке, человеческая мысль, дискуссируя, иронизируя, полемизи-

руя, неизменно возвращалась к Шпенглеру и его творению уже

как к культурной потребности, усматривая в «Закате Европы»

особенную привлекательность, обусловленную отсутствием ему

альтернативы, т. е. некоей универсальной научной концепции,

которая охватила бы состояние современной культуры - про-

исходящие с ней превращения, трансформации, метаморфо-

зы. Такую мысль впервые высказал Н. Фрай в начале 1970-х гг.:

«Книгу Шпенглера постоянно опровергали со времени ее появ-

ления на свет. Но она продолжает жить, потому что за 60 лет

не было предложено альтернативного видения событий, над ко-

торыми размышляет автор «Заката Европы» в своей книге» [1].

Как оказалось, это была не только констатация актуальности

«проблемы Шпенглера», но и, отчасти, предсказание будущего

хода событий, поскольку с момента публикации статьи Н. Фрая

мало что изменилось.

Судя по тому, какое множество откликов вызвал «Закат Ев-

ропы», Шпенглеру удалось заставить человечество задуматься.

И в этом, на наш взгляд, не последнюю роль сыграло то, что ав-

тор обратился не столько к сознанию читателя, сколько к разра-

ботанной им наиболее восприимчивой форме познания мира -

переживанию истории и культуры. Основное внимание немец-

кого ученого сконцентрировано отнюдь не на идее заката куль-

туры, а, скорее, на детальном, проникновенном описании того,

какой трудный и прекрасный путь прошло человечество, совер-

шенствуя себя и мир не в абстрактных явлениях, а в культурно-

исторической конкретике, как создавалось все то, что мы мо-

жем потерять как достижения культуры и цивилизации - ре-

лигия, город, деревня, число, музыка и т. д., предоставив воз-

можность пережить это как чудо - способность человека позна-

вать и созидать. В этом смысле работа Шпенглера по силе своего

эстетически-экспрессивного воздействия сравнима лишь с лите-

ратурным произведением, рассчитанным, в том числе, и на мас-

сового читателя. «Книга Шпенглера, - писал Н. Фрай, - обраще-

на к миру в целом, и историки - последние из тех, на кого она

должна повлиять. То, что сделал Шпенглер, это видение исто-

рии, очень близкое к литературе <.. .> И если бы «Закат Европы»

LI. фИЛОСОФСКО-КРИТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ О ШПЕНГЛЕРЕ

23

не был ничем более, даже в этом случае он бы оставался одной

из величайших романтических поэм человечества», поскольку

его автор «обладает способностью захватывать воображение чи-

тателя, на что его критики неспособны, и он переживет их всех,

даже если все они правы» [1].

Очевидна правота Н. Фрая, ощутившего в философской ра-

боте великий, объемный литературный смысл, который нуж-

дается в очень пристальном взгляде, понимании и расшиф-

ровке. Когда Шпенглер на первых страницах работы говорит

о многообразии культур мира как проявлении «единой жиз-

ни», то в дальнейшем он демонстрирует, что этой закономер-

ности подчинены все ее сегменты, следовательно, и литерату-

ра, о чем свидетельствует выражение философа о «грандиозно-

сти душевной концепции», с которым человеческое сознание

связывает, прежде всего, великий мир искусства художествен-

ной словесности.

1.1. Философско-критические рефлексии

о Шпенглере

Выход в свет в 1918 г. первого тома книги (в переводе на рус-

ский язык - в 1923 г.)* совпал с напряженным ожиданием кон-

ца истории, вызванным Первой мировой войной, глобальным

* Следует отметить, что на русский язык «Закат Европы» переводился

несколько раз. Наиболее известны переводы Н.Ф. Гарелина, который рабо-

тал над книгой Шпенглера в 1920-е гг., и К. Свасьяна - известного филосо-

фа, посвятившего Шпенглеру не одну статью. Однако мы вынуждены кон-

статировать, что оба варианта перевода книги являются неполными, об-

наруживая некую избирательность переводчиков в выборе текста для ин-

терпретации. Так, Н.Ф. Гарелин упускает некоторые части текста, содер-

жащие подробные описания-перечисления имен и дат, К. Свасьян остав-

ляет без внимания те страницы, которые содержат шпенглеровский ана-

лиз «Фауста» Гете и определения-описания фаустовской культуры. В ре-

зультате получить адекватное, полное представление о работе Шпенгле-

Ра весьма затруднительно. В связи с этим, мы, стараясь воспроизвести це-

лостный образ фаустовской культуры по-Шпенглеру, используем в работе

°оа варианта перевода: Шпенглер О. Закат Европы. - Т. 1. Образ и действи-

тельность / пер. с нем. Н.Ф. Гарелина. - Новосибирск: Наука, 1993. - 592 с. и

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории:

В 2~х т. / пер. с нем. К. Свасьяна. - М: Мысль, 1998.

24

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

потрясением всех основ бытия в результате революций, граж-

данской войны, террора, голода. Ощущение крушения цивили-

зации, безвозвратной утраты прежнего мира, породило состо-

яние всеобщего пессимизма и обреченности, которое, однако,

стремительно эстетизировалось в изысканно-художественных

формах. И в этой ситуации книга Шпенглера, вызвавшая огром-

ный резонанс, казалось, как нельзя более отвечала пессимисти-

ческим настроениям эпохи, более того, дала «точные имена

если и не происходящему, то, во всяком случае, чувствам, с ко-

торыми оно переживалось» [2, с. 30].

Исследователи неоднократно подчеркивали, что эффект,

который произвел первый том «Заката Европы» на научную и

общественную мысль Европы и России, по своим масштабам и

силе воздействия мало с чем сопоставим [2; 3; 4; 5 и др.]. Кон-

цепция заката западноевропейской культуры вызвала шквал

как критических, так и сочувственных откликов в умах Евро-

пы и России. К. Свасьян отмечает, что библиография работ о

Шпенглере в одной только Германии в промежутке между 1921-

1925 годами насчитывает 35 наименований [3, с. 6]. Не менее

бурно полемика вокруг концепции заката разворачивалась и в

России: в 1922-23 гг. выходят в свет сборник «Освальд Шпенглер

и Закат Европы», авторами статей которого являются Н. Бердя-

ев, Я. Букшпан, Ф. Степун, и С. Франк [6]; публикации Е. Браудо

[7], Б. Вышеславцева [8], В. Лазарева [9] и ряд критический ста-

тей оппонентов Шпенглера К. Грасиса, В. Ваганяна, С. Боброва,

В. Базарова [10]. Стоит отметить, что острота критики и непри-

ятие книги Шпенглера были отчасти вызваны тем, что его кон-

цепция не укладывалась целиком ни в рамки истории, ни в рам-

ки философии - объем охваченных в ней проблем был гораз-

до шире и очерчивал ту сферу гуманитарного знания, которую

западные исследователи обозначают как «поле культурологиче-

ской проблематики», в которое включают «широкий спектр от-

дельных философских, психологических, социологических, ли-

тературоведческих, искусствоведческих, политологических, эт-

нографических и пр. текстов, которые, с одной стороны, опира-

ются на изучение конкретного культурного феномена, а с дру-

гой - индуктивно вырабатывают модели осмысления этого фе-

номена, которые впоследствии становятся смыслопорождаю-

щими конструктами для аналитики культурного пространства

1.1. ФИЛОСОФСКО-КРИТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ О ШПЕНГЛЕРЕ

25

в целом» [11, с. 124-128]. В этом смысле книга Шпенглера, по

справедливому замечанию известного российского искусство-

веда Евгения Браудо, предстала «собирательным стеклом для

идей современников», что во многом обеспечило ей небывалый

успех [7, с. 27].

Если интерес к Шпенглеру на Западе был логичен и ожида-

ем, то близость идей немецкого философа русскому мироощу-

щению весьма знаменательна и объясняется следующими зна-

ковыми для XX в. предпосылками: во-первых, Первая мировая

война сблизила Восток и Запад общими проблемами, на что

неоднократно указывали русские философы (В. Эрн, Н. Бердя-

ев и др.). Во-вторых, прочно прижившийся в русской литера-

туре и культуре образ Фауста, обладающий особой привлека-

тельностью для русской души и сыгравший весомую роль в рус-

ском философском и художественном осмыслении мира (о чем

свидетельствует факт активного осмысления фаустовской темы

в русской литературе, особенно в первой половине XX в.), обу-

словил характер восприятия книги Шпенглера русскими мыс-

лителями, которые в отличие от западных критиков, акценти-

ровавших в «Закате Европы», в основном, концепцию морфо-

логии культур, сосредоточили внимание на проблемах фаустов-

ской культуры и образе фаустовской души. В-третьих, созвучна

русскому сознанию была и шпенглеровская идея заката, глубо-

ко осмысленная в концепциях кризиса культуры еще на рубеже

веков (Н. Бердяев, И. Ильин, В. Соловьев, Вяч. Иванов, С. Булга-

ков и др.). Наконец, отклик в русском философском сознании

получила та часть концепции Шпенглера, которая была посвя-

щена восточно-сибирской - русской - культуре, облик которой

выстраивался Шпенглером на христианско-мировоззренческих

установках Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Попытка понять

русскую душу так же, как и западную, глобальная роль, кото-

рую уготовил Шпенглер русской культуре в будущем, безуслов-

но, оказали влияние на русские философские рефлексии о «За-

кате Европы».

Отметим, парадоксальность ситуации заключалась в том,

Что немецкие философы причину русской заинтересованности

в «Закате Европы» видели в том, что Шпенглер в своей книге

Следовал за русским философом истории Н. Данилевским, рас-

сматривавшим культуры, образующие мировую историю, как

Сдельные организмы с длительностью жизни в тысячу лет [12,

26

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

с. 515]. Однако в русских философских работах 1920-1930-х гг.,

посвященных Шпенглеру, Данилевский упомянут лишь мель-

ком, хотя, как представляется, мысль, высказанная немецкими

философами, имеет под собой основания.

Не менее парадоксальным выглядит и объяснение причин

популярности «Заката Европы» в Германии. Не скрывая сво-

ей предвзятости к Шпенглеру и его работе, современные не-

мецкие философы отмечают: «Его книга в период между двумя

мировыми войнами имела необыкновенный успех, потому что

она была проникнута основанной якобы на исторических фак-

тах враждебностью духа, которой придерживались тогда сто-

ронники философии жизни (Эрнст Юнгер, Клагес и др.), а так-

же широкие круги образованной публики» [12, с. 317]. В объ-

яснении причин популярности «Заката Европы», в обвинени-

ях Шпенглера в пророчествах гибели культуры и пессимизме,

немецкие исследователи, словно, забыли о своей же концеп-

ции «Ожидания гибели», озвученной уже в работах Ницше.

Но при всей парадоксальности и неоднозначности этих объяс-

нений, в работах немецких философов просматриваются опре-

деленные установки, которые позволяют говорить о том, что

идея цикличности развития культур Н. Данилевского в Рос-

сии и немецкая концепция «Ожидания гибели» составили тот

культурно-мировоззренческий контекст, в котором вызрела,

оформилась и развивалась философская мысль Шпенглера,

подготовленная исторической философской традицией и по-

павшая на благодатную почву культурного сознания межвоен-

ного двадцатилетия.

С конца 1940-х гг. резонанс, вызванный книгой Шпенгле-

ра, несколько затихает. Это затишье во многом было обусловле-

но тем, что, по мнению исследователей, в этот период снижает-

ся популярность концепций кризиса культуры в философии и

культурологии [13, с. 9]. И только в 1960-х гг. на фоне поисков на-

правлений в сфере гуманитарного познания ученые возвраща-

ются к «Закату Европы», осмысливая концепцию фаустовской

культуры.

Возрождение интереса ученых к идеям Шпенглера и нача-

ло нового этапа шпенглероведения во многом связано с выхо-

дом в свет в 1968 г. книги Антона Мирко Коктанека «Освальд

Шпенглер и его время» [14], представляющую собой первую

официальную биографию немецкого философа, одобренную]

i.l. ФИЛОСОФСКО-КРИТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ О ШПЕНГЛЕРЕ 27_

его племянницей. Книга отличается взвешенностью и непред-

взятостью в осмыслении идей Шпенглера - качеством, совер-

шенно не свойственным предшественникам Коктанека, в иссле-

дованиях которых зачастую на первый план выступало эмоци-

ональное восприятие концепции, изложенной в «Закате Евро-

пы». Тщательно анализируя все предыдущие исследования, по-

священные автору «Заката Европы», Коктанек создает объектив-

ную, целостную картину не только жизни и творческой судьбы

Шпенглера, его работ, но и эпохи в ее целостности.

Тенденцией к непредвзятости и объективности в осмысле-

нии идей Шпенглера отличаются и работы последователей Кок-

танека. Наполненная трагическими событиями временная дис-

танция, прошедшая после первой волны критических рефлек-

сий о Шпенглере, дала возможность осмыслить идеи филосо-

фа уже как частично сбывшиеся прогнозы. Сквозь призму «За-

ката Европы» оценивается состояние современной культуры в

работах Г. Мурьяна «Романтика и реализм в доктрине Осваль-

да Шпенглера» (1968) [15], Дж.Ф. Феннелли «Сумерки вечерних

стран: Освальд Шпенглер полвека спустя» (1972) [16], К. Фише-

ра «История и пророчество: Освальд Шпенглер и «Закат Евро-

пы» (1977) [17] и др.

В 1960-70-е гг. идеи Шпенглера становятся особенно акту-

альными для немецкой философии. Критика уступает место

аналитическому осмыслению концепции фаустовской куль-

туры, появляются первые работы компаративного характера.

Так, Г. Шишкофф в книге «Шпенглер и Тойнби» сосредоточи-

вает внимание на шпенглеровской методологии исследования

культуры как первого опыта теории культурных циклов. От-

мечая универсальность теории немецкого философа, Шиш-

кофф утверждает Шпенглера как основоположника культурно-

морфологического метода исследования истории, который

позволяет отразить в полной мере многообразие развития на-

родов и культур, что до Шпенглера не удавалось сделать нико-

МУ [18, с. 62].

Характерной для немецкой философии этого периода ста-

новится идеологизация воззрений Шпенглера. Идеи филосо-

фа вводятся в политологический контекст Западной Европы

1970-х. Так, К. Эккерманн в работе «Освальд Шпенглер и совре-

Менный кулыуркритицизм» акцентирует внимание на сходстве

с концепцией Шпенглера идеологических лозунгов консерва-

28

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

торов [19, с. 300], Герман Люббе в предисловии к сборнику ста-

тей «Шпенглер сегодня», в сущности, отвергая идею морфоло-

гии культуры Шпенглера, единственной ценностью концепции

«Заката Европы» провозглашает «политический экзистенциа-

лизм» [20, с. 16].

В новых исторических реалиях наметился и новый поворот

в осмыслении шпенглеровской концепции закатности культу-

ры. Если в 1920-1930-х гг. философа обвиняли в апокалипсич-

ности мировосприятия и тотальном пессимизме, то в 1970-е ис-

следователи призывают игнорировать фатализм Шпенглера и

обратиться к переработке идеи закатности как рационального

осмысления прогнозов Шпенглера относительно будущего [21,

с. 30].

В советской философии этого периода исследование кон-

цепции Шпенглера носило не столь фундаментальный харак-

тер и было ограничено всего двумя работами - С. Аверинцева

«Морфология культуры» Освальда Шпенглера» (1968) и Ю. Да-

выдова «О. Шпенглер и судьбы романтического миросозерца-

ния» (1971).

В статье С. Аверинцева глубокий и всесторонний анализ

философии культуры Шпенглера в целом направлен на кри-

тическое осмысление «Заката Европы» как «интеллектуальной

сенсации 20-х годов». При этом пристальное внимание ученого

к книге Шпенглера вызвано не столько научным интересом к со-

держанию работы, своей неугасающей популярностью претен-

дующей, быть может, на возведение в ранг «абсолютного зна-

ния», сколько скептицизмом по отношению к «вечным исти-

нам» и пророчествам в науке. Отмечая массовый интерес к «За-

кату Европы» и его воздействие на человеческое сознание эпо-

хи, С. Аверинцев высказывает мысль о необходимости преодо-

ления наследия Шпенглера. Детальный анализ концепции не-

мецкого философа, осуществленный в статье, обусловлен жела-

нием С. Аверинцева прояснить основные положения «Заката

Европы», скрывающие, по его мнению, за отшлифованностью

стиля книги и «блеском литературного изложения» [4, с. 188],

неточность формулировок и невыверенность многих философ-

ских тезисов: «Только тогда, когда каждая истинная интуиция

и каждая ложная предпосылка Шпенглера действительно ста-

нут прозрачными для всех, можно будет спокойно счесть, что

его наследие окончательно преодолено» [4, с. 184]. Отсюда клю-

Li. ФИЛОСОФСКО-КРИТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ О ШПЕНГЛЕРЕ

29

чевой тональностью статьи российского философа является не

столько неприятие самой философской концепции Шпенглера,

сколько ирония, направленная против склонности автора «За-

ката Европы» к глобальным историческим прогнозам, именуе-

мым С. Аверинцевым «остроумными догадками», против «авто-

ритарного тона учителя и пророка» [4, с. 186], «установки на вну-

шение» [4, с. 190] и т. п.

Однако при всем своем ироничном отношении к Шпен-

глеру, С. Аверинцев не мог не оценить то, что остается привле-

кательным в работе немецкого философа - «изложение исто-

рии человечества как "лично пережитой"» [4, с. 189], способ-

ность постичь культуру как «выразительный лик бытия», уме-

ние объединить и «отразить друг в друге стиль и мировоззре-

ние» [4, с. 201]. Возражая против многих положений «Заката Ев-

ропы», С. Аверинцев акцентирует внимание на продуктивности

методологии исследования культуры, предложенной Шпенгле-

ром: «Сколь бы абсурдной ни была шпенглеровская концепция

культуры-организма, всецело связанная со странным суевери-

ем XIX в. <...> само по себе осознание необходимости изучать

культуру прошлого как структуру, в которой наиболее сложные

компоненты связаны со специфическим восприятием элемен-

тарных вещей, было глубоко необходимым» [4, с. 201]. Именно в

этом подходе, по мнению исследователя, заключена ценность и

смысл «Заката Европы».

Ю. Давыдов в своей работе сосредоточивает внимание на

шпенглеровской идее «переживания культуры» - чувстве, на ко-

тором основывается ее постижение. Истоки этой идеи исследо-

ватель находит в философии романтизма. Сравнивая феномен

романтического чувствования и переживания «по-Шпенглеру»,

Ю. Давыдов отмечает субъективность и некую интимность этого

состояния у романтиков в отличие от всеобъемлющего, объек-

тивного переживания «души» культуры у Шпенглера [22].

В связи с прочным укоренением в кулыурфилософском со-

знании понятия «фаустовской культуры», введенного в научный

обиход Освальдом Шпенглером, фаустовская тема приобрета-

ет особое значение для научной мысли XX-XXI вв. В поисках ре-

шения проблем современной культуры ученые обращаются к

Шпенглеру. Концепция западноевропйской культуры, симво-

лически обозначенной Шпенглером как «фаустовская», стано-

вится все более актуальной. При этом ученые не уходят от базо-

30

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

вой модели Шпенглера, а, сохраняя приверженность ей, разра-

батывают, углубляют ее смыслы. В научный обиход вводятся но-

вые понятия, производные от фаустовской культуры: фаустов-

ский компромисс, фаустовский политический торг, фаустов-

ская динамика развития, фаустовская цивилизация, фаустов-

ское мироощущение, фаустовская эра, фаустовские ценности и

т. д. Концепция Шпенглера становится востребованной различ-

ными сферами научного знания - философии, где векторы осмыс-

ления фаустовской культуры предполагают исследование про-

блем фаустовского сознания (опыт катастрофизма фаустовско-

го мышления в работе Й. Bopiyuia «Фаустовский человек» [23]),

кризиса культуры [13]; развития научно-технической револю-

ции как фаустовского опыта познания (работы Й. Боргуша «Фа-

устовский и человеческий взгляд на научно-техническую рево-

люцию» [24], М. Шваба «Зеркало технологии» [25]), антрополо-

гической самоидентичности (работы С. Клемчака «Фаустовский

миф как попытка освоения нового мира» [26]); культурологии,

где на первый план выходят проблемы кризиса современной

культуры и цивилизации (работы Т. Торубаровой «Фаустов-

ский дух как феномен новоевропейской культуры» [27], Жоржа

Тине «Дух Фауста по Освальду Шпенглеру» [28], Вольфганга Пи-

тера «Фауст на пороге третьего тысячелетия» [29]), А. Панари-

на «Пределы фаустовской культуры и пути российской циви-

лизации» [30], А. Беззубцева-Кондакова «Фаустовская цивили-

зация и ее финал» [31]); эстетики, исследующей процесс ста-

новления эстетического фаустовского сознания (статья Д.Б. Ри-

чардсона «Метаморфозы фаустианской чувствительности» [32]);

политологии, актуализирующей проблемы антагонизма челове-

ка и личности в фаустовском сознании (работа Г. Грузмана «Де-

мократия демоса и демократия личности» [33]), политических

противоречий фаустовской культуры (работы Уильяма Пирса

«Фаустовский дух и политкорректность» [34], Джинхью Бая и

Роджера Лагунофф «Фаустовская динамика в вопросах полити-

ки и политической власти» [35]) и т. д.

Массив философских и культурологических научных работ,

посвященных анализу концепции Шпенглера, за последние де-

сятилетия вырос. Их объем может послужить материалом для

отдельного исследования [36]. Неугасающий интерес ученых

(отечественных и зарубежных) к наследию Шпенглера является

убедительным доказательством того, что влияние его на разви-

тие культурфилософской мысли XX-XXI вв. - неоспоримо.

1 2 ФАУСТОВСКАЯ КУЛЬТУРА:

пт смыслового содержания к дефиниции

31

1.2. Фаустовская культура:

от смыслового содержания к дефиниции

Название данного раздела нуждается в обосновании именно

такой постановки проблемы. Необходимо отметить, что смыс-

лы работы Шпенглера, проанализированные в предыдущем

разделе, были привнесены критиками и читателями «Заката Ев-

ропы» и во многом расходились с тем смыслом, который вкла-

дывал в свою работу сам Шпенглер. Об отличном от авторского

замысла толковании «Заката Европы» свидетельствует реакция

Шпенглера, озвученная в опубликованной десятилетием поз-

же статье «Пессимизм ли это?», в которой философ опровер-

гает сложившееся впечатление о своей книге. Думается, шпен-

глеровское содержание работы и, в частности, концепции фау-

стовской культуры раскрывалось со временем в целом комплек-

се исследований, и только теперь представляется возможным

рассматривать его как дефиницию, т. е. как «определение поня-

тия, раскрытие его смысла путем перечисления его признаков,

иными словами, путем указания на содержание понятия» [12,

с. 133]. Наши отсылки к немецкой философии имеют под со-

бой основание. Думается, Шпенглер все же придерживался по-

зиций немецкой классической философии, дискутируя с ней,

опровергая, иногда демонстративно игнорируя. Но в подтексте

его работ просматривается верность немецким философским

смыслам. Он был не до конца свободен от национальных кор-

ней. Подобно Д. Джойсу, ниспровергавшему католические свя-

тыни, Шпенглер ниспровергал святыни философские, но, как и

в случае с Джойсом, характер его нападок на классику немецкой

философской мысли «выдавал «отступника», не до конца сво-

бодного от воздействия того, что он ниспровергает» [37, с. 133].

Представляется целесообразным осветить основные момен-

ты предложенной Шпенглером концепции фаустовской куль-

туры и исследовать особенности ее влияния на литературный

процесс 1920-1930-х гг.

Понятие «фаустовская культура» было введено Шпенгле-

ром в научный и культурный обиход в «Закате Европы». Соглас-

но мысли немецкого философа, фаустовская культура есть обо-

значение почти тысячелетнего периода западноевропейской

кУльгуры, который берет начало в X веке и приходит к своему

°рганическому завершению к концу XIX в., когда, по мнению

32

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

Шпенглера, фаустовская культура вступает в завершающую ста-

дию своего развития и клонится к закату, вырождаясь в цивили-

зацию. С пониманием цивилизации как «неизбежной судьбы

культуры», означающей смерть и окостенение [38, с. 163], Шпен-

глер связывает свою концепцию заката Европы, хронологически

обозначая «закатный период» началом XX века.

Столь выразительное определение - фаустовская, - данное

Шпенглером огромному во временном и пространственном от-

ношении пласту культуры, требует пояснений. Возникает во-

прос: почему в качестве основополагающего начала, определя-

ющего характер целой культуры, был выбран именно герой все-

мирно известного литературного творения? При этом подчер-

кнем, что выбор этот определил как методологию исследования

культуры, так и стиль «Заката Европы» в целом. Отметим так-

же, что Фауст - далеко не единственный культурный архетип:

наряду с Дон Кихотом, Дон Жуаном, Гамлетом и т. д. он состав-

ляет галерею вечных образов мировой литературы и культуры,

т. е. рассматривается, по сути, как один из подобных. При этом,

удерживая в сознании «фаустовский архетип», Шпенглер все

же апеллирует к его образной наполненности, созданной в тра-

гедии Гете. Именно Фауст явился тем образом, который отраз-

ил характер и судьбу западноевропейской культуры и, представ

прежде как реальность литературная, благодаря Шпенглеру об-

рел статус культурной реальности.

Выбор Фауста в качестве духовной доминанты западноевро-

пейской культуры обозначил ее персонифицированный образ

как форму, в которой культура была осмыслена в «Закате Ев-

ропы»: «Зримая авансцена всякой истории, - отмечает Шпен-

глер, - имеет такое же значение, как и внешний облик отдельно-

го человека - рост, выражение лица, осанка, походка, не язык, а

речь, не написанное, а почерк. Все это воочию предстает знато-

ку людей. Тело во всех его проявлениях, все ограниченное, став-

шее, преходящее есть выражение души. Но быть знатоком людей

значит при этом знать и те человеческие организмы большого

стиля, которые я называю культурами, понимать их мимику, их

язык, их поступки, как понимают мимику, язык, поступки от-

дельного человека» [38, с. 258]. Эта установка определила выбор

особой методологии исследования культуры - физиогномики -

метода, обычно применяемого при исследовании типа лично-

сти человека, его характера, душевных свойств, исходя из ана-j

от смыслового содержания к дефиниции

33

лиза черт лица. Именно этот метод позволил воплотить замы-

сел Шпенглера - создать портрет культуры, что, по словам само-

го автора «Заката Европы», объясняет и выбор Фауста в качестве

«натуры»: «Описательная, формообразующая физиогномика

есть перенесенное в духовную сферу искусство портрета. Дон

Кихот, Гамлет, Вертер, Жюльен Сорель - портреты эпохи. Фа-

уст - портрет целой культуры <...> Настоящий портрет в смыс-

ле Рембрандта есть физиогномика, т. е. история, заколдованная

в мгновение. Ряд его автопортретов есть не что иное, как - под-

линно гетевская - автобиография. Так следовало бы писать био-

графию великих культур» [38, с. 258]. Исходя из этого, Шпен-

глер выделяет «черты лица истории», в которых отразятся фор-

мы проявления фаустовской культуры - «формы государства,

как и хозяйственные формы, сражения, как и искусства, науки,

как и боги, математика, как и мораль» [38, с. 259].

В этой связи, рассуждая о духе западноевропейской куль-

туры, Шпенглер постоянно обращается к «Фаусту» Гете, глубо-

ко осмысливая его творение, акцентируя в легендарном обра-

зе те грани характера, которые закладываются в основу характе-

ра целой культуры, и которые, в сущности, объясняют ее опре-

деление как «фаустовская». Так, смысл сцены перевода Фаустом

Евангелия заключает, по мысли философа, этику действия фа-

устовской культуры: «Припомним ту сцену «Фауста», в которой

заключается весь смысл целого тысячелетия, где созревший до

своей высоты дух этой культуры переводит евангельское «В на-

чале было Слово» - на немецкое «В начале было дело» [39, с. 450],

утверждая, таким образом, «деятельное, борющееся, превозмо-

гающее бытие» [38, с. 497] в качестве духовного кредо и един-

ственного способа существования фаустовской культуры. Тра-

гизм, который, согласно Шпенглеру, является ключевой чертой

характера, «делающего эпоху», достигает своего наивысшего на-

кала именно в гетевском образе. Считая Фауста наиболее тра-

гическим характером по глобальности внутреннего конфлик-

та, Шпенглер определяет произведение Гете как «трагедию, ре-

зюмирующую целый исторический кризис в одном характере»

W с. 216-217]. В этом трагизме характера, его конфликтности

11 пР°тиворечиях - то, что сообщает легендарному образу мо-

Мент незавершенности, неохватности, вечности, в силу чего Фа-

-ст в трактовке Шпенглера предстает как образ, отражающий

роцесс вечного становления: «В случае Фауста, исчерпываю-

щая, реальная передача содержания в целом вообще невозмож-

34

глава 1. реконструкция концептуального смысла

фаустовской культуры

на» [38, с. 389], каждая эпоха трактует его по-своему. Основная

идея гетевского творения в осмыслении Шпенглера определяет

суть всей концепции «Заката Европы» - идею перехода фаустов-

ской культуры в стадию цивилизации: «Так Фауст первой части

трагедии, страстный исследователь в сумраке одиноких полно-

щных бдений, последовательно вызывает к жизни Фауста вто-

рой части и нового столетия, тип чисто практической, дально-

зоркой, обращенной вовне деятельности. Здесь Гете психологи-

чески предвосхитил все будущее Западной Европы. Это циви-

лизация вместо культуры, внешний механизм вместо внутрен-

него организма, интеллект, как душевный петрефакт, вместо са-

мой угасшей души» [38, с. 540]. В этом смысле, согласно Шпен-

глеру, конец второй части «Фауста» представляет собой «ран-

нюю концепцию цивилизованного европейца. Здесь нет ничего

отрицательного. Дело, воля, преодоление - есть все» [39, с. 454].

Шпенглеровская трактовка трагедии Гете исчерпывающе

объясняет выбор имени «Фауст» в качестве обозначения целой

культуры. Мы лишь дополним его собственными размышлени-

ями. Думается, название целого пласта культуры именем лите-

ратурного персонажа обусловлено и тем, что Фауст - единствен-

ный архетип, заключающий черты универсального образа че-

ловека культуры в его представлении В. Кругликовым как «ин-

дивида, вобравшего в себя все содержание и значение духовно-

сти эпохи», человека, являющегося «выражением смысла ду-

ховности» культуры, «воплощением возможностей в преодоле-

нии трагичности своего индивидуального бытия» [40, с. 8]. Кро-

ме того, Фауст - человек культуры в ее понимании как активной

человеческой деятельности, направленной на познание и пре-

образование мира и потому противостоящей природе. В силу;

этого в образе Фауста воплощены все те конфликты, столкно-

вения, противоречия, которые присущи западноевропейской)

культуре - между природой и цивилизацией, наукой и рели-i

гией, городом и деревней и, соответственно, между городским

сознанием и сознанием родовым, политикой и моралью, сво-

бодой и насилием, духом и материей и т. д. В образе Фауста за*]

ключена присущая человеку культуры способность не только К]

познанию, но и к непосредственному переживанию кризисно-!

го состояния культуры, на чем акцентировал внимание Шпен-1

глер. Будучи символом человеческого познания и дерзания, об-|

раз Фауста в то же время на определенном этапе развития спо-1

собен к перевоплощению, к перерождению из человека культур

1 2 ФАУСТОВСКАЯ КУЛЬТУРА:

nT смыслового содержания к дефиниции 35

ш, согласно концепции В. Кругликова, добывающего знание о

мире и в этом «проявляющего свое личностное начало», в че-

ховека цивилизации, чей волевой инстинкт прагматика побужда-

ет его к практической реализации добытых знаний. В этой сво-

ей смысловой наполненности фаустовский архетип выходит за

границы немецкой литературы и культуры, становится портре-

том культуры европейской.

Не давая в своей работе научного определения фаустов-

ской культуры как понятия, Шпенглер выстраивает ее эстети-

ческий образ*, целостность которого складывается из опреде-

ленного рода констант - «прасимволов», в которых раскрывает-

ся характер культуры: «Фаустовское - существование, ведомое с

глубочайшей сознательностью и наблюдающее самое себя, ре-