Текст

МИХАИЛУ

БАКУНИНУ

iniilllllliniillllliliilllli|l)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii.iiiiiiiiiiiuii

•^w2o/r Зд-А7п£а вС777?О fOSl О С

y уыоск&д ig3i.6.

МИХАИЛУ БАКУНИНУ

1876—1926

ОЧЕРКИ

ИСТОРИИ. АНАРХИЧЕСКОГО

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ПОД г- ДАКЦИЕЙ

АЛЕКСЕЯ БОРОВОГО

Книгоиздательство „ГОЛОС ТРУДА"

МОСКВА 1926

27 типография

„КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ"

при

изд-ве Ком. Академии.

Москва, Остоженка, 10.

Главлит № 59.548.

Тираж 3.000,

Т

> л '

БАКУНИНУ

Гениальному мыслите-

лю и борцу, великому

основоположнику анар-

хического мировоззре-

ния в день пятидесяти-

летия его смерти

1 и ю л , 19 2 6 г.

АНАРХИСТЫ

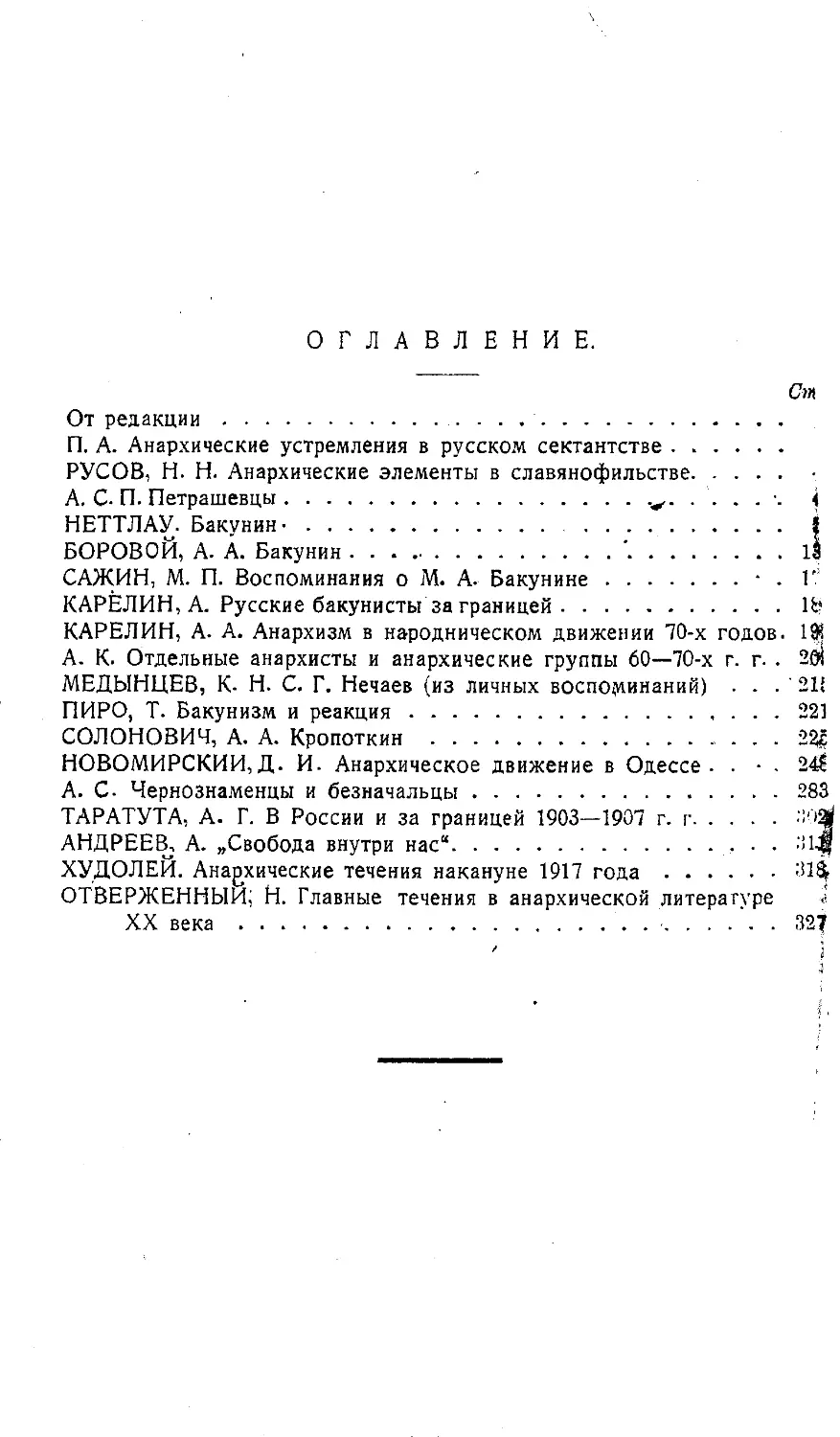

От редакции.

Редакция «Очерков истории анархического движения в Рос-

сии» дает себе полный отчет в многочисленных недостатках

выпускаемого издания.

Уже при выработке основного плана Сборника — редакции

были ясны чрезвычайные трудности, связанные с его осуще-

ствлением. К сожалению, действительность превзошла худшие

ожидания.

Значительное число товарищей, взявших на себя работу

по выполнению намеченной программы, в силу разнообразных

причин, обещанного материала к требуемому сроку доставить

не могли. В одних случаях пробелы удалось заполнить, но

чрезвычайная спешность работы не могла не отразиться на ее

качестве; в других, при отсутствии архивов и достоверной до-

кументации иод руками, пришлось мириться с вопиющими про-

белами в надежде устранения их уже при повторении издания.

. у Особенно пострадала часть книги, посвященная непосред-

ственно истории движения. Здесь выпадение отдельных статей

сводилось не только к потере их, но и к некоторому обесце-

нению статей, стоявших рядом, ибо каждой из них было опре-

делено строго мотивированное место в общем плане.

Однако и при наличии указанных недостатков, редакция

считает «Очерки истории» книгой нужной и важной. Она —

первый опыт систематического изложения судеб анархического

движения в России. Отдельные беглые характеристики, имевшиеся

доселе в общих исторических обзорах анархизма или само-

стоятельных очерках, страдают не только бедностью и случай-

ностью, но нередко тенденциозностью и даже крайней недобро-

качественностью материала. Не может почитаться предшествен-

ником «Очерков» и «Альманах. Сборник по истории анархиче-

ского движения в России», изданный в Париже в 1909 г. под

редакцией тов. Н. Рогдаева и представляющий из себя,

по преимуществу, собрание сырых материалов, относящихся

к 1903 — 1907 гг.

Редакция считает необходимым обратить внимание чита-

теля также на следующее.

В настоящих условиях было невозможно выдержать после-

довательно на пространстве всего издания точку зрения какого

либо одного течения анархической мысли. Давая место в сбор-

нике представителям различных направлений современного

анархизма, редакция берет на себя ответственность лишь за

доброкачественность фактического материала, положенного

в основу издания, ответственность же за общие оценки и ха-

рактеристики событий, актов и деятелей движения возлагает

на самих авторов.

Алексей Боровой.

Анархические устремления в рус=

ском сектантстве XVHI—XIX вв.

1. Русское сектантство, как движение рели-

гиозно - общественного протеста.

Привычно мужичку русскому—былинному МикулушкеСе-

ляниновичу— нести «тягу земную», от которой в землю угряз

Святогор - богатырь, нипочем Микулушке «орать» от края по

край землю - матушку, а на отдых бросить сошку в ракитов

куст, даром, что сошку эту сам Вольга с дружиной хороброй

ворохнуть не могли. Да не под силу, не по нутру оказалась

ему другая тяга, что принесла ему московско - петербургская

власть. Татарский восток, византийский юг и немецкий запад

попеременно, каждый по - своему, дали руководящее влияние

в построении русского государства, и вместе с ним характерное

для них, воспринятое ими из одного источника, централисти-

ческое, начало. А меж тем, по справедливому замечанию Ща-

щрва,: «одно из отличительных свойств русского народа —это

•жизненно-практическая, непосредственно • бытовая, общинная,

мировая выработка общих начал, принципов житейской мудрости,

общинно - народного саморазвития», т. - е. чисто федеративное

начало.

Централизующее государство с его непомерными аппети-

тами и цивилизаторскими затеями, с его всевидящим оком

всенародного шпионажа, вроде знаменитого «Слово и дело»,

с его огромным бумажно - канцелярским аппаратом, пытавшимся

заглянуть во все уголки народной жизни и искромсать их на

(Свой манер, по казенному «закону», с его учреждениями рас-

Л$авы, в роде опричнины, армии, полицейской службы, - не

только не соответствовало строю народной жизни, но и раззор

и раздор и крепостное рабство принесло народному «миру».

Но народ, расколотый распрями «меньших» (бедных) и

«лучших» (богатых) еще в далеком от совершенства общинно-

вечевом строе вольных городов, разоренный ‘удельной междо-

усобицей, парализованный татарским игом, не в силах был

противостоять жестокому и упорному наступлению государствен-

ного строя, подержанного авторитетом церкви х), капиталом и

не лишенного талантливых организаторов. Больна была общин-

но-федеративная Русь несовершенством своей, как земско^, так

10

П. А.

и городской организации, и должна была или выработать более

совершенную форму своего исконного строя, или — уступить.

И она уступала, с боем, с бунтами, с слезными челобитными,

с массовым убегом в незаселенные местности, унося в «пустыню»

от правительственного глаза свой общинный мир. Пал Госу-

дарь Великий Новгород..., подавлена «Смута»..., разбиты Разин,

Пугачев..., нарушена казацкая вольность... разрушены расколь-

ничьи общины... И характерно, что все эти попытки выдвигают

одну основную организационную форму: федерацию общин и их

сходов, земских и городских советов и всенародного собора,

совета всей земли. Но она выявлялась только ощупью, инстинк-

том строющего свою общественность народа. А меж тем для

успеха всякого массового общественного строительства необхо-

димо, чтобы народ — строитель имел перед своим сознанием

что-то такое, из чего для него ясно и последовательно, путем

простого размышления, развертывались бы все необходимые

части, детали строительства. На одном инстинкте далеко не

уедешь. Нужна была простая, увлекающая и четкая по-

стройка, могущая захватить сердца и умы народа с силой ре-

лигиозного экстаза. Чистых социальных теорий тогда народ не

знал и не мог знать: они или умерли в далеком прошлом, или

еще только обещали расцвести на западе. Но у народа была

его религия, его христианство, одна из тех удивительных со-

кровищниц духа, которые время от времени наполняются рели-

гиозными гениями, и, раскрываясь самым невежественным мас-

сам, живут в них среди суеверий тысячелетиями и неожиданно

дают новые прекраснейшие ростки. В несколько маленьких

книг и несколько апокрифов включена невероятной мощи энер-

гия, через тысячелетия взрывающая творческие силы народов.

Откуда впервые к России пришло христианство—неизвестно.

Но несомненно, что Россия, как путь оживленной, хотя часто

и опасной, торговли Скандинавии, прибалтийской неметчины,

Византии и Востока, испытала на себе влияния всех вер, под-

точившие ее примитивную религию рода и сил природы. Огонь

и меч бояр Владимира призвали к устроительству земли рус-

ской византийское церковное христианство, а энергичная дея-

тельность колонизаторов — монастырей и покровительство та-

тарских ханов закрепили за ним эту роль. Но чувствуются

прочной нитью в народном христианстве глубокие и сильные

мотивы и буддизма, и парсизма, и древнейшей религии рыбо-

бога Оаннеса (ИОАННА), и особенно различных ветвей христи-

анского гностицизма. Эти-то мотивы и здесь повторили по-

русски то, что было ими сделано в средневековом Западе.

Церковь, слишком занятая «просветительными», колониза-

ционными и землеустроительными задачами, а также борьбой

с явными врагами, не замечала, да за отсутствием вычеканен-

ных форм и не могла заметить, что она не что иное, как фе-

дерация разных толков, а зачастую и просто имеет в лице

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 11

своих «духовных» лиц развращенных ремесленников или даже

колдунов на новый, церковный лад, да при том почти всегда

невероятно невежественных. Только изредка она наталкивалась

на резко выраженную критику ее деятельности и догматов и

жестоко с этой критикой расправлялась. Так тех, «которые не

, грабят, имений не собирают», отказавшихся от мздоимной цер-

ковной иерархии во имя перво-христианства,—«стригольников»,

бросали в Волхов, и т. д. А меж тем до вершины церкви все

чаще и чаще доносились слухи, что народ презирает и ненави-

дит ее слуг—за ее сотрудничество с властью, за прислужничество

богатству, за жадность и ограбление народа; что народ на сво-

их игрищах издевается над нею, ее обрядами, ее служителями.

Наконец, внутри нее самой поднялись из недр народа «ревни-

тели» благочестия, с требованиями моральной реформы церкви,

с требованиями, чтобы она встала на сторону бедных, обижен-

ных. Но разве церковь делала когда-либо моральные реформы?

Ее дело — инквизиция за букву, костры и дыбы за муки

исканий.

Никон — сильная и, когда этого требовало его дело, же-

стокая личность (черта характерная для русских реформаторов

сверху). Он с громадной энергией, под знаком исправления книг

и обрядов (канона), ускорил другую реформу церкви, оконча-

тельно скрепившую ее с государством: он централизовал ее.

Но, тем самым, откалывая от господствующей церкви целую

федерацию толков, он дал знамя протесту накопленных, но не-

имевших оформленного выхода общественных страданий. И вот

мы имеем с тех пор огромное и длительное движение религи-

озно-общественного протеста, давшее потом идейное подкреп-

ление широким народным бунтам, и которому было дано имя—

«раскоп».

Звериной жестокостью пыталось двуглавое сообщество

церкви и государства остановить это движение. Самое умерен-

ное крыло «раскола», вчерашние друзья Никона по кружку

«ревнителей», по реформаторской работе, поправке книг — Ав-

вакум и иже с ним, — отправляется на пытку, в ссылку, на

костер. Все долголетнее царствие черносотенного «православия»

и Романовых было непрерывной Голгофой для народных исканий.

Расправы бывали столь ужасны, что народ принужден был

освятить самосожжение при приближении правительственных

войск, только бы не попасть в их руки. Но гонения давали

движению апостолов, пытки и казни—мучеников. Нетер-

пимость господ веры и права превращала часто самые лойяль-

ные секты в резко протестующие. Движение росло.

Оно росло не только внешне, количественно, отрывая все

новые массы народа от пьяного казенного «православия», но и

внутренно, по качеству. Оторванный от западной культуры

вмешательством правоверного государства, позволявшего только

себе «цивилизовать» Россию, лишенный государством не только

свободы мысли, но даже и возможности образования, не только

общественных, но часто даже и казенных школ, народ в своих

исканиях наметил вехи собственной, глубоко - проникновенной

культуры. Каких невероятных жертв ему это стоило! Во тьме

невежества, ощупью в дебрях тысяч толков, еретическими

считающих друг друга, в дебрях буквы Писания и мелочей об-

рядов, в дебрях конспирации, часто на поводу ловких обманщи-

ков, разоряемый налогами и всякими поборами, в кабале у по-

мещика, у кулака, у заводчика, травимый попами и полицией,—

разыскивал «серый» народ свои более ясные и более совершен-

ные и жизненные формы одухотворенной, и потому свободной,

общественности. Демократический федерализм поповского и

безлоповщинского раскола и заимствованного у «протестантов»

баптизма не удовлетворял более глубинно, более проникновенно

ищущих. И там же, где чувствуются семена гностических иска-

ний, там же проглядывает первая зелень анархических устрем-

лений, анархических форм общежития.

Каждый, кто знаком с сущностью религий, знает, что во

всякой религии каждому имени, каждой букве Писания, каждой

части обряда и целым обрядам, каждому кусочку быта и всему

быту приписывается особый смысл—его духовное значение, ко-

торое определяется существом религиозного мировоззрения.

Таким образом и писание, и обряды, и вся жизнь одухотво-

ряются, приобретают некий духовный смысл. Знание истины

такого смысла—это и есть гнозис, а искатели его во времена

перво-христианства назывались гностиками. От новгородских

икон, непонятных для церкви, и от новгородских же «стриголь-

ников» до сект последнего времени русский народ искал по-своему

эту истину, истинный гнозис.

Поэтому-то признание некоторого определенного канона,

т.-е. совокупности «правильного» писания и «правильных» об-

рядов, часто весьма существенно для того или иного рели-

гиозного (так и общественного) течения. В каноне мировоззрение

приобретает чеканную форму, и для людей, по выражению

немоляков и духовных христиан, «земных», в младенчестве су-

щих», канон дает опору и ясность. Для них изменение буквы

писания, детали обряда будет ломкой целого мировоззрения,

что нелегко переносится даже в случае внутреннего роста.

Казенная реформаторская горячка Никона со стороны буквы и

обряда, а Петра I со стороны быта — лишь подчеркнули это

созданием и укреплением раскола 2).

Значит и здесь, по существу, дело было не в букве, не

в двуперстии, а в разумении, что и доказала дальнейшая исто-

рия беспоповщинского крыла раскола, давшего целый ряд т. наз.

рационалистических толков. Разумение, «понятие» было движу-

щей силой раскола, и потому-то, как справедливо отмечают

все ненаемные исследователи раскола, раскольничья семья ока-

залась гораздо культурнее обычной «православной». Но для ра--

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

13

боты этого разумения были раскрыты только книги писания:

двуглавый призрак плетью полицейщины отгородил его от за-

падной культуры. И это разумение после кропотливых толко-

ваний и раздумья докопалось до «правды» писания, которую

вкладывал в него галилейский плотник и тот перво-христианский

гнозис, из которого он вышел, и который принял его, как

Христа 3). А слишком чувствительный нажим государства и

церкви, нуждавшихся в деньгах, солдатах и рабочих руках для

своих затей, лихоимство их слуг, несправедливости закона,

урезка воли и земли, наконец, рост капиталистических отношений,

разлагавших даже крепкие взаимной поддержкой раскольничьи

общины — все это резко тревожило мысль мужичка, недоуме-

вавшего: и откуда же это на бедного Макара столько шишек

валится, да правильно ли, да по божьи ли это. И вдруг там, где

он только и мог искать «правду», он нашел ясные, раньше не-

замеченные, слова: «Цари царствуют и вельможи господствуют,

но между вами да не будет так, а первый из вас да будет всем

слугой», «Кесарю— кесарево, а божье—Богу», «И сотворил нас

царями и священниками», «Будьте совершенны, как совершен

Отец ваш небесный», «Где Дух господень—там Свобода».,. Читал

он там о Вавилоне-граде блуднице и о новом грядущем граде,

об анархических коммунах первохристиан, вникал в смысл Тай-

ной Вечери, «чуда» насыщения пятью хлебами.. И пытливый

разум и чуткая совесть вскрывали возмутительное противоречие

меж тем, о чем говорило писание, и тем, чему служила церковь,

о чем говорили горькие факты жизни. Противоречия быта бу-

дили думу, мысль; мысль вскрывала религиозные противоречия,

а эти последние вели к общественному протесту, к исканию

новых форм жизни. Так, напр., в 40—60-х годах прошлого сто-

летия выросли секты немоляков, неплательщиков и других

сходных разветвлений одной идеи.

Навстречу этому развитию раскола шло и развитие цер-

ковной и внецерковной мистики народа, тоже давшее, как и на

Западе, свои характерные штрихи в направлении к анархизму.

Православие, как известно, своеобразно между прочим тем, что

резко разделяет мирское (земное) от духовного (небесного),

при чем это характерно для таких даже крайних ветвей

раскола, как немоляки, и для внецерковной мистики скопцов.

Мы уже говорили выше, что рационализм пытается найти исти-

ну посредством толкования, уразумения буквы и быта. Мистик

хочет непосредственно «видеть» откровенную истину, иметь

с нею живое общение, и, как бы в форме образов — намеков

открыть виденное миру. Образцом такого «видения» являются

Апокалипсис и новгородские иконы. Перед глазами такого под-

хода к миру, к жизни, к быту все это, как они утверждают,

раскрывается, как деятельность неких живых духовных сил и

существований. Кесарь, власть земная, созданная насилием,

перед таким взглядом оказалась злой силой, пришедшей вслед-

14

П. А.

ствие греха, вышним попущением, существующей только во зле

и для злых. Все кесарево, как греховное, вредное в жизни,

должно быть отдано Кесарю, и люди, ставшие чистыми духовно,

должны войти в новую жизнь без власти и попов, т. к. все

сами «цари и священники», в жизнь, прообразом которой была

жизнь перво - христиан. В этом окончательном разделении

и ожидался «Страшный Суд» 4).' Но, ожидая этот желанный

исход, христианство по писанию должно было ждать Духа исти-

ны, обещанного Христом, ждать Антихриста — этой концентрации

зла и обмана, ждать второго пришествия Христа и его тыся-

челетнего царства. В западном средневековьи целые столетия

стоят под знаком такого напряженного ожидания, жуткие тра-

гедии вырастали на этой почве. Нечто похожее произошло и

в России в дни возникновения раскола. Близился конец седьмой

тысячи лет по библийскому счислению, наростала волна ожи-

дания конца мира 5). Византия пала и передала свое духовное

наследие Москве. Стоглавый собор отметил мерзость и в цер-

кви и в жизни выступили ревнители и обличители, и вдруг —

Никон.., Ну, чем не апокалиптическая картинка. И вот Анти-

христ найден: это — Никон. 1666-й год оказался роковым6).

С этого момента история русского сектанства это — развитие

идеи Антихриста, наиболее -Гонко разработанное у бегунов, и

получившее своеобразное завершение у немоляков. Антихрист—

Никон, Антихрист—Петр I, Антихрист — царь, власть вообще,

Антихрист—хозяин. От Антихриста бегут в леса, в горы, скры-

ваются по подпольям. И безысходным отчаянием звучит испо-

ведание Спасова согласия:,

„В восьмую тысячу нет спасения11.

Навстречу этому, из глубин вне-церковных, раздается про-

поведь о Духе. Мир раскалывается на двое: на плотских, зем-

ных, еще ходящих во зле, и чистых духовных, готовых принять

в себя Духа. Для последних, „рожденных в Духе и Истине**,

земная история с ее преходящими законами мира, Отца и Сына —

окончена, осталась вне их для земных, для земли — плоти.

Вся „история11, начиная от Бытия и до Апокалипсиса включи-

тельно, получает второй смысл, духовный: она, так сказать, выры-

вается из собственного, исторического времени и перемещается

в каждого ‘ человека, становясь вневременным „законом*1 ра-

звития души человека. Этот мотив звучит в неканонической

литературе всегда, но, как и на Западе, становится творческим

началом массовой мысли именно в эти моменты взрывов ре-

лигиозно-общественного протеста. Горе общественной и личной

жизни и боль исканий обесценили „землю-плоть11, нарекли ее

источником зла, Антихристом 7). Но мерещится искателям иное

„царство", обещанное в Евангелии и в Апокалипсисе, в которое

войдут все, „рожденные в Духе и Истине". Усиливаются посты,

домашние и общественные моления, нервное напряжение доходит

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

15

до крайних пределов, до восторженного „осенения", „рождения

в Духе“, когда брызжут с уст „пророчества1* и даже беспоря-

дочные звуки „иных языков*'. Это— „сходит Дух“. Возрастающее

(равномерно или волнами) напряженное сосредоточение на

одной и той же идее иногда при этом оказывается столь силь-

ным, что переходит в экстатическое состояние и тогда пере-

страивает всю психику человека, всю взаимозависимость его

рефлексов, так сказать, „по образу и подобию** этой идеи. В этом

последнем случае сектанты говорят, что этот человек стал

„Христом**, если речь идет об идее духовного спасения и иску-

пления человечества. Каждый новый „Христос** несет таким обра-

зом в себе, в своих речах, в своей деятельности „увиденное им

в откровении** в момент экстатического „озарения**, глубоко

продуманный и прочувствованный, так сказать, план путей пе-

реустройства жизни. Это уже не инстинкт народа, но творче-

ская деятельность его маленьких или болыйих гениев *).

И здесь опять заявляют о себе анархические мотивы. Для

духовных, получающих откровения прямо от Духа, от самой

Истины, что может значить чей-то внешний авторитет. Ни

церковь, ни царь (видимые, земные) не авторитет для тех, кто

вошел в церковь невидимую, внутреннюю, духовную, кто имеет

царя „небесного11. Законы, приказы видимых и их слуг, конечно,

будут выполнены, если.. . совпадут с велениями Духа, с вну-

тренним голосом. Но, если они окажутся противными,—бес-

полезны насилие, пытки, казни; ничто не может заставить

духовных подчиниться: о*ни доказали это своей историей. Она

залита их кровью, слезами и муками сплошь, благодаря „бла-

гочестивейшим" государству и церкви.

И вот по „откровениям Духа1*, закладываются кирпичики

нового внегосударственного „царства". Анархическая взаимо-

помощь пронизывает весь быт духовных, там и тут делаются

попытки общей жизни по типу коммун. Таковы попытки „об-

щих", малеванцев и т. д. Но только духоборцам, под влиянием

их „Христа", вождя П. Веригина, удается создать крупную,

существующую до сих пор коммуну, в известном смысле, анар-

хического характера.

Таковы (вкратце) основные линии развития анархических

устремлений русского сектантства. Цельность некоторого одного

основного направления, по разному отражающегося в разных

сектах, для меня вне сомнений. Перед нами живое историческое

единство, части которого, отраженные в разных сектах, растут

одновременно и, сравнительно, равномерно. Поэтому, изуче-

ние отдельных сект будет анатомией, а не изучением исто-

рической жизни. Следовало бы не оставлять втуне также

т. наз. „интеллигентные" секты, затем такие движения, как

масонство, отметить влияния протестантских исканий Запада

и, наконец, чисто общественные движения. Но для этого нет ни

места, ни времени.

16

П. А.

Дальше мы попытаемся раскрыть характеристические черты

этого живого исторического целого. Мы рассмотрим развитие

его внутренней закономерности в тех зародышах, в которых

оно было в истории.

2. Неприемлющие мира.

„Убо в настоящий последний дни сея Антихристовы пре-

лести, кий путь спасительный сущим в вере прообразовася.

Пространный ли,, о жене, о чадах, о торгах и стяжаниях, или

же тесный, нуждный и прискорбный, еже не имети града, ни

села, ни дому“—так в своем разглагольствовании от 28 марта

1784 года остро и четко ставит вопрос Евфимий, первый, из-

вестный нам, учитель и организатор страннического согласия 9).

Мы видели, что такая постановка вопроса не была фанта-

зией изувера, но имела глубокие корни в общественном и ре-

лигиозном положении народа. Некуда было деться. Ревизия душ,

введенная Петром 1-м, окончательно прикрепляла трудовой на-

род к земле, к заводам,, к приходам и монастырям, к государству,

отдавала его в полное распоряжение владельца, попа, чиновника

и полиции. А дни Екатерины П-й принесли под маской „про-

свещенного* абсолютизма полный разгул этих четырех китов

самодержавия.

Пишет Евфимий в своем „Цветнике" обличение: „. . . при

описи раздроби народ на разные чины и расположи дань по-

душную, потом же и землю размежева . .. и сим разделением

яко язычников содея, друг на друга ратоборствовати, межи бо

яко границы чуждым землям устави, аже коемуждо глаголет

свое: сей же глагол св. Златоуст проклятый' и скверный

нарицает, глаголя: мое от диавола, рече, введеся; вся вам

общая сотворил есть Бог. Отнеле же, егда тако удержаны

врагом человецы при имениях своих, яко же мравия неусыпно

тщание возымеша, как большая собрати и сего ради оттоле

начаша бывати обманы,. . . междоусобные брани до свирепства,

обиды до грабительств, все сие ради оного запрещения и разде-

ления: кому оный император надели много, кому мало, иному

ничегоже дав, токмо едино рукоделие повеле.“

И мы, кому ведом опыт еще 140-ка лет с тех пор, видим,

что в этих строках переяславского крестьянина (м. б. меща-

нина), уже заложены зародыши тех социальных теорий, что

пышным цветом распустились через 70 лет после его смерти

(1792 г., 20 июля). Роль власти в создании крупной собствен-

ности, монополий, пролетариата и вообще в разложении об-

щества на нищих, бесправных, и богатых, господствующих, роль

собственности в этом разложении, влияние права и экономики

на нравственное состояние масс и наконец, производственный

коммунизм, как нормальное состояние общественной жизни, —

здесь коротко и ясно затронуты.

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

17

Потому-тб, что Евфимию ясно значение государственной

власти в распадении и распрях общества, и потому, что «оный

зверь» осрамил правильное древлее исповедание названием «рас-

кол», «а свою еретическую церковь святу богохульно рече быти»,

и потому, что «посылал в пустынные места оных властей своих

губительных искати безмолвных работающих Господеви . .. иде

же обретая их грабленник им сотворися .... мучаше и смерти

предайте», — резко-непримиримо отношение Евфимия к суще-

ствующей в то время государственной власти:

.здеже о самом сатане по числу его (666)

состоит слово и не в покорение к нему святии верных

утверждают, но на брань побуждают: сице бо кто слышится

силен быти да борется с сатаною. . .»

Наконец, в послании к московским старцам 1787 г., Евфи-

мий в недонускающих по ясности сомнений словах дает сле-

дующее определение:

«Апокалипсичный (гл. XIII) зверь есть Царская власть;

икона его—власть Гражданская, тело же его—Духовная».

Большей полноты и разрушительной силы, по отношению

к господствовавшему строю, слов не существует. Крестьянские

массы в то -время в возраставшем ужасе ждали завершения

Антихристова пришествия, т. к. в нем они видели последнее

наивысшее сгущение мук своих, ждали конца мира, т. к. в нем

они чаяли конец страданий своих. Апокалиптические видения

были для них историей их жизни, таили в себе их надежды.

В Апокалипсисе нашли они осуждение и грядущую гибель

своих мучителей, и радость будущей свободной жизни. Евфимий

подчеркнул 10) земное, житейское , значение этих видений, и тем

самым обращал все напряжение народных ожиданий, проклятий

и надежд на силы быта, общественной жизни. А мы знаем из

истории религиозных движений, какой колоссальной силой яв-

ляется умело направленная религиозная стихия. Но . . . удар

этот, Евфимием лишний раз повторенный, был чересчур силен:

он уничтожил смысл земного, открыв на нем «печать Анти-

христа». И его согласие, вместо накопления сил для прямой

«брани» с державцами мира сего, ушло в проповедь «бегства»,

«скрывания», «пустынножительства», аскетизма, постыдно по-

кинуло землю во владычестве «зверя» — ради искания «невиди-

мой правильной церкви», ради встречи чистыми в чистых лесах

Страшного Судии. А прочий народ попрежнему «мертвая трупия

оказуется».

Такой результат естественно, хотя и неожиданно, вырос

из учения и дела самого Евфимия. Уже и раньше практиковался,

в качестве протеста и спасения одновременно, убег от ока го-

сударева и его слуг, неплатеж податей и т. д. Евфимий, пови-

димому, выдвигает это своеобразное «прямое действие», как

подготовительный путь к прямой «брани» и усугубляет его.

Возводится в догмат бойкот всего, что имеет какое бы то ни

Очерки. 2

18

П. А.

было отношение к государственной власти и церкви, к Антихристу..

Мало того, Евфимий знает, как обрезывает крылья имущественное

и семейное положение. И вот, чтобы отрезать («оскопить»)

все, что может помешать в готовящейся борьбе, выдвигается

догмат о «спасительном пути» — «еже не имети града, ни села,

ни дому», т.-е. о странстве, об уподоблении первопустынникам

гонимой «крыющейся» церкви. Отныне последующие учению сему,

по их выражению: «Христиане есмы на земли, а места и оте-

чества не знаем, но грядущего взыскуем, странники есмы».

Задумано сильно. Брошено в крепкое крестьянство —

верно п). Если бы удалось широко и правильно развернуть это

движение, — государство и церковь остались бы без денег, без

граждан и прихожан, без пушечного мяса, 'с действующей, но

бесполезной системой, т.-е. — пало бы. Что так и имелось в виду,

говорит «Разглагольствие Тюменского странника»: «братися

с Антихристом до времени нельзя; но когда придет время, тогда

всякий, записанный в книге животныя, должен ополчиться на-

Антихриста», и что близко то время, когда „Спаситель на белом

коне приидет с небеси, сотворит брань с Антихристом и что

в это время все странники будут в рядах его воинства, а по

свержении- Антихриста приимут часть в первом воскресении

и будут иереи Богу и Христу и воцарятся с Ним тысячу лет.

Новый Иерусалим для жилища странников спущен будет Богом

с небеси на то место, где мир несть к тому».

Так религия, нашедшая воплощение своих образов и ожи-

даний в силах и формах общественных стихий, сама становится

общественной силой, получает плоть и кровь. До 2-х миллионов

трудового крестьянства пошли в странство, скрываясь по лесам

и подпольям. Но ... на этом согласие и застыло . . ., не нашлось

в нем -сильных личностей, которые бы развили эти зародыши

религиозно-общественной задачи, напомнили бы о ней массам.

И однако, по словам популярнейшего после Евфимия наста-

вника Никиты Семенова (Киселева), исповедуемая согласием

вера Христова «ничто же старое имать, но присно юнеет».

Искания в согласии не прекращаются, талантливые наставники

создают новые и новые толки. Пусть одни из толков еще ищут

«правильную» церковь, где и цари есть благочестивые, правиль-

ные, но где то сокрытую. Но вот толк «Безденежников», воз-

никший вскоре после смерти Евфимия и обосновавшийся в Яро-

славск. и Косгр, губ. Здесь уточнили положения Евфимия: денег

не берут—на них печать Антихриста, все имущество сносят

«к ногам наставников», в общину; как перво-христиане, личной

собственности не имеют, но живут вольно-коммунистической

федерацией. С другой стороны, вот крестьянин Прокофий Царев,

пойманный в 1841 г. в Н.-Новгороде и на допросе заявивший,

что государя императора, учрежденных им властей, законов ду-

ховных и гражданских, судебных мест и самых помещиков не

признает и не повинуется им, т. к. на небеси есть царь цар-

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 19

ствующих, а на земле он сам себе царь и иерей. Еще инте-

реснее воззрения известного Тимофея Бондарева, изложенные

им в сочинении: «Истинный и неложный путь...»

Развертывается тот самый процесс, который во всем «ра-

сколе» приводит к появлению т. наз. немоляцких толков. Авто-

ритет отцов церкви уничтожается сознавшим свою силу разу-

мом. «Чувственное» историческое воззрение преобразуется

в «духовное», систематическое.

В 1837 г., уже старый летами, предстает пред судом

за «странные толкования» житель Федосеевской станицы вой-

ска Донского—Гаврила Зимин, снимает с груди пожалованный

ему георгиевский крест и отдает его начальству—по принад-

лежности. Это—«немоляк». Для идущего по пути «Христова

совершенства», по завету «Будьте совершенны...», мир вступил

уже в «зимнее время века», в «Век Духа» для «совершенных».

Все видимое в мире, как подпавшее Антихристу, уже осуждено,

если не приобрело высший духовный смысл. Второе пришествие

уже было, и спасение возможно только «в духе» в жизни

духовной. Власть и церковь, как мирские учреждения, для иду-

щего по «пути совершенства» не имеют смысла, и требования

их, противные этому пути, не могут быть выполнены. И не ради

воздаяния идут по этому пути: за смертью уже нечего ждать,

там ничего нет. Духовное, иносказательное, применительно

к жизни человеческой, понимание писания, духовное исполнение

обрядов отметают в человеке последнее мирское, плотское.

Антихристово: букву и дьяволов быт. Непринятие, отвержение

мира, его учреждений, его быта и беспримесный идеалистиче-

ский анархизм достигают здесь крайнего, хотя и своеобразного

развития.

В 60—70 годах прошлого столетия эта форма сектант-

ства сразу обнаруживается чуть ли не по всему лицу России.

В эти годы широких крестьянских волнений, в связи

с реформами времени Александра II, вновь воскресает религи-

озно-общественная задача Евфимия о «брани» с Антихристом,

но обвеянная немоляцким духом времени.

Горнозаводским крестьянам мастеровым до реформы 19 фе-

враля для развития горного дела, были даны некоторые права

по сравнению с остальным крестьянством. Реформа эти права

уничтожила, давая право заводчику заключать с крестьянами

«уставную грамоту», низводящую их на общее положение. Кресть-

яне отказались подписать такой «договор». Тогда была образо-

вана партия штрейкбрехеров, «конторских» крестьян, а к осталь-

ным было применено «пристрастие». А тут еще земская реформа

наградила крестьян новыми налогами. И, как встарь, под лозун-

гом «постоять за прежнее справедливое горное положение» раз-

вертывается новый религиозно-общественный протест. Крестьяне

отказались платить налоги, повиноваться властям, итти в солдаты.

Их, этих крестьян—мастеровых, еще недавно бывших ревност-

2*

20

П. А.

ними православными, нажим власти и заводчиков убедил, что

«правда с земли ушла». Попробовали поискать ее в церкви, но там

приобрели только лишнего врага и доносчика. И решили они.

что «наступили последние времена, надобно избегать соблазна

и готовиться к смерти». А тут еще круговая порука озлобила

односельцев-штрейкбрехеров до того, что нашим «неплательщи-

кам» стало опасно показываться на улицах: их ловили, сдирали

с них всю одежду в уплату за недоимки. На сторону на зара-

ботки—не давали паспортов. Приходилось прятаться и тайком

ремесленничать. Обиженная мысль работала, ловила веющие

кругом толки, рылась в писании и—убедилась, что мир -цар-

ство Антихриста, что давать подати, рекрутов, слушать вла-

стей и попов, даже снимать перед ними шапку, ходить в цер-

ковь и кланяться иконам, значит—поддерживать Антихриста.

Развернулась неравная «брань»...

17 ноября 1874 года были приняты и зачислены на воен-

ную службу без жеребья 38 человек крестьян Красноуфимского

уезда. От присяги отказались, от работы отказались, от стро-

евых занятий отказались и т. д. Каждый из них говорил:

«Я человек истинного Бога... Града настоящего не имею, града

грядущего взыскую... От горного истинного штата не отступаю

и отступить не желаю... Новых правил и властей не признаю,

а за веру и Бога готов принять мученический венец... Я стран-

ник на аминевой земле...»

За все. это их били смертным боем, издевались, мучили.

Более активных ссылали.

В результате дум и мук «неплательщики» пришли к сгу-

щенно-коммунистическому образу мыслей, к полному обраще-

нию всего в общественное пользование, стремясь в то же время

стать «сынами человеческими», этими вершинами земли,

ни людей, ни животных не порабощающими, но животворящими

своей любовью.

Не развернулось шире и это движение. Неплатеж податей,

отказ от повинностей и от повиновения и т. д.. другими словами

отказ поддерживать неправое дело власти, характерно видоиз-

меняется в зависимости от местности, от своеобразия путей

мысли крестьян «немоляков», но общий тон один.

Однако сам характер образования немоляцкого движения

в высокой степени индивидуализирует массы, анархизирует их,

уничтожает в них исконную стадность, привычное—«как мир

скажет» и тем самым подготовляет еще более глубокие основы

для анархизма. Такие явления, как «сам по себе», «не наши»,

если в смысле общественных движений и малозначительны, тем

не менее глубоко симптоматичны. В самом деле, вот перед вами

«сам по себе» П. В. Таскин (сапожник):—«Я сам по себе... ни у кого

нет настоящей, полной правды. У всех есть немножко правды...

силой вы людей не к вере приведете, а только в тяжкий соблазн

введете..., к упорствующему человеку идите с любовью, с хри-

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

21

стианским духом, а не с силою, с диавольским духом... только

христианский дух и победит... и будет едино стадо и един

пастырь, будет всяческая и о всех Господь». Вот «не наш»

ссыльно-каторжный (1869—1874) Егор Рожков, так дико истя-

зуемый за убеждения, что волосы встают дыбом, когда только

читаешь о них, говорит:—«Я сам по себе, ты сам по себе. т.-е.

я живу по-своему, как сам хочу, как думаю, так и живу,

а не как прикажет кто-либо другой, посторонний—не я... Сам

Бог повелел так жить людям издревле... не повелел он покло-

няться, подчиняться другому... Я вольный душою и телом...

ты вот наемник,—не делаешь «сам по себе», а что тебе при-

кажут... Доброты мало, надо делать так. как думаешь... Я не ваш.

а ты не наш... Я не обманываю, говорю, делаю, что думаю,—

вреда никому нет... Им надо подати, паспорты... им надо работу,—

работа не моя,—пусть они и работают... что им надо.—мне не

надо,—кому тут вред? Они заперли меня под замок, бьют, зако-

вали.—их сила. А все-таки они сами по себе, а я сам по себе...

Моего им не отдавал и не отдам...» Всегда прекрасные духом

в отношениях к другим, «не-наши» замкнуты, резки и «не сни-

мают шапок» перед властями, чиновниками и попами. Они

отвергли с презрением этот бесстыдный мир. который мстил

им за это истязаниями в «мире отверженных».

Развитие идеи идет дальше: от покинутого авторитета

через самостоятельность разума к мудрости единения в интуи-

ции, в откровении. На границе нашего века бывший «сатанист»,

студент А. М. Добролюбов вдруг порывает с прошлым и уходит

в народ, в Олонецкую губернию, к «странникам» или «скрыт-

никам», о которых мы уже говорили, и возвращается оттуда

в мир преображенный. Его—«чайки научили». Безмолвие, стран-

ничество, простота и любовь раскрываются в нем в новой кра-

соте. «Брат Александр —сказал один 80 летний крестьянин,—это

великий пример». Среди крестьянства, и рационалистического

в особенности, его слово и жизнь встречают глубокое внима-

ние и... последование. Об абсолютной анархичности этой формы

сектантских исканий говорить не приходится: она здесь лежит

в- основе самого существа исканий.

Скажу еще об одном закрытом для изучения явлении.

Безмолвие—граница, непроницаемая для него. Те же 60—70 годы

дали пример, как и этот путь отрешения от мира, путь очи-

щения и укрепления души, путь искания озарений оказывается

в дни движений формой протеста. В Саратовский окружный суд—

силой ввели, силой усадили подсудимых—мещан посада Дубов-

ки—А. Р. Богатенкова и супругов Киселевых. Молчание было

ответом на все потуги суда, красноречивое молчание. При Ека-

терине II таких же молчальников пытали. Генерал губернатор

Сибири Пестель велел капать горящий сургуч на их животы.

Но перед отухотворенной волей человека бессильны все пытки —

ни слова не узнали палачи о сущности их секты.

22

п. А.

3. Социальный миф.

Есть два типа понимания истории. В антиподах нравствен-

ного облика и революционного действия—в М. А. Бакунине и

К. Марксе история дает нам ярких представителей этих типов.

К. Маркс «упрощает» историю, сводя ее к ряду схематических

моделей, утопий, построенных на началах «прибавочной стои-

мости», «борьбы классов» и т. д. М. А. Бакунин берет исто-

рию во всей ее живой осязательности, и ключом к ее понима-

нию для него служат не понятия и схемы, но часто _ еще неяс-

ные, и тем не менее ярко-жизненные, томления,’ искания,

надежды и действия творящих свою историю и свободу порабо-

щенных трудовых масс. Его гениальные провидения—результат

такого «интуитивного» подхода к истории.

Массы, в своем развитии, в своих исканиях сами дают

ключи к пониманию своей жизни, прошлой, настоящей и буду-

щей, к пониманю своих устремлений. Это заметил еще Платон,

это знали еще до Платона, это в последнее время заметил

Сорель, этот странный «марксист». Вокруг обыденных бытовых

слов сгущается целая атмосфера ярких, трепещущих жизнью

образов, заставляющих откликаться на них самые усталые

сердца и впитывающих в себя всю суть устремлений этих масс.

Вот из этой атмосферы засверкала ясная неотразимая идея

этих устремлений, и массы, еще вчера не знавшие, что делать,

сегодня в непоколебимой уверенности идут на горе, на смерть,

осуществляя этот свой «социальный миф». «Социальный миф»—

ведь это то, что «видят» в себе, что хотят «видеть» в себе

делающие свою историю массы. Он, как магнитное поле, развер-

тывает силовые линии, по которым направляются и действуют

живые магниты—люди.

Рабочие Запада раскрыли себя в социальном мифе Всеоб-

щей Стачки; рабы, рабочие и бедняки Римской Империи—в соци-

альных мифах Апокалиптики христианского гнозиса—в чем

непреходящее общественное значение этих мифов, и т. д. Рус-

ское крестьянство ушедших столетий в своих религиозно-обще-

ственных движениях на фоне апокалиптических видений дает

свои своеобразные образцы социального мифа.

Эти образцы в равной мере отражены во всех сектах;

каждая из сект могла бы служить источником выявления этих

образцов. Но разумно наблюдать их там, где они наиболее

ярки, наиболее развиты.

Мы уже видели, как социальное положение русского

крестьянства разрешалось в непринятие мира, в религиозно-соци-

альный миф о пришествии Антихриста. Но крестьянство не

только отрицало, оно искало, оно создавало.

Любимыми строчками в стихах русского сектанства были

между прочим такие: — „Душа своей пищи дожидается, душе

надо жажду утолити,—потщися душу свою гладну не оставить'"...

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 23

Немил семейный уют, ни к чему нажитое добро, постыл белый

свет тому, кто почувствовал голод души, кто сознал свою ду-

ховную нищету,—горше ему, чем голодному телом, чем изму-

ченному сильными.

Забредшая в русские степи, рассыпавшаяся по раскольным

лесам десятками стихов об Иосафе-царевиче, история Будды,

покинувшего дом свой ради отыскания «скрытой тропы», как

нельзя более соответствовала такому состоянию выросших из

стен «своей» веры, «своей» церкви, обманутых ею в своей ре-

лигиозно-общественной правде, крестьян. Не зря пелось в бе-

гу неких стихах:

Скушпо жить в стране безбожной

без святого алтаря,

где кумир и бог подложный

и власть надменного царя...

На основе этого мотива выростает уверенность в суще-

ствовании источника утоления. Недаром западно-европейское

рыцарство дало выражение таких же настроений в известных

прекрасных религиозно-социальных мифах о Граале. Русский

«стих Иосафа-царевича», столь любимый «странниками», гово-

рит об этом же так: •

Из пустыни старец в царский дом приходит.

Он принес с собою

прекрасный камень драгий.

Иоасаф царевич просил Варлаама:

— Покажи сей камень,

я увижу и познаю цену его.

— Удобь ты можешь солнце взять рукою,

а сего не можешь

оценити во вся веки без конца.

Остался царевич после Варлаама.

завсегда стал плакать:

— Не хощу я пребывати без старца,

оставлю я царство и иду во пустыню,

взыщу Варлаама,

и я буду светозарен от него.

Пустыня любезная, доведи меня до старца.

Многие бросали свой дом и отправлялись искать этот

камень, эту жар-птицу русских сказок. Бродили от одной веры

к другой, смешиваясь на дорогах с беглыми, с бродягами,

с апостолами разных вер, с народными ходоками, с нищими,

с паломниками по мощам и угодникам, с трудниками (русские

йоги), непрестанно повторяющими Иисусову молитву (вм. индус-

ского «Ом») на ходу, со взявшими на себя обет странства,

с поднявшими «крест странства» и т. д. До того разнокали-

берна была эта перехожая Русь, что еще в былине об Илье-

Муромце к Илье, тридцать три года сиднем сидевшему, прихо-

24

П. А.

дят такие «калики-перехожие», что «тремя ковшами воды»

поднимают его на великую службу—на защиту страны, зака-

зывая в то же время «не обидеть в чистом поле христианина,

не помыслить злом на татарина». Секта Евфимия самым уди-

вительным образом сливает эти разнороднейшие мотивы

к странству в гениальный миф о «спасительном пути», о

«пустыне», а толк Никиты Семенова уже считает крест стран-

ства выше креста Христа. Наконец, немоляцкие веяния придают

и этому мифу значение «духовного странства»: «Я—странник

на аминевой земле».

Как для анархиста—революция, для синдикалиста—всеоб-

щая стачка, так и для странников странство—не только раз-

рушение силы Антея (простонародное название антихриста), но

и путь к иной желанной жизни. Высокие, доходящие до аске-

тических крайностей, нравственные требования всех сект,

имеющих в себе анархические зародыши, накладывают строгую-

печать на их подготовку к этой иной жизни, но тем напря-

женнее, сгущеннее у них ее ожидание.

В 7-й главе «Сутры чистого Лотоса» написано об одном из

Будд, как он вел людей в страну драгоценностей (Нирвану) и, t

заметив их усталость, создал «Град-Чудо»—марево. Люди на-

прягали все силы, стремясь в %тот город. Так Будда до-вел

всех до страны драгоценностей.

Буддийская легенда красивым мазком рисует здесь про-

цесс создания социального мифа. Творчество масс, руководясь

высочайшими побуждениями, часто смутно брезжущими в жизни

их незаметных гениев, идет к освобождению всех своих духов-

ных сил и возможностей, к освобождению их от пут этой ни-

щенской и рабской жизни. Чтоб яснее, чтоб ярче была направ-

ленность всех сил народа в сторону грядущей свободы, его

творчество развертывает пред собой прекрасный и сильный

образ грядущего, может быть только слабый намек на него, но—

в этот момент—будящий восторг и порыв. Русское сектантство

использовало, как миф, библейскую историю исхода из Египта и

странство Израиля в землю обетованную, в землю, текущую-

млеком и медом (целое движение назвало себя Израилем), а также

естественно восприняло апокалиптический миф о грядущем

граде—Новом Иерусалиме. На этой основе оно построило свои

картины. Религиозно-социальное строение жизни, отображенное

в ряде образов-мифов, становится ясным наглядно, без мудре-

ной теории.

Странство оказывается тогда не только исходом из рас-

путного и рабского Вавилона в грядущий град, не только лест-

ницей испытаний и совершенства, но и основой еще более

грандиозной картины, замыкающей весь ряд сектантских мифов

в одно удивительное целое, шагнувшее за пределы известных

мне социальных теорий. Если странство—лестница, одна из

ступенек которой «эта земля», а завершение—«земля» гряду-

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

25

щая, совершенная, то вся жизнь—спор, диалог вокруг этой

лестницы, диалог различных противоположных сил, наполняю-

щих жизнь. Это не Гегелевская игрушка самбзарождающихся

антитезисов, но естественная диалектика истории. На одной

стороне слуги Вавилона, антихриста, чувственные беси-попы,

власти и развращенные ими отступники преграждают под'ем

людей к «будущей жизни» соблазнами, богатством, насилием,

гонениями. (Ср. «Государство и его роль в истории» П. А. Кро-

поткина и «Кесарь и Галилеянин» Г. Ибсена). С другой сто-

роны— «мал собор» верных, эти хранители драгоценного камня,

в долгом подвиге испытанные и очистившиеся, и теперь гото-

вые итти служить людям помощниками и проводниками в их

исканиях,, указать им найденный путь, это символическая гора—

Сион. Построение, как видите, тожественное с социальной ми-

фологией всего мира. Вспомним затерявшиеся два чистых ко-

лена Израиля, «потерянный рай», который искал Колумб,

«Гималайское братство» Теософского О-ва, прекрасные мифы

рыцарства о Граале и о горе Монсальват, легшие в основу му-

зыкальных драм Вагнера и Гетевского стихотворения «Тайны»,

вспомним также поиски «истинного масонства», так волновавшие

время Екатерины II, наконец, воскресшую теперь перед лицом

науки Атлантиду, из которой по В. Брюсову вышли учителя

учителей, и т. д. Таких примеров не исчерпать, так как творчество

народов—неиссякаемый их источник.

Между этими двумя мирами—меж Вавилоном и Сионом—

мятутся бедные слабые люди, не знающие или бессильные вы-

брать путь. Стихи страннические напоминают:

Бежи душа Вавилона,

постигай спешно Сиона,

тецы путем к горню граду.

И «оглашенные», еще не готовые «войти» на Сион, про-

ходят свой искус под руководством опытных наставников

прежде чем быть принятым и в ряды верных.

А по народу слухом гуляет надежда, что есть где-то

«чудо-град», где все правильно, где нет ничего от неправедного

Вавилона, куда не могут проникнуть никакие «беси» с данями

и муками. «Место называемое беловодье и озеро Лове, а на

нем 100 островов, а на них горы, а в горах живут о Христе

подражатели Христовой церкви... А там не может быть анти-

христ и не будет...». Ходит слух о скрытом в далекой Индии

царстве старца Иоанна. И, наконец, «чудо-град» оказывается

совсем, совсем близко: стоит он на озере Светлояре; под Ива-

нову ночь, когда и «папоротник зацветает», собираются к нему

взыскующие, но... зрим он только для удостоенных, слышим

только для праведных.., кто имеет очи видеть, да видит. Это—

невидимый град-Китеж.

26

П. А.

Здесь миф достигает наивысшей напряженности. В граде -

Китеже (или подобном ему) сгущается вся суть построения.

Здесь идеальное встает над существующим, образ грядущего

над настоящим,—и бьет и будит противоречием усталый в за-

ботах о налогах, в страхе перед солдатчиной народ, и нудит

его держаться на высоте нравственных требований, зовет его

к возможности увидеть, войти и жить среди праведных

в граде теперь' же.

Все это разрешается удивительным образом в мифе о

Духе, озаряющем людей.

В одной из своих статей, напечатанной в органе русск. рабоч.

кол. Канады и С.-А. С. Ш., я писал: «Наша задача—непрерыв-

ной инициативой сделать творчество масс непрерывно возра-

стающим творческим экстазом'истории. Это и будет—Анархия

в ее бесконечном смысле». Творческое озарение «Духом», как

мы уже видели в первой главе, перестраивает все строение оза-

ренных, вводит, как руководящее начало их жизни (всех реф-

лексов), то, чем они «озарены»; В религиозно-социальной

области это—напряженное стремление «увидеть» идеальный

град. Образы мифа, завладевшие с момента озарения созна-

нием, становятся планом, по которому начинает строиться

реальная жизнь. Навстречу грядущему идеальному граду на

земле вырастает новый град, стремящийся стать подобным ми-

фологическому образу, мареву—«чудо-граду», и через это

в конце-концов слиться с идеалом. В Апокалиптике, как

известно, миф завершается окончательной картиной «преобра-

жения мира»: «и увидел я новое небо и новую землю».

Социальный смысл этой мифологии ясен. Анархические

устремления обнаружатся в попытках воплощения мифа в дей-

ствительность, в характере построения земного града, расту-

щего «навстречу» грядущему идеалу, становящегося, так сказать,

его «воплощением».

4. Строители.

Заря XX века — годы общественного безвременья, годы,

когда под натиском государственного террора остатки русского

народнического движения перестраивались на лад политическо-

партийной борьбы. В эти годы будущая революция теряла те

общественные корни, которые пыталось развить в глубине 'на-

родных масс бакунистско-народническое ядро. Культурно-бун-

тарская работа в массах, создающая жажду свободной деятель-

ности, и потому—сознательную борьбу против всякого гнета,

сменялась политической борьбой во имя куцых программ и

жалких «идеалов». При этом в самой организационной работе

воспитание свободной психологии самодеятельности заменялось

своего рода централизованной солдатской дисциплиной, что едва

ли могло приготовить работников свободного общества.

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 27

В эти годы русский анархизм, увлеченный общим потоком,

ударился в другую крайность: в политически-террористическое

разрушение, раздробил свои силы и терял серьезное массовое

значение, терял, вместе с глубиной культурной укорененности

в массах, в их «нутре», и понимание своих строительных за-

дач, свой реализм, не оставил нам никаких традиций'. Мы —

анархисты, знаем эту, общую и партиям, ошибку, и не

повторим ее.

Задача общественного строительства — глубинная задача.

Люди — не глиняные кирпичи; составить проект и применить

силу — здесь значит только разрушить постройку и надолго

отбить охоту строить. Изучите внутренние организующие силы

масс, разбудите их для самостоятельной работы, разбудите

в них искания и строительные идеи, — и «кирпичи» сами, сво-

бодно, будут складываться в соответствующее им «здание».

3 февраля 1895 года, в одном из хуторов юго-востока

Европейской России, в присутствии 800 человек, состоялось

«содействие — оказательство народу построения града великого

Иерусалима, сошедшего на землю». Содействием руководил

крестьянин Б. С. Лубков, Христос ново-израильского течения

секты духовных христиан.

Идея строительства нового града на земле по идеальному

духовному, плану естественно выросла в самом насыщенном

религиозными и религиозно-общественными мифами движении

народа — в секте духовных христиан. Против течения государ-

ственной церкви вынесли они на своих «кораблях» общинах

эту удивительную идею Апокалиптики сквозь всю историю Рос-

сии, сквозь самые дикие гонения.

Болезненные увлечения «сдвиганием горы — плоти» посред-

ством беганий, верчений и прыганий, физическим оскоплением,

«говорением на разных языках» и т. п., время от времени на-

ходившие место в истории секты, особенно, как выражаются

многие из самих «духовных», в детские времена секты, — все

это затемняло сущность и задачи этого движения. История всех

религий также знает, как для поддержания экстатических со-

стояний употреблялось: где — вино, где — танцы и пляски,

где—публичные самоистязания, где — даже половые раздраже-

ния, где — даже публичные казни, и т. д. Общественные и по-

литические движения знают аналогичные способы поддержания

своих экстатических состояний.

Но, несмотря на эти увлечения, время от времени среди

«духовных христиан» загорался настоящий творческий экстаз,

и, вместе с другими, оживала ярче, становилась богаче -и идея

строительства. Недаром они считают — называют себя «купцами

русскими», скупившими — скопившими «всех земель товары»

(духовные, конечно) и плотничками:

Сидят плотнички московские,

московские, петербургские.

28

П. А.

Они думу думают за едино:

уж как нам быть,

по синю морю плыть

супротив волны...,—

поют они про себя на своих кругах — соборах.

Сопоставьте с этой песней вот это понимание стиха а

Плакун-траве из знаменитой Глубинной или Голубиной (го-

лубь— символ духа) книги, понимание, данное духоборческим

течением духовных христиан:

„Плакун-трава, это те народы, когда Господь

сеял семена и упали на удобную землю и вы-

росла трава и та трава могла плыть напротив

воды. Эта вода — учреждения человеческие,

которые протекают к .затмению народа; а чады,

которые нарождены от Господа, плачут об веч-

ной жизни и идут напротив власти11.

Присоедините к этому понимание тем же течением другого

стиха той же Голубиной книги, стиха об Естрафил птице,

бросающего свет на обще-гностическое значение кельтских и

мексиканских мифов об Атлантах, выходящих из моря и осно-

вывающих культуры:

„Страфиль-птица, которая сидит на море, на

камне яйца несет, из моря детей ведет. — это

пришедший сын человеческий для возобновле-

ния пророчества и для утверждения закона. Он

утвердил в народе закон; и как камень в море

не может размыться или соржаветь, так и закон,

утвержденный Христом в людях, не может ис-

чезнуть. А яйца несет на камне, — это Христос

принес дела и собрал апостолов и утвердил их

на законе и послал в мир проповедывать, чтобы

нарождались чады Божьи11.,

Перед нами, в этих немногих строчках, развернуты основы

религиозно-общественного мировоззрения духовных христиан,,

странный миф о Голубиной книге становится живым и глубоко

осмысленным. В песне перед нами плотнички строители думу —

думают, как им строить новую жизнь «супротив волны». Стих

о Плакун-траве раз-ясняет: вопреки течению мира и его учре-

ждений, против власти. И стих об Естрафил - птице говорит:

по внутреннему свободному закону, который пробуждается

в людях влиянием одухотворенных личностей, «Христов», «про-

роков» и «апостолов», при чем сами люди духовно переро-

ждаются. Не о том же ли, только на другом, на обычном, не-

религиозном, языке говорит и анархизм.

История знает два основных типа исканий. Ф. М. Достоев-

ский в гениальной легенде о «Великом Инквизиторе» и Г. Иб-

сен в мировой исторической драме «Кесарь и Галилеянин» удиви-

тельно художественно рисуют их столкновение. Один тип—авто-

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

29

ритарный — выдает своих главарей за преимущественно-обладаю-

щих тайной «божественного»—Бога, народа, класса и т.д.—и по-

тому исключительным правом диктовать остальным пути их

жизни. Другой—анархический — считает, что нет никаких

«тайн», что каждому открыты пути «божественного», т.-е.

истины, братства, свободы и т. д,. — пути совершенства, если

он действительно захочет испытать их,—и потому авторитет

может бытьпризнан самим искателем лишь как временная помощь,

руководство, пока не окрепли свои силы, но ником образом не

как впасть. «Первый да будет всегда слугой».

Авторитарный тип силен, гипнотизируя всевозможными

способами чувства и инстинкты еще не развитых, еще не

анархизированных масс. Анархический тип приобретает силу,

лишь будя сознание самостоятельности разума и, еще больше,

сознание свободы творческой интуиции людей.

К какому типу развертывается устремление духовных

христиан, из предыдущего ясно. А мистицизм (мистика, мистиче-

ский экстаз — это интуиция в области религиозных представлений;

ее обычно смешивают с мистификацией, основанной на иллю-

зиях чувств и мысли) и рационализм, исторически переплетаю-

щийся в этом движении, говорят за большую самостоятельную

духовную работу в нем, работу, несомненно подготовляющую

почву для анархизирования масс. Аналогичную роль в самом

сердце господствовавшей церкви выполняли последователи Нила

Сорского, левые ветви славянофильства и некоторые другие.

Характерна реалистичность даже самых аскетических,

самых, казалось бы, отдаленных от житейского мира, самых

«мистичных» групп духовного христианства. Так «скопцы

Царства Божия, белые голуби», — эти девственники силой воли

и 30 и 40-дневные постники при полном отказе от пищи,—

оказывались прекрасными работниками и культурными хозяевами

в своих пасеках, усадьбах, ремеслах и промыслах. Плыли они

в своих «ковчегах спасения»-общинах по «скрытой тропе,

спасения», оставляя сзади начало зла и направляясь к другому

основному началу мира—добру. В борьбе этих двух начал они,

подобно . иоаннито-сабеям средневековья и древности, видели

весь смысл мира. Государство, церковь, все религии, наконец,

даже плоть вообще,—все это—зло, торжество зла. Не терпеть

зло нужно, но напряженно бороться с ним. Аскетизм в отно-

шении всего «злого», всеобщее братство, подобное перво-хри-

стианским вечерям любви, и общение с Духом, дающее им

«книгу—Родослов», которую держит райская Стратим - птица,

т.-е. написанную в сердцах «животную книгу»,—эти элементы,

общие всему духовному христианству, доведены в скопчестве

до возможно крайней степени развития. Характерна их терпи-

мость, в силу которой они каждого, идущего духовным путем,

считают скопцом, как и они. Но они ограничили себя задачей

«Иоаннова крещения», понимаемого, как указание на руковод-

30

П. А.

ство по «скрытой тропе спасения», и потому отрешились от

забот непосредственного строительства новой жизни в народ-

ных массах.

Любопытно, однако, что известному фанатику физического

оскопления, Кондратию Селиванову, увлеченные им «пророки»

говорили: «и дастся тебе образ спасительный: вилы, цеп и пила»..

Это говорит за то, что и там, где аскетизм доводился до фи-

зической крайности, не терялась идея духовного домострои-

тельства.

У «Серых голубей», «Ищущего Израиля» эта идея, как

более близкая народным массам, чем личное спасение, расцве-

тает с большой силой. Остановимся на тех ветвях духовного

христианства, которые наиболее характерно выявили эту идею

в смысле нашей статьи.

Донос Екатеринославского губернатора от 1792 года,

открывший эру гонений на духоборческую ветвь, между прочим

говорит что «ересь их особенно опасна и соблазнительна для

последователей тем, что образ жизни духоборцев основан на

честнейших правилах и важнейшее их попечение относится ко

всеобщему благу; и спасение они чают от благих дел».

Записка 1805 года, кроме прочих духоборческих добро-

детелей обнаруживает, что

„У них нет меж собой собственности; но каждый

имение свое почитает общим. По переселении

их на Молочные воды они доказали сие на самом

деле, ибо они сложили там все свои пожитки

в одно место, так- что теперь у них общая де-

нежная касса, одно общее стадо и в двух се-

лениях два общих хлебных магазина. Каждый

брат берет из общего имения все, что ему ни

понадобится".

В 1886 году, в связи со спорами об общественном

имуществе, выдвигается среди духоборцев 22-летний П. В. Ве-

ригин, вскоре общепризнанный «Христос» главной части духо-

борчества. 15-летн. ссылка (с 1887 г.) в Архангельск, а

потом в Сибирь только укрепила его влияние. Началось «бро-

жение умов». Часть (большая), об‘единившаяся вокруг Веригина,

решает: уничтожить совершенно частную собственность, сжечь

оружие и отказаться от военной службы, не творить никому

зла и насилия, а тем более никого не убивать, и не только

человека, но и других тварей, даже до самой малой птицы, и

принимает характерное наименование: «Христианская община

всемирного братства».

Преследования усилились до такой степени, что смерть

стала казаться избавлением. Но в это время, с помощью «ше-

керов» (секта, близкая к духоборцам по сути, но возникшая

на Западе), спасшихся в свое время в Америку из Англии,

а также Л. Н. Толстого, П. А. Кропоткина и др., удалось

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

31

устроить на заре этого века их переселение в Канаду. Здесь

они создали образцовую коммуну, несмотря на естественные

трения с Канадским правительством.

Мы не будем описывать известные из других исследований

историю и быт этой коммуны, т. к. это относится уже

к ХХ-му веку.

Отметим лишь начала, положенные в основу жизни «Хри-

стианской общины всемирного братства», написанные П. В. Ве-

ригиным:

1. Члены общины уважают и любят Бога, как начало всему

существующему.

2. Уважают достоинство и честь человека, как в самом

себе, так равно и в себе подобных.

3. Члены общины смотрят на все существующее любовно

и с восхищением. В этом направлении стараются воспитывать

детей.

4. Под словом Бог члены общины разумеют силу любви,

силу жизни, которая дала начало Bcejwy существующему.

5, Мир состоит из движения; все стремится к совершенству

и через этот процесс старается соединиться со своим началом,

как бы возвратить созревший плод семени.

6. Во всем существующем нашего мира мы видим переход-

ные ступени к совершенству, как, .например, начинается с камня,

переходит к растениям, потом животным, из которых самым

крайним можно считать человека в смысле жизни, в смысле

мыслящего создания.

7. Уничтожать, разрушать что бы то ни было члены об-

щины считают предосудительным. В каждом отдельном пред-

мете есть жизнь, а следовательно и Бог, в особенности же

в человеке. Лишить жизни человека ни в каком случае непо-

зволительно.

8. Члены общины в своем убеждении допускают полнейшую

свободу всему существующему, в том числе и существованию

человека. Всякая организация, установленная насилием, счи-

тается незаконной.

9. Главной основой существования человека служит энергия

мысли, разум. Пищей вещественной служат: воздух, вода, фрукты

и овощи.

10. Допускается общинная жизнь в человеках, держащаяся

на законе нравственной силы, правилом которого служит: чего

себе не хочу, того не должен желать другому.

В 60-х годах прошлого столетия, отчасти под влиянием

брожений в евангелических течениях немецких колоний, а главным

образом в силу общего оживления в Духовном христианстве,

на юге России обнаруживается широкое духовно-христианское

движение, окрещенное миссионерами «штундизмом».

В 90-х годах, под влиянием неграмотного колесника го-

рода Таращи Киевской губернии, перекрещенного из православия

32

П. А.

в баптизм, Кондратия Малеванного, возникает удивительное по

одухотворенной жизнерадостности новое течение духовного

христианства — «малеванщина». После случайной встречи со

«штундистами», Концратий принялся с четырьмя друзьями уси-

ленно читать библию, пришел в экстаз и об‘явил себя Пер-

венцем-Спасителем, бичуя общественное зло и призывая всех

возродиться к новой жизни. Последовавшие гонения, избиения

и издевательства только укрепили движение. Правительственные

психиатры, Сикорский и Бехтерев, не постыдились определить

его сумасшедшим, а правительство позаботилось его упрятать.

«Человек, говорят малеванцы, должен найти в само.м себе

обетованную землю, сам должен отыскать, и когда он познает

обетованную землю, он все будет знать, он будет управлять

своей плотью; это и есть его удел, участок обетованной земли,

где он может устраивать благоустройство, и тогда в собрании

он делится с братьями словом, чтобы братья питались к новой

жизни».

Здесь строительство, имеет своеобразный- смысл. В Апо-

калипсисе говорится о грядущем граде: «Храма же я не видел

в нем; ибо Господь Бог Вседержитель-храм его и Агнец».

Строительство малеванцев целиком сосредоточено на создании

каждым из себя здания грядущего града, достойного быть но-

сителем «божественного», и, таким образом, на стремлении к

слиянию всех в единстве совершенства: «будет одна любовь, все

иное будет, у всех будет одна душа, для всех будет светить

одна истина и правда».

Попытались и они жить анархической коммуной, но, сознав

по опыту, что еще не готовы к такой жизни и послушавшись

разумного совета самого Малеванного, возвратились к обычной

форме жизни, удвоив готовность притти на помощь, усилив

дружеские любовные отношения.

В 1886-м году в ветви духовного христианства, называемой

«Новый Израиль», дается толчок к еще новой форме строительства.

На торжище гор. Боброва Воронежской губ. выходит семнадцати-

летний крестьянский мальчик, пришедший в экстаз, но непонятый

и выгнанный отцом, и «говорит слово» народу. Испытавший

затем тюрьму и оковы, сосланный в Закавказье, он скрывается ,

оттуда ввиду новых преследований. В 1894 году (год смерти

Христа «Нового Израиля» В. Ф. Мокшина) в г. Воронеже, ' на

тайном с‘езде «представителей» «Нового Израиля» В. С. Лубков

(так звали нашего мальчика) об'являет, как новый Христос,

«новое домостроительство по новому плану»:

«По вступлению моему в страну чудес и в небесный Ха-

наан было мне откровение от Бога, Духа пресвятого, новый

план небесного града Иерусалима, сходящего с неба от Бога

на 21 век ...» пишет он в своем послании (век считается по

смене вождей с начала эры, знаменательного по особому со-

бытию).

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ

33

Мы не даем, за малостью места, картин и раз'яснений

мифологии плана, а также «картин» и «содействий», в которые

воплотил свои идеи этот религиозно-социальный художник. Особо

интересны: «Горняя проповедь», «Преображение», «Тайная ве-

черя» и т. д.

В предисловии к резолюции С'езда представителей в 1906 г.

в г. Таганроге в составе 450 чел. так говорится о характере

строительства движения:.. «новоизраильская община в духов-

ном смысле будет именоваться «Новый христианский союз» на

началах христиан первых дней, первоначальной христианской

истины, правды Божией и любви».

Заключительные замечания.

Мы видим, т. о., что все элементы массового анархизма,

вплоть до строительства, но исключая методы революционного

наступления, в русском сектантстве налицо, правда в весьма

своеобразных формах.

Для меня, однако, более, чем для кого бы то ни было,

ясно, что это маленькое исследование является только первым

приближением к пониманию предмета исследования. С точки

зрения моего понимания истории и ее метода следовало бы

вскрыть все вышеизложенное в самом быте сектантства, в ме-

лочах бытового обихода и взаимного поведения, в статистике

быта и в том их влиянии, которое несомненно сказалось и в

общественных движениях и в своеобразии развития других форм

общественности России. Но такая глубокая и серьезная работа,

к тому же нуждающаяся в более тонком анализе самих форм

анархических устремлений, потребует годы изысканий и систе-

матизации, тем более, что материалы истории России в этом

смысле историками почти не разрабатывались, истории России

в этом смысле мы еще не знаем. А литература о русском

сектантстве, за немногими счастливыми исключениями, в этом

смысле исторически весьма малоценна 13).

Русское сектантство, в силу гонений и натравливания тем-

ных масс, а отчасти и потому, что некоторые его формы могли .

быть восприняты лишь прошедшими некоторый искус, некото-

рое воспитание (по поговорке: не мечите жемчуга .. .), создавало

часто весьма тонко законспирированные организационные формы.

Один тот факт, что часто видные деятели сект до конца жизни

вели работу под носом усердно разыскивавших их полиции

и священнослужителей, что создавались новые крупные орга-

низации, происходили с'езды по нескольку сот человек, и по-

лиция об этом не знала,—говорит за довольно высокий уровень

конспиративных навыков сектантства. А «общество» и истори-

ческая наука к тому же мало интересовались жизнью «серого»

народа.

Очерки.

34

П. А.

Высота нравственных требований и молчание — эти сред-

ства сектантского совершенства — хотя и часто нарушались

слабыми людьми, но, тем не менее, имели несомненно колос-

сальное воспитательное значение, и, тем самым, облегчали кон-

спирацию и взаимную поддержку.

Для нас имеет большое значение то обстоятельство, что

анархические устремления характерно совпадают с наиболее

оживленными, с наиболее культурно-прогрессивными течениями

сектантства. Встает, однако, вопрос: какую историческую цен-

ность имеет строительство сектантского анархизма. Будет ли

это строительство действительным решением «проклятого» со-

циального вопроса. Прав ли был М. А. Бакунин, утверждая, что

дело анархиста — разрушение, т.-к. народ для строительства

найдет в себе все, что нужно.

Вместо ответа на этот вопрос укажем лишь, что мы в своих

изысканиях не нашли ни в учении, ни в мифах сектантства

ясного понимания динамики и эволюции общественных стихий,

выростающих внутри общества из разнородности человеческих

сил, стремлений и возможностей. Эта разнородность создает

статистические закономерности и силы, умелое использование

которых для своих целей составляло всегда привилегию власти.

Уменье так внести в жизнь масс свою инициативу, чтобы сти-

хии гармонизовались не только без нарушения свободы масс,

но именно в процессе культивирования этой свободы, — вот чего

требует от своих инициаторов анархизм. Но раз так. анархисты

должны глубоко понимать ход образования и развития обще-

ственных стихий, а не быть подобными фетишистам, обрушиваясь

на мертвые вещи, вроде денег и бумаг.

Здесь перед анархизмом стоят серьезнейшие строительные

задачи, о которых народ, даже сектантство, еще и не загадывали.

Но и в том, что сектантством уже испытано, — опыт сек-

тантства шел и идет в большой степени так сказать на глаз—

опыт этот неизмеримо ценен. Он давно уже приступил к непо-

средственному осуществлению анархизма. Но с нашей точки

зрения он недостаточен.

Задача анархизма — учесть и понять этот опыт народа во

всей его глубине и развернуть свои внутренние богатства так,

чтобы народ увидел впереди своих исканий дальнейшие глубины

анархизма, и слил с ним, в конечном счете, свои пути.

Примечания.

1) Здесь, как и дальше, под словом церковь, если нет ого-

ворки, я разумею историческое учреждение, а не духовный

союз. Лежачих, говорят, не бьют. Но я все же считаю своим

долгом еще раз напомнить о гнусностях, творившихся господ-

ствовавшей церковью. Помнит ли она это перед народом или

же готовит новые Голгофы?

АНАРХИЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ В РУССКОМ СЕКТАНТСТВЕ 35'

2) Я здесь не говорю о неинтересном для нас, оставшемся

от религии стихийных сил природы, магическом значении буквы

и обряда, как заклинаний, в которых ни черты де нельзя из-

менить, не разрушая их силы. Я не говорю здесь также и о-

неинтересном для нас консервативном крыле раскола.

3) Матф. 16, 15 — 16.

4) Любопытно, что, если перевести это и дальнейшее на

язык общественных наук, то окажется удивительное совпадение

с некоторыми теориями анархизма и марксизма.

5) Творение инока Саввы Сенного острова — на жидов

и на еретики послание. Лета 6996.: «Дети. Последняя година

есть: якоже слышасте, антихрист грядет, и ныне антихристи.

мнози бышя...»

б) Челобитная об антихристе, еже есть Петр 1-ый.: «. . .

егда исполнися число зверя 1666 лет, в то лето царь Алексей

Михайлович с Никоном отступи от святой православной веры ...»

7) В раскольнической литературе, по мере приближения

к немоляцким толкам, эти мотивы также становятся преобла-

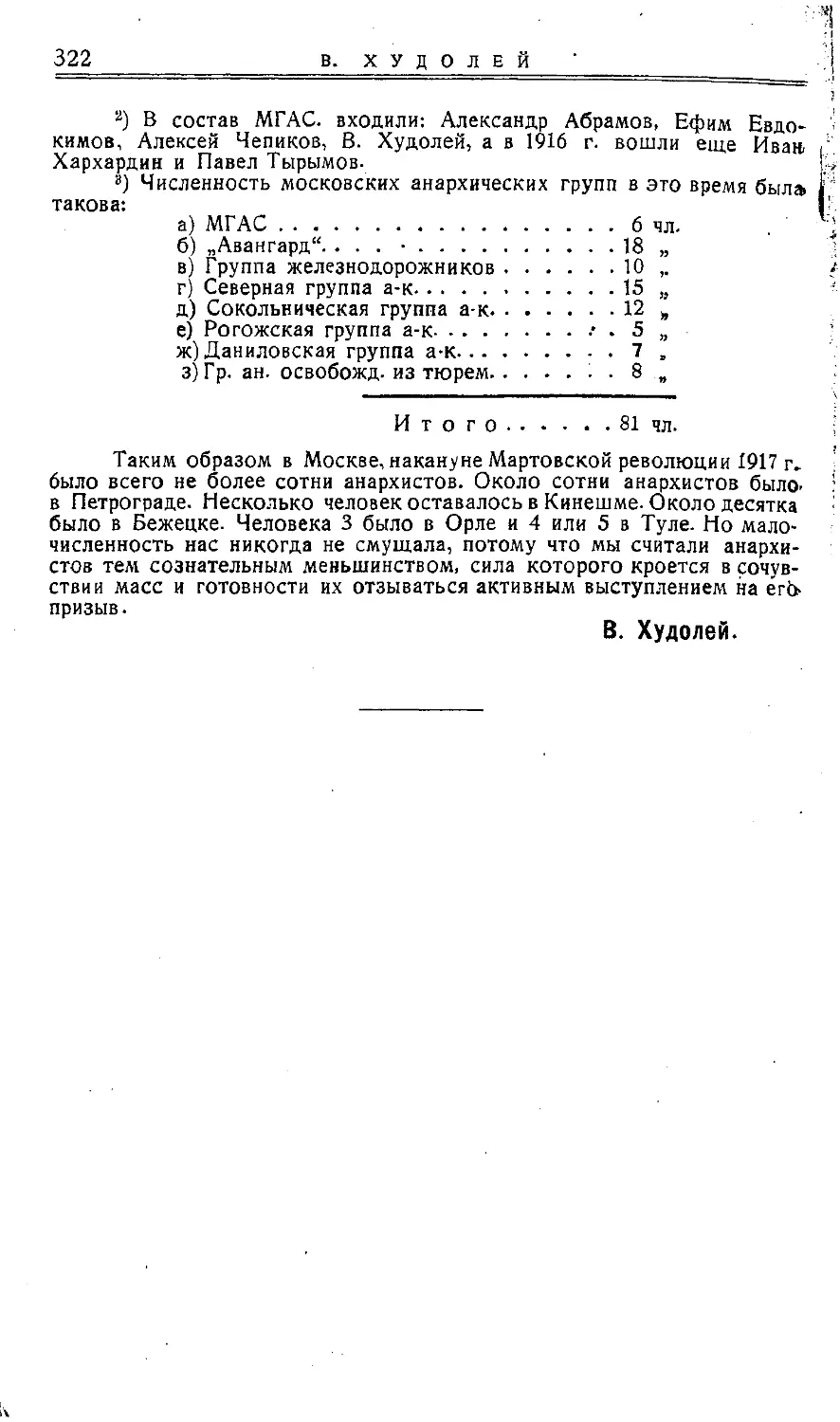

дающими, а у этих последних — вытесняют все другое.