Автор: Карпович В.Н. Раменская М.Л. Бресслина И.И. Кестер Б.В.

Теги: биология ботаника флора природные заповедники

Год: 1969

Похожие

Текст

I ЛАННОО управление охотничьего хозяйства

юноаодникоп при Совете Министров РСФСР

ТРУДЫ

КАНДАЛАКШСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАПОВЕДНИКА

&

ВЫПУСК

VII

БОТАНИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Мурманское книжное издательство

1969

Рсдпкцнонпня коллегия: ответственный редактор — доктор

GiHMonii'KH’Kiix паук М. Л. Раменская; члены редколле-

HIII 11. II. Бреслина, В. Н. Карпович, Б. В.

К г с т с р

IL IL БОГДАНОВА, В. H. ВЕХОВ

ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

КЕМЬ-ЛУДСКОГО АРХИПЕЛАГА

В ботаническом отношении о-ва Кемь-лудского архи-

пелага до сих пор обследованы не были.

Авторы данного очерка изучали растительность

и флору архипелага в период с 23 июня по 13 августа

1962 г. Материалом для составления списка видов послу-

жили гербарные сборы авторов и работавшей с ними

студентки МГУ Т. В. Орловой, а также списки видов со-

судистых растений, составленные авторами при посеще-

нии каждого из островов. Наиболее детально был изучен

самый большой и наиболее сложный остров — Кемь-луд-

ский (Красный).

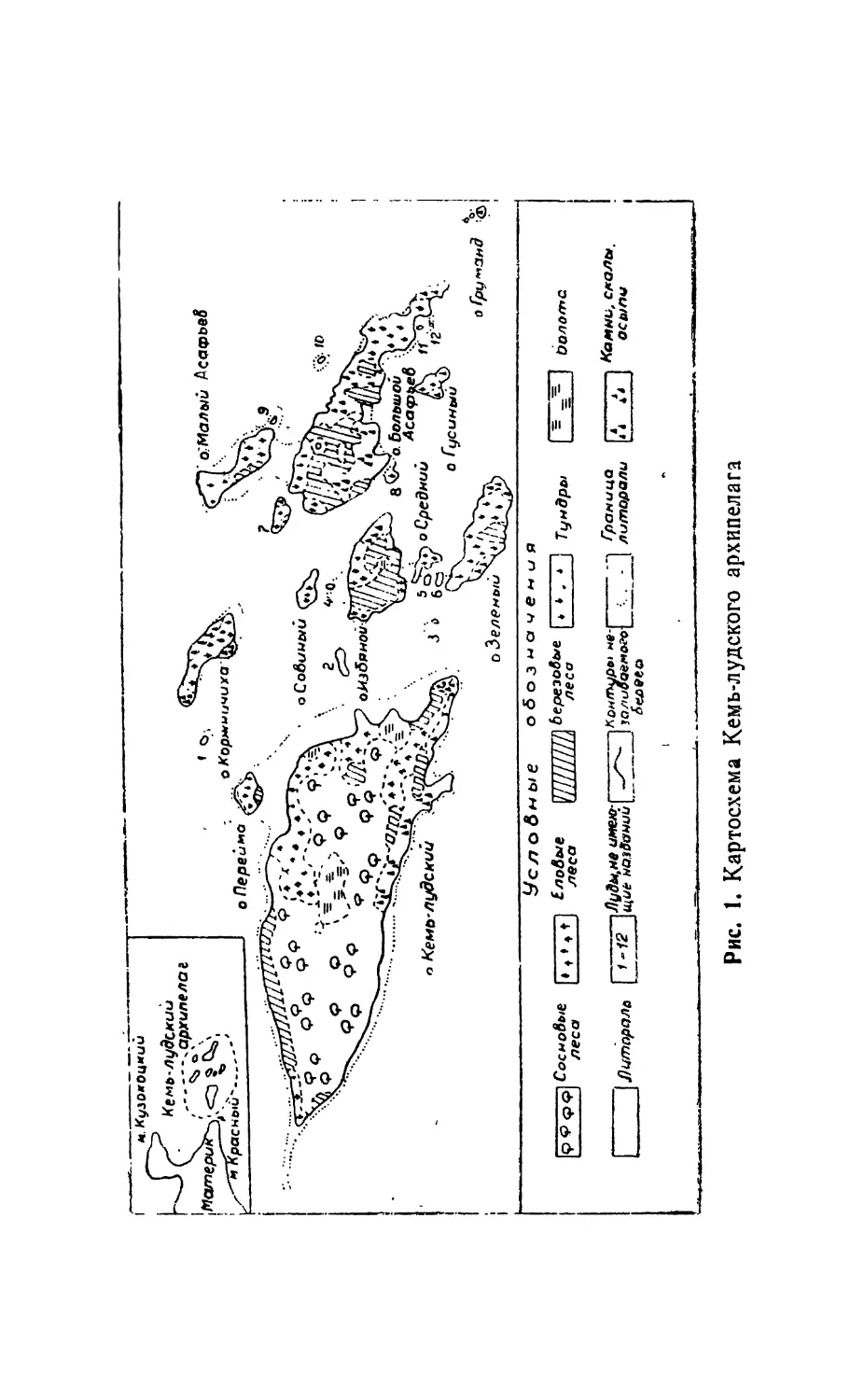

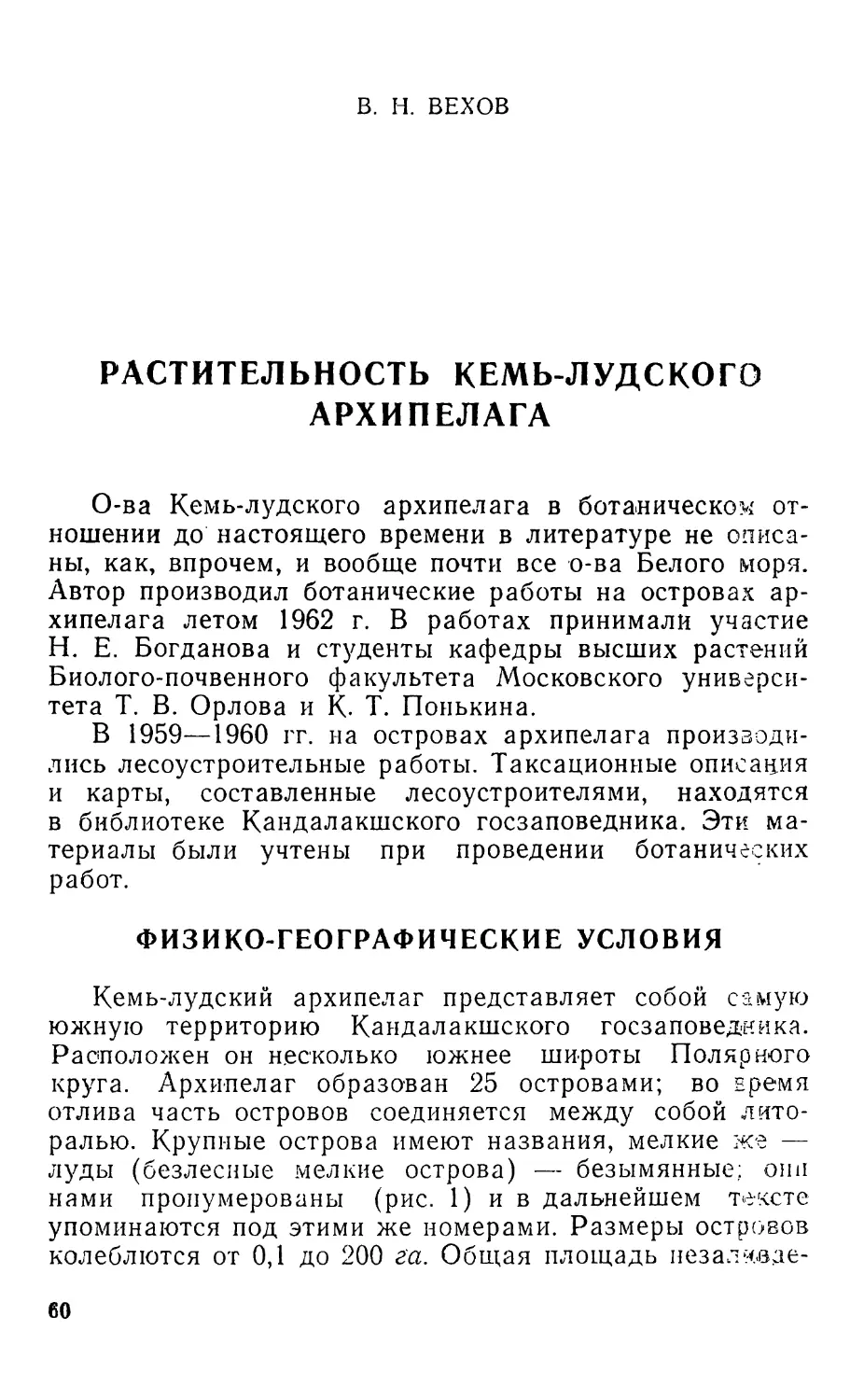

Кемь-лудский архипелаг (рис. 1) расположен несколь-

ко южнее широты Полярного круга, в 1,5—6 км от Ка-

рельского берега Кандалакшского залива Белого моря.

Он образован 25 островами, из которых 12 — безымян-

ные мелкие безлесные острова (луды). Эти луды мы про-

нумеровали, и под соответствующими номерами они упо-

минаются в дальнейшем в тексте и таблицах.

Во время отлива близлежащие острова соединяются

литоралью в 10 групп. Площадь незаливаемой части ост-

ровов — около 336 га, прилегающей к островам литора-

ли — около 86 га\ общая площадь архипелага с лито-

ралью — 422 га. Подробная физико-географическая ха-

рактеристика островов приведена в статье В. Н. Вехова

«Растительность Кемь-лудского архипелага», помещен-

ной в настоящем выпуске. Кратко природные условия

каждого острова охарактеризованы в таблице 1.

з

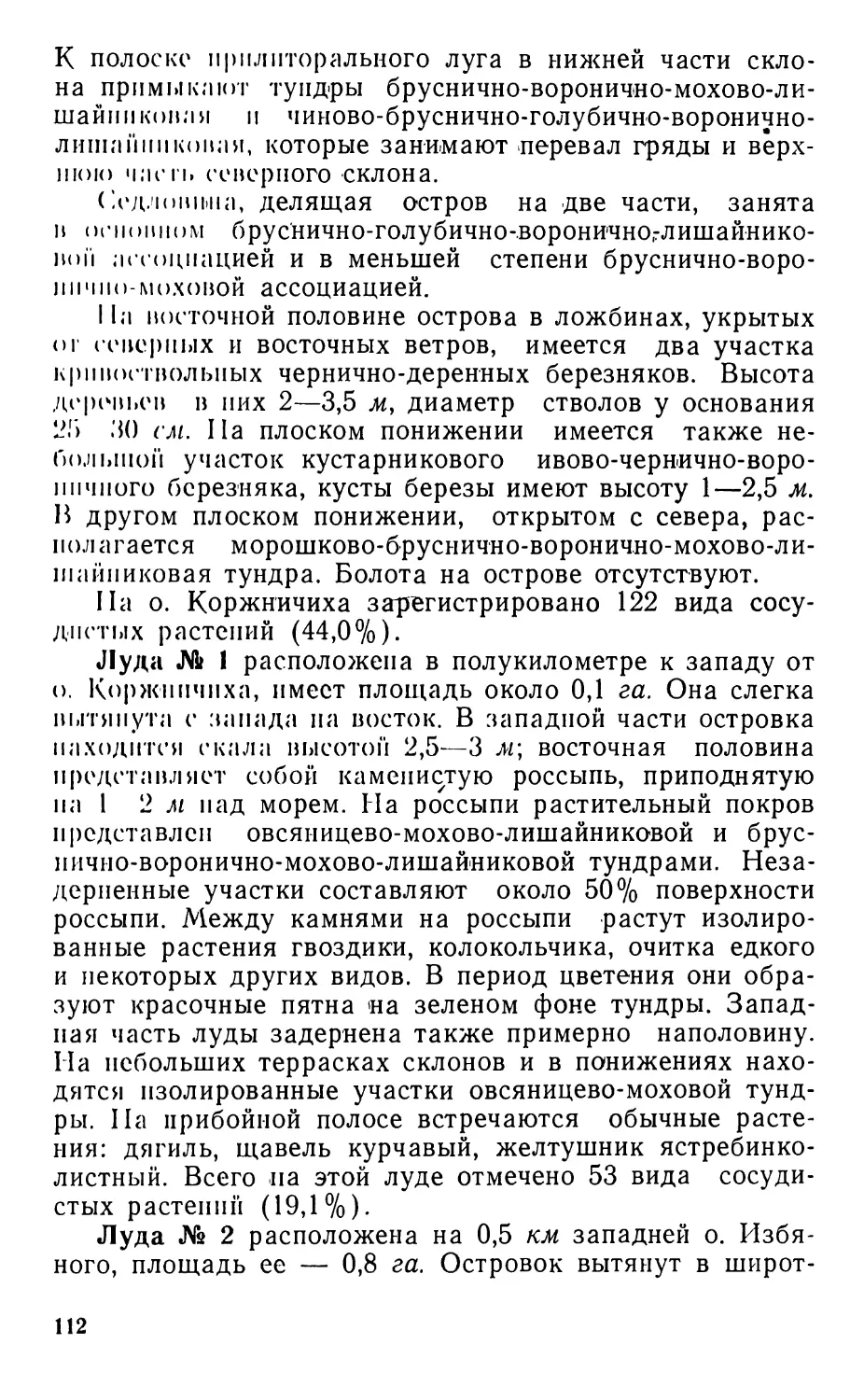

Рис. 1. Картосхема Кемь-лудского архипелага

I' • mi. лудскнс о-ва находятся в подзоне северной тай-

>|| 5 ч.м нт материка, расположенный рядом с острова-

ми но флористическому районированию, произведенному

М Л I‘амгнекой (1960) в «Определителе высших расте-

нии К л рсл иir\ относится к Топозерско-Керетьозерскому

|» loplh । пческому району.

11рн определении растений авторы пользовались

♦ Ф’1мр(Н1 Мурманской области» (Т. 1—5, 1953—1966)

и -Определителем высших растений Карелии» М. Л. Ра-

менской (I960). Из синонимов приведены только некото-

рые для наиболее известных видов, переименованных

по’каким-либо причинам в последнее время.

* Некоторые растения определялись специалистами по

отдельным родам. Так, сотрудники МГУ А. К. Скворцов

и В. И. Тихомиров определяли гербарий ив, манжеток

и зонтичных, сотрудник Кольского филиала АН СССР

Р. II. Шляков определил ястребинки, за что авторы их

сердечно благодарят. В этих случаях объем вида был

принят таким, каким понимают его эти специалисты.

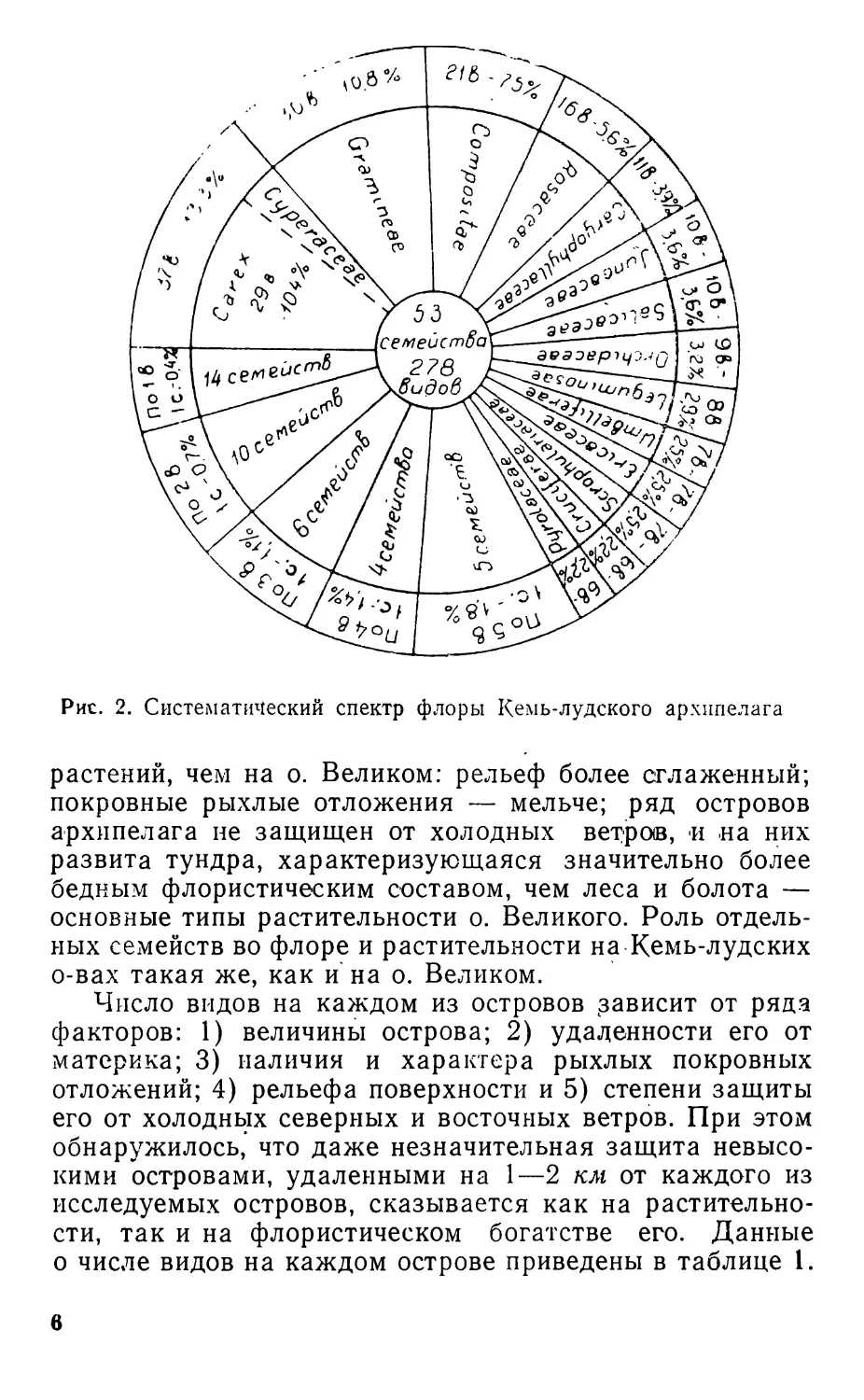

Флора сосудистых растений островов, по нашим дан-

ным, насчитывает 278 видов, относящихся к 53 семейст-

вам. Роль отдельных семейств во флоре неодинакова:

144 вида (около 52% от общего числа видов, отмеченных

на островах) относятся к 8 семействам: осоковым, зла-

кам, сложноцветным, розоцветным, гвоздичным, ситнико-

вым, ивовым и орхидным. Остальные 134 вида относятся

к 45 семействам. Удельный вес каждого семейства во

флоре Кемь-лудского архипелага показан на рисунке 2.

В сложении растительности важнейшая роль принад-

лежит небольшому числу видов из семейств сосновых,

злаков, осоковых, березовых, водяниковых, вересковых

и брусничных. Среди этих семейств есть и монотипные

(водяниковые), и крупные по числу видов (злаки и осо-

ковые).

Во флористическом отношении Кемь-лудский архипе-

лаг па 85 видов беднее, чем о. Великий, также обследо-

ванный авторами (см. статью «Флора сосудистых расте-

ний острова Великого», помещенную в настоящем выпу-

ске). Такое различие объясняется прежде всего размера-

ми сравниваемых территорий: площадь о. Великого —

68,2 кв. км, Кемь-лудских о-вов — 3,4 кв. км. Кроме того,

природные условия Кемь-луд хотя и очень разнообразны,

но в общем менее благоприятны для произрастания.

5

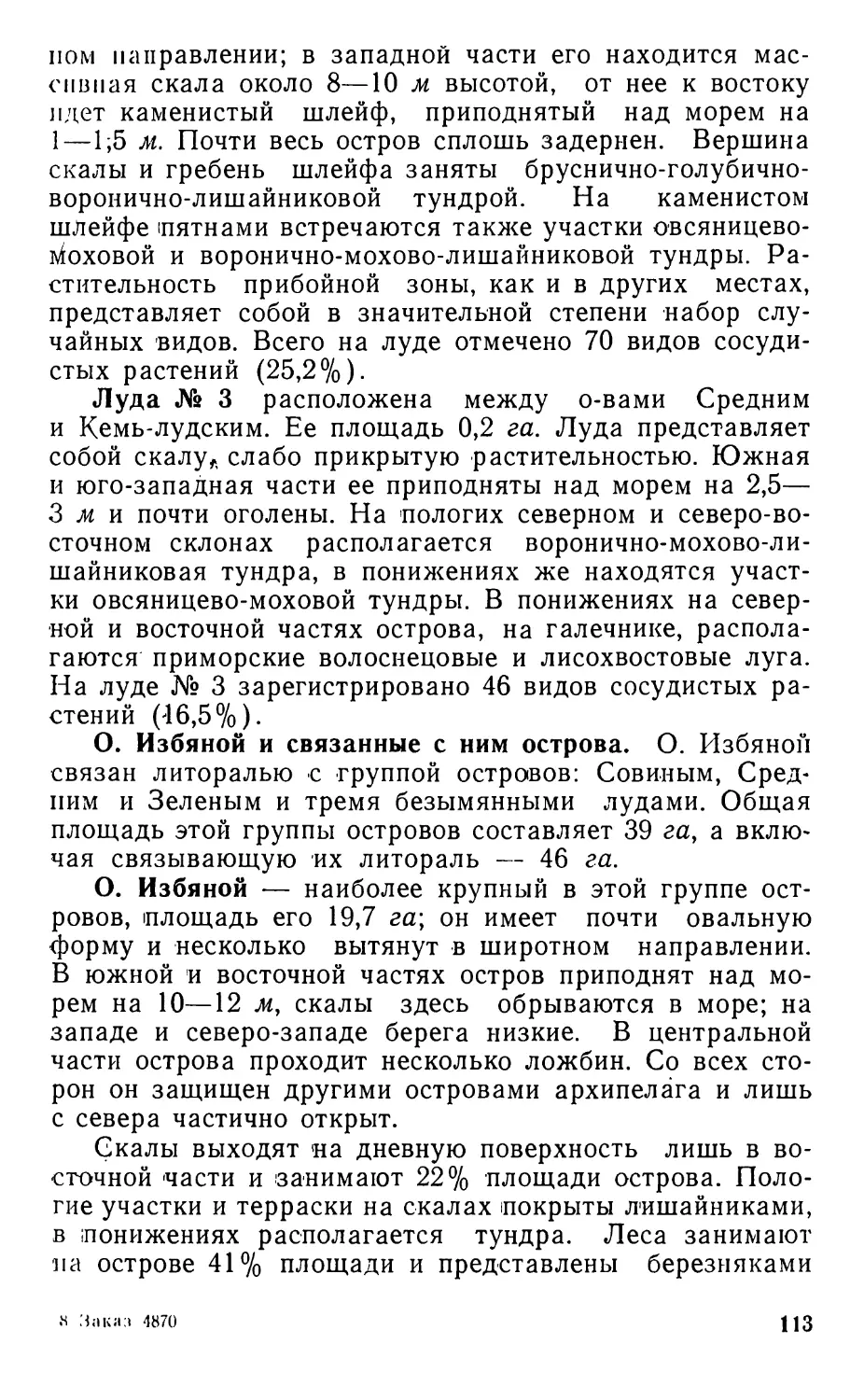

Рис. 2. Систематический спектр флоры Кемь-лудского архипелага

растений, чем на о. Великом: рельеф более сглаженный;

покровные рыхлые отложения — мельче; ряд островов

архипелага не защищен от холодных ветров, и на них

развита тундра, характеризующаяся значительно более

бедным флористическим составом, чем леса и болота —

основные типы растительности о. Великого. Роль отдель-

ных семейств во флоре и растительности на Кемь-лудских

о-вах такая же, как и на о. Великом.

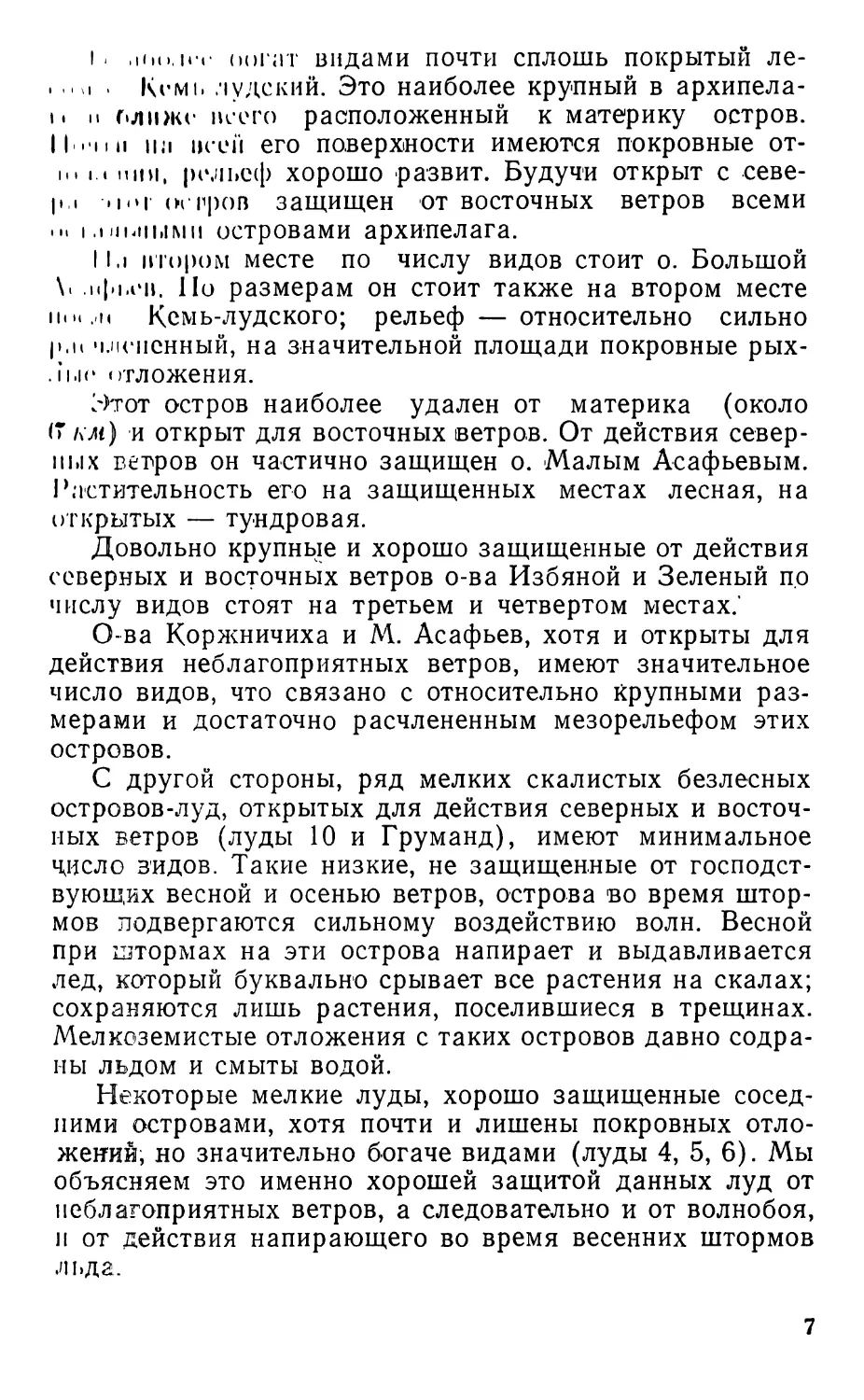

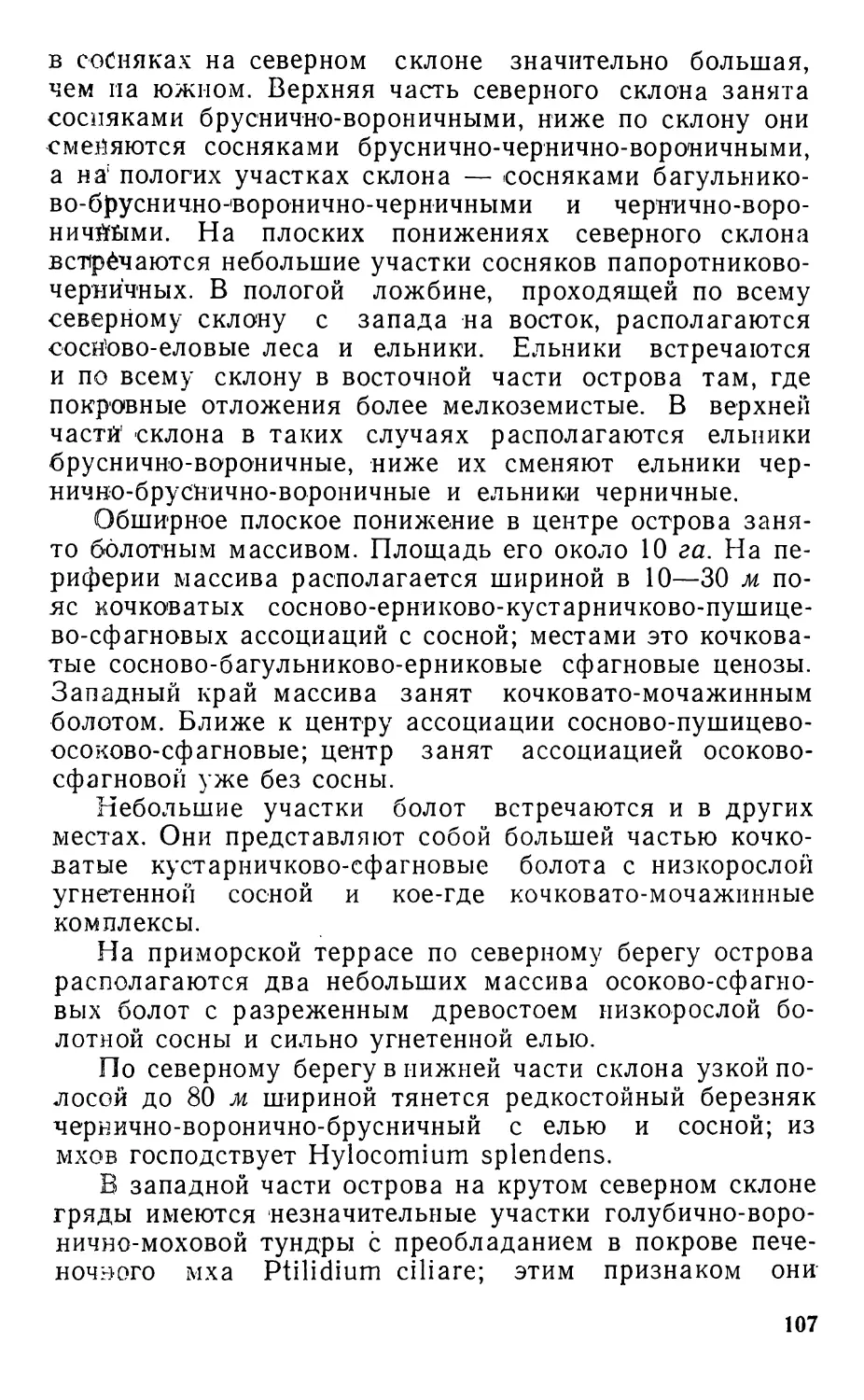

Число видов на каждом из островов зависит от ряда

факторов: 1) величины острова; 2) удаленности его от

материка; 3) наличия и характера рыхлых покровных

отложений; 4) рельефа поверхности и 5) степени защиты

его от холодных северных и восточных ветров. При этом

обнаружилось, что даже незначительная защита невысо-

кими островами, удаленными на 1—2 км от каждого из

исследуемых островов, сказывается как на растительно-

сти, так и на флористическом богатстве его. Данные

о числе видов на каждом острове приведены в таблице 1.

6

ь .ки».нт ногат видами почти сплошь покрытый ле-

. । . Кемь лудский. Это наиболее крупный в архипела-

п и ближе всего расположенный к материку остров.

IL'и в ii.'i всей его поверхности имеются покровные от-

|и । < ним, рельеф хорошо развит. Будучи открыт с севе-

Р । остров защищен от восточных ветров всеми

• и । .1 новыми островами архипелага.

Il.i втором месте по числу видов стоит о. Большой

\« |ф|.гв. По размерам он стоит также на втором месте

||<н ,.н Кемь-лудского; рельеф — относительно сильно

р.в члененный, на значительной площади покровные рых-

лые отложения.

Этот остров наиболее удален от материка (около

(Т /<л<) и открыт для восточных ветров. От действия север-

ных ветров он частично защищен о. Малым Асафьевым.

Растительность его на защищенных местах лесная, на

открытых — тундровая.

Довольно крупные и хорошо защищенные от действия

северных и восточных ветров о-ва Избяной и Зеленый по

числу видов стоят на третьем и четвертом местах.'

О-ва Коржничиха и М. Асафьев, хотя и открыты для

действия неблагоприятных ветров, имеют значительное

число видов, что связано с относительно крупными раз-

мерами и достаточно расчлененным мезорельефом этих

островов.

С другой стороны, ряд мелких скалистых безлесных

островов-луд, открытых для действия северных и восточ-

ных ветров (луды 10 и Груманд), имеют минимальное

число видов. Такие низкие, не защищенные от господст-

вующих весной и осенью ветров, острова во время штор-

мов подвергаются сильному воздействию волн. Весной

при штормах на эти острова напирает и выдавливается

лед, который буквально срывает все растения на скалах;

сохраняются лишь растения, поселившиеся в трещинах.

Мелкоземистые отложения с таких островов давно содра-

ны льдом и смыты водой.

Некоторые мелкие луды, хорошо защищенные сосед-

ними островами, хотя почти и лишены покровных отло-

жений, но значительно богаче видами (луды 4, 5, 6). Мы

объясняем это именно хорошей защитой данных луд от

неблагоприятных ветров, а следовательно и от волнобоя,

и от действия напирающего во время весенних штормов

льда.

7

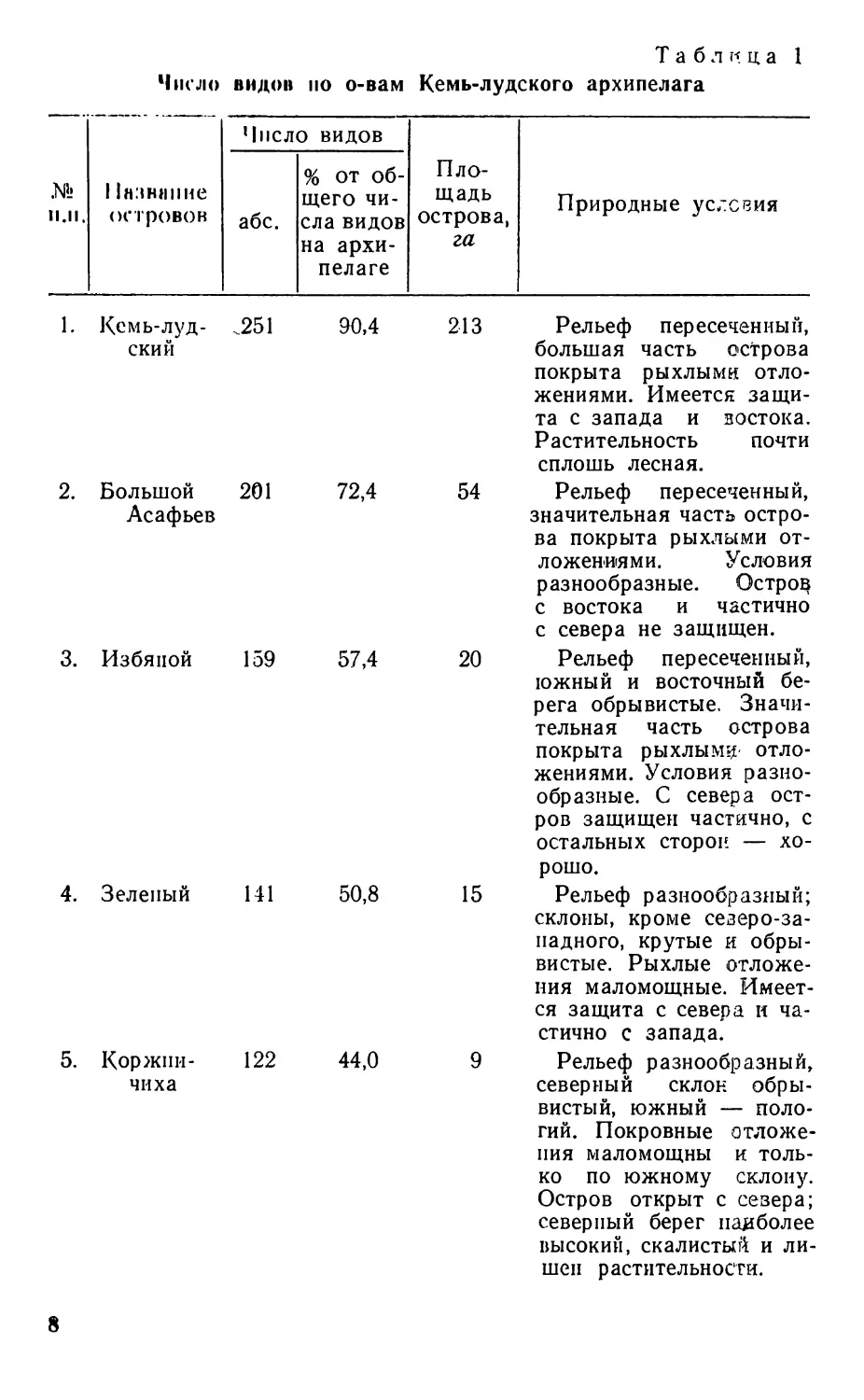

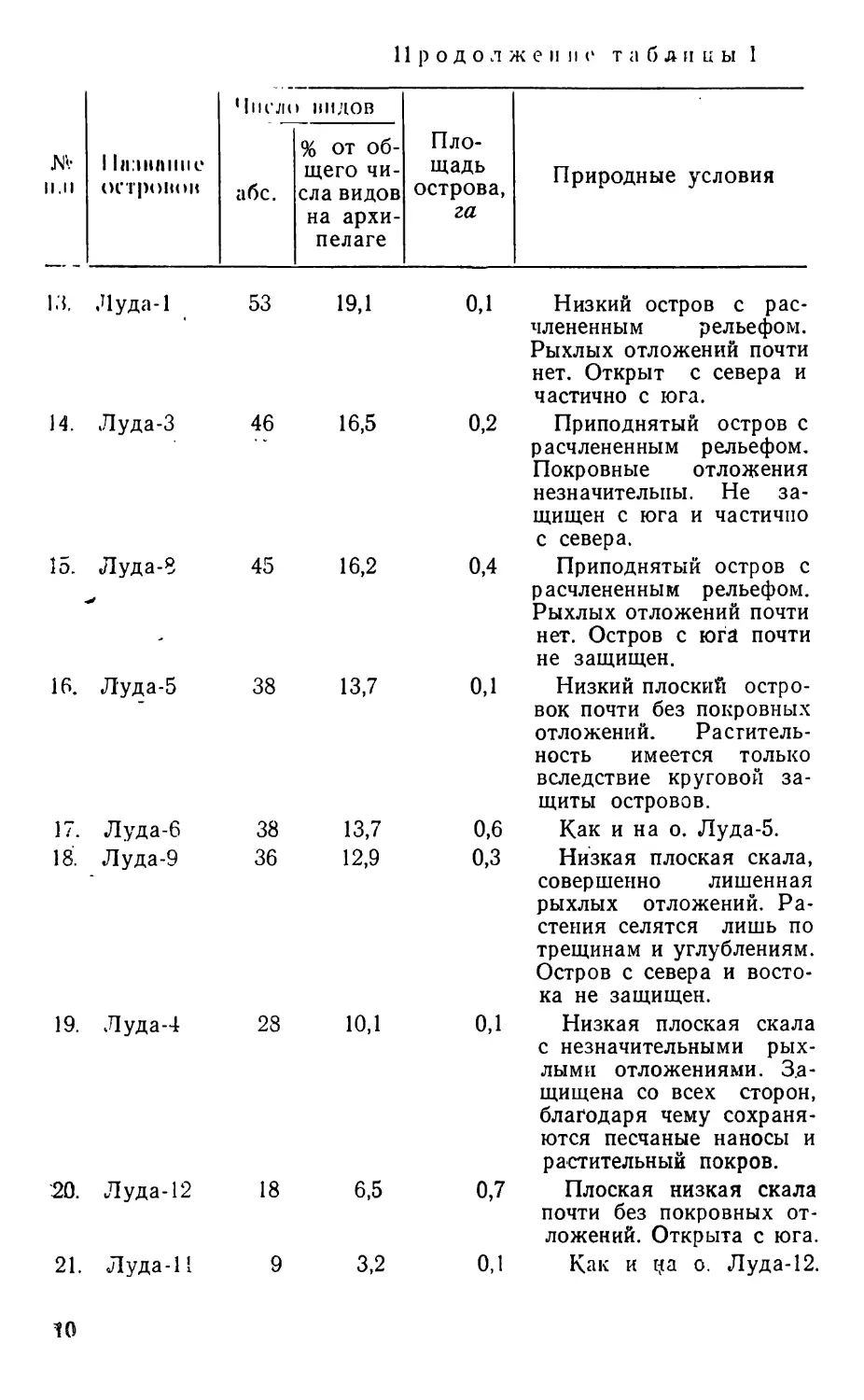

Таблица 1

Число видов по о-вам Кемь-лудского архипелага

№ н.п. 11 н.знаине островов Число видов Пло- щадь острова, га Природные условия

абс. % от об- щего чи- сла видов на архи- пелаге

1. Ксмь-луд- ский .251 90,4 213 Рельеф пересеченный, большая часть острова покрыта рыхлыми отло- жениями. Имеется защи- та с запада и востока. Растительность почти сплошь лесная.

2. Большой Асафьев 201 72,4 54 Рельеф пересеченный, значительная часть остро- ва покрыта рыхлыми от- ложениями. Условия разнообразные. Острое с востока и частично с севера не защищен.

3. Избяной 159 57,4 20 Рельеф пересеченный, южный и восточный бе- рега обрывистые. Значи- тельная часть острова покрыта рыхлыми отло- жениями. Условия разно- образные. С севера ост- ров защищен частично, с остальных сторон. — хо- рошо.

4. Зеленый 141 50,8 15 Рельеф разнообразный; склоны, кроме северо-за- падного, крутые и обры- вистые. Рыхлые отложе- ния маломощные. Имеет- ся защита с севера и ча- стично с запада.

5. Коржпи- чиха 122 44,0 9 Рельеф разнообразный, северный склон обры- вистый, южный — поло- гий. Покровные отложе- ния маломощны и толь- ко по южному склону. Остров открыт с севера; северный берег наиболее высокий, скалистый и ли- шен растительности.

8

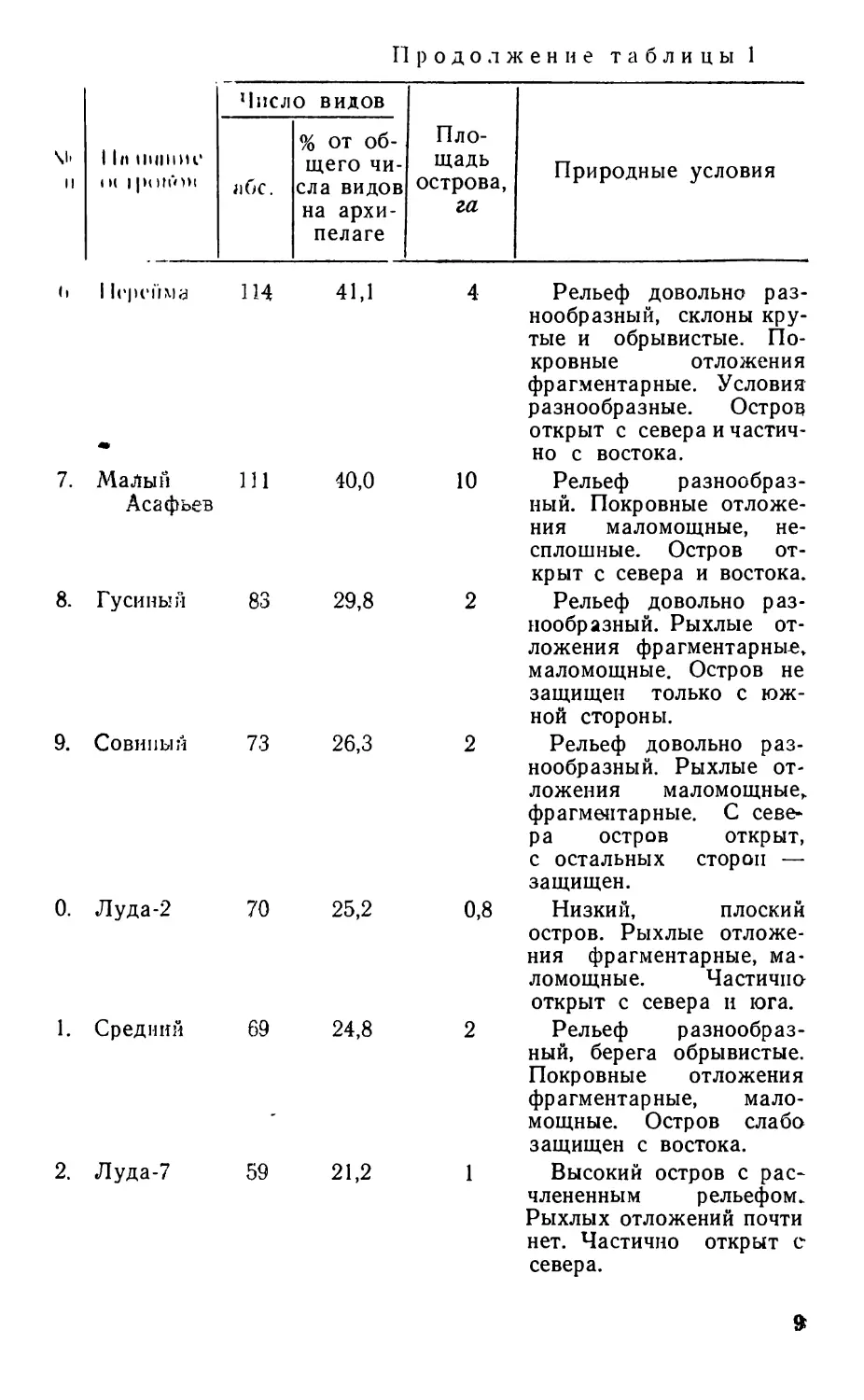

Продолжение таблицы 1

м. II 1 In uni 11 и с I К | |И ПЙ)»1 Число видов Пло- щадь острова, га Природные условия

абс. % от об- щего чи- сла видов на архи- пелаге

() 1 1грсйма 4» 114 41,1 4 Рельеф довольно раз- нообразный, склоны кру- тые и обрывистые. По- кровные отложения фрагментарные. Условия разнообразные. Остров открыт с севера и частич- но с востока.

7. Малый Асафьев 111 40,0 10 Рельеф разнообраз- ный. Покровные отложе- ния маломощные, не- сплошные. Остров от- крыт с севера и востока.

8. Гусиный 83 29,8 2 Рельеф довольно раз- нообразный. Рыхлые от- ложения фрагментарные, маломощные. Остров не защищен только с юж- ной стороны.

9. Совиный 73 26,3 2 Рельеф довольно раз- нообразный. Рыхлые от- ложения маломощные,, фрагментарные. С севе- ра остров открыт, с остальных сторон — защищен.

0. Луда-2 70 25,2 0,8 Низкий, плоский остров. Рыхлые отложе- ния фрагментарные, ма- ломощные. Частично открыт с севера и юга.

1. Средний 69 24,8 2 Рельеф разнообраз- ный, берега обрывистые. Покровные отложения фрагментарные, мало- мощные. Остров слабо защищен с востока.

2. Луда-7 59 21,2 1 Высокий остров с рас- члененным рельефом. Рыхлых отложений почти нет. Частично открыт с севера.

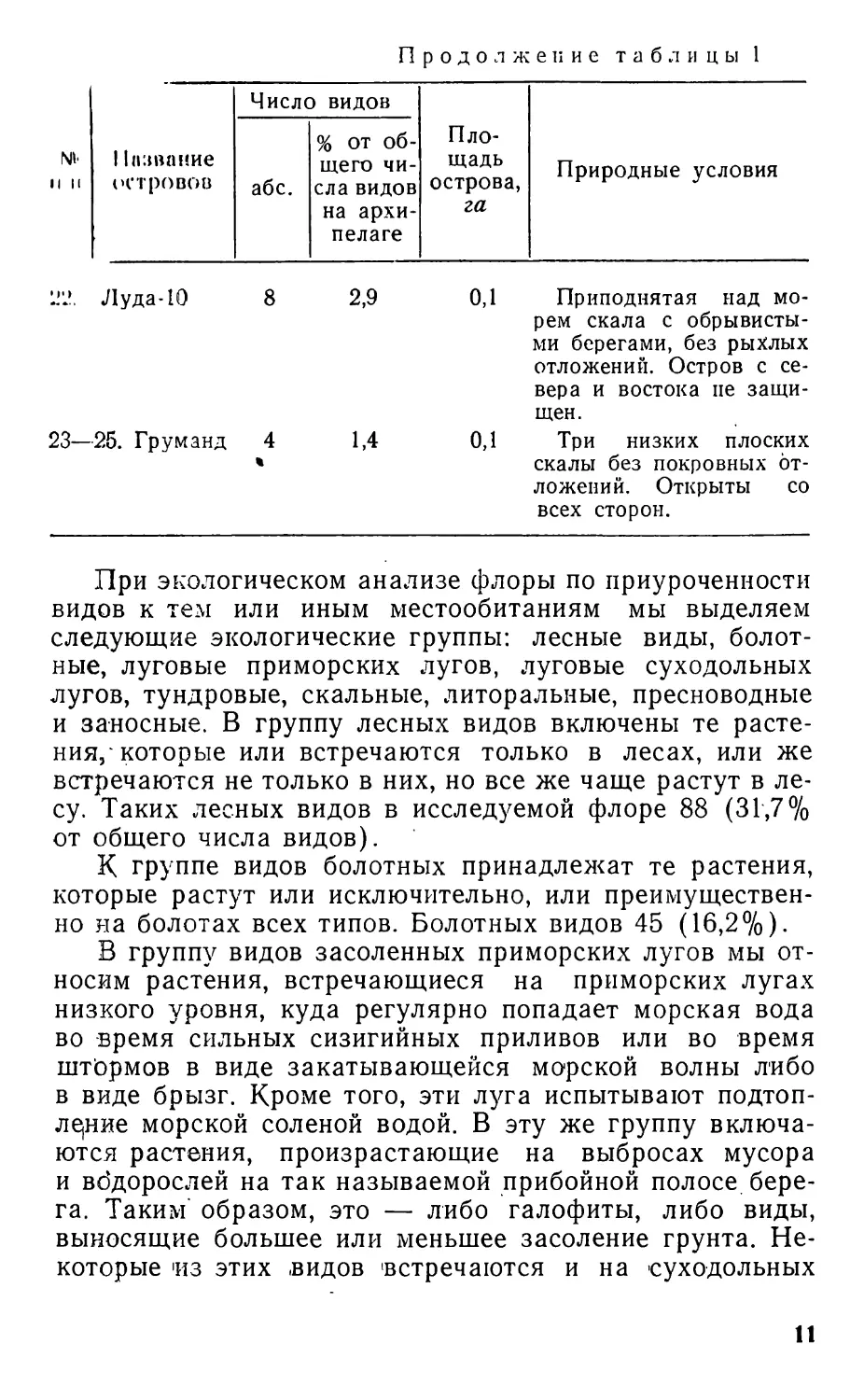

Продолжение таблицы 1

№ пл 1 In.iiiaiui с островов Число видов Пло- щадь острова, га Природные условия

абс. % от об- щего чи- сла видов на архи- пелаге

13. Луда-1 53 19,1 0,1 Низкий остров с рас- члененным рельефом. Рыхлых отложений почти нет. Открыт с севера и частично с юга.

14. Луда-3 46 16,5 0,2 Приподнятый остров с расчлененным рельефом. Покровные отложения незначительны. Не за- щищен с юга и частично с севера.

15. Луда-8 45 16,2 0,4 Приподнятый остров с расчлененным рельефом. Рыхлых отложений почти нет. Остров с юга почти не защищен.

16. Луда-5 38 13,7 0,1 Низкий плоский остро- вок почти без покровных отложений. Раститель- ность имеется только вследствие круговой за- щиты островов.

17. Луда-6 38 13,7 0,6 Как и на о. Луда-5.

18. Луда-9 36 12,9 0,3 Низкая плоская скала, совершенно лишенная рыхлых отложений. Ра- стения селятся лишь по трещинам и углублениям. Остров с севера и восто- ка не защищен.

19. Л уда-4 28 10,1 0,1 Низкая плоская скала с незначительными рых- лыми отложениями. За- щищена со всех сторон, благодаря чему сохраня- ются песчаные наносы и растительный покров.

20. Луда-12 18 6,5 0,7 Плоская низкая скала почти без покровных от- ложений. Открыта с юга.

21. Луда-11 9 3,2 0,1 Как и и а о. Луда-12.

10

Продолжение таблицы 1

NI- и и 1 1пзв«!!ие островов Число видов Пло- щадь острова, га Природные условия

абс. % от об- щего чи- сла видов на архи- пелаге

• р > Луда-10 8 2,9 0,1 Приподнятая над мо- рем скала с обрывисты- ми берегами, без рыхлых отложений. Остров с се- вера и востока не защи- щен.

23— 25. Груманд 4 % 1,4 0,1 Три низких плоских скалы без покровных от- ложений. Открыты со всех сторон.

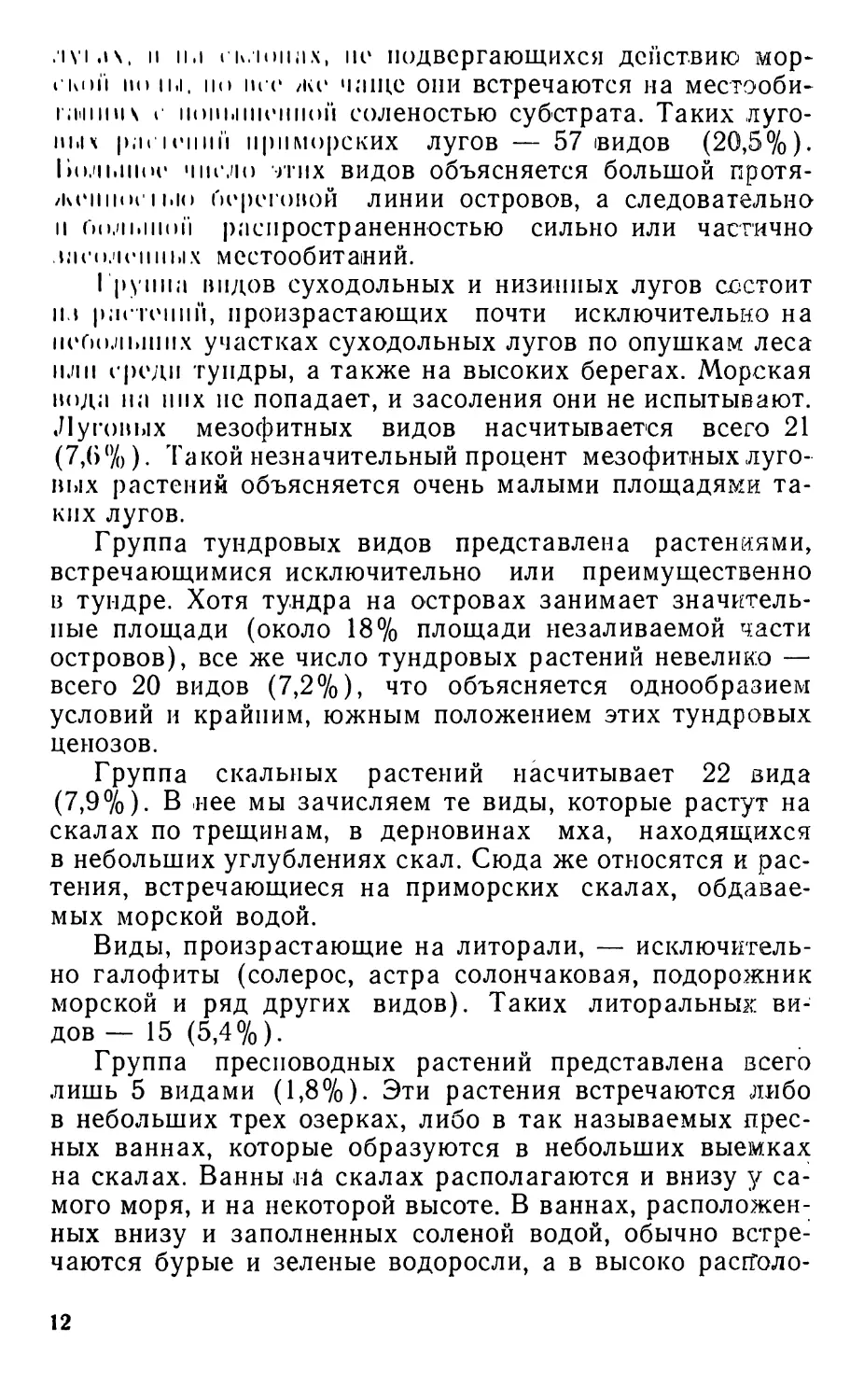

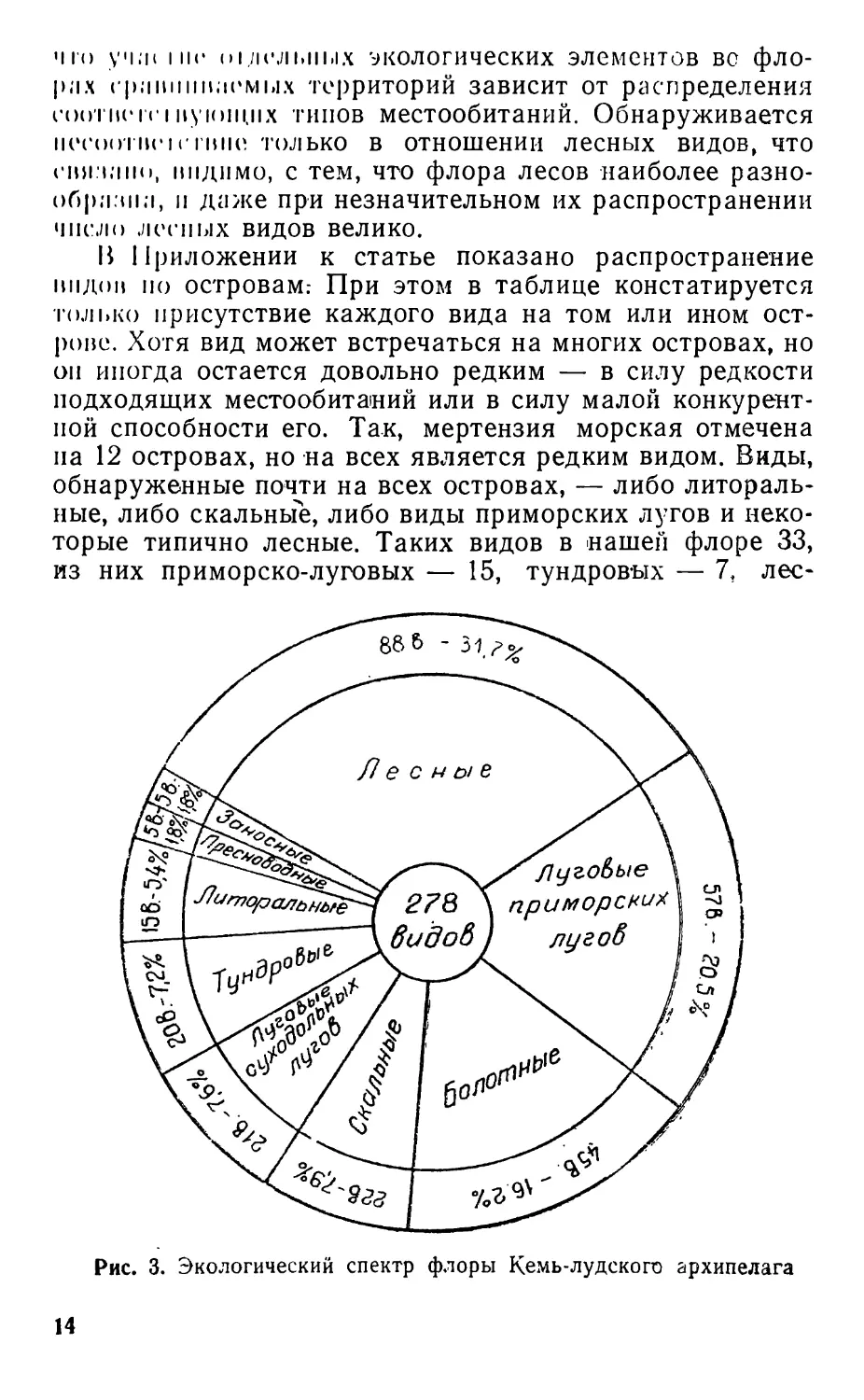

При экологическом анализе флоры по приуроченности

видов к тем или иным местообитаниям мы выделяем

следующие экологические группы: лесные виды, болот-

ные, луговые приморских лугов, луговые суходольных

лугов, тундровые, скальные, литоральные, пресноводные

и заносные. В группу лесных видов включены те расте-

ния/которые или встречаются только в лесах, или же

встречаются не только в них, но все же чаще растут в ле-

су. Таких лесных видов в исследуемой флоре 88 (ЗГ,7%

от общего числа видов).

К группе видов болотных принадлежат те растения,

которые растут или исключительно, или преимуществен-

но на болотах всех типов. Болотных видов 45 (16,2%).

В группу видов засоленных приморских лугов мы от-

носим растения, встречающиеся на приморских лугах

низкого уровня, куда регулярно попадает морская вода

во время сильных сизигийных приливов или во время

штормов в виде закатывающейся морской волны либо

в виде брызг. Кроме того, эти луга испытывают подтоп-

ление морской соленой водой. В эту же группу включа-

ются растения, произрастающие на выбросах мусора

и во'дорослей на так называемой прибойной полосе бере-

га. Таким образом, это — либо галофиты, либо виды,

выносящие большее или меньшее засоление грунта. Не-

которые из этих видов встречаются и на суходольных

11

.1 vi .i\. и и.i гk.khhix, не подвергающихся действию мор-

ckoii no n.i, iki иге /кс чаще они встречаются на местэоби-

г;|'||||ц\ с iioiii.iiiH'iiiioii соленостью субстрата. Таких луго-

вых р.н leiiiiii приморских лугов — 57 видов (20,5%).

Волыпог число этих видов объясняется большой протя-

/кеишк11 ью береговой линии островов, а следовательно

и большой распространенностью сильно или частично

засоленных местообитаний.

Группа видов суходольных и низинных лугов состоит

из растении, произрастающих почти исключительно на

небольших участках суходольных лугов по опушкам леса

пли среди тундры, а также на высоких берегах. Морская

вода на них не попадает, и засоления они не испытывают.

Луговых мезофитных видов насчитывается всего 21

(7,6%). Такой незначительный процент мезофитных луго-

вых растений объясняется очень малыми площадями та-

ких лугов.

Группа тундровых видов представлена растениями,

встречающимися исключительно или преимущественно

в тундре. Хотя тундра на островах занимает значитель-

ные площади (около 18% площади незаливаемой части

островов), все же число тундровых растений невелико —

всего 20 видов (7,2%), что объясняется однообразием

условий и крайним, южным положением этих тундровых

ценозов.

Группа скальных растений насчитывает 22 вида

(7,9%). В нее мы зачисляем те виды, которые растут на

скалах по трещинам, в дерновинах мха, находящихся

в небольших углублениях скал. Сюда же относятся и рас-

тения, встречающиеся на приморских скалах, обдавае-

мых морской водой.

Виды, произрастающие на литорали, — исключитель-

но галофиты (солерос, астра солончаковая, подорожник

морской и ряд других видов). Таких литоральных ви-

дов — 15 (5,4%).

Группа пресноводных растений представлена всего

лишь 5 видами (1,8%). Эти растения встречаются либо

в небольших трех озерках, либо в так называемых прес-

ных ваннах, которые образуются в небольших выемках

на скалах. Ванны .н£ скалах располагаются и внизу у са-

мого моря, и на некоторой высоте. В ваннах, расположен-

ных внизу и заполненных соленой водой, обычно встре-

чаются бурые и зеленые водоросли, а в высоко расгГоло-

12

,M’i i\ цветковые растения и мхи, а также пресно-

Н" Г IC водоросли.

I руппа видов заносных и сорных насчитывает также

S нньов (1,8%). Она представлена растениями, растущи-

ми 1".1ько на нарушенных местообитаниях возле жилья.

Они встречаются лишь на о-вах Кемь-лудском

п В. Асафьеве.

Распределение видов флоры по экологическим груп-

пам показано на рисунке 3.

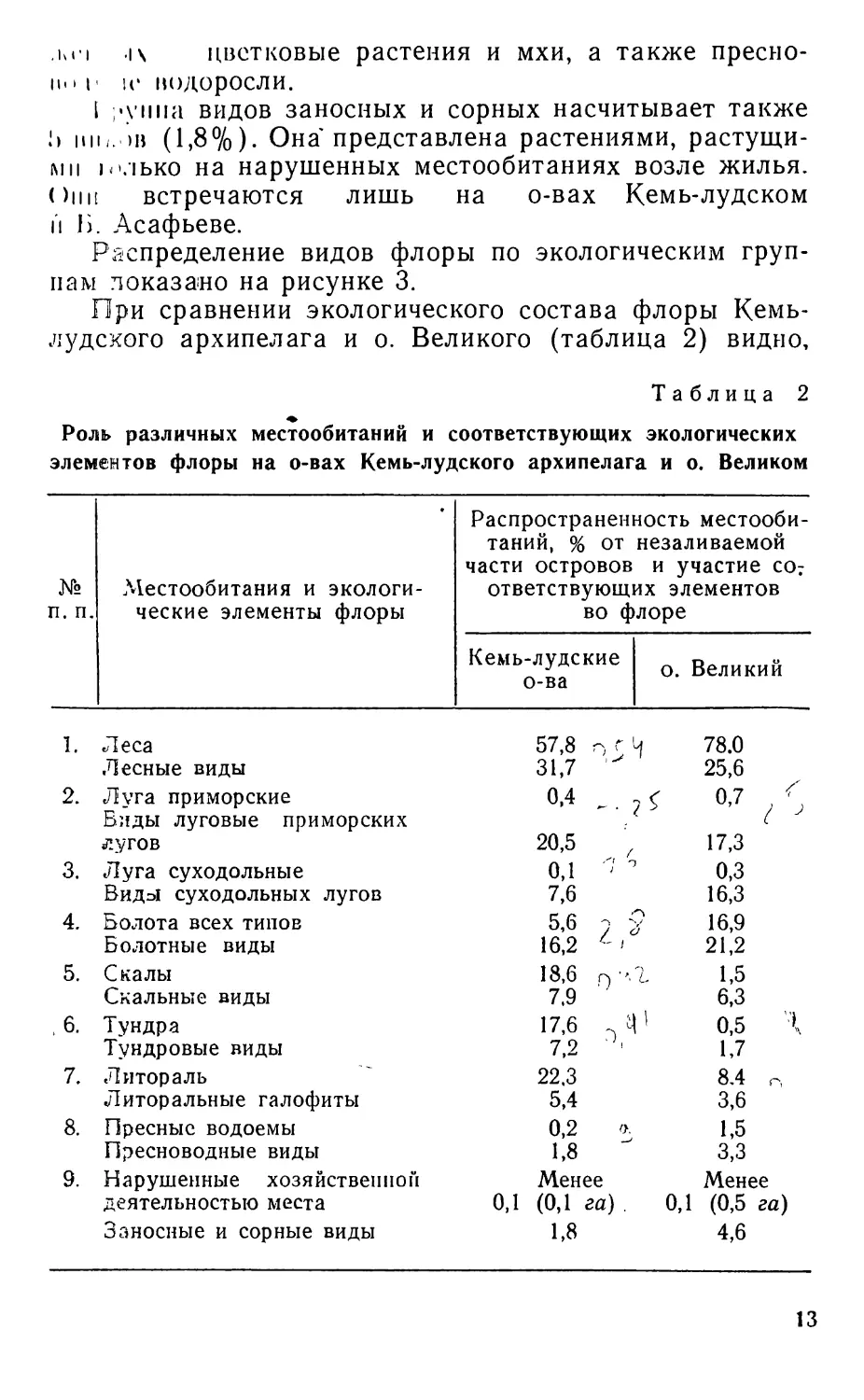

При сравнении экологического состава флоры Кемь-

лудского архипелага и о. Великого (таблица 2) видно,

Таблица 2

Роль различных местообитаний и соответствующих экологических

элементов флоры на о-вах Кемь-лудского архипелага и о. Великом

№ п. п. ^Местообитания и экологи- ческие элементы флоры Распространенность местооби- таний, % от незаливаемой части островов и участие со7 ответствующих элементов во флоре

Кемь-лудские о-ва о. Великий

I. Леса Лесные виды 57,8 п г 78.0 25,6

31,7

2. Луга приморские Виды луговые приморских 0.4 °-7 с

лугов 20,5 z 17,3

3. Луга суходольные Виды суходольных лугов 0,1 ' ° 7,6 0,3 16,3

4. Болота всех типов 5,6 ; 2 16,9

Болотные виды 16,2 Z' 21,2

5. Скалы Скальные виды 18,6 п '.г 7,9 1,5 6,3

6. Тундра Тундровые виды 17,6 . Й' 7,2 ' 0,5 Л 1,7

7. Литораль Литоральные галофиты 22,3 5,4 8.4 п 3,6

8. Пресные водоемы Пресноводные виды 0,2 * 1,8 1,5 3,3

9. Нарушенные хозяйственной Менее Менее

деятельностью места Заносные и сорные виды 0,1 (0,1 га) . 0,1 1,8 (0,5 га) 4,6

13

чго уч.к inc (>।,/ц’л пных экологических элементов вс фло-

рлх (’p.'iiiiiiiii.'ii'Mbix территорий зависит от распределения

coothcivi вующпх типов местообитаний. Обнаруживается

iiecooiто с nine только в отношении лесных видов, что

viMirt.'iио, видимо, с тем, что флора лесов наиболее разно-

o6p;i:ni;i, и даже при незначительном их распространении

число лесных видов велико.

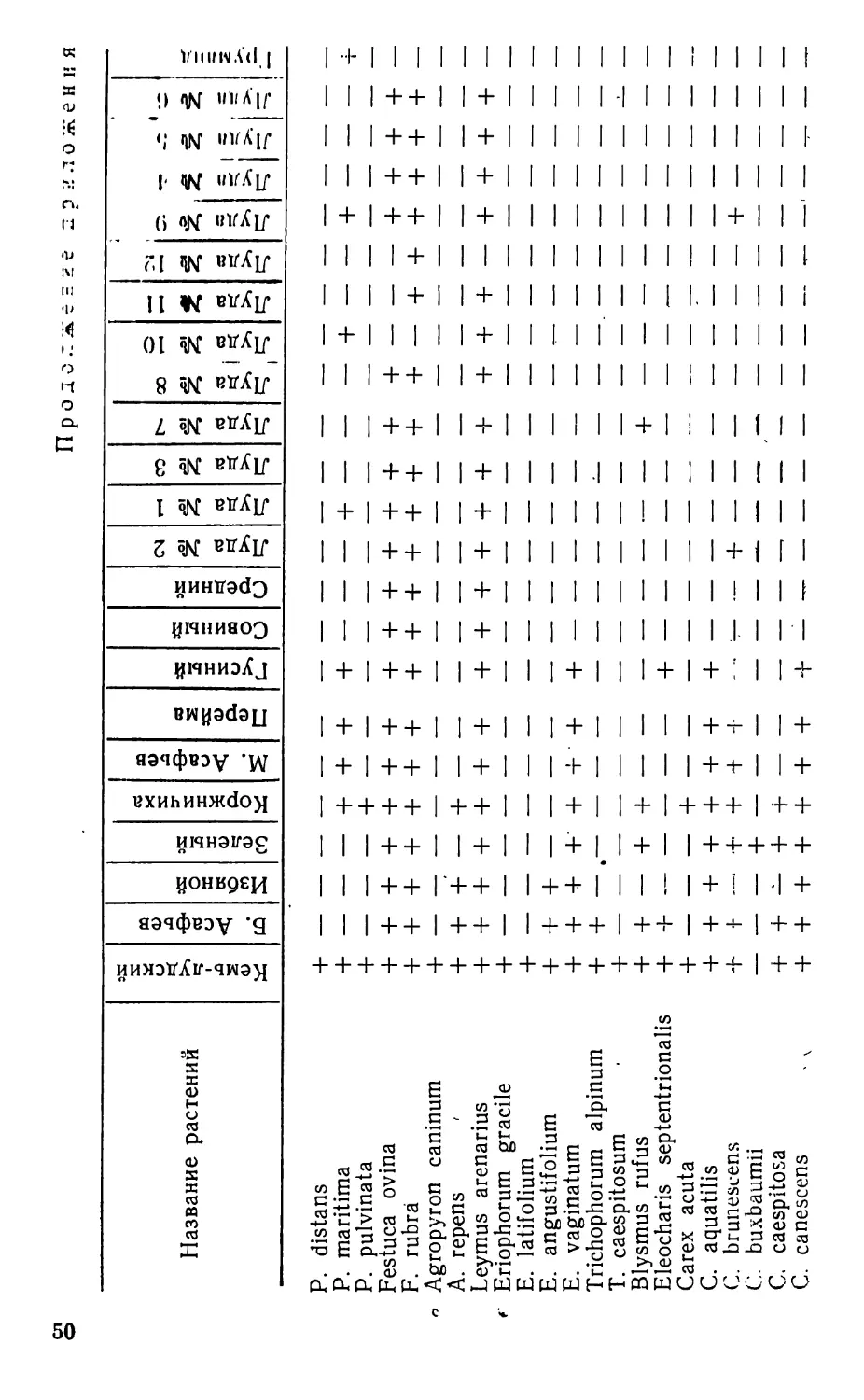

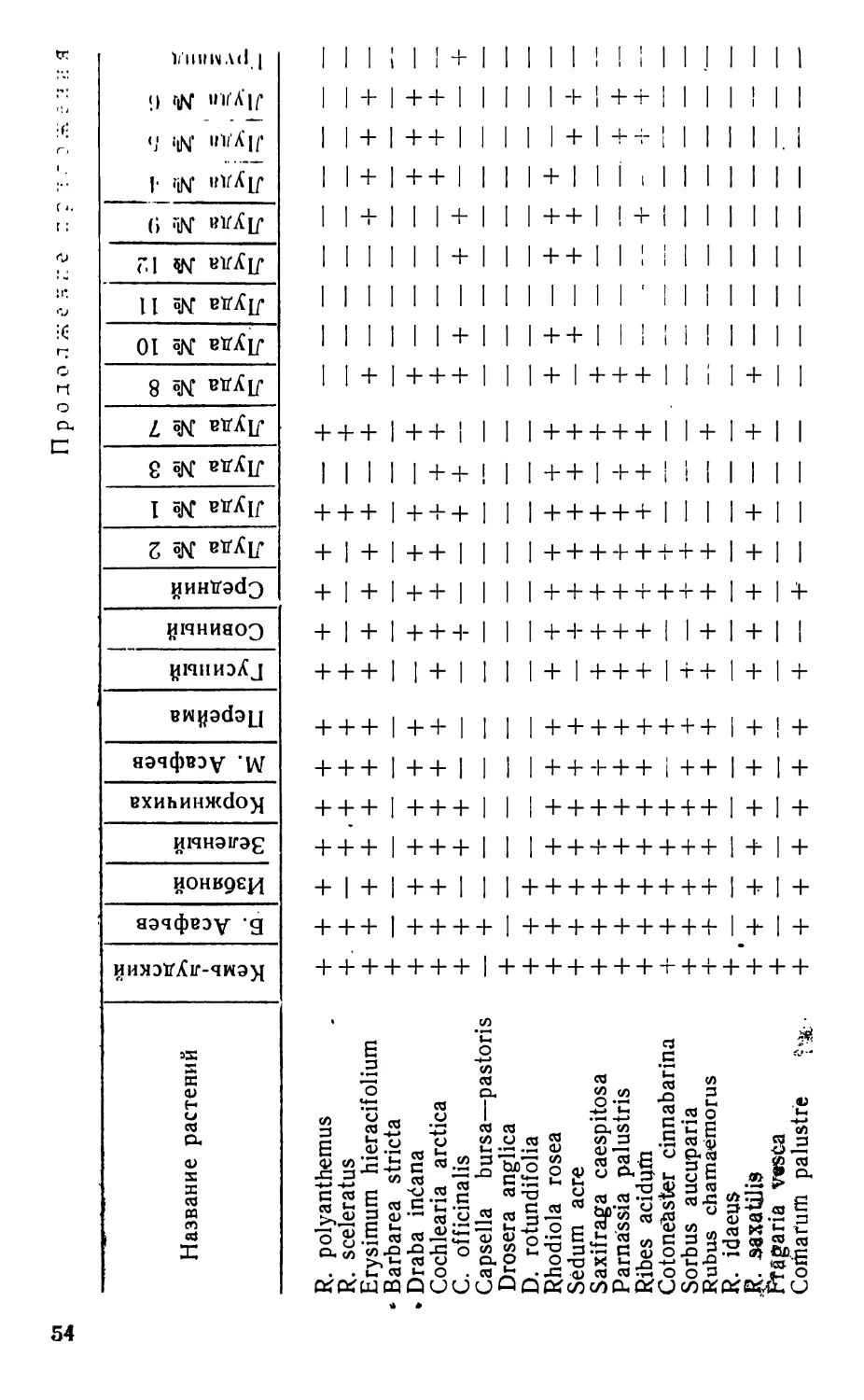

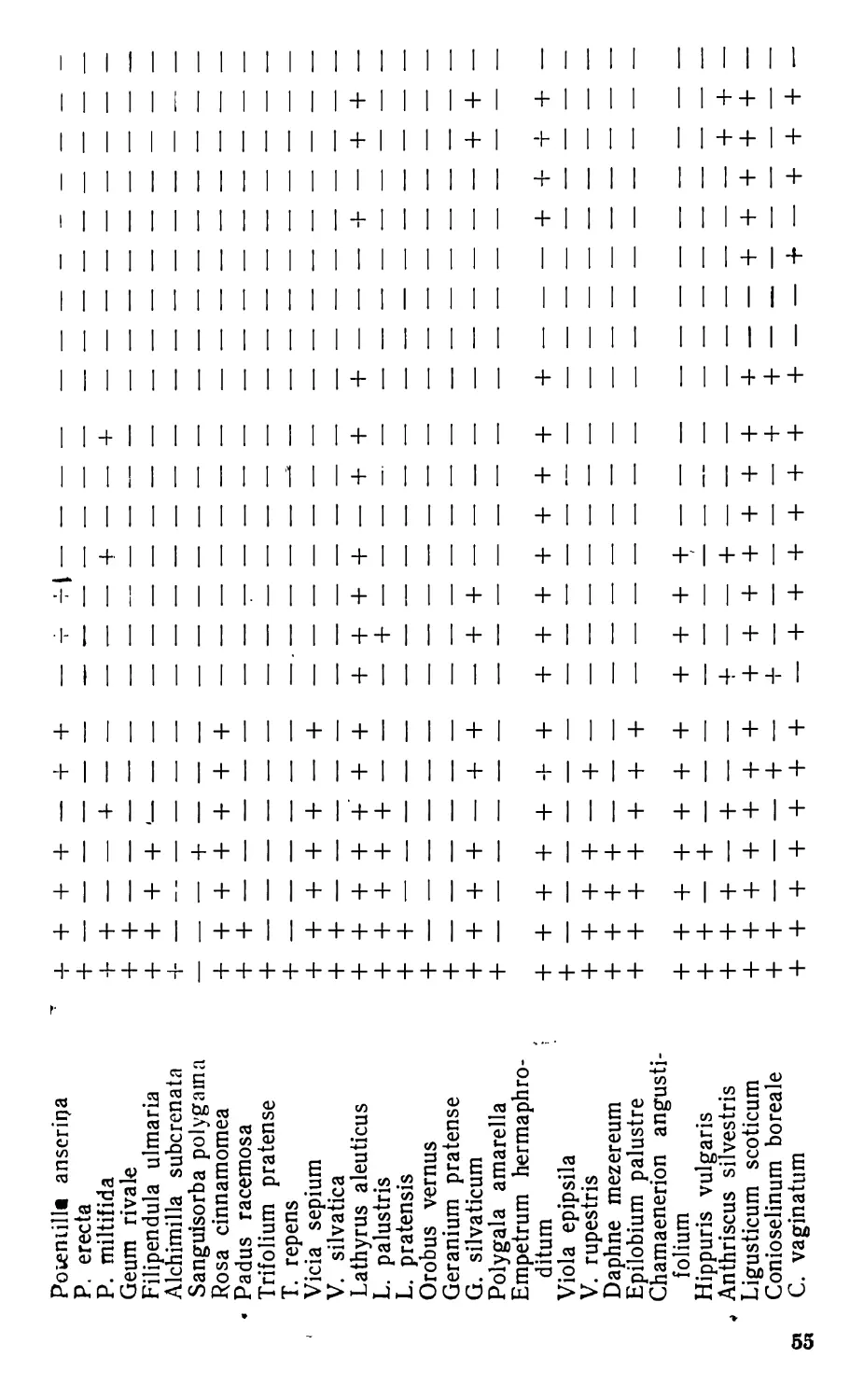

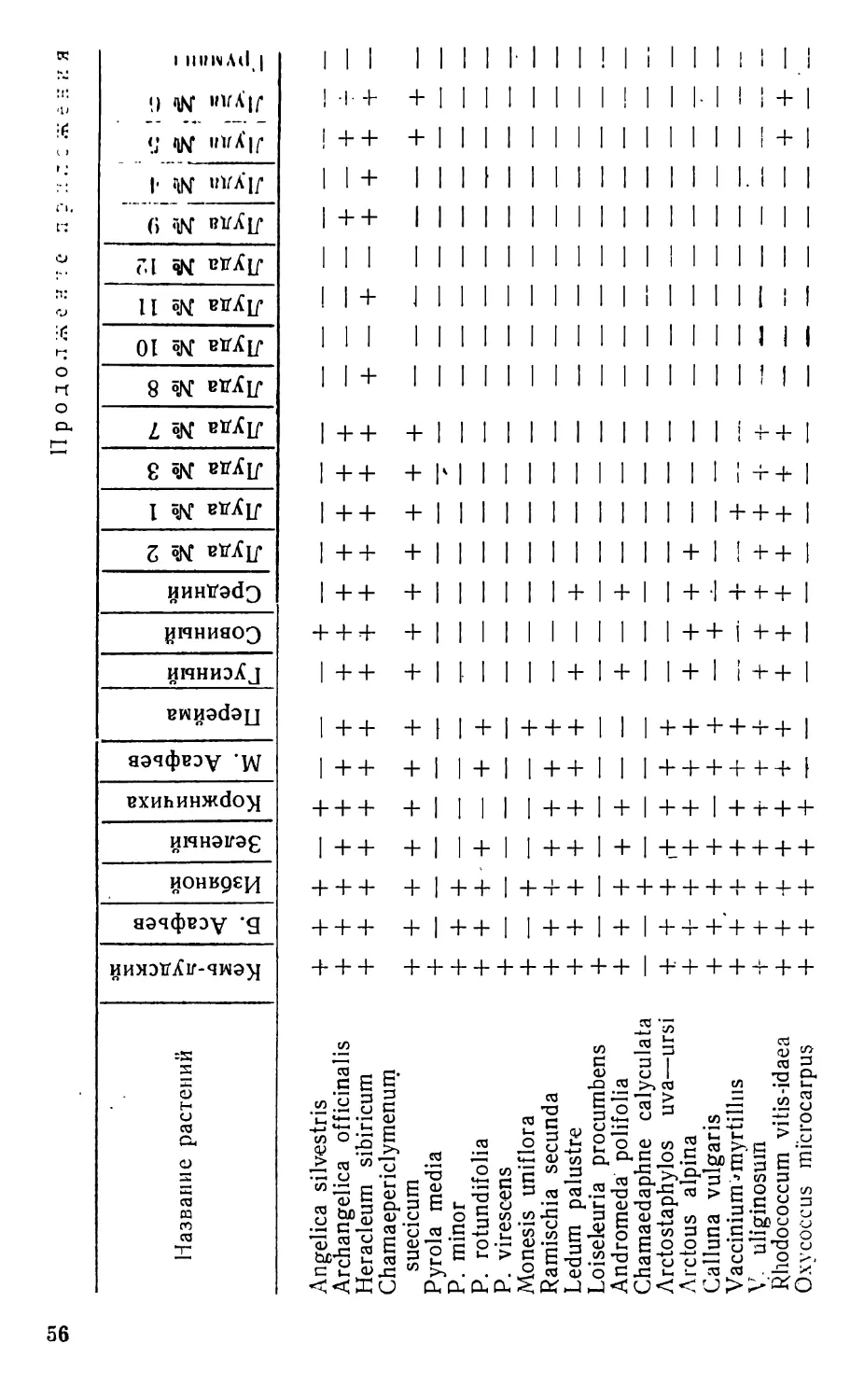

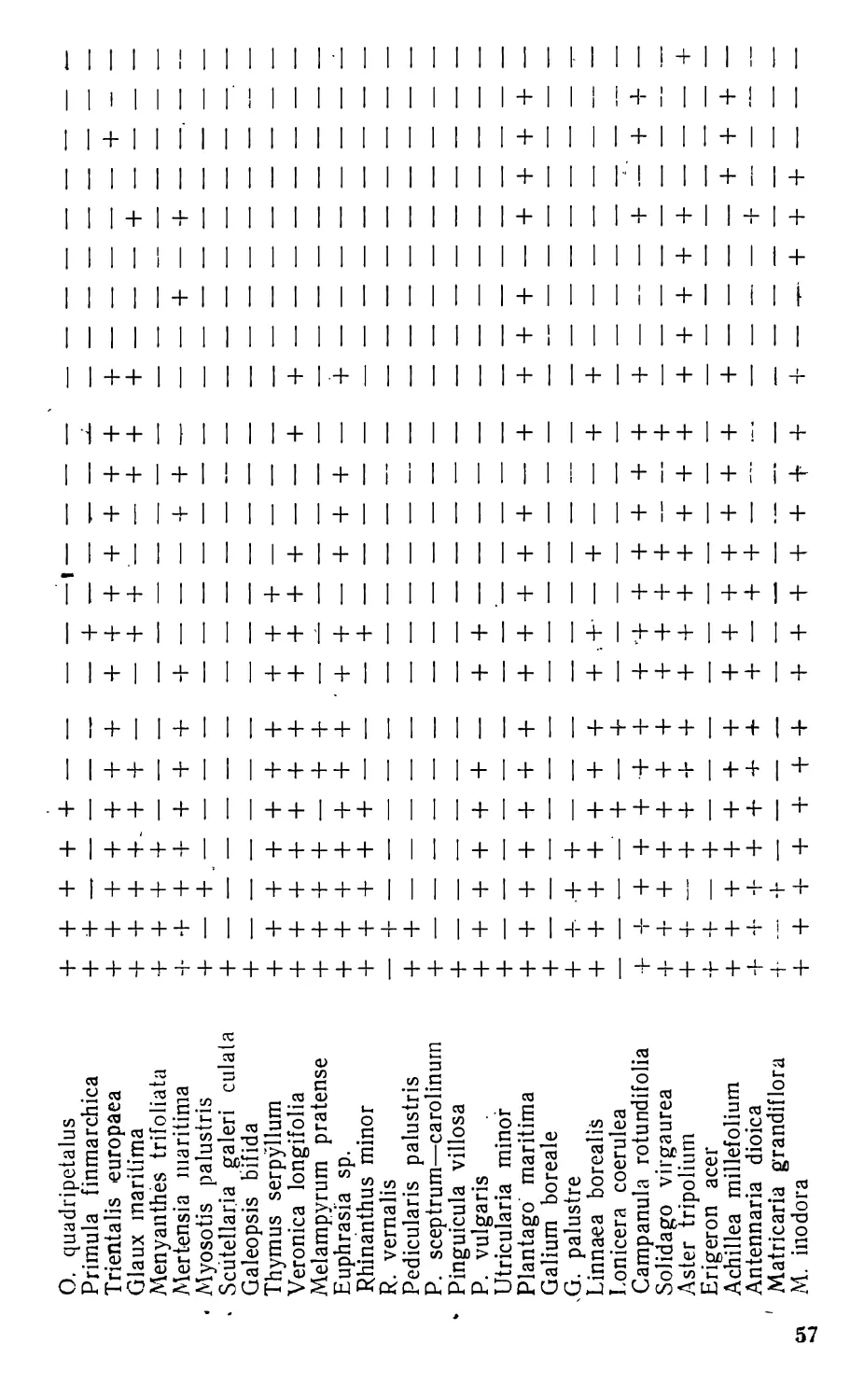

В Приложении к статье показано распространение

видов по островам.- При этом в таблице констатируется

только присутствие каждого вида на том или ином ост-

рове. Хотя вид может встречаться на многих островах, но

оп иногда остается довольно редким — в силу редкости

подходящих местообитаний или в силу малой конкурент-

ной способности его. Так, мертензия морская отмечена

па 12 островах, но на всех является редким видом. Виды,

обнаруженные почти на всех островах, — либо литораль-

ные, либо скальньГе, либо виды приморских лугов и неко-

торые типично лесные. Таких видов в нашей флоре 33,

из них приморско-луговых — 15, тундровых — 7. лес-

14

1И.1Ч I, скальных — 6, луговых материковых лугов —

’ iiiuHi С другой стороны, 52 вида отмечены лишь на ка-

ким HiiiK) одном острове. Экологический состав этой груп-

пы пндов — самый пестрый. Среди них есть представи-

н’ли всех экологических элементов, выделенных нами

к Кгмь-лудской флоре.

В приведенном ниже списке видов мы указываем ме-

1 юооитания, в которых встречаются эти растения на

(нчровах архипелага, а также частоту встречаемости на

соответствующих местообитаниях. В отношении частоты

встречаемости авторы придерживаются тех же критери-

ев, которые применяет М. Л. Раменская (1960) в «Опре-

делителе...». Наши данные не всегда совпадают с указа-

ниями, приведенными в «Определителе...». Многие расте-

ния, указанные в нем вообще как редкие для Топозер-

ско-Керетьозерского района или для подзоны северной

тайги, или, наконец, для Северной Карелии, встречаются

на Кемь-лудских о-вах часто. Это разноречие возникает

или вследствие недостаточной изученности флоры Север-

ной Карелии вообще и флоры островов в частности, или

в связи со специфичностью условий на архипелаге. Ука-

зание на редкость встречаемости растений в Карелии мы

приводим по «Определителю...».

СПИСОК РАСТЕНИЙ КЕМЬ-ЛУДСКОГО

АРХИПЕЛАГА

Сем. 1. Polypodiaceae

Dryopteris spinulosa (Mull.) О. Ktze. — Щитовник^

остистый.

Встречен один раз в расщелине скалы между кустами

на северном склоне гряды возле «Красной пирамиды» на

о. Б. Асафьеве. Редок он и на прилегающем участке -ма-

терика.

Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. — Телиптерйс бу-

ковый.

Сыроватые леса, спорадически, иногда образует

сплошной покров.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голокучник

трехраздельный.

Влажные леса, спорадически, иногда.образует сплош-

ной покров. В сырой кустарниковой тундре редко.

15

1//////////// ////\’ ftniiiiia (L.) Roth — Кочедыжник жен-

( /\ ни

. лиственные леса, спорадически. В хвой-

ных лгсах редко.

vulgarе L. — Многоножка обыкновенная.

( килы, часто, но в небольшом количестве.

Сем. 2. Ophioglossaceae

Bolrychium boreale Milde — Гроздовник северный.

Суходольные луга, тундра, спорадически, в неболь-

шом количестве. В подзоне северной тайги в Карелии

растение очень редкое.

В. lanceolatum (Gtnel.) Angstr. — Г. ланцетный.

Встречен один раз в подушке мха на скале.

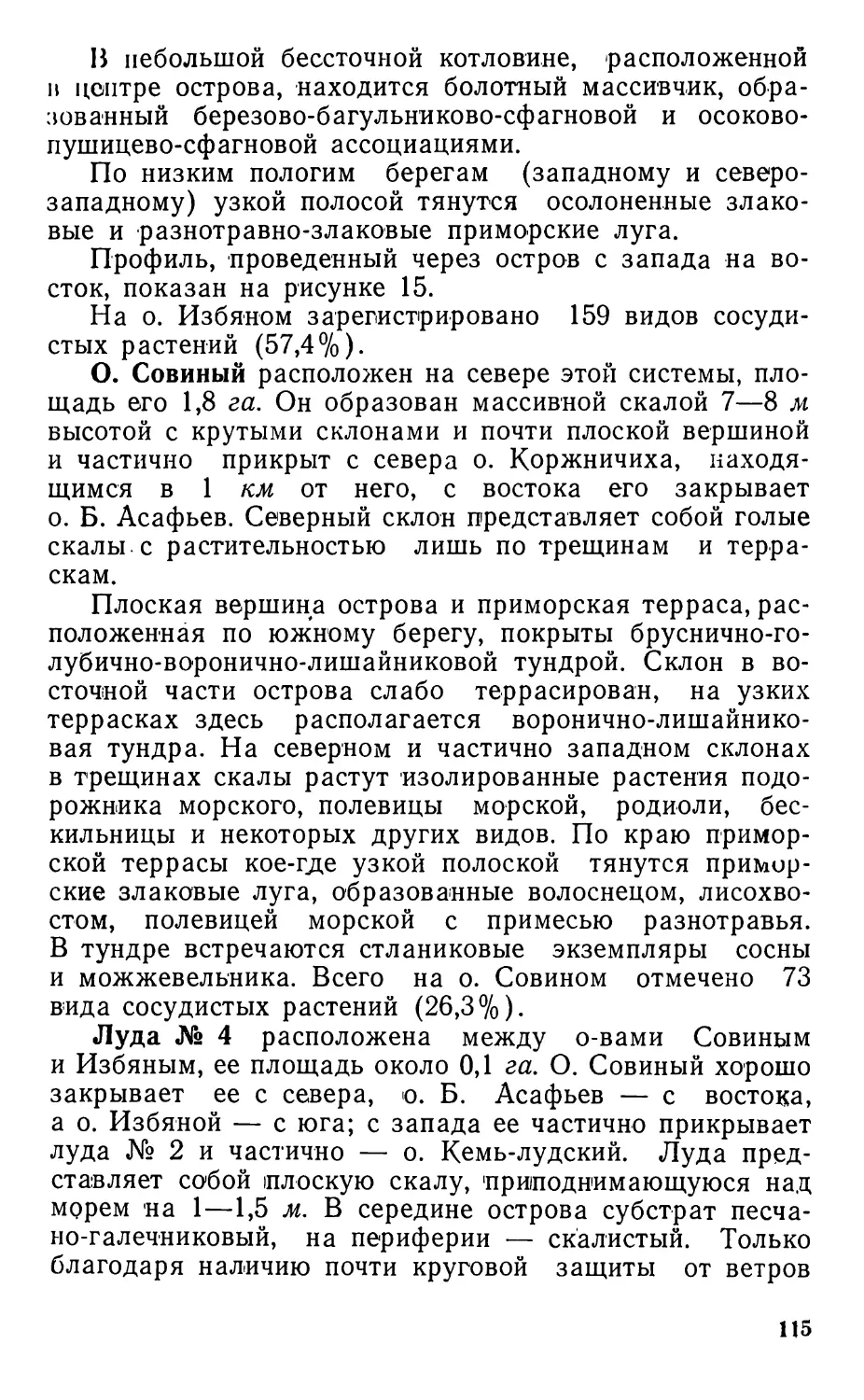

Рис. 4. Гроздовник полулунный в кустарничковой

тундре на скале

16

li hinxmi (I. ) Sw. — Г. ПОЛулуННЬШ.

( \ .»i<> ii.iii.iu лужайки, моховые тундры, подушки мха

на < । । ।.1 инюльпо часто (р-ис. 4).

Сем. 3. Equisetaceae

i / <;///\г1и/н arvense L. — Хвощ полевой.

( прыг леса, спорадически; на побережье очень редко.

/ //inosuni L. — X. топяной. ‘

и. «живые и осоково-сфагновые болота, пресные во-

Д(н мы; довольно часто.

/ . palusire L. — X. болотный.

заболоченные и сыроватые леса, спорадически, иног-

да в большом количестве^ На осоково-сфагновых и коч-

ковато-мочажинных болотах и в сырых тундрах редко.

Е, pratense Ehrh. — X. луговой.

Воронично-лишайниковая тундра, редко.

Е. Silvaticum L. — X. лесной.

Влажные и заболоченные леса — обычно,, иногда об-

разует фон в травяном ярусе. На осоково-сфагновых бо-

лотах -спорадически.

Сем. 4. Lycopodiaceae

Lycopodium anceps Wallr. — Плаун сплюснутый.

Сосняки и опушки, редко.

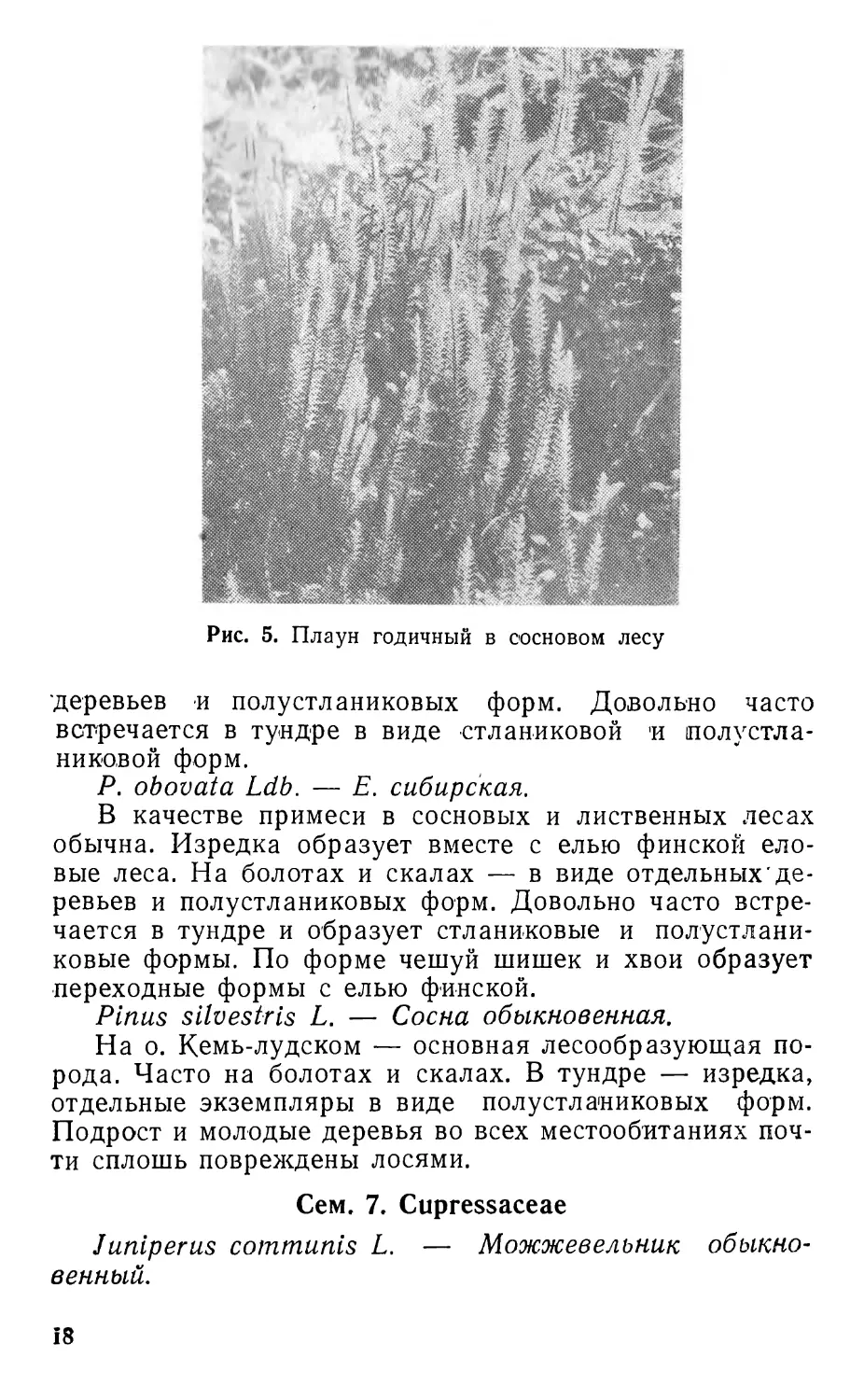

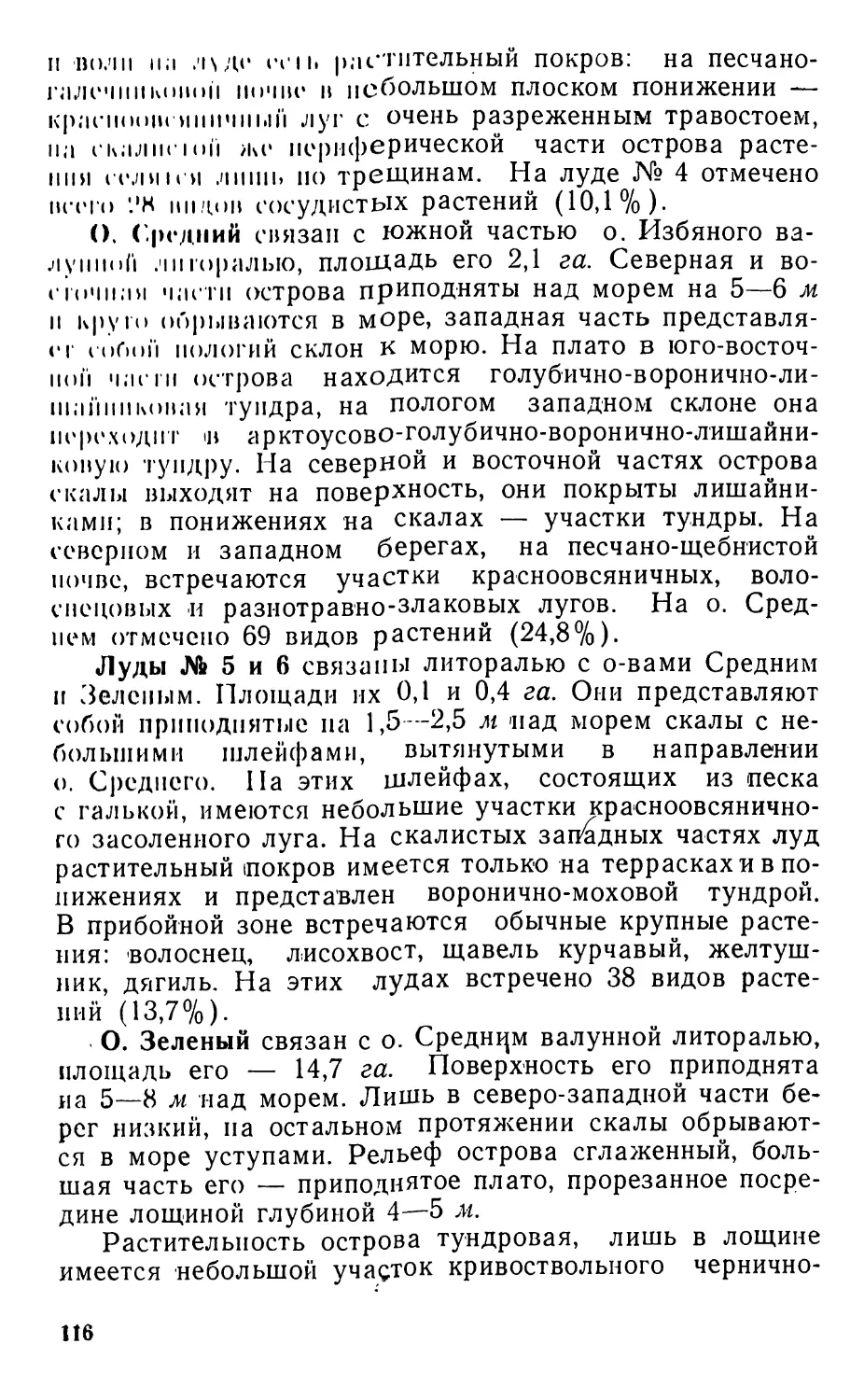

L. annotinum L. — П. годичный.

Хвойные леса, обычно. На сфагновых болотах и в тун-

дре, довольно часто (рис. 5).

L. pungens (Desv.) La Pylaie — П. колючий.

Сфагновые болота, часто. Заболоченные леса, редко.

L. selago L. — П. баранец.

Кустарничковая тундра, в подушках мха на скалах,

часто. Хвойные леса, довольно часто.

Сем. 5. Selaginellaceae

Selaginella selaginoides (L.) Link — Плаунок плаун-

ковидный.

Кочковато-мочажинные болота, на кочках, часто;

в заболоченных лесах, очень редко.

'Сем. 6. Pinaceae

Picea fennica (Rgl-) Кот. — Ель финская.

В качестве примеси в сосновых и лиственных лесах

обычна, изредка образует вместе с сибирской елью ело-

вые леса. На болотах и скалах — в виде отдельных

2 Заказ 4870

17

Рис. 5. Плаун годичный в сосновом лесу

деревьев и полустланиковых форм. Довольно часто

встречается в тундре в виде стланиковой и полустла-

никовой форм.

Р. obovata Ldb. — Е. сибирская.

В качестве примеси в сосновых и лиственных лесах

обычна. Изредка образует вместе с елью финской ело-

вые леса. На болотах и скалах — в виде отдельных'де-

ревьев и полустланиковых форм. Довольно часто встре-

чается в тундре и образует стланиковые и полустлани-

ковые формы. По форме чешуй шишек и хвои образует

переходные формы с елью финской.

Pinus silvestris L. — Сосна обыкновенная.

На о. Кемь-лудском — основная лесообразующая по-

рода. Часто на болотах и скалах. В тундре — изредка,

отдельные экземпляры в виде полустланиковых форм.

Подрост и молодые деревья во всех местообитаниях поч-

ти сплошь повреждены лосями.

Сем. 7. Cupressaceae

Juniperus communis L. — Можжевельник обыкно-

венный.

18

\ пийаые, реже лиственные леса. На открытых скалах

н>| । лопгусу очень сходен с можжевельником сибирским,

I \ibirica Burgsd. — М. сибирский.

( калы и тундра, обычно. Образует стланик. В лесах,

|н ричгио, не встречается.

Сем. 8. Sparganiaceae

Sparganium hyperboreum Laest. — Ежеголовка се-

Hi рПОЧ.

Пресные ванны на скалах, редко.

Сем. 9. Zosteraceae

Zostera marina L. — Взморник морской. (Морская

I рана).

Встречен в одном месте на илистой песчаной литора-

.in о-вов Кемь-лудского и Переймы.

Сем. 10. Juncaginaceae

Triglochin maritimum L. — Триостренник морской.

Верхняя каменистая и песчано-каменистая литораль,

обычно. Изредка в трещинах скал и на приморских

лугах.

Т. palustre L. — Т. болотный.

Сырые приморские луга и сфагново-осоковые болота,

1.О1ЮЛЫЮ часто.

Scheuchzeria palustris L. — Шейхцерия болотная.

Кочковато-мочажинные болота, в мочажинах, редко.

Сем. 11. Gramineae

Typhoides arundinacea (L.) Moench — Двукисточник

i рос гпиковидный.

Приморские луга, спорадически.

Aiillioxanthum odoratum L. — Душистый колосок..

Суходольные лужайки, приморские луга^ часто,

обильно.

lllcrochloil odorata (Т.) Vi'hlbg. — Зубровка души-

i гач.

Суходольные лужайки, опушки леса на песчаной

почве, редко,

Milium (Дихит /.. - - Бор развесистый.

Сырые леса, довольно часто.

I'hleum alplnum L. — Тимофеевка альпийская..

('уходольные лужайки на приморской террасе и на

। калах, редко.

19

/\lopri tit us at unditiaceus Poir. — Лисохвост вздутый.

I IpiiMopchiic луга, часто, обильно.

Apjoslis alba Л. — Полевица белая.

( ыроватые суходольные и приморские луга, редко.

J, tnuri/iffia Lam. — П. морская.

<'.ырые приморские луга, иногда образует сплошной

покров, часто. Изредка по скалам.

/1. slolonifera L. — П. побегообразующая.

Сырой суходольный лужок на каменистой почве при-

морской террасы.

Calamagrostis canescens (Web.) Poth — Вейник лан-

цетный.

Сырые леса, лесные и моховые болота, спорадически.

С. langsdorffii (Link) Trin. — В. Лангсдорфа.

Сырые леса, кустарники, болота и луга, часто,

обильно.

С. lapponica (Whlbg.) Hartm. — В. лапландский.

Осоковые и сфагновые болота, приморские засолен-

ные болота и луга, часто. По внешнему виду сходен со

следующим видом, поэтому распределение в. лапланд-

ского по островам архипелага может быть перепутано

с распределением в. незамечаемого.

С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Меу. et Scherb. — В. не-

замечаемый.

Осоковые кочковато-мочажинные болота, приморские

засоленные болота и луга, сырые тундры, часто.

Deschatnpsia caespitosa (L.) Р. В. — Луговик дерни-

стый (щучка).

Лиственные леса, суходольные лужайки, споради-

чески.

D. flexuosa (L.) Trin. — Л. извилистый.

Хвойные леса, скалы, обычно. В лиственных лесах,

на болотах и в тундрах спорадически.

Phragmites communis Trin. — Тростник обыкно-

венный.

Сырые березняки, тростниковые и осоковые болота,

редко.

Molinia coerulea (L.) Mnch. — Молиния голубая.

На кочках кочковато-мочажинного болота на о-ве

Кемь-лудском.

Melica nutans L. — Перловник поникший.

Чернично-брусничный ельник.

Роа alpina L. — Мятлик альпийский.

20

hi:ic|)iieiiHbie каменистые россыпи, скалы и суходоль-

ны»' луга, спорадически.

uctnoralis L. — М. дубравный.

< Л хне травяные и вороничные березняки, очень

|н /1

/\ palustris L. — М. болотный.

Сыроватый приморский луг на о. Кемь-лудском.

Р. pratensis L. s.s. — М. луговой.

СуходольньЛ лужайки, скалы в дернинках мха и по

। рицинам, сухие участки тундры, часто.

Puccinellia distans (L.) Pari. — Бескилъница рас-

( i целенная.

Суходольный луг возле старой солельни на о. Кемь-

лудском.

Р. tnaritima (Huds.) Pari. — Б. морская.

Верхняя литораль и приморские скалы, часто.

Р. pulvinata (Krecz.) Tzvel. — Б. подушковидная.

Прибрежные скалы, часто.

Pestuca ovina L. s. I. — Овсяница овечья.

Ясса, суходольные лужайки, тундра и скалы. Изред-

ка на кочках кочковато-мочажинных болот.

/*'. rubra L. — О. красная.

Приморские луга, суходольные лужайки, злаковая

। упдра, обильно. В лесах редко.

Лцгоругоп caninum (L.) Р.В. — Пырей собачий.

Ельник чернично-брусничный на о. Кемь-лудском.

В Карелии растение редкое.

Л. repctis (L.) Р.В. — П. ползучий.

Приморские луга, прибойная полоса морского бере-

|/|, довольно часто. Чистые луга образует редко, гораздо

чище растет с другими крупными злаками (лисохвостом,

волосистом, двукисточппком).

l / lAymut arenarlus (1.,) Hochst. — Волоснец песчаный.

V Пв Морскому берегу, обычно. Изредка в тундре близ

моря.

Сем. 12. Сурегасеае

Krfophorum цгасИс Koch — Пушица стройная.

Мочи Ж НН ы кочковато-мочажинных болот, довольно

часто.

latlfolium Hoppe > - П, широколистная.

Осокопо-сфагповые болота и сосновые заболоченные

лгг/1, редко. Выбрасывает соцветие в конце июня—ию-

21

ir, вглг/в i iiiir »i<4 <» до этого времени легко просматри-

h.H’K ii, пн ।н Янинин’гь делает ее легко отличимой от

। \ОЦ||О|О !И!1Н II, МНОГОКОЛОСКОВОЙ.

Г но#/oli и т llonck. — П. многоколосковая.

()coh(Hio гф/тповыс и осоковые болота, часто, места-

ми обильно. В заболоченных лесах — редко.

Г eapi па/и nt L. — П. влагалищная.

( jp.’ii ионик* н сфагново-осоковые болота и заболочен-,

нию готовые леса, очень часто, обильно.

it it hoplioruin alpinum (L.) Pers. — Пухонос альпий-

i hiiii

Кочковато-мочажинные и осоково-сфагновые болота,

!1,1оол(Н1С11пыс осоковые луга, обычно. Изредка на ска-

л.1\ в моховых подушках.

Г. cacspitosum (L.) Hartrn. — П. дернистый.

В мочажинах с голым торфом на кочковато-моча-

Ж1НП1ЫХ болотах, обычно.

Plysmus rufus (Huds.) Link — Блисмус рыжий.

Сырые приморские луга, редко, ио местами образует

сплошной покров. Изредка — на верхней литорали.. На

беломорском побережье Карелии — вид редкий.

I'leocharis $eptentrionalis Zinserl. — Ситняг се-

верный, (: •

Ио берегу моря-'па песчаной и глинистой почве, редко.

Carex acuta L. — Осока острая (стройная).

Осоково-сфагновые болота и по окраинам пресных

водоемов, сырые лужайки и кустарники, довольно часто.

С. aquatilis Whlbg. — О. водная. , ч

Осоково-сфагновые болота и окраины озер, часто

и обильно. На сырых приморских лугах довольно часто.

С. brunnescens (Pers.) Poir. — О. буроватая.

Приморские мелкотравные луга и скалы, у пресных

ванн, редко.

С. buxbaumii Whlbg. — О. Буксбаума.

Окраина пресной ванны среди кустарничково-лишай-

никовой тундры на скале на о. Зеленом.

С. caespitosa L. — О. дернистая.

Заболоченные леса и луга, приморские террасы по

сырым местам, часто. В сырых тундрах — редко.

С. canescens L. — О. седоватая.

Сырые леса, осоково-сфагновые и кочковато-моча-

жинные болота, заболоченные луга, окраины пресных

ванн на скалах, часто.

22

* < (i/ч I laris L. — О. волосовидная.

1|1М(».ховслыс понижения на скалах, редко. На забо-

। ..их лужайках — очень редко. Для Северной Каре-

ip. \ hn.Hiiia только для Кеми и р. Оланги.

<' cupilata L. — О. головчатая.

1.|1и)лочепные понижения на скалах, спорадически

и и небольшом количестве. В Карелии — растение

|1Г . MIC.

С. chordorrhiza Ehrh. — О. струннокоренная.

()соково-сфагновые болота, в мочажинах, часто.

С. dioica L. — О. двудомная.

Кочковато-мочажинные и осоково-сфагновые болота

и заболоченные леса, на кочках, очень часто, обильно.

С. flava L. — О. желтая.

Осоково-сфагновые болота и заболоченные леса, ред-

ко. Для Северной Карелии не указана.

С. glareosa Whlbg. — О. галечниковая.

Сырые приморские луга, довольно часто, иногда

в большом количестве.

С. globular is L. — О. шариковидная.

Сырые хвойные леса, сфагновые болота, на кочках,

обычно.

С. magellanica Lam. — О. заливная.

Небольшие замоховелые понижения на открытых

местах и сфагново-осоковые болота, довольно часто.

С. lasiocarpa Ehrh. — О. косматоплодная (нитевид-

ная).

Кочковато-мочажинные и осоково-сфагновые болота,

окраины пресных водоемов, обычно.

С. limosa L. — О. топяная.

Кочковато-мочажинные и осоково-сфагновые болота,

в мочажинах, часто. '

С. mackenziei V. Krecz. — О. Макензи (норвеж-

ская). *

Заболоченные приморские луга и приморские болота,

часто и обильно. Замоховелые понижения с водой на

прибрежных скалах, изредка.

С. nigra (L.) Reichard — О. черная.

Сырые луга, замоховелые понижения на скалах,

редко.

С. oederi Retz. — О. Эдера.

Моховые подушки и небольшие болотца на скалах,

редко. Для Северной Карелии — редкий вид.

23

C. paleacca Whlbg. — О. приморская.

3;i6(unдюнные понижения на прибрежных скалах,

приморские сырые луга и самая верхняя литораль,

редки.

('. pauiijlora Lightf. — О. малоцветковая.

Сфагновые болота, на кочках, обычно и обильно.

С. rariflora (Whlbg.) Sm. — О. редкоцветковая.

Осоково-сфагновые болота, в мочажинах, довольно

чисто. Заболоченные окраины водоемов, редко. Для бе-

ломорского побережья Карелии приводится как редкое

растение.

С. recta Boott — О. прямая.

Сырые приморские луга и прибойная полоса берега

моря, редко.

t С. rostrata Stokes — О. носатая (вздутая).

Осоково-сфагновые болота и заболоченные берега

пресных водоемов, редко.

С. rotundata Whlbg. — О. округлая.

Заболоченное понижение на скале на о. Избяном.

В Карелии встречается редко. *

С. stans Drej. — О. прямостоячая.

Сырые приморские луга и кусты, довольно часто.

Небольшие заболоченные понижения на скалах, редко.

Образует переходные формы с С. aquatilis, с которой

очень сходна экологически и морфологически. В Каре-

лии не отмечена, но указана как возможная в Лоухском

районе.

С. subspathacea Wormsk. — О. оберточная.

Верхняя иловатая литораль на западном берегу

о. Избяного.

у С. vaginata Tausch — О. влагалищная.

Хвойные леса, часто. Сфагновые болота по кочкам,

значительно реже.

, С. vesicaria L. — О. пузырчатая.

Осоковые болота на окраинах пресных водоемов, до-

вольно часто. Заболоченные понижения в лесу, редко.

Сем. 13. Juncaceae

Juncus ambiguus Guss. — Ситник неопределенный.

Верхняя иловатая литораль на западном берегу

о. Избяного.

J. atrofuscus Rupr. — С. черно-бурый.

24

Верхняя литораль и сырые морские берега, образует

сплошной покров, довольно часто.

J. filiformis L. — С. нитевидный.

Сырые понижении в тундре и моховые болота, очень

редко.

/. stygius L. — С. стигийский.

Мочажины с открытым торфом на кочковато-моча-

жинных болотах.

Luzula confusa Lindb. — Ожика спутанная.

Воронично-моховая тундра, редко. В северных райо-

нах Карелии не отмечена.

L. frigida (Buch.) Sam. — О. холодная.

Опушка сырого леса по берегу моря на о. Кемь-луд-

ском. Указана только для северо-западной части Каре-

лии как очень редкое растение.

L. multiflora (Retz.) Lej. — О. многоцветковая.

Воронично-лишайниковая тундра, редко.

L. pallescens (Whlbg.) Bess. — О. бледноватая.

Сыроватая суходольная лужайка на о. Б. Асафьеве.

L. pilosa (L.) Willd. — О. волосистая.

Моховые леса, кустарничково-сфагновые болота,

обычно. Кустарничковая тундра, довольно часто.

L. sudetica (Willd.) DC. — О. судетская.

Кустарничковые тундры, довольно часто. Указана

как редкое растение для всей Карелии.

Сем. 14. Liliaceae

Tofieldia pusilia (Michx.) Pers. — Тофиельдия ма-

ленькая.

Кочковато-мочажинные и осоково-сфагновые болота,

на кочках, обычно.

Veratrum lobelianum Bernh. — Чемерица обыкно-

венная.

Сырые березняки, очень редко. В Карелии растение

редкое.

Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt — Майник

двулистный.

Леса, кустарники, обычно. Кустарничковая тундра

и кочковато-мочажинные болота, на кочках, довольно

часто.

Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырехлистный.

Сырые березняки, редко. В Северной Карелии — рас-

тение редкое.

25

Сем. 15. Orchidaceae

Ihiniiiiiii bin paludosa (L.) Rtze. — Гаммарбия бо-

Л1 11(14.

I >i >.'i () и. преимущественно кочковато-мочажинные,

co (жpd и и а м мочажин, редко. Из-за малых размеров

глохо заметна среди мха и считается в Карелии очень

речкой.

Corallorhiza irifida Chatel. — Ладьян трехнадрезный.

Осоково-сфагновые болота и заболоченные леса,

в моховых подушках на скалах, редко.

Lisiera cordata (L.) R. Br. — Тайник сердцевидный.

Заболоченные леса и кочковато-мочажинные болота,

редко.

Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. — Надбороднцк

безлистный.

Сырой разнотравный березняк на о. Б. Асафьеве.

Растение очень редкое.

Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера ползучая.

Зеленомошные леса, довольно часто (рис. 6). Сырые

места в кустарничковой тундре, редко. В северной тайге

Карелии растение редкое.

Рис. 6. Гудайера ползучая в сосняке вороничном

'26

Рис. 7. Кокушник длиннорогий в злаково-моховой

тундре

Coeloglossum viride (L.) Hartrn. — Пололепестник

зеленый.

Зеленомошные леса, редко. Иногда на болотах.

В Карелии, растение очень редкое.

Platantfiera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная.

Светлые леса, кустарники и суходольные лужайки,

довольно часто. Кустарничковые тундры, изредка. Для

Северной Карелии указана как редкое растение.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. — Кокушник длин-

норогий.

Замшелые суходольные лужайки, кустарничково-мо-

ховые тундры, довольно часто. На сфагновых болотах,

изредка (рис. 7). Севернее широты Беломорска считает-

ся редким растением.

DactUorchis - maculata (L.) Vermin. — Ятрышник

пятнистый.

27

Xiuiiini.h' .ита и кочковато-мочажинные и осоково-

гфагпоиыг Гн mi о га, па кочках, часто. В кустарничковых

г упдрл х дотmiыю часто.

Сем. 16. Salicaceae

.S’u/м tiiiii/d L. — Ива ушастая.

OroKoiio-сфагповые болота и заболоченные леса, ред-

ко. К северу ог г. Беломорска — растение редкое.

5. гаргеа L. — И. козья.

Леса в виде деревьев до 12 м высотой и 50 см толщи-

ной, довольно часто. Изредка в тундрах в виде малень-

кого кустарника.

glauca L. — И. сизая.

Леса, кустарничковая тундра, редко.

5. hastata L. — И. копьелистная.

Осоково-сфагновое болото на о. Избяном.

S. lapponum L. — И. лапландская.

Хвойные леса, довольно- часто. В кустарничковой тун-

дре — реже.

S. myrtilloides L. — И. черниковидная.

Осоково-сфагновое болото на о. Избяном.

S. pentandra L. — И. пятитычинковая.

Сырые березняки, в виде деревьев 6—8 м высотой

и 10^-15 см толщиной и в виде кустарника. В тундре

растет низкими кустами, редко. Севернее 64° с. ш. в Ка-

релии встречается редко.

S. phylicifolia L. — И. филиколистная.

Леса и тундра, часто.

S. xerophila Flod. — И. сероватая.

Осоково-сфагновое болото на северном берегу

о. Кемь-лудского.

Populus [tremula L. — Осина.

В качестве примеси в хвойных и лиственных лесах.

На о-вах Кемь-лудском и Б. Асафьеве изредка образует

небольшие по площади осинники. Корневые отпрыски

осины на скалах часто образуют небольшие кусты, силь-

но поврежденные лосями. Иногда растет в тундре низ-

кими кустами.

Сем. 17. Betulaceae

Betula папа L. — Береза карликовая (ерник).

Заболоченные леса и болота, довольно часто, но

в небольшом количестве. Изредка в тундре.

В. pubescens Erch. — Б. пушистая.

28

1 1 p.i.iyer чистые насаждения и растет в примеси

. -ip : ими породами. Отмечена только на о-вах Кемь-

ц -г ».«>м п Б. Асафьеве, хотя возможно, что встречается

и |ы других островах.

/>. tortuosa Ldb. — Б. извилистая.

(разует кривоствольные березняки (рис. 8) и в ви-

/1с примеси встречается в хвойных и лиственных лесах.

В тундре растет кустом.

Alnus incana (L.) Mnch. — Ольха серая.

Сырые леса, редко. Достигает высоты 2,5—3 м и 5—

7 см в диаметре, хотя сухостойные деревца имеют

и большие размеры. Видимо, раньше условия для нее

были лучше.

Сем. 18. Urticaceae

Urtica dioica L. — Крапива двудомная.

Возле старой рыбацкой избы на о. Кемь-лудском.

Сем. 19. Polygonaceae

Rumex aquaticus L. — Щавель водный.

Пресные водоемы и ванны с водой па

скалах, редко.

R. crispus L. — Щ. курчавый.

прибрежных

Рис. 8. Береза извилистая образует кривсствольный березняк

29

Гм*р<ч .i мори ii прибоиной полосе, обычно. В Карелии

показано как очень редкое растение.

/?. /Itt/isi)hnns I'ingerh. — Щ. пирамидальный.

Опушки лесов у моря, сухие приморские и суходоль-

ные лугп, обычно. Изредка в кустарничковой тундре.

Р< >1 ///’о//и nt aviculare L. s. I. — Горец птичий (спо-

ры tu).

Морские берега, очень редко.

Г. viviparum L. — Г. живородящий.

Сыроватые суходольные лужайки и опушки лесов,

часто. 11а сфагновых болотах и в тундре, спорадически.

Сем. 20. Chenopodiaceae

Виды рода Atriplex (лебеда) встречаются почти на

всех островах архипелага на прибойной полосе берегов

и на верхней литорали. Недостаточное количество гер-

барных сборов не дало возможности проследить их рас-

пространение по этим островам.

Atriplex kuzenevae N. Sem. — Лебеда Кузеневой.

A. litoralis L. — Л. прибрежная.

A'; nudicaulis Boguslav. — Л. голостебельная.

Salicornia europaea L. — Солерос европейский.

Илисто-песчаная и каменисто-песчаная литораль,

редко.

Сем. 21. Portulacaceae

Montia lamprosperma Chain. — Монтия блестящесе-

менная.

Приморские скалы и луга, прибойная полоса, обыч-

но. В Лоухском районе Карелии вид редкий.

Сем. 22. Caryophyllaceae

Stellaria graminea L. — Звездчатка злаковидная.

Суходольные лужайки, скалы, приморские луга

и тундра, часто.

S. humtfusa Rottb. — 3. приземистая.

Приморские луга и прибойная полоса берега моря,

редко.

S. media (L.) С yr. — 3. средняя (мокрица).

Возле старой рыбачьей избы на о. Кемь-лудском.

Cerastium alpinum L. — Ясколка альпийская.

Скалы и сухая каменистая тундра, - спорадически.

В Северной Карелии отмечена только в Кеми и на

р. Оланге.

30

C holos/coi'drs Гг. >/. дернистая.

(uuibiibie лужайки, опушки леса, скалы, тундра,

ОбЫ'НК •

Supjtia nodosa (I..) Renzi. — Мшанка узловатая.

11рпморские скалы, часто.

Iloiikt'tiija diffusa. (Horn.) Love — Г'онкения раскиди-

Стин

||(ч'чнпыо и галечниковые наносы в прибойной поло-

се, чпг1 <> Очень охотно поедается зайцами.

Moehfingia lateriflora (L.) Fenzl. — Мерингия боко-

цнегиич.

Ьсрсзпяк на пологом южном склоне к морю на

о. Избяном. В Карелии растение редкое.

Spergularia salina j. e.t C. Presl — Торичник солон-

чаковый.

Сырые приморские луга и верхняя литораль, часто.

На беломорском побережье Карелии растение редкое.

Coronaria flos—cuculi (L.) A. Br. — Горицвет обык-

новенный.

Сыроватые луга, редко. В Карелии указан только

до широты Кестеньги.

Dianfhus superbus L. — Гвоздика пышная.

Скалы, сухие луга, в прибойной полосе берега моря

п в тундре, часто, иногда обильно.

Сем. 23. Ranunculaceae

Trollius europaeus L. — Купальница европейская.

Незаболоченные березовые леса о. Кемь-лудского,

редко.

Ranunculus асег Л. — Лютик едкий.

Суходольные лужайки, опушки лиственных лесов

и кустарники, довольно часто.

R. borealis Trautv. — Л. северный.

Суходольные лужайки на приморской террасе в юж-

ной части о. Избяного. В Карелии растение редкое.

На некоторых островах встречаются переходные фор-

мы между л. едким и л. северным.

R, polyanthemus L. — Л. многоцветковый.

Суходольные и приморские сухие луга, на прибойной

полоее берега моря, часто. В тундре редко. В Северной

Карелии растение редкое.

R. sceleratus L. — Л. ядовитый.

31

Mi*. 11.'ни • 11.я (» юр и пресные ванны на скалах, спора-

I Il'irCIJI

Сем. 24. Cruciferae

/’///s///////// hieracifolium L. s.s. — Желтушник яст-

prlHIHKO IIICTHblU.

I Ipiiooi’iiian полоса берега моря и приморские луга,

’ । ;i • • го.

Harbarea stricta Andrz. — Сурепка прямая.

Приморский луг и прибойная полоса о. Кемь-лудско-

! (•. В Северной Карелии встречается редко.

Drab a incana L. — Крупка седая.

Скалы, каменистая тундра, довольно часто, но в не-

большом количестве. В Карелии указано лишь для Сум-

посада и Кеми.

Cochlearia arctica Schlecht. — Ложечница арктиче-

ская.

Приморские луга и скалы, часто.

С. officinalis L. — Л. лекарственная.

Приморские луга и скалы, прибойная полоса, часто.

Для Северной Карелии не указывается.

. Capsella bursa—pastoris (L.) Med. — Пастушья

сумка.

Возле кордона па о. Б. Асафьеве.

Сем. 25. Droseraceae

Drosera anglica Huds. — Росянка английская (длин-

нолистная).

Кочковато-мочажинные болота, в мочажинах с от-

крытым торфом, обычно.

D. rotundifolia L. — Р. круглолистная.

Осоково-сфагновые и кочковато-мочажинные болота,

по кочкам, обычно и обильно.

Сем. 26. Crassulaceae

• Rhodiola rosea L. — Родиоля розовая.

Прибрежные скалы, обычно. На приморских лугах,

редко.

х Sedurn acre L. — Очиток едкий.

Прибрежные скалы, часто. По беломорскому побе-

режью^ Северной Карелии считается редким растением.

32

Сем. 27. Saxifragaceae

Saxifraga caespilosa L. — Камнеломка дернистая.

Скалы, щебнистая тундра, довольно часто, но в не-

большом количестве. Для Карелии отмечена как редкий

вид.

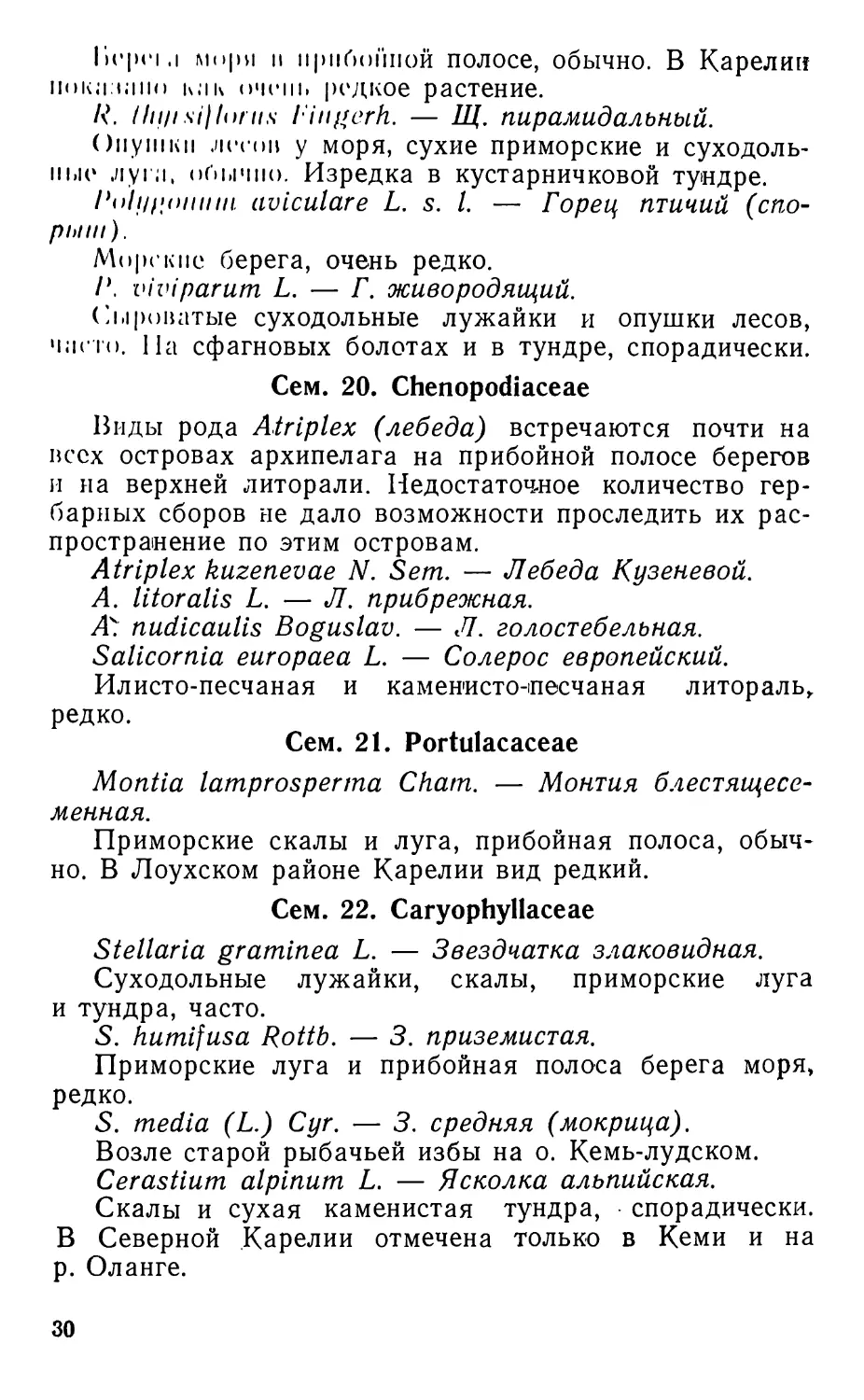

Parnassia palustris L. — Белозор болотный.

Сыроватые приморские луга, довольно часто (рис. 9).

Сем. 28. Grossulariaceae

Ribes acidurn Turcz. ex Pojark. —Смородина кислая.

Скалы, приморские галечники, тундра, довольно ча-

сто. Образует стланиковые формы. На южных склонах

хорошо плодоносит.

Рис. 9. Белозор болотный на приморском лугу

3 Заказ 4870

33

Сем. 29. Rosaceae

> ititiabarina (Bge.) Juz, — Кизильник

s itthbhfpfh i f\pitctibiii.

< иллы, довольно часто, образует стланиковые фор-

мы В щеоннстон тундре, редко. Для северных районов

Карелии указан как возможный вид.

Xuibtts attcuparia L. — Рябина обыкновенная.

В лесах — дерево до 10 м высотой и 20 см в диамет-

ре Подрост сильно повреждается лосями. Мелкие по-

мыленные экземпляры встречаются и в тундре.

Rtfbus chamaemorus L. — Морошка.

Сфагновые и осоково-сфагновые болота, заболочен-

ные березняки, осоково-лишайниково-моховая тундра,

подушки мха на скалах, обычно, местами обильно

(рис. 10),

R. idaeus L. — Малина.

Скалы возле старой рыбачьей избы на о, Кемь-луд-

ском,

R. saxatilis L. — Костяника.

Леса, тундра, скалы, окраины болот, обычно.-

Fragaria vesca L. — Земляника лесная.

Рис. 10, Морошка в заболоченном сосновом лесу

34

Рис. 11. Лапчатка прямая (калган) с болота

Редкостойный чернично-брусничный ельник с при-

месью осины в центральной части о. Кемь-лудского.

. Comarum palustre L. — Сабельник болотный.

Болота, заболоченные леса, окраины пресных водое-

мов и пресные ванны на скалах, обычно.

Potentilla anserina L. — Лапчатка гусиная.

Сырые приморские луга, редко.

Р. erecta (L.) Rausch. — Л. прямая.

Сосновые леса и сфагновые Долота с сосной (рис. 11)

на б. Кемь-лудском, очень редко. Для районов Карелии

севернее Ругозера указана как редкое растение.

Р. multifida L. — Л. многораздельная.

Скалы, редко. Для Лоухского района Карелии указа-

на как возможный вид.

35

Geum lii'alc Г. Гравилат речной.

Сырые бсрс шяки, редко. Севернее г. Беломорска

встречается редко.

/•’///pend ula ulniaria (L.) Мах. — Таволга вязо-

лиепшч.

Сырые и заболоченные березняки, довольно часто.

В заболоченных хвойных лесах и па осоковых болотах,

редко.

Alchimilla subcrenata Bus. — Манжетка городчатая.

Осиново-березовый лес в восточной части о. Кемь-

лудского.

Sanguisorba polygama Nyl. — Кровохлебка много-

брачная.

На скале, поросшей вороникой и голубикой, на о. Зе-

леном.

Rosa cinnamomea L. — Шиповник коричный.

Скалы, суходольные луга, опушки леса, спорадиче-

ски. В лесах и кустарничковой тундре, редко.

Padus racemosa (Lam.) Gilib. — Черемуха обыкно-

венная.

Разнотравные березняки и сырые хвойные леса,

ючень редко. С плодами не встречена. Редкий вид Север-

ной Карелии.

Сем. 30. Leguminosae

Trifolium pratense L. — Клевер луговой.

Суходольный луг возле рыбачьей избы на о. Кемь-

лудском.

Т. repens L. — К. ползучий.

Тропа возле старой рыбачьей избы на о. Кемь-луд-

ском.

Vicia sepium L. — Горошек заборный.

Леса, опушки, луга, довольно часто.

V. silvatica L. — Г. лесной.

Опушки и светлые леса, спорадически. В Северной

Карелии растение редкое.

Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. — Чина алеут-

ская.

Приморские луга, обычно. Изредка заходит в при-

брежную тундру.

L. palustris L. — Ч. болотная.

Заболоченные луга, сырые березняки, кустарники

и на осоковых болотах, редко.

36

I . pratensis L. — Ч. луговая.

('уходольные лужайки и сухие приморские луга,

рс (КО.

Orobus vernus L. — Сочевичник весенний.

Незаболоченный березняк на о. Кемь-лудском. В Се-

верной Карелии встречается очень редко.

Сем. 31. Geraniaceae

Geranium pratense L. — Герань луговая.

Лужайка близ рыбачьей избы на о. Кемь-лудском.

G. silvaticum L. — Г. лесная.

Леса и разнотравные лужайки, часто. В кустарнич-

ковой тундре, изредка. Типичная форма с темно-лиловы-

ми цветками встречается только в лесах. Кроме того,

встречается форма с белыми цветками только на откры-

тых местах и форма с светло-лиловыми цветками там

же и в лесах.

Сем. 32. Polygalaceae

Polygala amarella Crantz. — Истод горьковатый.

Приморский луг, между бревнами по северному бе-

регу о. Кемь-лудского. В подзоне северной тайги отме-

чена только в окрестностях Кеми, Оланги и Сондал.

Сем. 33. Empetraceae

Empetrum hermaphroditum (Lge.) Hager. — Ворони-

ка обоеполая.

Леса, тундра, болота, скалы, обычно, очень обильно.

Сем. 34. Violaceae

Viola epipsila Ldb. — Фиалка сверху голая.

Кочковато-мочажинные и сфагновые болота. Заболо-

ченные леса, луга и кустарники, редко.

V. гupestris Schmidt — Ф. каменистая.

Скалы и. каменистые россыпи, редко. В . Карелии —

редкий вид.

Сем. 35. Thymelaeaceae

Daphne mezereum L. — Волчье лыко.

Березняки, редко. В ельниках, очень редко. В Север-

ной Карелии встречается редко.

Сем. 36. Onagraceae

Epilobium palustre L. — Кипрей болотный.

Оырые луга, леса и кустарники, болота, часто.

37

Chniiinciierioii ungustifolium (L.) Scop. — Иван-чай

уоко устный.

л у i л, обычно. В тундре, спорадически.

Сем. 37. Hippuridaceae

//ippuris vulgaris L. — Хвостник обыкновенный (во-

^чнпч сосенка).

ilpcciibie ванны на скалах, редко.

Сем. 38. Umbelliferae

Anihriscus silvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной.

Леса, суходольные луга и прибойная полоса морско-

го берега, часто.

Ligusticum scoticum L. — Лигустикум шотландский.

Приморские луга и скалы, часто (рис. 12).

Рис. 12. Лигустикум шотландский на приморских

скалах

38

Рис. 13. Дягиль лекарственный на приморском

лугу

Conioselinum boreale Schischk. — Гирчевник се-

верный.

Опушки лесов и суходольные лужайки, редко. В Ка-

релии, отмечен только для Чупы.

С. vaginatum (Spr.) Thell. — Г. влагалищный.

Луга, опушки лесов, окраины болот и прибойная по-

лоса морского берега, часто. В лесах реже.

Angelica silvestris L. — Дудник лесной.

Луга, берега моря, сырые разнотравные леса, спора-

дически.

Archangelica officinalis (L.) Hofftn. — Дягиль лекар-

ственный.

Прибойная полоса морского берега, часто (рис. 13).

Разнотравный березняк, очень редко.

Heracleutn sibiricum L. — Борщевик сибирский.

39

Луги и 111)iни>ii11;।и полоса морского берега, обычно.

На сепгро ктюкс Карелии — редкое растение.

Сем. 39. Согпасеае

(dtamaepei h lymenuin suecicum (L.) Graebn. (Cgrnus

siiedca / ,). Шведский дерен. ....

Леей, луга, скалы, по берегу моря выше прибойной

ПОЛОСЫ, (И)ЫЧИО, очень обильно.

Сем. 40. Pyrolaceae

Pyrola media Sw. — Грушанка средняя.

Леса зеленомошные, часто.

/< minor L. — Г. малая.

Леса, спорадически. На лугах и в кустарничковой

тундре, редко.

Р. ratundifolia L. — Г. круглолистная.

Леса и опушки, часто. В тундре, редко.

Р. virescens Schweig. — Г. зеленоцветная.

Сосняки вороничные и брусничные, спорадически.

В других типах леса, очень редко.

Moneses uniflora (L.) A. Gray — Одноцветка обыкно-

венная.

Сыроватые леса, часто. На открытых местах и на бо-

лотах, редко.

Ramischia secunda (L.) Garcke — Рамшиия одно-

бокая.

Леса, обычно. В кустарничковой тундре, редко. ‘

Сем. 41. Ericaceae

Ledum palustre L. — Багульник болотный.

Леса, болота, сырые места в кустарничковой тундре,

обычно, обильно (рис. 14).

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. — Луазелеурия

лежачая.

Возле пресной ванны на склоне в восточной части

о. Кемь-лудского.

Andromeda polifolia L. — Подбел многолистный.

По кочкам па сфагновых болотах, в моховых подуш-

ках на скалах, часто.

Chamaedaphne calyculata (L.) Mnch. — Хамедафне

обыкновенная (кассандра).

Осоково-сфагновое болото в восточной части о. Из-

бяного.

4»

Рис. 14. Багульник болотный в сосновом лесу

Arctostaphylos uva—иг si (L.) Spr. — Толокнянка

обыкновенная.

Скалы и каменистые россыпи, часто, образует круп-

ные пятна. Значительно реже — в сухих вороничных бо-

рах и в сухой вороничной тундре.

Arctous alpina (L.) Niedenzu — Арктоус альпийский.

Сухие участки тундры, скалы, очень часто. На сфаг-

новых болотах, редко.

Calluna vulgaris (L.) Hill — Вереск обыкновенный.

Сосновые леса, по кочкам на сфагновых болотах,

очень часто. В сухих тундрах и на склонах, споради-

чески.

Сем. 42. Vacciniaceae

V actinium myrtillus L. — Черника.

Леса, обычно, обильно. На сфагновых болотах

и в тундре, изредка. Плодоносит хорошо только на от-

крытых местах.

V. uliginosum L. — Голубика.

Сырые леса, сфагновые болота, кустарничковая

тундра, в моховых подушках на скалах, очень часто.

Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avr. — Брусника.

4t

Лет, кус I j рппчковля тундра, обычно и обильно. На

болотах и по скалам, довольно часто. Регулярно плодо-

носит только на открытых местах, в лесах плодоношение

ip ‘|>11од|।чес к» н*.

Очцгоссих microcarpus TurCz. — Клюква мелко-

inmthiau.

Сфагновые болота, по кочкам, в моховых подушках

на скалах, обычно и обильно.

О. quadripetalus (L.) Gilib. — К. четырехлепестная

(болотная).

Сфагновые болота и заболоченные берега моря, ча-

сто. Встречается реже и в меньшем количестве, чем

клюква мелкоплодная.

Сем. 43. Primulaceae

Primula finmarchica Jacq. — Первоцвет норвежский.

Сырые и заболоченные приморские луга, споради-

чески.

Trientalis europaea L. — Седмичник европейский.

Леса, тундра, болота и луга, обычно и обильно.

Glaux maritima L. — Гляукс морской.

Приморские луга и скалы, обдаваемые морской во-

дой, часто.

Сем. 44. Menyanthaceae

^‘Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлистная.

Болота всех типов и в мелких пресных водоемах,

обычно (рис. 15).

Сем. 45. Boraginaceae

Mertensia maritima (L.) S. F. Gray — Мертензия

морская.

Галечниковые берега моря, редко. В Карелии — рас-

тение редкое.

> Myosotis palustris Lam. — Незабудка болотная.

Сырые приморские луга, очень редко.

Сем. 46. Labiatae

Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный.

Заболоченный участок в березово-осиновом лесу

в центре о. Кемь-лудского. В Карелии к северу от г. Бе-

ломорска — растение редкое.

Galeopsis bifida Воепп. — Пикулъник двураздельный

(жабрей).

42

Рис. 15. Вахта трехлистная на осоково-

сфагновом болоте

Прибойная полоса по берегу моря на о. Кемь-луд-

ском.

Thymus serpyllum L.s.l, — Тимьян обыкновенный.

Щебнистая тундра на юж ..х склонах и на галечни-

ковых россыпях, часто. В Северной Карелии — растение

редкое.

Сем. 47. Scrophulariaceae

Veronica longifolia L. — вероника длиннолистная.

Приморские и суходольные луга, на прибойной поло-

се морского берега, довольно часто.

Melampyrum pratense L. — Марьянник луговой.

Леса, опушки, суходольные луга, обычно. В кустар-

ничковой тундре и на кочковато-мочажинных болотах,

редко.

Euphrasia sp. sp. — Очанка.

43

(’\'Х”.'|и.1ыи.1<' лужаики и скалы, часто. Виды очанки

ПГ о| | рГ I ГЛ С111 «I

/?// ///(11i,tIni s iiiinnr Л. — Погремок малый.

C\'x<>:h».ii.ni.i(’ луга и сухие приморские луга, довольно

час । и

/С vci null's (Zing.) Schischk. et Serg. — П. весенний.

< приморский луг на о. Б. Асафьеве, В Северной

К а ргл и и растение редкое.

Pediriilaris palustris L. — Мытник болотный.

Осоковые болота и сырые приморские луга, редко.

/*. sceptrum—carolinum L. — М. царский скипетр.

В редкостойном вороничном бору и в подушках мха

ио скалам на о. Кемь-лудском, редко.

Сем. 48. Lentibulariaceae

Pinguicula villosa L. — Жирянка волосистая.

Встречена один раз на кочках в кустарничково-сфаг-

новом болоте на о. Кемь-лудском. Для Северной Каре-

лии — растение редкое.

Р. vulgaris L. — Ж. обыкновенная.

Рис. 16. Жирянка обыкновенная на заболоченной окраине

пресной ванны на скале

44

Сфагновые болота, в подушках мха на скалах, обыч-

но < рис. 16).

< 'tricularia minor L. — Пузырчатка малая.

•Мочажины с открытым торфом и водой на кочкова-

то-мочажинном болоте и в заболоченном лесу на о. Кемь-

лудском.^Видимо, вследствие малых размеров легко про-

сматривается.

Сем. 49. Plantaginaceae

Plantago maritima L. — Подорожник морской.

Верхняя литораль и приморские скалы, обдаваемые

морской водой, обычно.

' 1 Сем. 50. Rudiaceae

Galium boreale L. — Подмаренник северный.

В редкостойном еловом лесу в центральной части

о. Кемь-лудского.

G. palustre L. — П. болотный.

Сырые приморские луга, часто.

Сем. 51. Caprifoliaceae

Linnaea borealis L. — Линнея северная.

Хвойные леса, тундра, по кочкам сфагновых болот,

обычно и обильно.

Lonicera coerulea L. — Жимолость голубая.

Кустарничковая тундра, очень редко. В Мурманской

области не отмечена, но встречаются близкие виды. Воз-

можно, что и наши образцы относятся к ж. Палласа —

L. pallasii Ldb., которая авторами отмечена и для о. Ве-

ликого, и для прилегающего участка материка.

Сем. 52. Campanulaceae

Campanula rotundifolia L. — Колокольчик кругло-

листный.

Скалы, опушки лесов, кустарничковая тундра, обыч-

но. На лугах, редко.

Сем. 53. Compositae

Solidago virgaurea L. — Золотая розга.

Леса, обычно. На суходольных лужайках, болотах,

скалах и в тундре, довольно часто.

Aster tripolium L. — Астра солончаковая.

Каменистая верхняя литораль, часто. На островах,

где гнездятся чайки, в трещинах скал, обдаваемых

45

Рис. 17. Астра солончаковая на одной из луд, где гнездятся чайки

морской водой, развивается особенно <пышно (рис. 17).

В прибойной полосе на выбросах мусора и водорос-лей

достигает высоты 0,6—0,7 м.

Erigeron acer L. — Мелколепестник острый.

Приморские сухие луга и прибойная полоса на вы-

бросах мусора, редко.

Achilla millefolium L. — Тысячелистник обыкно-

венный. *' С

Сухие луга, тундра, часто.

Antennaria dioica (L.) Gaertn — Кошачья лапка дву-

домная.

Сухие сосновые леса, кустарничковая тундра, сухо-

дольные луга, каменистые россыпи, скалы, часто.

х Matricaria grandiflora (Hook.) Kryl. — Ромашка

крупноцветковая.

Прибойная полоса на выбросах мусора и водорослей,

приморские луга, редко.

s М. inodora L. — Р. непахучая.

Прибойная полоса морского берега и приморские лу-

га, часто.

Tanaceium vulgarе L. — Пижма обыкновенная.

Прибойная полоса по берегам моря, приморские лу-

га, возле жилья, обычно. В тундре, довольно часто, но

на нарушенных местах.

46

Nardosmia frigida (L.) Nook. — Нардосмия холодная.

Заболоченное понижение в осиновом лесу возле озер-

ка в центральной части о. Кемь-лудского.

Senecio campester DC. — Крестовник полевой.

' Сухие луга, довольно часто. В тундре, редко.

' Carduus crispus L. — Чертополох курчавый.

Прибойная полоса на выбросах мусора и на засорен-

ных сухих приморских лугах, редко.

Cirsium heterophyllum (L.) Hill — Бодяк разнолист-

ный.

Разнотравные березняки и хвойные леса, редко.

Leontodon autumnalis L. — Кульбаба осенняя.

Возле кордона на о. Б. Асафьеве.

Sonchus arvensis L. car. maritimus Whlbg. — Осот

полевой.

Берега , моря: на галечниках, выбросах мусора и на

лугах — часто.

Crepis paludosa (L.) Mnch. — Скерда болотная.

Сырые леса, редко.

С. nigrescens Pohle — С. черноватая.

Скалы, по. трещинам, часто.

. Hieracium coniops, Norrl. — Ястребинка кубаревид-

ная.

’“'Леса, опушйй, суходольные лужайки, прибойная по-

лоса берега моря, скалы.

Н. diaphanoides Lindb. — Я. прозрачновидная.

Березово-еловый папоротниковый лес и на камнях

по южному берегу о. Кемь-лудского.

Н. dolabratum Norrl. — Я- долотолистная.

Злаково-разнотравная суходольная лужайка и среди

камней по южному берегу о. Кемь-лудского.

Н. crepidioides Norrl. — Я. скердовидная.

Приморский луг на опушке березняка на о. Б. Асафь-

еве.

Перечисленные виды ястребинок встречались на мно-

гих островах, но гербарный материал был собран только

с некоторых из них. Поэтому указания на распростране-

ние этих видов так отрывочны (см. Приложение).

Н. umbellatum L. —. Я- зонтичная..

Леса, часто. .Кустарничковая тундра и суходольные

лужайки, изредка.

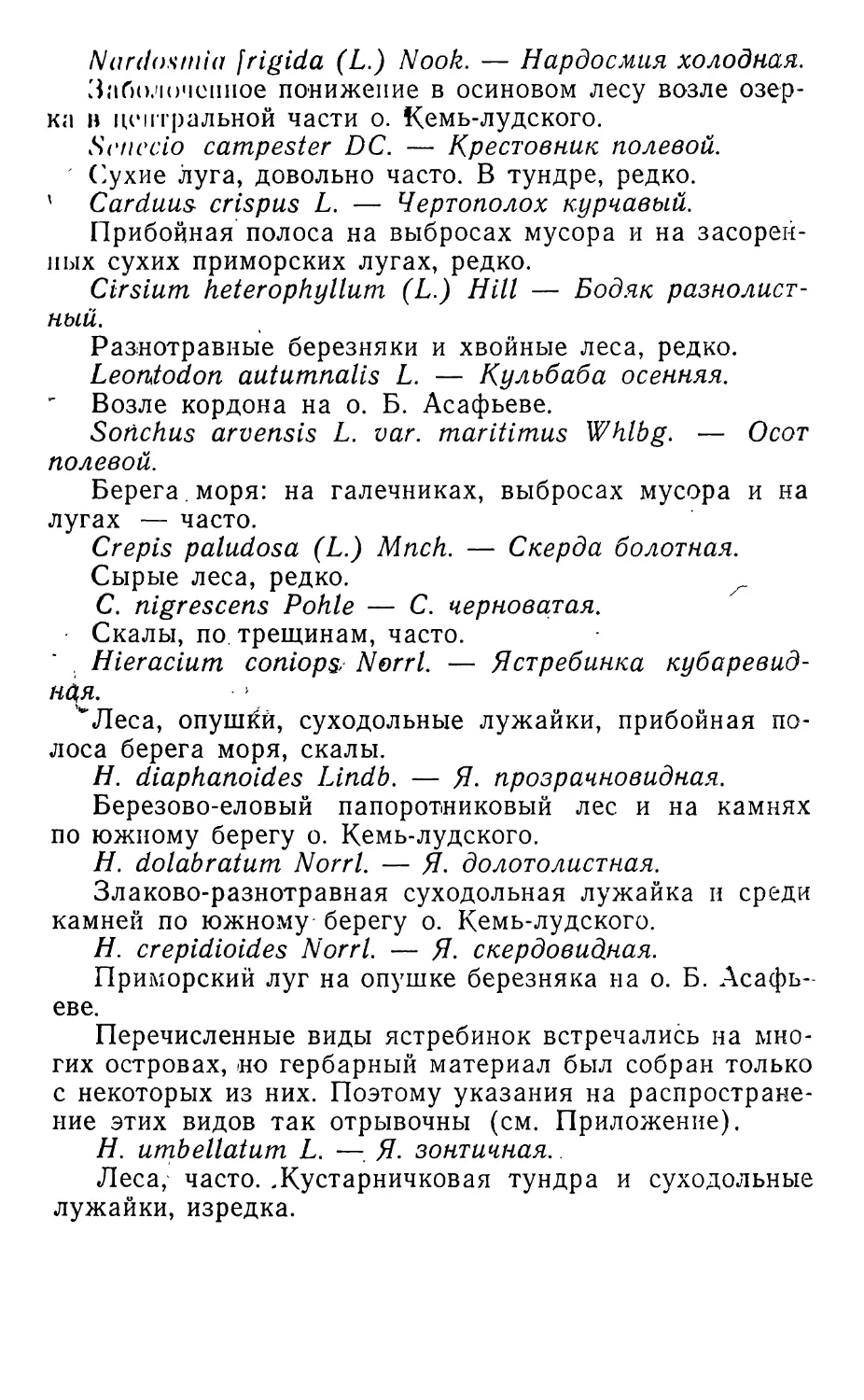

П р и л о ж е н п с

Распространение видов по о-вам Ксмь-лудскою архипелага

эХ 1 1

X 03 <D X CQ 1 со 00 _ 1

Название растений «3 ной эХ □* -S’ 3 ный зХ X X £ й й й й -

eg* к S 'о х X »=( се се' се се 2^5 се сс * — ~ ] =

\o о. о. 03 О К е( — —’

c5 СП о о о О Оч

S со с * L— О О е; с; ч’ 1“ —

Dryopteris spinulosa

Thelypteris phegopteris

Gymnocarpium dryop-

teris

Athyrium filix—femina

Polypodium vulgare

Botrychium boreale

B. lanceolatum

B. lunaria

Equisetum arvense

E. limosum

E. palustre

E. pratense

E. silvaticum

Lycopodium anceps

L. annotinum

L. pungens

L. selago

Selaginella selaginoides

Picea fennica

— 4------------------

4- 4- — — — — —

+ + + + + + +

4- 4- + — — 4-4-

+ + + + + + +

4- 4- 4- 4- 4- 4- —

— — — — — —

+ + + + + + +

4- 4-----------------

4- 4- — 4-------

4~ 4- 4- — — 4- 4-

-4- 4----------------

4-4-4----------------

4- +-----------------

+ + + 4- 4- 4- —

4-4----------4-4-4-

4- 4- 4- 4- --------

4- — 4--------------

4- 4- 4- 4- 4--------

Заказ 4870

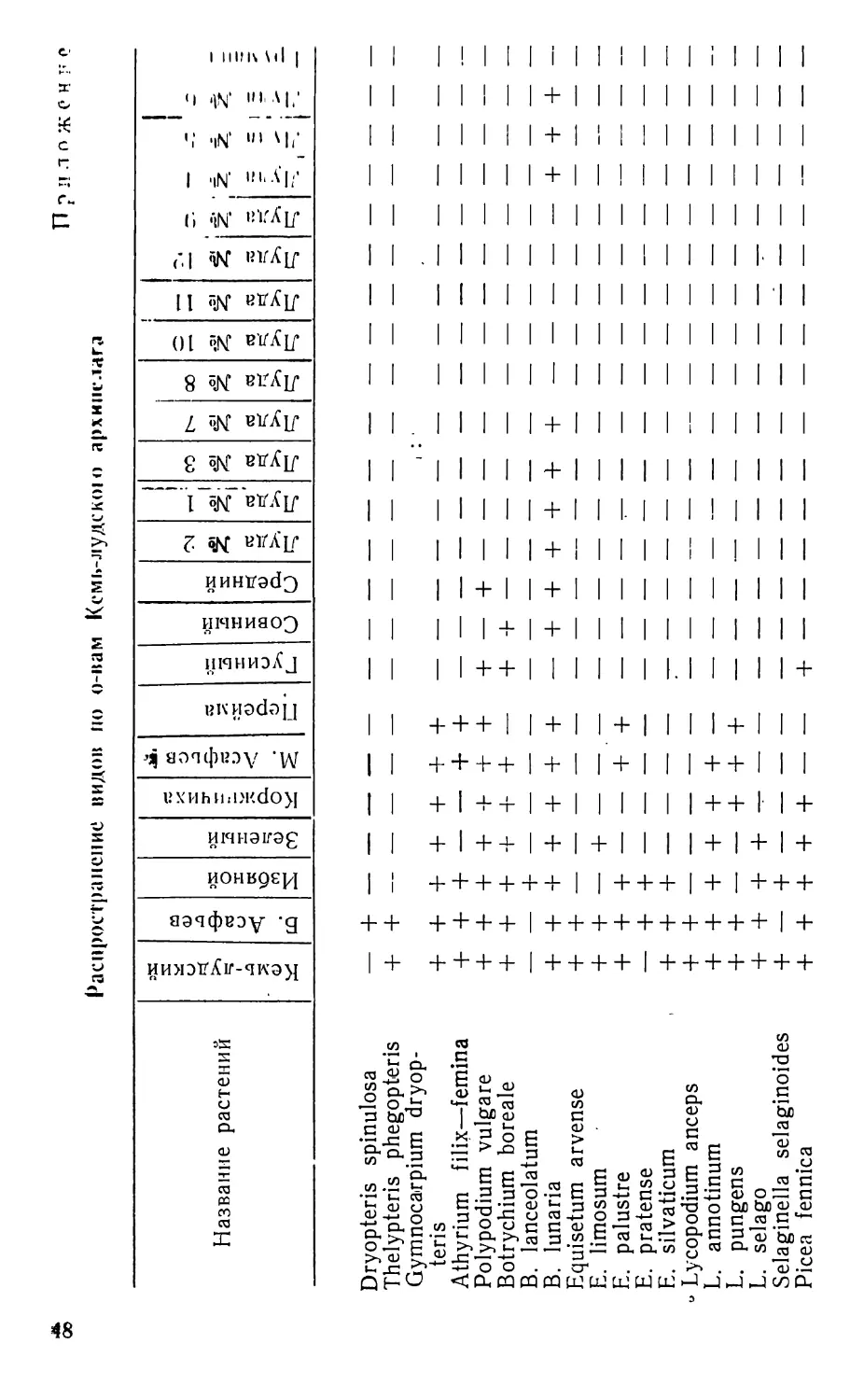

Р. obovata Pinus silveslris + + 4- 4- 4- 4-

Juniperus communis 4- 4- 4-

J. sibirica Sparganium hyperbo- . + 4- 4-

reum + 4-4-

Zostera marina +

Triglochin maritimum + 4- +

T. palustre + + —

Scheuchzeria palustris +

Typhoides arundinacea + + +

Anthoxanthum odoratuin + + +

- Hierochloe odorata + + —

Milium effusum + + +

Phleum alpinum +

Alopecurus arundinaceus + + +

Agrostis alba + + +

A. maritima + + +

A. stolonifera +

• Calamagrostis canescens + .+ +

C. langsdorffii + + +

C. lapponica + + —

. C. neglecta + + +

Deschampsia caespitosa + + +

D. flexuosa + + +

Phragmites communis +

Molinia coerulea +

Melica nutans + — —

Poa alpina + + +

4 P. nemoralis + — +

P. palustris +

P. pratensis + + —

Puccinellia sp.

+ +-----—-----------------------------—

— •+ + +' + +--------------------+ + — +--------------------------------+ + —

+ — — — — — + -l~ — — — + — — + — — — — —

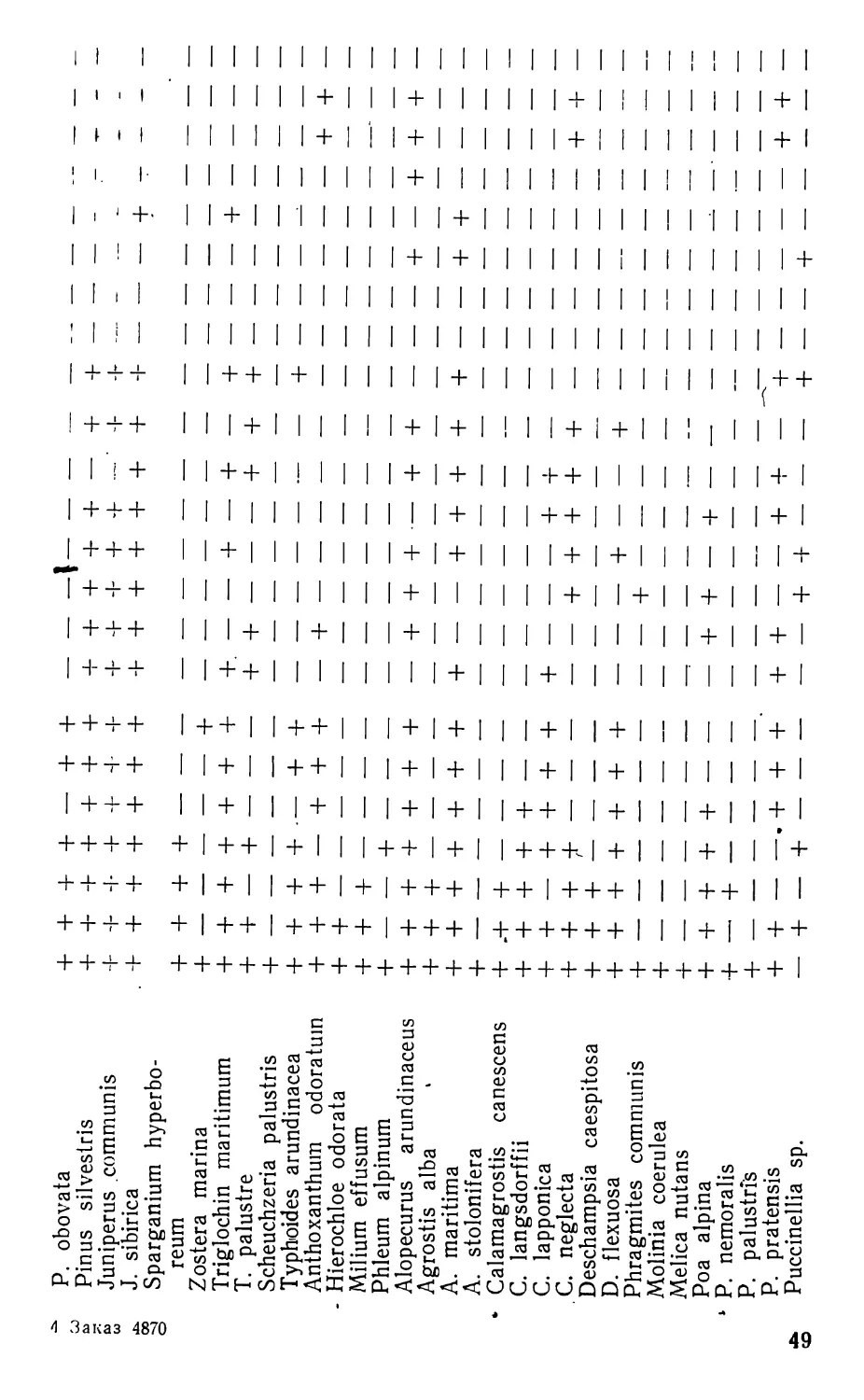

П рОдСГ.л-

е е з ? ?. л о ж е н н я

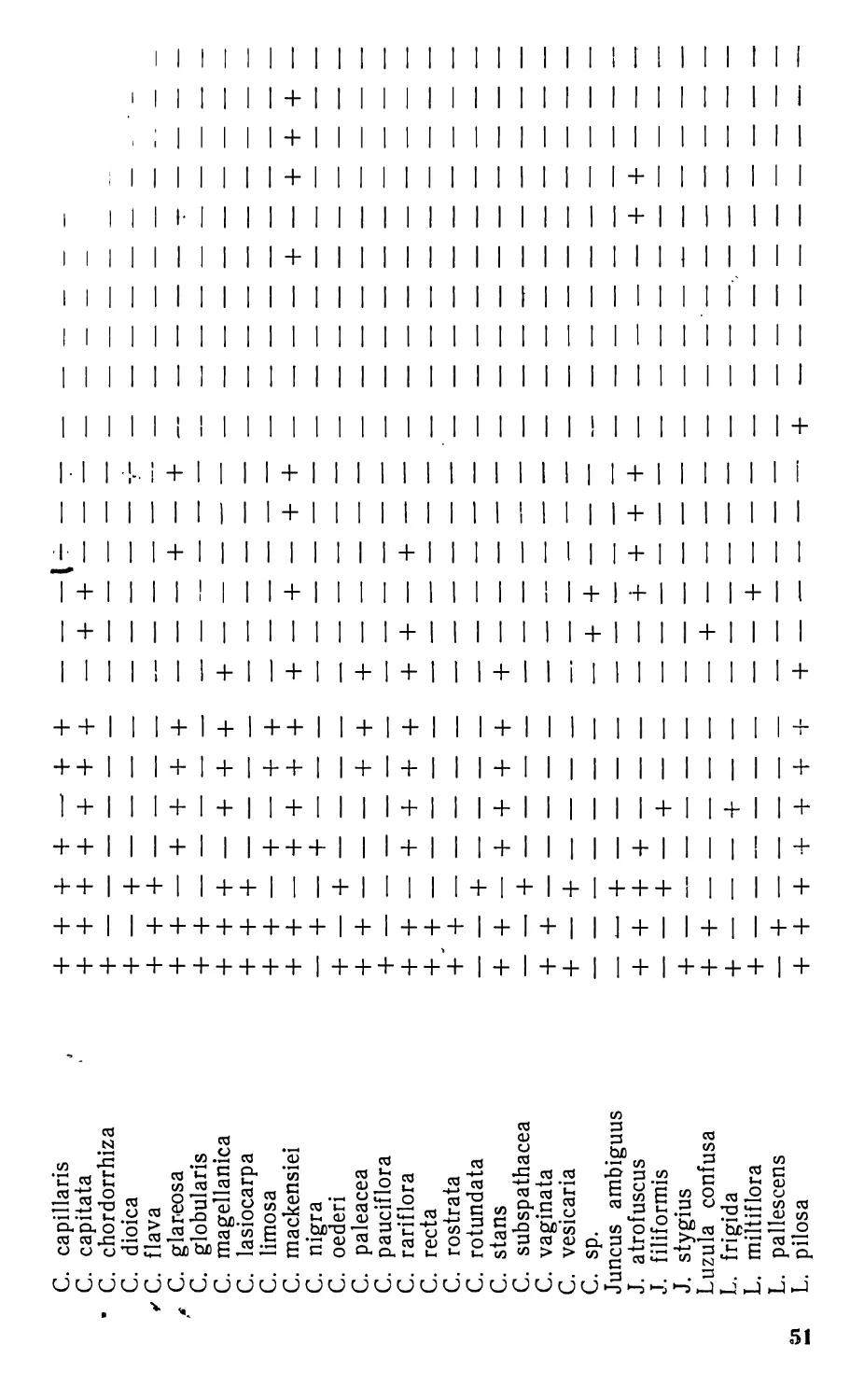

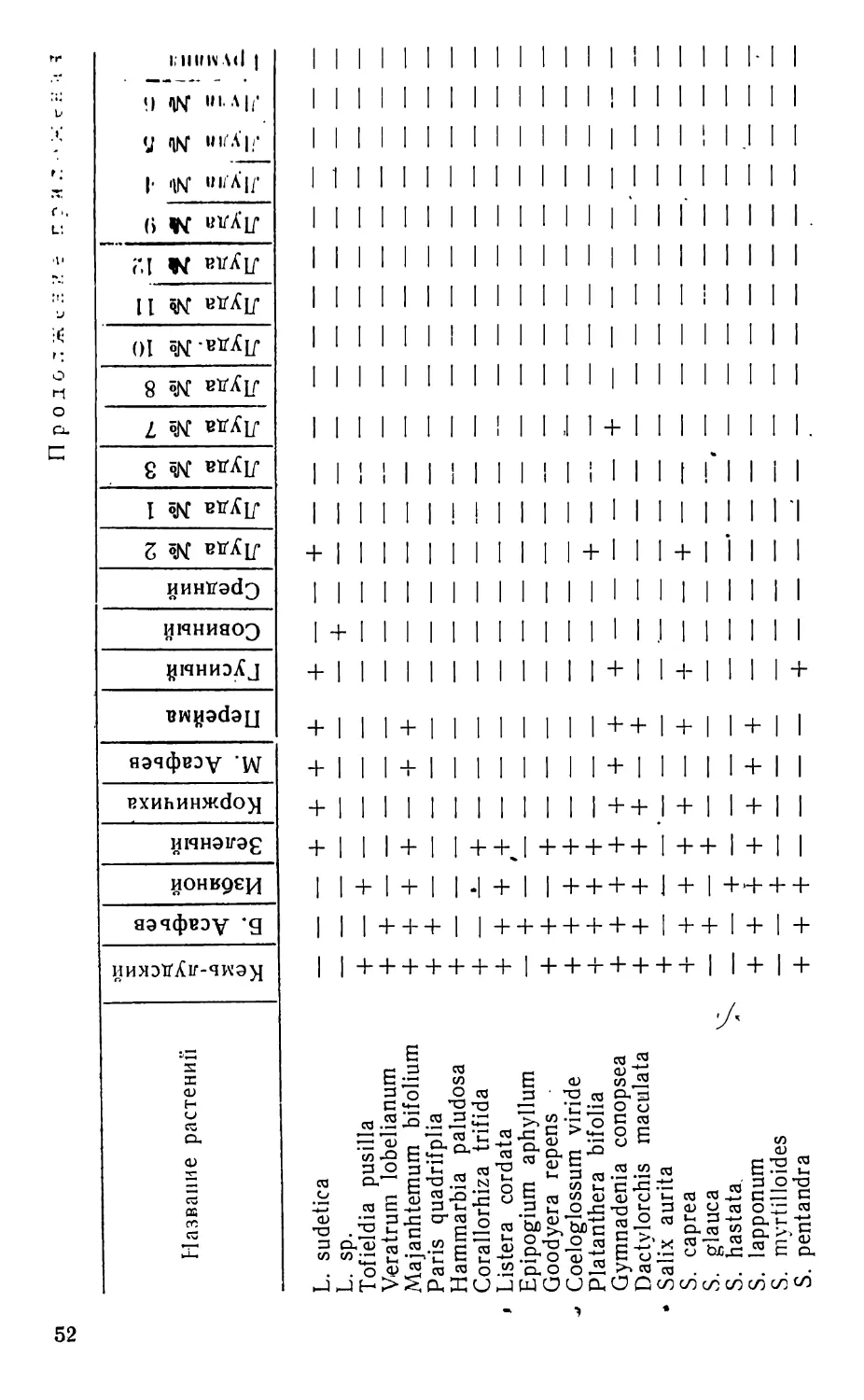

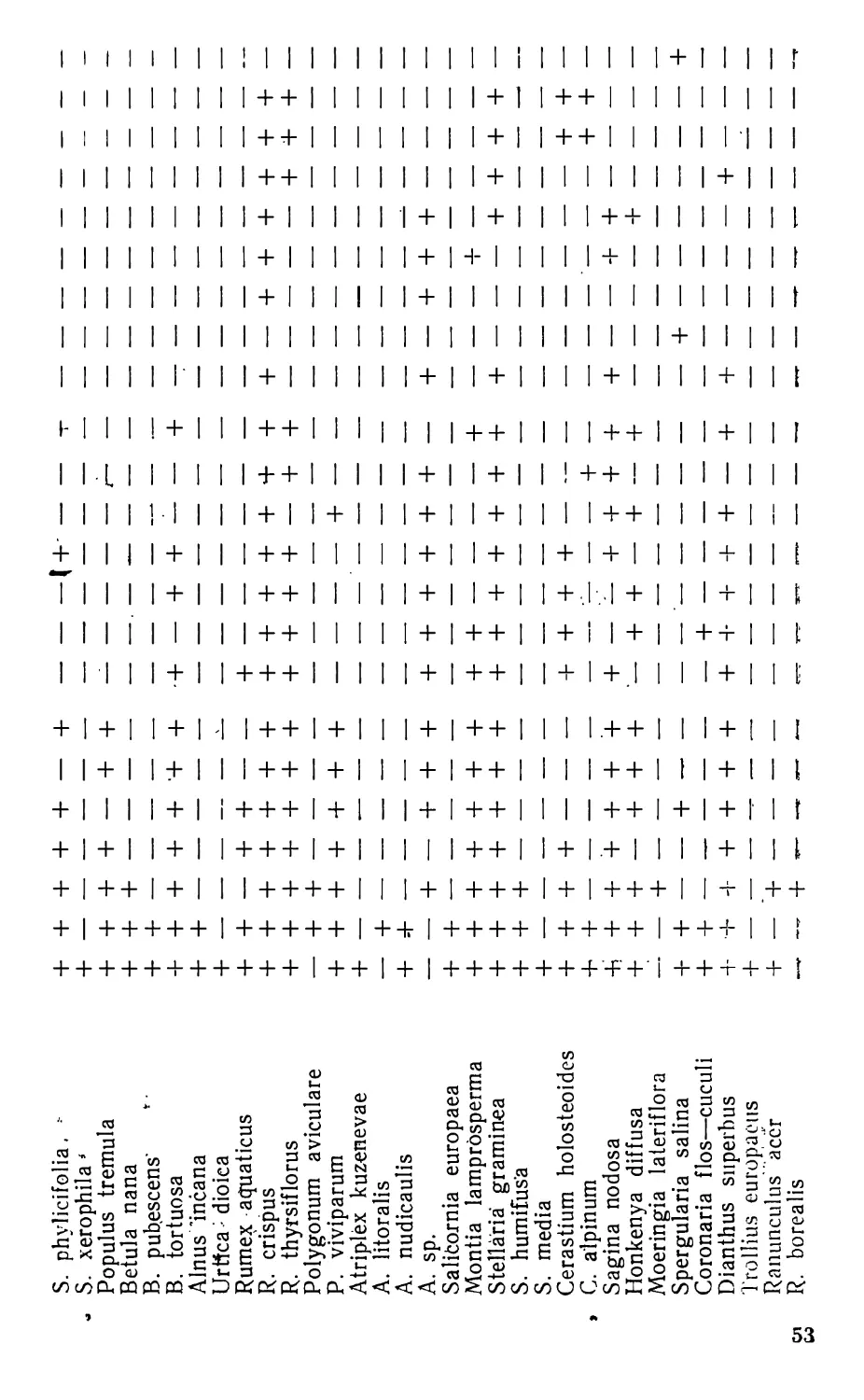

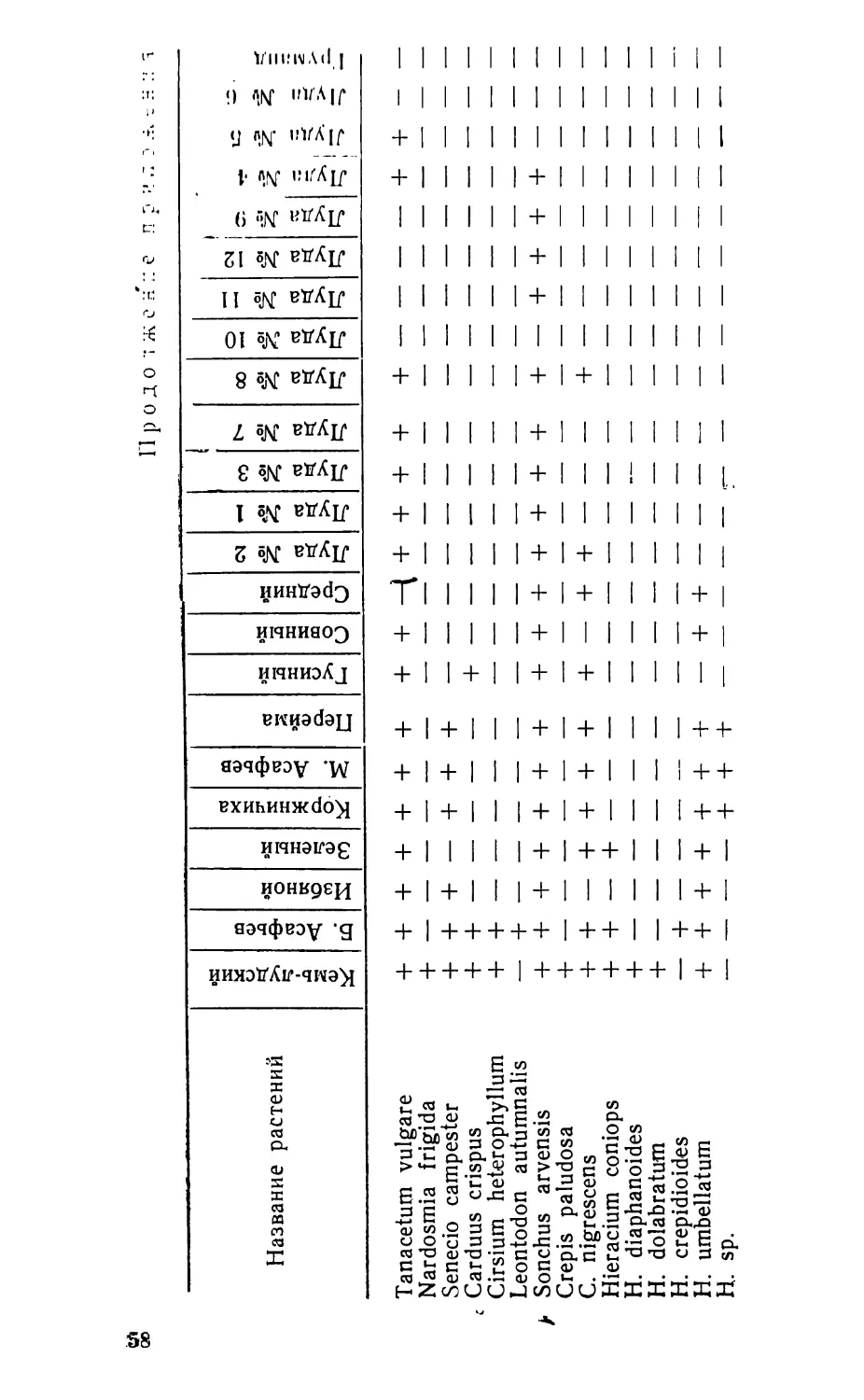

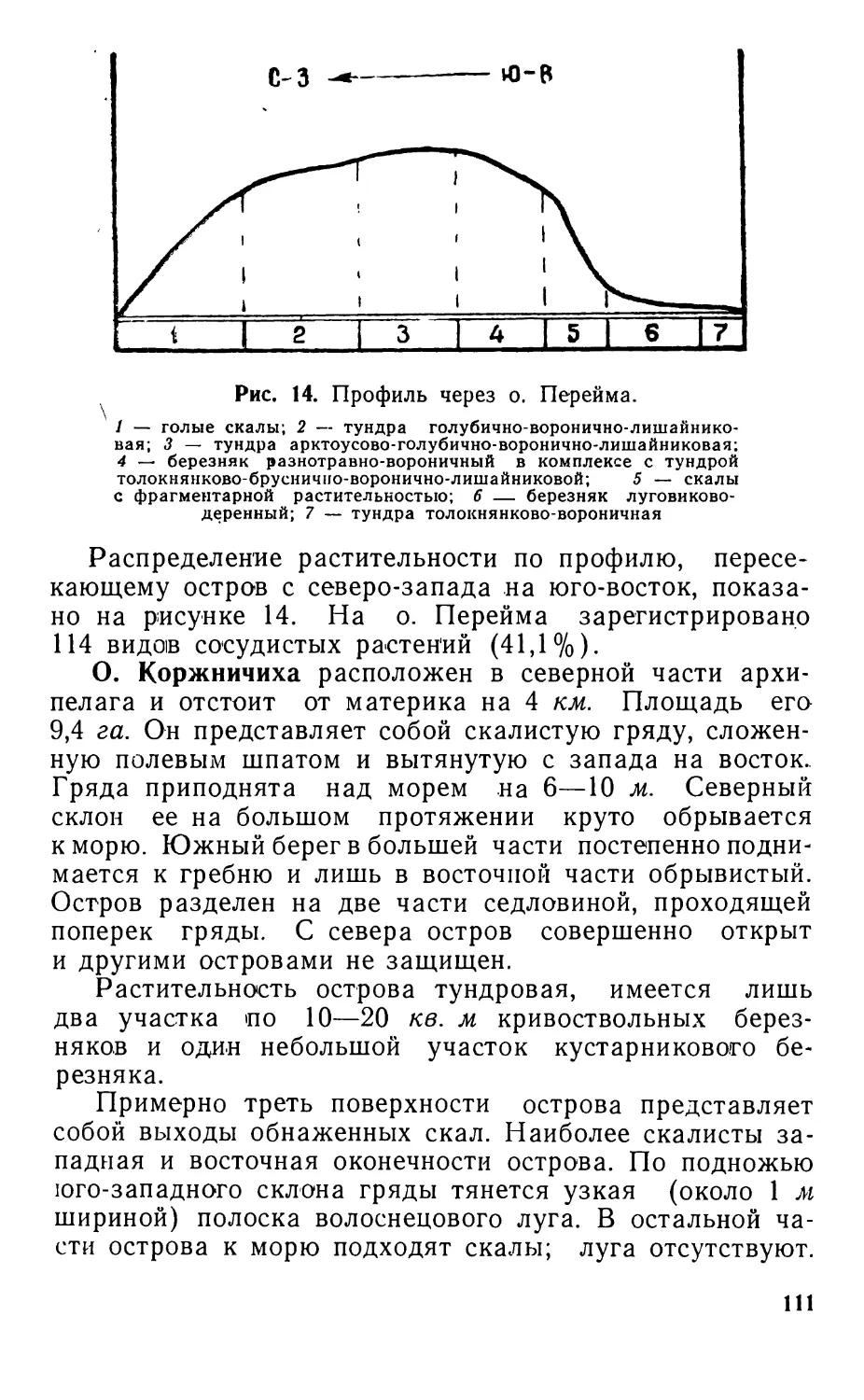

Название растений Кемь-лудский Б. Асафьев Избяной Зеленый Коржничиха М. Асафьев Перейма Гусиный Совиный Средний Луда № 2 Луда № 1 Луда № 3 Луда № 7 Луда № 8 Луда № 10 Луда М И Луда № 12 Луда Nv 9 Луда № -1 Луда Mb 5 Луца NV б 1 Груманд 1

Р. distans

Р. maritima

Р. pulvinata

Festuca ovina

F. rubra

« Agropyron caninum

A. repens

Leymus arenarius

* Eriophorum gracile

E. latifolium

E. angustifolium

E. vaginatum

Trichophorum alpinum

T. caespitosum

Blysmus rufus

Eleocharis septentrionalis

Carex acuta

C. aquatilis

C. brunescens

C. buxbaumii

C. caespitosa

C. canescens > x

C. capillaris + +

С. capitata + +

С. chordorrhiza + —

С. dioica + —

С. flava + +

С. glareosa + +

С. globularis + +

С. magellanica + +

С. lasiocarpa + +

С. limosa + +

С. mackensiei + +

С. nigra — +

С. oederi + —

С. paleacea + +

С. pauciflora + —

С. rariflora + +

С. recta + +

С. rostrata + +

С. rotundata — —

С. stans + +

С. subspathacea — —

С. vaginata + +

С. vesicaria + —

С. sp. — —

Juncus ambiguus —

J. atrofuscus + +

J. filiformis —

J. stygius + —

Luzula confusa + +

L. frigida + —

L. miltiflora + —

L. pallescens — +

L. pilosa + +

+ + + + + +--------------+

П р о i о л ж

L. sudetica

L. sp.

Tofieldia pusilia

Veratrum lobelianum

Majanhtemum bifolium

Paris quadrifplia

Hammarbia paludosa

Corallorhiza trifida

» Listera cordata

Epipogium aphyllum

Goodyera repens

Coeloglossum viride

Platanthera bifolia

Gymnadenia conopsea

Dactylorchis maculata

• Salix aurita

S. caprea

S. glauca

S. hastata.

S. lapponum

S. myrtilloides

S. pentandra

S. phylicifolia. •- + 4- 4-

- S. xerophilai + — —

Populus tremula + 4- 4-

Betula nana + 4- 4-

B. pub.escens' • + 4- —

B. tortuosa -h 4- 4-

Alnus "incana + 4- —

Urttca • dioica + — —

Rumex aquaticus + 4- —

R. crispus + 4- 4-

R. thyrsiflorus 4- 4- 4-

Polygonum aviculare — 4- 4-

P. viviparum + 4- 4-

Atriplex kuzenevae 4- — —

A. litoralis — 4- —

A. nudicaulis 4- 4- —

A. sp. — — 4-

Salitornia europaea + 4- —

Montia lamprosperma + 4- 4-

Stellaria graminea + 4- 4-

S. humifusa + 4- 4-

S. media + — —

Cerastium holosteoides + 4- 4-

> C. alpinum 4- —

Sagina nodosa •+» 4- 4-

Honkenya diffusa + 4- 4-

Moeringia lateriflora — — 4-

Spergularia salina + 4- —

Coronaria flos—cuculi + 4- —

Dianthus snperbus 4- '4- 4-

Trollius europaous + — —

Ranunculus accr 4- — 4-

ch R. borealis w —, 4-

— + + + + + + + + + — + — + + +-------

+ + + + + +-------------+---------+--------------

+ + + + + + + + + + + +--------------+ + + + —

Сл

П р о д о л >

я

Название растений Кемь-лудский Б. Асафьев Избяной Зеленый Коржничиха М. Асафьев Перейма Гусиный Совиный | Средний Луда № 2 Луда № 1 Луда № 3 Луда № 7 Луда № 8 Луда № 10 Луда № 11 Луда № 12 ~!~ <• w infA’if Луда № <> Грумапд 1

Луда № Луда №

R. polyanthemus 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

R. sceleratus + . 4- — 4- . 4- 4- 4- 4- — — — 4- — 4- — — — — — — — — —

Erysimum hieracifolium 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- — — — 4- 4- 4- 4- —

Barbarea stricta 4- —

Draba indana + 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4- — 4- 4- — — — — 4- 4- 4- —

Cochlearia arctica + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — — — — 4- 4- 4- —

C. officinalis 4- 4- — 4- 4- — — — — — 4- 4- — 4- 4- — 4- + — — — +

Capsella bursa—pastoris — 4- —

Drosera anglica 4-

D. rotundifolia 4- 4- 4- —

Rhodiola rosea 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- — — —

Sedum acre + 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4- 4- — 4- — 4- 4- — 4- 4" —

Saxifraga caespitosa + 4- 4- 4- 4- 4" 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- — — — — — — — —

Parnassia palustris + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4" 4- 4- — — — — — + 4- —

Ribes aciduth + 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — - — н- — - - 4- —

Cotonehster cinnabarina 4- 4- 4- 4- 4- — 4- — — 4- 4- — — — — — — — — — -— — —

Sorbus aucuparia 4- 4~ 4- 4- 4- + + 4- — 4- 4- — — — — — — — — — — — —

Rubus chama-emorus 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- — — 4- — —

R. idaeus 4- .

Jt .saxatilis 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- — — —

Fragaria vesca 4-

Coihafum palustre 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- — — — — — — — — — — — — —

Poiemillt anseriga _L_ 4- 4-

P. erecta + — —

P. miltifida -h 4- —

Geum rivale + 4- —

Filipendula ulmaria + 4- +

Alchimilla subcrenata 4- — —

Sanguisorba polygaina — — —

Rosa cinnamomea 4- 4- +

• Padus racemosa 4- 4- —

Trifolium pratense 4- — —

T. repens 4- — —

* Vicia sepium 4- 4- +

V. silvatica + 4- —

Lathyrus aleuticus + 4- +

L. palustris + 4- +

L. pratensis + 4- —

Orobus vernus + — —

Geranium pratense + — —

G. silvaticum + + +

Polygala amarella + — —

Empetrum hermaphro-

ditum ? 4- + +

Viola epipsila + — —

V. rupestris + + +

Daphne mezereum + + +

Epilobium palustre + + +

Chamaenerion angusti-

folium + + +

Hippuris vulgaris + + —

i Anthriscus silvestris + + +

Ligusticum scoticum + + +

Conioselinum boreale + + —

g C. vagin atum + + +

+ +

Я

+

ел

П р о дол е и " с л р л л : ж е н и я

Название растений Кемь-лудский Б. Асафьев Избяной Зеленый Коржничиха М. Асафьев Перейма Гусиный 1 Совиный | Средний Луда № 2 Луда № 1 Луда № 3 Луда № 7 Луда № 8 Луда № 10 Луда № 11 Луда № 12 Луда № 9 Луда №• 1 Луди № 5 Луда JMb 0 Грумпп ।

Angelica silvestris + 4-4- — + — — — + — — — — — — — — — — — — — — Archangelica officinalis + + + + + + + + + + + + + + — — — — + — + - — Heracleum sibiricum + + + + + + + + + + + + + + + — + — + + + + — Chamaepericlymenum suecicum + + + + + + + + + + + + + + — — — — — _ +4- — Pyrola media + — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — P. minor + + + — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — P. rotundifolia + + +' + — + + — — — — — — — — — — — — — — — — P. virescens 4- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Monesis uniflora 4- — 4- — — — 4- — — — — — — — — — — — — — — — — Ramischia secunda 4-4- 4- 4-4-4- 4- — — — — — — — — — — — — — — — — Ledum palustre 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- — — — — — — — — — — — — — Loiseleuria procumbens 4- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Andromeda polifolia 4-4- 4- 4-4- — — 4- — 4- — — — — — — — — — — — — — Chamaedaphne calyculata — — 4- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -- Arctostaphylos uva—ursi + + + + 4-4-4- — — — — — — — — — — — — — — — — Arctous alpina 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — — — — — — — — — — — — Calluna vulgaris + +,+ + — + + — + -^ — — — — — — — — — — — — — Vaccinium^myrtillns + +*+ + + + + — — 4- — 4- — — — — — — — — — — — V. uliginosum + + + + + + 4- + + + + + 4- + — — — — — — — — — Rhodococcum vitis-idaea + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- + — — — — — — 4-4- — Oxycoccus microcarpus + + + + + — — — — — — — — — — — — — — — — — ' —

0. quadripetalus 4- 4- 4-

Primula finmarchica 4- 4- —-

Trientalis europaea 4- 4- 4-

Glaux maritima 4- 4- 4-

Menyanthes trifoliata + + 4-

Mertensia maritima -1- -1- 4-

* Myosotis palustris 4- — 4-

* Scutellaria galeri culata + — —

Galeopsis bifida + — —

Thymus serpyllum + 4- +

Veronica longifolia 4- + 4-

Melampyrum pratense + 4- 4-

Euphrasia sp. + 4- 4-

Rhinanthus minor 4- 4- 4-

R. vernalis — + —

Pedicularis palustris + 4- —

P. sceptrum—carolinurn 4- — —

* Pinguicula villosa + — —

P. vulgaris + 4- 4-

Utricularia minor + — —

Plantago maritima + 4- 4-

Galium boreale + — —

G. palustre + -L 4-

Linnaea borealis + 4- 4-

Lonicera coerulea — — —

Campanula rotundifolia + 4-

Solidago virgaurea 4" 4- 4-

Aster tripolium 4- 4- —

Erigeron acer 4- —

Achillea millefolium 4- 4- 4-

Antennaria dioica 4- 4- -1-

' Matricaria grandiflora 4- 4-

сл M. inodora 4- 4-

Предо 1 ж е

Название растений Кемь-лудский Б. Асафьев Избяной Зеленый Коржничиха М. Асафьев Перейма Гусиный Совиный Средний 1 Луда № 2 Луда № 1 Луда № 3 Луда № 7 Луда № 8 Луда № 10 Луда № 12 Луда № 9 Лула № 4 Луда № 5 Луда № Ь Груманд

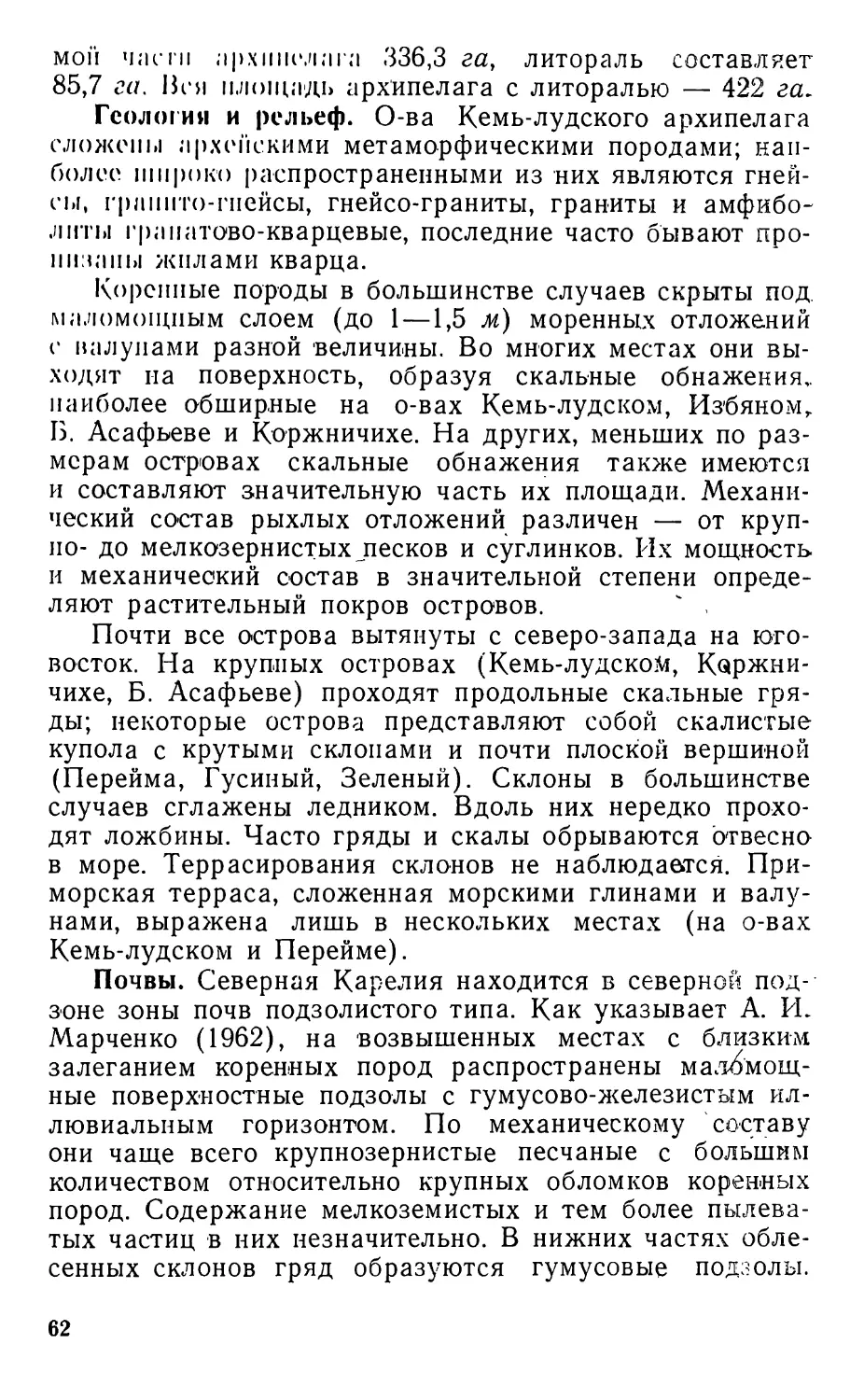

Tanacetum vulgare 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4- 4- — — — — 4- 4- — —

Nardosmia frigida 4-

Senecio campester 4- 4- 4- — 4- 4- 4-

c Carduus crispus 4- 4- 4-

Cirsium heterophyllum 4- 4-

Leontodon autumnalis — 4-

> Sonchus arvensis 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4- — — —

Crepis paludosa 4- —

C. nigrescens 4- 4- — 4- + 4- 4- 4- — 4- 4- — — — 4- — — — — — — — —

Hieracium coniops 4- 4- — 4-

H. diaphanoides 4-

H. dolabratum 4-

H. crepidioides — 4- — — —

H. umbellatum 4- 4- + 4- + + 4- — 4- 4-

H. sp. — — — — 4- + 4-

ЛИТЕРАТУРА

Арктическая флора СССР. Вып. I—V. М.—Л., «Наука»,

1960—1966.

Раменская М. Л. Определитель высших растений Карелии.

Петрозаводск, 1960.

Флора Мурманской области. Т. I—V. М.—Л., «Наука», 1953—1966.

В. Н. ВЕХОВ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЕМЬ-ЛУДСКОГО

АРХИПЕЛАГА

О-ва Кемь-лудского архипелага в ботаническом от-

ношении до настоящего времени в литературе не описа-

ны, как, впрочем, и вообще почти все о-ва Белого моря.

Автор производил ботанические работы на островах ар-

хипелага летом 1962 г. В работах принимали участие

Н. Е. Богданова и студенты кафедры высших растений

Биолого-почвенного факультета Московского универси-

тета Т. В. Орлова и К. Т. Понькина.

В 1959—1960 гг. на островах архипелага производи-

лись лесоустроительные работы. Таксационные описания

и карты, составленные лесоустроителями, находятся

в библиотеке Кандалакшского госзаповедника. Эти ма-

териалы были учтены при проведении ботанических

работ.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

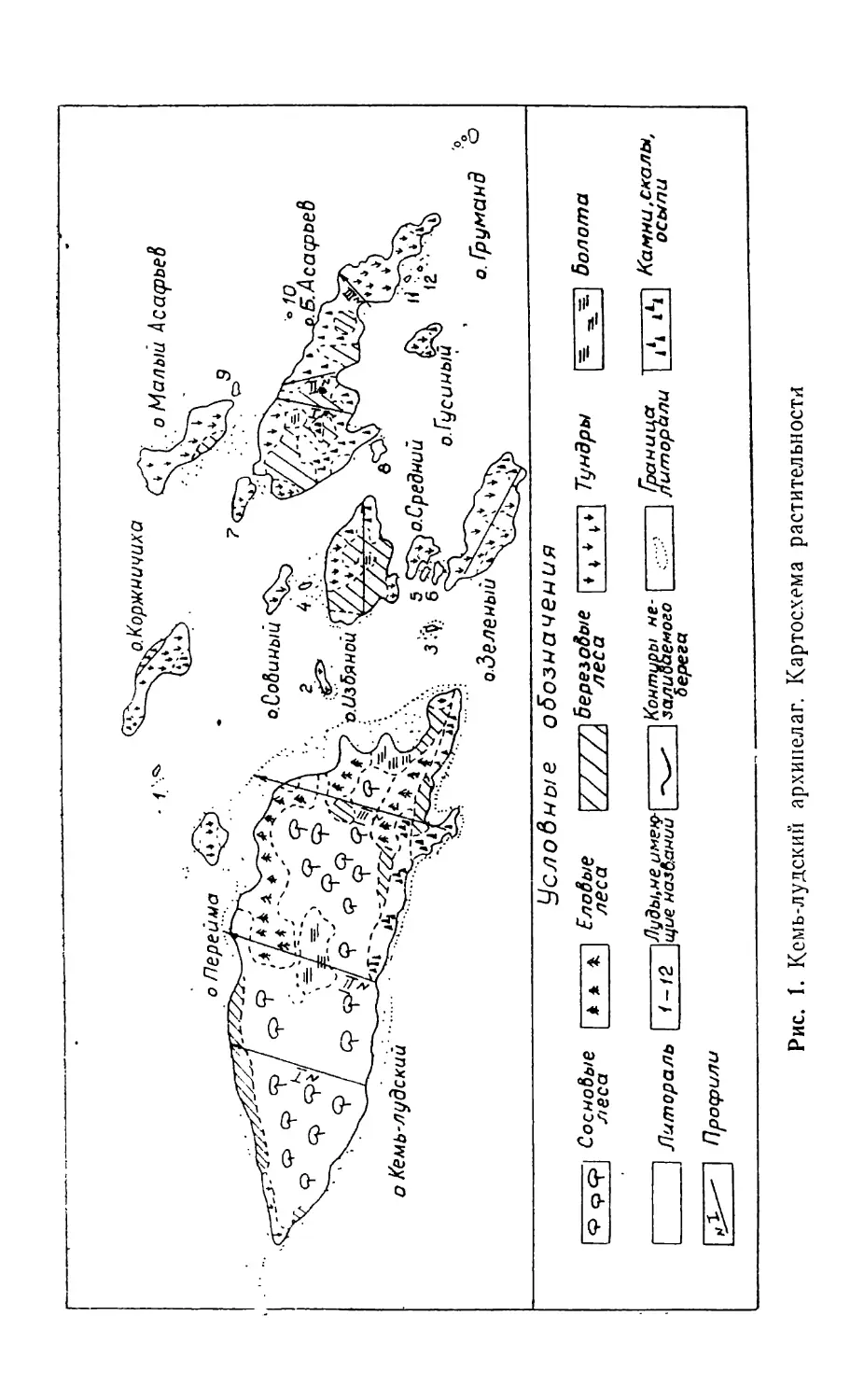

Кемь-лудский архипелаг представляет собой самую

южную территорию Кандалакшского госзаповедника.

Расположен он несколько южнее широты Полярного

круга. Архипелаг образован 25 островами; во время

отлива часть островов соединяется между собой лито-

ралью. Крупные острова имеют названия, мелкие же —

луды (безлесные мелкие острова) — безымянные: они

нами пронумерованы (рис. 1) и в дальнейшем тексте

упоминаются под этими же номерами. Размеры островов

колеблются от 0,1 до 200 га. Общая площадь незаладае-

60

I-------1 n ГГ 77 \Луды,неим?ф\ \Контиры не- Г

[Литораль I т-г2 [щие названии | 1 заливаемого |_

1-------J L" ’ * — Ллплэгг

1 Граница I 1 " .i“| Камни,скалы,

J литорали I л * * * I осыпи

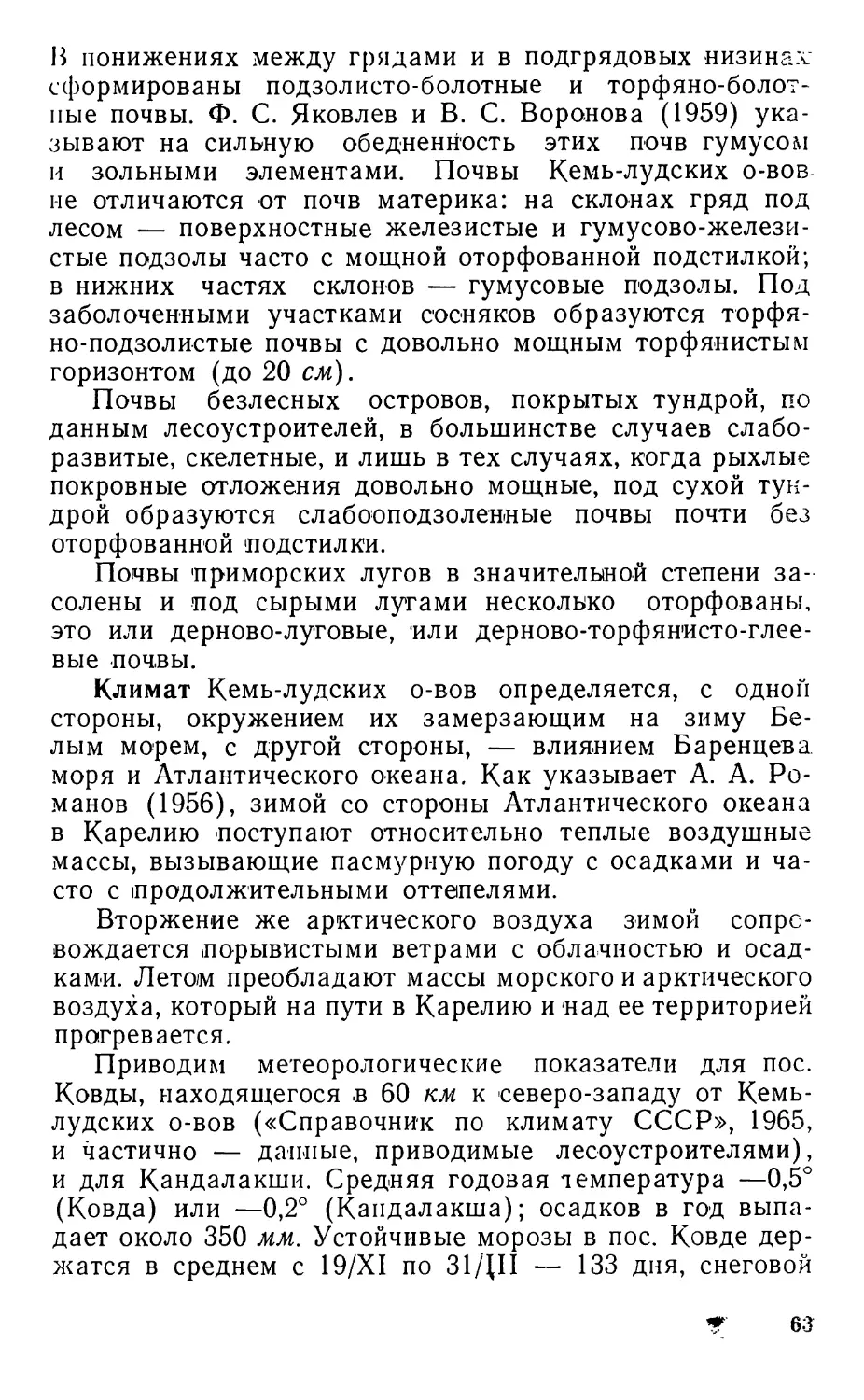

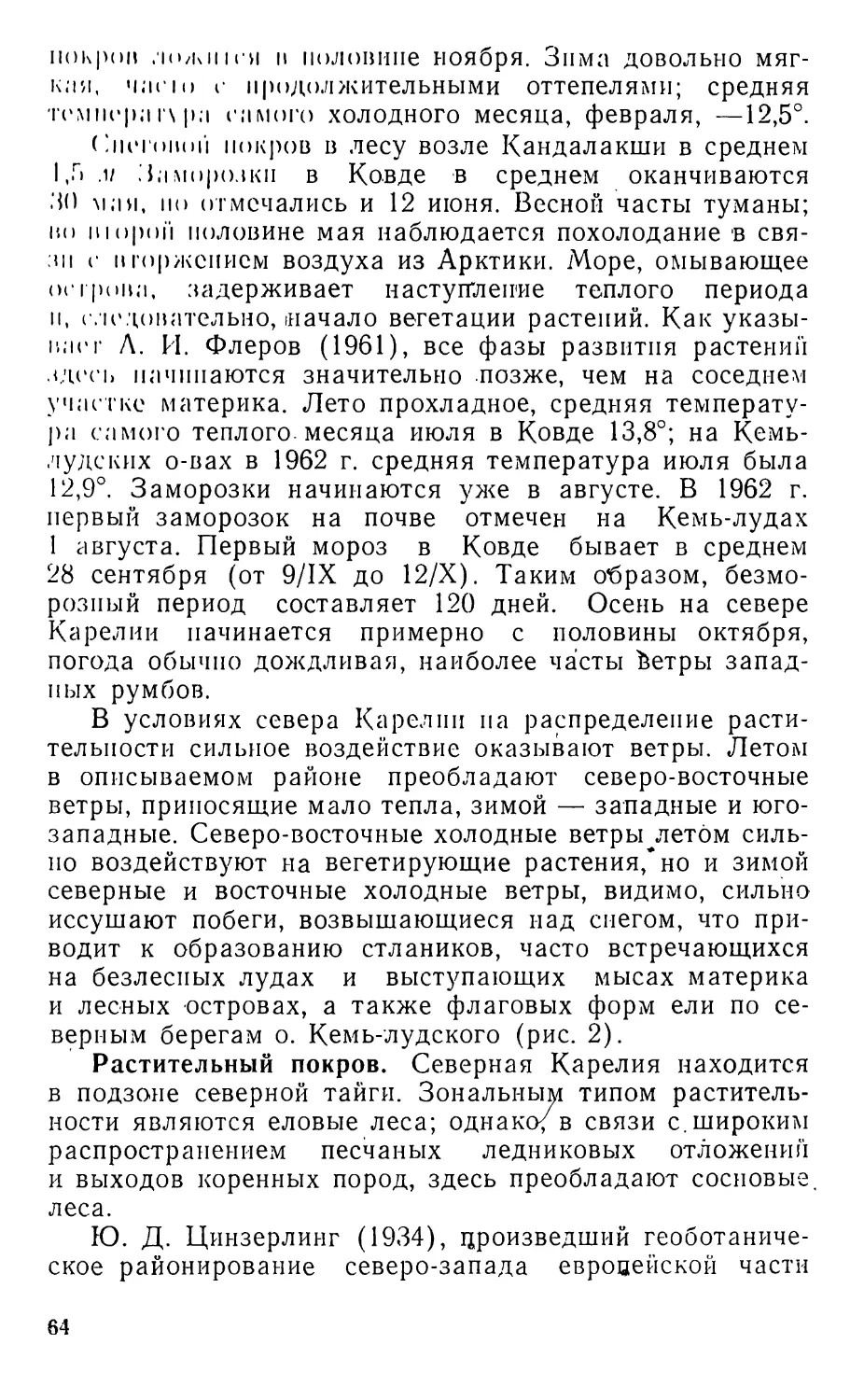

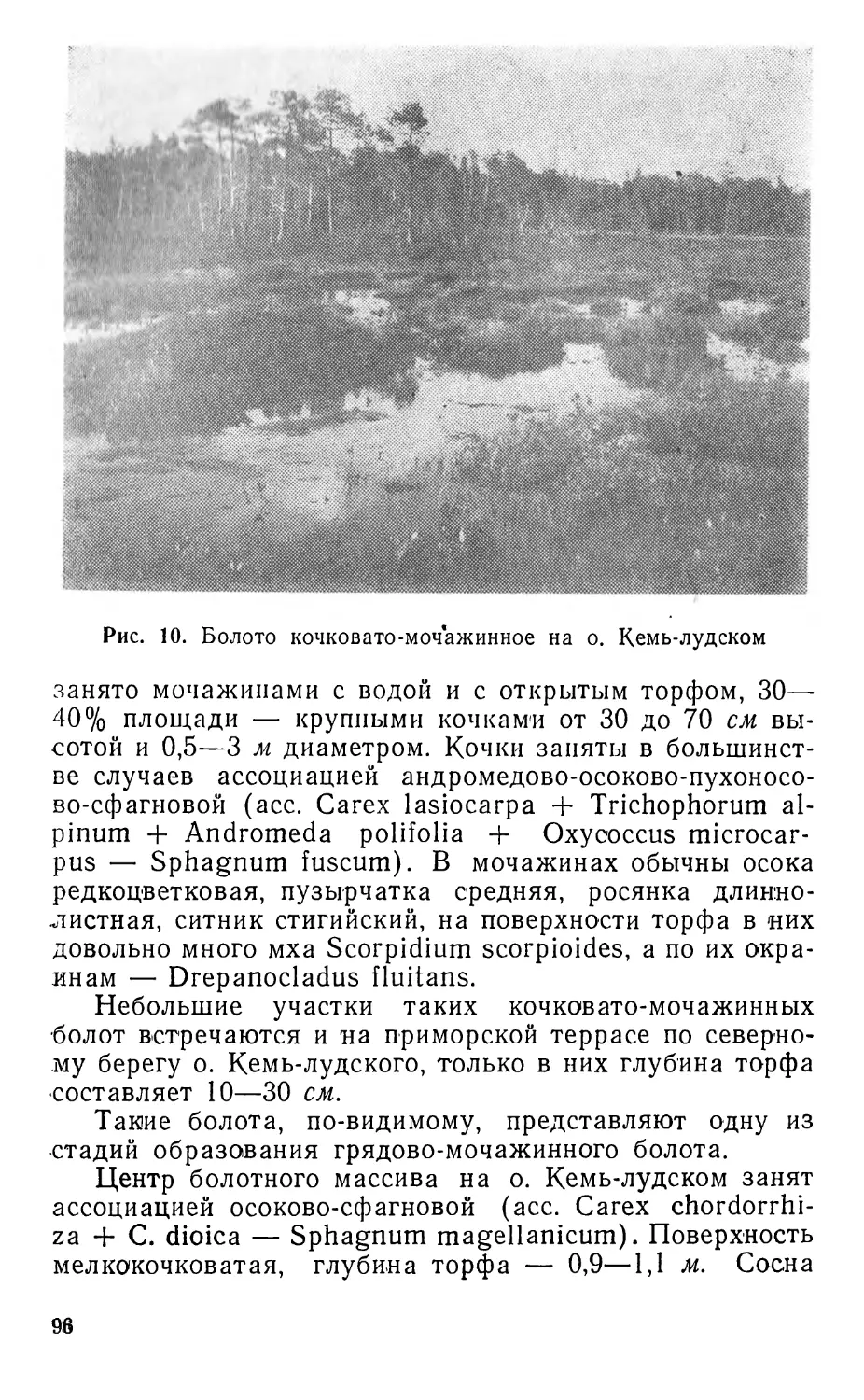

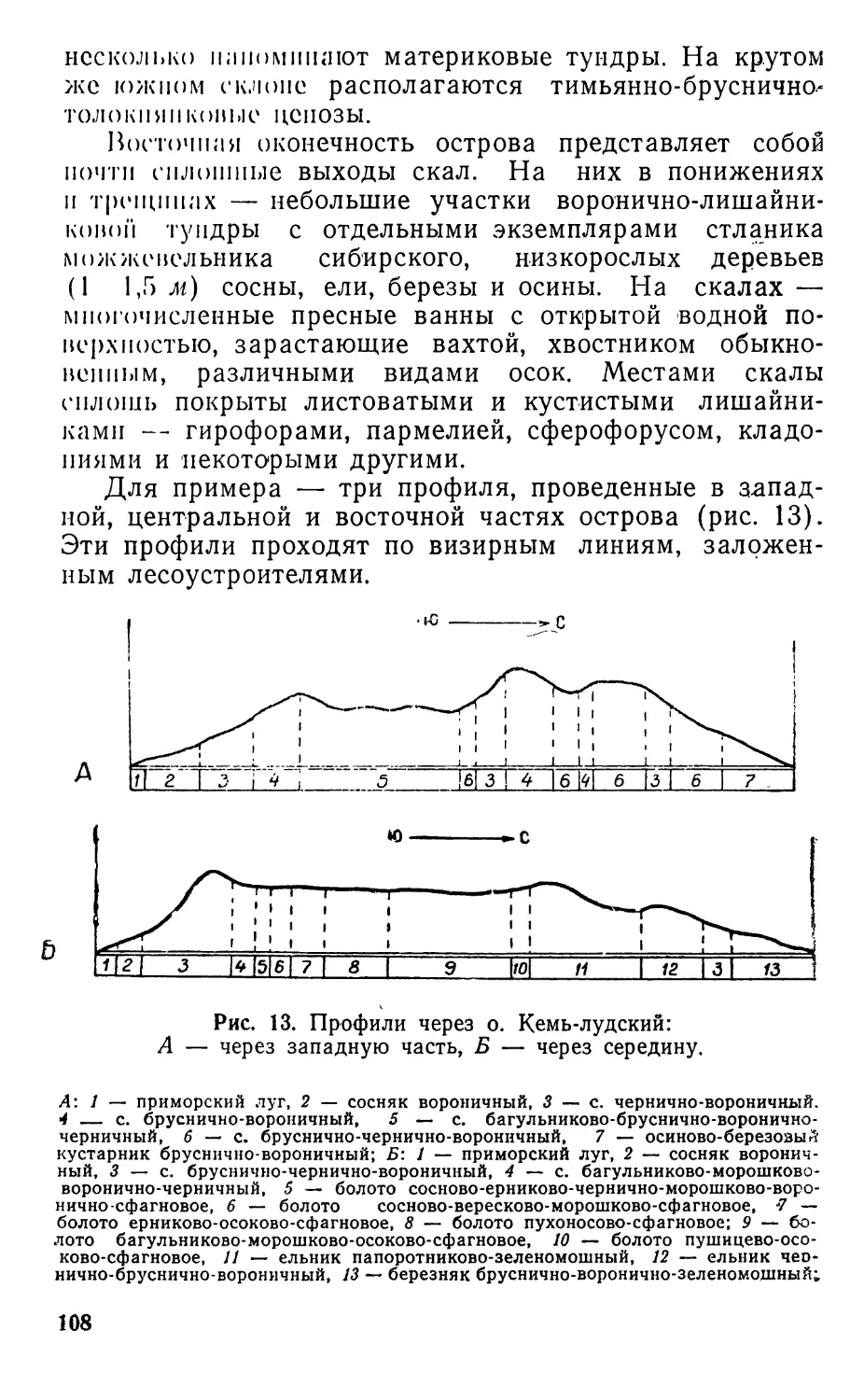

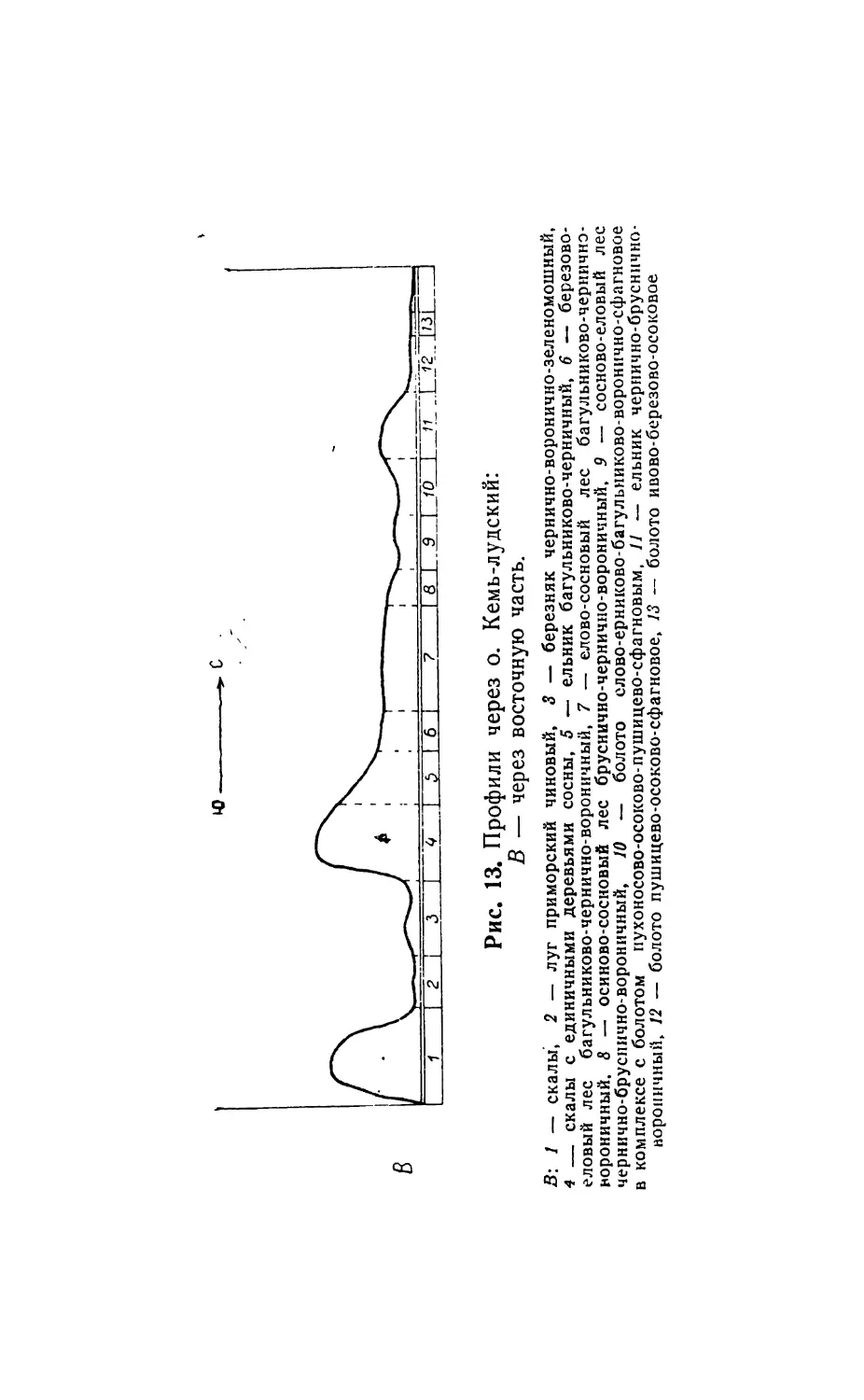

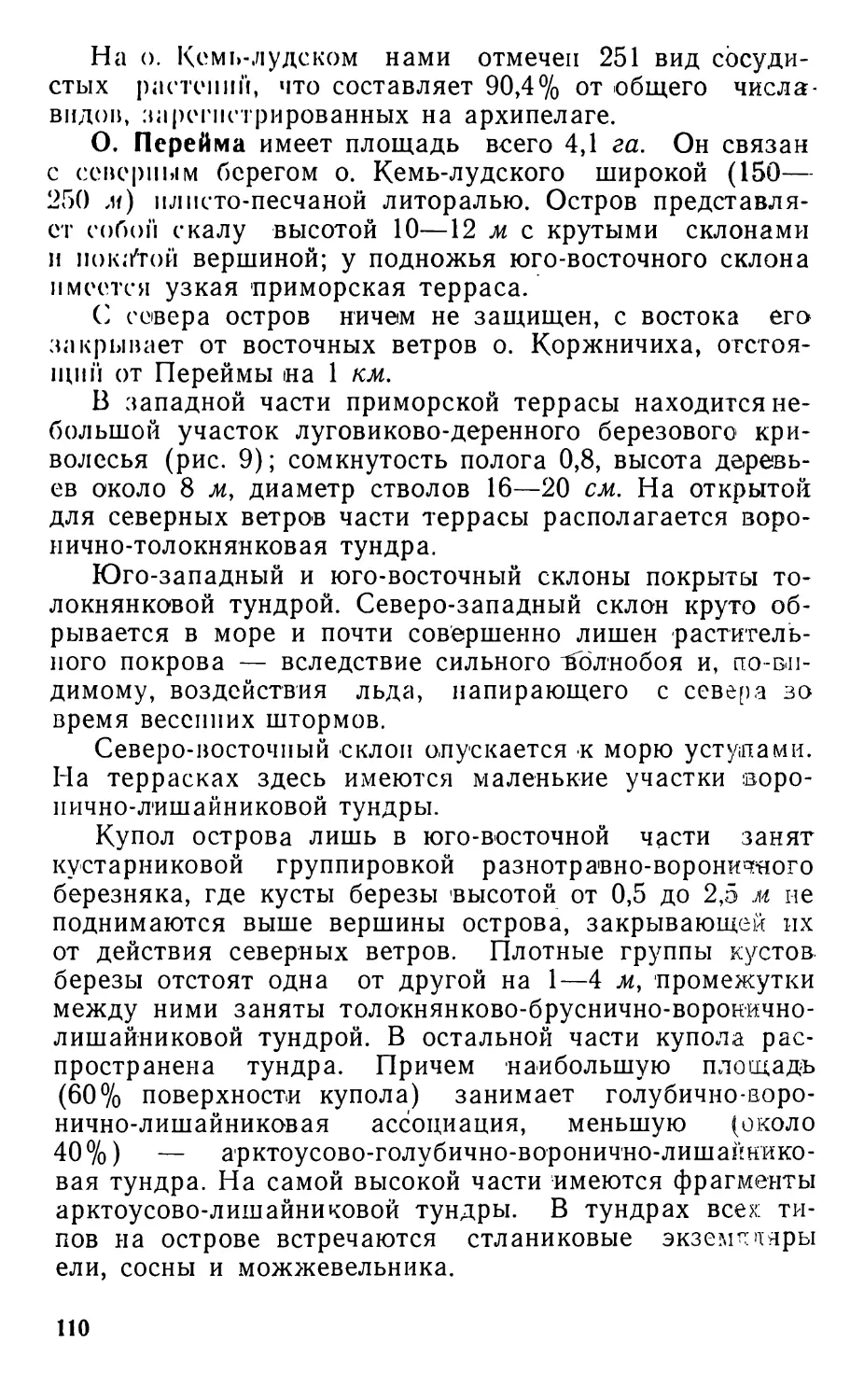

Рис. I. Кемь-лудский архипелаг. Картосхема растительности

мой части архипелага 336,3 га, литораль составляет

85,7 га. Вся площадь архипелага с литоралью — 422 га.

Геология и рельеф. О-ва Кемь-лудского архипелага

сложены архейскими метаморфическими породами; наи-

более широко распространенными из них являются гней-

сы, гранито-гнейсы, гнейсо-граниты, граниты и амфибо-

литы гранатово-кварцевые, последние часто бывают про-

низаны жилами кварца.

Коренные породы в большинстве случаев скрыты под.

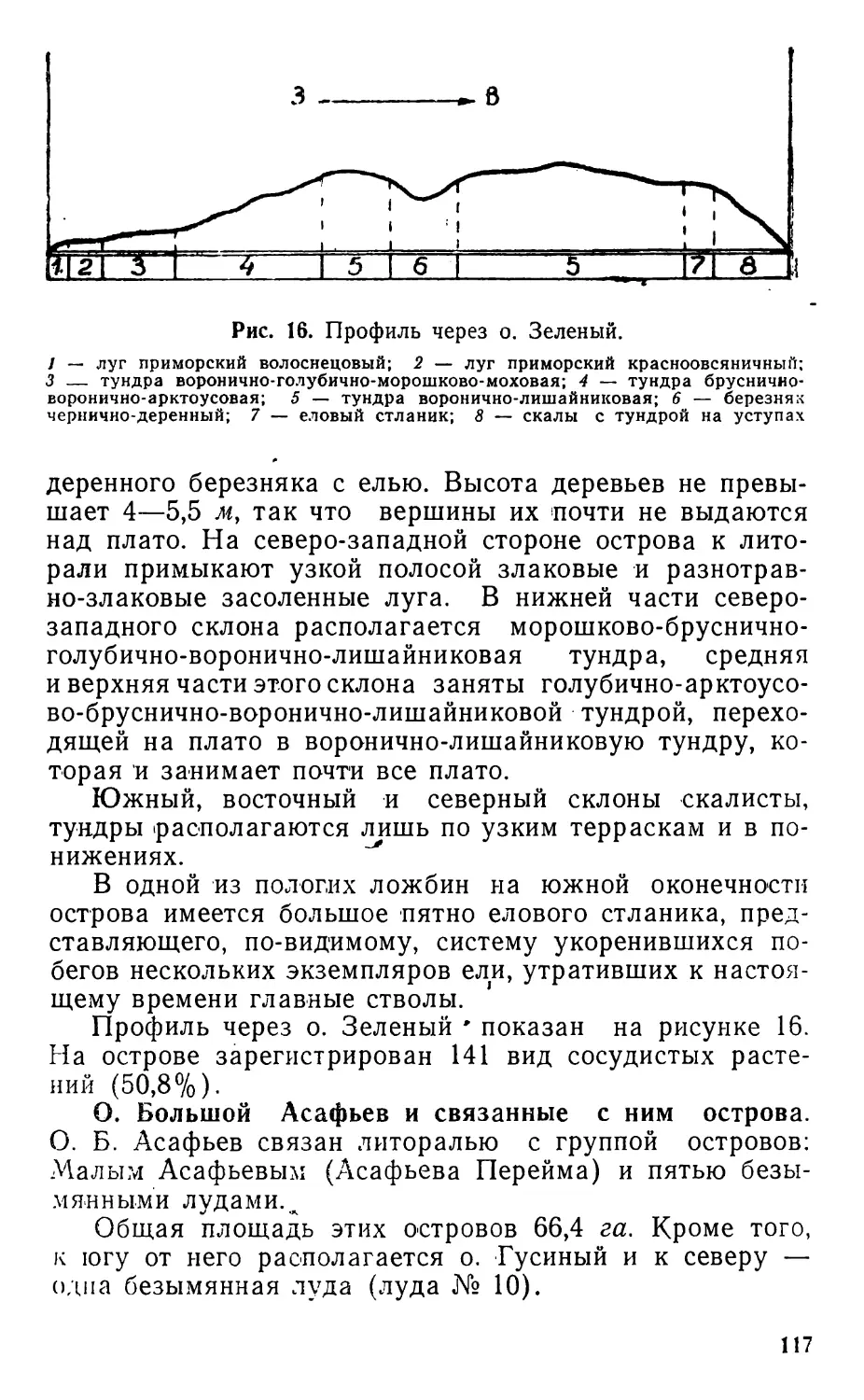

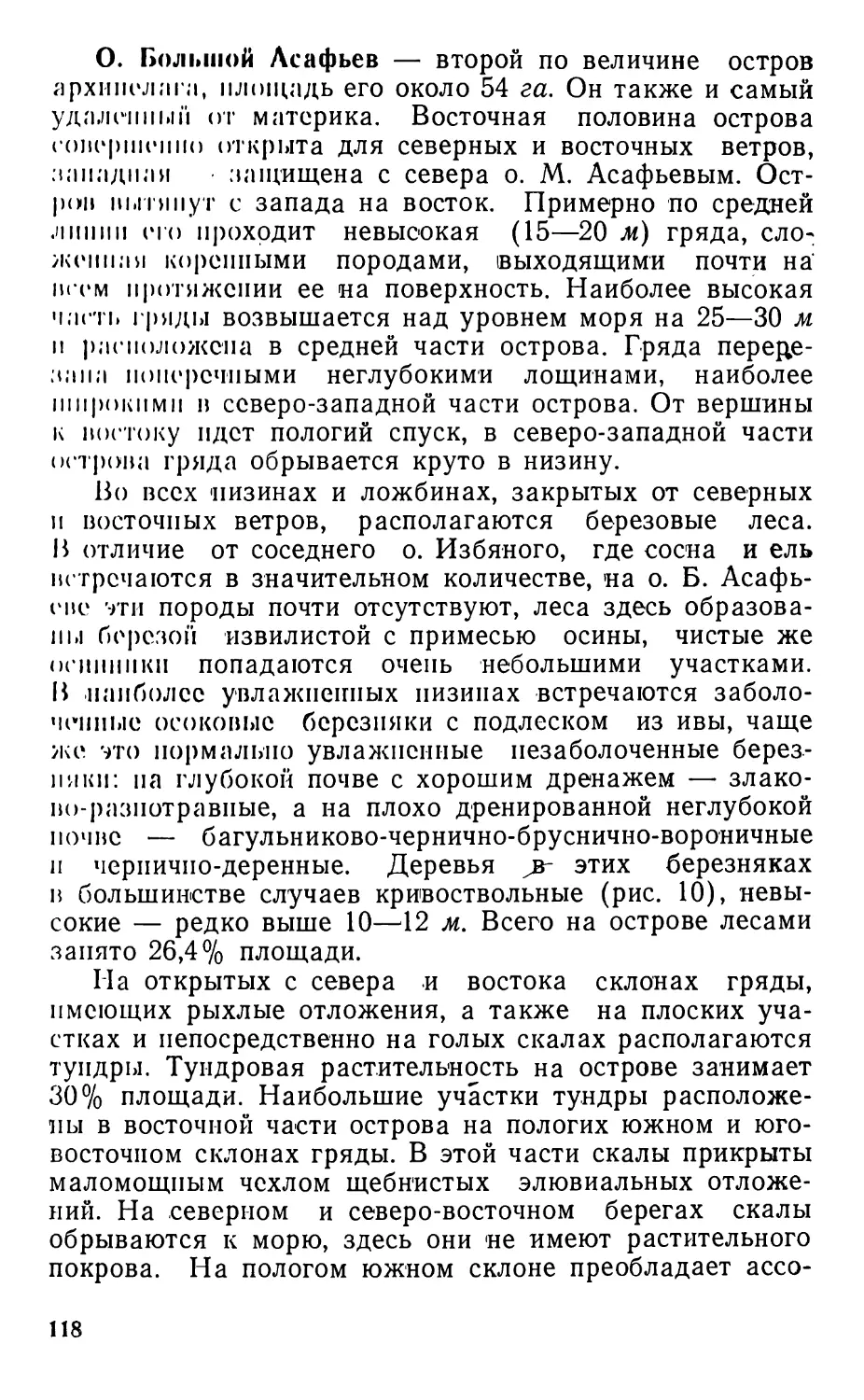

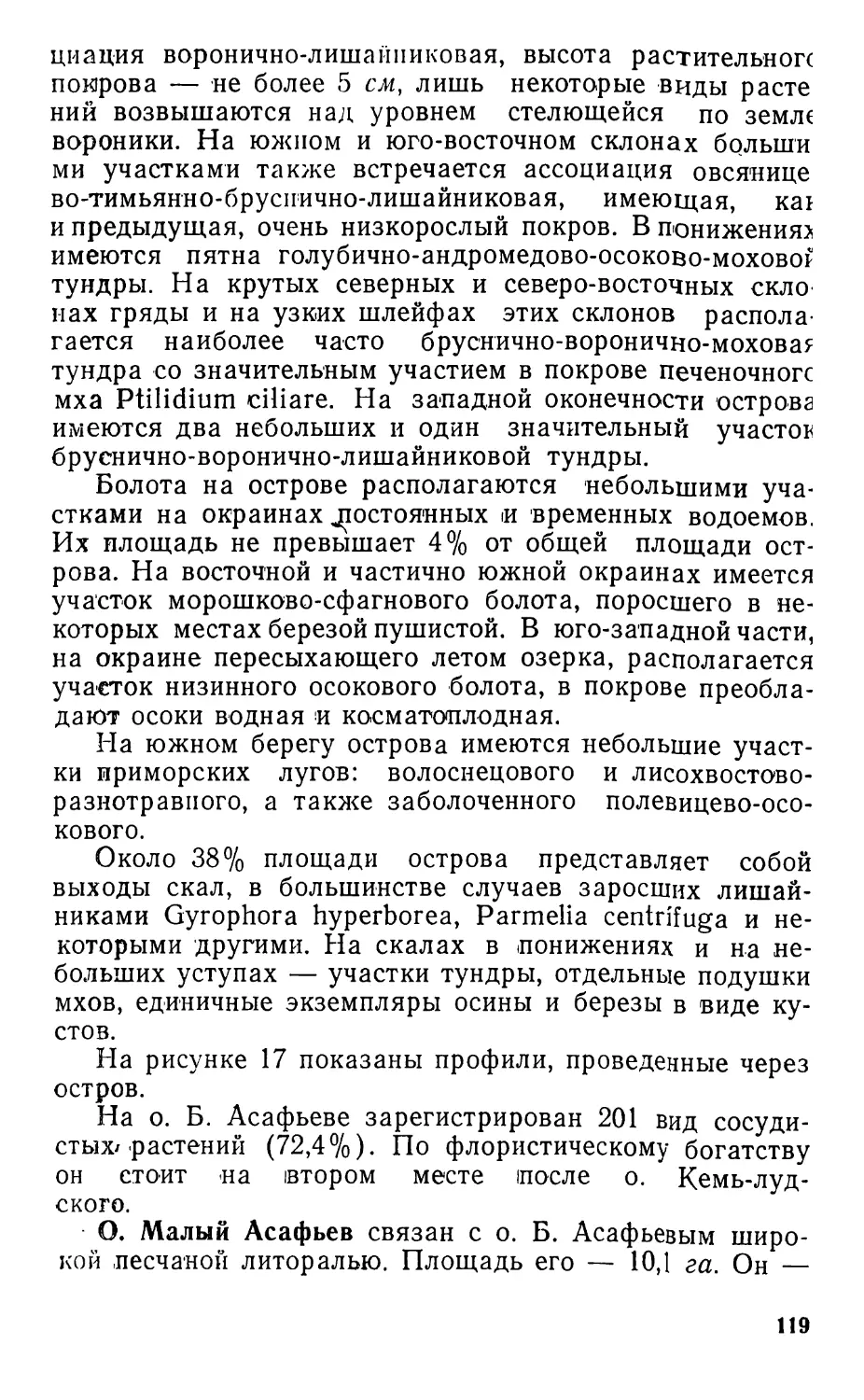

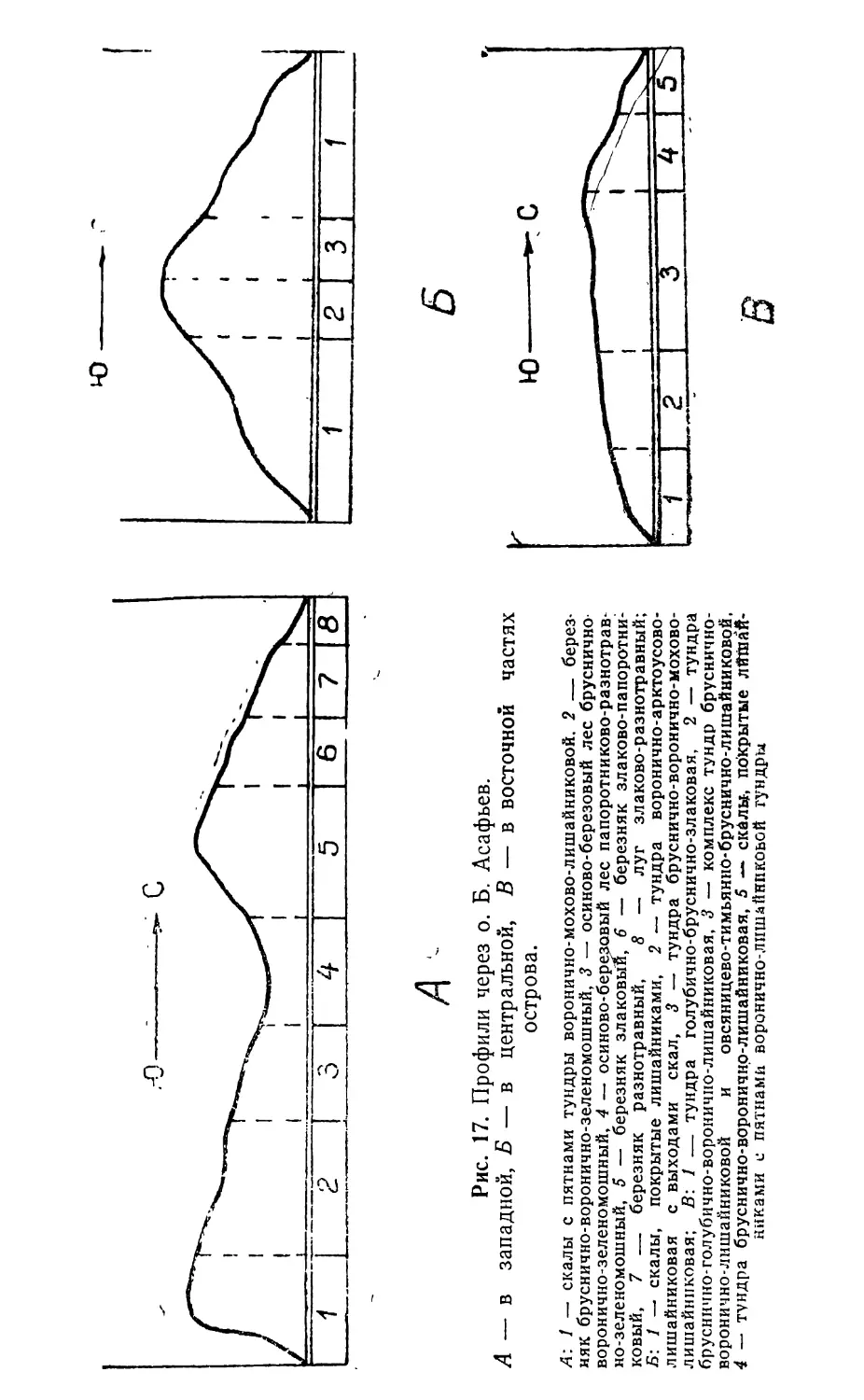

маломощным слоем (до 1 —1,5 м) моренных отложений