Текст

ВСТРЕЧАЕТ МОЛОДЕЖЬ СТОЛИЦЫ

технических

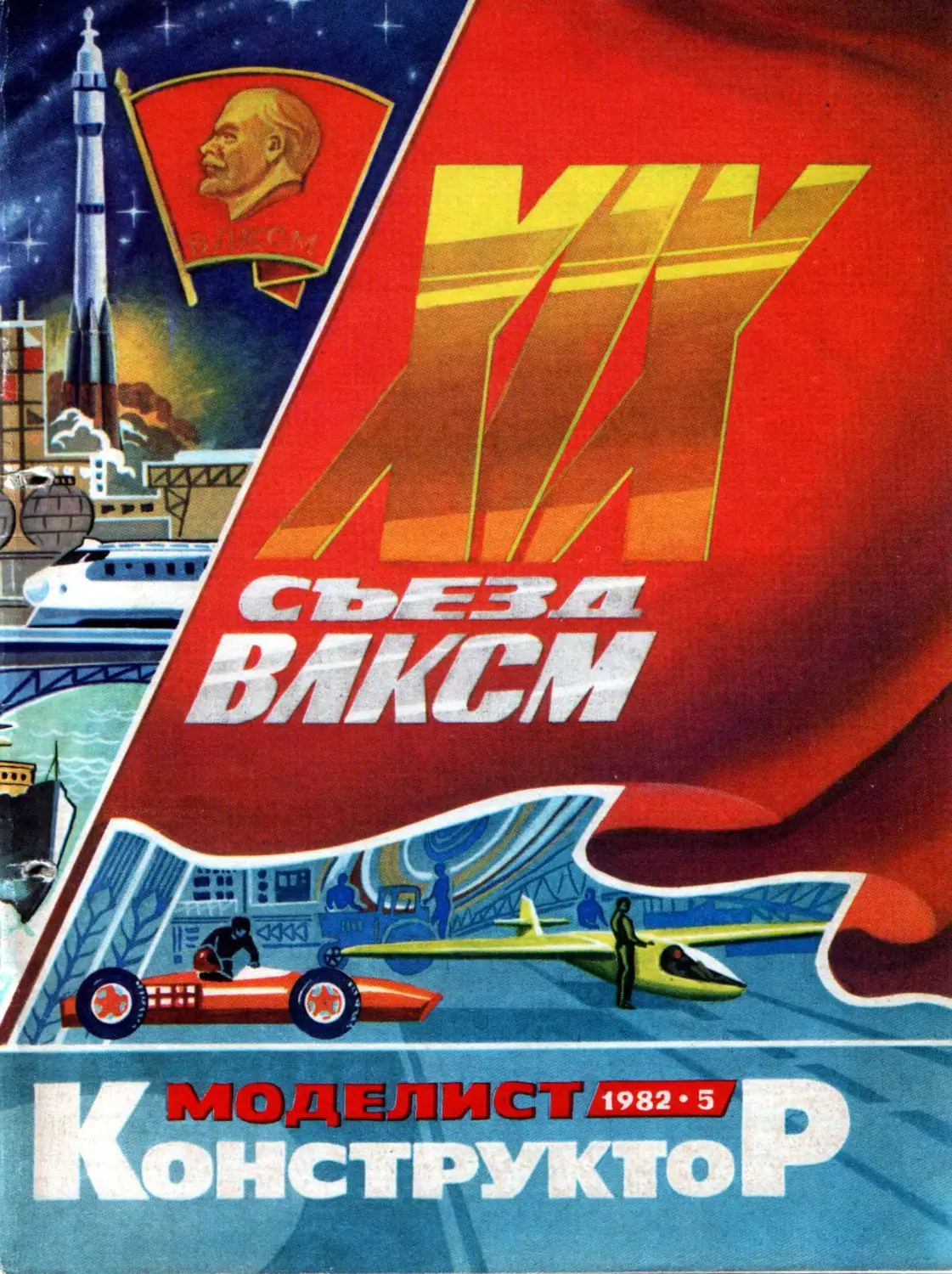

Двстаяцамшо пялотвруемый самолет для народного хозяйства с пультом управления (фото 1), модель сельскохозяйственного самолета «Грач-9» (2) с несущим фюзеляжем и беспилотный дистанционно управляемый летательный аппарат (3) для аэрофотосъемки малоформатными камерами — разработки студентов Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе.

Подводный обитаемый стабилизированный аппарат «Океанологь (4) для биологических, гидрологических, геологических исследований спроектирован в ОКБ специальных средств Мннрыбхоза СССР.

Спортивный автомобиль «багти» (5) сконструирован молодежью автокомбината М 10 Главмосавтотранса.

Биотехнический манипуляционный комплекс (в) для работ в агрессивных средах изготовлен в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана.

Электромобиль «Малыш;

УДАРНЫМ ТРУДОМ, ТВОРЧЕСКИМ ПОИСКОМ

карт «Союзный» (8) — творческие находки конструкторских коллективов С ЮТ Тушинского района и Дома пионеров и школьников имени Н. К. Крупской. Захват с кантователем к электропогрузчику ЭП-109 (9) для рулонов бумаги (опытно-экспериментальный заэод ЦПКБ МРФ РСФСР).

ВСЕСОЮЗНЫЙ ФОРУМ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.

Вывести все отрасли народного хозяйства на передовые рубежи науки и техники — такую задачу поставил перед трудящимися страны XXVI съезд КПСС. В ее реализации активно участвуют и комсомольцы — молодые производственники, ученые, Строители, работники сельского Хозяйства и транспорта. Повсеместно комитеты ВЛКСМ в содружестве с правлениями НТО и советами ВОИР развернули активную работу по привлечению широких масс молодежи к ускорению научно-технического прогресса. Миллионы юношей и девушек стали участниками Все-

союзного смотра НТТМ — патриотического движения, развернувшегося по всей стране под девизом «Одиннадцатой пятилетке — ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых!». В комсомольских коллективах

дальнейшее развитие получили такие организационные формы, как отряды НТТМ, творческие бригады молодых рационализаторов, штабы и посты по внедрению новой техники. Практически на каждом предприятии, стройке, в научно-исследовательских и проектных организациях, вузах и технических училищах действуют сегодня общественные творческие объединения, в которых молодые новаторы вместе с наставниками решают актуальные вопросы повышения эффективности труда, экономии материалов, улучшения качества продукции.

КОМСОМОЛ — НТТМ — ПЯТИЛЕТКА

С большим трудовым подъемом встречала молодежь свой комсомольский форум — XIX съезд ВЛКСМ: широко развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение плановых заданий к съезду, брались повышенные обязательства в честь этого знаменательного события, рождались новые почины, готовились трудовые подарки. Молодые новаторы, рационализаторы производства своими творческими разработками внесли не оДин миллион рублей сэкономленных средств в комсомольскую копилку новой пятилетки.

В областных и краевых центрах, республиках проводились выставки НТТМ — своеобразные рапорты комсомольско-молодежных коллективов XIX съезду ВЛКСМ об успехах в выполнении пятилетнего плана развития народного хозяйства.

Весьма представительной и разносторонней была выставка научно-технического творчества молодежи Москвы НТТМ-82, проходившая накануне съезда на ВДНХ СССР.

— Широкий показ на ней разработок и опыта лучших комсомольско-молодежных коллективов закономерен: ведь Москва — крупнейший научный и промышленный центр страны, — говорит делегат XIX съезда комсомола, первый секретарь МГК ВЛКСМ Александр Борцов. — В городе свыше двух тысяч предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Более миллиона тружеников столицы — моложе тридцати лет. Не случайно поэтому и само патриотическое движение «Одиннадцатой пятилетке — ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых!» зародилось именно в столице. Одним из его инициаторов выступила бригада В. Щекланова — станочники Московско-

му ролетарии всех стран, соединяйтесь!

ожтрукю

Ежемесячный популярный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ

© «Моделист-конструктор», 1Э8В г. Издаете» с 1%2 г.

го автомобильного завода имени И. А. Лихачева. Следуя этому почину, комсомольцы и молодежь столицы вносят значительный вклад в осуществление народнохозяйственных планов, в решение конкретных проблем интенсификации производства на основе ускорения научно-технического прогресса.

Встречая XIX съезд ВЛКСМ, свыше 120 тысяч членов молодежных трудовых коллективов Москвы благодаря наращиванию профессионального мастерства и неустанному новаторскому поиску досрочно завершили плановые задания первого года пятилетки. За это время подано свыше 80 тысяч рационализаторских предложений, давших экономический эффект более 40 миллионов рублей.

Активным участником смотра НТТМ выступает также научная и нйженерно-техническая молодежь столицы. Комсомольские организации исследовательских институтов, конструкторских и проектных бюро взяли шефство над решением таких важнейших задач, как развитие новых видов энергетики, разработка нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, широкое применение в народном хозяйстве вычислительной техники, создание безотходных производств, освоение районов, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали. Ежегодно регистрируются около 16 тысяч заявок на изобретения и открытия, поступающих от молодых ученых и специалистов.

На одном из самых передовых направлений развития науки и техники трудятся, к примеру, представители большой армии молодых ученых столицы — комсомольско-молодежный коллектив Института высоких температур АН СССР, лауреат московского городского смотра НТТМ. Здесь большая группа энтузиастов успешно работает над использованием солнечной энергии. Коллективом разработана эффективная технология получения высокотемпературных сплавов в солнечных печах, что открывает значительные возможности повышения качества продукции и экономии ценных видов металлов и топлива.

Ударным делом Московского комсомола стали реконструкция о техническое перевооружение предприятий. Комсомольскими организациями научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских бюро, вузов и промышленных предприятий заключено свыше двух тысяч договоров о творческом содружестве. Только за годы минувшей пятилетки по ним выполнено около 60 тысяч сверхплановых разработок с экономическим эффектом в 190 миллионов рублей. Большая часть новаторских предложений и изобретений направлена на механизацию ручного труда в промышленности, строительстве, на транспорте.

Наиболее интересные из них и составили экспозицию выставки НТТМ Москвы, в которой участвуют новаторы почти

I

всех отраслей народного хозяйства. Около 400 московских предприятий, конструкторских и проектных организаций, высших и средних специальных учебных заведений представили 1500 молодежных разработок.

Наш корреспондент побывал на выставке, ознакомился с ее многогранной экспозицией, вобравшей все лучшее, что было создано участниками НТТМ в период подготовки к XIX съезду ВЛКСМ. Показательно, что почти половина экспонатов выполнена на уровне изобретений, а 90 % работ не единичные выставочные экземпляры, а уже внедренные и используемые в народном хозяйстве.

Вет, например, необычная микролитейная, разработанная участниками НТТМ Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков и действующая ныне на опытном заводе. Это установка горизонтального типа для непрерывного литья — получения профильных заготовок из чугуна, цветных металлов и сплавов. Она защищена двумя авторскими свидетельствами, а чертежи ее переданы Институту проблем литья ДН УССР.

Примечательным экспонатом одного из стендов завода ЗИЛ оказались обыкновенные по виду гайки, которыми крепятся колеса автомобилей: они изготовлены с использованием принципиально новой технологии «Методом горячей высадки, — комментирует один из авторов разработки, инженер В. Воробьев, — остается только нарезать резьбу. Высвобождается девять шестишпиндельных станков-автоматов, сберегается свыше 600 тонн металла, экономический эффект — почти 100 тысяч рублей в год.

А внедрение на нашем заводе вот этого устройства, — В. Воробьев показывает на экспонат института НИИТавто-пром, — обеспечивает повышение стойкости металлорежущего инструмента в 3—5 раз. Это двухкамерная установка для нанесения в вакууме особых покрытий на металл, продлевающих его жизнь».

Одной из самых представительных на выставке была экспозиция «Студенты Москвы — производству, науке, культуре». Будущие специалисты еще в степах своих институтов прохо-. дят хорошую творческую школу, участвуя в движении НТТМ.

Более тысячи авторских свидетельств й патентов получили они за последние годы.

На стендах широко показан опыт студенческого конструкторского бюро Московского автомобильно-дородного института по организации работы комплексных студенческих научно-исследовательских и конструкторских групп. В системе НТТМ института созданы специальные отряды «Внедрение».

Участники НТТМ Московского механического института сконструировали робот для автоматического обдува и нанесения смазки на штампы. Невысокая Г-образпая штанга, словно рука, удерживает форсунку, через которую подается сжатый воздух или смазочная эмульсия. В соответствии с заданной программой штанга может изменять свой «рост», протягивать и поворачивать «руку» с точностью до миллиметра.

Роботизация производства — характерная примета индустрии наших дней, и студенты, как показывают экспонаты выставки, активно работают в этой перспективной области технического творчества. Не случайно большой интерес у посетителей вызывал еще один робот промышленного назначения. Его авторы — участники НТТМ Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана. Биотехнический манипуляционный комплекс предназначен для выполнения сложных операций в агрессивных средах или вредных для человеческого организма условиях. Его многозвенная «рука»-мапи-пулятор с большой гибкостью и точностью движений послушна действиям оператора за пультом, расположенным па расстоянии или за безопасным защитным экраном. Эта конструкция отмечена авторскими свидетельствами.

Московский институт стали и сплавов совместно с Омутнин-ским металлургическим заводом разработали высокоэффективные технологические процессы для улучшения качества сорто-. вого проката, позволившие исключить целый ряд операций. Экономический эффект от их внедрения составил 2,5 миллиона рублей.

У стендов Московского авиационного института пояснения дает молодой инженер кафедры энергетических установок Андрей Галицкий. Он один из создателей импульсного плазменного ускорителя «Ариэль», построенного под руководством доктора технических наук Г. А. Попова.

—: Аппарат устанавливается ий метеорологических ракетах, —- говорит А. Галицкий. — С его помощью можно проводить активные эксперименты в магнитосфере и ионосфере

Земли, не случайно наш коллектив работает в содружестве с Институтом прикладной геофизики АН СССР. Установка позволяет по-новому взглянуть на многие явления природы — например, северное сияние, которое «Ариэль» может вызвать искусственно.

Среди других экспонатов МАИ целая гамма оригинальных летательных аппаратов необычных схем, рассчитанных на использование в различных народнохозяйственных сферах: грузовая «летающая тарелка» для малоосвоенных районов страны; модели самолетов, у которых крылья и фюзеляж составляют как бы одну несущую плоскость, — это «тихоходы» для сельского хозяйства; многоцелевой беспилотный самолет, управляемый с Земли. А вот н совсем уж диковинная коц-струкция: фюзеляж самолета, а над ннм' крыло дельтаплана.

— Нет, это не модель. — разъясняет сотрудник СКБ факультета летательных аппаратов Андрен Маклаков, принимавший участие в создании крылатого «конька-горбунка». — Перед вами аппарат натуральных размеров: малогабаритный «тихоходный» радиоуправляемый самолет для аэрофотосъемки и геологоразведочных работ. Если снять разборное крыло, то такой самолет можно без помех переэспить = обычнем городском транспорте.

Как правило, устойчивый интерес к техвичепэку гэорчегггу у юношей и девушек формируется еще в школе. Раздел технического творчества учащейся молодежи младшего возраста открывается словами Л. И. Брежнева: «...учитесь, чтобьГзеатъ, учитесь, чтобы уметь, учитесь, чтобы творить и бороться за то, что близко вашему сердцу и вашей душе». Десятки тысяч школьников столицы приобщаются к миру техники в различных кружках, клубах, первичных организациях ВОИР. В учебных мастерских и на занятиях кружков ребята не только овладевают инструментом, изучают свойства материалов и способы их обработки, но и делают первые шаги в кон-4 струированпи, рационализаторской работе, имеющей общественно полезную направленность, способствующей профорисн-тацин. На стендах показаны модели техники настоящего и будущего, выполненные школьниками. А рядом — натурные экспонаты, по оригинальности конструкции и качеству исполнения порой нс уступающие промышленным образцам. Вот грузовой электромобиль «Малыш», построенный юными техниками Дворца пионеров Тушинского района столицы; а вот сам/ые популярные экспонаты этого раздела — спортивные микроавтомобили-карты, созданные в Доме пионеров Бауманского района.

Получив на занятиях в кружках начальные навыки и умения, школьники все чаще идут затем в профессионально-технические училища и техникумы, где наряду с получением специальности они продолжают развивать свои способности в области технического творчества.

Только за два последних года учащимися ПТУ совместно с наставниками разработано и внедрено 325 рационализаторских предложений с экономическим эффектом около 46 тысяч рублей. 11а выставке представлен электрифицированный агитстснд, популяризирующий профессию электромонтажников, — работа учащихся технического училища № 18. А юные участники НТТМ из СГПТУ № 14 показали созданное ими учебное наглядное пособие: стенд-тренажер для подготовки радиомехаников по обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры. Это телевизор «Рубин» с двумя щитами по бокам, на которые вынесена схема всех блоков приемного и пветовос-пронзводяшего устройства Тренажер позволяет увидеть «начинку» и взаимозависимость деталей аппаратуры, проверят^ и отрабатывать методы ее контроля.

Выставка научно-технического творчества молодежи Москвы наглядно продемонстрировала возросшую творческую активность всех возрастных категорий молодежи столицы, ес вклад в ускорение научно-технического прогресса, в совершенствование производства и повышение его эффективности. Лучший опыт комсомольско-молодежных коллективов столицы и наиболее интересные разработки удостоены показа на недавно открывшейся на ВДНХ СССР Центральной выставке НТТМ-82, посвященной XIX съезду ВЛКСМ.

2

Комсомол был и остается верным и активным помощником партии в коммунистическом созидании, в ее неустанной борьбе за повышение благосостояния советского народа. Решения XXVI съезда КПСС, в частности, меры, направленные на увеличение производству, сельскохозяйственной продукции, в том числе на развитие личных подсобных хозяйств, нашли живой отклик и у комсомолии нашей страны. Одним из этапов этой творческой деятельности по претворению в жизнь планов партии стал Всесоюзный конкурс работ молодых ученых и специалистов по разработке средств малой механизации сельскохозяйственного производства, объявленный ЦК ВЛКСМ в феврале прошлого года.

В ходе конкурса было проведено много исследований. Их результатом стали десятки изобретений механизмов, устройств, приборов, лучшие из которых представлены на Центральной выставке НТТМ-2, посвященной XIX съезду ВЛКСМ. '

Наш рассказ об авторах одного из наиболее заметных экспонатов этой выставки — универсального мотоблока «Беларусь» и о самой машине.

ЭНТУЗИАСТОВ

Производственное объединение «Минский тракторный завод имени В. И. Ленина» — крупное современное промышленное предприятие с многотысячным коллективом рабочих и служащих. Самое деятельное участие во всех заводских делах принимают комсомольцы. Их энергия и поиск направляются комитетом комсомола, советом молодых специалистов.

Различны сферы приложения сил молодых тракторостроителей. Одна из них — научно-техническое творчество. НТТМ — мощное средство приобщения к делам и заботам предприятия, воспитания новаторского отношения к технике и производству.

Этим задачам служат различные общественные формирования завода. На МТЗ сегодня действуют пять школ Йюлодых изобретателей и рационализаторов, научно-техническое общество, отряд «Сплав», бойцы которого направляют свои усилия на поиск путей экономии металлов в производстве, а также двадцать общественных конструкторских бюро по разработке новых видов сельскохозяйственных машин, товаров народного потребления.

Над производством последних комсомол завода взял шефство в 1979 году. С тех пор всему, что создастся в этой области, совет молодых специалистов уделяет повышенное внимание, оказывает практическую помощь. Лучшее из того, что было сделано с участием комсомольцев, демонстрировалось на заводской выставке НТТМ, посвященной 64-й годовщине Великого Октября.

Здесь впервые показали и мотоблок «Беларусь» МТЗ-05. Его авторы — инженеры Антон Кузнецов (начальник бюро мотоблоков), Иван Стульба, Нико

лай Швайбо, Людмила Ущереико, Александр Мартопляс, Вячеслав Бородавко, техник Светлана Блощаница. Все они сотрудники главного специализированного конструкторского бюро завода (ГСКБ). Поиск шел при непосредственном творческом участии заместителя начальника ГСКБ Евгения Николаевича Козлова.

Коллектив этот складывался постепенно, в период работы над предшествующими минскими мотоблоками.

Еще в 1975 году у И. Стульбы и Н. Швайбо, на личном опыте убедившихся в необходимости механизировать труд на приусадебном участке, возникла идея создать малогабаритный трактор. Они поделились замыслом с Е. Н. Козловым, тот поддержал их. Так появился МТЗ-01 с двигателем от мотоцикла ММВЗ-З-Ш и дифференциалом от трактора МТЗ-52.

Заводские испытания показали, что конструкторы принципиально на правильном пути и такая машина способна заменить лошадь на малых земельных площадях. Однако мини-трактор нуждался в серьезных доработках, в частности требовался другой двигатель.

Вскоре на ватмане появились контуры МТЗ-02, а затем и более совершенного МТЗ-ОЗ. К работе над ними привлекли опытного конструктора А. Кузнецова — он в свободное время мастерил дома подобный агрегат для собственных нужд. Антон с помощью Ушеренко скомпоновал трансмиссию. Муфтой сцепления и установкой двигателя занимался И. Стульба. А общую компоновку мотоблока делал Н. Швайбо.

Двигатель использовали серийный — УД-15. Применили бортовые редукторы, что увеличило дорожный просвет, вал

отбора мощности, позволивший агрегата-ровать с МТЗ-ОЗ орудия и механизмы С активным приводом, и поворотную рулевую колонку. Недолговечную цепную передачу, которая была на МТЗ-02, сняли, главную червячную пару заменили шестеренной конической.

В 1978 году МТЗ-ОЗ отправили на заводские испытания. По их завершении было сделано заключение, что мотоблок после соответствующих конструкторских доработок - можно рекомендовать к ведомственным испытаниям.

И вновь долгие часы за кульманами. Буквально все узлы проработали заново. В группу влились свежие силы: молодой коммунист Мартопляс, комсомольцы Блощаница и Бородавко, выпускник Белорусского политехнического института, который проходил преддипломную практику в ГСКБ и впоследствии защитил дипломный проект по теме мотоблока.

Когда дело близилось к завершению, совет молодых специалистов, пристально следивший за ходом работы, мобилизовал на помощь сборщикам мотоблока комсомольцев из других подразделений.

Вскоре в цехах опытного производства собрали три образца микротрактора, названного «Беларусь» МТЗ-05. Все они прошли ведомственные испытания в Одесском филиале ПАТИ и получили путевку на испытания государственные...

В настоящее время молодые инженеры конструкторского бюро мотоблоков модернизируют отдельные узлы и детали МТЗ-05, совершенствуют двигатель.

А. ШИНКЕВИЧ, заместитель секретаря комитета комсомола МТЗ

3

£лово «мотоблок» вошло в наш лексикон сравнительно недавно. В принципе оно обозначает тот же трактор, только построенный на базе одноосного Шасси и предназначенный для приведения в действие Сменных навесных и прицепных сельскохозяйственных орудий, а управляемый с помощью рычагов идущим сзади оператором. В отдельных случаях, когда мотоблок сочленен с тележкой, он становится транспортным средством и оператор уже не идет, а едет.

Такому определению вполне соответствует «Беларусь» МТЗ-05. С ним можно пахать легкие почвы, боронить, окучивать картофель и свеклу, косить травы, перевозить грузы.

При собственной массе 135 кг мотоблок буксирует груженый полуприцеп массой до 500 кг. Годится он и для стационарных работ с приводом от вала отбора мощности.

Однако чтобы обрабатывать различные культуры, необходимо иметь изменяемую колею. У МТЗ-05 она устанавливается в пределах 450, 600 и- -700 мм. Причем радиус поворота мотоблока при наименьшей из них — 1 м.

Дорожный просвет «Беларуси» — 300 мм, что позволяет не мять обрабатываемые растения и, кстати, Преодолевать в случае надобности брод такой же глубины.

Конструкция МТЗ-05 весьма оригинальна. Начнем с того, что у него нет... рамы. Остов мотоблока составлен из нескольких корпусов трансмиссии. Сначала муфта сцепления с ручным управлением: она многодисковая и так называемая «мокрая». Затем механическая ступенчатая коробка передач с постоян-

ным зацеплением шестерен. Потом глазная передача с коническими шестернями, имеющими спиральные зубья. Дальше кулачковый самоблокирующийся дифференциал. От него к колесам идут конечные передачи — бортовые одно

ступенчатые редукторы с цилиндрическими шестернями.

Спереди к остову пристыкован двигатель .УД-15, бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, одноцилиндровый, мощностью 5 л. с. и номинальной ча

стотой ера щей и я коленчатого вала 3000 об мин. Запускается он педалью кик-стартера, расг,сложенного на картере справа. Сверху на двигателе укреплена выхлопная труба, снизу — откидная стояночная опорз с пружиной.

4

На крышке корпуса трансмиссии установлены топливный бак емкостью Зли рулевая колонка, на рукоятках которой разме* щены рычаги управления сцеплением, газом и коробкой передач.

Рулевая колонка тоже оригинальна — она поворотная, может быть отклонена вправо или влево на 15° или вовсе развернута на 180°. Это сделано для того, чтобы оператор мог идти не вслед за рабочим органом, а сбоку — по целине или междурядью при движении вперед или вслед за мотоблоком — при зад-нем ходе. Высота рукояток регулируется по росту оператора.

Теперь о передачах. Их в МТЗ-05 шесть: четыре вперед [расчетные скорости движения 2,1; 3,8; 5,4 и 9,5 км/ч) и две назад (2,5 и 4,5 км/ч). Такой большой

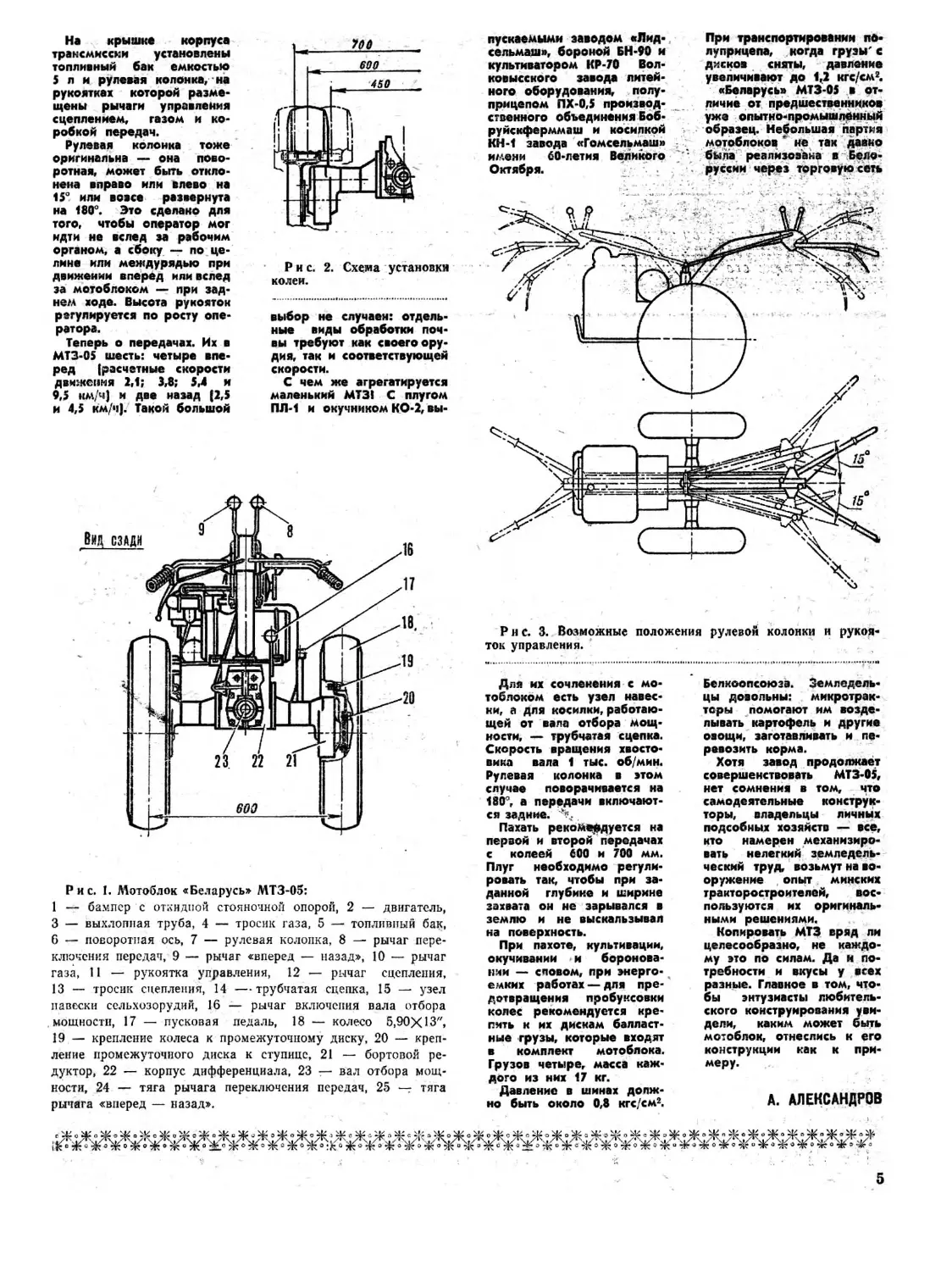

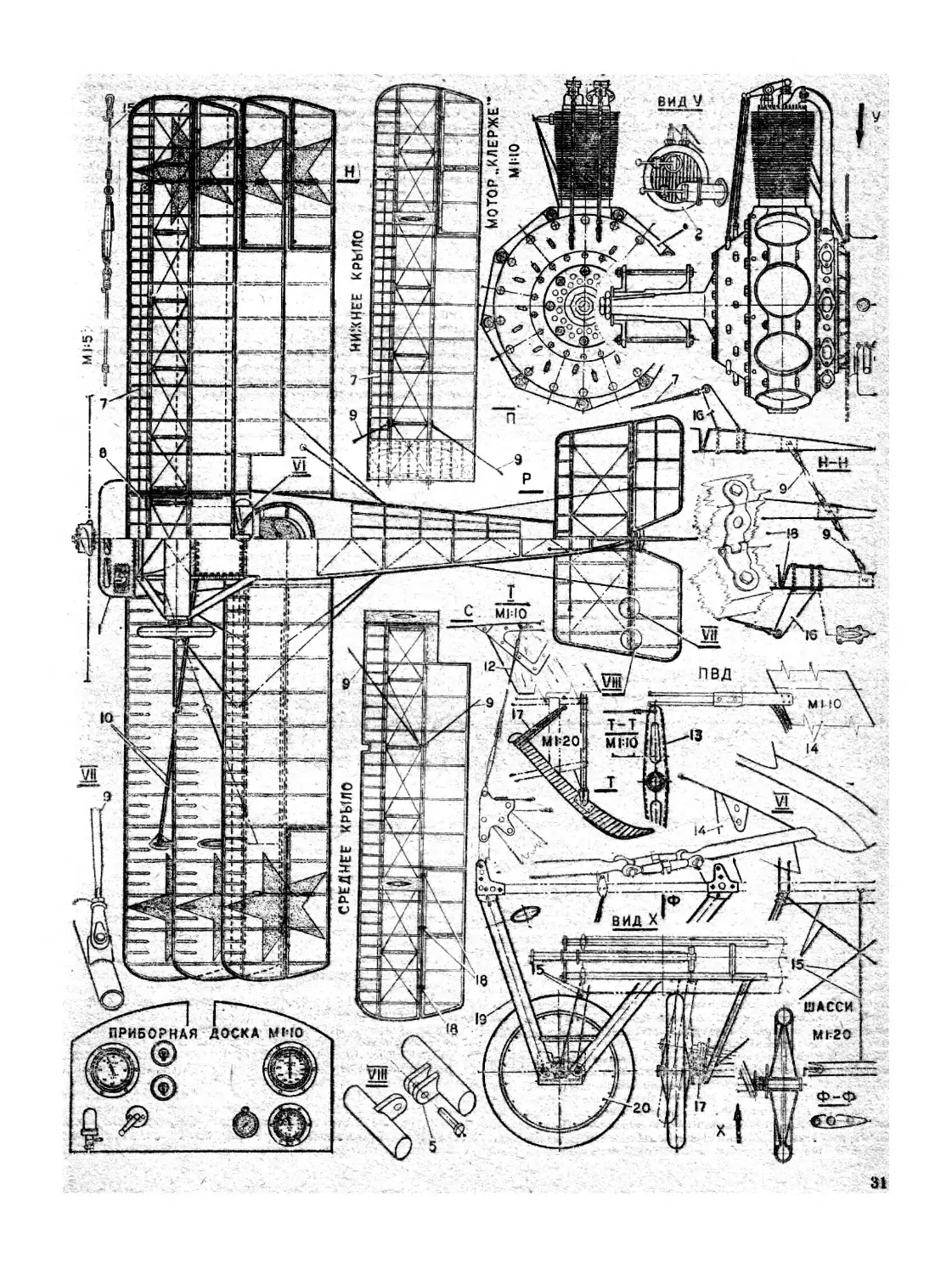

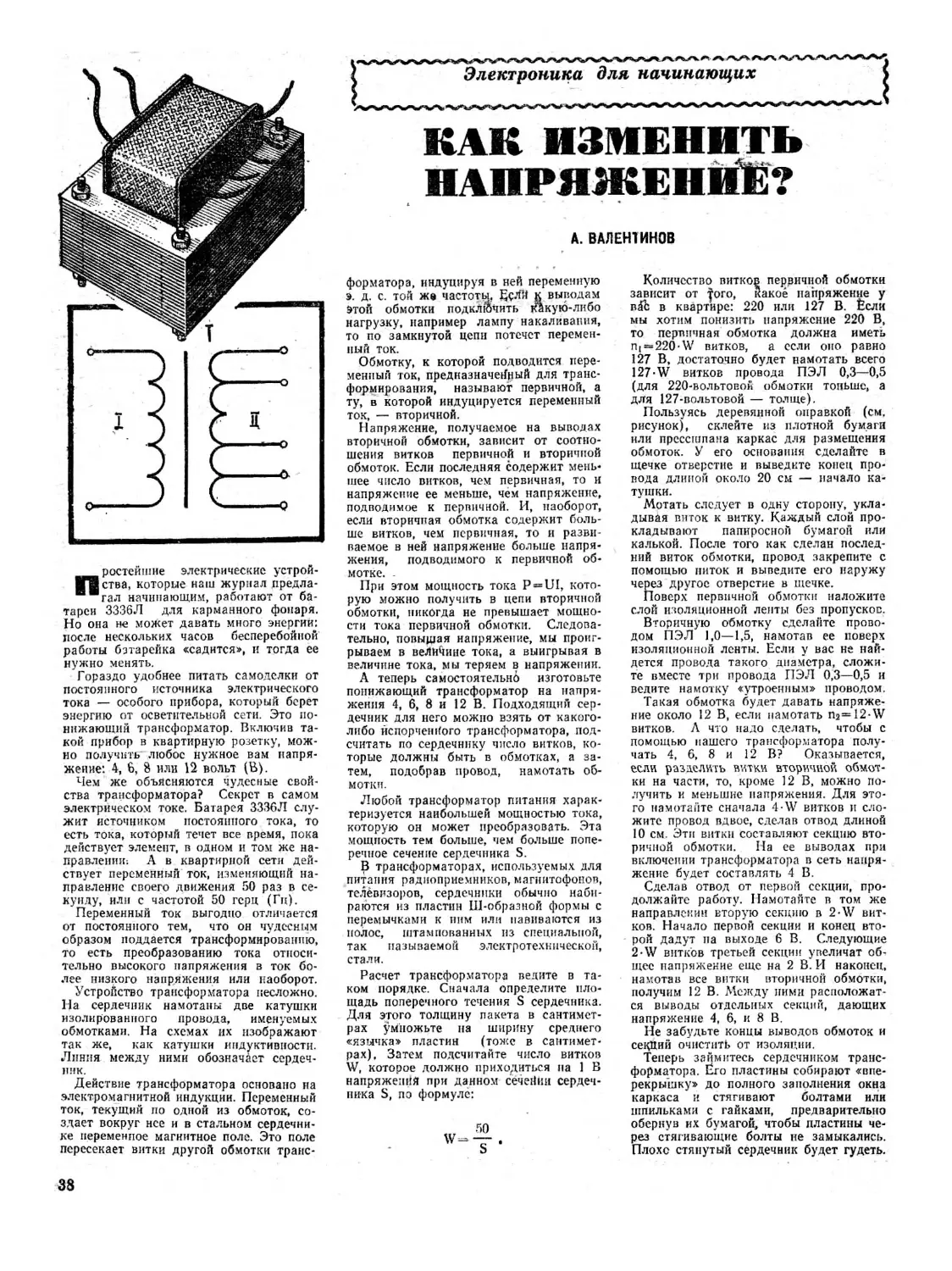

Р и с. I. Мотоблок «Беларусь» МТЗ-05:

1 — бампер с откидной стояночной опорой, 2 — двигатель, 3 — выхлопная труба, 4 — тросик газа, 5 — топливный бак, 6 — поворотная ось, 7 — рулевая колонка, 8 — рычаг переключения передач, 9 — рычаг «вперед — назад», 10 — рычаг газа, 11 — рукоятка управления, 12 — рычаг сцепления, 13 — тросик сцепления, 14 —трубчатая сцепка, 15 — узел навески сельхозорудий, 16 — рычаг включения вала отбора мощности, 17 — пусковая педаль, 18 — колесо 5,90X13", 19 — крепление колеса к промежуточному диску, 20 — крепление промежуточного диска к ступице, 21 — бортовой редуктор, 22 — корпус дифференциала, 23 — вал отбора мощности, 24 — тяга рычага переключения передач, 25 — тяга рычага «вперед — назад».

>00

600

450

Рис. 2. Схема установки колеи.

выбор не случаен: отдельные виды обработки почвы требуют как своего орудия, так и соответствующей скорости.

С чем же агрегатируется маленький MT3I С плугом ПЛ-1 и окучником КО-2, вы

пускаемыми заводом «Лид-сельмаш», бороной БН-90 и культиватором КР-70 Вол-ковысского завода литейного оборудования, полуприцепом ПХ-0,5 производственного объединения Боб-руйекферммаш и косилкой КН-1 завода «Гомсельмаш» имени 60-летия Великого Октября.

Р и с. 3. Возможные положения рулевой колонки и рукояток управления.

Для их сочленения с мотоблоком есть узел навески, а для косилки, работающей от вала отбора мощности, — трубчатая сцепка. Скорость вращения хвостовика вала 1 тыс. об/мин. Рулевая колонка в атом случае поворачивается на 180°, а передачи включаются задние. \..

Пахать рекомендуется на первой и второй передачах с колеей 600 и 700 мм. Плуг необходимо регулировать так, чтобы при заданной глубине и ширине захвата он не зарывался в землю и не выскальзывал на поверхность.

При пахоте, культивации, окучивании > и бороновании — словом, при энергоемких работах — для предотвращения пробуксовки колес рекомендуется крепить к их дискам балластные грузы, которые входят в комплект мотоблока. Грузов четыре, масса каждого из них 17 кг.

Давление в шинах должно быть около 0,8 кгс/см2.

При транспортировании по* луприцепа, когда грузы' с дисков сняты, давление увеличивают до 1,2 кгс/см2.

«Беларусь» МТЗ-05 в отличие от предшественников уже опытно-промышленный образец. Небольшая партия мотоблоков не так давно была реализована в Белоруссии через торговую сеть

Белкоопсоюза. Земледельцы довольны: микротрак-торы помогают им возделывать картофель и другие овощи, заготавливать и перевозить корма.

Хотя завод продолжает совершенствовать МТЗ-05, нет сомнения в том, что самодеятельные конструкторы, владельцы личных подсобных хозяйств — все, кто намерен механизировать нелегкий земледельческий труд, возьмут на вооружение опыт минских тракторостроителей, воспользуются их оригинальными решениями.

Копировать МТЗ вряд ли целесообразно, не каждому это по силам. Да и потребности и вкусы у всех разные. Главное в том, чтобы энтузиасты любительского конструирования увидели, каким может быть мотоблок, отнеслись к его конструкции как к примеру.

А. АЛЕКСАНДРОВ

5

Техническому творчеству учащихся — общественно полезную направленность: на это сегодня нацелены усилия огромной армии наставников и воспитателей подрастающего поколения. И юные изобретатели, рационализаторы все чаще и успешнее решают серьезные задачи 'технической помощи школе, народному хозяйству.

Учитывая это, редакция в мартовском номере возобновила специальный раздел «Нужны Архимеды!», в котором членам технических кружков и школьных организаций ВО ИР будут предлагаться творческие задания на разработку механизмов и приспособлений, требующихся предприятиям, стройкам, колхозам и совхозам.

Сегодня мы продолжаем публикацию заданий юным рационализаторам, составленных по тематическому сборнику для изобретателей и рационализаторов Министерства автомобильного транспорта СССР.

Ваше посильное участие в их решении в случае успеха поможет устранить «узкие места» в работе автотранспортников, облегчить труд и повысить его производительность, качество и эффективность.

Из года в. год увеличивается объем междугородных перевозок на автотранспорте: и днем и ночью народнохозяйственные грузы доставляются на важнейшие объекты пятилетки; рефрижераторы, фургоны, автопоезда развозят товары народного потребления. В светлую часть суток глаз водителя дальнего рейса не так устает: кроме дорожной обстановки, он замечает и красоты окружающей природы. А вот ночью словно в темном тоннеле, и лишь набегающая однообразная лента дороги в призрачном свете перед машиной.

Вдруг как кнутом по напряженным глазам — слепящий луч фар встречной машины. И не зажмуриться шоферу: ведь надо же управлять автомобилем! И нечем защититься: ни козырек, ни темные очки, спасающие днем от солнца, ночью ведь неприменимы.

Нельзя сказать, что эта ситуация осталась в стороне от внимания изобретателей. Существуют различные конструкции приборов, частично снижающих силу светового удара. Но они так и не нашли широкого применения из-за сложности устройства и высокой стоимости.

Тому, кто задумаегся над новым прибором, необходимо учесть, что его конструкция должна обеспечивать автоматическое изменение угла наклона светового потока при появлении встречного транспорта. Ну и конечно, немаловажные вопросы — компактность, надежность в эксплуатации; хорошо, если к тому же прибор окажется недорогим в изготовлении.

Трудно поверить, но прокол в огромной камере большегрузного автомобиля сегодня отыскивается точно так же, как в велосипедной, — подкачанную камеру опускают в воду и смотрят, откуда выходят пузырьки. Но ведь заплатку можно наложить только на сухую, покрытую клеем резину. Так что же, ждать, пока высохнет? Тем или иным способом ускорять сушку? Наверное, все же перспективнее поискать другой ме

6

тод и на его основе разработать универсальный стенд или прибор для проверки камер без водяной ванны.

Вообще ремонт автомобиля — кладезь самых разных технических задач для рационализации. Есть простые—например, как защитить стекла машины при перекраске кузова. Обычно их покрывают солидолом, заклеивают бумагой или пленкой, предохраняют восковыми мастиками. Но ведь все это требует впоследствии немалых затрат труда на удаление, и опять вручную. А хорошо бы иметь какой-то экран многократного пользования, чтобы и защищал надежно, и снимался просто. Тем более что современные материалы предоставляют широкий выбор для изготовления такого щитка.

Есть задачи и посложнее. Скажем, на ремонтном участке испытательные стенды и средства механизации сосредоточиваются по одну сторону, чтобы с другой могла подъехать машина. Но вот вы частично разобрали что-то с этого бока и надо бы развернуть ее, а как? Свой двигатель у нее уже не работает, буксиром таскать — никакой площадки не хватит для таких маневров. А устройств для разворота ремонтируемого автомобиля на месте нет. Они очень нужны: оснащение ими участка позволит рациональнее использовать производственные площади.

Опытные водители знают: причина многих происшествий на дорогах — неисправные тормоза. Никто не застрахован от возникновения критической ситуации: надо тормозить, а остановить машину не удается. Но не .ставить же рретий тормоз — и так уж, кроме ножного, есть еще и ручной. Но последний не случайно называется стояночным: на скорости им воспользоваться непросто. Находчивый шофер в этих случаях сбрасывает обороты двигателя, переходит на низшие передачи, но это метод постепенного, «долгого» гашения скорости. Однако до сих пор нет на автомобиле какого-либо супертормоза — аварийного устройства, способного остановить его в минуту крайней опасности. Вог такой своеобразный «стоп-кран» и требуется разработать.

Но безопасность движения зависит нередко и от соблюдения ограничений скорости, установленных на том или другом участке пути. Было бы неплохо предусмотреть в кабине контрольный прибор, который нс только заметил бы превышение скорости, но и подал водителю звуковой сигнал или световое предупреждение.

Интересное в этом смысле предложение прислал в редакцию наш читатель Н. Меренков из подмосковного города Щелкова. Он тоже задумался над подобным устройством и вот к какому решению пришел. Он предлагает установить на автомобиле три цветные лампочки, подобно светофору на перекрестке, и каждую связать со спидометром. Тогда и водителю, и работнику ГАИ, контролирующему движение на автодороге, будет сразу видно: горит, к примеру, зеленая лампочка — машина идет на нормальной скорости; желтая — значит, выбрана максимальная из дозволенных, а если сигналит красная — налицо нарушение установленных правил, скорость выше разрешенного предела.

Было бы хорошо также на приборном щитке в кабине автомобиля предусмотреть сигнализацию о состоянии прицепа. Ведь с улучшением дорог и повышением мощности двигателей все шире и интенсивнее применяются автопоезда — с одним, двумя, а то и тремя прицепами. Такой прибор может быть создан и силами юных техников. Желательно, чтобы его система оповещения была простой, компактной и надежной, а сигнализация в кабине осуществлялась звуковыми или световыми импульсами.

Кому не приходилось слышать от кондуктора этот возглас отчаяния, который тем не менее не в силах остановить пассажиров, штурмующих переполненный автобус в часы «пик».

А вот другая картина, также многим знакомая. Вы входите в кабину лифта многоэтажного здания, за вами еще несколько человек; вслед за ними в узкую щель уже закрывающихся дверей успевает-таки войти еще один. Но что это? Двери сами собой раздвинулись обратно, а на стене кабины загорелся матовый квадратик с предупреждающей надписью: «Лифт перегружен!» Последний из вошедших безропотно выходит обратно — с техникой не поспоришь. Вот бы и городскому транспорту подобное устройство! Ведь перегрузка ведет к преждевременному износу машины, снижается ее маневренность, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Здесь бы и помог прибор, предупреждающий пассажиров еще при посадке, что салон переполнен.

Конечно, многое делается и для организации более равномерных пассажиропотоков: периодически проводится подсчет, какова загрузка транспорта в обычное время на том или ином маршруте, какова — в часы «пик». Как правило, это осуществляется с помощью счетчиков-общественников, которые ведут учет входящих пассажиров, занося данные в специальные таблицы. Делаются попытки автоматизировать эту работу установкой при входе в салон контактных или фотоэлектрических датчиков. Однако в часы «пик» их показания «смазываются» плотным «строем» входящих, втискивающихся в салон: устройства не срабатывают. Отсюда чисто техническая задача: предложить автоматическое оснащение входа и выхода в салон пассажирского транспорта, которое фиксировало бы, сколько народа вошло на той или иной остановке, сколько — вышло. Хорошо, если система фиксации позволит обрабатывать эти данные затем на электронно-вычислительных машинах.

Дорога была очень любопытной; ей все не удавалось заглянуть, что там, в кузовах проносящихся по ней автомоби-чей? От внутренних напряжений она даже стала неровной, и колеса начали подпрыгивать.

«Му-у», — раздалось из одного грузовика; у другого железо звякнуло; а вон из того, с прицепом, кочан капусты вывалился; из следующего зерно просыпалось; потом строительный раствор выплеснуло; доски словно в ладоши хлопнули; картофелина спрыгнула и спряталась в кювете до весны...

Много самых разнообразных «сувениров» собирает дорога, потому что нет, наверное, таких грузов, какие не перевозилась бы сегодня автомобилями. Но какими бы непохожими они ни были, транспортникам прежде всего приходится решат!» одну проблему: в пункте А груз необходимо поднять в кузов, в пункте Б, наоборот, выгрузить. А поскольку подъемный краж удается использовать далеко не всегда, требуется разработать некий механизм, позволяющий водителю обходиться своими силами на погрузочно-разгрузочных операциях.

Не торопи: vсь навешивать на каждый грузовик подъемную стрелу — такие машины уже есть, но ведь не каждый груз подвластен крану. Нужны новые идеи. Придумали же ребята из Новосибирска самосвал, у которого задний борт, словно скреперный или бульдозерный нож, сам нагребает грунт и втаскивает его в кузов.

Как поступать, например, со слитками металла? До сих пор их грузят вручную, поштучно, потому что существующие приспособления пока требуют больших затрат физического труда на подготовительных операциях. Здесь оправдал бы себя механизм, способный одновременно подавать по 10 слитков весом до 100 кг, тратя на это не более 3—4 мин.

Не забыть бы и о неровностях «любопытной» дороги. Помните, на них зерно просыпалось? А ведь точно так же теряются и комбикорма, химические удобрения, другие грузы, перевозимые навалом. И все потому, что не изобретен еще такой кузов, чтобы на погрузке он был, как обычно, открыт, а в дороге словно застегнут на «молнию». При этом его конструкция должна удовлетворять следующим требованиям: максимальное использование грузоподъемности, простота разгрузки, защищенность содержимого кузова от атмосферных осадков, выдувания и других потерь. Учитывая, что бортовая машина обычно используется под самые разные грузы, «крыша» кузова не должна быть постоянной, а это значит, что и материалы, и конструкция обязаны позволять при необходимости убирать ее, в то же время всегда имея ее под рукой.

Что ни делает человек — режет ложку из лиловой чурки, строит дом, мастерит машину, — все так или иначе стараег* ся украсить, чтобы не только служило, но и радовало глаз. Сейчас этим занимается целая отрасль технического творчества — дизайн, или художественное конструирование. Посмотрите на современные автобусы или, скажем, самосвалы: не только формы их кузовов, но и даже окраска призваны играть эстетическую роль. Однако, каким бы ни был красивым транспорт, он не порадует, если выйдет на улицы грязным, в пыли, потеках от бензина и масла. Поэтому в автохозяйствах и на въездах в города становится все больше специальных машиномоечных установок.

Но дело это для нас новое, и еще не все здесь решено, не все сконструировано, а значит, есть где приложить руки и юным рационализаторам. Например, существует установка для мойки автомобилей не только сверху и с боков, но и снизу. Однако она не обеспечивает очистку днища кузова и ходовой части ото льда и намерзшей грязи.

Другая проблема — уборка салона автобуса: механизма для такой работы, выполняемой до сих пор вручную, также еще никто не придумал. Нет пока и универсального «полотенца» для автомобилей: применяемые после мойки сушильные установки потребляют очень много электроэнергии и в то же время не захватывают низа машин, который в мокром виде моментально ржавеет и снова загрязняется. Значит, нужно такое устройство, чтобы и экономным было, и все поверхности высушивало тщательнейшим образом.

Конечно, не исключен и принципиально иной подход к задаче: возможно, кто-то предложит просто нетрадиционный метод очистки автомобиля от загрязнений — без воды? Ведь «мокрый» способ не только проблема сушки, но и мутные потоки, несущие к тому же активные химические вещества, а это означает загрязнение окружающей среды. В то же время даже в быту мы уже чистим, скажем, обивку мебели аэрозолем, пена которого легко снимает грязь, оставляя ткань сухой, а всю операцию завершает пылесос.

7

.ДОЯ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ

на токарном и

вытачиванием

С

88 Кб

Ф21.9

Ф39.9

Ф10.5

>

МАЛЫШ БОГАТЫРЬ

А-А

М8 4отв.

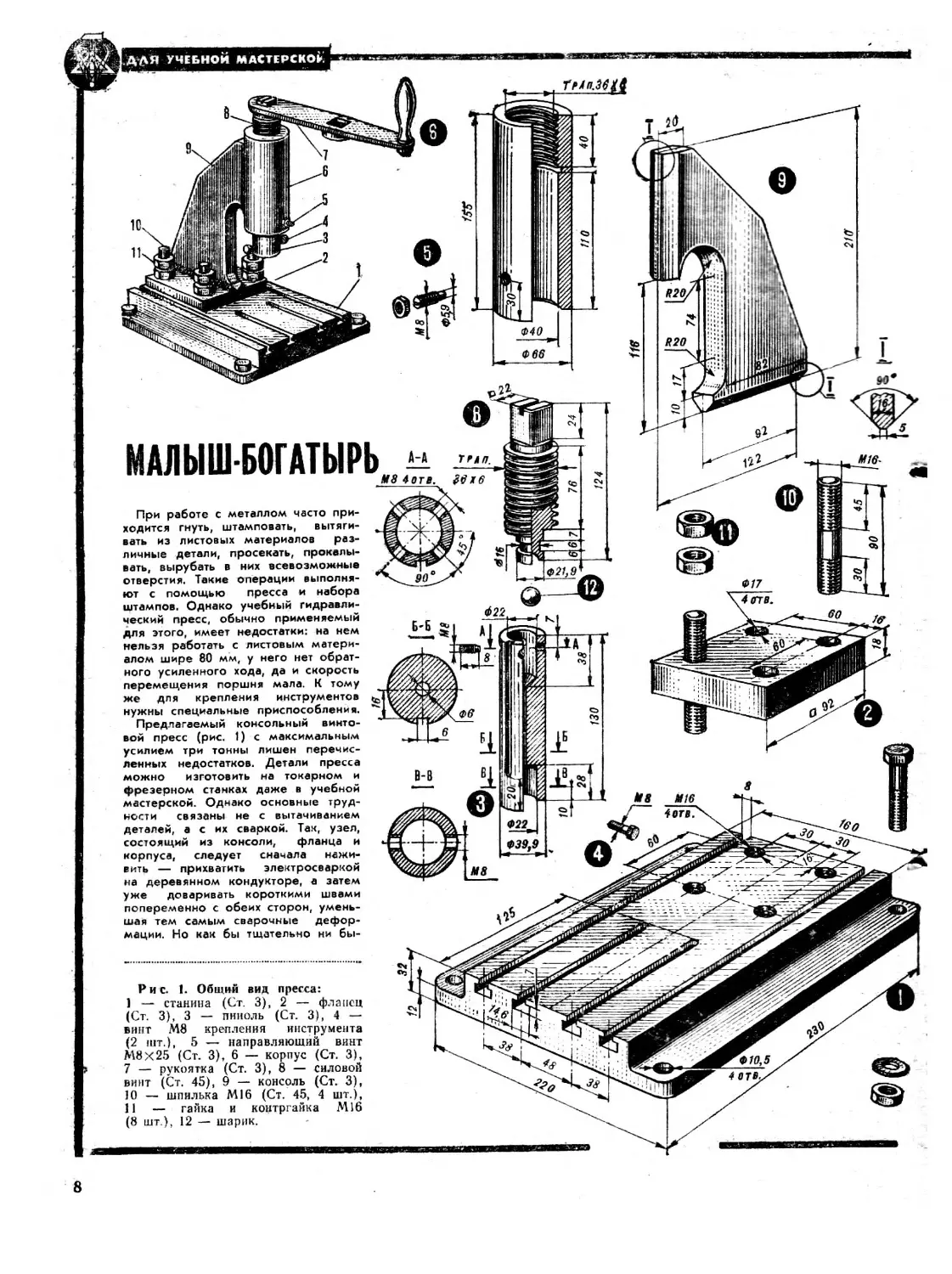

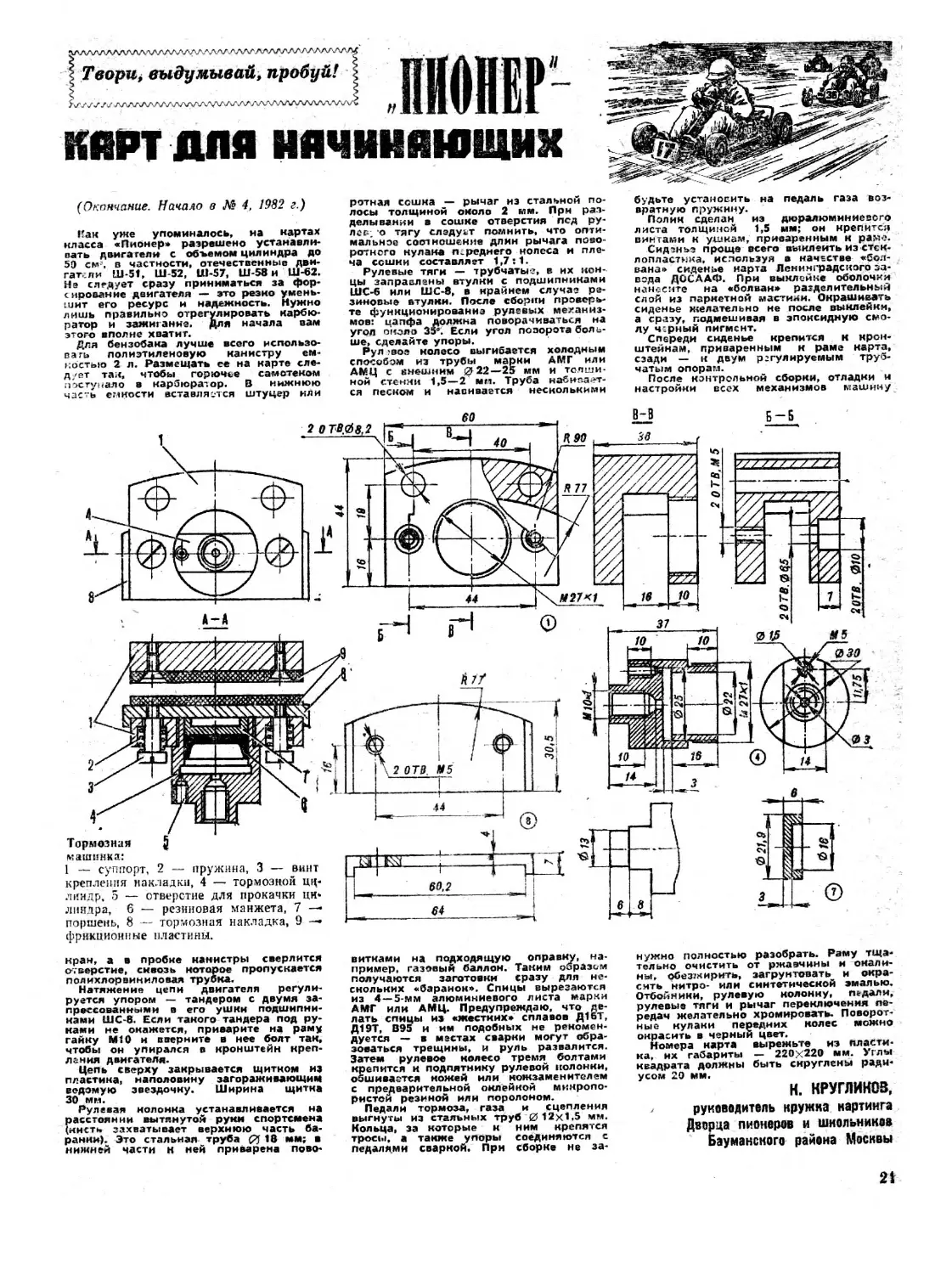

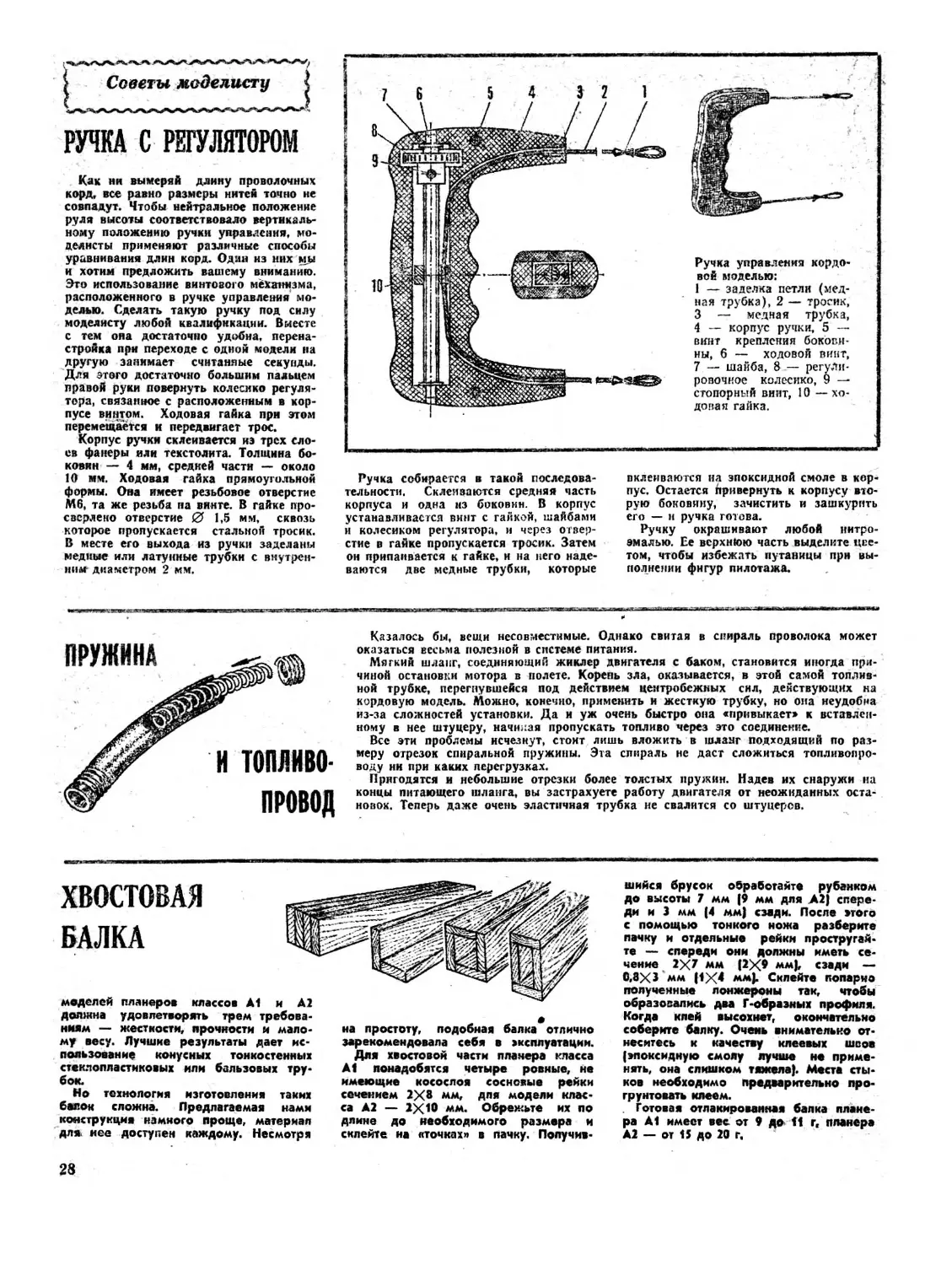

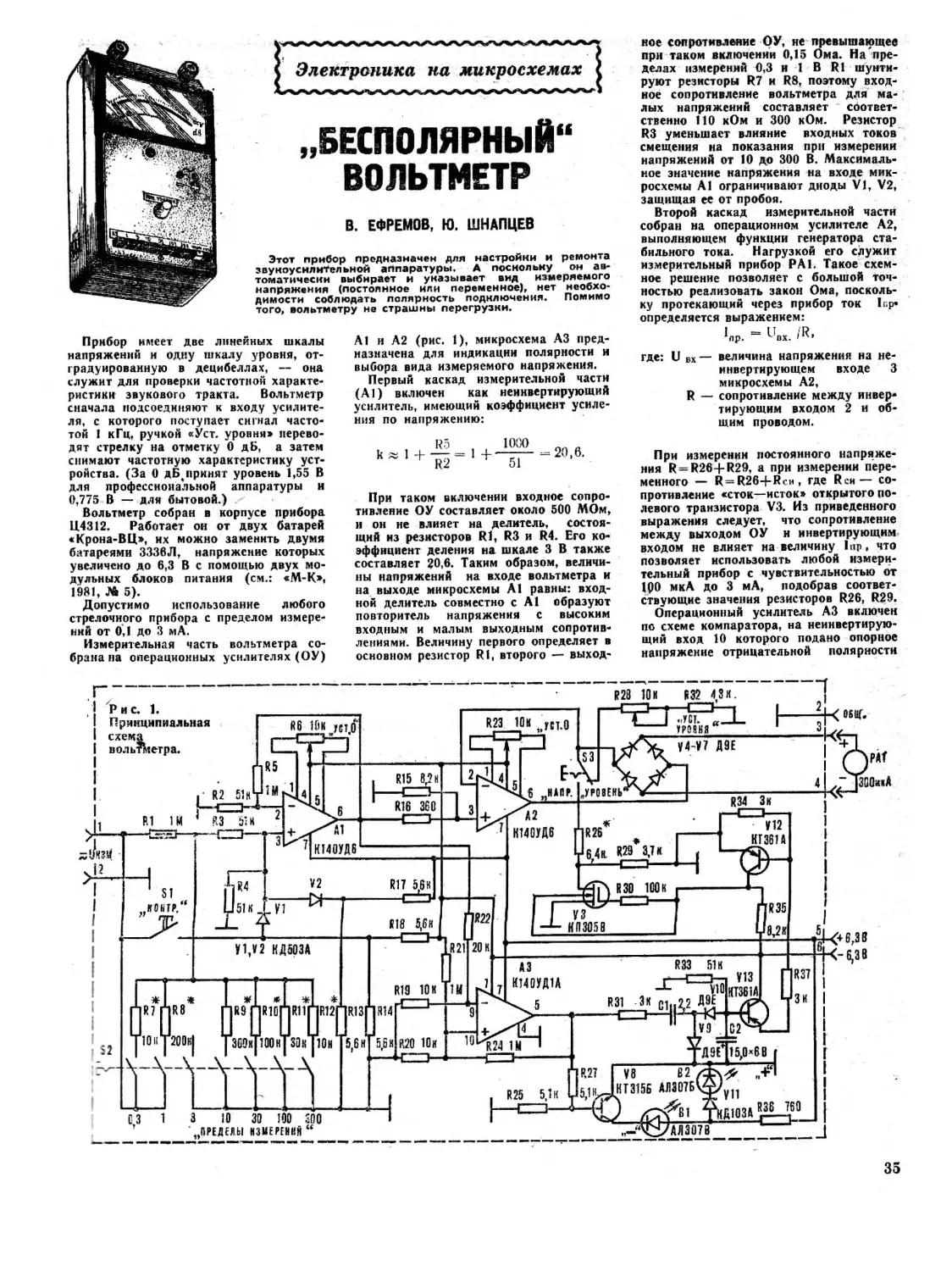

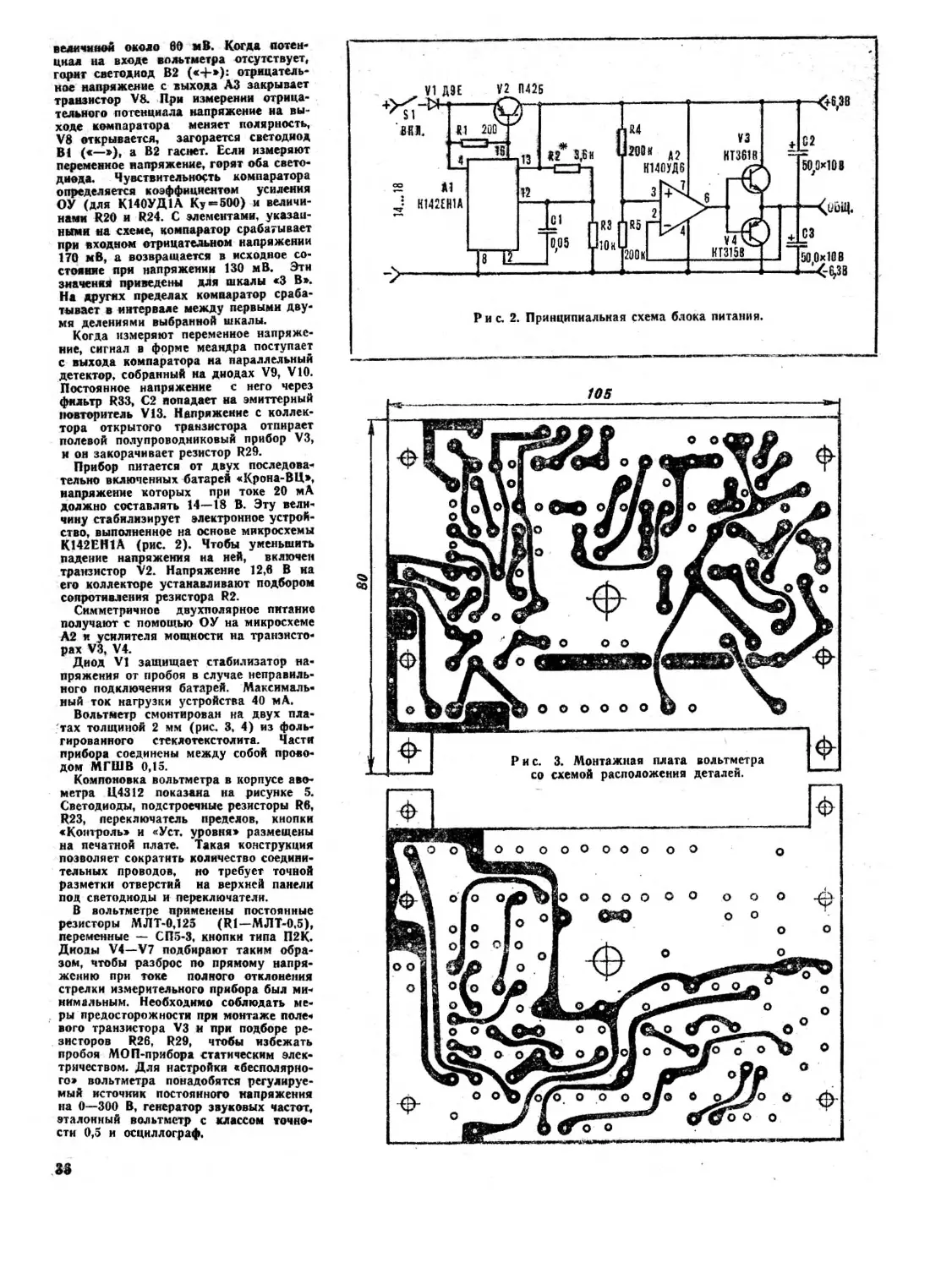

При работе с металлом часто приходится гнуть, штамповать, вытягивать из листовых материалов различные детали, просекать, прокалывать, вырубать в них всевозможные отверстия. Такие операции выполняют с помощью пресса и набора штампов. Однако учебный гидравлический пресс, обычно применяемый для этого, имеет недостатки: на нем нельзя работать с листовым материалом шире 80 мм, у него нет обратного усиленного хода, да и скорость перемещения поршня мала. К тому же для крепления инструментов нужны специальные приспособления.

Предлагаемый консольный винтовой пресс (рис. 1) с максимальным усилием три тонны лишен перечисленных недостатков. Детали пресса можно изготовить фрезерном станках даже в учебной мастерской. Однако основные трудности связаны не деталей, а с их сваркой. Так, узел, состоящий из консоли, фланца и корпуса, следует сначала наживить — прихватить электросваркой на деревянном кондукторе, а затем уже доваривать короткими швами попеременно с обеих сторон, уменьшая тем самым сварочные деформации. Но как бы тщательно ни бы-

Ф22

*8 М16

4отв.

/&О

<?о"'

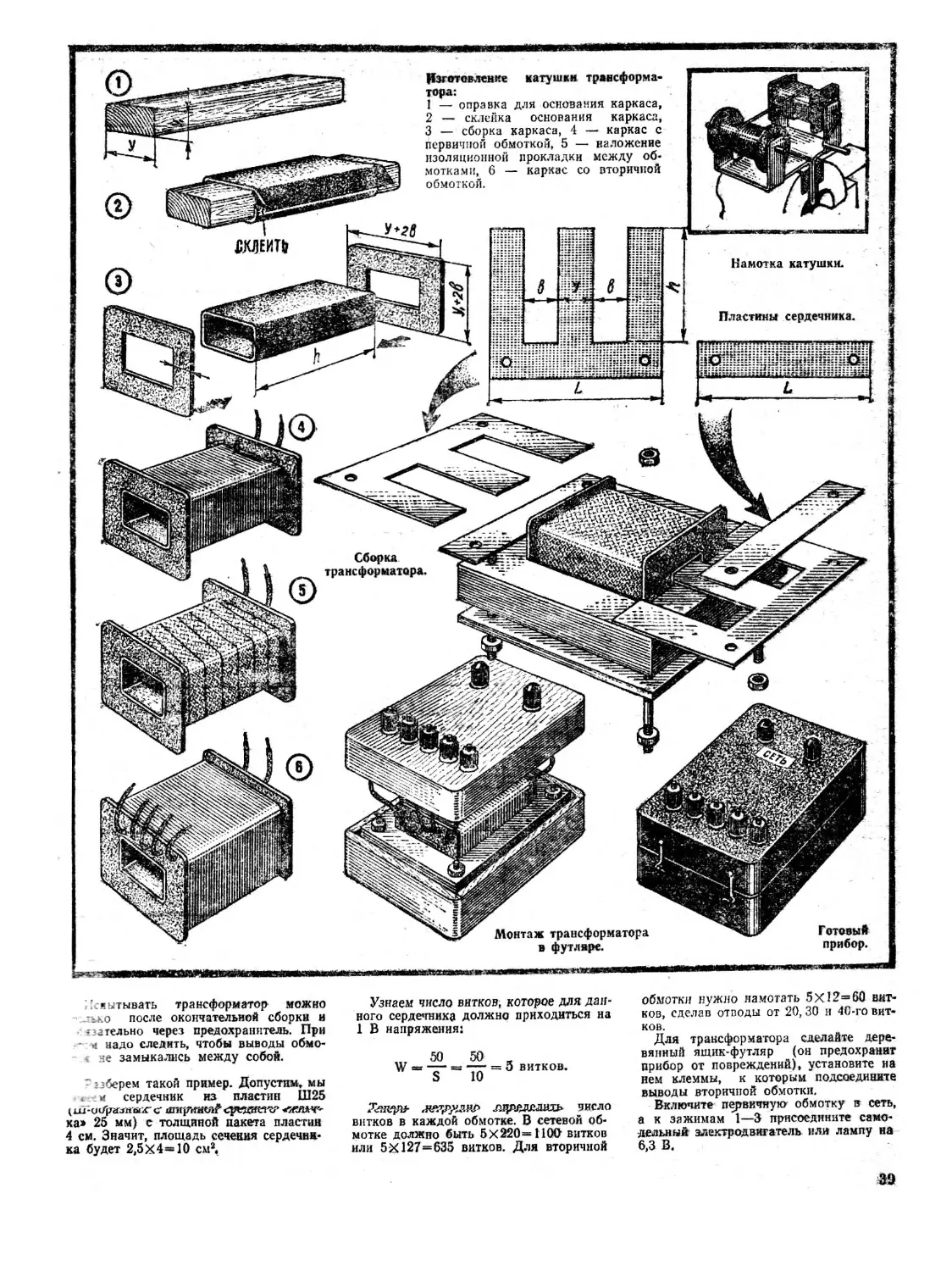

Рис. 1. Общий вид пресса:

1 — станина (Ст. 3), 2 — фланец (Ст. 3), 3 — пиноль (Ст. 3), 4 — винт М8 крепления инструмента (2 шт.), 5 — направляющий винт М8Х25 (Ст. 3), 6 — корпус (Ст. 3), 7 — рукоятка (Ст. 3), 8 — силовой винт (Ст. 45), 9 — консоль (Ст. 3), 10 — шпилька М16 (Ст. 45, 4 шт.), II — гайка и контргайка АЛ.16 (8 шт ), 12 — шарик.

8

^6О

ДЛЯ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ФЗО

М3

88*-~

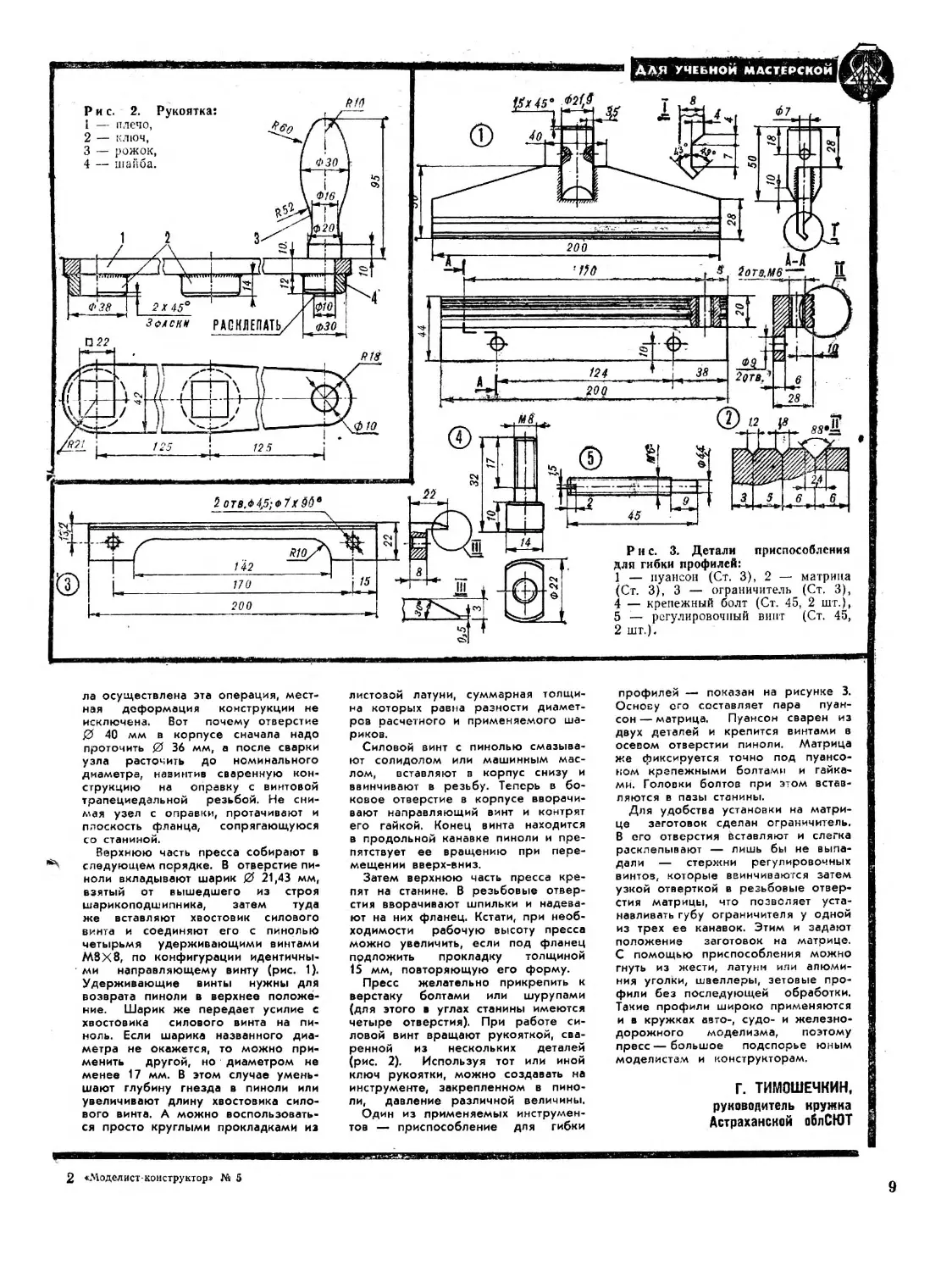

профилей — показан на рисунке 3.

2qtb.'

Рис. 1 — 2 — 3 - ] 4 — !

2. Рукоятка:

плечо, ключ, рожок, шайба.

Ф16

Ф20

200

;f?o

2 ОТ О, Мб"

Д-4

Ф38

П22

2 х 45

ЗфДСКН

РАСКЛЕПАТЬ

фзо !

R18

$10

2 ОТВ,Ф4,5;Ф7Х $6а

142

170

200

ла осуществлена эта операция, мест-

ная деформация конструкции не исключена. Вот почему отверстие 0 40 мм в корпусе сначала надо проточить 0 36 мм, а после сварки

узла расточить до номинального диаметра, навинтив сваренную конструкцию на оправку с винтовой трапециедальной резьбой. Не снимая узел с оправки, протачивают и

плоскость фланца, сопрягающуюся со станиной.

Верхнюю часть пресса собирают в следующем порядке. В отверстие пиноли вкладывают шарик 0 21,43 мм, взятый от вышедшего из строя

шарикоподшипника, затем туда же вставляют хвостовик силового винта и соединяют его с пинолью

четырьмя удерживающими винтами М8Х8, по конфигурации идентичными направляющему винту (рис. 1). Удерживающие винты нужны для возврата пиноли в верхнее положение. Шарик же передает усилие с хвостовика силового винта на пиноль. Если шарика названного диаметра не окажется, то можно применить другой, но диаметром не менее 17 мм. В этом случае уменьшают глубину гнезда в пиноли или увеличивают длину хвостовика силового винта. А можно воспользоваться просто круглыми прокладками из

2 «Моделист-конструктор» № 5

124

200

Р и с. 3. Детали приспособления для гибки профилей:

1 — пуансон (Ст. 3), 2 — матрица (Ст. 3), 3 — ограничитель (Ст. 3), 4 — крепежный болт (Ст. 45, 2 шт.), 5 — регулировочный винт (Ст. 45, 2 шт.).

листозой латуни, суммарная толщи-

на которых равна разности диаметров расчетного и применяемого шариков.

Силовой винт с пинолью смазыва-

Осноеу его составляет пара пуансон — матрица. Пуансон сварен из двух деталей и крепится винтами в осевом отверстии пиноли. Матрица

ют солидолом или машинным маслом, вставляют в корпус снизу и ввинчивают в резьбу. Теперь в боковое отверстие в корпусе вворачивают направляющий винт и контрят

его гайкой. Конец винта находится в продольной канавке пиноли и препятствует ее вращению при перемещении вверх-вниз.

Затем верхнюю часть пресса крепят на станине. В резьбовые отвер-

стия вворачивают шпильки и надевают на них фланец. Кстати, при необходимости рабочую высоту пресса

можно увеличить, если под фланец подложить прокладку толщиной 15 мм, повторяющую его форму.

Пресс желательно прикрепить к верстаку болтами или шурупами (для этого в углах станины имеются четыре отверстия). При работе силовой винт вращают рукояткой, сваренной из нескольких деталей (рис. 2). Используя тот или иной ключ рукоятки, можно создавать на инструменте, закрепленном в пиноли, давление различной величины.

Один из применяемых инструментов — приспособление для гибки

же фиксируется точно под пуансоном крепежными болтами и гайками. Головки болтов при этом вставляются в пазы станины.

Для удобства установки на матри-

це заготовок сделан ограничитель. В его отверстия вставляют и слегка расклепывают — лишь бы не выпадали — стержни регулировочных винтов, которые ввинчиваются затем узкой отверткой в резьбовые отвер-

стия матрицы, что позволяет устанавливать губу ограничителя у одной из трех ее канавок. Этим и задают

положение заготовок на матрице. С помощью приспособления можно гнуть из жести, латуни или алюминия уголки, швеллеры, зетовые профили без последующей обработки. Такие профили широко применяются и в кружках авто-, судо- и железнодорожного моделизма, поэтому пресс — большое подспорье юным моделистам и конструкторам.

Г. ТИМОШЕЧКИН, руководитель кружка Астраханской облСЮТ

9

Когда мы, участники Великой Отечественной войны, говорим о победе советского народа над фашизмом, то имеем в виду не только солнечный май сорок пятого, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции «третьего рейха», и не только памятный для всех нас Парад Победы на Красной площади столицы. Перед нами зримо предстают и суровые зимние дни сорок первого — сорок второго, с которых, собственно, и начался разгром фашистской армии.

Перелом в ходе военных действий потребовал от советских людей громадного напряжения всех сил, ратных подвигов на фронте и героической трудовой работы в тылу. Четкая координация деятельности предприятий, выпускавших военную технику в соответствии с насущными требованиями фронта, во многом предопределила наш успех под Москвой. Но поскольку необходимость тех или иных доработок, переоборудований, модификаций возникала буквально ежечасно в зависимости от тактики использования того или иного вооружения, с началом боевых действий в нашей авиации стало интенсивно развиваться конструкторское и изобретательское творчество летно-технического состава. На фронте проходило решающую проверку всего, что инженеры и производственники авиационных заводов закладывали в создаваемые ими самолеты, вооружение и оборудование.

Первые же дни боевых сражений стали суровым экзаменом не только для летчиков, но и для всей нашей армии. Приходилось буквально па ходу разрабатывать новые тактические приемы ведения боевых действии, непрерывно и настойчиво искать пути усовершенствования военной техники. При этом многое можно было оперативно сделать непосредственно в авиационных мастерских силами летчиков и техников. Кому, в конце концов, лучше знать возможности нашей авиации, как не летпо-техническому составу частей и соединений ВВС.

В первый период войны мне было доверено командование военно-воздушными силами Московского военного

• округа и одновременно авиагруппой в битве под Москвой. О том, как прямо в боевых условиях улучшали технику защитники столицы, мне и хотелось бы здесь рассказать.

Прежде всего вспоминается буквально ошеломляющий эффект от боевого применения советскими самолетами реактивных снарядов РС-82 и РС-132 — тех самых, что у артилле-

Праздник Победы

Н. СБЫТОВ, генерал-лейтенант авиации

ристов назывались М-13, на солдатском языке — «катюшами».

К началу Великой Отечественной войны у нас, собственно, уже был опыт вооружения эрэсами самолетов: подобными снарядами оснащались, скажем, истребители Н. Н. Поликарпова И-16, применявшие эрэсы в боях с японской авиацией в районе реки Халхин-Гол в 1939 году. Реактивное оружие хороню показало себя и при ведении воздушных схваток, и при штурмовке наземных целей. Теперь настала лора обратиться к этому опыту.

Дело в том, что с возникновением острейшей необходимости отражения массированных налетов фашистской авиации на Москву потребовалось существенно повысить эффективность вооружения перехватчиков: истребителю нужно было более мощное средство поражения бомбардировщиков, чем пулемет 11IKAC и пушка И1ВАК. В летных частях (а началось это с 16-го истребительного авиационного полка полковника Ф. Пруцкова) быстро сообразили, что многократно увеличить боевую мощь истребителя без коренного переоборудования можно только оснащением его реактивными снарядами. В самом спешном порядке в авиационных мастерских изготовили направляющие для эрэсов, установили на боевые машины пусковое оборудование.

Одним из инициаторов применения

РС-82 на истребителях МиГ-3 был летчик полка лейтенант И. Заболотный. По его предложению самолет вооружили реактивными снарядами. О результатах применения «авиакатюш» можно судить хотя бы по тому, что в битве под Москвой лейтенант сбил 12 самолетов противника, более ста раз летал на штурмовку фашистских танков и пехоты, нанося врагу сокрушительные удары реактивным оружием. Бесстрашный комсомолец погиб в неравном бою 4 января 1912 года. Ивану Николаевичу Заболотному посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В октябре сорок первого, когда немецко-фашистские войска вышли на дальние подступы к Москве, одной из самых насущных задач нашей авиации стала борьба с танками противника. Первые штурмовки танковых колонн с воздуха реактивными снарядами показали, что фашистские тапки можно уничтожать практически с любых самолетов. Основываясь на этом, эрэсами стали оснащать и часть бомбарди-1 ровщиков.

Интересен опыт установки РС-132 на бомбардировщик Пе-2. Инициаторами этого нововведения стали инспектор по технике пилотирования ВВС Московского военного округа майор Г. Карпенко и инженер С. Зикеев. Наличие реактивных снарядов на бомбардировщике позволило в корне изменить тактику ударов по танковым колоннам противника, а также по его аэродромам. Нс доходя 1 — 1,5 км до цели, летчик наносил упреждающий удар эрэсами по противовоздушной обороне врага, а затем уничтожал реактивными снарядами самолеты на стоянках и за-ьершал поражение объектов противника бомбовыми ударами. За разработку столь эффективной тактики и проявленное мужество майор Г. Карпенко был награжден орденом Ленина.

В заслугу майору Г. Карпенко можно поставить и еще одну важнейшую > работу, которую он провел совместно с главным инженером управления ВВС Московского округа Т. Черновым. Ими был предложен оригинальный способ борьбы с ночными бомбардировщиками, позволивший существенно обезопасить Москву от налетов фашистских стервятников.

Предыстория этого была следующая. Буквально за несколько часов до первого налета фашистской авиации на Москву меня вызвали в ставку Верховного Главнокомандующего, где в то время проигрывались па картах варианты отражения налета вражеской

10

авиация па столицу. При разборе И. В. Сталии обратил внимание па то, что бить бомбардировщиков врага необходимо не растопыренными пальцами (мелкими группами истребителей), а мощным кулаком — использовать максимальное количество самолетов, а также завязывать воздушные бои с противником на возможно большем удалении от столицы. Ведь тогда радиолокаторов еще нс существовало и обнаружить бомбардировщики противника можно было только мощными лучами прожекторов.

Нам пришлось крепко задуматься над тем, как увеличить глубину удара по фашистам. Принятая в то время тактика встречи и уничтожения вражеских бомбардировщиков на большом удащиги требовала развертывания к запг у от Москвы на глубине в несколько десятков километров огромной сети прожекторных установок. Их развернули уже более 600, но и этого оказалось недостаточно.

Остроумным вариантом частичного решения поставленной задачи стала мобильная прожекторная станция на бомбардировщике Ис-2. На бомбодержатель его левой плоскости установили 60-сантиметровый прожектор, а справа симметрично закрепили мощный электрогенератор с ветряком-пропеллером. Тактика использования «летающего прожектора» была следующей. При появлении бомбардировщиков противника па дальних подступах к Москве майор хГ. Карпенко немедленно взлетал, выводил машину на встречный курс и, обнаружив самолеты, включал прожекторную установку. Подсветка позволяла летчику вести прицельный огонь из бортового оружия — пушек и пулеметов. Как правило, в этом случае фашистские летчики немедленно сбрасывали бомбы и поспешно уходили на запад.

Советские асы применяли и еще один интересный способ борьбы с ночными бомбардировщиками люфтваффе. Барражирующие в зоне дежурства (на удалении 160—150 км от Москвы) истребители имели па бомбодержателях

светящиеся авиационные бомбы (САБы), которые сбрасывались летчиками с появлением фашистских самолетов. Спускаясь на парашюте, «люстры» в течение 10 минут излучали ослепительный свет — в несколько миллионов свечей! — давая возможность истребителям эффективно атаковать бомбардировщики врага.

Хотя число сбитых таким образом самолетов противника и не было значительным, но новая тактика обнаружения оказывала огромное морально-психологическое воздействие на фаши

Рисунок Е. Селезнева.

стских летчиков. Сбитые и попавшие в плен показывали, что ужо за 200 км от Москвы они летели в предельном напряжении, ожидая какого-либо нового способа действий советских истребителей. Многие из них вследствие этого сбрасывали бомбы, но долетев до цели.

На первом этапе войны, когда в наших частях ощущалась острая нехватка средств ведения воздушного боя. настоятельно необходимым стало переоборудование У-2 — одного из самых массовых в то время учебных самолетов — в боевую машину. Для начала на биплан установили оборудование для бомбометания, турельный пулемет, аза-том на часть машин и направляющие для запуска РС-82. Задача была сложной — ведь все работы приходилось вести во фронтовой обстановке силачи летчиков и техников авиационных частей. Том не менее уже в битве под Москвой в составе пашей авиагруппы воевала 65-я эскадрилья самолетов У-2, летчики которой стали инициаторами боевого применения учебных бипланов. В последующие годы войны тихоходные машины можно было встретить буквально на всех фронтах. О массовости участия У-2 в боевых действиях говорит хотя бы то, что только ВВС Московского округа подготовил;! и передали фронтам около 5 тысяч переоборудованных самолетов.

Вообще «небесный тихоход» Н. Поликарпова вопреки всем прогнозам оказался незаменимой машиной во фронтовых условиях. Вертолетов тогда еще не было, а У-2 с его нетребовательностью

к качеству аэродрома, с его небольшими разбегом и пробегом оказывался порой единственным средством связи, оперативной «каретой» скорой медицинской помощи, и, наконец, эффективным легким ночным бомбардировщиком и разведчиком.

По и этот «вездеход», летавший в любую погоду, иной раз оказывался беспомощным, когда весной или осенью требовалось подняться с раскисшей от дождей пашни или с болотистого грунта, а потом приземлиться. Требовалось как-то решить эту проблему, и фронтовые рационализаторы нашли способ, позаимствовав его у автомобилистов. Известно: чтобы снизить нагрузку на каждое колесо, автоконструкторы устанавливают на задний мост грузовика спаренные скаты. По тому же пути пошли и летчики. Поначалу они закрепляли на удлиненных концах оси шасси еще по одному колесу. По, как оказалось, сырой грунт и грязь налипали на колеса, забивали пространство между ними, из-за чего достоинства нового шасси сводились к нулю. Чтобы избежать этого, попробовали увеличить расстояние между спаренными колесами. В новом варианте зазор сделали в 20 сантиметров. Грунт практически перестал налипать, самолет быстро рулил даже по самой вязкой пашне, и летчик спокойно сажал машину без опасения скапотировать и поломать винт.

Я привел лишь несколько примеров рационализаторской деятельности в авиационных частях, а она между тем охватывала практически всю сферу боевой готовности нашей авиации. Особенно много предложений постучало от летчиков и техников легкобомбардировочной, истребительной и штурмовой авиации. Частые вылеты днем и ночью, в непогоду и мороз, на разведку и на выполнение сложных боевых задач требовали от летно-технического состава не только толкового исполнения определенных уставами и наставлениями обязанностей, но и творческого переосмысливания возможностей, которыми располагала находившаяся в их руках техника, использования ее с максимальной эффективностью.

Рационализацией военной техники и со испытаниями в авиационных частях занимались, как правило, коммунисты и комсомольцы. То, что теперь все мы называем подвигами, массовым героизмом, в ту военную пору воспринималось ими как самое обычное явление. Их самоотверженная работа стала одним из важнейших Факторов великой Победы советского народа над фашизмом.

11

Спустя некоторое время на Малороссийскую был послан самолет для контроля. Но его экипаж увидел лишь тучи густого черного дыма. Только после освобождения станции удалось точно подсчитать результаты штурмовки. Два Ила уничтожили четыре эшелона противника: состав с горючим, состав с танками и два с боеприпасами. Кроме того, как следствие удара штурмовиков станционные пути оказались настолько разрушены, что через Малороссийскую вплоть до ее освобождения не смог проследовать ни один эшелон.

Родина по достоинству оценила боевую работу гвардейцев 7-го штурмового авиационного полка. В приказе Верховного Главнокомандующего действия С. Смирнова и С. Слепоза были поставлены в пример всему личному составу ВВС. ♦ ♦ ♦

Технические требования к самолету-штурмовику, равно как и тактику применения штурмовой авиации, советские военные теоретики сформулировали еще в конце двадцатых годов.

Проблему бронированного самолета непосредственной поддержки войск пытались разрешить одновременно несколько коллективов: в ЦАГИ конструкторское бюро А. Н. Туполева проектировало самолеты АНТ-17 и АНТ-18, в ЦКБ строились и испытывались штурмовики, получившие индексы ЛШ, ТШ-1 и ТШ-3, но создать машину, которая сочетала в себе мощное вооружение, высокую скорость и надежную броневую защиту, не удавалось пока никому. Камнем преткновения была броня: она перетяжеляла самолет и к тому же резко нарушала аэродинамику фюзеляжа, собранного из почти прямоугольных стальных плит.

Самолету требовалась новая — легкая и прочная — броня, и к делу создания штурмовика подключились авиационные металлурги. Сложнейшая научная и технологическая задача получения специального бронелиста для штурмовика решалась) в одной из лабораторий Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Необходимость бронирования самолетов непосредственной поддержки войск авиационные специалисты почувствовали в полной мере во время гражданской войны в Испании. В ту

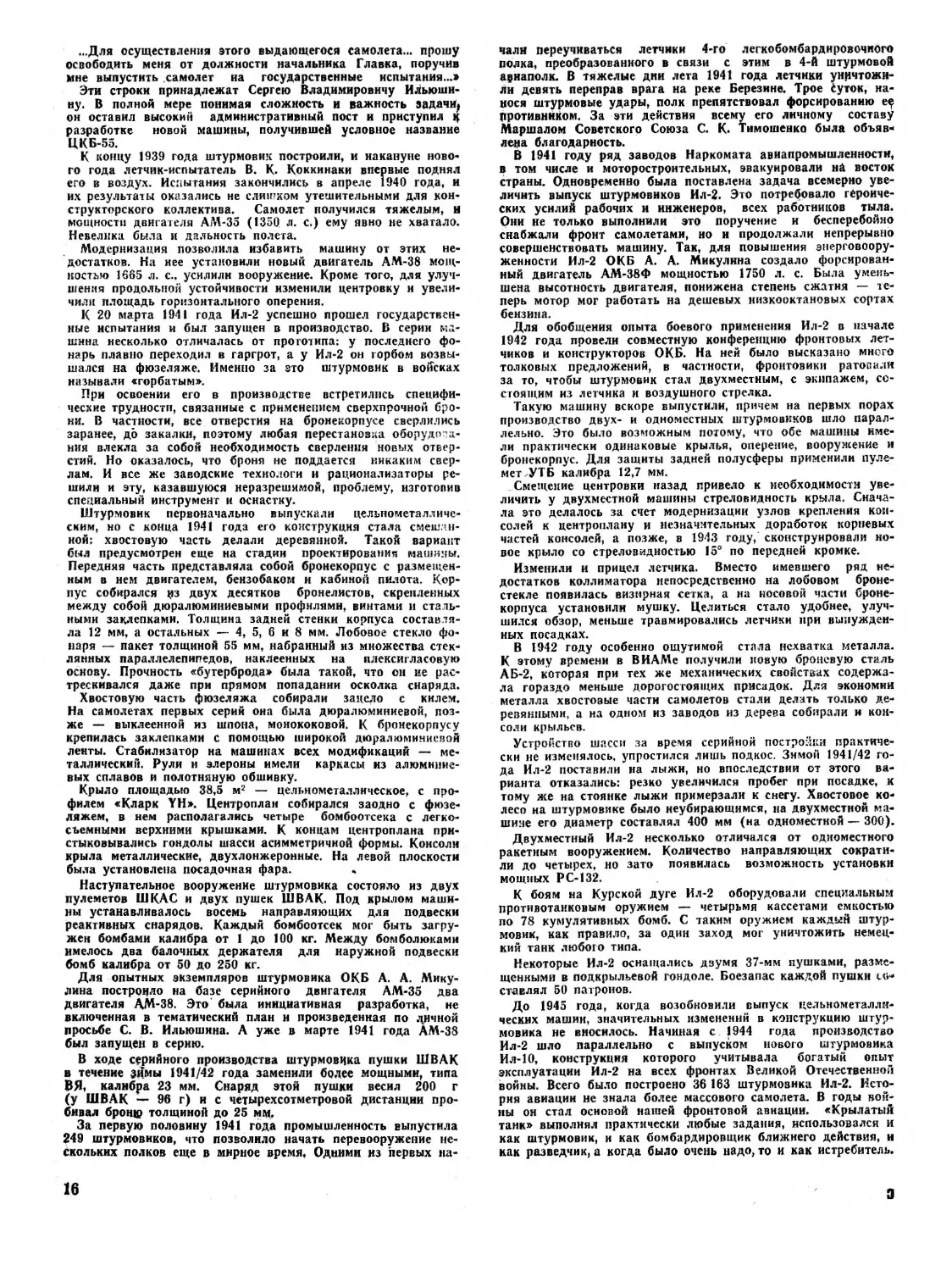

АТАКУЮТ „КРЫЛАТЫЕ ТАНКИ"

Утро 26 января 1943 года выдалось пасмурным. Низкая облачность грозила существенно осложнить задачу, поставленную перед вылетевшими на разведку лейтенантом Сергеем Смирновым и младшим лейтенантом Сергеем Слеповым, но когда их Ил-2 приблизились к цели поиска — станции Малороссийская, — видимость немного улучшилась и летчики разглядели станционные пути, а на них несколько эшелонов, причем один состоял из цистерн.

Атака!.. Курс для нее был выбран самый эффективный — под небольшим углом к составам. Огненными стрелами из-под крыльев штурмовиков вырвались реактивные снаряды, и буквально через секунду внизу полыхнули взрывы. Одновремен но с пуском ракет пилоты дали залп из бортового стрелкового оружия — пушек и пулеметов. Сделав крутой вираж, «крылатые танки» еще раз прошли над путями, сбросив на них стокилограммовые бомбы. Оставив позади себя море огня, летчики благополучно возвратились на аэродром.

пору штурмовая авиация, существовавшая как особый род ВВС с начала тридцатых годов, имела на вооружении модифицированные разведчики Р-5Ш и небольшое количество самолетов Р-10 (ХАИ-5) конструкции И. Г. Немана. Р-5, на которых воевали республиканцы, были весьма эффективны, ко при штурмовках их соединения несли большие потери от пулеметного и ружейного огня.

Реальная возможность создания бронированного штурмовика вскоре представилась советским авиаконструкторам: в ВИАМе была получена авиационная броня АБ-1, пригодная для изготовления сложноштампованных корпусов. 28 января 1938 года с письмом к И. В. Сталину обратился начальник Главного управления авиационной промышленности Нарком-тяжпрома. В нем, в частности, говорилось: «...Сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или,,, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненный части забронированы...

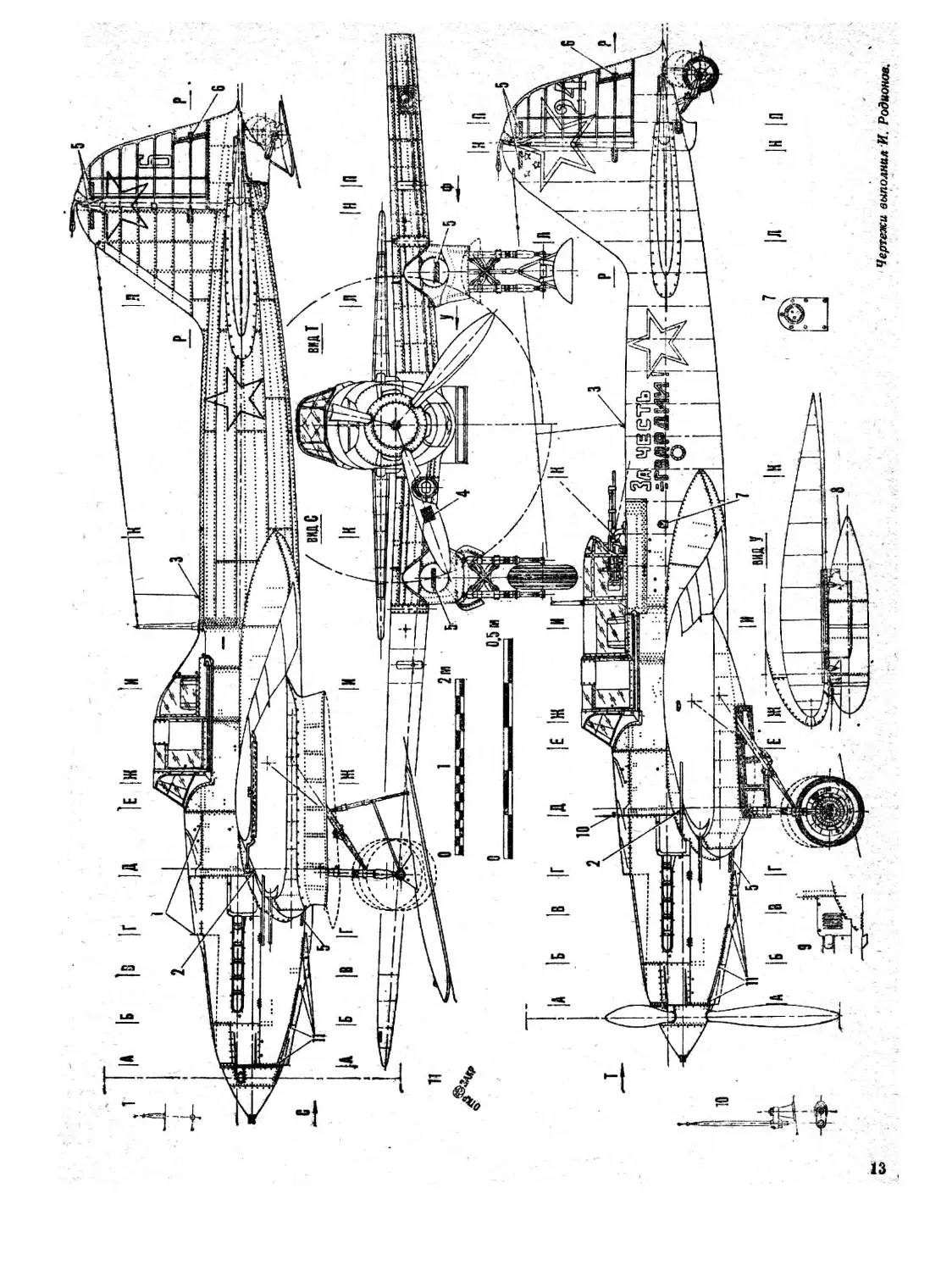

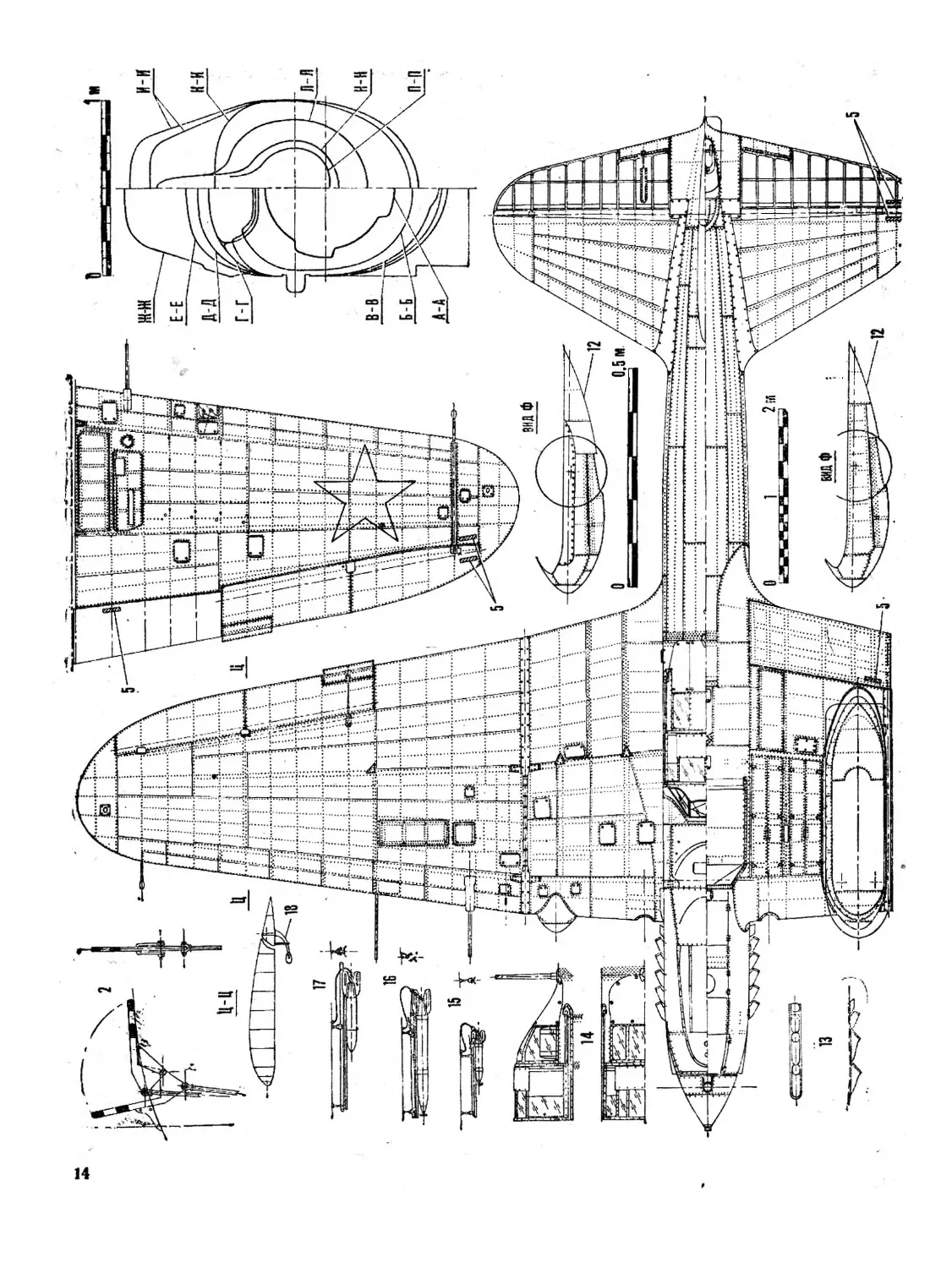

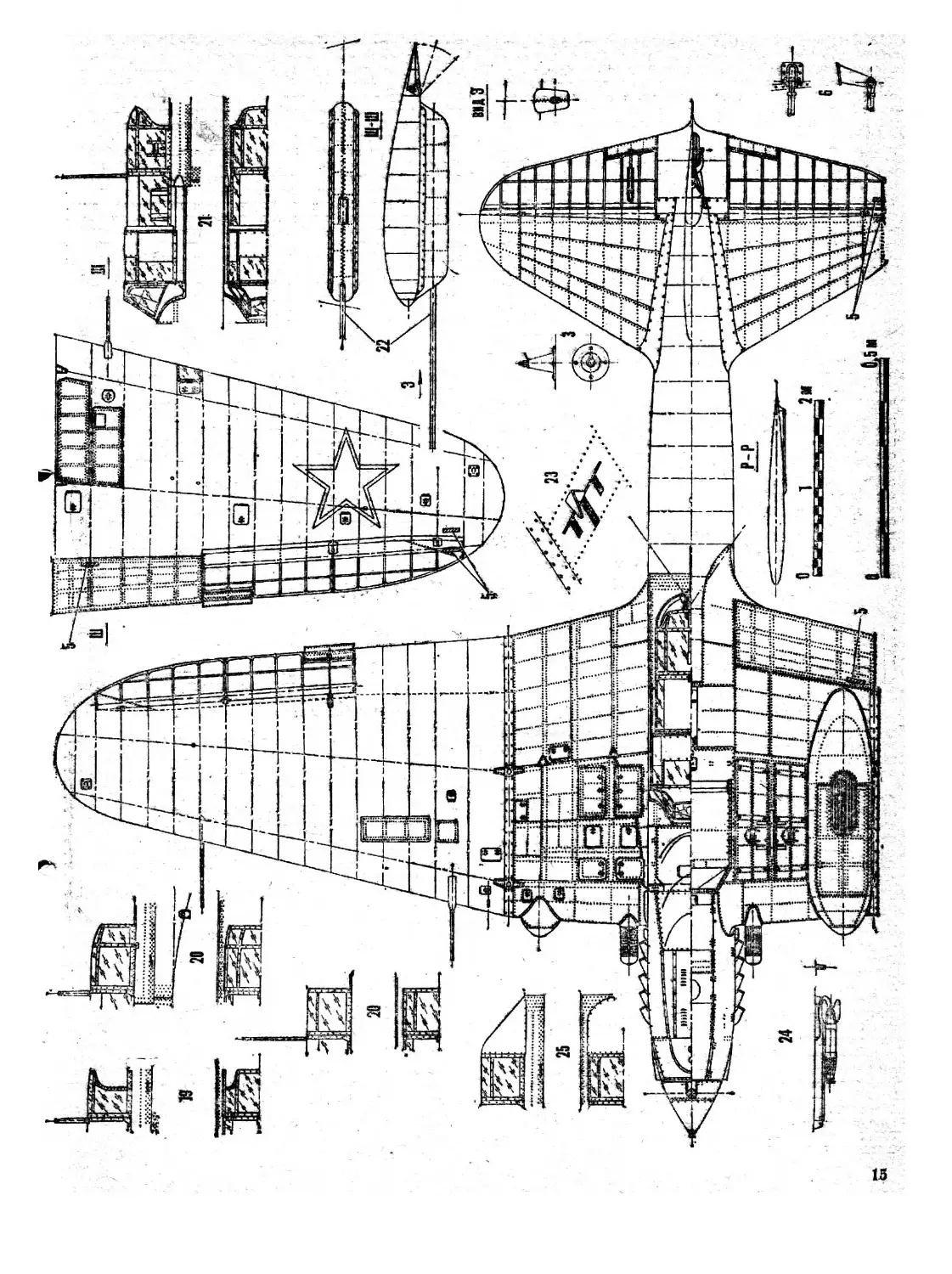

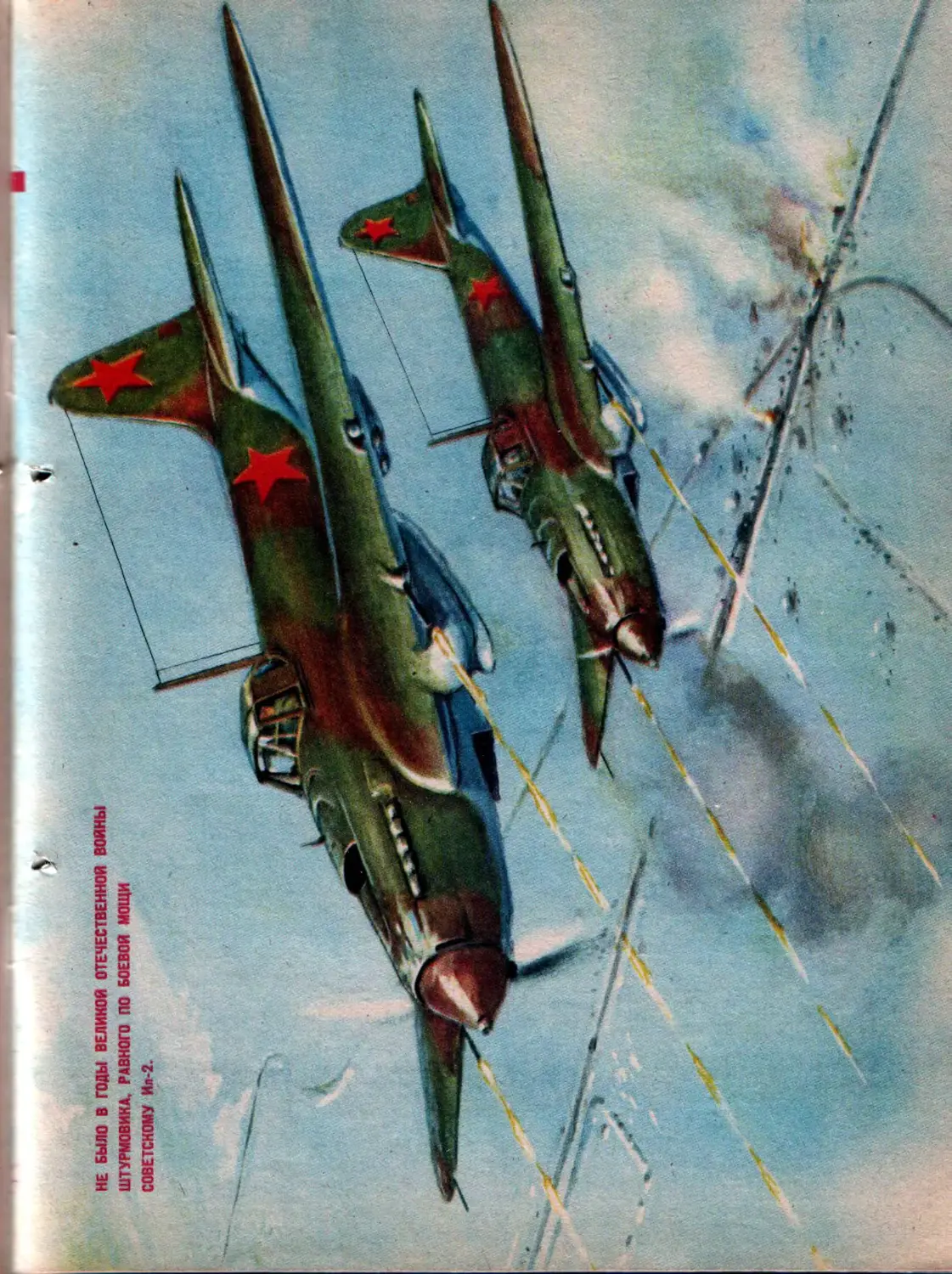

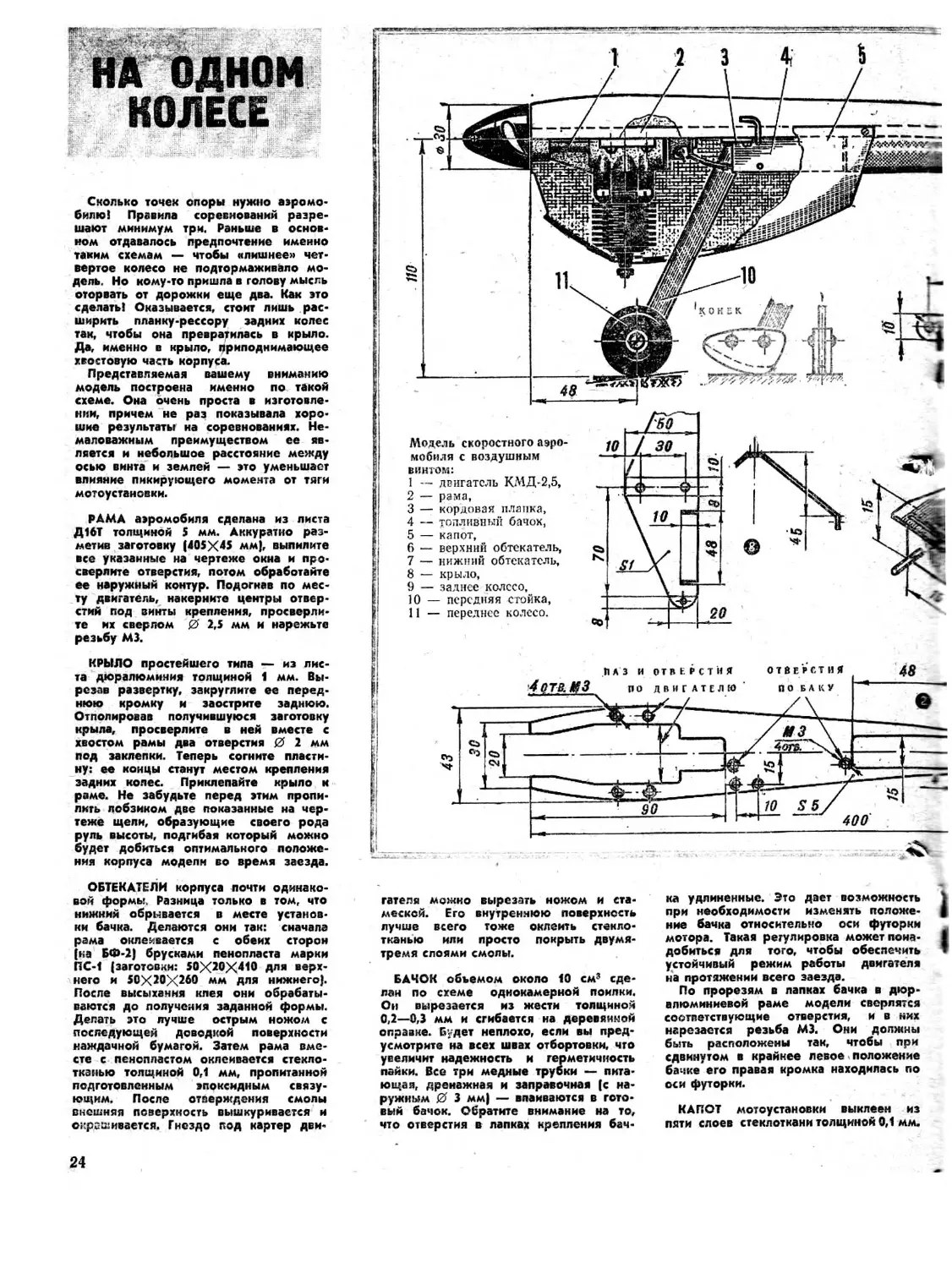

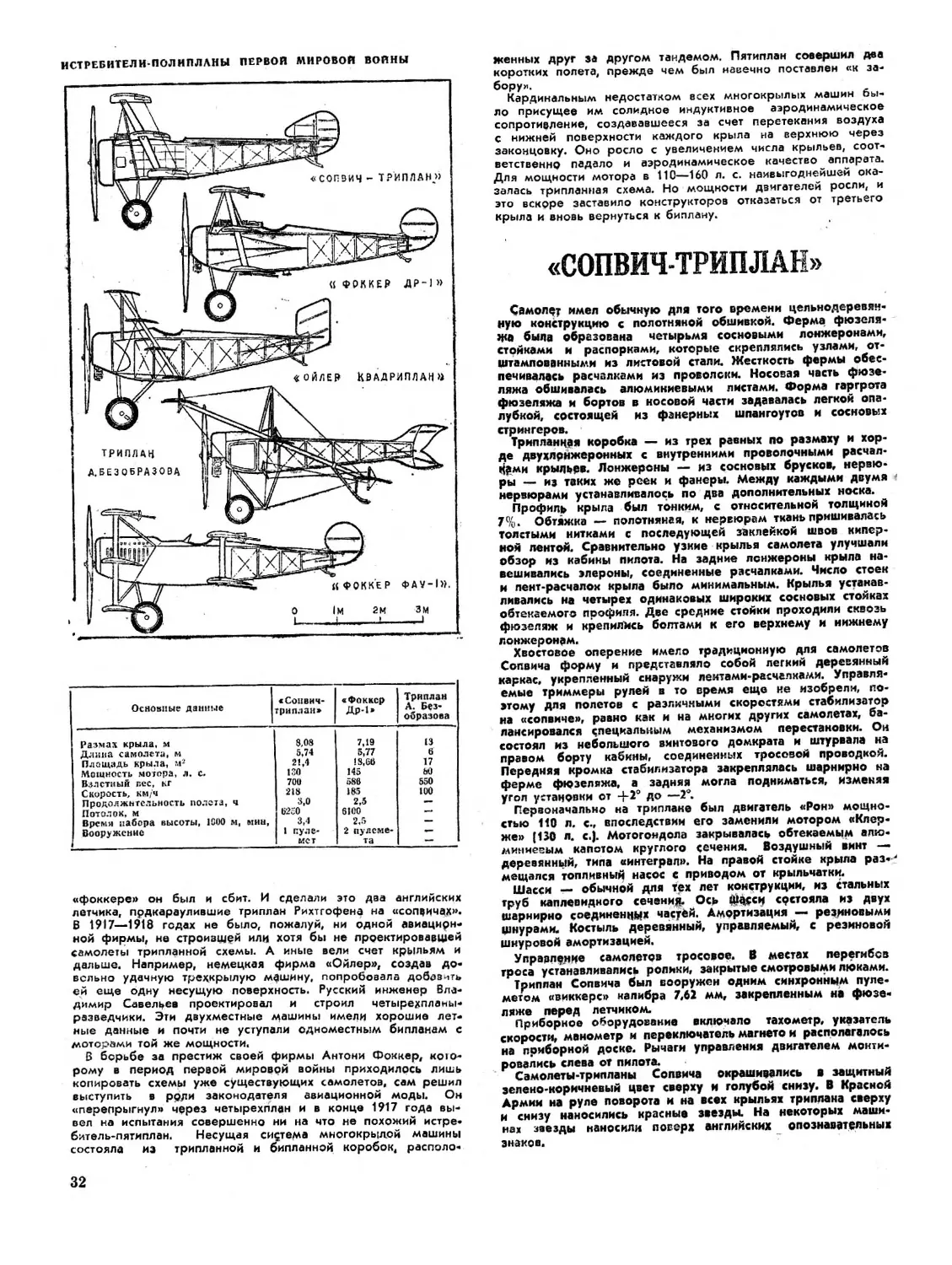

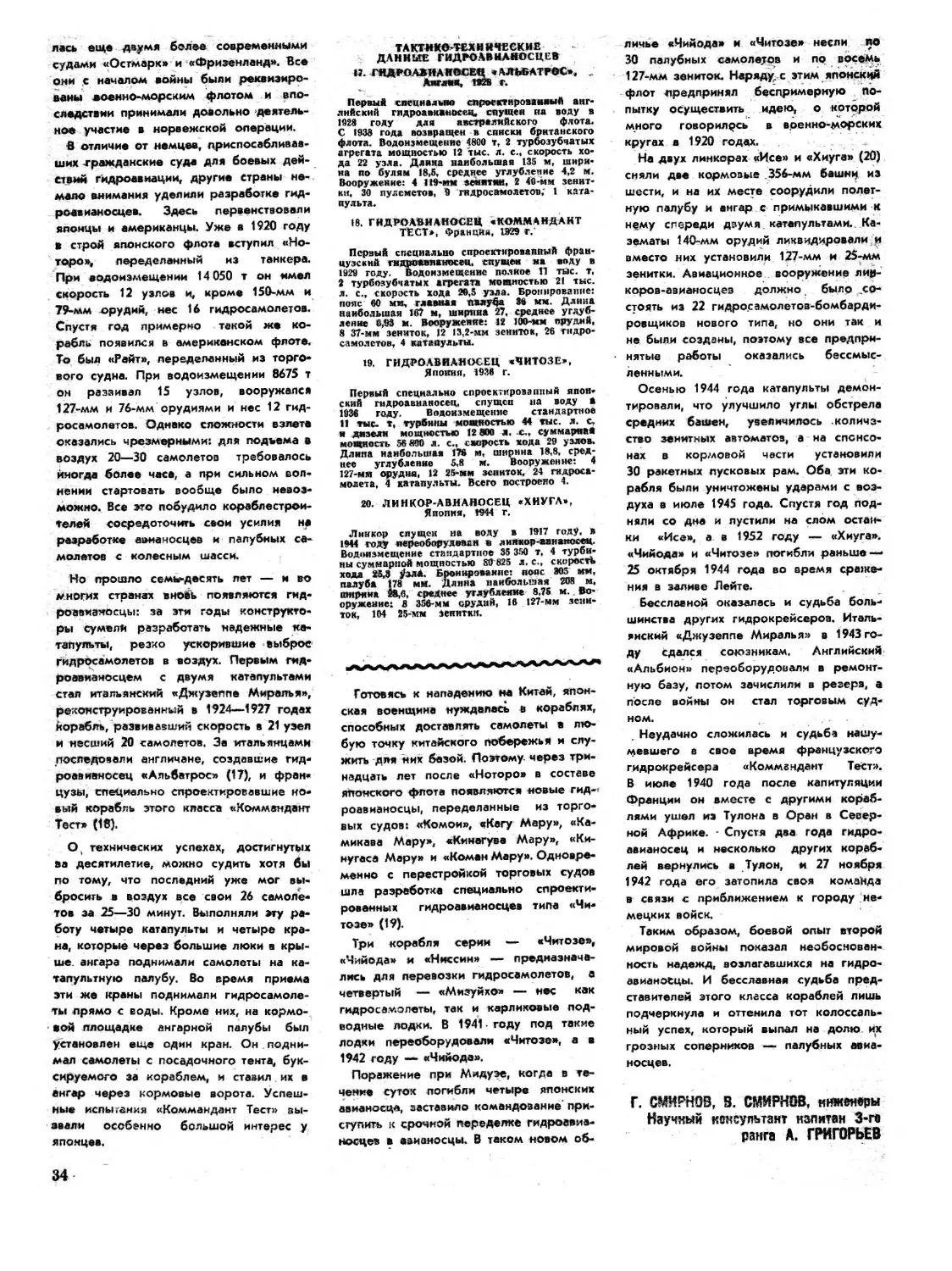

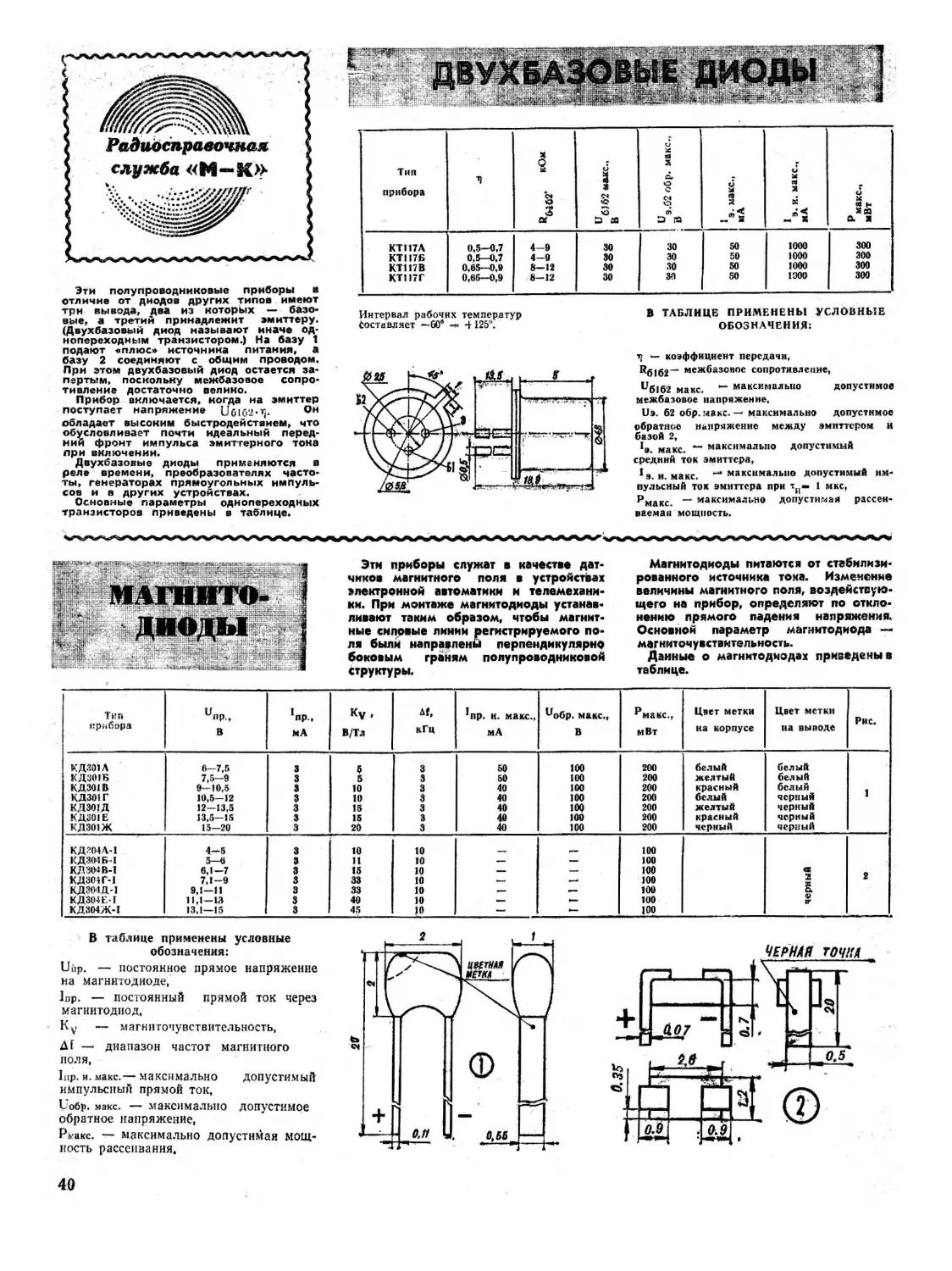

Бронированный штурмовик Ил-2 и его модификации:

1 — мушки прицела ПБП-1Б, 2 — указатель положения шасси, 3 — ввод антенны, 4 — надпись (сверху вниз колонкой): «АВ-5Л-158 СЕРИЯ 2», «МАЛЫЙ УГОЛ 36», «ОСТАНАВЛИВАТЬ», «НА БОЛЬШОМ ШАГЕ», 5 — семизначный заводской помер, 6—рычаг триммера-флетнера, 7—розетка аэродромного питания, 8 — установка на бомбодержателе дополнительного Топливного бака, 9 — вариант вентиляции капота на Ил-2 выпуска 1945 г., 10 — мушка прицела ВВ-1, 11 — замок крышек капота, 12 — варианты обтекателей шасси Ил-2 выпуска 1942 г., 13 — вариант сдвоенных выхлопных лачрубков на Ил-2 выпуска 1942 г., 14 —• вариант кабины Ил-2 без

бронирования сзади выпуска 1941 г., 15 — установка РС-82 на Ил-2 выпуска 1941 г., 16 — установка М-13 на Ил-2 выпуска 1942 г., 17 — установка РС-132 на Ил-2 выпуска 1942 г., 18 — балансир внутренней части элерона Ил-2 выпуска начала 1941 г., 19 — самодельный фонарь кабины стрелка (1942 г.), 20 — варианты фонарей кабины стрелка первых серий (конец 1942 — начало 1943 г.), 21 — кабина Ил-2 выпуска 1945 г., 22 — установка пушки калибра

37 мм, 23 — механический указатель положения щитков (устанавливался только на левой части центроплана двухместной машины), 24 — установка РС-132 на Ил-2 выпуска 1945 г., 25 — фонарь кабины ученика на учебной двухместной машине.

12

5

14

15

...Для осуществления этого выдающегося самолета... прошу освободить меня от должности начальника Главка, поручив мне выпустить самолет на государственные испытания...»

Эти строки принадлежат Сергею Владимировичу Ильюши* ну. В полной мере понимая сложность и важность задачи^ он оставил высокий административный пост и приступил к разработке новой машины, получившей условное название ЦКБ-55.

К концу 1939 года штурмовик построили, и накануне нового года летчик-испытатель В. К. Коккинаки впервые поднял его в воздух. Испытания закончились в апреле 1940 года, и их результаты оказались не слишком утешительными для конструкторского коллектива. Самолет получился тяжелым, и мощности двигателя АМ-35 (1350 л. с.) ему явно не хватало. Невелика была и дальность полета.

Модернизация позволила избавить машину от этих недостатков. На нее установили новый двигатель АМ-38 мощностью 1665 л. с., усилили вооружение. Кроме того, для улучшения продольной устойчивости изменили центровку и увеличили площадь горизонтального оперения.

К 20 марта 1941 года Ил-2 успешно прошел государственные испытания и был запущен в производство. В серии машина несколько отличалась от прототипа: у последнего фонарь плавно переходил в гаргрот, а у Ил-2 он горбом возвышался на фюзеляже. Именно за это штурмовик в войсках называли «горбатым».

При освоении его в производстве встретились специфические трудности, связанные с применением сверхпрочной брони. В частности, все отверстия на бронекорпусе сверлились заранее, до закалки, поэтому любая перестановка оборудования влекла за собой необходимость сверления новых отверстий. Но оказалось, что броня не поддается никаким сверлам. И все же заводские технологи и рационализаторы решили и эту, казавшуюся неразрешимой, проблему, изготовив специальный инструмент и оснастку.

Штурмовик первоначально выпускали цельнометаллическим, но с конца 1941 года его конструкция стала смешанной: хвостовую часть делали деревянной. Такой вариант был предусмотрен еще на стадии проектирования машины. Передняя часть представляла собой бронекорпус с размещенным в нем двигателем, бензобаком и кабиной пилота. Корпус собирался цз двух десятков бронелистов, скрепленных между собой дюралюминиевыми профилями, винтами и стальными заклепками. Толщина задней стенки корпуса составляла 12 мм, а остальных — 4, 5, 6 и 8 мм. Лобовое стекло фонаря — пакет толщиной 55 мм, набранный из множества стеклянных параллелепипедов, наклеенных на плексигласовую основу. Прочность «бутерброда» была такой, что он не растрескивался даже при прямом попадании осколка снаряда.

Хвостовую часть фюзеляжа собирали задело с килем. На самолетах первых серий она была дюралюминиевой, позже — выклеенной из шпона, монококовой. К бронекорпусу крепилась заклепками с помощью широкой дюралюминиевой ленты. Стабилизатор на машинах всех модификаций — металлический. Рули и элероны имели каркасы из алюминиевых сплавов и полотняную обшивку.

Крыло площадью 38,5 м2 — цельнометаллическое, с профилем «Кларк YH». Центроплан собирался заодно с фюзеляжем, в нем располагались четыре бомбоотсека с легкосъемными верхними крышками. К концам центроплана пристыковывались гондолы шасси асимметричной формы. Консоли крыла металлические, двухлонжеронные. На левой плоскости была установлена посадочная фара.

Наступательное вооружение штурмовика состояло из двух пулеметов ШКАС и двух пушек ШВАК. Под крылом машины устанавливалось восемь направляющих для подвески реактивных снарядов. Каждый бомбоотсек мог быть загружен бомбами калибра от 1 до 100 кг. Между бомболюками имелось два балочных держателя для наружной подвески бомб калибра от 50 до 250 кг.

Для опытных экземпляров штурмовика ОКБ А. А. Мику-лина построило на базе серийного двигателя АМ-35 два двигателя ДМ-38. Это была инициативная разработка, не включенная в тематический план и произведенная по личной просьбе С. В. Ильюшина. А уже в марте 1941 года АМ-38 был запущен в серию.

В ходе серийного производства штурмовика пушки ШВАК в течение зимы 1941/42 года заменили более мощными, типа ВЯ, калибра 23 мм. Снаряд этой пушки весил 200 г (у ШВАК — 96 г) и с четырехсотметровой дистанции пробивал брощр толщиной до 25 мм.

За первую половину 1941 года промышленность выпустила 249 штурмовиков, что позволило начать перевооружение нескольких полков еще в мирное время. Одними из первых на

чали переучиваться летчики 4-го легкобомбардировочного полка, преобразованного в связи с этим в 4-й штурмовой авиаполк. В тяжелые дни лета 1941 года летчики уничтожили девять переправ врага на реке Березине. Трое Суток, нанося штурмовые удары, полк препятствовал форсированию ее Противником. За эти действия всему его личному составу Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко была объявлена благодарность.

В 1941 году ряд заводов Наркомата авиапромышленности, в том числе и моторостроительных, эвакуировали на восток страны. Одновременно была поставлена задача всемерно увеличить выпуск штурмовиков Ил-2. Это потребовало героических усилий рабочих и инженеров, всех работников тыла. Они не только выполнили это поручение и бесперебойно снабжали фронт самолетами, ио и продолжали непрерывно совершенствовать машину. Так, для повышения энерговооруженности Ил-2 ОКБ А. А. Микулина создало форсированный двигатель АМ-38Ф мощностью 1750 л. с. Была уменьшена высотность двигателя, понижена степень сжатия — теперь мотор мог работать на дешевых низкооктановых сортах бензина.

Для обобщения опыта боевого применения Ил-2 в начале 1942 года провели совместную конференцию фронтовых летчиков и конструкторов ОКБ. На ней было высказано много толковых предложений, в частности, фронтовики ратовали за то, чтобы штурмовик стал двухместным, с экипажем, состоящим из летчика и воздушного стрелка.

Такую машину вскоре выпустили, причем на первых порах производство двух- и одноместных штурмовиков шло параллельно. Это было возможным потому, что обе машины имели практически одинаковые крылья, оперение, вооружение и бронекорпус. Для защиты задней полусферы применили пулемет УТБ калибра 12,7 мм.

Смещение центровки назад привело к необходимости увеличить у двухместной машины стреловидность крыла. Сначала это делалось за счет модернизации узлов крепления консолей к центроплану и незначительных доработок корневых частей консолей, а позже, в 1943 году, сконструировали новое крыло со стреловидностью 15° по передней кромке.

Изменили и прицел летчика. Вместо имевшего ряд недостатков коллиматора непосредственно на лобовом бронестекле появилась визирная сетка, а на носовой части броне-корпуса установили мушку. Целиться стало удобнее, улучшился обзор, меньше травмировались летчики при вынужденных посадках.

В 1942 году особенно ощутимой стала нехватка металла. К этому времени в ВИАМе получили новую броневую сталь АБ-2, которая при тех же механических свойствах содержала гораздо меньше дорогоегоящих присадок. Для экономии металла хвостовые части самолетов стали делать только деревянными, а на одном из заводов из дерева собирали и консоли крыльев.

Устройство шасси за время серийной постройки практически не изменялось, упростился лишь подкос. Зимой 1941/42 года Ил-2 поставили на лыжи, но впоследствии от этого варианта отказались: резко увеличился пробег при посадке, к тому же на стоянке лыжи примерзали к снегу. Хвостовое колесо на штурмовике было неубирающимся, на двухместной машине его диаметр составлял 400 мм (на одноместной — 300).

Двухместный Ил-2 несколько отличался от одноместного ракетным вооружением. Количество направляющих сократили до четырех, но зато появилась возможность установки мощных РС-132.

К боям на Курской дуге Ил-2 оборудовали специальным противотанковым оружием — четырьмя кассетами емкостью по 78 кумулятивных бомб. С таким оружием каждый штурмовик, как правило, за один заход мог уничтожить немецкий танк любою типа.

Некоторые Ил-2 оснащались дзумя 37-мм пушками, размещенными в лодкрылъевой гондоле. Боезапас каждой пушки составлял 50 патронов.

До 1945 года, когда возобновили выпуск цельнометаллических машин, значительных изменений в конструкцию штурмовика не вносилось. Начиная с 1944 года производство Ил-2 шло параллельно с выпуском нового штурмовика Ил-10, конструкция которого учитывала богатый опыт эксплуатации Ил-2 на всех фронтах Великой Отечественной войны. Всего было построено 36 163 штурмовика Ил-2. История авиации не знала более массового самолета. В годы войны он стал основой нашей фронтовой авиации. «Крылатый танк» выполнял практически любые задания, использовался и как штурмовик, и как бомбардировщик ближнего действия, и как разведчик, а когда было очень надо, то и как истребитель.

16

Э

НЕ БЫЛО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЯНЫ ШТУРМОВИКА, РАВНОГО ПО БОЕВОЙ МОЩИ СОВЕТСКОМУ Ил-2.

»

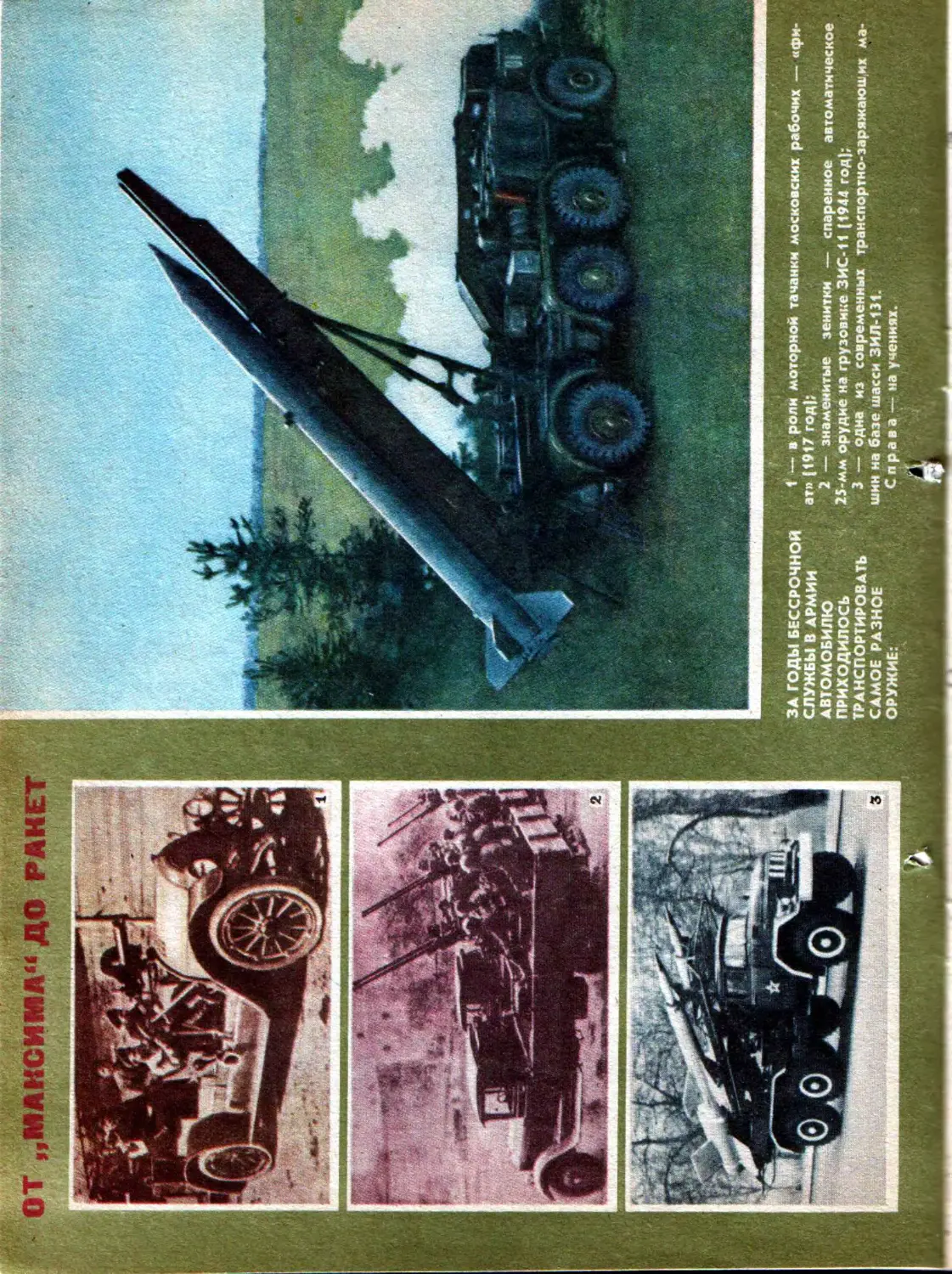

БОЕВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Можно сказать, что с самого рождения и ло сегодняшний день автомобиль находится на бессрочной службе в армии. Ведь это именно ему обязаны своим появлением броневики и бронеавтомобили периода мировых войн, нынешние бронетранспортеры и другая боевая колесная техника. Правда, в современной армии автомобили выполняют в большинстве случаев прозаическую повседневную транспортную работу и непосредственно не участвуют в боевых операциях, предоставляя это специализированным машинам. Так было не всегда. Самые обычные грузовики без какой-либо броневой защиты, порой даже не снабженные средствами повышения проходимости, тоже не раз «надевали военную форму». Вы уже, наверное, вспомнили легендарные «катюши» — реактивные многозарядные установки на шасси обычных грузовиков. Но ими вовсе не ограничивается ряд автомобильной техники подобного назначения. «Катюши», вознесенные на постаменты в память о минувшей войне, лишь наиболее яркий символ боевого применения автомобиля.

Впервые самоходную колесную машину вывели на поле сражения англичане. Эго произошло в 1899 году во время войны с бурами в Южной Африке. Конструктор Ф. Симмс взял за основу легкий четырехколесный одноллесг-ный автомобиль «до дион-бутон» с одноцилиндровым двигателем в 1,5 л. с., скорее напоминавший два сочлененных

Перзый в мире боевой автомобиль Ф. Симмса (189!) г., Англия),

и снабженных мотором велосипеда, и установил на нем спереди пулемет «максим» — новинку тех лет. Именно это эфемерное сооружение положило начало рождению новой боевой единицы — «пулеметного автомобиля». В дальнейшем сухопутные машины с пулеметом на борту участвовали в различных боевых операциях. Они обладали неплохой по тем временам скоростью, на наиболее мощных из них ухитрялись даже перевозить взвод солдат. В 1914 году немецкая фирма «Даймлер» построила первый специализированный автомобиль-тачанку с пулеметом, имеющим задний сектор обстрела. На базовой машине стоял авиационный мотор в 70 л. с., привод был на все колеса.

Пулеметные, автомобили находились и на вооружении русской армии. А в Октябрьские дни московские и петроградские рабочие и солдаты крепили один-два пулемета на грузовиках «фиат», «уайт», «паккард» и при их огневой поддержке шли в бой. Однако впоследствии уязвимость не защищенных броней машин заставила отказаться от «автотачанок». Их сменили броневики.

Разновидность пулеметных автомобилей получила неожиданное развитие через два с половиной десятилетия в фашистской Германии — в облике так называемого «партизанен-вагена», Эту машину с двумя крупнокалиберными пулеметами оккупанты собирались использовать для борьбы с народными мстителями и для эскортирования важных-

Автомобильная «зенитка» калибра 65 мм на, шасси «эрхардт» (1910 г., Германия).

нацистских персон по «неспокойным» районам. Базой опытного образца послужил трехосный полноприводный семиместный «мерседес-бенц Г4» образца 1939 года с восьмицилиндровым двигателем мощностью 115 л. с. «Партиза-нен-ваген» был изготовлен лишь в единственном экземпляре и никакого влияния на ход партизанского движения, конечно, не оказал.

В массовом порядке строились пулеметные автомобили и у нас в стране. Вот как описывает Маршал Советского Союза В. И. Чуйков боевой эпизод с участием такой техники в сентябрэ 1942 года под Сталинградом: «В огороде около дороги стояла грузовая машина с пулеметной установкой. Один «Юн-керс-88», отделившись от общего круга, пошел в атаку... Пулеметчики не растерялись и открыли по нему огонь. Было видно, как трассирующие пули прошивали корпус стервятника, как он пытался выйти из пике, но так и не вышел. Не далее ста метров от пулеметчиков фашистский самолет врезался в землю». В наши дни съемные пулеметные установки имеют легкие разведывательно-дозорные автомобили.

Более продолжительной оказалась жизнь так называемых «пушечных автомобилей» с артиллерийскими орудиями, предназначенными для противовоздушной обороны. Понятно, что они не могли применяться непосредственно на передовой. Специфической профессией

«Передвижной зенитный лафет» с 77-мм пушкой на автомобиле «эрхардт» (конец 1930-х годов, Австрии).

3 «Моделист-коне ip) к юр» № а

17

наземных объектов от воздушного нападения противника, говоря современным языком, службе ПВО. На протяжении многих лет грузовики, оснащенные зенитными орудиями, охраняли тыловые склады и военные коммуникации, жилые массивы, заводы и фабрики. Самоходные зенитки обладали высокой маневренностью и скоростью, а в условиях тыла фактор повышенной проходимости уже не играл существенной роли: водитель мог выбирать для передвижения достаточно ровные дороги.

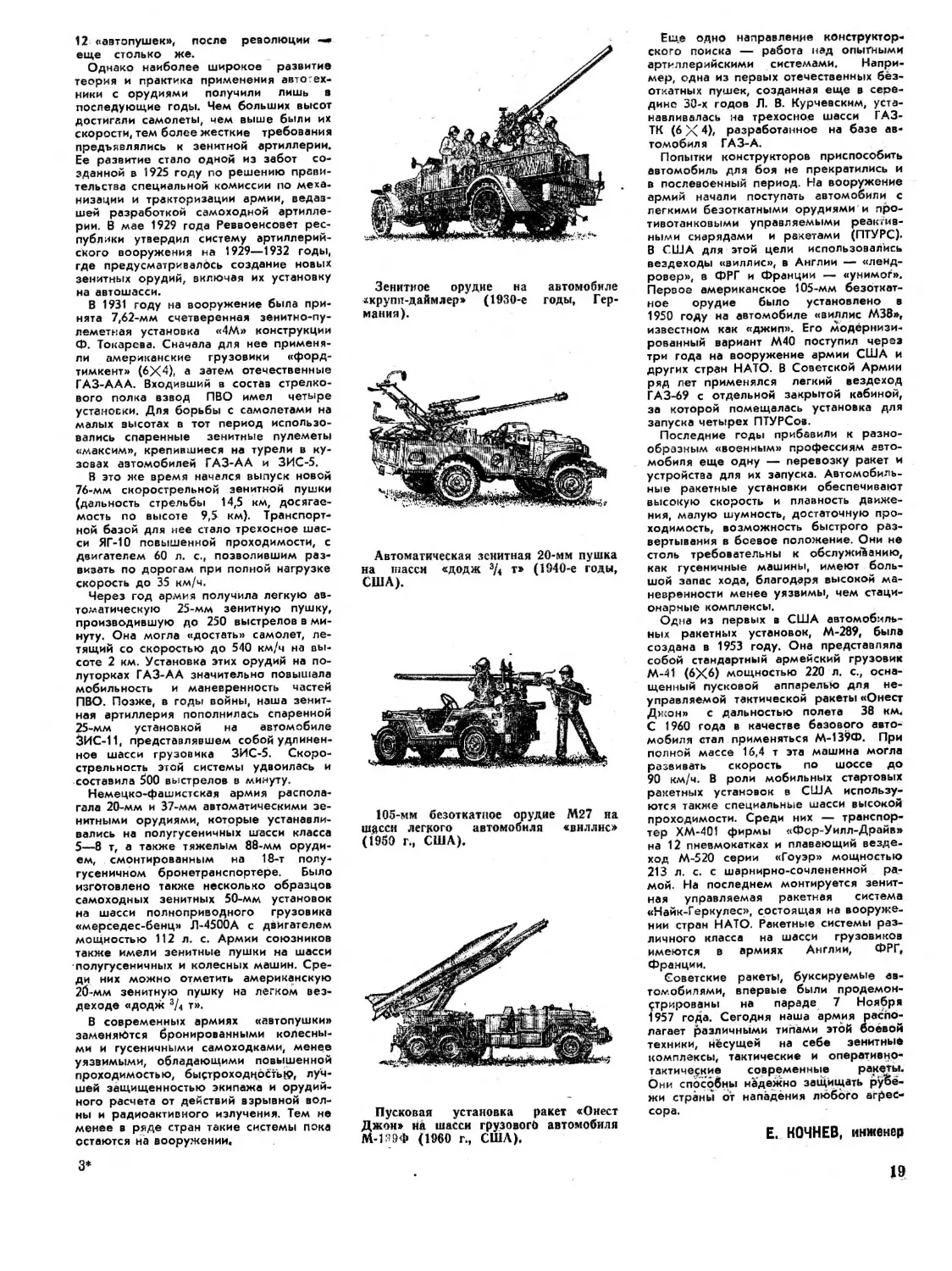

Зенитные орудия начали устанавливать на грузовики еще перед первой мировой войной. Это было вызвано бурным развитием авиации, которая очень быстро перешла от решения сравнительно «безобидных» задач — разведки и корректирования огня артиллерии — к прицельному бомбометанию. На борту самолетов и дирижаблей появились и скорострельные пушки.

Зенитная артиллерия на машинах взяла на себя роль главной защитницы пехоты. Автомобили с длинноствольными орудиями в кузове сопровождали войска на марше, быстротой маневра компенсируя первоначальную нехватку Средств защиты от нападения с воздуха: они могли мгновенно изготовиться к стрельбе по внезапно появившейся воздушной цели.

Прототипом таких установок можно считать 50-мм зенитное орудие, которое установил на легком автомобиле немецкий конструктор Генрих Эрхардт в 1908 году. В том же году фирма «Крупп» разместила поворотную платформу с 77-мм пушкой для стрельбы по дирижаблям на полноприводном грузовике «даймлер» мощностью 52 л. с. Скоро эта машина стала самым распространенным «пушечным автомобилем» (кайзеровской армии. В 1913 году мощность базового автомобиля довели до 70 л. с. На вооружении германской ар-Аии в период войны состояло и несколько других типов зенитных орудий калибром 65 и 77 мм на полноприводных шасси «даймлер» и «эрхардт» мощностью 80—100 л. с. Кабина водителя у Них была открытой, зато орудие и обслуживающий его персонал располагались на полубронированной платформе. Там же в специальных контейнерах хранился запас снарядов. Орудийный расчет вместе с водителем и механиком составлял 9—10 человек. Максимальная скорость установки достигала 45 км/ч, Что для артиллерии на конной тяге было недостижимо. Конструкция оказалась настолько удачной, что один из вариантов выпускался до 1930 года и состоял на вооружении вплоть до начала второй Ааи ров ой войны.

В 1915 году построили несколько «ав-топушек» и во Франции. Использовалось шасси грузовика «де дион» с вось-^ицилиндровым двигателем. Зенитки защищали Париж от нападения германских цеппелинов.

Создателем нашей первой отечественной зенитной пушки, пригодной для установки на колесном шасси, был инженер Путиловского (ныне Кировского) завода Франц Лендер. Принятый в 1906 году на скромную должность чертежника артиллерийской технической конторы, он через два года создал первый в мире автоматический затвор. Это позволило довести скорострельность ©РУДИЯ Д° 20—25 выстрелов в минуту, о чем в других странах могли только меч-

«Автопушка» Лендера на автомобиле с полубронированной кабиной в транспортном положении (1915 г., Россия).

Спаренная 13,2-мм пулеметная установка «Гочкисс» на полугусеничном автомобиле «снтроен-кегрссс» (1928 г., Франция).

76-мм зенитная пушка на грузовике ЯГ-10 (1930-е годы, СССР).

Автоматическая 25-мм зенитная пушка на шасси полуторки ГАЗ-АА (1940 г., СССР),

тать. Еще через два года при его участии на заводе была создана первая «противоаэростатная» пушка-трехдюймовка (калибр 76,2 мм). Интересные сведения об этом содержат воспоминания слесаря пушечной мастерской завода А. М. Бирюкова: «В 1910 году меня определили в распоряжение инженера Лендера. С ним мне довелось участвовать в разработке конструкции, а также изготовлении первых образцов полуавтоматических зенитных пушек. Вначале разработкой заинтересовалось морское ведомство, так как предполагалось использовать эту пушку на кораблях. Позже поступило требование установить орудие на автомобили русского производства, заказав специальные пятитонные грузовики Русско-Балтийско/лу заводу». Пушка Лендера имела горизонтальную дальность стрельбы 8,3 км, а по высоте 5 км. Кроме «руссо-бал-тов», она устанавливалась на пятитонные шасси американских грузовиков «увит» с частично бронированной кабиной. Чтобы шасси не раскачивалось при стрель-Чэе, машину снабдили двумя мощными откидными опорами. Полная масса установки составляла 6,8 т. В 1915—1917 годах на Путиловском заводе строили также «автопушки» «Пирс-Эрроу» с 40-мм и 57-мм орудиями на шасси.

5 марта 1915 года была отправлена на фронт первая автомобильная зенитная батарея: 4 «автопушки» Лендера, 4 грузовика для снарядов, а также машины для солдат и мотоциклы разведки. Эта отдельная воинская часть вела бои под Варшавой, защищала крепость Иван-город и городок Ломжу. Над Варшавой 17 июля 1915 года были сбиты дза германских самолета. Октябрьские события батарея встретила на подступах к Петрограду и вошла в строй резолюцион-ных войск, оборонявших город от германских аэропланов, а затем от частей белого генерала Юденича. В начале 1918 года был создан Стальной путилов-ский противосамолетный дизиэион. Он состоял из трех батарей — дзух зенитных на шасси «уайт» и одной полевей пушки, а также двух бронепоездов. К апрелю молодая Республика Советов располагала уже 16 зенитными батареями, энергично участвовавшими в боях с авиацией противника.

Вот что доносила в Смольный в 1918 году коллегия комиссаров Комитета Обороны: «2 марта а 3 часа появился аэроплан под станцией Тсрошино и открыл пулеметный огонь. Нашим огнем аппарат подстрелен. Вскоре поязился другой аэроплан, но наш огонь заставил его вернуться в Псков... 3 марта — энергичная воздушная раззедка. Немм подбит летательный аппарат, который спустился у деревни Кресты и сгорел».