Автор: Филатова И.И.

Теги: история новейшее время новое время история стран африки история кении

Год: 1985

Текст

г ^/УУ/у:У/УЛУу-

t .

ро:

.*•• •••• ■• .-.V ■•• ч • ■

ф и . .()>;•• и и

1 -А /

ч^- 1

1—OJ;

ЕЖ

I vd—

Ч- \ • 1

и То 1 (

о t « *■ ’

10^1

rrcd

\ГУРРЕ

Я

/

у

А .Н .-. Д:

ХАВ$Я\

\j \ бораН\

> )

4^3

/ ,f рщ / \-

-ген,^Ч

легч

м

■ //понотЛ

■ ■ ■J/ ! & .'Д

Г/ Г ./l н

-9

ч

y'-vj

• ■■ /лУ ■ *r

J Jy ©Какамега

Аден х

1

~\^ЛУИЯ $

Накуру^ ^ioV

1 ^

I

, О чоЭмбИ \

V Ньери ; <Ч/Ж| ч

V.

> ГИИУИЮ

\,-е^

у®НАЙРОБИч ч I

\ )) Л \1_

./ -*■ а- ,

$Vr

çy ||рГарисса

\

; ■ т, •'. А1

И . . .3

и

и

tn Ч,

)\ о V

60НИ \

лЬл,<^Е

°)т №

EH=H=a=VF=V1=r,=K=Vt=V<=

V

60 о ^■».1

60

J20'km

ИСТОРИЯ

СТРАН

АФРИКИ

Редакционная коллегия

Ан. А. Громыко (ответственный редактор) А. Б. Давидсон, P. Н. Исмагилова,

А. Б. Летнев, Д. А. Ольдерогге,

А. С. Покровский, Л. Н. Прибытковский, Г. Б. Старушенко, В. А. Субботин

И. И. Филатова

ИСТОРИЯ

КЕНИИ

в новое и новейшее время

Главная редакция восточной литературы Москва 1985

ББК.бЗ.З(Об) Ф 51

Редактор тома А. Б. ДАВИДСОН

В монографии рассматриваются основные этапы истории Кении. Проанализированы проблемы заселения ее территории и этногенеза, уровень развития и социальный характер цивилизации восточноафриканского побережья. Большое внимание автор уделяет особенностям английской колониальной политики, процессам становления национально-освободительной борьбы. Исследуются социально-экономическая политика руководства независимой Кении, проблемы современной идеологической и политической борьбы, развития культуры.

0504030000-086

Ф 35-85

013(02)-85

© Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985.

ВВЕДЕНИЕ

Круг вопросов, рассматриваемых в этой книге, ее структура, хронологические рамки и периодизация подчинены замыслу серии «История стран Африки в новое и новейшее время».

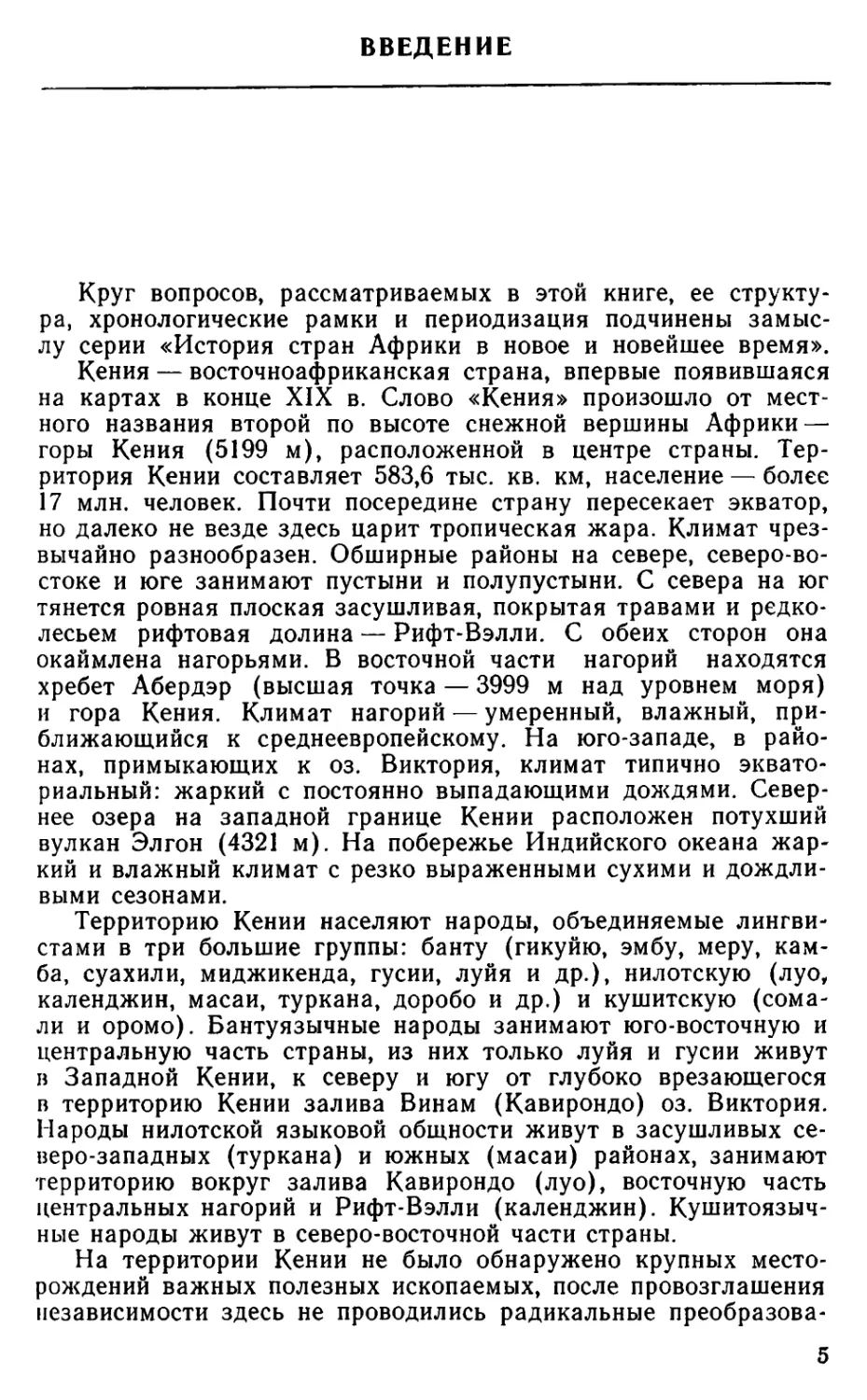

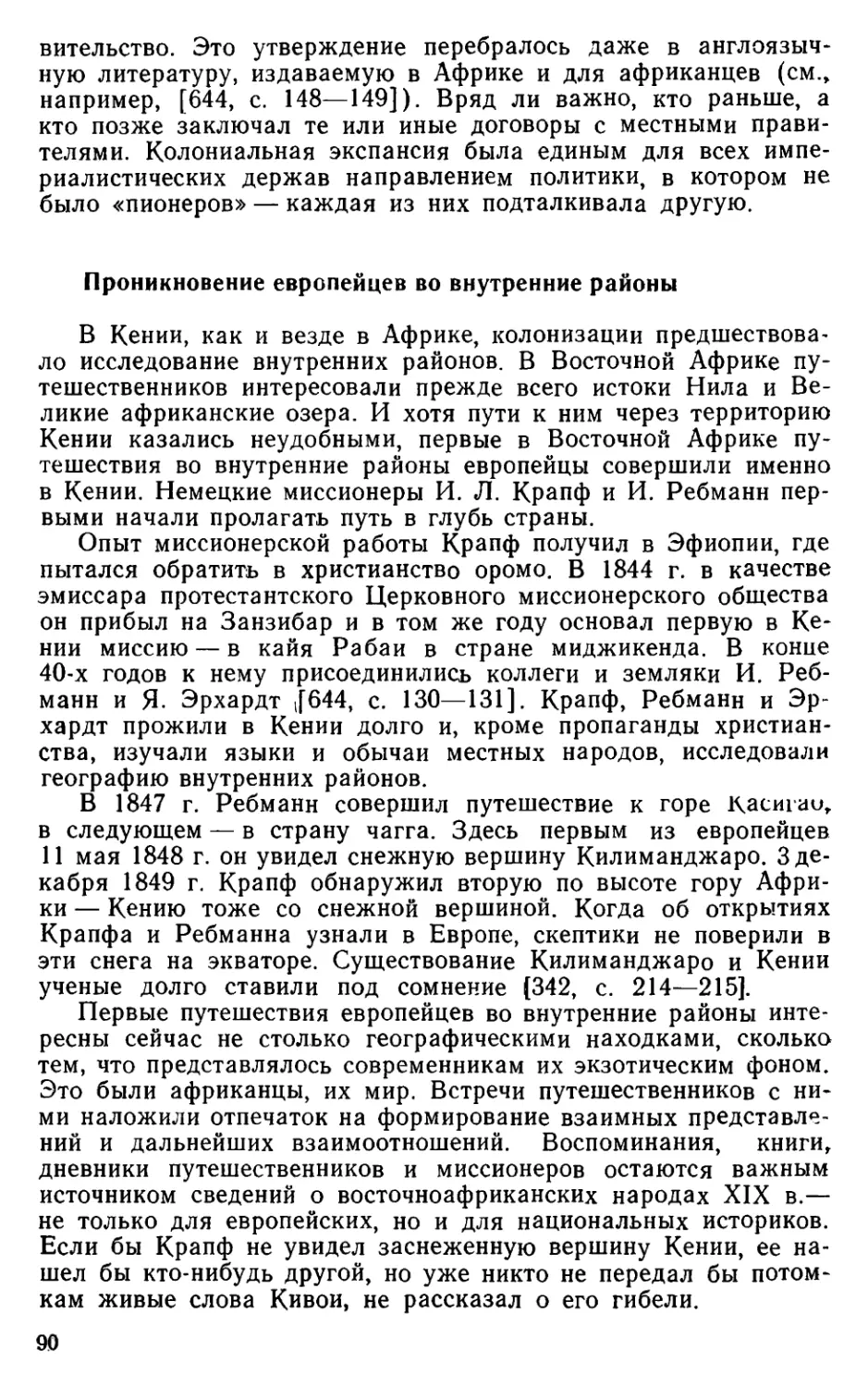

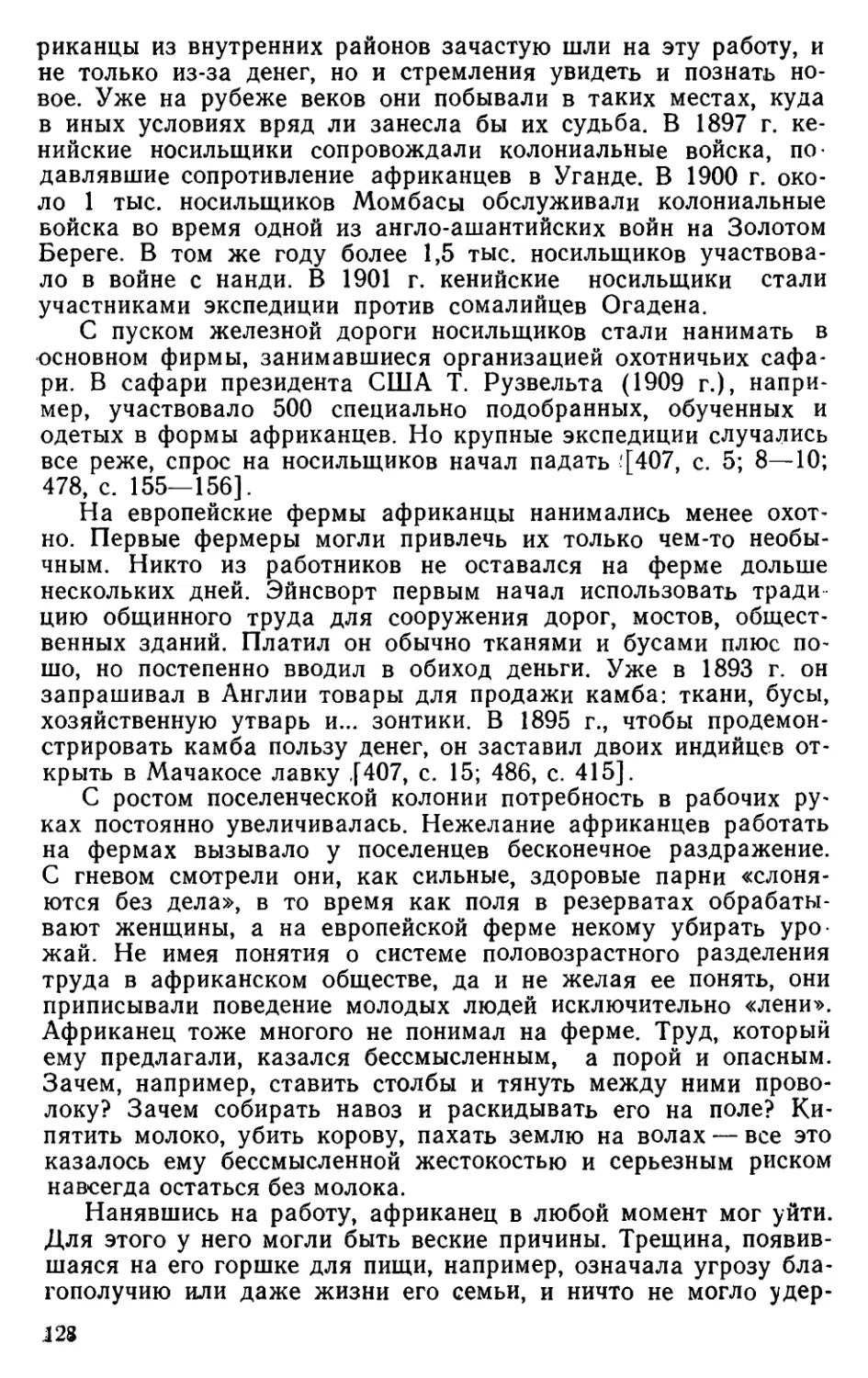

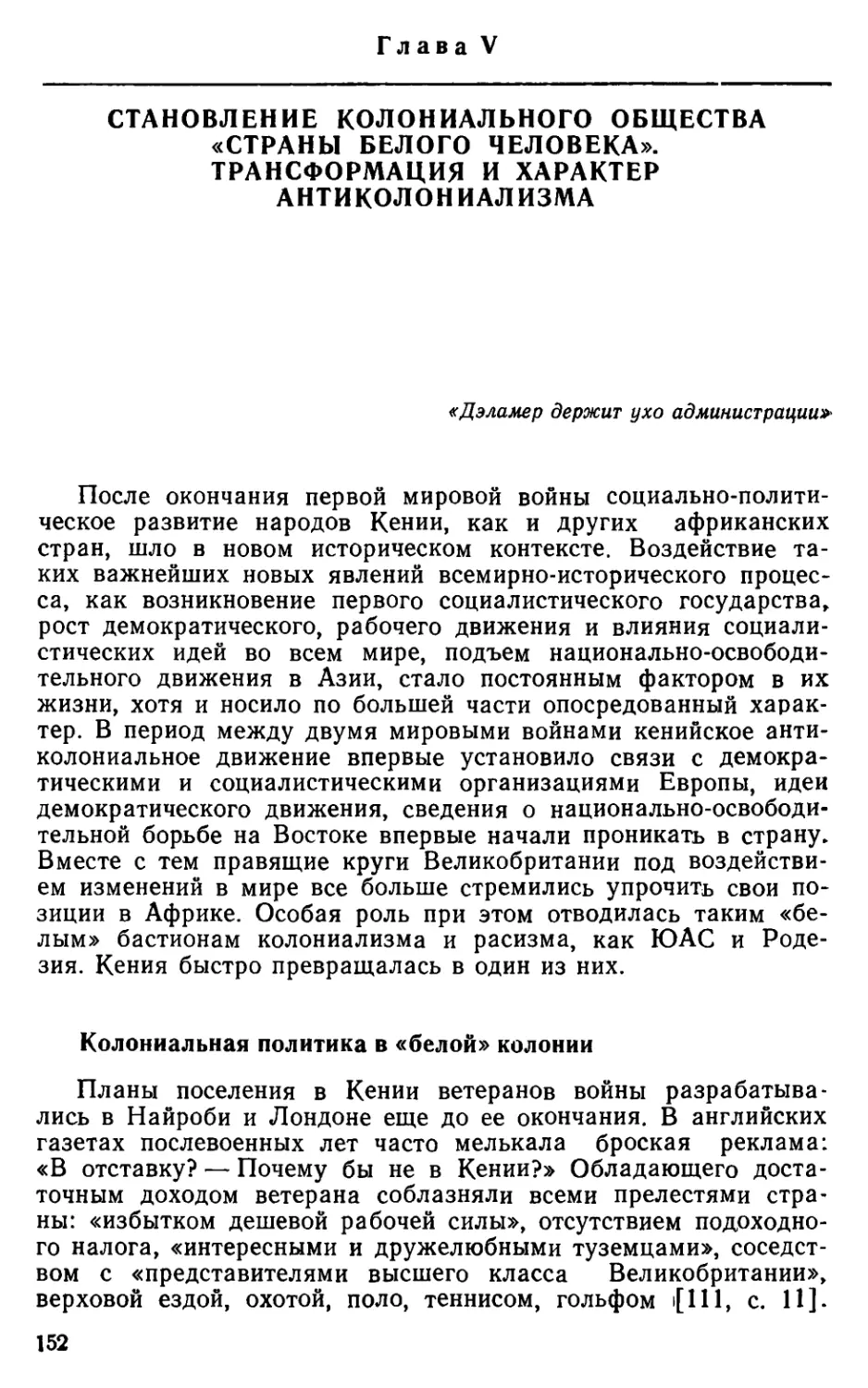

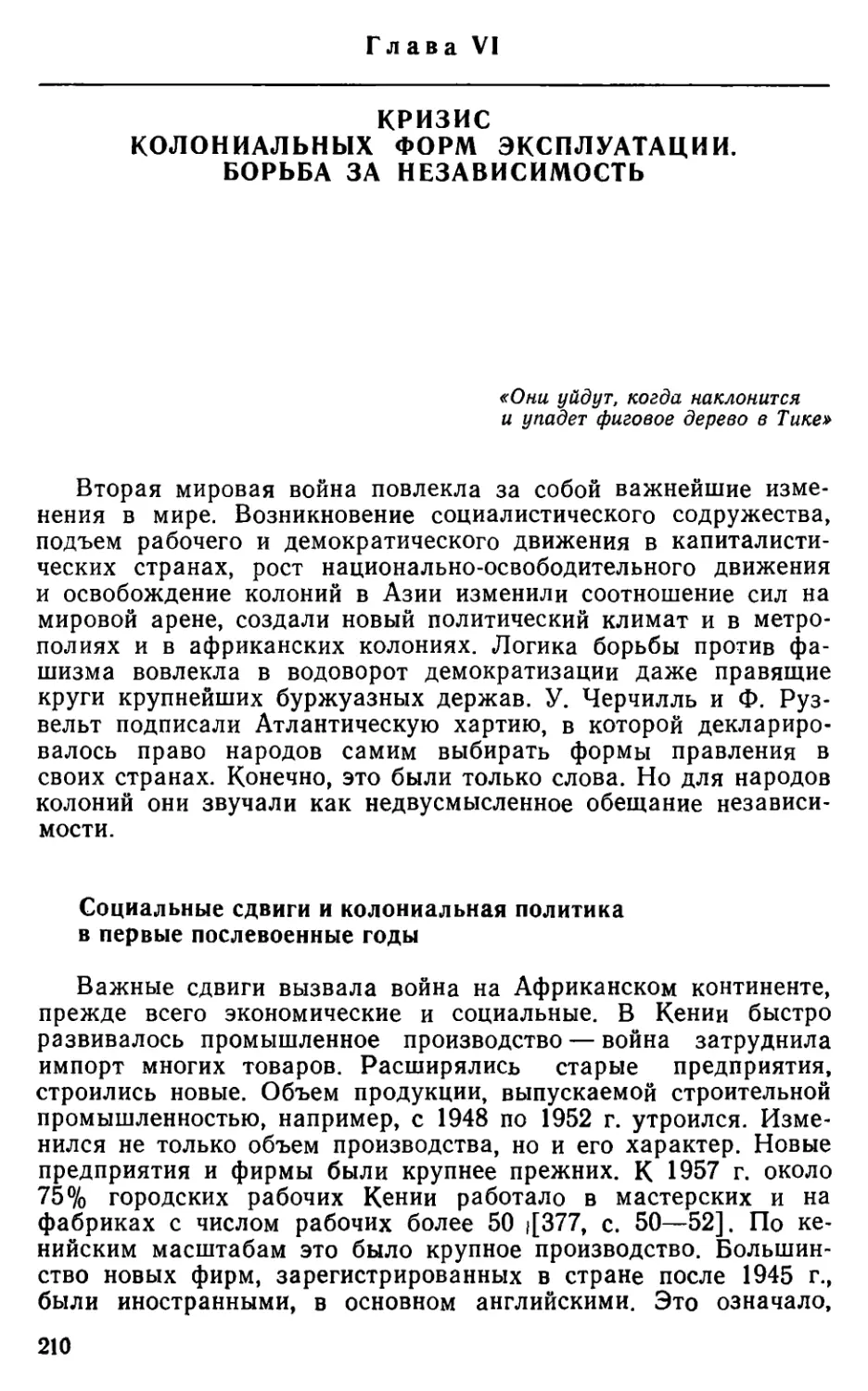

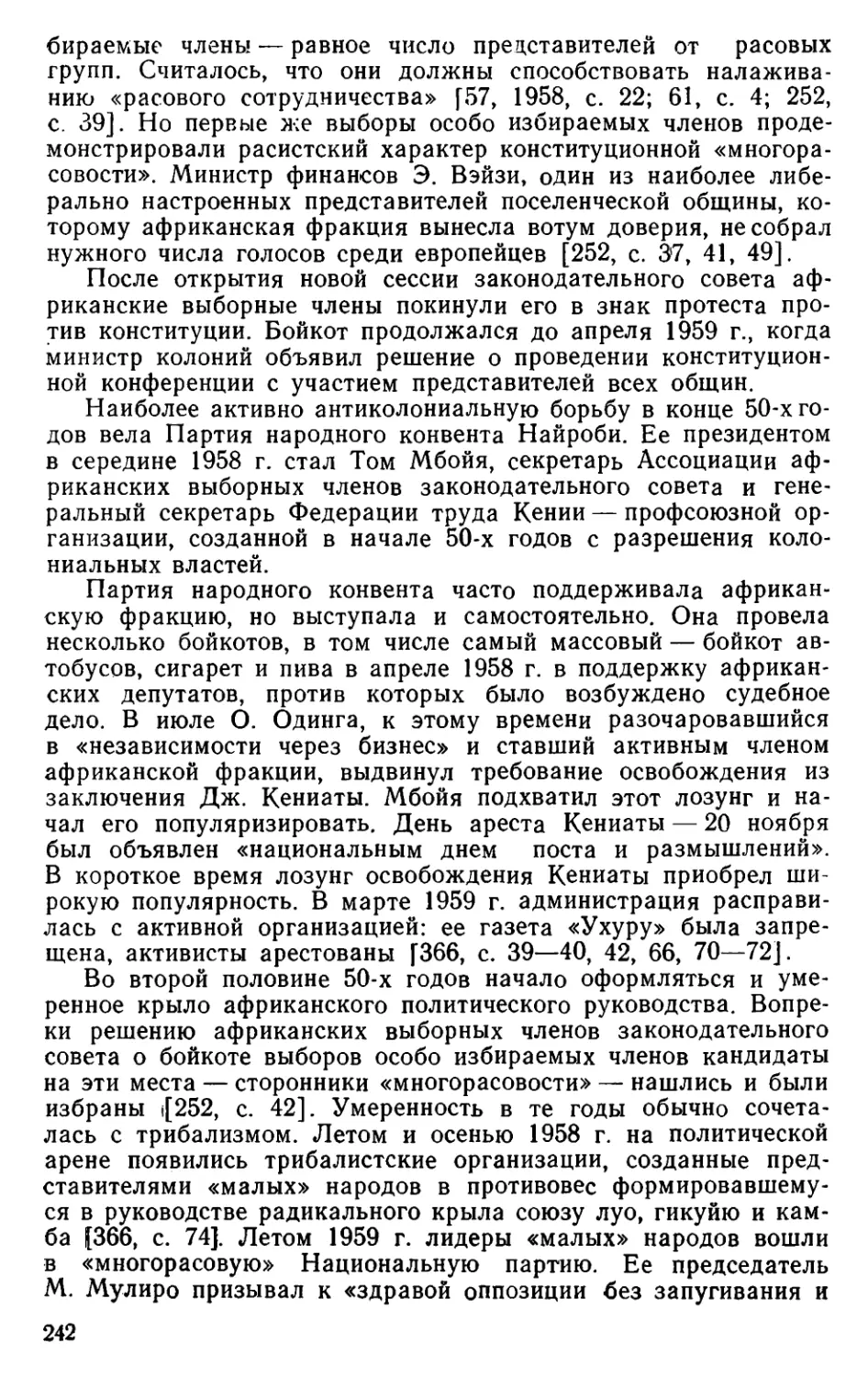

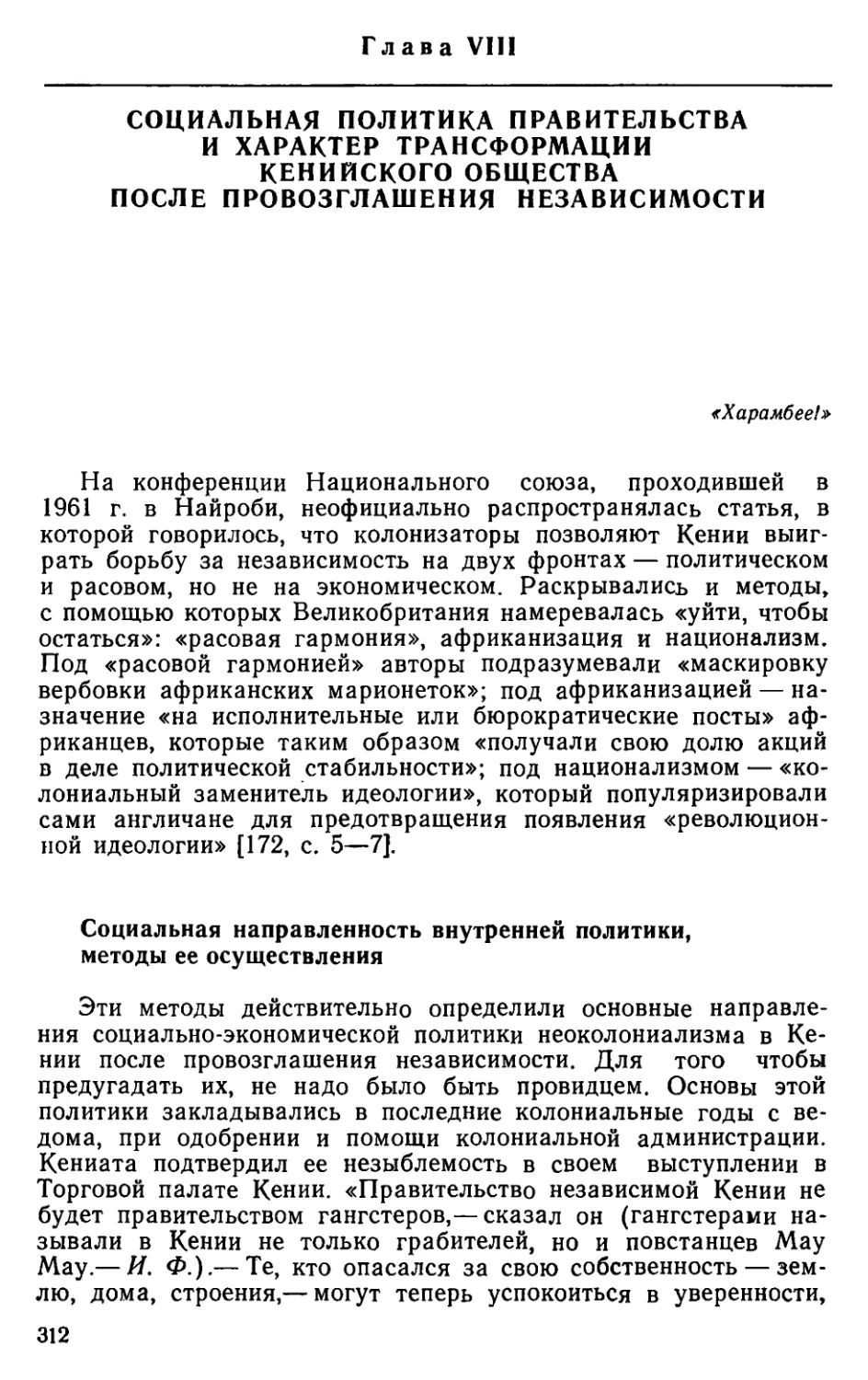

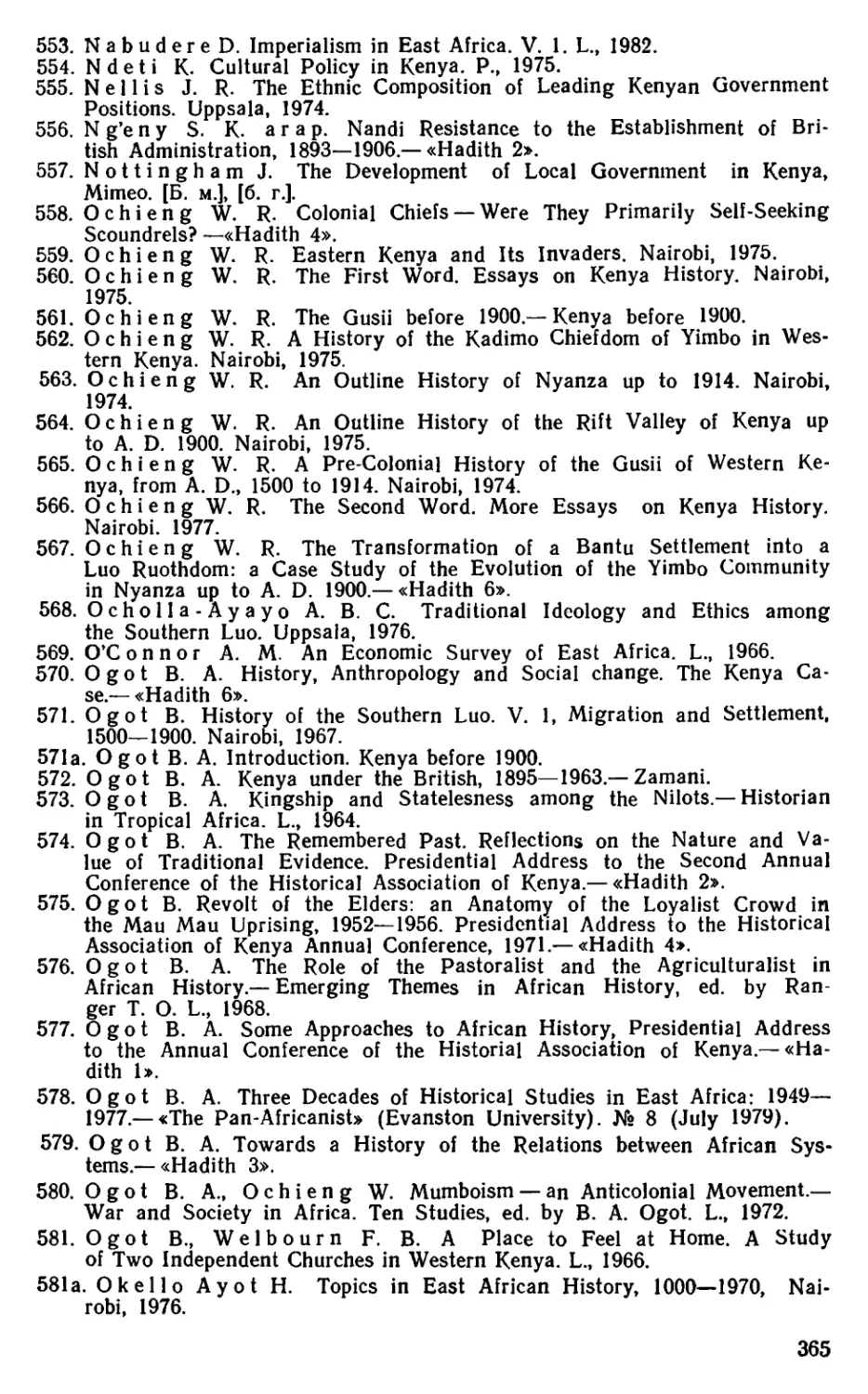

Кения — восточноафриканская страна, впервые появившаяся на картах в конце XIX в. Слово «Кения» произошло от местного названия второй по высоте снежной вершины Африки — горы Кения (5199 м), расположенной в центре страны. Территория Кении составляет 583,6 тыс. кв. км, население — более 17 млн. человек. Почти посередине страну пересекает экватор, но далеко не везде здесь царит тропическая жара. Климат чрезвычайно разнообразен. Обширные районы на севере, северо-востоке и юге занимают пустыни и полупустыни. С севера на юг тянется ровная плоская засушливая, покрытая травами и редколесьем рифтовая долина — Рифт-Вэлли. С обеих сторон она окаймлена нагорьями. В восточной части нагорий находятся хребет Абердэр (высшая точка — 3999 м над уровнем моря) и гора Кения. Климат нагорий — умеренный, влажный, приближающийся к среднеевропейскому. На юго-западе, в районах, примыкающих к оз. Виктория, климат типично экваториальный: жаркий с постоянно выпадающими дождями. Севернее озера на западной границе Кении расположен потухший вулкан Элгон (4321 м). На побережье Индийского океана жаркий и влажный климат с резко выраженными сухими и дождливыми сезонами.

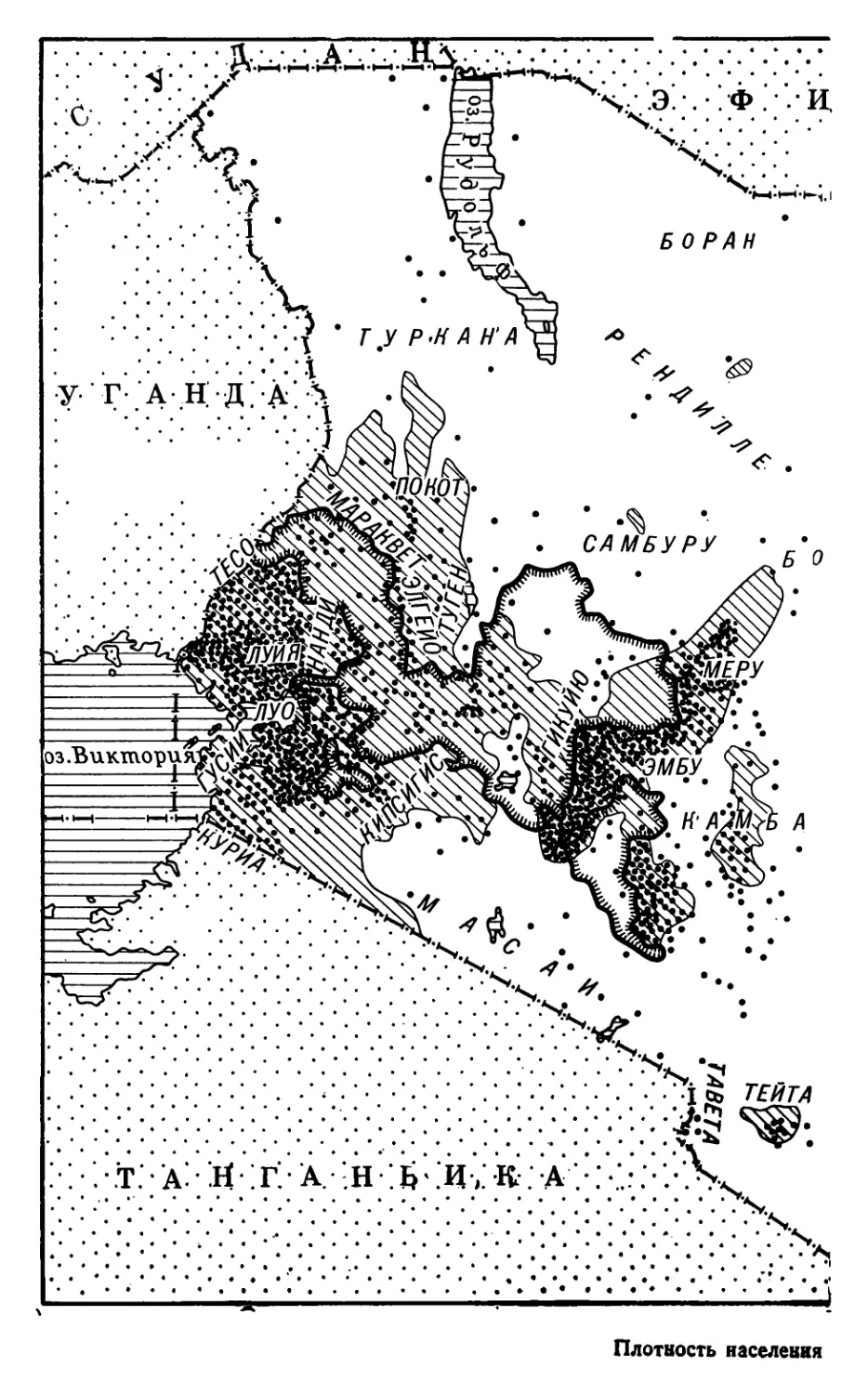

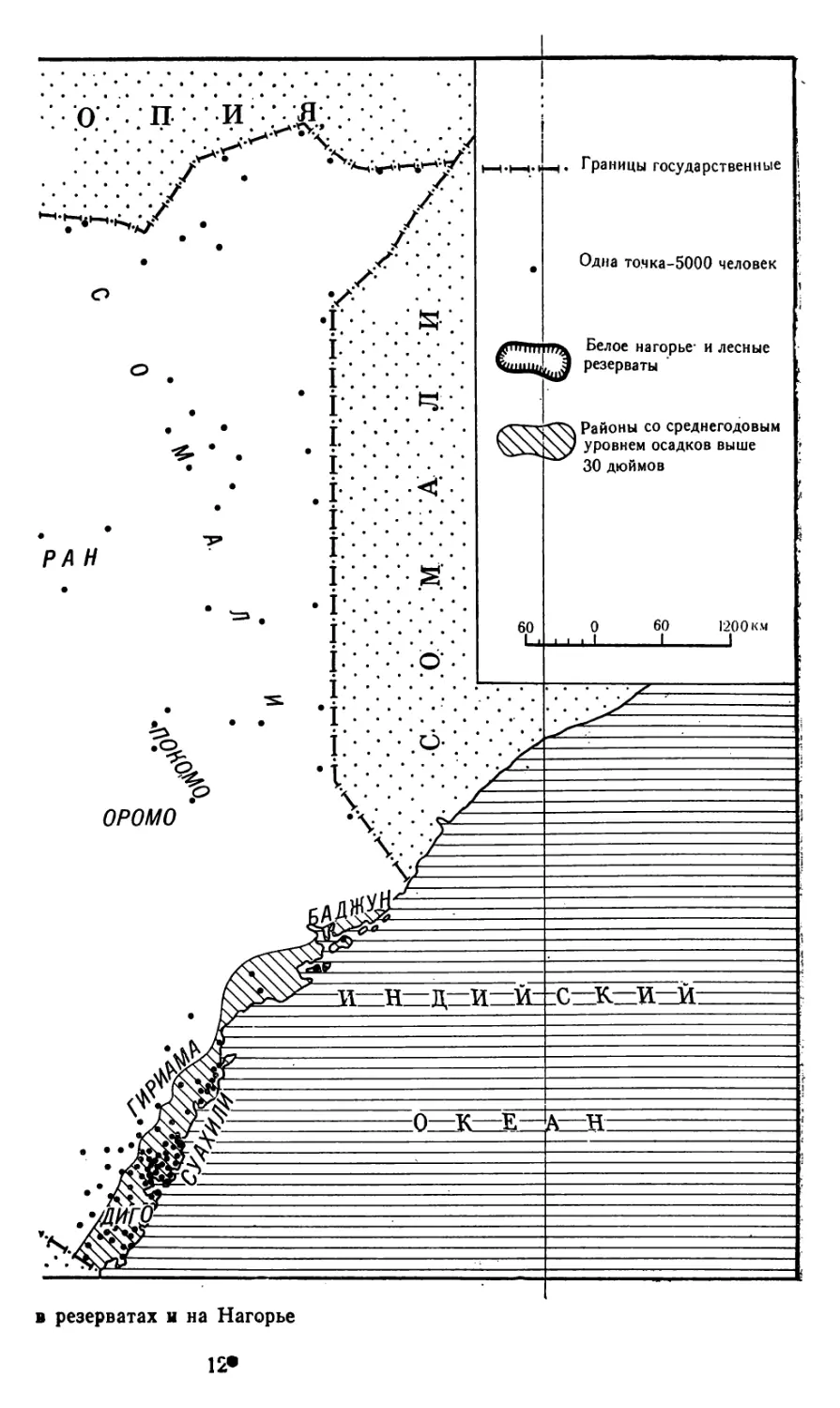

Территорию Кении населяют народы, объединяемые лингвистами в три большие группы: банту (гикуйю, эмбу, меру, кам- ба, суахили, миджикенда, гусии, луйя и др.), нилотскую (луо, календжин, масаи, туркана, доробо и др.) и кушитскую (сомали и оромо). Бантуязычные народы занимают юго-восточную и центральную часть страны, из них только луйя и гусии живут в Западной Кении, к северу и югу от глубоко врезающегося в территорию Кении залива Винам (Кавирондо) оз. Виктория. Народы нилотской языковой общности живут в засушливых северо-западных (туркана) и южных (масаи) районах, занимают территорию вокруг залива Кавирондо (луо), восточную часть центральных нагорий и Рифт-Вэлли (календжин). Кушитоязычные народы живут в северо-восточной части страны.

На территории Кении не было обнаружено крупных месторождений важных полезных ископаемых, после провозглашения независимости здесь не проводились радикальные преобразова¬

5

ния, не было пока ни междоусобных войн, ни переворотов — одним словом, всего того, что обычно привлекает внимание исследователей. И все же не случайно Кения — одна из самых изученных стран Африки. В доколониальную эпоху ее территория стала местом столкновения крупных миграционных потоков, анализ которых был необходим для восстановления картины этногенеза народов всего региона. На восточноафриканском побережье существовала самобытная суахилийская цивилизация, формационная принадлежность которой вызывала споры.

Многих исследователей привлекала специфика проблем истории Кении в колониальные годы, когда она стала «страной белого человека», «белой», т. е. поселенческой, колонией. Это -способствовало более глубокому, чем во многих других странах Тропической Африки, проникновению элементов капиталистических отношений в ее общественную структуру, наложило отпечаток на национально-освободительную борьбу, в том числе на возникновение и ход одного из немногих в Тропической Африке вооруженных антиколониальных восстаний (May May), а также в большой мере определило характер курса, избранного руководством страны после провозглашения независимости. Со циологов привлекали особенности общественной структуры Кении, которую неоколонизаторы попытались превратить в «витрину капиталистического развития» в Африке, экономистов — феномен высоких темпов экономического роста, превысивших за четверть века не только общеафриканские, но и средние мировые показатели, политологов — перипетии ее внутриполитической борьбы.

Главная тема этой монографии — трансформация африканских обществ Кении в новое и новейшее время. В той или иной степени эта тема позволяет затронуть все перечисленные выше основные проблемы истории страны. Кроме того, в соответствии с замыслом серии автор стремился обобщить новый материал по отдельным периодам и проблемам и дать его марксистский анализ, а также ознакомить читателя с основными достижениями мировой, прежде всего национальной, историографии по Кении.

Источники по истории Кении в новое и новейшее время многочисленны и разнообразны. Те из них, которыми удалось воспользоваться автору, можно разделить на несколько групп.

1. Свидетельства древнегреческих, а также средневековых арабских и португальских авторов, бывавших на кенийском побережье или обобщавших дошедшие до них сведения. Эта группа источников дает нерегулярные и порой трудноинтерпрети- руемые, но очень ценные сведения о возникновении и развитии суахилийских городов, их населении, экономическом, социальном и политическом устройстве, культуре, архитектуре. В сочетании с данными археологии, палеолингвистики и устной тра¬

6

диции они помогают восстановить целостную картину форми- рования и развития суахилийской цивилизации .[122; 123].

2. Исторические хроники и литературные произведения, созданные в городах восточноафриканского побережья. Хроники на арабском (автор пользовался английскими переводами) и суахили i[126], бытовавшие в городах побережья как в устной, так и в письменной форме, представляли собой собрания легенд и преданий устной традиции, династических списков,, комментариев рассказчиков и составителей. Они дают богатый материал по социальной структуре, экономическому развитию, хозяйственному устройству обществ восточноафриканского побережья, из них можно почерпнуть сведения о внутриполитических событиях и борьбе против иноземных завоевателей. Произведения суахилийской литературы, прежде всего тензи и ма- шаири, позволяют представить миропонимание жителей городов, их культуру [133].

3. Материалы устной традиции. За последние четверть века кенийские историки провели большую работу по сбору исторических преданий народов своей страны, их критическому анализу и осмыслению. Сейчас уже стали очевидны богатые и пока не до конца использованные возможности этого источника, позволившего уточнить многие факты и обогатить наши представления о прошлом кенийских народов.

В этой работе автор использовал доступные ему отрывки преданий, приведенных в работах кенийских историков (например, [544; 545; 551; 561; 562; 565; 571; 589; 590; 641] и др.), а также отдельные публикации/[132; 134 и др.], в основном в качестве иллюстративного материала, поскольку публикации эти носят отрывочный, несистематический характер.

4. Официальные публикации английского правительства, парламента, учреждений и ведомств Великобритании, а также кенийской колониальной администрации. Эти разнообразные по» содержанию и характеру документы (колониальные и статистические отчеты, доклады комиссий английского парламента и правительства, «синие» и «белые» книги и т. д.) дают бога.- тый материал по самым разным вопросам политической и экономической истории страны. Ценные сведения содержат, напри мер, официальные документы о восстании Мубарака [36], истории создания первого в Кении резервата (масайского) [44], а также колониальные отчеты за первые годы существования протектората [38; 39; 42; 45; 46; 48—56]. Статистические данные об экономике колонии и ежегодные обзоры важнейших политических событий содержатся в колониальных отчетах за более поздние годы [57]. Для характеристики экономического развития и социальной структуры Кении были важны отчеты департамента сельского хозяйства колонии j[75; 76] и сельскохозяйственные переписи [79; 80; 81].

Ценнейшим документом по системам землепользования африканских народов в доколониальные и колониальные годы и

7

по истории земельного ограбления африканцев Кении является трехтомный отчет комиссии, исследовавшей в 1931 г. проблему землепользования в Кении и опросившей десятки свидетелей (комиссия М. Картера) [70]. Важный источник по истории национально-освободительного движения как в межвоенный период, так и особенно в 40—50-е годы,— составленный по поручению парламента «Исторический обзор происхождения и развития May May» — так называемый отчет Ф. Корфилда [62]. Его составитель пользовался документами африканских политических организаций, стенограммами их митингов, информацией спецслужб, материалами африканской прессы. Некоторые сведения, приведенные Корфилдом, устарели, другие были намеренно искажены, однако документ содержит и данные, все еще остающиеся уникальными.

Авторы и составители этой группы документов — апологеты, •столпы и защитники колониализма, отсюда — крайний субъективизм в трактовке событий. Документы составлялись, однако, для практических нужд колониальной администрации, иногда — для служебного пользования, поэтому многие содержащиеся в них факты близки к действительности.

5. Официальные документы правительства и правительственных учреждений независимой Кении. Это прежде всего программа ее социально-экономического развития «Африканский социализм и его применение к планированию в Кении» [87]. Документ дает развернутое обоснование капиталистической ориентации, избранной руководством страны. Для характеристики экономического развития и социальной структуры независимой Кении важны планы экономического развития |[88], экономические и статистические обзоры i[85; 86].

6. Документы и материалы политических партий и других общественных организаций Кении, а также Великобритании, международных организаций, банков и т. д. Прежде всего это документы основных политических партий страны if97; 102; 106; 107; 113; 114; 119; 120], являющиеся ярким свидетельством острой идеологической борьбы в Кении как до, так и после провозглашения независимости. В эту же группу входят материалы английских общественных организаций о нарушении гражданских прав в Кении, особенно в годы восстания May May J91; 92; 95; 98; 101; 111; 116; 118].

Для характеристики состояния экономики Кении, а также методов проникновения в нее иностранного капитала были важны отчеты об экономическом и социальном положении Кении, в разное время составлявшиеся Международным банком реконструкции и развития, комитетами Организации Объединенных Наций и другими международными организациями [99; 100; 109; 121].

7. Свидетельства очевидцев и современников, мемуары, дневники и труды путешественников нового и новейшего времени, работы лидеров и участников общественно-политических орга¬

8

низаций. Эти источники многочисленны и разнообразны как по качеству, так и по позициям авторов. Труды и мемуары путешественников и миссионеров Г. Джонстона |[ 190], Л. Крапфа (198], Ч. Нью [226], Дж. Томсона [244], Л. Хёнеля [178] и других дают богатые, хотя и не всегда точные сведения этнографического и исторического характера. Ценный источник по проникновению европейцев во внутренние районы и установлению английского колониального господства — дневники и мемуары строителей английской колониальной империи в Восточ- пой Африке, таких, как Ф. Лугард >[210], Р. Мейнерцхаген [221], Дж. Портал [234], а также Д. Бойес f[ 148].

В работах колониальных чиновников Е. Грига [169], Ч. Дун- даса |[ 160, 161], У. Макгрегор Росса i[214], Ф. Митчела [222], Ч. Элиота {163] обсуждались конкретные события истории страны, эффективность тех или иных форм колониальной эксплуатации. Книги поселенцев — Б. Кренворта [156; 157] г

Э. С. Грогана [170], Дж. Липскомба ,[207; 208] и многих других отличает такая тенденциозность и грубая апология расизма, что они годятся в основном для характеристики взглядов самой поселенческой общины. Поток воспоминаний участников подавления May May (например, [173; 174]) дает немало примеров жестоких расправ над повстанцами. Мемуары М. Бланделла, поселенческого лидера 50—60-х годов [147], и близкой к нему по взглядам С. Вуд [252] содержат подробности идеологической обработки африканских политических лидеров перед провозглашением независимости. Выделяются — не по взглядам авторов, в этом смысле они типичны, но по художественным достоинствам — мемуары, переписка и публицистические произведения двух писательниц с мировыми именами, вышедших из поселенческих кругов Кении,— К. Бликсен (псевдоним— И. Динсен) ([159] и Э. Хаксли [181 —186].

Наиболее важны в этой группе источников воспоминания и труды африканцев — участников национально-освободительного движения в Кении. Первой была опубликована в 1934 г. книга студента восточноафриканского колледжа Макерере П.Г. Mo- кери «Африканец говорит от имени своего народа» |[223]. Ее автор выступил только против «поселенческого» колониализма в Кении, но все же критиковал царившие в колонии порядки. В 1938 г. вышла работа Дж. Кениаты «Лицом к горе Кения» [194], написанная под руководством известного представителя социальной антропологии Б. Малиновского. Кениата не только поднял голос в защиту культурных ценностей своего народа, но и в доступной для английской читающей публики форме обосновал совершенно необычную для нее в те годы мысль о том, что в доколониальные времена жизнь африканце» Кении была не хуже, а лучше, чем при колониализме.

Следующие работы появились лишь в 50-х годах. Это были переведенные на русский язык книги П. М. Коинанге ([136] и М. Гикару [135]. В них говорилось о подавлении восстания

9

May May и нарушении элементарных человеческих прав в Кении. В 60-х годах начали публиковать свои труды лидеры, боровшиеся за независимость конституционными средствами и вставшие у кормила власти после провозглашения независимости. Это сборник первых речей Кениаты, произнесенных им после возвращения на политическую арену i[196], и его вторая книга «Страдание без горечи» ([197]. Обе работы пронизаны одной мыслью: всем жителям Кении, к какой бы расе они ни принадлежали, какое бы социальное положение ни занимали и по какую сторону баррикад ни находились в годы восстания, нужно забыть былую вражду и простить друг друга во имя лучшего будущего. Тот же призыв к социальному миру — в книгах Т. Мбойи, лидера правого крыла Национального союза африканцев Кении, прежде всего в его программной работе «Свобода и после» ,[218].

Со второй половины 60-х годов начали выходить работы критиков складывавшегося в Кении режима и курса ее социально-политического развития. Это мемуары бывших лидеров левого крыла Национального союза африканцев Кении, основавших затем оппозиционный Союз народа Кении: О. Одинги «Еще не ухуру» [229] («ухуру» на суахили — свобода) и Б. Каггиа «Корни свободы» [191]. Главное расхождение авторов двух направлений африканской мемуарно-публицистической литературы заключалось в разном решении вопроса о том, какой должна быть независимая Кения. Но их позиции четко прослеживаются и в отношении к ретроспективе национально-освободительного движения, в частности к восстанию May May, ставшему лакмусовой бумажкой для проверки идейных позиций исследователей, писателей, политических деятелей. Мбойя, не осудив прямо восстание, все же подчеркнул свою приверженность к «мирным» средствам борьбы, что в кенийских условиях означало нежелание отождествить себя с восставшими. Одинга выразил солидарность с идеалами восстания и высоко оценил его роль в национально-освободительной борьбе.

Выступления первых оппозиционеров были подхвачены публицистическими произведениями Нгуги ва Тхионго: «Заключенный. Тюремный дневник писателя» [227] и «Дуло пера. Сопротивление репрессиям в неоколониальной Кении» |[228], работой .Дж. Карими и Ф. Очиенга «Наследование Кениате» [192], книгой анонимных авторов «Независимая Кения» [187]. Все эти работы, вышедшие в последние годы, содержат наблюдения авторов, их размышления о дальнейших судьбах страны, факты, (свидетельствующие об уродливом характере неоколониального развития Кении, эксплуататорской сущности установленного в лей режима.

На протяжении всего периода независимого развития страны выходили воспоминания участников движения и повстанцев May May. Эту серию работ открыла книга Дж. М. Кариуки «Заключенный May May» [193]. За ней последовали воспоминания

*0

Ч/к. Вамвейи «Борец за свободу» [250], X. К- Вачанги «Мечц Кириньяги. Борьба за землю и свободу» /[248], В. Итоте «Генерал May May» [188], Н. Кабиро «Человек посередине» [215], М. Мату «Городской партизан» [247], К. Нджамы (в соавтор- гтпе с Д. Барнеттом) «May May изнутри» [143]. Большинства н а них объединяет гордость за борьбу и свою роль в ней, горечь поражения, недоумение по поводу призыва Кениаты «заныть и простить». Эти мемуары вносят ценный вклад в восстановление полной и объективной картины самой яркой страницы национально-освободительной борьбы.

8. Материалы прессы. Событиями в Кении на протяжении мсей ее истории интересовались крупнейшие органы буржуазной печати, такие, как лондонские «Таймс», «Экономист», «Фай- неншл тайме», «Гардиан», «Обсервер», нью-йоркские «Тайм» » «Ньюс уик» и др. Они давали подробные подборки материалов о событиях в стране. Наибольшим подспорьем в работе над. этой монографией оказались материалы прессы по независимому периоду. Обычно буржуазная пресса освещает события и факты с позиций защиты неоколониального курса страны. Однако порой в ней проскальзывают материалы разоблачительного* характера. Так, тиражи номеров «Таймс», посвященных доходам! клана Кениаты [292, 10, 17.V1I1. 1975], были конфискованы на кенийской таможне и распространение их в стране запрещено.

Из английских периодических изданий по Африке оказались наиболее полезными хорошо осведомленный еженедельник «Ист Африка энд Родезия», публиковавший, в частности, в 60-е годы некоторые документы политических партий Кении, а также «Африка конфиденшиэл», «Африкен бизнес», «Нью африкен».

Большой фактический материал можно почерпнуть в кенийских газетах «Ист африкен стандард» (с 1974 г. «Стандард»), «Дейли нейшн», «Кения уикли ньюс» и еженедельнике «Уикли ревью». Почти вся кенийская пресса контролируется иностранным капиталом — отсюда ее в целом пронеоколониальные позиции. Однако она все же сохраняет еще демократические традиции времен борьбы за независимость и отражает порой рост недовольства общественности страны правящим режимом. Так, по политическим причинам был уволен главный редактор газеты «Стандард» Дж. Гитии; в 1983 г. по тем же причинам Национальный союз африканцев Кении купил газету «Найроби тайме» и превратил ее в центральный орган правящей партии [297а, 1983—1984, с. 460].

Среди источников этой группы важное место занимают периодические издания коммунистических партий: газета английской коммунистической партии «Дейли уоркер» (затем «Мор- нинг стар»), уделяющая большое внимание африканским проблемам, журнал Южно-Африканской коммунистической партии «Африкен комьюнист», где всегда можно найти политически заостренную оценку событий.

9. Художественные произведения кенийских авторов, как аф-

М

риканцев, так и европейцев. Романы и пьесы Нгуги ва Тхионго [312—316; 323—327], М. Мванги [308—311; 322], Л. Киберы <[319], Ч. Мапгуа -[320; 321] и других писателей страны затрагивают социальные вопросы, посвящены таким наболевшим и нерешенным проблемам кенийской действительности, как человеческие судьбы в восстании May May, роль восстания в истории и сегодняшней жизни страны, маленький человек в жестоком мире нищеты и эксплуатации. Произведения кенийских писателей помогли автору понять направление духовных поисков прогрессивной африканской интеллигенции. Кроме того, они дали конкретный материал по становлению и развитию общественной мысли и национальной культуры в стране. Колониальная литература, связанная с поселенческой средой — романы Н. К. Стрендж [333], Р. Руарка [328; 329], Э. Хаксли [318],— дала представление о мире повседневного расизма, социальной и национальной ненависти.

Изучение истории Кении началось в середине XIX в. публикацией хроник восточноафриканского побережья и материалов этнографического характера, собранных европейскими путешественниками и миссионерами. С конца прошлого века эти сведения начали обобщаться социальной антропологией и историографией. Внутренние районы были полем деятельности антропологов, поскольку считалось, что их жители находятся на «этнографическом уровне развития» <[632, с. 21]. Города побережья удостаивались внимания историков, однако представители колониальной историографии полагали, что цивилизация побережья была создана не местным населением, а выходцами из стран Востока, в первую очередь арабами. В обоих случаях, таким образом, африканские народы были сочтены «неисторическими». Б. Малиновский объявил, например, что африканская история представляет собой в лучшем случае «неадекватную мифологию» |[632, с. 20]. Подобная точка зрения с незначительными модификациями доминировала в колониальной европейской историографии до середины 50-х годов.

Однако изучение отдельных черт культуры, верований и социальной организации африканских народов антропологами (чаще всего — любителями из колониальных чиновников) все же шло. Были опубликованы работы X. Ламберта [499], К-Г. Линд ■блома [509], Г. Хантингфорда [465—467; 469], С. У. Хобли [176] и др. Собранные данные интерпретировались в этих исследованиях в расистско-колониальном ключе, свидетельства «прогресса» считались привнесенными с севера в соответствии с европоцентристской концепцией истории и хамитской теорией. В основу этногенеза были положены заимствования и смешение в ходе миграций, скотоводы считались более развитой со циальной общностью, чем земледельцы, население было разде лено на «племена» с четко выраженными и отличными от других «племен» чертами культуры, быта, психологии, хозяйственного и социального устройства.

12

По истории восточноафриканского побережья было опубли- мтаио несколько сборников документов и обобщающие труды С X. Штиганда «Страна зинджей» [243] и Дж. Штрандеса • Португальцы, немцы и англичане в Восточной Африке» (1899 г.). Наиболее подробно история восточноафриканского побережья была изложена в двух хорошо документированных работах Р. Купленда «Восточная Африка и ее завоеватели»

| ИЗ] и «Эксплуатация Восточной Африки» [414]. В них автор обобщил обширный материал, однако города побережья остались для него дальней периферией арабского мира, а их история— цепью завоеваний, закономерным завершением которой была английская колонизация.

В 20—30-е годы, с укреплением колониального режима, в колониальной историографии появилась еще одна тема — описание деяний белого человека в Африке. Поселенцы и администрация представлялись в этих работах носителями экономического, социального и политического прогресса, африканцы выступали лишь как объект исторического процесса. Сопротивление установлению колониального господства замалчивалось, уровень социального развития африканцев принижался. К научным трудам такого рода относятся биография лидера поселенческой общины лорда Дэламера [470] и история Ассоциации кенийских фермеров i[471] Э. Хаксли, книга американского историка М. Дилли, посвященная политической борьбе внутри европейской общины .[417], и др.

Все эти направления колониальной историографии межвоенных лет получили дальнейшее развитие в 40—60-е годы. Так, традиции М. Дилли были продолжены Дж. Беннетом '[388], который в работе под названием «Политическая история Кении» фактически обошел молчанием крупнейшее событие этой истории — восстание May May и лишь слегка затронул становление африканских политических партий. В духе и на базе трудов Купленда и работ социальных антропологов были написаны вышедшие во второй половине 50-х — начале 60-х годов обобщающие труды по истории Восточной Африки К. Ингема [473], Р. Рёйша [602], 3. Марша и Г. Кингснорта [520].

В первой половине 60-х годов появились два тома оксфордской «Истории Восточной Африки». Первый из них вышел под редакцией Р. Оливера и Г. Метью в 1963 г., второй — под редакцией В. Харлоу и Е. М. Чилвер в 1965 г. Патриарх национальной историографии Кении Б. Огот писал о первом томе: «Впервые была сделана серьезная попытка написать историю Восточной Африки, а не ее завоевателей... Более широко, чем до сих пор, использовались данные археологии и устной традиции... Ее («Истории».— И. Ф.) появление стимулировало дискуссию вокруг вопросов методологии и содержания, результатом которой стали более детальные исследования по отдельным группам и регионам» {571а, с. XV—XVI].

Оксфордская «История Восточной Африки» действительно

13

стала важным событием в развитии историографии Восточной Африки, однако все же вряд ли правомерно называть ее «скачком в новую историографию», как это сделал Б. Огот [571а,. с. XV]. Историк и сам нашел повод для серьезной критики: отметил возрождение «хамитского мифа» Г. Хантингфордом, «традиционность» трактовки истории побережья Г. С. П. Фримен-Гренвиллом и Дж. Греем.

К этому можно многое добавить. В работе бросается в глаза субъективизация и психологизация «племен». М. Кьевьет- Хемфил писала, например, что гикуйю «традиционно... горды и агрессивно враждебны по отношению к внешнему вмешательству» |[486, с. 415]. У «нило-хамитов» и «хамитов», сообщал Дж. Миддлтон, «не было иных амбиций, кроме того, чтобы их оставили в покое и дали возможность красть и пасти скот и верблюдов» |533, с. 335]. Доколониальная история отдельных районов выглядела цепью набегов, переселений, войн: «В районе Кавирондо нанди и кипсигис... нападали на племена Ньян- зы... Кейо вытеснялись с пастбищ на нагорья, а туген занимали более низкие районы к югу и востоку от холмов Камасия. Луо, страдающие от набегов кипсигис и нанди, уходили к северу и к югу от долины Ньяндо...» и т. д. [486, с. 418—419].

Немногим лучше обстояло дело и с изучением работорговли, колониального раздела и колониального периода в истории Кении. Дж. Грей в разделе об истории конца XIX в. подчеркивал роль французской и арабской работорговли, а англичан представлял борцами за «гуманизм» [447]. В статьях Дж. Флинта и М. Кьевьет-Хемфил доказывалось, что Великобритания не собиралась вступать в борьбу за колонии, но ее подтолкнули другие великие державы. В то же время установление колониального господства рассматривалось как естественное развитие и следствие предыдущих событий [431; 486]. К. Райли относил ухудшение качества африканских пастбищ в колониальные годы исключительно за счет увеличения численности стад в результате борьбы европейских ветеринаров с эпизоотиями [649, с. 236]. Он же писал, что гикуйю немало получили от установления колониального господства: были прекращены их войны с масаями, они заняли масайские пастбища и потому не страдали от истощения почв до начала 30-х годов [649, с. 255].

Перечисленные примеры свидетельствуют о том, что оксфордская «История» является плотью от плоти колониальной историографии. Однако она готовилась и публиковалась в тот период, когда новые тенденции начали набирать силу, и ее авторы не могли не подпасть под их влияние.

Развитие «новой» историографии началось со второй половины 50-х годов. Она не представляла собой единого течения исторической мысли, но ей все же были свойственны некоторые общие черты и сходные цели. Видные африканские историки — танзанийцы А. Тему и Б. Сваи, посвятившие анализу «новой» историографии специальную работу [632], сформулиро-

14

пали ее новые (по сравнению с историографией колониальной) черты так: «Постколониальные историки-африканисты утверждали, что у Африки было прошлое, достойное изучения»; «они хотели показать способность доколониальных африканских обществ к „рациональной" реакции на внешние и внутренние гтимулы трансформации»; «в доколониальном периоде они показали, каким чудом была Африка»; «они также показали ипо тонкость африканской инициативы в колониальную эпоху» (в понятие «инициативы» включалось и сопротивление колониальным захватам) /[632, с. 21—23].

Тему и Сваи считают, что «постколониальная историография Африки была идеологическим ответом своей предшественнице», «идеологической альтернативой колониальной историографии» || 632, с. 18—19]. В то же время они подчеркивают, что «на концептуальном уровне африканистика остается частью буржуазной историографии, несмотря на все попытки доказать обратное» )f632, с. 99].

Достижения «новой» историографии в исследовании истории Кении несомненны. В 1968 г. была издана коллективная монография «Замани. Обзор истории Восточной Африки» >[376], представлявшая собой первую попытку переосмыслить историю региона, прежде всего доколониальную. Кенийские ученые издали ряд монографий по доколониальной истории отдельных пародов. Эти труды были написаны ими на обширной Источниковой базе, в том числе материалах устной традиции. Б. Огот посвятил свою монографию доколониальной истории луо [571], В. Р. Очиенг — истории гусии [565], Г. Муриуки — гикуйю [544], X. А. Мванзи — кипсигис [551], Дж. Осого {590] и Г. С. Вере [641] —луйя.

«Новая» историография не была творением только истори- ков-африканцев. Во второй половине 60-х — начале 70-х годов появились написанные с антиколониальных позиций работы М. П. К. Сорренсона {618; 619] об истории белого поселения в Кении, К- Розберга и Дж. Ноттингема >[604], а также Р. Бей- генхейса {401] о May May, Д. П. Гаи и Дж. Макослана {444] о колониальном законодательстве в Кении. Зарубежные историки занимались также и сбором устной традиции и описанием доколониального прошлого кенийских народов. Дж. Фадиман записывал предания меру [429], А. Т. Матсон — нанди {523 Т. Спиар — миджикенда [620], P. X. Блэкберн — доробо 394 Дж. Саттон — календжин /[626], К. Джексон — камба {474^ А. Джекобе — масаи [476]. В 1976 г. был опубликован сборник «Кения до 1900 г.» [394 и др.], суммировавший собранные сведения о доколониальной истории народов центральных районов страны.

Важным вкладом в развитие «новой» историографии стала публикация сборников докладов, зачитанных на конференциях Исторической ассоциации Кении — «Хадиф». Кроме тем по доколониальной истории в них освещались различные проблемы

15

национально-освободительного движения f437; 524: 542J, «реакции» африканцев на колониальное господство {458], социальной трансформации африканских обществ как в доколониальную, так и в колониальную эпоху If453; 487; 489]. Эти публикации во многом изменили характер изучения истории Кении, особенно доколониальной. Пафосом «новой» историографии была устная традиция, позволившая значительно обогатить доколониальную историю некоторых народов страны и продвинуть изучение истории национально-освободительной борьбы [580; 630: 631] и становления национального самосознания [381; 382; 561].

Но именно большой ролью устной традиции в «новой» историографии объяснялись и многие ее минусы. Как пишут Тему и Сваи, «проблема африканской истории была низведена до вопроса о данных устной традиции...» [632, с. 99]. Уже в начале 70-х годов выяснилось, что «новая» историография не свободна и от других недостатков. Если «колониальная историография отрицала существование африканского прошлого, чтобы идеализировать колониальную эпоху», то «африканская постколониальная историография вместо этого искажала прошлое в угоду прославлению доколониальной эпохи, а по аналогии — и постколониальной эры» |[632, с. 64].

Раздувание роли африканской «инициативы» в колониальный период приводило к тому, что европейские колонизаторы оказывались в тени и как бы не участвовали в происходивших событиях. Ставшая классической книга «Миф о May May», написанная английскими исследователями К. Розбергом и Дж. Ноттингемом [604], трактует антиколониальное движение как совершенно самостоятельное, вырванное из колониального контекста явление. А. Тему в статье об освобожденных рабах подчеркивает их популярность в африканской среде и роль в создании миссий во внутренних районах, отрешившись от того факта, что они были проводниками колониального влияния [631, с. 63].

В решении многих проблем истории Африки «новая» историография несла на себе родимые пятна «старой». Так, в статье Г. Ходжеса «Реакция африканцев на европейское господство в Кении», помещенной в одном из сборников «Хадиф», доказывается, что все тенденции социальной и политической трансформации африканских обществ в колониальную эпоху существовали в доколониальные времена и что колонизация лишь ускорила уже шедшие процессы [458, с. 87—92, 100]. Некоторые кенийские историки, в том числе Дж. Осого г[590] и Г. С. Вере {641], настойчиво оправдывали колониальных вождей. Другие вторили колониальной историографии в субъективизации действий «племен». Так, С. К. арап Нгени писал, объясняя феномен сопротивления нанди колонизаторам: «Нанди в душе были очень воинственным народом, и молодежь отчасти видела в сопротивлении спорт» [556, с. 114]. Почти укладывается в рамки

колониальной историографии оценка некоторыми иоториками- коиийцами восстания May May. В. Р. Очиенг и Б. Е. Кипкорир писали, например: «May May — определенно не националистическое движение... (У него) не было национальной программы... Поэтому важно правильно оценить May May как дело в основном гикуйю» ([280, т. V, 1977, № 2, с. 303]. Б. Огот тоже недвусмысленно отказался ассоциировать May May с кенийским национализмом [280, т. V, 1977, № 2, с. 172].

Так являлась ли в конечном итоге «новая» историография той «историографической революцией», которой называли ее в момент расцвета? Вряд ли можно ответить на этот вопрос точнее, чем это сделали Тему и Сваи: «Революция в изучении Африки была предназначена для того, чтобы удержать африканистику в русле буржуазной историографии. В этом отношении декларированный ею разрыв с колониальной историографией — миф, но миф полезный для создания иллюзии независимости...» J632, с. 98]. «Идеологическое» противостояние колониальной и «новой» историографии — это в конечном итоге противостояние колониальной и неоколониальной тенденций в историографии.

Испытав разочарование в «новой» историографии, молодые историки-африканисты как в Европе, так и в Африке начали искать новые темы, методику и методологию работы. Направление их поисков в Кении отразила позиция, занятая в дискуссии о характере May May Маиной ва Киньятти {280, т. V, 1977,. № 2, с. 287—311], оценки и размышления, содержащиеся в работе Дж. Карими и Ф. Очиенга [192] и книге «Независимая Кения» {187]. Они вобрали в себя критический анализ политических событий в стране, элементы общенационального патриотизма, антиимпериализма, классового подхода к анализу политических проблем.

В Европе и Америке поиски пошли в направлении, впервые указанном социологом и политологом К. Лейсом. Его монография «Слаборазвитость в Кении. Политическая экономия неоколониализма, 1964—1977» [508], опубликованная в 1975 г., открыла дискуссию о характере социальной трансформации африканских обществ в колониальную и независимую эпохи, форм неоколониальной зависимости. Она была подхвачена такими авторами, как С. Ленгдон («Многонациональные корпорации в политической экономии Кении» |[501]), Г. Китчинг («Классовые и экономические изменения в Кении. Формирование африканской мелкой буржуазии 1905—1970» {491]),

Н. Свейнсон («Развитие корпоративного капитализма в Кении 1918—1977» [629]), А. Клейтон и Д. Севидж («Правительство и труд в Кении, 1895—4963» [407]), Р. Сендбрук («Пролетариат и африканский капитализм. Пример Кении, 1960—1972» [613]).

Авторы этих работ стоят на различных идейных позициях, однако во многом их объединяет интерес к марксизму: они цитируют труды Маркса, некоторые критикуют марксистскую тео¬

2 Эак. 654

17

рию, другие «развивают» ее. Наиболее претенциозно делает это Г. Китчинг. Осудив и «отвергнув» работы историков-марксистов по проблемам классообразования в развивающихся странах J491, с. 438], Китчинг в сущности подменяет анализ этого вопроса элементами буржуазной теории стратификации. Приписав Марксу идею о том, что до появления монополии не существует эксплуатации {491, с. 443], он утверждает, что если отбросить эксплуатацию Африки европейским капиталом, то ни в колониальной, ни в постколониальной Африке эксплуатации «в марксистском смысле этого слова» не существовало и не существует {491, с. 427]. Колониализму и его воздействию на африканские общества этот «марксист» уделяет столь мало внимания, что, знакомясь с описанием в его работе «исключительных возможностей» 1491, с. 279] для развития «мелкой буржуазии» в Кении межвоенных лет, читатель может просто забыть, что речь идет о колонии.

Монография Г. Китчинга довольно типична для современной англо-американской историографии: богатство привлеченного материала и стремление оправдать неоколониализм (а то и колониализм) и переложить на самих африканцев вину за те трудности, которые переживает их общество. Главный вопрос, занимающий умы авторов этой новейшей литературы,— характер и судьбы неоколониальной элиты и всей неоколониальной социальной структуры. Но этот вопрос остается нерешенным, да вряд ли он и может быть решен при отсутствии обоснованных критериев оценки.

Проблемы истории Кении привлекают внимание историков- марксистов (см., например, /[336; 450]). Советская историография этой страны довольно богата. Она ведет свою традицию с начала 30-х годов, когда первые советские африканисты И. И. Потехин и Ю. Юг написали работы о колониальной эксплуатации и колониальном управлении в Африке )[369; 373]. В 50—60-е годы несколько работ посвятила расовой дискриминации и колониальному угнетению народов Кении P. Н. Исмагилова [348, 349]. Большой вклад в изучение суахилийской цивилизации внес ленинградский ученый В.М. Ми- сюгин 1[361—364]. Отдельные проблемы этнографии и экономического развития, национально-освободительного движения, процессов социальной дифференциации, общественной структуры и внутриполитической борьбы в Кении подробно изучались H. М. Гиренко [339], А. М. Глуховым {340; 341], Л. А. Демки- ной [343], Ю. М. Ивановым [346], К. П. Калиновской [350], Н. Д. Косухиным [353], Л. Л. Кругловым [355], Д. Б. Малышевой {357], И. Б. Маценко [359]. Особое место среди советских исследований по Кении принадлежит работам, написанным с использованием уникальных материалов, собранных исследователями во время пребывания в стране, а также их бесед с участниками и очевидцами событий. Это — книги и статьи Л. С. Владимирова [337; 338], посвященные национально-осво¬

18

бодительному движению и проблемам выбора пути, С. Ф. Кулика о характере и роли африканизации в Кении, а также о> культуре страны [356; 356а], А. М. Пегушева о различных фор- мпх национально-освободительной и внутриполитической борьбы |[354; 366—368].

Некоторые труднодоступные материалы, использованные в монографии, были предоставлены автору С. Ф. Куликом, литературоведом и переводчиком африканской литературы В. Б. Рам- ICCOM, профессором Берлинского университета Г. Штёккером, а также кенийскими исследователями В. Р. Очиенгом, Мосони- ком арап Кориром и Османом Варфой. В процессе подготовки рукописи автору многое дали консультации Д. А. Ольдерогге, /1. Е. Куббеля, В. М. Мисюгина, Г. А. Нерсесова (1923—1982), Г. И. Потехиной (1926—1979), а также коллег из Института Африки АН СССР, Института всеобщей истории АН СССР» Института стран Азии и Африки при МГУ.

Глава I

ЗАСЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЕНИИ

«Мы вышли из Шунгвайи...»

Археологические находки последних десятилетий свидетельствуют о том, что Восточная Африка некогда была одним из очагов формирования человека. Знаменитый археолог и антрополог Л. Лики считал, что климат и рельеф этого региона в древности создали идеальные условия для его развития. Возраст остатков первобытного человека, найденных Лики в Олду- вайском ущелье на севере Танзании,— около 1 750 000 лет. А находки, сделанные Р. Лики восточнее оз. Рудольф, продлили историю человечества до 3 млн. лет.

За последние годы в Кении было найдено много остатков скелетов людей каменного века, животных, которые их окружали, орудий, которыми они пользовались. Но между ранними этапами развития человечества в этом районе и периодом, когда можно хотя бы приблизительно проследить процесс заселения Восточной Африки отдаленными предками современных народов, существует огромный временной разрыв. Об этом периоде известно очень мало.

Данные археологии, результаты лингвистических исследований и радиокарбонного анализа, относящиеся ко времени появления предков современных народов, тоже довольно неполны и противоречивы. Исследования затруднены и недавним господством хамитской теории в буржуазной историографии. Все социальные и культурные достижения народов Восточной Африки последователи этой теории объясняли влиянием высокоразвитых «хамитов» — скотоводов, мигрировавших в эти районы с севера и северо-востока. Советский африканист Д. А. Ольдерогге опроверг хамитскую теорию еще в 1949 г. [257, 1949, № 3, с. 156—170]. Теперь она осуждена не только у нас, но и на Западе.

И все же теория эта не канула в Лету бесследно. Большинство современных исследователей по-прежнему считают миграции с севера основным ферментом социального и культурного развития в Восточной Африке. Одиозные «хамиты» были заменены другими этническими или лингвистическими группами, но существо проблемы от этого изменилось мало. Роль бантуязыч-

20

ных земледельцев, а также охотников и собирателей доробо в процессе этногенеза народов Восточной Африки до сих пор недооценивается. Важность миграций преувеличивается в ущерб анализу воздействия определенных климатических и демографических факторов на характер формирующихся этнических групп.

Это осознают сейчас уже многие историки, в первую очередь носточноафриканцы (см., например, {551, с. 22—24, 29; 570, с. 1, 8]). Анализ новых источников, прежде всего устной традиции, зачастую позволяет им восполнить пробелы, уточнить, а порой и опровергнуть сложившиеся представления. Но, к сожалению, данных для воссоздания полной и точной картины формирования современных этнических групп на территории Восточной Африки пока недостаточно.

Заселение внутренних районов

Первые жители внутренних районов Восточной Африки — охотники и собиратели — заселили нагорья Кении около 10 тыс. лет назад. Что это были за люди — неизвестно. Некоторые из них принадлежали, по-видимому, к бушменоидному типу, особенно на юге Восточной Африки. В других районах, возможно, жили охотники и собиратели иного физического облика [627, с. 85—86]. Нынешние народы кенийских и танзанийских нагорий рассказывают о карликах, обитавших в давние времена в здешних лесах. Может быть, лесные жители Кении — доробо — осколок этого древнейшего населения страны ,[551, с. 31].

Земледельцы и скотоводы появились в Восточной Африке около 1000 г. до н. э. [627, с. 86]. Захоронения их обычно нахо дят под невысокими каменными пирамидками, которые встречаются в Рифт-Вэлли и на окружающих нагорьях. В захоронения клали горшочки с пищей, украшения. Видимо, люди, похороненные под пирамидками, не были знакомы с металлом. Они разводили коз и овец, выращивали сорго и просо, но занимались и охотой. Можно предположить, что это они построили известные ирригационные сооружения, остатки которых до сих пор сохранились в Кении и Танзании (оросительные каналы, дамбы, резервуары для воды, источники в скалах в более засушливых районах).

Религиозные верования первых земледельцев и скотоводов были связаны, видимо, с культом предков, о чем свидетельствуют захоронения (трупы мазали охрой, по-особому их укладывали). Таких захоронений очень много, и все они примерно одинаковы. Поэтому предполагают, что у народа, их создавшего, не было имущественной дифференциации (627, с. 87—88].

Некоторые ученые называют первых земледельцев и скотоводов Восточной Африки азанийцами, но название не объясняет их происхождения. Многие лингвисты считают, что эти люди го¬

21

ворили на языках южнокушитской группы. Есть свидетельства того, что они мигрировали с эфиопских нагорий .[424, с. 162; 468, с. 65; 627, с. 88]. Однако «кушитскую» версию оспаривают, прослеживая ее «хамитские» корни [551, с. 22—26, 29], и приводят веские аргументы, опровергающие «северное» происхождение земледельцев и скотоводов {597, с. 71]. Один из подводных рифов «кушитской» теории — те же лингвистические данные, которыми оперируют и ее сторонники: между некоторыми языками южнокушитской группы и языками банту много общего, причем сходная лексика встречается там, где заимствования крайне редки — в названиях частей тела [424, с. 162—163].

Есть и попытки «компромиссного» решения спора о приоритете в заселении Восточной Африки. Американский ученый К. Эрет считает, что «южные кушиты» пришли на территорию Западной Кении в I тысячелетии н. э., но когда точно, неизвестно: до банту, вместе с ними или после них {423, с. 3]. Банту, таким образом, с не меньшим правом, чем кушиты, могут претендовать на роль первых земледельцев и скотоводов Восточной Африки. У этой гипотезы тоже есть слабые стороны, и все же одно совершенно ясно: попытка просто заменить «хамитов» кушитами бесплодна.

Век железа в Восточной Африке начался в I тысячелетии н. э. Но даже в XIX в. железными орудиями пользовались далеко не все восточноафриканские народы |[627, с. 89]. Еще недавно считалось, что искусство плавки железа было привнесено в Восточную Африку с севера, из Мероэ. Сейчас предполагают, что его принесли с юга, юго-запада и запада банту. Еще один возможный источник искусства обработки железа во внутренних районах Восточной Африки — побережье Индийского океана [627, с. 90].

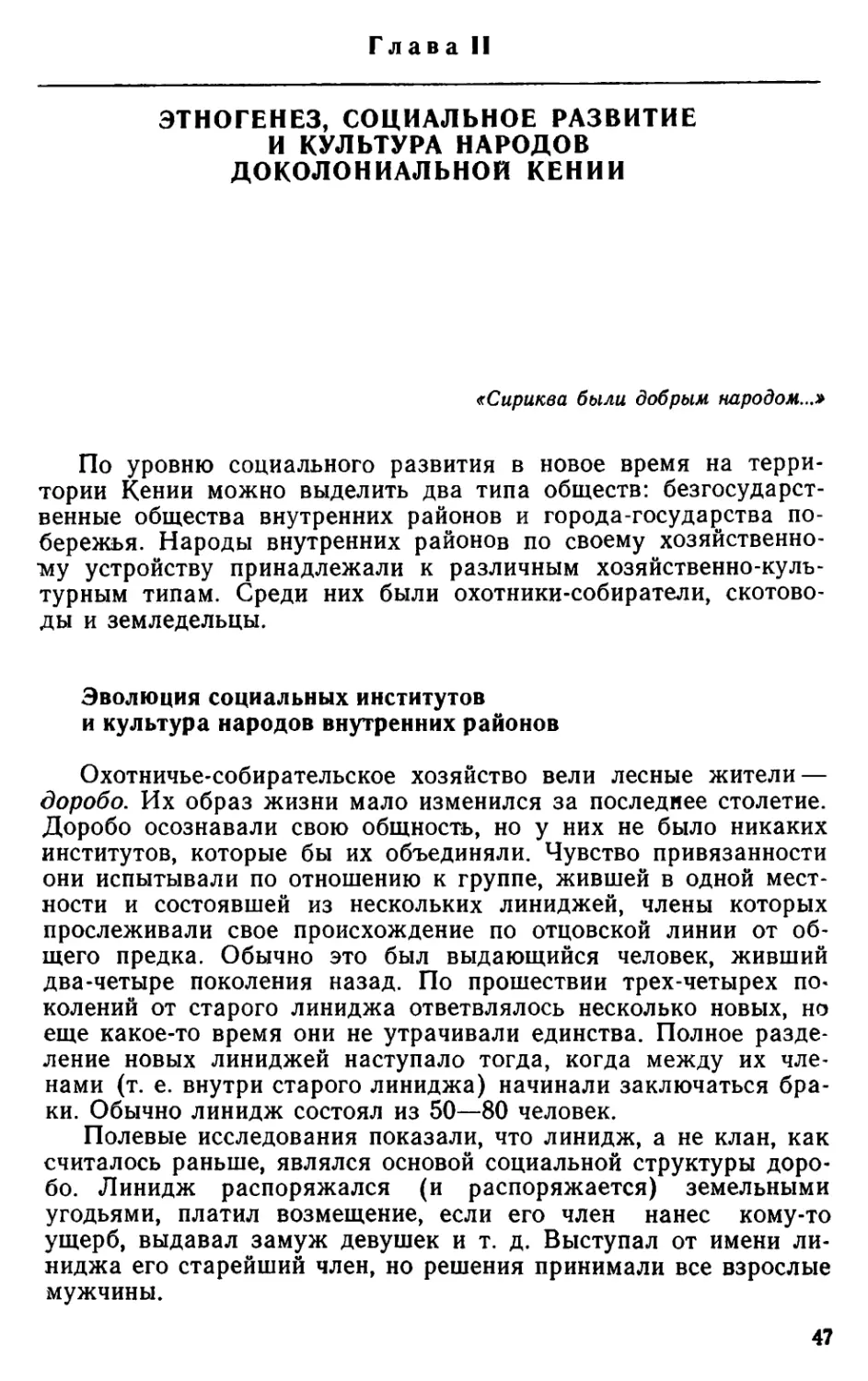

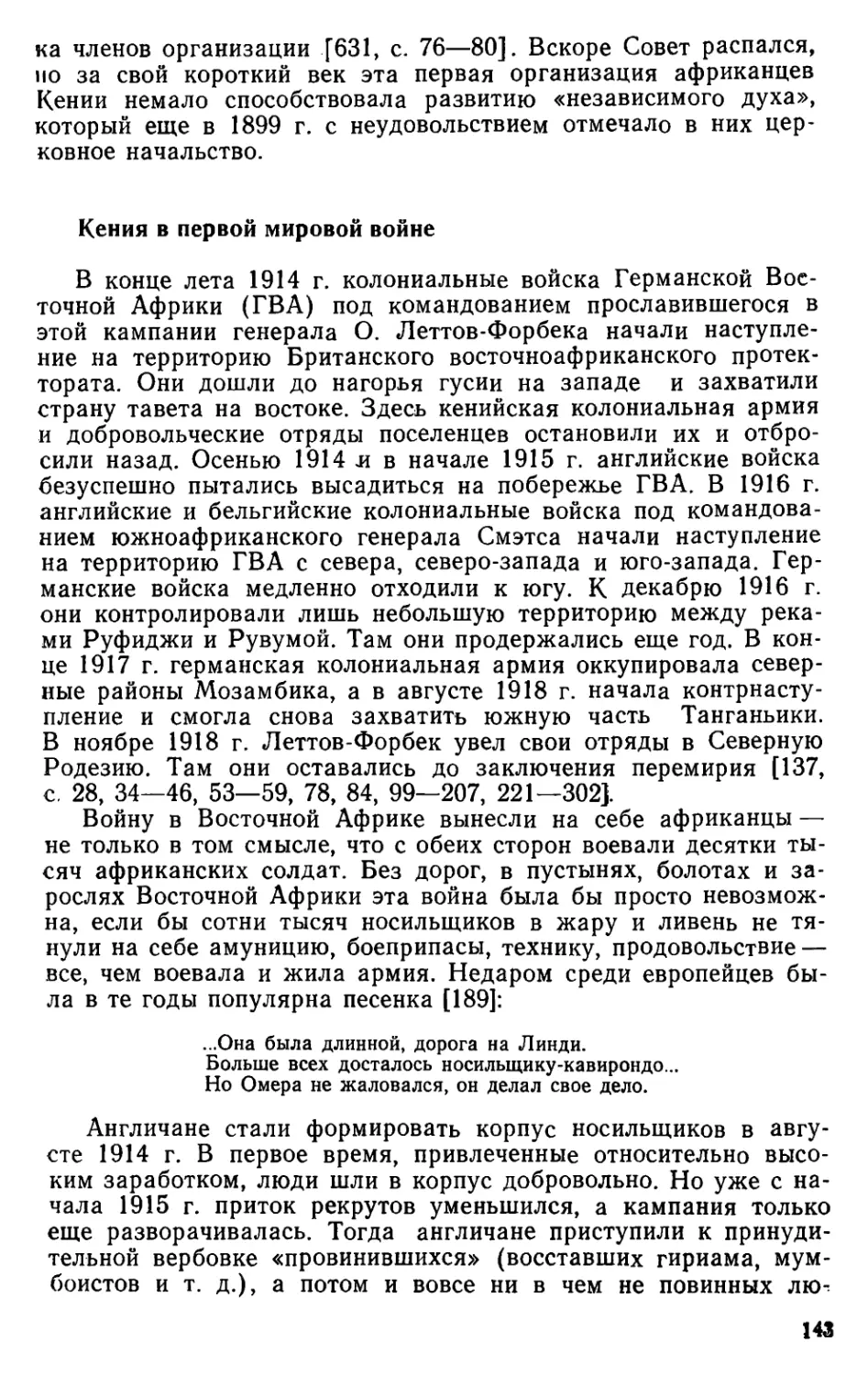

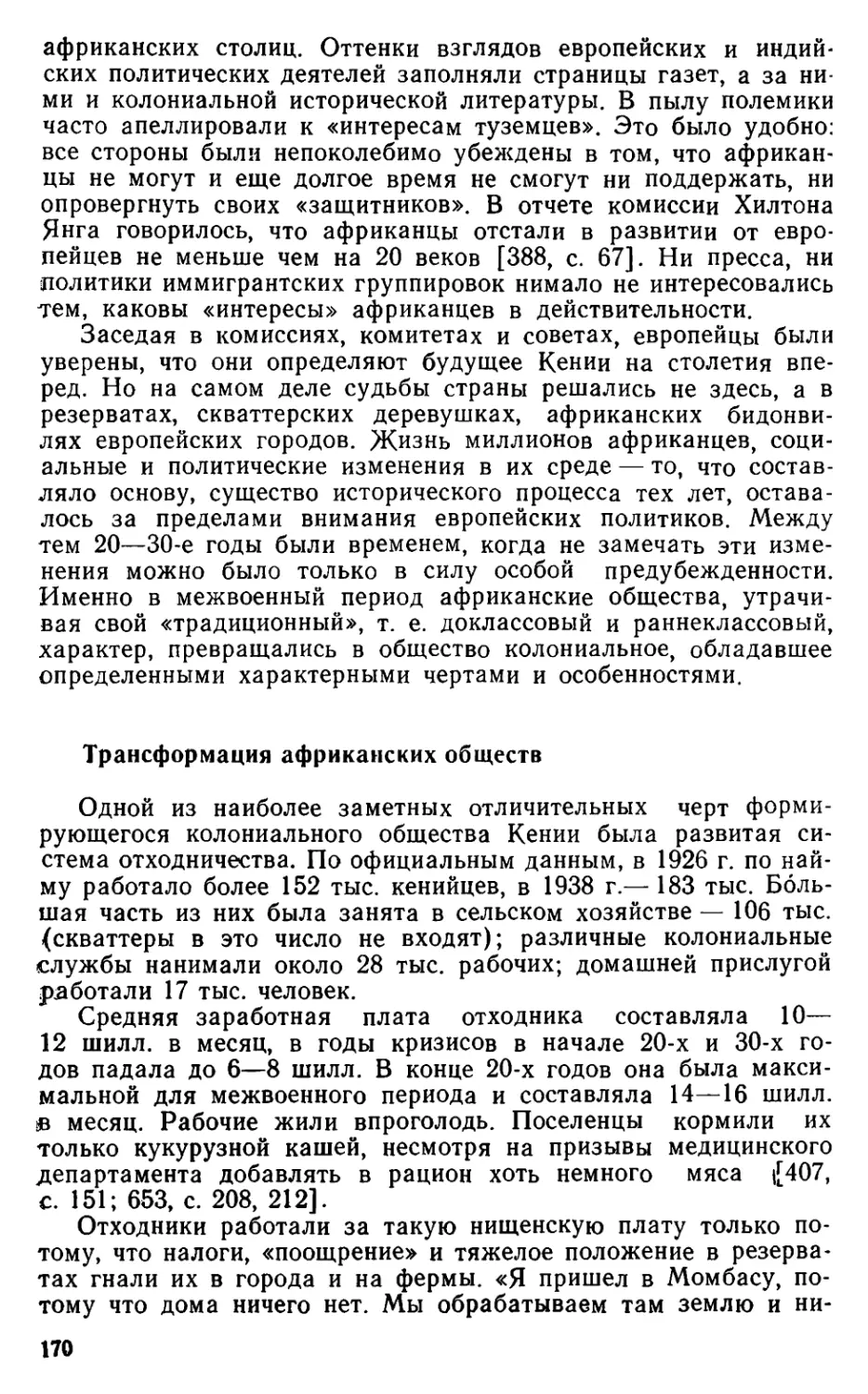

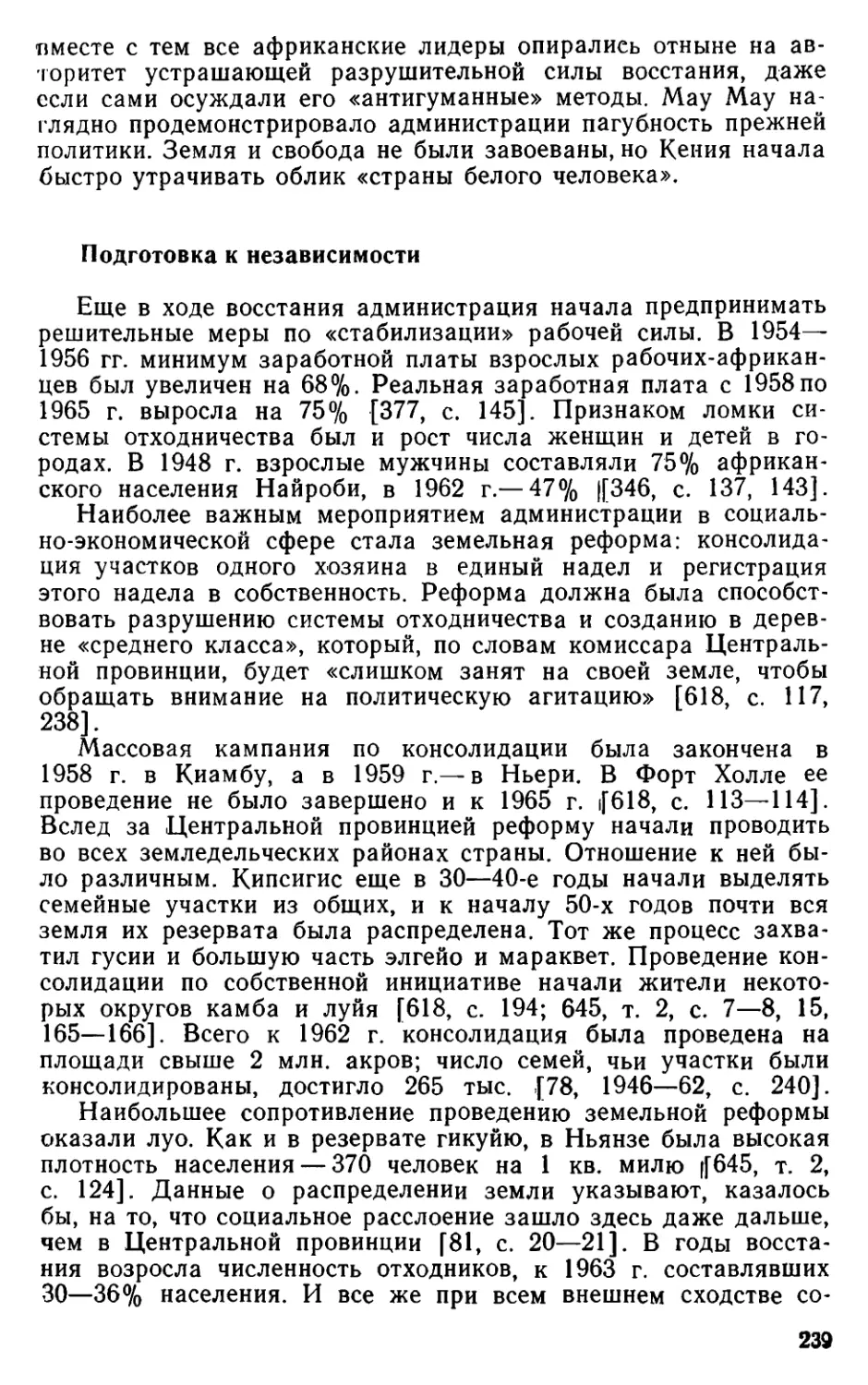

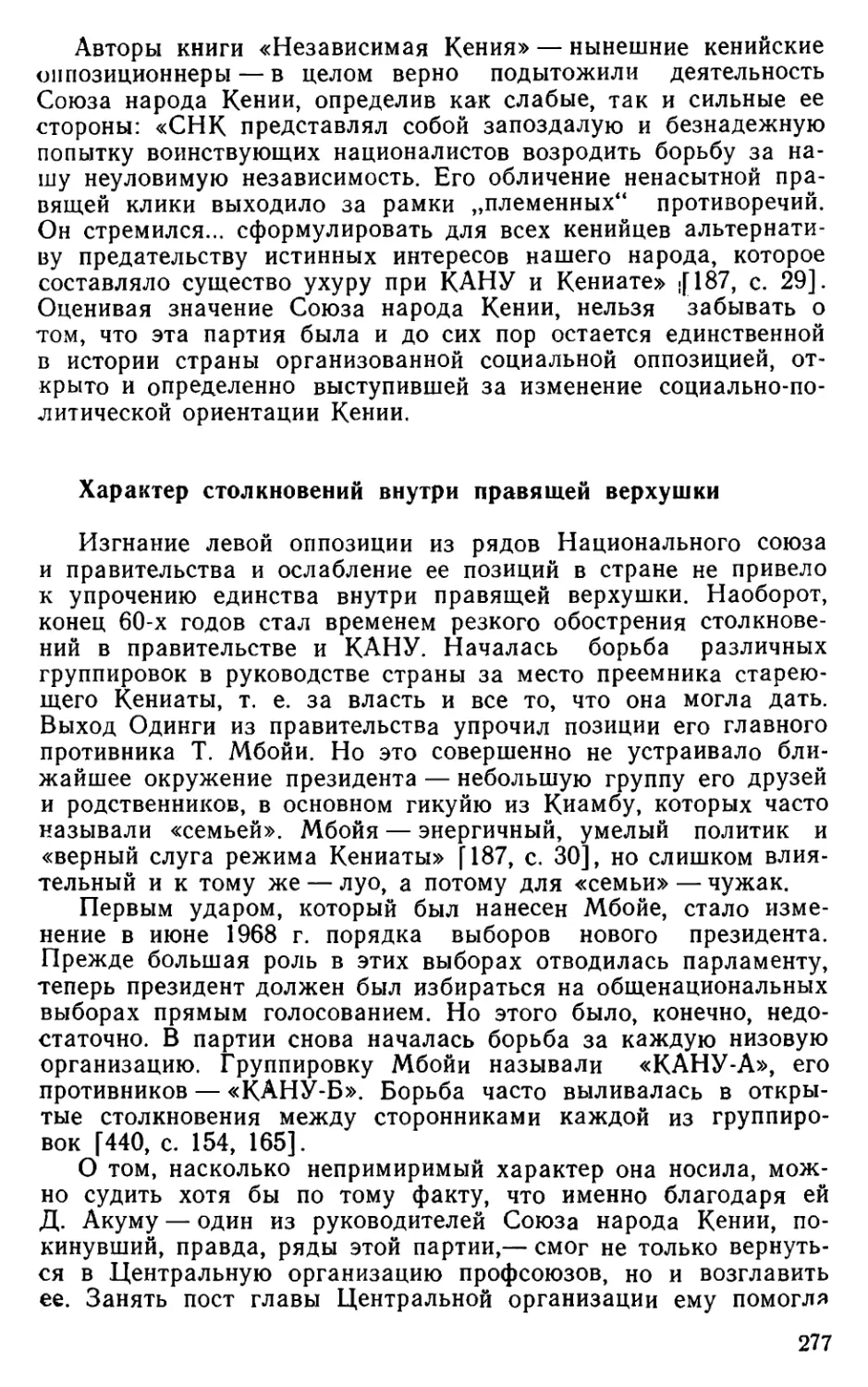

Расселение в Восточной Африке народов, говоривших на ни- лотских языках и языках банту, было сложным и длительным и происходило на протяжении тысячелетия (1—2 тыс. лет назад) неравномерными волнами. Чаще всего миграции были медленными и постепенными. Они растягивались на столетия и обычно представляли собой процесс мирного проникновения, длительных контактов, взаимовлияния и смешивания различных групп. Это, конечно, не исключает столкновений и завоеваний, но никак не походит на непримиримую вражду, постоянные бесцельные войны между «скотоводами-нилотами» и «земледельца- ми-банту», которыми колониальная историография еще так недавно заполняла белые пятна в доколониальной истории восточноафриканских народов.

Лингвистическая общность банту формировалась, возможно, в лесах излучины Конго, куда их предки мигрировали из центральных районов нынешнего Камеруна. Здесь протобанту научились выращивать просо и сорго, изготовлять железные орудия и оружие. Между 400 и 1000 г. н. э. протобанту распространились в районы с влажным климатом, в том числе в Меж-

22

пюрье и на побережье Индийского океана. Здесь они начали выращивать бананы и ямс. Уже в нынешнем тысячелетии банту заняли засушливые местности, меньше подходившие для ведения земледельческого хозяйства [277, 1966, № 3, с. 361—376].

Территории Западной Кении первые группы банту достигли еще до 500 г. н. э. Они проникали сюда с запада и юго-запада но суше и по оз. Виктория. Селились они к северу, а возможно, и к югу от залива Кавирондо и на прибрежных островах [ 563, с. 9—10].

Установлено, что от этих первых переселенцев банту ведут свое происхождение некоторые кланы современных луйя. Но как далеко продвинулись они на восток, когда впервые заселили плодородные нагорья Центральной Кении и какую роль сыграли и становлении других кенийских народов,— пока не ясно. Видимо, справедливо предположение о том, что уже в первые века нашей эры (до нилотов) банту занимали западную часть нагорий и были активными участниками формирования многих линг- нистических общностей Западной Кении. Некоторые исследователи утверждают, что первые группы банту заселили всю территорию к западу от горы Кения [551, с. 34—36]. Эта гипотеза возвращает нас к загадке первых земледельцев и скотоводов. К сожалению, устная традиция народов банту не дает на нее ответа.

С начала XVI в., тесня банту, на побережье залива Кавирондо начали проникать первые группы нилотоязычных луо. Родина нилотских языков — Южный Судан |[626, с. 35]. Образ жизни и культура нынешних луо сложились в районе к югу от впадения Бахр-эль-Газаля в Нил. Луо мигрировали несколькими группами и шли разными путями, но всегда через территорию Межозерья [408, с. 149—150; 563, с. 21—22].

Первая большая группа — джока-джок (джока-рамоги), по преданиям, достигла территории нынешней провинции Ньянза около 15 поколений назад, т. е. примерно между 1490 и 1600 г. [563, с. 23]. Вторая — джока-овини появилась в Ньянзе, видимо, в конце XVI — начале XVII в. Третья — джока-омоло обосновалась там примерно между 1540 и 1600 г. Четвертая группа — суба представляла собой конгломерат разрозненных групп различной этнической принадлежности, мигрировавших по озеру. Лишь позже они восприняли язык и культуру луо [563, с. 21—23].

Устная традиция описывает первую волну миграций как медленное и мирное проникновение. По-видимому, полукочевники- луо селились на территориях, еще не занятых земледельцами, жившими тогда в плодородных прибрежных районах. Новые переселенцы вынуждены были стать более воинственными: вся земля была занята. В рассказах о второй и третьей волнах миграций постоянно упоминаются сражения, завоевания, подчинение и поглощение банту (луо называли их джока-комбеком- бе). Некоторые кланы вынуждены были бороться чуть не за

23

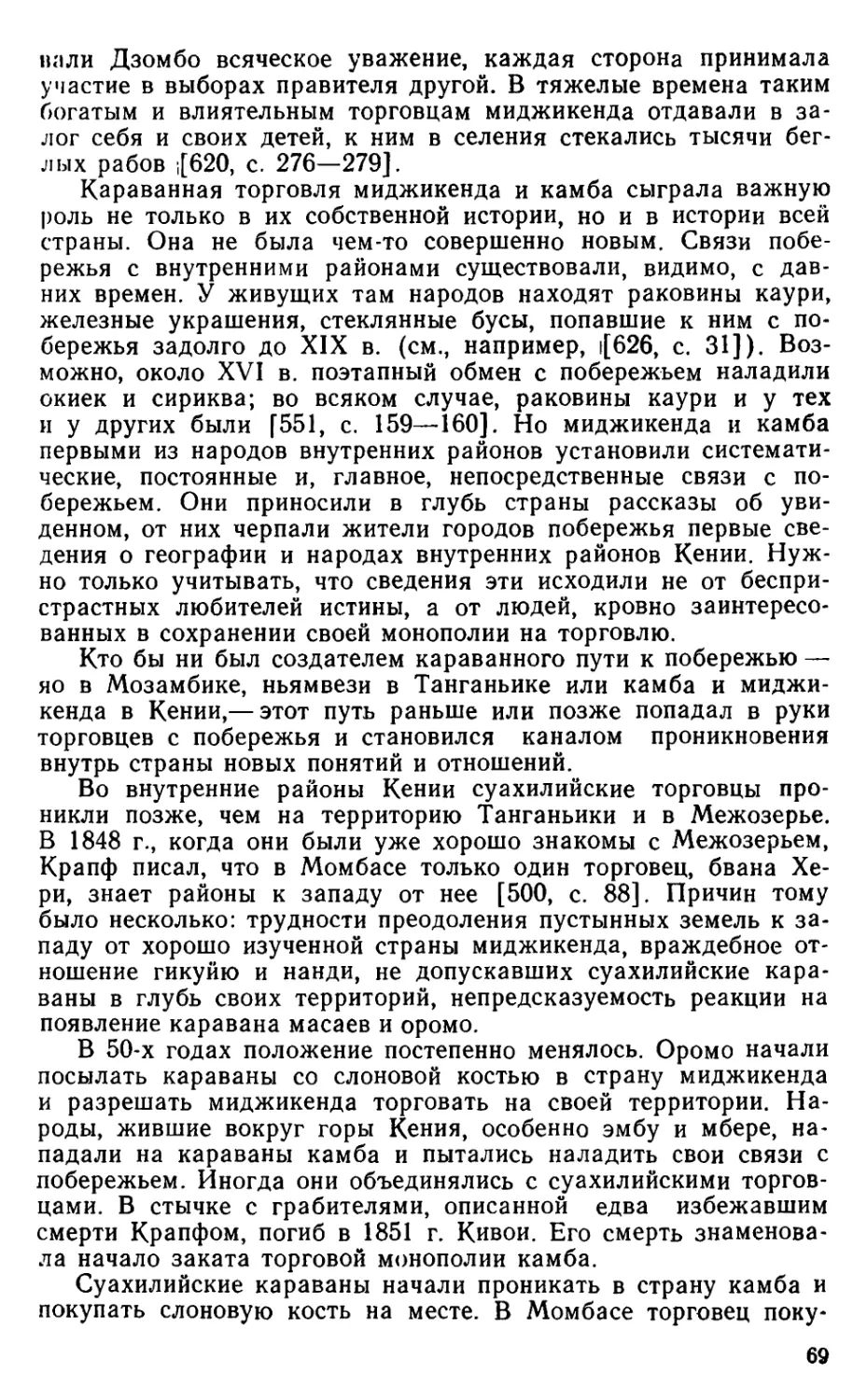

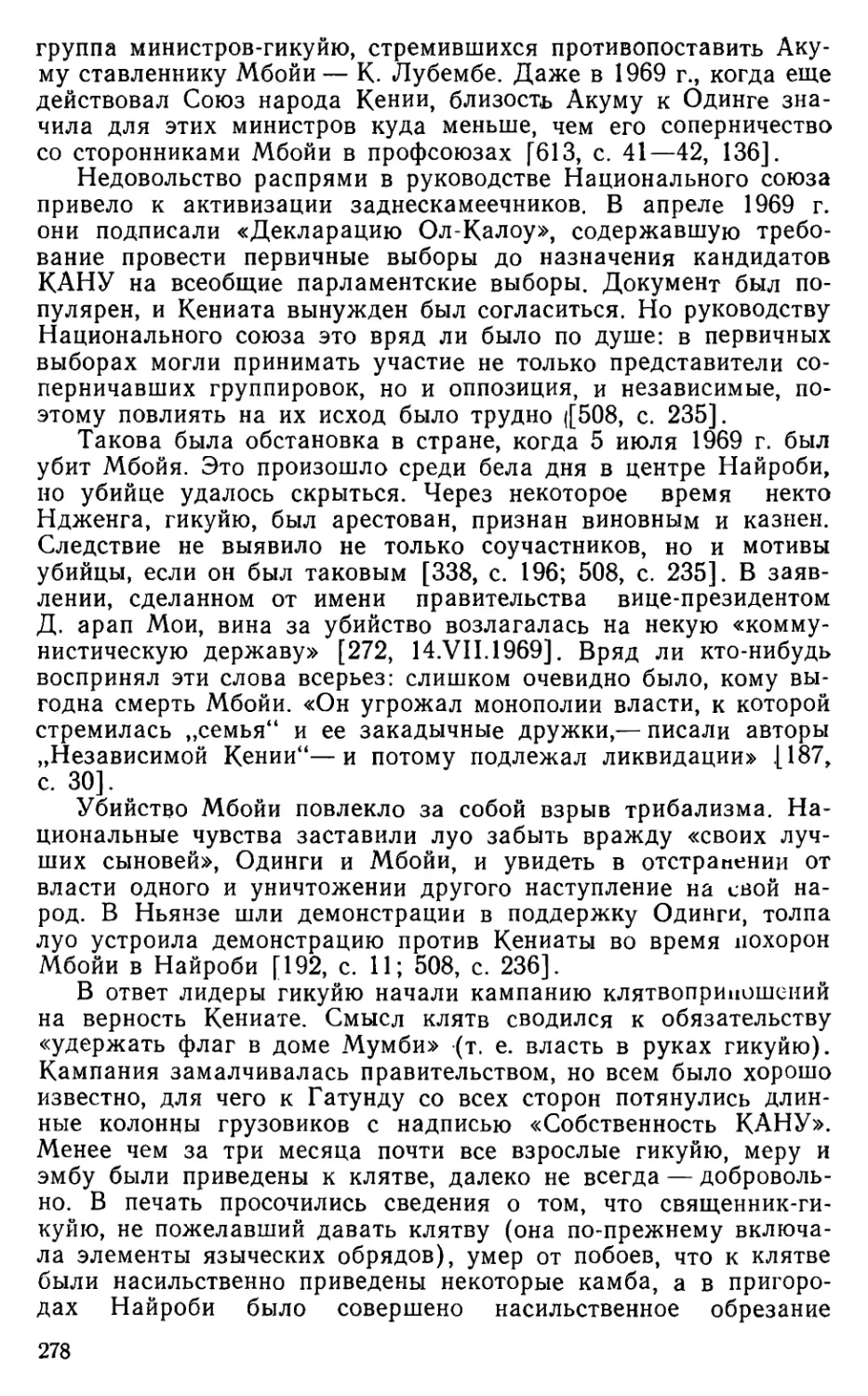

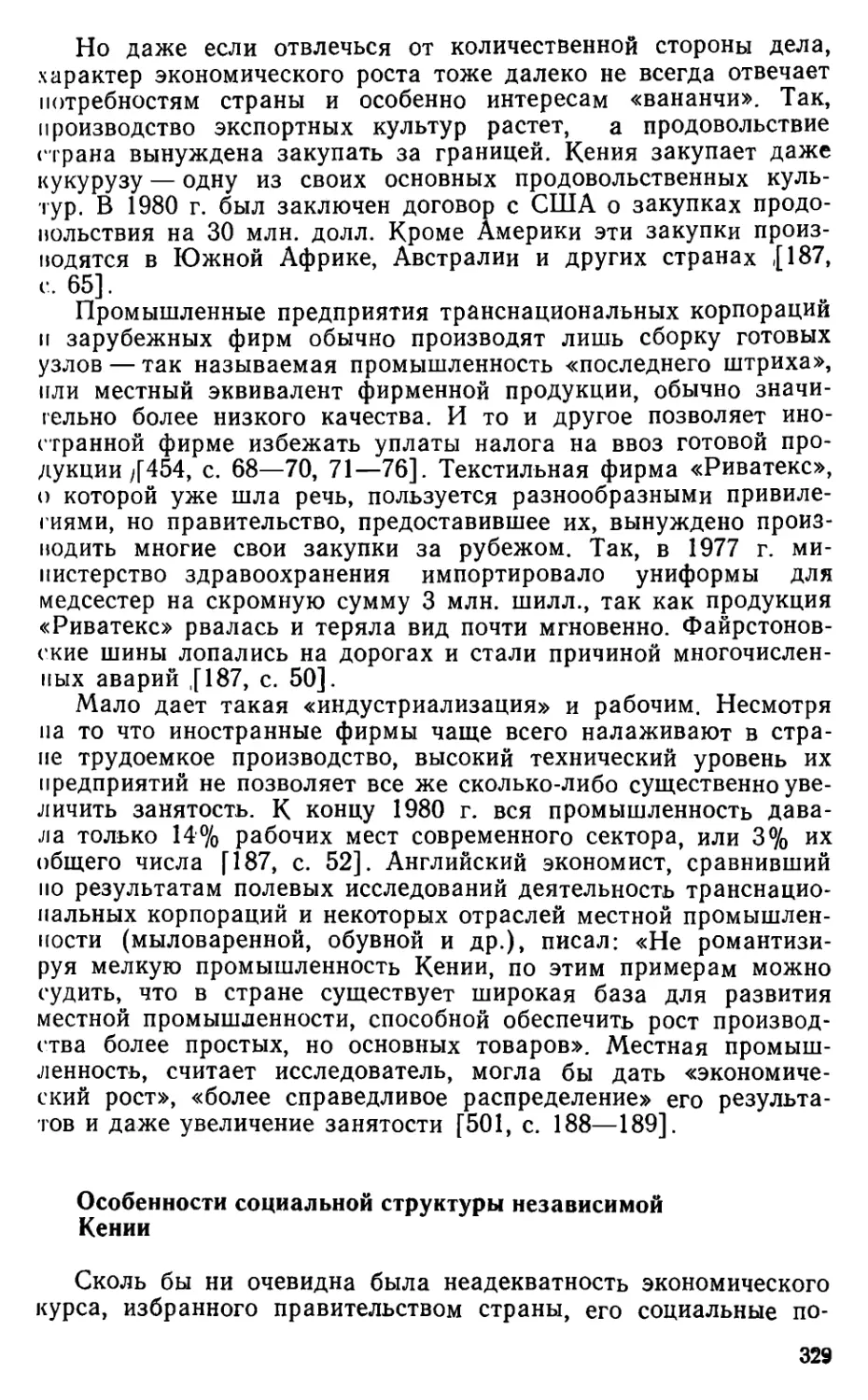

Миграция нилотов и банту в Восточную Африку

каждую пядь земли, на которой теперь живут. Войны продолжались почти два века, примерно с 1590 до 1790 г. [563, с. 24- 26, 28].

К началу нового времени луо заселили всю территорию к северу от залива Кавирондо. Около семи поколений назад, т. е. приблизительно между 1730 и 1760 г. они двинулись на юг через залив Кавирондо. Другая датировка миграции луо в нынешнюю Южную Ньянзу— 1750—1800 гг. \[408, с. 156]. Это переселение тоже не было мирным: луо вытесняли и поглощали местное бантусское население. Постепенно они заняли все равнинные территории вокруг залива.

Отступая под натиском луо на север, юг и восток, кланы банту, жившие вокруг залива Кавирондо, сталкивались с другими группами нилотов, двигавшимися им навстречу,— тесо, карам- джонг, календжин, а также масаями. Борьба за территорию стала равнозначна для них борьбе за выживание [563, с. 32— 33]. Набеги нилотов вынуждали банту совершенствовать и укреплять свою военную организацию, и они смогли отстоять свое существование.

Банту, вытесненные луо с побережья залива Кавирондо на север и восток, стали важным элементом в формировании некоторых кланов луйя и гусии. В преданиях других кланов луйя говорится, что они происходят из страны Мисри. Мисри — название древнего Египта на семитских языках. «Исход из Египта» — сюжет, типичный для мусульманских преданий. В этноге- нетических легендах кенийских народов он встречается часто, но происхождение его не объяснено. Возможно, он был заимствован из арабо-суахилийских преданий и наложился на местные. Сейчас исследователи считают, что единственное место, по описаниям подходящее для роли мифического «Египта»,— район оз. Рудольф. Возможно, предки кланов, претендующих на столь необычное происхождение, мигрировали из этого района в Восточную Уганду. Оттуда с конца XVI в. примерно по 1733 г. в страну луйя переселилась большая группа банту |[643, с. 190]. Первоначально они остановились в Ньянзе, но после появления луо двинулись дальше. Скитания своих предков в местах, населенных теперь луо, во многих кланах луйя хорошо помнят. Банту, оставшиеся в Ньянзе, переняли язык и отчасти культуру луо [563, с. 11].

Но банту были далеко не единственным этнообразующим элементом для луйя. Возможно, что северную часть их страны первыми заселили нилотоязычные календжин (в конце XVI — начале XVII в.), и некоторые кланы луйя ведут свое происхождение от них. Примерно в последней четверти XVI — первой полог ине XVII в. другая группа нилотов — нанди (к тому времени они выделились из единой общности календжин) и масаи — пришла в страну луйя с востока. Они бантуизировались и утратили свои языки и культуру.

Последняя волна переселенцев в страну луйя была снова

25

>

бантусской: в XVIII в. несколько групп банту мигрировали в разные районы Западной Кении из Восточной Уганды. Долгий процесс миграций в страну луйя завершился лишь к началу второй половины XIX в. [643, с. 190—191]. Но это не означает,

26

что тогда же завершился и процесс этногенеза луйя. Неоднородность этнических корней этого народа сказывалась еще долгое время, и не случайно европейцы даже в 20—30-е годы XX в. не признавали луйя единым народом и называли их просто «банту Кавирондо». Самоназвание луйя закрепилось лишь в 40—50-е годы.

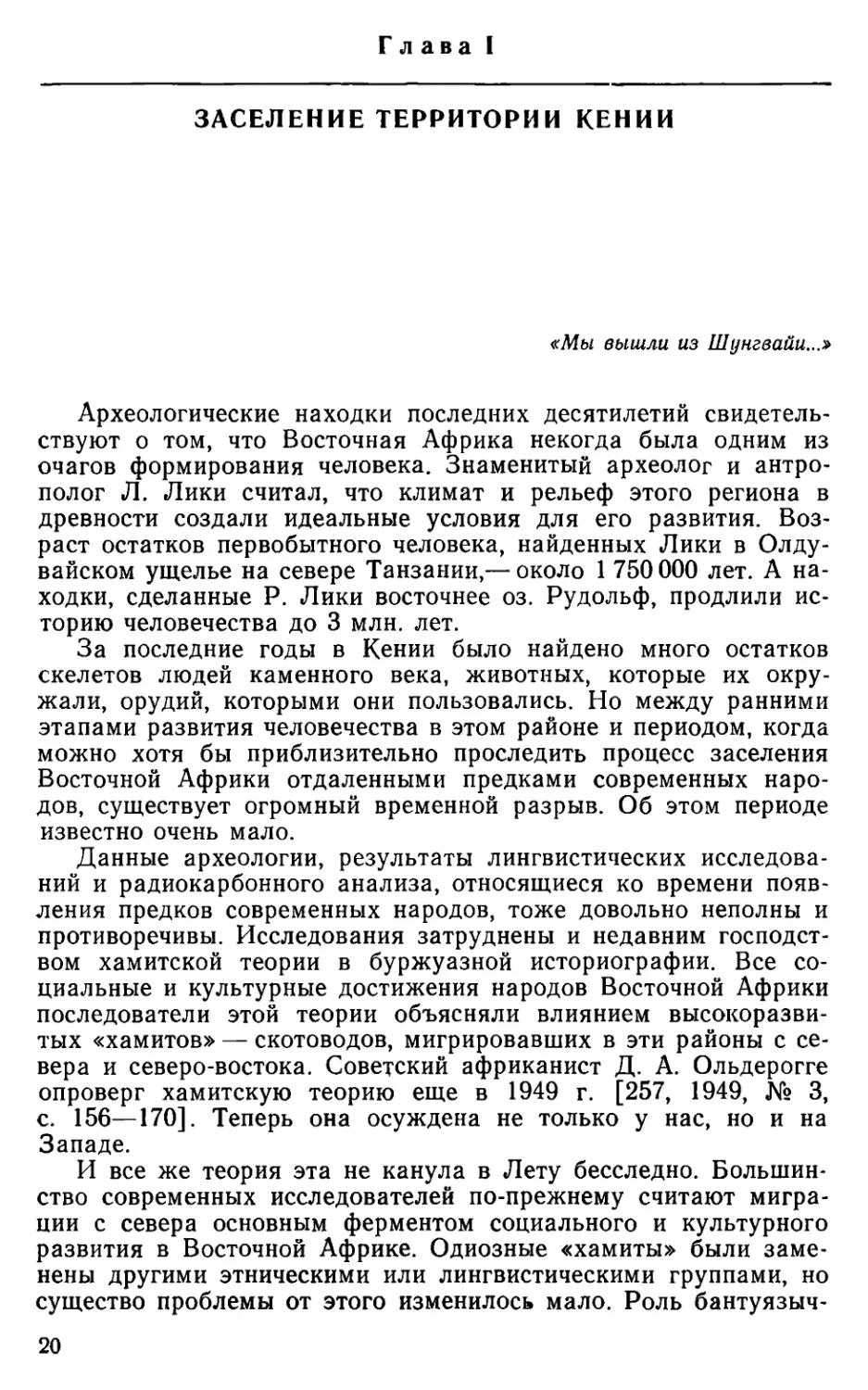

Гусии занимают сейчас плодородную юго-западную часть кенийских нагорий. По-видимому, они были среди тех банту, которые поселились в Ньянзе в XVI в. В преданиях гусии говорится, что когда-то они были одним народом с куриа, логоли, суба, гикуйю, эмбу и камба. Они тоже считают своей прародиной «Египет» — Мисри. Гусии говорят, что из «Египта» они странствовали вместе с ганда и сога Уганды, но разделились в районе горы Элгон. Оттуда ганда и сога пошли на юго-запад, а гикуйю, эмбу и камба — на юго-восток. Гусии, как утверждает традиция, двинулись прямо на юг и добрались до восточного побережья оз. Виктория 16—15 поколений назад, около 1520 г.

Гусии вспоминают, что из «Египта» к горе Элгон их вел Кинту — его считают своим прапредком и ганда. От одного из его потомков, Могусии, по преданиям, пошли гусии. Жившие по соседству луо поначалу лишь изредка совершали набеги за скотом на земли гусии. Потом набеги участились, и гусии двинулись на восток. Почти столетие (1640—1755) они жили на плодородной равнине Кано. Обилие рыбы в реках, прекрасные пастбища и, главное, •отсутствие врагов превратили ее в эдем гусийских преданий (563, с. 12—16].

Общность гусии быстро росла, и земли стали не хватать. В середине XVIII в. по соседству с Кано появились луо. Пережив несколько набегов, большая часть гусии мигрировала к югу. После десятилетий скитаний, столкновений с календжино- язычными кипсигис примерно в 1786—1809 гг. первые кланы гусии начали селиться на нагорьях. Другие кланы поселились к югу от этих нагорий, по соседству с масаями.

Устная традиция повествует, что для защиты от масаев гусии возводили толстые каменные стены вокруг своих поселений, иногда устраивали ответные набеги. В одном из сражений был убит воин масаи. Его брат, говорится в предании, выследил и убил самого храброго воина гусии. Те ответили нападением на близлежащие краали масаев, сожгли их, перебили жителей. Масаи разбили войско гусии, сожгли жилища, забрали скот, убили всех, кто попался им на глаза. Часть гусии бежали на юг, а большинство искало спасения у родственных кланов на нагорьях J563, с. 35—40]. Эти события относятся примерно к 1820 г. Климат нагорий был слишком суров для привыкших жить на равнинах гусии. Но другой свободной земли в Западной Кении не было, и им пришлось приспособиться к новым условиям.

Важную роль в этногенезе народов Западной Кении сыграли нилотоязычные календжин. Предполагают, что предки кален- джин жили западнее оз. Рудольф уже более тысячи лет назад {626, с. 34—35]. Среди некоторых групп календжин бытует ле¬

27

генда о том, что они вышли из Бургеи. Ученые считают, что это тот же «Египет», что и Мисри в бантусской традиции ^[551, с. 10]. Возможно, что в этом районе они подпали под воздействие кушитов, но не южных, о которых шла речь выше, а восточных— предков сомали и оромо (галла). От них календжин переняли некоторые важные элементы своей культуры и лексики [423, с. 164, 166]. К концу I тысячелетия началась миграция протокаленджин на юг. В районе горы Элгон они ассимилировали банту {423, с. 4, 6], дальше к югу смешивались с населением, говорившим на южнокушитских языках [626, с. 37].

В XV—XVI вв. [423, с. 170] календжин достигли границ современной Танзании. После этого их территория начала уменьшаться. К западу и юго-западу от нее началось наступление банту, бантуизировавшнх большое число календжин. К востоку, по Рифт-Вэлли, распространялись масаи, ассимилировавшие календжин. Только к концу XVIII в. календжин начали отвоевывать свои позиции |[626, с. 39—45].

В начале нынешнего тысячелетия из протокаленджин выделились покот. Они позаимствовали у своих соседей карамджонг (карамоджо) многочисленные слова и стали во многом следовать их обычаям [424, с. 169]. Второе разделение календжин произошло в начале XVII в., когда бок, бонгомек и кони отстали от основного потока календжин и остались в районе горы Элгон .[644, с. 75]. В XYTII в. масаи отделили остальные группы календжин друг от друга: кипсигис от нанди, нанди от элгейо и т. д. /[626, с. 45].

Гипотеза о «великой экспансии» календжин (так иногда называют их распространение на территорию Кении) была создана на базе лингвистического и этнографического материала. Она логична, однако не все исследователи считают ее верной. Существует мнение, что календжин вообще ниоткуда не пришли, а сформировались там, где теперь живут.

Кенийский историк X. Мванзи, изучавший устную традицию кипсигис (самой крупной общности календжин), убедительно доказывает, что костяком кипсигис были нилотоязычные окиек (доробо) и банту, в том числе гусии,— именно с этими двумя народами связывают свое происхождение все кланы кипсигис. Основные политические институты, традиции и обычаи календжин восходят к традициям и обычаям окиек и банту и начали оформляться в единое целое не раньше чем в XVIII в. Те институты, которые нельзя ассоциировать ни с банту, ни с окиек, сложились под влиянием местных условий и обстановки. Что касается нилотских языков календжин, то, возможно, не окиек позаимствовали их у календжин, как до сих пор считалось, а наоборот [551].

Эта гипотеза не во всем нова. Предположение о том, что календжин ниоткуда не мигрировали, высказывалось еще в прошлом веке. Устная традиция дала множество новых доказательств. И все же нельзя считать проблему происхождения

28

календжин решенной. Уже одно то, что исследователи так резко расходятся во мнениях по этому важному вопросу, достаточно ясно показывает, как много еще здесь неизвестного.

Одним из важных событий истории Кении в новое время было распространение на юг нилотоязычных масаев. Восстановить их историю непросто. Многие исследователи отмечают бедность их устной традиции. Возможно, что когда-то масаи и календжин принадлежали к одной общности, жившей у оз. Рудольф. Разделение произошло, когда календжин начали мигрировать в юго-западном направлении к горе Элгон. Оставшиеся ушли на юг и поселились на плато Уазин-Гишу. Они-то и стали предками масаев. Их миграция началась, видимо, сразу за миграцией календжин в XVIII в. Они заняли районы к востоку от календжин и продвинулись дальше на юг.

К середине XIX в. масаи прочно обосновались на огромной территории Рифт-Вэлли и плато Транс-Нзойя и Уазин-Гишу [644, с. 80—81]. Во второй половине XIX в. их действиями во многом определялась политическая обстановка во всей центральной части страны. Соседство с масаями наложило отпечаток на образ жизни, традиции, организацию и судьбы многих пограничных с ними народов: календжин, гусии, гикуйю и др.

К концу XVII — началу XVIII в. относится появление в Западной Кении тесо. Языки тесо и родственных им народов — карамджонг, кумаси, туркана и джие входят в восточнонилот- скую группу. Тесо считают своей родиной район неподалеку от нынешней территории карамджонг. В XIX в. они заняли всю свою нынешнюю территорию в Уганде и Западной Кении [644, с. 66—67].

Туркана завершают длинный список народов, мигрировавших, по мнению многих исследователей, из района оз. Рудольф. Если хотя бы часть этих предположений подтвердится, этот район по праву можно будет считать прародиной чуть не всех нынешних обитателей Западной и Центральной Кении. Туркана начали мигрировать со своей предполагаемой прародины на восточном побережье озера к западу и югу, видимо, в середине XIX в. Вместе с покот они вытеснили из долины р. Керио сам- буру. К концу прошлого века туркана заняли свою нынешнюю территорию [514, с. 320—321].

О ранней истории Восточной Кении почти ничего не известно. Лингвисты прослеживают здесь влияние южно- и восточнокушитских, а также южнонилотских языков, но судить о том, откуда оно пошло, трудно.

С XVI в. с эфиопских нагорий в Восточную Кению стали мигрировать кушитоязычные оромо. Одной из причин этой миграции было наступление с севера сомали. Оромо поселились в засушливой долине р. Тана. Банту, жившие там позже (по- комо, например), испытали на себе их сильное влияние. В XVII в. набеги оромо достигали современной Танзании, но в XVIII в. их продвижению положила конец консолидация бан¬

29

тусских племен на юге. Оромо господствовали на территории бассейна р. Тана до середины 60-х годов прошлого века. Потом •сомалийцы нанесли им сокрушительный удар, изгнали с пастбищ, отняли скот и обратили многих из них в рабство. Отступать на юг оромо не могли: их удерживали банту и масаи, и •сомалийцы двинулись дальше по их территории. К концу XIX в. •оромо были совершенно ослаблены ,[423, с. 175; 514, с. 321—322; €44, с. 78—79].

Самый большой по численности народ современной Кении — гикуйю. Они живут в восточной части кенийских нагорий, к юго-западу от горы Кения.

О ранней истории гикуйю известно мало. У них есть несколько общеплеменных легенд об их происхождении. Первая повествует о том, что человек ло имени Мумбере, умирая, призвал к себе сыновей, чтобы поделить между ними свое имущество. Один выбрал лук со стрелами, другой — пастушеский инвентарь, третий — дротик, четвертый — палку-копалку. От первого пошли •ати (часть доробо), от второго — масаи, от третьего — камба, от четвертого — тикуйю.

В другой легенде рассказывается, что, создавая мир, Нгаи, верховное существо, явился человеку по имени Гикуйю и отдал ему всю землю к юго-западу от Кириньяги (горы Кения). Он приказал ему построить дом под фиговыми деревьями в Муранге. Это место называется Мукуруе ва Гатанга и считается у гикуйю священным [545, с. 108—109]. Придя в Мукуруе, Гикуйю увидел, что бог дал ему жену Мумби. Нгаи сказал им: «Ваши сыновья и дочери заселят эту страну. Здесь умножится их число. Они будут наслаждаться красотой земли и фруктовых деревьев на ней и всегда будут помнить, что это я дал ее вам. Мое благословение пребудет с вашими потомками, куда бы они ни пошли» [559, с. 28].

Гикуйю и Мумби построили дом и народили девять дочерей, ставших прародительницами «девяти полных» кланов гикуйю. «Девять полных» — это десять. Сказать просто «десять» кланов или добавить к девяти прародительницам десятую — по числу кланов — было невозможно: гикуйю верили, что назвать точное число людей или скота — значит накликать на них беду. Гикуйю считали, что десятый клан — потомки добрачных детей дочери одной из девяти прародительниц [545, с. 109, 137].

Гикуйю рассказывают, что на их земле до них жили гумба. Это были низкорослые люди, занимались они охотой и собирательством, разводили пчел, умели обрабатывать железо, делали хорошие гончарные изделия. Жили в пещерах или крытых углублениях, вырытых в земле |[545, с. 115—116].

Потом гумба исчезли. Куда? «Некоторые говорили, что они бежали в ужасе перед птицами с огромными клювами и резким криком, которых заколдовали колдуны-гикуйю, и исчезли за горами. Другие считали, что они ушли через дыры под землю и все еще живут там, как гномы. Третьи рассказывали, что одна масайская женщина поселилась с ними, не вынеся мужниных побоев, и ее потомки были уже не маленького, а обычного роста (масаи — •очень высокорослый народ.—И. Ф.). Их становилось все больше, пока, наконец, они не заселили леса и не превратились в гикуйю» [559, с. 29].

Легенды подводят к мысли, что гикуйю ниоткуда не пришли, а сформировались как этнос там, где живут теперь. Для банту это не совсем обычная идея. Некоторые исследователи объясняют отсутствие преданий о миграциях у гикуйю их «сильной привязанностью» к земле. Привязанность эта была, видимо, не сильнее, чем у других земледельцев, но в результате экспроприаций земель гикуйю в колониальные годы она проявилась

30

резче. Кенийский историк писал: «С начала колониальных земельных экспроприаций... старейшины гикуйю условились забыть свои ранние традиции (т. е. предания.— И. Ф.)» 4559, с. 28—29].

Однако вероятность такого «заговора» невелика. Ведь экспроприации были не единовременной акцией, а длительным процессом, и далеко не всем гикуйю сразу стало ясно, что происходит. Скорее всего, легенды в какой-то мере отражали реальность, и этническая общность гикуйю действительно формировалась там, где они теперь живут, или неподалеку от этих мест.

Существует несколько научных версий происхождения гикуйю. Одни исследователи полагают, что предки гикуйю, меру, эмбу и камба мигрировали в Центральную Кению из Шунг- вайи — легендарной прародины многих народов банту Восточной Кении. Другие подчеркивают сходство языков и обычаев гикуйю с языками и культурой гусии и куриа [561, с. 87]. (Вспомним, что гусии в своих преданиях тоже называют гикуйю родственниками.) Но предания гикуйю, камба и эмбу прямо не упоминают ни Шунгвайю, ни миграции с востока или с запада. Некоторые информанты говорили кенийскому исследователю, что гикуйю произошли от эфиопов или рендилле и что туркана — родственники гикуйю. Другие полагали, что гикуйю— потомки гумба. Многие утверждали, что их предки мигрировали из Игембе и Тигании — районов, расположенных к северо- востоку от нынешней территории гикуйю в стране меру [545, с. 114—115]. Нельзя, видимо, отвергать ни одно из этих свидетельств.

Различные данные свидетельствуют о том, что страна гикуйю была постоянно заселена каким-то бантуязычным народом уже в XII—XIV вв. Меру и гикуйю называют его тагику. Кенийский исследователь Г. Муриуки пишет, что в середине XV в. или раньше новая волна банту вышла из Игембе и Тигании. Одна из групп направилась к югу и, возможно в XVI в., поселилась там, где, сливаясь, Тагана и Тика дают начало одной из крупнейших рек Кении — Тане. Это место — Итанга находится на западной границе нынешней территории гикуйю. Многие кланы эмбу, мбере и гикуйю утверждают, что их предки вышли оттуда.

Миграция этих кланов в страну гикуйю шла с XVII в. через район на границе Метуми и Гаки. (Территория этих местностей примерно соответствует нынешним округам Муранга и Ньери в Центральной провинции.) Именно здесь, в центре страны, расположен эдем преданий гикуйю — Мукуруе ва Гатанга. Здесь, на нагорье, их предки нашли плодородную землю, которую поливали обильные дожди. Общность гикуйю, до XVIИ в. небольшая, начала расти. В XVIII — начале XIX в. гикуйю заселяли территорию Гаки, с середины XVIII по конец XIX в. расселялись на юг в Кабете (территория нынешнего округа Киамбу в

31

Центральной провинции). Этот процесс еще не закончился к моменту появления здесь европейцев [544, с. 58, 62, 68—69, 111].

Нет сомнения, что в лингвистическом отношении костяк ги- куйю составляли банту. Именно банту мигрировали в страну гикуйю в XVI в., смешиваясь по пути также с бантуязычными тагику. Но кроме них, судя по лингвистическим данным, предки гикуйю ассимилировали народ, говоривший на одном из восточнокушитских языков, и две нилотоязычные группы. Восточных кушитов — гумба — помнят почти все народы района горы Кения. Вероятно, предки гикуйю сталкивались с гумба на всех этапах миграции. Судя по устной традиции, они часто воевали, но вряд ли «исчезновение» гумба — эпический синоним их истребления. Большую часть гумба предки гикуйю ассимилировали, остатки вытеснили за гору Кения. Гумба стали, таким образом, важнейшим элементом в формировании этнической общности и культуры гикуйю.

Одна из нилотских групп (а возможно, и обе) —это охотники-собиратели ати (доробо). Ати жили в лесах хребта Абердэр и Кабете. Гикуйю ассимилировали многих из них и позаимствовали некоторые черты культуры. Другие группы ати, сохра-

32

нив свой физический облик, переняли образ жизни гикуйю. Этот процесс облегчался церемониями взаимного усыновления, дававшими гикуйю право на землю ати и превращавшими тех в полноправных членов общества гикуйю. Небольшие группы ати ушли в леса Абердэр и Кении, часть поселилась среди масаев [545, с. 116—117].

На северо-восточных склонах горы Кения и в прилегающих к ним районах живут меру. В доколониальную эпоху только пять из нынешних девяти кланов называли себя меру. Остальных «подключили» к ним колониальные власти.

Меру — единственный из народов района горы Кения, который выводит свое происхождение с побережья Восточной Африки. Они рассказывают, что их предки были земледельцами и жили на о-ве Мбва в океане у устья большой реки. Дважды в сутки вода между островом и сушей, по словам меру, уходила «есть траву» на берег, и остров соединялся с сушей. Исследователи считают, что Мбва — это о-в Манда архипелага Ламу, расположенный примерно в 150 км от района, где предположительно находилась Шунгвайя [427, с. 139—142].

Неподалеку от их острова в небольших укрепленных деревнях жили, по преданиям меру, могущественные нгуо нтуни — «люди в красных одеждах». Они занимались торговлей и плавали на своих кораблях «за горизонт». Они были светлее и выше меру, и их язык—не суахили, нынешний язык межэтнического общения Восточной Африки, но он был понятен всем. Потом (около 1700 г.) «красные одежды» покорили остров и заставили мужчин-меру добывать слоновую кость и переносить ее от одной деревни на побережье к другой. В конце концов они начали давать предкам меру совершенно невыполнимые и бессмысленные задания: добыть «восьмистороннюю одежду», привести «рогатую собаку» и т. п. Наконец меру решили бежать. Они принесли человеческую жертву, вода расступилась перед ними, и люди перешли на берег [427, с. 142—146]. Сама нетипичность этих сюжетов для народов внутренних районов в какой-то мере может служить доказательством, что предки меру действительно жили на побережье.

После перехода через море меру, как они вспоминают, двинулись в глубь страны вдоль большой реки (это могла быть только Тана) и скоро оказались в пустыне. Людей они встретили не скоро, а когда встретили, то оказалось, что это тоже бантуязычный народ. Предки меру долго жили и смешивались с ним. Лесов у подножия горы Кения первые группы меру достигли в середине XVIII в. Они жили охотой и селились у кромки леса. Женщины обрабатывали землю на опушках. Потом под пашню начали расчищать лес [427, с. 147—149, 151—153].

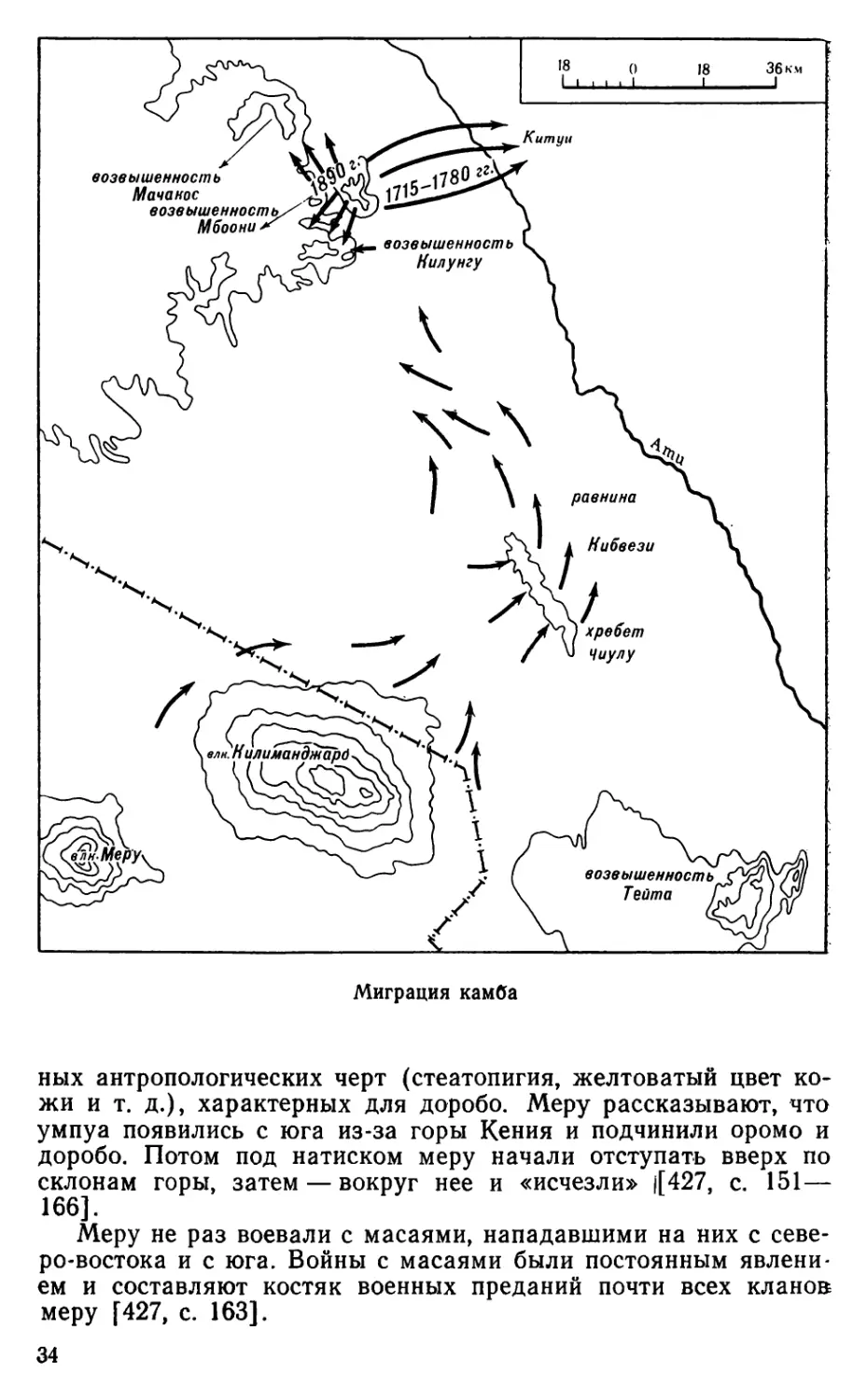

В районе горы Кения меру встретили людей, говоривших на восточнокушитских и восточнонилотских языках. Кушитские народы, принявшие участие в этногенезе меру, включали, по мнению исследователей, боран, оромо (по некоторым классификациям боран или борана являются частью оромо) и, возможно, остатки древнего восточнокушитского населения, нилотские — охотников мвеси, доробо, усвоивших язык, некоторые обычаи и методы ведения боя масаев, а также умпуа и агумба (по- видимому, гумба из преданий гикуйю). Наименее известны из этих народов умпуа. По рассказам меру, они были скотовода ми, жили и держали скот в ямах, вырытых в земле. Следы таких ям встречаются и в стране меру и на территории гикуйю. Умпуа были людьми обычного роста, лишенными бушменоид- 33 Зак. 654

33

ных антропологических черт (стеатопигия, желтоватый цвет кожи и т. д.), характерных для доробо. Меру рассказывают, что умпуа появились с юга из-за горы Кения и подчинили оромо и доробо. Потом под натиском меру начали отступать вверх по склонам горы, затем — вокруг нее и «исчезли» |[427, с. 151 — 166].

Меру не раз воевали с масаями, нападавшими на них с северо-востока и с юга. Войны с масаями были постоянным явлением и составляют костяк военных преданий почти всех кланов меру [427, с. 163].

34

Поселившись у подножия горы Кения, кланы меру постепенно утратили чувство общности. Уцелели лишь общие религиозные, правовые и культурные институты. Они стали той базой, на которой уже в колониальные годы возрождалось единство общности )f427, с. 151—153, 167,168].

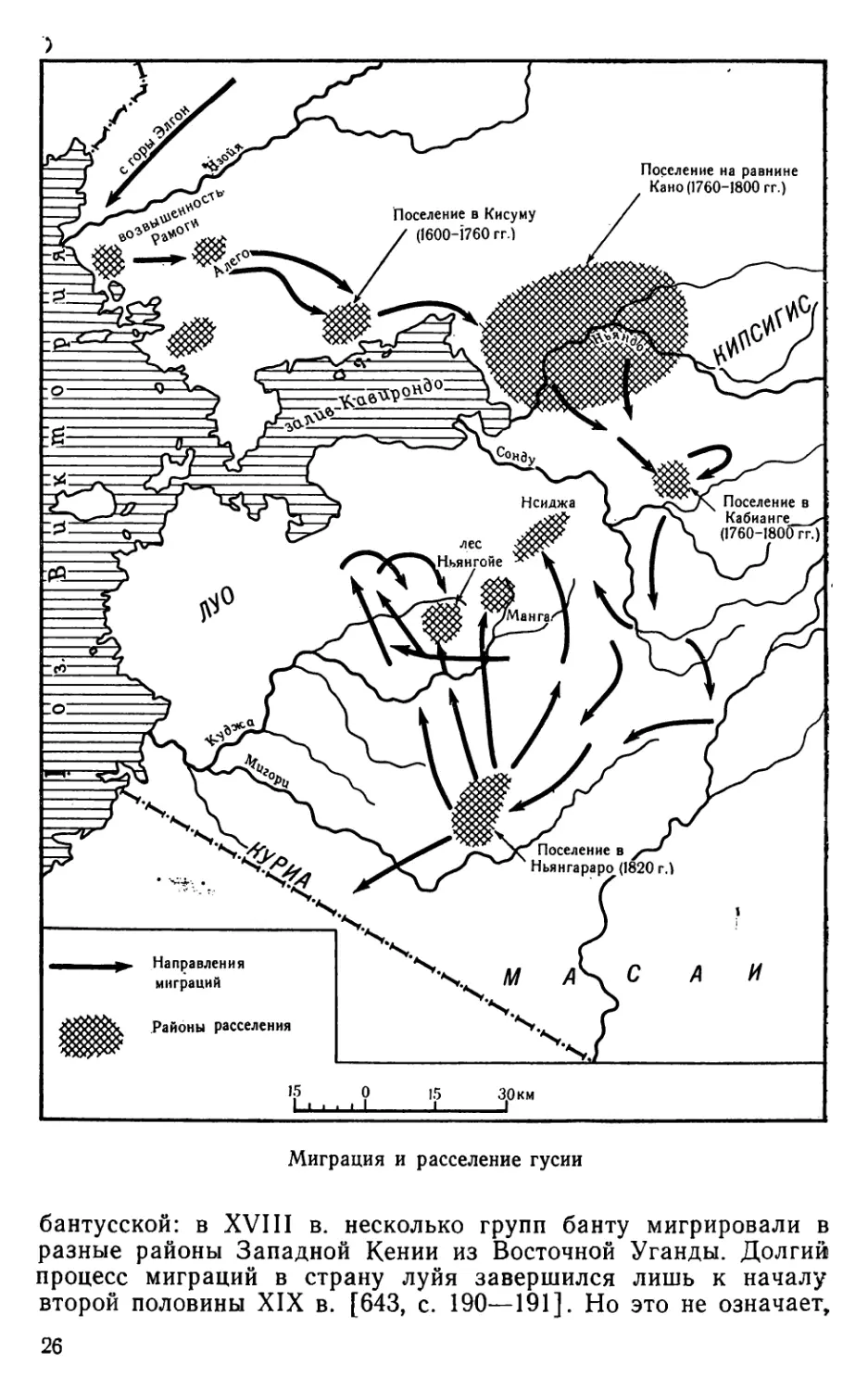

Засушливую территорию к юго-востоку от горы Кения занимают камба. В конце XV — начале XVI в. предки камба жили в районе горы Килиманджаро. До этого времени их история неясна, но отголоски их пребывания можно найти в западной и в прибрежной Танзании. Гору Килиманджаро, которую они называли «Киима кья Кьеу» («Белая гора»), помнят все камба.

Равнины вокруг Килиманджаро засушливы, и существовать там можно было, только ведя полукочевой образ жизни. Камба вспоминают, что были в то время скотоводами и все время передвигались по равнине. Воду они собирали во время дождей в специально построенные резервуары [474, с. 181 —188, 246].

В конце XVI в. камба покинули район Килиманджаро из-за участившихся нападений масаев. Вскоре они достигли территории, которую занимают теперь. Но климат и здесь был засушлив, и большая часть камба двинулась дальше на север. В се редине XVII в. они поселились на плодородных холмах Мбоони. Здесь они освоили новые хозяйственные навыки, изменилась и их общественная структура. За полвека население камба в Мбоони резко увеличилось, и они начали расселяться — в основном на север и юго-восток. К середине XVIII в. они заняли все свои нынешние земли [474, с. 191—203].

Холмистую местность на юго-востоке Кении вдоль побережья населяют бантуязычные миджикенда. Предания их повествуют, что когда-то вместе с тейта, покомо, килио (сегеджу) и оромо они жили в Шунгвайе. Случилось так, что от руки миджикенда погиб мужчина-оромо. Некоторые считают, что это было ритуальное убийство — часть церемонии инициации первой возрастной группы миджикенда. Миджикенда рассказывают, что они отказались платить возмещение родственникам убитого, и оромо напали на них. Не выдержав их натиска, миджикенда бежали. Общность миджикенда включает диго, дурума, рибе, ра- баи, камбе, каума, чоньи, джибана и гириама. Трудно сказать, существовало ли это деление уже в Шунгвайе, или оно оформилось в ходе миграций. Диго и сегеджу рассказывают, что в Шунгвайе они жили в стороне от остальных и первыми ее покинули. Разделились они перед переправой через Тану.

Вторая волна выходцев из Шунгвайи включала, по преданиям, покомо, тейта, рибе, гириама, чоньи и джибана. Покомо расселились в долине Таны, остальные направились дальше к югу. В районе Малинди от общей группы отделились тейта и ушли на запад. Гириама, рибе, чоньи и джибана расселились южнее. Гириама рассказывают, что на пути они встретили охотников лаа, которые помогли им выбрать место для первого по¬

3*

35

селения — кайя Гириама. Лаа научили их изготовлять железные наконечники и яд для стрел, а также защищаться от оромо.

Чоньи, рибе и камбе говорят, что они шли к югу через места, населенные диго. Отдельные их группы сталкивались, соединялись, иногда подолгу жили вместе. Рабаи рассказывают, что ведут свое происхождение из нынешней страны чагга. Двигаясь на север, они столкнулись с миджикенда и воевали с ними, а затем долгое время жили среди диго, покомо, чоньи и джибана. Этим и объясняется их нынешняя культурная и лингвистическая близость с миджикенда. Потом одна из групп построила поселение кайя Вокера, вокруг которого рабаи воссоздали свою общность. По происхождению отличаются от других миджикенда и дурума. Лишь небольшая часть их вышла из Шунгвайи. Этот костяк ассимилировал беглых рабов с побережья и камба, которых пригнал сюда голод.

Миграцию миджикенда из Шунгвайи относят к концу XVI в. Первые письменные упоминания о народах Шунгвайи на побережье (в частности, о сегеджу) встречаются в португальских источниках 1569—1592 гг. В 1590 г. португальцы упоминают о появлении около Момбасы «мозунгуллос», которых теперь идентифицируют с северными миджикенда if620, с. 265—270].

Истоки цивилизации восточноафриканского побережья

История кенийского побережья Индийского океана — это история контактов местного африканского населения с арабами и другими выходцами из Азии, формирования на базе этих контактов новой этнической общности суахили и развития в результате взаимодействия различных культур самобытной суа- хилийской цивилизации. Источники по истории побережья значительно более многочисленны и разнообразны, чем сведения о внутренних районах. Это и свидетельства очевидцев из разных стран мира, и местные памятники культуры (литература, архитектура), и археологические находки. Кроме того, исследований о побережье в десятки, если не в сотни раз больше, чем работ о внутренних районах. Казалось бы, история суахилийской цивилизации должна быть хорошо изучена и подробно описана.

На самом деле и в этой истории немало белых пятен. Нет ответов даже на важнейшие вопросы, касающиеся корней и характера суахилийской цивилизации. Расовая предубежденность, до недавнего времени пронизывавшая всю буржуазную историографию, заставляла исследователей считать города побережья лишь арабскими колониями. Культура, возникшая в них, считалась чуждой местным корням, язык суахили, на котором говорили горожане, называли исковерканным арабским.

Теперь самобытный характер цивилизации восточноафриканского побережья мало у кого вызывает сомнение. Но сущест-

36

вовала ли как единое целое этническая общность суахили? И если да, то когда она возникла и какие именно народы приняли участие в ее формировании? Однозначных ответов на эти вопросы пока нет. О ранней истории восточноафриканского побережья, о событиях примерно до XII в. известно очень немного.

37

Торговые корабли из Египта и стран Азии плавали в Восточ пук» Африку по меньшей мере с начала нашей эры. Они использовали северо-восточный муссон, дувший с ноября по апрель к побережью, а с июня по октябрь — в обратном направлении. Но первое дошедшее до нас достоверное описание побережья относится только к середине I — началу II в. н. э. Содержится оно в «Перипле Эритрейского моря» — древнегреческой лоции и торговом справочнике.