Автор: Шартье Р.

Теги: документация научно-техническая информация (нти) печать в целом авторство чтение читательские интересы руководство чтением культура чтения сборник статей эволюция чтения книг характер чтения читательская аудитория

ISBN: 975-5-8183-1468-6

Год: 2008

Sous la direction de

Gugliemo Cavallo

et Roger Chartier

Histoire de la lecture

dans le monde

occidental

Editions du Seuil

Издательская группа «ГРАНД-ФАИР»

Всероссийская библиотека иностранной литературы

имени М. И. Рудомино

Метохия Чтения

в Западном ми^е

ош ^1нши1носши до наших дней

«Издательство ФАИР»

Москва

2008

УДК 002.2

ББК 78.303 (4Фра)

И89

Авторы статей: Й. Свенбро (глава I), Г. Кавалло (глава 2),

М. Паркс (глава 3), Ж. Амесс (глава 4), П. Зенгер (глава 5),

Р. Бонфий (глава 6), Э. Графтон (глава 7), Ж. Ф. Жильмон (глава 8),

Д. Жюлиа (глава 9), Р. Шартье (глава 10), Р. Виттман (глава 11),

М. Лайонс (глава 12), А. Петруччи (глава 13).

Авторы идеи проекта:

Е. Ю. Гениева, Е. М. Росинская

Научный редактор:

Ю. П. Мелентьева, д-р пед. наук,

вице-президент Российской Ассоциации чтения.

И89 История чтения в западном мире от Античности до наших дней /

ред.-сост. Г. Кавалло, Р. Шартье; пер. с фр. М. А. Руновой,

Н. Н. Зубкова, Т. А. Недашковской. — М.: «Издательство ФАИР»,

2008. — 544 с. — (Библиотечный бестселлер).

ISBN 975-5-8183-1468-6 (рус.)

ISBN 2-02-048700-4 (фр.)

Сборник статей известных во всем мире культурологов, ис-

следователей чтения, социологов из разных стран мира пред-

ставляет широкую картину эволюции чтения книги на протя-

жении нескольких столетий развития человечества. Ученые убе-

дительно доказывают, что изменение книги как таковой об-

условлено в первую очередь изменением характера чтения лю-

дей, трансформацией их взглядов на роль чтения и ценность

книги. Исследуются не только технические инновации, которые

привели к изменению формы книг и характеру чтения, но и

развитие и трансформация читательской аудитории.

Для широкого круга читателей.

УДК 002.2

ББК 78.303 (4Фра)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой

бы то ни было форме без письменного разрешения владельиев авторских прав.

ISBN 975-5-8183-1468-6 (рус.)

ISBN 2-02-048700-4 (фр.)

© Giuseppe Laierza & Figli Spa.

Rome-Bari, 1995 cl Editions du Seuil, Paris. 1997 e< 2001

© Издание на русском языке, перевод на русский язык,

оформление. «Издательство ФАИР», 2008

Закат ^в^опы, или ^ауЪите людей Ьитатъ!

Казалось бы, какая существует связь между нравственным кри-

зисом, охватившим страны Европы (причем, не только Западной),

и тем, что европейцы все меньше читают? Теперь книгу, перехо-

дившую в семье из поколения в поколение, заменило электронное

приспособление, весьма удобное, но лишенное очарования, запаха,

ощущения, которое мы получаем, листая бумажные страницы.

Как полагают психологи и социологи, зависимость прямая. Какой

может быть выход из такой почти тупиковой ситуации? Ответ —

в многочисленных программах Европейского Фонда культуры, посвя-

щенных чтению и роли книги в XXI в.

Философия этих программ — значение книги в становлении лич-

ности, в исправлении искалеченного нравственного облика молодых

европейцев, читающих «нон-стоп» «Гарри Поттера» и отрицаю-

щих «Оливера Твиста» как текст нелепый и безнадежно устаревший.

Стратегия — найти способы увлечь читателя книгой; показать, что

хорошо и полезно читать в любую погоду, в любом настроении и по

любому поводу.

Но какие книги особенно рекомендует Европейский Фонд куль-

туры молодым читателям? Прежде всего те, где герой сталкивается

с трудным жизненным выбором, а сама тема оказывает сильное

эмоциональное впечатление на читающих независимо от возраста,

расовой и национальной принадлежности и служит основой для бур-

ных обсуждений.

Европейский Фонд культуры не устает повторять: любовь к чте-

нию начинается дома, а потому особенно важно, чтобы родители

читали детям вслух и продолжали читать вслух и тогда, когда ре-

бенок уже читает сам. А в целом главный призыв Европейского Фонда

культуры звучит так: «Спасите Европу от катастроф. Научите

людей читать!»

Е. Ю. Гениева,

член Президиума Европейского Фонда культуры

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Для российских специалистов в области книжной культуры и всех тех,

кто интересуется этой проблематикой, выход в свет данной книги, переве-

денной, наконец, на русский язык, представляет огромный интерес'.

В нее вошли тринадцать статей, написанных крупными европейскими

исследователями (Роже Шартье, Гульельмо Кавалло, Жаклин Амесс, Пол

Зенгер, Доминик Жюлиа, Малколм Паркс и др.), в которых освещаются

особенности чтения в различные исторические эпохи — от Античности и

Древнего Рима до наших дней. Несмотря на то что книга является сбор-

ником статей, ее характеризует единство методики и общность взглядов ав-

торов на исследуемый предмет.

Основное отличие научного метода авторов от привычного русскому

читателю социологического, психологического или структурно-семиотиче-

ского подходов к изучению чтения заключается в том, что чтение (явление

и процесс) рассматривается ими в прямой зависимости от текста, т. е. ав-

торы прослеживают эволюцию в практиках и приемах чтения в зависимо-

сти от изменений в организации (формы) текста как в целом (книжный сви-

ток, кодекс), так и отдельной страницы (возникновение пунктуации, осо-

бых знаков) и строки (сплошной или с интервалами между словами). Такой

подход позволяет соотнести текст как способ фиксации мысли, знания,

факта и чтение как способ их восприятия и воспроизведения. Вариатив-

ность прочтения текста, само существование текста постольку, поскольку

существует читатель, способный его прочесть, подчеркивается практически

всеми авторами статей. Кроме того, показывается зависимость восприятия

текста (чтения) от носителя (пергамента, бумаги, экрана).

Впервые российский специалист получил единую картину чтения как

общемирового явления. Настоящее исследование, посвященное Западной

Европе, показывает ее как пространство, где формировалась единая книж-

ная культура, важнейший элемент которой — чтение.

* Первое издание было осуществлено в 1995 г. на итальянском языке, в 1997 г.

книга была переведена на французский язык, также она выходила на английском

и других языках мира.

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

7

Задачей ученых, участвовавших в написании книги, было выявление

сути чтения, восстановление общей картины его распространения и быто-

вания, анализ различных приемов чтения, характерных для западных стран

в различные эпохи.

Отказавшись от понимания чтения как неизменной антропологической

величины, исследователи определяют специфические особенности, отли-

чающие различные читательские сообщества, их традиции, характерные

практики чтения. Подробнейшим образом анализируется чтение в Древней

Греции и Древнем Риме, в эпоху раннего и позднего Средневековья, Воз-

рождения, Реформации и Классицизма. Чрезвычайно интересен материал

глав «Чтение в средневековых еврейских общинах Западной Европы» (Робер

Бонфий), а также «Новые читатели XIX в.: женщины, дети, рабочие» (Мар-

тин Лайонс). Проблемам чтения в будущем посвящена статья Армандо Пет-

руччи.

Следует отметить, что для русского читателя чтение этой книги будет

непростой задачей: на него обрушится множество фактов и концепций, с

которыми он познакомится впервые; этот материал непривычен и нетри-

виален, как необычен и сам выбор аспектов изучения.

В центре внимания исследователей оказались такие «странные» во-

просы, как понятие «читать» в древнегреческом языке; традиция чтения

Библии у протестантов и католиков; «дикое» и эрудированное чтение; чте-

ние в сакральном пространстве; индивидуальное чтение и организация гра-

фического пространства; «чтение вслух», «чтение про себя» и т. д. Суть чте-

ния под пристальным непредвзятым профессиональным взглядом ученого

представляется сложной, многогранной и не вполне разгаданной.

Особый интерес для российского читателя, не знакомого прежде с этим

аспектом исследования, представляет анализ психосоматики чтения, эволю-

ция его практик в зависимости от формы предоставления текста (свиток, ко-

декс), а также культурной традиции. Авторы статей рассматривают чтение как

действие, воплощенное в определенных жестах, привычках, навыках.

Показывая, какие всевозможные ситуации чтения свитка существовали

в разные эпохи (читатель наедине с книгой; с книгой перед аудиторией слу-

шателей; оратор, произносящий вслух лежащий перед его глазами текст;

путник, читающий в повозке; человек, возлежащий за трапезой и читаю-

щий свиток, который он держит в руках, и т. д.) авторы статей указывают

на то, что появление кодекса, т. е. книг-тетрадей со страницами (I в. н. э.),

коренным образом изменило чтение.

Авторы подчеркивают, что именно кодекс как новая форма предостав-

ления текста, послужил причиной возникновения новой модели чтения и,

8

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

что чрезвычайно важно подчеркнуть, новой организации мышления, новых

форм работы с информацией. Кроме таких известных преимуществ ко-

декса, как дешевизна, экономичность (страница заполнялась с двух сторон),

кодекс сделал процесс чтения более комфортным, так как у чтеца осво-

бождались руки: не надо было держать концы свитка. Но дело было не

только в комфорте — освободившаяся вторая рука позволяла читать и пи-

сать одновременно, делать пометки на полях кодекса, листать книгу, бы-

стро находить необходимую цитату и т. д., и это способствовало интеллек-

туализации чтения.

Впервые российский специалист получил богатейший материал, по-

казывающий причины возникновения и дальнейшего развития в различ-

ные эпохи (от Античности до эпохи Просвещения) основных практик чте-

ния — вслух и про себя. Внутри каждого временного отрезка авторы вы-

являют глубокие перемены, вызвавшие трансформации в способах чтения

и отношении к написанному.

Глубокий анализ чтения во всех его модификациях позволил авторам

адекватно оценить и те «новые» практики чтения, которые привнесла с

собой электронная революция, увидеть их корни, прогнозировать их раз-

витие, хотя замена кодекса на компьютерный дисплей более радикальна,

чем замена свитка кодексом, поскольку сегодня изменяются сами способы

организации текста и структура его носителя.

Составители книги — известные ученые Роже Шартье и Гульельмо

Кавалло. Имя Р. Шартье — руководителя Центра исторических исследо-

ваний при Высшей школе общественных наук в Париже, профессора не-

скольких европейских и американских университетов — известно и в Рос-

сии: из двадцати написанных им книг на русский переведены «Письмен-

ная культура и общество» (2006), «Культурные истоки Французской ре-

волюции» (2001). Гульельмо Кавалло, может быть не столь известен

русскому читателю, но написанная им глава «От свитка к кодексу» — одна

из самых интересных.

Книга, которую «собрали» составители, уникальна, и можно только по-

радоваться за русского специалиста, которому она стала доступна. С уве-

ренностью можно сказать, что она станет сильным толчком для его про-

фессионального роста и послужит осмыслению истории чтения в нашем

Отечестве.

Мелентьева Юлия Петровна,

доктор педагогических наук, профессор,

вице-президент Российской Ассоциации чтения

Гульельмо Кавалло,

Роже Шартье

ВВЕДЕНИЕ

«Писатели создают собственные миры и, подобно земледельцам

древности, возделывают почву — почву языка, — роют колодцы и

строят дома. В отличие от них читатели — это странники. Они ко-

чуют по чужим землям, опустошая поля, на которых не написали

ни строчки, и расхищая древние сокровища, дабы насладиться ими.

Письменность все собирает, хранит, противостоя времени и соз-

давая новую реальность, и преумножает свою добычу, тиражируя

свои достижения и захватывая все большие и большие территории.

Чтение ничем не защищено от разрушительного воздействия вре-

мени (все забывается, и о нем забывают), свои приобретения оно

хранит плохо или не хранит их вовсе, и все, по чему оно проходит,

есть повторение потерянного рая» [1]*.

Так Мишель де Серто определил коренное различие между

любым написанным словом — фиксированным, прочным и со-

храняющим — и вариантами его прочтения, относящимися к об-

ласти эфемерного, множественного и воображаемого. Тем самым

он определил и замысел этой книги, написанной несколькими ав-

торами, в основе которой лежат две главные мысли. Во-первых,

изначально в тексте не заложен какой-то один вариант его про-

чтения. Текст дан без учета возможной разницы между смыслом,

который заложили в него его авторы, издатели, критики или тра-

диция, и тем, как им будут пользоваться и как его будут интер-

претировать его будущие читатели. Во-вторых, следует признать,

что текст существует лишь постольку, поскольку существует чита-

тель, способный придать ему смысл:

* Здесь и далее цифры в квадратных скобках отсылают к примечаниям, поме-

щенным в конце книги.

10

Г/ЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ

«Идет ли речь о газете или о Прусте, текст приобретает смысл только

благодаря своим читателям; он меняется вместе с ними; он строится

сообразно внешним по отношению к нему законам восприятия. Он

становится текстом только во взаимодействии с читателем через

игру следствий и уловок двух типов согласованных “ожиданий”: ор-

ганизующего считываемое пространство (литературность) и органи-

зующего необходимые действия для осуществления произведения

(чтение)» [2].

Задачей историков, участвовавших в написании этой книги,

была попытка восстановить во всем их разнообразии различные

приемы чтения, характерные для западного общества со времен

Античности.

Успех такого исследования зависит от того, насколько внима-

тельно отнесутся авторы к изучению того, каким образом происхо-

дит, если воспользоваться выражением Поля Рикера, встреча «мира

текста» и «мира читателя» [3]. Для того чтобы исторически досто-

верно воспроизвести этот процесс, необходимо, прежде всего, учи-

тывать, что значение текстов зависит от способов и обстоятельств,

посредством которых их воспринимают и усваивают читатели (или

слушатели). Последние никогда не имеют дела с отвлеченными,

идеальными текстами, лишенными какой-либо материальности: они

слушают слова и пользуются предметами, свойства которых упра-

вляют процессом чтения (или восприятия на слух), влияя тем

самым на понимание текста. Против чисто семантического опре-

деления текста, которое господствовало не только в структура-

листской критике во всем ее многообразии, но и в литературных

теориях, главным образом стремившихся к тому, чтобы установить,

как воспринималось произведение в ту или иную эпоху, — следует

возразить, что форма сама по себе производит содержание, и тест,

меняя носитель, на котором он предлагается читателю, приобре-

тает новый смысл и новый статус. Таким образом, любая история

читательского поведения есть история написанных объектов и про-

читанных слов.

Следует также помнить, что чтение — это действие, воплощен-

ное в определенных жестах, привычках и пространствах. Отказав-

шись от феноменологического подхода к проблеме, стирающего все

конкретные особенности процесса чтения, воспринимаемого как

неизменная антропологическая величина, следует установить спе-

ВВЕДЕНИЕ

11

цифические особенности, отличающие различные читательские со-

общества, традиции и способы чтения.

Подобного рода исследование предполагает анализ нескольких

видов различий. Прежде всего, это различия между разными степе-

нями владения навыками чтения. Основной, но весьма грубый раз-

рыв между грамотностью и неграмотностью не исчерпывает всего

разнообразия отношений к письменной речи. Не всякий, кто может

читать тексты, читает их одинаково, и в каждую конкретную эпоху

существует огромный разрыв между образованными виртуозами и

неумелыми читателями. Учитывать надо и различия между нормами

и приемами чтения, определяющими для каждого читательского со-

общества правила пользования книгой, способы чтения, а также

инструменты и методики интерпретации прочитанного. Наконец,

надо помнить и о различиях между разнообразными ожиданиями и

интересами различных читательских групп, от которых в свою оче-

редь зависит и практика чтения. От всего вышеперечисленного за-

висит, как будут читать тексты читатели, обладающие различными

интеллектуальными навыками, вступающие в разные отношения с

письменной речью и придающие разное значение и смысл на пер-

вый взгляд идентичному действию — чтению текста.

Долгая история чтения и читателей должна стать историей спо-

собов использования, понимания и усвоения текстов. С одной сто-

роны, она рассматривает «мир текста» как мир предметов, форм и

ритуалов, правила применения и взаимодействие которых форми-

руют и ограничивают смысл, с другой — знакомит с «миром чита-

теля» как миром, состоящим из различных «сообществ интерпрета-

торов», по выражению Стенли Фиша [4], к которым так или иначе

принадлежат отдельные читатели (и читательницы). Члены каждого

такого сообщества обладают одинаковыми навыками чтения, ис-

пользуют при обращении к письменным текстам одни и те же

приемы и правила, демонстрируют схожие интересы. Поэтому на

протяжении всей этой книги авторы будут проявлять интерес как к

материальной форме текстов, так и к способам их прочтения.

«Новые читатели производят новые тексты, и смысл последних

зависит от их материальной формы» [5]. Так, Д. Ф. Маккензи четко

определил две группы изменений: изменений форм письменных

текстов и изменений личностных характеристик читающей публики,

которые должен учитывать любой исторический труд, ставящий

перед собой цель воссоздать зыбкий и неоднозначный смысл тек-

12

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

стов. В этой книге мы подошли к данной проблеме с разных сто-

рон: выявили главные противоречия между различными способами

чтения, сменявшими друг друга на протяжении длительного вре-

мени; определили различия между приемами чтения, которыми

пользовались члены различных читательских сообществ, бытовав-

ших внутри одного общества; рассмотрели трансформации форм и

правил, изменявших как статус, так и состав читателей различных

типов текстов.

Подобный взгляд на проблему, хотя и вписывается в традицию

изучения истории книги, требует некоторого изменения в поста-

новке проблем и подходах к их решению. В самом деле, долгое

время история книги считала предметом своего исследования при-

сутствие книги в разных социальных группах, составляющих обще-

ство. Отсюда и необходимая на первых порах система индикаторов,

с помощью которых можно выявить культурные различия: нерав-

номерное распределение книг между жителями определенной мест-

ности в определенное время, иерархия библиотек в зависимости от

объема имеющихся в их распоряжении фондов, характеристика

самих фондов в зависимости от типов изданий. С этой точки зре-

ния, исследовать чтение — значит, выстраивать цепочки, устанав-

ливать уровни, добывать статистические данные. В конечном счете,

цель всего этого — определение того, каким образом имеющиеся

социальные различия проявляются в культуре.

В процессе таких исследований были собраны знания, без ко-

торых немыслимо было бы ставить другие вопросы и невозможно

написать эту книгу. Тем не менее их недостаточно для того, чтобы

написать историю практики чтения. Главное, такой подход подра-

зумевает, что культурное расслоение общества обязательно отра-

жает социальное расслоение, являющееся первичным, и связывает

различия в приемах чтения с различиями социальными, выстроен-

ными a priori или на уровне видимых невооруженным глазом кон-

трастов (между угнетателями и угнетаемыми, между элитой и на-

родом), или на уровне более тонких различий (например, между

различными социальными группами, иерархия которых устана-

вливается в зависимости от их знатности, профессии или матери-

ального положения).

Однако линии, по которым проходят культурные различия, не

обязательно совпадают с границами, определяющими, как пред-

полагалось ранее, социальные различия, а также разную степень

ВВЕДЕНИЕ

13

присутствия книги и разнообразие читательских практик. Необ-

ходимо взглянуть на вещи с другой стороны и выявить общест-

венные круги и сообщества, придерживающиеся одинаковых под-

ходов к письменным текстам. Если взять за исходную точку не

классы или группы, а обращение объектов и идентичность прак-

тик, то придется признать существование множества факторов, ко-

торые могут влиять на культурные различия: например, родовая

принадлежность или происхождение, религиозные взгляды, об-

щинная солидарность, образовательные или корпоративные тра-

диции и т. д.

Каждое такое «сообщество интерпретаторов» вступает в обще-

ние с письменным текстом, используя определенные приемы,

жесты и методы. Чтение — это не только абстрактная интеллекту-

альная операция. В процессе чтения человек вступает во взаимо-

отношения с самим собой и другими людьми, в нем участвует и

тело, и пространство. Вот почему в этой книге мы уделили особое

внимание исчезнувшим или оттесненным на обочину современ-

ного мира способам чтения. Например, чтению вслух и двойной

функции чтения: способности сообщать содержание написанного

тем, кто не может самостоятельно его разобрать, а также умению

укреплять высмеиваемые ныне формы общения, служащие в то же

время проявлениями частной жизни, — семейную близость, свет-

скую общительность, сообщничество образованных людей. Исто-

рия чтения не должна ограничиваться установлением происхож-

дения нашего современного способа чтения, молчаливого чтения

при помощи глаз. Ее вторая и, быть может, главная задача —

вспомнить забытые жесты и исчезнувшие привычки. Это очень

важно, поскольку таким образом мы не только знакомимся с уди-

вительными для нас, но широко распространенными в прошлом

древними практиками, но и восстанавливаем первоначальный осо-

бенный статус текстов, созданных для того, чтобы быть прочи-

танными совершенно иным способом, чем тот, которым поль-

зуются современные читатели.

В античном мире, в эпоху Средневековья и даже в XVI—XVII вв.

чтение многих текстов подразумевало их вокализацию, и их «чита-

тели» были, по сути дела, слушателями голоса чтеца. Следовательно,

текст, предназначавшийся не только для глаз, но и для слуха, играл

с формами и формулами, способными подчинить письменную речь

требованиям, свойственным «параметрам» устной речи.

14

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

«Что бы они ни делали, авторы не пишут книг. Собственно, книги

никто и не пишет. Их производят скрибы и другие ремесленники,

рабочие и прочие трудящиеся, печатные прессы и иные машины» [6].

Опровергая представление, выработанное самой литературой и

подхваченное квантитативной историей, согласно которой текст су-

ществует сам по себе, отдельно от своего материального воплоще-

ния, следует напомнить, что не существует текста вне носителя, ко-

торый дает возможность его прочесть (или услышать), и вне об-

стоятельств, в которых его читают (или слушают). Авторы не пишут

книг: они пишут тексты, которые превращаются в письменные

объекты, — рукописные, гравированные, печатные, а в наше время

и электронные; ими различным образом пользуются читатели, спо-

собы чтения которых изменяются в зависимости от времени, места

и среды.

Именно этот процесс, о котором столь часто забывают, мы и сде-

лали центром нашей работы, цель которой — выявить внутри каж-

дого временного отрезка глубокие перемены, вызвавшие в западном

мире трансформацию способов чтения и, следовательно, изменив-

шие отношение к письменной речи. Именно поэтому данная книга

строится по хронологическому и тематическому принципу и де-

лится на 13 глав, которые ведут читателя от изобретения в Древней

Греции чтения про себя к новейшим практикам, не только допу-

скаемым, но и навязываемым нам электронной революцией совре-

менности.

ГРЕЧЕСКИЙ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР: РАЗНООБРАЗИЕ ПРАКТИК

«Единожды написанный всякий /откатится (kulindeitai) во всех на-

правлениях: как к тем, кто понимает в нем толк, так и к тем, кому

до него нет дела, и он не знает, с кем он должен, а с кем не должен

говорить». Это высказывание, вложенное Платоном в диалоге Федр

в уста Сократу, основывается на игре слов: глагол kuiindein («ка-

титься») отсылает нас к книге в форме свитка, которая по пути к

читателю, образно говоря, «катится» во всех направлениях, тогда как

глагол legein («говорить») предполагает только громкое чтение вслух.

Платон продолжает: «И когда этот logos становится жертвой фаль-

шивых (plemmeloumenos) голосов или несправедливых нападок, он

ВВЕДЕНИЕ

15

нуждается в помощи своего создателя, поскольку своими силами не

может отразить нападение или защититься». В этом отрывке глагол

plemmelein («фальшивить») употребляется для обозначения чтения,

при котором звуковая интерпретация, «диссонирующая» с намере-

ниями автора, может исказить и, следовательно, предать письмен-

ный текст. В этих строках Платона прямо или косвенно подни-

маются основные проблемы, возникающие при исследовании чте-

ния в Греции в классическую эпоху. Прежде всего, следует заду-

маться об отношениях внутри системы коммуникации с точки

зрения не только противопоставления письменной и устной речи,

но и различий внутри самой устной речи, которая принимает раз-

ные формы в зависимости от того, имеется в виду просто устная речь

или устное воспроизведение читателем письменного текста. Устная

речь, та, в которой Платон видит «рассуждения об истине», полез-

ная для процесса познания, выбирает себе собеседников, может

изучать их реакцию, отвечать на поставленные вопросы, нападки и

возражения. Письменная речь, напротив, похожа на живопись: она

не отвечает на вопросы, а может только повторяться до бесконе-

чности. Зафиксированная на безжизненном материальном носителе

письменная речь не может ни отыскать того, кто мог бы ее понять,

ни спастись от того, кто на это не способен: одним словом, нахо-

дясь в зависимости от никем не контролируемого распространения,

письменная речь не знает, кто предоставит ей свой голос для того,

чтобы в процессе чтения проявился скрытый в ней смысл. Каждое

прочтение, таким образом, превращается в толкование текста, ме-

няющееся от читателя к читателю. В пользу письменности (несмо-

тря на сделанные Платоном оговорки) говорит, однако, ее способ-

ность свободно «катиться» во все стороны, отдавая себя для свобод-

ного прочтения, позволяя свободно толковать и использовать текст.

Появление этого новшества — книги, переносящей записанный

logos, предназначенный для чтения, — повлекло за собой и другие

изменения. В этот период, кажется, сглаживается противоречие (су-

ществовавшее в Греции между VI и концом V в. до н. э.) между не-

хваткой книг и достаточно широким распространением, возможно,

даже среди низших слоев городского населения грамотности и уме-

ния читать официальные и частные надписи. Это противоречие го-

ворит нам и о роли чтения в ту эпоху, поскольку производство пись-

менных текстов и, главным образом, форма и типология содержав-

шихся в них сообщений, тесно связаны с функционированием ин-

16

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

статутов афинской демократии, начиная со времени ее основания

(508—507 гг. до н. э.).

Если, как пишет Йеспер Свенбро, письменность «служит устной

культуре [...] для того, чтобы способствовать производству звуков,

действенных слов и громкой славы», эта ее функция скорее отно-

сится к письменному творчеству периода «устной публикации» древ-

негреческих текстов: прежде всего, к эпосу, затем, в более широком

смысле, ко всем поэтическим произведениям, коротким текстам и

надписям на различных предметах. Однако книга, и в частности ее

чтение, выполняла и другие функции, в частности фиксировала тек-

сты и помогала их вспоминать, т. е. практически их сохранять. Неос-

поримым подтверждением этому являются экземпляры поэтиче-

ских и научно-философских сочинений, хранившихся в храмах, а

также использование авторских «печатей» (sphregis), предназначен-

ных для того, чтобы гарантировать подлинность текста, что было

оправдано только в целях сохранности (даже если нельзя было ис-

ключить возможность публичного чтения этих произведений вслух

самими авторами).

Кажется, именно через последние десятилетия V в. до н. э. про-

ходит граница, отделившая книгу, предназначенную исключительно

для фиксации и сохранения текстов, от книги, предназначавшейся

для чтения [7]. Этот переход можно проследить по рисункам на ат-

тических вазах этого периода, на которых можно встретить изобра-

жения того, как пользуются книгой в школе, т. е. в образователь-

ных целях, или сам процесс чтения, на которых сначала фигуриро-

вали только читатели-мужчины, но очень скоро появляются и чи-

тательницы-женщины. Это не одинокие читатели, они, как правило,

являются действующими лицами сцен приемов, пиров и дружеских

бесед, что говорит о том, что чтение воспринималось, прежде всего,

как форма общественной жизни. Чтение в одиночестве уже было

тогда известно, но, если верить редким иконографическим и лите-

ратурным свидетельствам, дошедшим до нас, широкого распро-

странения не получило.

Другой вопрос — это вопрос о методах чтения вслух, самого рас-

пространенного в Античности способа чтения. Как уже подчеркива-

лось, целью его было дать возможность читателю понять смысл тек-

ста, написанного непрерывным письмом (scriptio continua), письмом без

промежутков между словами, который оставался мертвым и невра-

зумительным, если только не был прочитан вслух. Но мы имеем также

ВВЕДЕНИЕ

17

доказательства существования даже в глубокой древности практики

чтения про себя [8], что побуждает задуматься о том, насколько, с

одной стороны, существование этих практик связано с использова-

нием scriptio continua, и, с другой — не существовали ли они парал-

лельно друг другу и не зависело ли предпочтение, отдаваемое одной

из практик, от обстоятельств, в которых находился читатель.

Первые свидетельства о чтении про себя мы находим в конце

V в. до н. э. у Еврипида и Аристофана, они касаются не чтения

книг, а чтения посланий и пророчеств оракула, написанных на во-

щеных дощечках. Это достоверные свидетельства. Но следует за-

дать вопрос, не было ли принято в эту эпоху при определенных

обстоятельствах читать про себя также и книги? «Когда на корабле

я читаю для себя “Андромеду”» (пьеса Еврипида, впервые пред-

ставленная в 413 г. до н. э.), — говорит Дионис в «Лягушках» Ари-

стофана, а главный герой отрывка из пьесы «Фаон» Платона — ко-

мического поэта, современника Аристофана, восклицает: «В оди-

ночестве я хочу прочесть (dielthein) эту книгу для себя самого»

(fr. 173, 1—5 Kock), — и тотчас же по просьбе проходившего мимо

незнакомца начинает читать вслух эту книгу, представлявшую

собой труд по кулинарии. Нельзя исключить возможность того, что

в этих случаях выражение «для себя» (pros emauton) предполагает

не только чтение в одиночестве, но и чтение беззвучное, внутрен-

ним голосом, предназначенным лишь для самого читающего.

Тут мы должны упомянуть и о другом типе чтения: грекам было

знакомо чтение во время путешествий, т. е. чтение «развлекатель-

ное», никак не связанное с их профессиональной деятельностью,

даже если предположить, что бог Дионис, тесно связанный с дра-

матическим искусством, возможно, все-таки читает на корабле в

целях почти профессиональных. Но будем помнить, что это гораздо

более широкая проблема, включающая в себя вопросы, связанные

с определением типологии читателей и с процессом все более ши-

рокого распространения чтения, начавшимся одновременно с рас-

пространением книг. Записанные logoi из диалогов Платона суть

философские тексты, циркулировавшие среди слушателей Академии

[9], а первые известные нам книжные собрания, как общественные,

так и личные, — это собрания профессионального характера, как,

например, библиотеки Еврипида и Аристотеля.

Однако в ту же эпоху появляются и личные библиотеки совер-

шенно иного типа: «Может быть, ты хочешь стать рапсодом?» —

18

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

спрашивает Сократ у Эвфидема (Euthydeme) и добавляет: «Говорят,

у тебя есть все сочинения Гомера». (Ксенофонт «Меморабилии, или

Воспоминания о Сократе». IV. 2, 8—10.) Эвфидем не собирается ста-

новиться рапсодом (декламатором), но вопрос, заданный ему Со-

кратом, несет в себе и другую важную информацию. Из него сле-

дует, что для Сократа очевидна связь между владением определен-

ного рода письменными источниками (grammata) и занятием —

теоретическим или практическим — разного рода науками и искус-

ствами от медицины до астрологии, от архитектуры до геометрии

и поэзии. Но Эвфидем, не признающий обязательность такой связи,

хочет приобрести как можно больше книг просто для того, чтобы

их читать, т. е. он хочет собрать библиотеку, не имеющую профес-

сионального характера. А вот еще одно свидетельство, уводящее нас

гораздо дальше. В «Эрехтее» Еврипида есть такие стихи: «Так пусть

я смогу, отложив копье [...] и повесив на стену мой фракийский

шит [...], заставить зазвучать голос табличек, из которых ученые до-

бывают себе славу» (fr. 60 Austin). Они могут относиться только

к чтению (вслух), не связанному ни с какими профессиональными

нуждами (даже если речь идет не о свитках, а о табличках). Кули-

нарная книга, упомянутая комическим поэтом Платоном, доказы-

вает, что в этот период (начало IV в. до н. э.) подобного рода труды

уже имели хождение.

Цитированный выше отрывок из «Фаона» приводит нас к пони-

манию того, что в Древней Греции существовали различные способы

чтения [10]. Глагол dierchomai, использованный автором в значении

«внимательное чтение», в процессе которого текст «проходят» (пер-

воначальное значение глагола dierchomai) от начала и до конца, резко

контрастирует (и этим достигается требуемый комический эффект)

с банальностью содержания книги (скромного пособия по кулина-

рии), которую собирается читать герой. Различные глаголы, кото-

рые греки использовали для обозначения самого акта чтения, отра-

жали —первоначально, по крайней мере, — разнообразные особен-

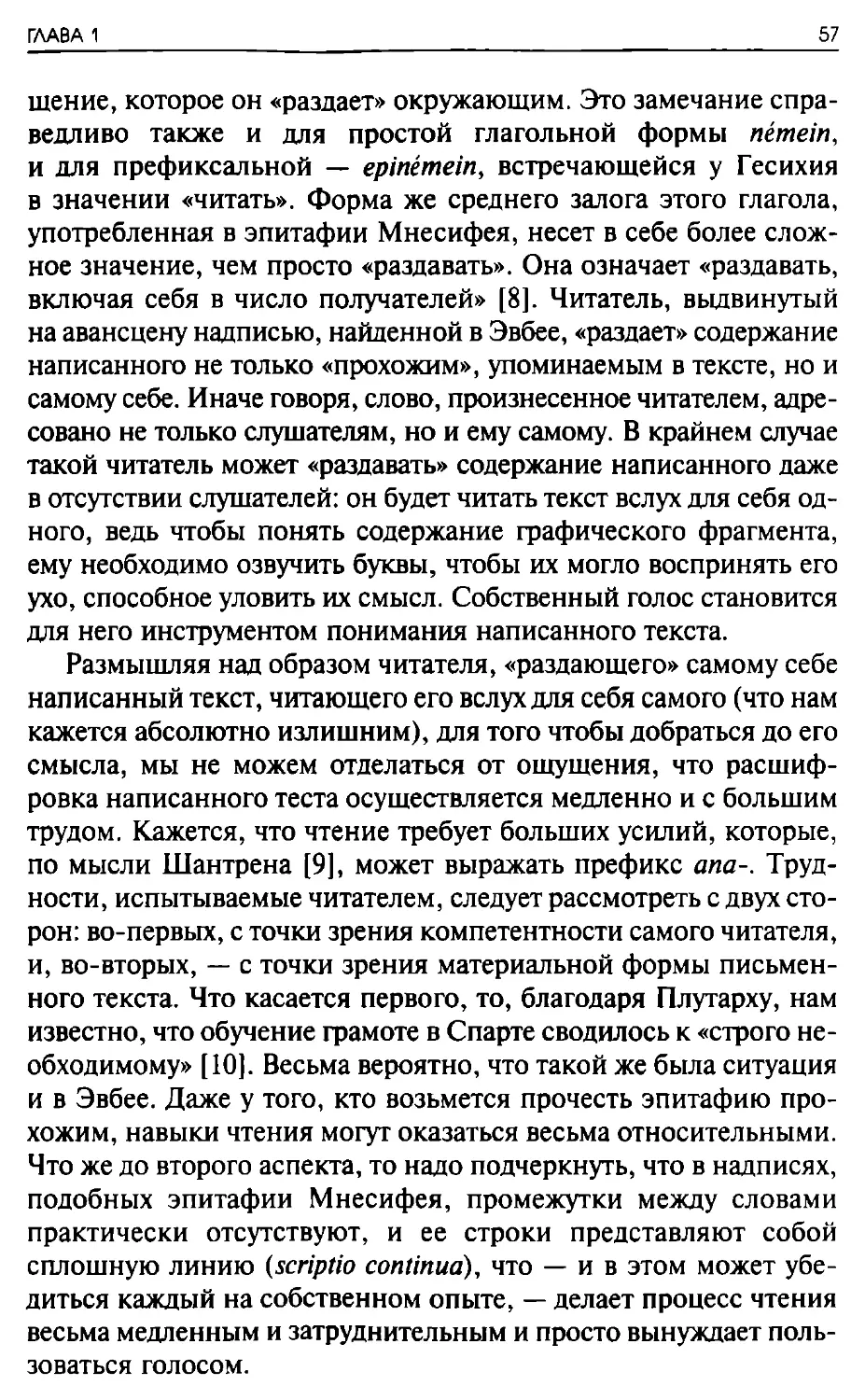

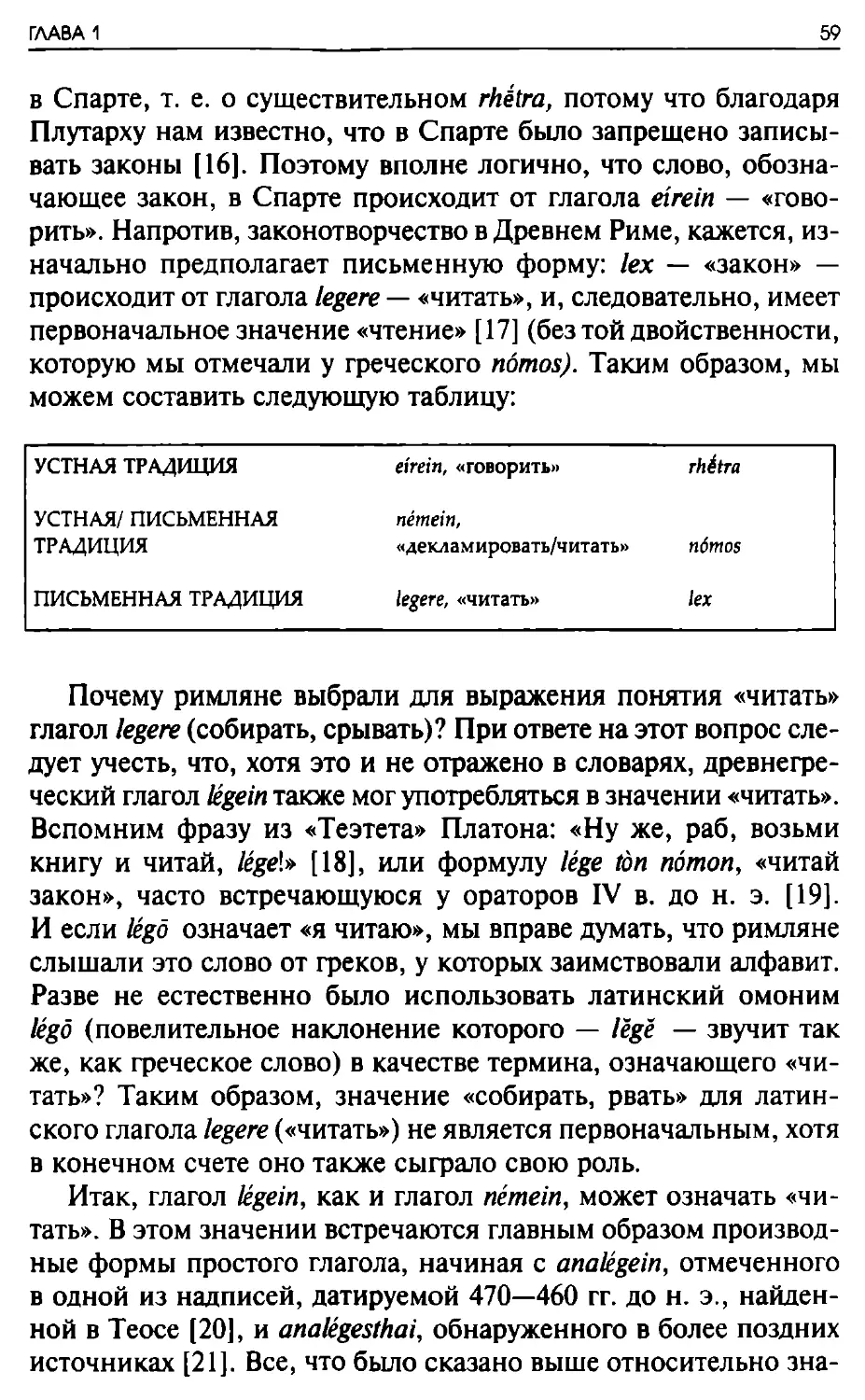

ности этого процесса. Глагол nemein и его производные: ananemein,

epinemein имеют значение «читать» в смысле «раздавать» содержа-

ние написанного, что предполагает вокализованное чтение вслух;

глагол anagignoskein обозначает процесс «узнавания» и «расшиф-

ровки» букв, слогов, слов и предложений, для характеристики этого

типа чтения часто используются различные наречия: tacheos — «бы-

стро», bradeos — «с трудом», ortos — «правильно», kata syllaben —

ВВЕДЕНИЕ

19

«слог за слогом», тогда как глаголы, заключающие в себе некую ме-

тафору (например, dierchomai и diexeimi — «проходить») соотносятся

с текстом, который «проходят», т. е. «пересекают» от начала до конца

с большим вниманием и, следовательно, углубленно.

Кажется, что Античность перешла от «раздачи текста», осу-

ществляемой немногими, умеющими читать, тем, кто не знал гра-

моты (их было значительно больше), через этап более широко рас-

пространенного чтения как «узнавание» букв, к начавшемуся

между V—IV вв. до н. э. этапу чтения, называемого «чтением про-

хождения», под которым греки подразумевали внимательное изу-

чение текста от начала до конца. Исократ, противопоставлявший

«читающих поверхностно» тем, кто «со вниманием перемещается

по тексту», не оставил никаких сомнений относительно семанти-

ческих различий между глаголами anagignoskein и diexeimi. Именно

у Исократа мы впервые встречаем употребление среднего залога

глагола patein для обозначения часто «посещаемой» книги (до-

словно — книги, которую «топчут»), т. е. книги, которую много-

кратно перечитывают. Можно ли считать это одной из форм ин-

тенсивного чтения?

Так это или нет, но это доказывает, что в классической Греции

были известны разные типы чтения, зависящие от уровня подго-

товки и потребностей читающего, если судить по количеству ис-

пользовавшихся для их обозначения глаголов, даже если впослед-

ствии изначально различавшиеся глаголы начали использоваться

параллельно или обозначать не всегда понятные нам оттенки

смысла.

Сложно сказать, способствовало ли новое возросшее использо-

вание письменной культуры в эллинистический период (о чем сви-

детельствует производство и использование большого числа тек-

стов) не только более широкому распространению образования и,

следовательно, школьного преподавания, но и более широкому рас-

пространению чтения. Пусть некий чиновник и ссылается на Кал-

лимаха и Посидиппа, мы поостережемся придавать слишком боль-

шое значение этому обстоятельству.

Скорее следует подчеркнуть, что в эллинистический период, не-

смотря на устойчивость некоторых форм устной передачи текстов,

книга стала играть основополагающую роль. Отныне литература пол-

ностью зависит от письменности и от книги, с помощью которых про-

изведения создаются, распространяются и сохраняются для потом-

20

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

ков. Более того, александрийские филологи, занятые почти исклю-

чительно атрибуцией, контролем, транскрибированием и комменти-

рованием текстов, превращают в книги древнюю литературу, кото-

рая в момент своего появления не предполагала подобной фиксации

(даже если такие книги предназначались только для ученого чтения

[11]). Одним словом, александрийские филологи навязывают обще-

ству мысль о том, что произведение может существовать только в

письменном виде и что его можно усвоить благодаря книге, которая

его и сохраняет. Александрийская библиотека, прототип всех боль-

ших эллинистических библиотек [12], является одновременно и «уни-

версальной», и «разумной»: универсальной, потому что хранит книги

всех времен со всего известного в то время мира; разумной, ибо все

собранные в ней книги систематизируются (см. Pinakes [«каталоги»]

Каллимаха) по авторам, произведениям и содержанию. И эта «уни-

версальность», и эта «разумность» подразумевали письменную фик-

сацию текстов, которые оценивались, переписывались, запирались

в книге, классифицировались и размещались среди других книг.

Именно при такой классификации и для упрощения этого про-

цесса все тексты, как древние, так и новые, разбили на свитки (vo-

lumina), исходя из внешних признаков по отношению к самому

свитку (volumen). Как только установился стандартный размер

свитка по высоте и длине, исключавший слишком большие и слиш-

ком маленькие форматы, правила начали требовать, чтобы каждый

свиток содержал только одно произведение (заметим, что его раз-

мер зависел от жанра и структуры произведения) или одну его

«книгу» (в значении раздела текста), если произведение состояло из

нескольких книг, за исключением слишком длинных произведений

и «книг», которые в этом случае делились на два свитка. Слишком

короткие произведения и «книги» объединялись в одном свитке.

Также были выработаны правила деления текстов на «столбцы»,

система написания заглавий, приспособления (знаки paragraphos,

coronis, которыми отмечали конец текста), с помощью которых от-

делялись друг от друга разные тексты и части одного и того же текс-

та. Идет процесс упорядочения процессов создания художественных

произведений и производства книг, функционально связанный с по-

явлением больших библиотек и новых типов (практик) чтения.

Однако большие эллинистические библиотеки не были библио-

теками для чтения, они были осязаемыми символами «величия» на-

ходившихся у власти династий (Птолемеев, Атталидов) и орудием

ВВЕДЕНИЕ

21

труда узкого круга ученых и литераторов. Несмотря на то что хра-

нение находящихся в этих библиотеках книг технически было ор-

ганизовано так, чтобы облегчить их чтение, книги не столько чи-

тали, сколько просто собирали. Эти эллинистические библиотеки

строились по образцу более древних библиотек — книжных собра-

ний философских и научных школ, предназначавшихся для не-

большого числа преподавателей, учеников и последователей.

Помимо больших библиотек, чью славу до нас донесли истори-

ческие источники, об остальных публичных библиотеках эллини-

стической эпохи известно совсем немного.

Хотя существование библиотек при гимнасиях, располагавшихся

в специально отведенных для этой цели помещениях, теперь вызы-

вает сомнение [13], различные археологические источники доказы-

вают, что в некоторых городах эллинистического мира такие биб-

лиотеки все-таки существовали. Вопрос в том, какова была их роль

и кто реально мог ими пользоваться. Создается впечатление, что те,

кто владел навыками чтения, скорее предпочитали обращаться к

ним в частном порядке. Более или менее крупные из дошедших до

нас фрагментов греко-египетских свитков показывают, что это были

главным образом классические тексты. В эллинистическую эпоху

расцвело производство специализированных учебников, таких, на-

пример, как критические работы по филологии и литературе или

труды по военному делу и сельскому хозяйству. Во втором случае

речь, скорее всего, идет о справочных изданиях для специалистов,

чем о сочинениях для широкой публики. В скульптуре и надгро-

биях того времени все чаще встречаются изображения людей, за-

нятых чтением, но в отличие от классической эпохи речь почти

всегда идет о чтении в одиночестве, так что кажется, что между чи-

тателем и книгой в этот период установились более тесные, близ-

кие отношения. От чтения как формы общественной жизни, свой-

ственной греческому полису, люди перешли к чтению как внут-

реннему поиску и способу уйти в себя, что в полной мере отражает

культурное поведение и направления мысли, свойственные элли-

нистической цивилизации.

По сравнению с предыдущим периодом резко увеличилось число

признаков, свидетельствующих о расширении читательской ауди-

тории. Книга вышла за пределы кружков эрудитов-профессионалов,

ее новая роль читается в эпиграммах-посвящениях и уведомлениях

издателей, в которых книга является объектом своего рода привет-

22

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

ствий, или, если выражаться точнее, «говорит». Чтение вслух «дарит

книге душу» точно так же, как, начиная с эпохи архаики, оно «да-

рило душу» различным надписям (на надгробных плитах и предме-

тах личного пользования — верный признак более широкого рас-

пространения письменной речи). Обладая собственной индивиду-

альностью, книга вступает в отношения с читателем и всеми, кто

обращается к ней или «одалживает» ей свой голос. Позже тема «оду-

шевленной» книги будет пользоваться большим успехом у латин-

ских авторов императорского периода — периода наиболее широ-

кого распространения литературы [14].

В эллинистическую эпоху более тесная связь устанавливается не

только между книгой и читателем, но и между читателем и автором,

который старается упростить доступ к своим текстам, особенно если

они сложны для понимания или состоят из нескольких книг. На-

пример, Полибий написал введение к книге XI своей «Всемирной

истории», для того чтобы «привлечь внимание тех, кто хочет читать,

поощрить и подбодрить читателей, дать возможность легко найти

то, что они ищут» (XI, 1 а, 2). Историки в большинстве своем стали

помещать в начале каждого раздела своих трудов его краткое изло-

жение, чтобы упростить чтение и поиск интересующих читателя

сведений. Эту практику подхватили и латинские авторы, как, на-

пример, Овидий, который включал в текст своих произведений внут-

ренние ссылки, связывавшие между собой разные произведения и

сюжеты, или Плиний, поместивший в самом начале своей «Есте-

ственной истории», сразу за посвящением Титу, краткое изложение

содержания всех 36 книг (с указанием использованных им первои-

сточников).

Нет ничего случайного в том, что благодаря софистам, Аристо-

телю и особенно Дионисию Фракийскому была выработана на-

стоящая теория чтения, изложенная в учебниках риторики и трак-

татах по грамматике, представлявшая собой подробный перечень на-

ставлений относительно выразительности голоса в процессе чтения

[15]. Без такого искусства чтения письменные тексты таки остались

бы рядами непонятных значков на папирусе. Любое «чтение» (ana-

gnosis), для самого себя или для слушателей, должно одновременно

быть и «интерпретацией» (hypokrisis) текста при помощи голоса и

жестов, наиболее соответствующих жанру произведения и намере-

ниям автора, в противном случае читатель выставит себя на посме-

шище. Корни такого артистического восприятия процесса чтения

ВВЕДЕНИЕ

23

лежат в ораторском искусстве, которое в свою очередь тесно свя-

зано с актерским мастерством. Отсюда и поиск методов расшиф-

ровки содержащихся в самом тексте указаний, позволяющих до-

биться его правильного прочтения.

ЧТЕНИЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ: НОВЫЕ ТЕКСТЫ И НОВЫЕ КНИГИ

Не вызывает сомнения, что Рим заимствовал у эллинистического

мира и физическую форму свитка (volumen), и некоторые практики

чтения. Этот процесс начался в эпоху Сципионов (III в. до н. э.)

и набрал силу во II в. до н. э. До этого времени письменной куль-

турой пользовались только жрецы и патриции, и трудно себе пред-

ставить, что в Древнем Риме кроме анналов, составленных понти-

фиками, книг толкований предсказаний (commentari augurum), си-

вилловых книг (сборников предсказаний оракулов) и некоторых

других libri reconditi, т. е. книг, хранившихся в потаенных местах, су-

ществовала еще какая-нибудь литература. В домах патрициев можно

было найти архивные документы, отчеты о деятельности магистра-

тов и надгробные речи, но не книги. Начиная с III—I вв. до н. э.

книга стала использоваться гораздо шире, и ее все более широкое

распространение вписывается в общую картину изменений, проис-

ходивших в римском обществе. Однако следует отметить, что почти

всегда речь идет о греческих книгах, таких, например, как те, в ко-

торых авторы комедий искали вдохновения и комических эффек-

тов, т. е. о книгах специального назначения. Появление латинской

литературы тесно связано с греческими образцами и, следовательно,

с греческими книгами.

Поначалу чтение было распространено только среди представи-

телей высших сословий и осуществлялось частным образом. Во II—

I вв. до н. э. греческие книги попадали в Рим в качестве военной

добычи: книги Павла Эмилия, взятые им в 168 г. до н. э. в Маке-

донии, книги Суллы, прибывшие из Афин в 86 г. до н. э., и книги,

полученные Лукуллом в 71—70 гг. до н. э. после его победы над Ми-

тридатом. Книги эти хранились в резиденциях тех, кто их завоевал,

и впоследствии вошли в состав личных библиотек, вокруг которых

собирался тесный круг образованных людей: Полибий рассказывал

о годах своей дружбы со Сципионом Эмилианом и Павлом Эми-

лием, наполненных беседами о книгах, которые они давали ему чи-

24

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

тать. Позже Цицерон будет пользоваться библиотекой Фаустуса

Суллы, сына диктатора, а Катон Утический — читать творения стои-

ков из библиотеки, которую юный Лукулл унаследовал от отца.

К зданиям библиотек богатых римлян, подобно библиотекам элли-

нистического мира, примыкали портики и сады, и это пространство,

первоначально предназначавшееся для книг, стало вскоре «про-

странством для жизни».

Императорская эпоха знаменует собой новый этап, сопровож-

давшийся широким распространением грамотности. Греко-рим-

ский мир (именно о нем отныне будет идти речь, несмотря на то

что придется помнить о различиях между разными временными

периодами, между столицей и провинциями, городом и деревней

и даже разными городами) — это мир, в котором широко рас-

пространена письменная культура. Помимо разнообразных граф-

фити и официальных настенных надписей в обращении находится

множество других письменных текстов: плакаты (их носят во

время шествий), рассказывающие о добрых делах или победных

кампаниях; брошюры и книжонки в стихах или прозе, раздавав-

шиеся в общественных местах в полемических или клеветнических

целях; жетоны с легендами, а также куски ткани с надписями, ка-

лендари, прошения, письма, сообщения. К этому следует добавить

административные и военные бумаги, документы, связанные с от-

правлением правосудия. Это огромный массив письменной про-

дукции, хотя в источниках (прямых и косвенных), которыми мы

располагаем, упоминается лишь малая их часть.

В мире, где многие умеют читать и в обороте находится мно-

жество письменных текстов, растет спрос на книги, который удо-

влетворяется тремя способами. Во-первых, создаются публич-

ные библиотеки и увеличивается число личных библиотек, а также

множатся пособия, призванные руководить читателем в поиске

и приобретении книг; во-вторых, появляются новые (или перера-

ботанные) тексты, предназначенные для читателей нового типа;

в-третьих, начинается производство и распространение нового

типа книг, кодексов (codex), лучше приспособленных к нуждам

новых читателей и требованиям, предъявляемым новыми спосо-

бами чтения.

О роли римских публичных библиотек нам известно немного, од-

нако можно с уверенностью утверждать, что хотя они предназнача-

лись не только для узкого круга элиты, как это было в случае элли-

ВВЕДЕНИЕ

25

мистических библиотек, но все равно оставались «библиотеками

учеными». Хотя официально они и были открыты для всех, на прак-

тике их посещали только образованные читатели, как правило те. у

которых были свои личные библиотеки. Поэтому рост числа таких

библиотек не стоит связывать с увеличением числа читателей. Если

решение о создании такой библиотеки принимал император, то речь

шла о памятнике, призванном сохранить его имя в веках (в таких

библиотеках хранились также архивы), и о том, чтобы отобрать и

систематизировать национальное литературное наследие.

Другие публичные библиотеки создавались частными лицами из

благотворительных соображений как места, где сосредоточивалась

культурная жизнь города.

Проводимый публичными библиотеками отбор текстов был, по

сути, настоящей цензурой, жертвой которой становились не по-

нравившиеся властям тексты, как это случилось, например, с про-

изведениями Овидия. Однако наличие этих книг в обращении и тот

факт, что они дошли до нас, показывают, что, хотя публичные биб-

лиотеки ставили своей целью повлиять на выбор читателей, по-

следние имели право приобретать отвергнутые библиотеками книги

для личного пользования, заказывать переписчикам их копии, чи-

тать их самостоятельно или просить об этом кого-либо другого, что

только увеличивало число имеющихся в обороте экземпляров и уве-

личивало шансы этих произведений сохраниться для последующих

поколений [16].

Конечно, рост числа личных библиотек некоторым образом удо-

влетворял все возраставшие потребности в книгах. И даже в тех слу-

чаях, когда библиотеки создавались только для того, чтобы проде-

монстрировать богатство и показную образованность их владельцев

(выскочки Тримальхиона у Петрония или невежды, высмеянного

Лукианом), они свидетельствуют о том, что в представлении греко-

римского общества того периода книги и чтение составляли неотъ-

емлемую часть жизни обеспеченных людей. Даже Тримальхион из-

редка брал в руки книгу и прочитывал из нее несколько строк; а не-

вежда, над которым потешался Лукиан, никогда не расставался с

книгой и прекрасно владел навыками чтения, хотя и не очень по-

нимал то, что было написано в книгах, которые он читал. Известно,

что в императорскую эпоху увидели свет многие трактаты, посвя-

щенные чтению, которые, к величайшему сожалению, были утра-

чены. Это сочинения «О знании книг» (Connaitre les livres) Телефа

26

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

Пергамского, «О выборе и приобретении книг» (Surle choix et Г ac-

quisition des livres') Эренния Филона и «Библиофил» (Bibliophile) Да-

мофила из Битинии. Все эти работы предназначались для того,

чтобы помочь читателю сделать свой выбор и составить свое пер-

вое книжное собрание. Вероятно, объем книжной продукции в тот

период был уже так велик, а сама она по сравнению с прошедшими

эпохами была столь разнообразна, что в ней либо было трудно ори-

ентироваться, либо читающая публика, включавшая в себя теперь

не одну только образованную элиту, терялась в таком количестве

текстов и затруднялась с выбором.

Вторым ответом на возросшую потребность в чтении стало уве-

личение числа новых текстов. Это сложный вопрос, который мы

рассмотрим на примере Овидия, особенно внимательно относив-

шегося к требованиям и переменам в настроении своих читателей.

Опубликовав две первые книги «Науки любви», он пишет третью,

предназначавшуюся исключительно для женщин. В императорскую

эпоху женщины эмансипировались, некоторые из них получили до-

ступ к письменным текстам и могли прочесть небольшую книжку,

написанную для них Овидием. Образ читающей женщины встре-

чался и в греческих изображениях классического периода, но

именно в императорском Риме читательницы впервые привлекли к

себе всеобщее внимание. Овидий говорит о пустых книжонках, рас-

сказывающих о салонных играх и правилах хорошего тона. Хотя эти

книги читали люди образованные и достаточно культурные, изна-

чально они предназначались для более широкой и недифференци-

рованной публики со средним уровнем образования. Это были тек-

сты, специально написанные или переработанные для новых чита-

телей, не столь высоко интеллектуальных.

Наконец, третьим ответом на возросший спрос на книги стал ко-

декс, книга со страницами, со II в. н. э. начавшая постепенно вы-

теснять свиток. Авторы и переписчики, а, следовательно, и чита-

тели отдали предпочтение кодексу. Возросший спрос привел в на-

чале III в. к разрыву между потребностью в новых текстах (количе-

ство одних только христианских текстов росло, как на дрожжах) и

возможностями традиционного производства свитков, остававше-

гося заложником рабского ручного труда, дорогостоящих ремес-

ленных практик и папируса — импортного сырья, привозимого из

Египта. У кодекса было множество преимуществ: более низкая цена,

поскольку текст занимал обе стороны носителя, использование (за

ВВЕДЕНИЕ

27

пределами Египта) пергамента — продукта животноводства, кото-

рый можно было производить где угодно; более удобная форма, не

требующая особо квалифицированной рабочей силы, которая по-

зволяла распространять его по новым каналам и оставляла читателю

больше свободы действий. Такая форма книги больше подходила

для текстов, к которым все чаще обращались за справками и глу-

боко и подробно изучали, как это было в случае с христианскими

и юридическими сочинениями (их ближе к концу имперского пе-

риода становилось все больше и больше).

СРЕДНИЕ ВЕКА: ОТ МОНАСТЫРСКОГО ПИСЬМА

К СХОЛАСТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ

Кодекс связывал между собой античное и средневековое чтение, но

следует уточнить, что разрыв между новыми и древними практиками

был гораздо глубже на латинском Западе, чем на греческом Востоке

(хотя типология книг была общей для них обоих). Самое главное,

что следует отметить, это центральное место, которое сохраняла

книга в культуре Византии. «Скажи мне, прошу, когда и как при-

дет конец света?» — спрашивает Епифаний у своего учителя свя-

того Андрея Юродивого, и добавляет: «По каким признакам уви-

дим, что подошли сроки. Как исчезнет наш город, этот новый Ие-

русалим? Что произойдет ... с книгами?» (PG, III, 854 а). Этот текст

лучше, чем какой-либо другой, показывает, что книга была главным

инструментом византийской цивилизации, в полном смысле ос-

новным ее объектом. В Византии на протяжении всей эпохи Сред-

невековья сохранялась система общественного и частного образо-

вания, как начального, так и высшего, а грамотность, которую под-

держивала преемственность бюрократических институтов и в сто-

лице, и в провинции, была потребностью светского общества, так

что все, поступавшие в церковные учреждения, уже умели читать и

писать. В Византии действовали читательские кружки и частные

библиотеки, книга оставалась товаром, который производили ре-

месленники — копиисты (а иногда и монахи) или переписчики-

любители; на литургии широко использовали свитки, хотя текст

на них и располагался иначе, чем во времена Античности. Суще-

ственное значение имеет тот факт, что основным способом чте-

ния в Византии оставался способ, сформулированный Дионисием

28

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ

Фракийским много веков назад и регулярно воспроизводившийся

византийскими комментаторами его произведений. При чтении

любой книги читателю предписывалось сосредоточить свое вни-

мание на заглавии книги, авторе, его намерениях, соразмерности

частей, структуре и воздействии текста, что предполагало систе-

матическое чтение и глубокое осмысление прочитанного [17].

Сохранился также античный обычай читать вслух, сближав-

ший письменную речь с устной, речью проповедующей и провоз-

глашающей, тогда как средневековый латинский Запад отдавал

предпочтение чтению шепотом или чтению про себя. Унаследо-

ванный от Античности и хранившийся в памяти язык культуры и

риторических формул, теперь уже навсегда застывших (то, что

можно назвать «византийской культурной археологией» [18]), лишь

отчасти объясняет приверженность традиционным способам чтения.

Главу об истории чтения в Византии еще только предстоит напи-

сать, это — «новый рубеж» для историков письменной культуры.

На латинском Западе, напротив, трещина оказалась очень глу-

бокой. Если в Античном мире художественные произведения чи-

тали для развлечения в садах и под сенью портиков, а письменные

тексты в изобилии были представлены на улицах и площадях, что

давало дополнительные возможности для чтения, западный мир

раннего Средневековья признает только чтение под сводами церк-

вей и келий, в трапезных, клуатрах и религиозных школах или —

редко — при дворах государей. К тому же чтение это часто ограни-

чивалось Священным Писанием и текстами духовного содержа-

ния. Только в околоцерковных кругах и монастырях процветали

поэмы, сочиняемые во славу книг, библиотек и чтения, размыш-

ления над ними могли бы помочь понять раннесредневековые

представления о чтении. Точно так же именно в церковных поме-

щениях сосредоточивались надгробия с надписями, предназна-

чавшимися ограниченному кругу читателей. Несмотря на то что во

многих из них использована формула «О ты, который читает...» —

«призыв к читателю», сохранившийся со времен Античности и

пришедший из давно исчезнувшего мира, в котором многие умели

читать, — традиция была прервана.

Другое существенное изменение, произошедшее с чтением в

средневековой Европе, — это переход от чтения вслух к чтению ше-

потом или чтению про себя. Тому было много причин: книги чи-

тали главным образом для того, чтобы познать Бога или спасти свою

ВВЕДЕНИЕ

29

душу, поэтому их следовало понимать, над ними надо было раз-

мышлять, их надо было заучивать наизусть. Сама форма кодекса,

делившая текст на отрывки, облегчала его многократное прочтение,

а сопоставление различных отрывков было своего рода приглаше-

нием к чтению и размышлению. Общинная жизнь большинства мо-

настырей, под сенью которых чаще всего находилось место чтению,

вынуждала говорить тихим голосом. Словом, изменилось назначе-

ние книги и способ ее использования. Читали мало, хотя писали

много, потому что утомительная работа по переписыванию текстов

сама по себе была молитвой, «творимой не устами, а рукой» (Петр

Достопочтенный, Epist. 1, 20). Работа над книгой, не обязательно

предназначавшейся для прочтения, — не только благое дело или

способ спасти свою душу, но и церковное достояние, которое в

самых священных, драгоценных и монументальных формах пре-

вращалось в символ священной тайны.

Образованные люди, которые, подобно Ратье, епископу Верон-

скому, жили, «уткнувшись носом в книгу» (Qualitatis coniectura, 2),

встречались редко. Читали всего несколько видов книг, причем чи-

тали их только при определенных обстоятельствах и в определен-

ное время (в монастырях во время Великого поста). Отсутствие до-

статочной практики мешало быстро распознавать слова и фразы,

чего требовало чтение вслух, поэтому приходилось читать про себя

или в лучшем случае шепотом, похожим на жужжание пчел. Пря-

мым следствием использования такого метода стало разделение тек-

ста на слова, приспособленное к типу чтения, больше не зависящего

от ритма произносимой оратором фразы; использование графиче-

ских условных знаков — litterae notabiliores — для того чтобы напра-

влять взгляд в его путешествии по партитуре текста; применение

новых правил пунктуации и новых знаков для ее обозначения, по-

скольку теперь она служила не для разметки текста как способа вы-

разительного чтения вслух, а для облегчения понимания текста или

совершенно определенного его восприятия. Ниже Малкольм Паркс

(Malcolm Parkes) подробно описывает этот процесс.

Точно так же, как в Античном мире то там, то тут мы встреча-

емся с чтением про себя, в Средневековье помнили о возможности

чтения вслух: этот способ применялся при чтении литургических и

поучительных текстов в храмах и монастырских трапезных или в ка-

честве школьных (или индивидуальных монашеских) упражнений.

Публичное чтение вслух использовалось, кажется, только при чте-

30

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

нии исторических сочинений. Хотя в данную эпоху нормой мог

быть либо один, либо другой способ чтения, следует избегать рез-

кой дихотомии, поскольку во все времена читатели практиковали

промежуточные варианты чтения, такие, как чтение шепотом и чте-

ние вполголоса. Вспомним Апулея, призывавшего читателей во

вступлении к «Метаморфозам» читать его произведения lepido su-

surro («милым лепетом»), или монаха, тихим голосом пережевы-

вающего слова (ruminatio).

Между концом XI и началом XIV в. начался новый этап в исто-

рии чтения. Возродились города, а с ними и школы, являвшиеся по

определению местом, где должна была присутствовать книга. Воз-

рос уровень грамотности, письменность развивалась на всех уров-

нях, способы использования и форма книги становились все более

разнообразными. Письмо и чтение, разделенные в раннем Средне-

вековье, сблизились и отныне целиком зависели друг от друга, со-

ставляя единое целое. Читали для того, чтобы писать, для компи-

лирования (compilatio), которое являлось специфическим методом

сочинительства, применявшимся схоластами. И главное, теперь пи-

сали для читателей.

Люди начали читать больше, и читали они по-другому. Теперь не-

достаточно просто разбирать написанные буквы (littera) — это всего

лишь первый этап, от которого следует переходить к пониманию

смысла текста (sensus), для того чтобы в конечном счете усвоить всю

полноту изложенного в нем учения (doctrina) [19]. Книга и чтение

должны подчиняться рассудку (ratio), с которым Петрарка беседует в

своем труде De librorum copia, осуждающем страсть к бессмысленному

накоплению книг и намечающем основы теории (и истории) чтения

как деятельности, конечной целью которой является возможность

«хранить» книги в голове, а не на «книжных полках» [20]. Таковы ос-

новные черты схоластической, университетской модели чтения, мо-

дели, глубоко проникшей в письменность, фактически создавшей

жанр комментария и обеспечившей рост его влияния.

Книга или, лучше сказать, написанная страница, созданная для

чтения, изучения, комментирования и толкования, приняла вид,

наиболее соответствующий ее функции. Для того чтобы ускорить

процесс чтения, пользуются сокращениями; пространство стра-

ницы делят на два довольно узких столбца — каждый из них можно

целиком охватить взглядом, что также облегчает его усвоение; текст

делится на фрагменты, призванные облегчить его понимание. Сло-

ВВЕДЕНИЕ

31

вом, как показывает Жаклин Амесс, родилась книга как инстру-

мент интеллектуального труда. Книга превратилась в источник, из

которого будут черпать знания, или, правильнее сказать, сведения,

она перестала быть носительницей знания, которое следует «пе-

режевывать» или просто хранить. Благодаря использованию раз-

нообразных графических приемов, текст на странице раздроблен

на части и больше не воспринимается как единое целое, цель чте-

ния — ознакомление с отдельными отрывками, а не со всем тек-

стом целиком. На смену целостному, медленному, внимательному

и многократному чтению небольшого количества сочинений в

эпоху схоластики — свидетельницы бесконтрольного увеличения

числа текстов и роста потребности в знании, ставшим фрагмен-

тарным, — пришло такое же отрывочное и фрагментарное чтение

большого количества книг.

Если в период раннего Средневековья тексты разбивались на

небольшое количество разделов не столько специальными знаками,

сколько орнаментальными приемами (выделение заглавных букв

цветом, смена почерка, различные украшения), теперь для облег-

чения чтения и быстрого поиска в книге необходимых отрывков

стали применять целую систему вспомогательных приемов: рубри-

кацию, деление текста на параграфы, присвоение названий отдель-

ным главам, отделение текста от комментария к нему, оглавление,

конкордансы и параллельные места, алфавитные указатели.

Одновременно изменяется и пространство, в котором суще-

ствует книга. В ХШ в. вместе с появлением нищенствующих ор-

денов появляются и библиотеки, предназначенные, прежде всего,

для чтения, а не для собирания и хранения наследия; так появи-

лось библиотечное дело, в основе которого лежал каталог, пони-

маемый отныне не как простой список, но как справочный ин-

струмент, предназначенный для определения места книги в дан-

ной библиотеке или в других библиотеках одного и того же ре-

гиона. Появился и контрольный листок, на котором записывали

количество выдач. С архитектурной точки зрения эта новая биб-

лиотека представляла собой длинный зал со свободным проходом

посередине, по обеим сторонам которого параллельными рядами

стояли пюпитры, к которым цепями были прикованы книги, пред-

лагаемые для чтения и исследования. План этого читального зала

отчасти повторял план готического собора, и сходство их выхо-

дило далеко за пределы одной только пространственной органи-

32

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО, РОЖЕ ШАРТЬЕ

зации. Оно подчеркивало новые требования, которые предъявляла

к библиотеке готическая цивилизация. Библиотека покинула мо-

настырское уединение и тесные помещения, которые выделяли ей

под сводами соборов епископы, и превратилась в просторное го-

родское здание. Как церковь становится декорацией (различные

изображения, стрельчатые арки, цвет), радующей глаз, так и биб-

лиотека начинает выглядеть как декорация, созданная из книг, на

которые можно смотреть и которыми можно пользоваться. Этот

новый тип библиотек характеризовался также царящей в них ти-

шиной. Книгу листали в тишине, нарушаемой лишь едва слыш-

ным позвякиванием цепей, которыми книги крепились к пюпит-

рам. В тишине искали по доступному для всех каталогу произве-

дения нужного автора. И, наконец, книгу, приспособленную те-

перь исключительно для зрительного восприятия, читали в

тишине, потому что все читатели библиотеки одиноки, хотя и со-

браны в одном помещении.

Пол Сенгер утверждает, что визуальное чтение, которому ничто

не мешало, повлияло (пусть не прямо, а косвенно) на способы поль-

зования книгой, развитие критического отношения к написанному,

интеллектуальную деятельность, религиозные практики, зарождение

инакомыслия и эротизм.

Распространение грамотности среди мирян в XIII—XIV вв. по-

влекло за собой появление новых моделей чтения, отличавшихся от

схоластической и университетской моделей: именно в эту эпоху

появились книги на народных языках, иногда принадлежавшие перу

самих читателей [21]. Хотя у книг на народных языках достаточно

образованных читателей, главные их потребители — торговые люди

и более или менее грамотные ремесленники, не знающие латыни.

Другая модель чтения — та, что практиковалась в среде европей-

ской придворной аристократии, среди которой часто встречались

весьма образованные люди. У принцев и грандов, как правило, можно

было найти книги развлекательные и книги духовного содержания,

предназначенные не только для чтения: они являлись украшением,

знаком принадлежности к самому изысканному, самому «куртуаз-

ному» обществу. Эти книги, богато украшенные миниатюрами, в пе-

реплетах из дорогих кож и тканей, инкрустированных драгоценными

камнями и металлами, наглядно демонстрировали богатство и рос-

кошь их владельцев. Эти предметы напоминали, воплощали и про-

славляли великолепие самого принца и его двора. Эти книги заказы-

ВВЕДЕНИЕ

33

вали у самых опытных книготорговцев, получали в подарок и насле-

довали, позже из них создавались придворные библиотеки, разительно

отличающиеся по своему содержанию от библиотек церковных: в них

преобладали книги на народных языках, воспевающие войну и лю-

бовь, рассказывающие чудесные истории, «популяризирующие» про-

изведения классической древности. В их латинских разделах содер-

жались богословские труды, библии, часословы и требники. В XV в.

именно в этих библиотеках появились, одновременно с зарождением

гуманизма, подлинные сочинения греческих и латинских классиков.

Сильные мира сего часть своего свободного времени посвящали чте-

нию этих книг, но читали они их не собственно в библиотеке, а в дру-

гих комнатах своих дворцов, предназначенных специально д ля отдыха

и общения.

НОВОЕ ВРЕМЯ: РАЗНООБРАЗНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЧТЕНИЯ

Между XVI и XIX вв. география распространения различных моде-

лей чтения в западном мире зависела, прежде всего, от происхо-

дивших в этот период исторических изменений, которые включали

отношение к письменной культуре в общий контекст распростра-

нения грамотности, религиозного выбора и темпов индустриализа-

ции, сильно отличающихся от страны к стране. Эти различия уста-

новили труднопреодолимые границы между Европой, рано ставшей

грамотной, и Европой, в которую грамотность пришла позднее;

между странами, оставшимися католическими, и странами, при-

нявшими реформацию; между рано развившимися регионами и ре-

гионами, длительное время сохранявшими традиционные методы

ведения хозяйства. Эти различия проявились в наличии или отсут-

ствии цензуры, в издательской деятельности, книготорговле и книж-

ном рынке. Они также определяли сроки, в которые происходили

«революции» в чтении: та, что в период между Средними веками и

началом Нового времени превратила чтение про себя отдельных

людей в общепринятую практику и глубоко усвоенную норму; та,

что между XVIII и XIX вв. близко познакомила читателей с печат-

ной продукцией, ставшей более доступной и готовой использовать

различные издательские новшества.

Географические различия в истории чтения нашли свое отраже-

ние в имеющихся в нашем распоряжении источниках. Конечно,

34

ГУЛЬЕЛЬМО КАВАЛЛО. РОЖЕ ШАРТЬЕ

многие документы встречались повсеместно, или почти повсе-

местно. Это и перечни имущества покойников, из которых мы уз-

наем, насколько разнится количество книг в личных библиотеках

и каков их состав; и каталоги книжных лавок и библиотек, прода-

ваемых с молотка, — они дают возможность судить о предложении

на книжном рынке; и уставные документы и каталоги учреждений,

начиная с XVIII в. Их можно было читать, не приобретая в соб-

ственность: с одной стороны, в библиотеках, выдающих книги на

дом (circulating libraries, cabinets litteraires, Leihbibliotheken), с дру-

гой — в литературных обществах (books clubs, subscription libraries,

chambres de lecture, Lesegesellschafteri). Это и подписные листы, в ко-

торых указывались имена дарителей и потенциальных читателей

того или иного произведения.

Возможности более точно определить особенности оборота книг

или моделей чтения на основе изучения этих целостных и серийных

архивов сильно различаются в зависимости от положения в стране.

В европейском Средиземноморье и его колониях следователи на до-

просах собирали от заключенных сведения о том, какие книги те проч-

ли, каким образом они к ним попали и, самое главное, как они их по-

няли. В странах Северной Европы и британских колониях в Амери-

ке рассказы простых людей о прочитанных ими книгах надо искать

в других местах: в духовных автобиографиях, писать которые требо-

вали строгие пуританские и пиетистские правила; в рассказах о жиз-

ненном пути, следуя которому человек пришел от смиренного не-

вежества к высокой культуре; в семейных дневниках, газетах и мемуа-

рах, которые, благодаря распространению грамотности, перестали

быть достоянием одних только именитых граждан и образованного со-

словия; или — случай совершенно исключительный — в письмах, ко-

торые некоторые читатели писали авторам или издателям.

В каждом национальном ареале, языковом или культурном, бы-

тующие в нем модели чтения находятся в центре основного истори-

ческого процесса. В Италии, Испании, Португалии, да и во Франции,

в которой, правда, инквизиция не захватила столь сильные позиции,

читатели были вынуждены опасаться цензуры и обходить церковные

и государственные запреты, ставящие препятствия на пути распро-

странения идей, которые признаны представляющими угрозу авто-

ритету католической церкви и абсолютной власти монархов. В Гер-

мании новый тип чтения, распространившийся во второй половине

XVIII в. и характеризуемый как Leserevolution, соединил глубокое рас-

ВВЕДЕНИЕ

35

пространение информации (Aujklarung) с формированием нового об-

щественного пространства. В Англии промышленная революция

искоренила традиционные модели чтения и спустя какое-то время по-

родила новые категории читателей и новый рынок печатной продук-

ции. Всякий раз исследование моделей и способов чтения позволяет

по-новому увидеть и оценить какое-нибудь важное историческое со-

бытие или особенность национального самосознания: гнет запретов,

установленных во времена католической контрреформации, особен-

ности немецкого просвещения, формирование взаимоотношений

между представителями различных классов (и взаимоотношений