Автор: Мотрошилова Н.В.

Теги: философия психология всемирная история философии

ISBN: 978-5-8291-1457-2

Год: 2013

Текст

Н.В. МОТРОШИЛОВП

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР И ХАННА АРЕНДТ:

бытие-время-любовь

Книга напечатана в ознаменование Года Германии в России

Москва

Гаудеамус

2013

УДК 1(091) Издано при финансовой поддержке Федерального ББК 87.3(0) агентства по печати и массовым коммуникациям 2^35 в рамках Федеральной целевой программы

•Культура России» 2012—2018 гг.

Редакционный совет серии:

АЛ. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),

Т.И. Ойзерман (акад. РАН), В.С. Степин (акад. РАН, председатель совета), П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН), В.В. Миронов (чл.-корр. РАН), А.В. Смирнов (чл.-корр. РАН), Б.Г. Юдин (чл.-корр. РАН)

Мотрошилова Н.В.

М85 Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь. — М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2013. — 526 с. + 16 п. вкл. — (Философские технологии).

151ДО 978-5-8291-1457-2 (Академический Проект)

181Ш 978-5-98426-123-4 (Гаудеамус)

Книга сочетает в себе рассказ о личностных чертах, жизненных путях, нелегких судьбах двух выдающихся мыслителей XX века — Мартина Хайдеггера (1889-1976) и Ханны Арендт (1906-1975) и анализ трудного рождения, развития и существенного преобразования их идей и концепций.

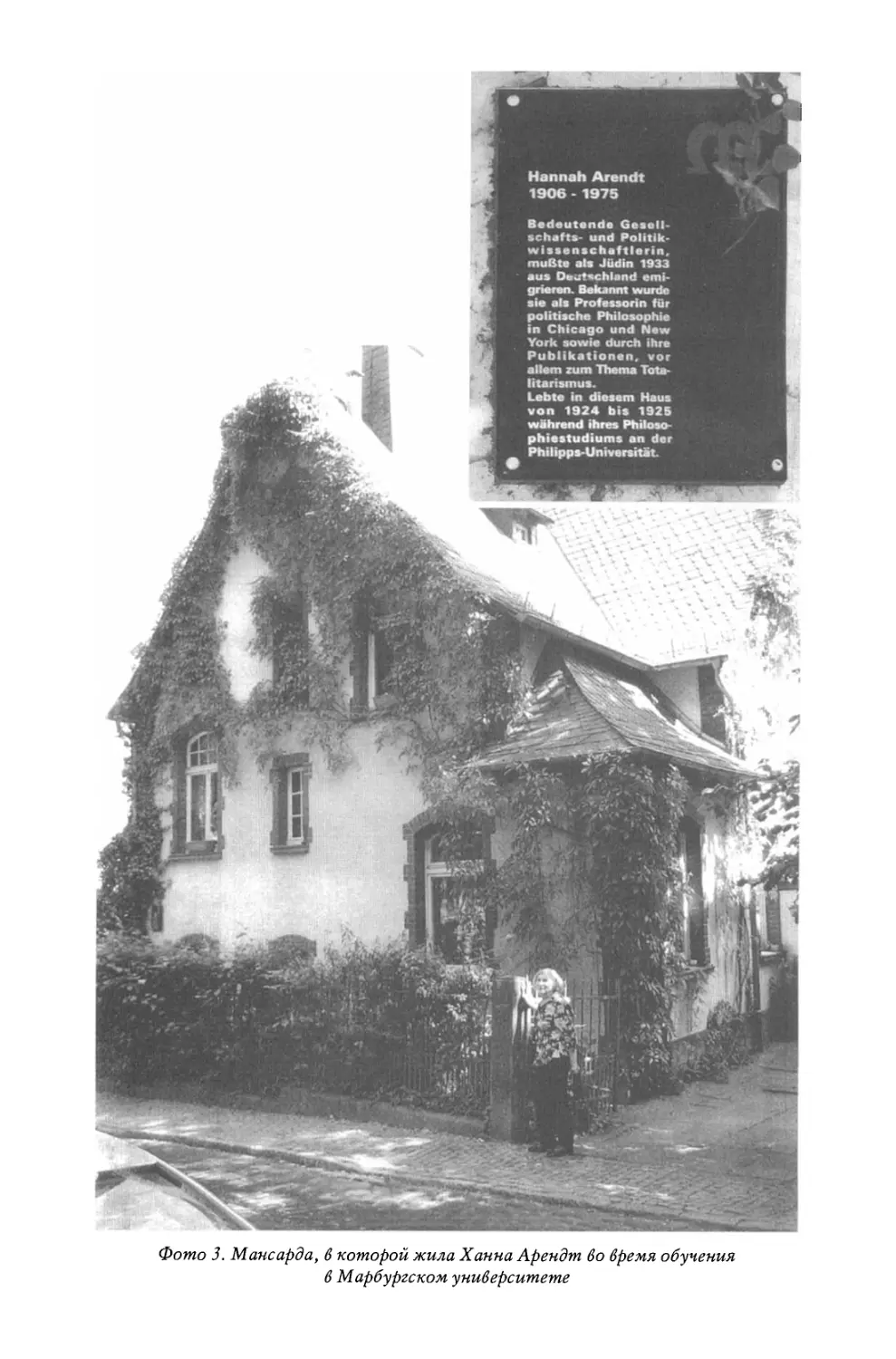

В центре первых частей книги — судьбоносная встреча 36-летнего профессора университета в Марбурге М. Хайдеггера и его 19-летней студентки X. Арендт, их краткий роман и расставание. И все это вплетено в повествование о предна- цистском, нацистском и военном периодах трагической истории Германии и всего мира. Исследуется внутренний контекст развития немецкой философии в то драматическое время. Произведения раннего М. Хайдеггера — прежде всего «Бытие и время » — рассматриваются и расшифровываются в свете воздействий исторического времени и внутренних преобразований философии.

Вторая часть книги повествует о послевоенном личностном и философском общении М. Хайдеггера, прошедшего через наказания за его нацистские увлечения и вновь обретшего статус выдающегося мыслителя, и X. Арендт, изгнанной нацистами из Европы в США и выросшей там в виднейшего социального философа. Показано, как X. Арендт в своих работах создавала — параллельно концепции бытия М. Хайдеггера и в явной, а чаще замаскированной полемике с нею — свою теорию социально-исторического бытия. И снова в анализ идей и концепций вплетен личностный рассказ о жизни, о неумолкнувшей и звучавшей также и в «осенний» период жизни мыслителей мелодии Любви.

Основой исследования являются многие источники, документы, появившиеся в XXI веке, — переписка, мемуары, биографии, но прежде всего — главные теоретические работы двух мыслителей. Необычное сочетание анализа личностного и философского аспектов взаимоотношений двух мыслителей позволяет автору более глубоко и полно раскрыть базовые идеи и позиции героев книги.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

УДК 1(091) ББК 87.3(0)

ISBN 978-5-8291-1457-2 ISBN 978-5-98426-123-4

© Мотрошилова Н.В., 2012 © Оригинал-макет, оформление.

Академический Проект, 2013 © Гаудеамус, 2013

Пролог

Это книга о том, как

...в Марбургском университете в 1925 году встретились тридцатишестилетний профессор философии Мартин Хайдеггер и его девятнадцатилетняя студентка Ханна Арендт;

...вспыхнул и пылал их яркий, но короткий тайный роман, получивший отражение в переписке, вернее, в необыкновенных письмах Мартина к Ханне;

...продолжалась в Марбурге начатая во Фрайбурге впечатляющая педагогическая деятельность профессора Хайдеггера, ставшего властителем дум устремившейся в философию молодежи;

...в самый разгар любви вынашивалось, создавалось выдающееся произведение «Бытие и время», в котором нашли специфическое преломление преобразующие философские идеи Хайдеггера и «музой» которого по праву называют Ханну Арендт;

...драматически прервался роман Мартина и Ханны и каждый из них пошел дальше по своим жизненным дорогам;

...их судьбы, подобно судьбам миллионов людей, перемолола чудовищная история национал-социализма, а затем и Второй мировой войны, которую каждому из них пришлось претерпеть по разные стороны социальных баррикад;

...X. Арендт прошла крутым маршрутом изгнания с родины, смертельно опасных преследований, затем оказавшись в США и начав там свой путь в социальной философии;

...М. Хайдеггер в то же время — после недолговременного пакта с нацистской властью в качестве ректора Фрайбургского университета — оставался недобровольным попутчиком тоталитарного режима;

...после войны, несмотря на драматическое отчуждение, возобновились сначала переписка, а затем и общение Хайдеггера с К. Ясперсом и X. Арендт;

...в 1950 году снова вспыхнули и нашли ясное и яркое проявление — в виде писем, стихов — неугаснувшие чувства любви Мартина и Ханны;

...неснимаемые расхождения судеб, идей, творческих путей затем снова привели к охлаждению отношений и коммуникаций этих двух ярчайших умов XX века;

...X. Арендт после войны выросла в выдающегося мыслителя, идя своей дорогой в теоретическом и публицистическом творчестве, вместе с тем не упуская из виду импульсы, полученные от философии Хайдеггера, и ведя с нею (не всегда открыто) принципиальный идейный диалог;

Н.6. Мотрошилова Щд Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь

6

...осень жизни Хайдеггера и Арендт ознаменовалась новым оживлением сотрудничества, дружбы — диалога, неумолкнувшей любви, длившейся до конца их жизни;

...в философии позднего Хайдеггера все же можно распознать следы влияния если не учения X. Арендт, то тех новых исторических импульсов, проблем, под влиянием которых она создала свою теорию социально-исторического бытия, а он видоизменил свою философию, пройдя через ряд существенных содержательных «поворотов».

Эта книга для тех, кто

интересуется

...философской мыслью, осознавая, что «человек разумный» — независимо от рода своих занятий — так или иначе философствует;

...увлекательным миром идей и размышлений, их содержанием, взаимовлиянием, трансформацией, «приключениями» — а особенно мыслями и рассуждениями о человеке, о бытии, о прошлом, настоящем и будущем человеческого общества;

...непростой, но несомненной связью между идеями и личностным миром мыслителей, дорогами их жизни, перипетиями их судьбы;

...глубокой укорененностью идей, образов, языка философии и культуры в «почвенных» слоях большой и малой родины мыслителей;

...миром чувств и страстей, сопутствующих идеям, в XX и XXI веках растревоженных, трагически обостренных — в их взаимодействии с идеями, в том числе философскими;

...и наконец, теми человеческими страстями, которые вторгаются — как в случае с М. Хайдеггером и X. Арендт — в развитие как будто абстрактной, «чистой» мысли философов и озаряют их светом трудной, но яркой любви.

Часть I

Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: Марбург, судьбоносная встреча и прощание

глава 1

Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

Осенью 1923 года в Марбургском университете приступил к педагогической деятельности новый экстраординарный профессор — Мартин Хайдеггер. Даже скромное для него место экстраординариуса (а не полного, т. е. «ординарного» профессора) амбициозный, гордый, уже не очень молодой (тридцатичетырехлетний) Хайдеггер получил только с третьего раза1. Правда, ему подсластили пилюлю, сообщив, что он будет наделен «статусом и правами» ординарного профессора. О чем Хайдеггер не преминул сообщить своему новому другу, профессору в Гейдельберге Карлу Ясперсу2. В душе Хайдеггера опять закрепилась не в первый раз вспыхнувшая обида на университетских бонз, которых он — в письме к тому же Ясперсу — не без оснований обвиняет в «идолопоклонничестве»3, а именно в слепом поклонении символам и идолам традиционной философии, в неприятии подлинного философского новаторства.

В Марбург Хайдеггер приезжает не один. Нет, я имею в виду не семью — жену и двух маленьких сыновей, которые за пять лет марбургской университетской службы отца семейства редко наведывались в неуютные съемные квартиры и по существу так и не прижились в Марбурге. Речь в данном случае идет о молодежном, в основном студенческом «десанте»: за любимым учителем из Фрайбургского университета в Марбург потянулась группа из 16 преданных молодых слушателей. Это было необычно даже для Германии, где и профессора, и студенты всегда

1 Вынуждена здесь отвлечься от всех перипетий и трудностей, с которыми пришлось столкнуться самому Хайдеггеру (и ходатайствовавшему за него благожелательному фрайбургскому учителю Эдмунду Гуссерлю, философу широко известному и влиятельному) в поисках профессорского поста в различных университетах Германии, в том числе и в Марбурге. Читайте об этом в моей Биографии Хайдеггера (см. Приложение) и в других биографических сочинениях.

1 Но «статус и права», увы, не дополнили соответствующей оплатой, что для семьи из четырех человек, особенно в те экономически тяжкие годы, было серьезным жизненным испытанием. Финансовую сторону дела Хайдеггеру пришлось специально прояснять и с большими трудностями регулировать.

3 Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel, 1920-1963. Fr. a/M.; München; Zürich, 1990. S. 42.

H ß. Мотрошилова ЯВИ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь

8

были, так сказать, легки на подъем и нередко переходили из одного университета в другой; такой обычай в известной мере сохраняется и сегодня. Когда созревшие для профессуры немецкие преподаватели получают почетное приглашение (Berufung) из какого-либо университета и когда они его принимают, а затем утверждаются университетским сенатом, то или покидают родной город и alma mater, поселяясь (с семьей, если она имеется) на новом месте, или снимают квартиру, дом на время учебных семестров, или, в случаях, если расстояния не столь велики, курсируют между местом жительства и местом службы.

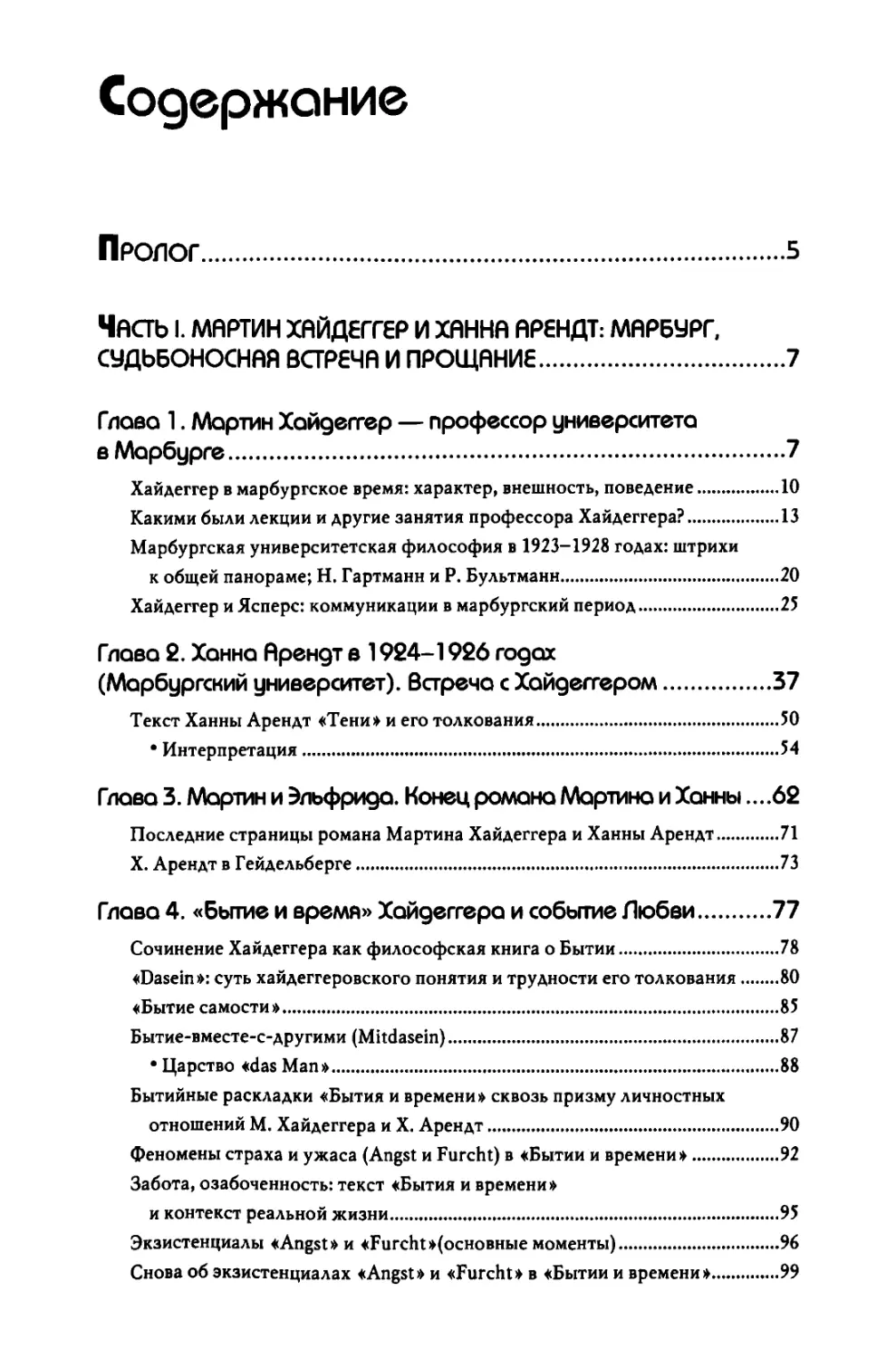

К тому времени Хайдеггер прочно обосновался во Фрайбурге, да и вообще на родной баденской земле. Незадолго до приглашения в Марбург была построена, главным образом благодаря заботам жены Эль- фриды, очень скромная, но уютная, укромная хижина в Тодтнауберге, в изумительно красивой местности в горах Шварцвальда. Поэтому его семьей и им самим был выбран второй вариант. (Немцы называют такой способ жизни «das Pendeln», от слова «маятник», что и означает упомянутые маятникообразные курсирования; слово это применительно к своему быту употреблял и Хайдеггер.) Тем более что Марбург и университет Марбурга Хайдеггеру сначала не приглянулись. Надолго оставаться там он не собирался.

Для этого были разные основания. Одни касались самого города. Что трудно понять тем, кто впервые увидел Марбург в наше время. Сейчас Марбург— один из красивейших малых городов Германии. Прежде всего это славный университетский город с многовековыми традициями. Кроме того, после Второй мировой войны (правда, не сразу, а в 80-х годах XX века) он был заботливо отреставрирован, отстроен, ухожен. В наши дни он много красивее, комфортнее, цивилизованнее, чем тогда, когда, например, Борис Пастернак — перед Первой мировой войной, в 1912 году — приехал в этот город учиться у патриарха Марбургской школы неокантианства Г. Когена. В 1923-1928 годах, когда там на время поселился и работал М. Хайдеггер, городок выглядел никак не лучше и по сравнению с оживленным Фрайбургом считался провинцией. За трудные годы Первой мировой войны, а потом Веймарской республики Марбург пришел в почти полное запустение. Прекрасные сегодня, замечательно восстановленные старинные улочки, дома, некогда построенные в замечательном стиле Fachwerk, к началу 20-х годов утратили зрелищные элементы своей архитектуры и смотрелись как запущенные развалины.

Некоторые биографы приводят только негативные суждения Хайдеггера и о Марбурге, и о своем почти пятилетием пребывании в нем. Другие авторы поправляют: его мнения и высказывания на сей счет по крайней мере противоречивы.

Хайдеггер (скажем, в письме Ясперсу от 13.05.1928 года) пишет о Марбурге: «В нем я ни одного часа не чувствовал себя хорошо»1. Но

1 Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel, 1920-1963. S. 96. Переписка Хайдеггера и Ясперса имеется в русском переводе, — см.: Мартин Хайдеггер / Карл Ясперс. Переписка. Москва. Ad marginem. 2001 — перевод И. Михайлова. Высоко оценивая этот перевод, я здесь и далее цитирую оригинал в собственном переводе, ибо начала работать над указанной перепиской вскоре после того, как издавший ее Ханс Занер подарил мне публикацию 1990 года.

справедливо напомнить, что подобные оценки встречаются в письмах Ясперсу, который в конце 20-х годов обдумывал возможность уехать из Гейдельберга и переместиться в университет Марбурга. Хайдеггер полагал, что Марбург как университетский город уступает Гейдельбергу. К тому же он понимал все преимущества Гейдельбергского университета как раз для Ясперса. Главная цель негативных высказываний состояла, таким образом, в том, чтобы отговорить друга от переселения в чужой ему Марбург. Хайдеггер учитывал также, что избранный им самим способ «маятникового» перемещения между городами был полностью непригоден для пожилого и всегда страдавшего от нездоровья Карла Ясперса.

Но были и иные хайдеггеровские оценки. Например, у Р. Сафран- ского верно отмечено: «В свете большего временного промежутка Хайдеггер в приватных разговорах рассматривал эти годы как принесшие „самое большое воодушевление (erregendste), как самые собранные и самые богатые достижениями” во всей своей жизни и также как „самые счастливые”»1. Потом мы еще вернемся и к этим оценкам, и к теме их отнюдь не случайной противоречивости. А сейчас попытаемся ответить на главные содержательные вопросы: в чем состояли особенности марбургского периода жизни и творчества Мартина Хайдеггера? Что ему удалось сделать в нелегкие для него, напряженные годы становления идей и концепций, притом в очень сложный для всей Германии период — когда многие люди в этой стране, включая тех, кто принадлежал к обычно более обеспеченному «академическому» слою (т. е. в немецком понимании — слою образованных, мыслящих интеллектуалов), жили очень бедно, вместе с народом испытывая материальные и всякие другие лишения? И какие чисто личные события именно в Марбурге произошли в жизни Хайдеггера?

Если отвечать на эти вопросы, имея в виду не только ретроспективу, но и перспективу, сравнивая сделанное в Марбурге с последующими свершениями выдающегося философа, то ответы оправданно сформулировать следующим образом. В Марбурге Хайдеггер действительно испытывал «сильнейшее воодушевление» и, в самом деле, добился выдающихся, если не самых главных творческих результатов. Это подтвердит каждый хайдеггеровед, не подвергающий сомнению и центральное значение «Бытия и времени», и громадный теоретический вес post festum оцененных, новаторских Лекций марбургских лет. И что еще предстоит показать, он, несомненно, пережил здесь «счастливейшие» события в своей личной, если можно так выразиться, мужской жизни...

Теперь— конкретнее о деятельности Хайдеггера как университетского преподавателя.

Став экстраординариусом в Марбургском университете, Хайдеггер в одном, по крайней мере, отношении получил обещанный статус ординарного профессора: его нагрузили весьма основательно, как говорится, «по полной». О чем он тогда же (14.07.1923) сообщал К. Ясперсу: «...90 % моих сил расходуется на преподавательскую деятельность — в этом семестре я еженедельно читаю одночасовую лекцию и

9

1 Rüdiger Safranski. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. München. Wien. Carl Hanser Verlag. 1994. S. 157.

Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

H-ß. Мотрошилово ДюЮ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-вргмп-любовь

10

веду 3 семинара (6 часов), оставляя на долю других людей мира их книги и литературную суету; я тащу за собой (hole) молодых — тащить (holen) относится здесь к тем молодым, что тесно ко мне привязаны — и так, что они всю неделю испытывают давление с моей стороны; кто-то из них не выдерживает этого — здесь и скрыт простейший способ отбора; другому требуется два, три семестра, чтобы он понял, почему я не допускаю никакой лени, никакой поверхностности, никакого обмана и никакой фразеологии — прежде всего „феноменологической”. Вы знаете, что я никогда не позволяю зачитывать [подготовленные] рефераты — только дискуссии, правда, не дикие; не позволяю себе втягиваться в фантазирование, диалектические игры — все требует подготовки, т. е. интенсивного занятия каким-либо делом, которое и наполовину не облегчено тем, чтобы написать какую-то одну, а потом еще одну книгу. Моя великая радость — в том, что благодаря специальным предварительным, усилиям я смог добиться изменений и теперь в этом отношении действую свободно. К сожалению, — оговаривает Хайдеггер, — библиотека (Университета) и библиотека Семинара1 в Марбурге очень плохи»2.

Итак, первое из главных обстоятельств, о котором своему другу Ясперсу сообщает из Марбурга Хайдеггер, касается его педагогической деятельности, действительно занимающей львиную долю времени, а также его взаимоотношений со студентами.

И прежде всего это затрагивает те глубоко содержательные отношения, которые складывались вокруг сути дела — преподавания философии (что относится к Хайдеггеру), ее изучения студентами и другими молодыми слушателями. Считаю принципиально важным подчеркнуть: обе стороны отнюдь не формально были включены в обучение, а отдаг вались своему делу с энтузиазмом, с творческой выдумкой, не жалея времени и сил. В случае Хайдеггера и его работа, и взаимодействие с молодежью приобретали специфические отличия. Даже в Германии, где и университетские преподаватели, особенно профессора — традиционно высокого класса (например, в философском сообществе кафедры тех или иных университетов всегда ассоциировались, что сохранилось до сего дня, с известными именами профессоров философии), и их содержательные отношения со студентами, помощь и попечительство педагогов по крайней мере для лучших учеников — совсем не редкость. Но Хайдеггер, о чем мы специально расскажем впоследствии, и на этом фоне был совсем особым университетским профессором. Даже во внешних чертах и проявлениях он был большим оригиналом.

Хайдеггер в марбургское время: характер, внешность, поведение

Мы начнем, стало быть, с частных, непервостепенных, но ведь и немаловажных вопросов: как именно выглядел, представал, подавал себя — посредине четвертого десятка своей жизни — марбургский экс- траординариус Мартин Хайдеггер? И нам еще предстоит убедиться, что

1 В немецких университетах «Семинары» — до сих пор существующие специальные учебно-институциальные единицы, в рамках которых тематически изучаются те или иные (в данном случае философские) дисциплины.

2 Martin Heidegger I Karl Jaspers. Briefwechsel. S. 41-42.

сам профессор — в отличие от многих коллег, которые выглядели и подавали себя более конвенционально, традиционно — ив эти внешние стороны своей жизнедеятельности обдуманно, целенаправленно вносил существенные для него как личности смысловые оттенки.

Сохранились примечательные фотографии, снятые летом 1924 года (т. е. незадолго до того, как в Марбург прибыла Ханна Арендт). На одном снимке — сам Хайдеггер; другой — милый, трогательный семейный снимок: на скамейке под деревом между Хайдеггером и его очаровательной женой Эльфридой сидят сыновья— малыши Йорг и Герман (см. вклейку, фото 1 и 9).

На первом снимке Хайдеггер — достаточно привлекательный, моложавый мужчина, аккуратно подстриженный, с небольшими усами.

Он принял как бы непринужденную, но обдуманную позу: правая рука скрыта за спиной, левая — в кармане брюк. В те годы Хайдеггер — плотный, кряжистый, но все же подтянутый, возможно, потому, что быстр, подвижен, регулярно занимается спортом. (В более зрелом возрасте он обретет солидность и полноту, впрочем, не безобразную.)

На черно-белом снимке этого не видно, но из описаний известно, что у Хайдеггера от рождения была очень смуглая кожа (поэтому письма жене он имел обыкновение подписывать нежно-насмешливо: «Dein Mörchen» — «твой маленький мавр»).

Вообще-то внешний облик Хайдеггера мог считаться заурядным — вряд ли кто-то незнакомый обратил бы на него специальное внимание, если бы не оригинальный, запоминающийся костюм, в котором он как раз и запечатлен на упомянутых снимках. Хайдеггер облачен в узкие бриджи, удлиненный пиджак-сюртук и под ним жилет — на них крупные и приметные двубортно расположенные пуговицы. Костюм стилизован под народную одежду.

Народную одежду сходного типа немцы называют Trachtenkleid — от емкого слова «Tracht», у которого много значений: национальное платье, облик, охапка-вязанка сена, коромысло, медосбор, часть подковы — и все, так сказать, почвенно-народное, крестьянское. Виды Trachtenkleid имеются не только в Германии, но и в других странах Европы. Они различаются от местности к местности, причем ткань, фасон- покрой, детали достаточно строго определены традицией. Немцы — мужчины, женщины, дети — надевают Trachtenkleid в особых, праздничных случаях и обстоятельствах.

Что касается костюма Хайдеггера, то он выбрал свой стиль — хоть и напоминающий Trachtenkleid, но более свободный, вполне индивидуали- мш зированный. И такое одеяние в 20-е годы он сделал повседневным. Нет ^ сомнения: стиль одежды ясно отражал его стремление быть заметным, непохожим — непохожим прежде всего на консервативную профессорскую «массу». В Марбурге и других городах университетскую профессуру испокон веков обшивали — солидно и стандартно — собственные портные. Хайдеггер же заказывал свои костюмы не у них. Его дизай- нером-модельером, как сказали бы сегодня, стал известный художник романтико-фольклорного стиля Отто Уббелоде (Ubbelohde), который в то время «романтизировал», приблизив к народным корням и мотивам, мужское одеяние.

Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

12

о

<n

о

Э

0

1

S

со

X

Это последнее обстоятельство — народные корни — представляется наиболее существенным в выборе Хайдеггером своего оригинального повседневного костюма. Дело не только в том, что он стремился отличить себя от космополитического по устремлениям, даже по внешнему облику профессорского сообщества. Еще важнее другое: Хайдеггер подчеркивал свою преданность как общенемецким народным, национальным, так и местным для него (баденско-шварцвальдским) традициям, стилевым особенностям жизни, культуры, что естественно подразумевало и близость к родной природе.

Определенную роль играло и то, что Хайдеггер — больше всего благодаря костюму, а не скромной внешности — зримо выделялся, так сказать, бросался в глаза уже при первом своем появлении. В частности студенты (а среди них, что было немаловажно для профессора, привлекательные студентки), стайками бродившие по Марбургу и окрестностям, сразу замечали Хайдеггера — в том числе и благодаря костюму. Восторженные студенты, одобрив также и стиль одежды своего кумира, остроумно увязали его с главной особенностью хайдеггеровского философствования: одеяние Хайдеггера получило у них название «der existenzielle Anzug»1, т. е. «экзистенциальный костюм».

Под стать оригинально-обдуманному костюму были внешние особенности отнюдь не непосредственного, простого, а экстравагантного, несомненно, тщательно «сконструированного», что ли, поведения. Карл Левит, один из марбургских учеников Хайдеггера, писал об учителе: «Между собой мы называли Хайдеггера „волшебником из Мескир- ха...”»2 (Напомню: Мескирх — городок в Баварии, где родился Хайдеггер). И добавлял, что профессор с неброской от природы внешностью (по описанию Левита, «низкорослый смуглый человек») вел себя так, чтобы это отвечало образу «волшебника ». Прежде всего, он совершенйо необычно для немецкого профессора вел себя на лекциях (о чем подробнее — позже). Но и во внеучебное время зримо выделялся из сообщества коллег.

Студенты в тогдашнем Марбурге, как всегда и везде, сплачивались в группы, сообщества. Хайдеггер был нередким гостем на студенческих внеучебных встречах. Сошлюсь на достоверное описание А. Грюнен- берг: «Естественно, что Хайдеггер, как это было принято тогда в академической жизни, принимал участие в тех или иных кругах общения. Он посещал встречи студенческих и профессорских сообществ. Занимался спортом, играл в ручной мяч. Как только выпадал снег, он начинал ходить на лыжах. Катание на лыжах объединяло его с любимым Шварцвальдом, с родными истоками. И снова становилось ясным, что волшебное очарование, которое исходило от Хайдеггера и влияло на более молодых людей, было совокупным влиянием действий и размышлений, дела и рефлексий, мышления и Dasein, объединенных как в лекциях, так и во внешних поступках, поведении (Auftreten) Хайдеггера»3.

1 См. заметки ученика Хайдеггера Пауля Хюнерфельда: Paul Hühnerfeld. In Sachen Heidegger. Versuch über ein deutsches Genie. Hamburg. 1959. S. 54.

1 Karl Löwitb. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Stuttgart. 1986. S. 42.

3 Antonia Grünenberg. Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe. München; Zürich. Piper, 2006. S. 92.

И тут тоже всегда было нечто необычное, задуманно-театральное. Например, в какой-либо группе или кампании Хайдеггер имел обыкновение появляться неожиданно, как бы «ниоткуда» — и так же внезапно исчезать, пропадать как бы в «никуда»...

Иногда студенты, особо отмеченные Хайдеггером, получали приглашение посетить его дом во Фрайбурге или хижину в Тодтнауберге. Об этих посещениях есть немало свидетельств приглашенных и описаний биографов. Собравшись в дивном Шварцвальде, бродили по горам и долинам, разводили костры, пели песни. «Хайдеггер, — сказано об одной из таких встреч у Р. Сафранского, — держал речь. «„Бодрствуй ночью у огня”, так однажды он начал свою речь — и вместе с этим ночным вступлением задерживался [мыслью] возле своих любимых греков. Парменид в Тодтнауберге»1. Надо ли говорить, в какой восторг приходили молодые друзья, приглашенные профессором в святая святых его бытования в Шварцвальде?

Многие из них впоследствии отмечали, что от Хайдеггера в то марбургское время исходили не только мощные волны новаторского философствования, но и лучи огромной жизненной энергии, концентрированной личностной воли. Один из студентов Хайдеггера, пусть не ставший столь известным, как другие, нами цитируемые, а именно Арнольд фон Буггенхаген (В1^епЬа§еп — из группы студентов аристократического круга), выразительно писал о своем общем впечатлении от «явления» Хайдеггера: «В роли говорящего об онтологических вещах он соответствовал скорее не образу профессора, а капитана-командора на капитанском мостике океанского корабля в те времена, когда дрейфующие айсберги еще могли представлять смертельную опасность даже для титанических морских судов»2.

Вот ведь как: Хайдеггер, лично не только не отличившийся на полях сражений недавно прошедшей войны, но даже успешно уклонившийся от того, чтобы побывать на них (см. об этом в моей Биографии философа), умудрился произвести на молодых столь сильное впечатление, что они воображали его чуть ли не на капитанском мостике...

Полагаю, что главной причиной таких восприятий явилась несомненная смелость, даже новаторская дерзость Хайдеггера как философа. Поэтому необходимо подробнее вникнуть в вопрос о том, какими чертами была отмечена его преподавательская деятельность в Марбурге.

Какими были лекции и другие занятия профессора Хайдеггера?

Студентов прежде всего весьма привлекали избранный Хайдеггером оригинальный тематический профиль и новаторско-реформаторская направленность его лекционных курсов и семинаров, общие темы которых еще могли звучать традиционно. (Темы же, напомню, в немецких университетах не задавались — да и сегодня в основном не задаются — навязанным извне и во все университеты спущенным сверху одинаковым дисциплинарно-тематическим расписанием, а свободно выбирались и

1 Ri^diger ЗаргатЫ. Ор. си., Б. 160-161.

1 Цит. по: варгаткг. Ор. си. Б. 161.

Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

Н-в. Мотрошилова ШЦ Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-время-любовь

14

выбираются самими преподавателями. И студенты тоже сами выбирают, какой курс и какого из преподавателей, в данное время работающих, они станут слушать). И вот под общей знакомой рубрикой «Онтология» Хайдеггер в 1923 году читал в Марбурге (часовые) сугубо необычные лекции о «Герменевтике фактичности у Аристотеля» (впоследствии записи лекций были напечатаны в 63-м томе Собрания сочинений Хайдеггера). Правда, онтологическое новаторство тогда было фактом в немецкой философии (показателен пример одного из коллег Хайдеггера по Марбургу Николая Гартманна — о чем несколько позже). Но Хайдеггер выступал и как критик-новатор также по отношению к недавним новаторам. Можно вообще говорить о сильных уже в марбургский период глубоких обновляющих, преобразующих амбициях Хайдеггера применительно и к современной ему философии, и к вековым традициям философии как таковой (что более подробно будет показано далее и на примере его лекций 1923 года, и на иных образцах раннего хайдеггеровского творчества).

Правда, опубликованных работ Хайдеггера, подтверждающих, оправдывающих такие амбиции, было пока очень мало — и это, как известно, затруднило его путь к профессорской должности. Хорошо было уже то, что понимавший все трудности и усиленно ходатайствовавший по его делам учитель Эдмунд Гуссерль буквально заставил бывшего ученика, а потом своего фрайбургского ассистента, в 1922 году написать 60-страничную рукопись об Аристотеле и послать ее в Марбург. Рукопись эта, горячо одобренная глубоко почитавшим Гуссерля Паулем Наторпом и (будущим коллегой-соперником) Николаем Гартманном, повысила шансы Хайдеггера в приглашении в Марбург на должность экстраординариуса. А в студенческих, молодежных кругах уже распространился слух о Хайдеггере как педагоге — «слава» о нем предшествовала его появлению в Марбурге.

Интересно в этой связи предоставить слово X. Арендт, но не тогдашней робкой девушке, а крупному мыслителю, автору не просто известных в мире, но признанных классическими исследований. В 1969 году, по случаю восьмидесятилетия бывшего учителя, она вспоминала о славе Хайдеггера марбургских лет в таких словах:

«С этой ранней славой дело обстояло редкостным образом. В данном случае не было ничего, на что слава могла бы опереться, ничего написанного, будь это хотя бы записи лекций, передаваемые из рук в руки... Это едва ли было нечто большее, чем имя, однако такое имя, которое как бы путешествовало через всю Германию, подобно слуху, молве о негласном короле... А слух, который сначала возник об этом приват-доценте во Фрайбурге и потом просочился в Марбург, гласил: есть некто, кто действительно осуществил все те вещи, которые [только] прокламировал Гуссерль, кто знал, что они — не академические дела, а задачи мыслящего человека, и возникшие не вчера и сегодня, а испокон веков — ...и все именно потому, что он вновь открыл прошлое. В техническом отношении решающим было то, что говорилось, например, не о Платоне и его учении об идеях, но что один платоновский диалог в течение целого семестра разбирался и опрашивался шаг за шагом — до тех пор, пока [перед слушателями] представало уже не тысячелетнее учение, а возникала в высшей степени современная проблематика... Слух выражал это

совсем просто: мышление снова стало живым, формы, принимаемые за омертвевшие, привлечены к проговариванию... Есть учитель; и возможно, существует шанс научиться мышлению»1.

Итак, ясно, что студентов мало интересовали такие внешние, формальные обстоятельства, как количество публикаций профессора. Им было куда важнее, станут ли действительно интересными его лекции и семинары. Большинство же студентов, в 1923 году записавшихся на занятия Хайдеггера и, как правило, продолжавших и дальше работать с ним, находили их не просто интересными, а захватывающими, и славу о лекторе вполне оправдавшейся. Об этом сохранилось немало свидетельств и воспоминаний. Прежде чем скажут свое слово тогдашние слушатели Хайдеггера, снова вспомним о молодежном десанте, высадившемся в Марбурге вслед за этим, еще во Фрайбурге очень полюбившимся профессором. Среди участников десанта были довольно молодые или очень молодые тогда люди. Но потом их имена оказались прочно вписанными в историю современной им философии. Наиболее громкое имя принадлежит Гансу-Георгу Гадамеру2, в наши дни повсеместно признанному одним из классиков мировой философии XX века. Другие философы, потом вошедшие, скажем так, во «второй эшелон» философской мысли Запада, теперь тоже хорошо известны. Это были: Карл Левит, Макс Хоркхаймер, Ханс Йонас, Герберт Маркузе, Лео Штраусс, Фриц Кауфманн. И менее известные (во всяком случае, у нас), но хорошо образованные, одаренные Бенно фон Визе, Эрнст Грумах, Вальтер Брекер, Вальтер Марсей, Гюнтер Штерн — впоследствии взявший псевдоним „Андерс” первый муж Ханны Арендт. (Замечу, что конкретная, основательная история философии просто обязана принимать во внимание не только философские фигуры первого ранга, но и целостное сообщество, включающее профессионалов, совместно с гениями, с истинно великими творящих реальный философский процесс.)

Теперь приведу отдельные отзывы из воспоминаний тогдашних студентов, учеников Хайдеггера. Они помогают понять, почему они с готовностью и даже энтузиазмом отправились в Марбург вслед за учителем.

Г.-Г. Гадамер в своих «Воспоминаниях о Хайдеггере» пишет: «Как раз тогда, когда я с пользой для себя начал осваиваться во Фрайбурге и стал испытывать то благотворное влияние, которое на меня там оказывал Хайдеггер, он неожиданно получил приглашение стать экстраординариусом в Марбурге. Я считал чем-то само собой разумеющимся, что и в мои задачи войдет возвращение в Марбург и в качестве марбуржца оказание помощи Хайдеггеру в его информировании, в поселении его [в этом городе]. И потому дружеские отношения с ним продолжились и упрочились»3.

Еще одну свою частную задачу Г.-Г. Гадамер, ранее учившийся в Марбурге у Н. Гартманна и под его руководством писавший диссертацию, видел в налаживании и опосредовании дружески-коллегиальных

15

1 Цит. по: «Merkur», XXX. Jahrgang, Heft 10. October. 1976. S. 913.

2 Он, кстати, впоследствии много и блестяще писал о Хайдеггере, его личности и философии, в том числе и о марбургских годах, причем передавая также и свои драгоценные непосредственные впечатления — к его свидетельствам мы будем обращаться в последующем повествовании.

3 Hans-Georg Gadamer. Einzug in Marburg / Erinnerung an Martin Heidegger. S. 109.

Часть I. Отава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

Н-в. Мотрошилова №й Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие-время-любовь

16

отношений между двумя высокочтимыми учителями. Из этого, скажу забегая вперед, ничего хорошего не вышло, хотя поначалу, сообщает Га- дамер, все выглядело обнадеживающе.

Теперь слово Хансу Йонасу, который еще во Фрайбурге стал одновременно учиться у Гуссерля и Хайдеггера, а потом превратился в восторженного почитателя хайдеггеровского преподавательского таланта. И он поехал вслед за Хайдеггером в Марбург. Впоследствии X. Йонас завоевал славу одного из выдающихся этиков XX века, фундаментально разработавшим этику ответственности1 (у нас его имя и его работы, увы, мало кому знакомы, и даже философам по профессии). Йонас признается, что поначалу, в первом семестре обучения во Фрайбурге, ему трудно давалось понимание очень сложной философии Хайдеггера. «Я знаю, что в этом семестре я, не слишком многое поняв, был, однако, полностью убежден: я присутствую во время значительного, существенного философствования. Тут нам встретился человек, который мыслил, представ перед студентами, человек, который не докладывал об уже помысленном, как это делал Гуссерль, но осуществлял сам акт мысли в присутствии своих учеников. И это было потрясающе, причем даже во внешнем выражении. Часто дело обстояло так, что он не поворачивался лицом к аудитории, а стоял, повернувшись к окну и погрузившись в самого себя, — и мыслил вслух. Охватывало такое чувство, будто присутствуешь при изначальном акте совершенно оригинального, собственно нового мышления, открытия и освоения. И одновременно он был замечательным педагогом2. Еще и сейчас я помню, что речь шла о „De anima”, аристотелевском трактате о душе. Не думаю, что мы выбрались за пределы трех, четырех глав этой книги. Но как же [основательно] были проинтерпретированы предложение за предложением! Естественно, текст читался по-гречески, что тогда было делом само собой разумеющимся. И мы не переходили дальше, пока не проникали в самую сердцевину аристотелевских мышления и видения. Вновь и вновь случалось вот что: если кто-нибудь высказывал свое мнение и при этом злоупотреблял профессиональным философским языком, Хайдеггер говорил: «Слишком учено, слишком учено, пожалуйста, выразите это не так учено». Он хотел освободиться от установленной, отчеканенной терминологии из специального языка философствования — во имя восхождения к изначальным феноменам. Он хотел, чтобы совершалось усмотрение вещей, а это не было легким делом, потому что простые прозрения-вглядывания для него располагались в глубинах, а не на поверхности»3. Это написано Йонасом о фрайбургских занятиях у Хайдеггера, но вполне приложимо к марбургскому периоду. Ибо приемы Хайдеггера-лектора уже сложились. И в Марбурге, как свидетельствуют другие ученики и слушатели, он входил в аудиторию, сначала едва удостаивая многочисленных собравшихся своего взгляда. Он начинал говорить тихим голосом, так что

1 См. написанный мною небольшой раздел о X. Йонасе — История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. IV. М., 2012. С. 397-399.

1 Чтобы выдающиеся (впоследствии) ученики сохранили такие воспоминания о лекциях профессора, надо быть действительно высококлассным лектором. И здесь, как правильно отметил видный отечественный философ В. Махлин, у Хайдеггера каждому философу надо «поучиться» (В.Л. Махлин. Второе сознание. М., 2009. С. 118).

Hans Jonas, Erkenntnis und Verantwortung. Göttingen. 1991. S. 41-42.

некоторые лектора почти не слышали. А потом, овладев вниманием, говорил все громче, порой иронически-насмешливо, теперь уже приковывая к своей лекции интерес студентов и других слушателей. И буквально зачаровывал их. Один из них, уже цитированный П. Хюнерфельд, писал: «Тонкий шарм, смутное очарование исходили от тридцатичетырехлетнего человека. Это было не только притягивающее, очаровывающее воздействие подлинно творческого философа, но и великого человека двадцатых годов»* 1. (Здесь заметим: Хайдеггер, наверное, и был таким значительным человеком в 20-х годах. Но когда наступили 30-е годы, экзамена на «величие» он, увы, не выдержал...)

Студентов сначала поражало, а потом и покоряло то, что они чувствовали: театрально разыгранная отчужденность от аудитории все же не была чисто внешним приемом. Ведь когда профессор рассказывал о великих философах — будь то Платон, Аристотель или Кант, Гегель, — он не хотел, по собственным словам, рассматривать великих «через сегодня купленные», искажающие очки, а напряженно стремился переместиться духом куда-то в метафизическое обиталище этих великих, где он смог бы услышать, «почувствовать мировой дух»2.

А впоследствии студенты с восторгом убеждались: как бы погруженный в глубины «мирового духа», любимый профессор замечал чуть ли не каждого из них; с наиболее талантливыми он готов был, не жалея времени, специально — и очень требовательно — работать. (К одаренным красавицам существовал, как мы уже знаем и еще более узнаем впоследствии, особый, очень пристальный интерес...)

Но мы погрешили бы против исторической точности, если бы сочли и изобразили восторг прохайдеггеровского студенческого и вообще молодежного круга единственной и всеобщей реакцией философской молодежи. Ибо не все студенты и выпускники были одинаково воодушевлены особым историко-философским стилем Хайдеггера — преобразующим, кардинально перетолковывающим великие философские источники. В чем-то прав Р. Сафранский, который отмечает, имея в виду раннее хай- деггерианство и фрайбургского, и марбургского времени: «Тех студентов, которые, должно быть, ожидали [от Хайдеггера] введения к Аристотелю, постигло разочарование»3. Не лишено оснований еще одно замечание этого автора: перед лицом вызовов тревожного для всего мира и особенно для Германии тогдашнего исторического этапа хайдеггеровская философия, претендовавшая на экзистенциональные, т. е. реальные, жизненные прозрения, все же достаточно далеко отстояла от коллизий, трудностей, перипетий конкретного бытия людей, предлагала остраненное погружение в глубины усложненной философии с ее специальным, абстрактным, «техническим» категориальным словарем и жаргоном.

Однако же преданных Хайдеггеру студентов, о которых сейчас и идет речь, подобные соображения не смущали. Если Платон и Арис-

1 Paul Hühnerfeld. In Sachen Heidegger. Versuch über ein deutsches Genie. Hamburg. 1959. S. 56, 57

1 Martin Heidegger — Karl Jaspers. Briewechsel 1920 bis 1963. S. 59.

1 R. Safranski. Op. cit. S. 138, 139. Сафранский непосредственно пишет о лекци¬

ях Хайдеггера «Феноменологические интерпретации Аристотеля», прочитанных во

Фрайбурге в 1921-1922 годах. Но эти оценки вполне можно отнести и к-марбургским лекциям, семинарам, на которых речь тоже шла об Аристотелем ДВДЯдагфрода>фах.

17

Чостъ I. (лава 1. ЛЛортин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

Н.В. Мотрошилово ШЦ Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бьлие-времп-любоеь

18

тотель в изображении Хайдеггера столь необычны, так отличаются от стандартных для того времени историко-философских образцов, если новое предстает столь увлекательным, то в этом ведь и состоит заслуга Хайдеггера! Таково было превалирующее умонастроение. Что касается уже не столь отдаленных, как потом выяснилось, раскатов грома в социально-историческом бытии, то ни профессор, воодушевленно повествовавший о Бытии и необходимости его высокого философского «вопрошания», ни тем более студенты в 20-х годах XX века не слышали гула будущей истории. Как старшее, так и младшее поколения тогдашней университетской интеллигенции, прежде всего немецкой, т. е. и педагоги, и их ученики, о чем впоследствии согласно вспоминали они сами, были едины в недоверии, даже презрении к политике. От нее и от любых политических сил они стойко дистанцировались. Ханс Йонас писал, что сам не принимал никакого участия в немецкой политике и что это объединяло его, как и Ханну Арендт, с подавляющим большинством «этих страстных юных студентов Хайдеггера, которые тогда собрались в Марбурге. Они обладали своего рода прекраснодушным и высокомерным презрением и отчуждением от политического мира. Там господствовал, — продолжал Йонас, — немецкий предрассудок, согласно которому высокая жизнь духа несовместима с обыденными обстоятельствами жизни... Жизнь созерцания, по-гречески «bios theoretikos»,— вот она считалась высшей формой жизни»1.

Нельзя забывать: подобные признания, запоздалые сетования тогдашней молодежи, а потом и осуждающий гнев более поздних поколений (что же они, умные, честные люди, не шли в политику, сторонились ее или открыто бойкотировали?!) проходят через всю историков том числе и через нашу отечественную историю самых последних периодов. Это особая тема, и вдаваться в нее подробно здесь не входит в мои планы. Одно можно сказать: для бойкотирования политики в веймарской Германии у совсем молодых — умных, честных, но житейски, политически неопытных — людей были вполне веские основания. Ведь в истории всех стран и народов бывают такие особо трудные времена, когда любой, в сущности, шаг в политике всех без исключения политических сил только увеличивает хаос, неразбериху, скатывание страны в пропасть. И тогда умные и честные люди чураются политики, чтобы не «вляпаться» во что- то в лучшем случае неэффективное, а в худшем — скверное, непростительное. Позорный для Германии 1933 год и последующее двенадцатилетие подтвердили: как раз (национал-социалистическая) активность значительных слоев населения, а также политическая «включенность», ангажированность интеллектуалов, подобных Хайдеггеру, обернулись историческими бедствиями и их исторической виной. Уж лучше бы эти люди держались в стороне от политики... Правда, есть и другая точка зрения, к которой склонялись впоследствии также и те, кто к 30-м го-

1 Hans Jonas. Erkenntnis und Verantwortung. Gottingen, 1991. S. 46. Карл Левит вспоминал о том же: «Борьба политических партий не могла интересовать меня, ибо и на правом, и на левом флангах спорили о таких вещах, которые самого меня не затрагивали и меня в моем развитии только раздражали. Каким-то оправданием служило мне появившееся в 1918 году сочинение Т. Манна „Размышления неполитического [человека]”» (Karl Lowith. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. St., 1986. S. 18).

дам находился в стане людей «неполитических», в смысле Томаса Манна (который в 30-х годах, как известно, перестал быть — вопреки своим прежним призывам— «неполитическим человеком» и как раз активно включился в борьбу против нацизма). Надо было — впоследствии думали и говорили в Германии (говорят и у нас о советских временах применительно к бойкоту официозной политики со стороны интеллектуальных, творческих слоев) — умным, ответственным молодым людям идти в политику, им следовало действовать активнее, тогда бы не расползлась по миру коричневая чума... В целом верно. Однако реальная история сложна, и в ходе, гуще событий трудно все разложить по полочкам. Да и была ли гарантия иного результата в случае участия в политике? В практической реализуемости подобных как будто бы мудрых советов можно усомниться. Ведь в самой политической реальности — что характерно для всех времен — происходит соответствующее «бойкотирование», выталкивание, особенно из высших сфер политического решения, самых умных, образованных, ответственных, совестливых людей, даже если они хотят активно действовать в социально-политической сфере. История жизнедеятельности философов, в частности, подтверждает существование подобной печальной закономерности. Так, молодые Фихте, Шеллинг, Гегель проявляли немалый интерес к участию в политике; к зрелой гегелевской философии права со своей стороны проявляли интерес некоторые передовые политические деятели. Но сопряжения (философского) интеллекта и реальной политики тогда, увы, не получилось...

Да и вообще, в сферах политической активности честность, ответственность, высокая нравственность и интеллектуальность ни в одну эпоху не выдерживали конкуренции с приспособленчеством, угодливостью, готовностью «попутчиков» идти на любой компромисс с властями предержащими. Вот почему интеграция высоких результатов мысли и честной, ответственной, нравственной практической политики пока не продемонстрирована историей, если отвлечься от редких, так сказать, исключительных экземпляров.

Вернемся в Марбург 20-х годов, в университетские аудитории. Можно согласиться: педагогический успех Хайдеггера в Марбурге не был стопроцентно-всеобщим. (К тому же — применительно к последующим мрачным событиям, неизвестным самим участникам тогдашнего процесса, но теперь известным всем, — на такой успех будущего нацистского ректора 1933 года можно взглянуть без восторженных преувеличений.

Что позднее сделали некоторые прежние хайдеггеровские ученики.)

И все же популярность Хайдеггера у молодежи, несомненно, была и ос- ^ талась ярким историческим фактом. ^

В целом же прибытие Хайдеггера в Марбург и его недолгое там профессорство произвели немалое волнение в той (относительно) «тихой заводи», какой к 20-м годам XX века стали философские сегменты прославленного Марбургского университета — уже после того периода истории, когда в нем прочно царили и составляли его славу, с одной стороны, некогда новаторское (а теперь законсервировавшееся) марбургское неокантианство, а с другой стороны, сильные направления протестантской теологии. Если между значительной частью студентов и Хайдеггером установилось взаимопонимание, подчас перераставшее в

Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

20

£

й

Т

сс

г

8.

«а

I

(9

О

Ю

н

о>

£

8.

(Г

о

£

£

0 X £ а

«9

о>

>£

Я

£

1

О

3

о

а

5

£

со

X

восторженное почитание профессора-новатора, то ничего подобного не было в его коммуникациях с коллегами по философскому университетскому цеху.

В нашем (относительно) кратком повествовании невозможно (да и вряд ли необходимо) вдаваться во все подробности той исторической картины, которая касается марбургского философского сообщества и его состояния именно в 1923-1928 годах, т. е. в то время, когда в него вошел и, главное, испытал по отношению к нему полное отчуждение Мартин Хайдеггер. Эту картину мы вынуждены зарисовать лишь крупными мазками.

Марбургская университетская философия в 1923-1928 годах: штрихи к общей панораме;

Н. Гартманн и Р. бультманн

Университетская философия Марбурга ко времени приезда Хайдеггера в этот город пока еще воспринималась в свете недавнего господства, мировой известности и блеска марбургского неокантианства. Но слава школы обыкновенно поддерживается живым творчеством ее корифеев. Между тем яркая деятельность выдающихся марбургских неокантианцев осталась в прошлом. Г. Коген, логицистский интерпретатор Канта, по сути оформивший все основные линии марбургской ветви неокантианства, в 1912 году ушел в отставку (кстати, одним из учеников, провожавших его на пенсию, был Борис Пастернак — читайте об этом в «Охранной грамоте»). В 1918 году Коген скончался.

Другой европейски известный философ марбургской школы, Пауль Наторп (еще в 1921 году опубликовавший книгу «Философия. Ее проблема и проблемы»), как мы уже знаем, высоко оценил хайдеггеровскую рукопись об Аристотеле и в немалой степени способствовал приглашению Хайдеггера в Марбург. Сотрудничество с Хайдеггером этого приближавшегося к семидесятилетию доброжелательного неокантианца было бы в принципе возможным. Но в 1924 году Наторп умер. Оставался еще один выдающийся мыслитель, выросший на почве марбургского неокантианства, — Эрнст Кассирер. Он был тогда в расцвете творческих сил. В тот год, когда Хайдеггер приехал в Марбург, Кассирер приступил к созданию своего фундаментального трехтомного труда «Философия символических форм» (1923-1929). Но его с 1919 года уже не было в Марбурге — он профессорствовал сначала в Берлине, а потом в Гамбурге. Хайдеггер и Кассирер еще сойдутся в диалоге, в высшей степени интересном и значительном, — это будет их знаменитая Давосская встреча в 1929 году. (Было же время, когда интеллектуалы Европы съезжались в — модный нынче элитарно-гламурный — Давос, чтобы слушать дискуссии философов!)

Обращаясь к теме борьбы раннего Хайдеггера с неокантианством — а он достаточно рано сделал одной из своих критических целей решительное оспаривание идей этой школы (ибо готовился предложить принципиально важный для него вариант трактовки идей Канта, существенно отличный от обеих новокантианских версий)1, можно констати-

1 См. по этим вопросам: И.А. Михайлов. Ранний Хайдеггер. М., 1999. С. 112— 115.

ровать, что поле «борьбы» в Марбурге фактически досталось ему — в силу описанных выше обстоятельств — вообще без боя. Это, правда, не охладило пыл воинственного Хайдеггера, тем более что «воспоминания» о неокантианских идеях еще жили в сознании немалого числа фи- лософов-марбуржцев. О чем свидетельствует, например, Г.-Г. Гадамер (он, напомню, еще до приезда Хайдеггера учился у Н. Гартманна): «...все мы в Марбурге жили еще в неокантианском и трансцендентально-философском языке понятий»1. (Поэтому-то как Хайдеггер, так и Ясперс в переписке неокантианскую мишень их борьбы все-таки обозначают, очерчивают). Приведу сказанные Г.-Г. Гадамером в 1964 году слова, которые сжато и точно фиксируют причины и предпосылки хайдеггеров- ского неприятия сциентистски (даже логицистски) ориентированного марбургского неокантианства. «Марбургская школа,— отмечал Гадамер, — которая в течение десятилетия внутри современного неокантианства отличалась своей методической строгостью, ориентировалась на философское обоснование наук. Ее сторонники считали установленным, причем как нечто полностью несомненное, не вызывающее никаких вопросов, что в науке заключено собственное завершение познаваемого как такового, что объективирование опыта с помощью науки целиком и полностью наполняет познание смыслом. Чистота понятия, чистота математических формул, триумф методов исчисления бесконечно малых — именно все это, а не промежуточное царство колеблющихся языковых гештальтов, — воплощало философскую позицию марбургской школы»2. Гадамер добавлял, что и философия символических форм Кассирера — при всей экзотичности для марбургской школы тем мифа, языка символических форм, — анализировала их в виде «гештальтов объективного духа ».

Оказывалось, таким образом, что Хайдеггер, основания формирующейся философии которого были во многом оппозиционны как неокантианству, так и отчасти аутентичной философии самого Канта (о чем — позже), не мог не проявить своей враждебности к марбургской среде — пусть, как отмечалось, живых и сильных защитников некогда мощной доктрины на «поле боя» уже не было. Хайдеггеру в данном случае было не так уж важно и то, что другие неокантианцы (например, фрайбургские неокантианцы Г. Риккерт и Э. Ласк3) философствовали на иной почве, чем марбуржцы (о чем Хайдеггер, учившийся у этих обоих достаточно известных и сильных философов, хорошо знал). Но поскольку и упомянутые неокантианцы фрайбургской (баденской) школы руководствовались главным образом сциентистскими соображениями, то и их ориентации побуждали и не могли не побуждать Хайдеггера к его профессиональному и глубоко личностному отчуждению от неокантианства как такового. То обстоятельство, что ареной такого противостояния стала «заповедная земля» одной из школ, а именно Марбург и его университет, не только не смиряло воинственный пыл Хайдеггера, но, возможно, разжигало его полемический задор.

21

1 Hans-Georg Gadamer. Heidegger und die Griechen / Aktualität I. S. 60.

2 Hans-Georg Gadamer. Op. cit. S. 197-198.

3 См. по этому вопросу: И.А. Михайлов. Ранний Хайдеггер. С. 112-114.

Часть I. (лаеа 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

Н-В. Мотрошилоеа ЩЩ Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-еремя-любовь

22

Как складывались коммуникации Хайдеггера с философами иных ориентаций и специалистами других теоретических специализаций, которые в то же время преподавали в университете Марбурга?

Остановлюсь лишь на двух отдельных, конкретных случаях, чтобы ответить — опираясь на факты, но не пренебрегая и гипотетическими предположениями — на вопросы: а были ли вообще объективные предпосылки, возможности для плодотворного диалога Хайдеггера с марбургскими коллегами? И какими из них он воспользовался? Для ответа на этот вопрос целесообразно обратиться к проблеме отношений Хайдеггера с двумя крупнейшими звездами тогдашнего марбургского университетского небосклона. Это Николай Гартманн и Рудольф Бульт- манн.

В моей (прилагаемой) биографии Хайдеггера подробно рассказано о том, что путь философа даже к должности экстраординарного профессора оказался весьма непростым. Сам Хайдеггер, разумеется, воспринимал это как обиду и несправедливость. В свете итогового статуса «философа № 1 XX века» и скорее всего, ощущаемой им в самом себе потенциальной способности стать таковым, на фоне успеха у студентов, прозорливого признания его таланта известными тогда мыслителями старшего поколения (Гуссерля, прежде всего), завязавшейся дружбы с Карлом Ясперсом, выделившего Хайдеггера из многих коллег, — в свете всего этого его огромные уже тогда амбиции можно понять. Однако для внешнего наблюдения дело обстояло куда сложнее.

Мы уже отмечали, сколько проблем породило то, что Хайдеггер долго не мог предъявить свои научные сочинения читающей профессиональной публике. А в Германии престиж видного университетского профессора обычно складывался не только из лекционных курсов, но также (может, и в большей мере) из сочинений, завоевывающих признание и вызывающих дискуссии в немецком и мировом философском сообществе. Вспомним снова и о том, что учитель и покровитель Хайдеггера Эдмунд Гуссерль, буквально силой принудивший ученика срочно оформить в виде рукописи наброски, относящиеся к философии Аристотеля, послал ее другу Паулю Наторпу, ходатайствовавшему в Марбурге за приглашение Хайдеггера.

Рукопись произвела и на самого Наторпа, и на Николая Гартманна большое впечатление. Наторп отметил «оригинальность, глубину и силу » философского таланта Хайдеггера. Итак, эти два мыслителя, наиболее крупные тогда представители именно марбургского философского сообщества — признанные как в Германии, так и во всем мире, — сначала вполне благосклонно отнеслись к включению в их ряды Мартина Хайдеггера и даже активно поддерживали хлопоты Гуссерля. Но уже после приезда Хайдеггера в Марбург начались конфликты. Причем интересно и характерно, что то были разногласия не вокруг содержательных философских, а скорее повседневно-бытовых проблем. Вот как Р. Сафран- ский описывает нарастание личного недоверия между Н. Гартманном, другими коллегами и М. Хайдеггером: «В узком пространстве университетского мира Хайдеггер скоро стал звездой, за которой наблюдали со скрытым неудовольствием. Свои лекции он назначил в ранние утренние часы, что сначала не считалось чем-то особо опасным; однако уже через

два семестра на его лекциях сидело 150 студентов». Гадамер, который до встречи с Хайдеггером был учеником Н. Гартманна, рассказывал, как гартмановцы перебегали в стан Хайдеггера. Гартманн, балтийский барон, был ночным человеком. Он вставал в полдень, где-то около 12 часов дня, и только к 12 ночи обретал бодрую активность. Вокруг него собирался дружеский круг. Дискутировали до рассвета. «Гадамер пишет: „И вот когда Хайдеггер прибыл в Марбург и назначил свои лекции на семь часов утра, конфликт уже поэтому стал неизбежным...”»1.

Речь идет как будто о чисто житейских, но ведь достаточно чувствительных моментах. В результате неплохо прижившегося в Марбурге Гартманна, такой порядок вещей, своевольно и безоглядно (а может, и намеренно) «учрежденный» Хайдеггером, через два года фактически заставил перебраться в Кёльнский университет, что он, как справедливо отметил Сафранский, сделал «с облегчением и чувством освобождения». (Тем не менее Гартманн, под занавес своего марбургского бытования, высказался в пользу Хайдеггера при хлопотах факультета о нем как претенденте на освобожденное им, Гартманном, месте ординариуса.)

Г.-Г. Гадамер — опять вспомним, ученик и Н. Гартманна и Хайдеггера — рассказывал позднее (в связи с 85-летием Хайдеггера) о таком эпизоде, отражавшем разницу и характеров, и внешних черт поведения этих двух выдающихся фигур тогдашней философии. «Это были два антипода — холодный, сдержанный балтиец, который вел себя как сеньор- буржуа, и темноглазый, низкорослый человек с обликом крестьянина из горной местности, чей темперамент, при всей поведенческой дисциплине, неизменно пробивался и находил внешнее выражение. Я однажды был свидетелем того, как они встретились на лестнице Марбургского университета: Гартманн шел на лекцию, как всегда одетый в брюки в полоску и черный сюртук со стародавним белым воротником, а Хайдеггер, возвращавшийся со своей лекции, был облачен в лыжный костюм. Гартманн остановился и сказал: „Как можно— вот так Вы ходите на лекцию?!”». Хайдеггер, передает Гадамер, разразился веселым смехом. А вечером Хайдеггер читал — в окружении восторженных спортивных студентов — лекцию о лыжном спорте, которую по своему обыкновению увязывал с «народно-ландшафтными» корнями, свою близость к коим он неизменно подчеркивал. Он многозначительно провозгласил: «Ходить на лыжах учатся только в [свободной] местности (Gelände) и во имя ее». Сам Хайдеггер, напоминал Гадамер, с детства был заядлым лыжником, и его ученики (принадлежащие к его «школе» — Heidegger- Schule) «заразились» от него тем же увлечением. Гадамер, правда, сделал оговорку, что в лыжном костюме Хайдеггер щеголял не всегда. Но вот в черном сюртуке, в отличие от Гартманна или других коллег-про- фессоров, его не видели ни разу... Н. Гартманн не один раз проявлял благородную способность отнестись к Хайдеггеру (со своей стороны постоянно обострявшему соперничество) вполне объективно. Г.-Г. Гадамер вспоминал: «Когда Н. Гартманн в первый (и единственный раз) услышал лекцию Хайдеггера, то позднее сказал мне, что после Германа Когена ему не случалось наблюдать выступление такой силы»2.

23

1 Rüdiger Safranski. Op. cit. S. 159.

2 Hans-Georg Gadamer. Hegel. Husserl. Heidegger. Tübingen, 1987. S. 265.

Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

Н'В. Мотрошилоео Мартин Хайдеггер и Ханна Ярендт: бытие-время-любовь

24

В случае отношения к Гартманну, кстати, сказались черты характера Хайдеггера, делавшие его весьма неудобным коллегой — амбициозность, подчас аррогантность, неумение и нежелание считаться со сложившимися в сообществе порядками (в отношениях с людьми аристократического происхождения его подстегивал еще и комплекс простолюдина). Что же касается более важных моментов — содержания и направленности философской мысли, то, казалось бы, Хайдеггер в его онтологической реформе мог найти поддержку именно у Н. Гартманна, который несколько раньше (в «Метафизике познания», 1921 год) масштабно осмысливал и обновлял как раз онтологические тенденции. Однако — не получилось... Прискорбно, но до содержательных дискуссий двух авторов онтологических реформ дело так и не дошло. А какими интересными, важными они могли бы быть! Многое зависело от Хайдеггера: ведь он воевал против всех, в том числе против онтологов своего времени; он мог ладить только с теми, кто шел «за ним». Сам же не хотел и не умел присоединяться, ни в качестве ведомого, ни в качестве сподвижника-союзника, к каким угодно авторитетам. И не обладал способностью (что, как мы увидим, было даже в случае Гуссерля) воздерживаться от гневных, часто несправедливых, выпадов...

Единственным тогдашним марбургским мыслителем, с которым у Хайдеггера сложились дружеские, доверительные коллегиальные отношения, был известный протестантский теолог, профессор Рудольф Бультманн (Bultmann). Главных причин дружбы, полагаю, было две. Во-первых, Хайдеггер (ко времени деятельности в Марбурге) уже успел оставить позади теологический путь и соответствующие, первоначально имевшиеся амбиции. Он ушел из стана «вскормивших» его католиков, став протестантом (об этом подробнее см. в моей Биографии). Но собственно теологических амбиций, пусть на новообретенной конфессиональной почве протестантизма, у Хайдеггера не было. Завоеванный Бультманном статус одного из ведущих, наряду с Карлом Бартом, протестантских теологов-реформаторов Хайдеггера лично не волновал. Всего же важнее для дружбы, было, во-вторых, то, что Бультманн в своей «демифологизирующей» реформе протестантской теологии во многом опирался на известные ему идеи и экзистенциалы Хайдеггера, которые тогда, еще до написания «Бытия и времени», поверял ему (как, кстати, и своим студентам) Мартин Хайдеггер. В дружбе с Бульманном сам Хайдеггер находил непосредственные поддержку и понимание: ведь он проговаривал новому другу свои сокровенные мысли и тем самым апробировал, как бы обкатывал их. Одобрение коллег, равных по уму и образованности, имело никак не меньшее значение для Хайдеггера, чем восторг молодежи. (Тем более что другие профессора Марбурга совсем не спешили одобрять, поддерживать философские нововведения Хайдеггера.) Летом 1924 года по приглашению Бультманна Хайдеггер прочитал в Марбургском теологическом обществе доклад на тему, профилирующую для его тогдашних (и последующих) философских размышлений и нововведений, — «Понятие времени» (Der Begriff der Zeit)1.

1 Подробнее о Р. Бультманне, в частности — о его любопытном примыкании к новаторским размышлениям М. Хайдеггера марбургского периода см.: С.В. Лезов. Бультман/ Новая философская энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 325-328; Он же. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М., 1996.

Других коллег-профессоров Марбургского университета Хайдеггер, скорее, вогнал в раздражение, а то и зависть, не побудив их вдуматься в его новаторскую философию.

Духовное одиночество философа скрашивало то, что у Хайдеггера (еще до Марбурга) завязались дружеские отношения с профессором в Гейдельберге Карлом Ясперсом, уже известным тогда мыслителем, к тому же пользовавшимся авторитетом и уважением как человек, исполненный благородства и высокого стиля. Сохранялись и духовные связи с бывшим учителем Эдмундом Гуссерлем. Правда, нам предстоит убедиться, что вокруг отношений Хайдеггера даже с этими двумя благоволившими к нему выдающимися старшими коллегами тоже начинали сгущаться тучи.

Хайдеггер и Ясперс: коммуникации в марбургский период

Коллегиальную дружбу, понимание, солидарность Хайдеггер находит в коммуникации с К. Ясперсом, переписка и общение с которым начинаются еще в 1920 году. В своей «Философской автобиографии» Ясперс описывает, как во время состоявшейся в феврале 1920 года встречи во Фрайбурге (когда, в частности, праздновался день рождения Э. Гуссерля) он испытал противоположные чувства. В кругу учеников и последователей Гуссерля Ясперс заметил особое, очень теплое отношение к Хайдеггеру (особенно со стороны мэтра и его жены Мальвины, которая по-матерински и по-доброму назвала Хайдеггера «феноменологическим ребенком», не догадываясь, вероятно, что это может обидеть амбициозного, гордого и уже не юного Мартина...).

Но общая атмосфера как бы «семейных» встреч феноменологов Ясперсу не понравилась: он почувствовал что-то «мелкобуржуазное» (kleinbürgerlich, а это было тогда негативно-осуждающее слово в интеллектуальных кругах), что-то «узкое», лишенное духовной искры. «И только Хайдеггер, — писал Ясперс, — для меня выглядел по-другому. Я посетил его; мы вдвоем сидели в его аудитории...; я увидел, сколь интенсивно он работает, ощутил симпатию к проникновенной краткости его речи»1.

Завязавшаяся переписка двух мощных философских умов положила начало их общению — процессу исключительно сложному, испытавшему на себе влияние социальных и личностных конфликтов бурного XX века. (Это явление не раз попадет в кадр нашего дальнейшего повествования.) Сейчас нас будет интересовать, какое отображение ближайшие домарбургские и особенно марбургские годы жизни Хайдеггера получили в зеркале переписки сблизившихся тогда философов, которым было суждено стать философскими классиками своего столетия.

В 1920 году, в первом из известных нам писем к Ясперсу, Хайдеггер сообщает, что с 1919 года интенсивно работает над рецензией на книгу Ясперса «Психология мировоззрений» для одного геттингенского журнала. Рецензия, кстати, в те годы не была закончена (впервые она была опубликована учеником К. Ясперса X. Занером в 1973 году в Собрании сочинений Хайдеггера: см. GA. Bd. 9). По поводу рецензии и возникли

Karl Jaspers. Philosophische Autobiographie. München, 1984. S. 92.

Часть I. (лава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

26

ю

h-’

СТ>

Г

8.

<Е

о

Z

х

д

S

а

с»

о>

>s

Я

X

I

О

О

а»

о

1

3

а

со

-X

первые содержательные — и, полагаю, неизбежные — разногласия двух философов (о чем Ясперс сообщает в процитированной только что «Автобиографии», S. 95). Конечно, спорщик Хайдеггер не преминул подвергнуть книгу Ясперса критике: его отрицающий ум не щадил и друзей. (Что я констатирую без всякого осуждения.)

Ясперс получил критические заметки Хайдеггера, обдумал их, но счел их «неоправданными» (ungerecht). Отметил для себя (потом и в «Автобиографии»): он шел иным путем, чем тот, который выбрал для себя и предлагал другим Хайдеггер. Да и вообще — Ясперс оправданно ощутил в идеях Хайдеггера «чуждость воления, вопрошания, требований...» (Ibidem). В принципе деликатный Ясперс в первый, но не в последний раз обидел своего нового более молодого друга: прочитав несколько страниц манускрипта, он прекратил чтение (текст был к тому же отпечатан на плохой пишущей машинке), да еще и заявил, что «подобный тип критики его не интересует»1. Что Хайдеггер был задет таким «нереагированием», как выразился потом Ясперс, он понял позже. Но несмотря на этот эпизод, переписка Ясперса-Хайдеггера в начале 20-х годов не прерывается. Более того, теплые приветы передаются обоими респондентами «от дома к дому...».

Что особенно сближает Ясперса и Хайдеггера, так это острое недовольство состоянием современной им философии. «Теперь, однако, — пишет Хайдеггер Ясперсу 27 июня 1922 года, — в философии все поставлено [с ног] на голову; считают непристойным (unfein), если мыслителя спрашивают о его принципиальной позиции...» (Briefwechsel. S. 29). (Кстати, в этом письме Хайдеггер фактически дезавуирует свой набросок критической рецензии на «Психологию мировоззрения» и добавляет, что многое в рукописи уже изменил. — Ibidem.)

В переписке этих (домарбургских) лет появляется в высшей степени важное понятие «Kampfgemeinschaft». Оно подразумевает «боевое содружество», «сообщество (в целях) борьбы», — а именно борьбы со многими особенностями тогдашнего бытия, духовно-культурно-философского в первую очередь. Обе части составного немецкого слова очень важны.

Прежде всего имеются в виду (присоединением «-Gemeinschaft») содержательное философское общение и (разумная) коллегиальная солидарность в важнейших проблемных, теоретических, но также и практических пунктах. В первую очередь, конечно, взаимопонимание, взаимодействие, взаимоподдержка их двоих — к чему Хайдеггер приглашает, во что активно пытается втянуть Ясперса. Вскоре мы увидим, что Ясперс, осознавший, что именно, притом реально, разумеет под «Kampfgemeinschaft» его новый друг, от такого конкретного смысла станет дистанцироваться. Сначала, правда, создается впечатление, что Хайдеггер и Ясперс здесь единомышленники — прежде всего в понимании «Kampf-», т. е. аспекта борьбы. У обоих нет сомнения в том, что речь должна идти об университетской философии. «Чем дольше я действую в рамках университетской философии, — пишет Ясперс, — тем больше

1 См.: Martin Heidegger / Karl Jaspers. Briefwechsel. 1920-1963. Fr. a/M.; München; Zürich, 1990. S. 225. Далее при цитировании именно переписки — страницы в моем тексте.

укрепляется моя позиция по отношению к ней. Слишком беспокоиться о ней было бы пустой тратой времени... Мне уже и раньше показалось — думается, я сказал Вам об этом, — что Вы больше меня вовлечены в поле дискуссий относительно неокантианства, тогда как я не хотел бы попасть в эту сеть. Я ощущаю только импульс к масштабному расчету — ведь что только не остается на совести этих профессоров философии...» (Ibidem. S. 31). Но пока Ясперс отодвигал в сторону такой «масштабный расчет». Одна из причин: Ясперс способен сам о себе судить как бы со стороны; он борется, как и прежде, за прочные позиции университетского профессора. К тому же для фундаментального критического размежевания сначала, напоминает он, надо добиться солидных результатов. (Это и деликатное напоминание другу.) Ясперс делает и другую типичную для его личности, для его характера оговорку: любые «анти »-настроения («Anti»-Stimmungen), связанные с отторжением, тем более ненавистью, не должны мешать «чистому развитию собственных импульсов». Да и вообще, он (по возможности) старается воспрепятствовать разрастанию гнева в собственной душе, ибо знает за собой подобную склонность.

В этом месте повествования мне хочется высказать свое мнение о различии характеров, личностных стилей Ясперса и Хайдеггера, что будет особенно существенно для наших дальнейших размышлений. Благородная натура Ясперса проявляется в самосдерживании, самокритике. Он выступает, борется (kämpft) против «университетской философии», против (консервативного) профессорского сообщества, но не забывает отметить, что сам к таковому сообществу все же принадлежит. Не то Хайдеггер: отчаянно борясь против такой философии, он как бы забывает о том, сколько сил ушло на вхождение в гневно осуждаемое сообщество... (И сколько их еще будет приложено для получения места ор- динариуса!) Куда важнее здесь неодинаковое отношение обоих философов ко второй части, а именно M&anvpigemeinschaftb. Ведь нужна особая щепетильность в том, с кем именно ты оказываешься в «сообществе», в «боевом содружестве», тем более в случаях обострившейся «Kampf», борьбы. Вся жизнь Ясперса доказала: он не запятнал себя ни одним случаем неразборчивости, слепоты в выборе союзников. А Хайдеггер, напротив, всего через одиннадцать лет вляпается в (недолгое, правда) «Kampfgemeinschaft» с университетскими и другими нацистами — и будет конкретно участвовать в их борьбе против ненавистного университетского круга, на представителей которого обрушится репрессивная мощь идеологии и практики национал-социализма... В борьбе, которая будет осенена сочинением «Mein Kampf» («Моя борьбам) бывшего еф- рейтора, который, кстати, уже в 20-х годах начал активную «борьбу» за «свою» власть...

Но наши герои пока еще ничего не знают о будущем. Вернемся к переписке.

Осенью 1922 года Ясперс приглашает Хайдеггера к себе в гости в Гейдельберг (кстати, посылает, зная о стесненном материальном положении друга, 1000 марок на оплату путешествия, оговаривая: это «без дискуссий...»). Хайдеггер проведет в гостях у Ясперса и его жены 8 дней и 19 ноября пошлет благодарственное, даже восторженное письмо, чутко и прозорливо отметив «прочность „стиля”», несентиментальность,

Часть I. Глава 1. Мартин Хайдеггер — профессор университета в Марбурге

28

«строгость» поступков и шагов Ясперса и его умницы жены, что свидетельствует, с радостью отмечает он, об укрепляющейся дружбе. Конечно, помянуто и «Kampfgemeinschaft», т. е. боевое содружество.

Хайдеггер добавляет также, что по возвращении во Фрайбург его ожидало сообщение Гуссерля о запрошенной Наторпом работе Хайдеггера (об Аристотеле) для продвижения вопроса о приглашении его экстраординариусом в Марбургский университет. Быстро (в 3 недели) оформленная рукопись об Аристотеле отослана Гуссерлем в Марбург и Гёттинген. Но как это описывается?

Не скрывая раздражения и иронии, Хайдеггер сообщает Ясперсу о (позитивной!) реакции марбуржцев на его манускрипт: «В Марбурге работа тоже произвела впечатление; Наторп пишет, что в списке я, во всяком случае, наряду с тремя другими претендентами, стою на „почетном месте”. Предположительно, это знаменитое второе место. Кронер, о котором, должно быть, уже в последнем семестре шла речь, будет, конечно

<Е

Э

а

I

со

±

же, стоять на первом месте — он из „старших”, а основное — тут много бумаги», — пишет Хайдеггер, в последних словах намекая, скорее всего, на объемную, многостраничную книгу Рихарда Кронера «От Канта до Гегеля» (несколько позже, т. е. в 1924 году, вышедшую в двух томах). Хайдеггер в своей гордыне воспринимает Кронера всего-то как «более старого» коллегу, более плодовитого в исписывании «бумаги»... Что было в принципе необъективно и несправедливо. Во всяком случае, для формального, внешнего взгляда тех, от кого зависело решение вопроса, дело так не выглядело. Ибо Кронер был уже известным, серьезным философом. Конечно, последующая история ранжировала степени философского таланта в пользу Хайдеггера. Однако она Же, история, не перечеркнула достаточно высоких профессиональных качеств исследовательского труда Р. Кронера. Тем более в то время в философском мире не удивились бы, если бы марбургским экстраординарным профессором был назван Кронер (место было освобождено Николаем Гартманном, в свою очередь занявшим должность ординарного профессора взамен ушедшего в отставку Наторпа). Предпочли же все-таки Хайдеггера, который в июне 1923 года получил официальное приглашение от Марбургского университета. Буквально на следующий день из Гейдельберга от Ясперса, узнавшего об этом от Хайдеггера, послано поздравление — с шутливым добавлением: «Хорошо, что в мире хоть когда-то и в виде исключения происходит также и нечто разумное» (Ibidem. S. 39). Вскоре Хайдеггер уже из Марбурга сообщит Ясперсу о своих занятиях со студентами, о том, как именно он с ними работает (это письмо от 14 июля 1923 года ранее нами цитировалось).

По мере освоения Хайдеггером марбургских университетских условий тема «Kampfgemeinschaft» понимается им все более конкретно — как борьба с «интригами» марбургских коллег. Что всплывает, в сущности, во многих письмах, посылаемых из Марбурга в Гейдельберг. Речь, правда, идет у Хайдеггера о «фундаментальном (grundsätzliche) преобразовании философствования в университетах» (S. 42). «Чем более органичным, и конкретным, и впечатляющим станет преобразование, тем последовательнее и прочнее оно будет. Для чего требуется некое незримое сообщество — явление довольно многозначимое и на-

ходящее зримое воплощение в таких вещах, как „союз” (Bund), „кружок” и „направление”. Идолопоклонство во многом должно быть искоренено, то есть различные кудесники современной философии должны увидеть уже раскрытой преступность их ужасного и жалкого ремесла, причем еще при их жизни, чтобы они не воображали, что благодаря им сегодня явлено царство божье» (Ibidem).

Обратим внимание также на немаловажную деталь, повторяющуюся в письмах довольно назойливо: для медленно и мало публикующегося Хайдеггера его борьба перерастает в гневно-презрительное отношение к тем коллегам, которые заняты написанием и опубликованием книг. (Что, скорее всего, должно было по крайней мере насторожить Ясперса, уже тогда — в отличие от Хайдеггера — опубликовавшего ряд книг, которые получили широкую известность. Впоследствии же, особенно после войны, он будет писать и публиковать одну за другой толстые книги высокого философского качества.)

Характер Ясперса, как мы уже отметили, был сдержанно-благородным: никакой одержимости, гневливости он себе не позволял. А вот Хайдеггера в самом начале его марбургского экстраординарного профессорства обуял какой-то всеохватывающий гнев.