Текст

A.N.Ьайкова

БРИТАНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ

И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

А. Н. Байкова

БРИТАНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ

И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 60-х — НАЧАЛО 70-х ГОДОВ)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1976

В книге исследуются актуальные проблемы совре¬

менного рабочего движения Великобритании: изменения

в структуре профсоюзного движения, стачечные битвы и

роль в них тред-юнионов, борьба профсоюзов за демо¬

кратический контроль над производством. Особое внима¬

ние автор уделяет взаимоотношениям тред-юнионов с

лейбористской партией и росту влияния коммунистиче¬

ской партии в профсоюзном движении.

Ответственный редактор

доктор юридических наук

М. В. БАГЛАЙ

.11101—220

Ь 042 (02)—76 58“76

© Издательство «Наука», 1976

ВВЕДЕНИЕ

Самые массовые организации британского рабочего

класса — профсоюзы, или тред-юнионы — имеют боль¬

шую, насыщенную драматическими событиями историю.

Великобритания — одна из стран, где ранее всего произо¬

шла промышленная революция, считается родиной проф¬

союзного движения. По уровню организованности трудя¬

щихся в профсоюзы она и поныне опережает большин¬

ство крупных капиталистических стран. Тред-юнионы вели

в прошлом и продолжают вести стойкую борьбу в защи¬

ту жизненного уровня трудящихся, против безработицы,

за улучшение условий труда. Они эффективно обороняют

завоеванные права на объединение в классовые орга¬

низации и использование важнейших и испытанных ме¬

тодов борьбы, в первую очередь таких, как стачки и

коллективные соглашения.

На современной стадии развития государственно-мо¬

нополистического капитализма сфера деятельности тред-

юнионов становится более широкой, а содержание их ак¬

тивности усложняется. Для рассматриваемого в книге

десятилетия — середина 60-х — первая половина 70-х го¬

дов — характерно интенсивное вмешательство буржуаз¬

ного государства в социальные отношения, прежде всего

в решение проблем занятости и регулирование трудовых

доходов, сопровождающееся тотальным наступлением на

жизненные позиции рабочего класса и свободы профсоюз¬

ного движения. Но 60-е—70-е годы показательны и с

точки зрения того, что в самом тред-юнионизме наблюда¬

ются существенные сдвиги, которые непосредственно ска¬

зываются на развитии классовой конфронтации и ее рез¬

ком обострении в том числе.

Более 11 млн. членов, объединенных ныне в тред-юни¬

онах, это целая рабочая армия, ядром которой является

промышленный пролетариат и которая все решительнее

3

отражает стремления рабочего класса изменить весь

комплекс общественных условий, определяющих его бы¬

тие, контролировать процессы, непосредственно воздей¬

ствующие на его положение в стенах и за воротами

предприятия. Тред-юнионы «корректируют» правитель¬

ственные экономические и социальные мероприятия,

овладевают опытом вмешательства в прерогативы управ¬

ления производством, уверенно выступают за прогрес¬

сивный внешнеполитический курс и разрядку междуна¬

родной напряженности. Весомый вклад тред-юнионы

вносят в дело укрепления интернациональных профсоюз¬

ных связей.

Своим авторитетом и влиянием британские тред-юни¬

оны в немалой степени обязаны тому, что все большие и

боевые его организации принадлежат к общенациональ¬

ному лейбористскому движению. Как коллективный член

лейбористской партии, чередующейся с консервативной

партией у руля власти в стране, профсоюзы являются

сильным катализатором внутриполитической борьбы.

Они в то же время обладают незаурядной способностью

давления на лейбористский правительственный аппарат,

а когда «своя» партия пребывает в оппозиции, влияют на

разработку ее программных документов и на всю ее

подготовку к вытеснению консерваторов из «коридоров

власти».

Выцесенная в название книги проблема неотделима от

истории тред-юнионизма. С традициями британского ра¬

бочего движения так или иначе связаны и успехи и труд¬

ности профсоюзов в классовой борьбе.

С одной стороны, ведение крупномасштабных и напря¬

женных классовых сражений на современном этапе стало

возможным на основе большого опыта организованных

массовых действий, высокого умения бастовать, приобре¬

тенного в ходе тех многих упорных битв, которые состав¬

ляют самую историю британского профсоюзного движе¬

ния. Они служат свидетельством унаследованной от

предшествующих поколений пролетариата братской со¬

лидарности отрядов трудящихся. В них отразилась го¬

товность отстаивать демократические права, которая

присуща организованным британским рабочим со вре¬

мен выступлений за легализацию тред-юнионов конца

XVIII—начала XIX в. и чартизма. «Мирные битвы», ко¬

торыми являются коллективные переговоры тред-юнио¬

4

нов с предпринимателями, также отражают большую и

трудную профсоюзную практику.

Но живучи и традиции другого рода. Из сохраня¬

ющихся цеховых устоев в строении части профсоюзов и

«цеховщины», кастовости представлений все еще многих

тред-юнионистов проистекают трудности роста рядов

тред-юнионов и в еще большей степени сплочения сил

организованного рабочего движения. Присущий психоло¬

гическому складу рядовых трудящихся «набор» стерео¬

типных суждений о незыблемости строгой социальной

иерархии, проконсервативные симпатии сравнительно

большого числа тред-юнионистов и аполитичность дру¬

гой их части в немалой мере связаны с цеховыми тради¬

циями в профсоюзном движении, груз которых серьез¬

ным образом тормозит усиление активности профсою¬

зов в классовой борьбе. .

Развитию классовой борьбы препятствует-и так.назы¬

ваемая «рабочая аристократия»; По сравнению с сере¬

диной XIX в., когда в Великобритании появился широ¬

кий слой «буржуазного пролетариата»1, тех рабочих,

кто принадлежал к хорошо обученным и потому высоко¬

оплачиваемым профессиям («кадры» цеховых союзов),

содержание этого понятия изменилось и в целом сузи¬

лось. Но «рабочая аристократия» не исчезла, она вос¬

производится и выполняет свою функцию проводника

буржуазного влияния на трудящиеся массы. К ней при¬

надлежат представители правого большинства в руково¬

дящих звеньях профсоюзного движения: лица, причаст¬

ные к аппарату власти вследствие вхождения в государ¬

ственные и полугосударственные комитеты, некоторые

депутаты парламента от профсоюзов, лица занимающие

правительственные посты. Родственна им верхушка лей¬

бористской партии. В «аристократию» из рабочего клас¬

са входят и «подкармливаемые» капиталистами работ¬

ники высокой квалификации, занятые в современных от¬

раслях производства, обеспечивающих максимальные

прибыли. Вся жизненная ориентация современной «рабо¬

чей аристократии» связана с надеждой на устойчивость

системы капиталистического господства. Ее взгляды и

помыслы сосредоточены на реформизме. 1

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29, стр. 293.

5

На протяжении многих десятилетий реформизм ско¬

вывает развитие профсоюзного движения и в идеологи¬

ческом и в политическом направлении. Нельзя не при¬

знать, что при всем значении контактов между тред-юнио¬

нами и лейбористской партией, когда дело касается фор¬

мирования классового сознания членов профсоюзов и

выработки профсоюзами программы антимонополистиче¬

ских требований, лейборизм выступает как сила, удер¬

живающая рабочее движение в рамках реформистской

идеологии, мешающая более решительным его действиям

в защиту интересов пролетариата. Приверженность к

реформизму устойчива уже потому, что она долговре¬

менна. С середины XIX в. почвой реформизма были как

промышленная и колониальная монополия буржуазии,

так и длительное отсутствие у пролетариата крупных

демократических задач. Культ реформизма искусно под¬

держивается средствами массовых коммуникаций. Его

распространению помогает умелое социальное маневри¬

рование английской буржуазии, зачастую сходное в

своих конкретных проявлениях с реформистской такти¬

кой правых лейбористов.

Современное профсоюзное движение развивается,

преодолевая традиции, тянущие тред-юнионы назад, и

используя ценный опыт минувших классовых битв.

За становлением и деятельностью тред-юнионов при¬

стально следили основоположники научного социализма.

В трудах и письмах К. Маркса и Ф. Энгельса фактиче¬

ски отображена вся история тред-юнионизма конца

XVIII—XIX вв. — с точно обоснованной периодизацией,

характеристикой многих ярких эпизодов, оценкой его ро¬

ли в классовой борьбе. Наблюдения В. И. Ленина над

деятельностью тред-юнионов легли в основу его известно¬

го положения о том, что «иначе, как через профсоюзы,

через взаимодействие их с партией рабочего класса ни¬

где в мире развитие пролетариата не шло и идти не мог¬

ло» 2. Методологически чрезвычайно важна в настоящее

время ленинская постановка вопроса о неизбежности и

трудностях перехода массового рабочего движения Вели¬

кобритании с позиций защиты мелких привилегий «рабо¬

чей аристократии» к борьбе за переустройство общест¬

венной жизни3.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. '33—34.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 19, стр. 301.

6

В. И. Ленин строго критиковал мнение об «узости»

содержания профсоюзной борьбы, Ленин считал, что оно

может выглядеть лишь относительно узким, иногда кос¬

ным в сравнении с политикой революционной партии ра¬

бочего класса4. Вся ленинская концепция, направленная

против так называемой нейтральности профсоюзов, по¬

строена на признании огромной роли партийно-профсоюз¬

ных контактов, и в особенности укрепления революцион¬

ных принципов профсоюзной деятельности5.

В отчетном докладе Центрального, комитета XXV

съезду КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул огромное зна¬

чение деятельности профсоюзов на современном этапе.

«Сдвиг влево произошел в профсоюзах»6,— это положе¬

ние доклада основано на глубоком анализе развития

всемирного революционного процесса, в том числе уси¬

лившейся борьбы трудящихся против крупного капитала.

Борьба британских тред-юнионов вызывает законо¬

мерный научный и политический интерес исследовате¬

лей-марксистов. Только за послевоенные годы в совет¬

ской научной литературе появился ряд книг, в которых

разносторонне освещено профсоюзное движение Велико¬

британии новейшего времени7. Наряду с этим труды со¬

ветских ученых, посвященные общим либо социальным

проблемам современной Англии, дают ключ к решению

принципиальных вопросов интересующей нас темы8, а в

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 33—34.

5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 47, стр. 90.

6 «Материалы XXV съезда КПСС». М., 11976, стр. 29.

7 В. В. Песчанский. Современное рабочее движение в Англии. М.,

1963; он же. Профсоюзы Англии. В кн.: «Профсоюзы стран Запад¬

ной Европы». М., il965; Н. В. Матковский. Краткий очерк профсо¬

юзного движения в Англии. М., 1954; Б. Ф. Пичугин. Британские

тред-юнионы после второй мировой войны (1945—1956). М., 1958:

Д. Ю. Зорина. Английские тред-юнионы в борьбе за единство дей¬

ствий рабочего класса. М., 1959.

8 Ф. Э. Бурджалов. Государственно-монополистическая политика до¬

ходов: концепция и практика. М., 1973; Н. М. Степанова. Консер¬

вативная партия и рабочий класс в послевоенной Англии. М., 1972;

И. Е. Городецкая. Великобритания: избирателя, выборы, партии.

М., 1974; С. П. Перегудов. Антивоенное движение в Англии и лей¬

бористская партия. М., 1969; В. А. Горбик. Правящий класс и ра¬

бочее движение в Англии (1959—1964). Киев, 1968; «Социально¬

политические сдвиги в странах развитого капитализма». М., 1971;

«Великобритания». М., 1972; «Положение и борьба британского

рабочего класса». М., 1974; В. П. Зайцев. Рабочий класс Англии

в борьбе против наступления монополий (1956—1966). М., 1968;

7

отдельных из них исследованы важные аспекты совре¬

менного тред-юнионизмаВ. 9.

Большое значение для характеристики позиций бри¬

танских тред-юнионов имеют и те работы советских уче¬

ных, в которых отражено развитие мирового революци¬

онного процесса, показана историческая миссия пролета¬

риата, выявлены особенности тактики профсоюзов в ус¬

ловиях научно-технического прогресса и углубления

кризиса капитализма10 *.

Однако в имеющихся крупных марксистских иссле¬

дованиях, непосредственно посвященных британскому

профсоюзному движению, изложение хронологически до¬

ведено до конца 50-х — начала 60-х годов. Авторы же

упомянутых выше трудов по смежным проблемам, вы¬

шедших в свет в самые последние годы, естественно, ка¬

саются практики классовой борьбы тред-юнионов в пла¬

не решения тех вопросов, которые составляют главный

объект их внимания.

Глубоко анализируют и обобщают боевой опыт со¬

временных профсоюзов британские коммунисты. На стра¬

ницах журналов «Марксизм тудэй», «Коммент», в кни¬

гах и брошюрах видных деятелей КПВ 11 рассматривают¬

В. Г. Каленский. Социальное законодательство Англии. М., 1969,

и др.

9 Среди них следует отметить монографии С. П. Перегудова «Лей¬

бористская партия в социально-политической системе Великобри¬

тании» (М., 1975), В. В. Песчанского «Служащие в буржуазном

обществе (на примере Англии)» (М., 1975), а также коллективный

труд «Важное направление классовой борьбы» (М., 1970).

10 См., например, «Рабочий класс—ведущая сила мирового революци¬

онного процесса». Под ред. В. В. Загладина, А. А. Галкина и

Т. Т. Тимофеева. М., 1973; Т. Тимофеев, А. Черняев. О некоторых

аспектах изучения современного пролетариата.— «Рабочий класс

и современный мир», 1972, № 3; «Классовая борьба и профсоюзы».

М., 1971; «Рабочий класс и антимонополистическая борьба». Ма¬

териалы международной научной конференции. М., '1969;

М. В. Баглай. Капитализм, научно-техническая революция, проф¬

союзы. М., 1973.

11 См., например, G. McLennan. Britain and the Irish Crisis. London,

1974; J. Woddis. Time to change the Course. What Britain’s Commu¬

nists Stand for. London, 1973; idem. New Theories of Revolution.

London, 1972; B. Ramelson. Donovan exposed. A Critical Analysis

of the Report of the Royal Commission on Trade L’nions. London,

1968; idem. Carr’s Bill—and how to kill it. London, 1971; idem.

Heath’s War on Your Wage Packet. London, 1971; idem. Keep the

Unions free. London, 1969; idem. Social Contract — Cure-all or Con-

trick? London, 1974; /. Brennan. Northern Ireland. A Programme

8

ся кардинальные вопросы профсоюзного и всего рабочего

движения Великобритании, исследуются особенности

массовой антимонополистической борьбы |2.

Вновь и вновь обращаясь к изучению процессов, про¬

текающих в тред-юнионизме, коммунисты исходят из то¬

го, что вместе с лейбористской партией и КПВ профсою¬

зы составляют мощное рабочее движение, «способное

поднять народные массы против -монополистического ка¬

питала, объединить их в борьбе за жизненные требова¬

ния и социалистическую цель»13.

Правая буржуазная литература искажает представ¬

ление о британских профсоюзах периода конца 60-х —

70-х годов. В кривом зеркале изображается не только

интересующий нас аспект профсоюзной деятельности, но,

как правило, крайне субъективистски характеризуется и

самая сущность профсоюзного движения. Ему приписы¬

вается либо ответственность за экономические и социаль¬

ные трудности послевоенной Британии, либо, напротив,

роль амортизатора социальных конфликтов. Так, такой

идеолог крайне правого буржуазного консерватизма, как

Э. Пауэлл, утверждает, что рост влияния тред-юнионов

на общественную жизнь и, в частности, дальнейшее упро¬

чение их контактов с аппаратом политического управле¬

ния страной приносят заведомый вред, ибо являются

чрезмерными, а профсоюзная деятельность «бесплодной»

и «чуждой» рабочему классу14.

for Action. London, 1975; В. Matthews. Britain and the Socialist Re¬

volution. London. 1971; J. Gollan. The Case for Socialism in the

Sixties. London, 1966; idem. Common Market. Why Britain should

not join. London, [1969]; idem. Crisis. The Communist Answer. Lon¬

don [1968]; idem. What is the Socialist Way forward. London, 1970.

12 Например, перу коммунистов принадлежит одна из первых книг

о борьбе судостроителей Клайда. См. W. Thompson, F. Hart. The

UCS Work-in. London, 1972.

13 «British Road to Socialism». London, 1968, p. 12—13.

14 См. T. E. Utley. Enock Powell. The Man and His Thinking. London,

1968, p. 207—209; E. Powell. Freedom and Reality. London, 1969,

p. ‘197—214. Почти сходная позиция характерна для известных

социологов консервативного направления Р. Маккензи и А. Силь¬

вера, утверждающих, что рабочие враждебно относятся к тред-

юнионам (/?. Т. McKenzie, A. Silver. Angels in Marble. London,

1968), и даже для фабианца М. Шэнкса, который в своей книге

«Застойное общество» ратует за пресечение «эгоизма» тред-юнио¬

нов, своими требованиями доводящих страну до экономической

стагнации (М. Shanks. The Stagnant Society. London, 1961).

9

Подавляющему большинству буржуазных исследова¬

телей присуще стремление показать, что деятельность

современных профсоюзов является средством смягчения

противоречий между трудом и капиталом, орудием «мир¬

ного компромисса». Даже ученые, известные глубоким

подходом к анализу современного британского пролета¬

риата (Д. Голдторп, Д. Локвуд и их соавторы), «обхо¬

дят» самые острые грани классовой борьбы, например,

стачки15. А видный профессор Оксфордского универси¬

тета Э. Флендерс видит «золотой век» организованного

рабочего движения в возрождении «простого и чистого»

тред-юнионизма, чуждого социальным катаклизмам и тем

более стремлению к революционной перестройке суще¬

ствующей общественной системы. По мнению Э. Флен-

дерса, профсоюзы могут лучше соответствовать своему

прямому предназначению, т. е. защищать экономические

интересы трудящихся, лишь при условии, что откажутся

от борьбы в политической сфере, где от их имени высту¬

пает лейбористская партия16.

Представители левого крыла английской научной мыс¬

ли, казалось бы, не склонны преуменьшать значение

профсоюзов в развитии классовой конфронтации. Как

утверждает, например, видный леворадикальный социо¬

лог П. Андерсон, «современная профсоюзная борьба яв¬

ляется неизбежно борьбой политической... Тред-юнионы

могут эффективно сопротивляться наступлению монопо¬

лий, отвергая политический курс правительства, требуя

альтернативной, социалистической политики»17. Но по су¬

15 J. Goldthorpe, D. i^ockwood, F. Bechhofer, J. Platt. The Affluent

Worker: Industrial Attitudes and Behaviour [Vol. I]; The Affluent

Worker: Political Attitudes and Behoviour [Vol. II]; The Affluent

Worker in the Class Structure [Vol. III]. Cambridge, 1968—1969.

16 A. Flanders. Management and Unions. London, 1970, p. 39.

Показательно при этом сравнение подобных позиций с взглядами

видного теоретика тред-юнионизма 10-х—50-х годов Дж. Коула,

который призывал профсоюзы не отклоняться от главной цели

своей деятельности — защиты экономических позиций трудящихся

за столом переговоров. См., например, G. Cole. An Introduction

to Trade Unionism. London, 1953, p. 13.

17 P. Anderson. The Limits and Possibilities of Trade Union Action.—

In: «The Incompatibles. Trade Union Militancy and Consensus».

London, 1967, p. 278.

10

ществу подобные утверждения противоречат установке

самого П. Андерсона, а также Р. Милибэнда и некоторых

других на противопоставление профсоюзов — массовой

базы лейбористского движения — лейбористской партии,

превратившейся, по их мнению, в органическую часть

социальной структуры британского капитализма 18.

Характеристика профсоюзов как обособленных орга¬

низаций, стоящих вне общего направления британского

рабочего движения, чревата либо недооценкой, либо

(реже) столь же неправомерной переоценкой их роли в

классовой борьбе. Она уводит в сторону от раскрытия

путей борьбы тред-юнионов за единство рабочего движе¬

ния, их контактов с другими прогрессивными силами

страны, жизненно необходимых для самих профсоюзов

и для демократизации общественной системы современ¬

ной Британии.

Учитывая сказанное, и с научной и с политической

точки зрения важно рассмотреть, что представляет собой

ныне профсоюзное движение, каков его вклад в развитие

классовой борьбы второй половины 60-х — начала

70-х годов, особенно в тех ее проявлениях, благодаря ко¬

торым современный пролетариат расшатывает устои со¬

циально-экономического господства монополий.

С этой точки зрения особый интерес представляет

анализ особенностей организационного устройства проф¬

союзного движения, стачек, участия тред-юнионов в

борьбе за демократический контроль над производством

и их политической ориентации. Не претендуя на исчер¬

пывающее освещение роли современных профсоюзов в

классовой борьбе, автор ставит перед собой задачу осве¬

тить некоторые ключевые аспекты этой большой темы.

В то же время поставленные проблемы позволяют

раскрыть реальные предпосылки консолидации сил бри¬

танского рабочего движения и налаживания единства

его действий. На современном этапе развития классовых

противоречий от единства рядов организованного про¬

летариата зависит как активизация массовой борьбы в

защиту непосредственных интересов трудящихся, так и

процесс мобилизации резервов для наступательных

битв рабочего класса против власти государственно¬

18 Подробнее об этом см. R. Miliband. Parliamentary Socialism. 2nd

ed. London, 1973, p. 350—377.

11

монополистического капитала. Единство еще не достиг¬

нуто, однако, по словам лидера профсоюза машино¬

строителей X. Скэнлона, «велением времени профсоюз¬

ная борьба перестает быть групповой, локальной. Она

тесно переплетается теперь с широкой конфронтацией в

индустриальной и политической сфере жизни» 19. Вместе

с тем экономическая борьба, а также выступления проф¬

союзов против посягательств на демократические завое¬

вания трудящихся показывают, что конфронтация до¬

стигла такого накала, когда на отдельных участках клас¬

совых сражений тред-юнионы уже начинают контратако¬

вать врага, переходят к самостоятельным наступатель¬

ным действиям.

Выявление факторов, содействующих и, с другой сто¬

роны, препятствующих укреплению объединительных

тенденций в профсоюзах, приобретает таким образом

особо важное значение. Чтобы понять смысл таких акту¬

альных проблем рабочего движения, как налаживание

единства действий и ведение тред-юнионами наступатель¬

ной борьбы, необходимо выяснить возможности превра¬

щения профсоюзов в подлинно боевые пролетарские ор¬

ганизации, роста в них коммунистического влияния,

привлечения к открытым антимонополистическим вы¬

ступлениям миллионов неорганизованных рабочих и

служащих. Иначе говоря, анализ поставленных проблем

непосредственно связан с определением реального рево¬

люционного потенциала британского пролетариата

60-х—70-х годов и, следовательно, его места в рядах

международного рабочего движения.

При характеристике боеспособности британских

профсоюзов важно проследить, каким образом они при¬

меняют в современных условиях испытанные средства

классовой конфронтации. Не менее, а, быть может, еще

более существенно выявить элементы новых форм борьбы

тред-юнионов в выступлениях 70-х годов, которые явля¬

ются прямым посягательством на «священные права» ка¬

питалистической собственности. Этот чрезвычайно инте¬

ресный и ценный опыт британского рабочего движения в

советской научной литературе фактически еще не осве¬

щен.

19 «Engineering Voice», May 1972, р. 3.

12

Современная действительность неизменно выдвигает

перед рабочим классом и профсоюзами Великобритании

сложные задачи. «Извечные», но тем не менее острые

проблемы предстают в новом свете, возникают новые

направления классовой борьбы. При всем том сплочение

рядов профсоюзов для наступательных действий против

всевластия государственно-монополистического капитала

продолжает быть в центре внимания массового рабочего

движения и прогрессивных политических сил Великобри¬

тании. Тема профсоюзы и классовая борьба остается

поэтому в равной мере значимой и актуальной. Ведь

помимо всего речь идет о событиях, затрагивающих

судьбы простых людей, об их поведении в трудных жиз¬

ненных ситуациях, их устремлениях.

i

ОБЛИК

СОВРЕМЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Численность и состав

Энгельс называл тред-юнионы «организаторами ра¬

бочего класса»1. При всей своей лаконичности это глубо¬

кая и неизменно актуальная характеристика. Положение

дел у самих организаторов, или профсоюзное строитель¬

ство, всегда и прямо и опосредованными путями отража¬

ется на классовой борьбе. От того, каким образом устро¬

ены массовые объединения пролетариата, и, следователь¬

но, насколько эффективно они действуют, во многом за¬

висят не только результаты отдельных схваток между

трудом и капиталом, но и общие пути развития классо¬

вой конфронтации.

Профсоюзное строительство — ответственный участок

работы британских тред-юнионов с их укоренившимися

традициями, с одной стороны, и важными позициями в

массовом рабочем движении — с другой. Показательно,

что, говоря о славной истории борьбы британского рабо¬

чего класса, выдающийся деятель международного и бри¬

танского рабочего движения Г. Поллит акцентировал

внимание на организационном аспекте тред-юнионизма.

«Наше профсоюзное движение было бы в тысячу раз

сильнее,— отмечал Поллит,— если бы оно было объеди¬

нено и лучше организовано»1 2.

В условиях научно-технической революции значение

организационной проблемы резко возрастает. Трудовая

Британия предъявляет к профсоюзам значительно более

высокие требования, чем прежде. Ей нужны тред-юнио¬

ны, способные нейтрализовать вредные социальные

«осложнения» капиталистической рационализации произ¬

водства, а также руководить современным рабочим

классом в его антимонополистической борьбе. По мере

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 265.

2 Г. Поллит. Избранные статьи и речи. М., 1955, стр. 281—282.

14

расширения границ профсоюзной активности обнажают¬

ся унаследованные от прошлого слабые места в структу¬

ре тред-юнионизма. Становится очевидным, что, заботясь

о сохранении доверия трудящихся, в том числе и о ре¬

зервах роста своих рядов, профсоюзы должны приспо¬

сабливать свой организационный строй к новым задачам

рабочего движения. В 1972 г. Британский конгресс тред-

юнионов сформулировал положение о том, что «организа¬

ционное устройство современных профсоюзов не может

быть отделено от их политики. Поскольку одно затра¬

гивает другое на всех уровнях профсоюзной работы, они

должны рассматриваться в тесной взаимосвязи»3. Сде¬

лать так, чтобы структура профдвижения максимально

соответствовала интересам сплочения рабочего клас¬

са,— в этом активные тред-юнионисты видят теперь

важную цель. Они стараются как можно более полно

раскрывать перед массами преимущества прочной клас¬

совой организации, справедливо считая при этом, что,

чем совершеннее профсоюзная структура, тем больше

шансов объединить вокруг тред-юнионов неорганизован¬

ных пролетариев4.

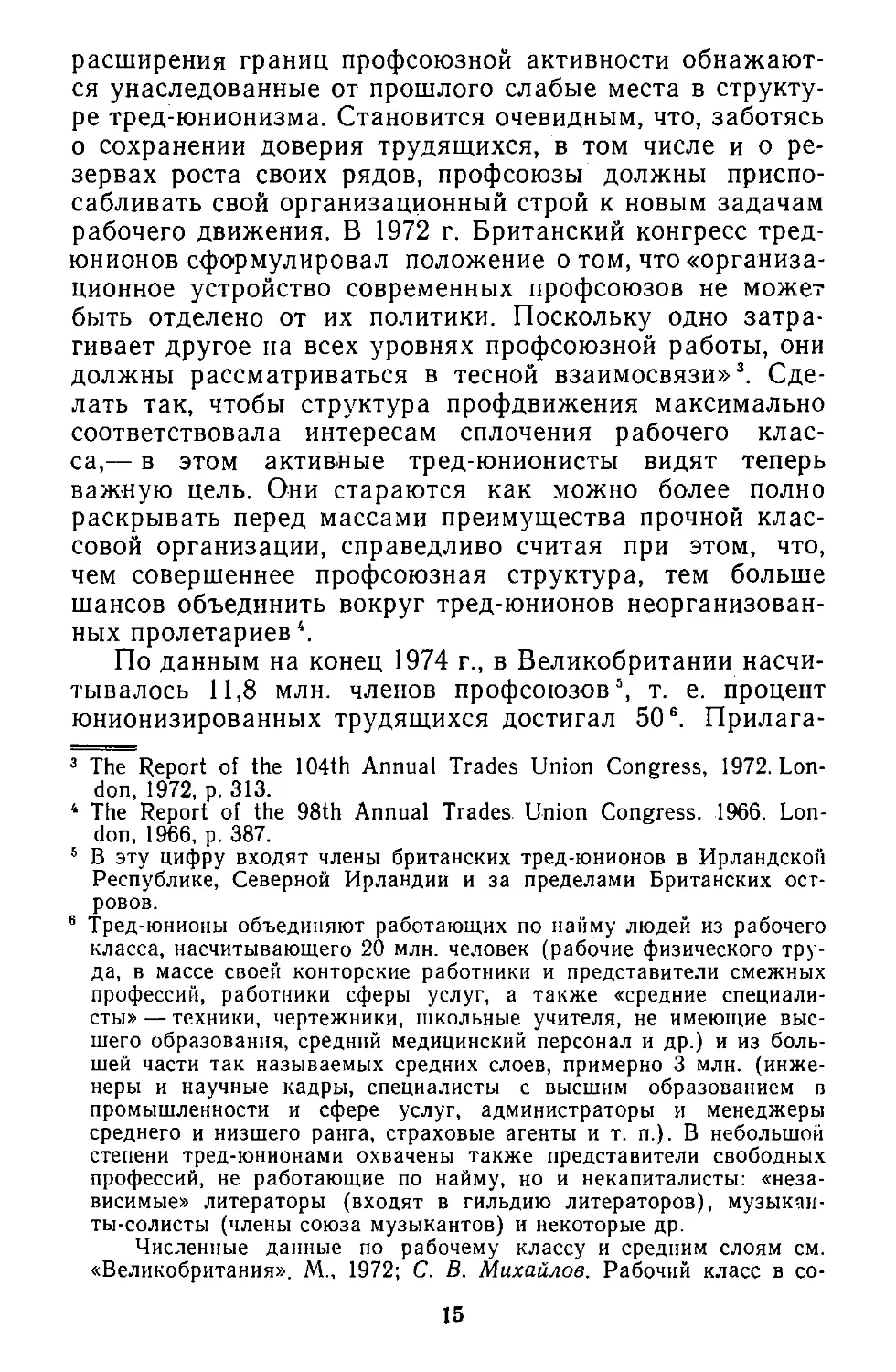

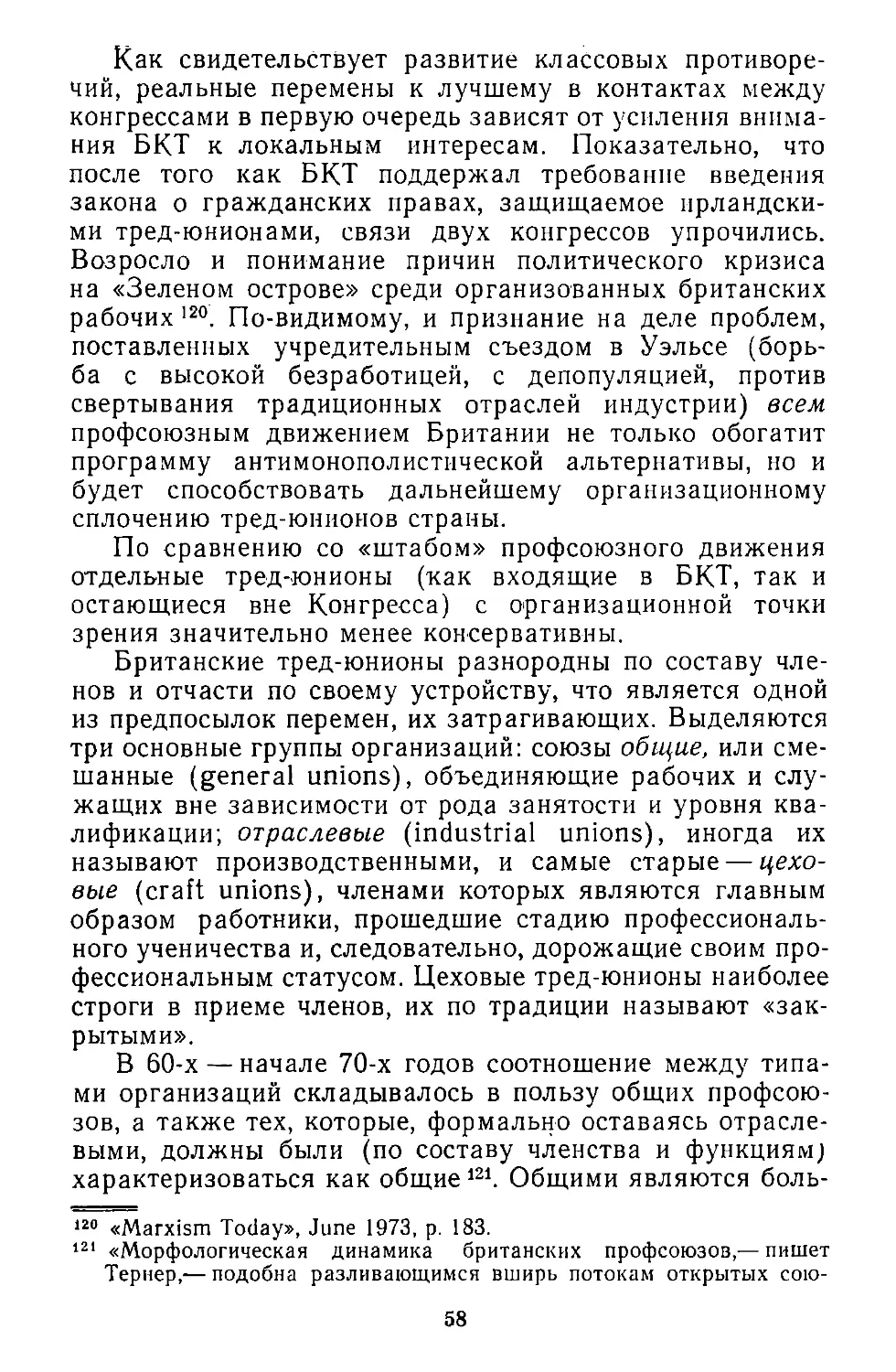

По данным на конец 1974 г., в Великобритании насчи¬

тывалось 11,8 млн. членов профсоюзов5, т. е. процент

юнионизированных трудящихся достигал 506. Прилага-

3 The Report of the 104th Annual Trades Union Congress, 1972. Lon¬

don, 1972, p. 313.

4 The Report of the 98th Annual Trades Union Congress. 1966. Lon¬

don, 1966, p. 387.

5 В эту цифру входят члены британских тред-юнионов в Ирландской

Республике, Северной Ирландии и за пределами Британских ост¬

ровов.

6 Тред-юнионы объединяют работающих по найму людей из рабочего

класса, насчитывающего 20 млн. человек (рабочие физического тру¬

да, в массе своей конторские работники и представители смежных

профессий, работники сферы услуг, а также «средние специали¬

сты» — техники, чертежники, школьные учителя, не имеющие выс¬

шего образования, средний медицинский персонал и др.) и из боль¬

шей части так называемых средних слоев, примерно 3 млн. (инже¬

неры и научные кадры, специалисты с высшим образованием в

промышленности и сфере услуг, администраторы и менеджеры

среднего и низшего ранга, страховые агенты и т. п.). В небольшой

степени тред-юнионами охвачены также представители свободных

профессий, не работающие по найму, но и некапиталисты: «неза¬

висимые» литераторы (входят в гильдию литераторов), музыкан¬

ты-солисты (члены союза музыкантов) и некоторые др.

Численные данные по рабочему классу и средним слоям см.

«Великобритания». М., 1972; С. В. Михайлов. Рабочий класс в со-

15

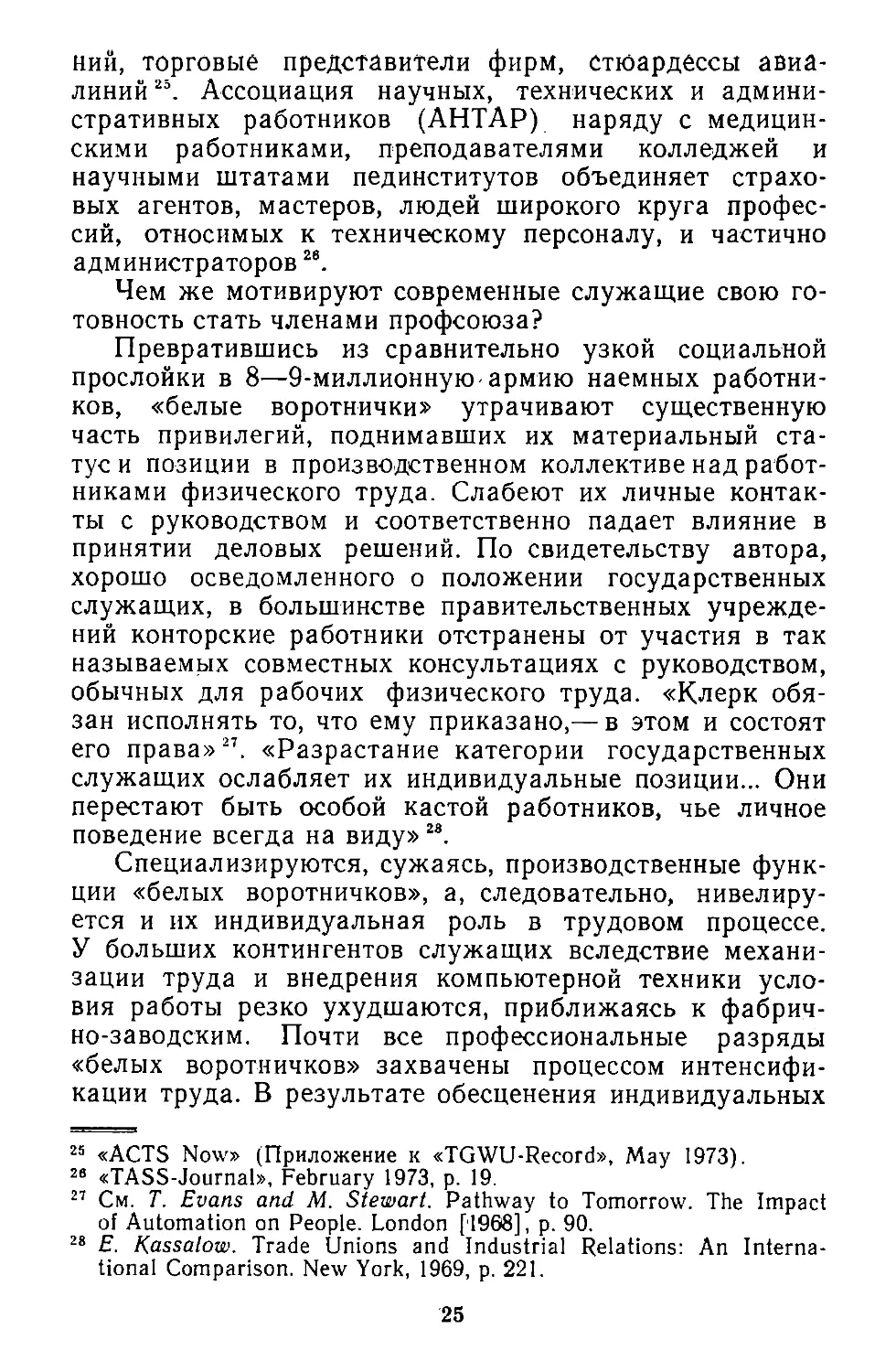

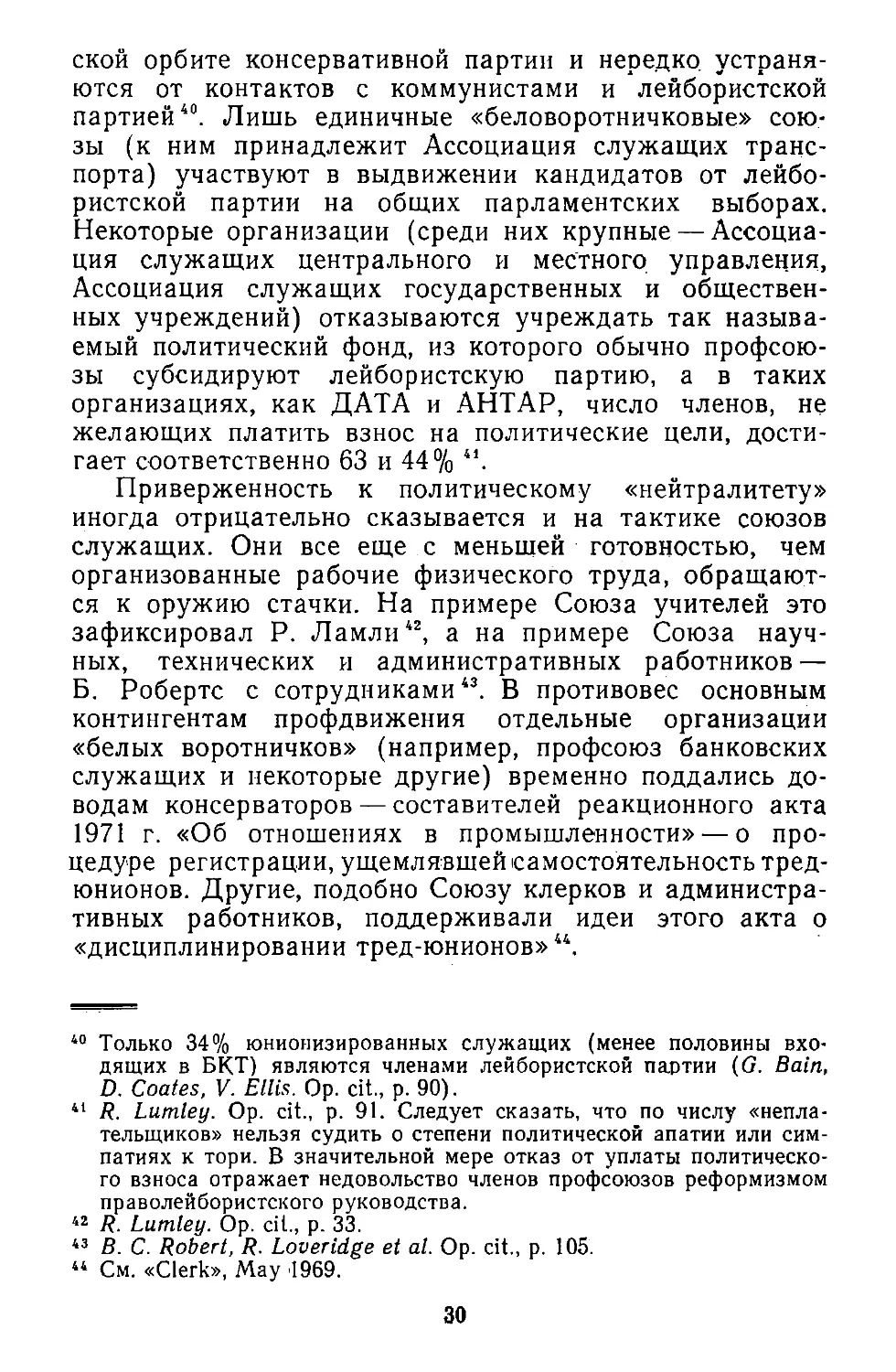

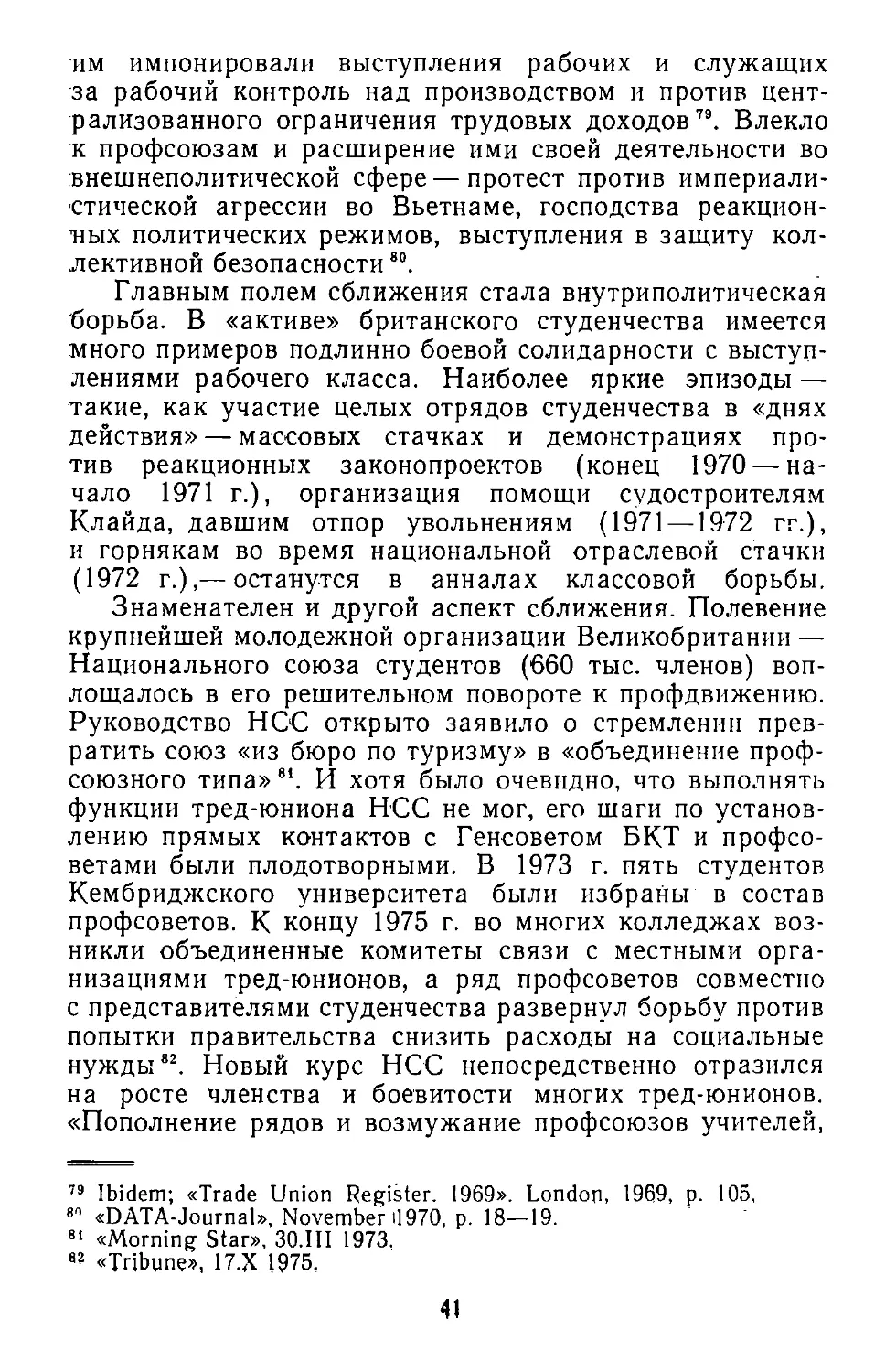

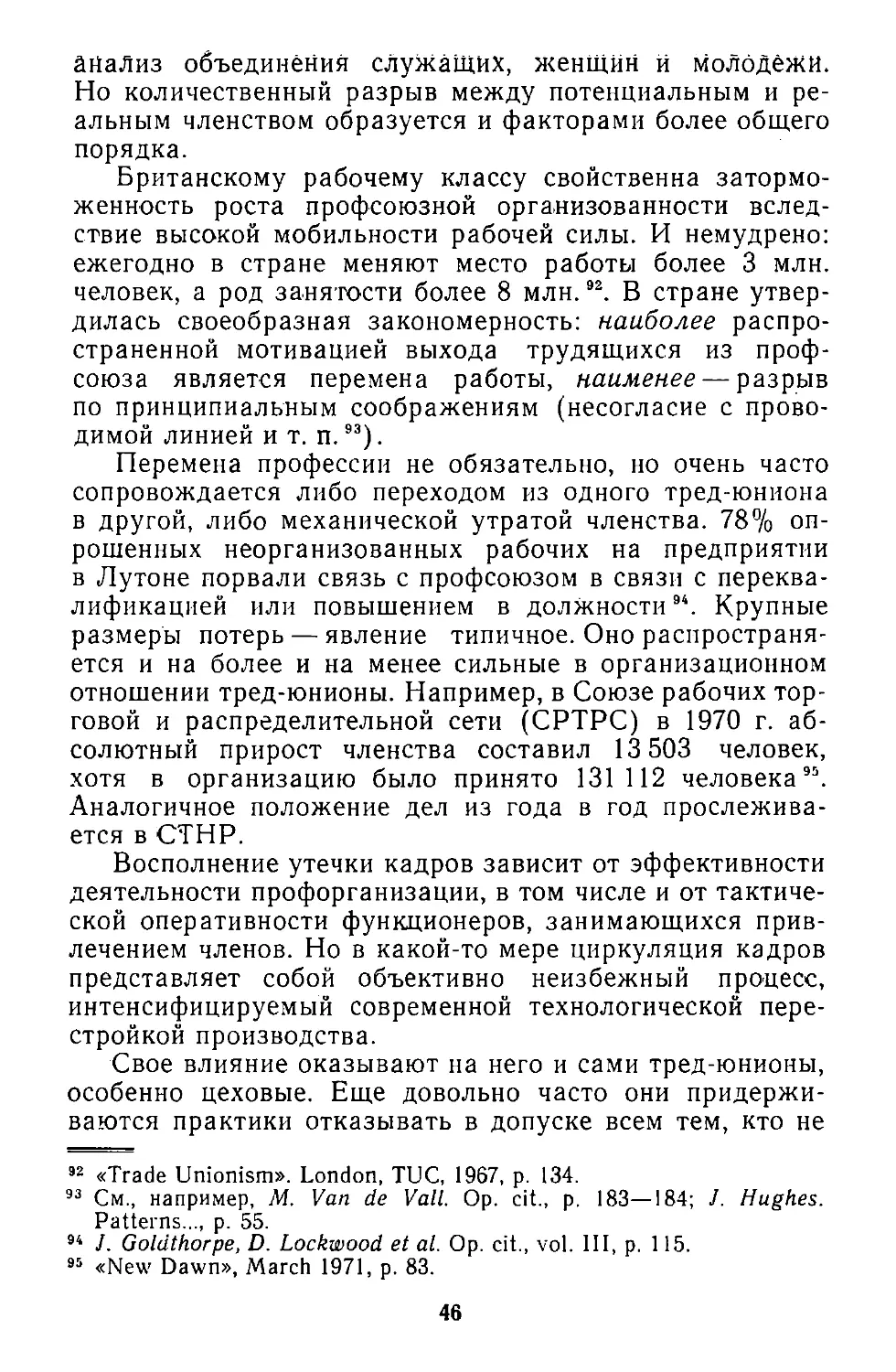

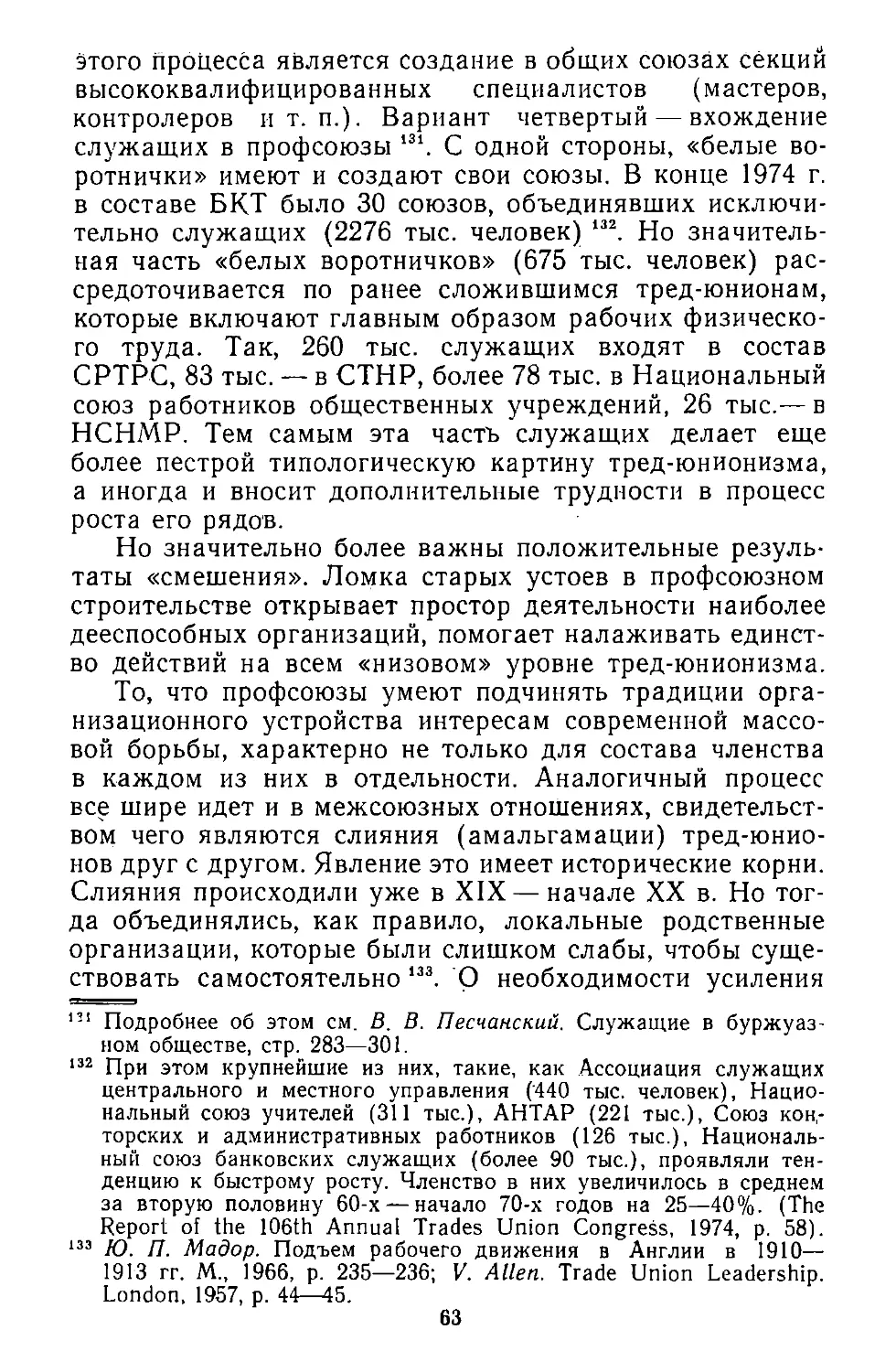

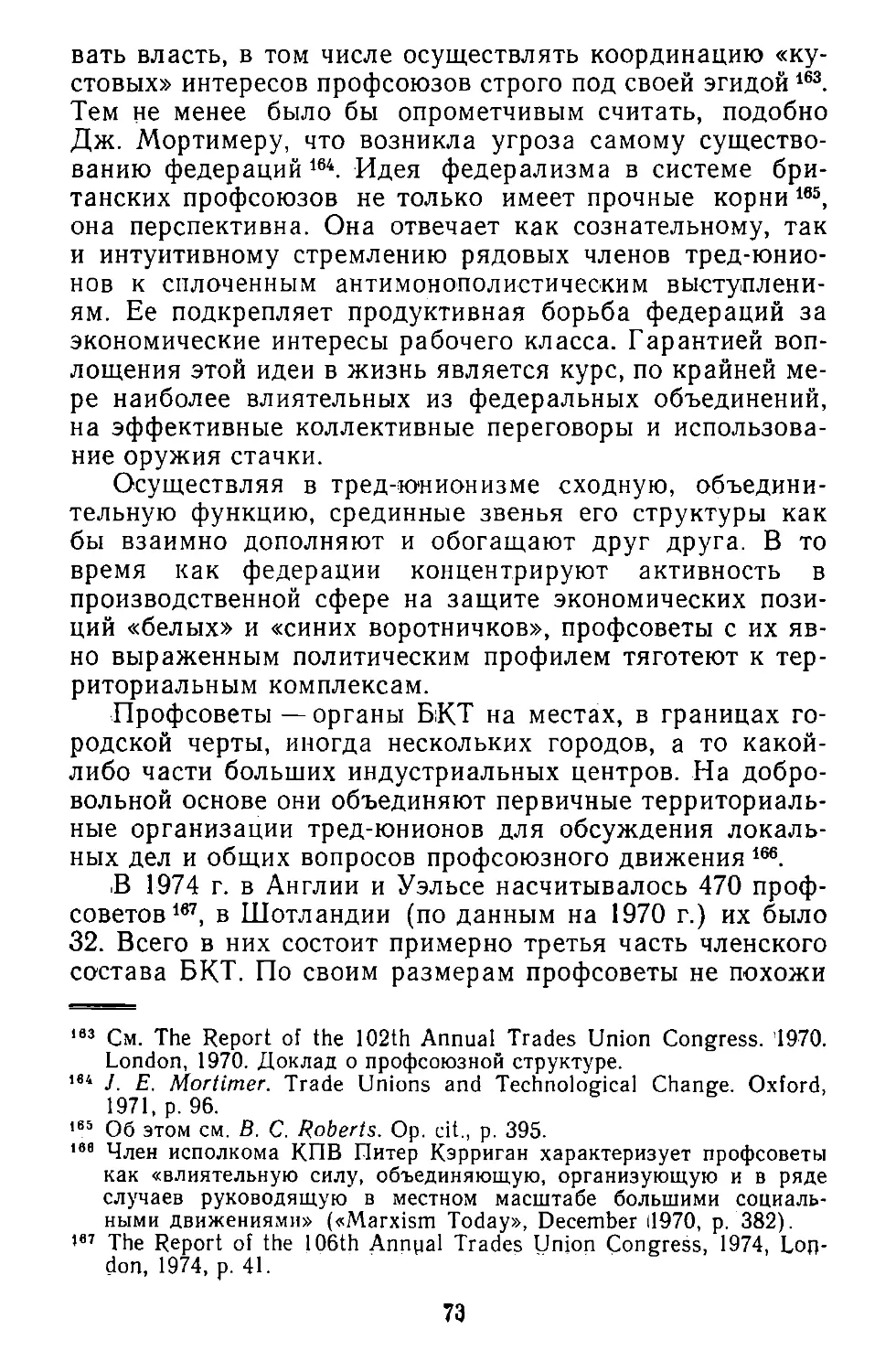

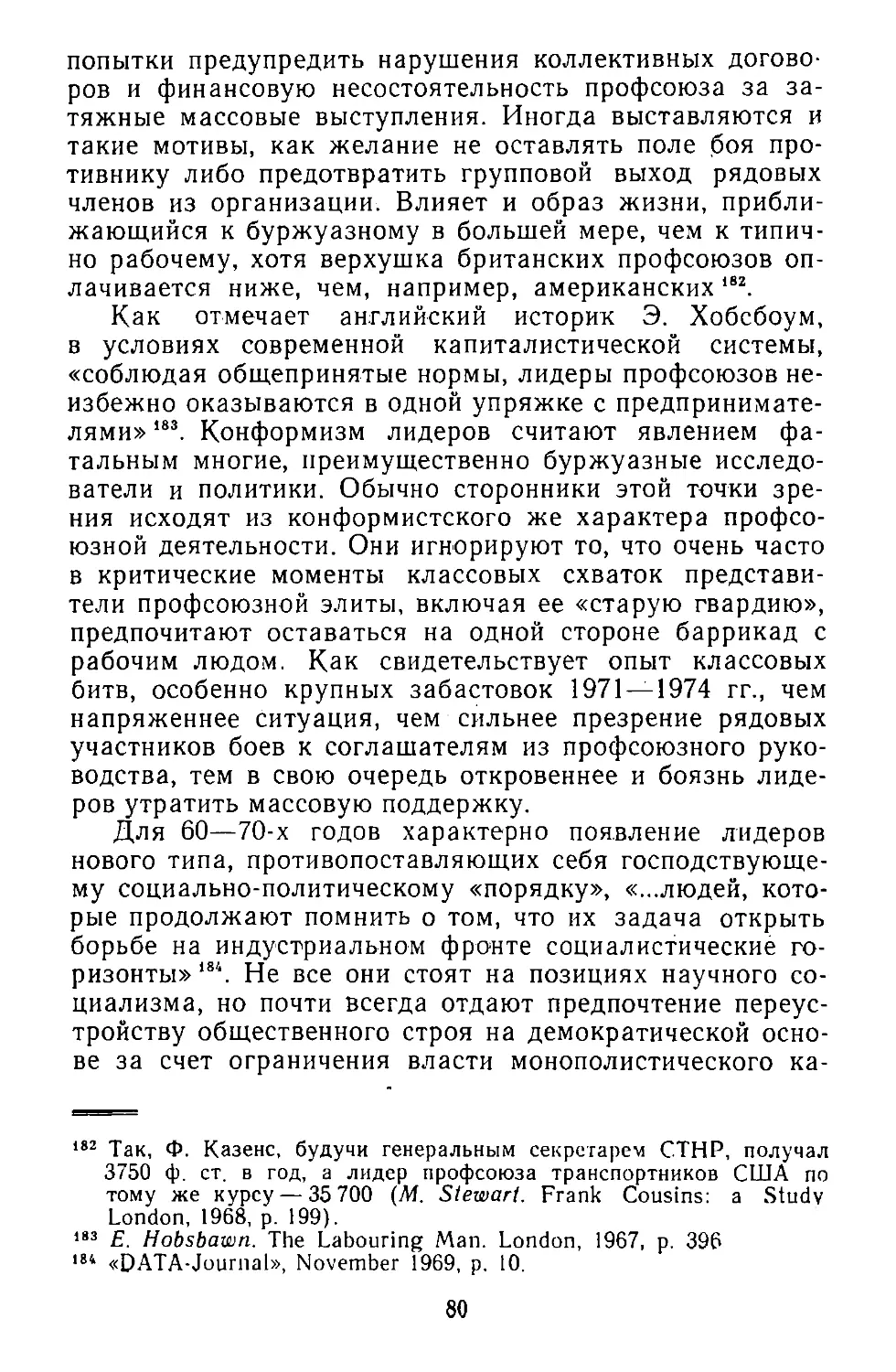

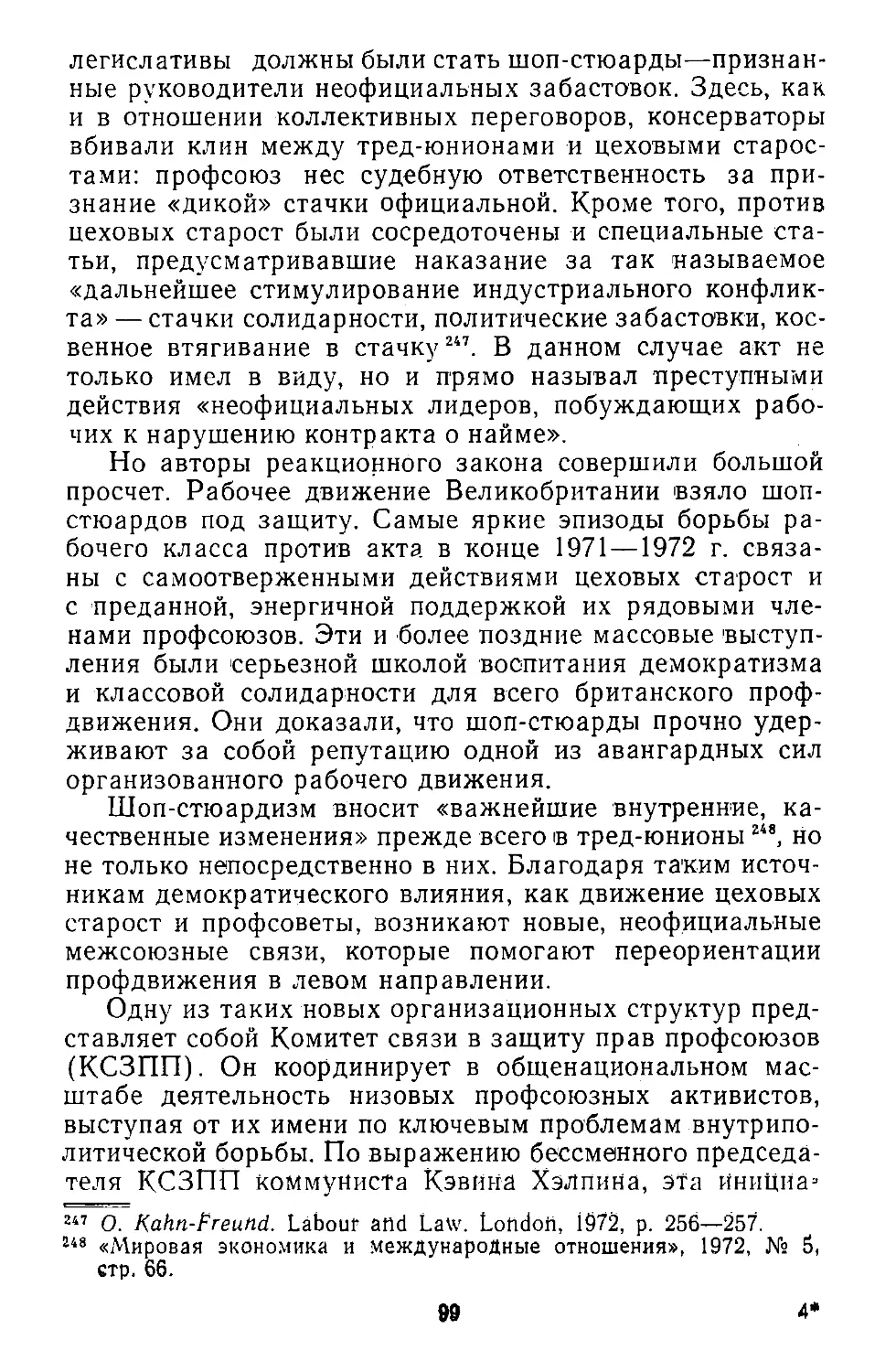

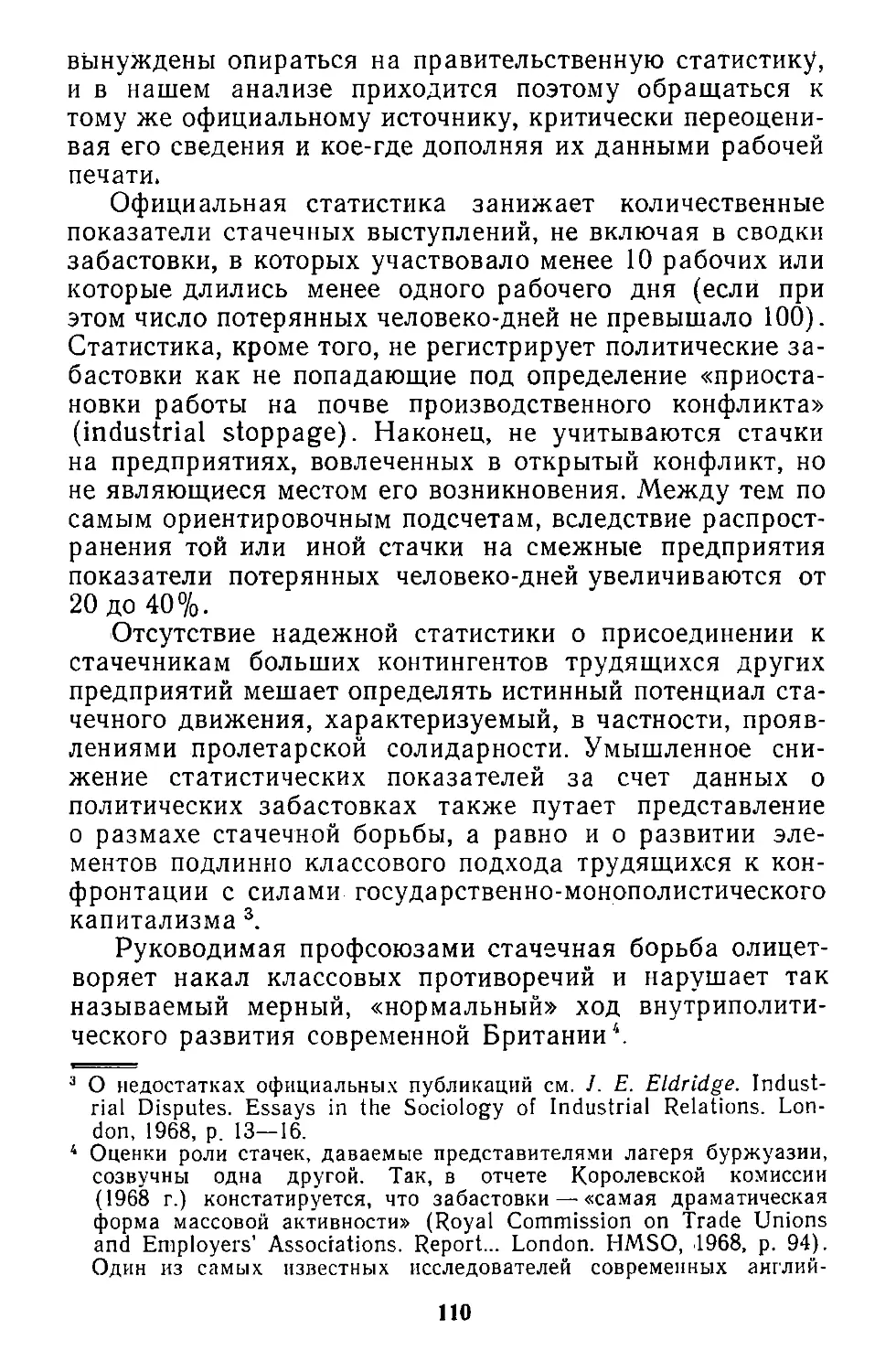

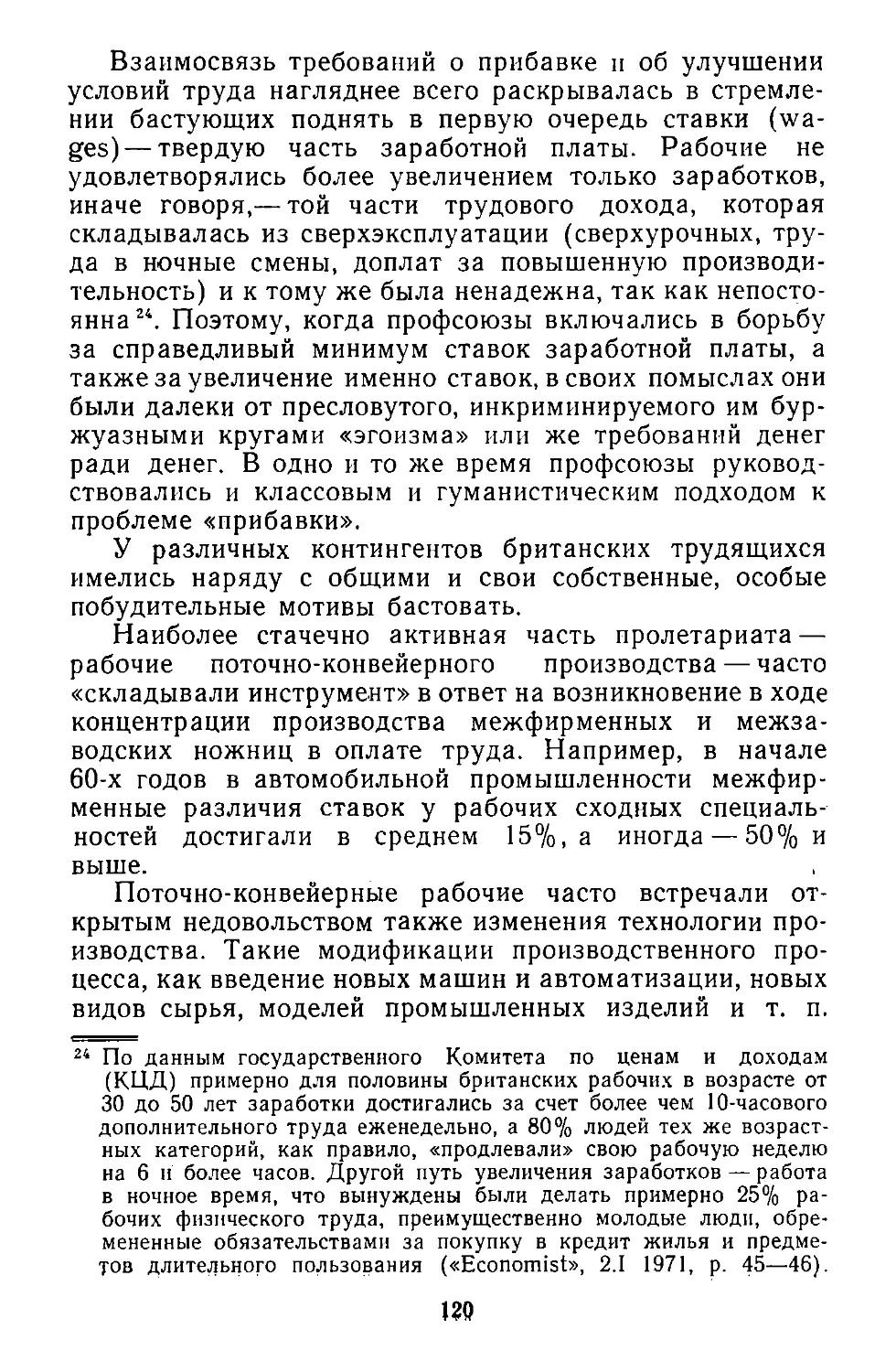

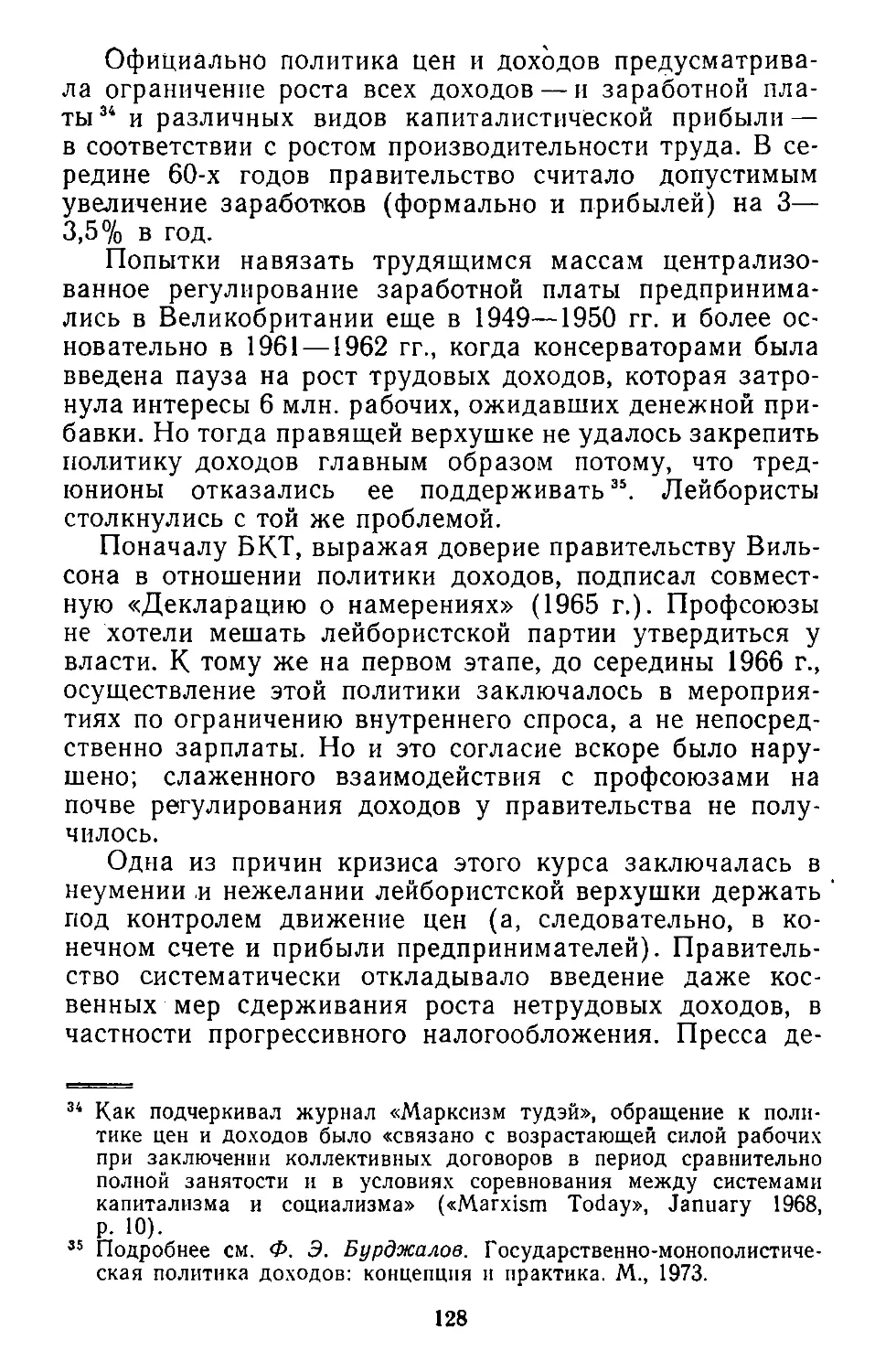

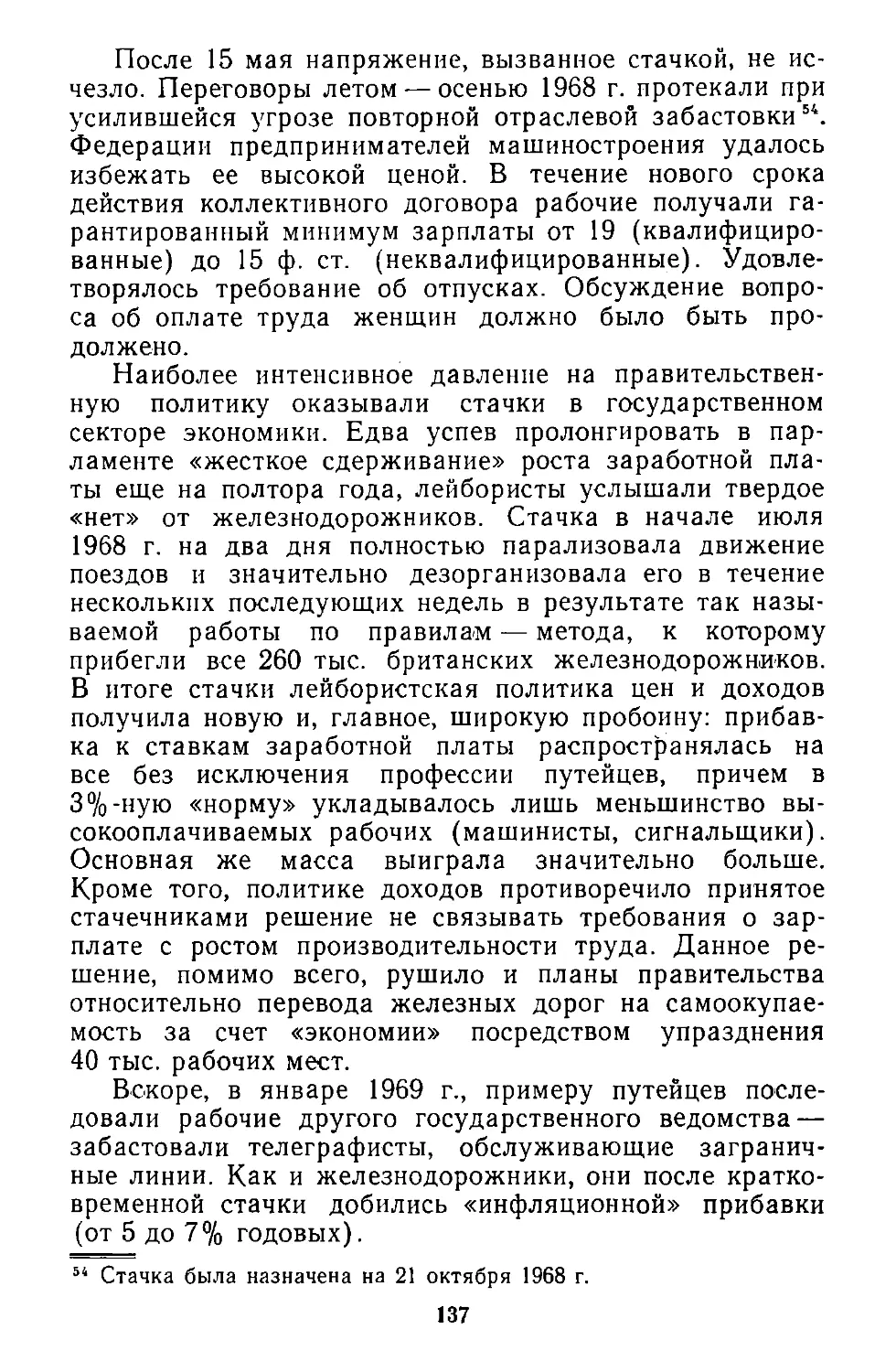

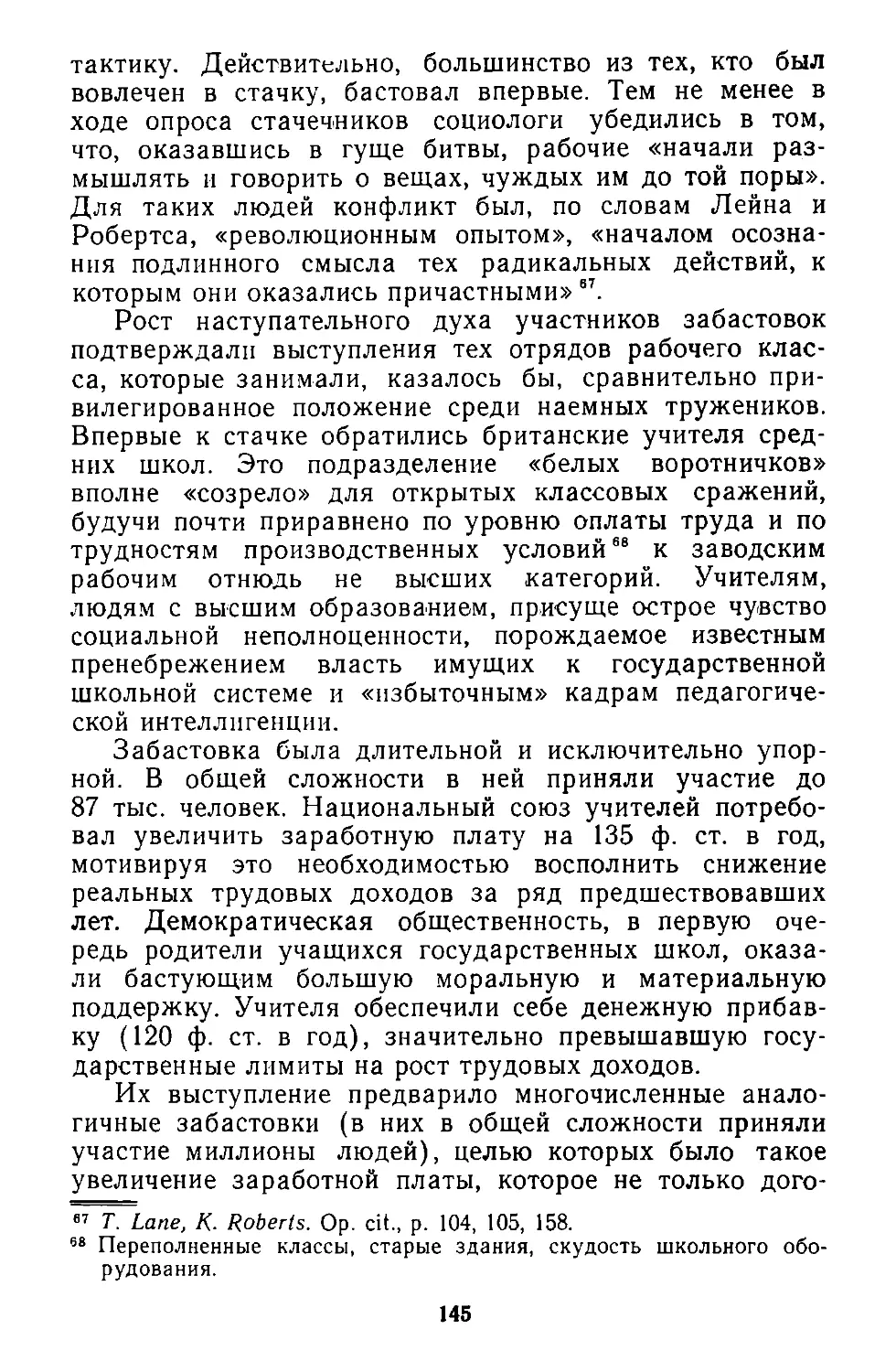

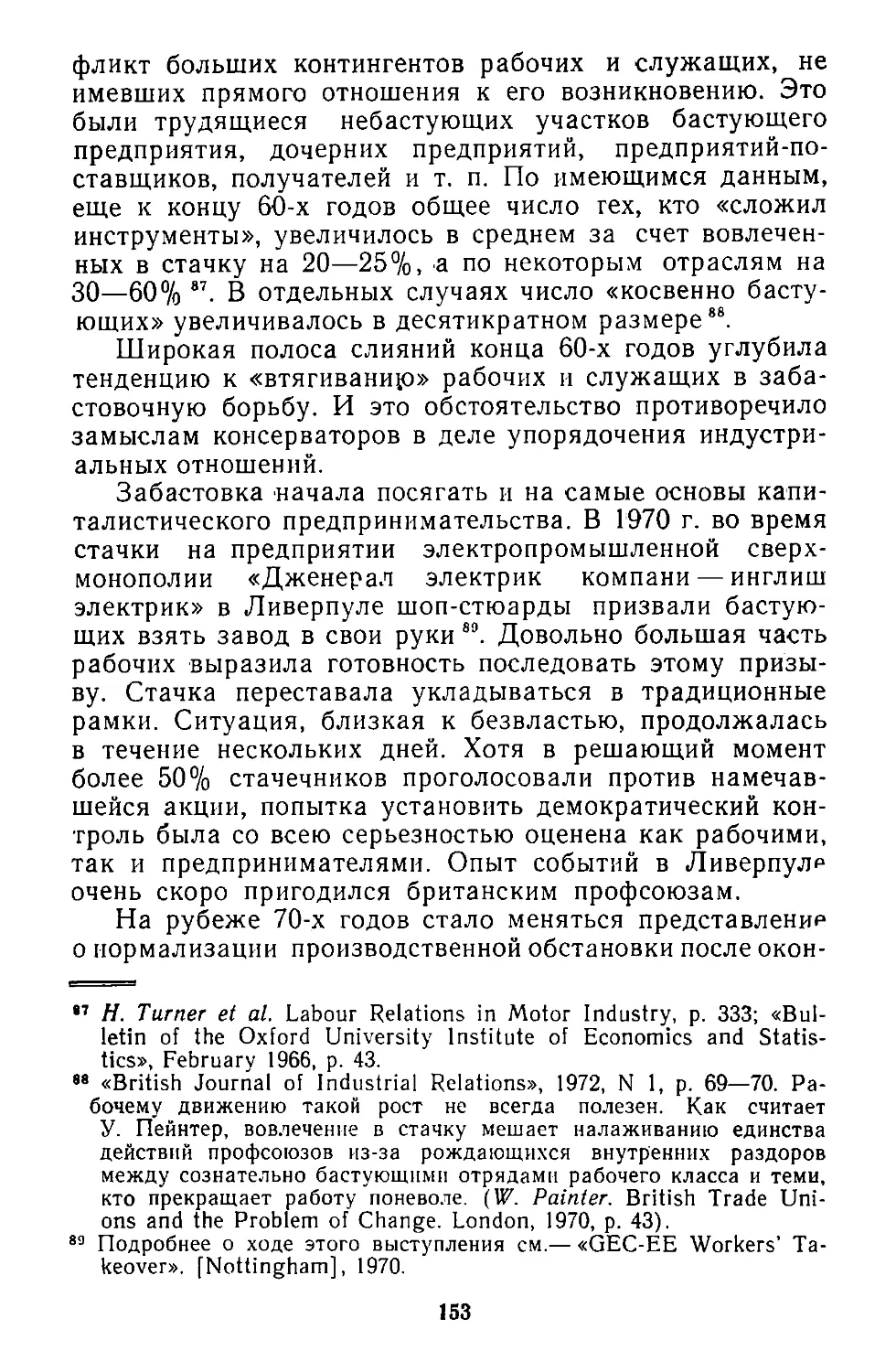

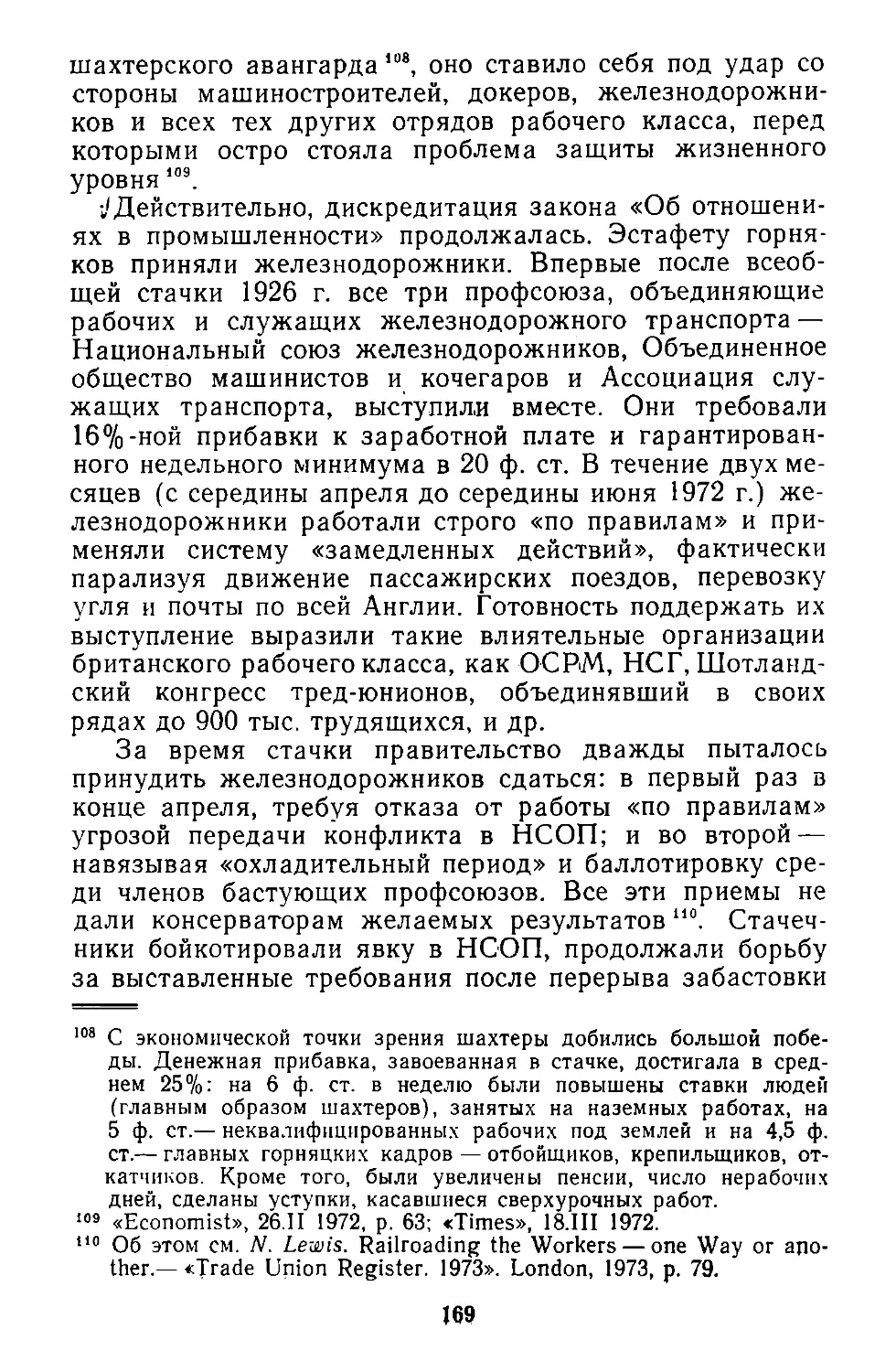

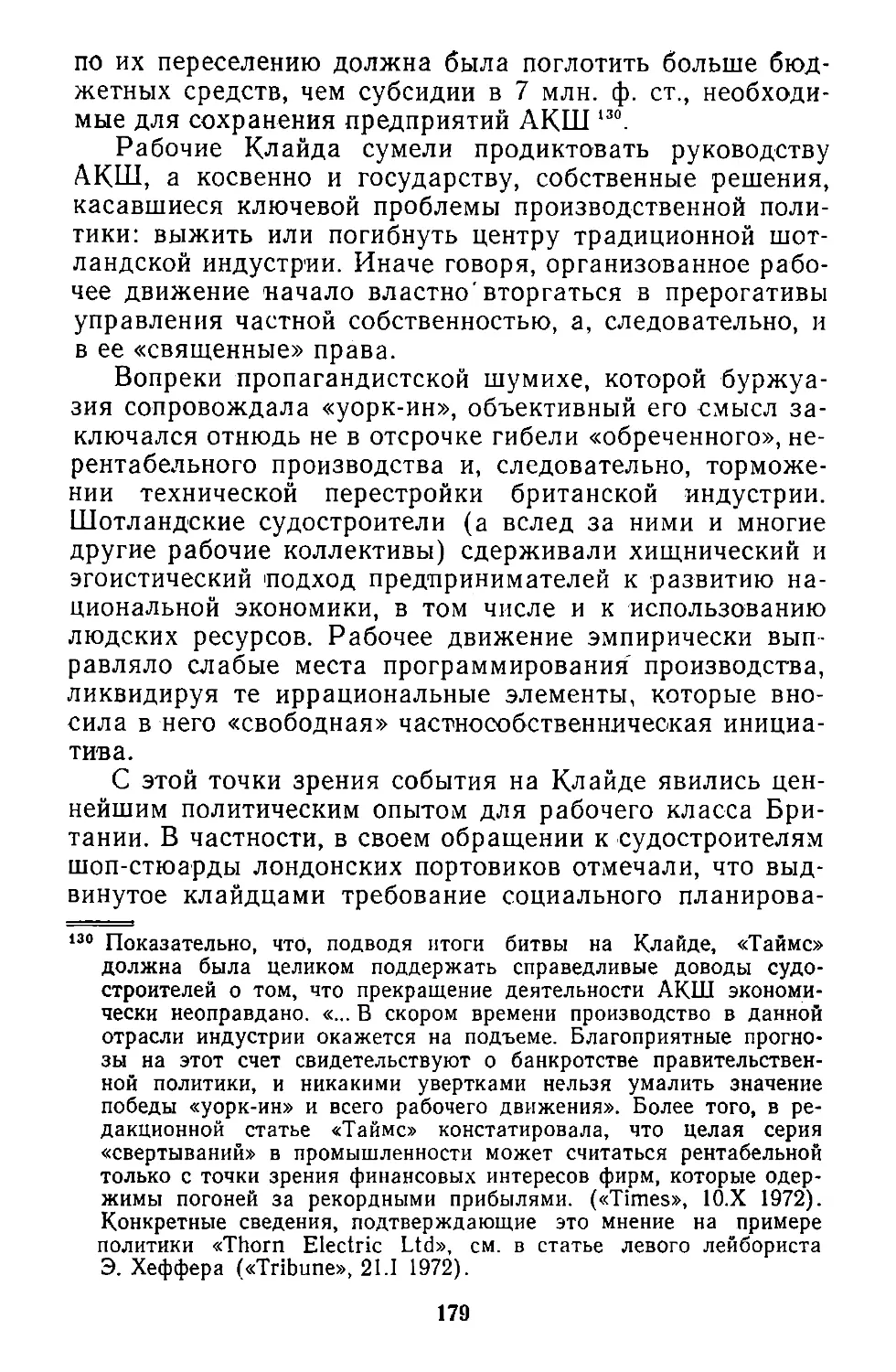

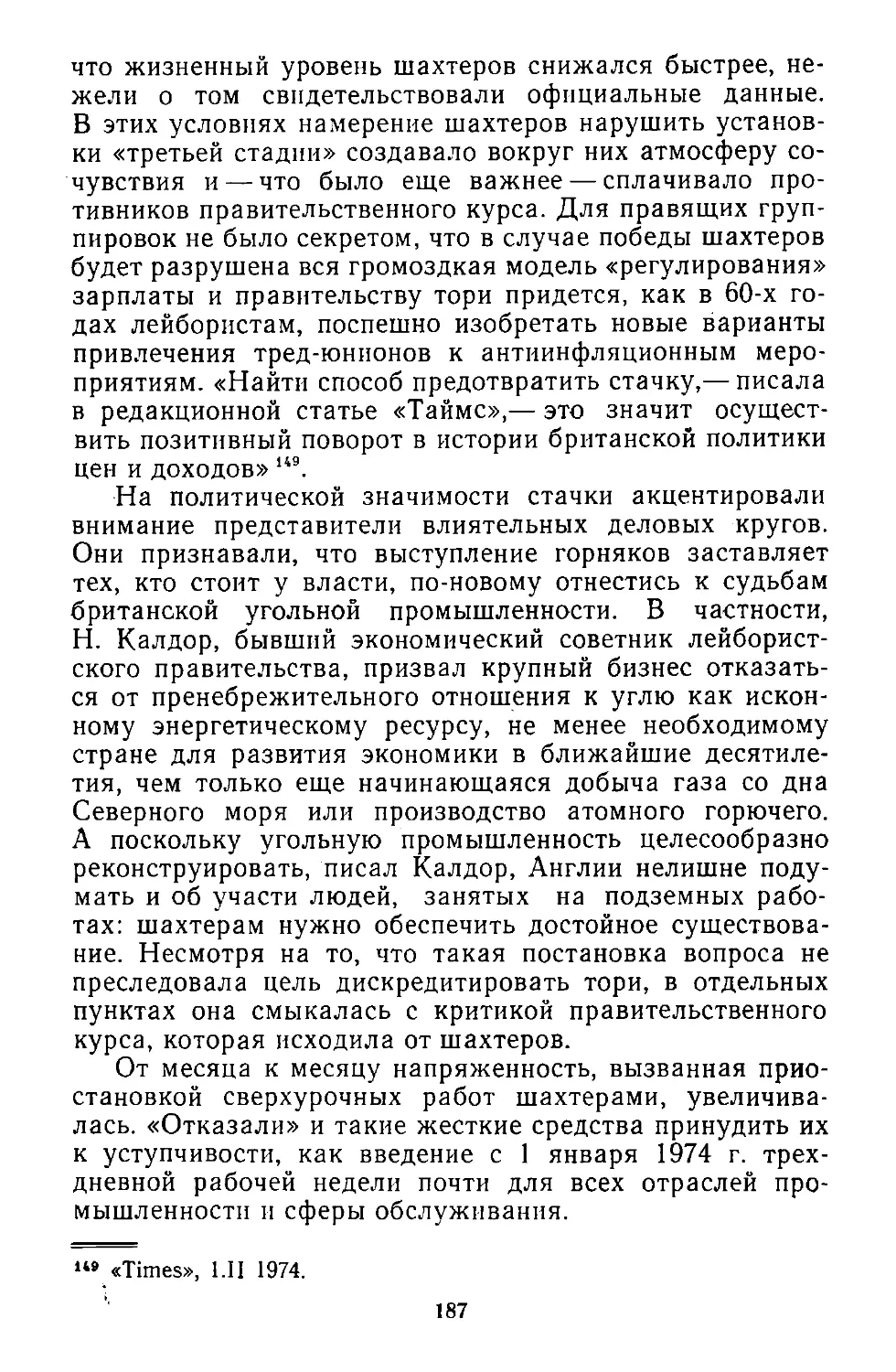

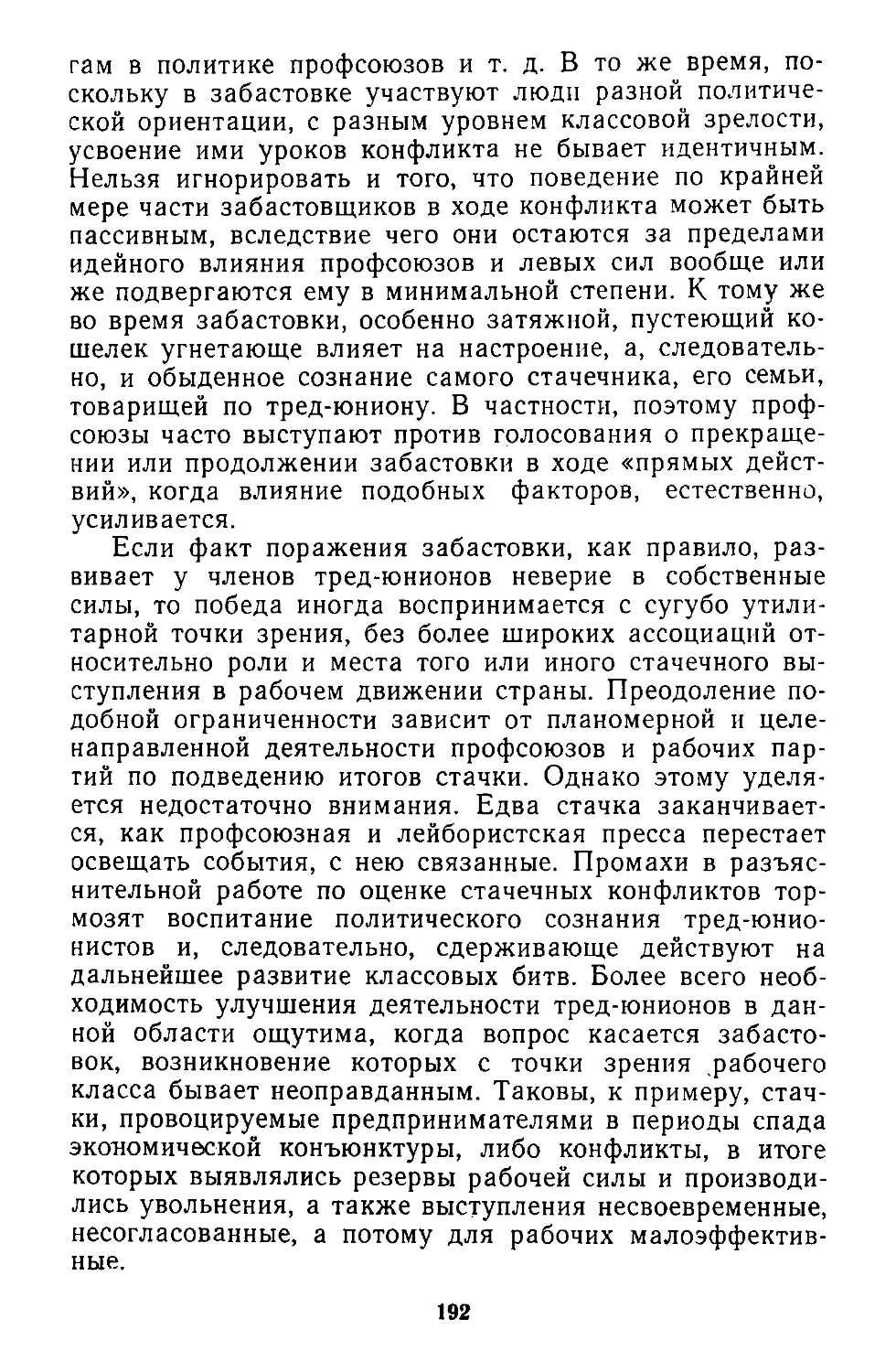

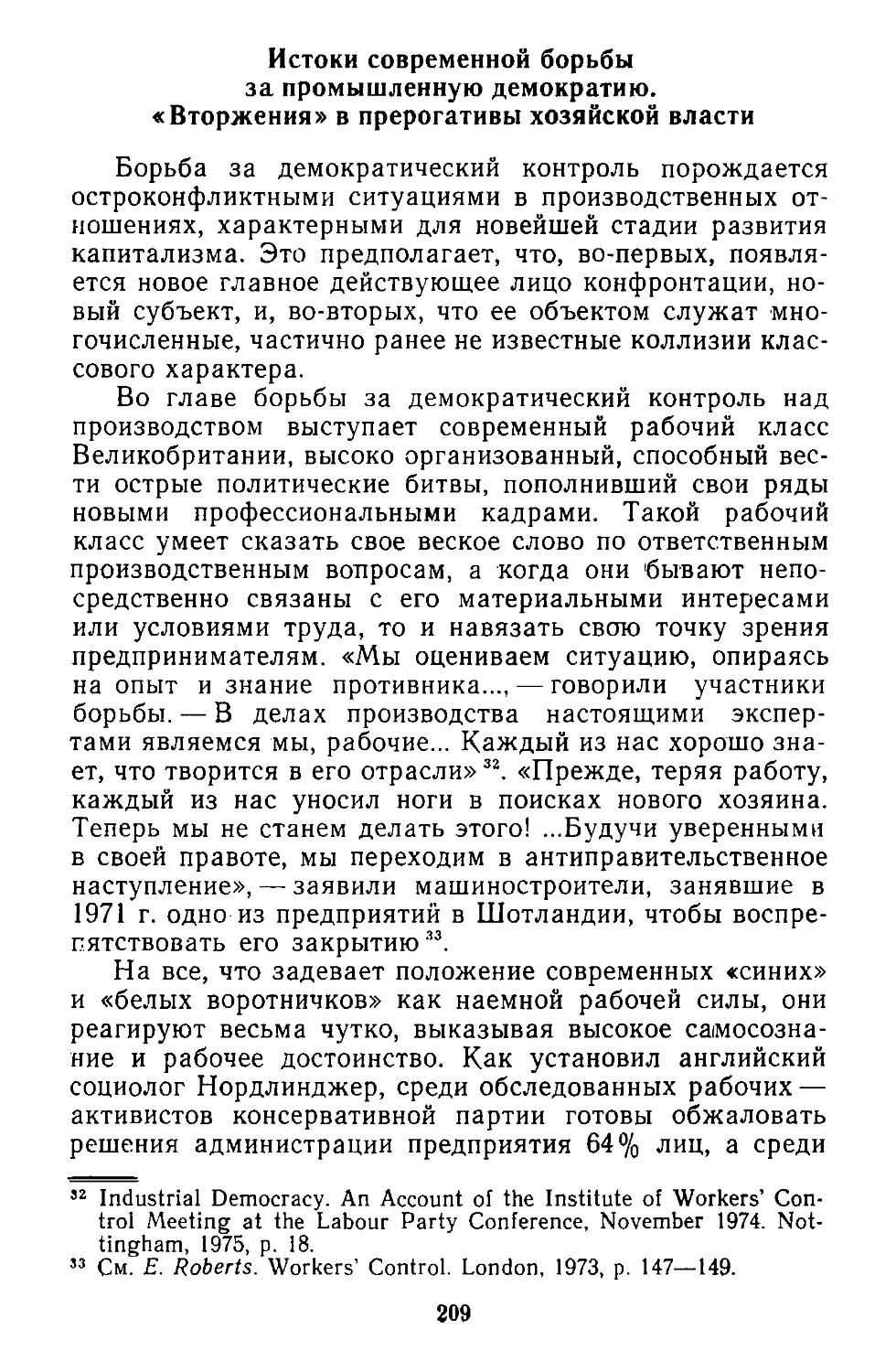

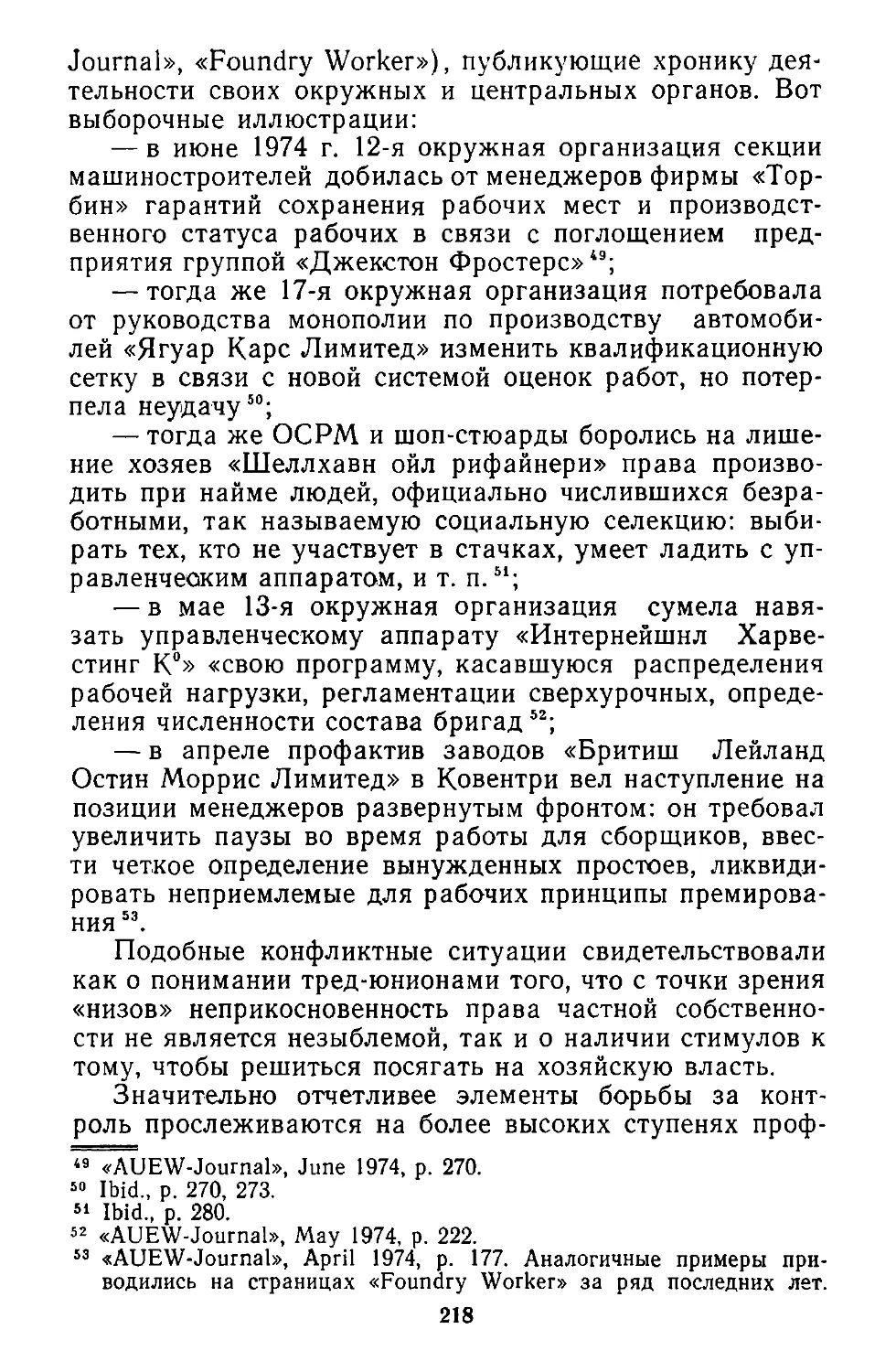

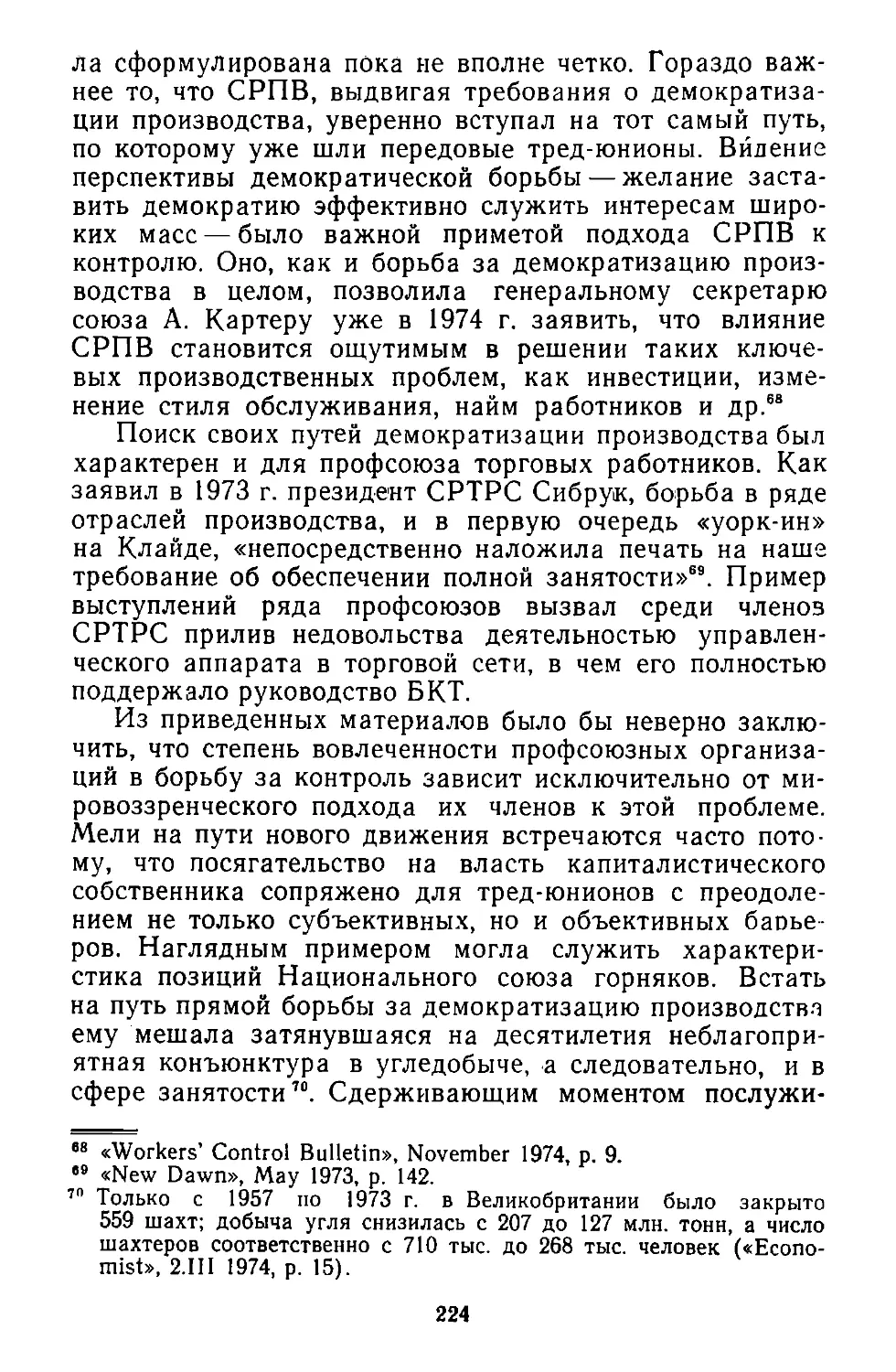

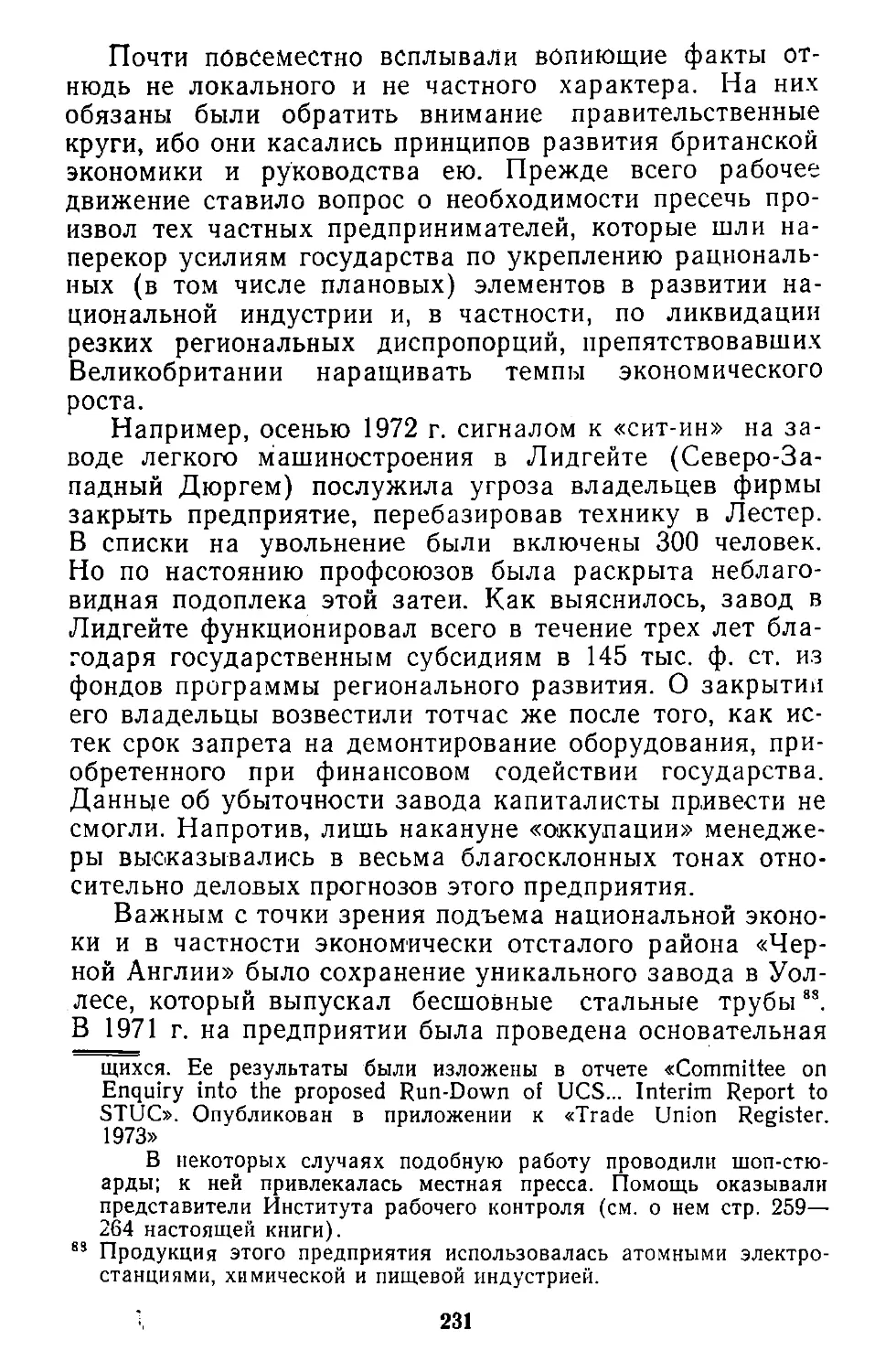

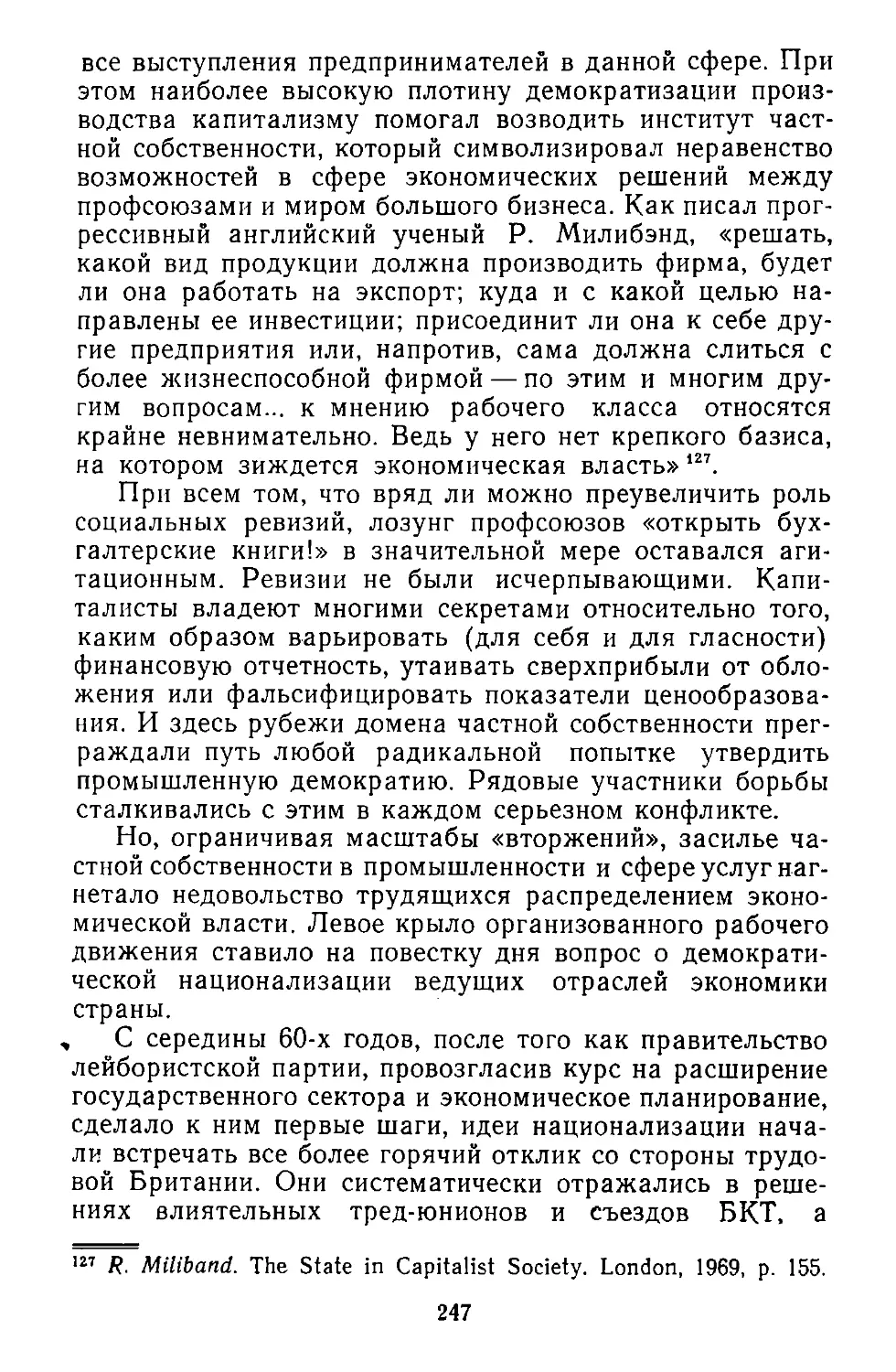

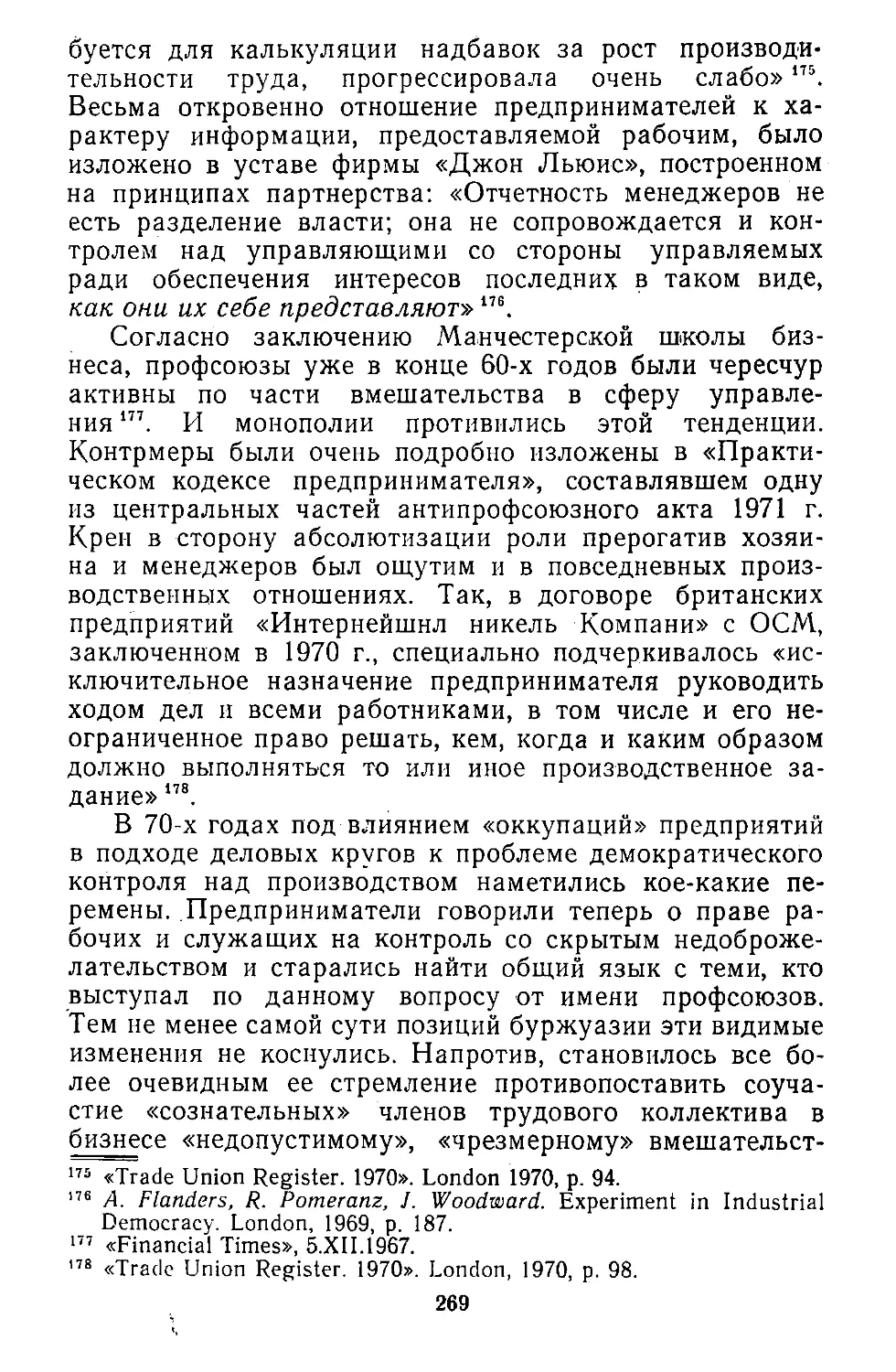

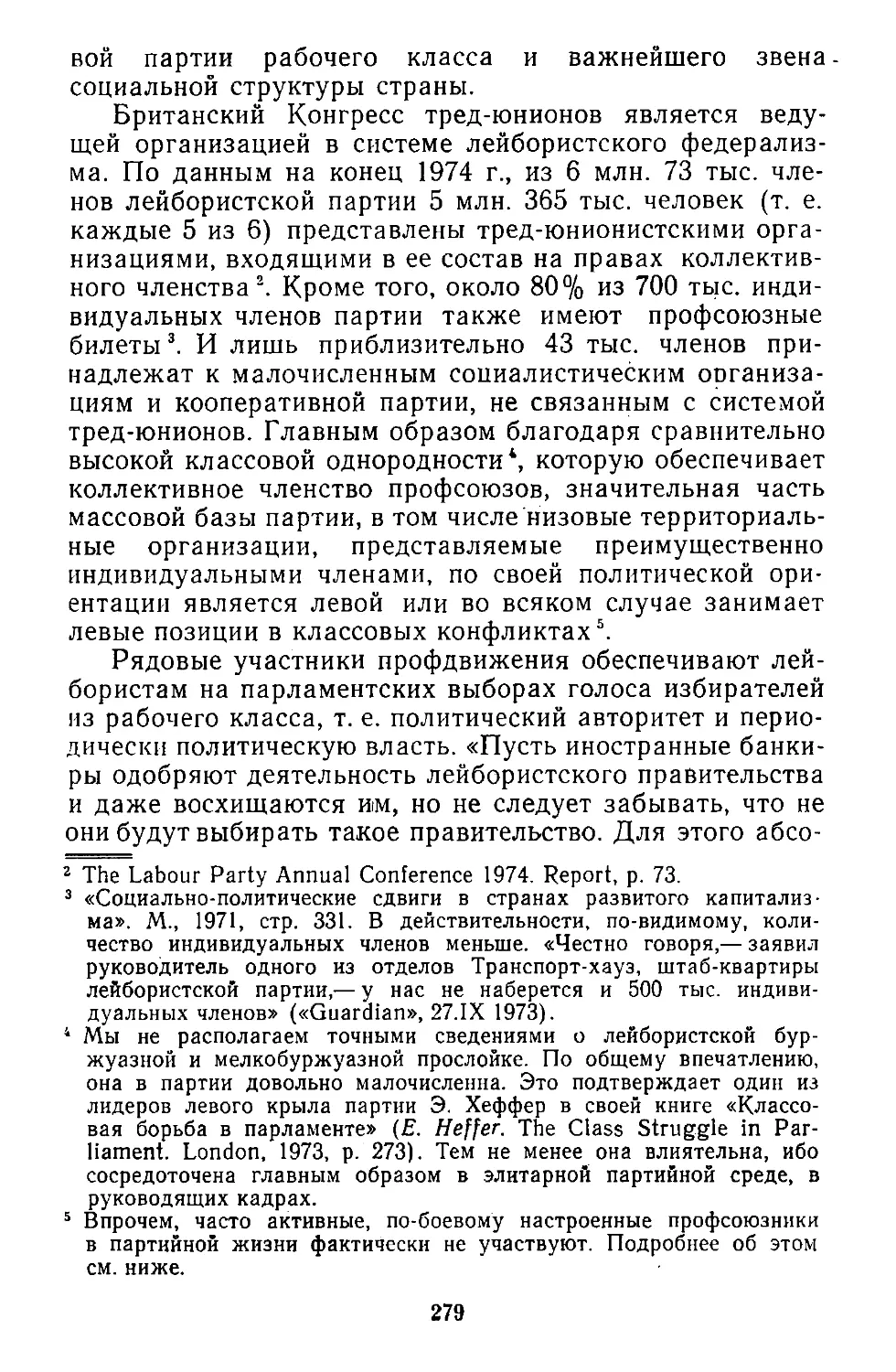

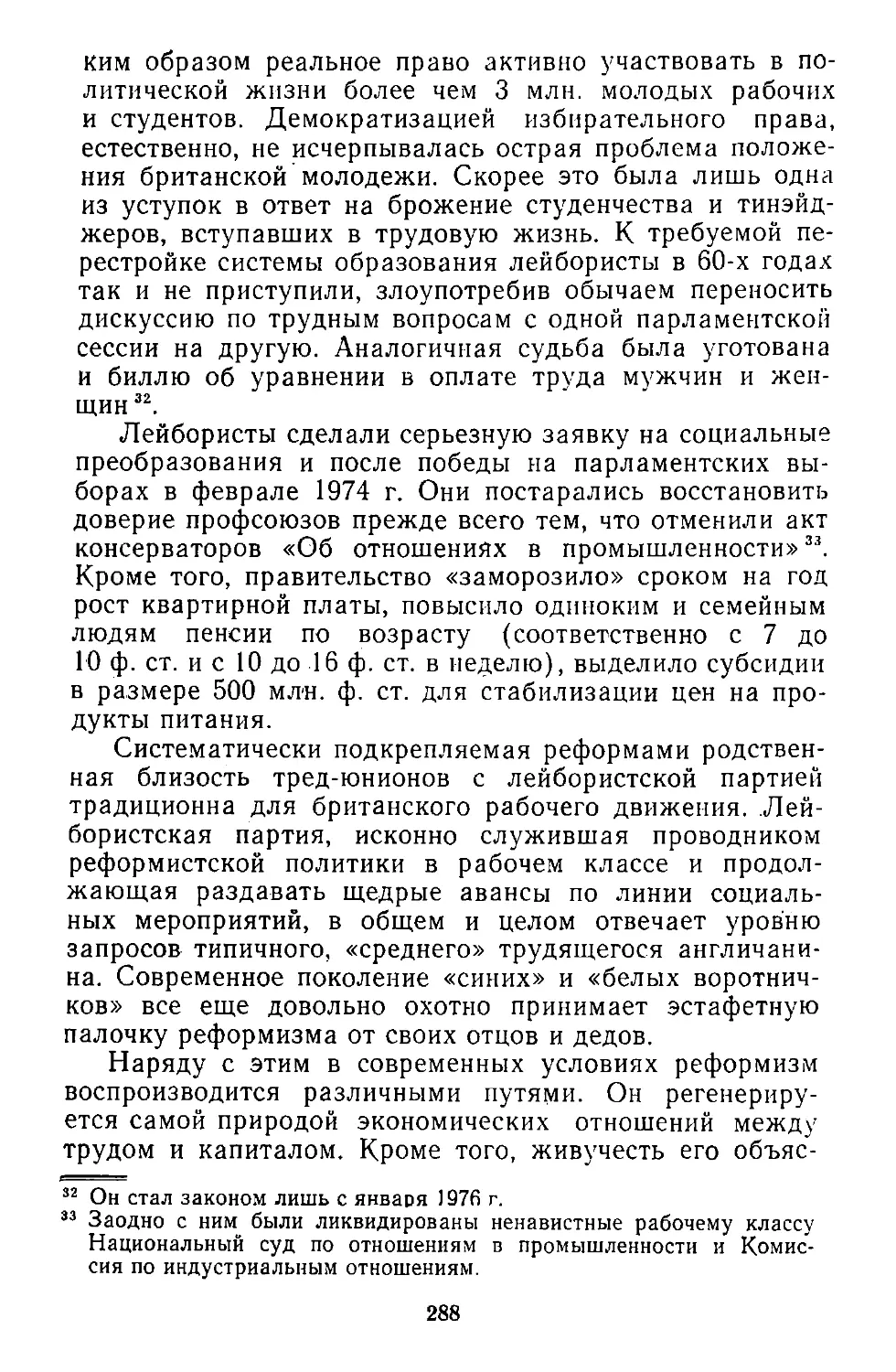

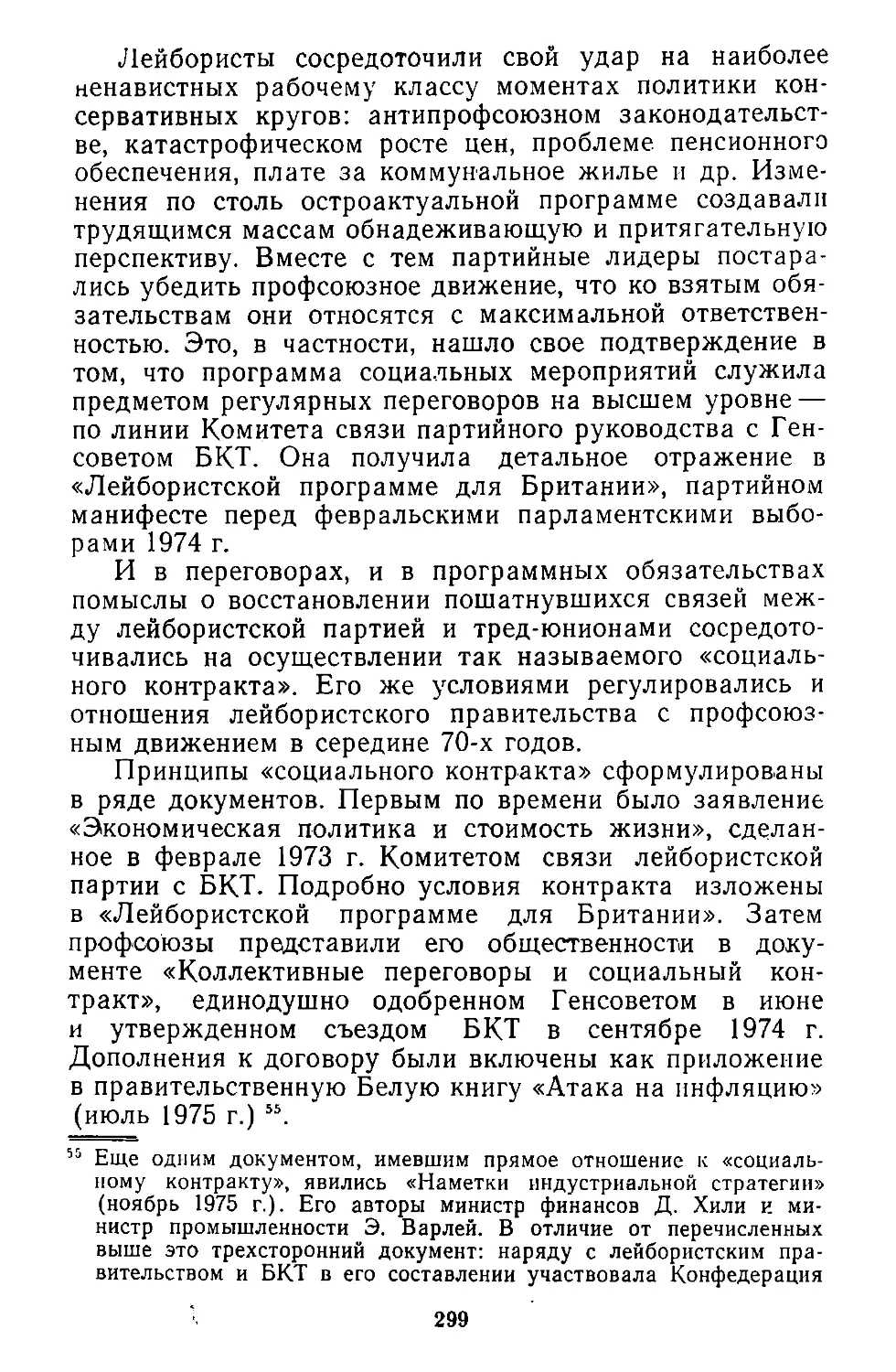

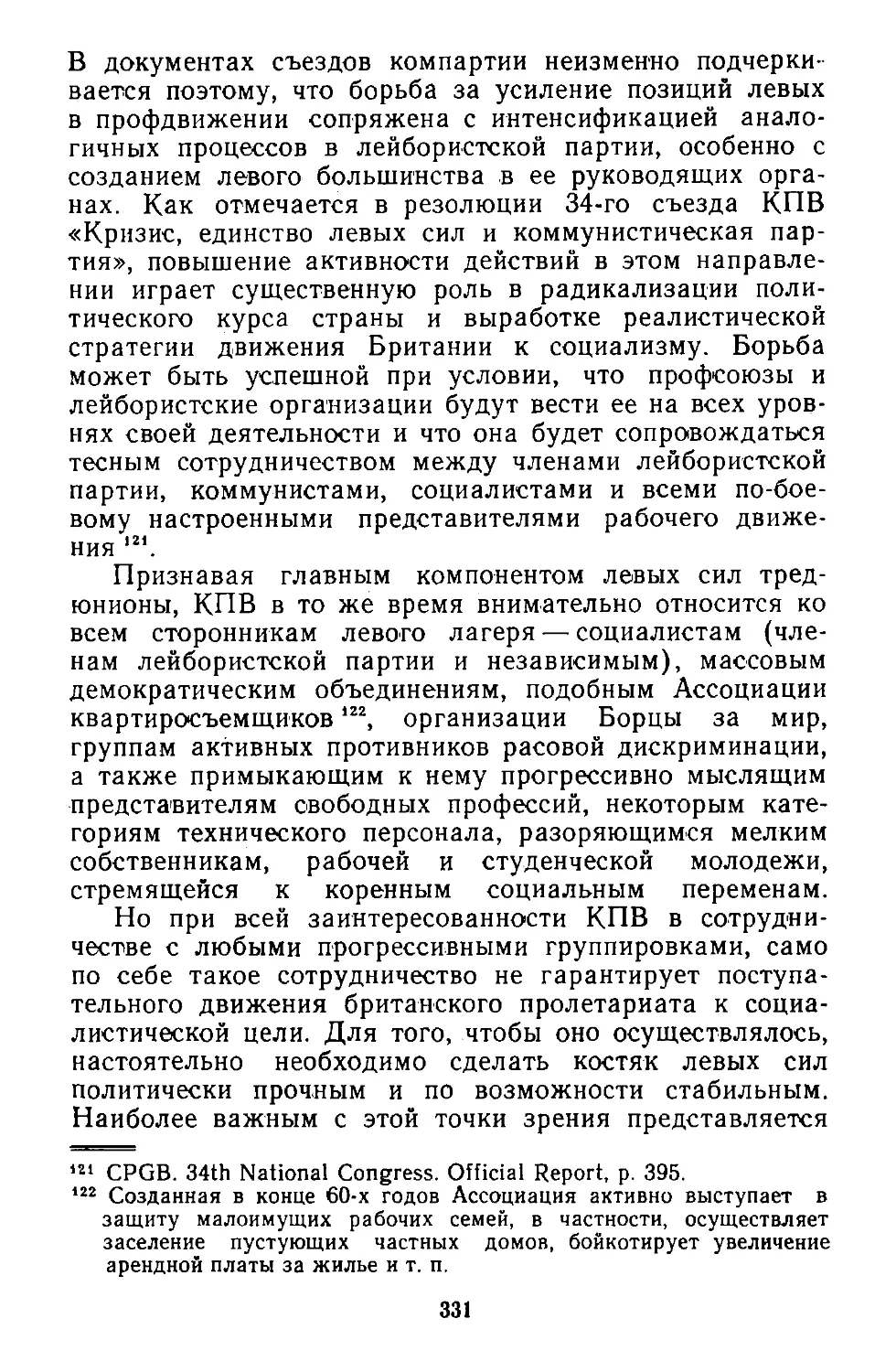

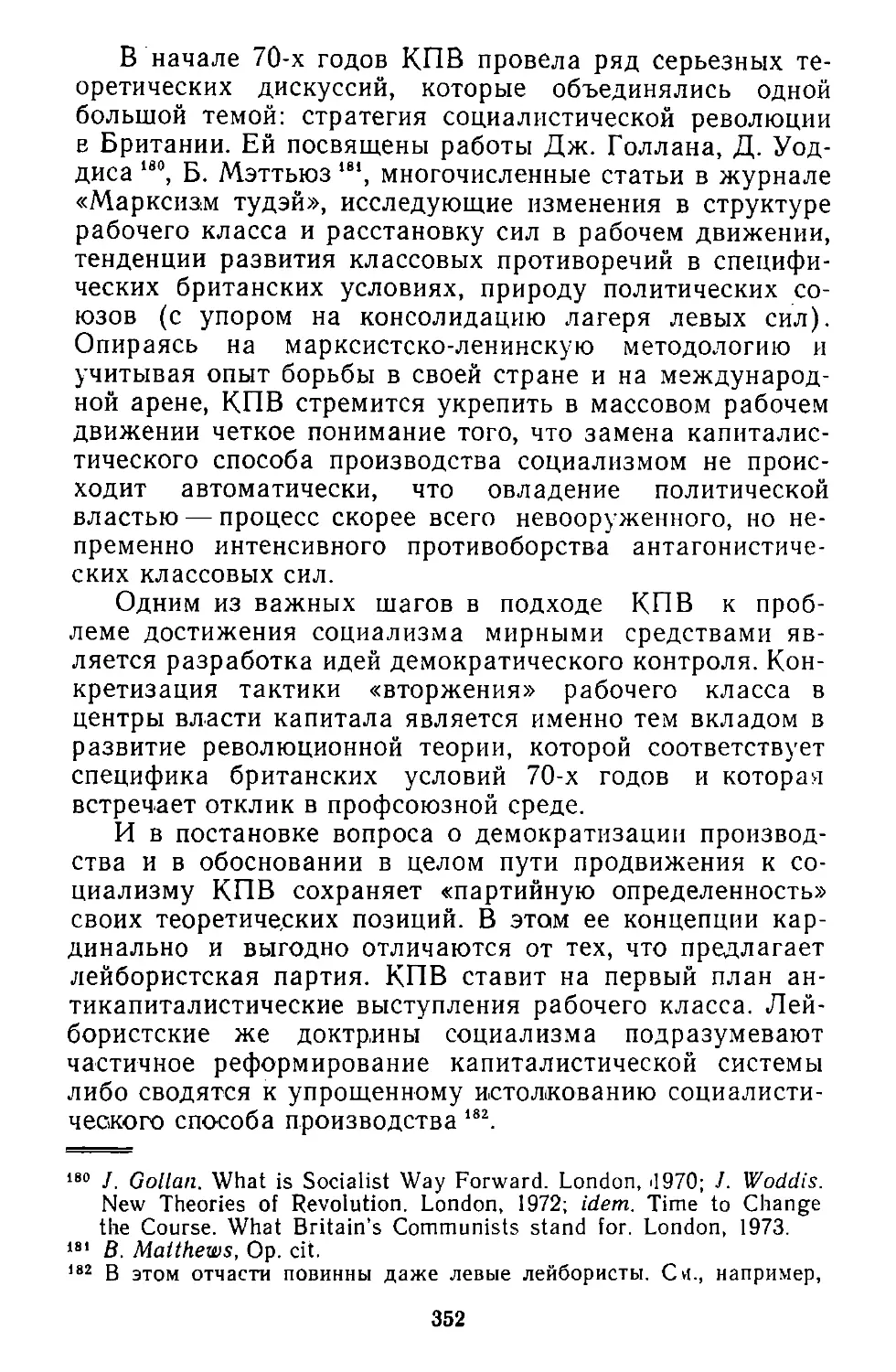

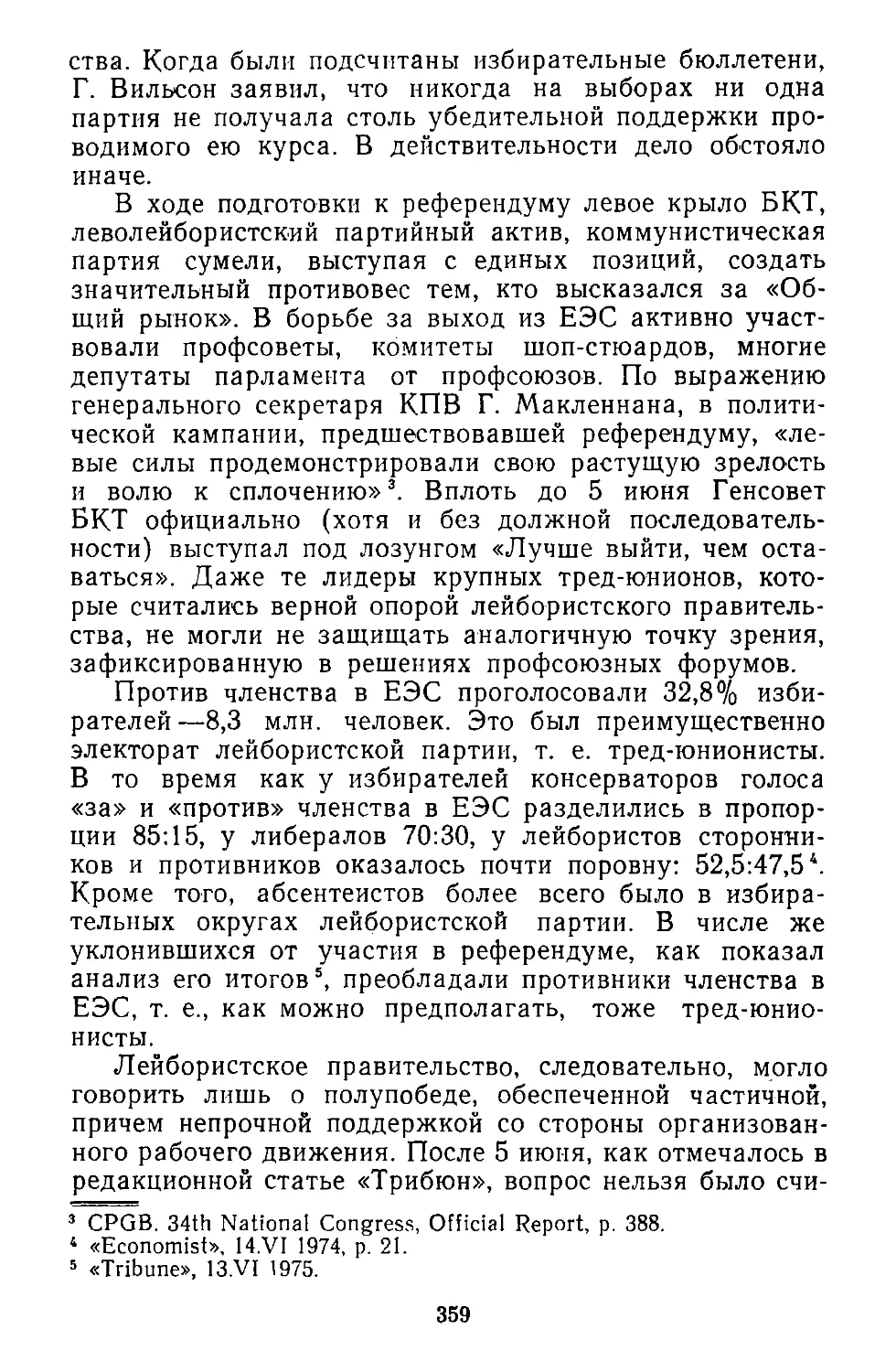

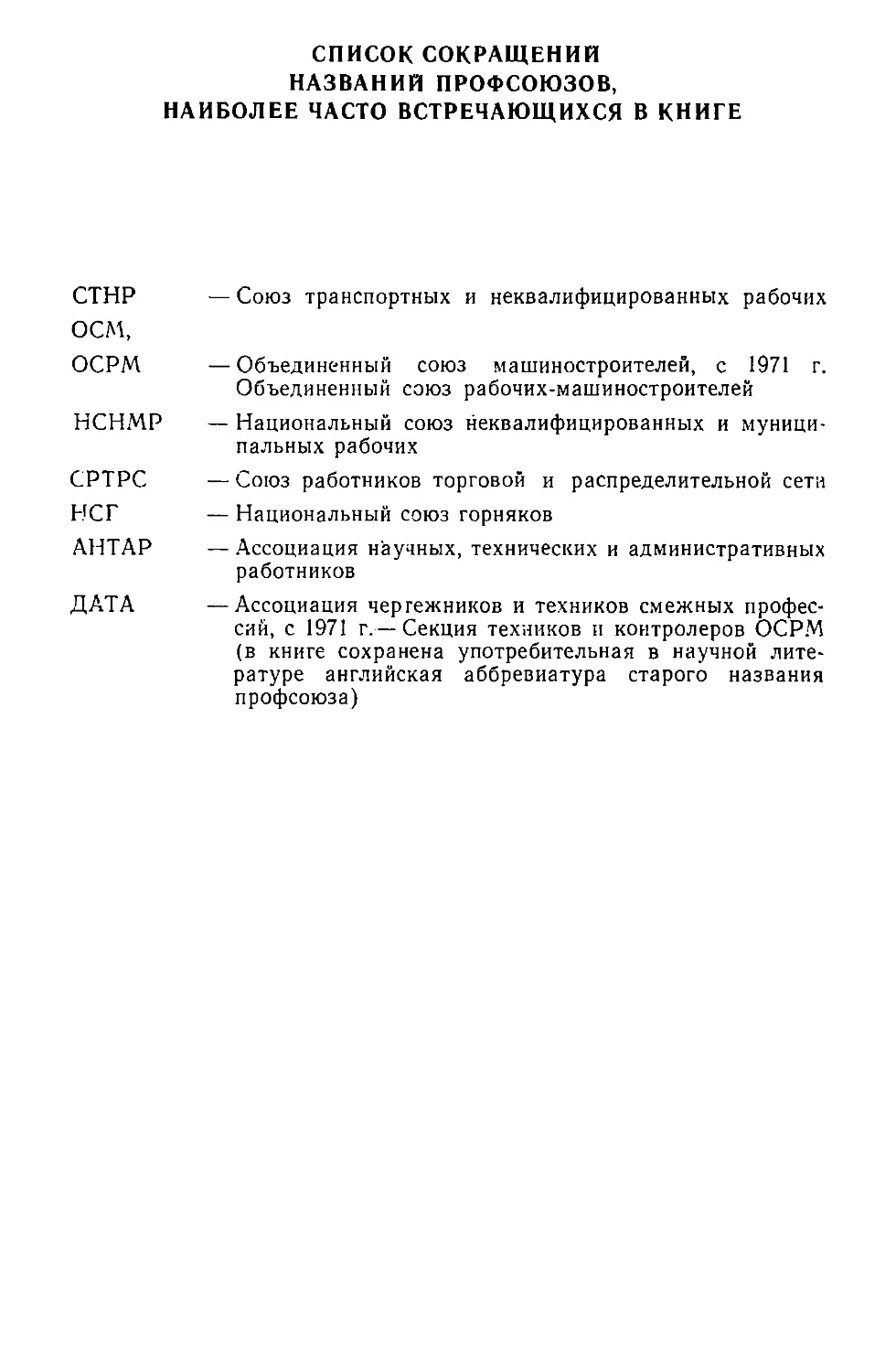

Годы

Число профсоюзов

Число членов

профсоюзов

(в тыс.)

Изменения по сравне¬

нию с предыдущим

годом (в %)

1900

1323

2 022

1910

1 269

2 565

+1,3

1920

1 384

8 348

+322

1930

1 121

4 842

-51

1940

1004

6 613

+13,1

1950

732

9 289

+12,5

1951

730

9 530

+2,6

1952

714

9 578

+0,5

1953

712

9 518

—0,6

1954

711

9 566

+0,4

1955

702

9 738

+1,8

1956

683

9 776

+0,4

1957

683

9 827

+0,5

1958

673

9 636

-1,9

1959

666

9 621

—0,2

1960

662

9 832

+2,2

1961

643

9 893

+0,6

1962

622

9 883

-0,1

1963

602

9 928

+0,5

1964

641

10 218

+ 1,5

1965

629

10 325

+ 1,0

1966

621

10 262

—0,6

1967

602

10 190

-0,7

1968

582

10 193

—

1969

561

10 472

+2,7

1970

538

И 179

+6,8

1971

520

И 127

—0,5

1972

499

11 349

+2,0

1973

508

11444

+0,8

1974

491

11 755

+2,7

Источник: «Ministry of Labour Gazette», November 1930: November 1951; December

1961: November 1965; «Employment and Productivity Gazette», November 1970; «De-

partment of Employment Gazette», November 1971; November 1973, November 1975.

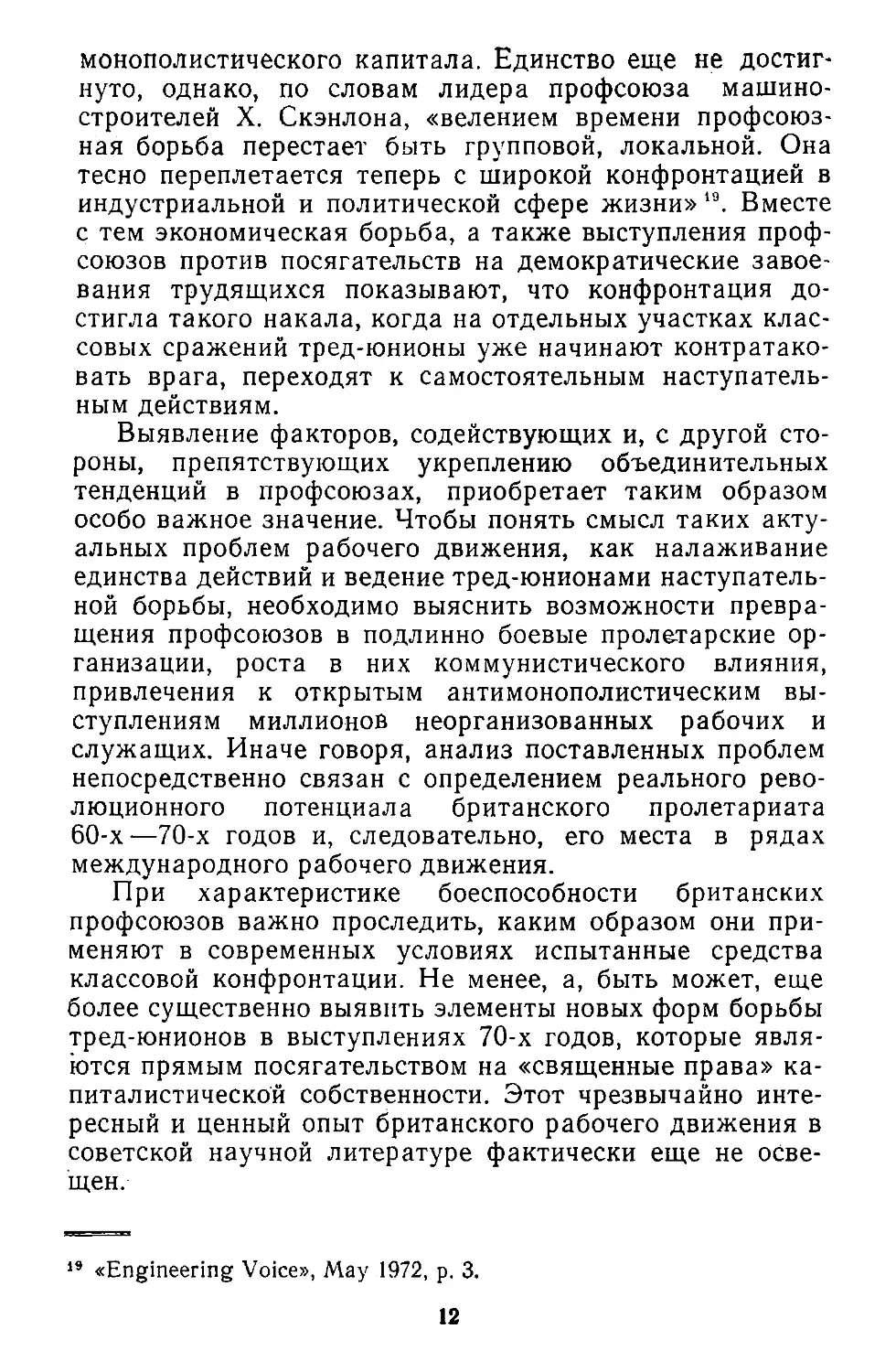

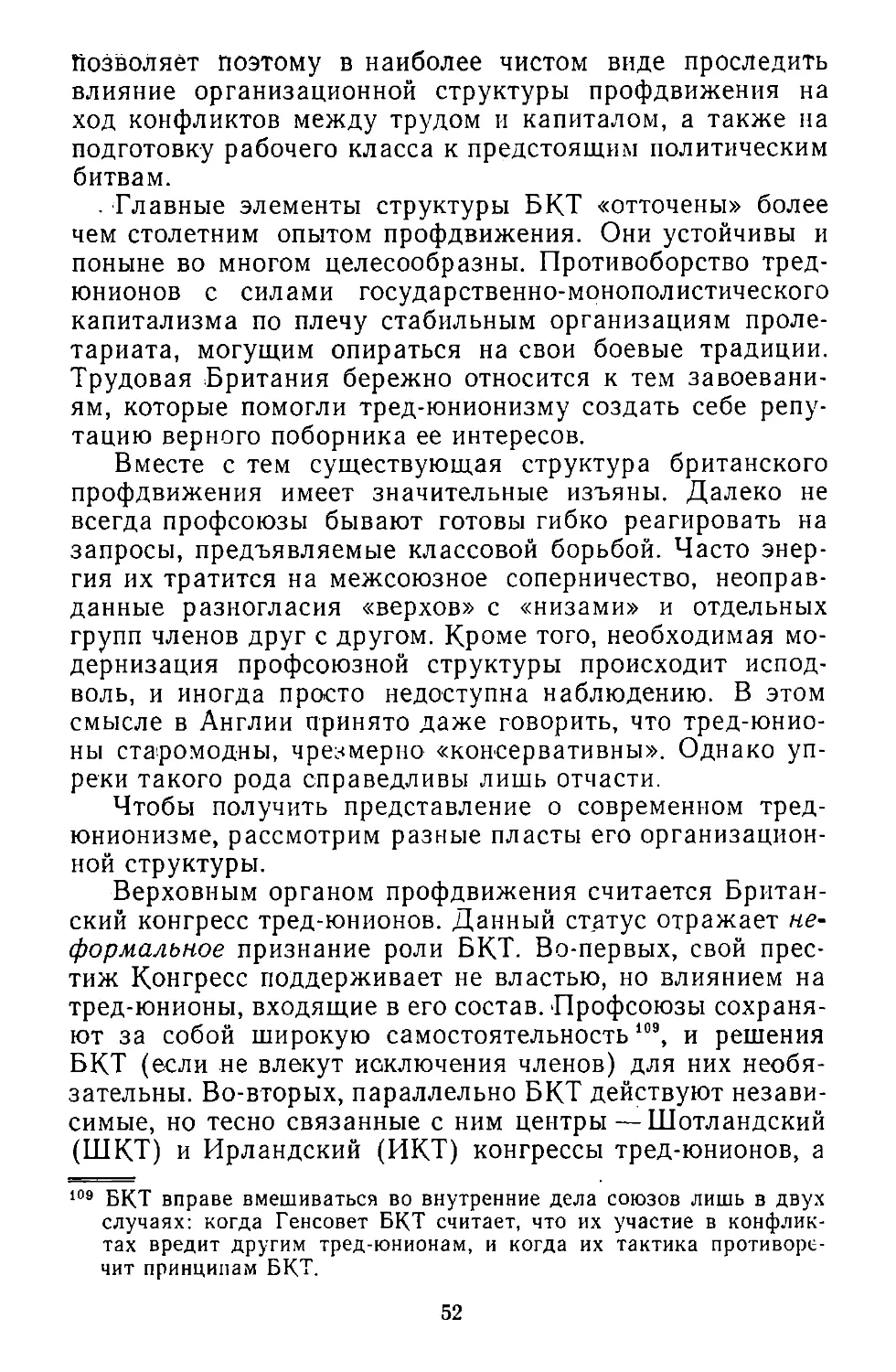

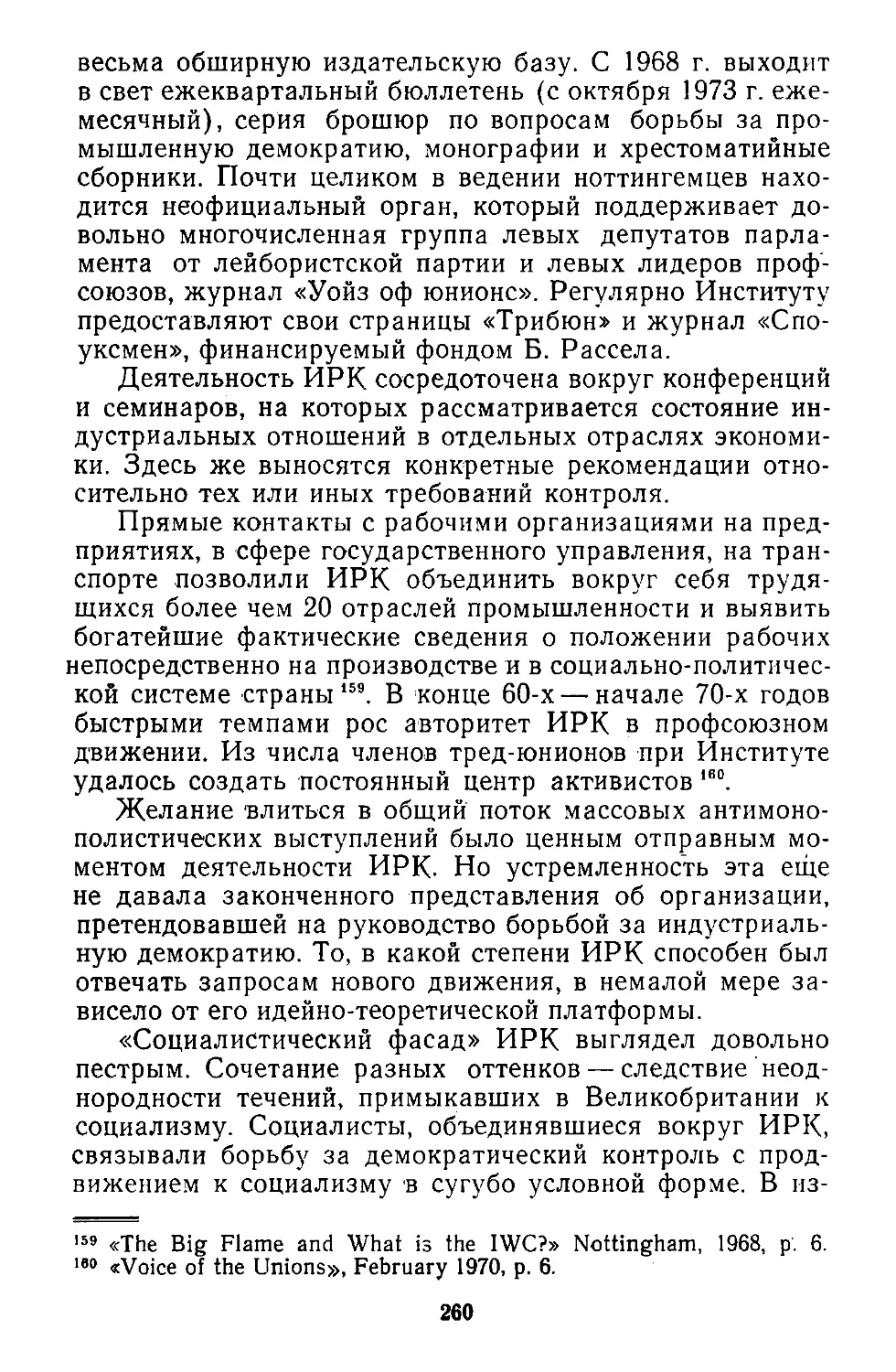

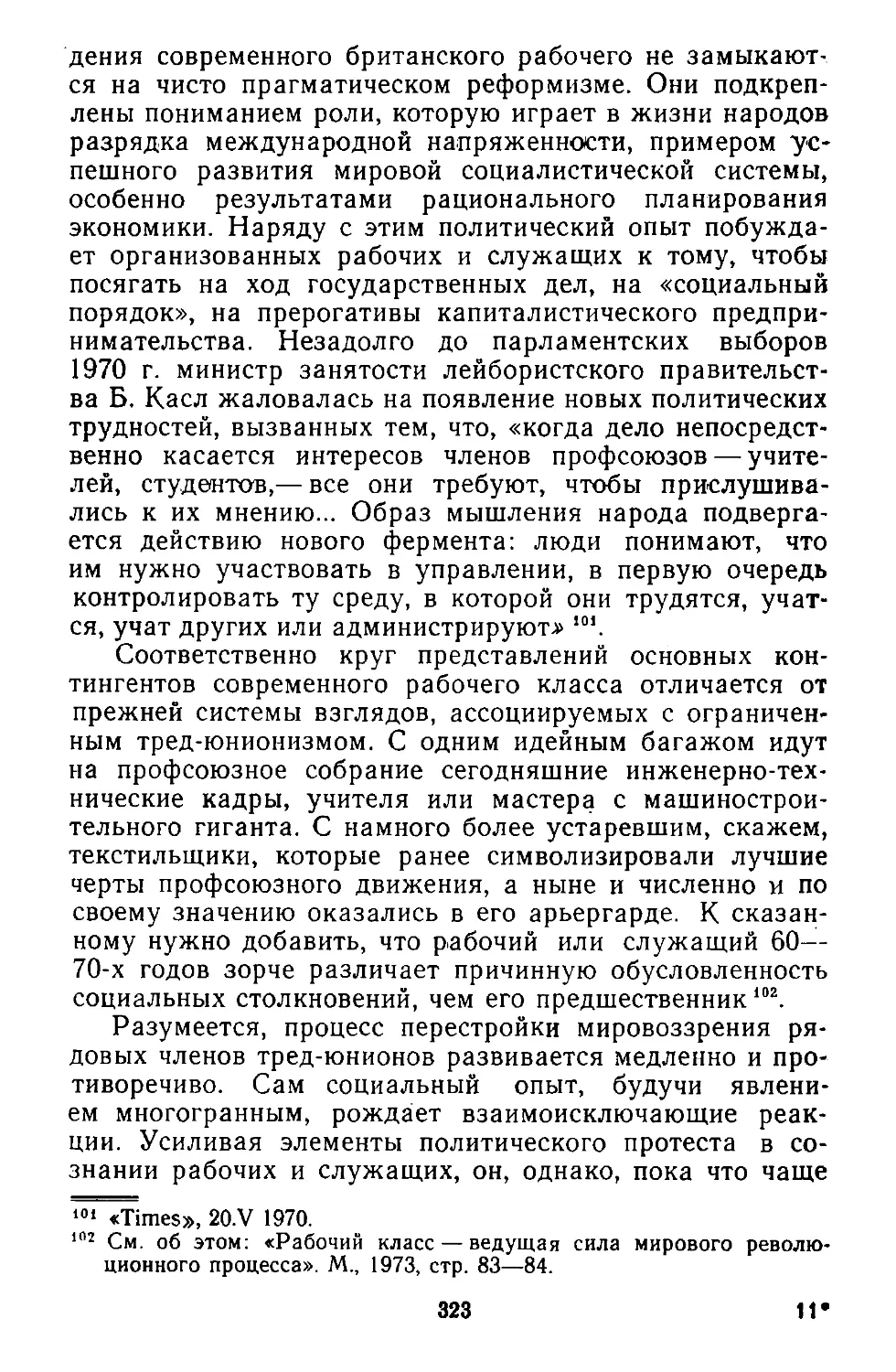

емая таблица дает представление о динамике профсоюз¬

ной организованности в историческом разрезе.

Как видно из таблицы, не считая отдельных откло¬

нений, своего рода правилом является медленное умень¬

шение числа тред-юнионов и постепенный же рост член¬

ства в рабочих организациях. Четкое действие обеих

циальной структуре Великобритании.— «Рабочий класс и современ¬

ный мир», 1975, № 5; «Department of Employment Gazette», July

1975 (по данным переписи населения 1971 г.).

16

этих тенденций на протяжении большого и подвержен¬

ного катаклизмам отрезка истории имеет свое объясне¬

ние.

Вступление в профсоюз представляет собой устой¬

чивую классовую традицию пролетариата, подтвержда¬

ющую ленинскую мысль о том, что профсоюзная борь¬

ба — «одно из постоянных, всегда при капитализме нуж¬

ных» проявлений рабочего движения7. Рабочие исконно

считают тред-юнионы наиболее целесообразной формой

объединения для охраны своих экономических интересов

и социальных прав. Они самыми различными путями ис¬

пользуют большой общественный авторитет профсоюзов,

а соответственно и силу их давления на монополии и ад¬

министративный аппарат государства.

Кроме того, в глазах трудящихся профсоюзы неиз¬

менно ассоциируются с пролетарской солидарностью, т. е.

с овладением важнейшим средством антимонополисти-

стической борьбы. Наконец, профсоюз — сравнительно

легко доступная и простая форма объединения. Он не

требует от вступающих в него людей общности идейных

воззрений, как это свойственно политическим партиям.

При всем том постепенная концентрация членства в

крупных профорганизациях свидетельствует о зрелости

побуждений, с которыми современные пролетарии свя¬

зывают свое вступление в тред-юнионы. Более политиче¬

ски дальновидные, чем рабочие прежних поколений, они

стремятся к тому, чтобы тред-юнионы были максималь¬

но дееспособными в борьбе против государственно-моно¬

полистического капитализма.

Статистика отражает общие направления юниониза¬

ции; на перипетиях же данного процесса, особенно дина¬

мике профсоюзного членства, сказывается влияние мно¬

гих, в том числе противоборствующих факторов экономи¬

ческого и политического порядка. Те, которые форми¬

руют обе ведущие тенденции (к росту и концентрации

членства), связаны с закономерностями национального

общественного развития и путями рабочего движения.

Другие определяются своеобразием конкретного этапа

истории страны. Именно от этих специфических «примет

времени» зависят фиксируемые статистикой колебания в

юнионизации.

7 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 47, стр. 88.

17

Один из «пиков» роста профсоюзного членства (с 2,5

цо 8,3 млн. человек) приходится на 10-е — начало

20-х годов. То был период, характеризовавшийся сущест¬

венным повышением уровня занятости, а также сильны¬

ми боевыми настроениями в массах. И наоборот: после¬

довавшее уменьшение членства почти на 50% отражало

временный спад рабочего движения, наступивший за все¬

общей стачкой 1926 г., а также влияние «рекордной» без¬

работицы в период мирового экономического кризиса

1929—1933 гг. Свои «приметы» видны и на количествен¬

ных изменениях в тред-юнионизме после второй мировой

войны.

Вслед за значительным увеличением рядов профсоюз¬

ной армии (почти на 3 млн. человек) в конце 30-х — кон¬

ца 40-х годов, когда в немалой степени юнионизацию

стимулировали особые обстоятельства 8, в динамике член¬

ства наступил довольно длительный застой. В 50-е годы

среднегодовой приток новых членов снизился с 14% до

1%9.

От вступления в тред-юнионы рабочих удерживали в

этот период реальные симптомы грозных социальных бед,

потеря уверенности в завтрашнем дне. Обострявшаяся

конкурентная борьба на мировых рынках с Японией,

ФРГ, Италией шла не в пользу Великобритании, сдер¬

живая ее промышленное развитие и, следовательно, соз¬

давая перспективу массовой безработицы. Введение в

производство средств автоматизации также начинало

увеличивать резервы «свободных» рабочих рук. Вместе с

тем трудящихся все больше и больше настораживали

учащавшиеся попытки государства ограничивать в наци¬

ональном масштабе требования о повышении заработной

платы. С другой стороны, к борьбе в меняющихся усло¬

виях профдвижение приспосабливалось медленно: туго

шло дело с выработкой радикальной социальной плат¬

формы, и БКТ, кроме того, не выражал готовности улуч¬

шать свою организационную базу применительно к ре¬

8 Позитивное воздействие борьбы против гитлеризма на обществен¬

ную активность, уверенность в обеспеченности работой (не только

в связи с послекризисным подъемом промышленного цикла, но так¬

же рассасыванием безработицы в военных условиях и последую¬

щей реконструкцией индустрии), некоторые правительственные ме¬

ры по защите профактивистов от преследований.

8 -Подсчитано по «Ministry of Labour Gazette».

18

шительным массовым выступлениям. То и другое проф¬

союзы начали осуществлять позднее. Потребовались го¬

ды, прежде чем одержали верх здоровые тенденции и

миллионы английских трудящихся, преодолевая песси¬

мизм и инертность, вновь потянулись к тред-юнионам.

На протяжении 60-х — начала 70-х годов число орга¬

низованных трудящихся увеличилось более чем на 12,2%.

Отдельные спады — кратковременные и редкие — уве¬

ренно перекрывались притоком в тред-юнионы свежих

сил. Наиболее интенсивно пополнение шло с 1968 г.:

именно с тех пор в тред-юнионы вступило более 1,7 млн.

человек. Как видно, показатели эти не превышают «пи¬

ки» довоенных десятилетий. Между тем они значительны

сами по себе и говорят о весьма существенных сдвигах,

происходящих в самом процессе юнионизации.

Британские трудящиеся чаще всего мотивируют

вступление в профсоюз острой потребностью в коллектив¬

ном сопротивлении социально-экономическим тяготам.

«Профсоюзы необходимы, так как мы слабы в сравнении

с боссами», «Кроме тред-юниона нам некому помочь»,—

заявили социологам станочники и клерки 10 11. «Без союза

мы пропадем»,— ответили рабочие предприятия по изго¬

товлению деликатесных изделий в Бромптоне11. По дан¬

ным Д. Голдторпа и его коллег-социологов, обследовав¬

ших пять различных в профессиональном отношении ка¬

тегорий рабочих (мастеров, наладчиков, машинистов,

сборщиков и рабочих на процессе) химического предпри¬

ятия в Лутоне, главной побудительной причиной вступле¬

ния в профсоюзы служит вера в принципы тред-юниониз¬

ма и практическая польза, которую гарантирует член¬

ство 12.

10 М. Van. dc Vail. Labouring Organisations. Cambridge, 1970, p. 131.

11 H. Beynon, R. Blackburn. Perceptions of Work. Cambridge, 1972,

p. 112.

12 J. Goldthorpe, D. Lockwood, F. Bechhofer, J. Platt. The Affluent

Worker, Vol. I. Cambridge, 1968, p. 97. Правда, Голдторп с кол¬

легами и Де Валль низводят рациональный подход трудящихся

к вступлению в профсоюз до узкого прагматизма. Они делают ак¬

цент на таких мотивах юнионизации, как «стремление рабочих за¬

страховаться на случай конфликтов» или «заставить профсоюз

платить». О нетипичное™ подобных аргументов позволительно

судить по тому, что материальная помощь (benefits), на которую

вправе рассчитывать член профсоюза, весьма умеренна. По офи¬

циальным данным на 1970 г. фонды пособий по безработице со-

19

«То, что рабочий связывает свои надежды на защиту

материального и общественного положения со вступле¬

нием в профсоюз, является непреложным законом жиз¬

ни»,— выразил общую точку зрения современных тред-

юнионистов делегат Национальной ассоциации полигра¬

фистов в речи на съезде БКТ 1969 г.13

Ныне, когда социальные противоречия, обусловлен¬

ные развитием научно-технического прогресса при ка¬

питализме, выкристаллизовались наиболее отчетливо,

подобные мнения трудящихся о роли профсоюзов при¬

обретают весьма глубокий смысл.

На положение трудящихся масс накладывает свой

отпечаток подъем уровня монополизации в ходе слия¬

ния капиталов, принявшего с середины 60-х годов неви¬

данно широкие масштабы. Создание мощных нацио¬

нальных и наднациональных промышленных комплексов

влечет за собой, как правило, ухудшение оплаты и усло¬

вий труда, его безжалостную интенсификацию. Стано¬

вятся все более частыми массовые увольнения на поч¬

ве капиталистической рационализации производства.

Кроме того, научно-технический прогресс вносит глубо¬

кие изменения в структуру занятости рабочего класса.

Современное капиталистическое производство, особенно

его новые отрасли (многие виды химии, электроника,

счетно-вычислительная техника), ставят повышенные

требования к привычному понятию профессии и мастер¬

ства. Вследствие этого уничижается роль в производст¬

ве некоторых старых видов высококвалифицированного

труда, хотя в целом значение рабочих высокой квалифи¬

кации увеличивается. В то же время оказываются услов¬

ными, а подчас стертыми границы между традиционными

профессиями. Быстрым темпом растут ряды людей, при¬

частных к сфере управления и обслуживания (в том

числе конторских работников); разбухает объем произ-

ставляли 0,5%, по болезни и производственному травматизму —

3,9%, стачечные — 3%, пенсионные — 2,9% бюджетных расходов

профсоюзов («Department of Employment Gazette»). Бейнон и

Блэкберн подтверждают, что только 18 из 138 обследованных ими

рабочих связывали вступление в тред-юнион с перспективой полу¬

чения материальных пособий (op. cit., р. 117).

13 The Report of the 101st Annual Trades Union Congress, 1969. Lon¬

don, 1969, p. 561.

20

водственных операций, связанных с использованием по¬

луквалифицированной рабочей силы.

В современных условиях постоянно действующей

практикой стало централизованное «сдерживание» ро¬

ста трудовых доходов и в соответствии с этим модерни¬

зация форм оплаты труда в интересах капиталистиче¬

ского предпринимательства.

Данные факторы сказались на юнионизации двояким

образом. Во-первых, появление новых социальных труд¬

ностей и развитие классовых противоречий увеличили в

глазах трудящихся притягательную силу профсоюзов,

что с достаточной убедительностью фиксировала офи¬

циальная статистика. Во-вторых, в тред-юнионы стали

вливаться новые контингенты британского рабочего

класса.

Ряды организованного пролетариата расширяются

как за счет рабочих физического труда, так и за счет

служащих. Но «вклад» тех и других в настоящее время

далеко не одинаков. Так, среди рабочих физического

труда, так называемых «синих воротничков», количест¬

во людей, получивших профсоюзные карточки в

1964—1970 гг., увеличилось всего на 0,2% 14- Столь ми¬

зерный прирост дает основание предположить, что и

ближайшие перспективы их юнионизации мало благо¬

приятны. Наблюдаемое в ряде отраслей производства

сокращение занятости рабочих физического труда 15 не¬

замедлительно отражается на юнионизации «синих во¬

ротничков». Уязвимыми оказались прежде всего те

отряды британского рабочего класса, которые на про¬

тяжении многих десятилетий составляли авангардные

силы тред-юнионизма: шахтеры, железнодорожники,

текстильщики. Если в 1959 г. было объединено 2,254

тыс. представителей этих профессий (28% общего член¬

ского состава БКТ), то к 1971 г.—только 1311 тыс. (13%

кадров Конгресса) 16. Правда, здесь требуется сущест¬

венная оговорка. По степени охвата профсоюзами, как

14 «British Journal of Industrial Relations», November 1972, p. 378.

15 3a 1961 —1971 гг. общее число занятых в обрабатывающей про¬

мышленности уменьшилось примерно на 600 тыс. человек, однако

число служащих увеличилось более чем на 300 тыс. (The Report

of the 104th Annual Trades Union Congress, 1972. London, 1972,

p.314).

16 J. Hughes. Patterns of Trade Union Growth.— «Trade Union Regi¬

ster. 1973». London, 1973, p. 48.

21

прежде, впереди старые отрасли индустрии, ба¬

зирующиеся главным образом на использовании физи¬

ческого труда. На первом месте угледобыча (шахтеры),

на втором — газо-, водо- и электроснабжение, далее

транспорт (в том числе докеры и железнодорожники),

машиностроение, судостроение. Но в лидирующую груп¬

пу уже вклинились работники правительственного и

местного административного аппарата, т. е. главным

образом служащие.

Следует отметить, что и в составе традиционного

авангадра тред-юнионов постепенно меняется удельный

вес отдельных профессиональных групп. Например, в

связи с введением автоматизации изменяется костяк

Национального союза горняков: ранее наиболее влия¬

тельные в тред-юнионе забойщики, крепильщики, маши¬

нисты врубовых машин постепенно уступают свои по¬

зиции операторам, программистам, монтажникам, на¬

ладчикам. В судостроении наблюдается унификация

профессий капелыциков, кузнецов и корабельных плот¬

ников, что отражается и на количественных перепадах

состава Союза транспортных и неквалифицированных

рабочих (СТНР) и на росте авторитета в нем новых

профессиональных отрядов. На железнодорожном тран¬

спорте сходная ситуация: отмирает профессия кочега¬

ров, зато растет роль водителей поездов, от которых

требуются теперь знания электротехники и электронно¬

го управления. Крепнут и их позиции в профсоюзах.

Замедление темпов юнионизации работников физи¬

ческого труда дало повод Уолтеру Пейнтеру, бывшему

руководителю союза горняков, говорить о растрачивании

современным профдвижением его «золотого наследия»—

классовой солидарности, коллективизма, готовности к

массовым боевым акциям17. Это уязвимый тезис. При¬

лив в профсоюзы служащих («белых воротничков»)

свидетельствует в первую очередь о сближении их жиз¬

ненных интересов с интересами рабочих физического

труда, а, следовательно, об известной идентичности

надежд, возлагаемых теми и другими на профсоюзное

движение.

17 W. Painter. British Trade Unions and the Problem of Change. Lon¬

don, 1970, p. 154—157.

22

Категорию служащих составляют разнородные в

профессиональном отношении отряды наемных работни¬

ков: инженерный и среднетехнический персонал (вклю¬

чая чертежников, лаборантов, контролеров, планови¬

ков и др.), некоторые подразделения работников торго¬

вой и распределительной сети, сферы обслуживания,

клерки и рядовые администраторы в промышленности,

аппарат государственных и общественных учреждений,

работающие по найму люди свободных профессий.

Только за период с 1961 по 1973 г. в Великобрита¬

нии доля «белых воротничков» в составе рабочей силы

увеличилась с 35,9% до 38%. По сведениям на начало

1972 г., административные работники, техники и клерки

составляли 27% всех лиц, числившихся занятыми в об¬

рабатывающей промышленности 18.

В 70-е годы несколько изменилось количественное

соотношение между отдельными подразделениями слу¬

жащих. Замедлился рост наиболее крупного отряда —

конторских работников и уменьшается число чертежни¬

ков. Прогресс в росте идет преимущественно за счет

инженерно-технического персонала, а также служащих

государственных и общественнных учреждений. Они-то

вместе с еще одной быстро увеличивающейся категори¬

ей (работниками торговли и обслуживания) и обеспе¬

чивают расширение базы юнионизации.

Примерно до середины 60-х годов юнионизация «бе¬

лых воротничков» отставала от роста их доли в составе

рабочей силы. В 1948 г. в профсоюзы было объединено

всего 21% служащих, в 1964 г.—26% 19. Но затем ситуа¬

ция изменилась: за короткий срок (1964—1970 гг.) ко¬

личество вступивших в тред-юнионы служащих увели¬

чилось на 34,3%, достигнув 32% всего членского

состава профсоюзов Великобритании. Согласно одному

профсоюзному источнику, к 1973 г. уже 50% служащих

было объединено в тред-юнионы, ассоциации предста¬

вителей свободных профессий и ассоциации персонала

(staff) 20.

18 «Department of Employment Gazette», July 1972, p. 627. В индуст¬

рии в целом (1971 г.)—31% (данные выборочной 10%-ной пере¬

писи населения).— Ibid., July 1975, р. 655—657.

19 «British Journal of Industrial Relations», November 1972, p. 371 —

372.

20 «New Dawn», May 1973, p. 137.

23

Одной из высокоюнионизированных категорий «белых

воротничков» являются техники. В общей сложности

объединено до 56% техников-лаборантов, 43% чертеж¬

ников, 37% контролеров по качеству21. Примерно за

1962—1972 гг. членство в тред-юнионах, состоящих пре¬

имущественно из техников или только из них, удвои¬

лось22. Однако степень организованности служащих об¬

щественных учреждений и государственного аппарата

выше, чем техников23.

В профсоюзы вступают служащие самых различных

профессий — как традиционных, так и новых. Весьма

показательно пополнение состава Ассоциации чертеж¬

ников и техников смежных профессий (ДАТА). Этот

союз постепенно объединил представителей более чем

300 профессий. Среди них техники и инженеры по аку¬

стике, строительству, самолетостроению, чертежники

архитектурных мастерских, картографы, копировщики,

операторы ЭВМ, дизайнеры, машинистки, гидравлики,

техники-металлурги, контролеры по качеству, норми¬

ровщики, механики по отоплению и многие другие24.

Не менее характерен и пример наиболее быстро ра¬

стущего подразделения СТНР — Ассоциации клерков,

технического и контролирующего персонала (АКТКП),

объединяющей свыше 100 тыс. человек. Членами Ассо¬

циации являются: представители инженерно-техническо¬

го звена специалистов химической компании «Бритиш

Оксиджен», ИТР автомобильного концерна «Крайслер»

и международной монополии с главным уклоном к про¬

изводству промышленного оборудования и строительст¬

ву «Гест, Кин энд Ниттлфолдс», заведующие гаражами,

инспекторы автобусных парков, принадлежащих муни¬

ципалитетам, прорабы и контролеры промышленных

предприятий разного профиля, машинистки, клерки,

секретари государственных и муниципальных учрежде¬

21 В. С. Roberts, R. Loveridge et al. Reluctant Militants: a Study of

Industrial Technicians. London, 1972, p. 58; J. Hughes. Op. cit., p. 51.

22 В. C. Roberts, R. Loveridge et al. Op. cit., p. 130.

23 См. В. В. Песчанский. Указ, соч., стр. 268.

24 35th Non-Manual Workers’ Conference. London, 1972, p. 27. В на¬

чале 70-х годов крупнейший профсоюз национализированного сек¬

тора экономики — Ассоциация служащих центрального и местного

управления — и Ассоциация служащих общественных учреждений

увеличили членство соответственно на 24 и 29%.

24

ний, торговые представители фирм, стюардессы авиа¬

линий25 *. Ассоциация научных, технических и админи¬

стративных работников (АНТАР) наряду с медицин¬

скими работниками, преподавателями колледжей и

научными штатами пединститутов объединяет страхо¬

вых агентов, мастеров, людей широкого круга профес¬

сий, относимых к техническому персоналу, и частично

администраторов2в.

Чем же мотивируют современные служащие свою го¬

товность стать членами профсоюза?

Превратившись из сравнительно узкой социальной

прослойки в 8—9-миллионную-армию наемных работни¬

ков, «белые воротнички» утрачивают существенную

часть привилегий, поднимавших их материальный ста¬

туей позиции в производственном коллективе над работ¬

никами физического труда. Слабеют их личные контак¬

ты с руководством и соответственно падает влияние в

принятии деловых решений. По свидетельству автора,

хорошо осведомленного о положении государственных

служащих, в большинстве правительственных учрежде¬

ний конторские работники отстранены от участия в так

называемых совместных консультациях с руководством,

обычных для рабочих физического труда. «Клерк обя¬

зан исполнять то, что ему приказано,— в этом и состоят

его права»27. «Разрастание категории государственных

служащих ослабляет их индивидуальные позиции... Они

перестают быть особой кастой работников, чье личное

поведение всегда на виду»28.

Специализируются, сужаясь, производственные функ¬

ции «белых воротничков», а, следовательно, нивелиру¬

ется и их индивидуальная роль в трудовом процессе.

У больших контингентов служащих вследствие механи¬

зации труда и внедрения компьютерной техники усло¬

вия работы резко ухудшаются, приближаясь к фабрич¬

но-заводским. Почти все профессиональные разряды

«белых воротничков» захвачены процессом интенсифи¬

кации труда. В результате обесценения индивидуальных

25 «ACTS Now» (Приложение к «TGWU-Record», Мау 1973).

28 «TASS-Journal», February 1973, р. 19.

27 См. Т. Evans and М. Stewart. Pathway to Tomorrow. The Impact

of Automation on People. London [1968], p. 90.

28 E. Kassalow. Trade Unions and Industrial Relations: An Interna¬

tional Comparison. New York, 1969, p. 221.

25

производственных усилий служащих сближаются уров¬

ни оплаты работников физического и нефизического

труда. И хотя подобное «выравнивание», как правило,

не связано со снижением жалованья, его развитие вле¬

чет статусную и психологическую перестройку «белых

воротничков»29.

В меморандуме Королевской комиссии в 1968 г. феде¬

рация работников-специалистов подчеркивала, что, ар¬

гументируя свои претензии правительству и предприни¬

мателям, служащие ведут себя аналогично производст¬

венным рабочим, которые добиваются улучшения усло¬

вий труда, дополнительных выплат, демократизации

управления производством, отмены ограничений на тру¬

довые доходы и увольнений и т. д.30

И когда в отношениях между трудом и капиталом

назревают остроконфликтные ситуации, «белым ворот¬

ничкам» в общем-то уже незачем проявлять благо¬

нравную сдержанность, приличествующую тем, кто бли¬

зок к хозяйской власти. А такие коллизии возникают

все чаще, побуждая служащих активно браться за ору¬

жие пролетарской борьбы — включаться в проведение

стачек, уличных массовых демонстраций, занимать

места в линиях пикетчиков.

В числе причин обострения конфликтов одной из

главных является распространение безработицы среди

«белых воротничков». Особенно часто подвержены ей

клерки, чертежники, среднетехнический персонал.

В прошлые десятилетия английские «белые воротнич¬

ки» не были подвержены этому социальному недугу,

платя за «уверенность в работе» лояльностью предпри¬

нимателю. Теперь безработица служит мощным ката¬

лизатором недовольства «белых воротничков» и толка¬

ет их на путь организованной профсоюзной борьбы.

Даже для такой привилегированной прослойки служа¬

щих, как представители управленческого аппарата,

29 Социально-экономическое положение служащих освещено в об¬

стоятельных работах В. В. Песчанского. См. его монографию

«Служащие в буржуазном обществе (на примере Англии)». М.,

1975, очерк в кн.: «Положение и борьба британского рабочего клас¬

са». М., 1974 и др.

39 Selected Written Evidence submitted to the Royal Commission on

Trade Unions and Employers’ Associations. London, HM,SO, 1968,

p. 29—30.

26

главным побудительным мотивом юнионизации стано¬

вится забота о сохранении рабочего места31.

Второй по значению фактор — проблема заработной

платы. Значительное число «белых воротничков» скон¬

центрировано в государственном секторе хозяйства, ко¬

торый правящие круги пытаются сделать эталоном наи¬

более строгого проведения политики «сдерживания»

трудовых доходов. И в ряде случаев служащие — члены

профсоюзов протестуют против централизованного «ре¬

гулирования» не менее энергично, чем тред-юниони¬

сты— представители физичеокого труда. Участие Ассо¬

циации служащих центрального и местного управления,

союзов учителей, чертежников и техников в авангард¬

ных стачечных конфликтах конца 60-х — начала 70-х

годов было вызвано в первую очередь их сопротивлени¬

ем экономической стратегии монополий. Именно в ходе

массовой борьбы против политики цен и доходов дали

о себе знать позитивные результаты притока новых кад¬

ров в тред-юнионы. Служащим, особенно причастным к

управленческой сфере, лучше, чем рабочим в цехе, вид¬

ны пороки планирования капиталистической экономики.

Они более уверенно выдвигают поэтому экономические

требования в комплексе, предусматривающие серьез¬

ные изменения всей правительственной политики32. По

выражению генерального секретаря АНТАР Клайва

Дженкинса, «белым воротничкам» чуждо слепое бун¬

тарство. Они требуют от правящей верхушки ясного от¬

вета, будучи профессионально компетентными в тонкос¬

тях тех социально-политических комбинаций, с помощью

которых защищаются интересы крупной буржуазии33.

Наряду с этим и безработица, и «регулирование»

трудовых доходов государством актуализируют для

служащих бор'ьбу в защиту системы коллективных до¬

говоров— одного из наиболее надежных и распростра¬

31 См. «New Dawn», February 1972, р. 44.

32 Например, на своей ежегодной конференции в 1968 г. ДАТА по¬

требовал подчинить политику централизованного регулирования

зарплаты и цен в Великобритании таким непременным условиям,

как перераспределение национального дохода, широкий обществен¬

ный контроль, полная занятость, система мер, гарантирующая вы¬

сокие темпы экономического роста, и т. д. («DATA-Journal», May

1968, р. 21 , June 1970, р. 22). ’

33 «British Industry Week», 20.XII 1968, p. 8.

27

ненных средств организованной охраны экономических

позиций трудящихся. Ведь статус трудящихся в совре¬

менном буржуазном обществе определяется не только

величиной заработка, но и целым рядом дополнитель¬

ных показателей (продолжительностью отпусков, квали¬

фикационными градациями, условиями трудового про¬

цесса, в том числе дисциплинарными правилами, и т. д.).

И хотя служащие в сравнении с рабочими физического

труда сохраняют значительные привилегии почти по

всем отмеченным параметрам, угроза их утраты, а- кое-

где и прямая потеря напоминают о том, что пришло

время организованно защищать свои интересы. По на¬

блюдениям социолога Б. Робертса и его соавторов,

стимулом вступления в тред-юнион техников, занятых в

промышленности, является «исчезновение ясной пер¬

спективы относительно продвижения по службе и конъ¬

юнктуры на рынке труда»34.

Как отмечалось в докладе о классовой структуре

Великобритании, представленном исполкому КПВ в на¬

чале 1971 г., «белым воротничкам» все в большей сте¬

пени присуще понимание того, что лучшая возможность

защиты их интересов — объединение с организациями

рабочих физического труда»35.

В этих условиях мощным стимулом юнионизации

служит позитивное отношение «белых воротничков» к

организованным массовым выступлениям рабочих фи-

ческого труда. Растущее признание «авторитета и высо¬

кой роли тред-юнионов» орган деловых кругов «Фай-

неншл Таймс» относит к важнейшим причинам юниони¬

зации «служащих всех рангов»36. С одной стороны,

«белые воротнички» трезво оценивают тот громадный

вклад, который вносит профдвижение в общественную

34 В. С. Roberts, R. Loveridge et al. Op. cit., p. 323. «Колебания уров¬

ня занятости можно считать основным стимулом юнионизации

служащих»,— подтверждает другой исследователь (R. Lumley.

White-Collar Unionism in Britain. A Survey of Present Position.

London, 1973, p. 37).

35 «Comment», 30.1 1971, p. 76. To же было подчеркнуто в специаль¬

ном дополнении к отчету БКТ профсоюзному съезду 1972 г.: «ин¬

тенсивный темп юнионизации «белых воротничков» демонстриру¬

ет их заинтересованность в крепкой профсоюзной организации»

(The Report of the 104th Annual Tracies Union Congress. 1972.

London, 1972, p. 313—314).

36 «Financial Times», 20.VII 1970. -

28

жизнь страны. «На техниках, вступающих в тред-юнио¬

ны, сказывается восприятие ими союзов рабочих физи¬

ческого труда как могущественных и боевых организа¬

ций»,— констатируют исследователи на основе конкрет¬

но-социологических опросов37. С другой—течение

классовой конфронтации показывает, что только проф¬

союз гарантирует охрану их специфических интересов и

привилегий. Это касается, например, защиты профес¬

сионального статуса специалистов, научных работников

и учителей38. Клеркам же тред-юнион помогает резер¬

вировать права, связанные с продвижением по служеб¬

ной лестнице, либо частично возмещать утрату таких

возможностей. Иногда служащие организуются для то¬

го, чтобы сохранить известные преимущества в заработ¬

ке или получения специальных льгот39.

Однако с точки зрения консолидации сил современ¬

ного тред-юнионизма приход служащих в профсоюзы

имеет некоторые теневые стороны. Нельзя недоучиты¬

вать того, что понятие служащих включает категории

трудящихся, весьма резко отличающиеся друг от друга

и экономически, и мировоззренчески. В то время как

одни из них по своему происхождению, позициям на

производстве и политической ориентации родственны

рабочим физического труда, другие, напротив, продол¬

жают ориентироваться на «средние слои» и цепляться

за их привилегии. Например, технологи и специалисты,

наиболее приближенные к управленческой верхушке

предприятия, предпочитают профсоюзам вступление

в так называемые ассоциации специалистов либо кон¬

тролируемые капиталистами ассоциации персонала

фирм.

Служащие — члены профсоюзов, особенно специали¬

сты и представители свободных профессий, чаще, чем

заводские рабочие, продолжают оставаться в политиче¬

37 В. С. Roberts, R. Loveridge et al. Op. cit., p. 324.

38 E. Rassalow. Op. cit., p. 205. Представители АНТАР объясняли

рост членства своей организации тремя причинами: стремлением

сохранить преимущества в оплате труда, добиться оплаты сверх¬

урочных заданий, избавиться от ненужного унизительного контро¬

ля над трудовыми функциями («Financial Times», 15.XII 1967).

39 The Report of the 102nd Annual Trades Union Congress, 1970. Lon¬

don, 1970, p. 521; G. Bain, D. Coates, V. Ellis. Social Stratification

and Trade Unionism. London, 1973, p. 61.

29

ской орбите консервативной партии и нередко устраня¬

ются от контактов с коммунистами и лейбористской

партией40. Лишь единичные «беловоротничковые» сою¬

зы (к ним принадлежит Ассоциация служащих транс¬

порта) участвуют в выдвижении кандидатов от лейбо¬

ристской партии на общих парламентских выборах.

Некоторые организации (среди них крупные — Ассоциа¬

ция служащих центрального и местного управления,

Ассоциация служащих государственных и обществен¬

ных учреждений) отказываются учреждать так называ¬

емый политический фонд, из которого обычно профсою¬

зы субсидируют лейбористскую партию, а в таких

организациях, как ДАТА и АНТАР, число членов, не

желающих платить взнос на политические цели, дости¬

гает соответственно 63 и 44% 4‘-

Приверженность к политическому «нейтралитету»

иногда отрицательно сказывается и на тактике союзов

служащих. Они все еще с меньшей готовностью, чем

организованные рабочие физического труда, обращают¬

ся к оружию стачки. На примере Союза учителей это

зафиксировал Р. Ламли42, а на примере Союза науч¬

ных, технических и административных работников —

Б. Робертс с сотрудниками43. В противовес основным

контингентам профдвижения отдельные организации

«белых воротничков» (например, профсоюз банковских

служащих и некоторые другие) временно поддались до¬

водам консерваторов — составителей реакционного акта

1971 г. «Об отношениях в промышленности» — о про¬

цедуре регистрации, ущемлявшей самостоятельность тред-

юнионов. Другие, подобно Союзу клерков и администра¬

тивных работников, поддерживали идеи этого акта о

«дисциплинировании тред-юнионов»44.

40 Только 34% юнионизированных служащих (менее половины вхо¬

дящих в БКТ) являются членами лейбористской партии (G. Bain,

D. Coates, V. Ellis. Op. cit., p. 90).

41 R. Lumley. Op. cit., p. 91. Следует сказать, что по числу «непла¬

тельщиков» нельзя судить о степени политической апатии или сим¬

патиях к тори. В значительной мере отказ от уплаты политическо¬

го взноса отражает недовольство членов профсоюзов реформизмом

праволейбористского руководства.

42 R. Lumley. Op. cii., р. 33.

43 В. С. Robert, R. Loveridge et al. Op. cit., p. 105.

44 Cm. «Clerk», May 1969.

30

Некоторые тред-юнионы служащих остаются по тра¬

диции вне БКТ, видя в нем источник «политических

затруднений» либо отрицая практическую пользу от

присоединения к нему45. Сходные мотивы выдвигаются

привилегированными группами служащих также и при

выходе из тред-юниона. Так, при одном из опросов тех¬

ники говорили, что отказываются от профсоюзного

членства ради более быстрого продвижения по служеб¬

ной лестнице, лучших взаимоотношений с администраци¬

ей и вообще из-за отсутствия заинтересованности в

жизни классовой организации46. Иногда, как это прои¬

зошло с работниками медицинских научных учрежде¬

ний, интересы профсоюзной солидарности отступали на

задний план перед соображениями о сохранении «сво¬

боды творчества» и служебной карьеры47.

Эти особенности поведения служащих использует

монополистическая буржуазия для отвлечения их от

профсоюзов. В конце 60-х годов Конфедерация британ¬

ской промышленности приложила немало усилий к то¬

му, чтобы предостеречь Королевскую комиссию, учреж¬

денную для анализа положения дел в профсоюзах и

ассоциациях предпринимателей, от «искусственного сти¬

мулирования» юнионизации «белых воротничков»48. До

сих пор практикуются методы создания в противовес

тред-юнионам так называемых хозяйских союзов, а

также предоставления служащим специальных льгот це¬

ной отказа от юнионизации и т. п.49 Следствием поли¬

тики монополистической буржуазии являются большие

диспропорции в юнионизации «белых воротничков» в

частном и национализированном секторах экономики.

К началу 70-х годов на государственных предприятиях

было организовано в пять с лишним раз больше служа¬

щих, чем на частных (соответственно 12—15 и 75%)50.

45 Во второй половине 60-х годов они объединяли до 22% служа¬

щих— членов профсоюзов (G. Bain. The Growth of White-Collar

Unionism. Oxford, 1970, p. 24—25).

46 В. C. Roberts, R. Loveridge et al. Op. cit., p. 235, 242.

47 «Tribune», 22.VIII 1969, p. 4.

48 Selected Written Evidence Submitted to the Royal Commission,

p. 364,

49 См., например, «Clerk», January 1969, p. 5.

50 J. Hughes. Op. cit., p. 50.

31

*

Наряду с вовлечением служащих одним из важных

компонентов сдвига в членском составе современных

британских профсоюзов является массовая юниониза¬

ция женщин. Вовлечение в тред-юнионы — прямое

следствие все более активного участия женщин в произ¬

водстве. В 70-х годах число наемных работниц в Вели¬

кобритании превысило 9 млн.51; в 1948 г. их было

7,5 млн. Столь значительное увеличение доли женщин в

составе рабочей силы объясняется разными обстоятель¬

ствами. Главное из них — потребность в дополнитель¬

ных доходах для семьи: иногда, чтобы достичь прожи¬

точного минимума (и при непрекращающейся инфляции

цен этот аргумент выдвигается все чаще), в других

случаях ради покупки недвижимости либо предметов

длительного пользования. Показательно в данной связи,

что за последние десятилетия намного усилился приток

на производство замужних женщин — с 953 тыс. чело¬

век в 30-х и до 5800 тыс. в 70-х годах52. В 1921 г. рабо¬

тала одна из десяти замужних женщин, в 1971 г.— уже

каждая из четырех53. Известную роль в стремлении

англичанок занять какую-либо должность на предприя¬

тии или в оффисе играет рост их образовательного

уровня, а также частичное освобождение от трудоем¬

ких бытовых работ благодаря их механизации.

В Великобритании 3,2 млн. трудящихся женщин

(примерно третья часть их общего числа) являются

членами профсоюзов. Женщины составляют 27% всех

юнионизированных рабочих и служащих54 55. «Феминиза¬

ция» профдвижения обгоняет рост доли женщин в ра¬

бочей силе страны. Так, по официальным данным, за

период 1960—1966 гг. приток женщин в профсоюзы уве¬

личился на 19%, тогда как в производство — на 11% ”.

За последнее десятилетие временные спады в юниони-

51 «Department of Employment Gazette», July 1975, p. 659.

52 Ibidem; «Women at Work: a Review». London, HMSO, 1974, p. 23.

53 «Department of Employment Gazette», November 1974, p. 982.

54 The Report of the 106th Annual Trades Union Congress. 11974. Lon¬

don, 1974, p. 625. '

55 На рубеже 60—70-х годов женщины дали около 2/3 численного

пополнения в профсоюзах, объединяющих государственных служа¬

щих («Department of Employment Gazette», November 1971,

p. 1022).

32

зацйи происходили за счет абсолютного снижения числа

мужчин — членов профсоюзов, но не женщин: в такие

периоды темп роста членства женщин лишь относитель¬

но замедлялся. Поскольку женский труд широко приме¬

няется в «беловоротничковых» профессиях56, особенно¬

сти юнионизации служащих, о которых говорилось

выше, в общем распространяются на лиц обоего пола.

И все же профсоюзное членство женщин — проблема

самостоятельная. '

Трудящиеся девушки и замужние женщины прихо¬

дят в тред-юнионы с особыми требованиями и чертами

поведения, присущими их полу, с грузом семейных обя¬

зательств и привычек. Нельзя утверждать, что такое

специфическое влияние имеет только позитивный харак¬

тер. Напротив, известным образом оно тормозит консо¬

лидацию сил профсоюзов и часто отрицательно сказы¬

вается на их боевитости. И все же приток женщин в

тред-юнионы 'расширяет масштабы профсоюзной актив¬

ности и все чаще интенсифицирует классовые конфлик¬

ты, что подтверждают экономические требования, кото¬

рые ставят женщины-работницы, вступающие в проф¬

союзы. Центральное среди них — равная оплата за

равный с мужчинами труд. Обследованием, проведен¬

ным БКТ в 1969 г., было установлено, что только в двух

профсоюзах из 118 ставки заработной платы женщин

составляли 90—95% ставок мужчин. Зато в 16 союзах

соответственные показатели достигали всего лишь

65—70%, а в 60 союзах—70—75, в 24—75—80% и еще в

16 организациях—80—85% ”. В свою очередь 106-й

профсоюзный съезд констатировал, что и в начале 70-х

годов выравнивание уровней оплаты труда проходило

56 По данным переписи 1961 г., на женщин приходилось 44,5% слу¬

жащих и только 26% рабочих физического труда (G. Bain. Op.

cit., р. 14). Это соотношение постепенно меняется в пользу второй

из указанных категорий рабочей силы, причем за счет роста заня¬

тости женщин в ряде новых отраслей промышленности (электро¬

технике, химии, полиграфии, машиностроении). Тем не менее боль¬

шинство женщины составляют среди клерков и служащих смеж¬

ных профессий (машинистки, стенографистки, секретари и т. п.),

специалистов средних (учителя, медицинские сестры) и низших

категорий (воспитатели, больничные няни, прислуга). Весьма ин¬

тенсивно используется женский труд в торговле и сфере обслужива¬

ния, где, как и у некоторых перечисленных категорий специалистов,

подчас трудно разграничить умственный и физический труд.

57 «Labour», September 1969, р. 1.

А. Н. Байкова

33

ничтожно медленным темпом: в относительных показа¬

телях разрыв уменьшался всего на 1% в год58. Пока

что равенство в оплате существует лишь в государст¬

венных учреждениях и органах местного управления, а

также в текстильной промышленности.

И хотя отдельные (главным образом мелкие) проф¬

организации выступают против равной оплаты, подав¬

ляющее большинство тред-юнионов единодушно в сво¬

ей решимости добиться от правительства снятия дис¬

криминационных ограничений. За equal pay голосовало

большинство делегатов каждого из конгрессов БКТ

второй половины 60-х — начала 70-х годов. Таким об¬

разом, благодаря женщинам-тред-юнионисткам про¬

грамма требований профдвижения становится более

емкой и политически острой59 60.

Это происходит не только благодаря борьбе, связан¬

ной с проблемой оплаты труда. Крайне неудовлетвори¬

тельно поставлено дело профессиональной подготовки и

переподготовки женщин. Согласно материалам специ¬

альной парламентской комиссии, обследовавшей в

1971 г. условия найма женщин, после общеобразова¬

тельной школы стадию профессионального ученичества

проходили 39,5% юношей и всего 7,5% девушек, глав¬

ным образом будущих парикмахеров80.

Государственная система профессионального обуче¬

ния предусматривает подготовку женщин исключитель¬

но для работы в торговле. В конторы же предпринима¬

тели предпочитают нанимать девушек, знающих стено¬

графию и машинопись, а не учить их таким профессиям.

Задача улучшения системы квалификационной подго¬

товки женщин пока еще не столь последовательно, как

требование равной оплаты труда, но все настойчивей

включается тред-юнионами в программу демократиче¬

ской альтернативы курсу государственно-монополисти¬

ческого капитализма. То же можно констатировать и в

отношении некоторых других вопросов, волнующих

58 The Report of the 106th Annual Trades Union Congress. 1974. Lon¬

don, 1974, p. 52. .

59 Налицо и обратная связь: именно активное участие работниц в

массовых выступлениях организованного пролетариата принудило

правящие круги вплотную заняться решением проблемы об урав¬

нении оплаты труда мужчин и женщин. Правда, законом, дейст¬

вующим с 1975 г., процесс выравнивания растянут на много лет.

60 «Morning Star», 25.IV 1973; «New Dawn», June 1970, p. 391.

34

трудящихся англичанок,— освобождения женщин от

сверхурочных работ, охраны прав тех, кто занят непол¬

ный рабочий день, отмены дискриминации при найме.

Эти требования не всегда выходят на поверхность в

открытой конфронтации или отражаются в решениях

профсоюзных форумов, ибо иногда они идут вразрез с

интересами рабочих и служащих мужчин. Но профдви¬

жение уже не в праве отрешиться от- них, тем более

что они признаны женщинами той неотъемлемой частью

житейских забот, от которых они должны быть избав¬

лены профсоюзами.

Политическая действительность опровергает уста¬

ревшие, но все еще распространенные мнения о пассив¬

ном отношении англичанок к проблеме профсоюзного

членства. Речь может идти теперь не об апатии и

равнодушии женщин к юнионизации, как раньше, а ско¬

рее о некоторых субъективных и объективных момен¬

тах, тормозящих этот процесс. Так, одно из препятст¬

вий— значительный рост числа работниц преимущест¬

венно на мелких предприятиях, где вообще уровень

охвата трудящихся профсоюзами невысок. Другой

«минус»—наличие около 3 млн. женщин, занятых в

производстве неполный рабочий день. Трудности свя¬

заны и со свертыванием некоторых отраслей производ¬

ства, где главный контингент рабочей силы составляют

женщины. Это касается текстильной промышленности61.

Установлено вместе с тем, что для женщин чаще,

чем для мужчин, решительный шаг бывает обусловлен

примером коллег по работе («хочу стать членом проф¬

союза, потому что люди вокруг тред-юнионисты»).

Для женщин, кроме того, более важную роль играет

персональное приглашение к вступлению в профсоюз62.

Иногда, напротив, неквалифицированных работниц удер¬

живает сознание того, что профсоюз не гарантирует

повышения в должности63. Наиболее распространенным

доводом против членства служит предполагаемый уход с

работы по семейным обстоятельствам.

И само профдвижение вносит ограничительные эле¬

менты в процесс объединения женщин. Слишком мед¬

61 J. Hughes. Op. cit., р. 52.

62 R. Blackburn. Trade Union Character and Social Class. London,

1967, p. 120.

63 «Bulletin of the Institute of Workers’ Control», 1973, N 10, p. 21.

35 2*

ленно преодолевается традиционная недооценка членст¬