Текст

КРАТКАЯ

ГЕРМАНИИ

Хаген Шульце

/

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

КРАТКАЯ

ИСТОРИЯ

ГЕРМАНИИ

Kleine

deutsche

Geschichte

Hagen Schulze

Verlag C.H. Beck

Munchen

КРАТКАЯ

ИСТОРИЯ

ГЕРМАНИИ

Хаген Шульце

ВЕСЬ

МИР

Москва

2004

УДК 94 (430)

ББК 63.3 (4Герм)

Ш95

Переводчики: В.А. Брун-Цеховой — Предисловие,гл. I — X, ХШ — XVI;

Б.Л. Хавкин — гл. XI — XII

Научный консультант; А.И. Патрушев

Научный редактор: А.А. Амплеева

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ

ФОНДА ИМЕНИ КОНРАДА АДЕНАУЭРА.

КНИГА ИЗДАНА ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ ИНСТИТУТА им. ГЁТЕ.

Издательство «Весь Мир» выражает благодарность Музею германской

истории за предоставленный иллюстративный материал.

Шульце Хаген

Ш95 Краткая история Германии / Пер. с нем. — М.: Издательство

«Весь Мир», 2004. — 256 с.: илл. — (Национальная история)

ISBN 5-7777-0289-9

Рассказать об истории немцев за двадцать веков, выявить те особен-

ные черты народа, которые позволяют говорить о национальной идентич-

ности, определить важнейшие узловые моменты в становлении немецко-

го государства — такова цель автора этой книги, профессора Берлинского

свободного университета и директора Немецкого исторического институ-

та в Лондоне Хагена Шульце. И он с ней справился блестяще. Книга, удач-

но сочетающая научность и живость изложения, получила признание не

только на родине автора, но и далеко за ее пределами. Издание прекрасно

проиллюстрировано, снабжено картами и специально написанным для

читателей в России предисловием.

УДК 94 (430)

ББК 63.3 (4Герм)

На первой сторонке обложки — Бранденбургские ворота, Берлин.

На четвертой сторонке обложки — Собор Св. Петра и Марин, Кёльн;

портрет Мартина Лютера (Лукас Кранах Старший. Музее Польди Пеццоли,

Милан).

Перевод книги на русский язык выполнен по изданию Hagen Schulze. Kleine

deutsche geschichte. 4Auflage. 2002.

Отпечатано в России

ISBN 5-7777-0289-9

© Verlag C.H. Beck oHG,

Mtinchen, 2001

© Издательство «Весь Мир», 2004

Оглавление

Обращение к читателям в России (Ханс-Фридрих фон Плётц,

Посол Германии в Российской Федерации)............... 7

К российскому читателю (Хаген Шульце}................ 9

Предисловие ........................................ 12

I. Римская империя и германские земли (до 1400 г.) .. 15

II. Подъем и упадок (1400—1648) ................. 37

III. Сумерки империи (1648—1806).................. 59

IV. Рождение немецкой нации (1806—1848) ......... 77

V. Железом и кровью (1848—1871) ................ 89

VI. Каким путем могла бы идти Германия? Возможные

пути отклонения в немецкой истории............... 107

VII. Национальное государство в центре Европы

(1871- 1890) ............................... 111

VIIL Внутренняя консолидация империи и мечта

о мировой державе (1890—1914)...................... 119

IX. Великая война и послевоенное время

(1914-1923) ..................................... 133

X. Блеск и падение Веймара (1924— 1933) ....... 149

XI. Великогерманское безумие (1933—1942)........ 169

6 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

XII. Конец Германии и новое начало (1942—1949) ... 189

XIII. Разделенная нация (1949—1990) .............. 207

XIV. Эпилог. Что такое отечество немцев? ......... 229

Список карт........................................ 236

Примечания переводчика ............................ 237

Избранная библиография............................. 241

Именной указатель ................................. 245

Указатель географических названий.................. 250

Об авторе ......................................... 255

Уважаемые читатели!

Лишь тот, кто знаком с прошлым, может созидать будущее. Эта клас-

сическая фраза и сегодня ничуть не утратила своей актуальности.

Наш мир стремительно развивается. Чтобы творчески участвовать

в этом развитии, мы должны знать, откуда мы и каким образом сфор-

мировались сегодняшние институты, государства и их взаимоотно-

шения.

Особенно верно это, когда речь идет о таких двух столь тесно свя-

занных друг с другом народах, как немцы и русские. Их отношения

изобилуют точками пересечения; им присущи не только темные эта-

пы, такие, как непередаваемые ужасы Второй мировой войны, но и

многочисленные взаимные позитивные импульсы. И они уходят

корнями в далекое прошлое. Так, например, одним из первых запад-

ных послов в России был барон Зигмунд фон Герберштейн, которого

в начале XVI в. император Максимилиан дважды посылал с миссиями

ко двору великого князя московского Василия III. Его «Записки о мос-

ковитских делах» представляют собой классический ранний образец

записок путешественника. И наоборот, «Великое посольство» плотни-

ка Петра Михайлова, он же Петр Великий, отправилось в конце XVII в.

вначале в Пруссию, прежде чем царь начал впитывать идеи для своих

масштабных проектов реформ и в других европейских государствах.

Никогда еще германо-российские отношения не были столь тес-

ными и добрососедскими, как сегодня. Они настолько тесны, что поли-

тики и дипломаты обеих стран любят говорить о «стратегическом

партнерстве». И по праву: экономический обмен весьма интенсивен,

Германия — самый крупный торговый и инвестиционный партнер

России. Политические отношения, включая высший уровень, довери-

тельны и направлены на достижение все более тесного сотрудничест-

ва. При этом обе стороны рассматривают свои отношения как элемент

и движущую силу имеющих столь же стратегический характер отно-

шений России с Европейским союзом, крупнейшим членом которого

Германия является сегодня и останется таковым по завершении следу-

ющего этапа его расширения. В области культуры Германия и Россия

могут многое предложить друг другу, а германо-российские культур-

8 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

ные встречи 2002 и 2003 гг. служат подтверждением нашей взаимной

решимости интенсивно использовать этот потенциал.

Основу хорошего партнерства составляет доверие. Оно предпола-

гает, что люди знают друт друта, знают, как живет и думает другой, на

каком языке он говорит и какие факторы формируют его характер.

Определяющим условием этого является знание истории и географии.

«Краткая история Германии» Хагена Шульце открыла немецким чита-

телям дверь в собственное прошлое. Я уверен, что и ее русское изда-

ние, появляющееся на свет как раз вовремя — в Год германской куль-

туры в России — 2004-й, расскажет нашим российским друзьям много

важного.

Желаю вам, дорогие российские читатели, приятного чтения!

Апрель 2004 г. Ханс-Фридрих фон Плётц,

Посол Германии в Российской Федерации

К российскому читателю

Россия и Германия — не только европейские государства с самой боль-

шой численностью населения. Это государства, связанные драматичес-

кой и поучительной историей, основные черты которой следует здесь

вкратце напомнить. Когда в начале XVIII в. Петр Великий распахнул пе-

ред Россией окно в Европу, оказалось, что совсем рядом с Санкт-Петер-

бургом, в Прибалтике, живет немало граждан немецкого происхожде-

ния, на протяжении последующих столетий давших российской короне

бесчисленное количество способных чиновников и офицеров, а наряду

с этим и представителей дворянства, кровно связанных даже с царски-

ми особами. После Полтавской битвы 1709 г. Петр I продвинул русские

границы далеко на Запад, как впоследствии это сделала и Екатерина

Великая, заселившая завоеванные области на юге России многочислен-

ными немецкими переселенцами. Россия стала в XVIII в. сильным игро-

ком в большой европейской политике, и вместе с тем из-за ее геополи-

тического положения на Востоке Европы и на Балтийском море возник-

ла уже издавна бродившая под спудом вражда по отношению к Польше,

которая блокировала России дальнейший путь на Запад. В такой ситуа-

ции для России были естественными поиски союзника и этим союзни-

ком представлялась Пруссия. Подобно России, Пруссия с опозданием

вышла на сцену theatrum еигора, и союз между двумя державами, наби-

равшими силу, мог оказаться стратегическим противовесом старым ве-

ликим державам, прежде всего Франции и империи Габсбургов. Поэто-

му Россия заключила союз с Пруссией, вступая время от времени в со-

юз и с Австрией, чтобы при этом шаг за шагом лишать сил Польшу и

осуществлять ее раздел между собой — до тех пор, пока после третьего

раздела ослабленная страна не исчезла с карты.

Теперь Россия и Пруссия оказались соседями и это породило новую

ситуацию, которой было суждено измениться только в 1890 г. Россия

превратилась в защитницу Пруссии, а Пруссия — в меч России, с помо-

щью которого российское могущество могло простираться далеко

в Центральную Европу. После позорного поражения Пруссии под Йеной

и Ауэрштедтом в 1806 г. победитель Наполеон, не особенно церемонясь,

разделил бы и ликвидировал ее, как ранее произошло с Польшей, если

10 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

бы императору Александру I не нужна была Пруссия в качестве страте-

гического предполья против Бонапарта. Так Пруссия и выжила, оказав-

шись спасенной русскими войсками под командованием ставшего не-

мецким народным героем генерала Кутузова во время Отечественной

войны в 1812—1813 гг. Освободительная война начиналась с соглашения

о союзе между прусским генералом фон Йорком и русским генералом

Дибичем, которое было заключено на мельнице близ селения Тауроген.

«Тауроген» был и остался символом дружбы и братства по оружию меж-

ду Пруссией и Россией, и название это, появляясь в литературных разде-

лах западных газет, вызывает неприятные воспоминания, если заходит

речь о хороших отношениях между Германией и Россией.

Отношения между Россией и Пруссией на протяжении большей ча-

сти XIX в. оставались стабильными. Пруссия поначалу как слабейшая

среди европейских великих держав зависела от стратегической под-

держки со стороны России. В обмен на эту поддержку она прикрывала

тыл России и оказывала содействие великому соседу при подавлении

возникавших время от времени польских волнений. В свою очередь и

Пруссия, ведя войны, предшествовавшие объединению Германии, мог-

ла рассчитывать на благожелательный нейтралитет со стороны России.

Но Германская империя, вступившая на европейскую сцену вместо

великой державы Пруссии в 1871 г., столкнулась с несравнимо более

сложной ситуацией. Для рейхсканцлера Бисмарка, стремившегося со-

хранить мир в Европе, русская карта имела решающее значение. С по-

мощью германо-российского договора перестраховки, заключенного

в 1887 г., предполагалось удержать Россию на стороне Германии. На-

следники Бисмарка не могли, да и не хотели, играть в эту трудную игру,

считая, что смогут и без договоров получить в случае войны союзничес-

кую помощь со стороны России. Это была роковая ошибка, вероятно,

самое пагубное внешнеполитическое решение, принятое в вильгель-

мовской Германии. Сбылось именно то, что Бисмарк представлял себе

в самых мрачных фантазиях — произошло взаимное сближение России

и Франции и начало складываться то соотношение сил, которому было

суждено завершиться Первой мировой войной.

Германо-советские отношения в 20-е гг. XX в. развивались в соот-

ветствии с давно известным стереотипом — оба изгоя мировой семьи

вступили в тесные отношения друг с другом как экономические, так и

военные. Рапалльский договор, заключенный в 1922 г., не содержал ни

политических, ни военных статей, но интерпретировался державами-

победительницами как союз, направленный против Запада. Еще и сего-

дня слово «Рапалло», появляющееся в западных политических кругах,

означает намек на возможность германо-российского союза, направ-

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОССИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ 11

ленного против Западной Европы и атлантических держав. И снова,

как казалось, равновесию в Европе угрожала Польша, созданная после

мировой войны из части территорий, проигравших в ней Германии,

Советской России и Австрии. Антипольский расчет объединил даже

Гитлера и Сталина — во всяком случае, до тех пор, пока Польша не

была снова побеждена и разделена. Но планы Гитлера простирались

гораздо дальше. «Все, что я предпринимаю, направлено против Рос-

сии», — заявил германский диктатор в 1939 г. Подчинив Польшу, он

создал пространство, которое было необходимо для стратегического

развертывания германских войск против Советского Союза. Ни на

одном фронте они не вели войну столь безжалостно, с такими наруше-

ниями международного права, как на Восточном, и когда положение

изменилось, месть со стороны советских войск была ужасна. Эта вой-

на оказалась самой кровопролитной и разрушительной из всех, ко-

торые когда-либо знала история. По ее завершении Германия оказа-

лась разделенной, превратившись в игрушку держав — победительниц

в мировой войне и в плацдарм стратегического развертывания воору-

женных сил Советского Союза и США. Более сорока лет не вызывало

сомнений, что в необозримой перспективе ответом на вопрос: «Что

такое отечество немцев?» будут два германских государства, и что гер-

манская история завершилась.

Прекращением этого странного состояния, возможностью воссо-

единения Берлина, Германии и Европы в ходе бескровных революций

1989 и 1990 гг. мы в значительной степени обязаны Советскому Союзу

и России, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Оба политических де-

ятеля проявили достаточную мудрость и дальновидность, чтобы дать

свободу народам, находившимся в предполье их страны, и снова вос-

принять Германию как единое целое. С тех пор между воссоединенной

Германией и возрождающейся Россией существуют добрососедские

отношения. Вразрез со всем своим прежним историческим опытом

Германия служит сегодня мостом между Россией и Западом, подобно

тому, как Польша — мостом между Россией и Германией. Это ситуа-

ция, обещающая в перспективе существование прочного и стабильно-

го «общеевропейского дома» (Михаил Горбачев). Чем более мы будем

сближаться, тем важнее будет взаимное изучение и знакомство, взаим-

ное уважение, преодоление националистических стереотипов и пони-

мание истории России и Германии как составной части истории Евро-

пы и человечества. Возможно, книга, предлагаемая вниманию россий-

ских читателей, послужит этой цели.

18 июля 2003 г.

Хаген Шульце

Предисловие

Наши предки не задавали себе вопроса о том, что такое немецкая ис-

тория. Она начиналась для них с германцев и их борьбы против Ри-

ма. Никакого сомнения не существовало в том, что Херман Херуск

Арминий, победивший легионы Квинтилия Вара в битве в Тевтобург-

ском лесу (9 г.), был германским героем. И сегодня меч на памятнике

Арминию под Детмольдом украшает надпись золотыми буквами:

«В единстве Германии сила моя, и мощь моя в силе Германии». По

ходу дальнейшего развития история описала широкую, четко очер-

ченную дугу. Сначала — король готов Теодерих, жизнь которого под

именем Дитриха Бернского1 продолжилась в легендах и сказках, за-

тем Карл Великий, унаследовавший корону римских императоров и

превративший Римскую империю в Германскую. За ними последова-

ли императоры из династии Гогенштауфенов Фридрих Барбаросса

(1125—1190) и его внук Фридрих II, которые, загадочным образом

воссоединившись, пребывают в Кифхойзере2 в ожидании, когда им

придется вернуться в час величайших бедствий Германии. Потом —

Мартин Лютер, «немецкий соловей», и Карл V, в империи которого

никогда не заходило солнце, Фридрих Великий и Мария Терезия,

в чью эпоху разлад между германскими племенами достиг своего

трагического апогея, барон фон Штейн и Блюхер по прозвищу Мар-

шал Вперед и, наконец, «железный канцлер» Бисмарк, кузнец новой

империи немцев3, прямой преемницы «Священной Римской импе-

рии германской нации». Такова впечатляющая галерея предков, ко-

торыми гордились немцы.

Но затем наступила, говоря словами историка Фридриха Май-

некке (1862—1954), «немецкая катастрофа». За созданием гитлеров-

ского рейха последовала Вторая мировая война, завершившаяся

в 1945 г. крахом германского национального государства. Когда-то

швейцарский историк Якоб Буркхардт (1818—1897), обращаясь

к германской истории, иронизировал по поводу «победоносно-не-

ПРЕДИСЛОВИЕ 13

мецкой окраски», которую придавала прошлому немецкая историо-

графия. Теперь же эта окраска исчезла, а с ней и какой бы то ни

было осмысленный контекст самой немецкой истории. За золотой

легендой о прямолинейном процессе подъема древнегермано-не-

мецкой империи последовала черная легенда о губительном, абсо-

лютно ошибочном особом немецком пути, единственная истинность

которого заключалась в преступлениях Третьего рейха, если при

этом не считать национальную историю вообще бессмысленной,

как это делали некоторые, или вместе с историком Альфредом Хойс-

сом не оплакивать «утрату истории».

Какое-то время жителям Западной Германии было комфортнее

не знать истории, наслаждаясь при этом действительностью с ее

высокими показателями индустриального развития и не без неко-

торого удивления взирая на остальной мир, в котором властвовал

принцип национальной идентичности и который должен был посто-

янно доказывать свою политическую эффективность. Хотя немцы

и находились в самом центре мировой политики, они, казалось, во

всех своих политических решениях выражали одно-единственное

желание — чтобы их не принуждали принимать какие бы то ни бы-

ло решения и оставили в покое. Напротив, на сознание людей в ГДР

воздействовало представление об истории, которое навязывалось

Политбюро ЦК СЕПГ, формировалось партийными идеологами,

приспосабливалось к каждой политической перемене и обсужде-

нию не подлежало.

Но с падением Берлинской стены в 1990 г. внезапно изменилось

состояние внутреннего успешного развития страны и блаженной бе-

зответственности во внешнеполитических делах. Появилось новое не-

мецкое национальное государство, лишь один факт существования ко-

торого изменил Европу и которое поэтому должно было объяснить

своим гражданам и остальным европейцам, как оно себя осознает.

Чтобы обрести будущее в центре Европы, мы должны знать, на каком

прошлом покоится немецкое настоящее. Никто не может начать все

сначала. Напротив, любой человек должен опираться на что-то уже су-

ществующее. Тем, кто полагает, что они совершают нечто совсем но-

вое, не дано понять, что они делают.

Чтобы ответить самим себе и нашим европейским соседям на

«германский вопрос», мы должны объяснить, что такое Германия,

чем она может и должна стать. Для этого нам следует заново рас-

сказать немецкую историю. А так как не каждый обладает време-

нем или терпением, для того чтобы прорабатывать многотомные

компендиумы, мы на сей раз расскажем немецкую историю на-

14 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

сколько возможно короче, обращая внимание на самое сущест-

венное.

Без помощников невозможно написать и краткую немецкую исто-

рию. Ина Ульрика Пауль, Уве Пушнер и моя жена тщательно выпра-

вили рукопись, Иоахим Элерс критическим взглядом оценил первую

главу, а Детлеф Фелькен тщательно отредактировал книгу, отдавая

работе все свои знания. Удачно оформила книгу Каролина Зивекинг.

Директору Немецкого исторического музея в Берлине Христофу

Штёльцелю я признателен не только за предоставление иллюстратив-

ного материала, но и за то, что он вдохновил меня написать эту книгу.

Сердечно благодарю их всех.

I. Римская империя и германские

земли (до 1400 г.)

Немецкая история берет начало не в дремучих германских лесах,

а в Риме. Именно в этом удивительном итальянском городе-государст-

ве, сфера влияния которого постепенно распространилась на весь сре-

диземноморский бассейн и кото-

рый властвовал над Европой до

Рейна, до укрепленного погранич-

ного вала, называвшегося по-ла-

тыни limes, и до Дуная. В городе-

государстве, чья единая и тем не

менее многообразная цивилиза-

ция была для людей античной эпо-

хи миром с четко очерченными

границами, ойкуменой. Не суще-

ствовало чести выше, чем назы-

ваться римским гражданином, и

апостол Павел гордился этим так

же, как и Арминий, — несмотря

на свои разногласия с Римом. По-

эт Вергилий, создавший со своим

героем Энеем миф о возникнове-

нии римского государства, объя-

вил, что задача Рима — править

миром, принося в него благонра-

вие и закон, щадить покоренных

и подчинять непокорных. Эта

Imperium Romanum, Римская им-

перия, является для нас сегодня,

по словам Барбары Тухман, тем

БИТВА В ТЕВТОБУРГСКОМ ЛЕСУ

В 9 г. н.з. римское войско потерпело со-

крушительное поражение от объеди-

ненных германских племен во главе

с вождем племени херусков Армини-

ем. Битва в Тевтобургском лесу на са-

мом деле произошла около Оснабрюк-

ка и считается с тех пор рубежом в ис-

торическом развитии Германии. После

нее попытки расширения римского

господства на земли по правому берегу

Рейна потерпели неудачу. Националис-

тически настроенная буржуазия XIX в.

видела, однако, в этой битве прежде

всего освобождение от римского вла-

дычества и начало германо-немецкой

истории. Херман, как стали позже на-

зывать Арминия, стал первым героем

в борьбе немцев за свободу. Многие

исследователи, и не только западноев-

ропейские, усматривают в этом собы-

тии неудачу распространения римской

цивилизации на Центральную Европу

и начало особого культурного и поли-

тического немецкого пути, во многом

определившего будущее страны.

«далеким зеркалом», в котором

все народы Европы, и, уж конечно, немцы, могут узнать себя. Государ-

ственное устройство и правовые нормы, городской образ жизни, язы-

ки и формы мышления, архитектура, письменность и книга — словом,

16 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

основы нынешнего образа жизни немыслимы без цивилизации Рима

и переплетенных с ней культур классической Греции и эллинистичес-

кого Востока.

Каким бы прочным ни казался Вечный город, однако и он был под-

вержен изменениям. На протяжении IV в. здесь произошли два важ-

нейших события. При императоре Константине Великом (306—337)

пришедшая с Востока вера в спасение — христианство — стала госу-

дарственной религией. В ту же эпоху империя, которой в силу огром-

ных размеров больше невозможно было управлять из одного центра,

раскололась на латинско-римскую Западную империю и греко-визан-

тийскую Восточную. Разделение империи сказалось и на христиан-

ской церкви. Византийское православие отвернулось от латинского

христианства Запада, углубляя политический раскол Европы раско-

лом церковным.

Это стало началом длительного политического, церковного и идео-

логического раскола в западном мире. На европейской земле возник-

ли две очень разные цивилизации, которые постоянно соприкасались,

но не взаимопроникали друг в друга на сколько-нибудь продолжитель-

ное время. Это Рим и Византия, латинское и православное христианст-

во, либеральный Запад и славянофильский Восток и, наконец, культу-

ра демократии и прав человека, противостоявшая большевистскому

Советскому Союзу. Только теперь, на наших глазах, начинает, кажет-

ся, затягиваться тысячелетняя трещина, разделявшая Европу. Может

быть, этого мы еще по-настоящему не осознали.

В отличие от Византии на Востоке, которая продолжала существо-

вать во всем блеске еще целое тысячелетие, лишь постепенно уходя

в вечность и прекратив свое существование в 1453 г. с завоеванием

Константинополя, Западная Римская империя продержалась недолго.

Она погружалась в волны все учащавшихся вторжений варваров

с ужасного туманного Севера, которые спасались бегством от немило-

сти природы, последствий перенаселения и от теснивших их других на-

родов, стремясь поселиться в пределах Римской империи, и которые

участвовали в ее защите. В Риме этих северных варваров называли гер-

манцами, именем, которое Цезарь перенял от галлов. Те, в свою оче-

редь, именовали так дикие народы, пытавшиеся вторгнуться в Галлию

из-за Рейна, а Цезарь от их названия произвел обозначение области по

ту сторону Рейна и Дуная, назвав ее Германией (Germania). Слово «гер-

манец» было не более чем указанием на происхождение из малоизве-

стных мест к востоку от Рейна. Ученые спорят и поныне об этнической

и языковой однородности германцев. Во всяком случае, орды, наседав-

шие с Севера, как нельзя лучше подходили для их использования в во-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 11 17

енных целях, если принимать во внимание воинское искусство при

шельцев. Уже вскоре преторианская гвардия римских императоров со-

стояла преимущественно из германцев, а германские народы получили

разрешение селиться на территории империи поблизости от границы и

получать римское гражданство Такая защита легко превращалась в уг-

розу, по мере того как охраняемые, т е. император, государственные

институты и сама империя, ослабевали и попадали в зависимость от во-

енных «экспертов» из варварских племен. Германские военачальники

и воинские части все чаще решали судьбу императора — вплоть до

476 г. В этом году предводитель наемников Одоакр сверг последнего

императора Западной Римской империи Ромула ^Хвгустула и поручил

войску провозгласить императором себя.

Это означало гибель Римской империи, но не конец, а только нача-

ло ее нового становления. Германские народы эпохи Великого пере-

селения: готы и лангобарды в Италии, вестготы в Испании и Южной

Франции, англосаксы в Британии, бургунды и франки в Галлии — са-

ми стремились стать римлянами, обустраиваясь в пустующем прост-

ранстве приходившей в упадок империи. Здесь они приспосабливали

свои простые культурные формы бытия к бесконечно более сложной,

утонченной традиции позднеантичной цивилизации Рима и Передней

Азии. Перенимались, пусть и в упрощенном виде, существовавшие

в Римской империи управленческие структуры, германские королев-

Схема расселения германских племен.

18 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

ства реформировались, воспринимая облик, свойственный римской

монархии, а римская правовая система стала истоком превращения

германского обычного права в письменно зафиксированное право;

Римская империя на Западе исчезла, но никто из германских королей

не сомневался в том, что она продолжала жить.

Римская империя, изменившись, продолжала жить и еще в одном

своем проявлении. В то время как город на Тибре разрушался, числен-

ность его населения быстро снижалась, на Форуме пасли скот, а жизнь

в городе угасала, римский епископ в качестве преемника апостола Пе-

тра превратился в папу и тем самым в главу церкви. Рим становился не

только духовным центром католического христианства, находившего

все больше приверженцев среди германских народов. В известной ме-

ре и церковь вросла в структуру государства. Административная сис-

тема Римской империи устояла в виде церковной иерархии: ризы

католического духовенства наших дней — это те же официальные

облачения римской бюрократии. К тому же латынь как язык церкви,

политики и литературы гарантировала сохранение культурного един-

ства Западной Европы. Как и прежде, монахи низко склонялись в мо-

настырях над трудами Цицерона и Вергилия. Римская империя про-

должала существовать — в идеологии и в институтах, представ-

лявших собой лишь бледную копию прежних, но главное — в лице

торжествовавшей церкви.

Таким образом, и идея империи, и церковь оказались столь проч-

ными, что более чем через три столетия после свержения Ромула Авгу-

стула в Риме появился новый император. То был Карл, король фран-

ков, которому позже суждено было именоваться Великим и победы

которого над саксами и лангобардами сделали его самым могущест-

венным государем Западной Европы. При этом он стремился укрепить

свою власть с помощью прочного союза с Римским папой. Карл под-

твердил дарения, сделанные папе его отцом Пипином III и составив-

шие основу будущей Папской области, а папа Лев III, в свою очередь,

сделал ответный подарок на Рождество 800 г., короновав Карла импе-

ратором в римской базилике Св. Петра. Порфировую плиту, на кото-

рой Карл преклонил колени, можно и сегодня увидеть в соборе Св. Пе-

тра. Хронист Карла Айнхард сообщает, что его короля, углубившегося

в молитву, короновали императором не без некоторого коварства.

Действительно, Карл знал, что этот акт должен был вызвать конфликт

с единственным законным императором христианского мира —

византийским. Тем не менее Карл вступил во владение наследством

Цезаря и Константина, назвал себя augustus imperator (лаш. император

миротворящий), и с тех пор его печать украшала надпись Renovatio

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г.) 19

Живопись по стеклу.

Страсбургский собор,

около 1180г.

На золотом троне, украшенном

драгоценными камнями, воссе-

дает император Карл Великий

со скипетром и державой —

атрибутами власти христиан-

ского государя. Голова импера-

тора, увенчанная короной, окру-

жена нимбом. В 1165 г. импера-

тор Фридрих Барбаросса, счи-

тавший Карла Великого своим

предком, приказал канонизиро-

вать его, чтобы обеспечить трон

своей семье и подчеркнуть гла-

венствующее положение импе-

раторской власти по отноше-

нию к папе. То было время по-

клонения национальным свя-

тым по всей Европе. Святыми

провозглашали многих европей-

ских королей. Однако, если ко-

роли Венгрии, Чехии, Норвегии

и других стран являлись симво-

лами национальной интеграции,

то культ Карла Великого ограни-

чивался пределами Рейнской

области. К тому же Француз-

ское королевство оспаривало

традиции Карла Великого и тем

самым притязание на первенст-

во в христианском мире.

imperil Romani (/ат. Возрождение Римской империи) Это послужило

основанием для почти непрерывного существования титула римского

императора на протяжении тысячи лет. Последний из императоров.

Франц 11 Габсбург, только в 1806 г. отказался от титула и короны, что

осталось практически незамеченным для окружающего мира.

20 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМА11ИИ

Естественно, напрашивалось сравнение между античной Римской

империей и империей Карла Великого, постольку поскольку Карл объ-

единил под своей властью почти все германские королевства и герцог-

ства Европы, за исключением скандинавских и британских. Империя

протянулась от Эйдера до Тибра, от Эльбы до Эбро йог пролива Ла-

Манш до озера Платтензее (Балатон). Остатки римской цивилизации

служили опорой Карлу Великому, начавшему реформировать полити-

ческое и церковное управление, транспорт и летоисчисление, искус-

ство и литературу и, в качестве основы всего этого, письменность и

язык. Он пригласил ко двору англосакса по имени Алкуин из Йорка

в качестве главного советника по делам культуры, а также ученых из

Италии и Испании. Каролингское возрождение получало импульсы

отовсюду. Все усилия были направлены на то, чтобы создать аигеа

Roma iterum renovata — обновленный золотой Рим. Мы можем читать

сегодня классических латинских авторов большей частью только бла-

годаря воодушевлению и усердию писцов каролингской эпохи. Их за-

частую превосходные собственные стихи, написанные античными

размерами, составили четыре солидных тома под названием Мопи-

menta Germanie Historica — внушительное собрание средневековых

источников.

На западе Франкского королевства, в Галлии и Италии, кое-что

еще сохранялось от старой римской системы управления. Территория

к востоку от Рейна, на которой помимо германских поселений, объе-

диненных в племенные округа — гау, располагались также церковные

епархии, монастыри и епископства, светские и церковные земельные

владения, представляла собой в административном отношении некое

подобие сети с первичными формами образования. Карл Великий уч-

редил административные округа, так называемые ducati, во главе ко-

торых стояли назначенные им должностные лица, каждое из которых

называлось dux4. Это были не герцоги какого-либо племени, т. е. пле-

менные вожди5, а высшие чиновники, происходившие из франкской

имперской знати, титул которых восходил еще к административной

реформе, проведенной Константином Великим. Посланцы Карла,

missi dominici6, надзирали за управлением, а франкская государствен-

ная церковь, епископы которой назначались самим императором,

дополнительно скрепляла государство.

Тем не менее, несмотря на все усилия, эта империя оказалась не-

долговечной. Ей было суждено распасться — без споров за наследство

между сыновьями Карла. Для того чтобы указания, которые импера-

тор посылал из Ахена в Рим, достигли места назначения, требовалось

не меньше двух месяцев. Местные и региональные власти долгое вре-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г.) 21

Раздел империи Карла Вранного по Вордгнскому договору Я43 г.

мя могли, более того — обязывались действовать по собственному ус

мотрению. Возможно ли было в таких условиях сохранить империю?

Трое внуков Карла разделили ее между собой. Людвиг получил восточ-

ную часть, Карл — западную, а Лотарь — землю, лежавшую посереди-

не, Лотарингию. Она простиралась от устья Рейна до Италии. Когда

род Лотаря прекратился, Людвиг в 870 г. присоединил ее к своему вос-

точнофранкскому государству. В итоге возникла ситуация, определив-

шая дальнейшее развитие европейской истории. Ядро континента

оказалось отныне надолго разделенным, родственные государства —

Западнофранкское и Восточнофранкское королевства — все больше

отдалялись друг от друга. Со временем им было суждено превратиться

во Францию и Германию. Общим для них осталось наследие Рима и

Карла Великого, а также спор за земли Лотарингии. Спор этот на по-

следующие двенадцать столетий превратил Францию и Германию во

враждующих братьев

Как мы учили в школе, именно отсюда и начинается германская

история. Жил-был герцог Саксонии Генрих который, если верить

простодушному тексту баллады XIX в., ловил птиц, когда ему помешал

в этом занятии некий посланник (о нем не сообщается никаких

подробностей). Посланник возгласил: «Да здравствует император

Генрих! Да здравствует звезда Саксонии!» Генрих I (919—936), из-

22 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

Присяга на верность императору Оттону III.

Евангелие Райхенау, конец X в.

«Translatio imperii», т. е. переход имперско-

го господства от императоров античного

Рима к Карлу Великому и его восточно-

франкским наследникам, проиллюстриро-

ван здесь весьма впечатляюще. Отгон III,

исполненный величия, восседает с атрибу-

тами государственной власти на импера-

торском троне. Двое епископов и два гер-

цога — по обе стороны от трона —симво-

лизируют имперскую знать и имперскую

церковь. К трону смиренно приближаются

четыре женщины, чтобы присягнуть на

верность императору. В соответствии с

позднеантичной традицией — это страны,

подчиненные императору, — Рим, Галлия,

Германия, страна славян (Склавия).

бранный саксами и франками, вошел в историю как основатель Сак-

сонской, или Огтоновской, династии, но не как император. Его коро-

левская власть была в результате компромиссов и после угроз приме-

нения военной силы признана Швабией и Баварией, распространена

на лотарингов, чехов и полабских славян и подтверждена западно-

франкскими Каролингами. Единодушное избрание королем сына Ген-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г.) 23

риха — Отгона (936—973) сделало восточнофранкское государство бо-

лее прочным, так что ему в будущем не грозили споры и разделы, как

ранее наследству Карла Великого. В 955 г. Оттон I победил венгров

в битве на Деховом поле и с тех пор звался Великим Семь лет спустя

он заставил в Риме папу Иоанна XII короновать себя римским импера-

тором и возобновил императорский протекторат над Римом Оттон I

добился признания своего императорского титула Византией и женил

сына и наследника, будущего От гона II (961- 983), на византийской

принцессе. С того времени королевский титул и императорская коро-

на почти всегда были связаны друг с другом. Внук Оттона Великого

Оттон III (980—1002), следуя традиции Карла Великого, подхватил

идею обновления Римской империи. Однако он умер в двадцать один

год неподалеку от Рима и был погребен в Ахене.

Век салических императоров (1024—1125 Франконская династия)

знаменует собой прежде всего начало драматического конфликта

между императорской властью и папством. Вплоть до XI в. император

и короли Европы претендовали на право назначать на церковные

24 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

должности по собственному усмотрению. Но в ходе движения за

реформы, начавшегося в X в. с бенедиктинского аббатства Клюни

в Бургундии, в церковной среде взяло верх представление о том, что

задача церкви — осуществлять посредничество между совершенст-

вом Бога и несовершенством мирской власти, что проистекало из бо-

жественного права церкви, более высокого по отношению к светской

власти. Поэтому предполагалось устранить всякое светское влияние

на замещение церковных должностей. Со времен же Оттона Великого

церковь превратилась в опору империи, а потому оттоновские и са-

лические императоры оказывали сильное влияние на избрание пап и

управление Папской областью. Так с 1075 г. начался конфликт между

папой и императором. Папа Григорий VII (1073—1085) отдал распо-

ряжение королю Генриху IV о формальном запрете инвеституры*

епископов и аббатов, на что Генрих ответил демонстративным отка-

зом и смещением папы.

Спор разрастался. Он продолжался длительное время после смер-

ти папы и короля, ибо в конечном счете речь шла об устройстве мира

и об отношениях между духовной и мирской властью, между sacer-

dotium и regnum. После долгого, протекавшего с переменным успехом

конфликта, из которого, в конце концов, суждено было выйти проиг-

равшими как императору, так и папе, церковь и государство разо-

шлись. Таким образом возникла решающая предпосылка, ставшая

основой хода истории современного европейского государства и фор-

мирования двух принципов свободы, имевших огромное значение для

дальнейшего развития политической культуры Европы. С одной сто-

роны, появилась свобода веры вне государственного принуждения,

а с другой — свобода политики вне опеки со стороны церкви.

В соответствии с нашим привычным взглядом на историю и взлет

германской императорской власти, и ее упадок связаны с династией

Гогенштауфенов (1138—1254). Фридрих I (1152—1190), которого италь-

янские современники за его рыжеватую бороду прозвали Барбароссой

(ит. рыжая борода), остался как в своей эпохе, так и в памяти поздней-

шего времени самым популярным в народе средневековым императо-

ром. Блеск приемов при его дворе, женитьба на Беатрисе Бургундской,

походы в Италию с их переменчивыми результатами, триумфальная

победа над мятежным соперником Генрихом Львом, наконец, смерть

в Малой Азии во время Третьего Крестового похода, считающаяся

таинственной, стали благодатной почвой для появления многочислен-

* Инвеститура — средневековая католическая церемония утверждения духовно-

го лица в должности и сане епископа или аббата. — Здесь и далее примеч. peg.

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (ди 1400 I.) 25

ных мифов. Ни один другой император не будоражил фантазию буду-

щих поколений так, как этот, — вплоть до сказания о спящем в Киф-

хойзере Барбароссе.

Увы, минула слава

Империи твоей,

Но час придет — и, право,

Она вернется к ней7.

Фридрих Барбаросса был символом неясных национальных уст-

ремлений начала XIX в., — символом, с которым связывалось обнов-

ленное, больше романтически мечтательное, нежели соответствовав-

шее действительности представление об империи Гогенштауфенов как

о воплощенном немецком будущем. При этом империя была скорее

воображаемой, а не реальной. Изначально, однако, в сказании об импе-

раторе, спящем в пещере, речь шла о внуке Барбароссы, блестящем и

очень непохожем на других Гогенштауфенов Фридрихе 11(1212—1250).

От своей матери Констанцы он унаследовал норманнское государство

на Сицилии и создал там систему власти, покоившуюся на римских, ви-

зантийских, норманнских и арабских основах. Эта система представ-

ляла собой ни больше ни меньше как грандиозную, абсолютно не отве-

чавшую времени попытку спроектировать по воле единственного чело-

века, словно на чертежной доске, государство, в каждой своей детали

организованное на рациональных началах. Это государство походило

на произведение искусства, правда не пережившее своего создателя.

Фридрих, эта мощная фигура ренессансного государя, который обо-

гнал свое время, хотел быть новым Константином, создателем золотого

государства мира. Он восхищал и в то же время возмущал современни-

ков, а его неизбежная враждебность к папству вылилась в борьбу за

власть и в пропагандистскую войну, которой до тех пор не ведал хрис-

тианский мир. Императорская пропаганда изображала Фридриха как

последнего императора мировой истории, наделенного мессианскими

чертами. Сторонники папы рисовали его апокалипсическим зверем,

антихристом. После смерти императора его в соответствии с церков-

ным преданием изгнали в дьявольскую, изрыгающую огонь Этну. Про-

будившиеся в позднем Средневековье мечты о явлении миролюбивого

императора, стоящего у конца времени, перенесли Фридриха II, «чудо

и преобразователя мира», в Кифхойзер, где с течением столетий его об-

раз слился с образом «Барбароссы».

Смерть Фридриха II означала конец великолепию государства Го-

генштауфенов. Папа пожаловал Сицилию в лен брату французского

короля Карлу Анжуйскому. Сын Фридриха Конрад IV (1237—1254)

26 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

умер четыре года спустя в Италии. Не добившись коронования импе-

ратором, его сын Конрадин (1252—1268), который явился в Италию,

чтобы заявить претензии на свое итальянское наследство, был побеж-

ден в битве при Тальякоццо Карлом Анжуйским, взят в плен и казнен

в Неаполе, несмотря на свои шестнадцать лет. С этого события нача-

лось междуцарствие (1254—1273), «ужасное время без императора»,

когда быстро нарастала слабость центральной имперской власти — до

тех пор, пока с избранием Рудольфа Габсбургский (1273—1291) не бы-

ла мало-мальски консолидирована королевская власть. Последовала

эпоха, на протяжении которой внутренняя структура государства

расшатывалась, но его целостность не претерпела сколько-нибудь су-

щественного ущерба. Для этого времени было характерным относи-

тельно открытое избрание короля. В результате на германский трон

вступали пестрой чередой властители из домов Габсбургов, Нассау,

Виттельсбахов и Люксембургов, а со времени правления Генриха VII

Люксембургского (1308—1313) они снова добились императорской

короны. Здесь мы хотим остановиться и бросить взгляд на пройден-

ный до сих пор период — тот, который в школьных учебниках обычно

предстает как эпоха средневековой германской империи.

Насколько германскими были в действительности германские ко-

роли и императоры, начиная с Генриха I и Оттона Великого? Слова

«Германия» (Deutschland) не существовало на протяжении долгого

времени — оно появилось только в XV в., и потребовалось еще около

ста лет, чтобы оно утвердилось. Те, кто жил к востоку от Рейна, века-

ми ничего не знали о том, что они немцы. Данное обстоятельство объ-

яснялось тем, что, в отличие от франков или, например, англосаксов,

«немецкого» народа не было. Напротив, к востоку от Рейна со време-

ни распада Каролингской империи на протяжении IX в. существовал

ряд герцогств: Тюрингское, Баварское, Алеманнское, Саксонское, —

которые нельзя было отнести к народам времен Великого переселе-

ния. Они возникли из административных округов империи Карла Ве-

ликого. Политическую сплоченность области к востоку от Рейна, кото-

рую с римских времен называли Germania, создали не «германские

племена», а аристократия, испытывавшая на себе влияние франков.

Этот слой аристократов в восточнофранкском государстве принял

с 833 г. власть Людвига, сына императора. Людвиг стал Rex Germaniae,

т. е. королем земель к востоку от Рейна, а вовсе не Людвигом Немец-

ким, как называли его начиная с XIX в. националистически настроен-

ные историки.

Вплоть до XI в. государство, возникшее к востоку от Рейна, долж-

но было считать себя франкским, а значит, прослеживать свои тра-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г ) 27

диции во франкских преданиях, через Каролингов и Меровингов, об-

ращая взор к прошлому — к Риму и Трое. Но то же самое касалось

и западнофранкской части империи. Короли восточнофранкского

государства избегали всякого более точного этнического определения

своего королевского титула, называя себя просто тех («король»),

а не, скажем, rex Francorum («король франков») или тем более тех

Teutonicorum («король немцев»). После того как в 919 г. королевскую

корону с Генрихом I обрела Саксонская династия, на первый план,

заняв место франков, более чем на сто лет выдвинулись саксы. Для мо-

наха Видукинда Корвейского (ок. 925—973), написавшего историю

саксов, относящуюся прежде всего к временам Оттона I, государство

обозначалось как omnis Francia Saxoniaque, т. е. состояло из Франко-

нии и Саксонии; о Германии он ничего не знал.

Тем более речь не могла идти о Германии, когда в 962 г. папа

Иоанн XII короновал Оттона I императором и оттоновско-саксон-

ский королевский дом возвысился до уровня традиций Карла Вели-

кого, а следовательно, и Римской империи. Он получил тем самым

высшую степень признания, которую только могло знать Средневе-

ковье в светских вопросах. Как было известно со времен Августина

Блаженного, Римская империя занимала прочное место во всемир-

ной истории, которая в то же время представляла собой историю

искупительного подвига Христа. Эта империя являлась последней

всемирной монархией. Она по самой идее была универсальной дер-

жавой, которой предписывалось господство над миром, данное непо-

средственно Богом. Поэтому в императорских грамотах начиная

с 1157 г. речь постоянно шла о «Священной Римской империи». Тако-

вы горизонты, своей широтой превосходившие пределы, которые

описывались с использованием титула восточнофранкского, а позже

германского короля. Поэтому империя и интегрировалась как рим-

ская, а не германская.

Немецкое слово deutsch происходит от thiutisk (которое, в свою

очередь, имеет латинский вариант theodiscus) — понятия, означавше-

го просто «характерный для народного языка». При этом вовсе не

имелся в виду определенный единый народный язык, отличавшийся

от ученой латыни священнослужителей, а также от романских и сла-

вянских языков Европы, например алеманнского, старосаксонского,

баварского или восточнофранкского. Впервые со словом theodiscus

мы сталкиваемся в сообщении каролингского епископа папе о синоде,

состоявшемся в 786 г. в британской Мерсии. Прежние синодальные

решения зачитывались там «как на латыни, так и на народном языке

(theodisce), который могли понять все», т. е. в этом случае на староанг-

28 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

лийском. Некоторые народные языки достигали литературных высот.

Язык, называемый сегодня древневерхненемецким, произошел в зна-

чительной степени от рейнско-франкского диалекта, на котором гово-

рили при дворе Каролингов, но диалект этот исчез на протяжении X в.,

когда господство над территорией, именовавшейся Germania, перешло

к саксонским Оттонам. Напротив, поэзия Высокого Средневековья,

примерно с 1150 г. использовавшая средневерхненемецкий язык,

покоилась на различных диалектных основах, среди которых наибо-

лее успешно использовались лимбургско-рейнский и алеманнский

диалекты. Но немецкого, понимаемого как язык надрегионального об-

щения к востоку от Рейна, не было. Если сакс хотел поговорить с але-

манном и не владел латынью, ему еще долгое время приходилось поль-

зоваться западнофранкским языком (lingua franca) Западной и Цент-

ральной Европы, из которого позже возник французский язык.

Но до поры до времени слово thiutisk или его латинский вариант

theodiscus еще редко встречались в источниках. Средневерхненемец-

кий вариант этого слова, diutsch, появляется около 1080 г. в Зигбурге

в «Песне об Анноне», в которой идет речь о diutsche lant, т. е. о немец-

ких землях. В ней говорится не о единой земле, а о землях алеманнов

(швабов), баваров, саксов и франков, общность которых заключалась

в том, что в них господствовали похожие народные языки. Слово

deutsch еще очень долгое время оставалось чисто языковым понятием.

Употреблявшийся с середины IX в. латинский вариант — teutoni-

cus — также ведет по ложному пути. На деле это понятие вовсе не оз-

начало тех германских племен тевтонов, которым римляне под коман-

дованием Мария в 102 г. до н. э. нанесли сокрушительное поражение

при Аквах Секстиевых, отчего тевтоны и исчезли из истории. Правда,

сохранилась память об ужасе, вызванном этим первым германским

вторжением в Северную Италию, и для итальянцев было естественно

называть тевтонами людей, приходивших из страны под названием

Germania и утверждавших, что достоинство римских императоров

перешло теперь к одному из них. В слове teutonicus звучала и надмен-

ность по отношению к пришельцам, и издевка над их грубым варвар-

ским обликом. Так thiutisk и teutonicus слились и начали превращаться

в единое политическое понятие, когда в 1076 г., на пике борьбы за ин-

веституру, папа Григорий VII говорил о будущем императоре Генри-

хе IV как о rex Teutonicorum. Императора, по словам папы, следовало

бы лишить его сана, восходящего к искупительному подвигу Иисуса

Христа, и низвести до уровня обычного христианского короля, напри-

мер венгров или датчан. Следовательно, первоначально в слове teuton-

icus присутствовал недружелюбный оттенок. Итальянцы, французы

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г.) 29

и англичане использовали это слово, если хотели выразить насмешку

и проявить неприятие к людям из Germania и их властителям. Так по-

ступил, например, в 1160 г. епископ шартрский Иоанн из Солсбери,

которого рассердила попытка Барбароссы заставить избрать папу, не

имевшего английской и французской поддержки. «Кто поставил нем-

цев судьями над народами? Кто дал этим грубым и жестоким людям

полномочия ставить по своему усмотрению владыку над правителями

смертных? ’>

Империя продолжала называться Римской, а с 1157 г. Священной

Римской, но слово th.iu.tisk/teutonicus постепенно вошло в употреб-

ление. Восточнофранкское королевство, во главе которого стоял

римский император, являвшийся и восточнофранкским королем, воз-

главляло конгломерат племен и нуждалось поэтому в названии. Обо-

значение «франки» уже закрепилось за западными соседями, и возни-

кало желание отличаться от них, как и от «чужеземцевв-итальянцев

и римской курии. Так на протяжении XI—XII вв. понятия гедпшп («ко-

ролевство») и teutonicum постепенно срослись. Немецкая же нация

оставалась чем-то неясным, ибо после прекращения династии Гоген-

штауфенов ни одной другой династии на протяжении веков не уда-

лось обеспечить себе корону германских королей на длительный срок.

В отличие от Англии, Франции или Дании, где династии в XIII столетии

олицетворяли те центры, которые концентрировали развивающиеся

силы и способствовали формированию нации, власть германской

короны оставалась слабой. Немецкая нация пребывала в тени мощной

империи, могущество которой было мифологизировано, а политичес-

кие символы: священное копье, императорская корона и император-

ский трон Карла Великого в соборе в Ахене — связывались также

с империей, а не с королевством. В вышедшей в 1927 г. биографии им-

ператора из династии Гогенштауфенов Фридриха II историк Эрнст

Канторович констатировал применительно к XIII в.: «В моменты такоо

накала чрезвычайной гордости (например, при выступлении в поход

на Рим) все: саксонцы и франконцы, швабы и баварцы — чувствовали

определенную общность не как немцы — нет, они были ближе к Риму

как наследники Цезаря, воображали себя даже отпрысками троянцев

и называли себя, ни много ни мало, римлянами». Немцы очень мед-

ленно привыкали к тому, что их называют немцами и в конце концов

сами стали называть себя так, правда не придавая этому особого зна-

чения.

Мы, следовательно, имеем дело не с историей немецкого Средне-

вековья, германской императорской власти и не с началом истории

немцев, так как они еще ничего не знали о том, что они немцы. Напро-

30 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМА11ИИ

тив, речь идет о немецкой предыстории, о прологе, в котором еще гос-

подствует неясность насчет того, кто же главные актеры, но который

все-таки надо знать, ибо без него нельзя понять дальнейший ход пье-

сы. «Священной Римской империи» было суждено, претерпев много-

кратные превращения, сохраниться до Нового времени и отозваться

странным, искаженным эхом в Германской империи, созданной Бис-

марком в 187 i г и погибшей в 1945 I. Территория расселения немцев,

географическое положение Германии, важнейшие черты националь-

ного характера, языковые предпосылки формирования немецкой

культуры — все это складывалось в эпоху, которая нам известна как

Средневековье и в которую очень мало можно было узнать непосред-

ственно о самой Германии и о немцах.

Восточнофранкский король, которому в течение XI—XII столетий

суждено было все чаще называться германским королем, господство-

вал над территориями расселения майнских франков, саксов, фризов,

тюрингов, баваров, швабов и, кроме того, к западу от Рейна — надлота-

рингами и бургундами, которые большей частью говорили не на гер-

манских, а на романских языках. Начиная с X в. эта сфера господства

расширялась на восток от Эльбы. Экспансия, обычно называемая коло-

низацией Востока имела далеко идущие последствия. Конкурируя

с Данией, Польшей и Богемией, в X в. империя подчинила себе на про-

тяжении четверти столетия небольшие западнославянские княжества

и племенные образования между Балтийским морем и Восточными Аль-

пами сначала в политическом и церковном, а потом, благодаря притоку

поселенцев из Рейнланда, Фландрии и Тюрингии, также в языковом и

культурном отношении. Территории к западу от Рейна — за исключени-

ем узкого пояса вдоль реки, где господствовали германские языки, —

сохранили связь с миром романских языков. Однако постепенное сме-

шение славянского и немецкого элементов к востоку от Эльбы привело

к тому, что группы славянского населения ассимилировались. Они ста-

новились составными частями новых германских племен и языковых

зон, не считая маленьких островков славянских языков в Лужице и Ка-

ринтии. Поэтому современные немцы и австрийцы имеют наряду с гер-

манскими и кельтскими еще и славянских предков: территория, населя-

емая немцами, образует перекресток Северной и Южной, Западной и

Восточной Европы. Сами же немцы представляют собой смешение

большинства европейских этнических групп древности и Средневеко-

вья в соответствии с местом их расселения в центре Европы.

Характер сообщества, развивавшегося в центре континента, по-

началу с трудом поддавался определению. «Священная Римская

империя», располагавшаяся на территориях Германского, Бургунд-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (да 1400 г.) 31

скоро, Лангобардо-итальянского и Богемского королевств, на протя-

жении всего Средневековья была еще весьма далека от того, что мы

сегодня называем государством. Средневековый государь имел пря-

мые политические отношения с относительно небольшим числом

людей. Его власть зиждилась на земельной собственности, принадле-

жавшей ему и его родственникам, и на готовности других землевла-

дельцев признать его сильнейшим и подчиниться ему. Развивались

личные отношения, закреплявшиеся договором: принимая присягу

на верность, сюзерен клятвенно обещал своему леннику защиту, а

ленник, вассал — повиновение. Со временем стало обычным, что сю-

зерен с этой клятвой передавал леннику господские права, т. е. зем-

лю или должности. Вассал в свою очередь также мог быть сюзере-

ном, передавая в лен часть своих прав. Это была сложная, тщательно

разработанная система чисто личных правовых связей. На большей

части европейского континента все господство основывалось в зна-

чительной мере на ленной системе — средневековая Европа знала

не государства, возникшие на территориальной основе, а отдель-

ные сообщества, возникшие в результате личной присяги на вер-

ность. Государства, какими мы их знаем, рассчитаны на длительную

перспективу; они безличностны. Средневековое же объединение

вокруг отдельной личности, напротив, было ограничено во времени,

его существование прекращалось со смертью сюзерена или вассала

и поэтому всякий раз должно было обосновываться заново.

Как могли выглядеть такие ленные отношения, видно, в частности,

на примере Генриха Льва (1129—1195). Вельфский8 герцог, хотя и был

ленником короля и императора Фридриха I Барбароссы, на подвласт-

ных ему территориях Саксонии и Баварии осуществлял почти королев-

скую власть ив 1176 г. даже отказался участвовать в походе императо-

ра против ломбардских городов. Вслед за этим на хофтаге9 в Вюрцбур-

ге в 1180 г. князьями под председательством императора Генрих Лев

был лишен своих саксонских и баварских ленов, тогда как его семей-

ное наследство в Брауншвейге и Люнебурге оставалось неприкосно-

венным. В результате появилось герцогство, позже королевство Ганно-

вер, просуществовавшее до 1866 г., а земля Брауншвейг даже до 1946 г.

Характерно, однако, что Барбаросса избегал присоединения ле-

нов, которыми прежде владел Генрих, к имперскому имуществу, что

резко усилило бы власть дома Гогенштауфенов. В подобных случаях

короли Англии и Франции по всем правилам присваивали ленное вла-

дение; начало современной государственности в Западной Европе

было непосредственно связано с расширением и консолидацией коро-

левской собственности. Барбаросса не сделал этого, а пожаловал осво-

32 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

водившиеся лены другим имперским князьям, ибо, даже будучи на

вершине своего могущества, не мог властвовать без их поддержки. От-

казавшись от территориальной династической власти, Барбаросса,

как полагают многие историки, вероятно, придал ходу истории реша-

ющее направление и лишил немецкую историю важной перспекти-

вы, обособив ее от западноевропейского развития. Правда, у него и не

могло быть выбора. Император был слишком слаб, чтобы править

вопреки могущественным владыкам в империи.

Попытка Гогенштауфенов консолидировать свои позиции по отно-

шению к князьям и знати закончилась провалом. Уже простое расши-

рение границ империи противоречило единоличному господству. К то-

му же гибель Барбароссы во время Крестового похода, ранняя смерть

императора Генриха VI в 1198 г., характерное для его сына Фридриха II

сосредоточение сил и внимания на Италии ослабляли императорскую

власть. Длительный спор с папством, истощение ресурсов в ходе италь-

янских походов, многочисленность противоборствующих сил, а также

замедленное по сравнению с Западной Европой культурное развитие

привели к тому, что империя сохранила унаследованный от прошлого

своеобразный характер. В то время как западные соседи располагали

четко определяемой территорией, а также городами, которые станови-

лись столицами и резиденциями государей, экономическими и куль-

турными центрами, границы империи оставались размытыми и в импе-

рии никогда, вплоть до прекращения ее существования в 1806 г., не бы-

ло «долговременной» столицы, сравнимой с Лондоном или Парижем.

Вместо центральной имперской власти на передний план выдвигались

территориальные княжества — земельные владения знатных семей,

имперские города, в Италии — автономные города-государства, все

сильнее дистанцировавшиеся от империи.

Так в центре Европы одновременно возникли два политических

уровня: с одной стороны, сама империя, глава которой, император,

был наделен скорее символической, нежели реальной властью. Им-

перские же сословия заняли по отношению к нему позицию, доволь-

но быстро укрепившую их: духовные и светские имперские князья,

в числе которых с ХШ в. особое положение занимали курфюрсты10

выступали в качестве единственных избирателей короля. Города не-

посредственно подчинялись императору, и ему же непосредственно

подчинялись графы и рыцари. Имперские сословия собирались на

рейхсхофтаги — с XII в. возобладал принцип, в соответствии с кото-

рым императору во всех важных делах, касавшихся империи, необ-

ходимо было их согласие. Из хофтагов возник рейхстаг, который

к XV столетии превратился в прочный регламентированный инсти-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г.) 33

тут, игравший важную роль в имперской политике. Можно было бы

задаться вопросом о том, почему империя, это слабое образование,

глава которой всегда зависел от избрания и поддержки со стороны

курфюрстов и сословий, смогла неделимой дожить в центре Европы

до начала XIX в. Ответить непросто. Причин этому явлению много,

начиная с того, что сообщество европейских государств нуждалось

именно в таком внутренне раздробленном центре Европы как в про-

странстве для обеспечения баланса интересов и в качестве театра во-

енных действий и кончая тем, что была необходима правотворческая

и умиротворяющая сила, которой обладал слабый глава империи.

Еще одна причина удивительной живучести империи заключалась

в принципе выборности короля. Высшая аристократия была в долго-

срочной перспективе ориентирована на свободное сотрудничество

и на сосуществование королевской и императорской власти. Каж-

дые выборы короля были новым вотумом доверия в пользу империи,

и поэтому именно избиратели короля оказывались гарантом ее проч-

ности и долговечности.

С другой стороны, территориальные государства, из которых со-

стояла империя и к которым переходило все больше власти и самосто-

ятельности, представляли собой почти зоологическое обилие курфюр-

шеств, герцогств, епископств, графств, имперских городов, аббатств

и владений рыцарских орденов. В них также господствовал принцип

двоевластия: тому или иному князю противостояли ландтаги, в кото-

рые входили представители разных сословий и которые составляли

единство территории в условиях длительных изменений на карте Цен-

тральной Европы, деления и соед инения земель в результате последст-

вий войн или случайностей, связанных с династическими взаимоотно-

шениями. В особых случаях, например при несовершеннолетии князя,

ландтаги также представляли собой стабилизирующую силу. Не толь-

ко князья, но и сословные власти, парламенты, сословия и ландтаги

способствовали укреплению и стабилизации империи.

О Германии XIX в. говорили как о «запоздавшей нации». Собст-

венно, это понятие имеет силу для всей немецкой истории. Империя

сильно запоздала уже на пути в Новое время. Что касается формиро-

вания конституционного строя и правопорядка, административного

аппарата, техники управления и прямого осуществления королевской

власти, то, к примеру, Франция, Англия, Неаполь, Сицилия, Арагон,

Кастилия и Португалия, уже обогнали империю. В то же время страны

северной и восточной периферии Европы: Шотландия, Дания, Норве-

гия, Швеция, Венгрия — еще далеко отставали от нее. Европа состоя-

ла из двух регионов, четко разграниченных в политическом и культур-

34 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

ном отношении: из более современной (хотя и старшей по возрасту

части), территориально более или менее совпадавшей со сферой гос-

подства античной Римской империи, и из отсталой, более молодой об-

ласти, которая простиралась к северу от Адрианова вала в Англии,

к северу от limes, Рейна и Дуная. Здесь на протяжении еще многих сто-

летий королевская власть осуществлялась не в придворной канцеля-

рии, с помощью пера, а в седле и с мечом.

Посреди этого «двойного» континента лежала империя, частично

относившаяся к более старой Европе, но в основном все же к более

молодой и тем самым представлявшая собой уменьшенное отобра-

жение континента в целом. В некотором отношении империя могла

идти в ногу с западными европейскими регионами. Это касалось

прежде всего торговли, развития транспорта, ремесел и городов, по-

степенно выходивших из тени землевладельцев и владетельных кня-

зей и формировавших собственную культуру с особыми правами,

новой общественной иерархией, новыми стилем и ритмом жизни.

Большинство немецких городов возникли между началом XI и нача-

лом XIV столетия. Цепь этих городов протянулась от Фрейбурга

в Брейсгау через Мюнхен и Нюрнберг до Любека. То же касается и

городов востока, например Берлина, Кёнигсберга и Эльбинга11. Но

обращало на себя внимание то обстоятельство, что крупные торго-

вые города империи нигде не были тождественны центрам импера-

торской власти. Они располагались большей частью на северной и

южной периферии, по берегам Северного и Балтийского морей, как,

например, Любек, Бремен, Гамбург и Росток, или вблизи больших пе-

ревалов через Альпы (Аугсбург, Регенсбург). В то же время короли и

императоры по мере расширения империи на восток переносили

свои резиденции и фамильные захоронения в восточном направле-

нии — в Гослар, Магдебург, Нюрнберг и Прагу. Отсутствие столицы,

того неподвижного и прочного административного центра, который

был бы одновременно центром культуры, образования и торговли,

самое позднее с XIII в. говорило о явной по сравнению с Западной

Европой слабости императорской власти. Недостаточная концентра-

ция центральной власти, архаические структуры управления импе-

рии объяснялись прежде всего тем, что германский король и рим-

ский император в значительной степени зависел от согласия импер-

ской знати. Избираемая королевская власть по природе своей слаба

и поэтому оказывается отсталой, если обратиться к вопросу о фор-

мировании современной государственности.

Центральная часть континента не могла угнаться за его западной

частью и в культурном развитии. Около 1300 г. во Франции насчиты-

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ (до 1400 г.) 35

валось пять университетов, готовивших юристов и администраторов,

в которых нуждался тогдашний властитель, в Северной Италии — три,

в Англии и Кастилии — по два, в Португалии — один. Во всей же им-

перии, как и в «молодой» Евро-

пе в целом, в ту пору не было

ни одного университета. Только

в 1348 г. император Карл IV на

правах богемского короля ос-

новал университет в Праге —

примерно через двести лет по-

сле создания Парижского уни-

верситета, ставшего прообразом

Пражского. Еще в XIII столетии

письменность, культура и наука

были в основном делом роман-

ских стран, а также Англии. Это

не значит, что в Германии в про-

цветавших городах, при княжес-

ких дворах, в школах при собо-

рах и монастырях не расцветали

науки. В университетах Парижа,

Болоньи и Саламанки «немецкие

нации»12, к которым могли при-

надлежать студенты из Англии,

Германии и Польши, были наибо-

лее многочисленными, и поэтому

немецкие духовные элиты при-

общались к опыту Италии, Фран-

ции и испытывали его серьезное

влияние.

И еще в одном отношении

немецкая культура развива-

лась — прежде всего посредст-

вом заимствования и переос-

мысления западных образцов.

Это касается придворной лю-

бовной лирики Высокого Средневековья, песен Вольфрама фон

Эшенбаха и Найдхарта фон Ройенталя, да и рыцарского романа

в стихах, который был заимствован в основном из той среды, в кото-

рой возникли западноевропейские сказания о короле Артуре (напри-

мер, «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха или «Эрек» Хартмана

ГАНЗЕЙСКИЕ ГОРОДА

Ганза, первоначально купеческое объе-

динение, превратилась с XIII в. в могу-

щественный союз примерно ста торго-

вых городов, преимущественно севе-

рогерманских, во главе которого стоя-

ли Любек, Гамбург и Кёльн. Она кон-

тролировала торговлю на Балтийском

море и располагала крупными перева-

лочными пунктами — от Новгорода до

Лондона, от Венеции до Бергена. Ганза

занималась, прежде всего, морской

торговлей. Ганзейские купцы перево-

зили зерно, соленую рыбу, лес и строи-

тельный камень. Выпуклые корпуса

ганзейских кораблей — котов — вме-

щали много товаров, а их широкие

паруса и глубоко сидевшие кили обес-

печивали большую скорость. Кульми-

нация могущества Ганзы датируется

1370 г. после подписания Штральзуид-

ского мира, в соответствии с которым

датский король принял условия торгов-

ли в западной части Балтийского моря.

По мере роста влияния континенталь-

ных государств и с перемещением тор-

говых путей Ганза постепенно ут-

ратила значение и, в конце концов,

самораспустилась во время Тридцати-

летней войны.

36 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

фон Ауэ). В политическом, духовном и культурном отношении Гер-

мания была и оставалась «страной середины», где взаимодейство-

вали европейские культуры юга и запада континента, чтобы под-

вергнуться переосмыслению и в преобразованном виде широко

распространиться среди соседей Германии. В следующие столетия

латинским, итальянским, французским, испанским и английским

образцам было суждено сменять друг друга.

II. Подъем и упадок (1400-1648)

На пороге Нового времени, около 1400 г., «Священная Римская Импе-

рия» занимала центр европейского континента. Ее граница пролегала

от Голштинии вдоль берега Балтийского моря примерно до Штольпа

в Задней Померании — здесь начинались владения суверенного и неза-

висимого от империи Немецкого ордена, — затем тянулась почти точно

по линии, которой после Первой мировой войны было суждено разде-

лить Германию и Польшу, шла к югу, охватывая Богемию и Моравию, а

также герцогство Австрия, и у Истрии достигала Адриатического моря.

Граница империи огибала Венецию и область, примыкавшую к ней, тя-

нулась, охватывая Тоскану, к северо-западу от Папской области через

Северную Италию и к северу от Чивитавеккьи достигала Тирренского

моря, а оттуда у Ниццы снова поворачивала на север. Затем она шла

к западу от Савойи, свободного герцогства Бургундия, Лотарингии,

Люксембурга и графства Геннегау и между Гентом и Антверпеном, око-

ло Шельды, достигала Северного моря. Некоторые территории, напри-

мер Северная Италия, Савойя, свободное герцогство Бургундия, а так-

же мятежная Швейцарская конфедерация лишь номинально входили

в империю; другие же не относились к тем коренным областям, кото-

рые назывались тогда teutsche lande. В Брабанте и части герцогств Лота-

рингия и Люксембург говорили по-французски, а в землях короны Вен-

цеслава, т. е. в Богемии, Моравии и Силезии, немецкий был в основном

языком городов — сельский люд и часть городского населения говори-

ли по-чешски, а также по-польски.

Империя, как и прежде, была далека до превращения в националь-

ное государство — не существовало ни сформировавшейся нации, ни

государства. Конечно, император и империя проявляли готовность

отказаться от своего всеобщего и универсального характера. С изда-

нием в 1356 г. Золотой буллы* императора Карла IV (на ней стояла зо-

лотая печать, отсюда и произошло название), империя получила свою

Действовала до 1806 г.

38 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

первую конституцию, в которой была зафиксирована зависимость от

высшей имперской знати не только германского короля, но и импера-

торского титула, сохранившегося благодаря обладанию германской

короной. Король был imperator electus, избираемым императором,

а папа больше не упоминался. Круг выборщиков, так называемых кур-

фюрстов, теперь четко очерчивался. В него входили архиепископы

Майнца, Кёльна и Трира, король Богемии, герцог Саксонский, марк-

граф Бранденбургскийя и пфальцграф Рейнский. Император обладал

властью только в своем наследственном владении; для императоров из

династии Люксембургов: Генриха VII (1308—1313), Карла IV (1346—

1378) и Сигизмунда (1410—1437) — это была Богемия. Императорам из

1150г. 1250г 1350г 1450г. 1550г. 1650г. 1750г 1850г 1950г.

1200 г. 1300 г 1400 г 1500 г 1600 г 1700 г 1800 г 1900 г

Развитие городов в Центральной Европе

с 1150 по 1950 г.

Города, а с ними и бюргерство появля-

ются с X в. к северу от Альп, почти

без прямой связи с античной город-

ской культурой. Города олицетворяли

власть, но прежде всего были центра-

ми торговли; они притягивали купцов

и ремесленников. Численность горо-

дов резко возросла в XIII в . чему бла-

гоприятствовали рост населения уве

личение пахотных земель и заселение

территорий на востоке. Владетельные

князья вступали в острую борьбу друг

с другом за основание городов. Ни до,

ни после в Центральной Европе ие воз-

никало так много городов, как в этот

период.

ПОДЪЕМ И УПАДОК (1400-1648) 39

династии Габсбургов, начиная с Фридриха III (1440—1493), было Суж-

дено носить корону римских императоров почти непрерывно до

1.806 г Их наследственным владением была Австрия, к которой без

единого взмаха меча добавились Богемия, Венгрия и бургундское на-

следие — все благодаря династическим бракам и наследованию.

«Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, брачуйся».

Однако династические владения, в которых императоры были не-

посредственными сюзеренами и где они могли взимать налоги и наби-

рать солдат, находились на окраине империи, а если говорить о Венг-

рии — то даже за ее пределами. Это привело к тому, что император

подолгу не показывался во внутренних областях империи (например,

Фридрих III — 27 лет). Сама же империя представляла собой хаотиче-

Населенне западной части Германии

с 600 по 1800 г.

Достоверных данных о населении в пе-

риод до 1800 г нет, поскольку перепи-

сей почти не проводилось. Мы полага-

емся на оценки, часто сильно расходя-

щиеся. Численность населения Герма-

нии к западу от Эльбы (об остэльбских

областях мы знаем слишком мало, а

данные о поселениях на востоке в эпоху

Высокого Средневековья искажают об-

щую картину) около 600 г. была крайне

незначительна Затем, под воздействи-

ем благоприятных климатических усло-

вий, с середины XI в. количество на-

селения стало быстро увеличиваться и

в середине XIV в. достигло пика, затем

резко снизилось из-за эпидемий и го-

лода Наметившийся рост численности

населения был заторможен Тридцатн-

летней войной, но вновь существенно

ускорился с середины XVIII в.

40 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ

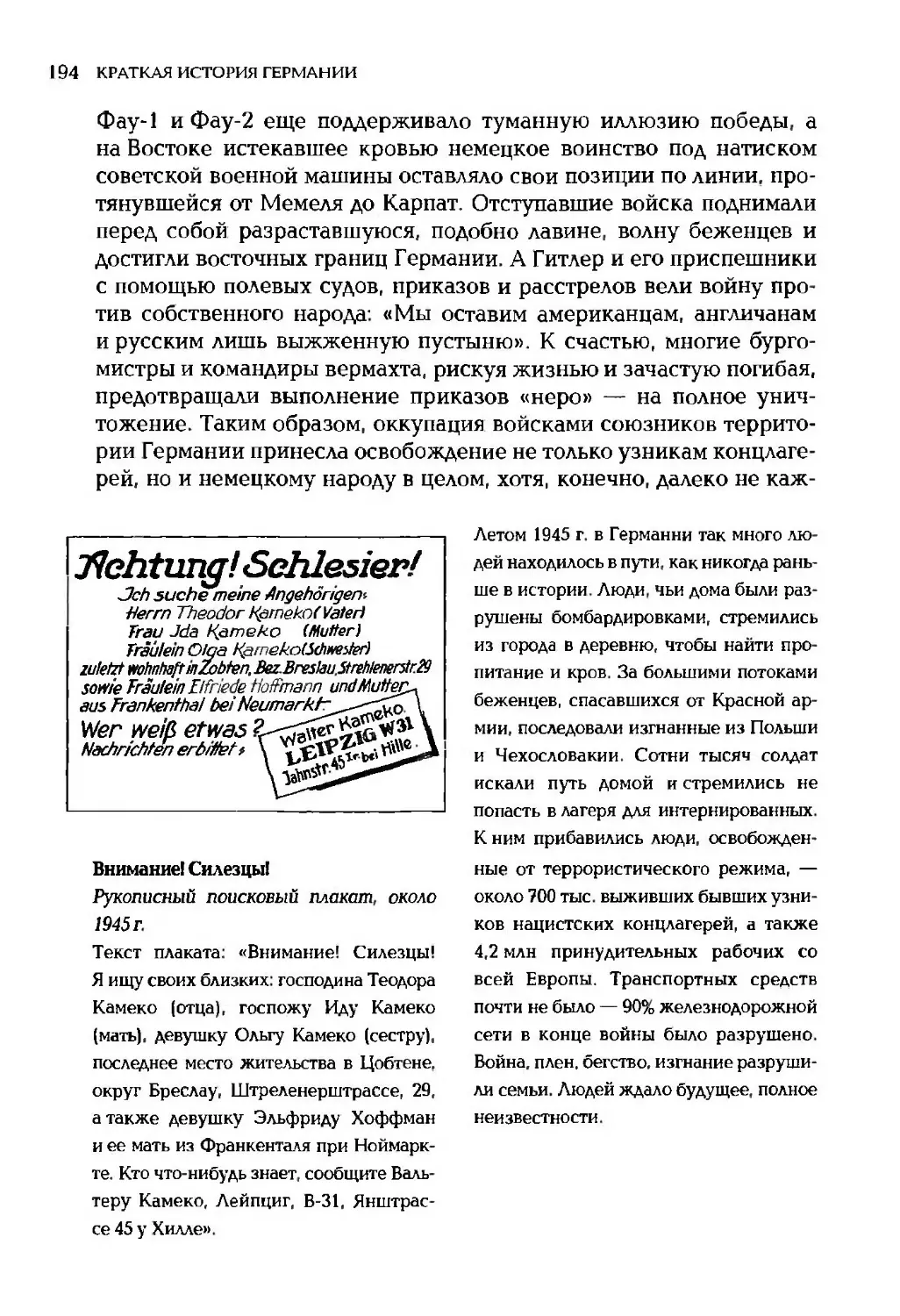

скую сеть из примерно 1600 непосредственно подчиненных императо-