Автор: Розанов В.В.

Теги: поэзия русская литература художественная литература собрание сочинений

ISBN: 978-5-250-01893-9

Год: 2011

Текст

В. В. Розанов

Террор

против

русского

национализма

Статьи и очерки 1911г.

В. В. Розанов

Террор

против

русского

национализма

Статьи и очерки 1911г.

Собрание сочинений

под общей редакцией

А. Н. Николюкина

Москва

Издательство «Республика»

2011

УДК I

ББК87.3

Р64

Российская академия наук

Институт научной информации

по общественным наукам

Составление и подготовка текста

А. Н. Николюкина н В. Н. Дядичева

Комментарии Б. Н. Романова

Проверка библиографии В. Г. Сукача

Указатель имен В. М. Персонова

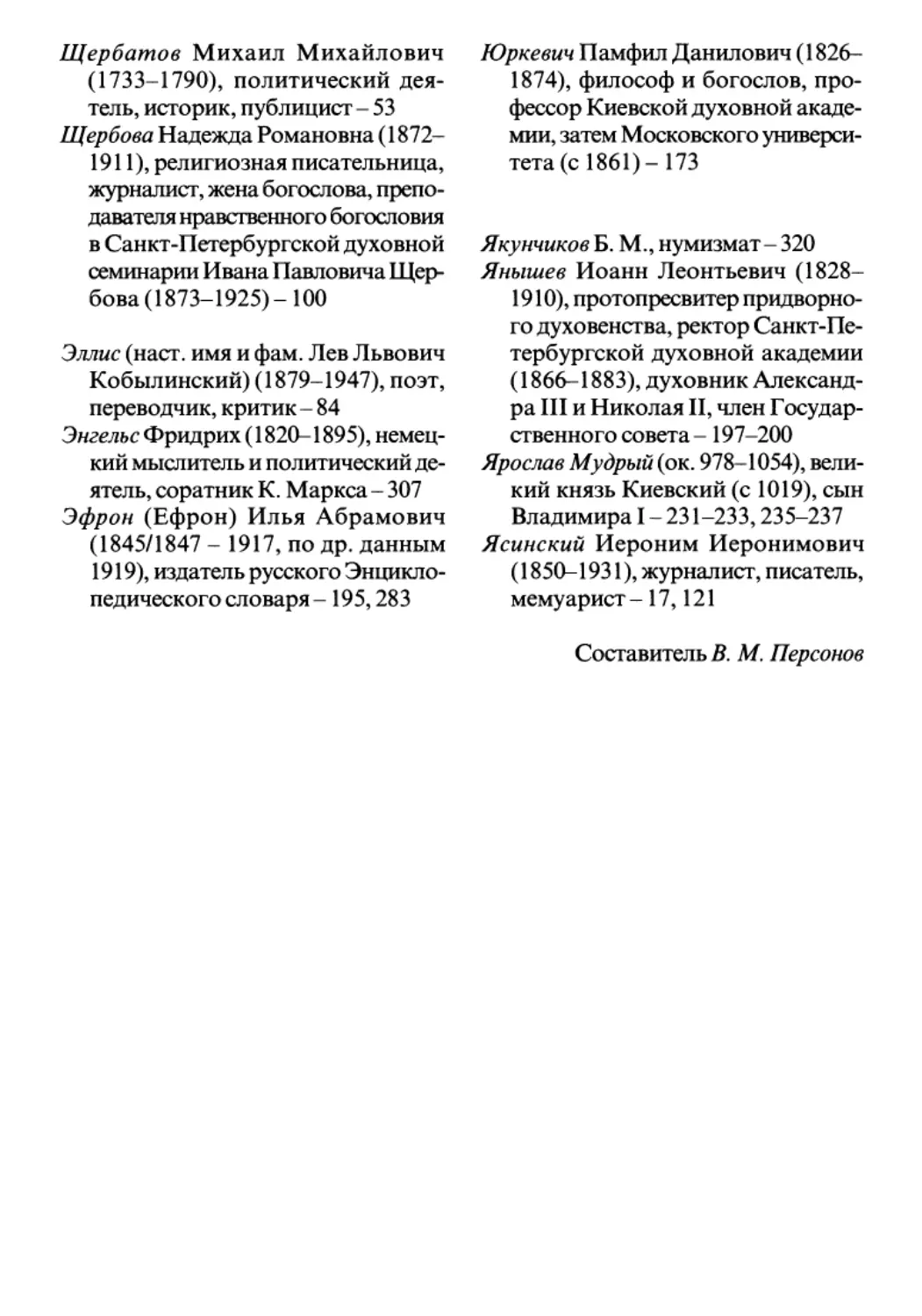

Розанов В. В.

Р64 Собрание сочинений. Террор против русского национализ-

ма (Статьи и очерки 1911г.)/ Под общ. ред. А. Н. Николюкина.

Сост. А. Н. Николюкина и В. Н. Дядичева; коммент. Б. Н. Ро-

манова. — М.: Республика, 2011. — 413 с.

ISBN 978-5-250-01893-9

В настоящем томе центральное место занимает цикл статей В. В. Роза-

нова 1911г., вызванных убийством председателя Совета министров П. А.

Столыпина. Как всегда, в статьях и очерках писателя, впервые собранных в

отдельную книгу из газет и журналов, дается живая и своеобразная ха-

рактеристика событий этого года, дополненная раздумьями о прошлом и на-

стоящем России («Великий день нашей истории. 19 февраля 1861 г. -19 фев-

раля 1911 г.»; «К кончине П. А. Столыпина»; «Преступная атмосфера»;

«Л. Н. Толстой и Русская церковь»; «О самоубийствах» и др.). Большое вни-

мание уделено проблемам российской государственности, взаимоотноше-

ний церкви и интеллигенции, развития отечественной науки, а также нацио-

нальному и семейному вопросам.

Для всех, кто интересуется историей русской философии и культуры.

ББК87.3

© Издательство «Республика», 2011

ISBN 978-5-250-01893-9 © А. Н. Николюкин. Составление, 2011

КУЛЬТУРНАЯ ОКЕАНИЯ

Очерк

Года три назад, в пору Белостокского погрома, я разговорился с одним евре-

ем в вагоне по поводу всех этих событий. Было одиннадцать часов ночи;

вагон почему-то не был освещен, и я только с трудом различал, что против

меня сидят два еврея, с громоздким багажом, — в пальто и шляпах, по-ев-

рейски.

— Беда в разделении. Пока вы будете отделены от нас какою-то непере-

ступаемою стеною, за которую мы не можем проникнуть, и сами будете

удерживаться переступить эту стену, — мы и вы будем составлять два лаге-

ря, невольно враждебные. Надо примирение, надо соединение. Есть только

одна глубокая и настоящая форма соединения, это—соединение кровей.

Смешанные браки: я понимаю, что вы до сих пор смертельно враждебно

смотрели на них, ибо дети обязательно становились христианами, т. е. все

приобретали мы, а вы несли через эти браки чистую и постоянную потерю.

К тому же это оскорбляло вашу веру: ни один детеныш не может остаться в

вере отца-еврея, при матери русской, в вере еврейки-матери, при отце рус-

ском. Обида. Но времена изменились. Что вы сказали бы о браках, от кото-

рых дети равно могут быть и христианами, и евреями, по воле родителей,

по соглашению родителей?

— Не можем... закон запрещает! Нет, это невозможно. Да и счастья не

будет.—Он провел руками в противоположные стороны, как бы указывая

два встречных течения реки. — Не будет счастья: вот все так будет (сам

показывает руками), сюда течет, туда течет. Согласия не будет. Ничего не

будет, невозможно.

—А жаль. Столько приходится наблюдать явлений взаимной влюбчи-

вости. — Ия рассказал ему несколько примеров смешанных браков, конеч-

но, с переходом еврейской половины в христианство, но, действительно,

почему-то оканчивавшихся катастрофой. Он страшно внимательно слушал.

— Нельзя. Как вы хотите, если Бог это запретил евреям. Почему-ни-

будь Он запретил же!..

— У Соломона были жены-хананеянки.

— И за это под конец жизни он потерял угодность в глазах Божиих.

7

Слова эти не были вполне точны: склоняясь любовью к женам-ханане-

янкам, Соломон под конец жизни построил капища в Иерусалиме Астарте

и стал сам приносить ей жертвы. И за это, а не за брак с ними, он «стал

неугоден в очах Божиих». Мне интересно было знать, как теперешние ев-

реи, простолюдины, чувствуют Ваала. Такая древность. И я спросил о по-

клонении Ваалу. Долго он не мог понять, — думая, что я спрашиваю об

Иоаве, полководце Давида. Наконец понял :

— Бал! Баал! Но удвоения буквы «а» не было; была чуть-чуть незамет-

ная вытяжка звука «а». — О, это пустое! Вы знаете, во всяком веке бывает

свое суеверие. Теперь все преданы деньгам, — мы, вы. Такое головокруже-

ние. Пройдет. Так в древнее время евреи постоянно уклонялись к Балу.

Суеверие.

— Но что такое этот Баал?

На лице его выказалось глубокое презрение. Он вытянул руку, как бы

ища что-то указать. Но не находил предметов.

— Щепка!.. Ну, щепке можно поклоняться?! Дерево, пустое. Ничего в

нем нет. А суеверные поклоняются, что-то видят в ней, чтут ее...

Я поразился, до чего это отвечало духу, букве Библии: именно в этом

полуоттенке смысла «статуи», «изображения из дерева»,—с одной сторо-

ны, и «ничтожества», «пустого»—с другой. Нужно бы проверить еврейс-

кий текст четырех книг «Царств» в тех местах, где говорится, что вот та-

кой-то царь или сам народ «внес в Храм (иерусалимский) изображения»

или «статуи Ваала и Астарты». Может быть, в тексте сказано: «внес Ваала

и Астарту», и еще лучше в смысле имени существительного нарицательно-

го: «внес ваала и астарту». И слово «статуя» внесено переводом. Мы вернем-

ся как бы к спору «иконоборцев» и «православных» в Византии: «иконы» то

вносились, то выносились, буквально как «ваалы» и «астарты» во время ца-

рей. «Ваалов» изрубили, вынеся за поток Кедрон; «сожгли их мерзость» —

буквально как в Москве начала XVIII века поступали Тверитинов и другие

кальвинисты, за что, в свою очередь, их живыми пожег Стефан Яворский.

Живой человек был меньше и менее свят «изображения из дерева». Вот о

чем шел спор в Иерусалиме за 500—600 лет до Р. X. В Византии «икона»

победила. Перед ней зажигают лампады, ставят свечи, чего никогда ни пе-

ред каким живым человеком не сделают, самым праведным, святым, геро-

ем, царем. «Дерево выжило и победило», — в Византии, в Москве. Напро-

тив, в Иерусалиме и в Мекке (реформа Магомета) оно было окончательно

«сломано и сожжено», как «мерзость в очах Божьих», и в Храме, вокруг

Каабы, оставлены были только люди и животные (жертвенные), живое, кро-

воносящее, дышащее. «Бог есть Бог дыхания, Бог жизни» — вот понятие.

«Ваал»—это не иное имя и существо, чем Иегова, но «изображение»,

«статуя», «образ», «икона» его; как «Астарта» есть «ничтожное дерево»,

позолоченное и одетое, «царицы Шабаш», о которой знает каждый еврей,

что это «Невеста Божия». Евреи, в живых понятиях религиозных, не знают

«Единого Истинного Бога», отвлеченного, как Я в алгебре,—не знают те-

8

перь, не знали в древности, никогда. Для них всегда Бог «жив», «во веки

живущий», образом Коего на земле является не отвлеченный Homunculus, а

живые Адам—Ева, соединенные вначале, разделенные потом (сотворение

«из ребра», т. е. выведение из А дама). Прообраз не похож ли на образ? Если

Адам и Ева на земле, то и в небесах — Элогим (множ, число), боги, Он и

Она. Напр., «Слава Господня, наполняющая Скинию» наших переводов

читается в подлинном еврейском «Шехина», как в других местах еврей-

ских же текстов (Талмуд) наименование «жена» заменяется описательным:

«слава мужа»... «Царица Шабаш», которую прославил и Гейне, есть наив-

ное, народочное, пошедшее в легенды имя серьезного и библейского имени

«Шехины», «Славы Господней». Кажется, так...

Лучше всего определить «истинное» через внимательное рассматрива-

ние его отбросов, его страстных отрицаний. Тут мы подходим к самому

острию веры, часто закрытому. С этой точки зрения изучение «ваалов» и

«астарт» глубоко вошло, как средство проникнуть в «поклоняемого Иего-

ву». .. «Вы любодействовали с богами иными», — вечный упрек пророков

евреям. «Служение им» всегда именуется «любодеянием», «прелюбодея-

нием», изменою Иегове. Напр. (беру первое открывшееся место Библии, до

того такие места пестрят в ней):

«И было ко мне слово Господне:

Сын человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его, — и скажи: так

говорит Господь Бог (дщери) Иерусалима:

При начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красо-

ту твою, и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножала

блудодеяния твои.

Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослы-

ми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя Меня.

И вот, Я простер руку Мою на тебя, и уменьшил назначенное тебе, и

отдал тебя на произвол филистимлян».

«Назначенное тебе»—«вено», «женихов дар», т. е. территорию Палес-

тины, обещанной в «вечный дар» Аврааму при заключении с ним завета,

союза, в момент его обрезания. «Вено» это за прелюбодеяния неверной жены

тб уменьшается (частично завоевывается, — напр., филистимлянами), то,

наконец, вовсе отнимается (увод евреев в плен, в Вавилон, в рассеяние).

«И блудила ты с сынами А ссура, и не насытилась. И умножила блудо-

деяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась.

Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь Бог, —

когда ты все это делала, как необузданная блудница.

Ты при этом поступала, как прелюбодейная жена, принимающая вмес-

то своего мужа чужих: ибо давала подарки любовникам твоим и подкупа-

ла их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою.

9

Сыпала деньги твои, и в блудодеяниях была раскрываема нагота твоя

перед людьми твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими...

За то вот, я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и

которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела (обратно, за их

измену? — В. Р), и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними

наготу твою, и увидят весь срам твой.

Я буду судить тебя судом прелюбодеиц... и предам тебя кровавой ярос-

ти и ревности.

Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю

с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе...

Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я — Господь, для

того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и

рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, — говорит

Господь Бог» (Иезекииль, глава XVI).

Так и ожидаешь, что ответно услышит «Господь Бог» от юной «дщери-

супруги» Своей, Израиля-Сиона, этот южный же, страстный и мучитель-

ный крик:

Старый муж, грозный муж

Ненавижу тебя...

Кстати, Он и называет себя «Ветхим деньми», а в состав других имен-

прозваний Его входит также и эпитет «Грозный»... Во всяком случае, вот

отношение:

Ваал-статуя.

Ваал-любовник.

Ваал—это египтянин, ассириец, сын Ханаана, халдеянин, кто-нибудь

вообще не еврей (не еврейка), перед которым (для которой) еврейка (еврей)

обнажала наготу свою, «срам» свой, легла с ним на ложе, смешала семя

свое, соединила крови.

И общее:

пустое, ничтожное

чужое, столь же сильное, привлекательное, обаятельное, но — проти-

воположное,

не «Я» (Господь).

Само собою понятно, что «соединиться с нами плотски», допустить сме-

шанные браки—это значит не «кое-что» сделать евреям, не «один» закон

нарушить: но отречься от всего, все нарушить законы, все кольцо их сомкну-

тое, и, словом, это не значит «принять высший духовный закон Христа», а

именно, именно... поклониться перед Юпитером Капитолийским, Зевсом

Олимпийским, Баалом Тирским, покинув Иегову, Который нашептывал в ухо

Иерусалима эти нежные, чарующие слова,—ласковые, Господни слова'.

«Будешь ли переходить через воды — Яс тобою, через реки ли — оне

не нагонят тебя; пойдешь ли через огонь — не обожжешься, и пламя не

опалит тебя» (Исаия, гл. XLIII).

10

— Невозможно, невозможно,—как бы защищаясь, говорил сосед мой

по дороге, простолюдин-еврей, о смешанных браках.

А ведь так бы завидно; мы—господствующая народность, государ-

ственная; они — почти рабы, бесправные, во всем от нас зависимые. Же-

них — как царь и невеста—как рабыня, крепостная девушка, «замарашка»

историческая, по всем делам своим, по положению, по быту. Вдруг, смотря

из-под руки на подошедшего жениха, глазком и робким и счастливым, она

отвечает:

—Я чужая жена! Вы ошиблись, я не девушка, я женщина. Только моего

мужа вам не увидать: он — Бог... В ночи, перед лампадой, вы молитесь

ему: все народы молятся... а он приходит ко мне, ласкает меня, берет груди,

все, все, как муж.

Вот и слово, прямое, очевидное, записка с Неба, документ, метричес-

кая запись: «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф—имя Его,

и Искупитель твой — Святый израилев; Богом всей земли зовется Он»

(Исаия, гл. LIV).

Мне кажется, что мой сосед-еврей и вообще евреи только не договари-

вают, не умеют выразить интимное чувство свое, свое отношение к христи-

анству и христианам:

— Это не одно и то же, христианство и христиане. Евангелие, вы гово-

рите, высшая мудрость, совершенный закон? Что же, мы не отрекаемся

читать Евангелие, восхищаться им, следовать ему. Наконец, даже ходить в

ваши храмы, слушать ваше богослужение, смотреть ваши красивые обря-

ды, креститься, причащаться... Хоть последнее и пустое, «баалы»... Но вы

и ваша плоть,—к чему тут? Сами же говорите, что христианство есть дело

«духовное», все — «дух» тут. Но вы немножко неправдиво, с какой-то зад-

нею целью, просовываете в «духовную религию» и плоть свою, тело свое,

семя свое, кровь свою, предлагая нам «смешанные браки»: вот этого мы не

можем! не хотим! То — «баалы», бессильное; но тут вы хотите войти с

силою своею, разорвать законное и сущее и вечное супружество мое, от-

нять у мужа жену, сманить ее на чужую постель... Ну, это в древности бы-

вало и вперед не будет.

И мой еврей твердил:

— Не можем! Не можем!

Тогда я решился испытать его чисто еврейским испытанием:

—Хорошо. Я понимаю—закон, грех. Но ведь на другой стороне стоит

жизнь? Смешанные браки, соединение кровей мною предлагается, как един-

ственное и решительное средство избежать, и навсегда, таких ужасов, как

Белосток, Гомель, Одесса, Кишинев. Евреи будут живы. Не важнее ли это

всех законов: ибо кому же и исполнять закон, когда убит исполнитель?

Еврей широко раскрыл глаза. Я заметил, при чтениях Талмуда, этот по-

стоянный его склон, по коему текут дробные мысли: что биотика человека,

сохранение крови и костей его, дыхания его, — выше всего поставляется,

даже и прямых заповеданий и запретов Иеговы. И это, нужно заметить, в

11

глубочайшее исполнение всех Иеговых же заповедей, которые все и направ-

лены к сохранению жизни, поддержанию жизни, продлению жизни. Все—

к жизни. Но вдруг чужой народ требует нарушить заповедь целой жизни:

тогда жизнь сохраняется как суммарное исполнение всех заповедей, и ради

этого нарушается которая-нибудь одна, требуемая инородцами.

Помнится, который-то византийский император потребовал от евреев,

под страхом казни, не обрезываться. В то время законы были не шутка, а

жизнь, — и уж особенно евреев, — ни во что не ценилась. Предписано —

исполнено. Стали евреев казнить. Произошли первые казни. Собрались

евреи. Плакали. Прозелиты встали и в пламенных речах требовали «уме-

реть для Господа». Опять плакали, боялись, страшно боялись. Встал тогда

самый почитаемый «равви» века и высказал:

— Братья, для чего дан нам закон? Наш святой еврейский закон не как

иные суетные законы, произволением человеческим даваемые и отменяе-

мые. Нам, евреям, закон дан Господом нашим—для жизни. Итак, какой же

закон, когда жизни нет, нет живущих? Пока жизнь—дотоле закон: посему

раз предстоит нам умереть за соблюдение обрезания, то уж лучше будем

жить и не обрезываться. Пока не пройдет принуждение.

Принуждение прошло через несколько лет. И сохранившие жизнь свою

евреи стали обрезываться...

Однако мне было понятно, что «смешанные браки» еще труднее, чем и

«не обрезывайтесь», ибо идет вглубь потомства, есть нечто «без возврата»

и окончательно уходящее от Иеговы.

Видя, как широко раскрыл глаза еврей, услышав о «смешанных бра-

ках» ради сохранения жизни, я продолжал:

—Закон—это я понимаю, что трудно его исполнить. Заповедание Иего-

вы. Но, когда в XIII веке были особенно сильные гонения на евреев, вели-

кий учитель ваш Герсон воспретил же многоженство. А множество — за-

кон Иеговы: Авраам и имел большую на себе любовь, чем Исаак-одноже-

нец. Да и понятно: Бог велел наполнить землю чадородием, а не просто

как-нибудь размножаться. Но Гереон сказал: христиане и так ненавидят,

истребляют: когда же мы еще умножим — они ожесточат гонения свои. И

наложим проклятие на всякого, кто, имея одну жену, возьмет другую.

— В Турции евреи имеют по нескольку жен. Запрет Гереона относится

только до западных стран, христианских...

— Вот. И раз вам в том можно было уступить, то не могли бы вы со-

звать собрание учителей своих, ученых раввинов, и разрешить для всего

племени вопрос о смешанных браках. Посмотрите, ведь русские вам усту-

пают: у нас есть субботники.

— Как же, в Саратовской губернии... Лучше нашего исполняют закон!

Обрезываются, и шабаш, и все так в точности...

Русские, склонные вообще к обряду и мелочности в обряде, вообра-

жаю, как восторженно приняли 600 (или около 700) предписаний Талмуда.

«То-то Сион»... Еврей продолжал:

12

— Когда ихние приезжают в Петербург, то многие тысячи отсюда

увозят...

— Как? Почему?

— Евреи дают, мы даем. Любим их, больше своих любим...

— Вот то-то, русская кровь. И мы не гонимся: не гнались бы вы, иногда

допускали бы через смешанные браки переходить в христианство—и по-

громов бы не было. Жили бы мирно, мы уважая вас и вы уважая нас. А

склонность к обоюдным бракам очень велика... — Ия рассказывал еще

случаи.

— Бывало, особенно в древности, и все плохо кончалось, кончалось

грозно. Бог еврейский так: евреи льнут к другим городам—и тогда несча-

стие, Бог отступает от нас, народы начинают нас ненавидеть, бьют нас, ист-

ребляют; мы тогда вспоминаем нашего Бога, отдаляемся от других наро-

дов, Бог приближается к нам, евреям становится лучше жить; и в счастье

мы опять не помним Бога, опять сближаемся с другими народами, Бог гне-

вается. .. и так горим, горим!!

Действительно, вся история Библии ведь в этом и состоит. Вдруг меня оза-

рила мысль: Боже, да ведь магометане, татары, киргизы, калмыки, сарты, турк-

мены стоят от нас таким «особняком», как евреям и не мерещилось. Евреи

повсюду у нас: в медицине, адвокатуре, в банках, торговле, на бирже, в театре,

в наших костюмах, галстухах, шляпках, везде, везде... Что же мы говорим об

их отчуждении, когда, наоборот, ни один народ так нелипнет к нам, как евреи,

не ищет так смешаться и замешаться с нами... Финны, немцы, союзные фран-

цузы — все это на улице и в работе, в отдыхе и удовольствиях стоят гораздо

более особняком от нас, нежели евреи. Возьмите евреев: как они толкаются в

нашу литературу! Неужели для того, чтобы «ожидовить» ее? «Ожидовление»

выходит, правда, потому что они евреи, но не намеренно, а само собою; основ-

ной же натуральный и необдуманный факт заключается в том, что они с страст-

ным желанием входят в русскую литературу, большую и малую, журнальни-

чают, вчитываются в Тургенева, Достоевского, Влад. Соловьева, Толстого,

Максима Горького: как этого решительно не делают ни немцы, ни шведы, ни

литва, ни эстонцы, ни финны. Финна не заставишь говорить по-русски около

Териок,—4-я станция от Петербурга; татарина не залучишь в гимназию. Но

никто не говорит об «обособлении» татар, и никто этим не тяготится. Евреи

могли бы «продолжать» своего Меймонида, Мендельсона, Спинозу, Гейне,

Давида Рикардо. Предшественники почтенные. Но они, забыв «своих богов»,

чтут Максима Горького, кропают повестушки а 1а Горький, кропают стихи,

помещая их в «Русск. Бог.» и третьестепенных газетах, везде осмеиваемые,

неудачно, почти гонимые. Так и вспоминается из Иезекииля:

«Ты не как другие женщины, которые получают подарки от мужчин: но

ты сама даешь деньги».

Боже, до чего мы не умеем даже словесно выразить страдание свое:

евреи тягостны именно тем, что они не замкнуты, не связаны в спаянное

кольцо, а, напротив, разомкнуты, рассыпались, похожи на веревку, конец ко-

13

торой бросается туда и сюда, всюду... Так же, вероятно, было это и в Г реции,

Риме, Египте. «Александрийские евреи», «испанские евреи», теперь эти «рус-

ские евреи», в таком множестве гибнущие, как Геся Гельфман 1881 г., как

Аарончик, заживо сгнивший в Шлиссельбурге, как Гершуни, тоже было за-

пертый там и потом переведенный куда-то в тундры Сибири. И нужны были

этим людям всякие «Union Israelite universale»*,—для его «прекрасных глаз»,

для торжества «своих» Ротшильдов гнил нищий Аарончик в Шлиссельбур-

ге, 22-летний юноша! «Русские евреи», «испанские евреи» — с таким не-

сходством между ними! С таким сходством, по крайней мере, русских евреев

с нищим русским студенчеством, с гимназическою голытьбою, зачитываю-

щейся Боклем и Писаревым, теперь, верно, Горьким и Каутским.

Боже, все народы—как кучка, «своя» и «свои»: одни евреи как амальга-

ма облепили человечество, в Америке, Капштате, вопреки закону своему,

своему Богу, Библии своей: и несть прилепляясь к «ваалам», только духов-

ным «ваалам», как в древности. Пророки их: это были националисты, как

наш Катков, как «славянофилы», с той же программой: «Россия—для рус-

ских», «евреи—для Иеговы». И как наши Писаревы и «шестидесятники»

побили славянофилов, оплевали их, говоря, что «валило — всемирное», что

«все люди—братья», и, словом, liberty, dgaliГё, fratemitd,—так разные Аха-

вы и Ахазы, Гофолии и проч, «приказали разыскать Илию, чтобы распи-

лить его пилою». Нравы были другие, люди пожестче, покрепче: но тече-

ние мировых рек, — кто его не увидит здесь! Пророки — национализм; но

сам Израиль—вечная амальгама. И вечная, ни одному народу в такой силе

не присущая — всемирность. Хочется мне договорить почти пугающую

вещь: все тенора и тенора, — говорю об евреях. Меньше баритонов, совсем

нет басов, никогда—октава. Женственный, типичный, картавящий, мягкий,

нежный, голос: тон, переходящий в тоны ласкающие, обласкивающие, моля-

щие, вкрадчивые. Это—всемирная женщина, суетная, тщеславная, мелочная,

денежная (женщины денежнее и крепче в деньгах мужчин), торопливая, не-

рвная, крикливая, раздражительная,—а паче, паче всего льнущая к «ваалам»:

—Эти большие мужчины, ассирийцы, — ты льнешь к ним!

И влюбленными, влюбчивыми глазами они глядят «ваалам» в глаза: бе-

гут на побегушках в Вильне, в Севилье. Все занятия служебные, низшие. Вот

не «барин»—еврей: вечная служанка, горничная, прачка все-то она стирает

грязное белье разных цивилизаций, греков, римлян, теперь в революции—

нас, русских. Всем нужная баба. «Отыщите мне бабу, надо белье выстирать»,

«сыщите мне еврея—надо старые вещи продать». И приходит баба,—стоит

в передней; приходит еврей, — кланяется из передней. Как они похожи друг

на друга: оба—худые, редко—толстые, никогда—великаны, «гвардейцы»,

с голосом, то умоляющим, то робким, заискивающим, льстивым.

Даже до Ротшильдов, ссужающих королей деньгами, все евреи несут

служебную роль, клонятся на плечо к другому, как слабая и гибкая лиана на

* «Всемирный союз израильтян» (фр.).

14

сучья тысячелетних дерев, как женщина около мужчины: прямо не могут

стоять самостоятельно, гордо, одиноко, твердо, самобытно. Хотя глубочай-

шая самобытность есть и в лиане, в этом «около другого», «опираясь на

другого». Вечные—посредники; т. е. — помощники, факторы; что-то про-

межуточное и сливающее; точно острова около материков, культурная «Океа-

ния» среди пяти частей света. Их «успех»? А разве «слабая женщина» не

успевает в человечестве? «В семье женщина — как шея: голова сидит на

ней, но она вертит головою», «хозяйка дома». Евреи во всех цивилизациях

и занимают, страшно быстро, это положение «хозяйки дома», к которой все

обращаются, всем нуждам она удовлетворяет, за всеми гостями ухаживает

и (думаю) домочадцев бережет: хотя главенствующими в доме не делает.

Не она вела войны в Риме, создала искусство в Греции, философию в Гер-

мании. Она только помогает всему, облегчает все.

К ней все обращаются, потому что с такою готовностью, охотою, нату-

ральною — никто так не побежит и не исполнит.

Евреи замечательно не творческая нация—как и женщины; не начинаю-

щая, без инициативы. Давид Рикардо был после А дама Смита, Спиноза—пос-

ле Декарта'. а это—величайшие из них. Они (чуть не сказал оне) только любов-

но продолжают, гениально разрабатывают', все у них в деталях, в мелочах',

именно—в факторстве. Этому всемирно-историческому плодоношению, бере-

менности (но не зачатию!) они и оне отдаются со страстью: и холят чужие тру-

ды, чужой дух, их взволновавший, увлекший далеко-далеко с их собственных

путей, национальных, «сионских»,—с нежностью истинного и глубокого мате-

ринства, без подражания, самостоятельно, как свою роль, свое назначение! Тут

они не похожи на французов или греков (всемирный «эллинизм»), но глубже их,

ибо у них это вытекает не из подражательности или исторического положения,

не из легкомыслия или подвижности духа, а из самой физиологии почти и вооб-

ще страшно глубоко, природно и первоначально. Во все гнезда птица эта кладет

свои яйца, выводит детей во всех странах и народностях; так и это вызывает

всемирный взрыв чувств против них; но не принимается во внимание, что она

зато принимает в пеленки свои духовных детищ всех наций и выращивает их,

как бы они были рождены ею самою. «О, ваалы! ваалы!»—«Израиль, ты дол-

жен в себе оставаться, собою, Ед иному своему Иегове—служить»... Но за все-

мирное призвание свое евреи избивали своих Катковых и Аксаковых...

СТАРЫЙ И НОВЫЙ ГОДЫ

В новый год мы вступаем без особенной новизны в надеждах... И это не

может не быть печально, так как ожидание новизны или «воля к новизне»,

говоря языком Шопенгауэра, есть не прихоть, не фантазия, не «дурь» по

фразеологии людей «старого завета», а органическая потребность человека,

столько же вытекающая из законов души его, как и из законов его физиоло-

гии. Сам человек вечно обновляется, в самом человеке ничто не «стоит на

15

месте», все перерабатывается и назавтра является в другом виде: и есте-

ственно, что человеку несносно, когда его и физический и духовный глаз

видит все одно и то же... Подобно тому как мы любим путешествовать и

это есть здоровая потребность,—наконец, при невозможности путешествия,

хоть выезжаем куда-нибудь, чтобы увидеть других лиц или другую обста-

новку, — так же точно «путешествия во времена», т. е. перемена в каждом

новом годе,—есть непременная и прекрасная потребность человека, есть

признак человечности...

Вот этой потребности благородных перемен очень мало отвечал истек-

ший год и не обещает ничем ответить новый год. То, чем занят русский

человек, что лежит перед его взором, чтб представляется его уму, — все это

как-то «залежалось», представляет вид чего-то «лежалого» и «изношенно-

го». Если мы обратим внимание на три категории явлений, естественно

наполняющих нашу заботу и ум, на общественность, литературу и госу-

дарственность, то мы по всем трем линиям увидим убыль и нигде прибы-

ли. И если говорить о «заботах», то страшно то, что собственно не о чем

«заботиться», что убраны самые предметы забот. Само собою разумеется,

что это вовсе не выражает, чтобы все дела наши были приведены в такое

великолепие, что остается только сложить руки и любоваться. Совсем на-

против: предметов для тревоги слишком много, душа русских людей тре-

вожно томится и даже тревожно испугана многим; но все это впустую или

безнадежно, так как все сложилось таким образом, что нам разрешаются

только самые крошечные заботы, а все крупное куда-то убрано или задер-

нуто какою-то завесою. Государственный строй далек от того, чтобы яв-

лять собою новый и могущественный вид, вид чего-то энергично и успеш-

но работающего. В конце концов самые важные перемены всегда суть ад-

министративные, так как администрация реально управляет страною и от

нее находится в зависимости решительно все, жизнь всего народа, до мело-

чей и подробностей. И вот общество не может не чувствовать, что здесь все

осталось как-то дореформенным: старая машина, в некоторых частях пост-

роенная еще при Екатерине II, по-прежнему скрипит, медленно тащится и

завязает часто на полдороге.

Великую «убыль» мы понесли в литературе. Это — смерть Толстого.

Она тем печальнее и до известной степени страшнее, что вокруг не вырас-

тает эдаких обещаний. Здесь мы страдаем каким-то перепроизводством ин-

дивидуальности, страдаем этим много лет: оно выражается в том, что по-

лупоэтики и кой-какие беллетристы взапуски один перед другим выдумы-

вают до того вычурное и изломанное, до того интересное единственно только

им самим, что начинает распространяться грозное явление—отвращение

читателя к новой книге и к новому имени в литературе. Литература точно

потеряла связь с действительностью и сохранила единственную связь с из-

мученным и истощенным воображением своих авторов. В этом отношении

далеким намеком стоит одно утешение: это пробуждающееся отношение к

корифеям последнего десятилетия. «Эпоха (!) Горького и Андреева», пото-

16

му что было время их безраздельного царства в литературе, — была пе-

чальною эпохою ходульности, вычурности, трескучих эффектов, треску-

чих фраз и исключительно словесных тем, т. е. таких элементов, которые

раньше были недопустимы в литературе. Наша прекрасная литература все-

гда была проста в глубине своей и глубока в простом, как наш народ, как

вся Россия. И последние «новаторы» явились какими-то почти иностран-

цами в ней, —должно быть, от начитанности. Явились без традиции перед

собою и, Бог даст, без потомства после себя.

Пожелаем обществу, «читателям», дружнее стать «на страже литерату-

ры», да и на страже общественных идеалов и, наконец, самой государствен-

ности. Бодрее — вперед, бодрее — в духе исконных русских начал, но, од-

нако, — вперед и вперед...

С Новым годом, господа... И будем бодрствовать!

К 40-ЛЕТИЮ

ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. И. ЯСИНСКОГО

8 января исполняется 40-летие литературной деятельности Иеронима Иеро-

нимовича Ясинского (поляк по отцу и малороссиянин по матери,—дочери

полковника Белинского, отличившегося в Бородинской битве). Сорок лет

деятельности прежде всего огромный жизненный труд, который уже сам по

себе не может не быть оценен обществом и печатью. Везде умный и начи-

танный, всегда наблюдательный, он во многих своих повестях, особенно в

ранних, обнаружил и крупный беллетристический дар. Можно, однако, ду-

мать, что художественно-беллетристическое творчество было стеснено и

скомкано непрерывной и неустанной работой его как журналиста и публи-

циста. Он к слишком многому и разнообразному тяготел, чтобы дать силь-

ное произведение в одном каком-нибудь роде: судьба большинства писате-

лей. Публицистические статьи его, подписанные псевдонимом «Независи-

мый», появлялись в редактируемых им газетах и журналах. Большинство

беллетристических произведений подписаны псевдонимом — Максим Бе-

линский. Начав свое писательство в кругах резко позитивного исправления,

в половине 80-х годов прошлого века он разошелся с этим направлением и

выдержал обычный «штурм слева» за независимость своих взглядов: но удер-

жался и удерживается до сих пор в идеалистическом и эстетическом тече-

нии нашей литературы. С этого времени он печатался в «Русск. Вестнике»,

«Русск. Обозрении», «Наблюдателе»; немногие его очерки были помещены

и в «Нов. Времени». Ясинский издавал и собственные журналы—«Ежеме-

сячные сочинения» и затем «Беседу». Из беллетристических его произведе-

ний до сих пор читаются с удовольствием «Киевские рассказы», «Бунт Ива-

на Ивановича», «Трагики», «Старый друг», «Петербургские туманы», «Ор-

динарный профессор». Затем выдержала пять изданий его прекрасная по

17

общеполезности книга «Этика обьщенной жизни». Эго—рассуждения обы-

вателя и философа о том, как вообще грубо и плоско проходит наша обы-

денная жизнь и как мы могли бы ее наполнить вкусом и изящностью, не-

много подумавши над бытовыми «мелочами», из которых, однако, слага-

ются 9/10 жизни каждого из нас.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕРГОР

«Розанов один из первых русских писателей»... «Это

нужно помнить»... «Это должны помнить и враги его».

П. Струве, «Русск. Мысль», декабрь.

Тоже—январь.

«Можно бы и извинительно Розанову плюнуть в лицо.

Но мое христианское чувство не дозволяет этого».

П. Струве, «Р. Мысль», янв.

«Можно в лицо плюнуть Розанову за его прошедшее, за

его настоящее и за его будущее».

П. Струве, январь.

«О Розанове разнесся крик по печати: «Поймали вора».

77. Струве, январь.

«Розанов о себе говорит, как один герой Достоевского:

«Я не подлец, а я только широк».

«Русск. Богатство», аноним.

«Розанов — бесстыжий двурушн ик».

А. Пешехонов, «Русские Ведом.».

«О Розанове как о человеке можно быть невысокого мне-

ния».

«Вести. Европы», К. А (рсеньев?)

Социал-демократия давно установила в нашей литературе террор. Как пел

Минский, присоседившийся на тот день к Горькому и к какому-то «Богдано-

ву», которого, впрочем, за глаза он называл «дураком»:

«Кто не с нами — против нас: он должен пасть».

Бедненький, он сам «упал» куда-то вон из России, как и вообще не столько

враги социал-демократии «пад ают» перед их сокрушител ьн ыми ударами, сколь-

ко они в бессильной злобе сами «от своих ударов» разлетаются в стороны...

18

Но в вяленькой, трусливенькой печати они терроризируют. Орудие тер-

рора — лишение чести, опозорение, как я выразился, «кислота в лицо».

Что для женщины «красота лица», то по понятным мотивам для писателя

есть оценка его нравственной личности, его искренности и правды. Лишен-

ный этих измерений, — писатель, само собою разумеется, не существует,

умирает.

Социал-демократия сама бессильна овладеть литературою: ведь талан-

тов там нет и все вроде «Богданова»; зато она задавила всякий протест про-

тив себя, через угрозу «опозорением», и в значительной степени заставила

служить себе «сочувственными отзывами» или «почтительной полемикою»

почти всю печать. Все сводится к шантажу, угрозе и клевете: и вне этих

орудий социал-демократия, в сущности, литературно не существует.

Но где «болото», там и «утопленник»: бедненькая социал-демократия,

обольщенная лестью со всех сторон, не догадывается, какой она давно «утоп-

ленник» и «мертвое тело» среди этих банкиров, издающих социал-демо-

кратические газеты («Утро России»), богоносцев и боготворцев, аристок-

ратов и чиновников; из всех их, — она увидит в грозный час, — «шубы не

сошьешь». Но это ее дело, и пусть сама разбирается в своей канцелярии.

Струве совершенно прозрачно устроил мне «кислоту» в лицо. Устроил

с оглядкой на социал-демократию, которую про себя он так же презирает,

как Минский в пору редакторства «Нашего Времени», и в которой, как

Минский, он так же заискивает, — особенно в декабре и январе... На уст-

ном суде, суде чести литераторов или обычном государственном суде, где

есть время, где можно часы говорить и особенно можно ссылаться на уст-

ные разговоры, я мог бы доказать ему, что все его нападения против меня

внутренно-лживы, и об этом он сам знает; что они глубочайше фальши-

вы, что из двух нас, уж конечно, он «двурушник», работающий для торго-

во-промышленной партии в Москве (об этом писалось в газетах) и одно-

временно с этим пуская у себя в журнале, как редактор, социал-демократи-

ческие статейки... Маленькая рыбка за всяким кораблем плывет, откуда

через борт выкидывается кой-что... До чего притворно все его негодова-

ние на одновременную работу в изданиях противоположных политических

убеждений, можно видеть из того, что он сам меня приглашал к этому, все

шло через его руки и у него на глазах, и пять лет назад, и год назад! Что же

он теперь молится о душе «грешника» (тон последней его статьи), когда он

сам меня соблазнял? «Душеньки» завелись в литературе... Точно так же на

подобном суде я мог бы доказать седовласому «Вестнику Европы», что он

не смел выражаться обо мне в том смысле, что «как о человеке обо мне

можно быть невысокого мнения»: ибо едва ли седые головы снискивают о

себе «высокое мнение», когда положены к ногам или сапогам, конечно не-

чищеным, социал-демократов; на том же суде я мог бы уличить вечного

юлу Чуковского, который по смерти Толстого писал мне: «Противно мне

все, что делается около гроба Толстого, брожу по лесу и реву: хотел бы

видеть вас, и только одного вас», а теперь, 1 января, напечатал (в предполо-

19

жении «окончательной победы» социал-демократии), что я «Азеф, и одной

рукой душу то самое, что другою глажу по голове»; что я «отец идейного

хулиганства в России...».

Все это я мог бы разоблачить...

Но, господа, какая скука таскаться по судам! Какая потеря времени, глав-

ное — времени...

О чем вы пишете? Что вам нужно? Ваша душа — при вас, моя — при

мне, ваши писания—при вас, и я из них не сделаю себе плагиата. Ну, пре-

восходно все, кристально чиста у вас душа, героичны мотивы... Известно,

«честная партия»... Оставьте же меня в покое... Чего вы все пристали ко

мне, как шавка к прохожему... Разве нет тем? сыта Россия? все исправно в

ней? Пишите о России, а не о лицах ...О лицах стыдно писать, — это есть

безделье, бесталанность и тунеядство. Вы должны оплатить читателю его

рубль определенной пользой. Что вы пишете и что я пишу,—это говорит о

себе содержанием своим, и нечего подписывать: «се лев, а се человек», «се

негодяй, а се герой». Никак не можете взлететь выше этого. «Крылышки не

поднимают». Возьмите ходули — выше подыметесь. «Ближе к небу»... Да,

впрочем, по уверению вашему, вы «близки к небу», «к Богу», «к будуще-

му» ... за плечами у вас так ангелы и поют или «демоны», пущие ангелов по

нынешнему веку... Ну, и слава Богу, и Христос с вами, монументов вам

будет много, денег у вас, конечно, и теперь достаточно, и когда умрете —

то, конечно, «венки» и «венки»!.. И отлично. Но ради Бога, пока жив, не

приставайте.

Р. S. Струве не задал себе вопроса, из каких составных частей состоит

талант, без каковых всемирно не было ни одного таланта? Сам он напи-

сал, и настойчиво, не один раз, не обмолвкою, что, по его оценке, вкусу и

разумению, я есть «один из первых русских писателей», даже без оговорки,

что из «писателей современных». Да почему? В даровитость писатель-

скую абсолютно входит его ЧЕСТНОСТЬ, ибо только правда дает искрен-

ность, дает жар, дает смелость, дает твердый тон, дает огонь, образует

«стиль»... Стиль как «лучистое строение» груды слов и мыслей, неподдель-

ное и неизъяснимое явление, в природе языков человеческих лежащее. Как

есть рассеянный свет, матовый, бессильный, так есть световое лучеиспус-

кание, «тб же и не то же», — и вот это есть и в языке. Оно рождается и

только может родиться из горения души, непременно не ниже известной

температуры-, из пламени совести. Стиль и совесть неотделимы. «Талант»

и есть преобразование в слово нравственных сил души (не «прописных»),

нравственных оттенков души, нравственных тонов души, до полной точно-

сти светописи, до полного автоматизма, до абсолютного совпадения. «Та-

лант» отделяется от души, как сок от дерева: можно ли же подделать сок?

или сказать, что сок яблони течет в березе? «Талант» есть полное удостове-

рение «полной личности автора», так как он и течет из полноты его, из

20

целости его; из всей его биографии, открытой и сокрытой, из дел и «дели-

шек», из жизни и «приключений», из всего, до дна. А вы несчастным обра-

зом вообразили, что 1) душа—одна, и может быть подлая, ей «плюнуть бы

в лицо», 2) а талант—какая-то странная привеска сбоку, игрушка арлекина,

орудие у человека, а не сам человек'.!! Это так было бы, если бы «талант» был

«ум»: но «ум» в него входит только четвертой, десятой долей, но главным-то

образом он сплетен из гневов и нежностей, любви и негодования, из отноше-

ния, и именно нравственного отношения к вещам. Но и это—не все! Не все,

мало! Полный человек — вот «талант». Рождение и жизнь — вот талант!

Талант есть фатум, талант есть судьба. Чтб же такое вы говорите о «бесче-

стности» таланта?

Да если бы Пушкина или Лермонтова, если бы Белинского или Доб-

ролюбова кто-нибудь с поличным уличил в краже, если бы целый полк по-

лиции его застал на плутовстве и обмане: то я и весь мир рассмеялись бы

полку в лицо... Наконец, скорей усомнился бы в своих глазах и в собствен-

ном здравом уме, нежели поверил бы, что писатели с жаром Белинского,

Гоголя, Пушкина, Добролюбова, наконец, Писарева, — писавшие ихязь/-

ком, их слогом, на их темы, могли «играть на два фронта», иметь «два лица

и две совести» (обвинение меня Струве) и вообще могли что-нибудь малей-

шее нечестное сделать. Наконец, предположим самое последнее и неверо-

ятное, что Пушкин украл (для спасения жены от болезни, смерти, ребенка

от голода или проституции, —я бы украл), то я и со мною весь свет предпо-

чел бы жить всю жизнь с «укравшим Пушкиным», чем «с неукравшим Стру-

ве», и сказал бы, что душа «укравшего Пушкина» несравненно ему драго-

ценнее, милее, на его взгляд, благороднее, чем «душа Струве, получающего

от торгово-промышленников только выговоренное жалованье» (пишу для

примера, без факта). Поэтому обвинения против меня Струве, при его же

признании меня первоклассным талантом (ввел же его во искушение Бог), —

обвинения прямо в мошенничестве, — представляют такую историю в ис-

тории литературы, какой, конечно, никогда не было.

Несчастный Струве, поистине несчастный!..

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Г-н Струве письмом в редакцию газеты «Речь» заявляет, что взятые мною

в эпиграф слова из статьи — сочинены мною самим. Между тем вот эти

слова, как я их читаю сейчас на странице 183 январской книжки «Русской

Мысли»:

«.. .не верил Розанову, никогда с ним не общался, а, наоборот, всегда

готов был плюнуть ему в лицо и за прошлое, и за настоящее, и будущее»

(6-я и 7-я строки снизу).

Несколько выше этой цитаты, на той же странице, где речь идет обо

мне, и только обо мне, а не о каких-либо вообще «людях», помещена следу-

21

ющая тирада: «В справедливом гневе и негодовании можно или, вернее,

извинительно плюнуть в лицо человеку, совершившему мерзость, но ни од-

ного человека, самого дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда пре-

вратить в плевальницу».

Кто здесь превращается в плевальницу и кому плюется в лицо, — совер-

шенно ясно из примечания на следующей, 184-й странице: «Защититель-

ные статьи Розанова (т. е. защитительные от клеветы Струве) означают та-

кую глубину нравственного падения, что писать о них не имеет смысла и

даже невозможно. Тут уже не только органическое бесстыдство, а созна-

тельная и до последней степени лживая злоба».

«Может быть, г. Пешехонов не разделяет моей оценки дарования Роза-

нова. .. Мне кажется, что-то, о чем я пишу со скорбью как о горе, г. Пешехо-

нову доставляет какую-то радость, вроде того стихийного ощущения, кото-

рое овладевает толпой, когда раздается крик: «Вора поймали». Моя статья

написана совсем в другом настроении. Не удовлетворение я испытывал,

когда я «разоблачал» Розанова, а огорчение».

Пешехонов, что-то приблизительно из мужичков, написал просто-

душно-грубую статью обо мне по поводу статьи Струве и ссылаясь на

нее. Пешехонов был введен в обман Струве, доверившись его знанию

меня как человека-, ибо Струве в редактируемых им журналах «Поляр-

ная Звезда» и «Русская Мысль» помещал мои статьи, а это, вообще го-

воря, делается при личных сношениях, личном знакомстве. Вообще весь

обман по печати пошел от Струве, и я могу негодовать на легкомыслие

других, на легковерие других, но невольно их прощаю, как введенных в

туман обмана. Что это именно обман, что печать и общество имеют дело

с обманщиком, можно видеть из теперешнего его заявления, что руга-

тельства его, взятые мною эпиграфом к статье «Литературный террор»,

сочинены мною самим. Бедный литературный городничий уверяет пуб-

лику — ревизора, будто «эта вдова сама себя высекла». Читатель, конеч-

но, не поверит, чтобы я сам себе плевал в лицо. Но как же смел Струве

так дерзко и нагло отречься от собственных слов? Здесь видим соедине-

ние пасти волка и хвоста лисицы. Он запас себе лазейку на случай, если

его осудят за слова и выражения, допустимые только в ночлежке. Имен-

но, он влагает эти слова Пешехонову, моему полемисту вслед за Стру-

ве, и влагает их примерно. Пешехонов-чо ничего подобного не говорил.

Он привел лишь в общем и схематическом виде поговорку, какую слы-

хал от покойного своего учителя, Н. К. Михайловского, — советовавше-

го ему, Пешехонову, «не пить из колодца, в который плюнуть придется».

Обыкновенный их демократический жаргон. Вот на этих словах Михай-

ловского Пешехонову он и построил свою статью: играя с пословицей и

все как будто увещая Пешехонова обходиться со мною по этике и как

заповедывал Христос обходиться с грешниками, он преобразовывает по-

словицу, ко всем и вместе ни к кому не относящуюся, в ругательство,

где мое физическое лицо сближается с физическим же плевком. Чьим?

22

Да уж конечно, плевком Струве, сколько он ни прячься в лазейку. Ибо

Пешехонов-ло этого не говорил, у него слов: «можно плюнуть в лицо

Розанову», «плюнуть в лицо за его прошедшее, настоящее и за буду-

щее» и «крик раздался — вора поймали» — нет.

Тексты из Евангелия, бесконечная злоба, до желания съесть, заготовле-

ние лазейки, всовывание в рот Пешехонова своих слов, своего отвратитель-

ного ругательства—все это подробности такой картины, такого поступка,

указав на которые читателю и России, я могу только сказать одно: так Бог

покарал этого человека, уронив его в яму, которую он копал другому. Я же

всегда верил, что дурно начатое дело не может не кончиться дурно для са-

мого начавшего... Как кончится оно в данном случае—я не знал. Но верил

безотчетно, что теперь или много позже, ну — через годы, ну — после

смерти, станет всем ясно, кто есмь или был я и кто был или есть Струве.

Но такого скорого конца я не предугадывал.

18 января.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТИПЫ

Русская литература родила целый маленький народец,—миниатюру, ко-

пию и символ великого русского народа. Значение всей совокупности лиц,

выведенных в произведениях наших классических писателей, — неизме-

римо и разнообразно. Прежде всего это — художественная работа вели-

ких мастеров слова, и на ней мы изучаем, на ней осязаем их технику,

приемы работы, закон их художественного воображения. Вовсе не начи-

ная с Гоголя, но с самого уже начала, с Фонвизина и даже с Кантемира,

русская литература была реалистична и натуралистична; романтизм, наприм.,

являлся в ней только гостем и «прохожим странником», но иногда—хозяи-

ном. Поэтому и мастерство русских писателей сводилось к уменью на-

блюдать, выбирать из видимого характеризующее и общее, выбирать

типовое, — наконец, наблюдать и оригинальные странности, заниматель-

ные, новые или обещающие; и все это ваять в слове, ваять в горниле ве-

ликолепного русского языка, художественного уже в самой своей фило-

логии, в корнях своих. Не на каждом языке можно было бы написать рус-

скую литературу: в полноте и всем составе ее и можно было написать

только на русском языке. Таково одно значение «литературных типов».

Второе также неизмеримо важно: мы собственно недостаточно вдумыва-

емся в то, что совокупность лиц, выведенных в произведениях наших

писателей, суть единственные люди, по которым физически, осязатель-

но узнали и всегда будут узнавать Россию и русский народ в целом мире,

в Европе и далеко за ее пределами. Таким образом «народец, рождаемый

нашими писателями» — это есть дитя великого русского народа, выслан-

ное за пределы родины. По нему судят и будут судить о русских в обоих

полушариях, и не один век.

23

Дитя это—хорошее: здоровое, способное, разнообразное, колоритное.

Дитя явно «с будущим».

Понятна важность до подробностей изучить его.

«Словарь литературных типов»* отвечает этой задаче. Всех выпусков

предположено 24; и начиная с 7-го, уже печатающегося, они обнимут сле-

дующих писателей: Пушкина, Толстого, Гончарова, Достоевского, Писем-

ского, Островского, Салтыкова, Герцена, Успенского, Чехова. Это—дале-

ко от полноты, и нет сомнения, что «Словарь» будет пополняться и расши-

ряться, что он будет иметь наследников и продолжателей, вероятно, полу-

чит и «реформаторов».

Все в нем полно, умно, заботливо и — не расплывчато, без лишних

слов (самая опасная сторона в подобных изданиях). «Словарь» — креп-

ко, туго сколочен 1) из характеризующих слов, словечек и целых описа-

ний в том литературном произведении, где данный тип выведен, и 2) из

оценок данного лица у всех видных историков русской литературы и

сколько-нибудь выдающихся русских критиков. Все это — дословно, в

цитатах.

Через это читатель знакомится «в сокращении и концентрации» не толь-

ко с произведениями писателя, но и со всею литературою о нем, ученою и

художественно-критическою; наконец,—сего изданиями, в критической

оценке каждого. Все это сопровождается еще «приложениями», в которых

дана обстановка творчества и жизни писателя. Так, выпуск: «Грибоедов»

содержит пять приложений: «Источники для изучения Грибоедова», «Свод

выражений и имен, обратившихся в нарицательные» (т. е., по удачности и

типичности, обратившиеся почти в поговорки, беспрестанно повторяемые

в обществе и в литературе), «Прототипы действующих лиц» (т. е. те живые

лица, Грибоедову современные, с которых — по догадкам ученых и совре-

менников — он срисовал свои портреты), «Список лиц, имен и предметов в

«Горе от ума», «Грибоедовская Москва и поколение 20-х годов». Послед-

няя статья читается с захватывающим интересом, как превосходный исто-

рический этюд.

В начале каждого выпуска помещена «Биографическая статья»: погод-

ный перечень событий в жизни автора и написания им важнейших произ-

ведений.

Полнота «типов»—исчерпывающа.

Нельзя не пожелать самого широкого распространения этому в высшей

степени полезному изданию, этой в высшей степени трудолюбивой работе.

Особенно—среди учащихся.

* Словарь литературных типов. Выпуски 1—2: Тургенев, 2 р. Выпуск 3: Лер-

монтов, 1 р. Выпуск 4: Гоголь, 1 р. 25 к. Выпуск 5: Аксаков, 1 р. Выпуск 6: Грибо-

едов, 1 р. Общая редакция Н. Д. Носкова. Цена за шесть выпусков — 6 р.

24

ЛУЧШАЯ КНИГА

ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ

(К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)

Это, конечно, пустяки, что об умершем можно говорить «или хорошо,

или ничего». Что за условность? Что за притворная ложь в такой страш-

ный час, перед священством смерти? Нет, не то, совсем не то хотели ска-

зать сами римляне своим «aut bene, aut nihil»*. Что-то другое они хотели

сказать.

Когда задернется золотым покровом церкви тело вчера еще живого че-

ловека, так странно холодное сегодня, так странно безмолвное сегодня, то

неожиданно его фигура поднимается перед нашею душою совершенно в

иных чертах, чем в каких она знала ее, видела ее в необозримой «сплетне

мира», как хочется назвать эту нашу теперешнюю, земную жизнь. Мы все

здесь немного сплетничаем и всегда сплетничаем. Злословим, смеемся.

Шутим, остроумничаем. «Золотой покров церкви» вдруг говорит властное:

«Довольно». И тон речей наших невольно переменяется. «Ходим на цыпоч-

ках» около гроба, в тесной комнате; и также в некрологах, воспоминаниях.

Вот что значит древнее «aut bene, aut nihil».

Говорим «последнее прости» человеку... и говорим неодолимо любя,

сожалея, припоминая все дорогое в нем. «Каждый человек нам дорог»,

вправду дорог: вот что говорит хор голосов вокруг гроба, где исключено

все дурное. Это не условность, это нравственность. При жизни шутили,

смеялись, но, когда «вот вдруг умер» — все это опадает как не настоящее,

и остается только настоящее: «как был он нам нужен, как мы любили его,

кто-то теперь за него выполнит его дело»...

Зияние, пустота. Смерть—всегда пустота, вот что страшно. Мы хва-

таем, обнимаем «пустое место», которое нам осталось вместо «живого че-

ловека». Порыв к словам, восторгу, слезы, шум, — все это образуется как

смятение вокруг этого ужасного «пустого места», которого не выносит душа

человеческая, как физическая природа тоже не выносит «пустоты». «Horror

vacui», «Natura habet horrorem vacui»: как эти поговорки средневековых

физиков применимы к смерти! Вот и «смерти» не выносит душа человечес-

кая: и перед бледным лицом ее бежит в шум, сообщество, коллективность.

Бежит трусливо, ужасно заробев. Вот происхождение, вот древний корень

и старинных «похоронных обедов», и тризны, и «надгробных речей», и всей

«пышности» похорон, всей их сложности... «Только бы не остаться одно-

му»; «намиру и смерть красна»... Как мы боимся этой ужасной гостьи.

А ко всем она придет...

* или хорошо, или ничего (лат.).

25

* * *

Мне хочется указать на самое лучшее, что, по-моему взгляду, оставил

покойный Мих. Матв. Стасюлевич и что, наверное, останется совсем не-

замеченным. Он, однако, работал над этим трудом много лет: работал в

лучшую, молодую свою пору; работал, когда преподавал историю по-

койному цесаревичу Николаю Александровичу, и труд этот составляет

собственно процесс, материал, как бы «черновые тетради» преподава-

ния, тщательно собранные, приведенные в систему и изданные любящим

учителем. Да, вот что хочется сказать надгробно Стасюлевичу: «Иди,

белый старец, с побелевшими волосами — туда, где встретит тебя юная

тень любимейшего ученика твоего. И обнимет тебя за всю крепкую лю-

бовь, какою ты его любил столько десятков лет. Любил, и помнил, и ле-

леял».

Как известно, цесаревич Николай Александрович был необыкновен-

но даровит, впечатлителен, жив и любознателен. Приглашенный к нему в

преподаватели М. М. Стасюлевич, только что из учителей Ларинской гим-

назии перебравшийся в профессуру, ответил на эту любознательность со

всей энергией именно начинающего ученого, энтузиаста. Два энтузиазма

встретились: и результатом явилась изумительная трехтомная книга, по-

добной которой нет не только в русской, но вряд ли есть и в иностранной

литературе, даже в германской. Это «Хрестоматия по истории средних

веков, в памятниках современных (т. е. средневековых) и в освещении

новых ученых».

Узнал я ее тридцать лет назад: и поверит ли читатель, что страницы ее,

большого формата, крупной печати, на «так себе» бумаге,—до сих пор

памятны мне как страницы какой-то священной летописи, из которой впер-

вые я узнал, что такое «былая история», не эта только, не одних средних

веков, но всякая вообще. Понял из нее впервые существо истории как нау-

ки, не только in concrete*, но in idea**. А «средние века» стали буквально

для меня родными, прямо «легли мне за пазуху»: и средневековую, поло-

жим, Англию, поезжай я туда на место всяких Вестминстерских аббатств, я

понимал бы и чувствовал не меньше самого англичанина, даже очень обра-

зованного, даже ученого. «Суть» всегда в «сути»: вот ее-то изумительный

Стасюлевич и дает в изумительной своей книге.

Сидоний Аполлинарий, Тертуллиан, еще кто-то, еще многие (имена

забылись за тридцать лет), — все говорят языком V, VI веков: говорят в

лагере Атиллы, говорят в Риме, потрясаемом варварами, говорят за юную

христианскую общину, говорят против развратных патрициев, говорят в

частном письме «к другу», говорят в полемическом трактате. «О, жители

Трира (может быть, путаю город): стены города вашего дрожат под тара-

* в действительности (лат.).

**видее (лат.).

26

нами гуннов, а вы сидите в цирке и услаждаетесь зрелищем»... Или: «Я

вижу бедствие еще худшее, чем всеобщая погоня за наслаждением и по-

купка его всякою ценою. Я вижу, что из вас, римляне, никто не чувствует

себя счастливым, пока не видит несчастными всех окружающих»... Как

едкая соль, эти неслыханные строки, эти незнакомые нашему веку ощу-

щения и переживания падали из священной «хрестоматии» на мою душу

юного учителька гимназии... И у меня был порыв всякого гимназиста схва-

тить «за шиворот» и заставить читать со мной эту книгу... Но у учеников

всегда было «так много задано по другим предметам». Я только передаю

впечатление: через тридцать лет я цитирую на память строки; «все одина-

ковы и далеки», нет: скорее — «пять пальцев на руке, и который ни зано-

зить — больно и кровь потечет». Космополитизм — сглаживание, упро-

щение; возврат к элементарности и, в сущности, к одичанию; «европей-

ское образование» есть усложнение, расширение «родного». Дальнейшее

развитие «организма».

Но вернусь к книге... «Хрестоматия» — это не «мое сочинение», и

оттого в большинстве они тусклы, бесцветны, «космополитичны». У Ста-

сюлевича был определенный ученик, любимый ученик; как он ожидал —

будущий царь России. Таким образом, то несчастное обстоятельство, ка-

кое сопутствует составлению всякой хрестоматии, ремесленность, «ско-

лачивание из чужого материала своей книги», выпало отсюда. Стасюле-

вич создал свою хрестоматию, как художник лучшее свое художествен-

ное создание, — с этою же любовью, надеждой и верой. И это было воз-

можно для Стасюлевича, ибо здесь работал его вкус, выбор. Ни при каких

стараниях он не мог бы написать художественной своей книги-, но хресто-

матию он мог «выполнить» именно художественно, с наивысшим мастер-

ством, какое вообще досягаемо для человека. Ибо тут действовали только

его ученость, вкус, выбор, знание «материала» и готовность много пере-

читывать его, много работать над ним. Из «ученых статей нового време-

ни» я тоже помню строку, а общее впечатление до сих пор так ярко, что я

мог бы войти в Кельнский собор или в Вестминстерское аббатство «как

свой человек», как «тутошний житель», со всей психологией германца

или англичанина, с правом их сказать: «Это мое, это наше» (европейское,

из цивилизации Европы).

Наравне с лекциями Герье, Стороженко, Троицкого, Буслаева (гума-

нисты Московского университета) дивная «Хрестоматия» Стасюлевича

сделала меня европейцем. Не в смысле, что там «лучше удобства», а в

смысле: сколько же там пережито! Какая золотая река людей, непрерыв-

ная река червонного золота из века в век катилась там, и позолота вся

почернела, но сохранилась, была и есть. И нигде в мире еще нет, ни на

одном из пяти континентов земли, столько этой черной позолоты, слой за

слоем, слой над слоем... И все это до того прекрасно, до того благоухан-

но, что «не быть европейцем» уже нет более ни сил, ни способностей. Это

не космополитизм, «без цвета, вкуса и запаха». Напротив, это сто запахов

27

в одной точке. Стасюлевич и другие «гуманисты» внесли по лепестку,

живому лепестку, настоящему, в сердце русского юноши: и он стал не-

множко «от плоти германца», «от плоти англичанина», не потеряв совер-

шенно ничего из русского и даже из костромского. Мне кажется, настоя-

щее «европейское образование» совершенно противоположно космопо-

литизму («без цвета, вкуса и запаха»): оно не сглаживает чувства своей

земли; но оно делает тоже своею и чужие земли, но именно с чувством

этого же «родного». Не из О. Тьерри, которая есть канон исторического

знания: «Как один стакан из целебного источника более лечит здоровье,

нежели бочка обыкновенной пресной воды, — так точно прочитывание

нескольких листочков из памятника, современного самому событию, бо-

лее ознакомляет с ним, с его духом и смыслом, с его сущностью и миро-

вым значением, нежели чтение целой диссертации или нескольких дис-

сертаций о том же событии, но принадлежащих новым ученым и написан-

ных новых языком».

Священный канон—для школы, для образования.

Сам Стасюлевич никогда не обращал чужого внимания на свою хресто-

матию; это была его милая и прекрасная скромность. Наша бурлацкая пуб-

лика, конечно, тоже ее «не заметила». «Зачем Стасюлевич, когда есть Петр

Лавров-Миртов». Известно, «по Писареву». Но чуть ли не «по Писареву»

живет, дышит и движется тоже и все наше министерство просвещения. «За-

чем учиться истории, если можно читать современные циркуляры, изло-

женные изящным языком здания у Чернышева моста». Оно никогда не ре-

комендовало, никогда не указало на изумительную учебную книгу, давно

написанную на русском языке. Да всеконечно, и понятия о ней не имеет.

Нигде так мало не учатся, как «у Чернышева моста». С ученых пажитей

Руси, ученых и служебных, выпалываются плевелы: но не кидаются «в огнь

вечный и неугасимый» по угрозе Спасителя, а по русскому благодушию

собираются в один пучок и всаживаются «у Чернышева моста». Сими «горь-

кими травами» опояется Русь...

Книга совершенно неизвестна... Неизвестна в учебных заведениях, не-

известна учителям истории. Сам я наткнулся на нее по стечению особых и

случайных обстоятельств. Но каждый «с ответственностью в душе» роди-

тель, если у него есть сыновья в 17 лет, не сделает ничего лучшего, как если

«ко дню Ангела» и «к Пасхе» купит этому сыну 1) по всеобщей истории—

«Хрестоматию по средним векам» Стасюлевича, 2) а для ознакомления с

русскою культурою—незабвенную книгу Барсукова: «Жизнь и труды По-

година», которую можно назвать «Всеобщим жизнеописанием русского

образования за XIX век». Трудитесь, русские родители, —

Сейте разумное, доброе, вечное.

А то пройдет время, хватитесь—и будет поздно. Задичают ваши сыно-

вья «над Миртовым» и «у Чернышева моста».

28

ЮБИЛЕЙ ВЫСШЕГО

ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13 февраля 1861 г. — 13 февраля 1911 г.

Движется по большой дороге огромный, тяжелый обоз. Около массивных

телег идут, понуря головы, возчики. И берегут они драгоценную кладь, за-

дернутую рогожами и парусиной. Что в ней? Товара на тысячи, может быть,

на сотни тысяч, на миллион? И дорога сделана и ремонтируется вот для

прохода таких многоценных «обозов», которыми обмениваются города и дви-

жение которых составляет «обращение соков» в великом организме, имену-

емом «Россией».

Так. Сторонимся, уважаем. Отдаем «все почтение» тяжелой государ-

ственной «махине».

В кибиточке, в таратайке, «Бог весть в чем», пролетает мимо, догоняя и

обгоняя обоз, «кто-то», сам-друг с ямщиком. Сравнительно с «обозом»,

можно сказать,—одно «легкомыслие». Ни веса, ни тяжести, ни денег. Цен-

ности можно только «подозревать». Разве цепочка, да и то такая, о которой

поется в «выпившей» студенческой песенке:

Если малый при цепочке, —

Это значит при часах.

Эх, дербень-дербень Калуга,

Дербень, — родина моя.

Т ула-Т ула-Т ула—я,

Тула, родина моя...

Но вот удивительно: об обозе песни не запоешь. Еще удивительнее:

никогда-то, никогда возчики не поют около обоза никаких песен. «Душа не

лежит». — Почему? — «Очень солидно». — Ну, так что же? — «Ответ

большой». — Ну?..

—Душа не поет. Угрюмо. Страшно. Тоскливо.

— Немного скучновато.

Напротив, «ямщик» и «таратайка»—уже сами по себе поющая вещь...

Сколько о них песен сложено, да и ямщик все что-то мурлыкает под нос. А

разрешит «барин»,—и совсем запоет. И каждая лошадь у него с «прозви-

щем», тогда как в обозе решительно все лошади без всяких прозвищ.

У ямщика одна нога «в облучке», а другая — «на воле». Просто, черт

знает что такое: нога «на воле гуляет». Вполне удивительно, как такое вы-

ражение николаевская эпоха просмотрела. Надо бы «укоротить». Но самое

это выражение: «У меня одна нога в облучке, а другая — на воле», — тоже

нравится. Нет, поэзия так и льнет к «таратайке»; поэзия, и воображение, и

рассказы, и прибаутки. Это — жизнь.

В «таратайке» много жизни. В обозе много солидности. Немного ка-

менной, немного скучной.

29

Вот отношение министерства народного просвещения, с его универси-

тетами, академиями, обсерваториями, дорогими кабинетами и лаборатория-

ми, с его солидными окладами жалованья, чинами и орденами, с его «чино-

началием», —и «высшего женского образования», «Бог весть откуда выле-

тевшего», Бог весть «в каком гнезде снесенного», которое мчится и мчится

вперед, с песнями, сказками и поэзией; мчится, вечно живя «надеждой» и

почти ничего не имея в фундаменте.

—Средства существования?

— Мы их соберем! Будем собирать! Будем, будем!! Частные пожерт-

вования!..

«Какое легкомыслие»,—думали в министерстве.

— Помещение? Дом? Что же значит «учебное заведение», если не «дом»

с надлежащею «вывеской»? Каменный, ну, и с «ремонтом» в последующие

годы?..

— Мы при шестой гимназии; вечером — «вечерние курсы», когда уро-

ков для мальчиков нет, и классы все равно пустуют...

—Совсем «нога на свободе», как ямщик, только что только примостив-

шийся «на облучке»... Сидит «уголком»... — Что же из этого выйдет? —

размышляло министерство. Все развалится. Можно и допустить, потому

что все равно все развалится через три года и даже через год.

— А профессора? Кто же будет даром учить этих...

И у министерства было совсем неприличное название для «первых сту-

денток», но оно удержалось и не выговорило вслух.

—Уж мы переговорили. Бекетов обещал даром, Бестужев-Рюмин тоже

даром, Герье... да много, много! Все—даром; только вечером, во внелек-

ционные часы...

— Ну, «даром» недолго потрут лямку. Уходятся. Жалованья и в муж-

ских заведениях — гроши. Где же тут еще надбавлять работы «даром»?

Уходятся. Все развалится, — утешало себя министерство.

* * *

Воздух. Никакой почвы. Никакого питья и твердой пищи. Но «воздухом

дышит человек». А море этого воздуха, в виде всеобщего сочувствия «выс-

шему образованию женщин», действительно, окружало первых пионе-

ров его в России. Хочется теперь, через 50 лет, поклониться до земли не

столько видным, оставившим имена в истории деятельницам его, сколь-

ко могучему «вздоху всей страны», вздоху миллионной груди тогдашне-

го образованного общества, читающего общества, которое дало «воздух

под покрылья» первым полетевшим ласточкам. Без этого массового ды-

хания, конечно, ничего бы не было. Все бы захирело, увяло, умерло. Под-

виг почти невозможен, если совершенно нет никакого внимания к нему

вокруг.

— Вы себе не можете представить, как был мне труден первый год в

берлинском университете. Я была допущена на медицинский факультет как

30

слушательница; допущена пассивно, так как не было ясного правила, за-

прещающего это. Но профессора меня игнорировали при практических за-

нятиях. А когда мне приходилось проходить на лекцию в рядах студенче-

ства, демонстративно выстроившегося в ряд и встречавшего появление мое

среди них взорами негодования и презрения, — этих минут, когда я шла и

ноги дрожали, я никогда не забуду.

Так, лет двадцать назад тому, рассказывала мне первая русская женщи-

на-врач Н. П. С. Я могу ошибиться в названии берлинского университета,

но, помнится, это не был швейцарский университет. Все остальное в моей

передаче точно.

— И вообще,—добавляла она печально,—в то время как все в России

на нас радовались, нас ободряли, заметно было даже, что нами восхища-

лись, — за границей нас встречали отчужденно и мрачно. Были уверены,

что все провалится, были уверены, что нами движет только тщеславие, и,

кажется, несколько боялись, что при успехе и в лучшем случае это будет

все-таки соперничество, конкуренция. Было очень тяжело, и эта тяжесть

длилась года три.

Для молоденькой девушки, с ее понятными чувствами, с жаждой обще-

ния и дружбы, было невыносимо.

Зато теперь ее папаша, седой, как лунь (двадцать лет назад), и здоровых

простолюдинов спрашивал:

— Не болит ли что? Вот моя дочка выучилась. Хорошо лечит. Она по-

смотриттебя. Поможет.

Так говорил словоохотливый старик, лет 70. «Простолюдин» ежился и

отвечал, к неудовольствию счастливого отца:

—Да я ничем не болен.

Передаю эти штрихи. Первая женщина-врач по женским болезням

вышла светилом медицинской практики и несколько десятилетий с ог-

ромным успехом практиковала в Петербурге. С ней любил консультиро-

вать Боткин, и, не без маленького тщеславия, врачей-мужчин, стоявших

ниже ее по способностям или по практическому опыту, она называла «по-

витухами».

Она была небольшого роста. Некрасивая, но без безобразия. Много на-

читанная и в литературе. И ярко светилась умом, самостоятельным, креп-

ким, смелым. Впрочем, будучи «доктором» вообще «медицины», она прак-

тиковала и лечила и другие болезни, а не одни только женские. И, как я

знаю, с успехом. Она была вообще медицински образованна', свою же спе-

циальность изучила в деталях, уже будучи врачом-практиком, у первых све-

тил Европы. «Такую-то операцию единственным способом, им выдуман-

ным, производил такой-то (в Вене, сколько помню). Я поехала туда и вы-

училась». Это была дополнительная учеба, к которой ее никто не гнал, ко-

торой даже никто в России у нее не спрашивал. Но она хотела

«консультировать с Боткиным». Что же, милая и прекрасная гордость. Пусть

люди будут даже тщеславны, когда это на пользу человечества.

31

* * *

Зеленые, синие, белые, больше всего черные кофточки смешались с тех пор

с мужскими сюртуками, визитками, тужурками. Шумит новое «ученое об-

щество», уже не мужское только, но и мужское, и женское. Шумит новым

шумом, шумит новым тоном. Есть что-то прелестное, и особенно в судьбах

русской истории прелестное, что девушки ворвались в образование, немножко

даже «разломав двери». «Хотим, хотим! Ну, во что бы то ни стало, а хотим!»

Это приятно. И было ново, свежо... Ах, тогда все было у нас свежо, и мы

были счастливы...

Теперь уже по всему русскому пространству, по дблам, по горам, по

необозримым (и довольно-таки скучным) равнинам, даже по болотцу, даже

где «замерзло», несутся эти легонькие «кибиточки», с ямщиком, у которого

одна нога «на воле», и с песнью, с поэзией, со сказками, с грезой. Теперь

все это стало обширнее и немного прозаичнее. Заря лучше полудня. Зато

теперь все стало солиднее, несокрушимее, и уже движения этого никто не

может и даже никто не думает остановить. Образовались даже «высшие

женские архитектурные курсы». Я просто диву дался, услыхав. И услыхал

от седого, благочестивого, солидного протоиерея, к тому же любимца мит-

рополита, который в такую «ересь» пустил свою красавицу 24-летнюю дочь!

«И не страшно?»—спрашиваю я. Улыбается благочестивою улыбкой. —

«Влюбится в молодого архитектора». — «Влюбиться можно и без дела, —

отвечает он, поглаживая длинную белую бороду. — Но правдоподобнее,

что, пока учится,—а она учится с отличным прилежанием,—не влюбится

и, во всяком случае, от родителей ничего не скроет. Она воспитана в стро-

гости и в любви».

«Ах ты, батюшки,—подумал я, — и протоиерей туда же». — Протоие-

рей не был беден, но был многосемеен. И вот, на случай, если не выйдет

«замуж», — что теперь так часто, — оставляет дочери, вместо капитала,

капитальное знание, профессию, заработок.

«Тяжелые времена. И всем работать нужно».

«Песня» укорачивается, зато «обоза» подбавляется. Многочисленные

высшие женские школы уже почти составляют целое министерство. Во

всяком случае, это — более сложное министерство, нежели каким было

министерство просвещения сто лет назад. Между тем, в «махине» русско-

го государственного строительства оно все еще сидит «уголком», «чуть с

краешку». Признаюсь, мне эта «посадка» больше нравится. Недолюбли-

вал я всегда «обоза»... Завись дело от меня, я никогда не переименовал

бы ставшего историческим имени «курсов» и «курсистка» в «универси-

тет» и «студентка». К чему уравнивание, обезличение? К чему «фасад» и

нивелировка? Пустые вещи. И как-нибудь избежал бы «чинопроизводства»

и «орденов» у профессуры. «Профессор», — это так осмысленно и пре-

красно, что что тут может прибавить всеми и давно осмеянный «действи-

тельный статский советник»? «Действительный статский советник про-

32

фессор Павел Гаврилович Виноградов». Долго, скучно и ни для кого не

интересно.

Берегите «облучок» и «тройку», женщины! Складывайтесь в «обоз»,

но не забывайте старой «песни ямщика». И хоть потихоньку, под столом, а

держите одну ногу «на воле»...

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ

19 февраля 1861 г. — 19 февраля 1911 г.

Эх, молодость, молодость... Безрассудна ты, вздорна иногда, а ничего нет

тебя краше. И когда в годы благоразумной старости возвращаешься к тебе

мыслью, возвращаешься воспоминанием, да, наконец, возвращаешься этим

самым «рассудительным суждением», то говоришь:

— А черт бы побрал эти «рассудительные суждения», у которых сто

костылей и ни одного крыла. Возьмите от меня мудрость, возьмите мою

осторожность, избавьте, пожалуйста, от высоких чинов: и в обмен дайте

мне прыткие ноги, хорошее пищеварение, молодые мускулистые руки и,

главное, главное—молодое воображение, молодое желание, молодую веру

в людей и жизнь...

Возьмите мое разбитое сердце и верните не разбитое...

Конечно, — сегодня это мысль тысяч людей возраста пожилого и ста-

рого, которые боролись если не с крепостным правом (таких «сизых ор-

лов» уже можно по пальцам перечесть), то с многочисленными, даже с бес-

численными остатками крепостного права, крепостной поры, крепостного

быта и крепостной «были»...

* * *

Все 19 февраля 1861 года укладывается в три строчки Пушкина:

Была та славная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая, —

Мужала...

Какой порыв в этих строках! И у многих, у многих старцев проступят

слезы на глазах, когда они почувствуют, что в самом деле дивный поэт в

этих строках, сказанных о другом времени и других лицах, выразил их мо-

лодое чувство 60-х годов минувшего века, — с тем вместе вечное чувство

всего поднимающегося, встающего «как один человек», надеющегося...

Вся Русь, после сорокалетнего принудительного «сидения на месте»,

вдруг встала и пошла... Нет, встала и побежала на молодых сильных ногах,

таких доверчивых, сдоверчивой душой, с доверчивой мыслью... Ах, если

бы не скоро открывшиеся «ямки» на пути,—что вот пришлось споткнуть-

33

ся, — встать и «опять упасть»... Если бы не это чертово «плетенье» дороги,

в которой вдруг скоро наступила такая «неразбериха», где «свой своего на-

чал предавать»... Но это другая, печальная история, — ине сегодня день

для этих воспоминаний. Утрем тайную слезу, подавим черную досаду и

вернемся и ограничимся первым днем радости.

Просто — 19 февраля.

Время Николая Милютина, Кавелина, великого князя Константина Ни-

колаевича, «Современника»...

Время молодых, «только что вот выступивших», Тургенева, Достоев-

ского, Толстого, Островского, Григоровича...

Ну, и в фундаменте всего, конечно, — молодой верящий Царь... Без