Текст

ISSN 0130-5072

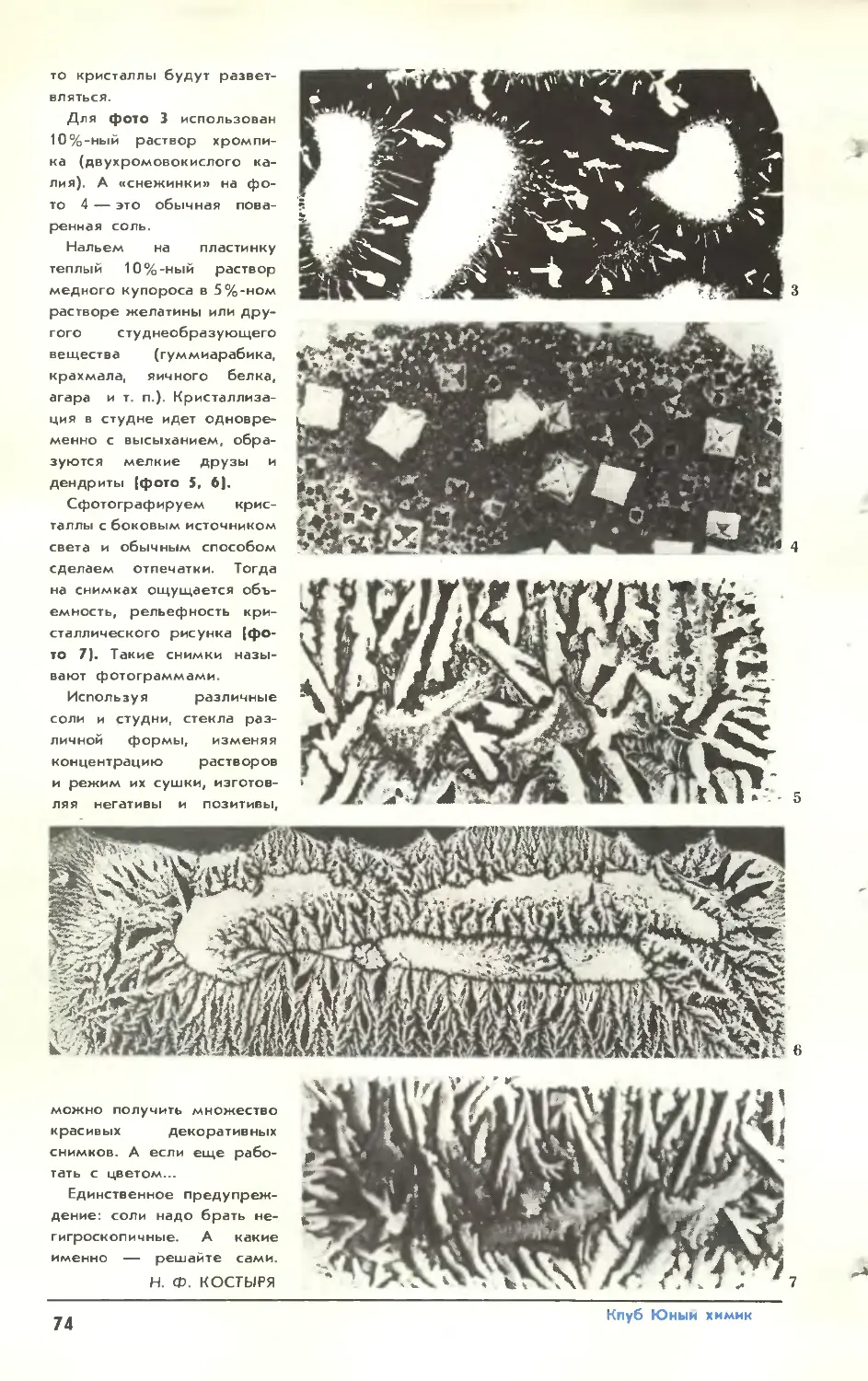

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

4

1979

4

4Г

В. И. Левенталь, А. Г. Маленков

Л. А. Костандов

Я. М. Слободин

B. Иваненко

3. Смелы

Г. Б. Шульпин

А. Тодд

П. Катинин

Дж. Гёрдон

А. П. Дыбан

Л. М. Бородин

Г. Г. Демирчоглян

Д. Осокина

Б. Е. Симкин

Т. Джугели, К. Пупков

И. Магидсон

А. Е. Рачинский

М. Богачихин

С. Гурулев

Ю. П. Зайцев

А. Г. Бенжицкий, В. А. Скрябин

А. Б. Гринберг

C. Алексеев

химия и жизнь

Ежемесячный

научно-попупярный журнал Академии наук СССР

№ 4 апрель 1979

Издастся с 196J года

т

ОТВЕТЫ ЕСТЬ, ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ ВОПРОСЫ-

ПЛАСТМАССЫ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

10 1929—1979. ДЕСЯТЬ ПЯТИЛЕТОК

1 2 БЫЛЬ О КАУЧУКЕ

1 6 СЭВ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

1 7 РАЗГОВОР О БЕРЕЖЛИВОСТИ

21 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ХИМИЯ:

НОВОЕ ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДАХ

30 «я — химик-биоорганик...»

33 клонировать людей?

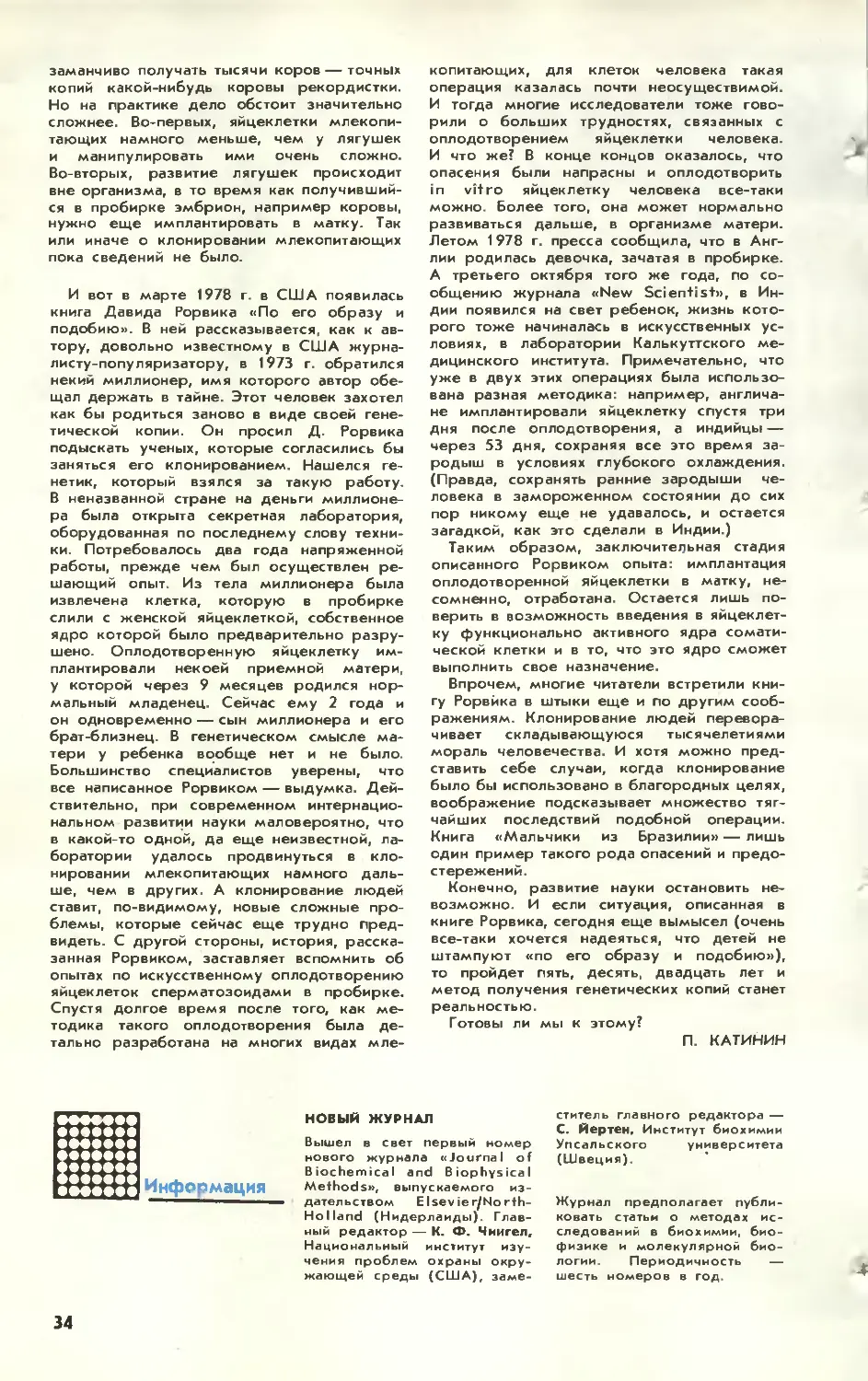

35 ПЕРЕСАДКА ЯДЕР И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК

38 ПУТЬ К КЛОНИРОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ

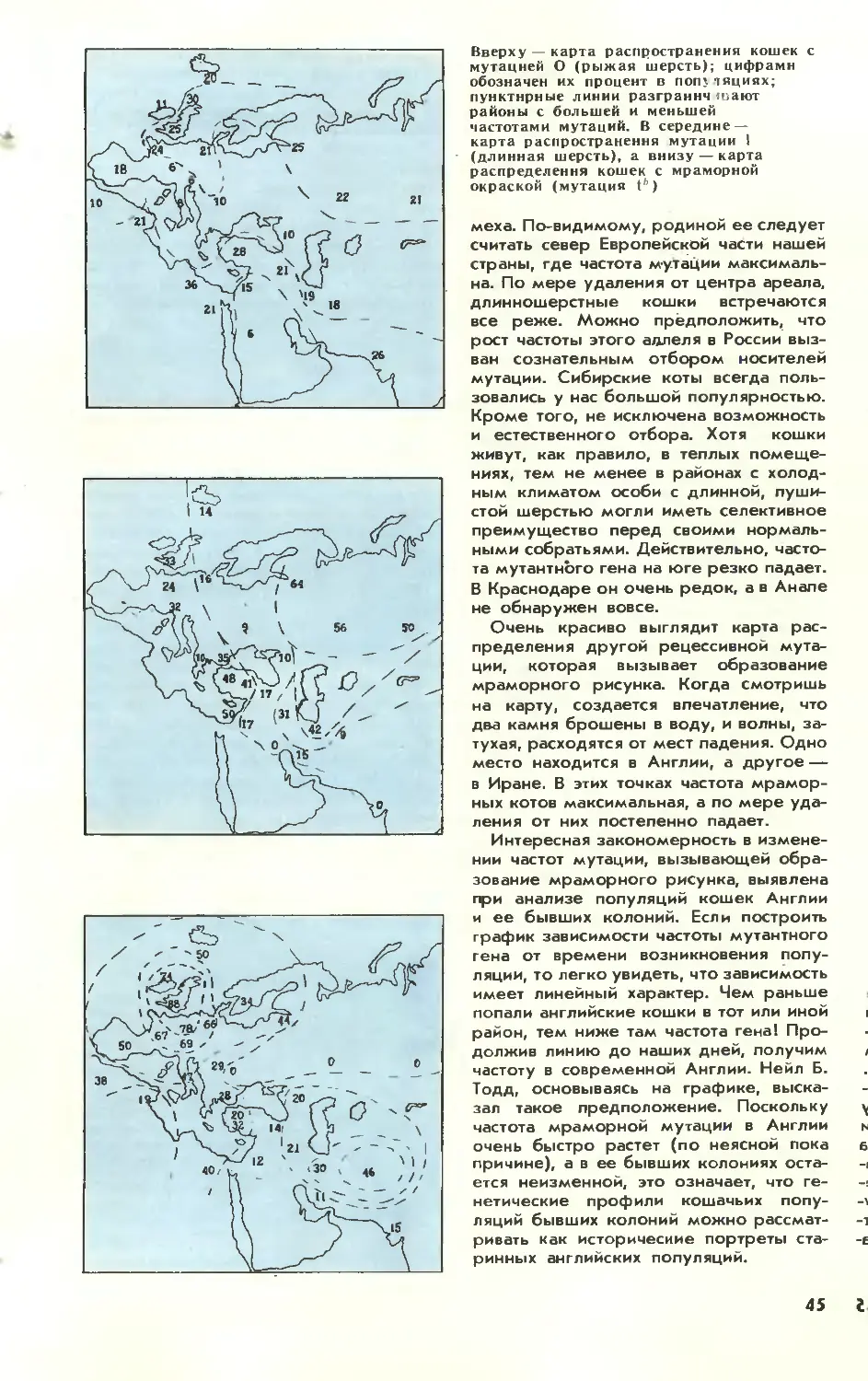

40 КОШКИ, ГЕНЫ И ГЕОГРАФИЯ

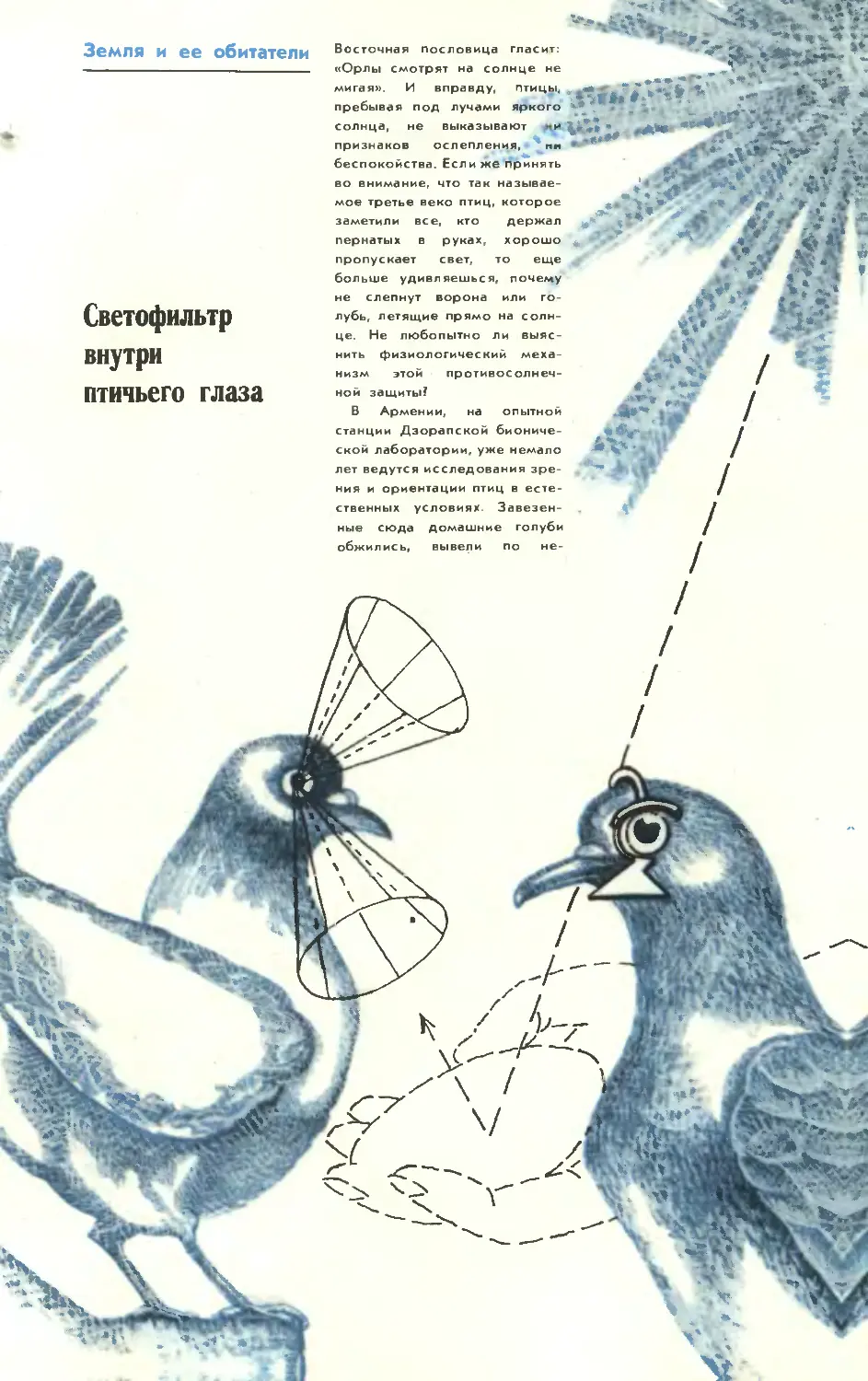

48 СВЕТОФИЛЬТР ВНУТРИ ПТИЧЬЕГО ГЛАЗА

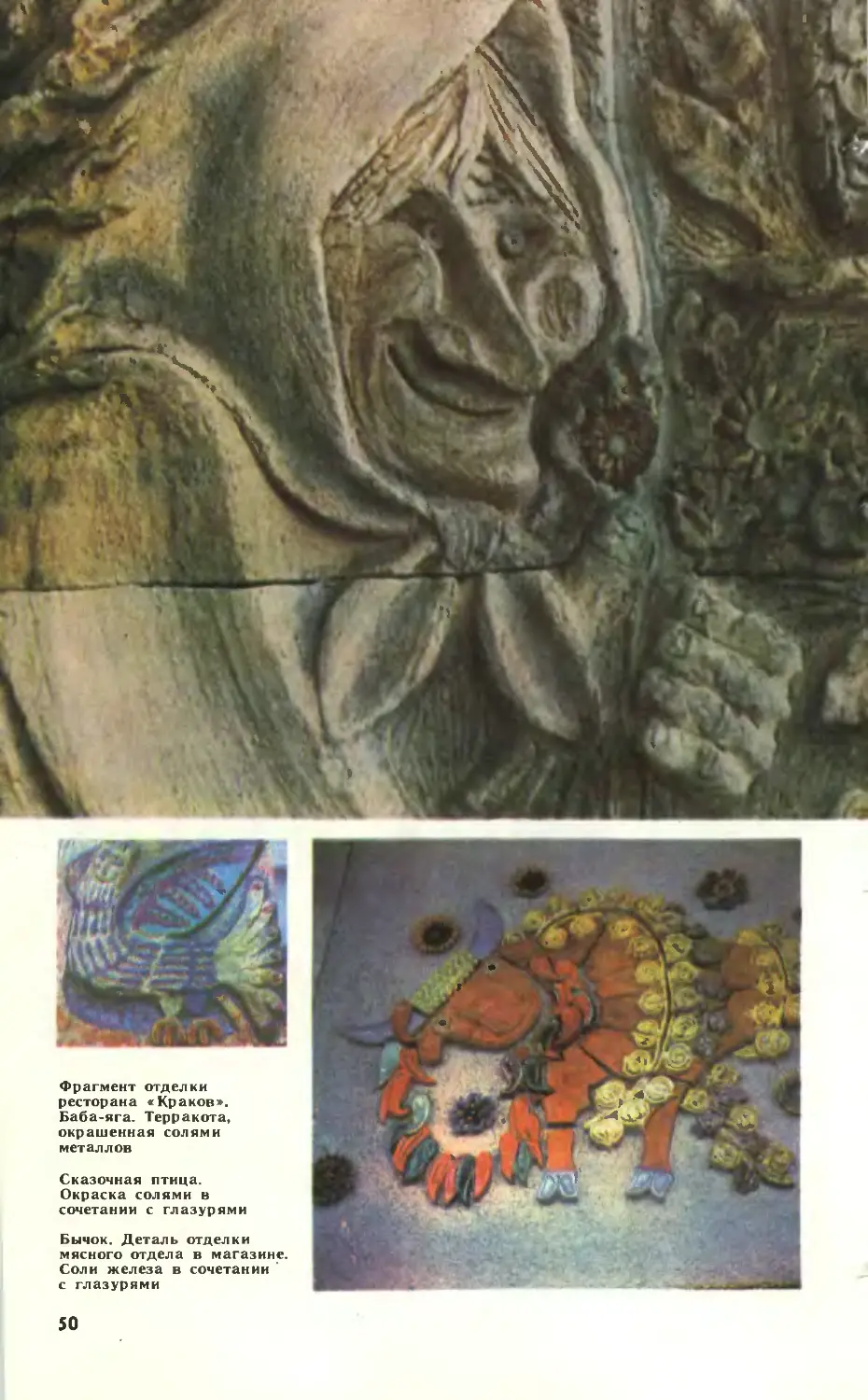

49 КАК УКРАШАЮТ ДОМА

53 И ВСЕ-ТАКИ: ВЕРТЯТСЯ ИЛИ НЕ ВЕРТЯТСЯ?

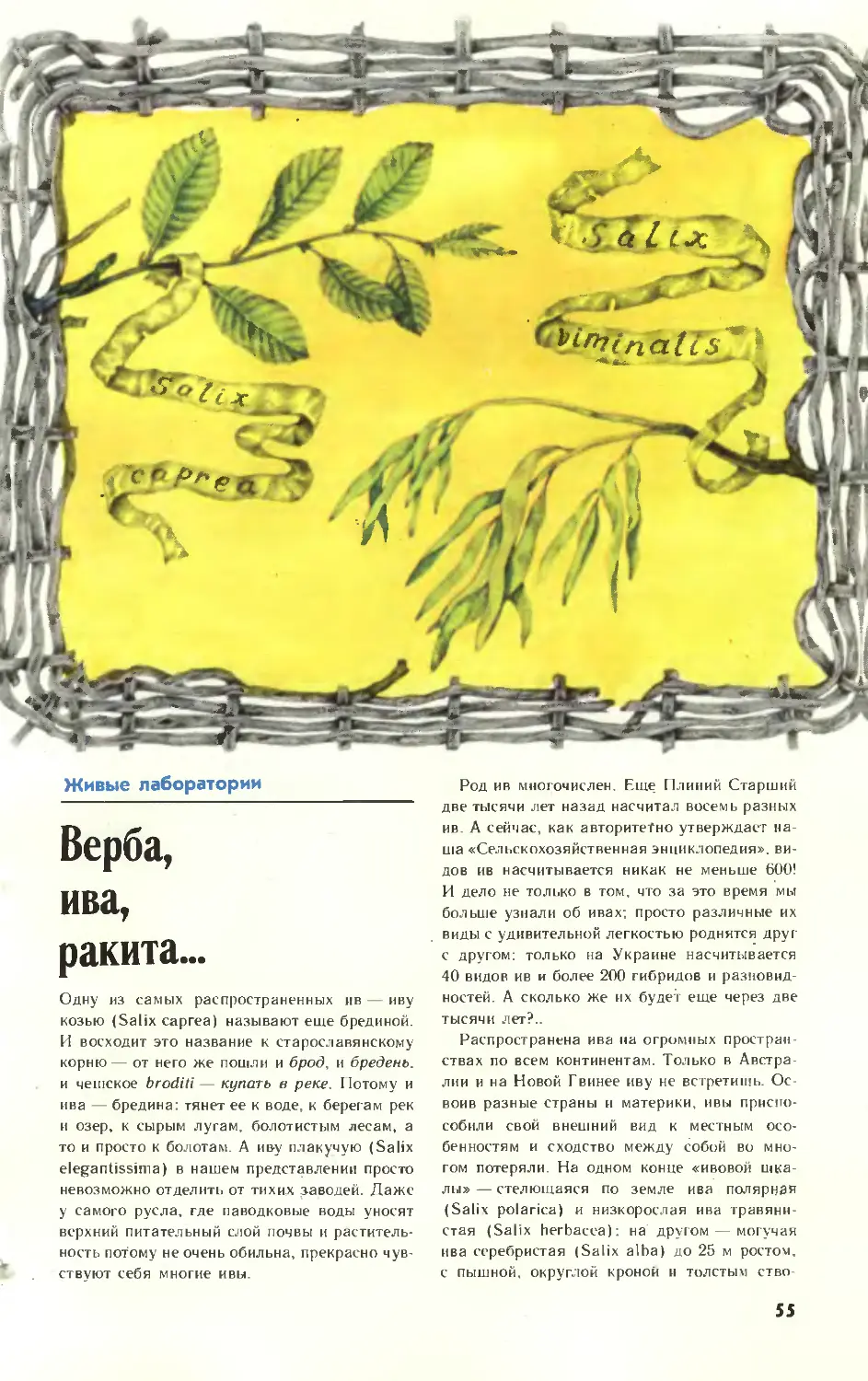

55 ВЕРБА, ИВА, РАКИТА...

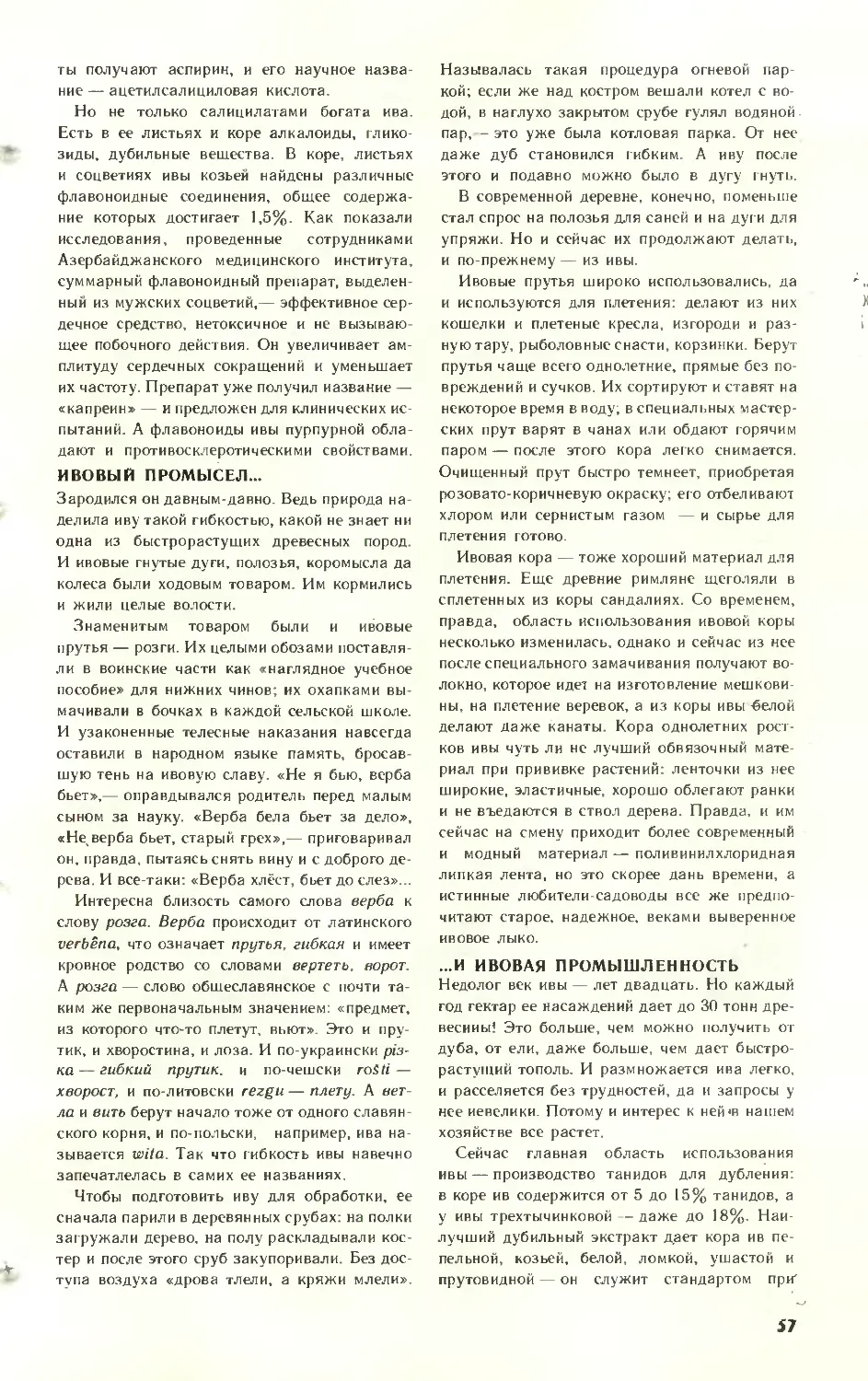

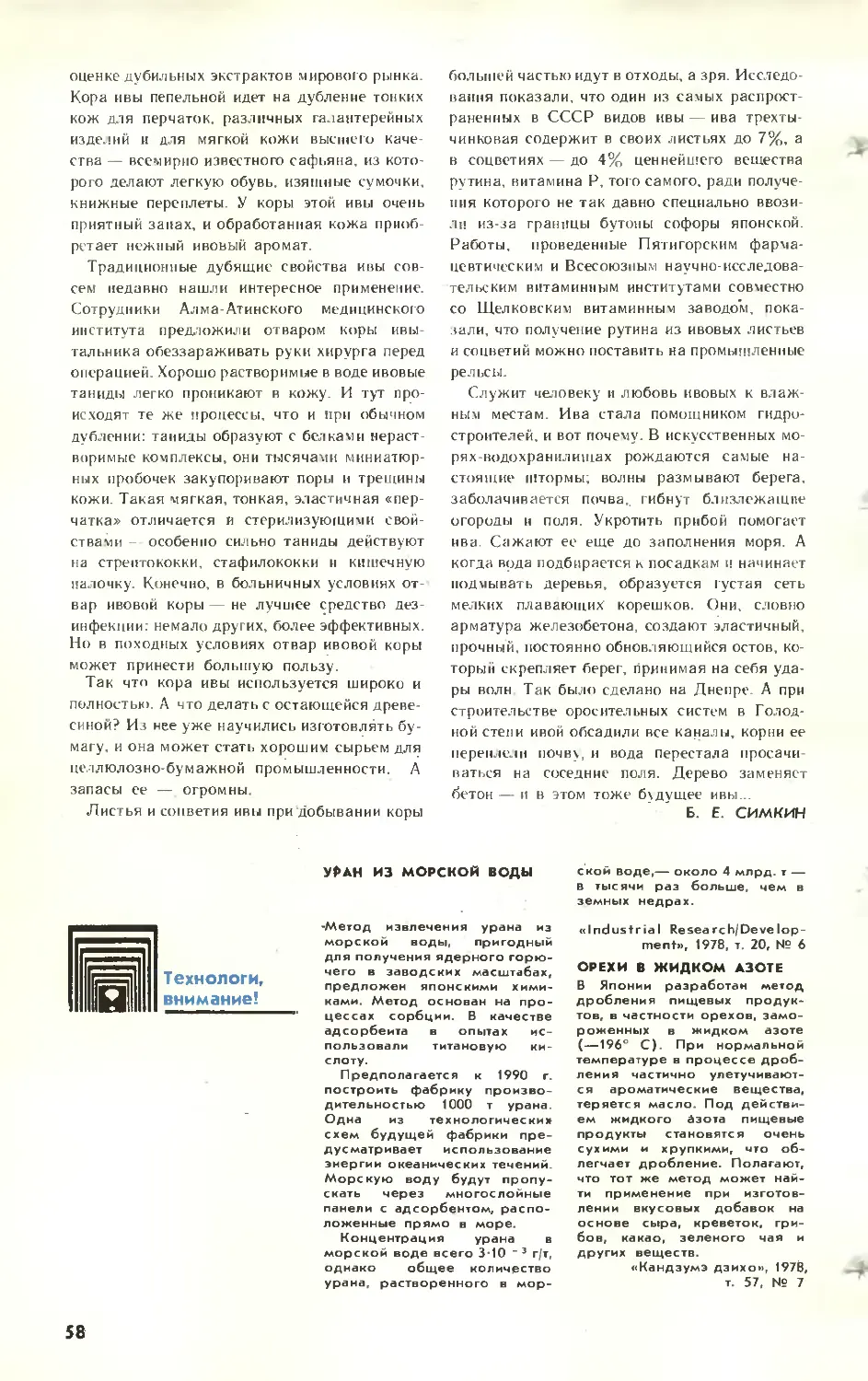

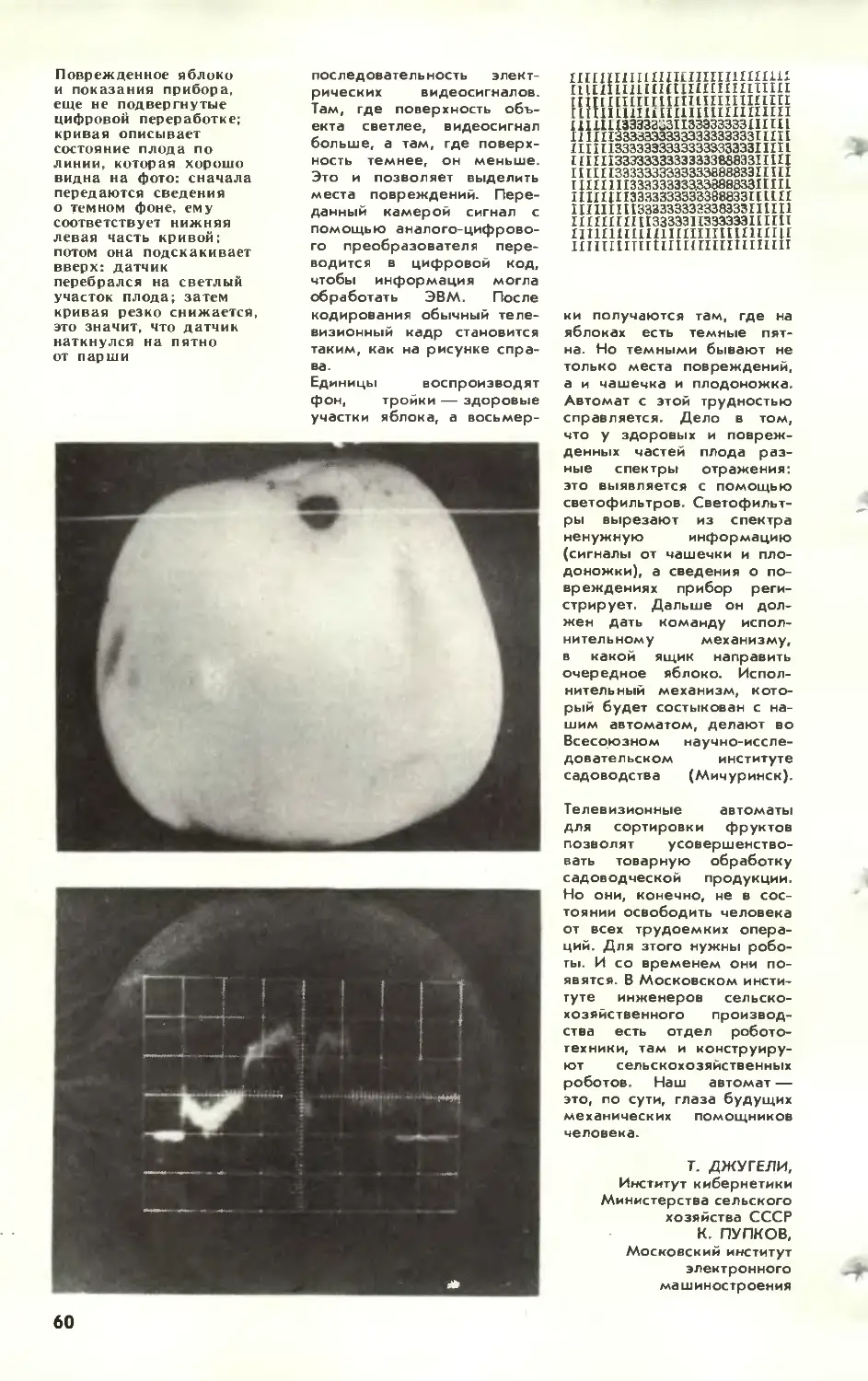

59 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРИС

61 СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

65 ЧТО ДЕЛАТЬ СО ШКУРКОЙ?

75 ЯПОНСКИЙ ДЛЯ ХИМИКОВ

77 ЧАЙ ПО-СИБИРСКИ

80 ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕРНЫМ МОРЕМ?

86 ПОЛИМЕРЫ ПЛАВАЮТ В ОКЕАНЕ

88 СТАЛЬНАЯ ДРОБЬ

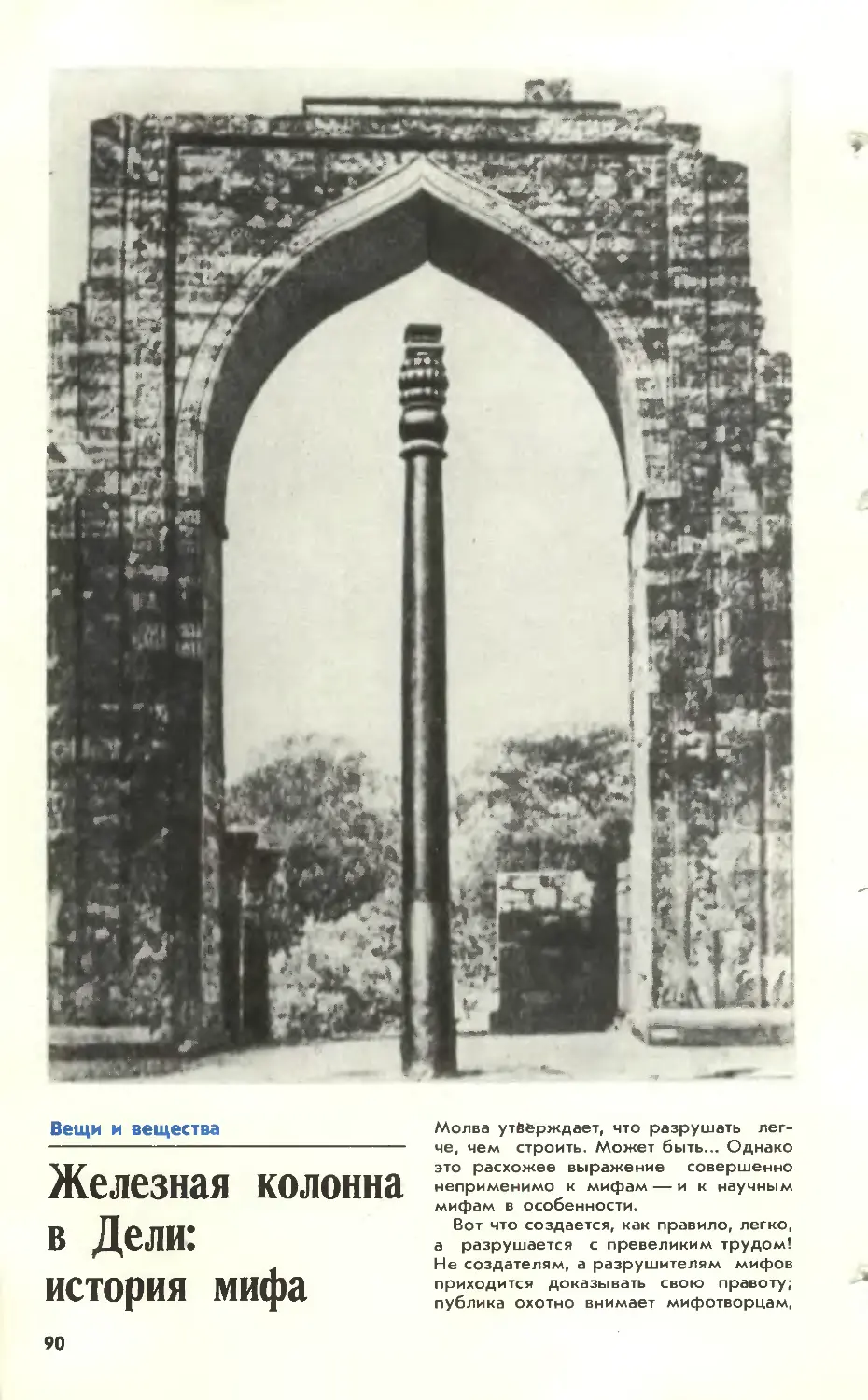

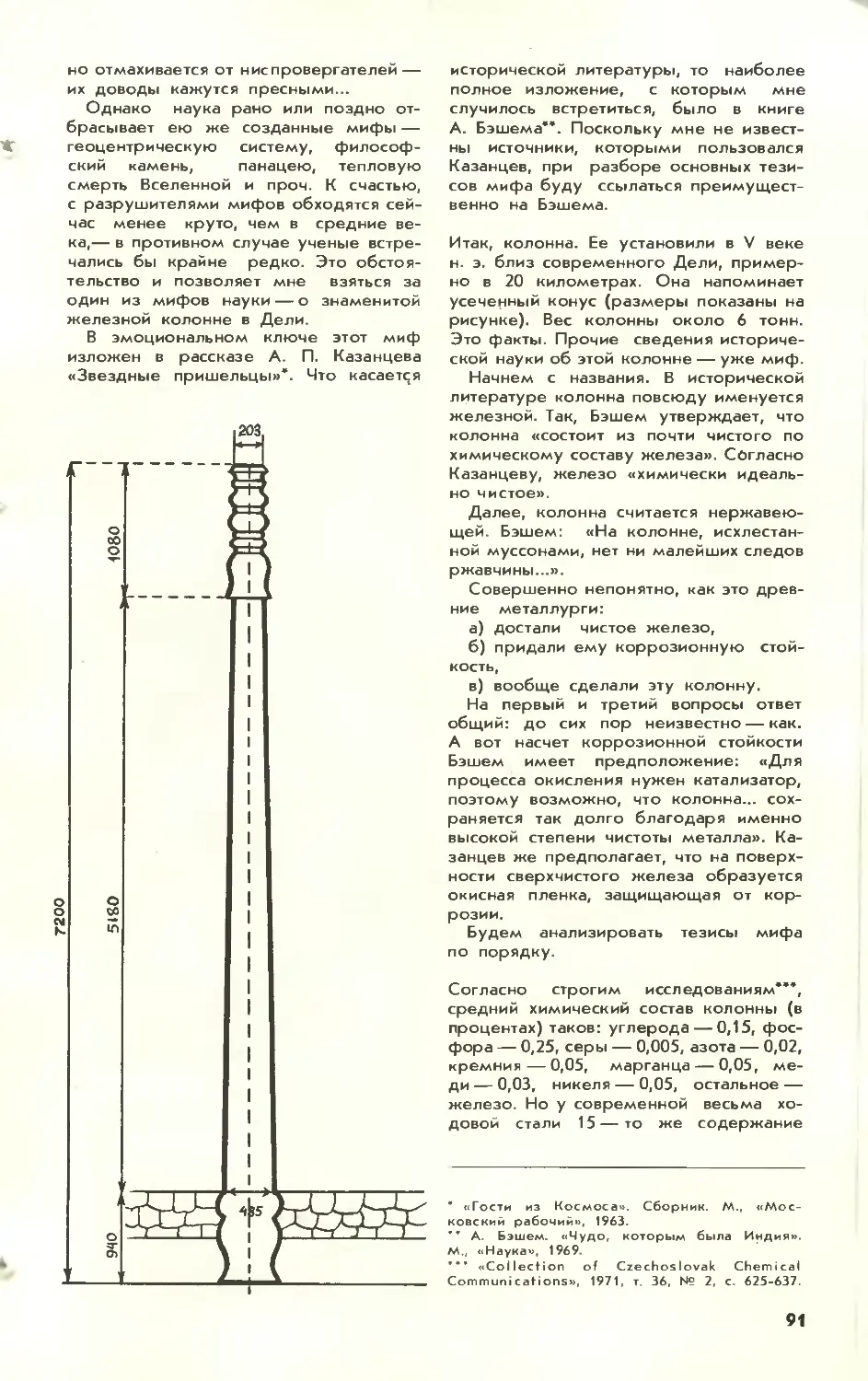

90 ЖЕЛЕЗНАЯ КОЛОННА В ДЕЛИ: ИСТОРИЯ МИФА

20 ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

28 новости отовсюду

69 КОНСУЛЬТАЦИИ

70 клуб юный химик

77 информация

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок М. Златковского к статье

«Пересадка ядер и дифференцировка клеток». НА ВТОРОЙ

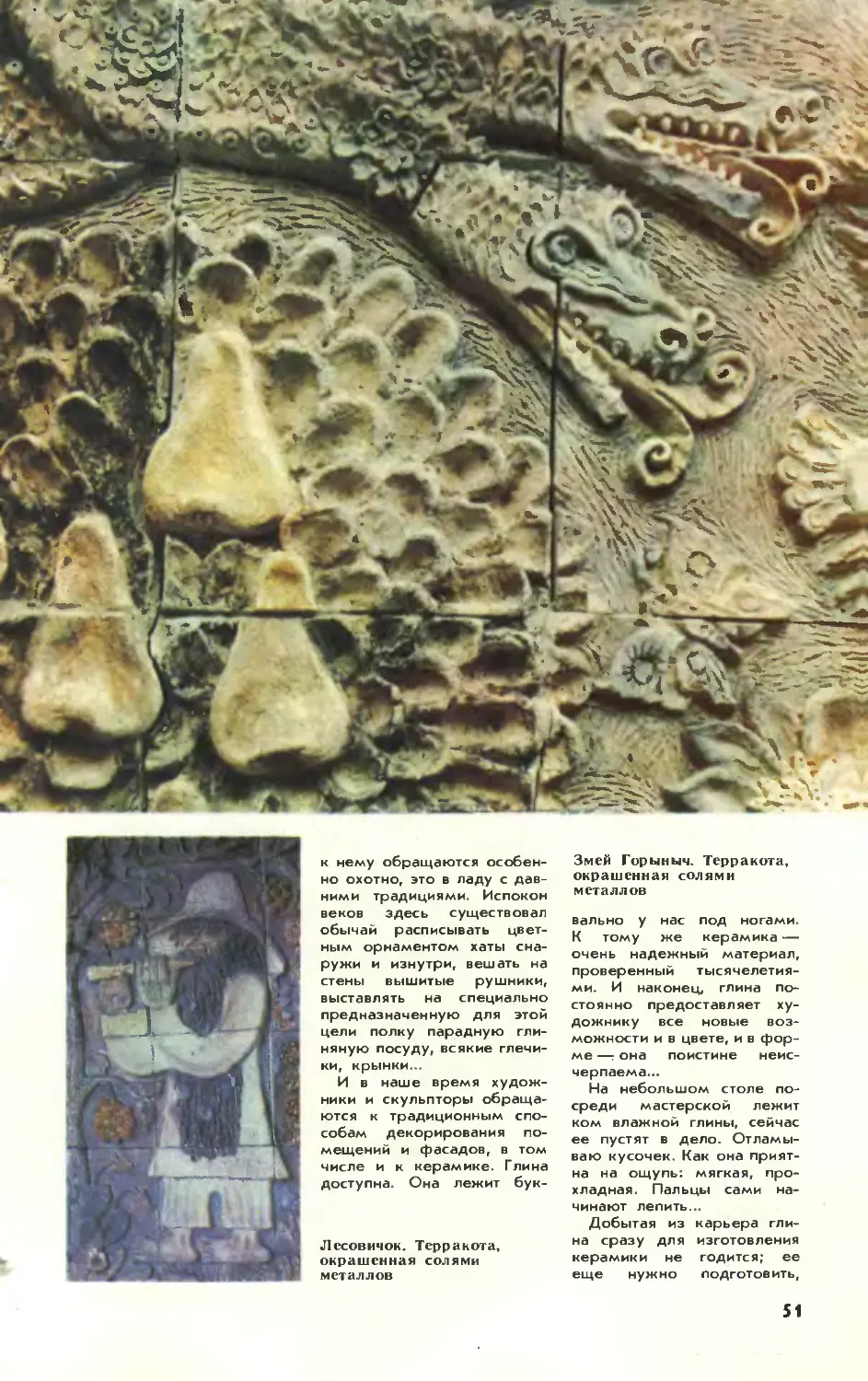

-рТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ — фигуры, украшающие павильон

дворцового ансамбля Цвингер в Дрездене (барокко, начало

XVIII в.). Современные художники-монументалисты тоже

нередко используют мифологические и сказочные сюжеты при

декорировании зданий; об одной из таких работ рассказывается

в статье «Как украшают дома».

Странно порой слушать, как говорят

между собой люди разных профессий.

Когда лингвисты и кибернетики

справятся с премудрой проблемой

машинного перевода с языка на язык и когда

иностранные коллеги смогут общаться

запросто, они, не исключено,

окончательно утратят способность понимать

своих соотечественников — тех, у кого

другая специальность. Временами

кажется, что языки специалистов

смешались, словно в библейской притче,—

«чтобы один не понимал речи другого».

Давно известно, что контакт и

взаимодействие между разными науками —

дело и плодотворное, и непростое.

А за пределами чистой науки?

Башенный кран, силуэт которого мы

воспринимаем как символ строительной

индустрии, действительно незаменимая

машина при возведении, скажем,

жилого дома. Но если надо поднять

конструкцию весом в полтора десятка тонн

метров на сто или больше, задача

становится почти невыполнимой.

Появляются баснословно сложные и дорогие

гиганты, тратятся месяцы на нх перевоз-

Размышления

Ответы есть,

давайте

искать вопросы

ку и сборку. Все понимают, что

попытки дотянуться стрелами кранов до

неба не имеют будущего, но строить цех

надо сейчас, и отчаянная борьба за

метры и килограммы продолжается.

И вдруг — совершенно другой

подход: аэростат, удерживаемый и

направляемый тросами с земли, легко поднял

на стометровую высоту и точно

установил тяжелую ферму. Испытания,

сообщает журнал «Изобретатель и

рационализатор» A978 год, № 1), проходили

при таком ветре, когда башенные

краны работать уже не могли.

Оставим технические подробности

специалистам и зададимся вопросом:

а почему, собственно, аэростаты не

появились на стройках раньше? Ведь все

необходимое для этого существует

очень давно. Получить ответ будет

непросто; не ясно даже, кто смог бы его

дать. Хорошая идея, как правило,

кажется нам чаще всего простой и

очевидной — но почему-то после того, как

она уже предложена...

Попробуем разобраться в этой

типичной ситуации: некая задача возникает

в одной области технологического

знания, а ее потенциальное решение

находится в совершенно иной области.

Попытаемся выяснить, какие факторы

могли бы способствовать тому, чтобы

это решение было реализовано.

Не будем говорить о

фундаментальных проблемах, решение которых

упирается в отсутствие знаний. Нас

интересует обратная ситуация: знания,

необходимые для решения проблемы,

имеются; более того, они конкретизованы и

приведены в систему (существует

технология — научная или

производственная), но с данной проблемой эти знания

еще не «пересеклись». Необходим

всего лишь «перенос технологии» из одной

области в другую (в США это называют

technology transfer). Идея может не

быть патентоспособной, может быть

даже банальной в глазах изобретателей,

однако практический эффект от нее

будет огромен.

Вот еще один пример. Фрукты и

овощи могут прекрасно сохраняться

круглый год, если они помещены в

оптимальную газовую среду (определенное

соотношение азота, углекислоты и кис-*

лорода). Для этого строят специальные

хранилища, герметизированные и

оснащенные сложной дорогой техникой

(газогенераторы, диффузоры и т. д.).

Но вот недавно кто-то сообразил, что

плоды при хранении сами выделяют

углекислый газ! И все, что требуется,—

это положить их в мешки из пленки,

вклеив в нее специально подобранные

мембраны, селективно пропускающие

газы. И через некоторое время

оптимальная газовая среда образуется сама

и будет поддерживаться, пока мешок

не вскроют. А нужные мембраны

недороги и были созданы задолго до этой

истории.

Итак, где-то есть нерешенная

проблема, у кого-то есть потенциальная

возможность ее решения, но надо еще,

чтобы они совместились во времени и

пространстве. Задача должна найти

своего «решателя». Число

нетривиальных технологических проблем растет с

увеличением масштабов и многообразия

человеческой деятельности,

специальные знания множатся и

дифференцируются. Установление же соответствия

между ними чаще всего остается без

внимания и теперь уже тормозит

развитие производительных сил общества.

Создается парадоксальное положение:

объем нереализованных практических

знаний человечества непрерывно растет.

Известны два традиционных способа

установления искомого соответствия.

Первый — по производственному

принципу. Каждое учреждение (или отрасль)

содержит в своем штате людей,

призванных справляться с

технологическими трудностями; как правило, это

специалисты своего или близкого профиля.

У этого способа много достоинств —

оперативность, простота управления

и т. д., кроме одного: почему-то

предполагается, что задачу, связанную,

скажем, с работой котлов, решит лучше

всех инженер по котлам. Между тем

это справедливо лишь для простых

проблем. Самые сильные изобретения

создаются с привлечением других

технологий, подчас самых неожиданных.

А у нас получается, что группа

специалистов ищет решение задачи, исходя

не из действительных достижений науки

и техники, а всего лишь из собственных

представлений о них, основанных на

знаниях в некоторой узкой области.

Разрыв бывает весьма ощутим, он

влечет за собой бесконечное

дублирование, сильное запаздывание и довольно

низкую эффективность работы.

И еще одно обстоятельство. Пороки

ведомственности особенно сильно

сказываются на прогрессе технологии.

Каждый из основных элементов

«изобретательского дела» — поступление

информации, нахождение решения,

его реализация,— как правило,

страдает от перегородок, возведенных по

искусственному и часто функционально

нелепому признаку ведомственной

принадлежности. Проблемы всегда

адресуют некоему ведомству, но не

индивиду. В последнее время, пожалуй,

слишком часто приходится слышать,

что нахождение технического решения

стало делом коллективным. Однако и

это мнение не всегда подтверждается

статистикой. Комиссия сената США по

науке и технике сообщала, например,

что две трети наиболее важных

изобретений, зарегистрированных в их стране

в 1975 году, было сделано одиночками.

Специалист же, который может решить

данную проблему, слишком часто просто

не знает о ее существовании.

Второй способ: задача и «решатель»

встречаются случайно. Встретившись с

проблемой из чужой области

(случайно прочел о ней, случайно от кого-то

услышал), некий специалист находит ее

решение. Способ этот на самом деле

хорош, но как сделать, чтобы нужных

случайностей стало больше?

Часто повторяемый ответ звучит

примерно так: надо улучшать работу служб

научно-технической информации.

Согласны, улучшение работы

информационных служб можно только

приветствовать. Но кто может знать наперед,

какие результаты, каких исследований

и кому пригодятся? Оповестить же всех

обо всем, к сожалению, просто

невозможно. Так не пора ли признать, что

сам процесс адресования знаний далеко

не прост и требует существенных

усилий?

Начать следует, на наш взгляд, с

внесения в этот вопрос системы. Коль

скоро мы хотим оперировать

технологиями, надо прежде всего научиться их

классифицировать. Простейший

ведомственный принцип классификации

весьма неглубок (есть специалисты по

котлам и есть — по трубопроводам, но

проблемы могут быть одними и теми же в

обеих областях, а решение их — либо

быть более общим, либо лежать в

другой области).

Следующий шаг: надо организовать

направленный поиск перспективных

технологических задач. И после того, как

эти задачи в той или иной форме будут

сформулированы, они должны быть

представлены в виде, доступном для

4

широкого круга специалистов. Это

крайне важно! Они должны быть изложены

простым языком, без злоупотребления

специальными терминами;

непродуманная постановка задачи, как

правило, неоправданно ее сужает, как бы

навязывает стандартное решение.

Вспомним устройства и сооружения для

увеличения сохранности плодов — они

наверняка многократно усложнялись и

вдруг сразу стали архаичными.

И наконец, третий и, видимо,

решающий этап: нерешенные проблемы

должны быть сообщены потенциальным

изобретателям. Один из путей —

систематизировать случайные «контакты

технологий». Для этого следовало бы

основать, по нашему мнению,

«Изобретательскую энциклопедию», содержащую

сведения по самым разным областям

техники, с акцентом не на том, что уже

достигнуто, а на нерешенных

проблемах. Разумеется, сведения эти должны

как можно чаще обновляться.

Но этого недостаточно.

Социалистическая экономика требует, чтобы работы

по созданию и использованию

технологических новшеств планировались —

в самом широком масштабе. Мы

считаем, что в недалеком будущем

предстоит создать специальный

консультационный центр, который будет, с одной

стороны, предлагать изобретателям

заявки-потребности, соответствующие

их возможностям и вкусам, а с другой —

оказывать помощь предприятиям и

организациям, помогая привлечь к

решению их задач специалистов, имеющих

наибольшие шансы на успех. (На этой

стадии дела существуют, естественно,

и свои трудности, и методы борьбы с

ними. Собственно творческую сторону

процесса изобретательства мы здесь

не затрагиваем, ей посвящена книга

Г. С. Альтшуллера «Алгоритм

изобретения», недавно переизданная).

При Научно-исследовательском

институте по биологическим испытаниям

химических соединений, которым

руководит член-корр. АН СССР Л. А. Пирузян,

уже работает экспериментальная

группа, призванная способствовать

усовершенствованию технологий, связанных

с медициной и обслуживающими ее

отраслями промышленности. Сейчас

ведется сбор «потребностей» —

сформулированных нерешенных задач,

которые, по мнению специалистов,

насущны и перспективны. Мы подходим к

вопросу утилитарно и не претендуем,

как уже говорилось, на решение

фундаментальных научных проблем. В

процессе работы над задачей

поддерживается контакт с человеком,

поставившим ее; он включается в число авторов

изобретения или рационализаторского

предложения, если таковые появятся.

В заключение — еще один пример,

уже из практической деятельности

нашего института.

Для фармакологов очень важна

проблема сохранности лекарств. Решают ее,

как правило, подбирая специальные

добавки — стабилизаторы. Поскольку для

фармаколога все лекарства разные, то

и подход к ним выработался

«индивидуальный». Ищут стабилизаторы

эмпирически, отнимает это массу сил и

времени, потому что по правилам

стабильность лекарственного препарата должна

быть проверена на протяжении года и

более. Очень строго требуется также

доказывать физиологическую

безвредность добавок.

Дело сдвинулось с места, и

изобретения пошли одно за другим, когда за

дело взялись «посторонние» химики.

Большая часть лекарств — производные

углеводородов, а окисление

углеводородов (основная угроза их

стабильности) хорошо изучено в лабораториях, не

имеющих ничего общего с

фармакологией. Теоретическое понимание

процесса окисления дает

преимущество — первичный подбор

стабилизаторов необязательно вести на самих

лекарствах — можно применить простые

модельные системы. Поскольку,

например, этот процесс температурно

зависим, не обязательно ждать год, чтобы

узнать, окислится ли тот или иной

препарат. ^Ложно поместить его в

термостат при высокой температуре и узнать

грубый ответ уже через неделю...

Благодаря новому подходу,

сотрудникам отдела, которым заведует

В. И. Гольденберг, удалось реализовать

простую и красивую мысль — найти

стабилизаторы среди широко

применяемых лекарств. Например, для

некоторых новых препаратов прекрасным

стабилизатором оказался всем

известный анальгин, причем в количествах,

составляющих десятитысячные доли от

обычной терапевтической дозы.

Вполне возможно, читатель, что

решение стоящих перед вами

технологических проблем может быть

инициировано или даже просто предложено извне;

возможно и вы, в свою очередь,

можете серьезно помочь кому-то. Не пора

ли задуматься?

В. И. ЛЕВЕНТАЛЬ, А. Г. МАЛЕНКОВ

5

Экономика, производство

Пластмассы вчера,

сегодня, завтра

Министр химической промышленности СССР

Л. А. КОСТАНДОВ

Было время, в общем-то недавнее,

когда пластмассы называли материалами

будущего.

За двадцать лет, прошедших после

майского A958 г.) Пленума ЦК КПСС,

который определил направления,

масштабы и темпы развития химической

индустрии в целом, коренные изменения

произошли и в промышленности

пластмасс. Многократно, более чем в 14 раз,

выросли масштабы производства,

превысив в 1978 году 3,5 млн. т. Было

построено множество новых производств,

реконструированы и переоснащены

практически все старые заводы. Чтобы

получить важнейшие полимерные

материалы в нужном объеме и

достаточно широкой номенклатуре, были

организованы новые научные и

технологические разработки, в которых приняли

участие десятки тысяч химиков.

Огромные изменения произошли в

самой структуре производства.

Двадцать лет назад основную массу

производимых нами пластмасс составляли

фенол-формальдегидные смолы и

пресс-порошки, эфиры целлюлозы,

попивинилхлорид, акриловые и алкид-

ные смолы. В небольших масштабах

мы выпускали также полиэтилен низкой

плотности, полистирол, винилацетат и

его производные, кремнийорганиче-

ские соединения, эпоксидные и

ионообменные смолы. В стране не было

производств полиэтилена высокой

плотности, полипропилена, поликарбоната,

полиуретанов, полиформальдегида и

многих других полимеров, ставших в

наши дни обычными и абсолютно

необходимыми.

За двадцать лет коренным образом

изменилась и сырьевая база

промышленности пластмасс. Если в 1958 году

лишь 15% пластмасс и смол делалось

на основе нефтехимического сырья, то

теперь — 75%.

Значительно вырос технический

уровень производства изделий из

полимерных материалов.

Высокопроизводительные прессы-автоматы, роторные линии,

литьевые и экструзионные машины,

сложные современные агрегаты,

вырабатывающие пленку, листы, трубы и

крупногабаритные детали из пластиков,

действуют на наших заводах.

Значительно расширилась научно-

исследовательская база отрасли.

Больше внимания стали уделять

полимерам ведущие институты Академии

наук СССР. Большие изменения

произошли в работе исследовательских

организаций, находящихся в ведении

нашего министерства. Раньше у нас было

лишь два института, занятых

полимерной тематикой,— НИИ пластических

масс в Москве и НИИ полимеризацион-

ных пластиков в Ленинграде. После

майского Пленума были созданы новые

крупные научно-исследовательские и

проектно-конструкторские организации

в Москве и Ленинграде, Владимире и

Кемерове, Московской и Горьковской

областях, на Украине и в Армении, с

большим числом филиалов и

отделений во многих городах страны. Каждая

из этих организаций специализируется

на определенных проблемах, связанных

с производством, переработкой и

применением пластмасс. Исследовательские

и конструкторские подразделения,

связанные главным образом с

применением пластмасс в изделиях, появились

во многих других отраслях народного

хозяйства.

В последние годы с целью

непосредственного соединения науки с

производством созданы четыре

научно-производственных объединения на базе

Московского, Ленинградского и

Кемеровского научно-исследовательских

институтов и ряда промышленных

предприятий по производству и переработке

пластмасс.

Сегодня мы можем констатировать,

что научное обеспечение отрасли

соответствует ее значимости.

Огромная важность и высокая

эффективность применения пластмасс во всех

отраслях народного хозяйства стала

очевидна. Агитировать за пластмассы

приходится все реже. Изменилось

отношение к ним потребителей:

пластмассы перестали быть просто

заменителями (цветных металлов, дерева, кожи

6

и других традиционных материалов),

все чаще пластмассы выступают как

абсолютно необходимые материалы,

позволяющие находить принципиально

новые инженерные решения. И чем

шире применяются пластмассы и

синтетические смолы, тем больше

проявляются их преимущества: технические,

экономические, социальные.

Приведу несколько примеров из

мировой практики.

В 1977 году с группой ученых и

специалистов мы были на конференции по

химической промышленности,

проведенной советско-американским торгово-

экономическим советом. На этой

встрече президент фирмы «Филипс

Петролеум» Лео Джон Стоун привел такие

данные: в 1977 году в США было

произведено полимерных и других

нефтехимических продуктов на сумму

50 млрд. долларов; в качестве сырья

для выпуска этой продукции была

использована нефть общей стоимостью

4,5 млрд. долларов. Полученные

нефтехимические продукты переработаны в

изделия, главным образом

полимерные, для текстильной промышленности,

автомобилестроения, сельского

хозяйства, транспорта. Общая сумма от

реализации этих конечных продуктов

составила более 500 млрд. долларов.

В 100 раз больше стоимости

исходного сырья!

Сложившаяся в мире в последние

годы ситуация с энергетическим сырьем

заставила взглянуть на полимеры и

вообще на производство с несколько

неожиданной стороны. Появился термин

«нефтяной эквивалент», означающий

затраты энергии (в переводе на нефть)

на производство того или иного

материала, тех или иных изделий. Судя по

материалам зарубежной печати, на

производство и переработку пластмасс

требуется нефти (как энергетического

сырья) в 5,3 раза меньше, чем для

того же количества алюминия. А для

жести — в 3,4 раза. Это означает, что

там, где пластмассы могут заменить

алюминий и жесть, такая замена

энергетически выгодна. Замена стекла и

бумаги, кстати, тоже. Фирма ICI,

например, приводит такие данные:

производство миллиона литровых

стеклянных бутылей требует затраты 230 тонн

нефти, а миллиона таких же бутылей из

поливинилхлорида — всего 97. Для

производства миллиона мешков из

полиэтилена нужно затратить 470 т нефти,

а миллиона бумажных мешков — 700 т.

Подобного же мнения

придерживаются и наши экономисты. В

частности, весьма целесообразно применение

полимерных труб вместо

металлических. Производство полимерных труб

общей массой в один миллион тонн

дает экономию в полтора-два

миллиарда рублей. И что особенно важно,

использование пластмасс в этой отрасли

народного хозяйства помимо прямого

экономического эффекта дает

колоссальный выигрыш во времени, в

затратах труда. Это и есть тот большой

социальный эффект, о котором

упоминалось выше.

Потребление пластмасс важнейшими

отраслями народного хозяйства растет

из года в год. В машиностроении,

например, за 1961—1975 гг. объем

производства вырос в 5,4, а потребление

пластмасс — в 7,2 раза. При этом

себестоимость продукции снизилась на 640 млн.

рублей и, кроме того, было

сэкономлено 357 млн. человеко-часов рабочего

времени. Сейчас эта важнейшая отрасль

народного хозяйства использует

примерно пятую часть всех производимых

пластмасс.

Около 80% продукции

электротехнической промышленности выпускается

сейчас с применением полимерных

материалов. Эта отрасль создала

собственную производственную базу по

переработке пластмасс в нужные ей изделия.

Экономический эффект от

использования пластмасс на предприятиях этой

отрасли составил в 1977 году около

220 млн. рублей.

Принятый в нашей стране курс на

массовую автомобилизацию открыл

широкие перспективы использования

пластмасс в автомобильной

промышленности. В прошлой пятилетке

потребление пластмасс этой отраслью

удвоилось: на один автомобиль в среднем

с 14 до 28 кг. К концу десятой

пятилетки планируется довести расход

пластмасс на один легковой автомобиль до

35 кг, на грузовой — до 25 кг и на

автобус— до 250 кг, а в 1990 году в

среднем на один автомобиль — до 100 кг.

Это даст не только экономию

материальных и трудовых ресурсов, но и

будет способствовать повышению

качества автомобилей.

Большое значение имеет применение

полимерных материалов в

строительстве. По сравнению с другими

отраслями народного хозяйства строительство

можно считать отраслью, наиболее

подготовленной к широкому и

эффективному использованию полимерных

материалов. За годы прошлой

пятилетки объем применения пластмасс в

строительстве вырос вдвое. Но это

примерно в 3,3 раза ниже экономически

целесообразной потребности строительства

в полимерных материалах. Поэтому го-

7

ворить о достигнутом существенном

влиянии химизации строительства на

динамику его основных экономических

показателей пока что преждевременно.

Потребность народного хозяйства в

полимерных материалах растет быстрее,

чем масштабы их производства.

Причин тому много: прогресс отраслей,

потребляющих полимерные

материалы, эффективность замены

традиционных материалов пластмассами,

появление новых областей потребления.

Полимерные материалы привлекают

нынешних потребителей не только легкостью,

простотой обработки и комплексом

ставших уже привычными полезных свойств.

Не менее важно, что, умело

маневрируя этими материалами, можно

быстро обновлять ассортимент, повышать

качество продукции.

Дальнейшее ускоренное развитие

промышленности пластмасс было

предусмотрено Директивами XXV съезда

КПСС на нынешнюю пятилетку и

планами развития страны. Для нас десятый

пятилетний ппан стал планом

колоссального, невиданного прежде увеличения

объемов производства и резкого

подъема технического уровня отрасли.

Общий объем производства синтетических

смол и пластмасс в 1980 году должен

быть удвоен по сравнению с 1975 годом.

Такого почти трехмиллионного

увеличения объема производства всего за пять

лет промышленность пластмасс еще

не знала.

Выполнить эти планы непросто, но

необходимо.

Почти миллион тонн пластмасс в год

даст стране своевременный ввод в

эксплуатацию всего четырех новых

крупных производств в Ставрополье,

Сибири, Казахстане и на Украине.

На всех этих предприятиях

сооружаются современные агрегаты большой

единичной мощности, каких еще не было

на отечественных заводах по

производству пластмасс.

Большое значение для нас имеют

скорейшее освоение производства

полиформальдегида, расширение

мощностей по производству поликарбоната и

некоторых других малотоннажных, но

весьма эффективных пластиков до

объемов, способных удовлетворить

первоочередные нужды важнейших

отраслей промышленности.

Не за горами одиннадцатая пятилетка.

Планы ее уже разрабатываются.

Предусматривается, в частности, и

значительный рост производства пластмасс.

Но и в следующем пятилетии

химической промышленности не удастся

обеспечить все потребности в полимерах

всех отраслей народного хозяйства.

Поэтому чрезвычайно важно так

организовать маневрирование имеющимися

материалами, чтобы использовать их

наиболее эффективно, с наибольшей

отдачей.

В исследовательских организациях

Министерства химической

промышленности достаточно хорошо изучены

возможности каждого из

крупнотоннажных полимерных материалов. А во

многих нехимических министерствах есть

научные подразделения,

обосновывающие рациональность использования

пластмасс в продукции отрасли.

Но нигде, ни в одном министерстве,

в том числе и в Минхимпроме, ни в

одной надотраслевой организации, в том

числе и в Госплане, нет подразделения,

которое занималось бы изучением,

анализом и обобщением всего

комплекса проблем применения пластмасс

(всех их видов и каждого в

отдельности), во всех отраслях, во всем

народном хозяйстве.

В конце прошлого года на ВДНХ СССР

состоялась межотраслевая всесоюзная

конференция по применению пластмасс

в народном хозяйстве. Ее участники —

независимо от профессиональной и

ведомственной принадлежности —

пришли к выводу о необходимости

создания межотраслевого

научно-технического и технико-экономического центра по

применению пластмасс. Очевидно, он

будет создан в ближайшее время на

базе научной части НПО «Пластик»,

причем этому центру будут приданы

межотраслевые и надотраслевые

функции и права.

У промышленности пластмасс и сегодня

немало проблем. Среди них —

проблема качества. Многие претензии

потребляющих отраслей к выпускаемым нами

полимерным материалам справедливы.

Улучшив качество, увеличив

надежность и долговечность пластмасс, мы

уменьшим их дефицит. Так, удвоив

сроки эксплуатации полиэтиленовой

пленки, используемой в сельском хозяйстве,

мы сможем почти на 150 млн. рублей

сократить капиталовложения на

производство полиэтилена. Десятки тысяч

тонн того же полиэтилена можно было

бы сэкономить, уменьшив толщину

упаковочной пленки, но для этого

необходимо улучшить ее

физико-механические свойства.

Огромные возможности роста

производства и улучшения качества

пластмасс открывает перед промышленно-

8

стью более широкое использование

наполненных и вспененных пластиков.

Именно наполнители превратили

липкий непрочный каучук в поистине

универсальный материал — резину. При

этом и качество улучшилось, и

возможности производства выросли: как

правило, наполнителями служат вполне

доступные дешевые вещества. В

пластмассовом производстве роль

наполнителей пока несравненно меньше, чем в

резиновом, хотя возможности их здесь

не меньше. Эту проблему решать

нам — химической науке, химическим

производствам.

Предстоит также организовать

эффективную систему сбора, подготовки и

вторичной переработки вышедших из

строя пластмассовых изделий. Это

также поможет уменьшить дефицит

многих полимерных материалов.

Но есть проблемы, которые своими

силами отрасль решить не в состоянии.

Развитие отрасли сдерживается

относительной слабостью

машиностроительной базы, производящей оборудование

для производства и переработки

пластмасс. Не всегда выпускаемое у нас

оборудование соответствует современным

требованиям по надежности, точности

поддержания параметров процесса,

удельной металлоемкости и габаритам

на единицу веса. На предприятиях по

переработке пластмасс еще работают

морально устаревшие и физически

изношенные станки и машины. Отрасль

нуждается в дальнейшем обновлении

оборудования и организации выпуска

тех его видов, которые у нас пока не

делаются.

Производительность традиционного

оборудования по переработке

пластмасс— литьевых и экструзионных

машин, прессов, каландровых установок —

нужно повысить в несколько раз.

Только тогда можно будет увеличить объем

производства изделий из пластмасс до

намечаемого на 1990 год уровня без

увеличения числа рабочих, занятых

переработкой полимерных материалов.

И еще вопрос: кому и где

устанавливать это новое оборудование для

переработки пластмасс?

Исторически сложилось так, что

издавна переработкой пластиков в

изделия занимались главным образом те,

кто эти пластмассы производил, то есть

химики. Такое положение было и

терпимым, и естественным раньше, когда

промышленность пластмасс лишь

начинала развиваться и было мало

специалистов, знающих приемы и методы

переработки пластмасс в изделия.

В современных условиях, когда мы

за год выпускаем около 4 млн. т

синтетических смол и пластмасс,

сосредоточение производства изделий из

пластмасс в ведении одного министерства

практически невозможно. При этом еще

не надо забывать, что 1 млн. т

пластмасс по объему равнозначен примерно

5—6 млн. т стали. Недалеко то время,

когда у нас будет не 4, а 10 млн. т-

пластмасс, равнозначных 50—60 млн. т

стали.

Но ведь никогда не стоял вопрос, что

переработка всей вырабатываемой

стали в изделия должна происходить на

металлургических заводах. Для этого

существуют машиностроительные и

металлообрабатывающие

предприятия...

Сегодня в нашей стране выпускается

свыше 300 000 типоразмеров изделий

из пластмасс. В дальнейшем объем

производства и ассортимент еще возрастут,

и тогда централизация их производства

станет совсем уж большим тормозом.

Еще в конце 1969 года в ряде

министерств должны были быть

организованы собственные производства по

переработке пластмасс в изделия.

Несколько министерств добились здесь

неплохих результатов. Так,

Министерство машиностроения для легкой и

пищевой промышленности и бытовых

приборов сейчас удовлетворяет

собственными силами 92% своих потребностей

в изделиях из пластмасс. Об успехах

Министерства электротехнической

промышленности упоминалось выше. Но не

все министерства, которым было

рекомендовано организовать переработку

пластмасс, уже сделали это.

Создание в заинтересованных

отраслях собственной базы по производству

изделий из пластмасс со многих точек

зрения выгодно самим министерствам-

потребителям. Намного сокращаются

сроки освоения и организации

производства новых изделий —собственные

потребности подталкивают.

Облегчается маневрирование материальными

ресурсами. Отпадает необходимость

создавать большие переходящие запасы

сырья...

Задачу возможно полного обеспечения

народного хозяйства синтетическими

смолами и пластмассами можно решить

лишь совместными усилиями ученых,

производителей и потребителей

полимерных материалов. Материалов,

прогрессивных по сути, которые должны

приносить стране наибольший и

технический, и экономический, и социальный

эффект.

9

1929-1979

«В апреле 1979 года наша страна будет

отмечать 50 лет принятия первого

пятилетнего плана. За это время накоплен

огромный, во многом уникальный опыт

планового развития народного

хозяйства».

Л. И. БРЕЖНЕВ

10

«Ни в законодательстве, ни в теории правовое значение хозяйственного

плана, преподанного предприятию, у нас еще не разработано и, может

быть, даже не вполне осознано... Проникновение планового начала во

всю систему государственного хозяйства является идеалом всей

системы...» Эти строки — из статьи «Хозяйственное право СССР», напечатанной

в Энциклопедическом словаре Русского Библиографического Института

Гранат.

Как и во многих энциклопедиях, тома гранатовского словаря не

датировались. Лишь по косвенным признакам можно заключить, что том,

начинавшийся этой статьей (т. 41, ч. 3), вышел из печати в конце 1927 года,

когда уже вовсю шла разработка планов первой пятилетки, а ленинский

план ГОЭЛРО успешно выполнялся.

Время было стремительное и трудное. Немудрено, что даже

энциклопедии от него отставали.

Директивы по составлению первого пятилетнего плана, принятые

XV съездом ВКП(б), были нацелены прежде всего на организацию такого

подъема экономики и обороноспособности страны, который позволил

бы ей выстоять при возможной военной и экономической интервенции.

Первый пятилетний план был утвержден V Всесоюзным съездом Советов

весной 1929 года.

Дальнейшее хорошо известно: план был выполнен за 4 года и 3

месяца, введены в действие около 1500 новых, крупных по тем временам,

промышленных предприятий. В числе отраслей, создававшихся заново,

была и химическая промышленность. Среди важнейших новостроек первой

пятилетки в одном ряду с Харьковским тракторным, Днепрогэсом и

Магниткой был и первенец советской промышленности минеральных

удобрений — Березниковский азотно-туковый завод.

Главным социальным завоеванием первой же из наших пятилеток стала

ликвидация безработицы.

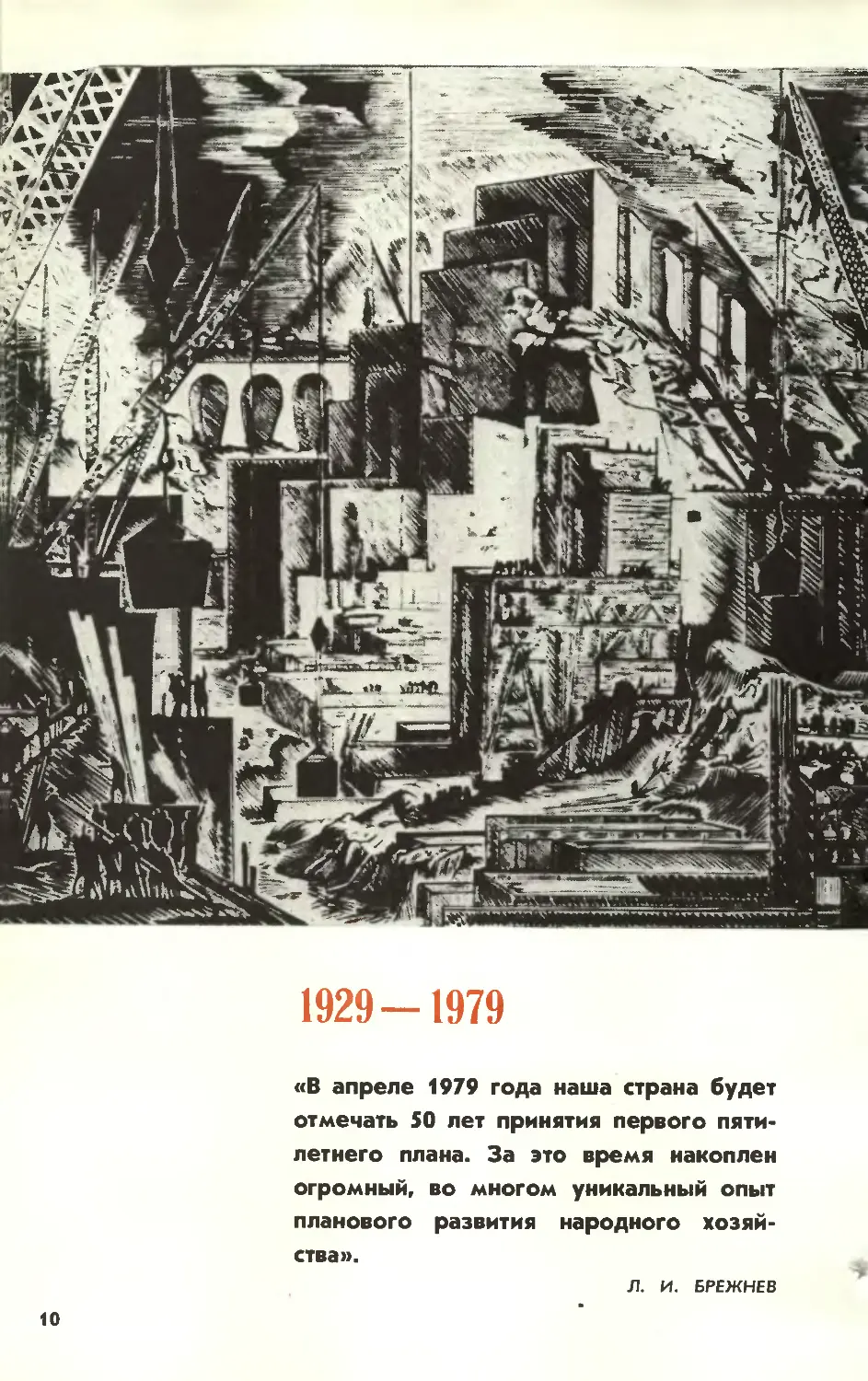

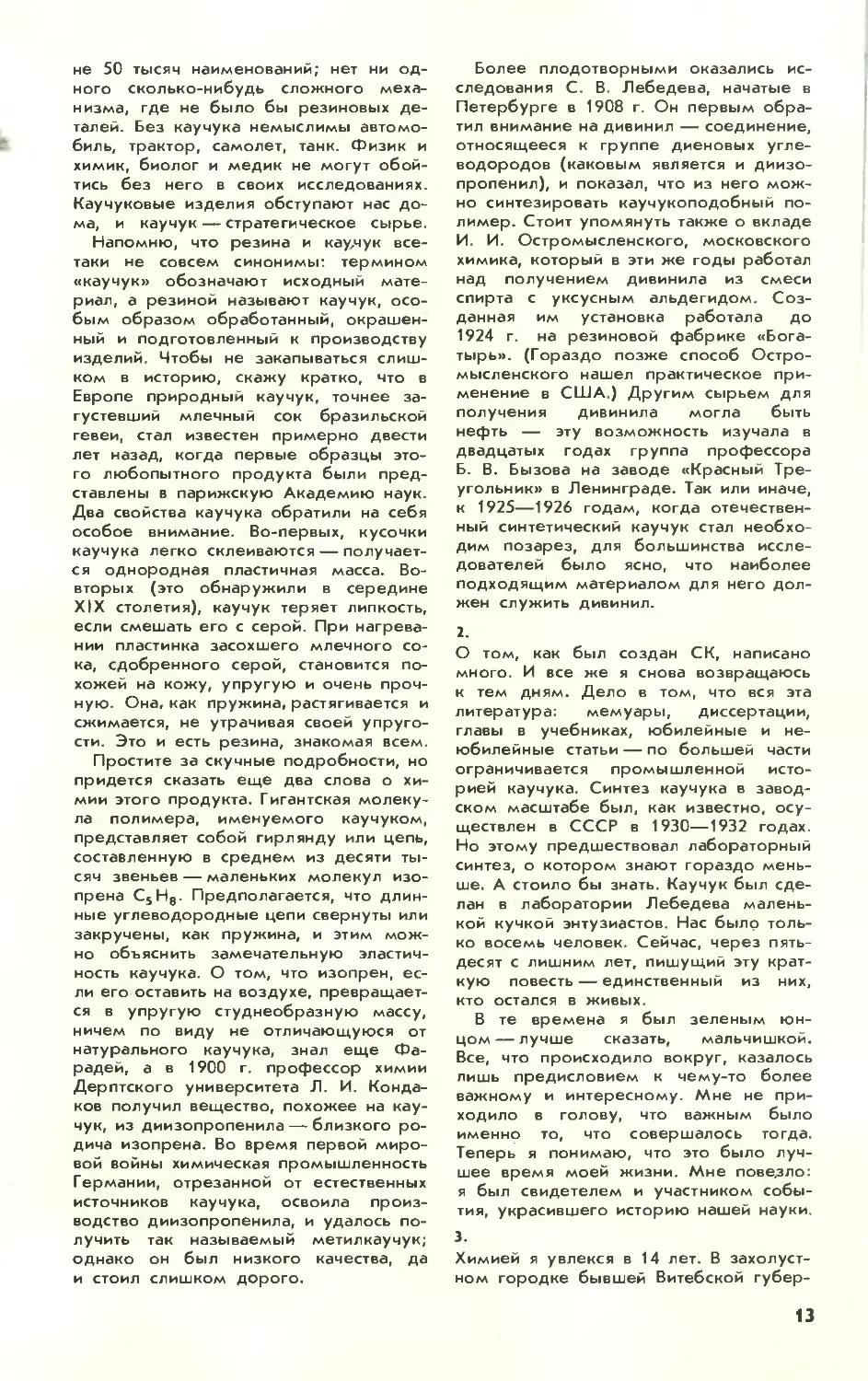

У каждой из последующих пятилеток была своя главная социальная

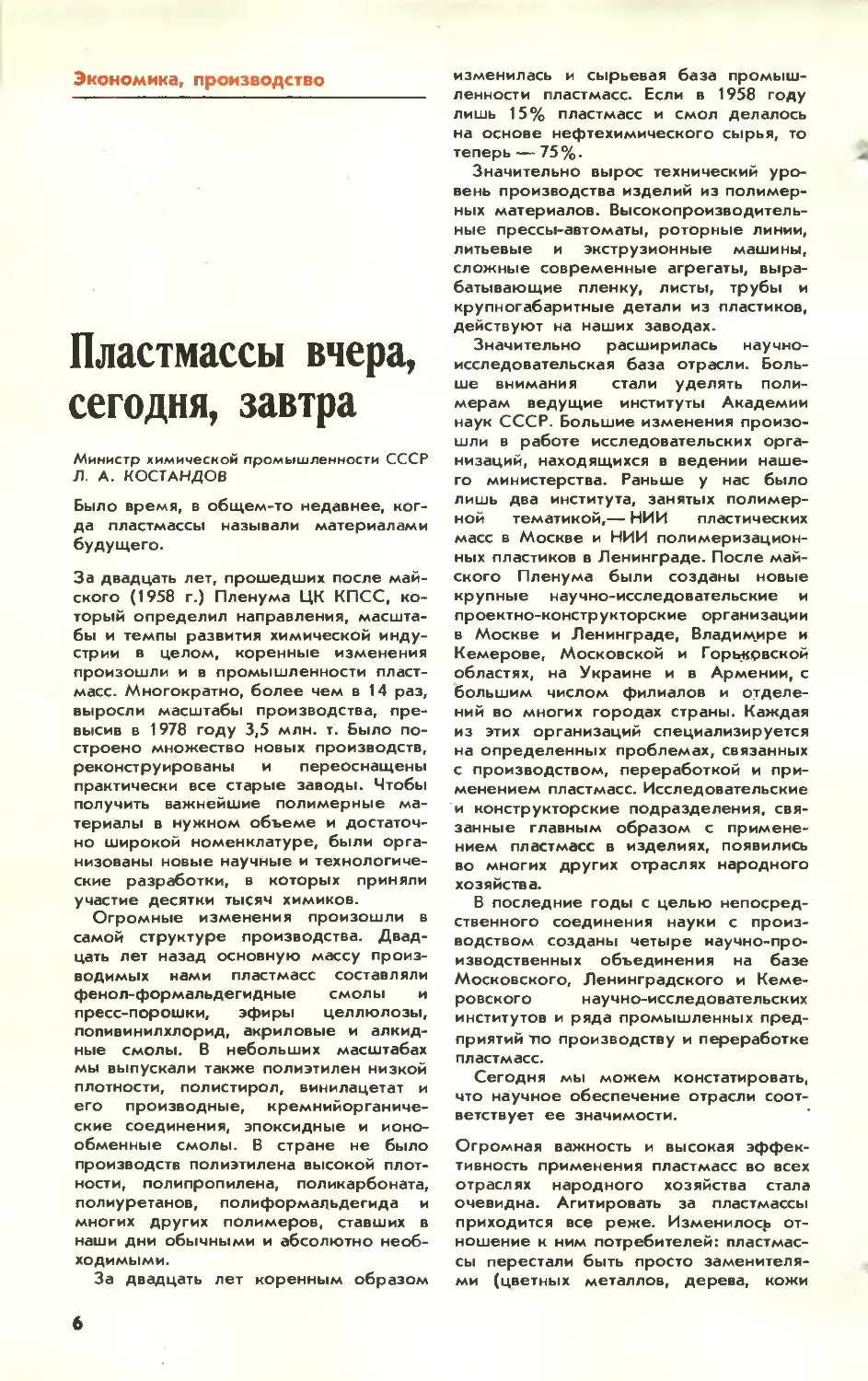

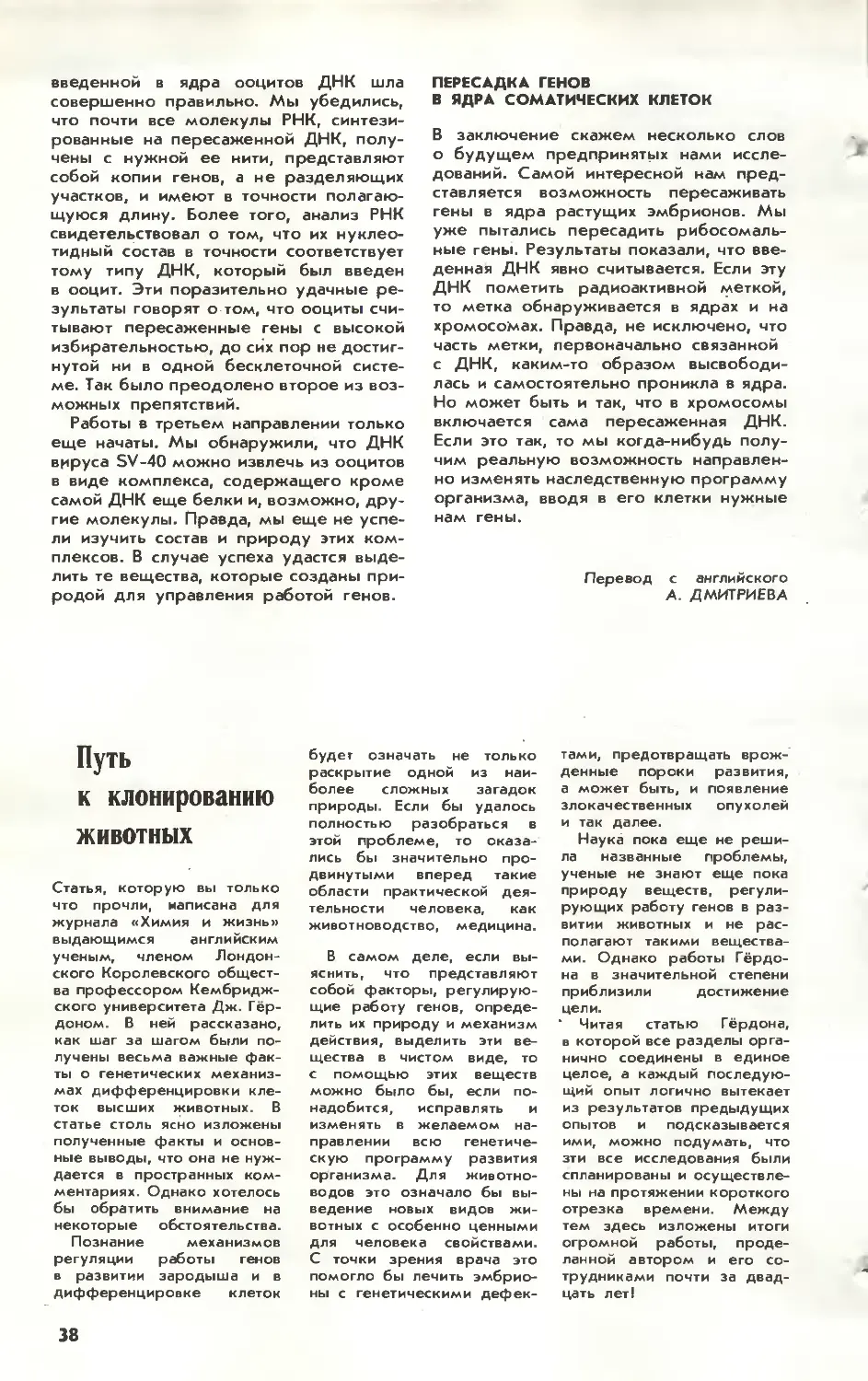

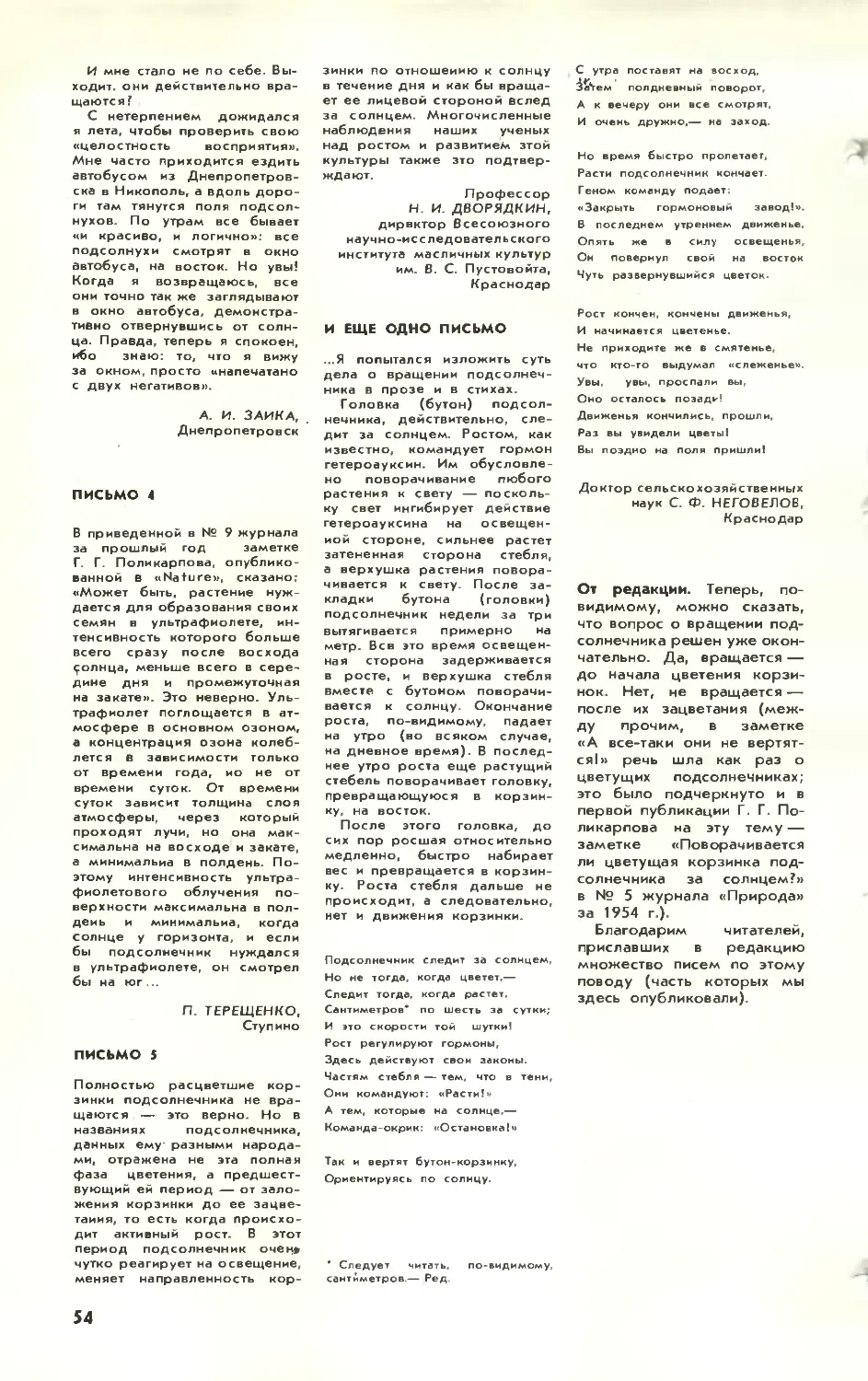

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

1928

1932

1937

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980 (план)

млрд. шт-ч 5.0 «3.5 36.2 48.3 43.3 91.2 170 292.3 507 741 1038.6 1340—1380

Нефть. млн.т 11.6 21.4 28.5 31.1 19.4 37.9 70.8 147.2 243 349 491 620—640

Газ. млрд.мз 0.3 1.0 2.2 3.2 3.3 5.8 45.3 127.7 128 198 289 400—435

Уголь, млн.т 35,5 64,4 128 165,9 149 261 390 510 578 624 701,3 790—810

Сталь, млн.т 4,3 5.9 17.7 18,3 12.3 27.3 45.3 65.3 91 116 141.3 160—170

Минеральные

удобрения, млн.т.

(■ усл. ед.| 0,1 0,9 3,2 3,2 1,1 5,5 9,7 13,9 31,3 55,4 90,2 143

Синтетические смолы Прирост ■

и пластмассы, тыс. т 0,3 2,4 8,0 10,9 21,3 67,1 160 312 803 1673 2842 1,9—2,1 раза

Целлюлоза, тыс. т 86 185 426 529 276 1100 1742 2282 3230 5110 6800 Прирост на 22—25%

Цеме.нт, млн. т 1,8 3,5 5,5 5,7 1,8 10,2 22,5 45,5 72,4 95,2 122,1 143—146

Ткани асеж видов,

млн. м2 2198 2164 3013 3300 1353 3374 5347 6636 7498 8852 9956 12500—13100

Автомобили, тыс. шт. 0,84 23,9 200 145,4 74,7 362,9 445,3 523,6 616,3 916,1 1964 2100—2220

Зерно, млн. т 69,3 74 97,4 95,6 47,3 81,2 103,7 126,5 130,3* 167,6* 181.6' 215—220

• В среднем за 1961—1965. 1966—1970 и 1971—1975 годы.

11

и экономическая задача, но планы всех наших пятилеток, от первой до

будущих, последовательно связаны как звенья единой политической и —

технологической цепи. Сопоставить масштабы производства основных

видов продукции по пятилеткам вам позволит таблица на стр. 11.

Достижения последних лет, естественно, несравнимо больше. Но мы не можем

забыть, что все наши успехи в развитии экономики и производства

начинались тогда, в годы самой первой из пятилеток.

Об одной из важных научно-производственных проблем того времени,

о том, как ее решали и решили, рассказывает профессор Я. М. Слобо-

дин в своей «Были о каучуке».

.-J5*4^*^_

Страницы истории

Быль о каучуке

Я. М. СЛОБОДИН

Тридцатого декабря 1927 года бывший

комиссар попка Красной Армии, а

теперь аспирант Ленинградского

университета Валентин Петрович Краузе сошел

с утреннего поезда, только что

прибывшего в Москву, держа в одной руке

портфель с бумагами, а в другой —

тщательно упакованный ящичек с

наклейкой «Диолефин». Полчаса спустя

он сдал свой груз под расписку в

приемной Технического совета химической

промышленности ВСНХ. В ящике

находилось два килограмма желтоватого

полупрозрачного вещества, похожего

не то на губку, не то на

затвердевшее желе. Это был первый в нашей

стране искусственный каучук,

полученный из спирта группой химиков под

руководством профессора Сергея

Васильевича Лебедева.

1.

Было время, когда слово «каучук»

внезапно замелькало на газетных полосах,

на афишах публичных лекций, на

страницах популярных журналов и даже

приключенческих романов. В двадцатые

годы это слово звучало примерно так

же, как слова алюминий или кокс, оно

стало символом современности,

скорости, прогресса. Сейчас упоминание о

каучуке уже не вызывает

романтических эмоций. Но это лишь потому, что

мы привыкли к нему. Нельзя

представить себе сегодняшний мир без

резины. Ассортимент промышленных

изделий из этого материала насчитывает ны-

12

не 50 тысяч наименований; нет ни

одного сколько-нибудь сложного

механизма, где не было бы резиновых

деталей. Без каучука немыслимы

автомобиль, трактор, самолет, танк. Физик и

химик, биолог и медик не могут

обойтись без него в своих исследованиях.

Каучуковые изделия обступают нас

дома, и каучук — стратегическое сырье.

Напомню, что резина и кауяук все-

таки не совсем синонимы: термином

«каучук» обозначают исходный

материал, а резиной называют каучук,

особым образом обработанный,

окрашенный и подготовленный к производству

изделий. Чтобы не закапываться

слишком в историю, скажу кратко, что в

Европе природный каучук, точнее

загустевший млечный сок бразильской

гевеи, стал известен примерно двести

лет назад, когда первые образцы

этого любопытного продукта были

представлены в парижскую Академию наук.

Два свойства каучука обратили на себя

особое внимание. Во-первых, кусочки

каучука легко склеиваются —

получается однородная пластичная масса. Во-

вторых (это обнаружили в середине

XIX столетия), каучук теряет липкость,

если смешать его с серой. При

нагревании пластинка засохшего млечного

сока, сдобренного серой, становится

похожей на кожу, упругую и очень

прочную. Она, как пружина, растягивается и

сжимается, не утрачивая своей

упругости. Это и есть резина, знакомая всем.

Простите за скучные подробности, но

придется сказать еще два слова о

химии этого продукта. Гигантская

молекула полимера, именуемого каучуком,

представляет собой гирлянду или цепь,

составленную в среднем из десяти

тысяч звеньев — маленьких молекул

изопрена С5Н8. Предполагается, что

длинные углеводородные цепи свернуты или

закручены, как пружина, и этим

можно объяснить замечательную

эластичность каучука. О том, что изопрен,

если его оставить на воздухе,

превращается в упругую студнеобразную массу,

ничем по виду не отличающуюся от

натурального каучука, знал еще Фа-

радей, а в 1900 г. профессор химии

Дерптского университета Л. И.

Кондаков получил вещество, похожее на

каучук, из диизопропенила — близкого

родича изопрена. Во время первой

мировой войны химическая промышленность

Германии, отрезанной от естественных

источников каучука, освоила

производство диизопропенила, и удалось

получить так называемый метилкаучук;

однако он был низкого качества, да

и стоил слишком дорого.

Более плодотворными оказались

исследования С. В. Лебедева, начатые в

Петербурге в 1908 г. Он первым

обратил внимание на дивинил — соединение,

относящееся к группе диеновых

углеводородов (каковым является и диизо-

пропенил), и показал, что из него

можно синтезировать каучукоподобный

полимер. Стоит упомянуть также о вкладе

И. И. Остромысленского, московского

химика, который в эти же годы работал

над получением дивинила из смеси

спирта с уксусным альдегидом.

Созданная им установка работала до

1924 г. на резиновой фабрике

«Богатырь». (Гораздо позже способ

Остромысленского нашел практическое

применение в США.) Другим сырьем для

получения дивинила могла быть

нефть — эту возможность изучала в

двадцатых годах группа профессора

Б. В. Вызова на заводе «Красный

Треугольник» в Ленинграде. Так или иначе,

к 1925—1926 годам, когда

отечественный синтетический каучук стал

необходим позарез, для большинства

исследователей было ясно, что наиболее

подходящим материалом для него

должен служить дивинил.

2.

О том, как был создан С К, написано

много. И все же я снова возвращаюсь

к тем дням. Дело в том, что вся эта

литература: мемуары, диссертации,

главы в учебниках, юбилейные и

неюбилейные статьи — по большей части

ограничивается промышленной

историей каучука. Синтез каучука в

заводском масштабе был, как известно,

осуществлен в СССР в 1930—1932 годах.

Но этому предшествовал лабораторный

синтез, о котором знают гораздо

меньше. А стоило бы знать. Каучук был

сделан в лаборатории Лебедева

маленькой кучкой энтузиастов. Нас было

только восемь человек. Сейчас, через

пятьдесят с лишним лет, пишущий эту

краткую повесть — единственный из них,

кто остался в живых.

В те времена я был зеленым

юнцом — лучше сказать, мальчишкой.

Все, что происходило вокруг, казалось

лишь предисловием к чему-то более

важному и интересному. Мне не

приходило в голову, что важным было

именно то, что совершалось тогда.

Теперь я понимаю, что это было

лучшее время моей жизни. Мне повезло:

я был свидетелем и участником

события, украсившего историю нашей науки.

3.

Химией я увлекся в 14 лет. В

захолустном городке бывшей Витебской губер-

13

нииг где я вырос, был аптекарь,— звали

его Иосиф Антонович Тиль,— который

разрешал мне возиться с пробирками

и реактивами, учил простейшим

процедурам. Тайком от взрослых мы с

братом устроили собственную

химическую лабораторию в старой бане. Через

два года, сдав в один год экзамены за

три последних класса школы, я

поступил в Петроградский университет, на

естественное отделение

физико-математического факультета. Было это в

1921 году.

Прием в университет был тогда, по

нынешним меркам, ничтожен. Вместе

со мной на курсе обучалось 30

студентов. Нас было немного, поэтому

внимание, которое оказывали нам

профессора, было велико. Я еще застал Л. А. Чу-

гаева, А. Е. Фаворского, О. Д. Хволь-

сона. Старенький, сморщенный Хволь-

сон, автор знаменитого учебника, по

которому учились многие поколения

русских физиков, имел репутацию

шутника и острослова. Когда он был избран

почетным членом Академии наук, кто-то

из студентов спросил его: какая

разница между почетным академиком и

просто академиком? Последовал ответ:

такая же, как между милостивым

государем и государем.

Кажется, на третьем курсе я впервые

оказался на лекции С. В. Лебедева.

Он читал у нас факультативный курс

«Химия гетероциклических

соединений»— раздел, в общем-то далекий от

его основных научных интересов.

Лебедев не числился штатным профессором

университета, а был приглашен из

Военно-медицинской (бывшей Медико-

хирургической) академии. Не могу

сказать, чтобы лекции этого профессора

сразу и бесповоротно покорили меня.

Были и другие любимцы, и другие

увлечения. Но я уже знал, что моя

дорога в науке — экспериментальные

исследования, работа руками. А кругом

все только и твердили: «Хочешь стать

хорошим экспериментатором — ступай

к Лебедеву». И я пошел к Лебедеву.

4.

О Сергее Васильевиче Лебедеве

можно сказать—и это не только мое

личное впечатление,— что учиться у него

было одно удовольствие, работать же

с ним было куда сложнее. Насколько

снисходителен, терпелив и

добросердечен был он к студентам — находил

время для каждого, мягко поправлял

ошибки, ненавязчиво поучал,— настолько

жестким, придирчивым и деспотичным

становился его нрав, как только

вчерашний школяр переходил к нему в

сотрудники. Еще студентом я выполнял

при нем одно время обязанности

лекционного ассистента. К счастью,

вскоре меня заменили другим козлом

отпущения— С. М. Орловым.

Первая лекция нового учебного года

начиналась знакомством с

органическими дарами природы: профессор,

словно гид перед памятниками

классического искусства, стоял перед

демонстрационным столом, указуя длинной

указкой на глыбу антрацита, колбу с

нефтью, тарелку с горючим сланцем,

напоминающим халву...

— А торф? Где торф?

— Сергей Васильевич,— лепетал

ассистент,— я не нашел торфа... Не

успел...

— Это в Ленинграде?! Ну, знаете,

милейший! Берите лопату и поезжайте

на Синявинские болота. Ну что вы

стоите?

И бедняга Орлов буквально дымился

под испепеляющим взором шефа.

Словом, что говорить — патрон наш

был не ангел. Если не ошибаюсь, у

него сменилось в короткий срок

десятка два лекционных ассистентов. Но зато

каждый, кому приходилось • хотя бы

немного побыть под его началом,

приучался к точности, исполнительности,

аккуратности и порядку. Сам Лебедев

был, можно сказать, живым

воплощением этих добродетелей.

О научных заслугах С. В. Лебедева

говорить здесь не буду — это одна из

крупнейших фигур отечественной

химии. Но и как личность он был наделен

резкими, выделяющимися чертами. Он

мог нравиться или не нравиться, но не

заметить, не запомнить его было

невозможно. Первое впечатление, которое он

производил на не знавших его, было,

пожалуй, не в его пользу. Высокий,

сухой, неразговорчивый, с брезгливо

поджатыми губами, он внушал

почтение, но не любовь. Его можно было

принять за бывшего аристократа, хотя

он был всего лишь сыном варшавского

священника. А когда в аудитории,

полной внимательных глаз, он важно

расхаживал вдоль стола с приборами,

медленно и церемонно поворачивал

голову, цедил слова, сопровождая их

скупым, но эффектным жестом, казалось,

что это любующийся собой актер. Но

такое впечатление было обманчивым.

Лебедев никогда и ни перед кем не

играл. Он всегда оставался самим

собою.

Работал он великолепно. У паяльного

стола, за выдуванием стекла, сборкой

аппаратов — это был артист в лучшем

смысле слова, с задумчиво-вниматель-

ным взглядом, с изящными движениями

крупных холеных рук.

У химиков старой школы было

выражение: человек «чувствует вещество».

Лебедев ценил это качество и сам был

таким человеком — ученым с

засученными рукавами. Он работал, а жена

его, Анна Петровна, известная

художница, устроившись где-нибудь в углу

лаборатории! писала его портрет.

Впрочем, я забегаю вперед: хорошо

известный портрет Лебедева работы А. П.

Остроумовой-Лебедевой был создан в

1928 году. События же, о которых я

собираюсь рассказать, происходили

года на два раньше. Примерно тогда же

я окончил университет и стал

сверхштатным аспирантом С. В. Лебедева на

руководимой им кафедре.

5.

Кафедра эта — старейшая химическая

кафедра нашей страны и заслуживает

того, чтобы написать о ней целую

книгу. Она была учреждена императорским

указом в 1798 году. Сколько с ней

связано, кого она видела! Первым ее

профессором был академик Василий

Михайлович Севергин, автор «Парагенеза

минералов». В начале XIX века ее

возглавлял Александр Иванович Шерер,

основатель первого российского

химического журнала — он издавался на

немецком языке и носил название

«Nordische Blatter fur Chemie». На этой

кафедре трудились создатель ранней

русской химической номенклатуры

С. Я. Нечаев, знаменитый фармаколог

Ю. К. Трапп (тот самый, кому

принадлежит саркастическое изречение «Все

по-настоящему эффективные

лекарства можно записать на ногте большого

пальца»), на ней блистали Николай

Николаевич Зинин и Александр Порфирье-

вич Бородин, автор «Князя Игоря» и

Богатырской симфонии. Можно, пожалуй,

упомянуть и о том, что на рубеже

нашего века профессор А. П. Дианин

здесь, на кафедре общей химии, изучил

реакцию конденсации фенола с

альдегидами и кетонами; никакой особенной

сенсации тогда его работа не

произвела, но ведь фенол-формальдегидные

смолы —материнское вещество

современных пластмасс.

О нашем учителе С. В. Лебедеве,

руководителе кафедры с 1917 г. до своей

смерти в 1934 г., уже шла речь — и еще

пойдет ниже. К списку этих имен мне

придется добавить скромное имя

автора этих строк, который был

заведующим кафедрой общей химии Военно-

медицинской академии до 1956 года.

6.

Весной 1926 г., точнее в первых числах

апреля, в газетах было опубликовано

постановление Пленума ЦК ВКП (б) о

хозяйственной политике.

Восстановительный период, говорилось в нем, подошел

к концу, возможности

дореволюционной техники, доставшейся нам,

исчерпаны. Пора подумать о том, чтобы

освободить отечественную экономику от

иностранной зависимости. Через два

дня после закрытия Пленума, 11

апреля, Всесоюзный совет народного

хозяйства объявил конкурс на лучший способ

получения синтетического каучука.

О том, что будет объявлен конкурс,

говорили давно. Вскоре стали известны

условия. Они были необыкновенно

тяжелыми. Каждый участник

соревнования, будь то исследователь-одиночка

или научный коллектив, должен

представить экспертной комиссии образец

изготовленного им материала весом не

менее двух килограммов. К нему

приложить подробную документацию:

описание технологии, аппаратуры,

расчет стоимости продукта при массовой

выработке. Цена — не выше средней

рыночной цены на каучук за последние

пять лет, а качество — не хуже

обычного вулканизированного каучука.

Участвовать могут все желающие — конкурс

международный,— но сырье для

заменителей каучука должно быть

обязательно отечественное, советское. И всю

эту работу надо выполнить за какие-

нибудь 18—20 месяцев: срок подачи

материалов в Москву — до 24 часов

31 декабря 1927 года.

Хотя к участию в конкурсе

приглашались все специалисты-органики, было

очевидно, что задача по плечу только

очень хорошо подготовленным

коллективам. Если ее вообще можно решить

за такой короткий срок. Во всей стране

было всего две специализированных

лаборатории, которые с трудом могли

удовлетворить этим требованиям:

лаборатория Лебедева да еще работавшая

на опытной станции при заводе

«Красный Треугольник» лаборатория Вызова,

о которой я упоминал.

Еще за несколько месяцев до

официального начала конкурса

представитель Резинотреста обратился к Сергею

Васильевичу с предложением

участвовать в этом мероприятии и даже

намекнул, что в случае отказа Лебедева

конкурс вообще не состоится. Такое же

предложение, по-видимому, было

сделано и профессору Вызову.

В январе 1926 г. Лебедев начал

сколачивать рабочую группу.

Окончание следует

15

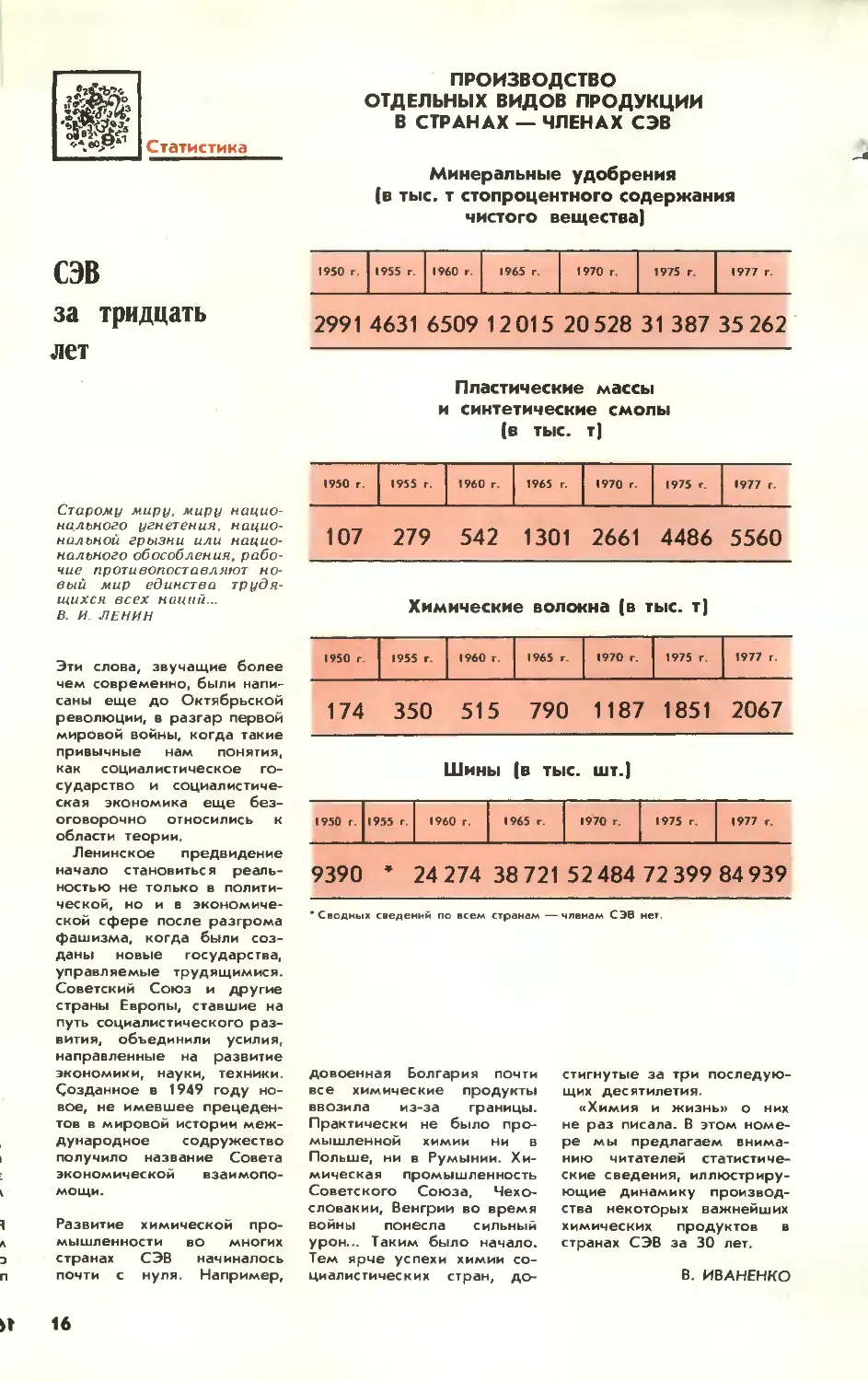

Статистика

ПРОИЗВОДСТВО

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ СЭВ

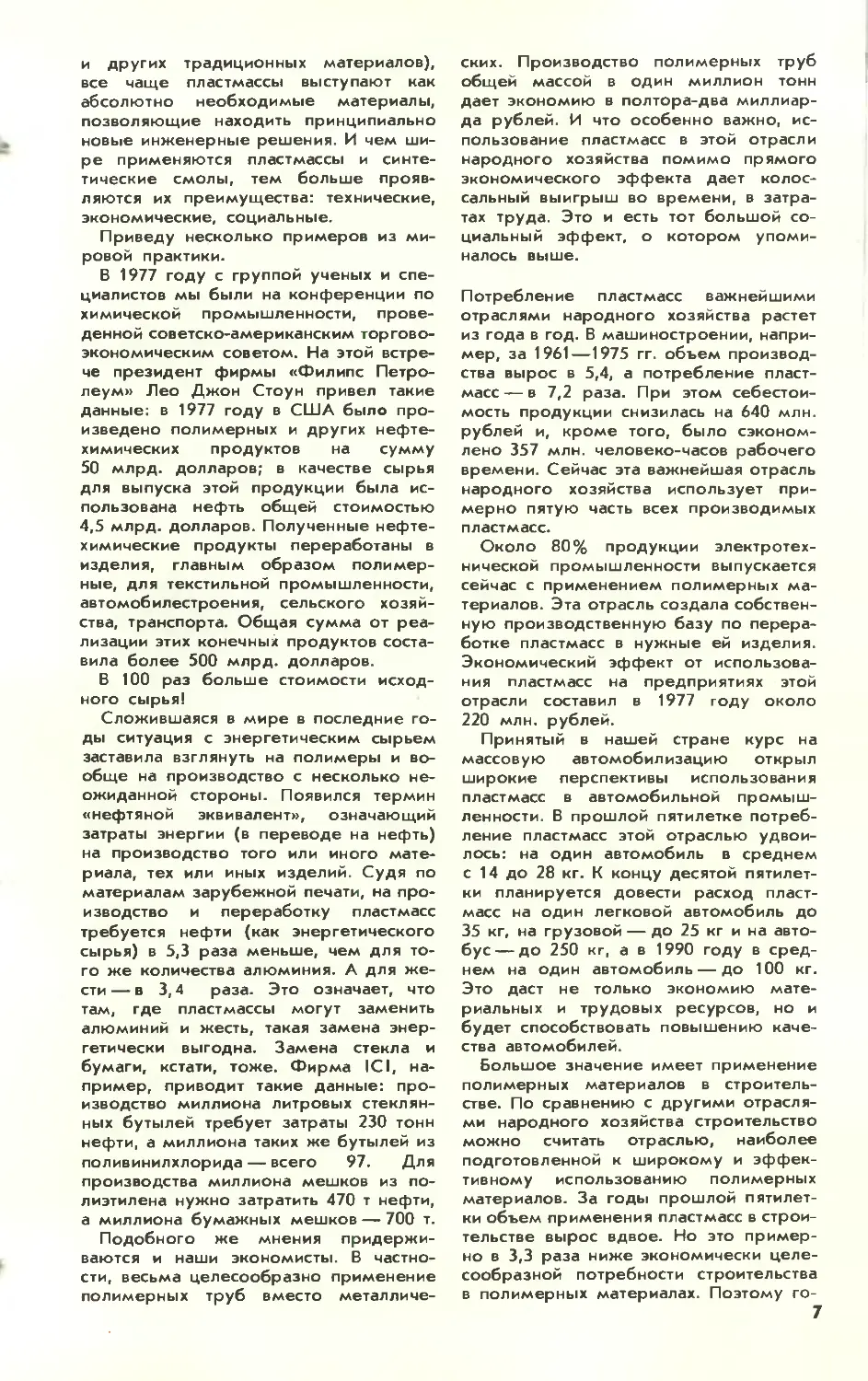

Минеральные удобрения

(в тыс. т стопроцентного содержания

чистого вещества)

СЭВ

за тридцать

лет

Старому миру, миру

национального угнетения,

национальной грызни или

национального обособления,

рабочие противопоставляют

новый мир единства

трудящихся всех наций...

В. И. ЛЕНИН

Эти слова, звучащие более

чем современно, были

написаны еще до Октябрьской

революции, в разгар первой

мировой войны, когда такие

привычные нам понятия,

как социалистическое

государство и

социалистическая экономика еще

безоговорочно относились к

области теории.

Ленинское предвидение

начало становиться

реальностью не только в

политической, но и в

экономической сфере после разгрома

фашизма, когда были

созданы новые государства,

управляемые трудящимися.

Советский Союз и другие

страны Европы, ставшие на

путь социалистического

развития, объединили усилия,

направленные на развитие

экономики, науки, техники.

Созданное в 1949 году

новое, не имевшее

прецедентов в мировой истории

международное содружество

получило название Совета

экономической

взаимопомощи.

Развитие химической

промышленности во многих

странах СЭВ начиналось

почти с нуля. Например,

1950 г.

1955 г.

I960 г.

1965 г.

1970 г.

1975 г.

1977 г.

2991 4631 6509 12 015 20 528 31 387 35 262

Пластические массы

и синтетические смолы

(в тыс. т)

1950 г.

107

1955 г.

279

1960 г.

542

1965 г.

1301

1970 г.

2661

1975 г.

1977 г.

4486 5560

Химические волокна (в тыс. т)

1950 г.

1955 г.

I960 г.

1965 г.

1970 г.

1975 г.

1977 г.

174 350 515 790 1187 1851 2067

Шины (в тыс. шт.)

1950 г.

1955 г.

I960 г.

1965 г.

1970 г.

1975 г.

1977 г.

9390 • 24 274 38 721 52 484 72 399 84 939

'Сводных сведений по всем странам —членам СЭВ нет.

довоенная Болгария почти

все химические продукты

ввозила из-за границы.

Практически не было

промышленной химии ни в

Польше, ни в Румынии.

Химическая промышленность

Советского Союза,

Чехословакии, Венгрии во время

войны понесла сильный

урон... Таким было начало.

Тем ярче успехи химии

социалистических стран,

достигнутые за три

последующих десятилетия.

«Химия и жизнь» о них

не раз писала. В этом

номере м ы предлагаем

вниманию читателей

статистические сведения,

иллюстрирующие динамику

производства некоторых важнейших

химических продуктов в

странах СЭВ за 30 лет.

В. ИВАНЕНКО

16

Интервью

Разговор

о бережливости

МЕЖДУ ДОКТОРОМ ЗДЕНЕКОМ

СМЕЛЫ, ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНЫ И ПЛАСТМАСС

В ГОТВАЛЬДОВЕ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ,

И КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ХИМИИ И

ЖИЗНЬ» О. ЛИБКИНЫМ

д-р Смелы. О чем будем говорить?

Корр. Наверное, о том, что вам ближе, что

вы лучше знаете.

Боюсь, мы не уложимся в разумное

время. Я как-то прикинул: в

программу нашего института входит

тематика четырнадцати советских

институтов. А сотрудников около тысячи.

Так что директор в таких условиях

должен знать очень многое.

И многое уметь делать?

Достаточно, если он умеет делать

две вещи: хорошо понять задачу и

подобрать для ее выполнения

нужных людей. Остальное приложится.

Ладно, сузим круг вопросов. Давайте

поговорим об энергетических расходах и о том,

как их уменьшить.

Вы случайно попали в точку или вам

кто-то сказал, что это мой конек?

Сказали...

И хорошо сделали. Это сейчас

вопрос вопросов. В том, что надо

экономить энергию, убеждать не

приходится. Но нельзя уповать только

на новые научные решения!

Конечно, когда на смену энергоемкой

технологии приходит более экономная,

это очень хорошо. Однако разве из

этого следует, что до поры до

времени можно сидеть сложа руки? Мы

еще не научились хозяйничать с тем,

что есть,— вот мой тезис. Недавно

на бюро обкома мы рассматривали

энергетические вопросы. И знаете,

к чему пришли? При желании и

только доступными средствами, без

больших капитальных вложений, можно

снизить затраты электроэнергии на

10%. А с использованием

достижений науки (не будущих, а

вчерашних и сегодняшних) —процентов на

тридцать — сорок.

Вы имеете в виду технологические процессы?

Отчасти. Но, пожалуй, еще в

большей мере — бессмысленные потери

энергии при эксплуатации. Возьмем

к примеру здания — промышленные,

жилые, безразлично. Как обстоят

дела с теплоизоляцией стен? Если

честно, то плохо. Здания

проектируют по устаревшим нормам. Между

тем достаточно сделать стену вдвое

толще, чтобы тепловые потери

уменьшились вчетверо. Согласен,

вдвое толще — перегиб. Но этого и

не требуется, потери можно

компенсировать пористыми теплоизолятора-

ми. "Например, ставить обкладки из

вспененного поливинилхлорида.

Но и утолщение стен, и пенопласты — все

это удорожает строительство.

Спора нет, удорожает. Но может

быть, есть смысл потратиться? Дом

строят не на год и не на два. Так

надо ли сейчас немножко экономить,

а потом сто лет обогревать улицу?

И на заводах тепловая изоляция

очень часто сделана

неквалифицированно, отходы тепла используют

плохо, не оптимизированы процессы,

в которых тратится много тепловой

энергии. Скажем, вулканизация.

А культура производства? Хорошо,

мы отработали вулканизацию до

мелочей, свели потери к минимуму.

А в цехе под самым потолком

разбито окно. Одно-единственное. Вся

наша экономия вылетит в это окно.

В нашем климате оно съест за

отопительный сезон этак двадцать пять

тонн мазута.

Надо полагать, в московском или в

ленинградском — еще больше... Но, предположим,

окно застеклили, тепловую изоляцию

сделали безукоризненную. Пора искать

ресурсы в самой технологии.

Хотя бы в технологии резины. Тут

сплошь энергоемкие процессы,

начиная с резиносмесителя: требуется

грубая механическая сила. Вот если

17

широко пойдут «жидкие каучуки»,

может быть, лет через пять или

десять...* Вместо тяжелых вальцев —

деликатные мешалки. Процессы

тоньше, культурнее. Все поддается

автоматизации. Думаю, что скоро

из «жидких каучуков» будут делать

многие технические изделия, в

первую очередь те, от которых

требуется упругость, а не прочность.

Всевозможные уплотнения, чехлы

шарниров для автомобилей. Лишь бы

создать герметичность, а нагрузка

там невелика, да к тому же она

статическая.

Значит, о шинах говорить преждевременно?

Кое-кто сулит радужные

перспективы, но я не разделяю такого

оптимизма. Может быть, шины для

тележек... К автомобильным шинам

очень высокие требования.

А между тем шины — это по меньшей мере

половина продукции резиновой

промышленности.

Шины — это прежде всего

важнейшая деталь автомобиля. Где

расходуется сейчас львиная доля топлива?

В автомобилях. Шины к этому при-

частны? Конечно. Вот о чем надо

думать.

Член-корреспондент Академии наук СССР

В. Ф. Евстратов утверждает: если увеличить

эластичность резины, из которой сделаны

шины, на десять процентов, можно

сэкономить от трех до четырех процентов топлива.

Значит, так оно и есть — Василий

Федорович крупнейший авторитет

в шинном деле. Это серьезный

научный вопрос, им занимаются во

многих странах: как уменьшить

сопротивление качению, то есть,

собственно говоря, тепловые потери. Ведь та

часть энергии двигателя, которая

расходуется на разогрев шин,

теряется безвозвратно- Значит, чем

совершеннее шина, тем меньше

тратится автомобильного топлива.

Впрочем, это очевидно для каждого

водителя с мало-мальски приличным

стажем: когда давление в шине

падает, расход топлива растет.

Будем считать, что все водители стали

в точности придерживаться заводской

инструкции и хотя бы раз в неделю проверять

давление в шинах...

* Подробнее об этом — в статье «Синтез

автомобильного бампера» («Химия и

жизнь», 1979, № 2). — Ред.

Пусть они проверяют почаще и

двигатель. А то мы экономим процент на

повышенной упругости шины, а они

теряют вдесятеро больше на

неотрегулированном карбюраторе.

Обязуюсь довести это до сведения

читателей. Но все же: какой вклад в экономию

топлива внесут сами шинники?

А почему в будущем времени? Уже

внесли и вносят! С переходом на

радиальные шины (даже по

классической технологии) расход

топлива— в условиях Чехословакии —

снижается на семь-восемь

процентов. А если в эти шины заложен

стальной корд, то и на все десять.

Здесь как и в строительстве:

несколько большие затраты в

производстве, зато существенная

экономия при эксплуатации. Конечно, не

только на горючем — срок службы

шины значительно дольше. К

сожалению, пока не хватает металло-

корда...

Но и без него экономия существенна: при

нынешнем автомобильном парке семь

процентов топлива — не шутка.

Еще бы! Преимущества радиальных

шин столь очевидны, что мы в

Чехословакии полностью переходим на

них. Кстати, чтобы не распылять

научные силы, чтобы не изобретать

заново велосипед, мы купили в СССР

лицензию на шины с текстильным

каркасом и стальным кордом в бре-

кере — и закрыли эту тематику

в своем институте. Теперь на первое

место выходит рецептура — выбор

каучука, наполнителей, противоста-

рителей.

Видимо, такая рецептура, которая

позволит существенно повысить эластичность

резины м тем самым снизить тепловые

потери?

Я бы не стал говорить столь

категорично: нельзя выбирать

наилучший вариант только по тепловым

потерям.. Очень упругую резину

можно сделать и сейчас. Знаете, есть

такие плотные резиновые мячики —

слегка ударишь им об пол, а он

отскочит на несколько метров? Но то,

что хорошо для мяча, не годится для

шины. Представляете, что будет,

если машина наедет на кочку? Надо

думать и о тепловых потерях, и о

безопасности. И не забывать о сроке

службы. Последнему, кстати, на За-

18

паде не очень-то уделяют внимание.

Как будто существует тихая

договоренность вообще не говорить о

пробеге шин... Впрочем, у

американских, английских, итальянских шин

срок службы приличен, но не более

того. Мы же заинтересованы в том,

чтобы сделать его выдающимся.

Если шина служит вдвое дольше,

то, значит, требуется вдвое меньше

шин. Это ли не экономия?

Вы еще упоминали безопасность...

Тут иногда бывает путаница. Некто

впервые купил машину с шинами

нового типа и через неделю врезался

в столб. Следует ли из этого, что

шины потенциально опасны? Надо

отделить случайное от

закономерного и отбросить случайное. Иначе

может получиться, будто

безопасность и экономичность

противодействуют одна другой. Это не так!

Хотя, конечно, можно найти и примеры

противодействия: скажем, полиуре-

тановые каучуки очень медленно

изнашиваются, но протектор из них

делать нельзя — удлиняется

тормозной путь. В общем, задача такая:

не уменьшая безопасности, резко

повысить срок службы и снизить

тепловые потери.

Насколько же именно повысить и снизить?

Насчет снижения тепловых потерь

трудно сказать определенно, а

гадать не хочется. Что же касается

пробега, то мы для себя четко

сформулировали цели. Для грузовых

автомобилей— 100 тысяч миль, то

есть около 180 тысяч километров.

Тогда шины не потребуют замены

в течение всего гарантийного срока

и даже несколько дольше. А для

легковых автомашин—100 тысяч

километров.

На «Жигули» гарантия — по крайней мере

в Советском Союзе — 20 тысяч...

Да, с частными автомашинами есть

сложности. Если пробег

увеличивается, то и шина обходится несколько

дороже. Будут ли тогда покупать

шины с летним и зимним рисунком?

А они и по сроку службы, и по

экономичности лучше шин с

универсальным рисунком. Да к тому же

среднестатистический автолюбитель будет

накатывать эти сто тысяч несколько

лет. За это время резина успеет

разрушиться от озона, так и не проехав

положенные ей километры. Значит,

нужны новые противостарители.

Словом, проблемы есть. Но скорее

тактические, а не стратегические.

Стратегия же очевидна:

бережливость. Не скупость, а бережливость,

основанная на расчете.

Когда разбито окно, можно и без расчета...

Да, тут каждому ясно, что

квадратный метр стекла дешевле двух

десятков тонн мазута. Но к такому же

выводу мы рано или поздно придем

и во многих других случаях. Чтобы

как следует сэкономить, надо сперва

раскошелиться.

Технологи,

внимание!

СТОЙКАЯ ТКАНЬ

Технология изготовления

плотной многокомпонентной

ткани, хорошо защищающей

от токсичных газов, паров

и жидкостей, разработана

в США. Основу ткани

составляют волокна из

активированного угля, с которыми

смешаны более прочные

химические и натуральные волокна.

Новая ткань, как утверждают,

достаточно тонка и эластична.

Углеродные нити получаются

при пиролизе вискозных.

При этом они, как и положено

активированному углю,

приобретают способность

поглощать пары и газы.

«Modern Kitting

Management»,

1978, т. 56, № 3

ПРОВОДЯТ ТЕПЛО —

НЕ ПРОВОДЯТ ТОК

На основе термопластов и

стеклянных волокон, покрытых

слоем металла, получены

новые композиционные

материалы, которые хорошо проводят

тепло, но не пропускают

электрического тока.

Металлизированные стеклянные

волокна, если их длина менее

0,9 мм, а содержание металла

до 20% по объему, не

увеличивают, а даже уменьшают

электропроводность

полимера. Теплопроводность же

при этом растет в 5—10 раз.

Из новых материалов

предполагают делать платы для

печатных электронных схем,

а также корпуса для

разнообразных электронных

приборов и инструментов.

«Product Engineering»,

1978, т. 49, № 4

19

Рубин

в магнитном

поле

Обнаружено

новое явление:

сильное магнитное поле

влияет

на фотолюминесценцию

кристалла.

Многие твердые тела, возбуждаясь

под действием света, начинают сами

излучать свет в тех или иных

областях спектра. Это явление,

называемое фотолюминесценцией (а иногда

для краткости просто

люминесценцией), известно давно и вошло,

наверное, во все учебники физики,

включая и школьные. А вот

любопытная подробность этого процесса,

о которой пойдет здесь речь, ни в

каких учебниках еще не

упоминается: первые сведения о ней появились

лишь несколько месяцев назад в

«Докладах Академии наук БССР»

A978, т. XXII, № 12).

Из одного монокристалла рубина

вырезали брусочки размером

примерно 7X3X3 мм, причем так,

чтобы оптические оси были

параллельны одному из ребер. Эти образцы

считанные доли секунды освещали

сине-зеленым светом — с помощью

вспышки, светофильтров и системы

линз — и затем с торцовой

полированной грани наблюдали

люминесценцию: все шло обычным чередом.

А потом на образцы стали

накладывать магнитное поле — сразу же

после светового импульса. Для

этого рубиновые брусочки помещали

в соленоид, на который разряжалась

батарея конденсаторов. В

результате возникало колебательное,

импульсное магнитное поле с пиком

напряженности до 500 тысяч эрстед,

однако быстро затухающее.

Чтобы столь сильное магнитное

поле не влияло на регистрирующую

аппаратуру, соленоид и

фотоумножители ставили на значительном

расстоянии друг от друга и кроме того

закрывали их надежными стальными

экранами. После вспышки света

запоминающие осциллографы, получив

сигналы от фотоумножителей,

фиксировали кривые затухания

люминесценции.

Пока напряженность поля не

превышала 200 тысяч эрстед, ничего

особенного не происходило. Но как

только пик напряженности перешел

зту границу, характер

люминесценции вдруг изменился: она стала

менее интенсивной и длилась

существенно меньше. Причем многое

зависело от того, как ориентировались

взаимно магнитное поле и

оптическая ось кристалла. Если они

располагались перпендикулярно,

люминесценция затухала незначительно,

а если параллельно, то, напротив,

очень быстро.

Впрочем, авторы работы академик

АН БССР Б. Б. Бойко и А. К. Сойка

считают такой ход событий вполне

естественным. Неожиданным, с их

точки зрения, оказалось иное:

влияние импульсного магнитного поля

продолжается и после того, как само

поле уже исчезло! И в самом деле

несколько загадочно — еще

несколько миллисекунд люминесценция идет

так, словно рубин запомнил, каково

ему было раньше...

И еще одна странность. Если

поменять порядок действий, то есть

сначала создать магнитное поле и

сразу после этого возбудить рубин

вспышкой света, то люминесценция

идет слабее обычного, однако мало-

помалу восстанавливается и через

несколько минут входит в норму.

Надо полагать, теоретики найдут

достойное объяснение и самому

эффекту, и некоторым его странностям.

Однако пока авторы сдержанно

отмечают, что механизм явления еще

не ясен.

Г. БОРОДИН

Проблемы и методы

современной науки

Геометрическая

химия:

новое

об удивительных

углеводородах

Кандидат химических наук

Г. Б. ШУЛЬПИН

Химиков-синтетиков, создающих новые

вещества, часто вдохновляет обычная

геометрия: оказывается, очень многие

геометрические фигуры (как плоские,

так и объемные) можно

материализовать в виде реальных молекул*.

Геометрия же подсказывает химику и

многие сведения о свойствах еще не

полученных соединений, например об их

устойчивости, о возможности различных

превращений, об их оптической

активности (то есть способности вращать

плоскость поляризации света). При этом

химика часто вовсе не интересуют

метрические отношения, поскольку

некоторые свойства молекул не зависят от

расстояний между атомами и от величин

углов между направлениями валентных

связей, а определяются лишь взаимным

расположением частиц. Например,

чтобы вещество было оптически активным,

достаточно создать молекулу, в

которой четыре различные группировки

атомов расположены по вершинам

тетраэдра вокруг какого-то центрального

атома; тетраэдр этот может быть любых

пропорций (лишь бы он не

превратился в плоскую фигуру) и любых

размеров.

Эту качественную область

стереохимии можно сопоставить с топологией,

• См. «Химию и жизиь», 1966. № 7; 1973,

№ 6.

то есть отраслью геометрии,

занимающейся неметрическими отношениями

между объектами; по определению

известного стереохимика В. Прелога

химическая топология рассматривает

геометрические свойства молекулярных

моделей, то есть геометрических

фигур, воспроизводящих моментальную

или усредненную во времени

топографию молекулы.

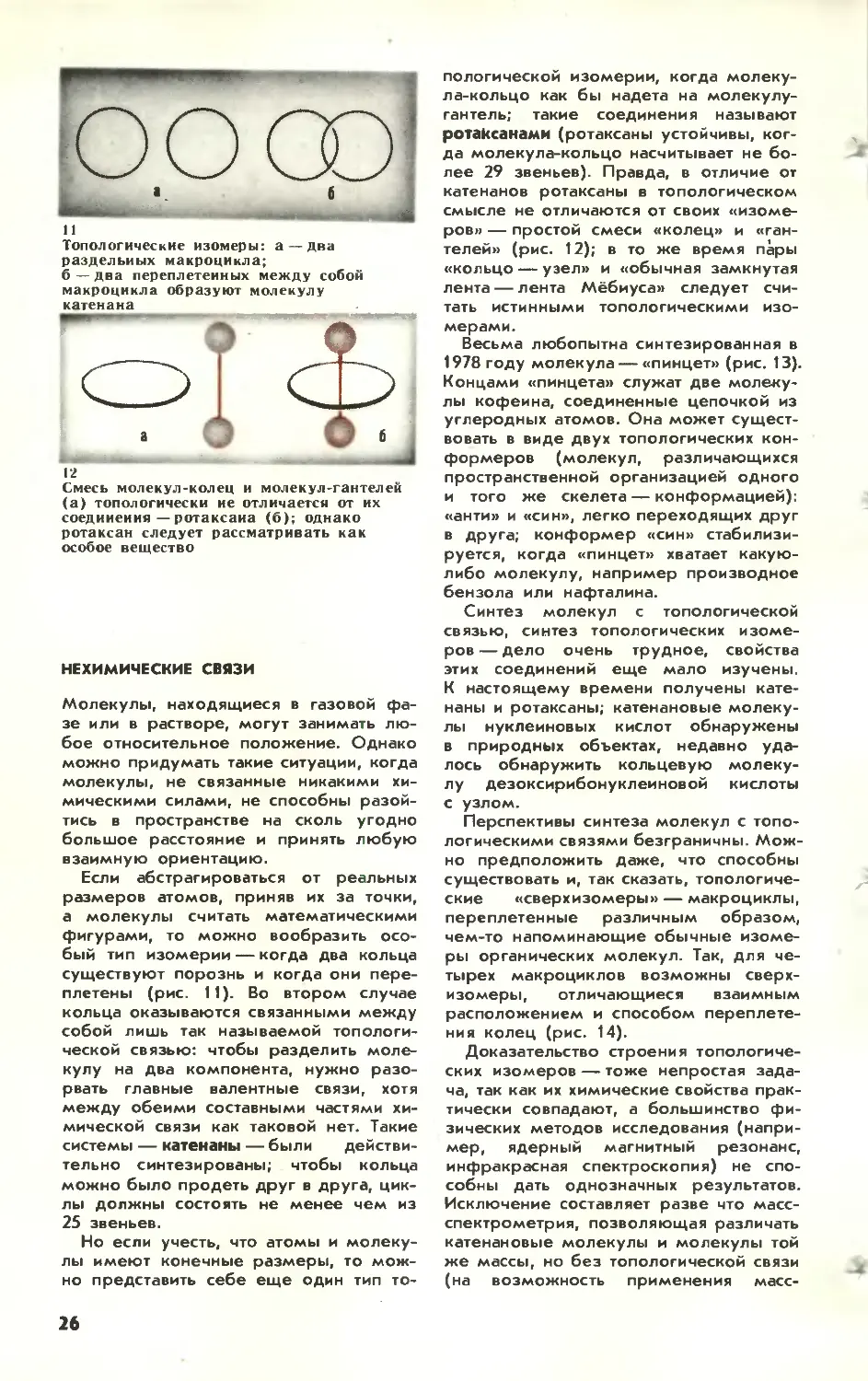

ПАРАД МНОГОГРАННИКОВ

Долгое время химикам приходилось

только мечтать о синтезе молекул,

воспроизводящих формы различных

геометрических фигур, и, в первую

очередь, о получении

молекул-многогранников. Однако совершенствовались

методы органической химии,

открывались новые реакции, и к началу

шестидесятых годов нынешнего столетия

стало ясно, что мечты о синтезе

полиэдрических углеводородов могут быть

претворены в жизнь.

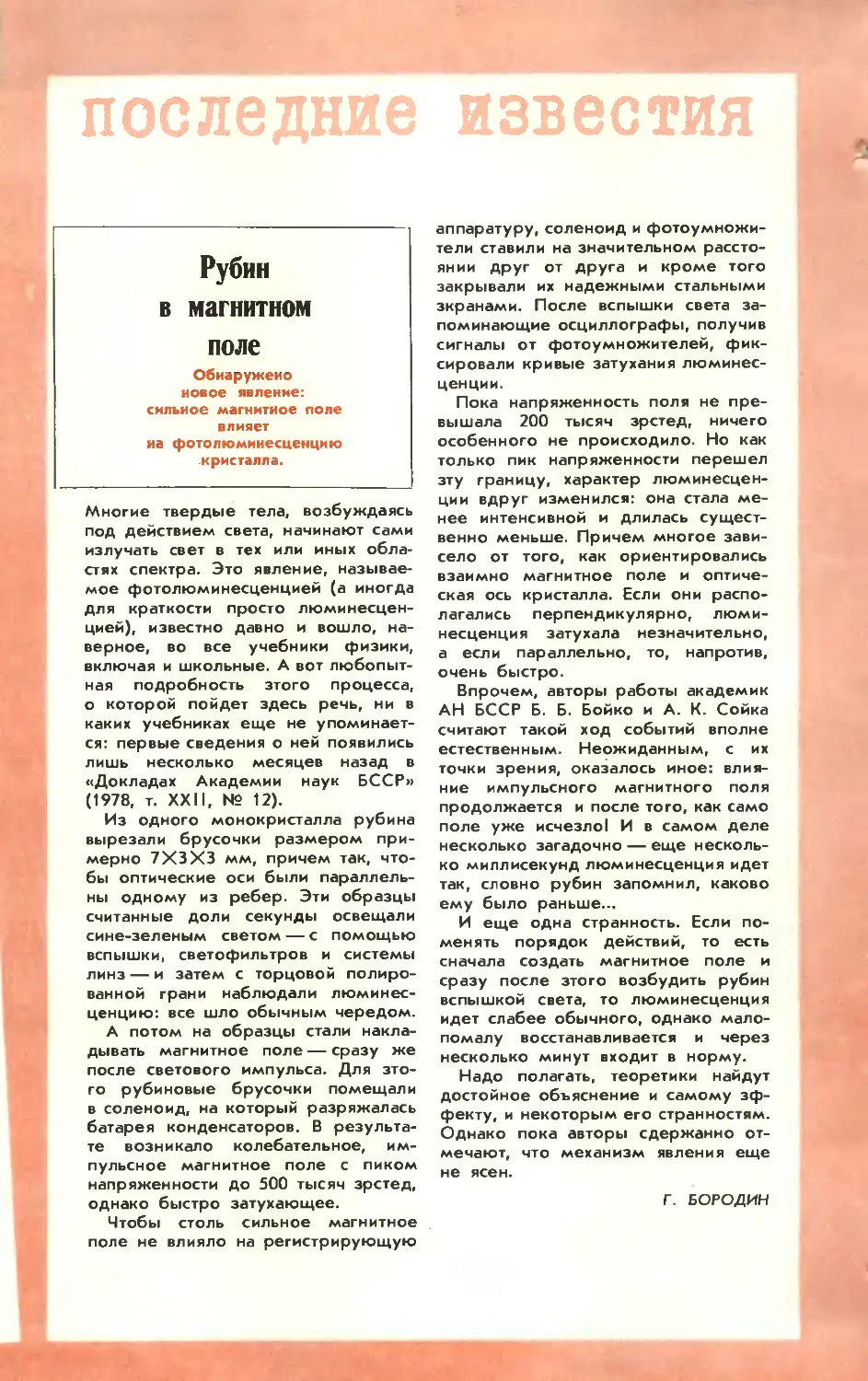

В 1964 году был синтезирован так

называемый кубан — углеводород С8Н8,

молекула которого имеет форму куба

(рис. 1). Синтез был нелегким,

насчитывающим полтора десятка стадий.

Кубан оказался бесцветным

кристаллическим веществом с температурой

плавления 131 °С, разлагающимся при

нагревании до 200°С. Термическая

неустойчивость этого вещества вполне

понятна: ведь его молекула очень

напряжена, так как углы между связями,

соединяющими атомы углерода,

составляют 90° (вместо обычных 109,5° для

ненапряженных углеводородов типа

циклогексана). Методом рентгено-

структурного анализа были определены

и расстояния между атомами углерода:

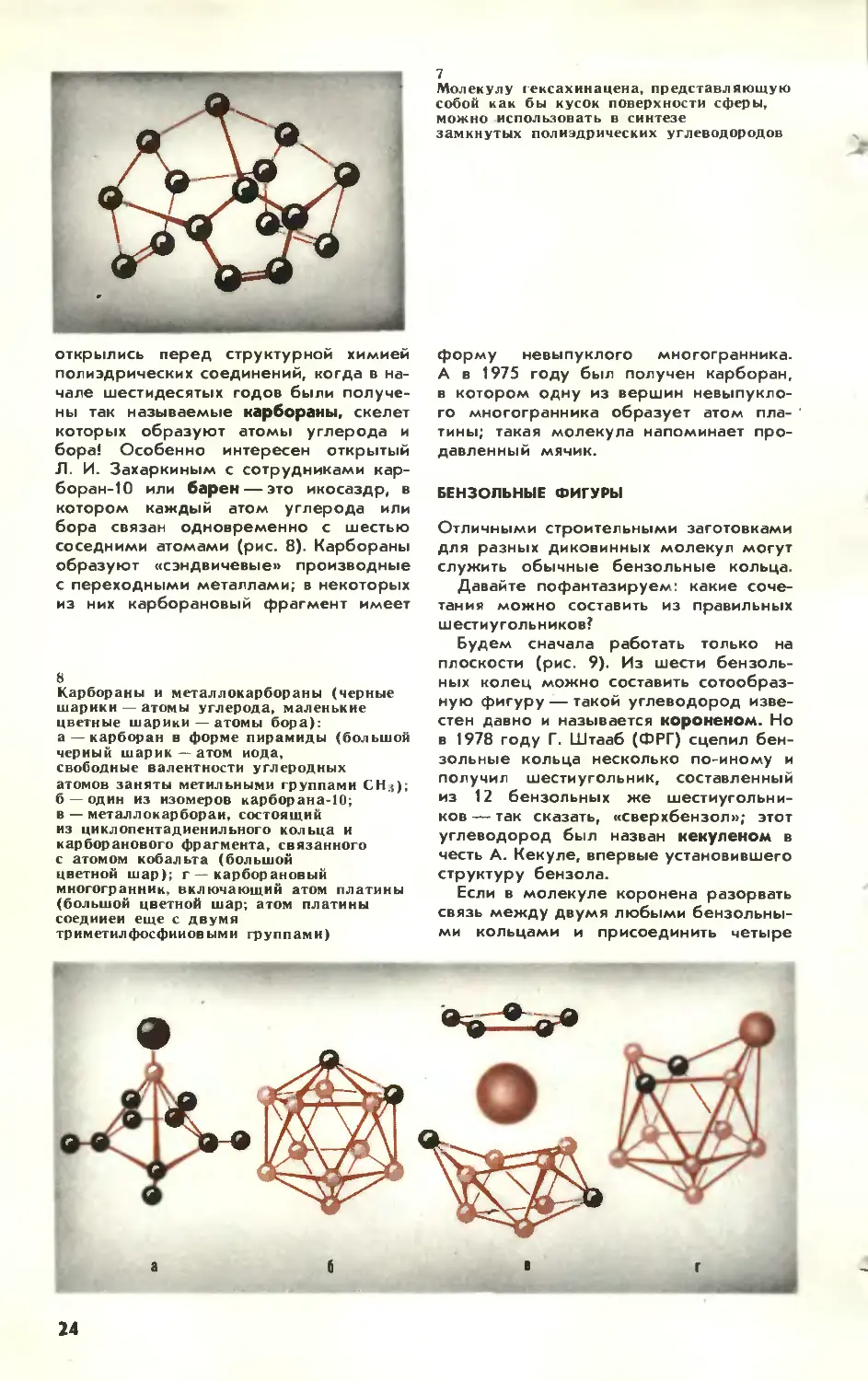

1

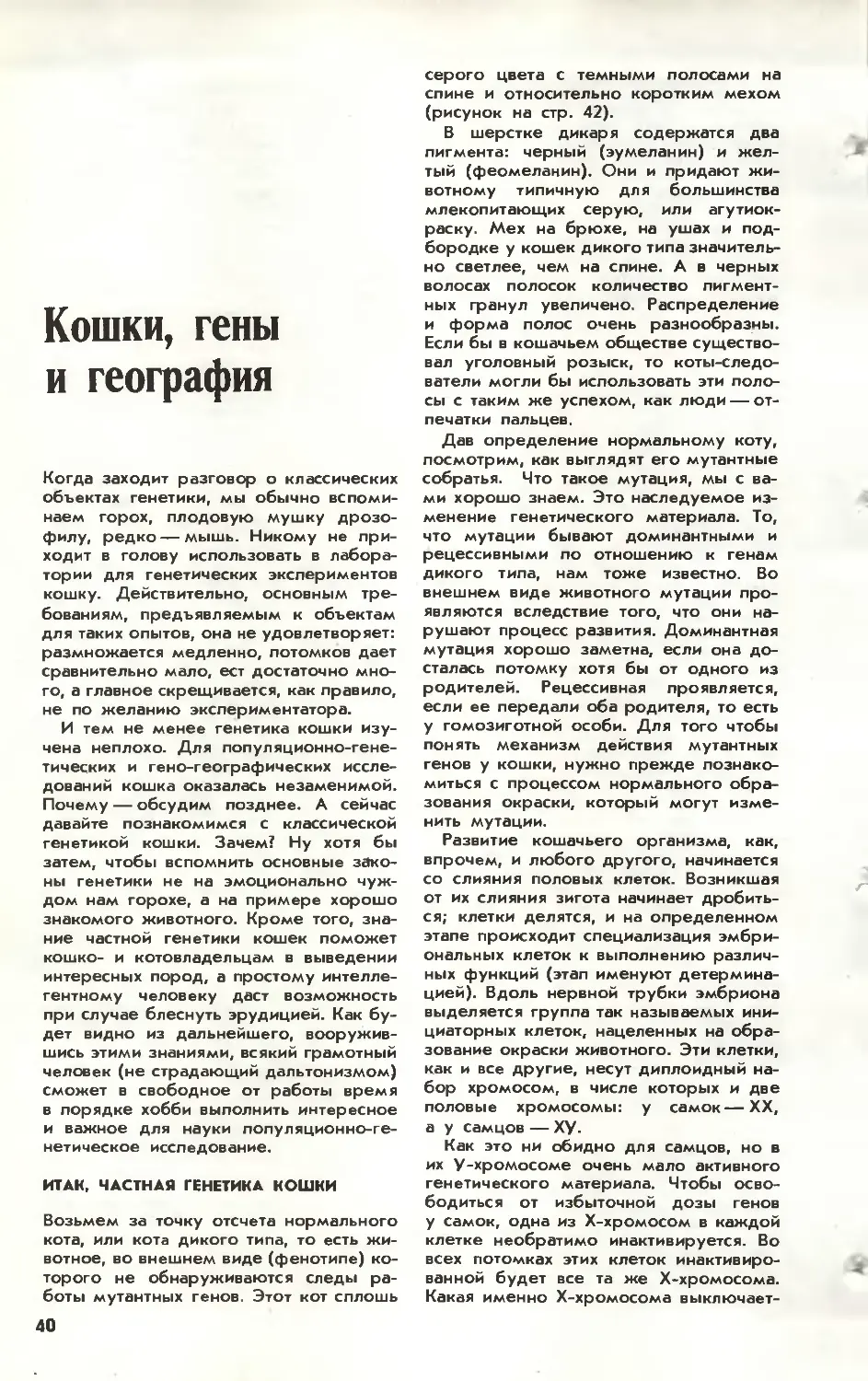

Простейшие полиэдрические

углеводороды — кубан (а) и тетраэдран (б).

Здесь и далее изображены

только атомы углерода;

атомы водорода не показаны

21

1

4

1

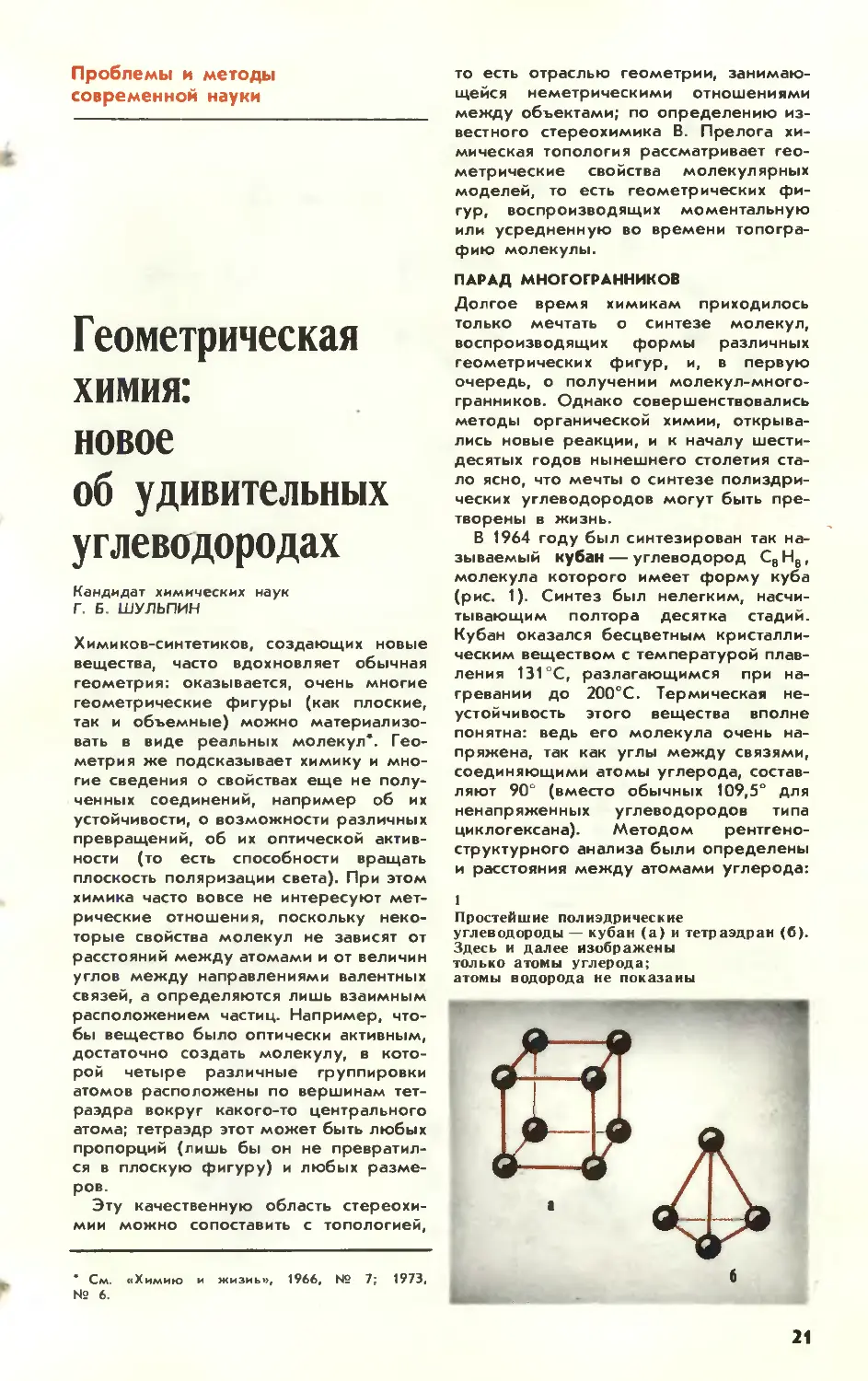

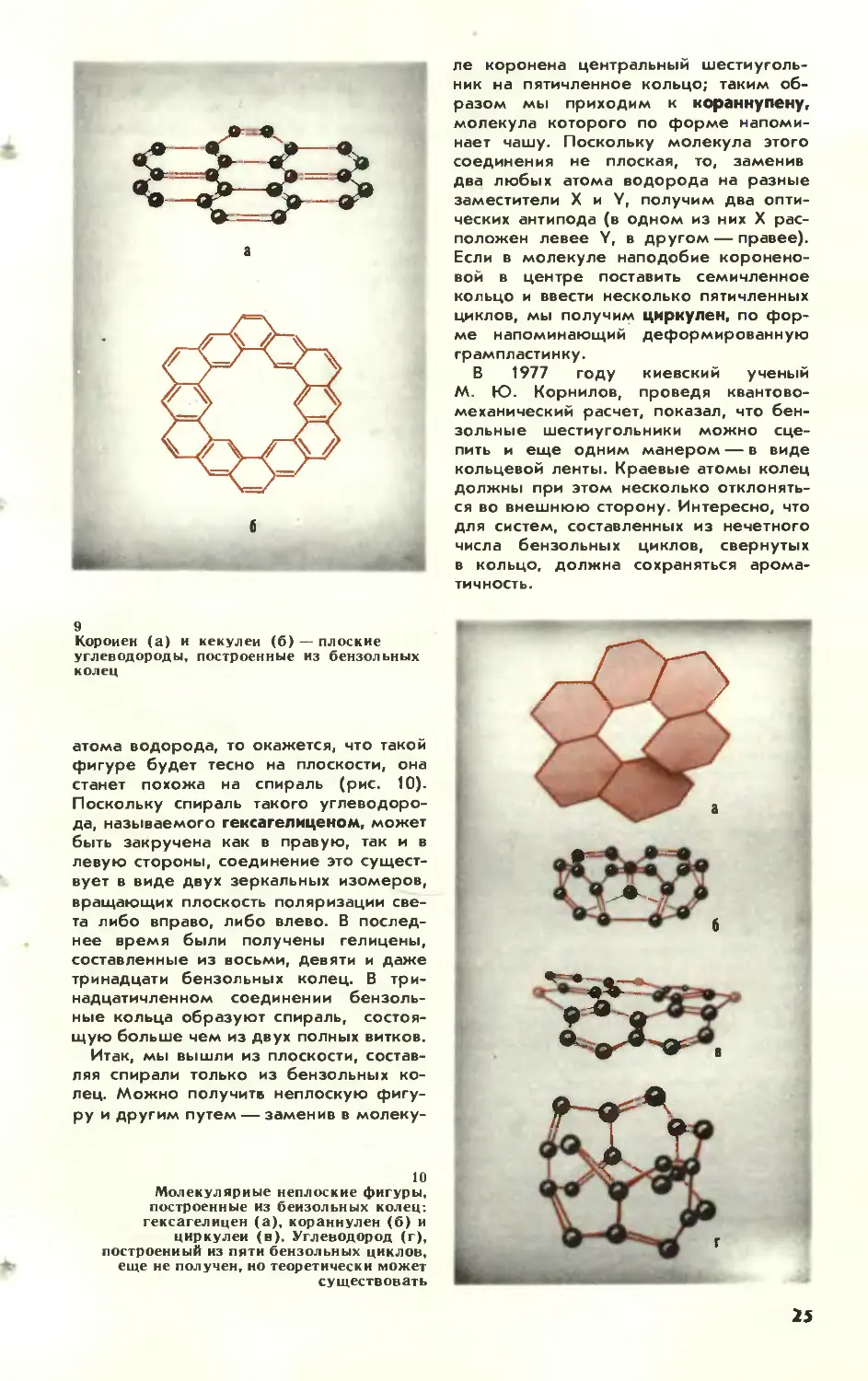

Бензол (а) и его изомеры —

беизвалеи (б), фульвен (в), дьюаровский

бензол (г) и призмаи (д)

оказалось, что они не сильно

отличаются от длин С —С-связей в молекулах

обыкновенных алканов A,55 и 1,54 А

соответственно).

В отличие от кубана другой

простейший полиэдрический углеводород,

тетраэдрам С4Н4, не удалось выделить в

индивидуальном состоянии. Однако в

1978 году были опубликованы две

статьи, в которых описан синтез

производных этого углеводорода: в одной

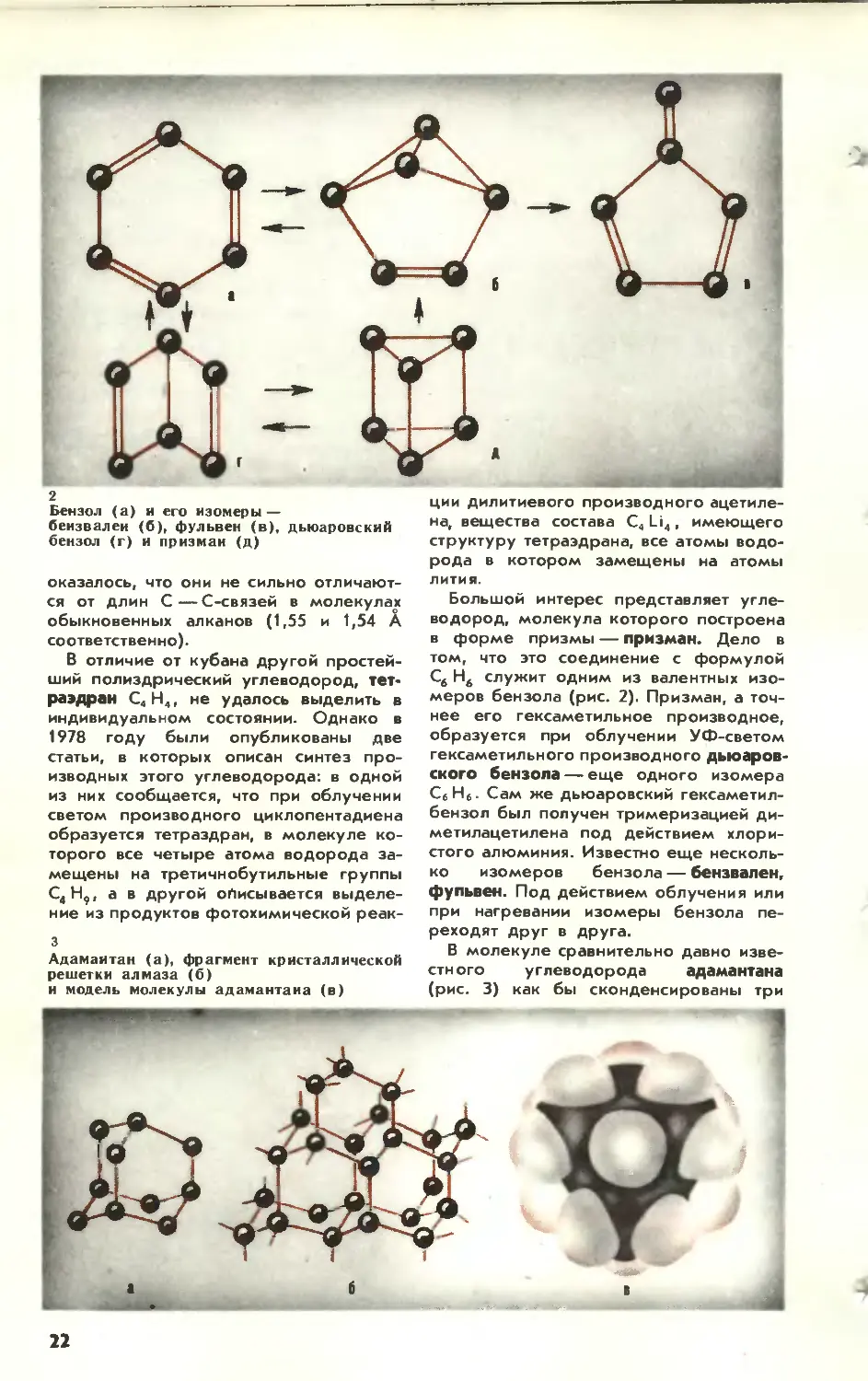

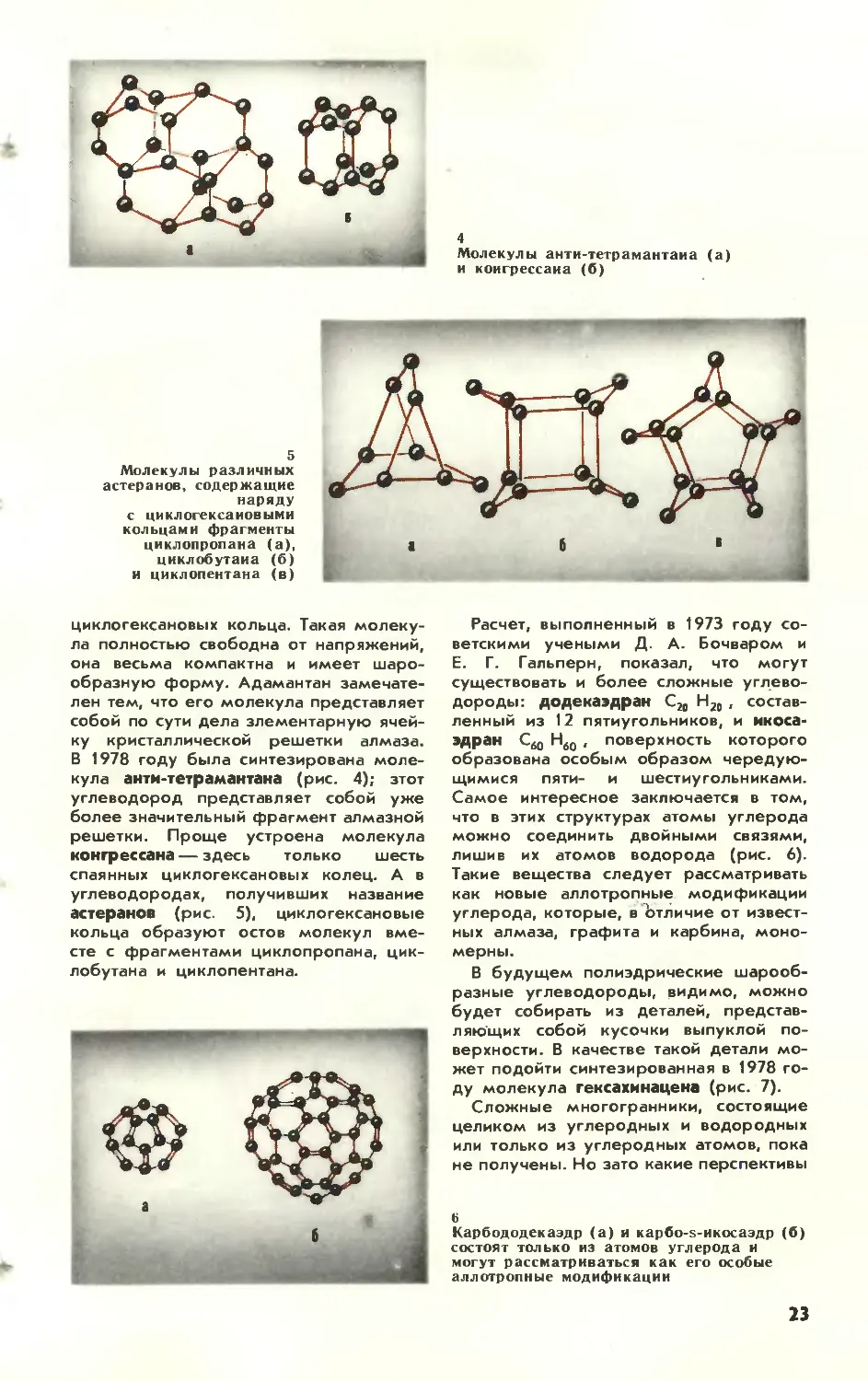

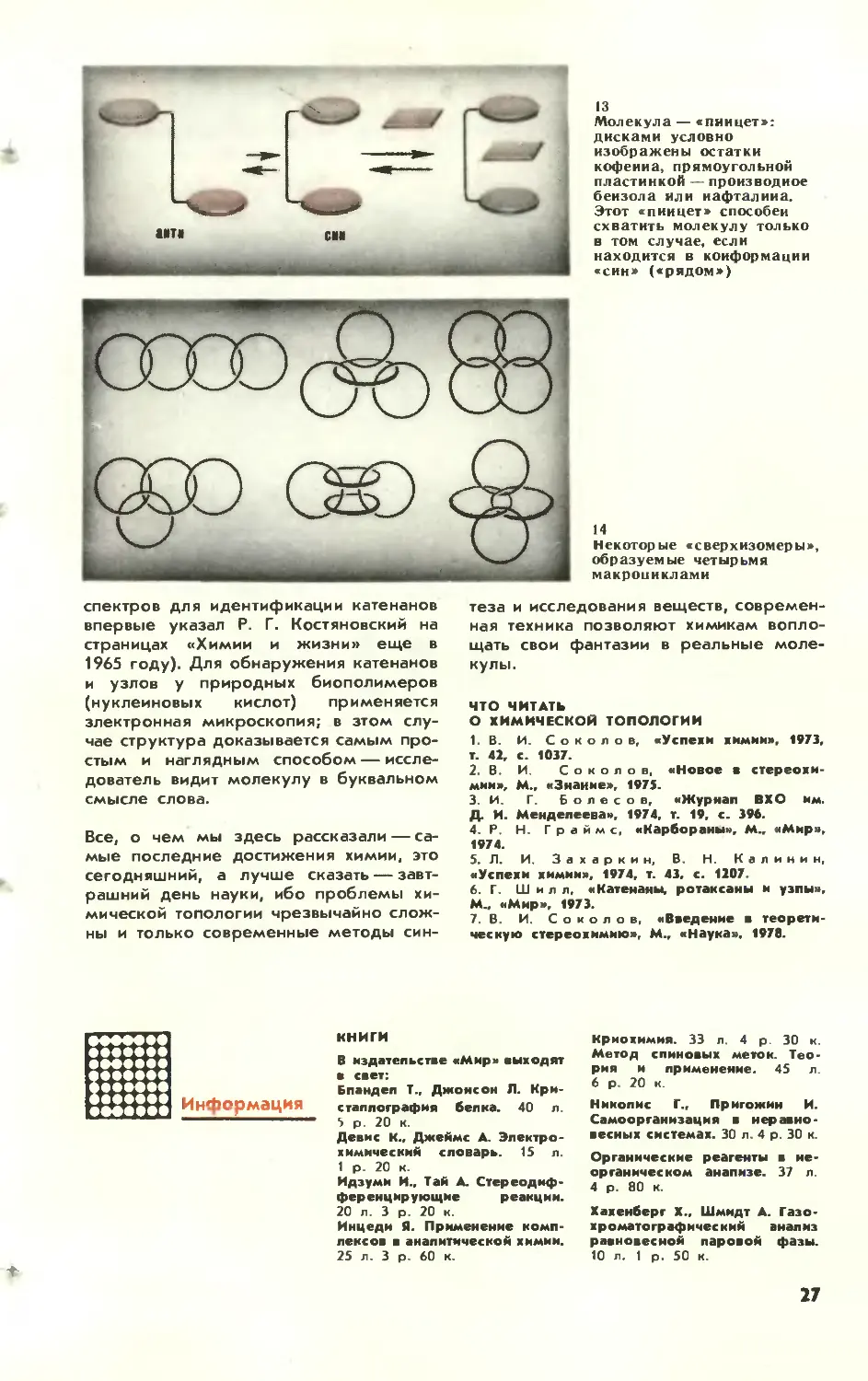

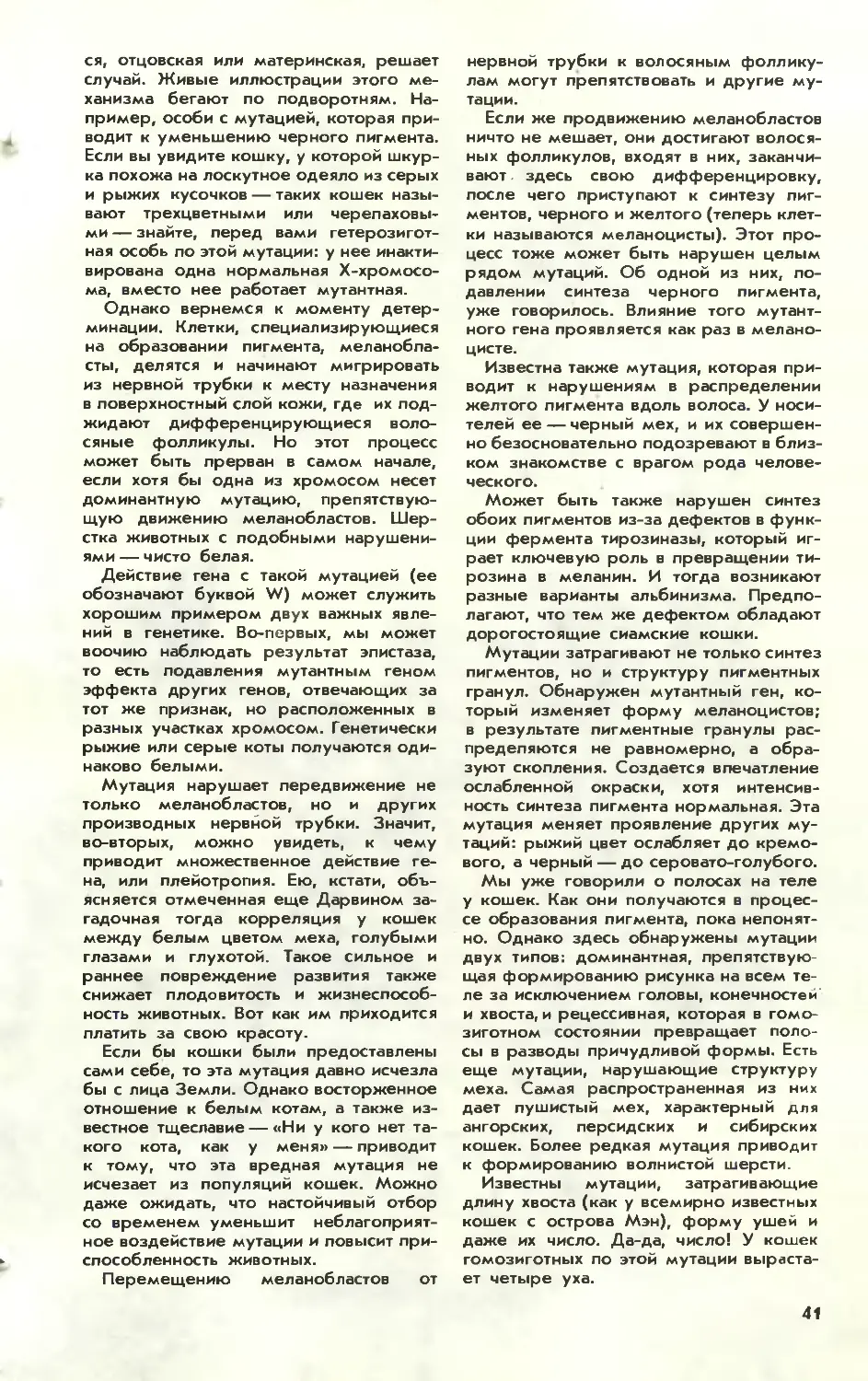

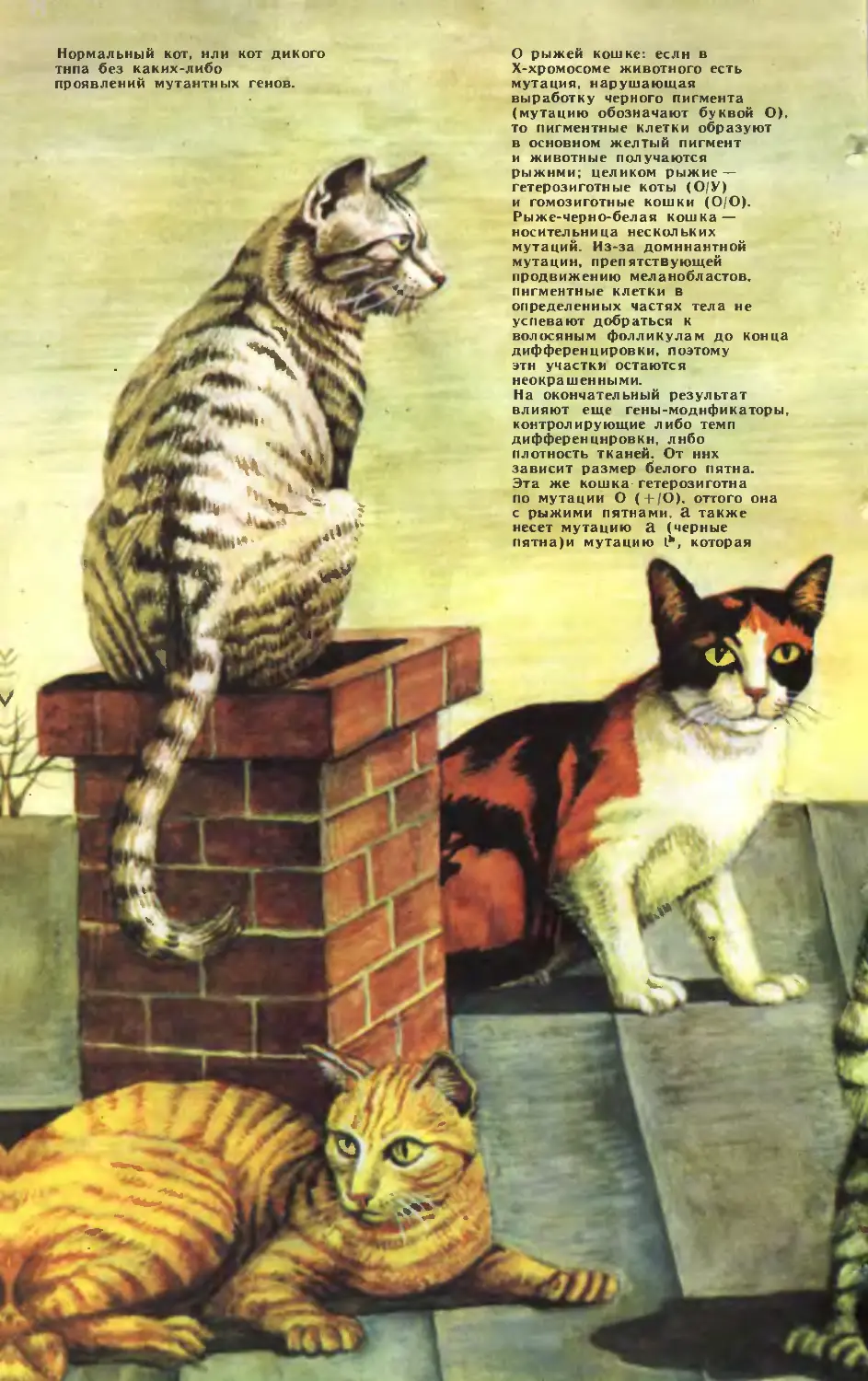

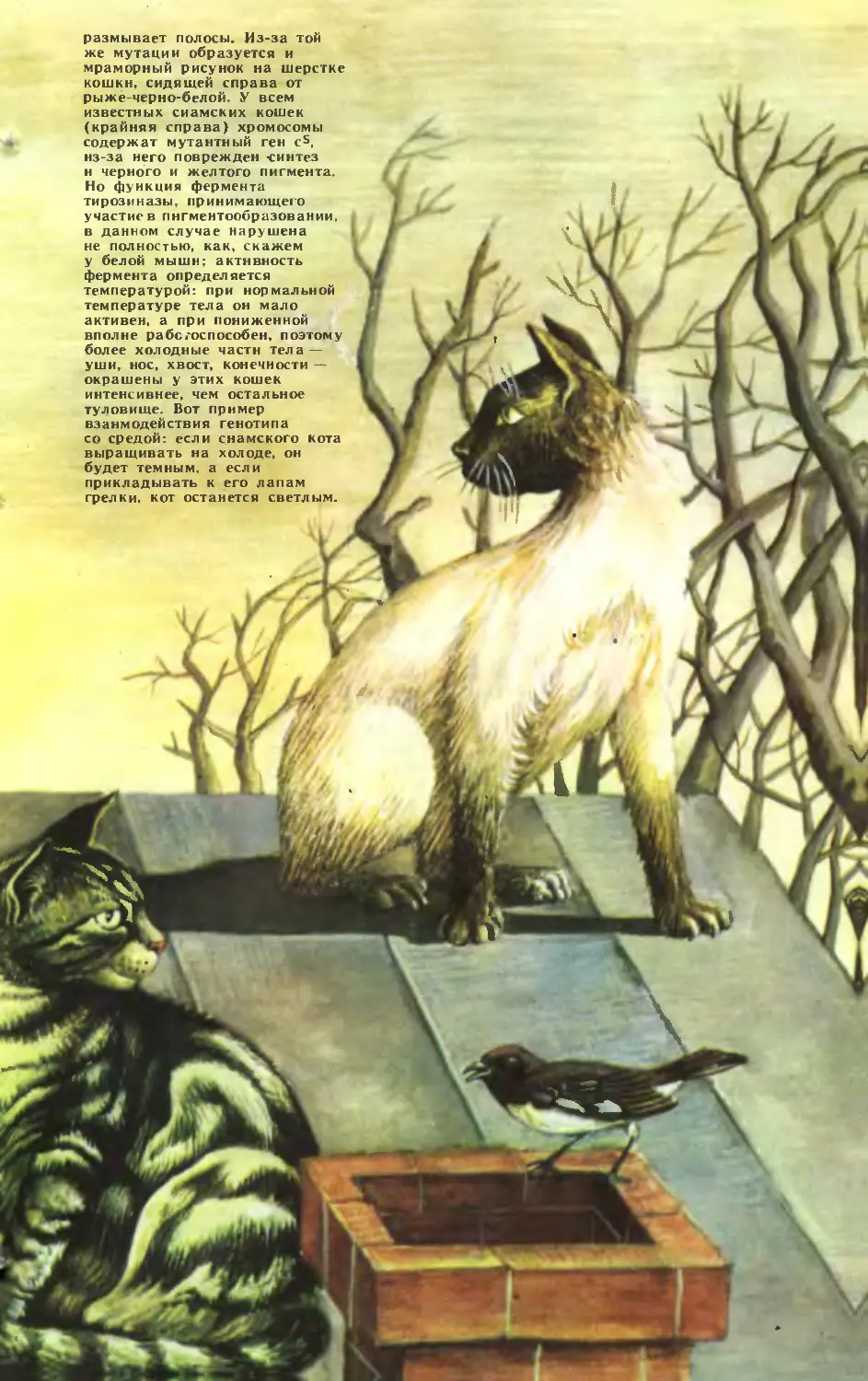

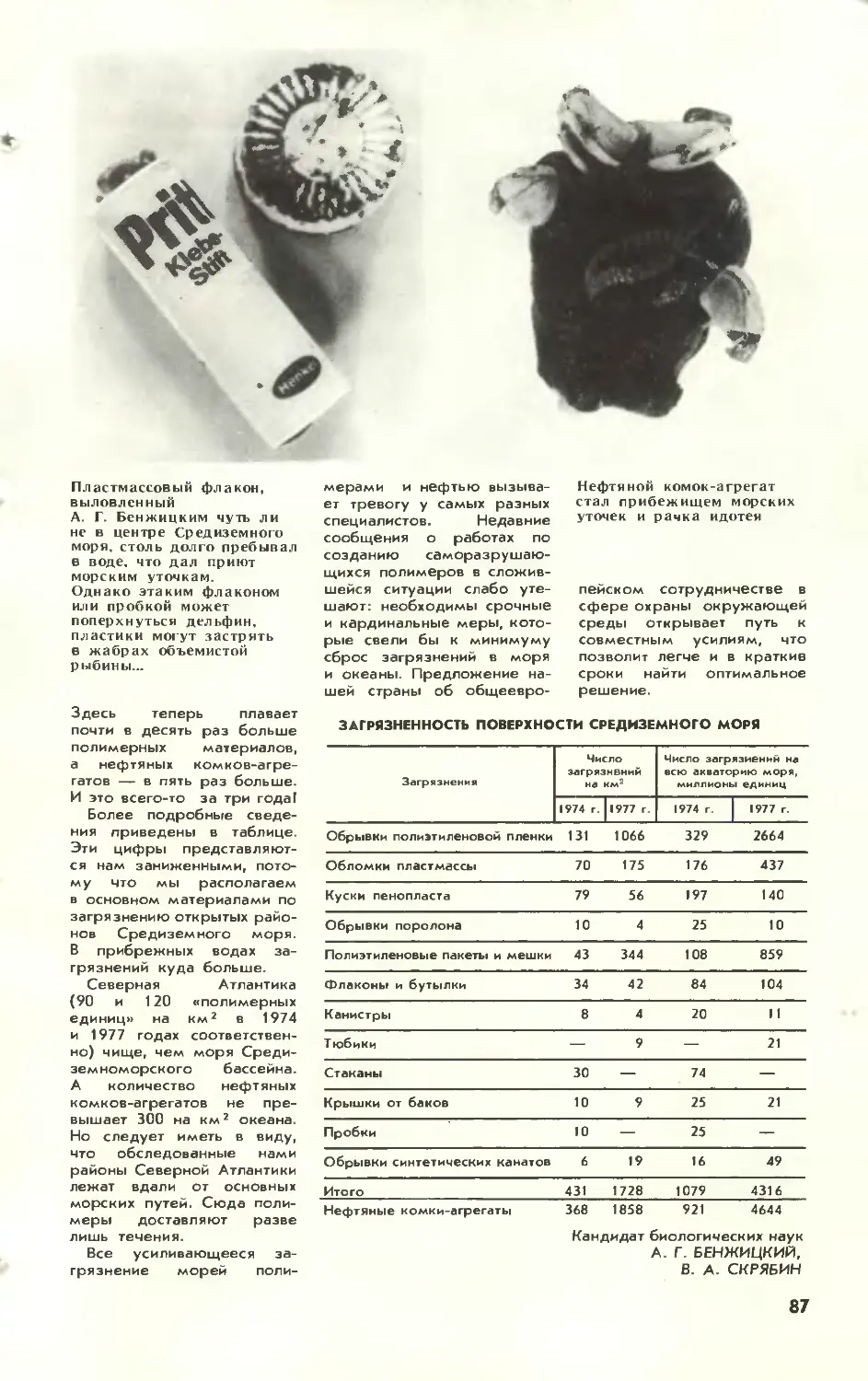

из них сообщается, что при облучении