Текст

ISSN 0130-5972

ХИМИЯИЖИЗНЬ

научно-популярный журнал

академии наук ссср

2

1979

• * • - v * f «•

> э о

,: /•:

химия и жизнь

Ежемесячный

научно-популярный журнал Академии наук СССР

№ 2 февраль 1979

Издается с 1965 года

С. А. Вольфсон

О. Либкин

В. Зяблов

Г. Е. Михайловский

Г. Шин гарев

С. П. Чунихин

В. И. Артамонов

Д. Осокина

Т. Б. Здорик

А. И. Мелуа

В. Рич

Г. М. Файбусович

Д. Владимиров

Н. Д. Трейгер-

М. Богачихин

Б. Горецкий

Б. Руденко

Б. С. Романе

ПАТЕНТ, ЕЩЕ ПАТЕНТ

8 СИНТЕЗ АВТОМОБИЛЬНОГО БАМПЕРА

1 4 СЛАБОСТЬ И МОГУЩЕСТВО ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ

1 9 КОНТРАПУНКТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

27 ДИАГНОЗ: ПНЕВМОНИЯ

32 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ

36 РАСТЕНИЯ ЗИМОЙ

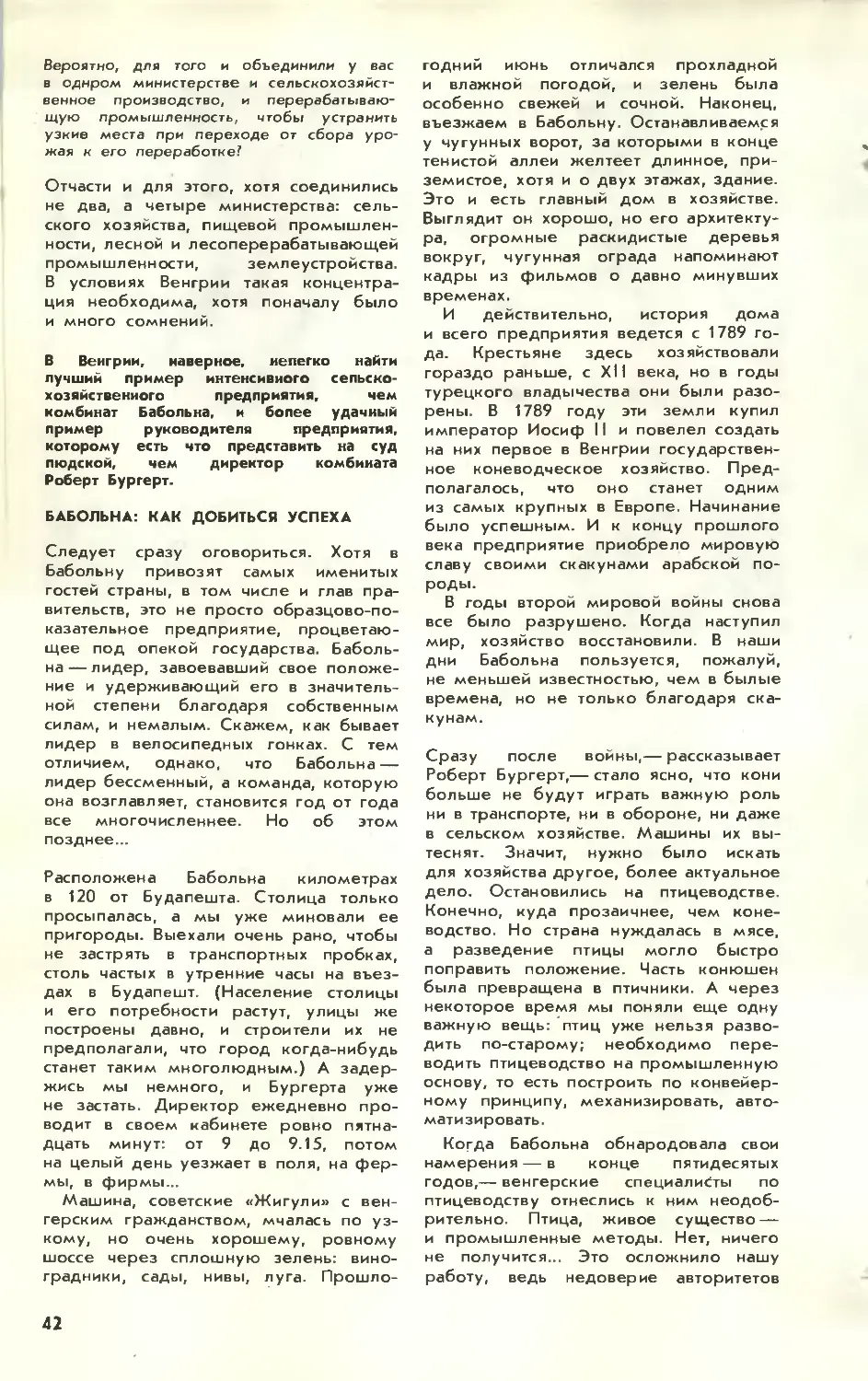

41 СОКРОВИЩЕ ВЕНГРИИ

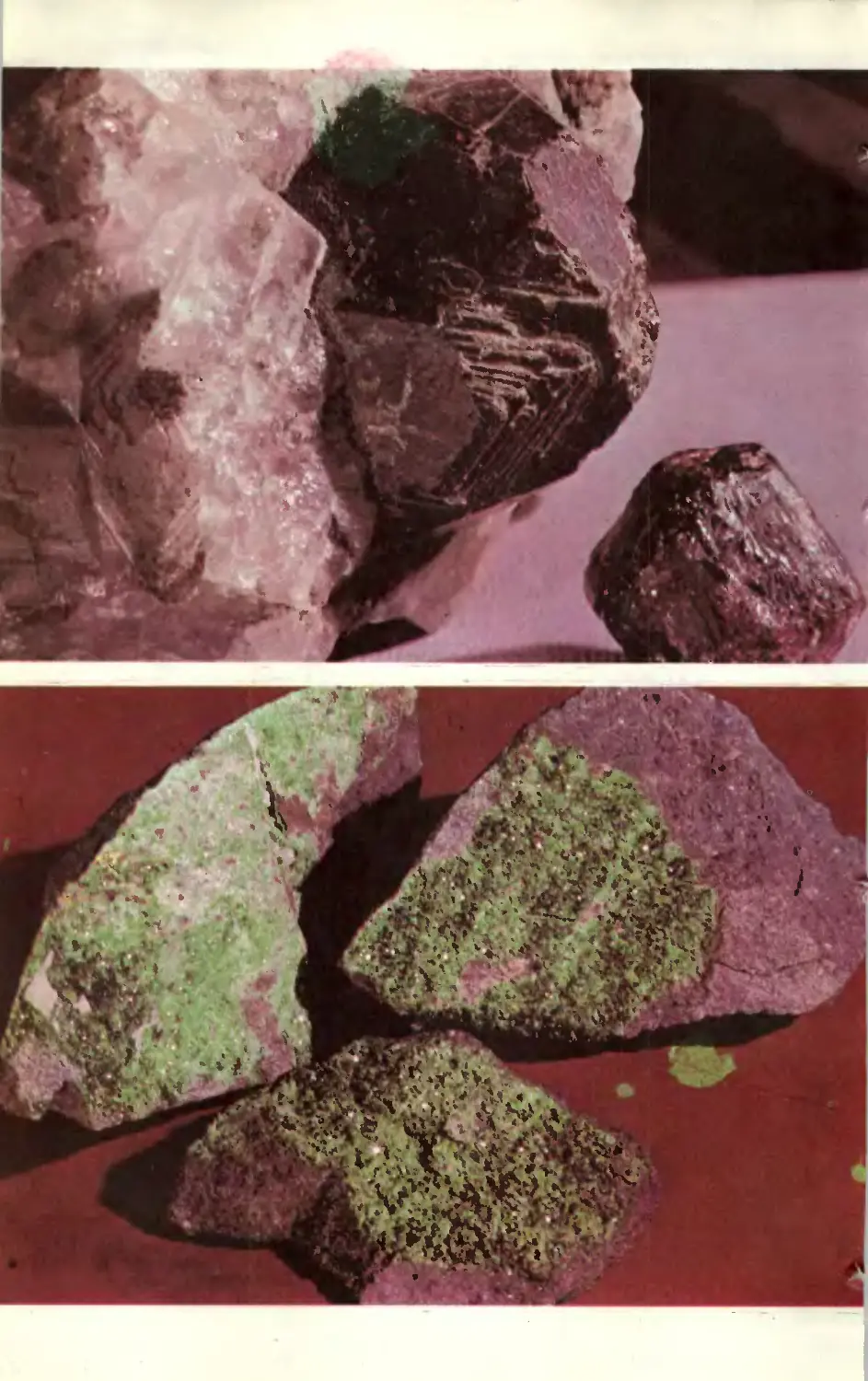

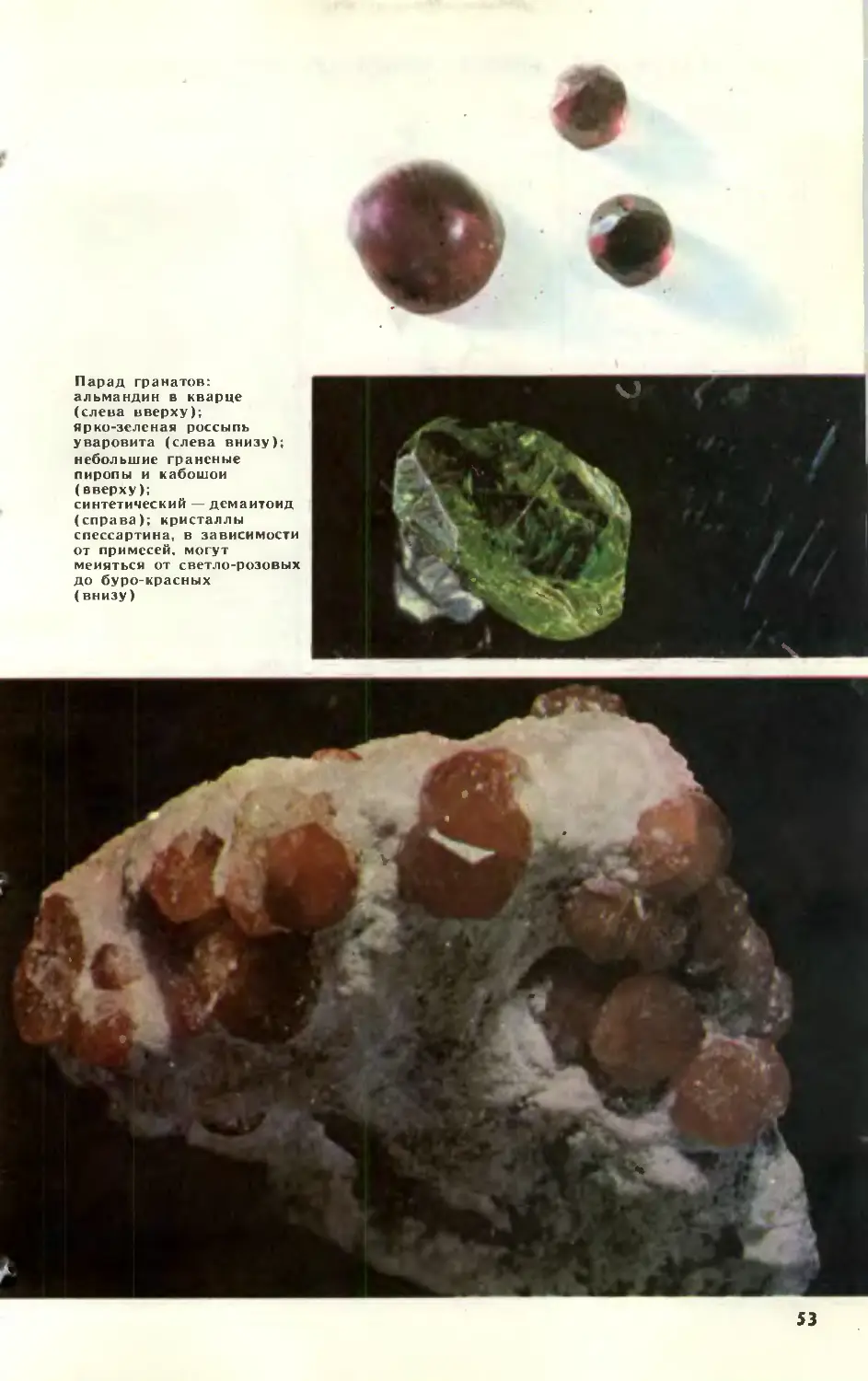

49 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

56 ОТ ЛИДАРА — К АЛИС

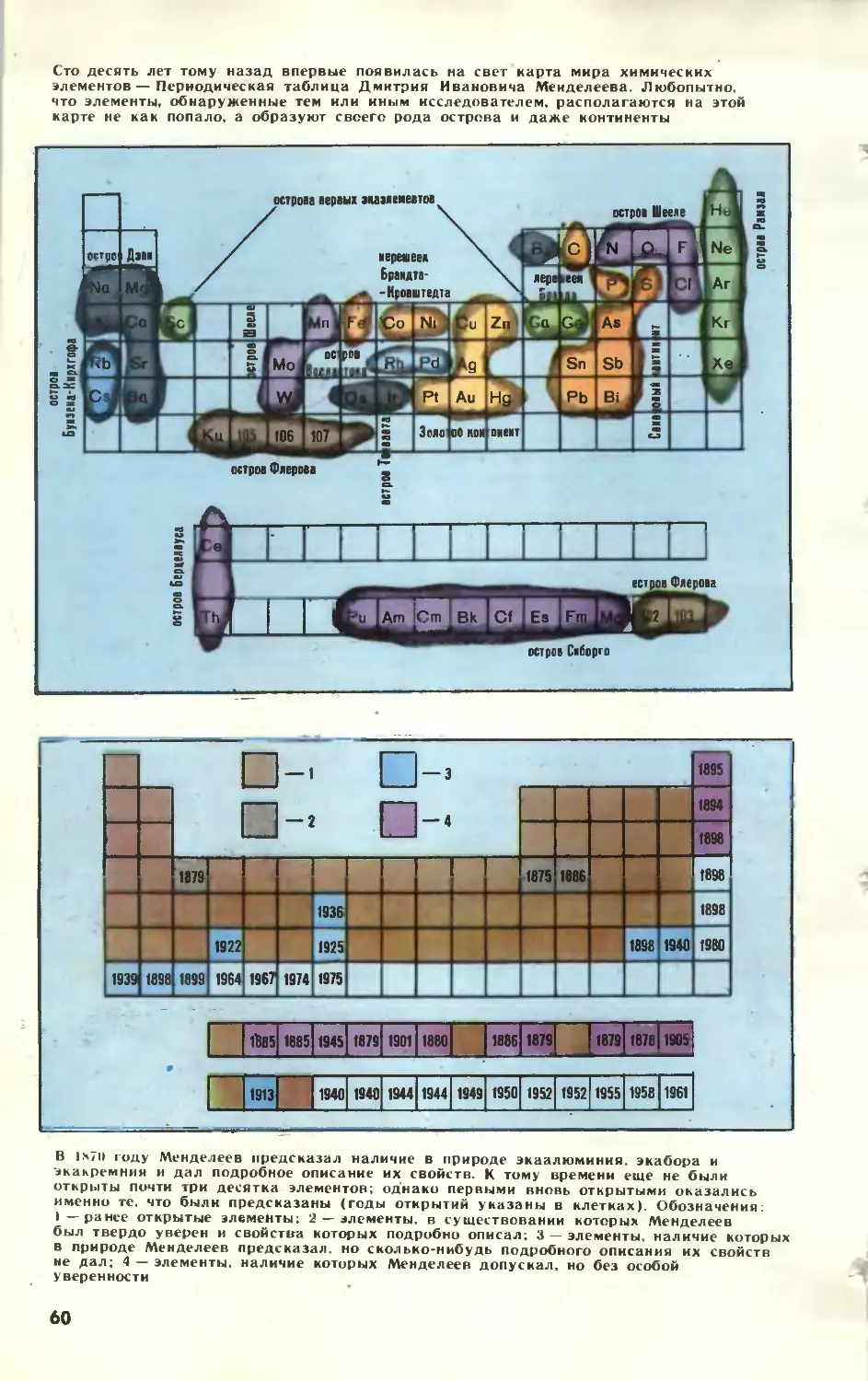

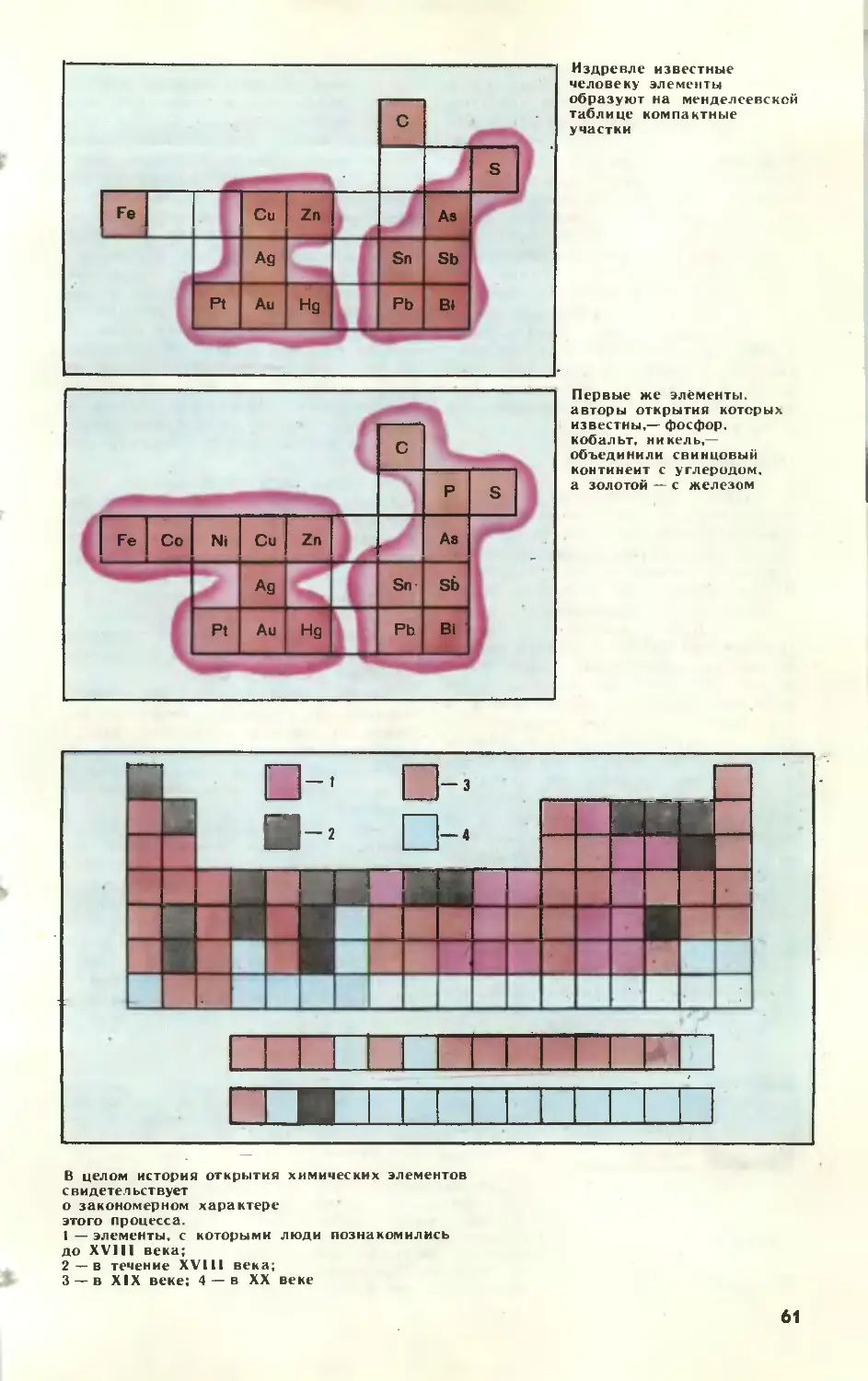

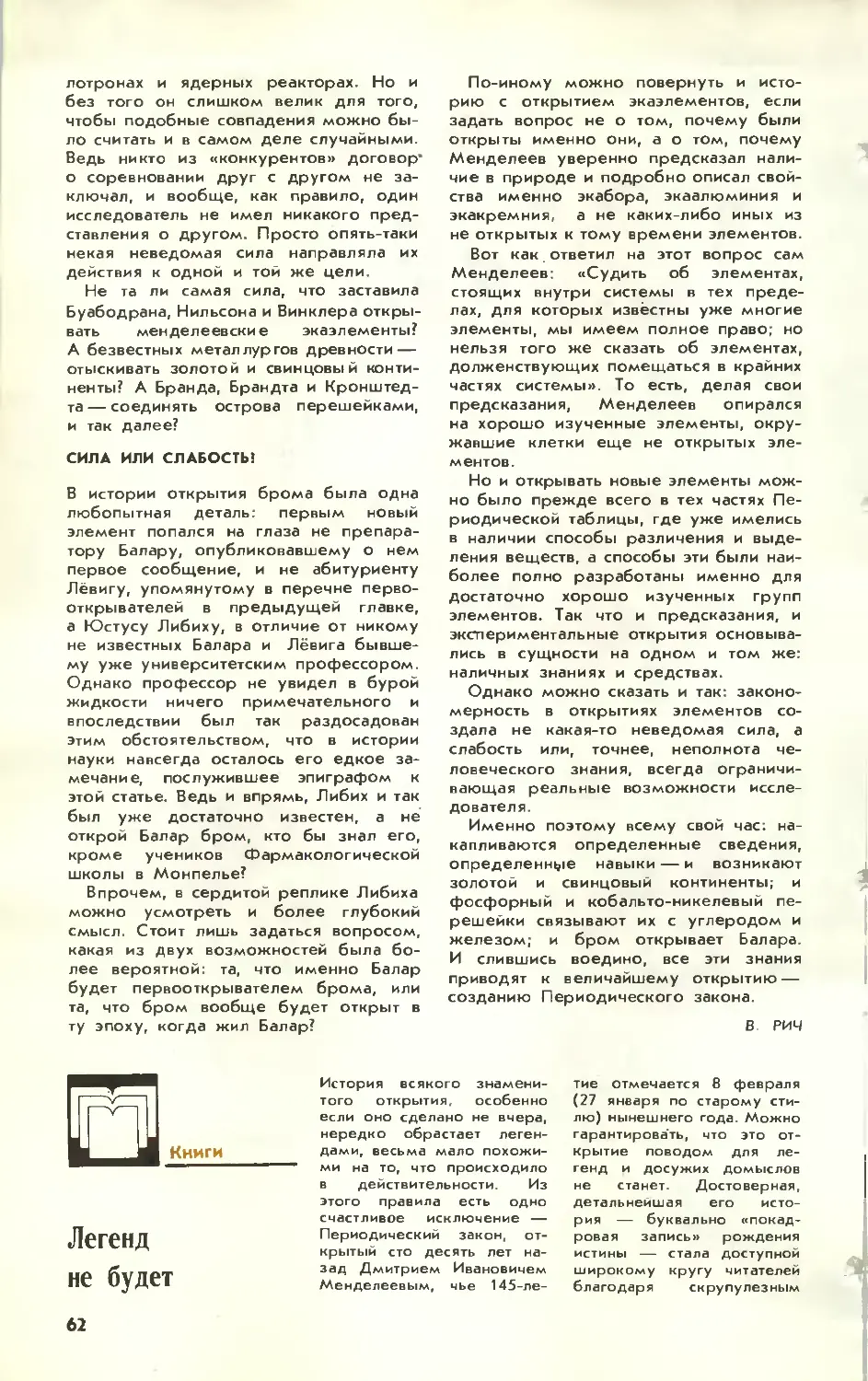

58 ТАИНСТВЕННЫЕ ОСТРОВА

64 КАЛЕНДАРЬ, 1979

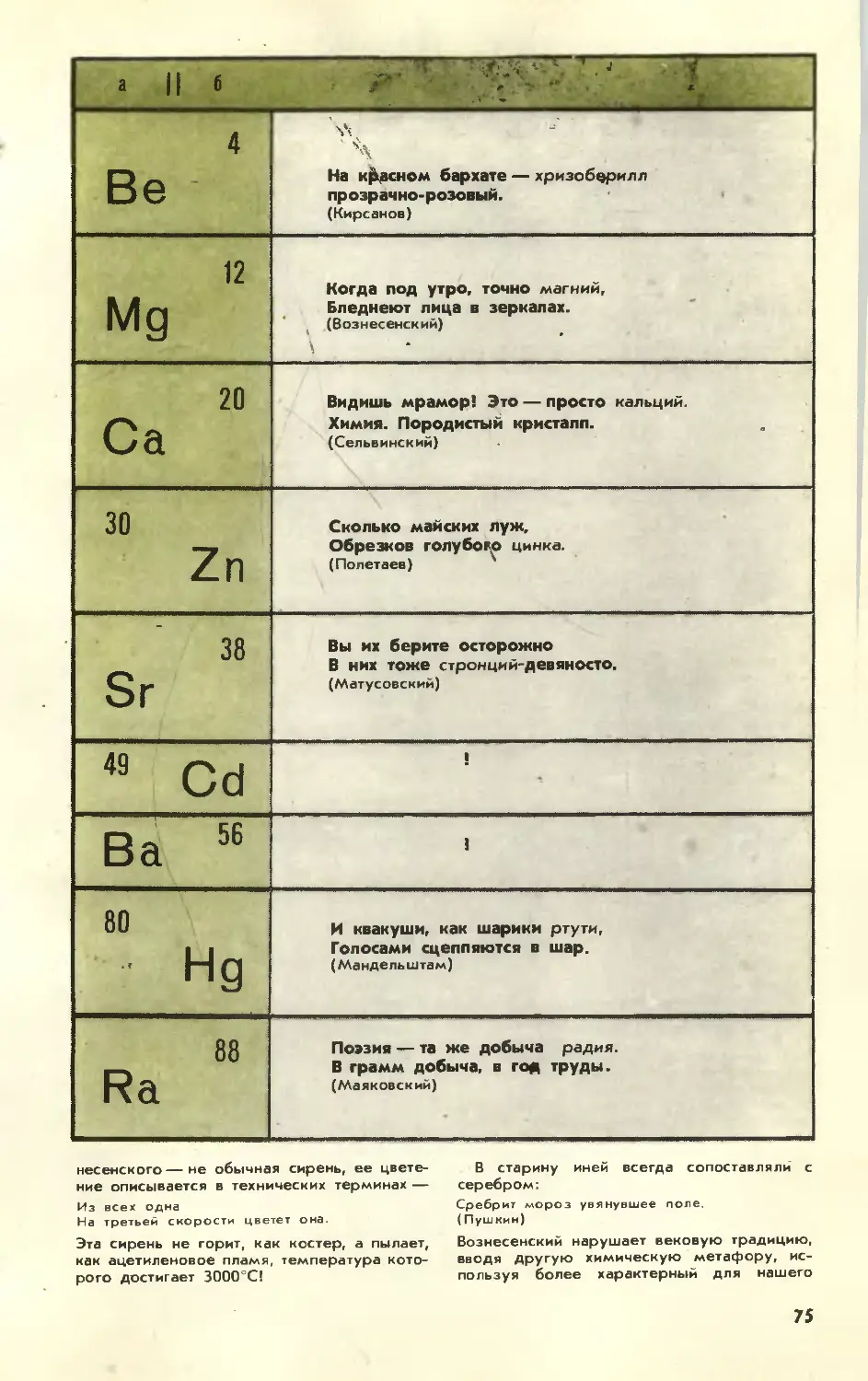

74 ХИМИЗАЦИЯ ПОЭЗИИ И ПОЭТИЗАЦИЯ ХИМИИ

77 ЧЕМ ПАХНЕТ ЕДА?

81 ЯПОНСКИЙ —ДЛЯ ХИМИКОВ

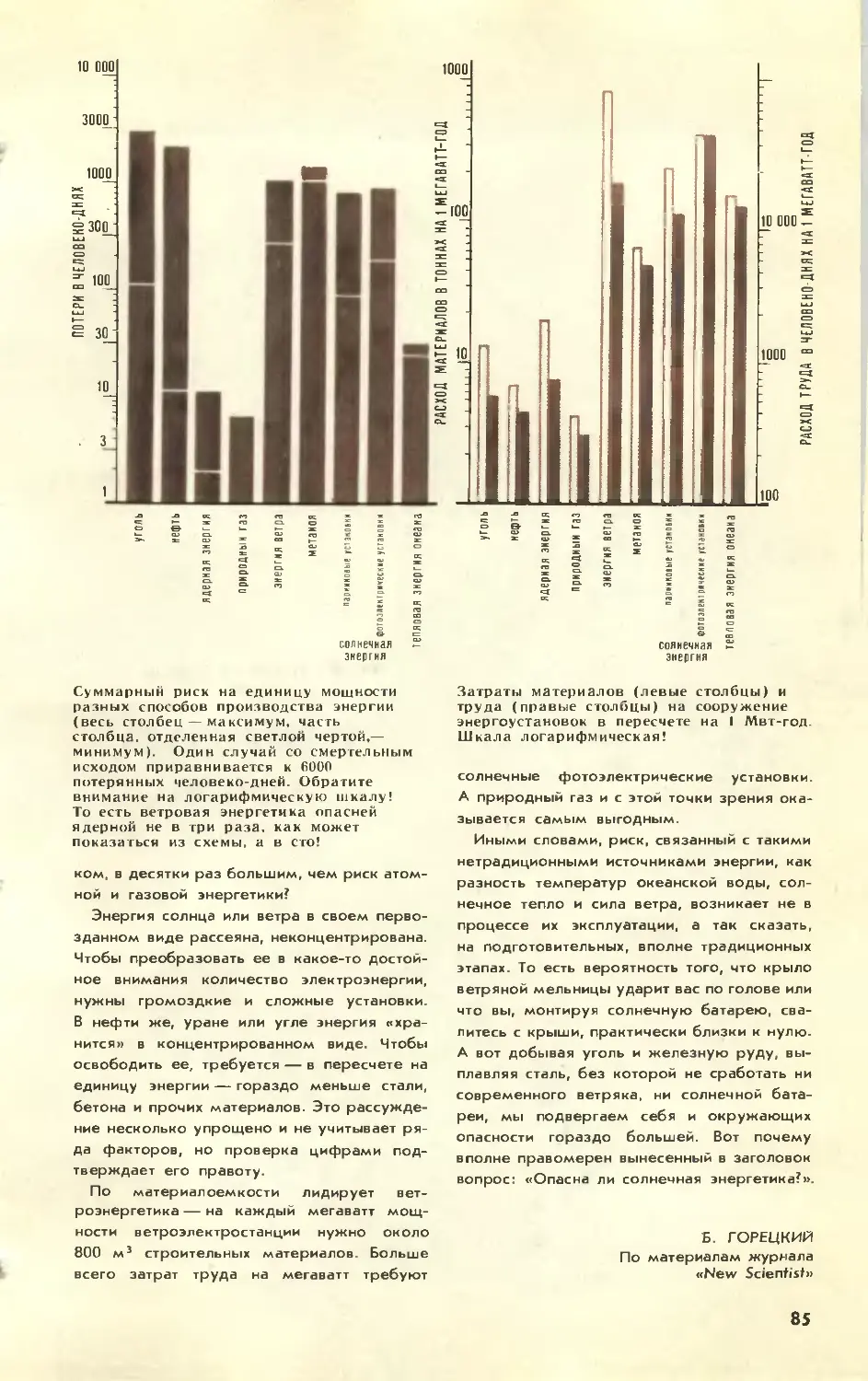

84 ОПАСНА ЛИ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА?

86 ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

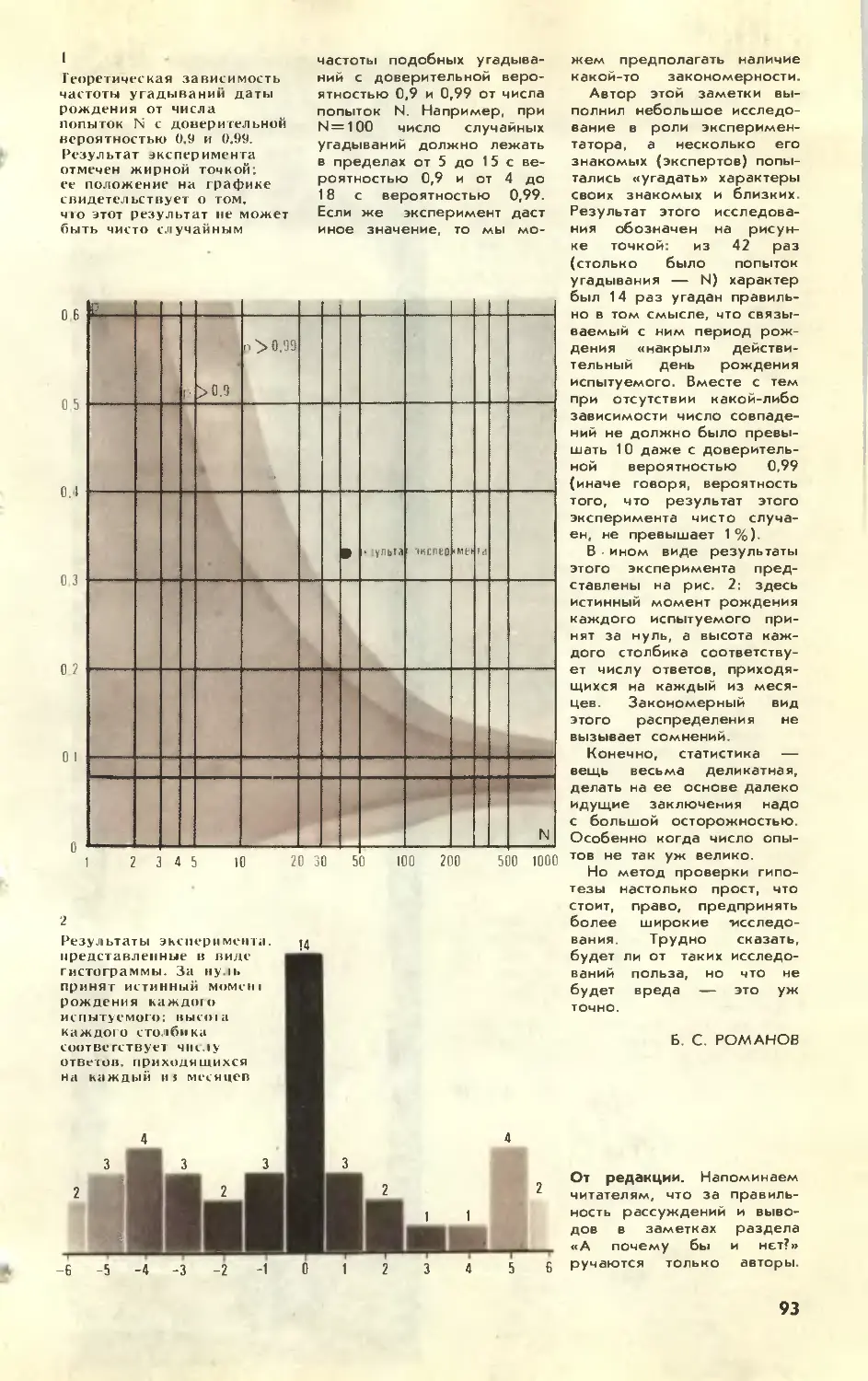

в 92 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В ГОДУ

1 1 ТЕХНОЛОГИ, ВНИМАНИЕ!

1 2 ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

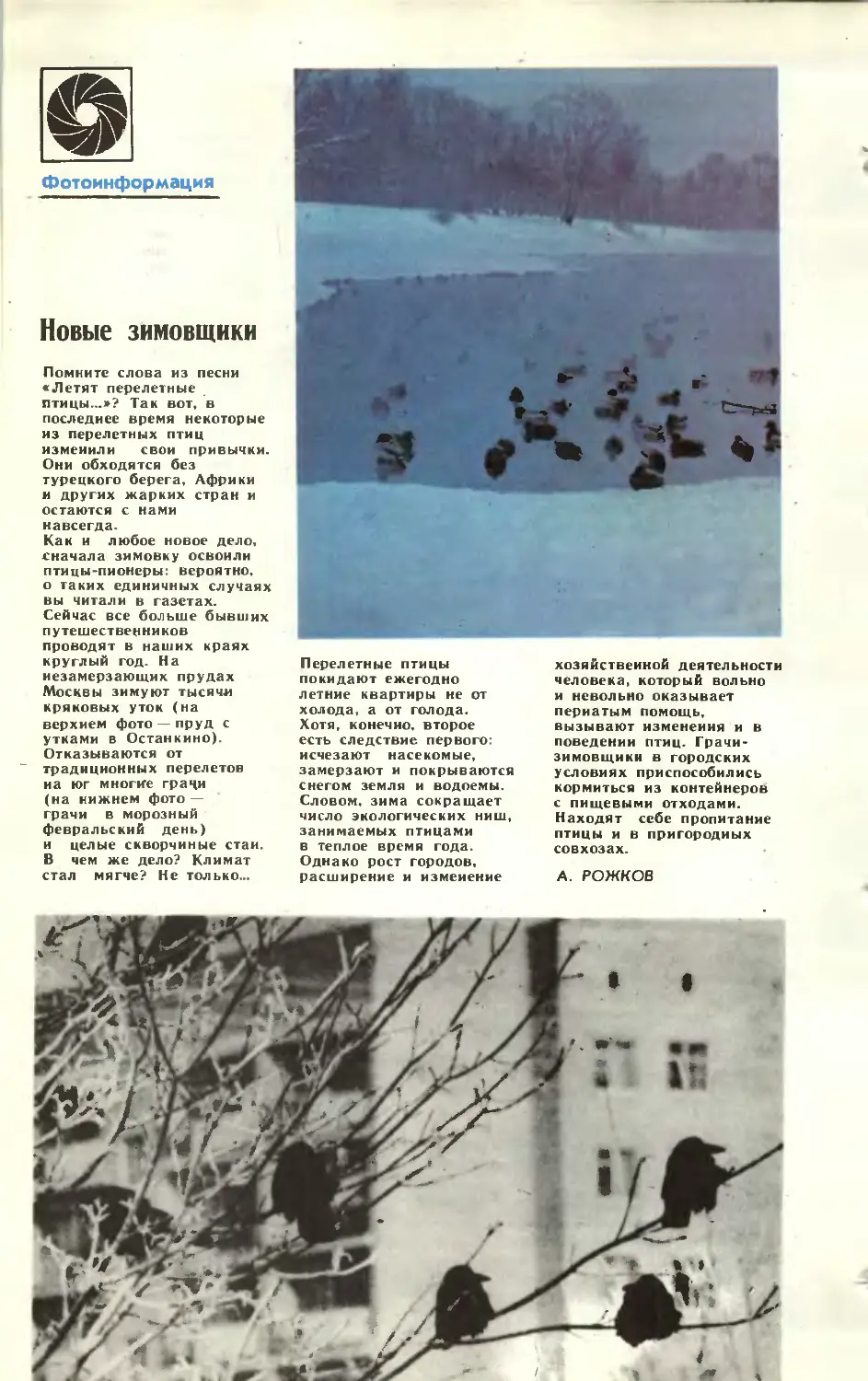

40 ФОТОИНФОРМАЦИЯ

54 новости отовсюду

68 клуб юный химик

80 консультации

83 информация

94 короткие заметки

94 пишут, что...

96 ПЕРЕПИСКА

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок Н. Марковой к статье «Растения

зимой». НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ — образцы

народного венгерского искусства: вышивка «Матьо» и

лаковый рисунок по дереву. Основное занятие их авторов —

не искусство, а сельское хозяйство, которому и посвящена

статья «Сокровище Венгрии».

Экономика, производство

Патент,

еще патент

О ПАТЕНТАХ,

АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ,

СЕКРЕТАХ ТЕХНОЛОГИИ

И ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ —

ДЕЛОВЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

— Сколько лет вы занимаетесь

патентной работой?

— Уже три года.

— А мы — триста лет...

Из деловой беседы автора с руководителем

патентного отдела компании «Рон-Пуи,енк»

История технологии наполнена

драматическими событиями. Сколько

непризнанных гениев! Сколько секретов ушло

в могилу вместе с их владельцами!

А владельцам технологических

секретов и в старое время, и сейчас

приходится нелегко. Помните, как в

переведенной Маршаком балладе Стивенсона

шотландский король требует

раскрытия «патента» на технологию

получения верескового меда:

Гневно король промолвил:

— Пытка обоих ждет,

Если не скажете, черти,

Как вы готовили мед1

Наука не знает подобных драм.

Публиковать научные достижения в

журналах, докладывать на конгрессах,

симпозиумах, семинарах и коллоквиумах

чаще всего не возбраняется. Даже

наоборот, число научных журналов

растет по экспоненте, и уже всерьез

обсуждается вопрос о том, стоит ли

их читать.

С технологией — иначе. За рубежом

теоретические работы по технологии

публикуются, секреты производств —

никогда. Вы можете долго беседовать

с зарубежным коллегой о кинетике и

механизме реакций, о структуре и

свойствах продукта, но стоит вам

спросить, как это делается на заводе,—

в ответ ослепительная улыбка и

вежливый ответ: «Это — ноу-хау».

Дальнейшие расспросы бестактн'ы и

бесполезны. Ну а если вы сами додумались

и раскрыли секрет чужого

производства? Владельцы патента могут через суд

потребовать возмещения убытков, суд

наложит арест на продукцию...

На научные идеи, открытия,

исследования патенты не выдаются. Авторы

доказывают свой приоритет

исключительно путем полемики.

При выдаче патента научная сторона

дела никого не волнует. Сделано ли

данное изобретение в результате

длительных научных исследований в

большом научном коллективе или

совершенно случайно неспециалистом,

является ли автор корифеем в своей

области или делает только первые

шаги, может ли автор объяснить научную

основу своего изобретения или нет —

абсолютно безразлично. Главное, чтобы

изобретение было оригинальным

(в смысле новым) и могло иметь

конкретное применение.

За рубежом запатентовано

решительно все: машины и детали к ним,

синтетические полимеры и способы их

получения, косметика, модная одежда и

2

V*

обувь, форма зубных щеток и детские

игры. Не патентуются, кажется, только

дары природы в необработанном виде.

Патентное право исторически

противопоставляет науку изобретательству.

Характерно, что в патентном

законодательстве всех стран констатируется

положение: патент не выдается, если

его суть была раскрыта в научных

публикациях, на конгрессах, выставках,

по радио и так далее...

ПАТЕНТНАЯ ИГРА

Лет 15—20 назад среди

химиков-технологов широко обсуждались вопросы

патентования. В те времена, насколько

автор помнит, злободневным вопросом

была достоверность информации,

приводившейся в патентных описаниях.

Все ли в них правильно или

составители специально запутывают

потенциальных читателей, чтобы затруднить

воспроизведение эксперимента?

А всего несколько лет назад авторы

крупной технологической разработки

на вопрос, можно ли запатентовать

предложенное ими решение, гордо

отвечали:

— Мы технологию разрабатывали,

а не в патенты играли!

Этот ответ символичен для

определенного этапа развития нашей

технологии. Это — отрыжка эпохи, когда

технологи с завистью взирали на

сияющие выси чистой науки: «Где уж нам

уж...».

Теперь такого не услышишь.

Техническая политика изменилась. Стало

ясно, что, если мы не хотим терпеть

сплошные убытки, научиться «играть»

в патенты необходимо. А патентная

игра весьма и весьма не проста,

новичкам в ней приходится нелегко.

...Итак, технологические и

технические решения: аппараты, особенности

конструкций, режимы, реагенты,

свойства продуктов — все это может и

должно быть запатентовано. Именно

должно — ведь если не запатентуем

мы, то запатентуют они и придется

покупать лицензии.

Но если подряд патентовать за

рубежом все наши изобретения, то где взять

столько валюты? Хорошо бы патентовать

только то, что наверняка купят, но

как это предвидеть заранее? Для этого

ведь надо конъюнктуру на мировом

рынке изучать, специальную стратегию

разрабатывать. Тут патентный анализ

должен очень тесно переплетаться с

экономическим.

Кто этим должен заниматься?

Специалисты-патентоведы? Но они этому не

обучены. Экономисты? Многие

руководители всерьез считают, что всеми

этими сложнейшими вопросами должны

заниматься сами разработчики —

исследователи, инженеры. Последние и

занимаются... на дилетантском уровне.

Результаты — соответствующие.

Представим такую ситуацию.

Лаборатория разработала новый процесс.

Естественно, все — «в стекле». Публиковать

результаты в открытой печати рано —

будет потерян приоритет. Авторы

оформили заявки на изобретения, получили

положительное решение экспертизы

и рекомендации на патентование за

рубежом. Организована реклама,

появились покупатели. Но за

лабораторную разработку они предлагают

немного, ссылаясь на риск, на

большие затраты, неизбежные на стадиях

3

создания опытных и

опытно-промышленных установок для разработки

технологии.

Так, стало быть, спешить с

патентованием не нужно?

ФИРМА ПРИДЕРЖИВАЕТ КОЗЫРИ

Вот как представляется автору (на

основании частных бесед) стратегия

патентования в крупных иностранных

фирмах. Заинтересовавшись какой-то

конкретной проблемой, например

полимерным продуктом, компания сперва

принимается за сбор научной

информации. Затем на очереди тщательные

экономические расчеты, прогнозы

развития проблемы. Если дело выгодно,

она заказывает университетам

фундаментальные исследования, которые

ведут их в открытую, публикуя

результаты в научной печати.

Но как только накапливается

достаточный материал для технологических

исследований, все засекречивается,

непрерывно ведется анализ

конъюнктуры на сырье, энергию, продукт,

причем экономисты получают право

наложить вето на любом этапе

разработки. И лишь когда запущено опытно-

промышленное производство продукта,

организуется рекламная компания,

заявляются патенты. Фирма готова

раздавать материал задаром, терпеть

временные убытки, только бы

заинтересовать потребителя, только бы

потребитель «созрел». На этом этапе,

да и на первых порах промышленного

производства, когда рынок требует

новые и новые партии, лицензии на

право использовать патент обычно не

продают*. Технология, «ноу-хау» —

все тщательно засекречено.

Проходит несколько лет, фирма

выкачала из разработки все, что

могла, и завеса секретности спадает.

Лицензии продаются направо и

налево. Конкуренты, тщательно изучив

патенты, ищут обходные пути.

Почему же фирмы публикуют свои

патенты так поздно, когда вся

технология отработана? Почему они

избегают патентовать результаты

лабораторных исследований? Автор как-то задал

этот вопрос зарубежным коллегам и

получил ответ: лабораторные

исследования стоят 100 тысяч, опытная

установка — миллион,

опытно-промышленное производство — 10 миллионов.

Продавать лабораторные разработки

просто невыгодно.

Исключение — специализированные

инженерные фирмы, которые сами не используют,

а продают свои разработки

технологическим фирмам.

Это им. А нам? Нам тоже невыгодно

продавать лабораторную разработку

за десятки тысяч, а промышленную

технологию покупать за миллионы,

оплачивая и патенты, и лицензию, и

пресловутое «ноу-хау». Гораздо

резонней, создав опытное производство и

накопив технологический опыт,

подготовить технические решения для

создания крупного производства и уж

тогда выходить на мировой рынок с

патентами.

Но для этого всю разработку от

начала и до конца нужно провести в

«экспортном исполнении» и в

соответствующем темпе — года в два-три. Только

тогда можно конкурировать с крупными

фирмами на равных. Только тогда

наши патенты приобретут вес, станут

козырями в патентной игре.

Как организовать такие разработки?

Мы нередко жалуемся на

медлительность технологов, отставание

химического машиностроения, слабость

проектов. Фирмы же концентрируют для

решения сложных задач крупные силы,

ищут компаньонов по всему свету. Есть

и у нас такой опыт. Над проектом «По-

лимир-50» (крупнотоннажный агрегат

синтеза полиэтилена при высоком

давлении) работали крупные коллективы

одновременно и у нас, и в ГДР. И

разработка получилась на славу — быстро,

эффективно, на высоком уровне.

Лицензия сразу же была продана одной из

капиталистических фирм.

Но сколько примеров другого

подхода, когда один институт

одновременно разрабатывает сотни больших и

малых проблем малыми силами. И тянется

волынка по 10—20 лет, и все

разработанное устаревает морально, прежде

чем претворится в металл. Что уж тут

говорить о патентах — самая

блестящая идея за это время либо изживает

себя, либо подхватывается и

используется за рубежом. Так что патентная

политика тесным образом связана с

политикой технической.

Вот, скажем, полимеры: по части

идей, фундаментальных научных

разработок дела у нас обстоят неплохо.

А качество и количество выпускаемых

промышленностью полимерных

материалов отстает. (Экономисты даже

придумали классификацию: полимеры

просто дефицитные и остро

дефицитные.) И как следствие: у нас выдано

много авторских свидетельств по

полимерам, но мало что защищено

патентами за рубежом. Мало продаем,

многое вынуждены покупать.

Конечно, скоростная разработка

технологических процессов в «экспортном

4

исполнении» — не самоцель. Но

патентоспособность разрабатываемых

процессов — это своего рода знак

качества.

ПУТЬ К РАВНОВЕСИЮ

Вернемся к разработанному «в

стекле» новому технологическому

процессу. Мы пришли к выводу, что в таком

виде продавать его невыгодно. Но

между лабораторной разработкой и

процессом «в металле», в натуральном

масштабе — дистанция огромного

размера. А чтобы создать промышленный

образец, необходимо привлечь

специалистов из различных областей, целые

организации, нередко подчиненные

разным ведомствам.

Хорошо еще, если лаборатория,

выдавшая идею и проведшая

предварительные исследования, входит в

состав отраслевого НИИ или НПО. Тогда

все относительно (но только

относительно!) просто. Отраслевые НИИ и

НПО на то и организованы, чтобы

разрабатывать технологию. Но как быть,

если идея зародилась в академическом

или учебном институте? Добро бы речь

шла о небольшом приборе или

устройстве. Их, в общем-то, можно — ценой

больших или меньших усилий — создать

в виде действующего макета. Но

крупный технологический процесс,

представленный «в стекле», в макете, у

покупателя энтузиазма не вызовет —

слишком многое, показывает опыт,

приходится переосмысливать и домысливать,

создавая технологию в натуральную

величину.

...Но может быть, проблема эта

надумана и процент оригинальных идей

внеотраслевого происхождения

невелик? Да нет, наоборот, велик. Да, и кому

же быть главным поставщиком новых

идей, как не академическим

институтам, в которых сосредоточены и лучшие

научные силы, и большая часть

новейших приборов. Разумеется, я не хочу

обидеть этим утверждением

«отраслевиков». Каждому свое.

Разные организационные идеи

выдвигались в последние годы для

улучшения контактов между

академическими и отраслевыми НИИ. Была создана,

например, межведомственная

комиссия Академии наук СССР, Минхим-

прома и Миннефтехимпрома, получили

распространение совместные

приказы-распоряжения министерств и

Академии наук по отдельным

проблемам... И все же как редко

«отраслевики» подхватывают академические

идеи!

Насколько обычнее картина:

разработчики из академического или

учебного института убеждают

сотрудников и руководителей отраслевого НИИ

взяться за ту или иную задачу, а в ответ

слышат — это трудно, это сложно,

это невыгодно, это нам не по профилю

и, наконец, сакраментальное — а за

границей это есть? Нет? Э-э-э, это

подозрительно.

Как-то в неофициальном разговоре

автору пришлось услышать от

работников отраслевого НИИ, что им просто

невыгодно подхватывать академические

разработки. И престиж-де страдает,

и каштаны из огня приходите я-де

таскать для других, и неудачи-де

все на них списываются. Гораздо

престижнее вести собственные

разработки или — в крайнем случае —

сотрудничать с зарубежными фирмами.

Опыт показал, что навязывать

«отраслевикам» задачи, не вызывающие

у них энтузиазма, далеко не лучший

способ внедрения. Разработка

технологии — это творчество, и если

работать спустя рукава, ничего хорошего

здесь получиться не может.

В Институте химической физики, в

комиссии по эффективности (есть и

такая в академическом институте),

как-то проанализировали

взаимоотношения с одним из крупных отраслевых

НИИ. Ни одной из совместных

разработок за несколько лет не удалось довести

до конца.

Может быть, все дело в личных

контактах? При совместных разработках

они играют огромную роль, но едва

ли только в них дело. Объективные

факторы регулируют

взаимоотношение академического и отраслевого

НИИ — юридические и экономические.

Разберем их, вернувшись к примеру,

о котором говорили выше: получив

результаты «в стекле», авторы

разработки подали заявку на изобретение...

Авторское свидетельство отличается

от патента тем, что не дает авторам

исключительных прав на использование

изобретения. Изобретение становится

государственной собственностью, то

есть государство берет на себя все

расходы по его внедрению. Авторам

же гарантируется вознаграждение при

условии, что изобретение будет

использовано в народном хозяйстве.

Но есть и еще одно, на мой взгляд,

не менее существенное отличие.

Эксперт ВНИИ государственной

патентной экспертизы устанавливает не только

новизну, но и полезность изобретения

для народного хозяйства.

Это важное теоретическое

положение советской патентной системы. И ло-

5

гично было бы ожидать, что, как

только полезность изобретения

установлена и официально

засвидетельствована, изобретение должно

поступать на некий «внедренческий

конвейер».

Однако изобретения, прошедшие

экспертизу, зарегистрированные по всей

форме в Государственном реестре,

попадают на этот конвейер не всегда.

Бывает, их используют спустя какое-то

время; бывает, они и вовсе остаются

без применения. Очевидно, что

Государственный Комитет по делам

изобретений распоряжается изобретательским

фондом — этим концентратом

технической мысли страны — весьма пассивно:

канцелярия комитета рассылает часть

описаний соответствующим

министерствам и ведомствам. Контролировать

же эффективность использования

изобретений, отстаивать преимущества

решений, предлагаемых в изобретениях,

перед традиционными, субсидировать

дополнительные исследования и

опытные работы, защищать права авторов

и определять размер вознаграждений

за изобретение (и за внедрение!) —

всего этого Госкомитет по делам

изобретений не может. На это у него нет

ни прав, ни возможностей. Автор же

изобретения всерьез влиять на способы

и пути внедрения не может и подавно.

Ходульная фигура изобретателя-проби-

вателя отписана и высмеяна

многократно. А ведь не смешна она в большинстве

случаев — трагична. Автору

приходится подчас убеждать, уговаривать

руководителей КБ, завода, НИИ, отрасли в

полезности своего изобретения.

Заключение ВНИИГПЭ здесь не помощник,

а скорее враг: ведь если на изобретение

выдано авторское свидетельство, то

включить новых соавторов из

промышленности уже нельзя. Им остается

неблагодарная роль «содействующих

внедрению». Вот и получается, что

огромное значение приобретает

пробивная сила авторов, неофициальная

поддержка, которой то ли удастся, то

ли не удастся заручиться, знание

конъюнктуры.

А решающее слово — за повторной

экспертизой, которую по сути дела

проводит отраслевой НИИ и которая

оттого заведомо субъективна. Все мы

на собственном опыте знаем, что не

может специалист, вынашивающий

собственную идею, быть объективным

к идее чужой И сколько бы мы ни

бичевали ведомственный подход —

бесполезно. Бесполезно, ибо «черный шар»

а этой ситуации бросается вполне

искренне.

Что же делать? Выход давно

известен — объективная экспертиза силами

незаинтересованных в соавторстве

специалистов. Мнение отраслевого НИИ

важно, но быть решающим оно не

может.

Точно такой же объективной

экспертизе на полезность должны

подвергаться и идеи, рожденные в отраслевых

НИИ, которым сейчас вроде бы

открыта зеленая улица. Условия должны

быть равными для всех.

Кто же может — и должен —

осуществлять эту ответственную

экспертизу? ВНИИГПЭ? Нет, Институт

патентной экспертизы, пожалуй, недбстаточно

тесно связан с промышленностью, с

наукой.

Но кто тогда?

«ВНУТРЕННИЙ ПАТЕНТ»!

Рискнем пофантазировать.

Пусть на служебные изобретения

(так называют разработки,

выполняемые сотрудниками НИИ в рабочее

время) крупного масштаба выдаются не

авторские, свидетельства, а патенты

на имя организации-гразработчика.

Затем специальная экспертная

комиссия при Государственном комитете

науки и техники и Госплане оценивает

значение изобретения для народного

хозяйства, то есть его полезность в

неведомственном смысле этого слова.

Это должна быть оценка реального

экономического, технического и

социального эффекта, который можно получить

при плановом использовании

разработки в масштабах страны. Нужно учесть

затраты на создание технологии, на

исследовательские и опытные работы.

Зная то и другое, можно оценить

стоимость патента так, как это делается

при продаже и покупке лицензий на

международном рынке. Техникой такой

оценки владеют в Лицензинторге.

На основании этой экспертизы Госплан

и ГКНТ выделяют средства на

доведение изобретения до промышленного

использования, фонд премирования.

Одновременно определяют сроки

разработки и необходимый

технический уровень, удельные

капиталовложения, примерную себестоимость

будущей продукции, ее качественные

показатели и так далее.

Спрашивается, кому выделяются

средства? «Покупателю» патента,

конечно. Это не обязательно головная

организация, по статусу отвечающая

за разработки данного направления.

Это может быть и

научно-производственное объединение, и НИИ, и крупный

завод, и даже несколько организации,

согласных объединить усилия для

решения задачи. Или, наконец, сама

организация—владелец патента.

Чтобы правильно .выбрать

«покупателя», придется, видимо, создавать

еще одну экспертную комиссию.

Не много ли? Нет. Наш и зарубежный

опыт показывает, что затраты на

экспертизу (а она обязательно должна

быть платной) всегда оправдываются.

Какую-то, причем, очевидно,

немалую, часть стоимости патента

организация-разработчик должна получать

сразу. Эти деньги могут быть потрачены

на закупку оборудования, на премии.

Остальное — после внедрения.

«Покупатель» патента пользуется

значительной самостоятельностью. Он

продает лицензии, напрямую в обмен

на лицензии или за деньги, вырученные

от их продажи, закупает оборудование,

финансирует работы смежных

организаций, премирует, взыскивает убытки.

Должен ли «покупатель» отчислять

какие-то суммы за владение патентом?

Видимо, нет. Плата за патент — эффект

разработки.

Конкурс «покупателей» совершенно

необходим. Он рождает дух

соревнования, заставляет тщательно

рассчитывать свои силы. Жесткие сроки

разработки, высокие требования к ее

качеству, поэтапный контроль — все это будет

стимулировать большую концентрацию

сил для решения поставленной задачи.

Как добиться заинтересованности

потенциальных покупателей внутренних

патентов? По-видимому, путем

увеличения премиального фонда и других

мер материального поощрения за

проведение подобных разработок по

сравнению с рядовыми техническими

задачами.

Нам могут возразить, что и сейчас

в случае продажи лицензии авторы

получают поощрение, что существуют

премии по новой технике, премиальный

фонд за содействие внедрению

изобретений.

Однако факт остается фактом:

существующие меры явно недостаточно

стимулируют создание патентоспособных

разработок. Если мы хотим добиться

равновесия в области экспорта и

импорта технологии, нужны новые принципы

организации технологических

разработок. Q- некоторых из них (далеко не

всех, разумеется) автор и попытался

порассуждать на этих страницах.

Кандидат технических наук

С. А. ВОЛЬФСОН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦЕНТР ПО АТОМНЫМ И МОЛЕКУЛЯРНЫМ

постоянным

Государственной службы

стандартных справочных данных (ГСССД)

при ВНИИ метрологической службы

Государственного комитета СССР

по стандартам

издает Таблицы стандартных справочных данных

по структуре молекул и ионов

в газовой фазе

Вышел в свет первый выпуск Таблиц «Геометрическая конфигурация ядер и

межъядерные расстояния молекул и ионов в газовой фазе. I. Двухатомные молекулы и

ионы в основном и возбужденных электронных состояниях».

В Таблица* приведены значения равновесного межъядерного расстояния, величины

погрешности их определения и—в качестве, дополнительной информации энершн

электронного уровня для каждого типа электронно о состояния 350 различных

молекул и ионов, а также условное обозначение метода исследования или расчета и

ссылки на литературные источники. А

Таблицы выходят милым тиражом и распространяются через магазины Издатель

ства стандартов; организациям Таблицы высылаются также наложенным платежом.

Цена одного экземпляра — 30 коп.

Адреса магазинов Издательства стандартов: 117049 Аккква, Донская, 8;

194292 Ленинград, проспект Культуры, 26; 252073 Киев, " ул Фрунзе, 152;

226047 Рига, ул. Аудню, 1; 380060 Тбилиси, проспект Важа Пшавсла, 20;

480010 Алма-Ата, ул. Мынбаева, 47. Магазины издатетьпвч есть также в Минске,

Ереване, Баку, Ташкенте, Ашхабаде, Новосибирске, Свердловске, Харькове,

Краснодаре.

Следующие выпуски Таблиц стандартных справочных данных по структуре

многоатомных молекул намечено издать в 1979—1980 гг.

7

Синтез

автомобильного

бампера

Заголовок выбран автором для пущей

наглядности. Читатель вправе заменить

бампер любым другим предметом,

достаточно прочным и упругим,— скажем,

амортизатором или подметкой.

Гораздо важнее, что речь идет не о синтезе

вещества, а о синтезе изделия. Или,

если быть точным в формулировках, о

технологии, в которой синтез

материала и приготовление изделия совмещены

во времени и пространстве.

Поводом для этих заметок

послужила Международная конференция по

каучуку и резине, которая проходила

в Киеве в октябре минувшего года.

Интересующей нас теме было

посвящено немало докладов и особое

заседание круглого стола; дополнительную

информацию автор получил в

перерывах между заседаниями у профессора

Курта Фриша, директора Института

полимеров Детройтского университета,

и Юрия Львовича Морозова,

заведующего лабораторией полимерных

материалов и жидкого формования НИИ

резиновых и латексных изделий

(Москва).

Нынешняя технология резины пришла

из прошлого века. Конечно, и сырье,

и оборудование, и методы работы

изменились весьма существенно, но

принцип остался в общем таким же, каким

он был во времена Гудьира и Данлопа.

Существуют как минимум три

самостоятельные стадии: получение

каучука (на плантациях гевеи или в

реакторах— сейчас не суть важно);

приготовление резиновой смеси, то есть

совмещение каучука со всеми необходимыми

ингредиентами; придание требуемой

формы и вулканизация. Этот последний

этап иногда удается пройти одним

шагом — к примеру, можно отпрессовать

и одновременно свулканизовать

шайбу или прокладку. Но когда у изделия

сложная форма, то приходится все же

делать два раздельных шага: сначала

собрать будущее изделие (галошу,

шину и проч.) из нескольких деталей, а

затем уже свулканизовать его, чтобы

превратить не имеющую

потребительской ценности резиновую смесь в

знакомую всем прочную и эластичную

резину.

Вряд ли надо убеждать, что

многостадийный процесс при прочих равных

условиях хуже одностадийного. Он

требует и больших затрат, в том числе

трудовых и энергетических, и больших

усилий для соблюдения должного

качества. Ступенчатая технология резины,

да и вообще, если взглянуть шире,

технология полимеров созрела для

преобразований.

Самый доступный и, по мнению

специалистов, самый кардинальный

способ — переход на жидкое сырье.

Некая жидкость, способная к

дальнейшей полимеризации, поступает в

некую форму, пусть даже очень

хитроумную, легко заполняет ее и, поли-

меризуясь, превращается в готовое

изделие.

Таков принцип. Для некоторых

жестких и вспененных пластиков он давно

(и успешно) реализован. Сейчас пришла

очередь эластичных материалов.

«Это не просто большой шаг вперед

в технологии полимеров,— сказал

профессор Фриш.— Это революция».

Для технологической революции мало

знать принцип — нужна еще

материальная база. В нашем конкретном случае —

это и оборудование, и жидкие

вещества или системы, способные

превращаться в резину.

Таких веществ существует уже

немало, их называют обычно «жидкими

каучуками». Специалисты, впрочем,

стараются избегать этого термина —

видимо, из-за некоторой его научно-

технической вульгарности — либо, на

худой конец, ставят в кавычки. Они

предпочитают пусть и не столь

наглядный, зато более корректный и более

емкий термин — олигомеры.

Краткое пояснение для тех, чьи

интересы лежат в стороне от химии и

технологии полимеров. Олигомером

называют полимер с небольшим числом

повторяющихся звеньев в цепи, то есть

с умеренной молекулярной массой:

на практике она колеблется от 1000

до 10 000. По этой причине вещество

остается жидким или же становится

жидким уже при незначительном

нагревании.

Чтобы олигомер превратился в

собственно полимер, надо соединить

между собой его молекулы. Это можно

сделать, например, если в цепи олиго-

мера присутствуют двойные связи —

как в обычном каучуке. Тогда другое

вещество, структурирующий агент,

введенный в жидкость перед самым

формованием, превратит ее в твердый

эластичный материал.

Впрочем, у таких резин прочность

обычно невысока. Чаще поступают

иначе: синтезируют такой олигомер,

каждая молекула которого содержит

как минимум две функциональные

группы, легко вступающие в реакции.

Скажем, олигоэфир с концевыми гидро-

ксильными группами. Можно подобрать

такие простые или сложные олигоэфи-

ры, чтобы они придавали резине

требуемую гибкость. А затем объединить

их в единую молекулу. Эту роль могут

взять на себя диамины, диизоцианаты

или жидкие олигомеры на их основе,

с теми же концевыми группами.

Совместив олигоэфир с диизоциана-

том, получают материал, хорошо

вам известный,— полиуретан. В его

молекулах эластичные блоки

перемежаются с жесткими, и можно подобрать

9

такое соотношение блоков, что

образуется не твердый пластик, а резина.

Что, собственно, и требуется.

Часто, впрочем, требуется, чтобы

резина получилась вспененной. Для

этого не нужно никаких существенных

перемен — надо только ввести в

композицию физический или химический

вспениватель. Физический вспениватель

(обычно фреон) испаряется благодаря

теплу реакции; химический же

реагирует с диизоцианатом с выделением

углекислого газа. И в том и в другом

случае затвердевающая масса

вспенивается очень равномерно.

Подробности синтеза многочисленных

олигомеров и структурирующих агентов

вряд ли здесь уместны; упомянем лишь

один необычный и крайне заманчивый

способ. Короткие цепочки жидких

олигомеров можно приготовить,

расщепляя на куски длинные цепи

обычных твердых каучуков. Можно хотя

бы воздействовать на каучук озоном,

к которому он весьма нестоек,—

тогда образуются олигомеры с гидро-

ксильными и карбоксильными группами.

Конечно, для этого совсем

необязательно «портить» готовые хорошие каучуки:

можно взять и отходы производства.

О материалах пока все. Читателю

придется поверить на слово, что разными

способами синтезировано уже

множество олигомеров, что их удается

направленно модифицировать. У каждого

есть свои недостатки, но в общем и

целом можно подобрать олигомеры на

разные случаи производственной

жизни. Хотя и не на все случаи. Но тут

дело не в принципе, а в юном возрасте

метода.

Теперь о том, как из «жидких

каучуков» получают нечто оформленное

и имеющее самостоятельную

ценность — сапог, ролик или тот же бампер.

Будем говорить для конкретности

о полиуретановом эластомере, тем

более, что это сейчас самый ходовой

из подобного рода материалов. Чтобы

превратить его в изделие, надо

проделать следующее: приготовить форму,

быстро смешать олигомер с

диизоцианатом и столь же быстро залить смесь

в форму. В простейшем случае — из

шланга.

Вот, собственно, и все. Некоторое

время спустя начнется 'реакция

полимеризации и материал затвердеет

(оставаясь, конечно, эластичным). Если

ввести катализатор, то все произойдет

за считанные минуты. Дело сделано.

И, кстати, хорошо сделано: жидкость

заполнит все, даже мельчайшие,

углубления, а усадка при полимеризации

очень мала; так что изделие почти в

точности скопирует форму.

Понятно, что заливка из шланга —

не самый распространенный

промышленный прием. Есть и более

совершенные способы. Вот один из них.

Два потока жидкого сырья (олигомер

и структурирующий агент) сливаются

воедино в скромной, размером с

чайный стакан, смесительной головке.

Винтообразный шнек быстро перемешивает

компоненты и впрыскивает смесь в

форму. Эти формы одна за другой

подаются к смесительной головке —

скажем, на карусели,— заполняются и,

совершив круг, раскрываются. Из них

извлекают готовое изделие и,

сомкнувшись, каждая форма своим чередом

приезжает на исходную позицию, чтобы

вновь наполниться жидкостью.

Вроде бы проще и не придумать.

Однако простота — только - на схеме,

а воплощение этой схемы требует

соблюдения многих технических

тонкостей. Надо подобрать компоненты

примерно одинаковой вязкости. Надо,

чтобы смесь не успела заполимеризовать-

ся уже в смесительной головке. Мало

ли чего. надо...

Как бы то ни было, такие установки

работают уже во многих странах, . в

том числе и в Советском Союзе.

Однако синтезировать в форме

бампер или панель автомобиля таким

способом трудновато: габариты

великоваты. Поэтому недавно был разработан

несколько иной метод. Он носит

название PlM — Reaction Injection

Moulding, нечто вроде «реакционного ин-

жекционного формования». Оба

жидких компонента впрыскиваются в камеру

под давлением около 200 атмосфер,

мгновенно перемешиваются и жидкая

смесь тут же поступает в форму.

Вот таким способом можно делать

и бамперы. Правда, они получаются

не слишком прочными. Однако есть

вариант этого способа — RRIM: первая

буква «R» означает reinforced —

упрочненный. К одному из компонентов

добавляют рубленое стеклянное

волокно, и в результате получается усиленный

материал, из которого можно делать

и детали автомобильного кузова

(конечно, если взять подходящий

олигомер). Прочность не хуже, чем у

металла, а вес значительно меньше. Значит,

автомобиль будет расходовать меньше

топлива.

Но почему же, вправе спросить

читатель, столь многообещающий метод,

к тому же подкрепленный добротными

10

научными исследованиями, до сих пор

не получил еще подобающего

распространения?

Одного, исчерпывающего, ответа

не будет—их по меньшей мере три.

Первый и самый очевидный: дело

сравнительно новое, а значит, не

хватает специального оборудования,'' нет

в достатке требуемых материалов. Но не

это главное.

Второй ответ существеннее: «жидкие

каучуки» не универсальны. И для самого

массового резинового производства —

для шинного — они пока не годятся.

Дело не столько в недостатке

прочности (не так уж она мала, да и резервы

есть), сколько в слишком сильном

разогреве при деформациях. То, что вполне

приемлемо для подошвы, не пригодно

для шин—скорости не те.

Впрочем, на конференции в Киеве

можно было слышать и оптимистические

утверждения — дескать, уже в

восьмидесятых годах литые бескаркасные

шины будут выпускаться на заводах.

Однако этот оптимизм разделяли далеко

не все. Ладно, поживем — увидим.

Восьмидесятые годы не за горами.

(Между прочим, австрийская фирма

«Полиэр Машиненбау» уже

демонстрировала литую шину из полиуретана.

Правда, для небольших скоростей, но

все-таки...)

И, наконец, третий ответ, самый

важный, ибо он затрагивает экономику.

Олигомеры дороже, чем обычные

каучуки. Про структурирующие агенты

и говорить не приходится — те еще

дороже. А если так, то, значит, хотя

процесс и привлекателен, но

производство-то нерентабельно! Кое-когда,

если выгода очевидна, если изделие

очень заковыристо — ну уж'пусть...

Однако расчеты показывают, что

при крупнотоннажном производстве

себестоимость олигомеров приблизится

к себестоимости каучуков общего

назначения. Это раз. Диизоцианаты и

подобные им вещества тоже, надо

полагать, будут со временем становиться

не дороже, а дешевле — органический

синтез не стоит на месте. Это два.

И нельзя забывать о том, что

производительность труда при работе с

«жидкими каучуками» повышается весьма

значительно, порою в пять раз, а

расход энергии снижается, оборудования

требуется меньше и оно компактно,

отпадает надобность в многочисленных

(и недешевых) ингредиентах резиновой

смеси. И, как утверждают приверженцы

нового метода, с экологической точки

зрения процесс гораздо чище.

Доводы серьезные. Выгоды, которые

сулят «жидкие каучуки», могут с

лихвой перекрыть их высокую — пока

еще — стоимость.

Нет, конечно, и речи о том, чтобы

уже сегодня или завтра сворачивать

традиционное резиновое производство

и перестраиваться на новую технологию.

Но за послезавтра ручаться не станем.

О. ЛИБКИН

Технологи,

внимание!

НОВЫЙ ИСТОЧНИК

ОЛЕФИНОВ?

Предложен процесс

получения олефинов ил метанола,

который, в свою очередь,

получается in ископаемого

угля. Процесс состоит из

трех основных стадий:

дегидрирования мети ноли

в формальдегид, димерп-

за.ции формальдегида и

дегидратации ди\1сра( в

этилен и пропилен. Все зтрп

эти стадии идут в одном\

реакторе в присутствии

катализатора на основе

вольфрама. Наряду с

этиленом и пропиленом

продукты реакции

содержат около 4 м метана.

14- 19п/н пропана, 'J

16 /о диметилового эфира.

1 5 , бутана и бутона.

1 3 "., гекелна. а также

воду и менее 1 % (в сумме)

водорода. формальдегида,

эти ни, СО и СОг.

«Oil and Gas Journal».

I<J78, т. 76, \o И)

ЗОЛА — НАПОЛНИТЕЛЬ

В качееше наполнителя

пластмассовых

композиции на полипропиленовой

основе предложено

использовать летучую золу,

образующуюся при сгорании

угля на тепловых

электростанциях. Подобные

пластмассы с каолином или

тальком широко

используют для

изготовления кожухов и корпусов

многих технических

устройств, например

вентиляторов. Зола намного

дешевле талька и каолин.».

Кроме того, ее надо vtii

ш тровать загряшяет

во,д>\' И США уже

получили и исследовали

полипропиленовые

композиции с золой. Предел

прочности и модуль упругости

таких материалов

немногим ниже, чем в

аналогичных композициях с

тальком. Опыты показали,

что с уменьшением

размеров частиц золы у

пластиков раст\'т ударная

вязкость и удлинение при

разрыве. Поэтому в некоторых

случаях перед введением

в полимер золу стоит

еще измельчить, буквально

стереть в порошок.

Пластики с золой,

естественно, окрашены в черный

цвет. Технике это даже

удобно, а вот делать из

таких пластмасс игрушки,

пожалуй, вряд ли кто-

нибудь станет.

«Chemical

and Engineering News»

(США), 1978, т. 56, № 19.

11

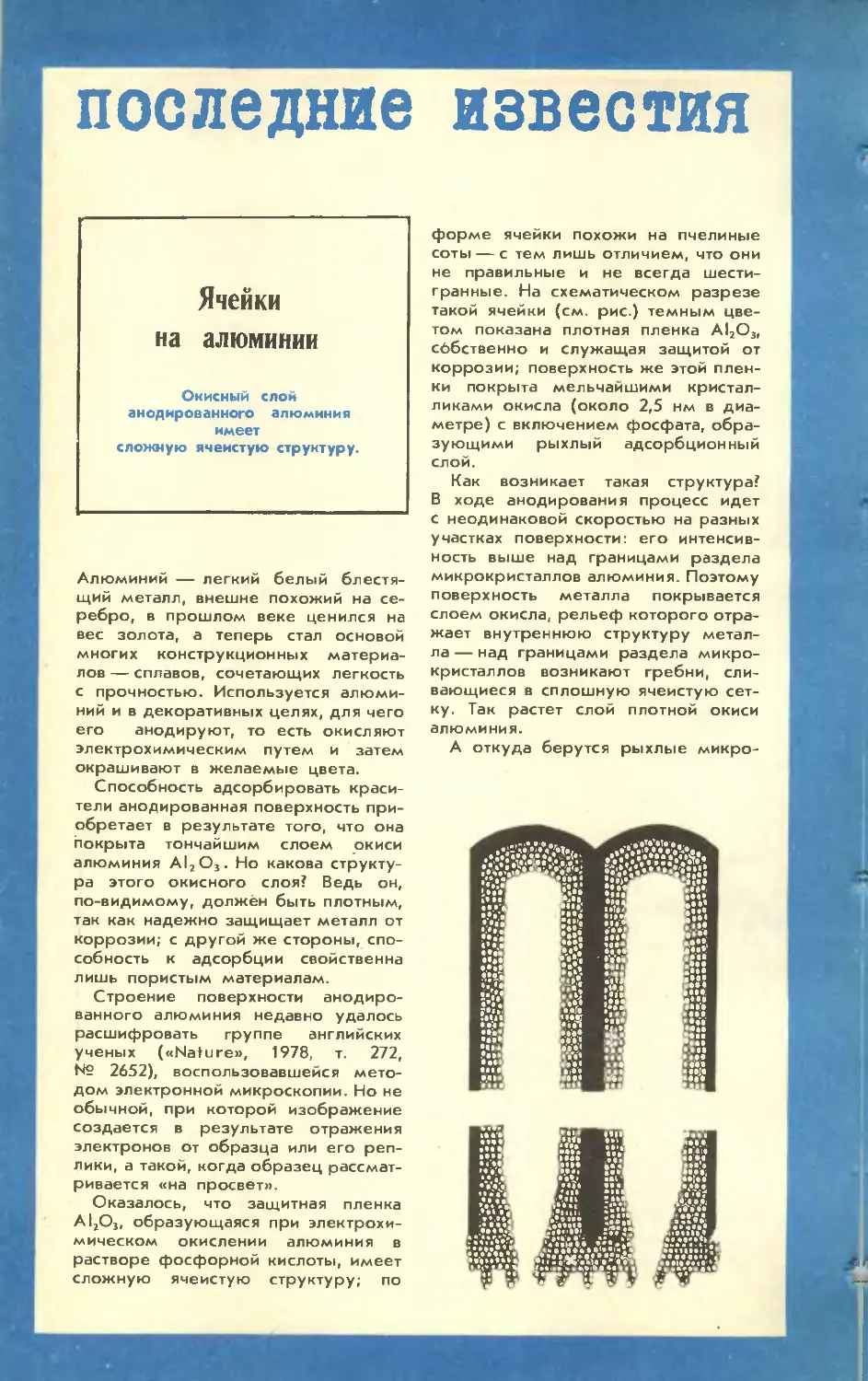

последние известия

Ячейки

на алюминии

Окисный слой

анодированного алюминия

имеет

сложную ячеистую структуру.

Алюминий — легкий белый

блестящий металл, внешне похожий на

серебро, в прошлом веке ценился на

вес золота, а теперь стал основой

многих конструкционных

материалов — сплавов, сочетающих легкость

с прочностью. Используется

алюминий и в декоративных целях, для чего

его анодируют, то есть окисляют

электрохимическим путем и затем

окрашивают в желаемые цвета.

Способность адсорбировать

красители анодированная поверхность

приобретает в результате того, что она

покрыта тончайшим слоем окиси

алюминия А1203. Но какова

структура этого окисного слоя? Ведь он,

по-видимому, должен быть плотным,

так как надежно защищает металл от

коррозии; с другой же стороны,

способность к адсорбции свойственна

лишь пористым материалам.

Строение поверхности

анодированного алюминия недавно удалось

расшифровать группе английских

ученых («Nature», 1978, т. 272,

№ 2652), воспользовавшейся

методом электронной микроскопии. Но не

обычной, при которой изображение

создается в результате отражения

электронов от образца или его

реплики, а такой, когда образец

рассматривается «на просвет».

Оказалось, что защитная пленка

А1203, образующаяся при

электрохимическом окислении алюминия в

растворе фосфорной кислоты, имеет

сложную ячеистую структуру; по

форме ячейки похожи на пчелиные

соты — с тем лишь отличием, что они

не правильные и не всегда

шестигранные. На схематическом разрезе

такой ячейки (см. рис.) темным

цветом показана плотная пленка А1203,

сббственно и служащая защитой от

коррозии; поверхность же этой

пленки покрыта мельчайшими

кристалликами окисла (около 2,5 нм в

диаметре) с включением фосфата,

образующими рыхлый адсорбционный

слой.

Как возникает такая структура?

В ходе анодирования процесс идет

с неодинаковой скоростью на разных

участках поверхности: его

интенсивность выше над границами раздела

микрокристаллов алюминия. Поэтому

поверхность металла покрывается

слоем окисла, рельеф которого

отражает внутреннюю структуру

металла— над границами раздела

микрокристаллов возникают гребни,

сливающиеся в сплошную ячеистую

сетку. Так растет слой плотной окиси

алюминия.

А откуда берутся рыхлые микро-

последние известия

кристаллы? При электрохимическом

окислении алюминия часть ионов

А13+оказывается в растворе, где

образует коллоидные частички гидрата.

По мере электролиза эти частички

вновь оседают на поверхности и

образуют «шубу», обладающую

адсорбционными свойствами.

М. БАТАРЦЕВ

Антиген известен

Раскрыта

химическая природа веществ,

которые придают

патогенные свойства микробу

дальневосточной

скарлатиноподобной лихорадки.

Есть такое тяжелое

остроинфекционное заболевание — дальневосточная

скарлатиноподобная лихорадка;

несмотря на локальное название, она

встречается не только на Дальнем

Востоке, но и во многих других

районах страны. Борьба с ней

осложняется тем, что симптомы заболевания

очень разнообразны и не всегда

удается вовремя поставить верный

диагноз. К тому же в природе существует

больше 10 типов и подтипов

микроорганизма, вызывающего болезнь,—

псевдотуберкулезного микроба.

Изучением этой болезни с 1959

года, когда она была впервые

обнаружена, занимались дальневосточные

микробиологи и иммунологи. А в

1970 г. к ним присоединились и

химики из возглавляемого профессором

Ю. С. Оводовым отдела

молекулярных основ иммунитета

Тихоокеанского института биоорганической химии

ДВНЦ АН СССР. Они начали

изучение химической природы веществ,

придающих микробу патогенные

свойства.

Главные антигены микроба — липо-

полисахариды, входящие в состав его

оболочки. Хотя на их долю

приходится всего около 2% сухого веса

микробной клетки, они обладают

высокой биологической активностью; их

липидная часть — так называемый пи-

пид А — очень токсична для

животных и человека. Тщательное изучение

липополисахаридов всех типов и

подтипов микроба (для этого пришлось,

между прочим, разработать

некоторые совершенно новые методы и

приемы анализа) позволило

выяснить, что в Приморском крае на

протяжении последних нескольких лет

циркулирует и вызывает

заболевание у людей микроорганизм только

одного подтипа — IB, Кроме того,

потенциально опасным для человека

оказался тип III; остальные же типы

и подтипы псевдотуберкулезного

микроба вызывают заболевания

только у животных.

Химики установили полную

структуру тех участков молекулы липопо-

лисахарида, которые ответственны

за ее антигенные свойства, а значит —

и за выработку организмом

иммунитета к заболеванию. Оказалось, что

это так называемые О-специфические

цепи очень сложной структуры: в их

составе еще раньше были

обнаружены неизвестные до тех пор

моносахариды класса 3,6-дидезоксигексоз.

На основе этих исследований

химики совместно с сотрудниками

Владивостокского института

микробиологии и эпидемиологии создали

специальный липополисахаридный диа-

гностикум, позволяющий быстро

и надежно ставить диагноз даже на

ранних стадиях заболевания. Диагно-

стикум прошел испытания и

рекомендован Минздравом СССР для

широкого внедрения в практику.

А в принципе чистые липополиса-

хариды-антигены или фрагменты их

молекул могут быть применены и в

качестве вакцины, предохраняющей

от болезни. Работы в этом

направлении продолжаются.

Д. АЛЕКСЕЕВ

Слабость

и могущество

водородной связи

В. ЗЯБЛОЕ

Давайте на минуту забудем, что

формула воды давным-давно известна,

и попробуем установить ее заново.

Соотношение элементов, входящих

в состав воды, можно узнать, повторив

классический опыт, выполненный в

1805 году Ж. Гей-Люссаком и А.

Гумбольдтом: осторожно сжигая в

замкнутом объеме смесь водорода с

кислородом, они установили, что эти два

газа соединяются в объемном

отношении 2:1. Будем надеяться, что

современная экспериментальная техника

окажется на высоте, и нам удастся

получить те же цифры.

Итак, формула воды — Н20? Но

сейчас не 1805 год, и нам уже хорошо

известно, что простейшая формула

вещества далеко не всегда

соответствует истинной, молекулярной. Кроме

того, сейчас мы имеем возможность

напрямую установить структурную

единицу воды — например, изучая

дифракцию рентгеновских лучей на

кристаллике льда.

Результат такого исследования может,

однако, повергнуть в уныние не только

школьника, заучившего, что водород

одновалентен, а кислород

двухвалентен: в кристалле льда каждый атом

кислорода соединен не с двумя, а

сразу с четырьмя -атомами водорода,

расположенными в вершинах правильного

тетраэдра. Формула же структурной

единицы воды не Н2 О, а Нв04...

ПРОДЕЛКИ ГОЛОГО ПРОТОНА

Вода — не единственное вещество,

которое может дать пищу для сомнений

в справедливости теории валентности.

Например, фтористый водород даже

в виде газа состоит не из простейших

молекул HF, а из агрегатов (вплоть

до Н6 F6 ), в которых каждый атом

одновалентного фтора соединен не с одним,

а с двумя атомами водорода. Подобным

же образом ведут себя и некоторые

органические соединения, например

муравьиная кислота, которая в парах

имеет формулу С2Н404, а не СНгОг.

С помощью дифракции электронов

установлено, что этот димер имеет

циклическую структуру:

о. .н-о

\о—н. .о^

Обратите внимание: в этой формуле

одни связи между водородом и

кислородом изображены сплошными, а

другие — пунктирными линиями. Видимо,

эти различия имеют под собой

реальную основу.

И действительно, по мере повышения

температуры или1 снижения давления

паров в веществе остается все меньше

и меньше связей, обозначенных

пунктиром, и в конце концов школьные

представления о валентности

торжествуют. Называются такие слабые

межмолекулярные связи водородными, так

как одним из партнеров, участвующим

в их образовании, всегда служит

водород.

В этом проявляется уникальность

свойств простейшего из элементов.

Образуя ковалентную связь, водород

отдает все, что у него есть за душой,—

единственный электрон. И если атом-

партнер отличается высокой

электроотрицательностью, то связанный с ним

атом водорода оголяется, превращается

в практически свободный протон,

способный буквально вонзаться в

заполненные электронные оболочки других

атомов (вспомните ионы аммония NK+

или гидроксония НзО+). Поэтому

наиболее сильными бывают водородные

связи, в которых участвует самый

электроотрицательный элемент — фтор;

несколько слабее они проявляются в

случаях кислорода или азота; вовсе слабые

связи образуют фосфор, сера и хлор.

Энергия одной водородной связи

в агрегате, составленном из молекул

HF, близка 42 кДж/моль (в более

привычных единицах — примерно

10 ккал/моль), тогда как энергия

разрыва ковалентной связи Н—F

приблизительно в 14 раз больше.

Водородная связь, соединяющая атомы

кислорода молекул воды и спиртов, требует

14

для своего разрыва 16—21 кДж/моль,

а молекул муравьиной кислоты —

даже около 30 кДж/моль. Поэтому ди-

мер последней и устойчив даже в

парах— ведь его половинки сцеплены

двумя водородными связями,

имеющими уже довольно солидную суммарную

энергию. Впрочем, обычная ковалент-

ная связь О—Н все равно гораздо

прочнее: около 460 кДж/моль.

Может показаться, что все это не так

уж важно: мало ли чего не напридумы-

вали ученые. Вот еще и какая-то

водородная связь — какое имеет она

отношение к нашим житейским делам?

Имеет, да притом немалое.

Например, молекулы воды в кристаллах

льда соединены с помощью

водородных связей в агрегаты, благодаря чему

кристаллическая решетка льда

оказывается рыхлой — одиночные молекулы

упаковались бы куда плотнее. И вот

именно по этой причине лед

оказывается легче жидкой воды, водоемы зимой

редко промерзают до дна и жизнь в них

сохраняется до весеннего тепла. Если

бы вода при замерзании не

расширялась, мы, возможно, до сих пор видели

бы на месте равнин горные вершины.

И в трещины вода просачивается тоже

благодаря водородным связям. Вода

хорошо смачивает большинство горных

пород и исправно заползает в малейшие

щели на их поверхности. Причиной же

смачивания, например силикатов,

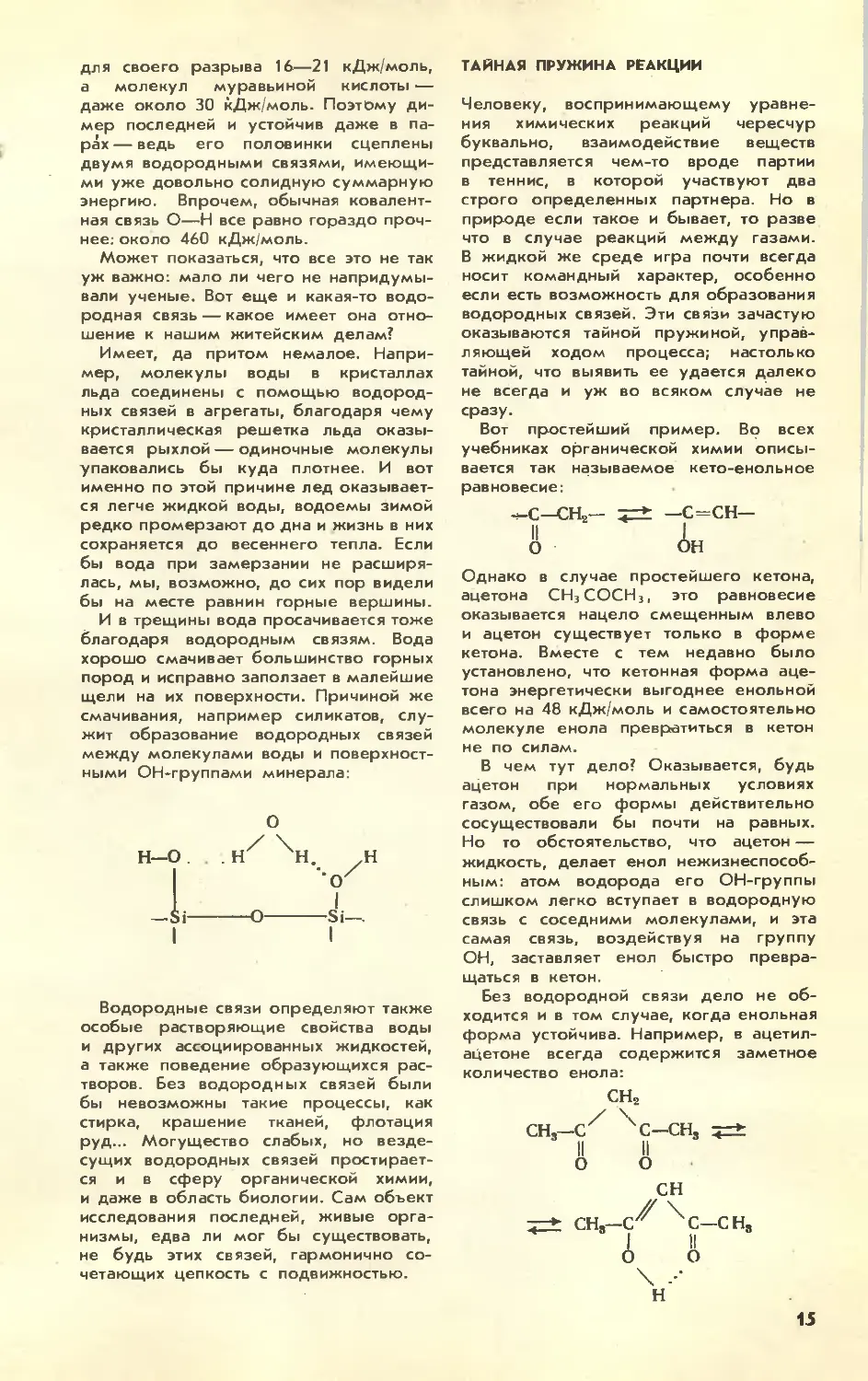

служит образование водородных связей

между молекулами воды и

поверхностными ОН-группами минерала:

Н—О . . Н Н. Н

I "Х

-Si—,

i

Водородные связи определяют также

особые растворяющие свойства воды

и других ассоциированных жидкостей,

а также поведение образующихся

растворов. Без водородных связей были

бы невозможны такие процессы, как

стирка, крашение тканей, флотация

руд... Могущество слабых, но

вездесущих водородных связей

простирается и в сферу органической химии,

и даже в область биологии. Сам объект

исследования последней, живые

организмы, едва ли мог бы существовать,

не будь этих связей, гармонично

сочетающих цепкость с подвижностью.

ТАЙНАЯ ПРУЖИНА РЕАКЦИИ

Человеку, воспринимающему

уравнения химических реакций чересчур

буквально, взаимодействие веществ

представляется чем-то вроде партии

в теннис, в которой участвуют два

строго определенных партнера. Но в

природе если такое и бывает, то разве

что в случае реакций между газами.

В жидкой же среде игра почти всегда

носит командный характер, особенно

если есть возможность для образования

водородных связей. Эти связи зачастую

оказываются тайной пружиной,

управляющей ходом процесса; настолько

тайной, что выявить ее удается далеко

не всегда и уж во всяком случае не

сразу.

Вот простейший пример. Во всех

учебниках органической химии

описывается так называемое кето-енольное

равновесие:

-С--СН2—

II

о

—с-сн-

А,

)н

Однако в случае простейшего кетона,

ацетона СН3 СОСН3( это равновесие

оказывается нацело смещенным влево

и ацетон существует только в форме

кетона. Вместе с тем недавно было

установлено, что кетонная форма

ацетона энергетически выгоднее енольной

всего на 48 кДж/моль и самостоятельно

молекуле енола превратиться в кетон

не по силам.

В чем тут дело? Оказывается, будь

ацетон при нормальных условиях

газом, обе его формы действительно

сосуществовали бы почти на равных.

Но то обстоятельство, что ацетон —

жидкость, делает енол

нежизнеспособным: атом водорода его ОН-группы

слишком легко вступает в водородную

связь с соседними молекулами, и эта

самая связь, воздействуя на группу

ОН, заставляет енол быстро

превращаться в кетон.

Без водородной связи дело не

обходится и в том случае, когда енольная

форма устойчива. Например, в ацетил-

ацетоне всегда содержится заметное

количество енола:

СН2

СН.—С С—СН. 4 *

II II

о о

сн

5Z± CH3—ОТ С—СН3

А &

\ ■••

н

15

Устойчивость последнего связана

помимо прочего и с тем, что на этот раз

возникает внутримолекулярная

водородная связь: молекула енола

приобретает энергетически выгодную

структуру шестичленного цикла с

сопряженными двойными связями, а гидроксиль-

ная группа оказывается защищенной

от притязаний соседних молекул,

порывающихся вступить с ней в

водородную связь.

Роль водородных связей становится

еще более значительной, когда в их

образовании участвуют не только

нейтральные молекулы, но и ионы.

В среде воды или спирта ионы не

существуют сами по себе, и обычная

запись уравнения диссоциации, скажем,

соляной кислоты

представляет собой очень грубое

упрощение. Даже уравнение, в котором

вместо голого протона фигурирует

ион гидроксония НзО+, еще далеко

от истинного, потому что в реальных

разбавленных растворах кислот

существуют куда более сложные агрегаты —

вплоть до H9Ot и даже НмО+.

Последний ион, впрочем, уже мало

устойчив. А вот частица Н90 + весьма

живуча: ее удается обнаружить как

косвенными электрохимическими

методами, так и прямым наблюдением

с помощью масс-спектров. А недавно

удалось даже получить ее наглядное

изображение методом рентгенострук-

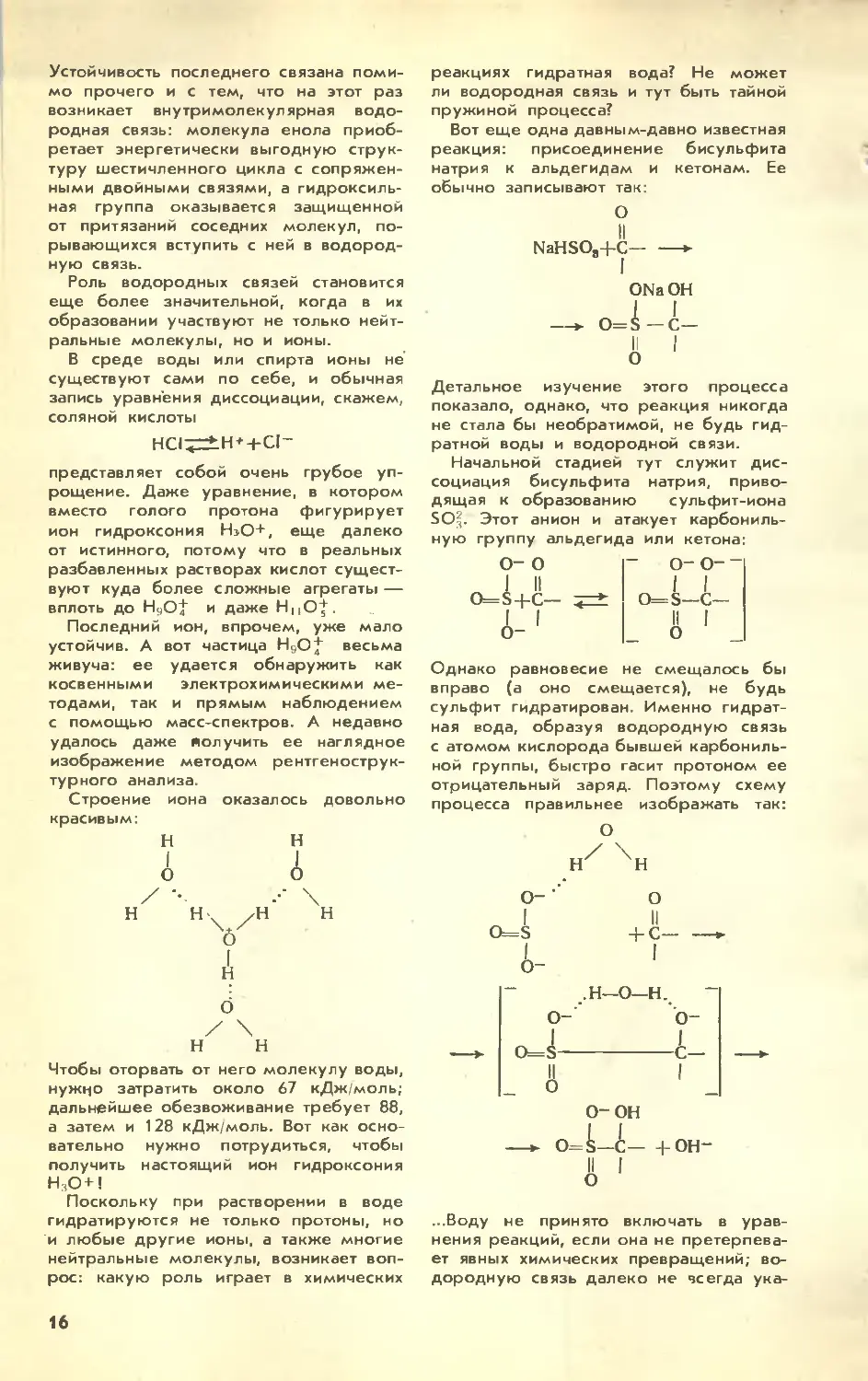

турного анализа.

Строение иона оказалось довольно

красивым:

Н

О

н

А

Н

/

н\+/н

н

\

н

о

/ \

н н

Чтобы оторвать от него молекулу воды,

нужцо затратить около 67 кДж/моль;

дальнейшее обезвоживание требует 88,

а затем и 128 кДж/моль. Вот как

основательно нужно потрудиться, чтобы

получить настоящий ион гидроксония

Н3С+!

Поскольку при растворении в воде

гидратируются не только протоны, но

и любые другие ионы, а также многие

нейтральные молекулы, возникает

вопрос: какую роль играет в химических

реакциях гидратная вода? Не может

ли водородная связь и тут быть тайной

пружиной процесса?

Вот еще одна давным-давно известная

реакция: присоединение бисульфита

натрия к альдегидам и кетонам. Ее

обычно записывают так:

О

NaHS03+C-

ONaOH

I I

—к 0=S — С—

A '

Детальное изучение этого процесса

показало, однако, что реакция никогда

не стала бы необратимой, не будь гид-

ратной воды и водородной связи.

Начальной стадией тут служит

диссоциация бисульфита натрия,

приводящая к образованию сульфит-иона

SO^. Этот анион и атакует

карбонильную группу альдегида или кетона:

о- о г о- о-

o=s+c-

А-1

o=s—с-

А '

Однако равновесие не смещалось бы

вправо (а оно смещается), не будь

сульфит гидратирован. Именно

гидратная вода, образуя водородную связь

с атомом кислорода бывшей

карбонильной группы, быстро гасит протоном ее

отрицательный заряд. Поэтому схему

процесса правильнее изображать так:

О

н/Хн

о-

А-

О

+ с- -

I

.н—о—н.

о- о-

o=s-

II

о

-с—

о-он

—* o=s—с— -г-он-

А '

...Воду не принято включать в

уравнения реакций, если она не

претерпевает явных химических превращений;

водородную связь далеко не всегда ука-

16

зывают в структурных формулах. Тем не

менее пунктирный намек на

всамделишную химическую связь сплошь и

рядом оказывается главным штрихом

в картине процесса.

ЖИЗНЬ ВОДОРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

Водородные связи во многом

определяют свойства основных

биоорганических соединений — углеводов,

белков, нуклеиновых кислот.

В соответствии с древним принципом

«подобное растворяется в подобном»

большинство углеводов прекрасно

растворимо в воде, ведь в их

молекулах полным-полно ОН-групп. Однако

целлюлоза — самый распространенный

из полисахаридов, да и вообще из

природных органических соединений —

в воде совершенно не растворима и

очень устойчива к гидролизу.

С точки зрения обязанностей,

которые целлюлоза выполняет в

растительных клетках, такие свойства ей

совершенно необходимы. Ведь это основной

строительный материал, формирующий

каркас растений (ежегодно растения

.синтезируют около ста миллиардов

тонн целлюлозы). А преимущества

нерастворимого и неплавкого

строительного материала понятны каждому,

кто знает сказку о ледяной избушке

лисы и лубяной (целлюлозной!)

избушке зайца.

Как же ухитряется стать

нерастворимой целлюлоза? Ведь ее

макромолекулы состоят из множества одинаковых

остатков глюкозы, каждый из которых

содержит целых три ОН-группы:

СНоОН ~|

ОН

он J

Только за счет внутренних

водородных связей. Благодаря им лишь 30—

40% гидроксильных групп такого

распространенного целлюлозного

материала, как хлопковое волокно, способно

взаимодействовать с водой (это легко

определить по степени изотопного

обмена с тяжелой водой D20);

остальные же ОН-группы наглухо

заблокированы водородными связями,

возникающими между фрагментами самой

целлюлозы. Поэтому перейти в раствор

макромолекулы никак не могут —

хлопок не растворяется, а лишь набухает,

поглощая до 22—24% воды.

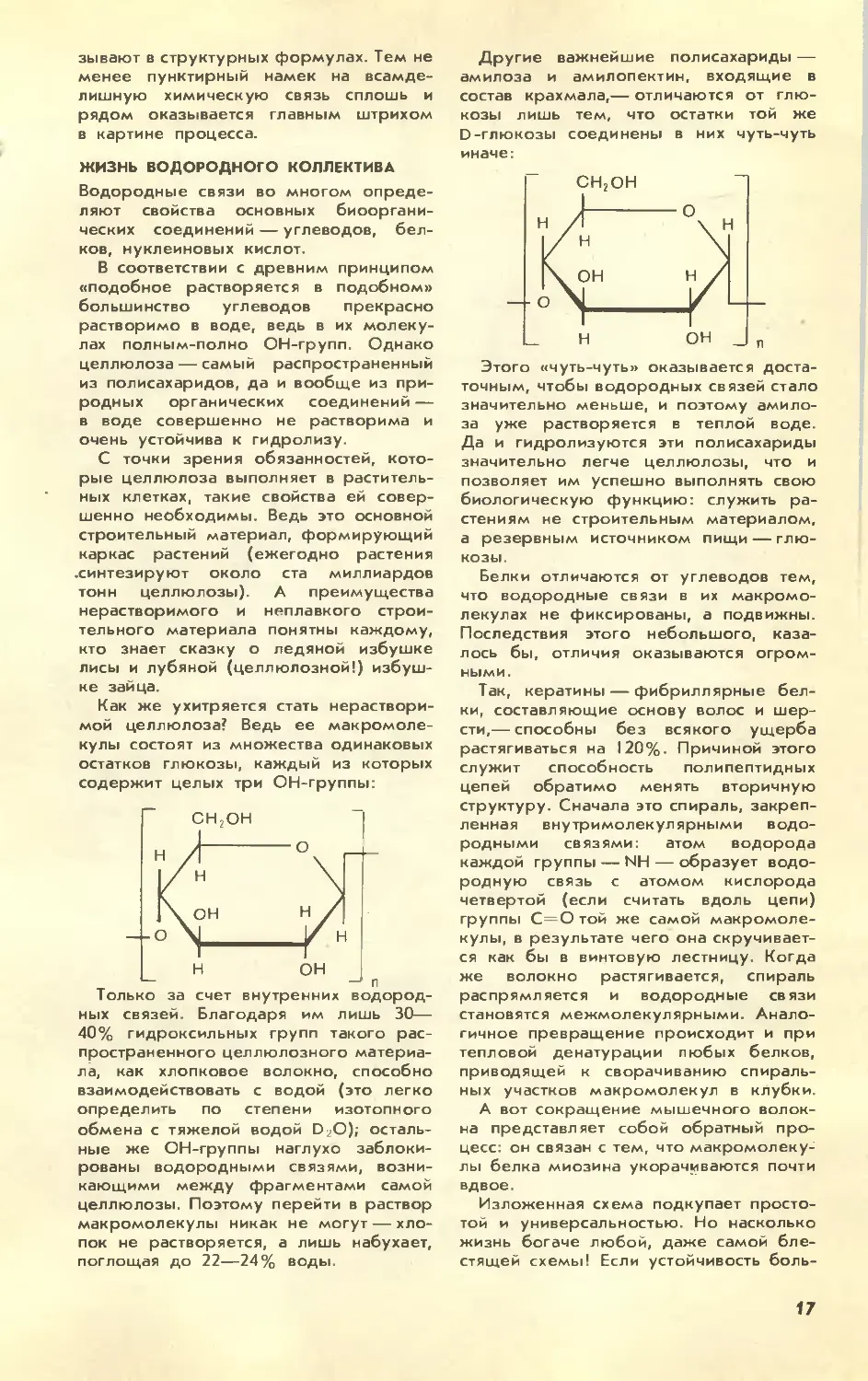

Другие важнейшие полисахариды —

амилоза и амилопектин, входящие в

состав крахмала,— отличаются от

глюкозы лишь тем, что остатки той же

D-глюкозы соединены в них чуть-чуть

иначе:

СН2ОН

ОН

Этого «чуть-чуть» оказывается

достаточным, чтобы водородных связей стало

значительно меньше, и поэтому

амилоза уже растворяется в теплой воде.

Да и гидролизуются эти полисахариды

значительно легче целлюлозы, что и

позволяет им успешно выполнять свою

биологическую функцию: служить

растениям не строительным материалом,

а резервным источником пищи —

глюкозы.

Белки отличаются от углеводов тем,

что водородные связи в их

макромолекулах не фиксированы, а подвижны.

Последствия этого небольшого,

казалось бы, отличия оказываются

огромными.

Так, кератины — фибриллярные

белки, составляющие основу волос и

шерсти,— способны без всякого ущерба

растягиваться на 120%. Причиной этого

служит способность поли пептидных

цепей обратимо менять вторичную

структуру. Сначала это спираль,

закрепленная внутримолекулярными

водородными связями: атом водорода

каждой группы — NH — образует

водородную связь с атомом кислорода

четвертой (если считать вдоль цепи)

группы С=0 той же самой

макромолекулы, в результате чего она

скручивается как бы в винтовую лестницу. Когда

же волокно растягивается, спираль

распрямляется и водородные связи

становятся межмолекулярными.

Аналогичное превращение происходит и при

тепловой денатурации любых белков,

приводящей к сворачиванию

спиральных участков макромолекул в клубки.

А вот сокращение мышечного

волокна представляет собой обратный

процесс: он связан с тем, что

макромолекулы белка миозина укорачиваются почти

вдвое.

Изложенная схема подкупает

простотой и универсальностью. Но насколько

жизнь богаче любой, даже самой

блестящей схемы! Если устойчивость боль-

17

аденнн

цитознн

шинства белков связана с жесткой

организацией системы водородных

связей, то поразительная каталитическая

активность ферментов связана,

вероятно, с их способностью эти связи

оперативно перестраивать, идеально

приспосабливать конфигурацию

макромолекулы к индивидуальным

особенностям молекул реагентов,

соединяющихся с активным центром.

Но даже и эту тончайшую игру

водородных связей нельзя признать

непревзойденной, потому что есть у живых

клеток достижения и похлеще. В конце

концов, водородные связи в

полипептидных цепях не специфичны, так как

остатки любых аминокислот вступают

в них практически с равной охотой.

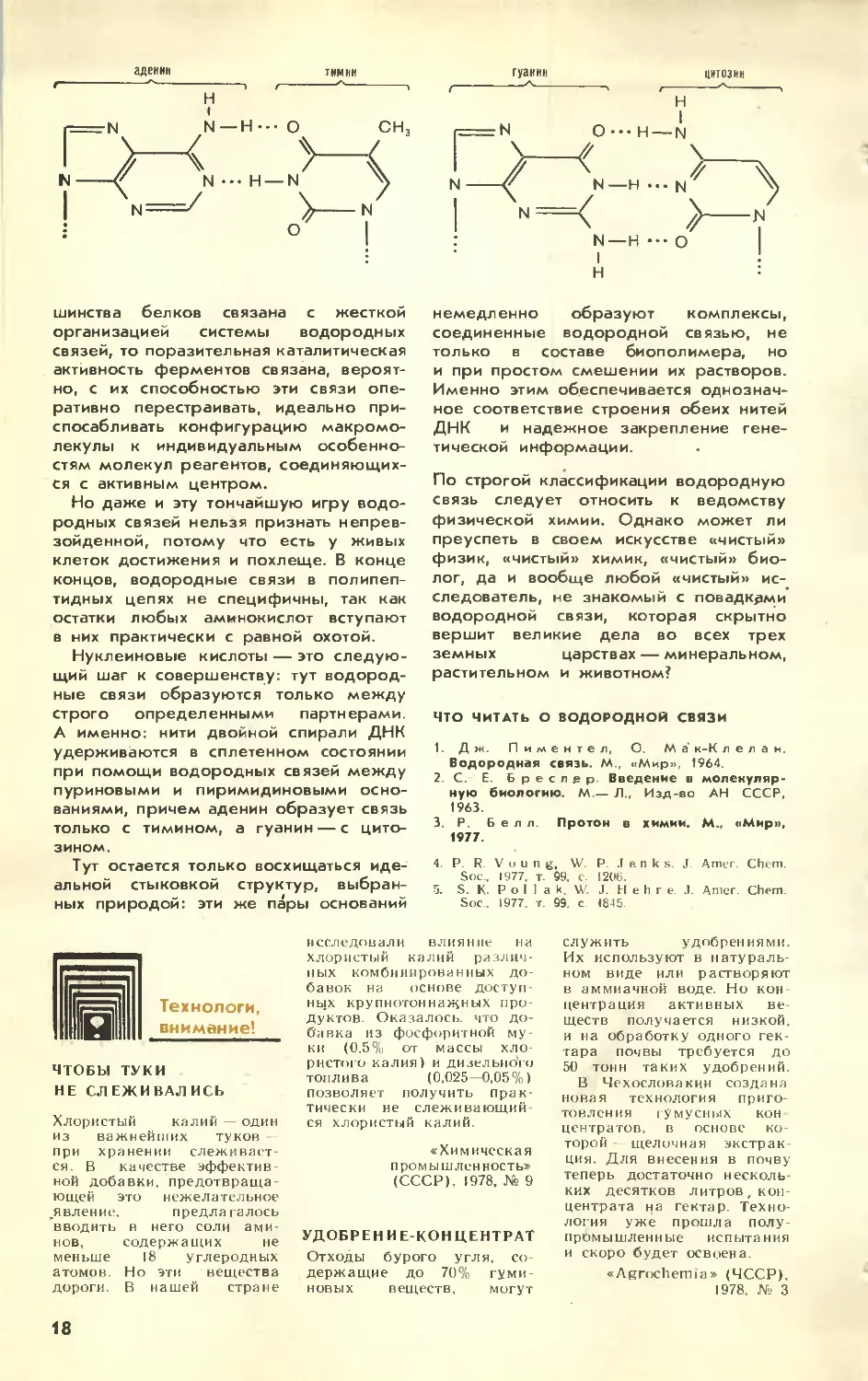

Нуклеиновые кислоты — это

следующий шаг к совершенству: тут

водородные связи образуются только между

строго определенными партнерами.

А именно: нити двойной спирали ДНК

удерживаются в сплетенном состоянии

при помощи водородных связей между

шуриновыми и ппримидиновыми

основаниями, причем аденин образует связь

только с тимином, а гуанин — с цито-

зином.

Тут остается только восхищаться

идеальной стыковкой структур,

выбранных природой: эти же пары оснований

немедленно образуют комплексы,

соединенные водородной связью, не

только в составе биополимера, но

и при простом смешении их растворов.

Именно этим обеспечивается

однозначное соответствие строения обеих нитей

ДНК и надежное закрепление

генетической информации.

По строгой классификации водородную

связь следует относить к ведомству

физической химии. Однако может ли

преуспеть в своем искусстве «чистый»

физик, «чистый» химик, «чистый»

биолог, да и вообще любой «чистый»

исследователь, не знакомый с повадками

водородной связи, которая скрытно

вершит великие дела во всех трех

земных царствах — минеральном,

растительном и животном?

ЧТО ЧИТАТЬ О ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ

1. Д ж. П и м е н т е лг О. М а к-К л е л а и.

Водородная связь. М., «Мир», 1964.

2. С. Е. Ьреслрр. Введение в

молекулярную биологию. М— Л., Изд-во АН СССР,

1963.

3. Р. Белл. Протон в химии. М.г «Мир»,

1977.

4. P. R Voung, W. P. Jenks. J. Amtr. Chcm.

Soc, 1977, т. 99, с 1206.

5. S. К. Р о I I a k. W. J. H e h г е. J. Amer. Chem.

Soc. 1977. т. 99. с 1845.

H

Технол jrh,

внимгж:1<*!

ЧТОБЫ ТУКИ

НЕ СЛЕЖИВАЛИСЬ

Хлористый калий - один

из важнейших туков

при хранении

слеживается. В качестве эффектив

ной добавки,

предотвращающей это нежелательное

„явление, предлагалось

вводить в него соли

аминов, содержащих не

меньше 18 углеродных

атомов. Но эти вещества

дороги. В нашей стране

исследовали влияние на

хлористый калий

различных комбинированных

добавок ни основе

доступных крупнотоннажных

продуктов. Оказалось, что

добавка из фосфоритной

муки @,5% от массы

хлористого калия) и дизельного

топлива @.025—0,05 %)

позволяет получить

практически не

слеживающийся хлористый калий.

«Химическая

п ром ы ш лен ность»

(СССР), 1978, № 9

УДОБРЕНИЕ-КОНЦЕНТРАТ

Отходы бурого угля,

содержащие до 70% гуми-

новых веществ, могут

служить удобрениями.

Их используют в

натуральном виде или растворяют

в аммиачной воде. Но кон

центрация активных

веществ получается низкой,

и на обработку одного

гектара почвы требуется до

50 тонн таких удобрений.

В Чехословакии создана

новая технология

приготовления гумусных кон

центратов, в основе

которой щелочная

экстракция. Для внесения в почву

теперь достаточно

нескольких десятков литров, кон

центрата на гектар.

Технология уже прошла

полупромышленные испытания

и скоро будет освоена.

«Agrochemia» (ЧССР),

1978, № 3

18

Контрапункт

биологической

термодинамики

Мы почитаем классическую музыку,

за некий экстракт и средоточие нашей

культуры, ибо она есть наиболее

отчетливый и характерный жест.

Гермин ГЕССЕ. Игра, в -бисер.

Объединить две мелодии в одном

музыкальном произведении пытались еще

в конце X века. Сперва попытки были

робкими: голоса шли параллельно,

сочетаясь лишь в двух-трех интервалах,

как бы повторяя один другой. Но со

временем голоса приобретали

самостоятельность. Появилась полифония,

многоголосие. Бурное наступление этой

музыки завершилось ее безраздельной

победой после органных шедевров

Баха. Так родилась контрапунктическая

музыка, к которой мы настолько

привыкли, что она кажется естественной

и чуть ли не единственно возможной.

Термин «контрапункт», означающий

соединение нескольких

самостоятельных мелодий или голосов, появился в

нотном письме: каждую ноту одной

мелодии ставили против ноты другой.

Термин, сперва означавший лишь прием

нотного письма, ныне выражает главную

сущность классической музыки. Сам же

принцип гармоничного сочетания

нескольких тем, нескольких мыслей

заслуживает, чтобы из мира музыки,

где он родился, распространить его на

другие области познания.

В науке подобный гармоничный

процесс идет по крайней мере последние

сто лет. Взять хотя бы рождение, новых

научных дисциплин «на стыке двух

наук», то есть являющихся по сути дела

контрапунктом этих наук или хотя бы

попыткой такового: Проникновение

контрапункта в науку стимулирует

1?

стремление к единству

естественнонаучного знания, к поиску общих

сущностей в разных на первый взгляд явлениях.

Когда теория уже создана и новое

направление науки сформировалось,

трудно воссоздать нюансы в

зарождении и полифоническом развитии

основной темы. Поэтому давайте попробуем

вступить в область, где такой

контрапункт еще не осуществлен, но намеки

на его возможность появились. Это —

биологическая термодинамика.

ТЕМА ДЛЯ ПРАВОЙ РУКИ:

ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ!

Без преувеличения можно заявить, что

эта тема была одной из первых в

пробуждающемся сознании первобытного

человека. Для нашего далекого предка

ответ на вопрос, что есть жизнь, и в

частности живой ли данный объект или нет,

был насущно необходим для

повседневного существования. Если он живой, то

это, с одной стороны, означало

потенциальную приятную возможность

употребить его в пищу, а с другой стороны,

могло таить и угрозу, окажись этот

объект матерым хищником.

Надо сказать, что далекие от науки

и цивилизации предки неплохо

справлялись с такого рода задачами. Да и мы

с вами, утратив большинство

способностей первобытного человека, вернее,

променяв их на блага цивилизованной

жизни, эту способность каким-то чудом

сохранили и почти всегда можем

отличить живое от умершего, а тем более от

никогда не бывшего живым.

Мы так пегко, безошибочно и

повседневно различаем живое и неживое, что

невозможно представить, насколько

трудно выработать строгое, для всех

очевидное и в то же время

конструктивное определение жизни. Первую

такую попытку, вероятно, предпринял

Аристотель. Он писал, что «жизнь есть

питание, рост и одряхление, причиной

которых выступает принцип, имеющий

цель в самом себе, энтелехия». Но такое

определение вряд ли

удовлетворительно, поскольку вопрос, что есть жизнь,

оно подменяет другим, по сути

аналогичным вопросом — что есть

энтелехия?

С тех пор минуло два тысячелетия.

Из определений жизни,

сформулированных за это время, можно составить

книгу внушительных размеров. Мы

знаем сейчас о жизни неизмеримо больше,

чем Аристотель. И все-таки сама

проблема не упростилась, а стала еще

сложнее.

Во времена Аристотеля с жизнью

ассоциировали лишь немногие известные

организмы. По мере развития

описательной зоологии и ботаники число

видов катастрофически выросло. В начале

XVIII века француз Ж. Турнефор вводит

сначала в ботанику, а затем и в

зоологию понятие о роде, объединяющем

близкие виды. Несколько десятилетий

спустя К. Линней объединяет роды в

отряды, а отряды в классы и создает

систему животного и растительного

царств, в основу которой положен

принцип иерархичности.

Может, этот принцип нечто внешнее,

поверхностное, не столь присущее

самой жизни, сколь навязанное ей

исследователями? Нет! Первая половина

XIX века знаменуется созданием

клеточной теории, согласно которой все

живое состоит из клеток. То есть

выявлены уже два уровня иерархии живого:

организменный и клеточный. В нашем

веке к этому двухэтажному особняку

достраивают подвал и погреб в виде

уровней клеточных органелл и

макромолекул и новые надорганизменные

этажи иерархии: популяции, экосистемы,

биосферу.

Так в чем же проявляется жизнь?

Какому из этажей нужно искать

исчерпывающее определение? А может быть,

всему зданию? Увы, окончательных

ответов пока нет. Дело осложняет еще и

то, что эта иерархическая структура

вовсе не застывшее образование.

Организмы, как правило, развиваются из

оплодотворенных клеток. Близкие виды,

эволюционируя, могут разойтись так

далеко, что положат начало новым

родам. Основная информация,

содержащаяся в организме или в популяции,

может быть записана на этаже

макромолекул...

Есть и еще одно немаловажное «но»:

никогда и ни при каких обстоятельствах

никто не наблюдал возникновения

любой живой системы, независимо от того,

к какому уровню иерархии она

относится (пусть даже крохотная козявка,

бактерия или вирус), без посредства

другой живой системы. Другими

словами, обитатели особняка жизни порой

могут бегать с этажа на этаж, могут

даже покинуть его, умерев, но вроде бы

никогда не могут зародиться вне его

стен, в окружающей мертвой природе.

Зато внутри особняка они не только

могут возникать, воспроизводиться

взамен стареющих и гибнущих — они не

могут этого не делать.

Воспроизведение себе подобных —

фундаментальнейшее свойство живого.

Но заметьте: подобных, а не

тождественных. Дети, конечно, похожи на ро-

20

дителей, дочерняя клетка очень похожа

на материнскую, и все же дети не

идентичны родителям, дочерняя клетка

чем-то отличается от материнской.а

биосфера непрерывно меняется. Наверное,

никогда уже в небе нашей планеты не

парить птеродактилю с маленьким их-

тиозавриком, зажатым в пасти:

биологические процессы необратимы во

времени. Иногда эта необратимость явная,

например при оплодотворении, росте,

старении. Иногда она завуалирована

самовоспроизведением, но и оно

необратимо, однонаправленно во времени. Это

позволило немецкому философу Георгу

Зиммелю в конце XIX века само время

определить через жизнь: «время есть

жизнь, если оставить в стороне ее

содержание».

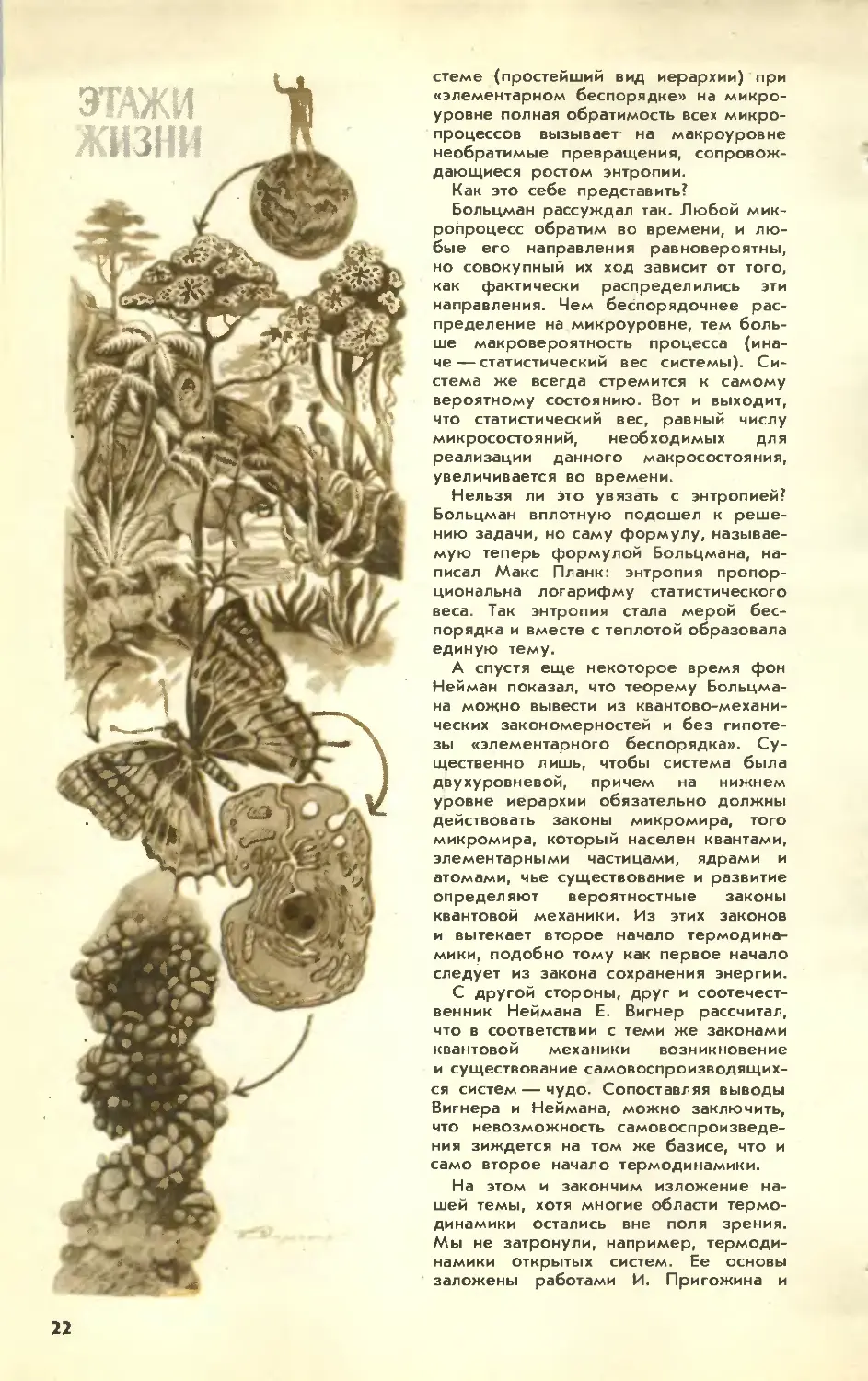

Множеством удивительных свойств

обладают обитатели разных этажей

здания жизни. Самые впечатляющие

свойства организмов и клеток

(раздражимость, обмен веществом с

окружающей средой, способность к движению

и т. п.) были взяты разными авторами

в основу определений жизни. Но мы не

пойдем по этому пути — тема слишком

длинна и запутанна, а это запрещают

законы контрапункта. Пусть темой для

правой руки останутся те свойства,

которые характеризуют все здание жизни:

иерархичность, самовоспроизведение

и необратимое движение во времени.

ТЕМА ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ:

ТЕПЛОТА И БЕСПОРЯДОК НЕЖИВОЙ

ПРИРОДЫ

Эта тема тоже из седой древности. Как

только человек приохотился к огню, он

стал размышлять о природе тепла (в его

понимании). Правда, нашего волосатого

предка весьма покоробила бы мысль о

том, что, пытаясь с помощью трения

добыть вожделенный огонь, он

увеличивает беспорядок в мире. Но об этом

поговорим чуть позже, ибо связь

беспорядка и теплоты (один из самых

волнующих шедевров контрапункта в науке)

осознали лишь в прошлом веке. А до

той поры темы теплоты и беспорядка

развивались порознь, причем первая

явно доминировала.

И философы древности, и ученые

эпохи Возрождения думали, будто

теплота — это какое-то движение и

будто это движение представляет собой

колебания и вращения мельчайших

частиц вещества— атомов. Однако

после работ члена

Санкт-Петербургской Академии наук Г. Рихмана и

других исследований по калориметрии,

позволивших измерять тепло,

переходящее от одного тела к другому, взгляды

на природу теплоты меняются.

Рождается теория теплорода, где теплота —

это некий «флюид». И хотя в конце

XVIII века было доказано

возникновение теплоты при трении (явление,

хорошо известное нашим предкам,

добывавшим огонь вращением палочки),

что вопиюще противоречило теории

теплорода, она продолжала

господствовать: ее язык и представления

прекрасно согласовывались с другими

явлениями, где теплота лишь переходит

из одного тела в другое.

Спор стал бессмысленным, и

добиться новых результатов можно было,

лишь выйдя из его орбиты. Это удалось

сделать Сади Карно, который в начале

XIX века, размышляя над принципами

работы паровых машин, сравнил их

с водяными двигателями. Он понял,

что работа получается только из-за

перехода тепла от источника высокой

температуры (нагревателя) в холодильник.