Автор: Корнилов Г.Е.

Теги: воспитание, образование и обучение особых групп лиц специальные школы организация народного образования управление экономика статистика образование исторические документы

ISBN: 978-5-8057-0690-6

Год: 2008

Российская академия наук

Уральское отделение

Институт истории и археологии

Беспризорность на Урале в 1929-1941 гг.

/ Сборник документов и материалов

Составители:

Г.Е. Корнилов, И.А. Лаврова

Екатеринбург

Издательство АМБ

2009

УДК 376.5(470.5X093)

ББК 74.04(235.55)г2

Б53

Беспризорность на Урале в 1929-1941 гг. [Текст] сборник

Б53 документов и материалов / составители Г.Е. Корнилов, И.А. Лавро¬

ва. — Екатеринбург: ИИиА УрО РАН; Изд-во АМБ, 2009. — 736 с.

ISBN 978-5-8057-0690-6

Документы и материалы, представленные в издании, отражают ис¬

торию борьбы с детской беспризорностью на Урале. В научный оборот

вводятся исторические источники, выявленные в 8 федеральных и регио¬

нальных архивах. Они раскрывают факторы и причины роста беспризор¬

ности, масштабы этого социального явления, меры борьбы и направления

деятельности государственных органов и общественно-политических ор¬

ганизаций по ликвидации детской беспризорности.

Книга адресована студентам, научным сотрудникам, работникам сфе¬

ры социального обеспечения и всем, кто интересуется историей Урала и

России в XX веке.

УДК 376.5(470.5X093)

ББК 74.04(235.55)г2

О Корнилов Г.Е., Лаврова И.А., составление,

предисловие, комментарии, указатели, 2009

© ИИиА УрО РАН, 2009

ISBN 978-5-8057-0690-6 © Оформление. Издательство АМБ, 2009

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Беспризорничество как особое социальное явление значительно возрас¬

тает в условиях политических, социально-экономических потрясений, войн,

революций, этнических междусобиц. Социальное развитие Урала в эпоху

«революции сверху», представление о процессе социализации молодого по¬

коления невозможно понять без исследования такой социальной аномалии,

как беспризорность детей и подростков. Беспризорность была порождением

политических и экономических преобразований конца 1920-х — 1930-х гг.,

свидетельствовала о распаде традиционных ценностей, о снижении уровня

солидарности в отношениях между людьми.

Исследования истории беспризорности в последнее десятилетие актуа¬

лизировались в связи с рецидивом массовой беспризорности в России в ре¬

зультате преобразований 1990-х гг. При этом изучается в основном беспри¬

зорность детей и подростков в 1920-е гг., когда она имела массовый характер и

была порождением военного и революционного времени1. Дальнейшая исто¬

рия беспризорности практически не исследована. Советская историография

исходила из тезиса о ликвидации беспризорности: «детская беспризорность

совершенно нетерпима в пролетарском государстве». Изучение темы долгое

время было невозможно, поскольку большинство распоряжений властей по

вопросам детства, статистика, отчетность были с грифом «для служебного

пользования», а потом и вовсе закрыты. Выявленные документы в различных

архивах Москвы, Екатеринбурга, Ирбита, Перми, Челябинска свидетельству¬

ют, что в СССР и на Урале в частности наиболее пострадавшей от революци¬

онных изменений категорией населения были дети и подростки. Полагаем,

что только от исторического источника можно двигаться к пониманию и опи¬

санию драматической, а порой и трагической истории 1930-х гг.

В обозначенных хронологических рамках (1929-1941 гг.) административно-

территориальное деление Урала изменялось два раза. В начале периода сущест¬

вовала Уральская область (образована в ноябре 1923 г.), в январе 1934 г. она была

разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую области. В ок¬

тябре 1938 г. из состава Свердловской была выделена Пермская (Молотовская)

область. Представленные в сборнике документы охватывают географически

современные территории Курганской, Пермской, Свердловской и Челябинс¬

кой областей. Эти территории с промышленными и сельскохозяйственными

районами приняли в конце 1920-х — 1930-е гг. огромные массы вынужден¬

ных мигрантов, сосланных крестьян, спецпереселенцев; индустриализация

привела к мощному процессу урбанизации.

С конца 1920-х гг. проблема детской беспризорности постепенно исчезла

со страниц советской печати. Это было связано с политической установкой

советского государства о завершении дела о беспризорности и успешном вы¬

полнении трехлетнего плана по борьбе с детской беспризорностью. 20 июня

1927 г. трехлетний план по борьбе с детской беспризорностью был утверж¬

ден Президиумом ВЦИК и СНК РСФСР (на 1927-1930 гг.). Он включал:

4 Историческое предисловие

• организацию и содержание трудовых коммун НКПроса;

• улучшение содержания беспризорных, находящихся в уже существую¬

щих учреждениях;

• усиление трудовой подготовки;

• организованный выпуск воспитанников детских домов на фабрики, за¬

воды, в крестьянские семьи;

• профилактическую работу по предупреждению беспризорности;

• профилактические мероприятия по охране материнства и младенчества;

• организацию специальных детских учреждений НКЗдрава.

План был положен в основу деятельности всех ведомств, связанных с ра¬

ботой по улучшению жизни детей2. В ходе его реализации в ряде районов мас¬

совая беспризорность не фиксировалась. К концу 1920-х гг. сформировалась

нормативно-правовая база, нацеленная на обеспечение социально-правовой

охраны детей и подростков: были регламентированы вопросы охраны труда, в

частности, установлен возраст, с которого подростки могли стать субъектами

трудовых правоотношений, и его минимальный предел — 14 лет; социальной

помощи; формы устройства детей (усыновление, патронат, опека).

Однако к началу 1930-х гг. четко выявились недостатки в работе с беспри¬

зорными. Бывшие беспризорники — воспитанники детских домов, несмотря

на поставленное трудовое воспитание, на проведение полного или частичного

самообслуживания в детдомах, все же оказывались при выходе из них совер¬

шенно неподготовленными к самостоятельной трудовой жизни. Второй недо¬

статок состоял в недостаточной подготовленности воспитательного персонала

к сложной работе в детских домах. Третий — материальная необеспеченность

детских домов, нехватка оборудования, низкая оплата труда педагогического

и технического персонала. Четвертый — сокращалась сеть детских учреж¬

дений в городах, их выводили в сельскую местность. Этим сокращались воз¬

можности обучения и воспитания детей, поскольку учреждения, в которых

они находились, были отдалены от культурных центров, от производственной

базы, что было особенно важным в связи с проведением индустриализации.

Активизации борьбы с беспризорностью, ее профилактики способство¬

вали постановления СНК РСФСР от 17 июля и 29 октября 1929 г. Учреждались

районные и городские комиссии по делам о несовершеннолетних, им предо¬

ставлялось право помещать правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет в тру¬

довые дома для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 18 лет3.

3-й Всероссийский съезд по охране детства (май 1930 г.) указал на необ¬

ходимость прикрепления каждого детского учреждения к производству или

к колхозу, совхозу в деревне с целью улучшения трудовой подготовки вос¬

питанников детских домов. Детские дома, обслуживавшие беспризорных де¬

тей, рассматривались как основное средство борьбы с беспризорностью и как

учреждения, организующие социальное воспитание детей. Основной упор

делался на широкое привлечение общественности к борьбе за ликвидацию

беспризорности — профсоюзов, комсомола, пионерии, женских советов, де¬

путатов местных советов. В ноябре 1930 г. было создано всероссийское обще¬

ство «Друг детей».

Особенностью сложившейся системы социально-правовой охраны де¬

тей и подростков было то, что часть функций государственных органов была

Историческое предисловие 5

передана общественным и общественно-политическим организациям. Об¬

ластные отделы народного образования были центром управления детскими

учреждениями, целью которых было воспитание и охрана подрастающего

поколения, а также борьба с детской беспризорностью и правонарушения¬

ми. Функции социальной инспекции из-за малочисленности сотрудников на

местах оказывались размытыми, они дублировались деятельностью местных

Детских комиссий, ВЛКСМ, органами милиции, обществом «Друг детей», де¬

путатами местных советов и др.

В законодательных актах, текстах научных работ по педагогике, психо¬

логии происходило обсуждение тем беспризорности и безнадзорности, пре¬

ступности несовершеннолетних, предлагалось, что нужно делать государству

и обществу, каким должен быть контроль над беспризорностью и преступ¬

ностью несовершеннолетних подростков на уровне социальной и уголовной

политики.

Советская власть с первых дней определила заботу о детях одним из

главных принципов социальной политики государства, а охрана детства за¬

креплялась обязанностью многих центральных наркоматов и ведомств их

местных органов. Детским вопросом одновременно занимались Наркомпрос,

Наркомсобес, Наркомздрав, Наркомюст РСФСР, Комиссия по улучшению

жизни детей (Деткомиссия) при ВЦИК РСФСР. Детская беспризорность про¬

возглашалась главной категорией, определяющей социальную причину пре¬

ступного поведения, она позиционировалась в идеологическом дискурсе как

негативное, но отвратимое последствие глубокого политического и экономи¬

ческого кризисов, гражданской войны, иностранной интервенции, кровавого

террора, неурожая и голода 1921-1922 гг. Контроль детской беспризорности и,

следовательно, детской преступности принял форму ликвидации и борьбы в

чрезвычайных условиях.

Определение беспризорности

Понятие «беспризорный ребенок» было сформулировано в середине

1920-х гг. Е. Лифшиц предложил следующее определение: «Это ребенок, пос¬

тавленный в такие условия, когда он сам содержит себя, а иногда не только

себя, но и своих близких (братьев, сестер, мать и т.д.). И не важно, есть ли у

него койка, живет ли он в «семье», основное то, что нет никаких орудий про¬

изводства, нет никакой собственности, что он вынужден сам прокармливать

себя»4.

В 1920-е гг. развернулась дискуссия о причинах детских девиаций, она

выявила два подхода к решению проблемы. Часть ученых, прежде всего пе¬

дагоги и медики, выдвинула термин «детская дефективность», определяя им

беспризорников и преступников и связывая их девиантное поведение с врож¬

денной дефективностью и психическими отклонениями. Они предлагали в

первую очередь «лечить дефективных». С критикой этой позиции выступили

ученые П.П. Блонский, В.И. Куфаев, Б.А. Плюснин и другие. Обследование

ими семейного, экономического и социального положения несовершенно¬

летних преступников, путей, приведших к правонарушениям, показало, что

врожденной преступности и моральной дефектности нет. Источником де¬

тских правонарушений были материальная и воспитательная заброшенность.

6 Историческое предисловие

Благодаря этим ученым было признано, что беспризорные дети — это, в боль¬

шинстве, нормальные подростки, в силу социально-экономических обстоя¬

тельств вынужденные самостоятельно бороться за свое существование5.

В нормативно-правовых документах до 1930 г. юридического определе¬

ния терминов «беспризорность», «безнадзорность» не было, а это затрудняло

установление границ государственного вмешательства в сферу воспитания

ребенка. Отмечая многогранность понятия «детская беспризорность» и не¬

возможность придать ему строго определенную форму, власти ограничились

введением признаков, характерных для детской беспризорности: 1. Под эту

категорию подпадали дети, не имевшие родителей и не находящиеся на по¬

печении учреждений или отдельных лиц и, следовательно, не имевшие при¬

смотра. 2. Дети, хотя и имевшие родителей или попечение отдельных лиц и

учреждений, но «присмотр и окружающая среда их таковы, что не может быть

уверенности в правильном усвоении ими принципов морали и воспитания».

Только в 1930 г. в Большой Советской Энциклопедии беспризорные стали

определяться «как несовершеннолетние, лишенные педагогического надзора

и попечения и живущие в условиях, вредно действующих на их общественные

проявления и здоровье». При этом беспризорными считали не только детей,

потерявших родителей (или опекунов), но и тех, чьи родители (или опекуны)

«лишают детей пищи, грубо с ними обращаются, совращают их на преступ¬

ления, разлагающе влияют собственным примером»6. Термина «безнадзор¬

ность» в БСЭ не содержалось. В официальных документах советской власти

вместо терминов «беспризорность» и «безнадзорность» фигурировало поня¬

тие детской беспризорности, объединявшее в себе по смысловой нагрузке оба

эти термина7.

Впервые правовой термин «безнадзорность» в законодательной практике

был применен в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О лик¬

видации детской беспризорности и безнадзорности»8. Безнадзорным считался

несовершеннолетний, не обеспеченный надлежащим надзором за своим пове¬

дением и образом жизни со стороны родителей или лиц, их заменяющих, а так¬

же учреждений, на воспитании и содержании которых он находится. Некоторое

время в официальных дискурсах нормативных актов, профессиональных педа¬

гогических журналов категории «беспризорность» и «безнадзорность» исполь¬

зовались одновременно. Анализ внутренних инструкций тех времен не позво¬

ляет провести содержательную разницу между двумя этими категориями4.

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. зафиксировал нижний предел

наступления уголовной ответственности лица в 14 лет. В случае осуждения

подростков от 14 до 16 лет срок назначенного наказания подлежал сокраще¬

нию наполовину, а в возрасте от 16 до 18 лет — на одну треть. УК РСФСР ус¬

тановил запрет применения к несовершеннолетнему смертной казни. Тенден¬

ция к смягчению карательной политики связана с применением правовых норм

о рассмотрении судами дел по обвинению лиц в возрасте от 14 до 16 лет лишь

в случаях, когда Комиссия по делам несовершеннолетних (Комонес) призна¬

ет невозможность применения к данному подростку медико-педагогических

средств воздействия. В 1929 г. возраст наступления уголовной ответственнос¬

ти был повышен до 16 лет и расширены права Комонес по направлению учас¬

тников преступлений в воспитательные учреждения10.

Историческое предисловие 7

Причины беспризорности

Беспризорность 1930-х гг. — это порождение нового строя, результат соци¬

ально-экономических и политических преобразований конца 1920-х — 193 0-х гг.

Анализ архивных документов позволяет выделить главные причины этого со¬

циального явления. Во-первых, это процессы индустриализации и коллекти¬

визации, сопровождавшиеся раскулачиванием крестьянства, насильственны¬

ми переселениями, гибелью населения; во-вторых, это — голод 1932-1933 гг.,

1936-1937 гг., охвативший сельские территории Урала; в-третьих, это — мас¬

совые политические репрессии. В итоге огромная масса детей оказалась вы¬

брошенной на улицу, заполонила железнодорожные станции, города, то есть

дети сосредотачивались в тех местах, где можно было добыть пропитание.

В нищете советской жизни, в многотысячных масштабах социальной беспри¬

зорности они стали общественным бедствием, они боролись за жизнь единст¬

венным способом — воровством. Беспризорность стала настоящим бичом со¬

ветского общества в 1930-е гг., она закладывала питательную среду для роста

детской, а в перспективе — взрослой преступности.

С начала 1930-х гг. акценты государственной политики в отношении де¬

тей, детства, детских правонарушений начинают изменяться. Если в первое

десятилетие советской власти причины детской преступности связывались

с беспризорностью вследствие чрезвычайных событий и утверждалась госу¬

дарственная ответственность за миллионы беспризорников в стране, то уже в

1930-е гг. в качестве основной причины, определявшей правонарушение несо¬

вершеннолетних, провозглашалась безнадзорность. Президиум ВЦИК и СНК

РСФСР 20 ноября 1930 г. приняли постановление о ходе работы по борьбе

с детской беспризорностью11, в котором обвиняли местные исполнительные

комитеты и советы, а также органы народного образования, не принявшие

всех мер к ликвидации уличной беспризорности и к улучшению положения

детских домов. Глубокого анализа причин беспризорности в документе не со¬

держалось.

О рецидиве беспризорности

По указанию правительства РСФСР 28-30 декабря 1932 г. состоялся рас¬

ширенный пленум Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК, обсудив¬

ший вопрос о борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в связи

с тяжелым положением, создавшемся на этом участке'2. Отрицать факт роста

детской беспризорности было невозможно. Отчет о деятельности Комиссии

по улучшению жизни детей (Детской комиссии) при ВЦИК за 1932-1933 гг.

начинался предложением: «Два последних отчетных года характеризуются

рецидивом беспризорности в целом ряде мест». И далее авторы отчета вы¬

деляют три причины вспышки беспризорности: саботаж кулачества и кулац¬

ких элементов; ошибки, допущенные партийными и советскими органами в

области руководства сельским хозяйством; недород в отдельных районах13.

В отчете указано, число воспитанников детских домов резко возросло в Ка¬

захской АССР, на Урале контингент детских домов увеличился на 213 %, в За¬

падно-Сибирском крае — на 171 %, в Северо-Кавказском крае — на 63 %14. На

Урале резкий рост числа беспризорных детей был вызван не только голодом.

8 Историческое предисловие

но и появлением огромного количества спецпереселенцев — раскулаченных,

сосланных в Уральскую область.

Новая волна беспризорности явилась следствием разрушения традицион¬

ного уклада крестьянской жизни, проходившего под воздействием массовой

коллективизации, голода 1932-1933 гг., 1936-1937 гг., массовых репрессий.

Первая реакция властей состояла в принятии 29 января 1933 г. постановле¬

ния СНК РСФСР «О мерах борьбы с детской безнадзорностью и ликвидации

уличной беспризорности детей», одним из решений которого была организа¬

ция в ряде мест специальных детских учреждений'5, а также постановления

ВЦИК и СНК РСФСР 10 ноября 1934 г. «О порядке устройства детей лиц,

находящихся под стражей или отбывающих исправительно-трудовые рабо¬

ты», по которому несовершеннолетние дети должны помещаться в детские

учреждения или над ними должна устанавливаться опека11’.

Сеть детских учреждений

В 1920-е — первой половине 1930-х гг. в стране была создана и функцио¬

нировала широкая система детских учреждений для сирот и тех, кто остался

без попечения родителей. Эта разветвленная система социального обеспечения

детей включала детские дома различных категорий, а также сеть учреждений

для несовершеннолетних преступлеников. Существовавшие до 1917 г. реформа¬

тории и земледельческие колонии для подростков до 18 лет были реорганизо¬

ваны в трудовые дома и трудовые колонии. В 1924 г. был начат эксперимент по

созданию нового типа исправительного учреждения для несовершеннолетних

правонарушителей — трудовых коммун ОГПУ. Первая была создана в Болшево

Московской области, вторая в 1927 г. —трудовая коммуна имени Дзержинско¬

го. Для несовершеннолетних нарушителей младшей возрастной группы, в силу

малолетства не могущих быть субъектами уголовного судопроизводства, су¬

ществовали — центральный карантинный распределительный детский пункт

и сеть закрытых детских домов для детей дефективных и трудновоспитуемых.

На Урале в начале 1930-х гг. детских домов для трудновоспитуемых под¬

ростков, детских колоний и школ-коммун было 14 из 138 всех детских домов.

Они занимались воспитанием беспризорных детей и несовершеннолетних

правонарушителей, только что вставших на путь преступлений.

Специальные детские дома с особым режимом для трудновоспитуемых

(в Уральской области — 11) несколько иначе подходили к форме организации,

стремились дать воспитанникам специальность, уверенность в своих силах,

уважение к коллективу. Школы-коммуны предоставляли своим воспитанникам

свободу в такой степени, какая только могла быть допущена условиями жизни

в интернате. В них уделяли максимум внимания труду воспитанников. Детские

трудовые коммуны отличались специфичностью контингента, раздельным вос¬

питанием (мальчиков и девочек) и некоторыми организационными принципа¬

ми: полное самообслуживание, производственный труд, оплата труда.

В Уральской области функционировали 4 промышленных и 6 сельскохо¬

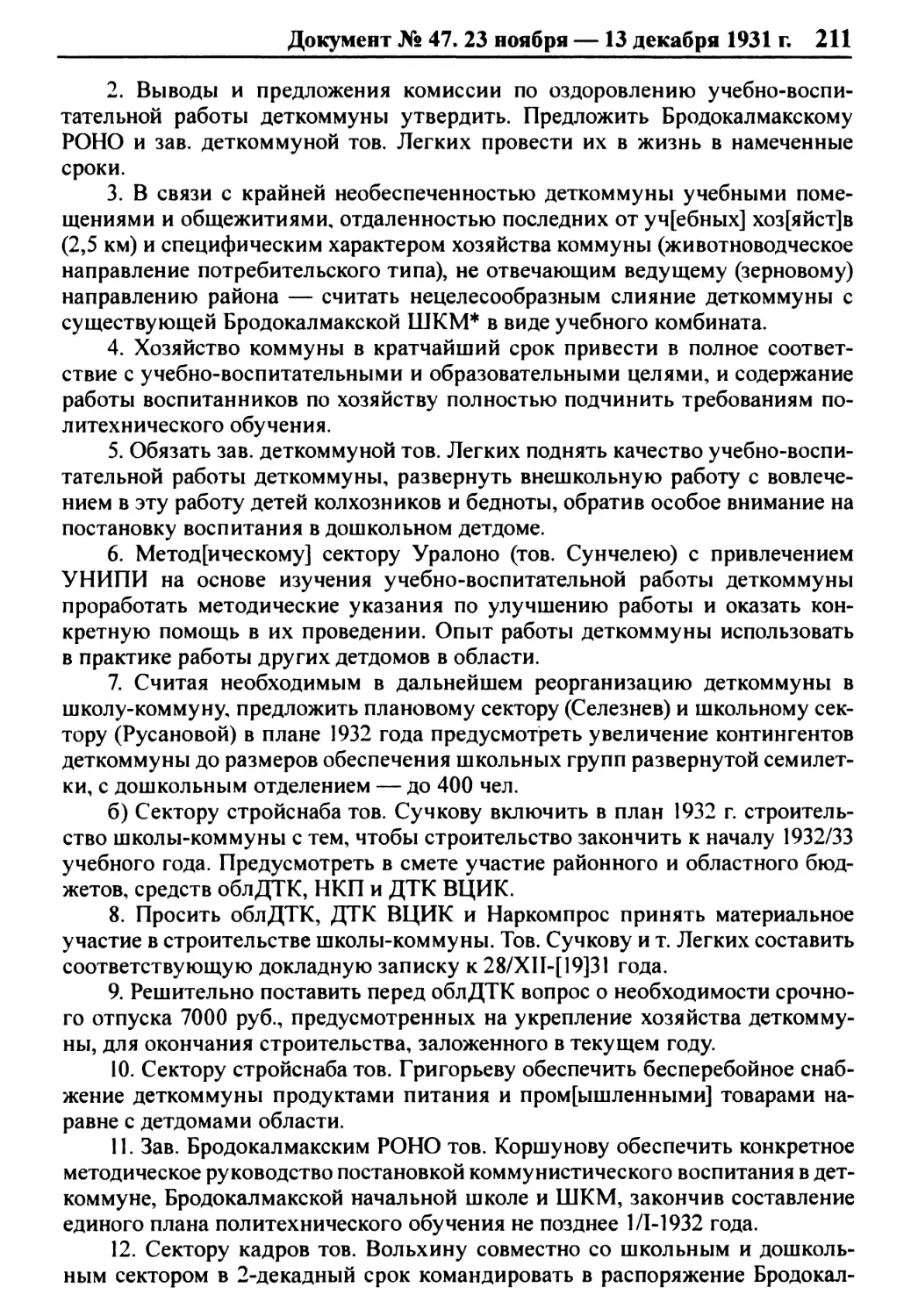

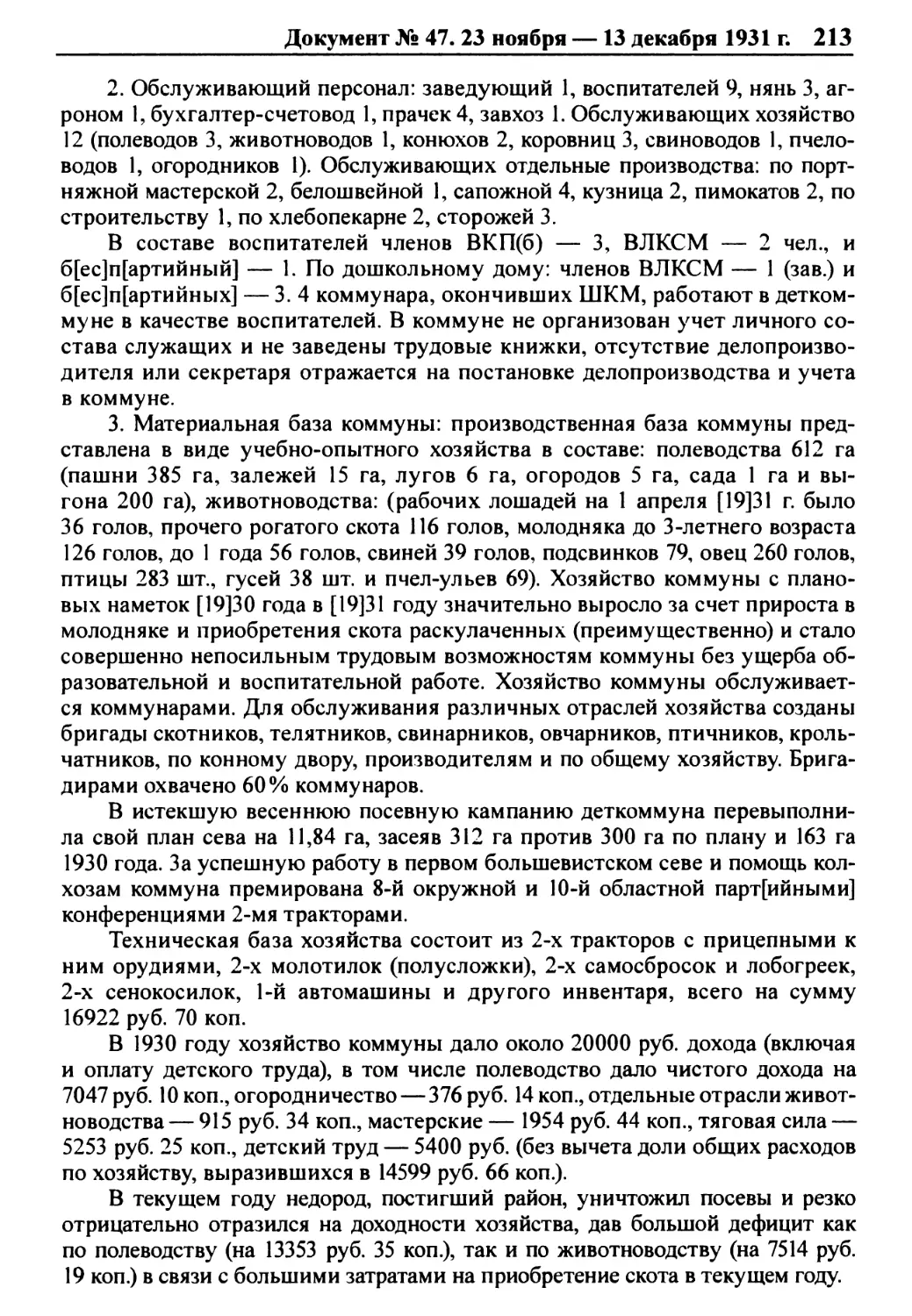

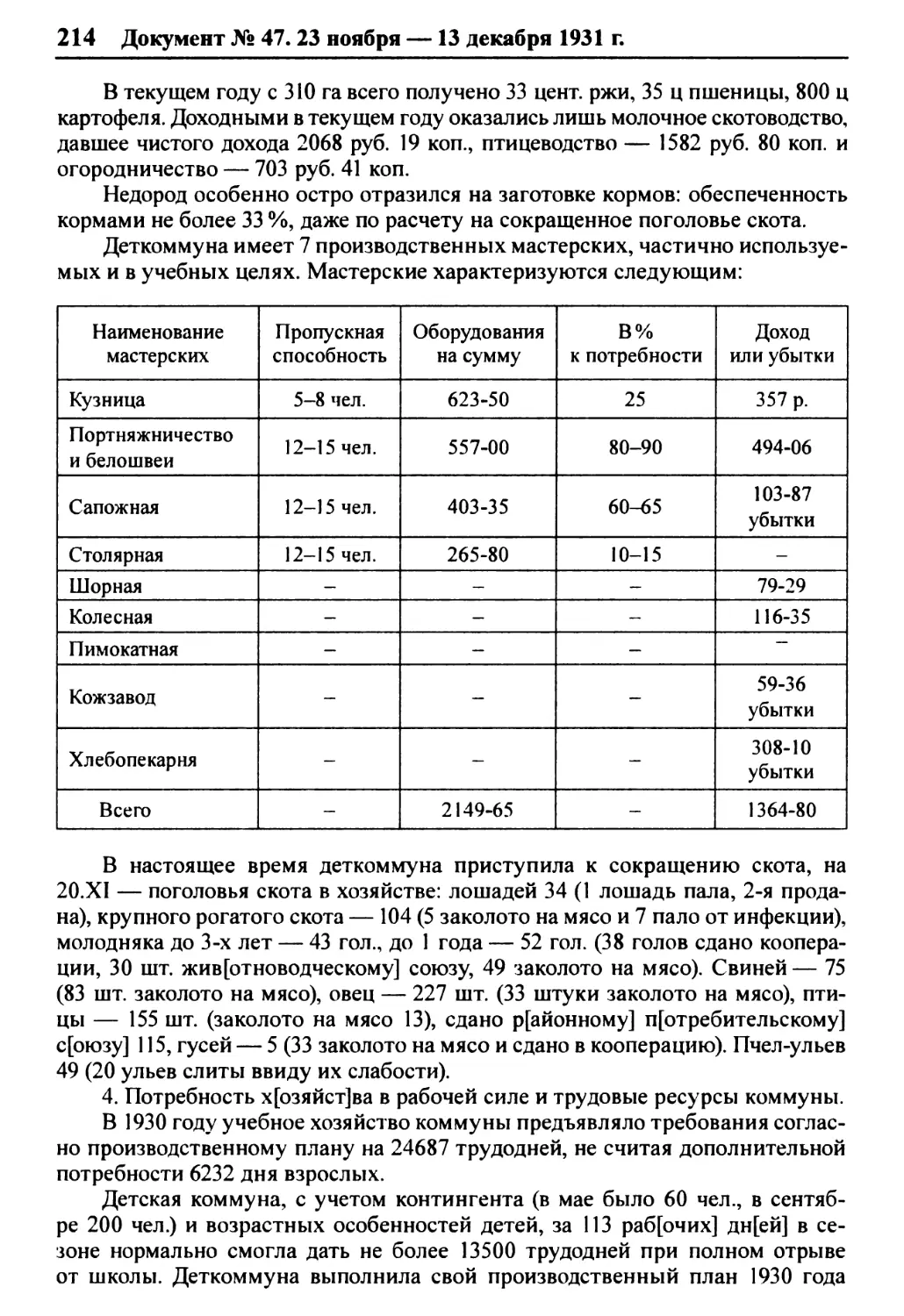

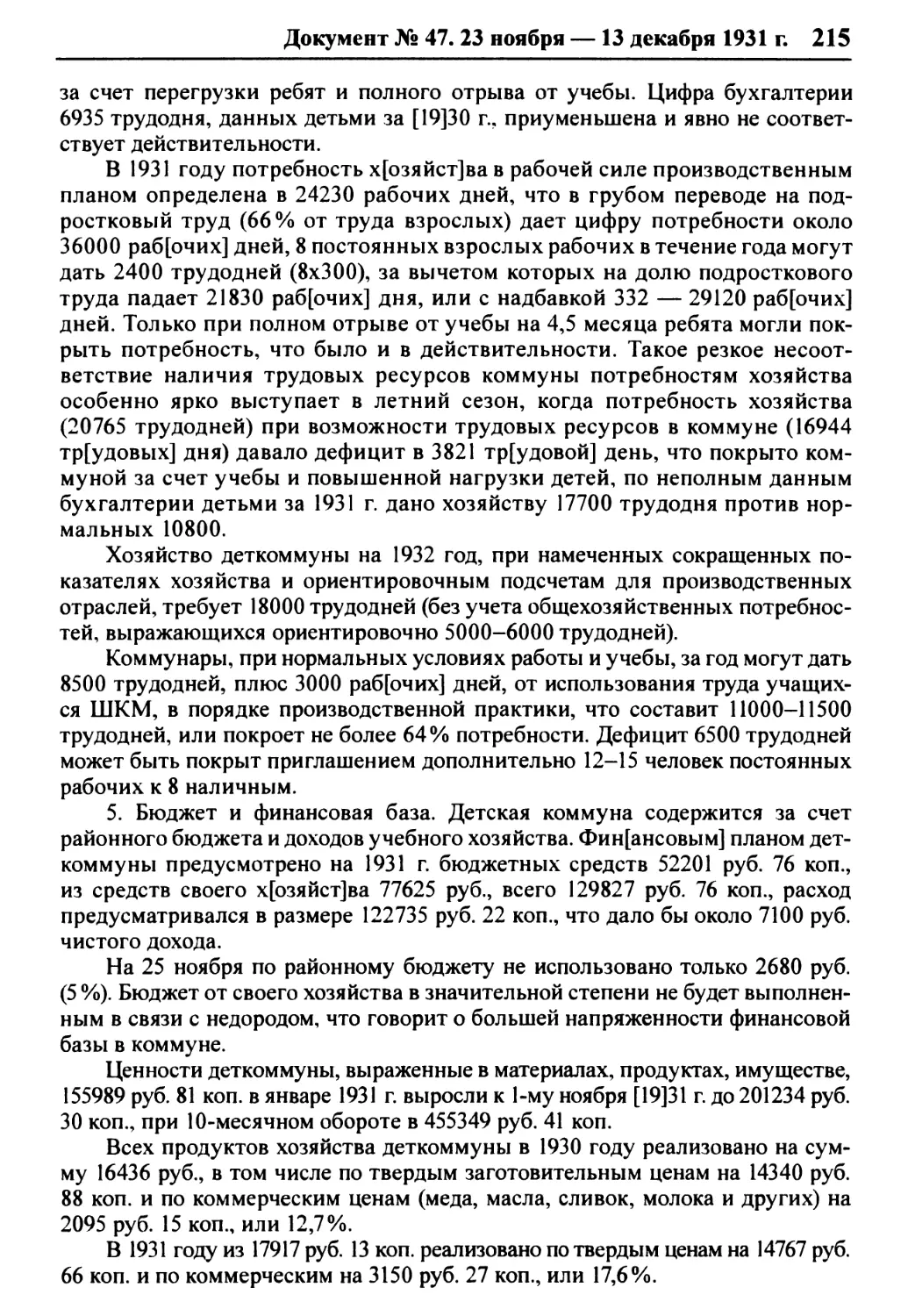

зяйственных коммуны. В документе № 47 рассказывается о Бродокалмакской

сельскохозяйственной коммуне «Юные ленинцы», которая была создана на

базе пионерского дома в январе 1930 г. В коммуне находились 170 беспри¬

зорников из «челябинских головорезов». Схема управления детской комму¬

Историческое предисловие 9

ной была типичной для таких заведений: высшим органом считалось общее

собрание коммуны, которое избирало правление и ревизионную комиссию.

Обязанности в правлении распределялись следующим образом: председатель

правления — общее руководство, ответственный по распределению труда и

учета, заведующий мастерскими и производственной частью, ответственный

по животноводству, ответственный по птицеводству и вещевому отделу, вожа¬

тый пионерского отряда, секретарь ячейки ВЛКСМ, руководитель октябрят и

культурной работой, заведующий учебной частью. Эта схема была ориентиро¬

вана на социализацию воспитанников, выработку навыков самостоятельнос¬

ти, хозяйственности, инициативности. Хозяйство коммуны было большим.

В 1931 г. коммуна имела 728 га земли, в том числе пашни 620 га (засеяно

169 га), скотные дворы на 130 голов крупного рогатого скота, на 190 овец,

на 70 телят, на 22 лошади, на 220 кроликов, 150 голов птицы, имелась пасе¬

ка на 50 ульев. Коммунары построили маслозавод, засадили фруктовый сад.

Хозяйство коммуны было образцовым, сюда приезжали учиться с Урала и из

разных районов СССР. Хорошо была поставлена воспитательная работа, рабо¬

тали 8 кружков (текущей политики, кружок колхозных политических читок,

военный кружок, спортивно-физкультурный (лыжный, конькобежный), кру¬

жок первой помощи, драматический, музыкальный). Коммуна участвовала за

свои достижения во Всесоюзном смотре детских домов.

В начале 1930-х гг. все дела о преступлениях несовершеннолетних рас¬

сматривались Комонес, которая определяла меры наказания, но не связан¬

ные с лишением свободы. Через суды проходили дела о несовершеннолетних

правонарушителях — рецидивистах или совершивших тяжкие преступле¬

ния. Такие несовершеннолетние отправлялись в закрытые воспитательные

учреждения системы Наркомата юстиции РСФСР — трудовые дома. В осно¬

ву исправления и перевоспитания несовершеннолетних был положен труд,

трудовое воспитание. В 1930 г. труддома были реорганизованы в школы фаб¬

рично-заводского ученичества (ФЗУ). В Уральской области к концу 1931 г.

были организованы Златоустовская ФЗУ на 306 человек, Верхотурская школа

ученичества массовых профессий (ШУМП) на 190 человек, Нижнетуринская

колония для рецидивистов на 278 человек (см. документ № 48).

В эти закрытые воспитательные учреждения помещались несовершенно¬

летние правонарушители в возрасте от 15 до 18 лет. Воспитательное испра¬

вительно-трудовое воздействие состояло в том, что они были сосредоточены

в определенных местах; в них осуществлялось общественно-политическое

воспитание; работа с подростками была построена на основе повседневного

сочетания труда и учебы. Эти заведения были непосредственно связаны с

промышленными предприятиями, с трудовыми коллективами. По окончании

школы ФЗУ правонарушители попадали в среду заводских рабочих. Курс обу¬

чения в ФЗУ устанавливался в 2-2,5 года. Помимо занятий в школе подростки

ежедневно работали на производстве от 4 до 6 часов.

Верхотурский труддом в 1931 г. был преобразован в Верхотурскую

ШУМП, а с 1934 г. стал Верхотурской спецколонией для трудновоспитуемых.

В ней были организованы механическая и деревообделочная мастерские, ра¬

ботала школа на 4 группы (класса), школа ликвидации неграмотности и вечер¬

ние курсы профессионального образования. Новым методом воспитания была

10 Историческое предисловие

организация детского самоуправления. В Верхотурье она приняла военные

формы: рота, взвод. Была налажена полезная кружковая работа. Гуманным

было учреждение патроната над выпущенными воспитанниками. Это было

очень важной поддержкой для вступавших в жизнь (см. документ № 30).

До середины 1930-х гг. несовершеннолетние правонарушители содержа¬

лись в воспитательно-исправительных учреждениях различных типов: специ¬

альных детских домах и школах-коммунах (они находились в ведении ОНО),

трудовых домах и школах ФЗУ (они находились в системе местных органов

юстиции), в трудовых коммунах и колониях (они находились в системе НКВД

РСФСР, с 1930 по 1934 гг. — в системе Наркомюста РСФСР).

Детские дома, составлявшие большую часть в сети детских учреждений,

были чисто воспитательными учреждениями, где не применялись принуди¬

тельные меры (они входили в систему Наркомпроса РСФСР). Воспитанник

мог свободно уйти из детского дома. Детские дома прикреплялись к промыш¬

ленным предприятиям, к колхозам и совхозам. Они стали базой для подготов¬

ки кадров социалистической промышленности.

В начале 1930-х гг. ряд детских домов попытались передать или слить с

колхозами (см. документ № 32). Однако слабые колхозы не могли справиться

с достаточным снабжением воспитанников детских домов и от этого слияния

вскоре пришлось отказаться.

С 1930 г. активно шел процесс типизации детских домов Уральской об¬

ласти, выделились детдома для воспитанников дошкольного и школьного воз¬

растов (11 и 35 соответственно), однако продолжали существовать и смешан¬

ные детдома (их насчитывалось 26). Часть педагогов отдавали предпочтение

детским домам смешанного типа, поскольку в жизни все возрасты связаны и

смешаны. В таких учреждениях воспитывается ответственность старших по

отношению к младшим (забота, уход, шефство), смягчается психологический

климат в сторону домашнего воспитания.

Второй тип учреждений системы ОНО — это детские дома для физичес¬

ки дефективных и умственно отсталых детей, их в Уральской области насчи¬

тывалось 9, кроме того, имелись 10 лечебных учреждений — изоляторов.

Третий тип представлен детскими городками (на Урале их было 11) —

комплексом разнотипных детских учреждений. Нижнетагильский детский

городок был организован в 1922 г. для беспризорных детей, с 1933 г. учреж¬

дение стало выполнять функции детского дома особого режима. За 40 лет

работы здесь сложилась система учебно-воспитательной работы, сердцеви¬

ной которой являлось воспитание в труде и для труда. За 1922-1962 гг. более

2000 воспитанников получили путевку в жизнь17.

При детских домах организовались мастерские, подсобное сельское хо¬

зяйство. Они сыграли существенную роль в 1932-1933 гг., поскольку помога¬

ли спасти детей от голода и физической смерти, выполняли важную функцию

социализации. Спасенные дети постепенно возвращались из детских домов в

семьи или передавались в трудовые коллективы.

Материальное положение детских домов

Детские дома в первой половине 1930-х гг., как свидетельствуют источни¬

ки, находились в тяжелых условиях. В докладной записке о состоянии борьбы

Историческое предисловие 11

с детской беспризорностью и безнадзорностью (документ от августа 1932 г.)

отмечалось, что «строительство детских домов не ведется... Большинство по¬

мещений совершенно заброшены и жилая площадь на одного ребенка сокра¬

щена до такого предела, что совершенно не обеспечивает нормальную жизнь

воспитанников»18. Крайне нищенской была их материальная база. Государст¬

венные ассигнования на их содержание, на питание воспитанников, их обуче¬

ние далеко не соответствовали нуждам. Воспитателей было мало, получали

они низкую зарплату. Питание организовано неудовлетворительно. В целом

ряде районов — Верхотурском, Оханском, Чердынском, Исетском, Чусовс¬

ком, Суксунском, Каменском и др. — «дети получают 300—400 грамм хлеба и

чашку супа в день». В источнике отмечены причины тяжелого положения

в детдомах: «1. Существующая в настоящее время норма расходов на пи¬

тание — 6-7 рублей в месяц — чрезвычайно низка. 2. Благодаря халатному

отношению местных снабжающих организаций и эти минимальные нормы

выдаются несвоевременно. 3. Во многих районах процветает разбазаривание

продуктов со стороны администрации детучреждений»19. О детском прием¬

нике в Тюмени в источнике говорится, что «...райснаб включил в снабжение

всего 60 рублей. На них выделяется в день 300 грамм хлеба и похлебка. Но и

эти 300 грамм ребята не получали, так как фактически в приемнике находи¬

лось не 60, а 80 человек. Таким образом, трое детей из своего скудного пайка

уделяли еще четвертую порцию. Нет ни обмундирования, ни постелей, дети

спят на голых досках, часть — на рваных матрасах. Новых ребят туда приво¬

зить нельзя, так как это значит еще больше увеличить недоедание и стимули¬

ровать побеги ребят из приемника»20.

В записке помощника прокурора г. Свердловска отмечалось, что в дека¬

бре 1932 г. — январе 1933 г. резко ухудшилось снабжение продуктами детских

учреждений. Рейд по проверке состояния снабжения, который проводил го¬

родской комитет комсомола, показал, что во всех районах города детские

учреждения находятся «в самых тяжелых материальных условиях. Полага¬

ющиеся продукты: мука, крупа, мясо и др., в частности жиры, систематичес¬

ки снабжающей их специально-бытовой базой Свердлторга и в большом ко¬

личестве не додаются, а выдаваемые же продукты отпускаются с большими

перебоями и большинстве своем с большими опозданиями, обычно начинают

выдаваться с середины или даже в конце месяца, благодаря чему получается

срыв в снабжении. Имеет место, когда дети детсадов, ясель и детдомов сидят

целыми сутками не евши, что зачастую создает различного рода заболевания

и даже имеют место, в связи с наличием полуголодного состояния, случаи

смертности от истощения»21.

Источники беспризорности

Существенно изменявшиеся социально-экономические условия всего

общества породили непривычные населению негативные последствия. Ис¬

торические документы фиксируют ускоряющиеся с 1930 г. темпы роста бес¬

призорности. Активное хозяйственное освоение Урала вызвало огромный

приток населения, одни приехали по своей воле, другие были переведены

насильственно. Занимая выгодное положение, Урал становился «срединно¬

союзной индустриальной оборонной базой» страны. Урал стал и одним из

] 2 Историческое предисловие

основных регионов размещения раскулаченных, спецпереселенцев, которые

заполняли недостающие рабочие места на строительстве промышленных гига¬

нтов и на лесозаготовках. В докладе о медико-санитарном обслуживании спец¬

переселенцев в Уральской области от 1 ноября 1931 г. говорилось о наличии

573.3 тыс. человек22. По сведениям историка Г.Я. Маламуда, количество спецпе¬

реселенцев натерритории Урала составило в 1932г.—490 тыс. человек, в 1933 г.—

384.4 тыс., в 1934 г. — 375 тыс.23 В 1938 г. на территории Пермской, Свер¬

дловской и Челябинской областей численность спецпереселенцев составила

229 тыс. человек, в 1939 г. — 230,6 тыс., в 1940 г. — 237,3 тыс.24

Спецпереселенцы стали одним из основных источников рабочей силы

для проведения индустриализации Урала. В кратчайшие сроки в регионе

было построено более 400 промышленных предприятий. Основным местом

применения труда спецпереселенцев традиционно были лесозаготовки. По

сведениям ОГГГУ на 7 января 1931 г. «на лесозаготовках было занято 81 %

спецпереселенцев»25. Низкое качество жизни, тяжелейшие условия труда при¬

водили к высокой смертности спецпереселенцев. Своих детей сосланные ро¬

дители старались оставить в городах, на железнодорожных вокзалах. Огром¬

ное количество детей скапливалось на улицах. Они вынуждены были просить

подаяние, чтобы не умереть от голода. В 1932-1934 гг. на Урале фиксируется

«рецидив детской беспризорности». Достаточно отметить, что на террито¬

рии Свердловской области (в административных границах 1934 г.) число дет¬

ских домов только за 1932-1933 гг. увеличилось с 116 до 150 (рост на 29,3 %),

а количество детей в них выросло с 13,2 тыс. до 24,6 тыс. (рост на 86,7 %). То

есть за два года произошло резкое увеличение количества детских домов для

беспризорных детей.

Таким образом, основным источником пополнения беспризорников были

дети раскулаченных, спецпереселенцев. Уралоблисполком в своем постанов¬

лении 1933 г. констатировал «наличие огромного роста детской беспризорнос¬

ти среди спецпереселенцев (989 человек в 1931 г., 8 тыс. человек в 1932 г.), и

вследствие этого — резкое увеличение контингентов по детским домам и орга¬

низация новых детских домов в менее приспособленных и совершенно необо¬

рудованных помещениях»26. 116 детских учреждений для беспризорных детей

по Уральской области не могли разместить всех собранных с улиц. Было ясно,

что необходимы меры неотложной помощи по спасению детей.

В докладной записке Уралоно 1932 г. сообщалось, что для размещения ог¬

ромной массы беспризорных детей спецконтингента необходима организация

новых детских домов. К 1933 г. на Урале было создано более 20 специальных

детских домов во всех районах «кулацкой ссылки». Эти учреждения поначалу^

находились на содержании хозяйственных организаций: Лесное управление

Востокстали (7 детдомов — в Морозкове, Надеждинске, Первоуральске, Чу¬

совом, Златоусте, Миньере), Востокруда (три — Туринск, Каменск, Кушва),

У рал зол ото (два — Нижнетуринск, Ивдель), Кизеловский и Копейский тресты

(по одному), Уралзападлес (три — Вишера, Чердынь, Кудымкар), Тагилстрой,

Рыбтрест и Обьлестрест, Камбумстрой (по одному): всего 25 детских домов

на 7220 детей27. В 1932 г. в детских домах, находившихся в ведении Уралоно,

были размещены 2 тыс. детей спецпереселенцев28. В 1933 г. Управление Вос-

токлеса открыло еще несколько детских домов на 1300 мест20. Таким образом,

Историческое предисловие 13

к концу 1933 г. в Уральской области находилось более 10,2 тыс. беспризорных

детей спецпереселенцев. В эту цифру не вошли не охваченные социальной

помощью дети, то есть уличные беспризорные.

К концу 1934 г. на территории вновь образованной Свердловской области

насчитывалось 15,8 тыс. детей спецпереселенцев. Из них охвачены детски¬

ми домами были лишь 9 тыс. человек30. Колоссальный рост беспризорников

произошел не только из-за наплыва спецпереселенцев, но и был связан с ря¬

дом других факторов. В докладной записке РКИ сообщалось, что «детская

уличная беспризорность растет за счет детей-спецпереселенцев, детей, бро¬

шенных родителями и родственниками, переезжавшими из района в район в

связи с паспортизацией, проходящей в промышленных городах Урала, а так¬

же беспризорниками, приехавшими на Урал из других областей и республик

Союза»31.

Дети и голод

Голод 1932-1933 гг. дал мощный рост числа беспризорных детей. Голод

был вызван совокупностью факторов: плохие погодные условия, нарушение

правил агротехники, высокие объемы хлебозаготовок, крестьянский «сабо¬

таж», оставивший на корню часть урожая, раскулачивание. Это было резуль¬

татом коллективизации, проводившейся ускоренными темпами. Аграрный

кризис и рост городского населения, связанный с индустриальным развитием

региона, привели к нормированному распределению основных продуктов, в

городах была введена карточная система снабжения, сельское население оста¬

валось на самоснабжении. Однако это не привело к стабилизации продоволь¬

ственной ситуации. Голод охватил сельское и частично городское население

Урала. Пик голода пришелся на весну — лето 1933 г. Наиболее пораженные

голодом были районы Центрального и Южного Зауралья32. По своим масш¬

табам голод 1932-1933 гг. в Уральской области уступал голоду на Украине,

Северном Кавказе, в Поволжье, ЦЧО, Казахстане. В докладной записке о

состоянии детской беспризорности и детских домов, подготовленной в сен¬

тябре 1933 г., прямо указывается, что в условиях голода резко выросла де¬

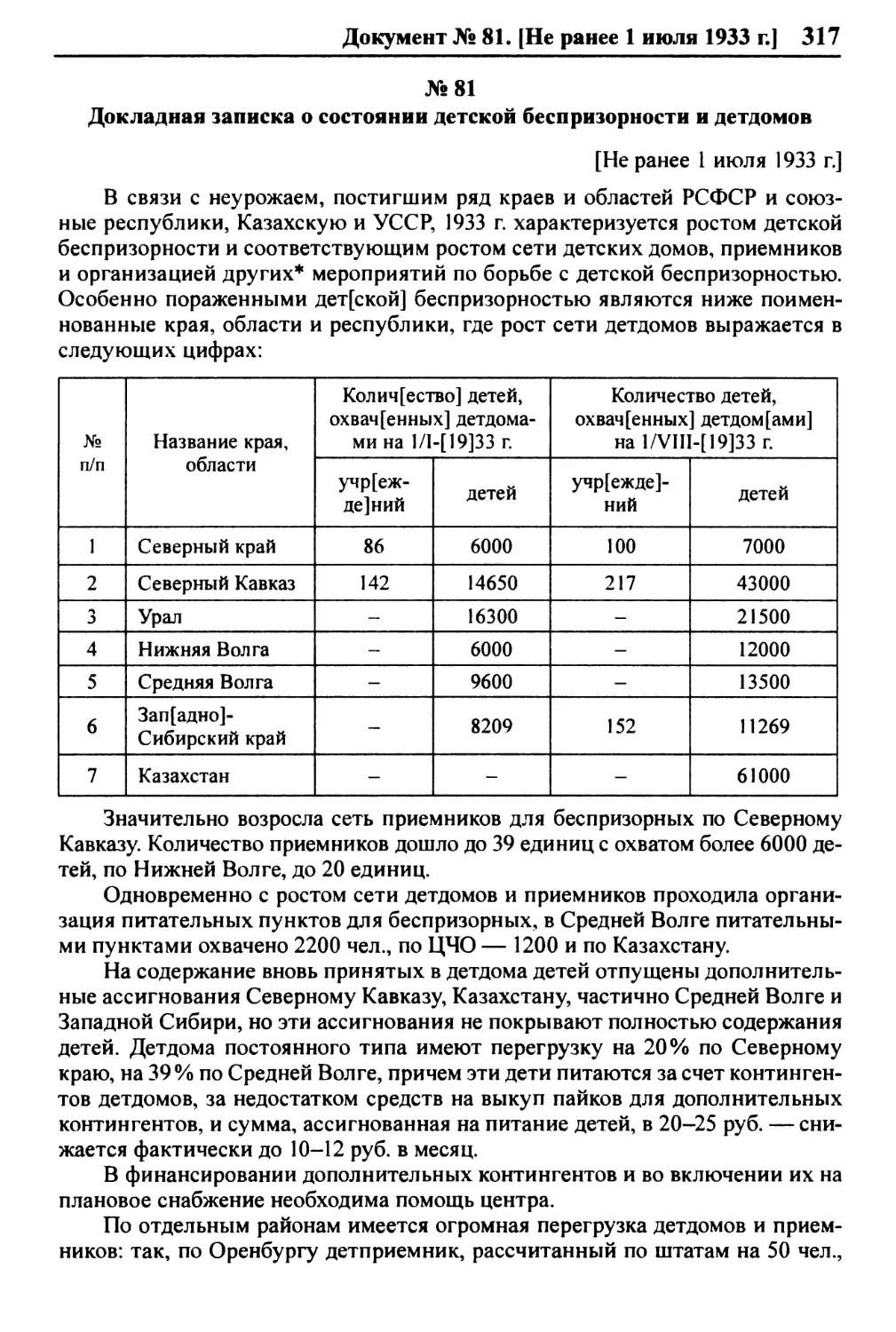

тская беспризорность. За период с 1 января по 1 августа 1933 г. в детских

учреждениях Северного края число детей выросло с 6000 до 7000 (рост на

16,6 %), Северного Кавказа — с 14650 до 43000 (на 195 %), Нижней Волги —

с 6000 до 12000 (в 2 раза), Средней Волги — с 9600 до 13500 (на 41 %), Западно-

Сибирского края — с 8209 до 11269 (на 37 %), в Казахстане летом в детдома

были помещены 61 тыс. детей. В Уральской области количество беспризор¬

ных детей, размещенных в детские дома, увеличилось с 16,3 тыс. до 21,5 тыс.

(см. документ № 81).

В документе указывается, что вместе с ростом детских домов и прием¬

ников происходила организация питательных пунктов для беспризорных. На

содержание вновь принятых детей детским домам были отпущены дополни¬

тельные ассигнования, однако они, как отмечается в источнике, не покрывали

затраты на содержание всех детей. С наплывом детей в детских учреждениях

ощущался катастрофический недостаток белья, одежды, обуви, постельных

принадлежностей. В документе № 90 отмечается, что в ряде мест, пораженных

беспризорностью, дети раздеты, разуты, не имеют ни кроватей, ни матрацев.

14 Историческое предисловие

В силу того что устроить всех беспризорных в детские дома не было воз¬

можности, предлагалось патронирование детей. Однако эти меры не помога¬

ли, поскольку население не шло на устройство детей в свои семьи.

Источник сообщает о росте правонарушений несовершеннолетних. По

Москве за первое полугодие 1932 г. через Комонес прошли 4981 подросток,

а за первое полугодие 1933 г. — 8307. Основными правонарушениями были

кражи, в ряде мест выявлены организованные банды несовершеннолетних,

которые терроризировали местное население. Потребовалось срочное вмеша¬

тельство органов уголовного розыска. Подобное наблюдалось в крупнейших

городах СССР. Увеличилась детская преступность на Урале. Только за третий

и четвертый кварталы 1932 г. было задержано 10339 детей, совершивших пра¬

вонарушения. Детская преступность концентрировалась главным образом в

промышленных центрах региона (документ № 72).

В сентябре 1933 г. по линии Прокуратуры РСФСР, на основании поста¬

новления производственного совещания при Прокуратуре республики от

7 марта 1933 г. по вопросам борьбы с детской беспризорностью и преступно¬

стью, от краевых и областных прокуроров поступили доклады из Горьковско¬

го, Нижневолжского края, Уральской, Ивановской и Западной областей, ЦЧО,

Казахской, Чувашской и Дагестанской АССР и материалы из Средневолжско¬

го, Северо-Кавказского, Северного и Западно-Сибирского краев и Московской

области33. В докладе с Урала отмечается, что слабо проводится работа по над¬

зору за детскими учреждениями и комонесами в районах, к борьбе с детской

беспризорностью недостаточно привлекается общественность. Сообщается,

что облпрокуратура в декабре 1932 г. и апреле 1933 г. разослала в районы ди¬

рективные письма о надзоре за работой по борьбе с детской беспризорностью

и преступностью и об усилении контроля за работой Комонес. Даны указания

о принятии мер к полной ликвидации детской беспризорности и безнадзор¬

ности, ведении борьбы с хулиганством, нищенством и спекуляцией детей и

подростков. Сообщается, что Свердловский горсовет издал обязательное пос¬

тановление, запрещающее детскую торговлю, а также продажу детям спирт¬

ных напитков.

В документах отмечается, что обычным явлением стало несвоевремен¬

ное снабжение продуктами питания и предметами широкого потребления

детских домов. В первом квартале 1933 г. ряд работников системы Уралтор-

га и Облснаба был привлечен к уголовной ответственности (в Нытвенском,

Курганском. Петуховском, Ирбитском и других районах). В итоге автор до¬

кумента — прокурор при УПР Семенов — отмечает необходимость усиления

работы всех органов по борьбе с беспризорностью.

Борьба с беспризорностью на транспорте

Беспризорные несовершеннолетние в огромном количестве передвига¬

лись по железным дорогам и водным путем. Еще в 1926 г. на железных дорогах

страны, в том числе и на Урале, была развернута система заграждений, при¬

званная отлавливать беспризорных детей. Народный комиссариат путей сооб¬

щения СССР создал особый тип детского приемно-распределительного пун¬

кта — вагон-приемник на транспорте. Целью работы этих учреждений было

«принятие всех детей и подростков, оказавшихся в нездоровых социально-

Историческое предисловие 15

бытовых условиях для их нормального развития и воспитания. Во время их

кратковременного содержания в учреждении выявить их психофизические

особенности, школьную подготовку, способность и направленность к тому

или иному виду труда и в соответствии с ним передать их в стационарный

приемник или детский дом»34.

«Положение о работе по борьбе с детской беспризорностью на транспор¬

те» определило основные задачи по борьбе с беспризорностью несовершен¬

нолетних на транспорте: полное прекращение их передвижения по железно¬

дорожным и водным путям сообщения; организация на крупных и узловых

пунктах вагонов-приемников; передача задержанных в органы народного об¬

разования и народного комиссариата труда35.

Осуществление этих задач возлагалось на органы стрелковой охраны

НКПС, которые привлекали к этой работе как линейных сотрудников дороги

в лице кондукторских бригад и проводников, так и широкую общественность

путем создания общественно-добровольческих организаций — «ядер», кото¬

рые входили в систему общества «Друг детей».

Общественники в числе членов «ядер» дежурили на вокзалах, обходили

и осматривали приходящие и уходящие поезда, перроны, пакгаузы и другие

стационарные здания. Первым делом выявленные несовершеннолетние про¬

ходили освидетельствования состояния здоровья на врачебном пункте желез¬

нодорожного вокзала. Страдавшие инфекционными заболеваниями или тяже¬

ло больные сразу же направлялись в соответствующие лечебные учреждения.

Если же подросток был здоров, его приводили в вагон-приемник, где он оста¬

вался несколько дней. Каждый вновь прибывший несовершеннолетний после

регистрации и подробной беседы направлялся на изоляционно-пропускной

пункт, где подвергался санитарно-эпидемиологической и гигиенической об¬

работке. Во время пребывания в вагоне-приемнике (4-5 дней) беспризорные

дети получали питание, пользовались книгами и газетами, с ними проводи¬

лись беседы.

Вагоны-приемники служили своеобразным связующим звеном, поз¬

волявшим изучить беспризорников и направить их в те заведения, которые

были на них рассчитаны. Дело в том, что в стационарные городские прием¬

ники принимались дети и подростки, нуждавшиеся в социальном воспитании

от 8 до 16 лет, независимо от уровня умственного и физиологического разви¬

тия. кроме психически ненормальных, нервнобольных и калек, подлежавших

направлению в специальные учреждения. Дети-дошкольники направлялись

непосредственно в детские дома дошкольного типа, минуя стационарные при¬

емники. В зависимости от возраста и пола, психофизических особенностей,

определенных степенью социальной и педагогической запущенности и труд-

новоспитуемости, вагоны-приемники распределяли детей по 4 типам стаци¬

онарных приемников: для социально запущенных в возрасте от 8 до 14 лет,

для социально запущенных подростков в возрасте от 14 до 16 лет, для детей и

подростков 8-16 лет, не имеющих уличного стажа, и для девочек.

Если во время пребывания беспризорного несовершеннолетнего в ва¬

гоне-приемнике выяснялось, что у него есть родители, то предпринимались

меры по отправке его домой. Воспитанники, сбежавшие из детских домов,

возвращались, дети и подростки с физическими недостатками (слепые,

16 Историческое предисловие

инвалиды детства и др.) направлялись в соответствующие учреждения ОНО,

наркоманы и психически больные — в лечебные заведения органов здравоох¬

ранения. Подростки, которым уже исполнилось 16 лет, передавались в веде¬

ние Наркомата труда для устройства их на работу, или в трудовые колонии.

Курсирование беспризорников по железным дорогам Урала особенно

масштабным было в 1930-1933 гг. В письме заведующего вагоном-приемником

станции Свердловск Берсенева, озабоченного сложной ситуацией, отмечалось:

«Транспорт, с одной стороны, сам страдает от беспризорности, с другой сторо¬

ны, является ее разносчиком. [...] Вагоны-приемники собирают детей, возят их

по железной дороге, сдают в ОНО, а они бегут на железную дорогу. Их опять

забирают вагоны-приемники, опять ведут в ОНО и т.д. и т.д. без конца»36.

Проблемы работы с беспризорниками на железнодорожном транспорте

охарактеризованы в докладной записке сотрудника редакции «Уральский ра¬

бочий» Барбовой (см. документ № 54). 27 августа 1932 г. она отметила: «На

свердловском вокзале имеется принадлежащий Уралоно вагон-приемник для

беспризорных детей. Задача работников того вагона — извлекать всех попа¬

дающихся на транспорте беспризорных детей и доставлять их в специальный

детский дом — приемник. Таких домов по области до последнего времени

существовало пять: в Тагиле, Тюмени, Камышлове, Сарапуле и Свердловске.

На сегодняшний день Тагильский детприемник на 35 человек закрыт, так как,

оставаясь долгое время без руководства (не было даже заведующего), разва¬

лилась не только воспитательная работа, но пришло в полную негодность и

само здание. Выбиты стекла, все поломано, побито, расхищен и попорчен весь

инвентарь. В то же время по распоряжению Уралоно ребят продолжали на¬

правлять из вагона-приемника в Тагил. Привозили их туда и, так как оставить

было негде, увозили обратно. [...] Камышловский детприемник в прошлом

[году] имел 7 мастерских и обслуживал 120 ребят. Но работа была поставлена

неудовлетворительно. На сегодня осталась одна мастерская. [...] Инструкторы

по труду разбежались, так как их сняли со снабжения. Оставшихся в прием¬

нике 40 ребят снабжают чрезвычайно скверно. Новых принимать невозможно.

Когда из вагона-приемника пытаются передать часть ребят, Камышловский

детприемник категорически протестует: своих кормить и одевать нечем. [...]

Лучше обстоит дело в Свердловском приемнике, но он забит до отказа. Вмес¬

то 80 мест, сейчас там 113 ребят. Таким образом, подбираемых вагонами-при¬

емниками ребят направлять фактически некуда».

Справиться с детской беспризорностью на транспорте в условиях раз¬

разившегося голода 1932-1933 гг., несмотря на предпринимаемые меры, не

удавалось. В докладе о работе вагона-приемника станции Свердловск отме¬

чалось, что «передвижение беспризорников наблюдается в сторону промыш¬

ленных центров из Сибири и Средней Азии и наоборот. Большой процент пе¬

редвижения — местного значения. Это объясняется тем, что заградительные

отряды на соседних дорогах усилили работу, поэтому бегуны-рецидивисты

не могли пробраться через границу узла»37.

Только за пять месяцев (сентябрь 1930 г. — январь 1931 г.) на железных

дорогах страны было задержано 26370 детей (из них 50% беглецов из детских

домов, 22 % — сирот, 28 % — беглецов от родителей, в основном из дерев¬

ни). Эти цифры доложил Родичев на совещании Оргкомитета общества «Друг

Историческое предисловие 17

детей» в феврале 1931 г. На этом же совещании Абезгауз сообщила о положении

на Урале: «Условия в детдомах ужасные: ребята разутые и раздетые, школ не

посещают, так как школы далеко находятся от детдомов. Вполне понятно, что

дети бегут»38. На этом совещании все выступавшие отметили, что одна желез¬

ная дорога, без совместных действий с органами образования, здравоохранения,

без привлечения общественности решить проблему беспризорности не сможет.

Состав беспризорников начала 1930-х гг.

Благодаря деятельности заградительных отрядов и сотрудников желез¬

ных дорог, ОНО и общественности в 1931 г. было проведено изучение беспри¬

зорников, передвигавшихся по железной дороге. На каждого ребенка запол¬

нялась специально разработанная анкета. За период с 1 октября по 31 декабря

1930 г. на железных дорогах Уральской области было изъято 274 человека,

с 1 апреля по 1 июля 1931 г. — 646, с 1 июля по 30 сентября 1931 г. — 736 бес¬

призорных. Из 1656 обследованных беспризорников 96% составляли маль¬

чики и 4 % — девочки39. Возрастной состав беспризорных детей был следу¬

ющим: до 8 лет — 8%, 8-10 лет — 14%, 11-12 лет — 35 %, 13-14 лет — 29%,

15 лет — 8 %, старше 15 лет — 6 %. Как видно, большая часть беспризорников

были в возрасте 11-14 лег.

По социальному происхождению беспризорные дети распределялись

следующим образом: из рабочих—52%, из крестьян—36,6%, из служащих —

4,2%, прочие — 3,5 %, не установлено—3,7%. Беспризорники пополнялись из

наименее обеспеченных слоев населения — рабочих и крестьян.

Достаточно пестрым был этнический состав беспризорников: русские

составляли 82,5%, украинцы — 8,5%, татары — 6,1%, белорусы — 0,8%,

евреи — 0.7%, поляки — 0,2%. Был среди этих детей и один негр.

Подавляющую часть беспризорных, задержанных на железных дорогах

Урала, составляли дети-сироты — 65%, 24% ответили, что имели мать или

отца, 11 % имели обоих родителей.

Беглецы из детских домов составляли 67%. По стажу беспризорности си¬

туация была следующей: до 1 месяца жили на улице 38,1 % беспризорников, от

1 до 6 месяцев — 17,3 %, от 6 месяцев до 1 года — 17,8 %, от 1 года до 2 лет —

14,6%, свыше 2 лет — 12,2%.

В соответствии со временем, прожитым на улице, дети разное число раз

попадали в детские приемники. Первый раз здесь оказалось 73,5% детей,

2 раза — 13,8%, 3 раза — 5,5%, 4 раза — 3,9%, 5 раз — 3,4%. Как видно,

около 13% беспризорников изымались с улицы по 3-5 раз, их называли бе¬

гунами-рецидивистами. Причин этому явлению много, одна из них состояла

в том, что, несмотря на усилия государственных органов и детских учрежде¬

ний, положение детских домов стремительно ухудшалось. Попадая в детские

учреждения, столкнувшись с ужасающей нищетой, дети стремились обратно

на улицу. Их снова ловили и отправляли в приемники. Постоянные кампании

по изъятию детей с улиц, деятельность заградительных отрядов на железной

дороге, привлечение общественности способствовали сокращению числа бес¬

призорных детей, но ликвидировать эту социальную беду не удалось.

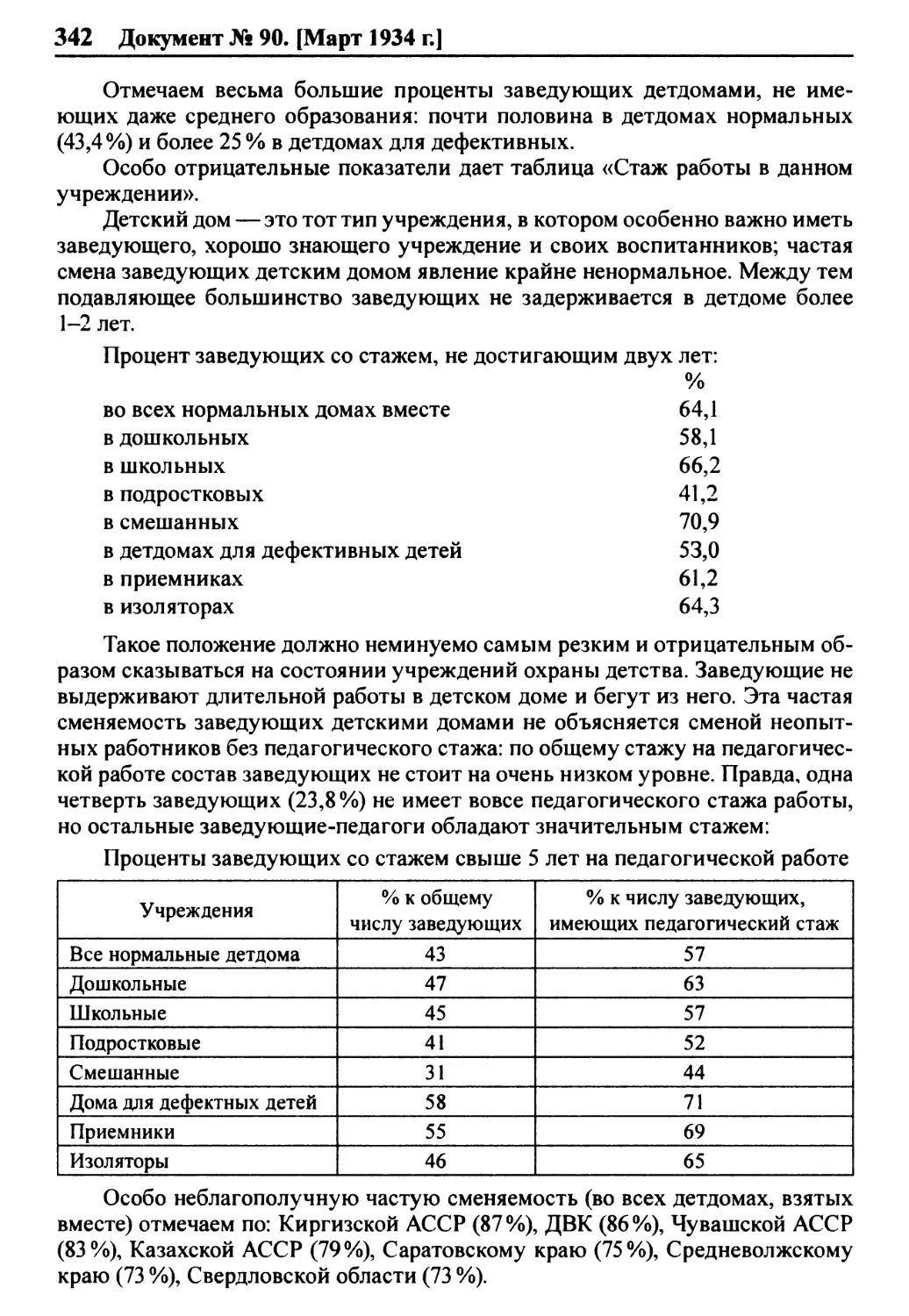

Документ № 90 «Из докладной записки о состоянии сети детских домов

РСФСР по данным статистического учета на 1 октября 1933 г. — 1 января

18 Историческое предисловие

1934 г.» был подготовлен для Детской комиссии ВЦИК. До 1932 г. по линии

ЦУНХУ проводились ежегодные январские учеты детских домов. В 1933—

1934 гг. Наркомпрос РСФСР произвел единовременный учет детских домов

по расширенной программе, что позволило характеризовать не только раз¬

меры детского дома, но и описать его состояние. Громоздкость бланка учета

и низкая квалификация работников, недисциплинированность заведующих

детдомами и органов народного образования чрезвычайно затруднили и затя¬

нули собирание отчетов, которое проходило почти полгода. Тем не менее был

получен большой статистический материал от 1387 детских домов РСФСР.

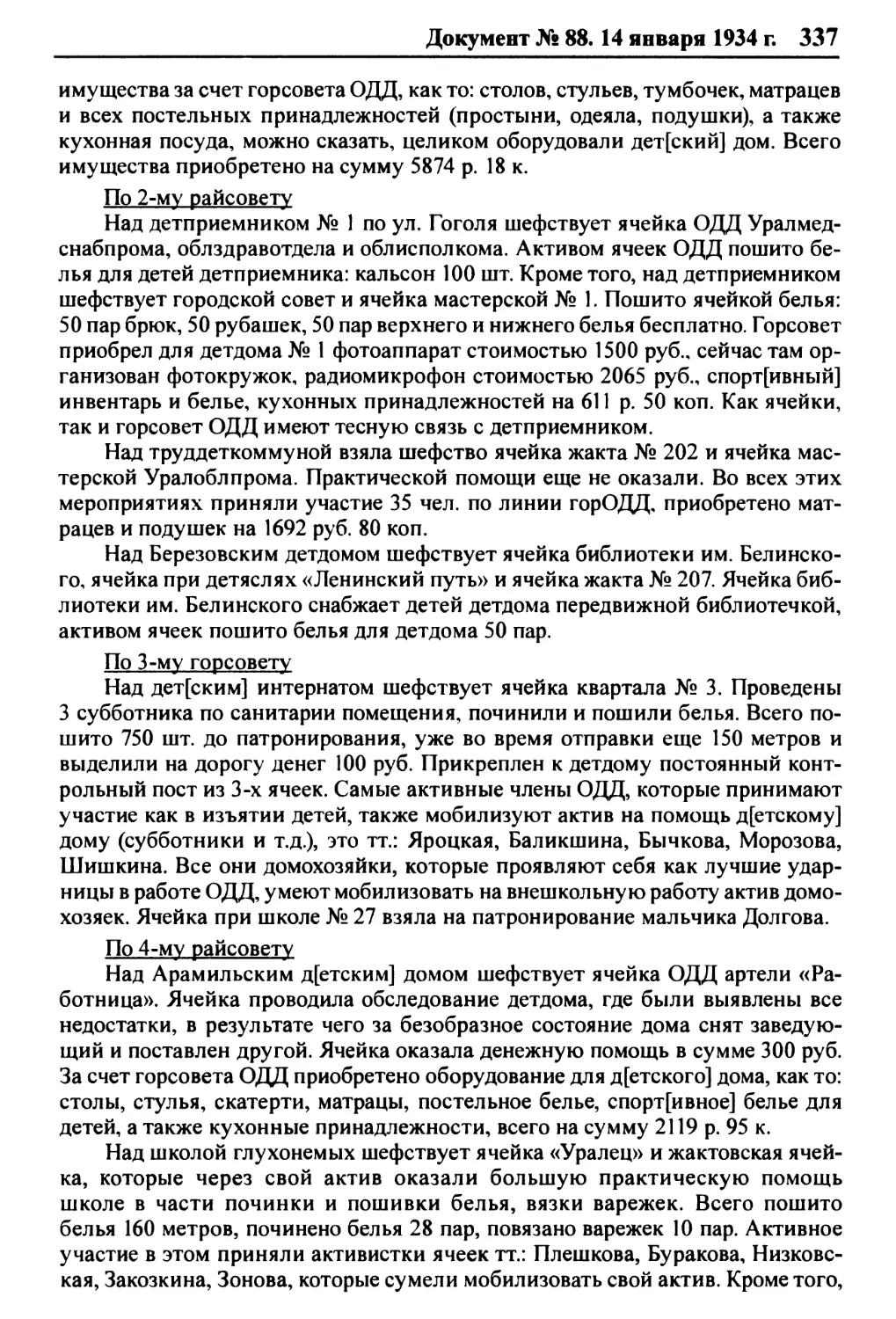

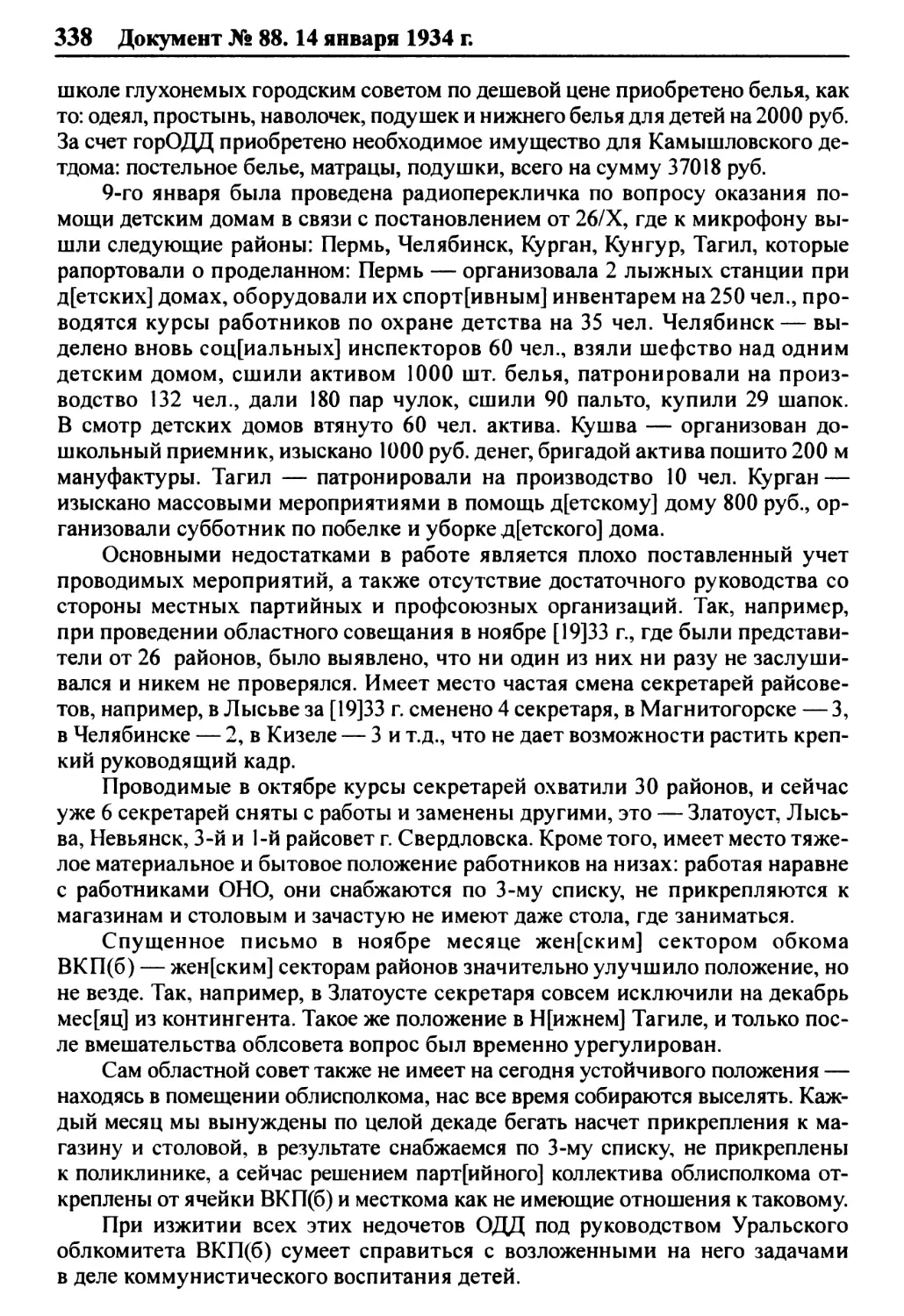

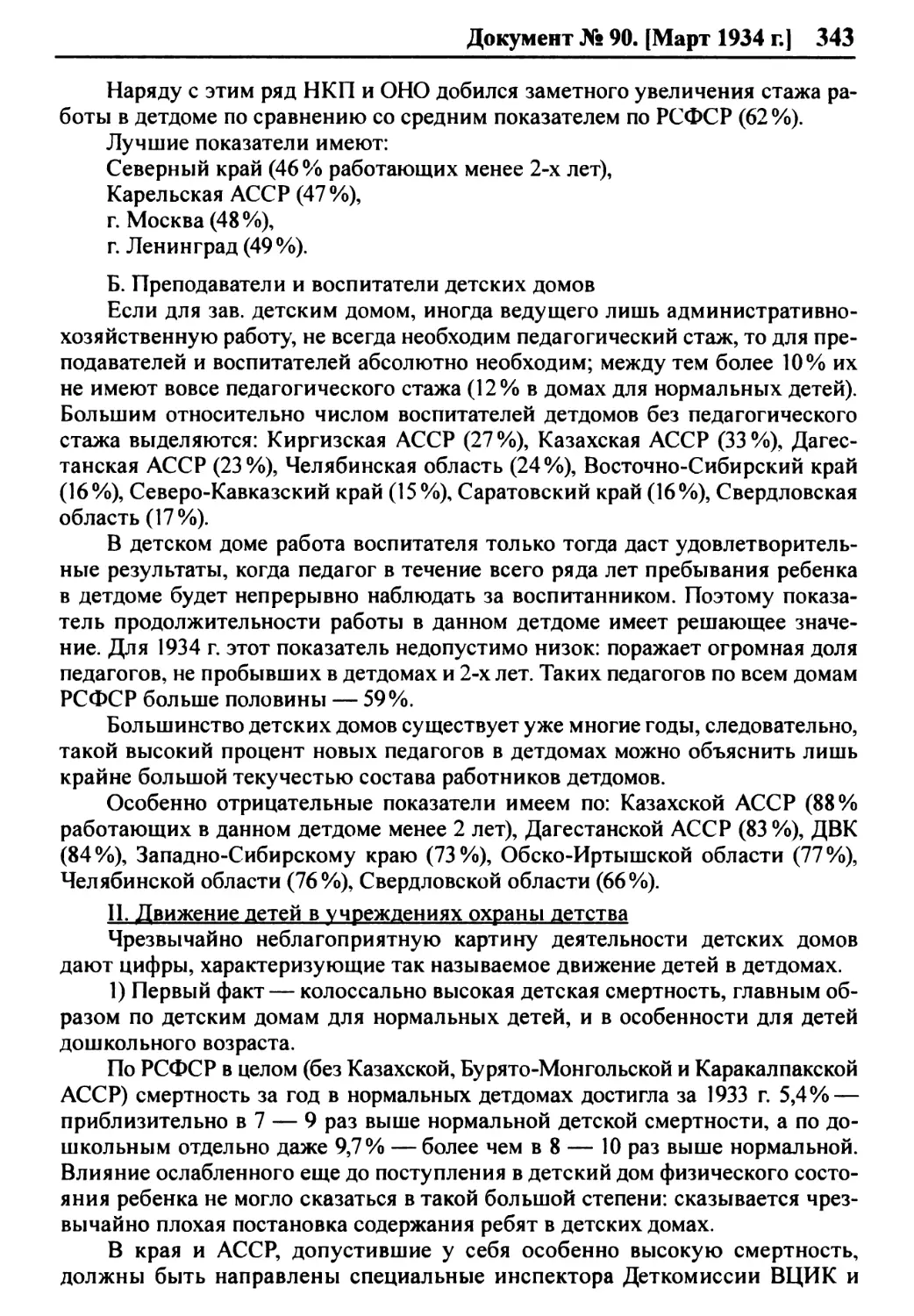

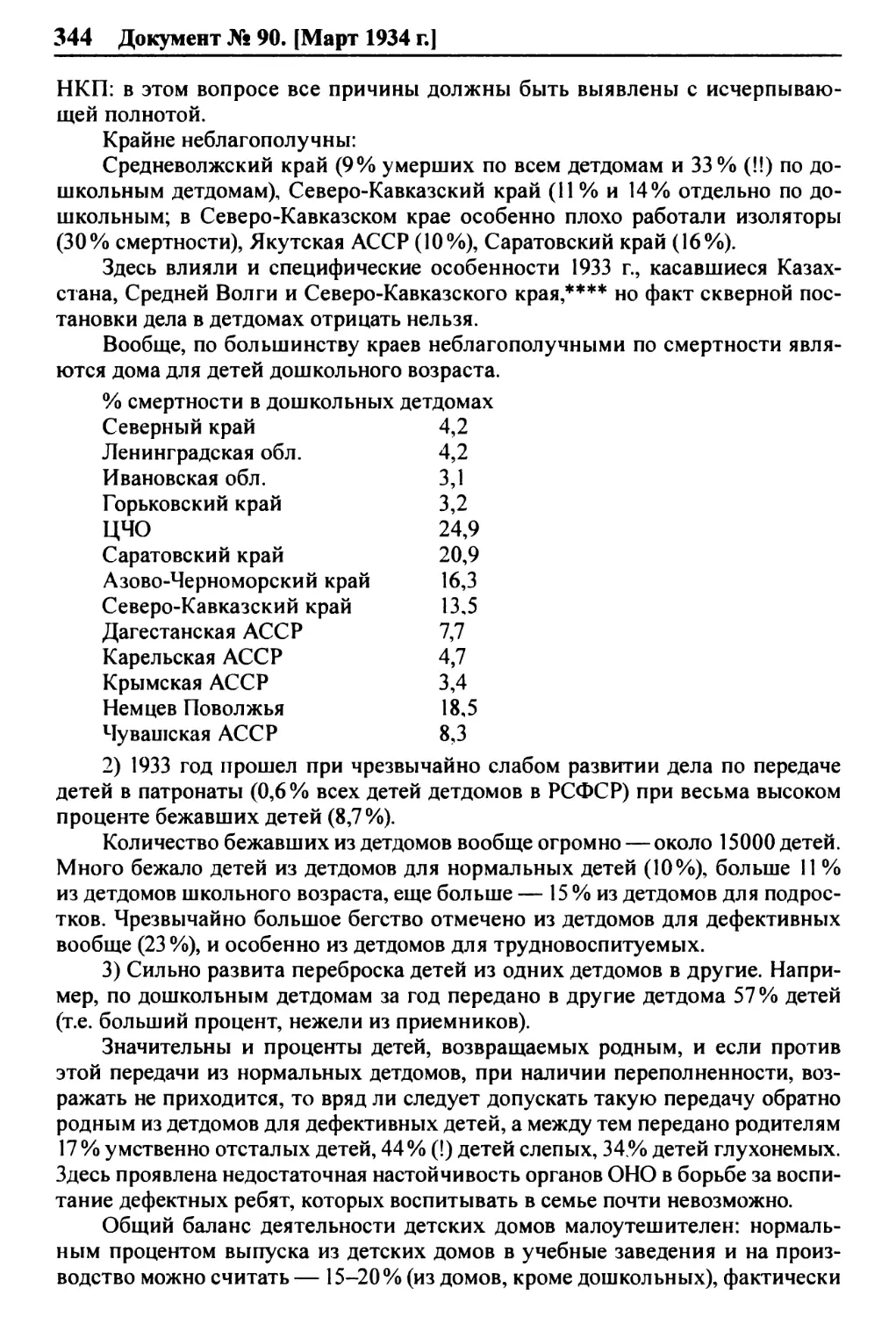

Количество детей в детских домах (вместе со школами-интернатами

для дефективных, с приемниками и изоляторами) составляло в 1929/30 г.

121,1 тыс., в 1930/31 г. — 105,3 тыс. В конце 1933 г. в детских домах числилось

157 тыс. детей (без данных по трем АССР). На 1934 г. запроектировано иметь в

детских домах 220 тыс. детей. Описывая движение в детских домах, источник

отмечает колоссально высокую детскую смертность. По РСФСР умерло за

1933 г. в нормальных детдомах 5,4% воспитанников (в 7-9 раз выше детской

смертности по республике), а в дошкольных детдомах — 9,7 % (в 10 раз выше).

Наиболее высокие показатели дали Средневолжский край (умерло 9 % вос¬

питанников по всем детдомам и 33 % — в дошкольных детдомах), в изолято¬

рах края умер каждый третий ребенок. В дошкольных детдомах ЦЧО умерло

24,9% воспитанников, Саратовского края — 20,9%, Азово-Черноморского —

16,3 %, в Республике Немцев Поволжья — 18,5 %. Источник констатирует, что

«здесь влияли специфические особенности 1933 г., касавшиеся Казахстана,

Средней Волги и Северного Кавказа, но факт скверной постановки дела в дет¬

домах отрицать нельзя». В документах того времени писать о голоде было

нельзя, в источнике он назван «специфическими особенностями».

Огромным было в 1933 г. количество бежавших из детских домов — около

15 тыс. (9%). 1933 г. прошел при чрезвычайно слабом развитии дела передачи

детей в патронаты. Только 0,6% от всех воспитанников были оформлены в пат¬

ронат. При этом больше всего была зафиксирована передача родным воспитан¬

ников из детдомов для дефективных детей. За 1933 г. были возвращены родствен¬

никам 17% умственно отсталых, 44% — слепых, 34% — глухонемых детей.

Источник позволяет реконструировать возрастной состав воспитанников

детских домов. В целом по РСФСР в детдомах 24,7% составляли дети до 7 лет,

34 % — 8-11 лет, 28,1% — 12-14 лет, 11,9% — 15-17 лет, 1,1% — 18 лет и стар¬

ше, 0,2 % не выяснено.

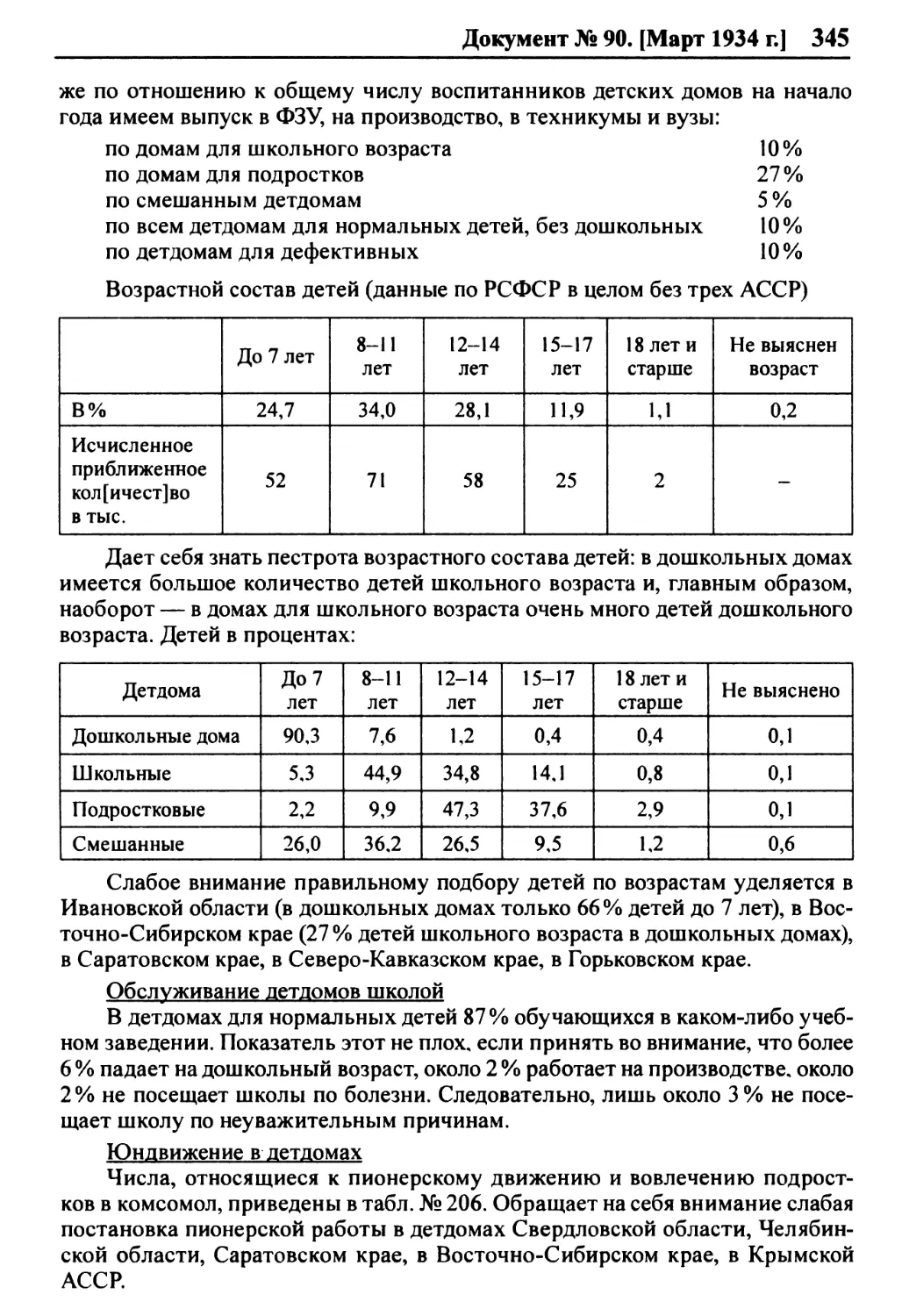

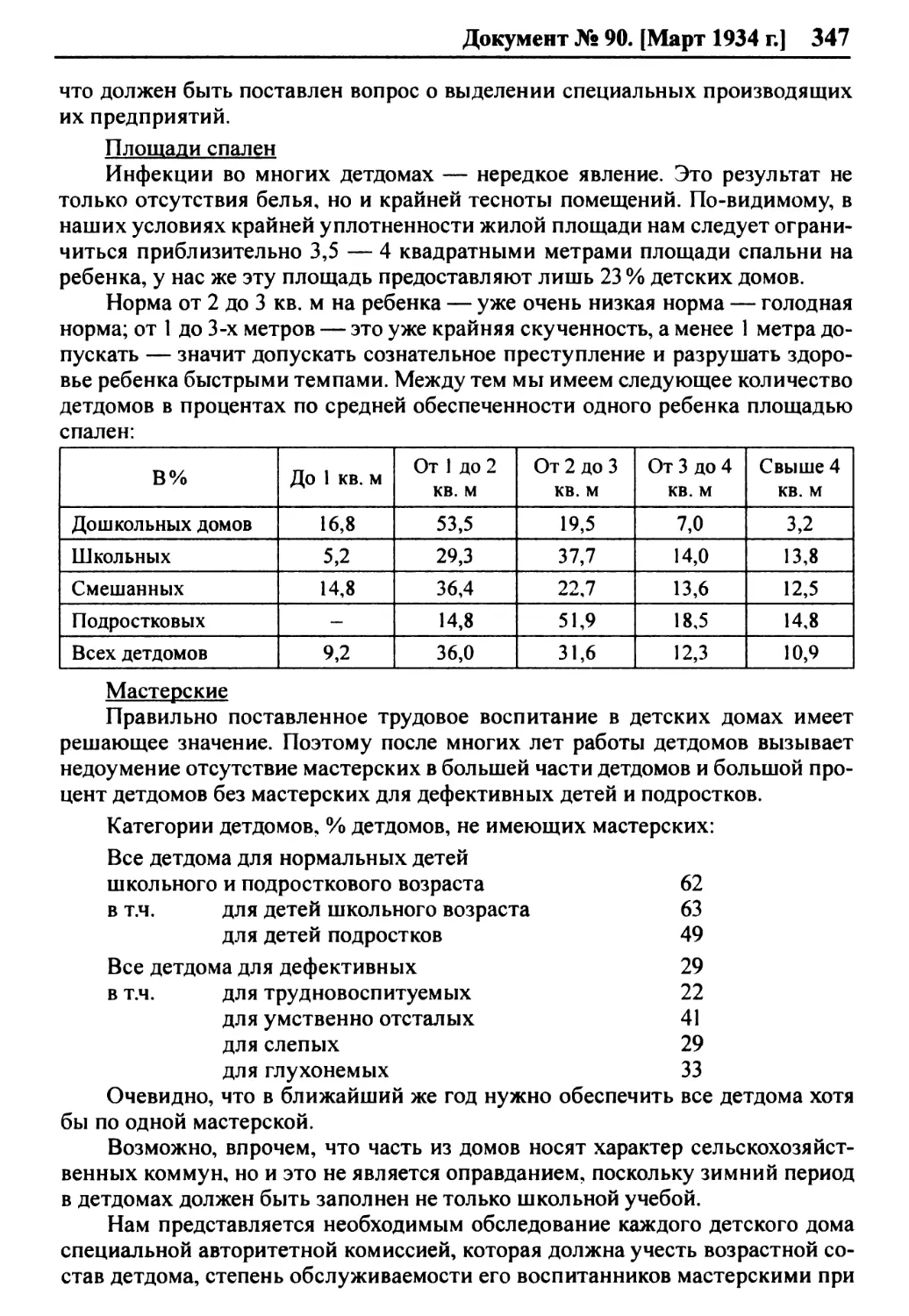

В документе имеются сведения об обеспеченности детдомов постельным

бельем и одеждой. Данные удручающие, по скромным нормам обеспечены

были постельным бельем 34 % детдомов, бельем — 45 %, верхним платьем —

50%, пальто — 35 %, обувью — 42 %. Особенно опасным в санитарном от¬

ношении был колоссальный недокомплект постельного белья в приемниках

(только 31 % приемников были обеспечены постельными принадлежностями

и 39 % — бельем), почти четверть всех приемников не обеспечивала и поло¬

вины находившихся в них детей. Не хватало кроватей, часть детей спали на

полу, на матрацах, на нарах.

По оценкам специалистов нормальная средняя стоимость содержания

одного ребенка в детдоме должна была составлять 600-800 рублей в год.

Историческое предисловие 19

Фактически бюджет детдома оказывался чрезвычайно тощим: 62% детдомов

расходовали на ребенка менее 500 рублей, из них почти половина — менее

250 рублей. Авторы документа отметили, что такие детдома нужно закрыть,

поскольку на эти средства при всем желании и умении экономить нельзя было

создать детям сколько-нибудь сносных условий.

Попытки выхода из кризисной ситуации

Местные власти постоянно ставили вопрос о полной ликвидации уличной

беспризорности и решительном улучшении положения в детских домах. Так,

постановление Уралобкома ВКП(б) и облисполкома от 26 октября 1933 г. для

решения данной проблемы предлагало, во-первых, полностью изъять беспри¬

зорных детей с улицы к 10 ноября 1933 г.; во-вторых, с 1 ноября по 15 декабря

1933 г. провести кампанию по патронированию детей, находящихся в детских

домах и не имеющих родителей, путем передачи их на воспитание колхоз¬

никам под ответственность правлений сельхозартелей до их совершенноле¬

тия; в-третьих, с целью решительного улучшения положения в детских домах

проверить использование выделенных финансов и обязать снабжающие ор¬

ганизации выполнять наряды на снабжение детей не позднее 5-го числа каж¬

дого месяца по муке, 10-го числа — по всем остальным продуктам с полной

месячной нормой. Райздравотделам вменялось систематическое наблюдение

за состоянием здоровья детей в детских домах и за санитарным состоянием

последних40. Этот документ свидетельствует о том, что отношение государс¬

тва к беспризорным менялось. Если в 1920-е гг. в общественном сознании гос¬

подствовало сочувственное отношение к беспризорным детям как к жертвам

войн и голода, то в 1930-е гг. отношение к ним изменилось в худшую сторону.

Советская власть стала бороться с беспризорностью методом штурмовщины,

надеясь в короткий срок решить проблему, при этом не обеспечив необходи¬

мых материальных условий. Появление новых контингентов беспризорников

воспринималось как нарушение общественного порядка, поскольку беспри¬

зорники отождествлялись с преступниками. Главной задачей ставилась не

столько помощь детям, сколько ликвидация беспризорности, устранение этой

социальной аномалии.

Особенно удручающее положение с беспризорностью сложилось в Сверд¬

ловске. В справке РКП за 1933 г. отмечалось, что Наркомпрос и его местные

организации не проявляют внимания к ликвидации беспризорности, бездейст¬

вуют. Активно включилась в борьбу с беспризорностью рабоче-крестьянская

милиция. С 1 января по 1 сентября 1933 г. милиционеры изъяли с улиц Сверд¬

ловска 1087 беспризорных и 1095 безнадзорных. Их подвергли санитарной об¬

работке и передали в детские приемники гороно. Однако беспризорники убе¬

гали из них «целыми пачками. За одну первую декаду сбежало из бараков по

Березовскому тракту 120 человек, из детприемников гороно — 51 человек»41.

В документе указывалось, что кареты скорой помощи категорически отка¬

зывались от перевозки найденных на улице больных и истощенных беспри¬

зорников, а больницы не принимали их на излечение. Так, 26 июня 1933 г. в

13 часов карета скорой помощи доставила в приемник по Березовскому трак¬

ту полумертвого беспризорника. Когда администрация отказала в приеме,

санитары свалили доставленного с носилок у крыльца, а сами уехали. Часто

20 Историческое предисловие

переполненные приемники гороно отказывались принимать беспризорников,

из-за чего дети направлялись в общий приемник для взрослых. 5 июля 1933 г.

инспектор 1-го района г. Свердловска отказался принять и направить в при¬

емник детей, мотивируя свой отказ переполненностью приемника и тем, что

от не обязан работать до 12 часов ночи. В отношении домоуправлений отме¬

чалось, что «при наличии большого количества беспризорных, они стараются

найти себе приют в домовладениях, в частности в домах горсовета, проникая

туда в ночное время и располагаясь для ночлега на чердаках, вышках, лестни¬

цах, в уборных и других нежилых помещениях, совершая попутно квартир¬

ные и другие кражи. Домоуправления никаких мер к охране не предприни¬

мают. Имеющиеся дворники и ночные сторожа изъятие беспризорников и их

сопровождение в органы милиции считают не их делом. Нежилые помещения

не только никем не охраняются, но даже не запирают»42.

Под воздействием беспрецендентного роста беспризорности и подростко¬

вой преступности рушилась сложившаяся система социально-правовой охра¬

ны несовершеннолетних, органов, занимавшихся профилактической работой.

Деятельность социально-правовой охраны сократилась до фининасирования

учреждений общественного воспитания. Правонарушения несовершеннолет¬

них приняли такой размах, что создавшаяся ситуация требовала применения

радикальных мер. В документах № 67,72 содержатся сведения о том, что в пер¬

вом полугодии 1931 г. по Уральской области было задержано 1295 «малолетних

преступников», а за второй - четвертый кварталы 1932 г. — 14404 подростков за

преступления и нарушения общественного порядка, причем основным видом

преступлений были кражи. Ликвидация этих негативных явлений лежала на

органах милиции. Сотрудники милиции следили затем, чтобы дети учились

в школе, совершали обходы квартир с целью контроля, задерживали несо¬

вершеннолетних правонарушителей. После задержания несовершеннолетние

правонарушители передавались в Комонес или детские приемные пункты, на

этом функция органов милиции заканчивалась. Проблема борьбы с детской

беспризорностью усугублялась неготовностью органов образования, соци¬

ального обеспечения принимать от милиции детей в связи с тем, что не было

достаточного количества детских домов и приемников.

Изменить сложную ситуацию не удавалось. Условия содержания беспри¬

зорных в детских домах оставались очень тяжелыми. Помещения, в которых

располагались детские учреждения, находились в критическом состоянии,

нового строительства не велось, а имевшиеся здания не ремонтировались.

В газете «Уральский рабочий» была помещена статья о положении Туринско¬

го детгородка. В ней сообщалось, что детгородок основан в 1918 г., распола¬

гался в помещении бывшего монастыря. Детгородок имел подсобное хозяйст¬

во, в 1930 г. он сдал государству 1 тыс. пудов картофеля и несколько сот пудов

хлеба. Последовавшие затем два неурожайных года привели детгородок к

развалу. В 1932 г. «все дома разрушаются, стекла выбиты, часто отсутствуют

двери и лестницы, в комнатах невероятная грязь (отовсюду валяются головы

кур и петухов — результат “самозаготовительных” операций воспитанников),

постельное белье не меняется месяцами, детям не выдают мыло (они обросли

грязью, неделями не умываются)». Все, что имели из своего белья и одежды,

«воспитанники детского дома позагоняли на местном базаре»43.

Историческое предисловие 21

В докладной записке Уральской областной контрольной комиссии отме¬

чалось, что детские дома Уральской области по сравнению с другими краями

и областями СССР «имеют самые низкие нормы расходов по бюджету. Еще

безобразнее дело обстоит со снабжением детских домов продуктами пита¬

ния и промышленными товарами. [...] В промышленных районах снабжение

производится по неполной норме и с большими перебоями (Тюмень, Тагил,

Талица, Свердловск). Из-за недоедания у детей развилось малокровие, есть

заболевания экземой, туберкулезом, куриной слепотой»44.

Положение в детских домах было просто катастрофическим. Проверка

Верхотурского пионерского городка в июне — августе 1932 г. (документ № 3)

показала полный развал работы. Дети распущены, дезорганизованы, не слу¬

шают воспитателей, курят, крадут овощи с колхозных огородов, доят коров.

Из украденной муки пекут себе хлеб в пекарне. Два воспитанника были уби¬

ты. Связано это было с крайне плохим питанием. Калорийность пищи вос¬

питанников составляла 450 калорий в день вместо 1500, хлеба выдавали по

200—300 грамм. Из 319 осмотренных детей оказалось здоровых только трое,

с полным истощением— 114 воспитанников, развилось малокровие у 71 ре¬

бенка. Местный районный исполнительный комитет способствовал усугуб¬

лению ситуации — его решением у городка были изъяты 41 голова крупного

рогатого скота, 7 свиней, 2 лошади, 27 га пашни, они были переданы вновь

организованному сельскохозяйственному комбинату. После вмешательства

Свердловской областной прокуратуры земля и скот были возвращены, ви¬

новными нарсудом были признаны председатель и заместитель председателя

Верхотурского райисполкома, заведующий пионергородком и кладовщица.

Они были приговорены к принудительным работам.

Массовым явлением было отсутствие в детских домах в достаточном ко¬

личестве одежды, обуви, белья. В Челябинском детдоме на 50 детей имелось

8 одеял и 8 подушек, в Тюменском детдоме «Коллонтай» дети не были обес¬

печены постельными принадлежностями.

Тяжелым оставалось положение подростков после выпуска их из дет-

учреждений. В заявлении 21 бывшего воспитанника Верхотурского пио-

нергородка, которые были переданы в Кушвинскую школу ФЗУ, отме¬

чалось, что «при переводе на самостоятельную жизнь нам не выдали ни

порядочной верхней одежды, ни одной копейки денег из полагающегося

выходного пособия. Вследствие этого мы с первых же дней оказались в

страшно тяжелом положении: месячный наш заработок равняется 17 руб¬

лям, поэтому мы не имеем никакой возможности приобрести себе одежду.

А имеющаяся у нас — буквально развалилась. И некоторые сидят дома, не

имея возможности ни учиться, ни ходить на производственную практику.

Просим выслать нам в срочном порядке выходные, чтобы дать возмож¬

ность как-то учиться»45.

Санитарно-гигиеническое состояние и врачебное обслуживание детских

домов было неудовлетворительным. В докладной записке Уралоно сообща¬

лось, что в Пермском детприемнике 12 детей больны паршой. Парша у трех

детей поддалась лечению, у 9 — имеет затяжной характер. Вылечить боль¬

ных нет возможности. Детский приемник рассчитан на 40 человек, а време¬

нами в нем находилось от 70 до 80 детей. Больные спят вместе со здоровыми,

22 Историческое предисловие

заразилось трое малышей. Заразиться могли и другие ребята и разнести зара¬

зу по другим детским домам Перми и районам46.

Положение в детских домах для детей спецпереселенцев мало чем отлича¬

лось от положения в аналогичных домах системы ОНО. При обследовании Тав-

динского детского дома при спецпоселке, проведенном в октябре 1933 г., было

установлено, что он невероятно переполнен: вместо 30 человек в нем проживало

82 ребенка. При этом имелось лишь 60 кроватей, поэтому некоторые дети спали

по два человека, а некоторые — на полу. Из постельных принадлежностей было

28 матрацев, 50 одеял, 27 подушек, 5 простыней, 1 смена наволочек, 10 полоте¬

нец. Чашек для приема пищи оказалось 20 штук. Дровами детдом не был обес¬

печен, дети сами ходили в лес, собирали сучья. Зачастую детдом оставался без

воды. Освещения не было. Дети сидели впотьмах. Печь развалилась47.

В поселке Палкино при обследовании детдома для спецпереселенцев ко¬

миссия установила, что «детей имеется 294 человека — сироты спецпересел-

нцев в возрасте от 2 до 17 лет. Жилое помещение чрезвычайно перегружено.

В помещении атмосфера спертая, вентиляции нет, умывальников и утираль¬

ников для детей не имеется. Посудой, столами, скамейками воспитанники

обеспечены не более 30%. Вода для питья сырая. Переменного белья нижне¬

го и верхнего нет. Дети ходят босые. Уборная сколочена из досок, холодная

и от помещения находится в отдалении. Дети не в силах пользоваться этой

уборной, так как они маленькие и босые. [...] На 10 октября 1933 г. имеется

больных 30% (кожные болезни ног у 42-х, ревматизм — у 11, чесотка — у 21,

кишечные заболевания — 5 человек)»48. Необходимо отметить, что общий

уровень обеспечения населения промышленными товарами и продуктами в

1930-е гг. оставался крайне низким. Не только воспитанники детских домов

были ограничены в питании и одежде, но и большая часть населения страны

также испытывала серьезные трудности.

Бунты воспитанников в детских домах

Детей в детских учреждениях воспитывали с применением физических

наказаний, наставники практиковали помещение в изолятор, осуществляли

обыски личных вещей. Не удивительно, что воспитанники при удобном слу¬

чае убегали из детских домов. В некоторых детских домах происходили даже

бунты, в ходе которых подростки захватывали помещения, избивали ненавист¬

ных воспитателей. В докладной записке секретаря Нижнетагильского горкома

ВКП(б) Кузнецова (см. документ № 101) сообщалось, что 28 января 1935 г. вос¬

питанник Первого интерната Тагильской детской трудовой коммуны нанес но¬

жевой удар заведующему интернатом. Вечером появились милиционеры, стали

разбираться. Одновременно они обнаружили в крольчатнике коммуны пять

посторонних взрослых людей с улицы и арестовали их. Воспитанники Второго

интерната выбежали на улицу, стали бросать в милиционеров палки и камни.

Троих арестованных подростки освободили. Когда заведующий Вторым ин¬

тернатом попытался успокоить воспитанников, ему нанесли несколько ударов.

После происшедших событий воспитанники Второго интерната решили, что их

арестуют. Они закрылись в корпусе и никого не впускали. На следующий день

милиция арестовала семь воспитанников из Третьего интерната: у них были

отобраны финские ножи и гири. 30 января забаррикадировавшиеся во Втором

Историческое предисловие 23

интернате никого не впускали и не шли на уговоры. 31 января в деткоммуну

приехали секретарь горкома ВКП(б) Орлов, председатель горсовета Ячменев,

секретарь горкома ВЛКСМ Бетохин, заведующий гороно Ципин. Они собра¬

ли совещание с представителями детского самоуправления коммуны и про¬

вели трехчасовую беседу. Только вечером 31 января Второй интернат сдался

и был открыт. Далее автор записки сообщает, что настроение воспитанников

остается ненормальным, они недовольны тяжелыми бытовыми условиями,

отсутствием белья, обуви, постельных принадлежностей, дров для отопления

помещений. Кроме того, он рекомендует часть воспитанников поместить в

Верхотурскую колонию с более суровым режимом содержания.

Подобные бунты прокатились и в других детских домах, в частности

в Бродокалмакской сельскохозяйственной коммуне (см. документ № 184)44.

Коренная перестройка в деле ликвидации беспризорности

К 1935 г. власти осознали, что осуществляемые меры малоэффективны,

беспризорность не сокращается, а растет. Ее рост к середине 1930-х гг. привел

к тому, что имевшаяся система детских воспитательных и исправительных

заведений, а также законодательство о несовершеннолетних не вели к ликви¬

дации беспризорности, детской преступности. К этому времени добавились

новые источники появления детей, оставшихся без семьи, попечения родите¬

лей — занятость родителей на производстве, материальная необеспеченность

многих из них, локальные голодовки в результате неурожая 1936 г., потеря

отца или матери в результате политических репрессий.

В связи с принятием постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г.

«О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» судебная практика

пошла по линии более широкого применения к ним уголовного наказания,

особенно лишения свободы. Закон устанавливал уголовную ответственность

за определенную категорию преступлений с 12-летнего возраста: уличенные

в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий,

в убийстве или попытках к убийству. В законе было отмечено обязательное

смягчение наказания подросткам наполовину или на одну треть. Согласно

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1940 г. к группе

преступлений, обозначенных в постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 ап¬

реля 1935 г., относились также действия несовершеннолетних (развинчива¬

ние рельсов, подкладывание на рельсы различных предметов и т.д.), которые

могли вызвать крушение поездов50. За все остальные преступления Указ Пре¬

зидиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г. устанавливал уголовную

ответственность с 14-летнего возраста51.

Ужесточение уголовного законодательства происходило в обстановке из¬

менения структуры и компетенции государственных органов. Меры по пре¬

дупреждению правонарушений несовершеннолетних стали осуществляться

органами внутренних дел. Предусматривалось выделение в аппаратах уголов¬

ного розыска специальных работников по борьбе с преступностью несовер¬

шеннолетних, имевших оперативный стаж и опыт работы с детьми. Согласно

приказу НКВД СССР от 28 июня 1935 г. в отделах (отделениях) милиции были

организованы комнаты для привода детей. Этот день является датой создания

детских комнат милиции, которые существовали до 1977 г.

24 Историческое предисловие

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая

1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»52 были

отменены положения нормативных актов о порядке рассмотрения Комонес

материалов о преступлениях подростков и эти комиссии были упразднены,

а также был сокращен объем функций милиции по предупреждению право¬

нарушений подростков.

С упразднением Комонес ответственность за своевременное устройство

детей, оставшихся без родителей, возлагалась непосредственно на местные

органы Советской власти. Одновременно предусматривалась уголовная от¬

ветственность взрослых лиц за подстрекательство или привлечение несовер¬

шеннолетних к участию в преступлениях.

Все исправительные учреждения для несовершеннолетних после приня¬

тия этого постановления были сосредоточены в НКВД СССР. Согласно поло¬

жению 1935 г. в трудовых колониях содержались несовершеннолетние пре¬

ступники в возрасте от 12 до 16 лет и беспризорные в возрасте от 14 до 16 лет.

Несовершеннолетние старшего возраста (16-18 лет), осужденные к лишению

свободы, подлежали направлению в общие места заключения для взрослых

преступников. Такая практика продолжалась в стране до 1948 г.

Для руководства трудовыми колониями в системе НКВД СССР в 1935 г. был

создан отдел трудовых колоний. Деятельность детских приемников-распреде¬

лителей, детских воспитательных и трудовых колоний регламентировалась По¬

ложением о них, которое утверждалось НКВД СССР. Так была создана система

управления воспитательно-трудовыми колониями для несовершеннолетних,

которая существовала практически в неизменном виде до начала 1990-х гг.

В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. акцент впер¬

вые делался на ответственности родителей за законопослушное воспитание

детей. Специальный четвертый раздел этого постановления определял обя¬

занности родителей и опекунов по присмотру и надзору за поведением детей,

устанавливал меры уголовной и материальной ответственности за правонару¬

шения несовершеннолетних.

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 23 августа

1935 г. вводилось взыскание алиментов с родителей на содержание детей, на¬

ходившихся в детских домах и в других детских учреждениях53.

Введение в официальный дискурс новой категории «безнадзорный» и

провозглашение основной социальной причины преступности несовершенно¬

летних не было случайным. Понять произошедшие дискурсивные изменения

по вопросу преступности несовершеннолетних позволяет высказывание пе¬

дагога А.С. Макаренко: «Беспризорные 1921-1924 гг. уже давно исчезли. Наш

теперешний беспризорный — это не продукт классового распада. Тепереш¬

ний беспризорный — это, прежде всего, ребенок, потерявший семью. При¬

чин тому много: более свободная форма семьи, отсутствие принудительного

сожительства, более напряженное движение человека в обществе, большая

загруженность отца и матери работой, отход женщины от семейной ограни¬

ченности, материальные и прочие формы противоречий»54.

Направление работы с несовершеннолетними в условиях детских и специ¬

альных учреждений стали задавать педагогические идеи А.С. Макаренко о пе¬

ревоспитании в коллективе и для коллектива. Законы и постановления партии

Историческое предисловие 25

и правительства 1935 г. были поворотными в борьбе с беспризорностью, глав¬

ная роль в работе с беспризорниками отводилась органам внутренних дел,

соответственно деятельность общественных организаций стала постепенно

сокращаться. Политика в отношении к беспризорным и безнадзорным детям

и подросткам стала характеризоваться усилением карательной составляющей

(криминализация поведения, репрессивность санкций). Наступает реакцион¬

ный период в отношении беспризорников и несовершеннолетних правонару¬

шителей.

С середины 1930-х гг. государство и правящая партия вновь поставили

задачу окончательной ликвидации беспризорности и безнадзорности. Целевая

установка профилактики девиантного поведения изменила направленность

от «помощи» к «исправлению». В связи с этим ряд организаций и служб по

борьбе с беспризорностью и правонарушениями детей и подростков пере¬

стал функционировать: комиссии по делам о несовершеннолетних, социаль¬

ные инспекции, детские комиссии при исполкомах, общество «Друг детей».

В 1938 г. прекратила деятельность Комиссия по улучшению жизни детей при

Верховном Совете РСФСР.

После выхода постановлений ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. и

ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. последовала серия нормативно¬

правовых актов по их реализации. Среди них отметим постановление СНК

РСФСР от 14 июня 1935 г. «О выполнении постановления Совнаркома СССР

и ЦК ВКП(б) о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»55; пос¬