Теги: журнал техника и наука

Год: 1975

Текст

19 7 5

ГЕХНИКА

BfOIEUPO ВСЕЯ СТР.Я СВЕД.Н..ГЕСЫ

ТЕХНИКА

ИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕ

ЕX НИНЕ СИНИ

НАУЧНО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЖУРНАЛ

СЕЙЧАС, КОГДА СОВЕТСКИЙ НАРОД СТОИТ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ БОЛЬШИХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА, МЫ ВНОВЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОБРАЩАЕМСЯ X К ИДЕЯМ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА. ГЕНИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА В. И. ЛЕНИНА „КОММУНИЗМ ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ* И ПОНЫНЕ ОСВЕЩАЕТ НАМ ПУТЬ К ВЫСОТАМ КОММУНИЗМА.

ОСНОВАН В J959 ГОДУ

X . Ms 4 апрель 1975

С ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЦСПС ПРОФИЗДАТ

Мосива

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАССОВЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ в. СТЕКЛОВ. Океан энергии — рассчитанный, управляемый...............................2

Л. ЗЛАТКОВИЧ. К зам приедет инспектор по качеству ................................. 4

Ю. КОВАЛЕВА, С. СОКОЛОВА. Теперь дело за поставщиками тары..........................7

Б. ЛЕВШИН. «Мы вложим в доблестные руки бойцов непобедимое оружие...».............10

Э. ФЕДИН. «Эффект сжатия»: бензин в цилиндрах дизеля ...........................12

В. ЕФРЕМОВ. Откуда взялись «лишние» машины ............................|6

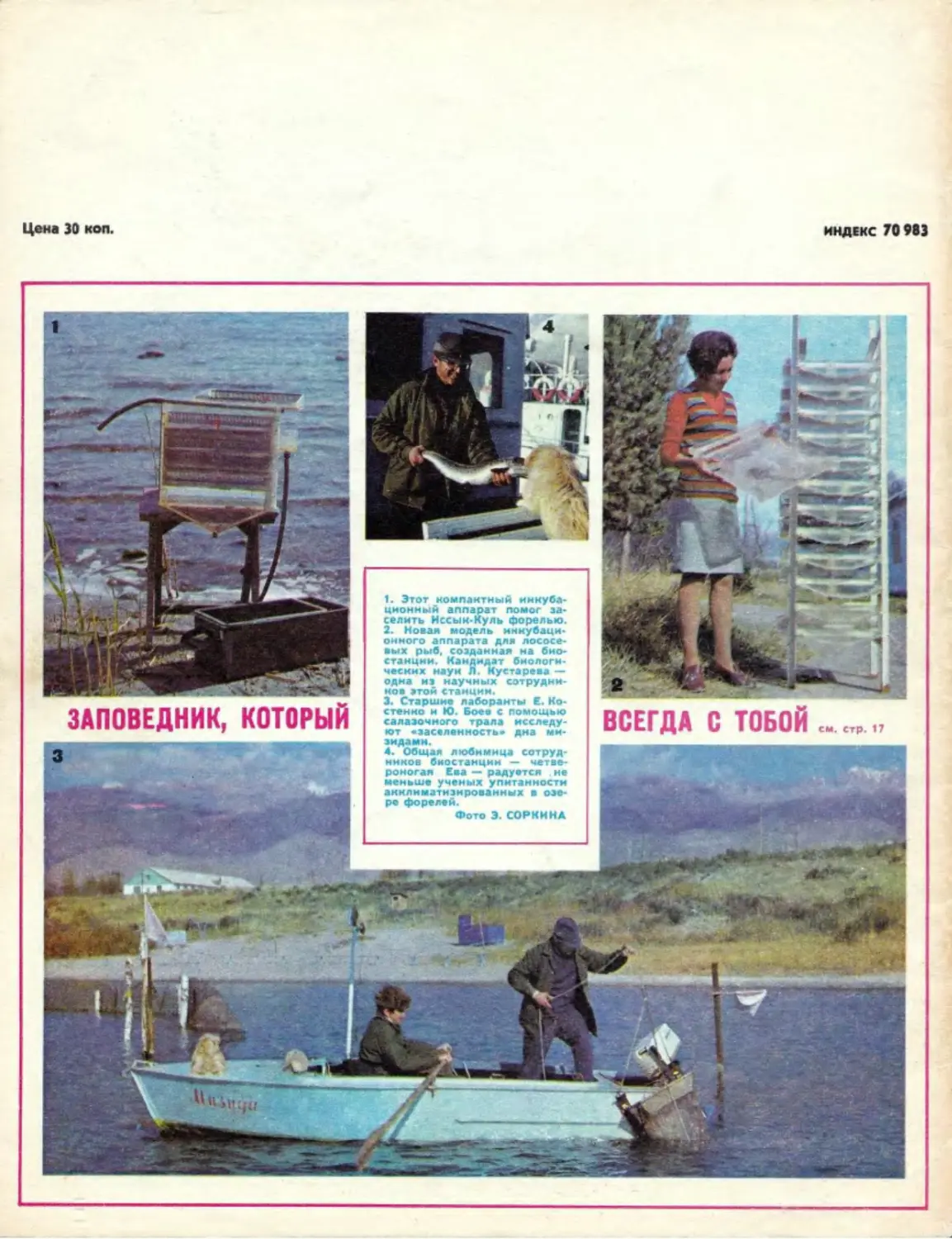

Э. СОРКИН. Заповедник, который всегда с тобой 17

А. ЕРШОВ. Генная инженерия................20

А. БОЙЧУК. Херсонская комплексная система качества 22

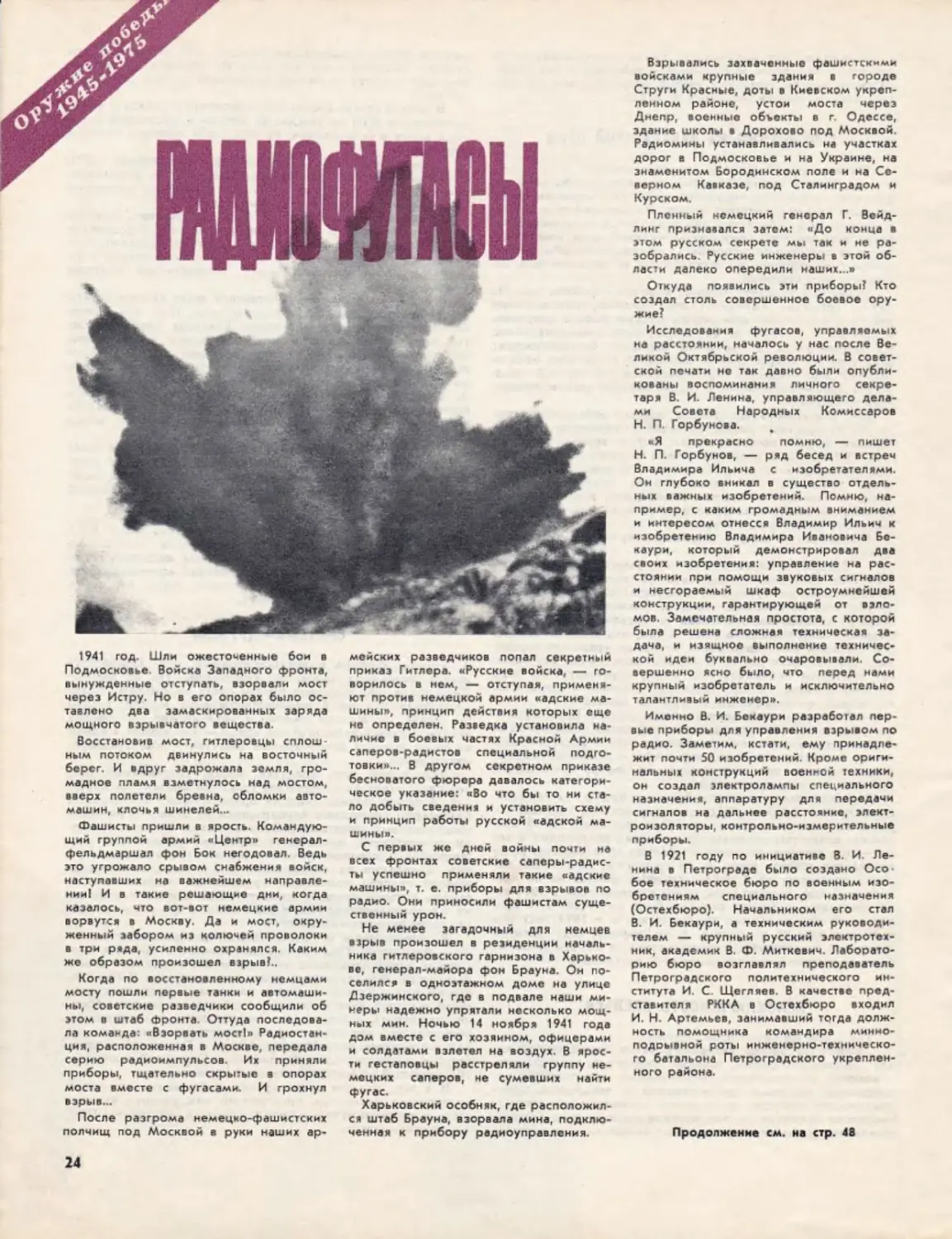

И. ДОБРЫНИН. Радиофугасы .................24

Г. ДОЛГОВ. Формула творческого успеха . . 25

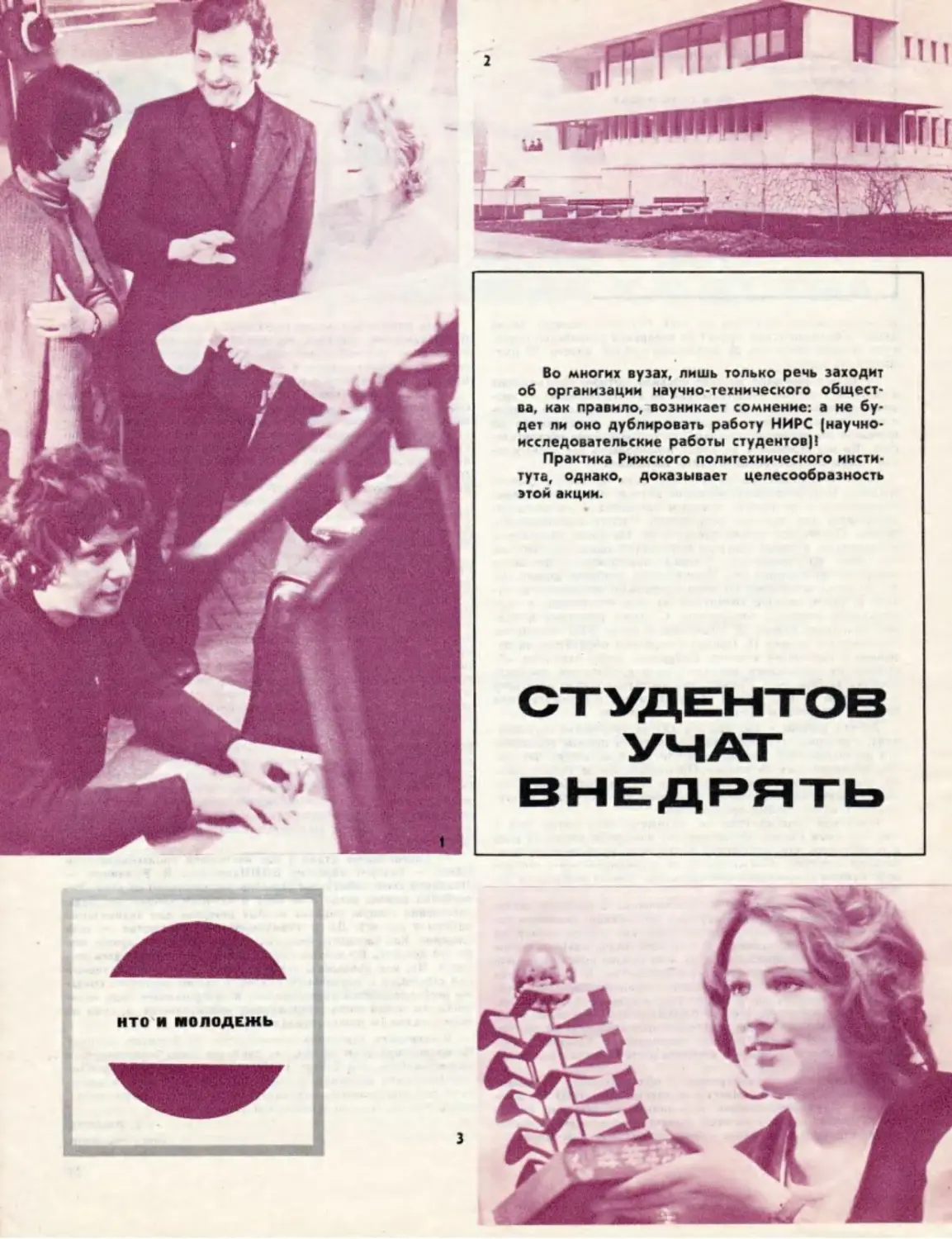

А. БУЛГАКОВ. Студентов учат внедрять . .28

Я. СОРИН. Качество и НТО..................30

В ПРЕЗИДИУМЕ ВСНТО........................32

СОВЕТУЕМ ОТЫСКАТЬ И ПРОЧИТАТЬ. Интегральный портрет инженера.................33

НАМ ПИШУТ, ЧТО.....................29, 36

М. ЖИРНОВА. Техника против техники . . 38

Г. ВОЛКОВСКИЙ. Крыша из трех подушек . . 40 КЛУБ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ .....................41

ТЕХНИКА И НАУКА: КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ .42 ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СООБЩЕНИЙ...................44

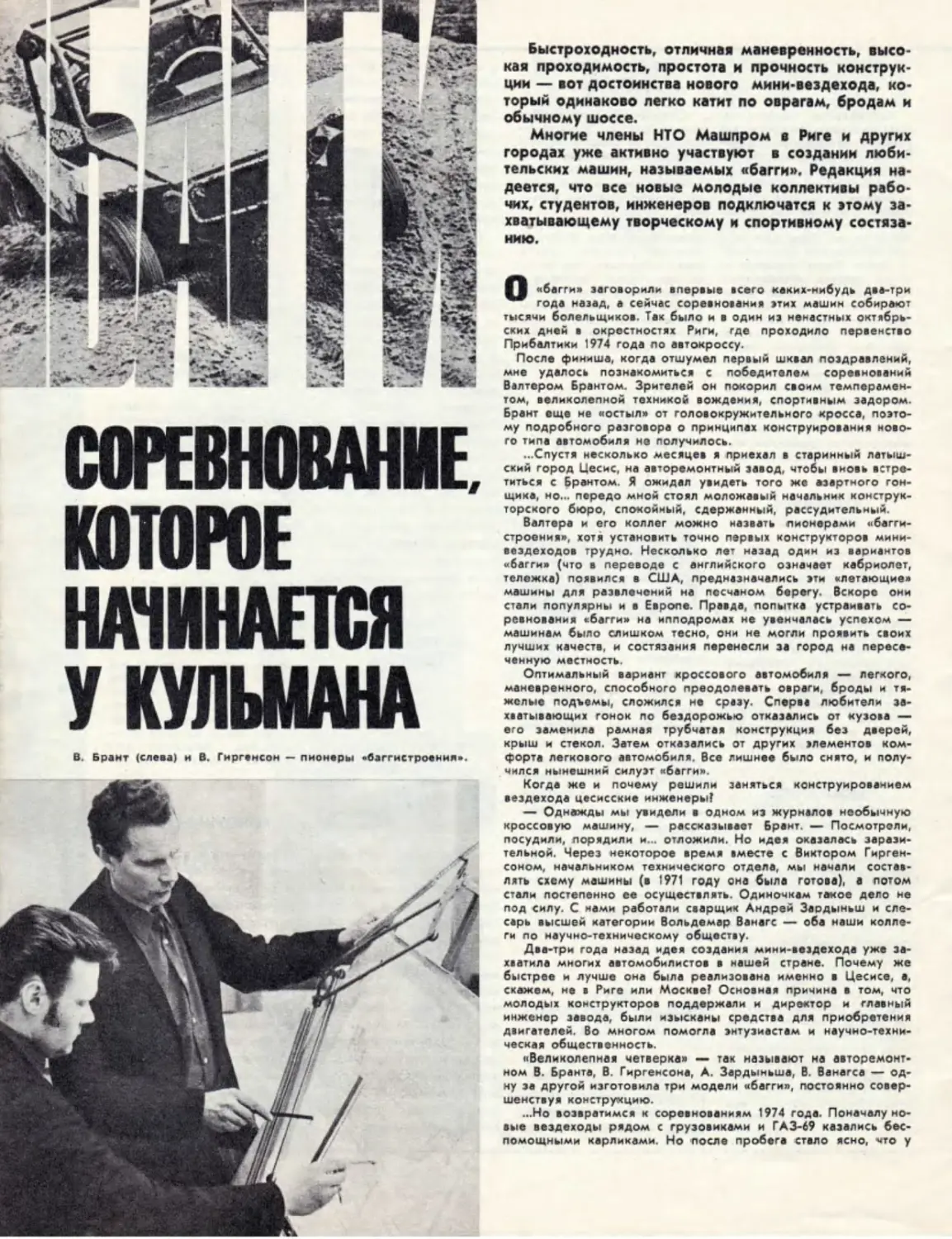

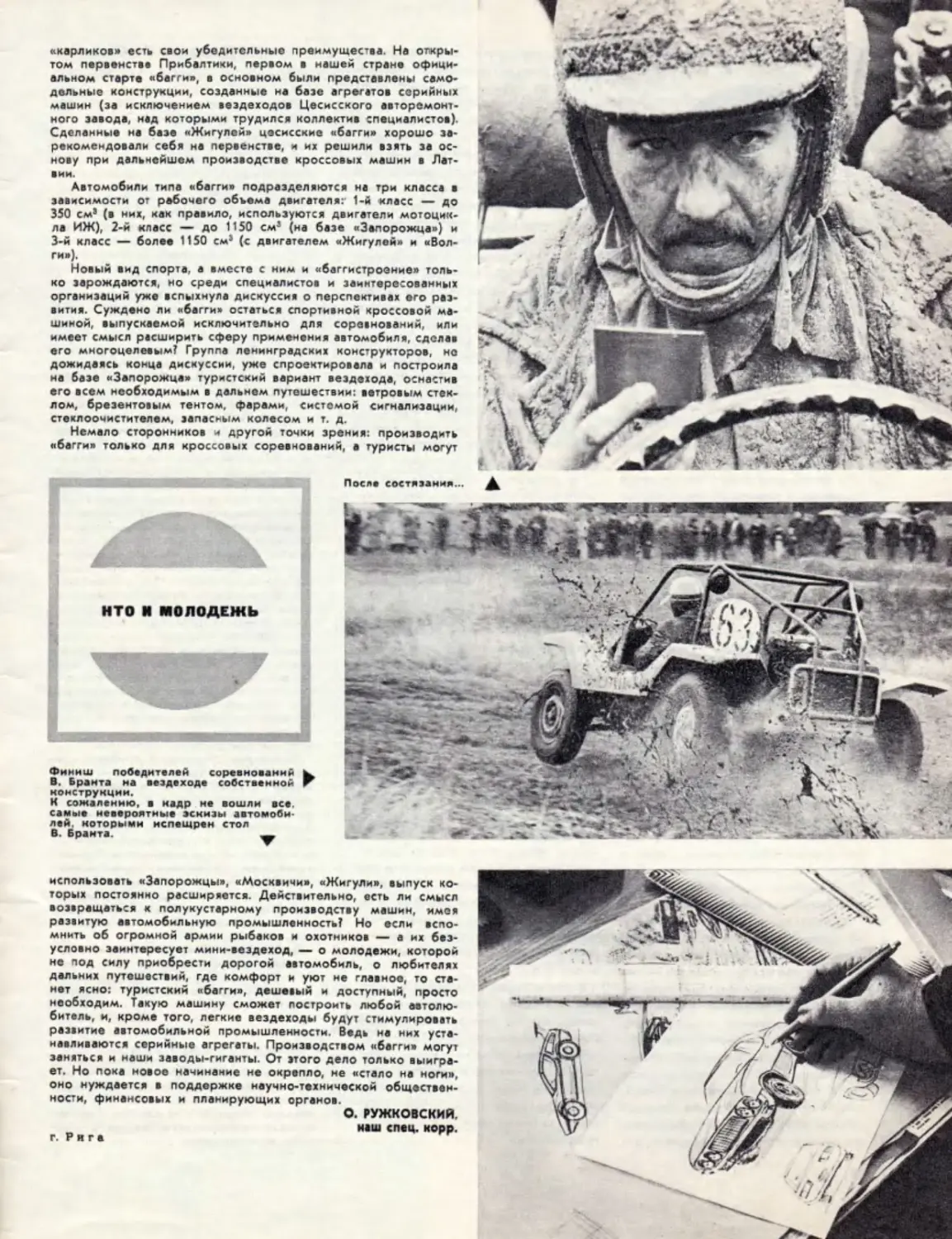

О. РУЖКОВСКИЙ. Соревнование, которое начинается у кульмана.......................46

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ....................48

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО СОРЕВНУЕТСЯ ЗА КАЧЕСТВО!

На стр. 4, 7, 12, 16, 22, 30 ЧИТАЙТЕ О ТОМ, КАКИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНЫ НТО — ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, НАУЧНЫЕ

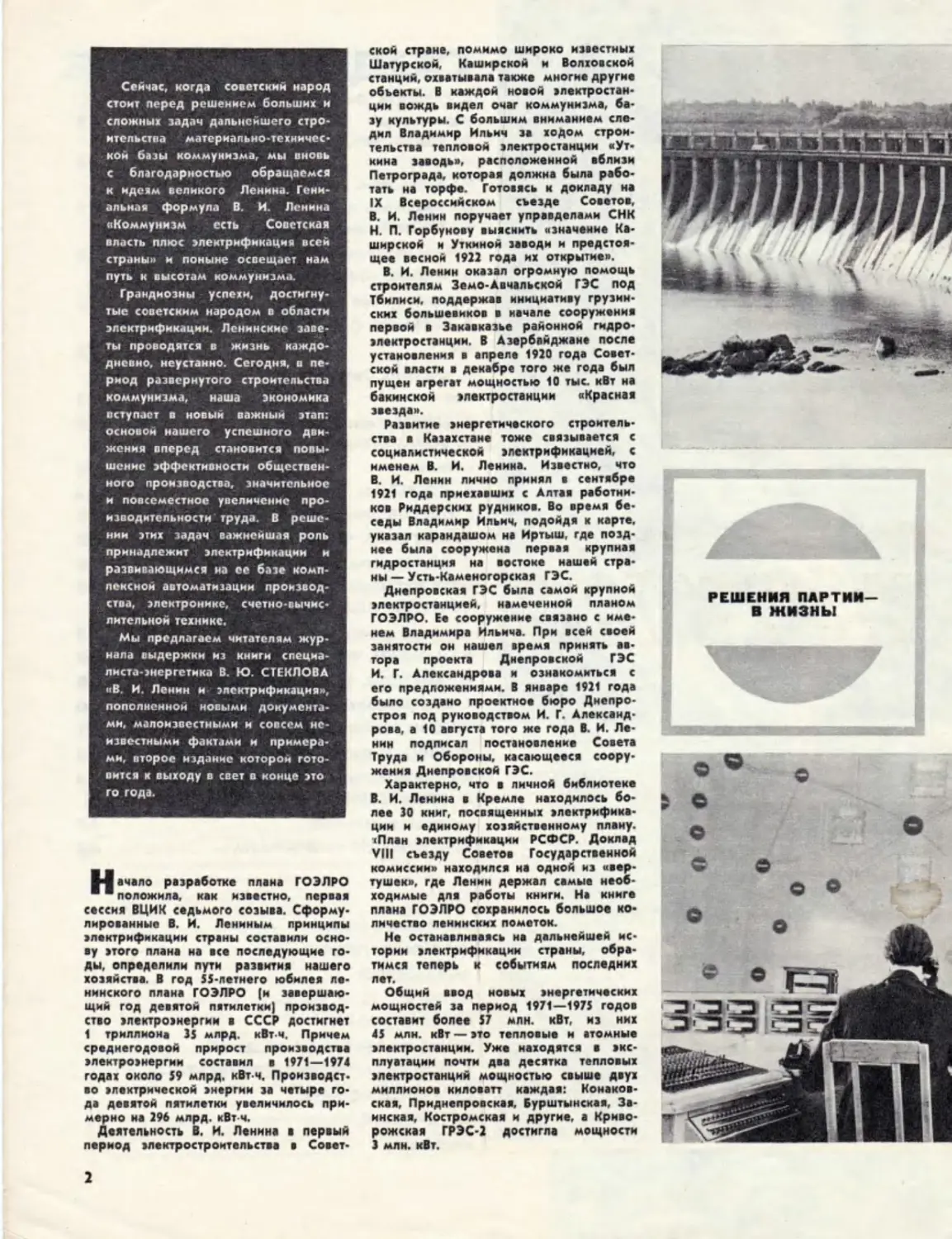

Сейчас, когда советским народ стоит перед решением больших и сложных задач дальнейшего строительства материально-технической базы коммунизма, мы вновь с благодарностью обращаемся к идеям великого Ленина. Гениальная формула В. И. Ленина «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны» и поныне освещает нам путь к высотам коммунизма.

Грандиозны успехи, достигнутые советским народом в области электрификации. Ленинские заветы проводятся в жизнь каждодневно, неустанно. Сегодня, в период развернутого строительства коммунизма, наша экономика вступает в новый важный этап: основой нашего успешного движения вперед становится повышение эффективности общественного производства, значительное и повсеместное увеличение производительности труда. В решении этих задач важнейшая роль принадлежит электрификации и развивающимся на се базе комплексной автоматизации производства, электронике, счетно-вычислительной технике.

Мы предлагаем читателям журнала выдержки из книги специалиста-энергетика В. Ю. СТЕКЛОВА «В. И. Ленин и электрификация», пополненной новыми документами, малоизвестными и совсем неизвестными фактами и примерами, второе издание которой готовится к выходу в свет в конце это го года.

U ачало разработке плана ГОЭЛРО и * положила, как известно, первая сессия ВЦИК седьмого созыва. Сформулированные В. И. Лениным принципы электрификации страны составили основу этого плана на все последующие годы, определили пути развития нашего хозяйства. В год 55-летнего юбилея ленинского плана ГОЭЛРО (и завершающий год девятой пятилетки] производство электроэнергии в СССР достигнет 1 триллиона 35 млрд. кВт ч. Причем среднегодовой прирост производства электроэнергии составил в 1971—1974 годах около 59 млрд. кВт-ч, Производство электрической энергии за четыре года девятой пятилетки увеличилось примерно на 296 млрд. кВт-ч.

Деятельность В. И. Ленина в первый период электростроительстеа в Совет

ской стране, помимо широко известных Шатурской, Каширской и Волховской станций, охватывала также многие другие объекты. В каждой новой электростанции вождь видел очаг коммунизма, базу культуры. С большим вниманием следил Владимир Ильич за ходом строительства тепловой электростанции «Уткина заводь», расположенной вблизи Петрограда, которая должна была работать на торфе. Готовясь к докладу на IX Всероссийском съезде Советов, В. И. Ленин поручает управделами СНК Н. П. Горбунову выяснить «значение Каширской и Уткиной заводи и предстоящее весной 1922 года их открытие».

В. И. Ленин оказал огромную помощь строителям Земо-Аачальской ГЭС под Тбилиси, поддержав инициативу грузинских большевиков в начале сооружения первой в Закавказье районной гидроэлектростанции. В Азербайджане после установления в апреле 1920 года Советской власти в декабре того же года был пущен агрегат мощностью 10 тыс. кВт на бакинской электростанции «Красная звезда».

Развитие энергетического строительства а Казахстане тоже связывается с социалистической электрификацией, с именем В. И. Ленина. Известно, что В. И. Ленин лично принял а сентябре 1921 года приехавших с Алтая работников Риддерских рудников. Во время беседы Владимир Ильич подойдя к карте, указал карандашом на Иртыш, где позднее была сооружена первая крупная гидростанция на востоке нашей страны— Усть-Каменогорская ГЭС.

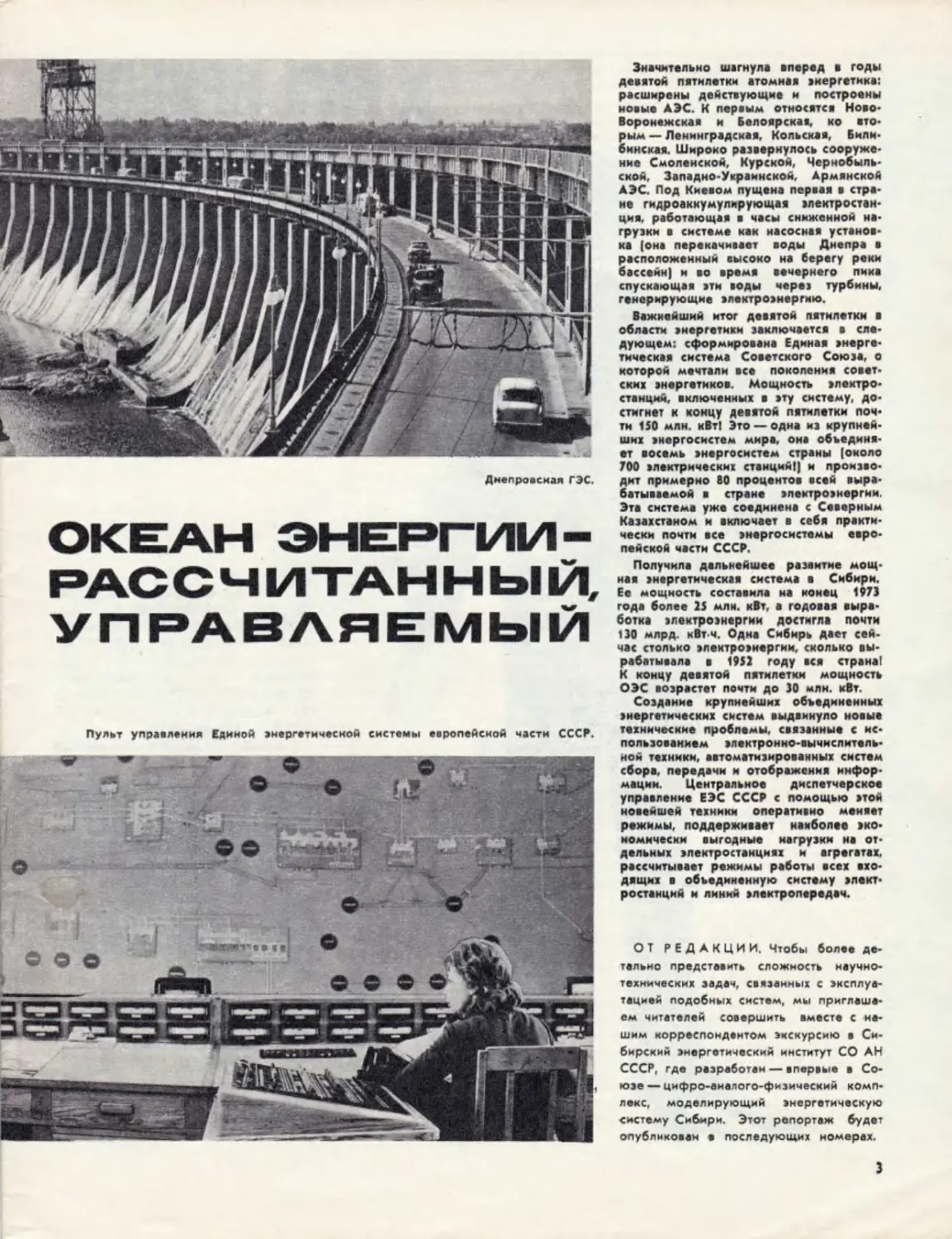

Днепровская ГЭС была самой крупной электростанцией, намеченной планом ГОЭЛРО. Ее сооружение связано с именем Владимира Ильича. При всей своей занятости он нашел время принять автора проекта Днепровской ГЭС И. Г. Александрова и ознакомиться с его предложениями. В январе 1921 года было создано проектное бюро Днепре-строя под руководством И. Г. Александрова, а 10 августа того же года В. И. Ленин подписал постановление Совета Труда и Обороны, касающееся сооружения Днепровской ГЭС.

Характерно, что в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле находилось более 30 книг, посвященных электрификации и единому хозяйственному плану. <План электрификации РСФСР. Доклад VIII съезду Советов Государственной комиссии» находился на одной из «вертушек», где Ленин держвл самые необходимые для работы книги. На книге плана ГОЭЛРО сохранилось большое количество ленинских пометок.

Не останавливаясь на дальнейшей истории электрификации страны, обратимся теперь к событиям последних лет.

Общий авод новых энергетических мощностей за период 1971—1975 годов составит более 57 млн. кВт. из них 45 млн. кВт — это тепловые и атомные электростанции. Уже находятся в эксплуатации почти два десятка тепловых электростанций мощностью свыше двух миллионов киловатт каждая: Конаковская, Приднепровская, Бурштынская, За-инская. Костромская и другие, а Криворожская ГРЭС-2 достигла мощности 3 млн. кВт.

Днепровская ГЭС.

ОКЕАН ЭНЕРГИИ-РАССЧИТАННЫЙ, УПРАВЛЯЕМЫЙ

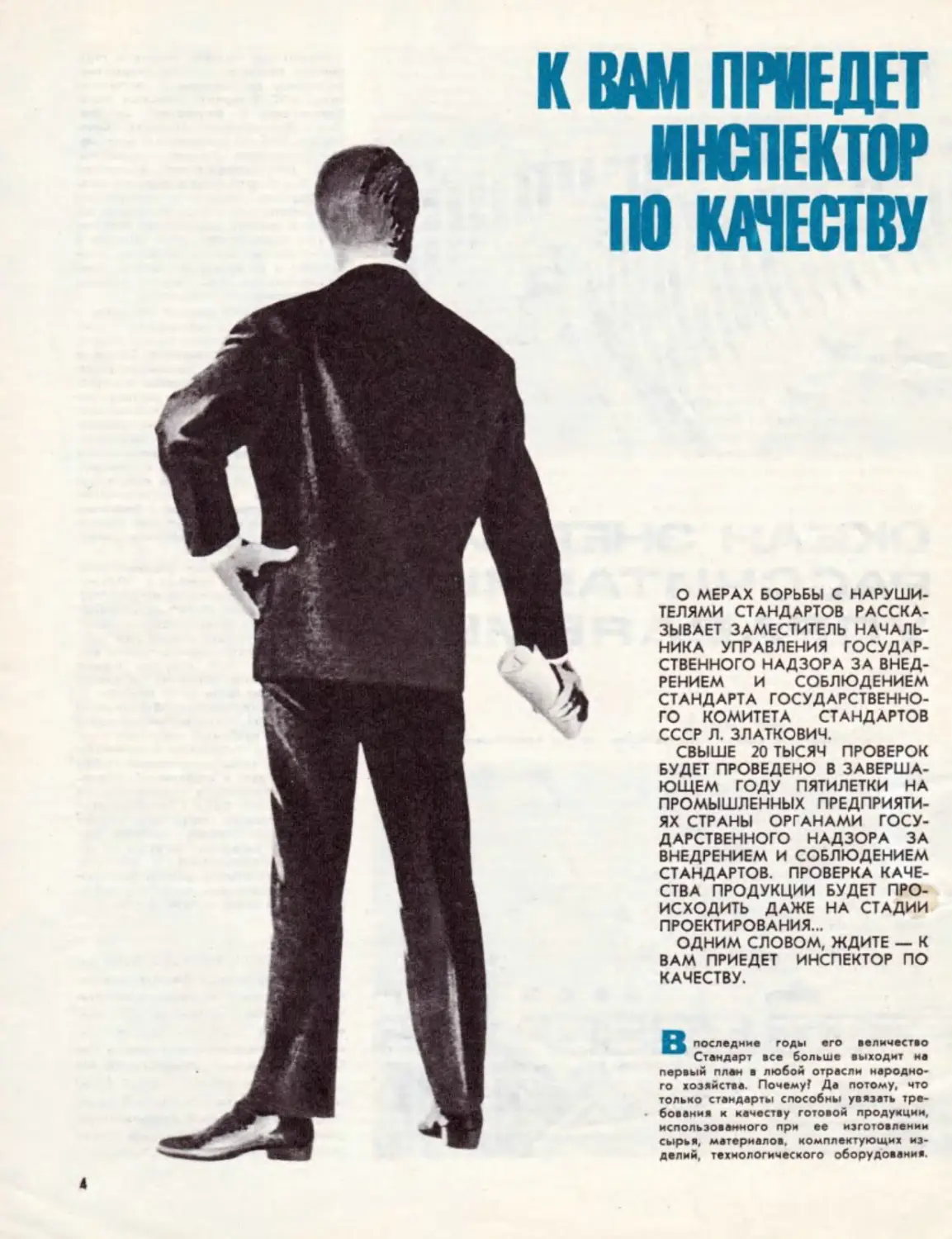

Пульт управления Единой энергетической системы европейской части СССР.

Значительно шагнула вперед в годы девятой пятилетки атомная внергетика: расширены действующие и построены новые АЭС. К первым относятся Ново-Воронежская и Белоярская, ко вторым — Ленинградская, Кольская, Билибинская. Широко развернулось сооружение Смоленской, Курской, Чернобыльской, Западно-Украинской, Армянской АЭС. Под Киевом пущена первая а стране гидроаккумулирующая электростанция, работающая в часы сниженной нагрузки в системе как насосная установка (она перекачивает воды Днепра в расположенный высоко на берегу реки бассейн) и во время вечернего пика спускающая эти воды через турбины, генерирующие электроэнергию.

Важнейший итог девятой пятилетки в области анергетики заключается в следующем: сформирована Единая анерге-тическая система Советского Союза, о которой мечтали все поколения советских анергетиков. Мощность электростанций, включенных в ату систему, достигнет к концу девятой пятилетки почти 150 млн. кВт! Это — одна из крупнейших анергосистем мира, она объединяет восемь анергосистем страны (около 700 алектрнческих станций!) и производит примерно 80 процентов всей вырабатываемой в стране алектроанергии. Эта система уже соединена с Северным Казахстаном и включает в себя практически почти все аиергосистемы европейской части СССР.

Получила дальнейшее развитие мощная анергетическая система а Сибири. Ее мощность составила на конец 1973 года более 25 млн. кВт, а годовая выработка электроэнергии достигла почти 130 млрд. кВт-ч. Одна Сибирь дает сейчас столько алектроанергии, сколько вырабатывала в 1952 году вся страна! К концу девятой пятилетки мощность ОЭС возрастет почти до 30 млн. кВт.

Создание крупнейших объединенных энергетических систем выдвинуло новые технические проблемы, связанные с использованием электронно-вычиспитоль-ной техники, автоматизированных систем сбора, передачи и отображения информации. Центральное диспетчерское управление ЕЭС СССР с помощью зтой новейшей техники оперативно меняет режимы, поддерживает наиболее экономически выгодные нагрузки на отдельных электростанциях и агрегатах, рассчитывает режимы работы всех входящих в объединенную систему электростанций и линий электропередач.

ОТ РЕДАКЦИИ, Чтобы более детально представить сложность научно-технических задач, связанных с эксплуатацией подобных систем, мы приглашаем читателей совершить вместе с нашим корреспондентом экскурсию а Сибирский энергетический институт СО АН СССР, где разработан — впервые в Союзе — цифро-аналого-физический комплекс, моделирующий энергетическую систему Сибири. Этот репортаж будет опубликован в последующих номерах.

К ВАМ ПРИЕДЕТ

ИНСПЕКТОР ПО КАЧЕСТВУ

О МЕРАХ БОРЬБЫ С НАРУШИТЕЛЯМИ СТАНДАРТОВ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ СССР Л. ЗЛАТКОВИЧ.

СВЫШЕ 20 ТЫСЯЧ ПРОВЕРОК БУДЕТ ПРОВЕДЕНО В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ДАЖЕ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...

ОДНИМ СЛОВОМ, ЖДИТЕ — К ВАМ ПРИЕДЕТ ИНСПЕКТОР ПО КАЧЕСТВУ.

последние годы его величество Стандарт все больше выходит на первый план в любой отрасли народного хозяйства. Почему? Да потому, что только стандарты способны увязать требования к качеству готовой продукции, использованного при ее изготовлении сырья, материалов, комплектующих изделий, технологического оборудования.

Только они могут строго и единообразно сформулировать и установить требования к эксплуатации, ремонту, хранению продукции. Только через стандарты можно установить оптимальные, соответствующие современному уровню развития науки и техники требования к качеству продукции и, наконец, сделать эти требования обязательными, то есть придать им законодательный характер. В этом особенность стандарта как документа, сочетающего в собе технические и правовые нормы. Одной из главных задач Госстандарта СССР является осуществление выборочного государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов. Комитет от имени государства проводит проверки на предприятиях и в организациях по всей территории Советского Союза, во всех отраслях народного хозяйства.

Достаточно упомянуть, что только за последние несколько лет число проверок, которые проводятся нашими 400 лабораториями государственного надзора, увеличилось более чем в семь раз. В 197$ году мы планируем провести уже свыше 20 тысяч проверок. Местные органы Госстандарта СССР побывают, таким образом, более чем на трети промышленных предприятий, имеющихся в стране и находящихся на самостоятельном балансе.

Все это сяидстельствует о том, что система государственного надзора за соблюдением стандартов стала одной из крупнейших контролирующих организаций в стране. Госстандарт СССР — межотраслевой комитет. Он не ограничен рамками отрасли, номенклатурой продукции. Это — с одной стороны. А с другой — наша система не подвержена влиянию таких факторов, как планы производства, конъюнктура рынка. Все это обеспечивает абсолютную объективность нашей оценки качества продукции и дает возможность, в отличие от отраслевых, торговых и прочих инспекций, проверять не только готовую продукцию, но и все, что поставляется смежниками — сырье, оборудование и пр.

От отдельных разрозненных стандартов на те или иные изделия и яиды продукции мы переходим к созданию единых систем стандартизации, которые в конечном итоге должны вылиться в единую государственную систему управления качеством промышленной продукции. Например, одна из таких систем — ЕСКД — уже создана и анедряется. Другая — ЕСТПП — станет обязательной с этого года. Ныне разрабатываются целые комплексы взаимоувязанных стандартов от сырья до готовой продукции, то есть ныне стандартизация носит комплексный характер. Это коренным образом меняет и работу государственного надзора за соблюдением стандартов. От множества проверок, которые порой носили случайный, стихийный характер, мы переходим к проверкам комплексным. Например, в 1974 году мы проверили одновременно и качество хлопковых семян, и хлопка-сырца, и линта, и технологического оборудова

ния, то есть качество всей продукции, связанной с обработкой хлопка. А в 1975 году мы планируем провести 16 комплексов подобных проверок, причем намереваемся заниматься ими более широко, чем это было раньше. Масштабы их можно представить, скажем, по такому комплексу. Предполагается проверить продукцию черной металлургии и оборудование для производства металлопродукции и металлообработки; доменное оборудование, мартеновское, прокатное, — а также трубы, стальной прокат, сортамент и т. д. и, наконец, металлорежущие станки, кузнечно-прессовое оборудование, вплоть до станочной оснастки, включая патроны. Такой огромный комплекс — это не менее 3 тысяч проверок. Другой комплекс распространяется на сельскохозяйственную продукцию, животноводство, средства механизации, сельскохозяйственные работы и изделия.

Недавно в деятельности государственного надзора за соблюдением стандартов появилось новое направление. Опыт многократно убеждал нас, что порой мы вынуждены наказывать за низкое качество продукции, за несоответствие требованиям ГОСТов не тех, кого следовало бы. Нередко отступления от стаидартоя закладываются еще проек-тироящиками изделия, а мы лризыааем к отяету лишь исполнителей. Именно это и побудило нас включить в наши планы проверку качества продукции на стадии проектирования.

В целях повышения уровня и качества новых разработок, а также укрепления государственной дисциплины в вопросах внедрения и соблюдения стандартов и технических условий на стадиях проектирования и разработок Госстандарт СССР в 1974 г. проверил около 300 проектно-конструкторских организаций различных министерств и ведомств.

Оказалось, что в 240 проектно-конструкторских организациях (80 процентов от числа проверенных) часто нарушаются действующие стандарты на проектируемую продукцию, узлы, детали и элементы конструкций. Указанные нарушения выявлены в головном СКВ Мнн-сельхозмаша, Львовском ЦКТБ Минлег-пищемаша. Киевском СКВ Минлегпнще-маша и т. д. Например, в документации на трактор, разработанной головным СКВ Минсельхозмаша, замечено было нарушение 26 государственных стандартов. В частности, нарушались требования технического задания к весу трактора, удельному расходу топлива, расходу масла, вместимости топливного бака и др. Проверка внедрения и соблюдения стандартов при проектировании электросоковыжималки, проведенная во Львовском ЦКТБ Минлегпищемаша, показала, что там отсутствует технико-экономическое обоснование целесообразности этой разработки, а техническое задание на проектирование не согласовано с Минздравом СССР. Нарушены требования ЕСКД, а технические условия на опытный образец устанавливают более низкие показатели, чем техническое задание.

В 1973 году Госстандарт СССР утвердил два чрезвычайно важных ГОСТа, которые распространяются на все отрасли народного хозяйства. Один из них определяет порядок разработки и поставки продукции для производства изделий. Он направлен на то, чтобы повысить качество продукции всех отраслей народного хозяйства.

Специально для изделий легкой промышленности создан стандарт на образцы-эталоны. Его основное требование — полное соответствие серийной продукции образцу, утвержденному художественным советом, в который входят представители не только предприятий-изготовителей, но и потребителей, торговли, Домов моделей, Госстандарта, исследовательских организаций, министерств и т. д.

Сейчас мы следим, как внедряются и соблюдаются эти стандарты. Проверкой установлено, что на большинстве предприятий государственные приемочные испытания опытных образцов новых изделий проводятся не я полном объеме. Однако междуведомственные и государственные комиссии, как правило, рекомендуют эти изделия и серийному производству. Иные заводы запускают в серию новые изделия, вообще не проводя испытаний опытных образцов и не предъявляя их этим комиссиям. Так, не прошли полного объема испытаний двигатели постоянного тока, разработанные ЛЭО «Электросила» Минэлектротехпро-ма для главных приводов стана 2000 Череповецкого металлургического завода.

Мы проверили большую группу предприятий и, к сожалению, убедились, что везде отсутствуют приказы министерств о внедрении ГОСТа «Разработка и поставка продукции на производство».

Усиливается и контроль Госстандарта СССР за добротностью аттестованных изделий. Усилия органов государственного надзора направлены сейчас на то, чтобы предприятия не нарушали условий государственной аттестации и не копрометировали высокую марку государственного Знака качества. А в стране уже более 23 тысяч изделий удостоены этого знака. Однако более 100 изделий после проверок органами госнад-зора их качества были лишены права носить этот знак. Чаще всего к этой мере прибегали, когда предприятие по ка

ким-то своим внутренним причинам на выпускало аттестованных изделий. В других случаях предприятие ио в состоянии было обеспечить стабильность высокого качества своей продукции. Иногда подводили смежники. Так, были лишены Знака качества шерстяные одеяла Армейского комбината, ткань «Рая» «Трехгорки», изделия Московской швейной фабрики «Женская мода» и др.

Лишение Знака качества — это одно из мощных орудий в борьбе за повышение качества продукции. Но это орудие скорее морального плана. Однако есть в нашем арсенале и другие сильнодействующие средства. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции» значительно расширило наши полномочия. Мы обладаем правом не только запретить реализацию нестандартной продукции, но и наложить на предприятие экономические санкции. Эти санкции заключаются а том, что вся сумма полученной предприятием прибыли за реализованную нестандартную продукцию изымается в доход бюджета, а сама продукция в стоимостном и натуральном выражении исключается из отчетных данных предприятия о выполнении плана.

Опыт убеждает в действенности таких мер. Недавно мы повторно проверили на 1621 предприятии качество продукции, которая раньше не соответствовала стандартам. Теперь же в результате принятых мер на 1184 предприятиях (73 процента общего числа повторно проверенных) продукция выпускается в строгом соответствии со стандартами и техническими условиями.

Однако не секрет, что в некоторых случаях не помогают и эти меры: продукция остается некачественной. Тогда приходится привлекать руководителей предприятия к уголовной ответственности. В течение прошлого года за халатное отношение к качеству выпускаемой продукции различные моры наказания— от выплаты штрафов и вплоть до принудительных исправительных работ— были применены к 20 с лишним должностным лицам.

Итак, уже ни у кого не вызывает сомнения факт, что экономические санкции— весьма эффективная мера. Судите сами: в результате их применения качество изделий 13 тыс. наименований улучшилось. Но мы считаем, что экономические санкции нужно распространять и на те случаи, когда продукция выпускается по устаревшим стандартам. К сожалению, такие случаи имеют место. И Госстандарт СССР в тех случаях, когда речь идет о продукции, в которой народное хозяйство испытывает большую потребность, дает отдельным предприятиям разрешение на отступление от требований стандартов. Обычно такое разрешение дается на годичный срок. Мы считаем, что коль завод выпускает заведомо низкокачественные изделия, он должен нести за это материальную ответственность. Думается, что было бы правильно отчислять в государственный бюджет до 50 процентов прибыли, получаемой от реализации такой нестан

дартной продукции. Госстандарт СССР не раз выступал с подобными предложениями. И как будто бы не встречал принципиальных возражений заинтересованных органов. Но практически реализовать эту меру до сих пор не удается. Установление новой цены, согласование в различных инстанциях и ведомствах длится не менее полутора лет, а отступать от ГОСТов предприятию позволяется только в течение года. Надо сказать, что в Комитете цен СССР, ЦСУ СССР и особенно в Министерстве финансов СССР по сей день довольно благодушно относятся к этому серьезнейшему вопросу. А жаль. Получается, что у заводов, в особенности если они выпускают дефицитную продукцию, всегда есть некий запасной выход. Для них главное подчас — не поднвть уровень качества изготовляемых изделий, а вырвать такое разрешение у Госстандарта СССР или другого органа, утвердившего ГОСТ или ТУ. Это и понятно, ведь никаких экономических последствий предприятие от этого не имеет. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно определить норму и принципы наложения экономических санкций и на проектные организации. Нужно установить такой порядок, чтобы проектным организациям не засчитывались как выполнение плана те разработки, по которым Госстандарт СССР установил несоответствие их техническому заданию, ГОСТам. И еще одно. Необходимо распространить применение экономических санкций на торговые, сбытовые и заготовительные организации. Ведь нередки случаи, когда товары народного потребления, скажем, приводятся в негодность уже на базах: их неправильно Складывают, неправильно хранят, нарушают температурные режимы и т. д. Этот вопрос явно назрел и не терпит отлагательства.

Борьба за выпуск высококачественной продукции должна стоять постоянно в центре внимания партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций. У нас есть уже большой опыт совместной работы с различными профсоюзными организациями. Несколько лет назад Одесская лаборатория Госстандарта СССР выступила с такой инициативой: распределять классные места по итогам социалистического соревнования стало невозможным без заключения Одесской ЛГН. Если предприятие претендовало на классное место, но лаборатория в течение года имела претензии к качеству выпускаемой продукции, то оно даже не рассматривалось как претендент на призовое место. Постепенно опыт этот ЛГН распространился на другие области и республики. Такой порядок введен теперь и в ряде министерств.

Надо сказать, что наиболее серьезные проблемы, связанные с повышением качества, мы решаем совместно с ЦК профсоюза той или иной отрасли. Например, в III квартале прошлого года Госстандарт СССР и Президиум ЦК профсоюза рабочих машиностроения рассмотрели результаты проведенных

органами Госстандарта СССР проверок внедрения и соблюдения стандартов и технических условий при проектировании, изготовлении и эксплуатации технологического оборудования для производства хлопчатобумажных тканей на девяти заводах-изготовителях, в трех проектно-конструкторских организациях Минлегпищемаша и на десяти предприятиях Минтекстильпрома РСФСР и приняли соответствующие решения.

Известно, что контроль оказывается действенным, когда его результаты становятся известны каждому. Задача профсоюзных организаций доводить итоги проверок органов госнадзора до всех членов рабочего коллектива, делать их гласными, что к сожалению, практикуется не всегда.

Министерства и Советы Министров союзных республик, для сведения которых Госстандарт выпускает специальный бюллетень, информирующий о результатах наших проверок на предприятиях, принимают меры к устранению недостатков Так, например, Минэаг, Минсельхоз, Минмясомолпром РСФСР разрабатывают и осуществляют мероприятия, обеспечивающие производство комбикормов и сырья, отвечающих требованиям стандартов, повышающие уровень технической оснащенности предприятий и качество комбикормов и белковс-вита-мииных добавок, нацеливающие руководителей, специалистов на выполнение планов выработки доброкачественных комбикормов.

Делается и многое другое. Но мы думаем сделать еще больше. У нас еегь и свои планы, направленные на совершенствование работы органов госнадзора. Чтобы проверки проводились на самом высоком уровне, необходима, в частности, специализация работников лабораторий госнадзора по отраслям. И еще одно пожелание. Хотелось бы, чтобы при крупных институтах, заводах, обладающих необходимой технической базой, были созданы мощные государственные испытательные центры. Например, центр испытания холодильников. Сейчас их выпускают десятки предприятий различных министерств. Значит, нужно определять, соответствует ли каждый из них современному уровню. Было бы желательно, чтобы предприятие не могло ии конструировать, ни проектировать, ни выпускать продукцию, не оценив ее объективно в таком общесоюзном испытательном центре. Подчиняться же эти центры должны, по-видимому, и своему головному министерству, и Госстандарту СССР одновременно.

Думается, все сказанное а какой-то мере дает ясное представление, что Госстандарт СССР, как и все министерства, ведомства, институты, предприятия, ведет сейчас большую работу по выполнению задач нынешней пятилетки и следующей — пятилетки качества.

Беседу провели Т. ТОРЛИНА и Е. ТУРГАН

ЧЕМ ЗАКУСИТЬ ПО ДОРОГЕ К ЛУНЕ?

«...А если мясо или печеночный паштет полить соусом «Молдова», то это космическое блюдо сможет поспорить с самым изысканным земным». — Павел Романович Попович, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, с удовольствием вспоминает трапезы на борту корабля. Рассказывает он о них подробно и на редкость «вкусно». Потом улыбаясь спрашивает: «А самим-то не доводилось пробовать нашу еду1».

— Доводилось. И, честно говоря, обед, которым нас угостили в одной из московских лабораторий, где разрабатывают рецепты пищи для космонавтов, запомнится нам надолго. Поначалу мы с любопытством и скрытым недоверием глядели на яркие тубы, баночки, миниатюрные, «на один укус», буханочки хлеба, а потом... С небывалым аппетитом, которому мог бы позавидовать сам Гаргантюа, мы поедали бекон и говяжий язык, борщ и рассольник, пюре из птицы и свинину с овощами, сладкий творог и соки. После обеда мы продолжили нашу беседу с сотрудниками лаборатории за чашкой, вернее, за тубой душистого кофе. Кстати, пить и есть из туб очень удобно. Пища выдавливается легко, без напряжения, вид у нее достаточно эстетичный, а запах... Впрочем, хорошая еда всегда вкусно пахнет.

Впервые вопрос о приготовлении пищи для космонавтов возник в 1960 году. Тогда и начались первые исследования, практические разработки, которыми занялись медики, биологи и, конечно, пищевики. Прежде всего следовало рассчитать калорийность питания, сделать блюда разнообразными, близкими по вкусовым качествам к земным. Они должны легче усваиваться, хорошо сохраняться в условиях внеземного полета и быть в компактной упаковке. Выполнить все эти требования не так-то просто, тем более, что 15 лет назад никакого практического опыта в этой области не было. Сначала решили сделать еду в виде тщательно гомогенизированной массы, то есть пастообразной. Но уже после первых полетов Ю. Гагарина и Г. Титова выяснилось: паста, вкусная и питательная, не подходит — в космосе тоже хочется пожевать.

НА ОСНОВЕ ШИРОКО РАЗВЕРНУТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ:... В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В АССОРТИМЕНТЕ, СО-

ОТВЕТСТВУЮЩЕМ СПРОСУ

ПОВЫШЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА-

ТЕПЕРЬ ДЕЛО

3

ПОСТАВЩИКАМИ

ТАРЫ

ю. КОВАЛЕВА, С. СОКОЛОВА, наши спецкоры

НАСЕЛЕНИЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Из пэствновлення ЦК КПСС. Совет» Министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании работников промышленности. строительства, транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1975 год»

КАЧЕСТВО— ГАРАНТМРУЕТ0Я1

ЕЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН ПОДМЕТИЛ, ЧТО НАША ПЛАНЕТА НАПОМИНАЕТ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, А ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — ЕГО ЭКИПАЖ. ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМОСЕ И ДЛЯ КОСМОСА ОТКРЫВАЮТ ЗАМАНЧИВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЗАНИМАЯСЬ ПРОБЛЕМОЙ ПИТАНИЯ КОСМОНАВТОВ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПИЩА, РАСФАСОВАННАЯ В ЛЕГКИЕ ИЗЯЩНЫЕ ТУБЫ, ВПОЛНЕ ПОДОЙДЕТ ЛЮДЯМ САМЫХ ЗЕМНЫХ ПРОФЕССИЙ. ИТАК, КОСМИЧЕСКИЕ БЛЮДА — ЗЕМЛЕ.

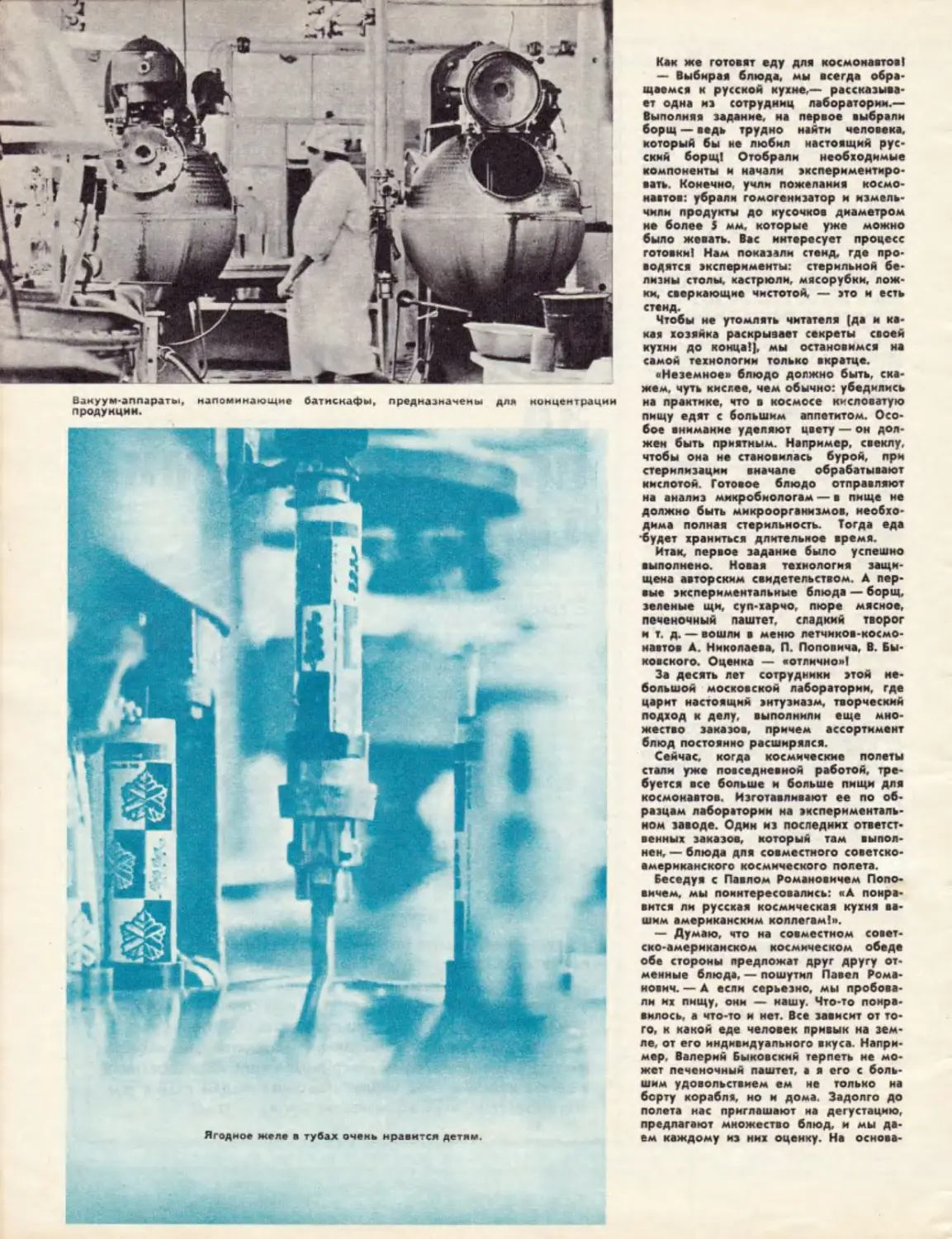

Вакуум-аппараты, напоминающие батискафы, предназначены для концентрации продукции.

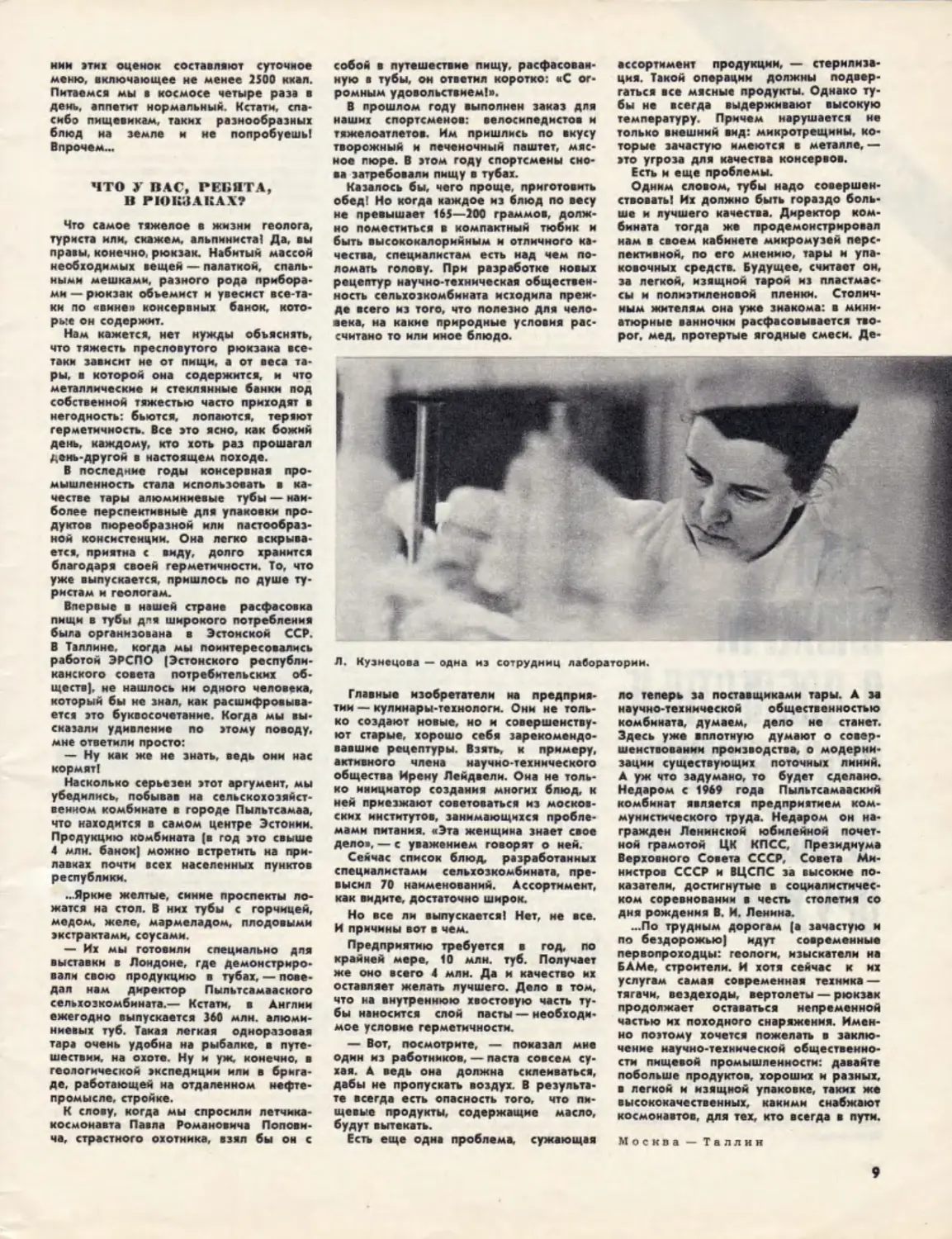

Ягодное желе в тубах очень нравится детям.

Как же готовят еду для космонавтов!

— Выбирая блюда, мы всегда обращаемся к русской кухне,— рассказывает одна из сотрудниц лаборатории.— Выполняя задание, на первое выбрали борщ — ведь трудно найти человека, который бы не любил настоящий русский борщ! Отобрали необходимые компоненты и начали экспериментировать. Конечно, учли пожелания космонавтов: убрали гомогенизатор и измельчили продукты до кусочков диаметром не более S мм, которые уже можно было жевать. Вас интересует процесс готовки! Нам показали стенд, где проводятся эксперименты: стерильной белизны столы, кастрюли, мясорубки, ложки, сверкающие чистотой, — это и есть стенд.

Чтобы не утомлять читателя (да и некая хозяйка раскрыаает секреты своей кухни до конца!), мы остановимся на самой технологии только вкратце.

«Неземное» блюдо должно быть, скажем, чуть кислее, чем обычно: убедились на практике, что в космосе кисловатую пищу едят с большим аппетитом. Особое внимание уделяют цвету — он должен быть приятным. Например, свеклу, чтобы она не становилась бурой, при стерилизации вначале обрабатывают кислотой. Готовое блюдо отправляют на анализ микробиологам — в пище не должно быть микроорганизмов, необходима полная стерильность. Тогда еда -будет храниться длительное время.

Итак, первое задание было успешно выполнено. Новая технология защищена авторским свидетельством. А первые экспериментальные блюда — борщ, зеленые щи, суп-харчо, пюре мясное, печеночный паштет, сладкий творог и т. д. — вошли в меню летчиков-космонавтов А. Николаева, П. Поповича, В. Быковского. Оценка — «отлично»!

За десять лет сотрудники этой небольшой московской лаборатории, где царит настоящий энтузиазм, творческий подход к делу, выполнили еще множество заказов, причем ассортимент блюд постоянно расширялся.

Сейчас, когда космические полеты стали уже повседневной работой, требуется все больше и больше пищи для космонавтов. Изготавливают ее по образцам лаборатории на экспериментальном заводе. Один из последних ответственных заказов, который там выполнен, — блюда для соямсстного советско-американского космического полета.

Беседуя с Павлом Романовичем Поповичем. мы поинтересовались: «А понравится ли русская космическая кухня вашим американским коллегам!».

— Думаю, что на совместном советско-американском космическом обеде обе стороны предложат друг другу отменные блюда, — пошутил Павел Романович. — А если серьезно, мы пробовали их пищу, они — нашу. Что-то понравилось, а что-то и нет. Все зависит от того, к какой еде человек привык на земле, от его индивидуального вкуса. Например, Валерий Быковский терпеть не может печеночный паштет, а я его с большим удовольствием ем не только на борту корабля, но и дома. Задолго до полета нас приглашают на дегустацию, предлагают множество блюд, и мы даем каждому из них оценку. На основа-

нии эти» оценок составляют суточное меню, включающее не менее 2500 ккал. Питаемся мы в космосе четыре раза в день, аппетит нормальный. Кстати, спасибо пищевикам, таких разнообразных блюд на земле и не попробуешь! Впрочем...

ЧТО у ВАС, РЕБЯТА, В РЮКЗАКАХ?

Что самое тяжелое в жизни геолога, туриста или, скажем, альпиниста! Да, вы правы, конечно, рюкзак. Набитый массой необходимых вещей — палаткой, спальными мешками, разного рода приборами — рюкзак объемист и увесист все-таки по «вине» консервных банок, которые он содержит.

Нам кажется, нет нужды объяснять, что тяжесть пресловутого рюкзака все-таки зависит не от пищи, а от веса тары, в которой она содержится, и что металлические и стеклянные банки под собственной тяжестью часто приходят в негодность: бьются, лопаются, теряют герметичность. Все зто ясно, как божий день, каждому, кто хоть раз прошагал день-другой в настоящем походе.

В последние годы консервная промышленность стала использовать в качестве тары алюминиевые тубы — наиболее перспективные для упаковки продуктов пюреобразной или пастообразной консистенции. Она легко вскрывается, приятна с виду, долго хранится благодаря своей герметичности. То, что уже выпускается, пришлось по душе туристам и геологам.

Впервые в нашей стране расфасовка пищи в тубы дпя широкого потребления была организована в Эстонской ССР. В Таллине, когда мы поинтересовались работой ЭРСПО (Эстонского республиканского совета потребительских обществ), не нашлось ни одного человека, который бы не знал, как расшифровывается это буквосочетание. Когда мы высказали удивление по этому поводу, мне ответили просто:

— Ну квк же не знать, ведь они нас кормят!

Насколько серьезен этот аргумент, мы убедились, побывав на сельскохозяйственном комбинате в городе Пыльтсамаа, что находится в самом центре Эстонии. Продукцию комбината (в год это свыше 4 млн. банок) можно встретить на прилавках почти всех населенных пунктов республики.

...Яркие желтые, синие проспекты ложатся на стол. В них тубы с горчицей, медом, желе, мармеладом, плодовыми экстрактами, соусами.

— Их мы готовили специально для выставки в Лондоне, где демонстрировали свою продукцию в тубах. — поведал нам директор Пыпьтсамааского сельхозкомбината.— Кстати, в Англии ежегодно выпускается 160 млн. алюминиевых туб. Такая легкая одноразовая тара очень удобна на рыбалке, в путешествии, на охоте. Ну и уж. конечно, в геологической экспедиции или в бригаде, работающей на отдаленном нефтепромысле, стройке.

К слову, когда мы спросили летчика-космонавта Павла Романовича Поповича, страстного охотника, взял бы он с

собой в путешествие пищу, расфасованную в тубы, ом ответил коротко: «С огромным удовольствием!».

В прошлом году выполнен заказ для наших спортсменов: велосипедистов и тяжелоатлетов. Им пришлись по вкусу творожный и печеночный паштет, мясное пюре. В этом году спортсмены снова затребовали пищу в тубах.

Казалось бы, чего проще, приготовить обед! Но когда каждое из блюд по весу не превышает 165—200 граммов, должно поместиться в компактный тюбик и быть высококалорийным и отличного качества, специалистам есть над чем поломать голову. При разработке новых рецептур научно-техническая общественность сельхозкомбината исходила прежде всего из того, что полезно для человека, на какие природные условия рассчитано то или иное блюдо.

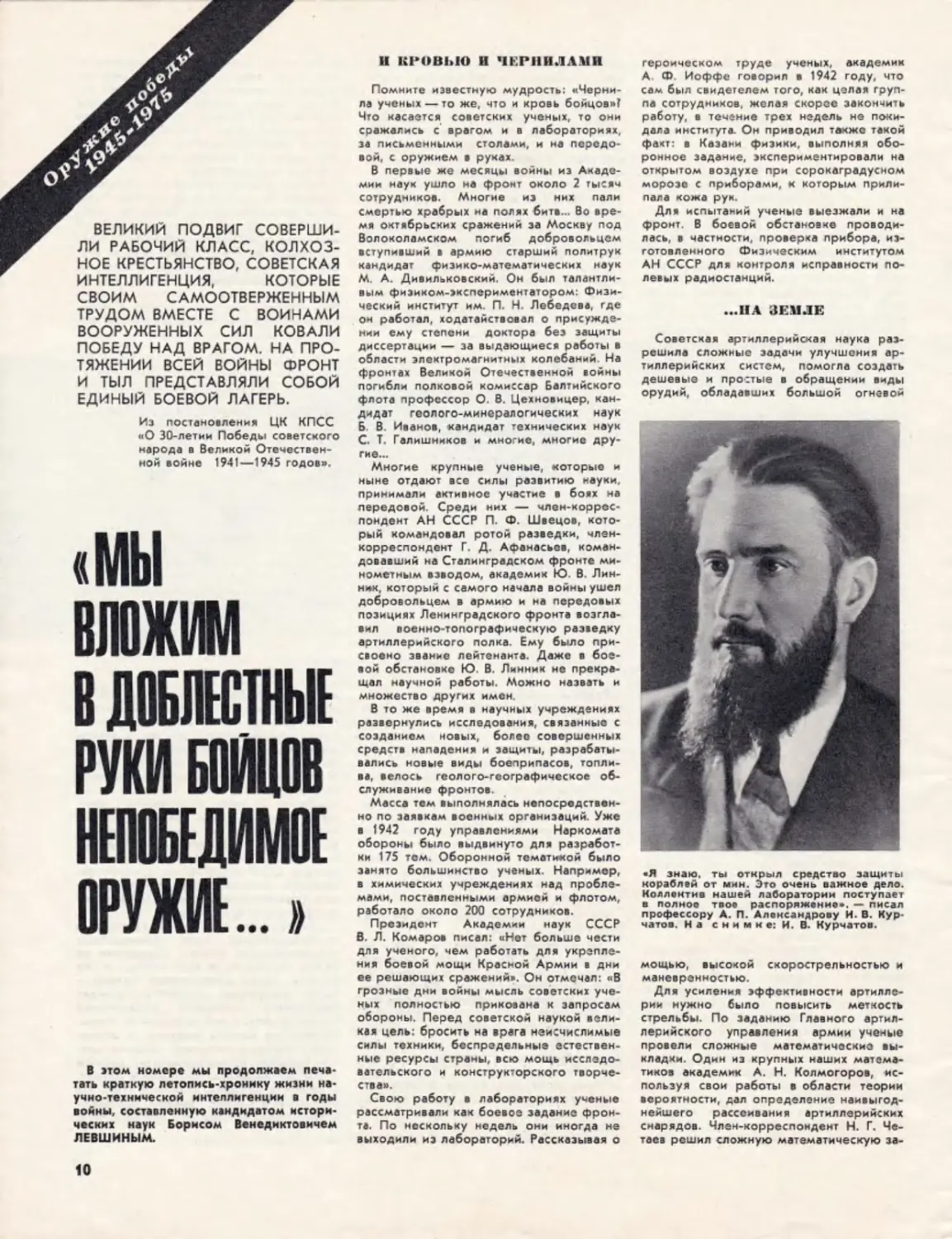

Л. Кузнецова — одна иэ сотрудниц лаборатории.

Главные изобретатели на предприятии — кулинары-технологи. Они не только создают новые, но и совершенствуют старые, хорошо себя зарекомендовавшие рецептуры. Взять, к примеру, активного члена научно-технического общества Ирену Лейдвели. Она не только инициатор создания многих блюд, к ней приезжают советоваться из московских институтов, занимающихся проблемами питания. «Эта женщина знает свое дело», — с уважением говорят о ней.

Сейчас список блю& разработанных специалистами сельхозкомбината, превысил 70 наименований. Ассортимент, как видите, достаточно широк.

Но все ли выпускается! Нет, не все. И причины вот в чем.

Предприятию требуется в год, по крайней мере, 10 млн. туб. Получает же оно всего 4 млн. Да и качество их оставляет желать лучшего. Дело в том, что на внутреннюю хвостовую часть тубы наносится слой пасты — необходимое условие герметичности.

— Вот, посмотрите, — показал мне одни из работников, — паста совсем сухая. А ведь она должна склеиваться, дабы не пропускать воздух. В результате всегда есть опасность того, что пищевые продукты, содержащие масло, будут вытекать.

Есть еще одна проблема, сужающая

ассортимент продукции, — стерилизация. Такой операции должны подвергаться все мясные продукты. Однако тубы не всегда выдерживают высокую температуру. Причем нарушается не только внешний вид: микротрещины, которые зачастую имеются в металле, — это угроза для качества консервов.

Есть и еще проблемы.

Одним словом, тубы надо совершенствовать! Их должно быть гораздо больше и лучшего качества. Директор комбината тогда же продемонстрировал нам в своем кабинете мнкромузей перспективной, по его мнению, тары и упаковочных средств. Будущее, считает он, за легкой, изящной тарой из пластмассы и полиэтиленовой пленки. Столичным жителям она уже знакома: в миниатюрные ванночки расфасовывается творог, мед, протертые ягодные смеси. Де

ло теперь за поставщиками тары. А за научно-технической общественностью комбината, думаем, дело не станет. Здесь уже вплотную думают о совершенствовании производства, о модернизации существующих поточных линий. А уж что задумано, то будет сделано. Недаром с 1969 года Пыльтсамааский комбинат является предприятием коммунистического труда. Недаром он награжден Ленинской юбилейной почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС за высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина.

...По трудным дорогам (а зачастую и по бездорожью) идут современные первопроходцы: геологи, изыскатели на БАМе, строители. И хотя сейчас к их услугам самая современная техника — тягачи, вездеходы, вертолеты — рюкзак продолжает оставаться непременной частью их походного снаряжения. Именно поэтому хочется пожелать в заключение научно-технической общественности пищевой промышленности: давайте побольше продуктов, хороших и разных, я легкой и изящной упаковке, таких же высококачественных, какими снабжают космонавтов, для тех, кто всегда в пути.

Москва — Таллин

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕРШИЛИ РАБОЧИЙ КЛАСС, КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО, СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, КОТОРЫЕ СВОИМ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ВМЕСТЕ С ВОИНАМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КОВАЛИ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ВОЙНЫ ФРОНТ И ТЫЛ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ ЕДИНЫЙ БОЕВОЙ ЛАГЕРЬ.

Из постановления ЦК КПСС «О 30-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«МЫ вложим В ДОБЛЕСТНЫЕ РУКИ БОЙЦОВ НЕПОБЕДИМОЕ ОРУЖИЕ...»

В этом номере мы продолжаем печатать краткую летопись-хронику жизни научно-технической интеллигенции в годы войны, составленную кандидатом исторических наук Борисом Венедиктовичем ЛЕВШИНЫМ.

И КРОВЬЮ И ЧЕРНИЛАМИ

Помните известную мудрость: «Чернила ученых — то же, что и кровь бойцов»? Что касается советских ученых, то они сражались с врагом и в лабораториях, за письменными столами, и на передовой, с оружием в руках.

В первые же месяцы войны из Академии наук ушло на фронт около 2 тысяч сотрудников. Многие из них пали смертью храбрых на полях бите... Во время октябрьских сражений за Москву под Волоколамском погиб добровольцем вступивший в армию старший политрук кандидат физико-математических наук М. А. Дивильковский. Он был талантливым физиком-экспериментатором: Физический институт им. П. Н. Лебедева, где он работал, ходатайствовал о присуждении ему степени доктора без защиты диссертации — за выдающиеся работы в области электромагнитных колебаний. На фронтах Великой Отечественной войны погибли полковой комиссар Балтийского флота профессор О. В. Цехновицер, кандидат геолого-минералогических наук Б. В Иванов, кандидат технических наук С. Т. Галишникоа и многие, многие другие...

Многие крупные ученые, которые и ныне отдают все силы развитию науки, принимали активное участие в боях на передовой. Среди них — член-корреспондент АН СССР П. Ф. Швецов, который командовал ротой разведки, член-корреспондент Г. Д. Афанасьев, командовавший на Сталинградском фронте минометным взводом, академик Ю. В. Линник, который с самого начала войны ушел добровольцем в армию и на передовых позициях Ленинградского фронта возглавил военно-топографическую разведку артиллерийского полка. Ему было присвоено звание лейтенанта. Даже в боевой обстановке Ю. В. Линник не прекращал научной работы. Можно назвать и множество других имен,

В то же время в научных учреждениях развернулись исследования, связанные с созданием новых, более совершенных средств нападения и защиты, разрабатывались новые виды боеприпасов, топлива, велось геолого-географическое обслуживание фронтов.

Масса тем выполнялась непосредственно по заявкам военных организаций. Уже в 1942 году управлениями Наркомата обороны было выдвинуто для разработки 175 тем. Оборонной тематикой было занято большинство ученых. Например, в химических учреждениях над проблемами, поставленными армией и флотом, работало около 200 сотрудников.

Президент Академии наук СССР В. Л. Комаров писал: «Нет больше чести для ученого, чем работать для укрзпле-ния боевой мощи Красной Армии в дни ее решающих сражений». Он отмечал: «В грозные дни войны мысль советских ученых полностью прикована к запросам обороны. Перед советской наукой великая цель: бросить на врага неисчислимые силы техники, беспредельные естественные ресурсы страны, всю мощь исследовательского и конструкторского творчества».

Свою работу в лабораториях ученые рассматривали как боевое задание фронта. По нескольку недель они иногда не выходили из лабораторий. Рассказывая о

героическом труде ученых, академик А Ф Иоффе говорил в 1942 году, что сам был свидетелем того, как целая группа сотрудников, желая скорое закончить работу, в течение трех недель не покидала института. Он приводил также такой факт: а Казани физики, выполняя оборонное задание, экспериментировали на открытом воздухе при сорокаградусном морозе с приборами, к которым прилипала кожа рук.

Для испытаний ученые выезжали и на фронт. В боевой обстановке проводилась, о частности, проверка прибора, изготовленного Физическим институтом АН СССР для контроля исправности полевых радиостанций.

...НА ЗЕМЛЕ

Советская артиллерийская наука разрешила сложные задачи улучшения артиллерийских систем, помогла создать дешевые и простые в обращении виды орудий, обладавших большой огневой

«Я знаю, ты открыл средство защиты кораблей от мин. Это очень важное дело. Коллектив нашей лаборатории поступает в полное твое распоряжение». — писал профессору А. П. Александрову И. В. Курчатов. На с и и м и е: И. В. Курчатов.

мощью, высокой скорострельностью и маневренностью.

Для усиления эффективности артиллерии нужно было повысить меткость стрельбы. По заданию Главного артиллерийского управления армии ученые провели сложные математические выкладки. Один из крупных наших математиков академик А. Н. Колмогоров, используя свои работы в области теории вероятности, дал определение наивыгоднейшего рассеивания артиллерийских снарядов. Член-корреспондент Н. Г. Че-тасв решил сложную математическую за-

дачу — определение наивыгоднейшей крутизны нарезки стволов орудий, чтобы наилучшим образом обеспечить кучность боя, стабилизацию снарядов в полете и т. д.

Ученые вложили свои знания и труд в совершенствование покрывших себя славой в боях за Родину знаменитых «катюш». В этом изобретении воплотилась давнишняя мечта артиллеристов: в одной установке соединить три основных качества артиллерии — подвижность, мощность и шмвальность. Реактивные установки, смонтированные на автомашинах, за несколько секунд выпускали 16 снарядов. Уничтожающий огонь советских гвардейских минометов фашисты впервые испытали 14 июля 1941 года в районе Орши.

В улучшении этого мощного боевого

оружия принимало участие несколько институтов. К примеру, группа сотрудников Института механики, которой руководил член-корреспондент Н. М. Беляев, исследовала причины, вызывавшие разброс снарядов в стороны. Были указаны способы конструирования деталей, обеспечивающие устойчивость полета снарядов при сходе с направляющей рамы в момент выстрела.

Нашему ракетному оружию враг смог противопоставить сначала шестиствольные, а к концу 1942 года — десятиствольные реактивные минометы, которые по своим технико-тактическим качествам оказались гораздо слабее «катюш».

Ученые принимали участие и в создании и совершенствовании артиллерийских снарядов. Особое значение имела работа, связанная с повышением боевых качеств специальных типов снарядов, а том числе бронебойных. За время войны толщина лобовой брони вражеских танков увеличилась с 60 до 200 миллиметров. Это требовало усиления противотанковых средств. По заданию Главного артиллерийского управления Красной Армии при участии академика Н. Т. Гудцова был разработан тип подкалиберных снарядов, применение которых увеличивало брочепробивасмость почти вдвое и позволяло успешно вести борьбу с новыми танками противника.

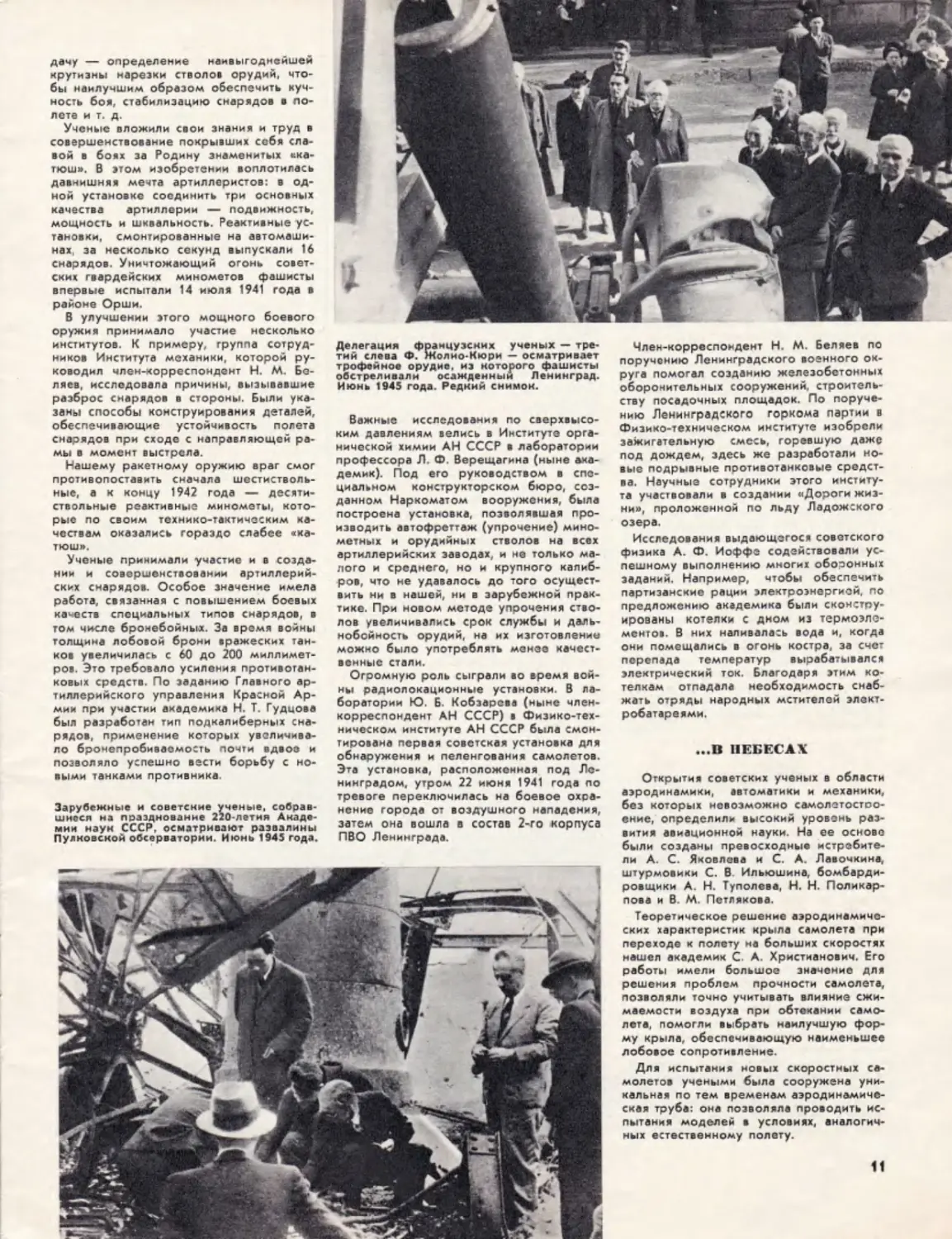

Зарубежные и советские ученые, собравшиеся на празднование 220-летия Академии наук СССР, осматривают развалины Пулковской обсерватории. Июнь 1945 года.

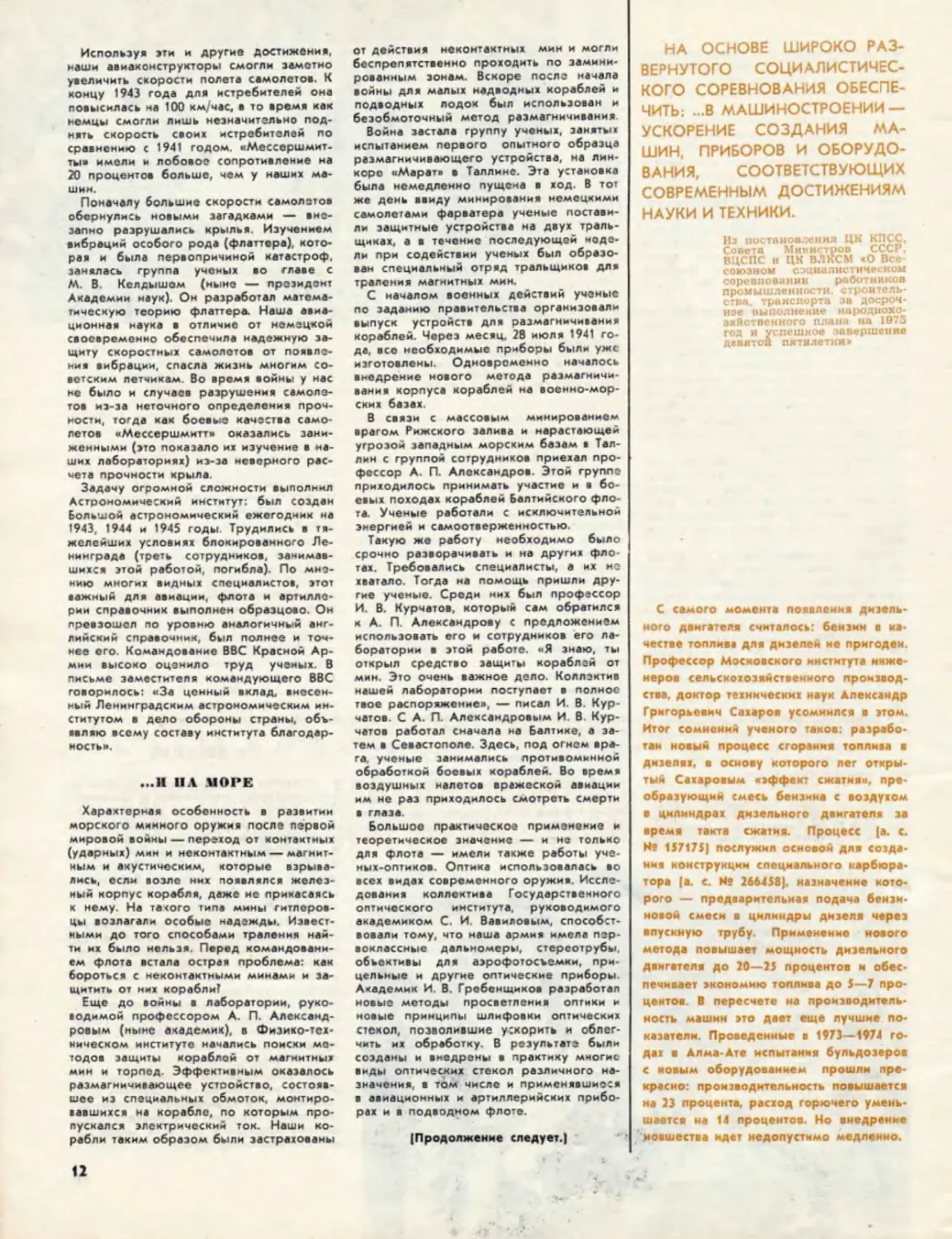

Делегация французских ученых — третий слева Ф. Жолио-Кюри — осматривает трофейное орудие, из которого фашисты обстреливали осажденный Ленинград. Июнь 1945 года. Редкий снимок.

Важные исследования по сверхвысоким давлениям велись в Институте органической химии АН СССР в лаборатории профессора Л. Ф. Верещагина (ныне академик). Под его руководством в специальном конструкторском бюро, созданном Наркоматом вооружения, была построена установка, позволявшая производить автофреттаж (упрочение) минометных и орудийных стволов на всех артиллерийских заводах, и не только малого и среднего, но и крупного калибров, что не удавалось до того осуществить ни в нашей, ни в зарубежной практике. При новом методе упрочения стволов увеличивались срок службы и дальнобойность орудий, на их изготовление можно было употреблять менее качественные стали.

Огромную роль сыграли во время войны радиолокационные установки. В лаборатории Ю. Б. Кобзарева (ныне член-корреспондент АН СССР) в Физико-техническом институте АН СССР была смонтирована первая советская установка для обнаружения и пеленгования самолетов. Эта установка, расположенная под Ленинградом, утром 22 июня 1941 года по тревоге переключилась на боевое охранение города от воздушного нападения, затем она вошла в состав 2-го корпуса ПВО Ленинграда.

Член-корреспондент Н. М. Беляев по поручению Ленинградского военного округа помогал созданию железобетонных оборонительных сооружений, строительству посадочных площадок. По поручению Ленинградского горкома партии в Физико-техническом институте изобрели зажигательную смесь, горевшую даже под дождем, здесь же разработали новые подрывные противотанковые средства. Научные сотрудники этого института участвовали в создании «Дороги жизни», проложенной по льду Ладожского озера.

Исследования выдающегося советского физика А. Ф. Иоффе содействовали успешному выполнению многих оборонных заданий. Например, чтобы обеспечить партизанские рации электроэнергией, по предложению академика были сконструированы котелки с дном из термоэлементов. В них наливалась вода и, когда они помещались в огонь костра, за счет перепада температур вырабатывался электрический ток. Благодаря этим котелкам отпадала необходимость снабжать отряды народных мстителей электробатареями.

...В НЕБЕСАХ

Открытия советских ученых в области аэродинамики, автоматики и механики, без которых невозможно самолетостоо-ение, определили высокий уровень развития авиационной науки. На ее основе были созданы превосходные истребители А. С. Яковлева и С. А. Лавочкина, штурмовики С. В Ильюшина, бомбардировщики А. Н. Туполева, Н. Н. Поликарпова и В. М. Петлякова.

Теоретическое решение аэродинамических характеристик крыла самолета при переходе к полету на больших скоростях нашел академик С. А. Христианович. Его работы имели большое значение для решения проблем прочности самолета, позволяли точно учитывать влияние сжимаемости воздуха при обтекании самолета, помогли выбрать иаилучшую форму крыла, обеспечивающую наименьшее лобовое сопротивление.

Для испытания новых скоростных самолетов учеными была сооружена уникальная по тем временам аэродинамическая труба: она позволяла проводить испытания моделей в условиях, аналогичных естественному полету.

Используя эти и другие достижения, наши авиаконструкторы смогли заметно увеличить скорости полета самолетов. К концу 1943 года для истребителей она повысилась на 100 км/час, в то время как немцы смогли лишь незначительно поднять скорость своих истребителей по сравнению с 1941 годом. «Мессершмитты» имели и лобовое сопротивление на 20 процентов больше, чем у наших машин.

Поначалу большие скорости самолетов обернулись новыми загадками — внезапно разрушались крылья. Изучением вибраций особого рода (флаттера), которая и была первопричиной катастроф, занялась группа ученых во главе с М. В. Келдышом (ныне — президент Академии наук). Он разработал математическую теорию флаттера. Наша авиационная наука в отличие от немецкой своевременно обеспечила надежную защиту скоростных самолетов от появления вибрации, спасла жизнь многим советским летчикам. Во время войны у нас не было и случаев разрушения самолетов из-за неточного определения прочности, тогда как боевые качества самолетов «Мессершмитт» оказались заниженными (это показало их изучение в наших лабораториях) из-за неверного расчета прочности крыла.

Задачу огромной сложности выполнил Астрономический институт: был создан Большой астрономический ежегодник на 1943, 1944 и 1945 годы. Трудились в тяжелейших условиях блокированного Ленинграда (треть сотрудников, занимавшихся этой работой, погибла). По мнению многих видных специалистов, этот важный для авиации, флота и артиллерии справочник выполнен образцово. Он превзошел по уровню аналогичный английский справочник, был полнее и точнее его. Командование ВВС Красной Армии высоко оценило труд ученых. В письме заместителя командующего ВВС говорилось: «За ценный вклад, внесенный Ленинградским астрономическим институтом в дело обороны страны, объявляю всему составу института благодарность».

...И НА МОРЕ

Характерная особенность в развитии морского минного оружия после первой мировой войны — переход от контактных (ударных) мин и неконтактным — магнитным и акустическим, которые взрывались, если возле них появлялся железный корпус корабля, даже не прикасаясь к нему. На тасого типа мины гитлеровцы возлагали особые надежды. Известными до того способами траления найти их было нельзя. Перед командованием флота встала острая проблема: как бороться с неконтактными минами и защитить от них корабли?

Еще до войны в лаборатории, руководимой профессором А. П. Александровым (ныне академик), в Физико-техническом институте начались поиски методов защиты кораблей от магнитных мин и торпед. Эффективным оказалось размагничивающее устоойство, состоявшее из специальных обмоток, монтировавшихся на корабле, по которым пропускался электрический ток. Наши корабли таким образом были застрахованы

от действия неконтактных мин и могли беспрепятственно проходить по заминированным зонам. Вскоре поело начала войны для малых надводных кораблей и подводных лодок был использован и беэобмоточный метод размагничивания

Война застала группу ученых, занятых испытанием первого опытного образца размагничивающего устройства, на линкоре «Марат» в Таллине. Эта установка была немедленно пущена в ход. В тот же день ввиду минирования немецкими самолетами фарватера ученые поставили защитные устройства на двух тральщиках, а в течение последующей недели при содействии ученых был образован специальный отряд тральщиков для траления магнитных мин.

С началом военных действий ученые по заданию правительства организовали выпуск устройств для размагничивания кораблей. Через месяц, 28 июля 1941 года, все необходимые приборы были уже изготовлены. Одновременно началось внедрение нового метода размагничивания корпуса кораблей на военно-морских базах,

В связи с массовым минированием врагом Рижского залива и нарастающей угрозой западным морским базам в Таллин с группой сотрудников приехал профессор А. П. Александров. Этой группе приходилось принимать участие и в боевых походах кораблей Балтийского флота. Ученые работали с исключительной энергией и самоотверженностью.

Такую же работу необходимо было срочно разворачивать и на других флотах. Требовались специалисты, а их не хватало. Тогда на помощь пришли другие ученые. Среди них был профессор И. В. Курчатов, который сам обратился к А. П Александрову с предложением использовать его и сотрудников его лаборатории в этой работе. «Я знаю, ты открыл средство защиты кораблзй от мин. Это очень важное дело. Коллэктив нашей лаборатории поступает в полное твое распоряжение», — писал И. В. Курчатов. С А. П. Александровым И. В. Курчатов работал сначала на Балтике, а затем в Севастополе. Здесь, под огнем врага. ученые занимались противоминной обработкой боевых кораблей. Во время воздушных налетов вражеской авиации им не раз приходилось смотреть смерти в глаза.

Большое практическое применение и теоретическое значение — и не только для флота — имели также работы ученых-оптиков. Оптика использовалась во всех видах современного оружия. Исследования коллектива Государственного оптического института, руководимого академиком С. И. Вавиловым, способствовали тому, что наша армия имела первоклассные дальномеры, стереотрубы, объективы для аэрофотосъемки, прицельные и другие оптические приборы. Академик И. В. Гребенщиков разработал новые методы просветления оптики и новые принципы шлифовки оптических стекол, позволившие ускорить и облегчить их обработку. В результате были созданы и внедрены в практику многие виды оптических стекол различного назначения, в том числе и применявшиеся в авиационных и артиллерийских приборах и в подводном флоте.

(Продолжение следует.)

НА ОСНОВЕ ШИРОКО РАЗВЕРНУТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ: ...В МАШИНОСТРОЕНИИ — УСКОРЕНИЕ СОЗДАНИЯ МАШИН, ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

Из постановлспия ЦК КПСС. Совета Министров СССР. ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ <0 Все союзном социалистическом соревновании работников промышленности, строительства. транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1975 год и успешное завершение девятой пятилетки»

С самого момента появления дизельного двигателя считалось: бензин в качестве топлива для дизелей не пригоден. Профессор Московского института инженеров сельскохозяйственного производства, доктор технических наук Александр Григорьевич Сахаров усомнился в этом. Итог сомнений ученого таков: разработан новый процесс сгорания топлива в дизелях, а основу которого лег открытый Сахаровым «эффект сжатия», преобразующий смесь бензина с воздухом в цилиндрах дизельного двигателя за время такта сжатия. Процесс (а. с. N® 157175) послужил основой для создания конструкции специального карбюратора (а. с. № 266458). назначение которого — предварительная подача бензиновой смеси в цилиндры дизеля через впускную трубу. Применение нового метода повышает мощность дизельного двигателя до 20—25 процентов и обеспечивает экономию топлива до 5—7 процентов. В пересчете на производительность машин это дает еще лучшие показатели. Проведенные в 1973—1974 годах в Алма-Ате испытания бульдозеров с новым оборудованием прошли прекрасно: производительность повышается на 23 процента, расход горючего уменьшается на 14 процентов. Но внедрение новшества идет недопустимо медленно.

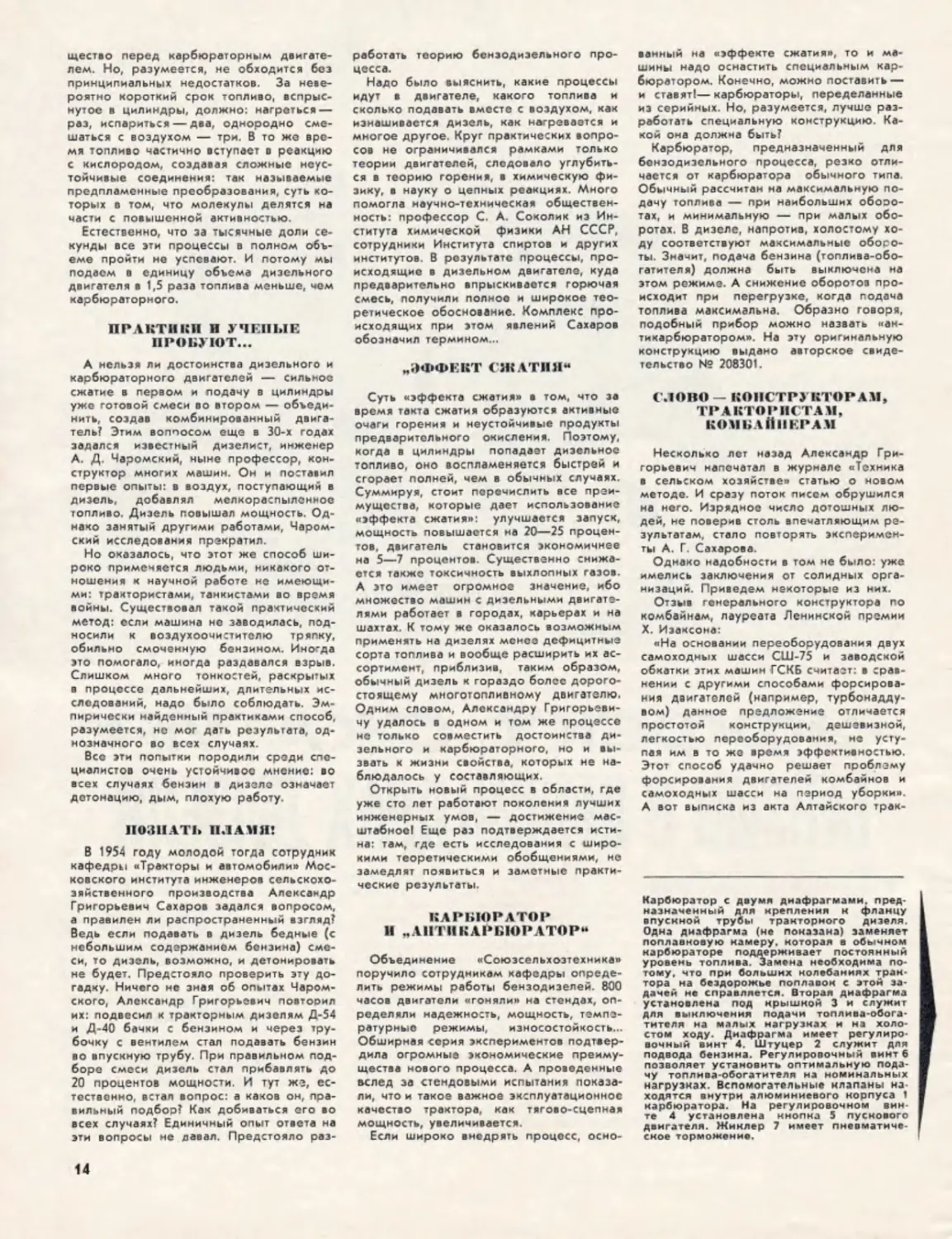

Профессор А. Г. Сахаров полон решимости внедрять бемэодизель.

ЭФФЕКТ СЖАТИЯ

га в цилиндрах иля

КОЕ-ЧТО ЗНАКОМОЕ О ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Общеизвестно: существуют два типа поршневых двигателей внутреннего сгорания — карбюраторные и дизельные. В первом — горючая смесь (воздух плюс мелкораспылеиное топливо) образуется вне цилиндров двигателя в особом приборе— карбюраторе. Затем эта смесь всасывается в цилиндр и сжимается. За время сжатия топливо хорошо перемешивается с воздухом, молекулы топлива частично преобразуются, создавая более активные компоненты сгорания: одним словом, время используется для того, чтобы лучше подготовить смесь к сгоранию. И когда искра от свечи поджигает смесь, процесс идет интенсивно и равномерно.

От достоинств проистекает и недостаток; нельзя сильно повысить степень сжатия, иначе процессы предварительного окисления пойдут чересчур интенсивно, начнется детонация — грубо говоря, взрыв И тогда большая часть выделяемой энергии пойдет вовсе не для того, чтобы совершить полезную роботу, а на разрушение двигателя.

Иное дело — дизель. Здесь сжимается только чистый воздух, поэтому сжать его можно гораздо сильней, чем горючую смесь. Лишь в самом конце такта сжатия, за тысячные доли секунды до вспышки подается в цилиндры дизеля мелкораспыленное топливо из форсунок. Если смесь сжимается Сильней, значит, и энергичней расширяется, и полезной работы производится больше. Вот почему к.п.д. дизеля выше. Это — его преиму-

щество перед карбюраторным двигателем. Но, разумеется, не обходится без принципиальных недостатков. За невероятно короткий срок топливо, вспрыснутое в цилиндры, должно: нагреться — раз, испариться — два, однородно смешаться с воздухом — три. В то же время топливо частично вступает в реакцию с кислородом, создавая сложные неустойчивые соединения: так называемые предпламенные преобразования, суть которых в том, что молекулы делятся на части с повышенной активностью.

Естественно, что за тысячные доли секунды все эти процессы в полном объеме пройти не успевают. И потому мы подаем в единицу объема дизельного двигателя в 1,5 раза топлива меньше, чем карбюраторного.

ПРАКТИКИ И УЧЕНЫЕ ПРОКУЮТ...

А нельзя ли достоинства дизельного и карбюраторного двигателей — сильное сжатие в первом и подачу в цилиндры уже готовой смеси во втором — объединить, создав комбинированный двигатель? Этим воппосом еще в 30-х годах задался известный дизелист, инженер А. Д. Чаромский, ныне профессор, конструктор многих машин. Он и поставил первые опыты: в воздух, поступающий в дизель, добавлял мелкораспылсниое топливо. Дизель повышал мощность. Однако занятый другими работами, Чаромский исследования прекратил.

Но оказалось, что этот же способ широко применяется людьми, никакого отношения к научной работе не имеющими: трактористами, танкистами во время войны. Существовал такой практический метод: если машина не заводилась, подносили к воздухоочистителю тряпку, обильно смоченную бензином. Иногда это помогало, иногда раздавался взрыв. Слишком много тонкостей, раскрытых в процессе дальнейших, длительных исследований, надо было соблюдать. Эмпирически найденный практиками способ, разумеется, нс мог дать результата, однозначного во всех случаях.

Все эти попытки породили среди специалистов очень устойчивое мнение: во всех случаях бензин в дизеле означает детонацию, дым, плохую работу.

ПОЗНАТЬ ПЛАМЯ!

В 1954 году молодой тогда сотрудник кафедры «Тракторы и автомобили» Московского института инженеров сельскохозяйственного производства Александр Григорьевич Сахаров задался вопросом, а правилен ли распространенный взгляд? Ведь если подавать в дизель бедные (с небольшим содержанием бензина) смеси, то дизель, возможно, и детонировать не будет. Предстояло проверить эту догадку. Ничего не зная об опытах Чаром-ского, Александр Григорьевич повторил их: подвесил к тракторным дизелям Д-54 и Д-40 бачки с бензином и через трубочку с вентилем стал подавать бензин во впускную трубу. При правильном подборе смеси дизель стал прибавлять до 20 процентов мощности. И тут же, естественно, встал вопрос: а каков он, правильный подбор? Как добиваться его во всех случаях? Единичный опыт ответа на эти вопросы не давал. Предстояло раз

работать теорию бензодизельного процесса.

Надо было выяснить, какие процессы идут в двигателе, какого топлива и сколько подавать вместе с воздухом, как изнашивается дизель, как нагревается и многое другое. Круг практических вопросов не ограничивался рамками только теории двигателей, следовало углубиться в теорию горения, в химическую физику, в науку о цепных реакциях. Много помогла научно-техническая общественность: профессор С. А. Соколик из Института химической физики АН СССР, сотрудники Института спиртов и других институтов. В результате процессы, происходящие в дизельном двигателе, куда предварительно впрыскивается горючая смесь, получили полное и широкое теоретическое обоснование. Комплекс происходящих при этом явлений Сахаров обозначил термином...

„ ЭФФЕКТ СЖАТИЯ**

Суть «эффекта сжатия» в том, что за время такта сжатия образуются активные очаги горения и неустойчивые продукты предварительного окисления. Поэтому, когда в цилиндры попадает дизельное топливо, оно воспламеняется быстрей и сгорает полней, чем в обычных случаях. Суммируя, стоит перечислить асе преимущества, которые дает использование «эффекта сжатия»: улучшается запуск, мощность повышается на 20—25 процентов, двигатель становится экономичнее на 5—7 процентов. Существенно снижается также токсичность выхлопных газов. А это имеет огромное значение, ибо множество машин с дизельными двигателями работает в городах, карьерах и на шахтах. К тому же оказалось возможным применять на дизелях менез дефицитные сорта топлива и вообще расширить их ассортимент, приблизив, таким образом, обычный дизель к гораздо более дорогостоящему многотопливному двигателю. Одним словом, Александру Григорьевичу удалось в одном и том же процессе не только совместить достоинства дизельного и карбюраторного, но и вызвать к жизни свойства, которых не наблюдалось у составляющих.

Открыть новый процесс в области, где уже сто лет работают поколения лучших инженерных умов, — достижение масштабное! Еще раз подтверждается истина: там, где есть исследования с широкими теоретическими обобщениями, не замедлят появиться и заметные практические результаты.

КАРБЮРАТОР И „АПТН КАРБЮРАТОР**

Объединение «Союзсельхозтехника» поручило сотрудникам кафедры определить режимы работы бензодизелей. 800 часов двигатели «гоняли» на стендах, определяли надежность, мощность, температурные режимы, износостойкость... Обширная серия экспериментов подтвердила огромные экономические преимущества нового процесса. А проведенные вслед за стендовыми испытания показали, что и такое важное эксплуатационное качество трактора, как тягово-сцепная мощность, увеличивается.

Если широко внедрять процесс, осно

ванный на «эффекте сжатия», то и машины надо оснастить специальным карбюратором. Конечно, можно поставить — и ставят!— карбюраторы, переделанные из серийных. Но, разумеется, лучше разработать специальную конструкцию. Какой она должна быть?

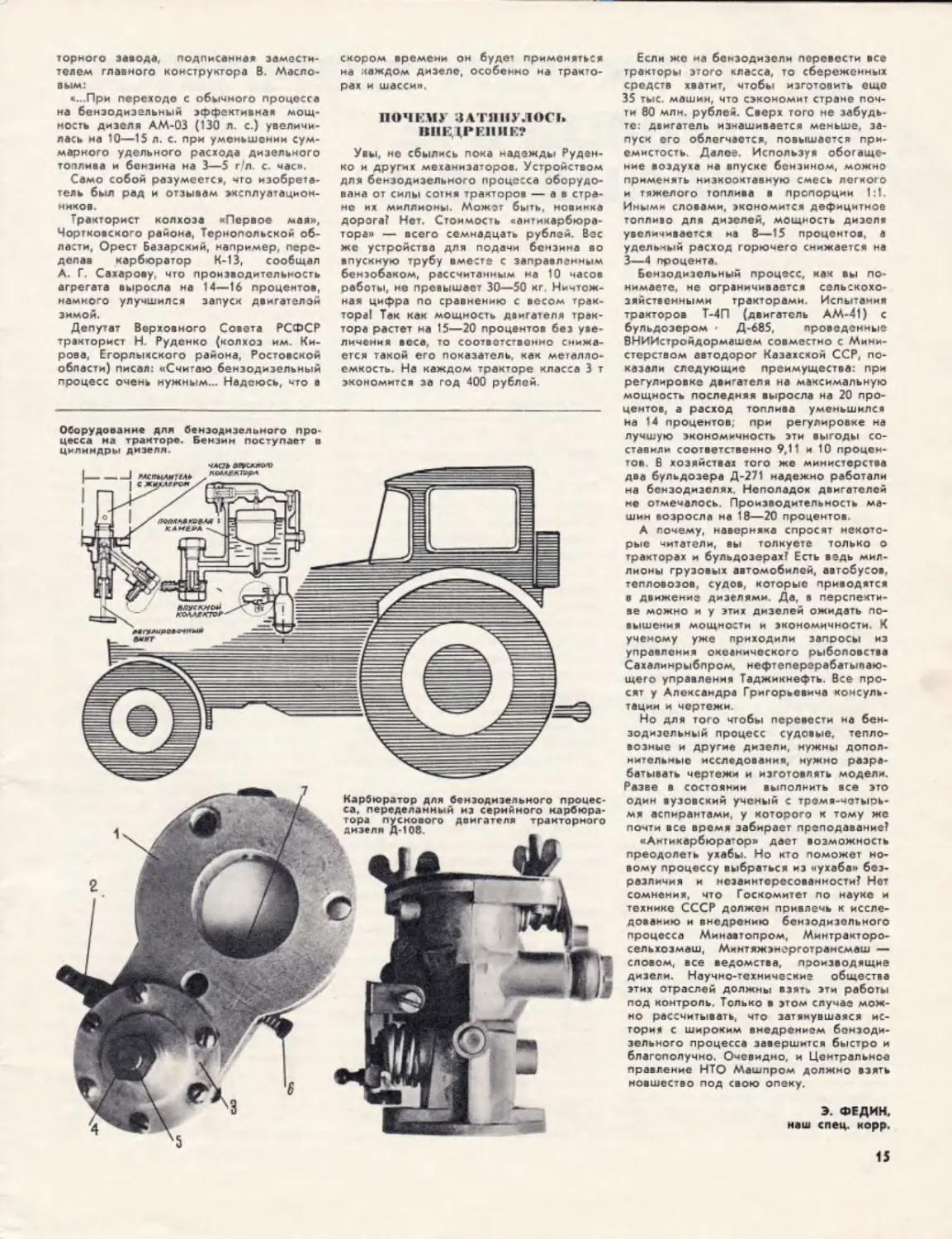

Карбюратор, предназначенный для бензодизельного процесса, резко отличается от карбюратора обычного типа. Обычный рассчитан на максимальную подачу топлива — при наибольших обооо-тах, и минимальную — при малых оборотах. В дизеле, напротив, холостому ходу соответствуют максимальные обороты. Значит, подача бензина (топлива-обогатителя) должна быть выключена на этом режиме. А снижение оборотов происходит при перегрузке, когда подача топлива максимальна. Образно говоря, подобный прибор можно назвать «антикарбюратором». На эту оригинальную конструкцию выдано авторское свидетельство № 208301.

СЛОВО — КОНСТРУКТОРАМ, ТРАКТОРИСТАМ, КОМБАЙНЕРАМ

Несколько лет назад Александр Григорьевич напечатал в журнале «Техника в сельском хозяйстве» статью о новом методе. И сразу поток писем обрушился на него. Изрядное число дотошных людей, не поверив столь впечатляющим результатам, стало повторять эксперименты А. Г. Сахарова.

Однако надобности в том не было: уже имелись заключения от солидных организаций. Приведем некоторые из них.

Отзыв генерального конструктора по комбайнам, лауреата Ленинской премии X. Изаксона:

«На основании переоборудования двух самоходных шасси СШ-75 и заводской обкатки этих машин ГСКБ считает: в сравнении с другими способами форсирования двигателей (например, турбонаддувом) данное предложение отличается простотой конструкции, дешевизной, легкостью переоборудования, не уступая им в то же время эффективностью. Этот способ удачно решает проблему форсирования двигателей комбайнов и самоходных шасси на период уборки». А вот выписка из акта Алтайского трак-

Карбюратор е двумя диафрагмами, предназначенный для крепления к фланцу впускной трубы тракторного дизеля. Одна диафрагма (не показана) заменяет поплавковую камеру, которая в обычном карбюраторе поддерживает постоянный уровень топлива. Замена необходима потому, что при больших колебаниях трактора на бездорожье поплавок с этой задачей не справляется. Вторая диафрагма установлена под крышной 3 и служит для выключения подачи топлива-обогатителя на малых нагрузках и на холостом ходу. Диафрагма имеет регулировочный винт 4. Штуцер 2 служит для подвода бензина. Регулировочный винт 6 позволяет установить оптимальную подачу топлива-обогатителя на номинальных нагрузках. Вспомогательные клапаны на ходятся внутри алюминиевого корпуса 1 карбюратора. На регулировочном винте 4 установлена кнопка 5 пускового двигателя. Жиклер 7 имеет пневматическое торможение.

торного завода, подписанная заместителем главного конструктора В. Масловым:

«...При переходе с обычного процесса на бензодизельный эффективная мощность дизеля АМ-03 (130 л. с.) увеличилась на Ю—15 л. с. при уменьшении суммарного удельного расхода дизельного топлива и бензина на 3—5 г/л. с. час».

Само собой разумеется, что изобретатель был рад и отзывам эксплуатационников.

Тракторист колхоза «Первое мая», Чортковского района, Тернопольской области, Орест Базарский, например, переделав карбюратор К-13, сообщал А. Г. Сахарову, что производительность агрегата выросла на 14—16 процентов, намного улучшился запуск двигателей зимой.

Депутат Верховного Совета РСФСР тракторист Н. Руденко (колхоз им. Кирова, Егорлыкского района, Ростовской области) писал: «Считаю бензодизельный процесс очень нужным... Надеюсь, что в

Оборудование для бензодизельного процесса на тракторе. Бензин поступает о цилиндры дизеля.

скором времени он будет применяться на каждом дизеле, особенно на тракторах и шасси».

ПОЧЕМУ ЗАТЯНУЛОСЬ ВНЕДРЕНИЕ?

Увы, не сбылись пока надежды Руденко и других механизаторов. Устройством для бензодизельного процесса оборудована от силы сотня тракторов — а в стране их миллионы. Может быть, новинка дорога? Нет. Стоимость «антикарбюра-тора» — всего семнадцать рублей. Вес же устройства для подачи бензина во впускную трубу вместе с заправленным бензобаком, рассчитанным на 10 часов работы, не превышает 30—50 кг. Ничтожная цифра по сравнению с весом трактора! Так как мощность двигателя трактора растет на 15—20 процентов без увеличения веса, то соответственно снижается такой его показатель, как металлоемкость. На каждом тракторе класса 3 т экономится за год 400 рублей.

Карбюратор для бензодизельного процесса, переделанный из серийного карбюратора пускового двигателя тракторного дизеля Д-108.

Если же на бензодиэели перевести все тракторы этого класса, то сбереженных средств хватит, чтобы изготовить еще 35 тыс. машин, что сэкономит стране почти 80 млн. рублей. Сверх того не забудьте: двигатель изнашивается меньше, запуск его облегчается, повышается приемистость. Далее. Используя обогащение воздуха на впуске бензином, можно применять низкооктавную смесь легкого и тяжелого топлива в пропорции 1:1. Иными словами, экономится дефицитное топливо для дизелей, мощность дизеля увеличивается на 8—15 процентов, а удельный расход горючего снижается на 3—4 процента.

Бензодизельный процесс, как вы понимаете, не ограничивается сельскохозяйственными тракторами. Испытания тракторов Т-4П (двигатель АМ-41) с бульдозером - Д-685, проведенные

ВНИИстройдормашем совместно с Министерством автодорог Казахской ССР, показали следующие преимущества: при регулировке двигателя на максимальную мощность последняя выросла на 20 процентов, а расход топлива уменьшился на 14 процентов; при регулировке на лучшую экономичность эти выгоды составили соответственно 9,11 и 10 процентов. В хозяйствах того же министерства два бульдозера Д-271 надежно работали на бензодизелях. Неполадок двигателей не отмечалось. Производительность машин возросла на 18—20 процентов.

А почему, наверняка спросят некоторые читатели, вы толкуете только о тракторах и бульдозерах? Есть ведь миллионы грузовых автомобилей, автобусов, тепловозов, судов, которые приводятся в движение дизелями. Да, в перспективе можно и у этих дизелей ожидать повышения мощности и экономичности. К ученому уже приходили запросы из управления океанического рыболовства Сахалинрыбпром, нефтеперерабатывающего управления Таджикнефть. Все просят у Александра Григорьевича консультации и чертежи.

Но для того чтобы перевести на бензодизельный процесс судовые, тепловозные и другие дизели, нужны дополнительные исследования, нужно разрабатывать чертежи и изготовлять модели. Разве в состоянии выполнить все это один вузовский ученый с тремя-четыоь-мя аспирантами, у которого к тому же почти все время забирает преподавание?

«Антикарбюратор» дает возможность преодолеть ухабы. Но кто поможет новому процессу выбраться из «ухаба» безразличия и незаинтересованности? Нет сомнения, что Госкомитет по науке и технике СССР должен привлечь к исследованию и внедрению бензодизельного процесса Минаетопром, Минтракторо-сельхозмаш, Минтяжэнерготрансмаш — словом, все ведомства, производящие дизели. Научно-технические общества этих отраслей должны взять эти работы под контроль. Только в этом случае можно рассчитывать, что затянувшаяся история с широким внедрением бензодизельного процесса завершится быстро и благополучно. Очевидно, и Центральное правление НТО Машпром должно взять новшество под свою опеку.

Э. ФЕДИН, наш спец. корр.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ «ЛИШНИЕ» МАШИНЫ

Почему нарушается ритм работы между бетонным умом и стройплощадкой! Причина этого анализируется в данной статье, которая продолжает рубрику «Ситуация.„», начатую в Не 3 «ТиН».

Редакция надеется, что читатели журнала расскажут о ситуациях в производственных, научно-исследовательских, учебных коллективах.

Пусть вам не ясны их истоки — все равно обращайтесь в журнал: всем важно знать, как избежать данной ситуации (а может быть, наоборот,— стремиться к ней!).

Итак, ситуация — откуда взялись «лишние» машины...

Не только детективам приходится сталкиваться с запутанными ситуациями. Подчас трудно бывает определить, по чьей вине произошел обыкновенный простой.

...Точно в 7 часов 30 минут заработал бетонный узел. Один за другим выезжают из заводских ворот груженые самосвалы. Их 13. В первую смену они должны совершить 85 рейсов — и стройплощадки будут полностью обеспечены бетоном. В конце дня все же вместо 85 запланированных рейсов было сделано 74. Между тем на стройплощадках не было никаких перебоев и шоферы работали на совесть...

В чем же дело! Чтобы выяснить, например, причины нарушения ритма работы, мы провели специальное исследование. 8 комиссию вошли активисты НТО, члены общественного бюро экономического аиализв и заместитель управляющего трестом Днепротяжстрой В. Аринушкин. И вот что выяснилось. От рейсов отказывались сами строители, не подготовленные к приемке бетона: кое-где не было подъездных путей, бункеров, отсутствовали бригадиры, приемщики, мастера. На многих объектах машины простаивали от 14 до 60 минут вместо 10.

Это расследование помогло руководителям строительных управлений треста принять действенные меры к устранению недостатков.

Теперь в треста заблаговременно составляли перечень всех строек с указанием их приоритета: пусковым — «зеленая улица»! Разработана карта расстояний, введена шифровка объектов. Заявки строителей, поступающие в диспетчерский отдел, после обработки передаются на электронно-вычислительную машину «Минск-22». Она-то и находит оптимальное решение, в котором указано время поставок, их объемы, очередность и т. д. и позволяет оперативно вмешиваться в чрезвычайных условиях в процесс перевозок.

Этой оперативной системе управления перевозками дано название «Супер».

Бетонный узел оборудован селекторной связью, штампчасами, фиксирующими прибытие и убытие автомобиля, в рейсовых картах делаются четкие отметки, приемщики выдают водителям талоны— все это помогло навести порядок в перевозках, облегчило расчеты между автопредприятиями и трестом. Практически учет бетона налажен так, что приписки, считавшиеся прежде неизбежными, исключены. Начали с наведения порядка в перевозках, а пришли в конечном итоге к улучшению организации труда на стройплощадках. Только за девять месяцев система «Супер» сэкономила на доставке раствора 2094 человеко-дня! Кроме того, ежедневно оставались две-три «лишние» автомашины, которые использовались на других работах. Экономический эффект составил за год 15 тысяч рублей.

Еще долгое время давало себя знать низкое качество отделочных работ. Анализ, проведенный активистами бюро, обнаружил, что работники специализи). ванного управления Отделстрой, получая от генподрядчиков объекты С опоздани

ем и стремясь уложиться в плановые сроки, пренебрегли качеством работ. Выход из этой ситуации нашли простой. Теперь в договорах между подрядчиками и Отделстроем указываются два срока: сдачи а эксплуатацию и под отделку. Собственно, так поступать и полагалось, «новое» здесь оказалось лишь хорошо забытым старым. Тем не менее эффект налицо: из шести жилых зданий четыре сданы на «отлично», остальные — на «хорошо», из шести объектов культбыта два приняты с оценкой «отлично», четыре — «хорошо».

Проблемой номер один в тресте все же является рост производительности труда. За пятилетку намечено увеличить ее на 41,3 процента — цифра немалая! Активисты НТО В. Ткаченко, Л. Руденко, Р. Краснюк, С. Батухтин приняли участие в разработке мероприятий, повышающих производительность труда, совершенствующих структуру управления. Да не только активисты. Почти все специалисты треста поддерживают тесные контакты с научно-исследовательскими организациями, откуда регулярно черпают сведения о новинках, а затем коллективно обсуждают, что из нового приме нить у себя, прямо на рабочих местах, стройплощадках. Нередко в спорах рождаются оригинальные решения. Члены общественного бюро скрупулезно подсчитывают эффект предложений.

Существеннее влияние на рост активности трудящихся оказывает экономическая учеба. Активисты НТО борются за повышение ее действенности, практической направленности. Создан совет по содействию экономическому образованию. На действующих в тресте курсах по экономическим знаниям прошли обучение около трех тысяч человек.

В. ЕФРЕМОВ, член комитета качества облсовета НТО г. Днепропетровск

«Человек и природа» — под таким заголовком в одиннадцатом номере нашего журнала за прошлый год было опубликовано интервью с тремя известными советскими учеными. Как нужно охранять природу, как использовать ее дары на благо человеку, какова здесь роль НТО — об этом шел разговор на страницах «Техники и науки». Мы продолжаем начатую тему, публикуя заметки нашего корреспондента Э. Серкина, побывавшего на Иссык-Куле.

а остановке в автобус, который вез меня в Чолпон-Ата, вошел молодой парень в модном костюме и в киргизской белой шапке с темным отворотом. Он бережно держал большую птицу с хищно загнутым клювом и злыми желтыми глазами. Птица была завернута в кусок мешковины, когтистые ноги опутаны цепочкой.

— Это кто—ястреб! — спросил я парня.

— Нет, нет — беркут, — заулыбался тот и ласково пригладил оттопырившееся перышко.

Желтый глаз повернулся а мою сторону, и я увидел в полуметре от своего лица медленно сузившийся зрачок. Появилось ощущение, будто я — под дулом пистолета, нацеленного мне точно в переносицу. Да, зайцу, на которого «спикирует» такая натренированная охотником «птичка», не позавидуешь... Впрочем, не позавидуешь и тем зайцам, в которых целятся из усовершенствованных, с точным боем двустволок нынешние охотники. Интересно, с чем предпочел бы иметь дело заяц: с охотничьим беркутом или двустволкой! Жаль, что зайцы не умеют говорить...

— Следующая остановка — Чолпон-Ата, — объявил водитель. Я приготовился выходить.

КОГО САЖАТЬ

В „ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПНШ)"?

Мой путь на озеро Иссык-Куль начался во Фрунзе, в Институте биологии Академии наук Киргизской ССР, в кабинете заместителя директора по научной работе кандидата биологических наук А. Конурбаева. Во время нашей беседы он несколько раз подчеркивал, что Иссык-Куль — один из уникальнейших водоемов мира, поэтому биологи обязаны подходить к решению вопросов о его использовании сугубо осторожно.

— Тут нужно учитывать, в частности, два фактора. — говорил мне Азат Омур-закович. — Первый — это то, что народнохозяйственное значение внутренних водоемов сейчас резко возрастает. Морской промысел рыбы из-за систематических переловов сейчас во всем мире сокращается. Как следствие этого меняется и международная правовая обстановка: многие страны стали запрещать лов рыбы вблизи своих территориальных вод. Вспомните конфликт по этому поводу между Исландией и Англией. Значит, мы заинтересованы в том, чтобы развивать рыбный промысел на наших озерах. Да и какую морскую ры-

ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, занимает акваторию оз. Иссык-Куль, его побережье и прилежащие участки на отрогах гор Кунгей-Алатау и Терскей-Алатау.

ЗАПОВЕДНИК, участок территории (акватории), на к-ром сохраняется в естесгв. состоянии весь его природный комплекс.

БСЭ, тома 9, 10 (3-е изд.)

бу можно сравнить с байкальским омулем, например! А кроме того, и продуктивность водоемов очень высока. Биомасса, которую мы можем получить с одного водного гектара, в несколько раз превышает ту, что способен дать гектар пашни. Но интенсивно занимаясь рыбоводством на Иссык-Куле, а именно о нем у нас идет речь, мы ни в коем случае не должны забывать, что озеро это не имеет стока. Здесь сложился определенный экологический баланс. Как его нарушить, не нанеся вреда озеру и его обитателям! И нужно ли его нарушать!

Готовясь к командировке, я прочитал то. что написано об Иссык-Куле в новом издании Большой советской энциклопедии. Акватория озера заповедна, значит, вся живность в нем должна оста

ваться в неприкосновенности. Но тогда как это согласовать с существующими там рыбокомбинатом, судоверфью! Из объяснений А. Конурбаева мне стало ясно, что ученые из Института биологии, стремясь повысить отдачу озера, стараются не рвать сложившуюся здесь биологическую цепочку, а только заменять отдельные ее звенья и наращивать дополнительные.

А основывается это все на заполнении «экологических ниш».