Автор: Гутнов Ф.Х.

Теги: археология вспомогательные исторические дисциплины (символика, эмблематика) история история осетии серия моя осетия генеология издательство респект историяческие источники родословные

ISBN: 978-5-905066-04-7

Год: 2012

Ф. X. Гутнов

ОСЕТИНСКИЕ

Серия

Моя Осетия

ББК 63.2(2Рос.Сев)

УДК 902.7(=915.6)

Гутнов Ф. X.

ОСЕТИНСКИЕ ФАМИЛИИ/Ф. X. Гутнов — Владикавказ:

Респект, 2012. - 536 с. - («Моя Осетия»: серия)

ББК 63.2(2Рос.Сев)

УДК 902.7(=915.6)

ISBN 978-5-905066-04-7

ISBN 978-5-905066-04-7

© Издательство «Респект», 2012

© Гутнов Ф. X., 2012

Ф. X. Гутнов

ОСЕТИНСКИЕ

ФАМИЛИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПЕКТ»

Владикавказ 2012

От автора

Генеалогические предания и таблицы давно уже признаны ценным

историческим источником. Родословные помогают воссоздать не

только прошлое отдельных фамилий, но и историю Осетии в целом.

С течением времени генеалогические предания пополнялись новыми сю-

жетами и к моменту их письменной фиксации (у народов Северного

Кавказа — преимущественно во второй половине XVIII—XIX вв.)

представляли собой своеобразную фольклорную версию истории того

или иного общества.

На Северном Кавказе родословные, как правило, сохранялись в уст-

ной традиции. Записываться они стали позднее. Но при этом каждый

уважаемый горец должен был знать свою родословную до седьмого ко-

лена.

Во все времена, из поколения в поколение, знатоки прошлого фик-

сировали наиболее значимые для той или иной фамилии события, те

или иные поступки предков, которые служили примером для новых по-

колений.

Имея в виду именно эту цель, мы предлагаем вниманию читателей

генеалогические заметки. В отдельных случаях представлены лишь

краткие сведения о родословных. В книге использованы материалы, со-

бранные автором в период работы над историей средневековой Осетии,

а также данные, предоставленные нам ценителями генеалогических

древностей некоторых фамилий.

5

АБАЕВЫ (ЛБЛИТ/Е) — от тюрк, абай: «отец». К родственным

фамилиям (аервадаелтае) относятся Зораевы, Икаевы, Остаевы и Бес-

лекоевы.

Происхождение данной фамилии фольклорная традиция связывает

с потомками Агуза — одной из ветвей наследников Ос-Багатара. Агузата

в Северной Осетии занимали местности Зака в Нарской котловине

и Трусовское ущелье у истоков р. Терек. В Южной Осетии они жили

в Рокском ущелье: в верховьях р. Большая Лиахва, левого притока Куры,

в селах Сба, Дзау, Елтура и в Цхинвали. Согласно устной традиции,

Абаевы, жившие в Южной Осетии, относились к «благородным» (уаз-

данлагам); свою родословную они выводили от прямых потомков леген-

дарного Ос-Багатара. Так, уазданлаги, жившие в ущелье Б. Лиахва (до

с. Сба — родины Абаевых), относились к ветви древнего рода Агузовых.

В. И. Абаев свою родословную выводил от предков из аула Цей высоко-

горных районов Алагирского ущелья.

Наиболее ранние письменные свидетельства об Абаевых относятся

к XVIII столетию. В составе осетинской делегации в Петербурге (1749—

1752) находился Дживи Абаев. Напомним, что это первое осетинское по-

сольство вело активные переговоры о включении Осетии в сферу особых

интересов России.

По многим преданиям, родоначальник Абаевых прибыл в Закинское

УЩелье из селения Кора. Обратимся к рассказу коренного закинца,

100-летнего Исмела Ханаева (с. Коркора), зафиксированному в 1921 г.

Цоцко Амбаловым, видным деятелем культуры и собирателем устного на-

родного творчества осетин. По его данным, селение Абайтикау основано

7

A

Моя Осетия

Тотербегом Абаевым, богатым выходцем из с. Кора Куртатинского уще-

лья. Он был женат на дочери дигорских баделят Абисаловых, от которой

имел двух сыновей (Дзанг и Дзанболат). Еще при жизни Тотербег заказал

себе медный гроб, в котором его и похоронили.

Другой (югоосетинский) вариант предания о появлении Абаевых

в Осетии Исмел Ханаев относит к более отдаленному периоду. В нем Абай,

Томай и Гагло предстают сыновьями Агзариса, сына Агуза, жившего до

монгольского периода. Известно также, что Абаевы считают своими близ-

кими родственниками (аервадаелтае) Осиата, Зората, Иката. Между ними

существовала экзогамия, в то же время они не имеют общего предка, что

является характерной чертой для многих подобных больших родственных

групп (патронимий) осетин.

Абаевы в Зака поселились вторыми по времени после Кесаевых, основав

недалеко от Трусовского и Сбийского перевалов свое селение Абайтикау.

Часто оно называлось Захъхъа — как принято считать, по имени сред-

неазиатских саков (скифов), давших наименование всему ущелью. Как

бы то ни было, по одной версии Абаевы считаются выходцами из селе-

ния Кора Куртатинского ущелья и наряду со многими другими фамилиями

Центральной и Южной Осетии относятся к древнему осетинскому роду

Агузата, известному средневековым аланам. По другой версии, Абаевы —

тюркского происхождения («абай» — по-тюркски отец).

Обратим внимание еще на одно обстоятельство, связанное с этой

фамилией. По нашим данным, югоосетинские Абаевы, составлявшие

в Сбийском ущелье два поселения — Верхний и Нижний Сба, — являют-

ся выходцами из Зака, а кобинские Абаевы — из упомянутых поселений

Южной Осетии. В. И. Абаев придерживался другого мнения, высказан-

ного Б. А. Калоеву в личной беседе. Он ссылался на мнение своего отца,

якобы утверждавшего, что все Абаевы вышли из двух населенных пунктов

в Цейском ущелье.

Итак, по фольклорной традиции, в Зака Абаевы и Кесаевы ока-

зались «монополистами», владевшими всей его обширной территорией.

Это обстоятельство сдерживало приток новых поселенцев. В 1826 г. здесь

насчитывалось 35 дворов, в 1846 г. — 23, в 1866 г. — 29, в 1900 г. — 34,

8------------------------------------------------------------------

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

в 1917 г. — 35, в 1921 г. — 36, в 1927 г. — 22. Из архитектурных комплек-

сов сохранилась лишь башня Абаевых, расположенная на северной окраине

села, в 100 м от реки Закадон.

Изначально Абайтикау было однофамильным. Спустя какое-то вре-

мя здесь компактно поселились Хутиевы, Цибировы, Бураевы, Медоевы,

Ханаевы — выходцы из разных мест Осетии. Подавляющее большинство

жителей села составляли Абаевы и Беслекоевы — родственные фамилии,

члены которых не вступали в брачные отношения друг с другом. Другие

фамилии были малочисленными: каждая имела не более трех-четырех дво-

ров. Всех их манили сюда богатые альпийские и субальпийские луга и се-

нокосные угодья.

Документальные сведения об осетинских Абаевых встречаются в рус-

ских и грузинских письменных памятниках, начиная с XVIII в. Закавказские

источники обычно называют эту фамилию с окончанием -швили (сын).

В качестве примера приведем дарственную царя Грузии Ираклия, согласно

которой в 1752 г. Галуа Абашвили получил из казны жалованье; в грамо-

те царевича Александра (1793) Ико Абашвили назван «преданным чело-

веком семьи» грузинского царя. Позднее Абаевы в письме в Сословно-

поземельный комитет отмечали: «наши предки служили грузинским царям,

охраняя их от нашествия неправоверных лезгинцев и персиян».

Из российских источников той поры обратим внимание на обращение

в 1758 г. осетинского старшины Иосифа Абаева к императрице Елизавете

Петровне с просьбой разрешить осетинам беспошлинную торговлю свои-

ми товарами в Кизляре. Интересно сообщение Астраханского губернато-

ра Бекетова об отправлении в 1763 г. Иосифа Абаева с письмом к царю

Имеретии Соломону.

В «Ведомости осетинской школы» в Моздоке от 20 октября 1768 г.

среди 7 учеников значится некий Абаев. В «Ведомости всех живущих

при урочище Моздок» от 15 июня 1764 г. упоминается «Куртатинского

уезда дворянин... Абаев, жена его Ханум... у них дети: сын Андрей, до-

чери Джанатхан и Джаласхан». Эта же семья отмечена еще в одном до-

кументе, датированном 1764 г., причем глава семьи к этому моменту уже

был крещен и назван Осипом, «из Куртатинского уезда дворянином».

9

A

Моя Осетия

В ведомости от 13 июня 1769 г. упоминается еще один Абаев — Густа «из

деревни Кора, а во крещении — Гавриил Матвеев, жена ево Мелиса, а во

крещении Матрена Николаевна, мать ево вдова Асу, во крещении Анисья

Васильевна; племянник Чумкел Абаев, а во крещении Иван Васильев».

Упомянутый выше «куртатинского уезду старшина» Осип Абаев, согласно

«Ведомости выдачи ржаной муки осетинцам и кабардинцам, проживаю-

щим в Моздоке», получил четыре четверти.

Имеющийся материал пока не позволяет точно установить проис-

хождение и первоначальное место проживания Абаевых. Предки дан-

ной фамилии отмечены по меньшей мере в трех местах: 1) в Абайтикау

Закинского ущелья у истоков реки Закадон; 2) в селениях Средний и

Нижний Сба в верховьях реки Большая Лиахва; 3) в двух населенных

пунктах Цейского ущелья. Жители аулов Зака и Сба, возможно, проис-

ходили от одного предка. Их разделял лишь перевал Сбаийаком, где нахо-

дился покосный участок, многие годы являвшийся объектом споров между

родственниками.

По многим вариантам преданий, родоначальник Абаевых прибыл

в Закинское ущелье из аула Кора. На этой территории прежде обитали

аланы, на что указывают средневековые памятники; оборонительные со-

оружения, церкви, склепы и т. д.

Согласно записанному в 1959 г. в с. Верхний Цей преданию, здесь пер-

выми появились предки Бицоевых и Абаевых. Причем последние осно-

вали аул, названный Абайтикау. Старожилы Цея около полувека назад

рассказали, что Абаевы, живущие в Коби по Военно-Грузинской дороге,

в верховьях рек Ардон и Большая Лиахва, а также в некоторых районах

Балкарии, являются потомками цейских Абаевых.

Интересно, что ни сам Василий Иванович, ни его родственники, ни ис-

следователи не обратили внимания на существование дигорских Абаевых.

В документах по сословному вопросу середины XIX в. сохранилось пре-

дание, согласно которому Абаевы, Тотоевы, Баевы, Такоевы, Цаллаевы,

Хадаевы и Галаевы происходят от Баслука, жившего в давние времена

«в с. Окац» Тапан Дигории. За землю они «никому не кланялись и ни

у кого покровительства не искали». Мощь и слава Баслука и его потомков

10----------------------------------------------------------------

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

вошли в поговорку. Если кто-то несправедливо был обижен, то проклинал

обидчика словами: «Да постигнет тебя гнев Баслукаевых».

В списке первых жителей Христиановского значатся Абаевы. Здесь

в 1878 г. родился Шамиль Бекмарзаевич Абаев, известный осетинский

писатель. Мальчику было всего 9 лет, когда умер его отец. Несмотря на

трудности, Шамиль, благодаря усилиям матери и бабушки, смог окончить

церковно-приходскую школу. Затем он безуспешно пытался поднять свое

маломощное хозяйство, батрачил у местного кулака. В то же время зани-

мался самообразованием, стал членом подпольного революционного круж-

ка. Со своими друзьями принял самое активное участие в революционных

событиях, происходивших в родном с. Христиановском.

Примерно в то же время Шамиль написал свои первые стихотворения,

поэмы и пьесы. Его ранние литературные опыты были опубликованы в га-

зете «Ног цард» («Новая жизнь»), выходившей в Тифлисе в 1907 г. Тогда

же он перевел на дигорский диалект знаменитую «Варшавянку», ставшую

своеобразным гимном всероссийской партии большевиков.

В 1915 г. Шамиль успешно сдал экзамены на должность учителя на-

чальных классов. Трудовую деятельность в качестве педагога он начал

в Цее, а продолжил в училищах Среднего Уфуха и Христиановского.

Осенью 1917 г., бросив работу учителя, Шамиль целиком переключился

на революционную деятельность.

Среди Абаевых, ставших известными далеко за пределами ущелья

и даже Осетии, в большом почете был лекарь Галати. До революции

в горной полосе Осетии люди понятия не имели о научной медицине. Все

болезни лечили местные народные лекари, среди которых встречались пре-

восходные умельцы, делавшие даже сложнейшие хирургические операции.

Именно таким лекарем был Галати Абаев, унаследовавший свою профес-

сию от отца Инуса, служившего в русской армии и там же в санчасти при-

обретшего медицинские навыки. И отец, и сын оставили о себе память как

талантливые народные целители.

Помнят земляки и знатока обычного права осетин — медиатора Уахтанга

Абаева. К числу лучших собирателей нартовского эпоса по праву относятся

Алеко, Данел, Монас, Николай и Филипп Абаевы. Среди Георгиевских

И

A

Моя Осетия

кавалеров назовем Василия Абаева. В советский период славу фами-

лии принесли Герой Советского Союза Ахсарбек Магометович (1923—

1982), генерал Майрам Георгиевич (1935—1995), лауреат Ленинской пре-

мии Салат Михайлович (1913—1989) и многие другие.

Василий (Вассо) Иванович Абаев (1900—2001) родился в кон-

це 1900 г. в семье горца-осетина. Начальное образование получил

в Кобийской сельской школе, а среднее — в Тифлисской 6-й классической

гимназии. После двух лет работы в Кобийской средней школе в 1922 г.

он поступает в Ленинградский университет на иранский разряд этнолого-

лингвистического отделения факультета общественных наук.

По окончании университета оставлен аспирантом Научно-исследова-

тельского института сравнительного изучения языков и литератур Запада

и Востока при ЛГУ. После завершения аспирантского курса в 1928 г.

Абаев направлен на работу в Кавказский историке-археологический ин-

ститут Академии наук СССР в Тифлисе. С 1930 г. и едва ли не до кон-

ца своей жизни он работал в Институте языкознания Академии наук

СССР.

В 1935 г. В. И. Абаеву присуждена степень кандидата филологиче-

ских наук (без защиты диссертации), а в 1962 г. — доктора филологиче-

ских наук (также без защиты диссертации). В 1969 г. В. И. Абаеву было

присвоено звание профессора.

Венцом всестороннего изучения культуры осетин, основным итогом

75-летней неутомимой научной деятельности В. И. Абаева явился основной

труд всей его жизни — «Историко-этимологический словарь осетинского

языка», по образному выражению ученых, «живой памятник осетинско-

му языку». Словарь по целому ряду своих характеристик принадлежит

к самым незаурядным явлениям в филологической науке.

Титанический и плодотворный труд В. И. Абаева трудно оценить.

Василий Иванович — всемирно известный ученый, лауреат Государственной

премии СССР, Государственной премии им. К. Л. Хетагурова, заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации, РСО—Алания, Республики

Южная Осетия, почетный член Российской академии естественных наук и

многих зарубежных академий.

12

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

Георгий Аланбекович Абаев (1955 г. р.) — талантливый скрипач, не

раз был признан музыкантом года РСО—А. Выпустил альбомы: «Тра-

диционная осетинская скрипичная музыка», «Маскарад», «Метаморфо-

зы», «Мечты» и «Полет».

АБАЦИЕВЫ (АБАЦИЪЕ) — возможно, от abazi — употреби-

тельное на Кавказе название монеты персидского происхождения; в свою

очередь, название монеты связано с шахом Аббасом I (1587—1629).

Среди важных событий средневековой истории Осетии — первое осе-

тинское посольство в России в середине XVIII в. В его состав вошел пред-

ставитель Куртатинского ущелья. В материалах Коллегии иностранных дел

он проходит как «Патер-мирза Давидов сын прозванием Кутат», после

крещения в Петербурге — Егор Куртаулов. Но таких фамилий в то время

в Осетии не было. К сожалению, источники не сообщают о нем ничего

существенного. В фондах «Кизлярского коменданта» сохранился доку-

мент от 25 октября 1768 г., в котором упоминается «Алибек — сын Батыр-

мурзы Кутатского». В настоящее время трудно установить фамилию

Патера (Батыра) Куртаулова. Известно лишь, что он жил в с. Дзивгис.

Здесь до сих пор рассказывают предание, согласно которому Патер-мирза

Кутатский — это старшина аула Батыр Абациев (Абациса). Он «был из-

вестен не только в Куртатинском ущелье, но и во всей Осетии», три года

провел в Петербурге, где выучился русскому языку и грамоте, приобрел

много друзей и знакомых. Позднее послал в Петербург сыновей, там «они

учились и стали офицерами и генералами». Как повествует предание, во

время отправки осетинской делегации в Россию Батыр Абациев не мог на-

звать своего имени и фамилии из-за того, что его родственник убил кабар-

динского князя и он опасался кровной мести. По архивным документам

XVIII—XIX вв. в Дзивгисе старшинами были Фарниевы.

В российской армии служило не одно поколение Абациевых. Так,

в престижном элитном подразделении — Собственном Его Император-

ского Величества конвое — отметились Дмитрий Константинович Аба-

циев (1884) и Давид Константинович (Дзамбулат Казбулатович) Аба-

циев (1903).

13

Моя Осетия

Дмитрий Константинович Абациев (1859—1936) — генерал от кава-

лерии, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., Ахал-Текинской

экспедиции генерала Скобелева в 1881 г., Русско-японской и Первой ми-

ровой войн. Начал службу рядовым казаком в качестве личного ординарца

при генерале Скобелеве во время Русско-турецкой войны. Трижды был

награжден солдатским Георгиевским крестом. После войны выдержал

офицерский экзамен при Виленском военном училище, после чего с гене-

ралом Скобелевым участвовал в Ахал-Текинской экспедиции. Награжден

Георгиевским крестом за штурм Геок-Тепе. До 1904 г. долгое время служил

в конвое Его Величества. Во время Русско-японской войны — полковник и

командир Уссурийского казачьего полка. В 1905 г. — генерал-майор. Перед

Первой мировой войной — начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии,

с которой участвовал на Кавказском фронте во всех боях против турок.

В1915 Г. — начальник Эриванского отряда в Игдыре, с которым вновь за-

нял Алашкертскую долину. В начале 1916 г. — командир 4-го Кавказского

армейского корпуса. Георгиевский кавалер за ночной штурм города Битлиса

в феврале 1916 г. В октябре 1916 г. — командир 6-го Кавказского армей-

ского корпуса, генерал-лейтенант. В 1917 г. — командир Туземного конно-

го корпуса. Представлен к чину генерала от кавалерии. В Добровольческой

армии с конца 1918 г. Участвовал в формировании горских частей. С апреля

1919 г. — в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. 13 июня

1919 г. утвержден в чине генерала от кавалерии и в то же время назначен

почетным представителем горских народов при командующем войсками

Северного Кавказа. В эмиграции жил в Белграде. Состоял в РОВСе.

Приказом начальника 4-го отдела РОВСа генерала Экка 2 апреля 1930 г.

назначен председателем Суда совести и чести для генералов. Скончался

в Белграде 4 июня 1936 г. Похоронен на Новом кладбище с отданием во-

инских почестей Югославской армии.

Михаил Николаевич Абациев (1891—1983) родился в Осетии, в селе

Ардон Терской области и, как и мать Гайто Газданова Вера Николаевна

Абациева (1876—1939), воспитывался в Петербурге.

Род Абациевых славился в Осетии образованностью и боевыми офи-

церами: прадед Михаила Николаевича служил еще у Кутузова, а отец,

14-----------------------------------------------------------------

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

Николай (Афако) Габиевич Абациев (1833—1897), был полковником

царской армии.

Приведем довольно интересные архивные документы из дел Комиссии

по разбору сословных прав горцев Терской и Кубанской областей. 17 декаб-

ря 1871 г. подпоручик Бимболат Хуцистов, Нави Абациев, Бибо Кучиев,

Асламурза Хаутов, штабс-капитан Афако Абациев и Федор Елканов об-

ратились в вышеназванную комиссию с заявлением, в коем утверждали,

что все шесть фамилий происходят от одного предка по имени Каир. Их

первопредок «поселился в Куртатии с незапамятных времен». Предки пе-

речисленных фамилий, «владея огромным пространством земли и дачами

лесов, в с. Дзивгис строили разные здания, сохранившиеся до настоящего

времени... предки наших фамилий пользовались почетом не только в сре-

де своего общества, но даже из всех куртатинцев были нередко выбирае-

мы как представители (в различные депутатские комиссии); до покорения

Кавказа служили грузинским царям, при которых пользовались особенною

предпочтительностью... молодые люди наших фамилий много раз были от-

правляемы в кадетские корпуса за казенный счет, служили в конвоях Его

Императорского Величества, и много членов наших фамилий дослужились

до офицерских чинов». В заявлении еще раз подчеркнуто, что «означенные

шесть фамилий потомков Каировых есть природные куртатинцы». Укажем,

что Кучиевы, по нашим данным, не могут быть «природными куртатинца-

ми» и уж тем более выходцами из Дзивгиса.

АБИСАЛОВЫ (АБЫСАЛТтЕ) — от др.-евр. Абисал: «отец

мира» (сокр. от «Авесалом»), дигорские феодалы (баделята). Богатая фа-

милия, одной из первых возвела большую башню (стыр маесыг). Позднее

Абисаловы поменяли место жительства, возведя новую башню (Кьубусы

маесыг) в двух километрах от Махческа.

Владения Абисаловых по горским меркам были достаточно обширны-

ми. Например, угодья Комур-Чикун и Арсак (559 десятин 2350 сажен)

баделята разделили на 9 разных по размерам участков. 133 дес. 1025 саж.

Достались майору Генардуко, Келемету, сыновьям Елкана и Хатахшуко

Давлатукаевичей Абисаловых. Здесь же имели свои участки Тевсаруко,

15

Моя Осетия

Али и Хазмат Абисаловы. Топонимическая номенклатура до наших дней

сохранила некоторые названия, указывающие на принадлежность уго-

дий, населенных пунктов и архитектурных памятников Абисаловым. Так,

Абисалти игуарданта (луга Абисаловых) — название больших покос-

ных участков от восточных окраин с. Задалеск до местности Ахсаргин;

Абисалти иаран (место жилища Абисаловых) — развалины строений

в местности Ахсиаг к югу от с. Дунта; Абисалти масуг (башня Абисало-

вых) — средневековая башня с укреплениями у юго-западной стороны

Махческа. Это же место носит и другие названия: Далдзагати къубус

(холм ниже солнечной стороны) и Астанти фидартта (укрепления

Астановых).

Еще одним интересным топонимом, связанным с хозяйством Абиса-

ловых, является Ахсани къулдум (пограничный холм) — луг в местности

Сурх. По одну сторону холма земли принадлежали Абисаловым, по дру-

гую — Кубатиевым. Границей между ними служил воткнутый в землю ка-

мень на гребне холма.

Интересным источником являются генеалогические таблицы. Для при-

мера приведем последовательность колен в таблицах поручика Абисала

и штабс-капитана Кургока Абисаловых, записанных в 1859 г.:

Бадел1

Абисал

Кулхан

Каммарза (жена: дочь балкарского таубия Темурханова)

Девлет (жена: Залихан Туганова)

Сонгаръ (жена: Дзана, дочь Содтанбека Кубатиева)

Азамат (жена: Довлетхан, дочьАфая Туганова)

Кургок 70 лет (жена: Мадаго, дочь Мисоста Таймазова)

Абисал (жена: Госса Карабугаева).

Родословная прапорщика Алимурзы Абисалова, записанная в 1859 г.:

Бадел

Абисал

1 В разных источниках встречаются различные формы написания этого имени (прим, автора).

16

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

Кулхан

Байсангур

Заурбек

Кургок

Дзангери (жена: дочь кабардинского уздена С. Камбиева)

Ислам (жена: дочьДохчуко Кубатиева)

Заурбек (жена: Гаду, дочь Умархана Туганова)

Алимурза (жена: Казихан, дочь Иналука Кубатиева).

Свою родословную Абисаловы возводят к легендарному Бадели.

Согласно наиболее распространенному преданию, Бадел на рубеже XV—

XVI вв. пришел в Осетию из Маджарии. От Бадела произошли семь ди-

горских феодальных фамилий: Абисаловы, Тугановы, Кубатиевы, Кара-

жаевы, Кабановы, Чегемовы, Битуевы.

Л. Л. Штедер во время своего путешествия по Кавказу в 1781 г. от-

мечал, что баделята являются потомками маджарского хана и поселились

в Дигории «в южном углу возвышенности, где проходит дорога в долину

Гарниске. С помощью последующих набегов и грабежей, в которых баделя-

та были предводителями, они сделались защитниками слабых семей, при-

обретая этим расположение народа. Снискали себе всеобщее внимание и

в результате защиты дигорцев сделались постепенно их властителями...».

Интересны показания представителей зависимого дигорского населения

о появлении в Дигорском ущелье баделят. В документе, зафиксированном

в 1849 г. в Нальчике Комиссией по разбору прав дигорских старшин и

«черного» народа, говорится: «В самые древние времена прибыл в Диго-

рию одинокий вольный человек из племени маджаров по имени Бадель,

которого народ дигорский принял под свое покровительство и как гостя по

древнему обычаю наделил землею и другими средствами к жизни. Земля

эта и по сие времени известна всему народу. Во время прибытия Баделя

в Дигорию существовала у дигорцев вражда с одноплеменным обществом

Донифарса, которое своим хищничеством причиняло много вреда своему

народу, что и заставило дигорцев, принявших к себе Баделя, поручить ему

как воину хорошему караулить и охранять то самое место, через которое

--------------------------------_-------------_----------. 17

A

Моя Осетия

вторгались донифарсцы в Дигорию. Нынешние старшины дигорские, на-

зываемые баделятами, происходят по прямой линии от Баделя». Графиня

П. С. Уварова, побывавшая в Осетии в начале XX в., так интерпретиро-

вала предание о происхождении Абисаловых: «Абисаловы — магометане

и считают себя венграми или гуннами; основатель их рода Бадила имел,

по преданию, трех сыновей: Абисала, Тугана и Кубата. Они стали праот-

цами известных в Дигории семей Абисаловых, Тугановых и Кубатовых,

сохранивших до сих пор магометанскую религию. Предание это, передан-

ное нам Абисаловым, отличается в подробностях от преданий, представ-

ленных по этому вопросу В. Ф. Миллером, производившим род Бадилы

из Крыма, и М. М. Ковалевским, выводящим Бадилу из Маджара, раз-

валины которого сохранились на берегах Кумы, близ станицы Прасковея

Ставропольской губернии».

Абисаловы проходили службу в таком элитном подразделении, как

Собственный Его Императорского Величества конвой. Среди служивших

в нем — офицер Кубады и подполковник Элькон (вторая пол. XIX в.).

Хорошо известны подвиги осетин в Русско-турецкой войне 1877—

1878 гг. Приведем лишь один эпизод — бой у Дели-Сулы 22 июня 1877 г.

По описанию очевидцев, черкесы с турецкой стороны и всадники-осетины

с российской демонстрировали полное пренебрежение к возможной смер-

ти: «Черкесы джигитовали, вытянувшись густою вереницей. Осетины раз-

вернулись конною цепью в трехстах шагах от противника; я невольно был

очарован открывшимся мне зрелищем. Этот поединок соплеменных про-

тивников был прерван задунайскою пробой осетинской верности русскому

знамени... Для примера упомяну об одном из таких случаев, происшед-

шем на моих глазах. Черкес, перестреливаясь с прапорщиком Абисаловым,

громко спросил его, магометанин он или христианин. В ответ раздался

веселый возглас: «Я христианин!» — хотя стрелявший был мусульманин.

Пронзительная брань пролетела в воздухе, и выстрелы затрещали —

у Абисалова оказались прострелянными полы черкески, но сам он отделал-

ся легким ранением в ногу».

Среди Абисаловых немало достойных упоминания людей. Таков, на-

пример, Юрий Хаджимуратович Абисалов (1957 г. р.) — заслуженный

18--------------------------------------------------------------

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

художник России и Республики Северная Осетия — Алания, обладатель

серебряной и золотой медалей Российской академии художеств, член-

корреспондент Российской академии художеств (2011).

АБОЕВЫ (АБОИТ?Е). Название этой фамилии, как полагают

сами Абоевы, восходит к имени Абой, диалектному варианту мусульман-

ского мужского имени Абай. В переводе на русский язык означает «стар-

ший брат, дядя; старший родственник». Есть и другое значение: «внима-

тельный, осмотрительный». Но следует учесть, что процесс формирования

фамилий был достаточно длительным, поэтому определить время и место

происхождения рода Абоевых можно лишь приблизительно. Мы остано-

вимся лишь на одной версии ранней истории фамилии.

Свое происхождение они ведут от Ос-Багатара по линии его потомка

Царазона. Согласно устной традиции, место их жительства в прошлом —

Зарамаг. Хотя это и Двалетия, но все зарамагские фамилии пришли сюда

из расположенного ниже по ущелью Алагирского общества.

Немало интересных людей вышли из этой фамилии. Например, за-

служенный врач Северной Осетии, известный хирург, народный депутат

СССР (1989—1991) Александр Сафарбекович Абоев (1947—2010).

Заур-Бек Петрович Абоев (1931 г. р.) — талантливый художник-гра-

фик, член Союза художников СССР.

АВСАНОВЫ (/ЕВС7ЕНТУЕ). По генеалогическому преданию,

Бичегкуевы и Авсановы — близкие родственники (аервадаелтае), про-

изошли от фамилии Мансуровых. Мансуровы и Кантемировы жили по

соседству. Уже никто не помнит, что произошло между ними, но знатная

фамилия Кантемировых решила перебить всех мужчин Мансуровых от

мала до велика. Устроили Кантемировы кувд и пригласили на него всех

мужчин Мансуровых. Там и осуществили свой злой умысел. Удалось спас-

тись только двум парням Мансуровых — Бичегку и Авсану. Они были на

охоте. Когда ребята вернулись в село, Будаевы спрятали их, дабы не вы-

мер весь род. Мальчики выросли, обзавелись семьями, но фамилии взяли

новые — Бичегкуевы и Авсановы.

19

A

Моя Осетия

АВСАРАГОВЫ (тЕВОЕР/ЕГЬЕ). Фамилия Авсарагов об-

разована от имени Авсараг, которое восходит к древнему осетинскому

Ахсартаг.

Не менее вероятно и то, что имя Авсараг восходит к двум словам:

афса — в переводе с дигорского «кобыла», и раука — в переводе с осетин-

ского «светлый». Таким образом, имя Авсараг можно перевести на рус-

ский как «светлый конь».

Выдающимся представителем фамилии был революционер Марк Гаври-

лович (Дзета Дзабоевич) Авсарагов (1888—1935). Родился он в с. Хрис-

тиановском (ныне г. Дигора) в большой трудолюбивой крестьянской се-

мье Дзабо (Дабо) Авсарагова и Купа Асланикоевны Таболовой. В то вре-

мя, когда на свет появился будущий герой революции, с. Христиановское

было одним из самых передовых и образованных селений всей Терской об-

ласти. В конце XIX в. из 5757 жителей селения 982 были грамотными, из

них 832 — мужчины, 150 — женщины.

Революционная деятельность Марка Авсарагова началась еще в годы

учебы. Он с односельчанами принимал самое живое участие в разоруже-

нии старшины Христиановского Дриса Батманова. А уже в начале 1917 г.

Авсарагов был избран в Революционный Совет рабочих и солдатских де-

путатов крепости Ревель. Позже он был назначен военным комиссаром

инженерной обороны Петрограда. С 17 января 1921 г. Марк Гаврилович —

председатель Горской республики при Народном комиссариате националь-

ностей РСФСР.

АГАЕВЫ (АГАИТ/Е). От тат.-монг. ага: «господин, хозяин».

Чиновники Сословно-поземельного комитета отмечали в «Записке о вла-

дениях алдаров Дударовых»: Инал, «лучший в свое время человек во всем

Тагаурском обществе, имевший большие связи в окружающих племенах»,

летом 1810 г. поселился на левом берегу Камбилеевки. 26 семей фарсагла-

гов на новом месте построили свои жилища.

Среди первых поселенцев Иналово (ныне Хумалаг) в документах

указывается имя Зиуа Агаева. Обратим внимание на его имя — Зиу. Так

в традиционном осетинском обществе обозначался обычай взаимопомощи.

20 ----------------------------------------------------------

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

В ауле Хумалаг со временем возросло число Агаевых. Если в начале

столетия всего один двор принадлежал им, то в конце века — шесть.

АГНАЕВЫ (АГЪНАТ/Е). Как бытует предание, фамилия Агна-

евых произошла от первой жены Мизура, у которой была дочь по имени

Тайсау. В давние времена Мизур покинул Урсдон и обосновался в местно-

сти, которая впоследствии была названа его именем. Тайсау вышла замуж,

у нее родились сыновья, от которых пошли фамилии Агнаевых, Амбаловых,

Зангиевых, Габолаевых, Таутиевых, Тебиевых, Таболовых и Цабиевых.

Фамилии разрастались, остро ощущалась нехватка земли, и в поисках луч-

шей жизни некоторые из этих фамилий покинули Мизур.

Из Агнаевых многие переселились в разные села Осетии, в том числе

и в Тапан Дигорию.

Родовая башня Агнаевых расположена в самой верхней части с. Да-

гом Алагирского ущелья. Сохранилось чуть больше двух ярусов башни.

Основные габариты — 4,70 х 4,55 кв. м.

Сосланбек Агнаев — полный кавалер Георгиевского креста.

Гастан Амзорович Агнаев (1943 г. р.) — член Союза писателей. За-

меститель главного редактора журнала «Мах дуг» с 1984 г. Автор сборни-

ка рассказов и повестей «В гостях у сына», романов «Последняя ночь» и

«Святое имя ее», а также сборника «Осетинские обычаи». Несколько его

произведений изданы на словацком и болгарском языках.

АГУЗАРОВЫ (УЕГЬУЫЗАРТУЕ) относятся к числу первых жи-

телей аула Згид. Были известны в с. Ход. Позднее отмечены и в равнин-

ных поселениях — Беслане, Хумалаге и др.

Особое место Агузаровы занимают в истории Уаллагкома. Во всех се-

лениях этого общества иронское население преобладало над дигорским. Все

они назывались здесь хехевцами (в переводе с адыгского хехес — «при-

шлый»), В числе хехевцев были и Агузаровы, вместе с Томаевыми пере-

бравшиеся в Уаллагком из с. Ход.

Ахсарбек Татарканович Агузаров (1922—1994) родился в с. Згид

Северной Осетии. Работал редактором республиканской газеты «Раст-

21

A

Моя Осетия

дзинад». С 1963 по 1982 г. был председателем Государственного комитета

СО АССР по телевидению и радиовещанию.

АДЫРХАЕВЫ (АДЫРХАТ/Е) являются выходцами из с. Верх-

ний Унал Алагирского ущелья. Фамилия известна с конца XIX в. Состоит

в родстве с Гергиевыми, Катаевыми, Дзерановыми (или Худаловыми).

Эти четыре фамилии были основаны родными братьями и жили в Верхнем

Унале.

В середине XIX в. Адырхаевы подали прошение в Комитет для разбо-

ра личных прав о признании их первостатейными старшинами. Прошение

якобы было удовлетворено.

По утверждению заявителей, без участия Адырхаевых не происходило

ни одно значимое событие в ущелье, будь то объявление войны или при-

мирение кровников.

В XIX в., во время массового переселения горцев на равнину, Адыр-

хаевы и Дзерановы перебрались в Ардон. Там Адырхаевы заняли целую

улицу, компактно разместившись рядом друг с другом. Несколько семей

обосновались в Эльхотово.

Катаевы через Кивонский перевал ушли в Уаллагком, а Гергиевы —

в Кора-Урсдон.

У Адырхаевых много именитых врачей и учителей. Среди извест-

ных представителей фамилии — Николай Борисович Адырхаев, ветеран

дипломатической службы, на протяжении многих лет проработавший

в Посольстве СССР в Японии. Кроме того, был переводчиком на пере-

говорах Сталина.

Широко известно имя Светланы Дзантемировны Адырхаевой — ба-

лерины, народной артистки СО АССР, РСФСР, СССР. Светлана

Дзантемировна в 1960—1988 гг. была прима-балериной Большого теа-

тра, позже — художественным руководителем Театра балета Светланы

Адырхаевой, а в 2001 г. — балетмейстером-репетитором Большого теа-

тра.

Светлана Дзантемировна награждена орденом «Знак почета» и орде-

ном Трудового Красного Знамени.

22

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

Сослан Георгиевич Адырхаев — трехкратный чемпион мира по класси-

ческой борьбе, многократный серебряный и бронзовый призер чемпиона-

тов мира среди ветеранов. Заведует кафедрой физвоспитания университе-

та «Украина», кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный тренер

Украины, написал более 60 научно-методических работ.

В республике известно также имя Чермена Умаровича Адырхаева,

предпринимателя, возглавляющего фирму «Дакар».

АЗНАУРОВЫ (УЕЗНАУЫРТУЕ) . От груз, «дворянин», из перс.

азна: «родовитый».

В глубине Куртатинского ущелья расположилось красивейшее селение

Хилак. От сегодняшних старейших представителей селения еще можно

услышать о так называемых «Фарныджы фыртта». Возможно, так на-

зывали троих братьев — Баги, Сокыра и Азнаура.

В Осетии издавна фамилии образовывались от имен. Так и от этих трех

братьев произошли фамилии Багиевых, Сокуровых и Азнауровых.

Семья Азнаура в поисках лучшей жизни переселилась из Хилака в Ха-

рисджин, но и здесь свободной земли не было, и пришлось Азнауру про-

должить поиски места под солнцем. Так он дошел до Ирыкау, но и здесь

он задержался ненадолго.

На месте современного селения Ольгинское в те времена были пастби-

ща. Несколько бедных семей горцев решили обосноваться на этих землях.

В их числе были два брата — Магомет и Астемир Азнауровы. Нынешние

выходцы из Ольгинского, носящие фамилию Азнауровых, — потомки

Магомета и Астемира.

АЙДАРОВЫ (АИДАРТ/Е). От араб, хайдар: «лев», прозвище

халифа Ахи. Свидетельства о предках Айдаровых содержатся в генеалоги-

ческих и исторических преданиях осетин и балкарцев. В одном из фольк-

лорных памятников рассказывается, как в далеком прошлом пришли из-за

моря, из Маджарии, два брата царской крови: Бадел и Басиат.

В балкарских преданиях о происхождении таубиев (высшее сословие

в средневековой Балкарии) говорится, что отец Басиата и Бадела жил при

-----------------------------------------------------------23

A

Моя Осетия

Джанибек-хане Маджарском. Джанибек — золотоордынский хан, пра-

вил до 1357 г. Причиной ухода Бадела и Басиата из Маджар могло стать

поражение золотоордынцев в битве 1395 г. с Тимуром. После разгрома

Тохтамыша маджарские аланы могли уйти в горы к своим соплеменникам.

Появление эмигрантов привело к столкновению двух групп социальных

верхов. Это событие нашло отражение в «Песне об Айдаруке», возник-

новение которой фольклористы относят к рубежу XV—XVI вв. Основная

сюжетная линия данного памятника — захват власти Баделом, оттеснившим

на второй план Айдара (осетинская форма кабардинского имени Айдарук)

Кабанова. Подчеркивая местное происхождение Айдара, многие «демо-

кратические» предания именуют его сыном Дигор-Кабана, а от Дигора, по

тем же преданиям, произошло все коренное население.

В Дигорское ущелье предок фамилии Айдаровых пришел из Архона

Алагирского ущелья, а в Архон — из Туальского. Долгое время представи-

тели этой фамилии жили в селении Фараскат, а после Октябрьской рево-

люции переселились в Чиколу и Дигору.

Свидетельства преданий отражают реальные исторические события.

Средневековую Тапан Дигору возглавлял ныхас (собрание старейшин),

который собирался на поляне Стона. Судебными и военными функциями

ведал специальный человек, носивший титул уоли. В конце XV в., по дан-

ным М. М. Блиева и Р. С. Бзарова, уоли являлся Айдар(ук), «обладав-

ший всеми достоинствами благородного мужа. Он был храбрейшим воином

и опытным полководцем, мудрым советчиком и справедливым судьей».

Т. А. Хамицаева в специальном исследовании «Одиннадцать вариан-

тов песни об Айдар(ук)е» обратила внимание на то, что во всех случаях

«пришелец» Бадел нашел приют у Айдар(ук)а. Со временем состаривший-

ся Айдар(ук) перестал ходить в походы и на ныхас. Его функции перешли

к Баделу.

Одним из выдающихся представителей фамилии был генерал-майор

Алексей Петрович Айдаров.

АИЛАРОВЫ (АИЛАРТ/Е). Фамилия Айларов имеет осетинское

происхождение и образована от тюркского слова айлар, что в переводе

24

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

означает «месяцы» («месяц», «луна»). Это слово используется в языках,

имеющих тюркское происхождение, например, в татарском, киргизском,

казахском, турецком и т. д. Возможно, что праосновой тюркского слова

айлар является греческое aila: «свет».

Скорее всего, родоначальник Айдаровых носил имя Айлар. Из истории

Руси в летописях указан татарский царевич Айлар, выходец из Золотой

Орды (1487).

Жили они в с. Урсдон одноименного ущелья. Когда увеличилась чис-

ленность фамилии, земли для всех стало не хватать. Часть Айдаровых

переселилась в аул Мидаггагкау Цейского ущелья. Прожив здесь долго и

став многочисленнее, фамилия вновь вынуждена была искать новые земли.

На этот раз часть ее осталась в Калаке.

Земельный «голод» заставил несколько семей Айларовых перебраться

на южный склон Главного Кавказского хребта, где в урочище Кадисар они

основали село с таким же названием. Позднее отдельные представители

фамилии вернулись в Мамисонское ущелье и поселились в ауле Лисри.

Другая ветвь Айларовых впоследствии переселилась на равнину.

Измаил Харитонович Айларов (1924 г. р.) — осетинский писатель, ав-

тор сборников «Я погнался за оленем» («Фаецаейсырдтон саерджын саг»),

«Кто рано встает — не жалеет» («Раджы бадаг — аеваесмон»); повестей:

«С дедом в горах» («Дадаимае хаехты»), «После дождя — солнечный

день» («Фаескъаевда — хур бон») и романа «Иа Мамисонском перевале»

(«Мамысоны аефцаегыл»).

Айдаровы составляли род вместе с Дзигасовыми и Дзугаевыми.

АКОЕВЫ (АКЪОТ/Е). Название фамилии, скорее всего, произо-

шло от личного имени Ако. Оно, в свою очередь, является одной из кратких

форм карачаево-балкарского мужского имени Аккуш (другие варианты —

Аккаш, Ака, Акай). Это имя восходит к двум тюркским словам: «ак»,

которое переводится как «белый», и «куш»: «орел». Соответственно, имя

Аккуш (Ако) в буквальном смысле означает «белый орел».

Фамилия Акоевых достаточно редкая. Тем не менее представите-

ли рода Акоевых упоминаются в различных документах и справочниках.

25

Моя Осетия

Так, в Памятной книге Хабаровского края записан осетин Александр

Маргузович Акоев, родившийся в 1880 г. в с. Дигора; в Книге памяти

РСО—А содержится информация об Алихане Сабеевиче (1899 г. р.) и

Афоне Александровиче (1908 г. р.) Акоевых.

Среди наиболее известных своих представителей однофамильцы вы-

делили Инала Георгиевича Акоева (1929 г. р.) — лауреата Государственной

премии, доктора биологических наук. С 1964 г. работал в области экспе-

риментальной и теоретической медицины радиобиологии. В 1969 г. стал

лауреатом Государственной премии СССР за исследование в области ра-

диационной медицины. В 1980 г. избран членом общества биоэлектромаг-

нитологии США.

Владимир Петрович Акоев (1930—1997) — заслуженный тренер

СССР, заслуженный тренер СО АССР, заслуженный работник культу-

ры Северной Осетии. Им подготовлено более 100 мастеров спорта, из них

семь мастеров международного класса и один заслуженный мастер спор-

та. Его ученики являются призерами и чемпионами первенства РСФСР,

СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. Среди них его сын Артур —

чемпион мира 1992 г., призер XXV Олимпийских игр.

Артур Владимирович Акоев (1966 г. р.) — заслуженный мастер спор-

та, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике (1991), серебряный при-

зер Олимпийских игр (1992) и чемпионата мира (1990).

АЛАГОВЫ (АЛуЕГАТУЕ). Родословная этой фамилии восходит

к одному из трех главных родов нартовского эпоса. Как известно, нарты

делились на Ахсартагката, Алагата и Бората. Все они занимали отдель-

ные кварталы и имели свои особенности: первые (Ахсартагката) являлись

славными воинами, вторые (Алагата) следили за соблюдением ритуалов,

хранили чудесную чашу Уацамонга (или Нартамонга), третьи (Бората)

славились своими богатствами.

К Алагатам нарты собирались на коллективные пиршества, имеющие

огромное ритуальное значение. На крыше дома Алагата нарты танцева-

ли симд — танец, имеющий культовое значение. Также у них дома нарты

гадали на лопаточной кости жертвенного животного. Неслучайно сло-

26

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

во, означающее «пир» — «кувд», является производным от глагола «ку-

вын» — «молиться».

Со временем функции Алаговых несколько изменились. По словам

В. И. Абаева, «расцвет железной металлургии вкладывает в руки человека

новые орудия труда и новое оружие для борьбы. Он участвует в различных

событиях с верой в свои силы, мощь оружия, а сам являет собой неотрази-

мый ореол воинской доблести. И тогда на смену герою-колдуну и чародею

приходит герой-воин, герой-богатырь (вот тогда-то у Алаговых появился

великий кузнец — Курдалагон)».

«Функциональное значение рода Алагата, — писал В. И. Абаев, —

на первый взгляд, не столь четко, как у двух других, поскольку понятия

«богатство» и «воинственность» представляют при определенных военных

и экономических условиях более простыми и неизменными, чем религия.

Как подразумевает их родовое имя, в старину они рассматривались также

как самые высокопоставленные из нартов. Alag фонетически закономерно

восходит к aryaha при помощи словообразовательного суффикса, который

широко использовался еще в скифском и особенно в осетинском языках —

это производное от древнего индоиранского слова агу а (ариец)».

Еще одна важная функция, выполняемая родом Алагата, — посредни-

чество в третейском суде, что не может не говорить об уважении, которым

пользовался этот род в старину.

Через территорию Осетии проходил Великий шелковый путь. По сло-

вам Алаговых, за проезд караванов их предки взимали пошлину с купцов.

Алаговы утверждают, что их предки в средние века входили в число

пятнадцати самых знатных осетинских фамилий. Доказательством этого

будто бы являются золотые изделия — украшения с изображениями муж-

чин с кинжалами, а также женщин в головных уборах, с поясами и меда-

льонами.

После присоединения Осетии к России алаговские старшие будто

бы написали командующему левым флангом Терской области генералу

Копейкину прошение о присвоении им узденских званий. На что получили

положительный ответ. В результате на длительное время были освобожде-

ны от уплаты налогов.

27

A

Моя Осетия

Предки современных Алаговых проживали в с. Луар, расположенном

высоко в горах Алагирского ущелья. Занимались земледелием и ското-

водством, ходили на охоту. Кроме Алаговых здесь проживали Цогоевы,

Кадзоевы, Алборовы, Гаппаевы и др.

С увеличением численности жителей и в связи с этим из-за нехватки

земли некоторые из Алаговых переселились в Урсдон. Здесь они также

занимались земледелием и скотоводством, ходили на охоту, ловили рыбу.

Жили рядом с Айларовыми, Газдановыми, Дзугаевыми и др.

«Однажды, — читаем в генеалогическом предании, — какой-то па-

рень из Алаговых пошел на охоту. Выстрелил в тура, тот скатился к под-

ножию горы. Охотник спустился за ним и очутился на цветущей поляне.

Осматривая ее, нашел холодный ручей. Молодой охотник подумал, что

лучшего места жительства не найти.

Дома юношу ждали, а когда его долго не было, братья отправились на

его поиски. Каким-то образом забрели на поляну, увидели дым и пошли

прямо к нему. Видят — тлеет костер, около костра — шалаш, а вокруг — ни

души. Проголодавшиеся за целый день ходьбы и поисков братья зажарили

мясо, поели, убрали за собой и притаились за кустом. Стали ждать, что

будет дальше. Спустя некоторое время услышали шаги. К костру подошел

человек, в котором они узнали пропавшего брата. Братья очень обрадова-

лись встрече. Утром хорошо изучили местность и решили поселиться на

этой поляне.

Первым делом Алаговы построили башню на большом камне выше

ручейка. До наших дней этот памятник средневековой архитектуры сохра-

нился в отличном состоянии. Дом построили рядом с башней. Вырубили

много леса и занялись земледелием и скотоводством, держали пасеку. Была

у Алаговых и своя кузня. Кузнечным ремеслом владели в совершенстве.

А село свое назвали Донисар.

Прошли годы. Фамилия Алаговых разрослась, земли всем уже не хва-

тало. На ныхасе решили найти новое место для проживания. На поиски

земель отправили двух молодых людей. Долго юноши бродили и наконец

попали в село Кани. Старейшины села отказались предоставить землю

Алаговым. Чуть ниже Кани юноши бросили в землю несколько семян зер-

28

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

на и вернулись домой. Осенью же решили посмотреть, какой урожай дали

их зерна. Прибыв на место, увидели, что семена взошли и дали хороший

урожай. Вернувшись домой, рассказали об этом старшим. На общем ны-

хасе мужчины приняли решение — весной переселиться на эту землю. Так

и сделали.

На новом месте был большой лес. Алаговы построили деревянные до-

мики, однако прожили там недолго: когда Шанаевы, жившие в Нижнем

Кани, переселились на другое место, Алаговы и Жукаевы заняли их земли,

дав селу название Майрамикау. Рядом с ними обосновались Алборовы,

Сидаковы, Бадоевы и Айдаровы».

Фамилия Алаговых гордится многими своими представителями. Среди

них Темирби Харитонович Алагов (1926—2005) — хлебороб, Герой

Социалистического труда; Симон Алагов — первый капитан 1-го ран-

га среди осетин, первый инженер по холодной обработке металлов среди

осетин, начальник промышленного отдела Управления центральной во-

енной комендатуры советского сектора послевоенного Берлина; Земфи-

ра Алагова — доктор химических наук; Тамара Алагова — доктор фило-

логических наук.

АЛАДЖИКОВЫ (АЛуЕДЖЫХЪОТтЕ). Аладжико был сыном

одного из наследников Царазона. Об этом писал еще Б. А. Калоев в своей

фундаментальной книге «Осетины» (первое издание вышло еще в 1968 г.).

Аладжико обосновался в Нузале — одном из самых ранних по времени ос-

нования сел Алагирского ущелья. От него и пошла фамилия Аладжиковых.

В Центральном государственном архиве Северо-Осетинской АССР

хранится Свидетельство, в котором говорится:

«Мы, ниже подписавшиеся даем, сие свидетельство двум аллагирским

фамилиям Аладжиковым — потомкам Сулхо и Кудзоя, и Мызоковым —

потомкам Канамата, в том, что они издревле пользовались в Осетии всеми

правами на равне с привилегированными осетинскими фамилиями, в чем

подписями нашими свидетельствуем.

Депутат Владикавказского горского сословного суда Крымсолтан Ду-

даров.

29

A

Моя Осетия

Поручик Бекмурза Кубатиев

Штабе Капитан Кубатиев

Баделят Иналук Кабанов

Прапорщик Джанхот Туганов

Юнкер Дзандарк Карабугаев

И другие, всего 39 подписавшихся».

Аладжиковы поддерживают родственные отношения с Дзитоевыми.

АЛБЕГОВЫ (тЕЛБЕГАЪЕ) — от Али (зять пророка Магомета):

«возвышенный», «верховный» + бек: «господин».

В отдельных преданиях родиной Албеговых называется Садонское

ущелье. В начале второй трети XIX в. старейшины фамилии согласились

переселиться в равнинный аул Заманкул, основанный Бердом Кусовым.

Причем Берд выдал расписку с обещанием никогда их не притеснять:

«1836 года марта 20 дня дал сие условие осетину из вольных фарсаглаг

в том, что по разрешению мне высшего начальства от 22 сентября про-

шлого 1835 года переселяюсь я с Кози Албеговым в назначенное прави-

тельством место, называемое урочище Заманкул, где мы должны жить

согласно и мирно, не делая друг другу обид, и равно должны защищать

свою землю усердно, давая знать обо всяком хищническом намерении бли-

жайшему начальству, как то обязуюсь: не отягощать их ничем, как они есть

вольные люди, то не брать с них податей и налогов и никогда не признавать

их нашими подвластными; в том и подписываюсь. Старшина, прапорщик

Берд Кусов».

Еще раньше, в 1810 г., Темрук и Басил Албеговы стали жителя-

ми Иналово (ныне Хумалаг), несмотря на полную опасностей жизнь на

Владикавказской равнине. В 1833 г. весь аул, принадлежавший тогда гвар-

дии поручику Дударову, отказался от уплаты повинностей. Возможно, это

связано с тем, что 1833 г. отмечен на Северном Кавказе «неурожаем хлебов

и трав»; аналогичная картина наблюдалась во многих губерниях. Еще летом

предвидели «недостаток в продовольствии бедного класса людей». Как бы

то ни было, комендант крепости Владикавказ генерал-майор Аранский по-

слал для усмирения «бунтовщиков в Иналово» команду казаков. Самые

30

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

старшие жители аула — Ход и Гажи Албеговы, Бота Жажиев, Мусса

Кадиев, Ага Батаев — были арестованы и «посажены на гауптвахту, где

содержались около пяти месяцев, пока не согласились и не дать подписку,

что на будущее время не будут делать подобных ослушаний». Остальные

были наказаны плетьми.

В 1886 г. из 290 дворов Хумалага 16 составляли Албеговы — самая

многочисленная фамилия в селении. В переселении части иронцев в Уаллаг-

ком (XVIII в.) участвовали и Албеговы — они перебрались в Камунту.

АЛБЕГОНОВЫ (АЛБЕГОНТ/Е) — как и Албеговы, возможно,

от А/iu: «высший», «могучий» + бек: «правитель, господин, бек»; время и

место происхождения фамилии точно не установлены.

Согласно переписи населения 1886 г., в с. Вольно-Магометанском (ныне

Чикола) было два двора Албегоновых: семья Магамета Хударуковича и

семья Гоши Хударуковича.

Известно, что Хударук, отец Магамета и Гоши, был выходцем из

Алагирского ущелья.

У Магамета было четыре сына: Гадун, Саламон, Хаджи-Умар,

Дзамболат. У Гоши — два: Дзахо и Хангерий. Последний умер в малолет-

нем возрасте. Дети и внуки Гоши и Магамета жили в Чиколе.

У Гадуна Магаметовича было четыре сына: Сафар, Осман, Омар,

Борис. У Саламона Магаметовича — один сын, Папун. У Хаджи-

Умара — сын Борис (Дрис). У Дзамболата — сын Темуркан. У Дзахо

Гошиевича было три сына: Тазарет, Аскер, Казбек — и две дочери: Дофка

и Кязум.

Маленькая фамилия Албегоновых не могла поспорить по числу про-

славленных воинов с другими осетинскими фамилиями. Тем не менее и сре-

ди них были отличившиеся в боях герои. Так, среди осетин Георгиевских

кавалеров значится всадник Мурат Албегонов.

Следует отметить, что перед Великой Отечественной войной в фамилии

было 13 мужчин призывного возраста. Двое из них по состоянию здоровья

не могли воевать. Остальные одиннадцать внуков Гоши и Магамета ушли

на войну. Из них вернулись только двое — Борис и Темуркан.

31

A

Моя Осетия

Хасан Хамицович Албегонов (1937 г. р.) в свое время окончил

Московский энергетический институт, избирался в Верховный Совет

СО АССР, во Владикавказский городской совет, в Парламент РСО—

Алания. В настоящее время — член Общественной палаты, заслуженный

строитель России и РСО—Алания.

Еще один достойный представитель фамилии — Владимир Дрисович

Албегонов — полковник авиации. В 1954 г. он окончил Даугавпилское

авиационное училище, затем — Киевскую военно-воздушную акаде-

мию. Возглавлял авиационную школу в Самарканде, служил в Грозном,

Волгограде, Котельникове, Морозовске, Ташкенте, Туркменской ССР.

Являлся председателем ДОСААФ Советского района г. Владикавказа.

Хасану Алиевичу Албегонову в свое время было присвоено звание со-

ветника финансовой службы 2-го ранга. Он отличался беззаветной пре-

данностью своему делу. Погиб от рук бандитов, которым отказался выдать

ключи от сейфа. Указом Президиума Верховного Совета СССР Хасан на-

гражден орденом «Знак почета» посмертно.

На данный момент в Осетии проживает 9 семей Албегоновых. Из них

в Чиколе — 2, во Владикавказе — 7.

АЛБОРОВЫ (уЕЛБОРТ^Е) — многочисленная фамилия, в сред-

ние века проживавшая во многих населенных пунктах Северной и Южной

Осетии.

Название данной фамилии восходит, возможно, к половецкому «Алпар»

либо «Олбер». По одной из версий родословной Алборовых, их далекий

предок жил в Алагирском ущелье в ауле Луар, расположенном на правом

берегу р. Ардон. Согласно устной традиции, у основателя Луара, выходца

из Архона Цогоя, было два брата: Кадза и Албор. Выселившись из Луара,

они образовали самостоятельные фамилии. Часть Алборовых переселилась

в Надарбаз в верховьях Джоджоры, а уже оттуда один из них — Гака —

перешел в Лесориком и основал там с. Лесор. Другой представитель южной

ветви фамилии, Реваз, житель с. Ортеви, вошел в историю как знаток раз-

нообразных жанров осетинского фольклора, в частности, даредзановского

цикла нартовского эпоса. Умер Реваз в 1883 г. в возрасте 140 лет.

32

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

По другому варианту предания, потомки Албора из Луара переселились

в аул Нижний Кани Санибинского ущелья; еще позже часть Алборовых из

Нижнего Кани перешла в с. Ольгинское.

Несмотря на то что представители названных трех фамилий жили в

разных уголках Осетии, между ними строго соблюдался запрет на взаим-

ные браки. Среди них, по свидетельству источников, была очень развита

взаимопомощь.

Борис (Барысби) Андреевич Алборов (1886—1968) — доктор фило-

логических наук, первый осетинский профессор, один из организаторов и

активных членов Осетинского историко-филологического общества, зани-

мался различными аспектами развития осетинского языка, уделял много

времени усовершенствованию осетинской письменности.

АЛДАТОВЫ (/ЕЛДАДТАТтЕ) наряду с большинством алдаров

Восточной Осетии вели свою родословную от «царевича Тага».

По одному из вариантов родословной, в стародавние времена в Кур-

татинском ущелье жили два брата — Курта и Тага. Неизвестно почему

между братьями произошла крупная ссора. Тага вместе с семьей пере-

брался в Даргавское ущелье и поселился в с. Какадур. Отсюда и название

общества — Тагаурское.

У Тага и его жены Аламас родились два сына: Камби и Тотыкк. В свою

очередь от Камби пошли дети — Тлат и Алдат. Сыновей Тлата звали Асби,

Алыкка, Быдта, Знаур.

Дальше продолжателем рода стал Знаур, у которого было пятеро сы-

новей — Есен, Канук, Мамсур, Кундух, Тхост. От имен сыновей Тлата

ведут свое начало такие фамилии, как Аликовы, Асбиевы, Бдтаевы, от

сыновей Алдата — Тугановы, Зораевы, Бекоевы, Касоховы, Чшиевы,

Смайлиевы.

В другой версии родословной и в исторических преданиях Тага из-

начально остановился в Куртатинском ущелье. После его смерти между

сыновьями двух его наследников — Камбия и Сана — завязалась драка,

«в которой Камбиевы убили всех сыновей Сана, кроме одного грудного

ребенка». Однако позднее куртатинцы убили двух сыновей Камбия, а еще

33

Моя Осетия

троих — Алдата, Тулата и Знаура — вынудили покинуть ущелье. В конеч-

ном итоге трое последних основали аул Даргавс в Тагаурском обществе.

Интересную версию родословной Алдатовых записал в 1921 г. Цоцко

Амбалов от 100-летнего Дохцыко Кесаева. По преданию, во время

Великого поста жители Кесатикау устроили большой пир, сопровождав-

шийся танцами. Вдруг вдали показался путник, приближавшийся к селу.

Шел он странно — сначала на коне, потом рядом с ним. Когда мужчина по-

дошел к танцующим, распорядитель обратился к нему: «Эй, дорогой гость,

спляши хотя бы один раз». Стоило путнику приблизиться к людям, «как

среди них вспыхнула страшная эпидемия (стыр рын), которая истребила

не только танцующих, но и всех жителей села до единого. Уцелела лишь

одна беременная женщина, которая в это время находилась на мельнице».

Это была дочь Гагиевых из соседней Нарской котловины. Она спаслась

бегством, укрывшись в доме родителей. Здесь у нее родился сын, ему дали

имя Алдат. От него, по словам Дохцико, происходят Кесаевы. У Алдата

было пять сыновей: Еса (отец знаменитого Эба), Хаматхан, Таймураз и

Байндур; пятый его сын умер в раннем возрасте.

Несколько слов об истории даргкохских Алдатовых. Первым из них

там поселился Дзодзи. Он родился в горном Какадуре. Переселившись на

равнину, Дзодзи вместе с родственниками изначально жил в селении Брут.

Вскоре несколько семей и неженатый в ту пору Дзодзи покинули Брут и обос-

новались в Какадуре.

Здесь Дзодзи женился на Гыго Чипировой. Было у них двое детей —

сын Тата и дочь Хымон.

Когда какадурцы покинули ущелье Старого села, на новом месте

Дзодзи постигло горе — скончалась его жена. Вскоре Хымон вышла за-

муж за Мыкуа Дудиева, и у нее появились дети — Дзахот и Гыдзыму.

Тем временем сын Тата отделился от отца и завел самостоятельное хозяй-

ство. Женился. Стал отцом четырех сыновей: Тасолтана, Темиркана, Дадо

и Батчери. Дадо оказался глухонемым. Повзрослев, братья обзавелись

своим хозяйством. Тасолтан женился на сестре Дудара Нартикоева, кото-

рая родила ему троих детей: Афират, Батырбека, Серафиму. У Батырбека

и его жены Пупа детей не было, зато его брат Темиркан, женившись на

34

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

девушке из с. Кадгарон — Гагуаца Чехоевой, — «заимел одного за другим

четверых детей — Замират, Савелия, Пелагею, Костю».

В период проведения крестьянской реформы на Кавказе в 1864—

1867 гг. предполагалось в виде «компенсации» за потерю прав на зависи-

мых крестьян наделить алдаров землей на равнине. Так, некоему Алдатову

планировалось выделить надел в 437 десятин 1200 сажен.

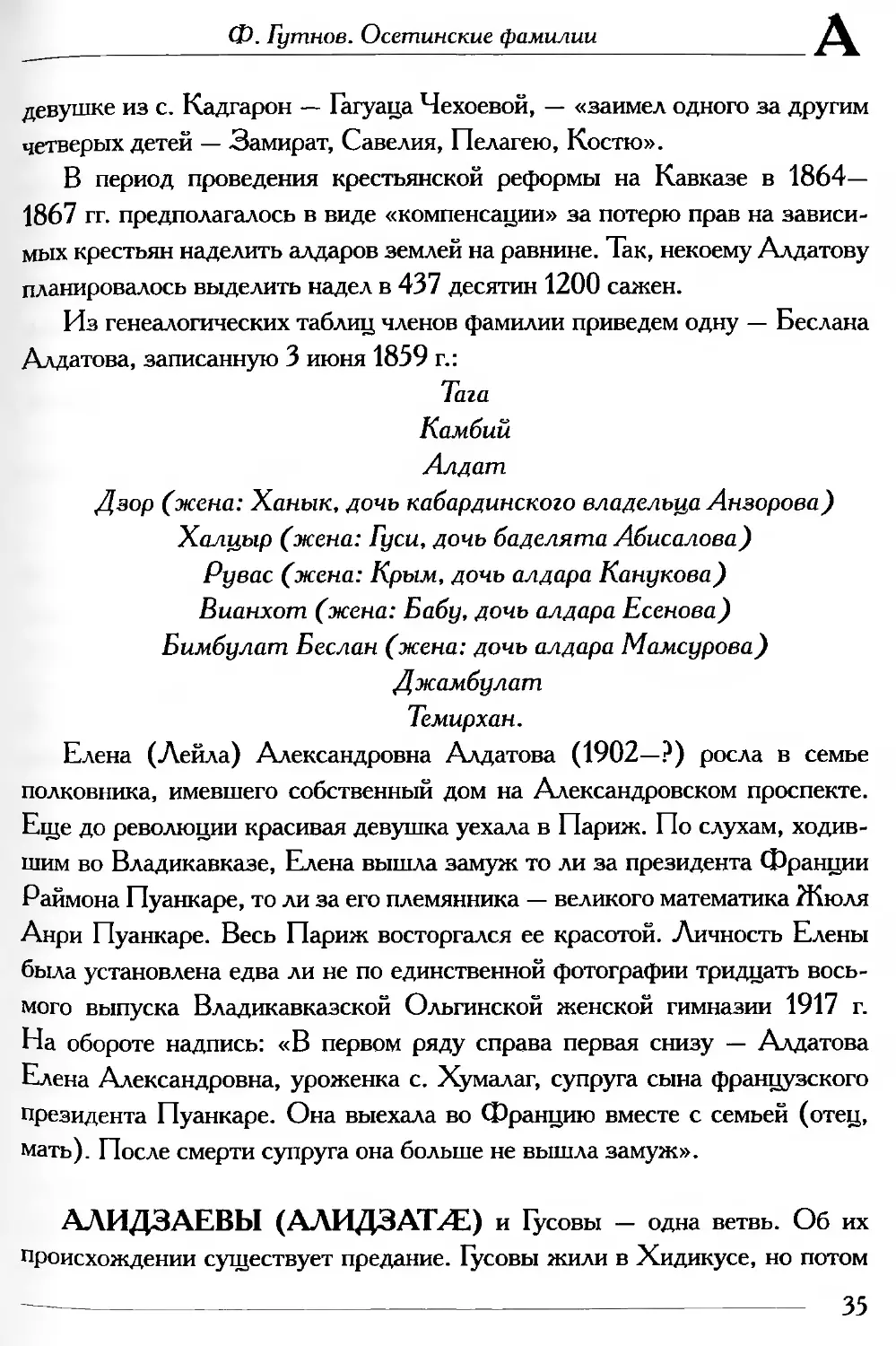

Из генеалогических таблиц членов фамилии приведем одну — Беслана

Алдатова, записанную 3 июня 1859 г.:

Тага

Камбий

Алдат

Дзор (жена: Ханык, дочь кабардинского владельца Анзорова)

Халцыр (жена: Гуси, дочь баделята Абисалова)

Рувас (жена: Крым, дочь алдара Канукова)

Вианхот (жена: Бабу, дочь алдара Есенова)

Бимбулат Беслан (жена: дочь алдара Мамсурова)

Джамбулат

Темирхан.

Елена (Лейла) Александровна Алдатова (1902—?) росла в семье

полковника, имевшего собственный дом на Александровском проспекте.

Еще до революции красивая девушка уехала в Париж. По слухам, ходив-

шим во Владикавказе, Елена вышла замуж то ли за президента Франции

Раймона Пуанкаре, то ли за его племянника — великого математика Жюля

Анри Пуанкаре. Весь Париж восторгался ее красотой. Личность Елены

была установлена едва ли не по единственной фотографии тридцать вось-

мого выпуска Владикавказской Ольгинской женской гимназии 1917 г.

На обороте надпись: «В первом ряду справа первая снизу — Алдатова

Елена Александровна, уроженка с. Хумалаг, супруга сына французского

президента Пуанкаре. Она выехала во Францию вместе с семьей (отец,

мать). После смерти супруга она больше не вышла замуж».

АЛИДЗАЕВЫ (АЛИДЗАТтЕ) и Гусовы — одна ветвь. Об их

происхождении существует предание. Гусовы жили в Хидикусе, но потом

35

Моя Осетия

перебрались на другой берег реки Царит, чтобы улучшить условия жизни.

Из-за этого их стали называть Алидзаевы (осет. «алидзын» — убежать,

переселиться). У этого предания есть еще другой вариант, его можно про-

читать в истории фамилии [усовых.

В 1920—1922 гг., при переселении горцев на равнину, [усовы-

Алидзаевы перебрались в с. Нарт.

У старшего фамилии, Туза, было два сына и две дочери: Татаркан,

Хаматкан, Дуне и Сурат. Татаркан женился на Куловой Наташе. У них

было семеро детей: Хадзымурат, Алыксандр, Ахмат, Асланбег, Абхаз,

Зина и Зоя.

В Нарте большим почетом пользовался Алидзаев Солтан, сын 1уга.

К нему часто обращались для примирения кровников.

АЛИКОВЫ (АЛЫККАТ/Е) — возможно, от тюрк. Алику л: «раб

возвышенного» (т. е. Аллаха); помимо осетинской знати, это имя носи-

ли феодалы соседних народов, в частности, в форме Аликай оно отмечено

в именнике адыгских феодалов.

Фамилия Аликовых произошла от Тулатовых, одной из И фамилий

алдаров (феодалов) Тагаурского общества. По генеалогическим и истори-

ческим преданиям, далекий предок фамилии, Алыкка, был внуком Тулата,

основателя фамилии Тулатовых. У Алыкка были родные братья — Аспи

и Бта, от них произошли три фамилии: Аликовы, Аспиевы и Бтаевы.

Позднее от Аликовых «отпочковалась» еще одна фамилия — Батаевых.

В конце XVII — начале XVIII вв. Тулатовы переселились в аул Нижний

Кобан. По фольклорной традиции, это связано с эпидемией холеры. Дело

в том, что башня Аликовых располагалась прямо над 1ородком мертвых.

Аликовы жили вокруг нее. Во время эпидемии больные устремились в горо-

док и умирали уже на кладбище, спасая своих родных и соседей. Аликовы,

убегая от смертельной болезни, перебрались в Кобанское ущелье. Вместе

с ними туда переселились Кануковы, Тулатовы, Аспиевы, Бтаевы.

Позже из Кобана Аликовы переселились во Владикавказ. Есть версия,

что Дзауг был кавдасардом Аликовых, поэтому взял фамилию матери —

Бугулов.

36

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

В 1812 г. Хазби Аликов возглавил нападение на царские войска. Рядом

с Кобаном есть склеп, в котором, как утверждают жители села, покоится

его прах. В 1830 г., после попытки восстания в Тагаурском обществе, ко-

банцев, в том числе и Аликовых, выселели на равнину.

По генеалогическим преданиям, часть фамилии поселилась в Старом

Батако, часть — в Беслане (хотя Беслан основан в 1847 г.). По одной из

версий, город получил свое название от Беслана Аликова. Якобы ему, как

российскому офицеру, выделили землю, где он и основал город. На самом

деле его основателем является Беслан Тулатов.

Аликовы, жившие в Старом и Новом Батако, Беслане, Зильги, стали

мусульманами. Аликовы Владикавказа и Ольгинского приняли христиан-

ство.

АЛКАЦЕВЫ (ЛЛКАЦАТ/Е) — одна из самых древних фами-

лий. Она упоминается на могильной плите, найденной в Трусовском уще-

лье на древнем кладбище возле уникального замкового комплекса Четойта.

Этнограф В. К. Тотров еще в довоенный период обнаружил здесь алан-

ский надгробный крест XIV в. На нем четко видна надпись, выполнен-

ная на осетинском языке сирийско-несторианским письмом. Она гласит:

«Х/уы/цауы цагьар Ван ама/р/ди. Ай/ы/н мыс/ и/н/а/гытха й/ы/н

ыс и ко/т/тон Х/ы/л/ы/къ/а/х. Хъ/а/нг/ы/н дан Ал/ ы/хъацты

/м/м/ы/гг/а/гай». В переводе она означает: «Божий раб Иван скон-

чался. Это памяти ради ему сделал я, Хылках. врученный /я/ есть из

Алкасовых фамилии». Под надписью стоит и дата, в современном летоис-

числении соответствующая 1326 году.

Рядом с холмом Четойты уалмардта находится Таренджелосы ку~

вандон. Он сложен из сланцевых плит и неотесанных камней. Верх капища

венчает каменный крест высотой 35 сантиметров. Здесь оставались люди,

которые не могли подняться к святилищу Таранджелос на вершине горы.

АМБАЛОВЫ (УЕМБАЛТ/Е) — от осетин, амбал: «товарищ»;

первичное (аланское) значение — «соратник». Напомним об алане Амба-

ле — приближенном князя Андрея Боголюбского, женатого на аланке.

37

A___________________________Моя Осетия________________________

Амбал очень быстро продвинулся по службе, «стал любимцем князя... по-

лучил большую силу во всем доме».

По генеалогическим преданиям, Амбаловы принадлежали к потомкам

Цахила, сына Ос-Багатара. Фольклорная традиция жилище Амбаловых

помещает по левую сторону р. Урсдон. Священным местом в этих краях

являлся заповедник Мигъдау. Со временем «главным дзуарлагом стал ста-

рейший из фамилии Амбалта...».

Цоцко Васильевич Амбалов (1871—1937) — педагог, просветитель, эт-

нограф, собиратель народного творчества, языковед и переводчик. Цоцко

Амбалов известен и активным своим участием в подготовке к изданию

«Осетинско-русско-немецкого словаря» академика Всеволода Миллера

и в его предварительном просмотре, исправлении и пополнении. Цоцко

Васильевич был известен в осетинской литературе и как переводчик про-

изведений художественной литературы. Он один из самых видных и попу-

лярных деятелей народного просвещения в Осетии, собиратель осетинско-

го фольклора, страстный пропагандист творчества К. Л. Хетагурова.

Схема родственных отношений фамилии выглядит так:

Амбаловы — Агнаевы — Карсановы — Сугаровы — Таутиевы —

Цабиевы.

Амбаловы — Зангиевы — Агнаевы — Карсановы — Теджиевы —

Таужиевы.

Амбаловы — Дзугаевы — Келехсаевы — Чеселаевы.

Амбаловы — Айларовы — Дзугаевы (ЮО).

АНГАДАЕВЫ (/ЕНЕЕДАТуЕ) - ТУБЕЕВЫ. Как расска-

зывают старейшины Тубеевых, фамилия Ангадаевых появилась в конце

XIX в. в Дигорском ущелье, в Донифарсе. Но откуда, когда и как попали

в Донифарс Ангадаевы — неизвестно.

Это была небольшая, но очень богатая и знатная фамилия, пользую-

щаяся уважением односельчан.

Однажды от холеры вымерла вся фамилия, выжила только одна бере-

менная женщина, Собион. Ей пришлось вернуться в отцовский дом, где

у нее родился сын, которому дали имя Тубе. Когда мальчик подрос, Собион

38

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

решила вернуться в Донифарс, чтобы сын воспитывался в доме своего отца.

Но выяснилось, что их дома и земли были заняты другими фамилиями.

Тубе пытался забрать хотя бы часть некогда принадлежавших его фамилии

земель, но безуспешно. И тогда, чтобы не умереть с голоду, стал батрачить

на новых хозяев.

Ему приходилось нелегко — женился рано, появились дети. Старший

сын Тубе стал кровником и покинул Донифарс. Он ушел в Аси, в Хо-

ламикау, и работал по найму у кабардинского князя. Позже женился.

В Кабарде сын Тубе поменял имя и фамилию — его стали звать Ашакул

Тюбеев. В Донифарсе у него остались братья и сестры. Спустя годы,

когда его жизни уже ничто не угрожало, он с детьми начал приезжать

в Донифарс.

Сейчас Тюбеевы живут в Гуделе, Хабазе и других селах Кабардино-Бал-

карии. Со временем в Донифарсе Ангадаевых стали называть Тубеевыми.

АНДИЕВЫ (АНДИАТ/Е) относятся к одной из древнейших осе-

тинских фамилий. Жили они в верхней части Куртатинского ущелья, в ауле

Хилак. По одной из версий, фамилия произошла от горца (не куртатинца),

покинувшего родные места из-за кровной мести. По другим фольклорным

источникам, корни Анди следует искать в одноименном дагестанском ауле.

Большинство Андиевых считают своего предка старшим из потомства

Зарионовых. В разных вариантах указывается различное число его братьев

(от двух до пяти). Чаще всего называются 1ути, Камбек, Дзестел, Арчин

и Джига. Якобы все они жили в XVI в. и от них произошли пять осетин-

ских фамилий.

Родовое село Андиевых, в наши дни разрушенное, некогда состояло

всего из восьми дворов: шесть принадлежало Андиевым, два — Елоевым.

Из поколения в поколение Андиевы передавали информацию об исто-

рии своей фамилии. По их данным, первым из Андиевых в 1838 г. покинул

Хилак и перебрался в Эльхотово Кысыл, сын Талкана. За ним последова-

ли Хата, Гаппо и Уци.

У Кысыла с 1852 по 1874 г. родились пять сыновей (Урус, Губа, Заур-

бек, Дзамболат, Камбулат) и дочь Залихан. Наследники братьев долгое

39

Моя Осетия

время (до 1906 г.) жили вместе, в так называемой «неразделенной семье».

Старшей из женщин считалась супруга Губа — Агниан. Все уважали и лю-

били ее, ласково называли дзыица. Она была мудрой и уважаемой женщи-

ной, наставляла младших. Прожила Агниан 112 лет.

Родственниками (аервадаелтае) Андиевых считаются Гутиевы, Арчи-

новы, Камбеговы, Дзестеловы.

Из современных Андиевых самый знаменитый — Сослан Петрович,

прославленный советский борец вольного стиля, двухкратный олимпийский

чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

Тимур Черменович Андиев (1994 г. р.) — молодой одаренный худож-

ник, работает в декоративной манере современного авангарда. Его люби-

мые художники — Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. Стипендиат благо-

творительного фонда УГМК.

АНДРЕЕВЫ (/ЕНДРЕТуЕ), Гамаоновы, Текоевы, Калицовы, Ца-

гаевы. Эти фамилии считают, что они произошли от Гуриевых. Согласно

преданию, в Куртатинском ущелье в с. Баз у Албакаева (/Елбаеккатге)

Албега родились три сына: Гурий, Калиц и Созур.

Созур был убит от рук Хаматовых. Калиц в это время был в походе.

А когда вернулся, в оместку убил пятерых мужчин из фамилии Хаматовых,

поле чего ему пришлось покинуть Куртатинское ущелье. Вместе с женой

и двумя детьми Калиц перебрался в Дигорское ущелье и обосновался

в Задалеске, а фамилию основал от своего имени — Калицовы.

У Гама Калицова родилась дочь. После смерти отца Калицовы выдали

ее замуж за односельчанина, и она родила сына, которому дала имя Самур.

Вскоре дочь Гама овдовела и вместе с сыном стала жить в Задалеске от-

дельным домом. Соседи называли семью по имени хозяйки — Гамаон. Так

они стали Гамаоновыми.

Семья Калица разрослась, у его сына Гизо родился сын Хетаг, у Хета-

га — Басил; у Басила было два сына — Афсадаг и Андре, у Афсадага —

Омар, у Омара — Егка и Смали. Сын Басила Андре стал жить отдель-

ным домом, и от него пошла фамилия Андреевых. У Андре был сын Лало,

у Лало — трое детей: Сафа, Губа и Хадзимат.

40

Ф. Гутнов. Осетинские фамилии

А

АПАЕВЫ (АПАТ/Е). По рассказам старейшин фамилии, некогда

пришел в Кобан юноша по имени Апа. Он поселился в пещере недалеко от

дома Канукова Хабоса. Спустя время собрал калым и женился на девуш-

ке из фамилии Кцоевых. У них было три сына: Джиор, Годи и Асланбек.

Братья стали носить фамилию, образованную от имени отца, — Апаевы.

АРДАСЕНОВЫ (АРДАСЕНТ/Е) — от осетин, ардасын:

«сбрить». Фамилия Ардасеновых зародилась в Куртатинском ущелье

в с. Гули. У предка фамилии, Курта, было три сына: Уаласых, Найфон и

Тембол. Последний считается основателем фамилии Ардасеновых. До не-

давних пор Ардасеновы называли себя Арусхановыми. Фамилия прожи-

вала в с. Гули до 1838 г. Их родовая башня стоит там по сей день.

По историческим и генеалогическим преданиям, император России

Николай I в 1837 г. остановился под Татартупом. Эта местность ему по-

нравилась, и император издал указ об основании селения на берыу реки

Терек. Так возникло село Эльхотово. По некоторым данным, первым там

поселился Губи Ардасенов со своими сыновьями: Пши, Галауом, Алиханом

и Замурзом.

Среди наиболее известных членов фамилии почетное место занимает

Алихан Губиевич Ардасенов (1852—1917) — один из ярких представи-

телей демократической волны дореволюционной осетинской интеллиген-

ции. Родился Алихан в Эльхотово. В 1874 г. окончил Лесной институт

в Петербурге. Во время учебы стал заниматься политической деятельно-

стью в кружке «Кавказская молодежь». Его члены планировали открыть

во Владикавказе библиотеку, которая стала бы каналом пропаганды идей

народников.

Возвратившись на родину, Алихан вскоре возглавил владикавказскую

группу интеллигентов разных национальностей. Самым горячим из них, го-

товым от агитации перейти к «хождению в народ» и бунту, был Ардасенов.

В 1874 г. он едва не отправился в Сванетию для участия в начавшемся там

народном восстании. Затем с Д. Сохиевым и М. Кипиани предпринял от-

чаянную попытку освобождения арестованного революционера Цицианова,

когда того везли из Тифлиса в Санкт-Петербург. Осенью 1875 г. руко-

41

Моя Осетия

водство российских народников отозвало Ардасенова в Москву; он вошел

в совет Общества пропагандистов, вел активную революционную работу

в центральных губерниях. 17 апреля 1876 г. Алихана арестовали и по при-

говору суда на 10 лет сослали в Якутию.

После окончания срока ссылки Ардасенов отошел от активной рево-

люционной деятельности. В 1892 г. совместно с А. Есиевым он издал не-

большую работу — «Высшие сословия у осетин Куртатинского общества».

В ней авторы доказывали существование классового деления во всей

Осетии, включая Куртатинское общество.

28 января 1897 г. депутаты от высшего сословия Куртатинского об-

щества подали прошение наместнику Кавказа, великому князю Михаилу

Николаевичу. В числе подписавших прошение значится коллежский ре-

гистратор А. Г. Ардасенов. Депутаты призывали наместника к скорей-

шему разрешению вопроса «о сословных правах и преимуществах горцев

Северного Кавказа... и между ними осетин высшего сословия Куртатинского

общества».

В позиции по сословному вопросу сказались народнические взгляды

Ардасенова: преувеличение роли просвещения и интеллигенции в разви-

тии общества. Возможно, он считал, что признание дворянских прав за

алдарами открыло бы перед ними двери учебных заведений, а это при-