Автор: Блиева З.М.

Теги: история история россии история кавказа новое время государственная власть

ISBN: 978-5-00081-049-1

Год: 2015

Текст

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

З.М. БЛИЕВА

РОССИЙСКИЙ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА

В КОНЦЕ XVIII - 80-е ГОДЫ XIX ВЕКА

Владикавказ 2015

ББК63.3

Б 69

Рекомендовано к печати Учёным советом

Института истории и археологии РСО-А

Блиева З.М. Российский бюрократический аппарат и народы

Центрального Кавказа в конце XVIII — 80-е годы XIX века: монография /

З.М. Блиева. — 2-е изд., перераб. — Владикавказ: Институт истории

и археологии РСО-А: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю., 2015. — 398 с.

13ВМ 978-5-00081-049-1

Рецензенты: доктор исторических наук Д.И. Исмаил-Заде;

доктор исторических наук, профессор Б.К. Мальбахов

Монография посвящена исследованию российских административных и

судебных учреждений на Северном Кавказе в период их становления и развития. В

работе определены основные тенденции и особенности генезиса российского

бюрократического аппарата в регионе, рассматривается механизм взаимодействия

центральных и местных органов власти, предназначенных для горских народов.

Источниковую базу исследования составил документальный материал

архивных хранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, а также

опубликованные источники.

Книга адресована научным работникам, аспирантам, студентам исторических

и юридических факультетов, широкому кругу читателей.

ББК63.3

КВИ 978-5-00081-049-1

О Институт истории и археологии РСО-А, 2015;

© Блиева З.М., 2015

ВВЕДЕНИЕ

Образование российской государственности является одним из

мировых феноменов, неизменно привлекающих внимание исследователей.

Определение его сути в масштабе общих цивилизационных процессов, так

же как установление закономерностей внутреннего генезиса Российского

государства - задачи важные и чрезвычайно сложные. Один из путей к их

решению лежит в четких научных оценках социальной природы

управленческой пирамиды России на разных этапах ее развития. Не менее

актуальной представляется полная научная реконструкция региональных систем

российского административного управления, установленных в

присоединенных к России национальных окраинах, и их взаимодействие

(адаптация) с традиционными формами власти. В рамках этого направления,

изучающего российский административный регионализм, особый интерес

представляет Кавказ, прошедший длительный и сложный путь введения

российского государственного управления и продемонстрировавший как

процессы адаптации, так и местного противостояния. По своей

насыщенности и научной ценности кавказский материал позволяет выделить для

исследования целый ряд актуальных проблем, таких как: 1) вовлечение

Кавказа в евразийские процессы России; 2) становление российской

административной системы на Кавказе как важной части общего генезиса

российской государственности; 3) особенности российского централизма

и регионализма; 4) специфика этносоциальных структур на Центральном

Кавказе и глубина их адаптационного взаимодействия с российской

администрацией; 5) вариативные возможности оптимальных систем

управления для малых народов Центрального Кавказа и др.

Научная постановка этих и других проблем возможна при

реконструкции многоступенчатого механизма российской администрации на

Кавказе. Без полной картины всех уровней властных структур, созданных

на Кавказе, и определения их функциональных обязанностей невозможно

было бы исследование других аспектов российско-кавказского

управленческого взаимодействия.

Отдельно необходимо отметить важность организации

государственного аппарата управления на Центральном Кавказе. В этом регионе

Кавказа, населенном малыми народами с неодинаковым уровнем

общественного развития и многообразием традиционных культур, состоялся

как прогрессивно-созидательный, так и отрицательный опыт российского

3

администрирования. Изучение административных и судебных

учреждений на фоне внутренней социальной организации народов Центрального

Кавказа дает более ясное представление о взаимодействии местных

этнических сообществ с более высокими по социальной сути уровнями

российских государственных учреждений.

Хронологические рамки исследования обусловлены внешним и

внутренним историческим единством темы. Ее начало относится к высокой

активности русско-кавказских отношений и присоединению в 70-80-е годы

XVIII века Центрального Кавказа к России, завершение - к буржуазным

реформам, проведенным правительством на Кавказе, и учреждению здесь

российского «гражданского» управления в 70-80-е годы XIX века. В рамках

указанного времени имелись в виду два периода в установлении и

развитии российской администрации на Кавказе. Первый из них был связан с

ее становлением, начиная с 70-х годов XVIII века и кончая принятием в

1830 году Николаем I плана покорения горцев и повсеместного введения

российского аппарата управления. Второй период совпал с

присоединением к России закавказских территорий, а также с «промышленным

переворотом» в России, проведением буржуазных реформ, в том числе

административно-судебных, приведших к существенным переменам на Кавказе

как в сфере социальной организации общества, так и административного

устройства. При этом критерием периодизации в работе являлись не

только надстроечные элементы (политические, административные и др.), но и

базовые - общественно-экономические процессы в России и на Кавказе.

Некоторые хронологические и региональные отступления,

допускавшиеся в исследовании, вызывались необходимостью полнее раскрыть

проблему или же логикой самих фактов.

В дореволюционной историографии изучение проблемы российского

управления Кавказом имело ярко выраженную особенность, вытекавшую

из ее политического аспекта — неразрывности российского

бюрократического аппарата и самодержавия. Благодаря этому единству, самодержавие

и его управленческие институты, установленные на Кавказе, традиционно

являлись предметом внимания историков, принадлежавших, как правило,

к дворянскому направлению русской историографии. Приверженность к

официально-охранительной идеологии и отсутствие аналитического

подхода в исследовании такой сложной области, как генезис российского

государственного управления в Кавказском регионе, не лишали их работы

неоспоримых достоинств. К ним, несомненно, можно отнести стремление

авторов к позитивному освещению исторических фактов и привлечение

4

ими обширного круга архивных источников, утраченных к нашему

времени. Что касается буржуазного направления русской историографии, в

середине XIX века становившегося академическим, то оно, занятое общими

проблемами русской истории, лишь в редких случаях обращалось к

кавказским сюжетам.

Одной из первых работ, затрагивавших вопросы становления системы

управления Кавказом, было сочинение статского советника И. Дебу,

долгое время служившего на Кавказе.1 В ней дается подробное описание как

возникновения линии российских укреплений на Северном Кавказе, так и

дальнейшее ее развитие. По мнению И. Дебу, Кавказская линия

сооружалась не только в целях реализации военно-политических планов России, но

и для решения задач, связанных с установлением среди народов Северного

Кавказа административного аппарата управления. Важную для

современного исследователя информацию содержат части книги, посвященные

деятельности командующих Кавказской линией, а также небольшие

этнографические очерки о народах Центрального Кавказа. Касаясь общей

системы управления Кавказом, И. Дебу как на существенный недостаток в ней,

требующий немедленного устранения, указывал на совместное управление

Кавказской линией и Закавказьем.

Во второй половине XIX в., после окончания Кавказской войны, в

русской историографии значительно возрос интерес к кавказской

проблематике. Особое место в ней занимали вопросы о военном утверждении России

на Кавказе и о деятельности главноуправляющих, наместников и наиболее

известных русских генералов, служивших на Кавказе2.

70-80-е годы XIX века стали новым периодом для дворянской

историографии, посвященной Кавказу. Под влиянием достижений буржуазной

науки (М.С. Соловьев, В. О. Ключевский и др.), а также глубоких

общественных перемен в России дворянские историки-кавказоведы

значительно расширили круг своих научных интересов. В это время увеличивается

их внимание к истории народов Кавказа, к социально-экономическому,

политическому и административному развитию региона после его

присоединения к России.

Среди многочисленных авторов, занимавшихся проблемой

российско-кавказского взаимодействия, выделяются работы Н.Ф. Дубровина,

В. А. Потто, С. С. Эсадзе, В. Н. Иваненко и др.

Одной из первых фундаментальных работ по истории Кавказа

является многотомная книга Н. Ф. Дубровина «История войны и владычества

русских на Кавказе», написанная в основном на материалах, собранных капи-

5

таном Бушеном3. В ее отдельных разделах просматривается явная

подверженность автора влиянию буржуазного направления русской

историографии. Этим объясняется стремление Н. Ф. Дубровина воспроизвести

общественный строй народов Кавказа и снабдить этнографические очерки

описанием этнопсихологических особенностей кавказских народов. Однако

это влияние не коснулось основного предмета изучения -утверждения

российской власти на Кавказе. Как и его предшественники, дворянские

историки, Н.Ф. Дубровин твердо придерживался официально-охранительных

принципов, и его концепция русско-кавказских отношений ограничивалась

рамками политики самодержавия на Кавказе. С великодержавных позиций

освещается автором «покорение» Россией Кавказа и вопросы

административного развития Центрального Кавказа в конце XVIII - начале XIX в. Так,

Н.Ф. Дубровиным подробно описаны открытие в 1786 году Кавказского

наместничества, меры российского правительства в отдельных районах

Северного Кавказа (в частности, в Кабарде), способствовавшие

административному подчинению горских народов. Этот процесс рассматривался в

работе как историческая необходимость, связанная с вовлечением горцев в

цивилизованную систему российской общественно-политической и

административной жизни.

По своим научным интересам и концептуальным подходам к

Н.Ф. Дубровину близок В.А. Потто. Наиболее значительными его

исследованиями являются: «Кавказская война в отдельных очерках...»,4

«Утверждение русского владычества на Кавказе»5, «Два века Терского

казачества».6 С точки зрения фактического материала, особое внимание

заслуживают книги о Кавказской войне и Терском казачестве; приведенные в них

данные представляют несомненную ценность. Другая работа В. А. Потто

- «Утверждение русского владычества на Кавказе», написанная к

100-летнему юбилею присоединения Грузии к России, во многом дублировала

сочинение Н.Ф. Дубровина по этой же теме. Исследования В.А. Потто

выполнены в традициях дворянской историографии 60-х годов XIX века. В

них преимущественно дается описание военных событий, в меньшей

степени - административное продвижение России на Кавказе, проблемы

внутренней жизни народов Кавказа не затрагиваются вовсе. Несмотря на это,

работы В. А. Потто серьезно дополняют общий военно-политический фон,

в условиях которого происходило становление и утверждение российского

административного аппарата на Кавказе.

В русле русской дворянской историографии создавались монографии

С. С. Эсадзе, проявившего немалый интерес к истории развития россий-

б

ских административных учреждений на Кавказе7. Важным для нас

является специальное исследование С. С. Эсадзе, посвященное

установлению администрации на Кавказе, - «Историческая записка об управлении

Кавказом». Хронологические рамки работы связаны с присоединением

Грузии к России, окончанием Кавказской войны и проведением российским

правительством на Кавказе буржуазных реформ. Большую ценность имеет

приведенный автором во II томе в виде приложения материал по истории

Кавказского комитета. В «Исторической записке...» С.С. Эсадзе вопросы

административного устройства соотносит с военно-политическим

продвижением России на Кавказе, в результате чего тема об административном

управлении Кавказом теряет в работе доминантность. Это не позволило

автору воспроизвести целостную картину управленческой конструкции,

созданной на Кавказе. С. С. Эсадзе не затрагивает также генезисные

процессы, связанные со становлением российской администрации и

наращиванием бюрократического режима. Автор «Исторической записки...» основное

внимание уделяет Закавказскому региону. Касаясь Северного Кавказа, он

ограничивает свою задачу освещением в основном «военно-народной

системы», введенной в середине XIX века. Ее появление С. С. Эсадзе

объясняет общественными и политико-экономическими условиями, в которых

находился Кавказский край. Следует отметить и другое: С. С. Эсадзе не

касается административных мероприятий, проводимых российским

правительством на Северном Кавказе в конце XVIII - первой половине XIX в.

По задачам и методам разработки данной темы в одном ряду с

работой С. С. Эсадзе стоит монография В.Н. Иваненко8. Она также

относится к юбилейной серии «Утверждение русского владычества на Кавказе».

Название работы В. Н. Иваненко - «Гражданское управление Закавказьем»

- подчеркивало приоритетное значение Закавказского региона в

историческом исследовании. С фактической стороны - обеспеченности

историческими источниками исследование В.Н. Иваненко - одно из лучших

в русском кавказоведении. Здесь содержится значительный материал,

воссоздающий структуру общекавказских государственных учреждений

наместничества, расположенных в Тифлисе. Концепционная сторона

работы проявилась в попытке периодизировать политику России в области

административного устройства в Закавказье. Первый период этой

политики автор ограничивает 1801-1837 гг. и характеризует его как

«неустойчивый» в политическом и административном отношении. Стремление

Петербурга к учету традиционных общественных систем,

существовавших у кавказских народов, В.Н. Иваненко объясняет «неуверенностью»

7

правительства в собственных действиях и поисками лучших форм

административного управления Кавказом. Начало второго периода автор

связывает с образованием комиссии П. В. Гана и приездом Николая I на Кавказ

(1837 год), а его окончание с отставкой А. И. Барятинского (1862 год).9

Историк не скрывает своего негативного отношения к реформе,

проведенной на Кавказе П. В. Ганом, и восхищается деятельностью

наместников М. С. Воронцова и А. И. Барятинского, считая их знатоками кавказской

жизни. Второй период, по мнению В. Н. Иваненко, - время укрепления

позиций России на Кавказе и сильной наместнической власти.

В дореволюционное время большой интерес к истории Кавказа

проявляла периодическая печать. Часть авторов, публикуемых в кавказских

журналах и газетах, по своим взглядам тяготела к

буржуазно-либеральной российской интеллигенции. В отдельных статьях ими затрагивались

и вопросы управления кавказскими народами. Одна из таких статей,

опубликованная в 1870 году в «Сборнике сведений о кавказских горцах»,

принадлежит перу Н.Ф. Грабовского и представляет собой очерк о

судебных учреждениях, существовавших в Кабарде до 60-х годов XIX века.10 В

«Очерке» приводится значительный фактический материал, отразивший

практику местных судебных органов. Важно, что Н.Ф. Грабовский

стремился проследить процесс приспособления обычного права кабардинцев

к общероссийскому законодательству и таким образом воспроизвел опыт

использования обычного права в судах, установленных российскими

властями в Кабарде. Автор освещает структуру судебных учреждений, а также

функции, которые исполняли эти суды в Кабарде.

Серия статей по управлению Предкавказьем была напечатана в

газете «Ставропольские губернские ведомости» в 70-80-е годы XIX века.

Все они написаны секретарем Ставропольского статистического

комитета И.В. Бентковским11. Деятельность И. В. Бентковского в комитете и

возможность широко пользоваться архивными источниками обусловили

появление в его статьях ценнейших статистических и фактических данных

по Кавказской губернии. Работы И. В. Бентковского значительно

расширяют наши представления о продвижении на юг Кавказской линии

укреплений и учреждении Кавказского наместничества (1786 г.), о Кавказской

губернии и устройстве ее административных институтов вплоть до

учреждения Кавказской области.12 Достоинством его статей является не только

фактическая безупречность, но и их демократическая направленность.

Автор критически подходил к политике российского правительства на

Северном Кавказе и к практической деятельности кавказской администра-

8

ции. В частности, он отрицательно относился к попыткам искусственного

насаждения в Предкавказских степях дворянского землевладения, а также

ко всякого рода другим мерам, стеснявшим хозяйственную деятельность

коренного населения Кавказа. Критикуя российских администраторов,

И. В. Бентковский придерживался принципов, типичных для

буржуазно-либеральной интеллигенции.

Выдающимся явлением в формировании

буржуазно-демократического направления в русском кавказоведении стало обращение к

кавказской тематике М. М. Ковалевского - ученого с мировым именем, крупного

специалиста в области государства, права, социологии, этнографии и

истории общества. Зная о классических формах родовой и

военно-демократической организации горцев в прошлом, М.М. Ковалевский одну из

первых работ по Кавказу посвятил исследованию обычного права осетин. В

1886 году на основе обширного полевого и архивного материала автор

подготовил и издал монографик> «Современный обычай и древний закон».13

М.М. Ковалевский, применив историко-сравнительный метод, дал

глубокий анализ особенностей общественной организации и традиционных

норм права осетин. В другой работе, «Закон и обычай на Кавказе»14,

ученый выступил решительным противником сохранения практики

использования среди горцев наряду с российскими законами обычного права.

М.М. Ковалевский видел в обычном праве - «когда-то демократической

правовой норме» - носителя «насилия и произвола» и его отмену в

судопроизводстве считал «могущественным орудием общественного

обновления».15

Подобных идей придерживался также Н. М. Рейнке, опубликовавший

целый ряд работ о состоянии судопроизводства на Кавказе.16

В 80-е годы XIX века по распоряжению кавказской администрации

был издан «Очерк развития административных учреждений в Кавказских

казачьих войсках»17. Его автор неизвестен. Согласно данным,

приведенным в работе, не только горские общества, но и казачья часть населения

Северного Кавказа, имевшая собственную общину, подверглась серьезным

переменам. Они коснулись всей управленческой системы, в особенности,

сложившихся у казаков традиционных форм устройства. Очерк содержит

краткую справку по истории административного устройства казачьих войск

на Кавказе начиная с XVIII века. Автор очерка полемизирует с российской

администрацией о дальнейшем пути развития казачьих управленческих

структур и о целесообразности объединения горцев, казаков и

гражданского населения Терской области в одно управление. При этом обновление

9

казачьей общины, приспособление ее к условиям новой экономики,

административной системы — концептуальная нить «Очерка».

Итак, приведенные историографические факты свидетельствуют о том,

что проблема установления российских государственных учреждений на

Кавказе впервые была поставлена и являлась предметом изучения

исследователей, представлявших дворянское направление в русской исторической

науке. В 70-е - 90-е годы XIX века к этой тематике обращались и

представители либерально-буржуазной историографии, среди которых

наибольшие достижения в кавказоведении принадлежат М.М. Ковалевскому.

В первые годы советской власти прервалось дальнейшее развитие

традиционного русского кавказоведения. В 1923 году в небольшой работе

«Завоевание Кавказа», опубликованной М.Н. Покровским18, были

провозглашены идеологические основы новой исторической науки -

непримиримая критика самодержавия и его бюрократического аппарата и признание

политики России на Кавказе колониальной экспансией. Эти два

фундаментальных постулата, периодически застывавшие, оживали в зависимости

от политических коллизий, происходивших в СССР. В 50-е годы XX века

проводившиеся на страницах периодических изданий дискуссии по

проблемам присоединения Кавказа к России и Кавказской войне, несмотря на

их политизированность, частично освободили советское кавказоведение от

идеологических тисков, в которых оно находилось. Одной из первых

работ, реанимировавших эту область исторической науки, стала монография

С. К. Бушуева «Из истории внешнеполитических отношений в период

присоединения Кавказа к России (20-70-е годы XIX в.)».19 Вскоре появилась

работа Н. А. Смирнова «Политика России на Кавказе в ХУ1-Х1Х веках».20

Несмотря на ее очерковый характер и концептуальную зависимость, нельзя

не заметить явное стремление автора к возрождению русского

кавказоведения. Заметным отходом от политических установок, провозглашенных

еще в 20-е годы XX века, были работы А. В. Фадеева «Россия и Восточный

кризис 20-х гг. XIX века», «Россия и Кавказ в первой трети XIX в.».21

Достоинства исследований А. В. Фадеева заключались в поисках автором

социальной сущности многих сложных явлений российско-кавказского

взаимодействия. В 50-60-е годы важным научным направлением

становилось изучение международных отношений, под влиянием которых

развивались российско-кавказские контакты. В его рамках выполнена монография

Л. С. Семенова «Россия и международные отношения на Среднем Востоке

в 20-е годы XIX века»22 - одна из наиболее оригинальных работ,

опубликованных в 60-е годы. Тему Кавказа в системе международных отношений в

10

этот период завершило исследование О. П. Марковой «Россия, Закавказье

и международные отношения в XVIII веке».23 Привлекательной стороной

работы является ее высокая обеспеченность источниковой базой,

позволившая уточнить многие аспекты русско-азербайджанских и

русско-грузинских взаимоотношений.

Общее оживление советского кавказоведения не вывело из забвения

проблему российского административного управления Кавказским

регионом, без глубокого исследования которой не представлялась возможной

серьезная научная оценка политики России на Кавказе. Лишь отдельные

вопросы управления Кабардой, Осетией и Кавказской линией затрагивались

в работах С. К. Бушуева «Из истории русско-кабардинских отношений»24,

А. В. Фадеева «Очерки экономического развития Степного Предкавказья в

дореформенный период»,25 Т.Х. Кумыкова «Социально-экономические

отношения и отмена крепостного права в Кабарде и Балкарии»,26 М. М. Блиева

«Русско-осетинские отношения»27 и др. Тогда же была опубликована статья

Т. X. Кумыкова «Из истории судебных учреждений в Кабардино-Балкарии

(конец ХУШ-Х1Х вв.)».28 Исследователь отмечал оппозиционность

кабардинской знати к российской судебной системе. По мнению Т.Х. Кумыкова,

в установленных российским правительством судебно-административ-

ных учреждениях феодальные верхи видели ограничение своей власти.

Т.Х. Кумыков был одним из первых среди местных историков, кто

поднял данную проблему и обратил внимание на ее актуальность. По

утверждению самого автора, в статье делалась попытка «вкратце осветить

историю судопроизводства», существовавшую в Кабардино-Балкарии в конце

XVIII - 70-е годы XIX века. Инициатива историка, однако, долгое время не

имела продолжения.

Впервые исследовательский интерес к вопросам управления

национальными окраинами России, в том числе и Кавказа, проявил

Н. П. Ерошкин - автор «Истории государственных учреждений

дореволюционной России».29 Им были сформулированы основные признаки

административной системы, сложившейся в национальных районах, и

определены ее особенности.30 Указывая на них, Н. П. Ерошкин отмечал

следующие принципы этой системы: «особенное»

административно-территориальное деление (наместничество, области, магалы); наличие

специфических, нередко только для данной окраины характерных учреждений

и должностных лиц; слияние функций военного и гражданского

управления; слияние административных, полицейских, финансовых и судебных

учреждений в одном учреждении; привлечение самодержавием местной

11

феодальной и родоплеменной верхушки к управлению (чаще всего в

низовые звенья) с целью найти в них свою опору. Для многих окраин России

автор считал типичными довольно широкую самостоятельность

администраторов и «известную независимость» их от центральных, а временами

и от высших правительственных учреждений. Эту самостоятельность,

находившуюся в противоречии с централизаторскими тенденциями

самодержавного бюрократического аппарата России, как, впрочем, и

специфику управления окраинами вообще, Н. П. Ерошкин объяснял «местными

задачами», стоявшими перед правительством в различных национальных

районах. Так, специфика управления Кавказом, по его мнению,

определялась частыми войнами России с Турцией и Персией. Заметный вклад

в теорию вопроса административного освоения Кавказа в XIX веке

внесла Н. С. Киняпина. В статье «Административная политика царизма на

Кавказе и в Средней Азии в XIX веке»31 автор ставила перед собой задачу

раскрыть «принципы административной политики царского

правительства на окраинах» на примере Кавказа и Средней Азии. Н. С. Киняпина

пришла к выводу: опыт управления Кавказом нашел свое применение в

Средней Азии, включенной в состав России в 60-80-е годы XIX в. Касаясь

административного устройства Северного Кавказа первой половины

XIX века, Н. С. Киняпина подчеркивала постепенность при введении в

полиэтничном регионе новых управленческих институтов и подчинение

гражданской власти военной.

С середины 70-х годов XX века вопросы административного

освоения Кавказского края после его присоединения к России постепенно

становятся предметом исследования советских историков. В 1975 году

Ж. А. Калмыковым была выполнена диссертация «Система

административно-политического управления в Кабарде и Балкарии во второй

половине XIX - начале XX в.», опубликованная позже в виде монографии.32

Автор видел свою задачу в том, чтобы «освободиться от великодержавного

идеологического шаблона царизма и сталинизма и показать объективную

картину длительного процесса насильственной ломки традиционных

общественно-политических институтов кабардинцев и балкарцев и

внедрения в их жизнь колониальных порядков».33 Несмотря на политический

оттенок сформулированной им цели, Ж. А. Калмыкову не чуждо

понимание прогрессивной роли, которую Россия, несомненно, играла при

установлении на Северном Кавказе государственных форм административного

управления. В частности, им отмечалось «положительное влияние»

буржуазного законодательства России на судопроизводство в Нальчикском окру-

12

ге.34 Несомненным достоинством работы является широкое привлечение

архивного материала.

К диссертации Ж. А. Калмыкова тематически и хронологически

близка, но менее привлекательна работа Э. Д. Мужухоевой «Административная

политика царизма в Чечено-Ингушетии во второй половине XIX -

начале XX века».35 Автор отстаивала тезис о развитии феодализма в Чечне: по

мысли Э. Д. Мужухоевой, феодализм «в горной зоне» достиг «наивысшего

расцвета», а на равнине сложились «довольно развитые феодальные

отношения».36 Нет смысла опровергать столь ошибочное представление о

социальной организации чеченских и ингушских обществ, укажем на другое:

техническое оформление диссертации нередко ставит под сомнение

приводимые автором сведения. Так, например, сославшись на архивные

материалы РГВИА, опубликованные в сборнике документов, Э. Д. Мужухоева

указывает, что «в 1842 году в Мичиковском участке Чечни проживало 2000

семейств, в Ауховском - до 1500, в Большой Чечне - до 2500, в Малой - до

4000».37 В документе же, на самом деле, речь идет не о количестве

народонаселения Чечни, а о том, какое число вооруженных людей могли

выставить чеченцы: «мичиковцы могут поставить до 2000 вооруженных людей,

ауховцы - до 1500, Большая Чечня - 2500 и Малая - до 4000».38

В 1984 году нами была защищена диссертация на тему

«Административные и судебные учреждения на Северном Кавказе в

конце XVIII - первой трети XIX в.»39. В диссертации, опубликованной в 1993

году, а также в статьях выдвигалась задача - на основе архивных

источников исследовать генезис российского государственно-административного

аппарата на Северном Кавказе в период его становления.

Параллельно с изучением отдельных аспектов проблемы управления

Северо-Кавказским регионом после его присоединения к России

советскими историками разрабатывались вопросы, касавшиеся управленческих

институтов, установленных российским правительством в Закавказье. Особо

следует отметить работу В. Г. Туняна «Административная и экономическая

политика самодержавия в Закавказье в первой половине XIX в.»,40

подготовленную в виде докторской диссертации. Несмотря на традиционные

методологические посылки, В. Г. Тунян, используя значительный по

объему архивный материал, осветил целый ряд важных проблем: «постепенное

введение российской административной системы» при

«разграничительном отношении к христианскому и мусульманскому населению», «гибкое»

регулирование правительством «финансовых поступлений», приоритетное

развитие в Закавказье сельского хозяйства и «закрепление закавказского

13

рынка за продукцией русской промышленности». Рассматривая эти

процессы в виде «внешней и внутренней колонизации», автор, однако, не заметил

важных перемен, происходивших в регионе в первой половине XIX века.

Так, установление российского управления в Грузии сопровождалось

освобождением ее от господства Ирана и Турции и восстановлением

целостности страны, а присоединенная в 1828 году к России Восточная Армения

постепенно стала превращаться для армян в метрополию.

Своеобразным прорывом в изучении проблемы генезиса российской

государственности и создании на окраинах страны управленческих

систем следует считать издание коллективной монографии «Национальные

окраины Российской империи: становление и развитие системы

управления».41 Это первое серьезное исследование, в котором вопросы

установления региональных систем управления рассматриваются в масштабе всей

территории России. Главная цель, обозначенная авторами книги, -

«выявить особенности и закономерности генезиса, инфраструктуры и

механизма взаимодействия центральных и местных органов власти».42 Ряд задач,

поставленных в «Предисловии», выделены как перспективные - изучение

вопросов типологии автономных образований в составе России,

формирование чиновничества из коренных народов окраины, разработка единого

понятийного научного аппарата по данной теме и др. Особое значение для

дальнейшей работы исследователей по проблеме управления российскими

национальными окраинами имеет последняя глава монографии, в которой

предпринимается попытка разработать ее теоретическую основу. Авторам

в результате проведенного историко-сравнительного анализа удалось

определить характерные черты административной системы, сложившейся на

периферии Российской империи, выявить общие формы и факторы ее

образования и развития. Кавказскому региону в монографии посвящена

отдельная глава, написанная Д. И. Исмаил-Заде и Л. С. Гатаговой. Проследив

на фоне русско-кавказских отношений постепенное возведение

российской административной структуры, исследователи отметили наличие двух

периодов в государственно-административном строительстве на Кавказе.

По их мысли, первый период охватывает конец XVIII - середину XIX века

и характеризуется «ограниченностью действий правительства в

отношении коренных народов».43 Второй период начинается с «покорения горцев

в 1864 году» и отмечен «значительной активизацией правительственной

деятельности» на Кавказе.44 Глава, о которой идет речь, - одна из лучших

работ, посвященных проблеме установления российской администрации

на Кавказе; неполнота освещения отдельных ее аспектов объясняется,

14

по-видимому, заданными в коллективной монографии техническими

параметрами.

Среди работ, опубликованных в последнее время, научный интерес

представляет исследование Х.М. Думанова и Ю.М. Кетова по истории

организации суда и его правовым основам в Кабарде во второй половине

ХУШ-Х1Х века.45 Авторы обращают внимание на степень

целесообразности сочетания норм адата, шариата и российского законодательства,

применявшихся в Кабарде. Примечательной стороной работы является видение

X. М. Думановым и Ю. М. Кетовым адаптационных процессов в истории

организации судопроизводства в Кабарде.46

Следует сказать еще об одном авторе - Г. Н. Малаховой,

подготовившей монографию «Становление и развитие российского государственного

управления в конце ХУШ-Х1Х вв.».47 В книге привлекает как ее название,

так и оглавление. Не столь научно, однако, выглядит смысловая

организация работы, - большая часть источников заимствована из ранее

опубликованных исследований, работа компилятивна и не обладает высокой

исследовательской культурой.

От нее выгодно отличается кандидатская диссертация 3. X. Ибрагимовой

«Терская область под управлением М. Т. Лорис-Меликова»48, выполненная

на основе широкого круга исторических документальных материалов. В ней

ставилась задача изучения практической деятельности начальника Терской

области. З.Х. Ибрагимова делает акцент на политический аспект темы.

Именно в этом контексте рассматривается ею мухаджирство. Обращаясь

к исследованию серьезных изменений, происходивших на Центральном

Кавказе, автор часто остается на их политической поверхности, не

углубляясь в социальные истоки исторических событий. Например, описывая

сборы горцев к переселению в Турцию и то, как они «за бесценок»

распродавали земли, З.Х. Ибрагимова комментирует: «Горцы очень тяжело это

переживали, но скорее предпочитали разорение и смерть, чем покорность

русскому правительству».49

Судебной системе, установленной на Северном Кавказе во второй

половине XIX - начале XX века, посвящена кандидатская диссертация

И. В. Зозули.50 Автор понимает суть поставленной проблемы; она состояла

в том, чтобы показать, как в обширном регионе, где существовало

несколько принципиально разных систем судебных органов, учитывались местные

условия.

К вопросу управления Кавказом обращались современные зарубежные

историки-кавказоведы. Американский исследователь Л. Г. Райнеландер, из-

15

учавший управление Кавказом на примере Грузии, рассматривает его с

точки зрения соотношения двух тенденций в развитии здесь администрации

- регионализма и централизма.51 Под этими терминами он

подразумевает два подхода к задачам управления на Кавказе, стоявшим перед Россией

на разных этапах утверждения ее в регионе. Регионализм, по мнению

Л. Г. Райнеландера, предполагал гибкое приспособление управленческого

аппарата к местным обычаям, социальным, правовым нормам и

постепенную их перестройку на «российский манер». Сторонники же

централизма выступали за скорейшее внедрение на Кавказе бюрократических

органов, которые бы функционировали по образцу российской

делопроизводственной практики. Проследив борьбу двух течений в административной

политике России на Кавказе на протяжении первой половины XIX века и

констатировав победу регионализма, Л. Г. Райнеландер так и не объяснил

причины такого исхода.

Подводя итоги историографического обзора по проблеме

становления и развития российской административной системы на Кавказе,

необходимо отметить следующее. В свое время для советских историков тема

о присоединении Кавказа к России, сводившаяся к критике самодержавия

и обвинениям в колониальной политике, становилась своеобразным

идеологическим полем, на котором исследователи должны были, так или

иначе, проявлять свои политические пристрастия. Подобная ситуация в науке

«освободила» историков от разработки сколько-нибудь оригинальных

научных концепций и сводила их роль то к критике, то к восхвалению

политики России на Кавказе. Нечто похожее происходит в последние годы

с изучением проблемы российского управления в Кавказском регионе.

Не всегда зная, какую научную оценку дать сложным явлениям

российско-кавказского взаимодействия, отдельные исследователи

ограничиваются рассуждениями о «тяжести» колониальной политики России на Кавказе.

Расхождения в терминах невелики - от определения «внешняя и

внутренняя колонизация» до дефиниции «колония в экономическом смысле» и

«чистейшая колонизация». Между тем известно, что в колониях классического

типа, созданных европейскими державами, как правило, избегали введения

прямого управления, а устанавливали непрямое управление, консервируя

в них потестарные формы социальной организации и управленческих

систем. Принципиально иной процесс происходил в российско-кавказском

взаимодействии, в котором постепенное учреждение смешанного (прямого

в сочетании с непрямым) административного управления сменилось после

70-х годов XIX века переходом к общероссийским формам управления. В

16

этом процессе содержалось немало модернизирующих тенденций,

открывавших народам Кавказа новые перспективы для прогресса.

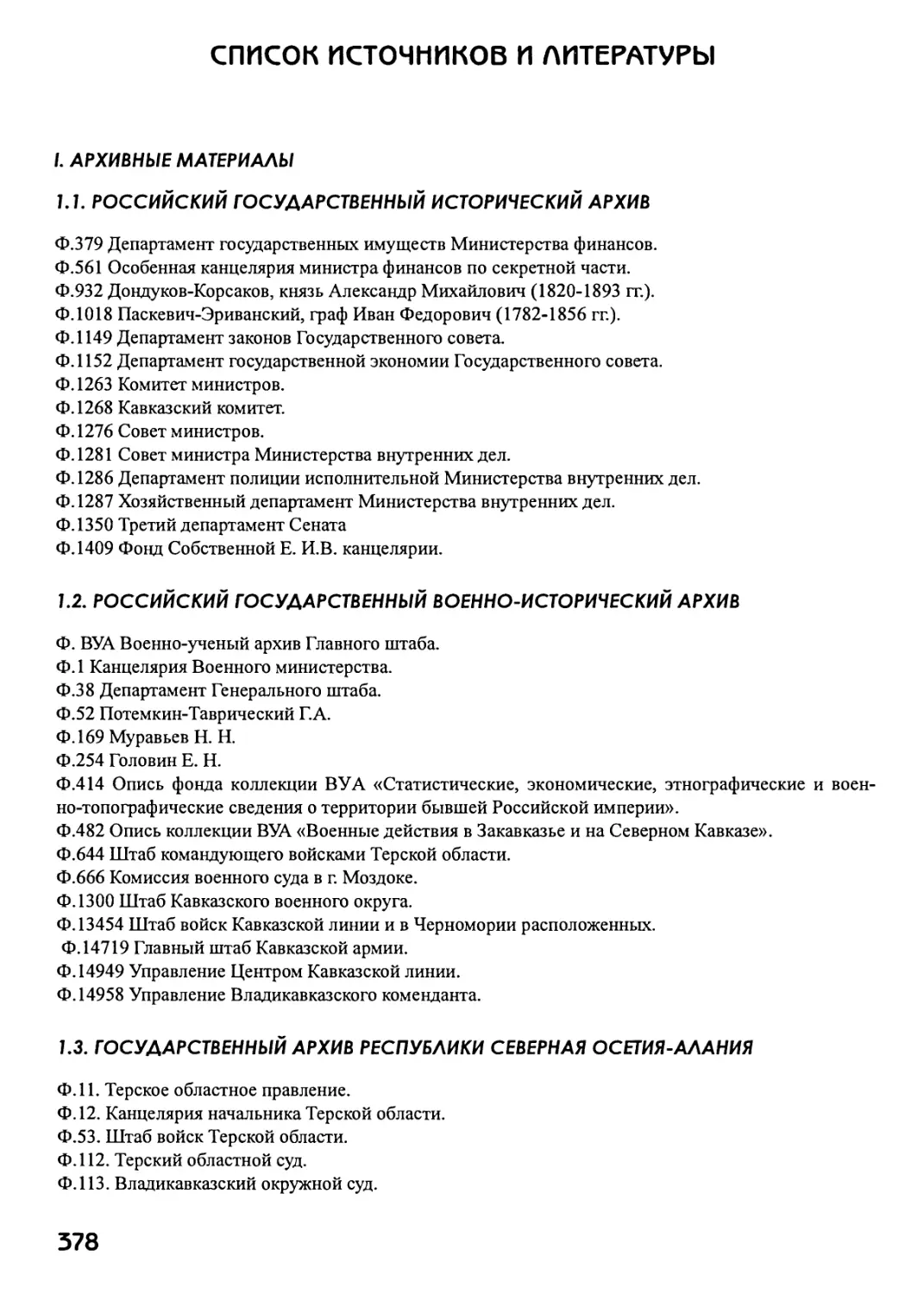

Источниковую базу исследования составил документальный материал

архивных хранилищ Москвы (Российский государственный

военно-исторический архив), Петербурга (Российский государственный исторический

архив) и Владикавказа (Центральный государственный архив Республики

Северная Осетия - Алания; отдел рукописных фондов Северо-Осетинского

института гуманитарных и социальных исследований), источники,

опубликованные в XIX веке (Полное собрание законов Российской империи;

Акты, собранные Кавказской археографической комиссией;

приложения к книге Ш. Ногмова «История адыгейского народа»; Ф.И. Леонтович

«Адаты кавказских горцев» и др.) и в советское время (Материалы по

истории Дагестана и Чечни (первая половина XIX в.); Материалы по обычному

праву кабардинцев; Кабардино-русские отношения; Материалы по истории

осетинского народа; Русско-осетинские отношения и др.), а также

воспоминания современников.

17

ГЛАВА I.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ П ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ

НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА

В КОНЦЕ XVIII - 80-е годы XIX вв.

§ 7. «ВОЛЬНЫЕ» (ГУКХУМНЫЕ) ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА

Важным разделом проблемы становления российского управления на

Центральном Кавказе является научная оценка уровня хозяйственного и

общественного строя народов, населявших данный регион. От того, с

какой хозяйственной средой и социальной плазмой столкнулась российская

администрация, вводившая здесь имперские государственные институты,

зависела степень адаптации или же отторжения этих учреждений. Следует

учесть, что Центральный Кавказ - один из уникальных районов Кавказа,

- имел не только две четко очерченные географические зоны - горы и

равнину, но и достаточно пеструю социальную картину, начиная от

эгалитарных форм организации общества и кончая феодальными сообществами.

Разная обеспеченность народов природными ресурсами и связанное с этим

неодинаковое хозяйственное состояние, многообразие культур и

этнических величин, а также различия в уровне общественного развития

создавали на Центральном Кавказе сложную среду для административных

институтов России, отличавшихся своей стандартностью. Закономерно, что

органы управления, установленные для местного населения и не

приспособленные к местным условиям, вызывали процессы отторжения. Вместе

с тем в этнических сообществах, в которых наблюдалось оживление

экономики и формировалась общинная знать, ощутимым был спрос на

российскую власть как на третью силу, нередко выступавшую регулятором

межэтнических столкновений и внутренних социальных противоречий.

Эти два параллельных явления - процессы отторжения и интеграции

государственных учреждений, локализовавшиеся в пределах отдельных

этносов Центрального Кавказа, становятся явственнее, если воспроизвести

типологию хозяйственного и общественного строя каждого из народов.

Последовательность, в которой рассматриваются в данной работе

этнические общности, связана с делением региона на две формы общественной

организации - эгалитарную и социально-иерархическую.

18

Чеченцы. Чечня относится к наиболее неизученным районам

Центрального Кавказа. Отсутствие о ней сколько-нибудь значительного

круга местных источников, обусловлено, прежде всего, поздним

появлением у чеченцев своей письменности. По Евг. Максимову и Г. Вертепову,

была и другая причина слабой изученности истории Чечни. Как отмечали

эти авторы, до 60-х годов XIX в. Чечня представляла собой «постоянный

очаг восстаний, мятежей и центр беспокойных элементов Кавказа» и

поэтому, «за малым исключением, всесторонних исследований»... здесь «почти

не предпринималось».1 Среди местных источников стоит выделить очерк

У. Лаудаева «Чеченское племя», опубликованный в 1872 году.2 Бесценными

в нем являются сведения о чеченцах, собранные У. Лаудаевым во время его

специальных поездок по Чечне. На уровне исторического источника можно

рассматривать также работу М. А. Мамакаева - другого чеченского автора,

в советское время издавшего «Чеченский тайп (род) в период его

разложения».3 Как и У. Лаудаев, М. А. Мамакаев основывает свое исследование

на широком полевом материале. Особого внимания заслуживают

источники, собранные и опубликованные С. А. Белокуровым4 и Е.Н. Кушевой5; в

них данные относятся к начальным периодам чеченской истории. Важным

для нас является «Описание Чечни», составленное в 1834 году капитаном

Генерального штаба И. И. Норденштаммом.6 Оно хронологически

близко к нашей теме и дает представление о Чечне накануне вовлечения ее в

Кавказскую войну. Капитан Генерального штаба собирал материалы в

полевых условиях с целью практического их использования и это придает

им дополнительную ценность. Особую значимость в освещении проблем

хозяйственного и общественного уклада чеченцев имеет

«культурно-экономическое исследование» Н.С. Иваненкова, опубликованное в 1910 году

под названием «Горные чеченцы».7 Данные Н.С. Иваненкова, полученные

им во время экспедиционных работ, следует рассматривать как наиболее

полные о Чечне XIX века.

Во второй половине XVIII века, после массового переселения чеченцев

с гор на равнину, территория Чечни расширилась и не подвергалась в течение

XIX века сколько-нибудь значительным изменениям; переселение из

равнинных районов в горные ущелья (в имамат Шамиля) происходило в виде мухад-

жирства и носило временный характер. Во второй половине XIX века горная

Чечня граничила на юге с Тифлисской губернией и Дагестанской областью;

на равнине она занимала южную часть Терско-Кумыкской низменности и

граничила со Ставропольской губернией. На этой территории, состоявшей

из двух географических зон - горной и равнинной, чеченцы расселялись не-

19

равномерно. Наиболее густо заселенной считалась Сунженская долина8. На

северных отрогах Центрального Кавказа, в так называемых Черных горах

«селения были реже», но также «многолюдны».9 Малонаселенными являлись

земли, расположенные в самых высоких горах. Сведения о численности

населения Чечни в XIX веке противоречивы. В 1834 году И. И. Норденштамм

приводил цифры - «от 116 тысяч до 120 тысяч» жителей, указывая на их

приблизительность.10 Более поздние и более точные данные о численности

населения Чечни приводил Н. С. Иваненков. По его известиям, к началу XX века

чеченцев в Терской области насчитывалось 205 тысяч душ.11 Евг.Максимов и

Г. Вертепов в своем статистико-экономическом очерке указывали на цифру

«184717 душ» как на «общее число чеченцев» к 1890 году.12 Как видно, в

XIX веке в пределах Центрального Кавказа чеченцы составляли один из

наиболее крупных этносов.

При оценке хозяйственного состояния Чечни XIX века

исследователями нередко высказывается мысль о том, будто на Северном Кавказе

она являлась своеобразной житницей. На самом деле различные районы

Чечни и отдельные ее общества находились далеко не в одинаковом

хозяйственном положении. Наиболее благоприятными для земледелия и

производства сельскохозяйственной продукции являлись Сунженская долина и

земли, прилегавшие к Тереку. На это указывал С. Броневский. В 1810 году,

- писал он, - чеченцы, обитавшие на Сунже и Тереке, успешно

занимались земледелием.13 И. И. Норденштамм отмечал, что «чеченцы, живущие

по Тереку и Сунже, прилежнее прочих занимаются хозяйством, особенно

хлебопашеством».14 Их же он относил к наиболее богатой части

населения. Вместе с тем, имея в виду всю Чечню, И. И. Норденштамм указывал,

что «Чечня производит более хлеба, чем нужно для прокормления жителей

ее».15 Несомненно, это высказывание капитана генштаба, участвовавшего

в военных экспедициях и воочию наблюдавшего хозяйственное

состояние чеченцев, в большей мере относилось к жителям Сунженской

долины и притеречных сел, поскольку он в том же «Описании» подчеркивал

ограниченность сельскохозяйственного производства «в гористой части

Чечни»,16 то есть в исторической метрополии чеченцев. Как уже

отмечалось, И. И. Норденштамм наблюдал равнинную и горную Чечню в начале

30-х годов XIX века. В последующие годы, начиная с 40-х гг., когда жители

Сунженской и Притеречной долины были охвачены движением мухаджир-

ства и большей частью переселились в горы, и в течение последующих

20 лет наиболее плодородные и богатые равнинные земли переживали

хозяйственный упадок. В этот сложный в политическом и экономическом

20

отношении период хозяйственная жизнь сосредоточилась в предгорных,

большей частью покрытых лесом, и горных территориях Чечни.

Эту хозяйственную зону Чечни Н. С. Иваненков разделил на пять

категорий. К первой он относил «Слободы Шатой». По его оценке, земли

этого района весьма посредственны: там, где можно было выращивать

земледельческие культуры, сползали почвы, в другом месте — «почва почти

отсутствовала», а селение Нихалой, расположенное близ Шатоя, часто

оказывалось в бедственном положении из-за разливов реки Аргун.17 Ко второй

категории Н. С. Иваненков относил общества Шароевское, Шикаровское,

Хакмадоевское и Кеселоевское, расположенные по обеим «сторонам» реки

Шаро-Аргун. Здесь благодаря «древним наносам» встречались хорошие

почвы, однако, достоинства их заметно снижались из-за высокогорья. К

третьей категории относилась территория, расположенная на горных

склонах восточной Чечни, где небольшие речки под общим названием Аржиахк

впадали в реки Шаро, Аргун и Аккете. Являясь безлесной местностью, она

имела неплохие почвы, но суровый горный климат не всегда давал созреть

даже альпийским сенокосам. По этой же причине плохо произрастали

земледельческие культуры. Более благоприятны были условия для

скотоводства, являвшегося основным занятием местных жителей. К четвертому

разряду автор относил земли к западу от реки Шаро-Аргун, где по тай-

повому признаку расположилось достаточно большое количество сел. В

этом районе возможности для земледелия и скотоводства были особенно

ограничены, поскольку здесь земли представляли собой «крутые размывы

горных кряжей». К пятой категории причислялись территории

высокогорья, где возможно было занятие только скотоводством. Здесь размещались

тайпы: Перой, Пежиперой, Чамгой, Сакентхой, Керестхой, Горзинтхой и

Хингихой. Эти тайпы больше времени уделяли вооруженным набегам, так

как из-за недостатка сенокосных мест они не могли свои материальные

нужды обеспечить за счет скотоводства. Районирование, проводившееся

Н.С. Иваненковым, полнее отражает реальную картину хозяйственного

состояния чеченцев, живших в горных районах. В этом отношении оценки,

которые дает И. И. Норденштамм горным хозяйствам Чечни,

представляются завышенными. По его характеристике, «в ичкерийских горах» хозяйства

«по устройству своему нисколько» не уступали «деревням на плоскости».18

По принципу районирования Чечни, к которому прибегал Н. С. Иваненков,

картина хозяйственного обустройства в горной Чечне выглядела

следующим образом: в северной ее части предпочтение отдавалось земледелию,

в средней полосе в равной мере - земледелию и скотоводству, в южных

21

- горных и высокогорных районах - главным занятием становилось

скотоводство.

На равнине выращивались все злаковые культуры, среди которых особое

место занимала кукуруза. По описанию И. И. Норденштамма, здесь

встречались кукурузные поля, где растения достигали необычной высоты: «...при

проходе отряда... конница, - писал он, - въехала» в кукурузное поле «и

всадников не видать было».19 Не так благополучно обстояло дело в горных

районах. В них растениеводство было ограничено и малоэффективно:

главными культурами в горах были пшеница и ячмень. Первая из них произрастала

«дурно», вторая - сеялась мало.20

Другую картину представляло собой скотоводство. По описанию

Норденштамма, в 30-е годы XIX века равнинная Чечня им занималась

ограниченно. Русский офицер объяснял это жарким климатом. На самом

деле выгоднее было заниматься земледелием, на продукты которого со

стороны горцев был повышенный спрос. Географические зоны сказывались

даже на породах скота. «Горский рогатый скот очень мелок»21, - писал

Н. С. Иваненков. Этот недостаток, однако, в горных условиях становился

достоинством. Мелкая скотина лучше была приспособлена к горной

экологии. «Цепкая и проворная», она «легко карабкается по самым крутым

склонам гор».22 Из-за малой молочной продуктивности коров доили также

овец и коз. Этим занимались мужчины. О скотоводстве, как о доминанте в

экономике чеченцев, свидетельствовал обычай, широко распространенный

у скотоводческих народов. Согласно ему в своеобразную аренду сроком на

три года отдавался крупный или мелкий рогатый скот. По истечении этого

срока арендатор возвращал это же количество скота и половину приплода.

Такая система при отдаче коров у чеченцев называлась «дадяла-хейли-во-

ту», при отдаче овец - «даляла-джавоту»23; подобное у осетин называлось

«ласкдзаран», у алтайских горцев - «полыш». Несмотря на общее сходство,

имевшееся с другими скотоводческими районами, «арендная» система

чеченцев обладала своей особенностью. Она была связана с тайповой

организацией общества. Обычай «дадяла-хейли воту» в Чечне часто возникал

«из желания зажиточного человека дать возможность заработать и завести

свое хозяйство какому-либо родственнику».24 На эту форму оказания

хозяйственной помощи своему сородичу толкал скотовода и другой обычай,

господствовавший среди чеченцев. Он известен как «байтал-вакхар». По

нему, если у одного хозяина численность скота заметно превышала

средний уровень, наблюдавшийся в тайпе, то глава рода собирал совет и

согласно его решению скот разбогатевшего подвергался дележу между членами

22

тайпа; равная доля доставалась также хозяину скота.25 Традиционные нормы

права, сложившиеся внутри тайпа, консервировали хозяйственную жизнь,

лишая ее стимулировавших рычагов. Этому способствовала также низкая

продуктивность животных, разводившихся в Чечне.

Социальное равенство сложилось и в наделах с землей, пригодной

для хлебопашества. Н. С. Иваненков «во многих местах» измерил

пахотные «загоны» и, по его подсчетам, средний размер одного участка в горной

Чечне не превышал 345 квадратных саженей. Более благоприятная картина

встречалась на равнине, где земельные участки достигали нескольких

десятин. Массовое переселение чеченцев на равнину, происходившее с конца

70-х годов XVIII века, серьезно меняло хозяйственный облик чеченцев.

Оно кардинально улучшало экономику Чечни не только на новых землях,

но и в горах, где в какой-то мере разряжалась земельная теснота. Однако

у равнинных чеченских хозяйств были свои сложности, не дававшие им

стабильного развития. Главной из них являлось непризнание российской

администрацией права частной собственности на земли,

предоставлявшиеся ею чеченским переселенцам. Последние смотрели на свои пахотные и

сенокосные участки как на временные владения. Сказывалась также

военно-политическая нестабильность, создавшаяся после 80-х годов XVIII века,

в особенности с началом движения шейха Мансура и массовой ислами-

зацией чеченцев. Вооруженные набеги горцев на равнину и карательные

экспедиции российских войск нередко приводили к разорению хозяйств

чеченских переселенцев. Позже по мере вовлечения Чечни в Кавказскую

войну хозяйственное положение жителей равнины еще более ухудшилось.

В 40-е годы XIX века среди равнинных чеченцев началось движение му-

хаджирства. Жители сжигали свои дома и вновь возвращались в горы.26 По

оценке главноуправляющего Кавказским краем Е. А. Головина, мухаджир-

ство приводило к «бедствиям и нищете»27, от себя добавим - возвращение

в горы и длительное пребывание чеченцев в составе имамата,

находившегося в состоянии войны с Россией, вызвали хозяйственную деградацию как

на равнине, так и в горах.

Состояние горных и равнинных хозяйств во многом определялось

уровнем орудий труда, которые использовались чеченцами при

обработке земли. Пахота производилась примитивным горским плугом,

называвшимся «ног-дук». Им можно было вспахать землю глубиной не более 3-х

вершков. В плуг впрягали быков, чаще молодых. Еще примитивнее

выглядела борона («мекка»), состоявшая из хвороста, концами прикрепленного к

ребром установленной доске. Плохо обработанная земля давала урожай, но

23

относительно невысокий из-за чрезмерной засоренности пашен сорными

растениями. Возвращение чеченцев-мухаджиров из имамата, в 40-е годы

XIX в. покинувших равнину, представляло собой сложный процесс. Лишь

на первых порах, когда еще шла Кавказская война, российские власти

проявляли интерес к переселению чеченцев с гор на равнинные земли, ими

ранее занимаемые. После завершения войны на Северо-Восточном Кавказе

политика Петербурга в отношении демографической карты Северного

Кавказа резко изменилась. Военный министр Д. А. Милютин убеждал

императора: «Мы должны настойчиво продолжать заселение края казаками».28

В этом он видел главное средство, чтобы «утвердиться в крае, водворить

в нем спокойствие и не опасаться уже потерять Кавказ».29 Поскольку

«чеченское племя» относилось к народам, «долее прочих» сопротивлявшимся

покорению Северо-Восточного Кавказа, то «для ослабления» его решено

было сначала избавиться от «враждебно настроенных» к России чеченцев,

а затем продолжить решение земельного вопроса в Чечне. Еще в 1860 году

генерал А. И. Барятинский, разделявший взгляды Д. А. Милютина,

объявил чеченскому народу, «что земли Чеченского округа будут распределены

между аулами в пользование на общинном праве, за исключением лишь

нескольких участков, предназначенных к отводу частным лицам»30. Тогда

же нагорная полоса Чечни была «очищена» «от горского населения». В

1860 году кавказская администрация, считая Нагорную Чечню

«притоном для хищнических партий», объявила эти земли казенной

собственностью. Здесь местное население имело право занимать земли «только для

пастбищ, под условием - не заводить в этом районе никакой оседлости»31.

Лишившись нагорной полосы, а также ряда земель на равнине, заселенных

казаками, чеченцы оказались в трудном хозяйственном положении. Выход

из него российские власти видели в том, чтобы «возбудить в некоторой,

наиболее беспокойной части чеченского населения стремление к

переселению в Турцию»32. Великий князь Михаил Николаевич, занимавший

должность наместника Кавказа, признавался, что «меры», принятые для

переселения в Турцию, «получили желаемый успех». Потеряв насиженные места

и не получив взамен землю на равнине, 5 тысяч семейств («более 23000

душ обоего пола») переселилось в Турцию. Великий князь был убежден,

что с переселением чеченцев в другую страну «правительство избавилось

от лиц, наиболее к нему враждебно настроенных и в то же время появилась

возможность обеспечить оставшееся на месте население Чечни

достаточным земельным довольствием».33 Наместник также доносил в Петербург

о стремлении чеченских эмигрантов, испытавших на чужбине лишения и

24

голод, вернуться на родину. Отказывая им в этом, наместник считал, что

это «вразумляет остальных из них», оставшихся на родине; по его оценке,

чеченский народ «начинает заявлять себя способным к усвоению

правильной гражданственности, бросил совершенно всякую идею о переселении

и выказывает наклонность сделаться со временем промышленным

населением».34 На самом деле чеченцы, перенеся все тяготы Кавказской войны и

столкнувшись с принципиально новым распределением земли, находились

на Северном Кавказе в нелегкой ситуации.

Что касается послевоенного их устройства и перераспределения

земли, то российские власти исходили из идеи подрыва тайповой

организации чеченского общества и возведения над этим обществом социальной

прослойки из крупных земельных собственников. При этом

предпочтение отдавалось чеченцам, находившимся на российской военной службе.

Наряду с родовыми землями, на которые они сохраняли равные права с

остальными членами тайпа, им отводились участки земли «в вечное и

потомственное владение». Такие наделы, например, получили полковник

Арцу Чермоев и поручик Турло Алханов35, полковник Кусум Курумов и

майор Бота Шамурзаев. Этим чеченским офицерам земли на равнине были

отведены отдельным распоряжением А. И. Барятинского. Количество

земли, становившейся частной собственностью офицера, зависело не только

от звания, но и от личных заслуг перед российским командованием. Так,

полковникам Арцу Чермоеву и Кусуму Курумову наместник определил по

556 десятин земли, а майору Бота Шамурзаеву, принимавшему активное

участие в карательных экспедициях А. И. Барятинского, было отмежевано

5761/2 десятин.36 Тех же политических принципов придерживался другой

наместник - великий князь Михаил Николаевич. По его распоряжению 57

военных и гражданских лиц получили в свое владение земельные участки.

Величина последних зависела от заслуг перед командованием. Так, один

участок состоял из 5 десятин, 36 участков были величиной от 30 до 50

десятин, два участка по 100 и 182 десятины, 8 участков от 200 до 300 десятин, 5

участков от 300 до 400 десятин, 3 участка от 556 до 570, один в 652 и один в

1017 десятин;37 последний, самый значительный участок, был выделен

русскому полковнику Белику, бывшему начальнику Чеченского округа. Всего

в частную собственность «за заслуги» было роздано чеченским офицерам

8674 десятины.38 Мы привели эти данные, поскольку на их основании

строятся выводы о господстве в XIX в. в Чечне феодальных отношений. Однако

становление феодальных отношений - процесс достаточно сложный и его

не могла решить одномоментная раздача земельных участков - пусть даже

25

в крупных размерах. В связи с этим, а также для более четкого

представления о том, на какую общественную организацию «накладывался» в Чечне

российский управленческий аппарат, отдельно стоит сказать о социальной

структуре, исторически сложившейся у чеченцев.

Картина общественного строя Чечни в ХУШ-Х1Х веках наиболее

полно воспроизведена в работах У. Лаудаева и М. Мамакаева. Не являясь

профессиональными историками, оба свою задачу видели лишь в описании

общественной организации чеченцев и в значительной мере избавили свои

работы от предвзятых оценок. У. Лаудаев, опубликовавший в 1872 году свой

очерк «Чеченское племя», указывал на господство в Чечне тайповой

(родовой) организации общества. По его данным, изначально число чеченских

тайпов составляло 59; в XIX веке он насчитывал их 100.39 М. Мамакаев

уточнил эту цифру, указав, что в середине XIX века в Чечне было 135

тайпов и 9 тукхумов - тайповых союзов;40 из-за консервативности тайповой

структуры число тукхумов не менялось на протяжении нескольких

столетий. Обычно в современных исследованиях акцент ставится на присутствие

феодализма в Чечне. Считается, что благодаря российскому влиянию

ослабевали тайповые отношения. Несомненно, что чеченские общества

стояли на пути поступательного развития. Однако состояние войны, в котором

периодически находилась Чечня с Россией, скорее сдерживало внутренние

социальные процессы и замедляло феодализацию чеченских обществ. Это

очевидное явление отметил У. Лаудаев. «В настоящее время, - писал он, —

когда обычаи чеченцев начинают меняться, сливаясь с русскою жизнью, -

связь фамилий», т. е. тайпов, «усиливается еще более».41 Эту особенность

чеченских тайпов не могли преодолеть и такие меры российских властей,

как наделение отдельных лиц военной и гражданской службы земельной

собственностью. На любое возвышение одного лица или тайпа

следовала негативная реакция со стороны других лиц и тайпов. «С возвышением

подобного лица и фамилия его приобретала влияние в народе»; «тогда, -

писал У. Лаудаев, современник этих явлений, - прочия, завидуя ей,

усугубляли свои силы для низведения такого лица и его фамилии в общий

разряд».42 Однако не только внутренняя «соревновательность», но и внешняя

опасность сплачивала тайпы, укрепляла их союзы - тукхумы. Притязания

на феодальное господство соседних владетелей - кабардинских и

дагестанских, а также стремление российских властей насадить в Чечне чуждые

ей социальные отношения, назначая туда владельцами соседних феодалов,

сильно повлияли на сплочение тайпов»,43 - писал М. Мамакаев. Этот же

автор насчитывал 23 принципа, на которых строился чеченский тайпизм.

26

Основополагающими из них, определявшими социальное лицо тай-

па, были принципы, связанные с собственностью и традиционной

организацией управления. М. Мамакаев не точно определил форму

землевладения, называя ее «правом на общинное владение»; не ясно - речь идет

о родовой общине или территориальной. В записи У. Лаудаева основным

видом земельной собственности была тайповая. «Земля, - писал он, -

делилась при собрании целого народа; когда фамилия получала свою часть,

то для отстранения на дальнейшее время поземельных недоразумений,

все присутствовавшие брались свидетелями в означении границ».44 Это

же подтверждал Ф.И. Леонтович, изучавший адаты кавказских горцев.

«Право личной поземельной собственности, - писал он, - доселе не

существуют в Чечне».45 Раздел земли происходил между тайпами,

становившимися собственниками земли. Внутри же тайпа она не подлежала

разделу с правом частной собственности на нее. Тайповая земля каждый

год делилась на отдельные участки и по жребию распределялась сроком

на один год подворно.46 Таким образом, на основе обычного права тайп

выступал в качестве верховного собственника земли, а отдельная семья -

ее пользователем.47 Подобная практика, при которой землей владел тайп,

а индивидуальная семья получала равный с другими членами рода

участок земли, сохранялась вплоть до начала XX века; исключение

составляли села Вешендерой, Чишки и Дачу-барзой.48 В этом отношении следует

отметить следующее важное обстоятельство. В Вешендероевском

обществе, где из-за вмешательства российских властей была нарушена

традиционная система владения землей и где наряду с крупными владельцами

появились безземельные, было решено «переделить землю между всеми

поровну.49 В результате подобных мер верх брал тайповый принцип

владения землей. В начале XX века Н. С. Иваненков констатировал, что на

началах уравнительных переделов чеченские общества продолжали

вести свое «земельное хозяйство».50

Тайповые земли делились на отдельные разряды.. К общим не

подлежавшим переделу, относились горные пастбища, берега рек и выгоны.

Общие земли, подвергавшиеся разделу, составляли пахотные участки и

сенокосные луга. Кроме того, были также «собственные» земли,

приобретенные по праву первого захвата, в результате покупки или же «через

очистку лесов».51 В приобретении новых участков земли как правило

участвовал весь тайп. Не менее важным источником приобретения земли

являлось получение ее от российских властей на равнине. Но,

переселяясь, горы покидал весь тайп или же большая его часть. На новом месте

27

сохранялось традиционное исторически сложившееся землепользование.

Несомненно, что в Чечне были также общинные (сельские) и частные

формы землевладения, например, земли, выделенные российскими

властями отдельным лицам. Но при этом господствовавшей формой

землевладения в ХУШ-Х1Х веках оставалась тайповая, определявшая характер

общественной организации.

В унисон этой форме собственности был другой принцип тайпизма,

существенно влиявший на сохранение в Чечне социального равенства. Он

связан с порядком наследования имущества умершего. Такое наследство

делили члены его семьи и ближайшие сородичи. Важным при этом являлся

«переход имущества умершего к тайпу»52, в котором право распорядиться

наследством принадлежало предводителю и совету старейшин.

Тайповым земельно-производственным и имущественным

отношениям соответствовали принципы управления. По своей природе они

соотносились с военно-демократической стадией развития общества. Главными

органами управления являлись совет старейшин, избранные советом

предводитель (хъалханча) и военачальник (баяччи). Решения, как совета

старейшин, так и предводителя, были обязательными для всех членов тайпа.

Что касается военачальника, то он своей властью мог пользоваться только

в условиях войны. Совет старейшин заседал открыто, каждый, кто желал

принять участие в его работе, мог не только присутствовать, но и

высказывать свое мнение. Предводитель, тем более военачальник не обладал

постоянством во власти. Тайп имел право на смещение и на избрание

новых лиц. О стадиальной завершенности тайпа и его устойчивости перед

военно-политическими и социальными потрясениями XIX века

свидетельствует идеологическая самодостаточность чеченского рода. Несмотря на

распространение в Чечне ислама и даже на насильственное его насаждение

во время Кавказской войны, чеченский тайп имел «свое божество» и тем

самым сохранял свою идеологическую автономность. По свидетельству

М. Мамакаева, чеченцы продолжали почитать своих тайповых божеств и в

новейшее время.53 Религиозная самодостаточность тайпа была столь велика,

что род «справлял праздники, связанные с культом своего божества».54 Это

же проявлялось в традициях, сохранившихся в XIX веке при захоронении

члена тайпа: тайп имел собственное кладбище, на котором хоронили только

членов своего рода.

Эти и другие основы чеченского тайпизма были развиты до той

степени, когда тукхум, как более высокий уровень общественной организации,

не брал еще на себя решения хозяйственных и социальных вопросов. Как и

28

ранее, за ним устойчиво сохранялись функции военно-политические,

главным образом оборонительные.

Устойчивые консервативные тайповые отношения обуславливали

социальную эгалитарность чеченского общества. И. Бларамберг, наблюдавший

чеченцев в первой половине XIX века, считал, что «они все равноправны,

предпочтение оказывают лишь тем, кто преуспел в набегах на соседей».55

Это не означало, что чеченское общество социально было малоподвижно и

не имело заметных предпосылок для общественного прогресса. При

относительном сохранении внутреннего равенства в тайпе, где из родовых

старейшин и военачальников формировалась тайповая знать, общественное

неравенство как ведущий социальный процесс был перенесен в межродовые

отношения. Этот факт чеченской истории подчеркивал У. Лаудаев.56 Об этом

свидетельствовали также социальные противоречия, протекавшие не внутри

тайпа, а в межтайповых связях. «Сильные фамилии, - писал У. Лаудаев, -

обижали слабые».57 Развивавшаяся межтайповая иерархия содержала в себе

имманентные предпосылки для усиления тукхумных союзов; последние

брали на себя защиту тайпов, входивших в родовой союз. Со временем тук-

хум, заботившийся об охране тайпа от притязаний более сильных тайпов,

расширял сферу своих функций. Наряду с военно-политическими он

обретал также управленческие права.58 Указывая на усиление межтайповых

союзов, У. Лаудаев в качестве причины отмечал не только межродовые

противоречия. Серьезное влияние на это оказывало развитие русско-чеченских

отношений. «Сливаясь с русской жизнью, - писал У. Лаудаев, - связь фамилий

(тайпов - 3. Б.) усиливается еще более».59 В данном случае имела значение

как противоречивость русско-чеченских отношений, так и внутренняя

социальная конфликтность самого чеченского общества. Столкновения с

российскими властями, начавшиеся со второй половины XVIII века, вели к

консолидации тайповых союзов, а внутренние межтайповые распри, ставшие

причиной переселения части чеченцев на российскую территорию60,

усиливали тукхумные отношения. Социальные противоречия, однако,

наблюдались не только между чеченскими тайпами. Они, очевидно, переносились

и на межтукхумные отношения. Не случайно, что контакты с российскими

властями привели Чечню к политическому расколу. Так, чеченцы,

занимавшие правый берег Сунжи и бассейн реки Терек, относились к «мирным»,

другие, населявшие территорию предгорной равнины - «вплоть до

высоких сланцевых гор», рассматривались как «независимые», «немирные».61

Расколотость чеченского общества на два лагеря приводила к осложнению

внутриполитической жизни Чечни. Она положительно сказалась на интен-

29

сивности набеговой практики. «Немирные» чеченцы, занимавшие лесистые

и горные территории, стремились вовлечь в вооруженные набеги своих

соплеменников на равнине. Если последние отказывались участвовать в

набегах, то они сами подвергались разбою. Со временем чеченские поселения

на равнине превратились для горцев в базу, из которой совершались набеги

на казачьи станицы. Эту особенность политического уклада, сложившегося

к XIX веку, отметил тот же И. Бларамберг. «Чеченцы высокогорья, - писал

он, - поддерживают» с жителями равнины «дружеские отношения, так как

это им необходимо во время набегов на русские территории».62 Но такой,

казалось, выгодный военно-экономический союз не был прочным и

постоянным. Российские власти, боровшиеся с набеговой системой, направляли

карательные экспедиции главным образом против равнинной Чечни, более

доступной для войсковых отрядов. Это вооруженное давление на жителей

равнины подрывало набеговое сотрудничество, наметившееся между горной

и равнинной Чечней. Давало о себе знать и другое - межтайповые

противоречия, усугублявшие политический раскол в Чечне. По оценке У. Лаудаева,

для Чечни этого времени характерной являлась межтайповая и межтукхум-

ная разобщенность. «Из этого неединодушия чеченских обществ, - писал

он, - проистекала ничтожность политического значения их страны».63

Серьезным переменам Чечня подверглась после вовлечения ее в 40-е

годы XIX века в Кавказскую войну. Установление в 1839 году в чеченских

обществах российской администрации64, введение в них тяжелых

повинностей, иногда взимавшихся с помощью карательных мер65, а также

охвативший Чечню голод66 послужили причиной массового восстания, приведшего

Чечню к событиям Кавказской войны. В эти годы социальная обстановка

Чечни была настолько накалена, что Шамиль без особого труда развернул

среди чеченцев мухаджирское движение. В него вовлекались не только

так называемые «немирные» горцы, но и равнинные жители, считавшиеся

«мирными». Последние сжигали свои дома и уходили в горы в качестве

мухаджиров.67 Итогом этого движения стало переселение большей части

населения Чечни в государство Шамиля. С начала 40-х гг. XIX века и до

окончания Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе Большая и

Малая Чечня находились в составе имамата; лишь небольшая ее

территория, примыкавшая на севере к Кавказской линии, оставалась подвластной

российскому командованию на Кавказе. Глубокие социальные и

административные реформы, проводившиеся Шамилем в имамате,

распространялись также на чеченские общества. Однако с самого начала обнаружилась

неподготовленность этих обществ как к внутренним преобразованиям, так

30

и к исламским нормам организации общественной жизни, вводившимся

в имамате. Шамилю приходилось прибегать к насильственным мерам,

вплоть до вооруженных карательных экспедиций68, чтобы реорганизовать

общественный уклад чеченцев и приспособить его к государственной

организации общества. Несмотря на это, политическое развитие Чечни,

находившейся около 18-ти лет в составе имамата, имело заметные

результаты. Впервые чеченские общества подверглись системному

политико-административному воздействию со стороны государственных институтов.

Широко применяя методы насилия, Шамиль утверждал в имамате, в том

числе в Чечне, государственные принципы господства и подчинения. Он

положил начало исламской правовой культуре, превосходившей

традиционную адатную. Имам создал также государственную структуру

управления и впервые в истории Чечни ввел должность «наиба всей Чечни», что,

бесспорно, было важно для тайпово и тукхумно разделенного чеченского

общества. Однако из-за напряженной военной обстановки и постоянных

экономических трудностей Шамиль был лишен возможностей

сколько-нибудь заметно изменить главную для Чечни общественную структуру, какой

являлась тайповая. В условиях всеобщей нищеты, в которой находились

массы населения Чечни в имамате, тайп оказался спасательным кругом,

помогавшим выжить чеченским мухаджирам. Благодаря этому из Кавказской

войны тайп вышел еще более окрепшим; были приостановлены даже те

важные общественные процессы, которые ранее наметились на равнине.

Усилия Шамиля создать в Чечне класс землевладельцев свелись к его

разовым распоряжениям, принципиально не менявшим тайповую

собственность земли. Из-за всеобщей экономической деградации Чечни не могли

стать «феодалами» также чеченские наибы. Попытки использовать наиб-

скую власть в целях наживы встречали со стороны тайпов упорное

сопротивление. В пору политического кризиса, охватившего в середине XIX века

имамат, в Большой и Малой Чечне, все еще находившихся в составе

государства Шамиля, устойчивой среди населения становилась пророссийская

политическая ориентация. С ней было связано наметившееся массовое

переселение чеченцев на равнину - на территорию, контролировавшуюся

российским командованием.

После окончания на Северо-Восточном Кавказе войны главным в

жизни Чечни становился земельный вопрос. От его решения во многом

зависело не только экономическое развитие, но и перспективы и характер

общественных отношений. Российские власти учитывали также политические

аспекты разрешения поземельного вопроса. Наместник А. И. Барятинский,

31

объяснявший «разбойный» образ жизни чеченцев их родовыми устоями,

ставил задачу введения в Чечне вместо тайповой общинную форму

земельной собственности. С этой целью, как уже отмечалось, он объявил

земли Нагорной Чечни, в которой особенно сильны были тайповые союзы и

откуда интенсивно предпринимались набеги, казенной собственностью.