Текст

у

11; 1;035/

т А

А. SТЕТТБАС HER

J

А. ШТЕТБАХЕР

DIE SCHIESS UND

S Р R Е N G S Т О F.F Е

ПОРОХА И ВЗРЫВЧАТЫЕ

ВЕШЕСТВА

ZWEIТE v.оLLЮ UМGЕАIШЕIТЕТЕ AUFLAGE

ПЕРЕВОД СО BTOPOrO СОВЕРШЕННО

ПЕРЕРАБОТАнноrо HEMEUKoro

ИЗДАНИЯ 1933r. ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. А. В. САПОЖНИКОВА (

и

UН:JIC. К. М. БЯЛКО

.

VERLAG VON JOHANN AМBROSIUS BARTH

LEIPZIG 1933

ОНТИ . rЛАВНАSl РЕДАКЦИЯ ХИМИЧЕСКОИ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА

1936

ХМ 30 5 3

[{НИI а пре!1ставляет собою PYKOBOД

ство, посвященное в основном описанию

взрывчатых веществ и порохов И TeXHO

лоrических способов их получения, а TaK

же описанию применения их в саМых раз

нообразных областях. Помимо Toro

в fашrе изложены основные вопросы из

теории взрывчатых веществ и довольно

полно представлены методы испытания

и исследования этоrо важноrо класса co

€динений. Большое количество библио

rрафических ссылок позволяет в каждом

от дельном случае обратиться к перво

источнику. Книrа рассчитана на CTyдeH

тов старших курсов и специалистов, pa

ботающих в области взрывчатых Be

ществ.

оrЛАВЛЕНИЕ

Прtдис.10вие к русскому изданию .

Предис.10вие ко .второму немецкому изданию

Введение .

CTP

12

15

19

r лава первая. ИсторичеСН}lЙ обзор

1. Дымный (черный) порох .

11. Открытия IВ переходную эпоху 3.1ХИ)IИИ

111. Бризантные взрывчатые вещества

IV. Бездьашые пороха

V. Боевые I3зрыRатыыe :вещества

21

24

27

34

36

.

rлава вторая. Общая карантеристина взрывчатык веществ

,.

1. Введение 41

11. Основные свойства 'взрывчатых веществ и их действие 43

111. Преде.тrы развития СИ:IЫ и энерrетические возможности взрывчатых

веществ 47

IV. ТеР:VЮХИ:Vlические основы важнеЙlI11ИХ 'Взрывчатых веществ . 51

V. Взрывчатые свойства и химическое строение 58

1. ХЮо\Ически однородиые ВЗРЫiJчатые вещества и механические

взрывчатые смеси

2. Определенные взрывчатые нитросоединения арО:VШ'lИческоrо ряда. 60

;:3. Диазосоединения 63

4. Затухание взрывной 'Вшшы п:шстичных и же.1Jатинообразных

нитроr.1ицериновых взрывчатых !Веществ 64

.

.

С:,;.

rлава третья. Основные ПОhЯТия из теории взрывчатых веществ

Отв. редактор К. М. БялICО. Техредактор п. В. ПОlудICUН.

C=taHO в набор 7;11 1935 r. Подписано к печати 14/УIl 1936 r.

Формат 62Х941/1Ь' rрхл N2 844. КОJJИ'l. печ. IIИстов 383/4.

Учетио авторских 11. 44,2. noroBop М 6020. КОIIИЧ. бум. 11. 193!во

УПОIIН. rllавлита N2 B 40652. Тираж 2500. Печ. зн. в 1 бум. 11. 97.600. 3аказ1'1!! 3lii.

2.и типоrр. ОНТИ им. Евrении ОоRОЛОВОЙ, Лепинrpад, ПР. Ераеных КОЪfaIЩИPOВ, 29.

1. Взрывчатые и метате.1ьнме средства . 67

1. Снаряд или ракета? . . 75

2. Восп:шменение И.1И нача.тrьный И}ШУ;IЬС 77

Взрыв 'Через ВJlИяние . .

З. Взрывы на ОТКРЫТом воздухе . 80

Упруrое дейСтвие дав.тrения

4. В.1Jияние способа восп.тrа:Vlенения на детонацию 81

5. Бризаю'ность и даВ.1Jение бризантности.. . 83

6. Искусственные сотрясения почвы посредством взрывов 88

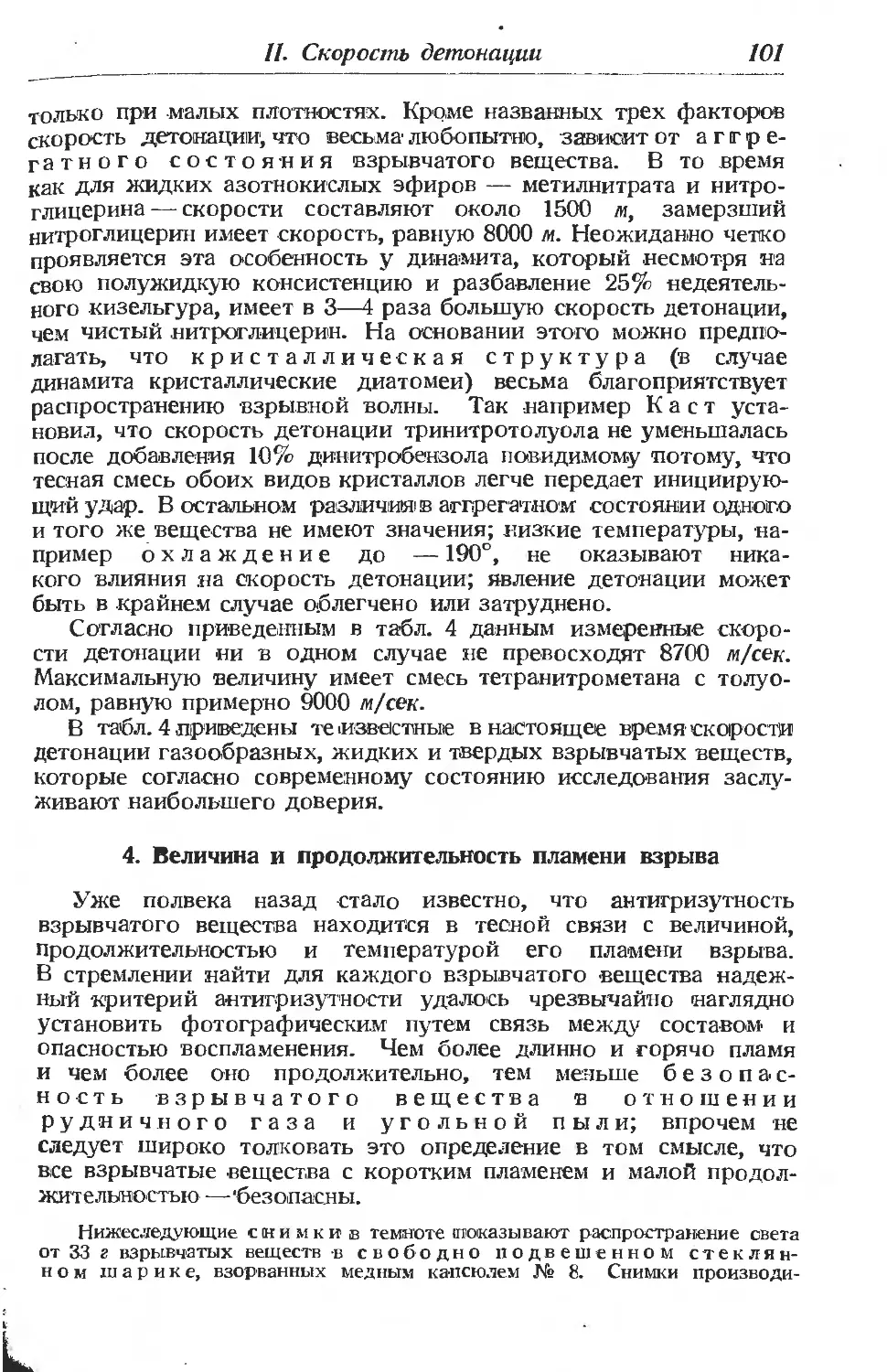

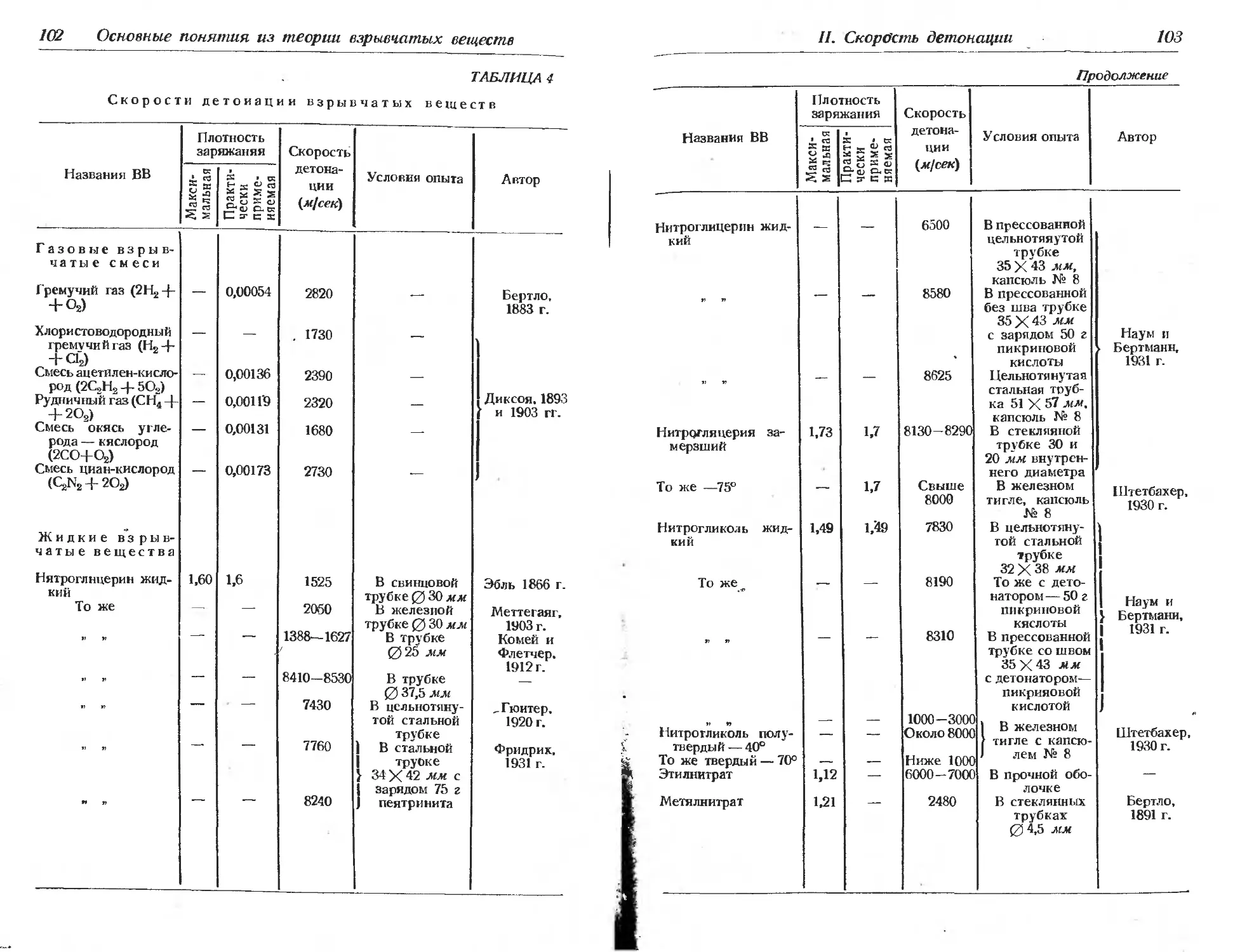

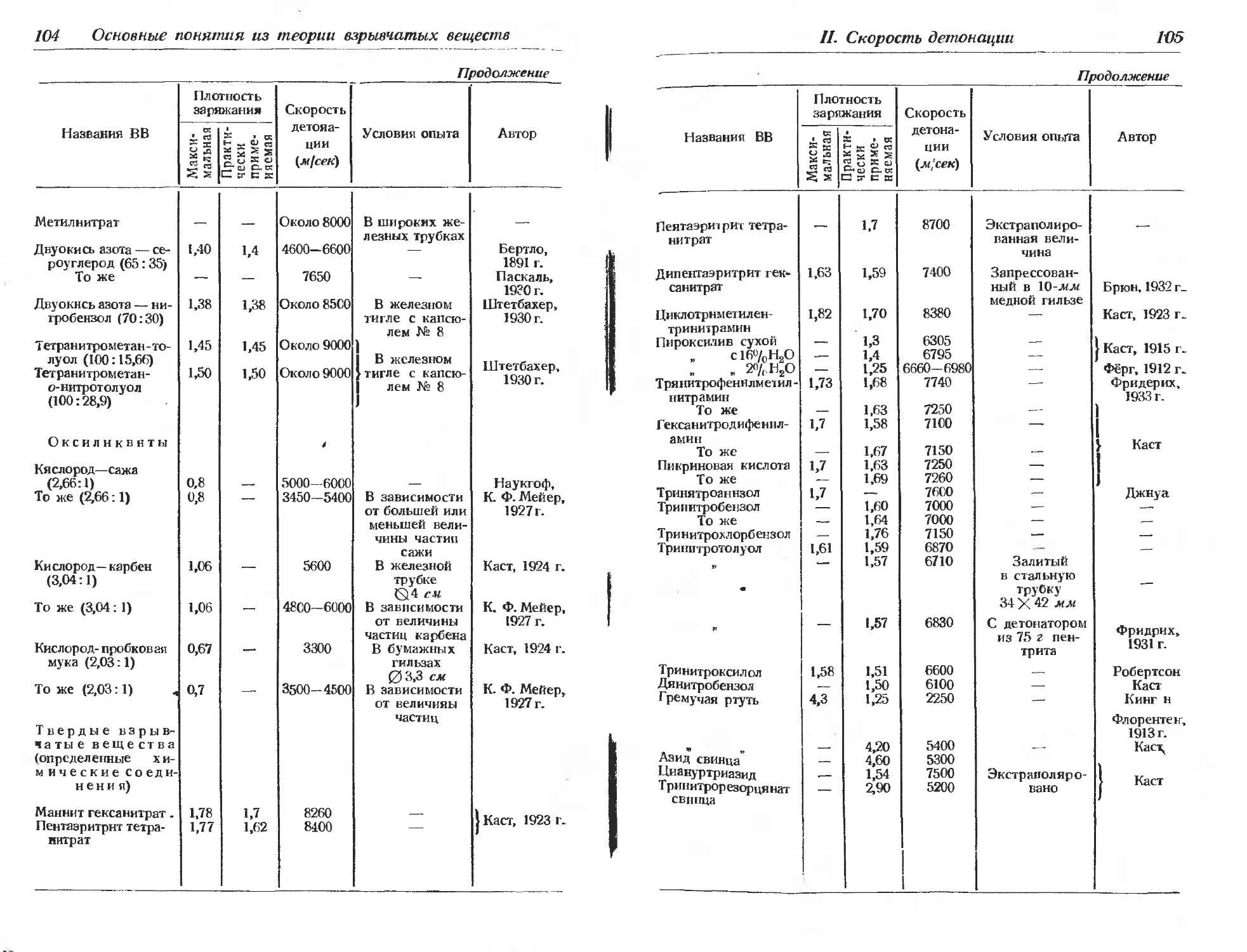

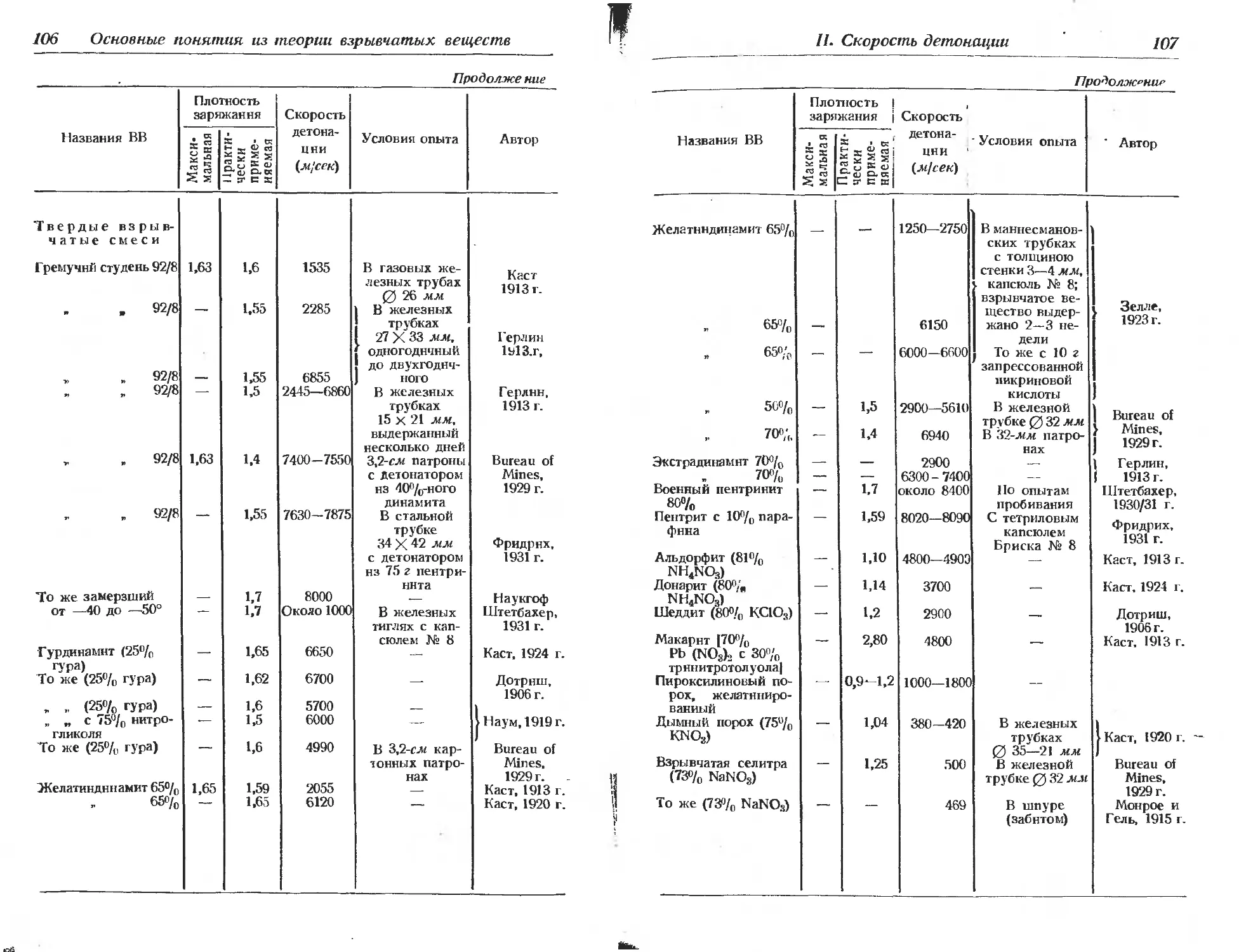

П. Скорость детонации . . 89

1. Эксперимента.тrыюе опреде.'1ение о . . . . . . . 91

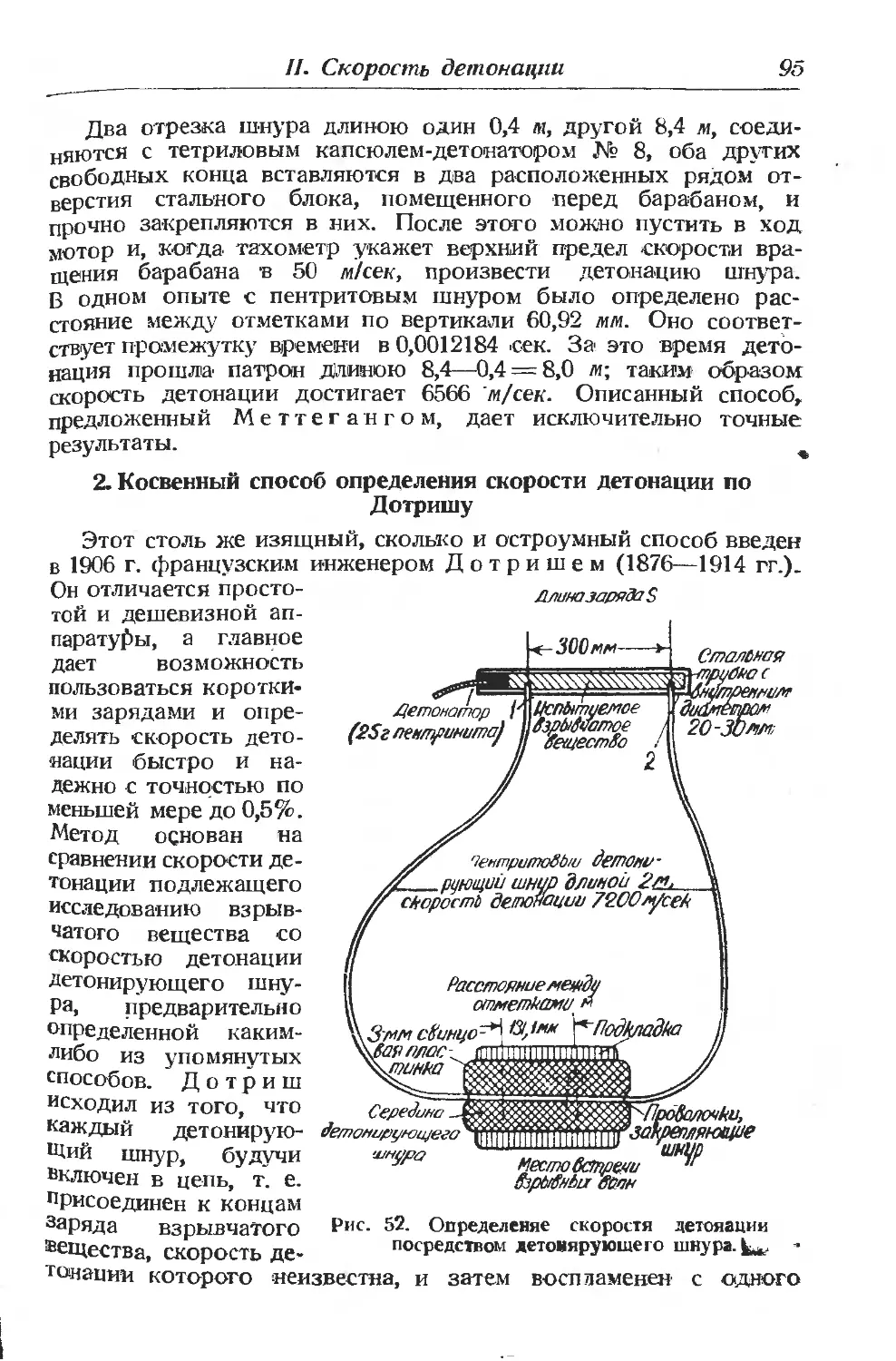

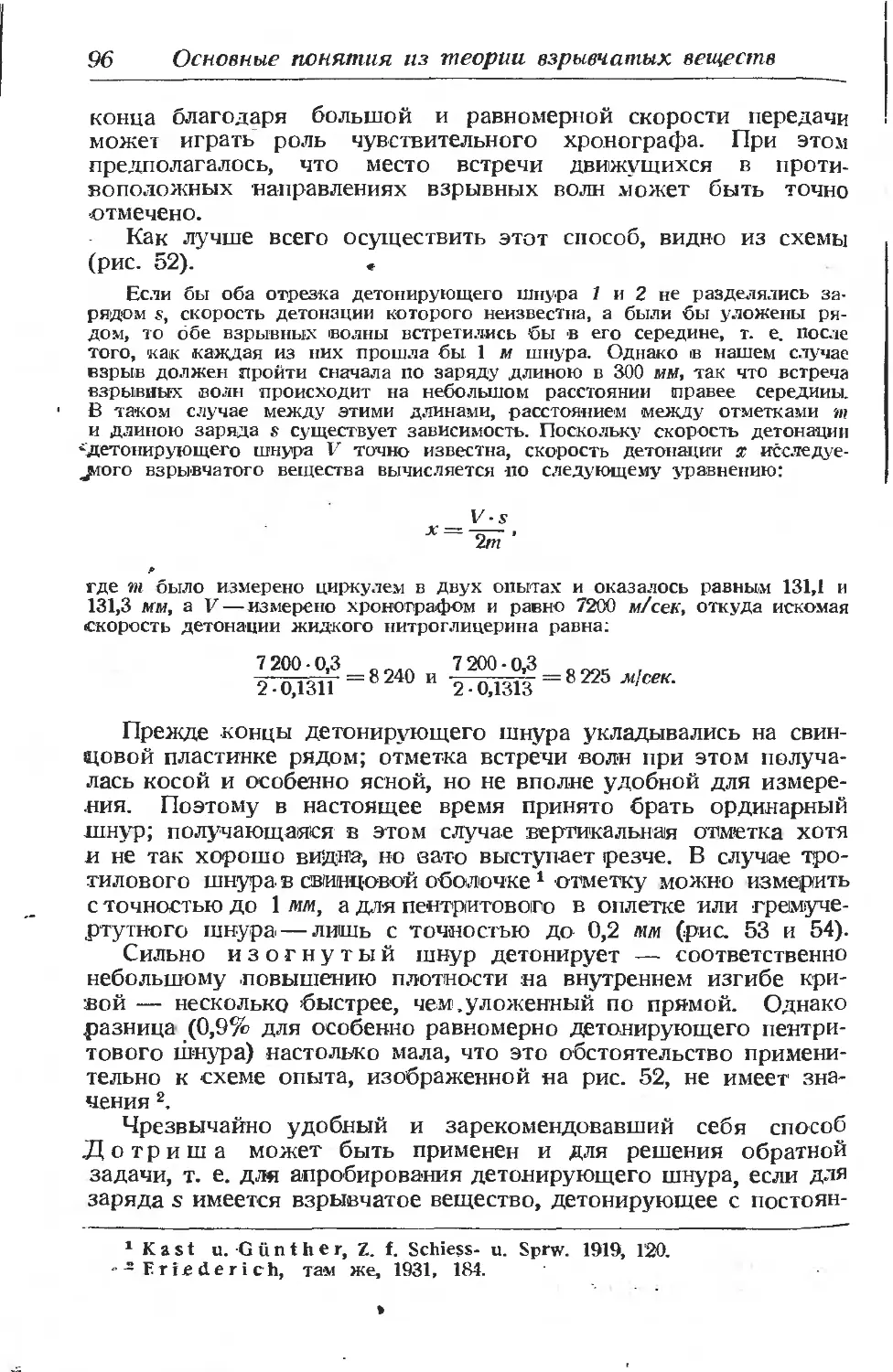

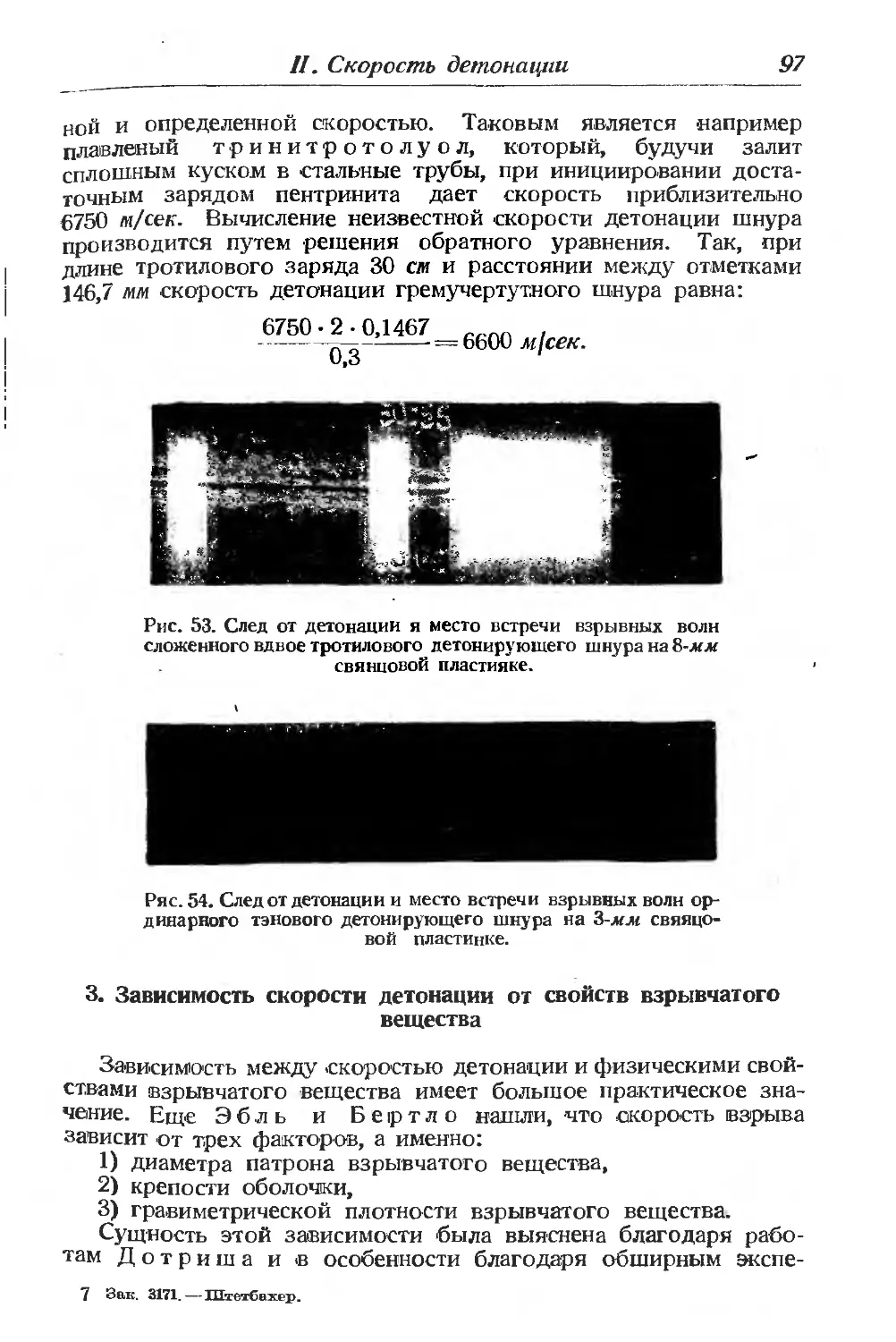

2. КОС8енный способ опреде.1Jения скорости детонации по Д о т р и ш у 95

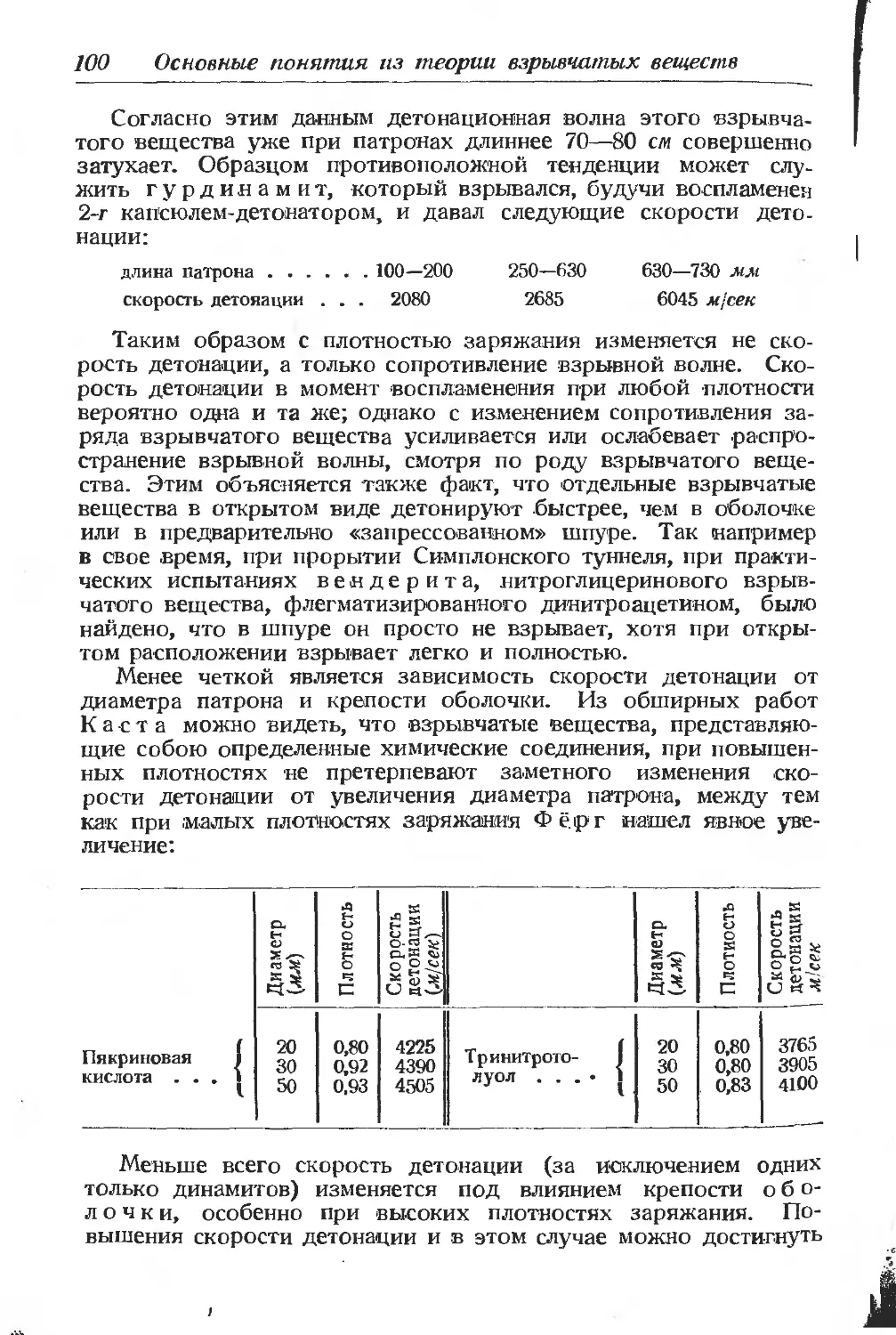

3. Зависимость скорости детонации от свойств ВЗРhlБчатOI'О ве-

!щества 97

4 Ве.1Ичина и продо.тrжительность п:шмени взрыва . 101

It

б 02лавленuе

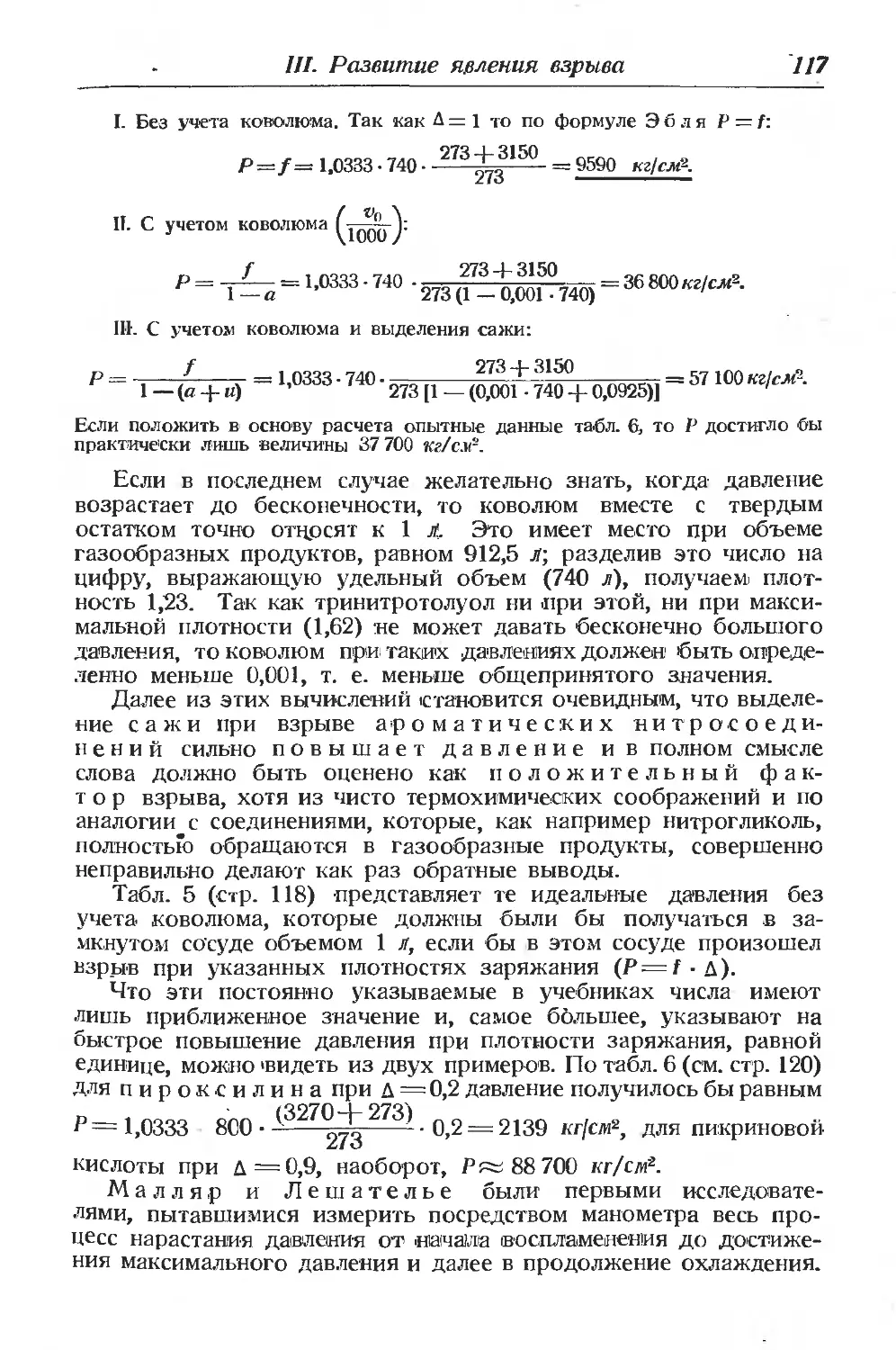

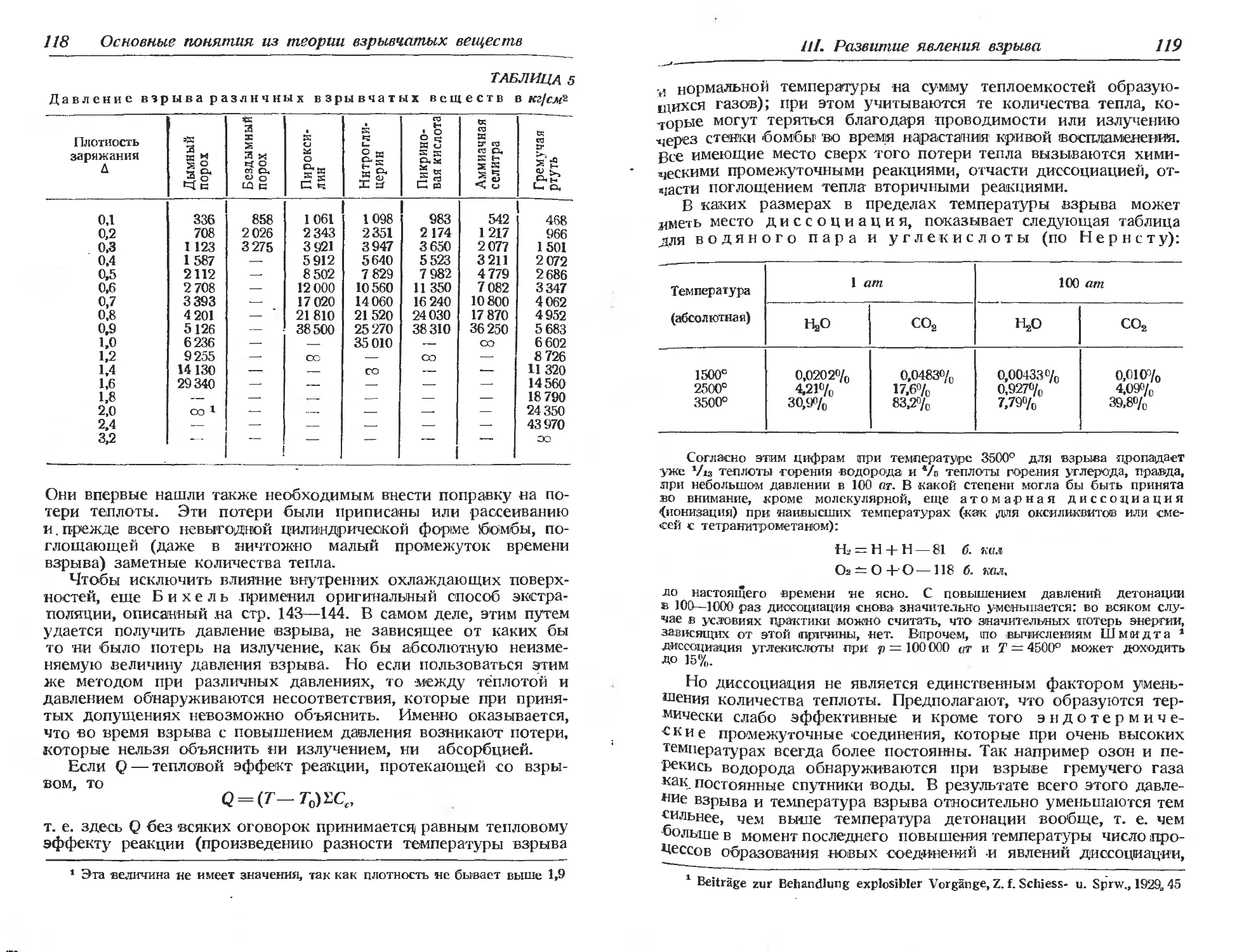

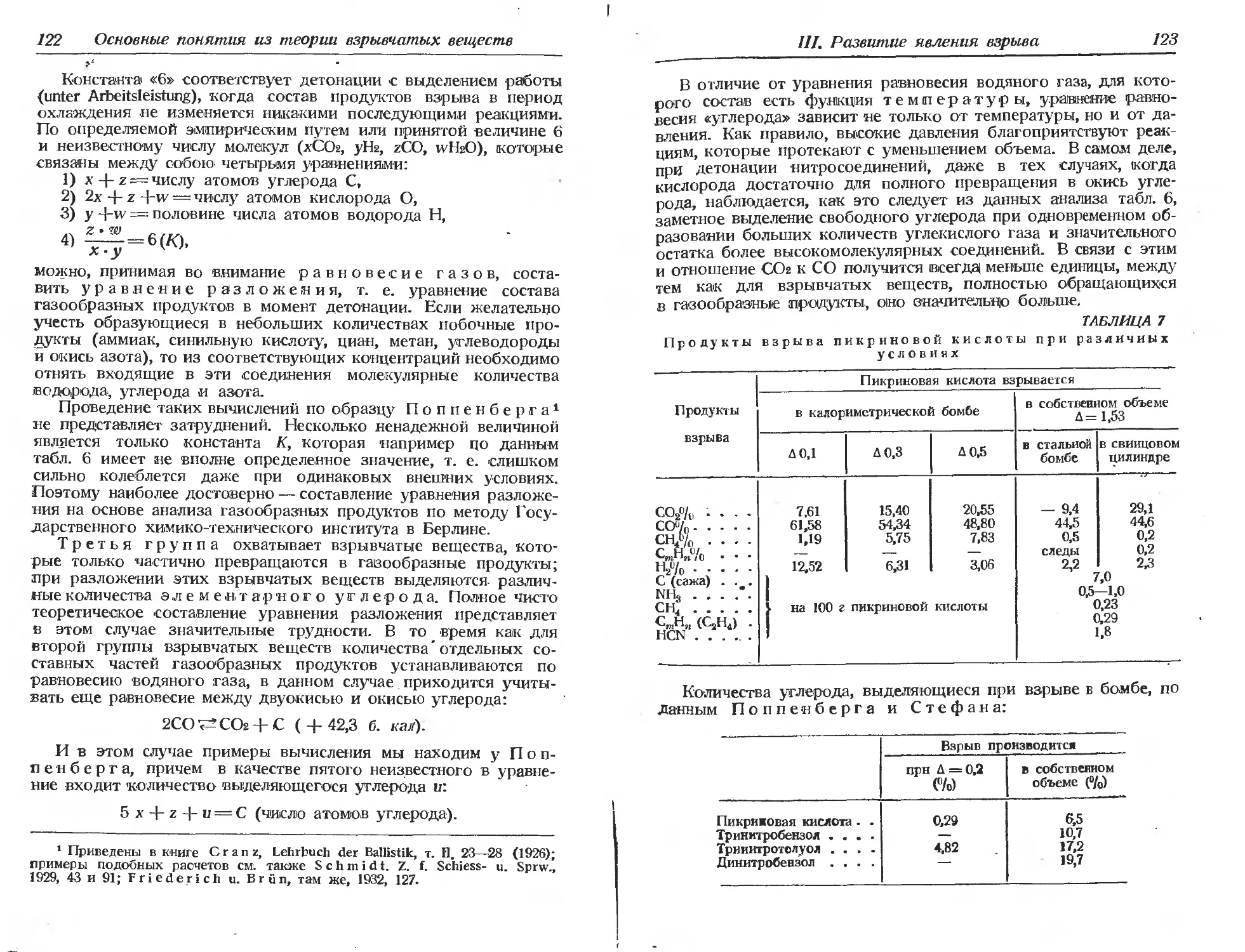

111. Развитие ЯВ.1ения взрына . . . . . 111

1. Вычисление об"l:.с..\ш rазообразных продуктов по .реакции взрыв

чатоrо раЗJюжения . . . . . . . . . .

2. Объем rазообразных ПродукТоl3 в момент взрыва . . .. 112

3. Давление rазообразных продуктов взрыва (давление взрыва). 113

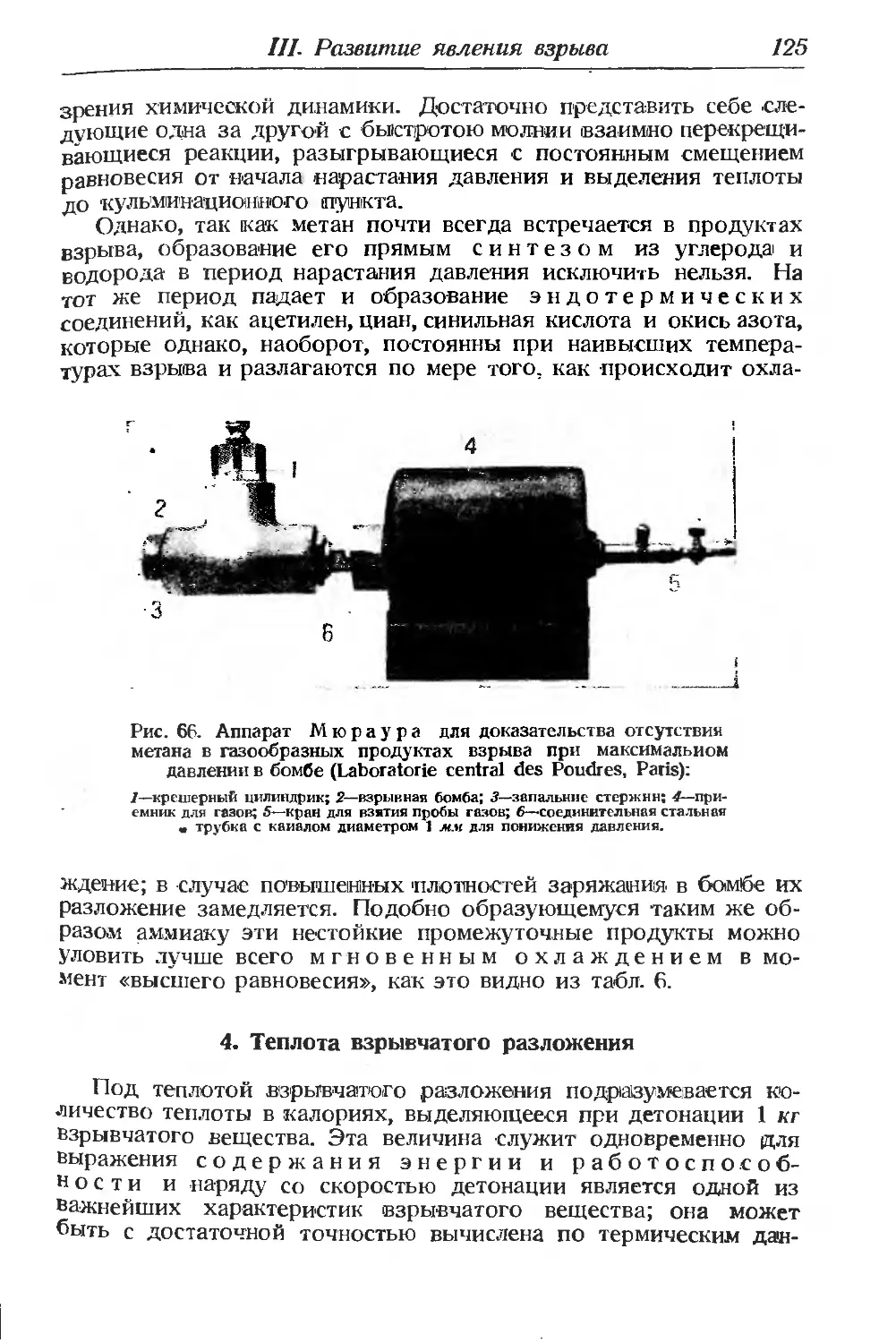

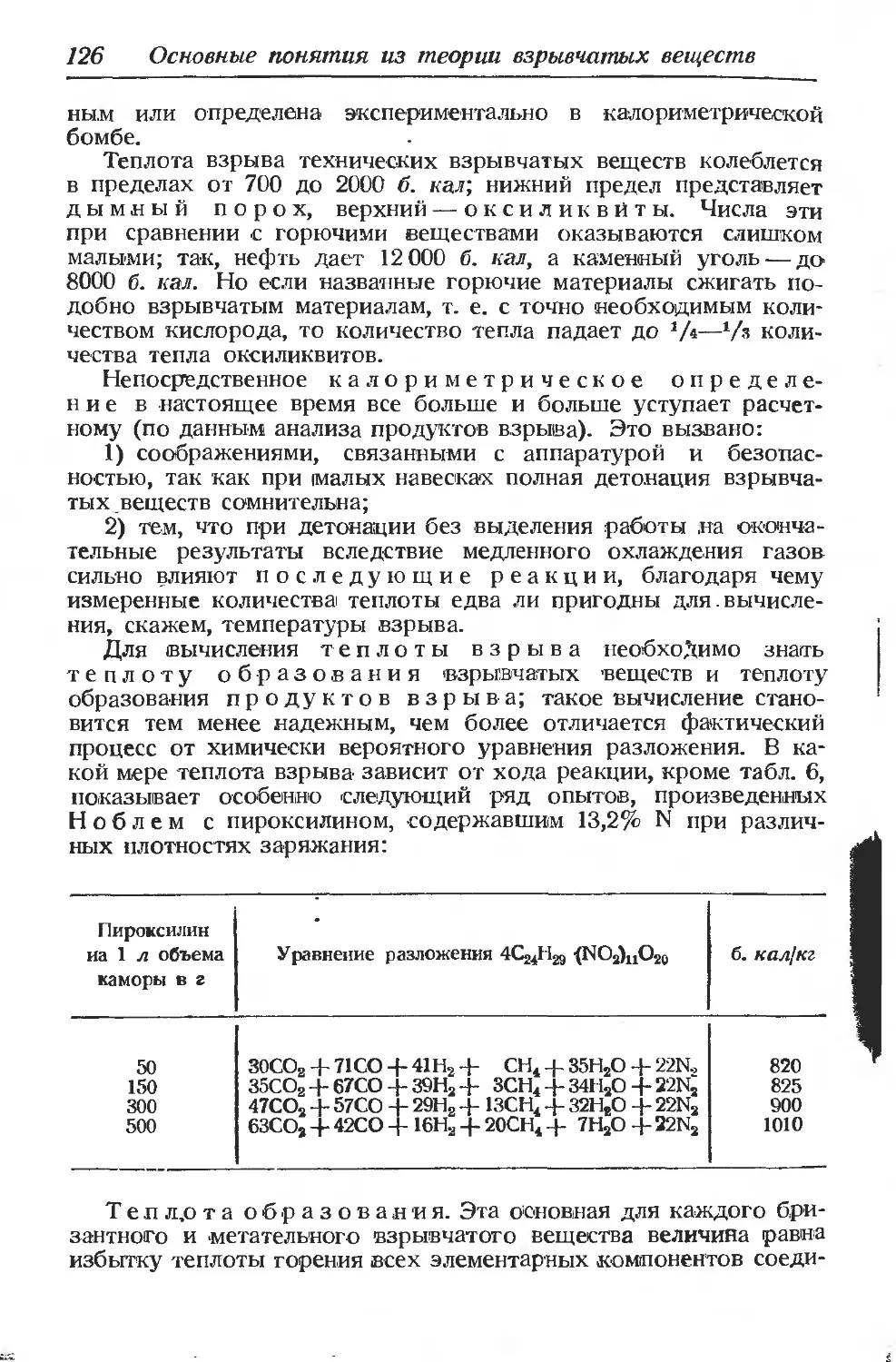

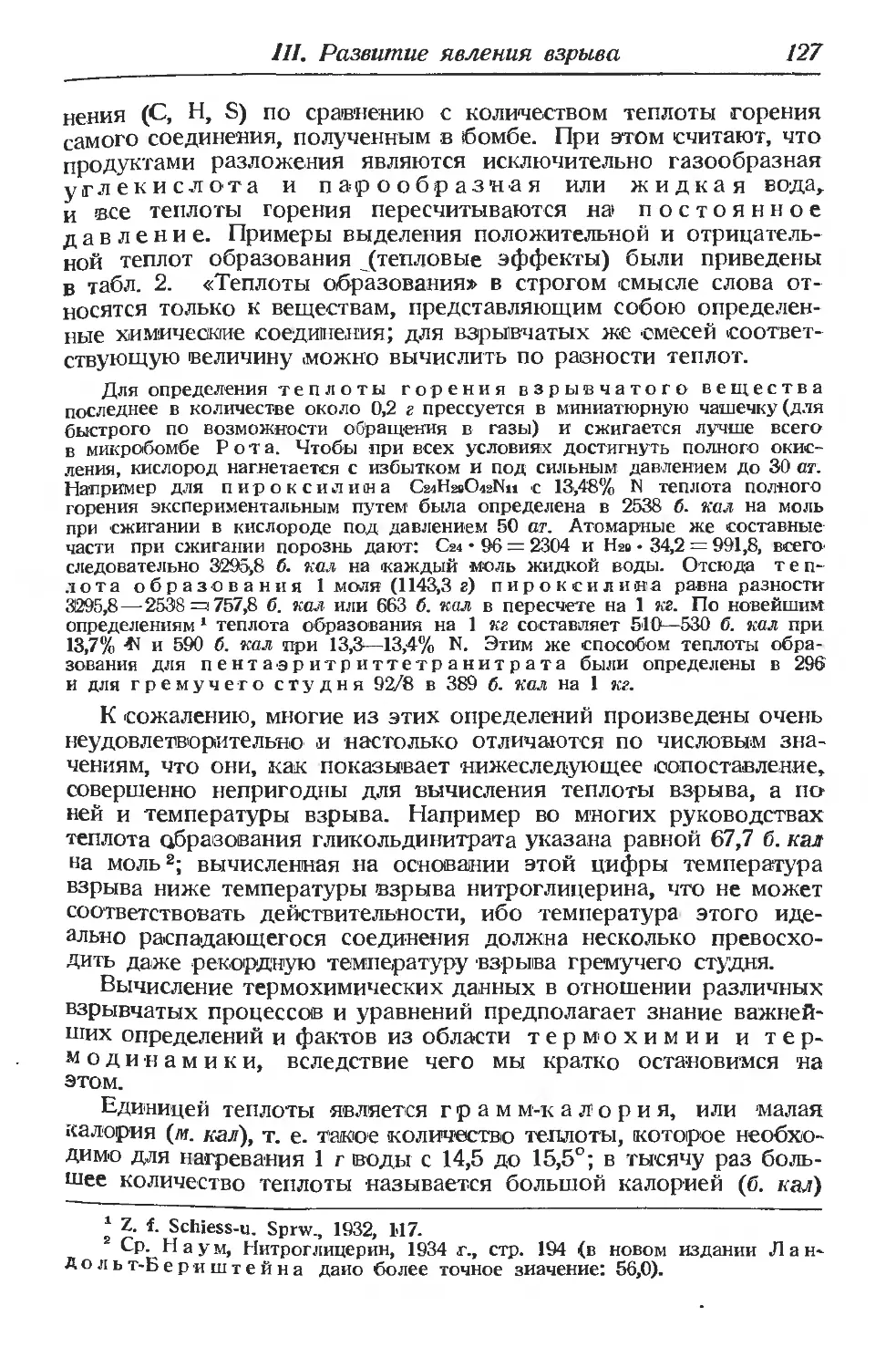

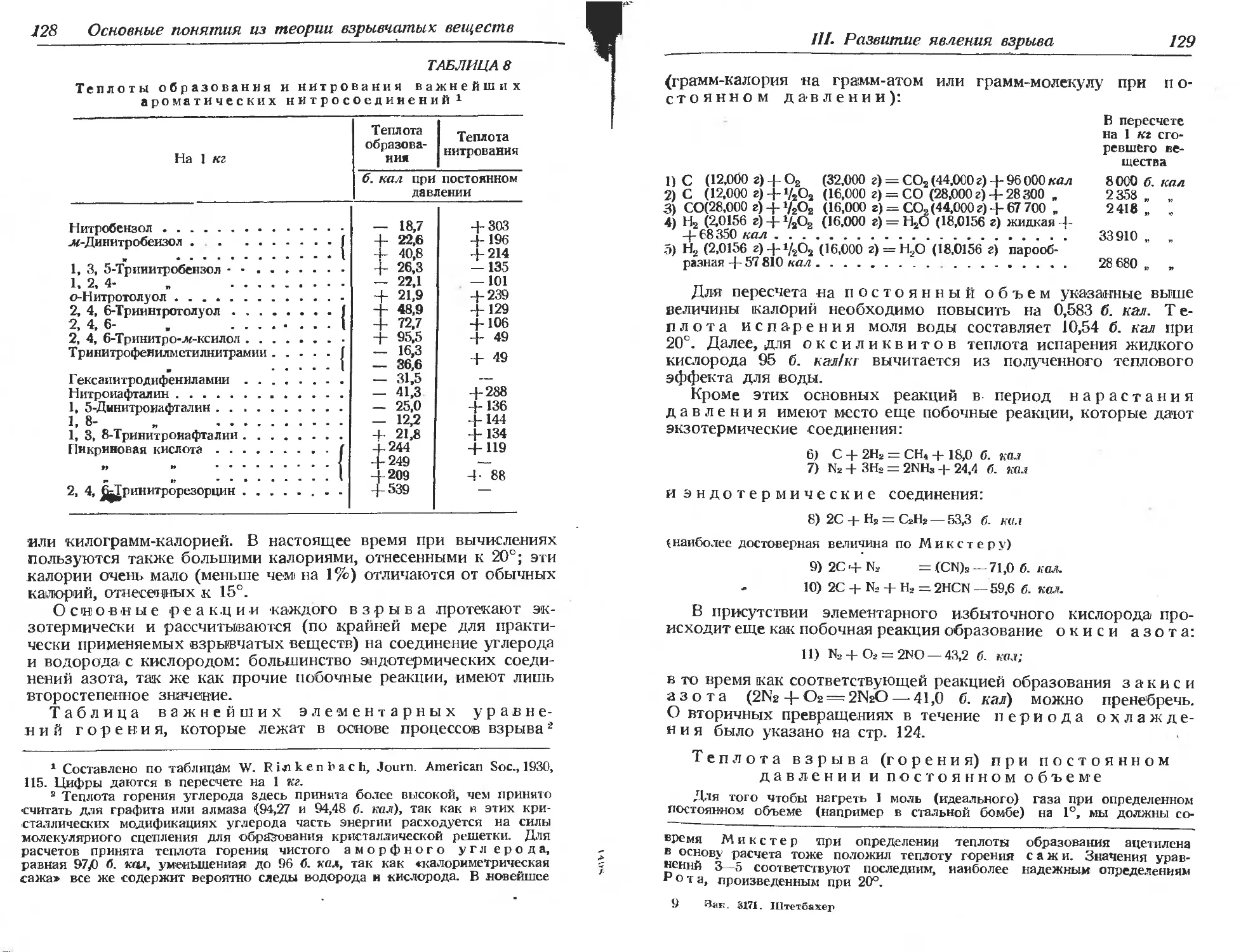

4. Теп.тrота взрывчатоrо разложения . . . . . . . 125

Теп.тrота взрыва (rорения) при постоянном давлении и ПОСТОJ!Н

ном объеме . '. . . . . '" 129

Определение теплоты взрыва в ка.тrориметре 132

Анализ rазообразных продуктов, образующихся в ста.тrыюй

камере ПОС.'lе .взрыва в заключенном в ней свинцовом

цилиндре 133

5. Те!l:пература взрыва . 134-

Вычисление температуры 'взрыва . . 135

Температура взрыва rремучеrо студня . . . . . " 137

Вычис.тrение теaI'пер туры взрыва lIентаэритриттетранитрата 140

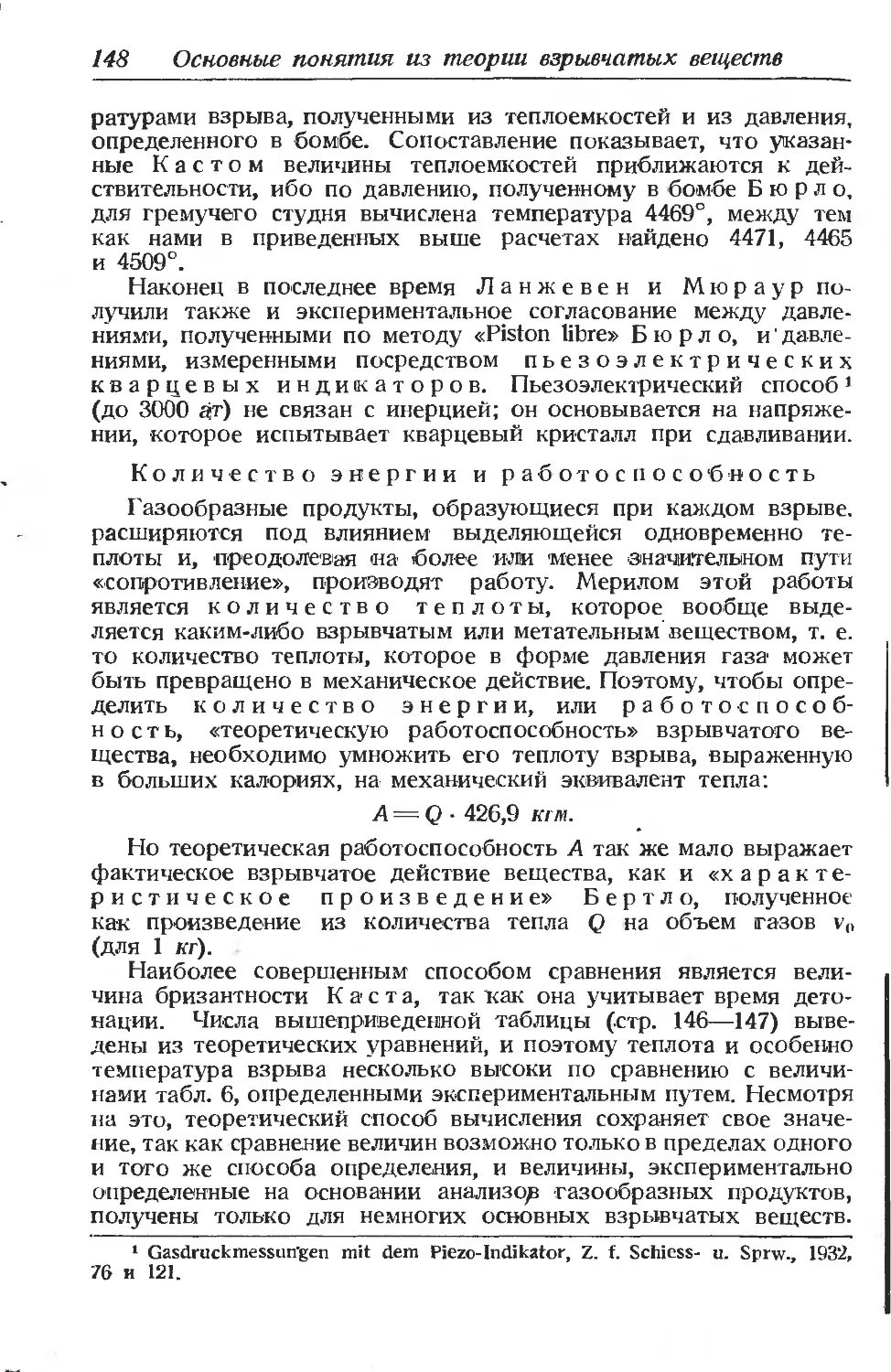

Количество :шерrии и работоспособность. . . . . .. 148

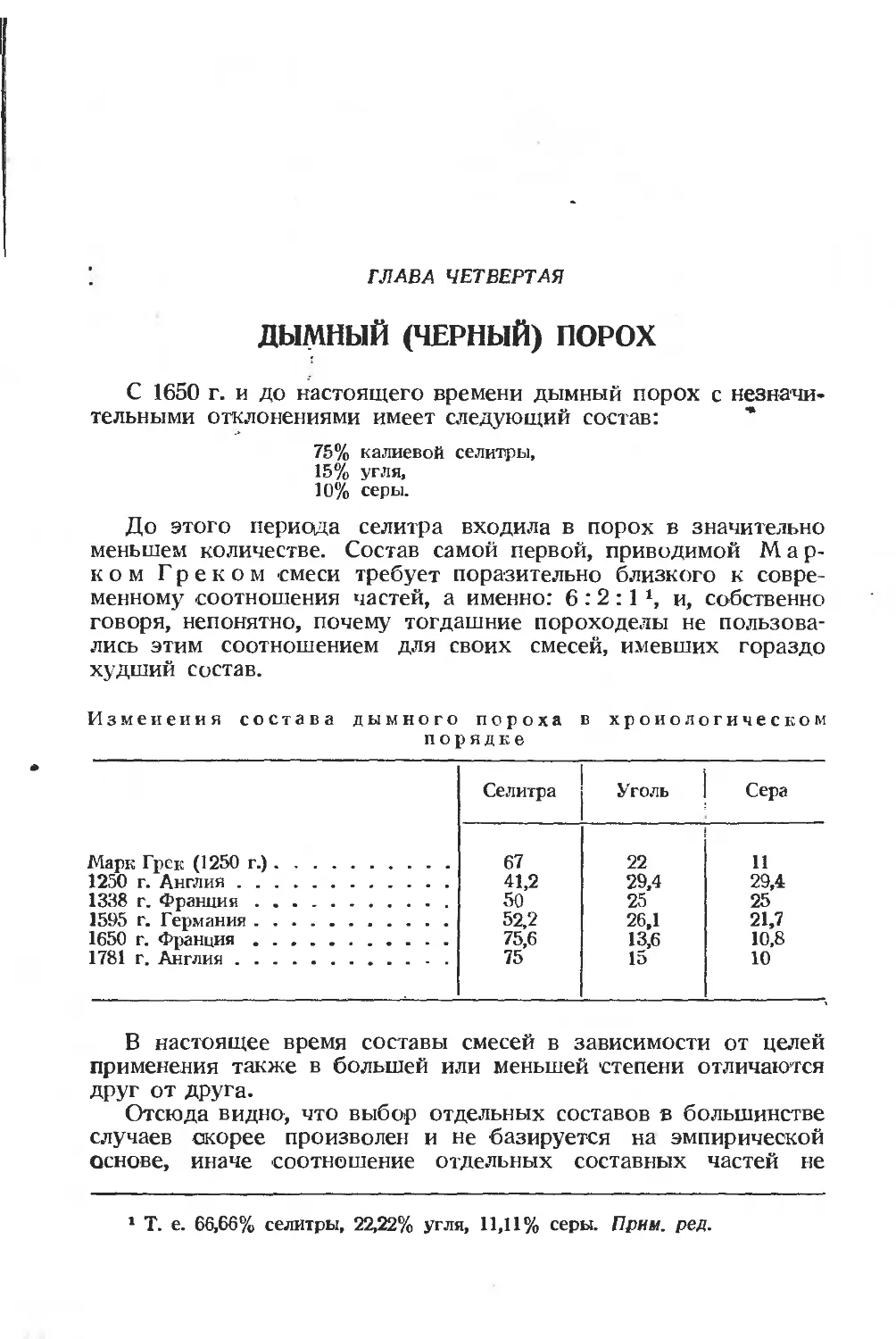

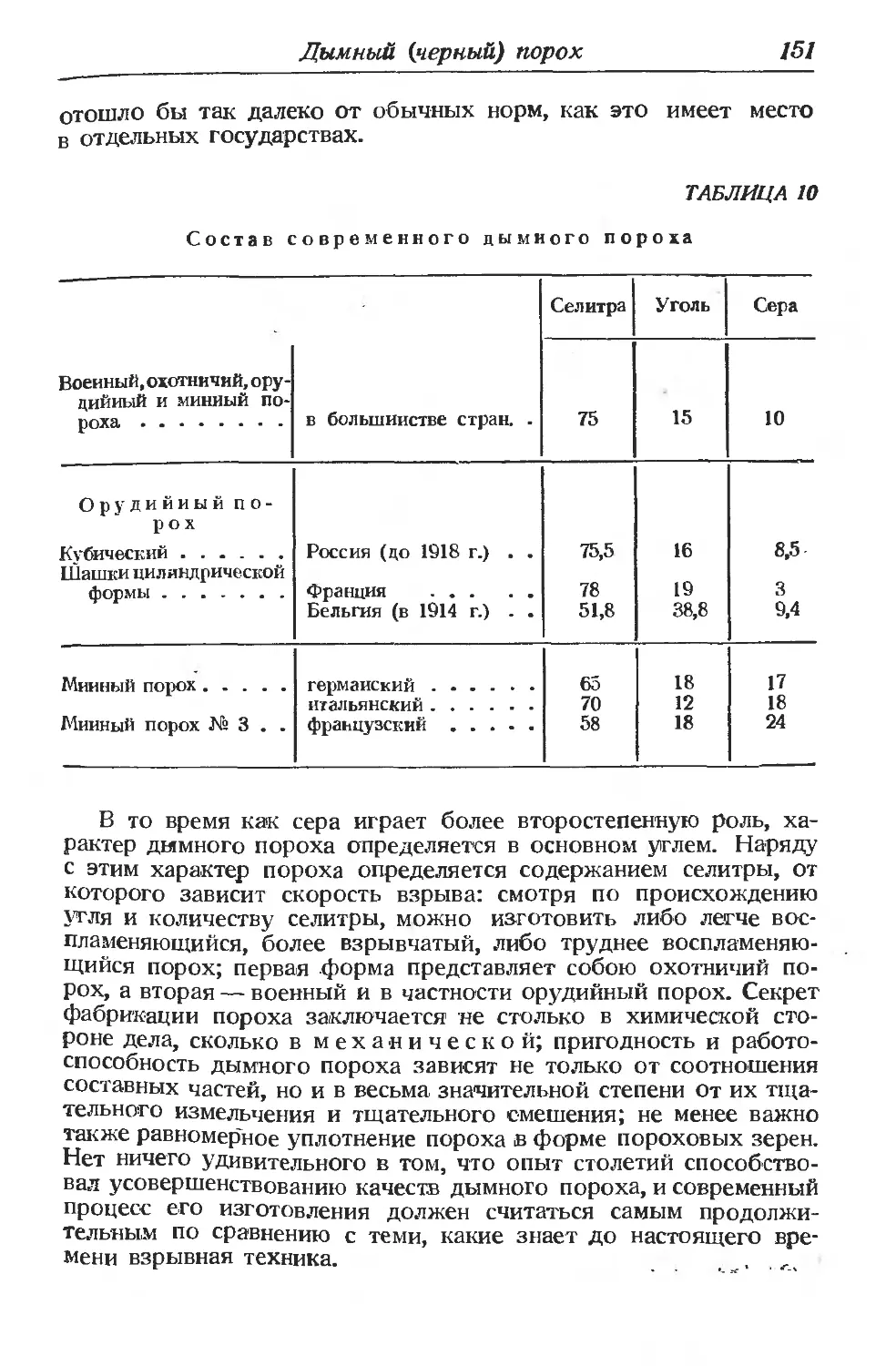

rлава четвертая. ДЫМНЫЙ (черный) порох

1. Исходные материа.1Ы 152

1. Ка.тrиевая се.lитра (аЗОТНОКИС:IЫЙ ка.1ИЙ)

2. ДревесныЙ yro:rb 153

3. Сера 155

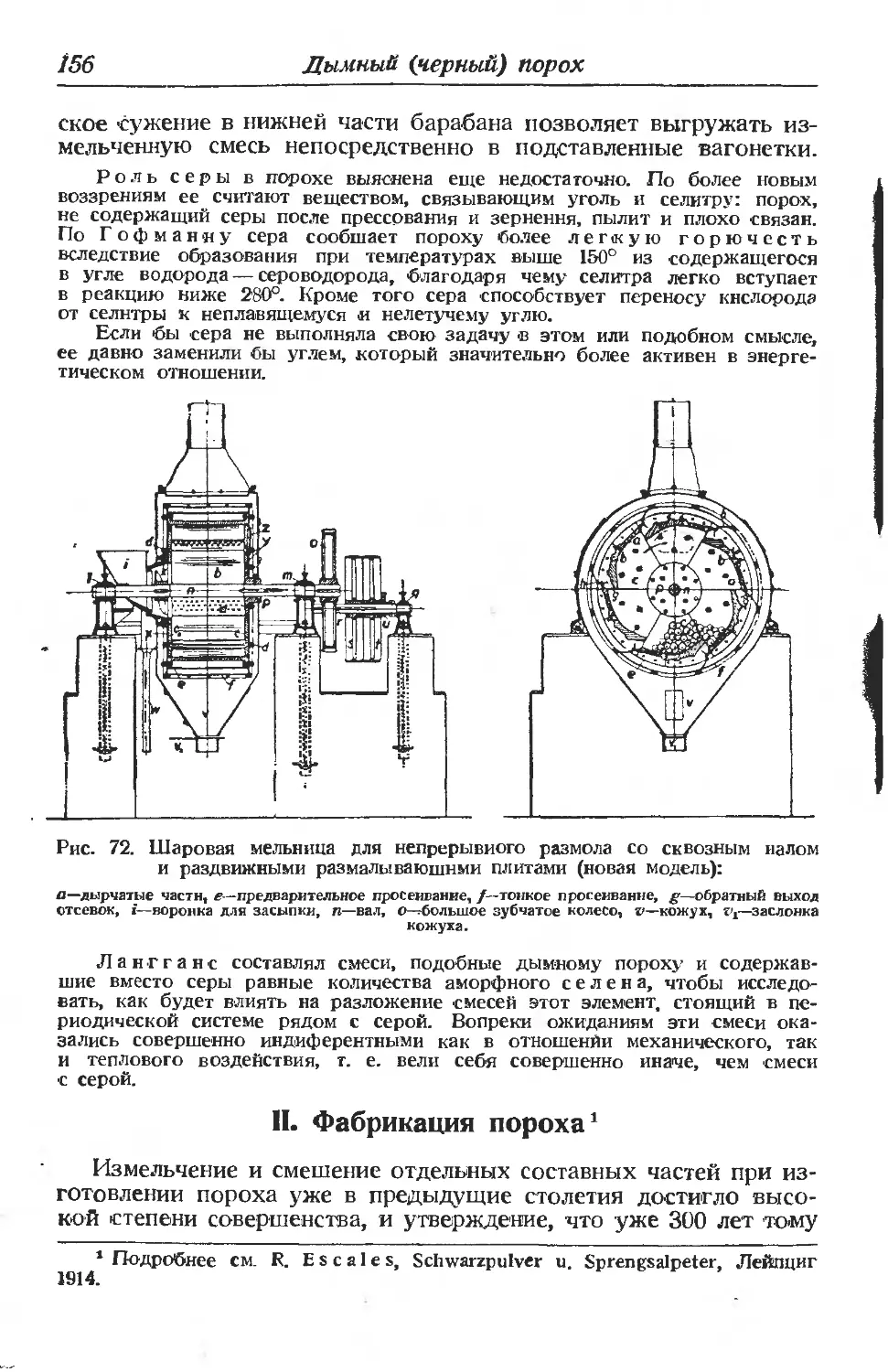

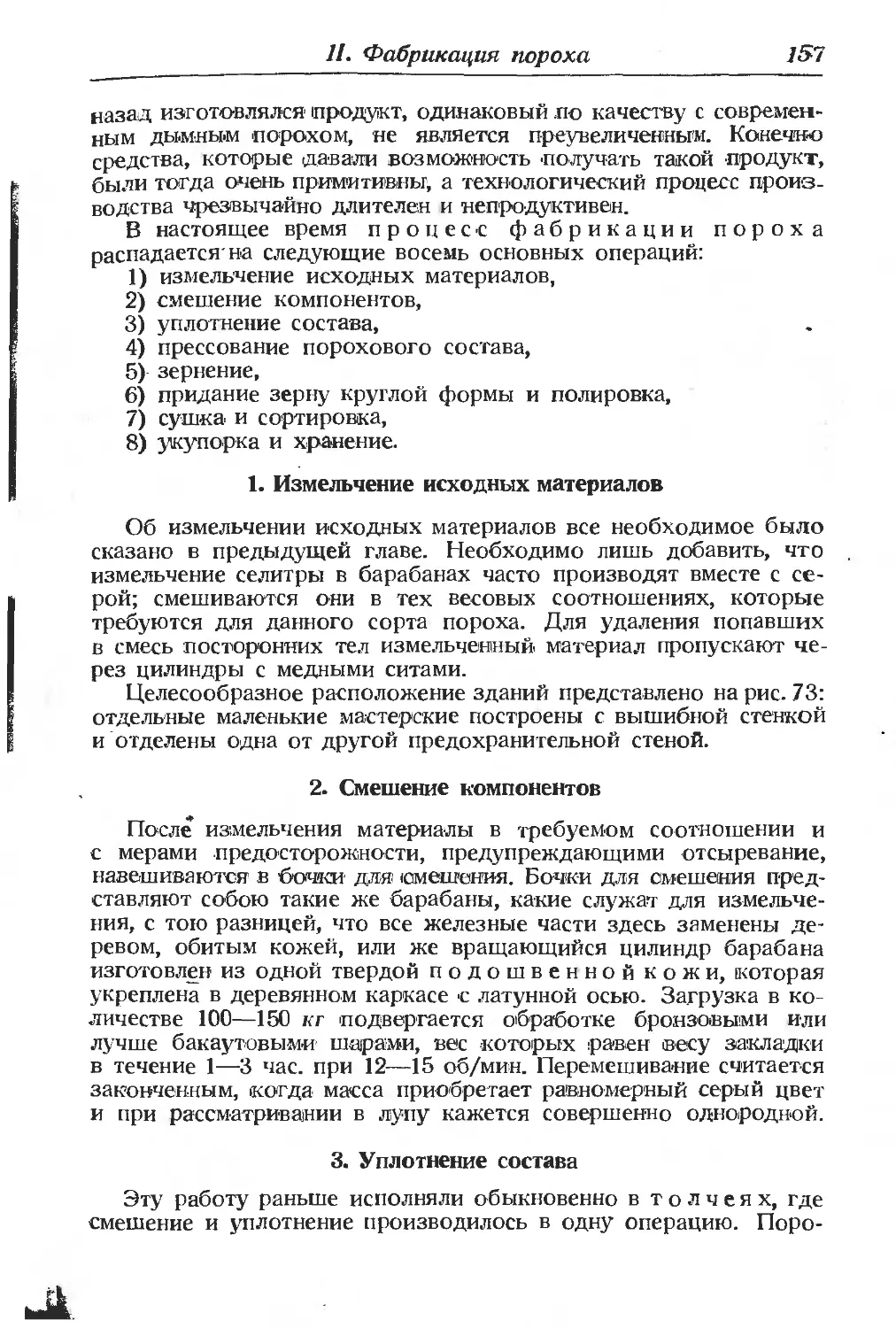

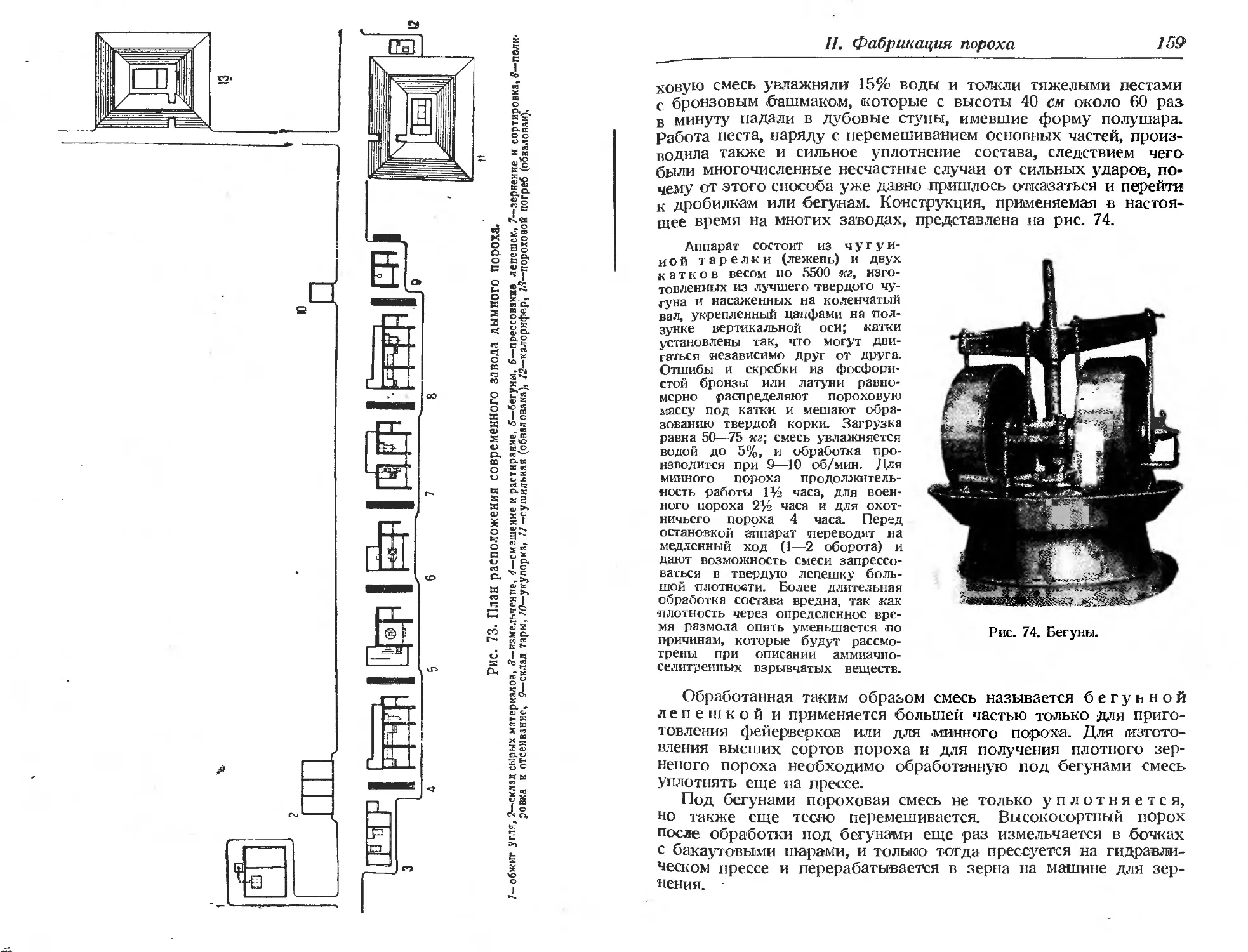

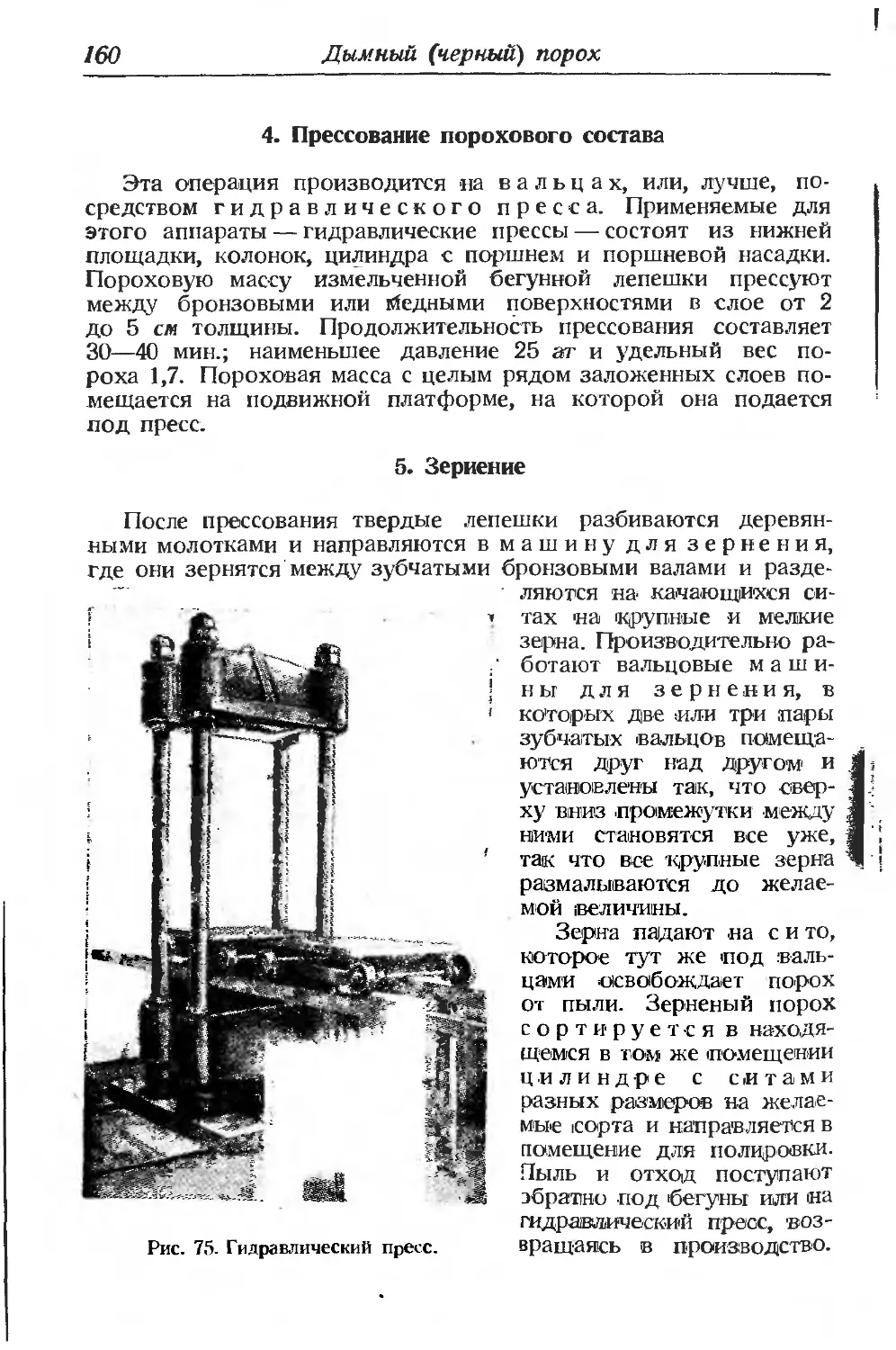

11. Фабрикация пороха 156

1. Изме.тrьчение исходных )13териаJЮВ 157

2. Смешение компонентов .

3. Уп.тrотнение состава .

4. Прессование пороховоrо состава. . 160

5. 3ернение . ..

6. Придание зерн}: круrлой формы и ПО.1ИРОJ30ка (сырая и:ш преk

варитеJlЬная) 161

7. Прессованный (призматический) порох 162

В. Сушка и сортировка .

9. Укупорка и хранение 163

10. Свойст.ва дымноrо пор-аха

111. Отдельные сорта дьшноrо (черноrо) I10роха и сходные с НИ:VI

составы 167

1. Охотничий порох .

2. Минный лорох . 168

3. Порох д.тrя снаряжения средств ВОСП.1Jа!\lенения

4. Пороховые столбики, трубочный 'пор ох lfi9

5. Составы, сходные с дымным iПорохом: взрывчатые се.1ИТРЫ 170

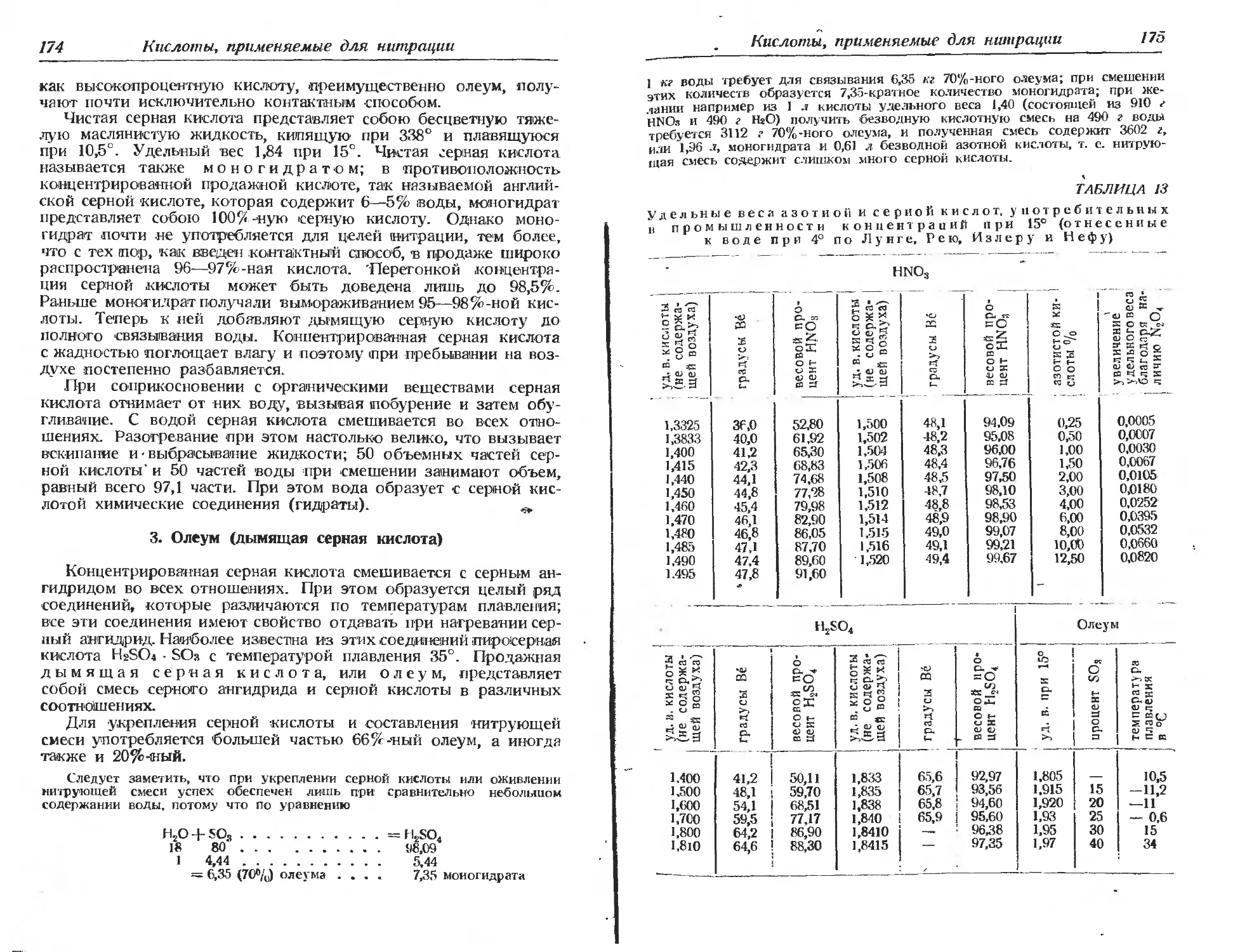

rлааа пятая. Кислоты, применяемые для нитрации

1. Азотная КИС.10та 172

2. Серная КИС.I0та 173

3. Олеум (дымящая серная КИС.10та) 174

4. Ядовитость J{ИС.тrот 176

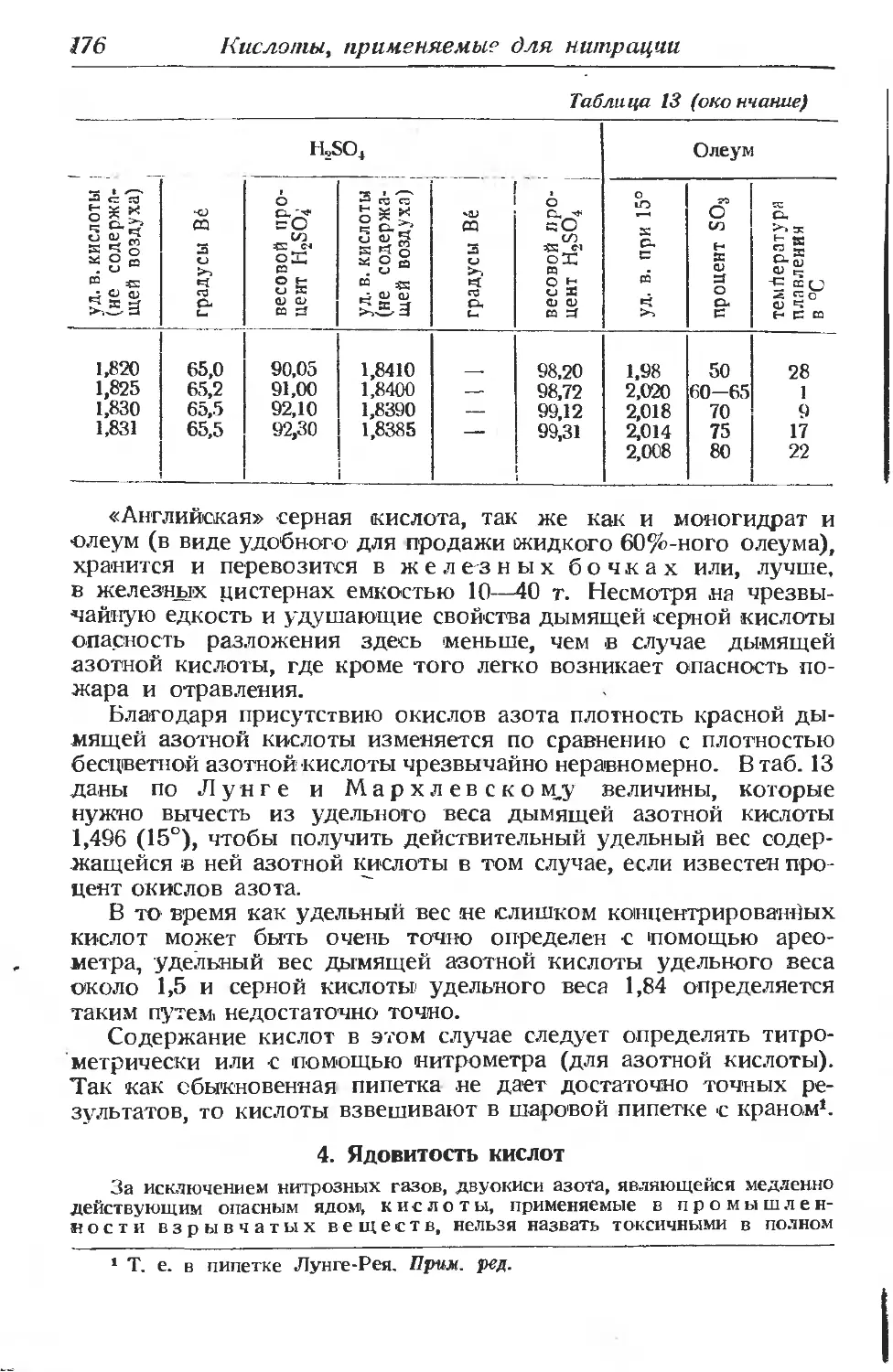

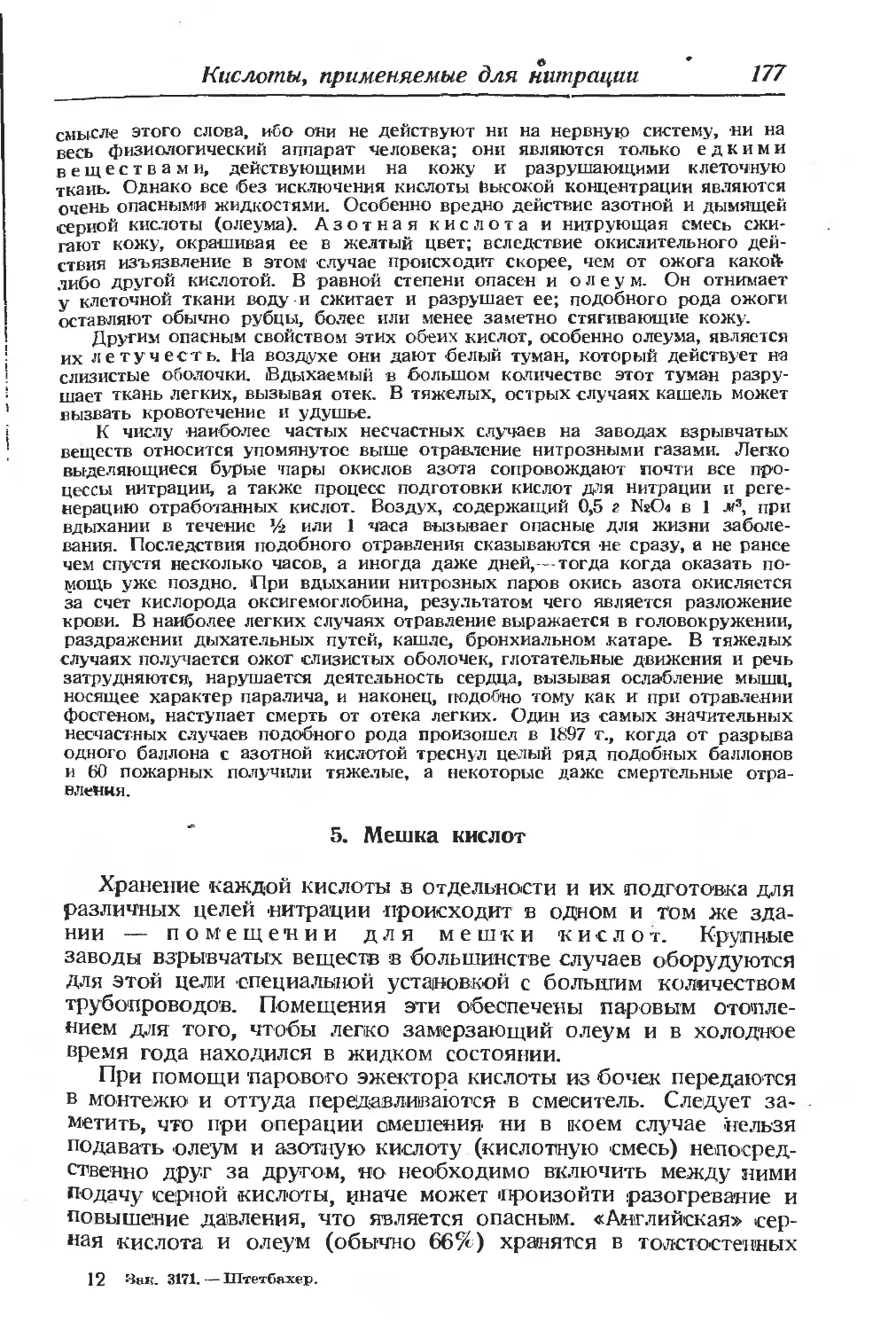

5. Мешка КИСJЮТ . 177

6. Освежение отработанной КИСlOты 178

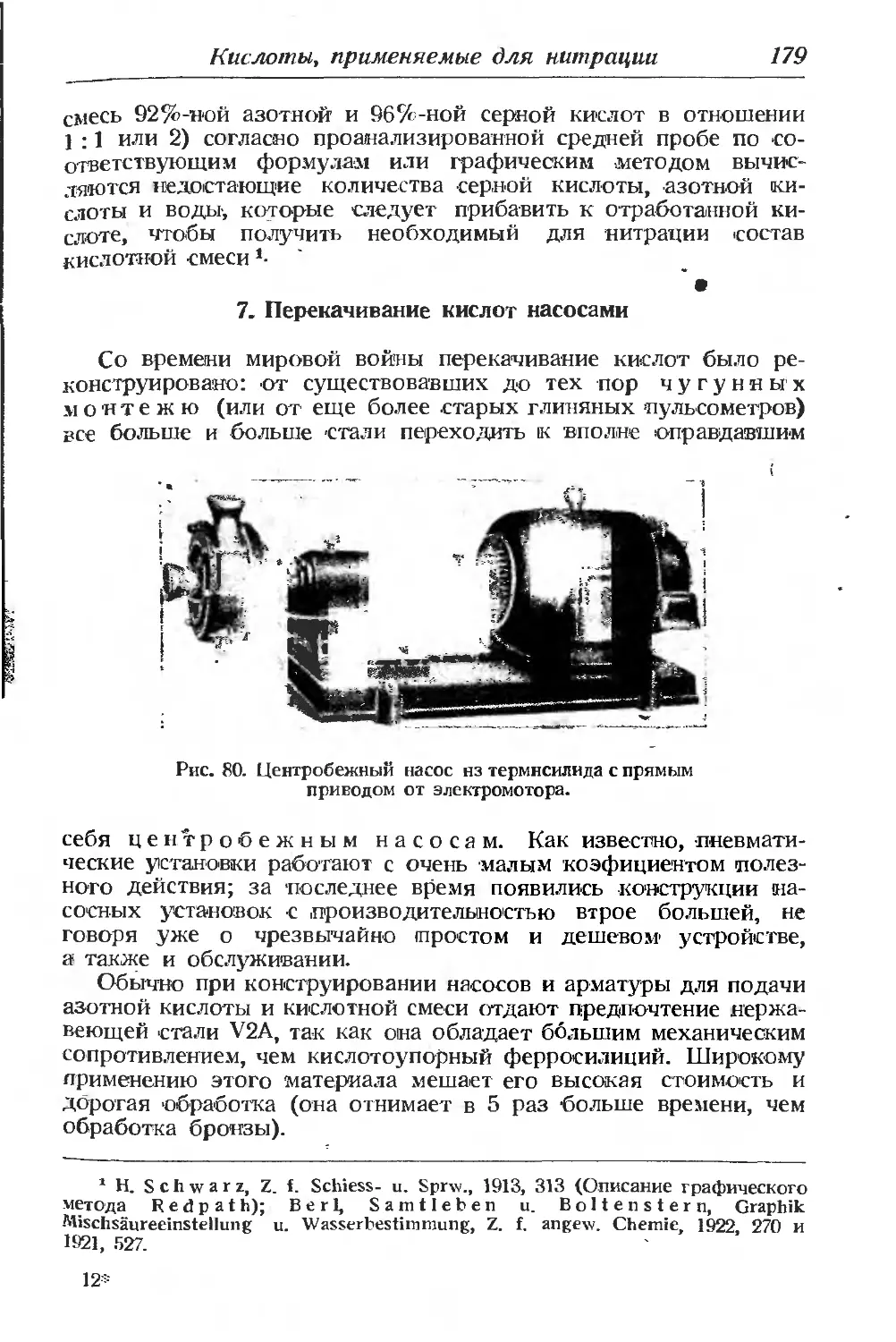

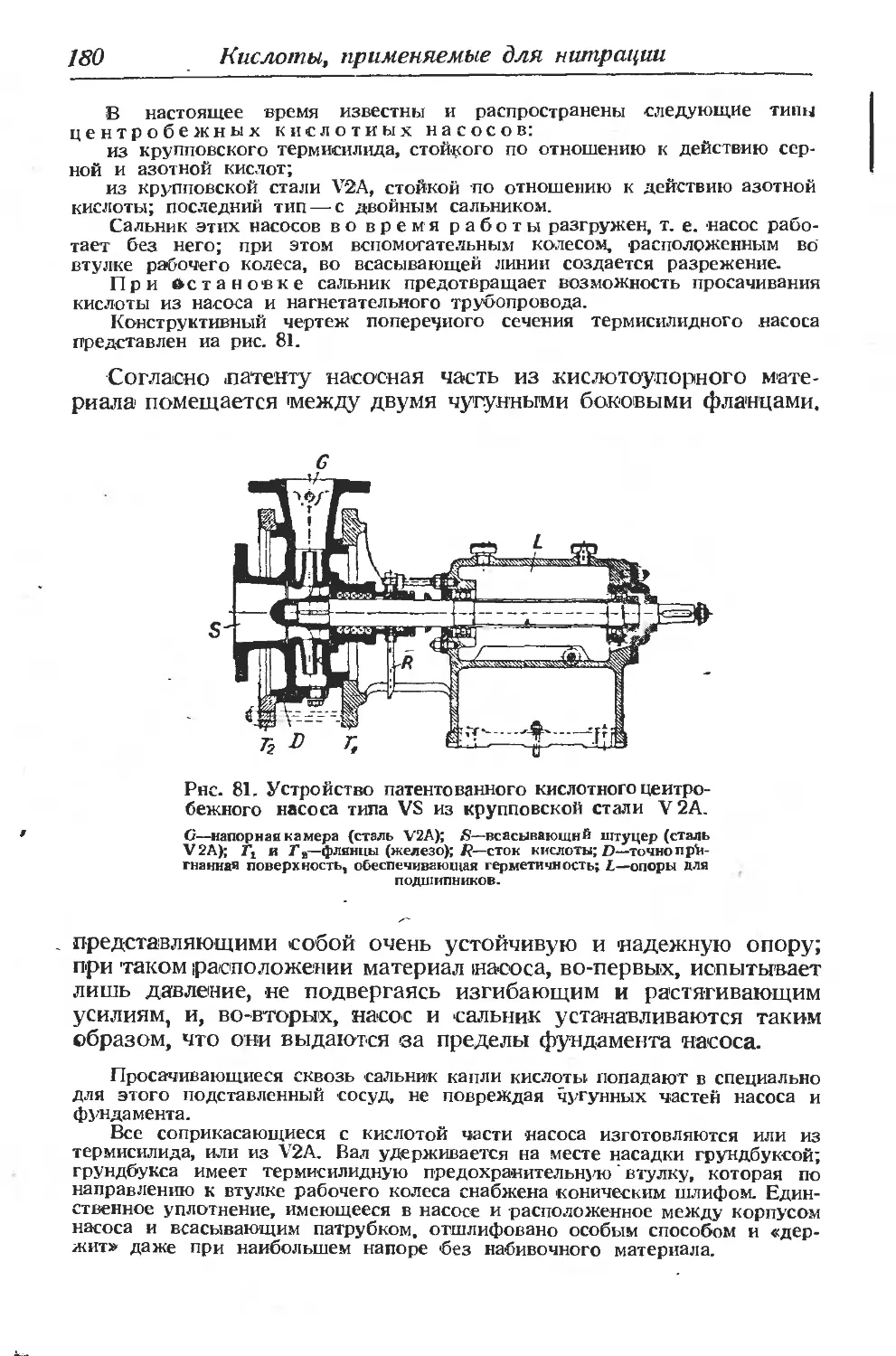

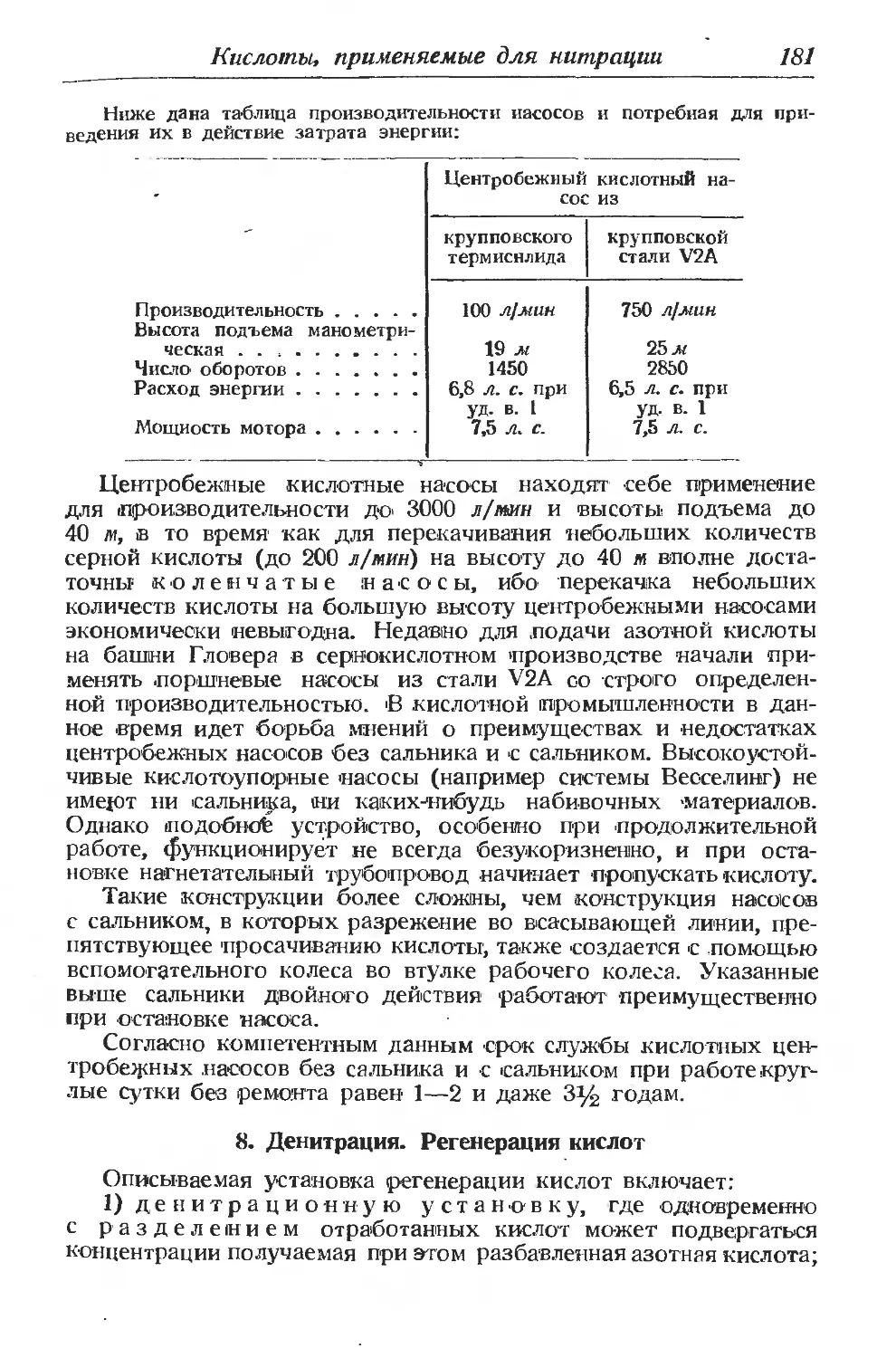

7. Перекачивание кис:ют насоса)ш . 179

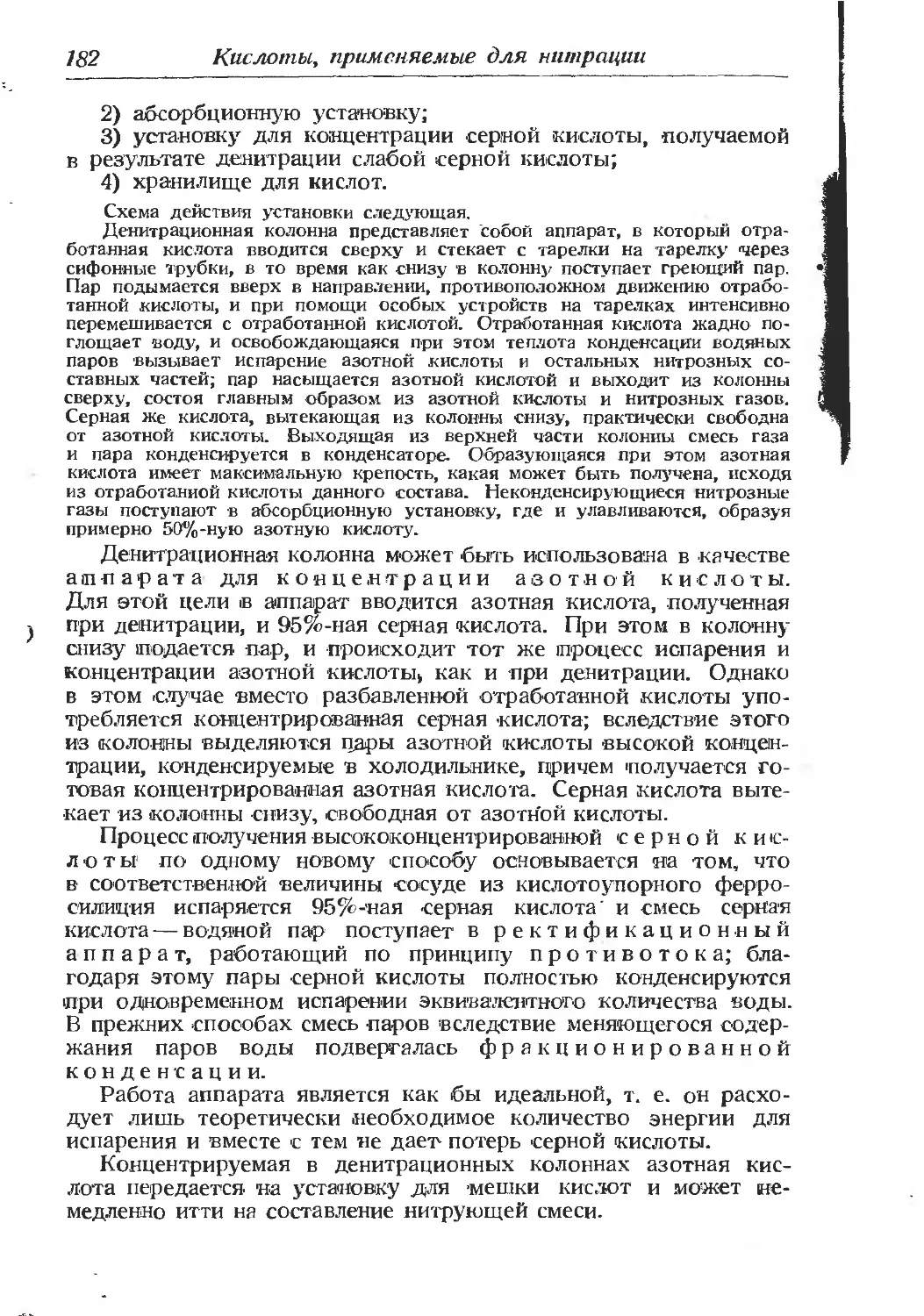

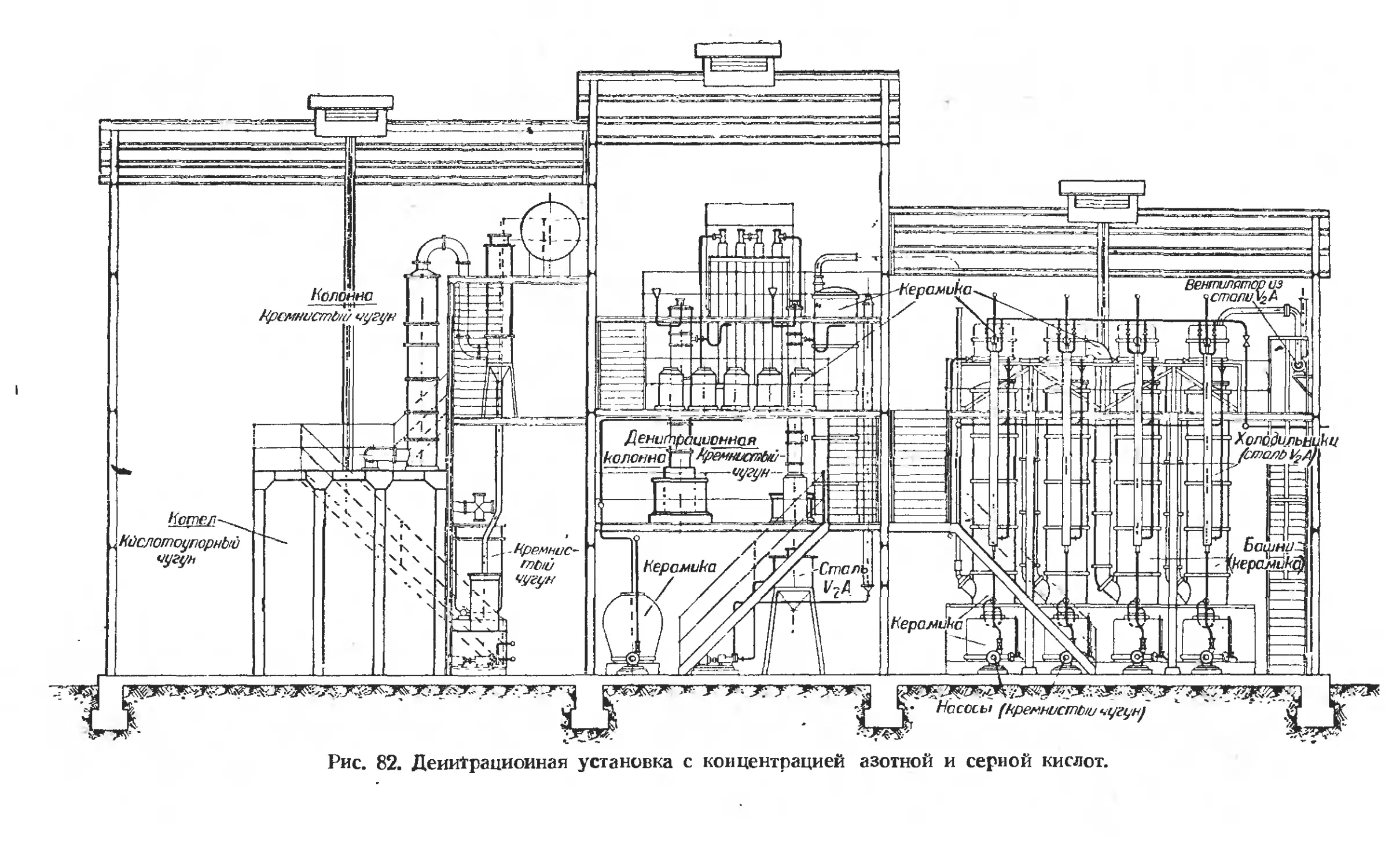

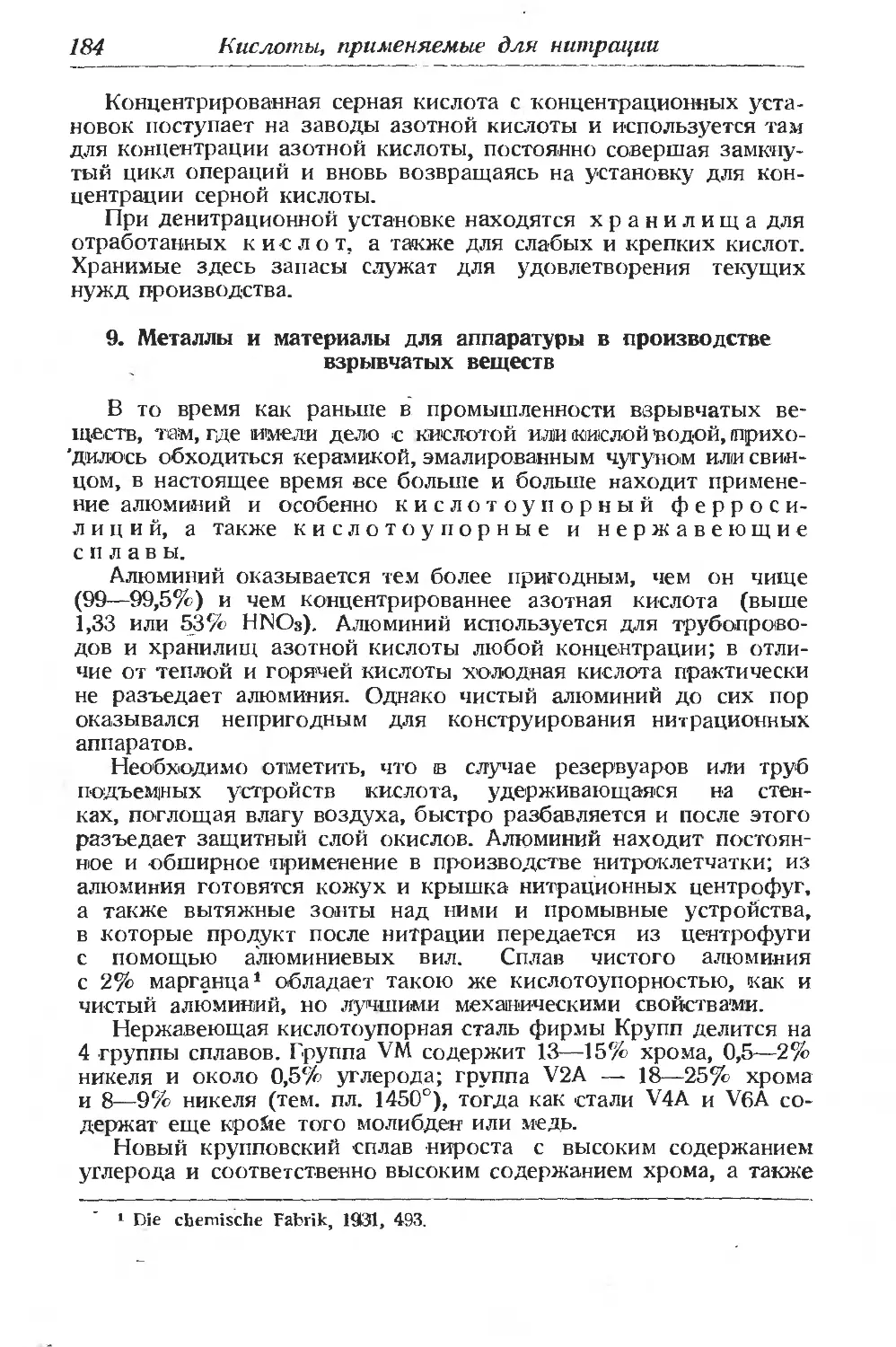

В. Денитрация. Реrенерация кИС.10Т 181

9. MeTa.тr.тrы и материа.1Ы Д.'lя аппар;пуры в liРОизводстве взрыв

чатых вещес1'В 11'.1

02лавленuе

7

1. r .1ицерин ... . . 221

1. ПОJlучение иитроrлицерина в .тr3'боратории. Пробная нитрация . 222

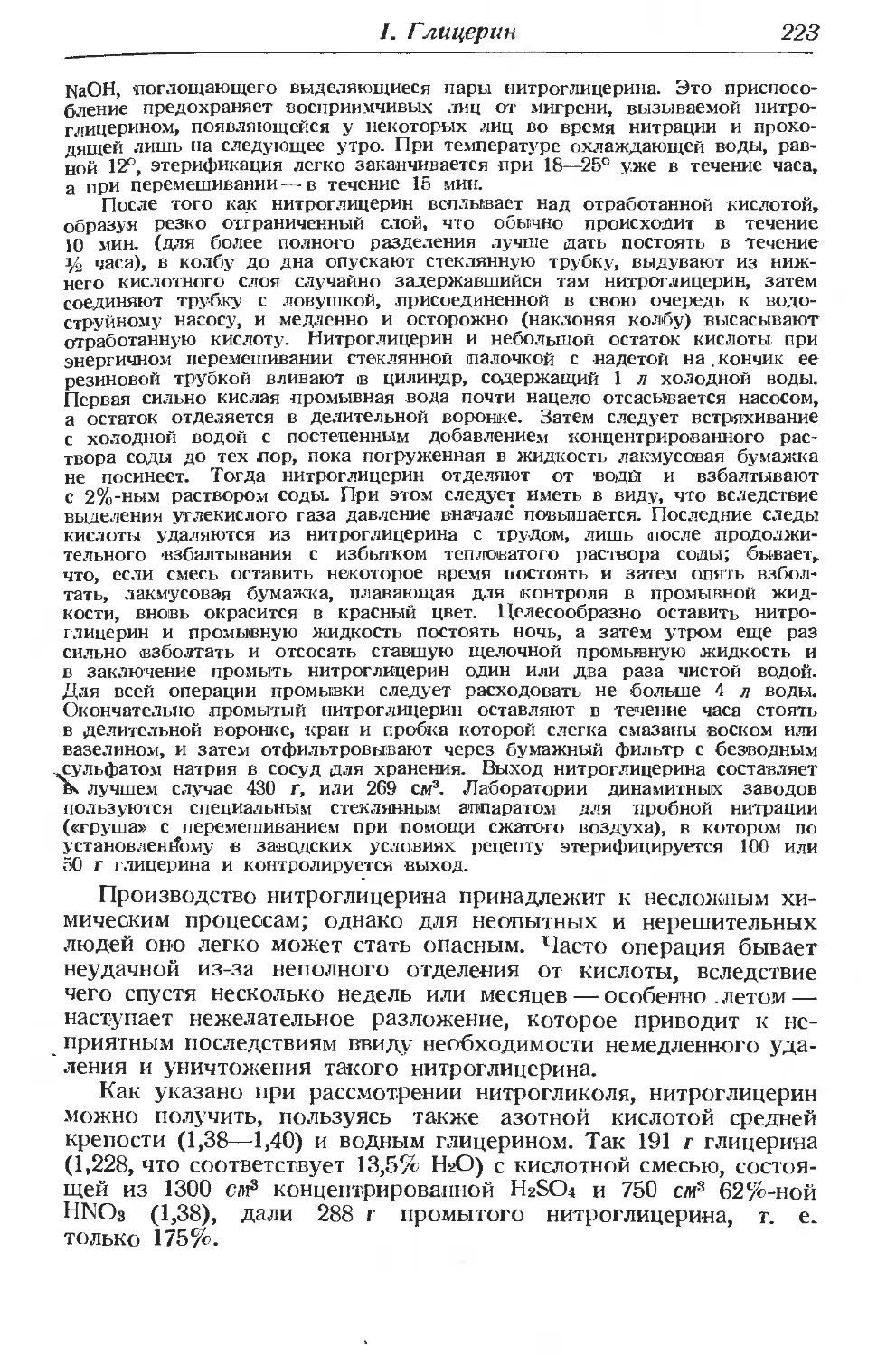

2. Общие соображения о нитрации и выходах нитроrJшцерина

в -прежнее и ОБ цастоящее Бремя . . . 2 2

11. UIРОИЗБОДСТВО нитроrлицерина .

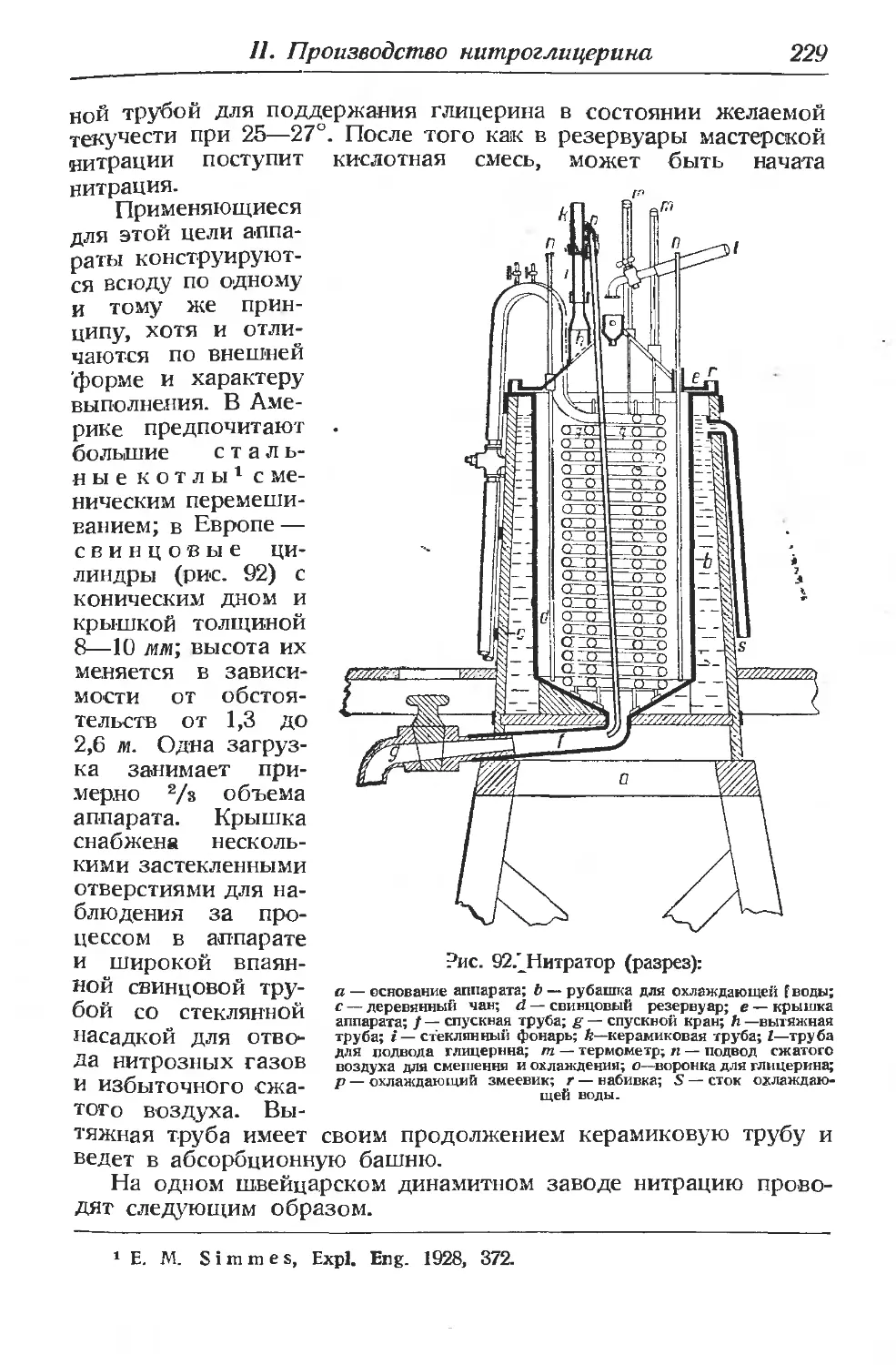

1. КИСJютная (нитрующая) смесь . 228

2. Нитрация

3. ПРШ,lывка

4. ФИJlьтрация

5. Пос.тrедующее разде.тrение

6. Очистка сточных вод

7. Непрерывный процесс :ПрОИЗ80дства

ный А. Шмидом

В. Требования, предъяв.тrяемы.е J{ нитроr .'IИЦерину

911. Свойства нитрОr.'шцерина .

1. Физические и химичеСкие свойства

2. Взрывчатые свойства

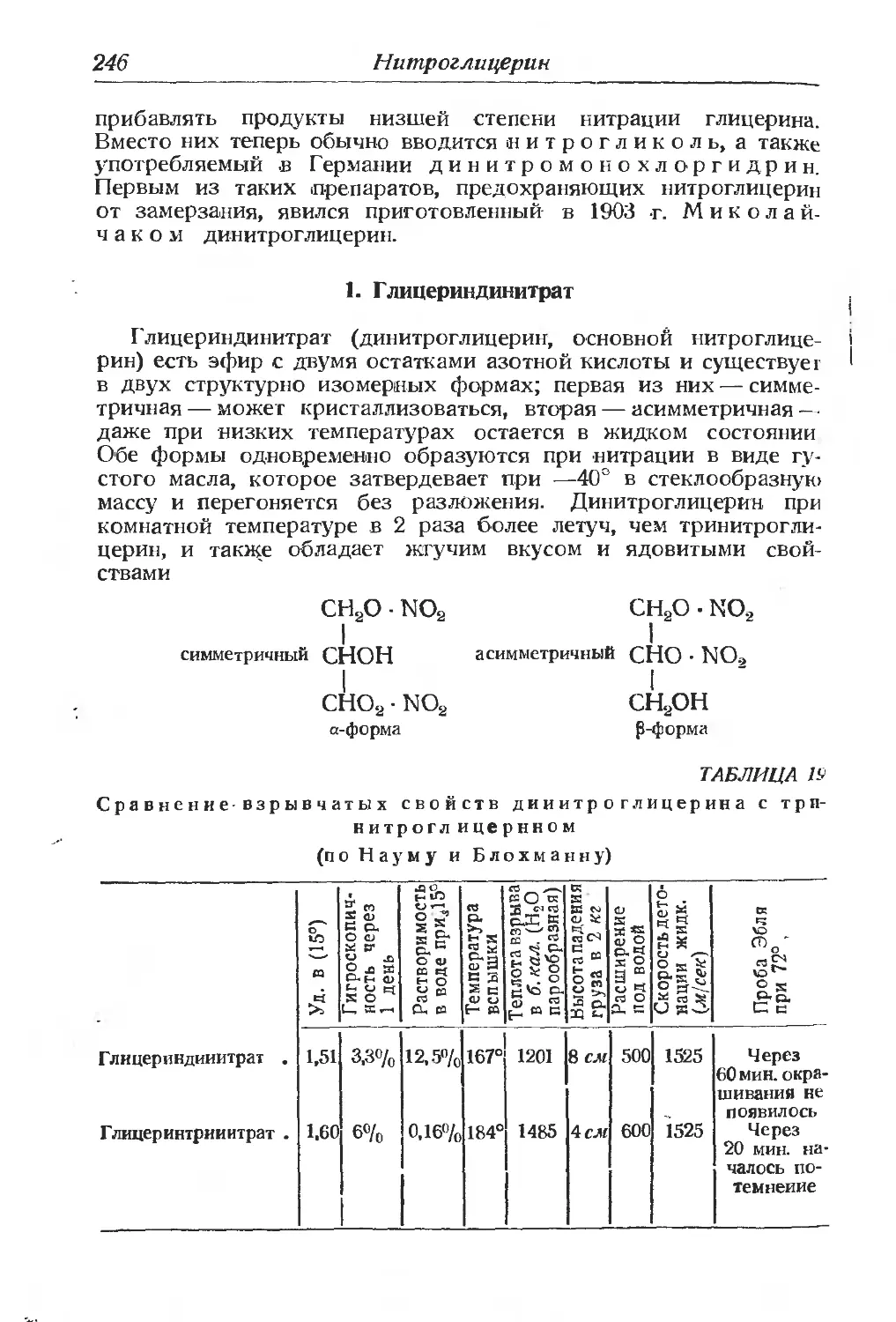

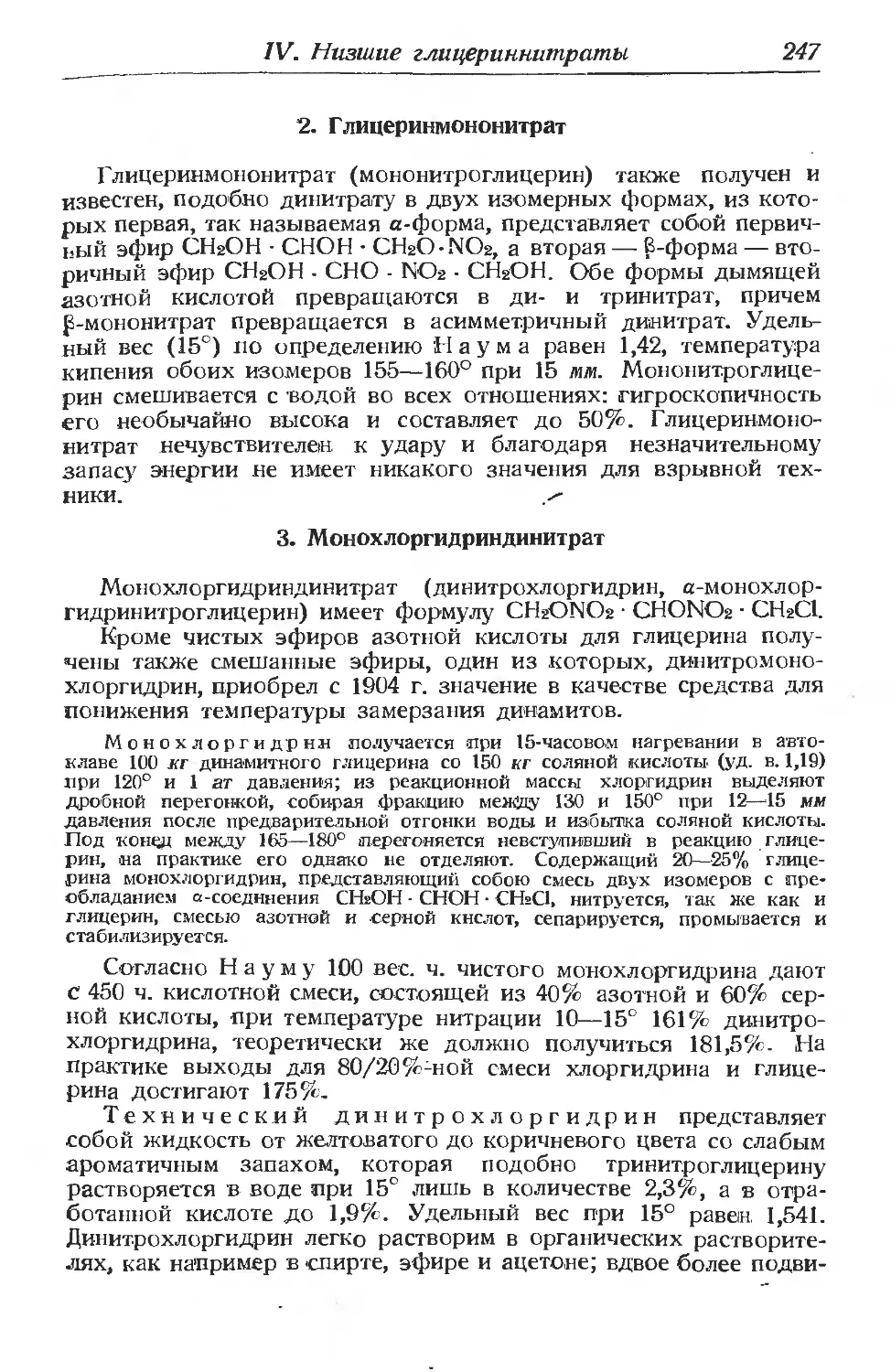

{У. Низшие r:нщериннитраты .

1. r лицериндинитрат. .

2. r .'IицеРИН1-юионитрат. .

& Монохлорrидриндинитрвт

4. Ацети.тrдинитроr .1ицерин .

5. Диrдицериитетранитрат . . .

6. Нитроизобути.1Jr .1Jицеринтринит.рат

У. Прочие взрывчатые эфиры спиртов

1. Т:шко.1ьдинитрат (Динитроr..тrико.тrь)

2. Пеитаэритриттетранитрат, И.1JИ нитропентаэритрит (пентрит)

3. Маниитrексанитрат '.,

4. Нитросахар и нитрокрахмал . . . . .

Vl. Друrие высокобризантные ВЗРЫВЧ31ые вещества и смеси

1. Эфиры спиртов и Х-10рноватой и х.тrорной кис.тrот

2. Цикдотримети.тrентринитрамин, И.1JИ reкcoreH .

3. Взрывчатые С:Vlеси, содержащие ДIВУОJ{ИСЬ азота

Панкластит .

4. Смеси тетранитрометана с уrJlеводородами

rлава шестая. Пиронсилин' (нитронлетчатна)

1. К"lетчатка

Требования, преД"l:,яв.тrяемые к очищенному ХJlОПКУ

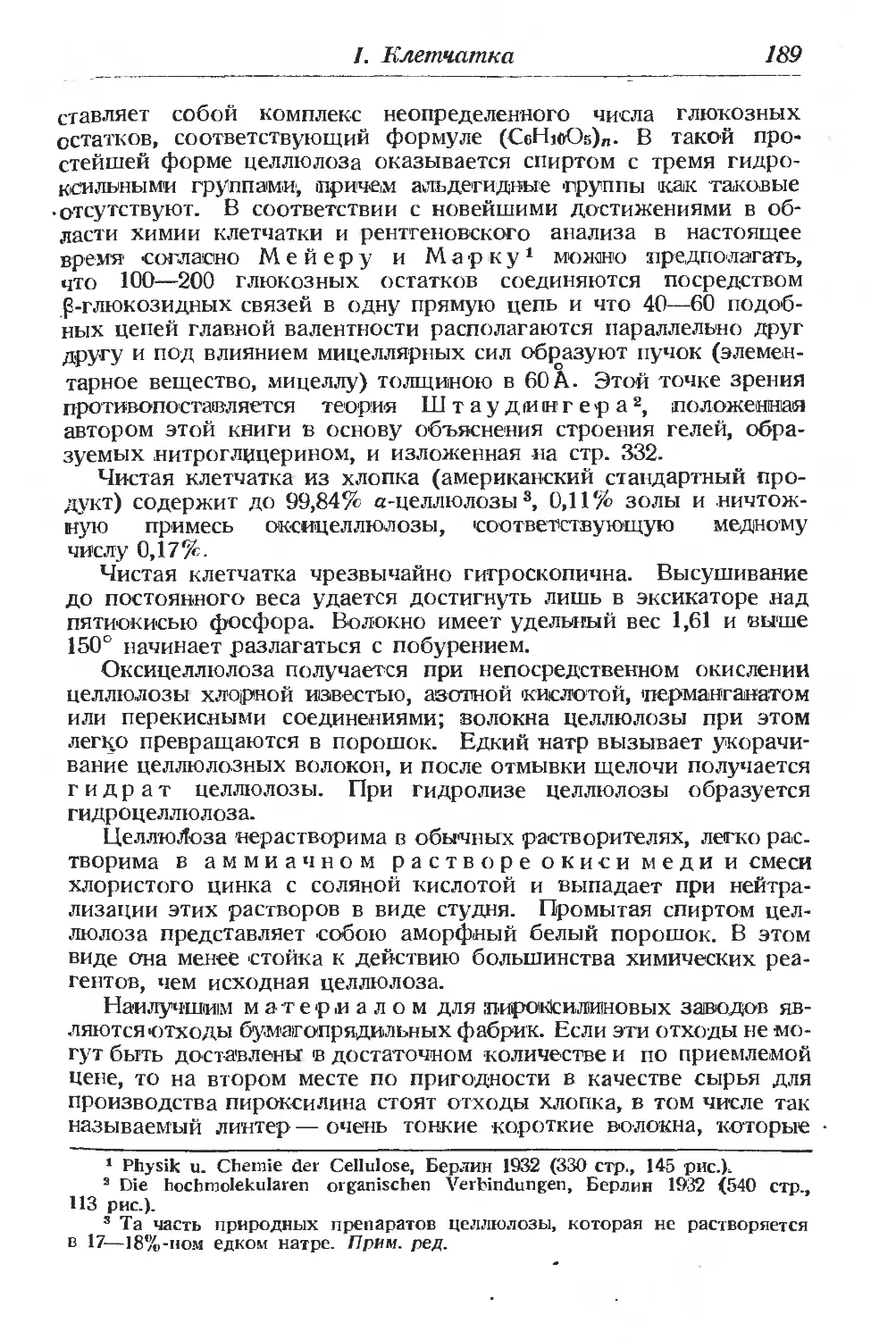

11. К теории образования нитроклетчатки .

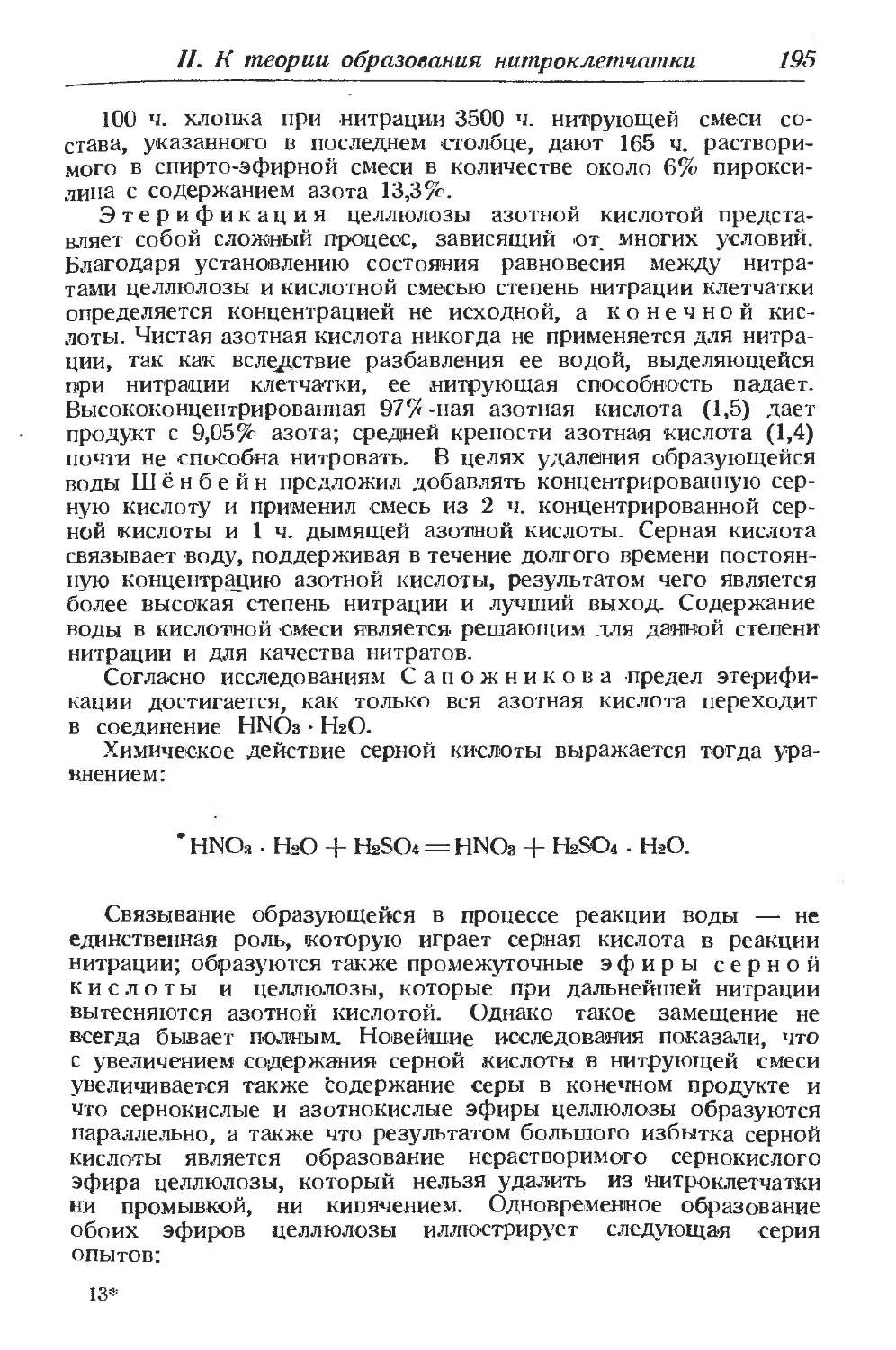

Высокоазотная нитроклетчатка с содержанием азота до 14%

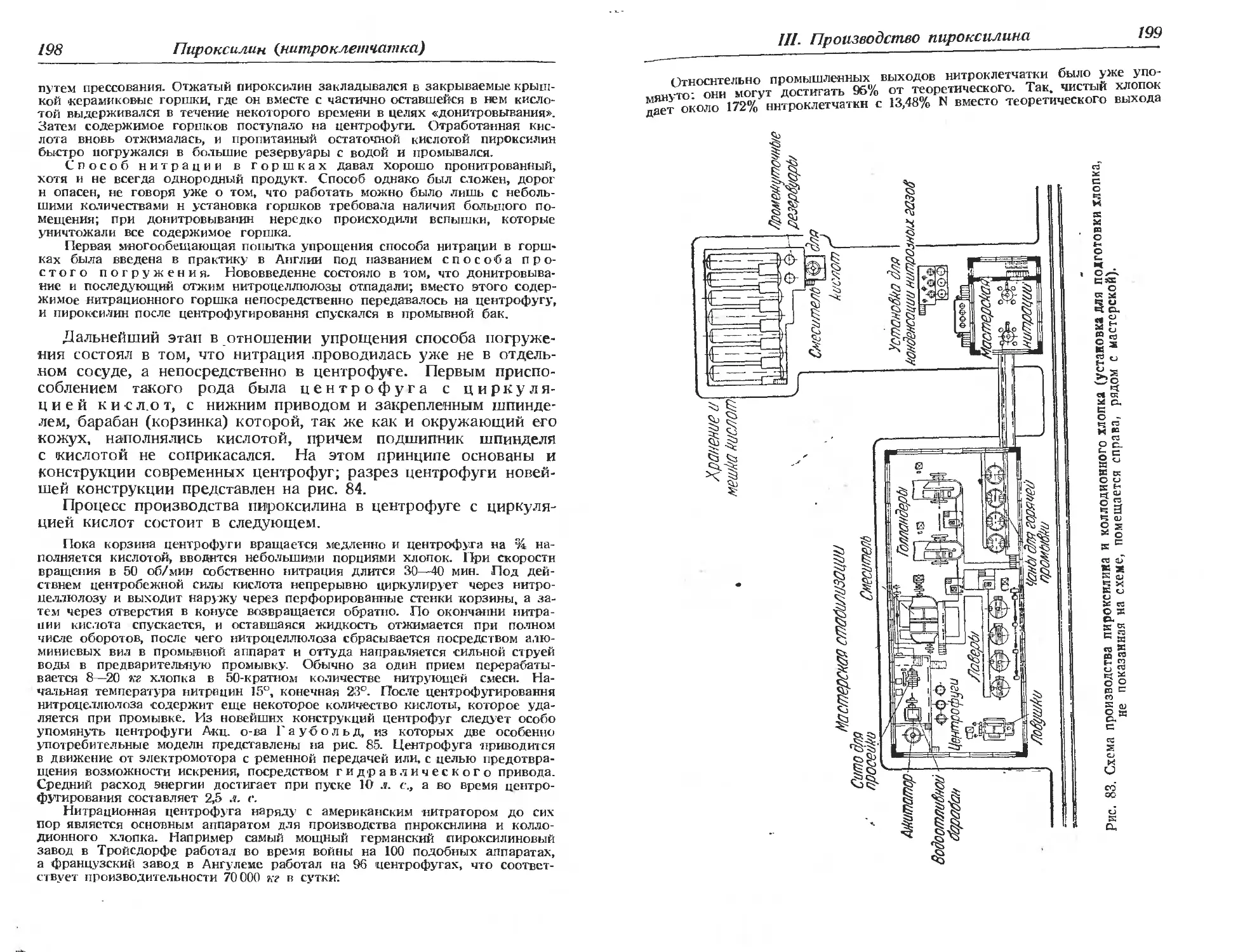

111. Производство .rrиРОКСИ.7iИна

1. Старый способ НИТ.рации в rоршках .

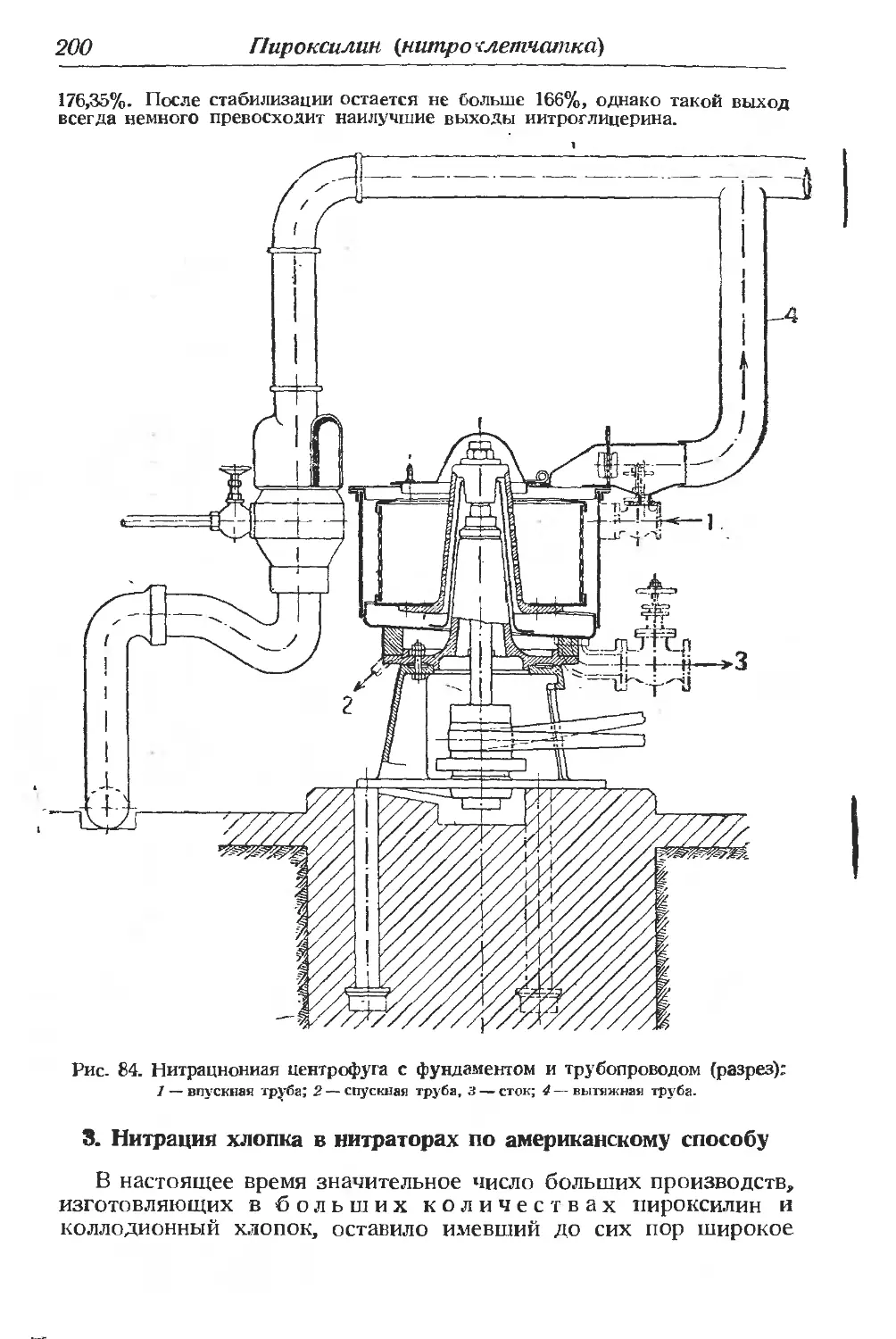

2. Нитрация в uентрофуrах .

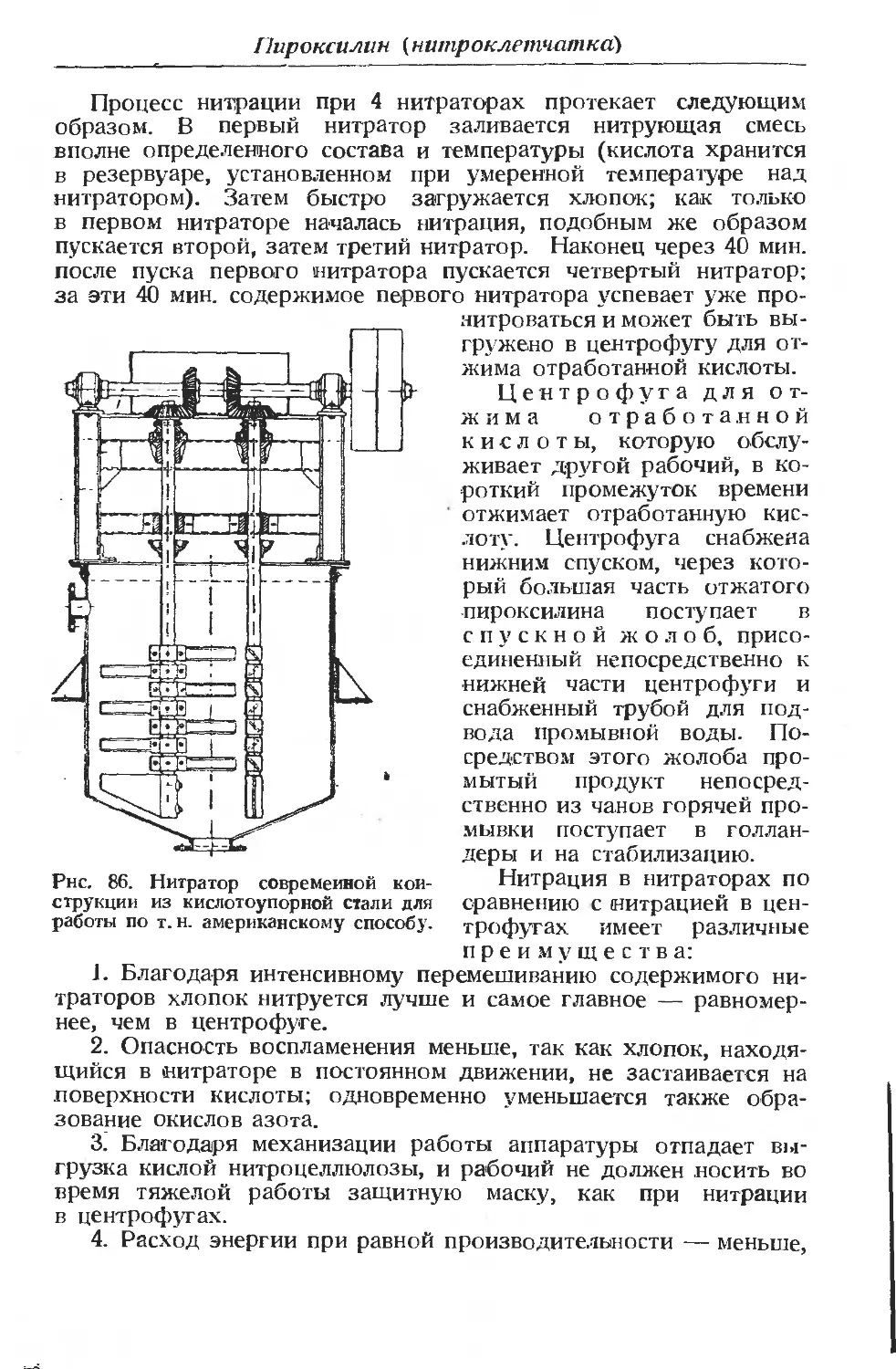

3. Нитрация хлопка в нитраторах по американскому способу

4. Анr.тrийский способ .Бытеснения (способ Т о м с о н а)

5. Мешка КИс.10Т .

6. Промывка и стабилизация .

7. Обезвоживание нитроклетчатки

8. Исс.тrедование нитрок.четчатки

9. Прессованный .I1ИРОКСИ.тrин .

IV. Свойства .нитрак.тrетчатки .

r лвва седьмая. НитроrлицерИ'н

. lf8

. 191

. 192

196

197

. 198

.200

.203

.205

. 206

.209

. 210

216

.217

.232

.233

.235

нит.роr ли;церина, -предложен

rлава восьмая. Бездымные пороха

f. Фабрикация бездымных .порохов

1. flирокси.тrиновый порох .

2. Нитроr.тrицериновый порОХ .

240

. 43

. 245

246

247

';48

249

254

261

263

264

268

271

275

283

8

Оzлавленuе

3. Стабилизаторы .

11. Сво.йства безды:vныыx порохов

1. Испытание на стойкость

2. MeTaTe.1JbHbIe средства БО,1ЬШОЙ мощности

Пор ох для дапьнобойных орудий

ilI. Действие пороха .в ОРУЖI.и . . . . . .

1. Энерrетический и ба.1истическии ба.1ансы пороха в оружии

2. Поведение пороха при стре.1ьбе .

IV. Пу.тrи и снаряды и их действие .

1. Пуди (ДYM ДYM, расширяющиеся, разрывные. зажиrательные

трассирующие) .

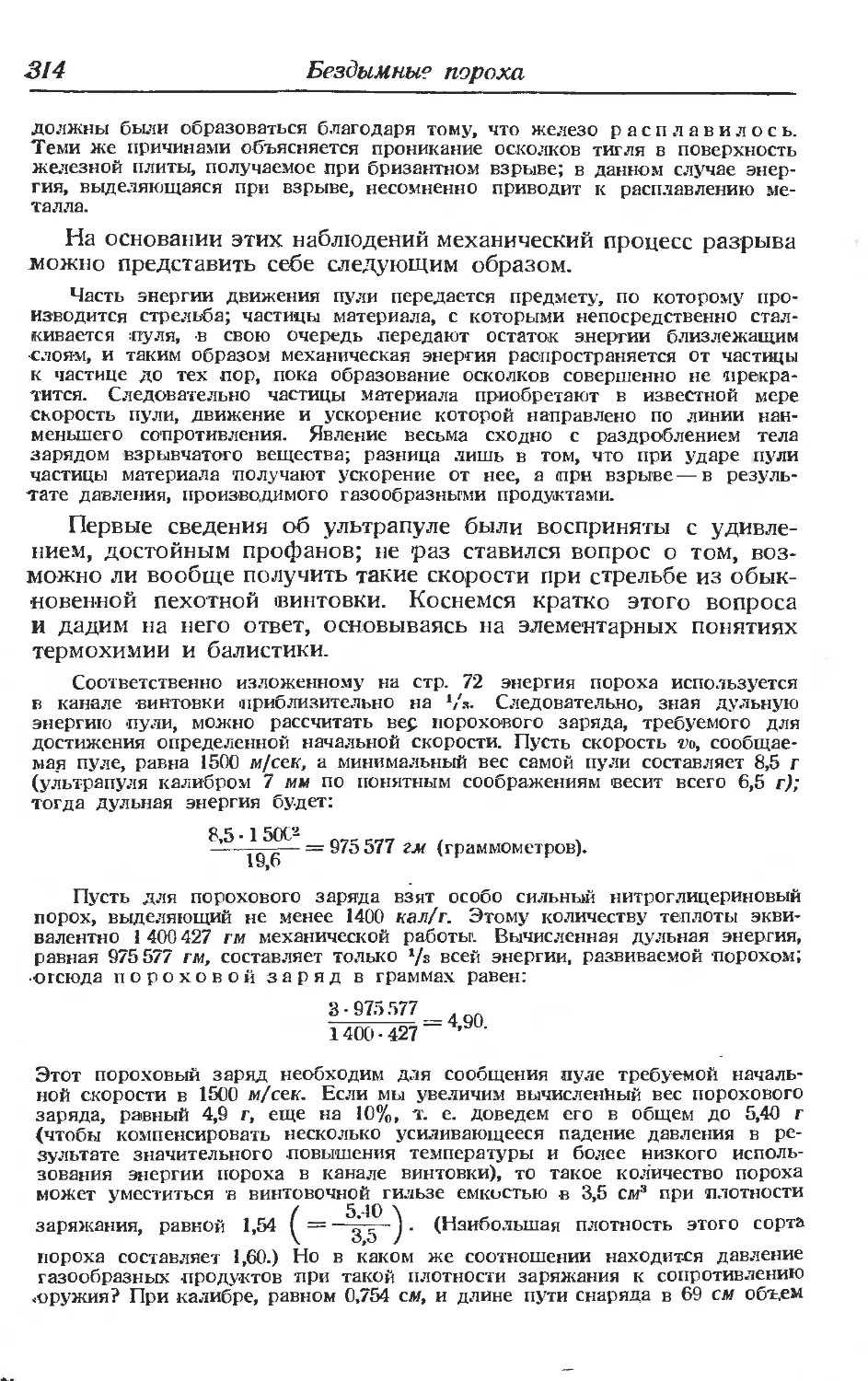

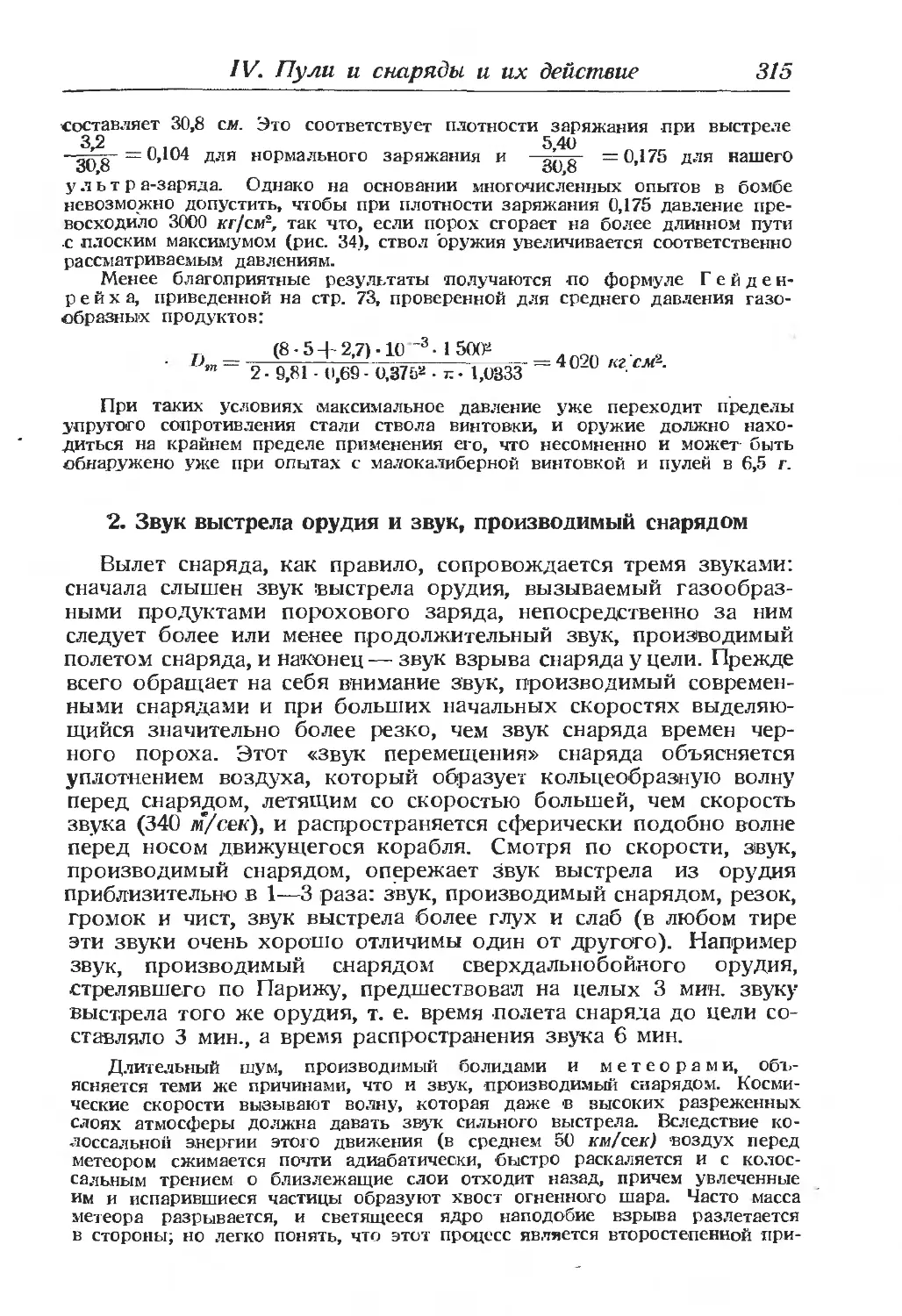

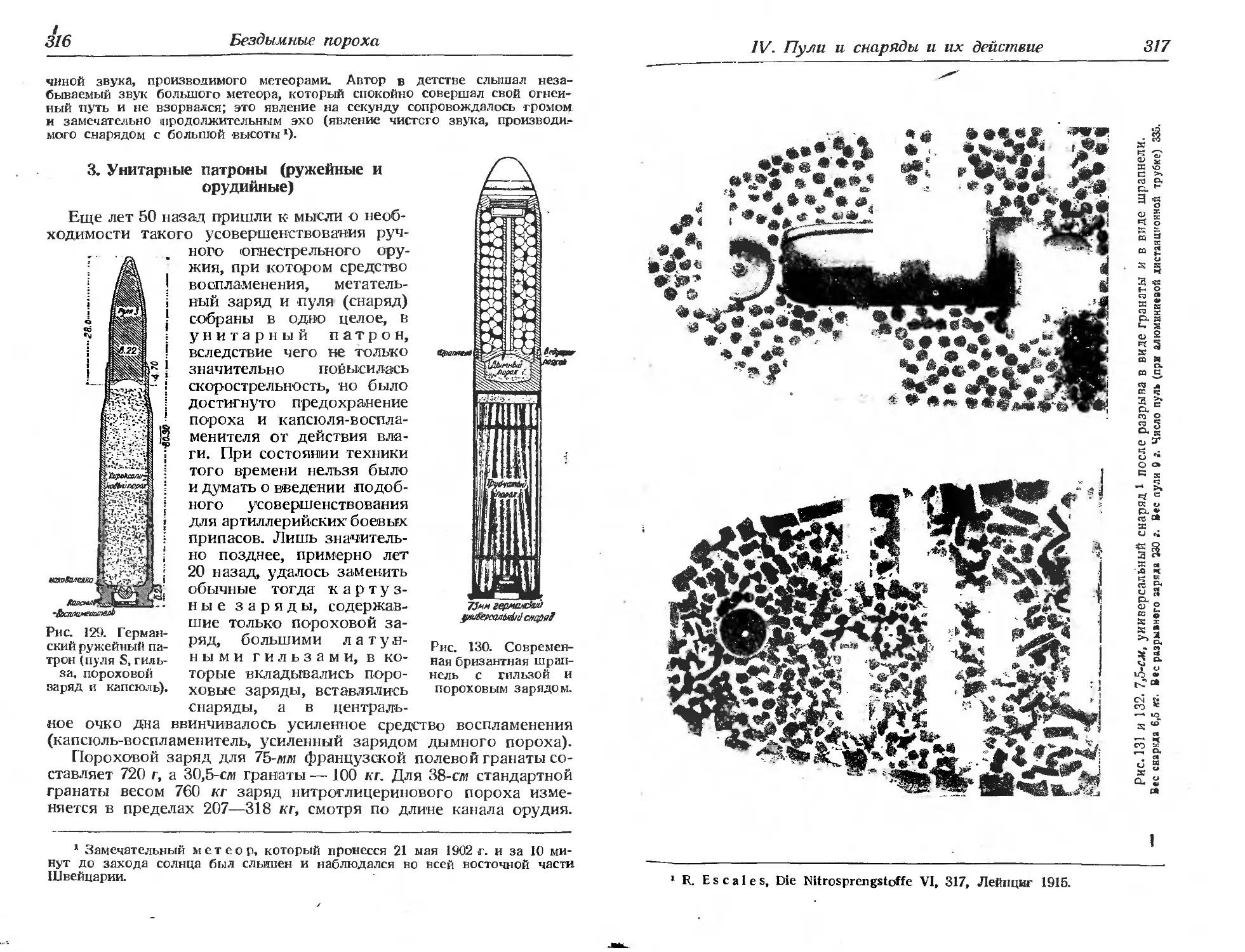

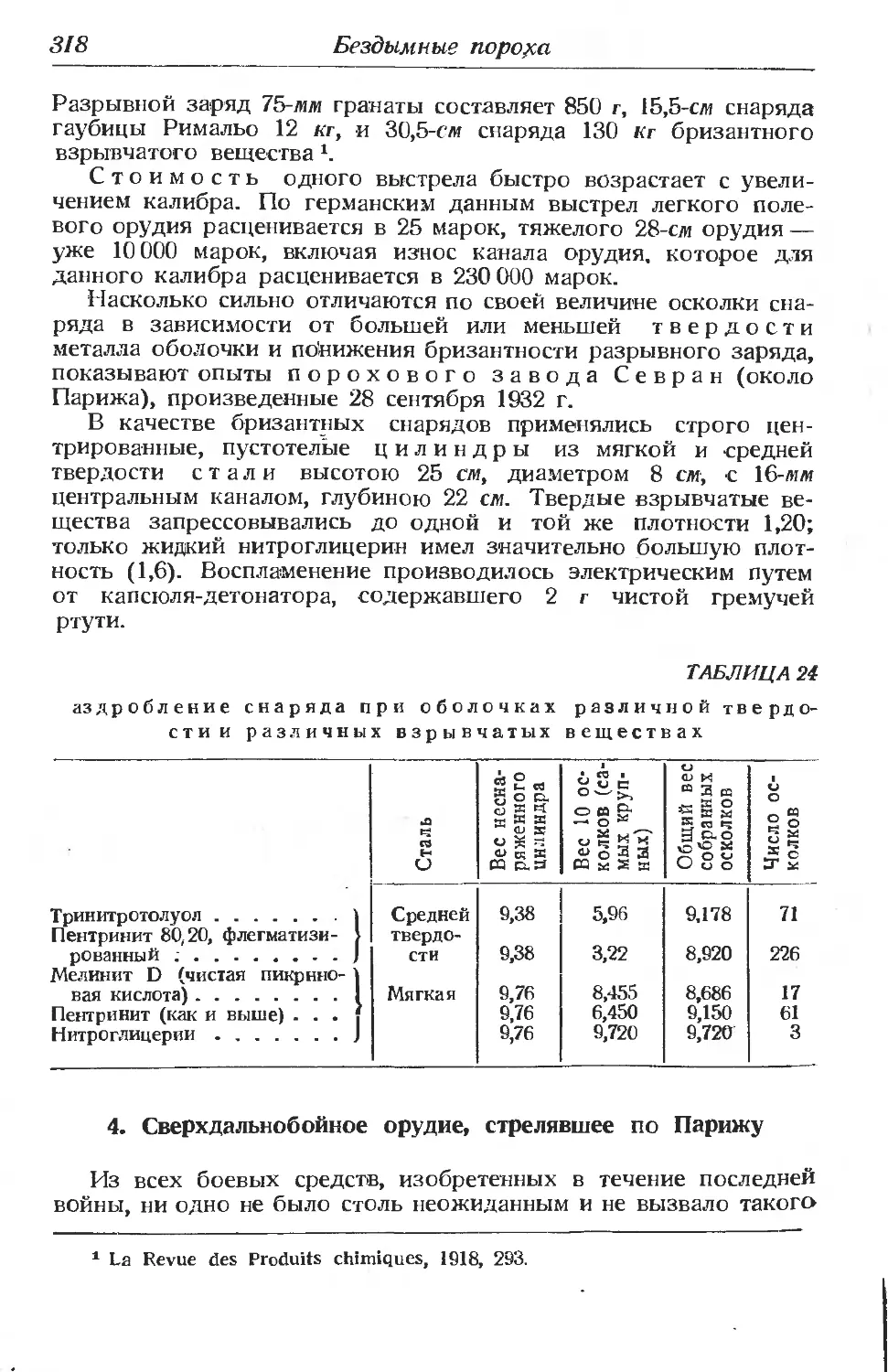

2. Зву.к выстре.'1а орудия и звук, производимый снарядом

3. Унитарные патроны (ру,жейные'и орудийные) .

4. Сверхда.тrыюбойное орудие. стрелявшее по Париж ' .

r лава деВЯТаЯ. Нитрorлицерииовые взрывчатые вещества,

Динамиты

1. rурдинамиты

11. rреМ'У'ЧИЙ студень

1. Приrотов.тrение

2. Свойства .

3. Применение . .

4. Трудно. ЗЮ,lерзающий r.ремучий студень

5. Военный rремучий студень

111. Же.1атиндинами'fЫ

1. Обыкновенный же. атиндина:vIИТ и пентринит

2. «Безопасные» динамиты

1.

Н.

Ш.

rлава десятая. Антиrризутные Rзрывчатые вещества

Езрывы рудничноrо rаза .

Фотоrрафирование П.1амени .

()ПЫТНЫй штрек для испытаний на антиrризутность

Жидкая уr.1Jекис.тrота как антиrризутное 'в отношении рудничноrо

rаза и уrо.тrыюй пы.тrи взрывчатое вещество (Carbox blasting

device) .

.

rлава одиннадцатая. Взрывчатые нитросоединения ароматичесноrо

ряда

1. Исходные и пр()межуточные продукты

1. Бензо..тr

2. То.пуо.тr

3. Кси.тrО 1 . .

4. Со.тrьвент нафта

5. Нафта.тrин

6. Фенол (карбо.'ювая КИС.10та)

7. АНИЗ0.'1

8. Кр'езо.тr

9. Ани.тrин . .

10. Димети.тrани.тrин . . . .. ..

11. НИтi-юпроизводные бензо:ш и ero rШЮ.'юrов

1. Нитробензол .

2. Динитробензо.тr .

3. Тринитробензо.тr

4. ,нитрото.тrуол

5. ДИНИТРОТО.;1УО.тr

К ТРИНИТРО'fо.тrуо.тr (тротил, ТНТ)

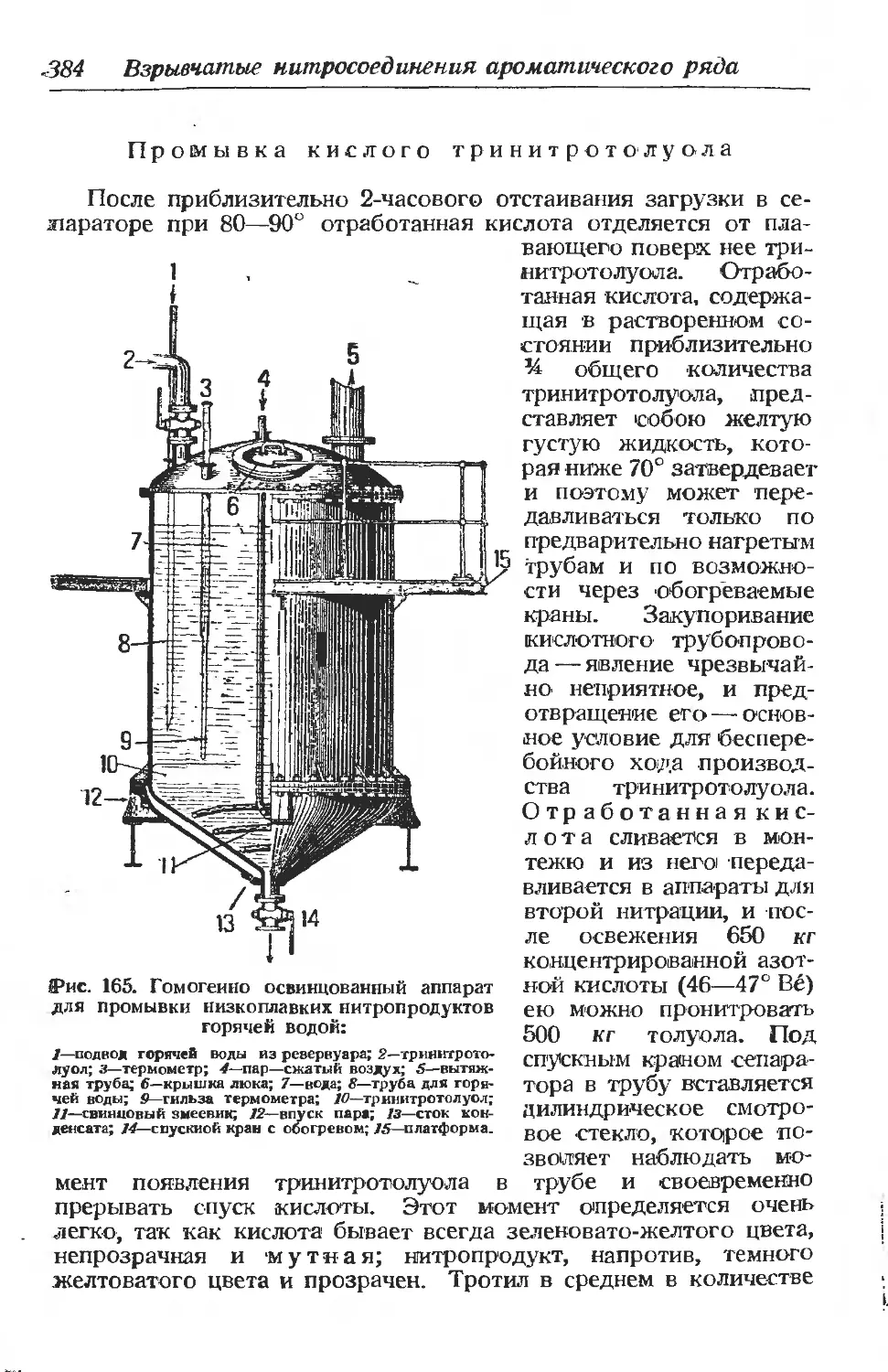

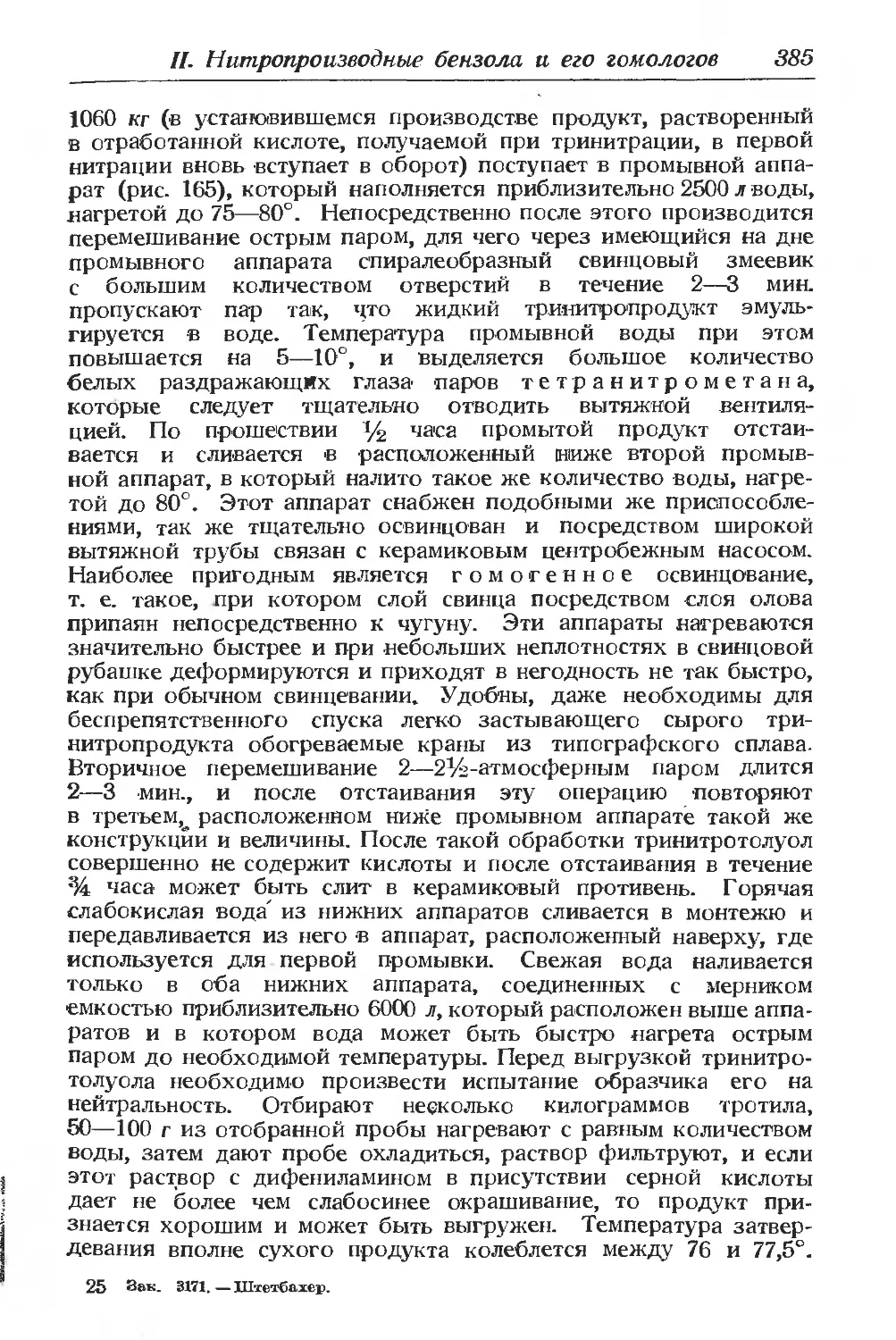

ПРомывка ,кис.тrоrо тринитрото,,'УОJIa

очистка

СlлавлеНllе

287

288

292

. 295

Ректификация растворите.1Я

Свойства тринитротолуола. .

Военные требования, предъя.в.'lЯемые к ТРИНИТРО'fодуоду

ПРЮ,lенение ТРИНИТРОТО.1Jуо.тrа. .

7. Нитрокси.'10.:IЫ И ТРИНИТРOl{СИЛО.1

В. НИ'fропроизводные со.lьвент нафты

Ш. Нитронафталины

1. Мононитронафта.1ИН

2 Динитронаdп'адин .

3. 11ринитронафта:IИН

4. Te-rранитронафта:IИН

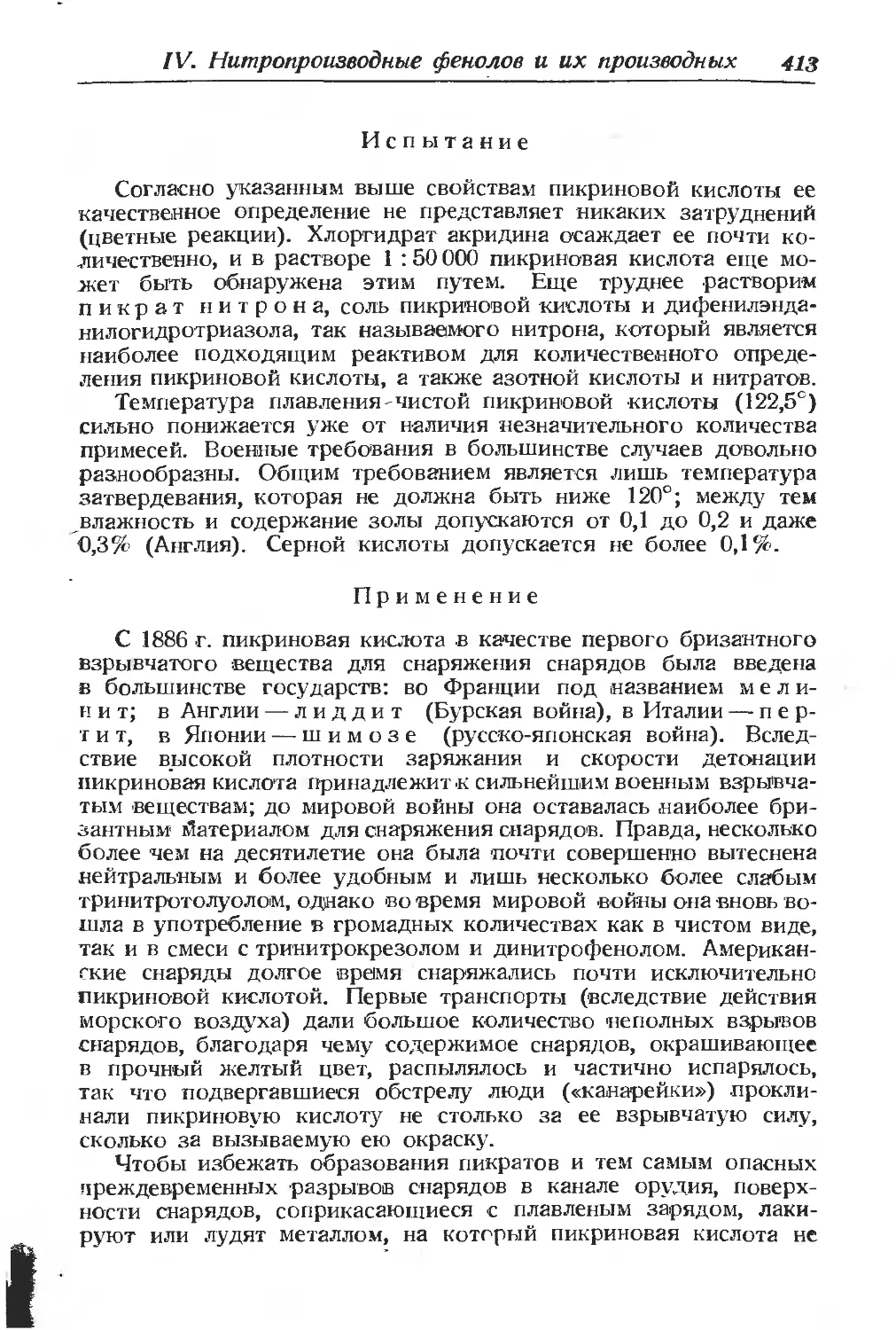

IV. Нитропроизводные фенодов и их производных

1. Нитрофенол .

2. Динитрофенол .

3. Тринитрофенол (пикриновая кис.10та)

Лабораторный метод получtНИЯ пикриновой кислоты

Свойства .

Испытание

Применение

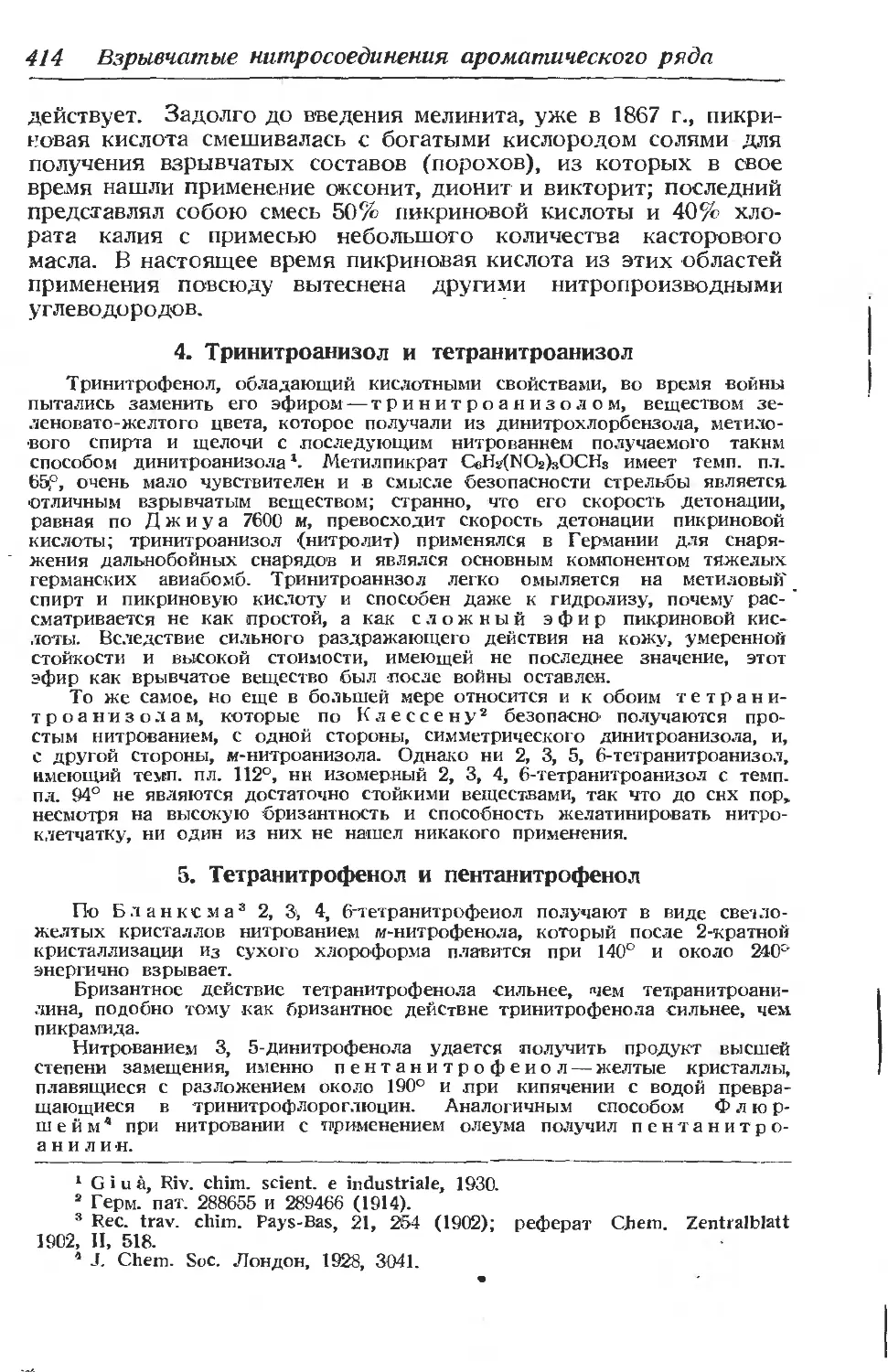

4. Тринитроанизол и тетранитроанизо.

5. Тетранитрофенол и пентанитрофено.1

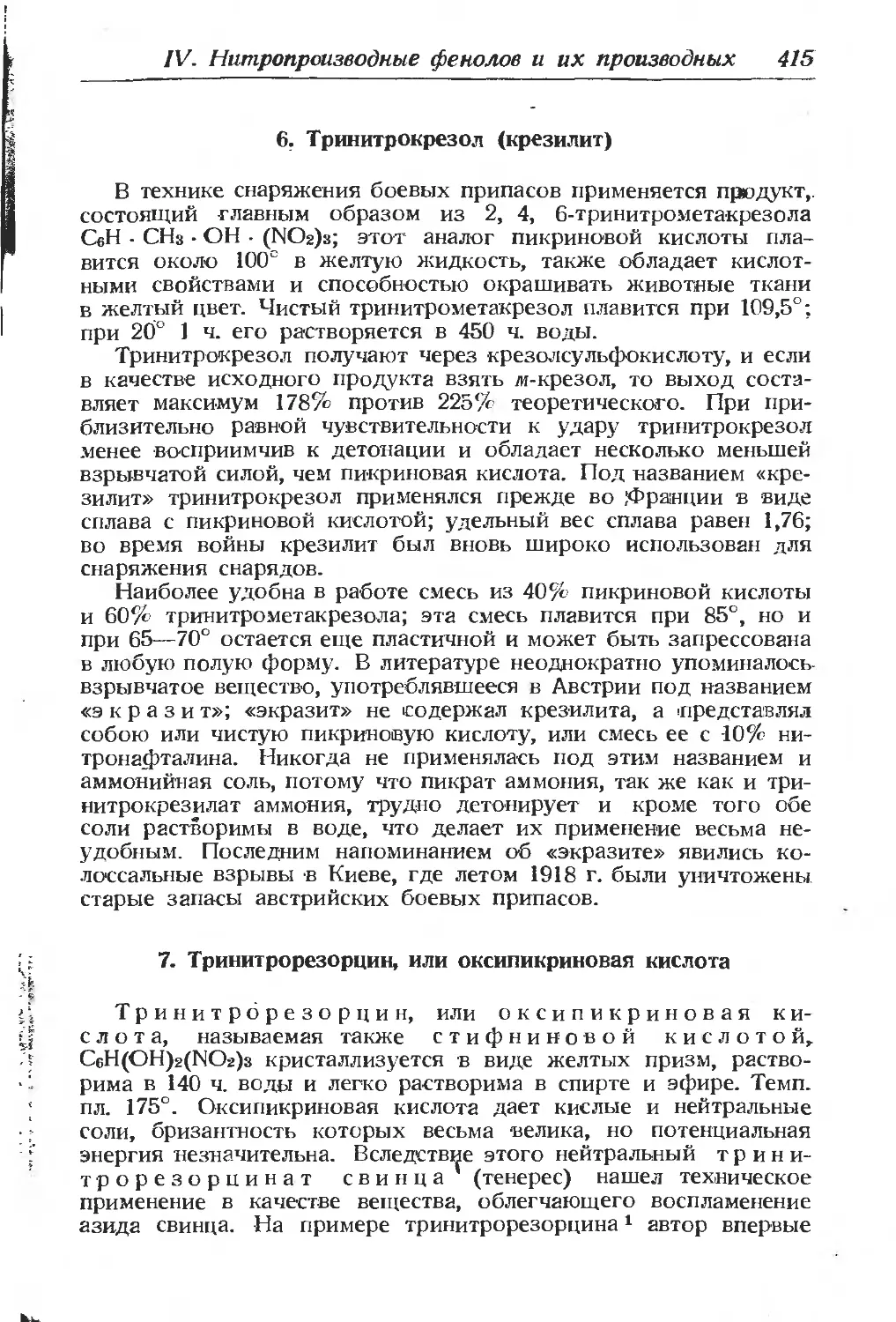

6. Тринитрокрезо.тr (;крезилит) .

7. Тринитрорезорцин, и.'lи оксипикриновая КИС.'10та

V. Ароматические нитра:vIИНЫ .

1. ПИКРЮ,IИд

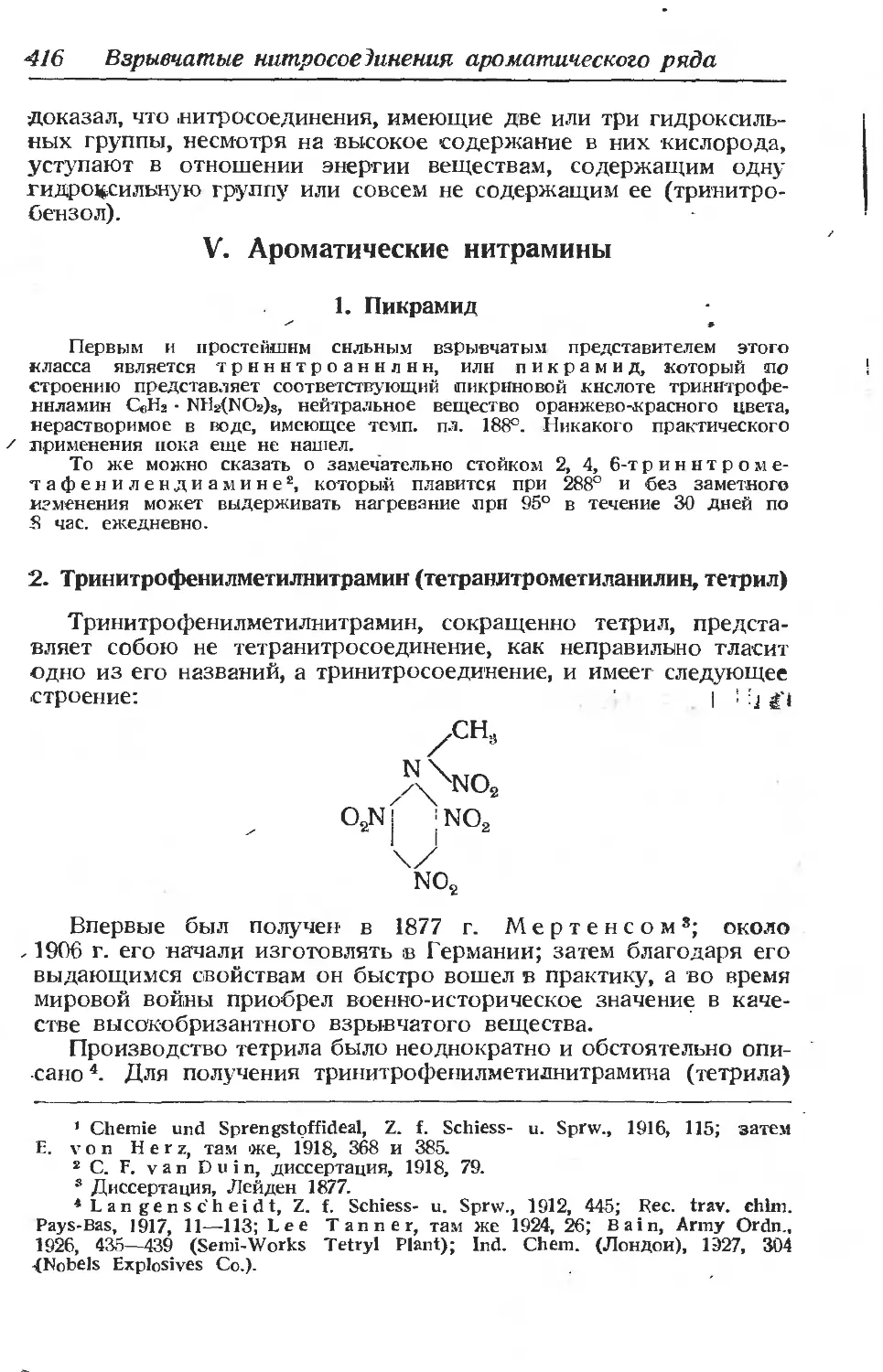

2. Тринитрофени.1меТИ.1нитрамин (тетраНИТРШ,lетищ. IИ<1ИН, тетрил)

З. Тетранитр.оани.'lИН .

4. 'f'ексанитродифеНИ.;1амин (rекси.тr)

5. rексанитродифени.тr

б. rексанитродифени.1JОКСИД (2, 4, 6, 3', 4', 6'.rексанитродифени.1:JВЫЙ

эфир) .

7. rексанитродифенижу льфид (пикрилсу.1ЬфИД)

8. rексанитросу.1ьфобензид. И.'1И rексанитродифени \',lЬфПН

300

зо..t

305

308

и

315

316

318

325

323

332

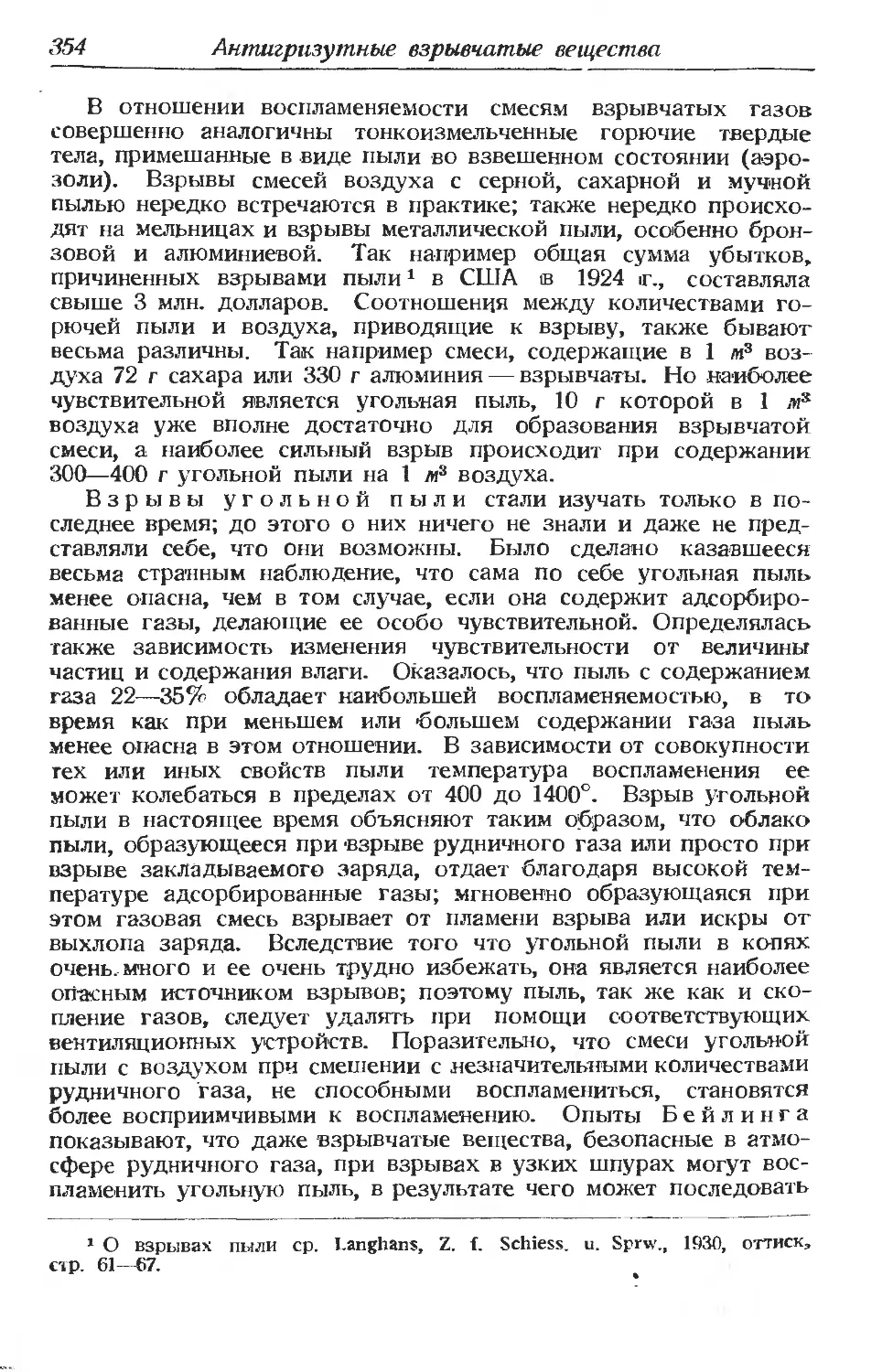

337

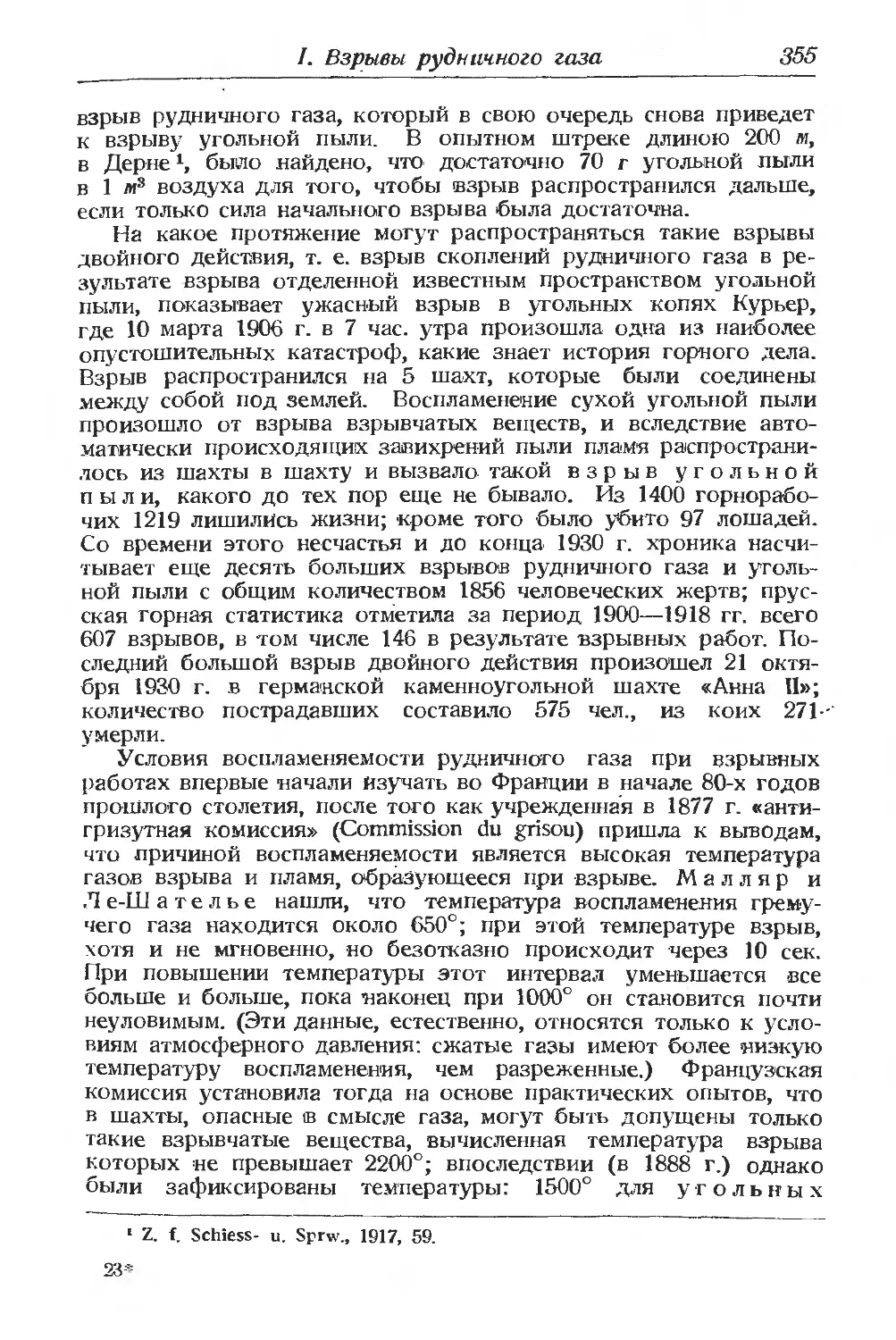

338

339

340

348

352

356

360

365

rлава двенадцатая. Аммиачносели"I'ренные, и.1и безопасные,

взрывчатые вещества

1. Аммиачная се.тrитра, аЗОТНОIКИС.1ЫЙ аммоний . .

Вещества, заменяющие аммиачную се.'lИТРУ. Нитрат r}'анидина

и нитроrуаниди'Н . .

11. Производство аммиачносе.тrитренных взрывчатых веществ

1. ПодrО'fовка аммиачной се:IИТРЫ .

2. Смешение составных частей. .

3. Просеивание (зернение), патронирование и 'парафинирование

Ш. Свойства Ю,lмиаЧIюсе.1итренных взрывчатых веществ

367

368

370

371

rлава тринадцатая. Хлоратные взрывчатые вещества (шеддиты)

1. ХлорноваТОКИС.1ЫЙ калий и Х.'lорноватокис.тrый HaTf "й

П. Перх.тrораты. . . . . . .. . .

111. Производство Х.10ратных взрывчатых веществ .

Лабораторный способ приrотовления шеддита

IV. СвойстВа .

V. Перх.тrоратные взрывчатые вещества

373

375

376

79

384

388

rлава четырнадцатая. Онсилинвитиые взрывчатые вещества

( онсилинвиты)

1. Состав окси:шквитных взрывчатых веществ

2. Взрывчатое действие

3. Пvименение .

9

391

394

398

юо

..t01

..tG2

..t03

404

405

406

407

..t08

411

.Н3

414

415

Л6

420

4'22

..t25

427

431

432

..t34

436

439

441

449

4 0

..t52

454

458

46 .

465

10

Оlлавле1iUС

Оlлавленuе

Взрывчатые смеси, cocTaB.тreHHыe из ще.10ЧНЫХ метаЛ.l0В и rалоидо

производных уrлеводородов -l67

rлава пятнадцатая. Инициирующие взрывчатые вещества

1. rремучая ртуть 4f,9

1. Исторические сведения, относящиеся к исс.lедованию строения

rрe:lo!учей ртути .

2. По.тrучение rремучей ртути ПО

3. Свойства . 73

11. Азиды . 'li . Н9

]. Азид натрия Ш0

2. Азид свинца ,81

3. Тринитрорсзорцинат свинца (тенерес) 486

.111. Друrие инициирующие взрывчатые вещеСl'ва 487

1. Сернистый азот

2. Ацети.тrенистое серебро . 488

3. Х.тrОРНОКИС.1ый нитрофени.lдиазоний

4. Uрrанические перекиси . 439

5. ЦиануртриазlЩ .

6. ТринитротриаЗlЩобеНЗОlI 491

7. Тетрацен 492

IV. Действие :IolИн

V. Пр-именение взрывчатых веществ в ce.1JЬCKO:lo! и .тrecHOM хозяйствах

VI. Подрывы ,;1ьда .

VII. Подводные взрывы. ТорпеДJlрование

rлава двадцать первая. Артиллерийсние снаряды, бомбы и мины

1. Бр-онебойные снаряды и снаряды с наконечником

2. Бризантные и фуrасные снаряды

3. Шрапнель

Расход артил.тrерийских снарядов в-а вреМЯ мировой войны

4. Авиационные бомбьt .

5. Ручные rpaHaTbI, БО:loюометные и минометные снаряды

6. Торпеды .

7. Морские мины

rлава двадцать вторая. rрандиозные взрывы и натастрофы

от взрывов

Предметный указатель

rлава шестнадцатая. Ударные составы и напсюли воспламенители

1. Ударные составы .

2. Ружейные каПСЮJIИ воспдаменитеJIИ .

3. Капсю.тrи ВОСП.lамените.тrи Д.1Я снарядов

4. Фрикционные трубки .

r лава семнадцатая. Капсюли детонаторы

1. rремучеРТУТНЫI; каПСЮlIи детонаторы . . 502

2. Безопасные .каПСЮJlИ детонаторы, примеНЯбlые ,в шахтах, coдep

жащих рудничные rазы . 5С4

3. Азидотетридовые и азидопентритовые !J{аПСЮ.lи детонаторы . 505

4. Э.1Jе'ктродетонаторы и Э.1Jектрозапа.тrы . . 50<;

5. Детонаторы, промежуточные заряды, инициирующие заряды . 510

6. Испьпание ка'ПСЮ,;1ей детонаторов и детонаторов на инициирую

щую способность . . 512

495

4 }6

498

r лава восемнадцатая. Шнуры для воспламенения

1. Обыкновенный медленно rорящиЙ шнур 516

2. Быстро rорящий шнур . 518

3. Детонирующий шнур

rлава девятнадцатая. Прантичесние способы испытания взрывчатых

веществ

1. Проба Т р а у Ц .1 Я В свинцовых ЦИJlиндрах s:ч

11. Проба по обжатию СВlшцовых цидиндров 529

Взрывная проба под водою . 532

JII. Испытание посредство:lo! ба.'lистическоrо маятника и ба,::шстической

мортирки . :;33

JV. Испытание на копре 536

У. Температура вспышки (температура восп.1а:v!енения) 539

'Уl. Уничтожение взрывчатых вешеств . 5 2

r лава двадцатая. Взрывные работы

1. Техника взрывания.

11. ropHbIe взрывные работы

111. Прорытие тунне.тrей

545

49

553

II

558

362

567

:У10

577

579

582

5f15'

59

59

60

6

ь

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Книrа А. Ш т е т б а х е 'р а «П0роха и взрывчатые вещества>>-

явл u яеl1СЯ вторым изда!Нием КlН!иrи Toro же наименования, понвiИВ

шеися 'В 1919 r., !но значительно расширенным и дополненным

новейшими те}(!ниче.с'Кими данными и М'НО'f'очисленнЫ'ми прек,ра,сно

выполненными иллюстрациями, которым а'Втор mравильнu при-

дает большое ;практическ-ое ЗlНа'чеrние с точки зрения Н8'rляднOiСТИ

изложения фактическоrо материала.

А'В'т:о.р сам' отмечает.Б предИiСЛОВИИ, чт{) ero книrа имеет rлав

ной целью описателы:lyю и теХНОЛOlrическую стороны в области

порохо.в и взрывчатых вещест,в; что же касается теории, то ее

изложение Q'rра'Н"ичиваеТ1СЯ самыми необходимыми сведениями

достаточными лишь для лучшеirО ПQJН'има'Ния ПРИРОДЫ Бзрывча:

тых :веществ и их применения, а таюж.е для более ясноrо пред-

ставления о дальнейшем развитии этоЙ области техники и JПро

Iышленности.

ПраКТiИческuое значение J{.НИrи Ш т е т б а хер а повышается

тем, что .в 'неи для нсех важнейших взрывчатых веществ дается

детальное описание заводских технолоrических процессов,

а также ОПИСШlИе MeТoo:J;oB ПРИq'ОТI()'Вле'Ния взрывчатых веществ

в лаборатории.

Значительный интере.с для вое'Н'Ных специалистов, и в част-

ности для аРТiИллеритсто'в, представляет ПlРИ13еденное автором

краткое опИ'са!Ние важнеЙших ЯВ\JIе'Ний, происхо'Дящих ;в канале

urнестрельното орудия, а 1iа,кже описание некоторых т;ипичных

образцов артиллерийских .снарядов и а:ВИ3lбомб и принад,лежно-

стей к ним. В виде особоrо ПlриложеlНИЯ !в !Конце кнИ'rи дается

uписание химически?\ -с:ред!ств борьбы некоторых отраIВЛЯЮЩИ'Х

веще.ств и ПРОТИВОl1'alЗ'ОВ.

Как видно из. оrлаIВЛе.НlИ , книrа содерЖит:

1. Исторический .обзор.

2. Общую ха'рактеристику взрывчатых веществ.

3. Основные понятия И3 теории взрывчатых .веществ.

4. Пороха и взрывчатые вещества.

5. ПР3lкт-ические способы иопытания взрывчатых веществ.

б. Взрыв'Ные работы.

7. А'ртиллерийские ,сна,ряды, бомбы и мины.

8. rРalндиозные взрывы и катастрофы от 'взрывов.

На теоретическую часть приходится .Bce.ro 1'олько 13'l< объема

книти, 'На описатель'Ную и технолоrическую 55%, Ч1'О в сумме-

Предисловие к рjlССlCо.иу изданию

13

с друrими чаlСТЯМИ чисто практическоrо характера дает доста-

точное представлеlНие о Н8'правлении этой книrи.

Теоретическая часть К'Н'иrи по существу дает 1'0Лько изложе-

ние некоторых основных пО!нятий и характеристик без ДOCTa

точно строrой последовательности и -системы .в распределе'Нии

м ате'РИatJla. Эта часть !КiНJИIf'И носит в значительной М/ере пове'РХ

НОСl1НЫЙ характер и ни в коей мере 'Не может .считaJться ДOCTa

f(\ЧНО ТОчной и исчерпывающей все -современные задачи теорИ'и

взрывчатых веществ. Достаточно хорошо ;8 .ней предстаВЛБНЫ

важнейшие методы испытания и исследования 'взрывчатых

веществ и сшюrо явления взрыва в наиболее cиBpe'МeНlHoM

виде.

В описательную технолоrичес.кую часть 'К'Ниrи .входят все из

Becl1Ныe взрьnвчатые вещества, имеющие промышленное или воен-

ное ЗJlачеrние. При описании :каждо'fО 'отдельноrо вещест'ва автор

придерживае1'СЯ одной и тuй же схе.мы: исходные материалы,

фабри.кация, испытания и практиче.ское применение; ;в последнем

пункте всюду, rде Это !Необходимо, тщательно О'Т lечает.ся з'на

чение дalН:HOTO взрывчатоrо веще,ства в вое'нной технике. В виде

общеrо замечания по этоЙ чаlСТИ К'НИТИ нужно указать, что все

сообщае lые в ней сведения исчерпы,вающим образом отражаюl'

новейшую жу.рнальную литературу, а также более солидные изда

иия по ЭТой специальности. Нельзя не упрекнуть автора КНИI'и

в излишне l увлечении пе'нТ'8ер.итриттетраНиТ!ра:rо'М (ТЭН) и T8JI{

называемым lIlентринитом, которым он ,придает сЛишком 60ШJ

шое з'наЧеlНие и овойствами которых неред!ко пользу тся в изло-

Жении RaK какими-то ,стандаРТ'ньаш; признавая все практическое

Значение этих .веще.ств, Б частности тэна, в некот.о,рых специа.ль-

Ных случаях применения их, нельзя разделять полностью у:влече-

ния автора 'К'ниrи ЭТИ lИ взрывчатыми веществами.

В виде общеrо вывода можно -С/казать, что если КНИ/!,\'

А. Штетбахеipа и не.JlЬЗ/Я рекомендовать ,в К3Iчестве са lOСТОЯl'J'елi

Horo систематическото РУ'КО1ВОДС'ТIва ло теории и тех>нолоrии

взрывчатых веществ, то' для всех лиц, работающих в области

Ворохов и в3'рыIчатыыx 'веще'Ств, а также для лиц, желающих

Познакомиться ос овреме'Н'ным СОСТОЯlНием этой специа;льнJOЙ

uбла.сти техники, она может служить прекрасным .пособием и

СПра ючной к'Ниrой. Приведенные в книrе библиоrрафические

Указания дают читателю БОЗМОЖ<НОСТь обращаться .в нужных слу

\Iаях I{ обшир.ной ориrинальной литературе.

К;ниrа снабже'На имеННЫ l и преД lе1'НЫМ указателя ш, что зна

Чительftо vблеr'Чает пользоваlНие ею для справок.

Перево\д; 'lшиrи 'Выполнили следующие лица:

К. М. Б я л к о теория взрывчатых веществ, аммиачносе

,Читренные и хло.ратные взрывчатые вещеС11ва, артиллериЙские

Снаряды, бомбы и мины,

м. r. з и н о в ь е в НИl'рос:оединения,

Э. Ю. м а р т'И 'н ос О Н дина шты,

,.

14

Предисловие к русскому изданию

И. В. О Р л о в а ИСТОlрический .обзор, КИ>С<'Iоты, азо'I1НОКИС

лые эфиры, ок<,И'ЛИ'WВИiты,

В. В. Х а риз о м е н о в пороха,

I О. lf. ЮРВсJJliН I инициирующие взрывчатые 'Вещества"

у да рные составы, капсюли детонат6ры, шнуры для воспламене

ния, взрывные работы.

I Проф. А. В. СапожниlCов I

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Инж. К М. Бялка

СоотвеТСТБеlНlНО изменившим'СЯ ззпроса l М и требованиям Bpe

мени предлаrаемая читателю юшrа совершенно переработаlна и

дополнена. Она написана IC точ.ки зрения материалистичеlСКИ

мыслящеrо химика, и 'Вещества с их воЙiствами .ра.ссматриваюl'СЯ

в 'Ней как чисто физические субстанции, теория же и o'T-влечен

ные вопросы затронуты лишь постольку, поскольку О'НИ облеr

чают изучение взаимоза.висимости между явлениями, дают воз

можноС'ть делать сравн,ения и ПОЗВОЛЯЮТ :предвидеть будущее.

Поэтому эксперИ'меlНта.лЬНо Хи<МИЧбскаЯi часть вк,'!юча:ет 'l'ольк(;

новейшую, специально СКOlf!lстру,ированную аппаратуру. Спо

со'бы приrО'1'О:вления важнейших ооновных и инициирующих

взрывчатых вещест'В .С указанием самых -сиЛЬных по разруши

тешьнаму действию высо'Кобризант.ных сме.сей описаны здесь

,впервые, причем в' каждом отдельном -случае Б о'снову ПО.;'южены

.тIибо OIПыт, либо 'Наблюдения автора. М,н.оrие спосо.бы -в O1!HO

шении их 'выполнения MorYT показать,ся очень .простыми; {jни И

В 'самом деле таковы, но лишь Дляi тех, -кто работает с необхо

димым Вiниманием и знает их; .са:\'l автор \Например даже в TPYД

нейших случаях ;НИТР<l'ции ,никоr,Дд .не iпользовался мешалкой, и,

несмотря на это, у Hero 'НИ разу не 'произоцIЛО вспышки. Но

неопытlыыM лица.'l-I и учащиМiСЯ' ,преж,де !BCero настойчи.во peKO

мендует.ся избеrать ВСЯl"оrо рода несерьезных ЭК,С[JериментOiВ со

взрыВ'чаты:ии вещества:\'ш: тот, .кто 'Не справляется по крайней

мере -с основными химически:\'ш операциями, долже.н отка.зать,ся

от подобных развлечений, последствием каторых является

увечье.

Во в,сех разделах книrи, IВ которых по xapaJКTepy излоlЖения

ЭТа оказалось 'возможньъм, обращено особое ВНИМ8!ние .на 'Наrляд

ность изложения; даже 'в Т3 1 КИХ rлубоко теоретических :ВО'ПрО

сах, которы'Х .преж.де .избе1rа.ли касаться, а ,именно IIiРИ paCCMOTpe

НИи щmления и температуры взрыва, СМУТНЫе аlбст:рактные ПО'НЯ

тия ил,люстрируют.ся соответственно подобранными wримеipамlИ.

МНО'f'очислеRные фотоrрафичеCJ{ие -снимки .Qпециалыю п;оставлен

ных опыI'НЫХ взрывов дают живую картину разрушительной

мощи rражданских и 'Военных взрывчатых веществ, а некоторые

фОТOJ''Р'афии, ,выполненные в темноте, Сlви,дете.'lЬСТ:ВУЮТ о жуткой

СИЛе этих наиболее опа.сных 'из 'Известных нам х;имичес!{их pea;к

ций.

16 Предисловие ко CI1l0pOA-fУ немецкому изданию

Равнь{м образом и в прикладной ча.сти увеличено число при

меров из пра:ктики; осо.бенно это 'относится к новому разделу о

11OДВО.JЩЫХ взрывах. Опираясь \На собственные и на официаль

ные опыты, удалось разр шить один из 'важнейших вопросов,

каКИ l я'Вляется .недостаточная восприимчивость динамита к дe

тонации. Особое ;ВНИ Iaние уделено t-акЖе ВOIпросам в н у т р е iН

н е й 'б а л и с т и к и (снаря,цы и порох) и всем я'ВлеНИЯ l, оСвязан

ным с 'Нею; это сделано -с целью 'представить в сжатой форме

КО ШНДНО' lУ составу ,все из'вестнuе и ,нО'Вое в этоЙ области.

В заключение я выражаю свОю бла'l'одарность всем предприя-

тиям и официальным учреждениям, оказа'ВШИМ мне содействие

iПри составлении Н3'стоящеrо труда отделению взрывчатых

веществ rосу:щрственноr-о ХИМИlю теХIНiи'Чес оr.о ИlНСТИiтута H Бер

лине, Lahoratoire central des Poudres и Lab01"atoire de la Comission

des Substances explosives IВ Па:риже, Вшеаu of Mines в В3IшИ'нrТ'OI1iе,

repM, анск"Им французоким, итаЛЬЯНСКИ l, анrЛИЙСКИ l, пdлЬ'СКиМ,

шведским и aJмерикански'М фирмам, ознакомившим авто.ра с co

Bpe le;HHbIM С()Jстояние l техники, Швейцарск<ому военному Депар

таменту, а также д .py IК. Рубину, директору Швейцарскоr-о акц.

O Ba «Шеддит И динамит» и ИlНЖ. э. ШеНlкеру, .директору акц.

O Ba «Лонцаlверке», любезности которых обязана помеЩение

в книrе неко1'ОРЫХ ценных материалов.

Д p Альфред Штетбахер

ц юр их, февра.тrь 1933

i:;

.....

>-

ПОРОХА И ВЗРЫВЧАТЫЕ

; 4 BEUЦECTBA

. . . :1

. if

;

i a

1 ; t l '

с; \t.-';

.J:'js

..., ..

.

J

ВВЕДЕНИЕ

ДЫМНЫЙ (черный) 'Порох первый из с'тавших И3iЗестным'И

ПОрОХО'В и ВЗРЬПВlчатых sеществ является mоl3Д1НИiМ достижением

I-IaШ€Й эры. ДО Э110ТО чеЛОlВек не имел mоiНЯТИЯ о ра3IВИТИ'И

силы, 'Которое IMbI' в oh1alcto-яЩее время так :выраsительно .пазы\.

ваем ,CJlJOBOM «ВЗрыв». НепонЯ'11НЫIМ и БоссмыIлен IмM lI{Iазался бы

ему тот фа т, Ч'ТО веЩество, ВIlfешне 'fIIИiчем .н:е отличающееся ОТ

прочих, от O'ДHO O 'IIpOCToro Ha OiJI'a оеr.РИе\М 6улаIВIКИ или ВОЗ7l.ей .

С'ТВ'ия мrалеНI>IЮЙ И'окры iМо['ло бы 1В'Н1езапню развить 'РаI3РУШитель

ную силу. Ни дреВiНие rреь:и, lliИ римляне не 3'НaJЛИ друrо['о

срома, кроме r:pOMa, :сщровождающеrо удар МОJтИ1И, И спокой

ствие тех М;ИН}'1ВШИХ IВpe'М'eН HapylI1laillOCb лишь ИЗВержение'М вул

кана Iили JI1аiдением метеора. Конечно 31"'И явления .наблю алИ1СЬ

со стр'а'}\ЮМI; они даже преры'валии обычное тече'Ние жизни, но

мьюль саrМОПрОIИ'3IВОЛblНD lВызвать м>ол,нию и !'рОМ СЧИТ3!Л8'сь бы

1'оrда сумаюБРОJlJIЮЙ и боrопрооивной. Поражение IIIрОТИВlНи'Ка

с Да',леКоrо, безопаCiноrо ip.асстояiНИЯ Ciмертоносной пулей или

ядром показалось бы а:нтИЧiНо()'М воину l!юзмутителЬ'ной тpy

состью. OДiНJaKo еtClIи бы 'Воины тото еремеии !ВНеЗапНlо пере

нес IИiСЬ в нашу эпоху, 'I1O' они быстро '" ошювателыю OICВОIИЛiись

бы с caвp MeHHЫM 'ОРУЖием, ибо ,пороха. и взрывчатые вещества

являются ОИlМ!БОЛ:aМi .вьюшей ЭIНJе.рrИlИ и rотOIВ:НОСТИi :К дейс'ЛВ:ию он

ДОЛlrО еще остану:тсЯi таковы\и..

С иcrоричеClКИХ !Бремен оружие и военное дело iНаходятся 'На

уровне 'СОIВ емеНlНОЙ им техники. От дубины дреiВнеrо чел'Овекщ

отравленнои С11релы дикаря, меча античноrо :воина и через сред-

невековый порох 'РаЗвитие оредств войны mриводит к iCовремеlИ-

ной аРТJfллерии, пользующейся бризантными взрывчатыми lВеще-

сwам;и, и НalКоиец iК бое:выiM химическим веществаlМ.

СиЛа искусствеНIНОIrО вз,рЫва еще долrо :не д.о.СТИ1rнет м.aiCшта

60В разрушительных сил природы, и даже катастрофичес:кие

!ВЗрЫ!БЫ, наlПример величайший IВ иcrории 'ВЗрЫВlЧатых веществ

ВЗРЫВ в Оппау в 1921 {'. лишь в очень -слабой сте'пеlНИ наоПG:Ми.нают

FIзвержения вулканов и обвалы rop.

В Оппау взлетел на воздух склад, в котором хранилось 4500 т.

Аску-сственных Удобрений о( смесь нитрата и сульфата аммония).

Выделившаяся при этом взрыве энерrия исчисляется

в 1143 млн. 6. ка'л, что 'В пересчете на механическую работу co

ответствует 485 млрд. «ТМ. ОДНа!К'О эта работа со'Ставляет лишь

2*

ф

20

Введение

немноТ'о больше 1/80 работы обвала большоЙ ropbI, а при cpa

Бнении .с еще более мощным выделением энерrии при изверже

:НИИ вулкана она eiдJВa достаточна для Toro, чтобы о MarpeTb

I'раlНита кубической формы с ребром 10 М до 1000 и подбр Q

ero на высоту в 1000 М. Если человек коrда ибудР смож т

искусственно воспроизводить силу, ра l ВНУЮ ,силе землетрясения

или ,наводнения то он, :надо -полаrать, будет употреблять ее ра-

зумно и с чувст о,м оrnе'l1ственнOiСТИ .по О'l1ношению к ,себе подоб-

ИЫ аловероят.но чтобы взрывчатые вещества, помимо Toro И'С

пользо:ва ия KOТo poe они 'НаШЛИ ДО настоящеrо времеаи, были

применены lr.ля особеннО' крупных целеЙ. Все прш наки r оворят

за то чтО' в дальнейшем OIНИ не будут иrрать ведущеи роли

в мир вом энерrетическом хозяйстве. Если взрывчатые вещества

раосматривать 'с точки зрения абсолюТI-IОТО количества энерrии,

то .развитие их вокоре ДОС'ТИТ1нет Мaff<.1:имУ!1а, Iпосле чеrо.. начнется

эпоха ДрУI'ОЙ, более совершенной фармы э:нерrии, возможно эле

ктричеcrва, но в иной, доселе еще .совершенно :неизвеС":ной

форме разряда. O.lIJНaKO еще до этоrо место снарядов заимут

ракеты облаДающие rораздо большей скоростью полета, KOTO

рые, п добно метеорам, понесут «rаз», «oroHb» и «взрыв» во все

уrОЛIШ земноrо шара.

rЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1. ДЫМНЫЙ (черный) порох

История пороха теряется в'о мраке давно минувших яе!КоlВ,

и ero изобретение связано ос леrендами. Не .подлежит сомнению,

чтО' порох не был открыт одним лицом; скорее Bcero, секрет e'J'lo

состава, еще до Toro .как вообще возникла мысль об использо-

вании движущей силы пороха, за долrое время прошел через

Ml-lOrие руки, пока .наконец вследствие какоrо :нибу дь происше

ствия, может быть случаЙноrо, порох стал широко известен.

И .с именем человека, 'Который непосредствеlННО столкнулся

с этим случаем или сообщил о нем, стали в дальнейшем связы-

вать факт изобретения пороха.

Так !Приблизительно МОЖlна -представить себе «из'обретение»

дымнorо !П.ороха. Ибо ход развития пороха и отсутствие в те

времена химиче,ских ПО3lНаний rоворят за то, что подобный

со'став ни случаЙно, ни З8'Кономерно не мат быть делом 'Рук

одноrо человека. Это iIюдтверждают та!Кже иС'юрические данные.

Порох происходит вероятно от «rреческоrо OIЛНЯ», который был

изобретен. К а л л и н и 'к о с о м ,В: 671 r. и состоял !ПОВИДимому

из серы, соли, смолы, асфальта и жженой извести. Соrласно

новейшим исследо'ваниям Ф е л ь Д r а у з а такие смеси выбрасы

вались .под давлением из специальных приспособлений и, сопри-

касаясь с водою, :разолревалИiСЬ, причем теллота rашения извести

быстро испаряла Ч'8JСТЬ rорючих .веществ, кОторые IВ смеси ос воз

духом взрывали. ВизантиЙские императоры ХрaJНили тайну ЭТ!ОТ'О

оrня и употребляли ero :на протяжении столетий. Всем та им rQ

рючим 'и ДЫМО;ВЫМ сме'сям неХiВатало аднако -существенной со-

ставной части, а именно .селитры, блаr,одаря которой воЗмажно

f'ореНие внутри смеси без .досту.па Воздуха.

Сведения о с е л и т р е и ее -с,войстве поддер.живать Иiнтен

ОИвное rорение ПОЯВИЛись в.первые :в VIII сталетии. Но вероя'I1НО

лишь -в ХН или ХIII 'столетии пришли к мысли .прибавлять к rорю-

чим 'Смесям селитру в целях повышения интенсивности их rope-

ния и затруднения тушени.я; по краЙней IMeJpe из описания войн

ХIII столетия можно узнать, что уже в то времЯ применялись

дефлаrрирующие, т. е. ,самовоэrорающиеся омеси.

Так, М а р к {' р е к, rpeK из Византии, у.поминает в своей

Исторический обзор

22

8на\Менитой :книrе по ПИJроте:х;н:ии «Liber ignium ad comburendos

hostes», IНз:пи:сан.н.ой <ЖОJЮ 1250 r., о. чем то ороде картузных за

рЯДОВ и ракет, KOТOpьre! IС болышйй силой бросали в рЯiдЫ неприя

теля, "Вызывая УЖaJС ос,нем 'и ПРОИЗВ'ОДИ'МЫМ И'ми трес:ко.М.

В 1279 r. еrИiПе11СКИЙ черноКlНiИ')ЮНИ'l{ А л ь м а р к о яС!но rоВориТ

о «факелах, обвязанных шну.ром, которые производят шум,

подобный страшной 'молнии, и IИз.вертают .QI'OIНb, все разбивают,

зажиrают и Иlспепеляют». Подобное деЙС11вие может .цро.и.ЗIIЮ

дить только омесь, содержащая .селитру.

К этому :времени, приблизитель'Но <)'Коло 1300 {'., и Iпоявилась

по.!ВИдимому мысль, что. rро:моподоб>ную 'Силу взрыва 'Та'IЮlrо фа>-

кела .мОЖНJO 'испо.льзовать ДЛЯ ,меТ8IНИЯ ero ca-Moro; и тот, U{OMY

впервые пришла эта 'Иlдея, должен 'в из'вестной степеНlИ считаться

из06ре"I'аl'елем ПорOJ\:а.

ОДНО из первых Доказательств 'щшменения T8"KOrO напо.минаю

щer() орудие уст.рой.сrnа мы 'находим в анrлийской живописи

1326 r., между тем как первые достоверные указа'Ния о ПрИМе

иении отнестрелыюrо оружия в rеРМaJНИ'И относятся 'к 1331 r.

Немецкий бернардинский МOiнах Б е р т о л ь Д 'по прозванию

Пl в ар Ц (Черный), который во мноrих литературнЫХ 'ИС"ЮЧoRИlКах

ynоминаre'fJСЯ как изобретатель пороха, жил .позднее; OIн lpаС!про-

с:транил сведе.н.ия о М'ет тель:ных СIВОЙ!С11вах пороха JИ рaJботаJl IН8!д

ero ,применением (окол'о 1388 ['.,). PaIВ!НЫM 'о.бразом tнeOДHOKpaТН!O

УПОМiИнаемый IВ ОВЯiЗИ ос э'ТИiМ 31Н1rЛИЙСIШЙ ДОМИiНJИ'КШЮКИЙ мо.нах

Р о Д ж е р Б е к о он 1 хотя И знаiJI еще ранее о сущеСl1ВОоваНiИИ по-

роха, но был знак'о.м ТОЛЬКО со взрывчатыми, .а. не .с Метатель

НЫl\Ш свойствами .nороха. Он и ero совремеJНJН!ИК, ученый А л ь б е 'P

т у 'с М а r н у IС, были верОЯ'l1НО первыми западноевропейскими

информаторам'И [10 этому вопросу (1257 r.). Пра,вда, 'НесКоЛЬJКО

ранее, в 1232 r. 'Как .считают в 'Нi3lстоЯ'щее время 'Историки 1Ки

тайцы будто бы црименяли для ,снаряжения iБOlмiБ 'смеси, подоб

J-Iы!e дымноМу пороху, ООiC'ТОЯIВ'шие из ,сеIЛИ11РЫ, ,серы он yrля.

«Заводское» ПРОИ3ВОДС11ВО пороха в то время велось только

вручную. Развитие производства шло медленно и о.ставалось

!Вначале секретом 'ОружеЙных MaJCTepoB; поршю:вые мельiНИЦЫ .по.

явились лишь В сереДИНе XV столетия. Поэтому сО"общения

() то"!, что уже в 1340 r. iВ! Аyncбурrе и в 1344 r. IВ Шпаlндау име-

лись "ПОрШЮВЫе Мельницы, являюТ/ся О"шибочныМИ. Не доказано

таlКЖе, что анrличане .первые пользовались артиллерией в битве

.при Кре.си в 1346 ['. Однако пО"рох «деJЮ рук дьявола», каК

el'O называли теолаrи, был рa\Ciпростра.iНен .в Европе уже даВIIЮ,

и 'основы iБоеНlно,rо. дела быстро, 'Кa бы ДВижимые маrиче;ской

силой, преображались коренным образом. Неприступные TBep

дыНiИ рыцарства паl7Ш П{) ударами ядер, м:етавшихся с далеких

раIССТОЯНИЙ, il'ордые з'а'МiКИ были :разрушены, и fЩД разваЛИlНами

:L По траНСКрiИ!ПЦИИ Ш т е т б а хер а «Roger БасOJ ; аНrЛичане, например

М ар ша л.тr (Explosives, т. 1, стр. 15, 1917 r.), пишут «Roger Басош . Мы пр и-

деРЖИВflемся анrлий.ской транскрипции. ПРИМ. ред.

I

!

li

1. ДЫМНЫЙ (черНЫЙ) nорох

23

средневе:коазья занялuась заря Возро'жде ия. Сила 'ПОроха была

npeдвест.ником 1Н0вои 9IПОХИ, оrлашаемои !r:pOXOТOM пушек.

В первые столетия CBoero суще l C'J1ВоазаlНИЯ ,пор{)х носил назва

иие Knlt или КrЗLIt; это название и по настоящее \Время употре

бляе'ТСЯ 'в некоторых странах 1. КrЗLIt и Log равнозначащи «по

роху и свинцу». Современное название «порох» (Pulver) БЫJlО

тоrда неизвестно; впервые стали rоворить о пор о" е, коrлз

с проrреlCСОМ' про'Изводства Пiороха измельчение 'и перемешивз;rnие

COCT3IВiHbI частей !Пулыверизация стали более 'Тонкими. Это

ffal3В8IНяе сохранилось и тоrд3'.

lVоrда с 1525 ['. lЮ Ф;ранции на-

чалм «зернить» 'порох.

Подобно открыт.ию пороха, ero

УСOlвеРШeiНС'l1IЮВЗlF!lие также ДJEИЛОСЬ

столетия. МНОI'ОЧИСЛeJНIные ОПЫТЫ

привели постепенно к более це-

lIесообразному изменению .ооста-

на пороха. Попутно с этИlМ шла

Ii очистка селитры. Позднее. 'к 'КОН-

цу XVIII столетия. Б е р т о л л е

методически занимался изысканием

lI3Jилучшеrо соотношения 'компо-

ненто'В и Iподошел ,к OOBpeMCfНHoMY

составу.

Около "I1pex столетий порах

служил исключительно для iВoeH'Y

ных цепей. Самое раннее сообще-

иие О. ero 'промышленном приме-

нении, ИЛИ, ка.к rоворят в на-

стоящее время, .о .применении в lКa

честве (frраждаН!скоrо» взрывчато-

{'о :веще'С'J.1ва, <rI1НОСИТСЯ К 1627 ['.

I{or да rnрольС'Кий rорняк J{ а с п а ip

В е й н Д л ь [J,роизвел первые

опыты взрыва в одном BeHrepCJ{oM руднике. Преимущества

TaKorro С 1 пособа 'Перед тяжелым трудом до то['о [ЮДIКУ'пали, что.

несмотря на прерванные :вслеДСтвие 30-летней войны культурные

сношения. этот способ .стал применять,ся IC 1632 Т. в rа'Р'це.

с 1645 r. \В' СаКСQНИИ и с 1670 r. 'в АНII'ЛИИ. Особенно рано взрьuв

IIОЙ метод стал будто бы прцктиковаться и в Швеции. а именно

.Б 1635 r. немецкими 1'0рIНорабочими на серебряных рудниках

(j Назафьелле. Вскоре подрывные работы получили широкое

распространение на 'с т р о и т е л ь ос т в е Д о р о i' И Т У н н e

1I е й. 'КаК например во Франции при строитеЛЬС11ве туннеля

Мальпа 'в 1679 r. и особе:НJНО в Пlвейца,рии в 1696 r.. rде древняя

Еерrинерс:кая тропа была расширена в Альбуль:скую дороrу.

.

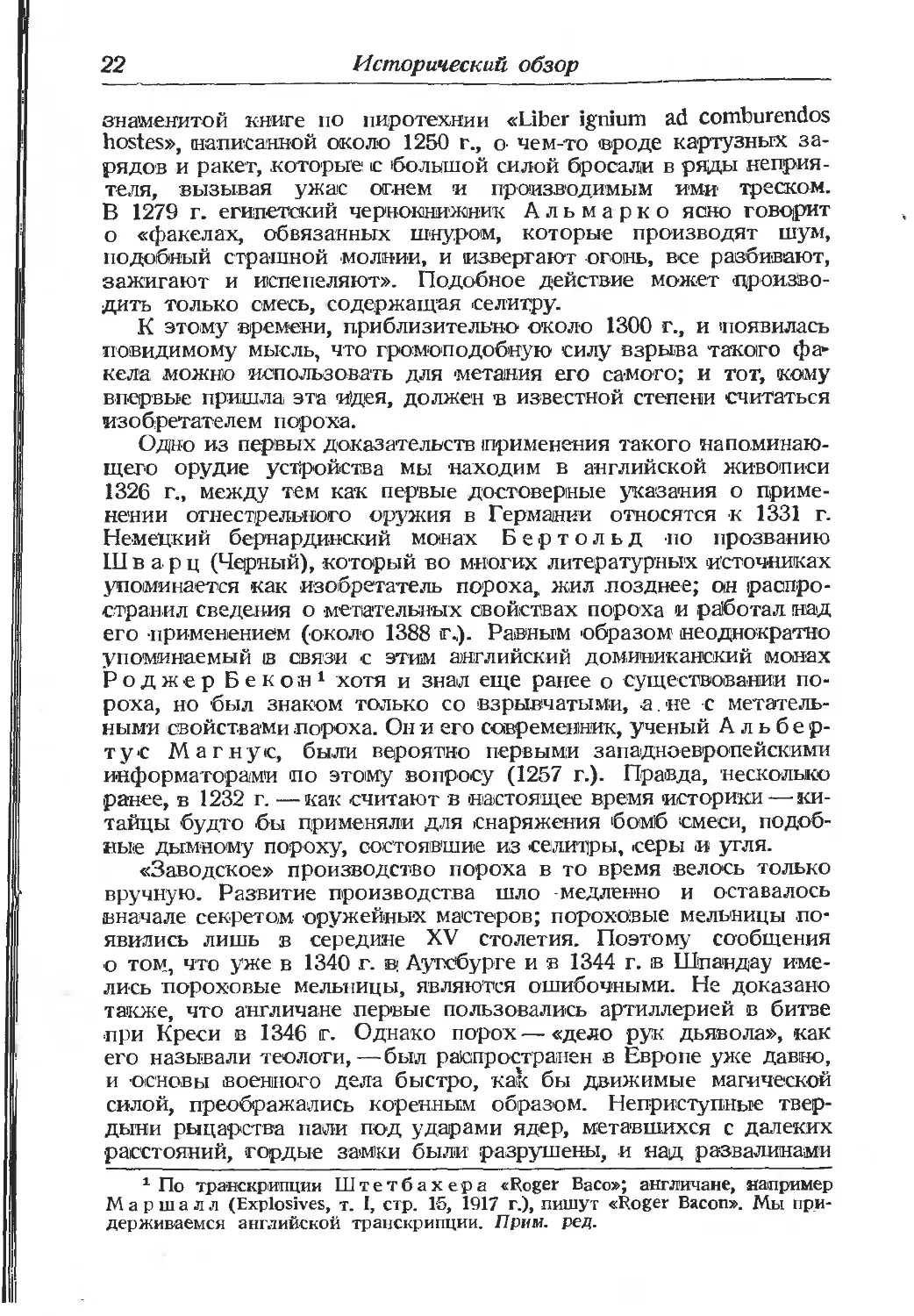

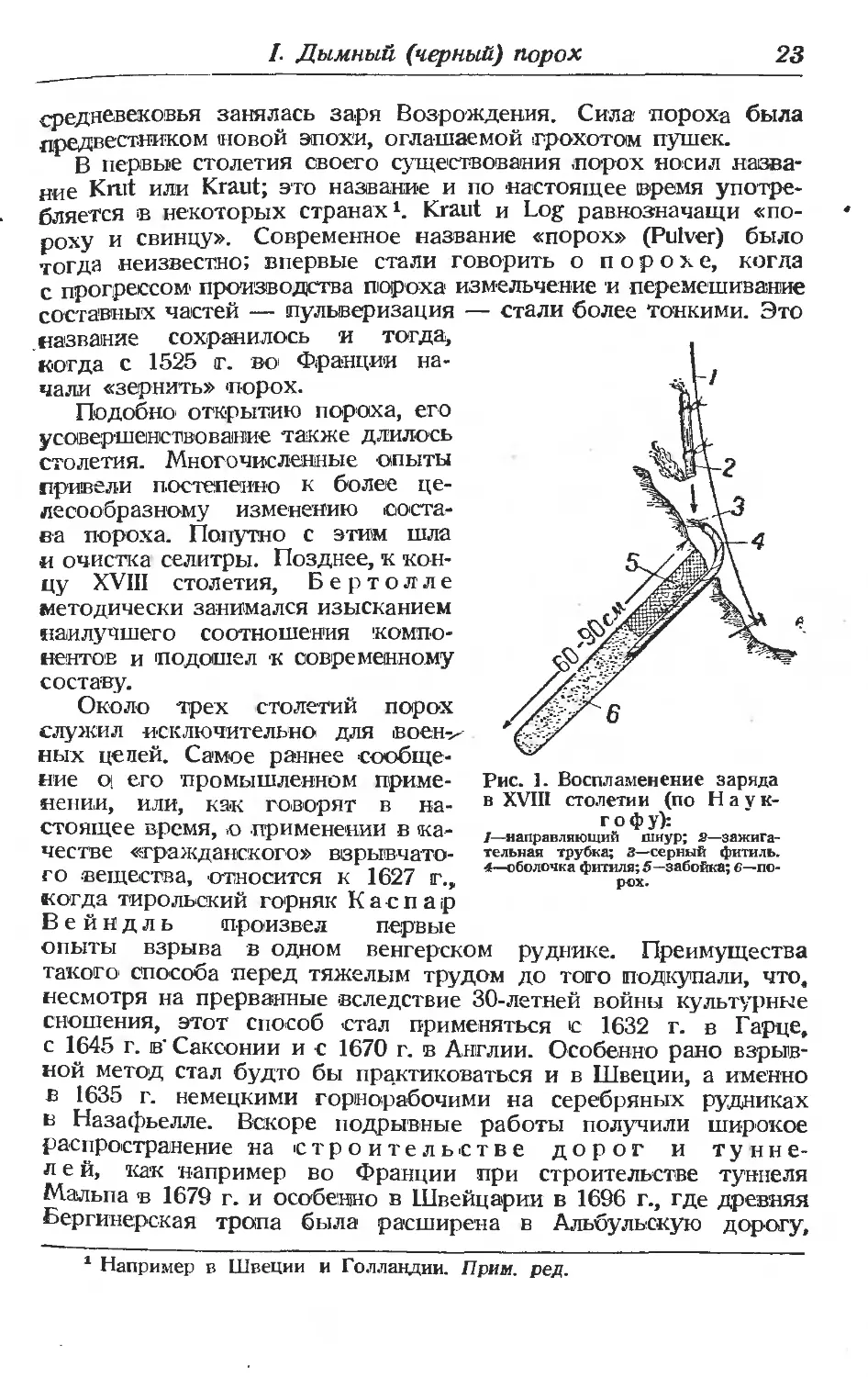

Рис. 1. Восп.тrаменение заряда

в XVIII сто.тrетии (по Н а у K

r о фу):

l иаправляющиi\ шнур; 2 зажнrа

Тельная трубl<8; д серный фитиль.

4 БОЛОЧl<а фитиля; 5 забоfп<а; 6 по

р()х.

· Например в Швеции и rо.тr.тrандии. Прнм. ред.

11

24

Исторический обзор

а .13 1707 r. был взорв'ан УрнеipЛОХ у Се'Н I отарда. Очевидные

затруд'Нения Iпредставляло воспламенение заряда. Вместо СОБре

менното бикфордова шнура в то время .тюльзовались И.11И [Jалоч.

ками, обмазанными ff10рШЮIВЫМ тестом, или запалами в виде BЫ

сушенных и свернутых !в тонкую трубочку бумажных полосок

в которые !В\Водился медленно rорящий :серный фитиль хлоп.

чатобумюк:ная нить, пропитанная жидк<ой серой, служившая для

проводки оrня. В тех случаях, коrrда требо'валИ'сь особые меры

предосторожНlОСТИ при 'Взрыве, фитиль поджи.rали с помощью

rорящей трубки, наполненной серой, селитрой и порохом; rакую,

трубку OIпу.скали 'к шпуру ПО шнуру из за надежноI"О прикрытия.

Уже Б 1683 r. '1l0Я'ВЛЯется :нечто ВрОДе б у Р 0'В О Й М а ш и н ы,

бла_одаря чему ff1рименение пороха было значительно облеrчено,

и усовершенствовано. Тотдашние шпуры были однако очень.

мелки и имели лишь 15 20 !мм в диаметре. Дальнейшие COBep-

шенствования техники ПОДРЫlвных работ ОТНОСЯ'l1СЯ J{ XIX CTO "'Ie

тию: в 1804 r. произведено первое электрическое пале:-ше Х a

с т е л е м в КОНOIвице (АIВС1'рИЯ). Еще раньше, в 1744 r., COTPYk

нику Берлинской академии Л у Д о л ь Ф у удалось воспламенитт"

серный эфир с 'помощью электрической искры; ;в 1831 1'. Б и K

Ф () р д изобрел столь ДОЛJ'ОЖданный зажиrательный шнур,.

а в 1854 r. Б р а iН т о н и Б а р т л е т прим-енили для ,пуска

бу.ровых ашин сжатый воздух.

11. Отнрытия в переходную эпоху алхимии

ИЗ изложенноrо ВИДНО, что дымный IПОРОХ более 500 лет был

еДинственным известным порохом и взрывчатым веществом.

Даже алхим'ИКiИ ХУН .столеllНiЯ, ПрОИЗ'ВОДИВШИе бесконечные'

OIпыты, .не сумели натолiКНУТЬСЯ на :новую 'ВЗРЫlвчатую .смесь или

взрывчатое соединение. ЕдинствеНlное исключение составляет

впрочем r р е м у ч е е з о л 0-'1' о, которое было открыто, BOB

можно, уже в XV столетии и впервые в 1609 r. упоминается в co

чинениях алхимика И о r а.н н а Т ё л ь Д е из Франкенrаузена

Немец'КИй монах Б а з и л и у с В а л е н т и н у с, с именем K01'O

poro раньше СВЯЗЫlвали открытие rремучеrо золота, по по:след

ним исследоваlНИЯМ являеТJСЯ мифической личностью; это имя

служило лишь цсевдонимом Т ё л ь Д е, стремившеrося придать.

своим сочинениям опенок ИСТ'О'Ричеокой да'В'ности и таинст'Вен

Horo происхождения (Ф е л ь Д _ а у з). С этоrо 'Времени большин

ство алхимиков занялось тремучим Золотом (Aurum tonitruans);

rремучее золото в ОТЛИЧие от ДЫМiноrо пороха уже тотда явля

лось представителем TorO класса iВЗРЫiвчатых веществ, которые

в наСтоящее время 'назы'ВаЮl1СЯ бризантными. В последующие'

века это .вещество :и юпособ e:ro приrотовления были снова за

быты.,

Лишь после Toro, как были разбиты оковы средневековья и-

хи'мия как ;наука постепенно lНачала выходить из тьмы схола

ст.ики, блаrодaiPЯ ОТISPЫТИЮ IНOBЫX взрывчатых веществ исключи

п. Открытия 8 переходную эпоху алхимии

25

тельной роли пороха удмось 'положить Iюнец. В ClВязи с OTКjpы

тием хлора Шееле, Б ер 'f О Л Л е (1748 1822 [т.) открыл

в 1786 r. хлОРНУЮ :кислоту и ее I ОЛИ. Bc ope "он указал .на значе

ние х л о р ат а к а л и я (Мuпаtе suroxIgene de Potasse) для за-'

мены селитры и совместно с де Б ю й о н о м приr-ОТQIВИЛ из Hcro

первые .взрыlчатыыe .вещества. На .nороховом заводе в ЭCiсоне

была сде. 1 шна первая [Юiпыт а приrотовить значительные коли

чества хлоратноr,о ,пороха; однако уже в 1788 r. :во .время осмотра.

завода изобретателем совместно JC Л а в у а з ь е произошел

взрыв, которым два чеЛОlВека было уБИТО.

В том же [,ОдУ, 24 мая, Б е р т о Л.1J. е предст8'ВИЛ Париж

СКОЙ академии наук свое .второе сенсаЦ\ИOiн\ное открыт.ие; 9'1'0'

было черное r Р е м у ч е е с е 'Р е б р о, lНазванное ero именем

и -полученное Бертолле за .rод до Toro !Выпариванием аммиачнo.rо-

раствора азотнокислоrо серебра. С оmрытием тремучеrо серебра

мир .приобрел в т о р о е в 3 рыв ч а т о е в е Щ е с т fВ о, обла

давшее чрезвычаЙно опасныМи, 'в то :время неслыханныМи С'вой-

.ствами. В TOIМ же 1788 r. r а у с м а н ОТКlрЫЛ п ,и К р И 'н 'О.

В У Ю к и!с Л О Т у, .после ТОТО как В у л ь Ф е, ()брабаТЫlвая ин

диrо аlЗОТНОЙ ,кислотой, еще в 1771 r. IПОЛУЧИЛ желтую жидкО'сть,

которая о,к,раШи<вала mолотно и -шелк. r а у 'С.М а н О'братил ВiНи

мание на характерные свойства п'Олученноrо таким образом Be

щеСТ1Ва, отметил ero rорь,кий 'Вкус и кислый ха'ракте:р; однако ОН

не !ПреД!видел, что 100 лет спустя 9та желтая маюса будет !Служить

д,ля снаряжения снарядов. В 1799 т. В е л ь т е р, обрабатывая

шелк азотной ,кислотой, впервые получил чистую кристалЛиче

скую пикриновую кислоту; он выделил также ее iКалиевую -с'оль.

и отметил, что она дает БЮПЫШКу .при наrревшнии.

J{ этим открытиям в области взрывчатых веществ в самом

конце СТQ.11етия присоединилось -неожиданное открытие r р e

м у чей -р т у т и, сделанное анrлиЙским алхимиком r 'о в а р-

Д о м. ЗадаlВШИСЬ целью I1lриrотовить «mерекисную хло,ристую'

СОЛЬ ртути». О'н iподвеpr взаимодеЙствию три вещества ртуть,

азотJНyЮ кислоту и спирт и при бурном кипении ЖИДКО'СТИ .по-

лучил тяжелый серый кристаллический .пОрОШО'К, которыЙ от

удара и пламени взрывал -с ни с чем ,не Сра!В'НИМОЙ .силой; это'

была .r.ремучая ртуть. С открытием rремучей ртути Химия овла-

дела наконец настоящмм !Взрывчатым вещест!во'М, 'Во всех OTH.o '

шениях значительно превосходившим дымный 'Порох 1.

Судя по различным сообщени м. очень вероятно. что Irpe

1 Штет6ахер не указывает источника, из KOToporo он заимствовал Bыpa

жен ие «u.beroxydiertsalzsaures Quecksilber», буква.тrьно переведенное На pyc

екии язык как «перекисная х.тrористая co.тrь ртути»; выражение непонятно.

Cor.тracHo литературным f1ервоиеточникам, Philos. Transact. of the Royal Soc. of

London 90, 1. 204 (1800) и др., обстояте.1JЬства, при которых бы.тrа открыта

rpеМУчая ртуть, таковы. rовард XOTe.тr по.тrучить х.тrористую ртуть. По по-

Нятиям Toro времени всякая кис.тrота, в том чис.тrе и со.тrяная, до.тrжна бы co

держать водород и кис.тrород и на этом основании x.тrop счита.тrся кис.тrород

НЫм соединением (простым Te.тroM он признан Деви ТОJlЬКО в 1810 r.); сле

26

J1сrпорuческuй обзор

мучая ртуть же значительно раньше (в 1660 r.) был,а получена

.rОЛ.1IaНjJ,СКИМ алхимиком по фамилии Д р е б б е ЛЬ IПРИ приrо

ТОlВлении «ртутной эосенции», iКоторая в то время находила себе

применение Б качестве 'важ:ноrо лекарственноrо .средства против

.но'вой боле9НИ .сифили.са. Д р е б б е л ь з'нал Тatкже и о rpeMY-

чем ЗО. 1 юте, которое К 'Р' Q Л Л Ь упоминает в IC'BoerM сочиненИlИ

«Basilica chimica» (1608 r.) под названием Aurum fulminans.

Вскоре после открыrrия I оварда (1799 r.) Б Ip У н ь я т е л JI

В 1802 r. получИ/л ,СОllщршешю "11WКИМ же путем ['!р е!М' у ч е е .с е-

р е б 'Р' о, которое по 'ClВОИ'М опасным !CIВQЙС"I1вам преВОСХО;П;ИJIО

РТУтное сое'.Щинение.

Шум, который !ПроизвеJIlИ эти вещества в ученом мире, :по

дал повод Б е 'Р т о л л е тarкж.е занятыся \Ими. УЖе /в 1815 1".

изучение rремучей .ртути ,nродвинуло'Сь lНастолЬ'ко далеко, что

ее смоrли применить в качестве ударноrо состава в капсю-

. лях. Не успел утихнуть шум, вызванныи открытием I оварда, как

в 1811 4. 'РаClПpОСТранилось известие о новом жутком по Clвоей

силе 'взрыв'чатом веществе; открытие 'Стоило изобретателю ['лаза

и трех пальцев: это было «нз,рЫlВчатое 'Масло Д ю л о н т а», тяже-

лая жидкость от желтот.о до 'коричнеiВО О цвета:, окаЗ3lвшая,ся

ПЗifюследCТIВИИ х л о 'р и ,с т ы 'м 8' З О Т О М .и обоrа11ившая химию

о.дн:им из опwонеЙших .соеДинеIН]ИЙ. В 1829 Т., С ерю л л я полу

чил еще более чy.вcrвительный .и. о Д и с т ы й а з о т, а IВ 1837 r.

С у б е й р а: н открыл сильно /Взрывчатый, но стойкий с е р-

1н! И С Т Ы Й а з о т 'велИ!Колепноrо ОРaJНЖеlвоrо ц'вета.

Между тем 'Ни попытка ПрИМенения ХЛОра11Ноr.о ПQроха, ни

использование rремучей ртути для .воспламенения пороха не cдe

.пали новото вклада 'в технику взрывчатых веществ. Дымный по-

.рех неоClПОрИМО rоспо.дСТВ'Olвал попрежнему; более TQ.ro, изобре-

тенный Б и к фор Д о м в 1831 r. ш н у;р !вызвал IНОIВЫЙ Tpo

маД'Ный подъем :в \промышлеНlНОМ применении ДЫМноrо 'пороха.

Лишь после Toro, как МОlЦ'ный проrреСс, являвшийся результа-

том развития теоретической химии, привел 'к получению взрыв

чатых соединений путем непосредственноrо дейст,вия азотной

кислоты на орrанические вещества, моrли появиться новые TeX

нические перспективы.

Первые попытки это['о рода принад,лежат французскому хи

довате.тrыю из водорода и кислорода через посредство TpeTbero те.'1а можно

бы.тrо по.тrучить со.тrЯНУЮ кис.тrоту, а'затем Х.'!ОрИСТУЮ ртуть. На этом OCHOBa

нии rовард взя.тr в качестве водородистоrо соединения винный спирт, CMe

ша.тr ero не со рТУТЬЮ, как сказано}' Штетбахера, а с красной окИСЬЮ ртути

(кис.тrородсодержащее соединение) и подействовал на эту о!есь азотной

кис.тrотой. В резу.'lЬтате бурной реакции между указанными веществами

образова.тrась I'ремучая ртуть, ъ:оторую rовард счита.'! соединением «эфир

lIoro се.тrитрешюrо rаза» (nitrous etherized, современный ЭТИШlИтрит) со ща

iБе.тrевокис.тrой РТУТЬЮ и кис.тrородо:v!. Берто.тr.тrе, Вiblioth. Britannique 2, 18,

250 (1801) Bulletin des sciences de lа Soc. philomath. N 56, на основании своих

исс.тrедований, счита.тr, что rремучая ртуть состоит из «си.тrыю окис.'!енной»

ртути, как это имеет место в суб.1имате а:v!миака и KaKoro To орrаничеСкоrо

вещества, но не щаве.тrевой кис/юты. Прим. ред.

[П. Бризантные взрывчатые вещества

27

Ъfику Б Р а!к он н О, !Который В 1832 и 1833 IIТ. занимал.ся иссле

даванием действия конuеНТрИрО'Банной азотной кислоты на Kpax

мал, .сахар, древесину и пр. и при этом получал леrкоrорючие

вещеС'I1ва, ;которые он 'ifalЗlВал КОС и л о и Д и н а ми. П е л у з ЛiрО'

долЖИЛ те же опыты 180 1838 r. .в jПариже, 'Но ;ни ОН, .ни ето Пред

шест:венiНИК не дали 'взрыIвойй технике каких либ'О практичеоских

результатов.

Тем временем НИТРОБание орrанических веIдеС11В ст новилось

все более р спростра.не'Нным и общеупотребительным 'процеосом.

В 1834 r. М и т ч е р л и х ПО'ЛУЧИЛ !НитробеiНiЗОЛ, 'Б 1835 r. был

(юлучен II-lИтронафталин, а в 1843 ,r. Л о :р а'Н JЗiПеpiвые .синтети-

чески приrото:вил ликрино'вую !Кислоту из фенола и азwной кис-

.'юты. Было вполне eCTeCТIВelIiНO ИСlПытать действие азотной кис-

лоты на всевозможные друrие ;вещества, чтобы та:ким обраGОМ

получить особые .соединеIНИЯ, в которых Я'30тная кислота ЯIВЛЯ

лась бы уже fНe механической rIJlримесью gз. форме \селитры, как

например в дымном порохе, а вела бы к образоваlНИЮ таких хи-

МiИчеlСКИ однородных lВещеСТrВ, молекулы OTO!pЫX .опособны!К со-

вершеiН1НОМУ \Внy1'peНlНieMY rореНJИЮ. Так .подошел 1846 r.,

косда почти одновременно были ornpbITbI два :первые мощные

б.ризантные вз,РЫ'БЧ8'тые вещества: .нитроrли.

цери!Н и uир ксили

111. Бризантные взрывчатые вещества

Нитроrлицерин был открыт в 1846 r. итаЛЬЯiнцем А 'с 'К а н и о

С о б ре р о (1812 1888 1f'1I'.) в Турине. Будучи аосистентом ЗlНа

меНИТQrО Пелуза, он занимал1СЯ' :нитрованием, а :3'атем в качестве

профессора химии самостоятель'но работал в области «rремучих

веществ». Первое ,сообщение о нитроrлицерине, названном ИМ

пир о r ли Ц е Р' и н о м, 'llомещено 181 жу.рнале «L'Institut» от

15 фев:рмя 1847 iI'.; в этом сообщении были уже Qlписаны !Б8Ж-

нейшие данные о' ;приrотовлении нитроrлицерина, а та!Кже наи-

более важные ero !Свойства. Собреро Сознавал значение ,CBoero

открытия и не .преминул рекомендовать открытую им IВзрывча-

тую жидкость для Iпримене,ния 'Б те}Qнике. ОднаКо трудности и

опа!сность техническоrо производ.ства считались тоrда настолько

серьезными, что изобретатель ЖИДкоrо нитроrлицерина отдал

предпочтение ювоему отК'рытому нerсжолько лет 'позднее твердому

н и т р о м а \Н iН И Т у. не добившись однако и .в этом случае прак

тическо['о результата. Первые 200 r lIитроrлицерина, Iполученноrо

Собреро, до сих пор Х'ранятся как достопримечательность на CTa

рейшем итальянском динамитном заводе :в Авильяна, близ Ty

рина; там же в честь Собреро Еоздвиrнут скромный памятник.

В то .время как для ,скрытой энерrии нитроrлицерина не yдa

Валось найт применения, этим .Iвещесmvм .под на3'ванием r л o

н о и н завладела медицина, и оно вышло 'в больши 'ство COBpe

Менных фармакопей в качесmе среДС1',ва от rоловокру'жения и

28

Исторический обзор

сердечных болезней. ТОЛЬ1КО 20 лет спу.стя, IПрео,дол в lНelBbrpa

зимо большие ;преПЯТС11ВИЯ, блаrодаря непреклоннои энерrии

ОДНОТО молодоrо человека удалось превратить забытый ;ни1 р'о

rлицерин :во всемирно извеС11ное взрывчатое вещество.

Этим человеком был швед А ль фре Д Н о б е л ь, а ero

взрывчатым веществом Д и н а м и т.

А ль фре Д Н о б е л ь произносится Нобель) !Происходид

из Iстаринной шведской ъ;рестьянiCКОЙ семьи и ,родился 31 октября

1833 r. в Стокrольме; ОН был из четь рех СВ.Qих Iбратьев.

Ero отец Э м м а 'н у И Л Н о> б е л ь (18Ol 1872 r'r.) был сам

изобретателем и ;работал Б частности в области ,взрывчатых Be

ществ. В 185 1861 п. Нобель и ero отец занимались открытым

Собреро нитроrлицерином и пришли к убещден'Ию, что это веще

сrnо ,станет tВЗРЬFвчатым /Веществом будущerо. Они у,совершен

ствоваJIИ процеос получения нитроrлицерина, раНее называвше

rося «nиро'rлицерино>м», затем «rЛОНОИНО'БЫМ маслом» и .позже

«ВЗРЫlвчатым 'маiСЛОМ Нобеля». Уже IВ 1862 Т. Нобелю посчастлИ

вилось взорвать смесь .nороха и НИ'I'ротлицерина IПОД водой. He

большая ,ссора с отцом, который считал .себя изобретателем

смеси, была улажена, и патент был прис>воеН сьту. Это новое

взрывчатое 'вещество стало изrОТО'БЛЯТЬСЯ для продажи iНa фа

брике отца в I еленеборrе, около Стокrольма; однако .у,же осенью

1864 r. произошел :взрыв, :во вреМя KOTOpO'l'O был убит МладШИЙ

брат Нобеля и один сот.рудник химик. По-сле ЭТОI'О Нобель 'Про

должал опыты IHa пароходе, .СТОЯiВшем На якоре на Мелараком

озере, и, mосле Tor'o как ему на основе mраiКтичес.ких у.спехов

удалось найти финансовую поддержку, в Крюммеле, у I аlМ'бурrа,

в 1865 т. был основан завод Alf1"ed Nobel & Cie, из KOTOpOlI'O :ВЫрОС

современный завод O Ba «Динамит». В этом И .следующем rоду

мы видим Нобеля, ванятоrо публичным демонстрированием под

рывов, выступающеrо с докладами, доказывающеrо в журналах

и ПРОСillектах преимущества ,CBoero «.патентоваонноlf'О взры:вчатоrо

масла» rю сравнению 'с дымным порохом. Он Эiнерrично пере

ходит -затем к основанию оощест;в и заводов для реализации

своих патентов. Уже'в 1865 r. был !построен второй завод в Вин

терВИК не, близ Стокrольма, в 1866 r. в Норвеlf'ИИ, :в 1868 r.

в Калифорнии и 'В Замки, близ Праrи. С этих пор производство

нитроrлицерина раСПрОС1'раняе11СЯ все более и более; кроме cy

щесrnовавших заводов в ближайшие 5 лет были построены еще

десять: в 1870 r. в I mre (Финляндия): ОБ 1871 r. в Ардире

(Шотландия) и в Полилле (Франция); в 1872 т. в Шлебуше

(около Кёльна) и 'в Бильбао (Испания); в 1873 r. в Нью йорке,

в Ислетене (Швейцария), в А:вильяна (около Турина), в Tpa

фальде (около Лиссабона) и ОБ Прессбурrе (Вентрия).

В первые rоды призводства нитроrлицерина Нобель применял

ero в жидком ,виде, непосредственно заливая в ШПУР, или же

в 'случае rоризонтально или наклонно расположенных ШПУРОВ

заключал в специальный закрытый пробкой патрон, ВВОДИв

11/. Бризантные взрывчатые вещества

29

ПIИйся .в шпур. Первонача.льно особые ,затруднения заключа.лись

в том, чтобы безопасно и нацело взорвать нитрqrлицерин. Но

даже и тут Нобель скоро оказался изобрета елем. Он СКOiнструи:

ровал так на,зываемый п а т е 'н т о В а н н ы и з а п а л, которыи

содержал 'Сначала дымный порох, затем норох и rремучую

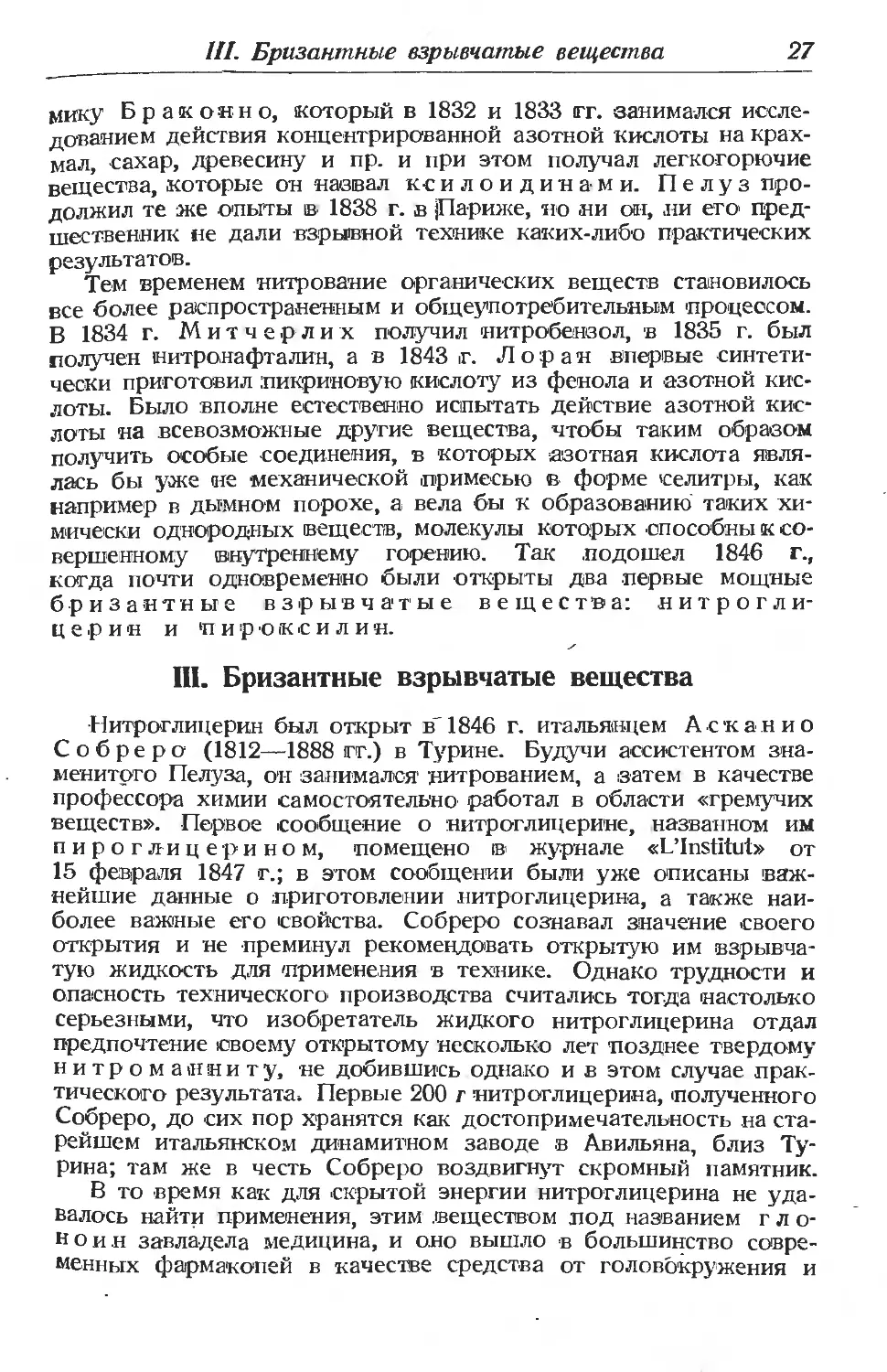

ртуть и наконец одну 'rремучую ртуть. Одна из 'первых KOH

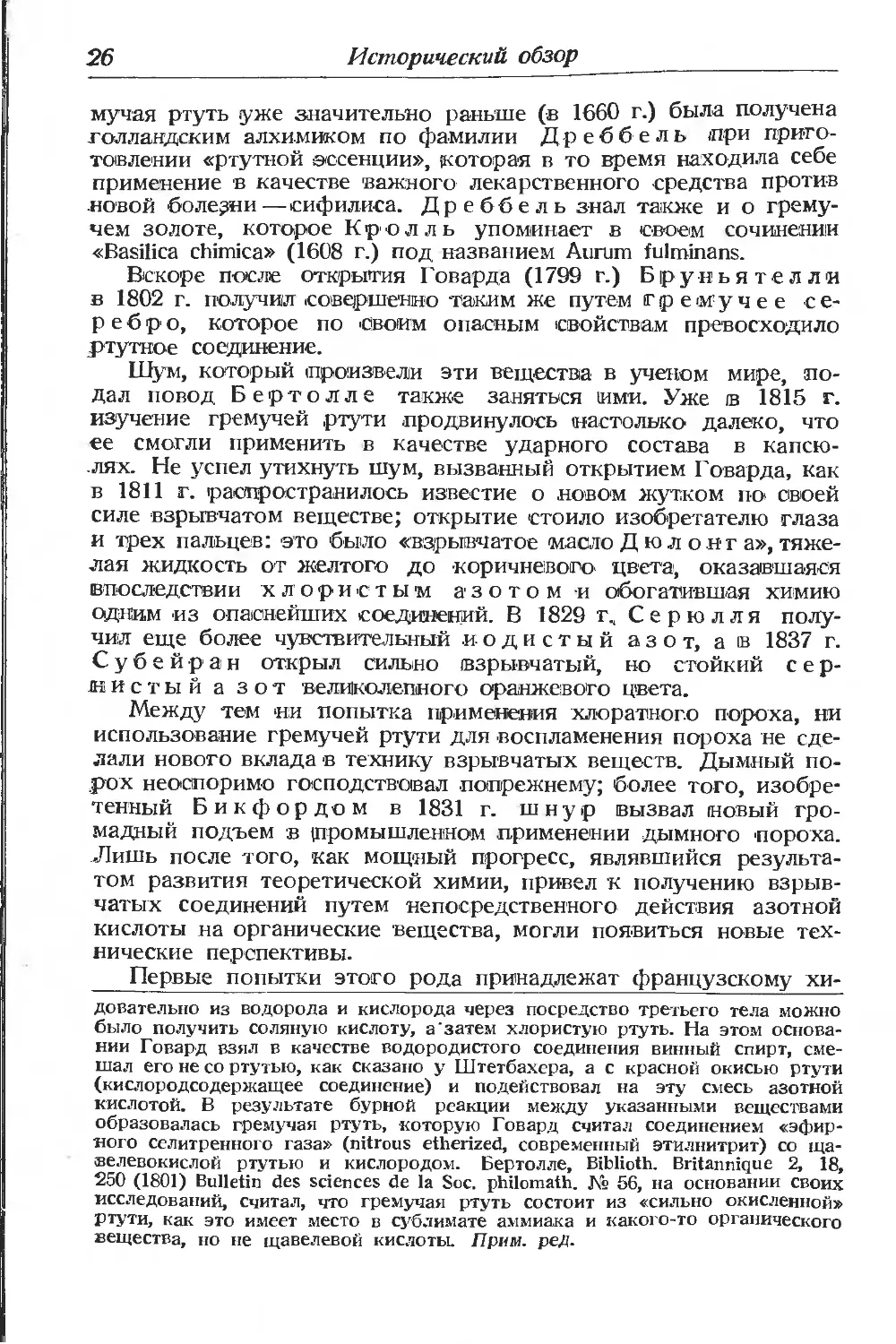

струкций Ta'Koro рода, относящаяся в u 1864 {'.. показаlНа на

рис. 2. После мноrочисленных изменении Нобель пришел J{ сча-

стливоЙ мысли заменить инертный дымный порох

более интенсивно r Р е м у чеЙ р т у т ь Ю, с теМ

чтобы усилить начальныЙ импульс, так называемое

инициирование. Д.1JЯ этой цели он воспользовал

ОСЯ употреблявшимся еще с 1815 'r. ружейным кап

сюлем, усилил ero' заряд и <;конструировал из Hero

r р е м у ч е р т у т н ы й к а п с ю л ь д е т о н a u т о р,

описанный им впервые 7 мая 1867 r. в анrлииском

патенте 1345.

С появлением этоf'О изобретения и отк,рытием

факта, что посреД;С1iВОМ rремучей ртути 'в качестве

инициирующerо заряда взрывчатая сила iнитроrли

церина, пироксилина и мноrих друrих веществ MO

жет быть возбуждена по желанию, блаrодаря

Нобелю стало .возможно применение б риз а н T

Н Ы Х в з рыв ч а т ы Х в е Щ е с 'т ОБ и тем самым

достит.нуты величайшие уопехи ICO 'Времени введения

ДЫiМIноrо 'Пороха.

Примене ше жидко.,:) 'Взрывчатоrо !Вещества,

каким является нитроrлицерин, 'представляет для Рис. 2. Ни

подрывных работ, а таКЖе д.JIЯ транспо:рта и для троr.тrицери

хранения большие неудобства. В целях .пони новый Пат

рон с запа

жения чунствительности нитроrлицерина к удару дом из ды

И толчку Нобель еще ранее пытался paCТBO MHoro поро- .

рять ero в м е т и л о в о м с пир т е и затем BЫ ха:

делять ero из раствора путем добавления воды. l :':::::; b

Однако этот способ оказался слишком r р омозд 2 дереБянна"

Н б колодка; 3

КИМ, И О ель пытался превратить нитроrлицерин ДЫМНЫЙ порах;

путем смешения С твердыми веще.ствами в масля Б 4'; ;;: е

Нистую вязкую массу, способную принимать форму рин.

патрон . Эту задачу ему и удалось довольно удачно разре

ить в }867 .r. путем применения к и з е ль r у р а, чрезвычайно

ПОрнстои инфузорной земли, которая в сухом вИде леrко aдcop

бирует до 75% нитроrлиuерина. Такую вязкую Iпластичную

массу Нобель назвал д и н а м и т о М, что должно' было OTpa

зить необычайную мощь, ПРИСУЩУЮ этому веществу, которому

Ничто iНe МОЖет противОСтоять. Это название было пе

рене'се!Но .и lНa ;все ff10ЗДНiейшие !НитроrлицерИ!Новые взрыlчаrrыыe

вещества.

rУ'Рдинамит имел !Все Же еще некоторые недостатки: прежде

5

Исторический обзор

30

ВiceTo, нитроrлицерин из вето леrко И3БJIeJкался водой, и кроме

то'то 25% -содержащеrося в нем кизельrу,ра составляли неrорю

чую часть, которая 'не УЧНСТIВо;в,а.ла ;во взрыве и nОМiИМО ТОТО'

потлощала часть осв060ждающеЙся энерrии в ви:де тепла. По

э ому необходимо было найти активное вещество, которое само

участвовало бы во ,взрыве. Соревнуясь со мноrиМИ друrими хи

миками, Нобель после мноrих тщетных попыток открыл наконец

в 1875 Т., что НИ'I1роr.JI1ИЦерин при д.обавлооиш 7 8% :нИ'-лрюклет

ча1'КИ 'Превращае ся .в пластичную, подобную рез,ине, маюсу

юоторая удерживает 'Нитроrлицерин даже под водой и соединяет

в себе почти все -своЙства Идеаль'Ноrо взрывчатоrо 'веЩества. Эта

вязкая, эластичная, полупрозрачная желатина жел'flото цвета

была названа Нобелем l' ,р е м у ч и м с т у д!н е iМ. От.крытие'М э'Тоrо

МОЩlНоr{) состава было получе.но ВЗIPЫlвчатое \Вещество, lНIe лре

ВЗОЙДеН'Ное по своей работоопособности и по наСТОЯIдее время,

почти неЗ8'менимое в .строительстве туннелей.

Нобель дал кроме '1'01'0 столь же мното обещавший -ва-риант

этa.rо выдающеrося открытия в форме так 'Называемоrо .жела

ТИНИ'РоваIRНО О масла вявкой желатины, которая ,содержала

толь'ко % КОЛЛ'О:ДИОИНiOrо ХЛОПlка и бы.ла в 'СОСтоЯIНIИ'И ОlrлiO

щать до 6 70% посторонних IвещесТВ; желаТИlна стала ОСIЮ

БОЙ целоrо класса пластичных ВЗрЫlвча'Тых !Вещес11В, ;которые пощ.

названием ж е л а т и н Д и IН а м и т о в нашли широчайшее раюпро

С11ранение. Особо следует упомянlYТЬ э к .с т!р а Д 'и !н ,а M;Ji 'Т' fКO

Т'орый Нобель '110ЛУЧИЛ 'в 1879 Т. .приiбаlВлеrнием aiМlмиачн'ой ce

.J'fИ'I'pЫ к 70% желаТИ:НИРОВ3:НlНоrо ;нJИТрОI1лицерИiНlа, после Toro

как шведы О л ь:с 0'Н и Н орб И'Н открыли зrм ми а чlп о ce

JI 'и т р е -н н ы е IВ з' iP ы IВ Ч а т ы е в е Щ е 'с т IВ а. Эти исслеДОiВа..

Т<СЛИ, исходя из теоре11ичеОI<ИХ предпосылок, предложили смесь

аlммиаЧ'lЮЙ сели'I1PЫ и yrля BlМecTe с дpytrniми yrлеРОДИ'СТЫ]МIИ :Be

ществами) и rв 1867 .1'. запатентовали ее .под названием Ammo

niakkrut (<<аммиачный порох» ). ЭТО вещество. рассматривается

как прообрав позднейших безопасных взрывчатых веществ.

Н о б е л ь оказал ся достаточно дальновидным, чтобы оценить

значение, которое моrла иметь подобная смесь, и 'Купил У своих

соотечественников этот lПаТeJНТ, :после чеrо дал комбинацию

в !ВИДе '11рек'расных м 1\;1 о 11 Ж е л а т и н Д и н a l м и т о в. На этой

значите.льно ,бол'ее ЖJИ'ЗIJlJеспосО'бной OCHOIBe нача:лось состаlВле

ние ряда взрывчатыыx iВ1ещес в, которые в ,каЧе'cwе iб е з о -п а c

н ы х в о б Р а щ е он ;и и и в качеlСТlВе анТИlr!pИЗУ'I1НЫХ :веществ пр

обретали все .возрастающее значение.

Между тем /Назрело уже :новое ребоваiНие к вз,рьrвчаты'М ве-

ществам, исходившее от камеНlНоуrОЛblЮЙ ПРОМЫlшленности: IВO

прос шел об а,н т и r риз у т н о с т И, т. е. о способности

в'зры'ватоrоo ;вещества ilюспламенять или !Не воспламенять при ето.

взрыве в шпуре !К8!МelнноyrОЛЬ11УЮ пыль и -оорывчаrrые смеси pyд

ничноrо rаза. Стало изве!Ст,но, что мноrие несчастные случаи от

взрыва ,РУДНИЧ!Iюrо I'aза в утольных 'Копях являю'f\cя сле.щствием.

П/. Бризантные взрывчатые вещества

ЗТ

rrроизводст'Ва .nадрывных ра!бот и в частности результатом БЫСО

каЙ теМlIер а 1УРЫ II1ламени взрыва; были Оlбразованы росудар-

ственные а н т и r р из ут.н ы е к о м и с си и (ФраIf:IЦИЯ 1877 r.,

Анrлия и Бельrия 1879 <1'., I ерма:ния 1880 т.), которые II1рИ-

ступили к теоретичесlКИМ и праК'1ичеСJ{ИМ иоследованиям в: этой

области и iНa ОСlю'ВанИ'и ОПЫllНЫХ данных устаНОВИJIlИ совершенно>

определенные н о р м ы а 'н т и r риз у т н о с т и взрывчатаrо

вещества. Пра:ктическИ'м следствием этих HOBbIlX нюрм было

прои:зводство э К С'т 'Р а д ,и 'н а м и т а Н о i6 е л я. состоящеrо И3"

7 80% аммиачноЙ селитры, 12 0% желатинированноrо нитра

I'лицерина:, и cX{)IдHOr,o па составу r р' и з У т и н а, потреблеlНие'

КОТОРОРО 'сильно вазросла вО' Франции и БелЫ'и'И. ОТ этих анти-

I'РИЗУТНЫХ желаТИНдlИIНiа:мито'В Нобеля !берут свое Iначало ПОЯ:ВIИ'В

шиеся впаследст.вии к а р б о Н и т ы и в а т т е р Д и н а м и т ы,.

между тем как !в 1884 т. во Франции в 7шчест.ве Iвзры'Вчатых ве-

ществ iflежелатинированноrо типа Уfютреблялись антиrризутные"

«взрывчатые вещества Ф а в ь е», содержавшие аКQЛО 90% амми

аЧlНОЙ селитры и 10% i1итронафталин3l.

Своеабразное, хотя и 'Временнае значение lП'риа'брели .с 1873 {'.

оорывчатые .вещества Ш п р е н 'р е л я. Они саета'в:лялись из ды"

мящей азотной кислоты и 'предварительно ПрOlнитрова'НнOfI'О уrле

водорода, например НИ'I'робензола, -котарые смешивались iНa ме.сте

патребления. Несмотря на безаlПасность ИЗ1rато'вления и обраще

1ШЯ и большую l13:зрывчатую силу, эти чрез.вычаЙно едкие смеск

моrли иметь, !Понятно, '1'ольiКО теаретический инТерес. Не боль

ший у,спех имела замена азотной кислоты хлоратом калия: пори

стые лепешки или кубики из этай салlИ п:ропитываiЛИСЬ rарючИ'МiИ'

жи.дкостя'Ми, например нитробензолом или сероуrлеродом. Pa

боты Шпренrеля аказали однако чрезвычайно плодотворное

влияние '!Ia ,промышленность Toro времени, и ero продукты

я'ВЛ яются предшественниками позднейших х л о р а т 'н ы Х и

п е 'р х л о р а т 'н ы Х вз:рывчатых веществ.

Пример Toro, как Шпренrель сумел блаrода.ря rnоей настой

чивости рас-положить общеСТБенное мнение в пользу своих <<;He

возможных» взрывчатых веществ, падаJl в 187 1880 U'r. r е л ь

r о Ф у ],IЫ'СЛЬ запатеято'в ть смесь 1 ч. ДИ!НIИllробе.нзола IВ 1* ч

Дымящей азотной ;кислоты; эта масса, залитая в стеклянные co '

суды, должна была СЛУЖИТЬ дЛЯ снаряжения .снарядо<в. PYКOBO

ДЯ'сь подобными же, но более .пра:ктичными соображениями,

Тю.р п е н в 1881 Т. 'Пытался заменить азотную КИСJI10ту менее-

аrрессивной, IЮ более летучей жидкой двуокисью азота. Однако

ни смесь .с нитробензолом, ни смесь с .сероу;rлеродом n а я-

к л а С т и т Т ю р Iп е ll:I а не были приняты французоким BoeH

ным министерством; и только лишь 35 лет спуiC1'Я,.в разrар миро

.вой Войны, Тюрпен 'стал <свидетеле'М /Возрождения ero забытьнх

ВЗрывчатых смесей для снаряжения смертоносных а'ВиациоН1НЫХ

бомб.

Нобелевские взрывчатые вещества быстро распроcrр<шились.

1..

.32

Исторический обзор

1,

.и их потребление УlВеличи.валось из .ода в rод: в то время lКaK

в 1867 ['. было продано ТQЛЬКО 11 Т дина lИта, потребность

в 1874 r. ДD,стиrла 3120 т. r'ремучий -студень впервые был приме-

:нен при ПОС1'ройке Сен I отардскоrо тунrнеля и Да/Л отличные pe

зультаты.

Зато как боевые взрывчатые ;вещества нитротлицеРИlновые

.I1репараты, за исключением временно состоявшеrо на вооруже-

нии в Австрии 1 камфорироваН'но"о r р е м у ч е r о с т у Д 1:1 я, не

имели ника'Коrо успеха. Это объясняется их чувствительностью,

а также тем фа'Ктом, что в 'результате старения их бриза'Нтно'Сть

уменьшается; !НalКOIнец ,не 1П0слеДjНiее значеНие имело то обстоя

телЬ'ство, что у нитроrлицерина появился сильный конкурент,

;КОТОРЫЙ :непо'Средстве1:1НiО после СIВОШ'О открытия стал при-

менятЬ'ся ДЛЯ 'чисто ВОенных целей и имел за плечами солидную

nрОИ'ЗБодствеН!ную практИlКУ уже Tor да, Kor да Нобель только что

приступаJI к работе 1Н18Д забытым 1И''l1pоrлицeJpИНOIМ Собреро.

Речь идет о пир<жсилине или нитро'клетчатке.

П.ироксил'ин был отк:рыт в начале 1846 r. ШёнбеЙIНОМ

(179g..........1868 и.) .в Базеле. Работая над акТИВНЫМ кислородом,

ШёJНбейн, действуя а'И;еIСЬЮ lюнц'еН'I1pировапюй серной 'и Зiзотной

кислот ;на вату, получил :препарат, 'Который из за ero взрывчатых

свойств lllё;н6ейн: назваш fШрО'КСИЛИНОМ. Занимаясь а,налоrи'Ч-

пыми Иlссле:дова1:1ИЯМИ, Б ё: т хер -во Фран:кфурте;н;а-Майне 'Не-

сколькими неделями шозже, Та'кже .получил пироксилин, и оба

исследователя оскоре объеди;нились, ЧТ()Iбы -сообща реализовать

.с:вое открытие. В том же То.ду они заключили СОlI'лаlшение с ан-

rлийской фирмой I аллан.д в Фа'вершаме, ,которая рЯДОМ со CBO

ИМИ JIорох{)выии заводами .построила й1ироксилиновыЙ завод. Но

уже IВ июле 184? r. -здесь произошел о.пустошителыыый взрыв,

уничтоживший :всю УСТalНОВКу, iпричем ,были убиты 21 чел. Это

потрясающее ПРОИСШecJ1Вие, lНI8IрЯДУ с 'Которым ооеДiНели .нe

счастные случаи с ДЫМ'НЫМ п{)рохом, заlCТавило содро.rнуть,ся .от

жуткой силы бризантных взрывчатых веществ весь мир. Подоб-

ные же несчасmые случаи имели место :на французских заводах

:в Буше и Бен сене IВ 1848 .r. Отrолоски этих ЖУ"11Ких Ч1'роисше

,ствий прокати.л.ись 'по всей Ев.рапе и вызвали прекращение про-

:из'Водства пиро,ксилина.

Владельцы .перваначалыно храНИВШИJQСЯ в таЙне способов

.пРОИЗВiодства: склоняли I ер'манrский союз 'к покупке Hoooro

:Бзрывчатоrо с-редства. Перетоворы однако не увенчались .уС[lе

JQOM, несмотря на бла 1 rо'I1РИЯТНЫЙ отзыв Л и б и х а. Зато Австрия

купила способ, и блатодаря трудам австрийс:коrrо артиллерий-

cKoro офицера Л е н к 81 ,пироксилин В'скоре стал ИЗl'отовлять'ся

,в большом количестве. Но ДlBa И!Ме'вших 'место QИЛЬНЫх ВЗipыва

свели Ha HeT блаrО'приятные вначале .результаТЫ: в 1862 r. раз-

рушило взрывом, напоминавшим землетрясение, производство

1 И России. Прим. ред.

1.

[П. Бризантные взрывчатые вещества

33

в r'иртенберrе, а 'в 1865 Ir. взлетел на воздух завод в ШтеЙlН

феЛЬkr'айде.

Несчастные .случаи происходили из за недостаточной про

мывии и последующеrо -саморазложения нитроuеллюлозы при

хранении. ЛеНiК удеlЛlЯ!Л большое ВiНимаflие тщательной O,T

Mыlвee ПИРОКСИЛИlНia 0'1' остатIЮiВ к",слоты; ПИРОКiСИЛИJН .в тече

иие 14 дней промыалсяя водой, затем кипятил,ся с мыльной водой

и наконец обраба'ТЫlваЛiСЯ ЖИДКИ!\I стеК."1О11. Но и та'кая обработка

не ДaJвала стаБИJIыюrо продукта; для 9'f.orO требовал ось !измель

чение BO.i'IOKHa. В 1865 .r. анrлиЙский химик Э б ль 1, который

изучал способ произ'Водства Ленка, ввел .в производство пиро

ксилина процесс измельчеlНИЯ волокна. с пом()щью машин, служив

ших ра'Ньше для ТОlНчайшеrо измедьче:ния хлопчатобумажноrо

тряпья. Для TiOro чтобы сделать мезrу приrодной для взрывных

целей, он прессовал ее на rИДРaiВлическом прессе и таким обра

30'М получа.1l пр е с с о в aiНlН ы й ПИРОI{IСИЛИН. ОДНOiвреlМle,нню

Эбль ввел метод контроля пирО'ксилина, основанный на опреде

лении небольших количеств азотистой кисл'оты (п р О б а

Э б л я), и этим положил начало- производстlВУ 'пироксилина,

которое {" небольшими изменеiНИЯМИ -сохранилось до наСТОЯщеrо

времени.

Надежда Ш ё н б е й н а, что 'Пироксилин в один пipе'краl(lliыIй

день заменит ДЫМIНЫЙ .порох (ПИСЬ1МО Фар а Д е ю ют 25 aiВ'f'YICT3

1846 I'.), заставила себя долrо ждать: нитроцеллюлоза пока что

нашла себе применение только в !Качестве взрывча'l'ОТ'О >вещества,

и 'ПiPитом в ,CjmOM !1IJI:ж юсоваНlНiОМ 'виде. В 1869 r. aJcc-истеlНТ Эбля

Б р о у н нашел, что и 'в Л а ж:н ы й пироксилин взрывает, если

ero воспла.менить ос помощью дополнителыюrо заряда cyxoro

пироксилина и rремучей ртути. Этим ПИРflК'СИЛИНУ было дано

довольно широкое .распространение, впрочем тотьк.о для B'OeH

НbIX целей (зщщды для 'I10Iрпед.и мин).

В то время KalК в Австрии производcrво пирок.силина в 1865 '1'.

было запрещено, 'в АiНlrЛИИ под руаюводстВiОМ Э б л я работали

два заво.да: один в Ст.оумаркете и друrой 'Б У9лтем Аббей, изrо

товившис 'в 1872 r. 'при6ЛИЗИ1'ельио 250 ТI1IИРО'КСИЛ\ИIН!а. В rермании

npоизво;rство ПИpiоксили.на в больших количеlствах впервые воз

никло В 1884 о. на порохооом зав()де I aHay. .

Наряду с пироксилИlНОМ ;начала Пlpиобретать постепенно 'Все

большее и большее значение низко нитрованная uеллюдоза, так

называемый коллодионный >-,лопЮ'к. Еще Ш ё..н б е й н lНашел,

"11'0 в З8-ВИruмоС11И от условиЙ 'реlаIКЦИИ можно получить ПIИIРОК.

ОfЛiИiН ,сvвер.шe!НiНО iНle'раCТJ!ЮPfИМЫЙ, чаcrиrчно рalС'11ВОрИIМЫЙ !и п.ол

· F r е d е r i с k А Ь е 1 рОДИJIСЯ в rермании, но ВСЯ ero деятеJlЫЮСТЬ

Протека.1а в Анr..IИИ. Этой дв{)йственностью, повидимому, и оfuясняется

неустойчивость русской транснрипции ero ФамИJIИИ (А6е.% и Э6.%). В pyc

СКой химической .'1итературе утверди.'1СЯ, правда, термин «проба Абеля»;

тем не !oleHee в эТОй книrе переводчики придержива.1JИСЬ траНСJiРИПUИИ

Э б ,I ь.. Прям. реД.

.3 321(. 3171. Штетб2хер.

34

Исторический обзор

IЮСТЬЮ раlСТВОрИМЫЙ .в СП'ИР'I1O эФИiPной ,омеси. Этат Iр8lСТВОрИ

мый ПИРОКiСИЛИ:Н ЯВИЛСЯ впоследствии исходным продуктам для

производства СOlвершенна наБоrо сорrз меТdтельных средств

бездымных порохов.

IV. Бездымные порока

первоначалынio С'ПИIp'То эфирные ра/сТ'IЮрЫ iНИТlpоклетча11КИ

употреблялись в качест.ве л:ечебноrо среДС11Ва ,при ранениях под

названием Liqu01" sulfU1"ico aethe1"eus const1"ingens; .позднее их СТaIЛlИ

называть к о л л о Д и е ,м. В 1850 r. стала известна приrОДНIQСТI,

каллодия для .праизводства фотоrрафических пластинок, что в

дальнейшем .привело к производству искусственноrо шелка, цeд

лулоида и друrих искусственных продуктов.

Неожиданно большое значение цитроклетчатка приобрела

с Тех пор, как Н о б е д ь в 1875 ,r. открыл ее р а с т в o р и

м о с т ь и с п о с о б н о JC Т ь н а .б у х а т ь в н и т р а r л и Ц e

р и н е и блаrодаря это-му получил rремучий /Студень, явившиЙ'ся

оснавой позднейших ж е л а т и н и р 0'13 а н н ы х в з рыв ч a

т ы х 'в е Щ е с т .в .и: .каллоидных б е з Д ы м "н Ы Х пор о х о в.

Однако лишь в 1884 r. 1 заветная мечта Ш ё 'н б е й н а превра

тить пирокси.лИ'Н ОБ приrодlНЫЙ для метания снарядов порах,

нашла .свое ОСУЩбствлеНlие во фра\Н1Ц.узском ленточном !Порохе

В ь е л я (1854 1'934 rr.). Хотя базельский изобретатель и не дa

Жил до триумфа ПИРОКiсилиновоrо паjpоха. однако 'ОН Я'СНО>

представл'ял .сеlбе BIC ЗНlачение этоrо ХИ'МIическоrо соединения

и первый понял, что ОНО- отнOiСИ'11СЯ' К числу 'вещесТIВ, спосо1бных:

произвеСllИ nepe\BOpar' в БаelШllOМ деле; эта заСЛ}'lrа H3'Бicer да

остзнетс,я СВЯi3аlНнай с ero именем.

С Ра(3'витием артиллерии и введением нарезных орудий (в rep

мании в 1861 r.) требова:ния к стараму дымн!Ому пороху возра

стали нсе 'больше и БО_'lЬше. У<:илия соответствующей отрасли

промьшшенJН'О.сти еще раз удержа.I1И дымный лорах "На высате

ero моryЩiCСI"ва, СОХРiЗIНЯlвшеrося З81 НИМ iВ '11ечение !Столетий. Ha

чавшиеся Э'НlеJрlI'>И'ЧНЫIe ИОCJliед.оваlНИЯ привели 'к появлеНlИЮ приз

М:lТ'ичеокоrо oIIOроха: в 1862 r. в Америке ПОЯ1зил'ся MaМrMYT

порох, IH 1882 r. в rермаlНИИ бурый призмат:ичесжий порох для

орудий. Однако все эти у;спехи не удовлетворяли ПОlвелитедьным

требоваlНИЯМ совreрше\НiCТIЮIВ8Iвшейся техниК:И стрельбы.

Проблема пО"роха .носилась, так -с,казать, в воздухе, \Jсобенно>

потому, чтО' еще раньше производились испытания с дру;rими

сортами ПИрОКiсилиН'оваrо пароха. УЖе в 1858 т. в Пруссии была.

изrОтовлено 1200 пехотных паrrронов с пирок,силинавым зарядом,

а в 1859 r. Австрия см'оriла ;вывести в пале большое число бата

рей, имевших пиро-wсилиновые за'ряды. Однако новые пороха

деЙствовали слишком интенсивна, слишком бурно. Тем же недо-

статком обладал и «желтый порох» Ш у л ь Ц е. изrотавленныи

в 1864 r. из чистой .нитрованной древесной целлюлозы. Лишь ,

· в ОРИJ'инале 1886 r., что не'Точно. Прям. ред.

/V. Бездымные пороха

35

тоrда, коrда развитие целлулоидной про:мышленнiOСТИ (с 1869 r.)

показало, что большая скорость rорения нитроклетчатки может

быть значительно понижена и поддается реrулированию paCTBO

рителем, эти устремления подучили надежную основу для дaдь

нейшеrо развития. В 1882 r. анrличане Рей Д и Д ж о н с о н

приrотовили ча.стично желатинированный пирокосилИ'новый oxoт

ничий порох. 3aTe1'l, в 1884 r. появился изобрете;нный Д у т т е H

r о Ф е р о м в Ротвейле ПОJ1НОСТЬЮ желаТИl!ированный зерненый

порох. Наконец в 1888 r. Н о б е л ь противопоставил чистому

пир о к с и л и 'н о:в о м у пор о х у В ь е л я (JВОЙ нитроrлицери

новый порох, впосдедстии ,названный б а л и с т и т о м, произведя

желатинизацию равных частей нитроrлицерина и пироксилина.

В следующем 1889 ['. на пороховых заводах '8 raHay и Шпандау

начадось MaLcoBoe производство немецкоrо пироксилиновоrо

бездым'Ноrо винтовоЧ'ноrо пороха.

Патенту Н о б е л я на б а л и ос т и т (1888 r.) предшествовали

}Iноrолетние исс.ледования и опыты. Открытие, что два самые

сильные взрывчатые 'Вещества можно смешать 'в таКf\Й проп{)р

ции, что получается медленно ,rорящая масса, приrодная для

целей метания, было -столь 'И'Зyiмительно, ЧТО. .вначале вызвало

недоверие и было принято с величаЙшим удивлением. Как раз

в этом открытии Нобель показал себя снова rениалыным изабре

тателем, CYMelВ соединить два всем известные вещества' в третье,

KOToporo никто не Mor предвидеть.

Этим нововведением, произведшим пере'норот в вооружениях,

Нобель закончил свою деятеЛЬНОС"JЪ изобретателя в области

взрывной техники. Общее число заЯБ.ТJе-н'НЫХ им патентов дo

СТИiI'ЛО 355. В 1891 r., .пОС.ле 18 лет жизни в Па'Риже, даJfе'кий от

сплетен, возникших в результате соперничества ос пироксили'Но

Вым порохом, незаДОJf,rо до этоrо изобретенным В ь е л е м, Н o

б е л ь переезжает в CaH PeMO, чтобы пошштить себя научным

изысканиям и разрешению новых промышле-нnых проблем.

ЗдеlСЬ он в 1894 r. пережил последнее тяжеJюе разочаРОlВание,

выразившееся в iП:риrОlВо.ре знrЛИйскоrо суда по делу о КОрДите,

:.шШИБшем Н о' б е .ТJ я J]р'ИОiPитета и плодов ОТКрЫ111WЯ ИМ бaJ]JИ

стита.

10 декабря 189б r. от болезни сердца преждевременнu прерва

лась неутомимая жизнь Нобеля 1.

· Культ А.'lЬфреда Нобе.1Я в Скандинавских странах, в rермании и He

Н{)1l0РЫХ друrих ст.ранах имеет неоБЫ НlOIве1ННО широкое распространение.

В труде Штет5ахера он отражается несколько мяrче, изящнее, чем у друrих

ученых, например Каста, но тем не меНее СИJIЬНО, PyiCCKOMY читателю, при

раС'СМОl'рении бездымных порох,о . предстаlВJlяется односторонним такое i1pe

возношение А.1JЬфреда Нобеля и наряду с этим остаВ.1Jение в тени, в HeKp

Тором забвении, умолчание о выдающихся, ИСК.1Jючите.1JЬНЫХ заС;Jуrах Вьеля,

ОТкрЫвшеrо [lИРОКСИJIИНЮБЫЙ пор-ох в 1884 r., т. е. раньше I;>ТКрытия нитро

r.1JИцериновоrо пороха Нобе.1Jем. Вьель фиrурирует обыкновенно как «поро

ховой инженер», просто «химик», «.1Jабораторные работы» KOToporo дали б1У

Возможность З1редложить 6езiд.ы.мный 'Ilирокси.лИlIOlВый .пОроОх, между TOI

А.'lЬфред НобеJlЬ Bcer да только «rениа.1JЬНЫЙ изобретатель».

з ,

36

Исторический обзор

v. Боевые взрывчатые вещества

в то время как примеНе'ние нитроrлицерина и пироксилина

достиrло 'в 80 x roдах кульминационН'Ото пункта, в Париже

в О'бласти взрывчатых веществ произошло чрезвычаЙно важное

по своим послеДСТВИЯМ 'Событие: в 1885 ['. Тюрпен открыл спо

соБIЮСТЬ пикриновой кислоты К Детонации. У 9Т'ОТО веще.ства,

известноrо в течение более 100 лет И уже в течение нескольких

десятилетий ПРОИЗ'ВОДИБшеrося заводским путем, неожидЗ"нно

был;и открыты СВОЙСТlВiа ЧipеЗ'БычаЙ1НQ МrОЩlюrо взрьuвча110rо ве-

щества, оБЛ<lдающerо rромадной разрушите.'IЬНОЙ СИЛQЙ при

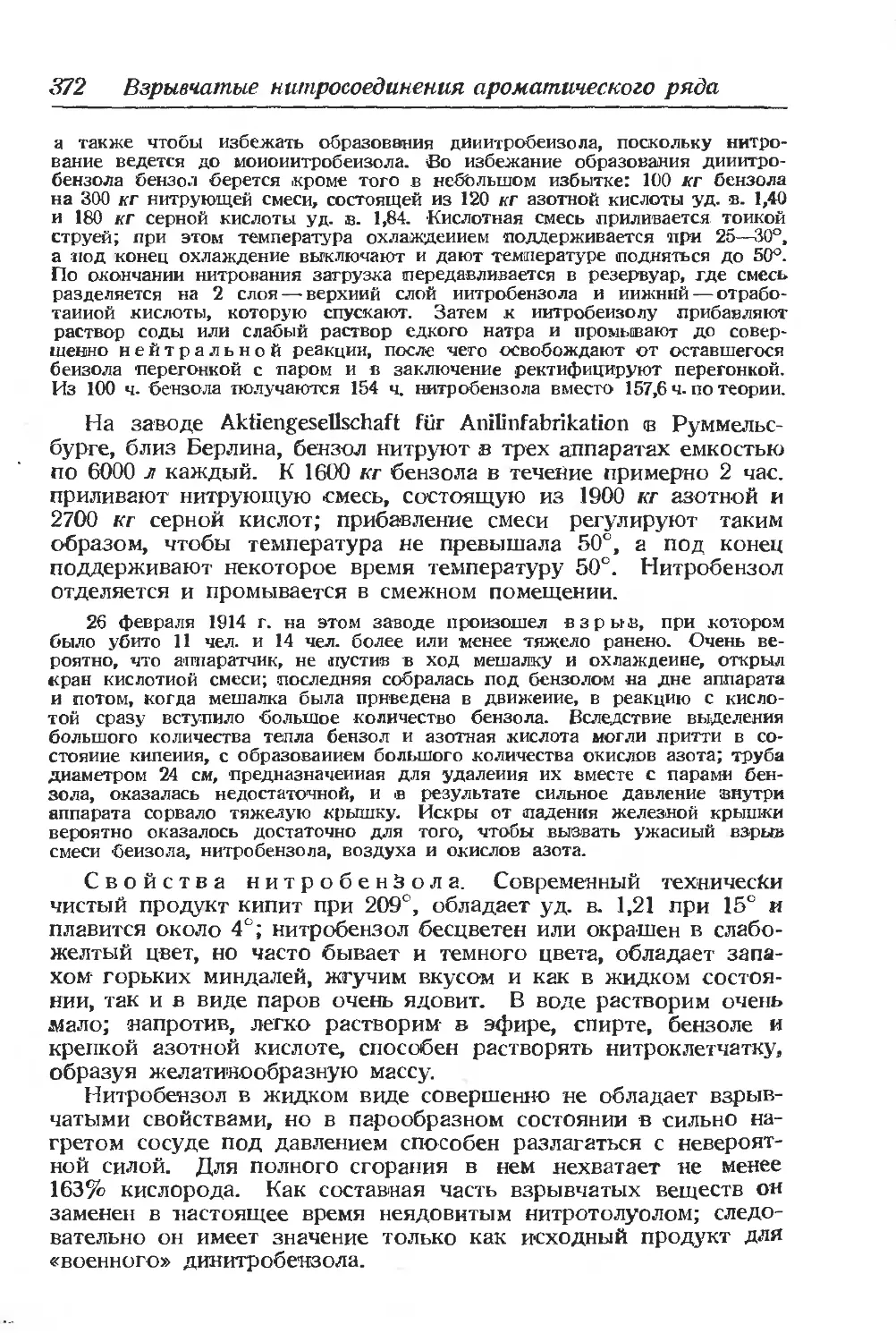

подрыве еro iВI прочнюЙ ОVОЛОЧJ{'е ,СИЛЬНЫМ 'rре,мучеrpтутны:м 'l{аiП