Автор: Смирницкая О.А. Михайлова Т.А. Ганина Н.А.

Теги: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии языки мира культурология поэтика

ISBN: 978-5-317-04070-3

Год: 2012

Текст

ATLANTICA

ВЫПУСК ДЕСЯТЫЙ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. Ломоносова

Филологический факультет

АТЛАНТИКА

ЗАПИСКИ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ

Выпуск X

Животные в языке и культуре

кельтов и германцев

ATLANTICA

МОСКВА —2012

УДК 802/809.1

ББК81.2

А92

Печатается по постановлению

Редакционно-издательского совета филологического факультета

МГУ имени М. В. Ломоносова

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор М. А. Косарик

доктор филологических наук, профессор С. Ю. Неклюдов

Редакционная коллегия:

д.ф.н. Н. А. Ганина, д.ф.н. Т. А. Михайлова (ответственный редактор)

д.ф.н. О. А. Смирницкая, д.ф.н. Ф. Б. Успенский

Редактор выпуска:

М. Елиферова

Атлантика: Записки по исторической поэтике. Вып. X: Жи-

А92 вотные в языке и культуре кельтов и германцев/ Ред. коллегия:

Н. А. Ганина, Т. А. Михайлова (отв. ред.), О. А. Смирницкая,

Ф. Б. Успенский. - М.: МАКС Пресс, 2012. - 232 с.

ISBN 978-5-317-04070-3

УДК 802/809.1

ББК81.2

ISBN 978-5-317-04070-3

© Авторы статей, 2012

Жаклин Борч

Зло И МЕНЯЮЩАЯСЯ ПРИРОДА ЧУДОВИЩ В

РАННЕИРЛАНДСКИХ ТЕКСТАХ1

Исходя из определения «чудовища» как существа живот-

ной природы, обладающего фантастическими или сверхъестествен-

ными свойствами и при этом представляющего угрозу, в статье рас-

сматривается текстуальная репрезентация и символическое значение

чудовищ в древних ирландских памятниках (от V до XII вв. вклю-

чительно). Корпус древнеирландских текстов, связанных с чудови-

щами, подразделяется на три группы: 1) героические; 2) житийные;

3) космологические и эсхатологические. Из каждой группы берётся

репрезентативный пример и анализируется с точки зрения исполь-

зования литературных источников и изображения зла. Вычленяются

две формы зла: внеморальное зло (вред, причиняемый без чьей-либо

злой воли) и моральное зло (вред, причиняемый осознанно). В ста-

тье демонстрируется, что внеморальное зло изображается как неот-

ъемлемый элемент земной жизни, и эта форма зла часто воплощает-

ся в монстрах - как своего рода хаос, угрожающий жизни. Тексты,

идейное содержание которых эксплицитно христианское, склонны

сводить внеморальное зло к моральному: внеморальное зло оказыва-

ется частью Творения в силу того, что люди нарушают некие нормы

(т. е. грешат). В этих текстах источником морального зла может быть

сверхъестественная сущность (Сатана, или дьявол, как персонифи-

кация зла). Статья прочерчивает линию эволюции, проглядывающую

как в библейских, так и в собственно ирландских текстах: опасности

и катастрофы (элементы хаоса с точки зрения андроцентрической

картины мира) связываются с моральным злом, выступая как наказа-

ние за нарушение божественных установлений, и всё теснее ассоци-

ируются с «врагом человечества», т. е. Сатаной. Позже, в среднеир-

ландский период, сам Сатана начинает изображаться как чудовище,

и таким образом, монстры как таковые становятся персонификацией

морального зла.

Ключевые слова: животные, чудовища, христианство, древ-

неирландская литература, среднеирландская литература, средневеко-

вая этика, природа зла.

О<><ЖхХ><>О<Ж^

1 Borsje J. Evil and the Changing Nature of Monsters in Early Irish Texts // К. E. Ol-

sen & L. A. J. R. Houwen (eds.). Monsters and the Monstrous in Medieval Northwest

Europe. Leuven; Paris; Sterling Virginia, 2001. P. 59-77. Статья представляет со-

бой обобщение основных наблюдений и выводов, сделанных в работе [Borsje

1996]. Текст публикуется с сокращениями с разрешения автора. - Прим. пер.

3

Методология

Поскольку раннеирландские источники, посвященные чудо-

вищам (monsters), достаточно многочисленны, материал был подвер-

гнут тщательному отбору2. Во-первых, наше исследование обращено

на тексты - иконография не принималась во внимание. Во-вторых,

чудовища определяются как представители животного мира, облада-

ющие необыкновенными или сверхъестественными чертами и пред-

ставляющие угрозу или опасность. Следовательно, не рассматрива-

лись гуманоидные чудовища. Тексты, содержащие сведения о чудови-

щах, были разделены на три группы: героическую, агиографическую

и космологически-эсхатологическую - каждая из них представлена в

исследовании одним текстом. Первый текст - написанная на древне-

ирландском языке сага Echtra Fergusa maic Leiti3 4 («Приключение Фер-

гуса сына Лейте»; издание и английский перевод см. [Binchy 1952]),

датируемая VIII в. и представляющая героическую группу. Второй

текст - гиберно-латинская Vita Sancti Columbae, житие св. Колумбы

(см. в [Anderson, Anderson 1961/1991; Sharpe 1995], написанное Адам-

наном ок. 700 г. [Picard 1982]. Третий текст - древнеирландское Epistil

Isu («Письмо Иисуса»; см. в [O’Keeffe 1905]), созданное в IX или, воз-

можно, в VIII в. (о датировке текстов см. в [Borsje 1996: 335-341]).

Все три текста относятся к древнеирландскому периоду, являются ха-

рактерными представителями соответствующих групп, и во всех них

чудовища играют важную символическую роль.

Для того чтобы проанализировать представления о зле, отра-

женные в этих текстах, предварительно выделяются две формы зла.

Не-этическое (non-moral) зло определяется как урон, который нано-

сится без сознательного умысла. Не-этическое зло также иногда обо-

значается как природное (natural), поскольку оно воплощается в уроне,

который причиняют природные катастрофы, такие, как землетрясения

или наводнения. Этическое (moral) зло определяется как урон, кото-

рый был нанесен намеренно. Основываясь на этих двух формах зла,

я предварительно сформулировала следующую гипотезу: изначально

чудовища относились к области не-этического зла, но под влиянием

христианства они начали также символизировать собой этическое зло.

Эту гипотезу сразу пришлось модифицировать, поскольку в ее рамках

понятие зла разделялось на две части - между тем очевидно, что два

2Предварительный список раннеирландских текстов, посвященных чудови-

щам, приведен в [Borsje 1996: 342-343].

3 Следуя Рори О’Хигину, продемонстрировавшему ([6 hUiginn 1993]), что е в третьем

элементе имени Fergus mac Leite - короткое, я приняла это чтение, несмотря на то, что

Дэниел Винчи постулировал долгий е. (Выполненный С. В. Шкунаевым сокращен-

ный русский перевод саги см. в [Предания и мифы: 171-172]. -Прим, пер.)

4

вида зла порой тесно связаны. Дело в том, что люди часто пытаются

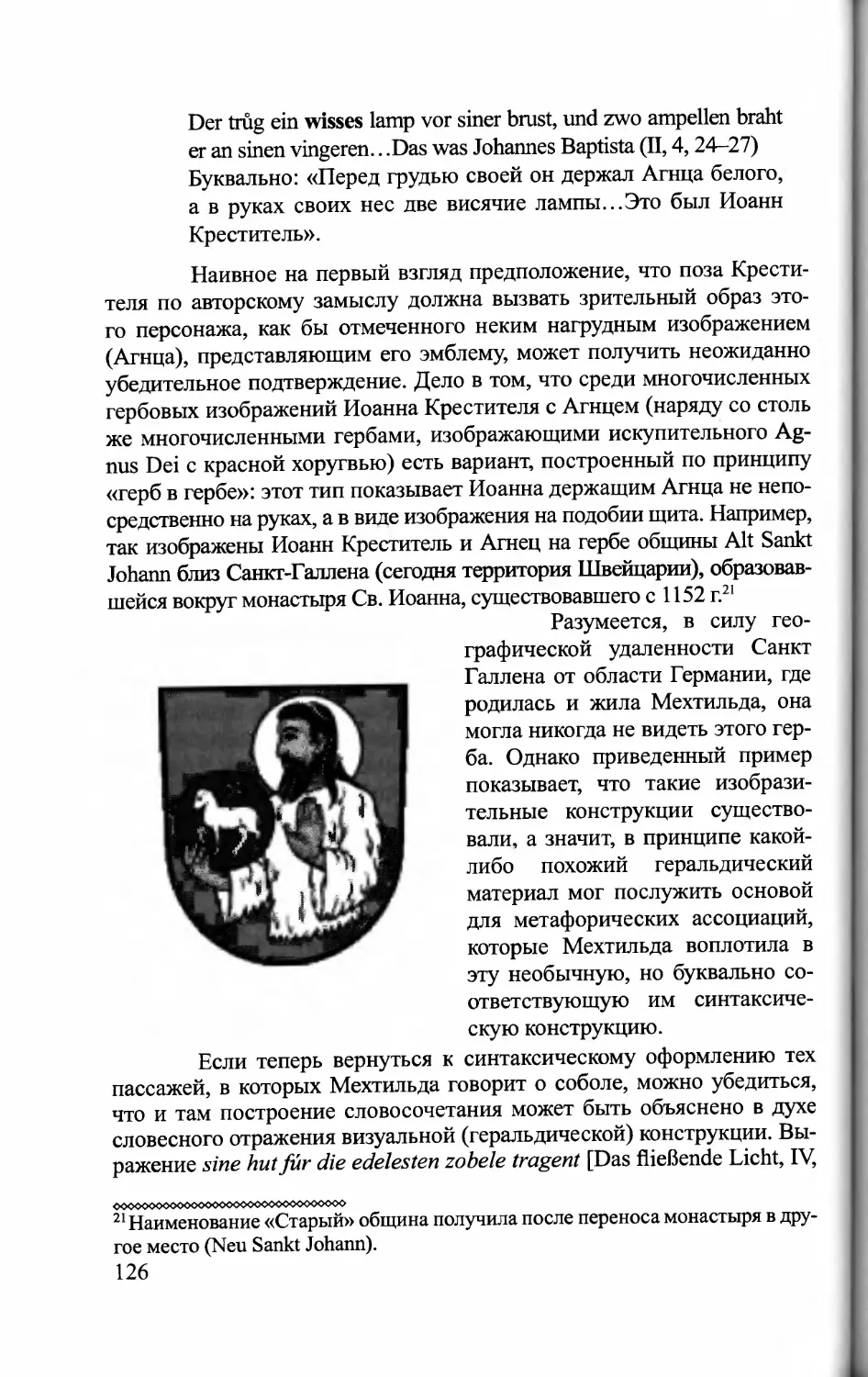

объяснить не-этическое зло и таким образом поместить его в рамки

своего мировоззрения. Предлагая интерпретации зла, люди могут по-

стулировать связь между не-этическим и этическим злом: этическое

зло может быть причиной не-этического. Функции чудовищ в отобран-

ных средневековых ирландских текстах анализируются в рамках дан-

ной модифицированной гипотезы.

Тексты и описываемые в них чудовища

Первый нарратив, Echtra Fergusa maic Leiti, представлен в по-

этической и прозаической версиях и связан с юридическим трактатом

о процедуре затребования земли4. Сага используется в качестве преце-

дента, но она могла также существовать и независимо от этого собра-

ния законов. Данное предположение подтверждается тем фактом, что

в тексте саги содержатся отсылки к другим вариантам отдельных эпи-

зодов4 5. Традиционно сага, по-видимому, относилась к жанру echtrai -

«приключения» (adventures) или «путешествия с приключениями» (ad-

venturous journeys)6. И действительно, основная ее тема - приключения

короля Фергуса сына Лейте. Однако здесь, по-видимому, присутствует

пересечение с жанром aideda, «повестей о смерти» (death-tales). Более

поздняя версия текста соотносится с этим ключевым словом, и пове-

ствование в ней заканчивается смертью короля (см. в [O’Grady 1892 I:

238-252, II: 269-285])7.

Герой саги встречается с чудовищем дважды; происходит это

следующим образом. Однажды король Фергус спал на берегу моря.

Появляются небольшие создания (luchorpdin - «маленькие тела»), они

забирают у короля меч и несут его самого к воде. Фергус успевает про-

снуться и схватить троих из этих карликов. Он сохраняет им жизнь в

обмен на секретное знание (edlas) о том, как передвигаться под водой.

4Нарративная часть принадлежит к рукописной традиции Senchus Маг, «Вели-

кой [юридической] старины».

5 Подобного рода альтернативные версии вводятся словами «другие говорят»

и относятся к магическому дару карлика [dwarf, в переводе Шкунаева - «де-

мон», - прим. пер.]', это травы, но согласно другому мнению - накидка, а также

к имени Огма: оно может принадлежать слуге или псу.

6 О жанрах и принципах классификации текстов в сохранившихся среднеир-

ландских списках саг см. [Мас Сапа 1980]. Название Echtra Fergusa maic Leiti

встречается в одном из них [Мас Сапа 1980: 53].

7Название рассказа приводится в конце повествования: «Imtechta tuaithe ocus

aided Fergus», («Путешествия/приключения народа лухра и смерть Фергуса»)

[O’Grady 1892,1: 252]. Рудольф Турнейзен в [Thumeysen 1921/1980: 541] дати-

рует эту позднюю версию XIII-XIV вв.

5

Для этого король должен использовать травы или накидку8, и он не

должен погружаться в Лох-Рудрайге9. Карлик (abacc), который налага-

ет на Фергуса этот запрет, уточняет, что данная акватория находится на

земле, которой король правит. Однажды Фергус пренебрегает словами

карлика и погружается в Лох-Рудрайге. Под водой он видит чудовище,

которое выглядит столь ужасно, что лицо короля от пережитого шока

деформируется. Фергус выходит на берег и пытается жить дальше как

будто ничего не произошло. Неправильность на его лице, однако, ука-

зывает на то, что с его королевским статусом не все в порядке. Колесничий

Фергуса рассказывает о происшедшем придворным, и те решают скрыть

увечье короля от него самого: они делают все так, чтобы Фергус никогда

не видел собственного лица, и оберегают его от людей, которые могут рас-

сказать королю правду о том, как он выглядит. Судьба настигает Фергуса

в облике женщины-рабыни, привезенной с чужбины10. В ходе перебранки

с королем она открывает ему его увечье. Фергус вынужден действовать.

Он убивает рабыню и ищет новой встречи с чудовищем. Начинается бит-

ва, в которой и король и чудовище погибают11.

Чудовище, с которым встречается король, называется muirdris,

«ужасная водная тварь» (piast uiscide uathmar). Тело чудовища разду-

вается и сокращается. Также у него могут быть части тела, похожие на

ветви с иглами и шипами, однако это описание полностью основыва-

ется на этимологической интерпретации второй части композита - dris

«колючий кустарник»12. Как становится очевидно из результата первой

встречи короля с muirdris, на это огромное чудовище опасно смотреть;

его большой размер может быть выведен из того факта, что во время

сражения между королем и muirdris волны выплескиваются на берег.

Muirdris воплощает не-этическое зло. В другой работе я пы-

талась обосновать предположение, что это чудовище может быть ис-

толковано как персонификация опасного движения воды [Borsje 1996:

52-58; Borsje 1997]. Подобного рода зло является одним из проявлений

опасной стороны природы, чем-то, что находится за пределами челове-

ческого контроля и может быть названо «силами хаоса». Не-этическое

зло - опасность, содержащаяся в воде, - тесно связано с этическим

злом. Нарушение (сакрального) правила может быть охарактеризова-

но как этическое зло. В раннеирландских текстах представлен обы-

<ххх><ххх>о<хххххх>о<хх><х><>о><х>с><><>оо<х>

8 См. прим. 5.

9 Лох-Рудрайге было идентифицировано как залив Дундрум-Бэй, см. [Bunchy 1952:42].

^Сверхъестественное могущество Судьбы не упоминается в этом тексте напрямую.

Анализ роли данного концепта в этом и других текстах см. в [Borsje 1996:65-90].

11 Описание чудовища-гчшга'т и двух встреч между королем и чудовищем со-

держатся в §§ 6 и 8 издания Винчи.

12Первая часть композита - muir - означает «море».

6

чай излагать сакральные правила в форме gessi, или табу [van Hamel

1934; Draak 1959: 662-663; Draak 1969: 640-642; Greene 1979; O’Leary

1988]. Такого рода geis, или табу, может быть обнаружен и в Echtra

Fergusa maic Leiti. Хотя в самом тексте не фигурирует термин geis,

именно как таковой может быть охарактеризован запрет, касающийся

Лох-Рудрайге: этот запрет призван защищать короля и, таким образом,

все общество (см. ниже) от скрытых сил, он налагается созданиями,

которые не принадлежат к роду людей. Необходимо отметить, что эти

создания каким-то образом связаны с водой: по-видимому, они живут

в воде (весьма вероятно, что они приходят оттуда и пытаются забрать

Фергуса к себе); у них есть тайное знание касательно воды (как пере-

двигаться под водой и куда не следует идти); наконец, средневековые

этимологии также ассоциируют их с водой13.

Когда правило было Сформулировано, силы хаоса (опасные

воды Лох-Рудрайге) получили определенное место в мире людей.

Muirdris располагается одновременно в рамках этого мира и за его

пределами. С одной стороны, оно живет в Лох-Рудрайге, являющемся

частью королевства Фергуса сына Лейте. С другой стороны, Фергусу

запрещено входить в эти воды, которые таким образом оказываются за

пределами сферы влияния людей. Опасность, которую представляет

собой чудовище, все еще остается неизвестной и будет оставаться та-

ковой, пока король соблюдает запрет.

Фергус нарушает свой geis\ он входит в запретные воды. Со-

вершая этот поступок, он действует вопреки правилам, связанным с

сакральной королевской властью. Представление о сакральной ко-

ролевской власти представлено в нескольких ранних ирландских

текстах: с праведным королем его королевство будет процветать, но

король, который не справляется с какими-то из своих обязанностей,

принесет своему королевству бедствия. В частности, король должен

хранить в неприкосновенности свою честь, или «лицо», его тело долж-

но быть безупречным, и он должен соблюдать свои gessi [Draak 1959:

660-663]. Из-за увечья на своем лице Фергус уже не способен быть

королем. Кроме того, настоящий король не бежит перед лицом опасно-

сти, но сражается. Наконец, Фергус должен был соблюдать свой geis.

Нарушение табу, которое приводит к первой встрече с muirdris, про-

буждает силы хаоса - социальная и сакральная структура общества те-

ряет устойчивость. Это нарушение порядка «активирует» судьбу, которая

пАЬасс объясняется как небольшое существо, живущее в реке (а£>), a luchorpdin

объясняются как «наследники озера» (oirb loch а). Этимология слова abacc со-

держится к Глоссарии Кормака [Meyer 1912: 9; англ, пер.: O'Donovan, Stokes

1868: 13] и в Глоссарии О'Мулконри [Stokes 1900, I: 235]. Этимология слова

luchorp - только в Глоссарии О'Мулконри [Stokes 1900,1: 270].

7

действует одновременно по неким свойственным ей законам и как сила

капризная и непредсказуемая. Судьба восстановит порядок, но людям не-

известно, когда и как. В данном случае проходит некоторое время (руко-

писные варианты дают промежуток времени в три и семь лет) перед тем,

как судьба «наносит свой удар». Привезенная с чужбины рабыня может

рассматриваться как орудие судьбы - так же, как и чудовище.

Фергус убивает muirdris. Происхождение чудовища - и этого

типа зла - не объясняется. Это опущение выглядит логичным в свете

предложенной интерпретации чудовища как персонификации опас-

ного движения вод. Возможно, определенное значение имеет выбор

Лох-Рудрайге в качестве места действия. Залив получил свое имя в

честь предка Фергуса Рудрайге, который в нем утонул [Thumeysen 92;

O’Brien 1962: 276; Macalister 1939 (Lebor Gabala Erenn), II: 268-269;

O’Donovan 1856,1: 6-7]14. Имя водоема, таким образом, может содер-

жать в себе предупреждение: эти воды оказались смертельными для

предка короля - вероятно, они будут опасны и для самого Фергуса.

Высказывалось предположение, однако, что традиция о важности Ру-

драйге для исторической традиции Ольстера является поздней иннова-

цией [О hUiginn: 34]. Поскольку мы не знаем, является ли связь между

Рудрайге и Фергусом столь же древней, как и сам рассматриваемый

текст, мы можем только делать предположения о возможной интер-

претации. Другая возможность заключается в том, что выбор места

действия говорит нечто о месте человека в космосе. Лох-Рудрайге на-

ходится на территории королевства Фергуса, но то, что он содержит в

себе, Фергусу не подчиняется. Человеческому могуществу положены

границы. Героически убив muirdris, Фергус заявляет, что выжил, но

в итоге он также умирает. Вода, хотя и красная от крови участников

сражения, остается.

Второй из рассматриваемых нами текстов - Vita Sancti Colum-

bae - был создан в монастыре на острове Иона. Рассказ о жизни св. Ко-

лумбы был написан Адомнаном, аббатом Ионы, по просьбе братии15.

Биография святого описывается не в хронологической последователь-

ности, но сосредотачивается на чудесах, совершенных св. Колумбой:

они разделены на три книги по тематическому принципу16. Адомнан

14«Согласно Анналам Тигернаха», Фергус также тонет [Stokes 1895: 404]; этот

фрагмент анналов датируется XII в., см. [Mac Neill 1914: 108].

15 Адомнан сам рассказывает об этом в первом из двух своих предисловий к

Vita Sancti Columbae.

16Книга Первая рассказывает о пророчествах; Книга Вторая - о сверхъесте-

ственном могуществе святого; Книга Третья - о чудесах, связанных со светом

и посещениями ангелов.

8

опирался на некоторые жанры классической биографии, христианскую

агиографию и раннеирландские нарративы [Picard 1985, особ. 74-82].

В Vita Sancti Columbae встречается пять видов чудовищ: круп-

ное морское чудовище (различно обозначаемое как cetus «крупное

морское животное, морское чудовище», monstruorum prodigium «чу-

десное чудовище» и belua «крупный или опасный зверь, чудовище»);

ужасный дикий кабан (арег «дикий кабан», ferus «дикое животное,

зверь»); речное чудовище (aqualitis bestia «водное чудовище», bestia)\

змеи (yiperae «гадюки, змеи») с тройными языками и опасные неболь-

шие морские чудовища (terrores «ужасные объекты/существа», bestio-

lae «небольшие животные»).

Необычайно крупное морское чудовище обычно обитает на

дне моря. В тех эпизодах, где описываются две встречи чудовища с

людьми, оно поднимается над водой, напоминая собой гору (Книга

I, глава 19). Св. Колумба чудесным образом знает, что чудовище под-

нялось на поверхность моря между островами Иона и Тайри (Tiree).

Поэтому он говорит монаху, который собирается плыть в Тайри, вы-

брать кружной путь. Монах не следует этому указанию - он, а также

моряки, вместе с которыми он плывет, до смерти пугаются при виде

чудовища. Тварь открывает рот и показывает множество зубов. Дви-

жения чудовища поднимают такие волны, что путешественникам едва

удается спастись. Другой монах отправляется вплавь на лодке. Он не

получает никаких предписаний - св. Колумба говорит ему, что вера в

Христа защитит его от опасности. Вновь, когда чудовище показывает-

ся над водой, все люди, находящиеся в лодке, смертельно напуганы.

Монах, однако, не теряет присутствия духа. Он благословляет море и

саму тварь, чем заставляет ее опять уйти в глубину.

Другое чудовище - ужасный кабан - живет в лесу на острове

Скай (11.26). Этот кабан необычайно велик. Собаки преследуют его,

когда сам зверь мчится по направлению к святому. Колумба поднимает

руку, призывает имя Господне, сосредоточенно молится и повелевает

кабану не делать больше ни шагу и умереть в том месте, где он засты-

нет. Кабан немедленно падает на землю мертвым.

Стремительное и яростное чудовище живет в реке Несс, делая

ее опасной (11.27). Оно напало на пикта и убило его своими укусами.

Оно скрывается в глубине вод. Когда чудовище снова нападает, оно

поднимается на поверхность, громко ревя, и с открытым ртом при-

ближается к следующей жертве - ей становится один из монахов св.

Колумбы, добровольно прыгнувший в реку, чтобы забрать лодку с дру-

гой стороны реки. Все, кто находится на берегу - пикты и монахи, - с

ужасом наблюдают за происходящим. Св. Колумба поднимает руку, со-

вершает крестное знамение и призывает имя Господне. Святой повеле-

9

вает твари более не приближаться, не трогать человека и немедленно

отправляться восвояси. Тварь пугается и с великой поспешностью об-

ращается в бегство. Все присутствующие возносят хвалу Богу.

Ядовитые змеи с тройными языками упоминаются в житии

незадолго до смерти св. Колумбы (11.28; III.23)17. Когда святой объявля-

ет, что скоро умрет, монахи сильно огорчаются. Святой пытается уте-

шить их и поднимает руку, чтобы благословить Иону. Начиная с этого

момента, говорит он, яд змей не будет вредить ни людям, ни скоту -

столько, сколько обитатели острова будут следовать заветам Христа.

Наконец, небольшие ужасные существа живут в океане к севе-

ру от острова, за пределами освоенного людьми пространства (11.42).

Их никто никогда раньше не видел. Рядом с ними есть и многие другие

чудовища, но их Адомнан не описывает. Эти отвратительные и очень

опасные небольшие - размером с лягушку - твари ужасны, чудовищ-

ны, невыносимы и почти неописуемы. Они разрушают своими укуса-

ми весла и лодку, на которой плывет со своими спутниками Кормак -

пилигрим и монах из братии Колумбы. Благодаря своему чудесному

пророческому знанию св. Колумба знает об опасности, с которой стол-

кнулись Кормак и другие путешественники. Они очень напуганы и мо-

лятся в слезах. Св. Колумба собирает монахов, и они также начинают

в слезах молиться. Они просят Бога изменить направление ветра. Нео-

жиданно св. Колумба объявляет, что теперь дует северный ветер и что

путешественники скоро прибудут на Иону. Пророчество св. Колумбы,

разумеется, исполняется.

Чудовища в Vita Sancti Columbae воплощают не-этическое

зло. Они могут быть истолкованы как экстраполяции опасностей, ко-

торые таит в себе природа, в воде и на земле. Они служат способами

показать могущество Бога новой религии, выраженное через его свя-

щенного слугу - св. Колумбу. Чудовища, воплощающие не-этическое

зло, могут фигурировать в историях о чудесах, где в центре внимание

находятся этическое добро и зло. Вера, доверие, повиновение и едине-

ние являются теми моральными ценностями, которые подчеркиваются

в соответствующих эпизодах, - неповиновение и неверие этически не-

правильны. Нет связи между чудовищами и персонификациями этиче-

ского зла, дьяволом и демонами. Эти инфернальные существа встреча-

ются в других эпизодах жития. Дьявол и демоны внушают стремление

к этическому злу друидам, грабителям и другим злодеям (1.37, 11.17,

П.22-25, II.32-34), а также вызывают не-этическое зло болезни (11.11,

III.8). О зле, вызываемом демоническими силами, Адомнан говорит,

<Х><ХХХХХ><ХХХ><Х>О<><ХХ><><><><ХХ><>О^^

17 Адомнан собрал чудеса Колумбы, касающиеся чудовищ, в одном месте

(П.26-28); в последней главе жития он снова возвращается к чуду о змеях. То,

что у них тройные языки, упоминается только в III.23.

10

что оно совершается с позволения Бога (см., например, 11.34). Таким

образом, нет четкого дуализма в противостоянии Бога и дьявола (зла):

Бог остается верховным правителем и сосредоточием могущества в

Творении, и Он помогает тем, кто доверяет, верит и подчиняется, если

они оказываются в опасной ситуации.

В большинстве случаев опасность, которую представляют чу-

довища, просто нейтрализуется: чудовища не погибают, но продолжа-

ют свое существование как часть опасностей природы или Творения,

хотя на какое-то время они делаются безвредными. Только в случае с

диким кабаном опасность устраняется посредством того, что святой

убивает животное. Это совершается не посредством силы и жестоко-

сти, но при помощи сакральных жестов и слов. Причина смерти каба-

на может заключаться в традиционном ирландском взгляде на понятие

чести [Borsje 1996: 170-171]. Кабан нападает на самого св. Колумбу,

находящегося под покровительством Бога. Нападение наносит урон

чести Бога, что жестоко наказывается. Общая расстановка сил в Vita Sanc-

ti Columbae такова, что св. Колумба находится на стороне сил, дающих

жизнь; злодеи и демоны находятся на стороне смерти. Однако в случае

серьезных проступков и большого урона святой приговаривает виновных

к смерти и аду (например, П.22-25). Эпизод с кабаном, возможно, должен

был показать, что к святому надо проявлять максимальное почтение.

Наш третий текст, Epistil Isu, должен рассматриваться в кон-

тексте христианской традиции, которая берет свои истоки в Танахе/

Ветхом Завете. Ирландский текст - лишь одна из многих версий Эпи-

столии о неделе, которые создавались на многих языках на большой

территории - от Эфиопии до Исландии [Delehaye 1899; Stube 1918;

Priebsch 1936; Gessller 1936; van Esbroeck 1989]. Первое упоминание

об этом тексте относится к VI в.18 Традиция дожила до XX в.: некото-

рые из немецких солдат, погибших в Первую мировую войну, хранили

списки Эпистолии о неделе у себя на груди [Stube 1918: 1]. Эпистолия

о неделе представляет собой христианизированную версию заповеди

о соблюдении субботы, которую Господь (или Моисей) начертал на

каменных скрижалях на горе Синай. Это послание, однако, было на-

писано Иисусом Христом в раю Его собственной кровью или, соглас-

но некоторым версиям, золотыми буквами. Эпистолия была принесена

ангелами в священное место на земле. Она предписывает людям чтить

воскресный день; послушание будет вознаграждено, нарушение пред-

писаний - наказано. Этот текст принято относить к разряду космоло-

гических и эсхатологических сочинений: создается новый порядок,

который играет свою роль в замысле Бога о мире. Этот замысел будет

18Епископ Лициниан Карфагенский (ум. до 602) порицает чтение Эпистолии о

неделе в послании к Винцентию, епископу Ибицы, см. [PL 72: 699-700].

И

последовательно воплощаться. Включая в себя представления как из

канонической, так и из апокрифической литературы, Эпистолия о не-

деле отсылает к Творению (начало), Воскресению (середина) и Страш-

ному суду (конец времен) - см. тж. Главу 3 в [Borsje 1996].

Важную роль в этом псевдоэпиграфе играют наказания за не-

соблюдение воскресного дня. В ирландской версии, Epistil Isu, в числе

наказаний упоминаются пять видов чудовищ: brucha, саранча (locuste),

огненная лошадь (ech tened), летающие змеи (nathraig luamnig) и, на-

конец, «пять огромных, ужасных чудовищ» (coic biasta тога grannai),

которые являются инфернальными существами.

У brucha огненные глаза19. В прошлом они приходили с вос-

тока, чтобы наказать людей за несоблюдение воскресения. Они разру-

шают виноградники, подгрызая виноградные лозы, так что те падают

на землю. Также они уносят виноград в свое логово, катаясь по яго-

дам - виноградины застревают в их жестких волосах, имеющих форму

железных шипов (§ 3).

Второй вид чудовищ - саранча с железными крыльями. Она

также приходит с востока, забивая своими крыльями все, что попада-

ется ей на пути. В первую очередь она съедает основания колосьев на

полях, из-за чего погибает зерно (§ 4).

Чудовище третьего вида было изначально обычным живот-

ным, но из-за несоблюдения воскресения оно превратилось в сверх-

ъестественного зверя. Если кто-то едет на лошади в воскресенье, то

лошадь превращается в огненного коня, на котором всадник будет си-

деть в аду (§ 9).

Четвертый вид чудовищ - летающие змеи. Если люди не будут

соблюдать воскресенье, начнутся страшные бури, а огненные молнии,

гром и серный огонь сожгут семьи и целые народы. Также начнется ог-

ненный каменный град, появятся летающие змеи и враждебные нехри-

стианские народы. Люди будут уведены как пленники из своих земель

и будут принесены в жертву богам чужеземцев (§ 10).

Пятый вид чудовищ кроется в глубинах преисподней. Это

огромные ужасные создания, единственное желание которых - под-

няться на землю, чтобы наказать тех, кто не соблюдает воскресный

день. Однако они не способны покинуть ад, поскольку милосердие

Бога по отношению к людям держит их на своем месте (§ 11).

Чудовища в Epistil Isu воплощают не-этическое зло. Они ору-

дия Господа, используемые Им для поддержания установленного Им

порядка. Эти создания имеют двойную природу: они одновременно

<ХХХХКХХХ><><><Х><Х><><Х><Х><><ХХХ>О<Х><Х>^^

19Bruch (sg.) происходит из латинского bruchus «бескрылая саранча». Посколь-

ку brucha в этом ирландском тексте обладают многими общими чертами с ежа-

ми, я оставила слово без перевода.

12

предстают как природные катастрофы и включают сверхъестествен-

ные характеристики, которые можно определить как апокалиптические

и эсхатологические (см. Откр 9:1-11, а тж. [Brosje 1996: 190-306]). По-

сыл Epistil tsu заключается в том, что этическое зло является причи-

ной не-этического зла. Не-этическое зло - это разного рода природные

бедствия20. Чудовища - особая форма этих катастроф, и их появление,

таким образом, нельзя определить как просто трагическое стечение

обстоятельств. Люди ответственны за не-этическое зло, поскольку их

этически неприемлемые поступки являются его причиной.

Эти чудовища не связаны с дьяволом. Epistil Isu называет его

Врагом, побежденным Иисусом Христом (§ 15). Это покорение дьявола

относится к области космологического и эсхатологического сражения

между силами добра и зла. В конце времен силы добра победят и все

бедствия и страдания закончатся. Epistil Isu призывает людей встать на

сторону сил добра, соблюдая Божественные установления. Если люди

будут жить праведно, все будет хорошо.

Epistil Isu рисует очень прямолинейную картину: нарушение

правил напрямую связано с бедствиями. Однако события не связаны

между собой автоматической причинно-следственной связью, как в

тех случаях, когда их ход определяет судьба. Медиатором является Бог.

Бог налагает правила, в качестве судьи выносит решение о наказании

и предлагает способ этого наказания избежать21: Epistil Isu содержит

указания, как вести себя человеку, который нарушил заповеди, каса-

ющиеся воскресного дня. В правовой секции такого рода нарушения

перечисляются и каждое из них сопровождается штрафом22. Человек

может раскаяться в своих прегрешениях и таким образом исправить

совершенное им зло. Благодаря этому нарушенное единение с Госпо-

дом восстанавливается.

Анализ рассматриваемых текстов с точки зрения источни-

ков, на которые они опираются, показал, что все упоминаемые в них

чудовища - за исключением muirdris из героической саги - следуют

20Epistil Isu (§ 2) утверждает, что все эпидемии и бедствия мира происходят от

того, что люди не соблюдают воскресения.

21 Хотя Эпистолия о неделе написана как бы от лица Иисуса Христа, в неко-

торых местах говорится, что источником новой заповеди является Бог Отец

(§§ 5, 8, 13, 18). В других случаях Эпистолия не содержит четкого указания

на то, кто является источником предписания, указывая на его автора как на

«Господа» или «(Самого) Бога».

22Текст Epistil Isu в целом может быть разделен на три части: первую, где из-

лагается основное содержание Эпистолии о неделе (§§ 1-19); «историческую»

часть о перенесении Эпистолии о неделе в Ирландию (§§ 20-22), а также пра-

вовую часть, описывающую правила и предписывающую штрафы за ту или

иную деятельность в воскресенье (§§ 23-33).

13

другим описаниям чудовищ, содержащимся в литературе [Borsje 1996:

29-65, 114-164, 190-306]. Однако в Echtra Fergusa maic Leiti описыва-

ется чудовище, которое может быть названо «исконно ирландским».

Кроме того, в этом тексте для описания действия сверхъестественных

существ и хода событий используются повествовательные схемы, ко-

торые также, по-видимому, имеют дохристианские корни. Если мы

хотим исследовать представления о смерти и сравнить предположи-

тельно исконные представления с теми, которые сформировались под

влиянием христианства, нам необходимо сопоставить Echtra Fergusa

maic Leiti c Vita Sancti Columba и Epistil Isu - текстами, основывающи-

мися на христианском предании.

Зло: ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о ХАОСЕ к ОБРАЗУ ВРАГА

Согласно Echtra Fergusa maic Leiti, не-этическое зло является

неотъемлемой составляющей жизнью на земле. Vita Sancti Columbae

схожим образом утверждает, что в Творении есть опасные стороны.

В христианской традиции зло в мире объясняется при помощи пре-

дания о первобытном грехе: изначально жизнь на земле была лишена

трудностей и страданий, но по причине греха, совершенного в раю, зло

стало частью нашей жизни. В мифе о рае не-этическое зло описывается

как происходящее от этического зла. В Vita Sancti Columbae этическое

зло происходит от сверхъестественного персонажа - дьявола. В Epistil

Isu этическое зло совершается людьми, а отсылки к демоническому

внушению отсутствуют. В Echtra Fergusa maic Leiti этическое зло не

персонифицировано; не-этическое зло - это природное зло, которое

может быть охарактеризовано как силы хаоса. Христианские тексты

вводят персонификацию зла, в Epistil Isu обозначаемую как Враг.

Подобный переход - от представления о хаосе к образу вра-

га - также обнаруживается в Библии. Господь побеждает силы хаоса

в облике чудовищ в первоначальном космологическом сражении (Ps

73:13-14; 103:26; lob 3:8; 40:20-41:25 по Вульгате; подробнее см. [Day

1985]). Свидетельством дальнейшего развития сюжета является исто-

рия о падшем архангеле, дьяволе [DDD: s.v. Devil]. В третьей главе

Книги Бытия змей, который указывает людям путь к греху, еще не свя-

зан с дьяволом. Эта связь напрямую постулируется только в новозавет-

ном Откровении (12:9). Развитие космологии находит свою параллель

в эсхатологии: Книга Исайи (27:1) утверждает, что Господь в конце

времен23 победит левиафана. Левиафан все еще представляет собой

силы хаоса. Однако эсхатологическая битва, описываемая в Открове-

нии, говорит о том, что побежден будет дракон, являющийся одновре-

<ххх><>о<><><><х><><><х>^^

23 Буквально «в тот день» - имеется в виду День Господень, который предпо-

ложительно начнется в конце времен.

14

менно древним змеем и дьяволом. Твари, представляющие собой часть

ветхозаветной космологии - змей и дракон в море, - в Новом Завете

идентифицируются с Врагом.

Схожим образом демонстрируют развитие от представлений о

хаосе к образу врага и ирландские тексты. Чтобы проиллюстрировать

это развитие, я буду вынуждена привлечь кроме трех проанализиро-

ванных выше тестов также другие источники. Чудовища представляют

опасную сторону природы или Творения. В Vita Sancti Columbae эти-

ческое зло связывается с дьяволом; Epistil Isu, как кажется, стремится

убедить нас, что опасность, которую представляет собой дьявол, оста-

лась в прошлом. Когда люди совершают злые поступки, ответствен-

ность за их действия лежит исключительно на них самих. Чудовища

не связаны с дьяволом, хотя некоторых из них могут ассоциироваться

со Злодеем: морское чудовище, змеи и bruch. Змей - личина дьявола в

Откровении (12:9), а морское чудовище отождествляется с дьяволом в

позднеантичном «Физиологе» [Carmody 1941: 125]; англ. пер. [Curley

1979: 45-46]. Этот текст о естественной истории, к которому были до-

бавлены моралистические истолкования, также истолковывает ежа как

личину дьявола. Подобная интерпретация связана со свойством ежа,

которое объединяет его с bruch\ срывание винограда с лозы и нака-

лывание его на иглы [Carmody 1941: 114]. В ирландских текстах нет

очевидного морализаторства «Физиолога». Позднеантичный текст ре-

комендует читателю не закреплять свой якорь в теле дьявола - который

изображается как похожее внешне на остров морское чудовище, - по-

тому что тот утащит грешника вниз [Carmody 1941: 125; Curley 1979:

46]. Более того, читатель должен следить, чтобы дьявол, символически

описываемый как еж, не проник в его духовный виноградник и не раз-

бросал выращенные им духовные плоды - виноградины - по земле

[Carmody 1941: 114; Curley 1979: 24-25]. Символизм ирландских тек-

стов более тонкий, чем в этих аллегорических предостережениях.

Дьявол в облике монстра представлен в Altus prosator («Вы-

сокий Творец»), раннем гиберно-латинском стихотворении, приписы-

ваемом св. Колумбе (519/522 - 9 июня 597; издание, перевод и ком-

ментарий см. в [Bernard, Atkinson 1898,1: 62-83; II: 23-26, 140-169]).

Это заимствованное чудовище: для его создания был использован об-

раз дракона из Откровения24. Хотя гиберно-латинское Navigatio Sancti

24 Строфа D отсылает к большому дракону, который представляет собой то же

самое, что и змей. Этот ужасный дракон - самый злобный из всего творе-ния -

утащил третью часть звезд в бездну преисподних областей и разнооб-разных

темниц (in barathrum locorum infemalium diuersorumque carcerum [Bernard,

Atkinson 1989, I: 69]). В Откр 12:4 делает это своим хвостом, но вместо того

чтобы быть утащенными в ад, звезды падают на землю.

15

Brendani Abbatis («Плавание св. Брендана аббата»; издание [Selmer

1959/1989], перевод [O’Meara 1976/1985])25 называет дьявола «левиа-

фаном», эта идентификация вряд ли означает, что дьявол изображает-

ся как чудовище26. В одном из древнеирландских стихотворений Блат-

мака сына Ку-Бреттана дьявол также называется левиафаном, но не

описывается как чудовище [Carney 1964]27. Тексты, в которых дьявол

изображается как чудовище, представляют собой описания ада, отно-

сящиеся к среднеирландскому периоду28. Лишь в поздний период пер-

сонифицированный образ этического зла как чудовища укореняется в

ирландской литературной традиции.

Необходимо остановиться на еще одном вопросе: соотноше-

ние между Богом и этическим злом. Этическое зло определяется как

намеренно причиненный урон. Когда Господь насылает на людей не-

этическое зло, например чудовищ, это намеренно причиненный урон.

Способен ли Бог совершить этически злое деяние? Для людей, придер-

живающихся религиозного мировоззрения, это предположение про-

блематично. Три текста, рассмотренные в данной работе, предлагают

решение этой проблемы. В Vita Sancti Columbae образ дьявола поме-

<><>о<><х><><><><><><><><><><х^

25 Недавно этот текст был датирован Дэвидом Дамвиллем периодом не позднее

третьей четверти VIII в. (цит. в [Sharpe 1991: 17])

26 Тем не менее дьявол обладает некоторыми свойствами чудовища, поскольку

он поглощает души. В § 25 св. Брендан и его спутник посещают Иуду, который

временно освобожден от адских мучений. Ад представлен как огненная гора,

где, по словам Иуды, обитает левиафан и его окружение. В другом месте в этом

тексте (§11) есть отсылка к Древнему Врагу и его приспешникам. Это, очевид-

ным образом, отсылка к дьяволу, который, стало быть, изображается в Navi-

gatio как левиафан. Описания дьявола с таким именем в Navigatio нет, однако

ясно, что автор хорошо знал о том, как это мифическое чудовище изображает-

ся в канонической и неканонической литературе. Автор приписывает свойства

левиафана морскому чудовищу, обозначаемому как Jasconius (подробнее см.

[Borsje 1996: s.v. Jasconius, особ. 124-128]; подробный анализ представлений

об аде как чудовище, о чудовище в аду и дьяволе как чудовище в библейских,

неканонических и ирландских текстах см. [Borsje 1996: 288-305]).

27Дж. Карни датирует поэмы 750-770 гг. [Сатеу 1964: xiv]. Левиафан -

leuedhan - в 242 строфе стихотворения «Мария, солнце нашего рода» [Ibid.:

82-83] очевидным образом используется как обозначение дьявола наряду с

такими номинациями, как Люцифер и Гордый.

28Имеются в виду следующие тексты: 1. Immram curaig Ua Corra («Плавание лод-

ки У a Корры»), § 14 [Stokes 1893; van Hamel 1941], деление на параграфы дается

по изданию Стоукса. Текст датируется XI в., см. [Dumville 1977-1978: 70]. 2. Scela

lai bratha («Повесть о Страшном суде»), § 20 [Stokes 1879-1880], текст датирует-

ся XI в. [Kenney 1929/1979: 738]. 3. Песнь V среднеирландско-го Saltair па Rann

(«Псалтыря четверостиший») [Stokes 1883], более новое издание и перевод фраг-

ментов этого текста см. [Greene, Kelly 1976]. 4. Текст из рукописи Liber Flavus

Fergusiorum. Сейнт-Джон Дрелинкорт Сеймур [Dre-lincourt Seymour 1923: 187]

датирует текст XI в. и приводит перевод фраг-мента, где содержится описание чу-

довища. Чарльз Д. Райт [Wright 1993: 164] приводит транскрипт текста рукописи.

16

щен между человечеством и Богом: урон вызывает дьявол. Бог позво-

ляет это, но в то же время является источником поддержки. В Epistil

Isu решение проблемы достигается благодаря концепту греха: если Го-

сподь насылает на людей кары, люди сами в этом виноваты. В Echtra

Fergusa maic Leiti эта проблема в принципе не может быть поставлена,

поскольку наказание за неправильные поступки осуществляет не Бог.

Причиной всему - действия безличного субъекта под именем Судьба,

который восстанавливает баланс и с этой целью «карает». Таким об-

разом, ответственность лежит на людях, которые нарушают предпи-

сания, так же как и в Epistil Isu. В Echtra Fergusa maic Leiti проступки

определяются не как грех, а как нарушение табу.

Жизнь на земле полна опасностей, и людям приходится как-

то справляться со злом, которое является частью их существования.

На основании проведенного исследования можно заключить, что сре-

ди многих способов, которые люди используют, чтобы справиться с

угрожающим им злом, наиболее важны два: формулирование правил

и интерпретация зла.

Правила, которые формулируются с целью попытаться опре-

делить, ограничить и уменьшить деструктивные силы, угрожающие

жизни, относятся к не-этическому и этическому злу. Опасных мест и

ситуаций следует избегать, или же необходимо быть подготовленным к

тому, чтобы встретиться с опасностью. Примерами правил подобного

рода являются gessi и пророческие рекомендации. Друиды, провидцы

и другие люди, владеющие сведениями о скрытых сторонах жизни,

также знают правила, которые могут помочь уберечься от опасности.

Порой это тайное знание напрямую открывается «другой реально-

стью», как это произошло в случае с небольшими водными существа-

ми, которые наложили на Фергуса его geis, и Эпистолией о неделе, от-

правленной на землю с небес. Поиски безопасности иногда приводят к

обретению весьма конкретных объектов, которые должны защитить их

обладателя: заклинание, при помощи которого можно передвигаться

под водой; предметы, благословленные святым, или копия Эпистолии

о неделе, которую человек носит с собой, чтобы защититься от урона.

В других случаях необходимо обращаться к Богу или его представите-

лю, наподобие святого, чтобы попросить о помощи и таким образом

встать на путь веры и доверия.

Правила также устанавливаются, чтобы ограничить этическое

зло. Эти правила, в облике обычаев сообщества или божественных

установлений, дают людям ощущение безопасности: столько, сколько

человек будет им следовать, ничего злого не случится. В случае с хри-

стианством есть способ спастись и в той ситуации, когда человек со-

грешил: святой может сказать грешнику, что ему необходимо сделать,

чтобы искупить свою вину, или же правила поиска пути к примирению

17

могут содержаться в том же документе, где содержатся изначальные

указания, что мы видим в случае Epistil Isu.

Другой способ справиться со злом заключается в том, чтобы

истолковать его, попытаться обнаружить его значение. Зло может ока-

заться посланным Судьбой или Богом, и таким образом другая реаль-

ность как бы обращается к жертве (или жертвам) с посланием. Люди,

которые интерпретируют не-этическое зло как вызванное этическим

злом, обладают антропоцентричным мировоззрением. Даже если ход

жизни управляется сверхъестественным субъектом, таким как Судьба

или Бог, именно человеческие поступки являются причиной тех или

иных событий. При таком мировоззрении ключевую роль в интерпре-

тации зла играет человеческое поведение. Таким образом создается

впечатление, что человек может влиять на ход своей жизни. Перед ли-

цом зла, которое порой оказывается сильнее своей жертвы, это ощу-

щение влияние или могущества может помочь справиться с ощущени-

ем безнадежности. Но необходимо понимать, что подобный взгляд на

жизнь является по своей сути религиозным, с присущими этому миро-

воззрению достоинствами и недостатками.

Сокращения

DDD - Dictionary of Deities and Demons in the Bible / Ed. K. van der Toom,

B. Becking, P. W. van der Horst. Leiden, New York, Koln, 1995.

Литература

Предания и мифы - Предания и Мифы средневековой Ирландии. М., 1991.

Anderson, Anderson 1961/1991 - Anderson А. О., Anderson М. О. Admonan’s Life of

Columba. 2nd. rev. edn by M.O. Anderson. London, 1961; Oxford, 1991.

Bernard, Atkinson 1898 - Bernard J. H., Atkinson R. The Irish Liber Hymnorum.

2 vols. London, 1898.

Binchy 1952 -Binchy D. The Saga of Fergus Mac Leti // Eriu. Vol. 16. 1952.

Borsje 1996 - Borsje J. From Chaos to Enemy: Encounters with Monsters in Early

Irish Texts. An Investigation Related to the Process of Christianization

and the Concept of Evil. Turnhout, 1996.

Borsje 1997 - Borsje J. The Movement of Water as Symbolised by Monsters in

Early Irish Texts // Peritia. Vol. 11. 1997.

Carmody 1941 - Carmody F. J. Physiologus Latinus Versio Y // University of Cali-

fornia Publications in Classical Phylology. Vol. 12. 1941.

Carney 1964 - Carney J. The Poems of Blathmac son of Cu Brettan together with The

Irish Gospel of Thomas and A Poem on the Virgin Mary. Dublin, 1964.

Curley 1979 - Physiologus / Transl. M. J. Curley. Austin; London, 1979.

Day 1985 -Day J. God’s Conflict with the Dragon and the Sea. Echoes of a Canaan-

ite Myth in the Old Testament. Cambridge, 1985.

Delehaye 1899 - Delehaye H. Note sur la legende de la lettre du Christ tombee du

ciel // Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques

et de la classe des beaux-arts. Brussels, 1899.

18

Draak 1959 - Draak M. Some Aspects of Kingship in Pagan Ireland // Studies in

the History of Religions. Supplements to Numen 4: The Sacral Kingship.

Leiden, 1959.

Draak 1969 - Draak M. The Religion of the Celts // Historia Religionum, Handbook

for the History of Religions. Vol. 1: Religions of the Past / Ed. C. J. Bleek-

er, G. Widengren. Leiden, 1969.

Drelincourt Seymour 1923 - Drelincourt Seymour St. J. The Eschatology of the

Early Irish Church // Zeitschrift fur Celtische Philologie. Bd. 14. 1923.

Dumville 1977-1978 - Dumville D. Towards an Interpretation of Fis Adamnan //

Studia Celtica. Vol. 12-13. 1977-1978.

van Esbroeck 1989 - van Esbroeck M. La lettre sur le dimanche, descendue du ciel

//Analecta Bollandiana. Vol. 107. 1989.

Gessller 1936 - GesslerJ Ein Brief uit den Hemel. Nederlandsche en andere versies

van den Christusbrief. Leuven, 1936.

Greene 1979 - Greene D. Tabu in early Irish narrative // Medieval Narrative. A Sym-

posium/Ed. H. Bekker-Nielsen. Odense, 1979.

Greene, Kelly 1976 - The Irish Adam and Eve Story from Saltair na Rann. Vol. I:

Text and Translation / Ed. D. Greene, F. Kelly. Dublin, 1976.

van Hamel 1934 - van Hamel A. G. Review of J. R. Reinhard, ‘The Survival of Geis

in Medieval Romance’ // ES. Vol. 16. 1934.

van Hamel 1941 - Immrama / Ed. A. G. van Hamel. Dublin, 1941.

Kenney 1929/1997 -Kenney J. F The Sources for the Early History of Ireland: Ec-

clesiastical. An Introduction and Guide. New York, 1929; Dublin, 1997.

Macalister 1939 - Lebor Gabala Erenn. Vol. II / Ed. R.A.S. Macalister. Dublin, 1939.

Mac Cana 1980 - Mac Cana P The Learned Tales of Medieval Ireland. Dublin, 1980.

Mac Neill 1914 - Mac Neill E. The Authorship and Structure of the ‘Annals of Ti-

gemach’ // Eriu. Vol. 7. 1914.

Meyer 1912 - Cormac’s Glossary / Ed. K. Meyer // Anecdota from Irish Manu-

scripts. Vol. IV / Ed. O. J. Bergin, R. I. Best et al. Halle; Dublin, 1912.

O’Brien 1962 - Corpus genealogiarum Hibemiae / Ed. M. O’Brien. Vol. I. Dublin, 1962.

O’Donovan 1856 - Annala rioghachta Eireann, ‘The Annals of the Kingdom of Ire-

land’, by the Four Masters / Ed. J. O’Donovan. 7 vols. Dublin, 1856.

O’Donovan, Stokes 1868 - O’Donovan J., Stokes W Sanas Chormaic. Cormac’s

Glossary. Calcutta, 1868.

O’Grady 1892 - O’Grady S. H. Silva Gadelica. A Collection of Tales in Irish with

Extracts illustrating Persons and Places. 2 vols. London; Edinburgh, 1892.

O’Keeffe 1905 - O’Keeffe J. G. Cain Domnaig. I. - The Epistle concerning Sun-

day//Eriu. Vol. 2. 1905.

6 hUiginn 1993 - 6 hUiginn R. Fergus, Russ and Rudraige: A Brief Biography of

Fergus Mac Roich // Emania. Vol. 11. [1993].

O’Leary 1988 - O’Leary P. Honour-bound: the Social Context of Early Irish Heroic

Geis // Celtica. Vol. 20. 1988.

O’Meara 1976/1985 - O’Meara J. J. The Voyage of Saint Brendan: Journey to the

Promised Land. Portlaoise, 1976; Atlantic Highlands, 1985.

Picard 1982 - Picard J. -M. The Purpose of Adomnan’s Vita Columbae // Peritia.

Vol. 1. 1982.

Priebsch 1936 - Priebsch R. Letter from Heaven on the Observance of the Lord’s

Day. London, 1936.

19

Selmer 1959/1989 - Navigatio Sancti Brendani Abbatis from Early Latin Manu-

scripts / Ed. C. Selmer. 1959; Dublin, 1989.

Sharpe 1991 - Medieval Irish Saints’ Lives. An Introduction to Vitae Sanctorum

Hibemiae. Oxford, 1991.

Sharpe 1995 - Sharpe R. Adomnan of Iona. Life of St. Columba. Harmondsworth, 1995.

Stokes 1879-1880 - Stokes W Tidings of Doomsday. An Early-Middle-Irish Homily

11 Revue Celtique. Vol. 4. 1879-1880.

Stokes 1883 - Stokes W Saltair na Rann. A Collection of Early Middle Irish Poems.

Oxford, 1883.

Stokes 1893 - Stokes W. The Voyage of the Hui Corra // Revue Celtique. Vol. 14. 1893.

Stokes 1895 - The Annals of Tigemach I. - The Fragment in Rawlinson В 502 / Ed.

W. Stokes П Revue Celtique. Vol. 16. 1895.

Stokes 1900 - O’Mulconry’s Glossary / Ed. W. Stokes I I Archiv fur celtische Lexi-

cographie / Ed. W. Stokes, K. Meyer. 3 vols. Halle; London, 1990.

Stiibe 1918 - Stiibe R. Der Himmelsbrief. Ein Beitrag zur allgemeinen Religionsge-

schichte. Tubingen, 1918.

Thumeysen 1921/1980 - Thurneysen R. Die Irische Helden- und Konigsage bis zum

siebzehnten Jahrhundert. Halle, 1921; Hildesheim; New York, 1980.

Wright 1993 - Wright Ch. D. The Irish Tradition in Old English Literature. Cam-

bridge, 1993.

Перевод Д. С.Николаева

Summary

Evil and the Changing Nature of Monsters in Early Irish Texts

Defining ‘monsters’ as bestial creatures that have extraordinary or

supernatural features and that pose a threat or danger, this article discusses

the textual representation and symbolic meaning of monsters in Early Irish

texts (from the fifth century to circa 1200). The corpus of Early Irish texts

on monsters is divided into three groups: 1) heroic, 2) hagiographical, and

3) cosmological and eschatological texts. Of each group, a representative

was chosen and analyzed on its use of sources and its depiction of evil. Two

forms of evil are distinguished: non-moral evil (harm that happens without

anyone willingly inflicting it upon the victims) and moral evil (harm will-

ingly perpetrated). It is argued that non-moral evil is portrayed as part and

parcel of life on earth, and monsters often represent this form of evil as a

chaotic force that threatens life. In texts with an explicit Christian mes-

sage, non-moral evil is ascribed to moral evil: non-moral evil is part of the

Creation because of human transgressions, characterized as ‘sins’. In those

texts, moral evil may be said to be inspired by a supernatural being, i.e.

Satan or the Devil, the personification of evil. This article sketches a line

of development, extant both in biblical and in Irish texts. Danger and disas-

ter, which are chaotic elements in an androcentric world view, are linked

with moral evil as punishments for transgressions of supernatural rules, and

become increasingly associated with the ‘Enemy’ of humankind, Satan or

the Devil. It is in the later Middle Irish period that Satan is portrayed as a

monster, and hence, monsters are then used to personify moral evil as well.

20

Н. А. Ганина

Собака в древнегерманской традиции

Работа посвящена исследованию мифопоэтического образа

собаки в древнегерманской традиции. Проведенный анализ позволяет

установить, что древнегерманское отношение к собаке представляет

собой продолжение индоевропейской традиции, а именно - идеологии

воинской элиты, восходящей к гомеровской эпохе и бронзовому веку.

В архаической германской традиции собака осмыслялась как

могучее хтоническое животное, равнозначное волку, тотем (легенды о

происхождении знатного рода), символ и спутник воина, вождя и его

проводник в загробный мир. При этом важно заключить, что осознание

собаки как символа власти знатного рода представлено в западногер-

манском ареале (лангобарды, потомки англосаксов). В скандинавской

традиции пес как хтоническое (мифологическое) животное фактиче-

ски эквивалентен волку (пес Гарм). Специфические коннотации, от-

личающие пса от волка в мифологии знатного рода, скорее негативны:

как легендарный Хундинг, так и исторический Торир Собака являются

противниками конунга. Для древней Скандинавии существенно также

отметить значительную диспропорцию свидетельств археологии и па-

мятников. Роль собаки в древнескандинавском жертвоприношении и

погребальном обряде была исключительно велика и может считаться

ритуальной константой, тогда как в текстах (за исключением «Песни о

Хюндле», да и то в весьма своеобразном аспекте) этот комплекс пред-

ставлений практически не отражен.

Впоследствии, с отмиранием соответствующих ритуалов,

древний пафос образа собаки меркнет, хотя и в исландских сагах

собака нередко предстает как особое, наделенное необычайными

качествами животное. В целом же развитие древнегерманских пред-

ставлений о собаке можно сформулировать следующим образом: от

Пса-родоначальника и символа власти (Hundingr, Kong Hundhoved)

до пса-конунга (Rakki/Saurr).

Ключевые слова: собака, древние германцы, археология,

миф, культ, эпос, сага, этимология, семасиология.

1. Собака у древних германцев по данным археологии

Согласно заключениям археологов, собака была домашним

животным древних германцев уже в позднебронзовом веке. Очевидно,

ее основными функциями были охрана жилища и пастбища и помощь

на охоте [Horst 1976: 70]. В археологических находках железного века

21

на территории Северной Германии (побережье Северного моря, по-

селение в насыпных обитаемых холмах) отмечаются следующие про-

центные соотношения костей отдельных домашних животных: коро-

ва - 63%, овца /коза - 17%, свинья - 10%, лошадь - 10% и собака - 1%

[Schlette 1980:45]. Германцы железного века иногда даже ели собак, на

что указывают раздробленные кости собаки, найденные при раскопках

поселений наряду с костями лошади [Seyer 1976: 128]. По мнению ис-

следователя, поедание собаки, как и лошади, было призвано «покрыть

потребность в мясе» [ibid.], но вопрос о ритуальном характере трапезы

остается открытым.

Археологический материал позволяет дать точное описание

«рядовой» германской собаки I—II вв. Это были крупные животные,

от 48 до 67 см высотой, в среднем 54 см, служившие, по всей очевид-

ности, в качестве охотничьих, пастушьих и сторожевых собак. Череп

собаки из Обердорлы наряду с признаками одомашнения обнаружи-

вает особенности, характерные для волка, причем исследователи до-

пускают как возможность случайного скрещивания домашней собаки

и волка, так и приручение пойманного волка и скрещивание с собакой

в домашних условиях [Grunert 1976: 441]. Интересно, что домашние

собаки в римских поселениях на территории Германии больше отли-

чаются по своим размерам. Наряду со средними и крупными собаками

там жили и карликовые собачки, достигавшие в высоту всего 20-30 см

[Grunert 1976: 441, Fn. 29].

В V в. доля костей собаки в пищевых остатках германских по-

селений составляет не более 5%. Археологи объясняют это тем, что

собаки были охотничьими и сторожевыми, и в пищу употреблялись

редко. Гораздо более часты находки целых скелетов. Германские со-

баки этой эпохи были средними или крупными, как правило, достигая

50-65 см в загривке. Однако в поселениях, восходящих к римским, из-

редка встречаются более мелкие экземпляры, высотой 25-35 см. Воз-

можно, это были представители особой породы, разводившейся рим-

лянами и попавшей в германские земли. Собачка 30 см высотой, чей

скелет был найден в поселении близ Мюльберга, также могла проис-

ходить из Рима [Teichert, Muller 1983а: 115].

Самыми крупными были собаки, обнаруженные в погребени-

ях эпохи Великого переселения народов на территории Германии - их

рост составлял 62-68 см в загривке (в среднем 64,6 см). По строению

скелета они больше всего похожи на современную немецкую овчарку.

Исследователи задаются вопросом, была ли то настоящая германская

порода собаки, или же из обширного и весьма разнообразного пого-

ловья животных (недифференцированной популяции) просто выбира-

лись самые крупные собаки для использования на охоте. В пользу это-

22

го факта говорит то, что обычная собака эпохи Великого переселения

народов была несколько мельче. Но всё же германские собаки времен

императорского Рима (I—II вв.) были более низкорослыми, и очевидно,

что собаки V-VI вв. в целом стали крупнее [ibid.].

Думая о технике охоты у древних германцев, следует иметь в

виду, что на крупных животных (зубр, бизон, лось, благородный олень

и дикий кабан) по понятным причинам охотились прежде коллектив-

но. Это было древнейшим видом охоты. Однако уже с IV в. среди древ-

них германцев получает распространение соколиная охота, зародив-

шаяся еще в евразийских степях; готы приносят ее в Западную Европу.

Из варварских правд известно, что этот вид охоты в VI в. уже достига-

ет высокого развития и, соответственно, имеет длительную традицию

[Teichert, Muller 1983b: 121].

Разумеется, собаки должны были использоваться при охоте на

крупного зверя. Но именно соколиная охота, как указывают М. Тайхерт

и X. Мюллер, предполагает особое снаряжение охотника: ловчая птица

(обычно самка ястреба или ястреба-перепелятника1) - лошадь - собака

[ibid.]. Этому вполне соответствуют описания конунга в «Старшей Эдде»

с «лошадьми, собаками и соколами», которые мы рассмотрим ниже.

Обычай соколиной охоты IV-VI вв. существенно повлиял на

становление пород собак, поскольку для этого вида охоты необходимо

было иметь специально обученную собаку с отличными физическими

данными. Тем не менее опять-таки остается неясным, можно ли го-

ворить об окончательном конституировании пород в эту эпоху [ibid.].

В «Аламанской правде» (83) и в «Баварской правде» (20) в связи с

денежными штрафами упоминаются различные виды собак в зависи-

мости от их функций. Во-первых, это охотничья (боевая) собака как

таковая. Во-вторых, это особые подвиды охотничьей собаки - легавая,

гончая, ищейка (способная идти по следу), бобровая собака, собака,

охотящаяся под землей (предок таксы?), борзая, собака для ястребиной

охоты и собака, с которой ходят на черную дичь (кабана). В-третьих,

это пастушеская собака, способная вступить в схватку с волком, и дво-

ровая собака [Teichert, Muller 1983b: 121-122, Fn. 40]. Важно, одна-

ко, иметь в виду, что, хотя «Аламанская правда» (Lex Alamannorum)

и «Баварская правда» (Lex Bajuvariorum) появились в VII—VIII вв.,

имеющийся текст «Баварской правды» относится к XIII в., то есть яв-

ляется памятником высокого Средневековья. Соответственно, какие-

то из указанных выше разновидностей собак могли появиться в более

позднюю эпоху и уже представлять собой настоящие породы в совре-

менном смысле слова.

<>ООООО<Х>О<><><Х^Х><><><>О<ХХХХХХХХХХХХХ>

1 Материалы погребений эпохи Великого переселения народов [Teichert, Muller

1983b: 121]. Сокол приручается позднее.

23

Таким образом, собака присутствовала в германских поселениях

с древнейшей эпохи, и со временем ее распространение явно превышает

«один процент», обычный для раннегерманского хозяйства. А если об-

ратиться к описанию культовых действий, ритуальных комплексов и по-

гребений (захоронений знати), то присутствие собаки можно оценивать

как постоянное. Особый статус собаки в германском языческом ритуале

прослеживается с древнейших времен. Отчасти это объясняется тем, что

у индоевропейцев было принято приносить в жертву исключительно

домашних животных [Vries 1935: 253; Vries 1937: 97], а собака была по-

стоянным спутником человека. Но жертвоприношение собаки и помимо

этого должно иметь свой особый смысл и многообразные коннотации. К

сожалению, Я. де Фрис практически не уделяет внимания роли собаки

в древнегерманской мифологии и языческом культе. Однако существует

круг широкий круг фактов, требующих осмысления.

В ямном поселении ясторфской культуры (Остерниенбург,

округ Кётен) было обнаружено отдельное погребение собаки, веро-

ятно, имевшее культовый характер [Seyer 1976: 129]. Ритуальные по-

гребения собаки засвидетельствованы в германских поселениях рим-

ской императорской эпохи [Griinert 1976: 444]. Я. де Фрис, ссылаясь

на сообщение Адама Бременского, указывает, что наряду с лошадью

собака была традиционным жертвенным животным древних скандина-

вов [Vries 1937: 97]. Приведем этот контекст «Деяний архиепископов

Гамбургской церкви» (Gesta Hammaburg. Eccl. Pontif. IV, 27): «Вот как

происходит жертвоприношение. Из всей живности мужского пола при-

носится девять голов: считается, что их кровь умилостивит богов. Тела

же этих животных развешиваются в близлежащей роще. Эта роща свя-

щенна для свеонов, потому что, согласно поверью, благодаря смерти и

разложению жертв ее деревья становятся божественными. Один христиа-

нин рассказывал мне, что видел в этой роще висевшие вперемежку тела

собак, лошадей и людей, общим числом 72. А о многочисленных нечести-

вых магических песнопениях, которые они обычно исполняют; совершая

обряд жертвоприношения, лучше будет вообще умолчать» (пер. В. В. Ры-

бакова и М. Б. Свердлова; цит. по: [Латиноязычные источники 1989]).

Сохранились археологические свидетельства о жертвоприно-

шении собаки наряду с лошадью в эпоху викингов. Так, в Ральсвике на

балтийском острове Рюген при раскопках на южной оконечности по-

селения в прибрежном песке были обнаружены остатки трех больших

килевых лодок славянского типа. В этом комплексе содержались так-

же многочисленные кости животных и человеческие останки [Herfert

1973: 14-18]. Человеческие черепа хорошо сохранились (в одном слу-

чае - с шейными позвонками), но у всех отсутствует нижняя челюсть.

В комплексе представлены также фрагменты черепов, свидетельству-

24

ющие о том, что головы были разрублены на мелкие части вдоль и

поперек или же горизонтально рассечены в области носа. Все останки

обнаруживают следы варварского расчленения: головы и конечности

отрублены острыми орудиями, у костей конечностей - кистей, пред-

плечий, ступней и голеней - отсечены концы суставов. Количествен-

ное соотношение различных видов человеческих костей по отноше-

нию к целому скелету не соответствует естественному распределению.

Черепа и конечности принадлежали людям разного пола и возраста

(включая женщин и детей) [Herfert 1973: 20].

Количественные соотношения отдельных видов животных

при кораблях и в остальном поселении явно не совпадали. Исследова-

ние выявило большое количество костей лошади и собаки (кроме того,

кости свиньи, овцы, коровы и спорадически - кошки). Лошадиные и

коровьи черепа были разрублены в области носовой кости, остальные

сохранились нетронутыми [Herfert 1973: 17].

На этом же месте была найдена кость с рунической надписью,

первые руны которой с уверенностью читаются как ФП = tu ([Herfert

1973: 12-13], с илл.). На основании всех этих фактов П. Херферт оце-

нил рассмотренную находку как жертвенный комплекс, маркирующий

культовое место [Herfert 1973: 20-21].

Собак приносили в жертву не только при коллективном (сме-

шанном) жертвоприношении людей и животных. В некоторых домах

поселения V в. близ Вальтерсдорфа (округ Кёнигс-Вустерхаузен) и в

поселении той же эпохи «Ам Доннерсберг»2 близ Гильде (округ Гос-

лар) обнаружены полные скелеты собак, и исследователи полагают,

что животные были захоронены в качестве строительной жертвы [Tei-

chert, Muller 1983а: 115].

Захоронение собаки вместе с хозяином является константой гер-

манской погребальной обрядности. В погребениях эпохи Великого пере-

селения народов на территории Германии собака встречается довольно

часто [Teichert, Muller 1983а: 115]. Во второй половине V в. в алеманских

захоронениях («ряды погребений») в погребальную свиту умерших вы-

сокого социального статуса входят лошади и собаки [Schlette 1980: 178].

Исследования немецких археологов показали, что все собаки

в захоронениях эпохи Великого переселения народов были кобелями -

то есть, как и при отборе лошади знатного германца, отдавалось пред-

почтение особям мужского пола. Собаки, погребенные вместе с хозяи-

ном, находились в полном расцвете сил: большинству из них было 2-3

года, самым молодым - полгода, а самым старым - не более 6-8 лет

[Teichert, Muller 1983а: 115]. Это ясно свидетельствует о том, что соба-

2 Am Donnersberg - букв. «У Громовой горы» («У горы Донара»).

25

ки, принадлежавшие знатному человеку, приносились в жертву на его

похоронах и буквально следовали за хозяином.

Захоронение собаки было необходимой составляющей по-

гребального ритуала вождя вендельской эпохи. В Западном кургане

Уппсалы (550-575 гг.), где погребен знаменитый шведский конунг

Адильс (Eadgils «Беовульфа», Adils «Саги об Инглингах», сын конун-

га Оттара Вендильской Вороны - Ottarr vendilkraka «Круга Земного»,

Ohthere «Беовульфа»), под каменной насыпью на кострище находились

останки конунга и фрагменты погребальных даров. Среди последних,

помимо меча франкской работы с золотой рукоятью, инкрустирован-

ной гранатами, и настольной игры с фигурами из слоновой кости,

отмечаются также медвежья шкура, на которой лежало тело, и кости

двух собак [Лебедев 2005: 150]. Во всех трех «Великих курганах» Уп-

псалы, погребениях Инглингов, в составе жертвоприношений встре-

чаются «кости собаки, лошади, быка, свиньи, овцы, а также кошки и

петуха» [Лебедев 2005: 151]. Очевидно, что жертвоприношение цело-

го ряда животных не имело целью чисто количественного накопления

или «разнообразия» жертв. Каждое из животных имело определенную

ритуальную функцию, что справедливо подчеркивает Г. С. Лебедев:

«петух Сальгофнир будит эйнхериев в Валхалле...; кошка - священное

животное Фрейи...; собака сопровождает всадника в Валхаллу на изо-

бражениях готландских стел VIII-XI вв.» [Лебедев 2005: 151].

Функция собаки в древнегерманском погребальном обряде

имеет убедительные параллели в других архаических индоевропей-

ских традициях. Ср. прежде всего описание похорон Патрокла (II.

XXIII, 174), когда Ахилл закалывает двух из псов Патрокла (icuveg)

и бросает их на погребальный костер (ка1 pev tcdv evepaXXe тгорц ббо

бегротощрас;), на что особо указал В. Н. Топоров, осмысляя реалии

погребального обряда древних пруссов [Топоров 2005: 556]. Исследо-

ватель определил значение собаки в погребальном обряде этого типа

как «приемлюще-положительное», указав на мифологическую роль

собаки «как проводника мертвых в индоиранской традиции - двух

четырехглазых псов Ямы, божеств смерти, четырех псов авестийско-

го Йимы...» [Топоров 2005: 575]. Таким образом, древнегерманское

жертвоприношение собаки как обязательный компонент погребально-

го обряда воинской элиты является несомненным наследием индои-

ранской древности, причем в качестве других составляющих исследо-

ватели (ср. [Топоров 2005] со ссылками на другие работы) уверенно

выделяют кремацию на высоком (парадном) костре, ритуальный плач,

жертвоприношения рабов и рабынь, лошадей, рогатого скота, тризну

как «предспортивные» конные состязания с раздачей наград, ритуаль-

ное собирание (омовение) костей и захоронение праха под высоким,

26

отовсюду видным насыпным курганом. Именно идея определенного типа

погребального обряда воинской элиты, актуализируемого в соответствую-

щих культурных условиях, позволяет объяснить неравномерное, на взгляд

некоторых археологов, хронологическое распределение древнегерман-

ских погребений с собаками: 400-700 гг. н. э. у лангобардов, франков и

англосаксов, 600-800 гг. у саксов и фризов, 600-1050 гг. у скандинавов

(данные по: [Graslund 2004]). Равным образом, учет индоиранского кон-

текста позволяет избежать приблизительных оценок и произвольных па-

раллелей (ср. «нехристианский погребальный обряд» и сопоставление с

образом «псов Гекаты» в работе А.-С. Греслунд [Graslund 2004: 170]).

2. Обозначения собаки: этимология и функционирование

в ПАМЯТНИКАХ

Основное обозначение собаки является общим для всех древ-

негерманских языков: ср. гот. hunds, ди. hundr, да., дс., дфриз. hund,

двн. hunt «собака». Общегерманское *hundaz (м.р.-а) традиционно воз-

водится к индоевропейской основе *kwon~, *кип- «собака», контину-

антами которой явлются др.-инд. svd, род.п. sunas, мидийское оттока

(у Геродота), греч. kucdv, род.п. kuvoc;, древнелат. cands, род.п. мн.ч. са-

пит, лат. canis, др.-ирл. ей, род.п. соп, др.-прус. sunis, лит. suo, род.п.

suns, лтш. suns, арм. sun, род.п. san «собака» [Рокоту 1959: 632-633;

Lehmann 1986: 195; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 589-593].

Структура о/г *hundaz показывает, что германское обозначе-

ние собаки не прямо восходит к и.-е. *кип-, но имеет в составе основы

формант, вероятнее всего, восходящий к индоевропейскому *t с дей-

ствием закона Вернера и последующим отвердением звонкого спиран-

та после носового (ср. омонимичное числительное «сто» - о/г *hund

< и.-е. *hp/dw). И действительно, общегерманское *hundaz получает

убедительное объяснение с учетом таких индоевропейских произво-

дных от основы *kwon~, как арм. skund «собачка» < *kwon-td, лтш. sun-

tena «большая собака» [Vries 1962: 267; Lehmann 1986: 195]. Однако

пример *kr$tdm: *hund «сто» заставляет задуматься об огласовке ин-

доевропейского прототипа о/г *hundaz. Действие закона Вернера по-

казывает, что ударение падало не на корневой слог, а общегерманское

*un восходит к индоевропейскому слоговому сонорному *р. В. Леман

реконструирует и.-е. *kwn-td, но ясно, что индоевропейский *kw (рав-

но как и *kw) должен был бы отразиться в общегерманском как *hw,

тогда как в имеющейся форме мы видим *h. С учетом этих соображе-

ний ближайший индоевропейский прототип общегерманского *hundaz

слеруея восстанавливать как *kn-td или, если учитывать данные языков,

где индоевропейская основа представлена в виде *кип-, как *kun-td. По-

следняя реконструкция, находящая подтверждение в латышском suntena,

27

очень важна: она передает идею широкого ареального (а не изолированно-

го германского) развития индоевропейского слогового сонорного *n > un.

Представляют интерес древнеисландские композиты с осно-

вой hund(a)- в качестве первого компонента. Так, наряду с нейтральны-

ми обозначениями лая - hund-ga. (hunds-gd) и hunda-gnoll - существу-

ет слово hunda-hljdd, засвидетельствованное в составе формулы vera

kominn dr hundahljodum собств. «уйти на такое расстояние, с которого

уже не слышно собак», «оказаться в безопасности» [Baetke 1976: 281].

Здесь собака оказывается своего рода пространственным маркером,

постоянным признаком жилья/присутствия людей, и композит hunda-

hljdd имеет терминологический оттенок.

В других древнеисландских композитах основа hund- выполня-

ет усилительную функцию: hund-viss «необыкновенно умный», hund-villr

«совершенно дикий» (в обороте fara hundvillr «совершенно заблудиться,

сбиться с пути»), hund-heidinn «заядлый язычник» [ibid.]. Последнему

композиту посвящена работа Ф.-Х. Дилльмана [Dillmann 2001], посколь-

ку это слово является ключевым в описании распри Олава Трюггвасона и

Сигрид Гордой («Сага об Олаве сыне Трюггви», LXI). В этом контексте

речь идет о давнем намерении Олава и Сигрид заключить брак:

ba rnaslti Olafr konungr, at Sigridr skyldi taka skim ok retta tru.

Hon sagdi sva: Ekki mun ek ganga af tru peirri, er ek hefi fyrr haft, ok

frasndr minir fyrir mer; mun ek ok ekki at pvi telja, pott Jdu truir a pann gud,

er per likar. ba vard Olafr konungr reidr mjok ok rnaslti bradliga: Hvi mun

ek vilja eiga pik hundheidna. Ok laust i andlit henni med glofa sinum, er

hann helt a. Stod hann upp sidan, ok basdi pau. ba rnaslti Sigridr: betta rnastti

verda vel pinn bani - «Но тут Олав конунг сказал, что Сигрид должна

принять крещение и правую веру. Она отвечает так:

- Я не намерена отказываться от веры, которая у меня была

раньше и у моих родичей до меня. Но я не буду возражать против того,

чтобы ты верил в того бога, который тебе нравится. Тогда Олав конунг

очень разгневался и вскричал:

- С какой стати я буду жениться на заядлой язычнице?

И ударил ее по лицу перчаткой, которую держал в руке. Затем

он встал, и она тоже. Сигрид сказала:

- Эго может привести к твоей смерти» [Снорри Стурлусон 1980:137].

По мнению Дилльмана, отрицательные коннотации слова

hundheidinn обусловлены не чем иным, как сугубо положительной

ролью собаки и лошади в древнескандинавской языческой тради-

ции. Этот вывод представляется неоправданным по ряду причин.

Во-первых, если композит hundheidinn так прочно связан с положи-

тельными коннотациями скандинавского язычества, то Сигрид Гор-

28

дая, декларирующая свою связь с верой предков, вряд ли бы на него

обиделась. Во-вторых, если считать основу hund- полнозначной и прямо

указывающей на «собаку», то в таком случае она должна иметь пейора-

тивное значение и сопоставляться с употреблением слова hundr в качестве

бранного: ср. hundrinn pinn «(ты) собака», hunds-verk «грязная работа» (у

скальдов Сигвата и Тормода), hund-eygr «псо-глазый», «с глазами, как у

собаки» («Сага о Греттире» 47, висы Свейна), mann-hundr «дурной чело-

век» [Lexicon poeticum 1931: 294; Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 292]

В-третьих, слово hundheidinn связано с «собакой» лишь косвен-

но, и толкование В. Бэтке («stockheidnisch, durch und durch heidnisch»),

равно как и русский эквивалент «заядлый(-ая) язычник(-ца)» (пер.

М. И. Стеблин-Каменского), верно передают усилительную функцию

компонента hund-, тогда как английский эквивалент «dog-heathen»

[Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 292] создает ложное впечатление

полнозначной основы. Примечательно, что Финнур Иоунссон вообще

не связывает компонент hund- в подобных композитах с ди. hundr «со-

бака», а возводит его к о/г *hund- «сто»: «hund- forstcerkende = hund-гад»