Текст

Работает Поместный собор.

Троиц е-С е р г и е в а лавра.

Торжественное шествие членов

Поместного собора.

Фото ТАСС.

Ленинград.

Возложение венков

на Пискаревском

кладбище.

Баку.

Кафедральный собор

Рождества Богородицы.

10 „„

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ XIX ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Ю. Пожела

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Завтра — это сегодня! 1

ОРДЕНА ЛЕНИНА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» Р. Жукова Уроки времени 3

Издается с сентября 1959 года ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ В. Барашенков Судьбы Вселенной 5

Главный редактор В. Ф. Правоторов. Панорама тысячелетия 6, 15, 53

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

И. Ш. Алискеров, А. В. Белов, В. И. Гараджа, И. И. Жерневская Э. Берзин Нострадамус 8

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

(ответственный секретарь).

А. С. Иванов, А. Никитин

Н. А. Ковальский, «Лебеди» Великой Степи 13

Э. И. Лисавцев, А. Хараш

Б. М. Марьянов Загадочный синдром, или

В. П. Маслин, Чего боятся чернобыльцы 18

К. А. Мелик-Симонян, (зам. главного редактора). НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С. И. Никишов, Г. Товстоногов

М. П. Новиков, И К Пантин, Сотворение мира 16

В. Е. Рожнов. ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

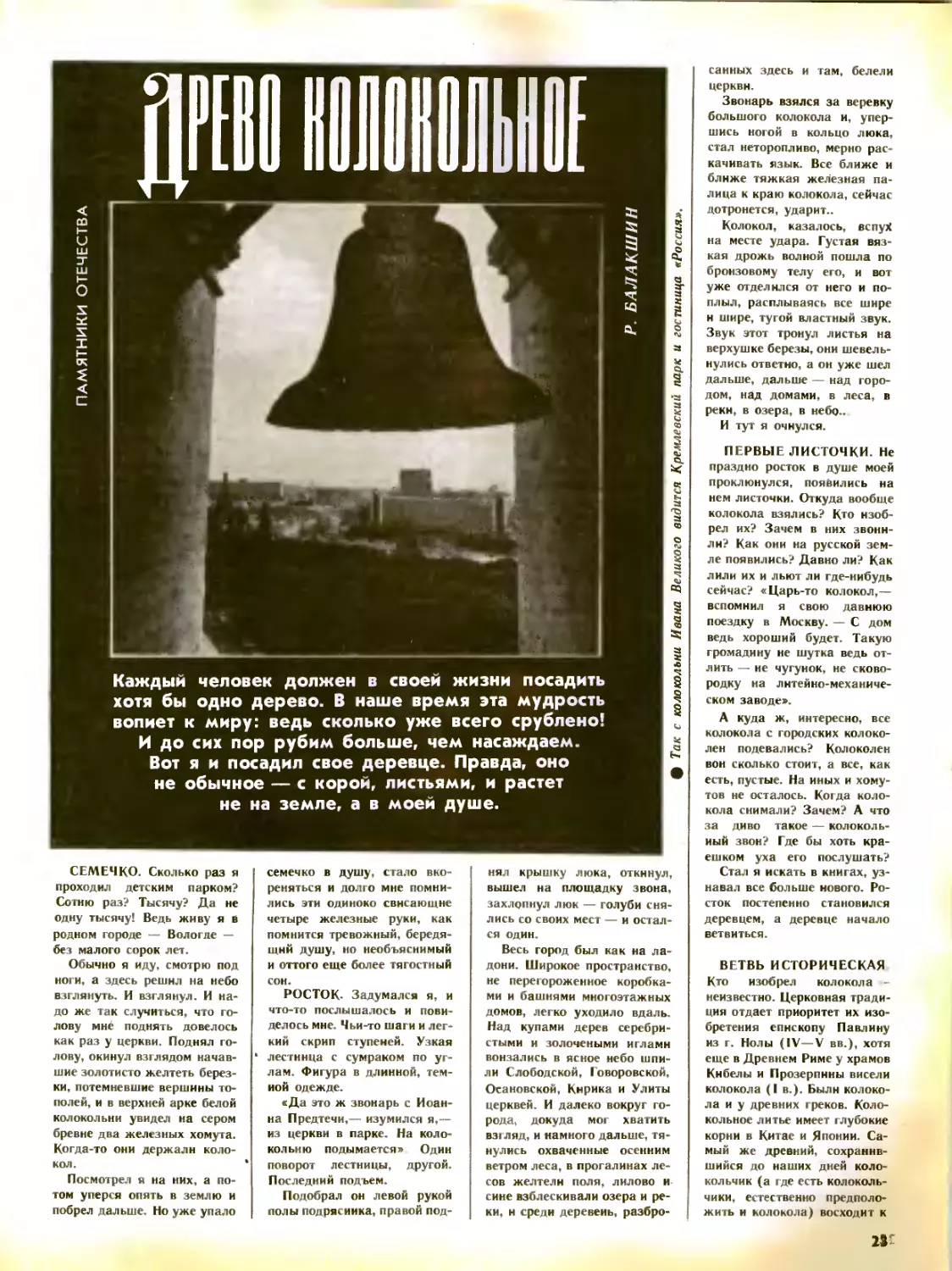

РЕДАКЦИЯ: ₽. Балакшин

И. У. Ачильдиев, Древо колокольное 23

О. Т. Брушлинская, Л. Лебедев

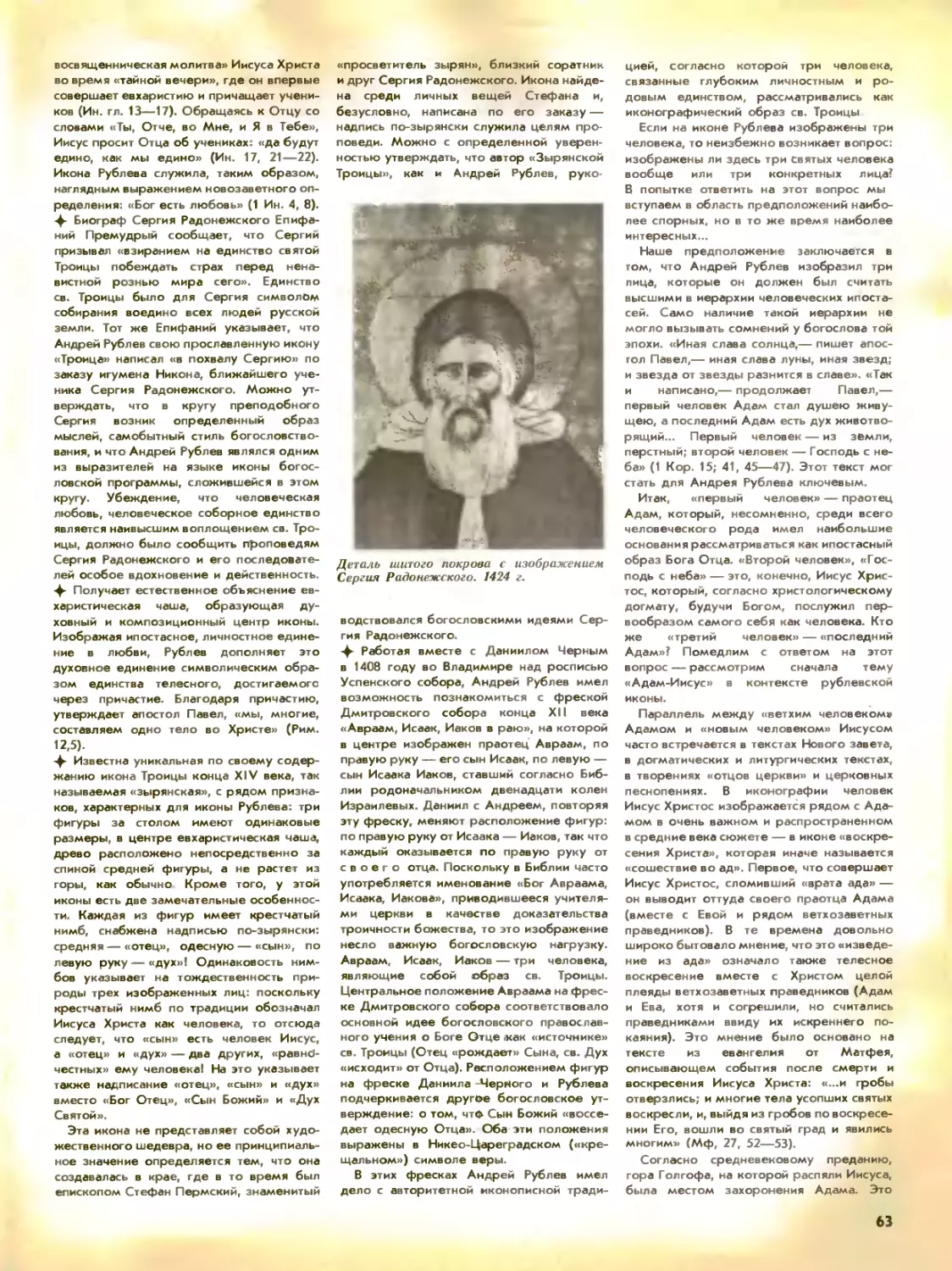

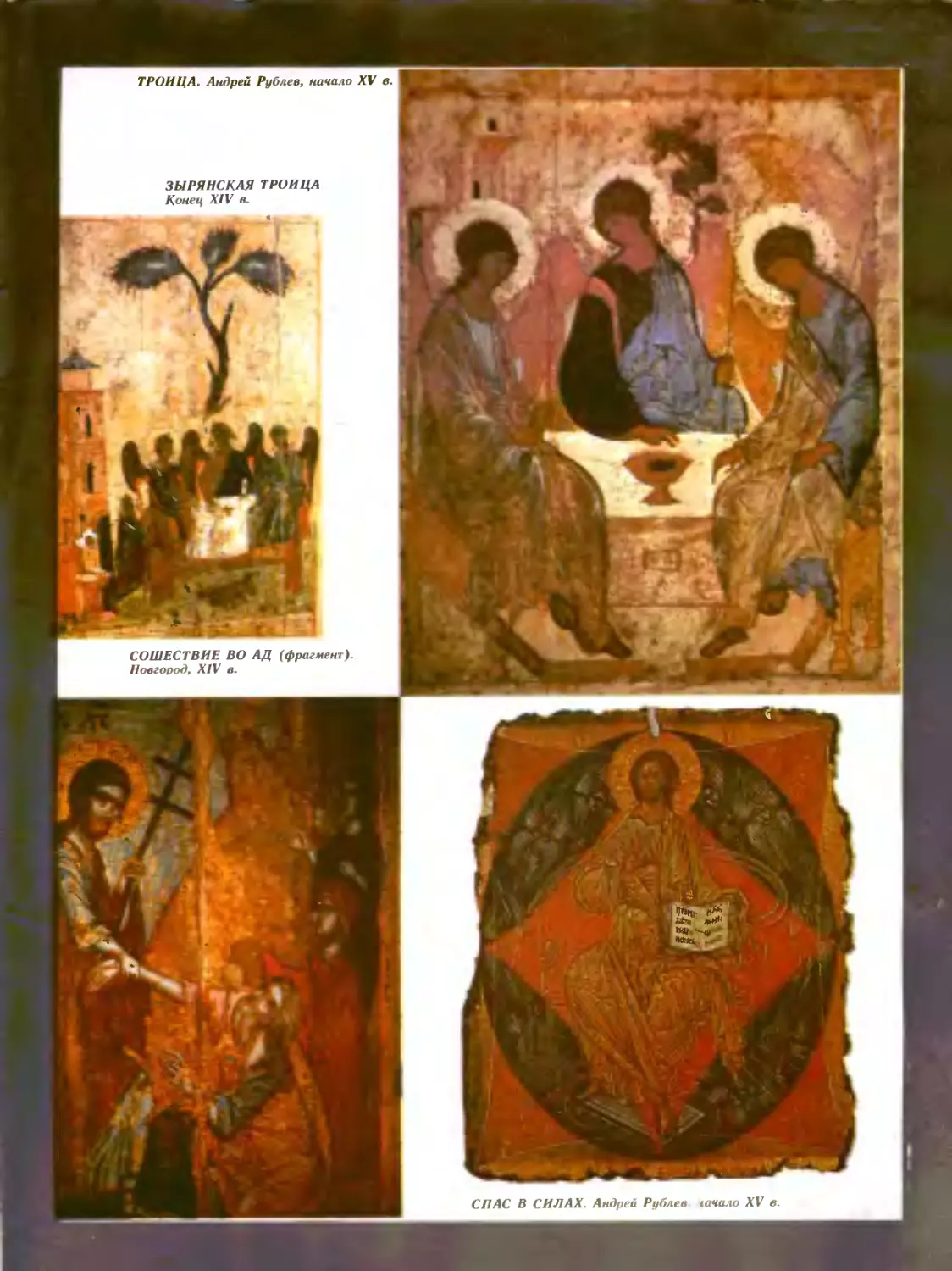

Э. В. Геворкян, Тайны древних икон 61

Г. В. Иванова, М. А. Ковальчук, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО

Ю. М. Кузьмина. М. Чулаки

Е. С. Лазарев, В. К. Лобачев, Л. А. Немира, В. Г1. Пазилова, М. И. Пискунова, А. А. Романов, Мамин сибиряк Н. Марш Смерть в экстазе Э. Геворкян Детство Астхик 27 47 12

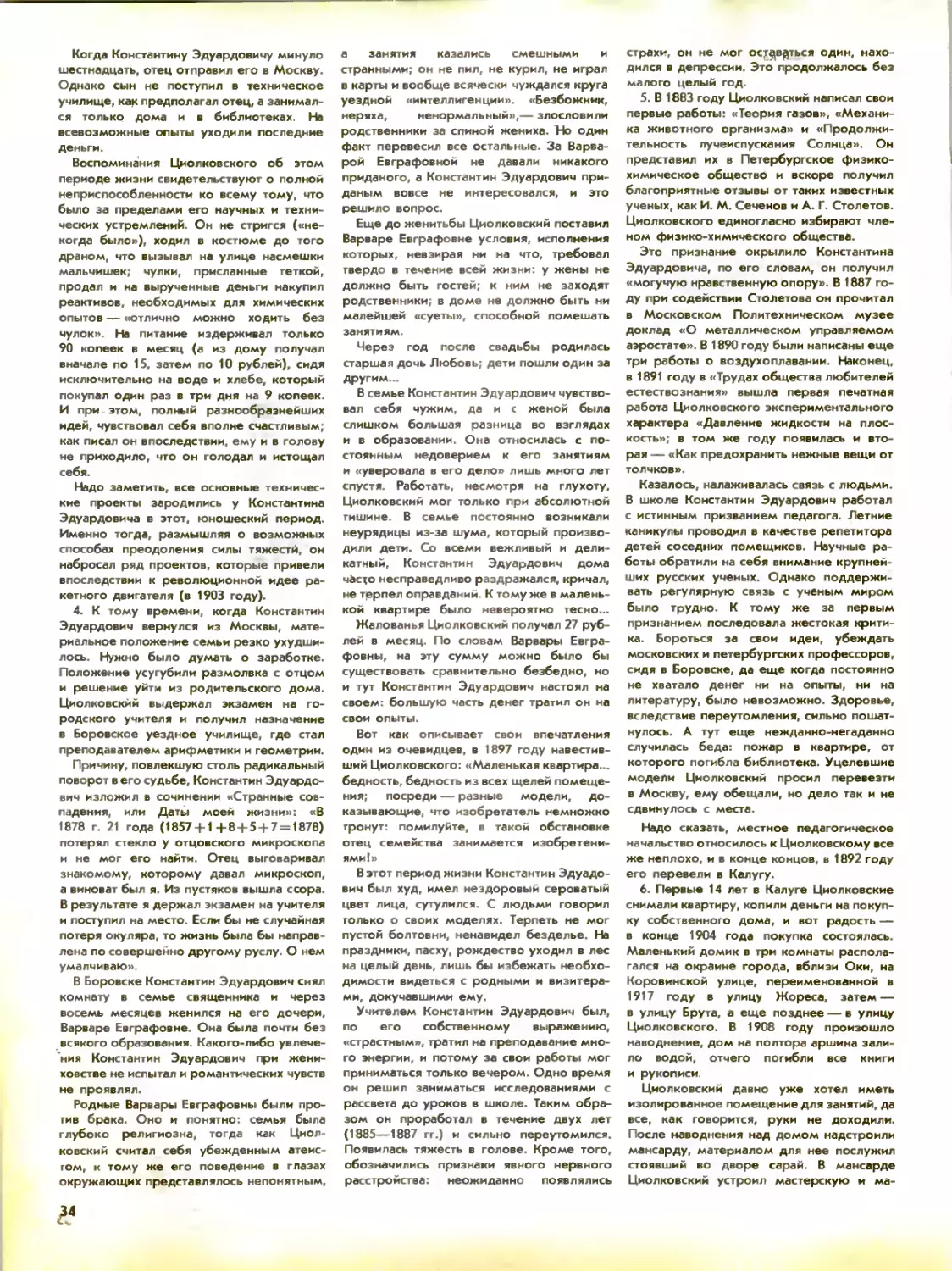

О. М. Степовая, О. Ю. Тверитина, ГЕРОИ И ЕРЕТИКИ НАУКИ

В. Л. Харазов. С. Блинков

Ведущий номера Циолковский: творец и личность Л. Циолковская 32

М. А. Ковальчук. Циолковский и религия 36

Художественный редактор С. И. Мартемьянова. ТЕОЛОГИЯ И НАУКА

Технический редактор А. Азимов

Ю. А. Викулова. В начале 17

Корректор Г. В. Зотова. МИФОЛОГИЯ НАРОДОВ МИРА

Зав. редакцией С. Алимарин, А. Барабашев

А. Л. Шумский «Путь воина» 40

Издательство «Знание» © Журнал ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ В. Мессинг О самом себе 51

«Наука и религия», 1988.

• ЗА РУБЕЖОМ

Г. Томас, М. Морган-Уитте Чтобы не настал Армагеддон 54

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Адрес редакции: А. Богданов

109004, Москва, Ж-4, Астрологический пир во время чумы 57

Ульяновская, 43, корп. 4. Телефоны: 297-02-51, 297-10-89. Содержание на английском языке 64

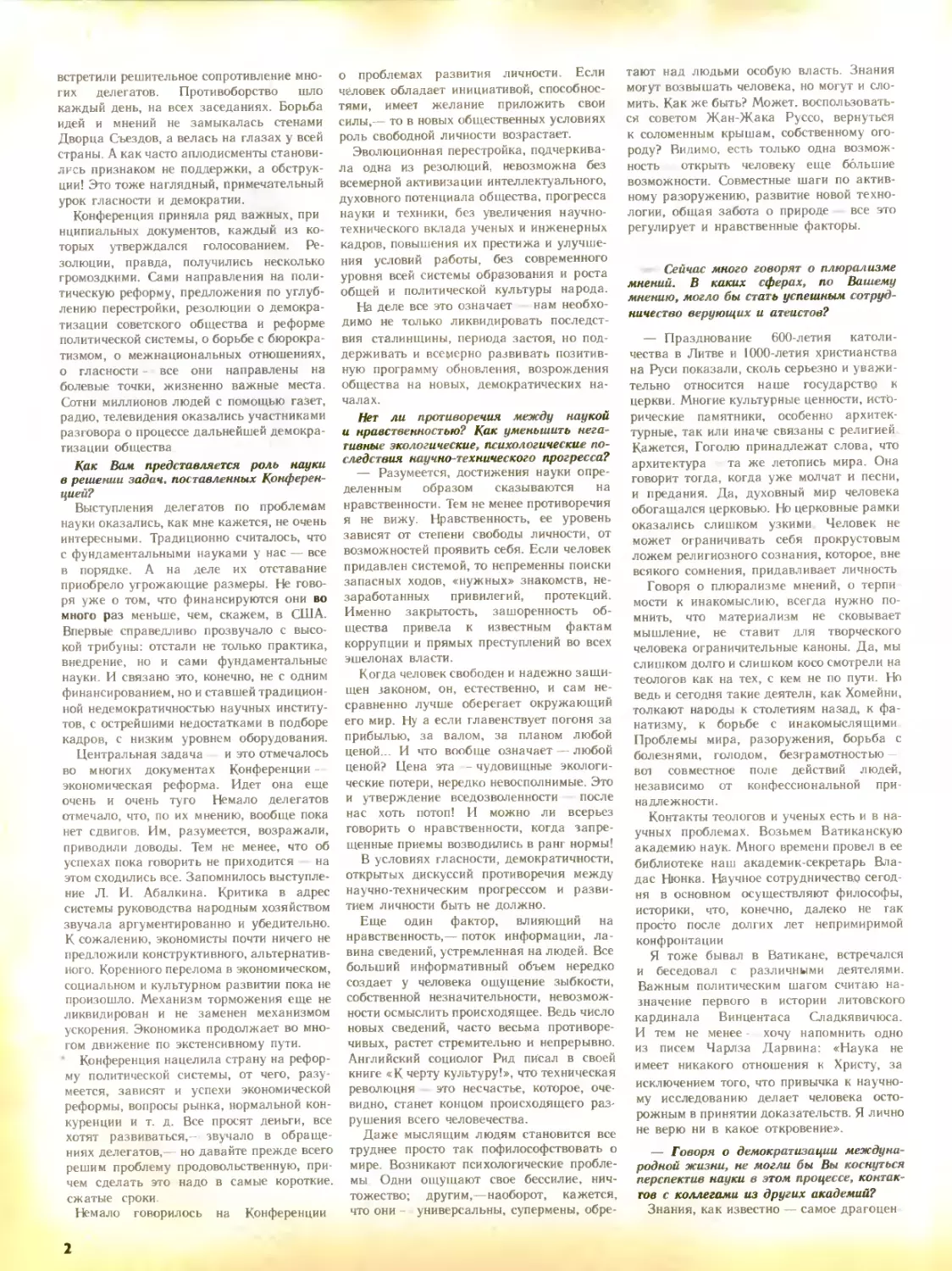

Завтра —

это

сегодня!

Президент Академии Наук Литовской

ССР, Герой Социалистического Труда

Юрае Каролевич ПОЖЕЛА принял

в Вильнюсе нашего специального кор-

ре( пондента Александра Романо-

ва и ответил на заданные вопросы.

— Чтобы оценить, осмыслить все содер-

жание поставленных Конференцией про-

блем, принятых ею документов, разумеется,

нужно время... И тем не менее, какие

важные выводы Вы могли бы сделать уже

сейчас?

— Прежде всего, новизна самой конфе-

ренции. И по форме, и по содержанию

Я был делегатом XXVII съезда. Путь,

пройденный партией от одного своего

форума до другого, огромен. Поразила

меня искренность дискуссий, развернув-

шихся накануне, сами выборы делегатов,

небывалый, особый, чрезвычайный интерес

к происходящему сегодня в стране. Самое

общее впечатление — очевидное наличие

противоборствующих направлений: горя-

чих, искренних сторонников быстрых и ре-

шительных перемен и тех, кто на словах не

отрицает необходимость перестройки, а на

деле не хочет ломки привычного, отлажен-

ного за многие десятилетия механизма

управления. Естественно, немало сторонни-

ков и половинчатых реформ, предлагающих

лишь немного «выпустить пар», кое-что

освежить, модернизировать. Уже и само

выдвижение делегатов показало, сколь

велико сопротивление свободным выборам

в пользу заранее согласованного назначе-

ния. Противники перестройки не уменьша-

ли активности во все дни работы Но

встретили решительное сопротивление мно-

гих делегатов. Противоборство шло

каждый день, на всех заседаниях. Борьба

идей и мнений не замыкалась стенами

Дворца Съездов, а велась на глазах у всей

страны. А как часто аплодисменты станови-

лись признаком не поддержки, а обструк-

ции! Это тоже наглядный, примечательный

урок гласности и демократии.

Конференция приняла ряд важных, при

нципиальных документов, каждый из ко-

торых утверждался голосованием. Ре-

золюции, правда, получились несколько

громоздкими. Сами направления на поли-

тическую реформу, предложения по углуб-

лению перестройки, резолюции о демокра-

тизации советского общества и реформе

политической системы, о борьбе с бюрокра-

тизмом, о межнациональных отношениях,

о гласности - все они направлены на

болевые точки, жизненно важные места.

Сотни миллионов людей с помощью газет,

радио, телевидения оказались участниками

разговора о процессе дальнейшей демокра-

тизации общества

Как Вам представляется роль науки

в решении задач, поставленных Конферен-

цией?

Выступления делегатов по проблемам

науки оказались, как мне кажется, не очень

интересными. Традиционно считалось, что

с фундаментальными науками у нас — все

в порядке. А на деле их отставание

приобрело угрожающие размеры. Не гово-

ря уже о том, что финансируются они во

много раз меньше, чем, скажем, в США.

Впервые справедливо прозвучало с высо-

кой трибуны: отстали не только практика,

внедрение, но и сами фундаментальные

науки. И связано это, конечно, не с одним

финансированием, но и ставшей традицион-

ной недемократичностью научных институ-

тов, с острейшими недостатками в подборе

кадров, с низким уровнем оборудования.

Центральная задача и это отмечалось

во многих документах Конференции -

экономическая реформа. Идет она еще

очень и очень туго Немало делегатов

отмечало, что, по их мнению, вообще пока

нет сдвигов. Им, разумеется, возражали,

приводили доводы. Тем не менее, что об

успехах пока говорить не приходится на

этом сходились все. Запомнилось выступле-

ние Л. И. Абалкина. Критика в адрес

системы руководства народным хозяйством

звучала аргументированно и убедительно.

К сожалению, экономисты почти ничего не

предложили конструктивного, альтернатив-

ного. Коренного перелома в экономическом,

социальном и культурном развитии пока не

произошло. Механизм торможения еще не

ликвидирован и не заменен механизмом

ускорения. Экономика продолжает во мно-

гом движение по экстенсивному пути.

Конференция нацелила страну на рефор-

му политической системы, от чего, разу-

меется, зависят и успехи экономической

реформы, вопросы рынка, нормальной кон-

куренции и т. д. Все просят деньги, все

хотят развиваться,- звучало в обраще-

ниях делегатов,— но давайте прежде всего

решим проблему продовольственную, при-

чем сделать это надо в самые короткие,

сжатые сроки

Немало говорилось на Конференции

о проблемах развития личности. Если

человек обладает инициативой, способнос-

тями, имеет желание приложить свои

силы,— то в новых общественных условиях

роль свободной личности возрастает.

Эволюционная перестройка, подчеркива-

ла одна из резолюций, невозможна без

всемерной активизации интеллектуального,

духовного потенциала общества, прогресса

науки и техники, без увеличения научно-

технического вклада ученых и инженерных

кадров, повышения их престижа и улучше-

ния условий работы, без современного

уровня всей системы образования и роста

общей и политической культуры народа.

На деле все это означает нам необхо-

димо не только ликвидировать последст-

вия сталинщины, периода застоя, но под-

держивать и всемерно развивать позитив-

ную программу обновления, возрождения

общества на новых, демократических на-

чалах.

Нет ли противоречия между наукой

и нравственностью? Как уменьшить нега-

тивные экологические, психологические по-

следствия научно-технического прогресса?

— Разумеется, достижения науки опре-

деленным образом сказываются на

нравственности. Тем не менее противоречия

я не вижу. Нравственность, ее уровень

зависят от степени свободы личности, от

возможностей проявить себя. Если человек

придавлен системой, то непременны поиски

запасных ходов, «нужных» знакомств, не-

заработанных привилегий, протекций.

Именно закрытость, зашоренность об-

щества привела к известным фактам

коррупции и прямых преступлений во всех

эшелонах власти.

Когда человек свободен и надежно защи-

щен законом, он, естественно, и сам не-

сравненно лучше оберегает окружающий

его мир. Ну а если главенствует погоня за

прибылью, за валом, за планом любой

ценой.. И что вообще означает — любой

ценой? Цена эта - чудовищные экологи-

ческие потери, нередко невосполнимые. Это

и утверждение вседозволенности после

нас хоть потоп! И можно ли всерьез

говорить о нравственности, когда запре-

щенные приемы возводились в ранг нормы!

В условиях гласности, демократичности,

открытых дискуссий противоречия между

научно-техническим прогрессом и разви-

тием личности быть не должно.

Еще один фактор, влияющий на

нравственность,— поток информации, ла-

вина сведений, устремленная на людей. Все

больший информативный объем нередко

создает у человека ощущение зыбкости,

собственной незначительности, невозмож-

ности осмыслить происходящее. Ведь число

новых сведений, часто весьма противоре-

чивых, растет стремительно и непрерывно.

Английский социолог Рид писал в своей

книге «К черту культуру!», что техническая

революция это несчастье, которое, оче-

видно, станет концом происходящего раз-

рушения всего человечества.

Даже мыслящим людям становится все

труднее просто так пофилософствовать о

мире. Возникают психологические пробле-

мы Одни ощущают свое бессилие, нич-

тожество; другим,—наоборот, кажется,

что они - универсальны, супермены, обре-

тают над людьми особую власть. Знания

могут возвышать человека, но могут и сло-

мить. Как же быть? Может, воспользовать-

ся советом Жан-Жака Руссо, вернуться

к соломенным крышам, собственному ого-

роду? Видимо, есть только одна возмож-

ность открыть человеку еще большие

возможности. Совместные шаги по актив-

ному разоружению, развитие новой техно-

логии, общая забота о природе все это

регулирует и нравственные факторы.

Сейчас много говорят о плюрализме

мнений. В каких сферах, по Вашему

мнению, могло бы стать успешным сотруд-

ничество верующих и атеистов?

— Празднование 600-летия католи-

чества в Литве и 1000-летия христианства

на Руси показали, сколь серьезно и уважи-

тельно относится наше государство к

церкви. Многие культурные ценности, исто-

рические памятники, особенно архитек-

турные, так или иначе связаны с религией

Кажется, Гоголю принадлежат слова, что

архитектура та же летопись мира. Она

говорит тогда, когда уже молчат и песни,

и предания. Да, духовный мир человека

обогащался церковью. Но церковные рамки

оказались слишком узкими Человек не

может ограничивать себя прокрустовым

ложем религиозного сознания, которое, вне

всякого сомнения, придавливает личность

Говоря о плюрализме мнений, о терпи

мости к инакомыслию, всегда нужно по-

мнить, что материализм не сковывает

мышление, не ставит для творческого

человека ограничительные каноны. Да, мы

слишком долго и слишком косо смотрели на

теологов как на тех, с кем не по пути. Но

ведь и сегодня такие деятели, как Хомейни,

толкают народы к столетиям назад, к фа-

натизму, к борьбе с инакомыслящими

Проблемы мира, разоружения, борьба с

болезнями, голодом, безграмотностью —

вот совместное поле действий людей,

независимо от конфессиональной при

надлежности.

Контакты теологов и ученых есть и в на-

учных проблемах. Возьмем Ватиканскую

академию наук. Много времени провел в ее

библиотеке наш академик-секретарь Вла-

дас Нюнка. Научное сотрудничество сегод

ня в основном осуществляют философы,

историки, что, конечно, далеко не гак

просто после долгих лет непримиримой

конфронтации

Я тоже бывал в Ватикане, встречался

и беседовал с различными деятелями.

Важным политическим шагом считаю на-

значение первого в истории литовского

кардинала Винцентаса Сладкявичюса.

И тем не менее - хочу напомнить одно

из писем Чарлза Дарвина: «Наука не

имеет никакого отношения к Христу, за

исключением того, что привычка к научно-

му исследованию делает человека осто-

рожным в принятии доказательств. Я лично

не верю ни в какое откровение».

— Говоря о демократизации междуна-

родной жизни, не могли бы Вы коснуться

перспектив науки в этом процессе, контак-

тов с коллегами из других академий?

Знания, как известно — самое драгоцен

2

ное, вечное, неуничтожимое богатство чело-

вечества. Их уровень на протяжении

цивилизации определял и уровень социаль-

ного, культурного развития. Деятельность

государственных и общественных деятелей,

престиж стран и народов оцениваются

в истории по уровню поддержки и развития

наук, по именам творческих людей -

создателей новых шаний. В этом плане

ученые, без ложной скромности, оглядыва-

ясь на любые времена, могут сказать: тяга

к искреннему, творческому, плодотворному

союзу была и есть всегда. Другое дело,

помехи, препоны, вмешательство полити-

Уроки

времени

Корреспондент журнала встретился

с первым секретарем Ждановского

РК КПСС г. Москвы Риммой Ва-

сильевной ЖУКОВОЙ.

— С каким чувством шли Вы в Крем-

левский Дворец съездов?

— С ощущением неординарности, зна-

чительности этого события. Оно появилось

раньше, уже после обсуждения Тезисов

XIX партконференции: такого обсужде-

ния, такого подъема общественной актив-

ности трудящихся я не припоминаю. Мы

получили свыше полутора тысяч предло-

жений. Когда систематизировали их, полу-

чилась характерная картина. Хотя для

нашего производственного района и ак-

туальны проблемы хозрасчета, вопросы

экономической реформы, но они не прева-

лировали над предложениями, относящи-

мися к сфере общественной, духовной

жизни, проблемам взаимоотношений че-

ловека и общества, личности и государства,

межнациональных отношений. Трудящиеся

активно высказывались за разделение

функций партийных и советских органов,

повышение роли различных общественных

институтов. Самым существенным итогом

обсуждения Тезисов я назвала бы пробуж-

дение общественного сознания, мысли

о жизненном кредо советского человека.

ков Мы очень надежно, дружески сотруд-

ничаем со всеми республиканскими акаде-

миями. Трудно даже перечислить коли-

чество контактов, совместных работ с на-

учными сотрудниками из Армении, Эсто-

нии, Азербайджана, Украины, Молдавии.

Если брать зарубежные контакты, то заслу-

живают внимание наши связи, скажем, с

учеными США по проблемам математики,

физики, электроники, вычислительной тех-

ники. Традиционно хорошие отношения

у нашей академии с коллегами из Англии,

Франции. Интересные совместные работы

ведем мы с Японией, откуда я только что

Можно говорить о политическом уроке,

связанном с подготовкой к XIX партконфе-

ренции. Это тот элемент состязательности,

который сопровождал все стадии выборов

делегатов. Из 70 выдвинутых кандидатов

к собранию партийно-хозяйственного акти-

ва района пришли 23 человека, из них на

конференцию выбрали 9 делегатов.

Надеюсь, что такая здоровая конкурен-

ция в выборной кампании этого года

поможет выявить тех, кто принесет с собой

новые подходы в решении задач пере-

стройки.

Были предложения, относящиеся к

сфере взаимоотношений церкви и госу-

дарства?

— Практически не было.

— Что в выступлениях делегатов пора-

довало Вас больше всего? Что разочаро-

вало?

— Меня порадовали выступления деле-

гатов-рабочих — своей смелостью, неор-

динарностью, обоснованностью и

конкретными предложениями по пози-

циям доклада Генерального секретаря

ЦК КПСС М. С. Горбачева. Вообще на

конференции ярко проявилось стремле-

ние привлечь внимание к типичным про-

блемам перестройки. У представителей

творческой интеллигенции это были про-

блемы гласности, у рабочих — советы

трудовых коллективов, нормативная база

хозрасчета, экономисты говорили о страте-

гии и огрехах развития экономики.

Запомнилось нетрафаретное ведение

конференции, обсуждение шести ре-

золюций и появление в ходе работы

седьмой — «О некоторых неотложных ме-

рах по практическому осуществлению

реформы политической системы страны.»

А что разочаровало7 По-прежнему не

меняется критика в адрес министерств,

которые сковывают углубление демокра-

тизации. Трудовые коллективы, которые

имеют сейчас Закон о государственном

предприятии, могут самостоятельно ре-

шать многие свои проблемы, в том числе

социальные, то есть участвовать в том, что

раньше делалось за коллектив, а минис-

терства с их жесткими нормами не хотят

выпускать их из своих рук.

Удивило то, что никто из советских ра-

ботников не выступил с конкретными

предложениями по реформе политичес-

кой системы, хотя в кулуарах эта тема

обсуждалась со знанием дела

Как работник районного масштаба,

вернулся. Японцы пытаются сейчас создать

новое поколение сверхбыстро-

действующих транзисторов, позволяющих

производить 100 миллиардов операций

в секунду. Задача трудная, но разрешимая

К слову сказать, наши новейшие транзис-

торы в республике, считаю, по некоторым

компонентам отвечают мировым стандар

там Лично я, еще с аспирантуры, зани-

маюсь так называемыми «горячими

электронами», температура которых несо-

поставимо выше самого кристалла. Эффект

«горячих электронов» используется ныне во

всех сверхбыстродействующих приборах

в каком общественном звене видите Вы

момент торможения перестройки?

— Если говорить откровенно, то он не

в одном, а в сцеплении двух звеньев —

низового и среднего. Очень многие зани-

мают еще выжидательную позицию, смот-

рят, что будет дальше. А среднее звено —

мастера, начальники цехов — еще не го-

товы к тому, чтобы воспринимать актив-

ность масс там, где она есть.

У определенной части рабочих сра-

батывает устойчивый психологический сте-

реотип, когда не спрашивают с себя, не

оценивают результат своей работы, а ки-

вают на руководителя. С себя спросить

сложнее, а когда этого нет, то страдает

дело, возникают негативные коллизии в

коллективе-

— А Вы меняетесь, Римма Васильевна?

— Стиль работы первого секретаря

райкома меняется в корне. Главное ору-

жие — убеждение. Сейчас многие ставят

вопросы остро, отстаивают свое мнение,

и к этому мнению нужно прислушиваться,

особенно если его поддерживают другие

Я опираюсь на поддержку своих еди-

номышленников в районе, ищу понимания

у членов бюро райкома партии — все они

люди опытные, авторитетные, прошедшие

большую жизненную, хозяйственную, пар-

тийную школу.

Выйду за пределы вашего вопроса.

Сейчас, как никогда, растет требователь-

ность людей к своим руководителям,

к партийным и советским работникам.

Отмечу такой факт: в последнее время

заметно уменьшилось число жалоб в рай-

ком и исполком района. Это следствие

увеличения гласности, откровенных бесед

с населением.

В районе 6 православных церквей,

Рогожская старообрядческая община, ка-

федральный Покровский собор старооб-

рядцев. Авторитет церковных организаций

растет. Что вы скажете об этом?

— Здесь свои закономерности. Нега-

тивные явления духовной жизни, связанная

с ней аполитичность стали причиной обра-

щения многих людей к тем нравственным

идеалам, которые они находят в религиоз-

ном учении. В церкви их и утешат и дадут

возможность общения, и наставят в даль-

нейшей жизни, воспитании детей и

т. д. Когда мы выступаем в роли ортодок-

сов, не замечая обстоятельств жизни

людей, не проявляя к ним добросердеч-

ности, соучастия в их судьбе — мы людей

теряем. Они ожесточаются, уходят от нас.

Запрещать? Но запреты в работе с челове-

3

ком не приносят добра. Нужна истинная,

не показная заинтересованность в его

жизни. Я ведь не случайно назвала низовое

звено, где буксует перестройка, хозрасчет.

Руководителей среднего звена не интере-

сует то, что выходит за производственные

рамки, что подчас определяет истинное

лицо рабочего или работницы.

Разбирали мы недавно персональное

дело: растрату общественных денег работ-

ницей одного из предприятий района.

Нужно наказывать? Нужно. Проступок оче-

виден. Но как он мог произойти? Что

знали о провинившейся ее руководители?

Как жилось ей с двумя детьми после

смерти мужа, имея на руках мать-пен-

сионерку? Побывали у нее дома? Руково-

дители только развели руками А ведь

случилось это на большом московском

предприятии, где трудится более 1000 че-

ловек, где есть женсовет, сове.' ветеранов,

профком, партком, цеховые организации.

Кругом люди — а женщина была одна со

своей непосильной жизненной ношей.

Разрыв естественных человеческих вза-

имоотношений в обществе — это и одино-

чество людей в коллективе, и одинокая

старость, и обездоленные дети, распад

семьи.

Вплотную к этому стоит проблема нам

необходимо обновлять, омолаживать кад-

ровый корпус партийных работников, ре-

зервы у нас есть, но нужно учить их работе

в новых условиях — демократии, гласнос-

ти, формировать у них чувство обострен-

ной личной ответственности, заинтересо-

ванности в людях.

В Ждановском районе, как и в других,

развернуты большие строительные работы.

Как обстоят дела с реставрацией памятни-

ков истории и культуры, культовых зданий?

— Формируется в районе заповедная

зона Заяузье, солидные средства и силы

вложены в реставрацию усадьбы Уса-

чевых-Найденовых, усадьбы Баташова, в

обновление церкви Всех святых на Кулиш-

ках. Старообрядческая церковь получила

сейчас для освоения почти 3000 квад-

ратных метров. Мы обратились с просьбой

к ее руководству — в одном из предос-

тавленных зданий организовать картинную

галерею из тех произведений живописи,

которыми она располагает.

Старообрядческая церковь оказывает

регулярную денежную помощь нашему

районному Дому ребенка. Есть сферы, где

наши интересы полностью совпадают.

— Чувствуете ли Вы присутствие в

районе журнала «Наука и религия»?

— Ив традиционных для нас формах

атеистической работы, и в подготовке ее

организаторов, проведении районных се-

минаров, совещаний. Ваш коллектив —

желанный гость на предприятиях, в биб-

лиотеках, надежный консультант в

сложных вопросах

— Ставится вопрос о переименовании

Ждановского района?

— Ставится Сейчас у нас работает

комиссия, которая этим занимается. К ис-

тории нужно относиться объективно, не-

льзя вырывать ее факты и анализировать

их только с позиции сегодняшнего дня.

В период гласности мы должны четко

знать, на основании чего принимаем реше-

ние. Поэтому райком партии, исполком

райсовета обратились за соответствующим

разъяснением в Институт марксизма-лени-

низма. Естественно, будет учтено и мнение

грудящихся района.

Что можно увидеть

в дыму?

g Недавно американский

журнал «Омни» опубликовал

щ любопытную информацию

СО Некая мисс Д. Холл, просмат-

2 ривая видеозапись трагиче-

ского старта «Челленджера»,

вдруг увидела в клубах дыма

к лик Иисуса Христа. На во-

щ прос, почему Христос явился

S именно в момент старта, она

5* ответила: «Это была попытка

щ вмешаться, предотвратить

катастрофу».

Специалист из «Комиссии

на лист бумаги и сложить ее

пополам в этом месте, то в

причудливой кляксе можно

разглядеть лица, фигуры зве-

рей и людей, все, что угодно...

Нечто похожее имело место

и в наших краях (вспомните

очерк В. Харазова «Чудеса в

Грушеве». Наука и религия,

№ 5, 6 за 1988 год).

Сотрудники редакции долго

всматривались в фотографию,

но так ничего и ие обнаружи-

ли. Снимок, тем не менее, пуб-

ликуем, возможно, у нас про-

сто не хватило воображения...

по научному объяснению па-

ранормальных явлений»

Р. Курц считает, что уви-

денное мисс Холл — всего

лишь игра воображения.

Курц напоминает о тесте Рор-

шаха - если капнуть чернила

По прочтении —

съесть!

Одна из английских фирм

приступила к выпуску «съе-

добных» рекламных проспек-

тов, имеющих вкус реклами-

руемых продуктов.

Съедобная реклама печата-

ется на рисовой бумаге, крас-

ки изготовляются на сахарной

основе, вкус доводится до

кондиции за счет ароматичес-

ких добавок.

Интересно, каким будет

следующий этап эволюции

пищевой полиграфии? Неуже-

ли вполне съедобная поварен-

ная книга?

«Пуна и происхож-

дение жизни

Загадка возникновения

жизни на Земле будет волно-

вать пытливые умы, наверно,

столько времени, сколько про-

существует сама жизнь. Мно-

гие вбпросы, связанные с этой

проблемой, остаются нере-

шенными. Одна из них — как

первые «носители» жизни уце-

лели в более чем неблагопри-

ятных условиях?

Дж. Пирсон из штата

Огайо, США, полагает, что

жизнь на Земле во многом

обязана магнитному полю, за-

щитившему первые организ-

мы от губительного косми-

ческого излучения. Но поче-

му у нашей планеты такое

сильное магнитное поле, в от-

личие, скажем, от Марса, Ве-

неры и некоторых других пла-

нет Солнечной Системы?

Возникновение магнитного

поля Пирсон связывает с Лу-

ной! Существует гипотеза, по

которой Луна была самосто-

ятельным небесным телом,

впоследствии «захваченным»

притяжением Земли. И вот

из-за приливных сил, текто-

нических сдвигов, глубоких

разломов и трещии ядро на-

шей планеты расплавилось,

жидкость начала циркулиро-

вать, циркуляция жидкости

породила магнитное поле,

поле защитило жизнь, жизнь

эволюционировала и в итоге

породила нас с вами,— дав

тем самым возможность озна-

комиться еще с одной гипо-

тезой о возникновении жиз-

ни...

Космическая стан-

ция из пустого бака

Специалисты из НАСА рас-

сматривают возможность ис-

пользования пустого топли-

вного бака «шаттла» в каче-

стве своеобразной космичес-

кой станции. После старта

корабля многоразового ис-

пользования, лятидесятимет-

ровая алюминиевая махина

топливного бака отстрелива-

ется, разрушается в плотных

слоях атмосферы и падает в

океан.

Подсчитано что при не-

больших дополнительных зат-

ратах топлива эту огромную

цистерну можно выводить на

орбиту. Емкость бака — свы-

ше 2000 кубических метров,

это в три раза больше орби-

тальной станции «скайлеб».

Выведенный на орбиту бак

предполагается оснастить

солнечными батареями, теле-

скопом, приборами.

4

ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ

О философской гипотезе Эвальда

Васильевича Ильенкова

СУДЬБЫ ВСЕЛЕННОЙ

В. БАРАШЕНКОВ,

доктор физико-

математических наук

Поражающие воображение выводы фи-

зиков о рождении Вселенной «из точки»,

а колоссальных масс ее вещества «из

чистого вакуума» разрушили представле-

ние о бесконечной и вечной Вселенной

и породили массу вопросов. Что было до ее

«рождения», во времена, «когда еще не

было времени»? Какова дальнейшая судьба

окружающего нас мира? Будет ли он

расширяться, постепенно рассеивая свое

вещество, превращаясь в бесконечное, хо-

лодное и пустое пространство, или его ждет

иная судьба? Какова роль мыслящего

существа в этой с трудом поддающейся

осознанию картине — ведь могущество ра-

зума уже сегодня становится фактором

космического масштаба, а что будет через

миллионы и Миллиарды лет?! Может, «кос-

мический разум» как раз и есть то, что

в конечном счете дирижирует мировыми

процессами?

Простая декларация философского поло-

жения о первичности материи и вторичнос-

ти сознания не может удовлетворить

пытливого человека, особенно сейчас, когда

создаются искусственные, неживые сис-

темы, все более полно воспроизводящие

свойства человеческого интеллекта, а гра-

ница, разделяющая «мыслящее» и

«немыслящее», становится все тоньше.

А что если мышление действительно неотде-

лимый от материи, органически присущий

ей атрибут, и проблема соотношения мате-

риального и духовного начал в судьбе

нашего мира, веками разделявшая филосо-

фов на два противоположных лагеря,

утратила смысл и стала похожей на

* См Э. В. Ильенков. Космология духа. № 8, 9.

сакраментальный вопрос о том. кто стар-

ше — яйцо или курица?

Как известно, философия изучает наибо-

лее общие закономерности мира и способы

его познания. Бесспорно, в конечном счете

они — следствие нашего опыта, результат

его теоретического осмысления, однако они

имеют настолько общий характер, что

далеко выходят за рамки физики, астроно-

мии, математики и всех других конкретных

наук. Как образно заметил английский

философ и логик Бертран Рассел, филосо-

фия — это как бы «ничейная земля» между

религией и конкретными науками. Вырас-

тая на их почве, она выдвигает свои

интересы в область все большей общности,

ио в отличие от религиозных догм ее

положения доступны экспериментальной

проверке.

Статья Э. В. Ильенкова — пример ф и-

лософской гипотезы. Она ут-

верждает, что если иметь в виду «мир

в целом», то материя и мышление — это

нечто единое, в котором обязательно при-

сутствуют обе эти стороны С помощью

мышления, представляющего, по мнению

Ильенкова, наивысшую форму взаимо-

действия материальных объектов, его аб-

солютный предел, природа воссоздает усло-

вия, периодически возвращающие ее к не-

которому исходному состоянию, так ска-

зать, бесконечно сама себя омолаживая.

Мировой процесс Э. В. Ильенков пред-

ставляет чем-то вроде безостановочно

вращающегося колеса — взрыв, порож-

дающий туманности и солнца, постепенное

истечение их энергии в пространство и усло-

жнение материальных форм до предельной,

мыслящей, которая осознает необходи-

мость и находит способ снова превратить

мир в огненную протоплазму. Вселенная

как легендарная птица Феникс, возрож-

дающаяся из пепла бесконечное число раз!

Первое, что обращает здесь на себя

внимание,— однообразность процесса. Не-

смотря на грандиозные космические

масштабы и пафос самопожертвования, ои

удивительно скучен - типичный пример

«дурной бесконечности» (так философы

называют ряд качественно не отличающих-

ся, а только бесконечно повторяющихся

событий), различие разве лишь в способах

самосожжения. А главное, нарисованная

Э В. Ильенковым картина по грандиоз-

ности и масштабам событий ни в какое

сравнение не идет с «диковинными» выво-

дами современной физики и космологии. Но

давайте по порядку.

Окружающий нас мир нельзя представ-

лять себе как бесконечное, неограниченно

простирающееся по всем направлениям

пространство, «пронзенное» не имеющей

конца и начала «стрелой времени» Мир

устроен гораздо сложнее. Теория относи-

тельности Эйнштейна и ее обобщения (в их

разработке важную роль сыграли советские

ученые) приводят к выводу о том, что окру-

жающий мир, который мы склонны воспри-

нимать как «всю Вселенную», возможно,

всего лишь один из бесчисленного множе-

ства миров, расширяющихся или сжимаю-

щихся в зависимости от их свойств и фазы

развития, ие зависящих друг от друга или

связанных узкими горловинами «черных

дыр» — ворот из одного мира в другой.

Почти 70 лет назад ленинградский физик

А. А. Фридман построил математическую

модель мира, который, возникнув в точке,

стремительно увеличивает свои размеры —

подобно раздувающемуся мыльному

пузырю, а через несколько лет амери-

канский астроном Э. Хаббл измерил ско-

рость «распухания» пространства. Из

наблюдений Хаббла и расчетов Фридмана

следовало, что расширение мира началось

15—20 миллиардов лет назад. Если масса

распределенного вокруг нас вещества неве-

лика, это расширение никогда не закончит-

ся, но если вещества в мире достаточно

много, то порождаемая им сила всемирного

тяготения постепенно замедлит, потом ос-

тановит «распухание», и процесс пойдет

5

в обратном направлении — Вселенная на-

чнет сжиматься и «схлопнется» в очень

малый, практически точечный объем Ника-

ких специальных усилий «космического

разума» для этого не потребуется — все

произойдет само собой.

Но и это еще не самое удивительное.

Расчеты физиков подсказывают, что в мик-

роскопически сжатом «пузыре» мира

свойства пространства и времени совсем не

таковы, к каким мы привыкли. Про-

странство и время распадаются там на

отдельные порции-кванты. Понятия «ле-

вое», «правое», «раньше», «позже» утрачи-

вают смысл. Более того, возникают новые,

дополнительные измерения, тогда как

привычные нам длина, ширина и высота

могут исчезнуть. С точки зрения наших

обыденных представлений, это будет выгля-

деть как стягивание мира в точку и его

переход «в никуда». Обратный процесс —

рождение «из ничего».

Современная квантовая механика и те-

ория относительности приводят к выводу

о том, что «вся Вселенная» — необычайно

сложная многомерная структура. И если

в какой-то области гравитационные силы

недостаточны для ее сжатия и вещество

растекается в расширяющемся про-

странстве, это вовсе ие означает гибели

Мира. Говорить о каком-то одном «направ-

лении» его развития просто неверно.

Тогда возникает вопрос о том, насколько

универсальны свойства материи, которые

мы называем «жизнь» и «мышление». Мы

не будем сейчас заниматься выяснением,

что следует называть живым и мыслящим,

хотя это тоже — чрезвычайно сложные

проблемы. Ограничимся интуитивным

представлением, как это делает Э. В. Иль-

енков.

Можно ли утверждать, что при всем

многообразии физических законов, реали-

зующихся в отдельных мирах, там непре-

менно должна возникать иерархия мате-

риальных форм, заканчивающаяся цветком

мышления? Особенно если учесть, что

свойства мнра (его пространство, время,

вакуум) таковы, что устойчивые атомарные

структуры невозможны? Едва ли... Во

всяком случае, у нас нет оснований для

таких утверждений. Природа слишком мно-

юобразна, чтобы всегда следовать одной

и той же схеме.

По мнению некоторых ученых (обосно-

ванию этой идеи много внимания уде-

лил известный советский астрофизик

И. С Шкловский), не исключено, что на-

ша Земля — единственный мыслящий

оазис Вселенной, ведь все попытки обнару-

жить присутствие разума или следов хотя

бы примитивной жизни (а таких попыток

в последние годы предпринималось нема-

ло) окончились неудачей, и это можно

считать прямым экспериментальным под-

тверждением гипотезы.

Действительно, в пользу идеи о мно-

жественности обитаемых миров и универ-

сальности мышления как свойства высо-

коорганизованной материи сегодня можно

привести лишь соображения общего харак-

тера о заурядности, принципиальной

невыделенности космического положения

Солнечной системы и нашей планеты, о том,

что подобных планет в Космосе должно

быть огромное количество. Но когда дело

касается решения фундаментальных про-

блем, общие соображения являются наибо-

лее весомыми.

Если сопоставить все «за» и «против»

гипотезы о множестве обитаемых миров, то

с методологической философской точки

зрения аргументы «за» выглядят более

убедительными.

Правда, есть вторая сторона проблемы:

в некоторых мирах, подобных, например,

нашему, жизнь и разум возникают доста-

точно часто, но затем в силу каких-то при-

чин погибают, не успев выйти за окрестно-

сти своей колыбели. Таких причин может

быть много: необратимое экологическое за-

грязнение среды на ранних этапах развития

цивилизации — раньше, чем будут созданы

«чистые» технологии, быстрое истощение

энергетических ресурсов. социальные

конфликты, неконтролируемые последствия

научных открытий и так далее. Ученые

серьезно занимались изучением подобных

отрицательных факторов и многие из них

пришли к выводу о том, что значительная

часть, а скорее всего даже большинство

космических цивилизаций действительно

погибают, прожив негколько сотен тысяч

лет. Поэтому факт «молчания» ближайше-

го к нам Космоса не является столь

удивительным, как это может показаться

с первого взгляда.

Итак, хотя далеко не все космические

миры пригодны для возникновения мысля-

щих форм материи, среди них должно быть

множество и таких, где должны возникать

жизнь и разум, хотя их формы могут быть

совсем не похожими на наши земные. Но

вот можно ли считать мышление атрибутом

материи, как это предлагает Э. В. Ильен-

ков? Атрибут — это органически присущее-

неотъемлемое свойство. Например, атрибу-

том материи является движение, котопое

в философии понимается очень общо — как

любое изменение. Не бывает материи без

движения, оно присуще всякой, самой

маленькой ее частичке. С ней всегда

связаны какие-то либо внешние, либо

Из обращения

Совета Министров

СССР к участникам

Поместного собора

Русской православ-

ной церкви

...Единство народа, граж-

дан вне зависимости от их

отношения к религии, явля-

ется важнейшим условием на-

шего продвижения к общест-

ву социальной справедливо-

сти. Все трудящиеся вместе

совершили Октябрьскую ре-

волюцию. сообща строят со-

циализм, героически отстаи-

вали его на фронтах Великой

Отечественной войны, самоот-

верженно трудились в тылу.

Мы с удовлетворением от-

мечаем, что между церковью

и государством существуют

нормальные отношения... Как

отметил Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС М. С. Горба-

чев, у нас общая история, од-

но Отечество и одно буду-

щее. .

ПАНОРАМА

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

1000-летие христианизации

Руси стало событием не толь-

ко внутрицерковной, но и в

общественной жизни. Нам

еще предстоит проанализи-

ровать широкий круг проб-

лем. высвеченных юбилеем.

ПОМЕСТНЫЙ

СОБОР

Главным событием празд-

нования 1000-летия Русской

православной церковью стал

Поместный собор. На нем

присутствовало 272 делегата

от 67 внутренних и 9 зарубеж-

ных епархий.

Среди деяний Поместного

собора — канонизация новых

святых и утверждение нового

устава управления Русской

православной церковью.

Участники собора заслушали

и обсудили доклады «Тыся-

челетие крещения Руси»,

«Жизнь и деятельность Рус-

ской православной церкви с

1971 по 1988 год», «Миро-

творческое служение Русской

православной церкви».

Участники Собора совер-

шили богослужение в память

о воинах, погибших при вы-

полнении патриотического

долга в Афганистане, пере-

числили в фонд помощи инва-

лидам и пострадавшим вои-

нам-интернационалистам 200

тысяч рублей.

из письма

Поместного собора

Генеральному

секретарю

ЦК КПСС Михаилу

Сергеевичу

Горбачеву

6

внутренние изменения. Иное дело, напри-

мер, электрический заряд — некоторые

частицы его имеют, а другие нет, хотя

в, целом он присущ веществу и с ним

связана вся молекулярно-атомная структу-

ра нашего мира. Заряд — свойство, но не

атрибут материи. В похожем отношении,

представляется, находятся материя и

мышление.

Можно утверждать, что мышление неот-

делимо от материи в целом, но этого

недостаточно, чтобы признать его ее атри-

бутом. Образно говоря, мыслящий дух —

это своеобразный интеллектуальный заряд

материи, определенное свойство некоторых

весьма специфических ее состояний.

Уточнения требует и положение о том,

что мышление — предельная форма движе-

ния и развития. Дело в том, что может быть

целая иерархия уровней мышления. Про-

стейшие формы интеллектуальной деятель-

ности — примитивная память, рефлек-

торные процессы — свойственны уже таким

простым существам, как амеба. По мере

усложнения организмов усложняется и их

интеллектуальная деятельность. Ее самая

совершенная известная нам форма - ра-

зум человека. Возможны ли дальнейшие

усложнения?

В отдельных аспектах — несомненно.

Например, компьютерные системы уже

сегодня обладают чудовищной скоростью

решения логических задач, способны удер-

живать в своей памяти, не искажая ни

одной буквы, содержание целой библиоте-

ки. Это — мощные «приставки» к нашему

разуму, усилители наших интеллекту-

альных способностей. Ну, а в целом —

возможен ли более высокий, «сверхчелове-

ческий» уровень мышления?

Поставим вопрос несколько иначе. Для

того чтобы понимать разделы физики,

описывающие первичную «протоплазму»

в окрестностях «начала мира», нужно знать

теории кварков и супергравитации. Чтобы

разбираться в этих науках, необходимо

владеть общей теорией относительности

и квантовой механикой, а они, в свою

очередь, основаны на теории электромагне-

тизма, ньютоновской механике,'сложней-

ших разделах математики. В связи с этим

американский фнзик-теоретик Н. Винер,

всю жизнь имевший дело с самыми

абстрактными разделами естествознания,

одним из первых поставил вопрос о грани-

цах нашего разума: существуют ли в беско-

нечно многообразной природе проблемы,

понятия и образы, которые наш мозг,

представляющий собой всего лишь конеч-

ную, ограниченную материальную систему,

просто не в состоянии осознать?

Возможно, для овладения наукой буду-

щего достаточно будет дополнить мозг

сложными многоуровневыми компьютер-

ными «усилителями», или же человечество

предпочтет путь биологическбго усовер-

шенствования мозга. Как бы то ни бы-

ло, весьма опрометчиво утверждать,

что мозг и, соответственно, мышление

современного земного человека — «аб-

солютный предел». Если же эту характерис-

тику относить к «мышлению вообще»,

к мышлению как некоторому феномену,

безотносительно к его форме и субстан-

ционному носителю, она становится бессо-

держательной декларацией.

Не зря говорят, что человек — это целая

вселенная. Наука по сути дела еще только

приступила к изучению ее глубинных зако-

нов. Моделирование умственной деятель-

ности заставляет постепенно осознавать,

что способностью к мышлению природа, по-

видимому, наделила не только нас. Воз-

можно, мы всего лишь звено длинной цепи

качественно различных форм разума.

Человеческий разум становится важным

космическим фактором. Займется ли чело-

век перестройкой звездных систем и галак-

тик, будет ли путешествовать в другие

вселенные, а, может, предпочтет создавать

удобные для себя новые миры — иной

размерности, с другими физическими

свойствами? Вот только взрывать Вселен-

ную ему не придется. Во-первых, незачем,

а во-вторых, едва ли человек будущего

станет вести себя в Кбсмосе подобно

дикарю, сжигающему леса, чтобы освобо-

дить место для пашни. Слишком примитив-

но, да и вовсе не обязательно ломиться

сквозь пространство и время напрямую —

как танк сквозь ельник. Наверное, разум

изобретет что-нибудь более совершенное.

Сегодня эти вопросы обсуждают пока лишь

писатели-фантасты, выдумывающие про-

странственно-временные «проколы», соеди-

няющие гибнущие и юные миры, «вневре-

менные перемещения» и тому подобное...

Я во многом не разделяю точки зрения

Э В Ильенкова. Тем не менее публика-

цию статьи покойного Эвальда Васильеви-

ча я считаю вполне оправданной. Далекие

экскурсы к основам мироздания никогда не

бывают бесспорными и однозначными. Мы

привыкли многое брать на веру, не за-

думываясь и не задавая себе вопрос:

«Почему именно так?» А убежденность,

глубокое понимание проблемы достигаются

лишь при сопоставлении разных точек

зрения, особенно когда речь идет о фунда-

ментальных мировоззренческих вопросах.

Научное знание тем и отличается от

религии, что, допуская дискуссии, споры,

ставит вопросы проверки и обоснования.

Празднование 1000-летия

крещения Руси мы, право-

славные христиане, восприни-

маем не только как побужде-

ние к оценке пройденного

Церковью пути, но и как

время, благоприятное для

осмысления задач, стоящих

ныне перед нашим Государст-

вом, Церковью, перед каж-

дым из нас.

Мы сознаем, что эти задачи

обусловлены процессом ре-

шительной всесторонней пере-

стройки жизни нашего об-

щества, стремлением осу-

ществить в новых условиях

идеи, провозглашенные Вели-

кой Октябрьской социали-

стической революцией...

ГОВОРЯТ

гости

«Мы присутствуем на пре-

красном празднике поистине

пронветаюшей Русской пра-

вославной церкви. Это —

радостное торжество всех

христиан на земле, и поэтому

без преувеличения весь мир

принимает в нем участие...»

Архиепископ Кипрский

Хризостом

Продолжение на с. 15

зале Большого театра Союза ССР.

7

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Уважаемая редакция!

Недавно у своих знакомых я смотрел видеофильм о Нострада-

мусе. Не зная языка, я многого не понял: то ли он на самом деле

предсказал все на свете, вплоть до убийства братьев Кеннеди, то ли

был обыкновенным мошенником? Вроде бы предсказал вторую

мировую войну, чуть ли не назвав Гитлера по имени. И это сотни

лет назад! Правда ли это? И вообще, кто такой Нострадамус?

Н. ТРОПИН, Саратов.

Э. БЕРЗИН

нося®< сади эс

то всего лишь латинская фор-

J ма фамилии Мишеля де Нотр

Дама. Он родился 23 декабря

Y 1503 года в маленьком горо-

де Сен-Реми на юге Франции

в семье нотариуса. Дед Ми-

шеля по матери, Жан де Сен-Реми, был

известным врачом. В течение многих лет

он служил лейб-медиком одного из круп-

нейших феодалов Франции Рене Доброго,

герцога Анжуйского и Лотарингского, гра-

фа Прованского и Пьемонтского, носивше-

го также титулы короля Неаполитанского,

Сицилийского и Иерусалимского. Дед по

отцу, Пьер де Нотр Дам, тоже преуспел на

медицинском поприще, был лейб-меди-

ком сына Рене Доброго, Жана. А после

смерти последнего (не от плохого лече-

ния — герцога отравили шпионы короля

Арагона) перешел на службу к отцу убито-

го, Рене Доброму. Наличие двух врачей на

одном посту не привело, как это часто

бывает, к соперничеству. Напротив, они

крепко сдружились, а после смерти Рене

Доброго решили поселиться в одном

городе и впоследствии поженить своих

детей

Так и вышло. Мишель вырос в большой

дружной семье. Дед Жан учил его началам

математики, латыни, греческому, древ-

нееврейскому языкам. Он же познакомил

его с основами астрологии, науки, к кото-

рой в то время относились вполне серьез-

но. После смерти Жана домашним образо-

ванием Мишеля продолжал заниматься

дед Пьер. А затем родители послали его

учиться в Авиньон.

В 1522 году, закончив обучение в

Авиньоне, 19-летний Мишель поступает

в университет Монпелье, один из наиболее

знаменитых медицинских центров Европы.

В 1525 году получает степень бакалавра

и право на самостоятельную медицинскую

практику

В том году Южную Францию поразила

эпидемия чумы. Первое испытание на

посту врача Мишель выдержал. Он не

только проявил незаурядную смелость,

исполняя свой долг, но уже тогда стал

выделяться среди прочих врачей примене-

нием неортодоксальных средств лечения.

Вместо традиционных, освященных веками

медицинской практики кровопусканий и

клистиров по любому поводу он обращает-

ся к средствам народной медицины,

прежде всего — лекарственным травам.

Странствующий лекарь Нострадамус по-

льзует больных в Провансе, посещает

лекции знаменитых алхимиков в Нарбонне

(в те времена алхимики, как правило,

занимались медициной, а медики — алхи-

мией), его встречали в Каркассоне, в Тулу-

зе, а в Бордо его занесло как раз в тот

момент, когда там свирепствовала чума.

В городе своей юности — Авиньоне — он

работает в папской библиотеке над труда-

ми по магии и оккультным наукам, и в то

же время продолжает углублять свои

познания в фармацевтике.

Но< градамус возвращается в Монпелье

для защиты докторской диссертации. Эта

процедура состояла из длинной серии

экзаменов. Финал — публичный диспут со-

искателя с профессорами. Нострадамус

отстаивал пользу своих неортодоксальных

лекарств, которые он четыре года приме-

нял на практике. После защиты новоиспе-

ченному 26-летнему доктору были по

традиции вручены докторская шапочка,

золотое кольцо и книга Гиппократа.

История любит шутить — почти в это же

время в Монпелье степень доктора полу-

чил один из величаиших гениев Возрожде-

ния — Франсуа Рабле — острослов, бого-

хульник и беспощадный насмешник над

суевериями. Пересекались ли когда-либо

их пути — неизвестно..

Доктору Но< градамусу было предостав-

лено место на факультете. Но он пробыл

здесь всего год с небольшим — очевидно,

его взгляды на медицину уж очень расхо-

дились с канонами.

В 1532 году Нострадамус снова в пути.

Два года он странствует по югу Франции,

слава его как врача растет. В 1534 году

он получает письмо-приглашение от

выдающегося гуманиста Жюля Сезара

Скалигера (уступавшего в то время из-

вестностью только Эразму Роттердамско-

му) и переезжает в город Ажан. Здесь он

женился, у него родились сын и дочь. Но

три года спустя эпидемия неизвестной

болезни унесла жену и детей Врач,

спасший столько жизней, не мог спасти

своих близких — авторитет Нострадамуса

у пациентов стал стремительно падать...

Беда не приходит одна: разрыв со Скалиге-

ром, а в 1538 году последовал вызов

к инквизитору Тулузы — держать ответ за

вольнодумные речи.

Наш доктор предпочел уклониться,

покинув Ажан, а затем и Францию. Шесть

лет он странствует по Лотарингии, Нидер

ландам и Италии.

Только в 1544 году он возвращается

в Марсель. В этом же году там вспыхивает

чума. Два года спустя его приглашают в

столицу Прованса город Экс, где эпидемия

приняла ужасающие размеры. Местные

власти и аристократия бежали из города,

лавки закрыты, улицы поросли сорной

травой. Паника в Эксе достигла такого

размаха, что, по свидетельству, очевидца,

«люди заворачивались в две простыни

и устраивали себе похороны при жизни

(неслыханная вещь!)».

Нострадамус прибыл в город 1 мая

1546 года и сразу принялся за работу. Он

применял составленные им самим

пилюли. «Все, кто пользовались ими,—

писал он впоследствии,— спаслись, и на-

оборот». За эту работу парламент Прован-

са наградил его пожизненной пенсией.

В 1547 году Нострадамус обосновался

в маленьком провинциальном городке

Салоне. Дом Нострадамуса в Салоне, на

улице, носящей ныне имя его, сохранился

до сих пор. Здесь он вторично женился

и почти безвыездно прожил до самой

смерти...

изнь Нострадамуса в Са-

лоне протекала разме-

ренно. Он занимается

медицинской практикой,

интересуется многим,

например мелиорацией

Но чем дальше, тем больше посвящает

он свое время оккультным наукам. Ностра-

дамус уже немолод, а предсказание

будущего в то время было делом

хлебным. Каждый уважающий себя король

или крупный феодал имел придворного

астролога. Впрочем, не только короли, но

дворяне и буржуа также интересовались

астрологией. Большими тиражами ежегод-

но выходили десятки альманахов.

В 1550 году Нострадамус выпустил первый

такой альманах с предсказаниями на

каждый месяц и продолжал их выпускать

ежегодно до конца жизни. Особенной

славы и доходов они ему, видимо, не

принесли. До нас дошел только один такой

ежегодник (за 1559 год), в котором

8

/ n i

довольно много банальных предсказаний

о голоде, эпидемиях, наводнениях... ниче-

го «конкретно-исторического».

Но в 1555 году Нострадамус публикует

первую часть так называемых «Столетий»

В полном виде книга состояла из 10 глав —

«столетий», в каждое из которых (кроме

седьмого)' входило 100 четверостиший-

предсказаний. Впрочем, сами главы не

совпадали со столетиями человеческой

истории, а в изложении сюжетов не было

никакого хронологического порядка.

В предисловии Нострадамус писал: «До-

1 V// столетие по какой-то причине осталось

неполным — всего в нем 42 четверостишия.

9

лгое время я делал многие предсказания,

далеко вперед событий, которые с тех пор

произошли в указанных мной местностях.

Все это мне удалось совершить благодаря

Божьей силе, вдохновившей меня... Одна-

ко из-за возможности вреда и для на-

стоящего, и, в особенности, для будущего,

я предпочитал молчать и воздерживался

от записи этих предсказаний. Ибо царства,

секты и религии претерпят огромные

изменения, станут диаметрально противо-

положными нынешним. И это так мало

соответствует тому, что хотели бы

услышать главы царств, сект, религий

и вер. И поэтому они осудили бы то, что

узнают будущие столетия, и то, . что

окажется правдой. А, как сказал Спаси-

тель, «Не давайте святыни псам и не

бросайте жемчуга вашего пред свиньями,

чтобы не попрали они его ногами своими и,

обратившись, не растерзали вас» (От

Матфея VII, 6). Эта причина удерживала

мой язык от речи на людях, а перо от

бумаги. Но позже, имея в виду пришествие

простонародья (commun avenement), я ре-

шил в темных и загадочных выражениях

все же рассказать о будущих переменах

человечества, особенно наиболее близких,

тех, что я предвижу, пользуясь такой

манерой, которая не потрясет их хрупкие

чувства. Все должно быть написано в ту-

манной форме, прежде всего пророчес-

кое... Я составил книги пророчеств, каждая

из которых состоит из ста астрономических

катренов, или пророчеств. Это вечные

пророчества, ибо они простираются от

наших дней до 3797 года».

Заявка на исчерпывающую картину

будущей истории, таким образом, была

нешуточной. Впрочем, предсказания

Нострадамуса не простираются до

XXXVIII века. На 942 катрена (четверости-

шия) он дает только 12 абсолютных дат (от

1580 до 1999) и еще полтора десятка

относительных (которые можно вычислить

по сочетанию созвездий на небе; Эти

относительные датировки также, как пра-

вило, не заходят в III тысячелетие.

В принципе основная масса предсказаний

уже должна была бы сбыться.

Но поскольку они изложены, как и обе-

щано Нострадамусом, «в темных и зага-

дочных выражениях», спор о том, осу-

ществилось ли в полной мере хотя бы одно

из них (не говоря уже о подавляющем

большинстве) идет веками не утихая.

момент своего появления

«столетия» не произвели

на современников большо-

го впечатления. Никто, в

частности, не обратил вни-

мания на 35 катрен I столе-

тия

«Молодой лев одолеет старого

На поле битвы в одиночной дуэли.

Он выколет ему глаза в золотой

клетке.

Два флота (или два перелома —

Э. Б.). — одно,

потом умрет жестокой смертью».

Менее всего это предсказание взволно-

вало короля Франции Генриха II. Ему

и в голову не пришло, что оно грозит ему

гибелью, что, впрочем, неудивительно,

учитывая туманный (и совершенно ти-

пичный для Нострадамуса) стиль предска-

зания.

Правда, король, побуждаемый своей

женой Екатериной Медичи, обожавшей

астрологию и магию, пригласил его летом

1556 года в Париж. Нострадамус приехал,

беседовал с королем и королевой и полу-

чил от них в награду 130 экю. Путешествие

явно оказалось убыточным, так как одна

дорога до Парижа обошлась астрологу

в 100 экю. Пришлось занять на обратную

дорогу у парижского купца Жана Мореля.

Задерживаться в Париже Нострадамус не

стал еще и потому, что одна «добрая

Женщина» предупредила, что им заинтере-

совалось парижское правосудие. Астроло-

гия (несмотря на покровительство сильных

мира сего) всегда была у церкви на

подозрении.

Вернувшись в Салон, Нострадамус во-

зобновил работу над «Столетиями» и в

1558 году издал вторую их часть, в которой

он поместил послание к Генриху,

раскрывающее «методику» предсказа-

тельной работы. «Мои ночные пророчес-

кие расчеты,— пишет он,— построены

скорее на натуральном инстинкте, в сопро-

вождении поэтического исступления, чем

по строгим правилам поэзии. Большинство

из них составлено и согласовано с астроно-

мическими вычислениями, соответственно

годам, месяцам и неделям областей и

стран и большинства городов всей Европы,

включая Африку и часть Азии... Хотя мои

расчеты могут не оказаться правильными

для всех народов, они, однако, опреде-

лены небесными движениями в сочетании

с вдохновением, унаследованным мной от

моих предков, которое находит на меня

в определенные часы... Это так, как будто

глядишь в горящее зеркало с затуманен-

ной поверхностью и видишь великие

события, удивительные и бедственные...»

Вторая часть «Столетий» тоже осталась

без внимания. Генрих II не реагировал на

послание. Новое предприятие Нострада-

муса, казалось, было обречено на неуспех,

как и его альманахи. Тем не менее год

спустя «Столетия» внезапно стали, говоря

современным языком, бестселлером. Что

же произошло?

В программу праздничных торжеств

в честь свадьбы дочери Генриха 11 Елиза-

веты с испанским королем Филиппом 11

был включен начинавший уже выходить из

моды рыцарский турнир. Эти состязания

считались вполне безопасными, и когда на

третий день турнира (1 июля) на поле

выехал сам Генрих II, никто не полагал, что

священная особа монарха подвергнется

какой-либо опасности.

Генрих II и его соперник, капитан

шотландской гвардии граф Габриэль

Монтгомери, помчались друг на друга

и «преломили копья», то есть каждый

нанес противнику такой удар, что копье

в его руках сломалось, но противник не

был выбит из седла. Затем они разъеха-

лись в разные стороны, взяли новые копья,

и все повторилось сначала. То же произош-

ло и в третий раз, но теперь соперники

стали разворачивать коней в непос-

редственной близости друг от друга,

а Монтгомери еще сжимал в руке обломок

копья. Одно неудачное движение — и

острый отщеп вонзился в прорезь на

шлеме Генриха II, пронзил королю глаз

и проник в мозг. 10 дней спустя Генрих II

умер.

Внезапная нелепая смерть еще не старо-

го, полного сил короля настолько поразила

окружающих, что поиски какого-либо зна-

мения, предвещавшего это событие, были

вполне естественными и в духе времени

Тут-то и подвернулась книга Нострада-

муса с предсказанием о дуэли и выкалыва-

нии глаз. С этого момента интерес к пред-

сказаниям врача из Салона стремительно

растет, и скоро его катрены (четверости-

шия) становятся не только предметом

пересудов придворных и горожан, но и те-

мой политических донесений послов,

аккредитованных при французском дворе.

17 ноября 1560 года новый король

Франциск II, болезненный юноша не-

полных 18 лет, заболел лихорадкой, а уже

20 ноября венецианский посол Микель

Суриано доносил дожу: «Все придворные

вспоминают 39-й катрен Х-го «столетия»

Нострадамуса и обсуждают его втихомол-

ку». Этот катрен гласил:

«Первый сын, вдова, несчастливый

брак.

Без детей два острова в раздоре:

До восемнадцати, в незрелом возрасте,

А другой вступит в брак еще моложе».

Комментаторы более позднего времени

извлекли из этого катрена бездну инфор-

мации Франциск II (1559—1560) был

первым сыном Генриха II. Его жена,

шотландская королева Мария Стюарт,

прожила с ним менее двух лет, и в этом

плане их брак можно считать не-

счастливым. Детей у них не было. Относи-

тельно двух островов в раздоре вспомни-

ли, когда Мария Стюарт вступила в борьбу

с английской королевой Елизаветой I. Хотя

всем известно, что Англия и Шотландия

находятся на одном острове, это предска-

зание почему-то производило особенно

сильное впечатление. Строчки «А другой

вступит в брак еще моложе» относили ко

второму сыну Генриха II королю Карлу IX

(1560—1574). Правда, он женился на При-

нцессе Елизавете Австрийской только

в двадцатилетнем возрасте. Но коммента-

торы обходят эту трудность, указывая, что

обручился-то он с нею в возрасте одиннад-

цати лет.

Но все эти толкования пока

еще в будущем. В конце

же 1560 года внимание

современников было со-

средоточено на смертель-

ной болезни Франциска II.

3 декабря тосканский посол Никколо

Торнабуони писал герцогу Косимо Меди-

чи: «Здоровье короля очень неопределен-

ное, и Нострадамус в своих предсказаниях

на этот месяц говорит, что королевский

дом потеряет двух молодых членов от

непредвиденной болезни». Альманах

Нострадамуса за 1560 год до нас не дошел,

и мы не знаем, в каких выражениях было

сделано это предсказание, скорее всего,

в самых туманных, как это обычно в до-

шедших до нас его книгах. Но Франциск 11

действительно умер 5 декабря, и в том же

месяце умер юный граф Рош-сюр-Йон,

отпрыск самой младшей ветьи коро-

левского дома. Этот факт вызвал новые

отклики в дипломатической переписке.

Испанский посол Шатоннэ, такой же

10

твердокаменный католик, как и его мо-

нарх, оценивал в этот момент пророчес-

кую деятельность Нострадамуса без всяко-

го юмора. В своем донесении Филиппу 11

он сообщал:

«Было замечено, что в один месяц

умерли первый и последний члены коро-

левского дома. Эти катастрофы потрясли

двор вместе с предсказанием Нострадаму-

са, которого лучше было бы наказать, чем

позволять публиковать свои пророчества,

которые ведут к распространению суеве-

рий».

Суриано, посол родственника Екате-

рины, флорентийского правителя Косимо

Медичи, естественно, занимал противопо-

ложную позицию.

«Имеется другое предсказание,— писал

он в мае 1561 года,— широко распростра-

ненное во Франции, исходящее от этого

знаменитого и божественного астролога

по имени Нострадамус, и которое угро-

жает трем братьям, говоря, что королева-

мать увидит их всех королями». Иначе

говоря, что они умрут без потомства.

Собственно говоря, это предсказание не

сбылось, так как из трех оставшихся после

смерти Франциска II сыновей Екатерины

Медичи королями стали только двое,

а третий умер, не дождавшись своей

очереди на трон. Но позднейшие коммен-

таторы обошли это препятствие, решив,

что Нострадамус предсказал им три ко-

роны, а Генрих III был королем дважды

(в Польше и во Франции).

В 1561 году популярность Нострадамуса

начала приносить реальные плоды. В де-

кабре его пригласили ко двору герцога

Савойского в Ниццу для составления го-

роскопа наследнику Карла-Эммануила.

Нострадамус галантно предсказал ново-

рожденному карьеру великого полковод-

ца — и промахнулся!

Известность Нострадамуса достигла сво-

его пика в октябре 1564 года. В Салон

прибыл 14-летний король Карл IX, в сопро-

вождении матери-регентши Екатерины

Медичи и огромной свиты. Донесение

испанского посла Франциско де Алава об

этой встрече вызвало немалый переполох

при дворе Филиппа II. «Нострадамус на

приеме объявил королеве Екатерине и

Карлу IX, что тот женится на королеве

Елизавете Английской»,— писал он. Такой

брак повлек бы за собой антииспанский

союз Франции и Англии.

Но это предсказание так и не исполни-

лось. Такова, по-видимому, судьба всех

ясных и четких предсказаний Нострадаму-

са. Испанский посол об этом, однако, не

знал и продолжал писать о прорицателе из

Салона с большим раздражением.

«Чтобы Ваше Величество могло убедить-

ся, насколько легковерны здесь люди,—

сообщал он в следующем донесении

Филиппу II,— я скажу, что королева (Ека-

терина Медичи. — Э. Б.), когда она проез-

жала через город, где жил Нострадамус,

призвала его к себе и подарила ему

200 крон. Она велела ему составить

гороскоп короля и королевы. И, так как он

самый дипломатичный человек в мире

и никогда не говорит того, что может кого-

нибудь огорчить, он решил в этих двух

гороскопах польстить королю и королеве,

да так, что они приказали ему следовать за

их двором, обращаясь с ним по-коро-

левски, пока они не разделились и не

расстались с ним в Арле. Королева сказала

мне сегодня в ответ на мои слова, что

я надеюсь, большое благо выйдет из

будущей встречи (с ее дочерью Елизаве-

той, королевой испанской. — Э. Б.),— «Вы

знаете,— сказала она,— Нострадамус ут-

верждает, что в 1566 г. во всем мире

наступит всеобщий мир и Франция будет

мирной и ее положение укрепится». И,

говоря это, она имела такой уверенный

вид, как будто цитировала (евангелие от)

Св. Иоанна или Св. Луки».

И это предсказание Нострадамуса, увы,

оказалось более чем далеким от действи-

тельности. В 1566 году религиозные войны,

раздирающие Францию, отнюдь не кончи-

лись. Они продолжались еще три десяти-

летия. Да и мир во всем мире остался

делом неопределенно далекого будущего.

Ко времени визита королевского двора

в Салон (18 октября 1566 года.) относят

еще одно предсказание Нострадамуса,

которое в точности сбылось, несмотря на

крайне малую вероятность его осу-

ществления.

Вместе с Карлом IX и Екатериной

Медичи в Салон прибыл малолетний Ген-

рих Бурбон, король Наваррский, дальний

родственник правящей династии Валуа.

Говорят, что Нострадамус проявил боль-

шой интерес к этому ребенку. «Он

попросил воспитателя (Генриха Наваррско-

го) показать ему юного принца. На

следующее утро, во время церемонии

одевания, когда принц стоял голый,

Нострадамуса ввели в комнату, и, пока

принцу подали рубаху, он долго смотрел

на него, а затем сказал, что (он (принц)

получит все наследство и, «Если Бог явит

вам (воспитателю. — Э. Б.) милость, и вы

доживете до тех пор, вашим хозяином

будет король Франции и Наварры». То, что

казалось невероятным тогда, случидось

в наши дни. Это пророчество король с тех

пор не раз пересказывал, даже королеве,

добавляя шутливо, что ему долго не

давали рубашку, чтобы Нострадамус мог

его не спеша рассмотреть, и он (Генрих)

даже испугался, что они собираются его

выпороть».

Шансы Генриха Наваррского пережить

трех здравствовавших в 1564 году сыновей

Екатерины Медичи и их потенциальное

потомство действительно были ничтожны.

И если бы это предсказание было зафикси-

ровано в документах того времени (ска-

жем, в донесениях послов) или в любых

рукописных или печатных мемуарах, соз-

данных до восшествия Генриха Наваррско-

го на трон Франции, этот факт мог бы

сильно подкрепить репутацию Нострада-

муса — пророка. Но, увы, даже в подроб-

нейшем описании визита королевского

двора в Салон, составленном сыном

Нострадамуса Цезарем де Нотр Дамом, об

этом эпизоде нет ни слова. А ведь Цезарь

писал свои воспЬминания в годы правления

Генриха IV, когда более чем уместно было

бы вспомнить славное предсказание. Увы

и еще раз увы) — рассказ, приведенный

выше, был впервые опубликован в 1718 ГО-

ДУ-

После посещения Салона королевским

двором Нострадамус прожил еще около

двух лет. Он умер 2 июля 1566 года от

последствий подагры (есть гипотеза, что

это типичная болезнь гениев2). Его похоро-

нили в церкви францисканского мо-

настыря. На мраморной плите была высе-

чена надпись: «Здесь покоятся кости

знаменитого Мишеля Нострадамуса,

единственного из всех смертных, который

оказался достоин запечатлеть своим почти

божественным пером, благодаря влиянию

звезд, будущие события всего мира».

опулярность Нострадамуса

после его смерти не пошла

на убыль. Напротив, с каж-

дым десятилетием она

продолжала расти.

«Столетия» переводят

на многие языки, издания быстро раску-

паются. Книга Нострадамуса, как заметил

один из «нострадамоведов», едва ли не

единственная книга, кроме Библии, кото-

рая в течение 400 лет публиковалась

практически непрерывно. За эти 400 лет

успела накопиться и целая библиотека книг

о Нострадамусе.

Первые из них появились еще при его

жизни. Современники не очень жаловали

Нострадамуса — уже в 1557 году появи-

лась «Первая инвектива сеньора Геркулеса

Французского против Нострадамуса, пере-

веденная с латинского языка». Кто именно

укрылся под именем Геркулеса Фран-

цузского, неизвестно, но это явно был

человек, принадлежавший к кальви-

нистскому кругу и возмущенный «нечес-

тием» Нострадамуса, пытавшегося

раскрыть божьи тайны. В следующем году

появилась анонимная книга «Чудовище

кощунства», автором которой, видимо,

был известный кальвинистский проповед-

ник Теодор де Без. Самое мягкое из

сравнений, которое он находит в своем

памфлете для Нострадамуса — это срав-

нение с Геростратом. «Ты подобен тому

безумцу,— пишет он,— который не буду-

чи в состоянии обессмертить себя до-

стойными и похвальными деяниями, хочет

увековечить свое имя бесчестным де-

лом — сожжением Эфесского храма».

Католические идеологи Лоран Видель

и дю Павийон проявили в этом вопросе

полное единодушие с кальвинистами.

В своих изданных примерно в то же время

работах они объявили его предсказания

«ложными и возмутительными», а его

самого наглым шарлатаном. В 1560 году

к этому хору негодования присоединилась

третья ветвь христианства — англиканская

церковь в лице английского автора

У. Фулька, написавшего трактат о «беспо-

лезности астрологических предсказаний»,

главным образом, на примере Нострада-

муса.

Стойкое неодобрение церковных авто-

ритетов, однако, не могло отвадить публи-

ку от чтения предсказаний Нострадамуса,

а в числе читателей (и почитателей)

Нострадамуса были очень влиятельные

2 См. «Наука и религия», 1987, №8, 9, 10

(Прим. ред.).

11

лица. Так, в 1622 году могилу Нострадаму-

са посетил король Людовик XIII, а спустя

38 лет — Людовик XIV в сопровождении

своей матери королевы Анны Австрийской

и кардинала Мазарини.

При таком высоком покровительстве

притязания церкви — сжечь книгу Ностра-

дамуса рукой палача — остались нереали-

зованными. А число апологетических ра-

бот, превозносящих Нострадамуса и

отыскивающих у него все новые, удиви-

тельные пророчества, довольно быстро

поевзошло число работ критических.

Первым апологетом и комментатором

Нострадамуса стал его ученик Жан-Эме де

Шавиньи, мэр города Бона, бросивший

этот пост и многообещающую карьеру

ради занятий астрологией. В книге «Первое

лицо французского Януса» (1594) он

первый систематизировал «уже сбывши-

еся» предсказания Нострадамуса, выстро-

ив их в историческую цепочку от 1556 до

1589 года. Значительную часть их он

привязал к деяниям Генриха Наваррского,

который к этому времени вошел в силу

Большое число несбывшихся предсказани»

он приписал ему же (с благочестивой

оговоркой, что все это, мол, сбудется, если

Генрих, только что принявший католи-

чество, не впадет снова в ересь).

Начиная с этого времени вплоть до

наших дней, комментаторы приспосабли-

вали катрены Нострадамуса к своему

времени, переориентируя большую часть

предсказаний сообразно политической об-

становке и личным пристрастиям То, что

в XVI веке приписывалось Генриху На-

варрскому, в XIX веке могли приписать

Наполеону, а в XX веке — Гитлеру. Под

агентами Антихриста, о которых немало

говорится у Нострадамуса, в XVI веке

понимались «безбожные кальвинисты», в

XVIII веке — «безбожные якобинцы», а в

XX веке — «безбожные большевики», в за-

висимости от симпатий или антипатий

толкователей к конкрет .ому историческо-

му лицу.

Если же катренов «не Хватало» или они

были недостаточно выразительны, от его

имени изготовлялись новые. Так, в 1649 го-

ду, во время Фронды вышло подложное

издание «Столетий», в которое были

включены катрены, разоблачающие кар-

динала Мазарини.

Словом, авторитет Нострадамуса на

протяжении веков оставался устойчивым.

Да и в наше время на Западе публикации

Нострадамуса и о Нострадамусе продол-

жают исправно выходить и спрос на : «х не

только не падает, но скорее растет. Понять

этот интерес нетрудно.

Легких времен строго говоря, никогда

не было: Люди во все времена были

озабочены тем, что сулит им будущее.

А сейчас, когда простое нажатие кнопки

может вообще привести к концу челове-

ческую историю, интерес к будущему

обострился как никогда. Может, и правда,