Автор: Лискун Е.Ф.

Теги: задачи колхозное животноводство производство кормов кормление животных

Год: 1945

Текст

КОЛХОЗНОЕ

ЖИВОТНОВОДСТВО

РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

академика Е. Ф. ПИСКУНА

О ГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«СЕЛ ЬХОЗГИЗ» — 1945 —МОСКВА

в СОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КНИГИ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

«Успехи и задачи колхозного животноводства» — Н. Н. Терен-

тьев. «Производство кормов в колхозах»—Н. Н. Терентьев. «Основы

кормления сельскохозяйственных животных» — проф. И. С. Попев.

«Основы разведения сельскохозяйственных животных» — проф.

Е. Я. Борисенко. «Крупный рогатый скот»— Н. \Н. .Терентьев,

«Коневодство» — Б. Н. Попов. «Овцеводство» — Z7. А. Есаулов.

«Свиноводство» — проф. А, П, Редькин. «Птицеводство» —

С. И. Смешнее. «Кролиководство» — Б. Г, Меньшов. «Пчеловод-

ство»—Г. Ф. Таранов. «Зоогигиена и предупреждение заболева-

ний сельскохозяйственных животных» — проф. А. В. Озеров.

«Животноводческие постройки в колхозах» — Е. Д. Иванов.

Руководство авторским коллективом осуществили

Н. И. Терентьев, А. Я, Коган, проф. А. П. Редькин.

В КНИГЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Тонна — т Сантиметр —см

Центнер — ц Килограмм — кр Миллиметр — мм Квадратный- метр — кв. м

Грамм — р Кубический метр — куб. м

Литр —л Квадратный сантиметр — кв. см

Километр — км Кубический сантиметр — куб. см

Метр — м Процент -%.

Градусы повсюду в книге исчисляются по Цельсию й обозна.

чаются °.

Редакторы AL С. Радовский и А. КУ. Пр^нзбург.

По Уписано в печать 19/1 1945 г. А 11675. Объём 26'/, печ. ч., 34.3 учёт но-

из'ат. л. Тираж 100.000 экз. Заказ М 686. Цена книги в перешёте 12 руб.

3-8 типография «Красный проаетарий» треста *Почиграфкнига? О газа при

CHK РСФСР. Москоа1 Краснолро iemapc a:i{ 16,

ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ПРИМЕРНОГО УСТАВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ»

«В колхозах, имеющих крупные животноводческие

фермы, в случае необходимости при наличии достаточ-

ных земель могут быть выделены определённые уча-

стки земли, прикрепляемые к ферме и используемые для

посева кормовых культур для скота ферм».

* *

«Правление и все члены артели обязуются:

д) организовывать животноводческие фермы, а там,

где имеется возможность, также коневодческие фермы,

увеличивать поголовье и улучшать породу и продуктив-

ность скота на фермах, оказывать своим членам, честно

работающим в артельном производстве, помощь в обза-

ведении коровой и мелким скотом, обслуживать пле-

менными улучшенными производителями не только

скот ферм, но и скот, находящийся в личном пользо-

вании членов артели, соблюдать установленные зоотех-

нические и ветеринарные правила;

е) расширять производство кормов, улучшать луга

и пастбища, оказывать помощь членам артели, добро-

совестно работающим в общественном производстве,

обеспечивая им, где это возможно, пользование кол-

хозными пастбищами, а также по возможности выдавая

корма в счёт трудодней для скота, находящегося в их

личном! пользовании».

* *

*

«Животноводческие бригады выделяются на срок не

менее 3 лет.

За каждой животноводческой бригадой закрепля-

ются правлением артели продуктивный скот, необхо-

1*

3

димые для обслуживания инвентарь и тягло и живот-

новодческие постройки».

* *

*

«Если полеводческая бригада в результате хорошей

работы собирает с закреплённых за ней участков уро-

жай выше среднего колхозного или животноводческая

бригада в результате лучшей работы обеспечивает

больший удой коров, большую упитанность скота,

полное сохранение молодняка, то всем членам такой

бригады правление артели производит начисление до-

хода в размерах до 10 процентов всего числа выра-

ботанных ими трудодней, выдающимся ударникам в

бригаде — в размере до 15 процентов, а бригадиру и

заведующему фермой — до 20 процентов.

Если полеводческая бригада в результате плохой

работы собирает с закреплённых за ней участков уро-

жай ниже среднего колхозного или животноводческая

бригада в результате плохой работы даёт меньше

среднего удоя молока, упитанности скота и сохранения

молодняка,— то всем членам такой бригады правление

артели производит вычет из дохода в размере до 10

процентов всего числа выработанных ими трудодней.

Распределение доходов артели между .членами произ-

водится исключительно по количеству выработанных

каждым членом артели трудодней».

* *

*

«Бригадиры и заведующие животноводческими фер-

мами назначаются правлением артели на. срок не ме-_

нее 2 лет».

УСПЕХИ И ЗАДАЧИ КОЛХОЗНОГО

ЖИВОТНОВОДСТВА

^Животноводство'—одна из важнейших отраслей народного

хозяйства. Правильное сочетание полеводства и ркивотноводства

определяет высоту урожаев сельскохозяйственных культур, про-

дуктивность скота и гарантирует высокую доходность колхозов.

Животноводство обеспечивает полеводство тяговой силой и на-

возом, а полеводство обеспечивает животноводство грубыми, соч-

ными и концентрированными кормами. Животноводство перера-

батывает малоценные продукты и отходы полеводства (солому,

мякину, ботву и др.) в высокоценные продукты.: мясо, молоко,

масло и шерсть.

До Великой отечественной войны животноводство нашей страны

и особенно общественное животноводство шло по пути неуклонного

и устойчивого подъёма.

Июньский пленум ЦК ВКП(б) в 1934 г. поставил в качестве

первоочередной задачи партийных и советских организаций

создание фермы в каждом колхозе. Эта задача была успешно

выполнена в короткий срок. Уже к концу 1940 г. почти все кол-

хозы имели животноводческие фермы.

В постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля

1939 г. «О мероприятиях по развитию общественного животновод-

ства в колхозах» перед каждым колхозом была поставлена за-

дача организовать не менее двух животноводческих ферм, и

указывалось на желательность и целесообразность иметь в каж-

дом колхозе по три фермы: ферму крупного рогатого скота,

овцеводческую и свиноводческую. К началу 1941 г. подавляю-

щее большинство колхозов уже имело по 2—3 фермы.

Партия и правительство установили определённый минимум

маточного поголовья скота и бычков-кастратов для каждого

колхоза в зависимости от размера земельной площади, а также

нормы обязательных поставок мяса, молока, шерсти, кожи, яиц

с каждого гектара закреплённой за колхозом земли.

Эти решения обеспечили быстрый рост общественного живот-

новодства.

Одновременно с количественным ростом шло и качественное

улучшение общественного животноводства путём массовой мети-

зации местного скота высокопродуктивными племенными живот-

ными. Уже в 1938 г. в колхозных фермах 90% коров, 86% овец

были покрыты улучшенными и племенными производителями; всё

маточное поголовье свиней было охвачено метизацией.

Качественное улучшение животноводства в колхозах стало

возможным благодаря большой помощи со стороны государства

в снабжении колхозов племенными производителями. На 1 января

1940 г. в СССР имелось 164 племенных совхоза, 5 880 племенных

колхозных животноводческих ферм и около 120 племенных рас-

садников. Только с 1935 до 1939 г. из совхозов, колхозных жи-

вотноводческих ферм и племрассадников было продано колхозам

631,8 тыс. племенного крупного рогатого скота, 1 448,7 тыс. пле-

менных овец и коз, 507 тыс. племенных свиней.

В колхозном! животноводстве развернулось стахановское дви-

жение и выросли тысячи передовиков, показывающих образцы

высокой производительности труда. Социалистическое соревнова-

ние стало мощным орудием подъёма всего сельского хозяйства

и в том числе животноводства. Тысячи ферм, десятки и сотни

тысяч колхозных доярок, чабанов, свинарей, конюхов, скотников

участвовали в социалистическом соревновании за лучшее выпол-

нение планов развития животноводства, за повышение продук-

тивности скота. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939,

1940 и 1941 гг. была ярчайшей демонстрацией побед социалисти-

ческого земледелия и животноводства, подлинным народным уни-

верситетом стахановского опыта работы.

Подлые германские фашисты, вероломно напав на нашу ро-

дину, нарушили мирный труд советского народа. Фашисты поста-

вили перед собой цель превратить колхозников в рабов немецких

баронов и помещиков. Но враг просчитался. В дни Великой отече-

ственной войны чувство могучего патриотизма охватило всех тру-

дящихся нашей страны — от мала до велика.

Как один человек, встал советский народ на защиту своей

социалистической родины, поднялся на борьбу за её честь, сво-

боду и независимость.

Колхозное крестьянство с удесятерённой энергией .взялось за

дальнейший подъём сельского хозяйства, за рост животновод-

ства и за повышение его продуктивности. Работать за двоих, за

троих стало в дни войны правилом для каждого патриота.

Неувядаемой славой покрыли себя герои Отечественной войны,

верные сыны и дочери великого советского народа, защищая

нашу землю, отражая натиск фашистских людоедов.

— Не отстать от героев фронта!— Под таким лозунгом жи-

вёт и работает советский тыл. Миллионы советских людей в тылу,

на фабриках и заводах, на колхозных и совхозных полях,1

на животноводческих фермах, отдают все силы, чтобы снабдить

нашу героическую Красную Армию всем необходимым.

В 1942 г. по почину колхоза имени Сталина, Кугалинского

района, Казахской ССР, по всей стране широко развернулось со-

циалистическое соревнование за дальнейший подъём колхозного

животноводства, за повышение удоев, за увеличение настригов

шерсти у овец, за выращивание всего молодняка, за| лучший нагул

и откорм скота. ’ ‘ ~

Итоги социалистического соревнования убедительно свиде-

тельствуют о том, что многие районы, подавляющее большинство

колхозов, многочисленная армия передовиков животноводства

успешно справляются с государственными заданиями, с честью

выполняют свой долг перед родиной.

Война явилась серьёзной проверкой силы и крепости колхоз-

ного строя и, в частности, колхозной формы организации социа-

листического животноводства. Колхозы с честью выдержали это

испытание.

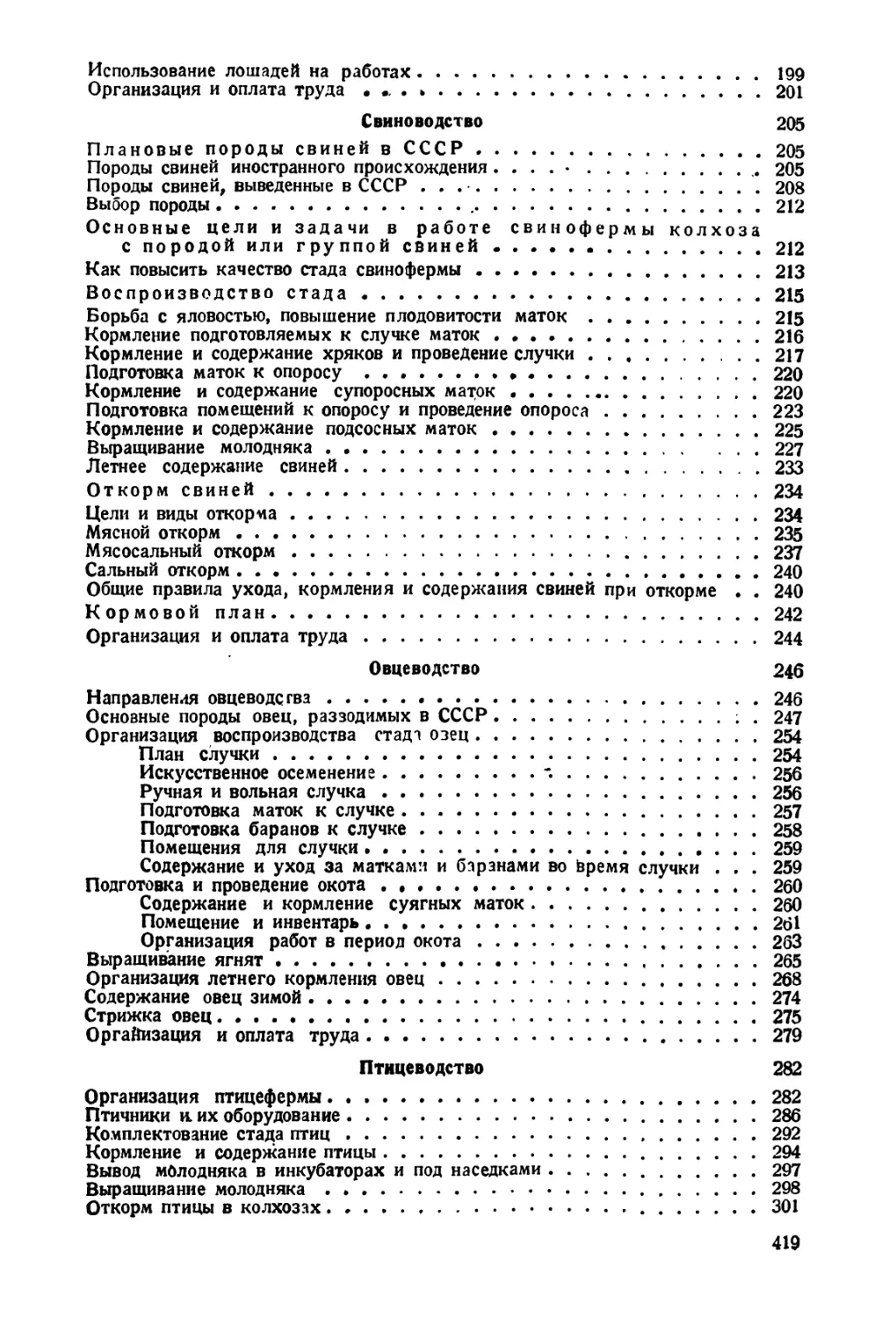

Несмотря на военную обстановку, животноводство колхозов

уверенно шло на подъём. За 1941 г. поголовье крупного рогатого

скота в колхозах увеличилось на 1,3%, в том числе коров — на

8%; поголовье овец и коз — на 12,9%; поголовье свиней —

на 2,3%-

С 1 января 1942 г. по 1 января 1943 г. поголовье крупного ро-

гатого скота в колхозах увеличилось на 11%. В 1942 г. колхозы

успешно выполнили план мясопоставок государству, дав фронту

и стране мяса в полтора раза больше, чем в 1941 г., а в 1943 г.

в два раза больше мяса, чем 'В 1940 г., не сократив при Этом

поголовья общественного скота на фермах.

За годы войны ряд районов добился выдающихся успехов в

развитии колхозного животноводства. Так, например, в колхозах

Ивановской области за три года — с 1 января 1941 г. по

1 января 1944 г— количество крупного рогатого скота увеличи-

лось на 39%, овец и коз — на 911%, свиней—<на 63%. В колхозах

Таджикской ССР поголовье крупного рогатого скота увеличилось на

102% и поголовье овец и коз — на 9Оп/о.

Все эти данные — яркое свидетельство могучей силы колхоз-

ного строя и тех колоссальных резервов, которым он распола-

гает.

Совнарком СССР подвёл итоги социалистического соревнова-

ния в колхозном' животноводстве-по показателям на 1 июля и на

1 октября 1944 г. Переходящие Красные Знамёна Государственного

Комитета Обороны и первые денежные дремии за лучшие успехи

по развитию животноводства по показателям на 1 июля 1944 г.

присуждены Ивановской области и Азербайджанской ССР. Перехо-

дящие Красные Знамёна с выдачей второй денежной премии при-

суждены Армянской ССР, Тульской и Московской областям.

Кроме (того, хорошую оценку работы по подъёму колхозного

животноводства заслужили 15 областей, краёв и республик.

По показателям на 1 октября 1944 г. присуждены переходящие

Красные Знамёна Государственного Комитета Обороны с выдачей:

первых денежных премий — Московской и Тульской областями вто-

рых денежных премий — Азербайджанской ССР, Дагестанской

АССР и Гурьевской области Казахской ССР. Отмечена хорошая

работа по подъёму колхозного животноводства 11 областей и рес-

публик.

Социалистическое соревнование помогло многим отстававшим

областям! и республикам выдвинуться в число передовых. Так, на-

пример, Азербайджанская ССР в 1942 г. по развитию колхозного

7

животноводства была на одном из последних мест в СССР.

Но уже в 1943 г- эта республика получила за успешное развитие

социалистического животноводства переходящее Красное Знамя

Государственного Комитета Обороны, которое ей присуждено

по результатам работы на 1 июля и на 1 октября 1944 г.

Колхозники областей, освобождённых от фашистских захват-

чиков, горячо взялись за быстрейшее восстановление животно-

водства, пострадавшее от немецких бандитов.

За большие успехи в этом деле, как уже отмечено выше,

Московской и Тульской областям по показателям на 1 июля и на

1 октября 1944 г. присуждены переходящие Красные Знамёна

Государственного Комитета Обороны.

Всё это ещё раз убедительно подтверждает замечательную

оценку, данную товарищем Сталиным: «С честью выдержали

испытания войны наши колхозы и совхозы. Не покладая рук, совет-

ское крестьянство, в трудных условиях военного времени, работает

на полях, снабжая продовольствием нашу армию и население, по-

ставляя сырьё нашей промышленности» (Приказ Верховного Глав-

нокомандующего от 1 мая 1944 г. № 70).

Но успокаиваться на достигнутом нельзя. Колхозное живот-

новодство обладает ещё большими возможностями для дальней-

шего увеличения поголовья скота и повышения его продуктивно-

сти. Каждый председатель колхоза должен как можно лучше ис-

пользовать эти возможности, чтобы успешнее выполнять план

развития животноводства и обязательства колхоза по сдаче про-

дукции государству.

УЛУЧШИТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА НА ФЕРМАХ

Прежде всего надо как можно лучше использовать маточное

поголовье скота, принять все меры к тому, чтобы не допускать

яловости маток.

При проведении случки и искусственного осеменения живот-

ных следует особое внимание обращать на своевременное по-

крытие маток, не допуская у них перегудов. Необходимо

следить за состоянием маток, обеспечивая им хорошее кормление.

Ни одна корова, ни одна кобыла, овцематка или

свиноматка, способная к оплодотворению, не

должна оставаться неоплодотворённой. Для этого

надо использовать всех имеющихся и особенно племенных произ-

водителей.

Надо всемерно добиваться роста маточного поголовья скота.

Каждый председатель колхоза должен понять, что без увеличе-

ния маточного поголовья не может быть и речи о быстром росте

стада. Государственный план развития животноводства нельзя

считать выполненным, если в колхозе не выполнен план по ма*

точному поголовью скота.

Собственное воспроизводство стада в колхозах должно стать

основным источником роста поголовья скота на фермах во всех

областях, краях и республиках. Между тем некоторые председа-

8

тели колхозов, вместо заботы о получении большего количества

приплода от животных и лучшем выращивании молодняка, о пре-

кращении разбазаривания сдота с ферм, пытаются увеличить

сверх плана покупку молодняка у колхозников, рабочих и слу-

жащих и скота, находящегося в их личном пользовании.

Это, безусловно, неправильный путь. Покупка животных у

• колхозников, рабочих и служащих должна служить лишь допол-

нительным источником комплектования ферм, и размеры её

определяются государственным планом развития животноводства.

Молодняк, получаемый на фермах,— главный источник даль-

нейшего роста животноводства. Правильным! уходом, содержа-

нием и кормлением маточного поголовья и правильным! воспита-

нием молодняка передовые фермы добились почти полной лик-

видации отхода молодняка. Тысячи передовиков животноводства

на протяжении ряда лет сохраняют весь полученный приплод от

скота. Надо широко использовать опыт передовиков животновод-

ства по сохранению и выращиванию молодняка, внедряя этот

опыт в практику каждой колхозной животноводческой фермы.

Преступно мириться с потерями в животноводстве, имеющи-

мися в ряде колхозов.

Иногда зоотехники, председатели колхозов, заведующие фер-

мами и работники животноводства объясняют высокий отход

молодняка различными заразными заболеваниями и другими,

якобы не зависящими от них, причинами. В действительности

же большой отход молодняка зависит, главным образом, от пло-

хого ухода за ним, неправильного кормления и содержания, не-

соблюдения простейших ветеринарно-зоотехнических правил и

от неправильной организации труда на фермах. Все эти причины

зависят от людей и могут быть легко устранены.

Обязанность каждого председателя колхоза — помочь работ-

никам животноводческих ферм! сохранить всех родившихся жере-

бят, телят, поросят и ягнят и вырастить из молодняка здоровых

и высокопродуктивных животных.

Сейчас особенно недопустимо разбазаривание общественного

скота в колхозах. Колхозы ряда отстающих районов имеют пол-

ную возможность значительно увеличить поголовье скота на» фер-

мах, если всерьёз будут бороться с преступным!v забоем Живот-

ных.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) своим постановлением ещё

в 1942 г. установили, что убой и продажа взрослого скота мо-

гут производиться, за исключением вынужденного забоя, только

с .разрешения районного земельного отдела. Колхозам предло-

жено не производить убоя и продажи молодняка крупного рога-

того скота в возрасте до одного года, за исключением молод-

няка — явного брака и то только после выбраковки, произведён-

ной ветеринарно-зоотехническими работниками районных земель-

ных отделов.

Выбраковка лошадей в колхозах допускается только после

осмотра их ветеринарно-зоотехнической комиссией в составе

председателя колхоза, ветеринарного врача (фельдшера) и

9

зоотехника районного земельного отдела или из участковой сети и

утверждения акта комиссии райисполкомом

Ликвидация яловости маток, сохранение молодняка, оставле-

ние его на выращивание до более старших возрастов, прекра-

щение разбазаривания общественного скота — обеспечат в каж-

дом колхозе лучшее выполнение государственного плана разви-

тия животноводства, повысят доходы колхозов и колхозников и

умножат мясные ресурсы в стране.

УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ РАБОЧЕГО СКОТА

Партия и правительство всегда уделяли большое внимание

коневодству. Чрезвычайно важное значение имеет рост поголовья

рабочего скота в колхозах сейчас, когда живое тягло играет

особенно большую роль в выполнении всех сельскохозяйствен-

ных работ. Успех своевременного и хорошего проведения весен-

него сева, уборки урожая, выполнения в срок обязательств по

сдаче государству сельскохозяйственных продуктов в значитель-

ной степени зависит от того, как колхозы обеспечены живой тяго-

вой силой. Крепкие, выносливые лошади нужны и нашей героиче-

ской Красной Армии.

Увеличить поголовье лошадей и рабочих волов — задача

каждого колхоза. Для этого надо полностью устранить обезличку

в уходе за лошадьми, организовать правильное их использова-

ние на полевых и транспортных работах, обеспечить покрытие

племенными жеребцами всех кобыл, создать условия для их

благополучной выжеребки, сохранить и правильно вырастить

всех жеребят.

Часто колхозы не могут полностью использовать лошадей

из-за недостатка инвентаря и упряжи. Между тем почти по-

всюду колхозы могут организовать для собственных нужд ма-

стерские по изготовлению и починке конного инвентаря, повозок

и упряжи.

Чтобы обеспечить увеличение поголовья рабочих волов, кол-

хозам рекомендуется всё поголовье бычков приплода текущего

и предшествующего года, не предназначенных для племенных

целей, кастрировать для использования их в качестве волов,

ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОКОТА

Неотложной задачей в области животноводства является уве-

личение продуктивности скота. Многие председатели колхозов

выполнению этой задачи уделяют крайне мало внимания.

Надо осуществить все указываемые наукой и стахановской

практикой приёмы немедленного поднятия удоев у коров, при-

роста живого веса у молодняка, настрига шерсти у овец, полу-

чения большего количества мяса.

Возможности для увеличения продуктивности скота имеются

повсеместно, в -каждом колхозе. Надо их только умело исполь-

зовать.

10

Передовики животноводства показали, что продуктивность

скота может быть без особых, затрат повышена вдвое и втрое.

Многие колхозы теряют тонны молока и мяса только из-за

того, что на фермах не соблюдаются элементарные зоотехниче-

ские требования по кормлению и содержанию скота. Если кол-

хозы каждого района достигнут тех показателей по продуктив-

ности скота, которые уже получают лучшие фермы и передовики

животноводства в их районе, то наша страна получит огромное

количество добавочных продуктов животноводства.

Большое значение приобретают сейчас откорм и нагул

скота. Особенно важно повысить живой вес и упитанность

скота, сдаваемого государству в счёт мясопоставок.

Сдавая истощённый и плохо упитанный скот, колхозы нано-

сят большой ущерб себе и государству. При этом, во-первых,

государству сдаётся недоброкачественная продукция, а, во-вто-

рых, значительное количество скота, которое могло бы пойти на

увеличение колхозного стада, идёт под нож.

Прирост поголовья скота будет ещё больше, если живой вес и

упитанность животных, сдаваемых государству, будут повышены

за счёт лучшего откорма и нагула этих животных. В каждом! кол-

хозе надо обеспечцть откорм! и нагул скота в количествах, необ-

ходимых для выполнения обязательств по сдаче мяса государ-

ству скотом выше средней и жирной упитанности. Широко надо

организовать сейчас в колхозах откорм свиней как скороспелых

животных, от которых можно быстро получить дешёвые и добро-

качественные мясо и сало.

РАЗВИВАТЬ МЕЛКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Большим добавочным источником продовольственных ресурсов

страны и роста доходов колхозов и колхозников М\Угут быть

птицеводство, кролиководство и пчеловодство.

Каждый колхоз должен обзавестись птицей, увеличить её

«.поголовье и ’повысить яйценоскость.

За короткий срок колхозное птицеводство сможет дать значи-

тельное количество яиц и мяса. При правильном содержании

курица за год даёт пищевого продукта в четыре-пять раз больше,

чем весит сама.

Большие доходы получают многие колхозы от кролиководче-

ских ферм, а также от своих пасек.

СОЗДАТЬ ДОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАСЫ КОРМОВ И УЛУЧШИТЬ

КОРМЛЕНИЕ СКОТА

Что самое главное в борьбе за быстрое повышение продук-

тивности скота? Опыт передовиков животноводства даёт следую-

щий ответ4 на этот вопрос: надо прежде всего позаботиться об

обеспечении скота достаточным количеством доброкачественных

кормов и организовать правильное кормление животных.

Мудрая народная пословица говорит: «молоко у коровы на

языке». Каждый колхоз должен заготовить для общественного

и

скота достаточное количество всех видов кормов, используя для

этого все кормовые ресурсы.

Чтобы создать прочную и устойчивую кормовую базу, надо

расширить посевы трав, кормовых корнеплодов, силосных куль-

тур и обеспечить резкое повышение их урожайности.

Все колхозы обязаны хорошо подготовиться к сеноуборке и

организованно её провести, чтобы заготовить для скота хорошее

высокопитательное сено. Нельзя сейчас мириться с таким поло-

жением, когда в некоторых колхозах часть сенокосов остаётся

нескошенной, а скот зимой испытывает недостаток кормов.

большое внимание необходимо уделить силосованию кормов,

принимая все меры к выполнению и перевыполнению установлен-

ного плана силосования.

Широкое использование для кормления скота корнеплодов и

картофеля позволит резко увеличить продуктивность животных и

сэкономить ценные концентрированные корма. Сейчас многие

колхозы, в дополнение к полевым посевам кормовых корнепло-

дов, отводят под корнеплоды, картофель и другие кормовые

культуры участки земли, размером в несколько гектаров, вблизи

животноводческих ферм. Весь урожай, выращенный на этих при-

фермских участках, поступает исключительно для кормления

скота. Такие прифермские участки должны быть в каждом кол-

хозе.

Первостепенное значение для увеличения поголовья скота и

роста его продуктивности имеют правильное использование паст-

бищ и повышение урожайности трав на них. Необходимо при-

вести в порядок все пастбищные угодья, создать в колхозе сея-

ные пастбища и организовать правильный выпас скота.

Совнарком СССР возложил ответственность за своевременное

выполнение плана сбора всех видов кормов, в соответствии

с установленными нормами, на председателей колхозов. Загото-

вить грубых и сочных кормов для общественного скота в коли-

чествах не менее чем требуется по установленным нормам;

создать на случай недорода и затяжной зимы страховые фонды

грубых кормов (сена, соломы); помочь колхозникам в заготовке

грубых кормов для их скота; принять меры к обеспечению обще-

ственного скота концентрированными кормами; использовать все

отходы полеводства (мякину, солому, полову, отходы от очистки

зерна и др.), а там, где это возможно, также и кормовые отходы

промышленных предприятий (барду, мязгу и др.); организовать

заготовку и использование имеющихся на месте минеральных

кормов — всё это обязанность каждого председателя колхоза.

Правильный учёт заготовленных кормов, бережное их хране-

ние и экономное расходование — важнейшая задача колхозов.

Совершенно недопустимо расходовать корма без меры и веса.

Кормить скот надо по нормам. Правильное кормление скота —:

большой источник сбережения кормов.

Большую заботу председатели колхозов должны проявить

о строительстве, ремонте и оборудовании животноводческих по-<

мещений.

12

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД НА ФЕРМАХ

Успех развития животноводства, как и всякого дела, решают

люди — кадры. Надо тщательно подобрать людей в животновод-

ческие бригады. На животноводческие фермы во время войны

пришли новые люди, преимущественно женщины. Им нужна по-

мощь в быстрейшем овладении зоотехническими знаниями, прак-

тическими навыками, достижениями передовиков животноводства.

Надо правильно организовать их труд.

Большое значение для осуществления задач по увеличению

поголовья скота и повышению продуктивности .животных имеет

зоотехническая учёба заведующих фермами, конюхов, доярок,

телятниц, скотников, свинарок, чабанов, птичниц и других работ-

ников ферм. Наиболее благоприятное время для такой учёбы —

зим1ний период.

Для ухода за животными правление колхоза должно выде-

лить, в соответствии с Уставом сельскохозяйственной артели, по-

стоянную животноводческую бригаду на срок не менее трёх лет.

Правление колхоза, и в первую очередь его председатель,

должно позаботиться о том, чтобы бригада была действительно

постоянной, чтобы колхозников, работающих в животноводстве,

не отрывали от их основных обязанностей, чтобы, работая, они

систематически изучали своё дело, совершенствовались в нём.

На передовых фермах состав животноводческих бригад, как

пра/вило, не меняется по пять и более лет. За каждой бригадой

правление артели закрепляет необходимый животноводческий

инвентарь, постройки и тягло.

Вся бригада несёт ответственность за выполнение производ-

ственных заданий, за сохранность и упитанность скота, за вы-

полнение зоотехнических и ветеринарных правил пс уходу за

животными.

Правление колхоза устанавливает нормы нагрузки и нормы

выработки для работников бригады и сдельную оплату в трудо-

днях, в зависимости от количества обслуживаемого скота и по-

лучаемой животноводческой продукции.

Работу на животноводческих фермах необходимо строго про-

водить в соответствии с установленными правлением колхоза

правилами внутреннего распорядка как на период стойлового,

так и на период пастбищного содержания скота.

Для дальнейшего роста поголовья скота и повышения его

продуктивности исключительно большое значение имеет допол-

нительная оплата труда колхозников за повышение

продуктивности животноводства. Каждый колхозник, каждая кол-

хозница, перевыполнившие план по надою молока, сохранению и

выращиванию молодняка, откорму и нагулу крупного рогатого

скота, откорму свиней, настригу шерсти, по ’ яйценоскости кур и

другим показателям, помимо начисления трудодней, получают

часть сверхплановой животноводческой продукции натурой или

деньгами.

В тысячах колхозов закон о дополнительной оплате труда

способствовал резкому повышению продуктивности животных.

13

Значительно увеличились и доходы колхозников. Обязанность

председателей колхозов — разъяснить всем колхозникам закон

о дополнительной оплате труда, своевременно довести до каждого

работника животноводческих ферм плановые задания по надою

молока,।откорму и нагулу скота, настригу шерсти, получению

жеребят, телят, поросят и т. д. Дело надо организовать так,

чтобы все колхозники, перевыполнившие план повышения про-

дуктивности животноводства и выработавшие установленное за-

коном количество трудодней в общественном хозяйстве, обяза-

тельно получили дополнительную оплату.

До сих пор в некоторых колхозах закон о дополнительной

оплате труда колхозников применяется недостаточно. В ряде

случаев колхозам дают задания, значительно превышающие уста-

новленные государственным планом. Правления колхозов, в свою

очередь, завышают задания бригадам и отдельным колхозникам.

При этом чаще всего наиболее высокие задания устанавлива-

ются для лучших бригад и передовиков животноводства, что ста-

вит их в невыгодное положение по сравнению с отстающими

бригадами и колхозниками.

Ясно, что такое «планирование» совершенно недопустимо; оно

подрывает правильную организацию труда.

Необходимо обеспечить во всех колхозах строгое соблюдение-

правильной системы планирования. Средние показатели по про-

дуктивности животноводства по колхозам должны быть на уровне

показателей, установленных для данного района.

Правильную организацию труда нельзя осуществить без хо-

рошо налаженного учёта в колхозе. Хорошо поставленный

учёт помогает правильно организовать труд, гарантирует сохран-

ность колхозного имущества и помогает избежать ошибок при

расчёте с колхозниками по трудодням.

Председатель колхоза обязан лично проводить систематиче-

скую проверку состояния учёта в колхозе. Он должен обеспечить

правильное начисление трудодней колхозникам и правильный

учёт получаемой на фермах животноводческой продукции.

Счетовод колхоза обязан следить за правильной организацией

первичного учёта в животноводстве и вести строгий учёт пла-

новых заданий по продуктивности животноводства и их выполне-

ния. Только при налаженном учёте может быть в конце года

точно подсчитано, сколько и какой продукции причитается каж-

дому работнику фермы за перевыполнение плановых заданий.

Долг чести каждого работника колхозного животноводства —

не отставать в трудовой доблести от героев фронта. Ещё шире

должно быть развёрнуто социалистическое соревно-

вание за дальнейшее увеличение поголовья скота и повышение

продуктивности животных, чтобы наша героическая Красная

Армия и страна получали всё больше и больше продуктов живот-

новодства.

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ В КОЛХОЗАХ

В системе мероприятий по созданию устойчивой кормовой базы

главное внимание должно быть уделено полному использованию

естественных кормовых угодий, резкому повышению урожайно-

сти природных лугов и пастбищ и сеяных кормовых культур.

Передовики сельского хозяйства добились в этом отношении

замечательных результатов: получаемые ими урожаи естествен-

ных и сеяных трав в 5—10 раз, а по кормовым корнеплодам —

в 10—20 и более раз превышают средние урожаи, получаемые

колхозами. Стахановцы луговодства получают урожаи сена по

100 и более центнеров с гектара..

В колхозах имеются огромные возможности к созданию боль-

ших запасов кормов для скота. Надо использовать все эти воз-

можности, чтобы заготовить достаточное количество кормов для

нужд Красной Армии, колхозных ферм и для распределения

между колхозниками по трудодням.

Полностью должно быть выполнено постановление Совнар-

кома СССР от 29 мая 1941 г. «О мерах по увеличению кормов

для животноводства в колхозах».

Согласно этому постановлению, каждый кодхоз обязан нако-

пить для общественного скота определённое количество грубых

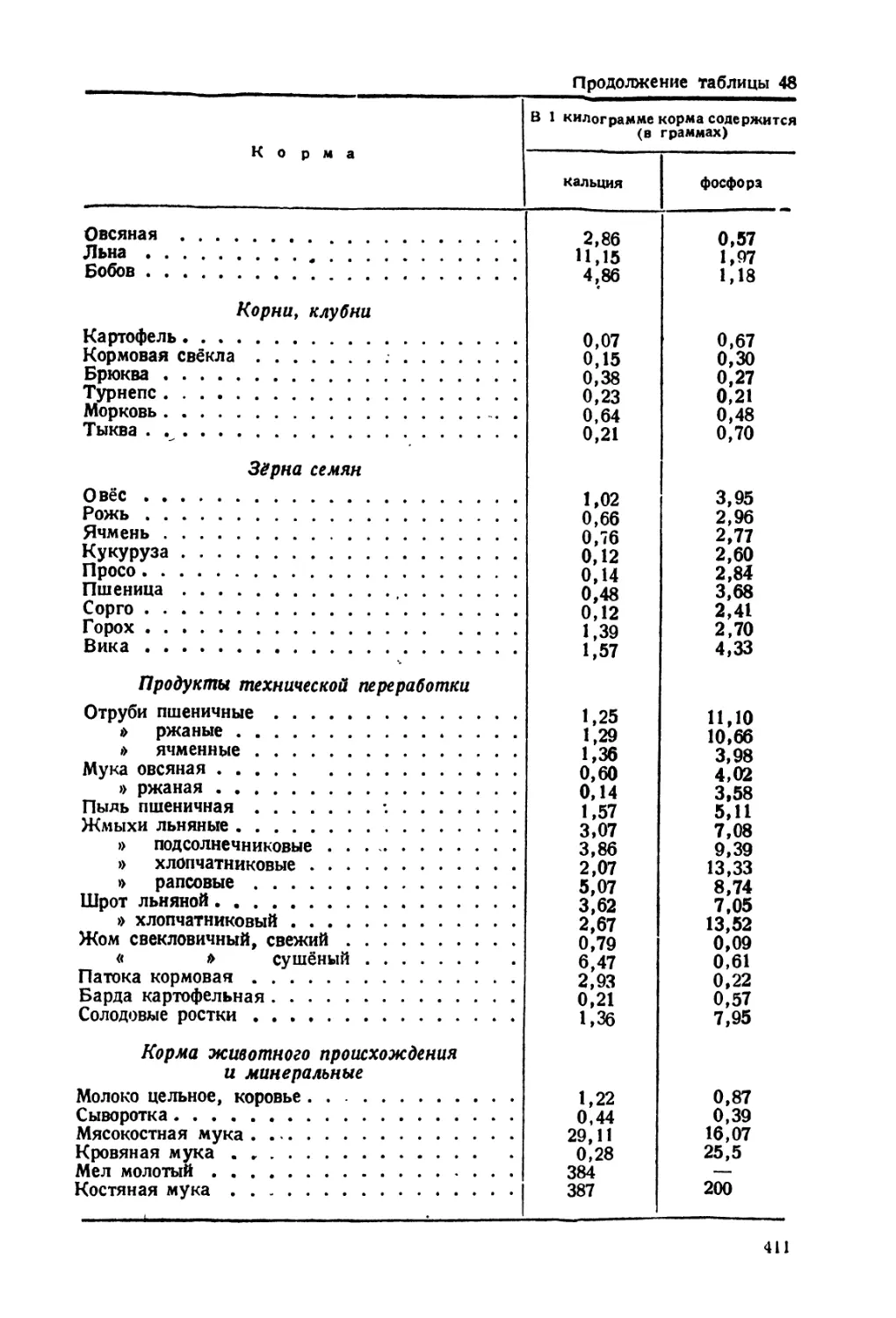

и сочных кормов (см. табл. 46 на стр. 405).

На случай недорода и затяжной зимы во всех колхозах долж-

ны быть созданы страховые фонды грубых • кормов (сена, со-

ломы), в среднем в размере 20—30% годовой потребности, а в

Куйбышевской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронеж-

ской, Курской, Чкаловской и Ростовской областях, Татарской и

Башкирской АССР —40—50% годовой потребности.

Ежегодно государственным планом развития животноводства

устанавливается план накопления кормов, предусматривающий

потребности общественного животноводства колхоза, создание

страховых запасов и выдачу кормов по трудодням колхозникам

для скота, находящегося в их личном пользовании. .Этот план

доводится до каждого колхоза и безусловно должен быть вы-

полнен.

КАК РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВА В КОРМАХ

Чтобы организовать устойчивую кормовую базу, наладить

правильное кормление и содержание животных в течение всего

года, правлению колхоза необходимо проделать весьма важную

15

и ответственную работу — составить кормовой план для

всех видов скота. „ „ а

Такой план составляется отдельно на стойловый и пастбищ-

ный периоды содержания животных.

Кормовую базу надо планировать и организовывать в соответ-

ствии с государственным планом развития животноводства, при-

менительно к условиям» каждого колхоза.

Чтобы обеспечить скоту сытую зимовку, надо точно учесть и

подсчитать имеющиеся запасы грубых, сочных и сильных кормов

и сопоставить их с потребностью в кормах на всё стадо.

Как же рассчитать потребность в кормах на стойловый пе-

риод содержания скота? Для этого на основании практики прош-

лых лет определяют продолжительность стойлового периода, учи-

тывают состав стада и те изменения, какие произойдут в нём за

зиму (отёлы, сдачу скота государству в счёт мясопоставок, из-

менение удоев по месяцам и пр.), устанавливают производствен-

ные задания работникам ферм, намечают йормы и примерные

рационы скармливания отдельных кормов различным группам

скота. На основе всего этого подсчитывают общий расход кормов

по месяцам на весь стойловый период. Все расчёты можно сде-

лать по следующей форме (см. стр. 17).

В кормовом плане надо наметить очерёдность в расходовании

различных'кормов. Лучшие корма необходимо выделить и сохранить

к весенним полевым работам для лошадей и другого рабочего

скота.

Молочный скот необходимо обеспечить лучшим сеном и хоро-

шим сочным кормом на то время, когда от него ожидаются наивыс-

шие удои; для стельных коров и молодняка надо забронировать

витаминное сено, и т. д.

Достаточный запас хороших кормов должен быть выделен

для племенных овец. При этом надо особенно позаботиться о тех

матках, которые дадут приплод в зимние месяцы или ранней

весной. Овцам обязательно надо давать хорошие корма начиная со

второго •периода суягности и до отъёма ягнят.

Кормление стельных коров, жерёбых кобыл, супоросных сви-

номаток, суягных овец и коз должно быть улучшено введением в

рационы сена клевера, люцерны, эспарцета, хорошего лугового

сена и добавлением концентрированных кормов и минеральной

подкормки.

Молодняк, поступающий в первую зимовку, особенно нуждается

в доброкачественных питательных кормах.

В кормовом плане необходимо наметить, для какой фермы и

из каких стогов, силосных ям, корнеплодохранилищ назначаются

корма. При составлении кормового плана следует также учесть,

что плохо сохраняющиеся корма, как, например, турнепс,' кормо-

вую морковь, надо скармливать несколько раньше, а кормовую

свёклу, которая лучше сохраняется, — позже.

Продолжительность стойлового периода содержания живот-

ных в среднем равна 150—180 дням, а в отдельных районах

СССР доходит до семи и даже до восьми месяцев. Таким образом,

16

Расчёт потребности в кормах

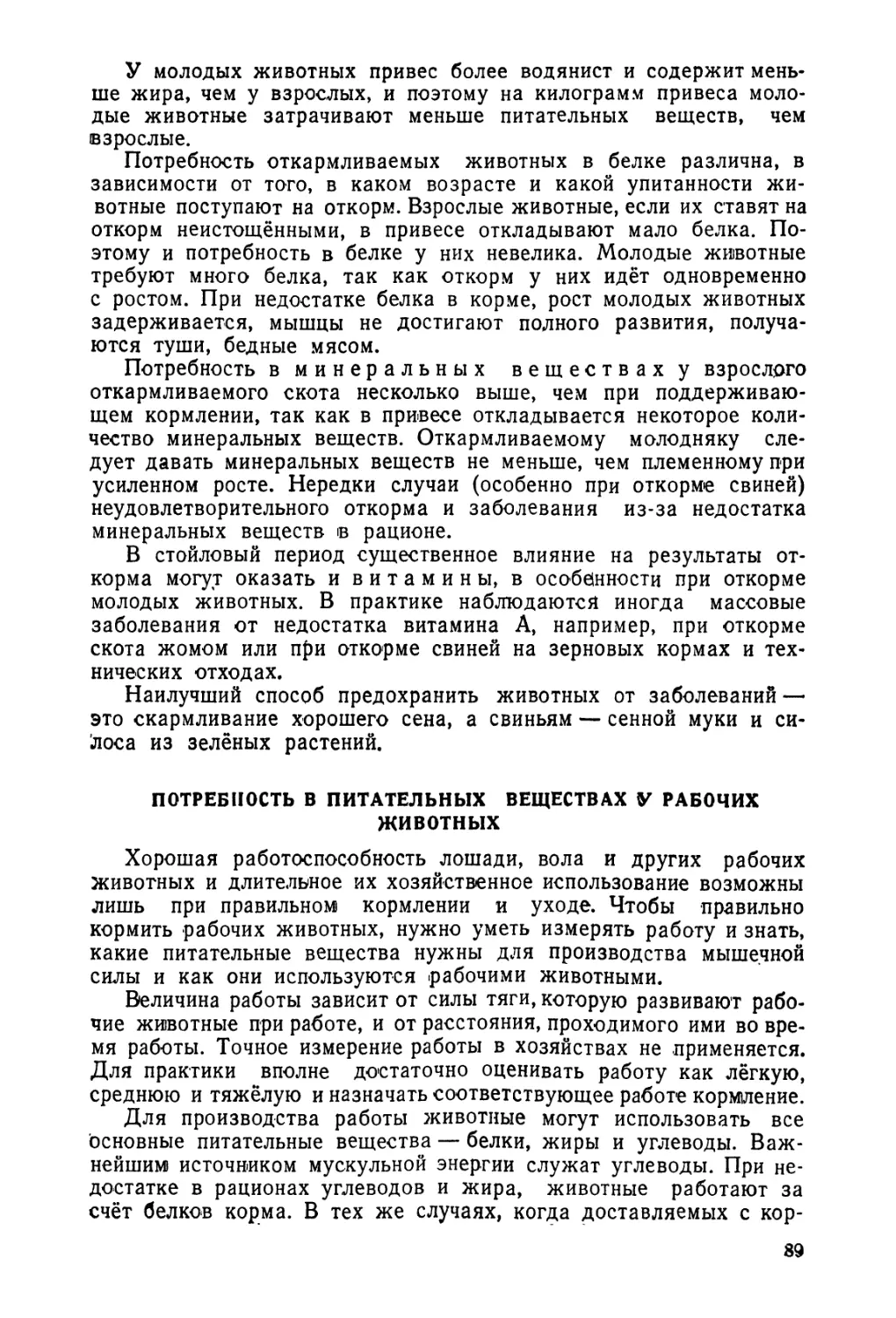

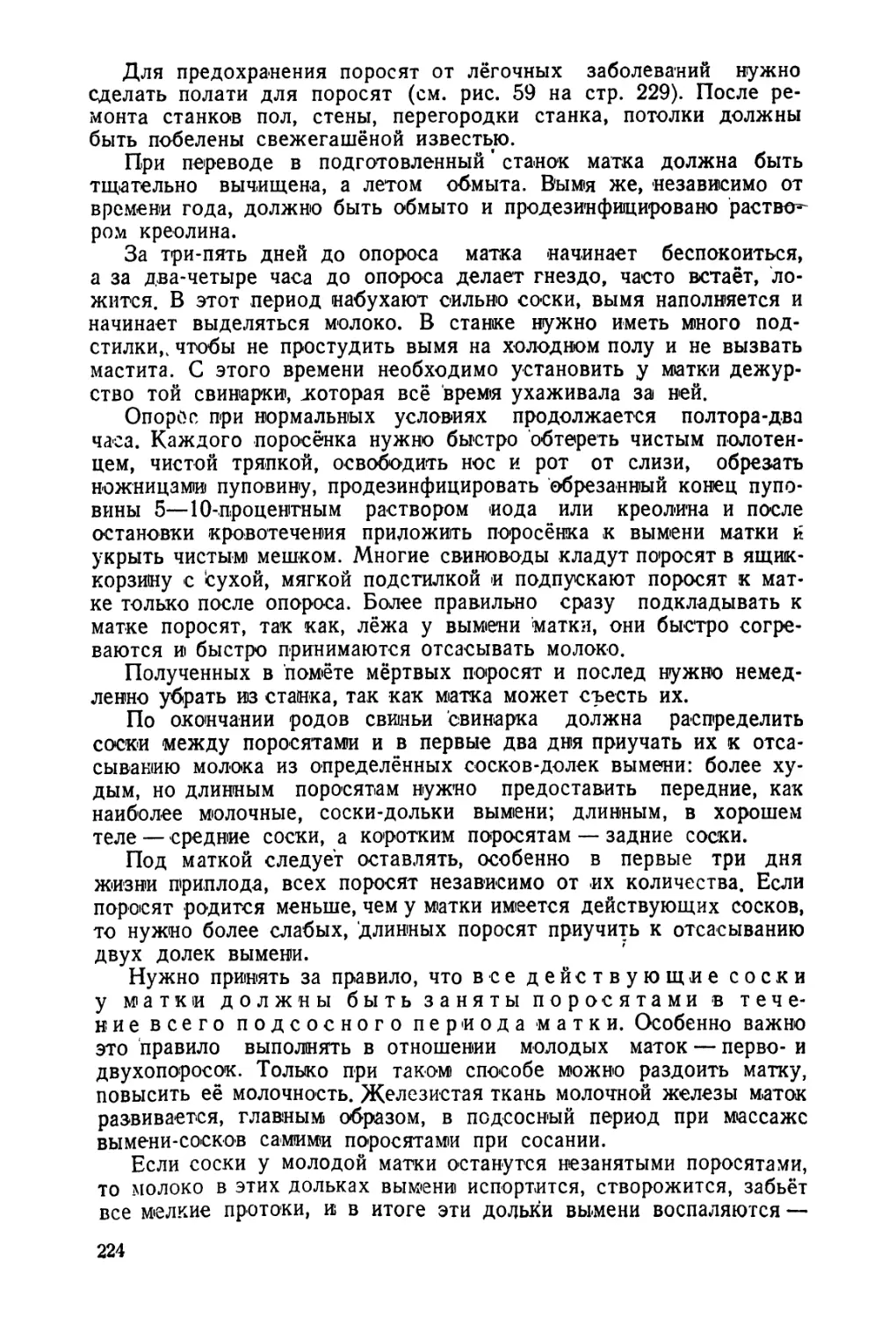

Виды и группы животных Количес гво ГОЛО в Сена Гумённых кормов Сочных кормов Концен- тра гов Подстилки

На 1 1 олову На всё п эголовье На 1 голову На всё поголовье На 1 голову На всё | поголовье На 1 голову 1 На всё 1 1 поголовье На 1 ГОЛОBV 1 На всё * .чоголовье

1. О бще с твенн ое ж и- в от новодство Лошади рабочие .... Кобылы Молодняк 1—3 лет . . . Жеребята Итого Волы рабочие Быки-производители . . Коровы Нетели Молодняк 1—2 лет . . . » до 1 года . . Итого Свиньи взрослые .... Молодняк Итого . . • ... Овцы взрослые Молодняк . . . . • . . Итого Верблюды ....... Птица — —

Всего для общественного 1 скота • . 2. Скот колхозников Коровы Нетели Молодняк 1—2 лет . . . » до 1 года . . Итого Овцы взрослые Молодняк Итого Свиньи взрослые .... Молодняк

Итого 3. Требуется всего кормов

2 Колхозное животноводство

И

в стойлах животные стоят значительную часть года. Поэтому

необходимо принять меры, чтобы не только поддержать па опре-

делённом уровне продуктивность скота, но и повысить её.

Низкая продуктивность животных зимой часто объясняется

тем что их кормят скудно и содержат неправильно. Передовики

животноводства на деле показали возможность значительного

повышения продуктивности скота в стойловый период без боль-

ших затрат концентрированных кормов. Надо только, чтобы в

хозяйстве было заготовлено побольше хорошего сена, доброкаче-

ственного силоса и корнеплодов.

Поэтому правильно составленный кормовой план дол-

жен учитывать не только количественный рост

стада, но и повышение продуктивности живот-

н ы х. Необходимо подсчитать, когда, сколько и каких кормов

потребуется для раздоя коров, для зимнего откорма свиней, для

более ранней4 яйцекладки птиц и т. д.

Всё это, конечно, возможно только там, где животных кормят

по нормам, в зависимости от живого веса, возраста, упитан-

ности и продуктивности.

Однако это не значит, что те колхозы, которые ещё не орга-

низовали кормления скота по нормам, не могут составить кор-

мовой план. Во всех колхозах можно рассчитать потребность в

грубых и сочных кормах для общественного скота, исходя из

норм накопления этих кормов, установленных постановлением

Совнаркома СССР от 29 мая 4941 г. Эти нормы установлены

на взрослых животных. Молодняк при расчётах можно приравни-

вать к одной взрослой голове в таких количествах:

Молодняк крупного рогатого скота старше 1 года . * 1V2 головы

Телята до 1 года............................... 4 »

Молодняк лошадей............................... Р/г >> -

Подсчитав таким образом потребность в грубых и сочных

кормах, устанавливают помесячный план их расходования, учи-

тывая изменения в составе стада и предусматривая повышение

продуктивности животных. Подсчитывают также и потребное ко-

личество подстилки для скота.

Ещё зимой следует подсчитать ежемесячную потребность в

зелёном корме как всего скота, так и отдельных гуртов (стад).

Надо установить, сколько скота можно содержать на каждом

пастбищном участке в 'различные периоды пастбищного сезона.

Имеющиеся в колхозах пастбищные угодья часто исполь-

зуются беспорядочно и бессистемно. От этого пастбища* быстро

выбиваются скотом и превращаются в малоценные выгоны

с очень низкой продуктивностью. В одни месяцы много пастбищ-

ного корма пропадает зря, а в другие — его нехватает.

Продуманно составленный план правильного ис-

пользования пастбищ поможет устранить эти недо-

статки.

Прежде всего определяют продуктивность каждого пастбищ-

ного участка за период, когда на нём будет пастись скот. Про-

гв

дуктивность пастбищ зависит от состава и качества травостоя.

Кроме того, при одном и тОхМ же составе травостоя питатель-

ность зелёной травы сильно меняется в зависимости от её воз-

раста. Одному килограмму овса (1 кормовой единице) по пита-

тельности будут равны: 4 кг молодой пастбищной травы, 5 кг

травы после колошения, 6 кг травы во время цветения и 8—10 кг

травы после цветения. Постепенно ухудшается и поедаемость

травы животныхМ'И на пастбище. Молодая трава поедается

на 90—95%, в период колошения-— на 70—75%, во время

цветения — на 50—55%, а после цветения — только на

10—25%:

Примерно, можно считать, что в день на голову требуется

в среднем следующее количество зелёной травы хорошего каче-

ства (табл. 1).

Таблица 1

Дневная потребность скота в зелёном корме

(в килограммах)

Виды и группы скота Районы нечерно- зёмной ПО-юсы Степные районы

Коровы, бычки, волы и нетели Молодняк крупного рогатого скота, старше 5^-60 30-40

1 года 25-30 20-25

Телята до 1 года 13-18 10—14

Лошади старше 3 лет 40-50 30-40

Жеребята Свиньи (на 1 матку с приплодом до 4 меся- 25—30 20-25

цев) 10-15 8-10

Подсвинки старше 4 месяце ; 6-8 4-6

В степных районах скот поедает меньше травы, так как она

менее сочна, чем в районах нечернозёмной полосы.

Для приблизительных расчётов потребной площади пастбищ

на период выпаса можно пользоваться следующими данными

(табл. 2).

Таблица 2

Потребная площадь пастбища на 1 голову взрослого

крупного рогатого скота

(в гектарах)

Районы нечернозёмной и лесной полосы Заливные пастбища в поймах крупных рек . То же, в поймах малых рек Низинные пастбища от 0,5 до » 0,8 » » 1,5 » 0,7 1,2 2,0

Суходольные пастбища » 1,5 f> 2,5

Лесные пастбища (в лиственных и смешанных лесах) . . > 2,0 » 5,0

Степные районы Сухие степи » 4,5 » 5,5

Ковыльно-разнотравные степи » 2,5 » 3,5

О*

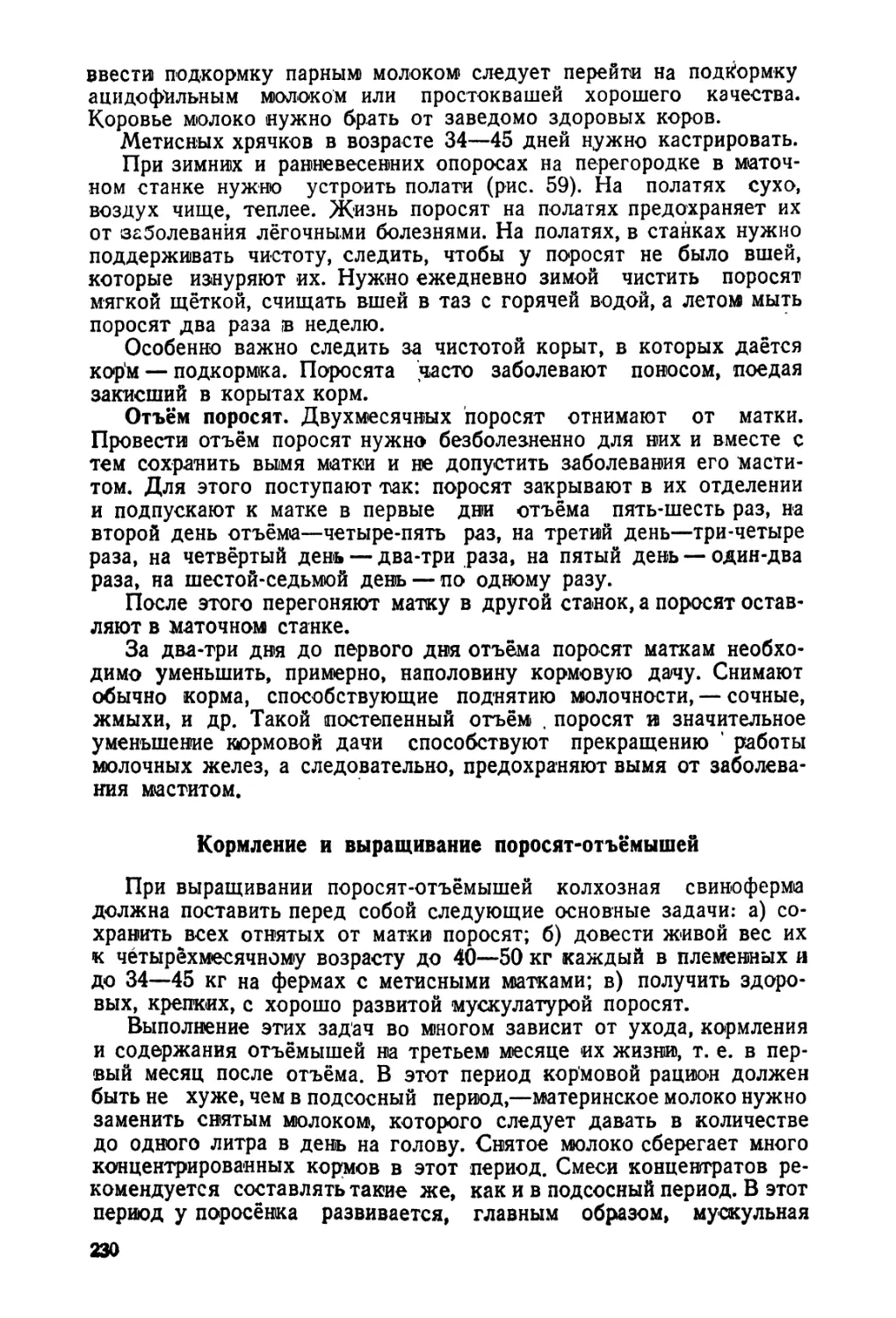

Форма составления баланса кормов в колхозе

Корма Приход Расход Страховой фу- ражный фонд (в центнерах) Требуется для кормления скота (в центнерах) Излишек кормов (в центнерах) 1 Недостаток 1 кормов (в 1 центнерах) г” ~ 1 Процент обес- [ печенности

Площадь (в гектарах) Урожай (в центнерах с гектара) Валовой сбор (в центнерах) Госпоставки (в цен гнерах) Прочий (в центнерах)

Сено 1 1 1

Естественных лугов . . . Многолетних сеяных трав Однолетних сеяных трав . Со вторых укосов .... Остаток от прошлого года

Итого

Гумённые корма

Солома яровая Мякина . , Солома озимая Остаток от прошлого года

Итого

Сочные корма

Силос Корне-клубнеплоды . . . . Бахчевые . Ботва корне-клубнеплодов, капустный лист и пр. . .

Итого

Зелёный корм (пастбище)

Естественные пастбища . . Отава сенокосов Искусственные пастбища .

Итого. . . . .

Концентраты

Овёс Кукуруза Ячмень Зерновые отходы Жмыхи Другие концентраты . . .

Итого

Подстилка

20

Другие виды животных при расчёте приравнивают к одной

голове взрослого крупного рогатого скота в таких количествах:

Рабочие лошади.................................. 1 голова

Овцы............................................10 голов

О перерасчёте молодняка на взрослое поголовье см. стр. 18.

При составлении плана использования пастбищ надо учесть

потребность в них не только общественного скота, но и скота,

находящегося в личном пользовании колхозников.

Имеющиеся в хозяйстве пастбища закрепляют за отдельными

гуртами.

Если подсчёты покажут, что пастбища не могут покрыть по-

требность животных в зелёном корме, намечают необходимые

мероприятия для создания высокопродуктивных сеяных пастбищ

и организации так называемого зелёного конвейера.

К составлению кормового плана на стойловый период содер-

жания животных и плана использования пастбищ надо привлечь

наиболее опытных колхозников, работников животноводческих

бригад.

На основании этих расчётов с помощью зоотехнических и вете-

ринарных специалистов земельных органов в каждом колхозе

необходимо составить годовой кормовой баланс по сле-

дующей’форме (см. стр. 20).

На пастбищный период содержания животных желательно

иметь помесячный баланс кормов, который можно составить по

следующей форме.

Помесячный? баланс кормов колхоза на пастбищ.чый перюд

Естественные пастбища . .

Лесные пастбища........

Отава сенокосов .......

Сеяные многолетние тра-

вы (на выпас)..........

Сеяные однолетние травы

(подкормка) ......

Кормовые бахчевые куль-

туры (подкормка) . . . .

Всего пастбищных

кормов .............

Потребность в пастбищных

кормах и подкормке •. . .

Недостаток...........

Излишек..............

Составленный кормовой баланс облегчит разработку, приме-

нительно к условиям данного колхоза, системы мероприятий по

2*

улучшению кормовой базы. Эти мероприятия должны предусма-

тривать: правильную организацию производства кормов в поле-

вых посевах и кормовых прифермских травопольных севооборо-

тах, улучшение лугов и пастбищ, создание искусственных лугов

и пастбищ в системе травопольных лугопастбищных севооборо-

тов, правильную организацию пастбищного содержания скота,

проведение организованной уборки сена и силосования кормов,

изыскание дополнительных кормовых ресурсов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ СЕНА

Правильная организация сеноуборки всегда была серьёзней-

шей задачей колхозов. От того, как проведена сеноуборка, зави-

сят успех зимовки скота и годовые итоги работы каждой живот-

новодческой фермы.

Сено в зимнем рационе скота — основной корм. В виде сена

молочный и рабочий скот, а также овцы получают зимой не ме-

нее 75% всех скармливаемых им питательных веществ.

У нас много хороших природных сенокосов и большие пло-

щади сеяных кормовых трав. Поэтому все колхозы имеют воз-

можность создать большие запасы кормов для скота, если хо-

рошо проведут сеноуборку.

Учитывая большое напряжение с рабочей силой в колхозах,

надо использовать буквально всё, что может помочь быстрой

сеноуборке и получению сена лучшего качества. В связи с этим

большое значение приобретает механизация сеноуборочных ра-

бот, хотя бы самая простейшая. Механизация сокращает затраты

труда, обдегчаеъ- и ускоряет работу.

К сеноуборке надо подготовить все сеноуборочные машины.

Ремонт сенокосилок, лобогреек и подготовка всего сеноубороч-

ного инвентаря должны быть закончены до начала сенокоса. Все

сеноуборочные машины надо осмотреть, смазать, отрегулировать

у косилок режущие аппараты. В самих колхозах можно и нужно

изготовить простейшие приспособления (волокуши, стогометатели

и др.), которые значительно облегчают сеноуборку.

Время и сроки сенокошения. Для повышения качества сена

колхозы обязаны провести сенокошение в самые сжатые сроки.

Уборка сена (включая и стогование) должна быть полностью за-

кончена к началу уборки зерновых хлебов, а уборка сеяных трав

на сено должна быть проведена в течение 5—10 дней от начала

их косьбы.

Очень важно начать сенокошение во-время. Во-время убран-

ное сено содержит много белка и витаминов. Часто колхозы на-

чинают косить траву слишком поздно. В результате этого трава

на убираемых в последнюю очередь участках перестаивает и из

неё получается малопитательное и плохо поедаемое скотом сено.

Получить высококачественное сено весьма выгодно для кол-

хоза. Это позволит ему добиться повышения продуктивности

скота даже при недостатке в рационе зерновых концентрирован-

ных кормов. Сено из молодой травы — прекрасный корм длЯ’Мо^

^2

лодняка (телят, жеребят и ягнят), не говоря уже о взрослых

животных. Резку, а ещё лучше околоченный сенной лист (труху)

или муку из такого сена можно с большой пользой скармливать

сви1ньям1 и птице.

Хорошо убранное сено содержит влаги 14—16%, оно зелё-

ного цвета, с приятным ароматным запахом, без пыли и плесени,

а листочки почти все сохранены.

Чтобы получить высокопитательное сено, необходимо

начинать сенокос возможно раньше. Бобовые

травы убирают в период их бутонизации и зла-

ковые травы — во время колошения, но ни в коем

случае не позже начала цветения преобладающих в травостое

растений.

Надо отказаться от предрассудка — не начинать косьбы трав

до «петрова дня».

В каждом колхозе следует выделить (выборочно) участки с

хорошим травостоем, содержащим много бобовых трав, для ран-

ней заготовки высокопитательного витаминного сена, ко-

торое можно использовать для замены концентратов. Сено с этих

участков лугов и полей надо убрать в период бутонизации бобо-

вых трав или колошения злаковых трав и отложить его отдельно.

Вообще же на всех участках сенокос необходимо закончить до

конца цветения трав, а план сеноуборки выполнить и перевыпол-

нить до начала уборки зерновых хлебов. В каждом колхозе надо

вести наблюдение за развитием травостоя на отдельных участ-

ках, чтобы не пропустить наилучшего срока косьбы трав на

них.

Придавая большое значение своевременному проведению

сеноуборки, Наркомзем СССР рекомендует колхозам дополни-

тельно выдавать колхозникам, работающим на сеноуборке, по-

мимо основной оплаты в трудоднях, десятую часть от убранного

и заготовленного сена. Начисление этого сена производится по

мере скирдования и приёмки путём обмера и взвешивания сена

бригадиром полеводческой бригады. Распределение! сена между

колхозниками бригады или звена производится по количеству

выработанных трудодней на сеноуборке после её окончания, но

не позднее 1 сентября. Для поощрения лучших косцов за свое-

временную уборку и высокую выработку на конных сенокосил-

ках, Наркомзем СССР рекомендует колхозам выдавать косцам

дополнительно по 20 кг сена за каждый гектар сенокоса, убран-

ного сверх 40 га в период до начала хлебоуборки.

Высота скашивания. Косить траву надо не ниже 4 и не выше

6 см- от земли. Если косить выше, то снизится урожай и ухуд-

шится питательность сена. Если срезать траву почти на уровне

земли, то трава будет очень плохо отрастать, даст плохую отаву

в этом году и низкий урожай сена в последующие годы.

Скашивать высоко (на 6—7 см) рекомендуется только те

сенокосы, которые не-косили в предыдущем» году. При низком

скашивании таких сенокосов в сено попадает много старых стеб-

лей, отчего качество сена сильно снижается.

23

На такую же высоту скашивают траву и при позднем втором

укосе, чтобы растения могли лучше окре.гнуть до заморозков.

Сеяные травы в первый • год жизни скашивают на 8—9 см от

земли за месяц до заморозков.

Использование уборочных машин. На сеноуборке необходимо

использовать все машины, которыми можно косить траву.

Наша промышленность выпустила тысячи тракторных высоко-

производительных сенокосилок. В частности, сенокосилка ШК-2

имеет рабочий захват около 10 м при пяти режущих аппаратах

(один фронтальный, идущий впереди трактора, и четыре сзади —

по бокам) трактора). На одном тракторе СТЗ-ХТЗ тракторист

с прицепщиком, работая широкозахватной сенокосилкой, могут

скосить в час около 5 га сенокоса. Поэтому ни одна широко-

захватная тракторная косилка во время сенокоса не должна иметь

ни часа простоя. Для каждой сенокосилки с трактором необхо-

димо установить план сенокошения, дать маршрут, выделить наи-

более подходящие участки (ровные, с неполёгшим травостоем).

Далее, каждый колхоз должен полностью использовать во

время сенокоса имеющиеся конные сенокосилки и лобогрейки.

При этом особое внимание надо обратить на подготовку колхоз-

ников для работы на сенокосилках и лобогрейках, научить их

правильно обращаться с машинами.

Косьба косами. Наряду с использованием! всех сеноуборочных

машин, необходимо широко применять и ручную косьбу. Все

участки, на которых нельзя работать сенокосилками (кочковатые,

поросшие кустарником участки, лесные вырубки), надо скашивать

вручную косами. Для бесперебойной и успешной косьбы очень

важно хорошо подготовить косу, наладить её и отбить. Подготовка

косы требует навыка и уменья. Поэтому за бригадами и звеньями

косцов надо закреплять опытных косарей, умеющих отбивать и на-

лаживать косы.

Сушка и сгребание сена. Для того чтобы получить хорошее,

высокопитательное сено, необходимо сохранить при сушке все ли-

сточки — наиболее питательные части растения. Через несколько

часов после скашивания провяленную траву надо сгрести в валки.

Не следует допускать полного высыхания травы в прокосах,

так как при сгребании сухого сена почти все листочки будут по-

теряны. В прокосах трава должна только провялиться. Вся же ос-

новная сушка должна итти в валах, а не в прокосах.

Для сгребания травы из прокосов применяются одноконные

грабли (производительность 1 га в час) или боковые грабли (произ-

водительность 2 — 2,5 га в час). Можно также сгребать и руч-

ными граблями.

Сгребать траву лучше поперёк прокосов, так как потери при

этом будут значительно меньшими, чем при продольном сгребании.

Вообще необходимо стремиться возможно большую часть пе-

ремещений сена (особенно граблями) производить тогда, когда оно

недосушено. Ворошить скошенную траву надо как можно меньше.

Сушка сена при затяжных дождях. Если осенью будут затяж-

ные дожди и высушить траву обычными способами нельзя, тогда

24

проводят сушку «а различных приспособлениях или приготовляют

бурое сено.

„ Лучшим будет первый способ. Наиболее распространёнными

приспособлениями являются жерди, изгороди, вешала, шатры, пи-

рамиды.

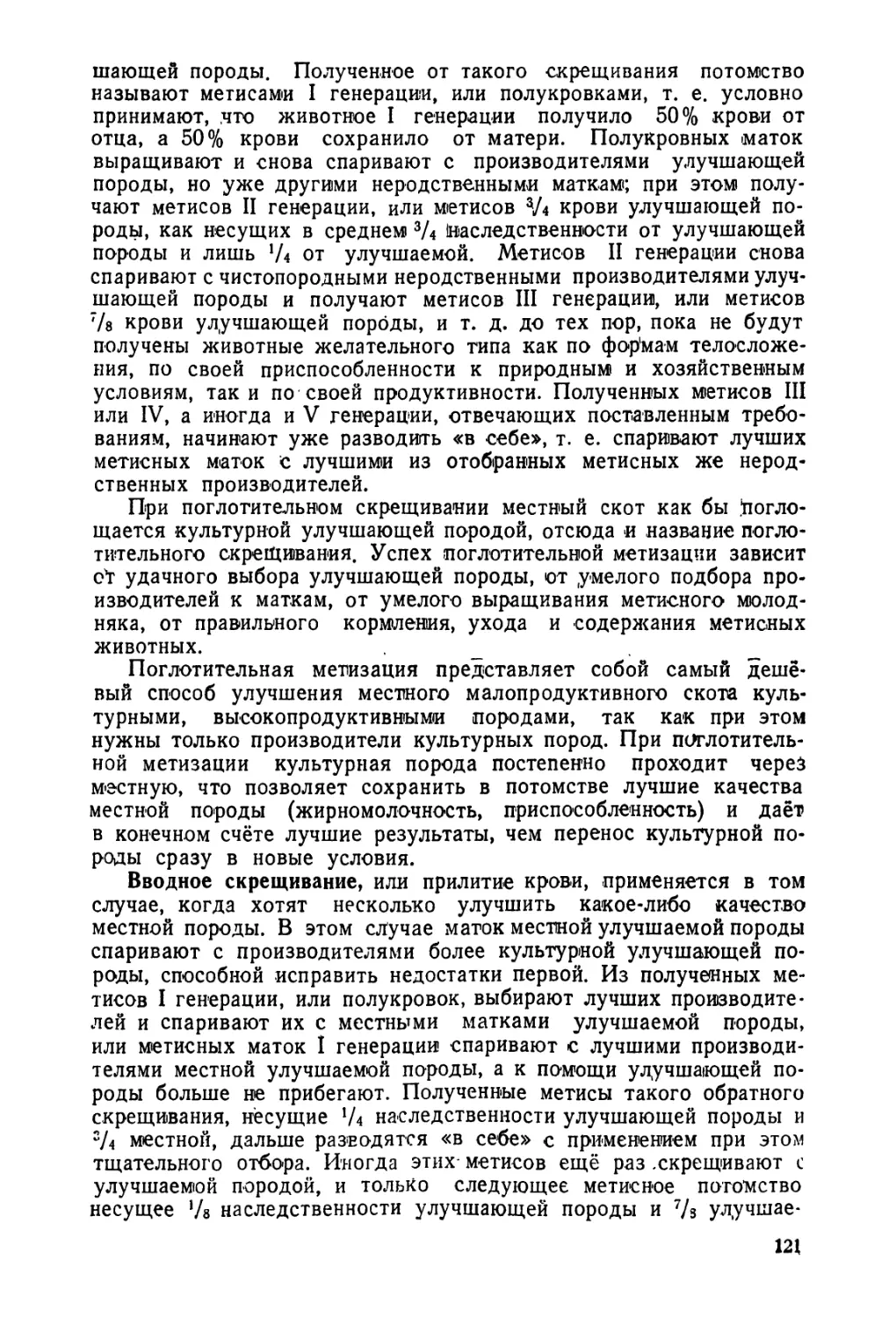

Самым простым приспособ-

лением будут жерди (рис. 1).

Для этого берут непригодные

для строительных целей вер-

хушки хвойных деревьев дли-

ной 3—4 м, на которых остав-

ляют очищенные от хвои сучья.

Такие жерди правильными

рядами крепко устанавливают

в землю, подперев их, при

необходимости, кольями, чтобы

не повалил ветер. В зависимо-

сти от размера жердей, на

каждой из них можно высу-

шить от 0,5 до 2 ц сена.

Для устройства и з г о р о д

длиной 3—3,5 м и толщиной 10

Рис. 1. Сушка травы на жердях.

е й (рис. 2) берут прочные колья

см. Эти колья вбивают в землю на

расстоянии 4—5 м друг от друга. К ним прикрепляют гвоздями

или привязывают лыком жерди в три-четыре поперечных ряда на

расстоянии 30—40 см ряд от ряда.

Рис. 2. Сушка травы на изгороди.

Вешала (рис. 3) для сушки сена устраивают так. Столбы дли-

ной 4—5 м и толщиной 12—15 см вкапывают в землю на глубину

75 см, на расстоянии 4—5 м друг от друга. В столбы врезают по-

перечные планки длиной 75 см и толщиной 8 см. На эти планки

с обеих сторон столбов кладут жерди.

Шатры (рис. 4) являются переносными приспособлениями для

сушки травы. Боковые стойки, или стропила, берутся длиной 2,5 м

и толщиной 10—12 см. Нижние концы стоек заостряются. В стой-

ках просверливают отверстия, в которые вставляют деревянные

колышки длиной 15 см. Верхние • концы , стоек скрепляют <так,

25

чтобы расстояние внизу было 1,5—2 м. На колышки, вставленные

в отверстия стоек, кладут жерди длиной 4,5—5 м и толщиной

8—10 см.

Для изготовления пирами

Рис. 3. Вешала,

ей крышеобразную форму.

д ы (рис. 5) необходимы три

жерди длиной 2—2,5 ^каж-

дая. Нижние концы жердей

заостряют, а верхние скреп-

ляют проволокой. В жердях,

в косом направлении, про-

сверливают буравом отвер-

стия на расстоянии 40—

50 см одно от другого,

в которые вбивают дере-

вянные колышки. На эти

колышки кладут длинные

жерди:

На -все приспособления

можно навешивать траву,

-провяленную и не смочен-

ную дождём или росой.

Толщина слоя травы не

должна превышать 70—

80 с mi.

Навешивать траву надо

снизу вверх, чтобы придать

Затем траву тщательно- очёсывают

граблями, чтобы с неё легче скатывалась дождевая вода. Трава не

должна соприкасаться с землёй, во избежание загнивания и порчи

Рис. 4. Шатёр.

сена. В таком виде трава висит до тех пор, пока не высохнет окон-

чательно, после чего полученное сено свозят и укладывают в

стога, скирды или в сараи.

После употребления все вешала надо собрать и аккуратно сло-

жить, тогда их можно использовав в течение нескольких лет.

них воды, о стога скла-

Рис. 5. Пирамида.

При отсутствии в хозяйстве указанных приспособлений, когда

травы скошено много, а дождь не прекращается, приготовляют

бурое сено.

Хорошее бурое сено может быть получено лишь при со-

блюдении определённых правил.

При заготовке бурого сена траву можно складывать в стог в

ясный день и только тогда, когда провяленные растения потеряют

приблизительно половину находящейся в

дывают только сухую снаружи траву,

иначе сено плесневеет и портится. Стога

и скирды при заготовке бурого сена не

должны быть особенно большими, не

шире 4—5 м и не выше 8—9 м, чтобы

после того, как стога и скирды осядут,

они были высотой 4—5 м. Обязательно

должны быть сделаны подстожья из су-

хих веток, горбылей или Соломы. Для

устойчивости в середину стога вставляют

гладкий кол или жердь, а в других мес-

тах скирды ещё 3—4 таких кола.

Чтобы предохранить сено от порчи,

его укладывают ровными слоями, толщи-

ной 50—70 см каждый, и как можно

плотнее, особенно в середине_ стога или

скирды. После того как стог сложен,

егол очёсывают и верх покрывают соло-

мой. На второй-третий день после уклад-

ки сено начинает согреваться. Это вы-

зывает потерю питательных веществ. Если же стог или скирда’

сложены плотно, то температура повышается незначительно, и пи-

тательные вещества мало теряются.

Для наблюдения за температурой сена в стог вкладывают же-

лезный прут так, чтобы конец его выходил наружу. Если прут

сильно нагреется и за него невозможно взяться руйой, то стог

надо разбросать, чтобы охладить сено. Разогревание идёт уси-

ленно в первые 3—6 дней. Затем в течение полутора-двух

(а иногда и более) месяцев происходит постепенное охлаждение.

Сено из стога или скирды после охлаждения можно перевезти

на усадьбу и сложить под навес. Хорошо приготовленное бурое

сено имеет приятный хлебный запах.

При скармливании животным бурого сена необходимо следить,

чтобы в корм не попадали гнилые и заплесневевшие клочки сена.

Копнение и подвозка сена к стогам. Подсушенное в валках сено

собирают в копны. Копны предназначены для окончательной до-

сушки и для предохранения сена от перепадающих дождей, а

также для лучшей подвозки сена к стогам и скирдам. Копнить

сено надо сразу же, как только оно достаточно провянет в вал-

ках, т. е. когда трава содержит, примерно, 20—25% влаги. Если

трава ещё сырая, то в копну следует класть не более 1 —1,5 ц;

если трава уже просохла, то лучше ставить ксщны в 2,5—3,5 ц.

:7

При механизации копнения сена полезно применять 1воло-

к у ш и (рис. 6, 7).

Сволакивать сено из валов к стогу, без копнения, следует лишь

тогда, когда урожай сена очень высок и с площади 8—10 га

можно набрать сена на целый стог. В этом случае сено прихо-

дится сволакивать на расстояние не больше 200—300 м. Во всех

Рис. 6- Донская волокуша (размеры в миллиметрах).

Рис. 7. Рамчатая волжуша (размеры в миллиметрах).

остальных случаях сено надо -предварительно копнить. Небольшие

копны (весом до 3 ц) рекомендуется подтаскивать к стогу на рас-

стояние до 500 м, а большие копны (5—6 ц) — на расстояние до

1 км. С более далёких расстояний сено нужно подвозить на теле-

гах или на деревянных щитах с полозками.

Стогометание. Для стогометания каждый колхоз должен сде-

лать-стогометатель. На рисунках 8 и 9 изображён стогометатель-

журавль. Он состоит из мачты, крестообразной рамы с подпорками

и журавлины.

Стогометатель можно сделать как стационарным (непередвиж-

ным), так и передвижным.

28

Рис. 8. Стогометатель-журавль.

Рис. 9. Устройство стогометателя (размеры в миллиметрах).

‘Для подъёма сена стогометателем применяют верёвочные сетки

или вилы — гарпун. Сетка изготовляется из прочной пеньковой

верёвки диаметром 10—12 мм и кленовых или берёзовых поперечин

сечением 40X40 мм (рис. 10). Сетка состоит из двух половин.

Нагружённая сеном сетка петлями подвешивается к журавлине.

Рис. 10. Сеноподъёмная сетка (размеры в миллиметрах).

Подним1ают сетку с сеном! 2—3 рабочих при помощи верёвки, при-

вязанной к другому концу журавлины.

Гарпуном (рис. 11) можно поднять за один приём охапку сена

до 200 кг. Гарпун привязывают к журавлине канатом или цепью.

7 ,

Рис. 11. Гарпун: 1 — в момент работы; 2—в сложенном виде.

Работать на стогометании должна бригада в 8—9 человек:

2 из них работают гарпуном, 4—5 стоят у короткого конца жу-

30

равля, 2 — на скирде. £ помощью гарпуна и стогометателя

бригада за 8—10 часов может убрать до 40—50 т 'сена.

Расстановка колхозников в бригадах и звеньях должна быть

такова, чтобы все основные работы на сенокосе (косьба, сгребание,

копнение и стогометание) происходили непрерывно. Много сена

погибает именно из-за того, что скошенная трава неделями лежит в

прокосах и валках, пересыхает, портится, гниёт и гибнет. Поэтому

нельзя допускать разрыва между, сенокошением и стогометанием;

Укладка сена в скирды и стога—ответственное дело; от этого

зависит сохранность сена. К стогованию и скирдованию сена дол-

жны быть привлечены наиболее опытные колхозники. Перед

укладкой сена в стог нужно сделать подстожье из горбылей, жер-

дей, хвороста, лапника (еловых веток), старой соломы и другого

материала, находящегося под рукой. Такое подстожье сохраняет

от порчи нижний слой сена.

Сено укладывают в стога в ясную погоду, днём. Уложенное

в сырую погоду (во время тумина, после дождя, по утренней росе,

после заката солнца) сено впитывает влагу, отчего приобретает

затхлый запах и плесневеет.

Укладывать сено надо возможно плотнее: если стог или скир-

да сложены плотно, то при осадке они не потеряют своей формы;

Середина стога (или скирды) должна всё время возвышаться над

краями, поэтому её надо возмюжно плотнее трамбовать при

укладке: Стог или скирда не должны иметь западин. Вершину

стога (или скирды) выкладывают, придавая ей правильную форму,

из сена худшего качества или соломы. Стог или скирду сверху

и с боков очёсывают, чтобы дождевая вода легче стекала и не

задерживалась на сене.

Вершение стогов in скирд надо поручить опытному колхознику,

хорошо знающему эю дело, так как неправильно завершенные'

скирда или стог под дождём промокают, и всё сено может ис-

портиться.

Часть сена с отдалённых участков надо подвозить непосред-

ственно к местам зимовки скота и укладывать в стога и скирды;

Остальную часть нужно скирдовать на месте.

В степных районах скирды в местах зимовки скота лучше

складывать длиной 20—25 м, шириной 5—6 м, высотой G—7 м.

На сенокосных участках в одну скирду сено укладывают обыч-

но с площади не больше чем 40—50 га. Ширина скирды при этом

составляет 4,5—5 м, высота — 6 м, длина—в зависимости от

урожая.

В северных и центральных районах размер скирд и стогов

надо делать меньше: ширину не больше 3—4 м», высоту 6—7 м

и длину — в зависимости от урожая сена.

Ставят скирды по направлению господствующих всi ров.

Во избежание распространения пожара, скирды и стога сена

нельзя устанавливать ближе 100—150 м друг от друга и 250—

300 м от ближайших построек.

Немедленно после укладки сена скирду или стог опахивают

плугом! в несколько борозд.

31

За стогами и скирдами нужно внимательно следить и, в случае

необходимости, оправлять их при осадке сена. В первый месяц

после укладки стога и скирды надо осматривать не менее 2—3

раз в неделю. w

Подготовка ко второму укосу. Во многих районах ранняя уборка

сена даёт возможность получить второй укос, который часто не

уступает и даже превосходит по урожайности первый укос. На

естественных сенокосах хорошо после первого укоса внести удо-

брения (особенно азотистые и фосфорные) или полить сенокосы на-

возной жижей.

На полевых участках с сеяными травами при раннем первом)

укосе можно также получить второй укос травы на сено или ис-

пользовать отаву на выпас.

Там, где по природным условиям второй укос на сено убрать

нельзя, скошенную отаву можно использовать для силосования.

Полностью использовать все сенокосные угодья. Перед всеми

колхозами стоит задача — использовать каждый гектар сеноко-

сов, каждый участок луга для заготовки хорошего сена. Поста-

новлением' Совнаркома СССР от 29 мая 1941 г. «О мерах по

увеличению кормюв для животноводства в колхозах» райиспол-

комам предоставлено право разрешать нуждающимся в сене кол-

хозам сенокошение на землях других колхозов, имеющих излишки

сенокосов. Отвод сенокосов может быть произведён в каждом

отдельном случае лишь с согласия колхоза, имеющего излишки

сенокосных угодий.

После сбора сена для выполнения поставок государству, а

также для полного обеспечения кормами общественного скота

и создания установленных страховых запасов, правления колхо-

зов могут отводить оставшиеся нескошенными участки для се-

нокошения отдельным колхозным дворам.

Простейшие меры улучшения сенокосов. Урожай сена с лугов

может быть значительно повышен, если колхозы наладят пра-

вильный уход за лугами.

В целях повышения урожайности естественных сенокосов и

пастбищ, Совнарком СССР постановлением от 29 мая 1941 г.-

обязал колхозы систематически проводить расчистку ку-

старника, срезку кочек, отвод поверхностных

вод, очистку от мусора и камней, орошение, под-

кормку лугов органическими и местными удо-

брениями.

Передовики луговодства немедленно после освобождения

луга от снега удаляют камни и различный мусор, корчуют ку-

старник и производят другие работы по очистке лугов. Остаю-

щиеся после пастьбы скота кучки навоза они равномерно рас-

пределяют по поверхности луга. Наряду с мусором и камнями,

удаляют также и кочки.

После весеннего паводка на лугах надо заделать все про-

Моины. На плешинах, после заделки промоин и удаления кустар-

ника и кочек, а также на участках с изреженным травостоем! пе-

редовики луговодства обычно подсевают семена луговых трав.

Часто луга портятся из-за того, что на них застаивается вода;

при этом ценные травы выпревают, разрастаются сорняки и за-

болачивается почва. Для борьбы с избыточным увлажнением лугов

надо своевременно отвести поверхностные воды, прочистить за-

пущенные осушительные канавы.

В степных засушливых и полузасушливых районах, а также

в некоторых горных районах урожайность сенокосов значительно

повышается при поливе.

Особенно сильно повышаются урожаи трав от удобрения.

Для удобрения лугов необходимо как можно больше использо-

вать местные удобрения: навоз, золу, птичий помёт, фекалии, на-

возную жижу.

Передовики луговодства вносят удобрения на. луга, как пра-

вило, в несколько приёмов. Ранней весной, после очистки по-

верхности луга от накопившегося мусора, производят основную

заправку удобрениями. Затем, в период кущения трав или даже

несколько позднее, дают подкормку не на всей площади участка,

а только там, где растительность начинает отставать в развитии.

Сразу же после первого укоса трав обычно дают новую под-

кормку, чтобы получить хороший второй укос.

Фекалии для удобрения луга разводят 3—6 частями воды.

Навозную жижу также разводят водой (2—4 частями воды). На

гектар надо 20—30, бочек такого удобрения.

Птичий помёт обычно вносят в сухом виде, т. е. предвари-

тельно высушивают его, мелко измельчают и просеивают. В не-

которых случаях применяют птичий помёт в смеси с мелким тор-

фом. АТожно также! удобрять луга и раствором! птичьего помёта

в воде'(1 часть помёта на 8—10 частей воды).

Золу1 для удобрения лугов вносят в количестве З1— 5 ц на

гектар.

Урожай сена с удобренного луга в первый же год возрастает

в 5—10 раз.

Борьба с сорняками на лугах должна проводиться так

же систематически, как и в поле. Передовики луговодства счи-

тают полку сорняков очень важным агротехническим приёмом

ухода за сенокосом.

Во многих колхозах основная причина запущенности и низких

урожаев сенокосов кроется в обезличке. Все имеющиеся в

колхозе луга необходимо закрепить за полевыми

бригадами и звеньями.

В постановлении Совнаркома СССР от 29 мая 1941 г. прямо

указано: «для ликвидации обезлички в отношении лугов и паст-

бищ обязать колхозы закрепить все естественные сенокосы и

пастбища за полеводческими бригадами или звеньями, возложив

на них проведение всех работ по улучшению и уходу за сеноко-

сами и пастбищами».

Согласно постановлениям Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б)

о дополнительной оплате труда за повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур и продуктивности животноводства,

колхозникам бригад, перевыполнившим план' урожайности сеяных

3 Колхозное животноводство

33

„„накосов, закреплённых за бригадой, должна

трав и естественных се я сена> собранного сверх устано-

шдаватье» треть» «сп. УР

пленного для бригады

СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ

й сочный корм позволяет сэкономить

г лос называют майским пастбищем в декабре. Этот пре-

СИ1Й сочный корм позволяет сэкономить значительное количе-

^грубых и концентрированных кормов. Правильно пригото-

вленный силос можно хранить несколько лет, скармливая его жи-

вотным зимой и летом. Силосовать корма можно в течение всего

лета, до глубокой осени.

Силос обладает всеми свойствами зелёной травы. Этот корм

богат легко переваримыми питательными веществами и витами-

нами. Скармливание силоса обеспечивает высокую продуктивность

и плодовитость скота, укрепляет здоровье животных, предупре-

ждает ряд заболеваний у молодняка. Особенно полезно давать

силос молочным коровам. Каждые 3—4 т скормленного скоту

силоса — это тонна молока.

Ежегодно каждому колхозу устанавливается государственный

план силосования кормов. Особенно важно организовать раннюю

закладку силоса, чтобы не менее 75—90% плана силосо-

вания было выполнено до начала уборки зерно-

вых хлебов.

В некоторых колхозах различные травы закладывают в силос-

ные сооружения как попало, без учёта степени силосуемости тех

или иных видов растений. Так делать нельзя; силос при этом за-

частую получается недоброкачественный.

По степени силосуемости растения можно разделить на сле-

дующие группы.

Легко силосующиеся растения: луговые злаки,

подсолнечник, кукуруза, сорго, стебли и клубни земляной груши

(топинамбура), ботва корнеплодов, листья капусты, арбуз, тыква,

камыши, тростники до выбрасывания метёлок, бобово-злаковые

мешанки, лесное и луговое разнотравье и др.;

Трудно силосующиеся растения: крапива, лебеда,

лопухи, иван-да-марья, осоки, ботва, картофеля, клевер, люцерна,

люпин, верблюжья колючка (янтак), солодка, плети огурцов, тык-

вы, арбуза, помидоров и др.

Чтобы получить силос хорошего качества из трудно силосую-

щихся растений, к ним необходимо прибавлять легко силосую-

щиеся растения. Осоку, лебеду, клевер, ботву картофеля надо

вводить в смесь в количестве не более 70%. Крапиву, лопухи,

люцерну, солодку, верблюжью колючку, иван-да-марью можно

включшь в смесь в количестве не более 40%, а ботву бахчёвых

культур — не более 25 %.

Нельзя закладывать силос отдельными слоями из разных

растений. Составленная смесь должна быть хорошо измельчена

и тщательно перемешана вручную либо при помощи силосо-

резки.

34

Растения легко силосующиеся можно силосовать как в чистом

виде, так и в смеси между собой.

Большое значение имеет влажность силосного сырья. Влаж-

ность растений должна быть от 65 до 75%.

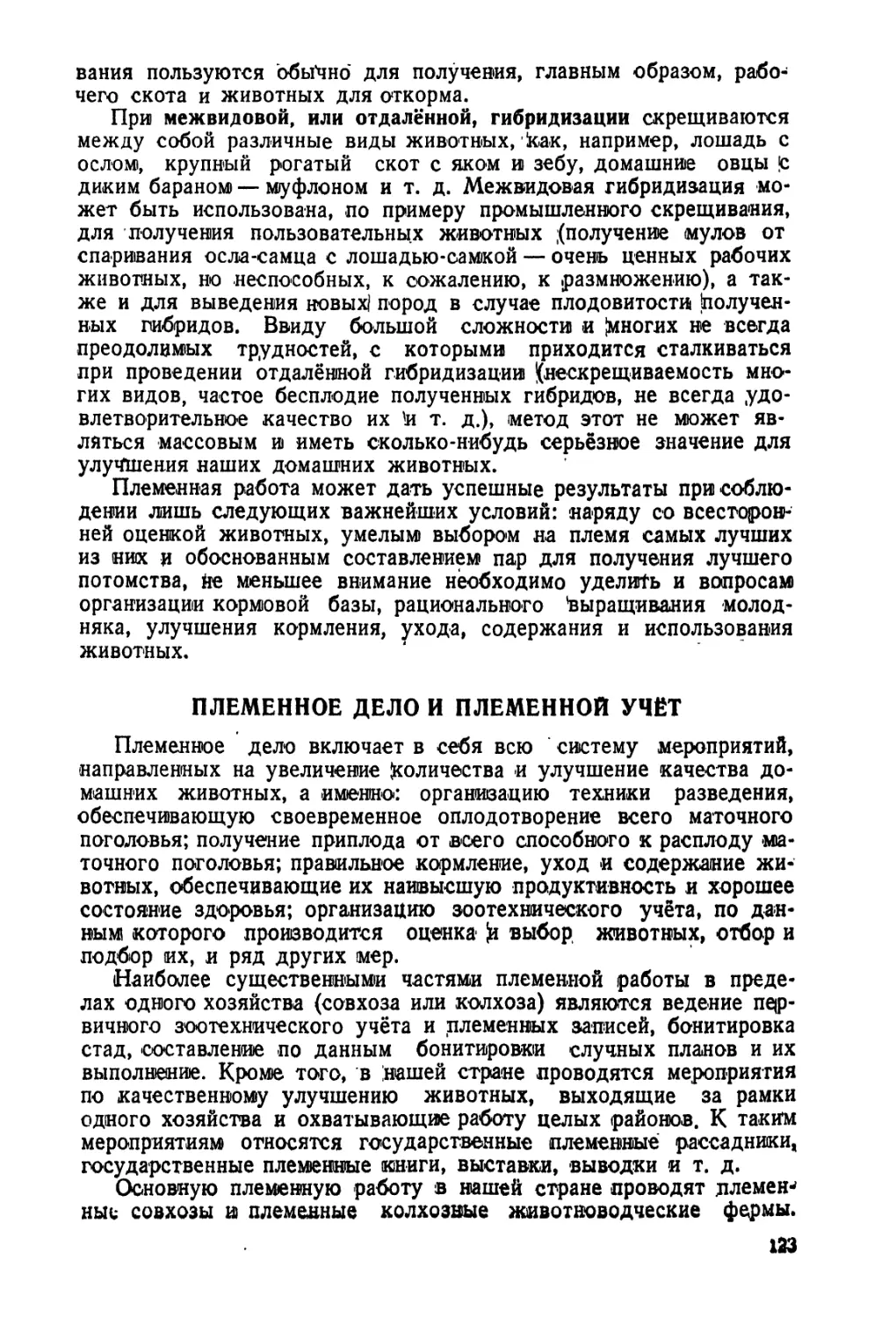

Силосовать корма можно в ямах, траншеях и в специальных

силосных башнях. Все силосные сооружения должны быть непро-

ницаемы для воздуха и воды. Лучшими! сооружениями считаются

силосные башни. Их можно строить из местных материалов: дере-

ва, кирпича, камня. В зависимости от потребности в силосе, баш-

ни строят ёмкостью на 75—150 т. Если силосование проводится в

Рис. 12. Силосная башня емкостью на 150 т.

несколько сроков, лучше иметь несколько небольших башен и в

каждый срок полностью набивать одну из башен.

В колхозах с небольшими фермами можно силосовать корма в

ямах и траншеях.

Нельзя производить закладку силоса в необлицованные ямы

и траншеи, если они вырыты в слабом, рыхлом грунте. Для обли-

цовки можно использовать доски, горбыли, кирпич. Внутренняя

поверхность .стен должна быть ровной и гладкой, а углы • сгла-

женными.

Ямы лучше всего делать круглыми, с отвесными стенами. Боль-

ше потерь силосной массы бывает в тех ямах и траншеях, в ко-

торых ширина их превышает глубину. Поэтому ширина силосных

сооружений не должна быть больше глубины.

Можно рекомендовать следующие размеры круглых ям и пря-

моугольных траншей: глубина ям от 2,5 до 4,5 м», диаметр (попе-

речник) не менее 2 м и не более 3,5 м<; ширина траншей поверху

3 х 35

Л 90 м Траншеи устраивают с уклоном стен

3-4 м, длина не более 20 м. Р

ко дну. гпооужения выбирают сухое и возвышенное

Под силосные с^р^о„0УЖения должно быть расположено не

место. Дно си/12с"° наД уровнем1 грунтовых вод.

менее чем на и,о стоят вь1Соко, можно устраивать полу-

ЕСАИ₽нГнРьшНТтраншеи. Для этого вынутый грунт оставляют на по-

заглуоленны г чтобы по краям! траншеи получился вал высо-

верхности ого метра Стены надземной части силосных сооруже-

ний должны быть достаточно толстыми, чтобы не допустить про-

мерзания силосном массы. .

Опытные животноводы знают, что хороший силос можно полу-

чить и при силосовании кормов над землёй, в буртах. Для заклад-

ки бурта выбирают площадку в наиболее возвышенном месте.

Рис. 13. Поперечный разрез си:оспой ямы с кирпичной облицовкой (размеры

в сантиметрах): 7 — уровень земли; 2 — откос (земля утрамбованная); 3—ящик

из досок; 4—наивысший уровень грунтовых вод; 5 — глина трамбованная;

б—затирка жирной глиной; 7 — кирпичная кладка.

Предварительно выкапывают прямоугольную яму с тупыми угла-

ми, плоским дном и отвесными стенками, шириной 4—5 м и глу-

биной 0,5 mi. Земля из ямы используется позже для устройства

покрышки.

Надземная часть бурта выкладывается высотой 2—2,5 м с от-

логими стенками. Длина бурта определяется в зависимости от

количества силосуемого корма.

Особенно важно при силосовании в буртах обеспечить равно-