Автор: Смирнов А.Е.

Теги: всеобщая история россия в конце xvii в – 1917 г история биографии

ISBN: 978-5-93898-384-7

Год: 2013

Текст

»

Алексей Смирнов *

2

Истерия жизни

ВИТА НОВА

Иван Владимирович Цветаев

Начало 1910-х

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

ИВАН ЦВЕТАЕВ

ИСТОРИЯ жизни

ВИТА НОВА Санкт-Петербург 2013

УДК94(47)(092)

ББК 63.3(2)5

С506

Художественное оформление серии разработано Сергеем Бориным

Ответственные редакторы Алексей Дмитренко, Анна Райкова

Автор и издательство благодарят Елену Михайловну Кокурину — сотрудницу московского Дома-музея Марины Цветаевой за помощь в работе над этой книгой.

Смирнов А. Е.

С506 Иван Цветаев: История жизни. — СПб.: Вита Нова, 2013. — 368 с.: 121 ил. —(«Жизнеописания»).

ISBN 978-5-93898-384-7

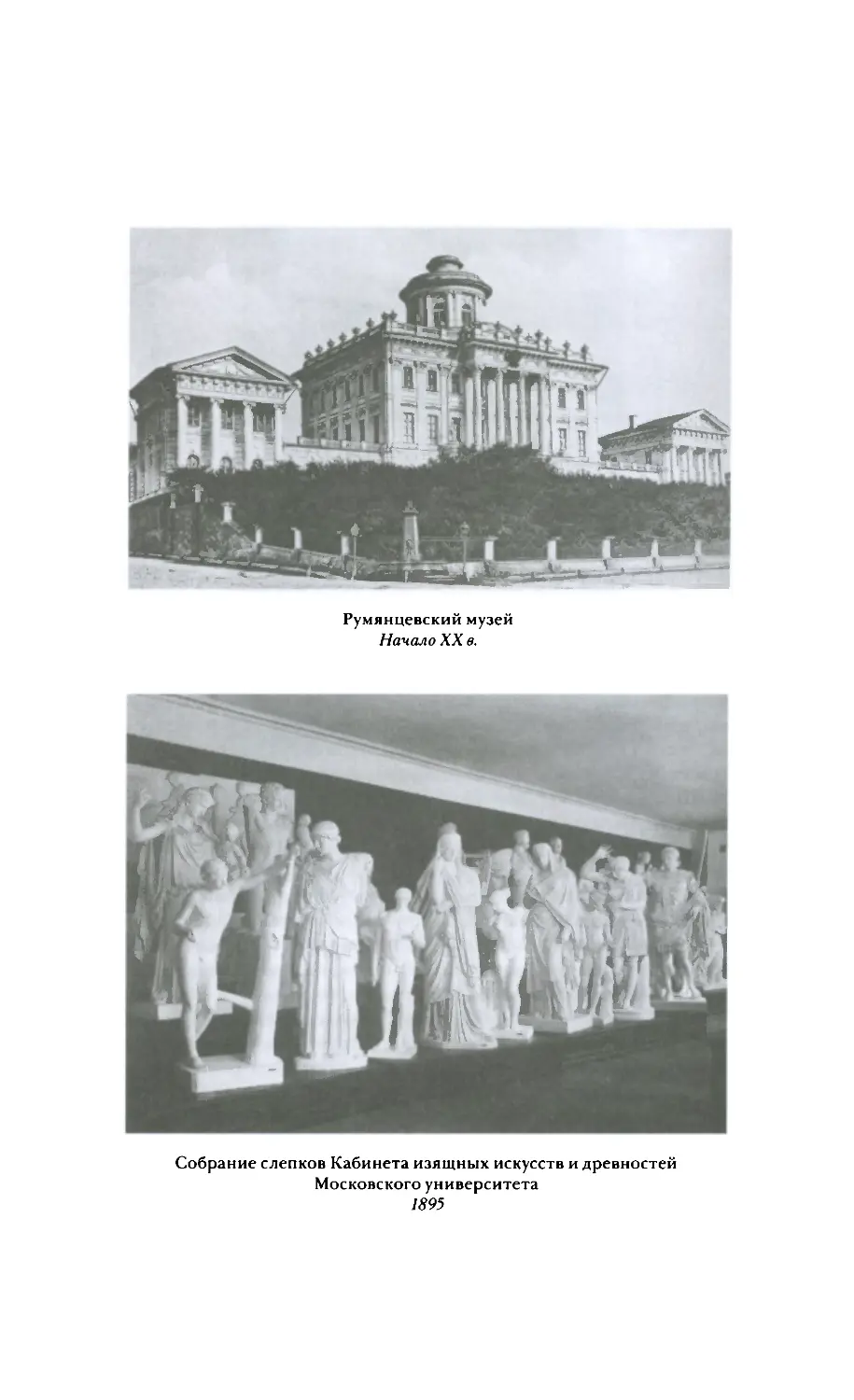

Документальная биография выдающегося русского ученого-историка, археолога, филолога, искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева (1847—1913), основателя Музея изящных искусств в Москве, написана специальнодля издательства «Вита Нова». Герой повествования предстает как яркая, разносторонняя личность. Знаток античного искусства, он рано приобрел европейскую известность, был доцентом Варшавского и Киевского университетов, заслуженным профессором Московского университета и почетным — Болонского, директором Румянцевского и Публичного музеев в Москве. Жизнь Цветаева наполнена непрерывными борениями с недоброжелателями, с внешними обстоятельствами. Одна из важных сюжетных линий жизнеописания — преодоление противоречивых коллизий, сопутствовавших главному предприятию жизни Цветаева — созданию Музея изящных искусств. Автор книги — известный московский писатель, литературовед, историк А. Е. Смирнов — использует многочисленные письма Цветаева, его дневник, приводит воспоминания его дочерей, одна из которых, Марина, внесла общепризнанный вклад в мировую поэзию. Издание богато иллюстрировано.

УДК94(47)(092)

ББК 63.3(2)5

Любое воспроизведение настоящей книги или отдельной ее части возможно только с письменного разрешения ООО «Вита Нова».

© А. Е. Смирнов, 2013

ISBN 978-5-93898-384-7 © «Вита Нова», художественное оформление, 2013

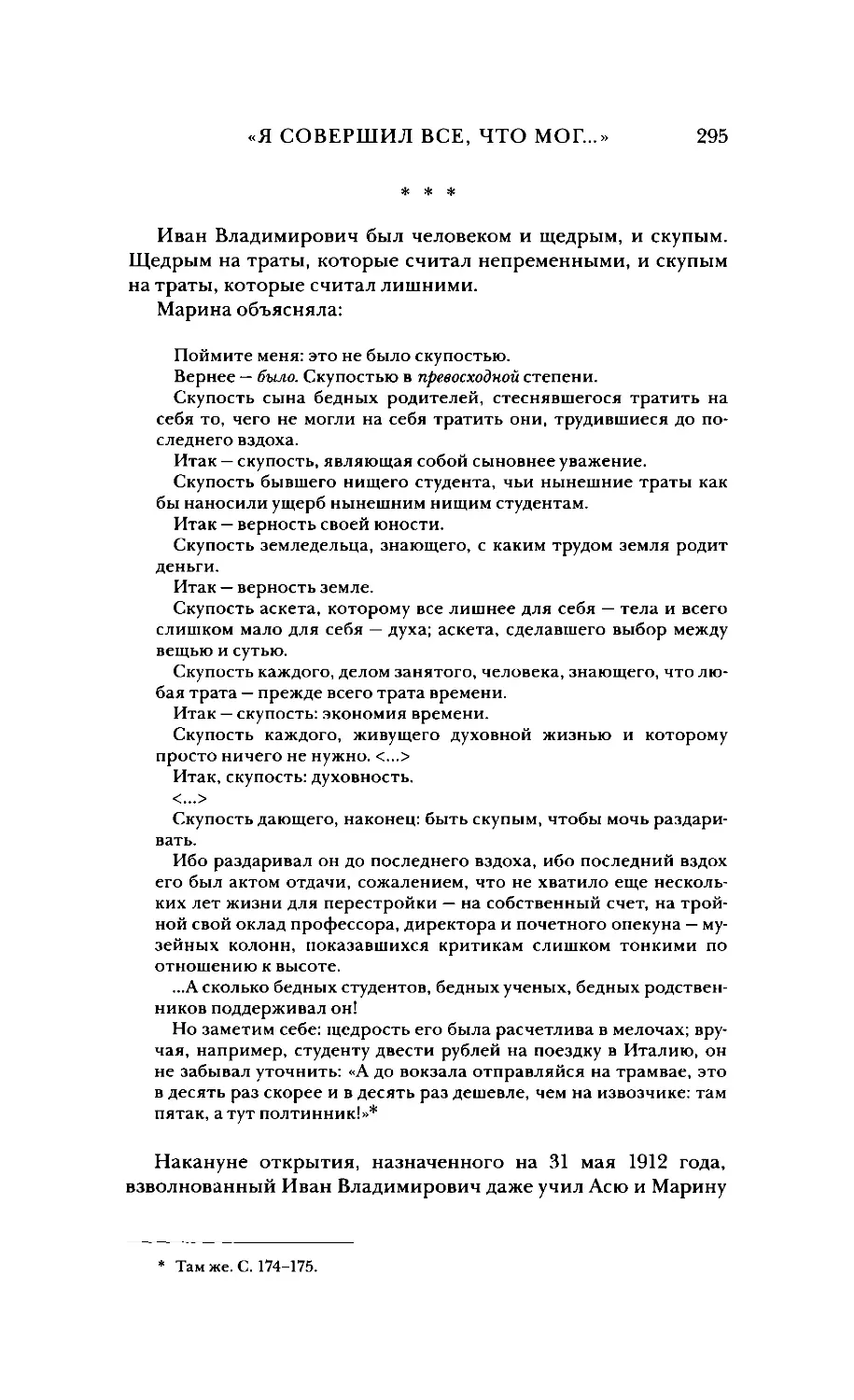

ИВАН ЦВЕТАЕВ

Елене Михайловне Кокуриной: чтобы радость умножить, ее надо разделить.

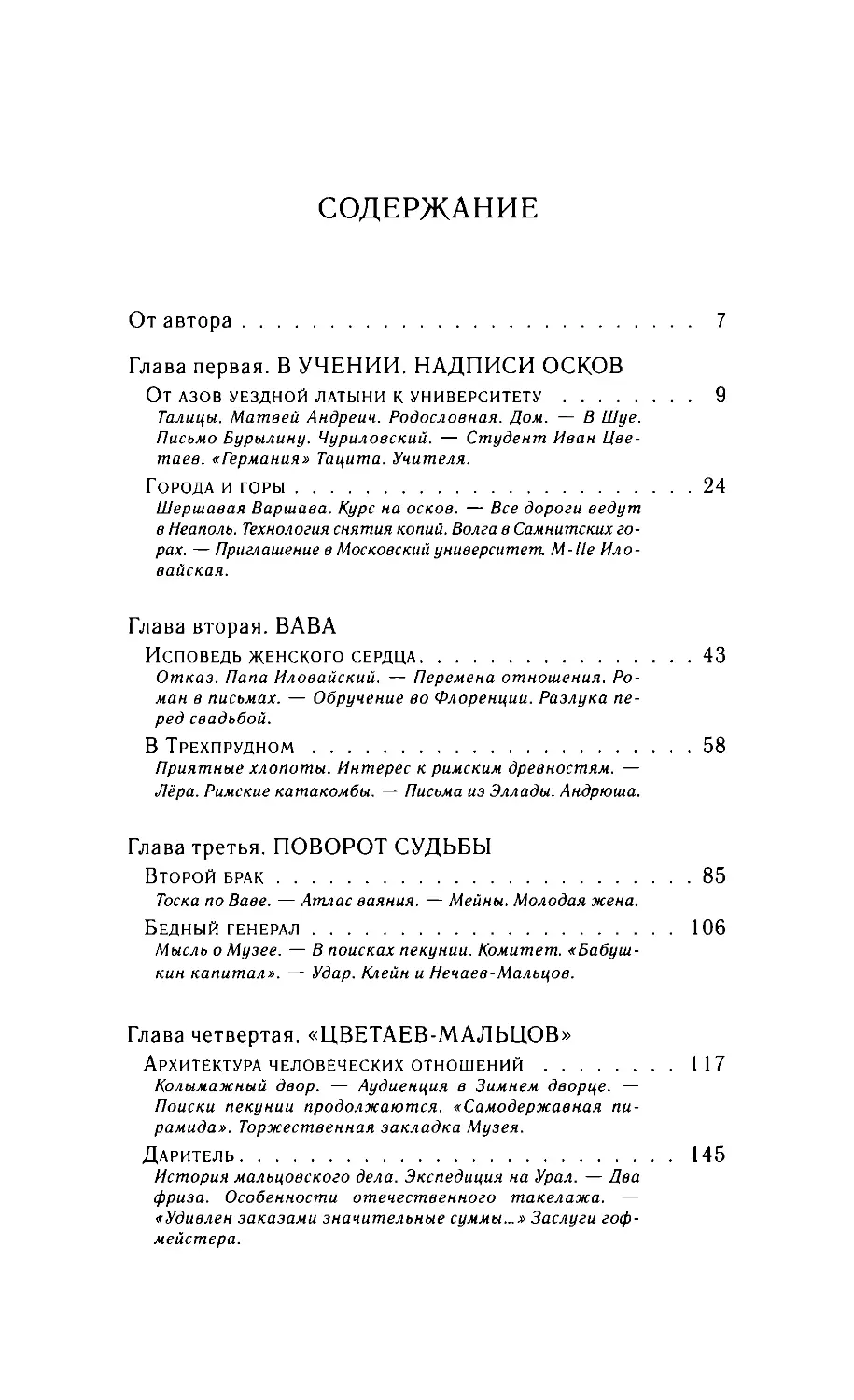

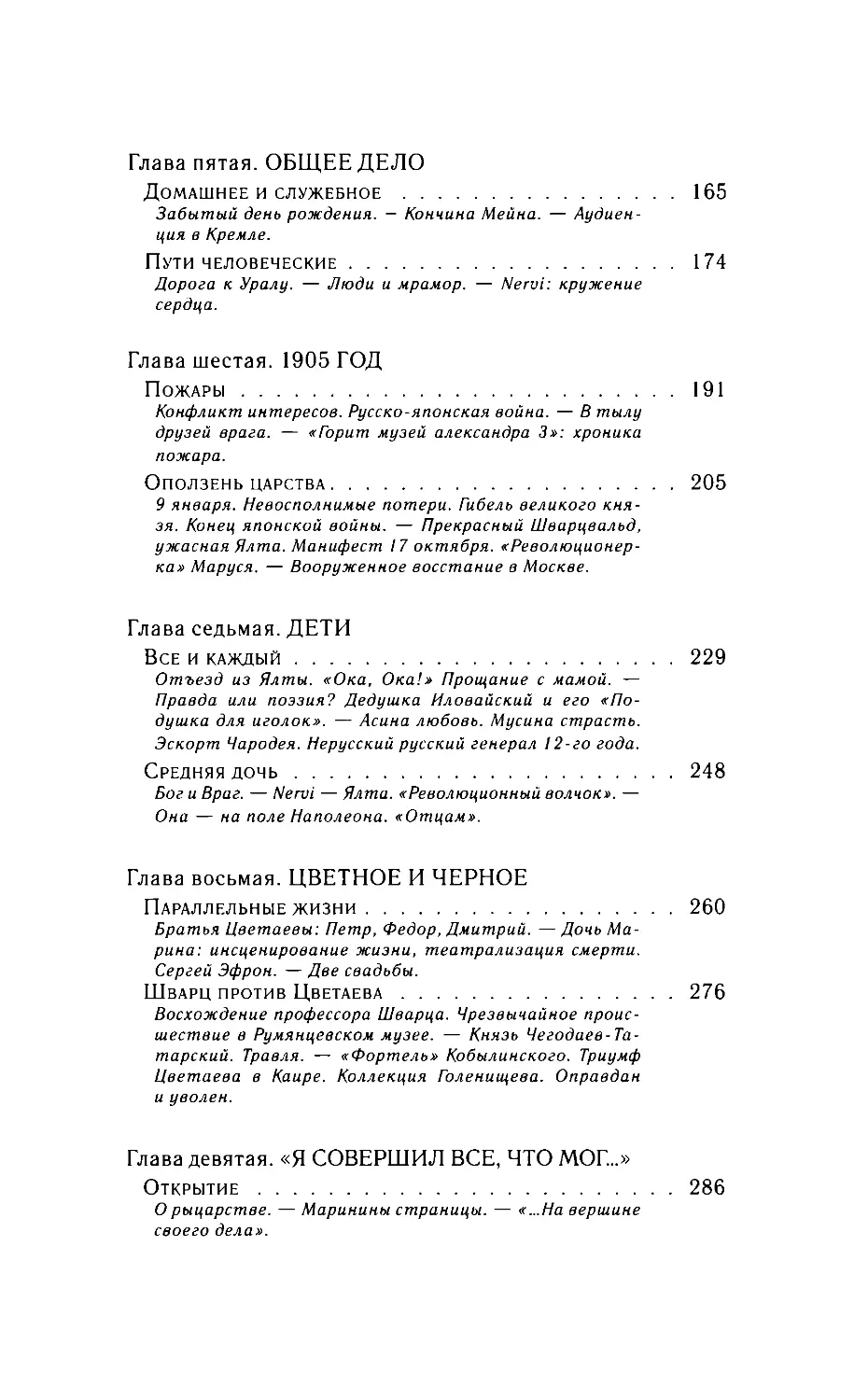

От автора

Перипетии судьбы кажутся нам закономерными после того, как свершаются, а по мере свершения порой представляются случайными. На какой жизненный путь мог рассчитывать Иван Владимирович Цветаев — сын и внук сельского священника с Талицкого Погоста под Иваново-Вознесенском? Более всего — на продолжение семейной традиции священнослужи-тельства и менее всего — на карьеру профессора Московского университета. Однако жизнь повела его именно по второму пути, и при всей очевидной неожиданности этой судьбы разматывание клубка ее перипетий закончится выводом: по-другому и быть не могло.

Культ высшего образования привел выпускника Владимирской семинарии Ивана Цветаева в Петербургский университет. Преклонение перед наукой и желание бескорыстно служить ей сосредоточили его вначале на критике текста «Германии» Тацита, а потом повлекли по дорогам Италии в поисках оскских надписей — памятников древнеиталийской письменности, расшифровка которой помогла пролить свет на историю латинского языка. Изучение этих надписей, сделанных на плитах и предметах домашнего обихода, которые Цветаев обнаружил в результате раскопок, заставило его обратиться к материальной культуре древних италиков. Собственных археологических находок оказалось недостаточно. Для полноты картины необходимо было ближе познакомиться с тем, что открыли предшественники. Этот интерес привел Цветаева в залы крупнейших галерей и музеев Европы и постепенно превратил его, уже знаменитого к тому времени филолога и археолога, в знатока истории искусств, прежде всего — античной архитектуры и пластики.

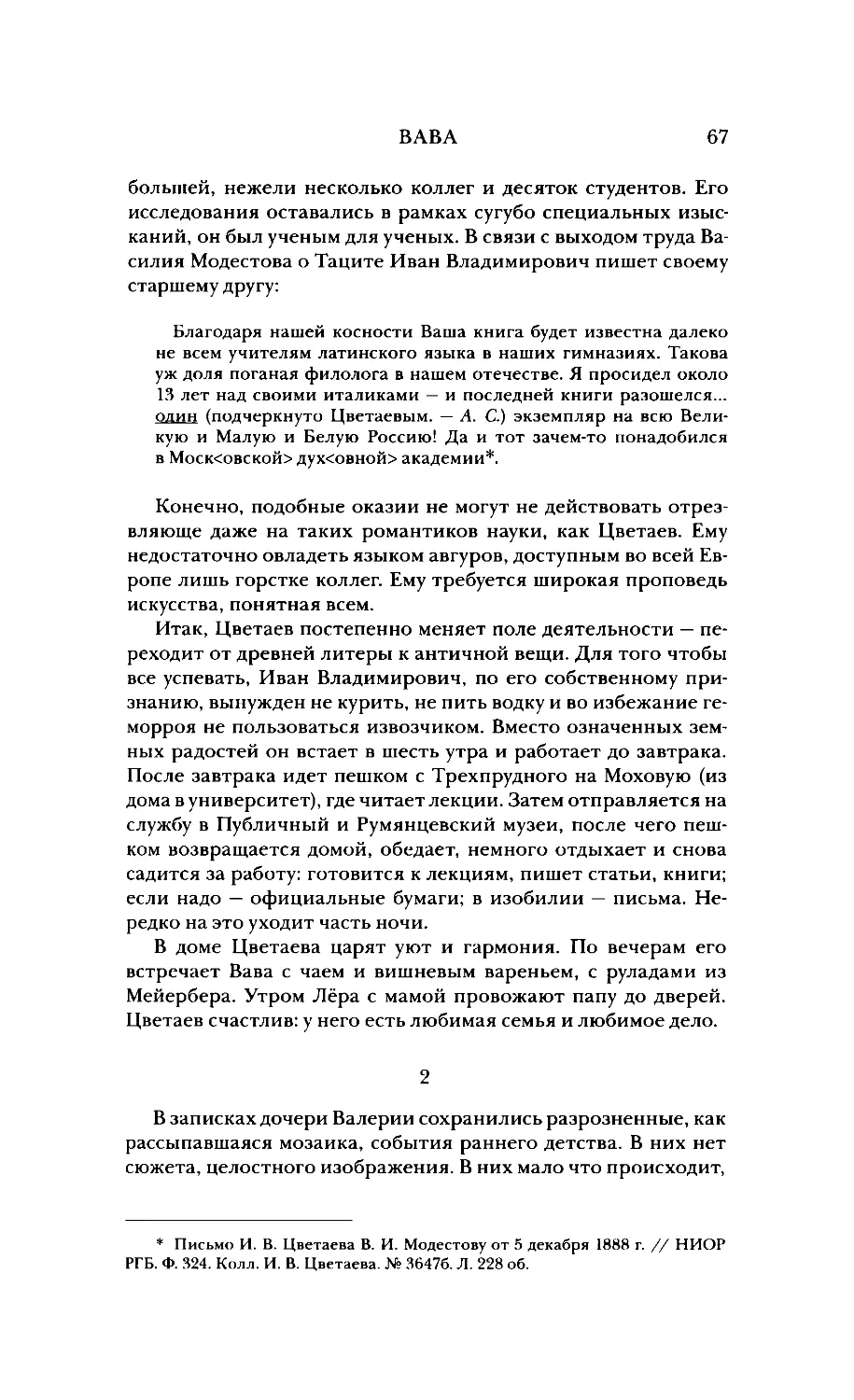

Будучи хранителем небогатого экспонатами Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, профессор Цветаев столкнулся с тем, что образцов греко-римского ваяния для обучения студентов было явно недостаточно.

Это заставило его задуматься о создании Музея изящных искусств*. Призыв Цветаева к практическому осуществлению подобной идеи был услышан, вызвал заметный отклик в обществе, привлек внимание царской семьи. Таким образом, появилась возможность развить первоначальный замысел университетского собрания копий и слепков в проект отдельного хранилища, чьи коллекции, по примеру европейских, включали бы в себя не только копии, но и подлинные произведения древнего искусства...

В 1961-м, гагаринском, году в альманахе «Тарусские страницы» я впервые прочитал стихи Марины Цветаевой**, открывшие для меня космос ее поэзии. Прошло немало времени, прежде чем я связал знаменитое теперь имя большого русского поэта с именем основателя Музея изящных искусств, славным именем, до сих пор известным в основном лишь филологам-классикам, археологам, искусствоведам. И по сей день эта связь для большинства любителей поэзии Цветаевой не является чем-то само собой разумеющимся. Попробуем же восстановить историческую справедливость и присоединить первую подробную историю жизни Ивана Цветаева к исследованной во многих деталях биографии его дочери.

Подспорьем в этом нам послужат дневник Цветаева и его богатейшее эпистолярное наследие, включающее многолетнюю переписку с архитектором Р. И. Клейном, историком и филологом В. И. Модестовым, археологом и этнографом А. А. Котлярев-ским, филологом и археологом И. В. Помяловским, меценатом Ю. С. Нечаевым-Мальцовым, немецким археологом и директором дрезденского Музея скульптуры Г. Треем. Воссоздать подробности частной жизни нашего героя нам помогут письма его первой жены В. Д. Иловайской, воспоминания дочерей: «Записки» Валерии, автобиографическая проза Марины, мемуары Анастасии.

Мы развернем перед читателем биографию сына XIX века, шагнувшего в век двадцатый в момент расцвета русской культуры, — одного из созидателей этого расцвета.

* Ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

** Тарусские страницы. Калуга, 1961. С. 252-261.

Глава первая

В УЧЕНИИ. НАДПИСИ ОСКОВ

— Ничего, ничего, брат... — продолжал о. Христофор. — Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, Богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

Антон Чехов

От АЗОВ УЕЗДНОЙ ЛАТЫНИ К УНИВЕРСИТЕТУ

Талицы. Матвей Андреич. Родословная. Дом. —

В Шуе. Письмо Бурылину. Чуриловский. — Студент Иван Цветаев. «Германия» Тацита. Учителя

1

Сразу за городом Иваново (бывшим Иваново-Вознесенском) по дороге на Ярославль стоит поселок Талицы, некогда — село Талицкий Погост.

Большой здешний храм обозначен видной издалека колокольней. Построен он на средства помещика, отставного контр-адмирала Никифора Молчанова в середине XVIII века. В ту пору Талицкий Погост со своей Николаевской церковью был сердцем обширного прихода. Но потом приход сократился, обеднел, и храм пришел в упадок.

В этих местах, как и всюду вокруг, велико было влияние раскола. Чтобы это влияние изжить, епархиальные власти предложили причету искать новые приходы. Однако причет, к тому времени уже весьма ветхий, в иные веси подаваться не стал и доживал свой век в родных Талицах, у отеческих гробов, дабы в назначенный срок и самому лечь тут же — поблизости от намоленных предками икон.

Старики эти были малограмотны. Слезящимися слабыми глазами они разбирали еще кое-как церковнославянский язык богослужебных книг, а вот писать за утратой навыка почти разучились. Сыскался все же среди них один дьячок — отменный каллиграф и начетчик (церковный чтец), почтенно именуемый Матвеем Андреичем. Многие годы на версты и версты окрест был он единственным учителем грамоты, собирая вокруг себя крестьянских детей — не только мальчиков, но и девочек, — чтобы выучить их чтению и письму. Вспоминая о нем, своем первом учителе, Иван Владимирович Цветаев напишет: «В зимнее и осеннее время тесный домишко его служил для учеников более отдаленных селений и местом ночлега»*. Способ обучения у Матвея Андреича был простым: повторяй за мной, пока не затвердишь. «Неизменно тихий и обыкновенно как-то всегда грустно настроенный, он тоненьким и монотонным голоском учил своих питомцев, не прибегая ни к каким крутым мерам наказания за рассеянность, шалость или непонятливость. Повторяя терпеливо бесконечное число раз склады по той старинной, крайне сложной, трудной и неразумной методе, о которой, к счастью, и слабого представления не имеет нынешнее молодое поколение, он все же добивался своего: ученики его на третью зиму выучивались читать псалтырь и гражданскую печать, приобретали затем у него же некоторый навык в письме, числовых знаках и церковном пении»**.

Поскольку ни о каких школах здесь и не помышляли, то кончина дьячка прервала народное просвещение во всей округе. Был учитель — была учеба. Не стало учителя — и учеба кончилась. «Разве какая-нибудь старая дева, начетчица из старообрядцев, да отставной солдат где-нибудь, в своем захолустье, втихомолку передавали свои скудные познания в грамоте тому или иному ребенку»***.

В середине XIX века вместо заведений учебных вблизи Талицкого Погоста процветали заведения питейные. Слова «школьник» не ведал никто, но каждый знал слово «шкалик». Легальные и тайные кабаки торговали день и ночь. «Ругань, сквернословия и даже кровавые драки пьяного люда, совершавшиеся на рубеже церковной земли и подле самого храма, мимо ограды которого <пролегала> большая дорога, сплошною и грустною полосою встают теперь в моем воспоминании об этих давно минувших годах»****, — напишет И. Цветаев.

* Цветаев И. В. Прежде и теперь. Картинка одной народной школы. Цит. по: Кочеткова Г К. Дом Цветаевых. Иваново, 2008. С. 219.

** Там же.

*** Тамже. С. 220.

**** Там же.

Церковь Иоанна Богослова в селе Стебачево 2010

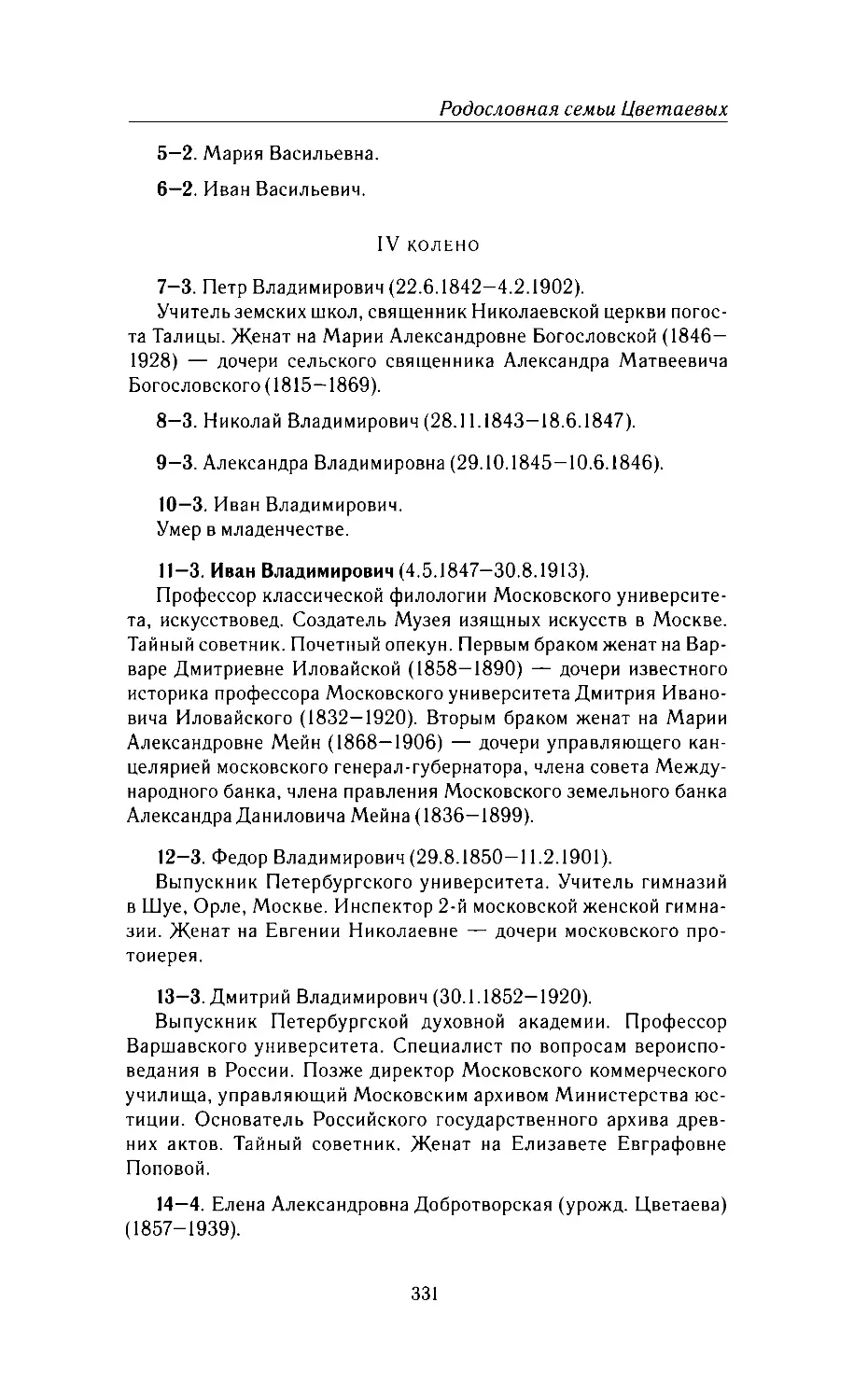

Свое происхождение род Цветаевых ведет от бесфамильного пономаря Петра Иосифовича. Известно о нем мало. Родился в 1759 году. Служил в Воскресенской церкви села Матренино Покровского уезда Владимирской губернии. Умер в году 1811-м.

Первым носителем фамилии Цветаев стал его сын Василий Петрович — священник храма Иоанна Богослова в селе Стебачево Суздальского уезда Владимирской губернии. Часто фамилии священников связывались с церковными праздниками: Рождественские, Преображенские, Успенские, Вознесенские... Давались фамилии и по душевным качествам: Боголюбовы, Добронравовы, Добросердовы... Фамилия Цветаев выделяется среди прочих. В ней слышится цветение русской весны и зимнее таяние. Она не столько церковно-торжественная, сколько природно-радостная. Она родственна не только храму, но и саду. Может быть, монастырскому с веселым цветником и приветливым садовником.

Женат отец Василий был на Евдокии Михайловне, родившей мужу трех сыновей и дочь. Дядя Ивана Цветаева, Александр Васильевич, служил священником Покровской церкви села Зиновьево Александровского уезда Владимирской губернии, продвигался по церковной иерархии: стал благочинным, потом протоиереем. Женился на Марье Ивановне Елпатьев-ской, дочери священника.

Старший сын Василия Петровича, Владимир Васильевич (отец Ивана), родился в 1818 году и был на шестнадцать лет старше брата. Он тоже не изменил семейной традиции: служил

Село Дроздово.

Дом священника, в котором жили Цветаевы в 1841-1852 гг. Фотография Б. Сидорова. 195()-1960е

в Воскресенской церкви села Дроздово под Шуей, а затем в Николаевской церкви погоста Талицы, куда переселился с женой Екатериной Васильевной и детьми. Всего в их семье родилось семеро детей, но трое рано умерли. Выжили четыре брата: Петр, Иван, Федор и Дмитрий.

Ваня, родившийся в Дроздове 4 мая 1847 года по старому стилю (или 17 мая по новому), приехал в Талицы шести лет от роду.

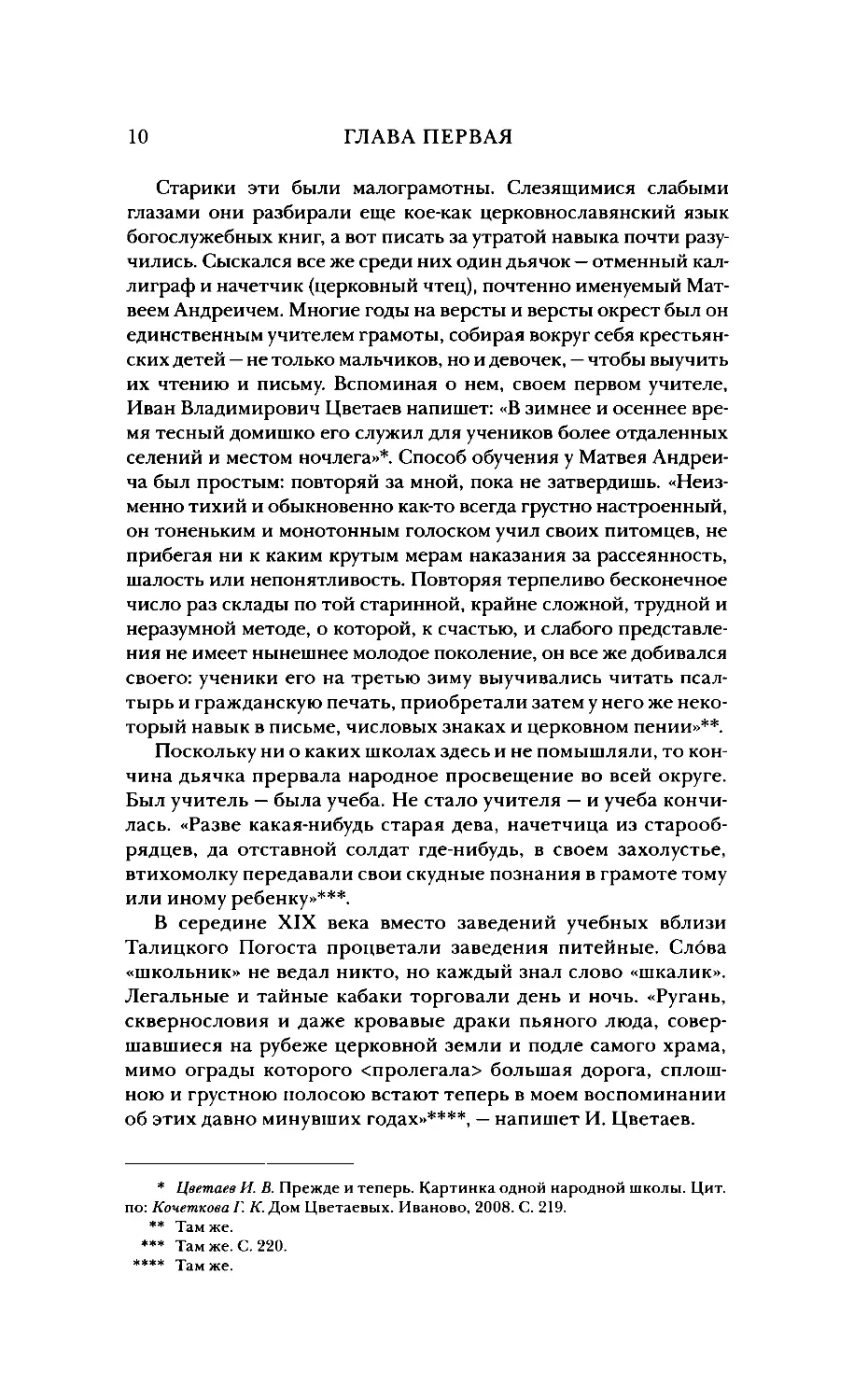

Семья обосновалась в крепком бревенчатом доме с мезонином. Он сохранился и поныне. Дом с хозяйственными пристройками длинно вытянут вдоль высокого берега речки Вергузы по соседству с храмом. Вергуза — узкая, петлистая. Противоположный берег — низкий. За ним — лес.

Новое жилище Цветаевых было весьма просторным. Кухню занимали русская печь, лавки вдоль стен, рукомойник с медным тазом на железной треноге. В столовой — дощатый стол, диван, изразцовая печь-лежанка. Лежанку украшал бело-голубой изразец: контур античной вазы, хорошо запомнившийся впечатлительному Ивану. Гостиную, заполненную мебелью из красного дерева, от веранды отделяла стеклянная дверь. Часть кабинета занимал письменный стол под зеленым сукном на фигурных ножках. В красных углах каждой комнаты перед иконами горели рубиновые лампадки. Время отмеряли ходики. Чай, как водится, пили из медного самовара. А в дворовых пристройках размещались коровник и курятник, конюшня и баня.

Вид на Николаевскую церковь в селе Талицы Начало XX в.

Вот обстановка, которая окружала Ваню в детстве. Она сохранилась только потому, что из уважения к бывшим хозяевам переселившаяся в 1929 году в опустевший дом Цветаевых семья Константина Павловича Смирнова оставила все, насколько возможно, в первозданном виде*.

Может показаться, что Цветаевы жили в достатке, но достаток этот был очень относительным. Приход небогат. Жена (дочь дьякона) — бесприданница. Доходы с треб и пожертвований невелики. А дети — мал мала меньше: Петя, Ваня, Федя, Митя. Родительские тревоги и заботы им неведомы. Веселясь, гомонят они по комнатам, выбегают на крыльцо и кубарем скатываются друг за дружкой по крутому откосу к реке...

В Талицах у отца Владимира не стало матушки — матери его сыновей. Она скончалась тридцати четырех лет. Но уныние — грех. Надо жить. А жизнь требует труда. Как ни тяжек удел черного монаха — затворника тесной кельи или удаленного скита, все же он ответствен лишь перед Богом. Жены у него нет. Детей нет. Тяготы и соблазны мирской жизни не нарушают покой его молитвенного созерцания, растворен-ности в Бытии. Другое дело — сельский батюшка-земледелец. Обремененный большим семейством, он постоянно пребывает еще и в гуще прихожан, среди людской круговерти с ее

Подробно об этом см.: Кочеткова Г. К. Дом Цветаевых.

Дом священника В. В. Цветаева в селе Талицы

1928

Село Талицы. Вид с балкона дома Цветаевых Начало XX в.

страстями и неустройством, недугами и жалобами. Его Бытие обрастает бытом. Служба не дает ему возможности прокормить семью. Надо выживать, изыскивая при этом средства на починку ветшающих стен и сводов, на поновление иконостаса. Плата за требы столь скудна, что без собственного хозяйства не выжить. А потому после литургии священника ждет сенокос; после молотьбы — церковная проповедь. Отец Владимир нанимает помощника, чтобы справляться с полевыми работами, а на молотьбу зовет в подмогу пономаря и его сына, чтобы потом у того же пономаря обмолачивать то же число овинов. Так по обычаю сельского причета и справлялись в поле: «толокой», артельно, а завершалась работа общим угощением. «Во исполнение Апостольского завещания возлюбим друг друга, да единомыслием в соединении душ и сердец прославим и исповедуем Триипостасного Бога, да возможем достойно нарицатися чадами Божией благодати, учениками и последователями Иисуса Христа»*.

2

Для детей сельского священника единственный способ выбиться в люди состоял в получении образования. Сыновья священнослужителей имели сословную привилегию при поступлении в духовные училища и семинарии. Предполагалось, что по окончании этих учебных заведений хотя бы часть учеников пойдет по стопам своих отцов. Впрочем, ни для кого не был закрыт и светский путь.

После того как дома дети освоили грамоту, отец Владимир отправил сыновей в ближайший уездный город Шую, в Шуйское духовное училище, где вкусившие домашней вольницы и ласковой родительской опеки братья попали в неволю казеннокоштной бурсы. Слава о несладком житье бурсаков гуляла по всей России: на Дону «бурсаком» даже назвали сухарь.

В первом классе Шуйского духовного училища было не двадцать ребят (как надо бы) и не сорок (как не надо бы), а семьдесят! Жили мальчики на кухнях у мещан и причетников. Часто по восемь-десять человек спали вповалку на полу. Питались так скудно, что чувство голода преследовало их постоянно. В конце жизни, вспоминая эти годы, Цветаев напишет своему другу, знаменитому египтологу Владимиру Семеновичу Голенищеву, с детства не знавшему нужды:

* О. Владимир Цветаев. Слово на день Иоанна Богослова // Российский государственный архив древних актов. Ф. 364. Д. 334.

Вид Шуи. Начало XX в.

В моем отрочестве, в годах до университета нищета и жестокая суровая школа провинциальных школьников... Можете, а Вы даже и не можете представить, какие были помещения, одежда, питание школьника...*

На каникулах отец приезжал за сыновьями, чтобы забрать их в Талицы. Усаживал в повозку, укладывал детские узелки, сам садился где придется и бережно вез своих мальчиков домой. Но каникулы, как все хорошее, пролетали быстро, и наставала пора возвращаться «к наукам».

Для Вани само учение не было каторгой. Оно с малолетства доставляло ему радость. Каторгой были условия обучения, быт бурсаков.

Как учили?

Требования твердых знаний и полного послушания подкреплялись телесными наказаниями (хоть дни розги и были сочтены, но на долю братьев Цветаевых она еще выпала). Врач и писатель Сергей Яковлевич Елпатьевский, учившийся вместе с Дмитрием Цветаевым чуть позже Ивана, рассказывал, что редко на уроках дело обходилось без наказания. Обыкновенно не один, а пять-шесть учеников за урок «ложились под розгу»**. Правёж настолько вошел в обиход, что у многих детей выработалось «философское отношение» к порке как к чему-то неизбежному. Ну, мол, выпороли... Ну и что? Зато не зубри, не мучься... Вряд ли Ваню коснулась такая «закалка»: учился он хорошо и нрава был тихого. Напротив, в награду за успехи и усердие ему подарили книгу «Руководство к познанию древней истории». Однако страдание или бравада других мальчиков — озорников, лодырей или малоспособных к учебе — вызывали в прилежном ученике не злорадство, а сострадание, не кичливость собой и своим умом, а еще большее трудолюбие, скромность, сдержанность. Он не был выскочкой. Он не лез на глаза. Лишенный высокомерия, он подкупал и товарищей, и учителей необыкновенной тягой к знаниям. Наука стала его кумиром уже тогда, когда он только осваивал азы уездной латыни. Ни тоска бурсацкой зубрежки, ни готовая вот-вот просвистеть в воздухе розга не могли поколебать в его глазах авторитет науки.

Согласно словарю Фасмера, слово «наука» родственно словам «навык», «привыкать». Кроме того, слово «наука» тяготеет к древнеиндийскому «ucyati» — «находить удовольствие»***.

* Письмо И. В. Цветаева В. С. Голенищеву от 24 января 1911 г. // Париж-ский центр В. С. Голенищева. Ксерокопия в архиве ОР ГМИИ.

** НИОРРГБ.Ф. 356.3.42. Л. 47.

*** Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1987. С. 180.

Формирование у ребенка привычки, а вслед за ней любви к науке и возможности получать от нее удовольствие во многом зависит на первых порах от хорошего учителя.

Об этом Иван Владимирович напишет на склоне лет, откликнувшись на просьбу иваново-вознесенского «ситцевого короля» Дмитрия Геннадиевича Бурылина прислать автобиографию для издаваемой им «Истории города Иваново-Вознесенска». Цветаев пишет о себе в третьем лице.

Детские годы его... прошли в погосте Талицах, в семи верстах от Иваново-Вознесенска, куда почтенный о. Владимир Цветаев, пользовавшийся особым уважением целой округи, был переведен на службу. Первоначальной школой служило ему Шуйское духовное училище, в 50-х годах прошлого века находившееся под управлением Ив<ана> Петр<овича> Чуриловского, замечательно-доброго и разумного старца, педагога, в жизни не знавшего других интересов, кроме пользы своих учеников. Получая 300 руб<лей> в год содержания, И. П. Чуриловский отдавал ученикам не только все будни, но и воскресенья и праздники, когда он (разумеется, бесплатно) собирал к себе в единственную комнатку, служившую ему квартирой, лучших учеников для упражнений в переводах латинских авторов. И. П. Чуриловскому профессор И. В. Цветаев обязан любовью к латинской литературе и научным занятиям вообще*.

Иван Владимирович понимал, что дорогие ему строки об отце и самоотверженном учителе латыни могут не войти в краткую биографическую справку, как необязательные лирические отступления, поэтому к письму Д. Г. Бурылину он прибавляет постскриптум:

Р. S. Усерднейше прошу не исключать написанного мною об отце моем Владимире Васильевиче Цветаеве и о моем учителе И. П. Чуриловском: это были, воистину, редкостные, исключительные люди, каждый в своей жизненной доле**.

Своим самозабвением и бескорыстием смотритель духовного училища Иван Петрович Чуриловский, знаток древних языков, напоминал талицкого дьячка Матвея Андреича. Дополнительные бесплатные занятия латынью Чуриловский устраивал в те годы, когда реформа российского гимназического образования, вызванная страхом перед революционными событиями в Европе, резко сократила долю латыни и особенно древнегреческого, как предметов, способных зародить в учениках

* Кочеткова Г К. Дом Цветаевых. С. 241, 243.

** Там же. С. 241.

Здание Шуйского духовного училища Конец XIX— начало XX в.

дух республиканских свобод. Правительство повело борьбу с «архаичными» и опасными предметами, увеличивая за их счет число часов, отводимых на точные науки. Однако увлеченность Чуриловского латынью успела передаться Цветаеву, искавшему не столько актуальной пользы естественного знания, сколько глубины культурных корней.

Чуриловский прожил долгую жизнь, но старость его была печальной. После несправедливого увольнения с должности он заболел душевно и окончил свои дни в Боголюбовском монастыре на Нерли, тогда как его ученики показывали блестящее знание латинского языка на вступительных экзаменах в семинарию.

В Шуйском духовном училище и Владимирской семинарии Иван Цветаев получил знания, необходимые будущему священнику: он изучал Священное Писание, герменевтику (толкование текстов), историю Церкви, христианскую археологию, догматическое, нравственное и пастырское богословие, пасхалию (определение времени подвижных по срокам православных праздников), а также латынь, древнегреческий, древнееврейский, немецкий и французский языки. Однако путь церковного служения не привлекал его. В те годы семинаристы искали себя не только в священнослужительстве, но и в светских науках (медицине, математике, филологии, педагогике), в литературе. Иван выбирал между медициной и преподаванием. Поначалу выбор его пал на Медико-хирургическую академию в Петербурге, однако проучившись в ней совсем недолго,

он сменил ее на классическое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Любовь к слову, к миру греко-римской древности пересилили желание посвятить себя врачебной практике.

3

Осенью 1861 года в Санкт-Петербурге прошли массовые волнения учащихся, подхваченные другими студенческими городами. Оппозиционно настроенное студенчество потребовало либерализации университетского устава. Организаторы волнений были заключены в Петропавловскую крепость. Столичный университет, как очаг беспорядков, временно закрыли. Но пересмотреть устав правительство обещало. Дело, однако, затягивалось. Через два года учащиеся взбунтовались вновь, и устав был пересмотрен.

В этих столкновениях студентов с правительством профессора занимали промежуточную позицию. В связи с тем что борьба шла за автономию высшей школы вообще и корпорации профессоров в частности, внешне оставаясь лояльной правительству, профессура по существу была заодно со студенчеством, хотя едва ли одобряла его воинственный радикализм.

Новый университетский устав заметно расширил полномочия университетов. Теперь всеми текущими делами управлял не министр народного просвещения, а совет профессоров каждого учебного заведения. Совет выбирал ректора и проректора, деканов и заведующих кафедрами; утверждал диссертантов в ученых степенях; сам решал, какие предметы обязательны для учащихся, а какие нет.

Свобод прибавилось. Тем не менее студенческая среда, к которой принадлежал и Дмитрий Каракозов, стрелявший 4 апреля 1866 года в Александра И, находилась под неусыпным надзором полиции, а пост министра народного просвещения в условиях нараставшего индивидуального террора стал столь же опасным, как и пост министра внутренних дел...

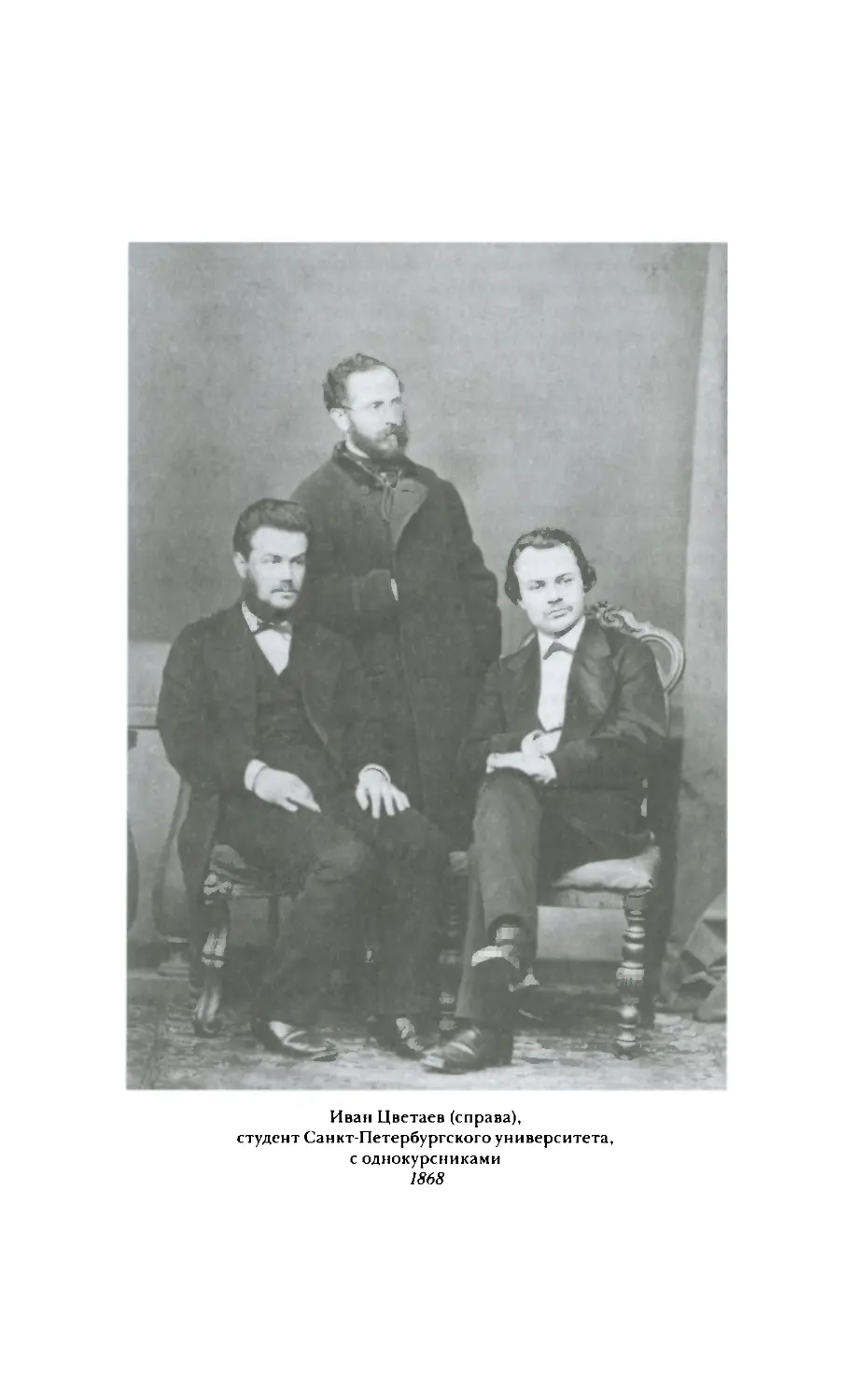

Осень 1866 года девятнадцатилетний Иван Цветаев встретил студентом Петербургского университета. На четыре года примерил он форменную фуражку и синюю тужурку с красными петлицами. Провинциал, сын деревенского священника, попав в столицу, с ее блеском, суетой, калейдоскопом впечатлений, не прельстился искушениями праздной жизни. Банальные развлечения молодых студиозусов — вино и карты, театры и амуры — были ему чужды. Скромный, благовоспитанный,

законопослушный, он чурался политики. Ранняя духовная зрелость уберегла его от участия в любых противоправных акциях. Он не станет ни крайним монархистом, ни истовым православным, но понятия «империя», «церковь» останутся для него неприкосновенными.

Огромное желание учиться подкреплялось в нем личной симпатией к декану историко-филологического факультета профессору Измаилу Ивановичу Срезневскому и благодарностью ему. Проблема платы за обучение оказалась для Цветаева неразрешимой: доходов отца на это не хватало. Тогда Иван подал прошение в деканат. Срезневский выхлопотал ему и нескольким таким же, как он, бедным студентам казенный кошт и денежное пособие.

Предметом особого внимания студента Цветаева становится римская словесность. Под влиянием профессора Василия Ивановича Модестова он начинает заниматься изучением личности и трудов историка Публия Корнелия Тацита, и прежде всего его сочинением «Германия» («О происхождении и местоположении германцев»), только что переведенным тогда на русский язык Модестовым.

Углубившись в тему, Цветаев обнаруживает многочисленные разночтения в известных рукописях «Германии». Его первая научная работа посвящена анализу этих разночтений и выбору наиболее предпочтительных вариантов. За эту работу он получает золотую медаль.

Спустя несколько лет студенческий труд выльется в магистерскую диссертацию «Критическое обозрение „Германии" Тацита», а завершающим аккордом станет книга Цветаева «Cornelii Taciti Germania. Опыт критического обозрения текста», изданная в 1873 году в Варшаве. Автор посвятит ее «г. смотрителю духовного училища в Шуе И. П. Чуриловскому».

Первые пятьдесят страниц книги занимают «Краткие замечания» — перечисление исследованных рукописей и их особенностей. Сто две страницы основного корпуса, мелко набранного в два столбца, содержат сравнительный анализ двадцати трех вариантов рукописей. Тот, кому доводилось детально сравнивать хотя бы несколько вариантов какого-либо текста, представляет объем работы, выполненной Цветаевым. Можно сказать, что Иван Цветаев вручную перебрал, как крупинки, каждую Тацитову точку, каждую запятую, уснастив свой анализ массой сравнений, ссылок, предположений. Отмечены недостоверные и предпочтительные версии параллельных фрагментов. В итоге из двадцати трех вариантов «Германии» были выбраны три самых точных: рукопись Понтана и две ватиканские рукописи.

Подобно первому цветаевскому наставнику Чуриловскому, профессор Карл Якимович Люгебиль часто устраивал семинары у себя дома. Он преподавал греческий язык и литературу. Именно он на примере разных изданий Гомера впервые показал Цветаеву, что такое критика текста, то есть выявление разночтений. В глазах студентов Люгебиль представал образцовым ученым. Погруженный в античность, чистый «как голубь», он остро переживал неустройства социальной жизни. В одном из писем 1880 года своему, уже бывшему, ученику он возмущался тем, что «в момент, когда положение в России самое плохое (исправлено автором на отчаянное. — А. С.), когда народ голодает, правительство состоит из мошенников или из кретинов...»*. Но вызвать Цветаева на разговор о политике было невозможно. Его не интересовал Люгебиль — критик российской власти, его привлекал Люгебиль — критик древних текстов, Люгебиль-этик.

Историю римской литературы и археологию читал Николай Михайлович Благовещенский, некогда учивший будущих вождей революционной демократии и нигилизма — Добролюбова, Чернышевского, Писарева, но сам не имевший ни к демократии, ни к нигилизму никакого отношения. Из отзыва современника следует, что Благовещенский был популяризатором науки, «щеголеватым излагателем занимательных эпизодов истории римской литературы», а Люгебиль — «исследователем, орудиями крепкого здравого смысла и строгого критицизма разрушающим традиции классического языкознания, но оба сходились в одном — в поклонении красоте античного искусства»**.

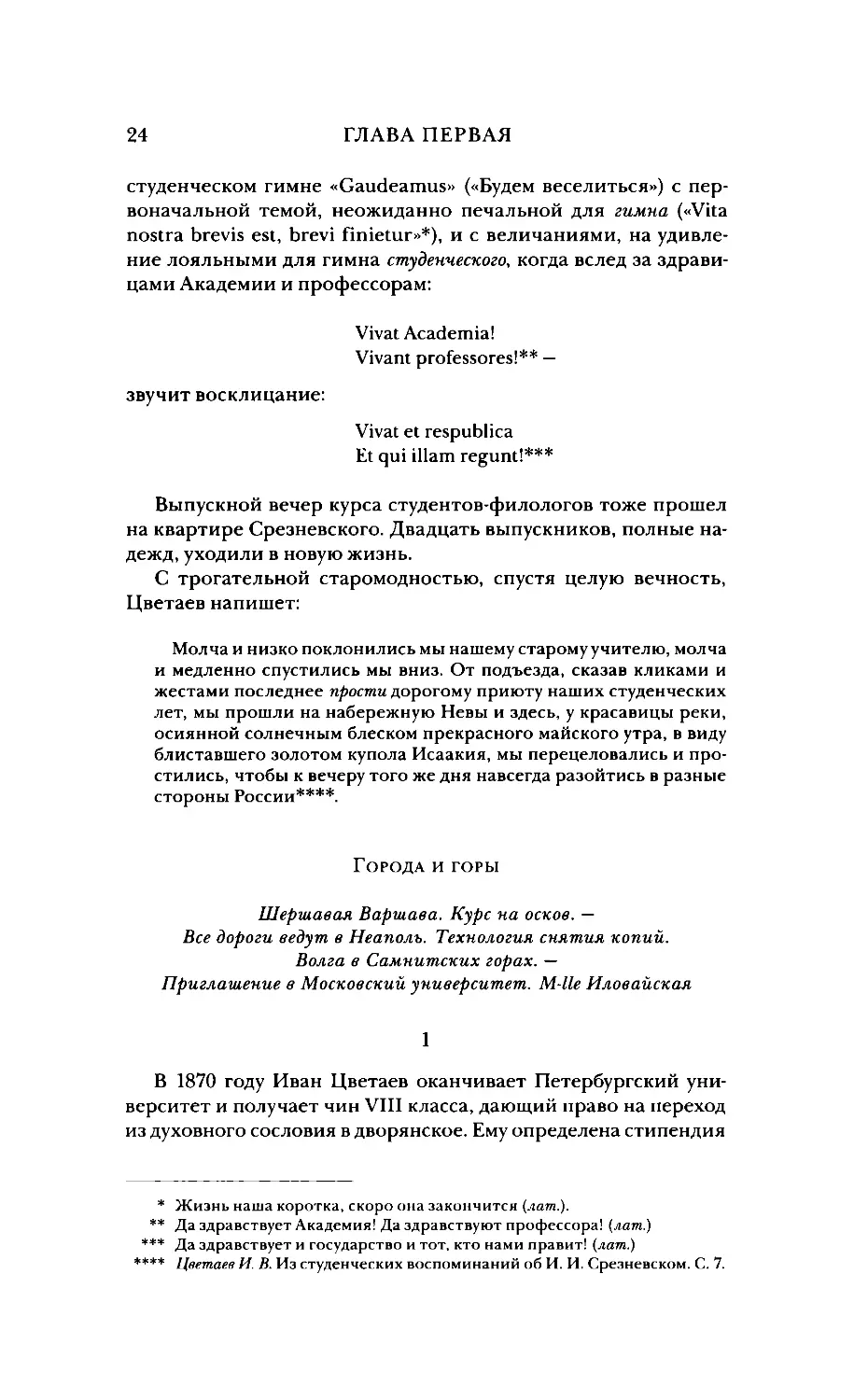

Самым же любимым из профессоров у Ивана и его сокурсников был Измаил Иванович Срезневский — специалист по изучению памятников древнерусской письменности. Делом его жизни стал «Словарь древнерусского языка». Он называл словари хранилищами научных истин. Два сына Срезневского учились вместе с Цветаевым. Иван и его товарищи часто бывали в доме у декана. Профессор влиял на круг чтения студентов, на их увлечение музыкой, дал возможность приобщиться к тому, что Цветаев назовет «изящными формами жизни высококультурной среды»***: домашние концерты, интеллектуальные игры, чтение вслух... Выражаясь «высоким штилем», на вечерах у Срезневского царил дух университетского братства, единения учеников и учителей, воспетый еще в средневековом

* Письмо К. Я. Люгебиля И. В. Цветаеву от 25 января 1880 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп.Т.Д. 1859.

** Известия Императорской академии наук. 1913. № 13. С. 767.

*** цветаев И. В. Из студенческих воспоминаний об И. И. Срезневском // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Кн. 1. Пг., 1916. С. 7.

Иван Цветаев (справа), студент Санкт-Петербургского университета, с однокурсниками

1868

студенческом гимне «Gaudeamus» («Будем веселиться») с первоначальной темой, неожиданно печальной для гимна («Vita nostra brevis est, brevi finietur»*), и с величаниями, на удивление лояльными для гимна студенческого, когда вслед за здравицами Академии и профессорам:

Vivat Academia!

Vivant professores!** —

звучит восклицание:

Vivat et respublica Et qui illam regunt!***

Выпускной вечер курса студентов-филологов тоже прошел на квартире Срезневского. Двадцать выпускников, полные надежд, уходили в новую жизнь.

С трогательной старомодностью, спустя целую вечность, Цветаев напишет:

Молча и низко поклонились мы нашему старому учителю, молча и медленно спустились мы вниз. От подъезда, сказав кликами и жестами последнее прости дорогому приюту наших студенческих лет, мы прошли на набережную Невы и здесь, у красавицы реки, осиянной солнечным блеском прекрасного майского утра, в виду блиставшего золотом купола Исаакия, мы перецеловались и простились, чтобы к вечеру того же дня навсегда разойтись в разные стороны России****.

Города и горы

Шершавая Варшава. Курс на осков. —

Все дороги ведут в Неаполь. Технология снятия копий.

Волга в Самнитских горах. —

Приглашение в Московский университет. М-lle Иловайская

1

В 1870 году Иван Цветаев оканчивает Петербургский университет и получает чин VIII класса, дающий право на переход из духовного сословия в дворянское. Ему определена стипендия

* Жизнь наша коротка, скоро она закончится (лат.).

** Да здравствует Академия! Да здравствуют профессора! (лат.)

*** Да здравствует и государство и тот, кто нами правит! (лат.)

**** Цветаев И. В. Из студенческих воспоминаний об И. И. Срезневском. С. 7.

600 рублей в год, что впервые делает его материально независимым, а вскоре (в 1872 году) Ивана назначают доцентом на кафедру классической филологии историко-филологического факультета Императорского Варшавского университета.

Варшавский университет, закрытый после Польского восстания 1830 года, был вновь открыт 12 октября 1869 года, а в год назначения Цветаева место ректора занял его бывший учитель профессор римской словесности Николай Михайлович Благовещенский. Преподавательский состав срочно «укреплялся» педагогами из Санкт-Петербурга. Российское правительство как будто бы повысило статус польской главной школы, но, несмотря на то что костяк студентов составляли поляки и польские евреи, обучение было приказано вести на русском языке: преподаватели-поляки (профессора, доценты, лекторы) обязаны были в течение двух лет выучить русский язык.

1873 год по итогам кажется удачным для Цветаева. Магистерская диссертация защищена, книга о Таците увидела свет, но жизнь в Варшаве не складывается. Отношения с ректором Благовещенским оставляют желать лучшего. Первая любовь к некой «гордой деве» не приносит счастья. Иван задумывается о перемене места службы. Варшава оказывается для него слишком шершавой.

Возникает идея отправиться в заграничную научную командировку с целью подготовки к докторской диссертации. Маршрут командировки русского филолога-классика того времени был традиционным: Германия (теория) — Италия (практика). Однако Василий Иванович Модестов посоветовал Цветаеву уделить как можно больше времени именно Италии:

Я осмелюсь высказать Вам свое крепкое убеждение, что для нас, русских филологов, главной целью ученого путешествия должна быть Италия, что немецкую мудрость мы можем всегда получить из книг и что, если мы хотим встать на собственные ноги, нам, изучающим латинскую древность, следует изучать ее на месте, в Италии. <...>

Там памятники древней архитектуры, скульптуры и живописи, там почва, на которой жили древние, там потомки древних, люди, которые своим видом, языком и манерами раскроют нам многое в жизни древних, что мы из книг не узнаем*.

Основы академического изучения италийских диалектов, главным образом оскского, и их роли в истории латинского языка были заложены в 1830-1840-х годах в Германии.

* Письмо В. И. Модестова И. В. Цветаеву от 18 ноября 1874 г. // НИОР РГБ. Ф. 324. Колл. И. В. Цветаева. № 3647а. Л. 7 об., 8.

К началу 1870-х было собрано и опубликовано более 150 оскских надписей, относящихся к первому тысячелетию до новой эры, а также несколько популярных грамматик оскского диалекта. Цветаев, с его интересом к текстологии и компаративистике, увлекся изучением италийской диалектологии под влиянием Модестова, единственного тогда в России представителя этого относительно нового направления классической филологии. В Германию, в Боннский университет, Цветаев поехал знакомиться с оскскими надписями (в публикациях и «кальках») и штудировать посвященные им труды европейских ученых. В декабре 1874 года он писал Модестову, уже из Италии:

При изучении историческом латинского языка нельзя обойтись без древнеиталийских наречий — и по этим-то наречиям русская литература и не представляет ничего, кроме обозрения алфавитов их, сделанного Вами в своем докторском труде. <...> Я рассчитываю взять на себя смелость написать «Очерк звуков и форм ос-ского* диалекта», насколько дошел он до нас в надписях**.

Благодаря своей, проявленной еще во время работы над «Германией» Тацита, научной добросовестности и педантичности Цветаев быстро обнаружил, что европейские «успехи в этой области (исследовании оскских надписей. — А. С.) начинают терять значительную долю своего блеска при более внимательном изучении дела. Прежде всего не может не поразить здесь то обстоятельство, что после Моммзена, покинувшего эти штудии в 1850 году, никто из ученых Германии и Франции не пытался знакомиться с текстом надписей в оригиналах или, по крайней мере, в тщательно исполненных кальках. Все усилия филологов направлены были на объяснение надписей в том виде, в каком выходили они в итальянской археологической печати»***.

Результатом «посильного знакомства» Цветаева с языком осков в Германии «было желание видеть оригиналы надписей и сравнить их текст с текстом печатных изданий, чтобы потом, отметив места спорные, снова воротиться к морфологии и фонетике латинского языка»****.

* В работах конца XIX века, в том числе в трудах И. В. Цветаева, название племени осков писалось с двумя с, образованное от него прилагательное также имело особую форму.

** Письмо И. В. Цветаева В. И. Модестову от декабря 1874 г. // НИОР РГБ. Ф. 324. Колл. И. В. Цветаева. № 3647а. Л. 39 об. — 41 об.

*** Цветаев И. Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием. Киев, 1877. Предисловие, с. II.

**** Тамже. С. III.

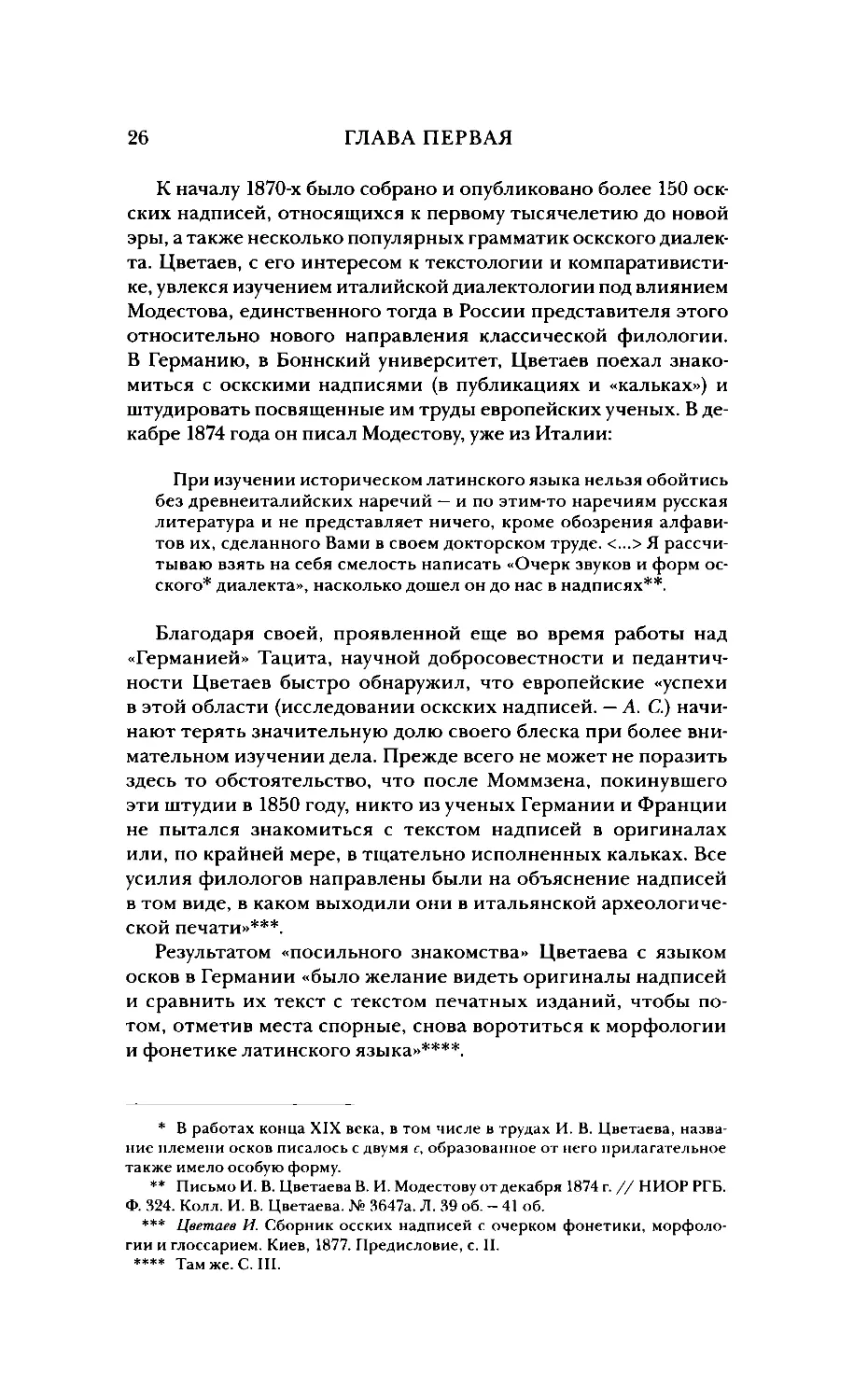

Надписи эти, очень разнообразные по содержанию (от восхвалений божеств до ремесленных клейм, от колдовских заговоров до межплеменных договоров), сделаны на бронзе и свинце, керамике и камне разными способами: высечены, процарапаны, написаны кистью. В «Сборнике осских надписей», включающем все известные на то время и обнаруженные самим автором памятники оскской письменности, 187 номеров. Найдены они были в основном в Южной Италии и на Сицилии, первая — в 1754 году, так называемый «cippus Abellanus», Абел-ланский межевой знак с договором городов Абеллы и Нолы о спорной территории вокруг пограничного храма Геркулеса.

Как позже напишет Александр Блок:

От медленных лобзаний влаги Нежнее грубый свод гробниц, Где зеленеют саркофаги Святых монахов и цариц.

А виноградные пустыни, Дома и люди — всё гроба. Лишь медь торжественной латыни Поет на плитах, как труба*.

Цветаеву предстояло в течение пятнадцати месяцев заниматься эпиграфикой — «прикладной» филологией, напрямую связанной с археологией: находить новые надписи, заново описывать и копировать уже известные, хранящиеся в городах, городках и деревнях Южной Италии — «в древних областях Самния, земли Френтанов у Адриатического моря, Апулии, Кампании и частью Сицилии»**, по возможности постараться расширить список этих памятников. Путь его лежал вдалеке от туристических маршрутов, зачастую в таких захолустьях, где еще никогда не бывал ученый человек, тем более из России.

2

Археологической столицей мира являлся в ту пору Неаполь, а центральной фигурой в археологии — директор Неаполитанского национального музея археологии Джулио де Петра. К нему и направился молодой русский филолог.

* Блок А. Стихотворения. Поэмы. Театр. Л., 1936. С. 226.

** Цветаев И. Сборник осских надписей... С. III.

Что составляет особенную заслугу г. де Петры, так это строгая критика в его научных работах, осторожность суждений и отсутствие той поспешности, с которой в Италии публиковались археологические находки прежде. Знакомство с немецкой методикой и постоянные сношения с главными представителями европейской археологической науки, которые в вопросах относительно Помпеи, Геркулана (Геркуланума. — А. С.) и разнородных сокровищ Неаполитанского музея нередко принуждены бывают полагаться на сообщения г. де Петры как на голос очевидца, приучили его к такой строгости к самому себе, которой весьма часто недоставало итальянским археологам старой школы. Стоит присмотреться хотя бы к его публикациям латинских надписей в... <«Giornale degli Scavi di Pompei»*>, чтобы убедиться в том, что итальянское правительство, ставя сравнительно молодого профессора (де Петре было 33 года. — А. С.) во главе такого учреждения, как Неаполитанский музей, вверяло дело в руки добросовестного и деятельного ученого**.

В лице де Петры новичок Цветаев, привыкший к особенностям российской бюрократической системы, предполагал, даже опасался, встретить не столько выдающегося археолога, сколько важного администратора. На поверку все оказалось иначе.

Мы, русские, при слове «директор» того или другого учреждения, будь то департамент, академия, эрмитаж, театр, банк и т. п., приучены к представлению о человеке важном, малодоступном, поздно являющемся на службу, мало на ней остающемся, сидящем в одной из дальних зал своей канцелярии и обыкновенно скупом на слова и личные объяснения. Таким я представлял себе и директора неаполитанского Museo Nazionale. Но удивительной показалась мне уже крайне скромная обстановка приемной комнаты представителя такого учреждения, на которое обращены взоры всего цивилизованного мира, куда стекаются в силу ученой пытливости или по простой любознательности со всех концов света у кого есть досуг и средства, наконец, учреждения, посетить которое считают своим долгом государи и все сильные мира, раз попавши на берег Неаполитанского залива. Между тем это — небольшая зала, помещающаяся в верхнем этаже здания, в два окна, с продолговатым, овальной формы столом, который, как я узнал впоследствии, служит для заседаний дирекции музея и для студентов местного университета, слушающих здесь курс археологии у г. де Петры. По стенам ее, вместо всяких украшений, стоят шкафы с делами канцелярии музея; что же касается до мебели, то, выражаясь деликатнее, приобретавшие ее несомненно имели в виду больше ее прочность, чем изящество.

Из соседней маленькой комнаты вышел ко мне человек лет тридцати пяти. По его простенькому сюртуку и форменной фуражке,

* Журнал Помпейских раскопок (итал.).

** Цветаев И. Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг. М., 1883. С. 4.

е f »с wVt г Л^ЛТ

&п п/ ‘ 7^3 т ve Ok д s ^^ФвдЯЗМ-кЛиушн <?Ь > N 7 г’>Л | . (Эл з j >.7_г_/’*’кг •Qkra Ty.i^k_®T^ ’’JlbR'flWvj fl • r ' г® ^Ц-чЯмнйд>к i

•ен'ят^*, ^яа.9й.э>н з^о "©Ч,и*^за’*ТКЬЭ’О4 3 з^/я r?*Hv( ч GO з >14 w 4 > 3d ля

‘вг MTi4|q К ^1 лХЯи 4?|9

3>ТЯт>4«Тзи7^Ид7«Л

l4irrt<JVA4^?a^ • н О т T.J я- т-* q V# 4 }-^ v т е я я.

4 9 И 3 Л R‘ltTМ АЗ а а Т«Л

Of гл Т г • (a t‘<« ?

GH’rtn ‘flfbOGS*.. 5

GrTflV v /<е

•виЛТг jGj T^, i^^i\

Бронзовая табличка с оскской надписью 300-100 г. до и. э.

Терракотовый межевый знак на границе священной области с изображением Афины и кабана и надписью на оскском языке 300-100г. дон. э.

какую носят все служащие в музее, можно было принять его за одного из второстепенных чиновников, за одного из хранителей музея. На деле это был сам директор*.

Быстро покончив с формальностями, коллеги углубились в трудности эпиграфической практики. Цветаев, как уже говорилось, собирался не просто транскрибировать надписи, но снять с них точные копии, факсимиле, что требовало участия в его предприятии разных специалистов.

Надписи оказались самого разнообразного свойства — и резанные на камне, и гравированные на меди, и деланные острием на свинце и стукке**, выведенные стилом на мягкой глине и писанные кистью и красной краской. Каждый из этих отделов требовал особых приспособлений, своих специальных технических приемов. С надписей, высеченных на камне, делаются обыкновенно бумажные слепки (calco, Abklatsch, estampage). Этот процесс заключается в следующем: камень вымывается водой, очищается щеткой от пыли, грязи и вообще от всякой посторонней примеси в углублениях или на рельефах букв. Когда эта предварительная работа кончена, накладывают на камень лист не клееной, мягкой бумаги и потом осторожно вбивают его мокрой губкой или щеткой в углубления букв. При осторожности этого процесса бумага плотно прилегает к камню и входит во всю глубину начертаний, причем главная забота снимающего должна быть направлена на то, чтобы до возможной степени резче обрамлялись контуры каждой буквы. С этой целью принято после губки и щетки, перед просыханием бумаги, проходить каждую букву еще раз большим пальцем. Бумага просыхает — и таким образом получается возможно точный снимок, точная копия надписи. Этот прием употреблялся в Италии уже в XVI ст<олетии> знаменитым эпиграфистом своего времени Рафаилом Фабретти и повсеместно практикуется в Западной Европе в настоящее время.

Способ этот, до известной степени, применяется и к надписям, вырезанным на металле, особенно если буквы средней величины, если неглубоко врезаны и письмо не слишком шероховато. В этом случае берут тонкую, вроде папиросной, бумагу, накладывают ее на смоченную водою металлическую поверхность и, осторожно расправив все ненужные складки листа, начинают рукой проходить букву за буквой, строку за строкою. Но так как тонкая бумага не может долго сохранять отпечатка во всей целости, то в виду самого памятника или даже на нем самом обводятся контуры каждой буквы карандашом, обводятся тихо и медленно и притом искусной рукою. Кроме этого с надписей, вырезанных на металле, снимается или гипсовый слепок, или слепок из желатина,

* Цветаев И. Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг. С. 5, 6.

** Стукко — искусственный мрамор, высший сорт штукатурки на основе гипса с добавлением мраморной пудры, мела, извести, алебастра и других компонентов.

или делается снимок на лист тонкого олова. Эти приемы требуют уже участия гипсовщика и специального уменья обходиться с материалом.

Когда надпись не резана, а нацарапана острием или гвоздем, то делают так называемое lucido, то есть пропись на восковую, прозрачную бумагу. Здесь весь секрет в верности глаза, в осторожности и опытности снимающей руки.

Надписи на металле, или слишком мелко вырезанные, или стершиеся от времени и потому не поддающиеся ни одному из вышеизложенных приемов, снимаются от руки. Последнее требует такого искусства, каким не владеет обыкновенный рисовальщик и которое бывает уделом специалистов особого рода. Но у них эта работа движется крайне медленно и берет много усилий глаза и рук*.

Иван Васильевич Помяловский в подробном обзоре «Сборника осских надписей» Цветаева отмечает разнообразие приемов копирования, использованных молодым автором, но при этом подчеркивает, что копированием памятников тем или иным, наиболее подходящим, способом дело не ограничивается. «Требуется еще чтение и воспроизведение памятника, обусловливаемые, кроме знания и ученой подготовки, значительной опытностью и умением. <...> Господин Цветаев обладает и знанием, и опытностью, при помощи которых в местах сомнительного чтения сумел избежать ошибок»**.

Поиски античных надписей повели Цветаева из Неаполя по дорогам Кампании. Заручившись рекомендательным письмом де Петры, он отправился в горную деревню Пьетраббон-данте в провинции Изерния — политический и религиозный центр оскского племени самнитов во II—I веках до нашей эры. Путь его лежал через древние самнитские городки: Беневенто, Васто, Изернию и Молисе. Рассказ об этой поездке настолько насыщен колоритом итальянской провинции и так много говорит о характере самого путешественника, что приведем его с возможной полнотой:

Недалеко мы были от Кампании, какие-нибудь пятнадцать часов пути отделяли нас хотя бы от Капуи и соседних селений, а между тем какой резкий контраст в характерах жителей этой Изернии, например S. Maria di Capua Vetere! Часов шесть оставался я в этом маленьком городе, успел обойти его кругом, осмотреть все его достопримечательности, идущие из древних времен, как несколько императорских статуй, остатки римских построек, камни с надписями, заложенными невежественною рукою в стены простых обыкновенных построек, и не встретил ни одного нищего — случай,

* Цветаев И. Путешествие по Италии... С. 7.

** Помяловский И. В. Осские надписи // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1879. Ч. CCV. С. 158.

немыслимый в кампанских городах и особенно в неаполитанской провинции.

В Изернии я должен был расстаться с дилижансом и продолжать путь на открытой двухколесной платформе, запряженной парой крепких мулов. Спутниками моими были два студента, ехавшие из Неаполя домой, один аптекарь и человека четыре крестьян. В этой молодой и веселой компании время летело так быстро, что мы и не заметили, как промелькнули три или четыре часа этого переезда, несмотря на то что мулы шли почти все время шагом, медленно поднимаясь в горы, которые становились все круче. Толковали о тогдашнем волнении в неаполитанском университете... <...> Когда этот предмет беседы истощился, мы составили уговор, во-первых, поделиться всем, что у каждого было из съестного, и, во-вторых, после этой общей трапезы каждый из нас должен был спеть какую-нибудь песню solo. Произвели дележ наших запасов: у кого оказался кусок сыра, у кого ломоть ветчины, у кого крутые яйца — все это делилось и передавалось от одного другому, кругом ходили по рукам и деревянные фляжки с вином, нашедшиеся у каждого из ехавших с нами крестьян. Под конец этого взаимного угощения кто-то было заметил, что петь сейчас, после еды, не годится; но большинство утверждало, что в дороге все годится, и пение началось. Дошла очередь и до меня. Сколько я ни отговаривался от этого, а в конце концов должен был затянуть нашу «Вниз по матушке по Волге». Самнитские горы, может быть, впервые огласились русской песней; но, к сожалению, исполнение этой первой песни было очень плохо и нескладно. Публика слушала внимательно, и когда я кончил, мне сказали, что голос мой очень дурен, но мотив песни для них нов и в устах хорошего певца должен быть приятен. Мы все смеялись и были веселы.

Нужно быть в Италии, нужно видеть итальянский народ и пожить среди него, чтобы убедиться, как скоро завязываются там знакомства, как быстро дается там имя «друга», а еще как легко здесь умеют находить средства общего развлечения люди, бывшие до того чужими и видящиеся в первый раз...

Вместе мы ехали до одного селения, из которого мои спутники отправились дальше, по направлению Кастель-ди-Сангро, я же должен был поворотить в сторону Пьетраббонданте и Аньоне, куда вели лишь горные тропинки. <...> Нелегко, может быть, я нашел бы себе здесь мула с проводником и карабинера, если бы случайно в тот же день не прибыл сюда какой-то чиновник межевого ведомства из тех мест, которые мне нужно было посетить. Хозяин мула тем охотнее предложил мне свои услуги, что ему приходилось обратно ехать через Пьетраббонданте.

Дорога с первого же раза стала круче и извилистее; мой мул ступал так тихо, что погонщик и карабинер без труда шли со мною почти рядом. Горы облегали нас со всех сторон, и тропинка, по которой мы ехали, пролегала по местам в совершенных ущельях. Небо, сначала ясное, стало темнеть, и не успели мы оглянуться, как засверкала молния, раздались раскаты грома, пошел дождь, и наша тропа скоро превратилась в горный поток, по которому проводники и мул шли по колени в грязной и мутной воде. Выносливое животное то и дело спотыкалось о камни, которых не было

видно под водою. Дождь усиливался; наша дорога становилась все глубже и неопределеннее, так что погонщик с карабинером решили переждать непогоду в знакомой лесной избушке, которая была от нас невдалеке. Кое-как добрались мы до этого одиноко стоящего домика и попросили себе здесь приюта.

Как все деревенские дома, какие приходилось нам видеть в Италии, эта хижина состояла из большой комнаты со столами и скамьями по стенам и квадратным очагом посредине земляного пола. По случаю непогоды вся семья была в сборе; здесь же приютились куры, коза и два маленьких поросенка, по-видимому большие приятели детей, которые с шумом гонялись за ними. Мы были рады и этому обществу, потому что продолжать путь не было никакой возможности; к тому же необходимо было хотя <бы> немного обсушиться. Но едва развели по нашей просьбе огонь на очаге и выжали мое верхнее платье, как дождь начал стихать и показалось солнце. Чтобы засветло добраться до Пьетраббонданте, мы снова пустились в путь-дорогу, и за час до заката мы были, наконец, в этом селении.

Пьетраббонданте — бедная, хотя и большая горная деревня, которая в былое время, говорят, доставляла значительный контингент бандитов, ныне ведет тихую, трудовую, земледельческую жизнь. Здесь я мог приютиться в единственной для всего селения локанде*. Старик хозяин, которому я был рекомендован г. де Петрой, обласкал меня тем, что сейчас же посоветовал мне снять мокрое платье и, за неимением другого, надеть пока его собственное. На мне не было сухой нитки, и потому с благодарностью пришлось воспользоваться предложением любезного дона Доменико.

Едва я облекся в его ризы, которые оказались для меня и длинны и непомерно широки, как старушка хозяйка вошла в мою комнату с докладом, что меня приглашает к себе компания гостей, сидящих под окнами ее дома. Я отправился и увидел здесь общество из трех священников, офицера межевого корпуса и одного старика, который оказался «доктором хирургом». Все они сидели около столика и на свободе попивали вино и играли в карты. Мы познакомились и повели речь о России; началось обычное удивление обширности нашей земли, ее холоду, богатству ее хлебов и пр. А как мало знали почтенные пьетраббондантские патеры о России, явствует из того, что старейший между ними сказал мне, что он в молодости был в Неаполе и видел там «нынешнего» нашего императора Николая. Когда я заметил, что мой собеседник, вероятно, разумеет «отца нынешнего императора», то простодушный горец громко и в энергических фразах выразил удивление, как же это он до сих пор ничего не слыхал о смерти императора Николая. Так запаздывает политическая почта в этих уединенных селениях гористого Самния!**

Из «гористого Самния» Цветаев вернулся на побережье, в Неаполь, а оттуда направился в другой центр культуры

* Маленькая гостиница (итал.).

** Цветаев И. Путешествие по Италии... С. 34-37.

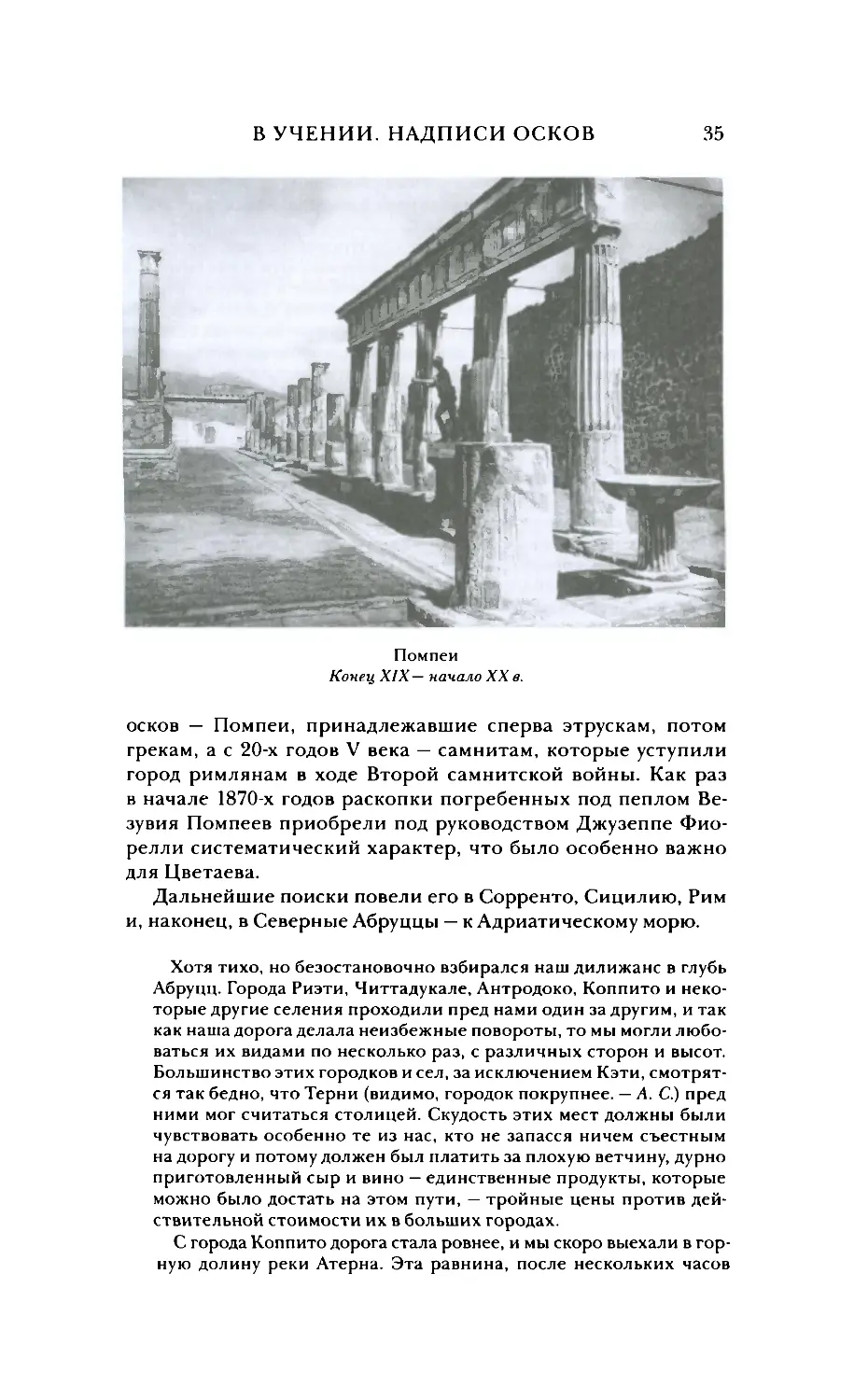

Помпеи

Конец XIX— начало XX в.

осков — Помпеи, принадлежавшие сперва этрускам, потом грекам, а с 20-х годов V века — самнитам, которые уступили город римлянам в ходе Второй самнитской войны. Как раз в начале 1870-х годов раскопки погребенных под пеплом Везувия Помпеев приобрели под руководством Джузеппе Фиорелли систематический характер, что было особенно важно для Цветаева.

Дальнейшие поиски повели его в Сорренто, Сицилию, Рим и, наконец, в Северные Абруццы — к Адриатическому морю.

Хотя тихо, но безостановочно взбирался наш дилижанс в глубь Абруцц. Города Риэти, Читтадукале, Антродоко, Коппито и некоторые другие селения проходили пред нами один за другим, и так как наша дорога делала неизбежные повороты, то мы могли любоваться их видами по несколько раз, с различных сторон и высот. Большинство этих городков и сел, за исключением Кэти, смотрятся так бедно, что Терни (видимо, городок покрупнее. — А. С.) пред ними мог считаться столицей. Скудость этих мест должны были чувствовать особенно те из нас, кто не запасся ничем съестным на дорогу и потому должен был платить за плохую ветчину, дурно приготовленный сыр и вино — единственные продукты, которые можно было достать на этом пути, — тройные цены против действительной стоимости их в больших городах.

С города Коппито дорога стала ровнее, и мы скоро выехали в горную долину реки Атерна. Эта равнина, после нескольких часов

езды, закончилась высоким холмом с большим городом на его вершине. То была ближайшая цель нашей поездки — Аквила, главный город провинции этого имени.

При виде всякого большого города Италии уже наперед ждешь, что вот снова охватит вас тот нескончаемый шум и гам, который возможен только в этой стране и нигде более в Европе — стране, где на улицах не просто говорят, а непременно кричат, не просто беседуют и толкуют о своих обыденных интересах, но как будто все горячо спорят и ссорятся до готовности вступить каждую минуту в рукопашный бой, где торговцы вместо печатных и всевозможными способами размалеванных реклам и объявлений пускают в ход свое крепкое горло и несказанной звучностью голосов привлекают внимание публики к своим товарам. Всего этого ожидали мы, приближаясь к широко и живописно расстилавшейся перед нами Аквиле.

Ничего подобного, однако, здесь не оказалось. Город, при своем значительном населении, необыкновенной тишиной сделал бы честь любой захолустной местности Германии. Мы не встретили ни этих надоедливых зазывал в свои лавки со стороны торгового люда, ни пронзительных выкрикиваний по поводу чудесных свойств тросточек, спичек, ваксы, вод, овощей и фруктов — ничего, что неизбежно для всякого другого города Италии и что там носится и гудит около вас с раннего утра и до глубокой ночи.

Аквила — город исключительно земледельческий и служит главным хлебным рынком провинции, вследствие чего в день нашего приезда, оказавшегося кануном недельного базара, вся площадь была выстлана циновками с разным зерном. Стояли первые числа июля, и потому изо всех окрестностей съезжались сюда торговать новым, только что снятым хлебом. Вокруг этих рогож и циновок толпились продавцы и покупатели и толковали о товаре тихо, без криков и спора, точно в каком-нибудь укромном уголке Баварии. Не похожа была Аквила на итальянский город и на другой, базарный день недели. За ночь навезли хлеба столько, что площадь и соседние центральные улицы представляли сплошную житницу: зерно лежало на возах, в кулях, рассыпано было по циновкам и рогожам. Около ходил и толпился народ, собравшийся сюда из соседних горных селений, — и опять тени сходства не было с обычным итальянским рынком: торговля шла совершенно тихо и спокойно. Покупали и продавали хлеб, косы, серпы, плуги, топоры, прялки и прочие орудия, необходимые в сельскохозяйственном быту.

Необыкновенной сдержанностью и приличием тона отличаются здесь и кофейни с простонародными остериями: ни пьяных, ни безобразного галдежа и ругательств, без чего не обходится, к нашему стыду, ни один русский провинциальный базар и без чего немыслимы наши мрачные и грязные трактиры, харчевни и питейные дома*.

Однако были среди надписей осков и такие, получение которых потребовало от Цветаева не выносливости палеографа-следопыта, а того, что так особенно привлекает молодого

Цветаев И. Путешествие по Италии... С. 163-165.

ученого и в силу своей ценности особенно трудно достижимо — признания и связей в научной среде. Об этих трудностях пишет Помяловский: «Осские памятники разбросаны почти по всей Европе, и требуется много труда и усилий для того, чтобы, во-первых, узнать их настоящее место нахождения, во-вторых, достать с них верные снимки. В последнем случае у издателя должно быть обширное знакомство, и притом с такими лицами, которые и по своему положению могли бы достать эти снимки, и по своей ученой авторитетности могли бы гарантировать их точность»*.

Статус ученых, приславших начинающему палеографу снимки с надписей, хранящихся в их научных центрах, — директоров Неаполитанского и Туринского музеев, руководителя помпейских раскопок, итальянских, немецких, британских академиков и профессоров — впечатляет и говорит о степени интереса, проявленного научной средой к новому коллеге и его достижениям.

В 1877 году в Петербурге Цветаев защитит докторскую диссертацию по теме «Осские надписи» (издана в виде атласа с таблицами «Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием»). Через два года этот труд в переводе на латинский язык, сделанном самим Цветаевым, выйдет в Лейпциге и станет важным событием в среде европейских антиковедов. Получив в подарок это издание, Джулио де Петра напишет Цветаеву: «Ваш „Сборник..." — памятник, за который Вам должны быть благодарны все исследователи италийской античности»**.

3

Между тем командировка подходила к концу. Надо было возвращаться в Варшаву, а делать этого решительно не хотелось. Туда не тянуло ничто, а здесь — работа в разгаре, научные контакты налажены, человеческие отношения сложились. Успех!

В начале февраля 1876 года Цветаев подает прошение в Варшавский университет об отставке. Отставка принята. Желанная воля обретена. Но при этом командированный ученый с гарантированным, твердым жалованьем в одночасье превращается в «свободного художника».

Очень скоро Цветаев осознает всю плачевность своей независимости. Успех итальянской командировки вскружил

* Помяловский И. В. Осские надписи... С. 156.

** Письмо Дж. де Петры И. В. Цветаеву от 19 марта 1879 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1.Д. 2646.

ему голову. Он уволился из Варшавы с должности доцента, а никаких иных источников существования и никаких накоплений у него не было.

Романтические скитания по Италии в поисках памятников оскской письменности сменяются прозаическим поиском места. Однокурсник Цветаева историк и филолог Павел Иванович Аландский уговаривает его переехать в Киев:

...С твоим добрым и открытым нравом, с твоим умением снисходить к недостаткам и ошибкам других ты, наверное, был бы приятным товарищем и скоро очутился бы в центре небольшого, но хорошо сплоченного кружка*.

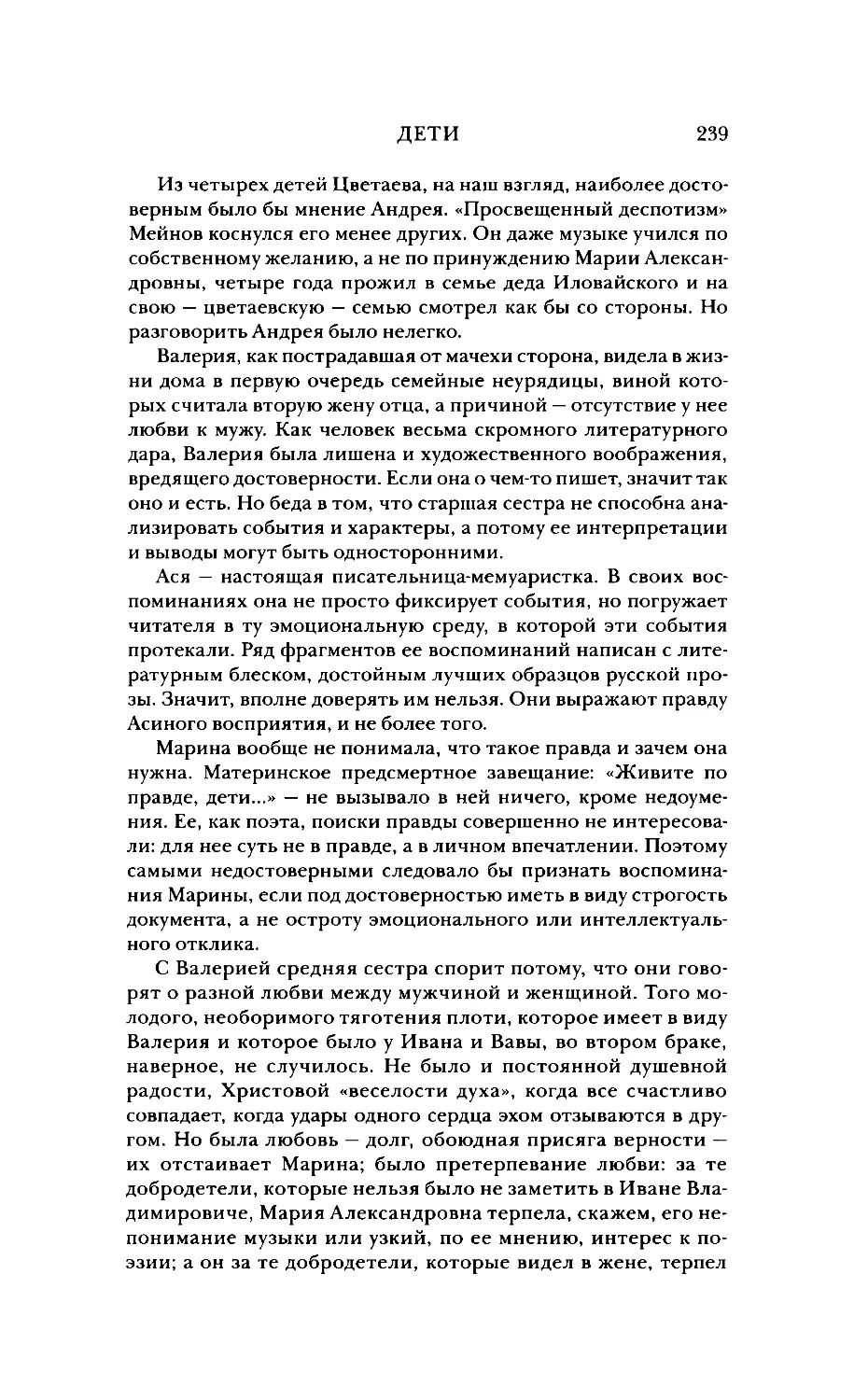

Цветаев принимает предложение. Он становится доцентом Киевского университета Св. Владимира с условием продления ему заграничной командировки еще на полтора года. Однако и этого срока не хватает для окончания работы. Цветаев переезжает в Киев, но университет встречает его крайне недружелюбно. Позже, уже из Москвы, он напишет одному из своих корреспондентов — киевскому другу и коллеге Александру Александровичу Котляревскому:

Если сравнить прожитые месяцы здесь (в Москве. — А. С.) с соответственным временем прошлого года (в Киеве. — А. С.), то невольно сжимается сердце от тяжелой боли при воспоминании о киевской жизни, о тех ударах, которые разразились надо мною нежданно-негаданно в университете, которому я желал служить всеми силами, со всем увлечением, выносимым молодыми учеными из иностранных аудиторий. Эти гнусные подметные письма, эти кабацкие угрозы «поломать ребра» и «набить морду», эти иудины лобзанья и преступные происки... — стоят в моем воспоминаньи какой<-то> непроглядно темной полосою. Сердце щемит всякий раз и глаза застилает туманом при взгляде на эту картину. Пред ней ничто исполненные, в сущности, комизма гонения Благовещенского, ничто прохладные и не совсем сытные дни... когда я очутился, с выходом в отставку, без всяких фондов. Благодарение судьбе, что все имеет свой конец и что поэтому отошла в область прошлого и эта история**.

Да, черная полоса не вечна, и Цветаев получает приглашение из Казанского университета от знаменитого языковеда Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (которому в будущем предстоит отредактировать и дополнить «Толковый словарь» Владимира Ивановича Даля):

* Письмо П. И. Аландского И. В. Цветаеву от 11 февраля 1876 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1.Д. 38.

** Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 7 октября 1877 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.

Московский университет Конец XIX— начало XX в.

Наш университет все еще остается без штатного преподавателя латинского языка, и потому Вы оказали бы великую услугу и нашим студентам, и науке классических языков в России вообще, согласившись на переезд к нам*.

Однако почти одновременно появляется вакансия на кафедре римской словесности Московского университета, и профессор Федор Евгеньевич Корш — авторитет из авторитетов — предлагает Цветаеву преподавать латынь в Москве:

Вы были бы тем более желательным сподвижником, что Вы знаете хорошо ту отрасль латинской филологии, в которой мы... слабоваты: история латинского языка. <...> Вы явились бы к нам во всеоружии современной науки**.

Что называется, не было ни гроша, да вдруг алтын!

Историко-филологический факультет Московского университета традиционно считался сильнейшим. В то время на нем преподавали и вели научную работу одновременно несколько ученых, которых впоследствии назовут великими: историки Сергей Соловьев и Василий Ключевский, лингвист Филипп

* Письмо И. Л. Бодуэна де Куртенэ И. В. Цветаеву от 24 марта 1877 г. // ОН ГМИИ. Ф. 6. Он. I. Д. 294.

** Письмо Ф. Е. Корша И. В. Цветаеву от 3 мая 1877 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1.Д. 1621.

Фортунатов, филолог Федор Корш... К этой когорте славных примкнул молодой Цветаев.

Несмотря на аскетическое, по временам затворническое существование больших ученых, они не были отшельниками. Их окружали родные. В профессорских семьях росли дети, которые с малых лет приобщались к «изящным формам жизни высококультурной среды».

Историк Сергей Михайлович Соловьев сразу признал в Цветаеве своего. «Неоднократно старец пожимал обеими руками мою осскую десницу и не раз напоминал мне о соседстве наших помещений»*, — пишет Цветаев Котляревскому. Такое повышенное внимание к своей персоне Иван мог связывать еще и с тем обстоятельством, что у Соловьева были барышни на выданье. Но барышни Соловьевы не тронули сердце Цветаева.

Зато в письме тому же адресату от 11 апреля 1878 года впервые возникает фамилия Иловайских — отца Дмитрия Ивановича и его двадцатилетней дочери Варвары Дмитриевны: «...начинаю больше водиться у Иловайских»**.

Вначале следует противоречивое представление об отце:

Самого Д<митрия> И<вановича> я доколе не понимаю: вероятно, он и капризен, и болезненно самолюбив, и вместе с тем добрый, радушный, веселый и гостеприимный хозяин...***

Затем идет более развернутое упоминание о дочери и о том впечатлении, какое она произвела на «коронованного оска», как именовал себя Цветаев:

М-Пе Иловайская — прелесть. В ней столько простоты, естественности, столько симпатичности во всем ее характере, при серьезном образовании (она переводит монографию отца о Дашковой на французский язык для одного историч<еского> журнала****. <...>), что не увлечься подобным субъектом было бы грешно. Я не только не пропускаю суббот, но с понед<ельника> считаю дни вплоть до вечера, когда, в последние 3 недели, я появляюсь первым*****.

* Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 7 октября 1877 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.

** Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 11 апреля 1878 г. //ОР РНБ. Ф. 336. Ед. хр. 123.

*** Там же.

**** Имеется в виду французский перевод работы: Иловайский Д. Екатерина Романовна Дашкова: Биографический очерк // Отечественные записки. 1859. Т. 126-127.

***** Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 11 апреля 1878 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед.хр. 123.

Варвара Дмитриевна Иловайская в малороссийском костюме Москва. Конец 1870-х

Из письма следует, что сердце Ивана Варя разбила в середине марта 1878 года. Именно с тех пор он не пропускал ни одного субботнего журфикса у Иловайских, являясь туда раньше всех.

Прервав рассказ, посвященный своей пассии, сообщением о том, что в ближайшее время он станет экстраординарным профессором (первое профессорское звание), Иван снова возвращается к самой животрепещущей теме:

Я ничего не сказал Вам... о наружности т-11е Иловайской. Это — высокая, стройная брюнетка*, с очень хорошим цветом лица.

* Изначально было написано «блондинка», но по размышлении зачеркнуто и переправлено на «брюнетка».

голосом сопрано, лучшим, чем мой. Она практикует его в консерватории, чего я не делал, к сожалению. А то бы смело мог я участвовать в папском хоре*.

Шутливый тон письма — лучшее свидетельство тому, что настроение у его автора превосходное: на дворе весна, он влюблен, он мечтает жениться, потенциальный тесть ему благоволит, впереди летние вакации — этого пока и достаточно для счастья. Что же до мнения самой Вареньки, то оно как будто бы и не так важно. Ее голос совещательный, а решают мужчины.

В мае лекции в университете заканчивались, и в новой эпистоле постоянному адресату-киевлянину Иван подводит итоги первого года московской жизни. Он сам напишет для нас эпилог, который послужит не столько завершением первой главы, сколько прологом ко второй:

Кончается вот уже учебный год, проведенный мною в Белокаменной, — и я искренно могу поблагодарить судьбу за то доброе, которое она послала мне на этом пространстве времени. Я жил спокойно, ни разу не пожалев о покинутых палестинах южной полосы России; жил совершенно вдали от канцелярско-университетско-общественной злобы дня. Разные пререкания и пикировки долетали до меня лишь только как отдаленное, почти совсем ослабнувшее эхо. И это при довольно рассеянной моей жизни — за эту зиму, при частых выездах из дому. Вошедши в новое общество, естественно, я должен был бывать на первых порах у многих, кого, вероятно, позднее придется видать только на официальном поле. Но если и при этом я жил вдали от дрязг, то еще менее будут доходить они до меня, когда я, что называется, остепенюсь и сделаюсь домоседом. А им стану непременно, как только найду себе товарища в Вареньке И<ловайск>ой. В минувшем письме я выразил Вам свой взгляд на ее отца — и теперь вижу, что я, будучи прав в общем, погрешил в оценке его отношений ко мне: они более дружелюбные, чем я мог предполагать. С этой стороны, так<им> обр<азом>, препятствий не будет. Что же касается до самой ragazza in questione**, то «это прелесть что такое». Весела, искренна, не жеманна, серьезна, когда нужно. И призываю дорогие мне тени оссков во свидетели, что ничего лучшего я не желал бы в жене, что такая девушка была бы лучшим даром судьбы. Hoc est in votis!***

* Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 11 апреля 1878 г. //ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.

** Девушка, о которой идет речь (итал.).

*** Вот предмет моих желаний! (лат.). Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 10 мая 1878 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.

Глава вторая

BABA

Из отдыха и вздоха Веселый мотылек На край чертополоха Задумчиво прилег. Летит его подруга Из радуги и блеска, Два шелковые круга, Из кружева нарезка...

Велимир Хлебников

Исповедь женского сердца

Отказ. Папа Иловайский. —

Перемена отношения. Роман в письмах. — Обручение во Флоренции. Разлука перед свадьбой

1

Итак, жених пребывает в полной эйфории от своей невесты.

Однако не все складывается так, как ему хотелось бы. Похоже, здесь, в Москве, вновь повторяется варшавский сюжет с «гордой девой». Варенька вовсе не собирается замуж. Ни за кого. Все помыслы ее занимает bel canto. Цветаев предлагает Варваре Дмитриевне руку и сердце — и получает отказ.

Дмитрий Иванович крайне огорчен легкомыслием дочери. Он просит Ивана не падать духом, продолжать бывать у них в доме и уповает на то, что Варя еще, Бог даст, одумается, — лишь бы Иван Владимирович не отступался.

Дмитрий Иванович Иловайский — красавец мужчина, первый танцор на балах в Дворянском собрании, выбившийся в люди сын мещанина из города Козлова, ставший вполне состоятельным господином, — буквально в год знакомства с Цветаевым пережил глубокую утрату. Скончалась его жена Варвара Николаевна, урожденная Дюрваль. Девятнадцатилетняя Варенька

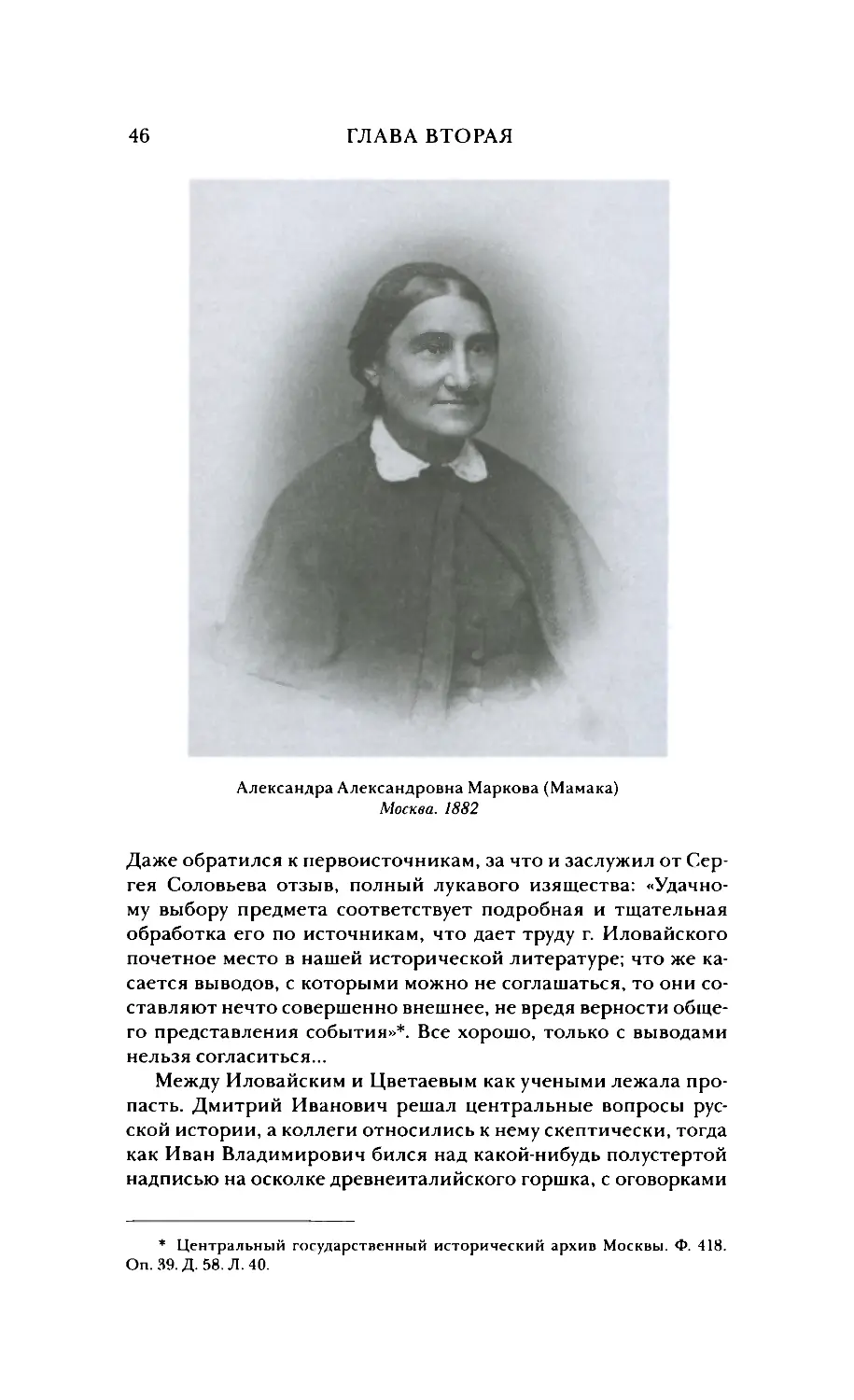

осталась без матери. Женское попечительство над ней взяла ее крестная мать и бабушка Александра Александровна Маркова — теща Дмитрия Ивановича, жившая вместе с ними. С детства Варя называла бабушку Мамакой (мама Маркова), хотя Варвара Николаевна приходилась Марковой не дочерью, а воспитанницей. Тем не менее обе Варвары любили Мамаку как родную. Теперь все заботы Александры Александровны обратились на Вареньку. Дмитрий Иванович жил с ними в собственном доме в Пименовском переулке, а неподалеку имел второй дом — в переулке Трехпрудном.

Иловайский был знаменитый русский историк. Известность ему принесла неутомимая писательская деятельность — он без устали публиковал научные и публицистические статьи, учебную литературу по русской истории. Дмитрий Иванович работал над многотомной «Историей России». «По Иловайскому» учились гимназисты начальных и средних классов. Его учебники для русских гимназий постоянно переиздавались*. Он выступал с полемическими опусами по вопросам стародавней и текущей политики. В будущем он учредит журнал-газету «Кремль», став ее автором, издателем, распространителем и — как язвили злые языки — единственным подписчиком, что неверно.

Это был историк-кремень. Национал-патриот. Приверженец монархических устоев. Его идея фикс состояла в том, что русский народ является народом богоизбранным, ибо он сумел создать свою государственность и самую обширную империю в мире. Дмитрий Иванович отстаивал теорию славянского происхождения Древней Руси. По Иловайскому, «Русь издревле обитала между Днепром и Азовским морем; она упоминается у греческих и латинских писателей под именем роксолан»** впервые в 94 году до Рождества Христова. Постепенно Русь (или Рось) «подчинила себе некоторые славянские племена и образовала сильное государство, центром которого сделался Киев»***. Что же касается норманнов (варягов), то они не имели никакой этнографической связи с Русью (племя варягоруссов — не более чем измышление книжников) и лишь служили в наемных дружинах у русских князей, поэтому «выводить» Русь из Скандинавии, по мнению Иловайского, — непростительная ошибка.

* К 1916 г. учебник Д. И. Иловайского «Сокращенное руководство по всеобщей и русской истории. Курс младшего возраста» выдержал 33 издания, а «Руководство к русской истории. Средний курс» было переиздано 44 раза. (См.: Каган Ю. М. И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987. С. 172.)

** Иловайский Д. И. Очерки отечественной истории. М., 1995. С. 120.

*** Там же.

Дмитрий Иванович Иловайский

1878

Как к серьезному ученому-первооткрывателю коллеги к Дмитрию Ивановичу не относились. Для них он был скорее популяризатором науки, нежели оригинальным исследователем. Они упрекали Иловайского в том, что свою историю России он строит не на собственных открытиях, а на трудах Николая Карамзина, Сергея Соловьева и протоиерея Макария; что он всего лишь «ловкий компилятор, никогда не работавший по первоисточникам»*.

Докторскую диссертацию Дмитрий Иванович посвятил Гродненскому сейму 1793 года — последнему сейму Речи Посполитой. Там, смятые подкупом и прямым военным шантажом, депутаты признали Польшу протекторатом Российской империи. Идейный обруситель Иловайский изучил вопрос всесторонне.

Формозов А. А. Историк Москвы И. Е. Забелин. М., 1984. С. 187.

Александра Александровна Маркова (Мамака) Москва. 1882

Даже обратился к первоисточникам, за что и заслужил от Сергея Соловьева отзыв, полный лукавого изящества: «Удачному выбору предмета соответствует подробная и тщательная обработка его по источникам, что дает труду г. Иловайского почетное место в нашей исторической литературе; что же касается выводов, с которыми можно не соглашаться, то они составляют нечто совершенно внешнее, не вредя верности общего представления события»*. Все хорошо, только с выводами нельзя согласиться...

Между Иловайским и Цветаевым как учеными лежала пропасть. Дмитрий Иванович решал центральные вопросы русской истории, а коллеги относились к нему скептически, тогда как Иван Владимирович бился над какой-нибудь полустертой надписью на осколке древнеиталийского горшка, с оговорками

* Центральный государственный исторический архив Москвы. Ф. 418. Оп. 39. Д. 58. Л. 40.

давал ее перевод на пять-шесть европейских языков, и уже в тридцать лет пользовался признанием ученого мира. При этом Цветаев никогда не позволял себе выказывать какое-либо превосходство, всегда оставался доброжелателен и учтив. А Иловайский, почувствовав научную щепетильность и человеческую порядочность Цветаева, полюбил его искренне и первым посоветовал Вареньке обратить внимание на нового знакомца.

После размолвки с Цветаевым Варя уехала в Италию учить итальянский и совершенствовать вокал. Дмитрий Иванович согласился на эту поездку, хотя был против сценической карьеры дочери. Не дворянское это дело. А отвергнутый жених остался в Москве заниматься со студентами и возиться с оскскими надписями.

2

Во Флоренции Варя и ее подруга-компаньонка Женечка Михельсон поселяются на улице Монтебелло, что проходит параллельно реке Арно. Здесь, за тысячи верст от Москвы, сердце Вари смягчается. Артистическая жизнь предстает ей, видимо, в более реальном свете, а главное — она вдруг представляет себе Ивана Владимировича — скромного, застенчивого, совестливого — во всем благородстве его чистейшей души. Дата этого «преображения» точно известна: 6 октября 1879 года. Ее Варя раскрыла в одном из своих флорентийских писем Цветаеву (от 4 марта 1880 года):

Я считаю позволительным шутить только с теми, кто сам шутит, а на серьезное чувство отвечать шуткой у меня не хватает духа. За Вас же, да и вообще за кого бы то ни было, я не собиралась замуж выходить, и поэтому в отношении Вас я особенно была осторожна и всегда упрекала себя за невольно вырвавшееся ласковое слово или внимание. А помните то письмо на Рождество — я из-за него плакала и упрекала себя в том, что своим неосторожным поведением невольно причиняла Вам страдание.

Мало-помалу, когда понемногу разрушились мои воздушные замки насчет своей будущности, я пришла к убеждению, что и семейная жизнь при известных условиях может принести счастье, и, конечно, моя мысль невольно обратилась к Вам. И вот однажды вечером в Ливорно (6-го октября) я как-то больше обыкновенного разговорилась про Вас с моей преданной Женни, и результатом этого разговора было то, что я села к столу да и написала Мамаке озадачившее ее письмо, в котором просила поговорить с Вами обо мне и узнать, тот ли Вы, что и прежде, или разлука уже охладила Ваше сердце*.

* Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка: Неизвестное о семье Цветаевых в письмах, фотографиях, документах. М.; Иваново, 2005. С. 102.

Флоренция

Конец XIX— начало XX в.

Но еще до этого — 5 февраля 1880 года — из Флоренции в Москву пришло большое письмо — согласие на брак:

Иван Владимирович.

Я хочу объяснить то, что, может быть, кажется Вам странным в моем поведении. Издали как-то лучше умеешь ценить людей. Так и я, живя в Москве, мало чем Вас отличала из толпы знакомых.

а перед отъездом за границу я даже думала, судя по нашему последнему свиданию, что между нами все кончено. Но услыхав потом, что Вы все еще меня не забыли, я стала припоминать Ваши отношения ко мне и нашла в них столько благородства и доказательства такой чистой души, что невольно меня взяло раскаяние, как могла я не оценить прежде такого человека. Я даже не думала, что на свете еще существуют, иначе как на словах, качества, выказанные Вами.

Но теперь я вижу, что хотя и редко, а можно еще встретить человека с возвышенными чувствами. Желая поправить свою ошибку, я еще в начале зимы писала, что если уже не слишком поздно, то чтобы шепнули Вам обо всем том, что меня волновало. Но родные мои, зная, как мы давно видались, боялись сказать Вам что-нибудь решительное; наконец, и я с ними согласилась, что лучше все отложить до личного свидания. И вдруг теперь, не предупредив меня, с Вами начали переговоры прямо о свадьбе.

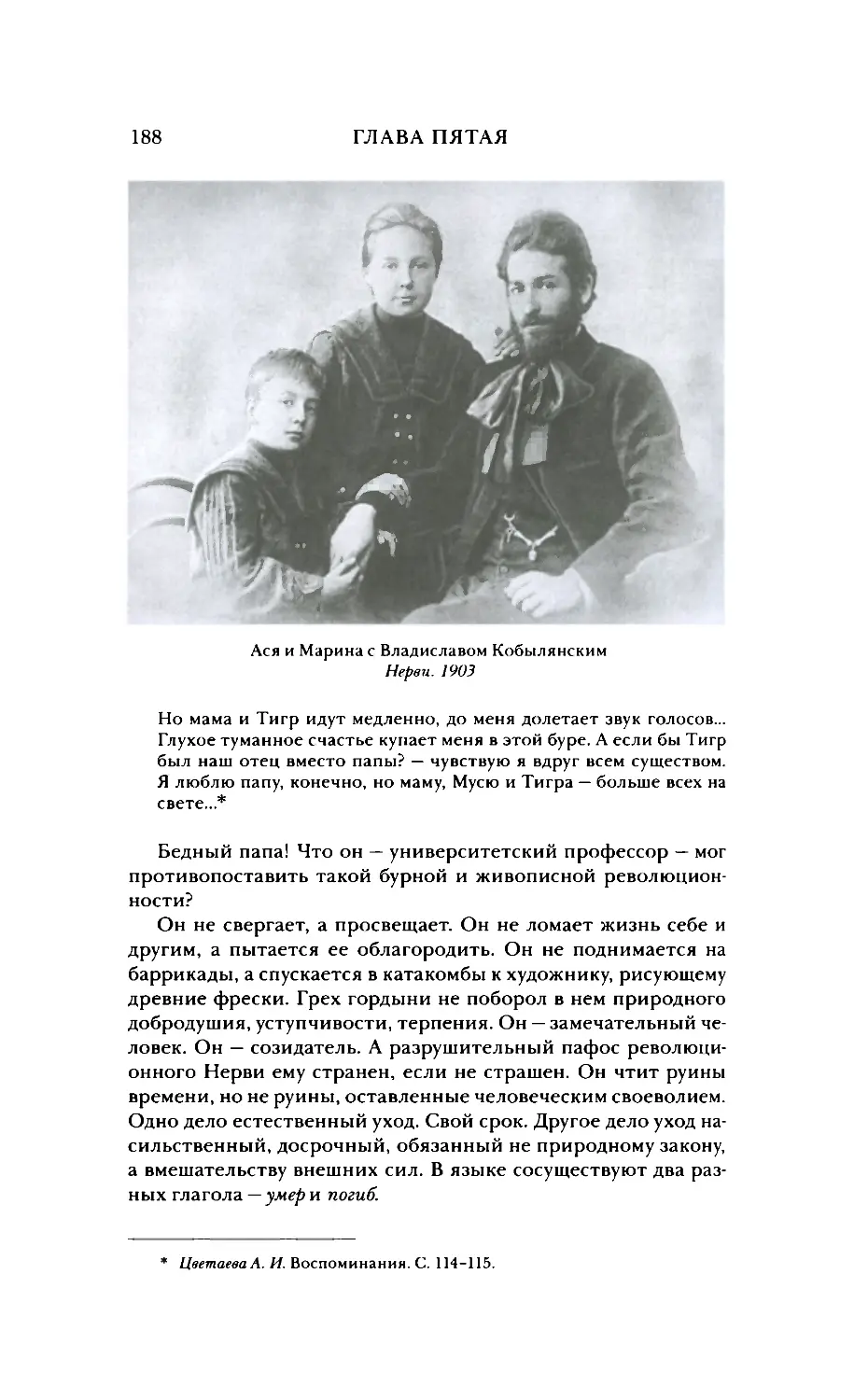

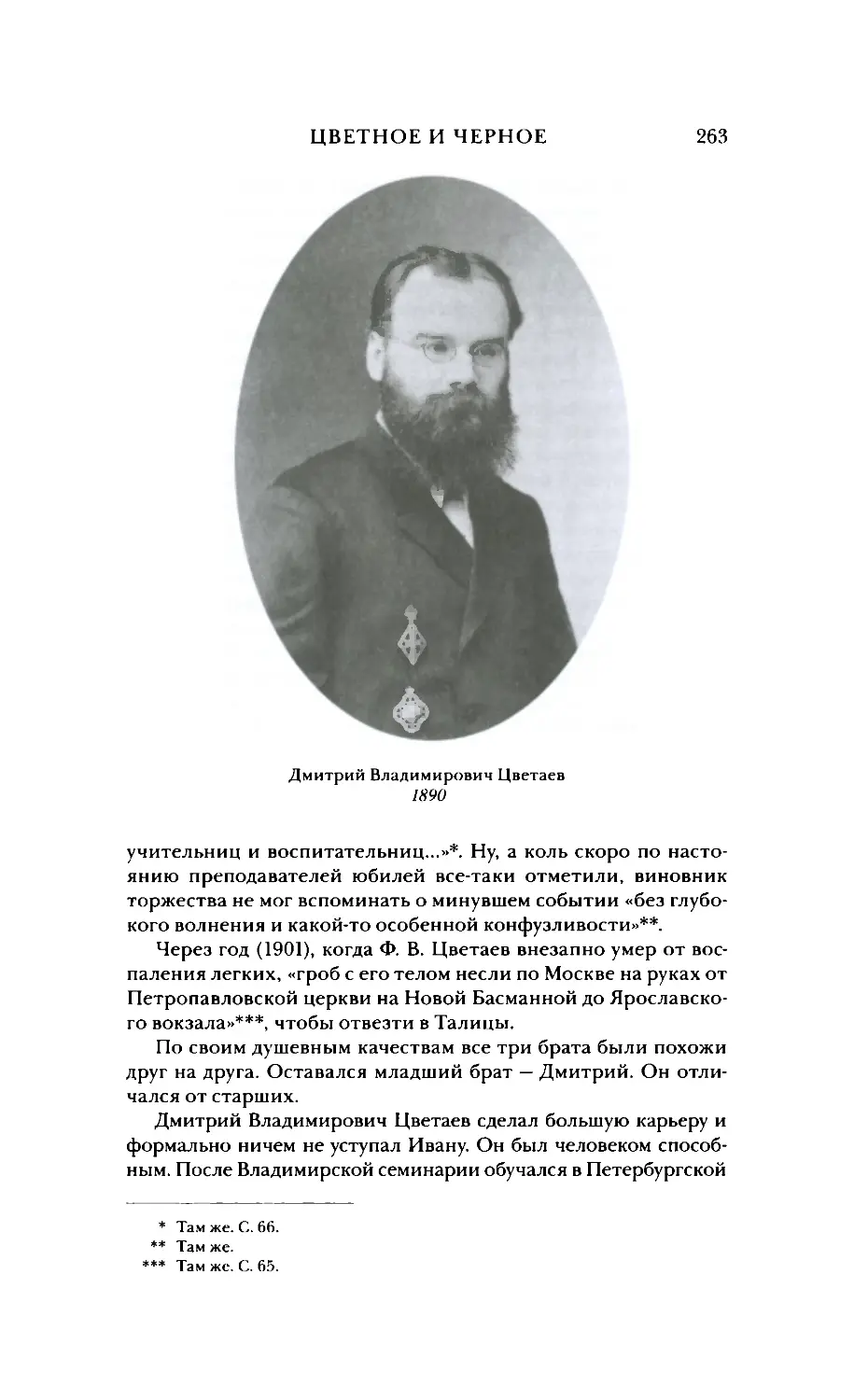

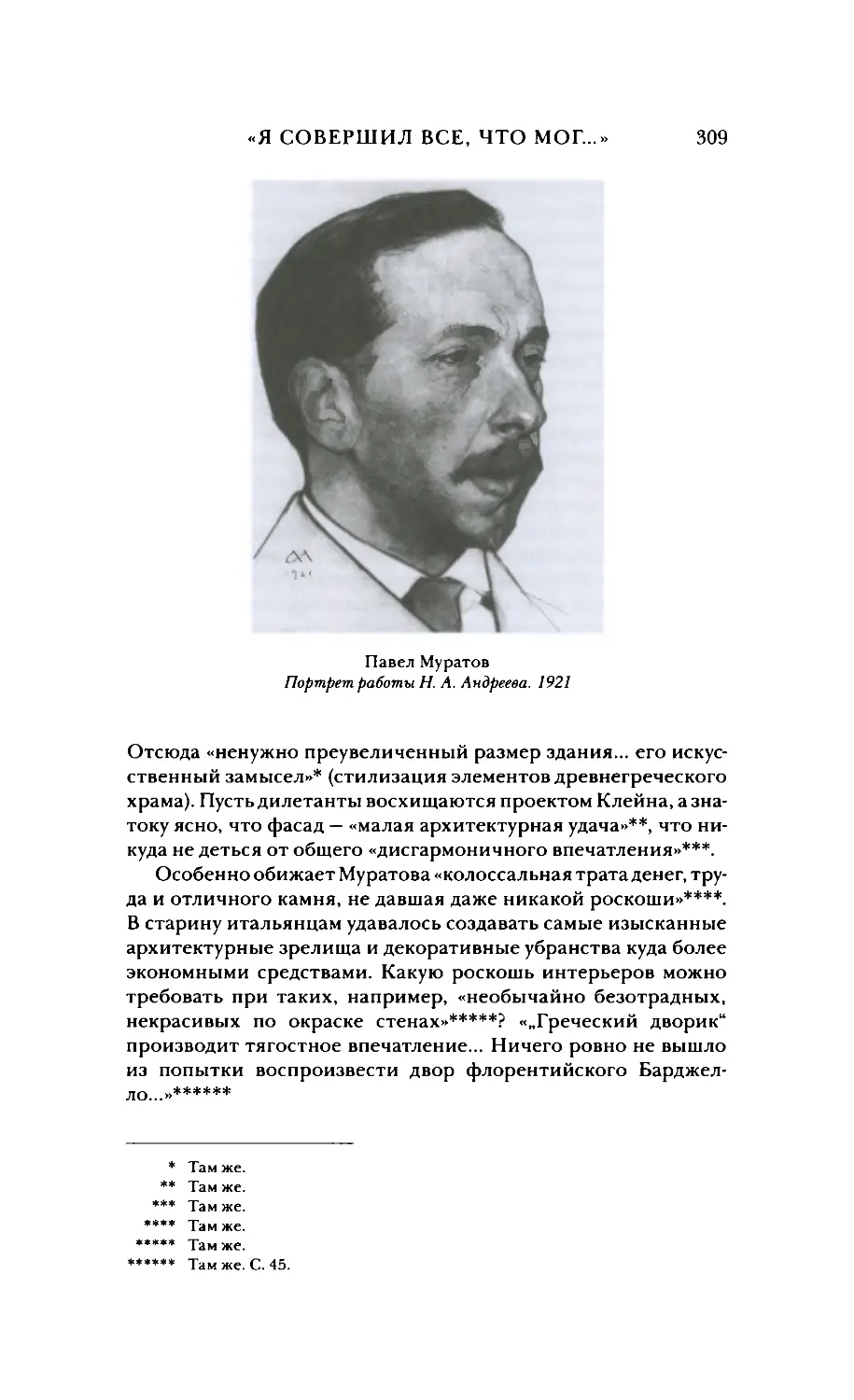

Меня мучает сомнение, что мы увидимся только тогда, когда уже все будет решено бесповоротно. А что если, не видев меня целый год, Вы, может быть, найдете во мне много перемен? Да и я так боюсь, что не сумею Вас сделать счастливым. Я как-то никогда не думала, что мне придется вести семейную жизнь, и мне кажется, я вовсе к ней не подготовлена. Вы, ради Бога, подумайте обо всем хорошенько.