Автор: Андреев В.Н.

Теги: литература литературоведение художественная литература модернизм

ISBN: 978-5-02-025413-8

Год: 2014

Текст

БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА

ГОД ОСНОВАНИЯ СЕРИИ 2005

Редакционная коллегия серии В. Н. Андреев, Б. В. Дубин,

М. Ю. Коренева, Г. М. Кружков,

И. М. Михайлова, М. Д. Ясное (председатель)

поэзия

латиноамериканского

МОДЕРНИЗМА

Перевод с испанского

Составитель В. Н. Андреев

в

Санкт-Петербург

«НАУКА»

2014

УДК 82—1 ББК 84(4) П67

Поэзия латиноамериканского модернизма / Сост. В. Н. Андреев. — СПб.: Наука, 2014. — 494 с.

ISBN 978-5-02-025413-8

Латиноамериканский модернизм — литературное течение, существовавшее в испаноязычных странах Нового Света в последнее двадцатилетие XIX—первое двадцатилетие XX века. Во второй половине XIX столетия поэзия в Латинской Америке переживала кризис; тон в ней задавали эпигоны романтизма, уже давно изжитого в европейских литературах. Модернисты ввели в испаноязычную поэзию новые формы, ритмы, темы. Страстные приверженцы красоты, они сумели соединить слово с музыкой и живописью. И стали первыми из писателей Латинской Америки, чье творчество получило всемирную известность.

Общепризнанным вождем латиноамериканского модернизма стал никарагуанец Рубен Дарио. Он сумел объединить молодых поэтов разных стран в творческое сообщество. Это чрезвычайно благотворно сказалось на дальнейшем развитии каждой национальной литературы латиноамериканского континента. Модернисты во многом были литературными учителями и Борхеса, и Кортасара, и Гарсиа Маркеса.

В нашей стране творчество наиболее видных поэтов-модерни- стов хорошо известно. Так, например, в России неоднократно выходили книги Рубена Дарио и Хосе Марти. Но антологий, охватывающих — с максимально возможной полнотой — все этапы латиноамериканского модернизма, на русском языке еще не издавалось ни разу.

Многие переводы в данной антологии публикуются впервые.

ла'1более ви новые © В. со^тсаи ме^авалшаг © I уются клые.

© Издательство «Наука», серия «Библиотека зарубежного поэта» (разработка, оформление), 2005 (год основания), 2014 © В. Н. Андреев, составление, комментарии, 2014

ISBN 978-5-02-025413-8 ©Переводчики, наследники, 2014

ЗВУЧАЩАЯ РАКОВИНА ЛАЗУРНОГО МИРА

Европа влажными брала ее руками, плывя наедине с божественным быком.

Рубен Дарио. Раковина

Окрашены в единый синий цвет морская глубь и купол небосвода.

Леопольдо Лугонес. Очарование

Многие, наверное, согласятся со мной, если я скажу: но второй половине XX века главным литературным открытием для читателей всего мира было открытие латиноамериканской прозы. Читательский бум начался сразу же после публикации в 1967 году романа «Сто лет одиночества». Его написал колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес, автор, до тех пор практически никому не известный. Это озадачивало и интриговало. Если в колумбийской литературе появляются неведомые гении, то что же происходит в мексиканской, аргентинской или перуанской? И тотчас выяснилось: там есть писатели, достойные называться великими. К тому же их имена для читателей вовсе не были звуком пустым. Их произведения уже были переведены на различные языки, о них писали монографии, их восхваляли. Один из них — гватемалец Мигель Анхел Астуриас — даже получил, в том же 1967 году, когда был опубликован роман «Сто лет одиночества», Нобелевскую премию (и в нашей стране многие книги Астуриаса к тому времени были уже переведены). Но, надо признать с чистым сер-

5

дцем, настоящий читательский интерес к произведениям прозаиков Латинской Америки возник только после «Ста лет...».

Говоря об особенностях латиноамериканской прозы XX столетия, следует прежде всего отметить словесное мастерство авторов. Ведь оно — основа основ для любого писателя. В своей Нобелевской речи Астуриас, гватемалец с индейской кровью и душой, вдохновенно восклицал: «Мы, истые американцы, восхищаемся красотой речи, и потому любой из наших романов — подвиг слова. Только большим трудом и упорством создается творение, в котором в первую очередь необходимо подчинить себе материал — слово. Да, всего-навсего слово, но сколько у него законов, сколько правил! В словах — жизнь миров, которые они же и создают. Слова звучат, как дерево, как металл. Слово — звукоподражательно. Первым в нашем языке должно было возникнуть звукоподражательное слово. Сколько гармоничных и дисгармоничных отзвуков латиноамериканской природы присутствует в наших словах, в наших фразах! В романах живет и история слова, пусть не всегда осознанная авторами. Необходимо довериться звучанию слова. Слушать. Слушать своих героев. Возникает впечатление, что лучшие наши романы были не написаны, а рассказаны. В них живет внутренняя энергия поэтического слова, слово раскрывается сначала в звучании и только потом — в смысле.

Вот почему великие латиноамериканские романы — это совокупность звуков, содрогающихся в конвульсиях миров, что возникают вместе с ними...

Думаю, зарубежных читателей привлекает в наших романах еще и то, что нам удалось, не впадая в красивость, показать красоту языка, создать слово, созвучное музыке природы, а подчас — и музыке индейских языков, древние пласты которых неожиданно обнажаются в нашей прозе. Их привлекает весомость нашего слова, его абсолютная значимость, символичность. Наша проза отвергает синтаксические каноны кастильского наречия, ибо наше слово все содержит в себе и является самоцен-

6

ii мм. как это было в индейских языках. Слово, смысл, жук магия, игра. Никто не поймет нашу прозу и поэ- IIIK), если не признает за словом его колдовского могущее та».1

Кажется, подобной речи во славу слова не произнес Поныне никто из Нобелевских лауреатов-прозаиков. Что

ведь если вдуматься, с такой любовью к «совокупно- i'iii звуков» пишут обычно не романы, а стихи.

И здесь самая пора вспомнить о том, о чем многие сейчас, за давностью лет, уже изрядно подзабыли: сна- 411 па, в первой половине XX века, к читателям пришла in Латинской Америки именно поэзия. В России (в Со- ипеком Союзе) у всех на слуху были тогда имена кубинца Николаса Гильена и чилийца, будущего Нобелевского лауреата Пабло Неруды. Но кроме них — и до них — были в Латинской Америке поэты, не менее значительные, чем они? Разумеется, да.

Первым, чей голос был услышан и в Новом, и в Старом Свете, стал никарагуанец Рубен Дарио.

Вернусь ненадолго к латиноамериканской прозе. Следующим после «Ста лет...» произведением Гарсиа Маркеса, которое поразило читателей языковым мастерством, был роман «Осень патриарха» (1975). Об этом романе с колумбийским автором беседовали за круглым столом в редакции московского журнала «Латинская Америка» в августе 1979 года, когда он приехал в нашу страну. И вот что Гарсиа Маркес, в частности, сказал: «„Осень патриарха", по сути дела, обыгрывает язык Рубена Дарио. Сделано это умышленно, другими словами, я стал думать, какой поэт был бы типичным для эпохи великих диктаторов, которые правили подобно феодалам периода упадка. Таким поэтом, вне всяких сомнений, был Рубен Дарио...

Самые обычные фразы, даже диалоги, у меня получались в александрийском стиле или в десятистопнике. Пришлось потом разбивать и александрийский стих, и

1 Нобелевская премия по литературе. Лауреаты 1901— 2001. СПб., 2003. С. 82.

7

десятистопник, чтобы этого не было заметно. При появлении Рубена Дарио, особенно во время его выступления, когда он читает стихи, в мой текст все время вкраплена строка — los claros clarines (звонкие трубы). В этом изюминка».2

Вот упомянутая автором сцена из романа «Осень патриарха». Полновластный диктатор-генерал слушает в Национальном театре, как Дарио читает свое стихотворение «Триумфальный марш»: «Раскаты голоса раздавались словно в открытом море, а не в тесном зале, они заставили его превосходительство вознестись против собственой воли и над этой ложей, и над этим залом, и над самой этой земной минутой, вознестись высоко-высоко, туда, где трубили золотые горны, где в светлом всплеске их серебристых звуков возникали триумфальные арки Марса и Минервы, триумфальные арки славы. „Не вашей славы, мой генерал!“ Он видел героев- богатырей, атлетов-знаменосцев, видел черных псов с мертвой хваткой, мощных боевых коней с железными копытами, видел копья и алебарды рыцарей в касках с жестким плюмажем, видел, как эти рыцари захватили странное чужое знамя. „Захватили во славу не вашего оружия, мой генерал!“ Он видел когорты яростных юношей, бросивших вызов солнцам красного лета и снегам и ветрам ледяной зимы, и ночи, и морозу, и ненависти, и смерти — ради вечной славы и бессмертия родины...»

У читателей этой антологии есть прекрасная возможность сравнить необычный прозаический пересказ «Триумфального марша» с самим стихотворением — тем более, что перевел его Овадий Савич (1896—1967) великолепно, максимально сохранив все особенности оригинала. Для примера еще раз приведу слова из ру- бендариевского стихотворения, которые уже процитировал Гарсиа Маркес, — claros clarines. Буквальный перевод — «звонкие трубы». Все верно. Но в этом случае в переводе на русский язык исчезает аллитерация,

2 Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха. История одной смерти, о которой знали заранее. СПб., 1998. С. 408, 419—420.

8

которая есть у Дарио. Овадий Савич меняет прилагательное «звонкие» на «громкие» — «громкие трубы». 11 1ем самым сохраняет в переводе важнейший для данного случая звук «р» — к тому же он есть и в оригинале...

Шествие самого никарагуанского поэта по Америке, а затем и по Европе было тоже триумфальным.

Поэзия для Рубена Дарио, как он признавался в своей автобиографии, была чем-то органическим, естественным, прирожденным. Он стал сочинять стихи, едва научившись говорить (впрочем, ничего необычного в этом пет — рифмовать и говорить с безупречно организованным ритмом любят малыши всего мира). А научившись читать и писать, принялся с легкостью кропать вирши «на случай»: на день рождения, свадьбу, семейный праздник, да и на похороны тоже... Уже в двенадцать лет чудо-ребенок увидел свои стихи напечатанными в никарагуанских газетах.

Но быть просто умелым рифмоплетом, пусть даже и знаменитым, Дарио не хотел никогда. С самой ранней юности он ощущал себя глашатаем новой, пока еще самому ему не ведомой поэзии. Амбиций молодому человеку было не занимать. Стихия стиха захлестывает его, словно море. Ему тесны рамки романтизма — главного направления в литературе Латинской Америки тех лет. Тесны ему были и границы его «малой родины» — Никарагуа.

Впоследствии, оценивая сделанное никарагуанским поэтом для латиноамериканской литературы, Пабло Неруда с чистым сердцем признает: «Без Рубена Дарио мы не заговорили бы на нашем собственном языке. Без него мы всё еще говорили бы языком жестким, зачерствевшим и пресным».3

А пока дорога Рубена Дарио по Америке только начинается. В июне 1886 года он уезжает в Чили. Здесь, в городе Вальпараисо, в 1888 году Дарио издает книгу

3 Поэзия магов. СПб., 2003. С. 480.

9

стихов и прозы «Лазурь» — первую значительную книгу нового течения в латиноамериканском искусстве, получившего название «модернизм».

Имя для своей новаторской книги Рубен Дарио выбрал не случайно. Виктор Гюго, бывший в годы юности поэтом-новатором, написал однажды: «Искусство — это лазурь». Слова эти никарагуанскому поэту были известны, и он считал их бесспорной истиной. Для него, родившегося в тропиках, лазурь была цветом искусства и мечты, цветом идеала и жизни, цветом моря и неба. Как оказалось, лазурь любили практически все единомышленники Дарио. Они все смотрели на мир одними и теми же глазами. И уже с самого начала слово «лазурь» (azul) — а также «лебедь» (cisne) — стало в поэзии модернизма знаковым.4

Впрочем, сам термин «модернизм» появился только спустя два года после выхода в свет книги «Лазурь». В 1890 году Рубен Дарио в эссе «Фотогравюра» написал — вероятно, даже не подозревая, что дает имя целому литературному направлению: «Дух нового, вдохновляющий сегодня небольшую, но победоносную и горделивую группу прозаиков и поэтов Испанской Америки, — это модернизм... Свобода, полет и победа прекрасного над поучительным — в прозе; новизна — в поэзии: дать цвет, жизнь, воздух, гибкость старому стиху, который страдает от неподвижности, втиснутый в свинцовые формы печатной машины».5

Анализируя произведения модернизма, русская испанистка-литературовед Инна Тертерян (1933—1986) писала: «Термин модернизм явно неудачен. Уже в начале века употребление этого термина вызывало путаницу, так как модернизмом было окрещено реформа-

4 Хочу напомнить читателю о замечательном стихотворении грузинского поэта Николоза Бараташвили (1817—1845), хотя латиноамериканские модернисты никогда не слышали его имени: «Цвет небесный, синий цвет / Полюбил я с малых лет...» (перевод Бориса Пастернака).

5 Цит. по: Jiménez J. О. Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana. Madrid, 1994. P. 15—16.

10

юрское движение внутри католицизма, возглавленное iiftftiiTOM Луази и осужденное папой Пием X в 1907 году. < di'iac же, когда термин модернизм стали прилагать к более широкому кругу явлений мировой литературы X X века, путаница увеличилась. Тем не менее изменить что-либо очень трудно: модернизм как обозначение конкретного литературного течения в испаноязычных нитературах прочно вошел в литературоведческий оби- н од, в словари. Поэтому необходимо четко оговорить — к истории испанской и испано-американских литератур модернизмом называют литературное течение, существовавшее с 80-х в Испанской Америке и с 90-х годов в 11спании до Первой мировой войны. К литературным яв- нгниям периодов после Первой и после Второй мировых войн термин модернизм в истории испанской литературы не применяется. Типологически в понятие модернизм включается то, что в истории других европейских литератур обозначается как посленатуралистические течения, литература „конца века“, декаденство».6 7Определений модернизма в испаноязычной литературе существует великое множество. Может быть, лучшее из них принадлежит испанскому поэту Хуану Рамону Хименесу. Он охарактеризовал модернизм своеобразно и образно: «Это была новая встреча с Красотой, похороненной в XIX веке буржуазной литературой. Модернизм был свободным и вдохновенным походом навстречу Красоте».?

Слово «красота» модернисты (испанцы и латиноамериканцы) писали с большой буквы и ставили знак равенства между Красотой и Истиной. А следовательно: все, что некрасиво, — неистинно. И как вывод: искусство должно быть прекрасным и все некрасивое не может быть предметом искусства. Вот только жаль, никто не мог (и до сих пор не может) ответить на вопросы: что есть Красота и что есть Истина...

6 Тертерян И. А. Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века. М., 1973. С. 65.

7 Jiménez J. R. El Modernismo. México. 1961. P. 17.

11

Еще до выхода «Лазури» в эссе «Катюль Мендес»8 (1888) Дарио изложил свою эстетическую программу: «Мы убеждены, что в нашей Америке мы достигли такого состояния, прожили столь стремительную жизнь, что возникла необходимость в новой форме выражения мысли, в форме вибрирующей, красочной и прежде всего полной новизны, свободной и искренней... Мы должны перенести искусство слова на территорию других искусств, например, живописи, скульптуры, музыки».9

Обрати, читатель, внимание: Рубен Дарио говорит не «я», а «мы». В данном случае это не было признаком гипертрофированного самосознания. У никарагуанского поэта, желавшего обновить искусство, уже появились единомышленники практически во всех странах Латинской Америки. Это прежде всего кубинцы Хосе Марти и Хулиан дель Касаль, мексиканцы Сальвадор Диас Мирон, Мануэль Хосе Отон, Мануэль Гутьеррес Нагера, колумбиец Хосе Асунсьон Сильва. Они были старше Дарио и, как поэты-новаторы, уже получили известность у себя на родине. Но они были поэтами-одиночками, и объединить их в некое единое целое выпало на долю именно Рубену Дарио. Он, бродяга, сын Америки, вербовал себе сторонников всюду, где ни оказывался.

Надо отметить: в творчестве почти всех упомянутых выше поэтов преобладали в ту пору мотивы тоски и отчаянья. Окружающий их мир они воспринимали едва ли не как врага и ощущали себя в нем изгоями или, в лучшем случае, отшельниками. Родственники, в подавляющем большинстве, не понимали ни их метаний, ни их мечтаний, ни их творений. Даже в любви было для них больше страдания, чем радости. «Моя грудь навеки обречена исторгать одни лишь горестные стоны», — в тягостную для себя минуту скорбно вздыхал юный Гутьеррес Нагера. Природа не приносила успокоения; поэты

8 Катюль Мендес (1841—1909) — французский писатель; входил в группу «Парнас». В своих произведениях Дарио упоминает о Катюле Мендесе (и о других «парнасцах») неоднократно.

9 Цит. по: Столбов В. С. Пути к жизни (о творчестве популярных латиноамериканских писателей). М., 1985. С. 173.

12

нтрой половины XIX столетия, как бы скептически ни нмшсились они к техническому прогрессу, оказались не » мособны жить вне города, вне благ, которые даровала шшилизация (см. в данной антологии стихотворение Хуинами дель Касаля «В деревне»). В общем, один свет в мимике — искусство. Священное, прекрасное, вдохно-

IU4IIIOC.

И в поэтических посланиях, которые Дарио охотно писал своим единомышленникам, он, желая их подбодрим., не скупился на похвалы. Например, в стихотворении, посвященном мексиканцу Сальвадору Диасу Мирону, 20-летний — но уже мэтр! — никарагуанский поэт имсклицает:

Твой стих могучий схож по резвости шальной с квадригою орлов и дерзких, и бесстрашных; тебе бы подошел тяжелый меч стальной для битвы огневой, для схватки рукопашной.

Ты, как вулкан, бурлишь, расплескивая зной; когорты буйных строф, презрев уют домашний, как буйволов стада, идут сплошной стеной по долам и горам, и пастбищам, и пашням!

(Перевод Н. Горской)

Да разве можно после таких строк не поверить в себя и не создать новые «когорты буйных строф»? В выигрыше оказывались сразу двое: и автор послания, и его адресат.

А для юных, еще непризнанных гениев Рубен Дарио был поистине ангел ом-хранителем.

Всегда доброжелательный, Рубен Дарио притягивал к себе молодых поэтов, словно магнит. Так, в Буэнос-Айресе, в который он приехал в 1893 году, вокруг него сразу же образовался кружок талантливых писателей. Среди них самыми яркими, самобытными были Рикардо Хаймес Фрейре и Леопольдо Лугонес — с ними Дарио сдружился на всю жизнь.

В 1896 году, в Аргентине, вышла вторая знаменитая книга Рубена Дарио — «Языческие псалмы». Теперь никарагуанский поэт становится общепризнанным вождем латиноамериканского модернизма.

13

Одна из главных примет модернистской поэзии (особенно произведений Дарио) — это стилизация. Поэты создавали свой особый и, как они искренне верили, прекрасный мир. Для вдохновения подходило всё, что отличалось от обыденной (серой, скучной, безобразной) жизни, окружавшей молодых авторов на рубеже двух веков. «Я проклинаю жизнь и время, в которое мне довелось родиться», — в запальчивости (а может быть, от отчаяния) утверждал Рубен Дарио в предисловии к сборнику «Языческие псалмы». Древняя Греция или Рим были для него более современны, чем Латинская Америка 80—90-х годов XIX века. Далекая Япония или Китай — ближе, чем родная земля. А если Дарио и писал о Латинской Америке, то только о ее давнем, уже овеянном легендами прошлом. Оттуда, из мифологических времен Греции, Рима, Америки, хотел он вести свою поэтическую родословную.

И, разумеется, предметом его искусства становилось само искусство. Музыка Вагнера, картины Буше или Ватто, стихи Анакреона, Овидия, Ли Бо, Виктора Гюго, Леконта де Лиля, Уолта Уитмена (продолжать можно до бесконечности) вызывали восхищение и требовали от никарагуанского литератора немедленного, вдохновенного отклика — равного восхваляемым образцам.

Но над всеми поэтами парил в необъятной лазури Небесный Лироносец (так Рубен Дарио называл Поля Верлена).

Когда в 1893 году Дарио впервые оказался в Париже, он поспешил встретиться со своим кумиром. И встретился — поздним вечером, в каком-то кабачке. «Со всем благоговением, на какое был только способен, я на плохом французском пробормотал слова о славе... Он, повернувшись ко мне и не переставая стучать по столу, ответил глухим грудным голосом: „Слава! Слава! Дерьмо и есть дерьмо!“ Я посчитал за лучшее уйти и решил дождаться более подходящего для встречи случая», ю Подходящего случая так и не представилось. Всякий раз,

10 Darío R. Antología poética. La Habana, 1962. P. 8. 14

мили Рубену Дарио доводилось увидеть где-либо Вершат, ют был безобразно пьян. Разочаровался ли 26-лет- II ii (i никарагуанец? Едва ли. Он ведь и сам, случалось, шнншился до положения риз. Наверное, он лишний раз убедился: реальная жизнь не имеет ничего общего с искусством. И не перестал восхищаться стихами гениальною поэта — Поля Верлена.11

Конечно, стилизация могла сослужить латиноамери- мшским поэтам хорошую службу только до поры до времени. Беспрерывное упоение Красотой грозило пре- нршиться (и превращалось) в красивость. Повторение одних и тех же мотивов и стилистических приемов приносило к однообразию, не приносящему радости ни ав- трам, ни читателям. Чтобы не становиться эпигонами «имих себя, не зайти в поэтический тупик, модернисты должны были признать реальностью искусства также и окружающую их реальность. К их чести надо сказать: они сумели это сделать. Многие стихи из вышедших уже и XX столетии книг того же Дарио, Гонсалеса Мартинеса, Лугонеса либо Чокано — наглядное тому подтверждение.

Новаторской для всей испаноязычной литературы (нала и столь дорогая сердцам модернистов идея синестезии: возможность перенести в словесное искусство io, что традиционно принадлежало другим искусствам — живописи и музыке. Они вернули поэтическому слову, уже изрядно потускневшему в произведениях романтиков, весь его былой, первозданный блеск. Слово в модернистской поэзии вновь стало зримым и полнозвучным. Самоценным — вспомним Нобелевскую речь Астуриаса: «как это было в индейских языках». Латиноамериканцы-модернисты считали своими учителями прежде всего французских поэтов, всегда умевших «дер-

11 Приведу слова из «Дневника» французского прозаика Жюля Ренара (1864—1910): «Всегда смешивают человека и художника под тем предлогом, что случайно они живут в одном геле... Это очень просто: у Верлена гениальность божества и сердце свиньи... Но я, скромный писатель в толпе, я знаю только бессмертного поэта. Любить его — для меня счастье».

15

жать форму». Но были у них еще и «кровные» учителя — исконные жители Нового Света, знавшие и ценившие магическую силу слова. Вероятно, многие из модернистов не задумывались над этим, но ведь зов крови звучит тем сильнее, чем менее он осознается. И к тому же лучшие стихи рождаются не разумом, а сердцем.

У Генриха Гейне есть строки, хорошо знакомые русскому читателю в переводе Самуила Маршака:

Мелодию песни, ее вещество Не высосет автор из пальца.

Сам Бог не сумел бы создать ничего,

Не будь у него матерьяльца.

«Матерьялец» у поэтов, как и у Бога, самый заурядный и самый необычный — слово. Неосязаемое и все же существующее. Сиюсекундное и вечное. Могущее растратиться впустую и способное создать мир.

Рубен Дарио и его единоверцы не сомневались: они — творцы новых миров.

Такого пиршественного изобилия неожиданных эпитетов, метафор, образов, богатых рифм, аллитераций, как в стихах модернистов, испаноязычная литература не знала со времен барокко. Испанец Валье-Инклан (его ранние произведения выдержаны в модернистском духе) однажды обронил меткую фразу: «В поэзии слова впервые встречаются вместе». Это определение в полной мере подходит для поэзии модернистов Нового Света — во всяком случае, для их лучших стихов.

Латиноамериканские поэты, словно фокусники, доставали невесть откуда разноцветные шарики-слова и с импровизационной легкостью метко раскидывали их именно в те ячейки, которые только для них и были предназначены. Да что слово! Кажется, каждый звук для них обладал и цветом, и весом, и объемом. Тогдашнему испаноязычному читателю, отнюдь не избалованному хорошими стихами, поэзия модернистов казалась поистине чудом.

Внешняя легкость чуда, разумеется, обманчива. Фокус ведь в том и состоял, чтобы скрыть пот творца. А к

16

тщательнейшей работе над поэтической формой модернистов побуждала, конечно, всецело владевшая ими идея Красоты. У произведения искусства, если оно стремится быть действительно прекрасным, не должно быть никаких изъянов. И важнейшее значение латиноамериканские модернисты всегда придавали музыке стиха, звучанию слова. На своих знаменах они не случайно начертали знаменитый верленовский девиз «De la musique avant toute chose» (первая строка стихотворения «Искусство поэзии»; в переводе Пастернака — «За музыкою только дело»). Правда, у вождя испаноязычного модернизма с музыкой слова складывались свои, достаточно индивидуальные, отношения: «В каждой строке, кроме словесной гармонии, есть мелодия мысли. Очень часто музыка создается мыслью».12 Впрочем, подобные слова о «музыке идей» мог бы сказать и Верлен. Если он их не говорил, то только потому, что они были для него аксиомой, ибо словесной бессмыслицей он никогда не грешил.

На аллитерациях, на полнозвучных внутренних рифмах построены многие стихотворные произведения модернистов. Нередко и свою прозу они старались создавать по законам поэзии. И, пожалуй, лучше всех других собратьев по континенту уроки гармонии, преподанные Верленом, усвоил аргентинец Леопольдо Лугонес. Музыку испанского языка он в своих стихах довел до совершенства. Вероятно, окружающий мир и в самом деле представлялся ему «звучащей раковиной» (стихотворение «Псалом дождя»). А может быть, такой раковиной он ощущал самого себя?..

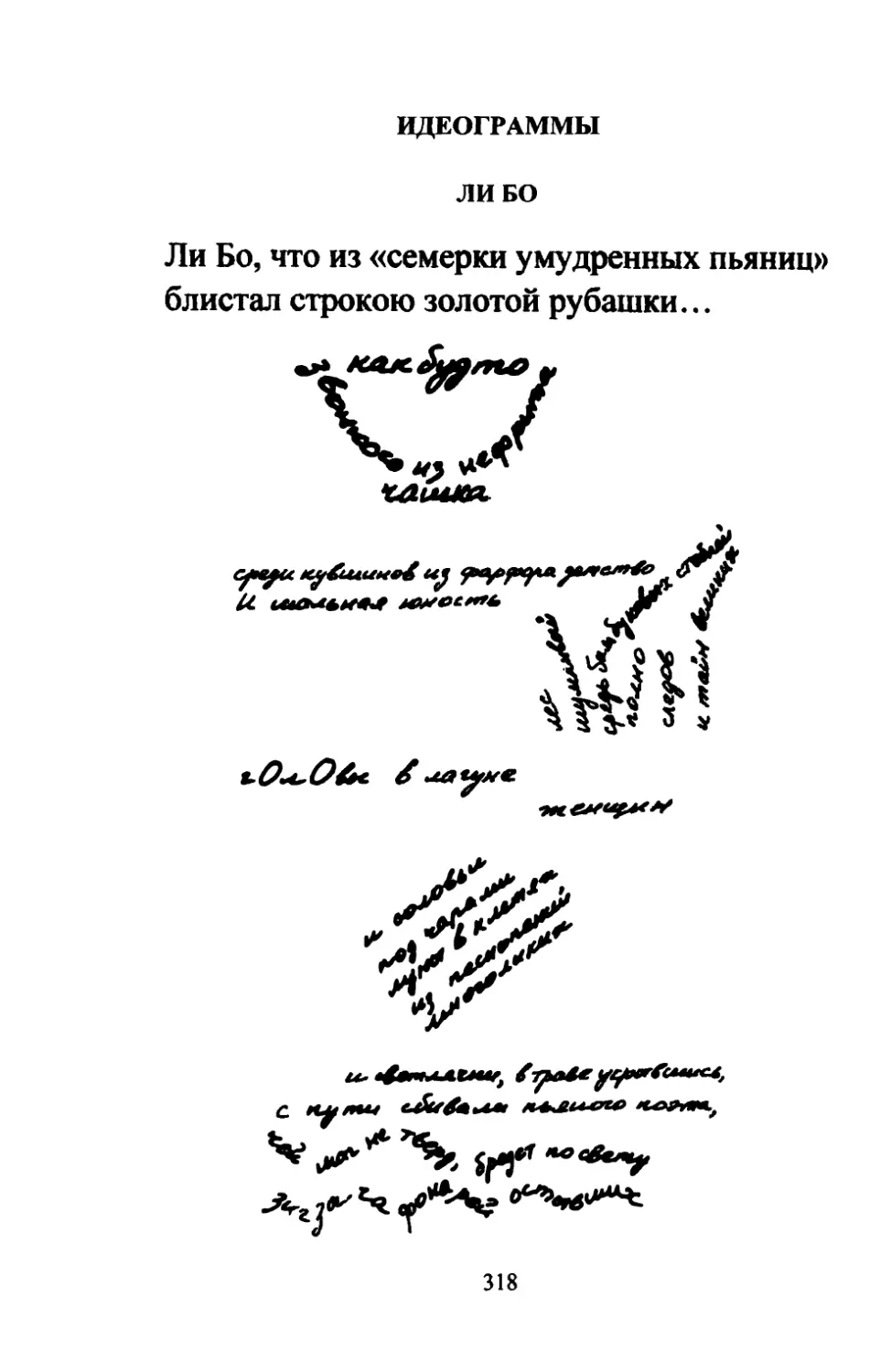

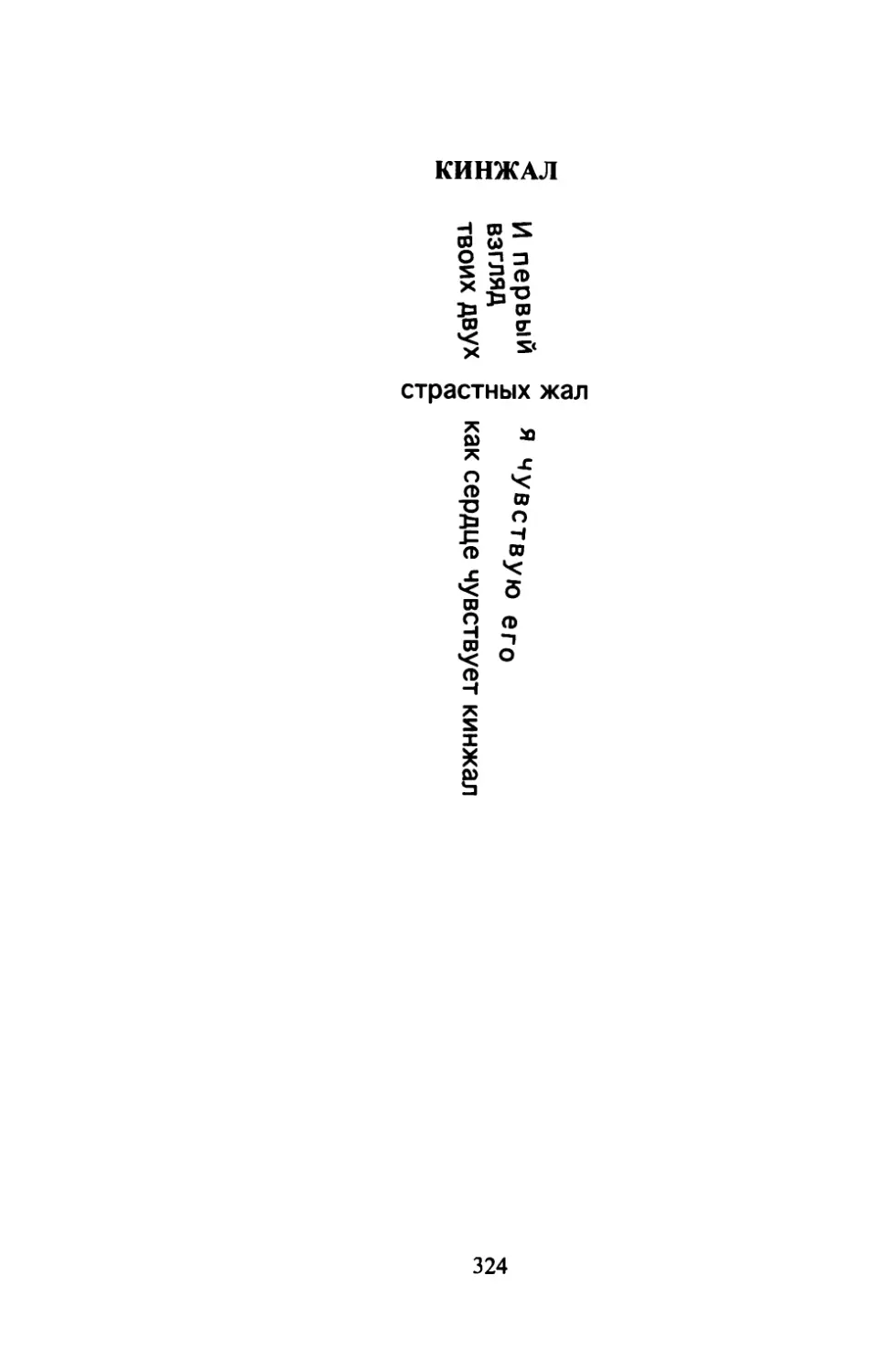

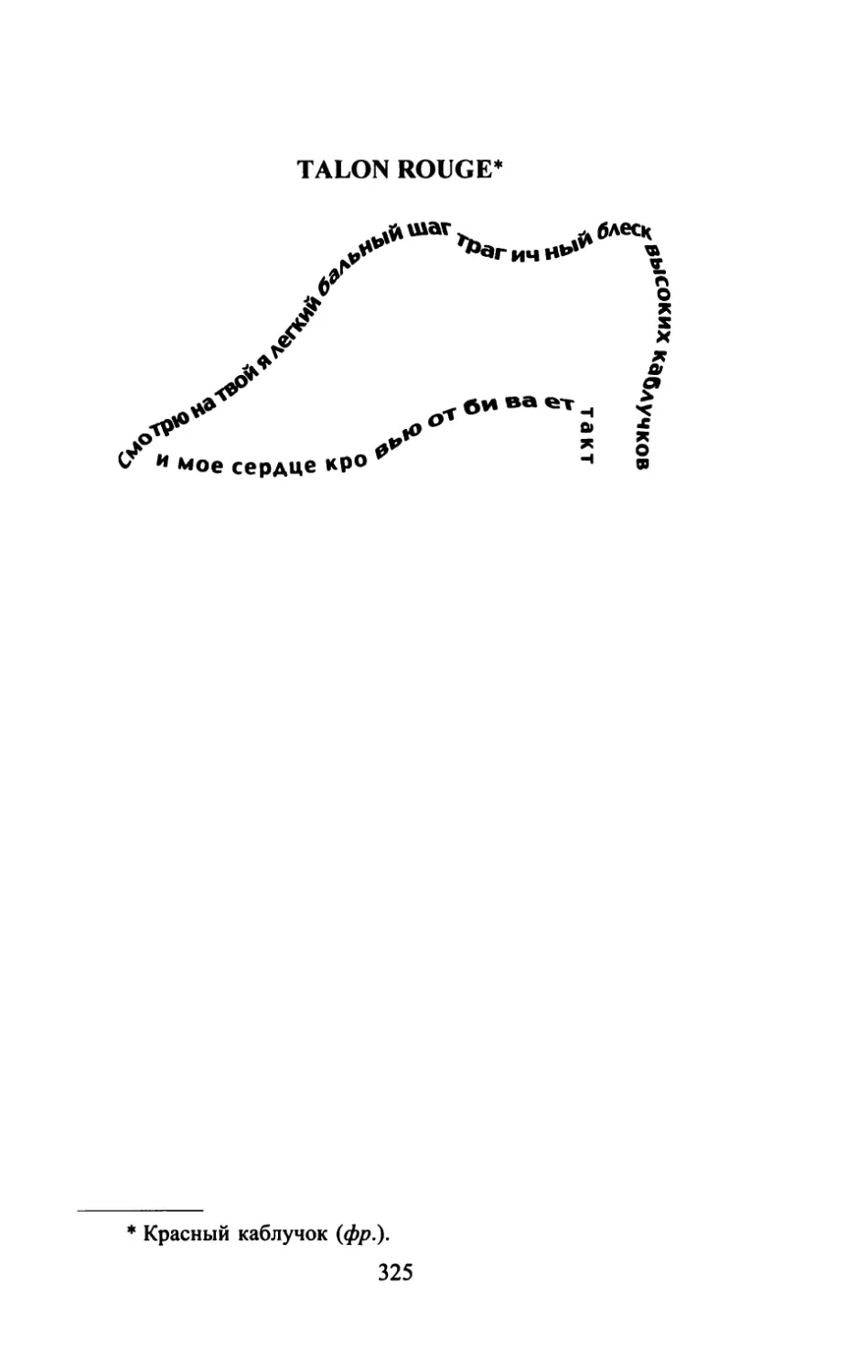

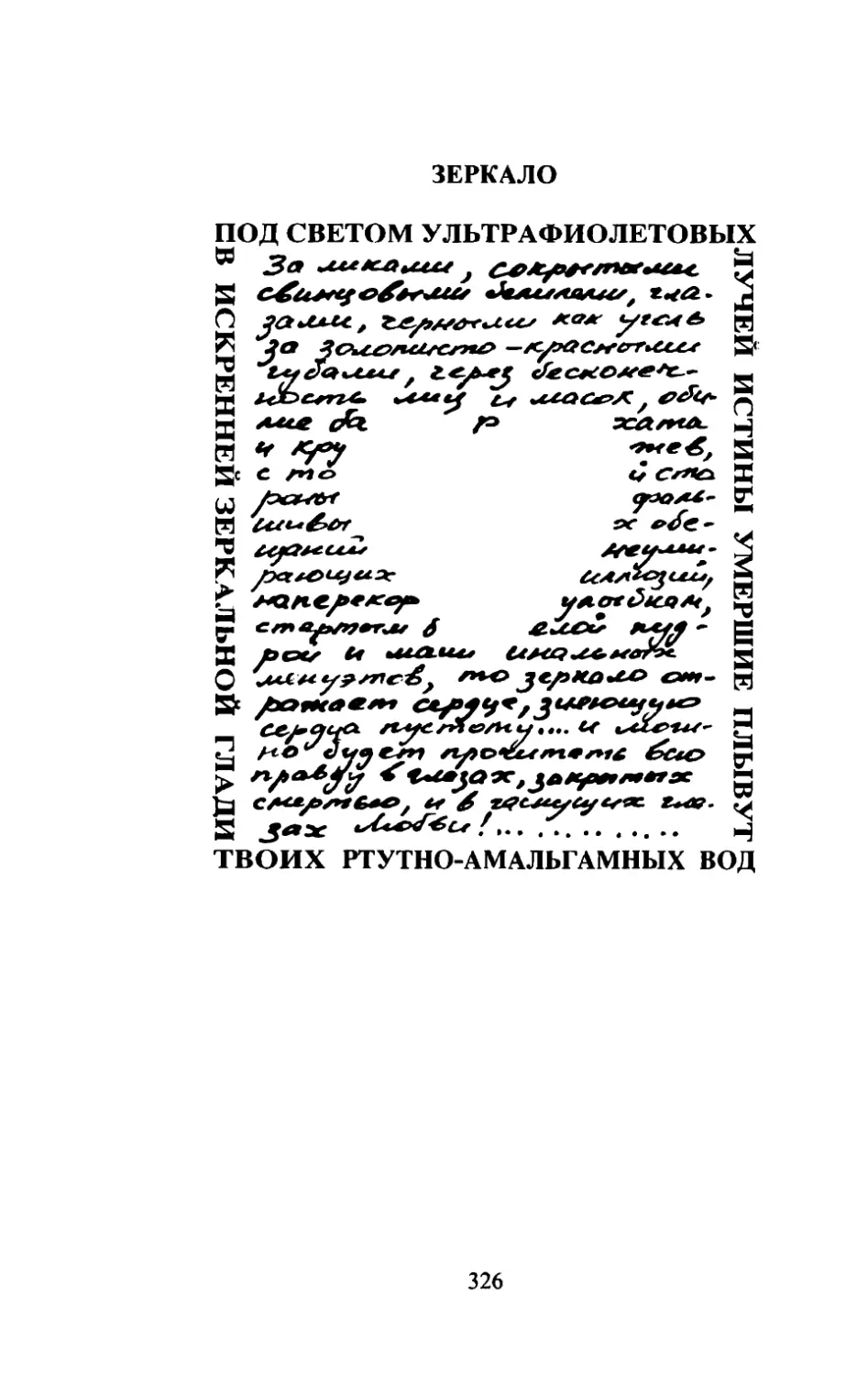

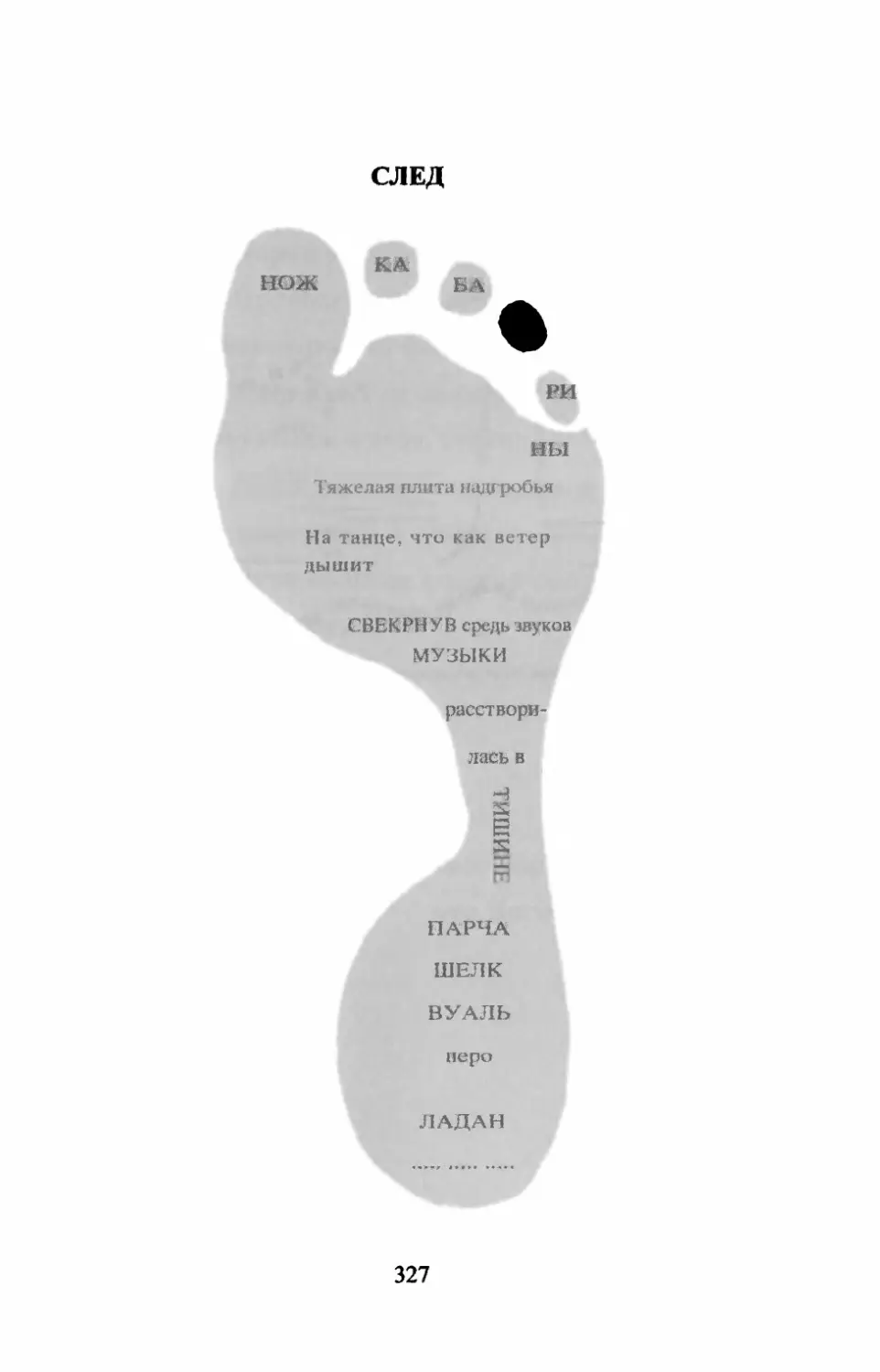

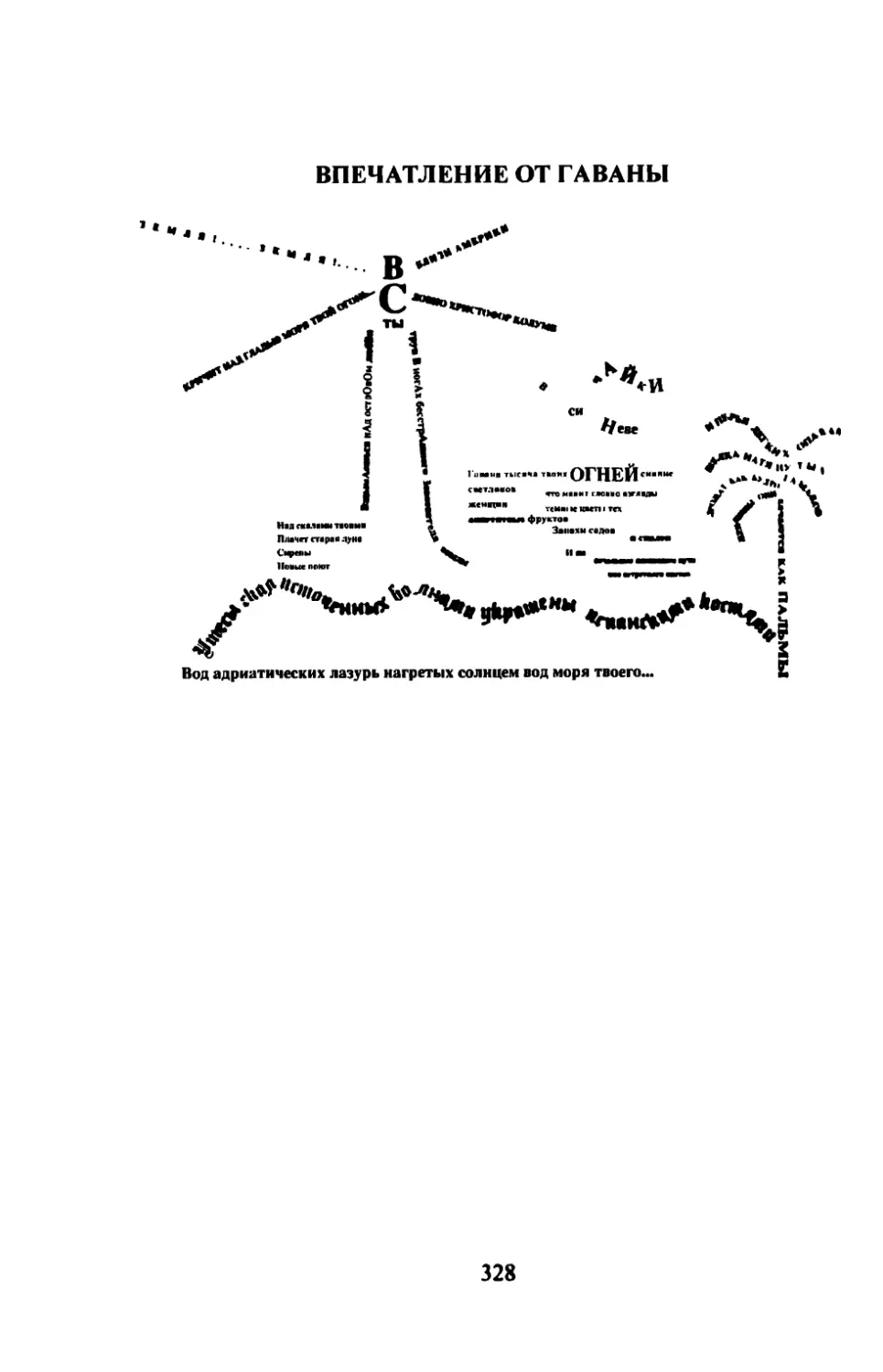

Заслуга латиноамериканских модернистов была еще и в том, что они вводили в испаноязычную литературу новые формы поэзии — вплоть до идеограмм (стихотворений-рисунков) и верлибра, изобретали оригинальную систему строфики. (Латиноамериканские исследователи творчества Дарио подсчитали: он использовал 37 раз-

12 Дарио Р. Избранное. М., 1981. С. 10.

17

2 Эак. 3848

личных стихотворных размеров и 136 разновидностей строфы.) Чтобы добиться желаемого эмоционального эффекта — прибегали к резким «верленовским» enjam- bements (переносам) и оксиморонам (соединениям контрастных по значению слов — например, «печальная радость»), постоянно сочетали длинные и короткие строки. В общем, сотворили настоящую революцию в испанском стихосложении.

Но, даже создавая стихи в рамках старых поэтических форм, они стремились к какой-либо новизне. Взять, к примеру, сонет. Классический сонет со своими строгими правилами всегда привлекает поэтов, на каком языке они бы ни писали. Ведь создать безупречный сонет — это значит показать свое профессиональное мастерство. Но здесь, правда, стихотворцев подстерегает иная беда: за свою долгую историю (сонет родился в Италии в начале XIII века) он успел утомить читателя. Антонио Мачадо, сам автор многочисленных четырнадцатистрочных стихотворений, в одной из заметок 1912 года писал: «Несмотря на опыты Эредиа, сонет нельзя признать современной поэтической формой. Он утратил свою эмоциональность. От него остался только костяк, слишком прочный и тяжелый для современной лирической поэзии».^

А младший современник Мачадо — Луис Сернуда (1902—1963) — сотворил иронический разговор с сонетом:

— Сей миг предстань передо мной, сонет.

— Я здесь. Чего изволишь? — Написать тебя. — Попробуй. Но хочу сказать:

я не в восторге от катрена. — Нет?

Так что же будем делать? Дай совет.

— Могу тебе услугу оказать:

я помогу второй катрен создать.

Ну, как тебе понравилось, поэт?

— А... — Тошно мне от нынешнего бреда. Я Гонгорой прославлен и Кеведо. 1313 Мачадо А. Полное собрание стихотворений (1936). СПб., 2007. С. 739.

18

Л Малларме?.. — Французы хороши, ди вычурны. Оригинал когда-то, умру с клеймом позорным плагиата.

Молчи, поэт. И прозой не пиши.

1ш гаиить молчать латиноамериканских модернис- IHH, конечно, было невозможно (впоследствии их не раз \ 11|»4'К1|пи за многословие). И писать прозаические про- II ничцчшя они не забывали.

Гще и 1911 году мексиканец Энрике Гонсалес Мар-

• шит призывал себя и своих собратьев к молчанию. Да, inMicMiio, сокровенного не выразишь словами. Нам это пиитгно хотя бы по строкам Тютчева: «Молчи, скры- H iiii .i и таи / И чувства и мечты свои... / Мысль изречен- мш| есть ложь». И Верлен одну из своих лучших книг не

• нучмноо назвал «Песни без слов». А что касается Гон- i .Dii-ni Мартинеса, то он не прислушался к своему благому ито гу, не раскрыл «таинственную книгу тишины» и, н и много пережив всех модернистов, продолжал и про- ‘iniuKiui говорить — сиречь: писать.

I lo вернемся к вопросу о сонете. Опасность сделать ni сонега-оригинала сонет-плагиат сами латиноамери- I. и некие поэты хорошо осознавали. Первым это понял — еще и XIX веке — Рубен Дарио. Уже он стал разрушать

• iporyio классическую форму и писать «неправильные» i оно гы. А Сесару Вальехо в «Черных герольдах» выпа- 1ш на долю завершить эту разрушительную/созидатель- ную работу.

Данная антология посвящена поэзии латиноамериканского модернизма, но в предисловии я постоянно говорю также и об испанской литературе. Причина здесь ж* только в том, что Испанию и Латинскую Америку объединяет язык. Модернисты Нового Света помогли родиться новой литературе и на Пиренейском полуострове.

К 90-м годам XIX века ситуация в прозе и поэзии Испании была не лучше, чем в «дорубенодариевской» Ла- I ноской Америке. Испанский философ Хосе Ортега-и- I песет вспоминал о том времени: «Хорошими признава-

19

лись стихи, похожие на прозу и даже неотличимые от прозы, и проза, лишенная ритма. Начинать приходилось с реабилитации поэтического материала... Все должно было сначала умереть, а потом возродиться, преобразовавшись в метафору и в выражение чувств. Чтобы показать нам все это, и явился Рубен Дарио, божественный индеец, укротитель слов, погонщик быстроногих коней ритма. Его стихи были для нас школой мастерства».14

Когда Дарио (сын Америки и внук Испании — так он называл себя) в 1898 году приехал в Мадрид, он оказался «своим среди своих». Молодые испанские поэты зачитывали его книги до дыр. Среди единомышленников автора «Лазури» и «Языческих псалмов» были в ту пору Рамон дель Валье-Инклан, будущие Нобелевские лауреаты Хуан Рамон Хименес и Хасинто Бенавенте, братья Антонио и Мануэль Мачадо — те, что вскоре вернут Испании ее всемирную литературную славу.

Обычно сдержанный в своих чувствах Антонио Мачадо написал в честь никарагуанского поэта панегирик «Учителю Рубену Дарио»; заканчивался он такими — в модернистском духе — словами:

Каравелла летит, побеждая пространства;

в сердце — жажда открытий, восторг и отвага.

Я в Испании старой приветствую: — Здравствуй! —

из Испании новой каравеллу его с огнедышащим стягом.

Восхваления в свой адрес Рубен Дарио воспринимал с достоинством короля — как нечто само собой разумеющееся.

А в позу мэтра Дарио не вставал никогда. Он был рад познакомиться с молодыми испанскими собратьями, быстро подружился с ними и охотно признал их не только своими учениками, но и зрелыми мастерами. С несомненной искренностью и поэтическим удовольствием он посвятит им в начале XX века немало стихотворений (некоторые из них читатель найдет в этой антологии).

14 Цит. по: Столбов В. С. Пути к жизни. М., 1985. С. 173.

20

(’иустя десятилетие и для Валье-Инклана, и для Ан-

но Мачадо, и для Хименеса модернизм будет уже

пройденным этапом. Каждый из них выберет свою собст- ■i-Miiiyio литературную дорогу. Но любовь к великому ммыфагуанцу все они сохранят до конца своих дней.

Жизнь самого Рубена Дарио закончилась 6 февраля I *М <> года. Он, вечный странник, умер у себя на родине, и Никарагуа.

Испанский поэт-модернист Мануэль Мачадо на кончину Дарио откликнулся сонетом; вот несколько строк и i него:

Всюду слышатся песни твои — вечерами, на жемчужной заре и в полуденный час...

Ты живешь, поселившийся в сердце у нас, — нестихающий шум, негасимое пламя.

Ждут тебя в Аргентине, Париже и Риме; где волшебные струны с людьми говорили, ясный звук не замолкнет теперь на века.

(Перевод В. Петрова)

Что же, слова «на века», возможно, и верны. Но Ев- icpiia, муза лирической поэзии, распорядилась так, что го смертью Дарио завершился в Латинской Америке и сим модернизм. Вернее, его, так сказать, классический период.

Магией своего слова и магией своей личности Рубен Дарио смог — на рубеже столетий — объединить модернистов разных стран Латинской Америки в одно целое. Теперь, потеряв полководца, армия... нет, не сдалась на милость неприятелю, но разделилась на небольшие отряды. В каждой стране модернисты опять оказались разобщенными со своими собратьями по континенту. Кто-то из них сохранил верность модернистскому знамени навсегда; кто-то, усвоив уроки Рубена Дарио и не отрекаясь от кумира своей молодости, стал разрабатывать новые темы и литературные приемы; кто-то, не оставив, правда, писательского ремесла, занялся политической деятельностью.

21

Для поэтов, родившихся в конце 80—начале 90-х годов XIX века и вступивших в литературу в 10-е годы XX столетия, модернисты были уже классиками, у которых надлежало учиться.

Первые стихи в дальнейшем самобытнейшей чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль — например, «Сонеты смерти» (1914) — едва ли не полностью выдержаны в стилистике модернистов. Ее младший собрат и соотечественник Висенте Уидобро (1893—1948) решил в 1916 году — в год смерти Дарио — создать новое литературное течение: креасьонизм. В стихотворном манифесте «Поэтическое искусство» он заклинал — возможно, самого себя:

Ключом-стихом любую дверь открой.

Пади листом. Пари свободной птицей.

И слушай мироздание душой, и образам дай в сердце отразиться.

Мир новый создаешь — так не робей.

И если в слове — ложь, его убей.

О розе столько врали — просто страх!

А ты заставь ее цвести в стихах!

Мир ждет от нас

рожденья новых строк.

Поэту есть синоним: Бог.

Постойте! Что-то хорошо знакомое слышится в манифесте новых латиноамериканских поэтов. Ну да, ведь подобные строки были творческой программой самого Дарио, да и всех модернистов тоже. А проблема заключалась только в том, как ее, это программу, претворять в конкретных произведениях. И еще неизвестно, кто победитель...

В стихотворении «Слова, обращенные к Рубену Дарио» аргентинка Альфонсина Сторни поначалу старается отречься от влияния на нее никарагуанского поэта: «Языческих гимнов твоих я не пою под луной». Но в

22

имщс сонета — пожалуй, даже с некоторым удивлением признается:

I ii и д ко — как в первый раз! — вернуться к прежней любви;

минерное, растворен от века в нашей крови

•нм синий, яркий, цветной, твой вдохновенный стих.

Последним значительным произведением модер-

мл (постмодернизма) в Латинской Америке стала

i а перуанца Сесара Вальехо «Черные герольды»

(ММК). Не надо быть специалистом-литературоведом, чтбы понять, насколько поэтика «Черных герольдов» i»i пичастся от поэтики первых книг Рубена Дарио. В сти- 1цч Вальехо звучит не музыка Моцарта или Вагнера, а, i корсс, атональная музыка Арнольда Шёнберга. Надрывно-отчаянные строки поэта, обращенные к Богу мни к женщине (ощущение: спазм сжимает ему горло), мпкпзались бы модернистам «первого призыва» явно кощунственными. Образная система Вальехо, если к ней подходить с меркой «нормальной» логики, зачастую приводит читателя в замешательство. Но у сердца своя кошка, и разум здесь — плохой помощник. И тематически тоже стихи наследника инков отличаются от про- м шедений наследников Рубена Дарио. Его книга от начина и до конца — трагична (если воспользоваться слоив ми русского поэта Евгения Винокурова, Вальехо ощущал «трагическую подоснову мира»). Символично щмо название книги перуанского поэта: черные героль- II,i вестники несчастий, смерти. Конечно, Дарио и тобой из модернистов неоднократно писали о горестях жизни, о душевной печали, об осенней тоске, о смерти, ниже о самоубийстве. Но в их стихах, можно сказать, не (мило безысходности, их печаль (по-пушкински) светла и творчество в целом — оптимистично. Красота не колжна облачаться в черные одежды. Альфонсина Стор- ми недаром сказала о стихе Рубена Дарио: «весенний, яркий, цветной». А в стихотворении Сесара Вальехо • Мистерия» «Дарио Америк небесных» — и тот появляемся «с траурной своей лирой». В «Черных герольдах» мозг одинок и «печален навсегда». Правда, через не-

23

сколько лет Вальехо сумеет преодолеть пессимизм одиночки с индейской душой.

Решительно разорвет он и всяческие связи, соединявшие его с поэтикой модернизма. Следующая книга Сесара Вальехо — «Трильсе» (1922) — возвестит о рождении нового явления в испаноязычной литературе: сюрреализма.

О кончине модернизма заговорили еще при жизни Рубена Дарио.

В 1911 году мексиканец Энрике Гонсалес Мартинес, отдавший модернизму щедрую дань, написал сонет «Ты шею лебедю сверни...», получивший в Латинской Америке широкую известность на многие годы. Стоит присмотреться к этому стихотворению повнимательней. И вот что выясняется: Гонсалес Мартинес борется с модернизмом, используя поэтические средства... самого модернизма. Во-первых, он облекает призыв «Свернуть лебедю шею!» в форму сонета — в одну из полюбившихся модернистам стихотворных форм. Во-вторых, в его стихотворении явно присутствует синестезия: соединение слова с музыкой и живописью. Но ведь синестезия — едва ли не главная заслуга модернистов в их обновлении испаноязычной поэзии! В-третьих, символическому лебедю Рубена Дарио и его сотоварищей автор противопоставляет не менее символическую сову (которая к тому же неоднократно встречается в модернистских произведениях). А ведь Гонсалес Мартинес, ратуя за близость к родной земле, мог бы вспомнить, например, о сенсонтле — дятле-пересмешнике. О птице, которая обитает в Мексике и Центральной Америке и о которой Астуриас говорил, что она «с сорока звуками в горле». Если же его не устраивал сенсонтль, то можно было бы без особого труда отыскать какую-либо иную южноамериканскую птицу — мудрую и молчаливую (кстати, лебедь — птица, еще более молчаливая, чем сова; а выбирать, кто из пернатых мудрее всех, — это занятие сугубо человеческое).

Откровенно говоря, в 1911 году не было никаких веских причин для «кровожадного» призыва убить лебедя

24

I и не дать ему спеть лебединой песни). И модернисты, и мни i имодернисты» могли бы прекрасно ужиться в лите- |и« i у ре — ведь уживаются же в природе и лебедь, и сова. А поэта доброжелательнее, чем Рубен Дарио, во всей Ла-

I миской Америке, наверное, за много веков не сыщешь.

II о своем мексиканском собрате он ни одного худого г иона не сказал.

Может быть, сонет был написан просто «ради красного словца»? Тем более что, создавая его, мексиканский автор отталкивался от верленовской строчки: «Хре- 1114 риторике сверни» (перевод Б. Пастернака). Строка и к из стихотворения «Искусство поэзии», столь чти¬

мого всеми модернистами. Ну а в риторичности вождя модернизма, пожалуй, никак нельзя упрекнуть.

Для самого Гонсалеса Мартинеса тот резонанс, капни вызвало его крохотное произведение в литературных кругах Латинской Америки, был полнейшей неоне и данностью. Впоследствии мексиканскому «губите- 1по лебедей» пришлось даже объяснять: его сонет — «ни и коей мере не против Рубена Дарио, не против его вдохновенной и чарующей поэзии».15 16Как бы то ни было, сейчас, спустя доброе столетие после публикации сонета Гонсалеса Мартинеса, при его прочтении напрашивается парадоксальный вывод: да ведь это стихотворение — вовсе не «антимодернистский манифест», а едва ли не гимн во славу модернизма и его i норцов. Этакая своеобразная пародия, которая призвана восхвалить тех, кого она якобы высмеивает.

Любой литературный «изм» рано или поздно исчерпывает себя. Сделав свое великое дело, модернизм •■умер естественной смертью» — на рубеже 20-х годов X X века. Но писатели практически всех стран Латин- ской Америки и во второй половине века не единожды г благодарностью вспоминали модернистов, i* Именно

15 Цит. по: Jiménez J. О. Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana. P. 279.

16 Назову только некоторых, наиболее известных у нас. >io — уже упоминавшийся гватемалец Мигель Анхел Астуриас

25

модернизм стал для них первоначальной школой мастерства. (Впрочем, о вожде латиноамериканского модернизма испанец Федерико Гарсиа Лорка высказался, не ограничивая его рамками какого-либо литературного направления: «Душа поэзии Рубена Дарио не стареет, она шире всех норм, форм и школ».)

О Нобелевском лауреате Габриэле Гарсиа Маркесе и о его романе «Осень патриарха», пронизанном поэзией Дарио, уже говорилось.

Хулио Кортасар, аргентинский «укротитель слов», в остроумно построенном «литературоведческом» рассказе «Шаги по следам» (сборник «Восьмигранник»; 1974) старается дать психологический портрет творцов модернизма. Главный герой новеллы — выдуманный автором поэт, но Кортасар в своем произведении постоянно упоминает Рубена Дарио, Альфонсину Сторни и других реально существовавших писателей. А в одной из миниатюр, включенной в книгу «Некто Лукас» (1979), он, рассуждая о литературе, воскрешает в памяти читателя ситуацию, связанную с сонетом Гонсалеса Мартинеса, и даже переходит с прозы на стихи:

Не хочет слово быть произнесенным, пока ему мы шею не свернем, так Муза примиряется с Писцом в редчайший миг, который мы зовем Вальехо или, скажем, Маяковский.

(Перевод П. Грушко)

Так конкретный случай из истории латиноамериканской литературы («свернуть шею лебедю» — то есть покончить с модернизмом) превращается у Кортасара в кредо любого писателя-новатора («свернуть шею слову» — для того, чтобы словесное искусство осталось живым).

В начале 20-х годов молодой Хорхе Луис Борхес создал в Латинской Америке авангардистское поэтическое

(1899—1974), кубинец Алехо Карпентьер (1904—1980), венесуэлец Мигель Отеро Сильва (1908—1985), Нобелевский лауреат мексиканец Октавио Пас (1914—1998).

26

мимринление: ультраизм. Модернизм для гениев-ультра- нс ти стал не более чем поводом для язвительных насмешек наподобие такой: «Рубен Дарио беззастенчиво меблировал свои стихи словами из „Малого Лярусса“». Пройдет время, Борхес выберет свой собственный муть - вне всяческих литературных «измов» — и назо- и«м сотворенный им ультраизм «ошибкой молодости» (он был, конечно, не прав — ультраизм в истории ла- ммюамериканской литературы занял свое, весьма достойное, место). Но о модернистах (не говоря уже о Лу- I onece, Карриего и Гуиральдесе, которых он знал лично и к которым относился как к своим учителям) Борхес i ткет высказываться с явной симпатией и уважением. Например, в 1984 году в радиобеседе с аргентинским журналистом Освальдо Феррари достигший уже пре- кионного возраста Борхес сочтет нужным отметить: « Конечно, можно сказать, что модернисты просто-напросто подражали Верлену и Гюго; но ведь нет, наверное, труднее задачи, чем перенести музыку с одного языка на другой...»17

Думаю, переводчики данной книги на собственной шкуре испытали справедливость борхесовских слов о «перенесении музыки с одного языка на другой». Но хочется надеяться: победу они одержали.

Хуан Рамон Хименес в 1918 году, хотя он к тому времени уже «переболел» модернизмом, написал вполне модернистское стихотворение:

Светозарная бабочка,

но красота исчезает, едва прикасаюсь

к розе.

Слепец, я бегу за ней...

Пытаюсь поймать...

Но в моей руке остается очертанье исчезновенья.

17 Борхес X. Л., Феррари О. Новая встреча. Неизданные беседы. СПб., 2004. С. 188.

27

Уже в 80-е годы XIX века в Латинской Америке и в Испании появились статьи о модернизме. В течение XX столетия было опубликовано бесчисленное количество эссе и монографий о Дарио и его соратниках. Литературоведы стремятся противоречивое многообразие модернистской поэзии свести к единому знаменателю, поймать «светозарную бабочку». Но бабочка (не просто душа — душа поэзии) не хочет, чтобы ее прикололи к листу бумаги булавкой науки, не хочет умирать. Она выпархивает на свободу из любой ловушки, и на бумаге остается только «очертанье исчезновенья».

Конечно, читатель вправе спросить: но, в конце-то концов, что же такое модернизм? Рискну дать свое определение. Это — молодость латиноамериканской литературы, ее первая — страстная и чистая — любовь.

Виктор Андреев

поэзия

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО

МОДЕРНИЗМА

РУБЕН ДАРИО (1867—1916)

ИЗ СБОРНИКА «ЛАЗУРЬ»

(1888)

ПОЭТУ

Титан в слезах — что может быть унылей? Он выше гор, но он к цветку прикован, и стонет мужество, нет места силе, а он самим собою четвертован.

Геракл безумный палицу слагает у ног Омфалы и нейдет на битву; герой, он в женской обуви шагает, поэт, забыл он музу и молитву.

Руками рвал он львов свирепых пасти, и вот он — раб, прядет на хрупкой прялке; ни цели, ни трудов, ни битв, ни власти; повис его кулак, бессильный, жалкий.

Поэт не должен преклонять колени, пленяясь женственными мелочами; он должен прогонять лучами тени, стихи его должны звенеть мечами.

Пусть гордая строфа стихотворенья ворвется в ночь сияньем метеора, и пусть в болото сплетен и глумленья орел не кинет царственного взора.

31

Могучий воин в золоченом шлеме, кидай свой жгучий дротик, рвущий тело: так в битву рвется бык, напружив темя, так мощи льва в пустыне нет предела.

Пой смело и трудись над песней вдвое; учись у гор: они стоят, как башни; пусть мысль поэта топчет всё земное, как древний лес топтал бизон бесстрашный.

Пусть с вдохновенных уст слова-кинжалы летят в народ, рождая упованье, как шум прибоя, хлещущего скалы, пещеры голос и горы дыханье.

Самсон, оставь подол своей Далилы: обманет, волосы отрежет тайно.

Не променяй могучей доброй силы на рабство у красавицы случайной!

32

КАУПОЛИКАН

Энрике Эрнандесу Мьяресу

Однажды в старину индейцы увидали: ствол дерева взвалил себе на плечи он; таким стволом в бою, должно быть, потрясали, что грозной палицей,. Геракл или Самсон.

Как шлем — его власы, а кожа — тверже стали, неустрашимый вождь воинственных племен,

Нимрод лесов и гор, доступных нам едва ли, им лев задушен был, им бык был побежден.

Он шел, и шел, и шел — и полднем раскаленным, и в холоде ночном под звездным небосклоном; и ствол огромный нес всё время великан.

«Он — Токи, Токи — он!» — молва вослед летела. Он шел, и шел, и шел. Но — «Стой!» — заря велела.

И голову подняв, встал Кауполикан.

33

3 Зак. 3848

ВЕНЕРА

Мне не спалось, опять меня тоска снедала, и вышел я в безмолвный и прохладный сад. Венера надо мной в ночной тиши сияла на небе черном, словно бархат иль гагат.

Восточною царицей мне она предстала: любовника для утонченных ждет услад, иль в паланкине возлежит она устало — неведом ее путь, таинствен ее взгляд.

«Царица, — я сказал, — к тебе стремлюсь душою и к жарким я твоим устам хочу припасть, вдвоем с тобою плыть небесною стезею

и снова ощутить: любви всесильна власть».

Но ветер остудил мой лоб ночной росою, и взор Венеры мне явил печаль — не страсть.

34

зимой

Взгляните: здесь, в гостиной, Каролина; морозною зимой, в вечерний час, в собольей шубке, в кресле у камина сидит, устав, бедняжка, от проказ.

Ангорский кот к ней ластится невинно и выгибает спину всякий раз.

За ширмою японскою старинной заметны контуры китайских ваз.

Глаза закрыла; снится сон ей, грешной: вот я вхожу — бесшумно, словно кот, пальто снимаю и целую нежно,

как розовый бутон, припухший рот. Глаза открыла. Это явь, конечно.

А над Парижем сонным снег идет.

35

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

Властно с земли взметенный дыханием вдохновенья, ты озаряешь царство Муз — бессмертных сестер: так на слоне объезжает раджа свои владенья, так он глядит на долины, реки и цепи гор.

В строфах твоих — океана гулкое сердцебиенье, свежесть девственной чащи, львиных пустынь простор. Лира свет источает, струн согласное пенье с грохотом ветра и моря в стройный сливается хор.

Ты посвящен факиром в тайную суть превращений, в мудрость магических знаков, в мир колдовских видений, — ведом тебе Востока тысячелетний лик.

Запах земли в твоих песнях, дышат в них чуждые страны, каждый твой стих опоясан молниями Рамаяны, в каждом громовом созвучье — сельвы грозный язык.

36

УОЛТ УИТМЕН

В стране, что так сильна, великий старец чтится. Красив, как патриарх, и добрый, и суровый, морщиной Зевсовой он мог бы возгордиться, повелевать, пленять и побеждать готовый.

Вселенная в него, как в зеркало, глядится, по для усталых плеч не сотканы покровы.

Из дуба древнего в руках его цевница, по песню юную поет провидец новый.

Как голос божества в нестройном нашем хоре, он возвещает нам начало лучших дней; твердит орлу: «лети»; «греби» — тому, кто в море;

«трудись» — рабочему: рабочий всех сильней. Своим путем идет поэт в земном просторе, величествен лицом, как царь земли своей.

37

ГЛУХОЙ САТИР

Греческая сказка

Жил недалеко от Олимпа сатир, и был он царем в своем лесу. Боги сказали ему когда-то: «Наслаждайся, лес в твоей власти; будь счастлив, смейся, гоняйся за нимфами и играй на свирели». И сатир развлекался.

* * *

Однажды, когда Аполлон играл на своей божественной лире, сатир вышел из леса и осмелился подняться на священную гору, где и застал длиннокудрого бога. В наказание тот лишил его слуха, сделав глухим, как скала. Напрасно с тех пор из переполненной птицами чащи разносились трели и воркованье. Сатир не слышал ничего. Филомела рассыпала рулады над его лохматой, увитой виноградными побегами головой, и от ее пения замирала вода в ручьях и бледные розы наливались цветом. А он оставался бесстрастным или же дико хохотал и похотливо вскакивал, заметив среди ветвей чье-либо белое округлое бедро, ласкаемое солнцем. Все звери были ему послушны и ходили за ним, как за своим повелителем.

Чтобы развлечь сатира, перед ним танцевали вакханки, одержимые безумством страсти, и юные фавны, словно прекрасные эфебы, сопровождали его, посылая ласковые улыбки; и хотя сатир не слышал ни звука голосов, ни шороха гремучих змей, наслаждения его были разнообразны. Так и текли дни бородатого, козлоногого лесного царя.

* * *

Сатир был капризен.

У него было два придворных советника: жаворонок и осел. Первый потерял свое влияние, когда хозяин оглох.

38

Рубен Дарио, 1915 год.

А раньше, бывало, устав от любовных утех, сатир играл на свирели и жаворонок подпевал ему.

Теперь же смирный длинноухий осел возил сатира по лесу, где тот не слышал даже раскатов олимпийского грома, в то время как звонкоголосый жаворонок улетал на заре навстречу солнцу.

Лес был огромным. И жаворонок обитал на самой вершине деревьев, а осел — внизу, где можно пастись. Жаворонка приветствовали первые лучи рассвета, он пил росу из свежих листьев, от его крика: «Проснись, старый дуб!» — тот пробуждался. Он наслаждался поцелуями солнца, ведь был любим утренним светилом. И бездонное голубое небо, такое великое, знало, что крохотная птичка летает в его просторах. Осел же (хоть тогда еще он и не успел побеседовать с Кантом) слыл знатоком философии. Сатир, наблюдая, как тот щиплет травку, с серьезным видом поводя ушами, был очень высокого мнения об этом мыслителе. Конечно, в то время осел еще не приобрел большой известности. Работая своими челюстями, он и представить не мог, что о нем будут писать Даниэль Хейнсиус на латыни, Пассера, Бюффон и великий Гюго на французском, Посада и Вальдеррама на испанском.

Он был смиренным, если его кусали мухи, отгонял их хвостом, время от времени брыкался, и под сводами леса разносился его странный крик. И лес был ласков к нему. Во время послеобеденного сна, когда он ложился на мягкую черную землю, цветы и травы дарили ему свои ароматы. А большие деревья склоняли ветви, чтобы укрыть его от солнца.

В то время Орфей, поэт, убегая от людской жадности, решил уйти в леса, где камни и деревья могли внимать ему в экстазе и где он сам, играя на лире, мог бы упиваться вдохновением и огнем любви и жизни.

Когда Орфей играл на лире, лицо его освещалось улыбкой, и он был похож на Аполлона. Деметра наслаждалась его пением. Пальмы рассыпали пыльцу, лопались семена, львы мягко потряхивали гривами. Однажды цветок гвоздики оторвался от стебля и полетел, превратив-

40

шмсь в красную бабочку, а одна звезда, зачарованная, i-пустилась с неба и обернулась лилией.

Что же может быть лучше, чем лес сатира, которого пн будет радовать и где все его будут считать полубогом? Лес, полный веселья, танцев, красоты и земной шобви, где нимфы и вакханки купаются в ласках и остаются девственными, где растет виноград и розы, раздаются звуки систра и где пьяный козлоногий царь, подобно Силену, скачет и танцует перед своими фавнами.

* * *

Орфей пришел в лавровом венке, с лирой и вдохновенным, сияющим ликом.

Пришел к лесному лохматому сатиру за гостеприимен гвом — и запел. Он пел о великом Зевсе, об Эроте и Афродите, о статных кентаврах и жарких вакханках, он пел о кубке Диониса, о его тирсе, пронзающем воздух, о Пане, повелителе гор и властителе лесов, боге-сатире, который тоже умел петь. Он воспел все потайные уголки неба и великой матери-земли. В мелодии его эоловой арфы был слышен шелест деревьев, шорох улитки и гармония звучащей сиринги. Он пел о стихах, нисходящих с небес и услаждающих богов, об одах, исполняемых под звуки барбитона, и о пеанах, сопровождаемых ударами тимпана. Пел о тающих снегах и золотых кубках, о маленьких пташках и солнечной славе.

Как только он начал петь, солнце засверкало новым блеском. Дрогнули огромные деревья, с роз облетели листья, а лилии томно склонились в полуобморочной неге. Потому что ритмичные звуки лиры Орфея заставляли львов — стонать, а камни — плакать. Самые яростные вакханки притихли и, словно во сне, слушали его. ()дна девственная наяда, которой не касался даже взгляд сатира, робко приблизилась к певцу и сказала: «Я люблю тебя». Филомела взлетела и села на его лиру, подобно Анакреоновой голубке. (Не было даже эха — только голос Орфея разносился по лесу. Природа внимала великому гимну. Афродита, проходившая неподалеку, про-

41

молвила своим божественным голосом: «Уж не Аполлон ли здесь поет?»

И единственным, кто в этой дивной общей гармонии ничего не услышал, был глухой сатир.

Поэт закончил играть и спросил его:

— Вам понравились мои песни? Если да, то я останусь с вами в лесу.

Сатир посмотрел на двух своих советников. То, чего не мог понять он сам, должны были решать они. Взглядом он испрашивал их мнения.

* * *

— Мой господин, — сказал жаворонок, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал как можно громче, — пусть тот, кто пел столь прекрасно, останется с нами. Вот его чудесная мощная лира. Сегодня она показала тебе свое величие и удивительный свет, который ты видел в лесу. Она подарила тебе гармонию. Мой господин, я разбираюсь в таких вещах. Когда приходит нагая заря и пробуждается мир, я взмываю к небесам и оттуда, с вышины, рассыпаю невидимые жемчуга моих трелей, и в утреннем свете моя песня заполняет весь воздух и мир ликует. Так вот, я скажу тебе: Орфей пел превосходно, он избранник богов. Его музыка опьянила весь лес. Над нашими головами кружились орлы, цветущие кусты слегка покачивали ветвями, словно таинственными кадилами, даже пчелы покинули ульи и прилетели послушать его. А я — о мой господин! — если бы я был на твоем месте, то подарил бы ему виноградную гирлянду и тирс. Есть два вида могущества: реальное и идеальное. То, что Геркулес может сделать силой рук, Орфей делает благодаря вдохновению. Если герой-силач одним ударом мог бы разрушить даже саму гору Афон, то Орфей укротил бы своим удивительным голосом и Не- мейского льва, и Эриманфского вепря. Одни люди рождаются, чтобы ковать железо, другие — чтобы растить пшеницу на плодородной земле, третьи — чтобы воевать и проливать кровь, а есть те, кто рожден, чтобы

42

учи и., восславлять и петь. Если я — твой виночерпий, iiHi иино и услаждай свой вкус; если же я пою тебе i ими услаждай свою душу.

* * *

11ока жаворонок пел, Орфей наигрывал мелодию, и мощное лирическое дуновение разносилось по зеленому fi на гоу хающему лесу. Глухой сатир начал беспокоиться. К го же этот странный посетитель? Почему с его прихо- ||ом прекратились безумные сладострастные танцы? Что шпорят его советники?

Лх, да! Жаворонок пел, но сатир не слышал его. Тогам сатир посмотрел на осла.

Нужно его мнение? Так вот, перед всем огромным женящим лесом, под священной небесной синевой осел мотнул головой из стороны в сторону, серьезно, упрямо, кномно мудрец, размышляющий о чем-то.

Тогда сатир вонзил свое копыто в землю, грозно нахмурил брови и, не понимая сам, что делает, прокричал, указывая Орфею, чтобы тот убирался из леса:

Вон!

Эхо докатилось до соседнего Олимпа и отдалось там i ромким дружным хохотом веселящихся богов, который мотом назвали гомерическим.

А грустный Орфей ушел из леса глухого сатира, он был готов повеситься на первом попавшемся лавре.

Но не повесился, а женился на Эвридике.

43

НИМФА

Парижская история

За столом в замке, который недавно приобрела Лес- бия, эта капризная и взбалмошная актриса, нередко становившаяся предметом сплетен благодаря своим экстравагантным выходкам, нас было шестеро. Председательствовала наша Аспазия, занятая тем, что, как маленькая сладкоежка, посасывала влажный белый кусочек сахара, который она держала розовыми пальчиками. Подали шартрез. Вина, стоящие на столе, казались расплавленными драгоценными камнями, а свет канделябров преломлялся в полупустых бокалах, в которых оставалось еще немного пурпурного бургундского, златокипящего шампанского и изумрудного мятного ликера.

После великолепного обеда мы с воодушевлением заговорили о великолепных художниках. В той или иной мере художником был каждый из нас; а еще в нашей компании был один тучный ученый, на белоснежной манишке которого красовался огромный узел чудовищного галстука.

Кто-то воскликнул: «Ах, Фремье!», а от Фремье разговор перешел к изваянным им животным, к его мастерству и к двум бронзовым собачкам, которые стояли рядом с нами; одна из них словно готова была взять след, а другая, как будто смотря на охотника, взъерошила загривок и подняла тонкий прямой хвост. Потом кто-то заговорил о Мироне. И тогда тучный ученый прочел нам на греческом эпиграмму Анакреона:

Дальше паси свое стадо, пастух, чтобы телку Мирона,

Словно живую, тебе с прочим скотом не угнать.*

Лесбия перестала сосать сахар и, рассмеявшись своим серебристым смехом, сказала:

* Перевод Л. Блуменау.

44

Л мне милее сатиры. Вот если бы я могла оживить мин бронзовые статуэтки, я бы взяла себе в любовники

• итого из этих волосатых полубогов. Ну, а уж кентавров ■i просто обожаю; я бы позволила, чтобы меня похитило

0 ЛИО из этих могучих чудовищ лишь для того, чтобы у лишать жалобы обманутого, который грустно заигра- ■ i на флейте.

Совершенно очевидно, — перебил ученый, — что »in иры и фавны, кентавры и сирены существовали так *г. как саламандры и птица феникс.

Мы все засмеялись; но среди общего смеха выделял-

• и неудержимый и очаровательный смех нашей красавицы Лесбии, раскрасневшееся лицо которой сияло от удо- иольствия.

Так вот, — продолжил ученый, — по какому пра- IIV мы теперь опровергаем то, что утверждали древние?

1 )i ромная, в человеческий рост, собака, которую видел А лсксандр Македонский, столь же реальна, сколь и паук Кракен, живущий в морской пучине. А помните ли вы, что произошло со святым Антонием, когда тот, будучи /юииностолетним старцем, отправился на поиски отшельника Павла, жившего в пещере? Не смейся, Лесбия! i юн ой Антоний шел по пустыне, опираясь на посох, и не знал, где найти отшельника Павла. И знаете, кто покати ему дорогу? Кентавр — «помесь человека с лошадью», как описывает его святой Иероним. При этом кен- ишр говорил со святым Антонием сердито и поспешно убежал, так что святой вскоре потерял его из виду; а скакало чудовище так, что его грива развевалась на ветру, а брюхо волочилось по земле.

В этом же путешествии около ручья видел святой Атоний и сатира, «существо странного вида с крючко- натым носом, морщинистым лбом, тело которого закан- чикалось козлиными ногами».

— Ни дать ни взять мсье Кокюро, будущий член Института! — сказала Лесбия.

— Святой Иероним утверждает, — продолжил учений, — что во времена Константина Великого в Александрию привезли живого сатира, а когда тот умер, его

45

тело забальзамировали. Кроме того, император видел сатира в Антиохии.

Лесбия налила себе еще мятного ликера и стала лакать его, как кошечка.

— Альберт Великий говорит, что в его время в горах Саксонии поймали двух сатиров. Генрих Зорман уверяет, что в землях Татарии живут люди с одной только ногой и с одной рукой на груди. Вицентий видел в свое время чудовище, которое привезли ко двору французского короля; чудовище это было с собачьей головой (Лесбия засмеялась), ноги и руки у него были без волос, как у людей (Лесбия веселилась, как девчонка, которую щекочут), а ело оно вареное мясо и охотно пило вино.

— Коломбина! — позвала Лесбия.

И вот появилась Коломбина, болонка, тельце которой казалось пушистым комочком. Лесбия взяла ее на руки под всеобщий смех.

— Ну надо же, ты только представь: чудовище с твоей мордочкой!

Лесбия поцеловала собачку в морду, в то время как та дрожала и раздувала ноздри, словно от сладострастия.

— А вот Фигелон Тралиан, — изящно заключил ученый, — настаивает на существовании двух классов гип- покентавров, причем представители одного из этих классов величиной со слонов.

— Довольно учености, — сказала Лесбия, допивая мятный ликер.

Я был счастлив. За всю беседу я не проронил ни слова.

— О! — воскликнул я. — А мне милее всего нимфы! Мне бы хотелось созерцать в лесу или у источника их обнаженные тела, даже если бы, как Актеона, меня потом растерзали собаки. Но нимф не существует!

Этот веселый концерт завершился фугой смеха расходящихся гостей.

— Ну нет, — сказала мне Лесбия, пронизывая меня своим взглядом вакханки, а потом, понизив голос до слышного только мне шепота, добавила: — Нимфы существуют, и ты в этом убедишься!

46

* * *

Ьыл весенний день. С видом неисправимого роман- шки я бродил по парку около замка. В кустах сирени, покрытых свежими цветами, чирикали воробьи и клева- II и жуков, которые защищались от их клювов своими и |умрудными панцирями и золотистыми стальными на- I рудничками. Пунцовые, красные, как киноварь, розы источали густой сладкий аромат; а за ними на больших клумбах фиалки успокаивали зрение и обоняние своим цветом и девственным запахом. Дальше виднелись высокие деревья, в густых ветвях которых гудели пчелы; в полумраке различались статуи — бронзовые дискоболы, мускулистые гладиаторы в горделивых гимнастических птах, а за ними — душистые беседки, увитые вьюнком, портики ионического ордера, белоснежные чувственные кариатиды и мощные атланты с широкими спинами и выпуклыми бедрами. Я бродил по этому волшебному лабиринту, когда услышал шум, там в полумраке аллеи, на пруду, в котором плавали белые, словно высеченные из алебастра, лебеди: одни были совсем белые, а шея других была наполовину черной и напоминала белоснежную ногу в черном чулке.

Я подошел поближе. Неужели это сон? Но нет! Я почувствовал то же, что и ты, Нума, когда впервые увидел и фоте Эгерию.

В центре пруда, среди взволнованных и напуганных лебедей, купалась, пофужая в кристально-чистую воду свое розовое тело, нимфа, самая настоящая нимфа. Неяркий свет, падавший сквозь листву, золотил ее бедра в окружении пены. О! я увидел розы и лилии, золото и снег; я увидел воплощенный идеал и услышал среди журчания вод насмешливый и гармоничный смех, от которого кровь моя заифала.

Но вдруг видение исчезло; нимфа вышла из пруда, как Киферея из морских волн, и, собрав мокрые и блестящие волосы, побежала меж розовых кустов, мимо сирени и клумб с фиалками, туда, за густые деревья, пока, увы! совсем не скрылась из виду; а я, лирический поэт, осмеянный фавн, остался созерцать больших

47

алебастровых птиц, которые, будто насмехаясь надо мной, вытягивали свои длинные шеи и шипели блестящими агатовыми клювами.

* * *

Потом мы завтракали все вместе — те же самые друзья, что собрались накануне за ужином; был, конечно, и тучный ученый, будущий член Института, с триумфальным видом несший на груди свой огромный темный галстук.

И вдруг, пока все говорили о последней работе Фре- мье, выставленной в салоне, Лесбия воскликнула своим веселым парижским голосом:

— Тэ-тэ-тэ! — как говаривал Тартарен. А наш поэт видел нимф!..

Все с удивлением посмотрели на нее, а она смотрела на меня, как кошечка, и смеялась, как девчонка, которую щекочут.

ИЗ СБОРНИКА «ЯЗЫЧЕСКИЕ ПСАЛМЫ»

(1896)

ВАРИАЦИИ

Ты здесь, со мной, и вновь в твоем дыханье я чую воскурений древний дым, я слышу лиру, и в воспоминанье опять встают Париж, Афины, Рим.

Дыши в лицо, пусть кружат роем пчелы, сбирая с кубков олимпийских дань, полны нектара греческие долы, и Вакх, проснувшись, будит (смехом рань.

Он будит утро золотой Эллады, сжимая тирс, увенчанный плющом, и славят бога пляскою менады, дразня зубами и карминным ртом.

Вакханки славят бога, тают росы вокруг костра, рассвет жемчужно-сер, и от огня румяней рдеют розы на пестрых шкурах бархатных пантер.

Ликуй, моя смешливая подруга!

Твой смех — вино и лирные лады, у Термина он треплет ветром юга кудель длинноволосой бороды.

Взгляни, как в роще бродит Артемида, сквозя меж листьев снежной наготой, как ищет там Адониса Киприда, с сестрою споря нежной белизной.

49

Она — как роза на стебле, и нарды в себя вбирают пряный аромат, за нею мчатся свитой леопарды, за ней голубки белые летят...

*

Ты любишь греков? Ну а я влюбленно смотрю в таинственную даль веков, ищу галантных празднеств мирт зеленый, страну Буше из музыки и снов.

Там по аллеям шествуют аббаты, шепча маркизам что-то на ушко, и о любви беспечные Сократы беседуют лукаво и легко.

Там, в изумрудных зарослях порея, смеется нимфа уж который год с цветком аканта, мрамором белея, и надпись Бомарше на ней живет.

Да, я люблю Элладу, но другую, причесанную на французский лад, парижскую нескромницу, живую, чей резвый ум на игры тороват.

Как хороша в цветах, со станом узким богиня Клодиона! Лишь со мной она лопочет тихо по-французски, смущая слух веселой болтовней.

Без размышлений за Верлена разом Платона и Софокла б я отдал!

В Париже царствуют Любовь и Разум, а Янус власть отныне потерял.

Прюдомы и Оме — тупы и грубы, что мне до них, когда Киприда есть,

50

и я тебя целую крепко в губы и глаз не в силах от тебя отвесть...

♦

Играет мандолина; звуки, плача, влетают в флорентийское окно...

Ты хочешь, как Панфило у Боккаччо, тянуть глотками красное вино,

шутя, внимать соленым разговорам поэтов и художников? Смотри, как сладко слушать ветреным сеньорам о шалостях Амура до зари.

*

Тебе милей Германии просторы?

Песнь соловья, луны белесый свет?

Ты будешь Гретхен, чьи лазурны взоры, — навеки ими ранен твой поэт.

И ночью, волнами волос белея в лучах сребристых, на крутой скале, красавица русалка Лорелея нам пропоет в сырой туманной мгле.

И Лоэнгрин предстанет перед нами под хмурым сводом северных небес, и лебедь, по воде плеща крылами, напомнит формой шеи букву «S».

Вот Генрих Гейне; слышишь, как в дремоте о берег трется синеглазый Рейн, и, с белокурой гривой, юный Гёте пьет чудо лоз тевтонских — мозельвейн...

51

*

Тебя манят земли испанской дали, край золота и пурпурных цветов, любовь гвоздик, чьи лепестки вобрали пылающую кровь шальных быков?

Тебе цветок цыган ночами снится?

В нем андалусский сок любви живой, — его дыханье отдает корицей, а цвет — багрянец раны ножевой.

*

Ты от востока не отводишь взора?

Стань розою Саади, я молю!

Меня пьянят шелка и блеск фарфора, я китаянок, как Готье, люблю.

Избранница, чья ножка на ладони поместится! Готов тебе отдать драконов, чай пахучий, благовонья и рисовых просторов благодать.

Скажи «люблю» — у Ли Тай-бо немало подобных слов, его язык певуч, и я сложу сонеты, мадригалы и, как философ, воспарю меж туч.

Скажу, что ты — соперница Селены, что даже небо меркнет пред тобой, что краше и милей богатств вселенной твой хрупкий веер, снежно-золотой.

*

Шепни «твоя», явясь японкой томной из сказочной восточной старины, принцессой, целомудренной и скромной, в глазах которой опочили сны,

52

той, что, не зная новшеств Ямагаты, под пологом из пышных хризантем, сидит недвижно в нише из агата, и рот ее загадочен и нем...

Или приди ко мне индусской жрицей, справляющей таинственный обряд, ее глаза — две огненные птицы, пред ними даже небеса дрожат.

В ее краю и тигры и пантеры, там раджам на разубранных слонах всё грезятся плясуньи-баядеры в алмазах и сверкающих камнях.

Или явись смуглянкою, сестрою — той, что воспел иерусалимский царь, пускай под нежной девичьей ступнею цикута с розой расцветут, как встарь...

Любовь, ты даришь радости любые!

Ты скажешь слово — зеленеет дол, ты чарами заворожила змия, что древо жизни некогда оплел.

Люби меня, о женщина! Какая страна — твой дом, не всё ли мне равно! Моя богиня, юная, благая, тебя любить мне одному дано.

Царицей Савской, девой-недотрогой в моем дворце, где розовый уют, усни. Рабы нам фимиам зажгут, и подле моего единорога, отведав мед, верблюды отдохнут.

53

К ДЕРЕВНЕ

Моя деревня, здравствуй! И пусть Буэнос-Айрес клокочет в отдаленье, средь суеты сует, — в твоей зеленой славе душой опять воспряну, вдохну твое дыханье, нырну в твой яркий свет. Расти, мой сад, счастливо! Благословенна свежесть, что окунает персик в благоуханный цвет!

Пусть улица Флорида, проложенная в розах, Богатству, Славе, Спорту с улыбкой шлет привет! Пернатый стихотворец полощет трелью горлышко, хвастливый воробьишка трезвонит — не прерви! Ползучие лианы болтают о политике, а лилии и розы — о музах и любви.

Здесь правит Пэк лукавый, миллионер фантазии, квадригой стрекозиной, летящей в небосклон. Циркачка несравненная, вплывает в колеснице Титания-царица, и с нею — Оберон.

А ночью засверкает на безмятежном небе колечко золотое возлюбленной Пьеро, настанет бледный праздник, и с лиры-невидимки — до-ре-ми-фа! — закаплет созвучий серебро.

С балконов свесят ушки фиалки любопытные, и — вздох нетерпеливый: ну, скоро ль соловей?

Невидимые сильфы сплетают вальсы бризов в вальпургиевом вихре видений и теней.

Внезапно крик далекий послышался из пампы, серебряного солнца мерещится закат, и призрачный наездник скользит неясной тенью — запахнутое пончо и невеселый взгляд.

— Кто ты, полночный странник, чужой и одинокий?

— Поэзией зовусь я, и здесь приют был мой; я — гаучо-изгнанник, что родину оставил

и душу прежней пампы навек унес с собой.

54

КАРНАВАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Le Carnaval s’amuse!

Viens le chanter, ma Muse...

Banville*

Сбрось, Муза, грусти покрывало и маску на лицо надень: сегодня утро карнавала, веселый день!

Танцуй в кругу по друг-девчонок, вводи прохожих ножкой в грех, пускай звучит, как лира звонок, твой юный смех.

Как быть без крыльев? Что ж, пожалуй, ты, по примеру мотылька, возьми взаймы у розы алой два лепестка.

Тревога больше грудь не гложет, — так пусть в хохочущий твой рот пчела заботливая вложит сладчайший мед.

Повеселись на маскараде, где, размалеван, полосат,

Фрэнк Браун в шутовском наряде смешит ребят

и где, на радугу похожий, вертится Арлекин-остряк и Пульчинелла строит рожи толпе зевак.

* Пой, Муза, пестрый, шумный Наш карнавал бездумный!..

Банвиль (фр.).

55

Поведай Коломбине пылкой, чтомя любовью к ней томим, и примани Пьеро бутылкой и выпей с ним —

пусть о луне своей любимой расскажет, не тая обид,

№ щусть поэму пантомимой изобразит.

Вот золотая мандолина — гимн красоте сыграй на ней и черный призрак, призрак сплина, гони взашей!

Гречанкой стань, исполнись неги, под цитру пой любви огонь иль, по примеру гаучо Веги, гитару тронь.

Иди, стройна и величава, вдоль карнавальной пестроты, смеясь, налево и; направо бросай цветы.

В гнездо Андраде вековое брось горсть жемчужин, не скупясь, плащ Гидо пылью золотою ты разукрась.

Всё побоку — заботы, горе, где весело, туда лети, из лучших роз богине Флоре венок сплети,

сонет с изящным посвященьем у ног бессмертной положи и гармоничных строк теченьем обворожи.

56

Кружись, вертись, импровизируй, хмельных и шалых строф не правь и карнавал своею лирой навек прославь —

его сверкающие краски, его шумливую игру, накидки, бусы, перья, каски и мишуру!

И многозвучный голос эха победоносно разнесет твои слова, и взрывы смеха, и рифм полет.

57

ХВАЛА СЕГИДИЛЬЕ

Этой магией метра, пьянящей и грубой, то веселье, то скорбь пробуждая в сердцах, ты, как встарь, опаляешь цыганские губы и беспечно цветешь на державных устах.

Сколько верных друзей у тебя, сегидилья, музыкальная роза испанских куртин, бродит в огненном ритме твоем мансанилья, пряно пахнут гвоздики и белый жасмин.

И пока фимиам тебе курят поэты, мы на улицах слышим твое торжество. Сегидилья — ты пламень пейзажей Руэды, многоцветье и роскошь палитры его.

Ты разубрана ярко рукой ювелира, твой чекан непростой жемчугами повит.

Ты для Музы гневливой не гордая лира, а блистающий лук, что стрелою разит.

Ты звучишь, и зарей полыхают мониста, в танце праздничном юбки крахмалом шуршат, Эсмеральды за прялками в платьях искристых под сурдинку любовные нити сучат.

Посмотри: входит в круг молодая плясунья, извивается, дразнит повадкой змеи.

Одалискою нежной, прелестной колдуньей ее сделали в пляске напевы твои.

О звучащая амфора, Музой веселья в тебе смешаны вина и сладостный мед, андалусской лозы золотое похмелье, соль, цветы и корица лазурных широт.

58

Щеголиха, в каких ты гуляешь нарядах: одеваешься в звуки трескучих литавр, в шелк знамен на ликующих пестрых парадах, в песни флейты и крики победных фанфар.

Ты смеешься — и пенится вихрь карнавала, ты танцуешь — и ноги пускаются в пляс, ты заплачешь — рождаются звуки хорала, и текут у людей слезы горя из глаз.

Ты букетом созвучий нас дразнишь и манишь, о Диана с певучим и дерзким копьем, нас морочишь ты, властно ласкаешь и ранишь этим ритмом, как острых ножей лезвеем.

Ты мила поселянкам, ты сельских угодий не презрела, кружа светоносной пчелой; и в сочельник летящие искры мелодий в поединок вступают с рождественской мглой.

Ветер пыль золотую клубит на дорогах, блещет в небе слепящей лазури поток, и растет на испанского Пинда отрогах сегидилья — лесной музыкальный цветок.

59

ЛЕБЕДЬ

Это пробил божественный час, человечеству данный. Лебедь пел в старину перед тем, как ему умереть.

Но сегодня в гармонии новой, зарей осиянный, лебедь Вагнера к жизни воскрес, чтобы утро воспеть.

И над морем судеб человеческих, в выси туманной всё слышней лебединая песня, и век ей греметь. Молот Тора она заглушила, и гром его бранный, и поющую меч Аргантира фанфарную медь.

О, божественный лебедь! О, если и вправду Елена из снесенного Ледой яйца, из лазурного плена в мир явилась и нам принесла идеал красоты —

обновленная песнь, распахни белых крыльев объятья! Пусть в гармонии звука и света свершится зачатье чистой, вечной Елены — твоей воплощенной мечты.

60

СИМФОНИЯ В СЕРОМ МАЖОРЕ

Цинковым листом нависло небо над морской водой, подобной ртути; серебрится стая птиц на фоне серой и сырой небесной мути.

Солнце, словно хрупкий шар стеклянный, катится в зенит неторопливо; в пыльной бархатной тени долины ветер шелестит листвой лениво.

Волны бьются о причал дощатый, море, налито свинцом, стенает. Примостившись на канатной бухте, старый волк морской, курящий трубку, о далеком прошлом вспоминает.

Помнит он, как бушевали волны, над его суденышком взлетая, как сжигал ему лицо экватор, как ревмя ревел тайфун Китая.

Запах соли, водорослей, йода полной грудью он вдыхает жадно, на плечах своих бушлат матросский ощущать ему всегда отрадно.

Сквозь табачный дым, плывущий в море, видятся ему моря иные, берега далеких стран и порты, где бывал он в годы молодые.

Сонный полдень. И старик смежает, задремав, свои глаза устало.

Серой дымкой горизонт затянут, море тихо плещет у причала.

61

Сонный полдень. Песней монотонной ранит слух цикада под сосною, и кузнечик-старичок ей вторит — скрипка у него с одной струною.

62

ПОДВИГ СИДА

Франсиско Ассису де Икасе

WiipGe в стихах поведал (их не затмила проза) о подвиге Родриго -— тот подвиг свеж, как роза, м светел, словно жемчуг. В том доблестном деянии не слышатся раскаты победных труб Испании, м мавры не бросают свой лагерь укрепленный, едва блеснет на солнце нагая сталь Тисоны.

Ьабьека, отдыхая от бурь поры военной, шашком бредет неспешно, и всадник несравненный вдыхает полной грудью весеннее цветенье.

Весна дарит улыбкой, и жизни дуновенье бутоны грез и лилий пред Сидом раскрывает; Родриго едет молча, бог весть о чем мечтает, и вдруг ему навстречу, лучами озаренный, с протянутой рукою выходит прокаженный.

Лицом к лицу столкнулись: один — великий воин, он, как святой Иаков, — прекрасен, молод, строен; другой — живая падаль, чей мерзостный недуг отраву источает и сеет страх вокруг.

Протягивая руку, бедняк к нему подходит.

Родриго Диас ищет кошель — и не находит.

«О брат мой, — молвит рыцарь, — вот всё,

что в силах дать я:

прими, как подаянье, мое рукопожатье!»

Стальную рукавицу с руки снимает он, дает бедняге руку. Тот плачет, потрясен.

Барбе нас угощает преданием отменным — из галльского бокала напитком драгоценным.

Я тот бокал наполню Кастилии вином: итак, Родриго Диас опять своим путем

63

поехал, надевая стальную рукавицу, зеленой тропкой. С ветки порой роняла птица серебряную ноту. В весеннем аромате как будто ощущалось дыханье благодати, и звоны колоколен, заполнившие дали, как горлинки златые, казалось, ворковали; летела по дорогам цветов душа живая, свой голос с голосами паломников сливая; великий Сид с восторгом почувствовал тогда, что в сердце умиленном затеплилась звезда.

К нему по свежей пашне неслышною стопою шла девочка навстречу, сияя чистотою, шла девочка навстречу, нет! — юная жена.

Была она, как ангел — бела, тиха, нежна.

Была она, как фея — живое воплощенье божественно прекрасной весны, поры цветенья.

Она сказала Сиду: «О рыцарь несравненный, прими во имя Бога подарок от Химены — прими венок лавровый и первой розы цвет!»

И на челе у Сида — шлем, лаврами увитый, в железной рукавице — цветок полураскрытый, и сладко в душу льется доверчивый привет.

64

колос