Автор: Эткинд А.М.

Теги: история культуры серебряный век интеллектуальная история сексуальность религии науки содом и психея

ISBN: 5-900241-05-Х

Год: 1996

Текст

Александр Эткинд

I СОДОМ И ПСИХЕЯ

Очерки интеллектуальной истории Серебряного века

О предыдущей книге Александра Эткинда

«Эрос невозможного: История психоанализа в России».

Санкт-Петербург: Медуза, 1993; 2-е издание: Москва: Прогресс-Комплекс, 1994.

У книги этой есть все основания сделаться бестселлером для интеллектуалов... Беря в руки «Эрос невозможного», я и не подозревал, до чего грустное и захватывающее чтение мне предстоит.

Виктор Кривулин. «Frankfurter Allgemeine», 3 Fehr. 1994.

Происходит небывалое: замечательные книги являются .в свет прямо при жизни авторов... Перед нами существенный фрагмент из истории европейской ку льтуры, принявший очертания философского романа.

Самуил Лурье. «Невское время», 24 января 1995.

В сущности, на сюжетах книги Эткинда можно вырастить десятка полтора романов любого жанра... Я уж не говорю о некоторых весьма интересных документ ах, извлеченных из архивов автором.

Михаил Золотоносов. «Московские новости», 1017 апреля 1994.

Одна из лучших книг на русском языке, появившихся за последние три четыре года, по уровню и «нескучности» не знающая себе равных... Ибо в России психоанализ не был профессией это были любовь, ненависть и погибель. Ес ли бы в книге Эткинда осталась только глава о Сабине Николаевне Шпильрей н, то и тогда это был бы шедевр.

Вадим Руднев. «СегоЗня», 1 июля 1994.

Автор предпочитает людей и их истории теориям, и замечательно рассказывает эти истории... Самая интригующая часть книги рассказывает об отношениях между писателем Булгаковым и первым послом США в СССР Буллитом.

Эрнест Геллнер. «The Times Literaty Supplement», December 2, 1994.

Александр Эткинд

СОДОМ И ПСИХЕЯ

Очерки интеллектуальной истории Серебряного века

«ИЦ-Гарант» Москва 1996

а

Редактор Е. В. Пермяков Изготовление оригинал-макета И. Е. Кудрявцев Художник Г ГЛесскис

Корректоры Р.Д Харламова, Ю.А Каулъ

Эткинд Александр. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. — Москва-. «ИЦ-Гарант», 1996. — 413 с.

Новая книга Александра Эткинда продолжает его «Эрос невозможного. История психоанализа в России». История русской литературы неотделима от истории культуры, религии, науки — интеллектуальной истории. В анализ классических текстов Серебряного века вовлекается забытый материал. Тексты отражаются друг в друге, но в конце концов их игра влияет на реальное поведение людей; поэтому археология текста, выявляя скрытые в нем уровни, выводит за его пределы — в историю. В фокусе — русская ментальность предреволюционных и революционных лет, как она выразилась в высокой культуре, народной религии, формах сексуальности. Значительное место уделено русскому религиозному сектантству и его влиянию на литературу рубежа веков. Один из героев книги, проходящий через разные ее главы — Распутии. В книгу включены статьи автора, опубликованные в 1993—1995 гг. в журналах «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Звезда», «Вопросы психологии»; некоторые главы публикуются впервые.

ISBN 5-900241-05-Х

© А. М. Эткинд, 1995

© «ИЦ-Гарант», оформление, 1995

Содержание

Препигттпвие |1№ 5

ЧАСТЬ I. ТЕКСТ КАК ЖИЗНЬ

Глава 1. Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину, или коитекстуализация желания......................... 11

Радость-страданье одно 12

Меха на Венере 16

Рыцаря разум простой 21

Перверсия и секта 27

В этой стране случается так много невозможного 31

Свой чудный мех мне подарили вы 37

Гайдамак илетавица 44

Помнишь, там, в Карпатах? 52

Глава 2. Революция как кастрация: мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока________________59

Римский большевик 60

Лебединая песнь революции 65

Катилина — все-таки 68

СынДемона 72

Сразулегче 75

Несовершенная порода 78

Превращение, ^метаморфоза» 82

Не надо жить семьями 85

Революционеры духам и телам 94

Тронется широко и глубоко 99

Ночной и бредовоймотив ЮЗ

Позор Белинскому! 106

Ответа не было из чана 108

Двойной урок 111

Операция не удалась 115

Демоническая точка зрения 120

Большевизм гуляет, а дождя нет 122

Это и по соловьевской схеме полагается 129

Ритуалы насилия 131

Камень вместо хлеба 133

Глава 3. Оживающий сфинкс: мистика

Золотого века в мифологии Серебряного........ 140

Застывающая статуя 141

Христианские партии 144

Угроз Световостоков 147

Первый аппарат 151

Первая идеология 154

Первый революционер 158

Первый поэт 163

Оживающая статуя 167

Сто лет чары 169

Содержание

Хилковы и Ефимовичи

Творимаялегенда

Не время быть протестантами .*

Адамисты

Кружево кружений ,, l{< ' ",

Воспоминанье мучит нас

Крик петуший нам только снится Все тот же герой?

Глава 4. Культура против природы: психология русского модериа________________________

Я психолог. О, вот наука! Ввинченностьмысли в душу человеческую Любовь и смерть — всегда единый мой ответ Дионис в России опасен

Обреченностьмужского на гибель И с ненавистью, и с любовью Слова разные, а правда одна Роман каторжника с тачкой Перевоспитание всего человечества В лучшем случае полуфабрикат Оголенных мыслей не существует Над всеми прекрасно^лиными иллюзиями

175

181

187

192

197

202

205

209

214

216

221

226

231

236

240

244

246

250

251

258

262

ЧАСТЬ П. ЖИЗНЬ КАК ТЕКСТ

Глава 5- Выготский-филолог: забытые тексты и ненайденные контексты____________________..__273

Выготский и еврейский вопрос 274

Выготский и •преодолевшие символизм» 281

Выготский и Мандельштам 287

Выготский и Сталин 293

Выготский и Сабина Шпильрейн 300

Выготский и Троцкий . 309

Глава 6. Мир в границах литературы: русские эмигранты—психоаналитики 314

Тексты и пациенты . Л 314

Свобода от текста 317

Понимание текста 321

Тексты и аналитики О 324

Несвобода от текста %-, 328

Непонимание текста 330

Глава 7. «У» Всеволода Иванова: интеллекту- 1"' альный роман из жизни нэпманов____________ 336

В пыли Храма 336

Человек-барокко 340

Суматоха массового перерождения . 544

Палата палуспокойных ~ 347

Московский классицизм 351

Примечания-----------------------------------------358

5

Предисловие

Вряд ли для человека есть что-то более интересное, чем чувства других людей. Поэзия, философия и вообще все, что люди привыкли называть культурой, является обобщением — может быть, и обобществлением,— чьих-то личных чувств. Внутри человеческой души чувства эти, однако, существуют в особой и загадочной форме. О ней можно догадываться лишь по делам культуры — по тому, что наносится кистью на полотно, рифмовано в стихах, звучит в молитвах, философских рассуждениях или политических речах... Ту же роль играют и тексты гуманитарной науки, столь же изменчивой, условной и непреодолимо субъективной. Все это — лишь метафоры-, наша внутренняя жизнь и может быть выражена одними только метафорами. Человек способен сказать «Я люблю», но как он любит, описать ему не дано; здесь он может только делать; а если он все же говорит, то говорит как поэт, пользуясь метафорами. Человек может сказать «Я умру», но что это значит, он сказать не в состоянии. И если сами любовь и смерть как феномены человеческой природы, вряд ли изменились за последние тысячелетия— впрочем, мы мало об этом знаем,— то способы их описания и переживания драматически меняются с каждым культурным поколением.

Переживания и их метафоры особенно интересны в те редкие моменты, когда жизнь многих меняется сразу и резко, потому что силы истории переламывают ее повседневную непрерывность. Тогда у людей пропадает привычка жить, качество столь же ценное для них самих, сколь неинтересное потомкам. Геологи исследуют обнажения — скалы и овраги, в которых скрытая обычно порода выходит на поверхность не занесенная песком, не стертая временем. Так и в историческом разрыве показываются чувства свежие, натуральные и еще не подверженные эрозии — не обветренные традицией, не об-

6

Предисловие

катанные опытом, не испорченные привычкой. Такие времена ведут к величайшим страданиям и к выдающимся культурным свершениям. То, что сеется в такое время, жнут долго; жнут, не всегда зная, что это... А все же интересно — кем, когда и зачем это было посеяно.

В истории культуры модерн имеет свое начало и свой конец. Модерн — это разрыв с традицией и болезненный процесс возвращения к ней в новых формах, переход в постмодерн... Серебряный век породил великий взлет русской культуры, и он же готовил трагическое ее падение. От романтизации Серебряного века нужно перейти к его критической истории: разглядеть переходы от забытых странностей русского подполья к блестящему взрыву начала века и отсюда — ко всему ужасному или бесцветному, что происходило в этом столетии в России. Непросто смириться с мыслью, что одна и та же эпоха, одни и те же идеи, а часто одни и те же люди ответственны и за удивительные достижения, и за столь же неимоверные ошибки человеческого духа.

Когда меняются глубинные основы жизни, представления человека о любви и смерти, о реальности и душе перестают действовать автоматически. Традиционные регуляторы обыденного существования — религия, право, мораль — более не справляются со своими функциями. В такое время человек теряет смысл своей жизни; именно в такое время он ищет его и, бывает, находит. Это — время расцвета литературы, философии, психологии и гуманитарных наук, которые берут на себя роль недостающих норм культурной регуляции. Теоретические идеи, в традиционной культуре интересные лишь схоластам, становятся важны как реальные механизмы поведения, его оправдание и единственный источник. Жизнь, лишенная традиции, питается идеей — или, вернее, идеями; и так происходит до тех пор, пока победившая идея сама не станет традицией.

Все здание культуры вовлекается в работу по замене шатающегося фундамента. Новые чувства требуют новых слов, новой культуры; потом оказывается, что смени-

Предисловие

7

лись лишь метафоры, но в этом-то и состояло главное обретение эпохи. Реконструкция ведется новыми архитекторами и по новым проектам. Формы и стили, методы и темпы строительства — все новое. Лишь строительный материал оказывается, как правило, старым. Радикально меняется иерархия единиц культуры, но не они сами. Ч Прежде чем идея станет привычной, она проходит мучительный процесс отбора и приспособления, причем критериями в нем оказываются старые ценности и стереотипы. Даже когда идея порождается в другой культуре и, как строительный материал, завозится по импорту, она подлежит ассимиляции; прежде чем культура допустит ее в свои основы, идея, скорее всего, приобретет иные, местные черты. Под неузнаваемой оболочкой анализ нередко выявляет старые, а иногда и очень старые, химические составляющие: архаичные символы, пронизывающие разные, по видимости ничем не связанные профессиональные сферы — науку, искусство, религию, политику; элементы народной культуры, участвующие в самых авангардных построениях и скрывающиеся за их

* травестийными масками.

Как писал в 1918 году Вячеслав Иванов: «В такие эпохи всеобщего расплава или распада — уповаем, животворного — важны особенно наши мысли <...> Поверхность жизни пластична — на ней отпечатлевается весь состав нашего духовно-душевного бытия» *. Мысль уравнивается с действием; писатель хочет преображать жизнь, как скульптор формует пластилин... Но пластичной оказывается только поверхность жизни; историку слишком легко видеть, как быстро менялись тексты, как медленно менялась жизнь и как заблуждались законодатели литературных мод, считавшие себя творцами нового человека. На деле тексты таких эпох полнее выражают их, чем сама история, — бледная копия литературы, вымученный компромисс между фантазией и реальностью. Цветаева об одной из своих поэм сказала: это «не о революции, а она: ее шаг»2. Тексты — не описания жизни, какой она была, а воплощения того, чем она хотела быть;

8

Предисловие

не учебники, написанные историей для нас, а задачники, которые она писала для самой себя; не путеводители по историческому музею, а главные его экспонаты. Русская литература — не зеркало русской революции; скорее наоборот, революции воплощаются и совершаются в текстах, а потом брезгливо смотрятся в свое историческое отражение, — тусклое, грязное и всегда неверное.

Отношения литературы и жизни, проблематичные во все времена, в революционную эпоху становятся скорее инцестуозными. Главный русский революционер писал в анкетах: «профессия — литератор». И если революционеры, считавшие себя литераторами, видели жизнь как литературу, в которой неудачный текст можно и нужно переписать, то литераторы, считавшие себя революционерами, настаивали: их профессия больше, чем литература, а их символы больше, чем слова; их письмо творит жизнь; их дело —литература как жизнь.

♦ ♦ ♦

Мои интеллектуальные долги, старые и новые, перед множеством коллег в разных областях гуманитарной науки нельзя перечислить. Вот имена людей, чьи мысли звучат на страницах этой книги как дары, которые далеко не всегда можно отметить ссылками: Марк Эткинд, Моисей Каган, Ефим Эткинд, Лев Веккер, Леонид Гозман, Пекка Пессонен, Ирина Паперно, Светлана Бойм, Эрик Найман, Елена Хилберг-Хирн, Борис Гаспаров, Александр Осповат, Ричард Стайтс, Владимир Костюшев, Геннадий Обатнин, Ефим Курганов, Карин Грельц.

За многое и в жизни, и в тексте я обязан Марине Хмелевой.

Во время работы над статьями, вошедшими в эту книгу, мне оказывали организационную и финансовую поддержку Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН и кафедра славистики Университета Хельсинки, а также фонды Сороса, IREX и CIMO. Я рад возможности выразить этим организациям мою благодарность.

Все главы мной изменены и дополнены по сравнению с их журнальными вариантами.

Часть I

Глава 1.

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину, или контекстуализация желания

В 1882 году Константин Кутепов писал о Леопольде Захер-Мазохе «заслуживает внимания повесть „Пророчица" по тому спокойствию и беспристрастию, какие составляют отличительные качества этого писателя» В таких выражениях благочестивый профессор Казанской духовной Академии рекомендовал читать роман Захер-Мазоха «Die Gottesmutter», недавно переведенный, под несколько смягченным названием, популярным журналом «Нива»2.

Не один Захер-Мазох воспринимался в России таким перевернутым способом. Его случай, однако, интересен еще и тем, что русский материал для него и вправду был важен. Он много писал о русских, а в Европе его иногда так и называли — русским (или, как вариант для знатоков — малороссийским). В России он вызывал ответный читательский интерес и разнообразные писательские подражания.

В новые времена психоаналитики занимались Мазо-хом чаще, чем историки литературы: очевидное психо-логическ! >е содержание его текстов заслоняло более тонкую интертекстуальную преемственность. Известная теперь и на русском языке работа Жиля Делеза о «Венере в мехах»5 дает образец психоаналитического чтения: текст, подобно сновидению, интерпретируется как кодированное желание, которое стремится к воплощению независимо от контекста. Важны, однако, и контексты, в которые неизбежно заключено желание. Их восстанов

12

Глава 1

ление и слежение за их трансформациями в позднейших литературных опытах — задача, отдельная от анализа самого желания, хотя и связанная с ним. Если говорить о внелитературном фоне такого исследования, то традиция Вебера, Элиаса и Фуко кажется здесь не менее важной, чем традиция Фрейда и его последователей. Итак, вопреки вероятным ожиданиям, меня будет интересовать не столько универсальная психология, сколько историческая социология Захер-Мазоха и его'русских читателей.

Радость-страданье одно

Яркому своей перверсией Захер-Мазоху удалось открыть миру новый континент человеческой души. Впрочем, открытие было столь же сомнительным, как и открытие Америки: как люди жили там до Колумба, так люди занимались мазохизмом до Мазоха. Но именно это имя закрепилось за далеко не редкой формой человеческого поведения. Такой чести не удостоилось множество более глубоких литераторов. В интернациональном языке, с помощью которого современные люди пытаются понять самих себя, наш австрийский барон соседствует с одним лишь французским маркизом, основоположником более ранним и настолько же более смелым.

О том, что человек может получать наслаждение в страдании, знали и Пушкин, и Бодлер, и Достоевский, и Ницше. Но Захер-Мазох показал это с наглядностью, которая присуща порнографии, сумев остаться по эту сторону высокой литературы. «Никто никогда не заходил столь далеко, сохраняя при этом пристойность»,— утверждает Делез4. Тысячи читателей в Германии, Франции и России читали Мазоха, чтобы получить эротическое удовольствие от плодов его воображения; одновременно они находили форму, а потом и имя для собственных, ранее бесформенных и безымянных переживаний.

Лед меха, форель: от Мазоха к Кузмину 13

Идея того, что человек может получать удовольствие, мучая себя или заставляя делать это других, не только усложняет представление о природе человека, но и составляет загадку для рациональности, саму по себе мучительную. Когда за дело взялись психиатры, эти профессиональные топографы человеческих страданий, их трудный для академического воображения путь освещался двумя первооткрывателями-беллетристами, Садом и Ма-зохом.

В мазохизме, как и в садизме, иррациональность психической жизни доходит до своего мыслимого предела. Мазохизм даже более удивительная крайность. При садизме получает удовольствие один, а страдает другой; главный психологический парадокс здесь оказывается разнесен между субъектом и объектом. В психоаналитических трактовках садизм оказывается вторичен по отношению к мазохизму, надстраиваясь над ним как способ чувственной идентификации со страданиями жертвы ’. Психологу мазохизм кажется более элементарным, потому что придает большую автономию психологическому субъекту и, тем самым, оставляет больше свободы как для субъекта, так и для психолога. Мазохист вполне свободен в выборе вида и способа своего мучения-наслаждения. Он получает удовольствие от добровольно выбранного страдания, от свободно принятого ограничения своей свободы. Каждое минутное его решение взрывает рациональную модель человеческого поведения. Если любимые герои Достоевского доказывали свою свободу тем, что выбирали между жизнью и смертью, то любимые герои Захер-Мазоха выбирают между удовольствием и страданием. Как первые выбирали смерть — в противном случае они ничего не доказали бы,— так вторые выбирают страдание; причем первые вынуждены были ограничиться всего одним актом свободы, а вторые могут без конца предаваться своим доказательствам.

Само сочетание эротики и страдания имеет трудноуловимое родство с духом модерна, достигая кульми

14

Глава 1

нации там и тогда, где и когда созревали революции. Сад считал себя «автором» взятия Бастилии. «Автором» чего мог бы чувствовать себя Мазох? Уклоняясь от слишком легкого ответа, заметим и обратное: сопутствуя модерну и выявляясь лишь на его фоне, перверсии противоречат его духу и цели. В их полярных крайностях воплощается непобедимая иррациональность отдельной человеческой души. Именно здесь находит свое прибежище психология, этот заповедник в распаханном мире модерна. Ясность этого мира —' прямое следствие Просвещения и порожденных им метафор — заканчивается на границах психологического заповедника. Внутри его, в запущенном пространстве между перверсиями, царит мерцающая полутьма.

Лидия Гинзбург, умевшая ощущать историческую необычность психологической прозы как культурного явления, объясняла в начале 1920-х: психология начинается не с внимания к душевной жизни, а с ощущения ее парадоксальности. «В самом деле, у Карамзина хотя бы <...> переживание шло по прямой линии, то есть когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался, когда умирали его близкие, он плакал и т.д. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология» 6. В этом свете имя, которое Ахматова дала роковой героине своей поэмы — «Путаница-Психея» — можно прочесть не только как историческую аллюзию, но и как философскую метафору7.

Когда человек ведет себя так, что стремится к максимуму удовольствия и минимуму страдания, он не нуждается ни в какой психологии. Во вполне рациональном мире психология была бы бессмысленной; ее заместила бы элементарная экономика желаний. Удовольствия суммировались бы, а страдания вычитались из них так же, как подводится баланс в бухгалтерской книге. Жизнь подчинялась бы простейшим числовым законам: лучше тому, у кого больше остаток на счете. В рациональном мире удовольствие есть удовольствие, оно равно себе и

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

15

подчиняется тем же арифметическим законам, которым подчиняются деньги; страдание же есть удовольствие с отрицательным знаком. Безопасных удовольствий следует искать, как разумных доходов; а страданий избегать, как ненужных расходов. Слишком сильные удовольствия так же рискованны, как слишком высокие доходы. Накопление удовольствий приравнивается к удовольствию накопления. «Как молодой повеса ждет свиданья» — так Скупой рыцарь, первый герой новой эпохи, ждал увеличения капитала.

«Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология». Замечательная формула Гинзбург на 100% относится к Захер-Мазоху: у него все именно наоборот, герой радуется от того, что страдает, и мучается, когда страдать повода нет. Сенсационность этого открытия можно почувствовать, лишь представив себе банкира, не вычитающего расходы из доходов, а наоборот, их складывающего... И вместо того, чтобы немедленно разориться и сгинуть в безвестности, этот сошедший с ума бухгалтер основывает преуспевающее предприятие под фирменным знаком: мазохизм.

Открытия становятся знаменитыми тогда, когда они противоречат господствующим ожиданиям. Америка была открыта, когда все мечтали об Индии. Маркиз де Сад и барон фон Захер-Мазох проводили свои сенсационные ревизии как раз тогда, когда их нетитулованные современники — то бурно приступая к делу, то сосредоточенно подводя итоги — учились арифметике удовольствий. Рациональное отношение к собственным эмоциям есть важная часть того, что именовалось идеями Просвещения, духом капитализма, пуританизмом или протестантской этикой. При множестве прочих составляющих этих конструкций, арифметика эмоций входит в их фундамент, а точнее, в цемент.

Перверсия, тем более садомазохистского круга, не единственный способ опровергнуть приходно-расходную модель психической жизни; но, возможно, самый

16

Глава 1

простой и наглядный из способов. Арифметика основана на различимости единиц счета. Аддитивность удовольствий и страданий, возможность их складывать и вычитать есть условие рациональной психологии, которая в свою очередь дает единственное основание рациональному праву и такой же политике; в начале XIX века это яснее других говорил Иеремия Бентам *. Как только страдание приравнивается к удовольствию, счет становится невозможен; в этом смысле эксцессы Сада и Мазо-ха дают решающие аргументы против тотальности рационализма. Разрушая саму возможность эмоциональной арифметики, садизм и мазохизм подрывали корни Просвещения. Иными словами, мазохизм вместе с садизмом антибуржуазны; и потому справедливо преследовались, наказывались и лечились обществами, стремившимися пропитать себя духом побеждающего класса. Соответственно, к идеям садомазохизма закономерно прибегали те, кто — каждый по своей причине — сражался с ненавистной буржуазностью и искал убежище от истории... Сопротивление духу капитализма составляло нерв романтического искусства Нового времени. В своей великой борьбе оно очищалось от не идущих к делу случайностей, оттачивало свои инструменты и, под натиском истории, все плотнее сжималось вокруг антиэконо-мических возможностей, открытых Садом и Мазохом.

«Сердцу закон непреложный — Радость-Страданье одно!» — пел блоковский герой, подавивший восстание бюргеров и умерший от сладких мук любви. «Странная песня <...> Смысла ее не постигнет Рыцаря разум простой»’.

•>

Меха на Венере

Локализация действия в экзотической стране, о которой мало что известно и потому все кажется возможным, не раз помогала радикально мыслящим интеллектуалам

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

17

придавать повествованию некую степень правдоподобия. Так — беря нарочито далекие примеры — русские романтики отправляли своих героев к цыганам или на Кавказ; Монтескье изображал свои идеи осуществленными в Персии; Ницше примерно туда же поместил своего сверхчеловека; для Бодлера счастливый «Восток Запада» был ближе, в Голландии ” Богданову пришлось отправить свой социальный идеал дальше, на Марс; Бахтину — в ренессансную Францию; а Леви-Стросс находил свои идеи среди диких индейцев. В выбранной точке, как и вообще в романтическом дискурсе — хотя, конечно, у разных авторов в разных пропорциях — сливались воедино три потока: мистика, эротика и политика.

Среди экзотических мест мира Россия играла свою, традиционно почетную, роль. Деятели европейского модерна то и дело оказывались под русским влиянием, реальным или воображаемым, эротическим или интеллектуальным, или теми и другими одновременно. В противоположность традиционной сдержанности русской литературы, западные представления о русских приписывали им сексуальную свободу, которая несколько противоречиво сочеталась с их же духовной сосредоточенностью и бескорыстием в материальных делах. Необыкног венные истории императрицы Екатерины, Достоевского, Распутина приобретали всемирную популярность в свете именно этого ходячего взгляда.

Самые утонченные сцены «Жульетты» де Сада (отец которого был посланником в России") устраиваются русскими. Фурье в своих мечтах о политико-сексуальной утопии пересказывал неправдоподобные слухи об аристократическом клубе, где обнаженные московиты из знатных родов предавались «ангелическим оргиям» ". Европейские масоны XVIII века склонны были придавать особое значение Россйи, находя в своем учении больше родства с православной церковью, чем с католической ", а их ученик Иван Шварц надеялся отыскать секрет «камня» в российских архивах м. Иеремия Бентам спроекти

18

Глава 1

ровал свой знаменитый Паноптикон (вновь известным сделал его Фуко1’) в России; архитектурная метафора утопии, в России задуманная как фабрика, в Англии пригодилась как тюрьма16. Жозеф де Местр, проведший в России 15 лет творческой жизни, писал о ней так: «Нет человека, который хочет так страстно, как русский»; «если кто сможет запереть русское желание в крепости, крепость взорвется» ”. Предупреждая Россию о катастрофе, которая случится, если миллионам этих страстных людей дать свободу, де Местр верил, что, благодаря его советам, русские смогут избежать того, от чего не смогли уйти французы: построят для своих желаний такую крепость, которую даже они сами не смогут разрушить.

Маркс, всю жизнь боявшийся России, перед смертью поверил в возможности русского социализма и начал изучать русский язык; наследники нашли у него два кубических метра материалов о России “. Сходное увлечение пережил и Макс Вебер, писавший о революции 1905 года и в этой связи собиравшийся заняться изучением русских сект ”. Ницше был влюблен в русскую девушку и делал ей предложение, единственное в его жизни; «Заратустра» был написан после ее отказа. Рильке под сходным впечатлением всерьез думал о переселении в Россию.

Под русским влиянием были написаны самые смелые работы позднего Фрейда; одна из первых русских психоаналитиков оказала формирующее влияние на Юнга; на русской же был женат Адлер20. «Ася напомнила мне о моем желании написать нечто вроде критики психологии, и я снова осознал, до какой степени моя способность заниматься такими сюжетами зависит от моего контакта с ней»,— записывал в Москве влюбленный в местную жительницу Вальтер Беньямин21. Более счастливый Рудольф Штейнер, женатый на русской, пророчил, что мистический брак Востока и Запада свершится в России 22.

Густав Майринк продолжал приписывать русским ключевую роль в искомом синтезе Востока и Запада, ар

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 19

хаизма и постсовременности23; героиня его «Ангела западного окна» ведет обычную мистико-эротическую схватку с западным интеллектуалом, но, подчиняясь некоему закону насыщения — часто посещаемая экзотика перестает быть таковой,— оказывается уже не просто русской эмигранткой, а осетинской княгиней. Обнаженная Галя, супруга и героиня Сальвадора Дали, нагляднее других демонстрирует эту избирательную силу русских женщин, которая достигала пика своей эффективности лишь среди самых радикальных из западных мужчин.

Серию подобных историй легко продолжить; в новейшее время в ней доминируют романы специальной идеологической окраски. Плавность этой русофильской традиции — от де Местра и Бентама через Ницше и Рильке к Беньямину и Деррида — провоцирует на обобщения, которые все же трудны из-за идейной пестроты ее представителей. Возможно, общим знаменателем может оказаться антипуританская настроенность множества европейских интеллектуалов, которая заставляла их проецировать свои надежды на отстающую в деле Просвещения русскую жизнь. Одиночки, искавшие опоры для своего сопротивления духу капитализма, находили политический, эстетический и эротический образцы в великой стране, которая, легко справляясь с иными духами, запаздывала в освоении именно этого. Таким способом популярную в Европе систему представлений о русских можно описать как идею специфически русской антибуржуазной резистентности; это и поднимало градус их привлекательности в соответствии с силой сходных чувств тоскующего европейского интеллигента.

Сопротивление Просвещению мощно противостояло основному, бентамо-веберовскому руслу истории. В зависимости от времен и темпераментов, Сопротивление окрашивалось в противоположные цвета — у одних архаизирующе-феодальные, у других футуро-коммуни-стические. Но за этой культурной радугой можно разглядеть тенденции, тождественные между собой в своем ро

20

Глава 1

мантическом отрицании современности. Фикции литературы играли едва ли не определяющую роль в этих фантазиях на темы конца истории, выхода из истории и, наконец, сознательного строительства иной истории. Уточняя романтическую традицию, радикальный дискурс эпохи модерна выбирал себе не всякий экзотический локус типа Персии, а предпочитал такой, который заселен существенно сходными людьми, типа России. С такими героями легко идентифицироваться читателю. Автор показывает другую жизнь, которой живут, однако, такие же люди, как он сам и его публика; он ведет новыми путями, но его писательский успех зависит от того, возможными ли и желанными покажутся читателю эти пути.

Захер-Мазох — один из многих в этом ряду поклонников русской культуры и русских женщин. Ими насыщены его эротические повести: здесь члены русских сект и герои русских романов, в описанных им будуарах стоят бюсты Пушкина и Лермонтова, его жестокие красавицы ссылаются на Гоголя, Тургенева и даже скрыто цитируют Чернышевского... Один из героев, воспитывая себе возлюбленную из собственной крепостной, переводит для нее «Фауста» на малороссийский; в этот раз герой достигает сексуальной и культурной взаимности и, выйдя замуж за графа, только что научившаяся грамоте крестьянка пишет письма в таком духе: «Единственный свет в мире есть свет интеллигенции, говорит Артур Шопенгауэр» м. Русской является и -Ванда, ужасная героиня самого знаменитого из романов Захер-Мазоха «Венера в мехах». О России напоминает и имя мужского героя, австрийца Северина, которое построено по образцу русских фамилий и содержит выразительный русский корень. Меха на Ванде тоже специфически русские, соболиные.

Между прочим, метафора Захер-Мазоха — «Венера в мехах» — была фактически повторена (вряд ли созна

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

21

тельно, но в том же значении) в иронических стихах Мандельштама2>:

И пятиглавые московские соборы «< :1

С их итальянскою и русскою душой Напоминают мне явление Авроры,

.'Р Но с русским именем и в шубке меховой. '

н : .

7! 1 . А. >

; Рыцаря разум простой

Сын австрийского дворянина, служившего во Львове (Лемберге) начальником полиции, Захер-Мазох с детства хорошо знал русский язык. Кормилица Мазоха, малороссийская крестьянка, рассказывала ему славянские легенды и пела русские песни. Карпаты были перенасыщены агрессивными культурными влияниями. «Мы здесь между поляками то же, что американские трапперы между индейцами; между поляками мы занимаем передовые посты культуры»,— излагает мысли Захер-Мазоха его герой, еще один немецкоязычный граф с русской фамилией 26. Сын полицейского с детства видел жестоко наказанные тела русских крестьян, видел свирепых австрийских часовых, романтических польских заговорщиков; видел, как по улицам Львова «в телегах везли убитых и раненых инсургентов, как кровь их сочилась через солому и ее лизали псы»27.

Земля, которая тогда называлась Галицией, переходила из империи в империю. Поляки бунтовали против австрийцев, и обе стороны рассчитывали на русских. Об этом рассказывал первый роман Захер-Мазоха «Граф Донский», написанный им в то время, когда он занимал кафедру истории провинциального университета. Согласно концепции Захер-Мазоха, русские ополченцы из народа, примкнув со своими дубинами и косами к малочисленному австрийскому гарнизону, сыграли главную

22

Глава 1

роль в подавлении польских восстаний. Рассказ «Федосья» описывает события 1846 года, когда в русских деревнях Галиции «появились неизвестные люди, подпаивавшие крестьян и громко толковавшие о свободе, общности имуществ и о готовившихся важных событиях» ”. Прекрасная Федосья ушла от своего любовника, крестьянина Федора, чтобы стать женой польского помещика и вместе с ним мучить крестьян. Федор первый доносит австрийским властям о готовящемся бунте поляков; но паны убивают Федора. В рассказе «Битва под Гдовом» та же ситуация изображается на макроуровне. Австрийский военачальник бьет поляков благодаря собственному мужеству и поддержке русских крестьян; все симпатии автора на стороне этого придуманного им союза между местными генералом Бонапартом и Платоном Каратаевым2’. Переводы обоих рассказов весьма сочувственно печатал консервативно-патриотический «Наблюдатель», которому был близок подобный политический прогноз в его трансляции на русскую почву несмотря на соблазн, народ в критической ситуации примет сторону законной власти. Уникальная этническая ситуация Галиции вовсе не принималась во внимание; эротический же сюжет «Федосьи» воспринимался как невинный фон, необходимый для оживления идеи.

Между тем Захер-Мазоха столь же охотно печатал и народнический журнал «Дело». В предисловии к «Галицийским повестям» журнал писал о Захер-Мазохе как о писателе, немецком лишь по языку; симпатии его «принадлежат не немецким, а русским галичанам» ”. Подробно и восторженно рассказывая о Захер-Мазохе, который сражался с Пруссией и романтически воспевал нравы русского народа, журнал оценивал его как «талантливого писателя» и «удивительного живописца дикой природы и человека, еще почти не вышедшего из патриархального состояния». В итоге «Дело» сравнивало Захер-Мазоха с Данте, Байроном и Брет Гартом ”. Один из переводчиков Захер-Мазоха на русский язык С. А. Кательникова пред

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 23

ставляла его как «национального писателя Галицкой Руси» в одном ряду с Гоголем, Тургеневым и Шевченко: «интересующий его новый кругозор — наш <...>; выводимые Захер-Мазохом новые типы — наши <...> русские типы; <...> по вере и языку, по своему нравственному и интеллектуальному складу все они русские»,— с чрезмерным увлечением писала Кательникова.

Н. Языков и сам идейный лидер русского народничества Н. Михайловский откликнулись на первые русские переводы Захер-Мазоха объемистыми рецензиями Языков, знавший один только сравнительно невинный роман Захер-Мазоха «Идеалы нашего времени»33, воспринимал автора как писателя-обличителя и нравственного философа. Все же ему не хватало у Захер-Мазоха «той непосредственности, теплоты и участия к людям, к которым приучили читателя наши романисты» м; впрочем, ему нравится, что герои тут не «манекены, не вывески», как Базаров. Рецензент мечтает о герое, который мог бы «с бичем в руке явиться в храм, чтобы изгнать из него всех фарисеев и лгунов»33,— и герои Захер-Мазоха кажутся Языкову ближе к этой роли, чем герои Тургенева и Гончарова. Забавна здесь эта мигрирующая деталь — бич, хоть и меняющий свое значение со сменой контекста, но все же продолжающий владеть воображением не очень проницательного рецензента.

Куда больше материала было у Николая Михайловского, знавшего и вполне уже мазохистские рассказы Захер-Мазоха под названием «Завещание Каина»* Встреченный героем русский странник учит, что любовь и прочие земные чувства завещаны Каином и, соответственно, прокляты; человек же должен стремиться к смерти и всему, что приближает к ней. Влияния Шопенгауэра на эти идеи Захер-Мазох отнюдь не скрывает. Но Михайловский видит: «тут есть и тонкое кружево индийской метафизики, и грубая, но плотная ткань русских „вредных" сект, и <...> истерзанные покаянные одежды средневековья» 37. В итоге Михайловский тонко чувствует в «За

24

Глава 1

вещании Каина» сплетение философии Шопенгауэра с «некоторыми чисто народными воззрениями». Даже более того, «известная родственность философии Шопенгауэра с некоторыми воззрениями русского (может быть, следует сказать галицко-русского) народа» и является, по мнению Михайловского, истинным предметом Захер-Мазоха38. Однако публицист, охотно пересказывая Шопенгауэра, избегает всякой конкретизации того, в чем же состоят важные для Мазоха «некоторые чисто народные воззрения». В отличие от следующего поколения русских интеллигентов, которое переоткрыло для себя секты, классическое народничество в духе Михайловского использовало народ в качестве абсолютного референта и не интересовалось его репрезентациями. В рецензии Михайловского любопытен дважды повторенный в соседних строчках эпитет некоторые применительно к «чисто народным воззрениям»: неловкость народнического небрежения народом проявляется здесь стилистически.

Все выявленные Михайловским источники Мазоха, от ранних христианских до поздних немецких философов — «пессимистические доктрины». Критик, однако, применяет здесь классовый подход: одно дело пессимизм сытых и другое дело — пессимизм голодных, объясняет Михайловский, и с ним можно только согласиться. Что же касается Захер-Мазоха и Шопенгауэра вместе с их русскими «чисто народными» единомышленниками, то они своей сказкой об общечеловеческом страдании отвлекают голодных от борьбы с объевшимися. Философия страдания, по Михайловскому — еще одна некрасовская палка, которая бьет одним концом по барину, другим по мужику; такая палка выгодна только барину, потому что заставляет мужика забыть об их различиях. «Как в бесконечности теряется всякое различие между правым и левым, <...> так и в омуте жизни теряют всякое значение особенности обоих концов палки <...>: не барина и мужика она бьет, а человека» ”. Омута, понятно, еле-

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

25

дует избегать. Согласно этой сугубо прагматической концепции, насколько полезно рассказывать о страданиях голодных, настолько же вредно рассказывать о страданиях сытых.

В своей обширной статье народник Михайловский проделал с Захер-Мазохом точно ту же операцию, что совершил с последним миссионер Кутепов: не разглядев ясно воплощенное в тексте желание автора, стал впитывать свое собственное желание в контекст. Между тем Захер-Мазох отнюдь не философ страдания, а совсем наоборот, поэт удовольствия — особого вида удовольствия. В этом его отличие от Шопенгауэра и даже противоположность ему. Наверно, это правда, что гедонизм любого сорта больше понятен сытым, чем голодным и занятым борьбой за существование. В этом тривиальном смысле излюбленные Мазохом удовольствия имеют классовую природу. Но социология мазохизма гораздо более содержательна.

«Я прочла новую повесть Тургенева. Я поняла ее так же, как и все понимаю, то есть как можно проще»,— пишет мужу-графу очаровательная крестьянка40 В подобном же целеустремленном упрощении состоит один из формальных секретов Захер-Мазоха, которыми он до сих пор привлекает читателей. В галицийском мире Захер-Мазоха власть оказывается трижды воплощенной: классово, этнически и сексуально. Воплощения эти соответствуют друг другу, создавая картину хоть и многоуровневую, но на удивление простую. После второго раздела Польши и ряда других перипетий Галиция перешла от Российской империи к Австро-Венгрии; большинство ее населения составляли славяне-русины, по вероисповеданию униаты, которых в России — тем более в панславистски настроенной среде 1880-х годов — охотно считали русскими. Этническая структура этой карпатской провинции соответствовала классовой. Русины были крестьянами; их помещиками были поляки, потомки старых феодальных родов; а чиновниками (по-русски,

26

Глава 1

интеллигенцией) в Галиции были австрийцы. В этой ситуации народолюбие оборачивалось русофилией; а непреодолимая разность вер обесценивала религиозные метафоры, которые так часто использовались в России для того, чтобы выразить поклонение народу-богоносцу. Здесь метафоры должны были быть иными; и Захер-Мазох нашел новый их источник, богатый потенциями и пока еще не очень замутненный. Вместо того, чтобы переворачивать традиционные небесные иерархии, можно было перевернуть «естественную» иерархию сексуальных отношений.

Сюжеты Захер-Мазоха обычно включают австрийского (или, во всяком случае, немецкоязычного героя) и русскую (или русскоязычную) героиню. В такой ситуации половой акт непременно сопровождается этнокультурным обменом, а сексуальная перверсия имеет свой эквивалент в необычной конфигурации политико-литературных штампов. Поклонение народу принимает эротическую форму — форму извращенную, с точки зрения культуры, но совершенную и замкнутую, возвращающую к природе. Народ прекрасен, как природа, и жесток, как женщина; интеллигент с наслаждением служит всем им, выполняя некий (односторонний) договор и становясь в позу (добровольного) исторического застывания41. Метафорой утопических отношений народа и интеллигенции становится новая форма отношений между полами; инверсированная форма сексуального поведения используется как способ описания нового социального порядка.

Природная перверсия Мазоха снабдила его культурной метафорой универсального значения. В этом карпатском варианте русского народничества классовый и сексуальный дискурсы сливаются до неразличимости. Образ властной и прекрасной женщины из народа, мучающей влюбленного в нее интеллигентного героя, открывал возможности для своего развития и в сексуальную перверсию, и в социальную революцию, в любом

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 27

случае сохраняя требуемое пространство для иррационального. При необходимости мистика русских сект добавляла сюжету еще одно дискурсивное оправдание. Странные пристрастия сына галицийского полицмейстера, его русофилия и мазохизм в равной мере оказываются инкарнациями народнической идеи; последняя же воплощала в себе, в исторически приемлемой форме, общеромантический антибуржуазный дискурс. Сливая эротический, политический и мистический коды, Мазох добивался фундаментального упрощения речи.

Перверсия и секта

Захер-Мазох издавался в России много и по-разному — в самых популярных журналах, отдельными брошюрами, толстыми книжками. Первые переводы помечены 1876 годом; за последующее десятилетие Мазох издавался по-русски 17 раз; потом интерес к нему то спадал, то вновь подхлестывался все более откровенными сюжетами его поздних романов, вплоть до «Венеры в мехах» (русский перевод 1908), и скандальных воспоминаний жены Мазоха, той самой Ванды.

Константин Кутепов, читавший в Казани курс сеКто-ведения, не зря интересовался автором, в котором столь опрометчиво видел «спокойствие и беспристрастность». Первые произведения Захер-Мазоха рассказывали не о болезненной страсти, а о странном ритуале; не о психологии, а об этнографии; не о перверсии, а о секте. Причем о русской секте.

В своих ранних романах «Пророчица», «Завещание Каина» и «Душегубка», сразу переведенных на русский язык42, Захер-Мазох рисовал прочувствованную картину жизни закарпатских сектантов — хлыстов и бегунов. Герой той самой «Пророчицы», которая так понравилась казанскому профессору, влюбляется в хлыстовскую богородицу и отдается всевозможным унижениям; в конце

28

Глава 1

концов его распинают на кресте. По своей психологической структуре роман вполне соответствовал другим произведениям автора, давшего свое имя мазохизму. Но здесь, в отличие от более поздних его романов, в которых перверсия живет своей натуральной, независимой от культуры жизнью, писатель чувствовал еще потребность оправдать свое извращение, включив его в адекватный ему культурный контекст; и он находит нужный фон в хлыстовстве. Впрочем, «Пророчица» была переведена в «Ниве» в 1880 году с цензурными купюрами, смягчавшими грубую чувственность описаний; но ее эротический заряд остался очевидным даже в варианте «Нивы». Кутепов, однако, воспринимал повесть как одно лишь обличение ужасных хлыстовских нравов. Его отзыв о Захер-Мазохе мог бы стать примером особого рода слепоты: читатель игнорировал очевидное, замечая лишь подразумеваемое; читая сквозь совершенно чуждый ему текст, реагировал на одно лишь содержание контекста. Ъак Захер-Мазох добивался своей цели: осуществляя желание в тексте, маскировал его контекстом, который для заинтересованного читателя эффективно замещал сам текст. Текст и контекст менялись местами: то, что было текстом для автора, становилось маловажным контекстом для читателя; а то, что для автора было маскировкой, рецензенту казалось содержанием.

Захер-Мазох описывал хлыстовские ритуалы, как он их себе представлял, чтобы создать приемлемый культурный контекст для собственной перверсии. Автор психологического открытия, Захер-Мазох пытался выдать его за открытие этнографическое. Когда же он обнаружил, что не одинок в своей перверсии, он стал освобождать ее текст от культурного контекста. Тысячи людей в Европе читали его романы на разных языках, воспроизводя в себе удовольствия, которые получал сам автор, стоя под бичом жены, а потом описывая свои ощущения. Не странные «русские» обычаи способствовали тому, а странная природа человека и, в частности, странные на

Лед меха, форель: от Мазоха к Кузмину 29

туры автора и каждого из его читателей. Писательский успех стал средством очищения желания. Если в своих ранних романах Мазох говорил: «смотрите, как дурно поступают эти сектанты!», то потом стал говорить нечто иное: «Смотрите, как дурно делают люди!», так, кажется, и не дойдя до откровенного: «Смотрите, как дурно, и, однако, сладко то, что делаю я!»

Не в первый и не в последний раз хлыстовский опыт оказался важен для европейских любителей сильных ощущений. Перемножая русскую экзотику на мистику тайных сект, хлыстовство создавало необычайно удобную среду для концентрации свободно плавающих эротических зарядов. Реальность с одной стороны вполне историческая, а с другой стороны совершенно загадочная, русское сектантство идеально соответствовало целям контекстуализации перверсивного желания. Со своим галицийским опытом и незаурядной осведомленностью в русских делах, Захер-Мазох знал или считал, что знает таинственную секту; рассказав о ней, он продолжал слыть знатоком-бытописателем, «галицийским Тургеневым», как с любовью звали его французы-русофилы. С другой стороны, этого культурного контекста не знали его читатели даже в России, и потому он мог сохранять их доверие в самых неправдоподобных сценах, оставаясь серьезным писателем, открывающим новые психологические реальности — «малороссийским Шопенгауэром», как уважительно звали его русские критики. В результате он конструировал из русско-хлыстовского экзотического материала произвольные фигуры, отвечавшие его сексуальным особенностям.

Во Франции, где он был наиболее популярен, Захер-Мазоха воспринимали более всего как романиста-психолога. Но для русских читателей он сделал еще и нечто особенное. Это было время расцвета и краха народнического движения. За позитивистским языком «нигилистов» скрывались самые мистические значения. Сакральной жертвой во имя религиозного культа народа стал

30

Глава 1

русский царь. Именно в это время популистская интеллигенция вновь почувствовала интерес к народным сектам с их нетрадиционным мистицизмом, культом общинной жизни и предполагаемой у них практикой ритуальных убийств. Чувствуя себя мишенью романтических ожиданий Европы и вполне разделяя их мотивы, но не видя себя способной им соответствовать, русская интеллигенция производила ту же операцию, конструируя Другого внутри собственного народа. Сами не справляясь с ролью подсознательного в отношении рассчитывающего на них Запада43, русские европейцы искали и, как обычно, находили другую жизнь внутри «народа». Открывая виртуальную реальность тайных сект, русские историки и писатели i860—1880-х воспроизводили тот самый жест, с которым обращались к ним западные интеллектуалы; но последствия оказались иными, вполне неожиданными.

В этом деле «русский» Захер-Мазох тоже оказался одним из первых. Он показывал хлыстовство тем, кто о нем слышал, и подтверждал своим свидетельством подозрения тех, кто, подобно Кутепову, давно нуждались в дополнительных аргументах. Культурные читатели, страстно влекомые к народу и привыкшие знакомиться с ним в журналах и книгах, получили от Мазоха более чем наглядное, и столь же привлекательное, представление об ужасах сектантства. Для Мазоха хлыстовство было контекстом, одновременно экзотическим и реальным; для его русских читателей хлыстовство стало текстом, одновременно загадочным и общеизвестным. Питаясь ограниченным, нередко повторяющимся кругом фактов и фантазий, статьи и книги о сектах в 1880-х годах наводняли рынок, составляя важную часть того мифа о русском народе, который определял развитие нового, по-сленароднического поколения; к нему принадлежали и символисты, и большевики.

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 31

•к.-.-

В этой стране случается такмного невозможного

Хлысты и родственные с ними секты, вытесняемые из России правительственными преследованиями, бывали в граничащих с Россией территориях Южной и Центральной Европы, Действительно ли русские хлысты научили Захер-Мазоха любимой им флагелляции? При всей очевидности отрицательного ответа, он запутан рядом необычных обстоятельств. Одно название секты могло послужить основанием для того, чтобы вложить мазохистское желание именно в русских хлыстов, выбрав их среди множества других эпох, культур и обычаев (впрочем, в «Пророчице» ужасные сектанты именуются духоборами). До сих пор на европейских языках «хлысты» переводятся как «флагелланты»; это и сегодня не помогает западным коллегам понять то, во что они верили и чем занимались. Сами хлысты считали название «хлысты» обидным. Они возводили истинное, с их точки зрения, наименование их веры к Имени Бога, предпочитая называть себя «христами»; а сочувствовавшие им исследователи, которых, напротив, шокировало уже это название, именовали секту «христоверами». Знавший русский язык Захер-Мазох мог, начав со словарного значения слова «хлысты», почерпнуть прочие детали из тех источников, которыми располагал, были ли они только книжными или основывались на непосредственном общении с галицийскими сектантами.

Впрочем, в ритуал некоторых хлыстовских общин действительно входили элементы само- или взаимных бичеваний. К примеру, на московском хлыстовском процессе 1745 года «сектаторы» обвинялись, среди прочего, во взаимных избиениях. Хлысты били себя железными цепями и обухами топоров, а также «секлись ножами и

32

Глава 1

бились ядрами», произнося при этом иисусову молитву; два укрепленных в холстинах ядра действительно нашли при обыске, причем на холстине были следы крови, а на спинах «стариц» — сеченые и битые раны. К этому прибавлялись полученные на дыбе (перверсии бывают, как известно, не только у обвиняемых) показания, согласно которым после пророчеств, кружений и избиений секта-торы ложились спать все в одной комнате, и «кто с кем любился, <...> плотскую любовь, яко в темном месте, и чинили» **. Более того, согласно формуле обвинения, зачатых в свальном грехе младенцев мужского пола ритуальным образом убивали, выпускали из них кровь, пекли на ней хлебцы и использовали эти хлебцы для причастия; впрочем, в эту версию, судя по материалам процесса, не верил сам суд.

В 17б9 году основатель русского скопчества требовал: « как человеческая плоть <...> принуждала иногда искать женского пола, от которого и самое жестокое бичевание отвесть было не в силах <„.>, от греха того разве только одним оскоплением избавляться можно»45. Любопытно это противопоставление оскопления бичеванию, как нового и эффективного метода борьбы с плотским влечением — старому, неэффективному. Используясь в эротическом контексте, бичевание осознавалось не как способ обострения, а как средство подавления влечения; не стимулятор секса, а замена ему. Но в этой роли бичевания не могли конкурировать с оскоплением.

Согласно донесению, поданному Александру I в 1825 году, в общине хлыстов «пророки их, во время пророчества, били некоторых, по полу таскали за волосы и по ним ходили. Небитые битых не укоряли, напротив говорили между собою, что то Дух Святой <...> сегодня накажет одного, а завтра другого»46. Тем же занимались и члены московской школы-общины Александра Дубовицкого, соединявшей хлыстовский ритуал с масонскими символами и весьма своеобразной педагогикой протона-роднического плана; материалы следствия 1833 года

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 33

полны актами бичеваний47. Подобная сцена сохранилась и в обширных «Материалах» В. Д. Бонч-Бруевича, вообще-то тщательно очищенных от телесного содержания: «когда Алексей замечал, что Фекла или Матрена ослабевают духом, он заставлял их бить его Демьяновыми розгами»,— вкратце пересказывал Бонч-Бруевич шокировавший его эпизод из повествования хлыста-постника4*. Саратовский психиатр Н. И. Старокотлицкий около 1911 года проводил обследование некоего фанатика-хлыста, жертвой которого была женщина, погибшая во время «неистовых радений, сопровождавшихся взаимными истязаниями» 49

Все же основные источники по русскому хлыстовству сдержанно говорят о значении бичеваний в хлыстовском культе. Калужский священник Иоанн Сергеев, сам раскаявшийся хлыст, в 1809 представил Синоду записку «О расколе, именуемом христовщина или хлыстовщина»: «в продолжение же кружения и скакания поют сочиненные ими песни весьма согласно и приятно, а иногда <...> производят гоготанье и какой-то необычный тихий свист <...>, чем наводят на слушателей Даже некоторый ужас. И если послушают их гоготанье из-за стены, то представится совершенно, что они якобы чем-то секутся или хлыщутся; может быть не от того ли и молва в народе носится, будто бы они, ходя вокруг чана, хлыщутся <...> Не удалось ли кому-нибудь из посторонних подслушать их действия и заключить, что верно они чем-нибудь секутся»,— рассуждал Сергеев, пытаясь объяснить этим и легенду о бичеваниях, и само название «хлысты» ”. Сравните с этим описание хлыстовского радения в романе Писемского «Масоны», данное от лица подсматривающего мальчика, будущего архиерея: «это сборище бегало, кружилось и скакало вокруг чана, <...> причем все они хлестали друг друга прутьями и восклицали: „Ой, Бог!... Ой, дух“» м.

Те из русских хлыстов, которые включали бичевания в религиозный ритуал, далеко не были в этом оригиналь-2—809

34

Глава 1

ны. Среди множества их предшественников наиболее известно движение бичующихся, которое зародилось в Италии в 1260 году. Массовые процессии полуголых, рыдающих, избивающих себя мужчин и женщин прошли по городам Европы, означая собой пришедший конец света. Участники одновременно переживали массовый экстаз и подчинялись абсолютной дисциплине, которая поддерживалась дополнительными бичеваниями. В тот раз история заканчивалась в сладких муках, имитировавших страдания Христа. В 1349 году Папа запретил шествия, объявив флагеллантов еретиками. Но секта продолжала существовать, и целое столетие спустя флагеллантов продолжали сжигать десятками, а иногда и сотнями”.

Но, конечно, от нашего героя, делившего свое время между спальней, превращенной в камеру пыток, и письменным столом, за которым в вольной форме записывались полученные впечатления, трудно ожидать детального знакомства с сектами. Были пути и более легкие. Достаточно было прочитать самую популярную в XIX веке книгу о России, написанную немецким путешественником Августом Гакстгаузеном «Исследования внутренних отношений народной жизни», чтобы приобщиться к кровавому и эротическому воображению, которое связывалось с русским хлыстовством. Гакстгаузен, открывший для Запада, а во многом и для самой России, важнейшие ее реальности — крестьянскую общину и религиозное сектантство — со слов своих информаторов описывал ужасную сцену, которую потом множество раз повторяли профессиональные «сектоведы» — Мельников-Печерский, например, или тот же Кутепов. У голой, сидящей в чане девушки под пение псалмов и хороводы ножом отсекают одну из грудей, причем девушка не чувствует боли; грудь потом разрезают на мелкие кусочки и съедают, а девушка становится женским лидером общины, или богородицей. Ни в одном расследовании эта легенда не подтвердилась, и в последней четверти XIX века

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 35

даже миссионеры высказывались о ней с недоверием. Сам Гакстгаузен, однако, умело аранжировал свое лжеэтнографическое открытие важным политическим пред-сказанием,- «Хлыстовство считается безвредною сектою <.„>, однако никто еще до сих пор не проследил этого странного, психологически замечательного заблуждения человеческого ума»,— писал он. «Россия должна бы взглянуть на это дело очень серьезно; она не воображает, какие опасности грозят ей с этой стороны» ”.

В романе Захер-Мазоха «Душегубка» (русский перевод 1886 года) перверсивное желание вновь вкладывается в сложный контекст, на этот раз соединяющий религиозное сектантство с политическим протестом и снова связывающий эту смесь со стереотипом экзотической России: «В этой стране случается так много невозможного. Сама природа тут какая-то загадочная и ежедневно готовит нам сюрпризы» ”. Дело происходит в Киеве и окрестностях, в роскошных салонах местной знати. Радения секты в изображении Захер-Мазоха полны, естественно, мазохизма: тридцать человек, выслушав назидательную речь и спев псалмы, каются друг перед другом в грехах и умоляют избить их плетью, что и исполняется; после бичеваний радеющие переодеваются в белые одежды и пляшут около алтаря, а то и торжественно закалывают некоего графа, который успел стать мужем их богородицы. Таинственная секта опасна: ее члены «убивают своих ближних во имя Бога живого» ”.

Этот редкий по своей экзотике антураж дает возможность сконструировать женский образ, смутно напоминающий или, может быть, пародирующий демонических героинь русской литературы; интересно здесь то, что если одни из этих героинь, в «Египетских ночах» или в «Идиоте», предшествовали «Душегубке», то другие, в «Серебряном голубе» или в «Песне судьбы», последовали ей... Герой романа Захер-Мазоха, молодой офицер, влюбляется в сектантскую богородицу, которая тем более загадочна, что мучит и убивает без ненависти: она «так же та

2*

36

Глава 1

инственна и жестока, как древние сфинксы». Сама она, впрочем, объясняет свои действия исключительно деловыми соображениями — долгом, а не удовольствием: «я с душевным прискорбием исполняю мои священные, но тяжелые обязанности»,— говорит героиня *. В этой общине она не одна такая; напротив, здесь, «как и в большинстве русских сект, например у духоборцев, беспоповщины и других, женщины играют главную роль»,— рассуждает Захер-Мазох. Сама же изображенная в романе «богородица» такого мнения о русских женщинах: «с первого взгляда они кажутся одалисками, в сущности же они скифские амазонки, неутомимые, неустрашимые и жестокие создания» ”.

Гомо- и гетеросексуальные избиения и казни откровенно эротичны. Но за действиями сектантов стоят и некие политические цели, правда, неразъясненные. Киев полон слухов о политическом заговоре секты против русского правительства; на трупах находят прокламации, подписанные «Тайным правительством Киевской губернии»... Интерпретирует происходящее некий детектив-иезуит: «тайные религиозные секты стараются приобретать сообщников в аристократических семействах и делают их орудиями для достижения своих пагубных целей»’0. Иезуит этот воплощает в романе рациональность Запада и, естественно, влюбляется в русскую красавицу. В конце концов богородица погибает от руки соперницы, а апостол секты умирает на кресте.

Под влиянием Мазоха, воспринятом через его русских переводчиков и имитаторов, новая стилистика утвердилась и в массовой литературе, повествующей об ужасах сектантства. В 1905 году Д. М. Березкин, автор «Повестей и рассказов из быта хлыстов, скопцов и бегунов», так описывал хлыстовское радение: «Все братья-корабельщики и сестры-корабельщицы спустили с плеч по пояс свои „радельные рубашки" и <...> стали вокруг чана в два круга <...> Вот взвился в руке Евдокима палкой скру

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 37

ченный жгут и со свистом опустился на обнаженную спину скакавшего перед ним Максимки <...> Этот последний хватил через правое плечо Романа <...> Авдотья — Феклу <...> Жгуты с визгом впивались в обнаженные вспотевшие спины; спины покраснели, побурели, вздулись <„.> А люди Божьи, как безумные факиры-самоистя-затели, все еще вертятся вокруг чана, все еще колотят друг друга» ”. Как справедливо писал этот же автор в другом месте: «чудилось, что находишься не в русской земле, <„.> а где-нибудь в глубине Африки, на каком-нибудь неисследованном острове Полинезии» “. Сначала контекст русского сектантства понадобился Мазоху для литературного оправдания своей перверсии; потом, наоборот, мазохистский контекст приспособили для литературного обличения русского сектантства.

Контекстуальное творчество Захер-Мазоха имело и более неожиданные результаты. Занимаясь соединением эротики с психологией, он показал возможность соединения сектантства с политикой. По сути дела, он всего лишь соединял собственное влечение с не менее темными пророчествами Гакстгаузена. Но в России образам «Душегубки» Захер-Мазоха суждено было соединиться с идеями «Бесов» Достоевского, открывая дорогу — четверть века спустя — «Серебряному голубю» Андрея Белого 61 и ряду последующих опытов (таких, как «Пламень» Пимена Карпова, «Сатана» Георгия Чулкова и «Антихрист» Валентина Свенцицкого). Во всех фабулах сектантский заговор ведет интеллигентного героя через мучительную эротику — к гибели, ритуальному убийству.

Свой чудный мех мне подарили вы

В отличие от нас, современники Мазоха не подозревали его в том, что в своих текстах он изображает самого себя и нечто такое, что он сам производил в жизни:

38

Глава 1

французский орден Почетного Легиона, полученный им за литературные труды, говорит об этом столь же выразительно, как и комплименты духовного лица из Казани. Это психологи модерна, включая и самого Мазоха, приучили нас к психологическим интерпретациям творчества; и нам кажется очевидным то, над чем первые читатели Мазоха предпочитали не задумываться. Между тем, смело продолжая дело своего мужа, жена Захер-Мазоха после его смерти опубликовала собственную историю его жизни и творчества; согласно этой версии, все или почти все то, о чем Захер-Мазох писал, он делал и в жизни. Сама супруга кавалера Почетного Легиона признавалась, что была главной деятельницей сцен, описанных в романах ее мужа. Короче, Мазох сам был мазохистом; если этот факт нуждался в доказательствах, то они были представлены. Доказательства эти имеют, однако, столь же смутную природу, как и любые отношения между творчеством и жизнью. В конце концов, не надо быть страшным, чтобы придумать Вия. Доказывает ли успех литературной фикции что-либо иное, нежели способность автора к творческому воображению и способность читателя получать удовольствие от его плодов? Но если нам остается неизвестным, действительно ли Захер-Мазох с наслаждением становился под бич своей супруги, то в точности известен другой, более важный факт: что Мазох получал удовольствие от того, что описывал эти бичевания. Очевидно также, что такого рода удовольствию от текста 62 он с успехом обучил тысячи своих читателей (среди которых была и его жена).

Были ли среди них те, кого мы называем сегодня людьми Серебряного века? Они росли в годы, когда Мазоха активно переводили «Нива», «Дело», «Отечественные записки»... Но, конечно, тот легко устанавливаемый факт, что некий автор переводился и печатался в определенную эпоху, не является доказательством крайне трудно проверяемой гипотезы — о том, что этот автор имел влияние на людей эпохи. Прямых ссылок на Захер-Мазо-

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

39

ха мы не находим, что, конечно, не является доказательством обратного. '

Все же после ласки маминой светлее, Все же после порки голова яснее, ' Все же гонят скуку эти боль и стыд... *’

Так писал в 1880-е годы молодой преподаватель математики, выпускник педагогического института, мужчина 25 лет, которого, если верить его стихам, секла тогда и мать, и городовые, и директор школы, и даже — по указанию начальства — собственные ученики. Страница за страницей, как дневниковые записи, писались эти стихи. В них нет любви — ни сыновней, ни мужской; нет ненависти; а есть только страдание, соединенное с просыпающимся удовольствием. Пройдет несколько лет, и молодой учитель станет знаменитым писателем Федором Сологубом; в своем романе об учителе Передонове он даст впечатляющую картину садомазохистского бреда. По свидетельству М. М. Павловой, в черновом автографе «Мелкого беса» сцены порки занимали до половины текста, а потом подверглись автоцензуре Ь4.

Действительно ли, однако, в русских школах секли учителей на глазах их учеников? Верит ли читатель в то, что великовозрастного автора секла, разложив на коленях, престарелая его матушка? Избегая ответа на эти вопросы, выскажу дополнительную версию: как и Мазоху, Сологубу нравился специфический вид удовольствия — описание собственного страдания. Мазохизм в литературе не то же самое, что мазохизм в психиатрии. Эротика пишущего — в удовольствии от письма, а его перверсия — в особенностях сюжета, доставляющего удовольствие. У молодого Сологуба особенно видно, как с повторяемостью подлинно мазохистской (ср. бичевания в «Венере в мехах», сериальный характер которых подчеркивает Делез) пишутся и пишутся монотонные стихи об одном и том же — о том, писать о чем доставляет наслажде-

40

Глава 1

ние Особенно выразительно в этом плане стихотворение «Как есть домашняя скотина...», состоящее из перечисления синонимических обозначений порки и ее инструментов,— объяснение в любви не столько к самой порке, сколько к ее семиозису. Рассуждая так, кажется даже вероятным, что действительный акт подобного рода, переведя перверсию из воображаемого универсума в реальный, разрушил бы сериальность письма; не именно ли так учитель в конце концов перестал писать свои строфы о порке, а написал роман? *

* Правда страшная побоев '

ЛГ- Обнаружиласявся: , Ч .<-'О .

Болью душу успокоив, Г ‘Н-НЙ1*

Я за дело принялсям. j

Критика 1900-х годов пользовалась понятием «мазохизм» в его современном значении и с легкостью находила его у Сологуба: в «Навьих чарах» «революционеры в одно и то же время насаждают и мазохизм, и садизм, и уранингизм» (то есть гомосексуализм),— писал автор исследования «Порнографический элемент в русской литературе» №. В этой ситуации прямые заимствования Сологуба у Мазоха доказать нелегко 61Возможно, и даже вероятно, что Сологуб научился своему письменному удовольствию от Захер-Мазоха (или, что то же самое, нашел у модного писателя оправдание самостоятельно найденному удовольствию). Все же тот факт, что двое обладают сходной перверсией, еще не доказывает их знакомства между собой. Последнее, в отсутствие прямых ссылок, может показать интертекстуальное сходство содержательных (а не только психологических) мотивов,— сходство ничем иным, кроме прямой зависимости, не объяснимое.

*' t

. ( Над красотой, над сединой, Над вашей глупой головой —

' - Свисти, мой тонкий бич! • v

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 41

— такова «Песня судьбы», которую поет главная героиня одноименной драмы Блока **. Бич ее отнюдь не метафорический, она не медлит применить его в деле со всеми полагающимися последствиями: и кровавым шрамом на щеке, и роковой влюбленностью героя. «За Такую любовь — бьют»,— повторяет в пьесе Фаина69. Одновременно бич выступает символом таинственного культа, темной параллелью старообрядческому костру. Автор с сочувствием следит за разрушительным действием этого бича-костра как на уровне психологическом («Ты бьешь меня речами и взорами, как бичом»,— говорит Герман70), так и на уровне социокультурном. «Эти песни, точно костры,— дотла выжигают пустынную, дряблую, интеллигентскую душу»,— комментирует перформанс Фаины некий «человек в очках»71.

В целом отношения Германа и Фаины повторяют отношения героя и героини мазоховских романов. Она — раскольница, бежавшая от самосожжения «дедов», движимая эротическими видениями72; он — интеллигент с нерусским именем. Бич Фаины можно интерпретировать и как указание на ее хлыстовство (что согласуется с общим интересом Блока к хлыстам, проходящим через всю его творческую жизнь 7J). Страсть Германа воспроизводит то же слияние эротики, мистики и политики, которое характерно для любви мазоховских героев. В обоих случаях перверсивное влечение к женщине с бичом сочетается с народническим жестом социального нисхождения-, и оба мотива нуждаются в мистическом оправдании. Разумеется, этот подтекст «Песни судьбы» не исключает переработки в ней многих других источников74.

Знакомыми нам мотивами насыщен рассказ о драматических встречах с Андреем Белым в «Пленном духе» Цветаевой. «Но ведь она же меня не любит, зачем же ей тогда мне делать больно?» — цитирует Цветаева сказанные Белым на вершине отчаяния слова, в которых звучит совершенно мазохистское понимание любви. Фокстрот,

42

Глава 1

который Белый странным образом полюбил танцевать в берлинских кабачках 1922 года, характеризуется Цветаевой как «чистейшее хлыстовство»; а сам автор «Серебряного голубя» описывается как «эгоцентрик боли»75. В своих ассоциациях Цветаева была не одинока; на наблюдателя, вряд ли разделявшего давние хлыстовские интересы Цветаевой, «танцы» Белого произвели сходное впечатление: «это было какое-то „действо" или, лучше сказать, своего рода радения, может быть, в чем-то напоминавшие те, которые он описывал в своем „Серебряном голубе"» 7в.

Цветаева общалась с Белым в Берлине вскоре после того, как он расстался с женой, красивой и холодной Асей Тургеневой. Впрочем, и супружеская жизнь с Асей развивалась своеобразно. «Я не ощуЩал чувственность, пока был мужем Аси; но когда я стал „аскетом вопреки убеждению <...> образ женщины как таковой, стал преследовать мое воображение <...>; чтобы не „пасть и победить чувственность, я должен был ее убивать усиленными упражнениями; но они производили лишь временную анестезию чувственности; плоть я бичевал; она — корчилась под бичом, но не смирялась». В этом самоанализе Белый не скрывает того, что его метафорические самобичевания происходили и во время его супружества: «именно эти экстазы „посвящения" отдалили от меня Асю (она испугалась их)» 71 . Белый записывал эти давние уже события в 1923 году — примерно тогда, когда виделся с Цветаевой и жаловался ей на свой неудачный брак.

В своих воспоминаниях Цветаева, рассказывая о давней своей встрече с самой Асей Тургеневой, одевает ее в меха; более того, шкура на плечах — почти все, что мы узнаем об Асе. Странная эта деталь акцентируется со всей силой цветаевской прозы. В московской сцене, которую вспоминает Цветаева, невеста Андрея Белого приходила к ней по делу: советоваться о порученной ей, художнице, обложке. На Асе Тургеневой некий барсовый плед. «И вдруг, со всей безудержностью настоящего от

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

43

кровения: — Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себя шкуру сняли: надели <...> Ни слова не помню про обложку <...> Зато все помню про барса.» И при следующей встрече Ася «перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса» 7*. В этой сцене появляется и мотив женского вампира, и мотив самой Афродиты79, к которой мужской герой в отчаянии обращает свою молитву...

Страдания Белого напомнили Цветаевой собственные давние переживания, связанные с Асей Тургеневой и не в полной мере высказанные в ее очерке: «я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась»,— сообщает автор, более не говоря ничего. Эти юношеские переживания Цветаевой, предметом которых была Ася, укладывались в ту же мазохистскую схему, что и чувства Белого. Сестра Цветаевой видела, «как жарок Марине каждый миг с этой холодной гостьей», и даже вспоминала, «сколько сил было Мариной затрачено, чтобы это видение вошло в наш дом». Было ли это «видение» и вправду в мехах? Во всяком случае, Анастасия Цветаева чувствовала «тайным знанием» сестры, «что в отношениях Марины и Аси Тургеневой страдательное лицо — Марина», а Ася только давала «себя обожать». Анастасия Цветаева изложила все это на языке бытовой психологии; Марина сохранила свое отношение к Асе в памяти текста, но утаила от читателя, не знающего подтекста. Образ Мазоха заимствован для того, чтобы чувство воплотилось в текстовую метафору, но так и осталось бы невысказанным буквально: любопытный, но, кажется, нередкий случай из типологии интертекстов.

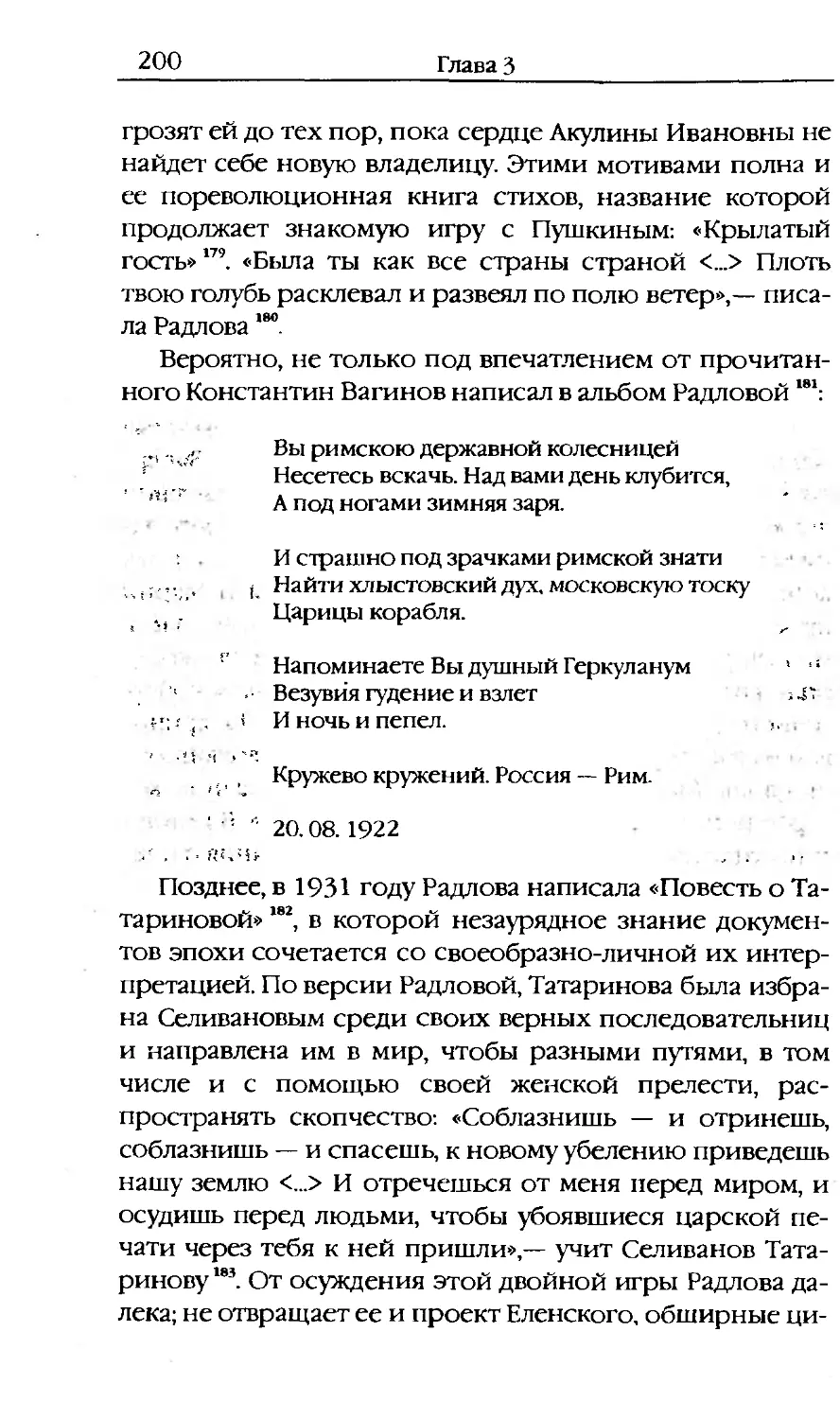

В 1916 году, в пору своего «эротического безумия»*0, Мандельштам написал в альбом Анны Радловой "

Не фонари сияли нам, а свечи Александрийских стройных тополей. Вы сняли черный мех с груди своей И на мои переложили плечи. !•

Смущенная величием Невы Свой чудный мех мне подарили вы!

44

Глава 1

Снимая мех — мазохистский фетиш — и отдавая его мужчине, женщина отказывается от своей демонической позиции; теперь она готова любить, а не мучить. Для Мандельштама такое преображение — возвращение к природному порядку человеческих отношений. Внутренней метаморфозе соответствует внешняя: метафорами перехода из состояния страдания в состояние любви являются обращение культуры в природу (не фонари, а тополя) и расширение русского пространства в мировое (Александрия). Радлова, мистическая поэтесса и автор исторической прозы о хлыстах и скопцах, была известна особого рода красотой; в посвященной ей поэме Кузми-на «Форель разбивает лед» о ней говорится:

, Такие женщины живут в романах <...> > -.цм

За них свершают кражи, преступленья <...> ,г И отравляются на чердаках." '

/у? • СДП '.К& ’чМ

: й.!

к Гайдамак и летавица- и.мк

: Один из рассказов Захер-Мазоха, «Гайдамак», переведенный народническим «Делом» в 1876 году83, особенно насыщен духом романтической утопии. Старик, бывший карпатский разбойник, ведет в горы небольшую экскурсию пошлых городских жителей, а по пути рассказывает им о прекрасном прошлом. В его истории гайдамаки оказываются мужским братством, детьми природы, справедливыми защитниками народа; они чужды культуре и двум злым ее силам — женщинам и деньгам. Гайдамаки те же казаки, просто в разных местах их называют по-разному,— рассказывает Захер-Мазох со свойственным ему желанием стереть культурные границы между Карпатами и Россией.

Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину

45

На Карпатах верят, говорит гайдамак, в летавицу — падающую звезду, которая оборачивается на земле вампиром женского рода. Этот фольклорный сюжет живо напоминает блоковскую «Незнакомку» (Фаина в «Песне судьбы» тоже сравнивает себя с падучей звездой*4). В рассказе Захер-Мазоха атаман гайдамаков, неуязвимый народный мститель, гибнет из-за роковой любви именно к такой, упавшей с неба незнакомке. «Я желаю, чтобы ты была знатной дамой, а я буду твоим слугой, который с радостью примет от тебя побои»,— разворачивается в новой обстановке типичный мазоховский сюжет*5. Влюбленный атаман забыл и свой долг перед народом, и прекрасную мужскую дружбу; а вампирша помогает ревнивому мужу убить гайдамака. Вождь гибнет, приказав товарищам не мстить за него. На этом воспоминания кончаются. «Сойдем к расе Каина»,— говорит старик-рассказчик*6, и экскурсия возвращается из утопии в реальность, с прекрасных гор — в отвратительную цивилизацию. Так заканчивается повесть, в которой антибуржуазный протест вновь сливается с центральными образами Захер-Мазоха — демонической красавицей и сладко мучимым ею героем. Есть здесь и оппозиция мужского братства, сосредотачивающего в себе главные ценности романтической идеологии,— и женщины, несущей в себе зло цивилизации. Женщина-вампир губит героя, разрушает общину и заставляет мужчин служить ей, только ей.

Стоит сравнить «Гайдамака» Захер-Мазоха с написанным полвека спустя «Вторым ударом» из «Форели» Михаила Кузмина, чтобы убедиться в далеко идущем сходстве мотивов. «Разве дрогнут твои Карпаты?» — место действия обозначено с полной ясностью, и экзотика этого локуса форсирована многими Деталями*7. Есть здесь и «богемских лесов вампир», противопоставленный, точно как у Захер-Мазоха, «смертному брату»; привольные и строгие законы мужского, разбойничьего острога, про

46

Глава 1

тивопоставленные женскому уюту «домовья»; мотив отмены «кровавой мести»; и в конце образ Каина. Наконец, кажется, что само слово «гайдамак» прозрачно кодировано в возгласе «гайда, Марица!» “.

У карпатских текстов Кузмина и Захер-Мазоха можно найти и общий источник, который, как можно с разумной вероятностью предполагать, был известен обоим — «Страшную месть» Гоголя. В этой инцестуозной фантазии есть некоторые мотивы, общие для «Гайдамака» и «Форели»: Карпаты, романтика казацкого братства, предательство женщины... Во всех случаях экзотические декорации строятся для того, чтобы оправдать слишком бурные влечения героев, поглотить излишнюю энергию автора, дать тексту видимость рациональной мотивации ”. Но детали «Страшной мести» и «Гайдамака» складываются во «Втором ударе» в другую историю: интертекст используется как контекст для иного желания — желания Кузмина, а не Гоголя и не Захер-Мазоха. «Второй удар» предлагает иное решение конфликта: то, которое наступило бы, если бы герои не стали потакать нечистой силе, смертельно ссорясь из-за женщины, а вместо этого реализовали бы, наконец, свое влечение к мужскому союзу. Страдальческая борьба двух мужчин за женщину трансформируется в любовную связь двух мужчин, в которой женщина становится фоном, элементом обстановки. Гетеросексуальные треугольники Гоголя и Захер-Мазоха преобразуются, в гомосексуальный треугольник Кузмина.

Сам себя осуждает Каин... ,

Побледнел молодой хозяин, Резанул по ладони вкось... Тихо капает кровь в стаканы: Знак обмена и знак охраны...

На конюшню ведут коней... *.