Текст

СОЦИАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ПОД

РЕДАКЦИЕЙ

А. Д. УДАЛЬЦОВА

шжU sjteiÄtt wä іійэйііЩ Ipf

Wcivs*;:'

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

л».

r.m

.ИСТОРИЯ

В

ИСТОЧНИКАХ"

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

СОЦИАЛЬНА

ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Под редакц. Е. "А. КОСМИНСКОГО

СОДЕРЖАНИЕ

A. КРЕСТЬЯНСТВО ВО ФРАНЦИИ в XII и XIV в. в .

и ЖАКЕРИЯ.

Б. АНГЛИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ в XI и XIV в. в

B. РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ВОССТАНИЕ

УОТА ТАЙЛ ЕРА.

Г. ФРАНЦУЗСКИЕ ГОРОДА в ДСП в.

Д. ФРАНЦУЗСКИЕ ЦЕХИ в XIII и XIV в. в .

Ш. ПАРИЖСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1356—1 .358 г. г .

У г «ЕМ Г лИЙТОРОД*в ХІѴ-ХѴ в. в .

11

(ПЕЧ'А)ТАЕТСя

И В ЬД: АЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ)

ilfi

ИСТОРИЯ в

ИСТОЧНИКАХ

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Е.'А. КОСМИНСКОГО

и А. Д. УДАЛЬЦОВА

ТОМ ПЕРВЫЙ

\

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ПОД РЕД. А. Д. УДАЛЬЦОВА

Научно-политической. , секцией Государственного Ученого Совета

^

допущено в качестве учебного пособия для вузов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬCT В.О.

МОСКВА * 1927 * ЛЕНИНГРАД

Зак. No 3174.

2018582173

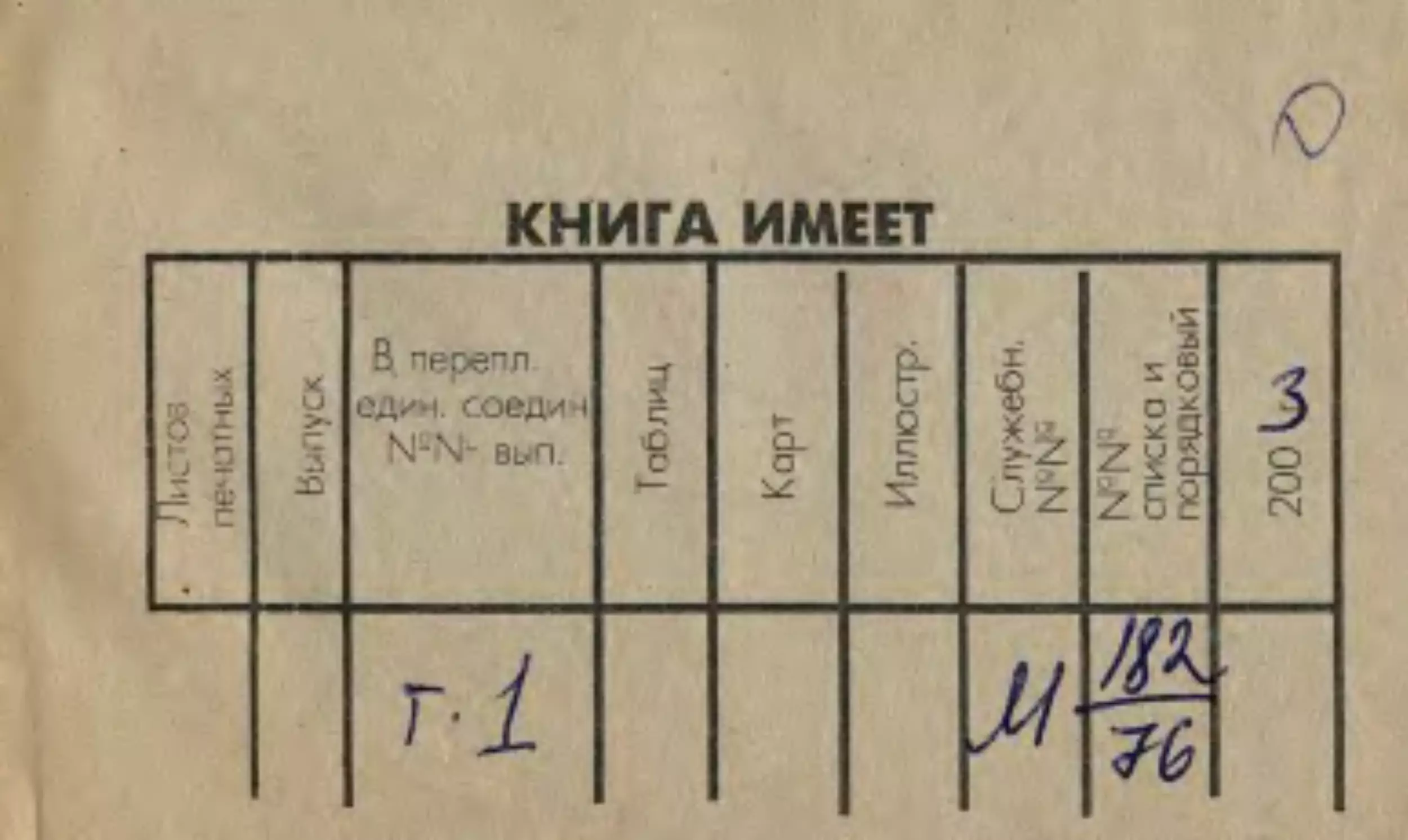

кн ИГА ИМЕЕТ

Л

и

с

т

о

в

п

е

ч

а

т

н

ы

х

ІХи

>.

с

л

XÛ

В, перепл.

един, соедин

NoN- вып.

XT

X

£Х

іО

о

h—

н

Q-О

И

л

л

ю

с

т

р

.

С

л

у

ж

е

б

н

.

No

No

No

No

с

п

и

с

к

а

и

п

о

р

я

д

к

о

в

ы

й

зоо

CN

т-і

MЯк•

т-і

M•

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ.

Цель настоящего сборника—'дать материал для самостоятельных

работ учащихся наших высших учебных заведений по социальной исто-

рии средневековья. Этим определялся принцип отбора материала для

сборника. Необходимо было наметить основные темы, разбить их

на ряд основных вопросов и по каждому сгруппировать материал,

достаточный для самостоятельной проработки его учащимся. Таким

образом нельзя было осветить все стороны средневековья, дать рав-

номерное освещение всех сторон средневекового развития. Надо

было ограничиться немногим и основным, но по каждому основному

вопросу подобрать материал достаточно полный, возможно разно-

сторонне освещающий дело. Насколько уда.;юсь выполнить такую за-

дачу, должна показать практика семинарских работ на основе на-

стоящего сборника.

В составлении его приняла непосредственное участие секция средне-

вековой истории Исторического Научно-Исследовательского Института

в лице значительного числа его членов и научных сотрудников. Общий

план сборника и общая редакция принадлежат Е. А . Косминскому и

А. Д. Удальцову, при чем первый том, посвященный раннему средневе-

ковью, составлен под редакцией А. Д . Удальцова, а редакция после-

дующих томов, посвященных позднему средневековью, принадлежит

Е. А . Косминскому.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ.

В составлении первого тома хрестоматии, посвященного раннему

средневековью, принимали участие следующие лица: материалы для

первой части (Поздне-римское общество) подобраны и переведены

Г. Пригоровским; материалы для второй части (Древние германцы) подо-

браны С. Моравским и А. Неусыхиным, при чем первым переведена

«Германия» Тацита, а вторым — все остальные латинские тексты, и

им же написан вводный очерк (Материальная культура древних гер-

манцев); греческие тексты переведены А. М. Воденом. В составлении

третьей части (Франкское общество) приняли участие Н. Грацианский,

Д. Граменицкий и А. Удальцов; первый подобрал и перевел материал

для отдела 1-го (Пережитки родового строя), для части главы второй

(Варварские правды), для третьей главы, большей части четвертой главы

(кроме Вертинского картулярия) и для главы пятой 2-го отдела1 (Хозяй-

ственный и социальный строй), а также составил примечания и таблицу

мер, помещенные в конце отдела; Граменицкий подобрал и перевел

материал для третьего отдела (Элементы феодализма), а также перевел

материалы первой главы (Деревня романекого тала) 2-ю отдела и от-

рывок из Вертинского картулярия для главы четвертой (Крупное по-

местье); А. Удальцовым составлен план всего отдела, подобран материал

для первой главы 2-го отдела и переведен отрывок из картулярия Гент-

ского монастыря. Наконец, четвертая часть 1 тома (Феодальное об-

щество) составлена и переведена Грацианским.

А. Удальцов.

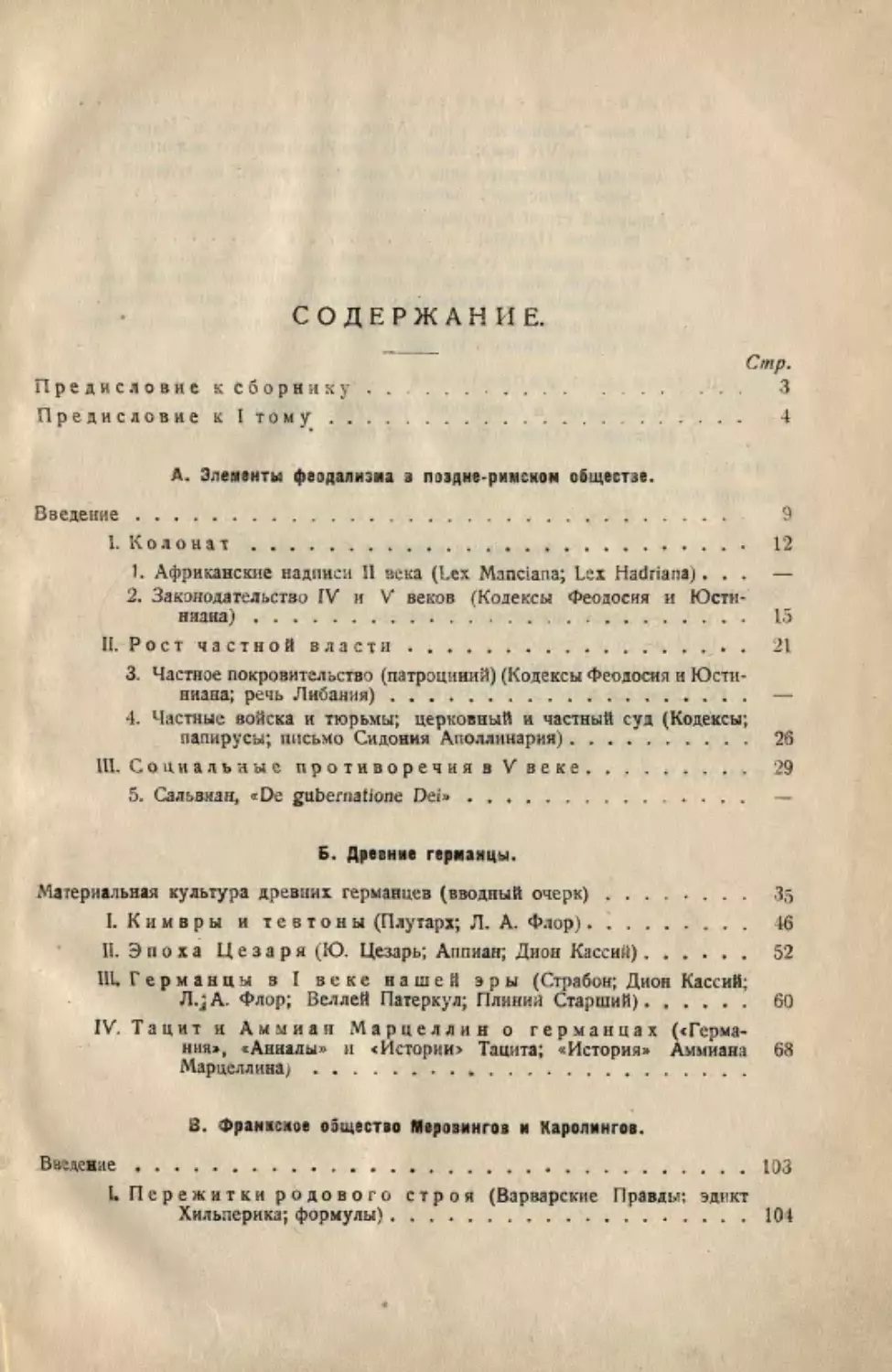

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Предисловие к сборнику

3

Предисловие к I тому

4

А. Элементы фездализма з поздне-ринсхом обществе.

Введение

9

I. Колонат

12

1. Африканские надписи II века (Lex Manciana; Lex Hadriana)...

—

2. Законодательство IV и V веков (Кодексы Феодосия и Юсти-

ниана)

15

II. Рост частной власти

21

3. Частное покровительство (патроциний) (Кодексы Феодосия и Юсти-

ниана; речь Либания)

—

4. Частные войска и тюрьмы; церковный и частный суд (Кодексы;

папирусы; письмо Сидония Аполлинария)

26

III. Социальные противоречиявѴвеке

29

5. Сальвиан, «De gubernatione Dei»

—

S. Древние германцы.

Материальная культура древних германцев (вводный очерк)

35

I. Кимвры и тевтоны (Плутарх; Л. А . Флор)

46

II. Эпоха Цезаря (Ю. Цезарь; Аппиан; Дион Кассий)

52

III. Германцы в I веке нашей эры (Страбон; Дион Кассий;

Л.) А. Флор; Веллей Патеркул; Плиний Старший)

60

IV. Тацит и Аммиан Марцеллин о германцах («Герма-

ния», «Анналы» и «Истории» Тацита; «История» Аммиана 68

Марцеллина;

»

Франшизе общество Мерозингоз и Каролингов.

Введение

103

I, Пережитки родового строя (Варварские Правды; эдикт

Хильперика; формулы)

104

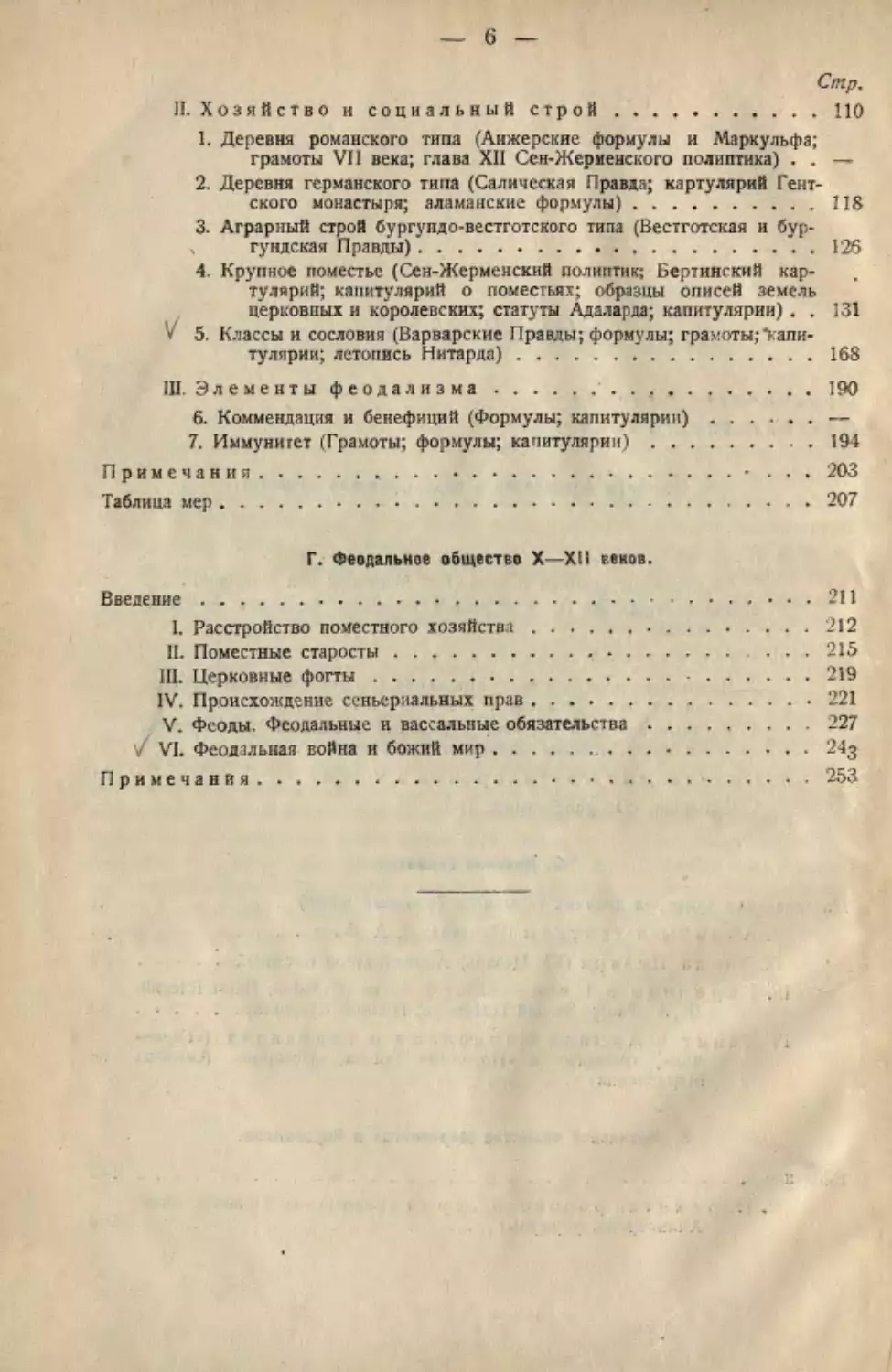

Стр.

II. Хозяйство и социальный строй

110

1. Деревня романского типа (Анжерские формулы и Маркульфа;

грамоты VII века; глава XII Сен-Жерменского полиптика) . .

—

2. Деревня германского типа (Салическая Правда; картулярий Гент-

ского монастыря; аламанские формулы)

118

3. Аграрный строй бургундо-вестготского типа (Вестготская и бур-

гундская Правды)

126

4. Крупное поместье (Сен-Жерменский полиптик; Вертинский кар-

тулярий; капитулярий о поместьях; образцы описей земель

церковных и королевских; статуты Адаларда; капитулярии) . . 131

V 5. Классы и сословия (Варварские Правды; формулы; грамоты;"Капи-

тулярии; летопись Нитарда)

168

III. Элементы феодализма

'

190

6. Коммендация и бенефиций (Формулы; капитулярии)

—

7. Иммунитет (Грамоты; формулы; капитулярии)

194

Примечания

• ...

203

Таблица мер

207

Г. Феодальное общество X—XII веков.

Введение

211

I. Расстройство поместного хозяйства

212

II. Поместные старосты

215

III. Церковные фогты

219

IV. Происхождение сеньериальных прав

221

V. Феоды. Феодальные и вассальные обязательства

227

,

VI. Феодальная война и божий мир

24g

Примечания

253

А. ЭЛЕМЕНТЫ ФЕОДАЛИЗМА

В ПОЗДНЕ-РИМСКОМ ОБЩЕСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ

I. КОЛОНАТ

И. РОСТ ЧАСТНОЙ ВЛАСТИ

III. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

ВVВЕКЕ

ВВЕДЕНИЕ.

Задача настоящего отдела—дать подбор источников по социально-

экономической, преимущественно аграрной истории поздней римской

империи на переходной стадии к средневековым отношениям.

1. В первую очередь дана серия документов, относящихся к рим-

скому крепостному праву—колонату х). Колонатные отношения окон-

чательно складываются и оформляются законом лишь в IV в. Но, чтобы

дать представление о подготовке колоната в более раннюю эпоху,

в начале приведены две большие надписи, рисующие аграрные отно-

шения в больших африканских поместьях во II веке. Характерной

особенностью этих (в данном случае императорских) поместий является

их «экзимированность»: не входя в состав муниципальной террито-

рии, они до известной степени автономны по отношению к общей

администрации. Поэтому управляющие императора (прокураторы) и

крупные арендаторы (кондукторы) пользуются исключительно крупным

влиянием в помесгьи нередко в ущерб интересам колонов. Обе надписи,

несомненно, являются отголоском этой борьбы между кондукторами

(которых часто поддерживают прокураторы) и колонами, попыток

колонов отстоять свои права против усиливающегося давления со сто-

роны кондукторов. В то же время обе надписи представляют суще-

ственный интерес для истории возникновения вечных аренд и держаний,

главным образом так называемой «эмфитевзьі» "). Первая інадпись (най-

1) Нужно оговориться, что вопрос о происхождении колоната и о тех

факторах, которые сыграли существенную роль в его возникновении, до сих

пор не может считаться полностью и окончательно выясненным, — главным

образом, за недостатком соответствующего историко-экономического мате-

риала. Желающим ближе ознакомиться с современной постановкой этого

вопроса в научной литературе надлежит обратиться к основному исследова-

нию 8 этой области — М. Rostowzew, «Studien zur Geschichte des römischen Ko-

linates» (i Beiheft zum «Archiv für Papyrusforschung»), 1910. См. также его

статью «Kolonatus» в «Handwörterbuch für Staatswissenschaften». Анализ позд-

него законодательства о колонате можно найти у Seeck'a в его статье «Соіо-

natus» в энциклопедии Pauly-Wissowa. К собственной теории Зека о проис-

хождении колоната нужно относиться с осторожностью. Несколько устарев-

шую теперь сводку различных теорий о происхождении колоната можно

найти у Белоцуссова, «Колонат», 1904.

2) Из статей, посвященных аграрным отношениям в крупных африкан-

ских поместьях, на русском языке можно указать: Нахман, «Об историче-

денная в Henchir-Mettich) является сокращенной передачей положений

lex Manciana, регулирующих отношения между кондукторами и коло-

нами и допускающих в широких размерах заимку пустующих земель

на крупных царских поместьях 2)-

Вторая надпись (найденная в Ain-el-Djemala) содержит «приказ про-

кураторов» (sermo procuratorum), излагающий постановления нового

вотчинного устава, lex Hadriana, сменившего собою lex Manciana и, по-

видимому, расширившего замочные права колонов2).

Следующая серия документов посвящена законодательству о коло-

нате IV—VI в.в . и заимствована из кодексов Феодосия м Юстиниана 3).

Подбор указов дан в хронологическом порядке (единственное исклю-

чение С. J. XI, 50, 2, слишком тесно связанная по содержанию с преды-

дущей lex). Задачей изучающих эти документы будет подвергнуть

их систематической обработке по целому ряду вопросов: различные

сном развитии^, мелко-арендных отношений в северной Африке» («Журнал

Минйст. Народн. Просвещ.» 1909) и А. Вольдемар, «К вопросу об аграрных

законах Адриана» (там же). См. также Г. Пригоровский, «Развитие колонат-

ных отношений в римской Африке», 1909, где приведена большая часть соот-

ветствующей иностранной литературы, из которой нужно особенно отме-

тить Beaudouin, «Les grands domaines dans l'Empire romain», 1899.

*) Самая надпись Henchir-Mettich относится к эпохе Траяна; вопрос

о времени издания lex Manciana до сих пор не может считаться оконча-

тельно выясненным. Высказывалось даже мнение, что он относится к респу-

бликанскому времени; однако вероятнее всего отнести его к эпохе Веспа-

сиана.

2) Надпись представляет собою собрание нескольких документов. Что

касается их распорядка и характера, то Шультен («Кііо», 1907) дает следующее

об'яснение. Надпись поставлена управляющим отдельной вотчиной (procu-

rator saltus) Примигением, который поместил в начале надписи прошение ко-

лонов о разрешении им разрабатывать пустующие земли. Затем следует

благоприятная для колонов резолюция главноуправляющего императорскими

домэнами (procurator a rationibus) Тутилия Пудента, адресованная прокура-

тору карфагенского окружного управления домэнами: эта резолюция должна

была находиться на месте большого пробела в конце I столбца, и от нее

сейчас сохранилось лишь последнее слово — iubeas. К этой резолюции в над-

писи приложен составляющий главную часть надписи циркуляр прокура-

торов (прок, карфагенского округа и его помощника), составленный на осно-

вании только что обнародованной lex Hadriana. Далее следует письмо про-

куратора округа прокуратору тракта и, кроме того, циркуляр одного из

прежних прокураторов, от которого в надписи сохранилось только начало.

Это построение Шультена остается, впрочем, недоказанным предположением;

см. Rostowzew, «Kolonat», 334.

s

) Кодекс Феодосия — свод императорских законов,

опубликованных

со времени Константина Великого, составленный специальной комиссией

юристов в 438 г. в царствование ими. Феодосия. Состоял из 16 книг, разде-

ленных по содержанию на многочисленные титулы; внутри каждого титула

при распределении отдельных указов соблюдался (по крайней мере в прин-

ципе) хронологический порядок. Составителям кодекса было разрешено

производить различные редакционные поправки: вычеркивать

казавшиеся

излишними слова, прибавлять новые, изменять неподходящую терминологию.

Таким же сборником по плану и по методам работы (допущен еще больший

простор для редакционной деятельности) является кодекс Юстиниана. Нужно

отметить, что содержащиеся в кодексах указы написаны характерным для

императорских канцелярий того времени чрезвычайно вычурным и витиева-

тым языком, который иногда приходилось упрощать при переводе.

категории зависимого сельского населения, местные особенности и не-

равномерность возникновения колоната в различных областях империи,

роль государственно-финансовых соображений и податной организации

в закреплении колонов, роль давности в закреплении, обязанности ко-

лона и его отношение к господину, имущественные права колона,

отношение колонов к другим категориям зависимого и подчиненного

населения — вольноотпущенным и рабам и т. д . Конечно, в настоящем

издании мог быть дан подбор только наиболее характерных указов;

для полной проработки вопроса необходимо обратиться к самим

кодексам.

2. Вторая группа документов по.священа находящемуся в тесной

связи с вопросом о колонате вопросу о патроцивии

средние и мелкие

землевладельцы и крестьяне, главным образом, чтобы избегнуть тяж-

кого податного гнета, — отдаются под покровительство крупных зе-

мельных магнатов и влиятельных должностных лиц; так возникают

отношения частной зависимости, против которых пытается бороться

государственная власть. Из документов, имеющих отношение к патро-

цинию, переведен полностью 24-й титул XI книги кодекса Феодосия—-

de patrociniis, один указ из кодекса Юстиниана и затем выдержки из

речи Либания 2), посвященной специально вопросу о патроцинии (гре-

ческий термин Либания «prostasia» в переводе везде передан как «патро-

циний»). Следует только иметь в виду, что к изложению Либания нужно

подходить критически. Принадлежа к тому разряду средних землевла-

дельцев, которые особенно страдали от «патроциния» (так как их

колоны предпочитали переходить под покровительство более могуще-

ственных покровителей), Либаний чрезмерно сгущает краски при

обрисовке института патроциния и представляет его почти в карика-

турном виде; кроме того, он чрезмерно преувеличивает роль военного

элемента, высших военных должностных лиц, как главных и почти

единственных «покровителей».

3. В заключение дано несколько документов, характеризующих

ослабление государственной власти в этот период и относящихся к по-

явлению частных войск (буккеллариев), частных тюрем и частного или

церковного суща (Окоиринхский папирус No 893 — древнейший пример

episcopalis audäentia) и, наконец, отрывок из Сальвиана (De guberna-

tione Dei).

1) См. специальную работу, посвященную этому вопросу — Zulueta,

«De patrociniis vicorum», 1909 (в «Oxford Studies in social and legal history» ed.

by P. Vinogradoff, vol. I). Здесь же указана и прежняя литература, посвя-

щенная этому вопросу.

2) Знаменитый ритор и писатель, глава известной риторической школы,

деятельность которого относится ко второй половине IV в. Его «речи»

являются очень ценным источником для изучения социально-политической

и культурной истории поздней римской империи. Перевод на русский язык

его речей с обширной вступительной биографической статьей и примеча-

ниями выполнен С. Шестаковым.

I. КОЛОНАТ.

1. Африканские надписи II века.

а. Lex Мапсіапа.

На благо Августа нашего императора Цезаря Траяна лринцепса...

наилучшего победителя германцев, победителя парфян. Устав, данный

Лнцинием Максимом и Фелициором, вольноотпущенниками императора,"

прокураторами 1), по образцу Манциева закона (ad exemplum legis Man-

cianae) (§ 1). Те из них, кто в пределах поместья «Большой» виллы

Бария, она же Маппалиа Сига, [хотят возделывать] поля — «обрезки»

(subcesiva) 2), тем разрешается возделывать на основании Манциева

закона с тем, что кто возделывает их, имеет личное пользование 8).

Из урожая, который будет собран здесь, они должны представить

владельцам или кондукторам 4) или приказчикам этого поместья опре-

деленную долю по Манциеву закону на следующих условиях. Колоны

должны на основании собственного расчета заявить кондукторам или

приказчикам этого поместья об общей сумме сбора каждой культуры,

которую они должны доставить на общественный ток и молотить; и

если кондукторы и приказчики этого поместья заявят, что полностью

выдадут колонам причитающиеся им доли, то... колоны должны без

всякого обмана дать письменное с печатью поручительство (tabellis

obsignates caveant) в том, что они представят ту долю урожая, которую

должны; а кондукторы или приказчики этого поместья должны предо-

ставить колонам причитающуюся им долю (§ 2). Те, кто в поместьи

«Большой» виллы, она же Маппалиа Сига, имеют или будут иметь

господские дворы (villas dominicas), те должны [господам] этого по-

местья или арендаторам или приказчикам представить долю урожая и

дохода с виноградников на основании обычая Манциева [закона] по

культурам : пшеницы смолотой — третью долю, ячменя смолотого —

третью долю, бобов очищенных— - пя тую5) долю, приготовленного

вина — третью долю, масла в готовом виде — третью долю, меда, хра-

нящегося в сосудах6), по одному секстарию.

Ч Общее обозначение административно-финансовых

и хозяйственных

агентов императора.

2) Земли, не вошедшие в «центурию» (обычную меру при межевании

земли и владении ею — 20 югеров).

3) Usus proprius. Точное значение этого термина не вполне ясно. Неко-

торые предполагают, что здесь имеется в виду пожизненное пользование без

права передачи по наследству.

4) Conductores. Имеются в виду крупные с'емщики, берущие в аренду

все имение, в противоположность мелким с'емщикам (или заимщикам) —

колонам.

5) Слово в надписи повреждено; его можно восстановить также и как —

четвертую (долю).

6) Alveus собственно значит «улей». Но так как уплата одного секстария

с улья, независимо от размера сбора, шла бы вразрез с обычной здесь уплатой

доли продукта, то Шультен предлагает толковать alveus mellarius как сосуд

для хранения меда.

А у кого во время сбора меда окажется свыше 5 сосудов, тот дол-

жен дать владельцам полностью [третью долю] (§ 3). Если кто ульи,

рои, пчел, сосуды с медом перенесет из поместья «Большой» виллы,

она же Маппалиа Сига, в осьминное х) поле, чем будут нарушены инте-

ресы господ или кондукторов или приказчиков этого поместья, то

ульи, рои, пчелы, сосуды с медом... должны полностью принадлежать

кондукторам или приказчикам этого поместья (§ 4). Если в помесгьи

будут смоковницы, находящиеся вне сада, расположенного в пределах

самой усадьбы..., то колоны должны уплатить кондукторам или при-

казчикам этого поместья долю сбора по своему усмотрению в виде

сушеных плодов (§ 5). С [находящихся в саду?] смоковниц и маслин,

посаженных раньше этого времени, [колоны] должны уплачивать со-

гласно обычаю [долю] сбора кондукторам или приказчикам этого по-

местья (§ 6). Если насаждение смоковниц будет сделано после [издания

этого закона], то насадившему позволяется в свою пользу собирать-

плоды этой посадки в течение пяти сборов., А после пятого сбора плодов

он должен уплачивать долю арендаторам или приказчикам на осно-

вании вышеписанного закона (§ 7). Насаждать и культивировать вино-

градную лозу вместо старых посадок разрешается на том; условии,

чтобы в течение первых пяти сборов винограда насадивший мог

собирать урожай в свою пользу, а после пятого сбора, следо-

вавшего за посадкой, должно отдавать третью долю сбора арен-

даторам или приказчикам этого поместья полностью на основании

Манциева закона (§ 8). Разрешается насаждать и возделывать мас-

лины, разработав пустующее место, на том условии, чтобы из

этого

насаждения плоды маслин, которые будут посажены та-

ким образом, можно было собирать в свою пользу в течение первых

10 сборов, а после десятого сбора должно давать третью часть приго-

товленного масла арендаторам или приказчикам этого поместья (§ 9).

Кто насадит дикие маслины, тот по истечении пяти лет должен упла-

чивать третью долю (§ 10). Что касается засеянных травами земель,

находящихся в помесгьи «Большой» виллы Вария, она же Маппалиа Сига,

кроме земель с викой, то сбор с них должен принадлежать кондукторам

или приказчикам; взимать должны сторожа (§ 11). Что касается скота,

который пасется в пределах «Большой» виллы, она же Маппалиа Сига,

то за каждую голову нужно уплачивать 4 асса кондукторам или при-

казчикам...2) (§, 13). Кто в поместьи «Большой» виллы, она же Маппа-

лиа Сига, посадил или посадит плодовые деревья, [тот может землю по

истечении... лет оставить] по завещанию [детям, рожденным] от за-

конного брака (§ 14). Если какие-нибудь строения или земля по исте-

чении этого времени на основании Манциева закона заложены или

Ч Octonarius ager —земли, находящиеся вне поместья и названные так

потом}', что, повидимому, уплачивали с югера или по 8 денежных единиц

(денариев?), или, вернее, по 8 модиев зерна (т. -е . по вычислениям Зека при-

близительно 11ь урожая).

Ч § 12 (строки ІІЬо—ІѴа) содержит не вполне ясное в деталях, вслед-

ствие порчи текста, постановление о возмещении ущерба, причиненного по-

местью незаконным сбором или увозом урожая.

будут заложены, то заложенное сохраняется за колоном или его на-

следником в течение двух лет (§ 15). Если кто возделал или возделает

землю, бывшую раньше необработанной... [и там] поставит дом, если

он потом покинет [землю], то земля эта в течение двухлетнего срока

с того времени, как он перестал или перестанет обрабатывать, сохра-

няется за тем, у кого было или будет право обработки, а по истечении

двухлетнего срока кондукторы или их приказчики [могут обрабаты-

вать ее?]... *) (§ 18). Колоны, которые будут жить в пределах поместья

«Большой» виллы, она же Маппалиа Сига, должны ежегодно отбывать

полностью в пользу владельцев или кондукторов [или их приказчи-

ков] на каждого человека по 2 дня пахотных работ, по 2 дня жатвенных

работ и для каждого рода полольных работ по 2 дня работы (§ 19).

Колоны и инквилины этого поместья должны в течение... заявить

о своих именах кондукторам или приказчикам этого поместья и

должны по 4 раза отбывать сторожевую повинность всякого рода... ").

Этот закон записан Лурием Виктором, сыном Одилона, и Флавием

Геминием защитником3); Феликсом, сыном Аннибала, внуком Бирзила,/

б. Lex Hadriana 4).

(1 столбец; в начале нехватает приблизительно двух строчек)

...мы

просим вас, прокураторы, обращаясь к вашей предусмотритель-

ности, которую вы проявляете, как заместители Цезаря, позаботьтесь

о нас и об его пользе, — соизвольте дать нам те земли, которые на-

ходятся в болотистых и лесистых местностях, для засаждения их олив-

ковыми рощами и виноградниками на основании Манциева закона на

условиях соседнего с нами Неронова сальта5). Когда мы составляли это

наше прошение, в вышеупомянутом Нероновом сальте увеличилось на-

селение...

(II столбец) ... прикажи. Приказ прокураторов (sermo procura to-

rum) императора Цезаря Адриана Августа. Так как наш Цезарь в своих

неусыпных заботах, с которыми он непрестанно печется о пользе чело-

1 В сильно поврежденном § 16 дело идет о тех формальностях, ко-

торые должен выполнить кондуктор, желающий занять землю, два года

остававшуюся необработанной: он должен делать колону (письменное?)

заявление о том, что тот не выполнил своей обязанности.

2) Дальнейшая часть надписи безнадежно испорчена: сохранились лишь

отдельные слова и обрывки фраз, например: stipendiarior[um qüi in funda

ville Magne sive MJappaliesige habitab[unt... opera] s suas

conductoribus

vi [licisve eius fundi...] t custodias f. servis dominicis... Попытка Seeck'a полностью

восстановить конец надписи («Die Pachtbestimmungen eines römischen Gutes

in Africa» в «Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte» 1898, 305—366)

решительно отвергнута остальными исследователями.

3) Defensor — повидимому, представитель і^олонов и инквилинов, жив-

ших в поместьи, защищавший их интересы.

4) Надпись Ain-el-Djemala.

5) Saltus. Первоначально обозначение лесистой и холмистой местности,

мало пригодной для земледелия. Впоследствии обычное название крупных

поместий (главным образом в провинциях, принадлежащих императору или

привилегированным землевладельцам и из'ятых («экзимированных») из ве-

дения обычной муниципальной администрации.

веческой, предписывает разработать все земельные участки, которые

пригодны как .для маслин, и .виноградников, так и для зерновых посевов,—-

то поэтому с его соизволения все получают право занимать также те

участки, которые находятся в сданных в аренду центуриях Бландиева

и Уденского сальтов, а также находящиеся в тех районах, которые из

Ламиева и Домициева сальтов присоединены к Туздританскому и не

обрабатываются кондукторами; и произведшие заимку получают то

право владения, пользования и передачи наследнику, которое оговорено

в законе Адриана (lex Hadriana) о пустующих землях и землях, кото-

рые не обрабатывались в течение 10 лет под-ряд. И что касается Блан-

диева и Уденского сальтов, то произведший заимку земли, запущенной

кондукторами, должен уплачивать не большую долю сбора, чем..., но

столько, сколько дают они, — а именно третью долю сбора. А что

касается тех районов, которые из Ламиева и Домициева сальтов при-

соединены к Туздританскому, то с них надлежит давать столько же.

С маслин посаженных и диких маслин привитых не должна взиматься

доля плодов с владельцев в течение десяти первых лет; с [остальных]

плодов — в течение первых семи лет; и только с тех плодов должна

уплачиваться доля, которые будут продаваться владельцами. Ту долю

сушеных плодов, которую должен давать [заимщик], он обязан выпла-

чивать в ближайшее пятилетие тому кондуктору, на чьем арендован-

ном участке он занял землю, а после этого времени — в казну *).

2. Законодательство IV и V веков.

а. Кодекс Юстиниана, XI, титул 50: в каких случаях приписные

колоны (coloni censiti) могут выступать с обвинениями против своих

господ.

1. (325 г.) Император Константин Август Максиму, викарию Во-

стока. Если господин взимает с колона больше того, что тот привык

[давать] и что взималось в прежнее время, то пускай колон обращается

к ближайшему судье и донесет о содеянном; при этом кто будет уличен

в том, что требует больше, чем привычно получал раньше, — тому это

должно быть воспрещено, на будущее время, при чем он предварительно

должен вернуть то, что вынудил сверх меры.

2. (396 г.) Императоры Аркадии и Гонорий Августы Небредию,

комиту Азии. Колоны, занесенные в ценз, правда, свободны от того,

к чему их не принуждает уплата налогов; но с другой стороны они как

бы узами рабства прикреплены к тем обязанностям, которые связаны

с уплатой ежегодных налогов и с их положением. Поэтому невозможно

допустить, чтобы [колоны] осмеливались по суду тревожить тех, кто,

несомненно, наподобие господина может продать их самих вместе с име-

нием. На будущее время мы запрещаем это своеволие, чтобы никто На

суде не осмеливался затрагивать имя господина; и пусть они [колоны]

г

) В IV столбце, от которого сохранилось только девять строк, приве-

дены два письма прокураторов, связанные с прошением колонов, которым

начинается надпись.

знают, что кому принадлежат они сами, тому принадлежит и все их

имущество./Ведь, если неоднократно было постановляемо, чтобы никто

из колонов не мог без ведома господина имения ни продавать, ни иначе

отчуждать что-либо из своего достояния (peculium), то каким обра-

зом может на равных правах -выступать против [господина] тот, кому

закон не дозволяет даже иметь собственность (propria sui juris) и, раз-

решив ему только- приобретать, но не отчуждать, тем самым заставляет

его приобретать и владеть для своего господина? Но, как в граждан-

ских делах людям этого рода мы запрещаем выступать против своих

господ и патронов, за исключением случая чрезмерных взиманий, — в ка-

ковых случаях прежние императоры даровали им право -выступать

по суду, — так и в уголовных делах у них не отнимается право

обращаться в суд -по поводу противозаконного- поступка, свершенного

против них -и их семейств.

б. Коцекс Феодосия, XIII, 10, 3 (356 г.) .

Император Констанций Август Дульцитию, консуляру Эмилии.

Если кто захочет продать поместье или подарить, тот не может удер-

жать путем частных соглашений у себя колонов для перемещения их

в другие места. В самом деле, те, кто считает -колонов полезными,

должны или удерживать их [колонов] вместе с поместьем или — если

разуверились в выгоде поместья — должны оставить их [там], чтобы

они принесли пользу другим. Дан в майские календы в 9-е консульство

Констанция Августа и 2-е консульство Юлиана Цезаря.

в. Кодекс Юстиниана, XI, 68, 3 (364 г.) .

Рабы, колоны, также их сыновья и внуки и все вообще, кто с на-

ших имений тайно перешли на различные службы, должны быть воз-

вращены, если даже они вступили на военную службу. Мы приказываем

даже, чтобы были разжалованы и возвращены те, кто достигли звания

протекторов.

г. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 5 (365 г.) .

Императоры Валвнтини-а-н и Валент Августы Орику, правителю Три-

полйтании. Владельцы имений должны получать продукты земли и не

смеют требовать денег, как-овых не имеется у крестьян (rustici) ; исклю-

чается случай, когда этого требует обычай поместья.

д. Кодекс Феодосия, XI, 1, 14 (371 г.) .

Императоры Валентиниан и Валент Августы Модесту, префекту пре-

тория. Владельцы имений должны лично или через своих управляющих,

взяв на себя взимание, принять на себя выполнение податных обяза-

тельств за тех природных коло-нов (coloni originales), которые ока-

жутся занесенными в ценз по тем поместьям. А если у кого [из колон-о -в]

будет какое-нибудь земельное владение, то тех из них, которые, запи-

санные по- своим местам, числятся в податных книгах -под своим именем,

мы не подводим под это правило: им, предоставленным самим себе (рго-

ргіае commissos mediocritati), надлежит уплачивать подати обычному

сборщику налогов. Дан в майские календы в Константинополе в кон-

сульство Грациана Августа и Дагалайфа.

е. Кодекс Юстиниана, XI, 53, 1 (371 г.) .

Валентиниан, Валент и Грациан Августы Пробу, префекту пре-

тория. Мы постановляем, что колоны и ѵшквилины в Иллирии и

соседних областях не имеют права уходить из деревни, в которой они

родились и где их родственные связи. Они должны служить поместьям

(terris) не в силу податных обязанностей, но в силу своей принадлежно-

сти к разряду колонов (sed nomine et titulo colonorum), таким образом,

что в случае ухода и перехода к другому лицу, они должны быть воз-

вращены, подвергнуты заключению в оковы и наказаны. И те, кто

сочтут нужным принять чужого и неизвестного человека, подлежат

наказанию в виде возмещения повинностей и ущерба, причиненного

тем местам, которые они оставили, а также штрафа, размер которого

мы оставляем на определение судьи... Если кто в вышеупомянутых

областях примет [чужого] раба, того надлежит подвергнуть, — не при-

нимая во внимание его отговорки о незнании, — наказанию в четырех-

кратном размере, при чем еще должны быть возмещены его работа и

ущерб. Что касается вольноотпущенных, принятых подобным же не-

законным способом, то по отношению к ним должна соблюдаться та

же мера, что и по отношению к свободным колонам. Дан за три дня

до июльских календ во второе консульство Грациана Августа и

Проба.

ж. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 7 (371 г.) .

Подобно тому, как нельзя продавать крепостного (originarius) без

земли, так же нельзя продавать сельских и занесенных в ценз рабов.

И пусть — в виде обманной выдумки и насмешки над законом, что часто

делается по отношению к крепостным, — с передачей малой доли земли

покупателю не прекращается обработка целого имения. Но если имение

целиком или определенная часть его переходит к кому-либо, то [одно-

временно] должно также перейти столько рабов и крепостных, сколько

у прежних господ и владельцев было или в целом имении, или ів [соот-

ветствующей] части.

з. Кодекс Юстиниана, XI, 51: о палестинских колонах (386 г.) .

Императоры Валентиниан, Феодосий и Аркадий Августы Кинегию,

префекту претория. В то время» как в остальных провинциях, подчи-

ненных власти нашей светлости, установленный предками закон (lex

a maioribus constituta) удерживает колонов как бы вечным (принуди-

тельным) правом, так чтобы им нельзя было уходить с мест, плодами

которых они пользуются, и покидать то, что раз взяли для обработки,

а палестинским землевладельцам1 этого [права на колонов] не предоста-

вляется,—то мы предписываем, чтобы и в Палестине решительно никто из

колонов не мог быть самостоятельным (suo iure) и переходить с места

С)*

Социальная история средясвековья. T. I .

на место (vagus), но по примеру прочих провинций был так прикреплен

к владельцу имения, чтобы не мог уйти без того, чтобы принявший его

не подвергся наказанию; и, кроме того, владельцу имения дается пол-

ная власть вернуть его обратно.

и. Кодекс Юстиниана, XI, 52: о фракийских колонах (393 г.) .

Императоры Феодосий, Аркадий и Гонорий Августы Руфину, пре-

фекту претория. Во всем фракийском диоцезе навеки 'должен быть и

отменен поголовный налог и должен уплачиваться только поземельный І

налог (jugatio terrena). А чтобы не казалось, что колонам предоста- л

вляется возможность, разорвав узы налога, переходить с места на место

и уходить куда угодно, —их [колонов] должно удерживать на кре-

постном праве (originario jure); и хотя по своему положению они и

кажутся свободными, однако они должны считаться рабами земли, где

родились, и не могут иметь право уходить, куда хотят, или переменять

места,; и землевладелец должен совершенно законно проявлять по отно-

шению к ним и попечение патрона и власть господина. А если кто

вздумает принять и удержать чужого колона, тот должен заплатить

2 фунта золота тому, земли которого беглец лишил пахаря, а его са-

мого [беглеца-колона] должен возвратить со всем достоянием (peculium)

и семьей.

.........

к. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 11 (396 г.) .

Императоры Аркадий и Гонорий Августы народу. Мы постановляем,

что для природных колонов (originarii coloni) не могут служить оправ-

данием никакие привилегии, никакая должность, никакой авторитет

ценза; «о после отмены всего, что когда-либо было выпрошено, они

должны быть возвращены владельцу либо поместью.

л. Кодекс Феодосия, XII, 19, 2 (400 г.) .

.

Императоры Аркадий и Гонорий Августы Винцентию, префекту

претория Галлий... Того, кто прослужил курии, коллегии, бургам или

другим организациям в пределах одной и той же провинции в течение

30 лет, — а в других провинциях 40 лет без перерыва, — того не должна

затрагивать жалоба ни управления императорскими имениями, ни частных

лиц, если бы кто вздумал начать тяжбу о принадлежности его к коло-

нам или инквилинам.

м. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 13 (400 г.) .

Императоры Аркадий и Гонорий Августы Винцентию, префекту

претория Галлий.

...

Надлежит далее соблюдать следующее правило: если господин

двух имений с имения, переполненного колонами, переведет колонов,

в имение, которое страдает от их недостатка, а затем те же самые

имения каким бы то ни было способом перейдут к двум разным госпо-

дам, то перевод колонов должен остаться в силе, но с тем, чтобы госро-

дин того имения, с которого окажутся переведенными колоны, должен

был также выдать и детей переведенного.

н. Кодекс Юстиниана, XI, 64, 3 (409 г.) .

Императоры Гонорий и Феодосий Августы Анфимию, префекту

Ария.

• Отменяя силу всех резолюций или устных решений, уже выпрошен-

іых, или которые еще будут получены обходными путями, мы поста-

новляем, что все прикрепленные к императорским землям (fundi patri-

moniales), какую бы должность они ни занимали, должны быть под

надежной порукой отправлены на суд правителя провинции.

о. Кодекс Феодосия, XVI, 5, 54 (414 г.) .

Императоры Гонорий и Феодосий Августы Юлиану, проконсулу

Африки.

... *). А рабов и колонов пусть строжайшее наказание отпугнет

от подобных дерзновений. А если колоны и под ударами будут упор-

ствовать, тогда они должны быть оштрафованы на третью часть своего

достояния (peculium).

п. Кодекс Феодосия, X, 1, 4 (422 г.) .

Императоры Гонорий и Феодосий Августы Палладию, префекту

претория. Если женщина, относительно которой будет доказано, что

она крепостная (originaria), выйдет замуж за свободного и самостоя-

тельного человека, будет жить в городах или каких других местах, то

все ее потомство— согласно прежним постановлениям — должно быть

возвращено обратно, если только не упущен определенный срок. Дан

в июльские иды в Равенне в 13-е консульство Гонория и 10-е Феодосия.

р. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 19.

Император Анастасий Август. Из крестьян — одни наследствен-

но-зависимые (enapographoi-adscripticii), и их достояние (peculium)

принадлежит господам; а другие становятся колонами по истечении

тридцатилетнего срока, но остаются свободными со своим имуществом.

Впрочем, и они обязаны и обрабатывать землю и платить налог: это

выгодно и владельцу и крестьянам.

с. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 21 (530 г.).

Император Юстиниан сенату. Чтобы не было в дальнейшем сомне-

ний, каково должно быть положение (status) рожденных от крепост-

ной женщины (adscripticia) и раба или от крепостного и рабыни, или

чье положение хуже — крепостного или раба, мы предписываема то, что

было постановлено в прежних законах о таких детях, которые роди-

лись от крепостной жены и свободного мужа, — пусть это остается

:

«

Ч В указе декретируются меры против лиц, принадлежащих к ереси

донатистов. Вначале перечисляются различные разряды общества и служеб-

ной иерархии, при чем наказанием за непослушание СЛУЖИТ штраф,. В конце

указ касается вопроса о колонах.

в силе, и пусть потомство от такого брака считается крепостным. А если

кто родится от раба и крепостной или от рабыни и крепостного, тот

пусть следует состоянию матери, будь она рабыня или крепостная, —

это то правило, которое до сих пор соблюдалось только по отношению

к свободным и рабаіук В самом деле, в чем заключается различие между

крепостным и рабом, если оба они находятся во власти господина и

господин может и раба отпустить на волю вместе с достоянием (реси-

Нит) и крепостного освободить от своей власти с землей?

т. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 22.

Император Юстиниан Август Юлиану, префекту претория... (§ 3).

Возникали также тонкие сомнения относительно следующего вопроса:

если сын колона в течение 30 или может быть даже 40 и более лет и

притом при жизни отца, занимающегося земледелием, сам находился

на свободе, и владелец земли, так как ему было достаточно отца, даже

не требовал его [сына] присутствия, — то после смерти отца или его

возможной инвалидности и непригодности к земледелию, может ли

быть для сына оправданием, что он пользовался продолжительной сво-

бодой и в течение многих лет не обрабатывал полей и не совершал ни-

какой работы колонов, между тем как и землевладелец не может быть

обвинен в небрежности, так как он получал все, что нужно-, при -по-

мощи отца? Во всех подобных случаях -нам- кажется достаточно жесто-

ким) истолковать не в пользу землевладельца отсутствие колонов, ко-

торые родились в деревне и потом — будучи в отсутствии — занимались

земледелием через посредство своих отцов, братьев или родственников.

Так как некоторым образом часть его тела при посредстве родствен-

ников оставалась в поместьи, то его нельзя считать живущим на чуж-

бине и -находящимся на свободе. Итак, пускай остается у -господина

непоколеблен-ное право, и пока его [колона] родители или- дети, или

родные -остаются в имении, и сам он должен считаться находящимся

там. Да-н за десять дней до [мартовских] календ в Константинополе

после консульства Лампадия и Ореста.

•у. Кодекс Юстиниана, XI, 48, 23.

Император Юстиниан Август Иоанну, префекту претория. Доста-

точно бесчеловечно, чтобы земля, с самого начала имевшая приписных

колонов (adscripticios), лишалась своих, так оказать, членов -и чтобы ко-

лоны, пребывая на других землях, причиняли землевладельцам вели-

чайший ущерб. Поэтому мы постановляем: подобно тому, как в сосло-

вии куриалов никто не может освободиться на основании давности, так

и находящийся на положении приписного колона -не может добиться

свободы на основании или чрезвычайно значительного истекшего .про-

межутка времени или продолжительного занятия торговлей; он дол-

жен оставаться приписным и быть прикрепленным к земле. А если

скроется или задумает удалиться, то он наподобие раба должен счи-

таться... украденным, и его должно признать прикрепленным к своему-

положению и отбыванию податной повинности вместе со своим потом-

ством, если даже оно родилось у него на чужой земле, бе. кякого

расчета на освобождение. Далее, так как закон Анастасия предписы-

вает, чтобы люди, пробывшие на положении колонов в течение 30 лет,

оставались, правда, свободными, но не имели возможности, покинув

землю, переходить ;в другие места, и на основании этого задавался во-

прос, должны ли « дети их обоего пола быть на положении колонов,

хотя бы они и не провели 30 лет в поместьях или в деревне, или же

только их родители, которые в течение 30 лет были прикреплены

к этому положению, — мы постановляем: дети колонов на основании

вышеупомянутого закона, правда, должны быть всегда свободными и не

должны терпеть ухудшения своей судьбы, но не могут иметь права,

оставив свою деревню, переселиться в другую, и должны быть всегда

прикреплены к земле (terrae inhaerent), которую однажды приняли их

отцы для обработки. А владельцы имений, в которых обосновались

такие колоны, должны воздержаться от каких-либо новшеств и наси-

лий, а если таковые будут доказаны на суде, то сам правитель провин-

ции, в которой свершится это, должен принять всякие меры и к воз-

мещению ущерба, если таковой последовал, и к соблюдению старого обы-

чая в уплате сборов; но и в этом случае колонам не должно быть предо-

ставлено право покинуть поместье, где они находятся...

II. РОСТ ЧАСТНОЙ ВЛАСТИ.

3. Частное покровительство (патроциний).

а. Кодекс Феодосия, XI, 24, 1.

Император Констанций Август и Юлиан Цезарь Гельпидию, пре-

фекту претория.

Ты доложил, что множество колонов, находящихся в Египте, укры-

лись под защиту (patrocinium) различных сановников, а также началь-

ников войск (ducum). Итак, тех, кто будет настолько- опрометчив, чтобы

доставить убежище и, обещав защиту, воспрепятствовать выполнению

долга,—всех их мы приказываем понудить, чтобы они покрыли суммы,

внесенные из собственных средств крестьянами, из общины (consortium)

которых ушли колоны. А что касается тех, кого они взяли под свою

защиту, то ты прими меры, чтобы они были удалены из-под их па-

троциния.

Дан накануне февральских нон в Константинополе в 10-е консуль-

ство Констанция Августа и 3-е консульство Юлиана Цезаря.

б. Кодекс Феодосия, XI, 24, 2.

Императоры Валентиниан, Валент и Грациан Августы Авксонию,

префекту претория.

Пускай воздержатся от патроциния крестьяне (agricolae), кото-

рых нужно подвергать телесному наказанию, если они дерзкими улов-

щами приобретают себе подобную защиту. А те, кто раздают свое по-

кровительство, должны заплатить 25 фунтов золота за каждый [укры-

(ТЫЙ] у леток, по поводу которого они будут изобличены.

в. Кодекс Феодосия, Хі, 24, 3.

Императоры Аркадий и Гонорий Августы Гераклиану, комиту

Египта.

Если кто из твоего служебного персонала или какого угодно со-

словия будет изобличен в том, что принимает деревни в свой патроци-

ний, тот должен понести установленное наказание. А посессоров, надле-

жащим образом наказанных, должно заста.вить и против их желания

повиноваться императорским установлениям и выполнять государствен-

ные повинности. А если окажется, что какие-нибудь селения, полагаясь

или на влиятельную защиту, или на свое многолюдство, противятся вы-

полнению государственных повинностей, то их надлежит подвергнуть

наказанию, какое окажется нужным.

Дан накануне октябрьских календ в консульство Олибрия и Про-

бина.

г. Кодекс Феодосия, XI, 24, 4.

Те же Августы Евтихиану, префекту претория.

Мы постановляем, чтобы тот, кто дерзнет предоставить патроци-

ний сельским жителям, какую бы высокую должность он ни занимал...1),

должен подвергнуться штрафу в 40 фунтов золота за патроциний, пре-

доставленный каждому отдельному имению (fundus), если он не отка-

жется от этого безрассудства. И пусть все знают, что не только при-

нявшие клиентелу сельских - жителей подвергнутся упомянутому

штрафу, но и те, кто, незаконно уклоняясь от налогов, привычно обман-

ным образом будут прибегать к натроцинию, должны будут уплатить

указанный штраф в двойном размере.

д. Кодекс Феодосия, XI, 24, 5.

Те же Августы Евтихиану, префекту претория.

Твое превосходительство пусть знает, что к законам о недопу-

щении патроциния, опубликованным от имени других государей, мы

присоединили более тяжкое наказание, а именно: если кто будет

изобличен в предоставлении патроциния земледельцам или крестьянам,

владеющим собственной землей, тот должен быть лишен своего имуще-

ства, а крестьяне, которые прибегнут к натроцинию, должны быть

наказаны потерей своих земель.

е. Кодекс Феодосия, XI, 24, 6.

Императоры Гонорий и Феодосии Августы Аврелиану, префекту

претория.

Расследование Валерия, Феодора и Фарсакия должно прекратиться,

и пусть лишь те будут привлекаться к суду Августала, кто стал вла-

деть [землями] под формой патроциния, начиная с консульства Цезария

и Аттика. Эти все должны выполнять государственные повинности так,

чтобы самое имя патронов считалось совершенно уничтоженным. Но

1) Следует перечисление ряда высших административно-военных долж-

ностей.

владения, которые оказались в настоящем положении до этой даты,

должны остаться у прежних владельцев, если в согласии с прежним

цензом они без оговорок примут на себя в надлежащей доле выполне-

ние государственных повинностей и предоставят тяглецов (liturgos),

поставка которых лежит на гомологах-колонах.

Метрокомии должны оставаться в неприкосновенности под госу-

дарственной властью, « никто не должен владеть ими или чем-либо

в них, кроме того случая, что владение бесспорно началось до выше-

упомянутого консулата; исключаются из этого правила соседи-кре-

стьяне, которые по условиям их жизни не могут отказаться от выпол-

нения повинностей. И те, кто в самих деревнях в противность обычаю

владеют плодородными землями, — те (не?) должны отказываться при-

нять на себя—пропорционально своему владению—плохую землю и на-

логи с нее. Те же, кто по местному обычаю называются гомологами и

кто, покинув селения, к которым они приписаны, перейдут в другие

селения или к другим господам, те должны быть принуждены вернуться

в покинутую деревню под порукой укрывателей, которые, если затянут

дело, обязаны выполнить их повинности и восстановить господам то,

что окажется выплаченным за них [гомологов]... А если обнаружится,

что достопочтенные церкви, а именно Константинопольская и Але-

ксандрийская, владели чем-либо до времени распоряжения знаменитого

предшественника твоего превосходительства, то из уважения к рели-

гии мы предписываем, чтобы это прочно сохранилось у них, с тем

только условием, чтобы на будущее время они без всяких отговорок

приняли на себя повинности, которые по ставкам прежнего налога при-

читаются с метрокомий и государственных деревень.

ж. Кодекс Юстиниана, XI, 54, 1.

Императоры Лев и Анфимий Августы Никострату, префекту пре-

тория Востока.

Если кто после издания настоящего нашего божественного за-

кона, — чтобы обманным образом избегнуть государственных нало-

гов, — прибегнет к чьему-нибудь патроцинию, то всякий акт, произво-

димый с этой целью — под видом ли дарения, продажи, аренды или

какого другого договора — не имеет никакой силы. У нотариусов, ко-

торые осмелятся изготовить эти документы, надлежит конфисковать

имущество, если только они дерзнут написать их, зная [обстоятель-

ства дела]; а деревни или владения лиц, прибегших к патроцинию,

должны перейти в казну. Что касается лиц, уличенных в том, что во-

преки общественной пользе они приняли в свою клиентелу платель-

щиков налога, то более знатные подлежат штрафу в 100 фунтов золота,

а менее видные наказываются лишением своего имущества. Тому же

наказанию подлежат лица, которые недобросовестно окажут посред-

нические услуги в подобных беззаконных делах. Мы предписываем,

чтобы этот закон имел силу и приводился в исполнение с того срока,

который содержится в указе, обнародованном божественной памяти

Марцианом, т. -е . во Фракийском диоцезе считая 32 года тому назад...,

а в Восточном, Египетском, Понтийском и Азийоком диоцезах — 28 лет

тому назад. Дан в сентябрьские календы во 2-е консульство Анфичия

Августа.

з. Из речи Либания о патроциниях '-) .

...Существуют крупные деревни с большим количеством владею-

щих [там землею]. Они прибегают к помощи расположенных там сол-

дат не {для того, чтобы избежать зла, но чтобы делать его. А платят

они тем, что дает земля, — пшеницей, ячменем, древесными плодами,

а также золотом и тем, что равноценно золоту. Итак, защитив себя

их руками, давшие приобретают полную свободу действий. И вот те-

перь они причиняют соседям ущерб и хлопоты, отнимая землю, срубая

деревья, похищая скот, принося его в жертву, разрубая и с'едая. Вла-

дельцы при виде всего этого плачут, а те, угощаясь, смеются и на-

столько далеки от опасения, что кто-либо об этом узнает, что к со-

деянному прибавляют угрозы не пощадить и остального... Это превра-

тило крестьян в разбойников, это вложило им в руки железо, — не то,

что друг земле, а то, что убивает. Ведь с возрастанием их силы, благо-

даря расположенным у них солдатам, возрастает и их дерзость, при

чем стражи области — по пословице — смотрят и не видят: они знают,

что, помогая этому, получат большую награду благодаря патрону.

Такое название дали они подобным злоупотреблениям, а на самом деле

[это имя] приличествует тем, кто законной защитой спасает от наси-

лия обижаемых слабых.

А этот патроциний делает все наоборот: он дает силу вредить

другим, к числу которых принадлежат и сборщики подати. Я желал бы,

чтобы они сами явились сюда и громко заявили о том, что претерпели;

и при этом они плакали бы, так как из богатых людей превратились

в бедняков. Ты хочешь узнать, царь, как случилось это. Вот приходят

в эти деревни, укрепленные военачальниками, сборщики налога,

для которых это —- и х [главное] дело и повинность. Итак, сначала они

пытаются взыскать его мягко и ти-хо; іно когда на них не обращают

внимания и их встречают насмешками, они делают это уже с раздра-

жением и повышая голос, что вполне естественно для обиженных лю-

дей. Затем они угрожают деревенским властям и совершенно без вся-

кой пользы, потому что тех — меньшинство среди остального населе-

ния деревни. Затем они пытаются схватить их и повлечь с собою, а те

показывают, что у них имеются камни. Итак, сборщики, получив вме-

сто подати раны, возвращаются в город, при чем кровь на их одеждах

указывает, что они испытали. И нет никого, кто бы прогневался по

поводу происшедшего, так как этого не позволяет влияние лица, полу-

чившего мзду. А они, несчастные, узнают, что нужно им вносить налог

или подвергнуться бичеванию. Итак, ввиду необходимости сделать, не

рассчитывая на получение с деревень, и -опасаясь там новых ран, они —

так как у них нет золота и серебра — с плачем продают служанок,

продают близких рабов, сыновей своих воспитателей, которые хвата-

ются за колени продающего их хозяина. Затем они прибывают в свои

я Liban» oratio XLVil.

Поместья не как раньше, в сопровождении детей, но вместе с Нокуіій-

телями, чтобы продать имение. У них устраивается общий стол, и 'Про-

давец видит, как цена на землю идет на покрытие налога. И выходя из

отцовского—а иногда из дедовского—имения, он смотрит на их могилы

и, посылая прощальный привет рукою, прося прощения, он удаляется.

Затем начинаются заботы о пропитании себя, жены, детей и — так

как достать его неоткуда -ѵ Необходимость просить милостыню. Итак,

булевт г) вычеркивается из списка членов совета, при чем не губка смы-

вает .буквы его имени, а исчезнувшее достояние. Это делает городские

советы малолюдными, вместо многолюдных, число членов совета из

большого — ничтожным; а в этом заключается бедствие для всего го-

рода... Итак, эти великолепные патроны вредят городским советам,

а ущерб советов отражается на городах, а ущерб городов — на вой-

сках. А о них тете нужно позаботиться, царь, так как через них ты

и властвуешь, и не покоряешься, и наводишь страх на других, и сам

не боишься.Ч Уничтожь же эти патроцинии, пожелать которых нам

могли бы только наши враги.

Но искать патронов свойственно не только тем селениям, которые

принадлежат многим людям, при чем каждый владеет небольшим участ-

ком земли; патрона ищут и деревни, принадлежащие одному господину.

Эти селения увеличивают ущерб господина, беря «наемника» и выда-

вая ему содержание из тех средств, которых они лишают господина;

и это несмотря на то, что деревни принадлежат влиятельным лицам,

способным поднять руку на защиту обижаемых, но, думается мне, не

для того, чтобы избежать зла, а для того, чтобы сделать дурное, они

покупают боевые силы. Рассчитывая на них, они по истечении извест-

ного времени и на своих господ, когда те торопят их с работами, нуж-

ными для земли, устремляют мрачный взгляд, как будто бы они стоял

вне всякого принуждения, работают по собственной воле и не намерены

притронуться к земле, если их не убедить. Первые, осмелившиеся на

это, быстро нашли подражателей дурного примера. И ©от одни пишут

жалобы и выступают с обвинением, а у других есть помощники и сло-

вом и делом. И пособник одерживает верх «ад законами, так что по-

лучается достойное сожаления зрелище. Какое именно? Крики земле-

дельцев, дерзкие речи, масса адвокатов, тяжбы, разбирательства, победы.

И вот первый уходит, поникнув головой, а другие следуют, издеваясь

над ним. Нечто подобное, царь, случилось и со мною.

Иудеи, обрабатывающие у меня землю долго, в течение 4-х поко-

лений, замыслили перестать быть тем, чем были раньше, и, сбросив

старинное иго, требовали, чтобы им самим было позволено определить

мои отношения к ним. Не вынеся этого, я обратился в суд. Судья,

узнав, кто они, против кого дерзают, на что надеются, одних связал

двойными узами — тюрьмы и оков, а других велел вести на допрос.

Оказав это и рассердившись на меня, когда я попросил об их освобожде-

нии, он ушел в другое место, а они обратились в место коварных замыслов

*) Т.- е . член городского совета («булэ»); на них лежало взимание на-

логов или, во всяком случае, ответственность за правильное их поступление.

ДМ многих — дом военачальника, под охрану щита противника пра-

восудия. Тут появились и ячмень, и хлеб, и утки, и сено для лошадей.

И [военачальник] приказал не тревожить дезертиров, а судья послу-

шался и обещал. И судья сделался тем, чем не был, и перестал быть тем,

чем был, став вместо судьи адвокатом...

х

).

Итак, .вот мои доводы в пользу того, что крестьяне, прибегая та-

ким образом к защите, разрушают благосостояние многих домов.

Ведь в каждом городе налицо такие крестьяне, такие прибежища, та-

кая плата, такие соглашения, такая прибыль и такой ущерб, такое

ликование и такая печаль. И из других деревень, где нет .возможности

свершать такие дерзкие поступки, многие оставляют жен и детей, идут

к таким сильным людям, этим «башням», с тем, чтобы воспользоваться

их противозаконным могуществом... Кому же надлежит сохранить

деревни за теми, кто принял их на себя? Это твое дело, царь; от тебя

должен исходить этот дар... Может быть, кто-нибудь скажет мне в за-

щиту крестьян: неужели им не дозволено искать себе защиты? Я бы

сказал, что законную — можно, зловредную — ни в коем случае. Пре-

жде всего можно [искать защиты] у богов, что должно происходить

при помощи молитв и служения богам; затем — та помощь, которая

заключается в отводе вредящих вод и проведении тех, которые могут

принести пользу. Разрешается также пытаться смягчить владельцев

имений, чтобы от кое-чего они их освободили, а кое-что и дали; чтобы

в случае судебного дела они выступали, кроме тех случаев, когда тре-

буется нечто большее. Но нельзя пользоваться всякими средствами

защиты — даже в том случае, когда они незаконны и лишают меня моего

достояния. Ведь и рабу, если он, потерпев, хочет добиться удовлетво-

рения, не приличествует смотреть то на того, то на другого и неот-

ступно умолять чужого человека, отстранив своего господина. В этом

случае он уже не целиком бы принадлежал господину, но немалая часть

его принадлежала бы человеку, оказавшему помощь: ему он уделял бы

и привязанность и свой труд. Конечно, и такому рабу нужно доби-

ваться справедливости, но добиваться ее при помощи своего госпо-

дина... Но как быть, — скажут мне, — если землевладелец слабее, чем

это нужно, и чувствуется необходимость в более сильной главе? Пускай

тогда обращается к .владельцу, а он — к этому [сильному человеку] ; ты

проси владельца, а он попросит того. И ты получишь помощь, и вла-

делец не понесет ущерба, так как сохранится надлежащий порядок.

4. Частные войска и тюрьмы; церковный и частный суд.

а. Кодекс Юстиниана, IX, 12, 10.

Императоры Лев и Анфимий Августы Никострату, префекту пре-

тория. Мы желаем, чтобы никому іни в городе, ни в имении не было

позволено держать буккеллариев, исавров и вооруженных рабов. Если

кто, вопреки настоящему нашему полезному предписанию, дерзнет

Э Далее рассказывается о том, как автор проиграл процесс, и был вы

несен приговор, «какой пожелали шлем и панцырь».

держать вооруженных рабов или буккеллариев, или исавров в своих

поместьях или возле себя, мы повелеваем, чтобы, кроме штрафа

в 100 фунтов золота, он подвергся еще строжайшему наказанию.

И высокочтимые правители провинции пусть следят за тем, чтобы никто

не осмелился в чем-либо нарушить предписания нашей милости, и пусть

они знают, что за несоблюдение этого они лишатся сана и должности,

и после уплаты штрафа в 100 фунтов золота их благосостояние и

жизнь подвергнутся опасности. А старейшины их служебного персо-

нала, кроме лишения имущества, будут подвергнуты смертной казни.

б. Берлинский папирус No 836 *).

...

Петарию Стратегию Атарбию... Фойбаммону Мине, достослав-

ному барону комита провинции Аркадии2), от старейшин благочестивых

транстигританцев 8).

...

*). Несколько дней тому назад мы послали воинов из нашей части

в эту деревню, чтобы взыскать с нее часть причитающейся нам ан-

ионы... [а жители деревни] взбунтовались и выгнали их, не желая иметь

с ними дело. Теперь же жители деревни раскаялись и просили прощения

в своем дерзком поступке и просили солдат нашей части опять притти...

для получения причитающейся им анноны. При этом они письменно

через почтенного дефензора 5) г. Арсинои с жалобой засвидетельство-

вали нам, что0) буккелларии славного дома патриция... причиняют нам

тяжелый ущерб, хотя и не имеют никакого права пользования [запа-

сами деревни]... их лошади поели [наш корм]... поэтому призываем

вашу власть и заклинаем владыкой Христом... приказать управляющим

славного дома [патриция... не допускать в деревню?] буккеллариев,

которые, как мы упоминали, не имеют никакого права пользования

в вышеупомянутой деревне, чтобы, если паши солдаты явятся [в де-

ревню], не было оказано сопротивления со стороны буккеллариев и не

возникло между ними столкновения...

в. Кодекс Феодосия, XI, 9, 11, 1 (388 г.) .

Императоры Валентйниан, Феодосий и Аркадий Августы Эрифрию,

префекту Августалу.

Если кто впредь заключит обвиняемого в частную тюрьму, — тот

повинен в оскорблении величества.

Дан накануне майских календ в Фессалонике, во 2-е консульство

Феодосия Августа и Кинегия.

Ч «Aegyptische Urkunden aus den staatlichen Museen zu Berlin. Griechische

Urkunden». Bd. III, No 836.

Ч Одна из провинций Египта.

Ч Название войсковой части.

4) В поврежденном начале текста говорится, что транстигританцам им-

ператорским указом было назначено для получения продовольствия (главным

образом так называемой анноны) селение Керке.

Ч «Ekdikos» — дефензор, в позднюю эпоху одно из главных должност-

ных лиц города.

Ч С этого места — ввиду порчи текста — перевод приблизительный.

К кодекс Юстиниана.

Император Зенон Август Василию, префекту претория. ГІовелё*

ваем, чтобы .никому в славном городе Александрии, в Египетском дио-

цезе, или в какой-нибудь провинции нашей империи не было позволено

или в своем имении, или где бы то ни было дома иметь частную

тюрьму, при чем достопочтенный (vir spectabilis) префект Августал и

досточтимые (viri clarissimi) правители всех провинций должны все

время стараться и следить за тем, чтобы подобная дерзость беззакон -

нейших людей преследовалась всеми способами. После издания этого

полезнейшего указа префект Августал и всякий правитель провинции

будет повинен в оскорблении величества, если, зная об этом престу-

плении, не примет мер против умаления власти; а старейшины их слу-

жебного персонала должны считаться виновными в том же преступле-

нии, если, узн-ав, что где-либо совершается вышеупомянутое деяние, они

не известят немедленно своих начальников о том, что нужно уничто-

жить это гнуснейшее преступление. Ведь несомненно, что свершившие

подобного рода преступления также и по смыслу старинных законов

и указов, как оскорбители величества, должны быть подвергнуты смерт-

ной казни.

д. Лейпцигский папирус No 43 ') .

18 числа месяца Фармуфий в притворе кафолической церкви, на-

ходящейся под ведением Плусиана, почтеннейшего епископа. При раз-

бирательстве дела между Таисией вечно-девой -) и наследниками Вис-

сариона названным епископом Плусианом, разбиравшим дело в при-

сутствии... был вынесен приговор: или наследники Виссариона должны

представить свидетелей, уличающих Таисию в том, что это она взяла

христианские книги, и в этом случае она должна возвратить их; или же

она сама должна принести клятву в том, что она не брала их; и все

оставшееся дома должно быть разделено на 2 части, и одну часть

должна получить Таисия, а другую наследники; и все это должно про-

изойти до 30-го числа настоящего месяца Фармуфий.

е. Письмо Сидония Аполлинария, V, 19.

Сидоний шлет привет Пуденту. Сын твоей кормилицы похитил

дочь моей. Это дерзостный поступок, который поссорил бы нас, если

бы я с самого начала не знал, что это сделано без твоего ведома. Но,

заявив предварительно о своей невиновности, ты просишь о безнака-

занности для этого вопиющего преступления. Я согласен, но под усло-

вием, чтобы ты, из господина превратившись в патрона, освободил

оскорбителя от прирожденного подчинения (originali inquilinatu). А жен-

щина эта уже свободна; она тогда окажется не жертвой страсти, а за-

конной супругой, если виновник, за которого ты просишь, превратив-

шись из крепостного в клиента (cliens factus е tributario), сделается

3) Гор. Гермополь (?) в Египте, IV в. нашей эры.

2) Монахиня.

скорее плебеем, чем колоном. Только" это вознаграждение или удовле-

творение (compositio seu satisfactio) достаточным образом покроет мою

обиду...

ж. Берлинский папирус No 315.

Во имя Господа и Владыки Иисуса Христа Бога и Спасителя нашего

и владычицы нашей святой Богородицы и всех святых. 28 число месяца

Эпиф в начале первого индиктионав г. Арсиное. Следующее соглаше-

ние заключают друг с другом добровольно с одной стороны Аврелий

Юлий валяльщик, сын покойного Иосифа, с другой стороны — Аврелий

Иосиф торговец, сын Юлия, оба из г. Арсинои, имеющие тяжебное дело

друг против друга: они сообща решили выбрать Апаола, торговца... и

соблюдать его разбор дела. А если кто из сторон не признает его ре-

шения, то нарушившая сторона должна заплатить соблюдающей [реше-

ние] в виде штрафа 2 золотых монеты. Договор имеет силу, и опрошен-

ные, мы выразили согласие...

з. Оксиринхский папирус No 893. (Конец VI в.) .

•Приговор достойных мужей: Памуфия из' должностных лиц, сына...

Панирен из должностных лиц, сына Иоанна, Аполло из должностных

лиц, сына Фойбаммона из деревни Аполлона, по поводу Марка из

должностных лиц и Марина, торговца паклей: Марин имеет право про-

извести допрос Софии, дочери названного Марка, при помощи боже-

ственной присяги. И после допроса названной Софии при помощи

божественной присяги Марин не может иметь совершенно никаких

притязаний ни по какому поводу. Записано 29-го числа месяца Пау-

ний в шестом часу дня. С другой стороны ясно следующее: если выше-

названный Марин не пожелает произвести допрос Софии при помощи

божественной клятвы, то Марин не может иметь совершенно никаких

притязаний ни по какому поводу, и Марк оправдан от обвинения с его

стороны, как если бы был вынесен [формальный] приговор.

III. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В V ВЕКЕ.

5. Сальвиан. «De gubernatione Dei», V, 6—8 .

Теперь я буду говорить о багаудах 2), которые ограблены, поражены,

уничтожены дурными и жестокими правителями; потеряв право рим-

ской свободы, они утратили также и честь римского имени. И им вме-

няется в вину их несчастье, мы вменяем им в вину название бедствия,

вменяем в вину имя, которое сами создали; мы называем мятежниками

погибших, которых мы сами заставили быть преступными. Что другое

создало багаудов, кроме нашей несправедливости и бесчестности пра-

вителей, их хищений « грабежей? Они взимание податей обратили

3) Indictio — ежегодное

«определение» размера взимаемых

. податей;

с IV века пятнадцатилетний цикл подобных «иидиктионов» •—распростра-

ненный способ датирования документов.

'-) Бзгаудами назывались в ту эпоху восставшие крестьяне,

к выгоде своего корыстолюбия и налоговые поступления сделали своей до-

бычей. Они, наподобие диких зверей, не управляли вверенными им людьми,

а пожирали их; не довольствуясь, подобно разбойникам, только награ-

бленным имуществом людей, они пожирали их и насыщались, так ска-

зать, их кровью. И вот так случилось, что, удушенные и замученные

грабежами правителей, они стали варварами, так как им не позволяли

быть тем, чем они были раньше; и они принуждены были защищать

по крайней мере свою жизнь, после того как увидели, что уже совер-

шенно утратили свободу. И не то же ли самое делается и теперь, что

делалось тогда, и не принуждаются ли стать багаудами те, кто до сих

пор we были таковыми? Насилием и несправедливостью их заставляют

стать таковыми, и препятствует этому только их слабость. Итак, они

подобны пленникам под игом врагов: терпят мучения по необходимости,

а не по желанию; в душе хотят свободы, а терпят величайшее рабство...

А что другое могут желать несчастные, которые непрерывно

должны нести губительное бремя платежей налогов, которым всегда

угрожает тяжкий и непрерывный гнет налогов, которые покидают

дома, чтобы не подвергаться мучениям в самих домах, стремятся к из-

гнанию, чтобы не терпеть мучений? Для них враги более снисходи-

тельны, чем сборщики налогов, и действительность доказывает это:

они бегут к неприятелю, чтобы избегнуть тяжести взимания налогов.

Притом оно [взимание налогов]—хотя тяжело и жестоко—было бы, од-

нако, менее утеснительным и прискорбным, если бы все несли его на

одинаковых основаниях. Но крайне возмутительно и преступно то,

что общее бремя несут не все; наоборот, налоги богатых гнетут бедня-

ков, и более слабые несут груз более сильных. И единственная причина,

по которой они не могут выдержать, это — та, что бремя бедных

больше, чем их имущество. Им приходится терпеть от двух совершенно

различных явлений: от зависти и от бедности. Источник зависти —

в их платежах, источник бедности — в их имуществе. Если посмотреть,

что они платят, то подумаешь, что у них избытки; а если посмотреть,

что они имеют, то увидишь, что они нуждаются. Можно ли найти меру

такой несправедливости? Им приходится выносить платежи богачей и

бедность нищих. Это гораздо сильнее того, что я могу выразить

словами...

Где в другом месте и у других народов, кроме как у римлян, суще-

ствуют подобные бедствия?..

Франки не знают этого преступления, гунны свободны от них, нет

ничего подобного ни у вандалов, ни у готов. В среде готов варвары

даже не допускают, чтобы римляне, живущие между ними, терпели это.

В результате у всех римлян одно желание, чтобы им как бы не при-

шлось перейти в римское подданство. Римский плебс там единодушно

заявляет о том, чтобы ему было позволено жить попрежнему, с варва-

рами... Итак, наши братья не только совершенно не хотят перебежать

от них к нам, но, наоборот, оставляют нас, чтобы перебежать к ним.

И я бы только подивился, что не все бедные и нуждающиеся платель-

щики налогов делают это, если бы не было одной причины, по которой

они этого не делают, а именно потому, что они не могут перенести туда

свои пожитки, лачуги и семьи... И так как они не в состоянии сделать

то, что хотят, то делают то, что могут. Они отдают себя под защиту

и покровительство влиятельных людей, делают себя подвластными бо-

гачам и как бы переходят под их власть и подданство. Я бы, однако, не

считал этого прискорбным и недостойным явлением, наоборот, я бы

приветствовал это покровительство (patrocinium), если бы защита угне-

тенных имела своим источником человеколюбие, а не жадность... Дело

в том, что все те, которые кажутся взятыми под защиту, вручают

своим защитникам — прежде чем стать под защиту — почти все свое

имущество; и таким образом, для того, чтобы родители пользовались

защитой, дети теряют наследство. Охрана родителей приобретается

разорением заложенных земельных участков. Вот какова помощь и

покровительство влиятельных людей: ничего для принятых под защиту,

и [все] только для себя. На основании этого соглашения кое-что вре-

менно предоставляется родителям с тем, чтобы в будущем все было

отнято у детей. Итак, некоторые из вельмож все свои услуги продают

и притом гю самой тяжкой цене; и что я говорю — продают: если бы

только они продавали обычным способом! Что-нибудь тогда, может

быть, осталось покупателям. А это — новый вид купли-продажи. Про-

давец ничего не отдает и все получает, покупатель ничего не получает,

а теряет решительно все... Это неслыханный вид сделки: у продавцов

увеличивается имущество, а у покупателей ничего не остается, кроме

нищеты. Ведь чудовищно и невыносимо... что большинство несчастных

и бедняков, лишенных своего добра и изгнанных со своих полей, потеряв

владение, тем не менее должны претерпевать уплату налога за поте-

рянное; владение ушло от них, а налог (capitatio) остался; они лишены

собственности и в то же время изнемогают под тяжестью податей.

•

•I

•

•

Б. ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВ-

НИХ ГЕРМАНЦЕВ (ВВОДНАЯ

СТАТЬЯ)

1. КИМВРЫ И ТЕВТОНЫ

II. ЭПОХА ЦЕЗАРЯ

III. ГЕРМАНЦЫ В I ВЕКЕ НАШЕЙ

ЭРЫ

IV. ТАЦИТ И АММИАН МАРЦЕЛЛИН

О ГЕРМАНЦАХ

Социальная исторяя среднярѳковья. T. I .

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ

ГЕРМАНЦЕВ.

(Вводный очерк.)

I.

Печатаемые ниже отрывки из античных писателей, как ни важны

они сами по себе, не могут дать.исчерпывающей и точной картины древне-

германского быта. Почти все авторы, писавшие о древних германцах (за

исключением разве только Цезаря, Плиния и Веллея Патеркула), соста-

вляли свои описания не на основании личных наблюдений, а из вторых и

третьих рук — частью путем компиляции сведений из сочинений гре-

ческих географов, частью путем собирания рассказов римских куп-

цов и воинов, побывавших в Германии. В частности сам Тацит, который

дает наиболее систематическое описание быта древних германцев, чер-

пал свой материал, как это доказано новейшими исследованиями,

частью из предшествовавшей ему географической и этнографической

литературы древности, а частью из устных рассказов очевидцев 1). Но

и те авторы, которые сами побывали в Германии, не всегда имели воз-

можность и время ближе изучать быт тех народов, с которыми им при-

ходилось сталкиваться (пример: Цезарь). Наконец, и самое это изуче-

ние, в силу несовершенства его методов, не всегда приводило к точным

результатам, к правильному истолкованию изучаемого. В силу всех

этих причин в произведениях античных писателей, изображающих

жизнь древних германцев, много неточностей, неясностей, противоре-

чий. Большое количество темных мест у Цезаря и Тацита может быть

истолковано весьма различным образом; отсюда—огромное число фило-

логических интерпретаций, нередко противоречащих одна другой. В до-

вершение всего сведения античных авторов о германцах весьма скудны,

и эта скудость.еще возрастает вследствие лаконической манеры письма

и склонности отдавать предпочтение красоте перед точностью — черта,