Текст

‘ ’ 'К

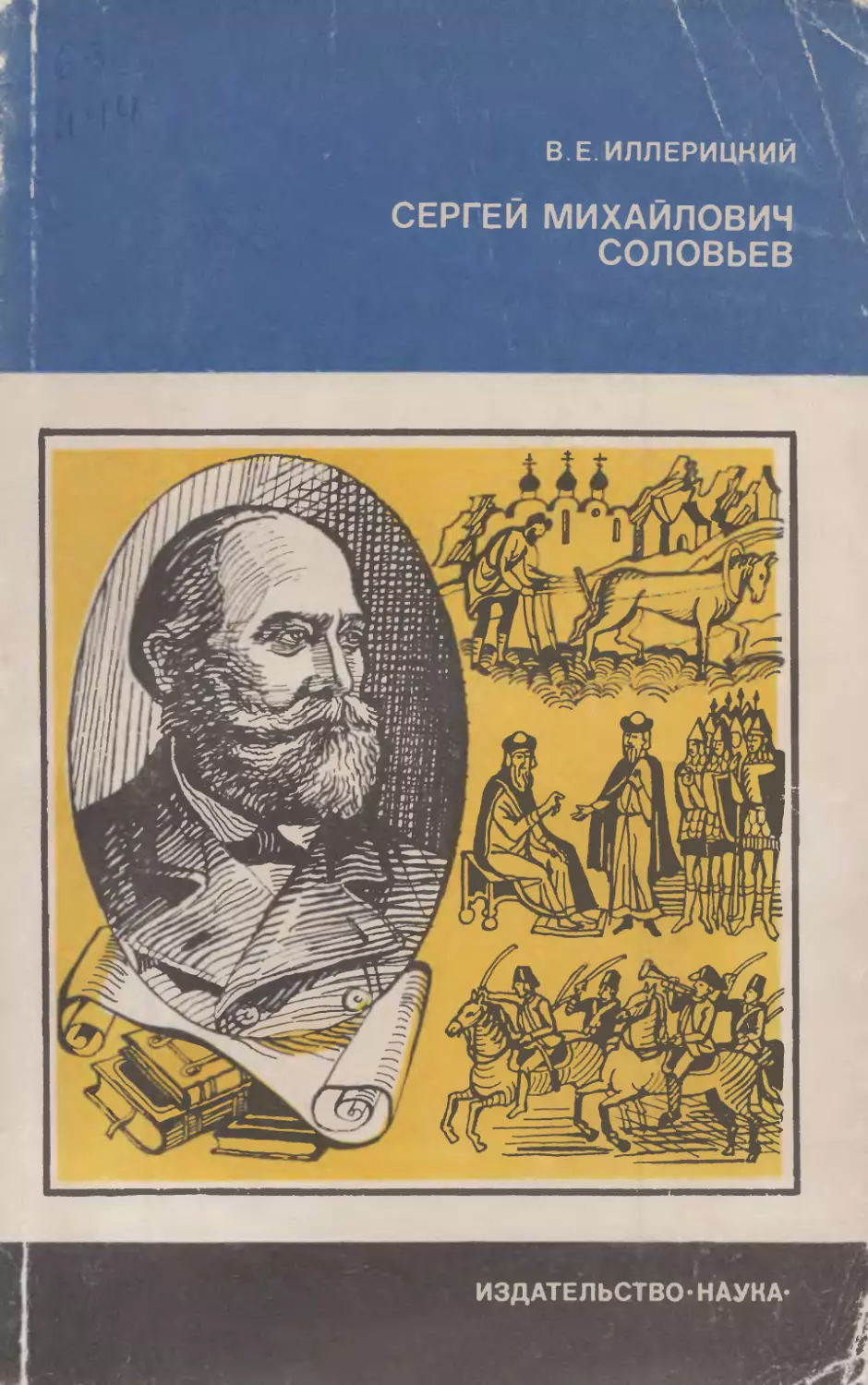

В.Е. ИЛЛЕРИЦКИЙ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

* СОЛОВЬЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО- НАУКА-

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Серия

«Научные биографии»

В. Е. ИЛЛЕРИЦКИЙ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

СОЛОВЬЕВ

Г -»

V

8

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1980

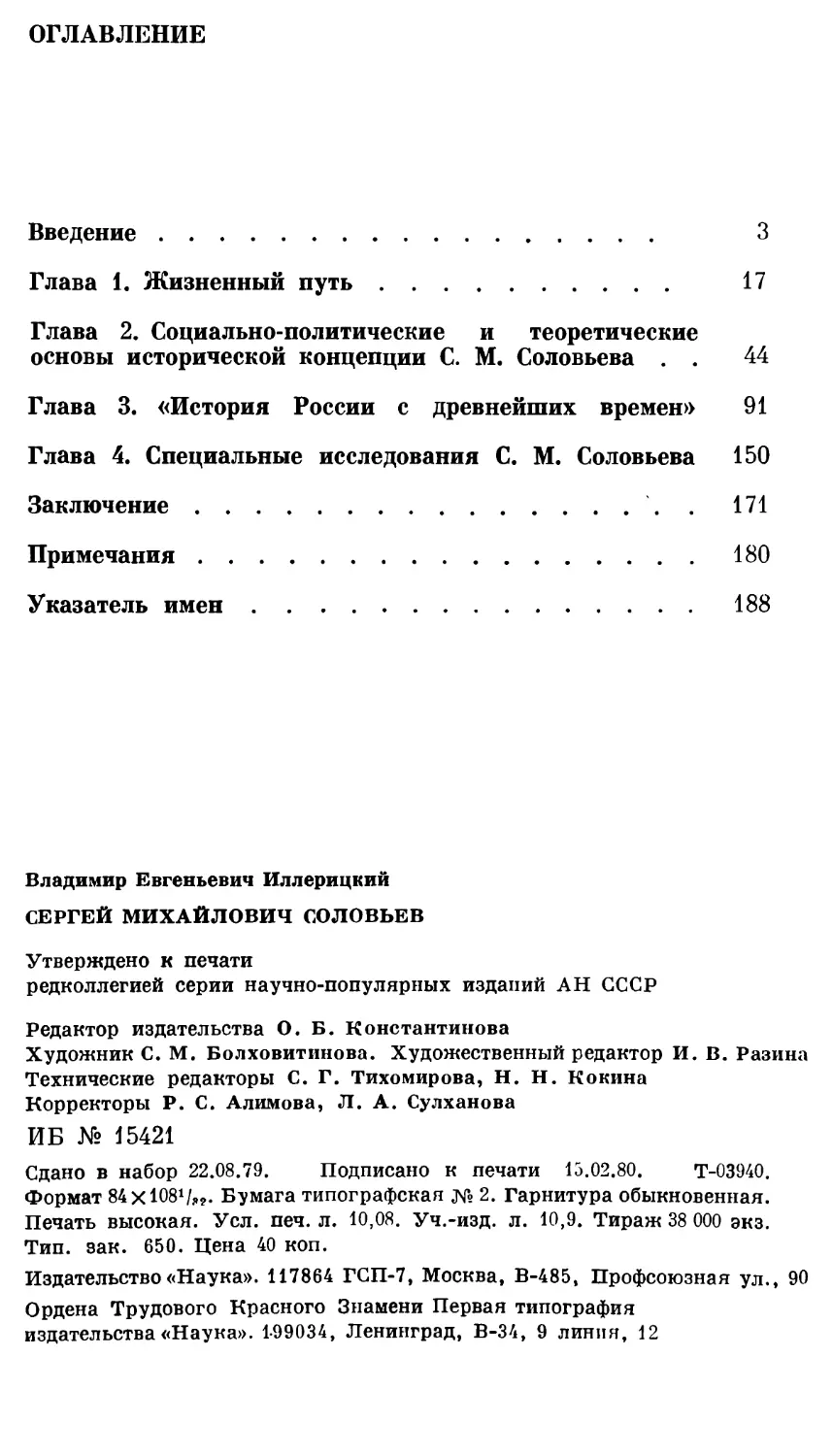

И44Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев. — М.:

Наука, 1980.—192 с.

Книга посвящена научной и преподавательской деятель-

ности выдающегося русского историка Сергея Михайловича

Соловьева. В ней рассказывается о формировании мировоз-

зрения ученого и характеризуется его историческая кон-

цепция, отразившая этап высшего подъема буржуазной

историографии в России. Автор показывает роль С. М. Со-

ловьева в развитии русской и мировой исторической науки

второй половины XIX—начала XX в.

В. Е. Иллерицкий — доктор исторических наук, профессор

Московского государственного историко-архивного инсти-

тута. Его перу принадлежит ряд исследований по оте-

чественной историографии: «Исторические взгляды В. Г. Бе-

линского» (М., 1953), «История России в освещении рево-

люционеров-демократов» (М., 1963), «Революционная

историческая мысль в России» (М., 1974) и др.

5.2.

Ответственный редактор

доктор исторических наук

А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

9 нп 0502000000 © Издательство «Наука»,

054 (02)-80 1980 г.

ВВЕДЕНИЕ

Сергей Михайлович Соловьев был крупнейшим историком

дореволюционной России. Он, как никакой другой уче-

ны ii, обогатил отечественную историческую науку, создав

фундаментальный 29-томный труд по истории нашей

сграпы. Его перу принадлежат и несколько капитальных

исследований монографического типа, десятки журналь-

ных статей.

Выдающееся значение С. М. Соловьева в дореволюци-

онной исторической науке доказывается и тем, что его

научная деятельность не только завершила процесс фор-

мирования буржуазной историографии в России, но и озна-

меновала в теоретическом отношении вершину буржуаз-

ной исторической мысли. Если к этому добавить, что Со-

ловьев оказал сильнейшее влияние на ее последующее

развитие до начала XX в. включительно, то можно смело

утверждать, что он занял центральное место в дореволю-

ционной буржуазной историографии.

Между тем действительное значение Соловьева как ис-

торика в полной мере недооценивалось как при его жи-

зни, так и после смерти. Такая недооценка характерна и

для советской историографии, вообще крайне бедной ра-

ботами, посвященными творчеству даже крупнейших ис-

ториков. Лкад. М. В. Нечкина справедливо писала: «Рус-

ская историческая наука, посвященная отечественной

ПСТорИИ, ПрОШЛа ДЛИННЫЙ ПУТЬ — ТРУДНЫЙ, СЛОЖНЫЙ, ПОЛ-

НЫ!! противоречий. История науки сейчас тщательно изу-

чается. По удивительное дело! Ни об одном из выдаю-

щихся историков дореволюционной России еще нет боль-

ших монографий, книг, им в целом посвященных. О писа-

телях есть— об историках нет. Таких работ нет ни

о В. И. Татищеве, пи о И. Н. Болтине, ни о М. М. Щерба-

тове, пи о II. М. Карамзине, ни о С. М. Соловьеве... Мы

еще не вникли сосредоточенно в историю их жизни и

1*

3

творчества, в тесную связь их с эпохой, с борьбой классо-

вых сил, в которую все они были органически вклю-

чены» Ч

Приятным исключением в этом отношении в настоящее

время является издание цитируемой нами монографии

М. В. Нечкиной, посвященной ученику С. М. Соловьева —

В. О. Ключевскому. Но научный подвиг его учителя, не

имевшего равных среди историков как по гигантскому

труду, затраченному им на изучение истории России, так

и по достигнутым результатам, остается неоцененным

в его подлинном значении.

Настало время заполнить этот ощутимый пробел в на-

шей историографической литературе. Это тем более необ-

ходимо, что имеющиеся разработки частных тем, а также

состояние источниковедческой базы вполне позволяют вы-

полнить такую задачу. Исполнившееся в 1979 г. 100-ле-

тие со дня смерти замечательного историка и одновре-

менно 100-летие со времени издания заключительного

тома его главного труда — «Истории России с древней-

ших времен», который многие десятилетия служил своеоб-

разной энциклопедией русской истории, напоминает нам

о неотложности издания труда, посвященного С. М. Со-

ловьеву.

О Соловьеве немало писали при его жизни. Представи-

тели различных течений исторической мысли со своих

позиций оценивали его научное творчество. Особенно

оживленную полемику вызвал главный труд Соловьева —

«История России с древнейших времен». Эта полемика

продолжалась и после смерти историка. Она имела важ-

ное значение как показатель развития отечественной ис-

ториографии, как фактор самоопределения и борьбы раз-

личных направлений в русской исторической науке2.

Напомним важнейшие этапы полемики вокруг наслед-

ства Соловьева, которая, кстати говоря, и открывает со-

бой дореволюционную историографию, посвященную на-

учному творчеству этого выдающегося историка.

Как известно, начало научной деятельности Соловьева

и тем более начало издания им «Истории России с древ-

нейших времен» были встречены противоречивыми оцен-

ками. М. П. Погодин, Н. Г. Устрялов — представители

официально-монархической историографии — встретили

труд молодого историка враждебно, полагая, что создание

нового обобщающего труда по истории России несвоевре-

4 ।

менно, непосильно для Соловьева и является дерзким и

самонадеянным покушением на авторитет Н. М. Карам-

зина.

Славянофилы в лице К. С. Аксакова выразили несо-

гласие с основополагающим принципом исторической

концепции Соловьева — с идеей борьбы государственных

отношений с родовыми в истолковании истории древней

России.

На защиту молодого историка выступили лишь «за-

падники» — К. Д. Кавелин и Т. Н. Грановский, которые

после ознакомления с диссертациями Соловьева — маги-

стерской и докторской — увидели в их авторе своего еди-

номышленника.

С течением времени оценки крупнейшего труда Соло-

вьева менялись. Становилось очевидным, что его труд во

многом превосходит «Историю государства Российского»

Карамзина своей концепцией, выявлением существенных

закономерностей истории России, обилием вновь извлечен-

ных из архивных документов фактов, в невиданной ра-

нее мере обогативших русскую историческую науку. Со-

ловьев убеждал своих современников в том, что он вполне

успешно справляется с задачей создания нового обобщаю-

щего труда по истории России. С этим приходилось счи-

таться историкам всех направлений уже начиная с 60-х го-

дов. Особенно характерна в этом отношении эволюция

взглядов одного из активных критиков работ Соловьева —

К. II. Бестужева-Рюмина, который в своих рецензиях от

неумеренно резких оценок первых томов «Истории Рос-

сии. . .» вынужден был перейти к признанию выдающегося

значения главного труда Соловьева3.

Соответственно менялось и представление о значении

1ворчества Соловьева для развития исторической науки

в России. Уже в последние десятилетия жизни Соловьева

и особенно после его смерти в работах, приуроченных

к различным юбилейным датам, высказывались суждения

и оценки, которые свидетельствовали о признании выдаю-

щихся достижений ученого.

Но дореволюционная литература не ограничивалась

оценками Соловьева как ученого. В воспоминаниях и

письмах друзей и современников — В. И. Герье, Д. А. Кор-

сакова, П. Н. Бартенева, А. Д. Галахова и др. — содержа-

лись интересные сведения о Соловьеве как общественном

деятеле и человеке. П. В. Безобразовым была предпринята

5

и первая попытка характеристики жизни и деятельности

Соловьева в научно-популярном очерке4.

Вполне оправдан был авторитет Соловьева пре'жде

всего в представлении его учеников, среди них наиболее

талантливого — В. О. Ключевского, который неоднократно

и очень высоко оценивал научные заслуги своего учи-

теля 5.

Однако быстро возраставшая слава Ключевского как

исследователя и особенно как лектора, историка-худож-

ника немало способствовала с конца XIX в. постепенному

забвению заслуг его учителя. Ключевский, особенно

после начала издания им «Курса русской истории», стал

канонизироваться в качестве непревзойденного корифея

русской исторической науки.

В конце XIX—начале XX в., в период борьбы буржу-

азной историографии с марксизмом, концепция Ключев-

ского с его плюралистической «теорией факторов» стала

представляться буржуазным историкам универсальной и

потому считалась ими наиболее надежным оружием

в борьбе с «односторонним» материалистическим понима-

нием истории. В действительности же, как известно, кон-

цепция Ключевского в ее итоговом выражении отражала

кризисное состояние буржуазной исторической науки.

Поскольку вопрос об освещении исторической концеп-

ции и научной деятельности С. М. Соловьева в советской

историографической литературе еще не затрагивался в ка-

честве специальной темы, остановимся на нем более под-

робно.

Впервые в исторической литературе, изданной в со-

ветский период, Соловьеву были посвящены статьи и вы-

ступления на ученых заседаниях в 1920 г. в связи со

100-летием со дня рождения выдающегося русского исто-

рика. К их числу относятся статья С. В. Рождественского

«Памяти Соловьева» и речь А. Е. Преснякова на заседа-

нии Союза архивных деятелей, опубликованная впервые

в 1963 г.6

Эти два отклика на юбилейную дату неравноценны.

Статья Рождественского не содержит новых материалов

и каких-либо оригинальных обобщений. В ней в высоко-

парном юбилейном стиле повторяются те оценки деятель-

ности и воззрений Соловьева, которые были характерны

для дореволюционной историографии.

6

Более интересно выступление А. Е. Преснякова.

К этому времени он принял Октябрьскую революцию, на-

чал работу в советских научных учреждениях и учебных

заведениях, ознакомление с марксизмом. На этой основе

Пресняков пересматривает и сложившиеся у него ранее

историографические представления, в том числе и связан-

ные с Соловьевым. Дореволюционная оценка Пресняко-

вым воззрений этого историка была дана им еще в начале

научной деятельности7. Соловьев тогда провозглашался

родоначальником «новой исторической науки», характе-

ризующейся признанием принципа закономерности, ут-

верждавшей единство правительства и народа в историче-

ской деятельности. Пресняков в тот период готов был про-

тивопоставлять Соловьева позднейшим русским истори-

кам, отрицавшим принцип закономерности.

В речи Преснякова, произнесенной в 1920 г., мы на-

ходим уже другие акценты. Признавая по-прежнему вы-

дающееся значение Соловьева в русской историографии,

именуя его «основоположником русской истории как осо-

бой паучной дисциплины» 8, Пресняков теперь уже усмат-

ривает и черты ограпичепности в реализации Соловьевым

принципа закономерности в истории. В своей речи Прес-

няков с полной определенностью относил Соловьева

к представителям государственной школы и в этом также

усматривал ограниченность воззрений историка, забывав-

шего о необходимости изучать народную жизнь. Однако

Пресняков еще не ставил задач выявления классовой

сущности воззрений Соловьева, доказывая тем самым соб-

ственную методологическую незрелость в тот период.

Зв слуга первоначальной попытки определения классо-

вого существа воззрений крупнейших дореволюционных

буржуазных историков —Б. Н. Чичерина, С. М. Соловь-

ев;!, В. О. Ключевского — принадлежала М. Н. Покров-

скому в его известном историографическом лекционном

курсе «Борьба классов и русская историческая литера-

тура» (1923).

Здесь Покровский достаточно определенно и четко

оценивает воззрения «тамбовского помещика и профес-

сора Московского университета Б. Н. Чичерина» как вы-

разителя буржуазных интересов9. Развернутую характе-

ристику получает научная деятельность С. М. Соловьева.

Он справедливо признается «величайшим русским истори-

ком XIX столетия», отмечается его «громадная

7

историческая образованность» 10. Но определение классо-

вого существа воззрений Соловьева Покровским лишено

четкости: Соловьев характеризуется как «городской жи-

тель», «носитель буржуазного образа жизни», он будто бы

отличался «взглядами и симпатиями», свойственными «за-

житочной городской интеллигенции» и.

При раскрытии конкретного содержания исторической

концепции Соловьева Покровский не удерживается от уп-

рощений и искажений ее, связывая, например, вопрос

о «борьбе леса со степью» — одно из стержневых положе-

ний концепции русской истории Соловьева — со своей

пресловутой теорией «торгового капитализма». Не избе-

жал Покровский и явной модернизации, именуя Соловь-

ева «инстинктивным, бессознательным марксистом» на

том основании, что тот придерживался принципа исто-

ризма, что, конечно, не избавляло Соловьева от идеали-

стического понимания истории. Главным же недостатком

характеристики Покровским исторической концепции Со-

ловьева являлось, пожалуй, непонимание им связи этой

концепции с развитием русской исторической науки в це-

лом, с ее внутренним ростом. Этот недостаток был особен-

ностью историографических работ и других советских ис-

ториков в 20-х—начале 30-х годов.

Тем не менее ряд положений и особенно критических

замечаний Покровского, связанных с его оценкой истори-

ческой концепции Соловьева, сохранил определенное зна-

чение для последующего развития марксистско-ленинской

исторической науки. К их числу относились указания на

то, что Соловьев не преодолел полностью своей зависи-

мости от дворянской историографии, что он сводил исто-

рию России в значительной мере к истории политической

и не выдвигал задачи раскрытия творческой и решающей

роли народных масс в истории.

Влияние Покровского непосредственно сказалось в ра-

ботах его учеников — участников историографического се-

минара в Институте красной профессуры, доклады кото-

рых после их обсуждения и редактирования Покровским

были напечатаны в двух сборниках статей «Русская исто-

рическая литература в классовом освещении», изданных

в 1927 и 1930 гг.

Обширная статья в первом из этих сборников, посвя-

щенная С. М. Соловьеву, была паписапа 3. Лозинским.

Она знаменательно называлась «Историк великодержав-

8

пой России» 12, в соответствии с чем в центре внимания

автора оказалась проблема складывания русского

централизованного государства и в связи с этим разобла-

чение одобряемой Соловьевым русификаторской политики

царизма.

Тем не менее советский читатель впервые получал до-

статочно обстоятельное изложение исторической концеп-

ции Соловьева и ее критику с марксистских позиций.

В статье отмечалось признание Соловьевым принципа

закономерности и исторического прогресса, влияние на

Соловьева современной ему русской буржуазно-либераль-

ной историографии, представленной Т. Н. Грановским и

К. Д. Кавелиным, а затем Б. Н. Чичериным. Лозинский

безоговорочно относил Соловьева к государственной

школе в русской историографии.

При всем этом в заключительном разделе статьи автор

дает крайне неточную оценку социально-политических

воззрений Соловьева в духе вульгарного социологизма.

Буржуазный историк выступает здесь не «городским жи-

телем», как у Покровского, а в качестве «выразителя ин-

тересов, не сознавая этого, «культурного» помещика, пе-

реводящего свое хозяйство на новые капиталистические

релгьсы» 13. Лозинский выступил со статьей о Соловьеве

тогда, когда советскими историками далеко еще не были

освоены ленинское понимание русского исторического

процесса и ленинские указания о критическом освоении

допролетарского идейного наследия.

Вскоре после издания статьи Лозинского, в 1929 г.,

в журнале «Историк-марксист» была напечатана статья

< ’. Бантке «Петровская реформа в освещении С. М. Со-

ловьева» 14. Год публикации статьи Бантке не был слу-

•н1 иным: в 1929 г. исполнялось 50 лет со дня кончины

С. М. Соловьева.

В начале статьи Бантке, соглашаясь с Покровским

в общей оценке Соловьева, называет его «величайшим

русским историком XIX века», отмечает его «фантастиче-

скую трудоспособность», широкую историческую образо-

ппппость и создание им огромного научного наследства15.

Однако основная задача статьи Бантке заключалась

и том, чтобы раскрыть буржуазную ограниченность исто-

рической концепции Соловьева, в чем автор пошел дальше

« вонк предшественников.

9

Ё статье подчеркивается основополагающее зпачепиё

оценки реформ Петра I Соловьевым для раскрытия его

социально-политических воззрений и всей концепции рус-

ской истории, отмечается антиславянофильская направ-

ленность этой оценки. Однако реформы Петра I, внутрен-

няя и внешняя политика его правительства освещались

автором в духе концепции М. Н. Покровского, связыва-

лись с экономическими и колониальными устремлениями

русского «торгового капитала»; такое их толкование слу-

жило основой для критики воззрений Соловьева.

Крайним упрощением и вульгаризацией отличается

итоговая характеристика Бантке воззрений Соловьева как

великодержавного буржуазного монархиста, «который

стремится установить тесный союз помещика, купца, про-

мышленника, церкви, государства с расчетом, чтобы они

действовали сообща и приводили один другого в движе-

ние», как выразителя интересов «крупнобуржуазного, соб-

ственнического лагеря» 16.

С 1929 по 1940 г. в печати не появлялось работ о Со-

ловьеве. Но именно в этот период произошли существен-

ные изменения в развитии советской исторической науки,

свидетельствовавшие о больших ее успехах.

Начиная с середины 30-х годов в результате реализа-

ции известных решений ЦК ВКП(б) и Советского прави-

тельства об исторической науке было перестроено

изучение и преподавание истории. Была выдвинута задача

изучения «гражданской истории» как многостороннего

процесса общественного развития, не ограничивающегося

развитием экономики и классовой борьбы, чем до того

преимущественно занимались историки-марксисты. На

этой основе была проведена большая работа по созданию

учебников по истории для начальной, средней и высшей

школы, в которых освещались, кроме экономики и клас-

совой борьбы, политическая история, культура, героичес-

кие страницы борьбы народов нашей страны за нацио-

нальную независимость. Для разрешения этих сложных

задач объединились поколения «старых» историков, вос-

принявших марксистско-ленинскую методологию, и исто-

риков-марксистов, успешно приобретавших более совер-

шенные исследовательские приемы в изучении прошлого.

Открылся новый этап в развитии советской исторической

науки.

10

Разработка проблем отечественной истории на основе

глубокого и всестороннего овладения ленинской историче-

ской концепцией позволила уточнить критерии советских

историков в оценке историографического наследства, дала

возможность научно сочетать принципы партийности и

историзма.

Заслуга изучения исторической концепции С. М. Со-

ловьева в этих новых условиях принадлежала Н. Л. Рубин-

штейну, выступившему в 40—60-х годах с циклом статей

о научном творчестве историка.

Первая из них была опубликована в 1940 г.17 Ее за-

дачей являлось преодоление той односторонней оценки

исторических и социально-политических воззрений Со-

ловьева, которая получила выражение в работах М. Н. По-

кровского и особенно его учеников. В статье содержатся

все основные аспекты характеристики взглядов Соловьева

Н. Л. Рубинштейном, получившие развитие в его после-

дующих работах.

Автором была проделана большая исследовательская

работа по изучению всего научного наследства Соловьева

и литературы о нем. В статье рассматривались теорети-

ческие истоки воззрений Соловьева, отмечено влияние на

его исторические взгляды философии Гегеля, а также

представлений французских историков периода Реставра-

ции. Отечественные истоки раскрыты недостаточно. Убе-

дительно охарактеризованы социально-политические воз-

зрения Соловьева как буржуазно-либеральные, без наду-

манных вульгаризаторских определений, свойственных

ученикам Покровского. Оформление исторической концеп-

ции Соловьева рассмотрено в связи с борьбой обществен-

но-политических течений в России середины XIX в. — за-

падников и славянофилов. Поставлен вопрос не только

о «западнической» ориентации Соловьева, но и о его от-

ношении к государственной школе в русской историогра-

фии, отмечены черты своеобразия воззрений Соловьева

сравнительно с К. Д. Кавелиным и Б. Н. Чичериным.

Историческая концепция Соловьева была рассмотрена

Рубинштейном не во всей полноте, а, что было неизбежно

в журнальной статье, на основе избранных автором проб-

лем. Среди важнейших конкретно-исторических проблем,

раскрытых в «Истории России...», правомерно выделена

проблема преобразований первой четверти XVIII в. Ру-

бинштейн с полным основанием подчеркнул колоссальную

И

работу Соловьева по мобилизации и обработке нового фа-

ктического материала, особенно значение его архивных

изысканий.

Задачи статьи обусловили то обстоятельство, что

в центре внимания автора оказались преимущественно

сильные стороны исторической концепции Соловьева. Но

Рубинштейн не смог удержаться от некоторой идеализации

его воззрений, не вскрыв в должной мере научную огра-

ниченность буржуазного историзма, которая проявлялась

и в период подъема буржуазной историографии в России.

Не содержалось в статье никаких сравнений исторической

концепции Соловьева, ее основных положений, оценок

событий и выводов историка с воззрениями его современ-

ников — революционеров-демократов Н. Г. Чернышев-

ского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Н. В. Шелгу-

нова, не сообщалось об их критических замечаниях на

труды Соловьева 18.

Следующее печатное выступление Рубинштейна о Со-

ловьеве было связано с изданием его учебного пособия

«Русская историография» в 1941 г. Соловьев характеризо-

вался здесь в ряду предшествующих историков, его со-

временников и позднее выступивших представителей рус-

ской исторической науки, что позволяло точнее опреде-

лить особенности исторической концепции Соловьева и ее

место в буржуазной историографии 19.

Новым моментом оценки воззрений Соловьева в дан-

ной работе было то, что автор решительно вывел его из

государственной школы в русской историографии и даже

назвал его основоположником и главой другой — «истори-

ческой школы». К сожалению, важнейшие недостатки

предшествующей работы Рубинштейна о Соловьеве сохра-

нились и в учебном пособии.

Последующим выступлением Рубинштейна с оценкой

воззрений Соловьева явилась его статья в «Вопросах ис-

тории», которой отмечалось 125-летие со дня рождения

историка и 100-летие с начала его преподавания в Мос-

ковском университете20. В этой работе автор стремился

точнее определить место Соловьева в русской историче-

ской науке, выявить обусловленность его концепции внут-

ренним развитием русской историографии. В соответствии

с этим он более полно охарактеризовал отношение Со-

ловьева к предшествующей и современной ему историче-

ской науке. В этой статье Рубинштейну удалось более

12

полно показать широту исторических интересов Соловь-

ева, его исключительную для своего времени образован-

ность. С особой силой в статье подчеркивается признание

Соловьевым единых закономерностей в историческом раз-

витии России и Западной Европы. Налет идеализации ис-

торических воззрений Соловьева выявился в этой работе

с еще большей определенностью. Ему приписывалось по-

нимание задачи «исторического синтеза, которую он уже

осознал, но разрешить не мог»21. Тем самым Соловьев

чуть ли не подводился к научной теории исторического

материализма.

В 1948 г. книга Рубинштейна «Русская историогра-

фия» была подвергнута неумеренно суровой критике, ко-

торая затронула и освещение исторической концепции

Соловьева в данной книге и в указанных статьях. Отме-

чалась идеализация воззрений Соловьева и игнорирование

автором критики их идеологами русской революционной

демократии. Эти замечания были учтены Рубинштейном

в его последующих печатных выступлениях, прежде всего

в главе, посвящсппой Соловьеву, в первом томе «Очерков

истории исторической науки» 22. Здесь Рубинштейн впер-

вые сопоставляет взгляды Соловьева со взглядами идеоло-

гов русской революционной демократии, отмечает их пре-

восходство в понимании закономерностей исторического

процесса, более четко выявляя тем самым черты клас-

совой ограниченности во взглядах либерально-буржуаз-

ного ученого23.

Н. Л. Рубинштейн проделал наиболее значительную

среди советских исследователей работу по изучению кон-

цепции крупнейшего дореволюционного историка и ее

марксистской интерпретации. Им были преодолены недо-

статки школы Покровского в оценке воззрений Соловьева.

Нго итоговые оценки этих воззрений в значительной мере

выдержали испытание временем и восприняты современ-

ной советской историографией.

Последующие труды о Соловьеве связаны в основном

с советским изданием «Истории России с древнейших вре-

мен» (1959—1966) в 15 книгах — главного труда С. М. Со-

ловьева. Наиболее обширным обзором научной деятель-

ности Соловьева, развернутой оценкой его исторической

концепции и в особенности основного труда выдающегося

историка, достаточно верным определением его места в до-

революционной русской исторической науке явился здод-

13

ный очерк Л. В. Черепнина к «Истории России с древ-

нейших времен».

Очерк Л. В. Черепнина явился отражением нового

этапа в развитии советской исторической науки. В области

историографии это выразилось прежде всего в более тща-

тельной разработке советскими исследователями методо-

логических принципов в изучении истории исторической

науки, в более точном определении их отношения к допрос

летарским формам культуры, идеологии и науки. Совет-

ские историки исходили из указаний В. И. Ленина о том„

что важным условием роста социалистической культуры

являлось «развитие лучших образцов, традиций, ре-

зультатов существующей культуры с точки зрения

миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы

пролетариата в эпоху его диктатуры» 24.

К концу 50-х годов был завершен фундаментальный

коллективный труд — «Очерки истории СССР» до XVIII в.

включительно (в девяти томах, 1953—1958), в подготовке-

которого принимал деятельное участие и Л. В. Черепнин.

Советские историки, создавая этот труд, как бы прошли

тот же путь конкретно-исторического изучения истории

России, что в свое время и Соловьев, но осветили ее с мар-

ксистско-ленинских позиций, с учетом всех достижений

исторической науки своего времени. Это давало реальную

возможность посредством сопоставления их труда с тру-

дом Соловьева точнее определить сильные и слабые сто-

роны его исторической концепции, выявить черты преем-

ственности и коренные различия в методологии истори-

ческого исследования. Не случайно крупные разделы

названного труда открывались историографическим введе-

нием, и в каждом из них значительное внимание уделя-

лось Соловьеву. Некоторые из этих введений были напи-

саны Черепниным.

В 1957 г. вышла книга Черепнина «Русская историо-

графия до XIX века»25, которая имела определенное

значение в оформлении его историографических представ-

лений, в том числе и для уточнений оценок научного

творчества Соловьева.

Во вводном очерке к «Истории России...» Черепнин

по существу подвел итоги изучению концепции Соловьева

советскими историками, хотя формально он не коснулся

ни дореволюционной, ни советской историографической

литературы, ему посвященной. Ему удалось учесть опыт

14

изучения концепции Соловьева, преодолеть ошибки свои£

предшественников и дать верную, марксистскую оценку

научного творчества Соловьева. В очерке сообщаются ва-

жнейшие факты, характеризующие биографию ученого, его

научную и служебную деятельность в Московском уни-

верситете, определены этапы его научного творчества, по-

лучили оценку социально-политические взгляды историка.

При этом учтены особенности буржуазного либерализма

в России, его двойственность, боязнь народной рёволюции,

отразившиеся в мировоззрении Соловьева. Раскрыты тео-

ретические основы его исторической концепции.

В соответствии с главной задачей вводного историо-

графического очерка основное внимание в нем уделено

характеристике труда всей жизни Соловьева — «Истории

России с древнейших времен». В этой связи Черепнин

указал на значение работ виднейших предшественников

Соловьева — М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, опре-

делил ту источниковедческую базу, в особенности архив-

ную, которая легла в основу «Истории России», высоко

оцепил титанический труд Соловьева по созданию беспри-

мерного в русской историографии монументального 29-то-

мпого обобщающего исторического произведения, отметил

те значительные трудности, которые преодолел ученый

в процессе подготовки его к изданию, кратко остановился

и на полемике, которая на протяжении десятилетий со-

провождала «Историю России...» Соловьева. Давая ито-

говую оценку выдающегося научного значения крупней-

шего труда Соловьева, Черепнин указал на неприемле-

мость в наше время идеалистической методологии буржу-

азного историка и дал объективную критику его классово

ограниченной исторической концепции26.

Целевое назначение рассматриваемого вводного очерка

исключало для автора возможность коснуться ряда важ-

ных вопросов: историографии, посвященной Соловьеву,

оценки его специальных исследований, дополняющих «Ис-

торию России...», творческой лаборатории выдающегося

ученого, определения его места в западноевропейской ли-

тературе а7.

Важным научным достижением советского издания

«Истории России...» Соловьева явилось раскрытие науч-

ного аппарата этого труда, каждая книга сопровождается

именным, географическим и этнографическим указате-

лями.

15

Последними по времени издания явились работы

А. М. Сахарова. Это — во-первых, статья о Соловьеве28 и,

во-вторых, сдвоенная лекция в его учебном пособии «Ис-

ториография истории СССР. Досоветский период», в ко-

торой преобладающее внимание уделено Соловьеву29.

Превосходно и с большим знанием дела написанные эти

два этюда о Соловьеве отличаются прежде всего тем, что

они при малом объеме сообщают основные сведения чита-

телю, хотя в исследовательском плане и не вносят суще-

ственно новых черт в характеристику исторической кон-

цепции ученого. Но важны тон и акценты в этих работах:

они лишены тенденции «критицизма», которые присутст-

вовали в комментариях к советскому изданию «Истории

России...». В позднейших работах Сахаров дает более

точные и тонкие оценки научного творчества Соловьева,

не нарушающие принципа историзма.

* * *

Обзор литературы о Соловьеве свидетельствует о том, что

советские историки проделали значительную работу по

изучению его исторических воззрений и этим подготовили

возможность создания обобщающих работ о крупнейшем

русском дореволюционном историке.

Но эта же литература убеждает и в том, что имею-

щихся статей и обзоров, посвященных Соловьеву, на сов-

ременном уровне развития советской исторической науки

явно недостаточно и что для создания новых работ — ра-

бот монографического типа — необходимы дополнительные

исследования ряда существенных вопросов. Главные из них,

по нашему мнению, таковы: необходимо в большей мере

раскрыть состояние исторической науки в России до Со-

ловьева и в период его научной деятельности, более полно

охарактеризовать процесс формирования его мировоззре-

ния, точнее определить социальный облик ученого, эво-

люцию его общественно-политических воззрений, шире

раскрыть теоретические источники его исторической кон-

цепции, показать реакцию ученого на новые веяния в по-

литической жизни страны и в исторической науке его вре-

мени. Не было уделено должного внимания и творческой

лаборатории историка. В центре внимания исследовате-

лей находился по преимуществу главный труд Соловьева

«История России с древнейших времен», другие же об-

16

niирные и важные в научном отношении его специальные

исследования, в том числе и крупные монографии, не изу-

чались, а без этого невозможно составить верное и полное

представление об исторической концепции Соловьева в це-

лом, во всех ее компонентах. Нет также необходимой чет-

кости и в определении места Соловьева в русской и тем

более западноевропейской историографии. Наконец,

крайне недостаточно освещалась в советской историогра-

фической литературе научно-общественная деятельность

Соловьева, а также личная жизнь историка, его челове-

ческие качества, своеобразная индивидуальность.

В целом же можно утверждать, что современный чита-

тель еще не располагает научной биографией крупнейшего

историка дореволюционной России.

Мы попытаемся привлечь внимание читателей и ис-

следователей к указанным выше недостаточно изученным

вопросам и осветить их в пределах тех возможностей, ко-

торые представляются сравнительно кратким научно-по-

пулярным очерком жизни и научного творчества С. М. Со-

ловьева.

§

Глава 1

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Жизнь крупнейшего дореволюционного историка Сер-

гея Михайловича Соловьева не изобилует контрастами и

драматическими коллизиями. Это была внешне размерен-

ная жизнь ученого, более всего поглощенного своими на-

учными исследованиями. Именно о Соловьеве писал его

талантливейший ученик и продолжатель В. О. Ключевс-

кий: «В жизни ученого и писателя главные биографиче-

ские факты — книги, важнейшие события — мысли. В ис-

тории нашей науки и литературы было немного жизней,

столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Со-

ловьева» !. Столь насыщенная научно-литературная дея-

тельность замечательного историка не означала, конечно,

полного и тем более намеренного его отвлечения от

общественной жизни своего времени. Напротив, Соловьев

принимал в ней довольно деятельное участие. Но и само

это участие выражалось преимущественно в его научных

2 В. Е. Иллерицкий

г

17

й литературных откликах на важнейшие события совре-

менности.

А время Соловьева было не только насыщено круп-

ными событиями, но и являлось переломным в истории

России.

Соловьев сложился как ученый и достиг выдающихся

успехов в период кризиса феодально-крепостнической си-

стемы в России, когда «все общественные вопросы своди-

лись к борьбе с крепостным правом и его остатками» 2.

Кризис привел к необходимости крестьянской реформы

1861 г., которая осуществлялась в условиях революцион-

ной ситуации. Научная деятельность Соловьева продол-

жалась и принесла ему широкое признание как крупней-

шего историка своего времени в пореформенный период,

в условиях утверждения капитализма в России и возник-

новения противоречий между новыми социальными си-

лами — пролетариатом и буржуазией. Научная деятель-

ность Соловьева завершилась в начальный период вновь

созревшей революционной ситуации.

Все эти процессы не осознавались Соловьевым в их

действительном значении, он, конечно, не мог дать им на-

учного истолкования. Однако переломный характер его

эпохи понимался им достаточно ясно, и эта эпоха опреде-

ляла как социальное содержание его мировоззрения, так

и развитие его научного творчества.

Разночинное происхождение Соловьева связало его

с процессами социального обновления России. Сергей Ми-

хайлович Соловьев родился 5 мая 1820 г. в семье священ-

ника Московского коммерческого училища *.

В нашем распоряжении очень мало источников, кото-

рые бы характеризовали детские и юношеские годы,

а также годы молодости Соловьева до обучения его в уни-

верситете включительно3. Известно, однако, что с юности

он вращался в среде разночинцев. Это был новый социаль-

ный слой, начинавший играть в России середины прош-

лого века все более заметную роль в общественной жизни

и науке.

* В Москве, на Метростроевской улице, на здании Института ино-

странных языков, в котором ранее размещалось коммерческое

училище, висит мемориальная доска с датой рождения С. М. Со-

ловьева.

Отец будущего знаменитого историка — Михаил Ва-

сильевич — первоначально хотел по семейной традиции

дать сыну духовное образование и с этой целью записал

его в 1828 г. в духовное училище с правом обучаться дома

и являться в училище только на экзамены. Отец намере-

вался сам обучать сына, но, перегруженный своими обя-

занностями, предоставил его самостоятельным занятиям,

с которыми, как вскоре обнаружилось, мальчик плохо

справлялся. Особенно малоуспешны были занятия Сергея

латынью. Механическое заучивание латинской грамматики

скоро наскучивало любознательному мальчику, и он,

пользуясь отсутствием контроля, предпочитал заниматься

чтением доступной ему литературы.

Первоначально в его распоряжении оказалась неболь-

шая библиотека его отца, человека просвещенного для

своего времени. Но вскоре она уже оказалась недостаточ-

ной для Сергея. Он начал брать книги у знакомых и

в библиотеках.

В посмертно изданных «Записках» * Соловьев вспо-

минал, что чтение его в годы отрочества было весьма бес-

порядочным. Он «читал романы Гаука, и Радклиф, и На-

режного, и Загоскина, Вальтер-Скотта». Такая литература

сильно возбуждала фантазию мальчика и мешала его си-

стематическому обучению. Но уже в раннем возрасте выя-

вилось преобладание у Соловьева интереса к историчес-

кой литературе, в особенности посвященной отечествен-

ной истории. Так, до 13 лет, как сообщает сам Соловьев,

он многократно перечитал все 12 томов «Истории государ-

ства Российского» Карамзина, заложив тем самым уже

тогда основы своей незаурядной осведомленности в исто-

рии России. Увлечению трудом Карамзина способство-

вали, несомненно, его высокие литературные достоинства.

Однако экзамены в духовном училище мальчик сдавал

плохо. Отец скоро убедился и в том, что сам он мало чем

может помочь в обучении сыну. Малоуспешные занятия

Сергея в духовном училище, отрицательное отношение

к грубым нравам, царившим в нем, а также, видимо, вли-

яние матери, получившей светское образование, заставили

Михаила Васильевича записать сына в 1833 г. в третий

класс первой Московской гимназии.

* Соловьев С. М. Мои записки для детей моих и если можно и для

других. М., б. г. (далее в тексте — Записки, с указанием стра-

ниц).

2*

19

Переход в гимназию определил всю последующую

жизнь Соловьева, избавив его от участи священнослужи-

теля. Но в первый же год обучения в гимназии ему при-

шлось встретиться с новыми трудностями. Он очень плохо

усваивал математику и потому лишь условно был переве-

ден в четвертый класс. Только усиленные летние занятия

с репетитором дали возможность Соловьеву преодолеть

возникшее препятствие. Начиная с четвертого класса Со-

ловьев стал заниматься превосходно по всем предметам,

уже в этом классе стал первым учеником и оставался им

до окончания гимназии в 1838 г.

Преобладающим увлечением Соловьева и в гимназиче-

ские годы оставалась отечественная история. Любимый

учитель Соловьева — П. М. Попов, преподававший рус-

скую литературу, не мог нахвалиться успехами своего

лучшего ученика, поражаясь его исключительной памяти,

обширным историческим познаниям и превосходным со-

чинениям.

Гимназию Соловьев закончил с серебряной медалью,

что открывало ему путь в университет. Имя Соловьева

было занесено на почетную доску гимназии.

Но прежде чем осветить университетский период жи-

зни Соловьева, отметим, что семейная среда и в универ-

ситетские годы наложила на будущего историка заметный

отпечаток. Отец Соловьева происходил из духовного со-

словия, отличался глубокими религиозными чувствами, ко-

торые были свойственны и всей семье. Не случайно по-

этому и Сергей Михайлович на протяжении всей жизни

оставался религиозным человеком, что, конечно, прояви-

лось впоследствии в его исторических работах.

Нельзя не отметить и того, что еще до поступления

в университет жизнь дала Соловьеву новые впечатления,

в какой-то мере повлиявшие на формирование его соци-

ального облика.

Летом 1838 г. Соловьев был приглашен репетитором

в семью разорившегося аристократа князя М. Н. Голи-

цына. Воспитанием детей занималась княгиня, отличав-

щаяся сварливым характером. Молодого Соловьева непри-

ятно поразила в этой семье галломания и презрительное

отношение ко всему русскому. Соловьеву не трудно было

убедиться впоследствии в том, что эта отрицательная осо-

бенность княжеской семьи была характерна и для многих

аристократических фамилий. От репетиторства он скоро

20

отказался и впоследствии в своих «Записках» склонен был

объяснять свою приверженность к славянофильству в мо-

лодости острой реакцией именно на эту «безобразную

крайность в образовании русской знати» (Записки, с. 36).

Осенью 1838 г. начались занятия Соловьева на первом

отделении философского факультета Московского универ-

ситета. Впоследствии это отделение было преобразовано

в историко-филологический факультет.

Годы студенчества (1838—1842) стали важным этапом

в формировании мировоззрения Соловьева и в углублении

его исторических интересов.

Время обучения Соловьева в Московском университете

совпало с усилением политической реакции, наступившей

после поражения восстания декабристов и в полной мере

проявившейся в Московском университете, который Нико-

лай I считал «рассадником свободомыслия». В первой по-

ловине 30-х годов в университете были разгромлены сту-

денческие кружки В. Г. Белинского, а затем А. И. Гер-

цена и Н. П. Огарева. С 1835 г. начал действовать новый

университетский устав, отличавшийся реакционностью.

Проявления общественной активности в университете

резко ограничились. Передовые политические веяния, сле-

довательно, не коснулись Соловьева в его студенческие

годы.

При всем этом рассматриваемый период в истории Мо-

сковского университета оказался в некоторых отношениях

переломным, что выразилось прежде всего в характере

преподавания, когда старое, реакционно или консерва-

тивно настроенное поколение профессоров стало сменяться

новым.

Типичными представителями старого поколения про-

фессуры были М. П. Погодин и С. П. Шевырев — ретро-

грады по политическим убеждениям, консерваторы в пре-

подавании, заменявшие в своих лекциях научную мысль

высокопарными восхвалениями официально-монархичес-

кой формулы единства «самодержавия, православия и на-

родности». К тому же поколению относился и декан фа-

культета И. И. Давыдов — профессор, не лишенный даро-

ваний, но беспринципный карьерист, стремившийся пре-

взойти Погодина и Шевырева в низкопоклонстве перед

реакционным министром просвещения графом С. С. Ува-

ровым. Лекции этих профессоров приносили очень мало

пользы студентам, особенно тем из них, которые прояв-

21

ляли научные интересы. Мы убедимся впоследствии, ка-

кие сложные отношения установились у Соловьева с од-

ним из этих профессоров — М. П. Погодиным.

Новое поколение профессоров было представлено

в годы обучения Соловьева в университете Д. Л. Крюко-

вым и Т. Н. Грановским. Эти ученые обладали широкими

историческими интересами, стремились к философскому

осмыслению исторического процесса, новому пониманию

задач исторической науки, призванной, по их убеждению,

изучать не только политическую, но и гражданскую исто-

рию. Им была свойственна и либерально-^буржуазная оп-

позиционность умеренного толка по отношению к реакци-

онному николаевскому реяшму.

Д. Л. Крюков читал курс древней истории и был очень

увлечен философией истории Гегеля, с которой студенты

в большинстве своем благодаря ему впервые и знакоми-

лись. С 1839 г. начал читать курс истории средних веков

и нового времени Т. Н. Грановский, только что вернув-

шийся из длительной заграничной научной командировки.

Блестящий лектор, хорошо знавший новейшую западноев-

ропейскую историческую литературу, так же, как и Крю-

ков, испытавший влияние философии Гегеля, Грановский

очень скоро покорил сердца всех мыслящих студентов4.

Однако потребовалось некоторое время для того, чтобы но-

вое поколение профессоров, к которому вскоре присоеди-

нились К. Д. Кавелин, П. К. Кудрявцев, а затем С. В. Ешев-

ский, оказало преобладающее влияние на характер препо-

давания в Московском университете. Это произошло уже

после того, как его окончил Соловьев.

Идеологическое размежевание среди московской про-

фессуры на рубеже 30—40-х годов прошлого века в опре-

деленной мере отразило процесс оформления именно

в этот период двух новых направлений в русской общест-

венной мысли — славянофильства и западничества.

Если первое из них выражало либерально-помещичью

идеологию, но первоначально слабо проявляло свою оппо-

зиционность, что позволяло Погодину и Шевыреву высту-

пать в союзе с К. С. Аксаковым и А. С. Хомяковым, то

либерально настроенные западники в лице Грановского,

Крюкова и временно примыкавших к ним Белинского и

Герцена выражали свою оппозиционность к самодержа-

вию — крепостническому режиму и его идеологии — более

решительно. Соловьев не сразу самоопределился в идей-

22

пых разногласиях своего времени, а в студенческие годь!

и не вполне осознал их. Но он очень скоро разобрался

в достоинствах и недостатках преподавания в универси-

тете представителями двух поколений профессуры. Ко-

нечно, его симпатии в научном отношении находились на

стороне молодых талантливых профессоров — Крюкова,

в особенности Грановского. Об этом с полной определен-

ностью свидетельствуют его «Записки», о том же говорит

с каждым годом расширявшийся круг чтения Соловьева

в студенческие годы.

Соловьев занимался в университете весьма усердно.

Он блестяще сдавал экзамены по всем дисциплинам и уже

па первом курсе обратил на себя внимание Крюкова, ко-

торый впоследствии приглашал его на свою кафедру. Но

и в университетские годы Соловьев отдавал предпочтение

изучению отечественной истории. Более того, именно

в университете окончательно определилось стремление Со-

ловьева к научной специализации по русской истории. На

вопрос Погодина, обращенный к Соловьеву: «Чем вы осо-

бенно занимаетесь?» — ответом было: «Всем русским, рус-

скою историей, русским языком, историей русской лите-

ратуры» (Записки, с. 61). Поэтому Соловьеву приходилось

скрывать, что он неодобрительно относится к лекцион-

ному курсу Погодина, который преимущественно занимал

студентов пересказом двух своих диссертаций — о «варяж-

ском вопросе» и Несторе-летописце да чтением избран-

ных мест из «Истории государства Российского...» Ка-

рамзина. Хотя Соловьев очень скоро убедился, что Пого-

дин плохой лектор и устаревший по своим научным прин-

ципам ученый, он еще сравнительно долго терпимо отно-

сился к его реакционным политическим взглядам.

Конечно, Соловьев не ограничивался лекциями не

только Погодина, но и других профессоров. По русской

истории Соловьев изучал всю новейшую литературу, но-

вые ценные публикации источников Археографической

экспедиции, неопубликованные источники, предоставлен-

ные в его распоряжение Погодиным, владельцем извест-

ного собрания древних рукописей*. Соловьева давно уже

не пленял авторитет устаревшего Карамзина, его мысли

* Интересно отметить, что работа в этом собрании позволила Со-

ловьеву в студенческие годы открыть ранее неизвестную V часть

«Истории России» В. Н. Татищева.

23

зайймали Другие Историки, прежде всего Эверс. Ё «Запи-

сках» он отмечал: «.. .пе помню, когда именно попалась

мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов». Эта книга

составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Ка-

рамзина я набирал только факты; Карамзин ударял

только на мои чувства, Эверс ударял на мысль; он заста-

вил меня думать над русскою историею» (Записки, с. 60).

Погодин следил за успехами Соловьева, старался при-

близить его к себе и дал ему превосходную характери-

стику после выпускного экзамена, назвав его одним из

лучших студентов, когда-либо у него учившихся.

Но Соловьев хотя и отдавал предпочтение занятиям

русской историей, ею далеко не удовлетворялся. Уже

в студенческие годы он осознал, что изучать историю Рос-

сии изолированно от истории других стран невозможно,

что успехи такого изучения определяются не только хо-

рошим знанием истории западноевропейских государств,

но и осведомленностью в новейших достижениях истори-

ческой науки в этих государствах, развитием ее теории

или, как говорили во времена Соловьева, изучением «фи-

лософии истории».

Соловьев вместе со своими передовыми современни-

ками отдал дань увлечению философией Гегеля, расцени-

вая ее как самую передовую философскую теорию. Но это

увлечение не приняло у него таких преувеличенных

форм, которые так ярко охарактеризованы Герценом

в «Былом и думах» применительно к его студенческим

годам, когда параграфы работ Гегеля брались «спорами

нескольких ночей», когда «люди, любившие друг друга,

расходились на целые недели», не согласившись в пони-

мании гегелевских категорий, а «все ничтожнейшие бро-

шюры, выходившие в Берлине и других губернских и

уездных городах немецкой философии, где только упо-

миналось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр,

до пятен, до выпадения листов в несколько дней» 5. Бо-

лее сдержанно писал об увлечении гегелевской филосо-

фией и ее приложении к изучению истории Соловьев:

«Время проходило не столько в изучении фактов, сколько

в думании над ними, ибо у нас господствовало философ-

ское направление; Гегель кружил нам всем голову, хотя

очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им

из лекций молодых профессоров. И моя голова работала

постоянно; схватив несколько фактов, я уже строил из

24

них целое здание. Из гегелевских сочинений я прочел

только «Философию истории», она произвела на меня

сильное впечатление». Впрочем, Соловьев здесь же добав-

лял: «.. .отвлеченности были не по мне: я родился истори-

ком» (Записки, с. 60). Однако несомненно, что именно

в университетские годы и благодаря влияниям того вре-

мени, идущим от молодых профессоров и круга его чте-

ния, в нем выработался тот теоретический склад ума, ко-

торым он впоследствии отличался и в своих работах и

в лекциях.

Круг чтения Соловьева в университетские годы был

очень широк. Зная уже в то время четыре (кроме латыни

и польского) языка — французский, немецкий, англий-

ский и итальянский до такой степени, что мог если не

говорить на них, то достаточно свободно переводить необ-

ходимую литературу, Соловьев, как он сам писал, «в изу-

чении историческом... бросался в разные стороны, читал

Гиббона, Вико, Сисмонди» (Записки, с. 60) 6. В студен-

ческие же годы Соловьев начал чтение произведений

Ф. Гизо и сохранил к этому знаменитому французскому

историку уважение на протяжении всей жизни. В еще

большей мере он увлекался произведениями О. Тьерри,

замечательными не только новыми идеями, но и своей

изумительной художественной формой. Одно из них —

«Историю завоевания Англии норманнами» — он даже

перевел для собственного пользования на русский язык7.

Так еще в студенческие годы Соловьев закладывал ос-

новы той исключительно обширной и разнообразной эру-

диции, которой он удивлял впоследствии своих слушате-

лей и читателей.

Но подходил конец обучению в университете. Прихо-

дилось думать о своем будущем. Интерес Погодина

к талантливому студенту не простирался настолько да-

леко, чтобы пригласить его на свою кафедру. Напротив,

как выяснилось вскоре, он даже остерегался способных

учеников, в том числе и Соловьева, опасаясь за свою

карьеру, поскольку он не мог не знать о своей непопуляр-

ности в студенческой среде.

Для опасений были основания, и они достаточно опре-

деленно выразились в отношении к Погодину попечителя

Московского учебного округа графа С. Г. Строганова, ум-

ного и просвещенного администратора, являвшегося ред-

ким исключением среди бездарных в своем большинстве

25

высших сановников николаевского царствования. При-

смотревшись к профессуре Московского университета,

Строганов скоро убедился в бездарности или неподготов-

ленности большинства их к преподаванию и поставил

своей задачей по мере возможности в ближайшие годы

заменить их молодыми и одаренными профессорами. Со-

ловьев еще в годы обучения в гимназии своими успехами

обратил на себя внимание Строганова, и с тех пор послед-

ний следил за ним, а ко времени окончания университета

пришел к выводу о том, что Соловьев вполне может за-

менить Погодина. Но Строганов понимал, что молодому

человеку следовало расширить его кругозор, а для этого

полезно было бы познакомиться с наукой и культурой наи-

более развитых западноевропейских государств. Однако

послать его в заграничную командировку за государствен-

ный счет Строганов не мог. Для изучающих русскую ис-

торию такой командировки не полагалось. Тогда Строга-

нов порекомендовал Соловьеву принять предложение

стать домашним учителем в семье своего брата —

А. Г. Строганова, бывшего министра внутренних дел, на-

ходившегося в немилости у Николая I и почти постоянно

жившего за границей.

Соловьев принял это предложение и летом 1842 г. от-

правился в Теплиц (Австро-Венгрия), где и приступил

к обучению детей А. Г. Строганова. Воспитанием их ру-

ководила графиня, увлеченная католицизмом и подпавшая

под влияние иезуитов. Сам граф А. Г. Строганов отно-

сился, по словам Соловьева, к тем петербургским санов-

никам, которые потеряли «интерес ко всему, кроме мелких

интриг честолюбия» (Записки, с. 69). В семье графа Со-

ловьев встретил ту же галломанию, что и в семье Голи-

цыных, хотя и в более изощренной форме, что решительно

им не одобрялось.

Обязанности домашнего учителя не были обремени-

тельны. Соловьев занимался три часа утром и после этого

был совершенно свободен. Частые переезды Строгановых

в новые города и страны способствовали ознакомлению

Соловьева с Западной Европой. Все свое свободное время

он посвящал посещению художественных галерей, театров

и более всего библиотек. Он основательно познакомился

с новейшей французской и немецкой литературой, пре-

имущественно исторической,

26

С окончанием университета Для Соловьева закончился

период ученичества, и в годы пребывания за границей

начался период самостоятельной серьезной подготовки

к будущей научной деятельности. С этой целью он посе-

щал лекции выдающихся ученых в Берлине, Париже и

Гейдельберге.

Так, осенью 1842 г. Соловьев слушал в Берлинском

университете лекции философа Шеллинга, географа Рит-

тера, историков Неандера, Ранке и Раумера. Однако впе-

чатления Соловьева о лекциях этих ученых, впоследствии

отраженные в «Записках», носят чисто внешний характер,

не раскрывают идей, содержавшихся в прослушанных

лекциях. «Слышал я Шеллинга, великолепного старика

с орлиным взглядом, с торжественной речью... Слышал

я Неандера, знаменитого церковного историка... Слышал

я географа Риттера, почтенного старика в туфлях, очень

образно объяснявшего свой предмет. .. .Слышал Ранке,

коверкавшегося на кафедре и желавшего голосом и же-

стами выразить характер рассказываемого события; Рау-

мера, довольно видного господина с безжизненной речью»

(Записки, с. 65). Подобный характер впечатлений Соловь-

ева объясняется, видимо, тем, что в Берлине он не мог

долго задерживаться и потому слушал л ишь отдельные лек-

ции, к тому же и записи своих впечатлений он вел много

лет спустя. Но, несомненно, немецкие ученые не произ-

вели на него глубокого впечатления в тот период. Лишь

впоследствии, изучив труды отдельных из них, например

Риттера, он проникся к ним большим уважением.

Зимой 1842/43 г. в Париже Соловьев посещал публич-

ные лекции историков Ленормана и Мишле, историка ли-

тературы Эдгара Кине, читавшиеся в Сорбонне и Кол-

леж де Франс. В «Записках» Соловьев характеризует

французских ученых более основательно, поскольку он

мог слушать не отдельные лекции, а полные курсы. Но

все же и в этих его характеристиках преобладают внеш-

ние моменты. Приведем некоторые примеры: «Ленорман,

красивый, плотный мужчина... производил сильное впе-

чатление. .. читал с католической точки зрения... По

свойству таланта, по способности к воодушевлению к Ле-

норману приближался Эдгар Кине» (Записки, с. 73). Но

Кине читал лекции по истории литературы с антикатоли-

ческих позиций и этим импонировал Соловьеву, как и

историк Мишле. Последний произвел на Соловьева в це-

27

лом отрицательное впечатление содержанием и формой

изложения своих лекций, и он даже перестал ходить на

его лекции. Интересно отметить, что на лекциях Кине

в Коллеж де Франс Соловьев увидел, как он сообщает,

«знаменитого Бакунина, которого прежде встретил...

мельком в Дрездене, говорил с ним несколько минут,

чтобы после никогда не сходиться: неприятное впечатле-

ние произвел он ... своими отзывами о России» (Запи-

ски, с. 74). Соловьева оттолкнули, конечно, революцион-

ные настроения Бакунина.

Посещал Соловьев и торжественные заседания Фран-

цузской академии. На одном из них слушал речь знаме-

нитого французского историка Минье, произнесенную

«прекрасно, с истинно академическим красноречием»

(Записки, с. 75). На заседаниях палаты депутатов Со-

ловьев слушал речи Тьера и Гизо.

Интересно отметить, что посещение лекций в Париже

посторонней публикой не одобрялось Соловьевым. Он по-

лагал, что это заставляло профессоров не столько думать

о содержании лекций, сколько о внешней эффектной сто-

роне их чтения для приобретения популярности у пуб-

лики. Свои отрицательные впечатления Соловьев выразил

в статье «Парижский университет», которая была отправ-

лена им в журнал «Москвитянин», издававшийся Погоди-

ным8. Это была не первая опубликованная статья Со-

ловьева (первые рецензии были опубликованы им еще

в студенческие годы). Статья о Парижском университете

носила явный отпечаток славянофильских веяний, что

впоследствии вызвало к автору настороженное отношение

со стороны западнически настроенных профессоров Мос-

ковского университета.

Летом 1843 г. Соловьев побывал в Чехии, где познако-

мился с выдающимися славянскими учеными — Ганкой,

Шафариком и Палацким. Тогда же он познакомился с па-

триотически настроенным кружком славянской молодежи

Чехии—«властенцами». Эти связи не только закрепляли

в еще не оформившихся воззрениях Соловьева славяно-

фильские тенденции, но и положили начало его прочному

интересу к истории южного славянства.

Зиму 1843/44 г. Соловьев снова провел в Париже, где

продолжал свои научные занятия и посещение лекций

виднейших французских историков. Среди них он уже то-

гда начал выделять наиболее близкого ему по характеру

28

и направлению политических и исторических взглядов

Франсуа Гизо.

Следил Соловьев и за политической жизнью Франции

тех лет. Уже тогда он понимал преимущества конститу-

ционно-монархического парламентарного строя Франции

над самодержавно-крепостническим строем николаевской

России; это способствовало впоследствии укреплению его

на либерально-буржуазных западнических позициях.

К сожалению, в нашем распоряжении нет достаточных

сведений о самостоятельных научных занятиях Соловьева

в заграничный период, о круге его чтения. Известно, что

он писал работу о борьбе родового п дружинного начал

у различных народов, избрал тому своей магистерской

диссертации. О круге чтения Соловьева имеются разроз-

ненные сообщения в его письмах к Погодину. Так, 29 ян-

варя 1844 г. он писал о чтении работ Мишле — VII тома

его «Истории Франции», посвященного Людовику XI и

Карлу Смелому, книги Капфига о европейских диплома-

тах, романа Жорж Санд «Консуэло», работ французских

публицистов Жирардена, Потена, историографа Деппинга,

шведского историка Стрингольма9. Этот перечень из од-

ного лишь письма Соловьева свидетельствует и о широте

его умственных запросов, и о напряженности его занятий.

Пребывание Соловьева за границей завершалось. Оно

было полезно молодому ученому во всех отношениях: спо-

собствовало его научной подготовке, расширило круг ум-

ственных и общественных интересов, помогло ознакомле-

нию с культурными ценностями западноевропейских на-

родов и всем этим положительно повлияло на его после-

дующую деятельность как ученого.

В последний год пребывания за границей у Соловьева

укрепилось намерение готовиться к магистерским экзаме-

нам в Московском университете, которые должны были

предоставить ему возможность защиты диссертации и на-

чала преподавания в университете. Он обратился с письмом

к Погодину, но получил весьма уклончивый ответ. Вскоре

Соловьеву стало известно, что Погодин подал в отставку,

ссылаясь на «расстроенное здоровье». В действитель-

ности же Погодин рассчитывал на переезд в Петербург

для занятия видного поста в министерстве просвещения

благодаря покровительству графа Уварова.

Полученное известие, а также, очевидно, подтвержде-

ние С. Г. Строгановым желательности привлечения Со-

29

ловьева к преподаванию в университете укрепили его

намерение незамедлительно сдать магистерские экзамены,

и потому он отказался от продолжения преподавания

в семье Строгановых и возвратился в Москву.

На пути в Россию Соловьев посетил Гейдельберг, здесь

он слушал лекции известных ученых — Крейцера, Рау и

Шлоссера. Его как историка особенно интересовал, ко-

нечно, Шлоссер. Но характеристика последнего в «Запи-

сках» Соловьева очень кратка и также носит внешний ха-

рактер: Шлоссер читает лекции «очень живо, смешит

студентов анекдотцами; мне он показался еще очень све-

жим старичком» (Записки, с. 83). И в дальнейшем Со-

ловьев не оценил этого крупного и своеобразного историка

по достоинству. Возможно, ему претили демократические

тенденции работ Шлоссера.

Вернувшись в Москву, Соловьев одновременно с под-

готовкой к экзаменам с еще большей настойчивостью пи-

сал магистерскую диссертацию. Темой ее он избрал «От-

ношения Новгорода к московским великим князьям».

Соловьев полагал, что защита диссертации будет иметь

решающее значение для его последующей научной дея-

тельности, а сдача экзаменов представлялась ему делом

второстепенным и даже формальным. Однако именно при

сдаче экзаменов он встретился с непредвиденными за-

труднениями. Дело в том, что прогрессивно настроенные

профессора университета первоначально настороженно от-

неслись к магистранту. Его связи с Погодиным, статья

о Парижском университете, проникнутая славянофиль-

скими настроениями, давали все основания полагать, что

в лице Соловьева они могут встретить идейного против-

ника. Подобное отношение и выявилось на экзаменах, на

которых к магистранту была проявлена неумеренная

строгость.

В январе 1845 г. Соловьев сдавал первый экзамен по

всеобщей истории. Грановский написал ему в экзаменаци-

онном листе, что магистрант обнаружил эрудицию в сда-

ваемом предмете, но затруднялся в изложении, что явля-

лось предупреждением о непригодности Соловьева к пре-

подавательской деятельности.

Второй экзамен по русской истории Соловьев сдавал

Погодину. Последний, увидев в молодом одаренном ученом

своего соперника на тот случай, если он сам пожелает

возвратиться в Московский университет, экзаменовал ма-

30

гпстранта еще более строго, чем Грановский. Он задал ему

вопрос о развитии взаимоотношений между Россией и

I (олыпей на протяжении 900 лет. Вопрос этот в историче-

ской литературе того времени был совершенно не разра-

ботан, на него не мог ответить и сам Погодин. Тем не ме-

нее он записал в экзаменационный лист Соловьева зани-

женную оценку.

Плохо сдал Соловьев экзамен по политической эконо-

мии профессору А. И. Чивилеву — представителю

молодой профессуры. Полагая, что данный предмет имеет

косвенное отношение к его будущей специальности, Со-

ловьев не готовился к нему основательно.

Казалось, надежды Соловьева на преподавательскую

деятельность в университете рухнули. Он сильно пережи-

вал свою неудачу и даже начал думать о поисках места

для службы. Озадачен был и покровительствовавший ему

С. Г. Строганов. Но он довольно быстро разобрался в при-

чинах настороженного отношения молодых профессоров

к Соловьеву и утешал его тем, что все решит защита ма-

гистерской диссертации. С еще большей энергией Со-

ловьев принялся за ее завершение и уже в марте 1845 г.’

сдал диссертацию на факультет.

Декан Давыдов передал диссертацию Погодину как

специалисту для заключения. Последний длительное время

нс возвращал ее. Обеспокоенному Соловьеву он заявил,

что работа хороша как научное исследование, но слаба

как магистерская диссертация. В этом двусмысленном и

по существу неодобрительном отзыве выразилась вся не-

приязнь Погодина к молодому талантливому ученому, ко-

торого он теперь стал совершенно определенно считать

своим соперником. С трудом Соловьев добился от него ре-

золюции — «читал и одобряю».

Диссертация поступила к Грановскому, а тот, не счи-

тая себя специалистом, не читая, передал ее К. Д. Каве-

лину. Последний, ознакомившись с диссертацией, быстро

убедился не только в ее несомненных научных достоинст-

вах, но и в том, что все подозрения в славянофильских

пристрастиях Соловьева содержанием диссертации не под-

тверждались. Такое мнение обрадовало Грановского. От-

ношение молодых профессоров к Соловьеву резко измени-

лось. Больше всех, кроме самого Соловьева, был этому рад

Строганов. Он немедленно предложил Соловьеву гото-

виться к чтению курса русской истории в университете.

31

В июле 1845 г. состоялось решение о приглашении Со-

ловьева к преподаванию на факультете, а в октябре он

начал чтение курса. На первых двух лекциях, в которых

давался общий обзор русской истории, присутствовали

Строганов, декан Давыдов, Грановский и некоторые дру-

гие профессора. Лекции произвели самое благоприятное

впечатление. Грановский, по словам Соловьева, после лек-

ций заявил: «Мы все вступили на кафедру учениками,

а Соловьев вступил уже мастером своей науки...» Стро-

ганов, слыша одобрения, сказал: «Дай бог, чтобы Пого-

дин кончил так, как этот начал» (Записки, с. 93).

Таким образом, период подготовки Соловьева к науч-

ной деятельности успешно завершился. Сама научная

деятельность продолжалась еще более успешно.

В октябре 1845 г. состоялся диспут по магистерской

диссертации Соловьева, которая предварительно была

опубликована. На диспут не преминул явиться Погодин,

резко высказавший критические замечания, которые своим

тоном произвели неблагоприятное впечатление на присут-

ствующих и усилили их симпатии к магистранту. Самую

положительную оценку диссертации дал Кавелин, а затем

он же выступил с пространной рецензией на нее в «Оте-

чественных записках». В итоге защита прошла вполне

благополучно и укрепила научный авторитет Соловьева.

В первом учебном году Соловьев, как и все начинаю-

щие, был крайне перегружен впервые читаемым лекцион-

ным курсом. Тем не менее он немедленно приступил к ра-

боте над докторской диссертацией, которую и завершил

необычайно быстро — во время летних каникул 1846 г.

Тема ее была связана с его магистерской диссертацией,

но охватывала значительно более обширный период рус-

ской истории — от Рюрика до Ивана IV включительно.

Диссертация была названа «История отношений между

князьями Рюрикова дома». Объем рукописи был велик —

до 700 страниц, но Соловьев быстро подготовил ее к пе-

чати. Уже тогда он, как писал впоследствии Ключевский,

«в совершенстве обладал умением беречь время» 10.

Диссертация была издана в 1847 г., и в том же году

27-летний ученый стал доктором русской истории. Такая

быстрота продвижения по лестнице ученых степеней была

среди историков беспримерной, как исключителен был и

возраст молодого доктора. Все это свидетельствовало

о том, что на кафедре русской истории Московского уни-

32

верситета появился выдающийся ученый, которого должно

было ожидать блестящее будущее. Развитие научной дея-

тельности Соловьева очень скоро это подтвердило.

Защита докторской диссертации Соловьевым не только

знаменовала завершение становления его в качестве зре-

лого ученого, но явилась и своеобразным итогом его об-

щественно-политического самоопределения. Идейно сбли-

зившись с либерально настроенными профессорами Мос-

ковского университета — Грановским, Кавелиным, Чиви-

левым и их единомышленниками, Соловьев стал убежден-

ным «западником» или, точнее, применяя классовый кри-

терий, буржуазным либералом, правда, довольно умерен-

ного толка.

Отрицательное отношение либералов к революционным

событиям в Западной Европе в 1848—1849 гг. не избавило

их от проявлений николаевской реакции в области науч-

ной деятельности. Оппозиционно настроенные либералы

каждый на своем опыте убеждались в том, что самодер-

жавно-крепостнический режим исключал прогрессивное

развитие России, мешал развитию общественной самодея-

тельности, культуры и науки.

Для Соловьева одним из убедительных средств под-

тверждения этих истин явилась его литературная деятель-

ность, точнее — ее преследование цензурой, особенно на

протяжении наиболее тяжелых лет николаевской реакции.

Конечно, гнет цензуры испытывала более всего революци-

онно-демократическая печать, в особенности сотрудники

«Современника». Но цензура затрагивала отчасти и ли-

бералов, что и почувствовал на себе Соловьев, когда он,

прочно утвердившись на кафедре, полный сил и энер-

гии, приступил к созданию новых трудов по русской

истории.

В процессе педагогической деятельности расширялись

творческие замыслы Соловьева. Уже в 1848 г. у него

окончательно созрело убеждение в необходимости созда-

ния нового фундаментального обобщающего труда по ис-

тории России, который заменил бы собой крайне устарев-

шую «Историю государства Российского» Карамзина.

В соответствии с этим смелым замыслом молодой ученый

начал перестраивать свои специальные лекционные курсы,

посвящая их ежегодно отдельным периодам истории Рос-

сии в их хронологической последовательности, что помо-

гало готовить задуманный труд. Естественно было стрем-

3 В. Е. Иллерицкий

33

ление Соловьева апробировать в печати свои подготови-

тельные материалы и варианты будущего труда.

С течением времени, как сообщает Соловьев в «Запи-

сках», стали играть определенную роль и материальные

соображения. Литературные гонорары стали необходимым

дополнением профессорского жалованья. Соловьев в 1848 г.

женился, и семья его стала довольно быстро разрастаться.

Каково же было изумление Соловьева, когда он стал

убеждаться в том, что немалая доля текста его статей,

посвященных отдаленному прошлому, вычеркивалась без-

жалостной рукой цензоров! Вспоминая этот период, Со-

ловьев писал: «Журнальная деятельность... причиняла

мне часто горе. Являлся нумер журнала, где помещена

моя статья; по моему расчету должно выйти столько-то

печатных листов — смотрю, выходит меньше: цензор вы-

марал! Оскорбление было тем чувствительнее, что смо-

лоду я обращался с наукою уважительно, не позволял

себе тенденции, передавал факты .. .почерпая их из ис-

точников печатных, самим же правительством большей

частью изданных. И тут невежественный и желающий

непременно что-нибудь вычеркнуть цензор вычеркивал!»

(Записки, с. 136). И далее Соловьев приводил примеры

нелепых предлогов, на основании которых страдали его

статьи. С цензурой приходилось мириться, но его недо-

вольство реакционным николаевским режимом возрастало,

политический опыт постепенно обогащался.

В начале 1851 г. Соловьев, всегда отличавшийся по-

разительной трудоспособностью, закончил первый том сво-

его обобщающего труда, названного им «Историей России

с древнейших времен», и в августе того же года издал его

в 1200 экз. С тех пор с беспримерной пунктуальностью

ежегодно выходил очередной том «Истории России...».

Только последний, 29-й том Соловьев не успел подготовить

к изданию лично, и он уже вышел в 1879 г., после его

кончины.

С началом издания главного труда Соловьева открылся

самый плодотворный период в его научном творчестве.

Этим трудом он внес наиболее ценный вклад в русскую

историческую науку своего времени, а с конца 50-х—на-

чала 60-х годов XIX в. становится ее виднейшим предста-

вителем.

Однако в первые годы после начала издания «Истории

России...» неизвестно, чего больше приносил автору его

34

труд — радости йли огорчений. Как это ни странно, его

груд, ставший не только важнейшим смыслом жизни Со-

ловьева, но и доказательством научного подвига крупней-

шего историка своего времени, встречен был многими его

современниками без воодушевления или даже враждебно.

Мы уже отмечали, что вопрос о полемике вокруг «Ис-

тории России...» Соловьева достаточно основательно изу-

чался советскими историками. Поэтому приведем в самой

общей форме наиболее яркие факты.

Как и следовало ожидать, самым непримиримым вра-

гом Соловьева после начала издания «Истории России...»

оказался Погодин. Но он первоначально не выступал от-

крыто, а предпочел действовать через своих единомыш-

ленников, среди которых самым рьяным оказался

И. Д. Беляев, впоследствии получивший известность как

историк русского крестьянства, отличавшийся славяно-

фильскими убеждениями. Открыто или под псевдонимами

оп первый начал критический обстрел Соловьева, находя

все основные положения его труда или неверными, или

недоказанными.

Критически отнеслись к труду Соловьева также идео-