Текст

Всесоюзный

научно-исследовательский

институт киноискусства

Ю.Тюрин

Кинематограф

Василия

Шукшина

Москва

«Искусство»

1984

ВВК 85.543(2)

Т 98

Рецензенты:

доктор философских наук

А. Г. Дубровин

кандидат искусствоведения

Г. А. Капралов

4910020000-123

025 (01)-84 © Издательство «Искусство», 1984 г.

«Из Лебяжьего сообщают»

«Живет такой парень»

«Ваш сын и брат»

«Ваш сын и брат»

«Ваш сын и брат»

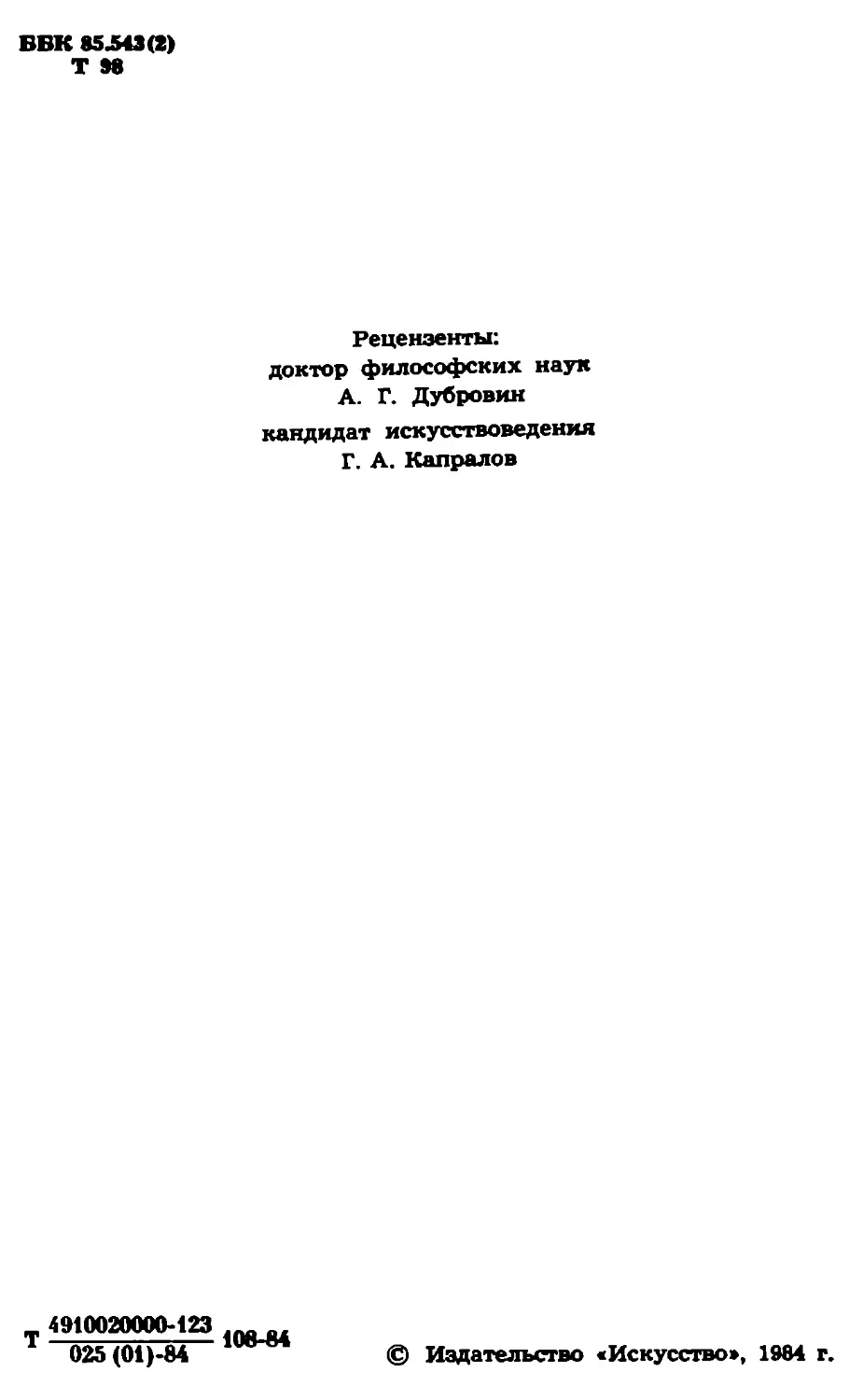

«Странные люди»

«Странные люди»

«Странные люди»

«Странные люди»

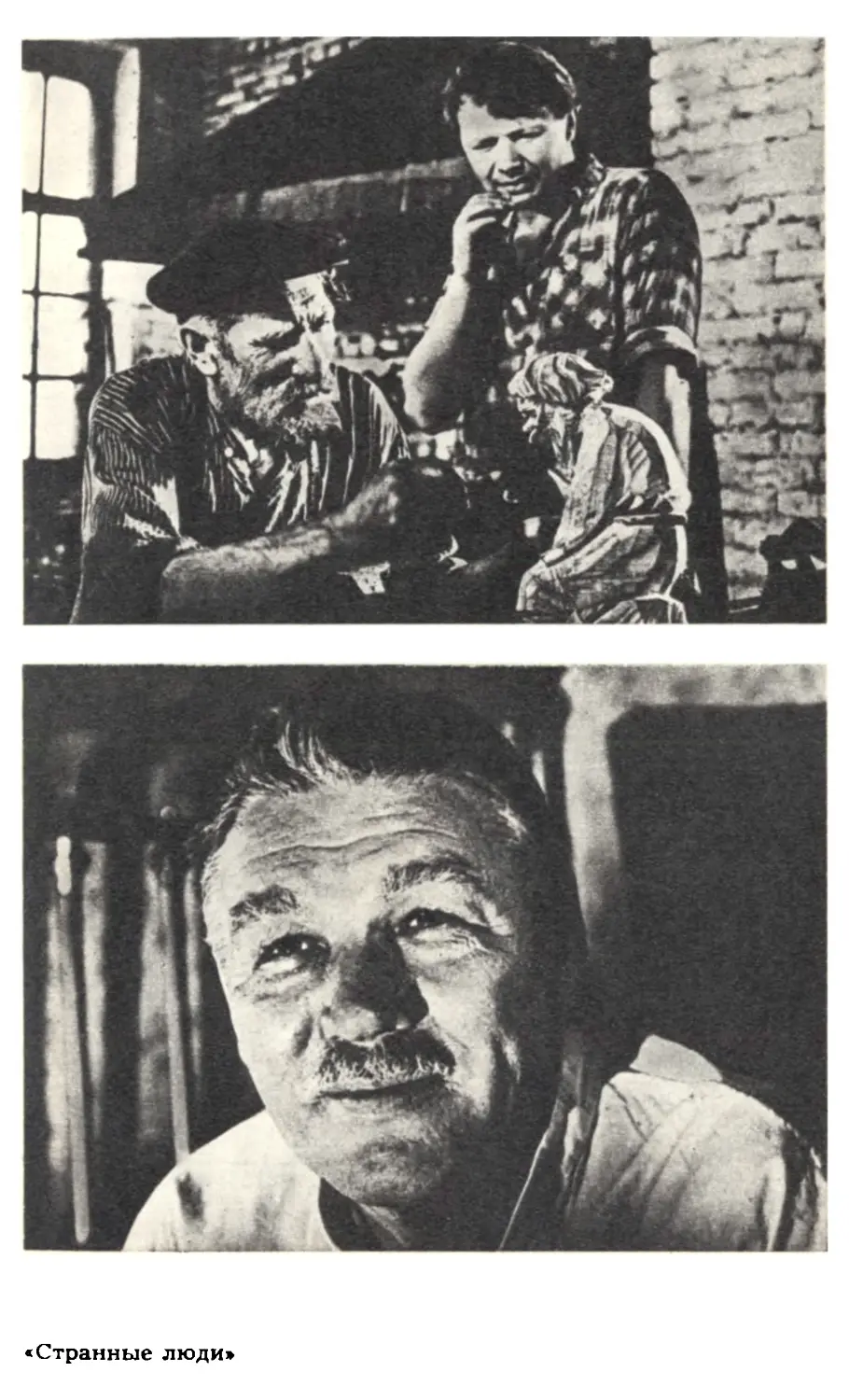

«Печки-лавочки»

« Печки-лавочки »

«Печки-лавочки»

« Печки-лавочки»

« Печки-лавочки»

«Калина красная»

«Калина красная»

«Калина красная»

«Калина красная»

«Калина красная»

«Калина красная»

«Калина красная»

«Калина красная»

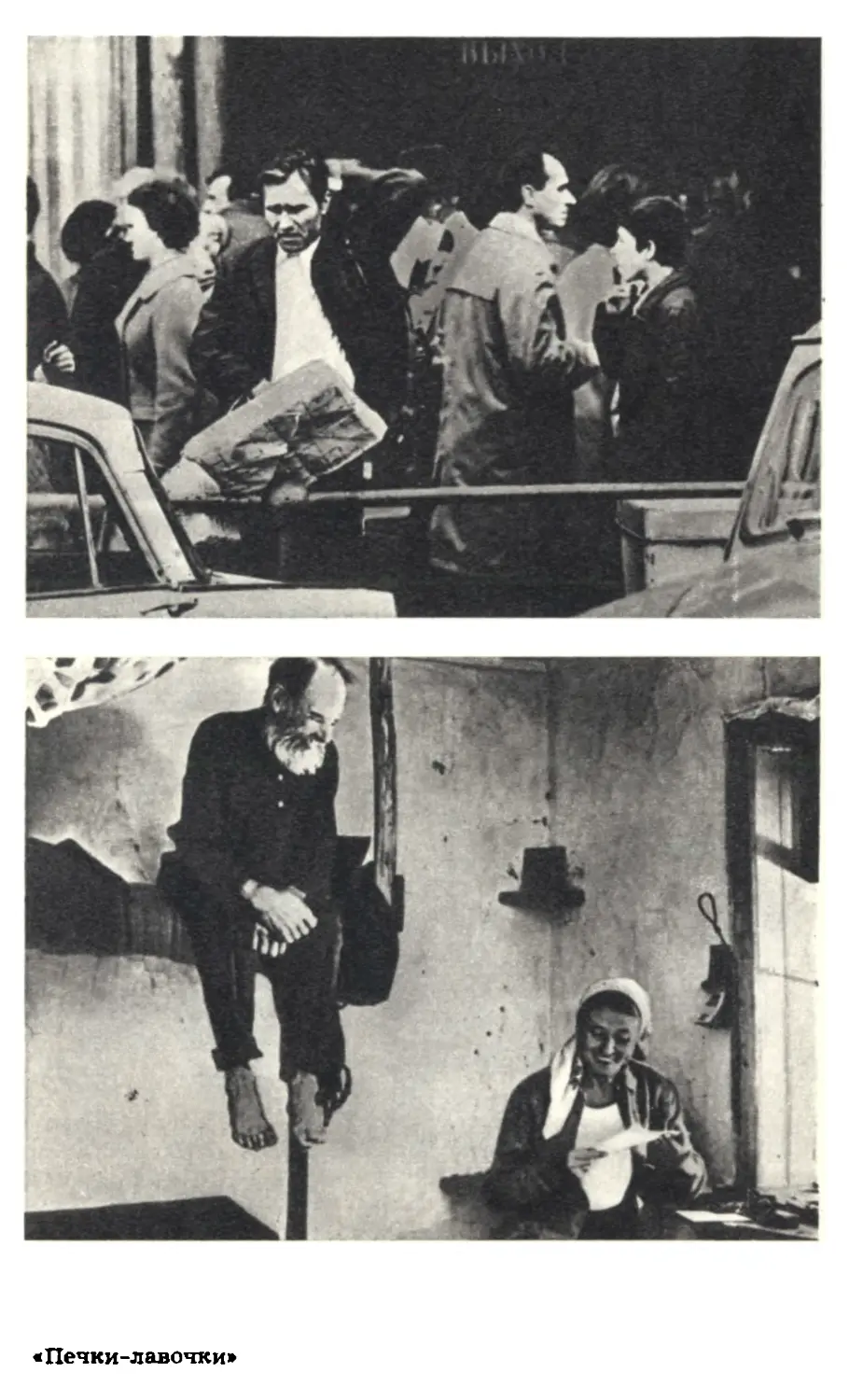

В. М. Шукшин и С. А. Герасимов

В. М. Шукшин и оператор

А. Д. Заболоцкий

на съемках фильма

«Калина красная»

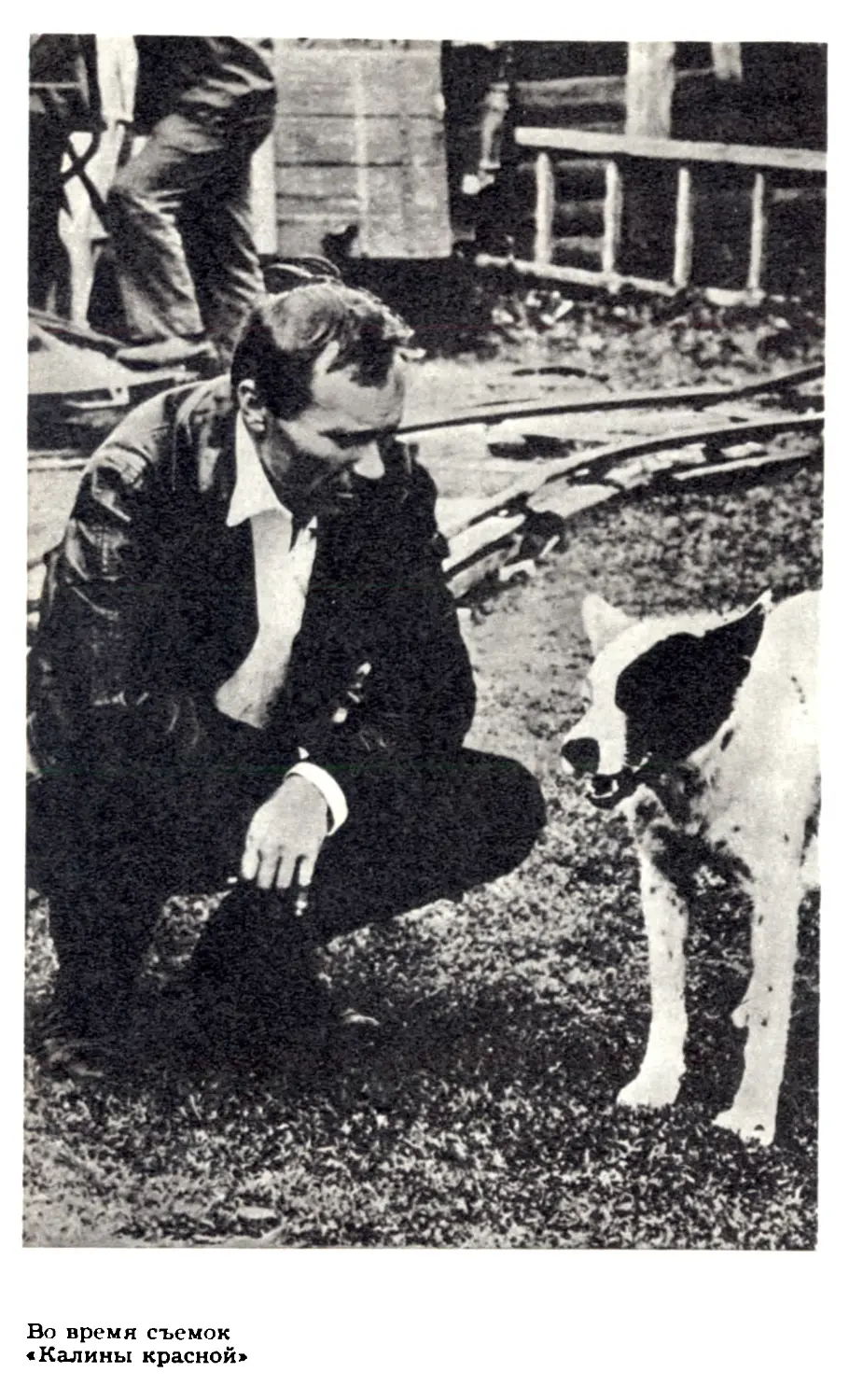

Во время съемок

«Калины красной»

В. М. Шукшин — режиссер.

Снимается

«Калина красная»

Родной земли

целительная сила

(Вступление)

Изо всех сил буду стараться рассказать

правду о людях, какую знаю, живя с

ними в одно время.

Шукшин

Несколько лет назад писатель (и отличный критик)

Сергей Залыгин в предисловии к двухтомнику

избранной прозы Шукшина отмечал: «Все то, что критики не

очень художественно называют «художественным

разбором» произведений искусства, для творчества

Шукшина еще впереди. Время для них еще не настало, оно,

может быть, только-только настает» '.

Прошли годы.

Дистанция лет, отделяющая нас сегодня от

феномена, «называемого искусством Шукшина» (С. Залыгин),

и сейчас еще не столь велика, чтобы мы сумели увидеть

это удивительное явление современной культуры во

всем его облике. И тем не менее она, эта дистанция,

позволяет уже теперь корректировать некоторые паши

прежние оценки творчества Шукшина, предугадывать

подлинное значение, духовную и эстетическую ценность

его наследия, в том числе и его кинематографа.

Примером пристального внимания к личности, творчеству

мастера, вдумчивого изучения его произведений, хотя

оценки здесь зачастую несхожи, можно считать

воспоминания, статьи и очерки Л. Аннинского, Г. Буркова,

В. Горна, Е. Громова, М. Зака, И. Золотусского, А. Лан-

щикова, А. Макарова, А. Овчаренко, С. Фрейлиха,

В. Чалмаева, Р. Юренева, многих других

кинематографистов, литераторов и критиков, к именам которых мы

еще не раз вернемся на страницах этой книги.

Коллективными усилиями пишется портрет Мастера. «Нам

предстоит собрать и заново продумать все то, что

успел сказать нам Василий Шукшин»2,— справедливо

говорил литературовед Вс. Сахаров.

1 Шукшин В. Избр. произв., т. 1. М., сМол. гвардия», 1976, с. II.

2 Сахаров Вс. Жизнь, оборвавшаяся па полуслове...— «Москва»,

1975. № 6, с. 209.

3 Зак. 040

33

Число газетных и журнальных публикаций о

фильмах, книгах и актерских работах Шукшина быстро

растет. Это свидетельство посмертной славы художника,

это отражение всенародной любви к нему. И все-таки...

Есть настоятельная потребность в монографическом

изучении творчества Шукшина. Первыми, с небольшим

сравнительно интервалом, вышли из печати книги о

Шукшине Вл. Коробова и Н. Толченовой. Здесь

восприятие шукшинского наследия хоть и не отделено и не

отдалено от личности художника, но достаточно

«критически автономно», соотнесено с параметрами

современного кинематографа, с динамикой литературного

процесса. Особенно характерна эта «автономность» разбора

для работы Толченовой. Но о ней позже...

Книге Коробова, тогда критика практически нового,

предпослана была статья Залыгина, который обращал

наше внимание на ее специфику — она была очищена от

педантичного литературоведения. Коробов шел на это

сознательно. «И правильно делает: научное

литературоведение уже немало сказало о Шукшине, а чего не

сказано, с тем необязательно торопиться, книги

Шукшина будут лежать перед исследователем и через

десять и через двадцать лет, а вот факты его творческой

биографии могут и утеряться, и с ними надо

поспешить»1. Здесь, в приведенных словах писателя,— ключ

к чтению книги Коробова, объяснение метода,

выбранного критиком для создания целостного образа

Шукшина, для верной ориентации в его обширном творчестве.

Через портрет Шукшина, каким он дан в книге, через

малые и большие события его жизни мы постигаем

существенный смысл творческой биографии художника,

разгадываем тайны его судьбы, причудливой в своих

изломах и драматической по глубинной своей сути.

Затруднительно причислить труд Коробова к

разряду какого-либо «чистого» жанра. Это и не

документальная повесть, и не развернутый критический очерк, и не

научное исследование. Я назвал бы работу Коробова

коллажем, свободным и, подчеркну, органическим

сочетанием разнородных, казалось бы, стилистических и

жанровых блоков. И сначала подспудно, а затем

определенно осознаешь первоочередную задачу автора —

подготовить читателя к точному прочтению и восприя-

1 Коробов Вл. Василий Шукшин. М., «Сов. Россия», 1977, с. 6.

34

тию произведений Шукшина, где сплошь и рядом

жанровые каноны нарушаются, а то и вовсе взрываются

своеволием художника, склонного к безграничной

внутренней свободе, в том числе и к свободе от

литературных шор, от «литературщины».

Главный ее принцип, говорил о своей работе

Коробов, можно сформулировать так: как можно больше

«самого Шукшина». Со страниц книги к нам обращаются

не только бесчисленные герои писателя, но также взгляд

и голос их создателя — искренний и мучительно

вопрошающий, голос человека с растревоженными душой и

совестью, доверительный, рассчитанный на участие,

внимание. Образ этого человека, дробящийся в сознании

читателя и зрителя гранями необычайно

разностороннего дарования, Коробов пытается, исходя из природы

таланта Шушкина, свести к определенной, схваченной

с детских еще лет целостности, нарисовать фигуру

самобытную, незаурядную в любых своих творческих и

человеческих проявлениях.

Шукшин преданно любил свою «малую родину»—>

алтайское село Сростки: здесь он родился, здесь

научился крестьянствовать, ценить красоту природы,

отсюда вывел на страницы книг и на киноэкран большую

часть своих персонажей. Искренность

Шукшина-художника шла от истинности его переживаний. Судьба его

перед тем, как выбрал он профессию

кинематографиста, была в общих чертах обычной судьбой его

сверстников из тысяч российских сел. С малолетства работал

в колхозе, после войны был унесен на далекие от

родного гнезда стройки, служил на флоте, вернулся

учительствовать домой...

И все же, откуда зародилась в душе крестьянского

сына страсть к сочинительству, к творческому

оформлению своего восприятия жизни, какие впечатления не

ожесточили, а, напротив, просветлили его душу?

Прежде всего, отмечает Коробов, надо помнить, что

Сростки — знаменитое на Катуни-реке старинное

большое село — никогда не представлялось Шукшину

забытой богом глухоманью, эдаким поросшим «травой

забвенья» медвежьим углом. С гордостью осознавая себя

потомком тех, кто столетия назад пришел на Алтай с

севера Руси, с Волги, с Дона, Шукшин склоняется

перед памятью далеких предков, ибо «они обрели — себе

и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее,

3*

35

ясность ее поднебесная — редкая на земле»1.

Напитавшись в детстве этой поднебесной ясностью, Шукшин

помнил и тосковал о ней до смертного часа. Каким

подчеркнуто неразрывным единством крестьянина и его

земли— сенокосных и пахотных алтайских предгорий —

отмечены вступительные и финальные кадры фильма

сорокатрехлетнего Шукшина «Печки-лавочки»! Вольный

край наиболее полно воплощал для художника красоту

Сибири, красоту народа. Наполненность его творчества

музыкой отчего края очевидна. И все же никакой

фатальности, никакого «избранничества» в судьбе срост-

кинского парнишки автор книги о Шукшине не видит,

никто из посторонних к письменному столу или

кинокамере его не подталкивал. Из всей картины детства и

юности, отмечает Коробов, отчетливо видно одно —

Шукшин рос по-настоящему трудовым человеком.

Особенно выпукло под пером Коробова выглядит

мать Шукшина, Мария Сергеевна, оказавшая

значительное и благотворное влияние на сына. Многими

художественными впечатлениями детства обязан ей

Шукшин, автор поздних своих «Снов матери». От нее и

любовь к протяжной, чуточку грустной вечерней песне, и

вкус к забавной «бывальщине», от нее, возможно, и

сказовая манера шукшинского повествования. Коробов

нарисовал в книге портрет Марии Сергеевны с такой

теплотой, сердечным пониманием, с какой она предстает

перед нами в кадрах уже позднее появившегося

документального фильма «Слова матери», сделанного

близким другом Шукшина, оператором двух его

последних лент — «Печки-лавочки» и «Калина красная» —

Анатолием Заболоцким.

У Шукшина-студента спросили, кто у него родители.

Он ответил: «Жива мать». А образование у нее какое?

«Два класса,— снова ответил Шукшин,— но понимает

она у меня не менее министра...».

Вспоминаю эти строки из письма Шукшина домой,

чтобы лишний раз показать, сколь уважительно и

любовно относился сын, будущий кинематографист и

писатель, к матери, олицетворявшей для него ум,

смекалку, житейскую мудрость родного народа. Как знать,

родись и живи он в другой семье, не услышь в раннем

1 Шукшин В. Нравственность есть Правда. М., «Сов. Россия»,

1979, с. 106.

36

детстве удалых и шутливых «бывалыцин» о батюшке-

атамане Стеньке Разине, может, и не состоялся бы из

Шукшина такой оригинальный, могучий художник?

Достоинством книги Коробова является широкое и

свободное использование тщательно собранных,

досконально изученных материалов, часть которых открылась

для читателя впервые. Коробов — изыскатель и критик

одновременно, ему важно не только привести тот или

иной документ, но и включить его в систему

собственных оценок творчества Шукшина. Одно из

направлений работы — последовательное, планомерное

разрушение всяческих легенд и наговоров на Шукшина,

жившего потаенными думами, достаточно скрытно, хотя в то

же время и на виду у многих-многих людей, считавших

себя его «приятелями»...

Подробно воспроизведя в книге детство и юность

Шукшина, Коробов столь же детально живописует его

первые шаги в искусстве. Критик и здесь считает, что

данный, так сказать, «первый период» творческой

практики Шукшина известен широкому кругу читателей и

зрителей гораздо меньше, нежели последние годы

повсеместно признанного художника. И, прослеживая

вхождение Шукшина в кинематограф и литературу,

отмечает известный драматизм его тогдашней жизни —

неустроенной в бытовом отношении, полной тревоги за

будущее, зато исполненной решимости доказать,

отстоять свое право на творчество, на признание этого

творчества публикой и критикой. Шукшин шел вперед

крепкой походкой кряжистого сибиряка, и его увидели,

услышали, признали.

«С 1965 года,— пишет Коробов,— начинается

восхождение писателя, актера и режиссера Василия Шукшина

к сердцам миллионов. Через десять лет любовь к его

книгам и фильмам станет поистине всенародной»'.

Рубеж обозначен критиком почти точно: по мне,

известность Шукшина стала очевидным фактом, хотя бы

нашей кинематографической жизни, годом раньше, после

выхода на экраны картины «Живет такой парень».

Картина эта вызвала огромный интерес зрителей, была

сразу замечена и в основном благожелательно оценена

прессой, завоевала призы на Всесоюзном и

Венецианском киносмотрах.

1 Коробов Вл. Василий Шукшин, с. 140—141.

37

Коробов больше литературный критик, чем киновед,

поэтому он охотнее и смелее анализирует прозу

Шукшина, нежели его режиссерские работы, а тем паче —

многочисленные роли выдающегося, на мой взгляд,

актера. Но сразу оговоримся: книга «Василий Шукшин»

предназначалась для литературной серии «Писатели

Советской России», и автор был ограничен, во-первых,

отпущенным ему для работы объемом, а во-вторых,

считался с задачами серии — надо было постараться дать

прежде всего портрет Шукшина-писателя.

Потратив немало усилий —и не бесплодно! — на

расшифровку глубинного содержания многих рассказов и

повестей Шукшина, в частности разобрав чисто

карнавальный на первый взгляд сюжет рассказа «Миль

пардон, мадам!», Коробов закономерно ставит вопрос

вместе Шукшина в отечественной литературе, о связях его

прозы со стилистическими и философскими корнями

русской классики, называя при этом имена Чехова,

Лескова, но особо подчеркивая родственность нравственной

проблематики шукшинской прозы творчеству

Достоевского и Льва Толстого. На первый взгляд критик

торопится с аналогиями и сопоставлениями. Однако по

здравому размышлению не покажутся безосновательными и

слова другого критика, сказанные сравнительно

недавно: через несколько лет у каждого интеллигентного

человека собрание сочинений Шукшина будет стоять на

книжной полке рядом с томами Чехова. Коробов

призывает в союзники и Шолохова, завершая книгу

замечательными словами писателя о Шукшине: «Не

пропустил он момент, когда народу захотелось сокровенного.

И он рассказал о простом, негероическом, близком

каждому так же просто, негромким голосом, очень

доверительно. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой

нашло творчество Шукшина в сердцах многих тысяч

людей...»

Шолоховский взгляд на природу народности

шукшинского творчества получил развитие, истолкование в

новой, гораздо более объемной работе Коробова,

вызвавшей резонанс'. Если ведущий принцип монографий

Коробова— дать как можно больше самого Шукшина, то

книга Толченовой «Василий Шукшин — его земля и

люди» строилась больше на анализе непосредственно шук-

См.: Коробов Вл. Василий Шукшин. М., «Современник», 1983.

38

шиыских вещей. Толченова предпочитала говорить о

зрелом Шукшине, о тех его произведениях, которые

создали ему еще при жизни широкую известность. При

этом новеллистика Шукшина несколько потеснилась

его практикой кинематографиста — режиссера и актера,

что также отличает книгу Толченовой от работ

Коробова (где центральное действующее лицо —

Шукшин-писатель). И тем самым дополняет их.

«Рассказ о Шукшине, о силе и человечности его

таланта, народности творчества не будет

последовательным,— пишет Толченова,— говорю это заранее»1. И

правда: начав исследование с картин алтайской земли,

воочию увиденных, автор под воздействием

«кинематографических» ассоциаций переходит к разговору о фильме

«Печки-лавочки», к осмыслению показанных

Шукшиным финальных кадров этой веселой и одновременно

грустной ленты. А дальше анализ «Печек-лавочек»

перебивается размышлениями над загадкой-судьбой

обреченного на гибель Егора Прокудина или чтением кускоз

киноповести «Брат мой...»; впечатления о

выразительнейшей лепке образа Лопахина в фильме «Они

сражались за Родину» перемежаются разговором о необычной

режиссуре «Странных людей», дополняются

страницами, ценными деталями, подробностями из

журналистского дневника, который автор вела на Дону, во время

работы Сергея Бондарчука над экранизацией

шолоховского романа.

Толченова определяла свой принцип исследования

так: «Дело в том, что все им (Шукшиным.—10. Т.)

созданное воспринимается сознанием не только горячим

читательским и зрительским, эмоциональным, мгновенно

рождающим ответный импульс, но и анализирующим.,

критическим...»2. Вот почему она соединяет в книге

свои живые, непосредственные впечатления от

общения с алтайской землей и земляками Шукшина, коих

довелось ей видеть, с подробными критическими

разборами шукшинских произведений, выявляя доминанту

его творчества: глубокую народность.

Думается, лучше всякого отзыва на книгу — письмо,

присланное автору ее из Бийска, в этом алтайском го-

1 Толченова Н. Василий Шукшин — его земля и люди. Барнаул,

Алтайское книжное изд-во, 1978, с. 3.

2 Там же, с. 3.

39

роде когда-то учился, затем частенько бывал Василий

Шукшин. Строки из этого письма с согласия адресата

я позволю себе привести: «Добрый день, уважаемая

Нина Павловна. С горячим приветом и низким

поклоном к вам совсем незнакомый человек—Шукшина

Василия Макаровича мама, Мария Сергеевна... Хочу вас

отблагодарить за книгу, за вашу правдивость.

Прочитала два раза, еще хочется... Я мать, знаю каждое его

слово...»

На основе изданной в Барнауле работы Толчепова

подготовила, уже для публикации в Москве, вторую

свою книгу о Шукшине. Заключительная глава этой

книги носит беллетристически-звучное заглавие: «Огонь над

мирозданьем». Для Толченовой, как и для многих из нас,

наследие Шукшина — целое мирозданье. Некое

сферическое пространство, внутри которого пульсирует

негасимый огонь. Поэтому вполне естественно звучат

процитированные критиком стихи Фета:

«Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть... А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем

И в ночь идет. И плачет уходя...»

«Фет заставляет нас задуматься,— размышляет Тол-

ченова и о поэте, и о Шукшине,— не только над вечной

трагедией бренности человека — конечностью

человеческого бытия. Нет, здесь — пронзительное ощущение

непоправимой общечеловеческой глобальной беды.

Утраты необратимой. Ухода из мира той творческой

личности, чья мысль для всех была откровением, поскольку

вознеслась до постижения этого мира с его бесконечной

сущностью. Однако в этих строчках в то же самое

время есть еще одна великая мысль. Не «утешающая», но

благотворная мысль об огне творца, им самим

зажженном над его рукотворным миром, собственно ему

принадлежащим, им созданным. Над мирозданьем

творчества» '.

Мирозданьем, где живет необыкновенная, радостно-

тихая душа — колхозник Алеша Бесконвойный.

Где клокочут страсти народного заступника батюш-

1 Толченова Н. Слово о Шукшине. М., «Современник», 1982,

с. 146.

40

ки Степана Тимофеевича, героя киноромана «Я пришел

дать вам волю».

Мирозданьем, где смертельно раненный Егор Проку-

дин, вопросивший нас горемычной своей судьбой о

смысле человеческой жизни, в последний раз обнимает

березки, метит их собственной кровью...

Как и Коробов, Толченова оценивает творческое

наследие Шукшина очень высоко. И действительно,

немногие станут спорить с таким, положим, ее замечанием,

что кинороман о Разине «Я пришел дать вам волю»

несомненно следует отнести к «лучшим и редким

произведениям русской эпической, масштабной прозы»'. Однако

не во всем с автором можно согласиться. Так,

неправомерным представляется отождествление иногда

сценария и романа «Я пришел дать вам волю»: их разделяет

и время публикации и целый ряд разночтений, да к

тому же роман гораздо обширнее по материалу, по

числу действующих лиц. Роман — результат углубления,

вживания Шукшина в разинскую эпоху. Толченова

прибегает к тексту сценария, размышляя о будущем (так

и не состоявшемся) фильме. Шукшин же, как известно,

думал положить в основу картины именно кинороман.

Это отмечено в заявке на студию «Мосфильм»,

направленной в дирекцию весной 1974 года. Шукшин тут

подчеркивает: «Есть смысл найти такое решение (раскрыть

характер Разина.— Ю. Т.) в киноромане, которое

позволило бы (но не обеднило) делать пропуск в

повествовании, избегать излишней постановочности и дороговизны

фильма...» Но такого рода неточностей в новой

монографии Толченовой немного.

Интересной, во многом удавшейся попыткой

комплексного изучения творческого наследия Шукшина

явился составленный Л. Федосеевой-Шукшиной, женой

художника, и киноведом Р. Черненко коллективный,

насыщенный фактами сборник «О Шукшине», выпущенный

издательством «Искусство». На страницах этого

сборника размышляют, рассказывают, вспоминают

Шукшина, мастера художественного творчества и человека,

его учителя и соратники, режиссеры и критики, актеры

и сценаристы, единодушно подчеркивая, объясняя

глубокую социально-нравственную основу шукшинского

таланта.

Толченова Н. Слово о Шукшине, с. 5.

41

С этой точки зрения закономерно название

вступительной статьи С. Герасимова — «Народный художник»,

как бы задающей тон всему сборнику.

Известный режиссер объясняет для себя судьбу

Шукшина и самую его натуру очень много говорящей

формулой таланта. Она, эта формула, пишет Герасимов,

определяется степенью отзывчивости на жизнь, на мир

людей, людских страстей, самой природы. Вот эта

отзывчивость прежде всего и является реальным

содержанием искусства Шукшина.

Автор статьи отмечает необыкновенно важную

черту шукшинского таланта — а именно единство

дарования мастера. Шукшин не дробился между двумя такими

крупными искусствами, как литература и кинематограф,

а видел в собственном киноискусстве продолжение

своей же прозы. Он не мог жить без кинематографа по той

причине, считает Герасимов, что был воспитан в

кинематографической школе и был ей благодарен. «Он не

мог отказаться от кинематографа еще и потому, что для

него огромное значение имела интонация. Не в

буквальном только измерении этого понятия, но и в

иносказательном, в том смысле, как прочитать его героев,

как их услышать и понять» '.

Для опытного режиссера оправдана жадность

Шукшина к актерскому творчеству. Шукшин никогда бы не

смог от него отказаться по той же самой причине: он

видел в работе актера продолжение литературы. «Я

могу понять, таким образом,— размышляет Герасимов,—

страсть, сжигавшую Шукшина, когда, снимая картины

по собственным сценариям, он хотел сделать все

максимально точно, так, как видел их он сам. И

поэтому играл в них сам» 2.

Статья Е. Громова «Поэтика доброты», помещенная

в том же сборнике, носит подзаголовок: «К проблеме

национального характера в творчестве В. Шукшина».

Статья темпераментная, веско аргументированная.

Заслуживает самого пристального внимания постановка

автором центральной проблемы своей работы: о диалек-

тичности творческого мышления Шукшина. О диалек-

тичности интернационального и национального. Шук-

1 Герасимов С. Народный художник.— В кн.: О Шукшине. М.,

€Искусство», 1979. с. 6.

2 Там же, с. 7.

42

шин — обшечеловечен, пишет критик. Волновавшие его

проблемы смысла жизни, духовности личности, совести

и доброты внятны всем, и он сам открыт всему миру.

И в то же время, чтобы по-настоящему понять

Шукшина, настаивает Громов, надо органично проникнуться

той национально-народной стихией, которая составляет

живую материю его творчества.

Русский человек есть начальный и конечный пункт

всех размышлений и чувствований Шукшина,

продолжает Громов. Этот человек берется в самых разных

ипостасях и качествах. «Вождь крестьянского восстания

Разин и великий русский писатель Достоевский — вот

в каких измерениях билась шукшинская мысль,—

читаем в статье критика.— И одновременно — неустанный

поиск современного героя. Мир Шукшина богат и

разнообразен. В нем находится место и цельному в своей

доброте и оптимизме Пашке Колокольникову и

смятенному, изломанному Егору Прокудину; деревенским

чудикам с их недетским простодушием и молодому

следователю Ваганову с его выдуманными и невыдуманными

страданиями; деревенскому философу, тяжелодуму

Князеву и нежной и легкой, как солнечный зайчик, немой

дочери Воеводиных; старухам-матерям, хранительницам

домашнего очага, труженицам и страдалицам, и их

непутевым, но все равно любимым ими сыновьям» '.

Закономерен широкий читательский и зрительский

интерес к многоликому, подвижному миру, созданному

художническим талантом Шукшина, отмечает автор

статьи. Закономерна и потребность в научном изучении его

произведений, того весомого вклада, который сделал он

в мировую культуру. Это справедливое заключение

адресовано всему нашему киноведению, призванному

рассматривать кинематографическое наследие Шукшина в

контексте общего развития советского киноискусства

60—70-х годов.

Творчество Шукшина — всегда живой пример

никогда не кончающейся борьбы за Человека. К такому

выводу приходит Г. Капралов в своей статье, И названной-

то программно — «Борьба за Человека никогда не

кончается». Критик размышляет о Шукшине с позиций

исторической перспективы. Уже сегодня, говорит автор

статьи, обозревая творческий путь художника, ясно ви-

1 Громов Е. Поэтика доброты.— В кн.: О Шукшине, с. 18.

43

дишь, на что, используя выражение Гоголя,

«издерживалась» его жизнь. Да, Шукшина научились читать не

сразу, считая его то просто немудреным бытописателем,

то юмористом-рассказчиком из народного быта в стиле

некогда популярного импровизатора Ивана Горбунова.

Капралов вспоминает начальные шаги Шукшина в

большом искусстве. За писателем признавали умение дать

живую картину с натуры, метко передать особенности

говора, упрекая, правда, за грубость, употребление

«коробящих» слух выражений. А что касается обобщающей

мысли, философии, то в этом Шукшину порой

отказывала даже профессиональная критика. Известное

открытие, постижение Шукшина, писателя и

кинематографиста, продолжается и по сей день, считает критик.

«Мне кажется,— пишет Капралов,— что творчество

Шукшина и его оценка — один из наиболее поразительных

примеров последнего времени именно с точки зрения

такой эволюции. Потому-то внезапная смерть

художника так и поразила всех, что как раз в те самые

мгновения, когда остановилось его сердце, многим из нас

он стал впервые виден в дотоле как бы ускользавших

измерениях, в какой-то вдруг просветившейся

глубине» '.

Творчество Шукшина, продолжает Капралов, по-

прежнему питает наш театр и кинематограф, даже не

в смысле каких-то жизнестойких традиций, а буквально.

Автор статьи подчеркивает принципиальный успех

режиссеров Г. Лаврова и С. Любшина, перенесших на

киноэкран повесть Шукшина «Позови меня в даль

светлую...». Картина интонационно и стилистически

оказалась очень близкой к литературному источнику,

проникнутому светлой грустью по незадавшейся женской

судьбе, свободному от прописного дидактизма.

Новое поколение кинорежиссуры тянется к

проблемному, пластичному наследию Шукшина, выступает его

истолкователем. Пример тому — сделанный в 1979 году

на студии «Беларусьфильм» коллективный сборник

киноновелл «В профиль и анфас» по шукшинским

рассказам «Чередниченко и цирк», «Осень» и «Волки».

Правда, сборник получился неравноценным, не был

проявлен на экране шукшинский подтекст. Но видно, на-

1 Капралов Г. Борьба за Человека никогда не кончается.— В кн.:

О Шукшине, с. 32.

44

сколько преданным читателем Шукшина является

молодая режиссура.

В своей статье Капралов выдвигает большой

теоретический вопрос, ответить на который предстоит

нашему литературоведению и киноведению. Это вопрос об

изучении связей, прямых и опосредованных, творчества

Шукшина с традициями русской и советской

классической литературы, с Гоголем, Толстым, Чеховым,

Щедриным, Сухово-Кобылиным, Горьким, Маяковским,

Шолоховым, писателями-современниками. И

отдельно—вопрос о школе, пройденной Шукшиным в кино. Думается,

ответы постепенно будут найдены. Поспешность выводов

в данном случае навредит: популярность, даже слава

Шукшина сейчас всенародна, но тут-то и сокрыт

соблазн скороспелых аналогий. В частности, не изучен

вопрос о влиянии художественной системы Маяковского

на творческую манеру Шукшина, которое

подразумевает Капралов. Может быть, сравнительный анализ

сатиры Маяковского и шукшинской пьесы «Энергичные

люди» и .даст ответ на этот вопрос? Очевиднее,

правомочнее— Есенин, один из преданно любимых поэтов

Шукшина. Под прямым воздействием есенинского стиха

Шукшин пробовал себя в поэтических опытах,

есенинская тема звучит в его прозе и фильмах.

Стремительную, крутую эволюцию

Шукшина-прозаика прослеживает в статье «Путь писателя» Л.

Аннинский, много занимавшийся шукшинским

кинематографом. Творчество художника анализируется в этой

статье под углом зрения духовного роста, духовного

возмужания самого творца. Критик раскрывает упорное,

изначально заявленное внимание Шукшина к общему, к

художественному постижению социальных, трудовых и

нравственно-психологических проявлений

национального характера. Он пишет, что путь Шукшина — это

попытка «через свой уникальный жизненный, социальный

опыт полугорожанина-полукрестьянина выйти к

всеобщей нравственной истине, причем не скрадывая, не

облегчая задачи, а именно — через тяжкий опыт

выстрадать добро»'.

«Как изменялось у Шукшина отношение к сельскому

жителю, основному герою его рассказов и фильмов?» —

спрашивает Аннинский. Вначале он им гордился. Потом

1 Аннинский Л. Путь писателя.— В кн.: О Шукшине, с. 139.

45

так за него обижался. А затем это отношение

осложнилось десятками противоречивых нюансов. Деревенский

человек, к примеру, может быть смешон. Не

трогательно забавен, как герой новеллы «Чудик», а именно глупо

смешон, как тот «дебил», который, чтобы посрамить

учителя, купил дорогую шляпу, а после «назло» этому

учителю зачерпнул шляпой речной воды и напился.

Деревенский человек может быть даже зол. И не

мгновенным срывом отчаяния, как изобретатель вечного

двигателя Моня Квасов, а продуманным остервенением

«крепкого мужика» Шурыгина, назло односельчанам

свалившего трактором церковь.

Итак, по Аннинскому, Шукшин отходит от прежде

им любимых типологических контрастов, занимается

выявлением нравственных полюсов, по-новому

организующих весь дробный мир душ. «Смысл душевных

терзаний человека у позднего Шукшина: невозможность жить,

когда душа заполнена «не тем». Это чисто нравственная

максима, независимая (или почти независимая от

«прописки», столь важной Шукшину 60-х годов. Шукшин 60-х

годов болел душой за крестьянина. Шукшин 70-х

болеет за человека. Тогда он поднялся на защиту

близкого себе героя. Теперь он хочет понять

каждого. Даже далекого. Даже преступника... Какие силы

душевные нужны, чтобы понять каждого! Какое

безграничное понимание — чтобы понять...» '.

Однако Аннинский ставит знак равенства между

пониманием и прощением. При анализе рассказа-очерка

«Кляуза» — а то был буквально предупреждающий нас

«крик» Шукшина — Аннинский вдруг обнаруживает у

писателя жалость к неправому. Понять человека во

враге своем... Какой подвиг духа нужен! — восклицает

критик. И тем скрадывает выстраданность добра, сам

идеализирует неправого. Не было свойственно Шукшину

прощать зло. Постичь, понять — да. Тут Аннинский прав.

Но в своей аргументации критик увлекся, допустил

«перехлест», впрочем, единственный в его незаурядно

написанной статье.

Путь Шукшина-киноактера (24 роли за пятнадцать

лет работы — это равноценно числу ролей многих

известных профессиональных исполнителей) исследован в

обстоятельной статье критика Н. Зоркой «Актер».

1 Аннинский Л. Путь писателя.— В кн.: О Шукшине, с. 132.

46

О созданных киноактером Шукшиным образах

Ивана Расторгуева в «Печках-лавочках» и Егора Прокудина

в «Калине красной» говорит и К. Рудницкий, автор

пространной статьи «Экран и проза». Работа эта

представляет собой очерк кинематографического творчества

Шукшина, рассмотренного в тесной, взаимообогашаю-

щей связи с новеллистикой писателя. Статья вначале

появилась на страницах журнала «Искусство кино»,

затем была перепечатана — с незначительными

текстовыми изменениями — в сборнике «О Шукшине».

Критик видит встречное движение литературы и

кинематографа в шукшинском творчестве. Экран,

подчеркивает Рудницкий, открывал прозаику Шукшину свои,

малодоступные литературному слову средства

выразительности. Иначе говоря, экранные образы на

особенный лад дополняли лаконичную прозу писателя. В свою

очередь аскетическая, немногословная новеллистика

художника их, эти экранные образы, собой обнимала, из

себя выталкивала. Режиссура Шукшина — естественное,

как дыхание, прямое продолжение его же прозы.

Критик делает принципиальный вывод: «В этом вот

смысле режиссерский опыт Шукшина, пожалуй что,

уникален. Другого такого—не было (курсив мой.— Ю. Г.)»1.

Рудницкий анализирует, в контексте единого

развития Шукшина-художника, четыре фильма: «Живет

такой парень», «Ваш сын и брат», «Печки-лавочки»,

«Калина красная». Почти не касается он «Странных

людей», хотя успевает сказать о напрасности стараний

Шукшина-режиссера, об отсутствии в фильме

цельности.

Дипломную работу Шукшина критик не

вспоминает, а о замысле «Степана Разина» замечает: «В

Шукшина-историка, признаться, я никогда не верил и уже

не поверю»2. Исследовательских задач Рудницкий

перед собой не ставил, зато он настойчиво вслушивался

в голос человеческой совести, и услышал, и указал, что

в скорбной тишине трагедийного финала «Калины

красной» один только этот голос и звучит.

Помимо профессиональных, авторитетных

кинокритиков на страницах сборника «О Шукшине» выступают

такие крупные мастера культуры, как С. Бондарчук и

1 Рудницкий К. Проза и экран.— В кн.: О Шукшине, с. 57.

2 Там же, с. 56.

47

М. Ульянов. Г. Панфилов и М. Хуциев, Е. Лебедев и

Б. Ахмадулина, другие деятели искусства, плечом к

плечу работавшие с Шукшиным, интересно понимающие и

принимающие его творчество. Сборник оставляет

впечатление, что для авторов напечатанных в нем статей и

воспоминаний кинематограф Шукшина (оставим сейчас в

стороне шукшинскую прозу) шире вопросов и задач

чисто профессиональных, шире разговора о режиссерском

почерке, методах работы с актером на съемочной

площадке и на репетициях, шире проблем монтажа и

озвучания.

Речь на страницах сборника идет о поразительной,

талантливейшей личности, оставившей заметный, надо

быть уверенным, глубокий след в нашем

кинематографе последних десятилетий, в истории всей нашей

культуры. Шукшин, подчеркивают авторы сборника, всецело

принадлежал искусству, был примером настоящего

художника, отдавшего себя без остатка творчеству. Он

оказал не только эстетическое, замкнутое в границах

профессиональных интересов влияние на современных

ему художников, особенно младшего поколения,

например на приход в кинорежиссуру актеров Н. Губенко и

С. Никоненко, а еще явился нравственным, этическим

эталоном для многих, кто связал свою судьбу с

искусством. Здесь шукшинская жизнь, его творческое

самосожжение— ради выражения полноты правды о людях —

отразили одну из существеннейших, отличительных

традиций, свойств русского искусства, особенно русской

классической литературы. В контексте русской

общественной жизни, русской культуры крупный художник

нередко оказывался выразителем лучших нравственных

качеств народа, делался властителем дум, иногда даже не

одного поколения. Такой художник — и творчеством

своим и судьбой своей — поднимал народное

самосознание на новую ступень. А искусство его принадлежало

уже не одному только искусству, а всей жизни его

народа.

Вот из какой традиции вырастает понимание

авторами сборника крупномасштабной личности Шукшина.

Художника и человека не идеализируют, не оплакивают

задним числом его преждевременную кончину, хоть

скорбят о ней,— Шукшина воспринимают как одного из

достойных выразителей современного народного духа,

национального гения.

48

Некоторое время назад Вс. Сахаров предупреждал:

«По-видимому, разговоры о высоких человеческих

качествах Василия Шукшина должны органично

соединяться с размышлениями о его немалом вкладе в

современную литературу и кино»'. Вот таким-то

«органичным соединением» размышлений о вкладе Шукшина в

современную литературу и кино с разговором о

высоких человеческих качествах художника и предстал

перед нами сборник «О Шукшине».

Нельзя не остановиться еще на одной публикации о

шукшинском творчестве. Киновед Л. Белова назвала

свою статью «Три русла одного пути», и вот что при*

мечательно: эту статью, когда у критика и мысли не

могло возникнуть о подведении окончательных итогов,

успел прочитать сам Шукшин. В чем главная мысль

статьи?

Белова отмечает существенное отличие Шукшина в

так называемом авторском кино: он — писатель,

занявший в литературе видное место безотносительно к

кино, и — актер, выдвинувшийся безотносительно к своим

фильмам. Свойство это уникальное. Оно позволяет

увидеть в шукшинском творчестве не только сочетание

элементов кино, но и связи куда более широкие:

литературы и кино в целом.

Автор статьи вспоминает время, когда формировался

художник Шукшин. Тогда, в середине 50-х годов,

фильмы о деревне охотно обращались к вопросам экономики.

В этом кино подчинялось литературе, в том числе

деревенскому очерку, переживавшему в ту пору

несомненный расцвет. Целая киноэпоха, говорит Белова,

обозначена такими картинами, как «Земля и люди», «Крутые

горки», «Простая история», «Саша вступает в жизнь».

На деревенском материале решались проблемы

общегосударственные. Затем экран стал использовать село

как фон — для сюжетов достаточно нейтральных. Лишь

в фильмах «Председатель» и «Наш честный хлеб»,

выпущенных в 64-м году, колхозное производство стало

источником острых конфликтов и сложных

общественных вопросов. Литература (Г. Радов в очерках, Ф.

Абрамов, В. Тендряков, С. Залыгин в повестях и романах)

продолжала бесстрашно исследовать на деревенском

материале новые темы. А кино фактически потеряло

1 Сахаров Вс. Жизнь, оборвавшаяся на полуслове..., с. 206.

49

связь с этой литературой. Вот в такой-то ситуации

важно было появление кинематографа Василия

Шукшина.

Режиссер следовал собственной прозе, пишет

критик. И не только в том, что картины его по большей

части поставлены по его же новеллам. Сравнительно

узкую сферу киносюжетов Шукшин расширил за счет

литературы, ввел новаторские элементы в сложившуюся

систему кинообразности.

Чисто производственными конфликтами Шукшин

почти не занимался. Он был таким режиссером в

советском кино, кто обращался не к экономическим вопросам

непосредственно, а к тем нравственным,

психологическим последствиям, какие вытекали из переживаемой

русской деревней гигантской перестройки. Шукшин,

отмечает Белова, постепенно даже вышел из рамок сугубо

сельских. Его литература и кинематограф —тут точка

зрения критика совпадает с мнением Аннинского —

претерпели заметную эволюцию: отношение художника к

своим персонажам сделалось взыскательнее, оценки —

строже, а манера художественного повествования —

раскованнее.

Одним путем двигался вперед писатель, режиссер и

актер Шукшин, три русла его творчества вели к единой

цели. «Шукшин-кинематографист — единственный автор

своих фильмов,— заключает свою статью Белова.— Но,

возможно, самое главное — что он писатель. И как

писатель, продолжая себя в кино, он расширял его

тематику, круг проблем, сюжетов и изобразительных

возможностей— прежде всего за счет литературы. Что для

кино было и будет первостепенно важным»'.

Итак, приведенные мною литературоведческие и

киноведческие работы о Шукшине, опубликованные за

последние годы, убедительно доказывают непреходящую

ценность творческого наследия художника, так

счастливо соединившего в себе кинематографиста и писателя.

И теперь, когда значение этого творческого наследия

бесспорно, когда «жажда» на Шукшина нисколько не

утоляется, возникает закономерная потребность,

отталкиваясь от синтетического восприятия шукшинского ис-

1 Белова Л. Три русла одного пути,— В кн.: Вопросы

киноискусства. Вып. 17. М., «Наука», 1976, с. 162.

50

кусства, попристальнее вглядеться в каждую ипостась

его «творческого лика», попытаться поглубже

исследовать каждый из видов его работы.

То есть, повторим свою мысль, возникает

потребность исследования этого творчества на

монографическом уровне. Особенно эта потребность ощутима в сфере

нашего киноведения, где покуда ни одной монографии о

Шукшине-кинематографисте не создано.

Между тем нам следует договориться: что мы

рассматриваем за понятием «кинематограф Шукшина»,

какие параметры стоят за этим, может показаться,

чересчур завышенным определением? Что принципиально

необходимого, нового — и по содержанию и по системе

эстетических координат — принесли на всесоюзный

экран шукшинские фильмы? Насколько киноискусство

Шукшина, оставаясь самим собой, вписывается в

историю советского кинематографа двух последних

десятилетий? Насколько соотносилось оно с кинопроцессом?

Наконец, как же, в каких формах протекала эволюция

Шукшина-кинематографиста, насколько поступательным

было движение кинохудожника?

Как мы старались показать, эти вопросы частично

решены нашей киноведческой мыслью. Тем не менее

попытка теоретического и конкретно-исторического

углубления, дальнейшей разработки, уточнения полученных

выводов и ответов сослужит, вероятно, добрую службу

нашему киноведению, нашему пониманию живого

шукшинского творчества. Вот единственно чем объясняется

появление предпринятой мною работы.

Сразу предупрежу о материале исследования. В его

основе — фильмы Василия Шукшина. Картины других

режиссеров, где Шукшин выступал в качестве актера,

привлекаются лишь в качестве дополнительных

источников, равно как и фильмы, сделанные по шукшинским

сценариям другими постановщиками.

В синтетическом искусстве кинематографа Шукшин

всецело (синоним сему — всевластно) реализовал свой

творческий потенциал. Художник полностью

контролировал фильм — от замысла до последней монтажной

склейки.

Все ленты Шукшина носят отпечаток его

личности. Бондарчук имел право сказать: «Василий Шукшин

был одним из ярких представителей авторского кинема-

51

тографа, причем его писательскому дару не уступали ни

режиссерский, ни актерский»'.

Прозаик Шукшин не скрывает своего отношения к

выведенным им героям. Кинорежиссер и актер Шукшин

поступает точно так же. Авторское начало шукшинских

фильмов, таким образом, сказывается еще и в

присутствии авторской интонации. Последняя — органичное

свойство искусства Шукшина. Его картины

пристрастны, они всякий раз провоцируют зрительскую реакцию,

лишь бы избежать равнодушного к себе отношения. Эти

фильмы рассчитаны на живой контакт с аудиторией.

Пусть понимание, пусть спор—только не

отстраненность: ее-то Шукшин боялся пуще дурного глаза.

Исследователь 3. Старкова подмечает

типологическую черту художника Шукшина: «И к каким бы жан-

рообразующим элементам (комедии, трагедии или

собственно драмы) он ни обращался, его авторское «я»

играет настолько активную динамизирующую роль, что

становится доминантой драматургического

контрапункта, определяющей силу художественного обаяния вещи

в целом, хотя в эстетическом использовании того или

иного приема и могут быть просчеты»2.

Шукшин был демократичным художником в том

смысле, что его отношение к жизненному материалу, к

изломам человеческих судеб не доходило до

высокомерия, до «гримасы» некого «кастово-иерархического»

превосходства. Он мог сострадать, ненавидеть или

посмеиваться над ситуациями и персонажами, в эти

ситуации по своей или чужой воле попавшими. Но как

автор удерживался на грани допустимого нравственного

суда, нравственного приговора, не вредившего

художественной полноте преображенной в искусство жизни. По

форме фильмы Шукшина жизнеподобны, они

полнозвучны и свежи, их пронизывает юмор.

А в этой чудесно приближенной к реальности

оболочке слышен искренний авторский голос, настойчиво

подталкивающий наше размышление об увиденном на

экране. Пульсация режиссерской и сценарной мысли

прочерчивается по пространству всего шукшинского

кинематографа.

Этот кинематограф изначально национален. Шук-

Бондарчук С. Первородство.—«Лит. Россия», 1977, 29 апр.

Старкова 3. Литература и кино. М., «Просвещение», 1978, с. 94.

52

шин — подлинно национальный творец. На всю жизнь

запомнил он, как самый ценный подарок родины, образ

жизни русского трудового крестьянства, нравственный

уклад этой жизни, который представлялся ему с годами

более и более прекрасным, начиная с языка, жилья.

Запомнились ясность поднебесная алтайских предгорий,

ясность пашни и труд людей, которых он любил и

помнил неизменно. Шукшин мог бы, вероятно, согласиться

со словами Виктора Астафьева из рассказа «Летит

черное перо»: «Крестьянин —он не только кормилец, он

человек оседлый, он — якорь жизни» '. Шукшин при

стремлении к сущему, к правде приходил к трезвому,

бескомпромиссному анализу крестьянского мира, он не скрывал

противоречий в его постоянном развитии. Но ведущей-

то тенденцией кинотворчества Шукшина было именно

выражение веры в целительную силу родной земли, в

творческую реализацию духовных сил русской советской

деревни.

На фоне эпизодического, спонтанного обращения к

сельскому материалу целого ряда отечественных

режиссеров тема деревни в кинематографе Шукшина

постоянна, перманентка. Он рассказывал о хорошо ему

знакомом, выражал свой жизненный опыт.

И еще очень важное — он двигался параллельно

движению самой жизни, не существовал в раз и навсегда

найденных, застывших формах. Шукшин рос как

художник вместе с видоизменением, обновлением языка

искусства, в том числе киноискусства. И этот

«деревенский»— шукшинский — кинематограф, будучи автономной

художественной структурой, при всей своей внешне

локальной по социальному статуту принадлежности

героев вышел на уровень общенародного зрительского'

интереса. Стал прочным звеном общенациональной

культуры последней трети нынешнего столетия.

Кинематограф Шукшина сумел постичь

существенные стороны правды жизни. В этом его

универсальность. В этом его новаторство.

Какую же правду?

И каким образом?

Вот и давайте это выяснять...

1 Астафьев В. Царь-рыба. М„ «Мол. гвардия», 1977, с. 371.

53

Иду в путь свой

(«Из Лебяжьего сообщают»)

Я не мог ни о чем другом писать, зная

деревню.

Шукшин

Шукшин поступил в Институт кинематографии на

режиссерский факультет в 1954 году. Ему было полных

25 лет.

«Поздновато? Может быть. Но не для Шукшина. Он

с его упрямым характером, подкрепленным ощущением

выросших крыльев за спиной, непоколебимо верил:

«Наверстаю!» И наверстал» '.

Так много позже скажет о Шукшине поэт Сергей

Викулов, главный редактор журнала «Наш

современник»,— в этом журнале Шукшин печатал кнноповесть

«Калина красная», был членом редколлегии.

Упрямый характер вырабатывала у Шукшина сама

жизнь. А викуловский образ «выросших крыльев за

спиной» надо понимать двояко: Шукшин до краев был

переполнен жизненными впечатлениями, что для

художника неоценимо, и еще, второе объяснение его

тогдашнего творческого самочувствия — он наконец-то попал

во ВГИК, в режиссерскую мастерскую М. Ромма. И

перед ним теперь встали совершенно определенные

(рукой пощупать) задачи, за разрешение которых

Шукшин и принялся с присущим ему упорством.

Особенности жизненной судьбы часто проливают

свет на природу творчества художника. С Шукшиным

это предельно очевидно — его биография нашла свое

отражение и, подчеркнем, продолжение в его

искусстве.

Василий Макарович Шукшин родился 25 июля

1929 года в селе Сростки, на Алтае, в семье

потомственных крестьян. Четырехлетним парнишкой остался без

отца. Каждое лето, безвыездно, работал в колхозе.

Особенно много, буквально на износ, пришлось потрудиться

в годину войны. Об этой страде, сверхчеловеческом

напряжении сил своих земляков, о страшной

бескормице, обрушившейся и на исконно хлебный Алтай, вспом-

Викулов С. Человек на земле.— «Лит. газ.», 1979, 25 июля.

54

нит Шукшин в ряде своих рассказов («Гоголь и

Райка», цикл «Из детских лет Ивана Попова» и др.).

колыхнется острой болью воспоминание это и в «Калине

красной» (Егор Прокудин рассказывает Любе

драматическую сцену из своего детства — как жестоко прокололи

вилами брюхо их корове Райке: она по весне зашла в

чужую ограду и, голодная, пристроилась там к стожку).

В 1943 году Шукшин закончил сельскую семилетку.

Затем переехал в город, в Бийск, и одно время учился

в Бийском автомобильном техникуме. Здесь ему было

не по душе, и он вернулся домой, в колхоз.

Подросток Шукшин мог рассчитывать только на

собственные силы. Время выпало тяжкое даже для

тылового села. Голод выгонял людей из деревни. Шукшину

шел семнадцатый год, когда ранним утром, по весне, он

один уходил из дому. В огромную неведомую жизнь,

где ни одного человека родного или просто знакомого.

А мать перекрестила на дорогу, заплакала, ей больно

было и страшно, да ведь на руках-то у нее оставалась

еще маленькая дочь, сестра Шукшина: ее, девочку, еще

прокормить надо будет.

Шукшин очутился в Калуге, на строительстве

турбинного завода, откуда попал на Владимирский

тракторный, оттуда в Подмосковье. Разнорабочий, слесарь-

такелажник, ученик маляра, грузчик — вот его

послужной список. Еще четыре года отданы были службе на

флоте. После демобилизации Шукшин вернулся в

Сростки.

Сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости,

учительствовал в местной вечерней школе рабочей

молодежи, преподавал русский язык, литературу, историю.

Одновременно исполнял обязанности директора этой

сельской школы.

«Во все времена, везде, много читал»,— отметит

Шукшин в «Автобиографии» (относимая к 1966 году,

она хранится в его архиве)'. Может быть, читал

несколько хаотично, зато взахлеб. Литература его увлекала.

Шукшин давно сам пробовал сочинять — еще до ухода

из дому в «большую жизнь» он пытается слагать стихи,

пишет юмористические сценки. На вступительных

экзаменах во ВГИКе Шукшин сдал вполне зрелый

письменный этюд, он назывался неожиданно и длинно: «Киты,

или О том, как мы приобщались к искусству». Было

55

предложено подметить то, что делается в

коридорах киноинститута в дни экзаменов. «Китами» Шукшин

назвал тех своих соседей по общежитию, кто целыми

днями краснобайствовал об искусстве, у кого «прямо

на лбу написано, что он — будущий режиссер или

актер».

«У них, этих людей,— наблюдает Шукшин в

представленном этюде,— обязательно есть что-то такое, что

сразу выделяет их из среды других, обыкновенных».

И продолжает: «Вот один такой. Среднего роста,

худощавый, с полинялыми обсосанными конфетками

вместо глаз. Отличается тем, что может, не задумываясь,

говорить о чем угодно, и все это красивым, легким

языком».

Нарисован конкретный тип молодого человека,

умеющего пользоваться удобной личиной, самонадеянного,

хитрого. Таких людей Шукшин избегал всю жизнь, его

этическим принципом была скромность при разговорах

о собственной творческой потенции. Он боялся

обтекаемых, громких и «красивых», пустых, не выстраданных

фраз. Во вступительном этюде Шукшин заявил не

только о своей этике. Он обозначил и свою стилистику,

которой следовал дальше. Совпадения с поздним

Шукшиным буквальные. «Вот один такой»,— читаем в этюде о

«китах». И далее автор приводит описание своего

персонажа. «Вот, допустим, одна такая суббота» — это

фраза из позднего рассказа «Алеша Бесконвойный».

Автор наблюдает, как его герой, сельский житель

Костя Валиков, топит в субботу баню. И описание этого

любимого занятия Кости раскрывает нежную,

тоскующую душу героя.

Вступительная работа Шукшина показывает, какой

у него был наблюдательный, цепкий глаз. И трезвый в

оценке. Этюд завершался провалом «кита» на

экзаменах. Шукшин наблюдает все за тем же персонажем:

«Он, кажется, начинал понимать, что нужно было не

так. И в тот момент, когда лицо его приобретает

естественное выражение, его жалко. Но тут же

вспоминается он — прежний кит, самоуверенный и

невнимательный, и жалость пропадает. «Пусть тебя учит жизнь,

если ты не хочешь слушать людей».

Педагоги ВГИКа обратили заинтересованное

внимание на этюд Шукшина. Заключение на нем таково:

«Хотя написана работа не на тему и условия не выполнены,

56

автор обнаружил режиссерское дарование и

заслуживает отличной оценки»'.

Шукшин пришел в институт зрелым человеком, и это

многое объясняет в его творчестве. В последний год

жизни, вспоминая первые свои шаги как художника,

Шукшин подчеркнет: «То есть от начала вступления в

самостоятельную жизнь до возможности осмысления в

институте того, что я успел увидеть,— это порядка 10—

11 лет — прошел период набора материала, напитанно-

сти им. Стало быть, мне в институте уже можно было

изъясняться на базе собственного жизненного опыта.

Отсюда, может быть, появилась более или менее

самостоятельная интонация в том, в чем нам предлагали

высказаться» 2. Отметим эти слова — «самостоятельная

интонация». Да, она сказалась в первой же письменной

работе Шукшина о «китах». Ему предложили

высказаться, и он высказался, пусть «не на тему», пусть «не

выполнив условий». Зато по-особому, серьезно, умно.

С. Бондарчук сказал о Шукшине справедливые

слова: «Его коренной чертой было первородство, которое

необычайно редко встречается». Первородство — точное

определение... Но Бондарчук, как мне кажется,

преуменьшает значение ВГИКа для формирования Шукшина-

художника. «Он мог бы,— в полемическом азарте

говорит Бондарчук о Шукшине,— вообще нигде не учиться

и представлять собой то же, что представлял»3.

О профессии кинорежиссера Шукшин думал всерьез.

Односельчанка Шукшина, библиотекарь Дарья

Ильинична Фалеева, рассказывала, как он советовался с ней

по поводу своего возможного поступления во ВГИК.

Семья его поддержала. Мать продала единственную

корову, чтобы сын мог поехать в Москву. Возможно,

Шукшин думал о киноинституте еще на флоте.

Когда Шукшин учился на втором курсе, журнал

«Советский воин» (№ 10 за 1955 год) поместил о нем за-

1 Эта работа Шукшина, хранимая в архиве ВГИКа, была

опубликована Л. Аннинским и Л. Федосеевой в сборнике «Василий

Шукшин. Нравственность есть Правда», с. 315—320.

2 Шукшин В. Я родом из деревни... 17 мая 1974 г. Шукшин дал

интервью итальянскому журналисту Бенедетти. На русском языке

оно напечатано журналом «Наш современник» (1979, № 7).

Интервью вошло в сборник «Нравственность есть Правда» (с. 231).

Цитирую здесь и далее по тексту сборника.

8 Бондарчук С. Первородство.—«Лит. Россия», 1977, 29 апр.

57

метку «Решил стать кинорежиссером». Журнал

сообщал, что на корабле, где служил Шукшин, он выступал

в концертах художественной самодеятельности, имел

успех у товарищей. Мичман посоветовал Шукшину

всерьез заняться сценическим искусством. Матросу-радисту

доверили руководство драм коллективом на корабле.

Так Шукшин впервые попробовал себя в роли

режиссера.

В заметке говорилось еще, что на студента

Шукшина возлагает определенные надежды его учитель,

известный кинорежиссер Михаил Ромм.

В числе других в мастерской М. Ромма занимались

одаренные А. Митта, В. Виноградов. Необходимость

добра и знаний, как главная принадлежность

искусства, проповедовалась Роммом своим ученикам. Надо

работать, до чего-нибудь и доработаешься, повторял он.

Шукшин это узнал по себе — отчетливо, непреложно.

Именно на студенческой скамье Шукшин попробовал

себя в прозе. Ромм просматривал литературные опыты

ученика, поддерживал его. Ромм был первым, кто

посоветовал Шукшину всерьез печататься.

Дебют Шукшина-писателя состоялся в 1958 году.

В пятнадцатом номере журнала «Смена» появился его

рассказ «Двое на телеге», неторопливое, спокойное

описание поездки старика возницы и молоденькой девушки-

фельдшера за лекарствами в дальнюю Березовку

(название это будет устойчиво у Шукшина; в частности,

поминает Березовку герой фильма «Печки-лавочки» Иван

Расторгуев). Ненастье, скоро ночь, но девушка торопит

возницу, вздумавшего было заночевать в тепле у

знакомого пасечника,— ведь это она сама вызвалась поехать

за лекарствами...

Рассказ прошел незамеченным. Мниморомантиче-

ская подкладка не заинтересовала. Впоследствии

Шукшин не включал его в свои сборники, справедливо

посчитав неудачным. После неприметного литературного

дебюта, придирчивый читатель собственных опытов,

Шукшин не печатался три года.

Зато новую публикацию — подборку рассказов в

журнале «Октябрь» запомнили, поддержали 1.

1 Осенью 1960 г. (Шукшин завершал тогда свой дипломный

фильм) сцепармст-вгиковец Леонид Корнюшнн, ныне активно

работающий писатель, привел Шукшина в отдел прозы московского

58

То же произошло с кинорежиссером Шукшиным.

Защита диплома — Шукшин представил

короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают» — прошла

скромно.

Был тогда 1961 год. И снова, как писателю

Шукшину, начинающему постановщику понадобилось три года,

чтобы добиться признания. Вот после картины «Живет

такой парень» Шукшина заметили.

Но пока летели хлопотные, интересные дни

студенчества.

ВГИК в те годы представлял собой замечательное

учебное заведение. Режиссерскими мастерскими

помимо Ромма руководили опытнейшие, авторитетные

кинематографисты— Довженко, Козинцев, Герасимов.

Профессии кинорежиссера обучались будущие талантливые

мастера экрана — Шепитько, Жалакявичус, Лотяну,

Иоселиани, Смирнов, братья Шенгелая, Мансуров,

Климов, Салтыков. Горячо, заинтересованно принимались на

вгиковских просмотрах фильмы недавних выпускников

института, представителей так называемой

«послевоенной генерации»,— «Земля и люди», «Дело было в Пень-

кове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Павел

Корчагин», «Ветер»,«Мир входящему» А.Алова и

В.Наумова, «Дом, в котором я живу» Л. Кулиджанова и

Я. Сегеля, «Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и

М. Хуциева. Именно обновлению отечественной кнно-

режиссуры — за счет вчерашних вгиковцев — в

значительной степени обязано своим подъемом советское

кино рубежа 50—60-х годов.

Не случайно фигуру режиссера Шукшин считал

ведущей в процессе создания фильма. «Без него нет

сценариста, писателя, автора, без него нет произведения

искусства. Он — художник. Вот во что надо, наконец,

искренне поверить» ',— скажет Шукшин позже в статье

«Средства литературы и средства кино».

журнала «Октябрь». Среди других переданных редакции

шукшинских рассказов был «Степан Разин». Редакторы этот рассказ

отклонили. Шукшин напечатал его спустя два года в журнале

«Москва». Первые три рассказа Шукшина — «Правда», «Светлые души»,

«Степкпна любовь» — были опубликованы в мартовском, третьем

номере «Октября» за 1961 г.

1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 159. Статья была

написана для журнала «Искусство кино» в 1967 г., но не была тогда

напечатана. Опубликована в 1979 г. газетой «Советская Россия»

(в сокращении) и журналом «Искусство кино» (№ 7).

59

«Кино поистине восьмое чудо света...— убежденно

считал Шукшин.— Этот волшебник многому уже

научился, фокусы его становятся все загадочнее, все умнее

и порой перестают быть фокусами, становятся — чудом.

Он молод и силен, всегда на виду — он еще

развернется, заставит уважать себя»'.

Настроение, мысли Шукшина-студента

иллюстрируют письма к двоюродному брату Ивану Попову,

будущему новосибирскому живописцу (в

автобиографическом цикле рассказов «Из детских лет Ивана Попова»

Шукшин взял себе имя брата). Письма эти были

опубликованы к 50-летию Шукшина («Сов. Россия», 1979,

22 июля). Шукшин делится с братом, откровенно и

серьезно, своими раздумьями о назначении киноискусства,

долге экрана перед народом, взвешивает собственные

творческие силы, сообщает о планах. Письма

раскрывают нам подобие программы молодого режиссера, его

взаимоотношения с жизнью. Приоткрывается завеса над

малоизученным периодом шукшинской жизненной судьбы.

Снова вспоминаешь определение коренной черты

Шукшина — первородство.

В письме, датированном 1959 годом, Шукшин

размышляет: «Много думаю о нашем деле и прихожу к

выводу, что, наверное, только искусству до человека есть

дело. Ведь люди должны быть добрыми. Кто же научит

их этому, кроме искусства? Кто расскажет, что простой,

добрый человек сам по себе интересен».

В рамку этих слов умещается почти весь Шукшин

60-х годов. Именно о простых (не упрощенных) людях

станет рассказывать он в своей прозе и своих фильмах,

им отдаст свои симпатии, сердце. И, в сущности,

вступится он, Шукшин, за доброту человеческую, поведет

бой против хамства, корыстолюбия, демагогии.

Спираль творчества Шукшина будет закручиваться

все туже и туже, и в последние годы жизни он уже не

поставит знака равенства между «простым» и «добрым».

Хотя веры в человека ничуть не утратит. Речь идет

лишь о духовной требовательности, а у позднего

Шукшина она достигла обостреннейшей формы.

Искусство такого Шукшина будет не только учить,

но и строго спрашивать.

В том же письме брату Шукшин сообщает: «...от-

1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 155.

60

снял свою курсовую работу (звуковую)... по своему

сценарию. Еще не смонтировал. Впервые попробовал сам

играть и режиссировать. Трудно, но возможно. Это на

будущее».

Един в трех лицах... Теперь видно, что еще в стенах

института формировалось удивительное художническое

качество Шукшина — быть единственным, подлинным

автором своих фильмов. «Это на будущее». Обучаясь

профессии, Шукшин упорно находил максимально

плодотворную форму самовыражения. Конечный результат —

художественную истину — он обретал, идя

параллельными путями. И так до последней черты.

Но первые шаги давались трудно. Да, Ромм

поддерживал ученика, но тот пока не мог преодолеть

собственное косноязычие, назовем это «эстетическим

косноязычием». Шукшин знал, что он хотел сказать в кино,

однако разговор покуда не выходил художественно

убедительный. И Шукшина в студенческой среде не

разглядели толком, сейчас об этом нужно сказать со всей

откровенностью.

Я сам хорошо помню, как охотно смотрели мы,

горячо поддерживали ученические короткометражки Эмиля

Лотяну, Хамраева, Георгия Шенгелая, Митты. Эти

молодые кинорежиссеры были «современнее» Шукшина по

киноязыку, свободнее владели монтажом, они опирались

на остроту, выразительность изображения, даже если

это вело к эстетизации кадра. Будущих побед ожидали

именно от этих постановщиков. Да и на самом деле они

одержали ряд впечатляющих побед.

А Шукшин был пока в тени.

И новый поток студентов — начала 60-х годов — не

принял первых работ Шукшина. Сергей Соловьев,

попавший с очередным набором в мастерскую все того же

Ромма, вспоминал, что педагоги часто ссылались на

Шукшина, показывали студентам его немые этюды.

И они новоявленным роммовцам не нравились. Вся

эстетическая система картин начинающего Шукшина,

замечал Соловьев, была ему чужой, гораздо ближе в этом

смысле были для него некоторые однокурсники

Шукшина. Только через несколько лет, сначала через прозу,

понял Соловьев Шукшина, а достигнутые тем

выдающиеся художественные результаты объяснял так: «...его

интересы никогда не были направлены на одно только

искусство, они были направлены на познание жизни.

61

Он не ставил перед собой задачу написать еще одну

книгу, поставить еще один фильм. Он хотел найти

способ выразить те глубинные духовные процессы, которые

в нем происходили под влиянием жизни, и он

пользовался всеми средствами, чтобы их выразить. Вот это и

дало ему возможность перемахнуть через все

профессиональные барьеры, которые мы обычно одолеваем,

подставляя сперва один кирпичик, потом другой, третий...

А он вышел на новый, настоящий художнический

горизонт просто потому, что ему очень надо было сказать

то, что его переполняло. А форма — это следствие.

Первопричиной же всего был тот духовный потенциал,

который выразить можно только всей и обязательно

естественной жизнью в искусстве.

Мне кажется, в обсуждениях наших работ мы все же

часто занимаемся только следствиями: тут получилось

лучше, тут— хуже. А дело не в этом. Искусство

начинается с причин, и причины эти — движение жизни,

времени, движение человеческого духа в параметрах

общего движения страны, народа»'.

Бытовал миф о серости, «сермяжности» Шукшина:

мол, пришел в институт полуграмотный сибиряк.

Шукшин и сам долгое время прятался под маской

«простака» из провинции — где уж нам-то заниматься

искусством... Из упрямства, с вызовом носил солдатскую

форму, только без погон. Позже он рассказывал Георгию

Буркову, товарищу-актеру, что старался держаться как

бы под водой, чтобы в один прекрасный момент

вынырнуть, то есть утвердиться как художнику.

Этот миф о «сермяжности», слава богу, развеян.

Но не нужно думать и об «избранничестве»

Шукшина, говорить о его природной сверходаренности.

Художник формировался в непрестанном труде, вот что

следует подчеркнуть. И еще — формировался в

благотворной среде, под руководством опытных наставников.

Ступени ученичества Шукшин одолевал азартно.

Помнится, Владимир Яковлевич Бахмутский,

читавший курс зарубежной литературы, указывал нам,

студентам, что среди больших художников слова лишь

двое не знали периода ученичества: Лев Толстой и

Томас Манн. Оба гиганта начали зрелыми вещами.

Можно кого-то, вероятно, добавить к этим именам, но тут

1 «Искусство кино», 1975, № 9, с. 161—162.

62

важен был педагогический эффект: преподаватель хотел

внушить нам мысль о необходимости черновой работы,

каторжного труда, без коего трудно было бы

рассчитывать на серьезные успехи в искусстве.

Шукшин говорил как-то Юрию Скопу, писателю, что

коли мы по таланту не Толстые, то хоть часть правды

обязаны сказать, должны всегда, при любых

обстоятельствах оставаться честными.

Эту правду помогали Шукшину искать еще в стенах

института наставники.

«Не все удалось. Но сама манера и любовь к

правде— это дорого...». Так признавался Шукшин в

очередном письме брату, оценивая фильм «Два Федора».

Письмо, как считает И. Попов, датируется 1958 годом.

Думается все же, что оно послано годом позже, когда

картина была завершена и Шукшин судил по

конечному результату.

ВГИК дал Шукшину и профессию киноактера.

Впервые как актер Шукшин выступил в крошечном

эпизоде во второй серии «Тихого Дона» Герасимова, он

изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. Роль

эпизодическая, даже микроскопическая. Зато отметим,

что Шукшин-актер начался и завершился Шолоховым:

последней ролью художника стал образ бронебойщика

Лопахина в созданной Бондарчуком экранизации

шолоховского романа «Они сражались за Родину».

Последний год жизни Шукшина прошел под знаком

Шолохова.

Летом 1957 года Шукшин вместе с сокурсником

проходил практику на Одесской киностудии. Шукшин

пробовался на главную роль у товарища-режиссера, но не

был утвержден. Зато сокурсник посоветовал обратить

внимание на Шукшина М. Хуциеву, который искал

актера на роль Федора-большого для своей картины «Два

Федора». С этого фильма началось подлинное

творчество Шукшина-актера (прокат 1959 года) '.

Вместо положенных шести месяцев практика

Шукшина растянулась до полутора лет. Это несколько

затянуло работу Шукшина над собственным дипломным

1 Во вступительном слове «От редакции» к сборнику

киноповестей Шукшина (М., «Искусство», 1975, редактор Б. Кокоревнч)

дебют Шукшина-актера в фильме «Два Федора» ошибочно отнесен

к 1957 г. Кстатп, это не единственная неточность в этом, чуть более

полстраницы, предисловии.

63

фильмом. Зато его заметили другие режиссеры, он стал

получать приглашения сниматься. «Его лицо

выделялось среди привычных лиц экранных героев,—

вспоминал Бондарчук Шукшина в «Двух Федорах».— Оно

поражало необыкновенной подлинностью. Словно это был

вовсе не актер, а человек, которого встретили на улице

и пригласили сниматься. В Шукшине не было ничего

актерского— наработанных приемов игры, совершенной

дикции и пластики, которые обычно выдают

профессионала. Меня, в ту пору уже достаточно опытного

актера, Шукшин заинтересовал...»'.

Шукшин играл солдата-фронтовика, после

демобилизации подбирающего на одном из бесчисленных

полустанков подранка, мальчишку-сироту Федора-малого.

Показал сердце, войной обожженное, но не забывшее о

доброте, сострадании. Способное к нежности, к

самоотречению. К бескорыстной любви.

В упомянутой выше «Автобиографии» Шукшин так

оценивал картину «Два Федора»: «Дело десятилетней

давности — фильм хороший, честный. Я же от начала до

конца пробыл бок о бок с человеком необычайно

талантливым, добрым (Хуциевым.— Ю. Т.). Полтора года

почти я каждый день убеждался: в искусстве надо быть

честным. И только так. И не иначе».

Летом 1960 года Шукшин приступил к съемкам

дипломного фильма «Из Лебяжьего сообщают». Своего

первого фильма.

Двумя годами раньше в очередном письме брату

Шукшин поделился своими планами: «Все дело в

сценарии. Задумал большую картину, писать сценарий

буду сам. Разве штатные сценаристы лучше меня знают

деревню? Да и мне нужно бы оживить свою память

теперь и кстати отдохнуть от Москвы. Словом, я с

некоторой бодростью смотрю вперед».

Отметим два момента в письме: «все дело в сцена^

рии» и «кто лучше меня знает деревню?». Шукшин был

выразителем опыта, он назубок знал своих героев,

сельских жителей, ему не терпелось рассказать о них с

экрана. Одновременно Шукшин понимал значение для

кинематографа добротной, правдивой сценарной

литературы. Эта прямая зависимость художественного уровня

фильма от уровня литературной первоосновы всегда бу-

1 Бондарчук С. Первородство.— «Лит. Россия», 1977, 29 апр.

64

дет приниматься Шукшиным во внимание. Его

кинематограф литературен.

«Из Лебяжьего сообщают» молодой режиссер ставил

на «Мосфильме», художественным руководителем

являлся Михаил Ромм.

Актер Л. Куравлев, одновременно с Шукшиным

закончивший ВГИК и снимавшийся в первой картине

режиссера, вспоминал о ней благодарно: «Люди, любящие

Василия Макаровича, могли увидеть и понять истоки

его творческого пути. То было брошенное в

кинематографическую ниву семя, из которого потом высоко

взметнутся сильные побеги: Шукшин-писатель,

Шукшин-режиссер, Шукшин-актер, поскольку он выступил как

автор сценария, режиссер и актер»'.

Того же мнения профессиональный кинокритик Н.

Игнатьева: «Нам недавно удалось посмотреть дипломную

работу Шукшина — «Из Лебяжьего сообщают». Там

немало профессиональных огрехов, и все-таки в фильме

уже видно все то, что впоследствии мы стали связывать

с именем Шукшина»2.

Этот скромный черно-белый фильм рассказывал об

одном будничном, рабочем дне сельского райкома

партии в жаркий период летней страды. Рассказывал без

патетики, без умиленности и парадности.

Даже ранняя проза Шукшина скупа по письму,

лишена пышнословия. Так же он начал и снимать — без

эффектных ракурсов, без зашифрованности

изобразительного ряда, без поэтической символики. Этот стиль

киноповествования был лишен эстетических новаций, вот

почему фильм не стал событием во вгиковской среде.

Традиционная, скажем так, форма картины (оператор

В. Владимиров) соответствовала содержанию самих

выбранных автором жизненных ситуаций.

Начинающий режиссер соответствовал начинающему

писателю. Тема деревни зачиналась у Шукшина

довольно, в общем, мирно. «Присутствовал юмор, были какие-

то намеки на характеры...»3 — скажет затем Шушкин

корреспонденту газеты «Унита». Автор своих первых

рассказов и первого фильма сам со временем увидел

1 Куравлев Л. Как березы...— В кн.: О Шукшине, с. 224—225.

В своих воспоминаниях Куравлев ошибочно считает дипломный

фильм Шукшина двухчастевкой. В картине три с половиной части.

2 «Искусство кино», 1975, № 9, с. 162.

3 Шукшин В. Я родом из деревни..., с. 234.

4 Зак. <И0

65

пристрастность своего взгляда на «простых, добрых

людей». Шукшин находился пока на ближних подступах

к объемному художественному постижению

многомерного, исполненного диалектического содержания русского

национального характера.

Пока... Но интуиция и немалый жизненный опыт

Шукшина подсказали ему верный ориентир. Родная ему

алтайская деревня, тесные связи с которой Шукшин

сохранил до конца жизни, питала его вдохновение,

побуждала к творчеству. «Я был здесь смел, я был здесь

сколько возможно самостоятелен; по неопытности я мог

какие-то вещи поначалу заимствовать (Л. Аннинский и

А. Овчаренко, не сговариваясь,— разные критики! —

увидели в части прозы раннего Шукшина раннего

Горького.— Ю. Т.), тем не менее я выбирался, на мой взгляд,

весьма активно на, так сказать, однажды избранную

дорогу...» '.

Фильм «Из Лебяжьего сообщают» открывается

сценой в приемной первого секретаря райкома партии

Байка лова. Экспозиция позволяет познакомиться с

основными действующими лицами картины, завязывает

драматические конфликты. Для конструирования сюжета

прием знакомый. Аналогичную завязку, только перенеся

действие в приемную суда, применили, к примеру,

сценарист А. Володин и режиссер П. Арсенов в фильме

«С любимыми не расставайтесь» (выпуск 1980 г.).

У каждого из посетителей — своя просьба к

секретарю райкома. Молодая женщина, броская крашеная

блондинка Наумова, жалуется на своего мужа, врача:

у мужа завязался роман, райком обязан вмешаться...

Угрюмый Евгений Иванович, мешковатый, с

залысинами человек, канючит насчет неправильно, якобы

незаконно начисленных алиментов... Наконец,

по-мальчишески легкий, вихрастый сельский механик Сеня Громов,

с кепкой в руке, натужно заикаясь, вымаливает нужные

позарез коленчатые валы...

Сценарист Шукшин не торопит действие, Шукшин-