Текст

Латвийская академия наук

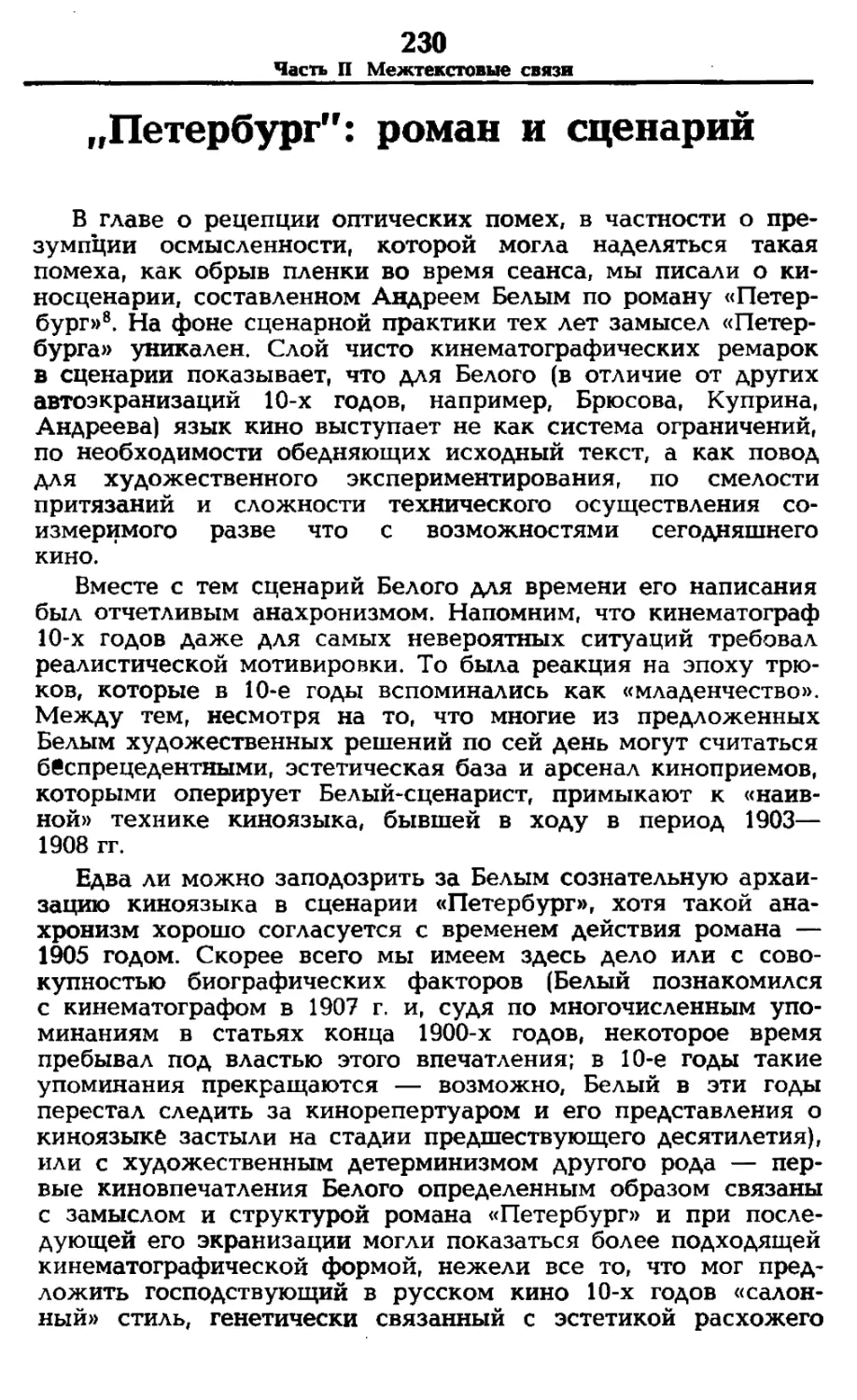

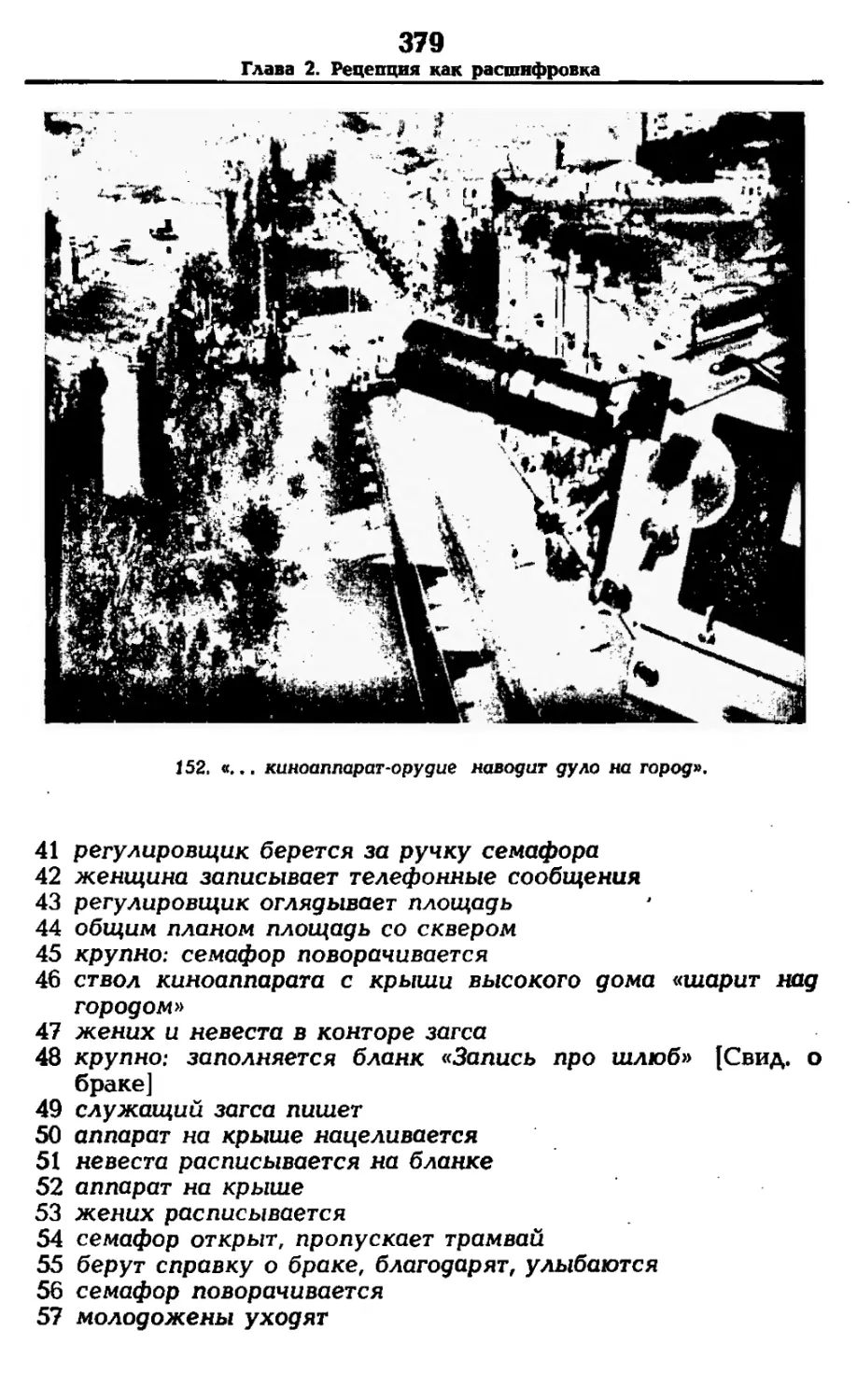

Институт языка и литературы

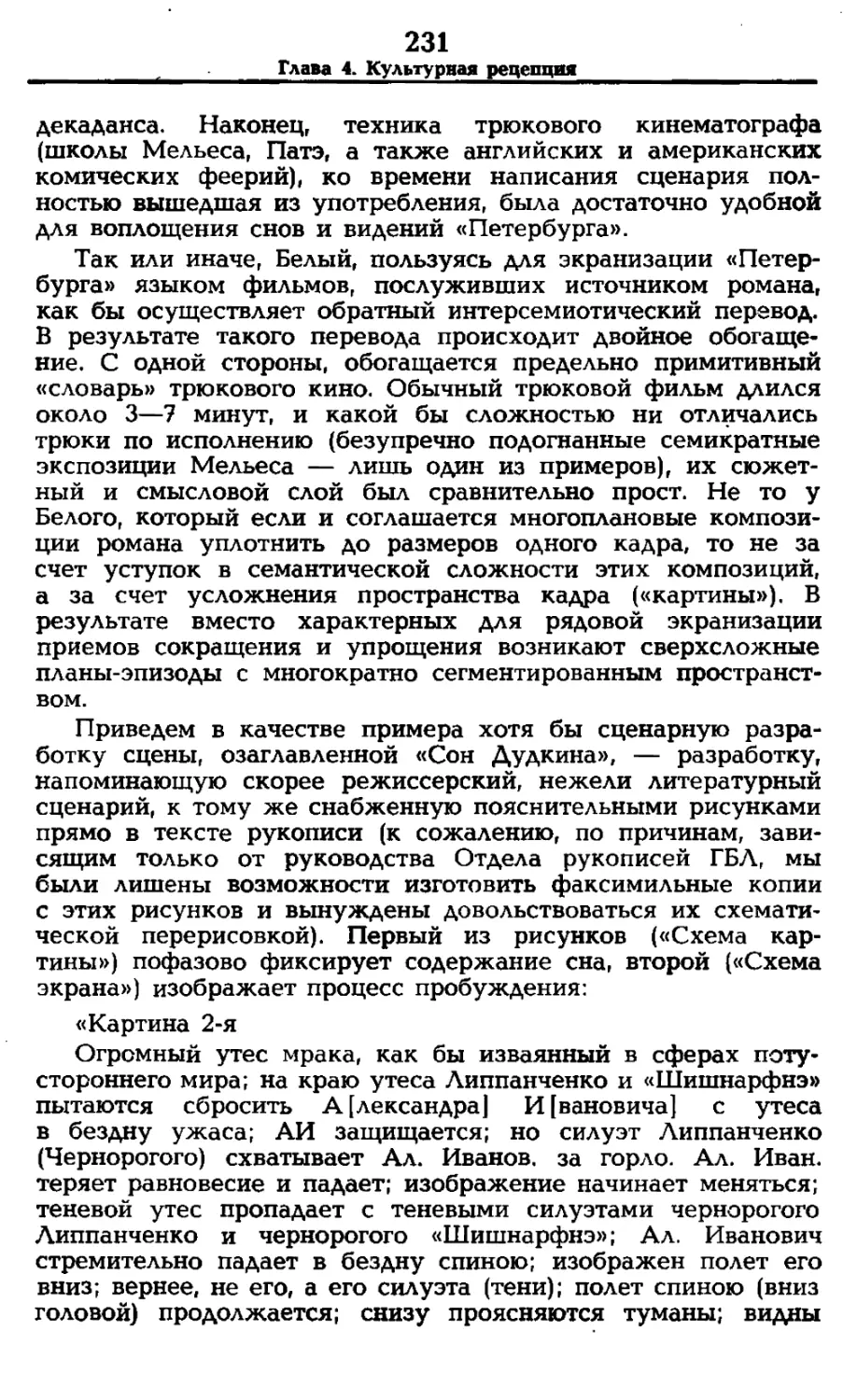

Ю. Г. Цивьян

Историческая

рецепция кино

Кинематограф

6 России

. 1896-1930

Рига «Зинатне» 1991

85.372 (2)d

Ц 585

Научный редактор канд. искусствоведения

Л. П. Акуратере

Рецензент канд. искусствоведения

С. Я. Лице

Автор и издательство выражают благодар-

ность профессору Лундского университета

(Швеция) Яну Олсону и Рижскому музею

кино за любезное содействие в издании этой

книги.

4910000000—050

Ц МОП (11)—91 14°—8®

ISBN 5-7966-0310-8

© Ю. Г. Цивьян, 1991

ВбеЛемие

Историческая поэтика

и историческая рецепция кино

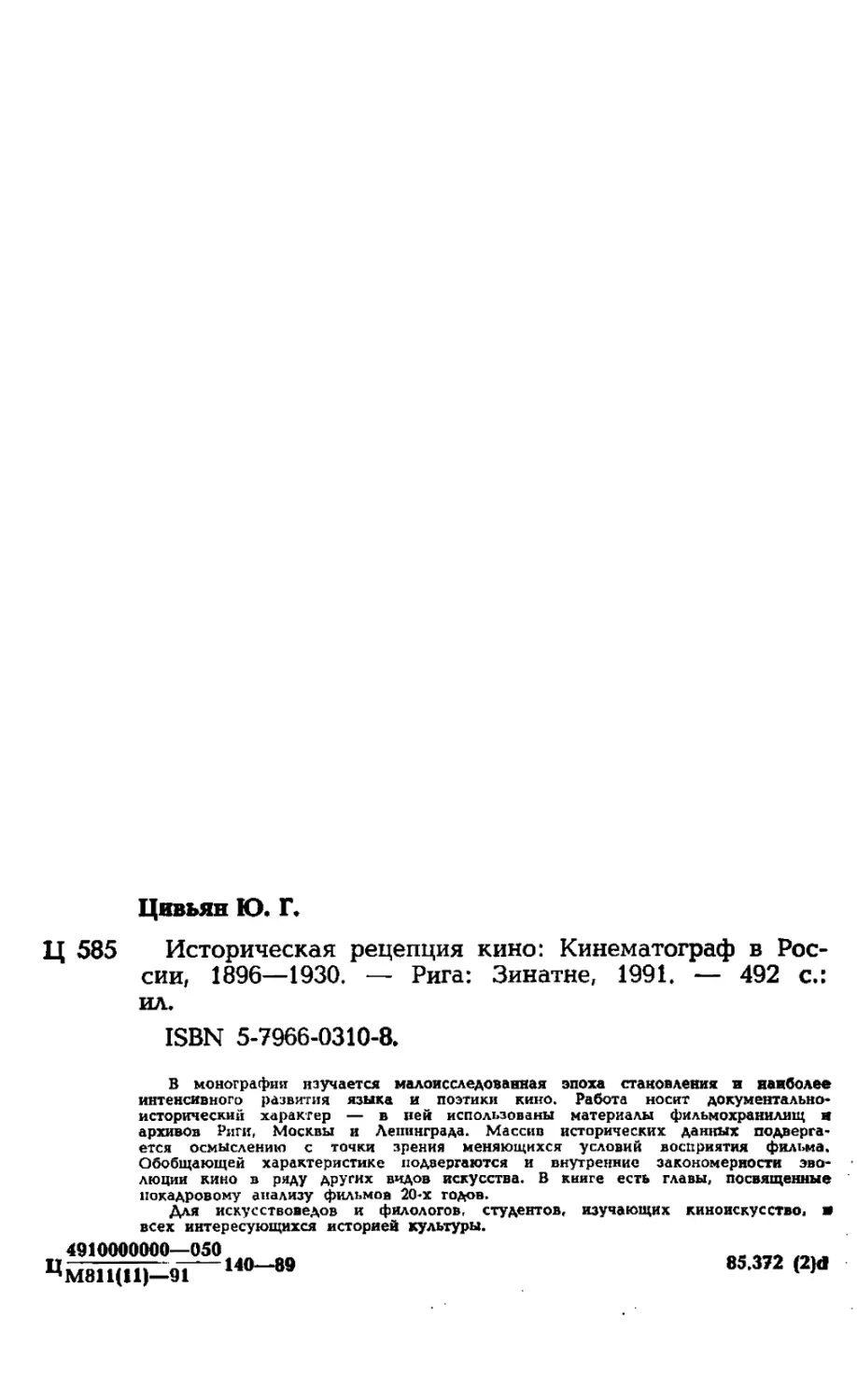

Поэтика кино» — термин, получивший хождение после

1‘>27 г., когда вышел в свет одноименный сборник статей под

|и*дакцией Б. Эйхенбаума. Так принято называть совокупность

признаков, по которым мы среди множества фильмов узнаем

принадлежащие к разряду произведений искусства. «Истори-

ческая поэтика кино» — термин, за которым еще нет долгой

библиографии, но которым все чаще обозначают перспектив-

ную и малоизученную в киноведении область — науку об

и (менчивости этих признаков. 1895—1930 годы — период от

i.i рождения кино до конца его немой эпохи — время, когда

и (менчивость поэтики этого искусства проявилась наиболее

бурно.

Историческая изменчивость кино — факт, очевидный и

дчя неподготовленного зрителя (в систему зрительских оценок

неизменно входит понятие «старый фильм»), и для историка

киноискусства, который этот «старый фильм» изучает. По-

нятно, что у зрителя и историка отношение к старым фильмам

р<«зное. Но и в том, и в другом случае за точку отсчета при-

ми мается то состояние киноязыка или та система эстетических

предпочтений, носителем которых является сам наблюдатель.

1<>кой подход вполне правомерен. Все мы — и те, кто избегает

< гарого кино», и те, кто открывает для себя забытую красоту

« н> языка, в своих оценках не стремимся выйти за пределы

...ственной зрительской компетенции. Для непосредственного

цо< п риятия такая позиция представляется не только естествен-

ной, но и единственно возможной, однако в исследовательском

и чане ее можно рассматривать и как внутренне противоречи-

вую. Действительно, признать изменчивость поэтики кино

«»шамает тем самым согласиться с подвижностью ее адресации:

ч гарый фильм» обращается не к уровню нынешнего нашего

•• ипа ния, а к сознанию, для которого он выступал как «но-

8

Введение

вый». Всякий фильм адресуется к своему зрителю, а значит,

не только фильм, но и зритель является компонентом изменяю-

щейся поэтики кино. Меняются не только вещи, меняется и

мера вещей.

. «Рецепция» означает восприятие. «Историческая рецеп-

ция» — история восприятия. Историческая поэтика и историче-

ская рецепция могут иметь общий предмет изучения (в нашем

случае это — язык немого кино), но сферы их интересов

лежат по разные стороны этого предмета. Поэтика изучает

все то, с чем обращается к нам художественный текст, наука

о рецепции — все то, что мы в этот текст вчитываем. Истори-

ческая рецепция — история кино с поправкой на «скользя-

щую» позицию наблюдателя: всякий факт киноязыка оцени-

вается здесь не только с точки зрения исследователя, но

и с точки зрения того зрителя, которого этот факт подразу-

мевает.

. Предлагаемая работа представляет собой попытку выяснить

некоторые аспекты взаимоотношений между фильмом и его

восприятием. Мы исходим из того, что эти взаимоотношения

исторически обусловлены, а значит, — подвержены эволюци-

онным изменениям. Это — исходный постулат книги. Ее конеч-

ная задача — показать, являются ли рецептивные факторы

активной силой в эволюции киноязыка и в какой мере харак-

тер восприятия определяет конфигурацию эстетических пара-

метров фильма на той или иной стадии поэтики кино.

Всякий, кто сталкивался с историей немого кино, подтвер-

дит: в первом приближении, до анализа конкретных истори-

ческих фактов и попыток строгой периодизации эта история

хорошо согласуется с разметкой по десятилетиям —

1900-е годы, 10-е годы, 20-е годы XX века. Для такой книги,

как наша, не преследующей целей строго линейного или строго

хронологического описания, предлагаемая периодизация будет

тем более удобна, что она (опять же — лишь в самых общих

чертах) отвечает трем различным типам рецепции кино, кото-

рые сменяют друг друга на протяжении интересующего нас

отрезка истории. На типологии рецептивных структур у нас

еще будет возможность остановиться. Пока же, чтобы дать

предварительное представление о том, каков принцип распо-

ложения материала по разделам работы, скажем: историческая

поэтика кино понимается нами не только как эволюция поэтики

фильмов, но и как эволюция кинематографа.

Кинематограф — многосекторное понятие. Его центральный

сектор — фильм — современному зрителю представляется

единственно существенным. С точки зрения теории художе-

ственной коммуникации это — всеобщий закон эстетического

восприятия: умение «забывать» о рамочных структурах (на-

пример, об интерьере кинозала или о зрителях на соседних

9

Введение

местах) и сосредоточиваться на структурах семантических

является условием всякой передачи художественного смысла.

Однако с исторической точки зрения гармонию между семан-

тикой текста и рецептивной установкой его получателя можно

|м< сматривать не как единственную, а как одну из возмож-

ных рецептивных ситуаций, а именно, как рецепцию с внутри-

текстовой доминантой. Как нам предстоит убедиться, семан-

пгюский императив текста не всегда оказывается достаточно

< ильным, чтобы подчинить себе восприятие. Чем глубже мы

погружаемся в историю кино, тем чаще рецепция кинема-

тографа обнаруживает черты, не санкционированные семан-

тической структурой фильма. Объектом рецепции становится

не рас. члененное целое — кинематограф как факт архитектур-

ный, технологический, культурный, социальный, а рецептивной

доминантой — факторы межтекстовые и внетекстовые.

Внетекстовым (т. е. внешним по отношению к фильму, но

существенным для его восприятия) структурам кинематографа

посвящен первый раздел книги. Хотя материал, который в нем

|Х1сгматривается, выходит за хронологические границы деся-

тилетия, можно сказать, что в фокусе первой части оказы-

ваются 900-е годы — время, когда единицей впечатления был

иг фильм, а сеанс. Анализ межтекстовых (т. е. образующихся

помимо интенции текста) связей составляет содержание

второго раздела. В переводе на хронологическую шкалу это —

Юг годы, когда работа рецепции фильма сводилась к поис-

кам аналогий в области традиционной культуры, иными сло-

вами, — время становления киноязыка. Внутритекстовая стра-

тегия восприятия (когда тот или иной тип рецепции заранее

моделируется автором фильма и вводится в него в качестве

«•моего рода программы) нашла отражение в третьем разделе.

Такие фильмы возникали в 20-е годы, в период наибольшей

«нбкости киноязыка, так что третий раздел завершает и хро-

нологическую канву книги.

Не имея возможности перечислить всех, чьей помощи я

обязан в подготовке этой книги, назову лишь имена моих со-

авторов по другим работам — Романа Давидовича Тименчика,

< которым мне довелось работать над составлением антологии

русских статей и стихов о кино (1896—1917), Михаила Бори-

совича Ямпольского, предоставившего мне право в последней

главе книги воспользоваться результатами совместного иссле-

дования фильма «Обломок империи», и Юрия Михайловича

Лотмана, беседы с которым, как я хотел бы надеяться, отра-

зились на некоторых культурно-семиотических положениях

предлагаемой вниманию читателей книги.

10

Введете

За единичным исключением работники перечисленных в

списке сокращений архивохранилищ с готовностью шли мне

навстречу в моих разысканиях. Благодарю дорогих моему

сердцу сотрудников Центрального музея кино, Госфильмо-

фонда, а также высококомпетентных архивистов Централь-

ного государственного архива литературы и искусства.

Кроме того, считаю своим долгом выразить признатель-

ность Зенте Лузине, Жанете Ащук, Бруно Ащуку, Михаилу

Гаспарову, Любови Замышляевой, Науму Клейману, Альбину

Конечному, Александру Лаврову, Георгию Левинтону, Лине

Михельсон, Виктории Мыльниковой, Наталье Нусиновой,

Александру Осповату, Татьяне Павловой, Инге Перконе,

Светлане Сковородниковой, Евгению Тоддесу, Андрею Чер-

нышеву, Мариэтте Чудаковой, Харалду Элцерису, Рашиту

Янгирову, чью поддержку или дружеское расположение я

ощущал на разных этапах работы.

и

Условные сокращения и система ссылок

п;л

ГПБ

ГФФ

11МЛИ

ИРАН

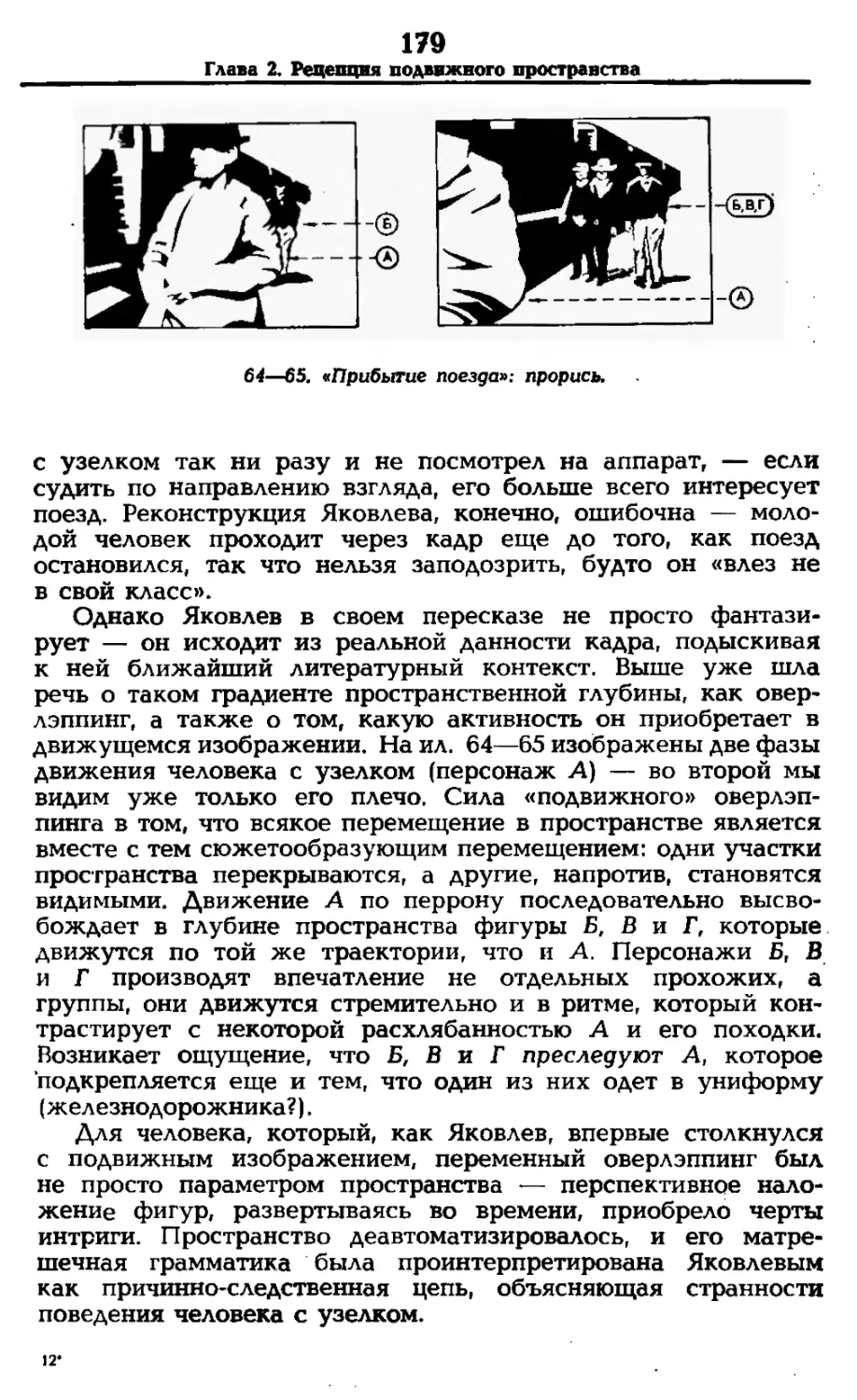

ЛГАЛИ

Лгитмик

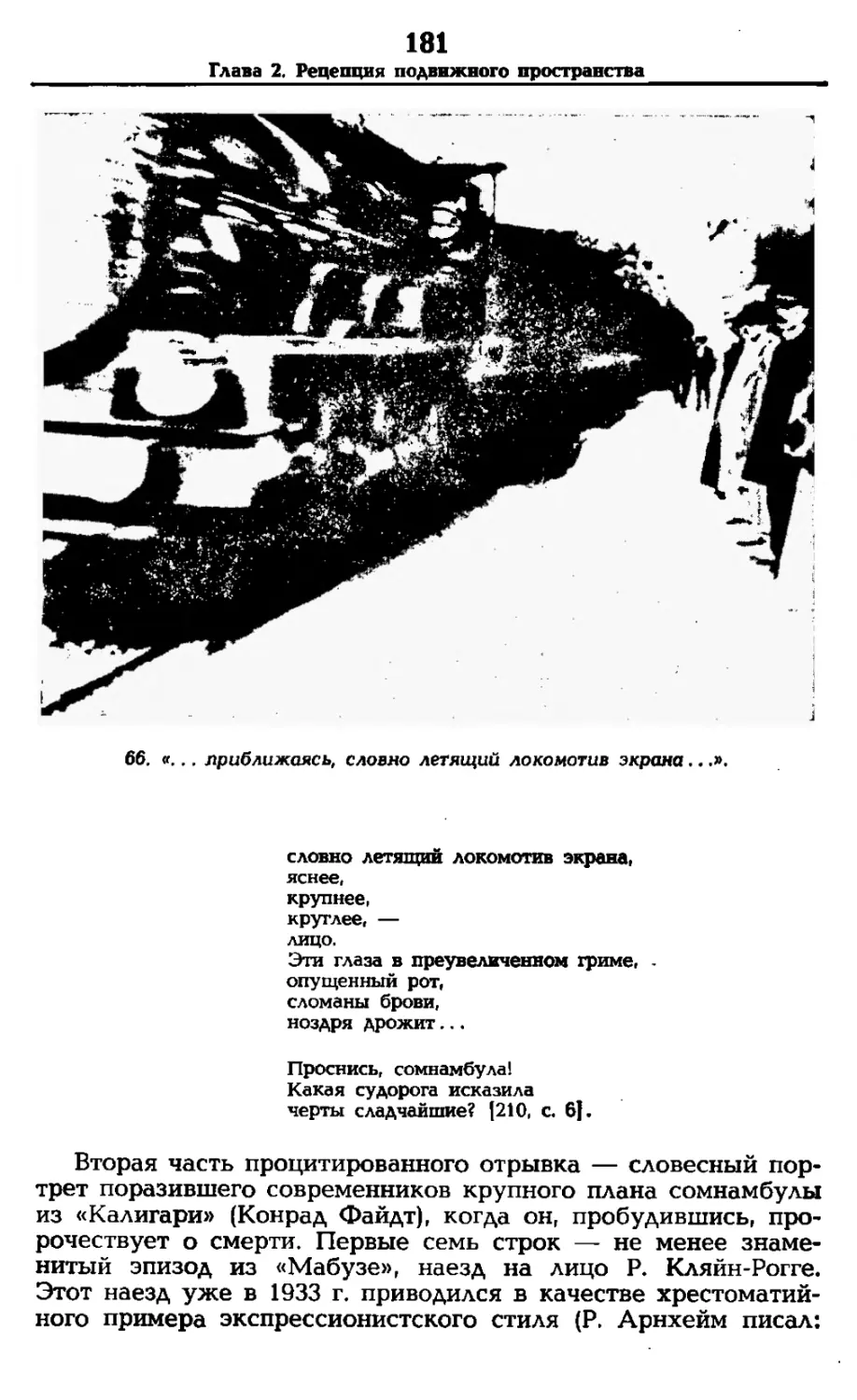

ЦГАЛИ

ЦГИАЛ

цмк

GAP

RKM

RLM

•кт.

оп.

реж.

сц.

— Отдел рукописей Государственной библиотеки

им. В. И. Ленина

— Государственная публичная библиотека

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

— Госфильмофонд СССР

— Отдел рукописей Института мировой литера-

туры им. А. М. Горького

— Отдел рукописей Института русской литера-

туры (Пушкинский дом)

— Ленинградский государственный архив лите-

ратуры и искусства

— Ленинградский государственный институт те-

атра, музыки и кино

— Центральный государственный архив литера-

туры и искусства

— Центральный государственный исторический

архив Ленинграда

— Центральный музей кино

— Архив Главного архитектурно-планировоч-

ного управления Рижского горисполкома

— Рижский музей кино

— Музей истории литературы и искусства

им. Я. Райниса

— актер

— оператор

— режиссер

—- сценарист

Ссылки на архивные источники, не вошедшие в Список

литературы, даются непосредственно в тексте в круглых

скобках, ссылки на литературные источники —в квадратных

с кобках, с указанием страницы.

Ранняя киноархитектура

Режим проекции

Акустика киносеанса

Рецепция информационных помех

Часть 1

Внетекстовые

структуры:

рецепция сеанса

Глава 1

Ранняя киноархитектура

и эволюция

кинематографического социума

Понятие опережающей рецепции

Когда мы утверждаем, что характер восприятия в конечном

счете оказывает влияние на характер воспринимаемого текста,

то подразумевается, что рецептивные структуры выказывают

тенденцию к устойчивому воспроизведению каких-то черт,

в семантической структуре текста не заложенных. На первый

взгляд, такая постановка вопроса может показаться не совсем

обычной. Обычно предполагается, что всякая рецепция по от-

ношению к тексту вторична, — хотя бы потому, что сначала

нам демонстрируют фильм, и только затем мы его воспри-

нимаем. Однако из этого бесспорного наблюдения иногда де-

лают неправильные выводы. Например, рецепцию текста пред-

ставляют себе в виде его ослабленной формы или формы «ис-

порченной». Действительно, когда мы имеем дело с текстами,

принадлежащими к классу «великое произведение искусства»,

всякое единичное восприятие будет, вероятно, заведомо беднее

воспринимаемого текста. Но история раннего кино сравни-

тельно редко предъявляет нам такие тексты. До середины

10-х годов кинематограф вообще лишь с натяжкой может

считаться объектом искусствоведения в традиционном пони-

мании этой дисциплины — в этот период в нем не встречается

фильмов, чей художественный смысл обладал бы неисчерпае-

мой глубиной. Означает ли это, что историческая поэтика

кино (как это подчас бывает) должна исчисляться с Гриффита

или Чаплина или что предшествующие двадцать лет киноисто-

рии следует рассматривать в качестве внеэстетического ряда

явлений?

15

Глава!. Равняя киноархитектура

Возьмем крайний по времени случай — рецепцию первых

опытов братьев Люмьер. Как известно, их программы по-

им кли за собой широкую полосу газетных откликов, авторы

которых довольно подробно описывали свои ощущения по

но иоду нового зрелища. Сличим несколько таких суждений —

। кажем, о световых особенностях киноизображения. Хотя

•и рно-белое изображение у наблюдателя XIX века не должно

бы хо вызывать удивления (к монохронизму XIX век приучила

фотография), следует помнить, что одно дело — фотографи-

ческая карточка, а другое — экранная проекция. Современ-

ники, приученные к цветным картинам волшебного фонаря,

отмечали странное чувство, охватывавшее публику при виде

бесцветного мира: как писал в 1896 г. корреспондент «Нового

обозрения», бросалось в глаза «отсутствие солнечного тепла

и < вета, живого, яркого колорита» [147,л. 3].Но работа рецеп-

। и иного механизма, как правило, не ограничивалась подобной

констатацией. В том же году парижский обозреватель «Нового

времени» И. Яковлев (-Павловский) так характеризовал про-,

исходящее на экране: «Освещение его не вполне натуральное,

кино при ярком лунном свете» [468, с. 2].

Обратим внимание на отличие этих двух описаний: в пер-

вом случае восприятие адекватно визуальному тексту, кото-

рый выступает как дефектный и описывается через категорию

•отсутствие», во втором — обнаруживает стремление к содер-

жательной интерпретации технических параметров изобра-

жения, опознав бесцветность как характеристику изображен-

ною мира («лунный свет»). Первый вариант в истории раннего

кино встречается крайне редко, второй — распространен no-

во местно. Изобразительный текст поставляет рецепции не

ммантику, а повод для семантизирования, создает презумпцию

< численности. На основе этой презумпции воспринимающее

мание конструирует своего рода «рецептивный текст», вос-

'•хняющий то, что это сознание ощущает как «нехватку».

Например, та же бесцветность люмьеровских фильмов (по-

множенная на другое значимое отсутствие — беззвучность)

ы< га вила А. М. Горького прибегнуть к лексикону литератур-

ною символизма (в чем автор тут же иронически признается),

•о|да он в 1896 г. так сформулировал свое впечатление от

мерного просмотра: «Как странно там быть, если бы вы знали.

1ам звуков нет и нет красок. Там все — земля, деревья,

'•»лп, вода и воздух — окрашены в серый, однотонный цвет;

ма < < ром небе — серые лучи солнца; на серых лицах — серые

• »'а, и листья деревьев серы, как пепел... Безмолвно ко-

••‘•м’тся под ветром пепельно-серая листва дерев, беззвучно

• •»»м,зят по серой земле серые, тенеобразные фигуры людей,

iu’iho проклятые проклятием молчания и жестоко наказанные

IWM, что у них отняли все цвета, все краски жизни» [133, с. 3].

16

Часть I Внетекстовые структуры

Таким образом, с одной стороны, — простейший изобрази-

тельный текст продолжительностью около 50 секунд, с дру-

гой — предельно сложный процесс рецепции («сложный» —

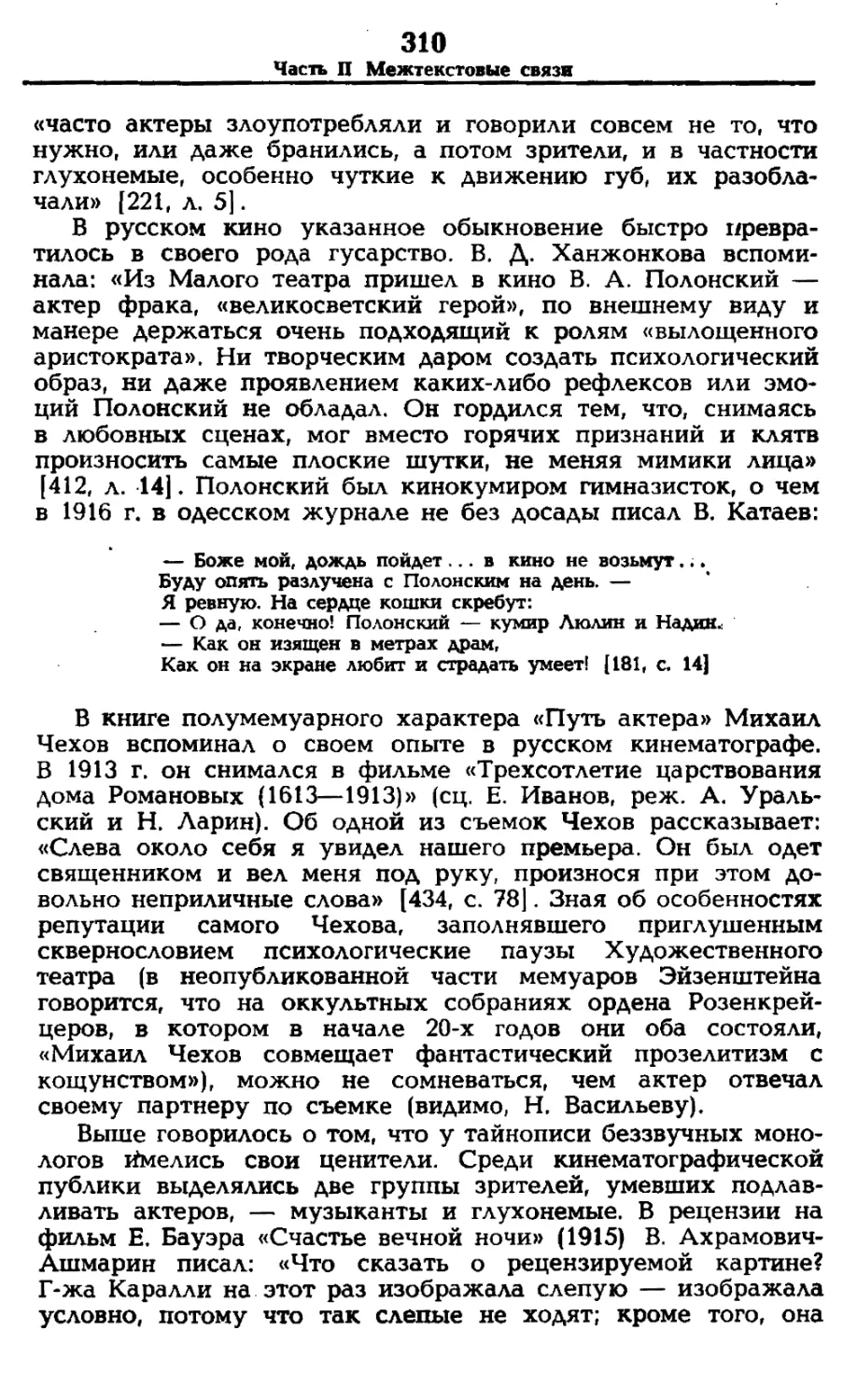

не наше определение, его в той же статье употребил Горький,

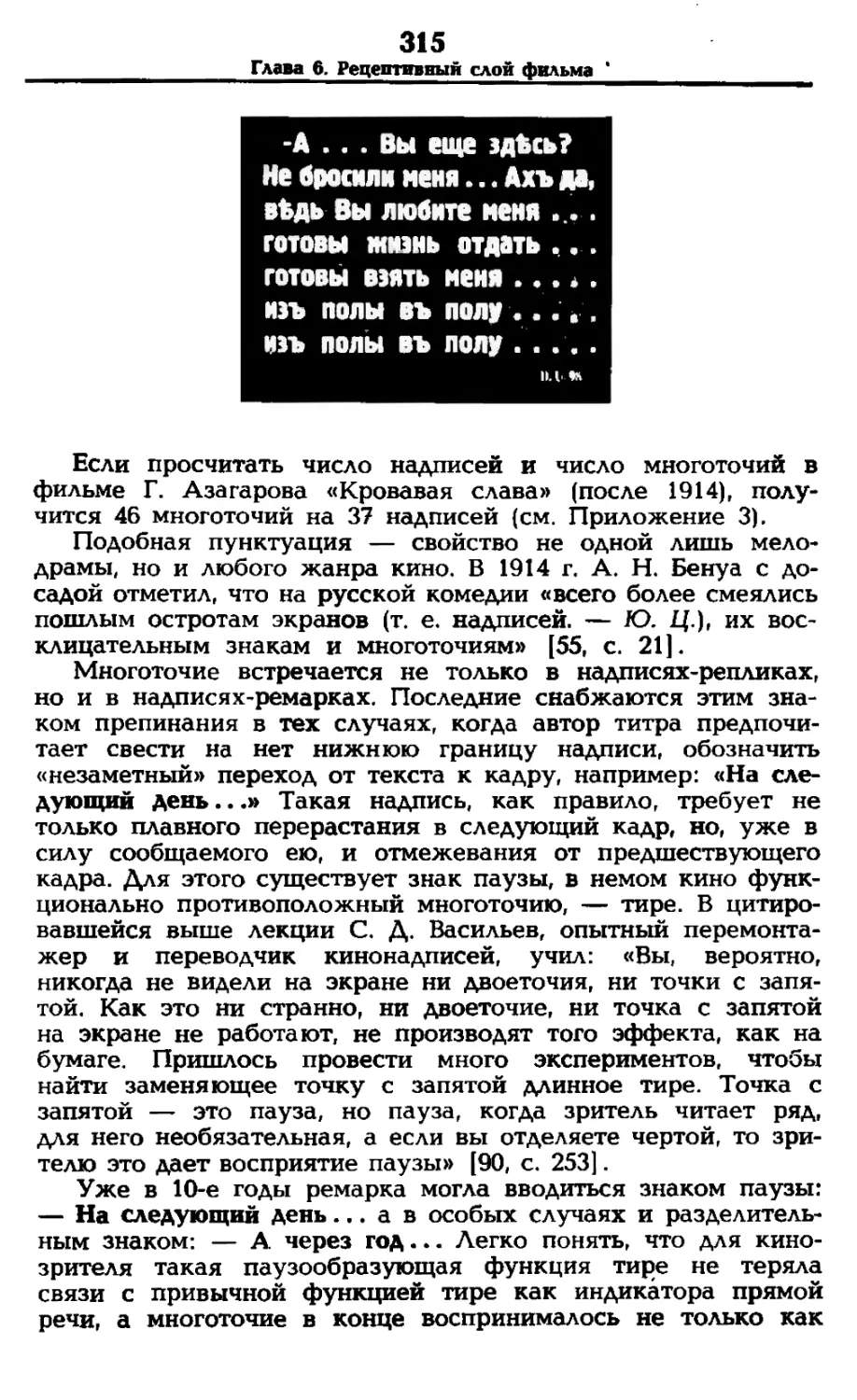

пораженный не столько даже фильмами Люмьера, сколько

полнотой своего восприятия: «Впечатление, производимое ими,

настолько необычайно, так оригинально и сложно, что едва ли

мне удастся передать их со всеми нюансами, но суть его я

постараюсь передать» [133, с. 3]). Остается предположить,

что «ослабленная» рецепция текста — лишь одна из возмож-

ностей, тогда как их полная матрица предполагает и обратный

случай, — когда восприятие семантически богаче восприни-

маемого текста. Именно с последним случаем нам часто при-

ходится сталкиваться на первых порах истории немого

кино.

В 1924 г. проницательный польский филолог К. Ижиков-

ский, рассуждая о кино, заметил: «В культуре есть явления,

которые можно уподобить толкованию клякс. Случайные

пятна штукатурки, сырости или чернил на стене похожи на

разные предметы в соответствии с видением и воображением

смотрящего; с помощью продлений и дополнений можно эти

предметы из тех пятен «добыть» — тогда даже дилетант мо-

жет нарисовать некий вполне сносный образ. Например, исто-

рия языка приносит все новые слова-кляксы, которые впослед-

ствии благочестиво толкуют. Слово опережает понятие. Вна-

чале есть слово, потом ищется его смысл. Возникают фиктивные

проблемы, которые, однако, в определенном отношении ценны

и плодотворны». И далее, относя кинематограф к классуигаких

явлений: «Кино — это техническое изобретение, но трактуется

оно так, как если бы было «проблемой», вроде шахматных

задач, поддающихся «разрешению»» [537, с. 127—128].

И хотя Ижиковский говорит не о непосредственной рецеп-

ции кинематографа, а о попытках рефлектирования по его

поводу, едва ли следует резко разграничивать эти уровни

осмысления. Процесс восприятия кинопродукции эпохи «при-

митивов» тоже напоминает толкование случайных пятен (или

«вещих пятен», как в 1915 г. определил киноизображение поэт

Д. Цензор [422, с. 7]). На протяжении первых 10—15 лет

своего существования кинематограф производил тексты, слож-

ность которых была на порядок ниже рецептивного опыта

человека конца XIX — начала XX века. Означает ли это, что

при восприятии раннего фильма горизонт рецепции сужался?

Если учитывать реально существовавшую рецептивную уста-

новку на кинематограф как «лубочное», «наивное», «детское»,

«примитивное» искусство, то о некотором сужении говорить

все же приходится, но уже то обстоятельство, что эти конно-

тации, независимо от оценки, определенным образом окра-

17

_ Глава 1. Ранняя киноархитектура

шикали процесс восприятия фильмов, указывает на несовпа-

дение семантического и рецептивного горизонтов текста.

Таким образом, в рецепции раннего кино мы наблюдаем

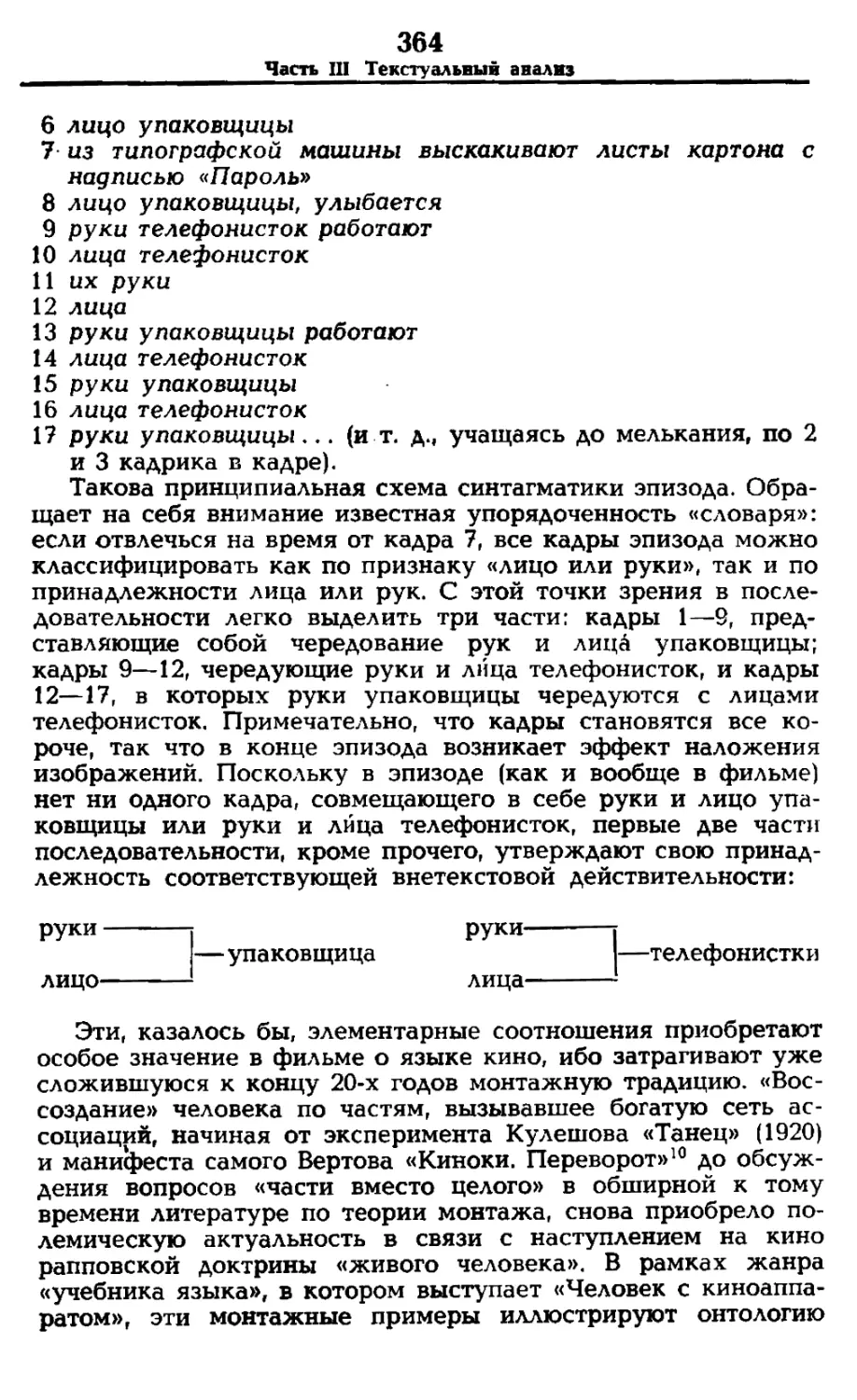

Хующую картину: интерпретирующий механизм нередко

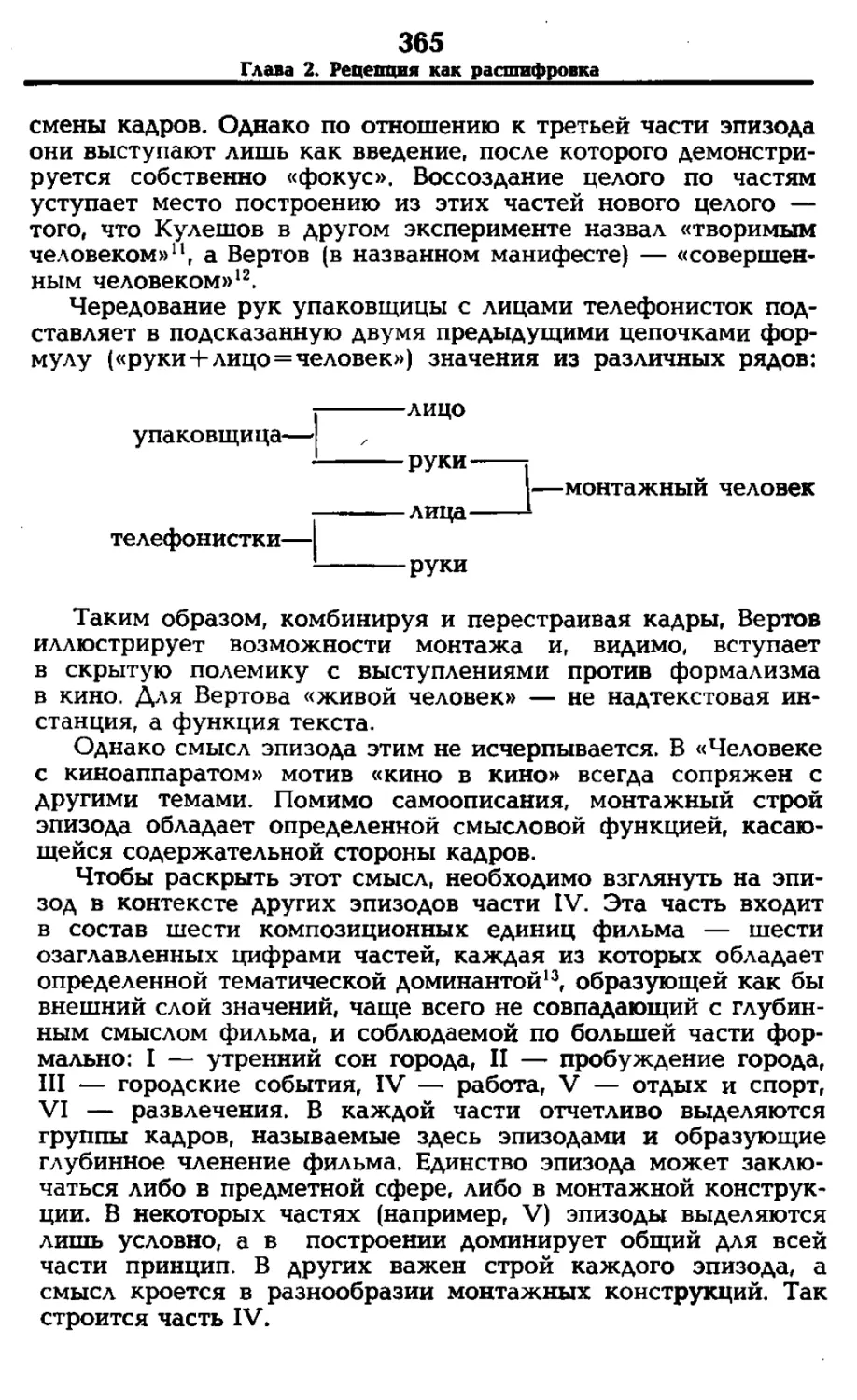

। «ывается сильнее интерпретируемого текста. Будем назы-

ь такой тип восприятия опережающей рецепцией. Логично

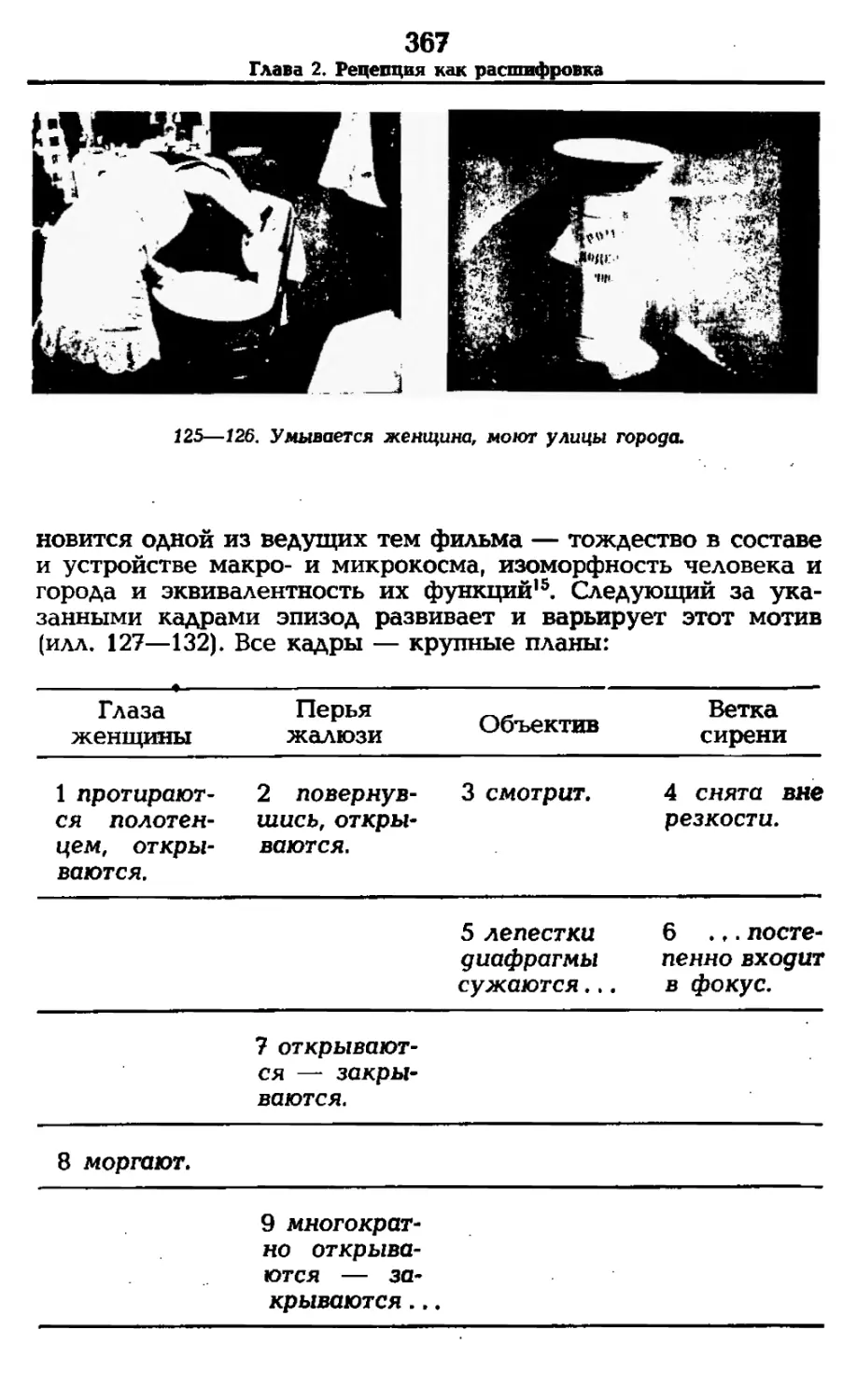

•дположить, что в таких случаях возникает своего рода

чантический дефицит текста. Что при этом происходит?

Hui модения показывают, что для зрителя тех лет повышенным

«и. 1‘И‘нием обладали привходящие обстоятельства, которые в

xpxrux условиях следовало бы причислить к категории инфор-

•• и «.ионных помех: воспринимающее сознание начинает под-

|и гывать к интерпретации внеположенные тексту струк-

. ры. К семантическому обмену ;между текстом и его

Рецепцией подключаются затекстовые пласты — акустический

ап гураж киносеанса, технологические параметры проекции,

социум кинозала, его архитектура и т. д., т. е. компоненты

кис эстетического ряда, которые, тем не менее, для кинема-

пи рафа ранней эпохи выступают как полноправные элементы

и< горической поэтики.

Внутреннее пространство

кинотеатра 1904-1908 годов

Пока кинематограф оставался увеселением передвижного

tnii«i, ни о какой киноархитектуре говорить не приходилось.

Киносеансы устраивались в арендованных помещениях, чаще

imi'I'o — в сезонных театрах. По свидетельству мемуариста

X Павасарса, один из первых рижских кинотеатров обосно-

пам'я в деревянном помещении бывшего «Интеримтеатра»

«К1.М, № 222418). До этого владельцы передвижных киноуста-

М11ЖЖ арендовали цирковые шапито (в Риге первые киносеансы

давались в цирке Саламонского [577, 3 сент., с. 16]), рыночные

ii.h? сы, пустующие склады и портовые лабазы. Если специ-

ам.ные помещения в этот период и существовали, то лишь

п рамках архитектуры малых форм — легкие временные по-

« «ройки балаганного типа.

В Восточной Европе такое положение сохранялось до 1903 г.,

скида домовладельцы, ранее неохотно предоставлявшие поме-

щения под кино [430, с. 10], стали сдавать их под перестройку.

Постепенно стал вырисовываться тип кинозала, обладающий

собственной архитектоникой. При этом интерьер ранних кино-

пмтров 1904—1908 гт. сильно отличался!

< у «чествовавших зрелищных заведений, но и от гкинс^т^^^рв,

I 102326

18

Часть I Внетекстовые структуры

которые пришли ему на смену. В 1908 г. кинозал раннего типа

был вытеснен из центра города на окраину, а к концу 1910-х

годов встречался разве что в деревне. Во всяком случае, уже

в 1919 г. И. Н. Игнатов вспоминал о кинозале начала 900-х го-

дов с интонацией тоски по прошлому: «В эти дни кинемато-

графического младенчества электро-театры находили приют

в убогих помещениях, где зрители сидели порой на деревян-

ных скамьях, где не было никаких украшений, никаких

удобств для публики, но где зритель мог получить столько

живых и любопытных впечатлений» [172, л. 10—11].

Кинозал 1904—1908 гг., как правило, состоял из одного

помещения без фойе или вестибюля. Если, как бывало чаще

всего, кинотеатр представлял собой переоборудованную жи-

лую квартиру с удаленными перегородками, зрители попадали

туда с общей домовой лестницы, приобретая билеты уже в

зале, у столика за дверью. По воспоминаниям А. Л. Пастер-

нака, «дверь в этот зал была снята с петель, возможно, как

спасительная мера при пожаре, а заменяла ее — тяжелая

плюшевая красная портьера, наглухо во время сеанса задер-

нутая, отделявшая затемненный зал от освещенной лестничной

площадки. В зале были установлены два или три ряда простых

«венских» стульев; в отличие от всех позднейших кинозалов,

тут аппарат «братьев Патэ» с его маркой петуха, который

«все видит и все знает», стоял перед зрителями, что мне

лишний раз напоминало наш волшебный фонарь. Аппарат

был установлен на каком-то примитивном станке, похожем

на простые «козла». На стене перед аппаратом висел экран:

если не простыня, как у нас, то нечто столь же несовершен-

ное, которое во время показа вдруг начинало волнами ко-

лебаться» [287, с. 132].

Другой мемуарист, русский актер А. Вернер, тоже по дет-

ской памяти, описывает одесский кинозал этого периода: «Это

была небольшая всегда непроветренная комната, тесно запол-

ненная стульями; в глубине стоял какой-то загадочный аппа-

рат, страшно интересовавший нас, мальчишек. Но его свято

оберегал таинственный человек, которого мы называли то

«техником», то «механиком», он же был антрепренером, хо-

зяином иллюзиона и билетером. Он вертел ручку и он же

собирал выручку... На стене висела тряпка подозрительной

чистоты, называемая экраном, и она-то привлекала наше глав-

ное внимание. Публика, обычно состоящая из детей и моло-

дежи, вела себя непринужденно, грызла семечки и яблоки,

бросая шелуху и кожуру на пол, а иногда и друг в друга»

[93, л. 1].

Наконец, полумемуарный очерк историка В. В. Чайков-

ского дает нам представление о средней вместимости такого

зала (теперь уже московского): «В сентябре 1904 г. открылся

19

Глава 1. Ранняя киноархитектура

На Тверской, на углу Б. Гнездниковского пер., театр, принад-

лежащий двум сестрам: Белинской и Гензель. Помещение

этого театра было маленькое, сидячих мест было только 24,

и позади стояло человек 30, которые усердно грызли семечки

и плевали шелуху на головы сидящих. В этой же комнате

сидела сама старушка Белинская и продавала билеты, а Ген-

!м*ль, изображавшая билетершу, энергично расправлялась с

неугомонными мальчишками, которые всячески изводили этих

двух кинематографических дам» [430, с. 12—13].

I

I

Ранний кинозал как объект

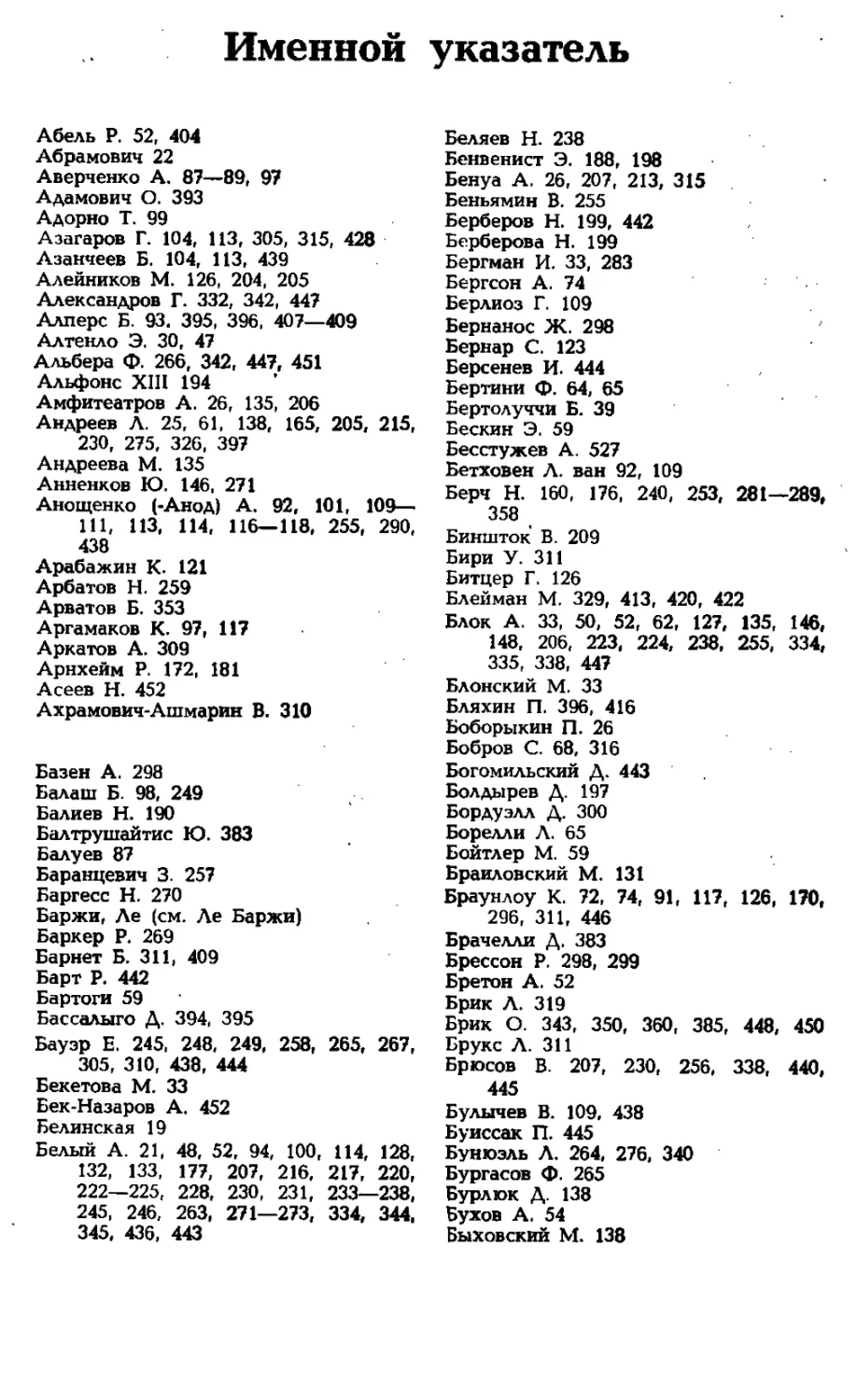

культурной рецепции

Как можно судить хотя бы по приведенным выше описа-

ниям, атмосфера кинозала не имела аналогий в номенклатуре

зрелищных форм начала XX века. Поэтому в структуре рецеп-

ции кинематограф отложился не только фильмами, но и своей

периферией. Мемуаристы, скрупулезно и живо описывающие

интерьер зрительного зала, процедуру сеанса и нравы кино-

зрителей, самих картин, как правило, не помнят. Здесь дело

не только в том, что фильмы сменялись, а зал, где они пока-

зывались, оставался прежним. Дело и в том, что посетитель

кинематографа тех лет охотнее нынешнего смотрел по сторо-

нам. Разумеется, было бы неверно утверждать, что в 1900-е

годы в кино ходили не ради самих фильмов, а чтобы окунуться

в атмосферу, их обволакивающую (для 1910-х годов, как мы

убедимся, такое утверждение будет звучать отнюдь не пара-

доксально), но некоторый дисбаланс в пользу периферийных

деталей кинозрелища нельзя не отметить. В мемуарной лите-

ратуре фильм остается центром описываемого впечатления,

но центром нечетким, наподобие слепого пятна. В фокусе же

оказываются подробности антуража, аккумулировавшие не-

он ределившееся, нерасчленное впечатление «кинематограф».

Остановимся на некоторых деталях — носителях этого впе-

чатления.

В 1900-е годы основным источником света в кинопроекто-

рах было не электричество, а эфирно-кислородные горелки

(с атураторы). Для кинозрителя той эпохи неоценимой при-

надлежностью кинозала были потрескивание лампы, живой,

желтоватый, неравномерный луч проектора, а также легкий

будоражащий запах эфира [217, с. 31]. Другим свойством

эфирно-кислородных проекторов (кроме усовершенствованных

горелок Лавсона [112, с. 49]) было то, что они быстро нака-

2*

20

Часть I Внетекстовые структуры

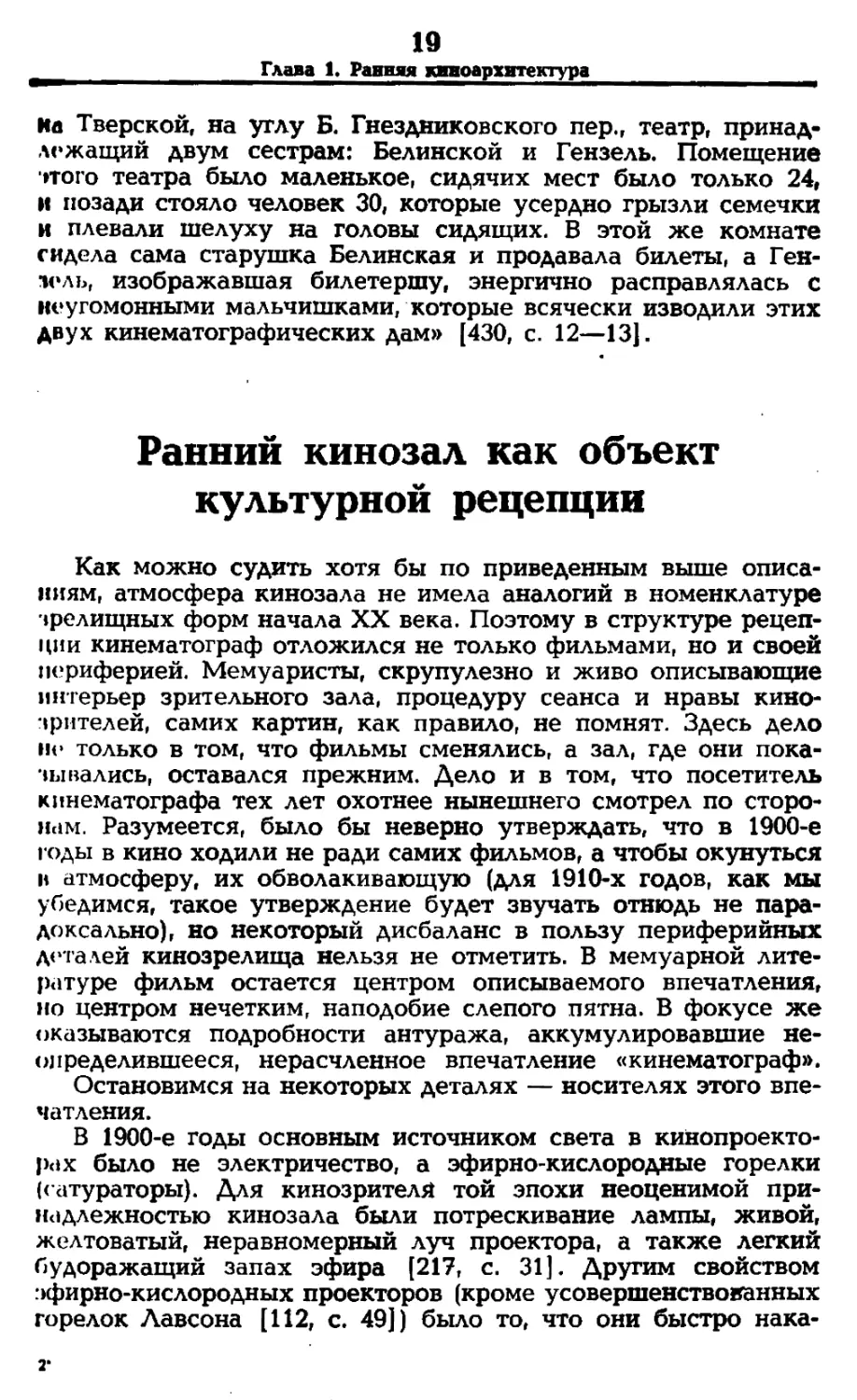

1. Проекторы, работавшие на горелках (эфирных, ацетоновых, газолиновых

и др.), излучали свет в иной, нежели нынешние, части спектра. Кроме того,

кинопленка на нитрооснове обладала особой прозрачностью, недоступной

сегодняшней, так называемой безопасной пленке.

лялись, а это не только было чревато возгоранием пленки,

но и создавало в зале повышенную температуру. Один москов-

с кий кинотеатр так и назывался — «Горячая будка» (можно

предположить, что название большого кинотеатра на Таган-

ской площади — «Вулкан» тоже представлялось москвичам не

только экзотизмом). Для непривычного наблюдателя ситуация

кинозала была тем более ирреальной, что зрители верхней

одежды не снимали (правда, быстро выработавшийся под

давлением задних рядов этикет требовал снятия головных убо-

ров). В начале века в общественных местах оставаться в верх-

ней одежде было не принято, — в пальто входили только

в церковь. Зимой — а сезоном кинематографа был именно

зимний — в кинотеатр заглядывали и просто погреться.

Фельетонист-стихотворец Lolo (Мунштейн) поместил в газете

«Театр» восхваление кинематографу, где есть и такие строки:

Были в «кино». — «Тепло и чудесно! —

Мне шептала соседка — как в бане!» [230, с. 11},

21

Глава 1. Ранняя киноархитектура

• н<|Плюдатель внешний, фланируя по линиям Васильевского

ос грова, кинематограф узнавал издалека:

На нитях проволок — гам воробьиной стаи,

Из двери кинемо валит клубами пар [330, с. 45].

< )днако доминирующей чертой, сразу определившей харак-

> рецепции кинематографа в культуре начала XX века, было

' мнение зала во время демонстрации. Хотя полная или

« н гичная темнота в зале была знакома по сеансам волшеб-

ном» фонаря и некоторым театральным представлениям, ха-

рактер доминантного культурного символа она приобретала

именно в ситуации киносеанса. («Торикистон», т. е. «тем-

ный», — таким было первое обозначение кино в таджикском

милке [31, с, 6].) Темнота зала, смыкаясь с немотой происхо-

дящего, у свежего наблюдателя могла вызвать ассоциацию

< океанскими глубинами, а зрители — с их безмолвными

обитателями:

Надзиратель Петр Иваныч Рыба

Мрачно ходит в кинематограф

И, сказавши барышне: спасибо,

В темный зал бросается стремглав [161, с. 17].

Ощущение кинематографа как дна чаще, впрочем, соотноси-

лось с областью фигуральных значений: темный кинозал, на-

чщнясь на низкий социальный статус его завсегдатаев, спо-

«<>(>( твовал устойчивой репутации кинематографа как дна,

подполья, катакомбы культуры. Когда в 1902 г. Н. Г. Шебуев

посетил ночлежку Хитрова рынка в Москве, он не замедлил

«раннить ее с кинозалом: «Я держал свечу и освещал лица

опрашиваемых. Передо мной замелькали босяцкие типы. Оза-

|м*нные свечою лица вырисовывались на две-три минуты и

и< чезали в полумгле. Это был живой синематограф» [438,

< 112].

Темнота кинозала, существующая, чтобы, устранив побоч-

ны* • раздражители, способствовать рецепции фильма, сама

становилась объектом рецепции. Сосредоточенность полуосве-

щенных лиц, следящих за немым зрелищем (тем более впе-

чамяющая, что наблюдатель, обернувшись к залу, не видит

•жрана), отсылала к представлениям мистериального круга,

и частности к ритуалам тайных сект, интерес к которым был

подогрет романом А. Белого «Серебряный голубь». В 1910 г.

М Л. Волошин писал о кино: «В маленькой комнате с голыми

( генами, напоминающей корабли хлыстовских радений, совер-

шается древний экстатический, очистительный обряд» [111,

< 39—40].

22

Часть I Внетекстовые структуры

К 1907 г. наметился центральный культурный символ, не-

явное присутствие которого окрашивает всякое описание тем-

ного кинозала: представление о кинематографе как о загроб-

ном мире. Раньше других его отчетливо сформулировал

А. Койранский: «Помню, как грибы выросли они [кинемато-

графы] в ту пору, когда нужно было развлекаться во что бы

то ни стало, когда нервы, расшатанные революционными тре-

волнениями, не могли больше выносить ни театра, ни кон-

церта <.. .> И нечто мрачное сохранилось в них до сих пор.

Лица напряженные, но не веселые, в странном мертвенном

освещении электрических лампочек. Мрак в зрительном зале.

Замогильные голоса граммофонов» [193, с. 5].

Спустя 30 лет, уже в эпоху звукового кино, мысль о кине-

матографе как эманации вечной ночи (мысль, восходящая к

статье Горького 1896 г.) снова возникла в романе Б. Поплав-

ского «Домой с небес»: «Свободен, совершенно свободен

пойти направо или налево, остаться на месте, закурить, вер-

нуться домой и лечь спать посреди дня или среди дня пойти

в кинематограф, мигом из дня в ночь, в подземное царство

звуковых теней» [360, с. 312].

Период „длинного зала"

«В 1908 г. появляется из Сибири бывший подрядчик, некто

Абрамович, который перестраивает старый барский особняк

Шиловских на Тверской против Мамоновского пер., в котором

когда-то, в давно минувшее время, Глинка знакомил москви-

чей со своим новым произведением «Руслан и Людмила». Но

имеющаяся в особняке гостиная оказывается малой для зри-

тельного зала кинематографа, и Абрамович путем пролома

всех стен устраивает новый зал на 300 мест. По тогдашним

понятиям театр этот был большим и хорошим» [430, с. 15—

16]. Такого рода перестройки для конца 1900-х годов весьма

характерны. Именно тогда сложилось обыкновение проламы-

вать стены бывших помещений с таким расчетом, чтобы в

результате образовалась своего рода анфилада. Кинозалы той

поры имели галерееобразную форму:

В узкой зале кинематографа

Длинной, словно шея у жирафа, — писал Ф. СоЛОГуб В стихо-

творении «В кинематографе» [349].

Для кинематографа длинный узкий зал был формой, наи-

более рациональной: полезная площадь экрана с удалением

проектора (который в это время с первых рядов уже пере-

23

Глава 1. Ранняя киноархитектура

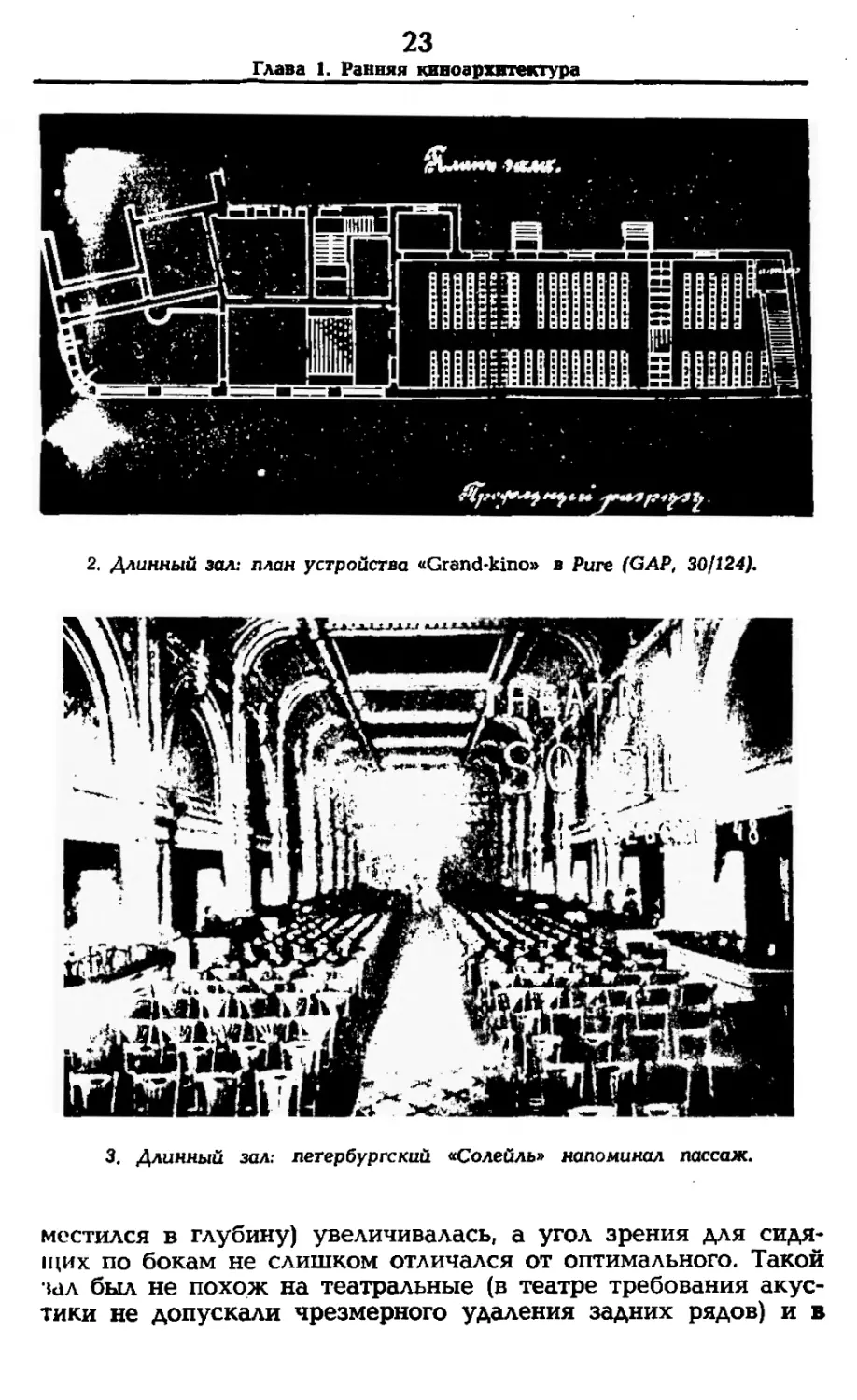

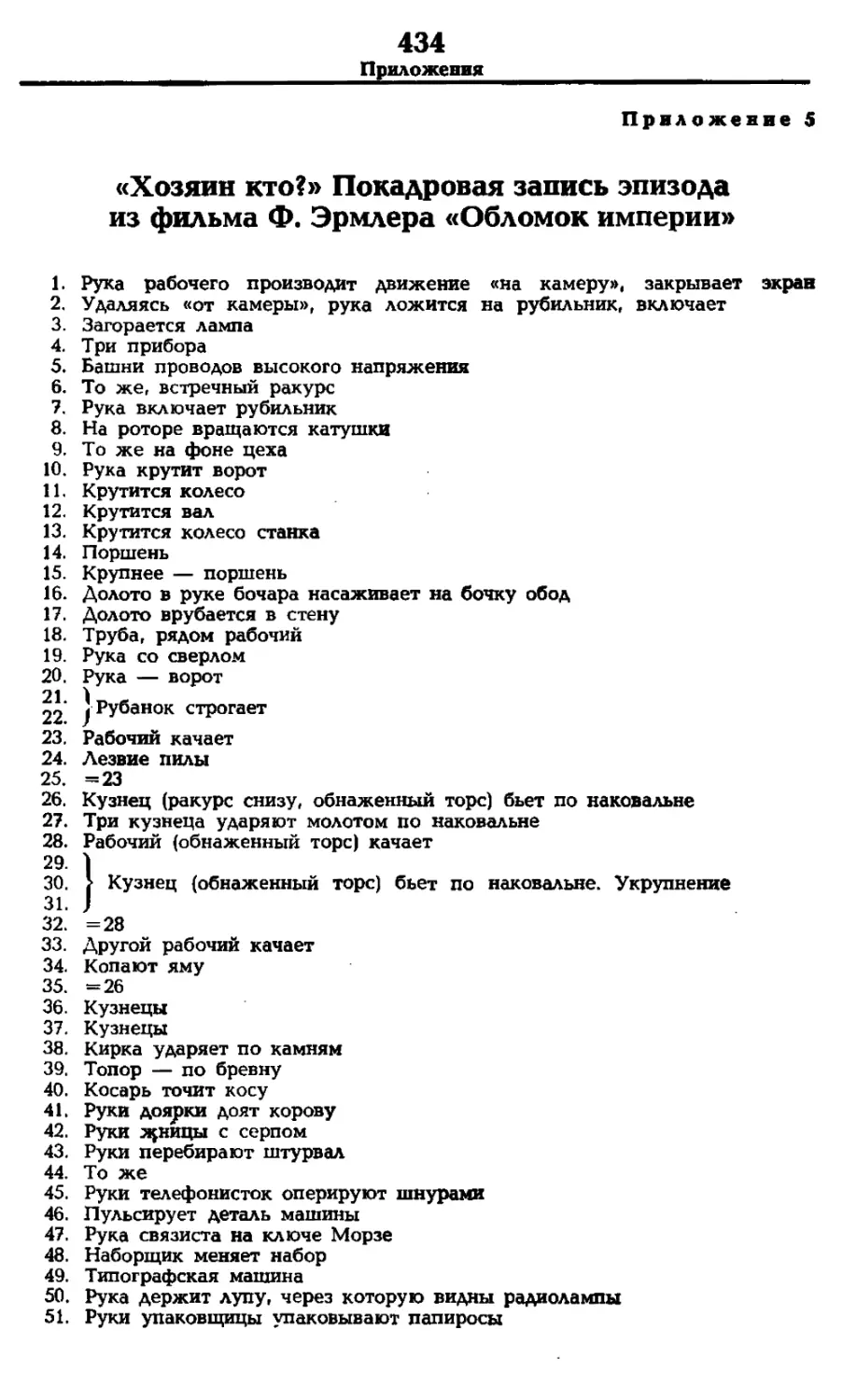

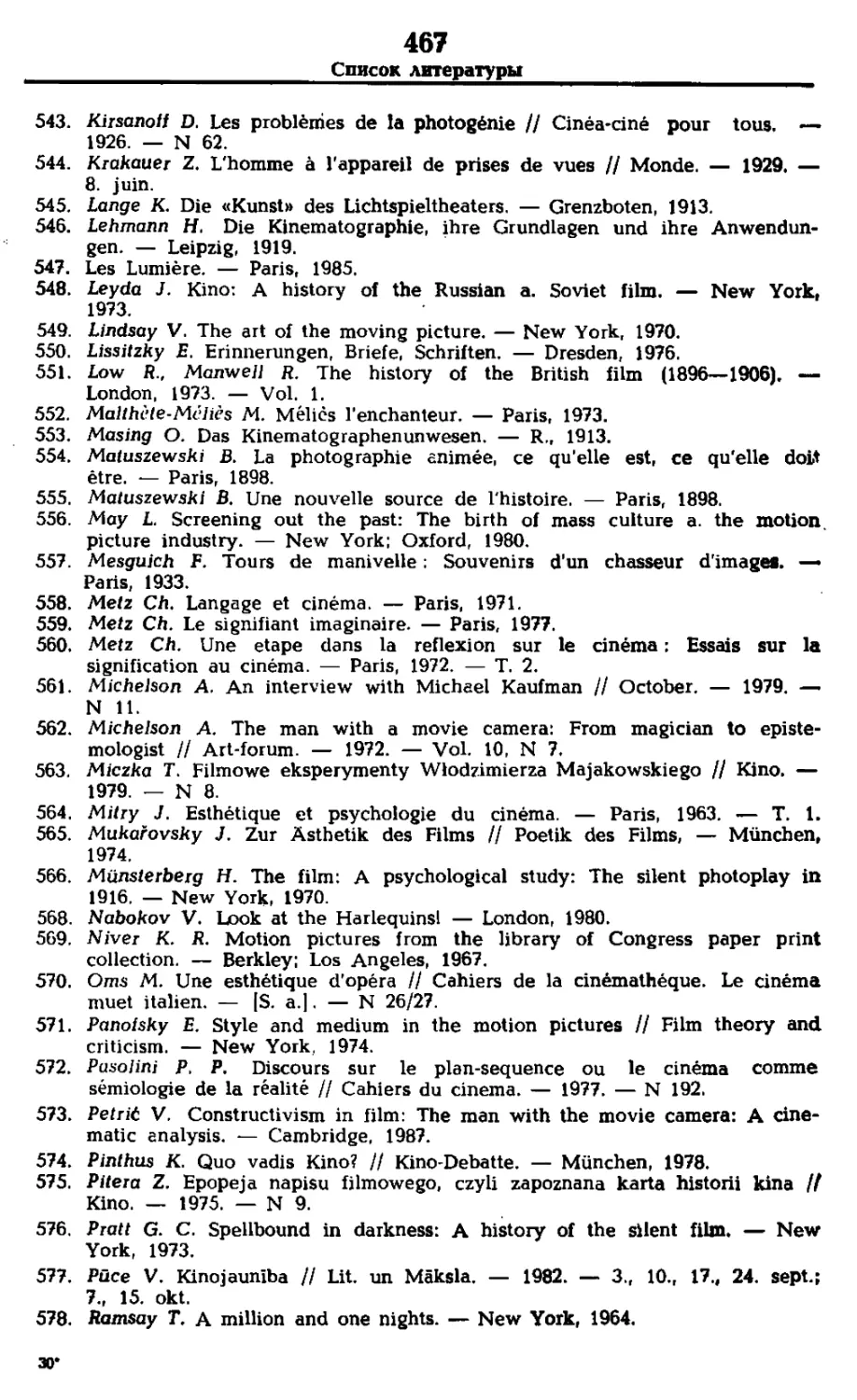

2. Длинный зал: план устройства «Grand-kino» в Риге (GAP, 30/124).

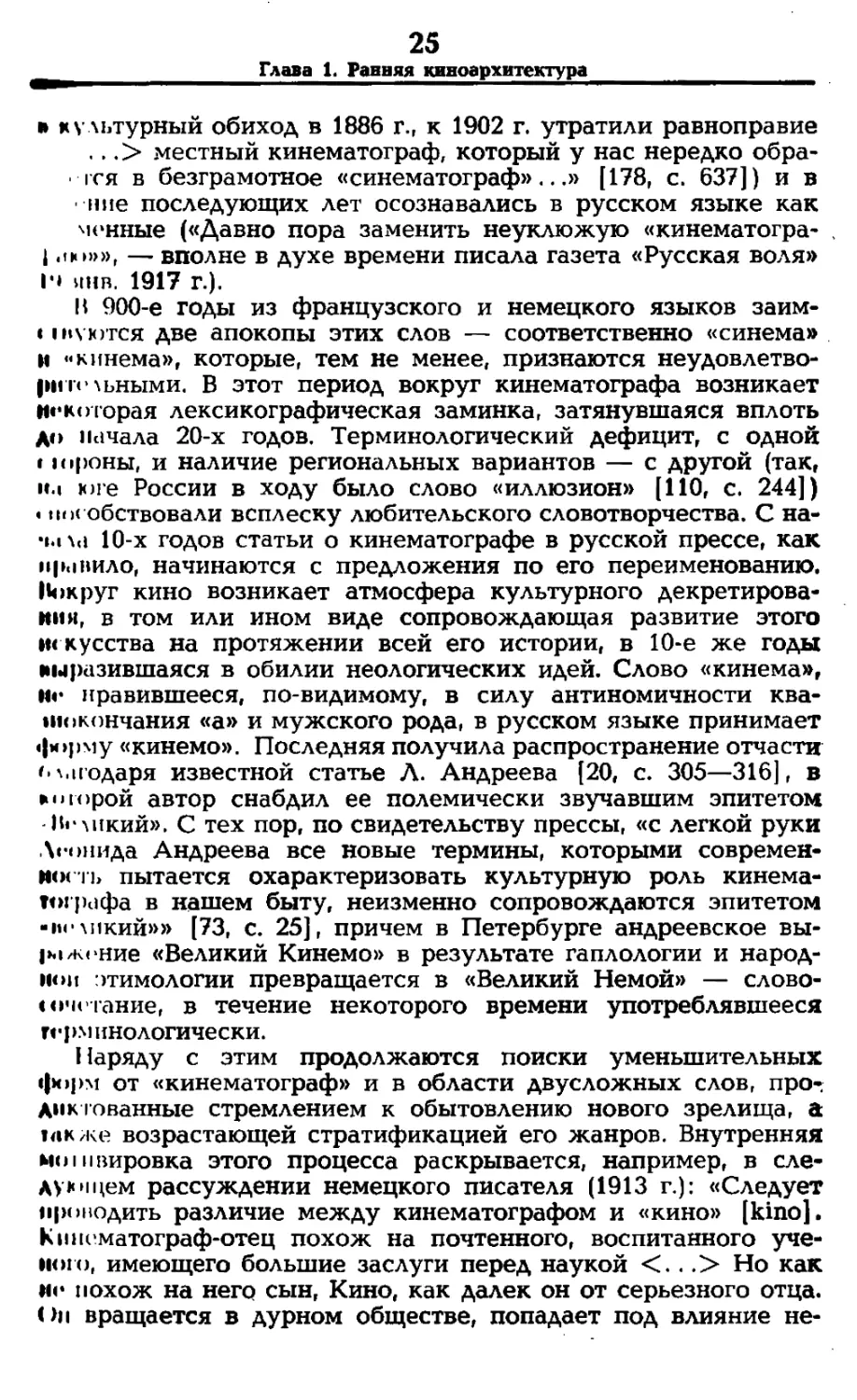

3. Длинный зал: петербургский «Солейль» напоминал пассаж.

мостился в глубину) увеличивалась, а угол зрения для сидя-

щих по бокам не слишком отличался от оптимального. Такой

зал был не похож на театральные (в театре требования акус-

тики не допускали чрезмерного удаления задних рядов) и в

24

Часть I Внетекстовые структуры

сознании человека 1908—1915 гг. закрепился как отличитель-

ный признак нового зрелища.

Период «длинного зала» не продолжался и десятилетие:

в хронологии киноархитектуры он занимает место между пе-

риодами импровизированных кинозалов временной аренды и

роскошных кинотеатров 10-х годов. Немногие кинотеатры, из-

бежавшие существенной реконструкции, эту архаическую

форму (неожиданно совпавшую с планиметрией нефов в като-

лических и протестантских церквах) донесли нетронутой до

наших дней. Таков, например, кинотеатр «Лачплесис» в Риге,

ранее известный под названием «Гранд Кино».

Коридор, тоннель, вагон — кинотеатр периода «длинного

зала» слишком напоминал эти функциональные пространства,

чтобы строгий рационализм продолговатого интерьера мог со-

храниться в период кинематографического ампира, господ-

ствовавшего на протяжении последующего десятилетия, на

исходе которого об эволюции кинотеатра можно будет ска-

зать: «Здание его сначала было узким и удлиненным, затем

оно стало приближаться к квадратной форме и сейчас стре-

мится стать настоящим квадратом» [117, с. 70].

Эволюция названий

Прежде чем перейти от описания периода «длинного зала»

к «периоду квадрата», остановимся на другой метаморфозе,

которая произошла в те же годы и, как представляется, по

тем же причинам, что и упомянутая эволюция архитектурных

форм. Это — волна переименований кинотеатров, пришедшаяся

на рубеж 1900—1910 годов.

Как отмечалось выше, появление кинематографа в поле

зрения русской культуры всколыхнуло пласт ассоциаций, от-

ложившийся в статьях и стихах на тему «кинематограф».

Семантический анализ этих ассоциаций мы и называем изуче-

нием рецепции кино. Не менее прочно, чем в статьях и стихах,

рецептивные ассоциации вокруг кинематографа отразились в

чисто лексикографическом материале — названиях кинотеат-

ров и словах, предложенных в качестве замены, синонима

или русификата запатентованного Люмьером термина «сине-

матограф». Простейший пример <— бесконечный извив кино-

пленки, побудивший О. Мандельштама назвать кино «мета-

морфозой ленточного глиста», в 90-е годы запечатлился в на-

звании французского ярмарочного кинотеатра: «Lentielectro-

plasticromomimocoliserpentograph» [515, т. 2, с. 185].

Обратимся сначала к истории терминов. Слова «синема-

тограф» и «кинематограф», на равных основаниях вошедшие

25

Глава 1. Равняя киноархнтектура

в культурный обиход в 1886 г., к 1902 г. утратили равноправие

.. .> местный кинематограф, который у нас нередко обра-

гся в безграмотное «синематограф»...» [178, с. 637]) и в

••ние последующих лет осознавались в русском языке как

менные («Давно пора заменить неуклюжую «кинематогра- ,

I ию»», — вполне в духе времени писала газета «Русская воля»

Г* чнв. 1917 г.).

В 900-е годы из французского и немецкого языков заим-

t П1уются две апокопы этих слов — соответственно «синема»

и «кинема», которые, тем не менее, признаются неудовлетво-

ппьными. В этот период вокруг кинематографа возникает

некоторая лексикографическая заминка, затянувшаяся вплоть

до начала 20-х годов. Терминологический дефицит, с одной

11 ороны, и наличие региональных вариантов — с другой (так,

и.| юге России в ходу было слово «иллюзион» [110, с. 244])

< нос обствовали всплеску любительского словотворчества. С на-

ч.1 \а 10-х годов статьи о кинематографе в русской прессе, как

привило, начинаются с предложения по его переименованию.

Иокруг кино возникает атмосфера культурного декретирова-

нии, в том или ином виде сопровождающая развитие этого

искусства на протяжении всей его истории, в 10-е же годы

иыразившаяся в обилии неологических идей. Слово «кинема»,

иг нравившееся, по-видимому, в силу антиномичности ква-

шокончания «а» и мужского рода, в русском языке принимает

форму «кинемо». Последняя получила распространение отчасти

<>\.иодаря известной статье Л. Андреева [20, с. 305—316], в

»< норой автор снабдил ее полемически звучавшим эпитетом

Нгаикий». С тех пор, по свидетельству прессы, «с легкой руки

Леонида Андреева все новые термины, которыми современ-

ность пытается охарактеризовать культурную роль кинема-

тографа в нашем быту, неизменно сопровождаются эпитетом

-МГМ1КИЙ»» [73, с. 25], причем в Петербурге андреевское вы-

|мжение «Великий Кинемо» в результате гаплологии и народ-

ной этимологии превращается в «Великий Немой» — слово-

еочотание, в течение некоторого времени употреблявшееся

герм инологически.

11 а ряду с этим продолжаются поиски уменьшительных

форм от «кинематограф» и в области двусложных слов, про-;

дик то ванные стремлением к обытовлению нового зрелища, а

также возрастающей стратификацией его жанров. Внутренняя

монтировка этого процесса раскрывается, например, в сле-

дующем рассуждении немецкого писателя (1913 г.): «Следует

проводить различие между кинематографом и «кино» [kino].

Кннсматограф-отец похож на почтенного, воспитанного уче-

ного, имеющего большие заслуги перед наукой <.. .> Но как

ио похож на него сын, Кино, как далек он от серьезного отца.

Он вращается в дурном обществе, попадает под влияние не-

26

Часть I Внетекстовые структуры

образованных людей» [533, с. 69—70]. В том же году в кор-

респонденции из Германии, где, по его словам, «кинема-

тограф называется уже не «кинема», а еще сокращеннее:

«кино»», П. Боборыкин предлагает русским «взять это слово,

как самое упрощенное» [70, с. 2]. Хотя термин «кино» к тому

времени в русском языке уже встречался, в качестве основ-

ного он выдвинулся только в 20-е годы. В начале 10-х «кино»

без особого успеха конкурировало с заимствованием из не-

мецкого, впервые предложенным в 1907 г. А. Койранским:

«Кинтоп! Это слово понравилось мне. Это короче и звучнее

парижского кинемо-хромо-фоно-мега-скопо-графа. Кинтоп!

Вот прекрасное название! Рекомендую его вам» [193, с. 5].

По-русски слово «kientopp» («kintopp») принимало форму

существительного среднего рода, ср. стихотворение 1916 г.:

«В мерцаньи призрачном «кинто» <.. .> Где нас не выследит

никто» [229, с. 52]. Любопытной представляется и безуспеш-

ная попытка А. Бенуа, в 1917 г. признавшегося в «преступной

слабости к кинематографу, или, как теперь принято выра-

жаться, к синеме, или еще проще — к «кики»» [56, с. 108],

ввести в русский язык эту образованную по французской мо-

дели детских слов редупликацию, отсутствующую среди фран-

цузских кинотерминов и, по всей видимости, явившуюся пло-

дом словотворчества самого художника.

Среди ласкательных наименований, действительно быто-

вавших в разговорном обиходе 10-х годов, можно упомянуть

«кинемушу», «кинемошку» и дожившую до нашего времени

«киношку».

Со вступлением России в войну возрастает недовольство

заимствованными названиями, и терминологические поиски

перемещаются в область русификатов. А. Амфитеатровым

была предложена калька слова «кинематограф» — «двиго-

пись», которая в 1916—1917 гг. насаждалась журналом «Пе-

гас», выходившим в Москве. В Петрограде С. Городецкий

предлагает слово «жизнопись» [131, с. 3], возможно, возник-

шее как перевод американского термина «biograph», извест-

ного в России по торговой марке одной из кинофирм. Пере-

водом американского слова «photoplay» или немецкого «Licht-

spiel» можно считать и термин «светотворчество», изобре-

тенный Н. и В. Туркиными.

Как видно из приведенных примеров, в эволюции термина

ощущается отталкивание от первоначальной наукообразной,

«греческой» формы слова. Реформаторы все как один предла-

гали или обытовленный, обиходный термин типа «кики», или

«окультуренный» типа «двигопись».

В области названий аналогичный процесс происходил

проще и нагляднее, чем в области наименований. Первона-

чально владельцы кинозалов давали своим театрам имена,

27

Глава 1. Ранняя киноархитектура

Витрины и вывески начала 1900-х годов: завлекательностью обладают

ученые слова и детали неведомых механизмов (Германия, 1903).

।«и и ветствующие модели приобретенного проекционного ап-

•».||мта. В 1900-е годы в Москве кинотеатры назывались «Био-

.•-•п», «Тауматограф», «Патэграф» и т. д.г а в Петербурге,

• >ме того, работали «Местер-Театр» и «Эдисон-театр». Tex-

in змов и наукообразия не только не стеснялись, но и вся-

••« •> к и этот аспект зрелища подчеркивали. В ход шли ученые

« хона, изобретенные самими владельцами, — «Электробио-

• |мф» и «Примавивограф» в России, в Европе — «Велограф»,

• к осмограф», «Синеограф» и др. [587, с. 105].

Эта тенденция соответствовала ярмарочному, балаганному

периоду, когда кинематограф был привлекателен в качестве

Научно-технического аттракциона. Однако на сломе 900-х и

|о х годов в рецепции кинематографа произошел резкий сдвиг.

1и,1 дельцы кинотеатров принялись тщательно маскировать тех-

«••ми ическую природу нового зрелища. Если сравнить списки

действующих кинематографов середины и конца 1900-х годов

с такими же списками начала 1910-х годов, мы убедимся, что

Место сциентизмов занимает «блестящая» лексика. Характер-

ный пример: в 1910 г. владелец первого в Риге стационарного

• мнотеатра «Синхрофон» сообщил в Строительную комиссию

«• < ноем намерении переименовать свой театр в «Северное

«мнние». Типичными названиями кинотеатров становятся «Зер-

«ииьный Паласт», «Всемирный», «Ренессанс», «Ниагара», «Эк-

28

Часть I Внетекстовые структуры

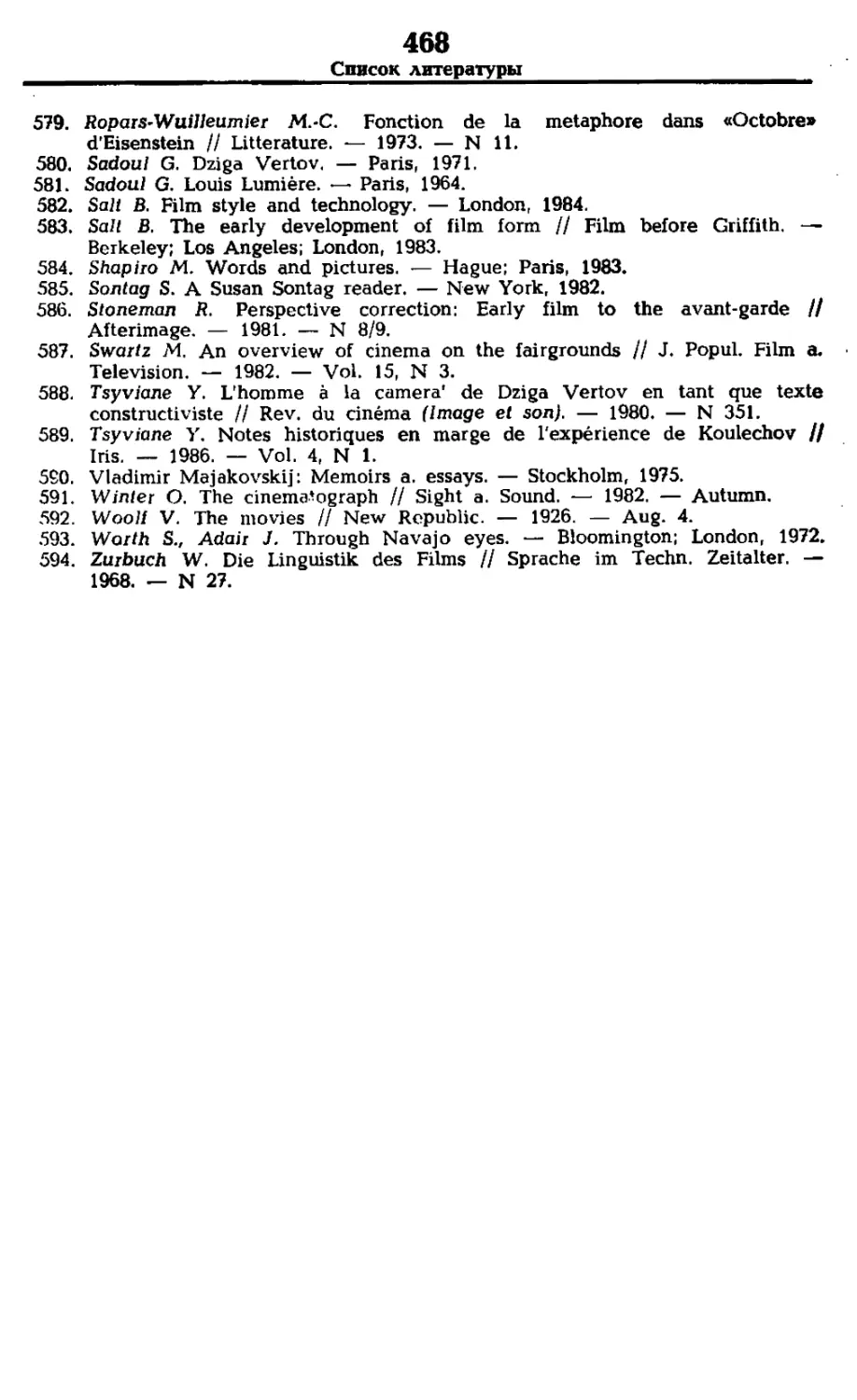

5. Зарождение нового стиля: передвижной кинотеатр Десмета

(Голландия, 1908).

ватор», «Алебастра», «Лира», «Мираж», «Гелиус», «Идеал» и

даже «Цеппелин».

Как отмечено выше, мода на «блестящие» названия совпала

с не менее резким сдвигом в области киноархитектуры. Функ-

циональная архитектура «длинного зала» уступила место залу,

похожему не столько на кинематограф, сколько на оперный

театр. Технологическую природу зрелища в новый период

стремятся забыть, подавить, вытеснить из поля рецепции.

Роскошные кинотеатры

городского центра.

Начало „периода квадрата"

Переход от раннего зала к архитектуре излишеств неко-

торые наблюдатели относят к концу 1900-х годов: «Переде-

ланные вначале магазинные помещения уже не удовлетворяли

театровладельцев и публику, почему нанимателям театров

приходилось, по мере наживы, вновь проламывать подчас ка-

питальные стены и этим самым расширять свои помещения,

29

Глава 1. Ранняя киноархитектура

скамьи заменять венскими или другими дорогими стульями,

4 коленкоровые занавески — тяжелыми дорогими гобеленами»

Г Hi), с. 20—21]. Действительно, хотя роскошный тип кино-

• • । ра по-настоящему утвердился к середине 10-х годов, черты

* wiijero стиля определились, пока еще в виде эксцесса, около

гк» / г. Об этом времени Б. В. Дюшен вспоминал: «<.. .> как-то

•«друг» сразу открылось несколько кинематографов на Нев-

* м»м, некоторые даже «роскошно» оборудованные» [156, л. 2].

«। подробностях этого события рассказывает другой мемуарист,

.»atop Н. И. Орлов, который был знаком с ф. А. Васильевой,

v •чирью омского золотопромышленника: «В одну из своих

ьнраничных поездок Ф. Васильева увидела в Париже на

улице съемки какой-то кинокартины. Она была любопытной

н < тала расспрашивать актеров, оператора и режиссера о кино-

• м-мках. Французы были польщены вниманием такой богатой

р\« ( кой барыни и пригласили ее в ателье бр. Патэ <.. .> Она

«\ мела договориться на очень выгодных условиях и сделаться

контрагентом фирмы Патэ для всей России. В Петербурге

мм могла прокатывать все картины Патэ бесплатно, но все,

что будет давать прокат в других городах России, за вычетом

«»|и<п1изационных и почтовых расходов, должно посылаться

«► 11<1риж. Дело сразу же пошло широко и бойко. В Петер-

‘ . |хе один за другим стали открываться кинотеатры. Все это

* »। и точные копии с парижских кинотеатров, с оркестром,

< . фетом, фойе и красивыми молоденькими буфетчицами и

• •птролершами. Первый кинотеатр, получивший наименова-

ние «КАК В ПАРИЖЕ», находился в уютном особняке во

Л’»‘»ре Невского проспекта. Снаружи он был украшен гигант-

»пми парижскими красочными плакатами, вход украшали

гы — летом и елки — зимой. По роскошному ковру пуб-

>попадала в изящное фойе. В этом же кинотеатре после

idCOB устраивались сеансы «парижского жанра» (т. е. откро-

но порнографических картин). Сеансы эти устраивались

шатно для очень избранных от «начальства» (полицмей-

|м, приставов и каких-то штатских с очень шикарными и

• алчными дамами). Второй кинотеатр назывался «КАК В

’ I [ЦЕ» и находился напротив, на углу Невского и Литейного

•< пектов. Здесь было два кинозала. В первом этаже шли

ш, серьезные научные картины. Я помню картину по шел-

идству, о подводных лодках и др. Во втором этаже шли

жественные картины. Обстановка была шикарной: золо-

’t. i я мебель, огромные зеркала в золотых рамах, чудные

♦ 1>ы, стены, обитые шелковым штофом, и такие же портьеры,

\ меется, это не были общедоступные кинотеатры (входная

। i«i от 1 рубля и дороже) и служили, как говорила Ф. Ва-

ы»ва, для «rendez-vous», т. е. были просто местом свода-

ми я для богатых посетителей» [280, л. 1—3].

30

Часть I Внетекстовые структуры

б. Курьезная деталь: имитация

«церковнославянского» ифифта

в названии кинотеатра

Васильевой.

Такого рода побочная специализация кинематографов

центра в 10-е годы начала вызывать некоторое беспокойство.

В Германии этих лет Э. Алтенло и К. Ланге выступали против

полного затемнения кинозала. Р. Гармс приводил в этой связи

рекламный проспект одного маннгеймского кинотеатра: «При-

ходите ко мне, мой кинематограф самый темный во всем

городе» [117, с. 67]. М. Суорц считает, что в США из-за

темного зала в кино ходили преимущественно мужчины [587,

с. 108].

В России дело обставлялось благопристойнее. На програм-

мке упомянутого кинематографа «Как в Париже» можно про-

честь мотто: «Неизменный принцип дирекции: идти впереди

всех и идеализация синематографа». В этом же кинотеатре

(«La mort du Due de

ильма «Смерть герцога Гиза»

анонс

Guise», 1908) Ле Баржи сопровождался припиской: «Все кар-

тины строго приличные».

На архитектуре кинотеатров русских столичных центров

новые веяния сказались сооружением особых помещений —

лож (ложи могли абонироваться, а также арендоваться на

день и на сеанс целиком или покупонно). Признаком ложи-

31

Глава 1. Равняя киноархитектура

7. Ложи в кинотеатре «Раlast».

а» же считался телефон (телефоны были проведены в ложи

петербургских кинотеатров «Ампир» (см. [156, л. 2]) и «Пари-

шана» [172, л. 50]). Психологию завсегдатаев кинематографи-

ческой ложи зафиксировала в стихотворении 1916 г. Т. Ве-

черка:

Кинематограф мыслью пленной

я вспоминаю как в бреду.

С улыбкой нежной и надменной

я в ложу темную иду.

Он ждет давно, не скинув шубы,

сжимая нервно стебли роз,

и в темноте так ищут губы

моих надушенных волос.

Так вкрадчиво и так упорно

ласкает темные меха.

Гляжу с улыбкой непокорной

глазами полными греха.

Мелькают тени на экране

и скрипка ласково поет

и снова в розовом тумане

забота утра уплывет [98, с. 9].

32

Часть I Внетекстовые структуры

„Центр и периферия"

в социальной топографии кино

К началу первой мировой войны, по свидетельству оче-

видца, «из центра столиц почти исчезли прежние амбаро-

образные кинематографические импровизации. На их месте

воздвиглись громадные дворцы, специально построенные для

экрана, тщательно обдуманные, как бы угадывавшие вкусы

публики» [172, л. 50]. И хотя понятие «кинематограф» теперь

в первую очередь связывалось именно с такими дворцами,

в сознании человека 10-х годов возникла устойчивая оппози-

ция: кинематограф центра—кинематограф окраин. Окраинные

кинематографы по внутреннему устройству и архитектуре ни-

чем не отличались от прежних центральных, и в этом отно-

шении оппозиция центр—периферия представляла собой как

бы пространственный эквивалент эволюции кинотеатра на

сломе 1904—1914 гг. В 10-е годы противопоставление центра

и окраины было существенным регулятором социального рас-

слоения и поведения кинематографической публики.

Эта же оппозиция сделалась и регулятором репертуара.

Уже в конце 1907 г. Л. Я. Гуревич обратила внимание на раз-

личие между кинематографами, «предназначенными для ин-

теллигентных классов», и «целой сетью небольших синема-

тографов, разбросанных по улицам и переулкам окраин и

обслуживающих население», причем последние, по мнению

автора, имеют «особенный интерес со стороны подбора кар-

тин»: сентиментальная мелодрама и вообще «картины трога-

тельного содержания» [141]. Другой наблюдатель, обозреватель

газеты «Жизнь» с говорящим псевдонимом «Фланер», в начале

1909 г. поделился более детальной картиной репертуарных

особенностей центра и окраин: в последних нравятся фильмы

«по преимуществу реального характера, как драматические,

так и комические. Феерии <.. .> с превращениями и колдов-

ством успеха не имеют», зато широко показываются хроники.

Так, содержатели замоскворецких кинотеатров «заработали

массу денег на картинах, изображающих наводнение в Москве1.

Каждому посетителю было лестно посмотреть свои родные,

хотя и надоевшие картины [быта] на экране кинематографа»

[408]. Тот же автор сообщал о подробностях репертуара

роскошных кинематографов московского центра: «Если драма,

то уж какая-нибудь особенно кровавая. Если комический эпи-

зод, то непременно шаржированный до последней степени.

Публика увлекается изображением ужасов, катастроф, а то

и вещами, косвенно влияющими на половое чувство» [408].

33

Глава 1. Равняя киноархитекгура

Н. М. Зоркая [166, с. 134] обратила внимание на то место

•п воспоминаний М. А. Бекетовой, где сказано о петербург-

ских маршрутах А. А. Блока: «<.. .> Александр Александро-

вич не любил нарядных кинематографов с роскошным поме-

щением и чистой публикой. Он терпеть не мог всяких «Пари-

тан» и «Soleil» по тем же причинам, по которым не любил

Невского и Морской. Здесь держался по преимуществу тот

самый слой сытой буржуазии, золотой молодежи, богатеньких

инженеров и аристократов, который был ему донельзя про-

тивен и получил насмешливое прозвание «подонки общества»

<...>Ал. Ал. любил забираться в какое-нибудь захолустье

На Петербургской стороне или на Английском проспекте

(вблизи своей квартиры), туда, где толпится разношерстная

публика, не нарядная, не сытая и наивно-впечатлительная, —

сем предавался игре кинематографа с каким-то особым дет-

ским любопытством и радостью» [36, с. 260—261].

Такое поведение, безусловно, нельзя считать причудой —

в среде русских синефилов 1910-х годов предпочтение окраины

цонтру было правилом хорошего тона. Наблюдалось и встреч-

ное движение, об усилении которого писал Игнатов, подраз-

делявший киноаудиторию на две большие группы: «Когда обе

•»ти группы размещаются по разным заведениям, — одна, стре-

мясь к окраинам, другая, эксплуатируя заманчивые перспек-

тивы центра, они все-таки представляют материал более удоб-

ный для наблюдения, чем в минуты своего смешения и совмест-

ного пребывания в одном заведении. В последнее время это

смешение особенно сильно, и есть ли теперь хоть один кинема-

тограф, где группа окраин не преобладала бы над группой

центра?» [172, л. 3]. Это замечание высказано около 1919 г.—

и пору, когда экспансия окраин, конечно, затрагивала не

только кинематограф. Но социальная стратификация тарифных

участков кинозала (об этом ниже), преобладавшая в централь-

ных кинотеатрах с начала 10-х годов, позволяет заключить, что

махоимущая публика окраин и раньше не была отрезана от

кинематографов Невского проспекта, Арбатской площади или

Мариинской улицы. Видимо, противопоставление окраины

цен тру являлось скорее культурологической оппозицией, рабо-

тавшей в плане самоописания и упорядочения сложного смыс-

лового целого «кинематограф», чем делимитацией, имевшей

< гро го топографическое содержание или серьезный социоло-

Ш'В'СКИЙ смысл.

< казанное можно подтвердить опытом русской провинции.

И плане реальной топографии провинциальный кинематограф

•когда находится в центре. Вот типичный кинематографиче-

<кнй план провинциального города в описании М. Блонского:

•I l*i главной городской площади, как раз против здания думы,

« воркает гирляндой огней электро-театр «Чары». Шагах в де-

> 102326

34

Часть I Внетекстовые структуры

сяти от него через улицу приютился иллюзион «Экспресс».

За углом следующего квартала сияют два больших матовых

фонаря — это третий кинематограф «Ампир». И, наконец, на

самом конце главной улицы, там, где начинается базар, белеет

светлое пятно театра «Гигант». Такова одна из обычных картин

среднего провинциального городка. На двадцать пять, тридцать

тысяч жителей приходится, по меньшей мере, четыре электро-

театра, которые все почему-то сгруппировались на одной цент-

ральной улице города» [69, с. 2].

Тем не менее оппозиция центра и окраины, первоначально

чисто столичное явление, не замедлила перенестись на кине-

матографы провинциальных городов России и даже тех насе-

ленных пунктов, которые на название города претендовать не

могли. Достаточно было двух кинематографов (обычно именуе-

мых по образцу знаменитых столичных), чтобы в сознании

населения один из них закрепился как центральный, а дру-

гой — как окраинный. С. М. Волконский, которому в 1917 г.

пришлось некоторое время прожить в казачьей станице Урю-

пино, позднее вспоминал: «Когда я спросил моего хозяина

[квартиры] псаломщика, который из кинематографов, или, как

у нас там называли, который из иллюзионов лучше — Худо-

жественный или Модерн, — то он ответил, что оба хороши,

но только публику разве можно сравнить: «Ведь в Художе-

ственном только смотрите какая публика! Ведь это сплошь —

шляпки, горжетки, шляпки, горжетки...»» [110, с. 244].

Понятие

„роскошный кинотеатр центра"

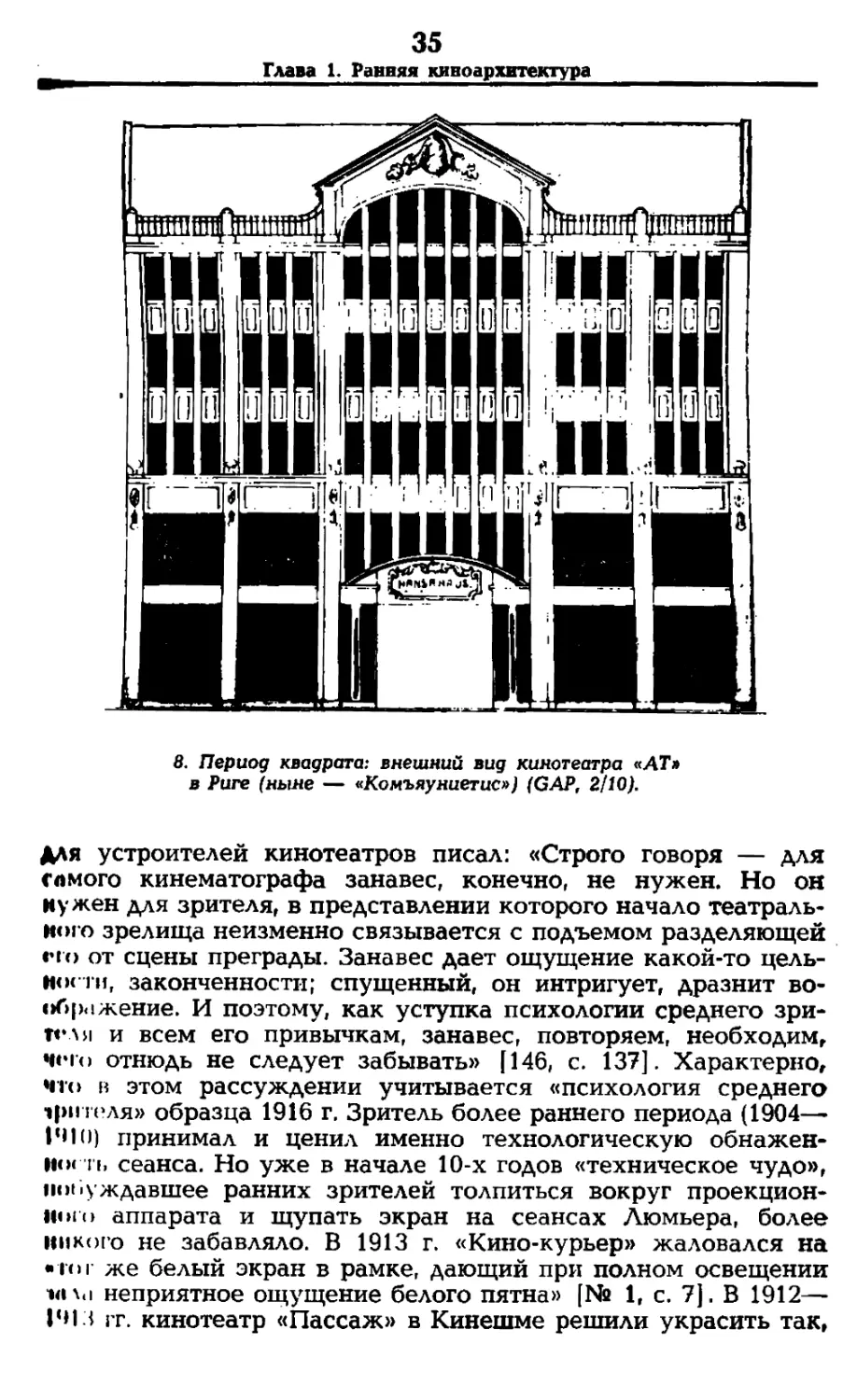

В кинотеатре нового поколения неожиданно обнаружились

рудиментарные органы, единственной функцией которых было

напомнить о его родовой принадлежности к залу театральному.

Если переход от длинного зала к квадратному еще можно

объяснить рациональными соображениями (удлинять зал бес-

конечно было нельзя — следовало считаться с силой проекци-

онного луча, и дальнейшее расширение залов пошло в

ширину), — теми же, которые в конечном счете привели кино-

владельцев к оптимальной планиметрии кинозала — яйцеобраз-

ной [146, с. 134], с экраном, примыкающим к острой оконеч-

ности яйца, то сооружение отросткообразной сцены и занавеса

было чисто символическим жестом в сторону родословной.

О втором из этих аксессуаров Е. Маурин в руководстве

35

Глава 1. Равняя киноархитектура

8. Период квадрата: внешний вид кинотеатра «АТ»

в Риге (ныне — «Комъяуниетис») (GAP, 2/10).

для устроителей кинотеатров писал: «Строго говоря — для

самого кинематографа занавес, конечно, не нужен. Но он

нужен для зрителя, в представлении которого начало театраль-

ного зрелища неизменно связывается с подъемом разделяющей

г го от сцены преграды. Занавес дает ощущение какой-то цель-

ное ги, законченности; спущенный, он интригует, дразнит во-

ображение. И поэтому, как уступка психологии среднего зри-

теля и всем его привычкам, занавес, повторяем, необходим,

чего отнюдь не следует забывать» [146, с. 137]. Характерно,

что в этом рассуждении учитывается «психология среднего

три-геля» образца 1916 г. Зритель более раннего периода (1904—

1’ИО) принимал и ценил именно технологическую обнажен-

ней ть сеанса. Но уже в начале 10-х годов «техническое чудо»,

понуждавшее ранних зрителей толпиться вокруг проекцион-

ного аппарата и щупать экран на сеансах Люмьера, более

никого не забавляло. В 1913 г. «Кино-курьер» жаловался на

•к>г же белый экран в рамке, дающий при полном освещении

•*<»\<i неприятное ощущение белого пятна» [№ 1, с. 7]. В 1912—

1‘Н З гг. кинотеатр «Пассаж» в Кинешме решили украсить так,

36

Часть I Внетекстовые структуры

ZQ.

9. План кинотеатра «АТ».

чтобы по возможности скрыть эту рамку. «Перед экраном

была сделана сцена с художественно оформленной портальной

аркой в виде плакучих берез. На одной из берез была нарисо-

вана табличка с надписью, гласившей, что роспись и прочее

оформление сделаны художником Дмитриевым» [357, л. 6].

В 10-е годы техники стали стыдиться, тело экрана начали

прикрывать занавесом. Технологическая данность постепенно

погружалась в нижние слои рецепции, теряя в ощутимости.

Это было процессом рецептивной адаптации кинематографа

к привычным формам культуры.

37

Глава 1. Равняя киноархитектура

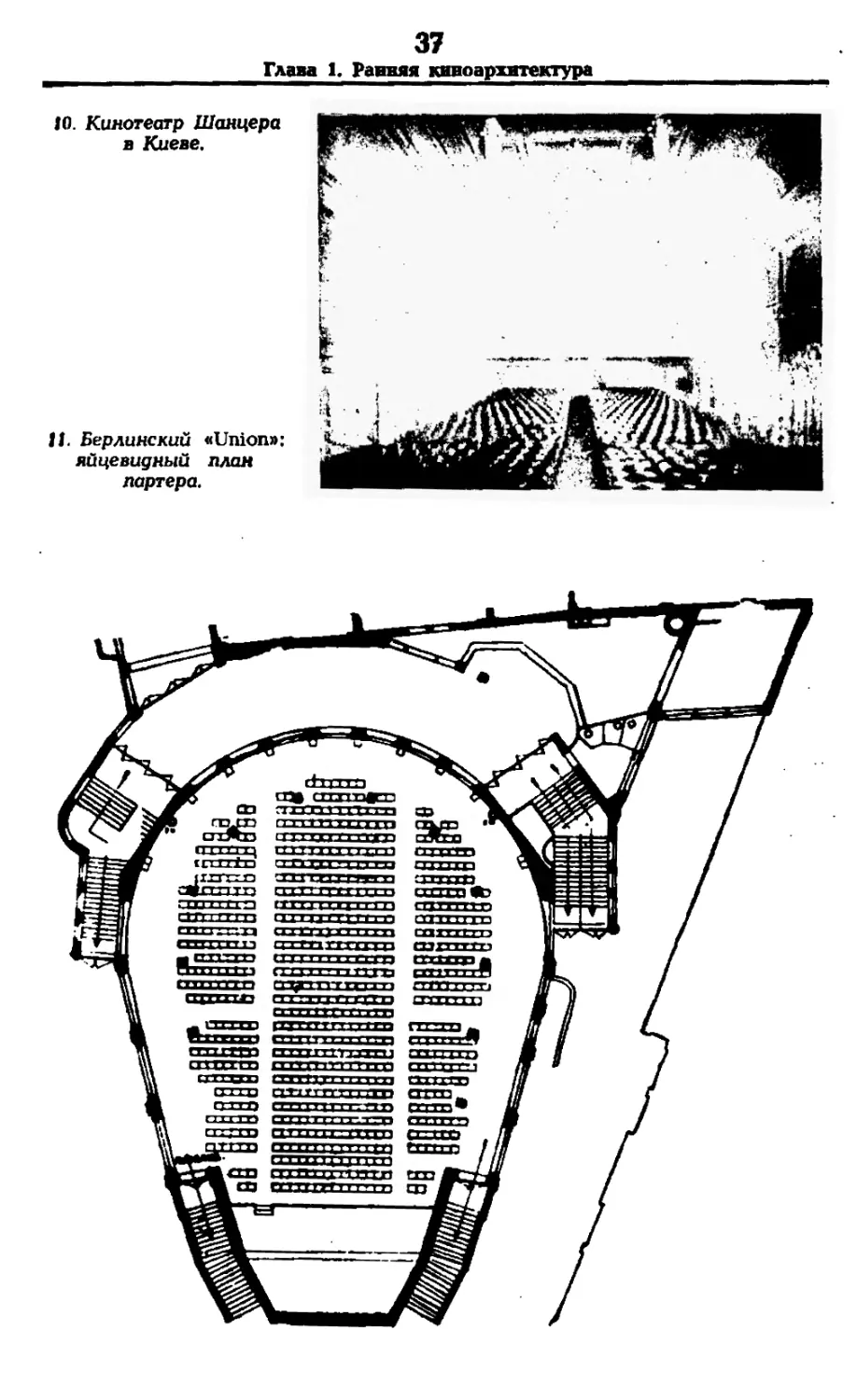

10. Кинотеатр Шанцера

в Киеве.

11. Берлинский «Union»:

яйцевидный план

партера.

38

Часть I Внетекстовые структуры

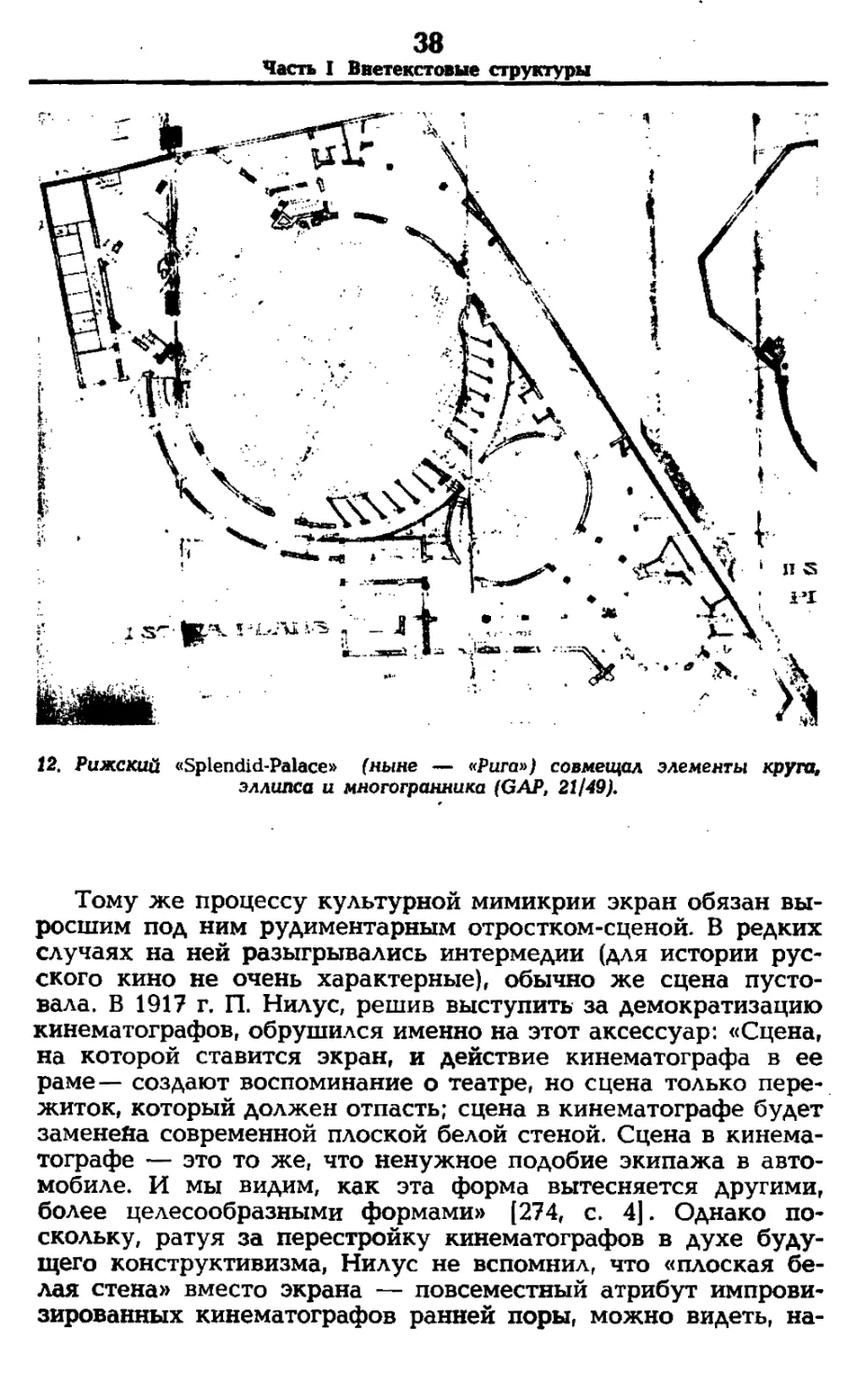

12. Рижский «Splendid-Palace» (ныне — «Рига») совмещал элементы круга,

эллилса и многогранника (GAP, 21(49).

Тому же процессу культурной мимикрии экран обязан вы-

росшим под ним рудиментарным отростком-сценой. В редких

случаях на ней разыгрывались интермедии (для истории рус-

ского кино не очень характерные), обычно же сцена пусто-

вала. В 1917 г. П. Нилус, решив выступить за демократизацию

кинематографов, обрушился именно на этот аксессуар: «Сцена,

на которой ставится экран, и действие кинематографа в ее

раме— создают воспоминание о театре, но сцена только пере-

житок, который должен отпасть; сцена в кинематографе будет

заменена современной плоской белой стеной. Сцена в кинема-

тографе — это то же, что ненужное подобие экипажа в авто-

мобиле. И мы видим, как эта форма вытесняется другими,

более целесообразными формами» [274, с. 4]. Однако по-

скольку, ратуя за перестройку кинематографов в духе буду-

щего конструктивизма, Нилус не вспомнил, что «плоская бе-

лая стена» вместо экрана — повсеместный атрибут импрови-

зированных кинематографов ранней поры, можно видеть, на-

39

Глава 1. Равняя киноархитектура

13. Проект экрана «Splendid-Palace».

сколько прочно в сознании реципиента понятие «кинемато-

граф» слилось с понятием роскоши интерьера.

Не вызывает удивления, что, ориентируясь на театр как

► галон архитектуры, центральные кинотеатры 10-х годов по

богатству убранства этот образец превзошли. При всем своем

демонстративном архаизме интерьер кинозала тяготел к архи-

тектурно-техническим трюкам, рассчитанным на то, чтобы по-

разить воображение эффектами освещения и машинерии. Так,

современники вспоминают звездное небо, которое, на манер

планетария, возникало в некоторых кинотеатрах при затемне-

нии зала (по свидетельству В. Пуце, так был оборудован глав-

ный рижский кинотеатр «Палладиум» [577, 17 сент., с. 16]).

«П признана», наиболее комфортабельный кинотеатр на Нев-

< ком, с залом высотой более 15 аршин, был оснащен громад-

ным потолком, способным автоматически раскрываться на обе

« троны (по-видимому, наподобие разводного моста). Такой

кинотеатр фигурирует в фильмах Б. Бертолуччи «Луна» (La

tuna, 1979) и «Splendor» (1989) Э. Скола.

Убранство кинотеатра в обиходе начала века стало сино-

нимом расхожей роскоши. В фонде Госкино (ЦГАЛИ, ф. 989,

<>п. 1, ед. хр, 153) сохранился мандат кинокомитета на передачу

кинотеатра «Амур» под клуб пананархистов. Спустя десять

лет, в 1927 г., когда партия анархистов в России уже давно

Нс существовала, отзвук этой метонимии нашел место в поэме

я

40

Часть I Внетекстовые структуры

И. Сельвинского, там, где идет речь о «выезде» анархистской

банды:

Прянишная тройка, измазанная в охре,

Айда по тротуару в бубенцах цепей.

На парнях галифэ из портьер кинематографа,

На ямщике горжетка — голубой песец [333, с. 83].

Впрочем, надо признать, что роскошный кинотеатр город-

ского центра был знаком и с такими формами обслуживания

населения, об исчезновении которых можно лишь пожалеть.

Программы «Премьер-театра» (1913, Невский, 78) содержали

уведомление: «Лица, желающие получать программу на дом,

благоволят оставлять свой адрес в кассе театра». Некоторые

театры, например «Комик» (1912, Невский, 53), сообщали в

своих программах: «Даем сеансы на дому, по соглашению».

Социотопика кинозала

В 10-е годы ходил анекдот о том, как отличить дорогие

места в кино от недорогих и совсем дешевых: идешь, пока под

ногами не кончатся бутоньерки, проходишь зону разбросанных

по полу программ и вступаешь в полосу шелухи из-под под-

солнухов [172, л. 90]. Социальная стратификация кинозала,

в наши дни малозаметная и совпадающая разве что с возраст-

ной шкалой, в те годы выступала настолько отчетливо, что

одно это для многих было зрелищем, достойным того, чтобы

сходить в кино. Характерно, что в стихотворении, посвященном

кинематографу (его начальные строки приведены на с. 22),

Ф. К. Сологуб описал именно эту картину, ни словом не об-

»молвившись о фильме:

Несуразный злит собравшихся антракт.

В третьем месте шум, и стук, и ропот,

Во втором — смешно на этот топот,

В первом чинно ждут, когда начнется акт [349].

Хотя различие в ценах на билеты существовало практи- •

чески всегда, участки повышенного или пониженного тарифа

определялись произвольно и их расположение менялось. При-

нятое по сей день удорожение мест по мере их удаления от

экрана носит чисто традиционный характер и никаких перцеп-

тивных или других оснований не имеет. В 10-е годы, когда

в результате полицейских мер пожароопасность кинотеатров

значительно уменьшилась, возник новый повод для кинофо-

41

Глава 1. Ранняя кнноарптектура

бии — некоторые газеты, ссылаясь на специалистов-окулистов

[103, с. 2; 266, с. 9; 372, с. 12; 86, с. 18—20; 183, с. 817—818],

распространили версию «кинематофтальмии» — о порче глаз,

чреватой слепотой для целого поколения кинематографических

завсегдатаев. Реакцией кинопредпринимателей (столь же про-

извольной, как и сам слух о порче глаз) стало утверждение,

будто зрению вредит лишь пребывание в первых рядах, зад-

ние же, где места подороже, практически безопасны. Так за-

крепился уже существовавший в 10-е годы прейскурант.

Не следует полагать, будто миф о грозящей слепоте послу-

жил причиной такого тарифного принципа, — силой магиче-

ской логики это представление лишь увековечило его, но

настолько прочно, что еще в 50-е годы автор этих строк, с

детства предпочитающий первые ряды, узнал о нем как о

«последнем открытии медицины».

Кинотеатры первых лет довольствовались дихотомией цен.

Например, в «Тауматографе» Розенвальда (60 мест) «дорогие

места были около экрана — первые ряды. Позади же нахо-

дились стоячие места по 15 копеек» [430, с. 10]. С расшире-

нием зала категория стоячих мест постепенно сошла на нет,

и перепад цен пришелся на места сидячие. Скорее всего, стан-

дарт «задние — дорогие, передние — дешевле» установился

более или менее стихийно: завсегдатаи из малоимущих и дети,

просиживавшие по нескольку сеансов кряду, занимали ряды

поближе к экрану. Более платежеспособная публика доволь-

ствовалась задними рядами, что, возможно, не противоречило

проксемическому инстинкту обеспеченного (т. е. более «кон-

фузливого», стремящегося к анонимности, придерживающегося

внутренней дистанции по отношению к изображаемому) зри-

теля. Видимо, киновладельцам оставалось только мотивировать

существующий порядок общими соображениями о «лучшей

видимости» с задних мест и назначить соответствующие

цены.

Такое предположение можно аргументировать поведением

прослойки, обеспеченной, но не обремененной интеллигент-

скими привычками, — купечества. Я. А. Жданов, в течение

ряда лет выступавший с группой «кинодекламаторов» по кино-

театрам России, вспоминал: «Купцы приходили в кино как к

себе домой, приносили с собой закуску и выпивку, занимали

целыми семьями первые ряды и никакими убеждениями нельзя

было внушить им, что с дальних мест лучше видно» [160,

л 9).

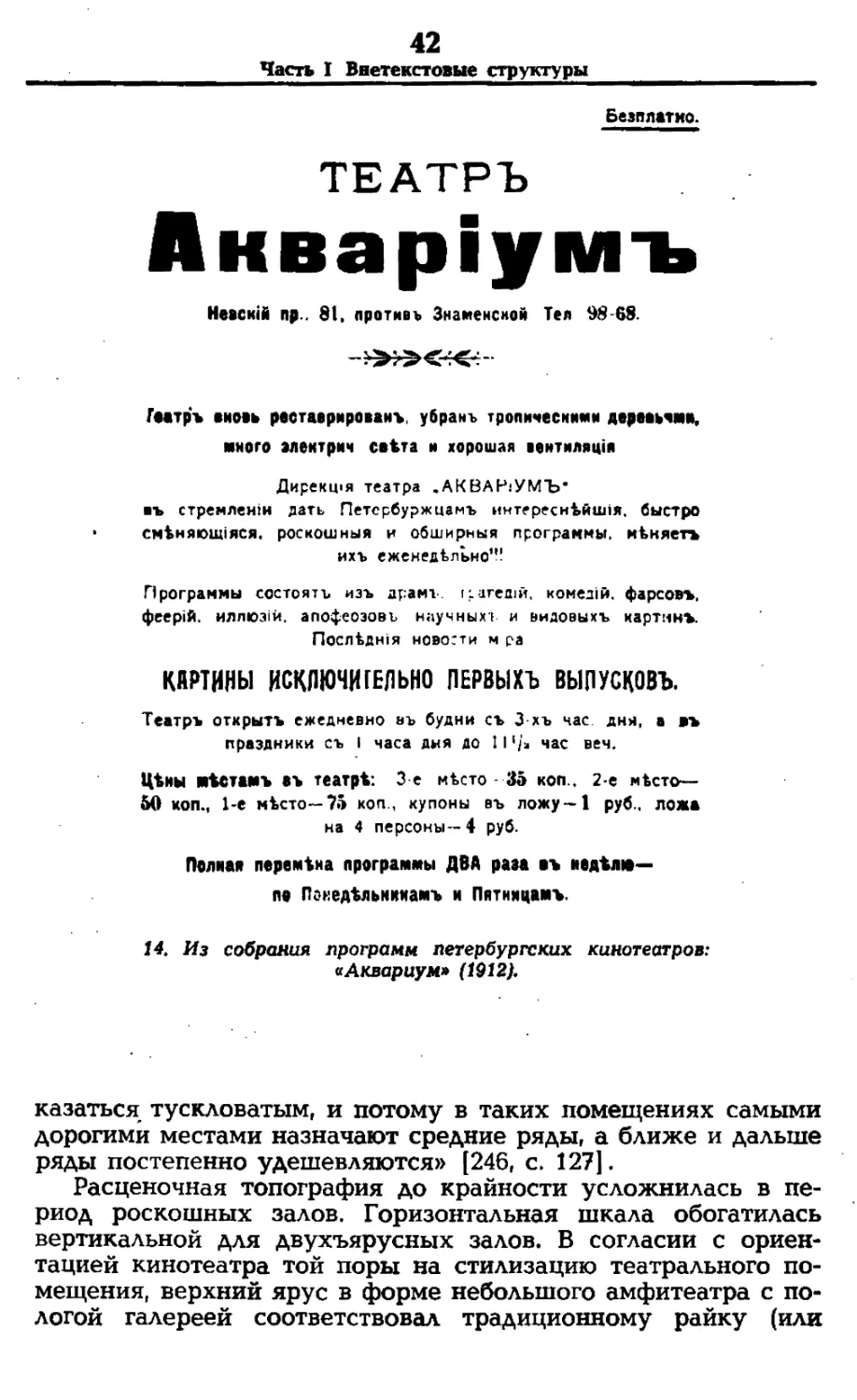

В рациональный период «длинного зала» рациональную

окраску приобрела и тарифная сетка: «<...> при очень

длинных залах, — писал Е. Маурин, — с самых задних

рядов изображение на экране (благодаря слишком большому

пути, который приходится пробегать световым лучам) будет

42

Часть I Внетекстовые структуры

Безплатно.

ТЕАТРЪ

АкварЕумъ

Неясшй пр.. 81. противъ Знаменской Тел 98 68.

ГеатрЧ вновь реставрирована, убранъ тропическими деревьями,

много электрич свЪта и хорошая вентилящи

Дирекщя театра ,АКВАНУМЪв

ъ стремлении дать Петсрбуржцамъ интереснейшая, быстро

сменяющаяся. роскошны» и обширны» программы, мЬняеть

ихъ еженедельно”!

Программы состоять изъ драмт г;агед!й, комед1й, фарсовъ,

феер|й. иллюз1й, апофеозовъ научныхг и видоэыхъ картннъ.

ПослЪдн1я новости м ра

КАРТИНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРВЫХЪ ВЫПУСКОВЪ.

Театръ открыть ежедневно въ будни съ 3-хъ час дня, а въ

праздники съ I часа дня до 11Ч» час веч.

Ц!иы м!стамъ въ театр!: З е мЪсто - 35 коп.. 2-е мЪсто—

50 коп., 1-е м!сто—75 коп., купоны въ ложу—1 руб., ложа

на 4 персоны—4 руб.

Полная перемена программы ДВА раза въ иедХлю—

по ПгкедШтамъ и Пятияцамъ.

14. Из собрания программ петербургских кинотеатров:

«Аквариум» (1912).

казаться тускловатым, и потому в таких помещениях самыми

дорогими местами назначают средние ряды, а ближе и дальше

ряды постепенно удешевляются» [246, с. 127].

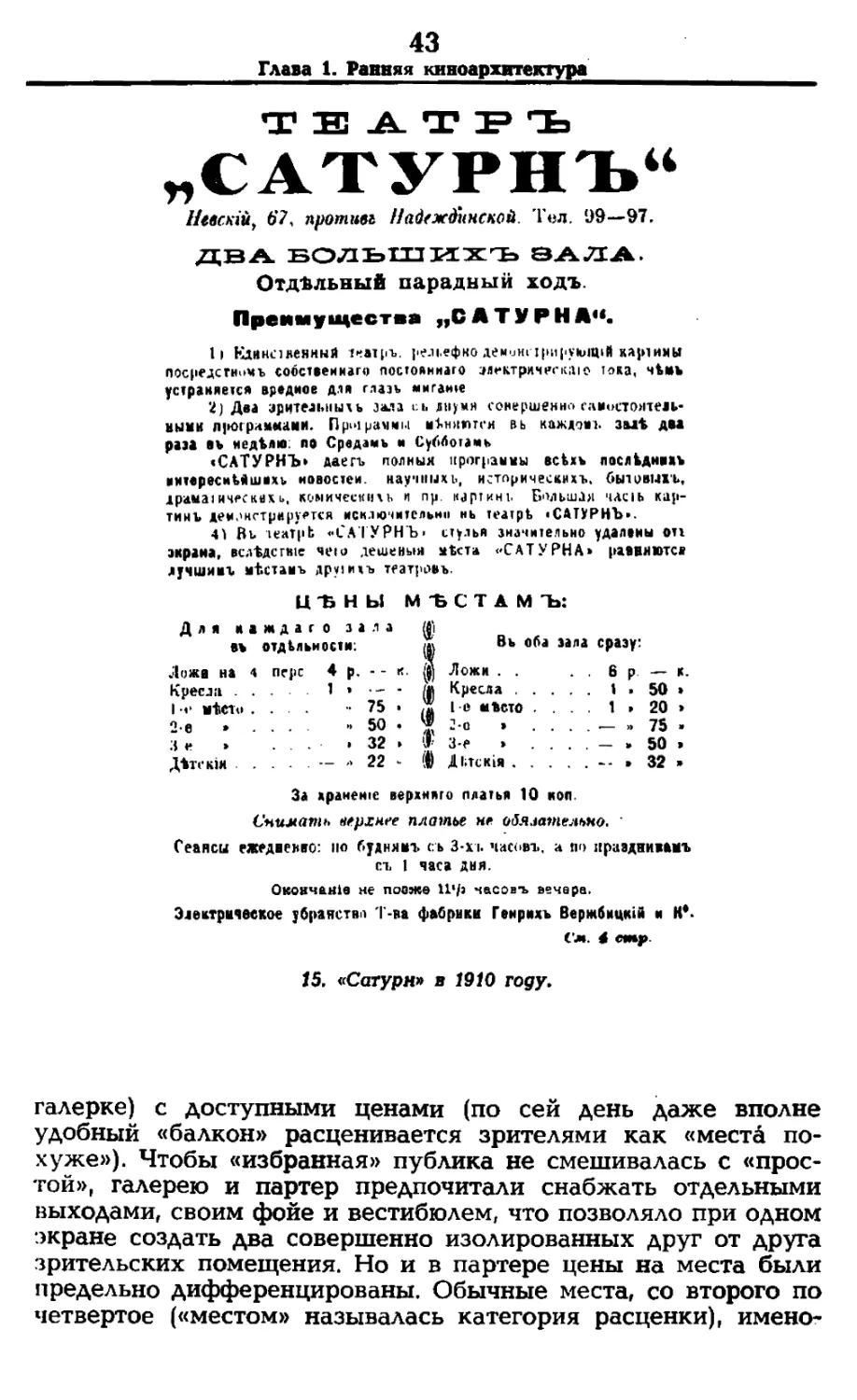

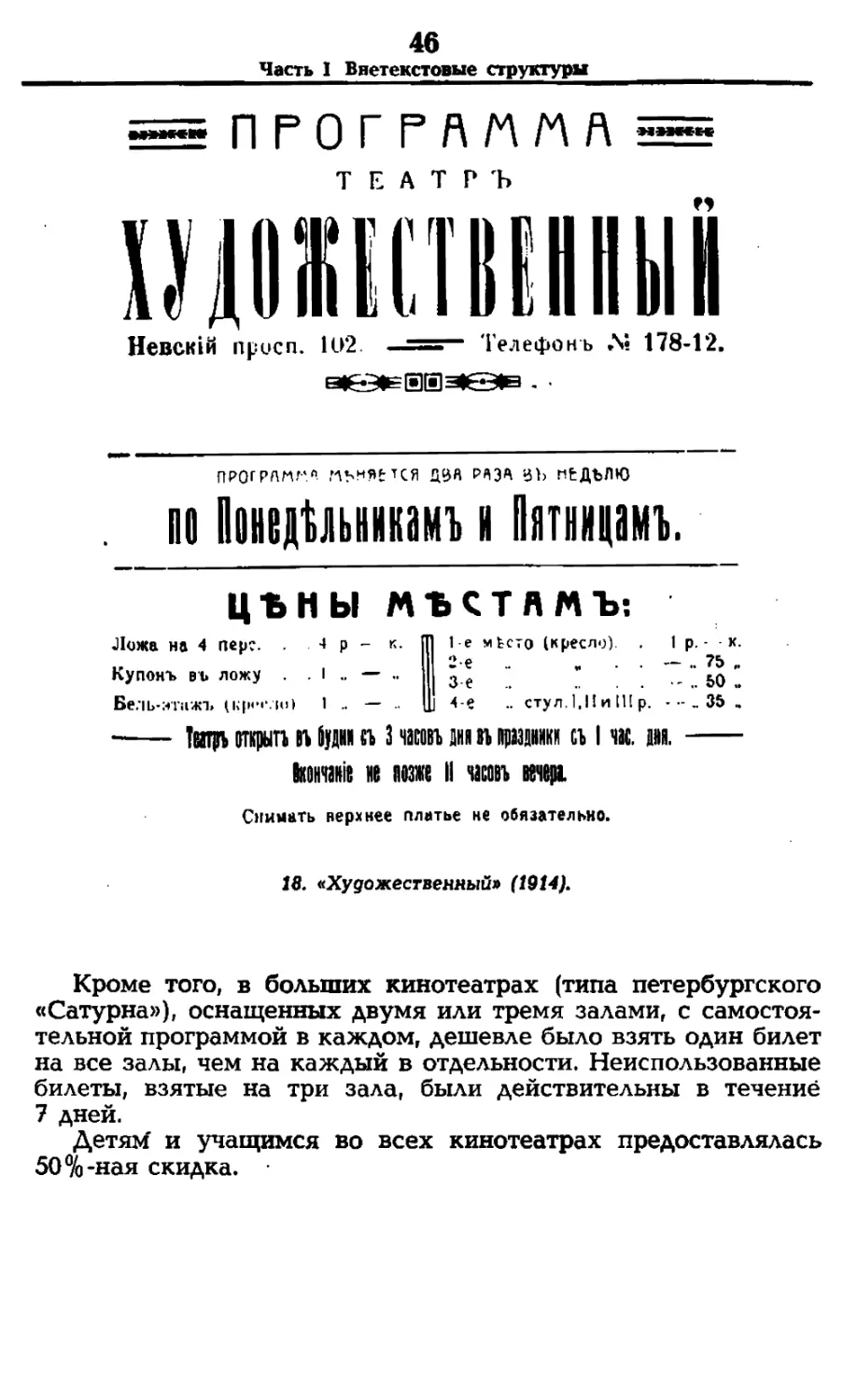

Расценочная топография до крайности усложнилась в пе-

риод роскошных залов. Горизонтальная шкала обогатилась

вертикальной для двухъярусных залов. В согласии с ориен-

тацией кинотеатра той поры на стилизацию театрального по-

мещения, верхний ярус в форме небольшого амфитеатра с по-

логой галереей соответствовал традиционному райку (или

43

Глава 1. Равняя киноархитектура

ИСАТУРНЪ“

Нмскш, 67, противь Надеждинской. 'Гол. 99—97.

ДВА БОДЬШИХЪ ЗАДА.

Отдельный парадный ходъ.

Преимущества „САТУРНА**.

1) Eihhciвеяний театръ. ре.п.ефно демиН11ри|<уыц1Й казнимы

лосредсгиимъ собственна™ постоянна™ мектричегкаю тока, ч!мъ

устраняется вредное для глазъ мигами»

2) Два эрител»ныхь зала сь двумя совершенно слыистоятеаь-

ными программами. При!раммы меняются вь каждомъ зыЪ два

раза въ неделю; по Срвдамъ и Субботамь

«САТУРНЪ» даегь полных программы вскхъ л ос л tдня а ъ

нитореснМшвхи новостей, научим* ь, истпричесшхъ» бытишлъ,

храма 1 и чес не х ь, кимическихъ и пр. карт ин ъ Большая час1Ь кар-

тинъ демонстрируется исключительно нь театр!» САТУРНЬ**

41 Вь icaTpt «САТУРНЪ’ стулья значительно удалены on

экрана, всл'Ьдсгше че™ дешевым ate та «САТУРНА» равняются

лучшммъ мЪстамъ друтихъ театровъ.

Ц Ъ Н Ы М Ъ С Т А М Ъ:

Для наждаго зала

В¥ отдельности:

Ложа на 4 перс 4 р. - - к.

Кресла...........1 • -

I г wier<....... * 75 •

2-е » . , ►> 50 •

Зе > • 32 »

ДЪтсктм............ л 22 -

Ж Въ оба зала сразу:

ДО Ложи . . ..6р. — к

до Кресла............1 » 50 »

Ж 1-е мЪсто .... 1 » 20 >

. . - » 75 -

к! 3-е » » 50 >

(# Детская...........— » 32 »

За хранена верхнего платья 10 коп.

Снимать верхнее платье не обязательно.

Сеансы ежедневно: по буднимъ сь 3-х ь часовъ. а !ю ираэдниввмъ

съ 1 часа дня.

Окончан1е не позже 111/з насовъ вечера»

Электрмчеекое убраяствп Т-ва фабрики Генрихъ Вержбищбй и К€.

См. 4 стр-

15. «Сатурн» в 1910 году.

галерке) с доступными ценами (по сей день даже вполне

удобный «балкон» расценивается зрителями как «места по-

хуже»). Чтобы «избранная» публика не смешивалась с «прос-

той», галерею и партер предпочитали снабжать отдельными

выходами, своим фойе и вестибюлем, что позволяло при одном

экране создать два совершенно изолированных друг от друга

зрительских помещения. Но и в партере цены на места были

предельно дифференцированы. Обычные места, со второго по

четвертое («местом» называлась категория расценки), имено-

44

Часть I Внетекстовые структуры

№ 439.06o3ptHieKiH«MTorp., скетипг1>-ринкпм.,увес.м Спорта. Апр. 1913 г.

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ

Невсюй пр. 67, прот. Надежди некой. Tel. 99-97 и 199-33.

11111111111111М,

3 зрнтельныхъ зала. 3 больш1я программы.

IHMIM

Только въ „САТУРНЪ" при трек ь разныхь про-

граммахъ можно видЬть ВСВ НОВЪЙППЯ ИЗбрЯН-

ВЫЗ картины кинематографа.

Программы меняются въ каждомь зал! 2 разя въ кедклю

по лоиед1яьникамъ и пятницаиь.

HMHiMiiiiMi

*

Обширное фойе. Зимши садъ.

2 входа съ Невскаго проси.

Въ саду ежедневные концерты струххаго оркестра.

Первоклассный чайный и фруктовый буфетъ,

Театръ открыть въ будше дни съ 3 часовт. и по

праздниками съ часу дня.

‘Окончявю сеансовъ не позже 11 ’/, ч. вечера.

За х ранен te керхняго платья 10 коп.

— Снимать верхнее платье необязательно. —

16. «Сатурн», каким он стал к 1913 году.

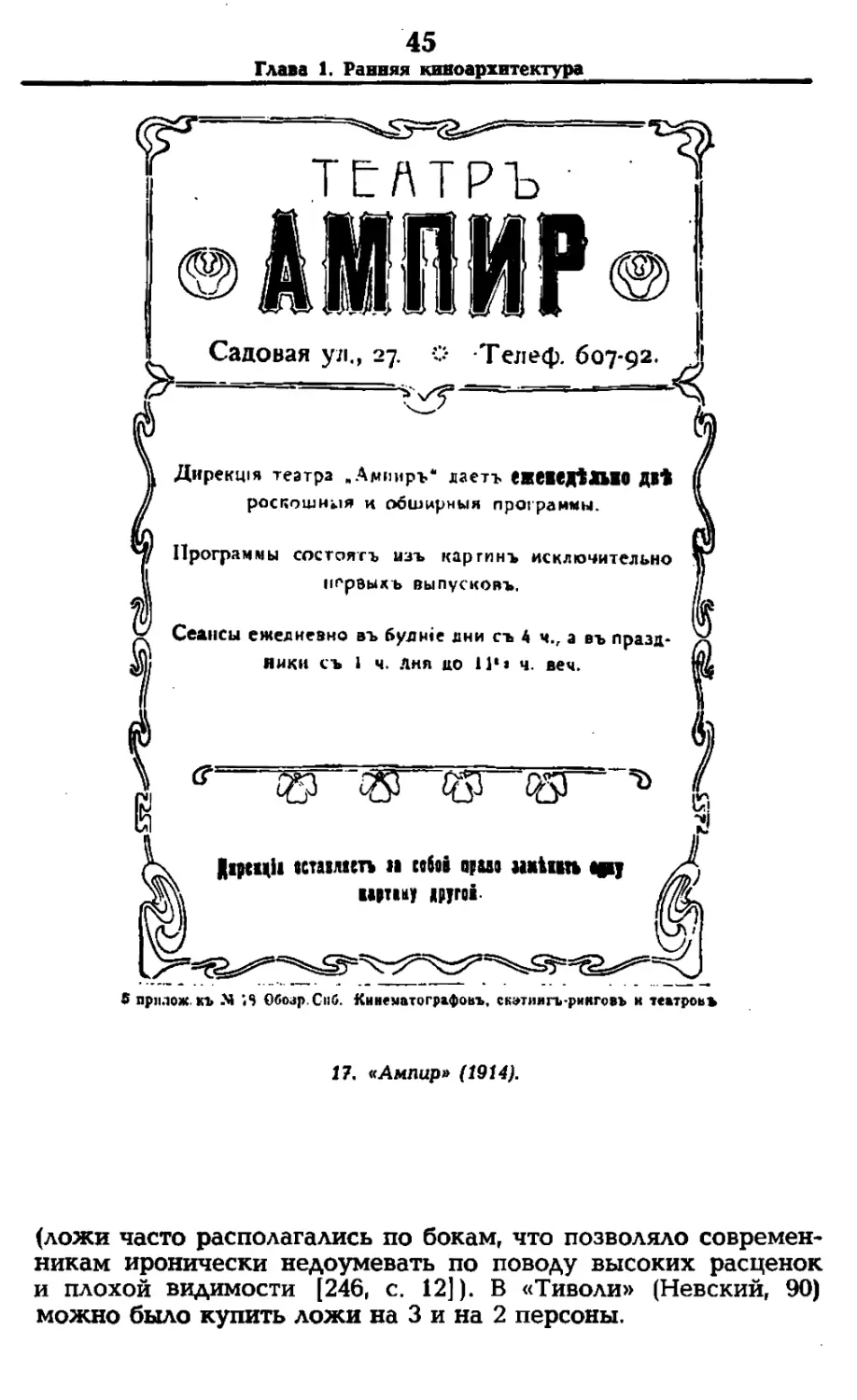

вались «стульями» и их цена, по курсу 1914 г., варьировалась

от 35 до 75 копеек. Первое место называлось «креслами» и

стоило рубль. Ложа на 4 персоны в кинотеатре «Художествен-

ный» (Невский, 102) стоила 4 рубля, купон в ложу — 1 рубль

45

Глава 1. Ранняя киноархитектура

Садовая ул., 27

Тепеф. 607-92.

Дирекц1я театра „Амимръ* лаетъ ежеВСД^ШО ДВ*

рос кош имя и обширный программы.

Программы состоять изъ каргпнъ исключительно

ИПрВЫКЪ выпусковъ.

Сеансы ежедневно въ буднее дни съ 4 ч., а въ празд-

ники съ I ч. Дня цо 11*1 ч. веч.

5 прллож къ >4 <5 Обозр.Снб. Кинематографов!», ск^тиигь-рикговъ и театровъ

Ripmii аставляетъ » кебов адш нмЬшь вру

иртну другой

17. «Ампир» (1914).

(ложи часто располагались по бокам, что позволяло современ-

никам иронически недоумевать по поводу высоких расценок

и плохой видимости [246, с. 12]). В «Тиволи» (Невский, 90)

можно было купить ложи на 3 и на 2 персоны.

46

Часть I Внетекстовые структуры

™ ПРОГРАММА ™

ТЕАТРЪ

ШIIЖ111II I II II и *

Невский присп. 102. — 1елефонъ Ле 178-12.

ПРОГРАМЛ'". ИЬ.ИЯЬКЯ ДУЯ РАЗА ЗЪ ПЕгДЪЛЮ

по ПонедЪльникамъ и Пятницамъ.

ЦЪНЫ МЪСТЯМЪ:

Ложа на 4 пер?. . 4 р - к.

Купонт» въ ложу . . I — ..

Ве;|ь-:«П1ЖЪ ........ 1 .. — ..

1-е Mtcvo (кресло) . 1 р. - к.

2 е „ . . — 75 „

З е .. •-50 „

JJ 4-е .. стул. 1,1! и II! р. --,.35 ..

ТйГрЪ (И1фЫТ1 В! будни съ 3 часовъ ш п праздники СЪ I Ш. АЙЯ.

Вкончавю № и II часовъ вечер!

Снимать верхнее платье не обязательно.

18. «Художественный» (1914).

Кроме того, в больших кинотеатрах (типа петербургского

«Сатурна»), оснащенных двумя или тремя залами, с самостоя-

тельной программой в каждом, дешевле было взять один билет

на все залы, чем на каждый в отдельности. Неиспользованные

билеты, взятые на три зала, были действительны в течений

7 дней.

Детям' и учащимся во всех кинотеатрах предоставлялась

50%-ная скидка.

47

Глава 1. Ранняя киноархитектура

Образ кинематографической

публики

Острое социологическое зрение, присущее русской прессе

начала XX века, отчетливой картины кинематографической

публики нарисовать не помогло. Диссертация Э. Алтенло

«К социологии кино: Кино как учреждение и социальные про-

слойки его посетителей» [480], изданная в 1914 г. в Германии,

была сразу же замечена и сочувственно отрецензирована жур-

налом «Сине-Фоно» [463, с. 35], но поводом к аналогичному

анализу со стороны русской кинолитературы не послужила.

В январе 1916 г. «Петроградский к и но-журнал» писал: «Кине-

матографический зритель так же молчалив и нем, как кинема-

тограф <...> Публика кинематографов, новая публика, со-

зданная этим театром, — для нас загадочна и непонятна» [294,

с. 11]. И. Н. Игнатов и в 1919 г. нашел нужным присоединиться

к этому признанию: «Подобная «истории мидян» по своей тем-

ноте и непонятности, кинематографическая публика, кроме

того, крайне разнообразна» [172, л. 2]. Разнообразие же кино-

аудитории 1900—1910-х годов в устах наблюдателя эпохи зву-

чало не как призыв к ее дифференцированному описанию, а

скорее как эмблема единства. Уже начиная с 1907 г., когда

первое удивление от кинематографа улеглось и кинематогра-

фическая публика не только попала в поле зрения пишущих

о кино, но и сделалась центром их внимания, типовой форму-

лой стало сословное перечисление сидящих в зале, после кото-

рого следовало резюмирующее «все». «У них своя постоянная

публика, свои «скопоманы», — писал в 1907 г. А. Койран-

ский, — Но кроме завсегдатаев в них ходят все, решительно

все» [193, с. 5]. В самом начале 1912 г. А. Серафимович выде-

лил ключевое слово курсивом: «<...> загляните в зритель-

ную залу. Вас поразит состав публики: здесь все, — студенты

и жандармы, писатели и проститутки, офицеры и курсистки,

всякого рода интеллигенты в очках, с бородкой, и рабочие,

приказчики, торговцы, дамы света, модистки, чиновники, —

словом, — все» [336].

Кинозал начала века, в отличие от зала театрального, соби-

равшего «хорошую публику», равно как и от мест «увеселений

для народа», ценился за полноту сословного спектра. Верти-

кальный социологический срез кинопублики статистическими

материалами не подкреплялся и вообще редко претендовал на

научность. Перечисления такого рода следует скорее отнести

к области социальных обобщений более широкого плана. Эс-

сеистика тех лет дорожила образом кинозала как миниатюрой

русского городского общества в целом, а при желании могла

48

Часть I Внетекстовые структуры

усмотреть в ситуации киносеанса предвестие чаемых ею соци-

альных сдвигов. К примеру, К. и О. Ковальские, беллетристы

левых убеждений, в том же 1912 г. явственно намекали на

сословную гармонию, прообразом которой, по мнению авторов,

явился кинематограф: «Кого только не увидишь в фойе: пре-

старелого редактора солидной прогрессивной газеты, даму из

общества, приват-доцента университета, бонну с детьми из

приличной семьи, гимназиста, купца-провинциала, наборщика,

уличного мальчишку, юнкера, проститутку. Только в синема-

тографе, на этой ни к чему не обязывающей, нейтральной

почве, встречаются самые разнообразные слои общества, еди-

нодушно восхищаясь видом бушующего океана или смеясь над

похождениями Глупышкина и Макса Линдера. Происходит не-

видимый обмен душевными эмоциями и нивелировка обще-

ственных и экономических положений» [191, с. 8].

Вариантов у этой темы имелось достаточно. Один из них —

убеждение, что кинематограф 1907 г. законсервировал настрое-

ние единства, царившее в русском обществе во время рево-

люции 1905 г. [141]. Но хронологически (как и генетически)

всему предшествовала статья Андрея Белого «Синематограф»,

задавшая тон трактовке кинематографа как места истинного,

невыдуманного единения. Полемический контекст этого утвер-

ждения — противопоставление кинематографа программе

«мистического театра» и идее «соборности»2, выдвинутым пе-

тербургскими символистами, был скоро забыт, но каноническая

формула, предложенная Белым, утвердилась и, мало изме-

няясь, переходила из статьи в статью: «Синематограф — клуб:

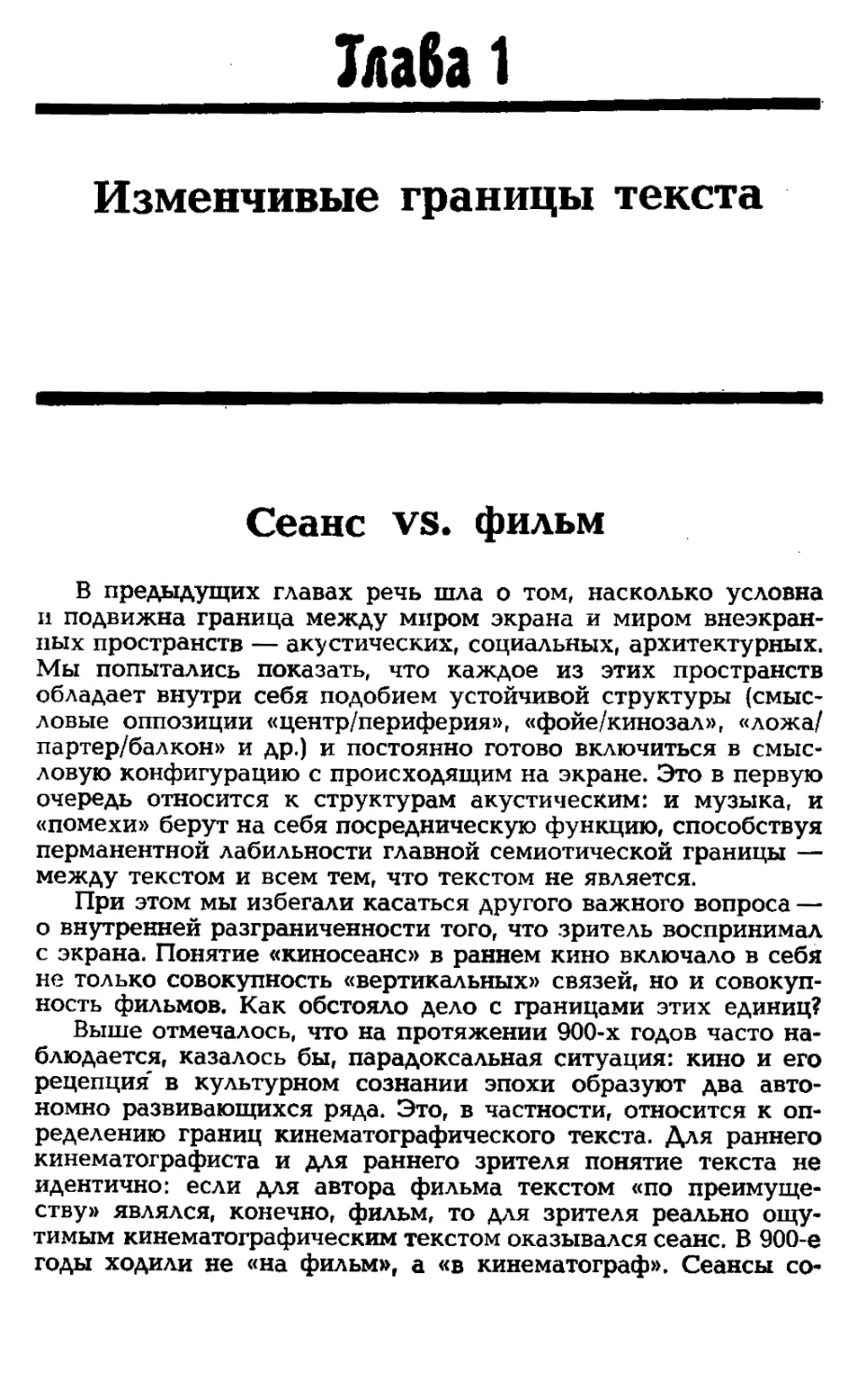

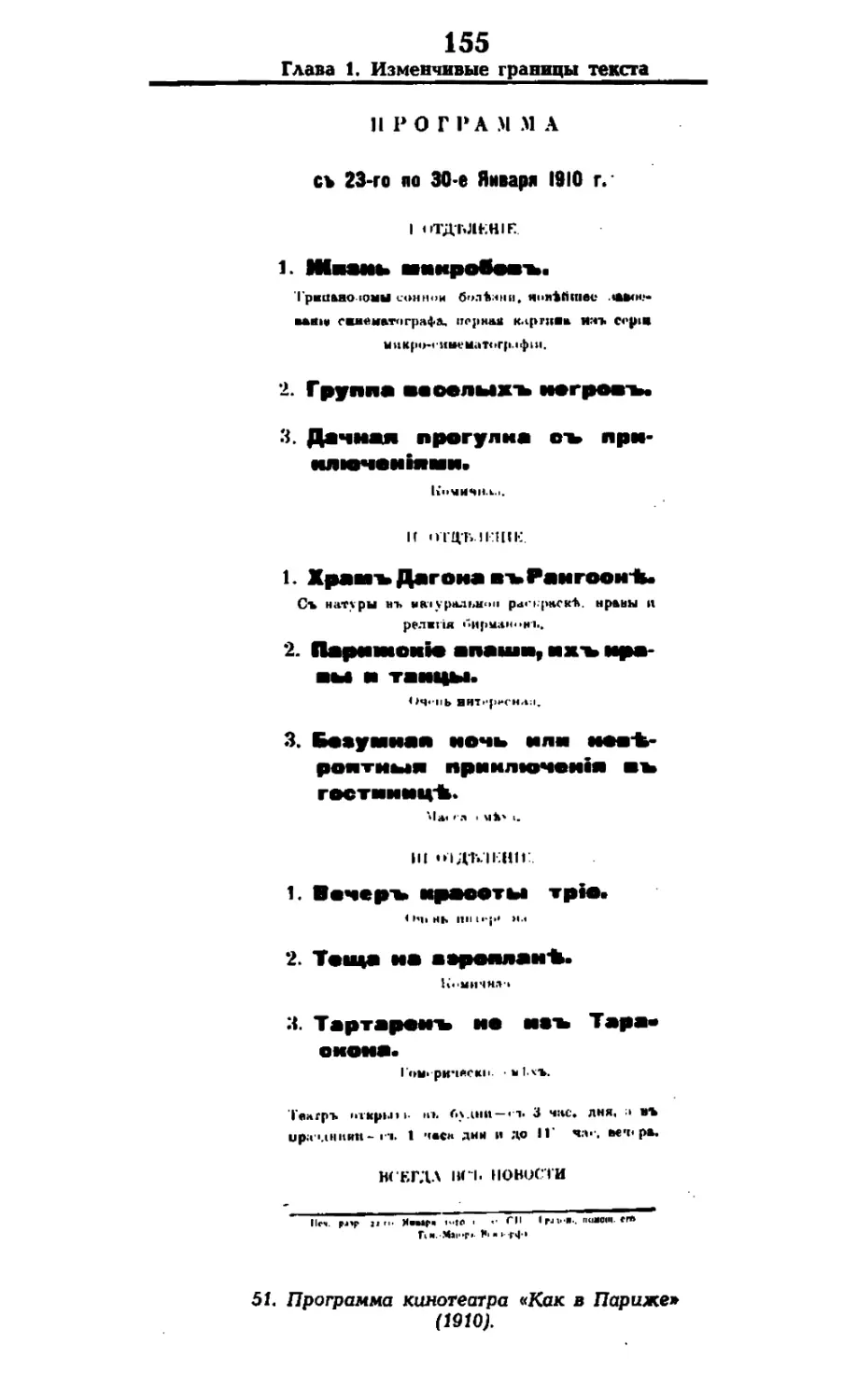

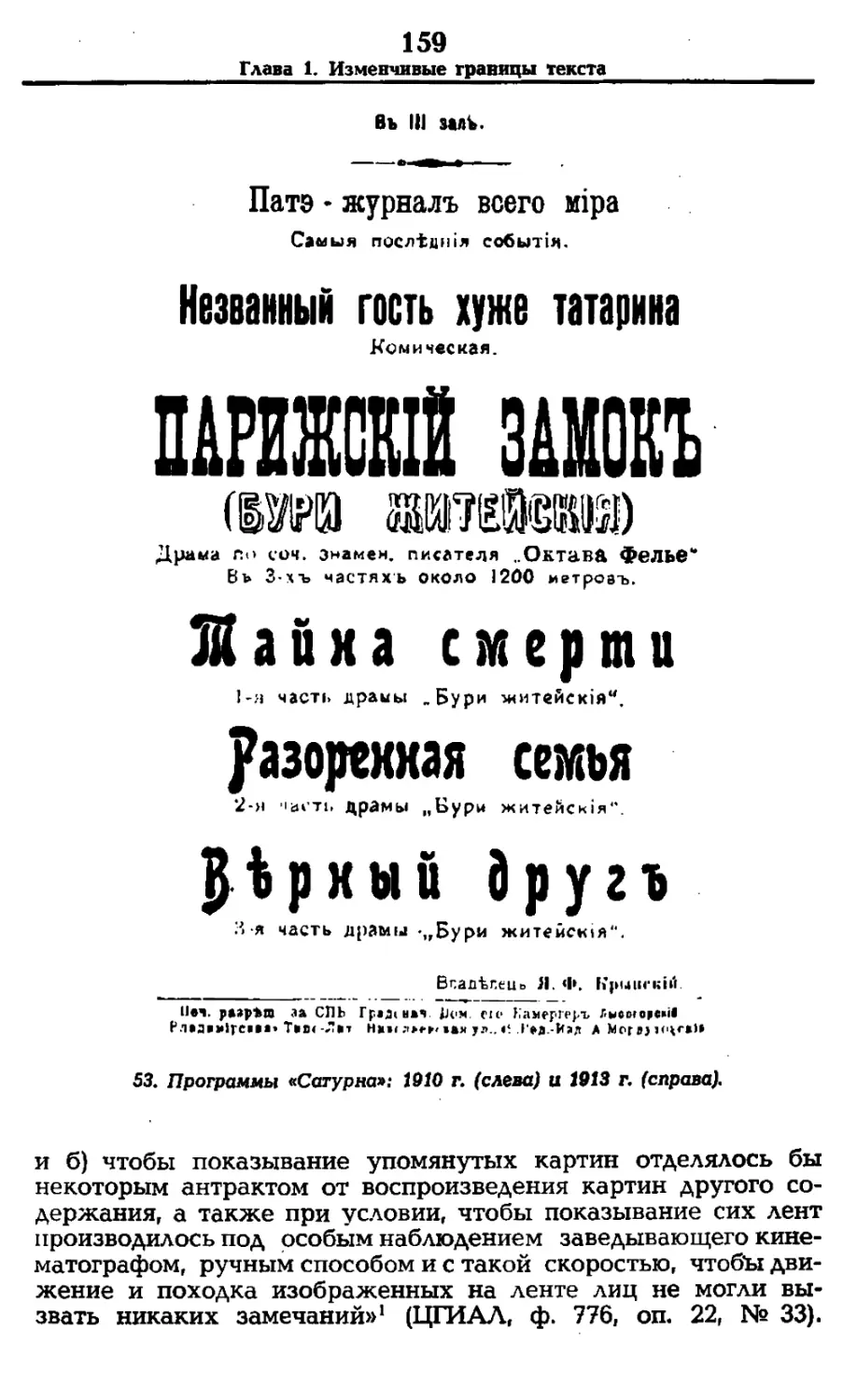

здесь соединяются для того, чтобы вывести нравоучение, по-