Автор: Чибилёв А.А. Дебело П.В.

Теги: общая экология биоценология гидробиология биогеография экология и биогеография охрана живой природы биология зоология рептилии амфибии

ISBN: 978-5-7691-2363-4

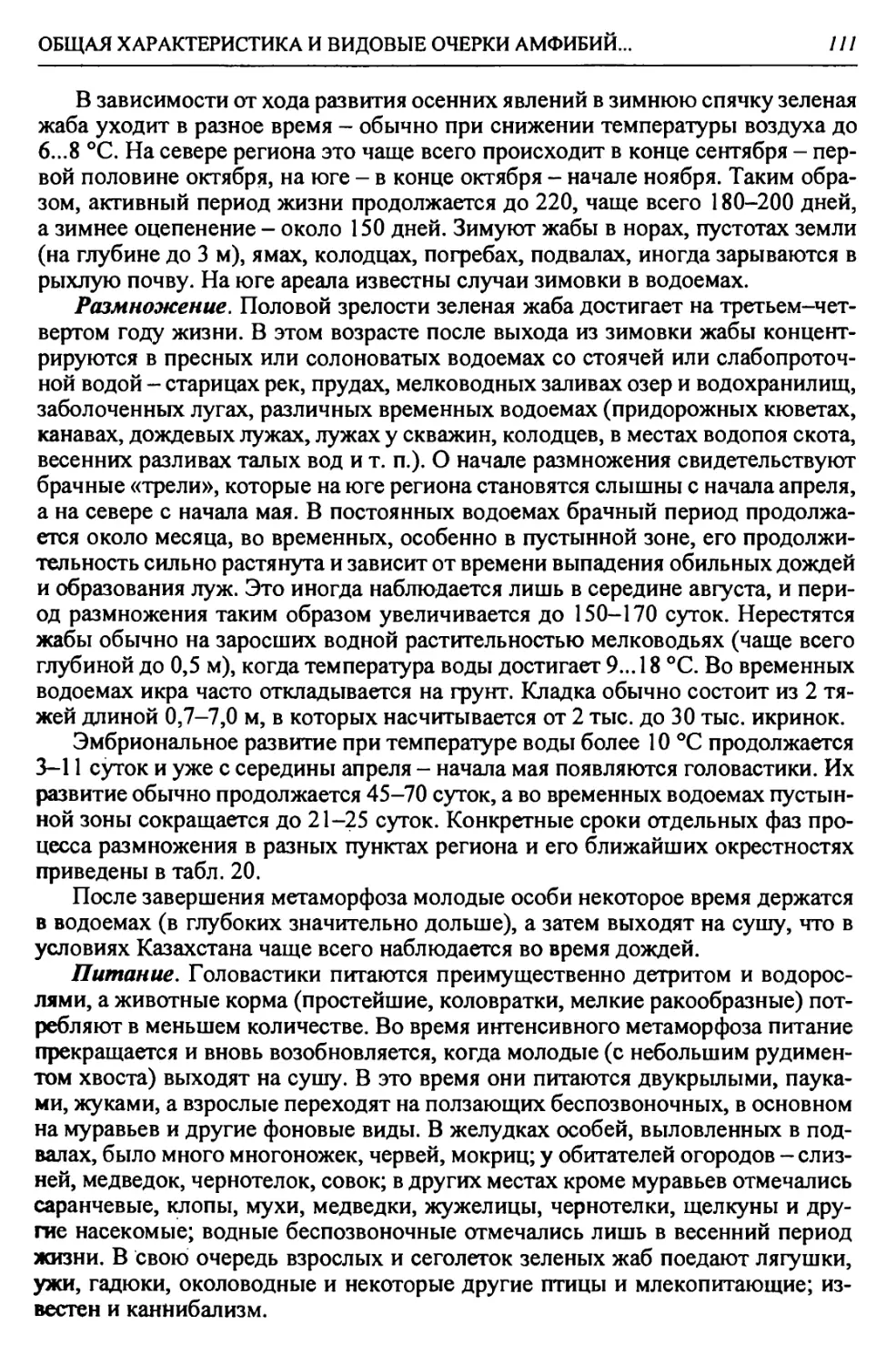

Год: 2013

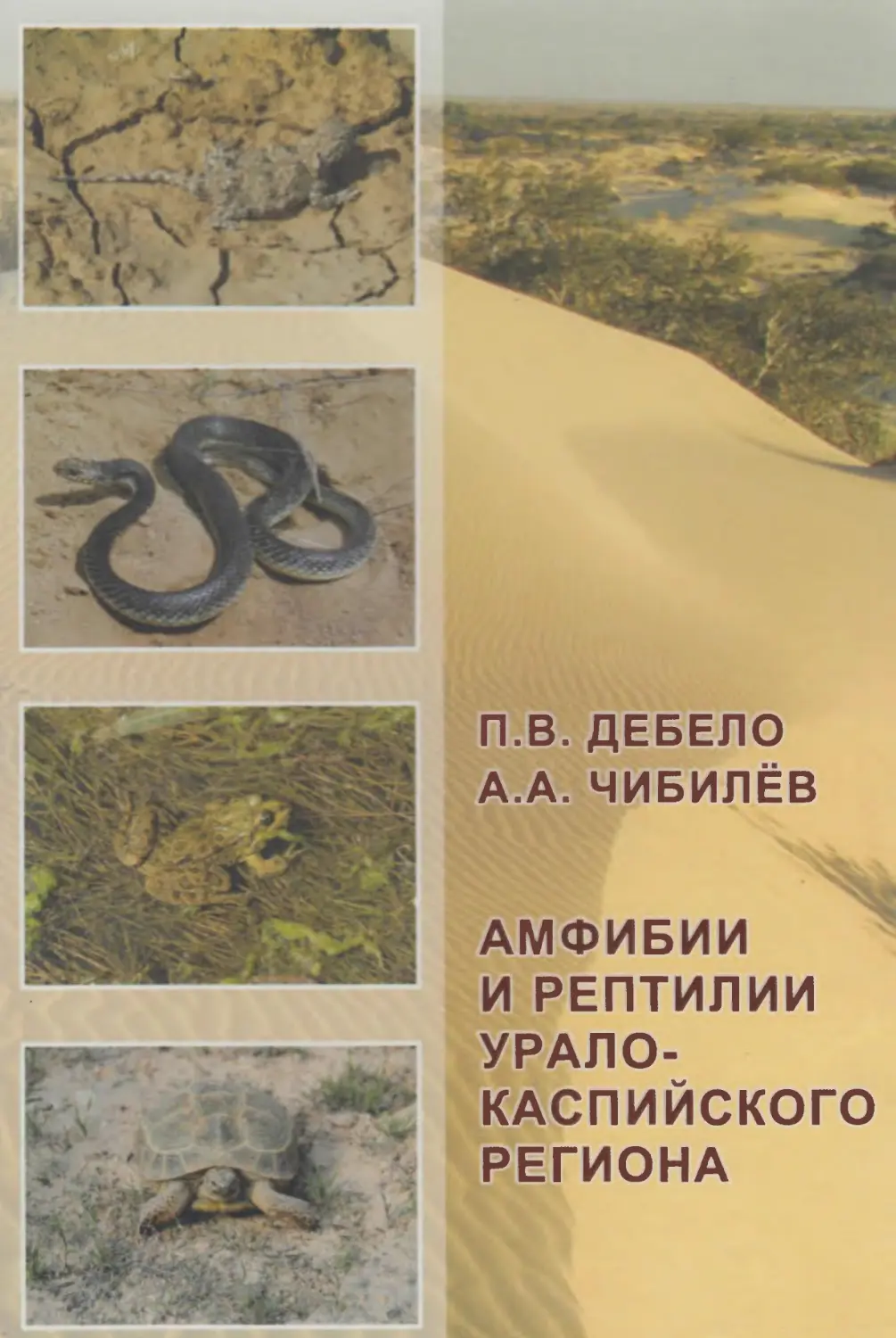

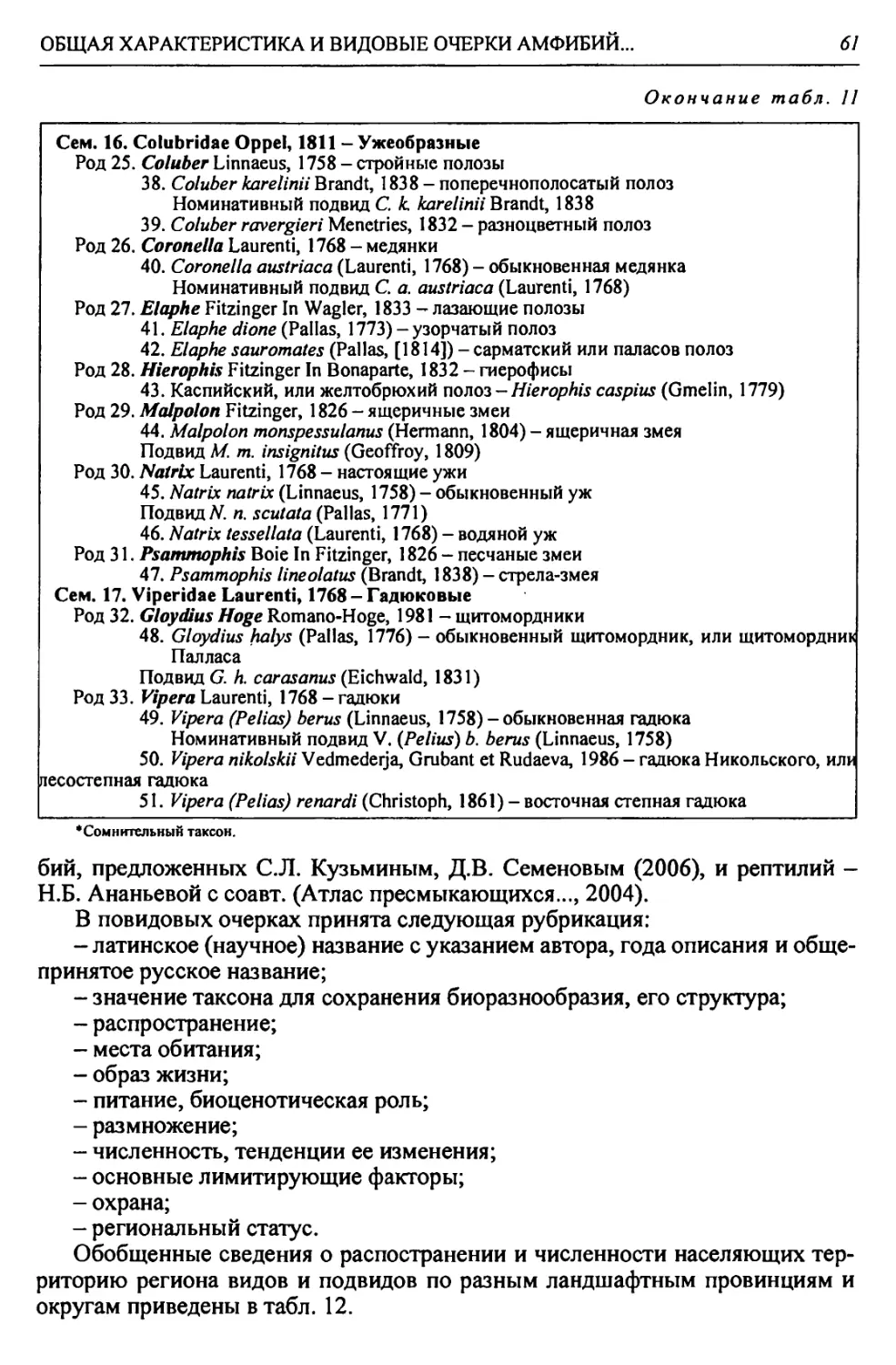

П.В. ДЕБЕЛО

А.А. ЧИБИЛЁВ

АМФИБИИ

И РЕПТИЛИИ

УРАЛО-

КАСПИЙСКОГО

РЕГИОНА

•НИИ

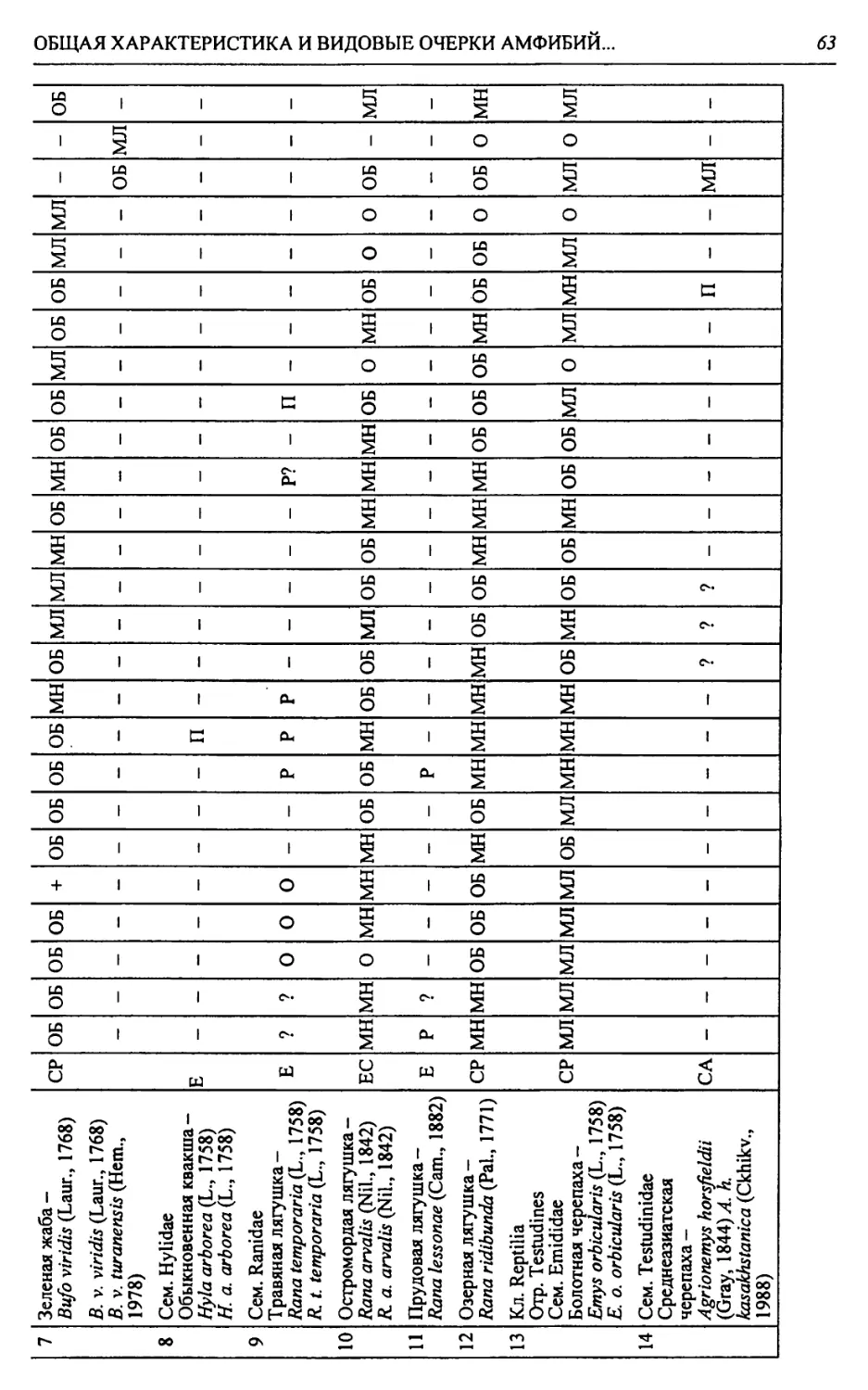

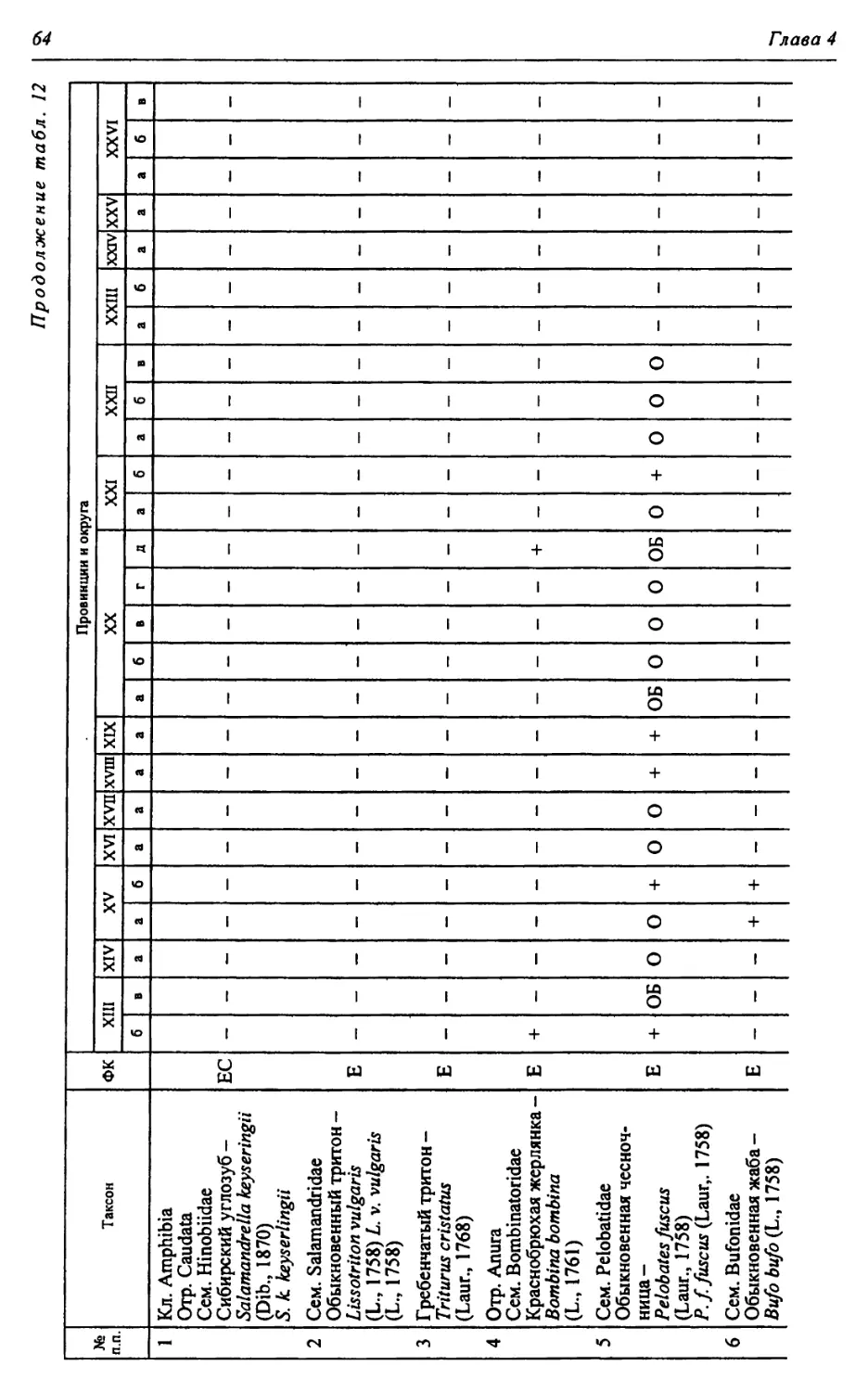

|«|ЙЙЫШГ|М ми

о

Дими*пн>| | » ।

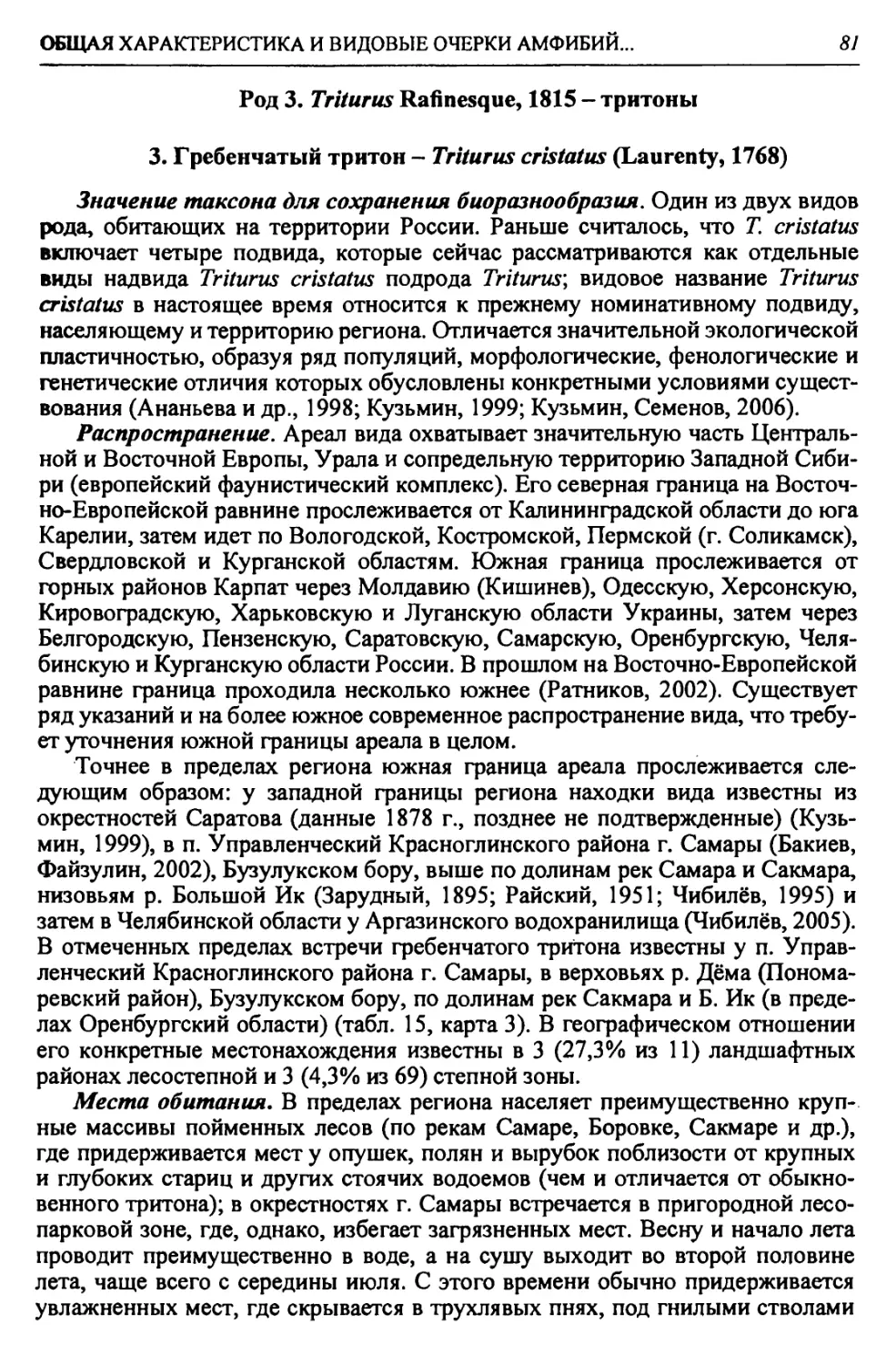

' II Н. | |Ц I

fr-HWW ' I' •

•>ГУ»*М

Туйма>ы

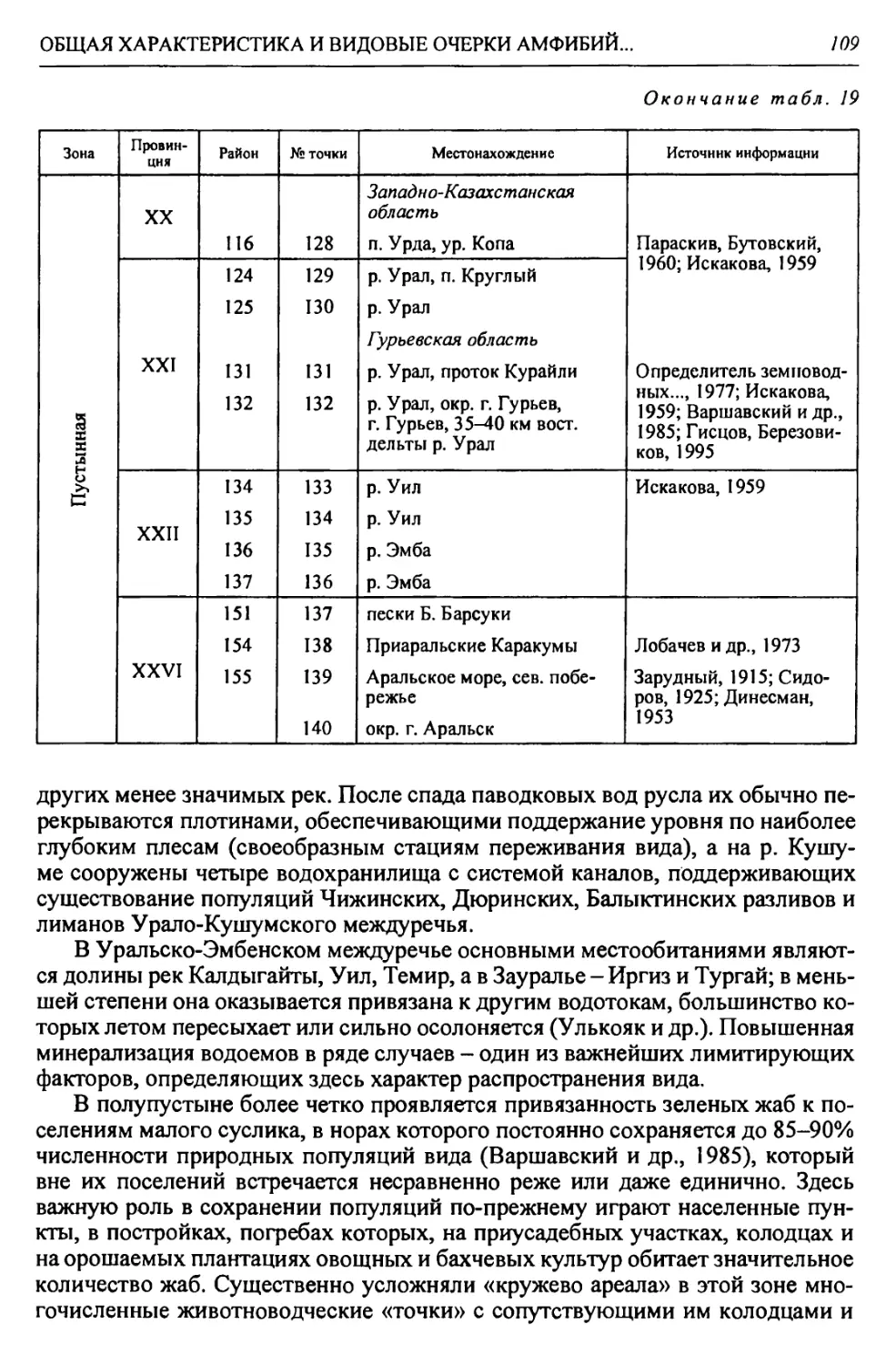

ркт^Орьскнн

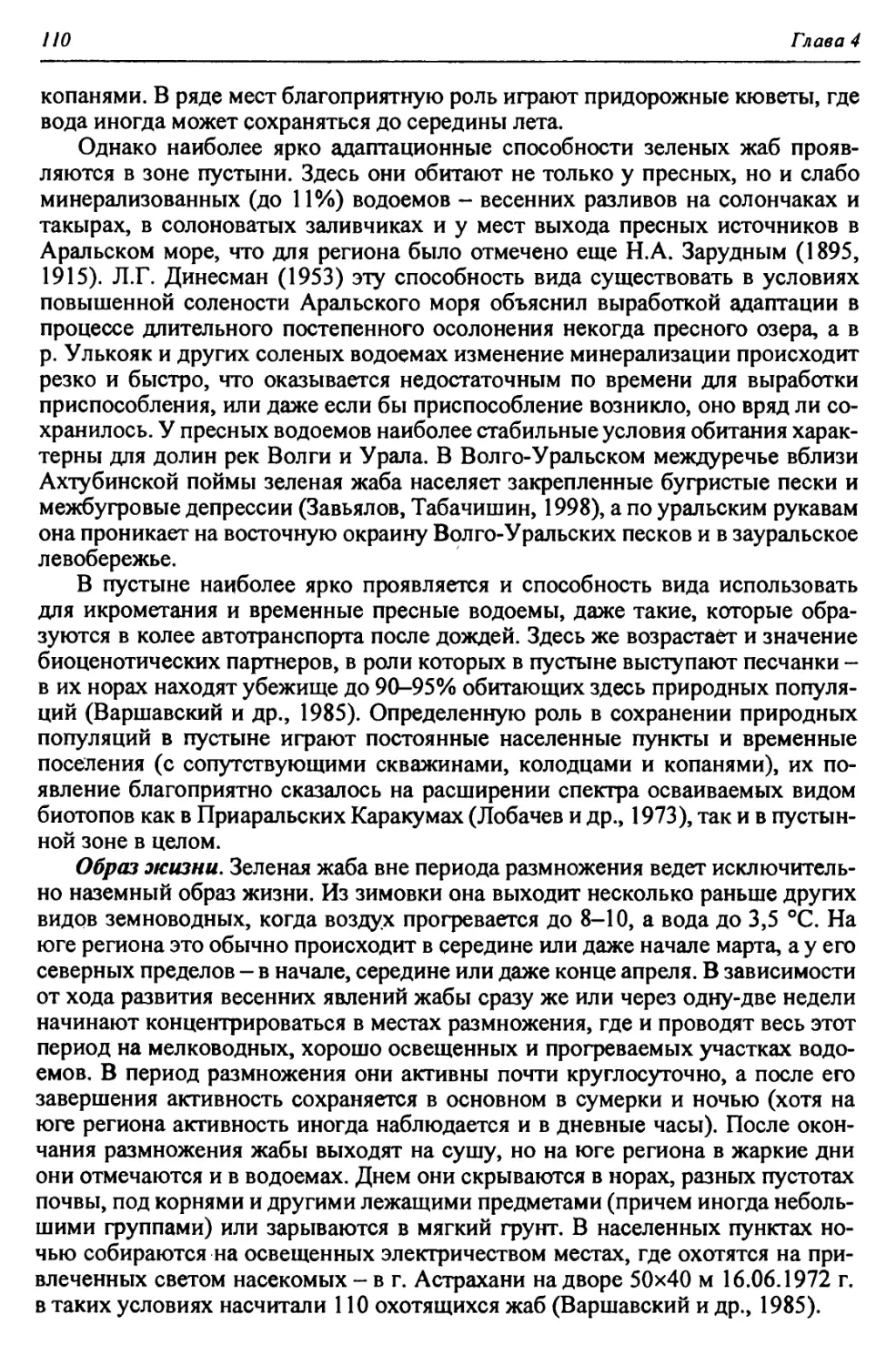

• 1а1ьятги

©Бугуруслан

( 14 'р ><Ь

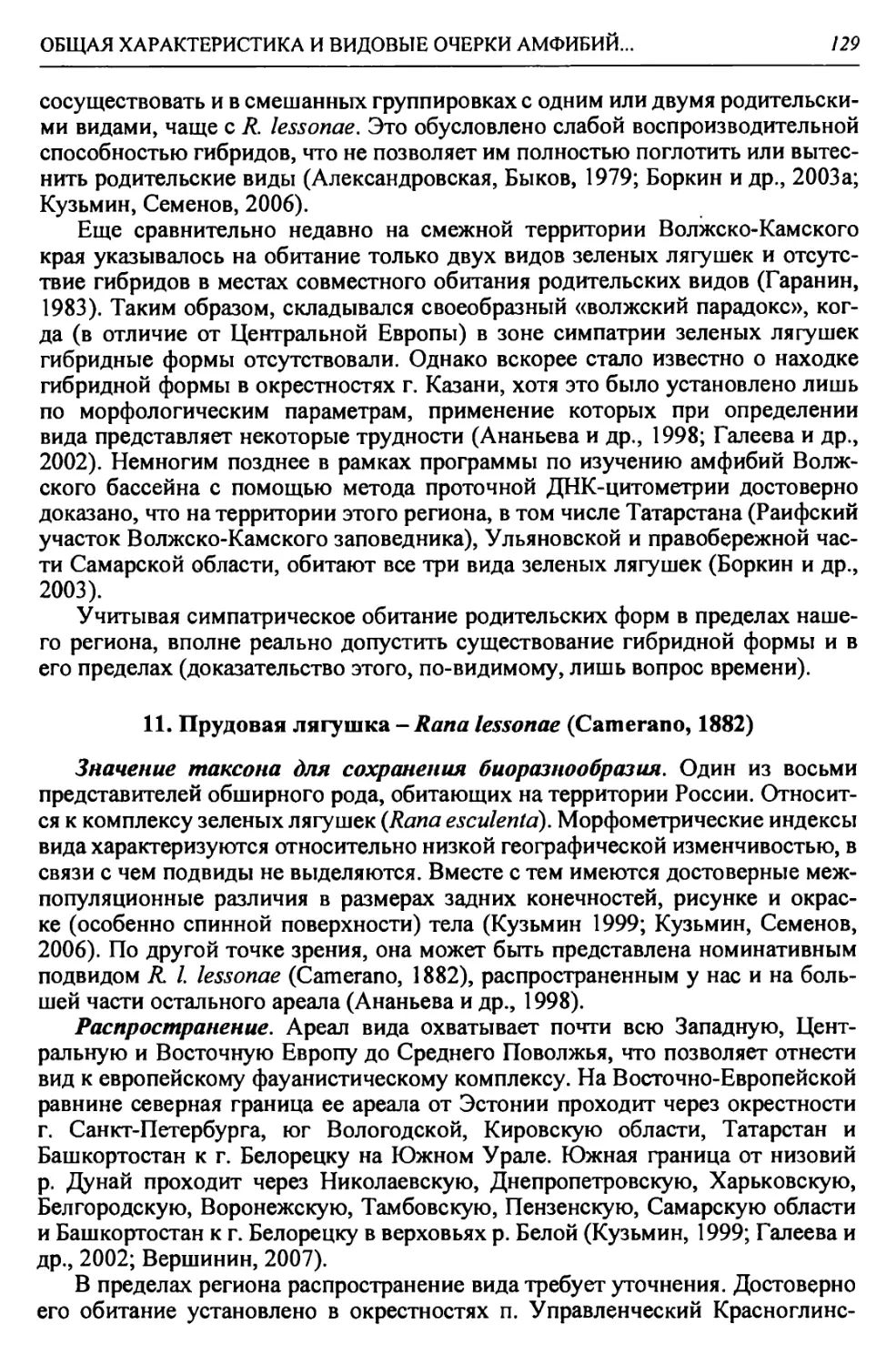

I И|>

О \

И<И1 Ф

Ь • । аново

нН*1

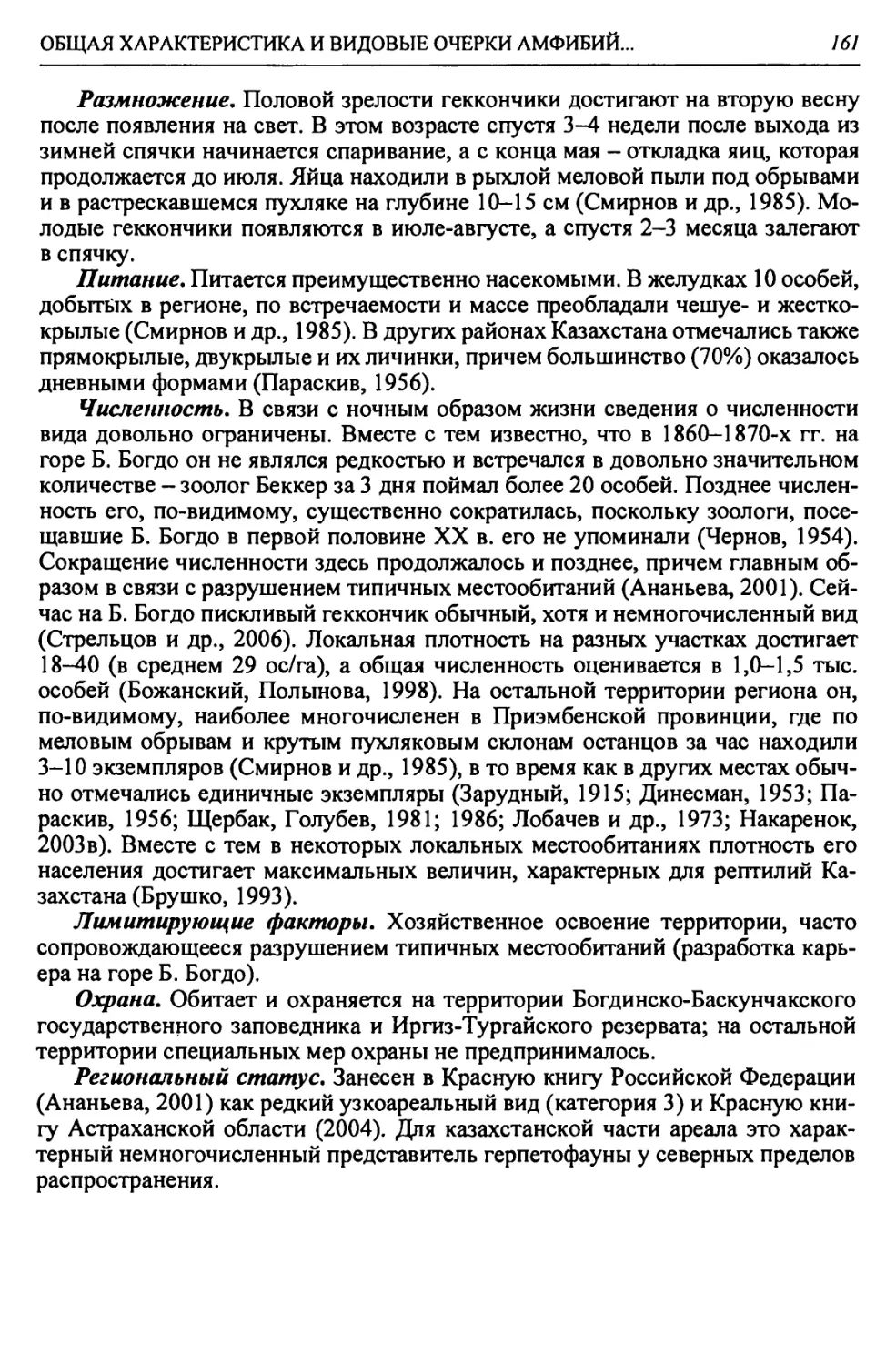

htfCIU

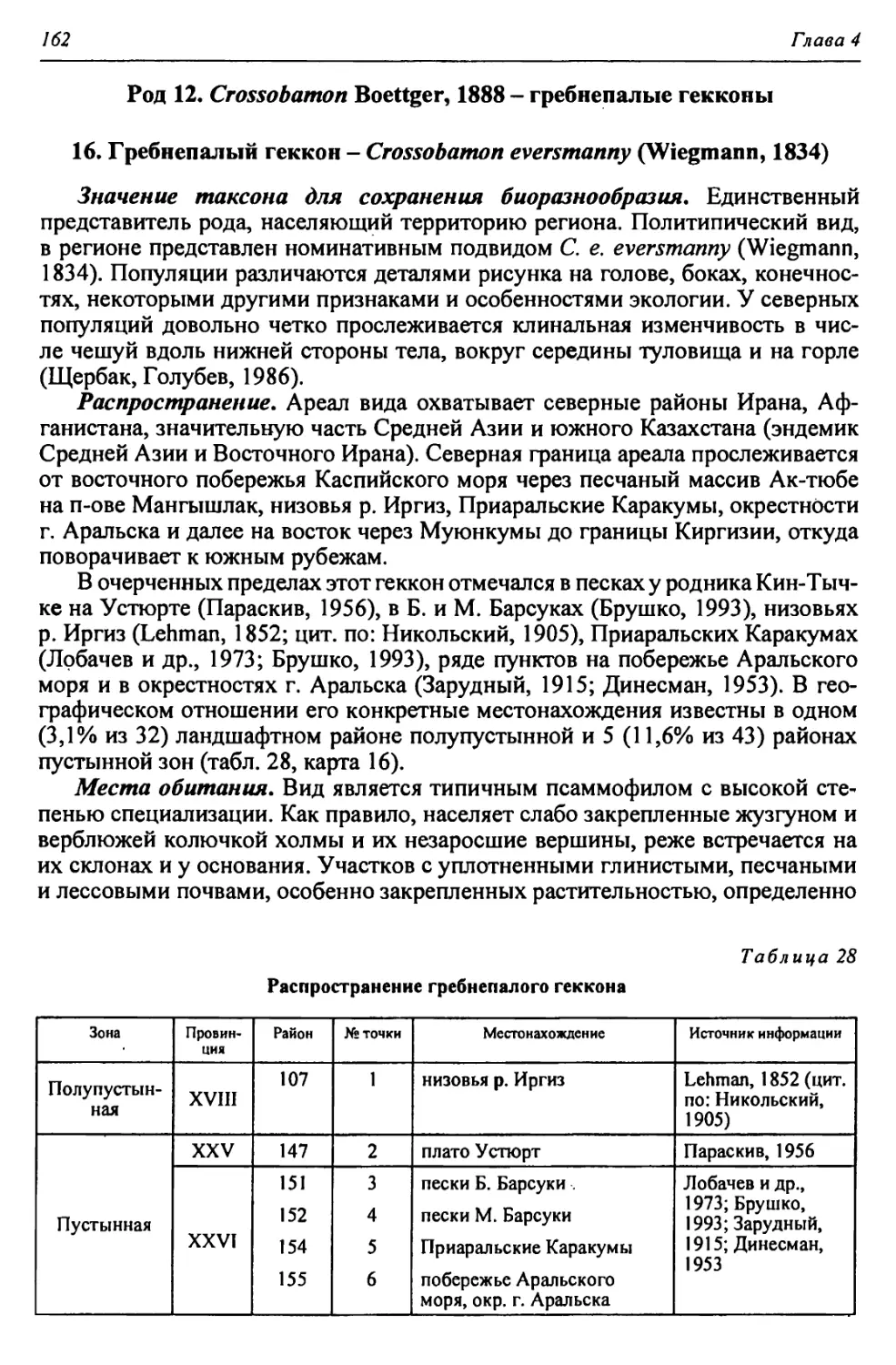

©к?

Белебрй

*1 tang

I IРАМАНЬ

ЧЫГ ’•>

о

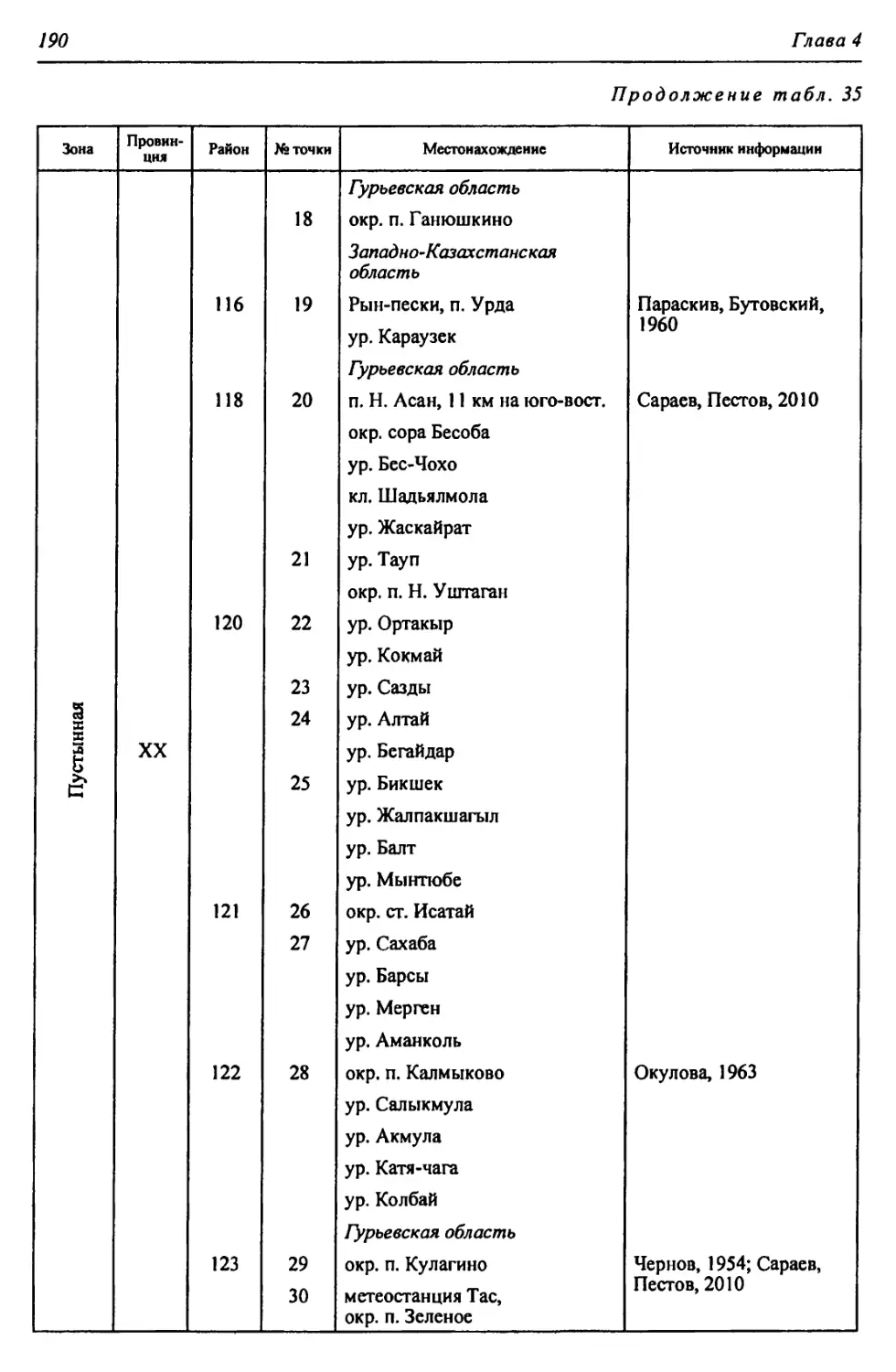

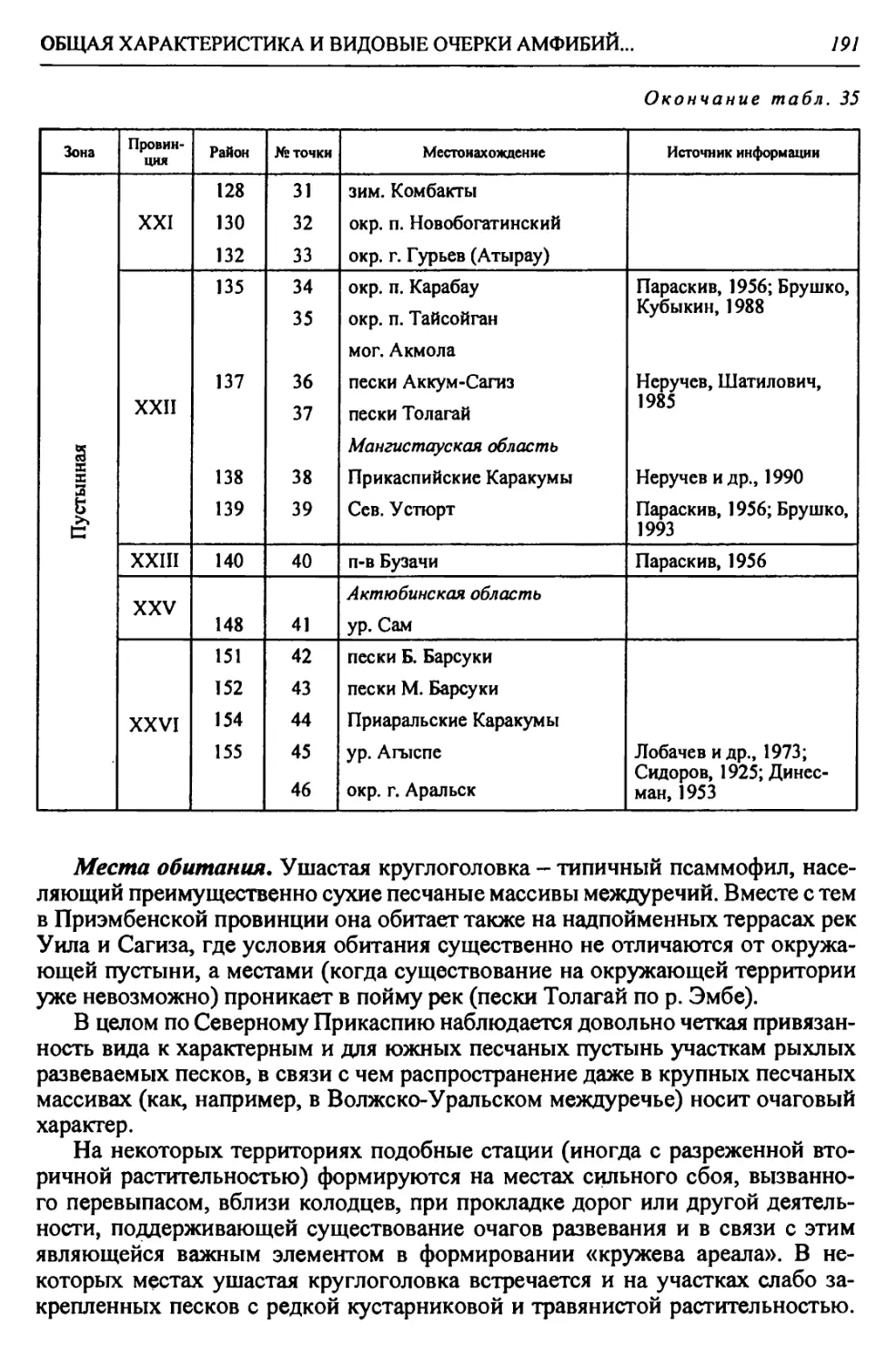

ку«нк|и ,ч>

>

О - САМАРА

Нокй^Дбы шевс к

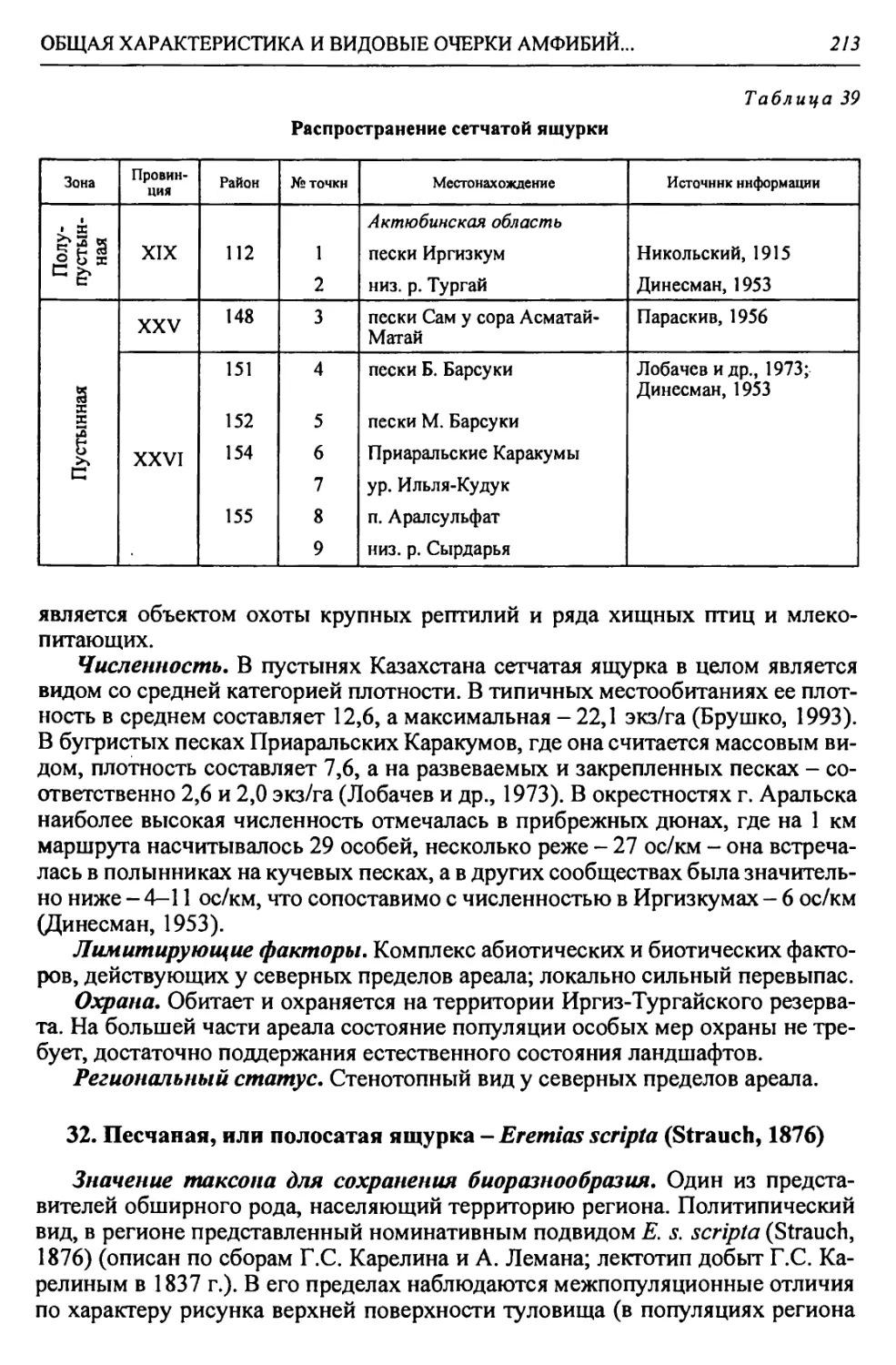

УРАЛЬСК

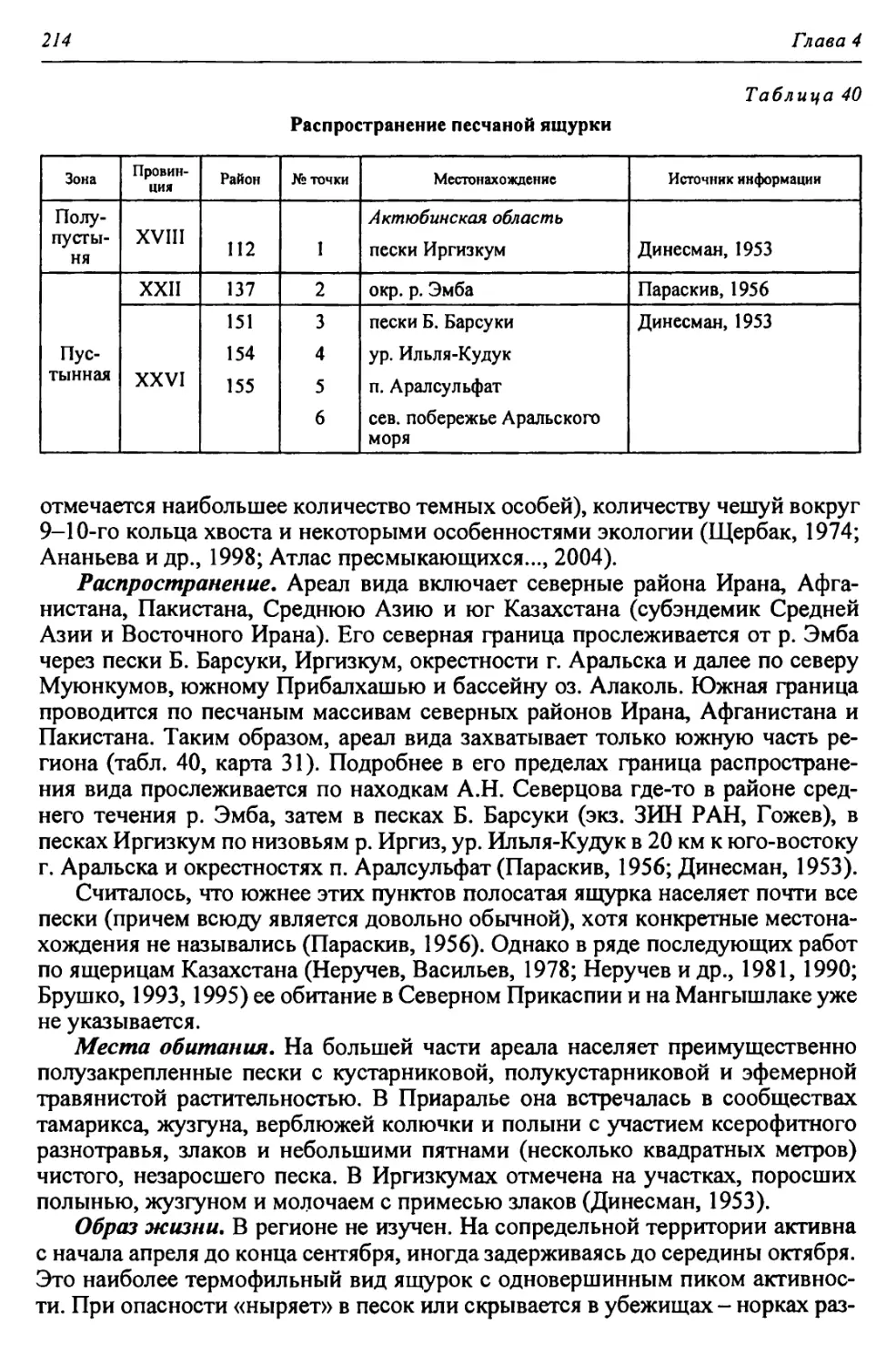

оз. Шалкар

УФА

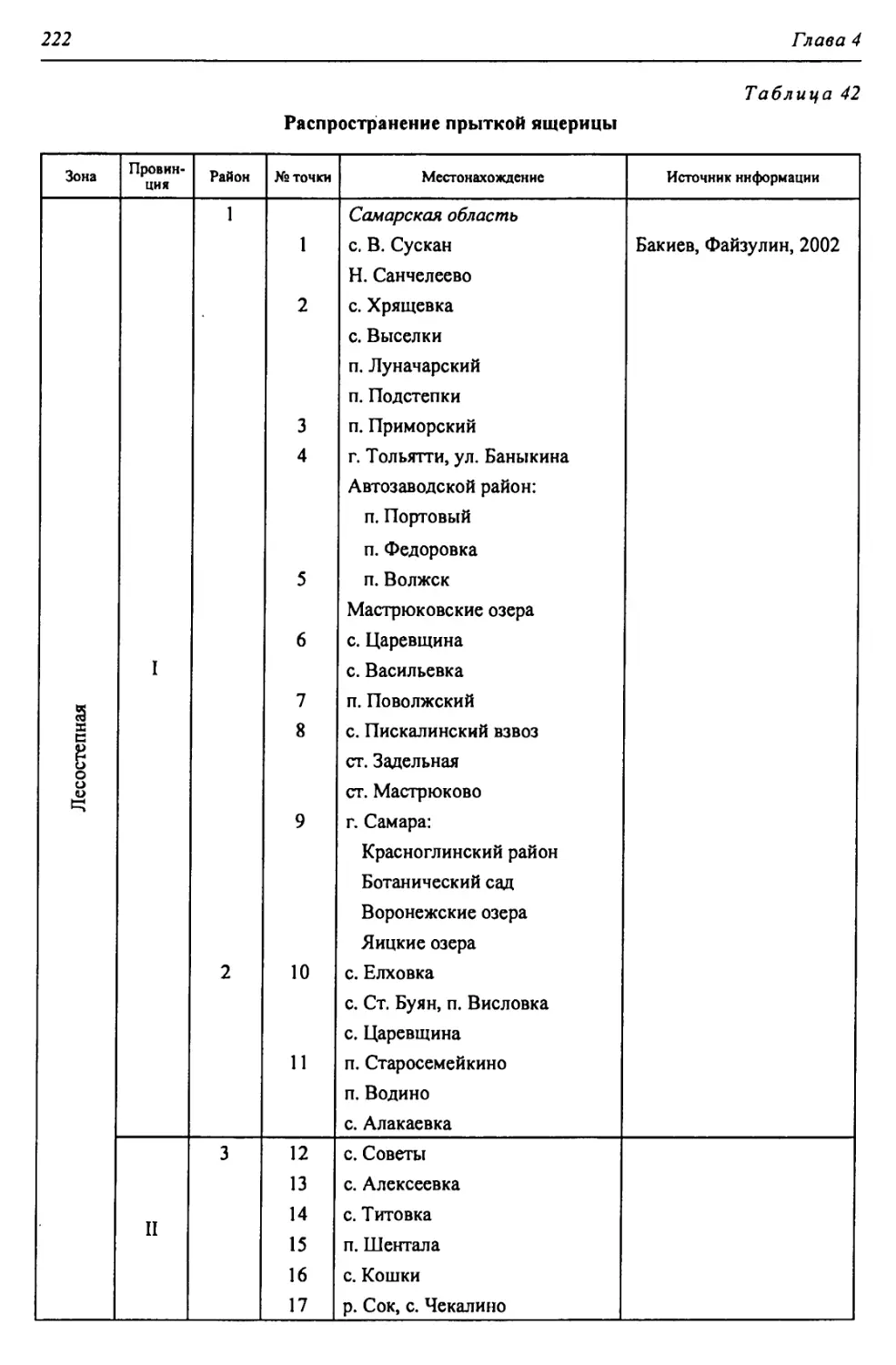

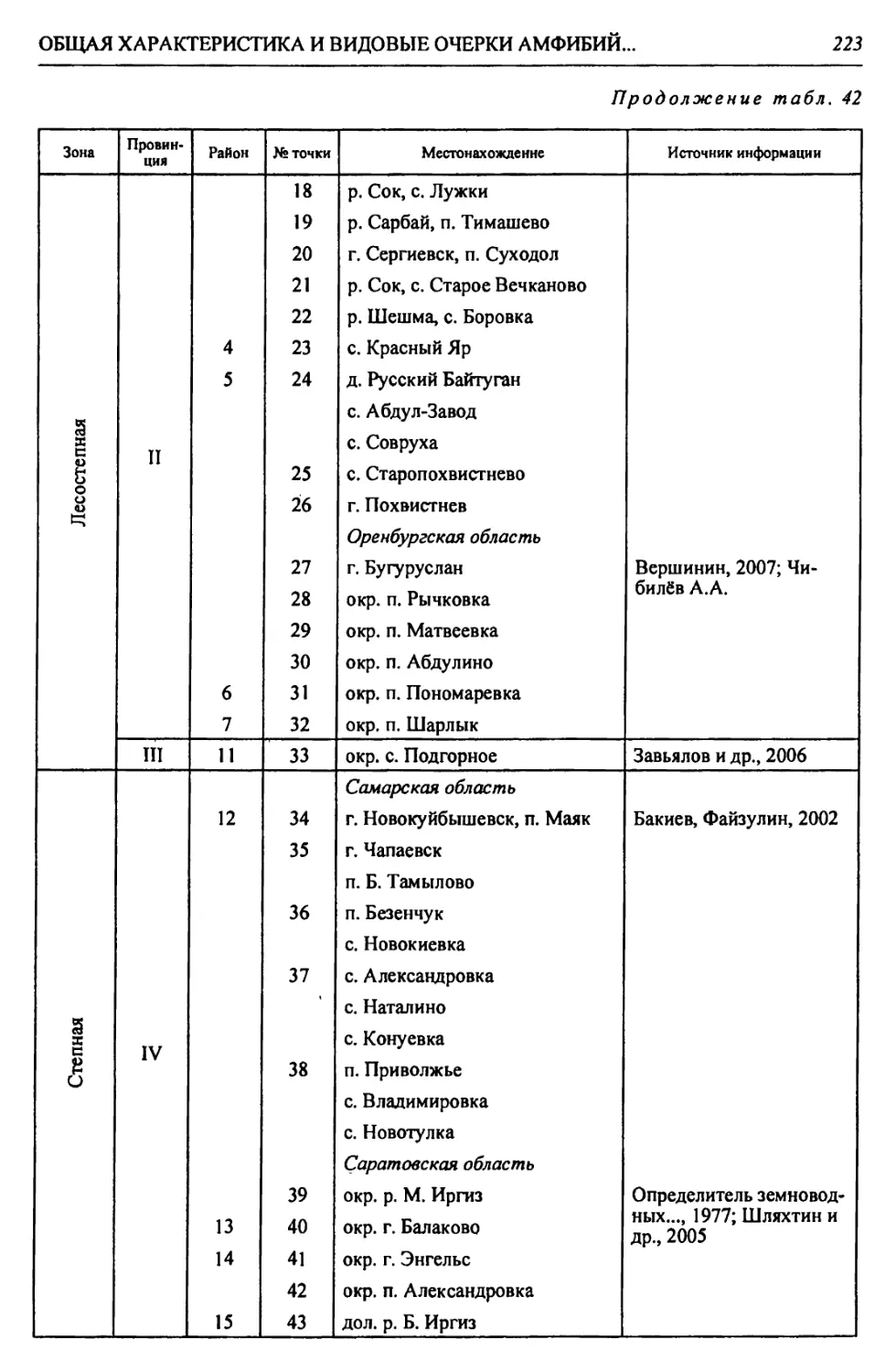

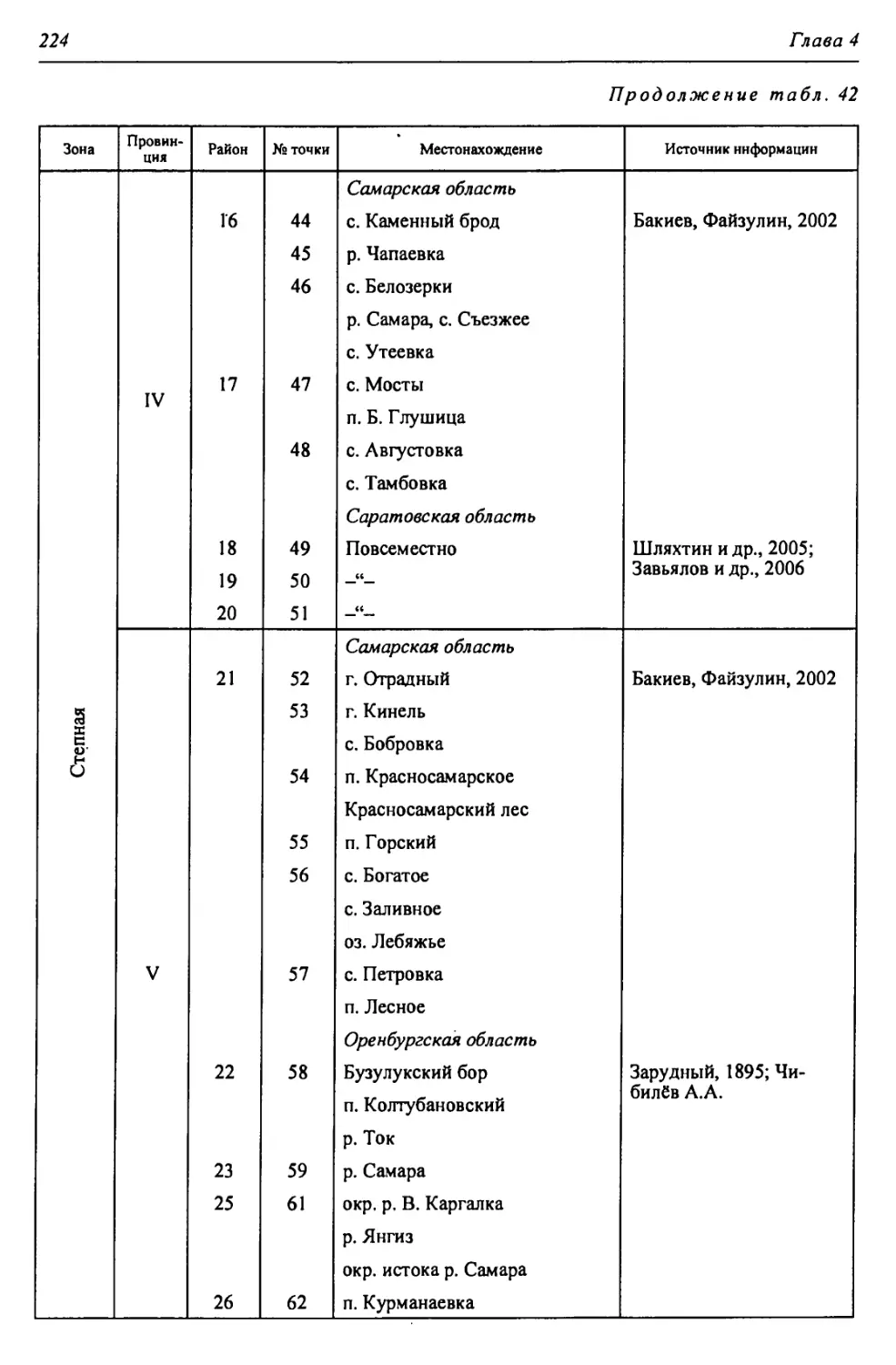

а

С терлйтймак V.

^.’ЭИшимбай

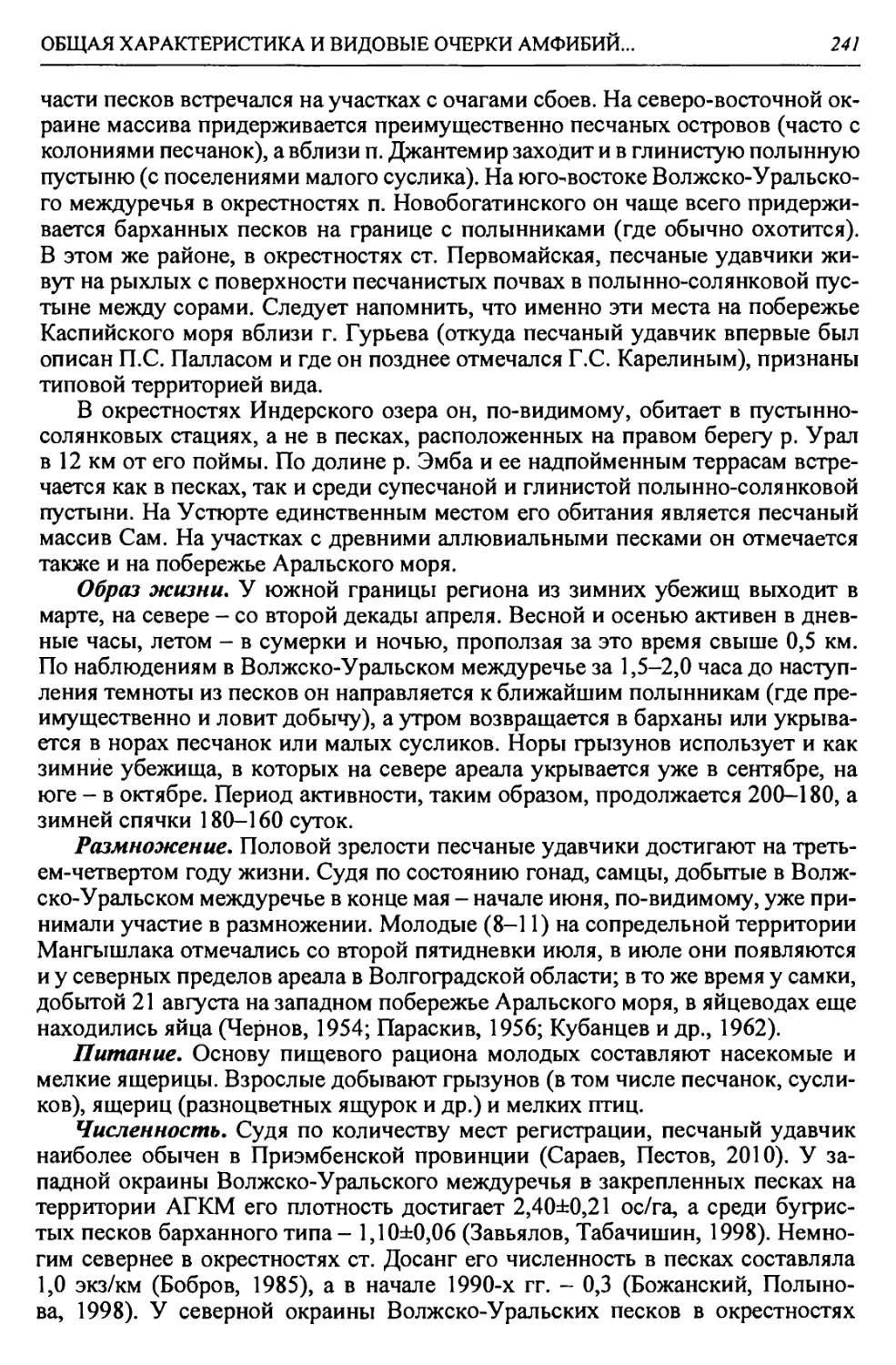

Салйват

iy

1

1

Нойртройик

Лк ПОЩ11КК

J / ' ' е

’ хСатха

г

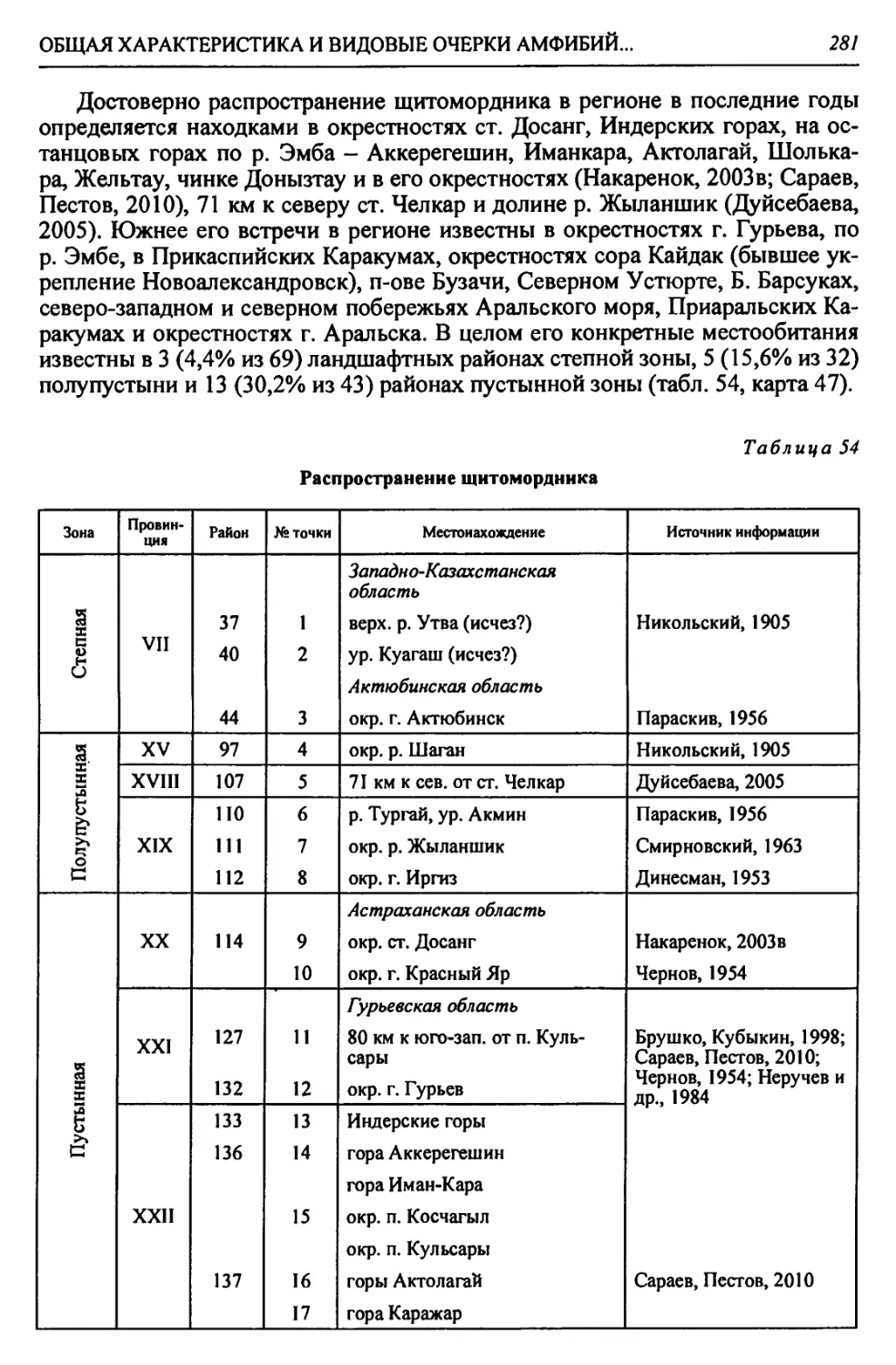

। арга jhhckoF* «у.

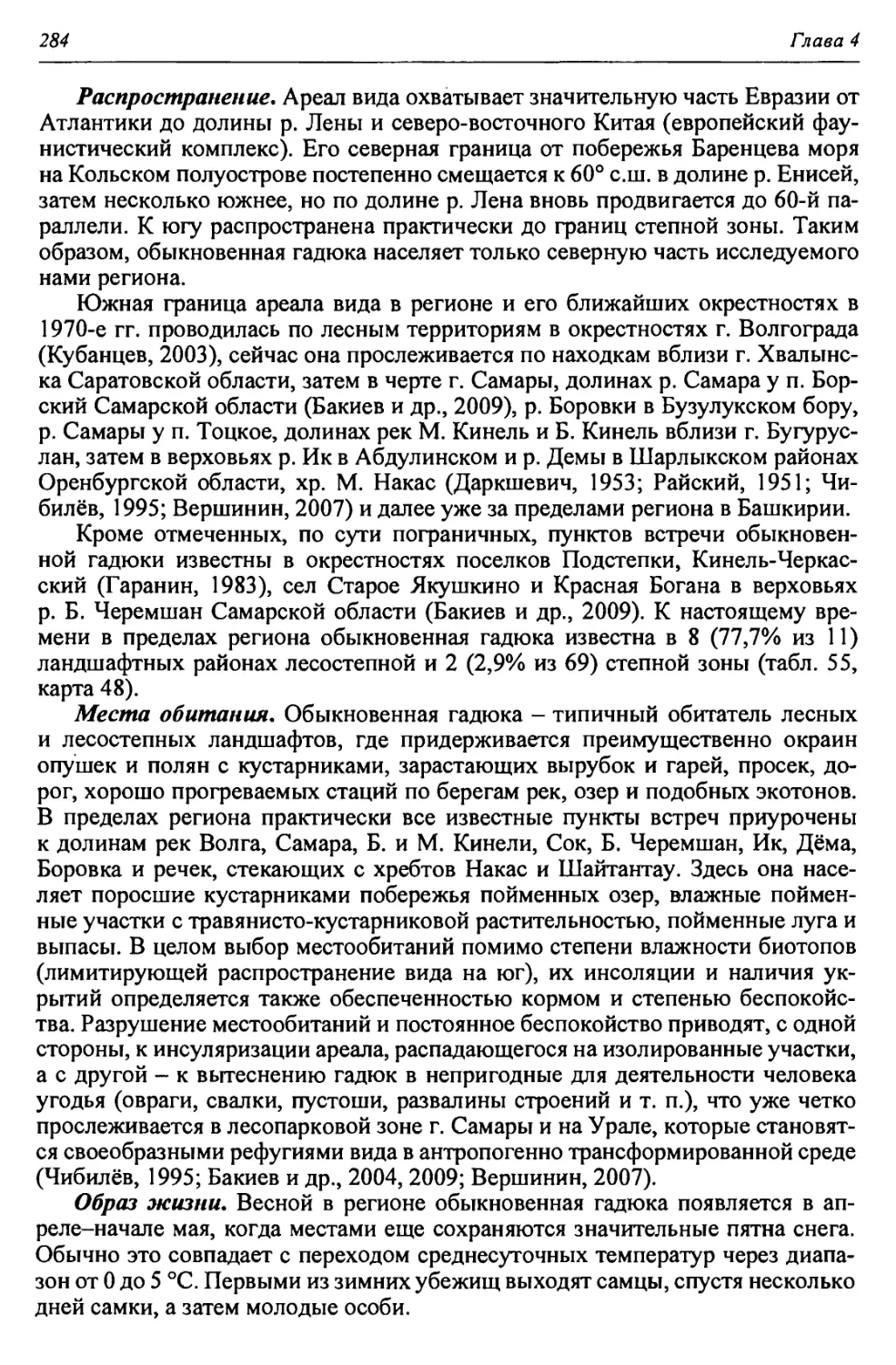

Златоуст

V Q

Миасс

}

Л ИрнклинсКоА

7 вдхр.

СГ

МаНнгтогррс*

oi 1 -in ' р

й

П Л А I (’

етроацм

•у

<в«Жетыколь г

то®2^

Вер^^юбол ьс кое

вдхрк

Т У Р Г А

о чздмугш

•V 7 ЧЕЛЯБИНСК

Верхнеуральское

вдхр»

КОС

О -

Рудный

Каратомарское

вдхр.

5

КУРГАН

о < ( apt II- он •

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК • УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ СТЕПИ

П.В. Дебело, А.А. Чибилёв

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ

УРАЛО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

Серия: Природное разнообразие Урало-Каспийского региона

Том III

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2013

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES • URAL BRANCH

INSTITUTE OF STEPPE

P. V Debelo, A.A. Chibilyov

THE AMPHIBIANS AND REPTILIANS

OF THE URAL-CASPIAN REGION

Natural Diversity in the Ural-Caspian Region Series

Volume III

YEKATERINBURG, 2013

УДК 574/597

ББК 28.08.28.693.32

Д25

Ответственный редактор

кандидат биологических наук Е.В. Барбазюк

Рецензенты

доктор биологических наук В.Л. Вершинин

кандидат биологических наук А.Г. Бакиев

Дебело П.В., Чибилёв А.А.

Д25 Амфибии и рептилии Урало-Каспийского региона / П.В. Дебело, А.А. Чибилёв. Серия:

Природное разнообразие Урало-Каспийского региона. Т. III. - Екатеринбург: РИО УрО

РАН, 2013.-400 с.

ISBN 978-5-7691-2363-4

Дан обзор амфибий и рептилий Урало-Каспийского региона, который в прошлом со-

ставлял основную часть Оренбургского края. Эта территория представляет собой единое

информационное пространство, определенное классическими трудами естествоиспытате-

лей XVIII—XIX вв. П.И. Рычкова, П.С. Палласа, Э.А. Эверсманна и многих других иссле-

дователей, изучавших территорию современного Заволжья, Южного Урала и Западного

Казахстана как единое целое.

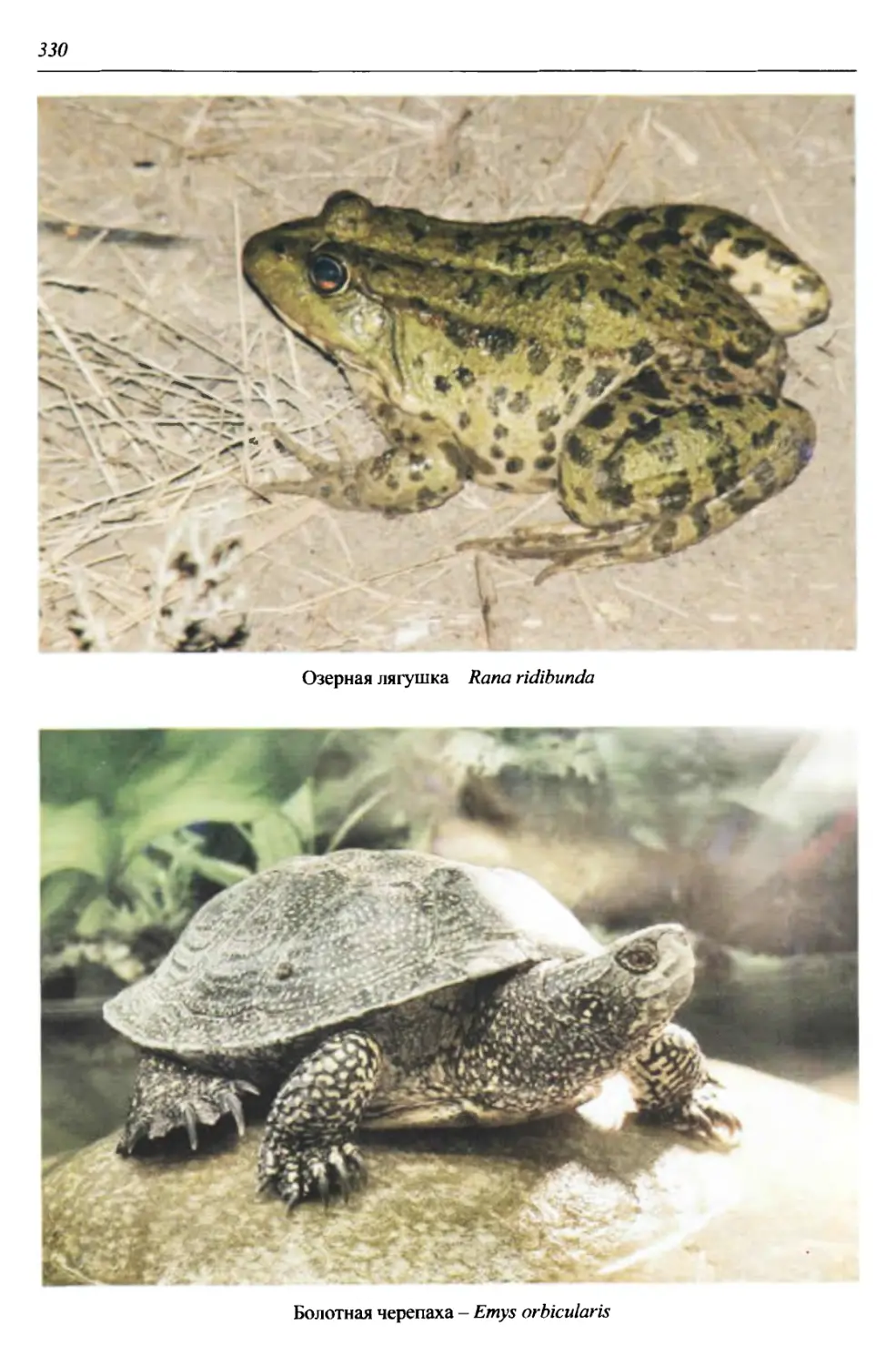

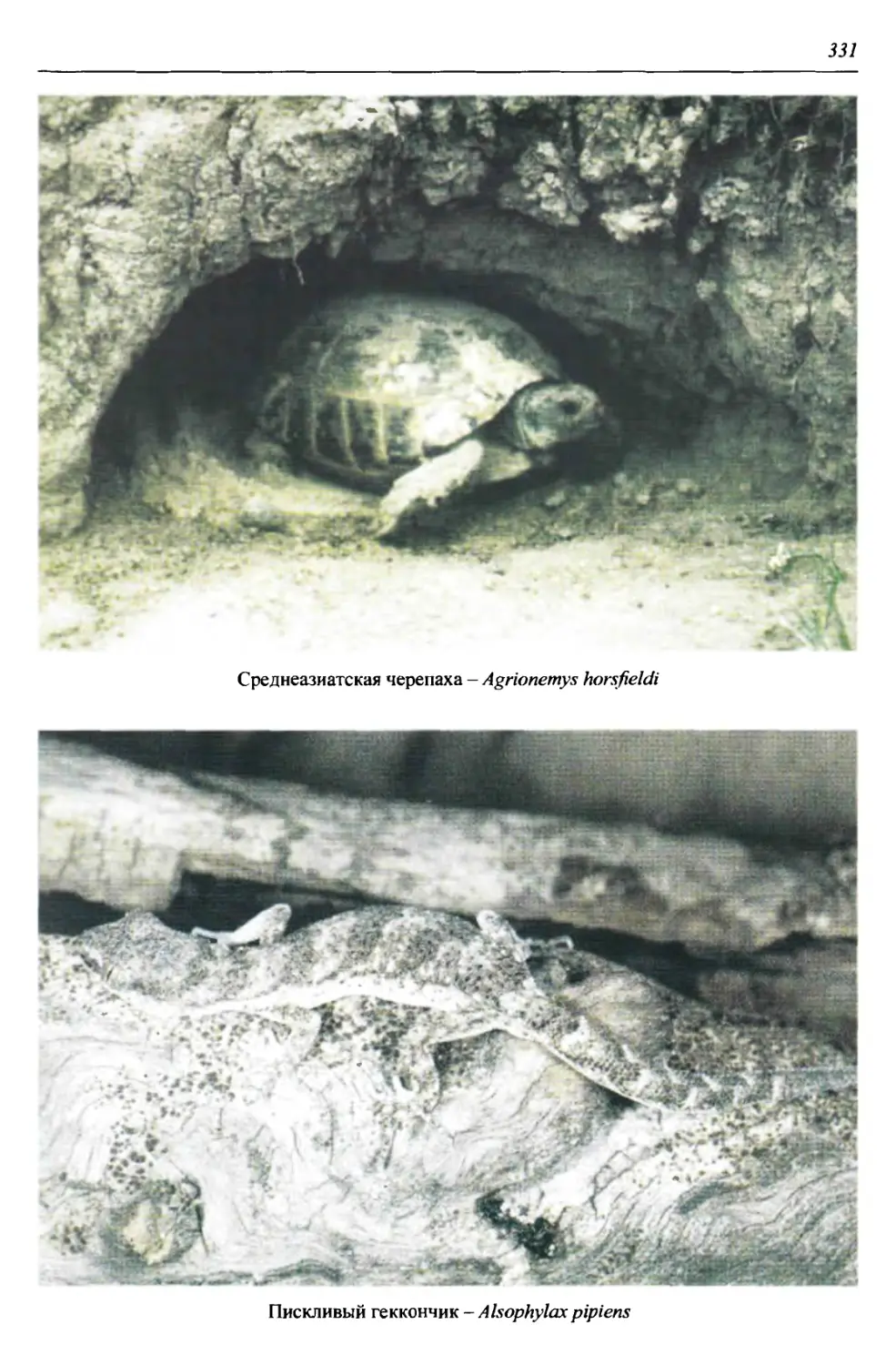

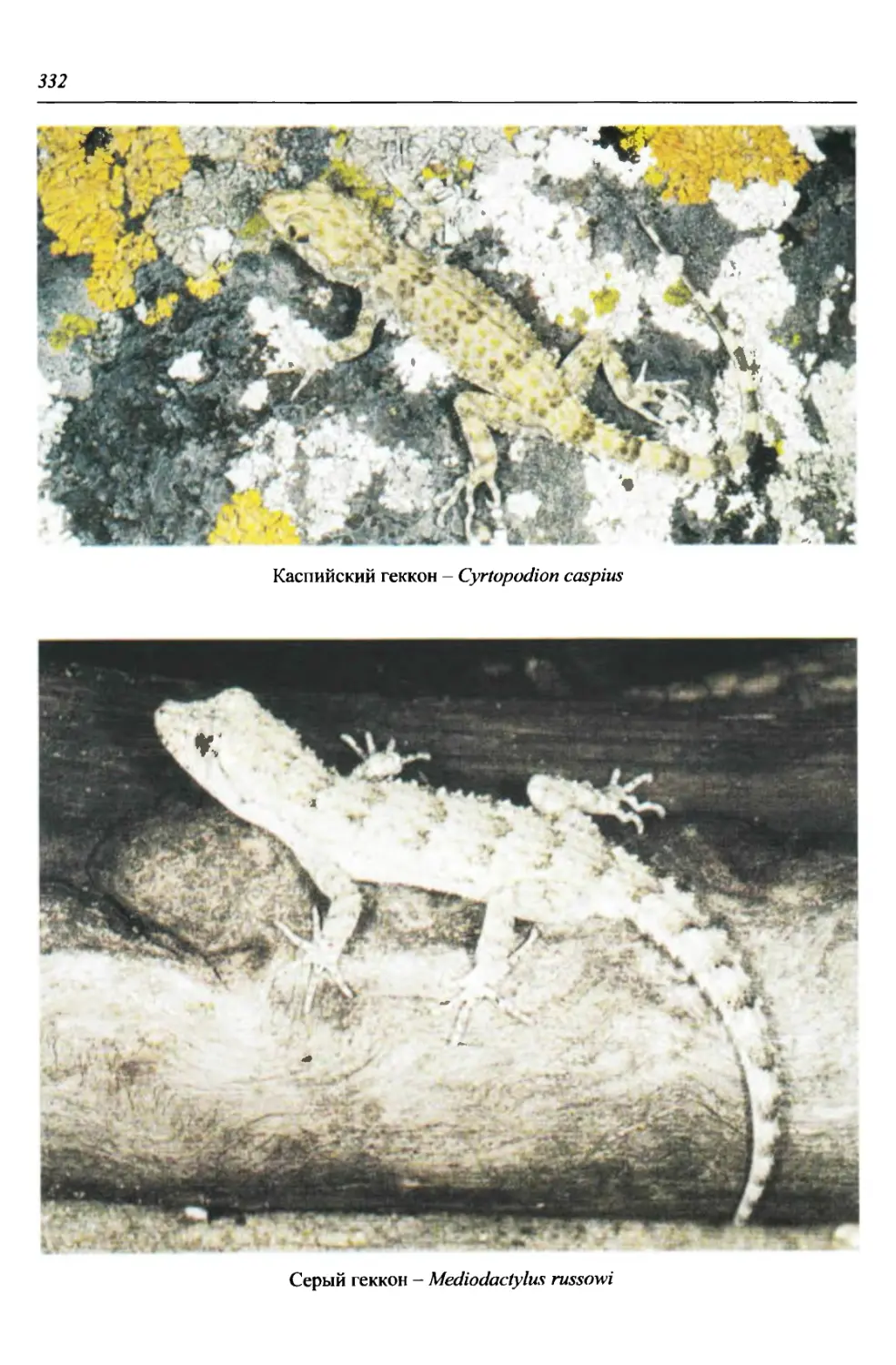

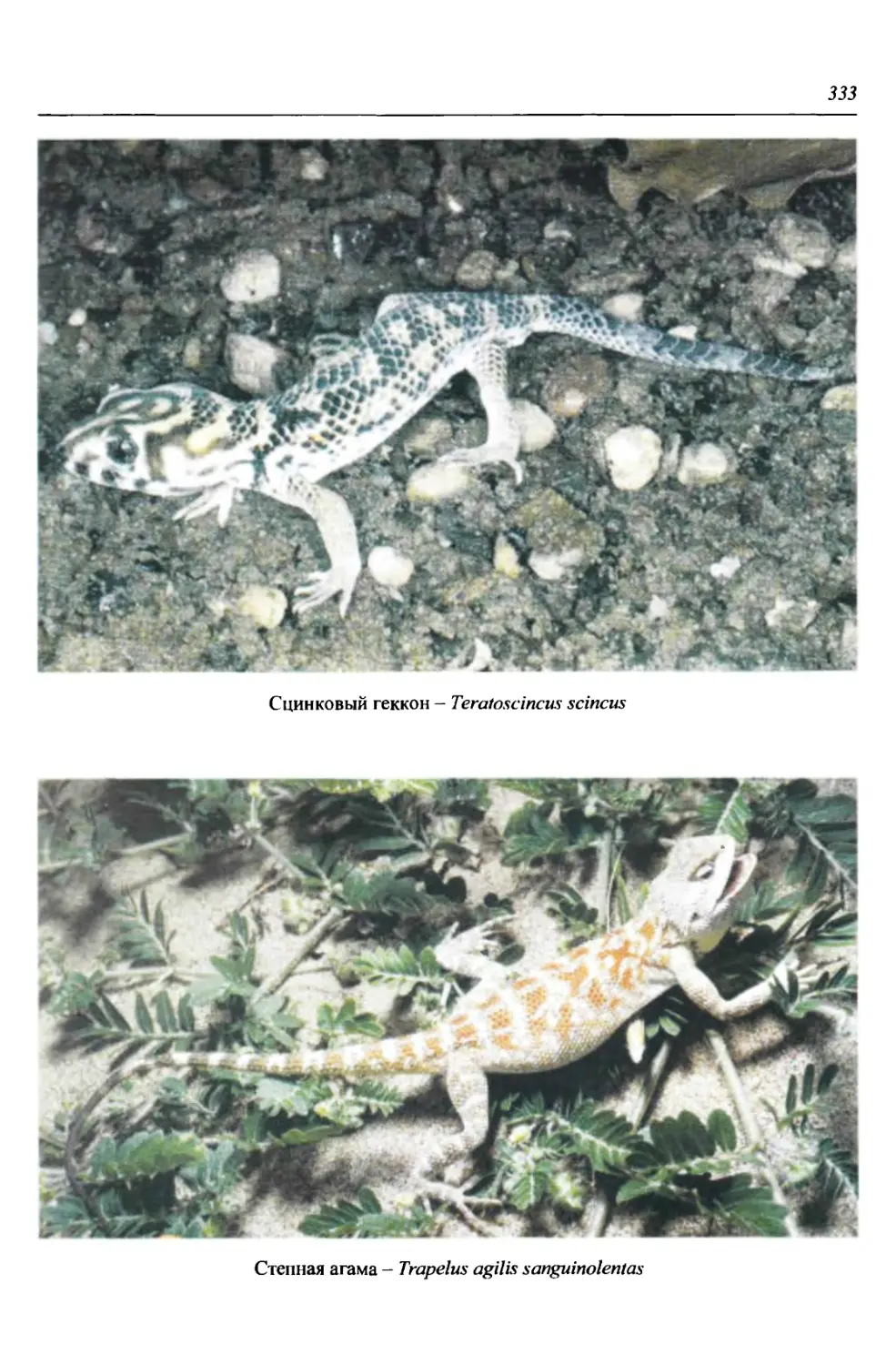

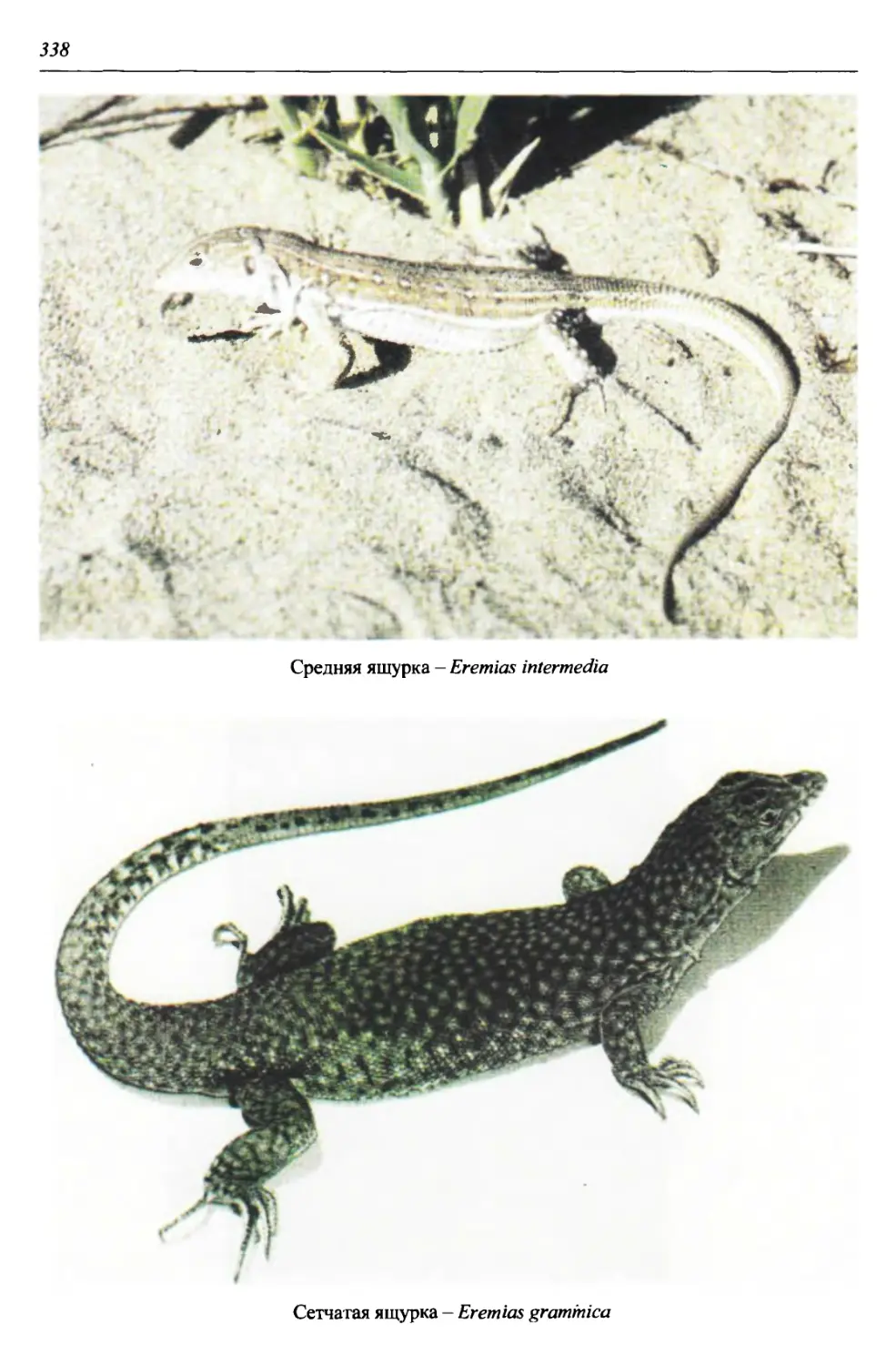

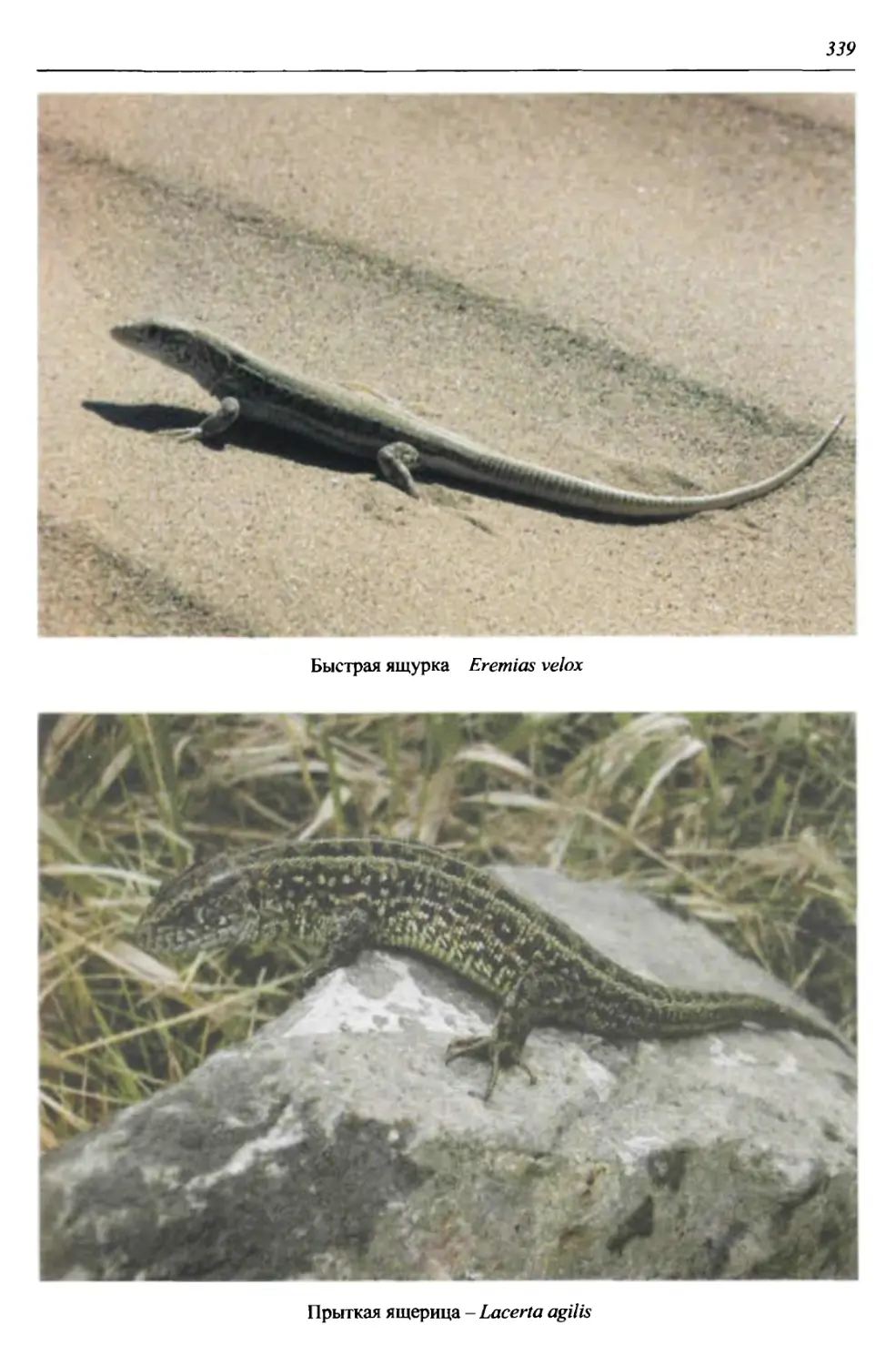

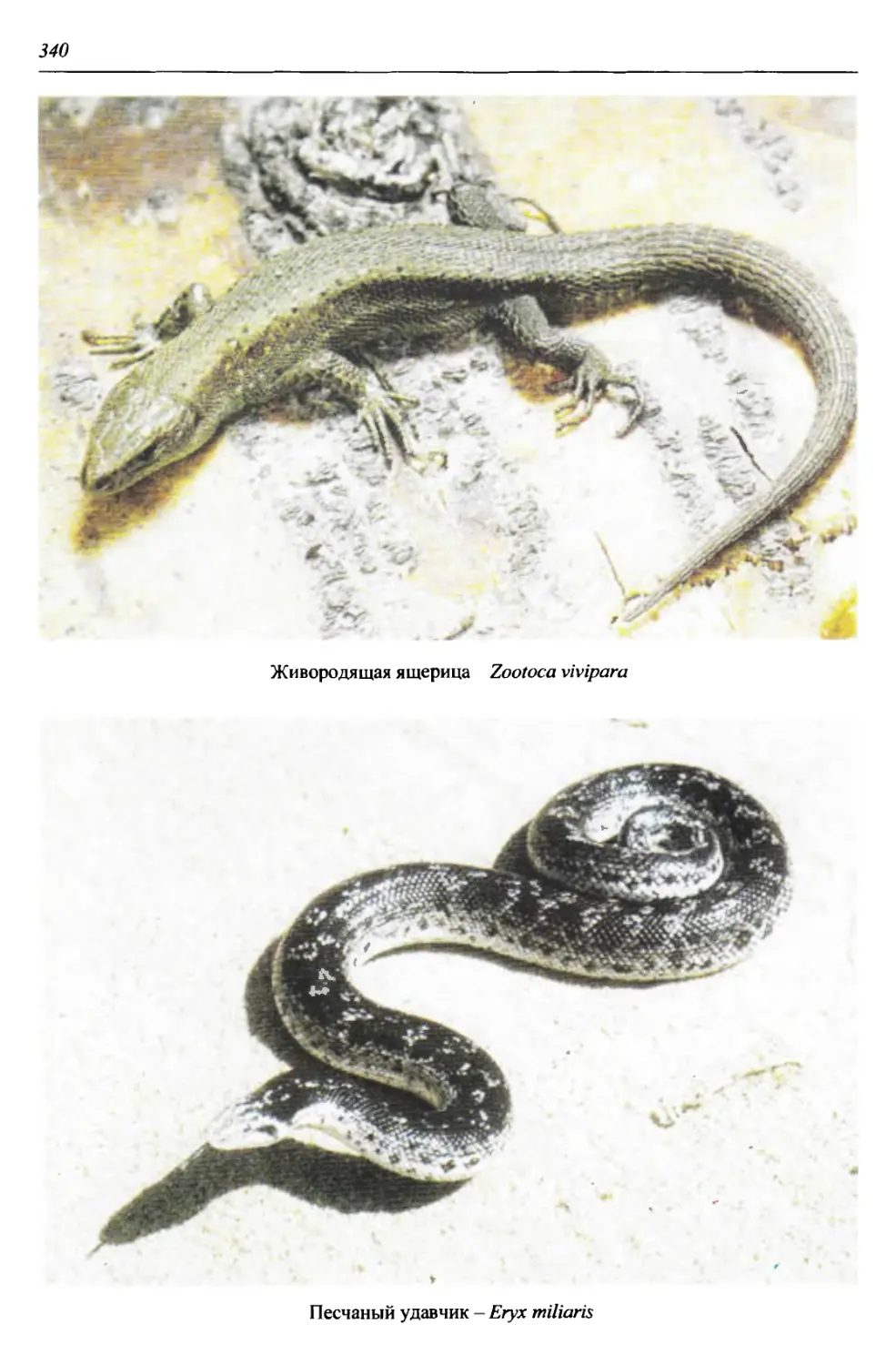

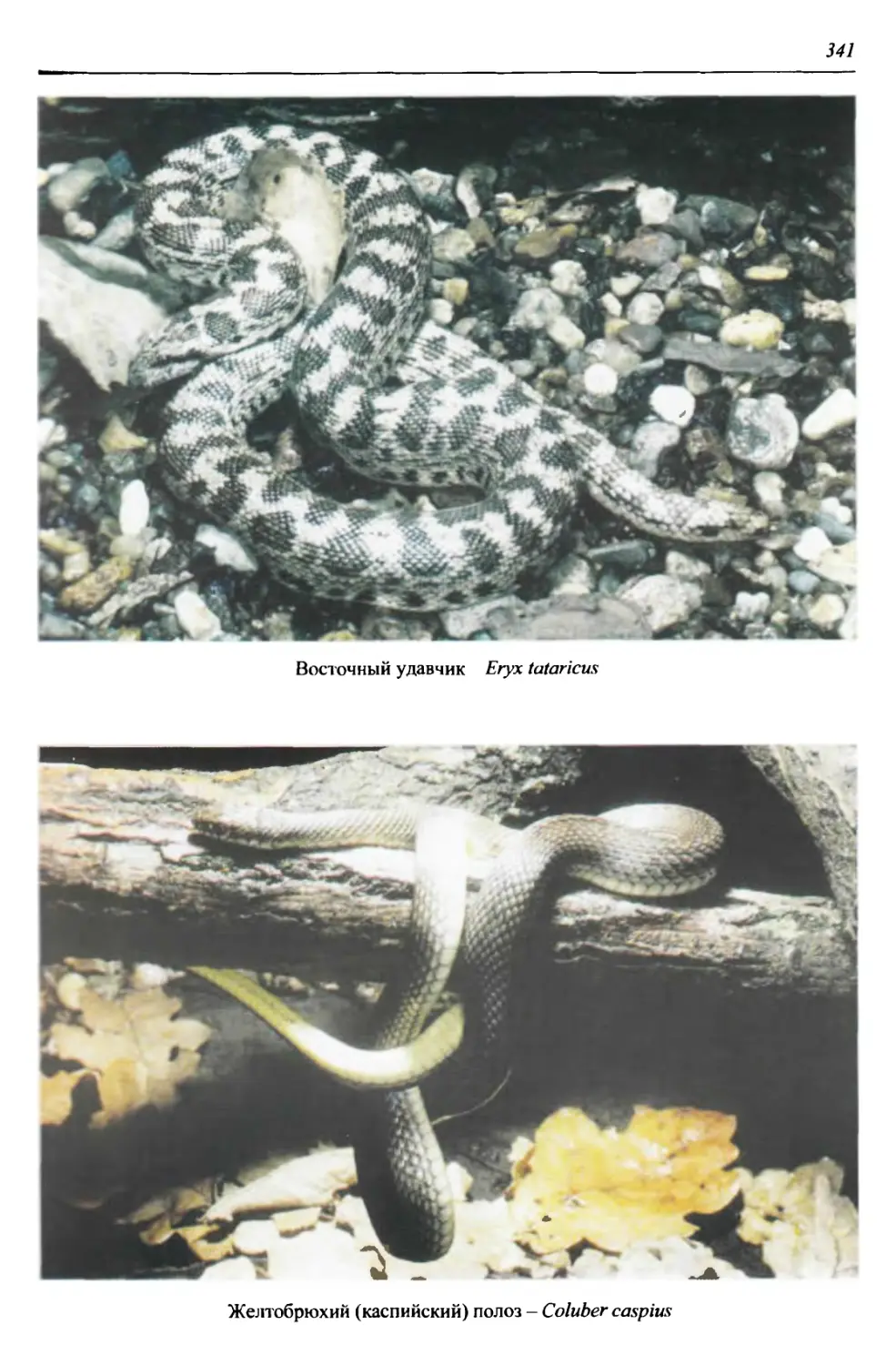

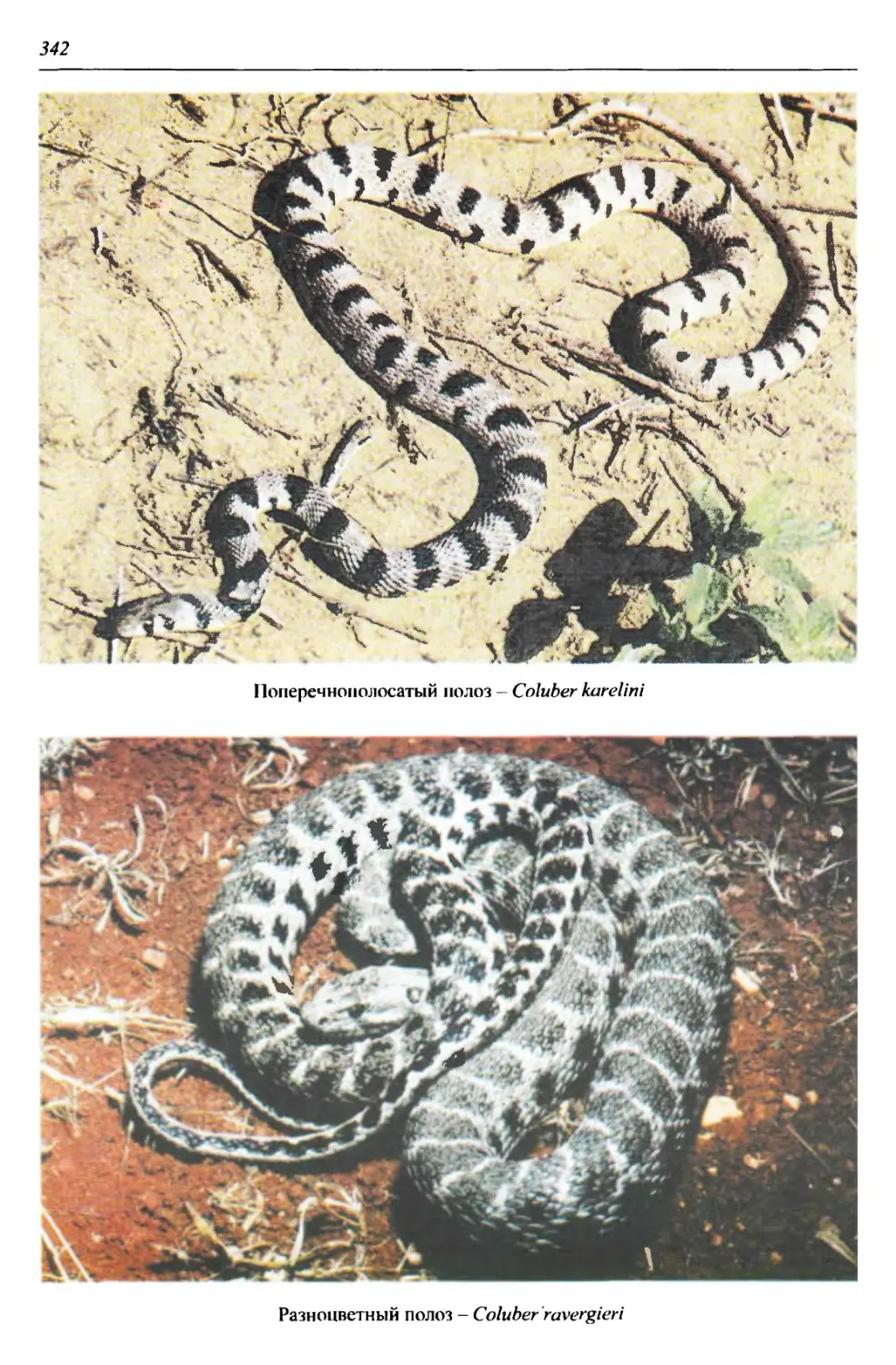

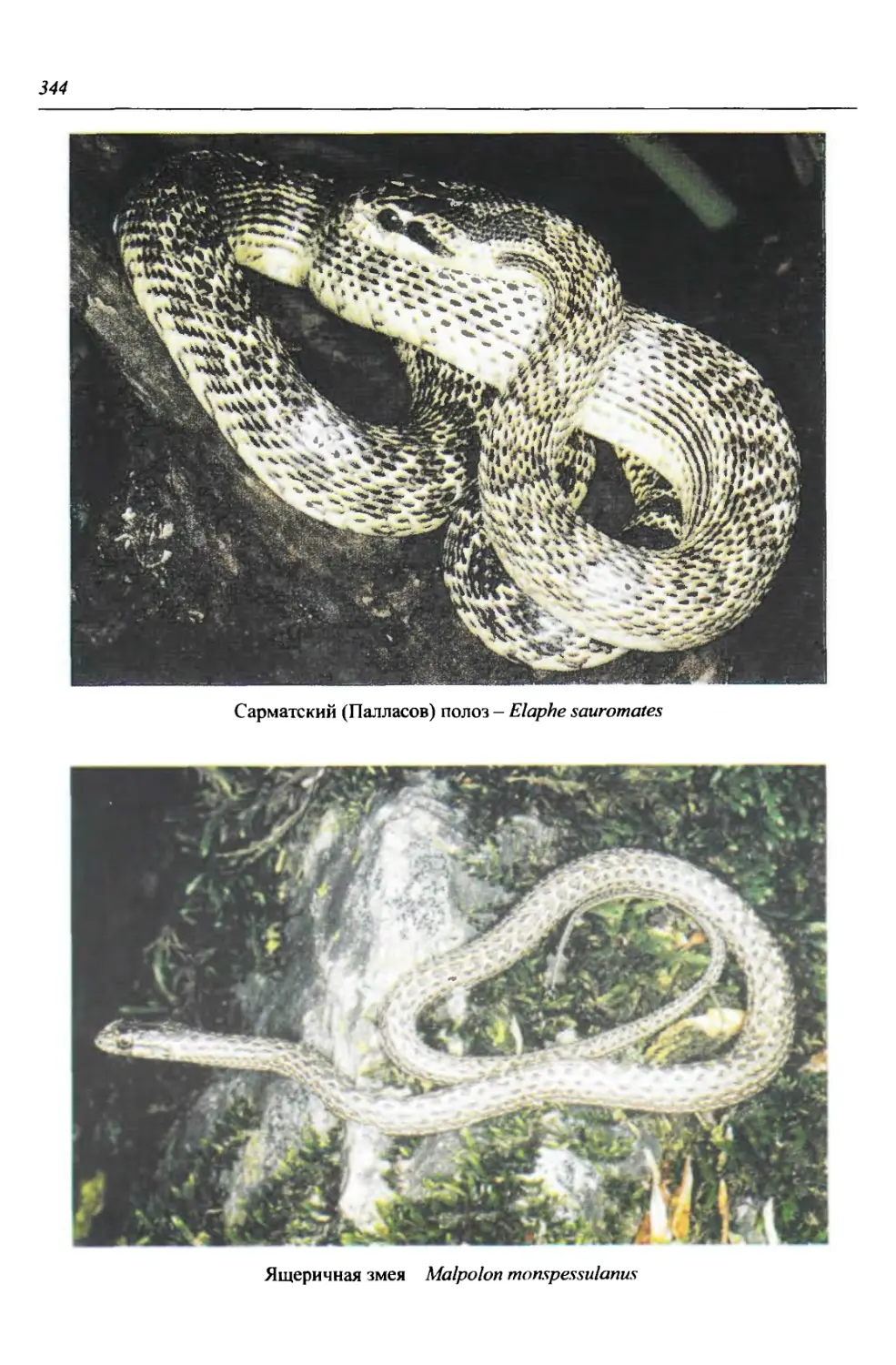

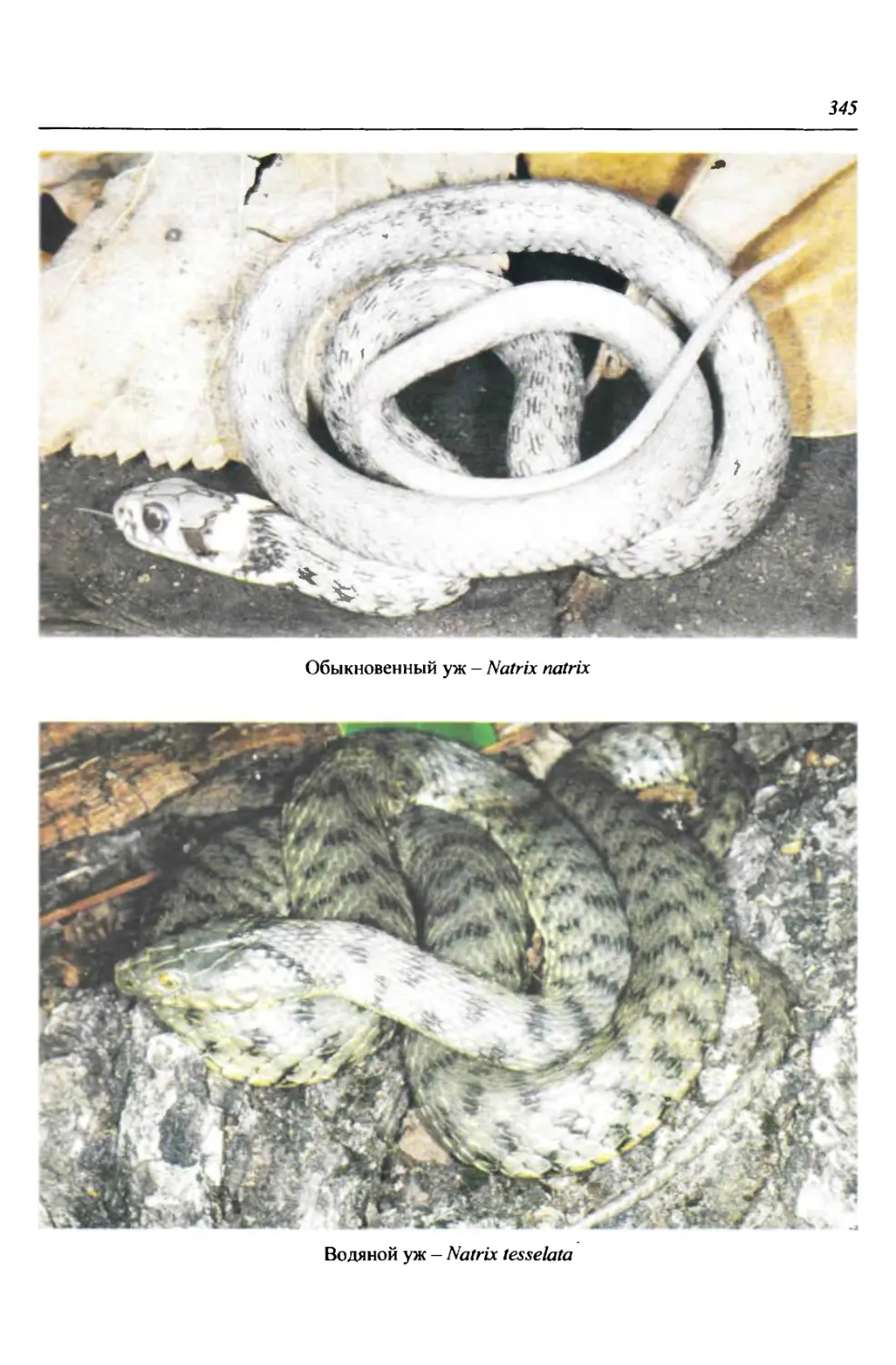

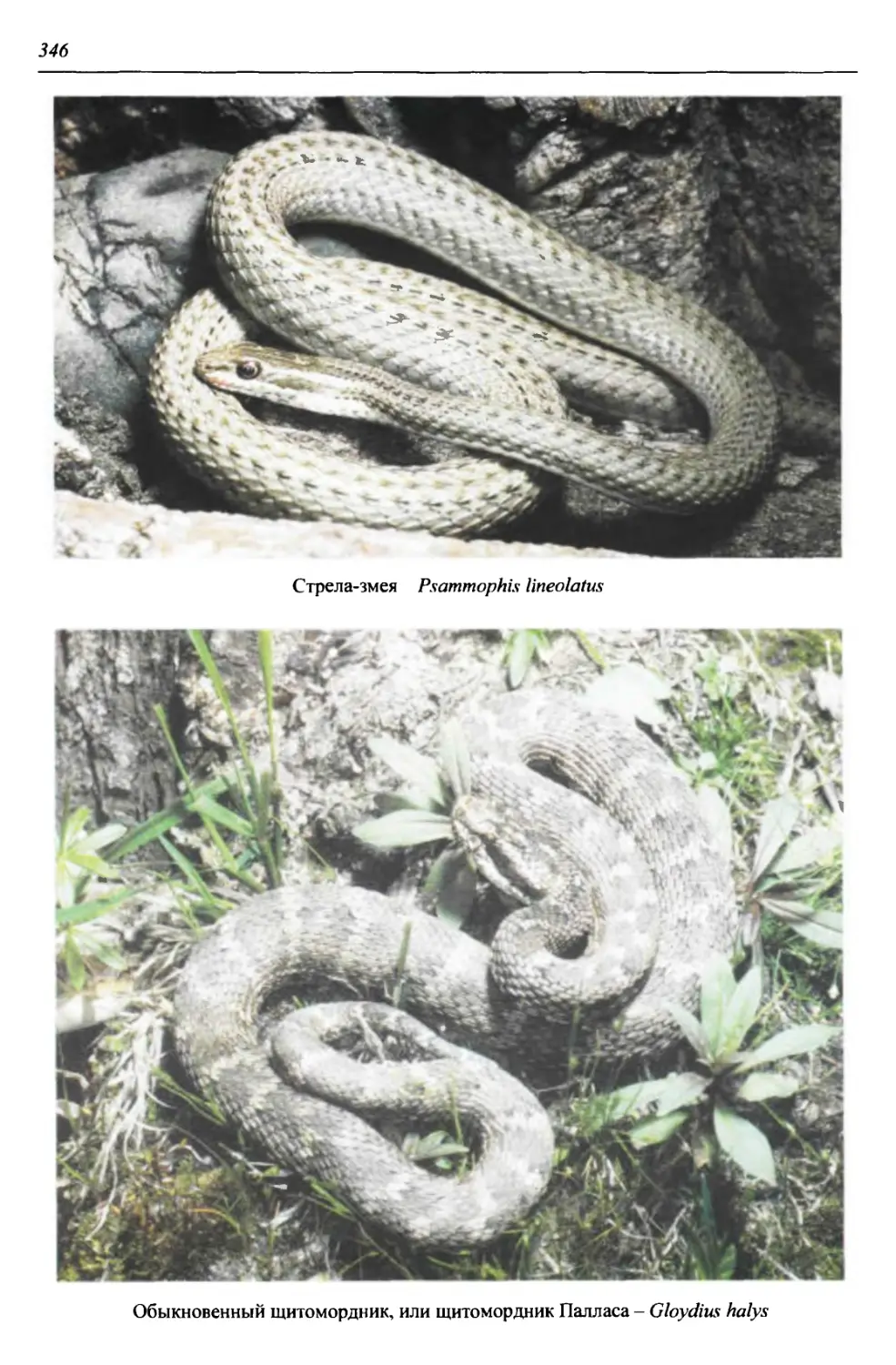

Проанализирована история формирования фауны амфибий и рептилий. Для всех ви-

дов даны краткие очерки с рисунками и фотографиями.

Монография предназначена для работников природно-ресурсных органов, студентов

биологических и географических специальностей, учителей школ, натуралистов и краеве-

дов.

УДК 574/597

ББК 28.08.28.693.32

Dcbclo P.V., Chibilyov А.А.

The Amphibians and reptilians of the Ural-Caspian Region / P.V. Dcbclo, A.A. Chibilyov.

Natural Diversity in the Ural-Caspian Region Series. Vol. 3. - Yekaterinburg: Ural Branch of

Russian Academy of Sciences, 2013. - 400 p.

This book provides a review of amphibians and reptiles of the Ural-Caspian region which

was the main part of the Orenburg region in the past. This area represents an integrated information

space having being defined in the classical works of naturalists Rychkov, Pallas, Eversmann in

18-19th centuries and many other researchers who studied the territory of modern Trans-Volga,

Southern Urals and Western Kazakhstan as a whole.

We analyzed the history of fauna formation for amphibians and reptilians. For all species

brief species accounts with figures and photographs are given.

Monograph is intended for agencies of natural resources, biology students, high school

teachers, naturalists and local historians.

Executive Editor

Candidate of Biological Sciences E.V. Barbazyuk

Reviewers

Doctor of Biological Sciences V.L. Vershinin

Candidate of Biological Sciences A.G. Bakiev

ISBN 978-5-7691-2363-4

© Дебело П.В.,Чибилёв A.A., 2013

© Институт степи УрО РАН, 2013

©РИО УрО РАН, 2013

© Debelo P.V., Chibilev А.А., 2013

© Institute of Steppe, UB RAS, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ....................................................... 7

Глава 1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕГИОНА........................................................ 8

1.1. Основные зональные и региональные ландшафтные различия. 8

1.2. Лесостепная зона...................................... 14

1.3. Степная зона.......................................... 15

1.4. Полупустынная зона..................................... 16

1.5. Пустынная зона........................................ 17

Глава 2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ РАСПРО-

СТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ

УРАЛО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА..................................... 18

Глава 3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАУНЫ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ В

УРАЛО-КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ................................ 48

Глава 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ АМФИБИЙ И

РЕПТИЛИЙ УРАЛО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА...................... 58

Глава 5. ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ФАУНЫ АМФИБИЙ И

РЕПТИЛИЙ РЕГИОНА....................................... 299

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 308

CONTENTS

FOREWORD.............................................................. 7

Chapter 1. A BRIEF PHYSICAL AND GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE

REGION................................................................. 8

1.1. The main zonal and regional landscape differences........ 8

1.2. Forest and Steppe Zone.................................. 14

1.3. Steppe Zone............................................. 15

1.4. Semi-Desert Zone ..................................... 16

1.5. Desert Zone........................................ 17

Chapter 2. THE HISTORY OF FAUNA FORMATION, CURRENT DISTRIBUTION

AND ECOLOGICAL GROUPS OF AMPHIBIANS AND REPTILIANS IN

THE URAL-CASPIAN REGION ............................................ 18

Chapter 3. AMPHIBIAN AND REPTILIAN STUDIES IN THE URAL-CASPIAN

REGION................................................;............... 48

Chapter 4. GENERAL CHARACTERISTICS AND SPECIES ACCOUNTS OF AMPHI-

BIANS AND REPTILIANS IN THE URAL-CASPIAN REGION.................. 58

Chapter 5. IMPORTANT ISSUES FOR CONSERVATION OF AMPHIBIANS AND

REPTILIANS IN THE URAL-CASPIAN REGION ............................... 299

REFERENCES ......................................................... 308

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читателю предлагается очередной том из серии монографий Института

степи Уральского отделения РАН «Природное разнообразие Урало-

Каспийского региона». Он посвящен эколого-географическому обзору

батрахо- и герпетофауны обширного региона, расположенного между доли-

ной средней и нижней Волги на западе и Тургайской ложбиной на востоке.

Южная граница рассматриваемого региона доходит до северного побережья

Каспийского и Аральского морей. На севере он ограничен лесостепной зоной

Заволжья, Приуралья, Южного Урала и Зауралья. Выбор данной территории

в обозначенных пределах обусловлен не столько естественными рубежами,

сколько границами бывшей Оренбургской губернии, территория которой в

XVIII-XIX вв. именовалась «Оренбургским краем» или «Урало-Каспийским

краем».

На протяжении трех веков в данном регионе работали выдающиеся оте-

чественные естествоиспытатели: П.И. Рычков, П.С. Паллас, И.И. Лепехин,

А.И. Левшин, Э.А. Эверсманн, Н.А. Северцов, Г.С. Карелин, Н.А. Зарудный,

С.С. Неуструев и др. Это способствовало формированию единого информа-

ционного пространства, которое в настоящее время объединяет ряд областей

Западного Казахстана, Нижнего и Среднего Поволжья, Южного Урала Рос-

сийской Федерации.

В геоморфологическом отношении регион охватывает большую часть При-

каспийской низменности, Сыртовое Заволжье и Приуралье, оконечность Юж-

ного Урала, Зауралье, западную часть Тургайского плато, Мугоджары, Эмбен-

ское плато. В ландшафтном отношении на территории региона представлены

южная лесостепь, равнинные, холмисто-увалистые и низкогорные ландшафты

степной зоны, полупустыни и пустыни.

Обобщая и анализируя имеющуюся информационную базу по батрахо- и

герпетофауне обширной территории, авторы учитывали, что к западу и севе-

ру от Урало-Каспийского региона расположены два крупных центра изучен-

ния амфибий и рептилий Евразии (Тольятти, Институт экологии Волжского

бассейна РАН (А.Г. Бакиев) и Екатеринбург, Институт экологии растений и

животных УрО РАН (В.Л. Вершинин)), что в некоторой степени определи-

ло направление и характер нашей работы. Авторы надеются, что настоящая

монография будет способствовать новым зоогеографическим исследованиям

в Урало-Каспийском регионе, экосистемы которого сейчас испытывают зна-

чительную природную и антропогенную трансформацию.

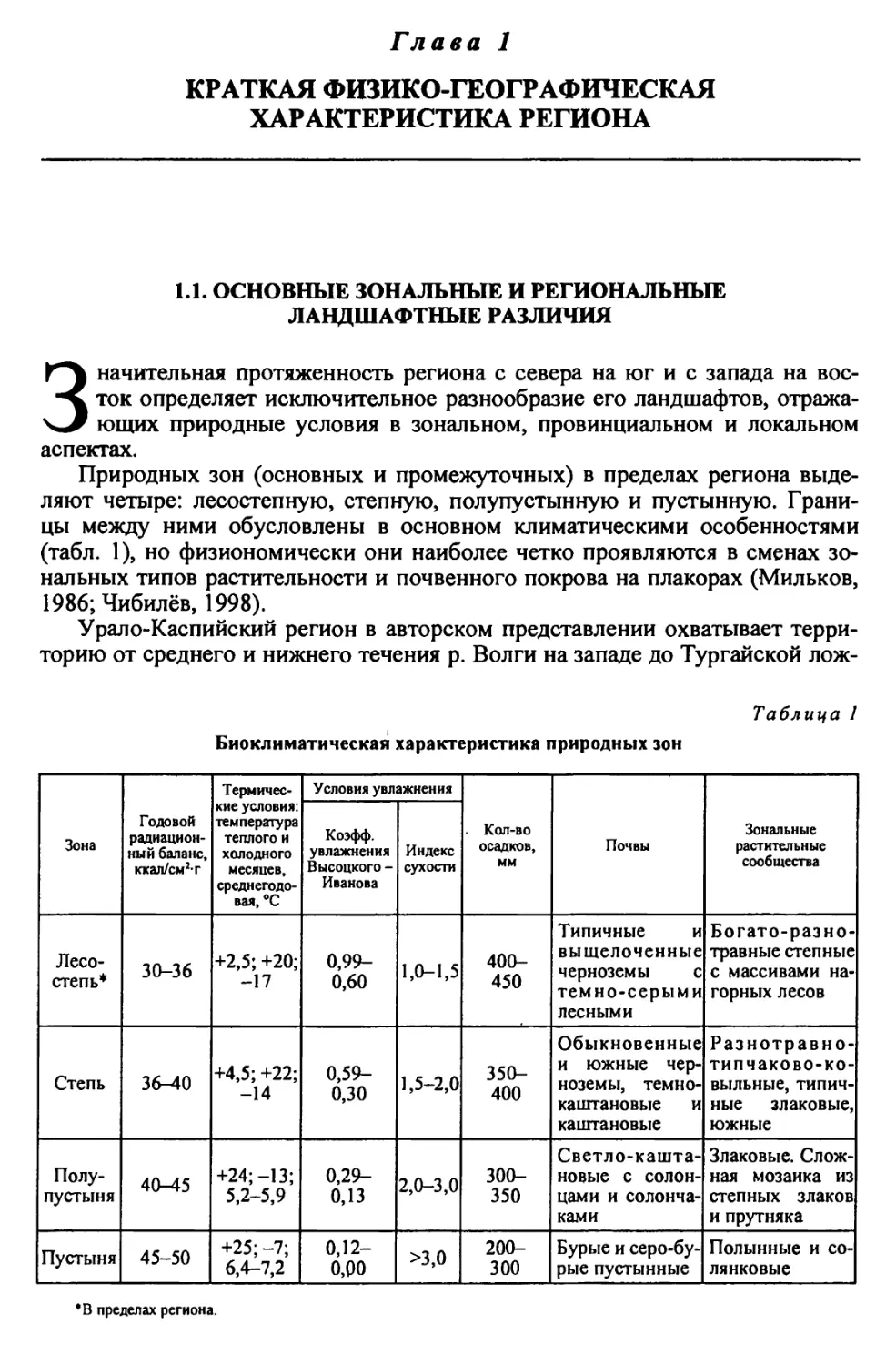

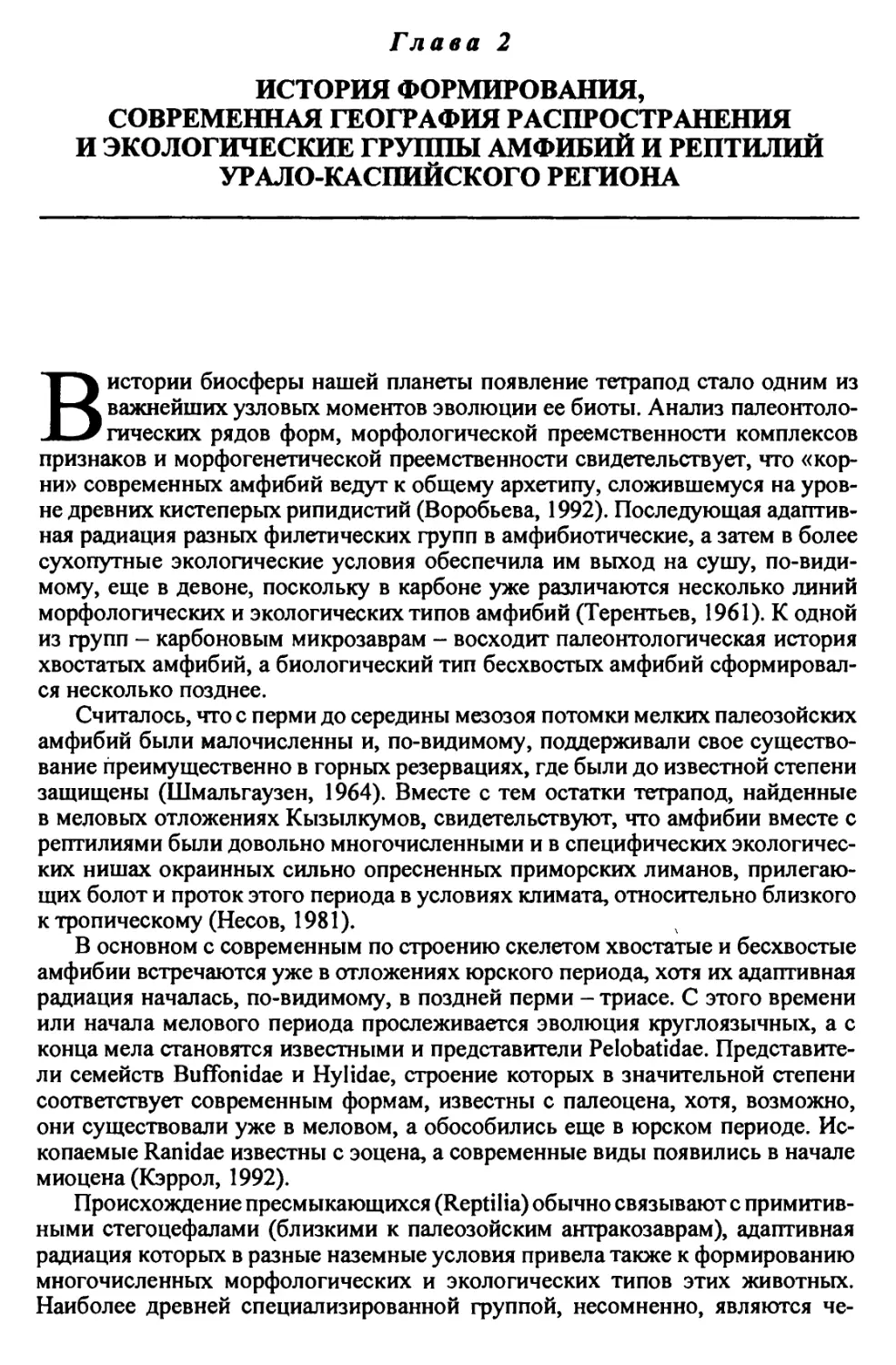

Глава 1

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

1.1. ОСНОВНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

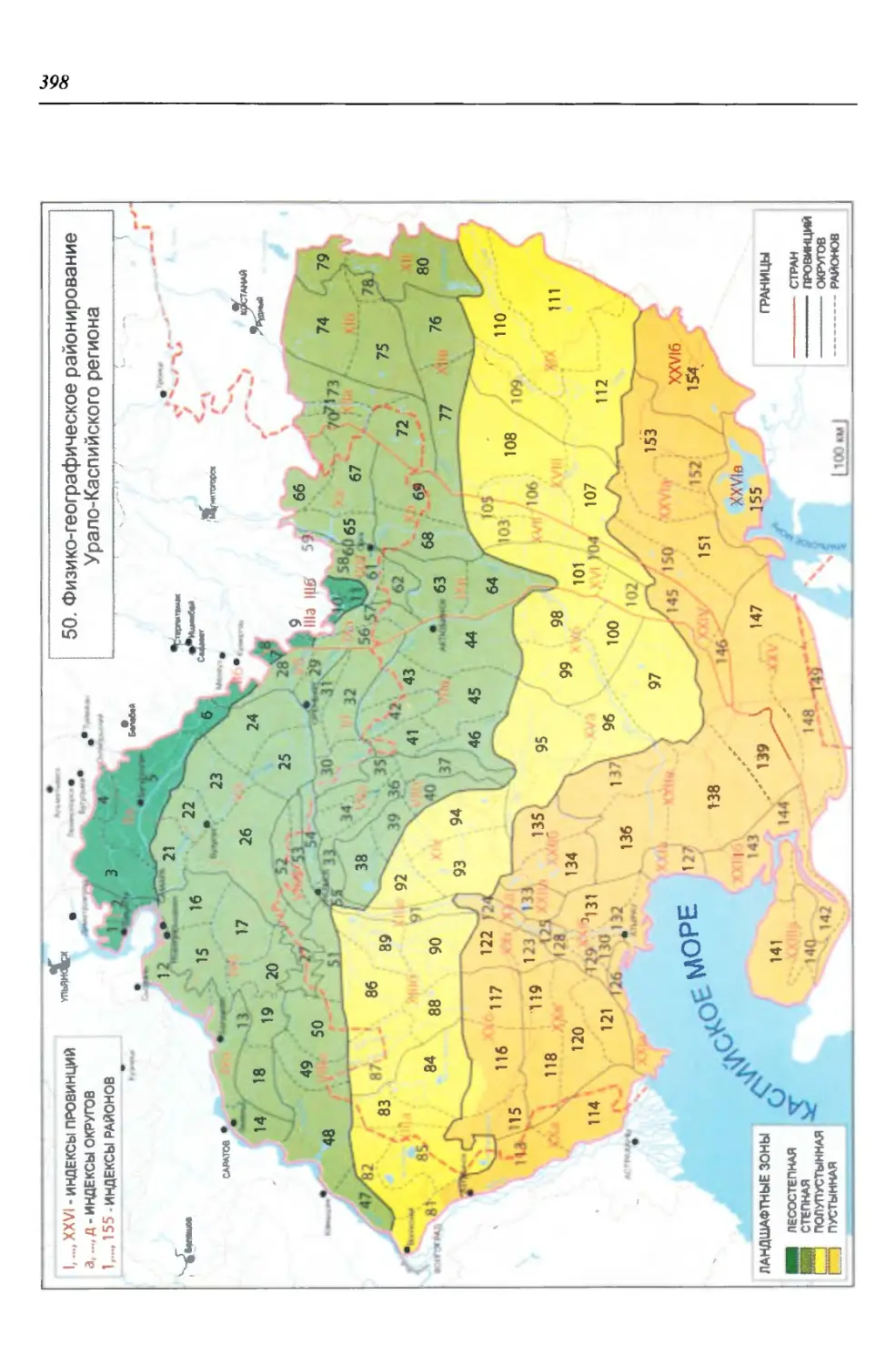

Значительная протяженность региона с севера на юг и с запада на вос-

ток определяет исключительное разнообразие его ландшафтов, отража-

ющих природные условия в зональном, провинциальном и локальном

аспектах.

Природных зон (основных и промежуточных) в пределах региона выде-

ляют четыре: лесостепную, степную, полупустынную и пустынную. Грани-

цы между ними обусловлены в основном климатическими особенностями

(табл. 1), но физиономически они наиболее четко проявляются в сменах зо-

нальных типов растительности и почвенного покрова на плакорах (Мильков,

1986; Чибилёв, 1998).

Урало-Каспийский регион в авторском представлении охватывает терри-

торию от среднего и нижнего течения р. Волги на западе до Тургайской лож-

Таблица 1

Биоклиматическая характеристика природных зон

Зона Годовой радиацион- ный баланс, ккал/см 2т Термичес- кие условия: температура теплого и холодного месяцев, среднегодо- вая, °C Условия увлажнения Кол-во осадков, мм Почвы Зональные растительные сообщества

Коэфф, увлажнения Высоцкого - Иванова Индекс сухости

Лесо- степь* 30-36 +2,5; +20; —17 0,99- 0,60 1,0-1,5 400- 450 Типичные и выщелоченные черноземы с темно-серыми лесными Богато-разно- травные степные с массивами на- горных лесов

Степь 36-40 +4,5; +22; -14 0,59- 0,30 1,5-2,0 350- 400 Обыкновенные и южные чер- ноземы, темно- каштановые и каштановые Разнотравно- типчаково-ко- выльные, типич- ные злаковые, южные

Полу- пустыня 40-45 +24; -13; 5,2-5,9 0,29- 0,13 2,0-3,0 300- 350 Светло-кашта- новые с солон- цами и солонча- ками Злаковые. Слож- ная мозаика из степных злаков и прутняка

Пустыня 45-50 +25; -7; 6,4-7,2 0,12- 0,00 >3,0 200- 300 Бурые и серо-бу- рые пустынные Полынные и со- лянковые

В пределах региона.

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

9

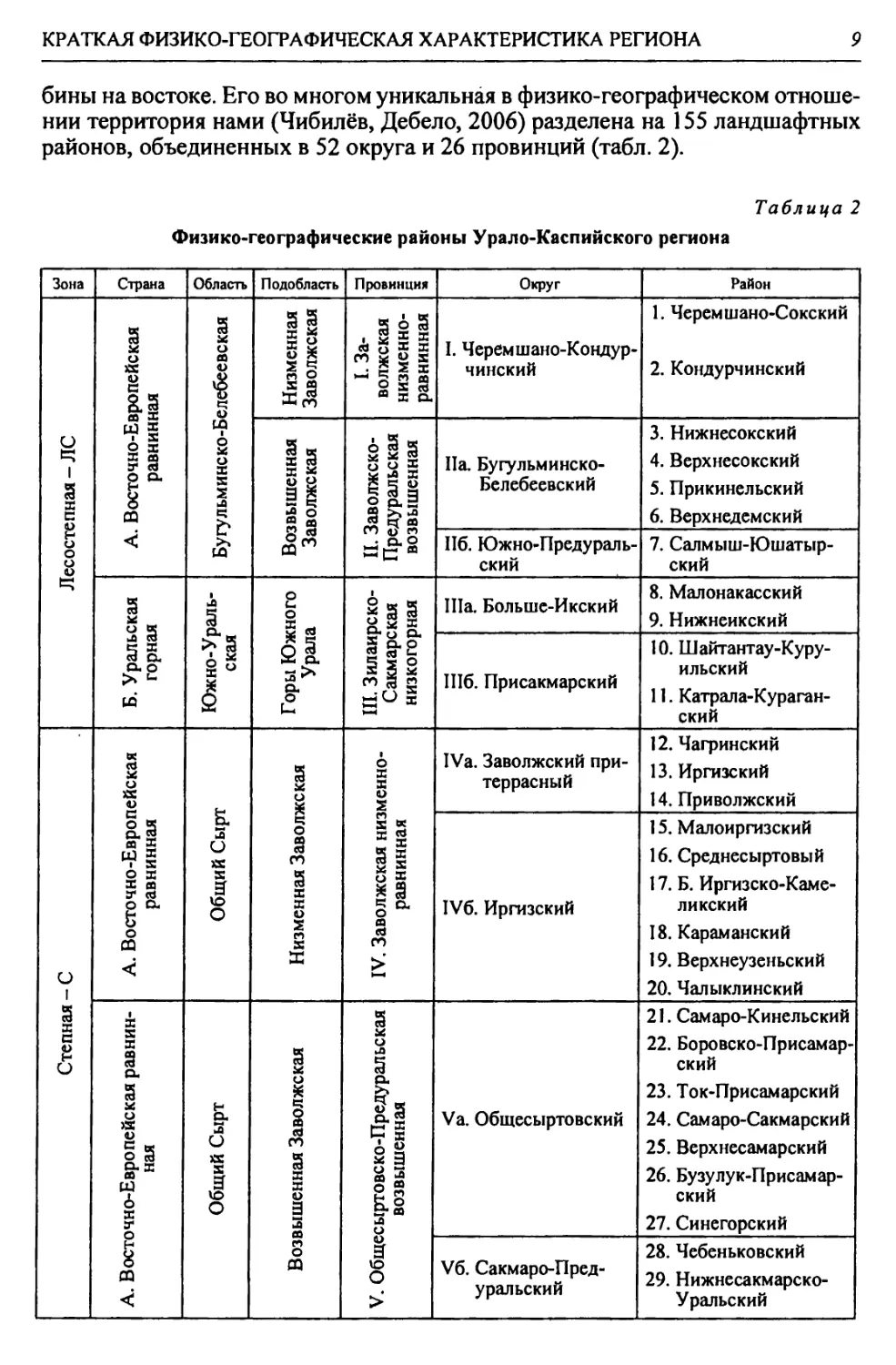

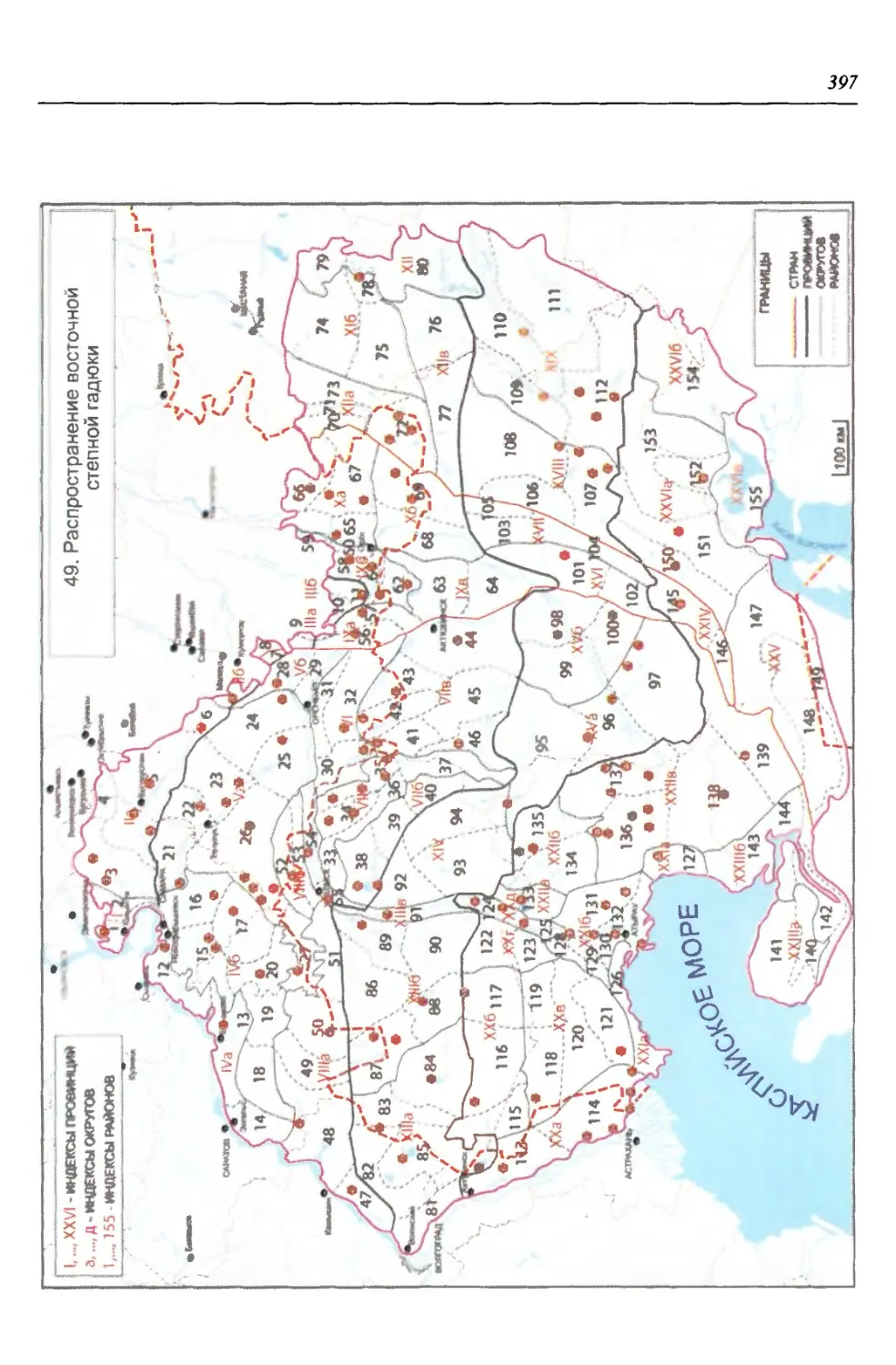

бины на востоке. Его во многом уникальная в физико-географическом отноше-

нии территория нами (Чибилёв, Дебело, 2006) разделена на 155 ландшафтных

районов, объединенных в 52 округа и 26 провинций (табл. 2).

Таблица 2

Физико-географические районы Урало-Каспийского региона

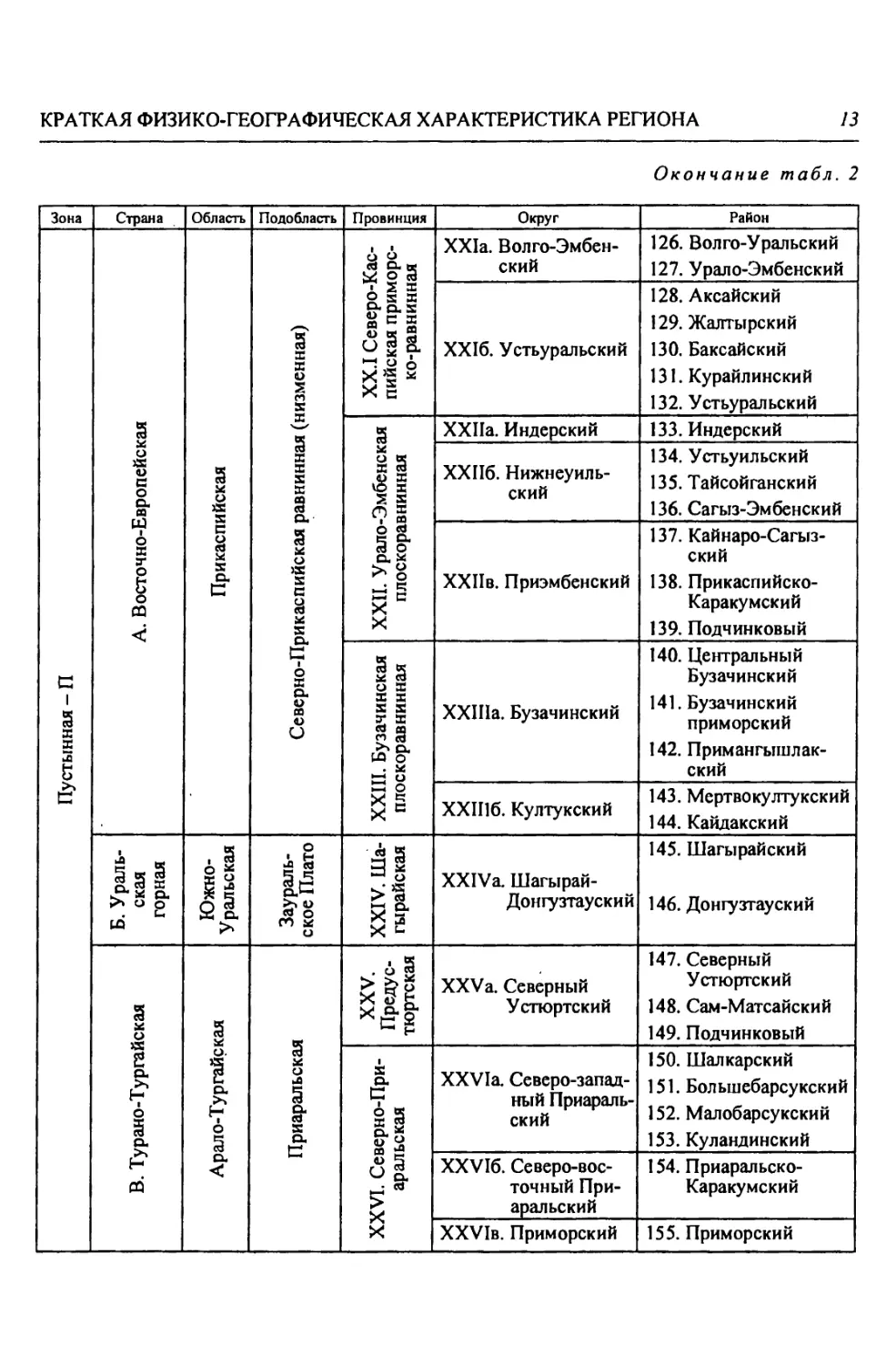

Зона Страна Область Подобласть Провинция Округ Район

Лесостепная - Л С А. Восточно-Европейская равнинная Бугульминско-Белебеевская Низменная Заволжская I. За- волжская низменно- равнинная I. Черемшано-Кондур- чинский 1. Черемшано-Сокский 2. КондурчинскиЙ

Возвышенная Заволжская II. Заволжско- Предуральская возвышенная Па. Бугульминско- Белебеевский 3. НижнесокскиЙ 4. Верхнесокский 5. Прикинельский 6. Верхнедемский

Пб. Южно-Предураль- ский 7. Салмыш-Юшатыр- ский

Б. Уральская горная Южно-Ураль- ская Горы Южного Урала III. Зилаирско- Сакмарская низкогорная П1а. Больше-Икский 8. Малонакасский 9. Нижнеикский

Шб. ПрисакмарскиЙ 10. Шайтантау-Куру- ильский 11. Катрала-Кураган- ский

Степная - С А. Восточно-Европейская равнинная Общий Сырт Низменная Заволжская IV. Заволжская низменно- равнинная IVa. Заволжский при- террасный 12. Чагринский 13. Иргизский 14. Приволжский

IV6. ИргизскиЙ 15. МалоиргизскиЙ 16. Среднесыртовый 17. Б. Иргизско-Каме- ликский 18. Караманский 19. Верхнеузеньский 20. ЧалыклинскиЙ

А. Восточно-Европейская равнин- ная Общий Сырт Возвышенная Заволжская V. Общесыртовско-Предуральская возвышенная Va. Общесыртовский 21. Самаро-Кинельский 22. Боровско-Присамар- ский 23. Ток-Присамарский 24. Самаро-Сакмарский 25. Верхнесамарский 26. Бузулук-Присамар- ский 27. Синегорский

V6. Сакмаро-Пред- уральский 28. Чебеньковский 29. Нижнесакмарско- Уральский

10

Глава 1

Продолжение табл. 2

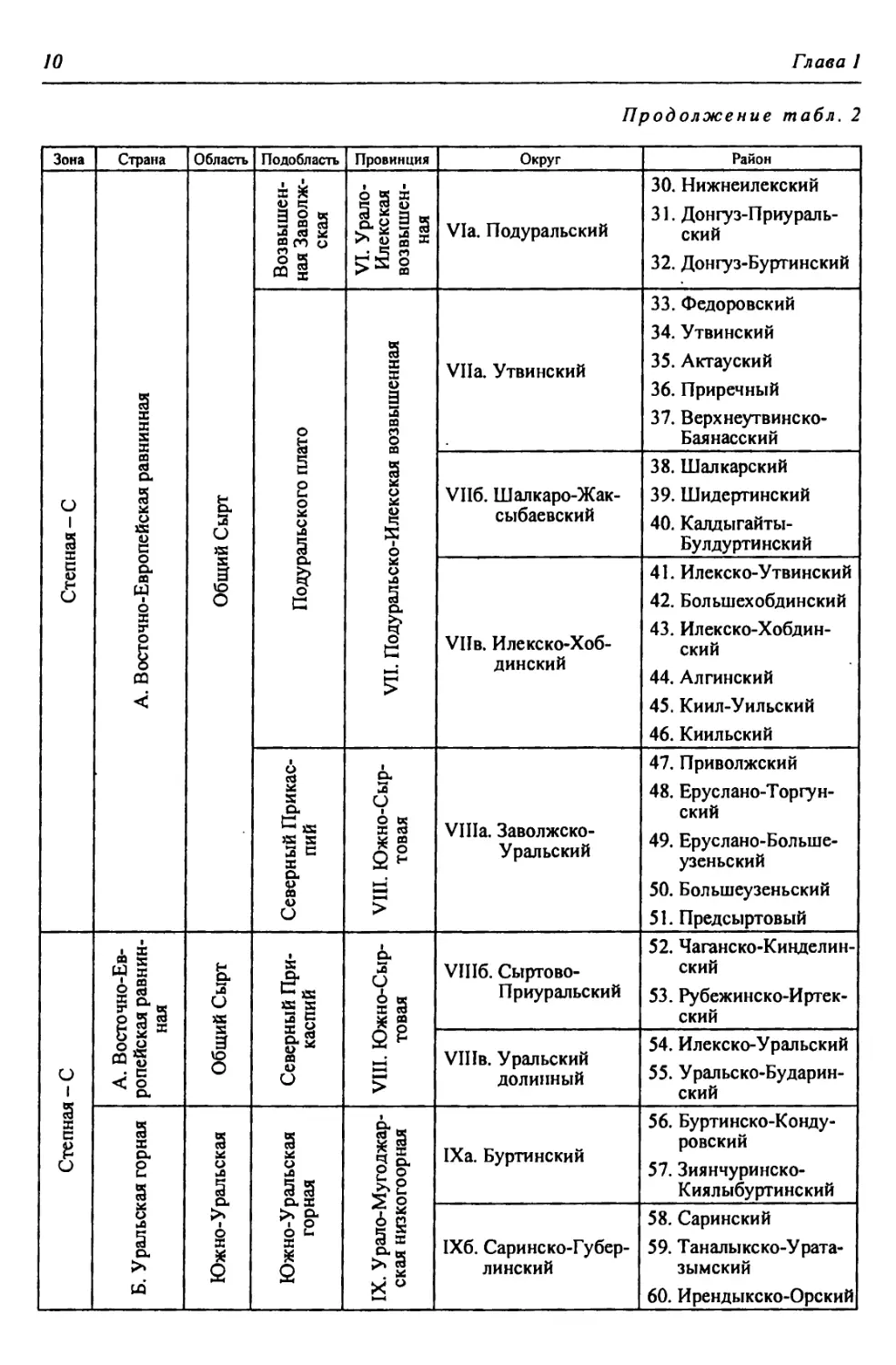

Зона Страна Область Подобласть Провинция Округ Район

Степная - С А. Восточно-Европейская равнинная Общий Сырт ! Возвышен- ная Заволж- ская 1 VI. У рало- Ил екс кая возвышен- ная Via. Подуральский 30. Нижнеилекский 31. Донгуз-Приураль- ский 32. Донгуз-Буртинский

Подуральского плато VII. Подуральско-Илекская возвышенная Vila. Утвинский 33. Федоровский 34. Утвинский 35. Актауский 36. Приречный 37. Верхнеутвинско- Баянасский

VII6. Шалкаро-Жак- сыбаевский 38. Шал карский 39. Шидертинский 40. Калдыгайты- Булдуртинский

VIIb. Илекско-Хоб- динский 41. Илекско-Утвинский 42. Большехобдинский 43. Илекско-Хобдин- ский 44. Алгинский 45. Киил-Уильский 46. Киильский

Северный Прикас- пий 1 VIII. Южно-Сыр- товая Villa. Заволжско- Уральский 47. Приволжский 48. Еру с л ано-Торгу н- ский 49. Еруслано-Болыпе- узеньский 50. Болыиеузеньский 51. Предсыртовый

Степная - С А. Восточно-Ев- ропейская равнин- ная Общий Сырт Северный При- каспий VIII. Южно-Сыр- товая VIII6. Сыртово- Приуральский 52. Чаганско-Кинделин- ский 53. Рубежинско-Иртек- ский

VIIIb. Уральский долинный 54. Илекско-Уральский 55. Уральско-Бударин- ский

Б. Уральская горная Южно-У рал ьская Южно-У ральская горная IX. Урало-Мугоджар- ская низкогоорная 1Ха. Буртинский 56. Буртинско-Конду- ровский 57. Зиянчуринско- Киялыбуртинский

1X6. Саринско-Губер- линский 58. Саринский 59. Таналыкско-Урата- зымский 60. Ирендыкско-Орский

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

//

Продолжение табл. 2

Зона Страна Область Подобласть Провинция Округ Район

Степная - С Б. Уральская горная 1 Южно-У ральская Южно- Уральская горная IX. Урало- Мугоджар- ская низко- горная 61. Губерлинский 62. Алимбет-Каргалин- ский

1Хв. Северо-Мугод- жарский 63. Каргалинский 64. Илекско-Эмбенский

Заураль- ское Плато X. Урало- Тоболь- ская Ха. Суундук-Жарлин- ский 65. Суундук-Ириклин- ский 66. Верхнесуундукский 67. Жарлинский

Хб. Орь-Кумакский 68. Нижнеорьский 69. Верхнекумакско- Ушкотинский

В. Турано-Тургайская Арал о-Тур гайская Тургайская XI. Западно-Тургайская Х1а. Притобольский 70. Сынтасты-Верхне- тобольский 71. Шортанды-Тоболь- ский 72. Шалкар-Жетыколь- ский 73. Притобольский

XI6. Верхне-Иргиз- ско-Улькоякский 74. Верхнеулькоякский 75. Улькоякско-Кабыр- гинский

Х1в. Верхне-Тургай- ский 76. Северо-Тургайский 77. Сапсынагашский 78. Наурзумский

XII. Цен- трально- Тургайс- кая XII.а. Тургайский ложбинный 79. Кушмурунский 80. Сарьюзекский

Полупустынная - Пл А. Восточно-Европейская равнинная Прикаспийская Низменный Северный Прикаспий XIII. Северная Волго-Уральская плоскорав- нинная ХШа. Западный Вол- го-Уральский 81. Приахтубинский 82. Джаныбекский 83. Торгунско-Урдин- ский 84. Аралсорский 85. Эльтонский

XIII6. Восточный Волго-Ураль- ский 86. Чижинско-Балык- тинский 87. Приузеньский 88. Нижнеузеньский 89. Северный Урало- Ку шумский 90. Южный Урало- Кушумский

XIII6. Лбищенский 91. Бударинско-Калмы- ковский

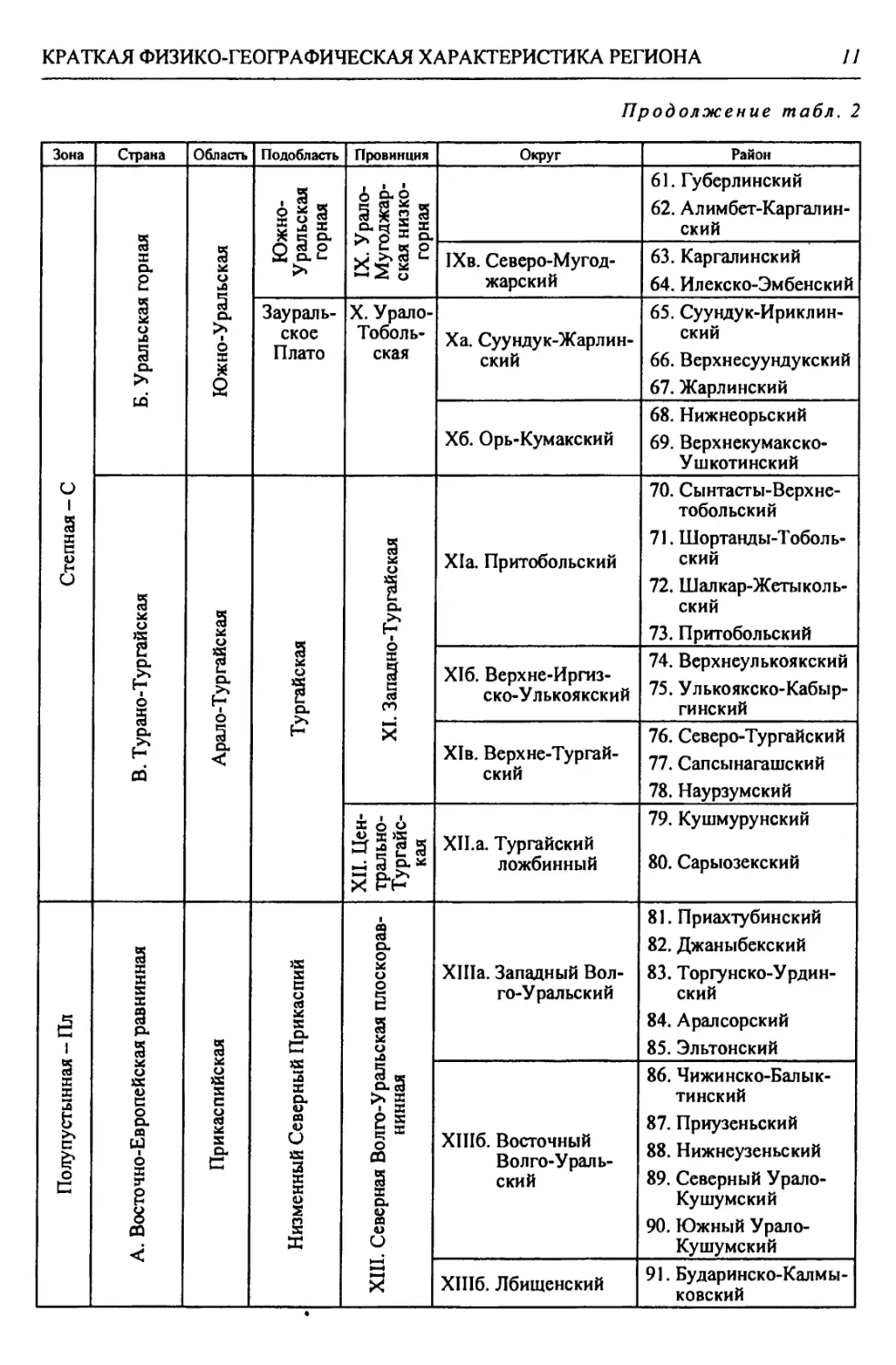

Пустынная - П Полупустынная - Пл 2 X в>

А. Восточно-Европейская В. Турано-Тургайская Б. Уральская горная А. Восточно-Европейская равнин- ная 1 Страна

Прикаспийская Арало-Тургайская Южно-У ральская Прикаспийская | Область

Северно-Прикаспийская равнинная (низмен- ная) Тургайская Заураль- ское плато Урало- Мугод- жарская Подуральского плато Низменный Северный Прикаспий | Подобласть

XX. Южная Волго-Уральская бугристо-пес- чаная XIX. Южно-Тур- гайская XVIII. Запад- но-Тур- гайская XVII. Южно- Заураль- ская XVI. Южно- Мугод- жарская XV. Эмбенская возвышенная XIV. При- уральская на- клонно-плос- коравнинная | Провинция

ХХд. Нижнеураль- ский пойменный ХХг. Приуральский ХХв. Центральный песчаный ХХб. Северный Рын- ский ХХа. Южный Приах- тубинский XIXa. Улькояк-Тур- гайский XVIIIa. Иргизско-Бас- кудукский XVIIa. Борлинский XVIa. Мугоджарский XV6. Верхнеэмбен- ский XVa. Уильско-Эмбен- ский XlVa. Зауральский jXd^Q |

124. Калмыковско- Индерский 125. Нижнеуральский 122. Ку шумско-Багыр- дайский 123. Прибагырдайский 118. Шукырский 119. Прикамыш-Самар- ский 120. Бузанайский 121. Ментекенский 115. Хакский 116. Нарынский 117. Камыш-Самарский 113. Прибаскунчакский 114. Батпайсагырский 109. Улькоякский 110. Центральный Тур- гайский 111. Улы-Жиланшик- ский 112. Нижнеиргиз-Тур- гайский 106. Шет-Иргизский 107. Тумалыкольский 108. Баскудукский 103. Кайрактинский 104. Борсыксайский 105. Верхнеиргизский 101. Мугоджаро-Берчо- гурский 102. Шошкакульский 98. Темиро-Эмбенский 99. Темирский 100. Атжаксинский 95. Уильско-Сагызский 96. Сагызско-Эмбен- ский 97. Манисайский 92. Олентинский 93. Байгуттинский 94. Калдыгайтинский | Район |

Продолжение табл.

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

13

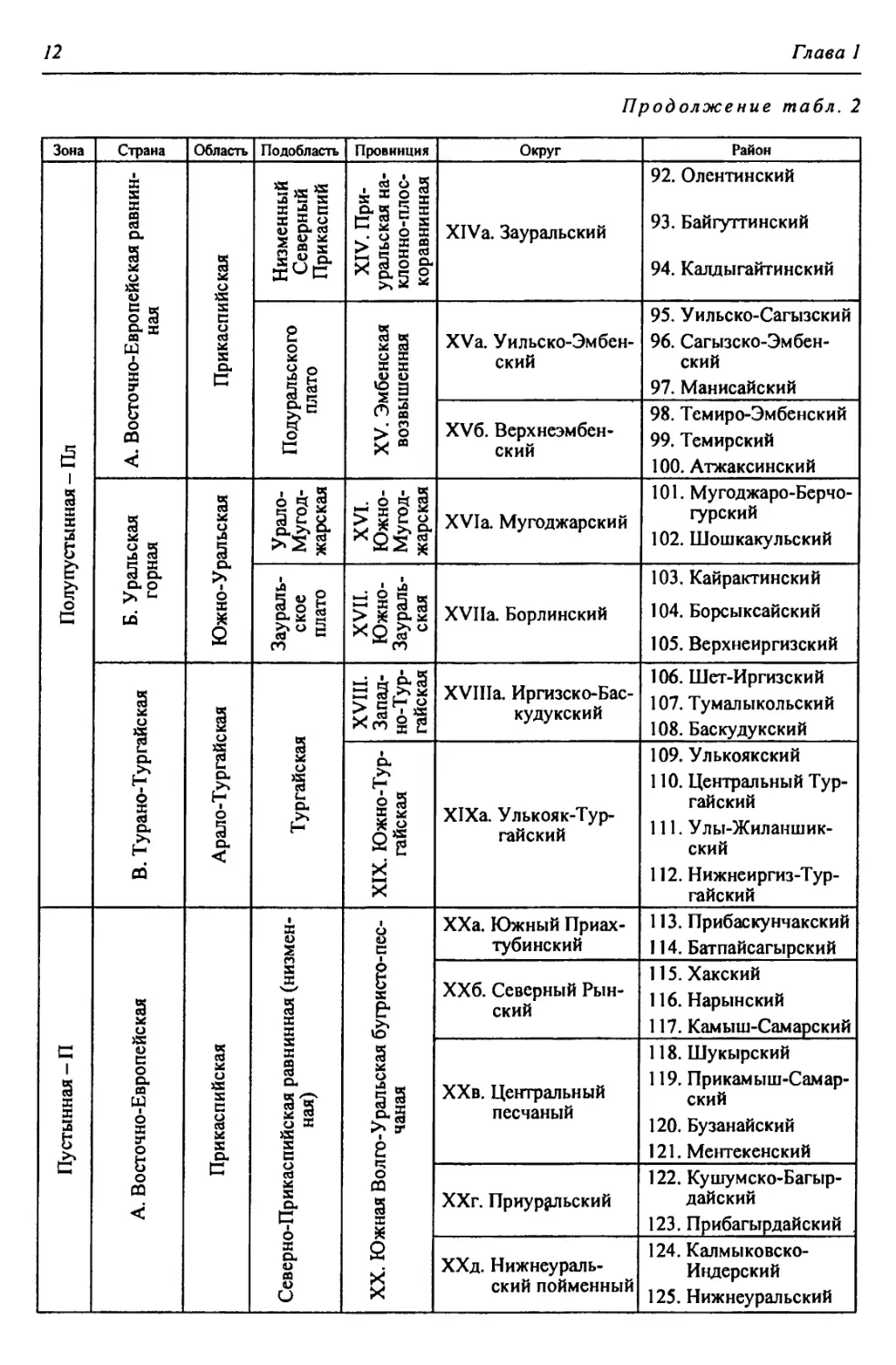

Окончание табл. 2

Зона Страна Область Подобласть Провинция Округ Район

Пустынная - П А. Восточно-Европейская Прикаспийская Северно-Прикаспийская равнинная (низменная) XX.I Северо-Кас- пийская приморс- ко-равнинная ХХ1а. Волго-Эмбен- ский 126. Волго-Уральский 127. Урало-Эмбенский

XXI6. Устьуральский 128. Аксайский 129. Жалтырский 130. Баксайский 131. Курайлинский 132. Устьуральский

XXII. Урало-Эмбенская 1 плоскоравнинная । ХХПа. Индерский 133. Индерский

ХХПб. Нижнеуиль- ский 134. Устьуильский 135. Тайсойганский 136. Сагыз-Эмбенский

ХХПв. Приэмбенский 137. Кайнаро-Сагыз- ский 138. Прикаспийско- Каракумский 139. Подчинковый

XXIII. Бузачинская плоскоравнинная XXIIla. Бузачинский 140. Центральный Бузачинский 141. Бузачинский приморский 142. Примангышлак- ский

ХХП16. Култукский 143. Мертвокултукский 144. Кайдакский

Б. Ураль- ская горная Южно- Уральская Заураль- ское Плато XXIV. Ша- ги райская XXIVa. Шагырай- Донгузтауский 145. Шагырайский 146. Донгузтауский

В. Турано-Тургайская Арало-Тургайская Приаральская XXV. Предус- тюртская XXVa. Северный Устюртский 147. Северный Устюртский 148. Сам-Матсайский 149. Подчинковый

XXVI. Северно-При- аральская XXVIa. Северо-запад- ный Приараль- ский 150. Шалкарский 151. Большебарсукский 152. Малобарсукский 153. Куландинский

XXVI6. Северо-вос- точный При- аральский 154. Приаральско- Каракумский

XXVIb. Приморский 155. Приморский

14

Глава 1

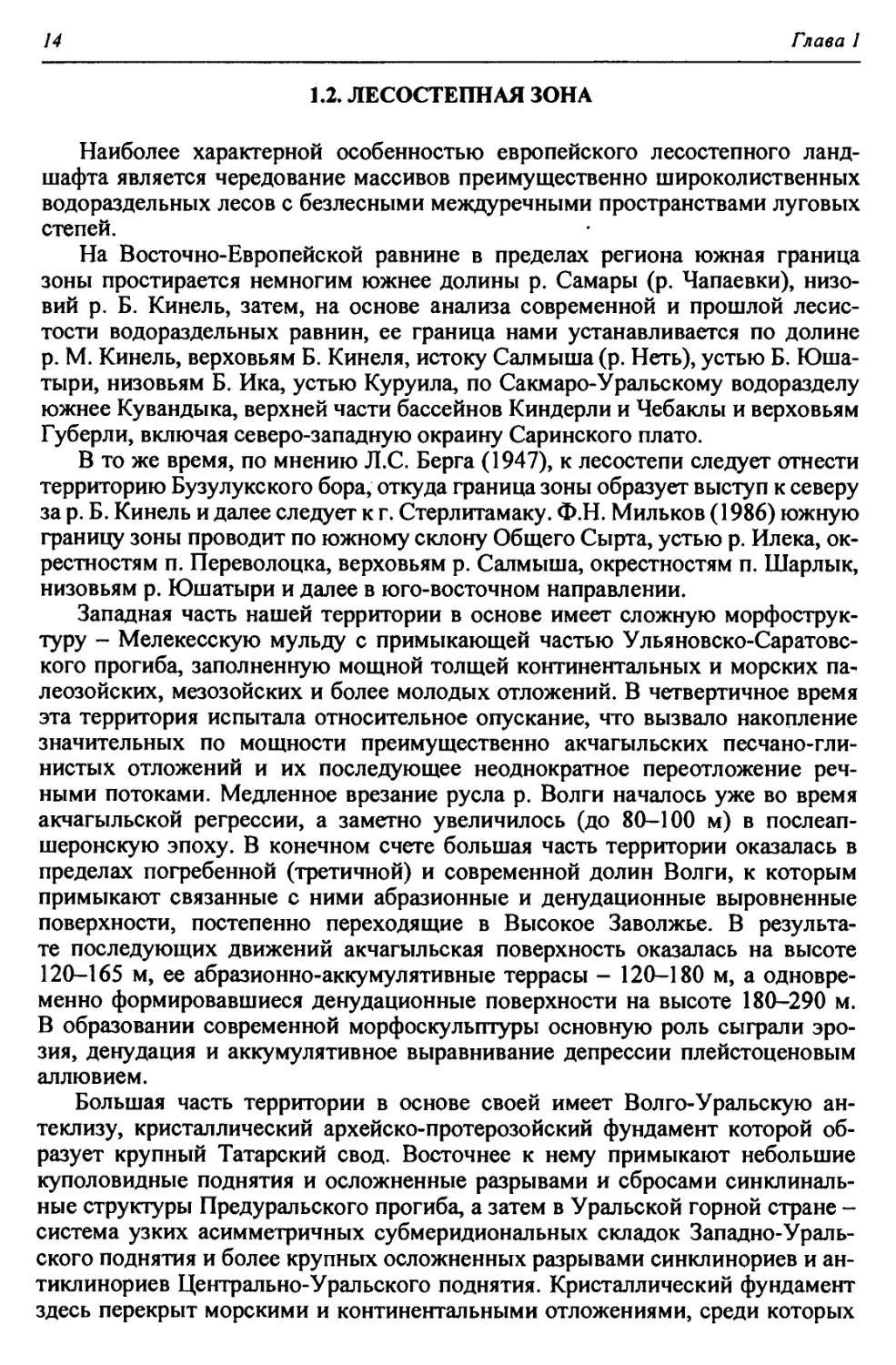

1.2. ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА

Наиболее характерной особенностью европейского лесостепного ланд-

шафта является чередование массивов преимущественно широколиственных

водораздельных лесов с безлесными междуречными пространствами луговых

степей.

На Восточно-Европейской равнине в пределах региона южная граница

зоны простирается немногим южнее долины р. Самары (р. Чапаевки), низо-

вий р. Б. Кинель, затем, на основе анализа современной и прошлой лесис-

тости водораздельных равнин, ее граница нами устанавливается по долине

р. М. Кинель, верховьям Б. Кинеля, истоку Салмыша(р. Неть), устью Б. Юша-

тыри, низовьям Б. Ика, устью Куруила, по Сакмаро-Уральскому водоразделу

южнее Кувандыка, верхней части бассейнов Киндерли и Чебаклы и верховьям

Губерли, включая северо-западную окраину Саринского плато.

В то же время, по мнению Л.С. Берга (1947), к лесостепи следует отнести

территорию Бузулукского бора, откуда граница зоны образует выступ к северу

за р. Б. Кинель и далее следует к г. Стерлитамаку. Ф.Н. Мильков (1986) южную

границу зоны проводит по южному склону Общего Сырта, устью р. Илека, ок-

рестностям п. Переволоцка, верховьям р. Салмыша, окрестностям п. Шарлык,

низовьям р. Юшатыри и далее в юго-восточном направлении.

Западная часть нашей территории в основе имеет сложную морфострук-

туру - Мелекесскую мульду с примыкающей частью Ульяновско-Саратовс-

кого прогиба, заполненную мощной толщей континентальных и морских па-

леозойских, мезозойских и более молодых отложений. В четвертичное время

эта территория испытала относительное опускание, что вызвало накопление

значительных по мощности преимущественно акчагыльских песчано-гли-

нистых отложений и их последующее неоднократное переотложение реч-

ными потоками. Медленное врезание русла р. Волги началось уже во время

акчагыльской регрессии, а заметно увеличилось (до 80-100 м) в послеап-

шеронскую эпоху. В конечном счете большая часть территории оказалась в

пределах погребенной (третичной) и современной долин Волги, к которым

примыкают связанные с ними абразионные и денудационные выровненные

поверхности, постепенно переходящие в Высокое Заволжье. В результа-

те последующих движений акчагыльская поверхность оказалась на высоте

120-165 м, ее абразионно-аккумулятивные террасы - 120-180 м, а одновре-

менно формировавшиеся денудационные поверхности на высоте 180-290 м.

В образовании современной морфоскульптуры основную роль сыграли эро-

зия, денудация и аккумулятивное выравнивание депрессии плейстоценовым

аллювием.

Большая часть территории в основе своей имеет Волго-Уральскую ан-

теклизу, кристаллический архейско-протерозойский фундамент которой об-

разует крупный Татарский свод. Восточнее к нему примыкают небольшие

куполовидные поднятия и осложненные разрывами и сбросами синклиналь-

ные структуры Предуральского прогиба, а затем в Уральской горной стране -

система узких асимметричных субмеридиональных складок Западно-Ураль-

ского поднятия и более крупных осложненных разрывами синклинориев и ан-

тиклинориев Центрально-Уральского поднятия. Кристаллический фундамент

здесь перекрыт морскими и континентальными отложениями, среди которых

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

15

наибольшее развитие получили отложения перми, ставшие важнейшими лан-

дшафтообразующими породами района. На западе Предуральского прогиба

пермские отложения образуют пологие складки, которые в его восточной час-

ти и далее в пределах Урала сменяются крупными осложненными разрывами

антиклиналями и синклиналями, сложенными палеозойскими и мезозойскими

породами. Длительная денудация в палеогене привела к формированию здесь

обширного пенеплена, на границе с неогеном испытавшего валообразные бло-

ковые поднятия с амплитудой от 200-250 м в пределах Татарского свода и до

500 м в области складчатого Урала. На западе это привело к возникновению

крупной прямой морфоструктуры (участка приподнятого третичного пенеп-

лена) холмисто-увалистой Бугульминско-Белебеевской возвышенности, а на

востоке - мелкосопочных и низкогорных массивов, граница между которыми -

важнейший ландшафтный рубеж края - проходит по осевой части Предураль-

ского прогиба.

Отмеченные особенности геологического строения и формирования круп-

ных орографических структур привели к формированию в пределах лесостеп-

ной зоны региона трех физико-географических (ландшафтных) провинций, две

из которых располагаются в пределах Восточно-Европейской страны и одна в

Южноуральской области Уральской горной страны.

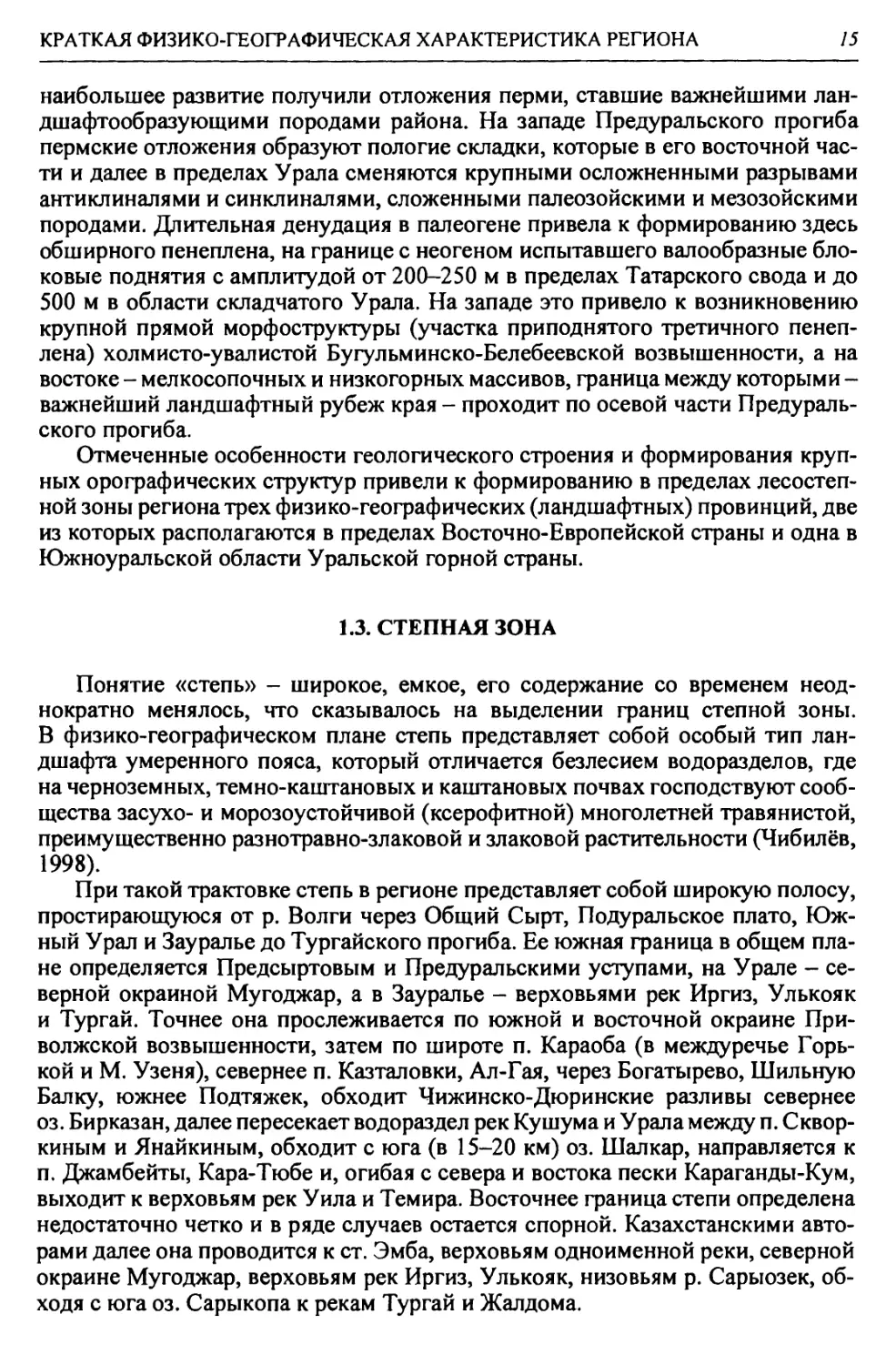

1.3. СТЕПНАЯ ЗОНА

Понятие «степь» - широкое, емкое, его содержание со временем неод-

нократно менялось, что сказывалось на выделении границ степной зоны.

В физико-географическом плане степь представляет собой особый тип лан-

дшафта умеренного пояса, который отличается безлесием водоразделов, где

на черноземных, темно-каштановых и каштановых почвах господствуют сооб-

щества засухо- и морозоустойчивой (ксерофитной) многолетней травянистой,

преимущественно разнотравно-злаковой и злаковой растительности (Чибилёв,

1998).

При такой трактовке степь в регионе представляет собой широкую полосу,

простирающуюся от р. Волги через Общий Сырт, Подуральское плато, Юж-

ный Урал и Зауралье до Тургайского прогиба. Ее южная граница в общем пла-

не определяется Предсыртовым и Предуральскими уступами, на Урале - се-

верной окраиной Мугоджар, а в Зауралье - верховьями рек Иргиз, Улькояк

и Тургай. Точнее она прослеживается по южной и восточной окраине При-

волжской возвышенности, затем по широте п. Караоба (в междуречье Горь-

кой и М. Узеня), севернее п. Казталовки, Ал-Гая, через Богатыреве, Шильную

Балку, южнее Подтяжек, обходит Чижинско-Дюринские разливы севернее

оз. Бирказан, далее пересекает водораздел рек Кушума и Урала между п. Сквор-

киным и Янайкиным, обходит с юга (в 15-20 км) оз. Шалкар, направляется к

п. Джамбейты, Кара-Тюбе и, огибая с севера и востока пески Караганды-Кум,

выходит к верховьям рек Уила и Темира. Восточнее граница степи определена

недостаточно четко и в ряде случаев остается спорной. Казахстанскими авто-

рами далее она проводится к ст. Эмба, верховьям одноименной реки, северной

окраине Мугоджар, верховьям рек Иргиз, Улькояк, низовьям р. Сарыозек, об-

ходя с юга оз. Сарыкопа к рекам Тургай и Жалдома.

16

Глава 1

Таким образом, на территории региона степная зона простирается в преде-

лах трех физико-географических стран - Восточно-Европейской равнинной,

Уральской горной и Турано-Тургайской столовой, в пределах которых выде-

лено девять провинций.

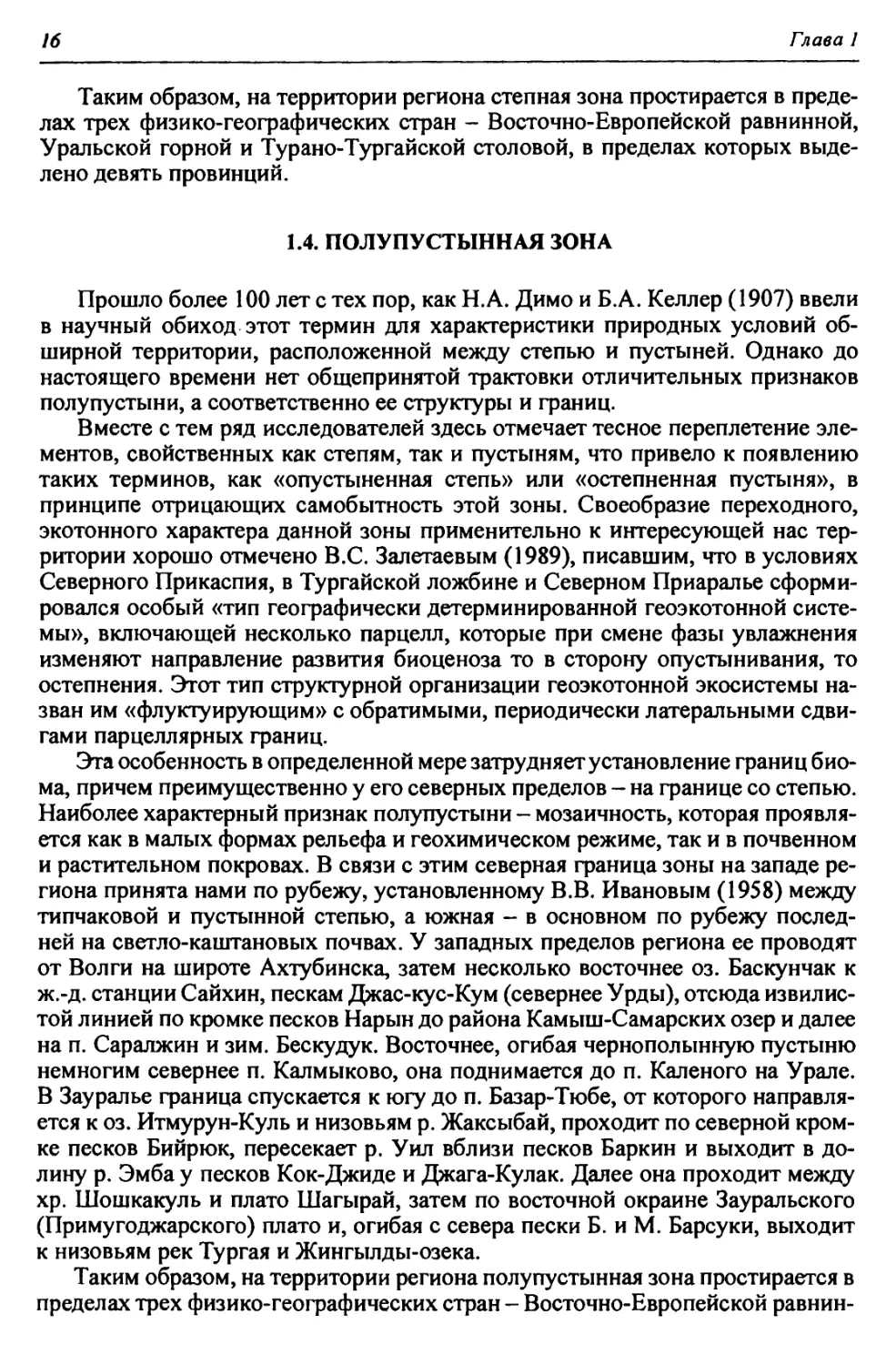

1.4. ПОЛУПУСТЫННАЯ ЗОНА

Прошло более 100 лет с тех пор, как Н.А. Димо и Б.А. Келлер (1907) ввели

в научный обиход этот термин для характеристики природных условий об-

ширной территории, расположенной между степью и пустыней. Однако до

настоящего времени нет общепринятой трактовки отличительных признаков

полупустыни, а соответственно ее структуры и границ.

Вместе с тем ряд исследователей здесь отмечает тесное переплетение эле-

ментов, свойственных как степям, так и пустыням, что привело к появлению

таких терминов, как «опустыненная степь» или «остепненная пустыня», в

принципе отрицающих самобытность этой зоны. Своеобразие переходного,

экотонного характера данной зоны применительно к интересующей нас тер-

ритории хорошо отмечено В.С. Залетаевым (1989), писавшим, что в условиях

Северного Прикаспия, в Тургайской ложбине и Северном Приаралье сформи-

ровался особый «тип географически детерминированной геоэкотонной систе-

мы», включающей несколько парцелл, которые при смене фазы увлажнения

изменяют направление развития биоценоза то в сторону опустынивания, то

остепнения. Этот тип структурной организации геоэкотонной экосистемы на-

зван им «флуктуирующим» с обратимыми, периодически латеральными сдви-

гами парцеллярных границ.

Эта особенность в определенной мере затрудняет установление границ био-

ма, причем преимущественно у его северных пределов — на границе со степью.

Наиболее характерный признак полупустыни - мозаичность, которая проявля-

ется как в малых формах рельефа и геохимическом режиме, так и в почвенном

и растительном покровах. В связи с этим северная граница зоны на западе ре-

гиона принята нами по рубежу, установленному В.В. Ивановым (1958) между

типчаковой и пустынной степью, а южная - в основном по рубежу послед-

ней на светло-каштановых почвах. У западных пределов региона ее проводят

от Волги на широте Ахтубинска, затем несколько восточнее оз. Баскунчак к

ж.-д. станции Сайхин, пескам Джас-кус-Кум (севернее Урды), отсюда извилис-

той линией по кромке песков Нарын до района Камыш-Самарских озер и далее

на п. Саралжин и зим. Бескудук. Восточнее, огибая чернополынную пустыню

немногим севернее п. Калмыкове, она поднимается до п. Каленого на Урале.

В Зауралье граница спускается к югу до п. Базар-Тюбе, от которого направля-

ется к оз. Итмурун-Куль и низовьям р. Жаксыбай, проходит по северной кром-

ке песков Бийрюк, пересекает р. Уил вблизи песков Баркин и выходит в до-

лину р. Эмба у песков Кок-Джиде и Джага-Кулак. Далее она проходит между

хр. Шошкакуль и плато Шагырай, затем по восточной окраине Зауральского

(Примугоджарского) плато и, огибая с севера пески Б. и М. Барсуки, выходит

к низовьям рек Тургая и Жингылды-озека.

Таким образом, на территории региона полупустынная зона простирается в

пределах трех физико-географических стран - Восточно-Европейской равнин-

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

17

ной, Уральской горной и Турано-Тургайской столовой, в пределах которых

выделяем семь провинций.

1.5. ПУСТЫННАЯ ЗОНА

Неопределенность трактовки термина «полупустыня» или даже отрицание

целесообразности выделения ее в самостоятельную зону затрудняют установ-

ление границ следующей - пустынной - зоны, которые в пределах региона

разными авторами проводятся по-разному. Нами северная граница пустыни

принимается по линии г. Ахтубинск, восточнее оз. Баскунчак, Сайхин, север-

нее п. Урды, по кромке песков Нарын, южнее Аралсора к низовьям рек Б. и

М. Узеней, немногим севернее п. Калмыкове на р. Урал, к низовьям р. Уил,

п. Сагыз на реке с одноименным названием, п. Кулакши на р. Эмба и далее по

западной кромке плато Донгузтау, Шагырай, Шалкарской и Иргизской депрес-

сий и широте низовий рек Иргиз, Тургай и Жингылдыозек.

Таким образом, на территории региона пустыня расположена в преде-

лах трех физико-географических стран - Восточно-Европейской равнинной,

Уральской горной и Турано-Тургайской столовой, в пределах которых по осо-

бенностям ландшафтов выделено шесть провинций.

Глава 2

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ,

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ

УРАЛО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

В истории биосферы нашей планеты появление тетрапол стало одним из

важнейших узловых моментов эволюции ее биоты. Анализ палеонтоло-

гических рядов форм, морфологической преемственности комплексов

признаков и морфогенетической преемственности свидетельствует, что «кор-

ни» современных амфибий ведут к общему архетипу, сложившемуся на уров-

не древних кистеперых рипидистий (Воробьева, 1992). Последующая адаптив-

ная радиация разных филетических групп в амфибиотические, а затем в более

сухопутные экологические условия обеспечила им выход на сушу, по-види-

мому, еще в девоне, поскольку в карбоне уже различаются несколько линий

морфологических и экологических типов амфибий (Терентьев, 1961). К одной

из групп - карбоновым микрозаврам - восходит палеонтологическая история

хвостатых амфибий, а биологический тип бесхвостых амфибий сформировал-

ся несколько позднее.

Считалось, что с перми до середины мезозоя потомки мелких палеозойских

амфибий были малочисленны и, по-видимому, поддерживали свое существо-

вание преимущественно в горных резервациях, где были до известной степени

защищены (Шмальгаузен, 1964). Вместе с тем остатки тетрапод, найденные

в меловых отложениях Кызылкумов, свидетельствуют, что амфибии вместе с

рептилиями были довольно многочисленными и в специфических экологичес-

ких нишах окраинных сильно опресненных приморских лиманов, прилегаю-

щих болот и проток этого периода в условиях климата, относительно близкого

к тропическому (Несов, 1981).

В основном с современным по строению скелетом хвостатые и бесхвостые

амфибии встречаются уже в отложениях юрского периода, хотя их адаптивная

радиация началась, по-видимому, в поздней перми - триасе. С этого времени

или начала мелового периода прослеживается эволюция круглоязычных, а с

конца мела становятся известными и представители Pelobatidae. Представите-

ли семейств Buffbnidae и Hylidae, строение которых в значительной степени

соответствует современным формам, известны с палеоцена, хотя, возможно,

они существовали уже в меловом, а обособились еще в юрском периоде. Ис-

копаемые Ranidae известны с эоцена, а современные виды появились в начале

миоцена (Кэррол, 1992).

Происхождение пресмыкающихся (Reptilia) обычно связывают с примитив-

ными стегоцефалами (близкими к палеозойским антракозаврам), адаптивная

радиация которых в разные наземные условия привела также к формированию

многочисленных морфологических и экологических типов этих животных.

Наиболее древней специализированной группой, несомненно, являются че-

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

19

репахи (Testudines), геологическая история которых берет начало в перми

от каких-то Anapsidae, но уже в мелу они были представлены не менее чем

10 семействами, в том числе Emydidae (Зоогеография палеогена Азии, 1974).

От палеозойских диапсидных рептилий берут начало ящерицы (Sauria). По-

явившись в конце перми, они уже в начале триаса достигли значительного рас-

цвета. Однако к концу этого периода их разнообразие существенно снизилось

и вновь эта группа начала расцветать лишь в конце юры - мелу, когда впервые

возникли представители современных семейств.

Наиболее древними из семейств нашего региона, по-видимому, являют-

ся гекконовые (Gecconidae), формирование чьих исходных форм относится к

верхней юре и нижнему мелу Юго-Восточной Азии. С мелового периода, ве-

роятно, начинается геологическая история веретениц (Anguidae), варановых

(Waranidae) и агамовых (Agamidae). Считается, что большинство мезозойских

групп рептилий без существенных изменений «пересекло» границу кайнозоя

(Татаринов, 1981), на ранних этапах которого к ним добавились представители

сцинковых (Scincidae) и настоящих ящериц (Lacertidae), найденные к настоя-

щему времени остатки которых известны с эоцена.

Змеи (Serpentes), вероятно, также сформировались в верхней юре, хотя па-

леонтологические остатки их представителей обнаруживаются только с мела

и палеогена.

Таким образом, представители палеогена принадлежали в основном к тем

систематическим группам, которые существуют и в настоящее время, хотя ран-

нетретичные виды, несомненно, являются наиболее архаичными формами.

Ограниченность, а по ряду групп и районов полное отсутствие палеогер-

петологических сведений существенно затрудняют воссоздание как дальней-

шей истории формирования герпетофауны Северной Евразии в целом, так и

истории освоения территории нашего региона населяющими ее в настоящее

время амфибиями и рептилиями. Вместе с тем некоторые пробелы в ходе это-

го процесса может помочь восполнить палеогеографическая история региона,

основные этапы которой представляются (Чибилёв, Дебело, 2006) следующим

образом.

Наиболее древней частью региона является участок Восточно-Европей-

ской платформы, Урал и Зауральский пенеплен, которые на путь континен-

тального развития вступили в конце палеозоя - мезозое, преимущественно во

второй половине мелового периода, когда на смену существовавшей здесь с

триаса мезофитной флоре пришли покрытосемянные растения и на пространс-

твах Северной Еврази начались формирование и обособление трех климати-

ческих зон. Учитывая древность происхождения амфибий и рептилий, вполне

логично предположить, что с этого времени и началось заселение территории

региона древнейшими тетраподами.

Во многом сходной с позднемезозойской была обстановка и в палеоге-

не, к началу которого на территории региона господствовали вечнозеленые

тропические леса. Позднее в регионе и на смежных пространствах Восточно-

Европейской равнины установился умеренно влажный, а на юге Урала и Ка-

захстанской равнине (отделенной от Зауральского пенеплена трансгрессией в

районе Тургайского залива) - субтропический климат, в условиях которых в

засушливых районах получили распространение жестколиственные формации:

«полтавской флоры», а в более влажных - широколиственные леса с участи-

20

Глава 2

ем вечнозеленых форм «тургайской флоры». Это же время характеризуется

значительным расширением площади региона, поскольку в результате текто-

нических движений континентальные условия установились на значительной

части современного Общего Сырта, а также на востоке и юго-востоке регио-

на, что, несомненно, способствовало расширению области обитания древних

форм амфибий и рептилий. Во всяком случае уже к эпохе олигоцена относятся

наиболее древние из известных в регионе остатки сухопутных черепах, обна-

руженные в Тургайской впадине и Приаралье (Яковлева, 1964). Расселению

амфибий и рептилий, должно быть, способствовали также теплые и влажные

климатические условия, сложившиеся после регрессии среднеэоценного моря

и формирование озерно-аллювиальных ландшафтов с густой речной сетью на

освободившейся от моря территории.

Благоприятные (субтропические) условия в Заволжье и Предуралье (как и

на большей части Русской равнины) были и в начале миоцена, когда ту ргайская

флора достигла расцвета. Однако уже в комплексе средне-верхнего миоцена в

Предуралье и на Общем Сырте роль теплолюбивых флористических элемен-

тов снижается, выпадают и влаголюбивые виды, более широкое распростра-

нение получают холодоустойчивые широколиственные и мелколиственные, а

на Южном Урале смешанные (из широколиственных и хвойных пород) леса

и травянистые сообщества. На равнинах Прикаспия это время характеризует-

ся расширением площади травянистых сообществ, перемежающихся с мезо-

фильными лесами (лесостепные условия) и группировками саванного типа. На

территории Туранской равнины в условиях умеренно влажного климата по-

явились степные ценозы, хотя доминирующими по-прежнему оставались ши-

роколиственные (каштаново-дубовые) леса. На смежной территории Средней

Азии началась смена лесных и влажно-саванновых биоценозов сухо-саванно-

выми, степными (с вкраплениями небольших лесных массивов), полупустын-

ными и пустынными, которые затем стали постепенно завоевывать Прикаспий

(Федорович, 1946). Очевидно, к данному времени и относится начало форми-

рования современной герпетофауны Средней Азии и Казахстана.

В конце миоцена - начале плиоцена на значительной части региона леса

распались на отдельные массивы и господствующими постепенно станови-

лись степные формации, которые в кинельское время сменились холодной ле-

состепью. Эпоха среднего плиоцена способствовала дальнейшему развитию

на юге региона степных и полупустынных формаций, которые к концу плио-

цена (судя по спорово-пыльцевому комплексу) в окрестностях современного

г. Уральска и в бассейне р. Еруслан были доминирующими. У северных гра-

ниц региона в широколиственных лесах появились первые элементы таежной

флоры (пихта, ель, сосна), что позволяет флору этого времени отнести уже к

европейской флористической области. В Центральном Урале это время харак-

теризуется вымиранием теплолюбивых миоценовых элементов, хотя в целом

данный район стал убежищем (рефугиумом) для ряда форм, сейчас тяготею-

щих к широколиственным лесам. Для Орского Зауралья это время примеча-

тельно чередованием лесных, лесостепных и степных сообществ.

Акчагыльская эпоха (3,0-1,5 млн лет назад) характеризовалась неод-

нократными изменениями очертания, площади, климата региона и соответс-

твенно флористических и фаунистических комплексов. В максимальную фазу

трансгрессии, когда море занимало все современное низкое Заволжье, на юге

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

21

Общего Сырта доминировали степные сообщества, севернее сменяющиеся

смешанными и хвойными (таежными) лесами. В центральной части Южного

Урала господствовали лесные (таежные, смешанные, лиственные) сообщест-

ва с небольшими участками степных. В Зауралье чередовались лесные, лесо-

степные и степные ценозы. Во время наступившей затем глубокой регрессии

(Жуков, 1945) на значительной части Северного Прикаспия сформировались

открытые ландшафты. Изменение климата в апшероне (бассейн которого был

меньше акчагыльского и представлял собой в значительной степени опрес-

ненный лиман, благоприятствовавший распространению амфибиотических

форм) привело сначала к появлению обедненных смешанных лесов, затем к

преобладанию мелколиственных сообществ, а позднее к увеличению площади

безлесных пространств. В конечном счете в результате дальнейшей диффе-

ренциации растительного покрова всего неогенового периода, по образному

выражению К.К. Маркова (1960), произошло «великое остепнение» большей

части региона, лишь в горах которого сохранились лиственные леса с очагами

теплолюбивых форм. Южнее (в аридных и экстрааридных условиях) образова-

лись ландшафты полупустынь и пустынь с разреженной ксерофитной травяно-

кустарничковой растительностью с редкими оазисами древесных сообществ

(Дашкевич, 1969).

В целом окончание эпохи плиоцена считается временем формирования в

южной части пояса широколиственных лесов основного ядра современного

европейского лесного фаунистического комплекса (Завьялов и др., 2002), а для

юга региона предположительно и началом возникновения современного гер-

петологического комплекса (Зерова, Чхиквадзе, 1984). В европейских отложе-

ниях этой эпохи (или даже более ранних) к настоящему времени обнаружены

остатки 21 вида хвостатых и бесхвостых амфибий, из которых почти половину

(40%) фаунистического комплекса составляют предковые или близкие к ним

формы (Боркин, 1984). К плиоценовому времени относятся и более 20 мес-

тонахождений древних герпетофаунистических комплексов Восточно-Евро-

пейской платформы, в том числе расположенное на сопредельной территории

Нижегородской области Апастово. Здесь обнаружены остатки Pliobatrachus

cf. langhae, Bufo verrucosissimus (вымершие), В. bufo, Rana sp., а также Natrix

natrix и N. sp. В других лесных и реконструируемых как лесные местонахож-

дениях Поволжья найдены остатки еще ряда видов, в том числе Triturus cf.

alpestris, Ranomorphus similis, Bufo belogoricus (вымершие), Pelobates fuscus,

Rana ridibunda, R. lessonae, а также Anguis fragilis, Lacerta agilis, Eryx sp., Colu-

ber cf. viridiflavus и неопределенные зеленые жабы, бурые лягушки, гадюки

(табл. 3,4).

В состав лесостепных комплексов, которые, как отмечено ранее, также

были распространены в пределах региона, помимо значительной части ука-

занных видов входили вымершие здесь формы (Mioproteus sp., Latonia sp.,

Pelobates syriakus, Eupelobates sp., Bufo planus, B. albua, Rana yalpugiensis, Li-

ventsovkia jucunda, Varanus sp., Pseudopus apodus, Sauria incerta sedis, Coluber

aff. ravergieri, Elaphe cf. rufodorsata, Psammophius sp.) и современные виды,

представленные Bufo viridis, В, raddei, Lacerta viridis, Coronella austriaca, Ela-

phe aff. dione, E. longissima, Natrix tesselata, Vipera berus, К ursini. Часть этих

видов характерна и для хапровского фаунистического комплекса Восточно-Ев-

ропейской равнины, для которого наиболее вероятен степной палеоландшафт.

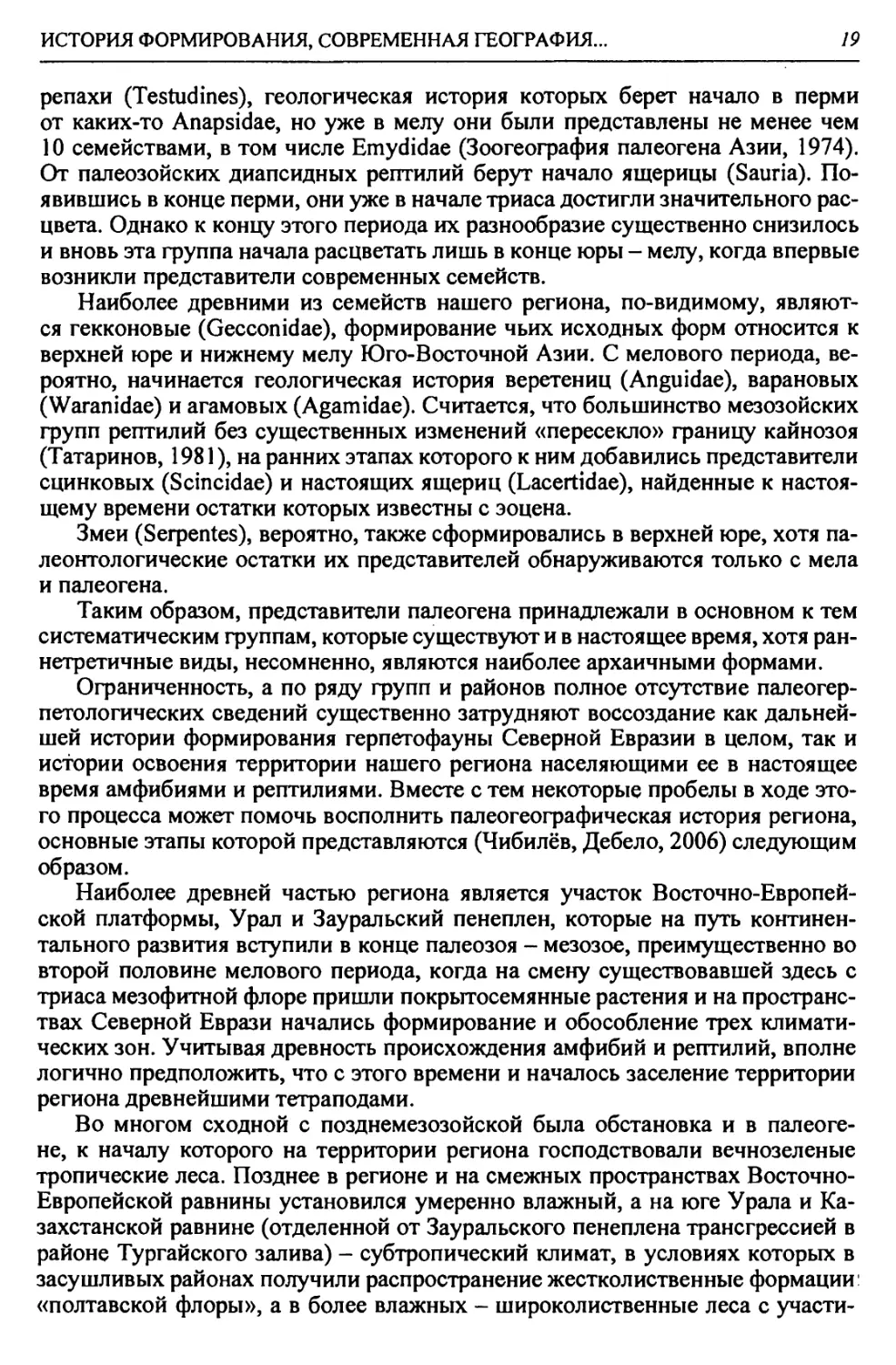

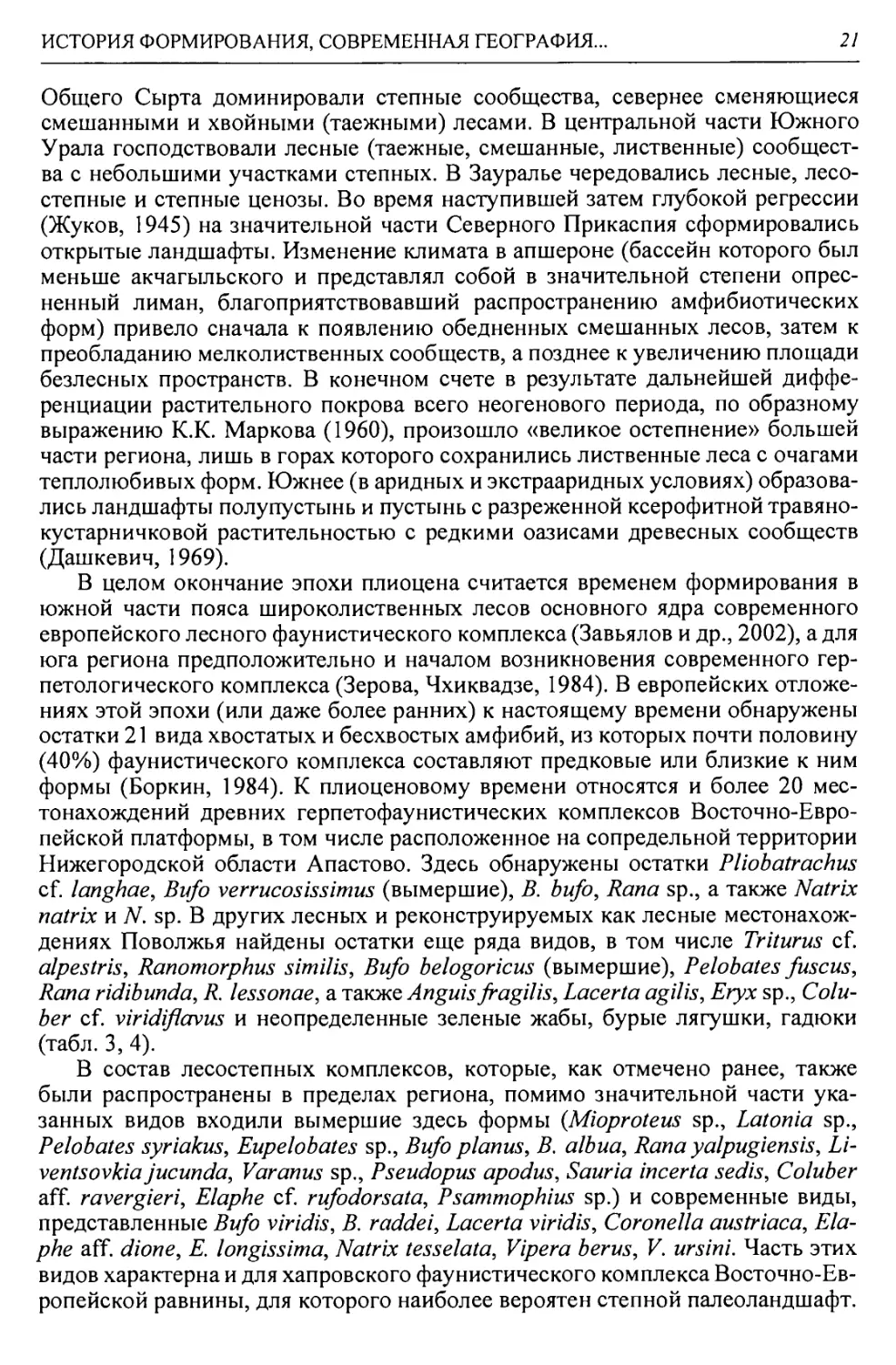

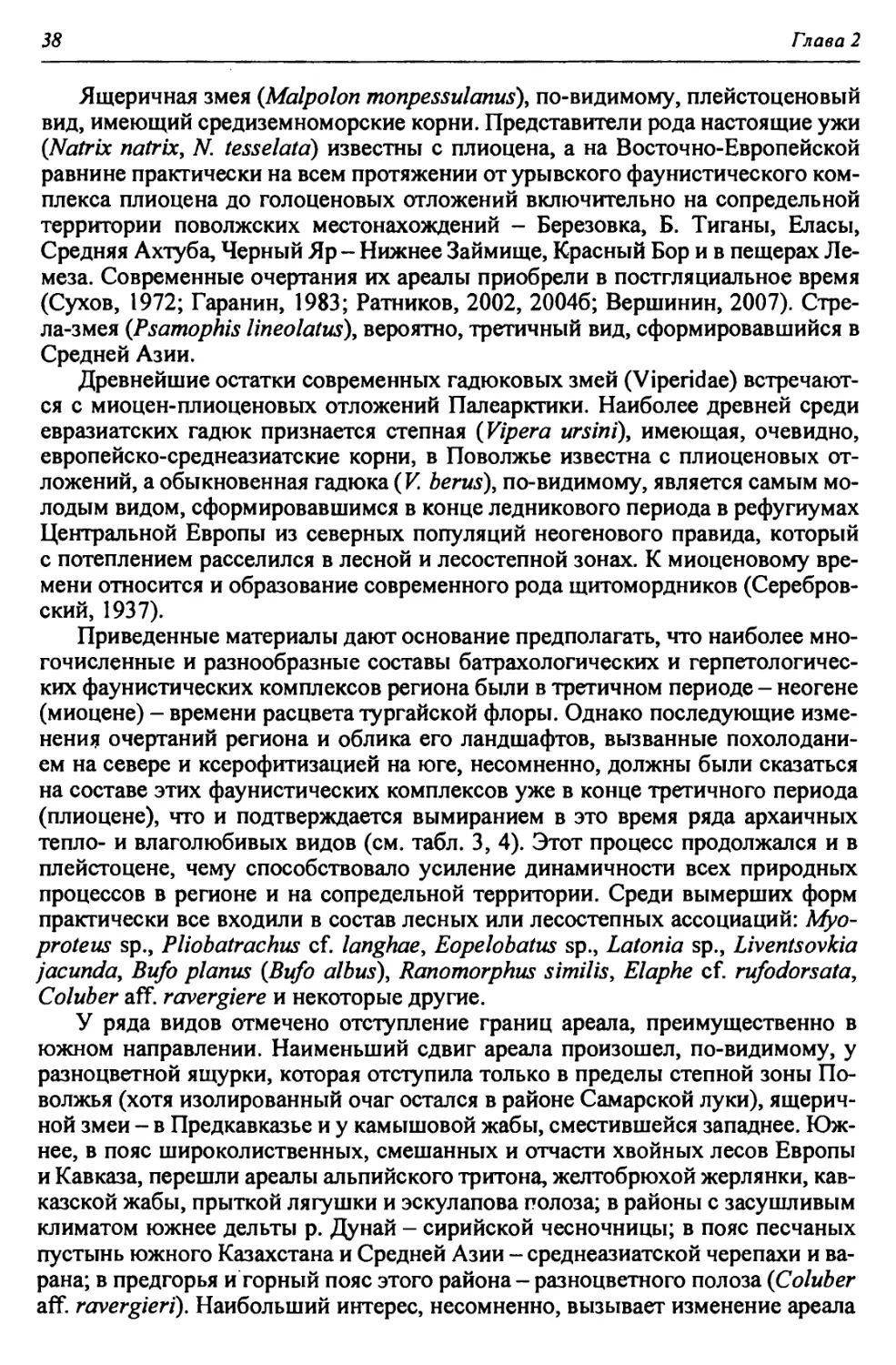

Таблица 3

Стратиграфическая приуроченность ископаемых остатков земноводных (по Ратникову, 2002, 2003, 2004 с изменениями)

Этап | Salamandrella keyseriingii | | Triturus cf. alpestris | | Triturus cf. cristatus | | Triturus vulgaris | | Mioproteus sp. | | Alyles sp. | | Bombina bombina | | Bombina variegata | | Latonia sp. | | Ranpomorphhus si mil is | | Pelobates fuscus | | Pelobates syriacus | | Eopelobates syriacus | | Pliobatrachus cf. langhae | | Bufo bufo | | Bufo verrucosissimus | Bufo raddei 1 Bufo viridis | Bufo calamita 1 Bufo belogoricus | Bufo planus | Bufo albus | Rana ndibunda 1 Rana lessonae | Rana temporaria | Rana arvalis 1 Rana dalmatina | Rana shechmaniensis 1 Rana yalpugiensis | No vooscolia crislata | Liventsovkia jucunda

I. Голоцен

II. Поздний неоплейстоцен

III. Средний неоплейстоцен

IV. Ранний неоплейстоцен

V. Эоплейстоцен

VI. Плиоцен

Глава 2

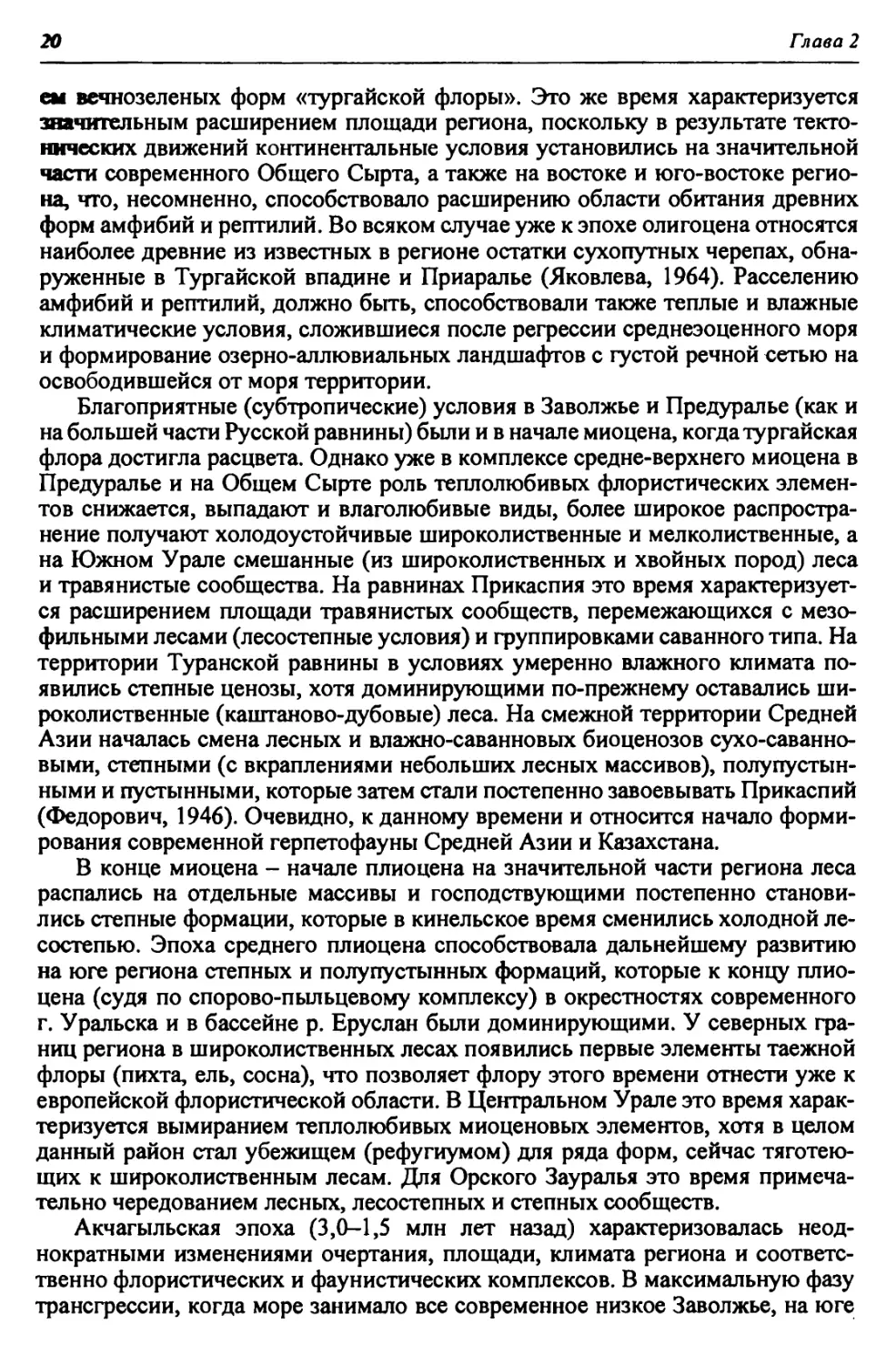

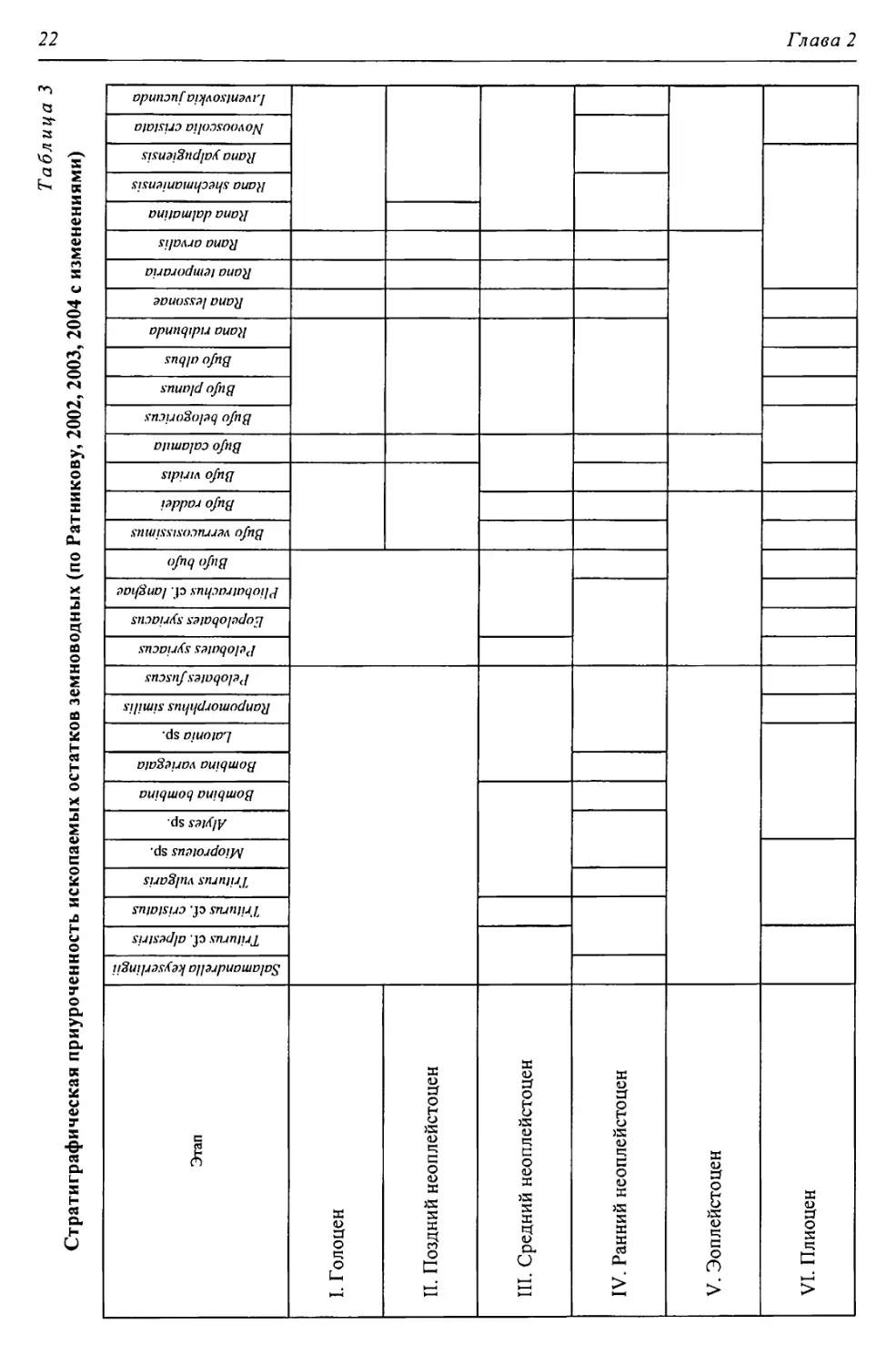

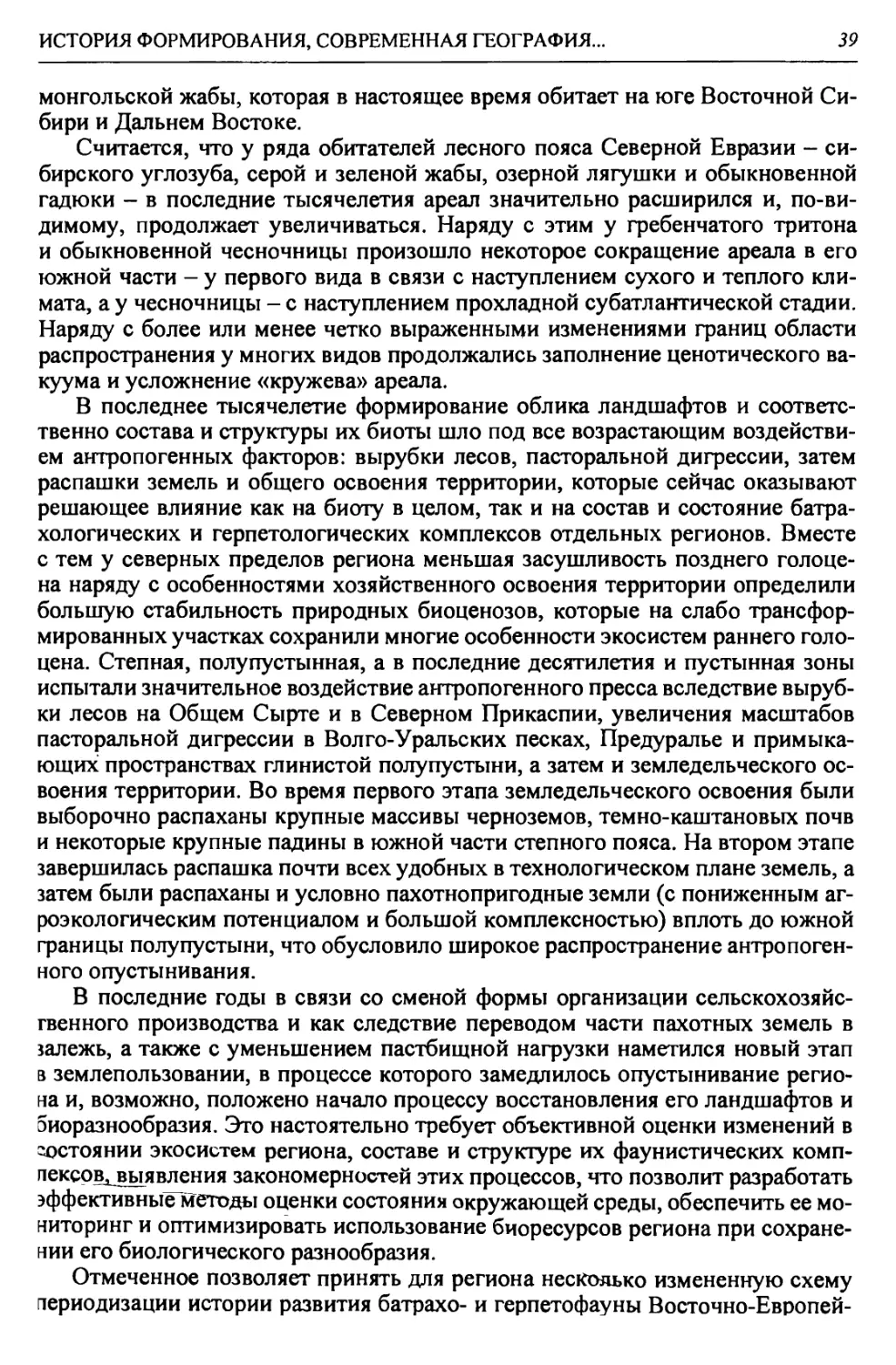

Таблица 4

Стратиграфическая приуроченность ископаемых остатков пресмыкающихся (по: Ратников, 2002, 2003, 2004 с изменениями)

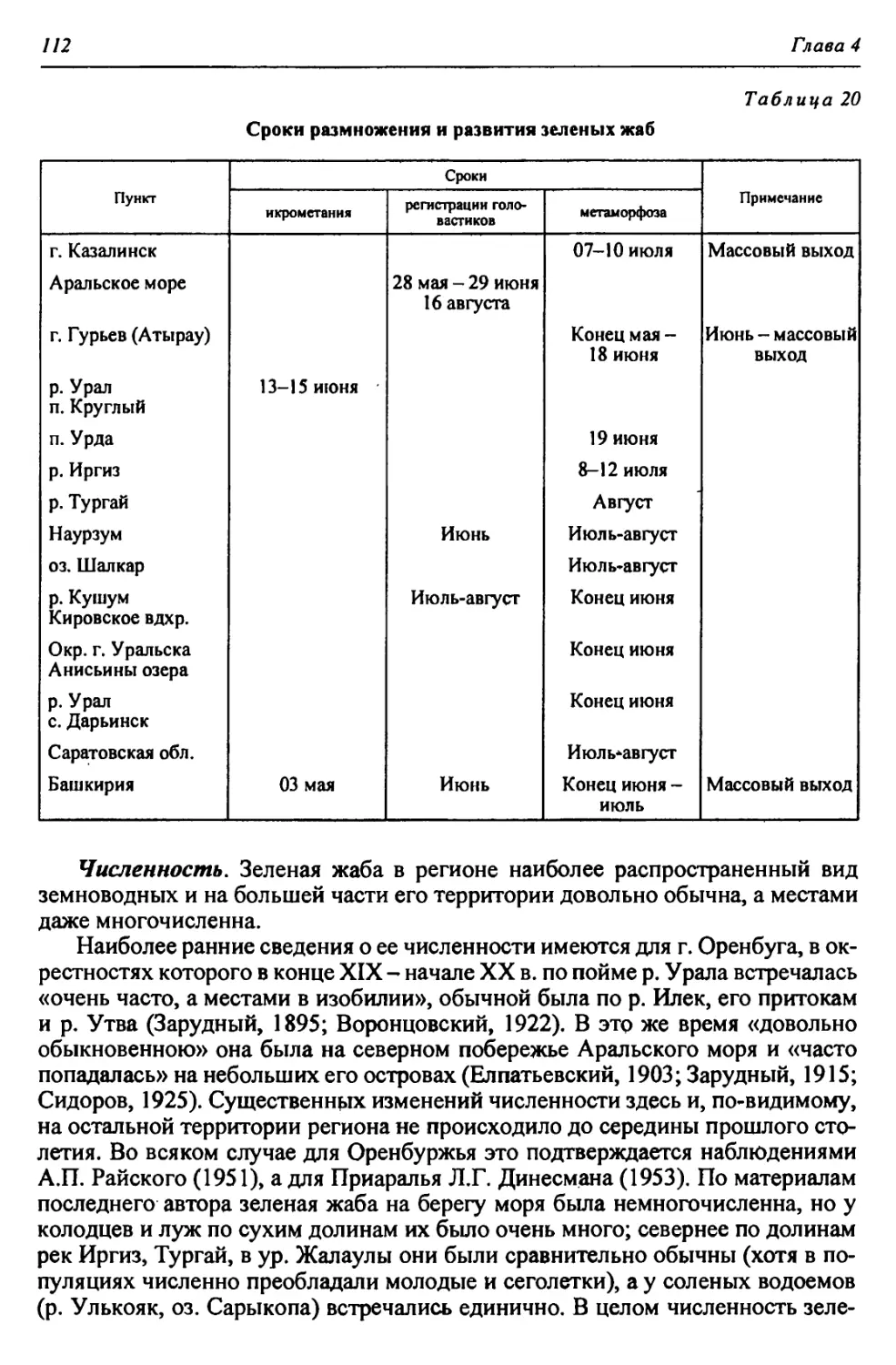

Этап ds ЯПиГМОД Eseodopus apodus Anguis fragUis Lacerta agilis Lacerta vivipara Lacerta vindis Eremias aff. argula Sauna insertasedis •ds xOj Coluber aff. ravergieri Coluber cf. viridijlavus Coronella austriaca Elaphe dione Elaphe longissima Psammorphis sp. Telescopus sp. Natrix natrix Natrix tesselata Vipera berus Vi per a ursini

I. Голоцен

II. Поздний неоплейстоцен

III. Средний неоплейстоцен

IV. Ранний неоплейстоцен

V. Эоплейстоцен

VI. Плиоцен

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

24

Глава 2

Таким образом, получившая к этому времени широкое распространение на

Восточно-Европейской платформе плиоценовая эпоха - время окончания тре-

тичного периода - характеризуется большим количеством позднее вымерших

форм, а значительная часть современных видов сейчас не встречается на тер-

ритории региона (Ратников, 2002, 2004). Считается также, что в этот период

в основном завершилось становление всего степного фаунистического комп-

лекса и активизировались адаптивные механизмы, способствующие расшире-

нию видового спектра не только семиаридных, но и аридных местообитаний

(Завьялов и др., 2002).

Наступление четвертичного периода ознаменовалось усилением динамич-

ности всех природных процессов, сопровождающихся чередованием ледни-

ковых и межледниковых эпох, плювиальных и ксеротермических условий,

трансгрессий и регрессий Каспия, что сказывалось на изменении всех элемен-

тов гидроклиматического цикла и облика ландшафтов, их границ и границ

более крупных региональных подразделений. В связи с этим Г.У. Линдберг

(1955) четвертичный период образно назвал временем «великого переселения

фаун и флор».

Всего в плейстоцене получили развитие 4-5 крупных оледенений, разде-

ленных межледниковыми эпохами, с общей продолжительностью ледниково-

межледниковых циклов в 100-200 тысяч лет (Дергачев, 1998).

Территория региона ледниками не покрывалась, хотя во время максималь-

ного днепровского оледенения его «языки» достигали широты Волгограда, а

во время окского - устья р. Кама. Вместе с тем близость ледников привела к

формированию своеобразных перигляциальных условий с холодным и сухим

климатом. В северной части региона (к югу до 53° с.ш.) складывались крио-

семигумидные условия с ландшафтами, сопоставимыми с современной тунд-

рой, южнее в Прикаспии (до 48^49° с.ш.) - криосемиаридные с ландшафтами

холодной степи и постоянной мерзлотой до широты ст. Азгир в Казахстане.

Южный Урал и Зауралье представляли собой в основном холодную сосно-

во-лиственично-березовую лесостепь. Однако, согласно палеоботаническим

данным, даже в период максимального днепровского оледенения по западным

предгорьям Южного Урала и среднему течению реки Урал сохранились широ-

колиственные леса, хотя и в угнетенном состоянии (Гричук, 1950).

Последним было валдайское оледенение, эпоха которого характеризова-

лась экстремально суровыми континентальными условиями, причем за весь

кайнозой (Величко, 1973). В центральной возвышенной части Урала похолода-

ние вызвало значительное расширение площади высокогорных сообществ. На

склонах Урала, в Предуралье и Зауралье господствующими стали лиственнич-

ные, сосновые и березовые леса с сопутствующими бореальными степными

элементами, а остатки широколиственных лесов сохранились, по-видимому,

лишь в возвышенной части Общего Сырта. Эти и отмеченные выше участки,

возможно, стали теми «микрорефугиями», где могли сохраниться некоторые

представители плиоценовой герпетофауны, «вымерзающие» на перигляциаль-

ных равнинах, представляющих собой открытую холодную степь с неболь-

шими разреженными перелесками по долинам рек. Южнее Общего Сырта

располагалась лесостепь, плакорные пространства которой были заняты пре-

имущественно степными ксерофитами и галофитами, а депрессии - лесами

таежного типа с примесью мелколиственных пород. Далее к югу находились

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

25

перигляциальные степи (с галерейными придолинными лесами), а затем полу-

пустыни и пустыни, «вступившие в свои права» еще с конца плиоцена (Федо-

рович, 1983).

В конечном счете в позднеледниковое время на обширной территории Рус-

ской равнины сформировался «гиперзональный» (в понимании А.А. Величко,

1973) комплекс тундровых, лесных и степных элементов и группировок, соот-

ношение между которыми менялось в связи с колебаниями климата в сторону

как потепления, когда распространение получали лесные сообщества, так и

похолодания, когда господствующими становились перигляциальные тундро-

степи. Последнее, наиболее значительное, распространение перигляциальные

сообщества получили в позднем дриасе (Dr-З) - времени перехода от поздне-

ледниковой растительности к послеледниковой (Хотинский и др., 1991). Пере-

гляциальные условия в целом приводили к обеднению биоразнообразия, хотя

в рефугиумах состав растительного и животного мира, по-видимому, обога-

щался. Биоразнообразие увеличивалось и в аридных районах, где при улучше-

нии обеспечения влагой менялся и тип ландшафта.

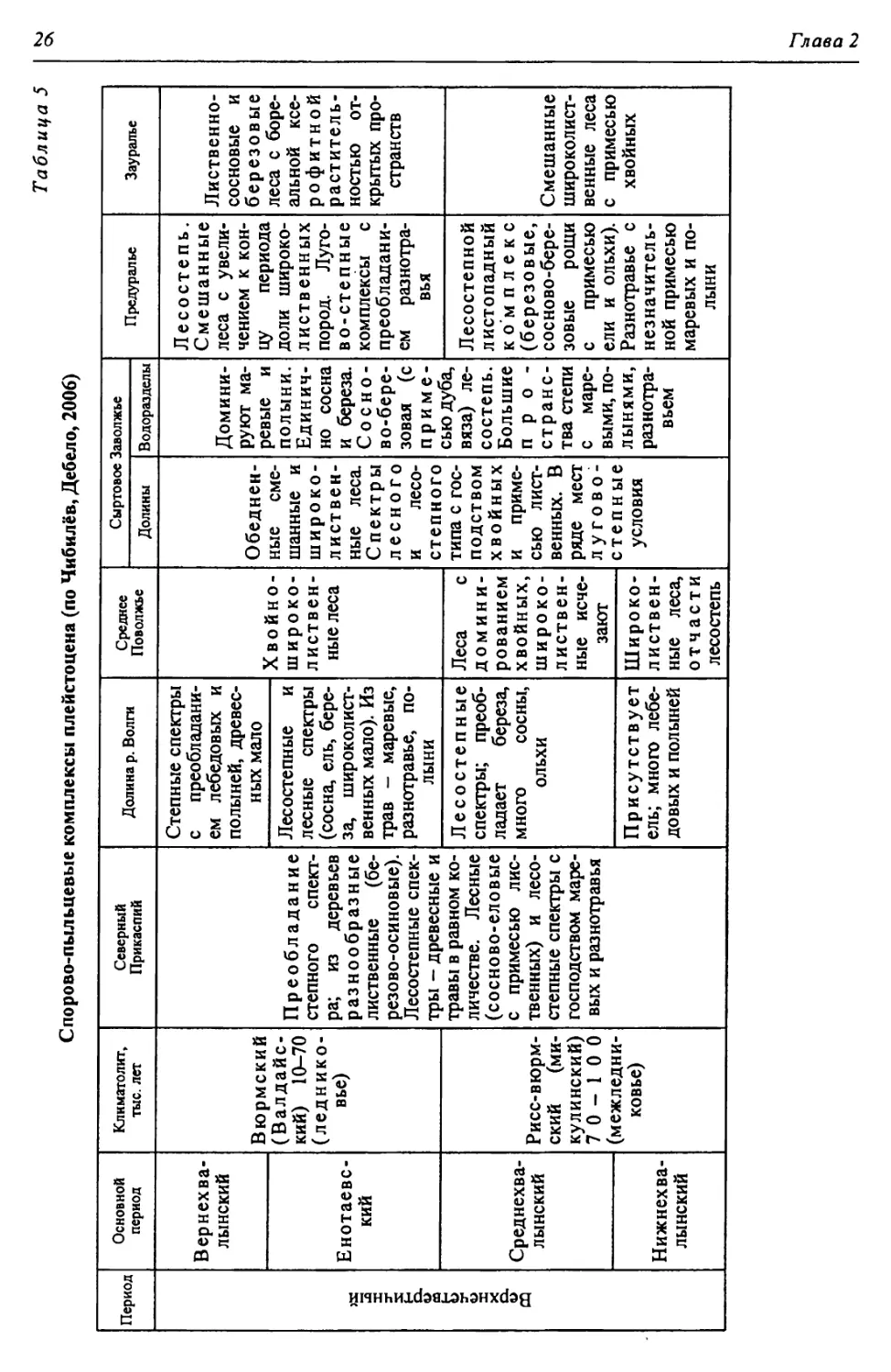

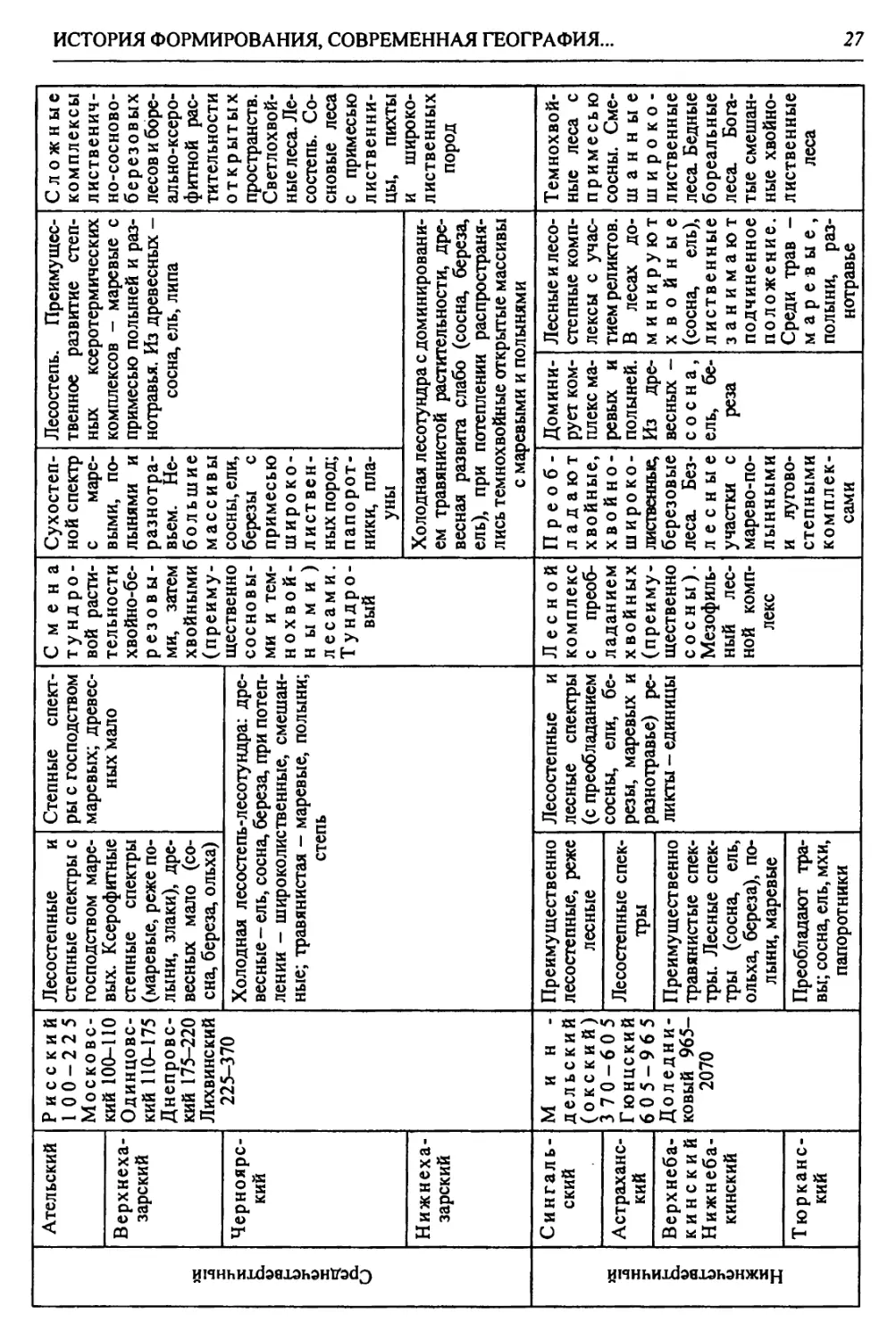

Существенные изменения ландшафтов происходили и в межледниковые

эпохи (фазы климатических оптимумов), когда условия становились более

благоприятными. Все эти изменения сказывались на динамике природных

комплексов и обусловливали периодические сдвиги их границ то к северу, то

в южном направлении, что довольно четко прослеживается при анализе лите-

ратурных данных по изменению состава спорово-пыльцевых комплексов из

разных частей региона (табл. 5). В этой обстановке попеременного увеличе-

ния увлажнённости и аридизации, наступления криоаридных и термических

условий генеральная направленность развития биоты региона проявлялась в

постепенном усложнении ее зональной структуры и в периоды климатических

оптимумов она постепенно приобретала черты современной.

В конечном счете в днепровско-валдайскую (микулинскую) межледнико-

вую эпоху в связи с завершением формирования крупных региональных форм

рельефа, усилением западного переноса циклонов и изменением обводнённос-

ти территории (хвалынские трансгрессии с остановками на высотах +50, 20 и

0 м над уровнем моря) зональная структура и пространственное положение

ландшафтных зон постепенно приближались к современным. В это же время

начали складываться и современные зональные типы ландшафтов (Величко,

1977; Марков, 1977), причем основная последовательность событий в позд-

неледниковье в Заволжье (по материалам Бузулукского бора) была примерно

такой же, как в более западных районах Восточно-Европейской платформы, в

Западной Сибири и на сопредельной территории Казахстана (Климанов, 1994;

Кременецкий и др., 1998).

Приведенные материалы показывают, что наиболее существенные измене-

ния условий происходили в пределах современных лесной и лесостепной зон.

В степях Восточно-Европейской платформы в начале четвертичного периода

условия были более стабильны, что сказалось на сохранности местонахож-

дений и составе палеогерпетологических комплексов. В эпоху эоплейстоце-

на степные сообщества характеризуются остатками Pelobates sp., Bufo raddei,

В. cf. calamita, Rana cf. arvalis, неопределенными остатками других лягушек,

а также Lacerta cf. agilis, Eryx sp., Elaphe cf. longissima, Natrix sp. и неопреде-

лимыми остатками каких-то ужовых змей, что свидетельствует о некоторой

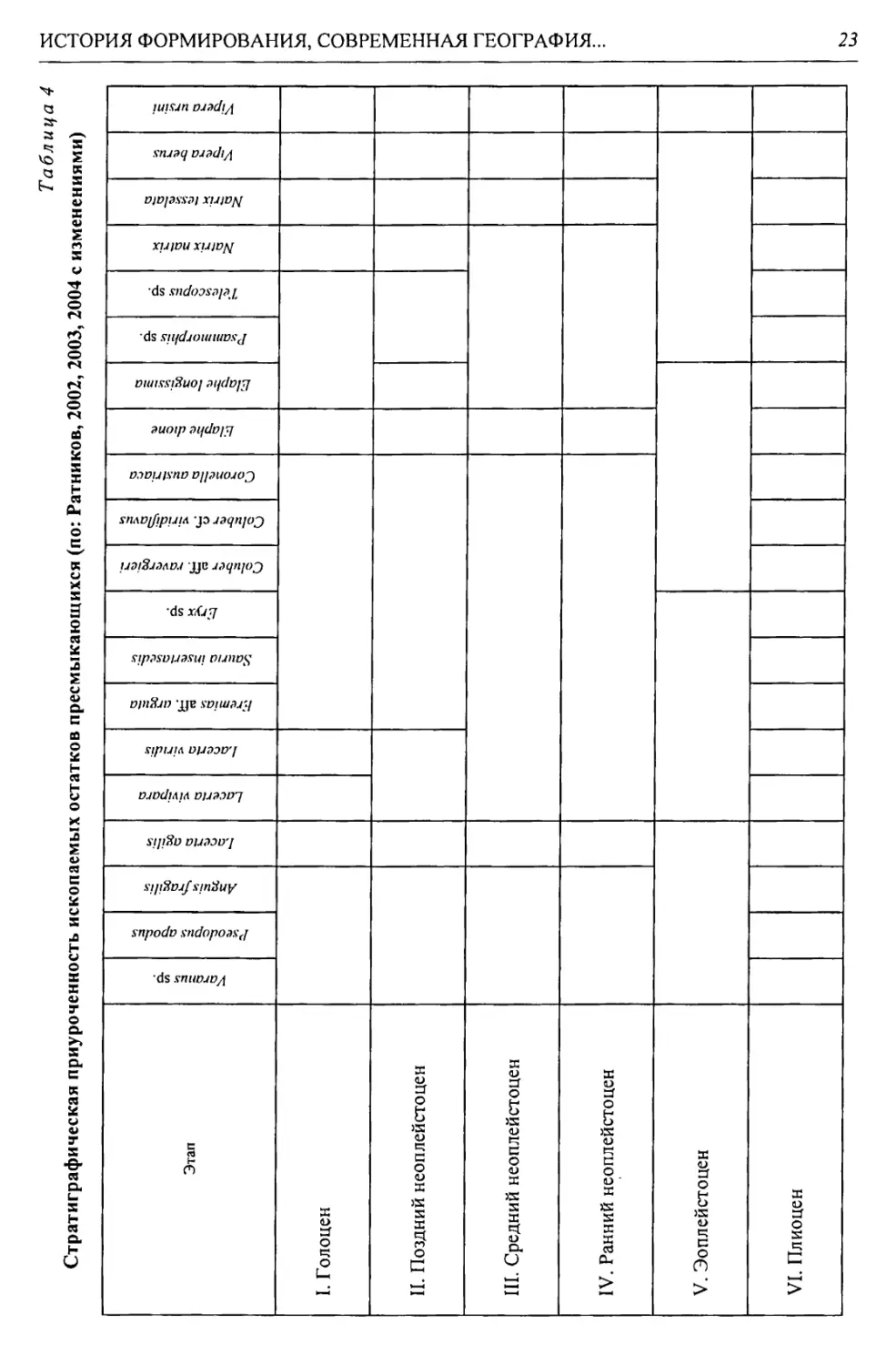

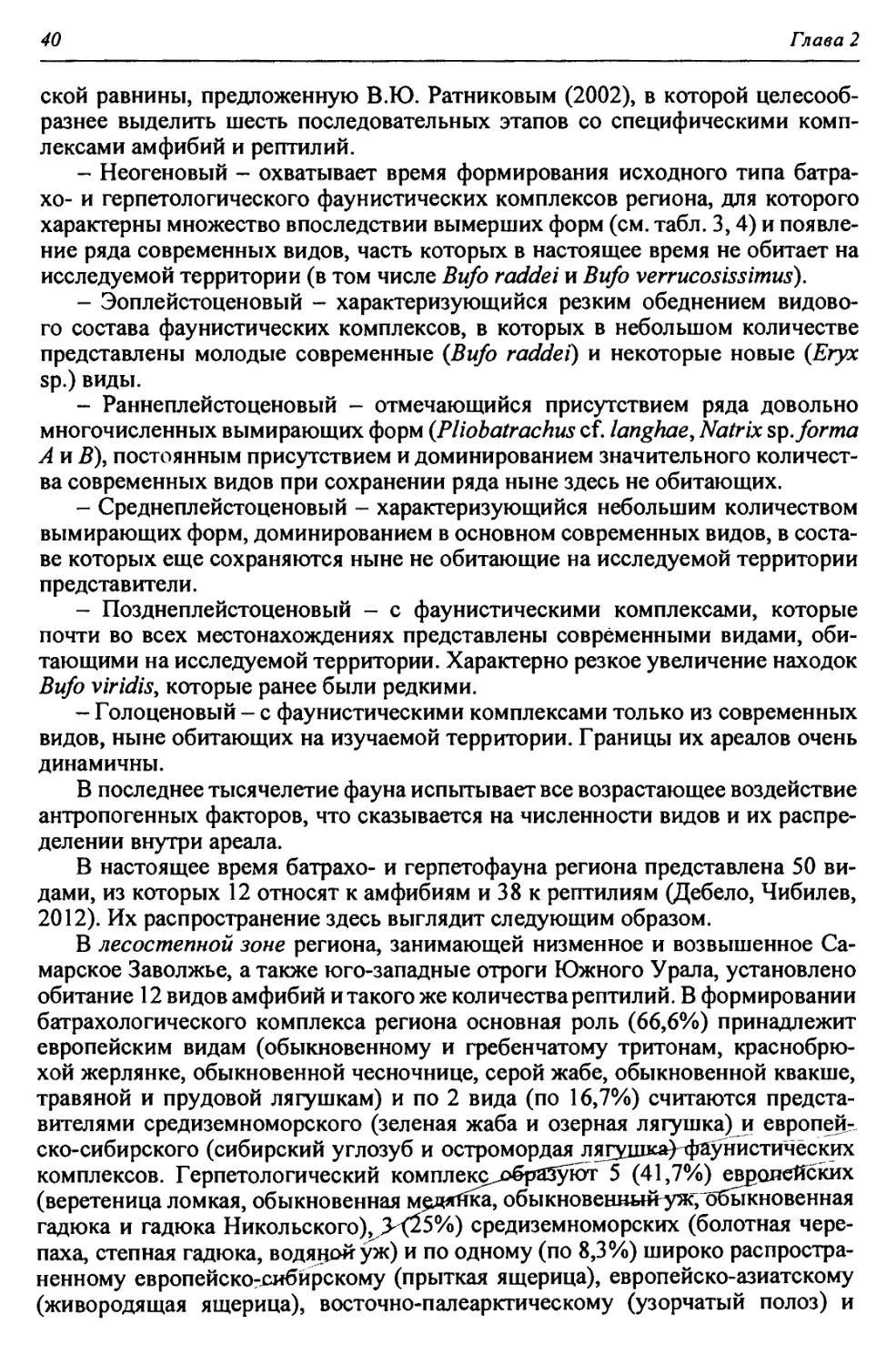

Таблица 5

Спорово-пыльцевые комплексы плейстоцена (по Чибилёв, Дебело, 2006)

Период Основной период Климатолит, тыс. лет Северный Прикаспий Долина р. Волги Среднее Поволжье Сыртовое Заволжье Предуралье Зауралье

Долины Водоразделы

Верхнечетвертичный Вернехва- ЛЫНСКИЙ ВюрмскиЙ (Валдайс- кий) 10-70 (леднико- вье) Преобладание степного спект- ра; из деревьев разнообразные лиственные (бе- резово-осиновые). Лесостепные спек- тры - древесные и травы в равном ко- личестве. Лесные (сосново-еловые с примесью лис- твенных) и лесо- степные спектры с господством маре- вых и разнотравья Степные спектры с преобладани- ем лебедовых и полыней, древес- ных мало Хвойно- широко- листвен- ные леса Обеднен- ные сме- шанные и широ ко- листвен- ные леса. Спектры лесного и лесо- степного типа с гос- подством хвойных и приме- сью лист- венных. В ряде мест л у г о в о - степные условия Домини- руют ма- ревые и полыни. Единич- но сосна и береза. Сосно- во-бере- зовая (с приме- сью дуба, вяза) ле- состепь. Большие п р о - странс- тва степи с маре- выми, по- лынями, разнотра- вьем Лесостепь. Смешанные леса с увели- чением к кон- цу периода доли широко- лиственных пород. Луго- во-степные комплексы с преобладани- ем разнотра- вья Лиственно- сосновые и березовые леса с боре- альной ксе- рофитной раститель- ностью от- крытых про- странств

Енотаевс- кий Лесостепные и лесные спектры (сосна, ель, бере- за, широколист- венных мало). Из трав - маревые, разнотравье, по- лыни

Среднехва- лынский Рисс-вюрм- ский (ми- кулинский) 70-100 (межледни- ковье) Лесостепные спектры; преоб- ладает береза, много сосны, ольхи Леса с домини- рованием хвойных, ш иро ко- листвен- ные исче- зают Лесостепной листопадный к омп л е к с (березовые, сосново-бере- зовые рощи с примесью ели и ольхи). Разнотравье с незначитель- ной примесью маревых и по- лыни Смешанные широколист- венные леса с примесью хвойных

Нижнехва- лынский Присутствует ель; много лебе- довых и полыней Широко- листвен- ные леса, отчасти лесостепь

Глава 2

Среднечетвертичный Ательский Р и с с к и й 1 00-2 2 5 Моско вс- кий 100-110 Одинцовс- кий 110-175 Днепровс- кий 175-220 Лихвинский 225-370 Лесостепные и степные спектры с господством маре- вых. Ксерофитные степные спектры (маревые, реже по- лыни, злаки), дре- весных мало (со- сна, береза, ольха) Степные спект- ры с господством маревых; древес- ных мало Смена тундро- вой расти- тельности хвойно-бе- р езо в ы - ми, затем хвойными (преиму- щественно сосновы- ми и тем- нохвой- н ы м и ) лесами. Тундро- вый Сухостеп- ной спектр с маре- выми, по- лынями и разнотра- вьем. Не- большие массивы сосны, ели, березы с примесью широко- листвен- ных пород; папорот- ники, пла- уны Лесостепь. Преимущес- твенное развитие степ- ных ксеротермических комплексов - маревые с примесью полыней и раз- нотравья. Из древесных - сосна, ель, липа Сложные комплексы лиственич- но-сосново- березовых лесов и боре- ально-ксеро- фитной рас- тительности открытых пространств. Светлохвой- ные леса. Ле- состепь. Со- сновые леса с примесью лиственни- цы, пихты и широко- лиственных пород

Верхнеха- зарский

Черноярс- кий Холодная лесостепь-лесотундра: дре- весные - ель, сосна, береза, при потеп- лении - широколиственные, смешан- ные; травянистая - маревые, полыни; степь

Нижнеха- зарский Холодная лесотундра с доминировани- ем травянистой растительности, дре- весная развита слабо (сосна, береза, ель), при потеплении распространя- лись темнохвойные открытые массивы с маревыми и полынями

Нижнечетвертичный Сингаль- ский М и н - дельский (окский) 370-605 Гюнцский 605-965 Доледни- ковый 965- 2070 Преимущественно лесостепные, реже лесные Лесостепные и лесные спектры (с преобладанием сосны, ели, бе- резы, маревых и разнотравье) ре- ликты - единицы Лесной комплекс с преоб- ладанием хвойных (преиму- щественно сосны). Мезофиль- ный лес- ной комп- лекс Преоб- ладают хвойные, хвойно- широко- лиственные, березовые леса. Без- лесные участки с марево-по- лынными и лугово- степными комплек- сами Домини- рует ком- плекс ма- ревых и полыней. Из дре- весных - сосна, ель, бе- реза Лесные и лесо- степные комп- лексы с учас- тием реликтов. В лесах до- минируют хвойные (сосна, ель), лиственные занимают подчиненное положение. Среди трав - маревые, полыни, раз- нотравье Темнохвой- ные леса с примесью сосны. Сме- ш а н н ы е широко- лиственные леса. Бедные бореальные леса. Бога- тые смешан- ные хвойно- лиственные леса

Астраханс- кий Лесостепные спек- тры

Верхнеба- к и н с к и й Нижнеба- кинский Преимущественно травянистые спек- тры. Лесные спек- тры (сосна, ель, ольха, береза), по- лыни, маревые

Тюрканс- кий Преобладают тра- вы; сосна, ель, мхи, папоротники

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

28

Глава 2

перестройке степного герпетокомплекса. К этому времени относятся остатки

ящерицы, предположительно определенные как L. agilis, и из местонахожде-

ния Аккулаево в Башкирии (Хабибуллин, 2002).

Эпоха раннего неоплейстоцена (тираспольский фаунистический комп-

лекс) представлена сообществами, которые формировались преимущественно

в условиях степных и лесостепных, в меньшей степени лесных ландшафтов.

В состав степных герпетокомплексов этого времени входили Pelobates fuscus,

Р. syriacus, Bufo raddei, Rana cf. ridibunda, R. arvalis, Eremias aff. arguta, Na-

trix natrix, Vipera ursine, а также некоторые другие ящерицы и гадюки (по не-

определенным остаткам). В состав лесных сообществ входили Salamandrella

keyseriingii, Triturus cf. cristatus, Pelobates sp., Bombina variegata, Bufo bufo,

B. verrucosissimus, Rana arvalis, R. temporaria, R. schechmaniensis, R. lessone,

Anguis fragilis, Lacerta agilis, Elaphe dione, Natrix natrix, Vipera cf. berus, а так-

же позднее вымершие Pliobatrachus cf. langnae. Лесостепные герпетокомплек-

сы были богаче и кроме большинства отмеченных лесных и степных видов

включали Triturus vulgaris, Bombina bombina, Natrix cf. tesselata.

Эпоха среднего неоплейстоцена, представленная сингильским и хазарским

фаунистическими комплексами (известна в значительной степени по серии

местонахождений на реке Волга в районе п. Черный Яр - Нижнее Займище

Астраханской области), выражена в основном современными видами, в том

числе Bufo raddei и В. verrucosissimus, ныне не обитающими в пределах реги-

она, и L. agilis.

Jipn позднего неоплейстоцена (микулинское межледниковье, валдайское

время), представленного верхнепалеолитическим фаунистическим комплекса-

ми, сформировавшимися в лесостепных и лесных ландшафтах, помимо отме-

ченных уже современных видов характерны также Coronella austriaca, Emys

orbikularis, Rana dalmatica (ныне обитающая за пределами региона), а также

Eremias arguta, ареал которой сейчас расположен южнее местонахождения ис-

копаемых остатков (Еласы).

Приведенные материалы свидетельствуют, что наибольшим видовым раз-

нообразием отличается герпетологический комплекс плиоцена, со времени

которого количество видов лишь неуклонно сокращается. Так, если в эпоху

плиоцена в целом на Восточно-Европейской платформе обитало 45 видов ам-

фибий и рептилий, то в нижнем неоплейстоцене - 23, а рубеж верхнего нео-

плейстоцена преодолели лишь 16 (Ратников, 2002). Из этих форм обыкновен-

ная и сирийская чесночницы, зеленая жаба, озерная и прудовая лягушки, лом-

кая веретеница, обыкновенный и водяной ужи населяли Восточно-Европейс-

кую равнину с позднего плиоцена, а серая жаба, по-видимому, является еще

более древней формой. Столь длительное существование ряда видов, очевид-

но, свидетельствует, что темпы эволюции амфибий и рептилий существенно

уступают скорости эволюции высших тетрапод. Вместе с тем за это время на

Восточно-Европейской равнине появился ряд новых видов - как эволюционно

более молодых, так и осваивавших ее пространства в голоцене.

Завершение плейстоцена и переход к современной эпохе (голоцену) чаще

всего проводят на уровне 11,5-10,0 тыс. лет назад (окончание Dr-З и начало

РЬ). Это по времени совпало с половецким потеплением и позднехвалынской

(мангышлакской) регрессией Каспия (уровень которого опускался до -51 м

ниже уровня моря (Величко, 1973). По-видимому, именно в это время про-

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

29

изошло мощное расселение среднеазиатских псаммофильных и других пус-

тынных видов рептилий (ушастой круглоголовки, вертихвостки, песчаного

удавчика и др.) в Северный Прикаспий и Предкавказье (Неручев, Васильев,

1978; Накаренок, 20036). На севере региона это сопровождалось усилением

роли березовых и хвойных (с примесью широколиственных пород) лесов, ко-

торые, оттеснив к северу таежные сообщества, достигли предгорий западного

склона Урала. Наступившее вскоре похолодание замедлило расширение лес-

ной зоны, но более существенно проявилось в аридизации лесостепи, степи и

формировании после отступления моря ниже нулевой отметки маршевых, а

затем криоаридных ландшафтов, сменившихся со временем условиями сухой

степи и полупустыни.

Во время термического оптимума голоцена (атлантического периода) су-

щественное улучшение гидротермических условий (Рычагов, 1993) привело к

формированию на севере региона (как и на значительной части Русской равни-

ны) лесостепных условий, при которых восточно-европейские леса (где более

существенную роль стали играть широколиственные породы) вышли на водо-

разделы, хотя в основном эти ценозы по-прежнему оставались связанными с

интерзональными элементами рельефа (Динесман, 1977; Климанов, Немкова,

1988). В предгорной части западных склонов Урала получили распространение

смешанные и широколиственные (преимущественно липовые) леса, его цент-

ральная возвышенная часть оказалась занятой в основном хвойными и мелко-

лиственными породами, а на восточном склоне и по Зауральному плато более

континентальные условия способствовали сохранению лиственично-сосново-

березовой лесостепи (Чигуряева, Яхимович, 1965). На Орь-Илекском между-

речье и примыкающей территории Западно-Сибирской низменности влияние

оптимума сказалось слабее, хотя степные формации и здесь стали более высо-

котравными, приобрели лугово-степной облик (Динесман, 1977; Кременецкий

и др., 1994). Небольшие лесные массивы встречались также в степях южных

отрогов Общего Сырта и примыкающих пространствах Северного Прикаспия,

ландшафты которого постепенно эволюционировали от полупустынно-пус-

тынных до степных (Киселева, 1982). Вместе с тем по наиболее благоприятным

местообитаниям небольшие участки древесной растительности (преимущест-

венно из сосны и березы) доходили до полупустынь Северного Прикаспия, юг

которого вскоре оказался во власти очередной трансгрессии (Рычагов, 1993).

Считается, что в это время произошло существенное обогащение сложившего-

ся к этому моменту ядра фаунистического комплекса позвоночных животных

региона причерноморско-понтийскими степными, европейскими лесостепны-

ми, крымско-кавказскими горно-степными, казахстанско-южносибирскими

степными, а также каспийско-туранскими и другими пустынными азиатскими

элементами (Завьялов и др., 2003).

Переход от теплого и влажного атлантического периода к теплому сухо-

му суббореалу сопровождался резкой аридизацией климата, произошедшей

практически синхронно на громадных пространствах евразиатских степей.

В результате полупустыни и сухие степи Прикаспия сменились пустынями

(Иванов, 1989), а на освободившихся при махачкалинской регрессии про-

странствах началось формирование эоловых форм рельефа. Севернее ариди-

зация проявилась лишь в упрощении структуры степных сообществ (умень-

шилось обилие сложноцветных и злаков), снижении доли липы и некоторых

30

Глава 2

других гидрофильных лесных видов и возрастании роли дуба. Более сущест-

венные изменения произошли в Зауралье, где уменьшились площадь березо-

вых колков и ареалы широколиственных пород (Кременецкий и др., 1994).

Наступившая затем эпоха среднего суббореала (так называемый «полтав-

кинский микроплювиал» бронзы) ознаменовалась восстановлением на значи-

тельных пространствах Северного Прикаспия лесостепи, разнотравно-злако-

вых степей, а также возрастанием доли степных и уменьшением пустынных

видов животных и их численности (Иванов, Васильев, 1995). Севернее этому

времени соответствует наступление новой лесной фазы - более широкого рас-

пространения дубрав (с участием липы, вяза, бука), с которой, по-видимому,

началось формирование современной лесостепи Русской равнины (Фёдоров,

1978). Поздний суббореал, судя по полинологическим данным (Болиховская,

1990), характеризовался своеобразным импульсным иссушением юга региона,

а севернее аридизация проявилась в меньшей степени и лесостепь, например,

сохранила многие особенности экосистем раннего голоцена.

Примерно 2,7-2,5 тысяч лет назад начался последний, заключительный,

период голоцена - субатлантический, в котором также происходили значи-

тельные изменения климата, сопровождающиеся подвижками растительного

покрова и перестройкой структуры экосистем, особенно на юге региона, испы-

тавшего на себе ряд новокаспийских трансгрессий и регрессий, приводивших

к разрыву ареалов ряда видов, а затем их вторичной интерградации. Раннесуб-

атлантическое время, начавшееся некоторым повышением влажности (пре-

имущественно на юге региона), закончилось усилением континентальности

климата, сопровождающегося уменьшением роли широколиственных пород

деревьев и установлением господства сосны и лиственницы с елью, а также

ксерофитизацией травянистых сообществ. В то же время в пределах Южного

Урала динамика природной обстановки не выходила за рамки степных - су-

хостепных условий (Рысков, Демкин, 1997).

Среднесубатлантическое время, наступление которого совпадает с нача-

лом современной эры, характеризуется как «малый климатический оптимум

голоцена» (Климанов, 1994). Его начальная (межплювиальная) фаза опреде-

лялась мезофилизацией степной растительности Прикаспия и расширением

площади лесных сообществ, которые по долинам рек проникали далеко на юг.

Сходные процессы протекали и в Зауралье, где начались возрождение степных

боров, закрепление песков, расширение площади лимнофильных экосистем

(Николаев, 1999). Начавшееся в IV в. н.э. потепление, которое достигло макси-

мума в X-XI вв. (ксеротермическая фаза по Николаеву, 1977), способствова-

ло ксерофитизации степей, сокращению площади лесов и замене в них части

широколиственных элементов ивняками, а также усилению регрессии Каспия

(уровень которого упал до -40 м - дербентская регрессия) и Аральского моря

(которое перешло в стадию так называемого «оксийского болота»).

Почти все последнее тысячелетие относится к позднесубатлантическому

времени, значительная часть которого приходится на «малый ледниковый пе-

риод», характеризующийся возрастанием суровости климата, определившего

уменьшение значимости широколиственных пород и березы, и расширением

площади сосновых лесов. В степной зоне начало этого времени ознаменовано

значительным развитием лугово-разнотравных сообществ и некоторым уве-

личением облесенности территории, что придало этой части региона облик

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

31

кустарниковых и редколесных савваноидов, южнее сменяющихся полупус-

тынными сообществами. В XV в. в аридной зоне своеобразный средневековый

плювиал по сути дела завершился, и с XVI в. здесь начинается новая волна

ксерофитизации растительного покрова, получившая прогрессирующее разви-

тие в XVIII и XIX в. К концу этого периода лесные сообщества здесь почти

вытесняются, широкое распространение получает травянистая растительность

с доминированием ксерофитов, а побережья Арала и Каспия опустыниваются

(Абрамова, 1994).

В Рын-песках эпоха XVI-XIX вв. отличалась большей увлажненностью,

что обусловило закрепление песков, увеличение облесенности и улучшение

обводнения Камыш-Самарских озер (Иванов, Васильев, 1995). Севернее в это

время начались формирование комплекса кустарниковой степи по многим па-

динам, развитие древесно-кустарниковых зарослей по берегам рек и в круп-

ных лиманах. В конечном счете, пойменные леса по рекам Иргиз, Еруслан,

Б.и М. Узени и их менее значительные массивы по рекам Горькая, Хара, Лан-

цуг и Паника сомкнулись с вековыми дубравами южных отрогов Общего Сыр-

та, описанных Э.А. Эверсманном и Г.С. Карелиным. На легких почвах здесь

сформировались березово-осиновые и частично сосновые леса, которые вос-

точнее, по-видимому, продолжались по Подуральскому и Урало-Эмбенскому

плато (о чем свидетельствуют реликтовые лески, сохранившиеся до настояще-

го времени в некоторых речных долинах). Широкое распространение лесных

сообществ и их значительная площадь позволяют некоторым авторам утверж-

дать, что Северный Прикаспий на том этапе приобрел в определенной степени

лесостепной облик (Абрамова, Турманина, 1982). Эти же процессы обусло-

вили подъем уровня Каспия (до -23-24 м), Аральского моря (ново-аральская

трансгрессия), а также значительное изменение видового состава и соотноше-

ния эколого-генетических типов животных Северного Прикаспия, которые

постепенно приобрели черты, характерные для современного этапа (Иванов,

Васильев, 1995).

Считается, что к середине XIX в. «малый ледниковый период» окончился и

началась новая, продолжающаяся по настоящее время, климатическая эпоха -

потепление, сопровождающееся уменьшением атмосферной увлажненности и

ксерофитизацией растительного покрова, хотя на общем фоне аридизации на-

блюдались как более сухие (1915-1935; 1970-1990), так и относительно влаж-

ные (1875-1915; 1940-1960) периоды с более короткими, преимущественно

кратными брикнеровскому, циклами.

Со времени начала голоцена, но особенно в последнее тысячелетие, фор-

мирование внешнего облика ландшафтов региона и структуры их биоты шло

под все возрастающим воздействием антропогенных факторов (пасторальной

дигрессии, вырубки лесов, распашки земель и общего освоения территории),

которые снивелировали их многие первобытные черты, особенно на юге регио-

на. У его северных пределов меньшая засушливость позднего голоцена наряду

с особенностями хозяйственного освоения территории определили большую

стабильность структуры природных биоценозов и их биоты, которые сохрани-

ли целый ряд особенностей экосистем раннего голоцена. В целом же голоцен,

очевидно, следует рассматривать как время преимущественной стабилизации

ареалов всех позвоночных животных, медленного их расселения и освоения

новых территорий, своеобразного заполнения ценотических вакуумов, об-

32

Глава 2

разевавшихся в «малом ледниковом периоде» (Кривенко, 1991 2002; Белик,

2000). Это как будто подтверждается составом герпетологического комплекса

Поволжья, дополненного лишь Lacerta vivipara, остатки которой отмечены в

двух пещерных местонахождениях Башкирии (Ратников, 20046; Хабибуллин,

2002).

Имеющиеся к настоящему времени палеонтологические и палеогеографи-

ческие материалы позволяют наметить важнейшие этапы в «естественной ис-

тории» разных таксонов амфибий и рептилий, предположительно воссоздать

историю освоения региона населяющими его современными видами и воспол-

нить некоторые пробелы в динамике их ареалов.

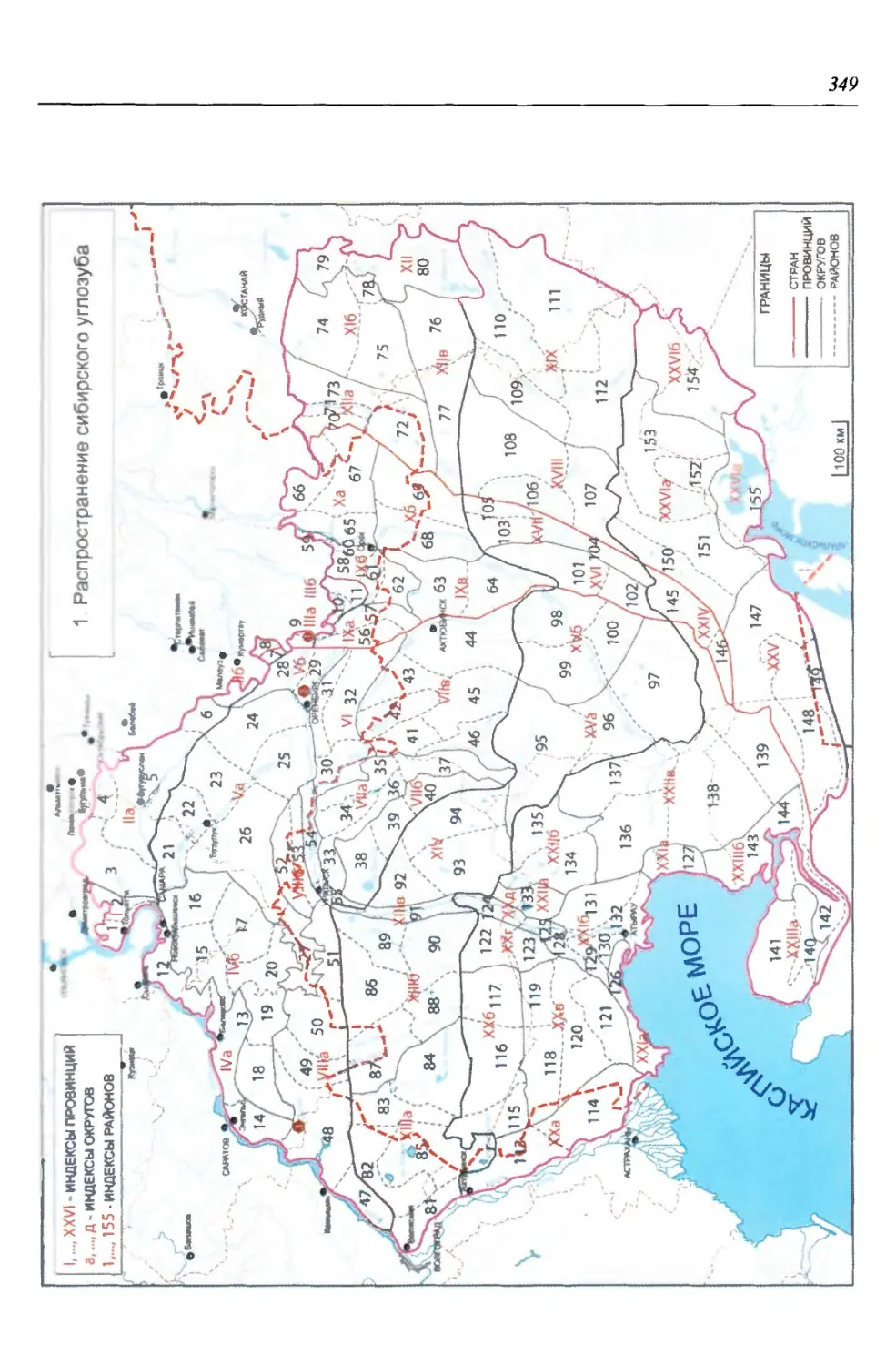

Хвостатые амфибии (Caudata, Urodela) в регионе известны по двум семейс-

твам, из которых наиболее примитивными являются углозубы (Hynobiidae),

представленные сибирским углозубом {Salamandrella keyseriingii). Предпола-

гается, что центром дифференциации этого семейства являются горы Цент-

рального Китая, откуда еще в доледниковое время шло расселение его видов,

в том числе и предка сибирского углозуба. Считается, что современный си-

бирский углозуб - это геологически молодой вид, который, вероятно, сфор-

мировался в первой половине плейстоцена в Центральной Азии и Восточной

Сибири, откуда после отступления ледника шло заселение его современного

ареала (Сибирский углозуб, 1994). Однако находка ископаемых остатков вида

в ранненеоплейстоценовых отложениях (мучкапский горизонт тираспольско-

го фаунистического комплекса) Восточно-Европейской платформы (Ратников,

2002) позволяет по-иному взглянуть на историю формирования ареала вида.

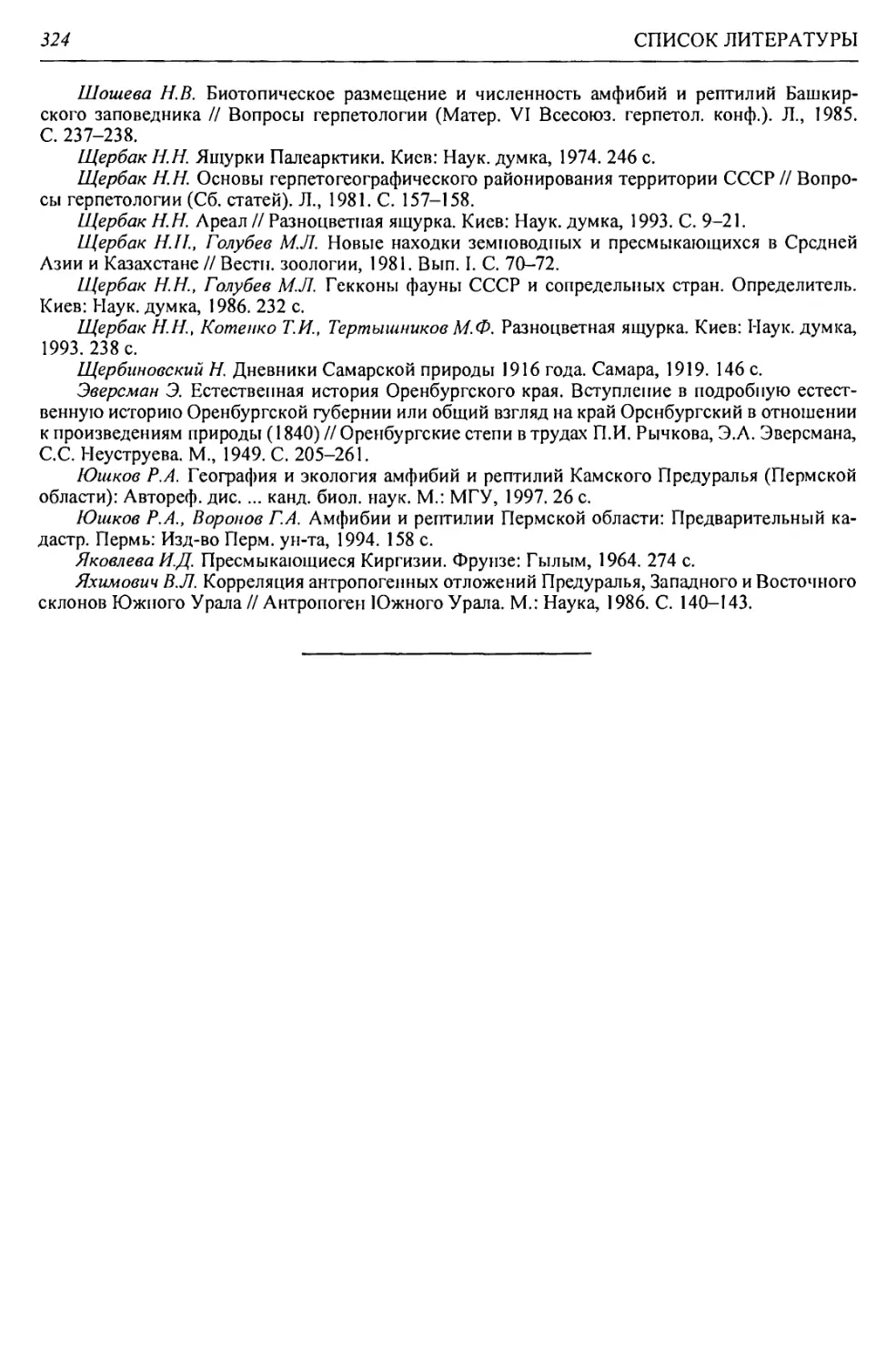

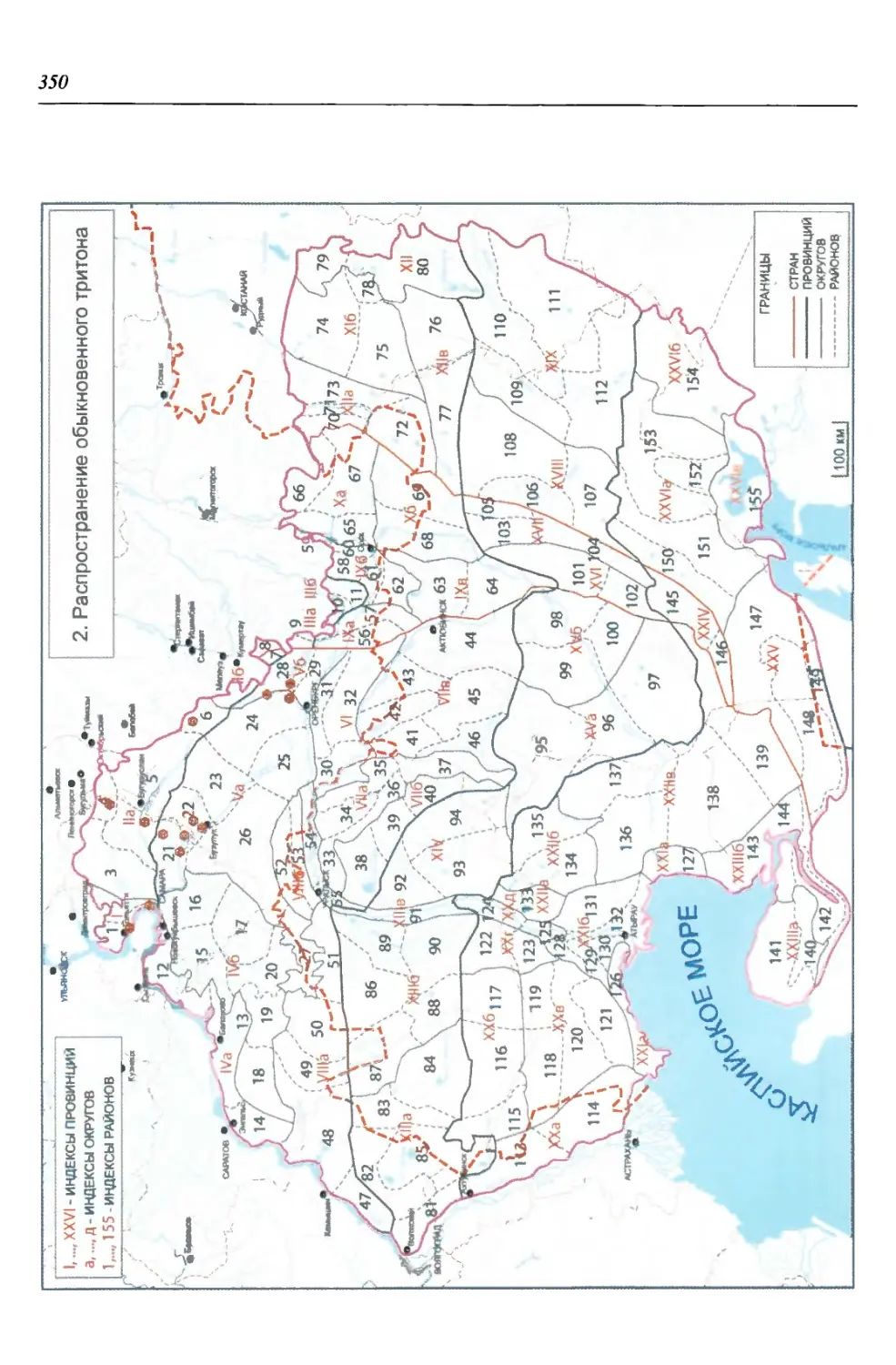

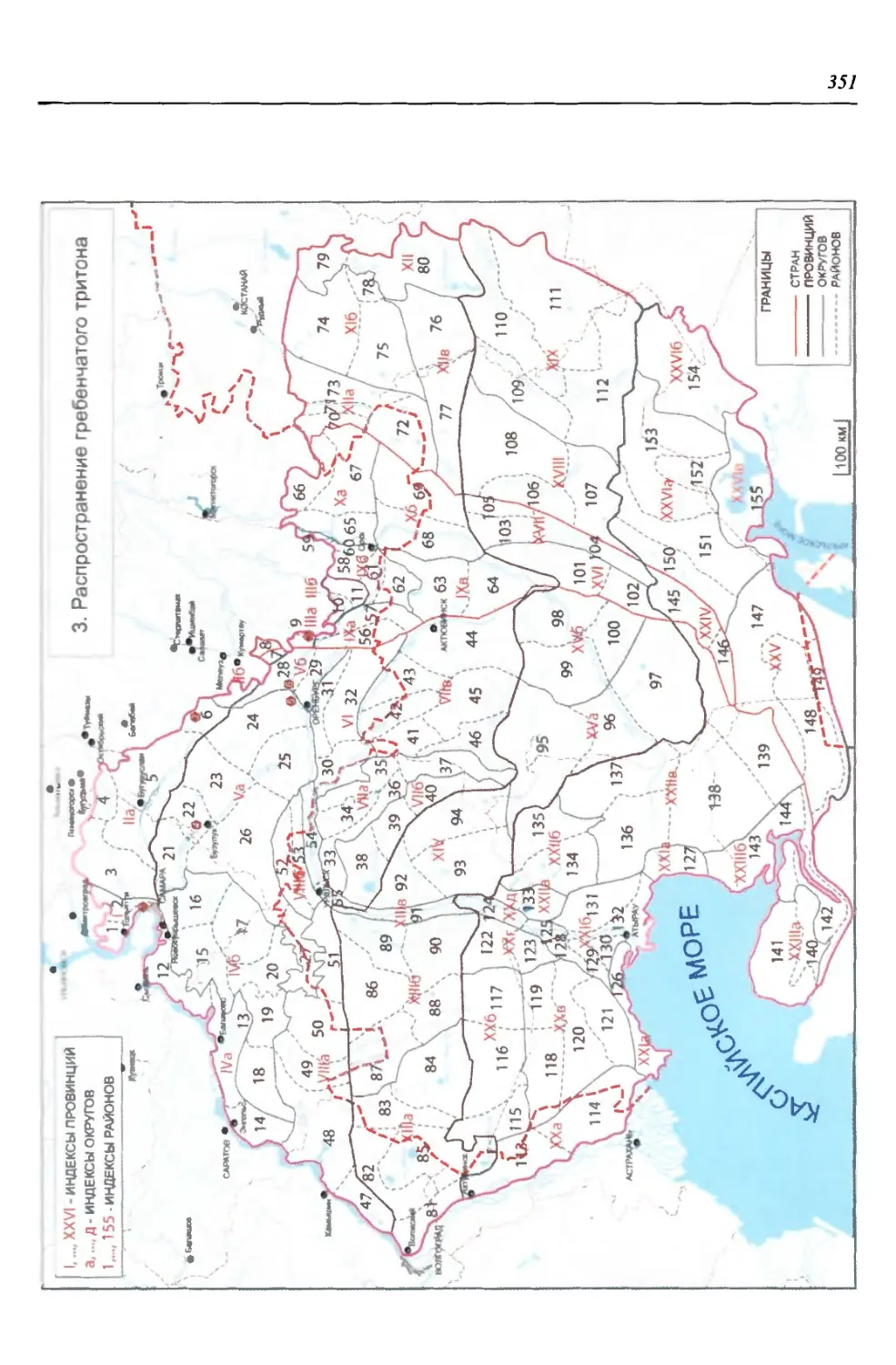

Саламандровые (Salamandridae) - одно из эволюционно наиболее продви-

нутых семейств хвостатых амфибий. В регионе оно представлено двумя совре-

менными видами тритонов: гребенчатым {Triturus cristatus) и обыкновенным

(Г. vulgaris). Древнейшие представители этого рода известны с миоцена, а тер-

риторию региона начали осваивать как минимум с плиоцена, поскольку имен-

но к этому времени отосятся ископаемые остатки Т. cf. alpestris, обнаружен-

ные на сопредельной территории Нижегородской области в местонахождении

Апастово. Из современных видов ископаемые остатки Т. cf. cristatus известны

из лесных ассоциаций Ильинского горизонта, а обыкновенного тритона - из

лесостепного герпетокомплекса мучкапского горизонта нижнего неоплейс-

тоцена. Остатки этих трех видов прослеживаются также в лесостепном лих-

винском горизонте сингильского фаунистического комплекса среднего нео-

плейстоцена Восточно-Европейской платформы, а остатки Т. cf. cristatus - из

среднего неоплейстоцена Башкирии (Ратников, 2002). Отмеченные изменения

обстановки, несомненно, сказывались на размерах и очертаниях ареалов этих

видов, современную конфигурацию которые приобрели с наступлением по-

следнего сухого периода.

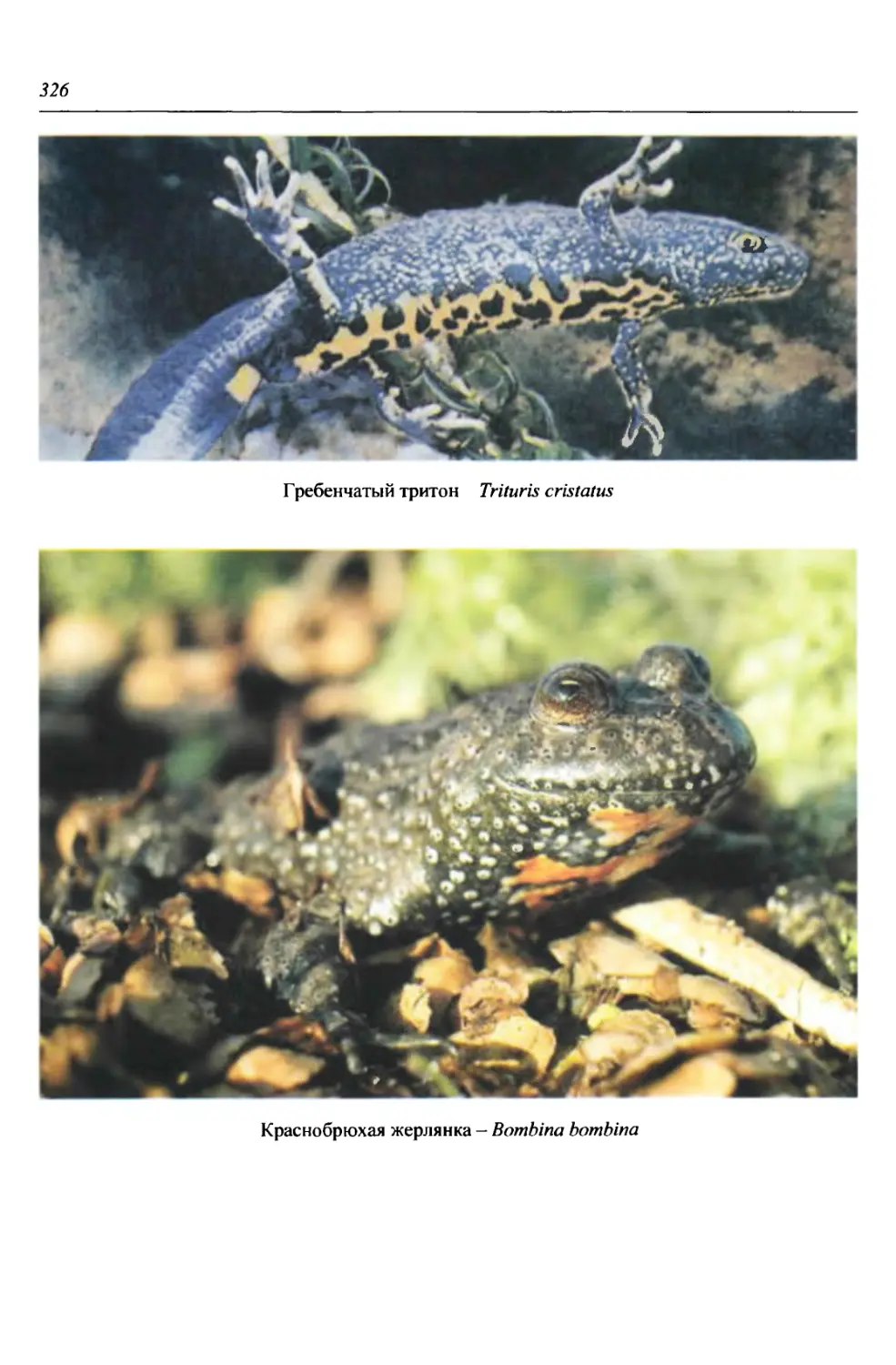

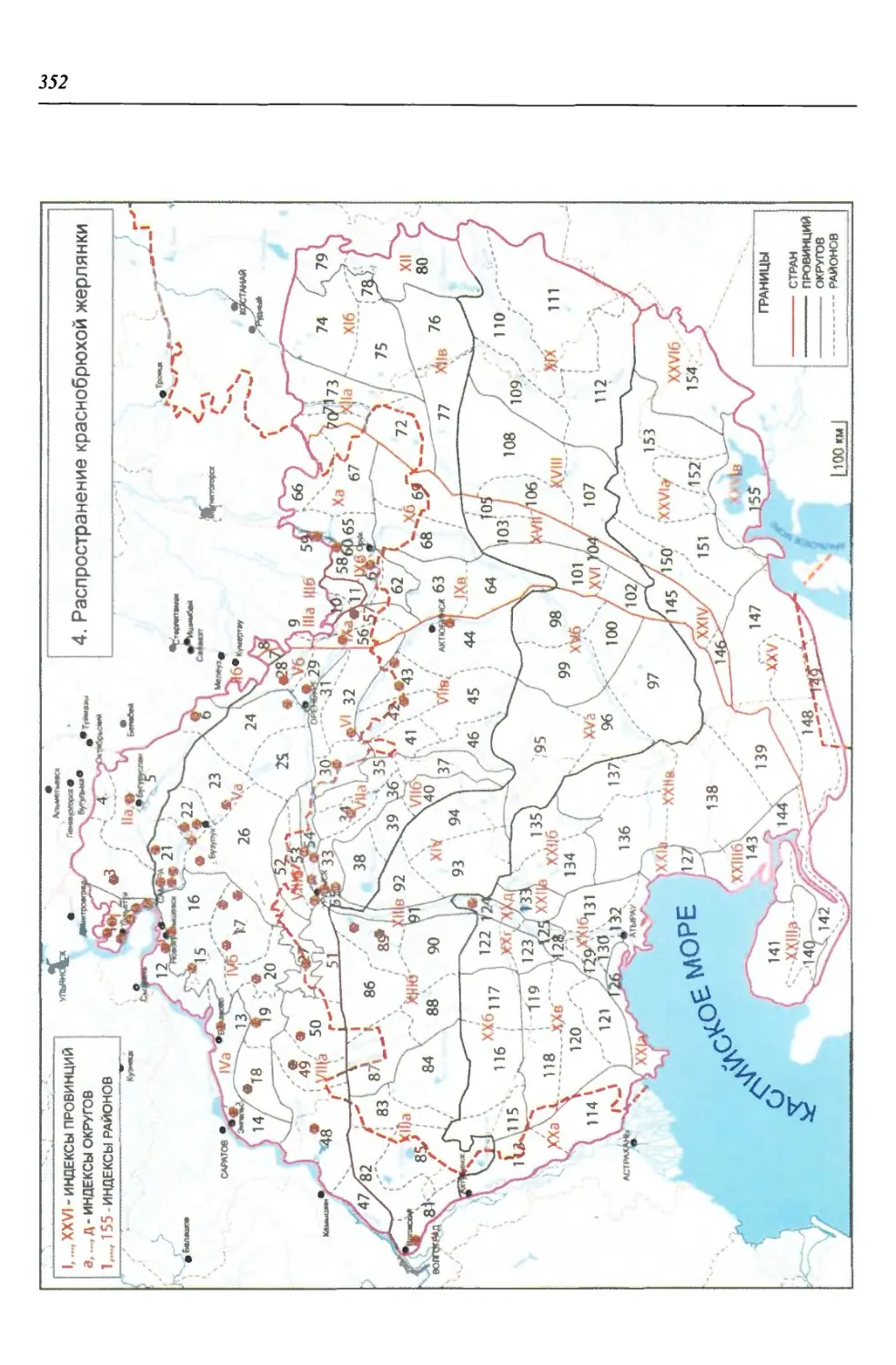

Среди бесхвостых амфибий одной из древнейших групп являются жерлян-

ки (Bombinatoridae), сформировавшиеся предположительно в Юго-Восточной

Азии, откуда впоследствии дивергировали на восточную и западную ветви.

Считается, что краснобрюхая жерлянка или близкий к ней вид {В. cf. bombi-

na), известные из нижнего плиоцена Казахстана, уже в доледниковое время

заселяли обширную территорию Сибири и Европы, хотя на сопредельной тер-

ритории Восточно-Европейской равнины ископаемые остатки жерлянок ста-

новятся известны из лесостепного фаунистического комплекса ильинского, а

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ...

33

затем мучкапского горизонтов нижнего неоплейстоцена. В ледниковое время

жерлянки, по-видимому, сохранились в Придунайском рефугиуме, откуда

впоследствии пошло их расселение. Продвижение краснобрюхой жерлянки на

территорию региона, в Предуралье и к юго-западным склонам Урала, вероят-

но, началось с наступлением голоцена, а максимума достигло в атлантическое

время. Формирование современных очертаний ареала началось с наступлени-

ем субатлантического похолодания и (если учесть, что в этом периоде выделя-

ется до 12 крупных климатических и соответствующих им фитоценотических

фаз) происходило в очень динамичных условиях (Боркин, 1984; Юшков, 1997;

Ратников, 2002; Вершинин, 2007).

Квакши (Hylidae) Палеарктики, по-видимому, уже на ранних этапах эво-

люции дивергировали на восточную и западную ветви. Европейские квакши в

ископаемом состоянии прослеживаются из позднего миоцена, но на Восточно-

Европейской равнине они становятся известны лишь для позднего плестоце-

на-голоцена Украины (Боркин, 1984). Таким образом, литературные сведения

о распространении квакши (Hyla arborea) в Поволжье и Предуралье пока не

подтверждены палеонтологическими материалами.

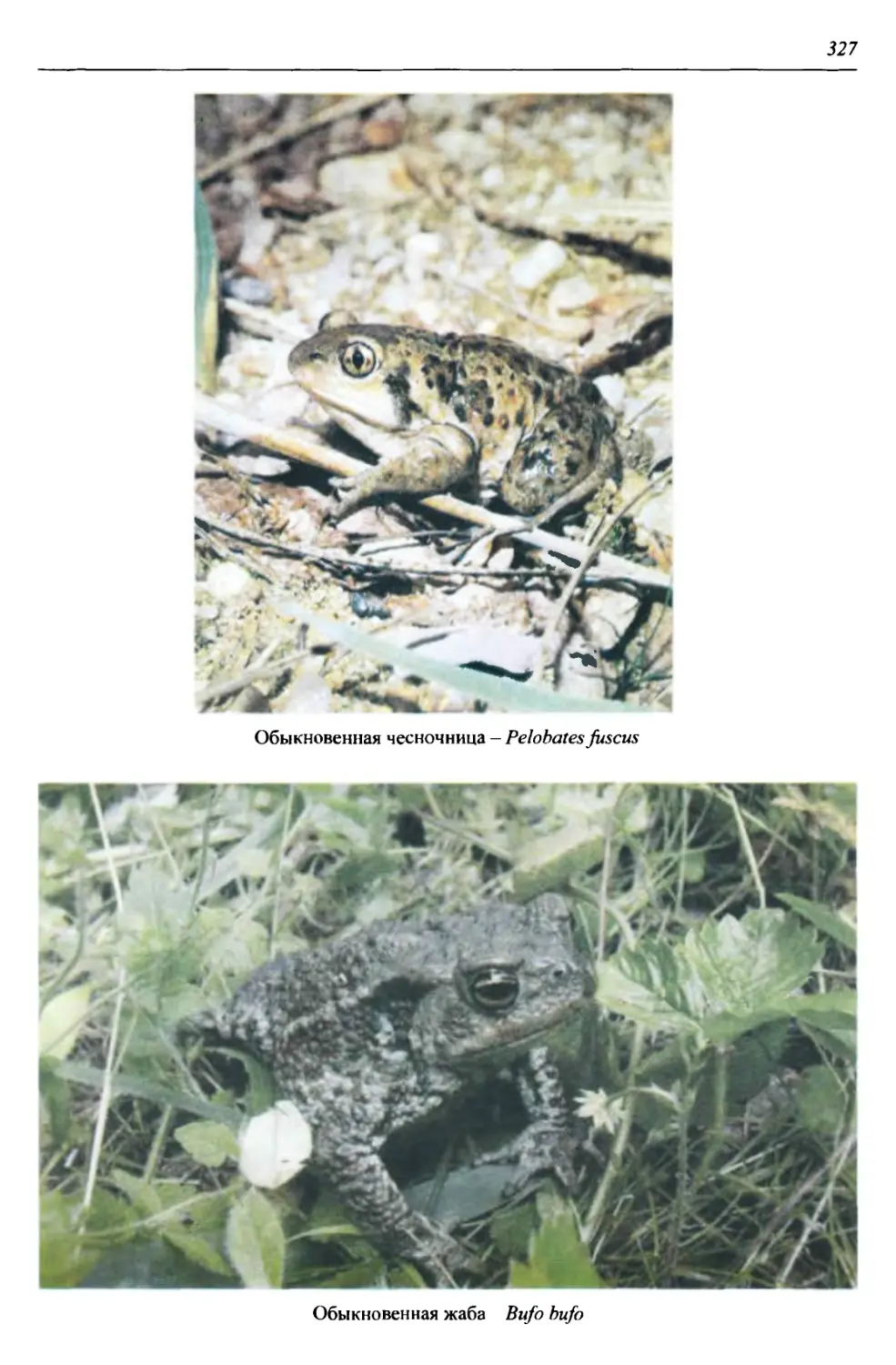

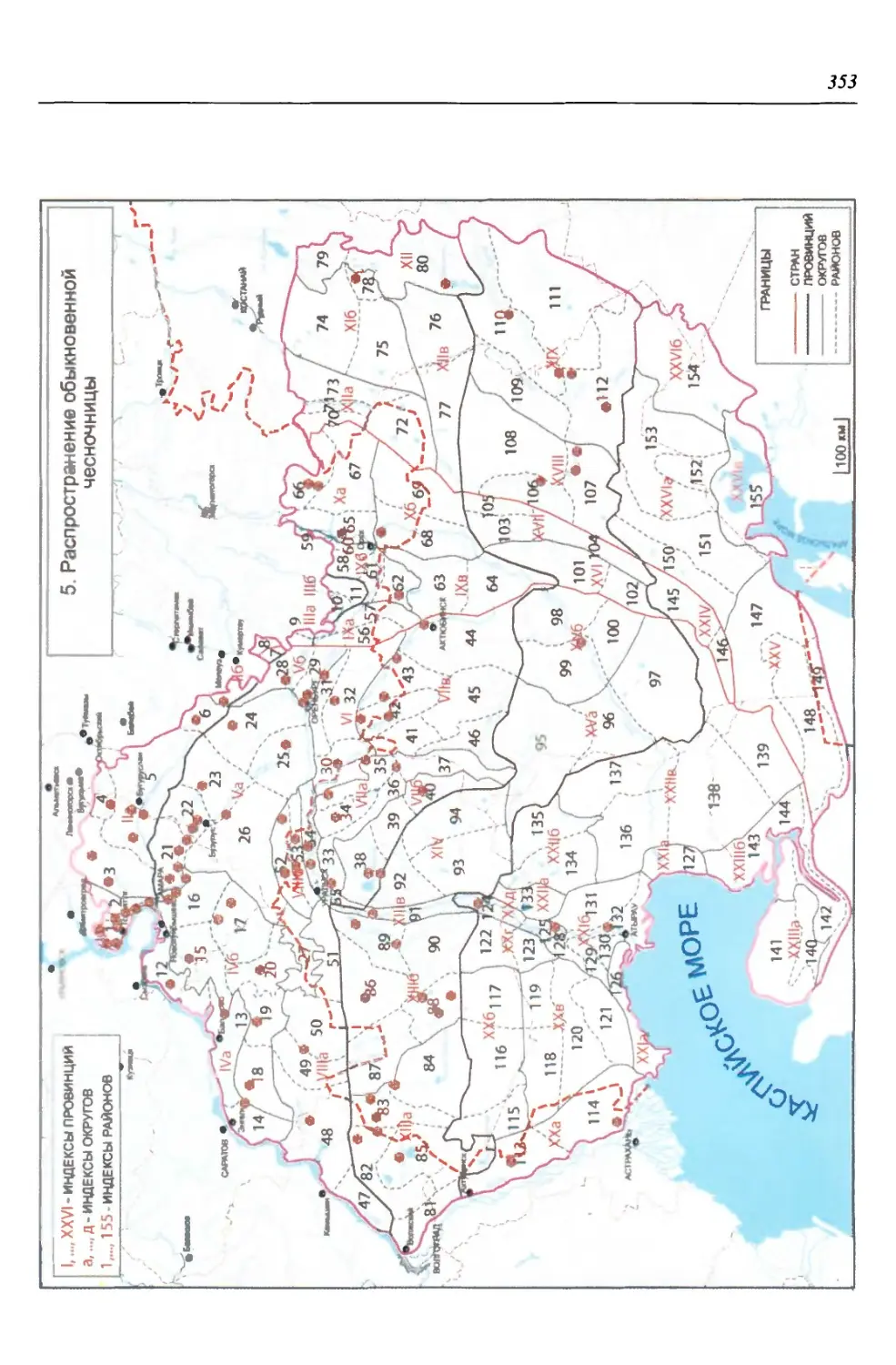

Представители семейства чесночницы (Pelobatidae) в ископаемом состоят

нии прослеживаются с конца мелового периода, рода Pelobates - с олигоцена

Монголии. Некоторые современные представители рода, возможно, сформи-

ровались на юго-востоке Европы или сопредельной территории Азии, а в пре-

делах Восточно-Европейской платформы они становятся известны начиная с

молдавского (сирийская чесночница) и урывского (обыкновенная чесночница)

фаунистических комплексов плиоцена. Их остатки далее обнаружены в отло-

жениях эоплейстоцена, ильинского и мучкапского горизонтов тираспольского

фаунистического комплексов, затем в лихвинском и среднерусском горизон-

тах сингильского и хазарского фаунистических комплексов среднеплейсто-

ценового местонахождения Татарстана (обыкновенная чесночница), а также

микулинском и валдайском горизонтах верхнего неоплейстоцена и ряде место-

нахождений со степными и лесостепными ассоциациями голоцена, в том числе

с низовий Волги (Средняя Ахтуба, Черный Яр - Нижнее Займище). Считается,

что после окончания ледникового периода на равнинах Восточно-Европейс-

кой платформы и Урала обыкновенная чесночница появилась в атлантическую

эпоху с распространением широколиственных лесов, а современные очерта-

ния ее ареал приобрел во время прохладной субатлантической стадии (Юш-

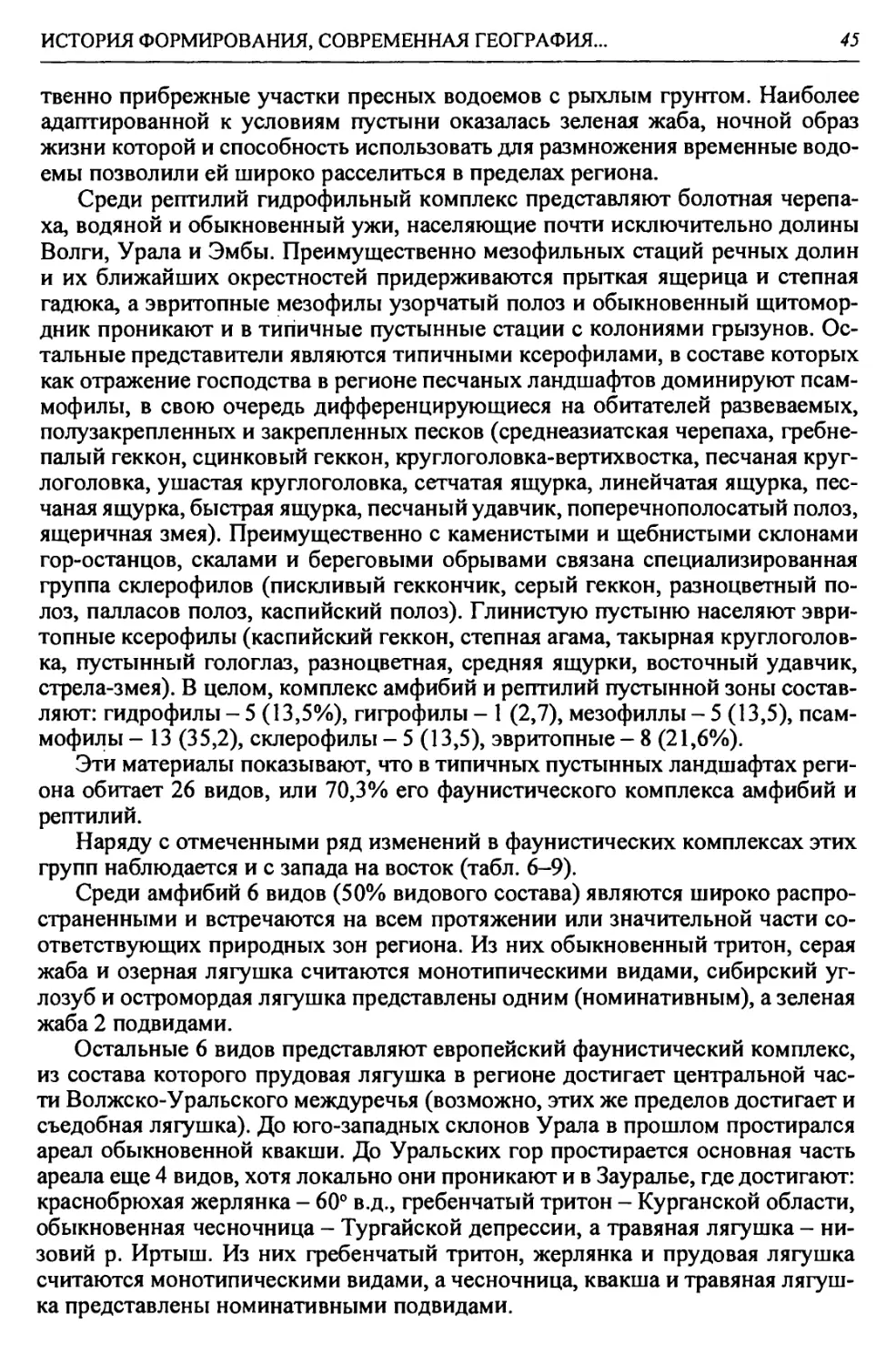

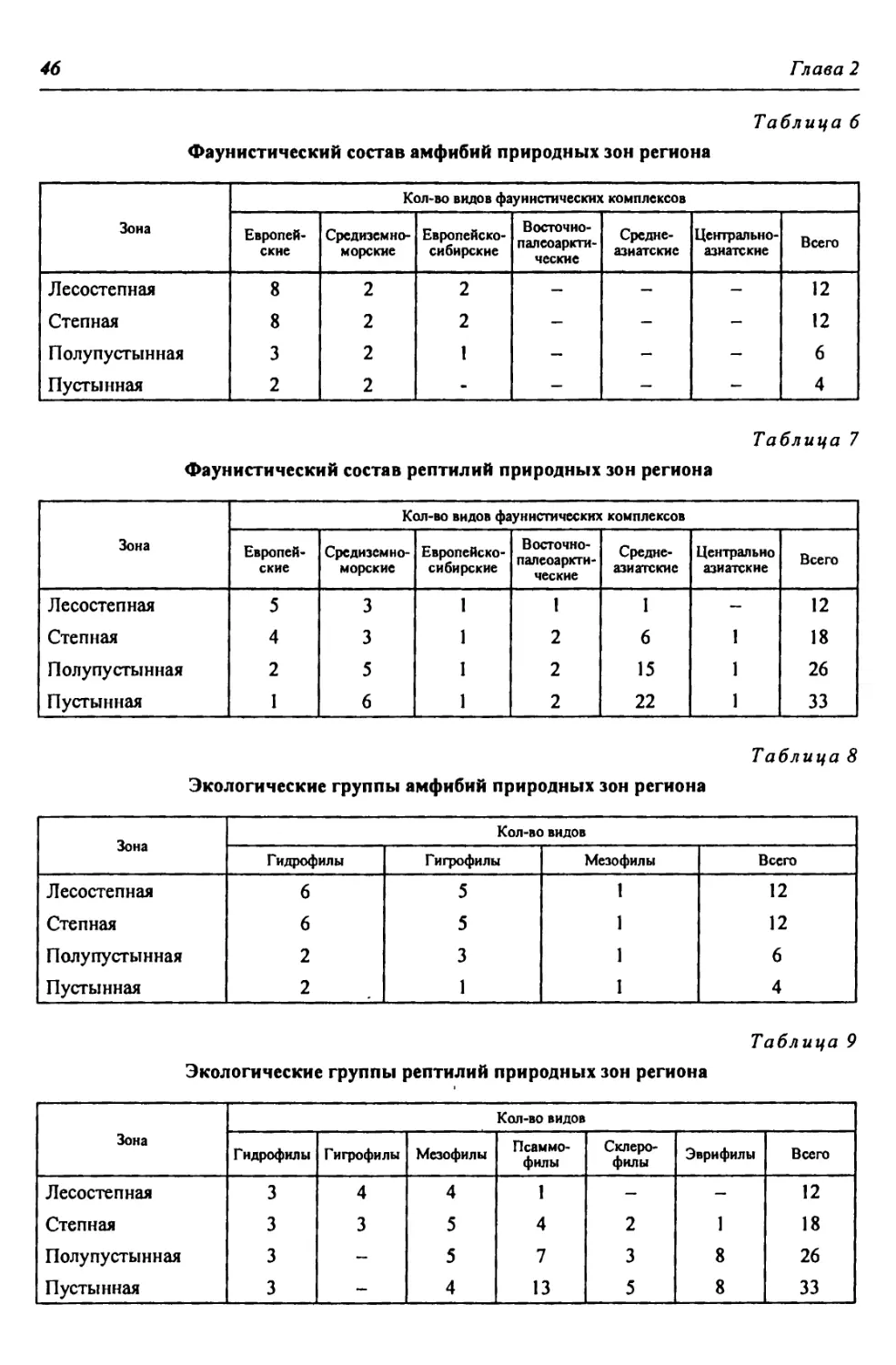

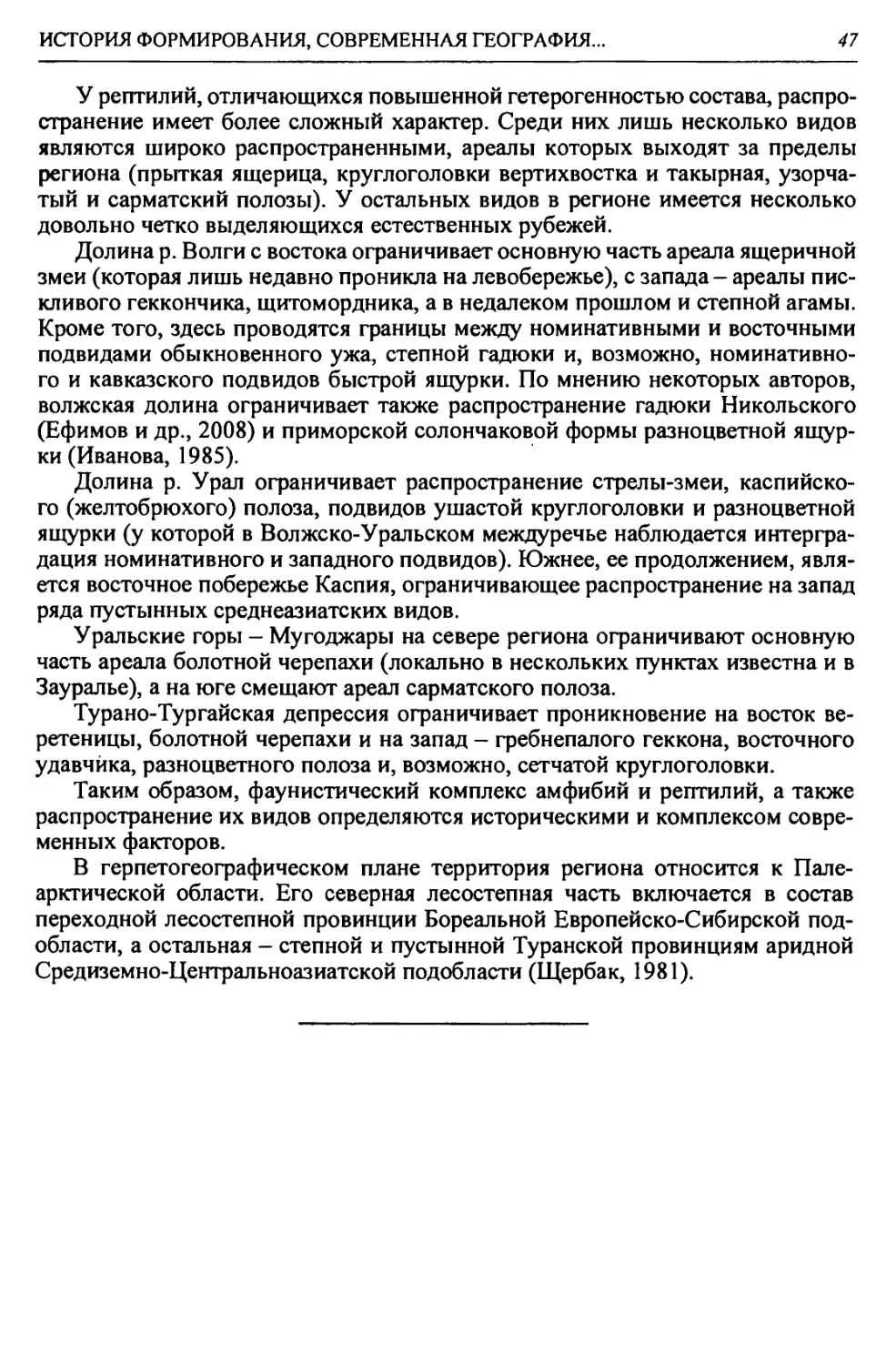

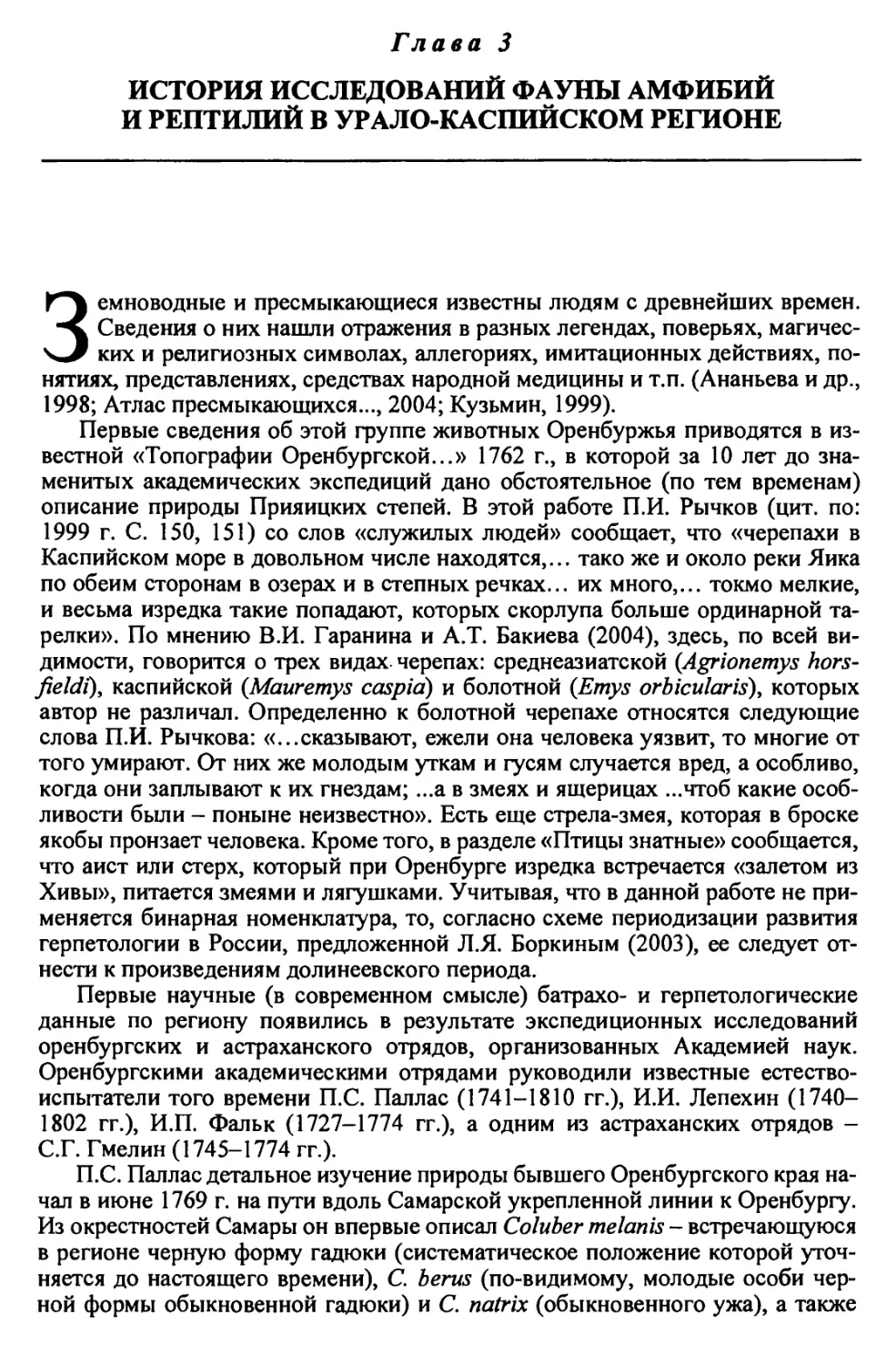

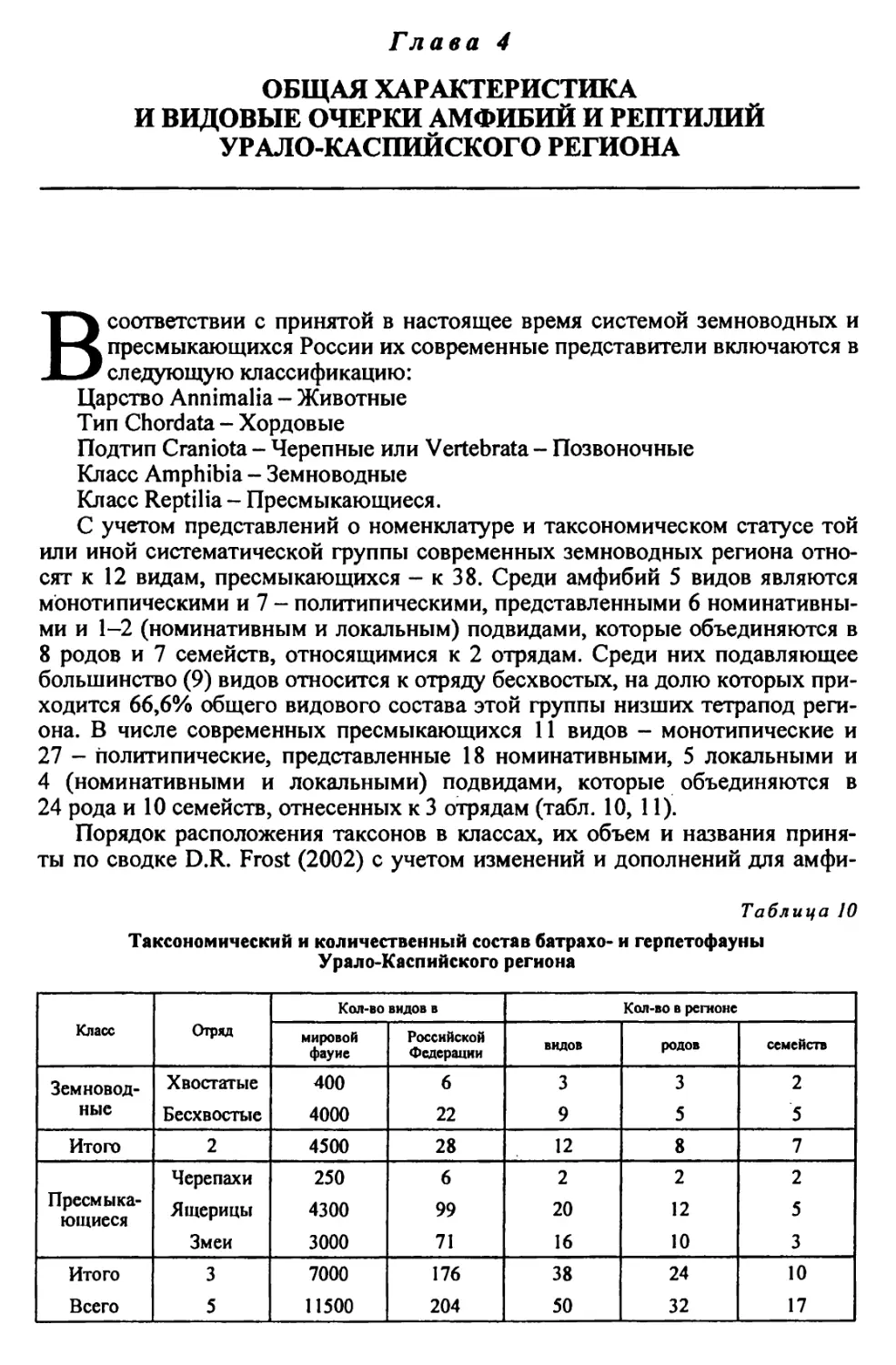

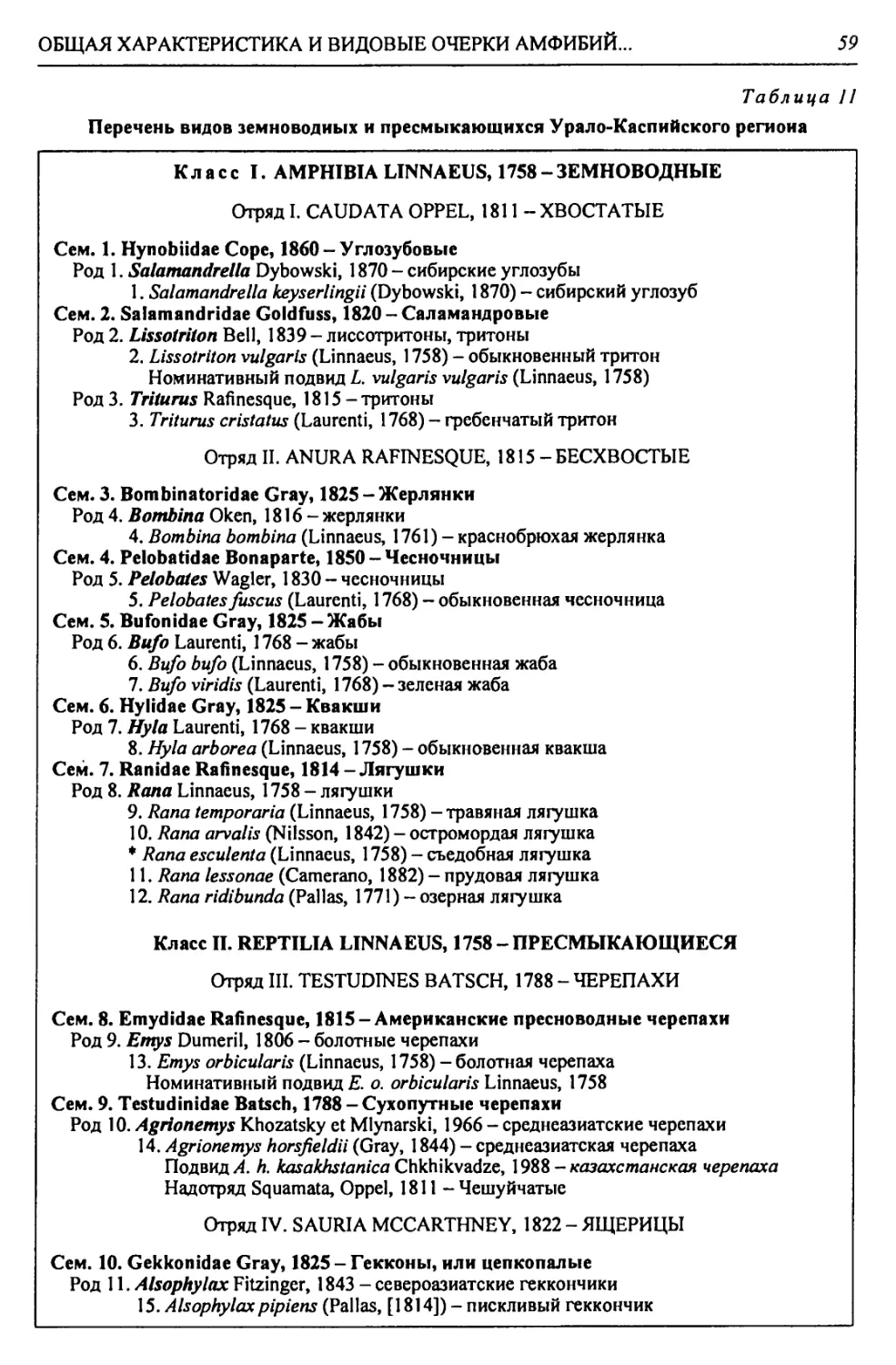

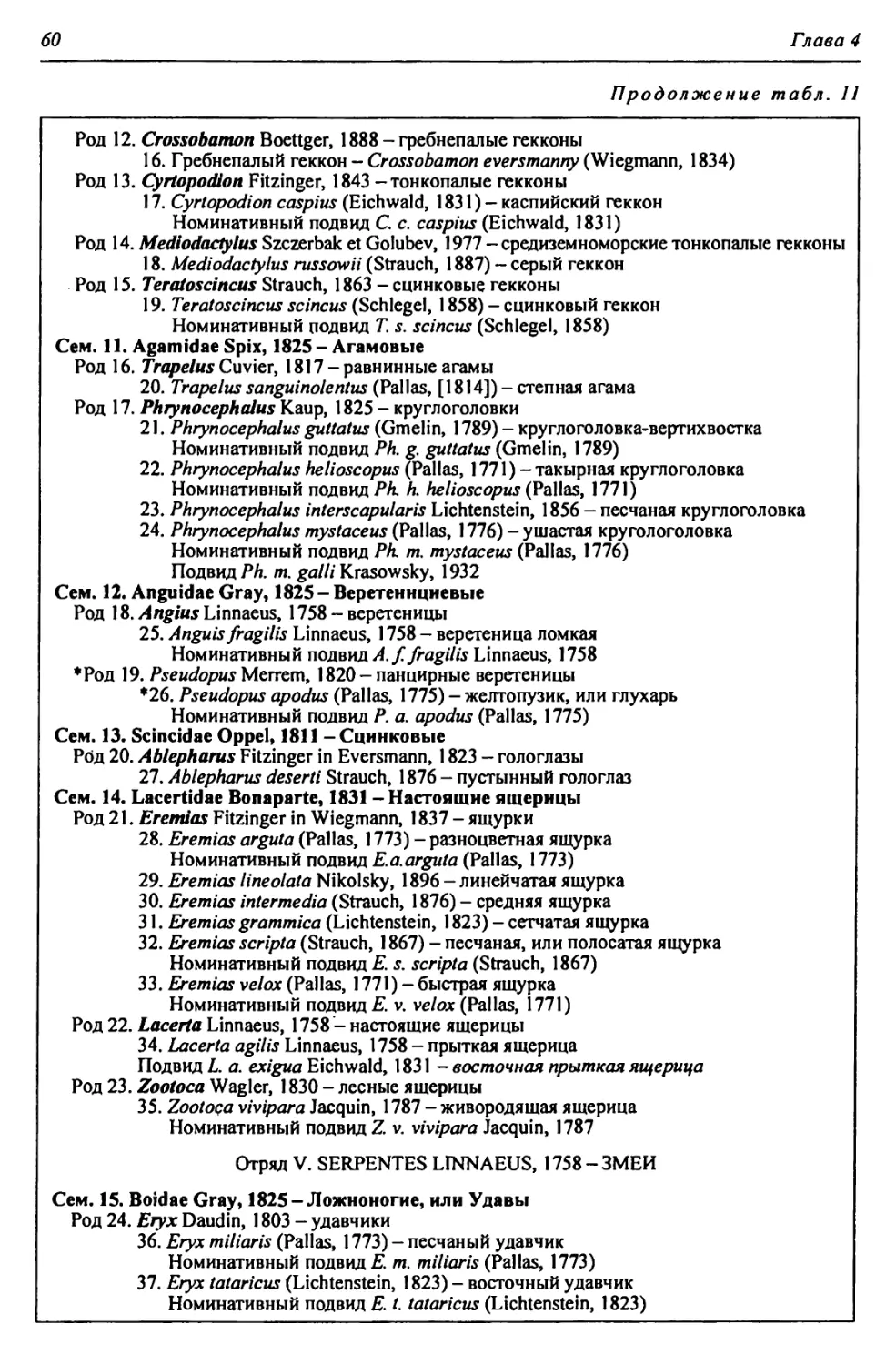

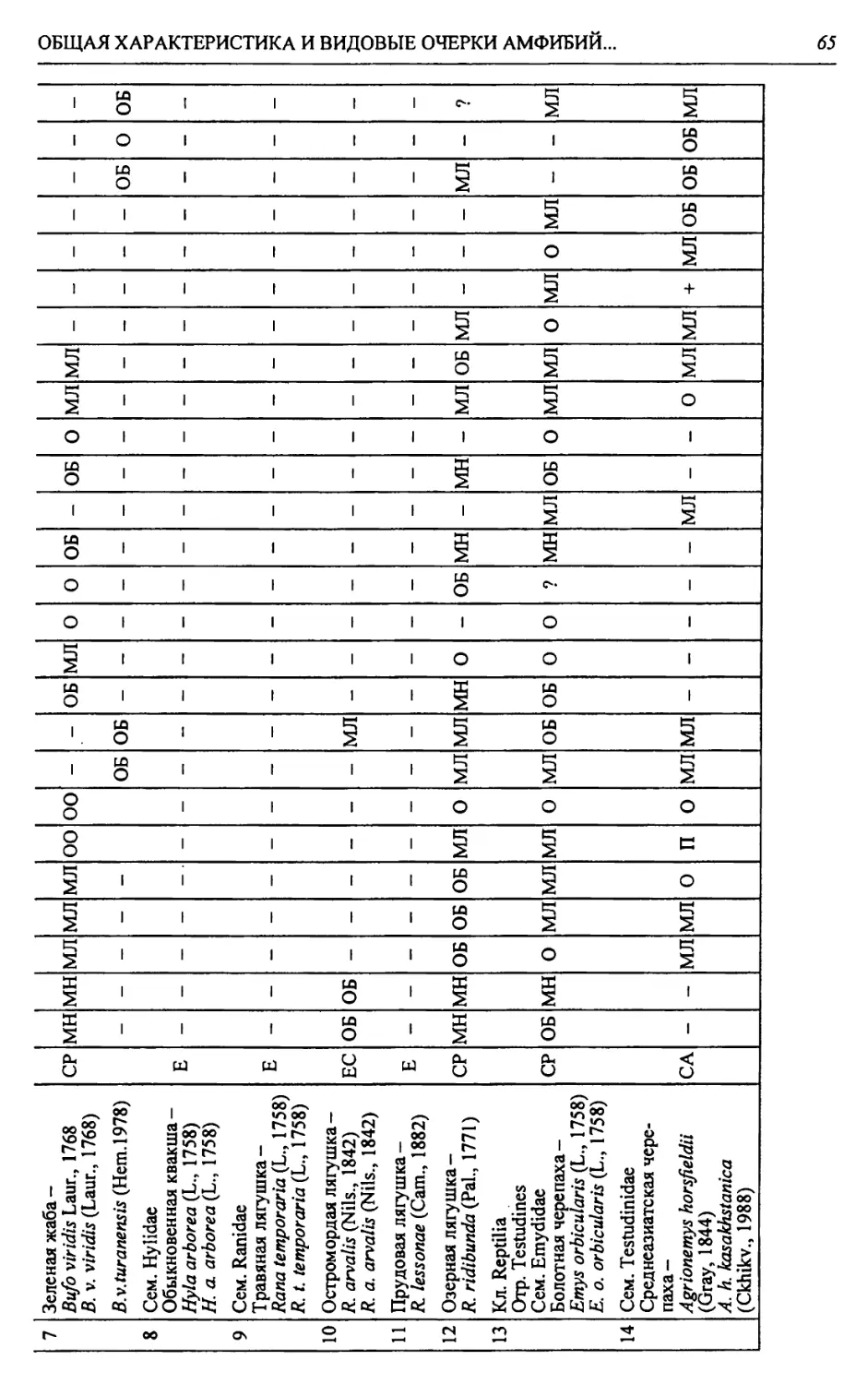

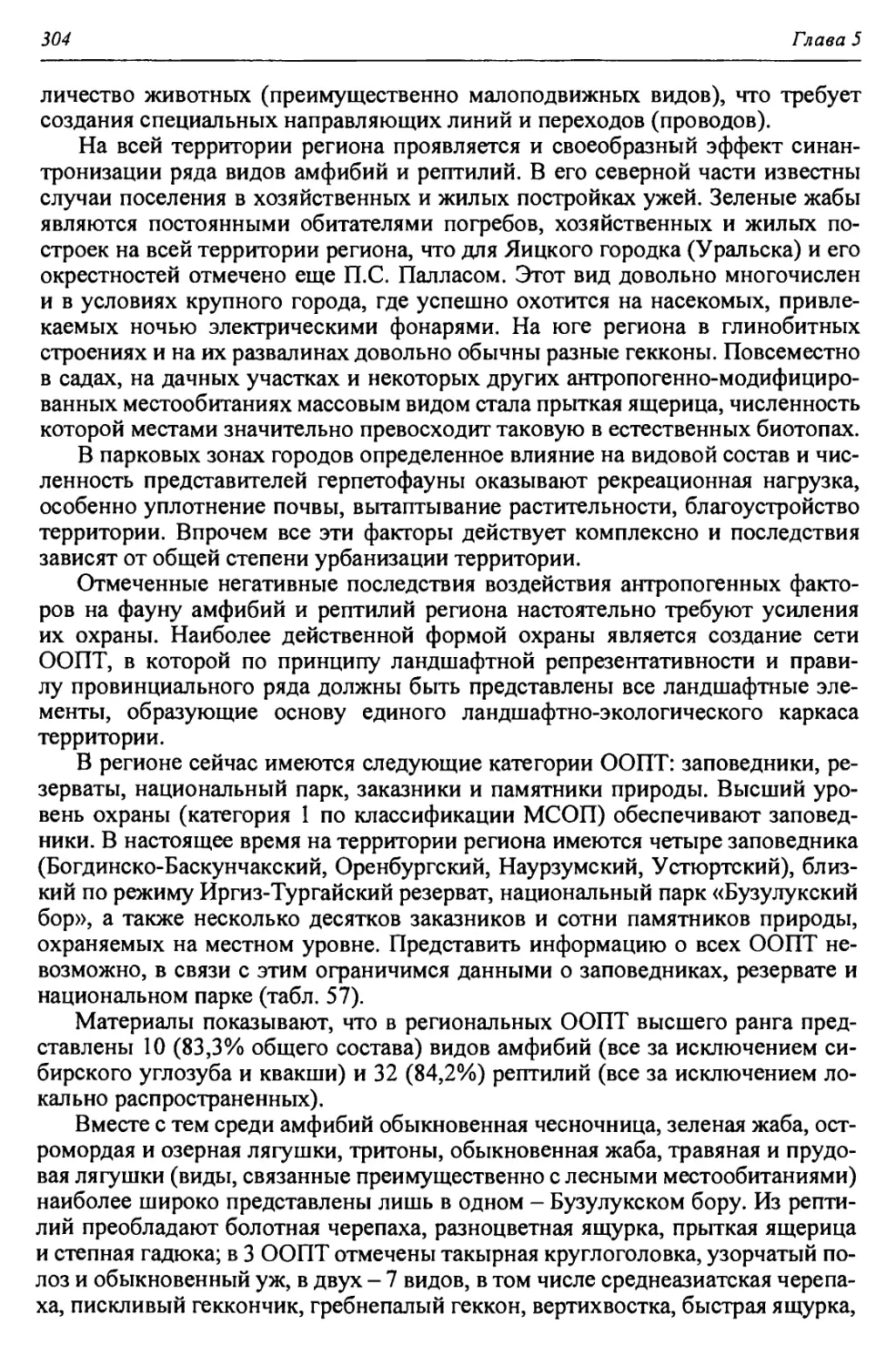

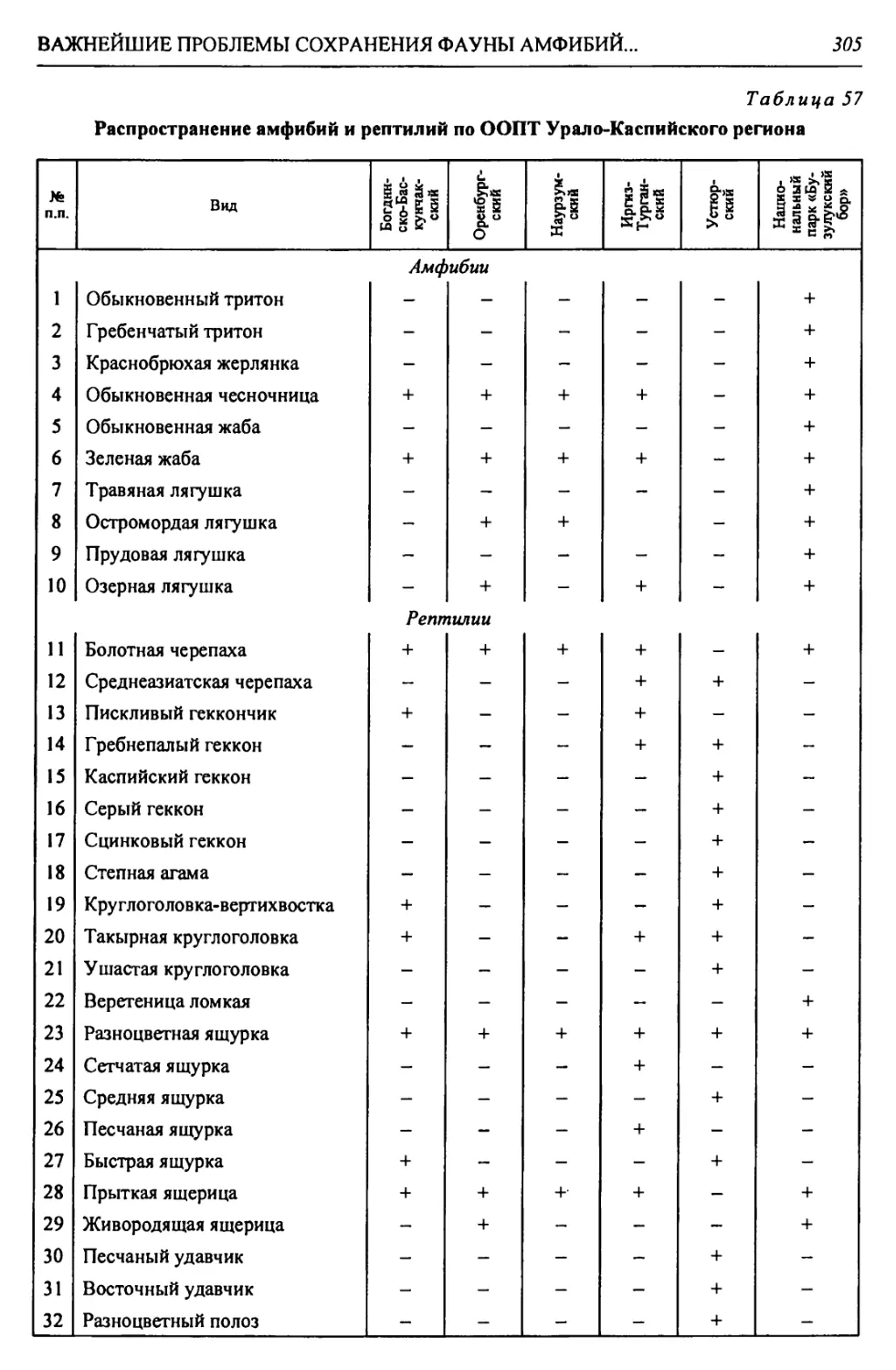

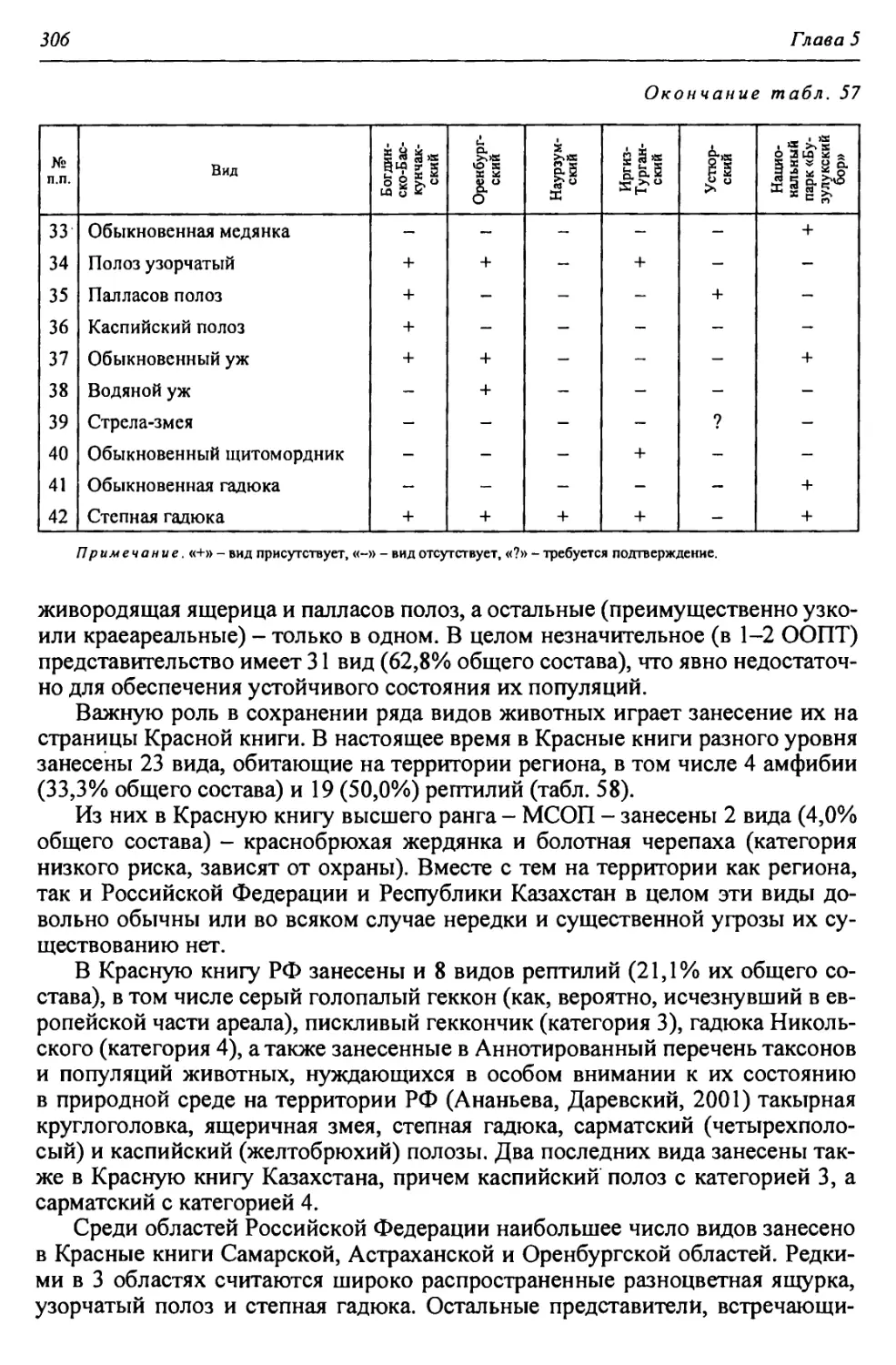

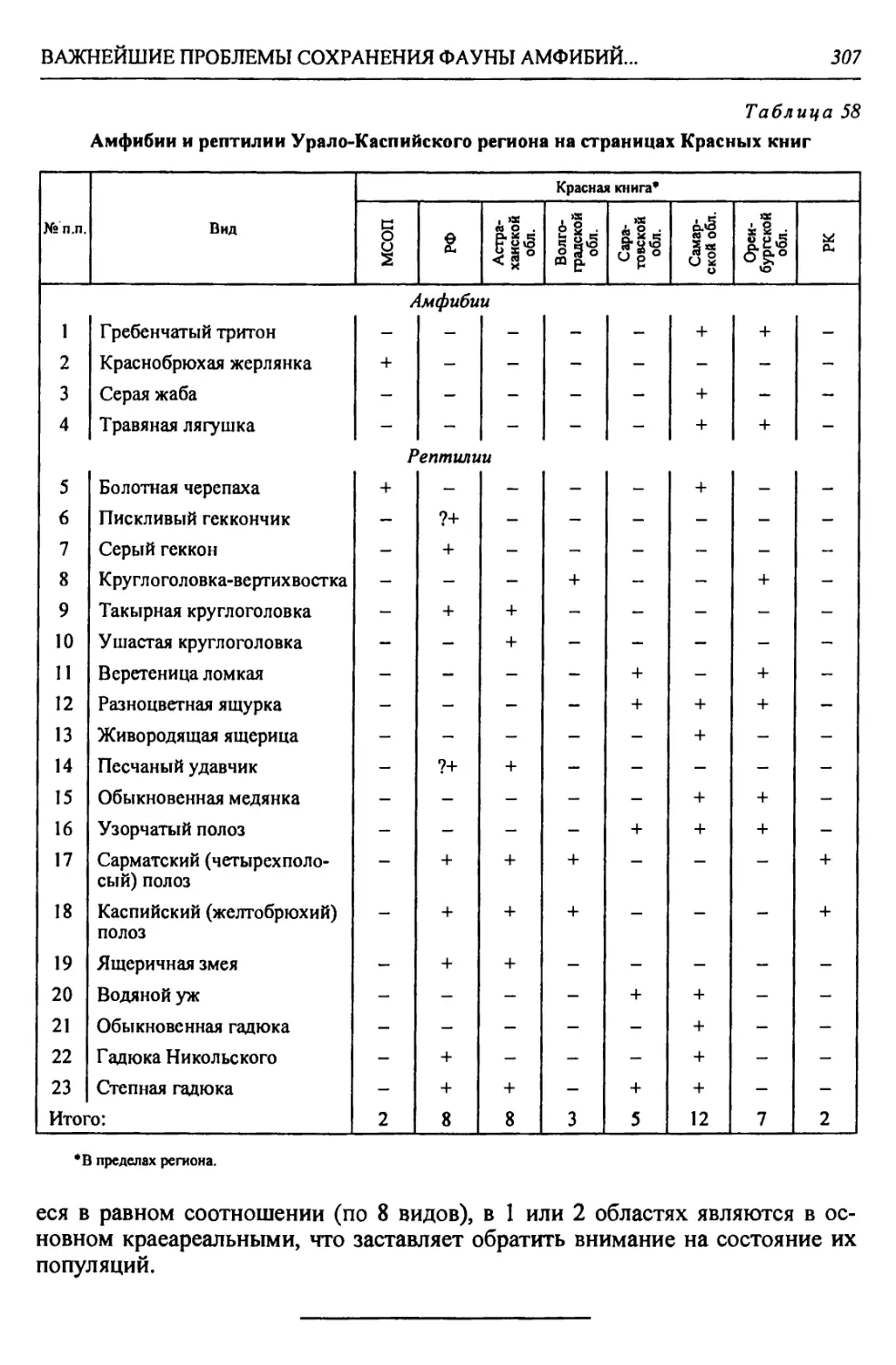

ков, 1997; Ратников, 2002; Вершинин, 2007), чему, несомненно, способствова-